es ist eine Frage, die nach dem 20. Parteikongress nicht nur die deutsche Wirtschaft umtreibt: Geht der China-Boom in Xi Jinpings dritter Amtszeit seinem Ende entgegen? Jörg Wuttke, Präsident der EU-Handelskammer in China, sieht Xis Prioritäten bei Machterhalt und Stabilität auf Kosten von Innovation und Marktwirtschaft. Im Gespräch mit Frank Sieren erläutert Wuttke die komplexe Lage, in der wir uns befinden. Zwar können die Unternehmen weiter gute Geschäfte machen, vor allem im herstellenden Gewerbe. Doch die zunehmende Rivalität mit China macht ihnen das Leben schwer – zumal die Führung sie für das Handeln ihrer Regierungen abstraft. Daher hält Wuttke die anstehende China-Reise von Olaf Scholz für “sinnvoll und extrem wichtig”. Wie einst von Merkel vorgemacht, könne man vieles unter vier Augen viel besser besprechen als in großer Runde – “gerade auch die unangenehmen Themen.”

Volker Stanzel wiederum sieht Scholz’ China-Besuch und Deutschlands Wirtschaftschancen in der Volksrepublik weniger optimistisch. In einem Gastbeitrag für China.Table erklärt der ehemalige deutsche Botschafter in Peking, dass “jenes Gewinnspiel namens Wandel durch Handel” vorüber ist. Scholz könne gegenüber Xi noch versuchen, “wenn schon nicht den Wandel, dann doch vom Handel das Beste zu retten”. Von einer nachhaltigen China-Strategie ist das jedoch weit entfernt.

Zahlreiche Politiker und sogar Wirtschaftsvertreter fordern daher auch bei dem Besuch eine klare Haltung gegenüber China. In den chinesischen Staatsmedien wiederum wird die Reise willkommen geheißen, wie Sie in unserer Analyse nachlesen können. Der Hafen-Deal, so heißt es da, sei Scholz’ Gastgeschenk. Genau diese Wahrnehmung wollte der Kanzler allerdings vermeiden.

Noch immer geben die Geschehnisse um Hu Jintao in der Großen Halle des Volkes Rätsel auf: Handelte es sich um eine öffentliche Demütigung oder doch um den gesundheitlichen Notfall eines möglicherweise demenzkranken Ex-Staatsmannes? Für beide Theorien sind zahlreiche Argumente und Gegenargumente im Umlauf – praktisch jede davon ist zwar irgendwie plausibel, aber keine ist wirklich glaubwürdig, schreibt Christiane Kühl. Sie ist für ihre Analyse tief in die Online-Gerüchteküche eingetaucht.

Inwiefern ist der 20. Parteitag eine Zäsur in der Geschichte des modernen Chinas?

Präsident Xi Jinping hat nun lauter Ja-Sager um sich herum installiert und damit eine Macht zementiert wie seit mindestens 30 Jahren nicht mehr. Keines der Mitglieder im Ständigen Ausschusses des Politbüros kommt mehr aus einer anderen Fraktion. Die hat er alle weggeräumt. Er muss in diesem Gremium keine Kompromisse mehr machen. Wir müssen uns nun also daran gewöhnen, das Xi Jinping sehr lange an der Macht bleiben wird. Das war nicht nur der Antritt zur dritten Amtsperiode, sondern wahrscheinlich auch zur vierten oder gar der fünften.

Immerhin waren zwei der Neuzugänge, Li Qiang und Li Xi, Parteichefs in den fortschrittlichen Boomprovinzen Shanghai und Guangdong.

Das sollte man nicht überbewerten. Xi war selbst Parteichef in wirtschaftlich fortschrittlichen Provinzen wie Fujian oder Shanghai. Aber jetzt ist er Chef der Kommunistischen Partei. Und er hat uns klipp und klar deutlich gemacht, was das bedeutet: Xi will, dass auch die Privatunternehmen den Spielregeln folgen, die die Partei ausgerufen hat. Das hat ja auch schon zu großer Unruhe geführt. Der Hongkonger Hang-Seng-Index ist am Tag nach der Vorstellung des Ständigen Ausschusses um knapp sieben Prozent eingebrochen. Die Märkte wissen: Xi wird sein kommunistisches Programm nun durchziehen.

Also das Ende des China-Booms?

Das Ende eines ungezügelten Booms jedenfalls. Xi wird nun mehr die Realwirtschaft stützen, weniger den IT-Bereich. Da ist er skeptisch. Die hat ihm zu viel Macht. Das hat man bei Alibaba und Tencent schon festgestellt. Innovation ja, aber am kurzen Zügel.

Aber Xi braucht doch Wachstum für die soziale Stabilität?

Er wird gleichzeitig versuchen, die Schere zwischen Arm und Reich zu entspannen. Das ist sicherlich für die untere Schicht und Teil der Mittelschicht von großem Vorteil. Auch das Hinterland wird dadurch stabiler. Der innovative Privatsektor fürchtet jedoch, dass dies auf seinem Rücken passiert.

Bisher hatte man jedoch den Eindruck, dass die chinesische Politik die Bedeutung von Innovation und Technologie für eine prosperierende Wirtschaft besser verstanden hat als die europäische.

Da ist auch nach wie vor etwas dran. Aber Xi und sein Politbüro haben daneben noch andere Prioritäten, die im Zweifel wichtiger sind als Innovation: Stabilität und Kontrolle. Alle, die er um sich geschart hat, haben einen sehr starken Kontroll-Hintergrund. Er hat ja auch ganz klar gesagt in seiner Ansprache. Erst Stabilität, dann Marktwirtschaft. Er ist überzeugt, das ist der stabilere Weg als der des Westens.

Gleichzeitig sagte Xi am Ende seiner Rede zur Vorstellung des Ständigen Ausschuss: China wird seine Türen weiter öffnen. Und: China braucht die Welt. Wie passt das zusammen?

Das sind Lippenbekenntnisse. In dem 72-Seiten Report ist die Rede von Sicherheit. Es ist die Rede von Kampf. Der Kampf mit dem Ausland wird 15-mal erwähnt.

…was allerdings nicht militärisch gemeint ist….

…nein, das nicht. Der Systemkampf mit dem Westen ist gemeint. Wir müssen uns als ausländische Investoren nun schon fragen, inwieweit wir noch mehr zum Spielball dieses Systemkampfes werden. Wir wurden auch schon in der Vergangenheit häufig für politische Entscheidungen unserer Regierungen verantwortlich gemacht. Das hat mit Marktwirtschaft wenig zu tun und kann sehr ungemütlich werden.

Was wird sich ändern?

Für die Realwirtschaft, also das herstellende Gewerbe, wird sich wahrscheinlich nicht so viel ändern. Da braucht China uns, auch noch unser Know-how. Da sind wir noch wirklich gut aufgestellt und sind noch für Jahre ein Teil des chinesischen Aufschwungs. Größere Sorgen bereitet mir der Service-Sektor gerade im Finanzbereich, der sich nur millimeterweise öffnet. Und mehr noch die Informationstechnologie, wo sie uns bereits zurückdrängen, weil sie selbst in diesem Bereich schon sehr gut sind. Dort besteht die Gefahr, dass sie uns ganz rausdrängen und selbst ihre chinesischen Unternehmen an die Kandare nehmen.

Warum?

Es geht dabei nicht nur um Information, sondern auch um Kontrolle. Und bei Kontrolle machen sie nun keine Kompromisse mehr. Egal ob das marktwirtschaftlich ist oder nicht. Für Privatunternehmen ein unkalkulierbares Risiko. Das wird dem Innovationsstandort China nicht gut tun. Aber die Partei will es so, also bekommt sie es.

Welche Rolle spielt “buy chinese”, also dass es mit steigendem Nationalismus immer mehr angesagt ist, chinesische Produkte zu kaufen.

In Bereichen, in denen sie gut aufgestellt sind, versuchen sie uns Ausländer endgültig rauszudrängen. Aber das stellen wir in den USA auch fest: buy American. Es passiert geradezu spiegelbildlich.

Wie muss sich Europa nun aufstellen mit einer USA, die womöglich schon wieder mit Trump liebäugelt und einem China, das auf eine Person ausgerichtet wird?

Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, uns wieder stärker auf Forschung und Wissenschaft konzentrieren, unsere eigenen Hürden abbauen und unsere Werte und Interesse überzeugend vertreten. Aber wir können uns de facto von der Vorstellung verabschieden, dass wir noch großen Druck auf die USA oder China ausüben können. Auch im Falle Chinas mit Sanktionen nicht. Das ist eine Illusion. Wir müssen nun überzeugen.

Oder uns nach Altnativen zu China umsehen?

Die gibt es in vielen Bereichen leider nicht. Bei den Autos nicht, im Maschinenbau oder in der Chemie nicht. China ist China, daran wird sich langfristig auch nichts ändern. China ist, was die Mischung aus Marktgröße, günstige Kosten, neuer Infrastruktur und gute Qualität betrifft, weltweit einmalig. Wenn sich unsere Unternehmen bei den Nachbarn Chinas umschauen, dann eher als Ergänzung, denn als Ersatz. Da müssen wir realistisch bleiben. Europäischen Unternehmen werden weiterhin viel in China investieren müssen. Vor allem die großen Firmen.

Wie bewerten Sie die Entscheidung, Teile des Hamburger Hafens an die Chinesen zu verkaufen? Vergrößern wir nicht damit leichtfertig die gefährliche Abhängigkeit?

Nein, die Entscheidung ist gut und richtig. Sie stärkt unsere Wirtschaft. Das hat man doch in Piräus in Griechenland gesehen. Da halten die Chinesen sogar eine Mehrheit von 67 Prozent am Hafen. Erst waren alle skeptisch. Dann hat China den Hafen weltweit vom Rang 82 auf Platz 28 katapultiert und zu einem der wichtigsten Häfen im Mittelmeer gemacht. Griechenlands Wirtschaft ist damit weniger krisenanfällig. Das ist auch gut für Europa. Und inzwischen sind selbst die starken griechischen Gewerkschaften zufrieden. Eine Erfolgsstory.

Die Abhängigkeit von China ist allerdings größer geworden.

Die EU, allen voran Deutschland, haben Griechenland damals gezwungen, zu privatisieren und nur die Chinesen wollten das Risiko eingehen. Niemand in der EU. Das ist nicht die Schuld der Chinesen.

Das ist allerdings in Hamburg anders. Niemand hat Hamburg gezwungen.

Ja, aber worin besteht die Abhängigkeit? Produkte, die wir sowieso kaufen, werden nun effizienter und zugunsten unserer Wirtschaft über Hamburg abgewickelt werden und nicht über einen anderen Hafen. Cosco kann ja nicht etwa entscheiden, dass im Hafen oder an dem Terminal nun keine Schiffe aus den USA oder Taiwan mehr entladen werden dürfen. Da wurden Gespenster an die Wand gemalt. Zudem ist es nicht geschickt, den eigenen Markt zu schließen, wenn wir andererseits gerade mehr Marktzugang und mehr Reziprozität von China fordern.

Bundeskanzler Olaf Scholz fährt am 4. November nach China. Ist diese Reise zu diesem Zeitpunkt überhaupt sinnvoll? Ist das nicht ein Kotau?

Nein. Das ist absolut sinnvoll und extrem wichtig. Scholz ist der erste westliche Politiker, der Xi nach der 20. Parteitagung trifft und der wahrscheinlich der letzte vor dem wichtigen G20-Gipfel auf Bali. Scholz hat Xi noch nie im Amt getroffen. Vieles kann man unter vier Augen viel besser besprechen als in der großen Runde. Das gilt gerade auch die unangenehmen Themen: Ukraine, Taiwan, Xinjiang. Aber es ist auch einfacher, Gemeinsamkeiten zu finden, zum Beispiel im Kampf gegen den Klimawandel.

Aber hört man uns überhaupt noch zu?

Gerade weil der Präsident sich jetzt seine Echokammer gebaut hat, sollten ausländische Politiker nun noch öfter mit Xi reden. Wir können uns China nicht einfach wegwünschen, sondern wir müssen mit China zurechtkommen, wer immer es regiert.

Allerdings hat Deutschland noch keine offizielle Chinastrategie. Wäre es nicht sinnvoll, sich erst auf eine Chinastrategie zu einigen, sogar auf europäischer Ebene?

Eine gemeinsame europäische Strategie ist unabdingbar. Aber wir können keine Strategie verabschieden für ein so wichtiges Land, bevor wir nicht persönlich und intensiv mit den dortigen Spitzenpolitikern gesprochen haben. Ansonsten ist die Gefahr zu groß, dass wir uns eher an unseren Wunschvorstellungen und an der Innenpolitik orientieren als an der Realität in China und unseren Anforderungen als Exportweltmeister. Das darf nicht passieren.

Ist China nun mehr Rivale als Partner?

Nein. Es ist weiterhin alles drei: Partner, Wettbewerber und Rivale. Und für jeden der drei Bereiche brauchen wir eine Strategie, ohne uns in die Tasche zu lügen. Wenn man das auf einen der Begriffe vereinfacht, bekommt die Diskussion Schlagseite wie beim Hamburger Hafen. Drei Stichworte sind nun wirklich nicht überkomplex für ein Land mit 1,4 Milliarden Menschen. Jeder Politiker, der glaubt, nur einer dieser drei Blickwinkel genüge, ist mit Vorsicht zu genießen. Das ist meist ein Populist, dem es nicht gelingen wird, mit China auf Augenhöhe zu reden. Und darum geht es nun mehr denn je.

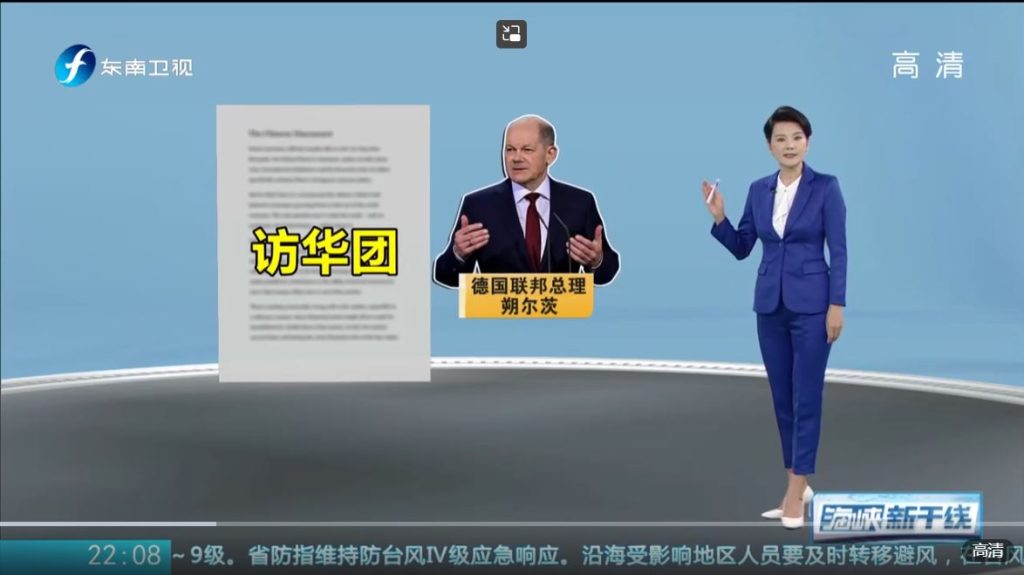

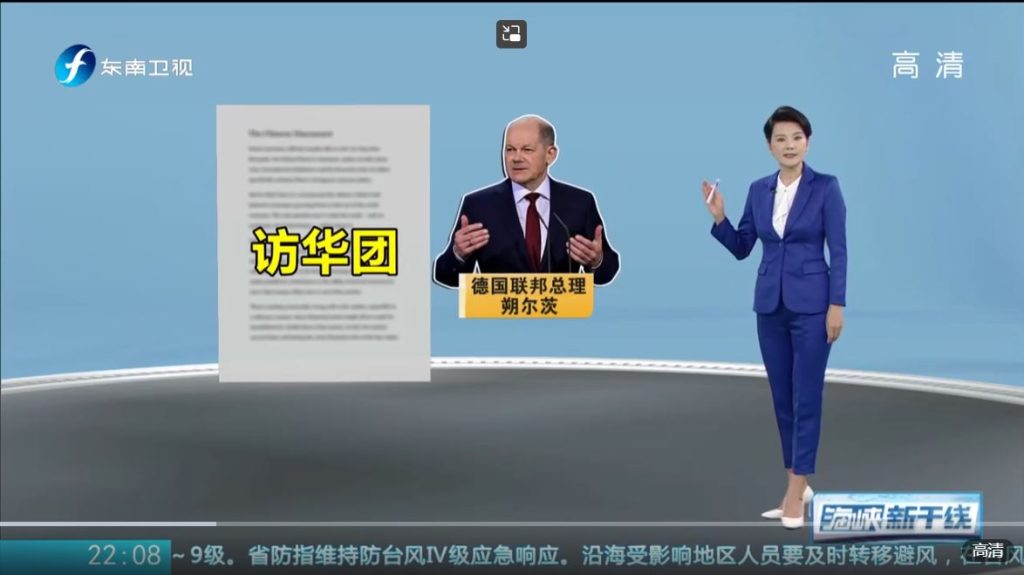

Auch Chinas Medien beschäftigen sich derzeit intensiv mit der bevorstehenden Reise des Bundeskanzlers nach Peking – und haben ihre eigene Perspektive. Ein “großes Geschenk an China” von Kanzler Olaf Scholz nennen der Onlinevideo-Kanal HNR und weitere Kommentare die Genehmigung für die Teilübernahme eines Hamburger Hafenterminals. Scholz zeige hier “Aufrichtigkeit”. So wollte es das Kanzleramt direkt vor Scholz’ Reise nach Peking zwar nicht verstanden wissen. Doch so sieht es eben aus, und so nehmen es Beobachter in China offenbar auch wahr.

Generell ist die Euphorie in Chinas Staatsmedien vor der Reise groß. “Deutsche Unternehmen drängen sich um Teilnahme an China-Delegation” lautet eine andere Schlagzeile, beispielsweise bei Hunan TV, dem zweitgrößten chinesischen Sender. Besonders häufig zu finden war in den vergangenen Wochen die Aussage: “Scholz lehnt eine Abkopplung von China ab.” Kritiker an der Hafen-Freigabe und dem Antritt mit Wirtschaftsdelegation nennt die Global Times “ideologische Scharfschützen”, die reflexhaft auf Scholz anlegen. Die Vorstellung, aus der kleinen Hafen-Beteiligung könne eine “Einkreisung” erwachsen, sei absurd.

Bundeskanzler Olaf Scholz reist am Donnerstag für eine Stippvisite mit großer Wirtschaftsdelegation nach Peking, um dort Präsident Xi Jinping zu treffen. Der Besuch löst derzeit erhebliche Diskussionen aus und befeuert die Debatte um die wirtschaftliche Verflechtung mit der Autokratie in Fernost.

Vor Scholz’ China-Besuch häufen sich auch innerhalb der Regierungskoalition die Forderungen nach einer klaren Stellungnahme des Bundeskanzlers. So erklärte etwa die Juso-Vorsitzende und Bundestagsabgeordnete Jessica Rosenthal am Freitag, Scholz müsse “ganz deutlich machen, wo die Grenzen bei Geschäften mit einer Demokratie sind”. Man müsse es als Bundesregierung auch mal aushalten, “wenn man den Diktator Xi Jinping vor den Kopf stößt. Denn gibt man dem Druck nach, vertieft sich die Abhängigkeit nur immer mehr“, so Rosenthal weiter.

FDP-Chef Christian Lindner forderte am Wochenende gar ein eigenes Gesetz, um Chinas Einfluss zurückzudrängen. Der außenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Ulrich Lechte, erklärte mit Blick auf den Verkauf eines Anteils am Hamburger Hafen an Cosco, dass Scholz in Peking eine “deutlich härtere Gangart gegenüber China” einschlagen müsse. “Sich von einem autoritären System ohne Not abhängig zu machen, finde ich fahrlässig und kurzsichtig”, so Lechte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Der Grünen-Europapolitiker Reinhard Bütikofer erklärte gegenüber RND, dass Scholz einem “offenen chinesischen Erpressungsversuch in Sachen Cosco” nachgegeben habe. Das schade Deutschlands Ansehen bei anderen Verbündeten. “Der Bundeskanzler tut so, als habe sich in China unter Xi Jinping nichts geändert, und reist wie eh und je mit einer riesigen Wirtschaftsdelegation nach China”, erklärte CDU-Außenexperte Norbert Röttgen den RND-Zeitungen. “Das ist das falsche Signal nach innen und außen.”

Zur 12-köpfigen Delegation, die Scholz begleiten wird, gehören Vertreter von Biontech, Bayer, BMW, Adidas, Hipp sowie dem Chemieunternehmen Wacker und dem Heiztechnikunternehmen Geo Clima Design. Zu den bekanntesten Gesichtern gehören

Nach Informationen des Handelsblatts hatten sich rund 100 Vertreter der deutschen Wirtschaft für die Teilnahme an der Reise beworben. BDI-Chef Russwurm und Mercedes-Chef Källenius sind im Gegensatz zur letzten Kanzlerreise 2019 von Angela Merkel nicht mehr mit dabei. Ob BMW-Chef Oliver Zipse mit nach China fliegt, ist laut Handelsblatt noch ungewiss.

Scholz ist zwar der erste westliche Regierungschef, der Xi nach dem Parteitag trifft. Aus Südostasien hat der Präsident jedoch bereits Besuch empfangen. Der Chef der Kommunistischen Partei Vietnams, Nguyen Phu Trong, traf am Sonntag in Peking ein. Er bleibt bis Mittwoch. Am Dienstag kommt der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif, und auch der Präsident von Tansania hat sich angekündigt. Scholz muss sich also hinter die engen Seidenstraßen-Partner einreihen.

Unter deutschen China-Experten wächst derweil die Kritik, dass Scholz die Tragweite des 20. Parteitags nicht verstanden hat. Wenn moderate Kader aus verschiedenen Parteiflügeln wie Hu Chunhua und Li Keqiang in der Top-Führung weiterhin eine Rolle gespielt hätten, wäre eine Neuausrichtung der Politik vielleicht nicht so dringend. Aber der Schock der rein Xi-treuen Zusammensetzung aller wichtigen Gremien verändert die Lage. China ist nicht mehr der Einparteienstaat, mit dem man sich in den vergangenen 50 Jahren arrangiert hat. Es ist eine Diktatur mit ähnlichem Gefahrenpotenzial wie Russlands Putin, lautet ein häufig vorgetragenes Argument. Die Zäsur, die das Ergebnis des Parteitags war, erfordere eine Neubewertung der Beziehungen. Fabian Peltsch/Finn Mayer-Kuckuk

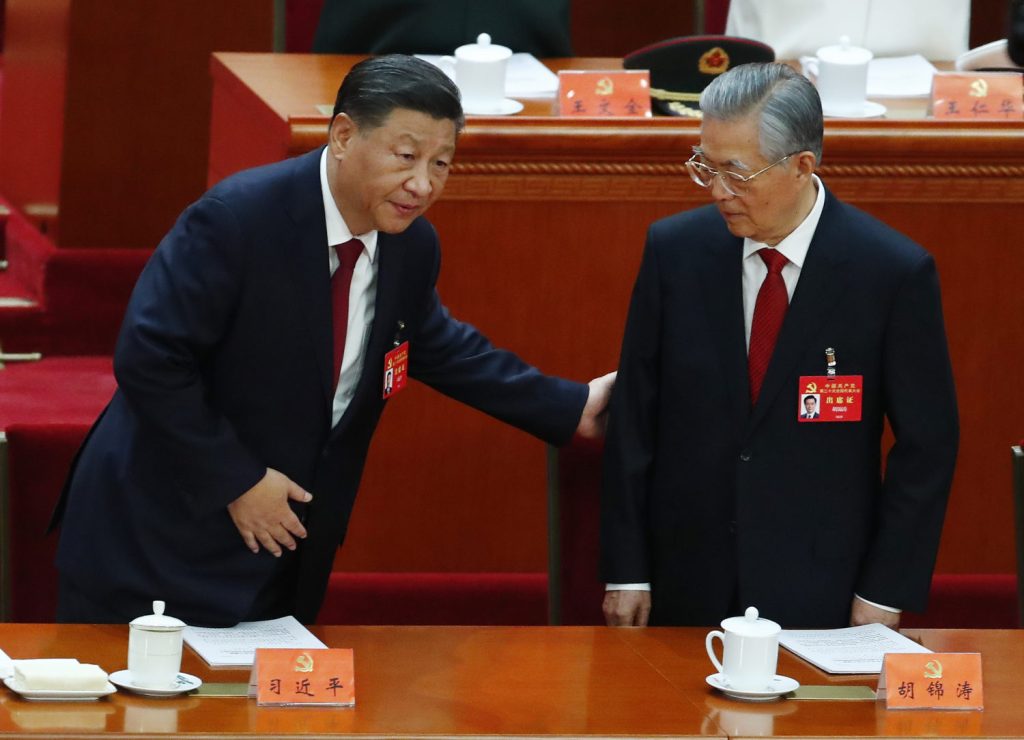

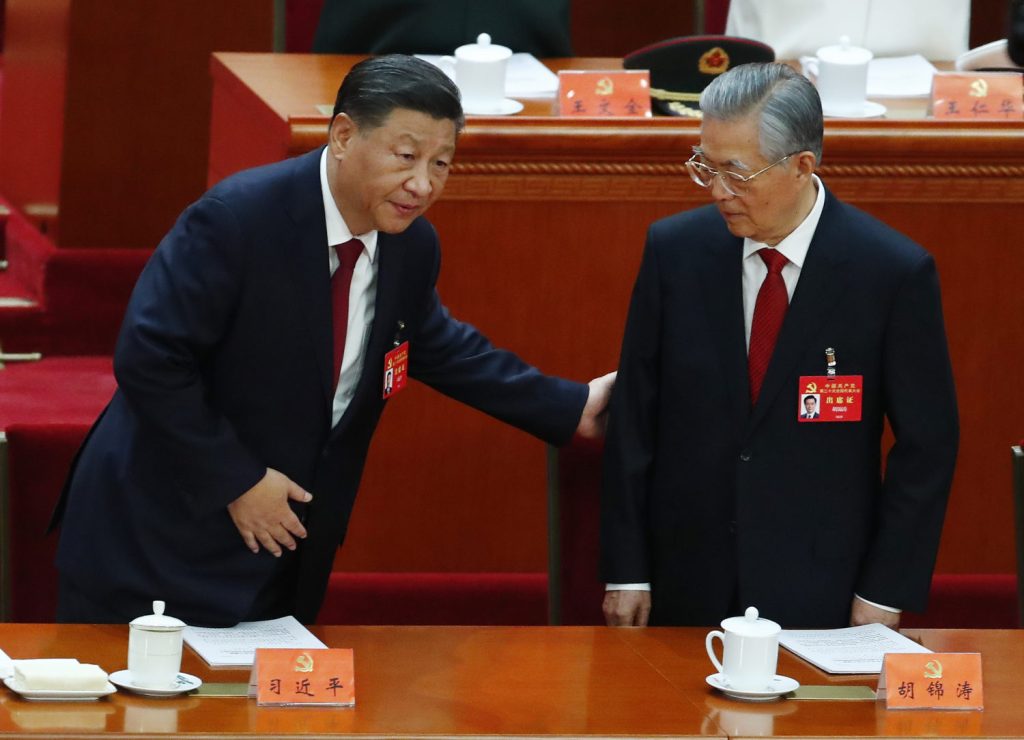

Eine Woche nach dem Vorfall um den früheren KP-Chef Hu Jintao rätselt die Welt noch immer: Warum wurde der 79-Jährige vor den Linsen internationaler Kamerateams zu Beginn der Abschlusssitzung des Parteitags plötzlich aus dem Saal geführt? War es eine geplante Machtdemonstration Xis, ein öffentliches Fanal für das von ihm durchgesetzte Ende der von Hu angeführten Jugendliga-Fraktion? Oder drohte ein gesundheitlicher Notfall, gar eine Peinlichkeit des angeblich dementen Hu? Eine Antwort gibt es bisher nicht.

Der langjährige China-Korrespondent der japanischen Zeitung Nikkei Asia will der Sache relativ nahe gekommen sein: Alle anwesenden Spitzenkader hätten befürchtet, dass Hu öffentlich seine Meinung zur neuen Führung kundtut, schrieb Katsuji Nakazawa in der Donnerstagsausgabe des Blattes. Er berief sich auf eine Quelle mit politischen Verbindungen, die ihm erzählt habe, was aus dem Zentrum der Partei durchgesickert sei. Deshalb hätten sich alle Funktionäre der Parteispitze bemüht, keinen Augenkontakt mit Hu zu haben, so Nakazawa: “Es hätte ein erhebliches politisches Risiko darstellen können, im Gespräch mit Hu erwischt zu werden und dabei die falsche Antwort zu geben. Was Hu auf dem Herzen lag, war allen klar: aufgestaute Frustration über Xi.”

In der Tat gehören die unbeteiligten bis steinernen Mienen der anwesenden Politbüro-Mitglieder rund um Xi Jinping – und zwar einschließlich Hu-freundlicher Politiker wie Li Keqiang, Wang Yang und Hu Chunhua – zu den verstörendsten Aspekten des Vorfalls. Gilt in China nicht Respekt vor und Fürsorge für Alte und Kranke als Ehrensache? Denn dass Hu gesundheitlich angeschlagen war, war auf dem Parteitag offensichtlich. Seit vielen Jahren soll er an Parkinson leiden. Doch ob Hu auch dement ist, ist weiter unklar.

Ist es also tatsächlich so, dass von Hu eine Gefahr ausging – für Xi Jinpings Inszenierung, für Politiker in Sorge um ihren Loyalitätsstatus bei Xi? Weil er verwirrt war und möglicherweise einfach irgendetwas sagen würde? Oder weil er im Gegenteil sehr wohl im Besitz aller geistigen Kräfte war und eine gezielte Provokation plante, jetzt wo politisch für ihn und seine Anhänger ohnehin alles vorbei war? Im Netz kursieren dazu ernsthafte Meinungen und wirre Gerüchte. Die meisten China-Experten räumen ein, die Antworten nicht zu wissen. Beide Szenarien, Komplott und Krankheit, sind zugleich plausibel und unplausibel.

Befürworter der These eines abgekarteten Spiels durch Xi betonen die Gründlichkeit, mit der sich Xi auf dem Parteitag der Jugendliga-Fraktion seines Vorgängers entledigt hat. Japanische Fotos zeigen den zuvor sogar als möglichen Ministerpräsidenten gehandelten Hu Chunhua (China.Table berichtete), dessen Körpersprache klaren Frust ausdrückt: Ellenbogen auf dem Tisch abgestützt, leerer Blick. Auch Ministerpräsident Li Keqiang musste gehen, obwohl zwei Jahre jünger als Xi. Doch wozu brauchte Xi dann noch eine Demonstration?

Wer eher an einen spontanen Vorgang glaubt, beruft sich auf Hus offensichtliche Gebrechlichkeit sowie die Gesichtsausdrücke der neben Hu sitzenden Politiker. Li Zhanshu ist auf Videos zu sehen, wie er mit Hu spricht. Er nimmt ihm eine Mappe aus der Hand, wirkt aber nicht unfreundlich. Oder auf die Tatsache, dass die KPCh noch niemals einen Machtkampf auf offener Bühne ausgetragen hat. Aber ist Xi nicht zuzutrauen, auch mit diesem Tabu zu brechen?

Oder vermischte sich vielleicht beides, Gesundheit und Politik? Nutzte Xi die Gunst der Stunde, um seinem ungeliebten Vorgänger öffentlich zu erniedrigen? Hu war demnach zwar krank, aber auch wütend. Der Vorfall “gab der Welt einen unbeabsichtigten Einblick in das politische Drama Chinas, das normalerweise hinter den Kulissen stattfindet”, schreibt Nakazawa.

Seit dem Ende des Parteitags kursieren immer mehr Fotos und Videos des etwa drei Minuten währenden Vorgangs. Auch sie klären das Mysterium letztlich nicht auf. Auf der Bühne saß Xi, stolz auf seinen der Öffentlichkeit noch nicht bekannten politischen Sieg. Hu, der neben ihm saß, muss unglücklich gewesen sein, dass es ihm nicht gelungen war, seine Protegés an der Macht zu halten.

Die Kameras liefen schon, als Hu kurz vor Sitzungsbeginn die vor ihm liegende rote Mappe aufnahm und sie wohl öffnen wollte. Der neben ihm sitzende Li Zhanshu – bisher Vorsitzender des Nationalen Volkskongresses, aber mit 72 auch auf dem Weg in den Ruhestand – spricht mit Hu, nimmt ihm schließlich die Mappe ab, wirkt dabei aber freundlich. Auch der noch einen Platz weiter sitzende Wang Huning mischt sich kurz ein. Was sie alle sagen, ist unbekannt.

Xi bemerkte den Vorgang und winkte einen Mann herbei, dem er etwas zuflüsterte.

Daraufhin kamen ein weiterer Mann hinzu, offenbar ein langjähriger Bodyguard Hus. Eine Bilderstrecke des Wall Street Journal zeigt, dass Xi und Hu in Anwesenheit des Mannes noch ein paar Worte wechselten. Der Bodyguard nahm Hus Brille und von Li Zhanshu die rote Mappe. Er half Hu aus seinem Stuhl. Hu schien sich dagegen zu wehren und versuchte, auf seinen Platz zurückzukehren. Dann kam ein zweiter Mann, inzwischen als ein stellvertretender Direktor des Generalbüros der Kommunistischen Partei identifiziert, und forderte Hu zum Gehen auf. Der wollte allerdings immer noch nicht. Schließlich gelingt es den beiden, den 79-Jährigen wegzuführen.

Auf dem Weg sprach Hu noch ein paar Worte zu Xi, der mit dem Hauch eines unergründlichen Lächelns nickte und etwas Kurzes sagte. Danach tippte er Li Keqiang auf die Schulter, der auch ein paar Worte sagte, aber Hu den Kopf nur halb zuwandte. Dann schritt Hu mit den beiden Männern hinaus, laut Wall Street Journal an mindestens 37 hochrangigen Parteifunktionären vorbei, die starr geradeaus blickten. “Es erschien, als sei eine Ära zu Ende gegangen“, sagte Jörg Wuttke, Präsident der EU-Handelskammer in China zu Reuters. “Es sah, offen gesagt, sehr seltsam aus”.

Die Staatsmedien berichteten mit keinem Wort über den Vorfall; das Fernsehen schnitt die Szene komplett heraus. Der Staatssender CCTV zeigte am Sonntag in den Bildern des ZK-Wahlvorgangs vom Abend vorher auch Hu Jintao bei der Stimmabgabe. Die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua setzte nur zwei englischsprachige Tweets ab, denn es war ja klar, dass die Welt davon wusste.

“Xinhuanet-Reporter Liu Jiawen hat erfahren, dass Hu Jintao darauf bestanden hat, an der Abschlusssitzung des 20. Nationalkongresses der Partei teilzunehmen, obwohl er sich in letzter Zeit hatte erholen müssen”, hieß es in dem ersten. Er habe sich in einem Nebenraum ausgeruht und fühle sich wieder besser, in dem zweiten.

Das warf neue Fragen auf. Heißt das, jemand habe Hu am Abschlusstag davon abgeraten zu erscheinen? Tauchte er gar gegen den Willen von Xi auf? Was sagte Hu zu Xi und Li? Warum versuchte Li Zhanshu, Hu die rote Mappe abzunehmen? Herangezoomt ist auf dem obersten Papier die Kandidatenliste für das neue Zentralkomitee zu erkennen. Aber die müsste Hu, so er nicht dement ist, doch sowieso gekannt haben.

Wir werden wahrscheinlich nie genau wissen, was an jenem Tag genau geschah und wo Hu sich jetzt befindet. Möglich ist aber, dass ihn die Weltöffentlichkeit das letzte Mal gesehen hat.

Chinas staatlich gelenkte Medien betonen derzeit unisono, wie investorenfreundlich der eigene Standort sei. Auf Englisch und auf Chinesisch erschienen am Freitag Artikel, die sich auf aktuelle Daten des Außenministeriums bezogen. Demnach waren die ausländischen Direktinvestitionen (FDI) in den ersten neun Monaten des Jahres um 16 Prozent gestiegen. Das zeige, wie “attraktiv die Nation für internationale Investoren” sei. Das Land gehe auf die Bedürfnisse ausländischer Unternehmen ein und fördere eine “Entwicklung auf höchster Qualitätsstufe”, wird ein Experte zitiert.

China versucht damit offenbar, der harschen Kritik von Unternehmen und Marktteilnehmern an der Neuausrichtung seiner Wirtschaftspolitik zu begegnen. Nach dem Parteitag waren die Aktienkurse in Hongkong abgestürzt. Führende Medien brachten Storys dazu, dass es mit der Offenheit für internationale Anleger mit der neuen Führung endgültig vorbei sei, weil alle Reformer entlassen seien. Die Wahrnehmung, dass die Führung zunehmend ideologisch ihre Machtinteressen vor die Wirtschaftsinteressen stellt, setzt sich derzeit bei zahlreichen Wirtschaftsvertretern fest. fin

Gebe es das China-Geschäft nicht, sähe es für Volkswagen düster aus. Der Nettogewinn ist im dritten Quartal nur deswegen nicht drastisch geschrumpft, weil in China die Nachfrage nach VW-Autos besonders gestiegen ist – vor allem nach Elektroautos.

VW lieferte dort in diesem Jahr bis Ende September 112.700 E-Autos aus, doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum. “Der Konzern ist damit auf dem besten Weg, in seinem größten Markt China die Auslieferungen von vollelektrischen Fahrzeugen auch im Vergleich zum gesamten Vorjahr zu verdoppeln”, erklärte VW.

Insgesamt verzeichnet Deutschlands größter Autobauer im dritten Quartal einen deutlich geringeren Nettogewinn als im Vorjahreszeitraum. Das Betriebsergebnis stieg zwar im Vorjahresvergleich kräftig von 2,6 auf 4,3 Milliarden Euro – unter dem Strich schrumpfte die Summe aber um 26,5 Prozent auf 2,13 Milliarden Euro. Als Grund gibt VW die Kosten für den Börsengang der Tochter Porsche und die Abschreibungen wegen der Aussetzung des Russlandsgeschäfts an.

Was VW an Verkaufssteigerungen mit seinen E-Autos in China erzielt, sind Peanuts im Verhältnis zu den Verkäufen von BYD. Der führende chinesische E-Autobauer konnte die Zahl seiner verkauften Fahrzeuge in den drei Quartalen auf 1,18 Millionen Einheiten nahezu verdreifachen. flee

Zahlreiche Arbeiter des Apple-Zulieferers Foxconn flüchten offenbar aus der in Zhengzhou unter Zero-Covid-Isolation stehenden Mega-Fabrik des Unternehmens. Videos, die auf Social Media kursieren, zeigen Menschen, die über Zäune klettern und mit ihrem Hab und Gut über verlassene Straßen und Felder entkommen. Beobachter sprechen von zehntausenden Menschen.

Die Fabrik ist mit 300.000 Mitarbeitern eine der wichtigsten des taiwanischen Elektronikherstellers. Seit Anfang Oktober herrscht dort nach einem Covid-Ausbruch strenge Quarantäne. Foxconn hatte daraufhin die Produktion gedrosselt und die Fabrikmitarbeiter auf dem Gelände isoliert. Zuletzt kam es Medienberichten zufolge jedoch zu Lebensmittelknappheit und Problemen bei der medizinischen Versorgung (China.Table berichtete). Die Financial Times berichtet, dass über 10.000 Mitarbeiter mit dem Virus infiziert sein könnten. fpe

Wenn Bundeskanzler Olaf Scholz am 4. November in Peking Xi Jinping zur Wiederwahl als Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas gratuliert, dann steht er einem Mann auf dem mühsam erkämpften Höhepunkt seiner Macht gegenüber, dessen Sorgen durch die einstimmige Wahl zum Partei-Generalsekretär alles andere als behoben sind. Die nicht enden wollende Pandemie, die das Vertrauen der Menschen in die Fähigkeit Xis zerrüttet, die Krise besser zu lösen als die westlichen Demokratien; der wirtschaftliche Abschwung Chinas, verursacht durch die Pandemie; die techno-strategische Auseinandersetzung mit den USA; der neue internationale Zuspruch für Taiwan nach den martialischen Manövern Chinas in den Gewässern um die Insel; schließlich die Zwickmühle des Ukrainekriegs, wo Xi die vehemente Attacke Putins auf den Westen begrüßt, aber nun sichtbar an der Seite eines Losers steht. Das sind die Probleme, die Xi vor Augen hat. Ihren Dimensionen gegenüber dürften aus Pekinger Perspektive die deutschen Schwierigkeiten durch Energiekrise oder Waffenlieferungen als Petitessen erscheinen.

Diese Darstellung passt gewiss nicht zum gewohnten Bild von einem China, das nur noch Schritte davon entfernt ist, die USA als Supermacht abzulösen. Doch handelt es sich um die Folgen einer rabiaten Defensivstrategie. Die Zeiten jenes Gewinnspiels sind vorüber, das heute mit dem Begriff “Wandel durch Handel” bezeichnet wird. Früher konnten kluge Teilnehmer kaum verlieren. Die findigen Jungunternehmer Chinas lernten, sich immer kundiger und erfolgreicher im Labyrinth der sich globalisierenden und später digitalisierenden Weltwirtschaft umzutun; die westliche Wirtschaft fand eine gigantische Werkbank mit willigen und ehrgeizigen Arbeitskräften, die noch kostengünstigere Produktion ermöglichten. Und natürlich funktionierte das, so wie es davor schon in Japan, in Südkorea, auf Taiwan, Hongkong, Singapur und anderswo funktioniert hatte. Hunderttausende chinesische Studenten, Fachkräfte, Wissenschaftler, Unternehmer, heute im Westen, morgen wieder zuhause, brachten Wissen und Weltanschauungen mit zurück, die rein nichts mit den Doktrinen des Marxismus zu tun hatten. Aber sie halfen, das Land an die wichtigsten Erfordernisse internationaler Zusammenarbeit anzupassen, und die Gesellschaft von innen heraus zu verändern.

Schließlich ist “Wandel durch Wissen” mindestens so wirkmächtig wie der Handel. Chinas Zivilgesellschaft hat bereits über Jahrzehnte erlebt, welches Maß an Kreativität sie freizusetzen in der Lage ist (durchaus auch weit links oder rechts von der Parteilinie). Es ging um gesellschaftlichen Austausch in vielfältiger Breite: um Umweltschutz, Kunst und gegenseitige Anregungen, ob in der Bildenden oder der darstellenden Kunst, im Film, der Musik oder in der Literatur, um Wissenschaft und soziale Fragen. Letzten Endes ging es um die Emanzipation des Einzelnen durch Bildung. Ein patriotisch gefärbter neuer Gesellschaftsvertrag bewährte sich glänzend: Das Volk überlässt der Partei die Politik, es darf sich dafür um sein materielles und geistiges Wohlergehen kümmern. Welcher kulturrevolutionäre Rotgardist würde sich in diesem China zurechtfinden?

Wohl wäre, muss man einräumen, der Führungsanspruch der Partei am Ende, wenn sie nur noch verloren am Rande des gesellschaftlichen Wandels zu stehen käme. Doch wenn es um die Wahrung ihrer Macht geht, weiß die Partei genau, was zu tun ist. So muss sich die Einbindung Chinas in die Weltgemeinschaft lockern. Xi hat diese Konsequenz gezogen – und so, wie wir wegen unserer Abhängigkeit von China besorgt sind, ist China seinerseits bereits dabei, seine Abhängigkeiten vom Westen zu zurückzufahren. Im Herbst des Jahres 2019 entschied das Zentralkomitee der KP, China werde einen “doppelten Wirtschaftskreislauf” (dual circulation) einführen. Damit ist gemeint, dass die chinesische Volkswirtschaft überall dort, wo sie keine ausländischen Partner, Kontakte oder Investoren benötigt, nur für den Binnenmarkt Chinas arbeitet, und einzig dort an der Zugehörigkeit zum Weltwirtschaftssystem festhält, wo ausländische Partner, Kontakte und Lieferungen unabdingbar sind. Was dies für in China bereits investierte, nicht-chinesische Unternehmen heißen wird, dürfte ein Thema für die den Bundeskanzler nach Peking begleitenden deutschen CEOs sein.

Gesellschaftspolitisch geht es Xi um die Wiederbelebung der alten Hierarchie: Die Partei bestimmt jeden Aspekt eines durchideologisierten Alltags der Bürger. Die Pandemie bot die Gelegenheit, dieses wiederbelebte Führungsprinzip zu testen und vorzuführen. Da China ein Gesundheitswesen hat, das niemals zugereicht hätte, die zu erwartende große Zahl an Corona-Infizierten zu versorgen, blieb nur, den Alltag des Einzelnen dem Gebot des Schutzes des Lebens aller zu unterwerfen: durch brachial erzwungene endlose Lockdowns für Millionen, eine Strategie, deren Fortsetzung Xi jetzt auf dem Parteitag ankündigte. Das Ende von Reform und Öffnung bedeutet damit auch das Ende vom Wandel durch Handel oder Wissen.

Dass die KP die sich an liberalen und demokratischen Prinzipien orientierende internationale Ordnung als Gefahr für ihren Machterhalt sieht, führt zu aktivem Kampf um die “Neuverteilung der Macht in der Welt”: in der UNO und den internationalen Organisationen ist die Volksrepublik bemüht, ihre eigenen Wertvorstellungen in neue internationale Abkommen oder Resolutionen zu gießen. Die größere Aggressivität der Volksrepublik im internationalen Raum – im Südchinesischen Meer, gegenüber Taiwan, in den Territorialkonflikten mit Japan und Indien, oder mit ihrer “Wolfskrieger-Diplomatie” – ist kein Gegensatz zum multipolaren Verständnis, das China von der Weltordnung hat. Es handelt sich um den Ausdruck der Tatsache, dass China heute über mehr internationales Durchsetzungsvermögen verfügt und offener nach dem von Xi Jinping proklamierten “chinesischen Traum” vom Wiedererstehen des alten Chinas streben kann. Der damalige chinesische Außenminister Yang Jiechi formulierte es einleuchtend schon 2010 auf dem ASEAN Regional Forum in Hanoi, als er sagte, “Es gibt große Staaten und es gibt kleine Staaten, und das ist nun einmal so”.

Was also bleibt nach Scholz’ Glückwunsch? Der Versuch selbstverständlich, wenn schon nicht den Wandel, dann doch vom Handel das Beste zu retten. Die mitreisenden Wirtschaftsvertreter werden auf die Konzilianz des nun noch mächtigeren Xi hoffen. Der Kanzler dürfte versuchen, den Pekinger Ärger über die deutsche Diskussion um ein Engagement Coscos in Hamburg zu dämpfen. Man wird des Datums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Volksrepublik und der Bundesrepublik vor 50 Jahren gedenken. Darüber hinaus aber? Der Kanzler reist ohne den französischen Präsidenten, wie anfangs angedacht, und auch ohne EU-Vertreter. Vielleicht reicht es, als Repräsentant der stärksten Macht Europas nach Peking zu kommen. Aber nicht einmal die lang angekündigte China-Strategie der Bundesregierung liegt bisher vor. Doch ist der Kanzler mit dieser Verlegenheit nicht allein. Was zunächst unter Xi wie eine selbstgewisse Konsolidierung von Chinas Herrschaftssystem schien, weist nun neuerlich auf tief gehende Brüche in der politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung des Landes hin. Und statt einer Strategie, folgt Xi nun Deng Xiaopings bekanntem Diktum, man müsse den Weg finden, indem man im Fluss nach den Steinen tastet. So, wie China und Deutschland und ihr Verhältnis sich derzeit darstellen, bleibt auch Olaf Scholz wenig anderes übrig.

Volker Stanzel (geb. 1948) ist deutscher Diplomat im Ruhestand und ehemaliger Politischer Direktor des Auswärtigen Amtes sowie ehemaliger Botschafter in Peking und in Tokio. Seit Eintritt in den Ruhestand ist er publizistisch tätig, unterrichtete an Universitäten in Kalifornien, Japan und Deutschland und war 2018/2019 Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Er arbeitet heute an der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und unterrichtet an der Hertie School of Governance in Berlin.

Nach der Neubesetzung des Politbüros auf dem 20. Parteitag steht nun die Neubesetzung der freigewordenen Posten von Provinzchefs an:

Chen Jining, zuvor Bürgermeister von Peking, muss in den Süden umziehen. Er ersetzt Li Qiang als Parteisekretär von Shanghai. Damit ist er potenziell für noch höhere Ämter berufen. Chen ist von Haus aus Umweltingenieur. Er war Dekan an der Tsinghua-Universität.

Yin Yong wurde als Ersatz für Chen zum Bürgermeister der Hauptstadt Peking ernannt. Yin war zuvor Vize-Parteisekretär in Peking.

Huang Kunming soll vermutlich Parteisekretär in Guangdong werden. Damit würde er auf Li Xi folgen, der überraschend in den Ständigen Ausschuss des Politbüros aufgerückt ist. Huang ist bisher Leiter der Propagandaabteilung. Huang hat Wirtschaft und Öffentliche Verwaltung studiert.

Chen Yixing wird neuer Minister für Staatssicherheit. Er war bisher Generalsekretär der Polit- und Rechtskommission der Partei. Umgekehrt wird der bisherige Sicherheitsminister Chen Wenqing der Parteisekretär der Polit- und Rechtskommission.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Bei Tageslicht wirkt die Kulisse des “Land Of Drama” als hätte jemand das Set von Stanley Kubricks Science-Fiction-Klassiker “2001: Odyssee im Weltraum” in eine chinesische Zukunft verlegt. Bei Anbruch der Dunkelheit verwandelt sich der im zentralchinesischen Zhengzhou gelegene Theater-Megakomplex in ein von bunten LEDs erhelltes Licht-Spektakel. Auf 21 Bühnen und in 56 Höfen wird hier mit allen Mitteln moderner Multimediakunst die Geschichte der Provinz Henan und der Kulturen am Gelben Fluss erzählt. Rund 930 Millionen US-Dollar soll die 400.000 Quadratmeter große Event-Landschaft gekostet haben.

es ist eine Frage, die nach dem 20. Parteikongress nicht nur die deutsche Wirtschaft umtreibt: Geht der China-Boom in Xi Jinpings dritter Amtszeit seinem Ende entgegen? Jörg Wuttke, Präsident der EU-Handelskammer in China, sieht Xis Prioritäten bei Machterhalt und Stabilität auf Kosten von Innovation und Marktwirtschaft. Im Gespräch mit Frank Sieren erläutert Wuttke die komplexe Lage, in der wir uns befinden. Zwar können die Unternehmen weiter gute Geschäfte machen, vor allem im herstellenden Gewerbe. Doch die zunehmende Rivalität mit China macht ihnen das Leben schwer – zumal die Führung sie für das Handeln ihrer Regierungen abstraft. Daher hält Wuttke die anstehende China-Reise von Olaf Scholz für “sinnvoll und extrem wichtig”. Wie einst von Merkel vorgemacht, könne man vieles unter vier Augen viel besser besprechen als in großer Runde – “gerade auch die unangenehmen Themen.”

Volker Stanzel wiederum sieht Scholz’ China-Besuch und Deutschlands Wirtschaftschancen in der Volksrepublik weniger optimistisch. In einem Gastbeitrag für China.Table erklärt der ehemalige deutsche Botschafter in Peking, dass “jenes Gewinnspiel namens Wandel durch Handel” vorüber ist. Scholz könne gegenüber Xi noch versuchen, “wenn schon nicht den Wandel, dann doch vom Handel das Beste zu retten”. Von einer nachhaltigen China-Strategie ist das jedoch weit entfernt.

Zahlreiche Politiker und sogar Wirtschaftsvertreter fordern daher auch bei dem Besuch eine klare Haltung gegenüber China. In den chinesischen Staatsmedien wiederum wird die Reise willkommen geheißen, wie Sie in unserer Analyse nachlesen können. Der Hafen-Deal, so heißt es da, sei Scholz’ Gastgeschenk. Genau diese Wahrnehmung wollte der Kanzler allerdings vermeiden.

Noch immer geben die Geschehnisse um Hu Jintao in der Großen Halle des Volkes Rätsel auf: Handelte es sich um eine öffentliche Demütigung oder doch um den gesundheitlichen Notfall eines möglicherweise demenzkranken Ex-Staatsmannes? Für beide Theorien sind zahlreiche Argumente und Gegenargumente im Umlauf – praktisch jede davon ist zwar irgendwie plausibel, aber keine ist wirklich glaubwürdig, schreibt Christiane Kühl. Sie ist für ihre Analyse tief in die Online-Gerüchteküche eingetaucht.

Inwiefern ist der 20. Parteitag eine Zäsur in der Geschichte des modernen Chinas?

Präsident Xi Jinping hat nun lauter Ja-Sager um sich herum installiert und damit eine Macht zementiert wie seit mindestens 30 Jahren nicht mehr. Keines der Mitglieder im Ständigen Ausschusses des Politbüros kommt mehr aus einer anderen Fraktion. Die hat er alle weggeräumt. Er muss in diesem Gremium keine Kompromisse mehr machen. Wir müssen uns nun also daran gewöhnen, das Xi Jinping sehr lange an der Macht bleiben wird. Das war nicht nur der Antritt zur dritten Amtsperiode, sondern wahrscheinlich auch zur vierten oder gar der fünften.

Immerhin waren zwei der Neuzugänge, Li Qiang und Li Xi, Parteichefs in den fortschrittlichen Boomprovinzen Shanghai und Guangdong.

Das sollte man nicht überbewerten. Xi war selbst Parteichef in wirtschaftlich fortschrittlichen Provinzen wie Fujian oder Shanghai. Aber jetzt ist er Chef der Kommunistischen Partei. Und er hat uns klipp und klar deutlich gemacht, was das bedeutet: Xi will, dass auch die Privatunternehmen den Spielregeln folgen, die die Partei ausgerufen hat. Das hat ja auch schon zu großer Unruhe geführt. Der Hongkonger Hang-Seng-Index ist am Tag nach der Vorstellung des Ständigen Ausschusses um knapp sieben Prozent eingebrochen. Die Märkte wissen: Xi wird sein kommunistisches Programm nun durchziehen.

Also das Ende des China-Booms?

Das Ende eines ungezügelten Booms jedenfalls. Xi wird nun mehr die Realwirtschaft stützen, weniger den IT-Bereich. Da ist er skeptisch. Die hat ihm zu viel Macht. Das hat man bei Alibaba und Tencent schon festgestellt. Innovation ja, aber am kurzen Zügel.

Aber Xi braucht doch Wachstum für die soziale Stabilität?

Er wird gleichzeitig versuchen, die Schere zwischen Arm und Reich zu entspannen. Das ist sicherlich für die untere Schicht und Teil der Mittelschicht von großem Vorteil. Auch das Hinterland wird dadurch stabiler. Der innovative Privatsektor fürchtet jedoch, dass dies auf seinem Rücken passiert.

Bisher hatte man jedoch den Eindruck, dass die chinesische Politik die Bedeutung von Innovation und Technologie für eine prosperierende Wirtschaft besser verstanden hat als die europäische.

Da ist auch nach wie vor etwas dran. Aber Xi und sein Politbüro haben daneben noch andere Prioritäten, die im Zweifel wichtiger sind als Innovation: Stabilität und Kontrolle. Alle, die er um sich geschart hat, haben einen sehr starken Kontroll-Hintergrund. Er hat ja auch ganz klar gesagt in seiner Ansprache. Erst Stabilität, dann Marktwirtschaft. Er ist überzeugt, das ist der stabilere Weg als der des Westens.

Gleichzeitig sagte Xi am Ende seiner Rede zur Vorstellung des Ständigen Ausschuss: China wird seine Türen weiter öffnen. Und: China braucht die Welt. Wie passt das zusammen?

Das sind Lippenbekenntnisse. In dem 72-Seiten Report ist die Rede von Sicherheit. Es ist die Rede von Kampf. Der Kampf mit dem Ausland wird 15-mal erwähnt.

…was allerdings nicht militärisch gemeint ist….

…nein, das nicht. Der Systemkampf mit dem Westen ist gemeint. Wir müssen uns als ausländische Investoren nun schon fragen, inwieweit wir noch mehr zum Spielball dieses Systemkampfes werden. Wir wurden auch schon in der Vergangenheit häufig für politische Entscheidungen unserer Regierungen verantwortlich gemacht. Das hat mit Marktwirtschaft wenig zu tun und kann sehr ungemütlich werden.

Was wird sich ändern?

Für die Realwirtschaft, also das herstellende Gewerbe, wird sich wahrscheinlich nicht so viel ändern. Da braucht China uns, auch noch unser Know-how. Da sind wir noch wirklich gut aufgestellt und sind noch für Jahre ein Teil des chinesischen Aufschwungs. Größere Sorgen bereitet mir der Service-Sektor gerade im Finanzbereich, der sich nur millimeterweise öffnet. Und mehr noch die Informationstechnologie, wo sie uns bereits zurückdrängen, weil sie selbst in diesem Bereich schon sehr gut sind. Dort besteht die Gefahr, dass sie uns ganz rausdrängen und selbst ihre chinesischen Unternehmen an die Kandare nehmen.

Warum?

Es geht dabei nicht nur um Information, sondern auch um Kontrolle. Und bei Kontrolle machen sie nun keine Kompromisse mehr. Egal ob das marktwirtschaftlich ist oder nicht. Für Privatunternehmen ein unkalkulierbares Risiko. Das wird dem Innovationsstandort China nicht gut tun. Aber die Partei will es so, also bekommt sie es.

Welche Rolle spielt “buy chinese”, also dass es mit steigendem Nationalismus immer mehr angesagt ist, chinesische Produkte zu kaufen.

In Bereichen, in denen sie gut aufgestellt sind, versuchen sie uns Ausländer endgültig rauszudrängen. Aber das stellen wir in den USA auch fest: buy American. Es passiert geradezu spiegelbildlich.

Wie muss sich Europa nun aufstellen mit einer USA, die womöglich schon wieder mit Trump liebäugelt und einem China, das auf eine Person ausgerichtet wird?

Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, uns wieder stärker auf Forschung und Wissenschaft konzentrieren, unsere eigenen Hürden abbauen und unsere Werte und Interesse überzeugend vertreten. Aber wir können uns de facto von der Vorstellung verabschieden, dass wir noch großen Druck auf die USA oder China ausüben können. Auch im Falle Chinas mit Sanktionen nicht. Das ist eine Illusion. Wir müssen nun überzeugen.

Oder uns nach Altnativen zu China umsehen?

Die gibt es in vielen Bereichen leider nicht. Bei den Autos nicht, im Maschinenbau oder in der Chemie nicht. China ist China, daran wird sich langfristig auch nichts ändern. China ist, was die Mischung aus Marktgröße, günstige Kosten, neuer Infrastruktur und gute Qualität betrifft, weltweit einmalig. Wenn sich unsere Unternehmen bei den Nachbarn Chinas umschauen, dann eher als Ergänzung, denn als Ersatz. Da müssen wir realistisch bleiben. Europäischen Unternehmen werden weiterhin viel in China investieren müssen. Vor allem die großen Firmen.

Wie bewerten Sie die Entscheidung, Teile des Hamburger Hafens an die Chinesen zu verkaufen? Vergrößern wir nicht damit leichtfertig die gefährliche Abhängigkeit?

Nein, die Entscheidung ist gut und richtig. Sie stärkt unsere Wirtschaft. Das hat man doch in Piräus in Griechenland gesehen. Da halten die Chinesen sogar eine Mehrheit von 67 Prozent am Hafen. Erst waren alle skeptisch. Dann hat China den Hafen weltweit vom Rang 82 auf Platz 28 katapultiert und zu einem der wichtigsten Häfen im Mittelmeer gemacht. Griechenlands Wirtschaft ist damit weniger krisenanfällig. Das ist auch gut für Europa. Und inzwischen sind selbst die starken griechischen Gewerkschaften zufrieden. Eine Erfolgsstory.

Die Abhängigkeit von China ist allerdings größer geworden.

Die EU, allen voran Deutschland, haben Griechenland damals gezwungen, zu privatisieren und nur die Chinesen wollten das Risiko eingehen. Niemand in der EU. Das ist nicht die Schuld der Chinesen.

Das ist allerdings in Hamburg anders. Niemand hat Hamburg gezwungen.

Ja, aber worin besteht die Abhängigkeit? Produkte, die wir sowieso kaufen, werden nun effizienter und zugunsten unserer Wirtschaft über Hamburg abgewickelt werden und nicht über einen anderen Hafen. Cosco kann ja nicht etwa entscheiden, dass im Hafen oder an dem Terminal nun keine Schiffe aus den USA oder Taiwan mehr entladen werden dürfen. Da wurden Gespenster an die Wand gemalt. Zudem ist es nicht geschickt, den eigenen Markt zu schließen, wenn wir andererseits gerade mehr Marktzugang und mehr Reziprozität von China fordern.

Bundeskanzler Olaf Scholz fährt am 4. November nach China. Ist diese Reise zu diesem Zeitpunkt überhaupt sinnvoll? Ist das nicht ein Kotau?

Nein. Das ist absolut sinnvoll und extrem wichtig. Scholz ist der erste westliche Politiker, der Xi nach der 20. Parteitagung trifft und der wahrscheinlich der letzte vor dem wichtigen G20-Gipfel auf Bali. Scholz hat Xi noch nie im Amt getroffen. Vieles kann man unter vier Augen viel besser besprechen als in der großen Runde. Das gilt gerade auch die unangenehmen Themen: Ukraine, Taiwan, Xinjiang. Aber es ist auch einfacher, Gemeinsamkeiten zu finden, zum Beispiel im Kampf gegen den Klimawandel.

Aber hört man uns überhaupt noch zu?

Gerade weil der Präsident sich jetzt seine Echokammer gebaut hat, sollten ausländische Politiker nun noch öfter mit Xi reden. Wir können uns China nicht einfach wegwünschen, sondern wir müssen mit China zurechtkommen, wer immer es regiert.

Allerdings hat Deutschland noch keine offizielle Chinastrategie. Wäre es nicht sinnvoll, sich erst auf eine Chinastrategie zu einigen, sogar auf europäischer Ebene?

Eine gemeinsame europäische Strategie ist unabdingbar. Aber wir können keine Strategie verabschieden für ein so wichtiges Land, bevor wir nicht persönlich und intensiv mit den dortigen Spitzenpolitikern gesprochen haben. Ansonsten ist die Gefahr zu groß, dass wir uns eher an unseren Wunschvorstellungen und an der Innenpolitik orientieren als an der Realität in China und unseren Anforderungen als Exportweltmeister. Das darf nicht passieren.

Ist China nun mehr Rivale als Partner?

Nein. Es ist weiterhin alles drei: Partner, Wettbewerber und Rivale. Und für jeden der drei Bereiche brauchen wir eine Strategie, ohne uns in die Tasche zu lügen. Wenn man das auf einen der Begriffe vereinfacht, bekommt die Diskussion Schlagseite wie beim Hamburger Hafen. Drei Stichworte sind nun wirklich nicht überkomplex für ein Land mit 1,4 Milliarden Menschen. Jeder Politiker, der glaubt, nur einer dieser drei Blickwinkel genüge, ist mit Vorsicht zu genießen. Das ist meist ein Populist, dem es nicht gelingen wird, mit China auf Augenhöhe zu reden. Und darum geht es nun mehr denn je.

Auch Chinas Medien beschäftigen sich derzeit intensiv mit der bevorstehenden Reise des Bundeskanzlers nach Peking – und haben ihre eigene Perspektive. Ein “großes Geschenk an China” von Kanzler Olaf Scholz nennen der Onlinevideo-Kanal HNR und weitere Kommentare die Genehmigung für die Teilübernahme eines Hamburger Hafenterminals. Scholz zeige hier “Aufrichtigkeit”. So wollte es das Kanzleramt direkt vor Scholz’ Reise nach Peking zwar nicht verstanden wissen. Doch so sieht es eben aus, und so nehmen es Beobachter in China offenbar auch wahr.

Generell ist die Euphorie in Chinas Staatsmedien vor der Reise groß. “Deutsche Unternehmen drängen sich um Teilnahme an China-Delegation” lautet eine andere Schlagzeile, beispielsweise bei Hunan TV, dem zweitgrößten chinesischen Sender. Besonders häufig zu finden war in den vergangenen Wochen die Aussage: “Scholz lehnt eine Abkopplung von China ab.” Kritiker an der Hafen-Freigabe und dem Antritt mit Wirtschaftsdelegation nennt die Global Times “ideologische Scharfschützen”, die reflexhaft auf Scholz anlegen. Die Vorstellung, aus der kleinen Hafen-Beteiligung könne eine “Einkreisung” erwachsen, sei absurd.

Bundeskanzler Olaf Scholz reist am Donnerstag für eine Stippvisite mit großer Wirtschaftsdelegation nach Peking, um dort Präsident Xi Jinping zu treffen. Der Besuch löst derzeit erhebliche Diskussionen aus und befeuert die Debatte um die wirtschaftliche Verflechtung mit der Autokratie in Fernost.

Vor Scholz’ China-Besuch häufen sich auch innerhalb der Regierungskoalition die Forderungen nach einer klaren Stellungnahme des Bundeskanzlers. So erklärte etwa die Juso-Vorsitzende und Bundestagsabgeordnete Jessica Rosenthal am Freitag, Scholz müsse “ganz deutlich machen, wo die Grenzen bei Geschäften mit einer Demokratie sind”. Man müsse es als Bundesregierung auch mal aushalten, “wenn man den Diktator Xi Jinping vor den Kopf stößt. Denn gibt man dem Druck nach, vertieft sich die Abhängigkeit nur immer mehr“, so Rosenthal weiter.

FDP-Chef Christian Lindner forderte am Wochenende gar ein eigenes Gesetz, um Chinas Einfluss zurückzudrängen. Der außenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Ulrich Lechte, erklärte mit Blick auf den Verkauf eines Anteils am Hamburger Hafen an Cosco, dass Scholz in Peking eine “deutlich härtere Gangart gegenüber China” einschlagen müsse. “Sich von einem autoritären System ohne Not abhängig zu machen, finde ich fahrlässig und kurzsichtig”, so Lechte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Der Grünen-Europapolitiker Reinhard Bütikofer erklärte gegenüber RND, dass Scholz einem “offenen chinesischen Erpressungsversuch in Sachen Cosco” nachgegeben habe. Das schade Deutschlands Ansehen bei anderen Verbündeten. “Der Bundeskanzler tut so, als habe sich in China unter Xi Jinping nichts geändert, und reist wie eh und je mit einer riesigen Wirtschaftsdelegation nach China”, erklärte CDU-Außenexperte Norbert Röttgen den RND-Zeitungen. “Das ist das falsche Signal nach innen und außen.”

Zur 12-köpfigen Delegation, die Scholz begleiten wird, gehören Vertreter von Biontech, Bayer, BMW, Adidas, Hipp sowie dem Chemieunternehmen Wacker und dem Heiztechnikunternehmen Geo Clima Design. Zu den bekanntesten Gesichtern gehören

Nach Informationen des Handelsblatts hatten sich rund 100 Vertreter der deutschen Wirtschaft für die Teilnahme an der Reise beworben. BDI-Chef Russwurm und Mercedes-Chef Källenius sind im Gegensatz zur letzten Kanzlerreise 2019 von Angela Merkel nicht mehr mit dabei. Ob BMW-Chef Oliver Zipse mit nach China fliegt, ist laut Handelsblatt noch ungewiss.

Scholz ist zwar der erste westliche Regierungschef, der Xi nach dem Parteitag trifft. Aus Südostasien hat der Präsident jedoch bereits Besuch empfangen. Der Chef der Kommunistischen Partei Vietnams, Nguyen Phu Trong, traf am Sonntag in Peking ein. Er bleibt bis Mittwoch. Am Dienstag kommt der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif, und auch der Präsident von Tansania hat sich angekündigt. Scholz muss sich also hinter die engen Seidenstraßen-Partner einreihen.

Unter deutschen China-Experten wächst derweil die Kritik, dass Scholz die Tragweite des 20. Parteitags nicht verstanden hat. Wenn moderate Kader aus verschiedenen Parteiflügeln wie Hu Chunhua und Li Keqiang in der Top-Führung weiterhin eine Rolle gespielt hätten, wäre eine Neuausrichtung der Politik vielleicht nicht so dringend. Aber der Schock der rein Xi-treuen Zusammensetzung aller wichtigen Gremien verändert die Lage. China ist nicht mehr der Einparteienstaat, mit dem man sich in den vergangenen 50 Jahren arrangiert hat. Es ist eine Diktatur mit ähnlichem Gefahrenpotenzial wie Russlands Putin, lautet ein häufig vorgetragenes Argument. Die Zäsur, die das Ergebnis des Parteitags war, erfordere eine Neubewertung der Beziehungen. Fabian Peltsch/Finn Mayer-Kuckuk

Eine Woche nach dem Vorfall um den früheren KP-Chef Hu Jintao rätselt die Welt noch immer: Warum wurde der 79-Jährige vor den Linsen internationaler Kamerateams zu Beginn der Abschlusssitzung des Parteitags plötzlich aus dem Saal geführt? War es eine geplante Machtdemonstration Xis, ein öffentliches Fanal für das von ihm durchgesetzte Ende der von Hu angeführten Jugendliga-Fraktion? Oder drohte ein gesundheitlicher Notfall, gar eine Peinlichkeit des angeblich dementen Hu? Eine Antwort gibt es bisher nicht.

Der langjährige China-Korrespondent der japanischen Zeitung Nikkei Asia will der Sache relativ nahe gekommen sein: Alle anwesenden Spitzenkader hätten befürchtet, dass Hu öffentlich seine Meinung zur neuen Führung kundtut, schrieb Katsuji Nakazawa in der Donnerstagsausgabe des Blattes. Er berief sich auf eine Quelle mit politischen Verbindungen, die ihm erzählt habe, was aus dem Zentrum der Partei durchgesickert sei. Deshalb hätten sich alle Funktionäre der Parteispitze bemüht, keinen Augenkontakt mit Hu zu haben, so Nakazawa: “Es hätte ein erhebliches politisches Risiko darstellen können, im Gespräch mit Hu erwischt zu werden und dabei die falsche Antwort zu geben. Was Hu auf dem Herzen lag, war allen klar: aufgestaute Frustration über Xi.”

In der Tat gehören die unbeteiligten bis steinernen Mienen der anwesenden Politbüro-Mitglieder rund um Xi Jinping – und zwar einschließlich Hu-freundlicher Politiker wie Li Keqiang, Wang Yang und Hu Chunhua – zu den verstörendsten Aspekten des Vorfalls. Gilt in China nicht Respekt vor und Fürsorge für Alte und Kranke als Ehrensache? Denn dass Hu gesundheitlich angeschlagen war, war auf dem Parteitag offensichtlich. Seit vielen Jahren soll er an Parkinson leiden. Doch ob Hu auch dement ist, ist weiter unklar.

Ist es also tatsächlich so, dass von Hu eine Gefahr ausging – für Xi Jinpings Inszenierung, für Politiker in Sorge um ihren Loyalitätsstatus bei Xi? Weil er verwirrt war und möglicherweise einfach irgendetwas sagen würde? Oder weil er im Gegenteil sehr wohl im Besitz aller geistigen Kräfte war und eine gezielte Provokation plante, jetzt wo politisch für ihn und seine Anhänger ohnehin alles vorbei war? Im Netz kursieren dazu ernsthafte Meinungen und wirre Gerüchte. Die meisten China-Experten räumen ein, die Antworten nicht zu wissen. Beide Szenarien, Komplott und Krankheit, sind zugleich plausibel und unplausibel.

Befürworter der These eines abgekarteten Spiels durch Xi betonen die Gründlichkeit, mit der sich Xi auf dem Parteitag der Jugendliga-Fraktion seines Vorgängers entledigt hat. Japanische Fotos zeigen den zuvor sogar als möglichen Ministerpräsidenten gehandelten Hu Chunhua (China.Table berichtete), dessen Körpersprache klaren Frust ausdrückt: Ellenbogen auf dem Tisch abgestützt, leerer Blick. Auch Ministerpräsident Li Keqiang musste gehen, obwohl zwei Jahre jünger als Xi. Doch wozu brauchte Xi dann noch eine Demonstration?

Wer eher an einen spontanen Vorgang glaubt, beruft sich auf Hus offensichtliche Gebrechlichkeit sowie die Gesichtsausdrücke der neben Hu sitzenden Politiker. Li Zhanshu ist auf Videos zu sehen, wie er mit Hu spricht. Er nimmt ihm eine Mappe aus der Hand, wirkt aber nicht unfreundlich. Oder auf die Tatsache, dass die KPCh noch niemals einen Machtkampf auf offener Bühne ausgetragen hat. Aber ist Xi nicht zuzutrauen, auch mit diesem Tabu zu brechen?

Oder vermischte sich vielleicht beides, Gesundheit und Politik? Nutzte Xi die Gunst der Stunde, um seinem ungeliebten Vorgänger öffentlich zu erniedrigen? Hu war demnach zwar krank, aber auch wütend. Der Vorfall “gab der Welt einen unbeabsichtigten Einblick in das politische Drama Chinas, das normalerweise hinter den Kulissen stattfindet”, schreibt Nakazawa.

Seit dem Ende des Parteitags kursieren immer mehr Fotos und Videos des etwa drei Minuten währenden Vorgangs. Auch sie klären das Mysterium letztlich nicht auf. Auf der Bühne saß Xi, stolz auf seinen der Öffentlichkeit noch nicht bekannten politischen Sieg. Hu, der neben ihm saß, muss unglücklich gewesen sein, dass es ihm nicht gelungen war, seine Protegés an der Macht zu halten.

Die Kameras liefen schon, als Hu kurz vor Sitzungsbeginn die vor ihm liegende rote Mappe aufnahm und sie wohl öffnen wollte. Der neben ihm sitzende Li Zhanshu – bisher Vorsitzender des Nationalen Volkskongresses, aber mit 72 auch auf dem Weg in den Ruhestand – spricht mit Hu, nimmt ihm schließlich die Mappe ab, wirkt dabei aber freundlich. Auch der noch einen Platz weiter sitzende Wang Huning mischt sich kurz ein. Was sie alle sagen, ist unbekannt.

Xi bemerkte den Vorgang und winkte einen Mann herbei, dem er etwas zuflüsterte.

Daraufhin kamen ein weiterer Mann hinzu, offenbar ein langjähriger Bodyguard Hus. Eine Bilderstrecke des Wall Street Journal zeigt, dass Xi und Hu in Anwesenheit des Mannes noch ein paar Worte wechselten. Der Bodyguard nahm Hus Brille und von Li Zhanshu die rote Mappe. Er half Hu aus seinem Stuhl. Hu schien sich dagegen zu wehren und versuchte, auf seinen Platz zurückzukehren. Dann kam ein zweiter Mann, inzwischen als ein stellvertretender Direktor des Generalbüros der Kommunistischen Partei identifiziert, und forderte Hu zum Gehen auf. Der wollte allerdings immer noch nicht. Schließlich gelingt es den beiden, den 79-Jährigen wegzuführen.

Auf dem Weg sprach Hu noch ein paar Worte zu Xi, der mit dem Hauch eines unergründlichen Lächelns nickte und etwas Kurzes sagte. Danach tippte er Li Keqiang auf die Schulter, der auch ein paar Worte sagte, aber Hu den Kopf nur halb zuwandte. Dann schritt Hu mit den beiden Männern hinaus, laut Wall Street Journal an mindestens 37 hochrangigen Parteifunktionären vorbei, die starr geradeaus blickten. “Es erschien, als sei eine Ära zu Ende gegangen“, sagte Jörg Wuttke, Präsident der EU-Handelskammer in China zu Reuters. “Es sah, offen gesagt, sehr seltsam aus”.

Die Staatsmedien berichteten mit keinem Wort über den Vorfall; das Fernsehen schnitt die Szene komplett heraus. Der Staatssender CCTV zeigte am Sonntag in den Bildern des ZK-Wahlvorgangs vom Abend vorher auch Hu Jintao bei der Stimmabgabe. Die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua setzte nur zwei englischsprachige Tweets ab, denn es war ja klar, dass die Welt davon wusste.

“Xinhuanet-Reporter Liu Jiawen hat erfahren, dass Hu Jintao darauf bestanden hat, an der Abschlusssitzung des 20. Nationalkongresses der Partei teilzunehmen, obwohl er sich in letzter Zeit hatte erholen müssen”, hieß es in dem ersten. Er habe sich in einem Nebenraum ausgeruht und fühle sich wieder besser, in dem zweiten.

Das warf neue Fragen auf. Heißt das, jemand habe Hu am Abschlusstag davon abgeraten zu erscheinen? Tauchte er gar gegen den Willen von Xi auf? Was sagte Hu zu Xi und Li? Warum versuchte Li Zhanshu, Hu die rote Mappe abzunehmen? Herangezoomt ist auf dem obersten Papier die Kandidatenliste für das neue Zentralkomitee zu erkennen. Aber die müsste Hu, so er nicht dement ist, doch sowieso gekannt haben.

Wir werden wahrscheinlich nie genau wissen, was an jenem Tag genau geschah und wo Hu sich jetzt befindet. Möglich ist aber, dass ihn die Weltöffentlichkeit das letzte Mal gesehen hat.

Chinas staatlich gelenkte Medien betonen derzeit unisono, wie investorenfreundlich der eigene Standort sei. Auf Englisch und auf Chinesisch erschienen am Freitag Artikel, die sich auf aktuelle Daten des Außenministeriums bezogen. Demnach waren die ausländischen Direktinvestitionen (FDI) in den ersten neun Monaten des Jahres um 16 Prozent gestiegen. Das zeige, wie “attraktiv die Nation für internationale Investoren” sei. Das Land gehe auf die Bedürfnisse ausländischer Unternehmen ein und fördere eine “Entwicklung auf höchster Qualitätsstufe”, wird ein Experte zitiert.

China versucht damit offenbar, der harschen Kritik von Unternehmen und Marktteilnehmern an der Neuausrichtung seiner Wirtschaftspolitik zu begegnen. Nach dem Parteitag waren die Aktienkurse in Hongkong abgestürzt. Führende Medien brachten Storys dazu, dass es mit der Offenheit für internationale Anleger mit der neuen Führung endgültig vorbei sei, weil alle Reformer entlassen seien. Die Wahrnehmung, dass die Führung zunehmend ideologisch ihre Machtinteressen vor die Wirtschaftsinteressen stellt, setzt sich derzeit bei zahlreichen Wirtschaftsvertretern fest. fin

Gebe es das China-Geschäft nicht, sähe es für Volkswagen düster aus. Der Nettogewinn ist im dritten Quartal nur deswegen nicht drastisch geschrumpft, weil in China die Nachfrage nach VW-Autos besonders gestiegen ist – vor allem nach Elektroautos.

VW lieferte dort in diesem Jahr bis Ende September 112.700 E-Autos aus, doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum. “Der Konzern ist damit auf dem besten Weg, in seinem größten Markt China die Auslieferungen von vollelektrischen Fahrzeugen auch im Vergleich zum gesamten Vorjahr zu verdoppeln”, erklärte VW.

Insgesamt verzeichnet Deutschlands größter Autobauer im dritten Quartal einen deutlich geringeren Nettogewinn als im Vorjahreszeitraum. Das Betriebsergebnis stieg zwar im Vorjahresvergleich kräftig von 2,6 auf 4,3 Milliarden Euro – unter dem Strich schrumpfte die Summe aber um 26,5 Prozent auf 2,13 Milliarden Euro. Als Grund gibt VW die Kosten für den Börsengang der Tochter Porsche und die Abschreibungen wegen der Aussetzung des Russlandsgeschäfts an.

Was VW an Verkaufssteigerungen mit seinen E-Autos in China erzielt, sind Peanuts im Verhältnis zu den Verkäufen von BYD. Der führende chinesische E-Autobauer konnte die Zahl seiner verkauften Fahrzeuge in den drei Quartalen auf 1,18 Millionen Einheiten nahezu verdreifachen. flee

Zahlreiche Arbeiter des Apple-Zulieferers Foxconn flüchten offenbar aus der in Zhengzhou unter Zero-Covid-Isolation stehenden Mega-Fabrik des Unternehmens. Videos, die auf Social Media kursieren, zeigen Menschen, die über Zäune klettern und mit ihrem Hab und Gut über verlassene Straßen und Felder entkommen. Beobachter sprechen von zehntausenden Menschen.

Die Fabrik ist mit 300.000 Mitarbeitern eine der wichtigsten des taiwanischen Elektronikherstellers. Seit Anfang Oktober herrscht dort nach einem Covid-Ausbruch strenge Quarantäne. Foxconn hatte daraufhin die Produktion gedrosselt und die Fabrikmitarbeiter auf dem Gelände isoliert. Zuletzt kam es Medienberichten zufolge jedoch zu Lebensmittelknappheit und Problemen bei der medizinischen Versorgung (China.Table berichtete). Die Financial Times berichtet, dass über 10.000 Mitarbeiter mit dem Virus infiziert sein könnten. fpe

Wenn Bundeskanzler Olaf Scholz am 4. November in Peking Xi Jinping zur Wiederwahl als Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas gratuliert, dann steht er einem Mann auf dem mühsam erkämpften Höhepunkt seiner Macht gegenüber, dessen Sorgen durch die einstimmige Wahl zum Partei-Generalsekretär alles andere als behoben sind. Die nicht enden wollende Pandemie, die das Vertrauen der Menschen in die Fähigkeit Xis zerrüttet, die Krise besser zu lösen als die westlichen Demokratien; der wirtschaftliche Abschwung Chinas, verursacht durch die Pandemie; die techno-strategische Auseinandersetzung mit den USA; der neue internationale Zuspruch für Taiwan nach den martialischen Manövern Chinas in den Gewässern um die Insel; schließlich die Zwickmühle des Ukrainekriegs, wo Xi die vehemente Attacke Putins auf den Westen begrüßt, aber nun sichtbar an der Seite eines Losers steht. Das sind die Probleme, die Xi vor Augen hat. Ihren Dimensionen gegenüber dürften aus Pekinger Perspektive die deutschen Schwierigkeiten durch Energiekrise oder Waffenlieferungen als Petitessen erscheinen.

Diese Darstellung passt gewiss nicht zum gewohnten Bild von einem China, das nur noch Schritte davon entfernt ist, die USA als Supermacht abzulösen. Doch handelt es sich um die Folgen einer rabiaten Defensivstrategie. Die Zeiten jenes Gewinnspiels sind vorüber, das heute mit dem Begriff “Wandel durch Handel” bezeichnet wird. Früher konnten kluge Teilnehmer kaum verlieren. Die findigen Jungunternehmer Chinas lernten, sich immer kundiger und erfolgreicher im Labyrinth der sich globalisierenden und später digitalisierenden Weltwirtschaft umzutun; die westliche Wirtschaft fand eine gigantische Werkbank mit willigen und ehrgeizigen Arbeitskräften, die noch kostengünstigere Produktion ermöglichten. Und natürlich funktionierte das, so wie es davor schon in Japan, in Südkorea, auf Taiwan, Hongkong, Singapur und anderswo funktioniert hatte. Hunderttausende chinesische Studenten, Fachkräfte, Wissenschaftler, Unternehmer, heute im Westen, morgen wieder zuhause, brachten Wissen und Weltanschauungen mit zurück, die rein nichts mit den Doktrinen des Marxismus zu tun hatten. Aber sie halfen, das Land an die wichtigsten Erfordernisse internationaler Zusammenarbeit anzupassen, und die Gesellschaft von innen heraus zu verändern.

Schließlich ist “Wandel durch Wissen” mindestens so wirkmächtig wie der Handel. Chinas Zivilgesellschaft hat bereits über Jahrzehnte erlebt, welches Maß an Kreativität sie freizusetzen in der Lage ist (durchaus auch weit links oder rechts von der Parteilinie). Es ging um gesellschaftlichen Austausch in vielfältiger Breite: um Umweltschutz, Kunst und gegenseitige Anregungen, ob in der Bildenden oder der darstellenden Kunst, im Film, der Musik oder in der Literatur, um Wissenschaft und soziale Fragen. Letzten Endes ging es um die Emanzipation des Einzelnen durch Bildung. Ein patriotisch gefärbter neuer Gesellschaftsvertrag bewährte sich glänzend: Das Volk überlässt der Partei die Politik, es darf sich dafür um sein materielles und geistiges Wohlergehen kümmern. Welcher kulturrevolutionäre Rotgardist würde sich in diesem China zurechtfinden?

Wohl wäre, muss man einräumen, der Führungsanspruch der Partei am Ende, wenn sie nur noch verloren am Rande des gesellschaftlichen Wandels zu stehen käme. Doch wenn es um die Wahrung ihrer Macht geht, weiß die Partei genau, was zu tun ist. So muss sich die Einbindung Chinas in die Weltgemeinschaft lockern. Xi hat diese Konsequenz gezogen – und so, wie wir wegen unserer Abhängigkeit von China besorgt sind, ist China seinerseits bereits dabei, seine Abhängigkeiten vom Westen zu zurückzufahren. Im Herbst des Jahres 2019 entschied das Zentralkomitee der KP, China werde einen “doppelten Wirtschaftskreislauf” (dual circulation) einführen. Damit ist gemeint, dass die chinesische Volkswirtschaft überall dort, wo sie keine ausländischen Partner, Kontakte oder Investoren benötigt, nur für den Binnenmarkt Chinas arbeitet, und einzig dort an der Zugehörigkeit zum Weltwirtschaftssystem festhält, wo ausländische Partner, Kontakte und Lieferungen unabdingbar sind. Was dies für in China bereits investierte, nicht-chinesische Unternehmen heißen wird, dürfte ein Thema für die den Bundeskanzler nach Peking begleitenden deutschen CEOs sein.

Gesellschaftspolitisch geht es Xi um die Wiederbelebung der alten Hierarchie: Die Partei bestimmt jeden Aspekt eines durchideologisierten Alltags der Bürger. Die Pandemie bot die Gelegenheit, dieses wiederbelebte Führungsprinzip zu testen und vorzuführen. Da China ein Gesundheitswesen hat, das niemals zugereicht hätte, die zu erwartende große Zahl an Corona-Infizierten zu versorgen, blieb nur, den Alltag des Einzelnen dem Gebot des Schutzes des Lebens aller zu unterwerfen: durch brachial erzwungene endlose Lockdowns für Millionen, eine Strategie, deren Fortsetzung Xi jetzt auf dem Parteitag ankündigte. Das Ende von Reform und Öffnung bedeutet damit auch das Ende vom Wandel durch Handel oder Wissen.

Dass die KP die sich an liberalen und demokratischen Prinzipien orientierende internationale Ordnung als Gefahr für ihren Machterhalt sieht, führt zu aktivem Kampf um die “Neuverteilung der Macht in der Welt”: in der UNO und den internationalen Organisationen ist die Volksrepublik bemüht, ihre eigenen Wertvorstellungen in neue internationale Abkommen oder Resolutionen zu gießen. Die größere Aggressivität der Volksrepublik im internationalen Raum – im Südchinesischen Meer, gegenüber Taiwan, in den Territorialkonflikten mit Japan und Indien, oder mit ihrer “Wolfskrieger-Diplomatie” – ist kein Gegensatz zum multipolaren Verständnis, das China von der Weltordnung hat. Es handelt sich um den Ausdruck der Tatsache, dass China heute über mehr internationales Durchsetzungsvermögen verfügt und offener nach dem von Xi Jinping proklamierten “chinesischen Traum” vom Wiedererstehen des alten Chinas streben kann. Der damalige chinesische Außenminister Yang Jiechi formulierte es einleuchtend schon 2010 auf dem ASEAN Regional Forum in Hanoi, als er sagte, “Es gibt große Staaten und es gibt kleine Staaten, und das ist nun einmal so”.

Was also bleibt nach Scholz’ Glückwunsch? Der Versuch selbstverständlich, wenn schon nicht den Wandel, dann doch vom Handel das Beste zu retten. Die mitreisenden Wirtschaftsvertreter werden auf die Konzilianz des nun noch mächtigeren Xi hoffen. Der Kanzler dürfte versuchen, den Pekinger Ärger über die deutsche Diskussion um ein Engagement Coscos in Hamburg zu dämpfen. Man wird des Datums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Volksrepublik und der Bundesrepublik vor 50 Jahren gedenken. Darüber hinaus aber? Der Kanzler reist ohne den französischen Präsidenten, wie anfangs angedacht, und auch ohne EU-Vertreter. Vielleicht reicht es, als Repräsentant der stärksten Macht Europas nach Peking zu kommen. Aber nicht einmal die lang angekündigte China-Strategie der Bundesregierung liegt bisher vor. Doch ist der Kanzler mit dieser Verlegenheit nicht allein. Was zunächst unter Xi wie eine selbstgewisse Konsolidierung von Chinas Herrschaftssystem schien, weist nun neuerlich auf tief gehende Brüche in der politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung des Landes hin. Und statt einer Strategie, folgt Xi nun Deng Xiaopings bekanntem Diktum, man müsse den Weg finden, indem man im Fluss nach den Steinen tastet. So, wie China und Deutschland und ihr Verhältnis sich derzeit darstellen, bleibt auch Olaf Scholz wenig anderes übrig.

Volker Stanzel (geb. 1948) ist deutscher Diplomat im Ruhestand und ehemaliger Politischer Direktor des Auswärtigen Amtes sowie ehemaliger Botschafter in Peking und in Tokio. Seit Eintritt in den Ruhestand ist er publizistisch tätig, unterrichtete an Universitäten in Kalifornien, Japan und Deutschland und war 2018/2019 Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Er arbeitet heute an der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und unterrichtet an der Hertie School of Governance in Berlin.

Nach der Neubesetzung des Politbüros auf dem 20. Parteitag steht nun die Neubesetzung der freigewordenen Posten von Provinzchefs an:

Chen Jining, zuvor Bürgermeister von Peking, muss in den Süden umziehen. Er ersetzt Li Qiang als Parteisekretär von Shanghai. Damit ist er potenziell für noch höhere Ämter berufen. Chen ist von Haus aus Umweltingenieur. Er war Dekan an der Tsinghua-Universität.

Yin Yong wurde als Ersatz für Chen zum Bürgermeister der Hauptstadt Peking ernannt. Yin war zuvor Vize-Parteisekretär in Peking.

Huang Kunming soll vermutlich Parteisekretär in Guangdong werden. Damit würde er auf Li Xi folgen, der überraschend in den Ständigen Ausschuss des Politbüros aufgerückt ist. Huang ist bisher Leiter der Propagandaabteilung. Huang hat Wirtschaft und Öffentliche Verwaltung studiert.

Chen Yixing wird neuer Minister für Staatssicherheit. Er war bisher Generalsekretär der Polit- und Rechtskommission der Partei. Umgekehrt wird der bisherige Sicherheitsminister Chen Wenqing der Parteisekretär der Polit- und Rechtskommission.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Bei Tageslicht wirkt die Kulisse des “Land Of Drama” als hätte jemand das Set von Stanley Kubricks Science-Fiction-Klassiker “2001: Odyssee im Weltraum” in eine chinesische Zukunft verlegt. Bei Anbruch der Dunkelheit verwandelt sich der im zentralchinesischen Zhengzhou gelegene Theater-Megakomplex in ein von bunten LEDs erhelltes Licht-Spektakel. Auf 21 Bühnen und in 56 Höfen wird hier mit allen Mitteln moderner Multimediakunst die Geschichte der Provinz Henan und der Kulturen am Gelben Fluss erzählt. Rund 930 Millionen US-Dollar soll die 400.000 Quadratmeter große Event-Landschaft gekostet haben.