politisch ist das Verhältnis zwischen China und Japan schon seit langem angespannt. Immer wieder kommt es zum Streit um Inseln im Ostchinesischen Meer und nicht zuletzt um eine angeblich unzureichende Entschuldigung Japans seiner Verbrechen in China während des Zweiten Weltkriegs.

Doch meist ist es Japan gelungen, den politischen Zwist von den Wirtschaftsbeziehungen fernzuhalten. Von kurzweiligen Boykott-Aktionen gegenüber japanischen Automarken abgesehen, floriert der Handel zwischen beiden Staaten bis heute.

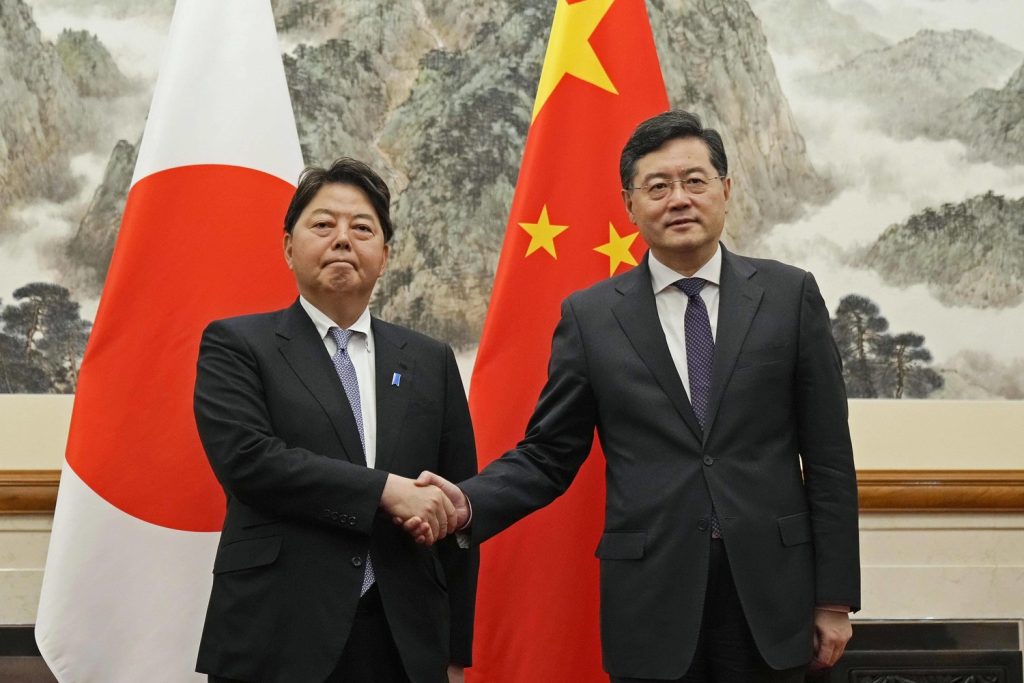

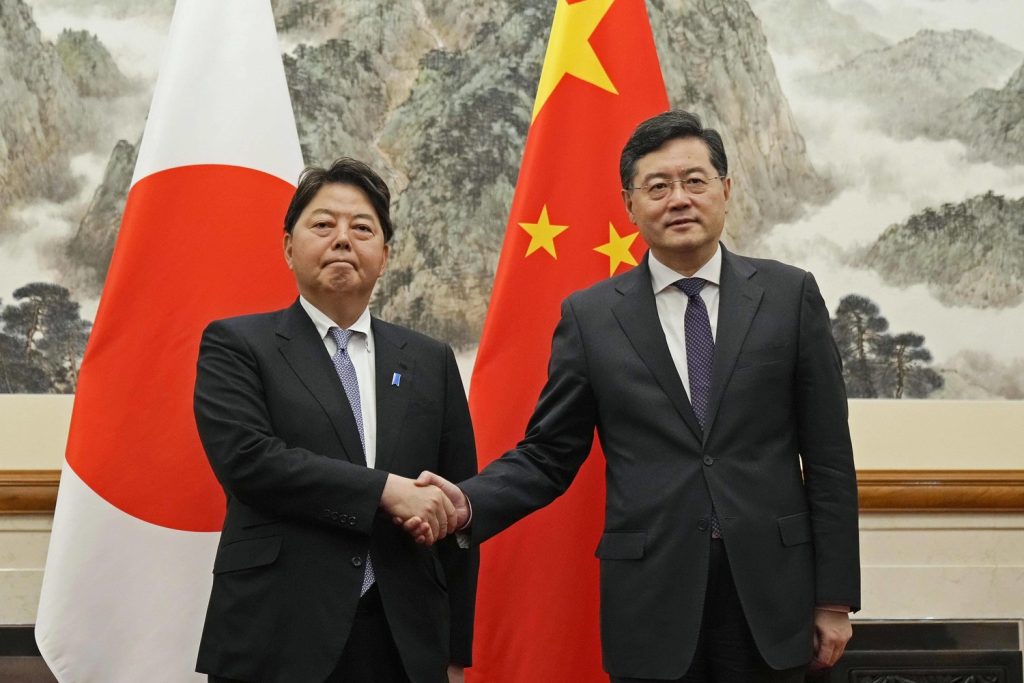

Doch diese Trennung scheint im Zuge der geopolitischen Spannungen zwischen China und den USA nicht mehr zu klappen. So wie die US-Regierung die Niederlande aufgefordert hat, China nicht länger mit Spezialmaschinen für die Herstellung von modernen Chips zu beliefern, folgt nun auch Japan der Aufforderung Washingtons. Entsprechend kontrovers ging es beim Treffen des japanischen Außenministers Yoshimasa Hayashi mit seinem Kollegen Qin Gang in Peking zu, schreibt Finn Mayer-Kuckuk. Gelächelt haben sie auf dem gemeinsamen Foto zumindest nicht.

Zuweilen kann der Blick von außen helfen, die Politik im eigenen Land besser zu verstehen. So auch bei der China-Politik des Bundeskanzlers. Für nicht mehr ganz zeitgemäß hält der ehemalige US-Spitzendiplomat John Cunningham das zögerliche Vorgehen von Olaf Scholz. Dabei ist die deutsche Wirtschaft besonders gefährdet, sollten die geopolitischen Spannungen zwischen der Volksrepublik und der westlichen Welt noch mehr zunehmen. Ein weiterer Weckruf in diesen unruhigen Zeiten.

Einen schönen Wochenstart!

Sie sind auf einer Mission nach Berlin, um Politiker über die Sorge der USA bezüglich Menschenrechtsverletzungen durch China in Hongkong und anderswo zu unterrichten. Wie wird die Haltung von Bundeskanzler Olaf Scholz zu China international wahrgenommen?

Ihr Bundeskanzler kommt aus einer Welt, die mehr als viele andere auf gute Beziehungen zu China geeicht ist. Einige Teile Ihres politischen Spektrums hat gute, zum größten Teil wirtschaftlich motivierte Gründe, sich mit China zu arrangieren. Unsere beiden Volkswirtschaften sind in erheblichem Maße in China engagiert. Mein Land ringt derzeit um einen Weg, dieses Engagement wieder ins Gleichgewicht zu bringen, da wir dadurch Bedrohungen in den Lieferketten und in anderen Bereichen wie der nationalen und technischen Sicherheit ausgesetzt sind.

Welche Rolle spielt Scholz hier?

Die deutsche Wirtschaft ist unter den europäischen Ländern besonders gefährdet. Ich weiß, dass in Ihrem Land bereits eine Debatte zu diesem Thema begonnen hat. Und ich hoffe, dass sich diese Debatte noch beschleunigen wird. Deutschland ist wichtig als Meinungsführer in der Welt. Es hat eine Schlüsselrolle in der Europäischen Union, wo diese Debatte ebenfalls geführt werden muss.

Steht Kanzler Scholz unter besonderer Beobachtung, da sein Parteigenosse Gerhard Schröder enge Geschäftsbeziehungen zu den Russen hatte?

Ich war in der US-Regierung tätig, als die Debatte über Nord Stream begann. Es gab viele Amerikaner, die der Meinung waren, dass die Pipeline irgendwann zu einer echten Gefahr für Deutschland werden würde. Niemand dachte, dass sich dies durch die Invasion in der Ukraine manifestieren würde. Ich würde behaupten, dass die gleiche Denkweise in Grundzügen auch für China gilt. In Peking und in Moskau gibt es autoritäre, mächtige Figuren, die über zwei Dinge verfügen, die wir im Westen nicht haben.

Und zwar?

Sie haben eine sehr klare Vorstellung davon, wo sie hinwollen. Und sie wissen, was für eine Welt sie sehen wollen. Putins Ziel ist die Wiederherstellung des russischen Imperiums. Xi Jinpings Ziel ist die Wiederherstellung der chinesischen Größe und die Verdrängung eines schwachen Westens von der internationalen Bühne. Das haben beide, Putin und Xi, in Wort und Schrift klar zum Ausdruck gebracht.

Haben die Deutschen das in seiner ganzen Tragweite verstanden?

Im US-Kongress und in der akademischen Welt gibt es einen erstaunlichen Konsens über die Gefahren einer zu großen Abhängigkeit von China. Manchmal wird das übertrieben und überbewertet, je nachdem, wo man sich im politischen Spektrum befindet. Aber es ist einer der wenigen Bereiche, in denen unsere Politiker und die Abgeordneten einen Mittelweg finden. Ich habe den Eindruck, dass sich Ihre nationale Debatte zwar ebenfalls in diese Richtung bewegt. Aber sie wird nicht so intensiv geführt wie in den Vereinigten Staaten.

Deutschland oder die EU müssen den USA nicht zwingend in allen Punkten folgen. Eine Frage, die viele Menschen in Deutschland beschäftigt, lautet: Wie wird die nächste US-Regierung ticken? Joe Biden ist tough gegenüber China, aber immer noch auf eine kontrollierte und ruhige Weise. Unter seinem potenziellen Nachfolger könnte sich das Verhältnis zu China noch mehr verschlechtern.

Ja, unsere Politik ist ein wenig unberechenbar. Aber wie ich bereits sagte, ist der Umgang mit China einer der wenigen Bereiche, in denen es auf beiden Seiten im US-Kongress einen breiten Konsens gibt. Weniger einig ist man sich vielleicht darüber, was man dagegen tun soll. Wir haben als Regierung in den vergangenen Jahren einige große Schritte in dieser Hinsicht unternommen. Diese beschäftigen sich mit Technologiefragen, etwa mit Fragen der Chipherstellung und mit Lieferketten. Wir holen Investitionen in die Vereinigten Staaten zurück. Wir richten unsere militärischen Anstrengungen neu aus. Biden hat dem Kongress den größten Verteidigungshaushalt in Friedenszeiten vorgelegt. Ein großer Teil dieses Geldes wird in die Stärkung unserer Position im Pazifikraum fließen.

Sind Sie als Diplomat nicht besorgt, dass der Antagonismus überbetont wird und sich die Beziehungen in fataler Weise verschlechtern könnten?

Für diese Einschätzungen werden die Diplomaten im State Department schließlich bezahlt. Eine der Sachen, für die Präsident Biden meiner Meinung nach viel Anerkennung verdient, ist sein Bemühen um die Beziehungen zu den Europäern und den Verbündeten in Asien. Diese hatten unter seinem Vorgänger ziemlich gelitten. Biden hat sie wiederhergestellt, lange bevor jemand die Ukraine-Krise ahnen konnte, bei der diese Beziehungen dann sehr zu Tragen gekommen sind. Was er getan hat, um diese Koalitionen wieder herstellen, ist reine Diplomatie. Und das ist die Art und Weise, wie man mit dieser Art von Wettbewerb umgeht. Und trotzdem braucht man das Militär als Instrument, um Negativszenarien zu verhindern.

Führt Aufrüstung nicht auch zu Destabilisierung?

Ein geschätzter Kollege von mir ist der Meinung, dass man einen Krieg in Asien verhindern kann, indem man sich optimal darauf vorbereitet. China weiß das. Niemand will einen Krieg in Asien. Es ist zu hoffen, dass die Chinesen verstehen, dass sie ebenfalls keinen Krieg in Asien führen wollen. Aber um ihn effektiv zu verhindern, brauchen wir nicht nur unsere eigene militärische Stärke, sondern wir brauchen eine starke Koalition von Ländern in Asien, die bereit sind, sich an den politischen und diplomatischen Bemühungen zu beteiligen, um China einzuhegen.

Wie schätzen Sie die Gefahren für Taiwan ein?

Der unbekannte Faktor hier ist die eine Person in China, die allein entscheidet, was in Taiwan passiert: Xi Jinping. Vielleicht wird er von einer kleinen Gruppe anderer beeinflusst, aber er hat weder einen Kongress noch sonst etwas, mit dem er sich auseinandersetzen muss. Vermutlich sagen ihm seine Militärs, was für ein schweres Unterfangen eine Blockade Taiwans oder gar eine Invasion wäre. Man kann also nicht ausschließen, dass diese eine Person eine Entscheidung trifft, die für China und Asien historisch katastrophal wäre. Ich gehe davon aus, dass es weiterhin Reibereien geben wird. Derzeit gibt es aber keinen Grund zur Annahme, dass es in absehbarer Zeit zu einem bewaffneten Konflikt um Taiwan kommen wird. Das hat einfach keinen Sinn.

James B. Cunningham ist Vorsitzender der Freedom in Hong Kong Foundation. Der hochrangige US-Diplomat war 2005-2008 Generalkonsul der Vereinigten Staaten in Hongkong, 2008-2011 Botschafter in Israel und 2012-2014 Botschafter in Afghanistan. Davor war er Botschafter bei den Vereinten Nationen, Stabschef des NATO-Generalsekretärs und Direktor des Büros für europäische Sicherheit und politische Angelegenheiten des Außenministeriums (1993-1995).

China Strategie 2023. 3 Stunden, 3 Sessions, 30 Köpfe aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Table.Media beleuchtet am 25. April China als Wettbewerber, Rivale und Partner. Die Digital-Konferenz schafft mitten in der aktuellen Debatte Orientierung für Entscheiderinnen und Entscheider.

Die japanische Regierung ist dem Ansinnen der USA nachgekommen und hat die Ausfuhr von Geräten zur Halbleiterherstellung reguliert. Unternehmen, die entsprechende Maschinen wollen, benötigen künftig eine Genehmigung des Handelsministeriums. Die Regeln sollen im Juli wirksam werden. Das Ministerium nimmt ab sofort Anträge auf Ausfuhrgenehmigungen entgegen.

China ist in der Verwaltungsanweisung nicht genannt, gilt jedoch allgemein als Ziel der neuen Kontrollen. Das wurde in Peking auch so verstanden. “Es wird sich rächen, den Handel zu politisieren, zu instrumentalisieren und als Waffe zu nutzen”, sagte eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums am Samstag als Reaktion auf den Schritt. Es sei besser, die Halbleiter-Lieferketten dem Markt zu überlassen. Das sind die üblichen Sätze, mit denen Peking auf unfreundliche Handelsmaßnahmen antwortet.

Die USA haben im Oktober 2022 begonnen, die Ausfuhr von hoch entwickelten Chips sowie von Maschinen zu deren Herstellung nach China einzuschränken. In der Verwaltungsanweisung aus Washington ist die Volksrepublik ausdrücklich genannt. Als Begründung gilt die Nutzung von Künstlicher Intelligenz für Waffen und für die Überwachung eigener und fremder Bürger durch China. Die Anweisung bekam schnell den Namen “US-Chip-Sanktionen gegen China“.

Um China jedoch effektiv am Aufbau eigener Fertigungsanlagen zu hindern, mussten die USA noch Partner an Bord holen. Ganz vorne standen hier die Niederlande, die sich den Sanktionen nach großen Anstrengungen der US-Diplomatie im vergangenen Monat angeschlossen haben. Hier war es vor allem die Firma ASML, der das Interesse der USA und China galt. Sie stellt Maschinen her, die kleinste Leiterbahnen auf Siliziumgrundplatten zeichnen kann.

Im Bündnis gegen Chinas Halbleiterbranche fehlte aber noch Japan, das traditionell in Optoelektronik und Halbleitertechnik sehr stark ist. Zu den Unternehmen, die jetzt betroffen sind, zählen:

Juristisch gesehen hat das Wirtschafts- und Handelsministerium METI 23 Produktgruppen mit Bezug zur Halbleiterherstellung zur Liste der Waren hinzugefügt, die unter das Außenhandelskontrollgesetz fallen. Das Ministerium erwartet keine schweren Auswirkungen auf den Handel mit China, weil die betreffenden Produkte zwar sehr hochwertig sind, aber nur einen kleinen Teil des Warenaustauschs ausmachen.

Die japanischen Exporte von Ausrüstung zur Chipherstellung waren im vergangenen Jahr bereits deutlich gefallen. Das gilt als Folge der US-Sanktionen, wie die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei berichtet. Die entsprechenden Exporte sind im Abschlussquartal des vergangenen Jahres um 16 Prozent zurückgegangen. Die US-Ausfuhren nach China waren um 50 Prozent gesunken. Der Trend setzte sich im ersten Quartal 2023 fort.

Da China seine Halbleiterindustrie rasch ausbauen möchte, gehen diese Rückgänge vermutlich nicht auf die derzeit schlechte Chip-Konjunktur zurück, sondern auf die Sanktionen. Ohne die Teile aus den USA und den Niederlanden ist der Versuch sinnlos, neue, fortschrittliche Anlagen aufzubauen. Dementsprechend erfolgten auch keine Bestellungen von Komponenten in Japan.

Die neuen Sanktionen haben Yoshimasa Hayashi die Arbeit erschwert. Japans Außenminister war am Wochenende in China, um den neuen chinesischen Außenminister Qin Gang kennenzulernen. Der erste Besuch seit drei Jahren sollte eigentlich die diplomatische Stimmung wieder etwas verbessern.

Das Verhältnis der Nachbarländer hing im Keller, nachdem Japan in seiner Sicherheits- und einer Chinastrategie deutliche Aufrüstung angekündigt hatte. Qin beklagte sich bei dem Treffen zudem über Japans Plan, radioaktives Wasser aus der Reaktorruine von Fukushima ins Meer abzulassen.

Dazu kam vergangene Woche die Verhaftung eines Mitarbeiters der Pharmafirma Astellas in Peking. China wirft dem japanischen Staatsbürger Spionage vor. Bei dem Treffen forderte Hayashi die Freilassung der Person oder zumindest Transparenz in dem Verfahren.

Das Treffen dauerte drei Stunden. Beim gemeinsamen Foto konnten sich die beiden Minister zwar nicht zu einem Lächeln durchringen. Auf der positiven Seite erhielt Hasashi ein Treffen mit Premier Li Qiang, was eine Ehrbekundung der chinesischen Seite ist.

Der chinesische Top-Außenpolitiker Wang Yi warnte in Peking zeitgleich vor einer Verschlechterung der Beziehungen. Wang hatte den ehemaligen Premier Yasuo Fukuda getroffen. Anlass war der 45. Jahrestag des chinesische-japanischen Freundschaftsvertrags, der seinerzeit eine Eiszeit zwischen den beiden Ländern beendete. Fukuda betone, Japan habe weiterhin Interesse an Kontakten auf höchster Ebene.

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez hat Xi Jinping zu Gesprächen mit der ukrainischen Regierung aufgefordert. “Ich habe unsere Besorgnis über die illegale Invasion der Ukraine zum Ausdruck gebracht”, sagte Sánchez bei seiner Pressekonferenz in Peking am Freitag. Dabei habe er Xi ermutigt, mit Präsident Wolodymyr Selenskyj zu sprechen, damit er aus erster Hand etwas über den ukrainischen Friedensplan erfahre. Dieser Plan könne die Grundlage für einen dauerhaften Frieden in der Ukraine sein und stimme perfekt mit der Charta der Vereinten Nationen überein.

Peking erwähnte die Ukraine in seinem Readout nur am Rande und mit der bekannten Sprachregelung: Chinas Position sei klar, man setze sich für Friedensgespräche und eine politische Lösung ein. China sei bereit, einen umfassenden Dialog und eine Zusammenarbeit mit der EU “im Geiste der Unabhängigkeit, des gegenseitigen Respekts, des gegenseitigen Nutzens und der Suche nach Gemeinsamkeiten bei gleichzeitiger Überwindung von Unterschieden” zu führen, sagte Xi. Er hoffe, Spanien könne dabei eine positive Rolle spielen.

Generell schlug Sánchez bei seinen Begegnungen einen mehr auf Kooperation setzenden Ton an als EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei ihrer kritischen Grundsatzrede zu China Ende vergangener Woche. Bei seinem Treffen mit dem neuen Ministerpräsidenten Li Qiang ging es vor allem um Wirtschaftsfragen. Beide Länder haben einen Ausführungsplan für die Zusammenarbeit bis 2026 verfasst, in dem es um Importe spanischer Agrarprodukte geht, ebenso wie Zusammenarbeit bei Bildung, Pflanzenschutz und Sport, berichtet die spanische Agentur EFE. Li betonte, Peking sei sehr daran interessiert, den Handel mit Spanien für Sonnenkollektoren sowie Olivenöl und Wein aus Spanien anzukurbeln. ck

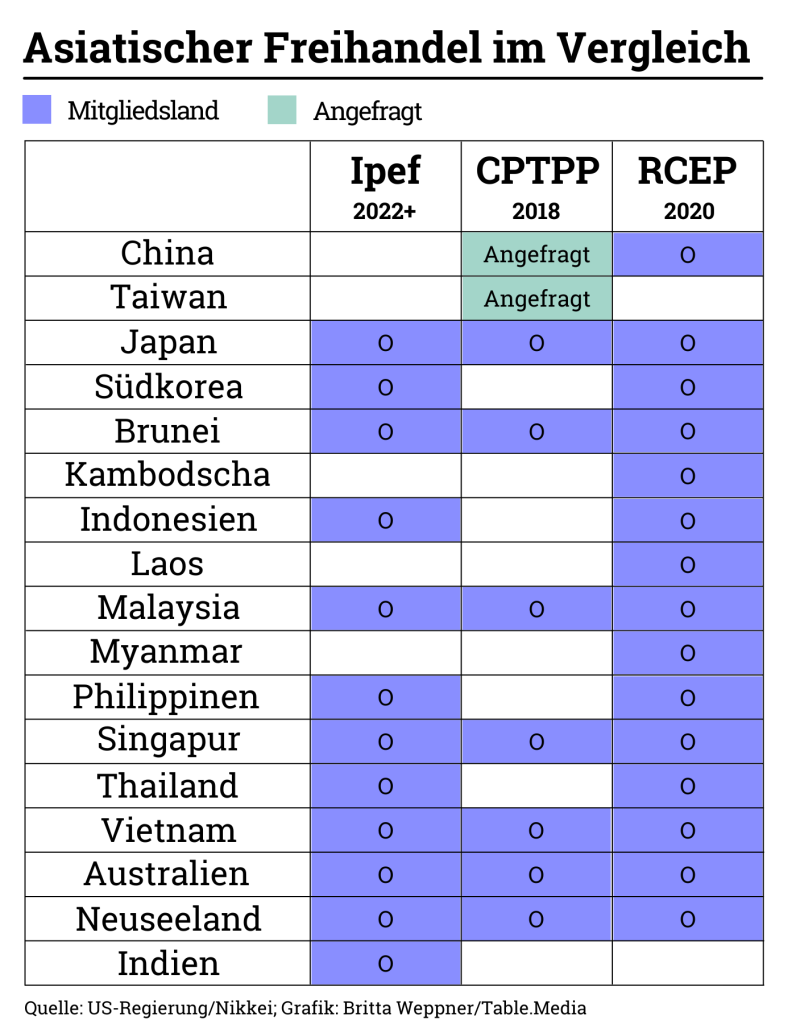

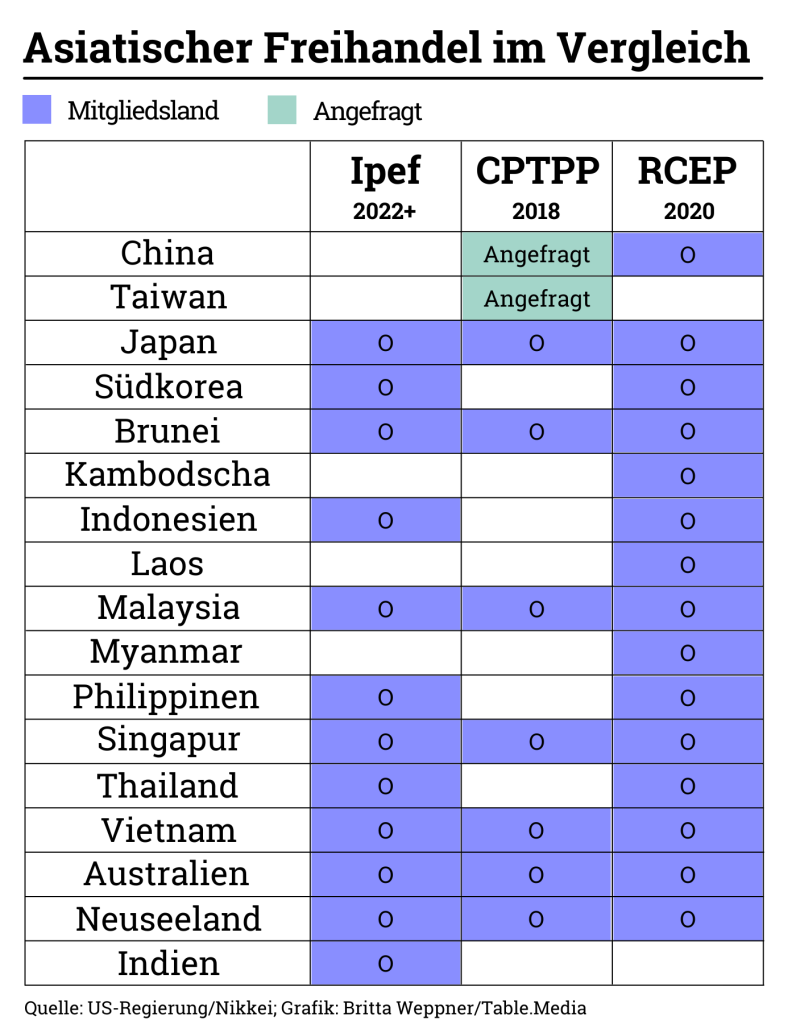

Großbritannien steht kurz davor, als erstes europäisches Land dem transpazifischen Freihandelsbündnis CPTPP beizutreten. Die Abkürzung steht für “Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership”. London hat nach eigenen Angaben bereits eine Einigung mit den elf Mitgliedsländern erzielt.

“Der Beitritt zum CPTPP-Handelspakt stellt das Vereinigte Königreich in den Mittelpunkt einer dynamischen und wachsenden Gruppe pazifischer Volkswirtschaften”, erklärte Premierminister Rishi Sunak in der Nacht zum Freitag. Die Aufnahme in den Handelspakt der Pazifik-Anrainerstaaten soll dem Premier zufolge noch bis Ende dieses Jahres abgeschlossen werden und wäre der erste Beitritt Großbritanniens nach dem Brexit. Auch China und Taiwan wären gerne Teil des CPTPP und haben Mitgliedsanträge eingereicht.

“Britische Unternehmen werden jetzt nie da gewesenen Zugang zu Märkten von Europa bis in den Südpazifik haben”, sagte Sunak. Langfristig werde der Beitritt 1,8 Milliarden Pfund (rund 2 Milliarden Euro) zur Wirtschaftsleistung des Landes beitragen, teilte die Regierung mit. Zu den Mitgliedern der 2018 in Kraft getretenen Freihandelszone gehören unter anderem Japan, Kanada, Australien, Neuseeland, Mexiko, Singapur und Vietnam. Gemeinsam kommen die CPTPP-Mitglieder bisher auf 13 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung.

Mit China im Abkommen würde sich dieser Wert auf fast 28 Prozent erhöhen. Derzeit unterhalte die Volksrepublik Kontakte, Kommunikation und Beratung mit allen Parteien, teilte eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums mit. Sie ließ offen, ob es dabei Fortschritte gibt. ari

Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil hat Volkswagen gegen Kritik an dem Werk in der chinesischen Uiguren-Provinz Xinjiang verteidigt. “Volkswagen ist mitnichten mit geschlossenen Augen unterwegs”, sagte der SPD-Politiker. “Allen ist bewusst, dass VW sehr stark unter Beobachtung steht.” Weil sagte weiter, das Joint Venture in der Stadt Urumqi sei wirtschaftlich für VW von nachgeordneter Bedeutung.

Wie bei vielen anderen Investitionen in Ländern, in denen Menschenrechte bedroht sind, stelle sich die Frage: “Wäre es besser für die vor Ort in dem Unternehmen Betroffenen, wenn man sich zurückzöge?” Wegen der Landesbeteiligung an dem Konzern sitzt Weil als Ministerpräsident im Aufsichtsrat von VW. “Ich erinnere an Nelson Mandela, der sich nach Ende der Apartheid in Südafrika bei den westlichen Unternehmen bedankt hat, die trotz der Sanktionen geblieben sind. Das habe den Menschen Mut gegeben”, fügte er hinzu. “Die Diskussion ist nicht schwarz-weiß, und VW ist alles andere als blauäugig.”

VW-China-Vorstand Ralf Brandstätter hatte Ende Februar betont, VW sei sich mit dem chinesischen Partner SAIC einig, “dass wir keine Menschenrechtsverletzungen in unseren Werken dulden“. Der chinesischen Führung wird die Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren im Nordwesten des Landes vorgeworfen. Peking weist dies zurück.

Die Wolfsburger hatten die Fabrik in Urumqi mit einer Kapazität von 50.000 Fahrzeugen 2012 eröffnet. Während der Corona-Pandemie und wegen Lieferengpässen schrumpfte die Belegschaft um 65 Prozent auf zuletzt knapp 240 Mitarbeiter. rtr

Eric Xu, rotierender Vorsitzender von Huawei, glaubt nicht, dass die Sanktionen der USA gegen Chinas Chip-Industrie erfolgreich sein werden. “Wir haben in den letzten Jahren erlebt, dass Chinas Halbleiterindustrie sanktioniert, sanktioniert und sanktioniert wurde. Aber die chinesische Chipindustrie wird nicht einfach stillsitzen. Sie wird sich selbst retten und unabhängig sein”, erklärte Xu am Freitag auf einer Pressekonferenz zum Jahresergebnis seines Unternehmens. Huawei werde alle Bemühungen um Eigenständigkeit unterstützen, etwa mit neuer, hauseigener Software.

Wie Huawei am Freitag mitteilte, konnte das Unternehmen 2022 trotz Sanktionen der USA ein leichtes Umsatzwachstum verzeichnen. Demnach stieg der Umsatz im vergangenen Jahr um 0,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 642 Milliarden Yuan, umgerechnet 85 Milliarden Euro – eine Trendwende nach einem Rückgang von fast 30 Prozent im Jahr zuvor. “2022 ist das Jahr, in dem wir aus dem Krisenmodus herausgekommen sind. Wir gehen wieder zur Tagesordnung über”, sagte Finanzvorstand Meng Wanzhou, die Tochter und Kronprinzessin des Unternehmensgründers Ren Zhengfei.

Huaweis Nettogewinn sank 2022 jedoch auf 36 Milliarden Yuan, ein Rückgang von fast 70 Prozent gegenüber den 114 Milliarden Yuan vom Vorjahr. Damals hatte Huawei seine Billig-Smartphone-Marke Honor verkauft. Den Gewinnrückgang führt Huawei zudem auf wachsende Personalkosten, steigende Rohstoffpreise und mehr Ausgaben für Forschung und Entwicklung zurück. Meng sagte, Huawei habe im vergangenen Jahr 162 Milliarden Yuan für Forschung und Entwicklung ausgegeben – das entspricht einem Viertel des Umsatzes. “In Zeiten, in denen wir unter Druck stehen, machen wir mit Zuversicht weiter”, sagte Meng. fpe

China hat eine Untersuchung gegen den US-Halbleiterhersteller Micron eingeleitet. Dieser stelle ein Sicherheitsrisiko dar, teilte die Cyberspace Administration of China mit. Micron ist der größte Hersteller von Speicherbausteinen in den USA. Beobachter sehen in der Untersuchung eine Retourkutsche für die US-Sanktionen gegen Chinas Halbleiterindustrie, denen sich jüngst auch Japan angeschlossen hat. Micron versicherte seine volle Kooperation mit den chinesischen Behörden.

Micron selbst hatte in seinem jüngsten Geschäftsbericht vor Schwierigkeiten auf dem chinesischen Markt infolge der Sanktionen gewarnt. Das Unternehmen befürchtet auch, von der Versorgung mit Rohstoffen wie Seltenen Erden aus China abgeschnitten zu werden. Die chinesische Regierung versucht derzeit, eigene Speicherhersteller wie Yangtze Memory Technologies nach vorn zu bringen. fin

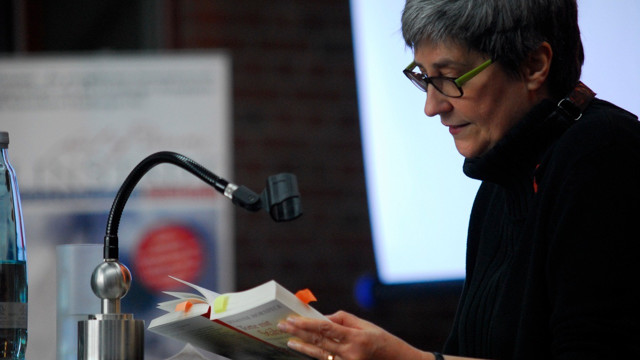

Ein chinesisch-deutscher Gedichtband, der ihr als Schülerin in die Hände fiel, hat Susanne Hornfecks Begeisterung für China geweckt. Sie war fasziniert von der fremdartigen Schrift, ahnte aber damals noch nicht, dass sie diese Faszination noch Jahrzehnte begleiten wird. Später studierte Hornfeck Sinologie, Germanistik und Deutsch als Fremdsprache in Tübingen, London und München. Anschließend ging sie für fünf Jahre als DAAD-Lektorin nach Taipeh, wo sie Deutsch unterrichtete.

Nach Deutschland zurückgekehrt, begann sie freiberuflich aus dem Englischen und Chinesischen zu übersetzen – und das macht sie mittlerweile seit fast 30 Jahren. “Ich habe damals genau das gefunden, was ich gern tue”, sagt Hornfeck, für die jedes Buch eine neue Herausforderung ist. Immer wieder gilt es, den passenden Stil und den richtigen Ton für die Protagonisten zu finden. “Ich spiele gern mit Sprache, feile an Sätzen und versuche dabei, nicht in den Strukturen der Ausgangssprache hängenzubleiben.”

Aber so gerne Hornfeck auch übersetzt – hin und wieder möchte sie “selbst die Puppen tanzen lassen”, wie sie sagt. Dann schreibt sie Jugendromane, die “Geschichte in Geschichten verwandeln”. Den Stoff für ihren ersten Roman “Ina aus China” hat sie aus Taiwan mitgebracht. Darin erzählt sie die Geschichte einer ehemaligen Kollegin, die von ihrem Vater, einem Bankier aus Shanghai, mit sieben Jahren in das Deutschland der NS-Zeit geschickt wurde. “Ich möchte Geschichte für Jugendliche interessant machen”, erzählt Hornfeck. Als ihr zweiter Roman “Torte mit Stäbchen” den Preis der Jugendjury des Literaturhauses Wien erhielt, kommentierte eine der jungen Jurorinnen: “In dem Buch kommt viel Geschichte vor, aber es ist überhaupt nicht langweilig.” Für Hornfeck das höchste Lob.

In ihren Büchern ist Shanghai immer wieder Schauplatz. Zum einen, weil sie selbst eng mit der Stadt verbunden ist. Zum anderen, weil Shanghai eine Verbindung zu Deutschland hat, die nur wenige Menschen kennen: “Während der NS-Zeit konnten etwa 20.000 deutsche und österreichische Juden dorthin ausreisen und haben so den Holocaust überlebt”, berichtet die Autorin. Neben ihren historischen Jugendromanen hat Hornfeck auch einige Sachbücher geschrieben – unter anderem über die chinesische Heilküche und chinesische Hausmittel.

Der Titel von Hornfecks aktuellem Buch lautet “Taiwankatze – eine Grenzüberschreitung”. Darin erzählt sie von ihrem Alltag als junge Universitätsdozentin in Taiwan. “Es geht um das Leben und Zurechtkommen in einer fremden Kultur und um die Heimkehr ins vermeintlich Vertraute, das man plötzlich mit anderen Augen sieht”, erzählt Hornfeck.

Geholfen habe ihr in dieser Zeit eine Katze, die sie von Freunden übernahm. Eigentlich sollte sie sich nur um die allgegenwärtigen Ratten auf dem Campus kümmern, stattdessen gab sie mit intuitiver Katzenweisheit Lebensratschläge und schubste Hornfeck immer wieder sanft in die richtige Richtung. Später musste “Shaobai” – so heißt die Taiwankatze richtig – selbst die Anpassung an eine fremde Kultur lernen. Hornfeck nahm sie mit nach Oberbayern. Svenja Napp

Kevin Schwenk ist seit diesem Monat Liaison Manager China bei der Afag Group. Das Unternehmen aus der Schweiz liefert Komponenten für die Montageautomation. Der gelernte Industriemechaniker und Teamleiter im Vertriebsinnendienst wird seine neuen Aufgaben von Locherhof in Baden-Württemberg ausüben.

Hu Xeyi, ehemals Vorsitzender des Pekinger Autoherstellers BAIC, ist Gegenstand von Korruptionsermittlungen der Partei. BAIC ist Produktionspartner von Mercedes-Benz. Hu war daher einem Teil der deutschen Community als prominenter Automanager bekannt.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Auf der Arbeit pitchen wir mit fancy Powerpoints Projekte, jonglieren mit Millionenbeträgen, erstellen richtungsweisende Analysen. Und zu Hause? Da werden wir degradiert zu Shitschaufelbeamten, und zwar von Bello und Mietze.

Chinas Sprachakrobaten haben dieser Realität längst nüchtern ins Auge geblickt und sie in dem charmanten Begriff des 铲屎官 chǎnshǐguān verpackt, neuerdings ein augenzwinkerndes Synonym für “Haustierbesitzer:in”. Die ironische Selbstbezeichnung setzt sich zusammen aus den Schriftzeichen 铲 chǎn “schaufeln” respektive “Schaufel, Schippe, Spaten”, 屎 shǐ “Kot, Mist, Scheiße” und 官 guān “Beamter”. Shitschaufelstaatsdiener verantworten also vor allem die staatstragende Aufgabe des Wegschippens, Aufsammelns und Eintütens von Haustierkacke.

Machen wir uns nichts vor: Zwar mögen wir uns in Anflügen von Überheblichkeit und Größenwahn als Herrchen und Frauchen unserer geliebten Vierbeiner wähnen. Doch wenn die felligen Freunde ein Häufchen auf die Erde setzen, das es aufzuräumen gilt, werden wir ruckzuck auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Bezirzt von niedlichem Wuffwuff und Miau lassen wir uns letztlich bereitwillig für alle möglichen niederen Handgriffe instrumentalisieren. Auch hierfür hat das Neuchinesische übrigens einen passenden Begriff parat: den “Mittel-zum-Zweck-Menschen”, sprich 工具人 gōngjùrén. Im Falle von Fiffi und Maunzi werden wir eben am Ende des Tages vor allem als Dosenöffner und Fellkraulmaschinen gebraucht.

Stichwörter wie Köterkotkader oder Mietzenmistmanager führen uns außerdem schnurstracks zu einem Themenkomplex, um den im Chinesischunterricht normalerweise ein großer Bogen gemacht wird: die Shitologie. Zu Unrecht, wie ich finde! Zum einen muss weltweit alles, was reingeht auch irgendwann mal wieder raus. Noch wichtiger aber: die Beschäftigung mit augenscheinlich weniger appetitlichen Fremdsprachenbegriffen bringt durchaus unterhaltsame und erhellende Aha-Erlebnisse, zumindest im Falle des Mandarins. Also mutig auf zu interkulturellen Aa-Erkenntnissen!

Der Duden definiert “Aa” als feste menschliche Ausscheidung. Möchte man sich in China etwas gewählter ausdrücken (etwa beim Arzt), sollte man die große Notdurft als 大便 dàbiàn bezeichnen (wörtlich “große Bequemlichkeit” – von 大 dà “groß” und 方便 fāngbiàn “mühelos, bequem, praktisch”). Das kleine Geschäft heißt in logischer Konsequenz “kleine Bequemlichkeit” (小便 xiǎobiàn). Wer sich taktvoll auf das stille Örtchen verdrücken will, sagt am besten 我去方便一下 wǒ qù fāngbiàn yíxià, sprich: “Ich gehe mich mal erleichtern” (wörtlich eigentlich “Ich geh’s mir mal bequem machen”). Auch ein direktes Pendant zu unserem “großen” und “kleinen Geschäft” gibt es übrigens auf Chinesisch. 上大号 shàng dàhào “groß gehen” oder “groß müssen” (wörtlich “für eine große Nummer gehen”) sowie 上小号 shàng xiǎohào “klein gehen, klein müssen” (“für eine kleine Nummer gehen”). Aber so genau will es ja auch meist am Ende gar niemand wissen.

Ohne Umschweife beim Namen nennen lässt sich das große Geschäft, wie wir ja bereits eingangs gesehen haben, mit dem Hanzi 屎shǐ. Genau. Auf Chinesisch hat nämlich auch Kacke natürlich ein eigenes Schriftzeichen, ein sehr prägnantes sogar. 屎 setzt sich zusammen aus der lautlichen Komponente 尸 shī, die eigentlich Leichnam bedeutet, und 米 mǐ für “(geschälten) Reis”. Reis, der aus einem Körper kommt quasi – das bringt die Sache doch in wenigen Pinselstrichen ganz gut auf den Punkt.

Die ordinäre Version für Kot absetzen heißt derweil 拉屎 lāshǐ, von 拉 lā “(heraus)ziehen” oder auch “befördern”. Besser zu merken vielleicht einfach als chinesische Version des deutschen “einen abseilen”. Das Wörtchen 拉屎 lāshǐ taucht übrigens auch in einigen sympathischen Redewendungen auf. Zum Beispiel in 鸡不生蛋狗不拉屎 jī bù shēngdàn gǒu bù lāshǐ, wörtlich “da wo Hühner keine Eier ablegen und die Hunde nicht hinscheißen”, auf gut Deutsch “am Arsch der Welt”. Oder auch in der Redensart 占着茅坑不拉屎 zhànzhe máokēng bù lāshǐ, “das Klo besetzen und nicht scheißen”, was je nach Kontext entweder so viel wie “Spielverderber” bedeutet oder die Unsitte, untätig und unfähig einen Posten zu blockieren, ohne geeignetere Kandidaten ans Werk zu lassen.

Das Zeichen 屎 sollte man sich ohnehin merken, da damit praktischerweise noch viel Anderes vokabelmäßig unter einen Hut gebracht wird, was unser Körper natürlicherweise Tag für Tag so absondert und ausscheidet. Zum Beispiel “Nasenmist” (鼻屎 bíshǐ – Chinesisch für Popel), “Ohrenschiet” (耳屎ěrshǐ – Ohrenschmalz) und “Augenschiss” (眼屎 yǎnshǐ – Schlafkörnchen, Schlafsand).

Dank des bereits vermittelten Kackwortkanons werden Sie jetzt bestimmt schnell das Rätsel knacken, was es mit dem Schriftzeichen 尿 auf sich hat. Diesmal kommt ganz offensichtlich etwas Flüssiges in die Schüssel, angedeutet durch die Komponente 水 shuǐ “Wasser”. Richtig: 尿, gesprochen niào, ist das Hanzi für “Harn, Urin” oder auch “urinieren”. In der Umgangssprache erscheint es auch in den Varianten 尿尿 niàoniào “Pipi machen” oder 撒尿 sāniào “pinkeln, pissen” (wörtlich eigentlich “Urin verstreuen”).

Wollen Sie es sich beim Schlangestehen vor dem WC mit Ihren chinesischen Mitmenschen mal so richtig verscherzen, runden Sie einfach fröhlich die Lippen und setzen Sie zu einem gleichbleibenden, monotonen Dauerpfeifton an. Vielen Chinesen drückt dieser akustische Trigger direkt auf die Blase, so dass es kaum noch Halten gibt. Das kommt daher, dass chinesische Eltern ihre Kleinen gerne schon vom Säuglingsalter an mit einem Pfeifen zum Strullern animieren, falls es mal nicht gleich so plätschert, wie es soll. Das hat sich den Menschen scheinbar bis ins Erwachsenenalter wie eine pawlowsche Pipi-Pfeife tief ins akustische Gedächtnis gebrannt.

Glücklicherweise kommt der Nachwuchs ohne feste Pipizeiten aus, wenn man ihm eine Wegwerfwindel umschnallt. Umgangssprachlich trägt diese in China unter anderem den wunderbaren Namen 尿不湿 niàobùshī, was sich in etwa mit “wird nicht nass beim Pinkeln” übersetzen lässt (尿 niào = Pipi / pinkeln, 不 bù = nicht, 湿 shī = nass, feucht). Eine andere geniale Erfindung in diesem Zusammenhang sind bekanntlich chinesische Schlitzhosen, die Ausländern bei ersten Chinabesuchen in ländlichen Regionen schon mal ein Schmunzeln auf die Lippe treiben. Bei diesen Baby- beziehungsweise Kleinkindhosen wurde das, was im Fall der Fälle nass zu werden droht, einfach stofflich ausgespart, nämlich der Schritt. Problem gelöst. Auf Chinesisch heißen die Höschen einfach 开裆裤 kāidāngkù – “Hose mit offenem Schritt”.

Auch bei uns Erwachsenen drückt die Blase ja manchmal zur Unzeit, etwa im Kino oder bei Aufführungen. Leider meist genau dann, wenn es spannend wird. Umgekehrt gibt es aber auch manchmal Dramaturgie-Hänger, also schnarchige Abschnitte, die sich höchstens noch für eine Pinkelpause eignen. Chinas Jugend hat solche langweiligen Szenen und Sequenzen deshalb einfach 尿点 niàodiǎn getauft, also “Pipipunkte” oder “Pieselzeitpunkte”. Weitere “Punkte” in der sprachlichen Timeline wären da noch der “Tränenpunkt” (泪点 lèidiǎn – gemeint ist eine besonders rührende Szene) oder der “Lachpunkt” (笑点 xiàodiǎn – eine lustige Szene oder Pointe).

Zurück aber noch einmal zum stillen Örtchen. Besagtes heißt auf Mandarin 厕所 cèsuǒ (“Klo, Toilette”). Und auch in China geht man aufs Klo (上厕所 shàng cèsuǒ – von 上 “hingehen, hinaufsteigen”). Etwas gewähltere Wortvarianten wären das “Handwaschzimmer” (洗手间 xǐshǒujiān) oder das “Hygienezimmer” (卫生间 wèishēngjiān). Die Gretchenfrage aber, die sich für alle Austreter im Reich der Mitte stellt: hocken oder sitzen? Denn an öffentlichen Orten wie in Flughäfen oder Shoppingmalls hat man mittlerweile meist die Qual der Wahl zwischen Hockklos (蹲坑厕所 dūnkēng cèsuǒ oder kurz 坑 kēng, wörtlich “Grube”) oder dem sogenannten “Pferdekübel” (马桶 mǎtǒng), das ist die chinesische Bezeichnung für unsere westliche Toilettenschüssel. Während viele Chinesen in den eigenen vier Wänden längst die Vorzüge des Sitzklosetts für sich entdeckt haben und selbst Luxusvarianten nach japanischem Vorbild (mit beheizter Brille und Massagestrahl) in der neuen Mittelschicht reißenden Absatz feiern, ziehen viele bei öffentlichen WCs doch noch immer den klassischen Hocklokus vor, meist aus hygienischen Überlegungen.

Und zum Abschluss unseres Abstechers an den Abort und sein Alltagsvokabular noch ein letzter kleiner Sprachhinweis zur Vermeidung interkultureller Missverständnisse. Sollten Sie an einem sonnigen Sommertag zufällig an einer chinesischen Touristengruppe (etwa am Brandenburger Tor oder Frankfurter Römer) vorbeikommen und im Vorbeigehen immer wieder das Wörtchen “Scheiße” aufschnappen, fühlen Sie sich bitte nicht gekränkt oder gar pikiert. Die Reisenden finden das Sightseeing nicht wirklich beschissen, sondern nörgeln nur ein bisschen über die spitze Sonne, die teuflisch die Haut versengt. “Verdammt sonnig” heißt auf Chinesisch nämlich 晒死 shài-sǐ. Und das klingt quasi eins zu eins wie unser deutsches “Scheiße”.

Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese.

politisch ist das Verhältnis zwischen China und Japan schon seit langem angespannt. Immer wieder kommt es zum Streit um Inseln im Ostchinesischen Meer und nicht zuletzt um eine angeblich unzureichende Entschuldigung Japans seiner Verbrechen in China während des Zweiten Weltkriegs.

Doch meist ist es Japan gelungen, den politischen Zwist von den Wirtschaftsbeziehungen fernzuhalten. Von kurzweiligen Boykott-Aktionen gegenüber japanischen Automarken abgesehen, floriert der Handel zwischen beiden Staaten bis heute.

Doch diese Trennung scheint im Zuge der geopolitischen Spannungen zwischen China und den USA nicht mehr zu klappen. So wie die US-Regierung die Niederlande aufgefordert hat, China nicht länger mit Spezialmaschinen für die Herstellung von modernen Chips zu beliefern, folgt nun auch Japan der Aufforderung Washingtons. Entsprechend kontrovers ging es beim Treffen des japanischen Außenministers Yoshimasa Hayashi mit seinem Kollegen Qin Gang in Peking zu, schreibt Finn Mayer-Kuckuk. Gelächelt haben sie auf dem gemeinsamen Foto zumindest nicht.

Zuweilen kann der Blick von außen helfen, die Politik im eigenen Land besser zu verstehen. So auch bei der China-Politik des Bundeskanzlers. Für nicht mehr ganz zeitgemäß hält der ehemalige US-Spitzendiplomat John Cunningham das zögerliche Vorgehen von Olaf Scholz. Dabei ist die deutsche Wirtschaft besonders gefährdet, sollten die geopolitischen Spannungen zwischen der Volksrepublik und der westlichen Welt noch mehr zunehmen. Ein weiterer Weckruf in diesen unruhigen Zeiten.

Einen schönen Wochenstart!

Sie sind auf einer Mission nach Berlin, um Politiker über die Sorge der USA bezüglich Menschenrechtsverletzungen durch China in Hongkong und anderswo zu unterrichten. Wie wird die Haltung von Bundeskanzler Olaf Scholz zu China international wahrgenommen?

Ihr Bundeskanzler kommt aus einer Welt, die mehr als viele andere auf gute Beziehungen zu China geeicht ist. Einige Teile Ihres politischen Spektrums hat gute, zum größten Teil wirtschaftlich motivierte Gründe, sich mit China zu arrangieren. Unsere beiden Volkswirtschaften sind in erheblichem Maße in China engagiert. Mein Land ringt derzeit um einen Weg, dieses Engagement wieder ins Gleichgewicht zu bringen, da wir dadurch Bedrohungen in den Lieferketten und in anderen Bereichen wie der nationalen und technischen Sicherheit ausgesetzt sind.

Welche Rolle spielt Scholz hier?

Die deutsche Wirtschaft ist unter den europäischen Ländern besonders gefährdet. Ich weiß, dass in Ihrem Land bereits eine Debatte zu diesem Thema begonnen hat. Und ich hoffe, dass sich diese Debatte noch beschleunigen wird. Deutschland ist wichtig als Meinungsführer in der Welt. Es hat eine Schlüsselrolle in der Europäischen Union, wo diese Debatte ebenfalls geführt werden muss.

Steht Kanzler Scholz unter besonderer Beobachtung, da sein Parteigenosse Gerhard Schröder enge Geschäftsbeziehungen zu den Russen hatte?

Ich war in der US-Regierung tätig, als die Debatte über Nord Stream begann. Es gab viele Amerikaner, die der Meinung waren, dass die Pipeline irgendwann zu einer echten Gefahr für Deutschland werden würde. Niemand dachte, dass sich dies durch die Invasion in der Ukraine manifestieren würde. Ich würde behaupten, dass die gleiche Denkweise in Grundzügen auch für China gilt. In Peking und in Moskau gibt es autoritäre, mächtige Figuren, die über zwei Dinge verfügen, die wir im Westen nicht haben.

Und zwar?

Sie haben eine sehr klare Vorstellung davon, wo sie hinwollen. Und sie wissen, was für eine Welt sie sehen wollen. Putins Ziel ist die Wiederherstellung des russischen Imperiums. Xi Jinpings Ziel ist die Wiederherstellung der chinesischen Größe und die Verdrängung eines schwachen Westens von der internationalen Bühne. Das haben beide, Putin und Xi, in Wort und Schrift klar zum Ausdruck gebracht.

Haben die Deutschen das in seiner ganzen Tragweite verstanden?

Im US-Kongress und in der akademischen Welt gibt es einen erstaunlichen Konsens über die Gefahren einer zu großen Abhängigkeit von China. Manchmal wird das übertrieben und überbewertet, je nachdem, wo man sich im politischen Spektrum befindet. Aber es ist einer der wenigen Bereiche, in denen unsere Politiker und die Abgeordneten einen Mittelweg finden. Ich habe den Eindruck, dass sich Ihre nationale Debatte zwar ebenfalls in diese Richtung bewegt. Aber sie wird nicht so intensiv geführt wie in den Vereinigten Staaten.

Deutschland oder die EU müssen den USA nicht zwingend in allen Punkten folgen. Eine Frage, die viele Menschen in Deutschland beschäftigt, lautet: Wie wird die nächste US-Regierung ticken? Joe Biden ist tough gegenüber China, aber immer noch auf eine kontrollierte und ruhige Weise. Unter seinem potenziellen Nachfolger könnte sich das Verhältnis zu China noch mehr verschlechtern.

Ja, unsere Politik ist ein wenig unberechenbar. Aber wie ich bereits sagte, ist der Umgang mit China einer der wenigen Bereiche, in denen es auf beiden Seiten im US-Kongress einen breiten Konsens gibt. Weniger einig ist man sich vielleicht darüber, was man dagegen tun soll. Wir haben als Regierung in den vergangenen Jahren einige große Schritte in dieser Hinsicht unternommen. Diese beschäftigen sich mit Technologiefragen, etwa mit Fragen der Chipherstellung und mit Lieferketten. Wir holen Investitionen in die Vereinigten Staaten zurück. Wir richten unsere militärischen Anstrengungen neu aus. Biden hat dem Kongress den größten Verteidigungshaushalt in Friedenszeiten vorgelegt. Ein großer Teil dieses Geldes wird in die Stärkung unserer Position im Pazifikraum fließen.

Sind Sie als Diplomat nicht besorgt, dass der Antagonismus überbetont wird und sich die Beziehungen in fataler Weise verschlechtern könnten?

Für diese Einschätzungen werden die Diplomaten im State Department schließlich bezahlt. Eine der Sachen, für die Präsident Biden meiner Meinung nach viel Anerkennung verdient, ist sein Bemühen um die Beziehungen zu den Europäern und den Verbündeten in Asien. Diese hatten unter seinem Vorgänger ziemlich gelitten. Biden hat sie wiederhergestellt, lange bevor jemand die Ukraine-Krise ahnen konnte, bei der diese Beziehungen dann sehr zu Tragen gekommen sind. Was er getan hat, um diese Koalitionen wieder herstellen, ist reine Diplomatie. Und das ist die Art und Weise, wie man mit dieser Art von Wettbewerb umgeht. Und trotzdem braucht man das Militär als Instrument, um Negativszenarien zu verhindern.

Führt Aufrüstung nicht auch zu Destabilisierung?

Ein geschätzter Kollege von mir ist der Meinung, dass man einen Krieg in Asien verhindern kann, indem man sich optimal darauf vorbereitet. China weiß das. Niemand will einen Krieg in Asien. Es ist zu hoffen, dass die Chinesen verstehen, dass sie ebenfalls keinen Krieg in Asien führen wollen. Aber um ihn effektiv zu verhindern, brauchen wir nicht nur unsere eigene militärische Stärke, sondern wir brauchen eine starke Koalition von Ländern in Asien, die bereit sind, sich an den politischen und diplomatischen Bemühungen zu beteiligen, um China einzuhegen.

Wie schätzen Sie die Gefahren für Taiwan ein?

Der unbekannte Faktor hier ist die eine Person in China, die allein entscheidet, was in Taiwan passiert: Xi Jinping. Vielleicht wird er von einer kleinen Gruppe anderer beeinflusst, aber er hat weder einen Kongress noch sonst etwas, mit dem er sich auseinandersetzen muss. Vermutlich sagen ihm seine Militärs, was für ein schweres Unterfangen eine Blockade Taiwans oder gar eine Invasion wäre. Man kann also nicht ausschließen, dass diese eine Person eine Entscheidung trifft, die für China und Asien historisch katastrophal wäre. Ich gehe davon aus, dass es weiterhin Reibereien geben wird. Derzeit gibt es aber keinen Grund zur Annahme, dass es in absehbarer Zeit zu einem bewaffneten Konflikt um Taiwan kommen wird. Das hat einfach keinen Sinn.

James B. Cunningham ist Vorsitzender der Freedom in Hong Kong Foundation. Der hochrangige US-Diplomat war 2005-2008 Generalkonsul der Vereinigten Staaten in Hongkong, 2008-2011 Botschafter in Israel und 2012-2014 Botschafter in Afghanistan. Davor war er Botschafter bei den Vereinten Nationen, Stabschef des NATO-Generalsekretärs und Direktor des Büros für europäische Sicherheit und politische Angelegenheiten des Außenministeriums (1993-1995).

China Strategie 2023. 3 Stunden, 3 Sessions, 30 Köpfe aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Table.Media beleuchtet am 25. April China als Wettbewerber, Rivale und Partner. Die Digital-Konferenz schafft mitten in der aktuellen Debatte Orientierung für Entscheiderinnen und Entscheider.

Die japanische Regierung ist dem Ansinnen der USA nachgekommen und hat die Ausfuhr von Geräten zur Halbleiterherstellung reguliert. Unternehmen, die entsprechende Maschinen wollen, benötigen künftig eine Genehmigung des Handelsministeriums. Die Regeln sollen im Juli wirksam werden. Das Ministerium nimmt ab sofort Anträge auf Ausfuhrgenehmigungen entgegen.

China ist in der Verwaltungsanweisung nicht genannt, gilt jedoch allgemein als Ziel der neuen Kontrollen. Das wurde in Peking auch so verstanden. “Es wird sich rächen, den Handel zu politisieren, zu instrumentalisieren und als Waffe zu nutzen”, sagte eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums am Samstag als Reaktion auf den Schritt. Es sei besser, die Halbleiter-Lieferketten dem Markt zu überlassen. Das sind die üblichen Sätze, mit denen Peking auf unfreundliche Handelsmaßnahmen antwortet.

Die USA haben im Oktober 2022 begonnen, die Ausfuhr von hoch entwickelten Chips sowie von Maschinen zu deren Herstellung nach China einzuschränken. In der Verwaltungsanweisung aus Washington ist die Volksrepublik ausdrücklich genannt. Als Begründung gilt die Nutzung von Künstlicher Intelligenz für Waffen und für die Überwachung eigener und fremder Bürger durch China. Die Anweisung bekam schnell den Namen “US-Chip-Sanktionen gegen China“.

Um China jedoch effektiv am Aufbau eigener Fertigungsanlagen zu hindern, mussten die USA noch Partner an Bord holen. Ganz vorne standen hier die Niederlande, die sich den Sanktionen nach großen Anstrengungen der US-Diplomatie im vergangenen Monat angeschlossen haben. Hier war es vor allem die Firma ASML, der das Interesse der USA und China galt. Sie stellt Maschinen her, die kleinste Leiterbahnen auf Siliziumgrundplatten zeichnen kann.

Im Bündnis gegen Chinas Halbleiterbranche fehlte aber noch Japan, das traditionell in Optoelektronik und Halbleitertechnik sehr stark ist. Zu den Unternehmen, die jetzt betroffen sind, zählen:

Juristisch gesehen hat das Wirtschafts- und Handelsministerium METI 23 Produktgruppen mit Bezug zur Halbleiterherstellung zur Liste der Waren hinzugefügt, die unter das Außenhandelskontrollgesetz fallen. Das Ministerium erwartet keine schweren Auswirkungen auf den Handel mit China, weil die betreffenden Produkte zwar sehr hochwertig sind, aber nur einen kleinen Teil des Warenaustauschs ausmachen.

Die japanischen Exporte von Ausrüstung zur Chipherstellung waren im vergangenen Jahr bereits deutlich gefallen. Das gilt als Folge der US-Sanktionen, wie die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei berichtet. Die entsprechenden Exporte sind im Abschlussquartal des vergangenen Jahres um 16 Prozent zurückgegangen. Die US-Ausfuhren nach China waren um 50 Prozent gesunken. Der Trend setzte sich im ersten Quartal 2023 fort.

Da China seine Halbleiterindustrie rasch ausbauen möchte, gehen diese Rückgänge vermutlich nicht auf die derzeit schlechte Chip-Konjunktur zurück, sondern auf die Sanktionen. Ohne die Teile aus den USA und den Niederlanden ist der Versuch sinnlos, neue, fortschrittliche Anlagen aufzubauen. Dementsprechend erfolgten auch keine Bestellungen von Komponenten in Japan.

Die neuen Sanktionen haben Yoshimasa Hayashi die Arbeit erschwert. Japans Außenminister war am Wochenende in China, um den neuen chinesischen Außenminister Qin Gang kennenzulernen. Der erste Besuch seit drei Jahren sollte eigentlich die diplomatische Stimmung wieder etwas verbessern.

Das Verhältnis der Nachbarländer hing im Keller, nachdem Japan in seiner Sicherheits- und einer Chinastrategie deutliche Aufrüstung angekündigt hatte. Qin beklagte sich bei dem Treffen zudem über Japans Plan, radioaktives Wasser aus der Reaktorruine von Fukushima ins Meer abzulassen.

Dazu kam vergangene Woche die Verhaftung eines Mitarbeiters der Pharmafirma Astellas in Peking. China wirft dem japanischen Staatsbürger Spionage vor. Bei dem Treffen forderte Hayashi die Freilassung der Person oder zumindest Transparenz in dem Verfahren.

Das Treffen dauerte drei Stunden. Beim gemeinsamen Foto konnten sich die beiden Minister zwar nicht zu einem Lächeln durchringen. Auf der positiven Seite erhielt Hasashi ein Treffen mit Premier Li Qiang, was eine Ehrbekundung der chinesischen Seite ist.

Der chinesische Top-Außenpolitiker Wang Yi warnte in Peking zeitgleich vor einer Verschlechterung der Beziehungen. Wang hatte den ehemaligen Premier Yasuo Fukuda getroffen. Anlass war der 45. Jahrestag des chinesische-japanischen Freundschaftsvertrags, der seinerzeit eine Eiszeit zwischen den beiden Ländern beendete. Fukuda betone, Japan habe weiterhin Interesse an Kontakten auf höchster Ebene.

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez hat Xi Jinping zu Gesprächen mit der ukrainischen Regierung aufgefordert. “Ich habe unsere Besorgnis über die illegale Invasion der Ukraine zum Ausdruck gebracht”, sagte Sánchez bei seiner Pressekonferenz in Peking am Freitag. Dabei habe er Xi ermutigt, mit Präsident Wolodymyr Selenskyj zu sprechen, damit er aus erster Hand etwas über den ukrainischen Friedensplan erfahre. Dieser Plan könne die Grundlage für einen dauerhaften Frieden in der Ukraine sein und stimme perfekt mit der Charta der Vereinten Nationen überein.

Peking erwähnte die Ukraine in seinem Readout nur am Rande und mit der bekannten Sprachregelung: Chinas Position sei klar, man setze sich für Friedensgespräche und eine politische Lösung ein. China sei bereit, einen umfassenden Dialog und eine Zusammenarbeit mit der EU “im Geiste der Unabhängigkeit, des gegenseitigen Respekts, des gegenseitigen Nutzens und der Suche nach Gemeinsamkeiten bei gleichzeitiger Überwindung von Unterschieden” zu führen, sagte Xi. Er hoffe, Spanien könne dabei eine positive Rolle spielen.

Generell schlug Sánchez bei seinen Begegnungen einen mehr auf Kooperation setzenden Ton an als EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei ihrer kritischen Grundsatzrede zu China Ende vergangener Woche. Bei seinem Treffen mit dem neuen Ministerpräsidenten Li Qiang ging es vor allem um Wirtschaftsfragen. Beide Länder haben einen Ausführungsplan für die Zusammenarbeit bis 2026 verfasst, in dem es um Importe spanischer Agrarprodukte geht, ebenso wie Zusammenarbeit bei Bildung, Pflanzenschutz und Sport, berichtet die spanische Agentur EFE. Li betonte, Peking sei sehr daran interessiert, den Handel mit Spanien für Sonnenkollektoren sowie Olivenöl und Wein aus Spanien anzukurbeln. ck

Großbritannien steht kurz davor, als erstes europäisches Land dem transpazifischen Freihandelsbündnis CPTPP beizutreten. Die Abkürzung steht für “Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership”. London hat nach eigenen Angaben bereits eine Einigung mit den elf Mitgliedsländern erzielt.

“Der Beitritt zum CPTPP-Handelspakt stellt das Vereinigte Königreich in den Mittelpunkt einer dynamischen und wachsenden Gruppe pazifischer Volkswirtschaften”, erklärte Premierminister Rishi Sunak in der Nacht zum Freitag. Die Aufnahme in den Handelspakt der Pazifik-Anrainerstaaten soll dem Premier zufolge noch bis Ende dieses Jahres abgeschlossen werden und wäre der erste Beitritt Großbritanniens nach dem Brexit. Auch China und Taiwan wären gerne Teil des CPTPP und haben Mitgliedsanträge eingereicht.

“Britische Unternehmen werden jetzt nie da gewesenen Zugang zu Märkten von Europa bis in den Südpazifik haben”, sagte Sunak. Langfristig werde der Beitritt 1,8 Milliarden Pfund (rund 2 Milliarden Euro) zur Wirtschaftsleistung des Landes beitragen, teilte die Regierung mit. Zu den Mitgliedern der 2018 in Kraft getretenen Freihandelszone gehören unter anderem Japan, Kanada, Australien, Neuseeland, Mexiko, Singapur und Vietnam. Gemeinsam kommen die CPTPP-Mitglieder bisher auf 13 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung.

Mit China im Abkommen würde sich dieser Wert auf fast 28 Prozent erhöhen. Derzeit unterhalte die Volksrepublik Kontakte, Kommunikation und Beratung mit allen Parteien, teilte eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums mit. Sie ließ offen, ob es dabei Fortschritte gibt. ari

Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil hat Volkswagen gegen Kritik an dem Werk in der chinesischen Uiguren-Provinz Xinjiang verteidigt. “Volkswagen ist mitnichten mit geschlossenen Augen unterwegs”, sagte der SPD-Politiker. “Allen ist bewusst, dass VW sehr stark unter Beobachtung steht.” Weil sagte weiter, das Joint Venture in der Stadt Urumqi sei wirtschaftlich für VW von nachgeordneter Bedeutung.

Wie bei vielen anderen Investitionen in Ländern, in denen Menschenrechte bedroht sind, stelle sich die Frage: “Wäre es besser für die vor Ort in dem Unternehmen Betroffenen, wenn man sich zurückzöge?” Wegen der Landesbeteiligung an dem Konzern sitzt Weil als Ministerpräsident im Aufsichtsrat von VW. “Ich erinnere an Nelson Mandela, der sich nach Ende der Apartheid in Südafrika bei den westlichen Unternehmen bedankt hat, die trotz der Sanktionen geblieben sind. Das habe den Menschen Mut gegeben”, fügte er hinzu. “Die Diskussion ist nicht schwarz-weiß, und VW ist alles andere als blauäugig.”

VW-China-Vorstand Ralf Brandstätter hatte Ende Februar betont, VW sei sich mit dem chinesischen Partner SAIC einig, “dass wir keine Menschenrechtsverletzungen in unseren Werken dulden“. Der chinesischen Führung wird die Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren im Nordwesten des Landes vorgeworfen. Peking weist dies zurück.

Die Wolfsburger hatten die Fabrik in Urumqi mit einer Kapazität von 50.000 Fahrzeugen 2012 eröffnet. Während der Corona-Pandemie und wegen Lieferengpässen schrumpfte die Belegschaft um 65 Prozent auf zuletzt knapp 240 Mitarbeiter. rtr

Eric Xu, rotierender Vorsitzender von Huawei, glaubt nicht, dass die Sanktionen der USA gegen Chinas Chip-Industrie erfolgreich sein werden. “Wir haben in den letzten Jahren erlebt, dass Chinas Halbleiterindustrie sanktioniert, sanktioniert und sanktioniert wurde. Aber die chinesische Chipindustrie wird nicht einfach stillsitzen. Sie wird sich selbst retten und unabhängig sein”, erklärte Xu am Freitag auf einer Pressekonferenz zum Jahresergebnis seines Unternehmens. Huawei werde alle Bemühungen um Eigenständigkeit unterstützen, etwa mit neuer, hauseigener Software.

Wie Huawei am Freitag mitteilte, konnte das Unternehmen 2022 trotz Sanktionen der USA ein leichtes Umsatzwachstum verzeichnen. Demnach stieg der Umsatz im vergangenen Jahr um 0,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 642 Milliarden Yuan, umgerechnet 85 Milliarden Euro – eine Trendwende nach einem Rückgang von fast 30 Prozent im Jahr zuvor. “2022 ist das Jahr, in dem wir aus dem Krisenmodus herausgekommen sind. Wir gehen wieder zur Tagesordnung über”, sagte Finanzvorstand Meng Wanzhou, die Tochter und Kronprinzessin des Unternehmensgründers Ren Zhengfei.

Huaweis Nettogewinn sank 2022 jedoch auf 36 Milliarden Yuan, ein Rückgang von fast 70 Prozent gegenüber den 114 Milliarden Yuan vom Vorjahr. Damals hatte Huawei seine Billig-Smartphone-Marke Honor verkauft. Den Gewinnrückgang führt Huawei zudem auf wachsende Personalkosten, steigende Rohstoffpreise und mehr Ausgaben für Forschung und Entwicklung zurück. Meng sagte, Huawei habe im vergangenen Jahr 162 Milliarden Yuan für Forschung und Entwicklung ausgegeben – das entspricht einem Viertel des Umsatzes. “In Zeiten, in denen wir unter Druck stehen, machen wir mit Zuversicht weiter”, sagte Meng. fpe

China hat eine Untersuchung gegen den US-Halbleiterhersteller Micron eingeleitet. Dieser stelle ein Sicherheitsrisiko dar, teilte die Cyberspace Administration of China mit. Micron ist der größte Hersteller von Speicherbausteinen in den USA. Beobachter sehen in der Untersuchung eine Retourkutsche für die US-Sanktionen gegen Chinas Halbleiterindustrie, denen sich jüngst auch Japan angeschlossen hat. Micron versicherte seine volle Kooperation mit den chinesischen Behörden.

Micron selbst hatte in seinem jüngsten Geschäftsbericht vor Schwierigkeiten auf dem chinesischen Markt infolge der Sanktionen gewarnt. Das Unternehmen befürchtet auch, von der Versorgung mit Rohstoffen wie Seltenen Erden aus China abgeschnitten zu werden. Die chinesische Regierung versucht derzeit, eigene Speicherhersteller wie Yangtze Memory Technologies nach vorn zu bringen. fin

Ein chinesisch-deutscher Gedichtband, der ihr als Schülerin in die Hände fiel, hat Susanne Hornfecks Begeisterung für China geweckt. Sie war fasziniert von der fremdartigen Schrift, ahnte aber damals noch nicht, dass sie diese Faszination noch Jahrzehnte begleiten wird. Später studierte Hornfeck Sinologie, Germanistik und Deutsch als Fremdsprache in Tübingen, London und München. Anschließend ging sie für fünf Jahre als DAAD-Lektorin nach Taipeh, wo sie Deutsch unterrichtete.

Nach Deutschland zurückgekehrt, begann sie freiberuflich aus dem Englischen und Chinesischen zu übersetzen – und das macht sie mittlerweile seit fast 30 Jahren. “Ich habe damals genau das gefunden, was ich gern tue”, sagt Hornfeck, für die jedes Buch eine neue Herausforderung ist. Immer wieder gilt es, den passenden Stil und den richtigen Ton für die Protagonisten zu finden. “Ich spiele gern mit Sprache, feile an Sätzen und versuche dabei, nicht in den Strukturen der Ausgangssprache hängenzubleiben.”

Aber so gerne Hornfeck auch übersetzt – hin und wieder möchte sie “selbst die Puppen tanzen lassen”, wie sie sagt. Dann schreibt sie Jugendromane, die “Geschichte in Geschichten verwandeln”. Den Stoff für ihren ersten Roman “Ina aus China” hat sie aus Taiwan mitgebracht. Darin erzählt sie die Geschichte einer ehemaligen Kollegin, die von ihrem Vater, einem Bankier aus Shanghai, mit sieben Jahren in das Deutschland der NS-Zeit geschickt wurde. “Ich möchte Geschichte für Jugendliche interessant machen”, erzählt Hornfeck. Als ihr zweiter Roman “Torte mit Stäbchen” den Preis der Jugendjury des Literaturhauses Wien erhielt, kommentierte eine der jungen Jurorinnen: “In dem Buch kommt viel Geschichte vor, aber es ist überhaupt nicht langweilig.” Für Hornfeck das höchste Lob.

In ihren Büchern ist Shanghai immer wieder Schauplatz. Zum einen, weil sie selbst eng mit der Stadt verbunden ist. Zum anderen, weil Shanghai eine Verbindung zu Deutschland hat, die nur wenige Menschen kennen: “Während der NS-Zeit konnten etwa 20.000 deutsche und österreichische Juden dorthin ausreisen und haben so den Holocaust überlebt”, berichtet die Autorin. Neben ihren historischen Jugendromanen hat Hornfeck auch einige Sachbücher geschrieben – unter anderem über die chinesische Heilküche und chinesische Hausmittel.

Der Titel von Hornfecks aktuellem Buch lautet “Taiwankatze – eine Grenzüberschreitung”. Darin erzählt sie von ihrem Alltag als junge Universitätsdozentin in Taiwan. “Es geht um das Leben und Zurechtkommen in einer fremden Kultur und um die Heimkehr ins vermeintlich Vertraute, das man plötzlich mit anderen Augen sieht”, erzählt Hornfeck.

Geholfen habe ihr in dieser Zeit eine Katze, die sie von Freunden übernahm. Eigentlich sollte sie sich nur um die allgegenwärtigen Ratten auf dem Campus kümmern, stattdessen gab sie mit intuitiver Katzenweisheit Lebensratschläge und schubste Hornfeck immer wieder sanft in die richtige Richtung. Später musste “Shaobai” – so heißt die Taiwankatze richtig – selbst die Anpassung an eine fremde Kultur lernen. Hornfeck nahm sie mit nach Oberbayern. Svenja Napp

Kevin Schwenk ist seit diesem Monat Liaison Manager China bei der Afag Group. Das Unternehmen aus der Schweiz liefert Komponenten für die Montageautomation. Der gelernte Industriemechaniker und Teamleiter im Vertriebsinnendienst wird seine neuen Aufgaben von Locherhof in Baden-Württemberg ausüben.

Hu Xeyi, ehemals Vorsitzender des Pekinger Autoherstellers BAIC, ist Gegenstand von Korruptionsermittlungen der Partei. BAIC ist Produktionspartner von Mercedes-Benz. Hu war daher einem Teil der deutschen Community als prominenter Automanager bekannt.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Auf der Arbeit pitchen wir mit fancy Powerpoints Projekte, jonglieren mit Millionenbeträgen, erstellen richtungsweisende Analysen. Und zu Hause? Da werden wir degradiert zu Shitschaufelbeamten, und zwar von Bello und Mietze.

Chinas Sprachakrobaten haben dieser Realität längst nüchtern ins Auge geblickt und sie in dem charmanten Begriff des 铲屎官 chǎnshǐguān verpackt, neuerdings ein augenzwinkerndes Synonym für “Haustierbesitzer:in”. Die ironische Selbstbezeichnung setzt sich zusammen aus den Schriftzeichen 铲 chǎn “schaufeln” respektive “Schaufel, Schippe, Spaten”, 屎 shǐ “Kot, Mist, Scheiße” und 官 guān “Beamter”. Shitschaufelstaatsdiener verantworten also vor allem die staatstragende Aufgabe des Wegschippens, Aufsammelns und Eintütens von Haustierkacke.

Machen wir uns nichts vor: Zwar mögen wir uns in Anflügen von Überheblichkeit und Größenwahn als Herrchen und Frauchen unserer geliebten Vierbeiner wähnen. Doch wenn die felligen Freunde ein Häufchen auf die Erde setzen, das es aufzuräumen gilt, werden wir ruckzuck auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Bezirzt von niedlichem Wuffwuff und Miau lassen wir uns letztlich bereitwillig für alle möglichen niederen Handgriffe instrumentalisieren. Auch hierfür hat das Neuchinesische übrigens einen passenden Begriff parat: den “Mittel-zum-Zweck-Menschen”, sprich 工具人 gōngjùrén. Im Falle von Fiffi und Maunzi werden wir eben am Ende des Tages vor allem als Dosenöffner und Fellkraulmaschinen gebraucht.

Stichwörter wie Köterkotkader oder Mietzenmistmanager führen uns außerdem schnurstracks zu einem Themenkomplex, um den im Chinesischunterricht normalerweise ein großer Bogen gemacht wird: die Shitologie. Zu Unrecht, wie ich finde! Zum einen muss weltweit alles, was reingeht auch irgendwann mal wieder raus. Noch wichtiger aber: die Beschäftigung mit augenscheinlich weniger appetitlichen Fremdsprachenbegriffen bringt durchaus unterhaltsame und erhellende Aha-Erlebnisse, zumindest im Falle des Mandarins. Also mutig auf zu interkulturellen Aa-Erkenntnissen!

Der Duden definiert “Aa” als feste menschliche Ausscheidung. Möchte man sich in China etwas gewählter ausdrücken (etwa beim Arzt), sollte man die große Notdurft als 大便 dàbiàn bezeichnen (wörtlich “große Bequemlichkeit” – von 大 dà “groß” und 方便 fāngbiàn “mühelos, bequem, praktisch”). Das kleine Geschäft heißt in logischer Konsequenz “kleine Bequemlichkeit” (小便 xiǎobiàn). Wer sich taktvoll auf das stille Örtchen verdrücken will, sagt am besten 我去方便一下 wǒ qù fāngbiàn yíxià, sprich: “Ich gehe mich mal erleichtern” (wörtlich eigentlich “Ich geh’s mir mal bequem machen”). Auch ein direktes Pendant zu unserem “großen” und “kleinen Geschäft” gibt es übrigens auf Chinesisch. 上大号 shàng dàhào “groß gehen” oder “groß müssen” (wörtlich “für eine große Nummer gehen”) sowie 上小号 shàng xiǎohào “klein gehen, klein müssen” (“für eine kleine Nummer gehen”). Aber so genau will es ja auch meist am Ende gar niemand wissen.

Ohne Umschweife beim Namen nennen lässt sich das große Geschäft, wie wir ja bereits eingangs gesehen haben, mit dem Hanzi 屎shǐ. Genau. Auf Chinesisch hat nämlich auch Kacke natürlich ein eigenes Schriftzeichen, ein sehr prägnantes sogar. 屎 setzt sich zusammen aus der lautlichen Komponente 尸 shī, die eigentlich Leichnam bedeutet, und 米 mǐ für “(geschälten) Reis”. Reis, der aus einem Körper kommt quasi – das bringt die Sache doch in wenigen Pinselstrichen ganz gut auf den Punkt.

Die ordinäre Version für Kot absetzen heißt derweil 拉屎 lāshǐ, von 拉 lā “(heraus)ziehen” oder auch “befördern”. Besser zu merken vielleicht einfach als chinesische Version des deutschen “einen abseilen”. Das Wörtchen 拉屎 lāshǐ taucht übrigens auch in einigen sympathischen Redewendungen auf. Zum Beispiel in 鸡不生蛋狗不拉屎 jī bù shēngdàn gǒu bù lāshǐ, wörtlich “da wo Hühner keine Eier ablegen und die Hunde nicht hinscheißen”, auf gut Deutsch “am Arsch der Welt”. Oder auch in der Redensart 占着茅坑不拉屎 zhànzhe máokēng bù lāshǐ, “das Klo besetzen und nicht scheißen”, was je nach Kontext entweder so viel wie “Spielverderber” bedeutet oder die Unsitte, untätig und unfähig einen Posten zu blockieren, ohne geeignetere Kandidaten ans Werk zu lassen.

Das Zeichen 屎 sollte man sich ohnehin merken, da damit praktischerweise noch viel Anderes vokabelmäßig unter einen Hut gebracht wird, was unser Körper natürlicherweise Tag für Tag so absondert und ausscheidet. Zum Beispiel “Nasenmist” (鼻屎 bíshǐ – Chinesisch für Popel), “Ohrenschiet” (耳屎ěrshǐ – Ohrenschmalz) und “Augenschiss” (眼屎 yǎnshǐ – Schlafkörnchen, Schlafsand).

Dank des bereits vermittelten Kackwortkanons werden Sie jetzt bestimmt schnell das Rätsel knacken, was es mit dem Schriftzeichen 尿 auf sich hat. Diesmal kommt ganz offensichtlich etwas Flüssiges in die Schüssel, angedeutet durch die Komponente 水 shuǐ “Wasser”. Richtig: 尿, gesprochen niào, ist das Hanzi für “Harn, Urin” oder auch “urinieren”. In der Umgangssprache erscheint es auch in den Varianten 尿尿 niàoniào “Pipi machen” oder 撒尿 sāniào “pinkeln, pissen” (wörtlich eigentlich “Urin verstreuen”).

Wollen Sie es sich beim Schlangestehen vor dem WC mit Ihren chinesischen Mitmenschen mal so richtig verscherzen, runden Sie einfach fröhlich die Lippen und setzen Sie zu einem gleichbleibenden, monotonen Dauerpfeifton an. Vielen Chinesen drückt dieser akustische Trigger direkt auf die Blase, so dass es kaum noch Halten gibt. Das kommt daher, dass chinesische Eltern ihre Kleinen gerne schon vom Säuglingsalter an mit einem Pfeifen zum Strullern animieren, falls es mal nicht gleich so plätschert, wie es soll. Das hat sich den Menschen scheinbar bis ins Erwachsenenalter wie eine pawlowsche Pipi-Pfeife tief ins akustische Gedächtnis gebrannt.

Glücklicherweise kommt der Nachwuchs ohne feste Pipizeiten aus, wenn man ihm eine Wegwerfwindel umschnallt. Umgangssprachlich trägt diese in China unter anderem den wunderbaren Namen 尿不湿 niàobùshī, was sich in etwa mit “wird nicht nass beim Pinkeln” übersetzen lässt (尿 niào = Pipi / pinkeln, 不 bù = nicht, 湿 shī = nass, feucht). Eine andere geniale Erfindung in diesem Zusammenhang sind bekanntlich chinesische Schlitzhosen, die Ausländern bei ersten Chinabesuchen in ländlichen Regionen schon mal ein Schmunzeln auf die Lippe treiben. Bei diesen Baby- beziehungsweise Kleinkindhosen wurde das, was im Fall der Fälle nass zu werden droht, einfach stofflich ausgespart, nämlich der Schritt. Problem gelöst. Auf Chinesisch heißen die Höschen einfach 开裆裤 kāidāngkù – “Hose mit offenem Schritt”.

Auch bei uns Erwachsenen drückt die Blase ja manchmal zur Unzeit, etwa im Kino oder bei Aufführungen. Leider meist genau dann, wenn es spannend wird. Umgekehrt gibt es aber auch manchmal Dramaturgie-Hänger, also schnarchige Abschnitte, die sich höchstens noch für eine Pinkelpause eignen. Chinas Jugend hat solche langweiligen Szenen und Sequenzen deshalb einfach 尿点 niàodiǎn getauft, also “Pipipunkte” oder “Pieselzeitpunkte”. Weitere “Punkte” in der sprachlichen Timeline wären da noch der “Tränenpunkt” (泪点 lèidiǎn – gemeint ist eine besonders rührende Szene) oder der “Lachpunkt” (笑点 xiàodiǎn – eine lustige Szene oder Pointe).

Zurück aber noch einmal zum stillen Örtchen. Besagtes heißt auf Mandarin 厕所 cèsuǒ (“Klo, Toilette”). Und auch in China geht man aufs Klo (上厕所 shàng cèsuǒ – von 上 “hingehen, hinaufsteigen”). Etwas gewähltere Wortvarianten wären das “Handwaschzimmer” (洗手间 xǐshǒujiān) oder das “Hygienezimmer” (卫生间 wèishēngjiān). Die Gretchenfrage aber, die sich für alle Austreter im Reich der Mitte stellt: hocken oder sitzen? Denn an öffentlichen Orten wie in Flughäfen oder Shoppingmalls hat man mittlerweile meist die Qual der Wahl zwischen Hockklos (蹲坑厕所 dūnkēng cèsuǒ oder kurz 坑 kēng, wörtlich “Grube”) oder dem sogenannten “Pferdekübel” (马桶 mǎtǒng), das ist die chinesische Bezeichnung für unsere westliche Toilettenschüssel. Während viele Chinesen in den eigenen vier Wänden längst die Vorzüge des Sitzklosetts für sich entdeckt haben und selbst Luxusvarianten nach japanischem Vorbild (mit beheizter Brille und Massagestrahl) in der neuen Mittelschicht reißenden Absatz feiern, ziehen viele bei öffentlichen WCs doch noch immer den klassischen Hocklokus vor, meist aus hygienischen Überlegungen.

Und zum Abschluss unseres Abstechers an den Abort und sein Alltagsvokabular noch ein letzter kleiner Sprachhinweis zur Vermeidung interkultureller Missverständnisse. Sollten Sie an einem sonnigen Sommertag zufällig an einer chinesischen Touristengruppe (etwa am Brandenburger Tor oder Frankfurter Römer) vorbeikommen und im Vorbeigehen immer wieder das Wörtchen “Scheiße” aufschnappen, fühlen Sie sich bitte nicht gekränkt oder gar pikiert. Die Reisenden finden das Sightseeing nicht wirklich beschissen, sondern nörgeln nur ein bisschen über die spitze Sonne, die teuflisch die Haut versengt. “Verdammt sonnig” heißt auf Chinesisch nämlich 晒死 shài-sǐ. Und das klingt quasi eins zu eins wie unser deutsches “Scheiße”.

Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese.