in gewisser Weise beginnt das neue Jahr so, wie das alte aufgehört hat: mit dem Handelskrieg zwischen den USA und China. So entzogen die Niederlande dem heimischen Hersteller für Hightech-Chipmaschinen ASML auf Druck Washingtons eine bereits erteilte Exportgenehmigung. So will man verhindern, dass China an Firmen wie den globalen Marktführer TSMC aus Taiwan herankommt.

Diesen größten und fortschrittlichsten Hersteller von Halbleitern locken derzeit mehrere Regierungen aus dem Westen, einschließlich Deutschlands. Doch nicht Lockrufe überzeugen TSMC zu Investitionen, sondern vor allem geschäftliche Überlegung, wie die taiwanische Ökonomin Kristy Hsu im Interview mit Felix Lee erklärt. In Deutschland wolle TSMC etwa die Automobilbranche beliefern. Hsu hält mittelfristig weiterer TSMC-Werke und auch die Produktion hochmoderner Chips bei uns in Deutschland für möglich. Denn auch in Taiwan spielen die Themen De-Risking und Diversifizierung für die Unternehmen eine wachsende Rolle.

Dass De-Risking keine Abkehr von China bedeutet, betonen deutsche Unternehmen derweil immer wieder. Ein Zukunftsmarkt, der ihnen in der Volksrepublik Chancen bietet, ist die Dekarbonisierung. Auch in China ist die Energiewende mit zahlreichen Anforderungen und einem großen Modernisierungsbedarf verbunden. Hier haben deutsche Firmen einiges zu bieten, wie Christian Domke Seidel analysiert – zum Beispiel in den Bereichen Energieeffizienz und Kreislaufwirtschaft.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre,

Taiwan ist weltweit der wichtigste Produktionsstandort für Halbleiter. Ist es eine gute Entscheidung für die Inselrepublik, dass der lokale Chiphersteller TSMC nun ein Werk in Deutschland errichtet?

Erst befürchteten viele hier in Taiwan eine Aushöhlung der Industrie, als TSMC vor zwei Jahren ankündigte, in Arizona eine Fabrik zu bauen. Dann kam die Entscheidung für ein Werk in Japan dazu. Und jüngst also die angekündigte Investition in Dresden. Aber die Leute hier haben längst erkannt: TSMC und auch andere wichtige Player im Halbleitersektor müssen sich breiter aufstellen. Was auch immer passiert – sei es ein geopolitisches Risiko oder eine Gesundheitskrise – es kann für TSMC und das gesamte Ökosystem sehr gefährlich werden, sollten alle Lieferketten auf Taiwan oder China konzentriert sein. Inzwischen unterstützen hier viele daher die Entscheidung von TSMC, ins Ausland zu gehen.

Was konkret hat TSMC zu diesem Schritt bewogen?

TSMC folgt in erster Linie den Kunden. Investitionsanreize spielen sicherlich auch eine Rolle, also staatliche Beihilfen der Regierungen in den Gastländern etwa zur Senkung der Produktionskosten oder andere Versprechen. Aber in erster Linie entscheidet TSMC nach Marktkriterien. Die neuen Geschäftspartner im Ausland können TSMC zudem dabei helfen, die lokale Mentalität und Gesetzgebung besser zu verstehen – was wiederum neue Kunden anlocken soll.

Wie sehr spielt Politik bei der Entscheidung eine Rolle?

Wir alle wissen: TSMC steht unter hohem Druck. Seitdem es zwischenzeitlich weltweit zu Engpässen bei Halbleitern gekommen ist, bemühen sich zahlreiche Regierungen um eine Chip-Industrie im eigenen Land. Üppige Subventionen der US-Regierung dürften bei der Entscheidung für Arizona zwar eine Rolle gespielt haben, in den USA sitzen zugleich aber auch die meisten Kunden. Besonders seit der Handelskrieg zwischen China und den USA tobt, und die USA Exportkontrollen gegen China verhängt haben, sind die Marktbedingungen für TSMC und andere Chiphersteller in Taiwan völlig anders. Bestellungen aus China gehen zurück, Bestellungen aus den USA nehmen zu. Jüngsten Verkaufszahlen von TSMC zufolge gingen in den ersten drei Quartalen rund 50 Prozent der Exporte in die USA, nach China hingegen weniger als 20 Prozent.

Der Chipexport nach Europa ist sehr gering. Warum hat sich TSMC trotzdem zum Bau eines Werks in Dresden durchgerungen? Waren es die deutschen Subventionen?

Sie waren sicherlich wichtig. Ein zentraler Faktor dürften aber die Kunden sein, die aus der Automobilbranche kommen. TSMC möchte der Automobilindustrie im deutschen und im gesamten europäischen Markt mehr Chips liefern.

In den USA sitzen zwar die größten Kunden. Inwiefern spielen aber nicht doch auch geopolitische Gründe eine Rolle? Die US-Regierung befürchtet schließlich, China könnte in Taiwan einmarschieren.

Ich glaube nicht, dass die US-Regierung unmittelbar auf TSMC einwirkt. Was ich aber schon denke: Alle taiwanischen Unternehmer wissen um die Entschlossenheit der US-Regierung – und die Firmen spüren, dass sie handeln müssen. Jüngste Zahlen zeigen: Die Zahl der taiwanischen Unternehmen, die in China investieren, ist auf etwa ein Drittel geschrumpft. Vor zehn Jahren gingen noch etwa 85 Prozent der Investitionen in die Volksrepublik. Diversifizierung findet derzeit in allen Sektoren statt. Was mit dem Rückzug vom chinesischen Markt verloren geht, versuchen die Taiwaner auf den westlichen Märkten wettzumachen.

Taiwans Halbleiterindustrie ist herausragend für die globale Wirtschaft. Glauben Sie, die Branche schützt die Insel vor einem Angriff Chinas?

Unsere Regierung bestreitet ein solches Silicon Shield. China ist zwar ebenfalls stark auf Halbleiter aus Taiwan angewiesen. Aber China würde nicht deswegen in Taiwan einmarschieren. TSMC verfügt über enge Beziehungen zu wichtigen Zulieferern etwa in den Niederlanden oder Japan. Einige dieser Hochleistungschips werden auch direkt in der EU und in den USA entwickelt. Würde TSMC nach einer Invasion zu einem chinesischen Unternehmen werden, würden all diese Unternehmen im Ausland die Zusammenarbeit mit TSMC einstellen. Es sind andere Gründe, die China zum Einmarsch in Taiwan veranlassen würden, etwa wenn Taiwan seine Unabhängigkeit erklärt. Halbleiter stehen bei dieser Entscheidung nicht im Vordergrund.

Könnten die Fabriken von TSMC in Deutschland oder in den USA bei einem Einmarsch der Volksbefreiungsarmee in Taiwan weiter produzieren?

Zumindest eine gewisse Zeit könnten die Fabriken durchhalten, sofern sie schon in Betrieb waren. Aber in den meisten Fällen müssen ausländische Fabriken den Anweisungen des Hauptquartiers in Taiwan folgen. Daher kann es im Falle von Blockaden oder einer Invasion von China zu Störungen aller Art oder sogar zum Ausfall der Produktion kommen.

Die damaligen Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi besuchte im Juni 2022 Taiwan. Was hat sich dadurch verändert?

Einige multinationale Unternehmen baten taiwanische Schlüssellieferanten darum, nicht nur in Taiwan zu produzieren, sondern stärker zu diversifizieren.

Was hält die taiwanische Regierung von solchen Bitten?

Die Menschen hier haben begriffen, dass Risikominderung eine Schlüsselrolle einnimmt. So wie wir zu der Erkenntnis gekommen sind, dass es eine Gefahr darstellt, wenn alle taiwanischen Unternehmen ihre Fabriken in China ansiedeln, stellt es für multinationale Unternehmen eine Gefahr dar, sich ausschließlich auf Importe aus Taiwan zu verlassen. Derzeit werden 93 Prozent der technologisch fortschrittlichsten und 60 Prozent aller Chips weltweit in Taiwan gefertigt. Auch für Taiwans Sicherheit ist es nur gut, wenn die Halbleiterlieferketten auf andere gleichgesinnte Länder ausgeweitet werden.

Glauben Sie, dass Taiwan seinen Vorsprung in der Halbleitertechnologie aufrechterhalten kann?

Bei den technologisch hochentwickelten Chips wird Taiwan zumindest in den nächsten zehn Jahren seine führende Position behaupten können. Aber was die ausgereiften Chips angeht, ist China tatsächlich auf dem Vormarsch. Es gibt zudem weitere Newcomer wie Singapur, Malaysia, ganz zu schweigen von Südkorea und den USA. In diesem Bereich wird Taiwan wahrscheinlich schon bald nicht mehr der größte Produzent sein – was aber völlig in Ordnung ist.

Wenn TSMC nun in Deutschland mit den ausgereiften Chips beginnt, könnte das bedeuten, dass schon bald auch die technologisch hochentwickelten Chips im Dresdener Werk hergestellt werden?

Ja, davon gehe ich aus. Als TSMC die Fabrik in Arizona zum ersten Mal ankündigte, war sie nur für fünf Nanometer-Chips gedacht. Letztes Jahr beschloss die Firmenleitung, eine zweite Fabrik zu errichten für noch kleinere Chips. Genauso verlief es in Japan. Wenn also alles glattläuft, und das ist sehr wahrscheinlich, wird TSMC eine zweite oder gar dritte Fabrik in Deutschland errichten. Oder andere taiwanische Unternehmen wie der zweitgrößte Halbleiter-Hersteller UMC werden kommen.

TSMC ist bekannt für seine günstigen und effizienten Produktionsbedingungen. Warum?

TSMC hat Tausende von Lieferanten in Taiwan und viele von ihnen sind innerhalb von zwei Autostunden erreichbar. Wenn TSMC also Unterstützung von einem bestimmten Unternehmen benötigt, das eine bestimmte Komponente bereitstellt, kann es einfach anrufen. Natürlich sind Ausrüstung, Strom, Wasser und alle diese Versorgungsleistungen, einschließlich der TSMC-Ingenieure, auch in Taiwan teuer. Aber für viele Arbeiten sind die Löhne immer noch niedriger als etwa in den USA. Und die Arbeitskultur ist für TSMC ein weiterer Grund, der für Taiwan spricht.

Inwiefern?

Menschen in der taiwanischen Halbleiterbranche arbeiten in der Regel länger als etwa in Deutschland. Normalerweise wird hier in zwei Schichten gearbeitet: Tagschicht und Nachtschicht. Die Maschinen müssen also nicht ausgeschaltet werden. Angestellte in bestimmten Positionen, beispielsweise Wartungsingenieure, stehen zudem ständig auf Abruf bereit, sei es frühmorgens, aber selbst an Weihnachten oder während der Feiertage rund ums chinesische Neujahr. Die größte Herausforderung für TSMC in Deutschland dürften die strengen Arbeitsgesetze und die Gewerkschaften werden.

Wie sind die Bedingungen für TSMC in den USA?

In Arizona ist die Produktion für TSMC doppelt so teuer wie in Taiwan. Ein weiteres Problem für das Unternehmen ist es, ausreichend Arbeitskräfte zu rekrutieren. TSMC bot letztes Jahr jungen Ingenieuren frisch von der Uni ein Einstiegsgehalt von etwa 100.000 US-Dollar. Das war vielen dort zu wenig. Sie wollen für Unternehmen arbeiten, die mindestens 160.000 Dollar bieten.

Wird das auch in Deutschland ein Problem sein?

Ich weiß es noch nicht. TSMC versucht derzeit, 200 Ingenieure für die Arbeit in Deutschland zu rekrutieren. Das Problem: In Taiwan gibt es kaum Ingenieure, die Deutsch sprechen. Was TSMC aber am meisten sorgt, als sie ankündigten, ein Werk in den USA zu errichten, war die Frage: Kommen auch ausreichend Zulieferer mit?

Und?

Mehr als 30 Unternehmen haben angekündigt, TSMC in die USA zu folgen. Die meisten von ihnen sind aber große Firmen. Kleineren Unternehmen fällt ein solcher Schritt schwerer. Denn Investitionen in Europa und den USA sind sehr teuer. Sie müssen sich also entscheiden: Wenn sie nicht mitgehen, verlieren sie Kunden. Wenn sie gehen, müssen sie sicherstellen, dass die Investitionen nicht nur für das erste oder zweite Jahr, sondern mindestens für fünf Jahre gedeckt werden können.

Wird TSMC auch Zulieferer nach Deutschland locken?

Das ist noch nicht klar. Die Rede ist von einer Verbindung mit dem bereits bestehendem IT-Cluster in der Tschechischen Republik. Die Frage ist vor allem, ob die sogenannten Verpackungsunternehmen, die als besonders arbeitsintensiv beim Bau von Hochleistungschips gelten, TSMC folgen werden. Sie könnten sich in Osteuropa niederlassen.

In den USA und Deutschland scheint eine große Herausforderung der Mangel an Fachkräften zu sein. Hat Taiwan denn ausreichend Ingenieure?

Nein, die Arbeit in der Halbleiterindustrie empfinden auch viele junge Leute in Taiwan als zu viel. Mein Neffe etwa bekam ein Angebot von TSMC. Doch er lehnte ab. Der Mangel an hochqualifizierten Arbeitskräften ist auch in Taiwan ein Problem. Darunter leidet derzeit fast jedes Unternehmen.

TSMC will deutsche Studenten ausbilden. Hat Taiwan keine Angst vor einem Technologieklau?

Nein. So funktioniert das nicht. Das Wissen zur Produktion von Hochleistungshalbleitern ist sehr komplex und hierarchisch. Dieses Wissen kann ein einzelner nicht so leicht stehlen.

Kristy Hsu, geboren 1964, ist Direktorin des Zentrums für Asean-Studien in Taiwan am Chung Hua Institut für Wirtschaftsforschung in Taipeh. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören die Halbleisterindustrie und internationale Handelspolitik. An dem Gespräch, das sie mit mehreren deutschen Journalisten führte, nahm Felix Lee für Table.Media während einer Recherchereise des Journalists Network e.V. teil.

China arbeitet an der Energiewende und ist dabei, für die Gesamtwirtschaft und industrielle Sektoren entsprechende Fahrpläne aufzustellen. Diesen müssen künftig alle Unternehmen folgen – und das, ohne dabei den wirtschaftlichen Erfolg zu gefährden. “In China lassen sich Politik und Wirtschaft oft nur schwer trennen. Die Industrie muss die Vorgaben der Politik umsetzen und das tut sie auch”, sagt Jens Hildebrandt, Delegierter der Deutschen Wirtschaft in Peking und Geschäftsführer der Deutschen Handelskammer (AHK). Deutsche Unternehmen sollen China dazu die entsprechenden Techniken und Dienstleistungen verkaufen. Es könnte ihnen also eine profitable Rolle zukommen.

Die Dekarbonisierung hat in Chinas Regierung einen hohen Stellenwert, inklusive den entsprechenden Nachhaltigkeits-Anforderungen an Firmen. Lokale Unternehmen sind zugleich den strenger werdenden Regeln etwa in Europa ausgesetzt. Ein Beispiel dafür ist die EU-Batterieverordnung. “China ist wie Deutschland ein Exportland. Die Industrie muss also gesetzliche Vorgaben erfüllen, will sie weiter in diese Märkte liefern”, erklärt Hildebrandt. “Je wichtiger die Nachhaltigkeit wird, umso größer ist auch die Motivation der chinesischen Lieferanten für Dekarbonisierungsmaßnahmen.”

Möchte China weiterhin in Europa Batterien etwa für Elektroautos anbieten, müssen diese nachhaltiger produziert werden. Vor allem wegen des Energiemixes in China fallen in der Produktion etwa 105 Gramm CO₂ pro Kilowattstunde an. In Europa sind es 20 bis 30 Prozent weniger. Ein Wettbewerbsnachteil, den die Unternehmen der Volksrepublik in den Griff bekommen müssen. Auch mithilfe deutscher Zulieferer.

Deutsche Firmen haben laut Hildebrandt einiges im Angebot, das China bei der Energiewende unterstützten könnte: “Beim Thema Energieeffizienz bieten deutsche Unternehmen gute Lösungen, Produkte und Dienstleistungen an. Aber auch bei der Kreislaufwirtschaft.” Die Firmen hätten für viele relevante Branchen passende Produkte. Vor allem deutsche Maschinenbauer könnten helfen, den Energiebedarf der chinesischen Industrie massiv zu senken. So könnten sie beispielsweise Luftkompressoren liefern, die 20 bis 30 Prozent weniger Energie verbrauchen als vergleichbare Konkurrenzprodukte.

Auch Wärmepumpen, Wärmerückgewinnung und energiesparende Industriekessel sind Produkte, bei denen deutsche Firmen einen nicht zu unterschätzenden technologischen Fortschritt gegenüber der chinesischen Konkurrenz haben. “Wir haben den Fokus auf die deutschen Interessen. Und da gibt es einige Beispiele, wie deutsche Unternehmen zur Dekarbonisierung beitragen”, sagt Hildebrandt.

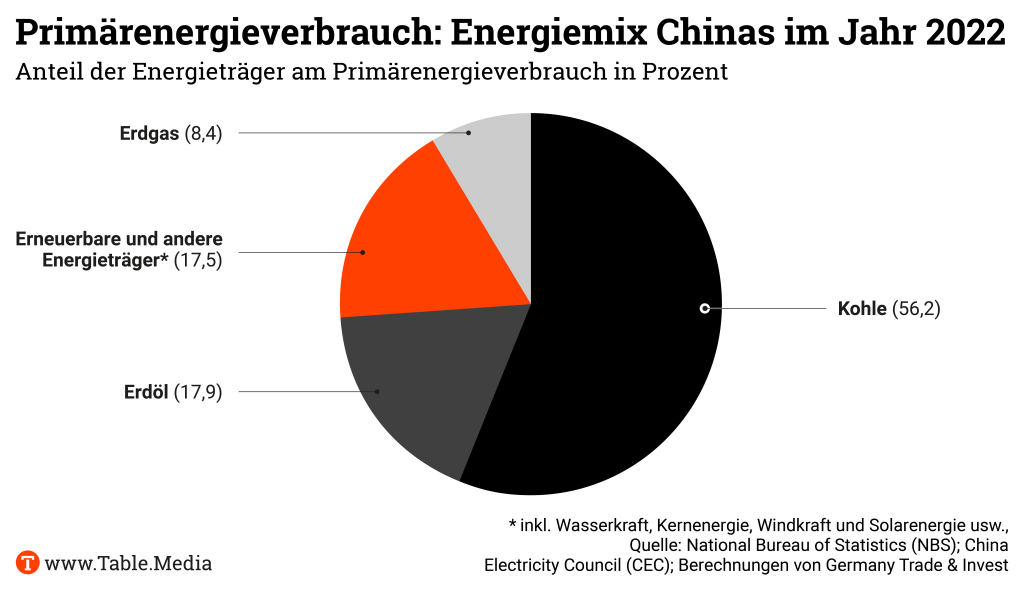

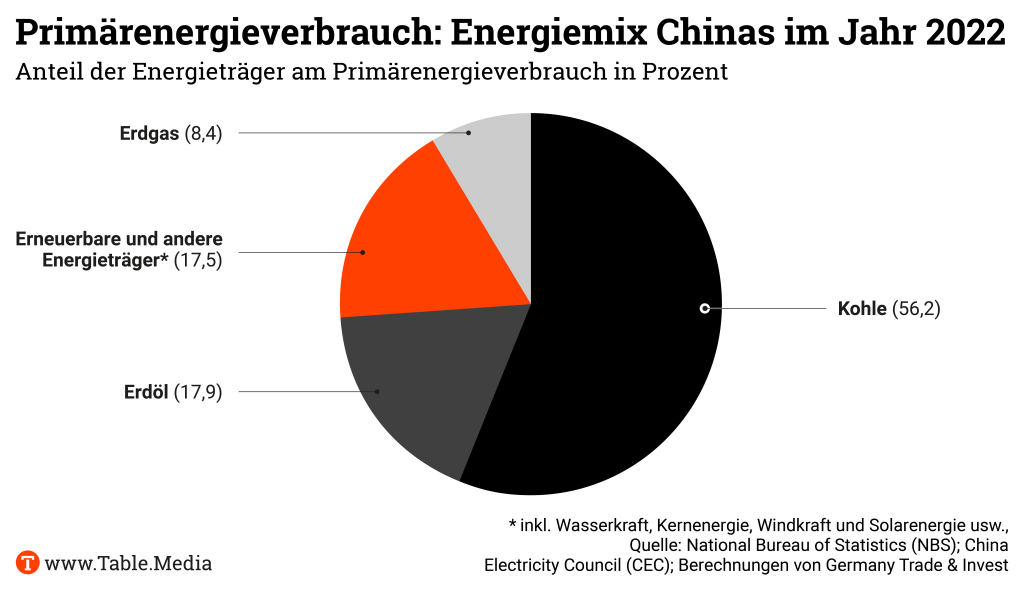

Chinas eigene 30/60-Klimaziele sind nicht ohne Einsatz zu erreichen: Peking will spätestens 2030 Scheitelpunkt bei den Emissionen von Treibhausgasen erreichen und ab 2060 klimaneutral sein. Dorthin ist es ein weiter Weg. Die Volksrepublik stieß 2022 insgesamt 11,4 Milliarden Tonnen CO₂-Äquivalent aus (USA: 5,0 Milliarden, Deutschland 0,7 Milliarden). Das sind 27 Prozent der weltweiten CO₂-Emissionen. Im Jahr 2022 kamen laut dem National Bureau of Statistics (NBS) und dem China Electricity Council (CEC) 56,2 Prozent des Primärenergieverbrauchs aus Kohle, 17,9 Prozent aus Erdöl und 8,4 Prozent aus Erdgas. Erneuerbare Energien machten inklusive Atomkraft lediglich 17,5 Prozent aus.

Bis zum Jahr 2030 soll der Anteil der Erneuerbaren am Primärenergieverbrauch auf 25 Prozent wachsen, bis 2060 auf 90 Prozent. Angesichts des wachsenden Energiebedarfs investiert die Volksrepublik allerdings noch immer massiv in Kohlekraftwerke. 2022 genehmigte China laut einer Studie des Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) gemeinsam mit Global Energy Monitor (GEM) neue Kohlekraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 106 Gigawatt.

Der größte Faktor bei der Energieerzeugung, und folglich den Emissionen, ist die Stromerzeugung – und da ist China deutlich weiter. So überschritt die installierte Gesamtkapazität an erneuerbaren Energien Ende November 1,4 Terawatt, wie die Nationale Energiebehörde (NEA) mitteilte. Das entspreche etwa 49,9 Prozent der gesamten Stromerzeugungskapazität – also praktisch die Hälfte.

Laut NEA umfasste diese Kapazität rund 536 Gigawatt an Solarenergie, 420 Gigawatt an Wasserkraft, 404 Gigawatt an Windkraft und 44 Gigawatt an Biomasse. Nach dem Aktionsplan der Regierung sollen zudem 50 Prozent der Dächer neu errichteter öffentlicher Gebäude und Fabriken mit Fotovoltaikanlagen ausgestattet werden. Für die Klimaziele der Volksrepublik dürfte dieses Wachstum allerdings nicht ganz reichen.

Hildebrandt sieht auch noch andere Hindernisse: “China hat momentan eine schwache Wirtschaftsentwicklung. Das sind schlechte Voraussetzung für Maßnahmen zum Umweltschutz und zur Dekarbonisierung. Ob das tatsächlich alles so kommt, muss man noch abwarten.” Das sehen auch die deutschen Unternehmen so. In einer Umfrage der AHK gaben zwar 49 Prozent der Firmen an, in der zunehmenden Dekarbonisierung wachsende Geschäftsmöglichkeiten zu sehen.

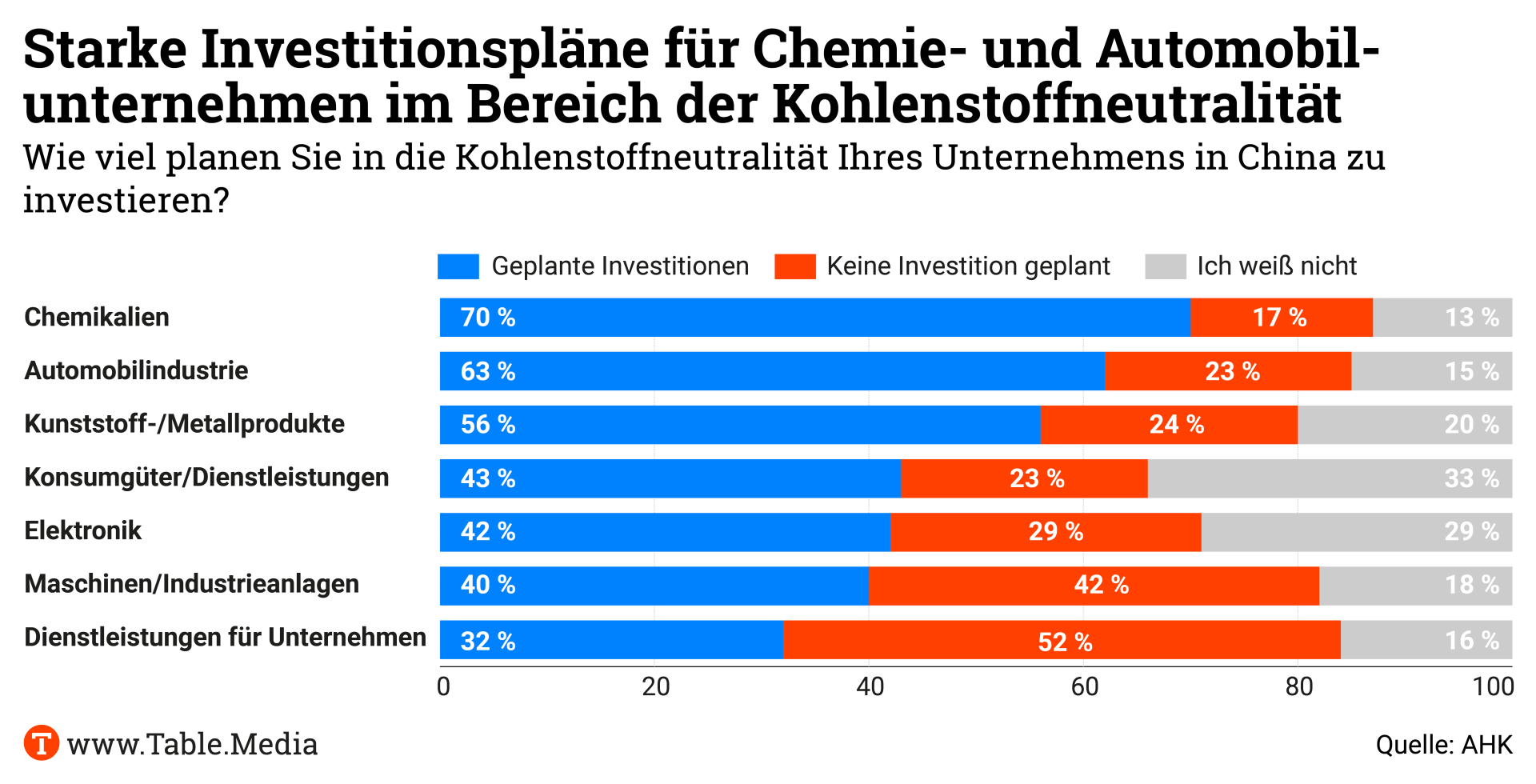

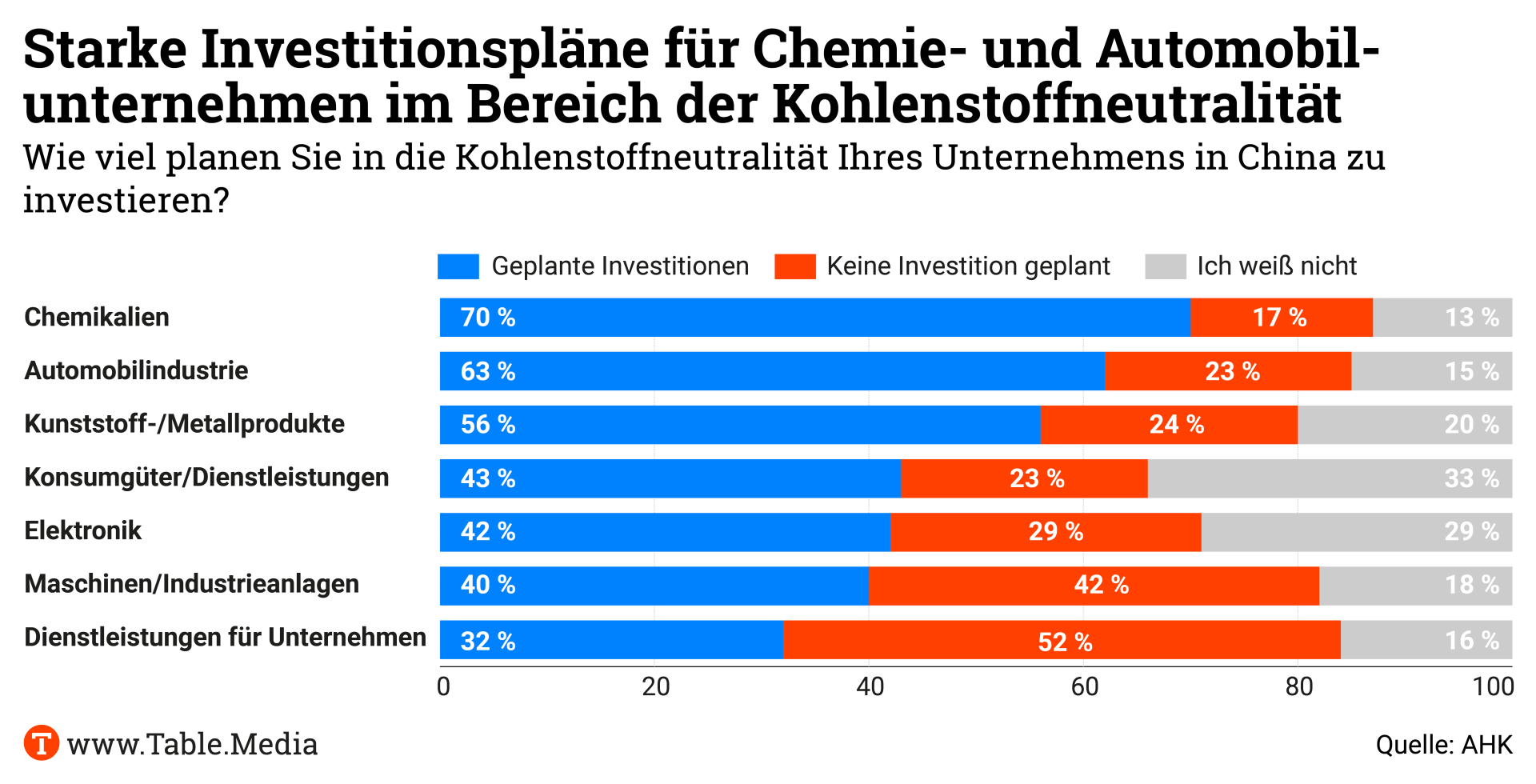

Zugleich aber erwarten auch 57 Prozent steigende Kosten aufgrund strengerer Umweltauflagen. Abhängig von der Branche sind die Investitionspläne deutscher Unternehmen in die Dekarbonisierung Chinas durchaus ambitioniert. Führend sind dabei die chemische Industrie (70 Prozent planen Investitionen in die CO₂-Neutralität) und die Automobilindustrie (53 Prozent).

Eher zurückhaltend zeige sich die Bundesregierung, sagt Hildebrandt. “Auf Regierungsebene gibt es bilaterale Zusammenarbeit. Die findet aber vor allem auf struktureller Ebene statt. Die deutsche Bundesregierung ist relativ vorsichtig, was konkrete Unternehmenskooperationen angeht.”

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Das niederländische Unternehmen ASML musste die Lieferung einiger seiner für die Chip-Produktion spezialisierten Maschinen nach China vorzeitig stoppen. Das Exportverbot für High-End-Chipmaschinen war zwar noch nicht in Kraft getreten, doch die niederländische Regierung hat die entsprechende Genehmigung widerrufen. Das berichtet Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. ASML ist das einzige Unternehmen, das diese Technologie herstellt.

Das Unternehmen hatte Lizenzen für die Lieferung von drei Maschinen für die Tief-Ultraviolett-Lithografie an chinesische Unternehmen bis Januar. Erst dann treten die neuen niederländischen Beschränkungen voll in Kraft. US-Beamte haben der Hersteller jedoch aufgefordert, einige dieser geplanten Lieferungen sofort zu stoppen.

ASML bestätigte, dass die niederländische Regierung kürzlich die Lizenzen für die Lieferung bestimmter Lithografie-Systeme nach China teilweise widerrufen habe. Davon sei eine kleine Anzahl von Kunden betroffen. In der Erklärung gab das Unternehmen an, in letzter Zeit Gespräche mit den USA über den Umfang und die Auswirkungen der Exportkontrollbestimmungen geführt zu haben. Weitere Details nannte ASML nicht.

Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus und des niederländischen Außenministeriums lehnten eine Stellungnahme ab. US-Präsident Joe Biden geht hart gegen Pekings Ziel vor, eine eigene fortschrittliche Halbleiterindustrie aufzubauen. Die USA und ihre Verbündeten blockieren daher Chinas Zugang zu importierter Technologie.

ASML ist für diese Strategie zentral. Zum Beispiel hatte der chinesische Telekommunikationskonzern Huawei 2022 ein Smartphone hergestellt, das mit dem iPhone von Apple konkurrieren sollte. Dabei wurden Chips verwendet, die mit Maschinen von ASML hergestellt worden waren.

Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums bezeichnete die Einmischung der USA in den Zugang Chinas zu Technologie als einen Akt der “Hegemonie” und forderte die niederländische Regierung auf, “den Geist des Vertrags und der Weltordnung zu respektieren, um den gegenseitigen Nutzen beider Länder zu wahren”. Der Druck der USA auf das in Veldhoven ansässige Unternehmen begann 2019 unter der Trump-Administration.

Auch US-Techfirmen liefern nicht mehr ihre besten Produkte nach China. So hat die Version des Chips GTX 4090 D von Nvidia, die das Unternehmen auf seiner chinesischen Website zum Verkauf anbietet, etwa 10 Prozent weniger Prozessorkerne als das in anderen Ländern verkaufte Modell. cyb

Mit einer breiten Industrie-Koalition will China die Forschung zur Kernfusion vorantreiben. Dazu stellte Peking zum Jahreswechsel Pläne für ein neues Staatsunternehmen sowie ein Konsortium staatlicher Industriekonzerne vor. Wie Bloomberg am Dienstag berichtete, soll das neue Unternehmen China Fusion Corp. heißen. Konkrete Details zu seiner Struktur wurden zunächst nicht bekannt.

Das Ende Dezember offiziell gegründete, von der China National Nuclear Corp. geleitete Konsortium hat laut dem Bericht das Ziel, die Entwicklung der Kernfusion durch Hochtemperatursupraleiter, Energiespeicherung mit großer Kapazität und Tritium-Produktion zu beschleunigen. Der Gruppe gehören demnach 25 staatliche Unternehmen und Forschungsinstitute an, darunter einige der größten Energie- und Stahlunternehmen des Landes wie State Grid., China Three Gorges und die China Baowu Steel Group.

China sieht die Atomkraft als Teil der emissionsfreien Energien an, die es für die Energiewende einsetzen will. Atomstrom soll zwar keine zentrale Rolle spielen, aber doch eine gewichtige Nebenrolle. China ist Mitglied des 35 Nationen umfassenden Forschungsprojekts für Kernfusionsenergie, des International Thermonuclear Experimental Reactor (ITEF) mit Sitz in Frankreich. Außerdem gibt es in Chengdu ein aufwändiges Programm zur Entwicklung der Kernfusion. ck

Das Volkswagen-Elektro-Joint-Venture in der Provinz Anhui hat die Produktion seines ersten Elektro-Modells gestartet. Wie das Wirtschaftsmagazin Caixin am Dienstag unter Berufung auf die Lokalregierung der Provinzhauptstadt Hefei berichtete, läuft in dem Joint Venture mit Anhui Jianghuai Automobile (JAC) der elektrische Geländewagen namens Cupra Tavascan für den Export nach Europa vom Band. Auch für den chinesischen Markt wolle das Joint Venture 2024 ein E-Modell auf den Markt bringen.

VW und JAC hatten im April 2021 mit dem Bau der Fabrik begonnen und damals einen Produktionsstart für das zweite Halbjahr 2023 anvisiert. Das ist nun auf den letzten Drücker gelungen. Volkswagen Anhui, vormals JAC-Volkswagen, ist das einzige Joint Venture der Wolfsburger ausschließlich für Entwicklung und Herstellung von New-Energy-Vehicles (NEVs), also Elektroautos, Hybride und Brennstoffzellenfahrzeugen. Seit 2020 hält VW 75 Prozent an dem Joint Venture. ck

Chinas Marktführer BYD hat erstmals den US-Hersteller Tesla bei den weltweiten Quartalsverkäufen von Elektroautos überholt. Zwar verkaufte Tesla im vierten Quartal 2023 mehr Autos als von Analysten im Durchschnitt erwartet. Dennoch lag der Absatz von 484.507 Tesla-Fahrzeugen unter den 526.409 vollelektrischen Autos, die BYD im gleichen Zeitraum absetzte. Tesla meldete die Zahlen am Dienstag, und damit einen Tag später als BYD.

Der Erfolg der neuen Nummer Eins ist laut Bloomberg vor allem auf das viel breitere Angebot an günstigeren Modellen in China zurückzuführen. Der Wechsel an der Spitze der E-Auto-Weltrangliste spiegele Chinas wachsende Bedeutung in der globalen Automobilbranche wider. Die Kehrseite ist der erbitterte Preiskampf in der Volksrepublik, der sich 2024 weiter zuspitzen dürfte. Tesla hatte die Abwärtsspirale vor einem Jahr angestoßen, mit mehrmaligen Preisnachlässen. Trotzdem erwirtschaftet Tesla mehr Umsatz und Gewinn als BYD, da es wesentlich teurere Fahrzeuge verkauft, auch in China.

BYD expandiert derzeit kräftig in Auslandsmärkte, unter anderem in Europa. Trotz – oder wegen – der drohenden Anti-Subventionsermittlungen der EU kündigte das Unternehmen kürzlich den Aufbau einer Produktion von Elektroautos und Plug-in-Hybride für den europäischen Markt im ungarischen Szeged an. ck

China will Ausländern den Zahlungsverkehr innerhalb des Landes erleichtern. Dazu will das Land mobile Bezahldienste verbessern und die Akzeptanz ausländischer Bankkarten in Geschäften und an Geldautomaten erhöhen. Das kündigte ein Beamter der Zentralbank dem Wirtschaftsmagazin Caixin zufolge an. Die People’s Bank of China (PBOC) habe Geschäftsbanken und andere Finanzinstitute aufgefordert, mehr Geschäfte – insbesondere an Flughäfen, Bahnhöfen und in größeren Geschäftsvierteln – dazu zu bewegen, ausländische Bankkarten zu akzeptieren, sagte PBOC-Vizegouverneur Zhang Qingsong demnach auf einer Pressekonferenz.

Die PBOC habe die Banken angehalten, mehr Geldautomaten für die Akzeptanz ausländischer Bankkarten umzurüsten, um das Abheben von Bargeld zu erleichtern. Auch habe die Bank Plattformen wie Ant Group und Tenpay von Tencent, dem Betreiber von WeChat Pay, zur Erleichterung mobiler Zahlungen für ausländische Besucher gedrängt, sagte Zhang. Alipay und WeChat Pay – die beiden Giganten des digitalen Zahlungsverkehrs in China – haben ihre Dienste so erweitert, dass die Nutzer die wichtigsten internationalen Karten mit ihren Plattformen verknüpfen können.

Im neuen Jahr vereinfacht China zudem die Visa-Verfahren für Touristen aus den USA. Seit dem 1. Januar sollten dafür weniger Unterlagen nötig sein, heißt es in einer Erklärung auf der Internetseite der chinesischen Botschaft in Washington. Menschen, die aus den USA ein Touristenvisum für China beantragen, sollen demnach dafür nicht mehr Flugtickets, Hotelreservierungen oder Einladungen vorweisen müssen. Seit Dezember können bereits Bürger aus Deutschland, Frankreich, Spanien, den Niederlanden, Italien und Malaysia ohne Visum für bis zu 15 Tage nach China reisen. Mit all diesen Maßnahmen versucht das Land den internationalen Tourismus wieder anzukurbeln, der im Zuge der Pandemie völlig zusammengebrochen war. cyb

Zehn Tage vor der Präsidentschaftswahl in Taiwan liegt der Kandidat der Regierungspartei DPP, Vizepräsident William Lai, weiter vorn. In den letzten Umfragen vor der Wahl – nach dem 3.1. sind keine Erhebungen mehr zugelassen – lag Lai in einer Umfrage der Zeitung United Daily News vom Dienstag mit 32 Prozent recht komfortabel vor dem Konkurrenten der konservativen Kuomintang, Hou Yu-ih (27 Prozent). Ko Wen-je von der erst 2019 gegründeten Taiwanischen Volkspartei kam demnach auf 21 Prozent. Auch in anderen Umfragen wie etwa der des Fernsehsenders TVBS vom Montag führte Lai. Der Wahlausgang hat Einfluss auf das Verhältnis zu China: Peking bevorzugt traditionell die KMT, die auf Dialogbereitschaft setzt. Unter DPP-Regierungen sind die Beziehungen stets frostig; die KPCh wirft Politikern der Partei regelmäßig Abspaltungsversuche vor. ck

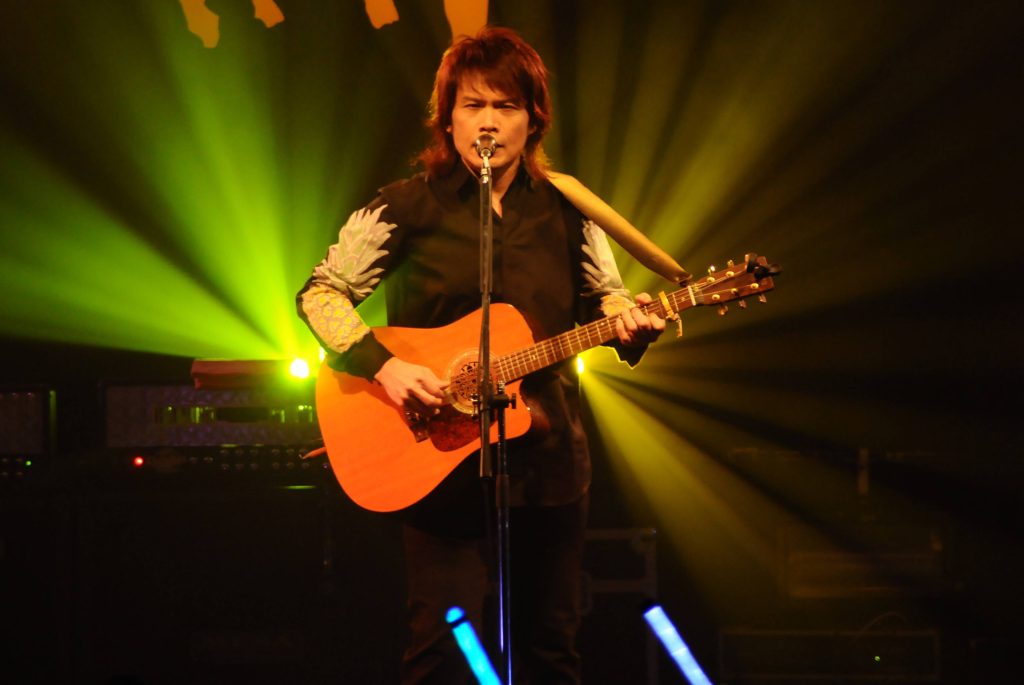

Wallendes Haar, tiefe Stimme, Gitarrensoli – das sind seit über 30 Jahren die Markenzeichen von Wu Bai (伍佰 – Wǔ bǎi), einer Schlüsselfigur der taiwanischen Rockmusik. Zusammen mit seiner Band China Blue füllt er die größten Hallen in ganz Ost- und Südostasien. Besonders in China explodiert seit dem Ende der Coronapandemie die Nachfrage nach Konzertkarten seiner und anderer taiwanischer Bands. Wu Bai steht dabei in einer langen Tradition. Taiwanische Künstlerinnen und Künstler wie Teresa Teng, Jay Chou und A-Mei haben die Populärmusik in China seit den Achtzigerjahren maßgeblich mitgeprägt. Doch dass gerade Wu Bai in China eine so treue Anhängerschaft hat, ist bemerkenswert, denn sein Leben und Wirken sind eng verbunden mit dem Ausbruch aus politischen Zwängen und der Suche nach einer eigenen taiwanischen Identität.

Wu Bai, mit bürgerlichem Namen Wu Junlin, wurde 1968 geboren und wuchs in einem Dorf der ländlichen Region Chiayi im Südwesten Taiwans auf. Sein Vater war pensionierter Arbeiter in einer Zuckerfabrik; seine Mutter verkaufte auf der Straße die in Taiwan als Aufputsch- und Genussmittel beliebten Betelnüsse. Wu Bai brach Ende der Achtzigerjahre die Schule ab und ging nach Taipeh. Dort schlug er sich zunächst als Gelegenheitsarbeiter durch und brachte sich das Gitarrespielen bei.

Es war eine Zeit des gesellschaftlichen Aufbruchs nach jahrzehntelanger Diktatur unter der Kuomintang-Partei. Im Zuge der politischen Demokratisierung eröffneten sich auch neue Räume für Subkulturen. Eine alternative Musikszene entstand. Und viele Lieder wurden nicht mehr in dem während der Diktaturzeit politisch verordneten Standard-Chinesisch verfasst, sondern in taiwanischem Minnan, das zu der Zeit von der Mehrheit der Bevölkerung gesprochen wurde. Historisch hervorgegangen aus einem Dialekt der chinesischen Küstenprovinz Fujian wurde das taiwanische Minnan (zumeist einfach Taiwanisch genannt) zu einem Symbol gesellschaftlicher Selbstbestimmung. Wu Bai veröffentlichte 1992 seine ersten beiden Lieder auf Taiwanisch. Kurz darauf gründete er die Band Wu Bai & China Blue, mit der er bis heute auftritt.

Aus Wu Bais Musik sprechen geballte Lebenslust und Leidenschaft ebenso wie Wehmut. Sein Lied “Back to Hometown” (返去故鄉 – Fǎnqù gùxiāng) über einen Heimkehrer, den die Menschen in seiner Heimatstadt mit Argwohn und Verachtung behandeln, wird von vielen als Anspielung auf die Stigmatisierung politisch Verfolgter während der KMT-Diktatur gedeutet. Eigens Taiwan gewidmet hat Wu Bai das Lied “White Dove” (白鴿 – Bái gē). Darin heißt es: “Auch wenn ich ewige Wunden davontragen mag, meine Freiheit werde ich behalten.”

Viele von Wu Bais Liedern handeln jedoch von der Liebe, auch sein vielleicht berühmtestes, “Norwegian Forest” (挪威森林 – Nuówēi sēnlín). Angelehnt an einen Roman Haruki Marukamis (im Deutschen veröffentlicht unter dem Titel “Naokos Lächeln”) erzählt das Lied von Geheimnissen, die Menschen “in den tiefen Wäldern ihres Herzens” selbst vor denen verstecken, die sie lieben.

Wu Bai betont stets, seine Musik sei vor allem Ausdruck einer grundsätzlichen Lebenshaltung. Auch dies mag ein Grund dafür sein, dass er über Taiwan hinaus für ein breites Publikum anschlussfähig ist. Zudem passt Wu Bai in China sein Repertoire an – mit weniger Songs auf Taiwanisch, und einem kompletten Verzicht auf politische Botschaften. Infolge der immer schärferen Zensur und nationalistischen Propaganda wandeln taiwanische Künstler in der Volksrepublik auf einem schmalen Grat. So geriet im August 2023 eine Indie-Band bei ihrem ersten Auftritt in der Volksrepublik ins Visier, nachdem sie verkündet hatte, sie habe zuvor noch nie in China gespielt. Dies wurde als indirekter Hinweis aufgefasst, dass die Band Taiwan selbst nicht als Teil von China ansieht – in den Augen der chinesischen Öffentlichkeit ein Affront.

In der Anfangszeit seiner Karriere wurde auch Wu Bai für einige Zeit die Einreise zu Konzerten in China verwehrt. Seine Band war bei Wahlkampfveranstaltungen des damaligen Taipeher Bürgermeisters und späteren Präsidenten Chen Shui-bian von der DPP aufgetreten, der die Volksrepublik sehr deutlich kritisiert hatte. In den letzten Jahren aber ist Wu Bai von Anfeindungen in China verschont geblieben. Und in einem Umfeld, in dem sich die Grenzen des Sagbaren immer weiter verengen, ist es vielleicht auch seine Fähigkeit, existenzielle Sehnsüchte zu erspüren, ohne sie allzu politisch zu formulieren, die viele seiner Fans bis heute fasziniert. Leonardo Pape

Antoine Bondaz ist neuer Fellow im hausinternen Beratungsteam der EU-Kommission IDEA (Inspire, Debate, Engage and Accelerate Action) zu China. Bondaz hat dafür eine Auszeit beim französischen Thinktank La Fondation pour la Recherche Stratégique genommen.

Jerker Hellström wird ebenfalls für mehrere Monate bei IDEA arbeiten. Hellström wird dafür von seiner Position als Senior Advisor für Global China im schwedischen Außenministerium beurlaubt. IDEA berichtet unter anderem an EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen.

David Wallerstein verlässt seine Stelle als Chief Exploration Officer bei Tencent. Hintergrund sollen anhaltende Probleme des Tech-Giganten nach einem Crackdown der chinesischen Regierung in der Branche sein. Wallerstein wird nach seinem Ausscheiden aus der Managementrolle weiterhin in der Rolle eines Senior Adviser für Tencent tätig sein.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Vergängliche Schönheit: Bei Temperaturen zwischen Minus zwölf und Minus 22 Grad treten Eis-Bildhauer in Harbin im hohen Nordosten Chinas beim 35. Internationalen Harbin-Eisskulpturen-Wettbewerb gegeneinander an. Kurios: Parallel zur Eröffnung des dreitägigen künstlerischen Wetteiferns vermelden die chinesischen Staatsmedien, dass 2023 auch in China das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen war. Im eiskalten Harbin derzeit schwer vorstellbar.

in gewisser Weise beginnt das neue Jahr so, wie das alte aufgehört hat: mit dem Handelskrieg zwischen den USA und China. So entzogen die Niederlande dem heimischen Hersteller für Hightech-Chipmaschinen ASML auf Druck Washingtons eine bereits erteilte Exportgenehmigung. So will man verhindern, dass China an Firmen wie den globalen Marktführer TSMC aus Taiwan herankommt.

Diesen größten und fortschrittlichsten Hersteller von Halbleitern locken derzeit mehrere Regierungen aus dem Westen, einschließlich Deutschlands. Doch nicht Lockrufe überzeugen TSMC zu Investitionen, sondern vor allem geschäftliche Überlegung, wie die taiwanische Ökonomin Kristy Hsu im Interview mit Felix Lee erklärt. In Deutschland wolle TSMC etwa die Automobilbranche beliefern. Hsu hält mittelfristig weiterer TSMC-Werke und auch die Produktion hochmoderner Chips bei uns in Deutschland für möglich. Denn auch in Taiwan spielen die Themen De-Risking und Diversifizierung für die Unternehmen eine wachsende Rolle.

Dass De-Risking keine Abkehr von China bedeutet, betonen deutsche Unternehmen derweil immer wieder. Ein Zukunftsmarkt, der ihnen in der Volksrepublik Chancen bietet, ist die Dekarbonisierung. Auch in China ist die Energiewende mit zahlreichen Anforderungen und einem großen Modernisierungsbedarf verbunden. Hier haben deutsche Firmen einiges zu bieten, wie Christian Domke Seidel analysiert – zum Beispiel in den Bereichen Energieeffizienz und Kreislaufwirtschaft.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre,

Taiwan ist weltweit der wichtigste Produktionsstandort für Halbleiter. Ist es eine gute Entscheidung für die Inselrepublik, dass der lokale Chiphersteller TSMC nun ein Werk in Deutschland errichtet?

Erst befürchteten viele hier in Taiwan eine Aushöhlung der Industrie, als TSMC vor zwei Jahren ankündigte, in Arizona eine Fabrik zu bauen. Dann kam die Entscheidung für ein Werk in Japan dazu. Und jüngst also die angekündigte Investition in Dresden. Aber die Leute hier haben längst erkannt: TSMC und auch andere wichtige Player im Halbleitersektor müssen sich breiter aufstellen. Was auch immer passiert – sei es ein geopolitisches Risiko oder eine Gesundheitskrise – es kann für TSMC und das gesamte Ökosystem sehr gefährlich werden, sollten alle Lieferketten auf Taiwan oder China konzentriert sein. Inzwischen unterstützen hier viele daher die Entscheidung von TSMC, ins Ausland zu gehen.

Was konkret hat TSMC zu diesem Schritt bewogen?

TSMC folgt in erster Linie den Kunden. Investitionsanreize spielen sicherlich auch eine Rolle, also staatliche Beihilfen der Regierungen in den Gastländern etwa zur Senkung der Produktionskosten oder andere Versprechen. Aber in erster Linie entscheidet TSMC nach Marktkriterien. Die neuen Geschäftspartner im Ausland können TSMC zudem dabei helfen, die lokale Mentalität und Gesetzgebung besser zu verstehen – was wiederum neue Kunden anlocken soll.

Wie sehr spielt Politik bei der Entscheidung eine Rolle?

Wir alle wissen: TSMC steht unter hohem Druck. Seitdem es zwischenzeitlich weltweit zu Engpässen bei Halbleitern gekommen ist, bemühen sich zahlreiche Regierungen um eine Chip-Industrie im eigenen Land. Üppige Subventionen der US-Regierung dürften bei der Entscheidung für Arizona zwar eine Rolle gespielt haben, in den USA sitzen zugleich aber auch die meisten Kunden. Besonders seit der Handelskrieg zwischen China und den USA tobt, und die USA Exportkontrollen gegen China verhängt haben, sind die Marktbedingungen für TSMC und andere Chiphersteller in Taiwan völlig anders. Bestellungen aus China gehen zurück, Bestellungen aus den USA nehmen zu. Jüngsten Verkaufszahlen von TSMC zufolge gingen in den ersten drei Quartalen rund 50 Prozent der Exporte in die USA, nach China hingegen weniger als 20 Prozent.

Der Chipexport nach Europa ist sehr gering. Warum hat sich TSMC trotzdem zum Bau eines Werks in Dresden durchgerungen? Waren es die deutschen Subventionen?

Sie waren sicherlich wichtig. Ein zentraler Faktor dürften aber die Kunden sein, die aus der Automobilbranche kommen. TSMC möchte der Automobilindustrie im deutschen und im gesamten europäischen Markt mehr Chips liefern.

In den USA sitzen zwar die größten Kunden. Inwiefern spielen aber nicht doch auch geopolitische Gründe eine Rolle? Die US-Regierung befürchtet schließlich, China könnte in Taiwan einmarschieren.

Ich glaube nicht, dass die US-Regierung unmittelbar auf TSMC einwirkt. Was ich aber schon denke: Alle taiwanischen Unternehmer wissen um die Entschlossenheit der US-Regierung – und die Firmen spüren, dass sie handeln müssen. Jüngste Zahlen zeigen: Die Zahl der taiwanischen Unternehmen, die in China investieren, ist auf etwa ein Drittel geschrumpft. Vor zehn Jahren gingen noch etwa 85 Prozent der Investitionen in die Volksrepublik. Diversifizierung findet derzeit in allen Sektoren statt. Was mit dem Rückzug vom chinesischen Markt verloren geht, versuchen die Taiwaner auf den westlichen Märkten wettzumachen.

Taiwans Halbleiterindustrie ist herausragend für die globale Wirtschaft. Glauben Sie, die Branche schützt die Insel vor einem Angriff Chinas?

Unsere Regierung bestreitet ein solches Silicon Shield. China ist zwar ebenfalls stark auf Halbleiter aus Taiwan angewiesen. Aber China würde nicht deswegen in Taiwan einmarschieren. TSMC verfügt über enge Beziehungen zu wichtigen Zulieferern etwa in den Niederlanden oder Japan. Einige dieser Hochleistungschips werden auch direkt in der EU und in den USA entwickelt. Würde TSMC nach einer Invasion zu einem chinesischen Unternehmen werden, würden all diese Unternehmen im Ausland die Zusammenarbeit mit TSMC einstellen. Es sind andere Gründe, die China zum Einmarsch in Taiwan veranlassen würden, etwa wenn Taiwan seine Unabhängigkeit erklärt. Halbleiter stehen bei dieser Entscheidung nicht im Vordergrund.

Könnten die Fabriken von TSMC in Deutschland oder in den USA bei einem Einmarsch der Volksbefreiungsarmee in Taiwan weiter produzieren?

Zumindest eine gewisse Zeit könnten die Fabriken durchhalten, sofern sie schon in Betrieb waren. Aber in den meisten Fällen müssen ausländische Fabriken den Anweisungen des Hauptquartiers in Taiwan folgen. Daher kann es im Falle von Blockaden oder einer Invasion von China zu Störungen aller Art oder sogar zum Ausfall der Produktion kommen.

Die damaligen Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi besuchte im Juni 2022 Taiwan. Was hat sich dadurch verändert?

Einige multinationale Unternehmen baten taiwanische Schlüssellieferanten darum, nicht nur in Taiwan zu produzieren, sondern stärker zu diversifizieren.

Was hält die taiwanische Regierung von solchen Bitten?

Die Menschen hier haben begriffen, dass Risikominderung eine Schlüsselrolle einnimmt. So wie wir zu der Erkenntnis gekommen sind, dass es eine Gefahr darstellt, wenn alle taiwanischen Unternehmen ihre Fabriken in China ansiedeln, stellt es für multinationale Unternehmen eine Gefahr dar, sich ausschließlich auf Importe aus Taiwan zu verlassen. Derzeit werden 93 Prozent der technologisch fortschrittlichsten und 60 Prozent aller Chips weltweit in Taiwan gefertigt. Auch für Taiwans Sicherheit ist es nur gut, wenn die Halbleiterlieferketten auf andere gleichgesinnte Länder ausgeweitet werden.

Glauben Sie, dass Taiwan seinen Vorsprung in der Halbleitertechnologie aufrechterhalten kann?

Bei den technologisch hochentwickelten Chips wird Taiwan zumindest in den nächsten zehn Jahren seine führende Position behaupten können. Aber was die ausgereiften Chips angeht, ist China tatsächlich auf dem Vormarsch. Es gibt zudem weitere Newcomer wie Singapur, Malaysia, ganz zu schweigen von Südkorea und den USA. In diesem Bereich wird Taiwan wahrscheinlich schon bald nicht mehr der größte Produzent sein – was aber völlig in Ordnung ist.

Wenn TSMC nun in Deutschland mit den ausgereiften Chips beginnt, könnte das bedeuten, dass schon bald auch die technologisch hochentwickelten Chips im Dresdener Werk hergestellt werden?

Ja, davon gehe ich aus. Als TSMC die Fabrik in Arizona zum ersten Mal ankündigte, war sie nur für fünf Nanometer-Chips gedacht. Letztes Jahr beschloss die Firmenleitung, eine zweite Fabrik zu errichten für noch kleinere Chips. Genauso verlief es in Japan. Wenn also alles glattläuft, und das ist sehr wahrscheinlich, wird TSMC eine zweite oder gar dritte Fabrik in Deutschland errichten. Oder andere taiwanische Unternehmen wie der zweitgrößte Halbleiter-Hersteller UMC werden kommen.

TSMC ist bekannt für seine günstigen und effizienten Produktionsbedingungen. Warum?

TSMC hat Tausende von Lieferanten in Taiwan und viele von ihnen sind innerhalb von zwei Autostunden erreichbar. Wenn TSMC also Unterstützung von einem bestimmten Unternehmen benötigt, das eine bestimmte Komponente bereitstellt, kann es einfach anrufen. Natürlich sind Ausrüstung, Strom, Wasser und alle diese Versorgungsleistungen, einschließlich der TSMC-Ingenieure, auch in Taiwan teuer. Aber für viele Arbeiten sind die Löhne immer noch niedriger als etwa in den USA. Und die Arbeitskultur ist für TSMC ein weiterer Grund, der für Taiwan spricht.

Inwiefern?

Menschen in der taiwanischen Halbleiterbranche arbeiten in der Regel länger als etwa in Deutschland. Normalerweise wird hier in zwei Schichten gearbeitet: Tagschicht und Nachtschicht. Die Maschinen müssen also nicht ausgeschaltet werden. Angestellte in bestimmten Positionen, beispielsweise Wartungsingenieure, stehen zudem ständig auf Abruf bereit, sei es frühmorgens, aber selbst an Weihnachten oder während der Feiertage rund ums chinesische Neujahr. Die größte Herausforderung für TSMC in Deutschland dürften die strengen Arbeitsgesetze und die Gewerkschaften werden.

Wie sind die Bedingungen für TSMC in den USA?

In Arizona ist die Produktion für TSMC doppelt so teuer wie in Taiwan. Ein weiteres Problem für das Unternehmen ist es, ausreichend Arbeitskräfte zu rekrutieren. TSMC bot letztes Jahr jungen Ingenieuren frisch von der Uni ein Einstiegsgehalt von etwa 100.000 US-Dollar. Das war vielen dort zu wenig. Sie wollen für Unternehmen arbeiten, die mindestens 160.000 Dollar bieten.

Wird das auch in Deutschland ein Problem sein?

Ich weiß es noch nicht. TSMC versucht derzeit, 200 Ingenieure für die Arbeit in Deutschland zu rekrutieren. Das Problem: In Taiwan gibt es kaum Ingenieure, die Deutsch sprechen. Was TSMC aber am meisten sorgt, als sie ankündigten, ein Werk in den USA zu errichten, war die Frage: Kommen auch ausreichend Zulieferer mit?

Und?

Mehr als 30 Unternehmen haben angekündigt, TSMC in die USA zu folgen. Die meisten von ihnen sind aber große Firmen. Kleineren Unternehmen fällt ein solcher Schritt schwerer. Denn Investitionen in Europa und den USA sind sehr teuer. Sie müssen sich also entscheiden: Wenn sie nicht mitgehen, verlieren sie Kunden. Wenn sie gehen, müssen sie sicherstellen, dass die Investitionen nicht nur für das erste oder zweite Jahr, sondern mindestens für fünf Jahre gedeckt werden können.

Wird TSMC auch Zulieferer nach Deutschland locken?

Das ist noch nicht klar. Die Rede ist von einer Verbindung mit dem bereits bestehendem IT-Cluster in der Tschechischen Republik. Die Frage ist vor allem, ob die sogenannten Verpackungsunternehmen, die als besonders arbeitsintensiv beim Bau von Hochleistungschips gelten, TSMC folgen werden. Sie könnten sich in Osteuropa niederlassen.

In den USA und Deutschland scheint eine große Herausforderung der Mangel an Fachkräften zu sein. Hat Taiwan denn ausreichend Ingenieure?

Nein, die Arbeit in der Halbleiterindustrie empfinden auch viele junge Leute in Taiwan als zu viel. Mein Neffe etwa bekam ein Angebot von TSMC. Doch er lehnte ab. Der Mangel an hochqualifizierten Arbeitskräften ist auch in Taiwan ein Problem. Darunter leidet derzeit fast jedes Unternehmen.

TSMC will deutsche Studenten ausbilden. Hat Taiwan keine Angst vor einem Technologieklau?

Nein. So funktioniert das nicht. Das Wissen zur Produktion von Hochleistungshalbleitern ist sehr komplex und hierarchisch. Dieses Wissen kann ein einzelner nicht so leicht stehlen.

Kristy Hsu, geboren 1964, ist Direktorin des Zentrums für Asean-Studien in Taiwan am Chung Hua Institut für Wirtschaftsforschung in Taipeh. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören die Halbleisterindustrie und internationale Handelspolitik. An dem Gespräch, das sie mit mehreren deutschen Journalisten führte, nahm Felix Lee für Table.Media während einer Recherchereise des Journalists Network e.V. teil.

China arbeitet an der Energiewende und ist dabei, für die Gesamtwirtschaft und industrielle Sektoren entsprechende Fahrpläne aufzustellen. Diesen müssen künftig alle Unternehmen folgen – und das, ohne dabei den wirtschaftlichen Erfolg zu gefährden. “In China lassen sich Politik und Wirtschaft oft nur schwer trennen. Die Industrie muss die Vorgaben der Politik umsetzen und das tut sie auch”, sagt Jens Hildebrandt, Delegierter der Deutschen Wirtschaft in Peking und Geschäftsführer der Deutschen Handelskammer (AHK). Deutsche Unternehmen sollen China dazu die entsprechenden Techniken und Dienstleistungen verkaufen. Es könnte ihnen also eine profitable Rolle zukommen.

Die Dekarbonisierung hat in Chinas Regierung einen hohen Stellenwert, inklusive den entsprechenden Nachhaltigkeits-Anforderungen an Firmen. Lokale Unternehmen sind zugleich den strenger werdenden Regeln etwa in Europa ausgesetzt. Ein Beispiel dafür ist die EU-Batterieverordnung. “China ist wie Deutschland ein Exportland. Die Industrie muss also gesetzliche Vorgaben erfüllen, will sie weiter in diese Märkte liefern”, erklärt Hildebrandt. “Je wichtiger die Nachhaltigkeit wird, umso größer ist auch die Motivation der chinesischen Lieferanten für Dekarbonisierungsmaßnahmen.”

Möchte China weiterhin in Europa Batterien etwa für Elektroautos anbieten, müssen diese nachhaltiger produziert werden. Vor allem wegen des Energiemixes in China fallen in der Produktion etwa 105 Gramm CO₂ pro Kilowattstunde an. In Europa sind es 20 bis 30 Prozent weniger. Ein Wettbewerbsnachteil, den die Unternehmen der Volksrepublik in den Griff bekommen müssen. Auch mithilfe deutscher Zulieferer.

Deutsche Firmen haben laut Hildebrandt einiges im Angebot, das China bei der Energiewende unterstützten könnte: “Beim Thema Energieeffizienz bieten deutsche Unternehmen gute Lösungen, Produkte und Dienstleistungen an. Aber auch bei der Kreislaufwirtschaft.” Die Firmen hätten für viele relevante Branchen passende Produkte. Vor allem deutsche Maschinenbauer könnten helfen, den Energiebedarf der chinesischen Industrie massiv zu senken. So könnten sie beispielsweise Luftkompressoren liefern, die 20 bis 30 Prozent weniger Energie verbrauchen als vergleichbare Konkurrenzprodukte.

Auch Wärmepumpen, Wärmerückgewinnung und energiesparende Industriekessel sind Produkte, bei denen deutsche Firmen einen nicht zu unterschätzenden technologischen Fortschritt gegenüber der chinesischen Konkurrenz haben. “Wir haben den Fokus auf die deutschen Interessen. Und da gibt es einige Beispiele, wie deutsche Unternehmen zur Dekarbonisierung beitragen”, sagt Hildebrandt.

Chinas eigene 30/60-Klimaziele sind nicht ohne Einsatz zu erreichen: Peking will spätestens 2030 Scheitelpunkt bei den Emissionen von Treibhausgasen erreichen und ab 2060 klimaneutral sein. Dorthin ist es ein weiter Weg. Die Volksrepublik stieß 2022 insgesamt 11,4 Milliarden Tonnen CO₂-Äquivalent aus (USA: 5,0 Milliarden, Deutschland 0,7 Milliarden). Das sind 27 Prozent der weltweiten CO₂-Emissionen. Im Jahr 2022 kamen laut dem National Bureau of Statistics (NBS) und dem China Electricity Council (CEC) 56,2 Prozent des Primärenergieverbrauchs aus Kohle, 17,9 Prozent aus Erdöl und 8,4 Prozent aus Erdgas. Erneuerbare Energien machten inklusive Atomkraft lediglich 17,5 Prozent aus.

Bis zum Jahr 2030 soll der Anteil der Erneuerbaren am Primärenergieverbrauch auf 25 Prozent wachsen, bis 2060 auf 90 Prozent. Angesichts des wachsenden Energiebedarfs investiert die Volksrepublik allerdings noch immer massiv in Kohlekraftwerke. 2022 genehmigte China laut einer Studie des Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) gemeinsam mit Global Energy Monitor (GEM) neue Kohlekraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 106 Gigawatt.

Der größte Faktor bei der Energieerzeugung, und folglich den Emissionen, ist die Stromerzeugung – und da ist China deutlich weiter. So überschritt die installierte Gesamtkapazität an erneuerbaren Energien Ende November 1,4 Terawatt, wie die Nationale Energiebehörde (NEA) mitteilte. Das entspreche etwa 49,9 Prozent der gesamten Stromerzeugungskapazität – also praktisch die Hälfte.

Laut NEA umfasste diese Kapazität rund 536 Gigawatt an Solarenergie, 420 Gigawatt an Wasserkraft, 404 Gigawatt an Windkraft und 44 Gigawatt an Biomasse. Nach dem Aktionsplan der Regierung sollen zudem 50 Prozent der Dächer neu errichteter öffentlicher Gebäude und Fabriken mit Fotovoltaikanlagen ausgestattet werden. Für die Klimaziele der Volksrepublik dürfte dieses Wachstum allerdings nicht ganz reichen.

Hildebrandt sieht auch noch andere Hindernisse: “China hat momentan eine schwache Wirtschaftsentwicklung. Das sind schlechte Voraussetzung für Maßnahmen zum Umweltschutz und zur Dekarbonisierung. Ob das tatsächlich alles so kommt, muss man noch abwarten.” Das sehen auch die deutschen Unternehmen so. In einer Umfrage der AHK gaben zwar 49 Prozent der Firmen an, in der zunehmenden Dekarbonisierung wachsende Geschäftsmöglichkeiten zu sehen.

Zugleich aber erwarten auch 57 Prozent steigende Kosten aufgrund strengerer Umweltauflagen. Abhängig von der Branche sind die Investitionspläne deutscher Unternehmen in die Dekarbonisierung Chinas durchaus ambitioniert. Führend sind dabei die chemische Industrie (70 Prozent planen Investitionen in die CO₂-Neutralität) und die Automobilindustrie (53 Prozent).

Eher zurückhaltend zeige sich die Bundesregierung, sagt Hildebrandt. “Auf Regierungsebene gibt es bilaterale Zusammenarbeit. Die findet aber vor allem auf struktureller Ebene statt. Die deutsche Bundesregierung ist relativ vorsichtig, was konkrete Unternehmenskooperationen angeht.”

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Das niederländische Unternehmen ASML musste die Lieferung einiger seiner für die Chip-Produktion spezialisierten Maschinen nach China vorzeitig stoppen. Das Exportverbot für High-End-Chipmaschinen war zwar noch nicht in Kraft getreten, doch die niederländische Regierung hat die entsprechende Genehmigung widerrufen. Das berichtet Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. ASML ist das einzige Unternehmen, das diese Technologie herstellt.

Das Unternehmen hatte Lizenzen für die Lieferung von drei Maschinen für die Tief-Ultraviolett-Lithografie an chinesische Unternehmen bis Januar. Erst dann treten die neuen niederländischen Beschränkungen voll in Kraft. US-Beamte haben der Hersteller jedoch aufgefordert, einige dieser geplanten Lieferungen sofort zu stoppen.

ASML bestätigte, dass die niederländische Regierung kürzlich die Lizenzen für die Lieferung bestimmter Lithografie-Systeme nach China teilweise widerrufen habe. Davon sei eine kleine Anzahl von Kunden betroffen. In der Erklärung gab das Unternehmen an, in letzter Zeit Gespräche mit den USA über den Umfang und die Auswirkungen der Exportkontrollbestimmungen geführt zu haben. Weitere Details nannte ASML nicht.

Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus und des niederländischen Außenministeriums lehnten eine Stellungnahme ab. US-Präsident Joe Biden geht hart gegen Pekings Ziel vor, eine eigene fortschrittliche Halbleiterindustrie aufzubauen. Die USA und ihre Verbündeten blockieren daher Chinas Zugang zu importierter Technologie.

ASML ist für diese Strategie zentral. Zum Beispiel hatte der chinesische Telekommunikationskonzern Huawei 2022 ein Smartphone hergestellt, das mit dem iPhone von Apple konkurrieren sollte. Dabei wurden Chips verwendet, die mit Maschinen von ASML hergestellt worden waren.

Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums bezeichnete die Einmischung der USA in den Zugang Chinas zu Technologie als einen Akt der “Hegemonie” und forderte die niederländische Regierung auf, “den Geist des Vertrags und der Weltordnung zu respektieren, um den gegenseitigen Nutzen beider Länder zu wahren”. Der Druck der USA auf das in Veldhoven ansässige Unternehmen begann 2019 unter der Trump-Administration.

Auch US-Techfirmen liefern nicht mehr ihre besten Produkte nach China. So hat die Version des Chips GTX 4090 D von Nvidia, die das Unternehmen auf seiner chinesischen Website zum Verkauf anbietet, etwa 10 Prozent weniger Prozessorkerne als das in anderen Ländern verkaufte Modell. cyb

Mit einer breiten Industrie-Koalition will China die Forschung zur Kernfusion vorantreiben. Dazu stellte Peking zum Jahreswechsel Pläne für ein neues Staatsunternehmen sowie ein Konsortium staatlicher Industriekonzerne vor. Wie Bloomberg am Dienstag berichtete, soll das neue Unternehmen China Fusion Corp. heißen. Konkrete Details zu seiner Struktur wurden zunächst nicht bekannt.

Das Ende Dezember offiziell gegründete, von der China National Nuclear Corp. geleitete Konsortium hat laut dem Bericht das Ziel, die Entwicklung der Kernfusion durch Hochtemperatursupraleiter, Energiespeicherung mit großer Kapazität und Tritium-Produktion zu beschleunigen. Der Gruppe gehören demnach 25 staatliche Unternehmen und Forschungsinstitute an, darunter einige der größten Energie- und Stahlunternehmen des Landes wie State Grid., China Three Gorges und die China Baowu Steel Group.

China sieht die Atomkraft als Teil der emissionsfreien Energien an, die es für die Energiewende einsetzen will. Atomstrom soll zwar keine zentrale Rolle spielen, aber doch eine gewichtige Nebenrolle. China ist Mitglied des 35 Nationen umfassenden Forschungsprojekts für Kernfusionsenergie, des International Thermonuclear Experimental Reactor (ITEF) mit Sitz in Frankreich. Außerdem gibt es in Chengdu ein aufwändiges Programm zur Entwicklung der Kernfusion. ck

Das Volkswagen-Elektro-Joint-Venture in der Provinz Anhui hat die Produktion seines ersten Elektro-Modells gestartet. Wie das Wirtschaftsmagazin Caixin am Dienstag unter Berufung auf die Lokalregierung der Provinzhauptstadt Hefei berichtete, läuft in dem Joint Venture mit Anhui Jianghuai Automobile (JAC) der elektrische Geländewagen namens Cupra Tavascan für den Export nach Europa vom Band. Auch für den chinesischen Markt wolle das Joint Venture 2024 ein E-Modell auf den Markt bringen.

VW und JAC hatten im April 2021 mit dem Bau der Fabrik begonnen und damals einen Produktionsstart für das zweite Halbjahr 2023 anvisiert. Das ist nun auf den letzten Drücker gelungen. Volkswagen Anhui, vormals JAC-Volkswagen, ist das einzige Joint Venture der Wolfsburger ausschließlich für Entwicklung und Herstellung von New-Energy-Vehicles (NEVs), also Elektroautos, Hybride und Brennstoffzellenfahrzeugen. Seit 2020 hält VW 75 Prozent an dem Joint Venture. ck

Chinas Marktführer BYD hat erstmals den US-Hersteller Tesla bei den weltweiten Quartalsverkäufen von Elektroautos überholt. Zwar verkaufte Tesla im vierten Quartal 2023 mehr Autos als von Analysten im Durchschnitt erwartet. Dennoch lag der Absatz von 484.507 Tesla-Fahrzeugen unter den 526.409 vollelektrischen Autos, die BYD im gleichen Zeitraum absetzte. Tesla meldete die Zahlen am Dienstag, und damit einen Tag später als BYD.

Der Erfolg der neuen Nummer Eins ist laut Bloomberg vor allem auf das viel breitere Angebot an günstigeren Modellen in China zurückzuführen. Der Wechsel an der Spitze der E-Auto-Weltrangliste spiegele Chinas wachsende Bedeutung in der globalen Automobilbranche wider. Die Kehrseite ist der erbitterte Preiskampf in der Volksrepublik, der sich 2024 weiter zuspitzen dürfte. Tesla hatte die Abwärtsspirale vor einem Jahr angestoßen, mit mehrmaligen Preisnachlässen. Trotzdem erwirtschaftet Tesla mehr Umsatz und Gewinn als BYD, da es wesentlich teurere Fahrzeuge verkauft, auch in China.

BYD expandiert derzeit kräftig in Auslandsmärkte, unter anderem in Europa. Trotz – oder wegen – der drohenden Anti-Subventionsermittlungen der EU kündigte das Unternehmen kürzlich den Aufbau einer Produktion von Elektroautos und Plug-in-Hybride für den europäischen Markt im ungarischen Szeged an. ck

China will Ausländern den Zahlungsverkehr innerhalb des Landes erleichtern. Dazu will das Land mobile Bezahldienste verbessern und die Akzeptanz ausländischer Bankkarten in Geschäften und an Geldautomaten erhöhen. Das kündigte ein Beamter der Zentralbank dem Wirtschaftsmagazin Caixin zufolge an. Die People’s Bank of China (PBOC) habe Geschäftsbanken und andere Finanzinstitute aufgefordert, mehr Geschäfte – insbesondere an Flughäfen, Bahnhöfen und in größeren Geschäftsvierteln – dazu zu bewegen, ausländische Bankkarten zu akzeptieren, sagte PBOC-Vizegouverneur Zhang Qingsong demnach auf einer Pressekonferenz.

Die PBOC habe die Banken angehalten, mehr Geldautomaten für die Akzeptanz ausländischer Bankkarten umzurüsten, um das Abheben von Bargeld zu erleichtern. Auch habe die Bank Plattformen wie Ant Group und Tenpay von Tencent, dem Betreiber von WeChat Pay, zur Erleichterung mobiler Zahlungen für ausländische Besucher gedrängt, sagte Zhang. Alipay und WeChat Pay – die beiden Giganten des digitalen Zahlungsverkehrs in China – haben ihre Dienste so erweitert, dass die Nutzer die wichtigsten internationalen Karten mit ihren Plattformen verknüpfen können.

Im neuen Jahr vereinfacht China zudem die Visa-Verfahren für Touristen aus den USA. Seit dem 1. Januar sollten dafür weniger Unterlagen nötig sein, heißt es in einer Erklärung auf der Internetseite der chinesischen Botschaft in Washington. Menschen, die aus den USA ein Touristenvisum für China beantragen, sollen demnach dafür nicht mehr Flugtickets, Hotelreservierungen oder Einladungen vorweisen müssen. Seit Dezember können bereits Bürger aus Deutschland, Frankreich, Spanien, den Niederlanden, Italien und Malaysia ohne Visum für bis zu 15 Tage nach China reisen. Mit all diesen Maßnahmen versucht das Land den internationalen Tourismus wieder anzukurbeln, der im Zuge der Pandemie völlig zusammengebrochen war. cyb

Zehn Tage vor der Präsidentschaftswahl in Taiwan liegt der Kandidat der Regierungspartei DPP, Vizepräsident William Lai, weiter vorn. In den letzten Umfragen vor der Wahl – nach dem 3.1. sind keine Erhebungen mehr zugelassen – lag Lai in einer Umfrage der Zeitung United Daily News vom Dienstag mit 32 Prozent recht komfortabel vor dem Konkurrenten der konservativen Kuomintang, Hou Yu-ih (27 Prozent). Ko Wen-je von der erst 2019 gegründeten Taiwanischen Volkspartei kam demnach auf 21 Prozent. Auch in anderen Umfragen wie etwa der des Fernsehsenders TVBS vom Montag führte Lai. Der Wahlausgang hat Einfluss auf das Verhältnis zu China: Peking bevorzugt traditionell die KMT, die auf Dialogbereitschaft setzt. Unter DPP-Regierungen sind die Beziehungen stets frostig; die KPCh wirft Politikern der Partei regelmäßig Abspaltungsversuche vor. ck

Wallendes Haar, tiefe Stimme, Gitarrensoli – das sind seit über 30 Jahren die Markenzeichen von Wu Bai (伍佰 – Wǔ bǎi), einer Schlüsselfigur der taiwanischen Rockmusik. Zusammen mit seiner Band China Blue füllt er die größten Hallen in ganz Ost- und Südostasien. Besonders in China explodiert seit dem Ende der Coronapandemie die Nachfrage nach Konzertkarten seiner und anderer taiwanischer Bands. Wu Bai steht dabei in einer langen Tradition. Taiwanische Künstlerinnen und Künstler wie Teresa Teng, Jay Chou und A-Mei haben die Populärmusik in China seit den Achtzigerjahren maßgeblich mitgeprägt. Doch dass gerade Wu Bai in China eine so treue Anhängerschaft hat, ist bemerkenswert, denn sein Leben und Wirken sind eng verbunden mit dem Ausbruch aus politischen Zwängen und der Suche nach einer eigenen taiwanischen Identität.

Wu Bai, mit bürgerlichem Namen Wu Junlin, wurde 1968 geboren und wuchs in einem Dorf der ländlichen Region Chiayi im Südwesten Taiwans auf. Sein Vater war pensionierter Arbeiter in einer Zuckerfabrik; seine Mutter verkaufte auf der Straße die in Taiwan als Aufputsch- und Genussmittel beliebten Betelnüsse. Wu Bai brach Ende der Achtzigerjahre die Schule ab und ging nach Taipeh. Dort schlug er sich zunächst als Gelegenheitsarbeiter durch und brachte sich das Gitarrespielen bei.

Es war eine Zeit des gesellschaftlichen Aufbruchs nach jahrzehntelanger Diktatur unter der Kuomintang-Partei. Im Zuge der politischen Demokratisierung eröffneten sich auch neue Räume für Subkulturen. Eine alternative Musikszene entstand. Und viele Lieder wurden nicht mehr in dem während der Diktaturzeit politisch verordneten Standard-Chinesisch verfasst, sondern in taiwanischem Minnan, das zu der Zeit von der Mehrheit der Bevölkerung gesprochen wurde. Historisch hervorgegangen aus einem Dialekt der chinesischen Küstenprovinz Fujian wurde das taiwanische Minnan (zumeist einfach Taiwanisch genannt) zu einem Symbol gesellschaftlicher Selbstbestimmung. Wu Bai veröffentlichte 1992 seine ersten beiden Lieder auf Taiwanisch. Kurz darauf gründete er die Band Wu Bai & China Blue, mit der er bis heute auftritt.

Aus Wu Bais Musik sprechen geballte Lebenslust und Leidenschaft ebenso wie Wehmut. Sein Lied “Back to Hometown” (返去故鄉 – Fǎnqù gùxiāng) über einen Heimkehrer, den die Menschen in seiner Heimatstadt mit Argwohn und Verachtung behandeln, wird von vielen als Anspielung auf die Stigmatisierung politisch Verfolgter während der KMT-Diktatur gedeutet. Eigens Taiwan gewidmet hat Wu Bai das Lied “White Dove” (白鴿 – Bái gē). Darin heißt es: “Auch wenn ich ewige Wunden davontragen mag, meine Freiheit werde ich behalten.”

Viele von Wu Bais Liedern handeln jedoch von der Liebe, auch sein vielleicht berühmtestes, “Norwegian Forest” (挪威森林 – Nuówēi sēnlín). Angelehnt an einen Roman Haruki Marukamis (im Deutschen veröffentlicht unter dem Titel “Naokos Lächeln”) erzählt das Lied von Geheimnissen, die Menschen “in den tiefen Wäldern ihres Herzens” selbst vor denen verstecken, die sie lieben.

Wu Bai betont stets, seine Musik sei vor allem Ausdruck einer grundsätzlichen Lebenshaltung. Auch dies mag ein Grund dafür sein, dass er über Taiwan hinaus für ein breites Publikum anschlussfähig ist. Zudem passt Wu Bai in China sein Repertoire an – mit weniger Songs auf Taiwanisch, und einem kompletten Verzicht auf politische Botschaften. Infolge der immer schärferen Zensur und nationalistischen Propaganda wandeln taiwanische Künstler in der Volksrepublik auf einem schmalen Grat. So geriet im August 2023 eine Indie-Band bei ihrem ersten Auftritt in der Volksrepublik ins Visier, nachdem sie verkündet hatte, sie habe zuvor noch nie in China gespielt. Dies wurde als indirekter Hinweis aufgefasst, dass die Band Taiwan selbst nicht als Teil von China ansieht – in den Augen der chinesischen Öffentlichkeit ein Affront.

In der Anfangszeit seiner Karriere wurde auch Wu Bai für einige Zeit die Einreise zu Konzerten in China verwehrt. Seine Band war bei Wahlkampfveranstaltungen des damaligen Taipeher Bürgermeisters und späteren Präsidenten Chen Shui-bian von der DPP aufgetreten, der die Volksrepublik sehr deutlich kritisiert hatte. In den letzten Jahren aber ist Wu Bai von Anfeindungen in China verschont geblieben. Und in einem Umfeld, in dem sich die Grenzen des Sagbaren immer weiter verengen, ist es vielleicht auch seine Fähigkeit, existenzielle Sehnsüchte zu erspüren, ohne sie allzu politisch zu formulieren, die viele seiner Fans bis heute fasziniert. Leonardo Pape

Antoine Bondaz ist neuer Fellow im hausinternen Beratungsteam der EU-Kommission IDEA (Inspire, Debate, Engage and Accelerate Action) zu China. Bondaz hat dafür eine Auszeit beim französischen Thinktank La Fondation pour la Recherche Stratégique genommen.

Jerker Hellström wird ebenfalls für mehrere Monate bei IDEA arbeiten. Hellström wird dafür von seiner Position als Senior Advisor für Global China im schwedischen Außenministerium beurlaubt. IDEA berichtet unter anderem an EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen.

David Wallerstein verlässt seine Stelle als Chief Exploration Officer bei Tencent. Hintergrund sollen anhaltende Probleme des Tech-Giganten nach einem Crackdown der chinesischen Regierung in der Branche sein. Wallerstein wird nach seinem Ausscheiden aus der Managementrolle weiterhin in der Rolle eines Senior Adviser für Tencent tätig sein.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Vergängliche Schönheit: Bei Temperaturen zwischen Minus zwölf und Minus 22 Grad treten Eis-Bildhauer in Harbin im hohen Nordosten Chinas beim 35. Internationalen Harbin-Eisskulpturen-Wettbewerb gegeneinander an. Kurios: Parallel zur Eröffnung des dreitägigen künstlerischen Wetteiferns vermelden die chinesischen Staatsmedien, dass 2023 auch in China das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen war. Im eiskalten Harbin derzeit schwer vorstellbar.