wer im weltweiten Rennen um Corona-Impfstoffe jetzt überzeugt, wird in Zukunft die Nase vorn haben. Es geht nicht nur um den Pharmamarkt, sondern auch um politisches Renommee. Chinesische Pharmakonzerne – staatseigene und private – haben das längst erkannt. Und sie klotzen – bei der Forschung und noch mehr in den Produktionshallen. Finn Mayer-Kuckuk hat sich die wesentlichen Parameter der chinesischen Wirkstoffe im Detail angesehen – und vergleicht sie mit denen westlicher Wettbewerber.

Wie die westliche Welt die ersten Signale des neuen US-Präsidenten Joe Biden in Richtung China ausdeutet, das wissen wir. Doch was denken die Chinesen? Frank Sieren hat die Positionen der wichtigen chinesischen Think-Tanks, einflussreicher Meinungsmacher und der Wirtschaft zu einem chinesischen Biden-Report zusammengetragen.

Sie ist erst Anfang vierzig und doch eine der erfolgreichsten Frauen Chinas. Die Rede ist von Liu Qing, oder wie sie sich auch nennt: Jean Liu. Eher zufällig kam die topausgebildete junge Frau (ihr Vater hat einst Lenovo gegründet) zum Fahrdienstleister Didi Chuxing – und machte die Firma durch clevere Deals groß. Eine beeindruckende Karriere in einem Land, in dem Frauen immer wieder an dem zum Scheitern gebracht werden, was man hierzulande eine “gläserne Decke” nennt.

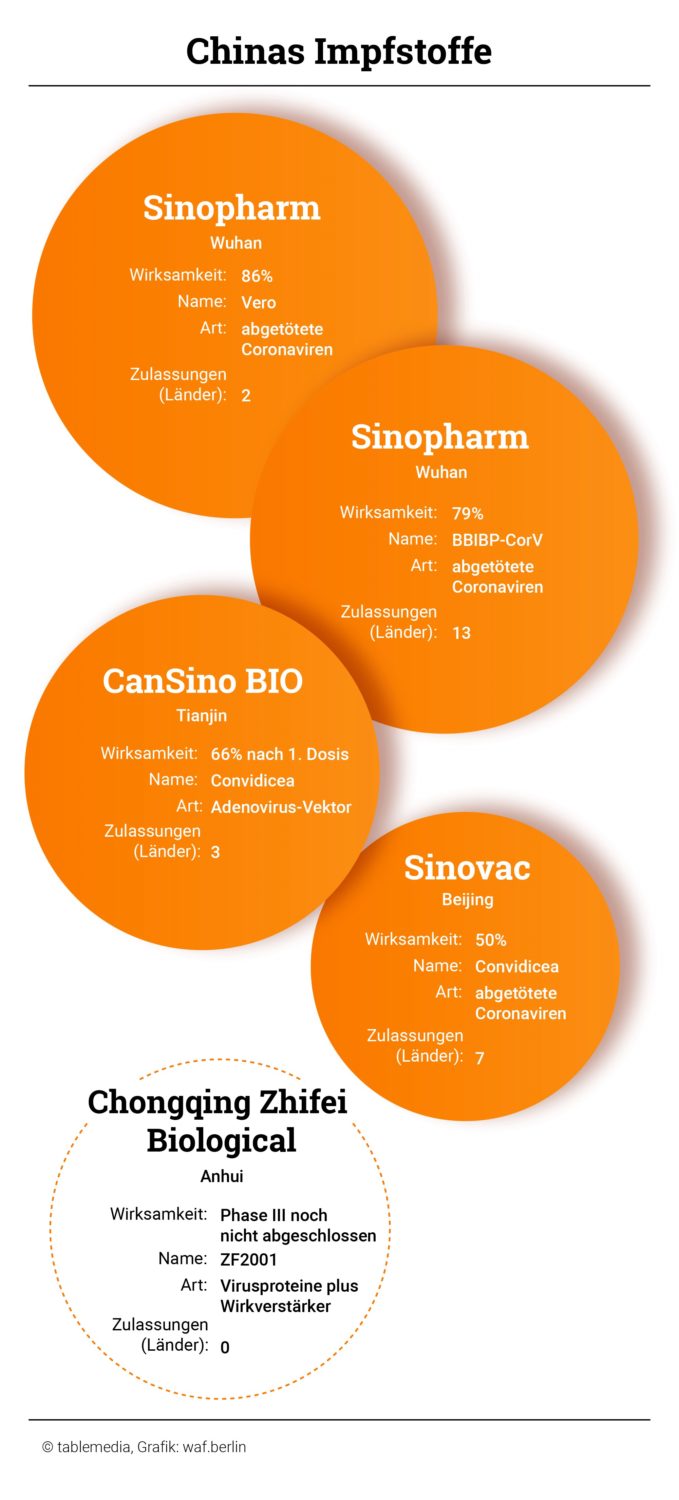

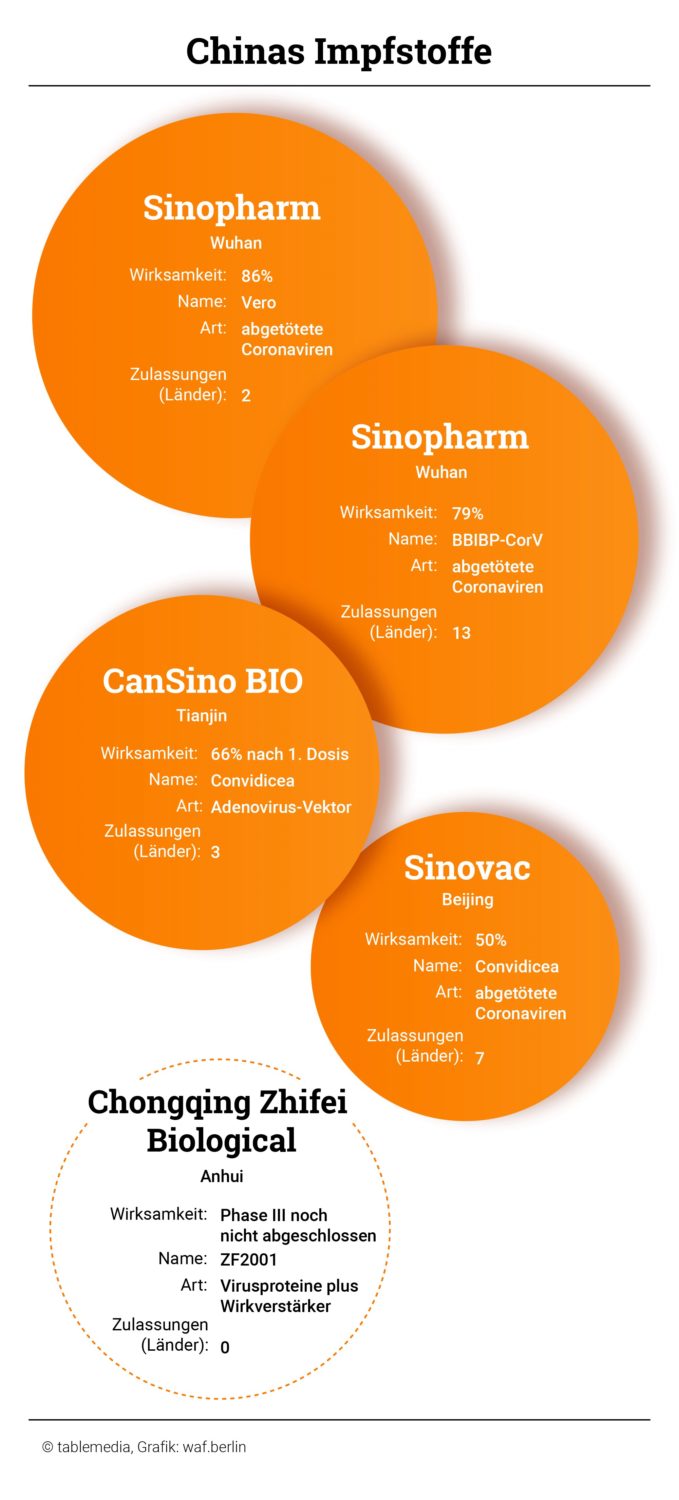

Der Export chinesischer Impfstoffe rollt. Das Land führt derzeit vermutlich mehr Dosen aus, als es selbst verwendet. China demonstriert damit eine Pharma-Freigiebigkeit, die derzeit in EU und USA undenkbar wäre. Die Produkte von Sinopharm, Sinovac und Cansino Biologics werden zur wichtigsten Stütze von Impfprogrammen im Globalen Süden – und mit Serbien und Ungarn ergänzen auch zwei europäische Länder ihre Kontingente damit.

Gerade sind die ersten 200.000 von 1,8 Millionen bestellten Einheiten in Simbabwe angekommen. Es handelt sich um das Produkt von Sinopharm, das von der Menge her den größten Teil der chinesischen Ausfuhr ausmacht. Das Unternehmen ist auch der Lieferant für Ungarn, das bewusst aus der europäischen Impfsolidarität ausschert und auf eigene Faust zusätzliche Dosen beschafft.

Sinopharm ist als Staatsbetrieb des Zentralregierung nicht nur einer der größten Medikamentenhersteller der Welt, sondern auch ein ausführendes Organ der Impfstoff-Diplomatie. Der Preis pro Dosis soll in der Herstellung höher liegen als bei den teuersten westlichen Angeboten, ist aus der Impfstoffszene zu hören. Trotzdem gilt das Produkt am Markt als günstig und ist auch für Simbabwe erschwinglich – vermutlich wegen einer politischen Preisfestsetzung.

Das Unternehmen hat mit verschiedenen Partnerlaboren aus der Wissenschaft gleich zwei Vakzine parallel entwickelt, die aber den gleichen Wirkmechanismus haben und häufig in einen Topf geworfen werden. Das derzeit verbreitetere Produkt stammt von der Sinopharm-Tochter China National Biotec Group (CNBG). Insgesamt will die Pharmagruppe in diesem Jahr eine Milliarden Einheiten herstellen.

Sinopharm muss zudem einen typisch chinesischen Kraftakt vollbracht haben, um Produktionskapazitäten für seinen Impfstoff aufzubauen. Das Produkt verwendet abgetötete Corona-Viren. Die Viren werden auf Leberzellen, die von Affen stammen, in Bioreaktoren gezüchtet. Sie müssen sich also selbst vermehren. Dafür ist viel Affenleber nötig, zudem brauchen die Viren Zeit, um die Zellen zu befallen und einen Vermehrungszyklus zu durchlaufen. Bevor sie mit einer Chemikalie abgetötet werden, sind sie zudem infektiös und müssen mit der entsprechenden Vorsicht gehandhabt werden.

Der deutsche Konkurrent Biontech hat es mit seiner mRNA-Technik leichter, auf die nötigen Mengen zu kommen. Eine Flasche mit mRNA-Grundstoff reicht aus, um rund 40 Millionen Impfdosen herzustellen. Echte Viren sind, anders als bei der chinesischen Technik, bei keinem Produktionsschritt im Spiel. Die Herstellung erfolgt daher in vergleichsweise kleinen Fabriken, erst die keimfreie Verarbeitung, Abfüllung und Lagerung gestalten sich schwierig.

Sinopharm muss dagegen für die Herstellung des eigentlichen Impfstoffs innerhalb kurzer Zeit enorme Anlagen mit viel Personal und zahlreichen Reaktoren aufgebaut haben. Chinesische Staatsfirmen sind in solchen Hauruck-Aktionen oft sehr gut, wenn es darauf ankommt. Die Strategie zahlt sich nun aus. China hat genug von dem technisch weniger anspruchsvollen Impfstoff, um ihn noch in die ganze Welt zu exportieren.

Die USA haben dagegen eine Totimpfstoff-Strategie von Anfang an verworfen. Die Regierung hat für entsprechende Ansätze kein Geld aus dem Förderprogramm bereitgestellt. Die Einschätzung des Beratungsgremiums unter Vizepräsident Mike Pence lautete: Mit einem Low-Tech-Ansatz lässt sich nicht genug Masse herstellen. Amerika hat daher wie Europa nur hochtechnische Impfstoffe aus mRNA, genveränderten Viren und wirkverstärkten Proteinen in der Mache.

In China setzt dagegen noch ein zweites Unternehmen auf einen Totimpfstoff. Sinovac ist ein Privatbetrieb aus Peking. Das Unternehmen ist wegen seiner erstaunlich unterschiedlichen Zahlen zur Wirksamkeitsrate etwas im Gerede. Inzwischen hat sich die Einschätzung bei 50 Prozent eingependelt, was für einen Corona-Impfstoff völlig ausreicht. Wie alle anderen zugelassenen Vakzine verhindert es schwere Verläufe fast immer. Sinovac will unter anderem die Philippinen, Brasilien oder Kenia beliefern.

Die drei verfügbaren Totimpfstoffe bedeuten jedoch nicht, dass China nicht auch im Bereich der gentechnischen Impfungen mitspielt. Die Firma CanSino Biologics aus Tianjin macht ebenfalls einen Vektor-Impfstoff. Das ist die Wirkstoffklasse, die auch AstraZeneca und Johnson & Johnson verwenden. Dafür wird ein Erkältungsvirus so umgebaut, dass es DNA in menschlichen Körperzellen produziert. Diese dringt in den Zellkern vor und regt dort die Herstellung von Bruchstücken von Sars-CoV-2 an. CanSino war an der Entwicklung eines Ebola-Impfstoffs auf Basis dieser Technik beteiligt und konnte daher im vergangenen Jahr schnell reagieren.

Das Projekt von CanSino hat dadurch Aufmerksamkeit erregt, dass das Unternehmen schon seit Juni 2020 experimentell an Armeeangehörige verimpft hat. Trotz des zeitlichen Vorsprungs bei den Massentests, der berichteten Wirksamkeit und der vorteilhaften Dosierung mit nur einer Dosis spielt CanSino allerdings derzeit die zweite Geige hinter Sinopharm. Warum das so ist, lässt sich aus der Daten- und Nachrichtenlage nicht klar erkennen. Während der Sinopharm-Impfstoff in alle Welt verschifft wird, geht das Mittel von CanSino bisher nur nach Mexiko und Pakistan.

Die Wirksamkeitsrate soll nach einer Dosis bei 66 Prozent liegen, doch auch hier zeigen sich je nach Studie erhebliche Unterschiede. Das kann an dem verwendeten Transport-Virus liegen, gegen das die Bewohner einiger Weltgegenden eine mehr oder minder starke Immunantwort zeigen. Wenn das Immunsystem ihn abfängt, hat das Virus keine Chance, seine Fracht in einer Zelle abzuliefern.

Beim Praxiseinsatz in nunmehr fast einem Dutzend Ländern ist mit den chinesischen Impfstoffen bisher kein größeres Problem aufgetreten. Ebenso gibt es keinen Hinweis, dass mit der Wirksamkeit etwas nicht stimmt. Nach bisherigem Zwischenstand handelt es sich um verlässliche Mittel gegen die Pandemie. Der Aufbau der Studien und ihre Präsentation in Fachzeitschriften ist dabei mindestens ebenso professionell wie bei dem europäischen Unternehmen Astrazeneca, das die Öffentlichkeit ebenfalls mit widersprüchlichen Daten verwirrt.

Zwar sind die chinesischen Behörden und die drei Hersteller nicht sonderlich transparent. Das fängt schon mit der Bereitstellung von Studiendaten oder Produktbeschreibungen auf ihren Internetseiten an – diese sind häufig allzu oberflächlich. Doch die schiere Abwesenheit schlechter Nachrichten in einer Zeit, in der Impfstoff-News zuweilen hysterisch aufgebauscht werden, ist hier schon so etwas wie eine gute Nachricht.

Interessant wäre das Ergebnis eines formalen Zulassungsverfahrens durch die Arzneimittelbehörde EMA in Europa oder die FDA in Amerika. Der Hersteller müsste dann seine kompletten Daten offenlegen. Das wäre aber die Voraussetzung für den ultimativen Erfolg der Impf-Diplomatie: “Hilfslieferungen” in die EU und die USA. Ungarn und Serbien haben den Wirkstoff zwar zugelassen – aber offenbar in einem stark abgekürzten Verfahren ohne zu viele Fragen zu stellen.

Es fällt dabei auf, dass Chinas Impfstoffhersteller derzeit “nur” die Produktion von zusammen zwei bis drei Milliarden Dosen versprochen haben. Das ist zwar eine enorme Menge. Doch obwohl noch Importe von Biontech dazukommen, reicht das gerade für die eigene Bevölkerung; schließlich sind bei Sinopharm und Sinovac zwei Dosen nötig. Der symbolträchtige Export ist also ein Zeichen der politischen Priorität: Das Signal nach außen ist derzeit wichtiger als das nach innen.

Es soll eine “Wirtschaft im Dienste der Menschen” werden – die Europäische Union will ihre Handelspolitik umkrempeln, kündigte die EU-Kommission schon im vergangenen Juni an. Acht Monate später wird Handelskommissar Valdis Dombrovskis am morgigen Donnerstag die Ergebnisse der Überprüfung präsentieren. Die Neuausrichtung soll laut der Brüsseler Behörde “neue Weichen für die Handelspolitik in einem sich ändernden globalen Kontext” stellen. Wird es dabei auch eine Kampfansage an den größten Handelspartner China geben?

Mit dem Vorhaben will die EU mehrere Punkte bearbeiten: So soll mit der Überarbeitung der Handel an dem Riesenvorhaben “Green Deal” angepasst und nachhaltiger gestaltet werden. Eine weitere Säule der Neuausrichtung ist die “offene strategische Autonomie” der EU – der Staatenbund soll nach Willen der Kommission im Handel global als eigenständiger Player wahrgenommen werden. Und nicht zuletzt soll es dann auch einen menschlichen Aspekt der Überarbeitung geben: Brüssel will eine Antwort darauf finden, wie Globalisierung gerechter gemacht werden kann – dabei drängen vor allem die Themen Wertschöpfungskette und Menschenrechte.

Es gibt hohe Erwartungen an das, was Dombrovskis am Donnerstag vorstellen wird. Das Europaparlament formulierte seine Forderungen bereits Ende vergangenen Jahres – und nannte dabei explizit auch China: Es fordert die Einrichtung einer “China-Taskforce”. Sie soll der EU eine einheitliche Stimme gegenüber Peking geben und auf eine “einheitliche Politik der EU gegenüber China” hinarbeiten. Als Vorbild für die Gruppe nennt das Parlament die Taskforce der EU für die Beziehungen zu Großbritannien, die unter anderem federführend beim Brexit-Handelsabkommen war. Dass eine solche Gruppe für China eingesetzt wird, ist aber äußerst unwahrscheinlich – zu unterschiedlich sind derzeit die Sichtweisen der EU-Staaten auf die Beziehungen zu Peking.

In dem im November abgestimmten Standpunkt des EU-Parlaments wurden auch die damals noch laufenden Verhandlungen des EU-China-Investitionsabkommens CAI erwähnt. Das Parlament forderte die EU-Kommission auf, “ambitionierte Fortschritte” in mehreren Bereich wie den Wettbewerbsbedingungen und marktverzerrenden Praktiken chinesischer Staatsunternehmen zu machen. Zum CAI wurde Ende Dezember eine politische Einigung erreicht – Details des Abkommens sind jedoch noch offen. Die Kommission arbeite daran, die wichtigen Anhänge Anfang März zu veröffentlichen, erklärte eine Sprecherin der Brüsseler Behörde China.Table gestern.

In ihrem Standpunkt-Papier betonten die Parlamentarier, dass Handels- und Investitionsbeziehungen mit der EU an die Forderung der “uneingeschränkten Achtung der Menschenrechte geknüpft” sein müssten. Sie forderten erneut ein EU-Verbot von Produkten, die unter Zwangsarbeit hergestellt wurden. Außerdem verliehen sie ihrer Sorge Nachdruck, dass Berichten zufolge Uiguren in chinesischen Fabriken ausgebeutet werden. Das Parlament hat in der Vergangenheit häufig die Lage in Xinjiang und auch Hongkong verurteilt und gefordert, dass die EU den Handel als Hebel gegen Peking einsetzt. Derzeit wird dazu auch an einem Entwurf für ein EU-Lieferkettengesetz gearbeitet.

Ohne speziell China zu erwähnen, forderte das Parlament bei der Überarbeitung der EU-Handelspolitik grundsätzlich ein “ambitioniertes Kapitel” zum Schutz der Menschenrechte, darunter beispielsweise auch die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation. Die Parlamentarier forderten zudem die Kommission auf, zu analysieren, wie die Lieferketten der EU “widerstandsfähiger gemacht und zugleich die Produktionskapazitäten in der Union ausgebaut werden können.”

Zuletzt hatte die Kommission 2015 eine derart wichtige handelspolitische Mitteilung vorgelegt wie die für Donnerstag geplante. Damals war das Ziel: “Handel für alle”. Die Strategie zielte vor allem darauf ab, Kritik an der Globalisierung und dem internationalem Handel auszuräumen und die Handelsvorgänge transparenter zu gestalten.

Nachdem der neue US-Präsident Joe Biden bisher einen verbal entspannteren Ton in der US-China-Politik angeschlagen hat, sind die chinesischen Reaktionen überwiegend vorsichtig zuversichtlich. Während die EU von einem “systemischen Rivalen” spricht und Trump gar von einem “Feind” bezeichnet Biden China bisher als “ernsthaftesten Wettbewerber”, der die USA allerdings vor “große Herausforderungen” stellt.

“Wenn beide Länder sich anstrengen, können die freundlichen Engel über die bösen Kräfte triumphieren” gibt Hua Chunying, die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, die Tonlage vor. Trump hätte zu viele “Minen gelegt”, “zu viele Brücken niedergebrannt” und “zu viele Straßen beschädigt.” Die müssten nun repariert werden.

“Der Xi-Biden-Telefonanruf sendet positive Signale an die Welt”, schreibt die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Biden habe sich verpflichtet, “im Geiste des gegenseitigen Respekts zu kommunizieren und durch größeres gegenseitiges Verständnis Missverständnisse und Fehlkalkulationen zu vermeiden.”

Unter Bidens Regierung würden beide Länder viel mehr Formen des Dialogs und der Diskussion führen, sagt Wang Huiyao, Präsident des Center for China and Globalization, einer der führenden Pekinger Thinktanks. “Das stabilisiert die Situation.” Das sieht Jin Canrong, stellvertretender Dekan der School of International Studies an der Renmin Universität auch so, konstatiert jedoch noch zu viele “voreingenommene und feindselige Narrative über Chinas innere Angelegenheiten und Kerninteressen.”

Das wiederum spitzt Professor Hao Yufan, Experte für internationale Fragen an der Chinesischen Universität Hongkong, Campus Shenzhen, sogar noch zu: Man müsse trotz Biden mit einem “allgegenwärtigen Trumpismus” in den USA rechnen. Biden verfüge allerdings über zahlreiche China-Kenner, “die in der Lage sind, rational zu entscheiden.”

Insgesamt “unterscheidet sich Bidens Stil sehr von dem von Trump”, sagt Wei Zongyou, Professor für internationale Beziehungen an der Schanghaier Fudan-Universität. “Wenn das Biden-Team China nicht in eine Ecke drängt, lässt das vielleicht den Raum, in dem Peking sein Gesicht wahren kann” und sei dann “eher bereit, in wirtschaftlichen Fragen Zugeständnisse zu machen.”

Bidens Stil sei “höflicher und eleganter”, meint Professor Shi Yinhong von der School of International Studies der Pekinger Renmin Universität und bewertet das erste Telefonat zwischen Biden und Xi. Allerdings habe sich die US-amerikanische China-Politik noch nicht grundlegend verändert. Immerhin jedoch hätten beide Seiten “ihre schärferen, konfrontativen Standpunkte nur bei einigen wenigen Themen wiederholt.”

Einer der konfrontativen Punkte ist für Li Kaisheng, stellvertretender Direktor am Institut für Internationale Beziehungen der Shanghai Academy of Social Science, das Indopazifik. Er glaubt sogar, dass dessen Bedeutung “in der indopazifischen Strategie der USA zunehmen wird”.

Dem stimmt Li Daokui, Wirtschaftsprofessor an der Tsinghua-Universität in Peking zu, zeigt sich aber dennoch “nicht besonders beunruhigt”. Bidens hartes Auftreten in dieser Frage sei ein Auftakt zu einer neuen Runde diplomatischer Verhandlungen zwischen China und den USA: “Bevor Sie verhandeln, wollen Sie sich in eine gute Ausgangsposition bringen.”

In der Wirtschaft sind die Stimmen noch vielfältiger. Die Tech-Rebellen dürfen sich sogar öffentlich quer zur Parteimeinung stellen: Bidens Politik sei vergleichbar mit “der Operation an einem sterbenden Patienten”, unkt Luke Wen, der vermutlich bekannteste Tech-Blogger Chinas. Er glaubt Bidens Präsidentschaft sei zum Scheitern verurteilt: “Biden ab ins Mausoleum.” Es ist mit mehr als 100.000 Klicks einer der beliebtesten Biden-and-Tech-Artikel auf WeChat. Bidens “ultimatives Ziel” sei es weiterhin, “Chinas Aufstieg so stark wie möglich zu unterdrücken.”

Er werbe für “Kein Kalter Krieg, keine Entkopplung”, hätte tatsächlich jedoch bereits einen “technologischen kalten Krieg gegen China begonnen.” Dieser und der ideologische Krieg um Hongkong, Taiwan und Xinjiang würden die “Hauptschlachtfelder”.

Der beliebte chinesische Tech-News-Blog “Chaping” argumentiert ähnlich und fordert: “Dieses Mal muss China endlich zurückschlagen”. China könne seine Hoffnung nicht daraufsetzen, dass “andere Nationen nun `ihr Gewissen entdecken`”. Das US-Sperrgesetz gegen chinesische Firmen habe auch sein Gutes, sagt er sarkastisch: Sie müssten “nicht mehr auf dünnem Eis tanzen und ständig befürchten, der als `Fairness´ getarnte hegemoniale Vorschlaghammer könnte in jedem Moment auf ihre Köpfe niedersausen.”

Ren Zhengfei, der Gründer des Technologiekonzerns Huawei, zeigt sich bezüglich des Sperrgesetzes ebenfalls skeptisch: Er halte es für “sehr unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich”, dass Huawei von der Sperrliste gestrichen wird. “Wir ziehen es ehrlich gesagt nicht wirklich in Betracht”, formuliert Ren im Stil von Yin und Yang.

Denn gleichzeitig ist er “überzeugt”, dass Biden mehr als Trump an US-Chip-Hersteller und andere heimische Firmen denken wird, die Milliarden von Dollar an Verkäufen an Huawei verlieren. Kein chinesisches Unternehmen wurde stärker von Trump unter Beschuss genommen als Huawei. Der Konzern hat allerdings 2020 noch immer 11 Prozent mehr Gewinn gemacht als im Jahr zuvor.

Generell geht die chinesische Wirtschaft davon aus, dass es Biden nun weniger darum geht, China einzudämmen und auszugrenzen, sondern mehr darum die USA wieder wettbewerbsfähiger zu machen. Biden sei “ein gutes Zeichen für Chinas börsennotierte Unternehmen, da es unwahrscheinlich ist, dass er sich in einen direkten Handelskrieg mit China hineinziehen lassen wird”, sagt Niu Chunbao, Vorsitzender und Chief Investment Officer von Wanji Asset, einem großen in Shanghai ansässigen privaten Aktienfonds.

Obwohl das Bremsen von Chinas Aufstieg eine parteiübergreifenden Konsens in der US-Politik sei, werde es unter Biden ein stabileres Geschäftsumfeld geben, erklärte Shen Jianguang, Chefökonom bei JD Digits, dem Fintech-Arm des E-Commerce-Riesen JD.com. “Die politische Unsicherheit wird geringer.” Biden werde die “America First”-Agenda “weniger stark betonen und sich mehr auf eine Handelsliberalisierung konzentrieren”.

Die Rolle Chinas in Myanmar wird vor Ort intensiv in den sozialen Medien diskutiert. Während sich die chinesische Regierung seit dem Militärcoup in ihrem Nachbarland Anfang Februar rhetorisch um Neutralität bemüht, warfen fünf Flugzeugladungen aus der Volksrepublik in der vergangenen Woche Fragen auf. Fotos, die im Internet kursieren, zeigen eine Handvoll Männer dabei, wie sie sperrige, rund anderthalb Meter lange, hellgrüne Kisten aus dem Frachtraum eines der Flieger entladen. Waffen oder IT-Komponenten seien das gewesen, schlussfolgerten viele. Stimmt nicht, kommentierte dagegen die chinesische Botschaft in Myanmar auf ihrer Internetseite. Es habe sich um Meeresfrüchte gehandelt. Der Eintrag ist inzwischen gelöscht.

So recht glauben mögen viele Burmesen den chinesischen Diplomaten jedoch nicht trotz aller gegenteiligen Beteuerungen eines Sprechers des Außenministeriums in Peking. Was das Misstrauen noch verstärkte: Der Zeitpunkt der Lieferung fiel zeitlich zusammen mit einem Gesetzesentwurf zur Cyber-Sicherheit in Myanmar, den das Militär vor wenigen Tagen in aller Eile vorstellte und in Kürze implementieren will. Der Verdacht lautet, dass Peking die Militärregierung mit jener Technologie ausrüstet, die es kurzfristig ermöglicht, das Internet stärker zu zensieren. Zu Hunderten zogen Protestler deswegen vor die chinesische Botschaft in Rangun.

Der staatliche amerikanische Auslandssender Voice of America zitierte einen anonymen Experten aus Myanmar. Der behauptete zu wissen, es handele sich um Komponenten für Firewall-Abschottungen, die an alle Netzwerkbetreiber versendet worden sein sollen, um binnen weniger Tage die Zensur drastisch verschärfen zu können. Die Hardware stamme vom chinesischen Netzwerkbetreiber Huawei. Eine entsprechende Anfrage an die Zentrale des Unternehmens in China ließ Huawei unbeantwortet.

Marco Bünte vom Institut für Politische Wissenschaft in Erlangen warnt davor, die vermeintlichen IT-Lieferungen als Beleg für eine chinesische Befürwortung des Militärcoups zu interpretieren. “Die Chinesen sind sehr pragmatisch. Sie machen in Myanmar Geschäfte, wo es sich anbietet. Sei es mit dem Militär oder mit einer zivilen Regierung”, sagt Bünte, der auch mit Partneruniversitäten in Myanmar zu Demokratisierungsprozessen in Südostasien forscht. Im Gegenteil glaubt Bünte nicht, dass der Putsch in Pekings Sinne war. “Die Militärs haben sich immer wieder als unzuverlässiger Partner entpuppt. Unter der zivilen Regierung der vergangenen Jahre herrschte eine größere Verbindlichkeit.”

Mit steigendem Volumen chinesischer Investitionen im Land ist der Wunsch Pekings nach Verbindlichkeit und Stabilität in Myanmar in den vergangenen Jahren zunehmend gewachsen. Das Land ist für China nicht nur Rohstoff-Lieferant oder Absatzmarkt. Es bietet der Volksrepublik strategischen Zugang zur Bengalischen See, weswegen scherzhaft auch von “China Westküste” die Rede ist, wenn es um Myanmar geht. Um den Indischen Ozean mit der südchinesischen Provinz Yunnan zu verbinden, investiert China fast neun Milliarden Dollar in eine Hochgeschwindigkeits-Eisenbahntrasse. Undurchsichtig dagegen ist die Rolle Pekings als vermeintlicher Waffenlieferant bei regionalen Konflikten jenseits seiner 2200 Kilometer langen Grenzregion zu Myanmar, wo Rebellengruppen für Autonomie kämpfen.

Dass der gute Wille der Chinesen für Großprojekte in Myanmar nicht zwingend ausreicht, um sie tatsächlich auch umzusetzen, erfuhr Peking vor zehn Jahren. 2011 wurde der Bau des Myitsone-Staudamms, den die Chinesen verantworteten, nach Protesten der Bevölkerung gestoppt. Es war ein Signal, dass sich Myanmar aus der einseitigen Abhängigkeit von China lösen möchte. Erst durch scharfe Kritik an der Vertreibung der muslimischen Rohingya aus dem Westen wurde die enge Beziehung zu China wieder aufgenommen.

In den Jahren danach etablierte sich die Reformpartei NDL unter ihrer Vorsitzenden Aung San Suu Kyi als stärkste demokratische Kraft in Myanmar. Trotz der ideologischen Gegensätze näherten sich die NDL und die chinesische Regierung zunehmend an und entwickelten die wirtschaftlichen Beziehungen beider Staaten substanziell weiter. Das Misstrauen Pekings gegenüber den Generälen blieb bestehen.

Im Januar 2020 stattete Xi Jinping dem Nachbarland als erster chinesischer Staatschef seit fast zwei Jahrzehnten einen Besuch ab. 33 Vereinbarungen unterzeichneten beide Seiten damals, darunter eine zum Ausbau des Tiefseehafen-Projekts in der Wirtschaftssonderzone Kyaukphyu. Bereits wenige Wochen zuvor hatte Außenminister Wang Yi im Dezember 2019 Myanmar besucht. Er traf Suu Kyi vor deren Anhörung am Internationalen Gerichtshof in Den Haag, wo sie zum Völkermord an den Rohingya Stellung beziehen musste. Der Besuch wurde als moralische Unterstützung durch die Chinesen gewertet.

Der Putsch des Militärs in Myanmar bringt die Volksrepublik in die Zwickmühle. “Peking hat die Tatmadaw immer als korrupt und inkompetent betrachtet. Deren mysteriöses Verhalten und unvorhersehbares Wesen hat nicht gut mit der chinesischen Regierung harmonisiert”, kommentiert Enze Han von der University of Hongkong im East Asia Forum. Dennoch sei es schwierig für die Machthaber in Peking, den Putsch scharf zu verurteilen, so wie andere Staaten das getan hätten. Dabei wäre das für das Regime eine gute Gelegenheit gewesen, um sich als verantwortungsvoller Akteur in den internationalen Beziehungen zu positionieren.

Peking unterzeichnete zwar eine Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, warb aber erfolgreich um eine moderate Sprache, um das Dokument zu entschärfen. Es sei unwahrscheinlich, dass China die Aktionen des Militärs offen verurteile, glaubt Han. “Es gibt einfach keinen Präzedenzfall, da die Nichteinmischung in die Innenpolitik anderer Länder ein zentraler Wert (der chinesischen Regierung) ist.” Peking, so geben Analysten zu bedenken, stehe zudem im eigenen Land nicht unter Druck, den Putsch gegen die Demokratie verurteilen zu müssen, anders als liberale Demokratien im Sicherheitsrat.

Auch wirtschaftliche Interessen lassen sich von Peking leichter verfolgen, wenn es sich pragmatisch zeigt im Umgang mit dem Militär. Zumal der Putsch Myanmar selbst in größere Abhängigkeit von den Chinesen manövrieren könnte, sollte der Westen das Land mit harten Sanktionen belegen. Der große Nachbar wäre dann der nötige Partner, um die Lücken zu schließen, die durch Sanktionen aufgerissen würden. In gemeinsamen Projekten mit den Streitkräften, den Tatmadaw, beispielsweise im Bergbau, hat die Volksrepublik bereits Milliarden Dollar investiert. In einigen Medien in Indien, das ebenfalls eine lange Grenze zu Myanmar teilt, gelten die wirtschaftlichen Interessen Chinas als ausreichendes Indiz dafür, dass die Volksrepublik den Coup stützt.

Noch zwei Wochen vor dem Putsch war Außenminister Wang Yi in Myanmar zu Gast, um Regierungsmitglieder und ranghohe Militärs zu treffen. General Min Aung Hlaing versicherte Wang damals, dass das Militär alles tun werden, um die Demokratie zu schützen, nachdem es zuvor die Parlamentswahlen im November als Betrug verurteilt hatte. Ob es bei dem Treffen auch um den Putsch ging? Südostasienforscher Bünte: “Innerhalb der Protestbewegung herrscht die Meinung vor, dass Armeechef Min Aung sich gegenüber China rückversichert habe.”

China hat seinen Provinzen jeweils neue Ziele für Erneuerbare Energien vorgegeben. Allen Provinzen, mit Ausnahme Tibets, wurden jährliche Zielmarken übermittelt, wie hoch der Anteil grünen Stroms bis 2030 sein soll. Bisher handelt es sich um Pläne, die Provinzen können bis zum 26. Februar Feedback geben, wie das Wirtschaftsmagazin Caixin berichtet. Auf nationaler Ebene soll der Anteil der Erneuerbaren Energien – Wasserkraft, Wind, Solar und Biomasse – bis 2030 bei 40 Prozent des Stromverbrauchs liegen.

Fortschrittlichere Regionen wie Peking, Shanghai und die Provinz Guangdong müssen ihren Anteil Erneuerbarer Energien demnach von derzeit 15 bis 25 Prozent auf 30 Prozent im Jahr 2026 und dann auf 40 Prozent im Zieljahr 2030 erhöhen. Acht Regionen in Zentral- und Westchina hingegen, die bereits Anteile von 40 bis 70 Prozent Erneuerbarer Energien haben, müssen nur sicherstellen, dass der Anteil nicht sinkt. 2020 lag der Anteil der Erneuerbaren in China bei 27,8 Prozent.

China hat sich verpflichtet, bis 2030 insgesamt 1,2 Milliarden Kilowatt an Wind- und Solarstrom-Kapazitäten zu installieren. Laut Caixin ist das mehr als das doppelte der derzeitigen Wind- und Solarkapazität des Landes. Bisher basiert Chinas Strommix noch zu einem sehr großen Teil auf Kohlestrom. Im letzten Jahr gab es einen neuen Rekord bei der installierten Windkraft. Während die staatlichen Subventionen für Windenergie 2021 gesenkt wurden, stieg die Förderung für Solarenergie um 57 Prozent auf 3,38 Milliarden Yuan (430 Millionen Euro). nib

Noch in diesem Jahr rechnet die Eckert & Ziegler AG, ein weltweit tätiger Spezialist für radioaktive medizinische Anwendungen, mit dem Baubeginn für eine Produktionsstätte in Jiangsu, zweihundert Kilometer nordwestlich von Schanghai. Dazu hat das in Berlin ansässige Unternehmen nach eigenen Angaben mit dem Verwaltungskomitee der Jiangsu Jintan Economic Development Zone einen Vertrag unterzeichnet, der vorsieht, dass ein 13.300 Quadratkilometer großes Industriegelände erworben wird. Auf dem Gelände, das einer Tochtergesellschaft von Eckert & Ziegler zu hundert Prozent gehören soll, sollen in Jiangsu eine Vielzahl an radioaktiven pharmazeutischen und industriellen Produkten hergestellt werden. Auch ist geplant die Infrastruktur Dritten zur Mitbenutzung bereitzustellen.

Bis Ende 2027 will der Anbieter von isotopischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie, soweit alle Voraussetzungen für den Eintritt in den chinesischen Markt vorliegen, Produktionsanlagen für Radiopharmaka und Radioisotope für den lokalen Markt errichten. Die Investitionssumme soll nach Unternehmensangaben für Grundstück, Gebäude, technische Anlagen und immaterielle Vermögensgegenstände bis zu 50 Millionen Euro betragen.

“Das Gesundheitssystem in China hat sich in den letzten Jahrzehnten enorm entwickelt”, begründet Andreas Eckert, Gründer und Vorstandsvorsitzender des Unternehmens mit über 800 Mitarbeitern, den Schritt. Für ihn sei es wichtig, in China mit einem lizenzierten Standort zu produzieren und mit einer “starken lokalen Mannschaft vertreten zu sein”. Eine Studie des Wiener Forschungsinstituts FAS warnte zuletzt, Europa werde von China und den USA in der Krebsforschung abgehängt. niw

Didi Chuxing, das “chinesische Uber”, hat sein amerikanisches Vorbild längst überflügelt. Mehr als hundert Millionen aktive Nutzer, zehn Milliarden Fahrten im Jahr, und dutzende Millionen Fahrer machen Didi zum größten Anbieter von Fahrdienstleistungen weltweit. Erheblichen Anteil daran hat die Unternehmenspräsidentin Liu Qing (柳青), auch bekannt als Jean Liu. Der Geschäftssinn wurde der 42-jährigen Pekingerin in die Wiege gelegt: Ihr Vater, Liu Chuanzhi, gründete Lenovo, eins der ersten erfolgreichen chinesischen Technologieunternehmen – große Fußstapfen, zumal Frauen auf dem Weg nach oben auch in China viele Steine in den Weg gelegt werden.

Doch Liu Qing hatte ihre Karriere schon immer fest im Blick: Sie studierte Informationstechnologie, erst an der Peking-Universität, dann in Harvard. Im Anschluss heuerte sie als Analystin bei Goldman Sachs an und arbeitete sich in der Hongkonger Niederlassung zwölf Jahre lang kontinuierlich nach oben. Der Wechsel zu Didi Chuxing im Jahr 2014 war auf den ersten Blick ein riskanter Bruch in dieser gradlinigen Karriere.

Die Didi-App hatte Liu Qing kennengelernt, als sie mit ihren Kindern in ihrer Heimatstadt Peking war: ein Taxi zu bekommen war dort jedes Mal ein nervenraubendes Unterfangen. Sie war von der Zukunft der Taxi-App überzeugt und traf den jungen Unternehmensgründer Cheng Wei. Ganz die treue Investmentbankerin, dachte sie zunächst an ihren Arbeitgeber und bot ihm einen Einstieg von Goldman Sachs bei Didi an. Doch Cheng ließ sie abblitzen, denn vor Investoren konnte er sich kaum retten. Dieses Selbstbewusstsein beeindrucke Liu Qing. Cheng Wei lud sie auf eine gemeinsame Tibetreise mit der gesamten Didi-Führungsriege ein und als sie wieder in Peking ankam, war die Entscheidung für Didi gefallen.

So vielversprechend ihr neuer Arbeitgeber auch aussah, der Erfolg war alles andere als garantiert: Didi Chuxing war erst zwei Jahre zuvor gegründet worden und 2014 nur eine unter dreißig chinesischen Fahrdienstapps. Der Wettbewerb war gnadenlos, fast monatlich machte ein Anbieter pleite. Und dann kam Uber. Nachdem er den amerikanischen Taximarkt komplett umgekrempelt hatte, richtete der Uber-Gründer Travis Kalanick seinen Blick nach China. Der ohnehin harte Preiskampf wurde zu einem Taxikrieg: Bis zu 50 Millionen US-Dollar pro Woche verbrannte Uber im Jahr seines Markteinstiegs in China. Doch Liu Qing behielt die Nerven. 2015 gelingt ihr die Fusion mit dem größten chinesischen Konkurrenten Kuaidi. Ein Jahr später steigt Apple als Investor bei Didi ein.

Spätestens jetzt ist klar: das Ende von Ubers China-Abenteuer war nur noch Formsache. Zwei Wochen lang verhandelte Liu Qing mit Uber-Vertretern, dann war der Deal perfekt: Uber verkaufte sein Chinageschäft für eine Milliarde Dollar an Didi und bekam dafür einen Anteil von 17,7 Prozent an dem chinesischen Unternehmen. Rückblickend sagte Liu über den Kampf mit Uber: “Wir sind sehr dankbar für den Wettbewerb, er hat uns besser und stärker gemacht.” Jonas Borchers

wer im weltweiten Rennen um Corona-Impfstoffe jetzt überzeugt, wird in Zukunft die Nase vorn haben. Es geht nicht nur um den Pharmamarkt, sondern auch um politisches Renommee. Chinesische Pharmakonzerne – staatseigene und private – haben das längst erkannt. Und sie klotzen – bei der Forschung und noch mehr in den Produktionshallen. Finn Mayer-Kuckuk hat sich die wesentlichen Parameter der chinesischen Wirkstoffe im Detail angesehen – und vergleicht sie mit denen westlicher Wettbewerber.

Wie die westliche Welt die ersten Signale des neuen US-Präsidenten Joe Biden in Richtung China ausdeutet, das wissen wir. Doch was denken die Chinesen? Frank Sieren hat die Positionen der wichtigen chinesischen Think-Tanks, einflussreicher Meinungsmacher und der Wirtschaft zu einem chinesischen Biden-Report zusammengetragen.

Sie ist erst Anfang vierzig und doch eine der erfolgreichsten Frauen Chinas. Die Rede ist von Liu Qing, oder wie sie sich auch nennt: Jean Liu. Eher zufällig kam die topausgebildete junge Frau (ihr Vater hat einst Lenovo gegründet) zum Fahrdienstleister Didi Chuxing – und machte die Firma durch clevere Deals groß. Eine beeindruckende Karriere in einem Land, in dem Frauen immer wieder an dem zum Scheitern gebracht werden, was man hierzulande eine “gläserne Decke” nennt.

Der Export chinesischer Impfstoffe rollt. Das Land führt derzeit vermutlich mehr Dosen aus, als es selbst verwendet. China demonstriert damit eine Pharma-Freigiebigkeit, die derzeit in EU und USA undenkbar wäre. Die Produkte von Sinopharm, Sinovac und Cansino Biologics werden zur wichtigsten Stütze von Impfprogrammen im Globalen Süden – und mit Serbien und Ungarn ergänzen auch zwei europäische Länder ihre Kontingente damit.

Gerade sind die ersten 200.000 von 1,8 Millionen bestellten Einheiten in Simbabwe angekommen. Es handelt sich um das Produkt von Sinopharm, das von der Menge her den größten Teil der chinesischen Ausfuhr ausmacht. Das Unternehmen ist auch der Lieferant für Ungarn, das bewusst aus der europäischen Impfsolidarität ausschert und auf eigene Faust zusätzliche Dosen beschafft.

Sinopharm ist als Staatsbetrieb des Zentralregierung nicht nur einer der größten Medikamentenhersteller der Welt, sondern auch ein ausführendes Organ der Impfstoff-Diplomatie. Der Preis pro Dosis soll in der Herstellung höher liegen als bei den teuersten westlichen Angeboten, ist aus der Impfstoffszene zu hören. Trotzdem gilt das Produkt am Markt als günstig und ist auch für Simbabwe erschwinglich – vermutlich wegen einer politischen Preisfestsetzung.

Das Unternehmen hat mit verschiedenen Partnerlaboren aus der Wissenschaft gleich zwei Vakzine parallel entwickelt, die aber den gleichen Wirkmechanismus haben und häufig in einen Topf geworfen werden. Das derzeit verbreitetere Produkt stammt von der Sinopharm-Tochter China National Biotec Group (CNBG). Insgesamt will die Pharmagruppe in diesem Jahr eine Milliarden Einheiten herstellen.

Sinopharm muss zudem einen typisch chinesischen Kraftakt vollbracht haben, um Produktionskapazitäten für seinen Impfstoff aufzubauen. Das Produkt verwendet abgetötete Corona-Viren. Die Viren werden auf Leberzellen, die von Affen stammen, in Bioreaktoren gezüchtet. Sie müssen sich also selbst vermehren. Dafür ist viel Affenleber nötig, zudem brauchen die Viren Zeit, um die Zellen zu befallen und einen Vermehrungszyklus zu durchlaufen. Bevor sie mit einer Chemikalie abgetötet werden, sind sie zudem infektiös und müssen mit der entsprechenden Vorsicht gehandhabt werden.

Der deutsche Konkurrent Biontech hat es mit seiner mRNA-Technik leichter, auf die nötigen Mengen zu kommen. Eine Flasche mit mRNA-Grundstoff reicht aus, um rund 40 Millionen Impfdosen herzustellen. Echte Viren sind, anders als bei der chinesischen Technik, bei keinem Produktionsschritt im Spiel. Die Herstellung erfolgt daher in vergleichsweise kleinen Fabriken, erst die keimfreie Verarbeitung, Abfüllung und Lagerung gestalten sich schwierig.

Sinopharm muss dagegen für die Herstellung des eigentlichen Impfstoffs innerhalb kurzer Zeit enorme Anlagen mit viel Personal und zahlreichen Reaktoren aufgebaut haben. Chinesische Staatsfirmen sind in solchen Hauruck-Aktionen oft sehr gut, wenn es darauf ankommt. Die Strategie zahlt sich nun aus. China hat genug von dem technisch weniger anspruchsvollen Impfstoff, um ihn noch in die ganze Welt zu exportieren.

Die USA haben dagegen eine Totimpfstoff-Strategie von Anfang an verworfen. Die Regierung hat für entsprechende Ansätze kein Geld aus dem Förderprogramm bereitgestellt. Die Einschätzung des Beratungsgremiums unter Vizepräsident Mike Pence lautete: Mit einem Low-Tech-Ansatz lässt sich nicht genug Masse herstellen. Amerika hat daher wie Europa nur hochtechnische Impfstoffe aus mRNA, genveränderten Viren und wirkverstärkten Proteinen in der Mache.

In China setzt dagegen noch ein zweites Unternehmen auf einen Totimpfstoff. Sinovac ist ein Privatbetrieb aus Peking. Das Unternehmen ist wegen seiner erstaunlich unterschiedlichen Zahlen zur Wirksamkeitsrate etwas im Gerede. Inzwischen hat sich die Einschätzung bei 50 Prozent eingependelt, was für einen Corona-Impfstoff völlig ausreicht. Wie alle anderen zugelassenen Vakzine verhindert es schwere Verläufe fast immer. Sinovac will unter anderem die Philippinen, Brasilien oder Kenia beliefern.

Die drei verfügbaren Totimpfstoffe bedeuten jedoch nicht, dass China nicht auch im Bereich der gentechnischen Impfungen mitspielt. Die Firma CanSino Biologics aus Tianjin macht ebenfalls einen Vektor-Impfstoff. Das ist die Wirkstoffklasse, die auch AstraZeneca und Johnson & Johnson verwenden. Dafür wird ein Erkältungsvirus so umgebaut, dass es DNA in menschlichen Körperzellen produziert. Diese dringt in den Zellkern vor und regt dort die Herstellung von Bruchstücken von Sars-CoV-2 an. CanSino war an der Entwicklung eines Ebola-Impfstoffs auf Basis dieser Technik beteiligt und konnte daher im vergangenen Jahr schnell reagieren.

Das Projekt von CanSino hat dadurch Aufmerksamkeit erregt, dass das Unternehmen schon seit Juni 2020 experimentell an Armeeangehörige verimpft hat. Trotz des zeitlichen Vorsprungs bei den Massentests, der berichteten Wirksamkeit und der vorteilhaften Dosierung mit nur einer Dosis spielt CanSino allerdings derzeit die zweite Geige hinter Sinopharm. Warum das so ist, lässt sich aus der Daten- und Nachrichtenlage nicht klar erkennen. Während der Sinopharm-Impfstoff in alle Welt verschifft wird, geht das Mittel von CanSino bisher nur nach Mexiko und Pakistan.

Die Wirksamkeitsrate soll nach einer Dosis bei 66 Prozent liegen, doch auch hier zeigen sich je nach Studie erhebliche Unterschiede. Das kann an dem verwendeten Transport-Virus liegen, gegen das die Bewohner einiger Weltgegenden eine mehr oder minder starke Immunantwort zeigen. Wenn das Immunsystem ihn abfängt, hat das Virus keine Chance, seine Fracht in einer Zelle abzuliefern.

Beim Praxiseinsatz in nunmehr fast einem Dutzend Ländern ist mit den chinesischen Impfstoffen bisher kein größeres Problem aufgetreten. Ebenso gibt es keinen Hinweis, dass mit der Wirksamkeit etwas nicht stimmt. Nach bisherigem Zwischenstand handelt es sich um verlässliche Mittel gegen die Pandemie. Der Aufbau der Studien und ihre Präsentation in Fachzeitschriften ist dabei mindestens ebenso professionell wie bei dem europäischen Unternehmen Astrazeneca, das die Öffentlichkeit ebenfalls mit widersprüchlichen Daten verwirrt.

Zwar sind die chinesischen Behörden und die drei Hersteller nicht sonderlich transparent. Das fängt schon mit der Bereitstellung von Studiendaten oder Produktbeschreibungen auf ihren Internetseiten an – diese sind häufig allzu oberflächlich. Doch die schiere Abwesenheit schlechter Nachrichten in einer Zeit, in der Impfstoff-News zuweilen hysterisch aufgebauscht werden, ist hier schon so etwas wie eine gute Nachricht.

Interessant wäre das Ergebnis eines formalen Zulassungsverfahrens durch die Arzneimittelbehörde EMA in Europa oder die FDA in Amerika. Der Hersteller müsste dann seine kompletten Daten offenlegen. Das wäre aber die Voraussetzung für den ultimativen Erfolg der Impf-Diplomatie: “Hilfslieferungen” in die EU und die USA. Ungarn und Serbien haben den Wirkstoff zwar zugelassen – aber offenbar in einem stark abgekürzten Verfahren ohne zu viele Fragen zu stellen.

Es fällt dabei auf, dass Chinas Impfstoffhersteller derzeit “nur” die Produktion von zusammen zwei bis drei Milliarden Dosen versprochen haben. Das ist zwar eine enorme Menge. Doch obwohl noch Importe von Biontech dazukommen, reicht das gerade für die eigene Bevölkerung; schließlich sind bei Sinopharm und Sinovac zwei Dosen nötig. Der symbolträchtige Export ist also ein Zeichen der politischen Priorität: Das Signal nach außen ist derzeit wichtiger als das nach innen.

Es soll eine “Wirtschaft im Dienste der Menschen” werden – die Europäische Union will ihre Handelspolitik umkrempeln, kündigte die EU-Kommission schon im vergangenen Juni an. Acht Monate später wird Handelskommissar Valdis Dombrovskis am morgigen Donnerstag die Ergebnisse der Überprüfung präsentieren. Die Neuausrichtung soll laut der Brüsseler Behörde “neue Weichen für die Handelspolitik in einem sich ändernden globalen Kontext” stellen. Wird es dabei auch eine Kampfansage an den größten Handelspartner China geben?

Mit dem Vorhaben will die EU mehrere Punkte bearbeiten: So soll mit der Überarbeitung der Handel an dem Riesenvorhaben “Green Deal” angepasst und nachhaltiger gestaltet werden. Eine weitere Säule der Neuausrichtung ist die “offene strategische Autonomie” der EU – der Staatenbund soll nach Willen der Kommission im Handel global als eigenständiger Player wahrgenommen werden. Und nicht zuletzt soll es dann auch einen menschlichen Aspekt der Überarbeitung geben: Brüssel will eine Antwort darauf finden, wie Globalisierung gerechter gemacht werden kann – dabei drängen vor allem die Themen Wertschöpfungskette und Menschenrechte.

Es gibt hohe Erwartungen an das, was Dombrovskis am Donnerstag vorstellen wird. Das Europaparlament formulierte seine Forderungen bereits Ende vergangenen Jahres – und nannte dabei explizit auch China: Es fordert die Einrichtung einer “China-Taskforce”. Sie soll der EU eine einheitliche Stimme gegenüber Peking geben und auf eine “einheitliche Politik der EU gegenüber China” hinarbeiten. Als Vorbild für die Gruppe nennt das Parlament die Taskforce der EU für die Beziehungen zu Großbritannien, die unter anderem federführend beim Brexit-Handelsabkommen war. Dass eine solche Gruppe für China eingesetzt wird, ist aber äußerst unwahrscheinlich – zu unterschiedlich sind derzeit die Sichtweisen der EU-Staaten auf die Beziehungen zu Peking.

In dem im November abgestimmten Standpunkt des EU-Parlaments wurden auch die damals noch laufenden Verhandlungen des EU-China-Investitionsabkommens CAI erwähnt. Das Parlament forderte die EU-Kommission auf, “ambitionierte Fortschritte” in mehreren Bereich wie den Wettbewerbsbedingungen und marktverzerrenden Praktiken chinesischer Staatsunternehmen zu machen. Zum CAI wurde Ende Dezember eine politische Einigung erreicht – Details des Abkommens sind jedoch noch offen. Die Kommission arbeite daran, die wichtigen Anhänge Anfang März zu veröffentlichen, erklärte eine Sprecherin der Brüsseler Behörde China.Table gestern.

In ihrem Standpunkt-Papier betonten die Parlamentarier, dass Handels- und Investitionsbeziehungen mit der EU an die Forderung der “uneingeschränkten Achtung der Menschenrechte geknüpft” sein müssten. Sie forderten erneut ein EU-Verbot von Produkten, die unter Zwangsarbeit hergestellt wurden. Außerdem verliehen sie ihrer Sorge Nachdruck, dass Berichten zufolge Uiguren in chinesischen Fabriken ausgebeutet werden. Das Parlament hat in der Vergangenheit häufig die Lage in Xinjiang und auch Hongkong verurteilt und gefordert, dass die EU den Handel als Hebel gegen Peking einsetzt. Derzeit wird dazu auch an einem Entwurf für ein EU-Lieferkettengesetz gearbeitet.

Ohne speziell China zu erwähnen, forderte das Parlament bei der Überarbeitung der EU-Handelspolitik grundsätzlich ein “ambitioniertes Kapitel” zum Schutz der Menschenrechte, darunter beispielsweise auch die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation. Die Parlamentarier forderten zudem die Kommission auf, zu analysieren, wie die Lieferketten der EU “widerstandsfähiger gemacht und zugleich die Produktionskapazitäten in der Union ausgebaut werden können.”

Zuletzt hatte die Kommission 2015 eine derart wichtige handelspolitische Mitteilung vorgelegt wie die für Donnerstag geplante. Damals war das Ziel: “Handel für alle”. Die Strategie zielte vor allem darauf ab, Kritik an der Globalisierung und dem internationalem Handel auszuräumen und die Handelsvorgänge transparenter zu gestalten.

Nachdem der neue US-Präsident Joe Biden bisher einen verbal entspannteren Ton in der US-China-Politik angeschlagen hat, sind die chinesischen Reaktionen überwiegend vorsichtig zuversichtlich. Während die EU von einem “systemischen Rivalen” spricht und Trump gar von einem “Feind” bezeichnet Biden China bisher als “ernsthaftesten Wettbewerber”, der die USA allerdings vor “große Herausforderungen” stellt.

“Wenn beide Länder sich anstrengen, können die freundlichen Engel über die bösen Kräfte triumphieren” gibt Hua Chunying, die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, die Tonlage vor. Trump hätte zu viele “Minen gelegt”, “zu viele Brücken niedergebrannt” und “zu viele Straßen beschädigt.” Die müssten nun repariert werden.

“Der Xi-Biden-Telefonanruf sendet positive Signale an die Welt”, schreibt die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Biden habe sich verpflichtet, “im Geiste des gegenseitigen Respekts zu kommunizieren und durch größeres gegenseitiges Verständnis Missverständnisse und Fehlkalkulationen zu vermeiden.”

Unter Bidens Regierung würden beide Länder viel mehr Formen des Dialogs und der Diskussion führen, sagt Wang Huiyao, Präsident des Center for China and Globalization, einer der führenden Pekinger Thinktanks. “Das stabilisiert die Situation.” Das sieht Jin Canrong, stellvertretender Dekan der School of International Studies an der Renmin Universität auch so, konstatiert jedoch noch zu viele “voreingenommene und feindselige Narrative über Chinas innere Angelegenheiten und Kerninteressen.”

Das wiederum spitzt Professor Hao Yufan, Experte für internationale Fragen an der Chinesischen Universität Hongkong, Campus Shenzhen, sogar noch zu: Man müsse trotz Biden mit einem “allgegenwärtigen Trumpismus” in den USA rechnen. Biden verfüge allerdings über zahlreiche China-Kenner, “die in der Lage sind, rational zu entscheiden.”

Insgesamt “unterscheidet sich Bidens Stil sehr von dem von Trump”, sagt Wei Zongyou, Professor für internationale Beziehungen an der Schanghaier Fudan-Universität. “Wenn das Biden-Team China nicht in eine Ecke drängt, lässt das vielleicht den Raum, in dem Peking sein Gesicht wahren kann” und sei dann “eher bereit, in wirtschaftlichen Fragen Zugeständnisse zu machen.”

Bidens Stil sei “höflicher und eleganter”, meint Professor Shi Yinhong von der School of International Studies der Pekinger Renmin Universität und bewertet das erste Telefonat zwischen Biden und Xi. Allerdings habe sich die US-amerikanische China-Politik noch nicht grundlegend verändert. Immerhin jedoch hätten beide Seiten “ihre schärferen, konfrontativen Standpunkte nur bei einigen wenigen Themen wiederholt.”

Einer der konfrontativen Punkte ist für Li Kaisheng, stellvertretender Direktor am Institut für Internationale Beziehungen der Shanghai Academy of Social Science, das Indopazifik. Er glaubt sogar, dass dessen Bedeutung “in der indopazifischen Strategie der USA zunehmen wird”.

Dem stimmt Li Daokui, Wirtschaftsprofessor an der Tsinghua-Universität in Peking zu, zeigt sich aber dennoch “nicht besonders beunruhigt”. Bidens hartes Auftreten in dieser Frage sei ein Auftakt zu einer neuen Runde diplomatischer Verhandlungen zwischen China und den USA: “Bevor Sie verhandeln, wollen Sie sich in eine gute Ausgangsposition bringen.”

In der Wirtschaft sind die Stimmen noch vielfältiger. Die Tech-Rebellen dürfen sich sogar öffentlich quer zur Parteimeinung stellen: Bidens Politik sei vergleichbar mit “der Operation an einem sterbenden Patienten”, unkt Luke Wen, der vermutlich bekannteste Tech-Blogger Chinas. Er glaubt Bidens Präsidentschaft sei zum Scheitern verurteilt: “Biden ab ins Mausoleum.” Es ist mit mehr als 100.000 Klicks einer der beliebtesten Biden-and-Tech-Artikel auf WeChat. Bidens “ultimatives Ziel” sei es weiterhin, “Chinas Aufstieg so stark wie möglich zu unterdrücken.”

Er werbe für “Kein Kalter Krieg, keine Entkopplung”, hätte tatsächlich jedoch bereits einen “technologischen kalten Krieg gegen China begonnen.” Dieser und der ideologische Krieg um Hongkong, Taiwan und Xinjiang würden die “Hauptschlachtfelder”.

Der beliebte chinesische Tech-News-Blog “Chaping” argumentiert ähnlich und fordert: “Dieses Mal muss China endlich zurückschlagen”. China könne seine Hoffnung nicht daraufsetzen, dass “andere Nationen nun `ihr Gewissen entdecken`”. Das US-Sperrgesetz gegen chinesische Firmen habe auch sein Gutes, sagt er sarkastisch: Sie müssten “nicht mehr auf dünnem Eis tanzen und ständig befürchten, der als `Fairness´ getarnte hegemoniale Vorschlaghammer könnte in jedem Moment auf ihre Köpfe niedersausen.”

Ren Zhengfei, der Gründer des Technologiekonzerns Huawei, zeigt sich bezüglich des Sperrgesetzes ebenfalls skeptisch: Er halte es für “sehr unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich”, dass Huawei von der Sperrliste gestrichen wird. “Wir ziehen es ehrlich gesagt nicht wirklich in Betracht”, formuliert Ren im Stil von Yin und Yang.

Denn gleichzeitig ist er “überzeugt”, dass Biden mehr als Trump an US-Chip-Hersteller und andere heimische Firmen denken wird, die Milliarden von Dollar an Verkäufen an Huawei verlieren. Kein chinesisches Unternehmen wurde stärker von Trump unter Beschuss genommen als Huawei. Der Konzern hat allerdings 2020 noch immer 11 Prozent mehr Gewinn gemacht als im Jahr zuvor.

Generell geht die chinesische Wirtschaft davon aus, dass es Biden nun weniger darum geht, China einzudämmen und auszugrenzen, sondern mehr darum die USA wieder wettbewerbsfähiger zu machen. Biden sei “ein gutes Zeichen für Chinas börsennotierte Unternehmen, da es unwahrscheinlich ist, dass er sich in einen direkten Handelskrieg mit China hineinziehen lassen wird”, sagt Niu Chunbao, Vorsitzender und Chief Investment Officer von Wanji Asset, einem großen in Shanghai ansässigen privaten Aktienfonds.

Obwohl das Bremsen von Chinas Aufstieg eine parteiübergreifenden Konsens in der US-Politik sei, werde es unter Biden ein stabileres Geschäftsumfeld geben, erklärte Shen Jianguang, Chefökonom bei JD Digits, dem Fintech-Arm des E-Commerce-Riesen JD.com. “Die politische Unsicherheit wird geringer.” Biden werde die “America First”-Agenda “weniger stark betonen und sich mehr auf eine Handelsliberalisierung konzentrieren”.

Die Rolle Chinas in Myanmar wird vor Ort intensiv in den sozialen Medien diskutiert. Während sich die chinesische Regierung seit dem Militärcoup in ihrem Nachbarland Anfang Februar rhetorisch um Neutralität bemüht, warfen fünf Flugzeugladungen aus der Volksrepublik in der vergangenen Woche Fragen auf. Fotos, die im Internet kursieren, zeigen eine Handvoll Männer dabei, wie sie sperrige, rund anderthalb Meter lange, hellgrüne Kisten aus dem Frachtraum eines der Flieger entladen. Waffen oder IT-Komponenten seien das gewesen, schlussfolgerten viele. Stimmt nicht, kommentierte dagegen die chinesische Botschaft in Myanmar auf ihrer Internetseite. Es habe sich um Meeresfrüchte gehandelt. Der Eintrag ist inzwischen gelöscht.

So recht glauben mögen viele Burmesen den chinesischen Diplomaten jedoch nicht trotz aller gegenteiligen Beteuerungen eines Sprechers des Außenministeriums in Peking. Was das Misstrauen noch verstärkte: Der Zeitpunkt der Lieferung fiel zeitlich zusammen mit einem Gesetzesentwurf zur Cyber-Sicherheit in Myanmar, den das Militär vor wenigen Tagen in aller Eile vorstellte und in Kürze implementieren will. Der Verdacht lautet, dass Peking die Militärregierung mit jener Technologie ausrüstet, die es kurzfristig ermöglicht, das Internet stärker zu zensieren. Zu Hunderten zogen Protestler deswegen vor die chinesische Botschaft in Rangun.

Der staatliche amerikanische Auslandssender Voice of America zitierte einen anonymen Experten aus Myanmar. Der behauptete zu wissen, es handele sich um Komponenten für Firewall-Abschottungen, die an alle Netzwerkbetreiber versendet worden sein sollen, um binnen weniger Tage die Zensur drastisch verschärfen zu können. Die Hardware stamme vom chinesischen Netzwerkbetreiber Huawei. Eine entsprechende Anfrage an die Zentrale des Unternehmens in China ließ Huawei unbeantwortet.

Marco Bünte vom Institut für Politische Wissenschaft in Erlangen warnt davor, die vermeintlichen IT-Lieferungen als Beleg für eine chinesische Befürwortung des Militärcoups zu interpretieren. “Die Chinesen sind sehr pragmatisch. Sie machen in Myanmar Geschäfte, wo es sich anbietet. Sei es mit dem Militär oder mit einer zivilen Regierung”, sagt Bünte, der auch mit Partneruniversitäten in Myanmar zu Demokratisierungsprozessen in Südostasien forscht. Im Gegenteil glaubt Bünte nicht, dass der Putsch in Pekings Sinne war. “Die Militärs haben sich immer wieder als unzuverlässiger Partner entpuppt. Unter der zivilen Regierung der vergangenen Jahre herrschte eine größere Verbindlichkeit.”

Mit steigendem Volumen chinesischer Investitionen im Land ist der Wunsch Pekings nach Verbindlichkeit und Stabilität in Myanmar in den vergangenen Jahren zunehmend gewachsen. Das Land ist für China nicht nur Rohstoff-Lieferant oder Absatzmarkt. Es bietet der Volksrepublik strategischen Zugang zur Bengalischen See, weswegen scherzhaft auch von “China Westküste” die Rede ist, wenn es um Myanmar geht. Um den Indischen Ozean mit der südchinesischen Provinz Yunnan zu verbinden, investiert China fast neun Milliarden Dollar in eine Hochgeschwindigkeits-Eisenbahntrasse. Undurchsichtig dagegen ist die Rolle Pekings als vermeintlicher Waffenlieferant bei regionalen Konflikten jenseits seiner 2200 Kilometer langen Grenzregion zu Myanmar, wo Rebellengruppen für Autonomie kämpfen.

Dass der gute Wille der Chinesen für Großprojekte in Myanmar nicht zwingend ausreicht, um sie tatsächlich auch umzusetzen, erfuhr Peking vor zehn Jahren. 2011 wurde der Bau des Myitsone-Staudamms, den die Chinesen verantworteten, nach Protesten der Bevölkerung gestoppt. Es war ein Signal, dass sich Myanmar aus der einseitigen Abhängigkeit von China lösen möchte. Erst durch scharfe Kritik an der Vertreibung der muslimischen Rohingya aus dem Westen wurde die enge Beziehung zu China wieder aufgenommen.

In den Jahren danach etablierte sich die Reformpartei NDL unter ihrer Vorsitzenden Aung San Suu Kyi als stärkste demokratische Kraft in Myanmar. Trotz der ideologischen Gegensätze näherten sich die NDL und die chinesische Regierung zunehmend an und entwickelten die wirtschaftlichen Beziehungen beider Staaten substanziell weiter. Das Misstrauen Pekings gegenüber den Generälen blieb bestehen.

Im Januar 2020 stattete Xi Jinping dem Nachbarland als erster chinesischer Staatschef seit fast zwei Jahrzehnten einen Besuch ab. 33 Vereinbarungen unterzeichneten beide Seiten damals, darunter eine zum Ausbau des Tiefseehafen-Projekts in der Wirtschaftssonderzone Kyaukphyu. Bereits wenige Wochen zuvor hatte Außenminister Wang Yi im Dezember 2019 Myanmar besucht. Er traf Suu Kyi vor deren Anhörung am Internationalen Gerichtshof in Den Haag, wo sie zum Völkermord an den Rohingya Stellung beziehen musste. Der Besuch wurde als moralische Unterstützung durch die Chinesen gewertet.

Der Putsch des Militärs in Myanmar bringt die Volksrepublik in die Zwickmühle. “Peking hat die Tatmadaw immer als korrupt und inkompetent betrachtet. Deren mysteriöses Verhalten und unvorhersehbares Wesen hat nicht gut mit der chinesischen Regierung harmonisiert”, kommentiert Enze Han von der University of Hongkong im East Asia Forum. Dennoch sei es schwierig für die Machthaber in Peking, den Putsch scharf zu verurteilen, so wie andere Staaten das getan hätten. Dabei wäre das für das Regime eine gute Gelegenheit gewesen, um sich als verantwortungsvoller Akteur in den internationalen Beziehungen zu positionieren.

Peking unterzeichnete zwar eine Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, warb aber erfolgreich um eine moderate Sprache, um das Dokument zu entschärfen. Es sei unwahrscheinlich, dass China die Aktionen des Militärs offen verurteile, glaubt Han. “Es gibt einfach keinen Präzedenzfall, da die Nichteinmischung in die Innenpolitik anderer Länder ein zentraler Wert (der chinesischen Regierung) ist.” Peking, so geben Analysten zu bedenken, stehe zudem im eigenen Land nicht unter Druck, den Putsch gegen die Demokratie verurteilen zu müssen, anders als liberale Demokratien im Sicherheitsrat.

Auch wirtschaftliche Interessen lassen sich von Peking leichter verfolgen, wenn es sich pragmatisch zeigt im Umgang mit dem Militär. Zumal der Putsch Myanmar selbst in größere Abhängigkeit von den Chinesen manövrieren könnte, sollte der Westen das Land mit harten Sanktionen belegen. Der große Nachbar wäre dann der nötige Partner, um die Lücken zu schließen, die durch Sanktionen aufgerissen würden. In gemeinsamen Projekten mit den Streitkräften, den Tatmadaw, beispielsweise im Bergbau, hat die Volksrepublik bereits Milliarden Dollar investiert. In einigen Medien in Indien, das ebenfalls eine lange Grenze zu Myanmar teilt, gelten die wirtschaftlichen Interessen Chinas als ausreichendes Indiz dafür, dass die Volksrepublik den Coup stützt.

Noch zwei Wochen vor dem Putsch war Außenminister Wang Yi in Myanmar zu Gast, um Regierungsmitglieder und ranghohe Militärs zu treffen. General Min Aung Hlaing versicherte Wang damals, dass das Militär alles tun werden, um die Demokratie zu schützen, nachdem es zuvor die Parlamentswahlen im November als Betrug verurteilt hatte. Ob es bei dem Treffen auch um den Putsch ging? Südostasienforscher Bünte: “Innerhalb der Protestbewegung herrscht die Meinung vor, dass Armeechef Min Aung sich gegenüber China rückversichert habe.”

China hat seinen Provinzen jeweils neue Ziele für Erneuerbare Energien vorgegeben. Allen Provinzen, mit Ausnahme Tibets, wurden jährliche Zielmarken übermittelt, wie hoch der Anteil grünen Stroms bis 2030 sein soll. Bisher handelt es sich um Pläne, die Provinzen können bis zum 26. Februar Feedback geben, wie das Wirtschaftsmagazin Caixin berichtet. Auf nationaler Ebene soll der Anteil der Erneuerbaren Energien – Wasserkraft, Wind, Solar und Biomasse – bis 2030 bei 40 Prozent des Stromverbrauchs liegen.

Fortschrittlichere Regionen wie Peking, Shanghai und die Provinz Guangdong müssen ihren Anteil Erneuerbarer Energien demnach von derzeit 15 bis 25 Prozent auf 30 Prozent im Jahr 2026 und dann auf 40 Prozent im Zieljahr 2030 erhöhen. Acht Regionen in Zentral- und Westchina hingegen, die bereits Anteile von 40 bis 70 Prozent Erneuerbarer Energien haben, müssen nur sicherstellen, dass der Anteil nicht sinkt. 2020 lag der Anteil der Erneuerbaren in China bei 27,8 Prozent.

China hat sich verpflichtet, bis 2030 insgesamt 1,2 Milliarden Kilowatt an Wind- und Solarstrom-Kapazitäten zu installieren. Laut Caixin ist das mehr als das doppelte der derzeitigen Wind- und Solarkapazität des Landes. Bisher basiert Chinas Strommix noch zu einem sehr großen Teil auf Kohlestrom. Im letzten Jahr gab es einen neuen Rekord bei der installierten Windkraft. Während die staatlichen Subventionen für Windenergie 2021 gesenkt wurden, stieg die Förderung für Solarenergie um 57 Prozent auf 3,38 Milliarden Yuan (430 Millionen Euro). nib

Noch in diesem Jahr rechnet die Eckert & Ziegler AG, ein weltweit tätiger Spezialist für radioaktive medizinische Anwendungen, mit dem Baubeginn für eine Produktionsstätte in Jiangsu, zweihundert Kilometer nordwestlich von Schanghai. Dazu hat das in Berlin ansässige Unternehmen nach eigenen Angaben mit dem Verwaltungskomitee der Jiangsu Jintan Economic Development Zone einen Vertrag unterzeichnet, der vorsieht, dass ein 13.300 Quadratkilometer großes Industriegelände erworben wird. Auf dem Gelände, das einer Tochtergesellschaft von Eckert & Ziegler zu hundert Prozent gehören soll, sollen in Jiangsu eine Vielzahl an radioaktiven pharmazeutischen und industriellen Produkten hergestellt werden. Auch ist geplant die Infrastruktur Dritten zur Mitbenutzung bereitzustellen.

Bis Ende 2027 will der Anbieter von isotopischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie, soweit alle Voraussetzungen für den Eintritt in den chinesischen Markt vorliegen, Produktionsanlagen für Radiopharmaka und Radioisotope für den lokalen Markt errichten. Die Investitionssumme soll nach Unternehmensangaben für Grundstück, Gebäude, technische Anlagen und immaterielle Vermögensgegenstände bis zu 50 Millionen Euro betragen.

“Das Gesundheitssystem in China hat sich in den letzten Jahrzehnten enorm entwickelt”, begründet Andreas Eckert, Gründer und Vorstandsvorsitzender des Unternehmens mit über 800 Mitarbeitern, den Schritt. Für ihn sei es wichtig, in China mit einem lizenzierten Standort zu produzieren und mit einer “starken lokalen Mannschaft vertreten zu sein”. Eine Studie des Wiener Forschungsinstituts FAS warnte zuletzt, Europa werde von China und den USA in der Krebsforschung abgehängt. niw

Didi Chuxing, das “chinesische Uber”, hat sein amerikanisches Vorbild längst überflügelt. Mehr als hundert Millionen aktive Nutzer, zehn Milliarden Fahrten im Jahr, und dutzende Millionen Fahrer machen Didi zum größten Anbieter von Fahrdienstleistungen weltweit. Erheblichen Anteil daran hat die Unternehmenspräsidentin Liu Qing (柳青), auch bekannt als Jean Liu. Der Geschäftssinn wurde der 42-jährigen Pekingerin in die Wiege gelegt: Ihr Vater, Liu Chuanzhi, gründete Lenovo, eins der ersten erfolgreichen chinesischen Technologieunternehmen – große Fußstapfen, zumal Frauen auf dem Weg nach oben auch in China viele Steine in den Weg gelegt werden.

Doch Liu Qing hatte ihre Karriere schon immer fest im Blick: Sie studierte Informationstechnologie, erst an der Peking-Universität, dann in Harvard. Im Anschluss heuerte sie als Analystin bei Goldman Sachs an und arbeitete sich in der Hongkonger Niederlassung zwölf Jahre lang kontinuierlich nach oben. Der Wechsel zu Didi Chuxing im Jahr 2014 war auf den ersten Blick ein riskanter Bruch in dieser gradlinigen Karriere.

Die Didi-App hatte Liu Qing kennengelernt, als sie mit ihren Kindern in ihrer Heimatstadt Peking war: ein Taxi zu bekommen war dort jedes Mal ein nervenraubendes Unterfangen. Sie war von der Zukunft der Taxi-App überzeugt und traf den jungen Unternehmensgründer Cheng Wei. Ganz die treue Investmentbankerin, dachte sie zunächst an ihren Arbeitgeber und bot ihm einen Einstieg von Goldman Sachs bei Didi an. Doch Cheng ließ sie abblitzen, denn vor Investoren konnte er sich kaum retten. Dieses Selbstbewusstsein beeindrucke Liu Qing. Cheng Wei lud sie auf eine gemeinsame Tibetreise mit der gesamten Didi-Führungsriege ein und als sie wieder in Peking ankam, war die Entscheidung für Didi gefallen.

So vielversprechend ihr neuer Arbeitgeber auch aussah, der Erfolg war alles andere als garantiert: Didi Chuxing war erst zwei Jahre zuvor gegründet worden und 2014 nur eine unter dreißig chinesischen Fahrdienstapps. Der Wettbewerb war gnadenlos, fast monatlich machte ein Anbieter pleite. Und dann kam Uber. Nachdem er den amerikanischen Taximarkt komplett umgekrempelt hatte, richtete der Uber-Gründer Travis Kalanick seinen Blick nach China. Der ohnehin harte Preiskampf wurde zu einem Taxikrieg: Bis zu 50 Millionen US-Dollar pro Woche verbrannte Uber im Jahr seines Markteinstiegs in China. Doch Liu Qing behielt die Nerven. 2015 gelingt ihr die Fusion mit dem größten chinesischen Konkurrenten Kuaidi. Ein Jahr später steigt Apple als Investor bei Didi ein.

Spätestens jetzt ist klar: das Ende von Ubers China-Abenteuer war nur noch Formsache. Zwei Wochen lang verhandelte Liu Qing mit Uber-Vertretern, dann war der Deal perfekt: Uber verkaufte sein Chinageschäft für eine Milliarde Dollar an Didi und bekam dafür einen Anteil von 17,7 Prozent an dem chinesischen Unternehmen. Rückblickend sagte Liu über den Kampf mit Uber: “Wir sind sehr dankbar für den Wettbewerb, er hat uns besser und stärker gemacht.” Jonas Borchers