“Sargnagel für die internationale Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie” – Kritiker des neuen EU-Lieferkettengesetzes machen ihrem Frust mit markigen Worten Luft. Menschenrechtsaktivisten hingegen begrüßen die Einigung, die beim Trilog-Treffen in Brüssel erzielt wurde. Jahrelang wurde darum gerungen, wer wie sehr für Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden zur Verantwortung gezogen werden kann. Das Ergebnis sind Regelungen, die – wie erwartet – strenger sind als die bisherigen Vorgaben in Deutschland. Leonie Düngefeld analysiert.

Warum ein Lieferkettengesetz relevant ist, belegen Fälle von Zwangsarbeit in Xinjiang. In den USA ist der Import von Produkten aus der Provinz seit 2022 deshalb generell verboten. Auch Volkswagen muss sich seit Jahren immer wieder kritische Fragen zu seinem Werk in Xinjiang gefallen lassen. Ein unabhängiges Audit sollte dem Konzern Entlastung bringen. Das Ergebnis der Untersuchung: keine Belege für Zwangsarbeit. Der US-Finanzdienstleister MSCI passte sein Nachhaltigkeitsrating für die Wolfsburger daraufhin Anfang der Woche an, aus einer roten Flagge wurde Orange.

Doch an dem Audit gibt es große Zweifel, nicht nur wegen der Beteiligung des chinesischen Handelsministeriums: Auch die Mitarbeitenden der deutschen Beratungsfirma, welche das Audit im Werk in Xinjiang durchgeführt hat, haben sich öffentlich von den Untersuchungsergebnissen distanziert. Mehr dazu von Marcel Grzanna und Fabian Kretschmer.

Auch die dritte Analyse von Finn Mayer-Kuckuk und Felix Lee geht auf das Thema Lieferketten ein. Darin geht es um die Verflechtungen der Weltwirtschaft und unsere Abhängigkeit von China. Wie groß diese ist oder nicht ist, untersucht eine Simulation des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Dabei werden verschiedene Szenarien durchgespielt, von einer plötzlichen Entkopplung bis zum sanfteren De-Risking. Das Ergebnis: Die deutsche Wirtschaft ist viel resilienter, als wir manchmal denken.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen entspannten Start in den Freitag.

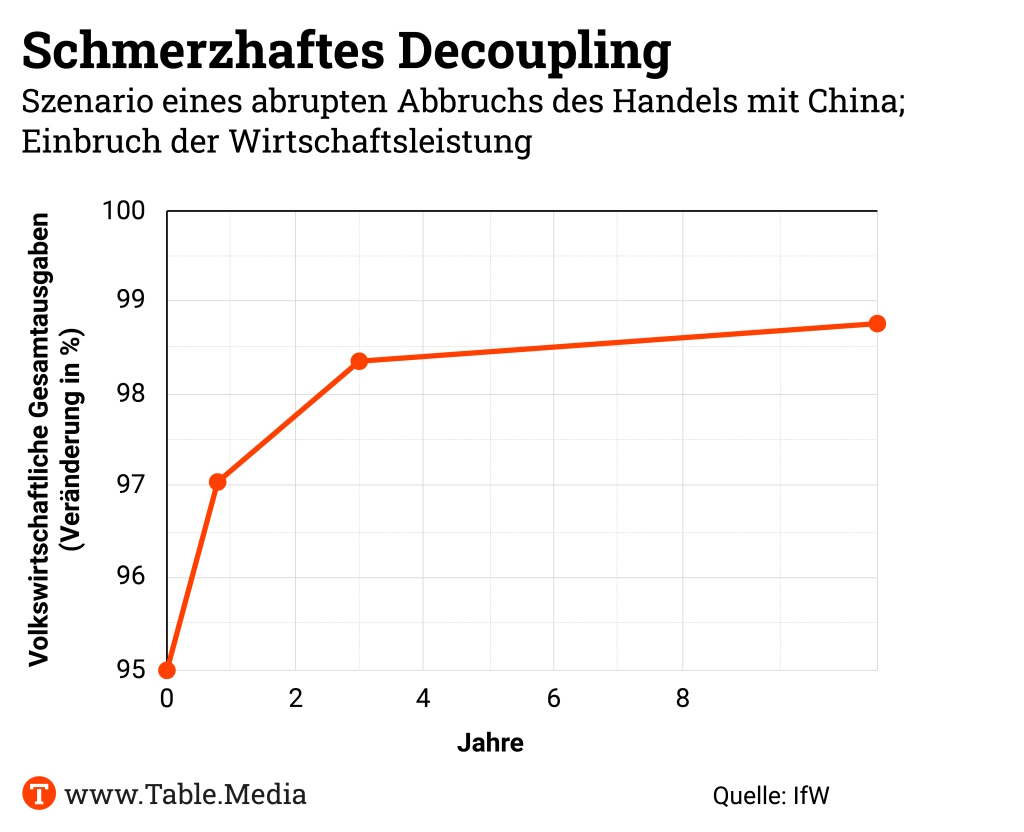

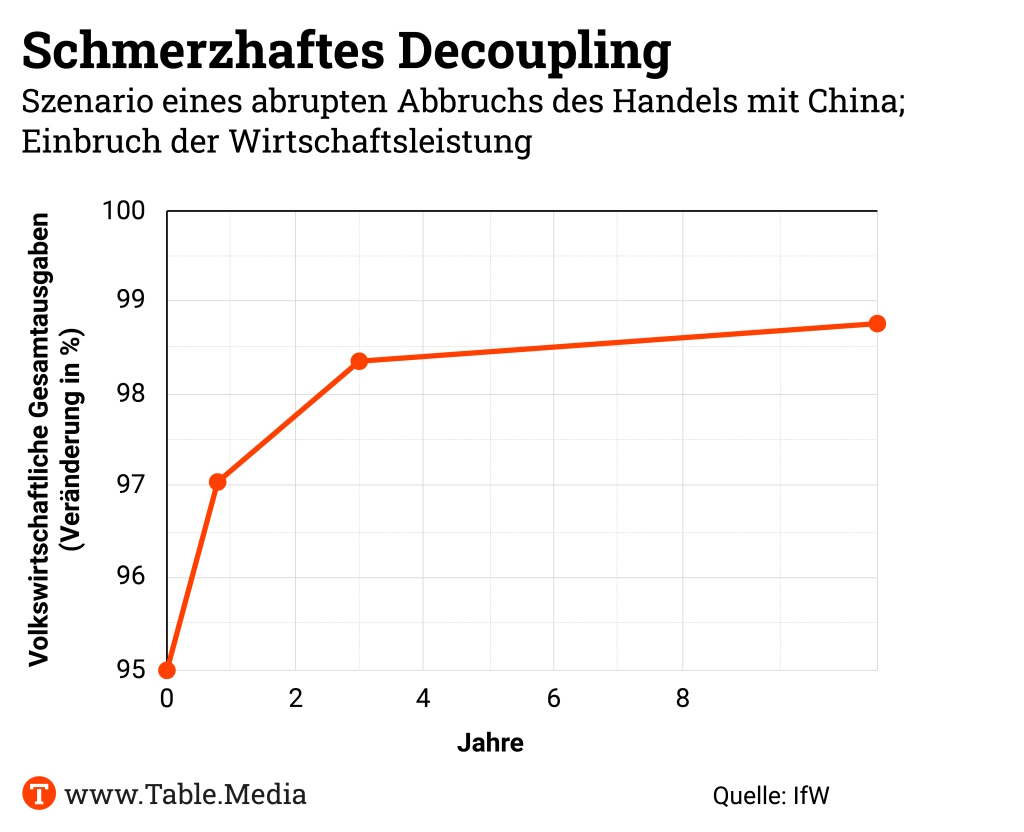

Sich vom Handel mit China loszulösen, wäre schmerzhaft und sehr teuer für die Bundesrepublik. Und doch würde die deutsche Wirtschaft nicht untergehen – selbst bei einer vollständigen Entkopplung von China. So lautet das Ergebnis einer Simulation, die das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel) federführend berechnet hat.

Bei einem abrupten Handelsstopp würde Deutschlands Wirtschaft um rund fünf Prozent einbrechen, mittel- bis langfristig würde sich das Minus auf rund 1,5 Prozent einpendeln. “Dieses Szenario ist bewältigbar”, fasst Moritz Schularick, Präsident des IfW Kiel, das Ergebnis zusammen. “Unser Land besitzt gesamtwirtschaftlich genug Widerstandskraft, um selbst solch ein extremes Szenario zu überstehen.” Es sei vergleichbar mit der Weltfinanzkrise 2009 oder der Corona-Krise 2020, die Deutschland bekanntlich ebenfalls überwunden hat.

Ökonomen sprechen von einem “Cold-Turkey-Szenario”, übersetzt: kalter Entzug. Sie verwenden also eine Metapher aus dem Bereich der Drogenabhängigkeit. Methodisch geht die Forschungsgruppe dabei von einem Szenario aus, in dem die Weltwirtschaft in zwei verfeindete Handelsblöcke zerfällt. Schularick nennt das “Kalter Krieg 2.0”: die USA, die Europäische Union, Kanada und Japan auf der einen Seite, auf der anderen Seite China mit seinen Verbündeten, darunter Russland.

Alle direkten Handelsbeziehungen zwischen diesen beiden Böcken sind dem Szenario zufolge gekappt. Ebenfalls einberechnet ist in einem solchen Szenario, dass eine Gruppe mehr oder weniger neutraler Staaten wie etwa Brasilien, Indonesien oder die Türkei mit beiden Blöcken weiter Handel treibt.

Trotz der vermeintlichen Entwarnung durch die Forscher drohen Deutschland in diesem Szenario durchaus erhebliche Einschränkungen. “Der Handel mit China bringt uns Wohlstand und ist kurzfristig praktisch nicht zu ersetzen”, sagt Schularick. Am Ende steht immer eine niedrigere Wirtschaftsleistung als in Szenarien, in denen der China-Handel funktioniert.

Die IfW-Forscher haben auch betrachtet, welche Alternativen es zum plötzlichen Abbruch der Handelsbeziehungen gibt. So ist das derzeit viel beschworene De-Risking, also die vorausschauende Verringerung der Handelsrisiken, ebenfalls Thema der Studie. Aus Sicht der Politologin Janka Oertel vom European Council on Foreign Relations (ECFR) sprechen die Ergebnisse dafür, einen konsequenten Kurs des De-Riskings zu betreiben.

Wenn Deutschland sich strategisch aus der China-Abhängigkeit manövriert, sinkt die Wirtschaftsleistung zwar, pendelt sich aber ein halbes Prozent unter dem Szenario des maximalen Handels mit China ein. Der Schaden ist also deutlich milder. Für dieses Szenario wirbt derzeit die Bundesregierung in ihrer China-Strategie. Die Volkswirtschaft würde also mit gezielten Einbußen das Risiko des ganz großen Absturzes mindern.

Es bleibt die Frage, welche Schlussfolgerungen aus dem Urteil des IfW zu ziehen sind, dass auch die harte Abkopplung verkraftbar wäre. Oertel warnt davor, das Studienergebnis als Lizenz zum Nichtstun zu sehen. Decoupling mag nicht unmöglich sein, es sei aber auch nicht wünschenswert, fasst sie es zusammen. Die erheblichen Nachteile für den Wohlstand sprechen dafür, so eine Ereigniskette möglichst zu vermeiden. Das sollte die Priorität der Politik sein.

Eine vorbeugende Entkopplung erhält vom IfW ebenfalls schlechte Noten. Wenn Deutschland sich absichtlich entscheidet, die Handelsbeziehungen schrittweise zurückzufahren (Gradual-Decoupling-Szenario), hätte das den Berechnungen der Forschungsgruppe zufolge ebenfalls einen Wohlstandsverlust von 1,5 Prozent der Wirtschaftsleistung im Vergleich zum Basisszenario mit intaktem China-Handel zur Folge. Lediglich der starke Wirtschaftseinbruch in den ersten Monaten und Jahren würde vermieden werden.

Den IfW-Ökonomen haben den großen Unterschied zu anderen zurückliegenden Krisen also berücksichtigt. Anders als die Auswirkungen der Pandemie, von der eine schnelle Erholung möglich war, würde eine Entkopplung von China auch mittel- und langfristig noch einen Wohlstandsverlust bedeuten, also noch nach vier bis fünf Jahren. Und die Voraussetzung dafür wäre, dass sich die deutsche Wirtschaft auf die neue Realität eingestellt und alternative Handelsbeziehungen aufgebaut haben müsste.

Diese Zahlen beziehen sich stets auf den Vergleichswert für das jeweilige Jahr in einem Szenario mit unbeeinträchtigtem China-Handel. Lediglich der starke Wirtschaftseinbruch in den ersten Monaten und Jahren würde vermieden werden. Der Wohlstandsverlust würde in diesem Fall nach und nach eintreten.

Oertel wendet sich zugleich gegen eine Haltung, die derzeit in der Industrie verbreitet ist: Decoupling-Szenarien gar nicht zu betrachten, weil sie mit dem Katastrophenszenario eines chinesischen Angriffs auf Taiwan verknüpft werden. Die Notwendigkeit der Vorbereitung auf eine Entkopplung wird oft damit vom Tisch gewischt, dass die Auswirkungen eines solchen Krieges auch militärisch so weit reichen, dass die Welt dann ohnehin eine ganz andere sein werde.

Die Experten stellten bei der IfW-Veranstaltung durchaus Zukunftsvisionen in den Raum, bei dem es zur praktischen Entkopplung kommt, ohne dass gleich die ganze Welt im Krieg versinkt. Oertel spricht sich dafür aus, auch solche Szenarien realistisch durchzurechnen und in Risikomodelle aufzunehmen.

Auch wenn die Methoden unterschiedlich sind, decken sich die Berechnungen weitgehend mit Untersuchungen des ifo Instituts in München von 2022. Eine wechselseitige Abkopplung der EU von China würde das deutsche Bruttoinlandsprodukt um 0,81 Prozent sinken lassen, lautete dessen Ergebnis damals.

Das ifo Institut hatte zusätzlich berechnet, was eine Rückverlagerung von Industrieproduktion nach Deutschland oder in benachbarte Länder infolge eines Decoupling von China kosten würde. In einem solchen Falle würde das deutsche Bruttoinlandsprodukt um fast zehn Prozent sinken.

Das ifo Institut hatte allerdings sehr viel gezielter einzelne Branchen betrachtet. Größter Verlierer wäre die deutsche Automobilindustrie. Hier würde es einen Wertschöpfungsverlust von rund 8,5 Prozent oder 8,3 Milliarden US-Dollar geben. Auch Unternehmen, die Transportausrüstung herstellen (minus 1,5 Milliarden US-Dollar) und die Maschinenbauer (minus 5,2 Milliarden Dollar) wären stark betroffen.

Die Forscher der aktuellen IfW-Berechnungen betonen zugleich, dass jede Art der Entkopplung für China ebenfalls schädlich ist: “In allen simulierten Szenarien sind die Kosten für China in Relation zur Wirtschaftskraft deutlich, nämlich rund 60 Prozent höher als für Deutschland.”

Mikko Huotari, Direktor des Forschungsinstituts Merics, verwies im Rahmen der Diskussion darauf, dass der politische Kurs der USA entscheidend sein werde für die Handelsbeziehungen zu China. Und dort stehen die Zeichen eher auf mehr Konflikte mit Peking.

Deutschland und Europa können sich dem nicht entziehen, warnt Huotari. Waren, die die USA zurückweisen, fließen umso günstiger nach Europa. Das heizt die Diskussion und Ungleichgewichte im Warenaustausch auch in der EU erneut an. “Wir kommen auf eine Phase des handelspolitischen Streites mit China zu“, fürchtet der China-Forscher.

Das Thema Xinjiang hat Volkswagen erneut eingeholt. Zuletzt haben sich Mitarbeiter der deutschen Beratungsfirma, die das Audit im Werk in Urumqi durchgeführt hat, öffentlich von dem Untersuchungsbericht distanziert. In einer Stellungnahme auf der Online-Plattform LinkedIn teilten sie mit, niemand außer zwei Vorstandsmitgliedern habe “an diesem Projekt teilgenommen, es unterstützt oder begleitet”. Mehrere der insgesamt 20 Angestellten stellen zudem in individuellen Stellungnahmen klar: “Ich habe weder die Annahme dieses Projekts unterstützt, noch war ich in irgendeiner Weise daran beteiligt.”

Es ist gut zwei Wochen her, dass Volkswagen erklärte, eine Sonderprüfung habe in ihrem Werk in Urumqi keine Hinweise auf arbeitsrechtliche Probleme gefunden. Der Vorwurf, dass der Autobauer von den Menschenrechtsverbrechen der chinesischen Regierung an den Uiguren profitieren könnte, war vom Tisch – das war jedenfalls die Hoffnung. Doch die Probleme mit Inspektionen in einem intransparenten System holen den Konzern nun ein. Wie wichtig es künftig sein wird, seine Lieferketten erfolgreich zu durchleuchten, zeigt die Einigung auf ein strenges Lieferkettengesetz durch die EU am Donnerstag.

Die Beratungsfirma Löning – Human Rights and Responsible Business wurde von dem ehemaligen Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung Markus Löning gegründet. Dieser sagte bislang zur Rebellion seiner Mitarbeiter: “Wie Sie sehen, sind wir ein lebendiges und engagiertes Team mit einem breiten Spektrum an Ansichten”. Zu dem Ergebnis der Studie, dass man keine Anzeichen für Zwangsarbeit bei VW gefunden habe, stehe er weiterhin.

Doch das Dilemma ist offensichtlich. Gegenüber der Financial Times hat Löning selbst gesagt, dass es für die Uiguren in Xinjiang praktisch unmöglich sei, von Menschenrechtsvergehen zu berichten: “Selbst wenn sie etwas wüssten, könnten sie das nicht in einem Interview sagen.” Zu groß ist die Gefahr, ins Visier der Sicherheitspolizei zu geraten.

Löning war bereits am Tag der Veröffentlichung des Berichts ein gewisses Unbehagen mit der Wahrnehmung des Projekts anzumerken. Er wies darauf hin, dass seine Leute nur im Werk selbst nachsehen konnten. Sie haben nicht bei Zulieferern oder im politisch-gesellschaftlichen Umfeld in Xinjiang recherchiert.

Dabei hatte schon die Art der Inspektion selbst viele Fragen offen gelassen. “Die Wertigkeit der Prüfung kann überhaupt nicht nachvollzogen werden”, sagt Tilman Massa vom Dachverband der kritischen Aktionärinnen und Aktionäre. Denn das Beratungsunternehmen hatte “Probleme bei der Datenerhebung” eingeräumt, diese aber nicht spezifiziert. “Volkswagen kann nicht einfach so tun, als seien diese Probleme hinlänglich bekannt, sondern muss sie klar benennen. Mit diesen Defiziten können wir ein Audit nicht als effektive Maßnahme anerkennen”, sagt Massa, der Volkswagen noch in dieser Woche um weitere Stellungnahmen bitten wird.

Was die Kritischen Aktionäre und andere Investoren interessiert, sind die Umstände, unter denen die Prüfer zu ihren Schlussfolgerungen gekommen sind. Löning konnte die Überprüfung keineswegs völlig unabhängig vorbereiten und durchführen, sondern war auf die Mithilfe einer Kanzlei aus Shenzhen angewiesen. Auch das chinesische Handelsministerium war in die Vorgänge involviert, wie ein Konzernsprecher gegenüber Table.Media bestätigt.

Die Entscheidung darüber, ob die Werksprüfung tatsächlich stattfinden konnte, lag schlussendlich bei Volkswagens Partner-Unternehmen Saic. Der staatliche Autobauer hat in dem Joint Venture das letzte Wort. So steht es seit Jahrzehnten in den Verträgen zwischen den beiden Herstellern.

Man wisse um die “Umstände”, die in Xinjiang vorherrschen, heißt es aus dem Konzern. Aber man könne sich nur dort verantwortlich fühlen, wo man Einfluss habe – also zumindest im eigenen Werk in Xinjiang. Der Konzern ist der Überzeugung, man könne nicht von ihm erwarten, etwas zu schaffen, zu dem die Weltpolitik nicht in der Lage sei – “China zur Einsicht zu bewegen”. In Wolfsburg sieht man sich deshalb eher als Projektionsfläche für Nichtregierungsorganisationen, die deren Agenda unter anderem auch an Volkswagen ausrichteten, weil das eine hohe Aufmerksamkeit erzeuge.

Massa, der mit seinem Dachverband Investoren vertritt, die Aktien des Unternehmens besitzen, hält diesen Vorwurf für ungerechtfertigt. Volkswagen stehe unter Verdacht, mit der Zustimmung zum Bau des Werkes in Xinjiang eine “politische Entscheidung” getroffen zu haben. “Niemand erwartet Unmögliches von Volkswagen. Aber der Konzern muss zumindest seinen eigenen Aussagen und Ankündigungen gerecht werden”, fordert Massa.

Eine davon lautet, Menschenrechte seien bei Volkswagen nicht verhandelbar. Rechtsvorstand Manfred Döss betonte, Volkswagen werde auch künftig Hinweisen auf Menschenrechtsverstöße nachgehen. “Sollte es einen Verdacht oder Hinweise geben, werden wir diesen nachgehen”, hatte er gesagt. Doch während der Konzern die Umstände in Xinjiang im Rahmen des Audits eingesteht, sieht Döss seinen Informationsbedarf durch ein nur vordergründig sauberes Audit offenbar bereits befriedigt. Die Kritischen Aktionäre sehen darin einen Widerspruch.

Das hatte auch die Hallam University aus Sheffield im vergangenen Jahr festgestellt, die für verschiedene Zulieferer-Segmente der Autobranche höchste Alarmstufe ausgelöst hatte, auch weil die Lieferketten von ausländischen Firmen praktisch nicht verlässlich auf Nachhaltigkeit geprüft werden können. Passiert ist seitdem nichts. Kein Hersteller schien sich angesprochen zu fühlen, auch Volkswagen nicht. Es habe sich um Firmen gehandelt, mit denen man kein Vertragsverhältnis pflege.

Im Hintergrund sprechen VW-Mitarbeiter inzwischen ganz offen von ihren moralischen Bedenken. Gleichzeitig sagen sie auch, dass man das Werk nicht vor dem bis 2029 laufenden Vertrag schließen könne. Tatsächlich dürfte bei Volkswagen am Ende die Angst vor der chinesischen Regierung überwiegen: Ein Rückzug von VW aus Xinjiang würde für Peking schließlich einen großen Gesichtsverlust darstellen. Und dieser hätte sicherlich ökonomische Vergeltungsmaßnahmen zur Folge. Marcel Grzanna/Fabian Kretschmer

In den Verhandlungen um das EU-Sorgfaltspflichtengesetz (CSDDD) haben sich EU-Parlament, Rat und Kommission vorläufig geeinigt. Bei dem erneut langen Trilogtreffen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag konnten sie Kompromisse für die letzten strittigen Themen finden: Der Finanzsektor wird auf Druck des Rats zunächst von den Pflichten ausgenommen; bei der Haftung und der Umsetzungspflicht für Klimapläne konnte sich wiederum das Parlament durchsetzen.

“Dieses Gesetz ist ein historischer Durchbruch”, sagte EP-Berichterstatterin Lara Wolters am Donnerstagvormittag. Sie erinnerte an den Einsturz der Rana-Plaza-Textilfabrik in Bangladesch 2013 mit mehr als 1130 Toten: Zehn Jahre später seien Unternehmen nun für mögliche Missstände in ihrer Wertschöpfungskette verantwortlich. “Möge dieses Abkommen ein Tribut an die Opfer dieser Katastrophe sein und ein Ausgangspunkt für die Gestaltung der Wirtschaft der Zukunft – einer Wirtschaft, die das Wohlergehen der Menschen und des Planeten über Profite und Kurzsichtigkeit stellt.”

Die Richtlinie ähnelt in ihrer Struktur dem deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), geht jedoch noch deutlich darüber hinaus: Während in Deutschland nach dem LkSG etwa 3.000 Unternehmen berichten müssen, werden es nach der CSDDD um die 15.000 sein. Die CSDDD konzentriert sich außerdem nicht nur auf die direkten Lieferanten wie das LkSG, sondern umfasst sowohl die vorgelagerte Wertschöpfungskette (etwa den Rohstoffabbau) als auch teilweise die nachgelagerte Kette (Verwendung, Verwertung, Entsorgung).

Die wichtigsten Ergebnisse der Verhandlungen:

Mehrere Industrieverbände riefen Rat und Parlament auf, das Gesetz in den nun anstehenden Abstimmungen abzulehnen. Thilo Brodtmann, Hauptgeschäftsführer des Verbands des Maschinen- und Anlagebaus (VDMA), nutzte drastische Worte: “Mit der heutigen Einigung im Trilog für ein europäisches Lieferkettengesetz liefert die EU den nächsten Sargnagel für die internationale Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie.” Das Gesetz stehe in einer langen Reihe bürokratischer Exzesse aus Brüssel, die vom industriellen Mittelstand geschultert werden müssten. Von der Ankündigung, europäische Unternehmen von 25 Prozent der Bürokratiepflichten zu entlasten, sei keine Spur.

Ähnlich äußerte sich auch BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner: Der finale Gesetzestext bedrohe Wettbewerbsfähigkeit, Versorgungssicherheit und Diversifizierung der europäischen Wirtschaft, “da sich Unternehmen aufgrund rechtsunsicherer Bestimmungen und dadurch drohender Sanktions- und Haftungsrisiken aus wichtigen Drittländern zurückziehen könnten“. Dies würde Menschenrechten und Umwelt nicht zugutekommen, sondern schaden.

Forscher und Expertinnen aus der Wissenschaft sehen dies anders: “Deutsche Unternehmen, die sich um eine ernsthafte und gewissenhafte Umsetzung ihrer Pflichten nach dem Lieferkettengesetz bemühen, haben (…) wenig zu befürchten”, kommentierte Markus Krajewski, Professor für Öffentliches Recht und Völkerrecht an der Universität in Erlangen-Nürnberg. “Vielmehr hat die Richtlinie für sie nur Vorteile: Sie haben sich bereits auf die neuen Regeln eingestellt und erleben nun auch keine Wettbewerbsverzerrungen mehr.”

Für Unternehmen werde es nun wichtig sein, das Thema Sorgfaltspflichten strategisch zu sehen, sagte Julia Hartmann, Professorin für Management und Nachhaltigkeit an der EBS Universität in Oestrich-Winkel: “Der Schutz von Menschenrechten ist von zunehmender Bedeutung für die Unternehmensreputation weltweit.” Außerdem seien Unternehmen, die enge Beziehungen zu Lieferanten und transparente Lieferketten pflegen, deutlich krisenresilienter. Dies könne ein ausschlaggebender Faktor werden.

Die Zivilgesellschaft kritisierte die Ausnahme für den Finanzsektor scharf. Die Reaktionen fielen ansonsten sehr positiv aus: Das NGO-Bündnis “Initiative Lieferkettengesetz” sprach von einem “Meilenstein für den Schutz von Menschen und Umwelt in globalen Lieferketten“. Etwa werde die Position von Betroffenen vor Gericht verbessert, sagte Koordinatorin Johanna Kusch: “Anders als das deutsche Lieferkettengesetz sieht es eine zivilrechtliche Haftung vor, wenn Unternehmen ihre Sorgfaltspflichten verletzen.” Menschen, deren Rechte verletzt wurden, können zukünftig in verwaltungsrechtlichen Verfahren und vor Zivilgerichten klagen.

Als nächste Schritte müssen nun Rat und Parlament die Einigung formal annehmen. Anschließend tritt das Gesetz in Kraft. Da es sich um eine Richtlinie handelt, ist sie erst bindend, wenn sie in nationales Recht umgesetzt wurde.

Für die Umsetzung rechnet man laut Informationen von Table.Media aus dem Parlament mit etwa zwei Jahren. In Deutschland wird also weiterhin das LkSG gelten; es werden jedoch Anpassungen erforderlich sein.

18.12.2023, 07:00 Uhr (14:00 Uhr Beijing Time)

German Chamber of Commerce in China, Online Training: The Policy Platform Beginner’s Guide Mehr

19.12.2023, 01:00 Uhr (08:00 Uhr Beijing time)

Fairbank Center for Chinese Studies, Webinar: Taiwan Studies Workshop Panel Discussion – Elections in Taiwan: Time for a Change? Mehr

19.12.2023, 09:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing Time)

EU SME Centre, Workshop (Guangzhou & online): Bridging Europe and China: SME Innovation in the Greater Bay Area Mehr

19.12.2023, 09:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing Time)

EU SME Centre, Webinar: Navigating China: Business and IP Best Practices Mehr

19.12.2023, 10:30 Uhr Beijing Time

EU SME Centre, Policy Meeting (in Beijing): EU-China Climate Collaboration in the Era of Poly-Crisis Mehr

21.12.2023, 18:30 Uhr Beijing Time

German Chamber of Commerce in China (in Guangzhou): Christmas Stammtisch Mehr

BMW hat eine Testlizenz für autonomes Fahren der Stufe 3 auf Hochgeschwindigkeitsstraßen in Shanghai erhalten, wie der bayerische Automobilhersteller am Donnerstag mitteilte. Damit ist BMW nach General Motors der zweite ausländische Hersteller, der so eine Genehmigung in Shanghai erhält. General Motors darf in festgelegten Bereichen der Stadt seit August Fahrzeuge testen, die auf Stufe 4 autonom fahren.

Mit der neuen Lizenz sei man der Zulassung von fahrerlosen Autos auf dem größten Automarkt der Welt einen Schritt näher gekommen, teilte BMW mit. Fahren auf Level 3 bedeutet, dass sich der Fahrer bei bis zu 60 Kilometern pro Stunde, also zum Beispiel im Stau auf einer Autobahn, auf Nebentätigkeiten konzentrieren kann, auf Stufe 4 wird gar kein menschliches Eingreifen mehr vom Insassen erwartet.

Der neue in China produzierte 5er-BMW ist technisch dazu befähigt, auf Level 3 aufgerüstet zu werden. In Deutschland bringt BMW im März 2024 das erste Fahrzeug mit L3 auf den Markt. BMW beschäftigt in China 3.200 Mitarbeitende im Bereich Forschung und Entwicklung. Im Juli wurde ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum in Shanghai eröffnet. China ist entschlossen, die Masseneinführung autonomer Fahrtechnologien zu beschleunigen und hat Sicherheitsrichtlinien für den Einsatz autonomer Fahrzeuge im öffentlichen Verkehr festgelegt. rtr/jul

Ein Bericht der Weltbank sagt für das kommende Jahr einen Rückgang des Wirtschaftswachstums in China voraus. Investitionen in Fabriken und das Baugewerbe sowie gute Ergebnisse im Dienstleistungssektor hatten zuletzt zwar zu einem Aufschwung geführt, das Wachstum werde dennoch auf 4,5 Prozent fallen, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Papier. Dieses Jahr lag das Wachstum bei 5,2 Prozent.

In den vergangenen Jahren war die chinesische Wirtschaft von einem Auf und Ab geprägt: 2020 lag das Wachstum bei 2,2 Prozent, 2021 bei 8,4 Prozent und im vergangenen Jahr bei 3 Prozent. Die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft hat sich von den Rückschlägen durch die Corona-Pandemie und andere Krisen noch nicht erholt. Schulden, der schwächelnde Immobiliensektor und Exportrückgänge wirken sich negativ auf die Wirtschaft aus, ebenso das schwankende Verbrauchervertrauen. jul

Die Discount-E-Commerce-Plattform Temu wirft ihrem Konkurrenten Shein vor, “mafiöse Einschüchterungsmethoden” anzuwenden. Demnach soll der Wettbewerber Lieferanten, die auch mit Temu zusammenarbeiten, unter Druck setzen. Deswegen hat Temu am Mittwoch bei einem Gericht im US-Bezirk Columbia eine Klage eingereicht.

Außerdem behauptet Temu, Shein habe Händler stundenlang in den Büros von Shein festgehalten, ihre elektronischen Geräte konfisziert und ihnen mit Strafen für die Zusammenarbeit mit Temu gedroht. “Wir glauben, dass diese Klage unbegründet ist, und wir werden uns energisch verteidigen”, erklärte Shein auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme zu der Klage.

Der Großteil der Zulieferer beider Unternehmen sitzt in China und ein Sprecher von Temu bestätigte, dass die angeblichen Verstöße chinesische Lieferanten beträfen. In der Klage wird auch behauptet, dass Shein die wichtigsten Marketing- und Werbemitarbeiter von Temu abgeworben hat. rtr

Für ihr jüngstes Foto-Projekt hat Julia Hofmann mit ihrer analogen Kamera in Berlin fotografiert und die Filme dann wieder aufgerollt. In Peking hat sie die Filme dann ein zweites Mal belichtet. Durch diese Doppelbelichtung entsteht eine Überlagerung – ein abstraktes Bild mit unterschiedlichen Bedeutungsebenen. Da verschmilzt zum Beispiel der Giebel eines alten Pekinger Hauses mit den Bahngleisen einer Berliner S-Bahn-Station. Auf einem anderen Foto fließen Berliner Altbau-Fassaden in die grauen Steinwände Pekinger Hutongs. Fotografie ist für sie eine Art, zu reflektieren und Gefühle und Stimmungen auszudrücken, sagt Hofman. Auch ihr Leben besitzt diese zwei Ebenen: China und Deutschland.

Schon als Kind spürte Hofmann sich von China unerklärlich angezogen. Durch Bücher und Filme hatte sie den Eindruck gewonnen, dass Chinesen sehr ruhig, introvertiert und zurückhaltend seien, so wie sie. So ganz stimmt das zwar nicht, China ist aber dennoch ihre zweite Heimat geworden. In Peking gründete Julia Hofmann eines der bekanntesten Cafés der Stadt, das Café Zarah.

Hofmann hatte sich nach dem Abitur gegen ein Fotografie-Studium und für die Fächer Sinologie und Tibetologie in Leipzig entschieden. Nach dem vierten Semester reiste sie erstmals in die Volksrepublik, studierte in Lanzhou und dann in Nanning. Nachdem sie in Deutschland das Studium abgeschlossen hatte, ging es gleich wieder zurück nach China, dieses Mal hatte Hofmann allerdings nur ein Ticket für den Hinflug. Sie wollte bleiben.

In Peking hatte sie einen Praktikumsplatz im damals noch unbekannten Künstlerviertel Dashanzi ergattert, in der Kunstgalerie eines deutschen Galeristen. Das war 2005, das Jahr, in dem sie ihren Partner Zhanglin kennenlernte. Er war als DJ in der damals noch jungen Pekinger Musikszene aktiv.

Es war eine Zeit des Aufbruchs in China, der besonders unter den jungen Menschen zu spüren war. Hofmann fühlte sich an Leipzig erinnert: Ihr gefiel das Unfertige an Peking, hier war nicht alles so gesetzt und eingefahren, wie sie es aus ihrer süddeutschen Heimat gewohnt war. Peking fühlte sich so an, als wollten alle nur nach vorne und etwas Neues erschaffen. Kunstgalerien wurden eröffnet, kleine Bands spielten in schrammeligen Clubs, junge Leute gründeten kleine, gemütliche Cafés und Boutiquen.

Mit ihrem neuen Freund, dem DJ, ging Hofmann häufig Kaffee trinken. Guten Kaffee musste man damals in Peking aber noch suchen. Relativ schnell kam die beiden auf eine Idee, die Hofmann eigentlich schon seit ihrem Studium im Kopf herumspukte: ein eigenes Café zu eröffnen. Für das Café Zarah gab es kein Konzept, geschweige denn einen Businessplan. Die beiden mieteten einen leerstehenden Kosmetiksalon gegenüber ihrer Wohnung und legten los. In Peking war das damals eben so, sagt Hofmann. Einfach etwas starten, sich keine großen Gedanken machen.

Schnell waren Arbeiter in der Nachbarschaft gefunden, um die Räume zu sanieren. Möbel kauften die beiden auf Möbelmärkten und bei Ikea. Julia Hofmann hatte inzwischen ein Grafikdesign-Studium begonnen und konnte ihren Hang zum Design voll ausleben. Schließlich musste nur noch das Wichtigste her: eine große, rote italienische Kaffeemaschine, die aber weder Hofmann noch ihr Freund bedienen konnten. Der Verkäufer der Maschine gab ihnen eine kurze Anleitung, und das Café Zarah konnte eröffnet werden.

Das Café Zarah ist inzwischen mehr als 15 Jahre alt und wurde vor ein paar Jahren erweitert. Es ist immer noch gemütlich, mit seinen alten Holzstreben, der großen, rot umrahmten Fensterfront zur Straße und den Holzmöbeln. Die Gäste lassen hier den Vormittag beim Kaffee verstreichen, arbeiten für ein paar Stunden oder sitzen mit Freunden vor dem Café an der Straße. Besonders beliebt ist das Café Zarah aber zum Frühstücken.

In China ist Frühstück eher etwas, das man sich im Vorbeigehen auf die Hand mitnimmt. Hofmann wollte dagegen ein gemütliches deutsches Frühstück anbieten und wurde dadurch zu einem Hotspot der deutschen Community – schnell sprach sich der neue Frühstücksort herum, und das Café war am Wochenende rappelvoll.

Im Café Zarah gab es auch Musik, Hofmanns Freund legte regelmäßig. So kamen hier schnell zwei Communitys zusammen: die – vor allem deutsche – Expat-Community und die chinesische Musiker- und DJ-Szene. Es wurden auch Partys gefeiert, viele davon im Café, einige davon auch “Ciqi-Partys”, wie sie Julia und Zhanglin tauften. Ciqi bedeutet im Pekinger Dialekt enge Freundschaft. Dafür fuhren Café-Zarah-Gäste gemeinsam in den Norden an einen Strand, an dem gefeiert und gezeltet wurde.

Heute lebt Hofmann mit ihrem Partner und ihrer Tochter in Deutschland, von wo aus sie weiterhin das Café führen. Außerdem arbeitet sie als Grafik-Designerin für deutsche und internationale Kunden, darunter auch chinesische, und als Fotografin.

Sie und ihr Partner Zhanglin versuchen, jedes Jahr für eine längere Zeit in China zu sein und verbringen dann viel Zeit in ihrem Café. Hofmann sagt, sie brauche es, hin und wieder den Blick von außen auf Deutschland werfen zu können, weil das immer alles in eine neue Perspektive bringe und man flexibel bleibe. Sie mag die Ruhe, die ihr Deutschland gibt. Aber sie vermisst auch die kleinen Gässchen der Hutongs, in denen da, wo sie noch geblieben sind, die Alten auf der Straße sitzen, sich unterhalten, und das Leben vor sich hinplätschert. Es ist wie auf ihren Fotos: Sie sind erst vollständig mit beiden Ebenen. Julia Fiedler

Claudia Sixl ist seit November Senior Director Expo Real für Südostasien bei der Messe München. Sie war zuvor Director Corporate Group Management ebenfalls bei dem Messezentrum in der bayerischen Landeshauptstadt.

Tao Wu wird neuer Chief Executive Officer und Executive Director bei AutoHome. Das chinesische Unternehmen hat sich auf Online-Dienstleistungen für die Automobilindustrie spezialisiert. Wu war zuvor Direktor bei Ping An Insurance. Er hat einen Abschluss in Automobiltechnik von der Tsinghua-Universität.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Ich packe meinen Koffer und nehme mit … ganz viel Bambus! Im Januar geht’s für den zweijährigen Panda Lele nach China, zuvor muss er noch für ein paar Wochen in Quarantäne. Deshalb hatte Lele nun seinen letzten öffentlichen Auftritt in Singapurs Zoo “River Wonders Park”. Mehr als 1.000 Besucher verabschiedeten sich von dem fotogenen Bären. Lele ist der erste Panda, der in Singapur geboren wurde. Die Reise nach China bedeutet für ihn auch die Trennung von seinen Eltern, die allerdings 2027 nachkommen sollen. Denn dann endet ihr 15-jähriger Aufenthalt im Rahmen der Panda-Diplomatie.

“Sargnagel für die internationale Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie” – Kritiker des neuen EU-Lieferkettengesetzes machen ihrem Frust mit markigen Worten Luft. Menschenrechtsaktivisten hingegen begrüßen die Einigung, die beim Trilog-Treffen in Brüssel erzielt wurde. Jahrelang wurde darum gerungen, wer wie sehr für Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden zur Verantwortung gezogen werden kann. Das Ergebnis sind Regelungen, die – wie erwartet – strenger sind als die bisherigen Vorgaben in Deutschland. Leonie Düngefeld analysiert.

Warum ein Lieferkettengesetz relevant ist, belegen Fälle von Zwangsarbeit in Xinjiang. In den USA ist der Import von Produkten aus der Provinz seit 2022 deshalb generell verboten. Auch Volkswagen muss sich seit Jahren immer wieder kritische Fragen zu seinem Werk in Xinjiang gefallen lassen. Ein unabhängiges Audit sollte dem Konzern Entlastung bringen. Das Ergebnis der Untersuchung: keine Belege für Zwangsarbeit. Der US-Finanzdienstleister MSCI passte sein Nachhaltigkeitsrating für die Wolfsburger daraufhin Anfang der Woche an, aus einer roten Flagge wurde Orange.

Doch an dem Audit gibt es große Zweifel, nicht nur wegen der Beteiligung des chinesischen Handelsministeriums: Auch die Mitarbeitenden der deutschen Beratungsfirma, welche das Audit im Werk in Xinjiang durchgeführt hat, haben sich öffentlich von den Untersuchungsergebnissen distanziert. Mehr dazu von Marcel Grzanna und Fabian Kretschmer.

Auch die dritte Analyse von Finn Mayer-Kuckuk und Felix Lee geht auf das Thema Lieferketten ein. Darin geht es um die Verflechtungen der Weltwirtschaft und unsere Abhängigkeit von China. Wie groß diese ist oder nicht ist, untersucht eine Simulation des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Dabei werden verschiedene Szenarien durchgespielt, von einer plötzlichen Entkopplung bis zum sanfteren De-Risking. Das Ergebnis: Die deutsche Wirtschaft ist viel resilienter, als wir manchmal denken.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen entspannten Start in den Freitag.

Sich vom Handel mit China loszulösen, wäre schmerzhaft und sehr teuer für die Bundesrepublik. Und doch würde die deutsche Wirtschaft nicht untergehen – selbst bei einer vollständigen Entkopplung von China. So lautet das Ergebnis einer Simulation, die das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel) federführend berechnet hat.

Bei einem abrupten Handelsstopp würde Deutschlands Wirtschaft um rund fünf Prozent einbrechen, mittel- bis langfristig würde sich das Minus auf rund 1,5 Prozent einpendeln. “Dieses Szenario ist bewältigbar”, fasst Moritz Schularick, Präsident des IfW Kiel, das Ergebnis zusammen. “Unser Land besitzt gesamtwirtschaftlich genug Widerstandskraft, um selbst solch ein extremes Szenario zu überstehen.” Es sei vergleichbar mit der Weltfinanzkrise 2009 oder der Corona-Krise 2020, die Deutschland bekanntlich ebenfalls überwunden hat.

Ökonomen sprechen von einem “Cold-Turkey-Szenario”, übersetzt: kalter Entzug. Sie verwenden also eine Metapher aus dem Bereich der Drogenabhängigkeit. Methodisch geht die Forschungsgruppe dabei von einem Szenario aus, in dem die Weltwirtschaft in zwei verfeindete Handelsblöcke zerfällt. Schularick nennt das “Kalter Krieg 2.0”: die USA, die Europäische Union, Kanada und Japan auf der einen Seite, auf der anderen Seite China mit seinen Verbündeten, darunter Russland.

Alle direkten Handelsbeziehungen zwischen diesen beiden Böcken sind dem Szenario zufolge gekappt. Ebenfalls einberechnet ist in einem solchen Szenario, dass eine Gruppe mehr oder weniger neutraler Staaten wie etwa Brasilien, Indonesien oder die Türkei mit beiden Blöcken weiter Handel treibt.

Trotz der vermeintlichen Entwarnung durch die Forscher drohen Deutschland in diesem Szenario durchaus erhebliche Einschränkungen. “Der Handel mit China bringt uns Wohlstand und ist kurzfristig praktisch nicht zu ersetzen”, sagt Schularick. Am Ende steht immer eine niedrigere Wirtschaftsleistung als in Szenarien, in denen der China-Handel funktioniert.

Die IfW-Forscher haben auch betrachtet, welche Alternativen es zum plötzlichen Abbruch der Handelsbeziehungen gibt. So ist das derzeit viel beschworene De-Risking, also die vorausschauende Verringerung der Handelsrisiken, ebenfalls Thema der Studie. Aus Sicht der Politologin Janka Oertel vom European Council on Foreign Relations (ECFR) sprechen die Ergebnisse dafür, einen konsequenten Kurs des De-Riskings zu betreiben.

Wenn Deutschland sich strategisch aus der China-Abhängigkeit manövriert, sinkt die Wirtschaftsleistung zwar, pendelt sich aber ein halbes Prozent unter dem Szenario des maximalen Handels mit China ein. Der Schaden ist also deutlich milder. Für dieses Szenario wirbt derzeit die Bundesregierung in ihrer China-Strategie. Die Volkswirtschaft würde also mit gezielten Einbußen das Risiko des ganz großen Absturzes mindern.

Es bleibt die Frage, welche Schlussfolgerungen aus dem Urteil des IfW zu ziehen sind, dass auch die harte Abkopplung verkraftbar wäre. Oertel warnt davor, das Studienergebnis als Lizenz zum Nichtstun zu sehen. Decoupling mag nicht unmöglich sein, es sei aber auch nicht wünschenswert, fasst sie es zusammen. Die erheblichen Nachteile für den Wohlstand sprechen dafür, so eine Ereigniskette möglichst zu vermeiden. Das sollte die Priorität der Politik sein.

Eine vorbeugende Entkopplung erhält vom IfW ebenfalls schlechte Noten. Wenn Deutschland sich absichtlich entscheidet, die Handelsbeziehungen schrittweise zurückzufahren (Gradual-Decoupling-Szenario), hätte das den Berechnungen der Forschungsgruppe zufolge ebenfalls einen Wohlstandsverlust von 1,5 Prozent der Wirtschaftsleistung im Vergleich zum Basisszenario mit intaktem China-Handel zur Folge. Lediglich der starke Wirtschaftseinbruch in den ersten Monaten und Jahren würde vermieden werden.

Den IfW-Ökonomen haben den großen Unterschied zu anderen zurückliegenden Krisen also berücksichtigt. Anders als die Auswirkungen der Pandemie, von der eine schnelle Erholung möglich war, würde eine Entkopplung von China auch mittel- und langfristig noch einen Wohlstandsverlust bedeuten, also noch nach vier bis fünf Jahren. Und die Voraussetzung dafür wäre, dass sich die deutsche Wirtschaft auf die neue Realität eingestellt und alternative Handelsbeziehungen aufgebaut haben müsste.

Diese Zahlen beziehen sich stets auf den Vergleichswert für das jeweilige Jahr in einem Szenario mit unbeeinträchtigtem China-Handel. Lediglich der starke Wirtschaftseinbruch in den ersten Monaten und Jahren würde vermieden werden. Der Wohlstandsverlust würde in diesem Fall nach und nach eintreten.

Oertel wendet sich zugleich gegen eine Haltung, die derzeit in der Industrie verbreitet ist: Decoupling-Szenarien gar nicht zu betrachten, weil sie mit dem Katastrophenszenario eines chinesischen Angriffs auf Taiwan verknüpft werden. Die Notwendigkeit der Vorbereitung auf eine Entkopplung wird oft damit vom Tisch gewischt, dass die Auswirkungen eines solchen Krieges auch militärisch so weit reichen, dass die Welt dann ohnehin eine ganz andere sein werde.

Die Experten stellten bei der IfW-Veranstaltung durchaus Zukunftsvisionen in den Raum, bei dem es zur praktischen Entkopplung kommt, ohne dass gleich die ganze Welt im Krieg versinkt. Oertel spricht sich dafür aus, auch solche Szenarien realistisch durchzurechnen und in Risikomodelle aufzunehmen.

Auch wenn die Methoden unterschiedlich sind, decken sich die Berechnungen weitgehend mit Untersuchungen des ifo Instituts in München von 2022. Eine wechselseitige Abkopplung der EU von China würde das deutsche Bruttoinlandsprodukt um 0,81 Prozent sinken lassen, lautete dessen Ergebnis damals.

Das ifo Institut hatte zusätzlich berechnet, was eine Rückverlagerung von Industrieproduktion nach Deutschland oder in benachbarte Länder infolge eines Decoupling von China kosten würde. In einem solchen Falle würde das deutsche Bruttoinlandsprodukt um fast zehn Prozent sinken.

Das ifo Institut hatte allerdings sehr viel gezielter einzelne Branchen betrachtet. Größter Verlierer wäre die deutsche Automobilindustrie. Hier würde es einen Wertschöpfungsverlust von rund 8,5 Prozent oder 8,3 Milliarden US-Dollar geben. Auch Unternehmen, die Transportausrüstung herstellen (minus 1,5 Milliarden US-Dollar) und die Maschinenbauer (minus 5,2 Milliarden Dollar) wären stark betroffen.

Die Forscher der aktuellen IfW-Berechnungen betonen zugleich, dass jede Art der Entkopplung für China ebenfalls schädlich ist: “In allen simulierten Szenarien sind die Kosten für China in Relation zur Wirtschaftskraft deutlich, nämlich rund 60 Prozent höher als für Deutschland.”

Mikko Huotari, Direktor des Forschungsinstituts Merics, verwies im Rahmen der Diskussion darauf, dass der politische Kurs der USA entscheidend sein werde für die Handelsbeziehungen zu China. Und dort stehen die Zeichen eher auf mehr Konflikte mit Peking.

Deutschland und Europa können sich dem nicht entziehen, warnt Huotari. Waren, die die USA zurückweisen, fließen umso günstiger nach Europa. Das heizt die Diskussion und Ungleichgewichte im Warenaustausch auch in der EU erneut an. “Wir kommen auf eine Phase des handelspolitischen Streites mit China zu“, fürchtet der China-Forscher.

Das Thema Xinjiang hat Volkswagen erneut eingeholt. Zuletzt haben sich Mitarbeiter der deutschen Beratungsfirma, die das Audit im Werk in Urumqi durchgeführt hat, öffentlich von dem Untersuchungsbericht distanziert. In einer Stellungnahme auf der Online-Plattform LinkedIn teilten sie mit, niemand außer zwei Vorstandsmitgliedern habe “an diesem Projekt teilgenommen, es unterstützt oder begleitet”. Mehrere der insgesamt 20 Angestellten stellen zudem in individuellen Stellungnahmen klar: “Ich habe weder die Annahme dieses Projekts unterstützt, noch war ich in irgendeiner Weise daran beteiligt.”

Es ist gut zwei Wochen her, dass Volkswagen erklärte, eine Sonderprüfung habe in ihrem Werk in Urumqi keine Hinweise auf arbeitsrechtliche Probleme gefunden. Der Vorwurf, dass der Autobauer von den Menschenrechtsverbrechen der chinesischen Regierung an den Uiguren profitieren könnte, war vom Tisch – das war jedenfalls die Hoffnung. Doch die Probleme mit Inspektionen in einem intransparenten System holen den Konzern nun ein. Wie wichtig es künftig sein wird, seine Lieferketten erfolgreich zu durchleuchten, zeigt die Einigung auf ein strenges Lieferkettengesetz durch die EU am Donnerstag.

Die Beratungsfirma Löning – Human Rights and Responsible Business wurde von dem ehemaligen Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung Markus Löning gegründet. Dieser sagte bislang zur Rebellion seiner Mitarbeiter: “Wie Sie sehen, sind wir ein lebendiges und engagiertes Team mit einem breiten Spektrum an Ansichten”. Zu dem Ergebnis der Studie, dass man keine Anzeichen für Zwangsarbeit bei VW gefunden habe, stehe er weiterhin.

Doch das Dilemma ist offensichtlich. Gegenüber der Financial Times hat Löning selbst gesagt, dass es für die Uiguren in Xinjiang praktisch unmöglich sei, von Menschenrechtsvergehen zu berichten: “Selbst wenn sie etwas wüssten, könnten sie das nicht in einem Interview sagen.” Zu groß ist die Gefahr, ins Visier der Sicherheitspolizei zu geraten.

Löning war bereits am Tag der Veröffentlichung des Berichts ein gewisses Unbehagen mit der Wahrnehmung des Projekts anzumerken. Er wies darauf hin, dass seine Leute nur im Werk selbst nachsehen konnten. Sie haben nicht bei Zulieferern oder im politisch-gesellschaftlichen Umfeld in Xinjiang recherchiert.

Dabei hatte schon die Art der Inspektion selbst viele Fragen offen gelassen. “Die Wertigkeit der Prüfung kann überhaupt nicht nachvollzogen werden”, sagt Tilman Massa vom Dachverband der kritischen Aktionärinnen und Aktionäre. Denn das Beratungsunternehmen hatte “Probleme bei der Datenerhebung” eingeräumt, diese aber nicht spezifiziert. “Volkswagen kann nicht einfach so tun, als seien diese Probleme hinlänglich bekannt, sondern muss sie klar benennen. Mit diesen Defiziten können wir ein Audit nicht als effektive Maßnahme anerkennen”, sagt Massa, der Volkswagen noch in dieser Woche um weitere Stellungnahmen bitten wird.

Was die Kritischen Aktionäre und andere Investoren interessiert, sind die Umstände, unter denen die Prüfer zu ihren Schlussfolgerungen gekommen sind. Löning konnte die Überprüfung keineswegs völlig unabhängig vorbereiten und durchführen, sondern war auf die Mithilfe einer Kanzlei aus Shenzhen angewiesen. Auch das chinesische Handelsministerium war in die Vorgänge involviert, wie ein Konzernsprecher gegenüber Table.Media bestätigt.

Die Entscheidung darüber, ob die Werksprüfung tatsächlich stattfinden konnte, lag schlussendlich bei Volkswagens Partner-Unternehmen Saic. Der staatliche Autobauer hat in dem Joint Venture das letzte Wort. So steht es seit Jahrzehnten in den Verträgen zwischen den beiden Herstellern.

Man wisse um die “Umstände”, die in Xinjiang vorherrschen, heißt es aus dem Konzern. Aber man könne sich nur dort verantwortlich fühlen, wo man Einfluss habe – also zumindest im eigenen Werk in Xinjiang. Der Konzern ist der Überzeugung, man könne nicht von ihm erwarten, etwas zu schaffen, zu dem die Weltpolitik nicht in der Lage sei – “China zur Einsicht zu bewegen”. In Wolfsburg sieht man sich deshalb eher als Projektionsfläche für Nichtregierungsorganisationen, die deren Agenda unter anderem auch an Volkswagen ausrichteten, weil das eine hohe Aufmerksamkeit erzeuge.

Massa, der mit seinem Dachverband Investoren vertritt, die Aktien des Unternehmens besitzen, hält diesen Vorwurf für ungerechtfertigt. Volkswagen stehe unter Verdacht, mit der Zustimmung zum Bau des Werkes in Xinjiang eine “politische Entscheidung” getroffen zu haben. “Niemand erwartet Unmögliches von Volkswagen. Aber der Konzern muss zumindest seinen eigenen Aussagen und Ankündigungen gerecht werden”, fordert Massa.

Eine davon lautet, Menschenrechte seien bei Volkswagen nicht verhandelbar. Rechtsvorstand Manfred Döss betonte, Volkswagen werde auch künftig Hinweisen auf Menschenrechtsverstöße nachgehen. “Sollte es einen Verdacht oder Hinweise geben, werden wir diesen nachgehen”, hatte er gesagt. Doch während der Konzern die Umstände in Xinjiang im Rahmen des Audits eingesteht, sieht Döss seinen Informationsbedarf durch ein nur vordergründig sauberes Audit offenbar bereits befriedigt. Die Kritischen Aktionäre sehen darin einen Widerspruch.

Das hatte auch die Hallam University aus Sheffield im vergangenen Jahr festgestellt, die für verschiedene Zulieferer-Segmente der Autobranche höchste Alarmstufe ausgelöst hatte, auch weil die Lieferketten von ausländischen Firmen praktisch nicht verlässlich auf Nachhaltigkeit geprüft werden können. Passiert ist seitdem nichts. Kein Hersteller schien sich angesprochen zu fühlen, auch Volkswagen nicht. Es habe sich um Firmen gehandelt, mit denen man kein Vertragsverhältnis pflege.

Im Hintergrund sprechen VW-Mitarbeiter inzwischen ganz offen von ihren moralischen Bedenken. Gleichzeitig sagen sie auch, dass man das Werk nicht vor dem bis 2029 laufenden Vertrag schließen könne. Tatsächlich dürfte bei Volkswagen am Ende die Angst vor der chinesischen Regierung überwiegen: Ein Rückzug von VW aus Xinjiang würde für Peking schließlich einen großen Gesichtsverlust darstellen. Und dieser hätte sicherlich ökonomische Vergeltungsmaßnahmen zur Folge. Marcel Grzanna/Fabian Kretschmer

In den Verhandlungen um das EU-Sorgfaltspflichtengesetz (CSDDD) haben sich EU-Parlament, Rat und Kommission vorläufig geeinigt. Bei dem erneut langen Trilogtreffen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag konnten sie Kompromisse für die letzten strittigen Themen finden: Der Finanzsektor wird auf Druck des Rats zunächst von den Pflichten ausgenommen; bei der Haftung und der Umsetzungspflicht für Klimapläne konnte sich wiederum das Parlament durchsetzen.

“Dieses Gesetz ist ein historischer Durchbruch”, sagte EP-Berichterstatterin Lara Wolters am Donnerstagvormittag. Sie erinnerte an den Einsturz der Rana-Plaza-Textilfabrik in Bangladesch 2013 mit mehr als 1130 Toten: Zehn Jahre später seien Unternehmen nun für mögliche Missstände in ihrer Wertschöpfungskette verantwortlich. “Möge dieses Abkommen ein Tribut an die Opfer dieser Katastrophe sein und ein Ausgangspunkt für die Gestaltung der Wirtschaft der Zukunft – einer Wirtschaft, die das Wohlergehen der Menschen und des Planeten über Profite und Kurzsichtigkeit stellt.”

Die Richtlinie ähnelt in ihrer Struktur dem deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), geht jedoch noch deutlich darüber hinaus: Während in Deutschland nach dem LkSG etwa 3.000 Unternehmen berichten müssen, werden es nach der CSDDD um die 15.000 sein. Die CSDDD konzentriert sich außerdem nicht nur auf die direkten Lieferanten wie das LkSG, sondern umfasst sowohl die vorgelagerte Wertschöpfungskette (etwa den Rohstoffabbau) als auch teilweise die nachgelagerte Kette (Verwendung, Verwertung, Entsorgung).

Die wichtigsten Ergebnisse der Verhandlungen:

Mehrere Industrieverbände riefen Rat und Parlament auf, das Gesetz in den nun anstehenden Abstimmungen abzulehnen. Thilo Brodtmann, Hauptgeschäftsführer des Verbands des Maschinen- und Anlagebaus (VDMA), nutzte drastische Worte: “Mit der heutigen Einigung im Trilog für ein europäisches Lieferkettengesetz liefert die EU den nächsten Sargnagel für die internationale Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie.” Das Gesetz stehe in einer langen Reihe bürokratischer Exzesse aus Brüssel, die vom industriellen Mittelstand geschultert werden müssten. Von der Ankündigung, europäische Unternehmen von 25 Prozent der Bürokratiepflichten zu entlasten, sei keine Spur.

Ähnlich äußerte sich auch BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner: Der finale Gesetzestext bedrohe Wettbewerbsfähigkeit, Versorgungssicherheit und Diversifizierung der europäischen Wirtschaft, “da sich Unternehmen aufgrund rechtsunsicherer Bestimmungen und dadurch drohender Sanktions- und Haftungsrisiken aus wichtigen Drittländern zurückziehen könnten“. Dies würde Menschenrechten und Umwelt nicht zugutekommen, sondern schaden.

Forscher und Expertinnen aus der Wissenschaft sehen dies anders: “Deutsche Unternehmen, die sich um eine ernsthafte und gewissenhafte Umsetzung ihrer Pflichten nach dem Lieferkettengesetz bemühen, haben (…) wenig zu befürchten”, kommentierte Markus Krajewski, Professor für Öffentliches Recht und Völkerrecht an der Universität in Erlangen-Nürnberg. “Vielmehr hat die Richtlinie für sie nur Vorteile: Sie haben sich bereits auf die neuen Regeln eingestellt und erleben nun auch keine Wettbewerbsverzerrungen mehr.”

Für Unternehmen werde es nun wichtig sein, das Thema Sorgfaltspflichten strategisch zu sehen, sagte Julia Hartmann, Professorin für Management und Nachhaltigkeit an der EBS Universität in Oestrich-Winkel: “Der Schutz von Menschenrechten ist von zunehmender Bedeutung für die Unternehmensreputation weltweit.” Außerdem seien Unternehmen, die enge Beziehungen zu Lieferanten und transparente Lieferketten pflegen, deutlich krisenresilienter. Dies könne ein ausschlaggebender Faktor werden.

Die Zivilgesellschaft kritisierte die Ausnahme für den Finanzsektor scharf. Die Reaktionen fielen ansonsten sehr positiv aus: Das NGO-Bündnis “Initiative Lieferkettengesetz” sprach von einem “Meilenstein für den Schutz von Menschen und Umwelt in globalen Lieferketten“. Etwa werde die Position von Betroffenen vor Gericht verbessert, sagte Koordinatorin Johanna Kusch: “Anders als das deutsche Lieferkettengesetz sieht es eine zivilrechtliche Haftung vor, wenn Unternehmen ihre Sorgfaltspflichten verletzen.” Menschen, deren Rechte verletzt wurden, können zukünftig in verwaltungsrechtlichen Verfahren und vor Zivilgerichten klagen.

Als nächste Schritte müssen nun Rat und Parlament die Einigung formal annehmen. Anschließend tritt das Gesetz in Kraft. Da es sich um eine Richtlinie handelt, ist sie erst bindend, wenn sie in nationales Recht umgesetzt wurde.

Für die Umsetzung rechnet man laut Informationen von Table.Media aus dem Parlament mit etwa zwei Jahren. In Deutschland wird also weiterhin das LkSG gelten; es werden jedoch Anpassungen erforderlich sein.

18.12.2023, 07:00 Uhr (14:00 Uhr Beijing Time)

German Chamber of Commerce in China, Online Training: The Policy Platform Beginner’s Guide Mehr

19.12.2023, 01:00 Uhr (08:00 Uhr Beijing time)

Fairbank Center for Chinese Studies, Webinar: Taiwan Studies Workshop Panel Discussion – Elections in Taiwan: Time for a Change? Mehr

19.12.2023, 09:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing Time)

EU SME Centre, Workshop (Guangzhou & online): Bridging Europe and China: SME Innovation in the Greater Bay Area Mehr

19.12.2023, 09:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing Time)

EU SME Centre, Webinar: Navigating China: Business and IP Best Practices Mehr

19.12.2023, 10:30 Uhr Beijing Time

EU SME Centre, Policy Meeting (in Beijing): EU-China Climate Collaboration in the Era of Poly-Crisis Mehr

21.12.2023, 18:30 Uhr Beijing Time

German Chamber of Commerce in China (in Guangzhou): Christmas Stammtisch Mehr

BMW hat eine Testlizenz für autonomes Fahren der Stufe 3 auf Hochgeschwindigkeitsstraßen in Shanghai erhalten, wie der bayerische Automobilhersteller am Donnerstag mitteilte. Damit ist BMW nach General Motors der zweite ausländische Hersteller, der so eine Genehmigung in Shanghai erhält. General Motors darf in festgelegten Bereichen der Stadt seit August Fahrzeuge testen, die auf Stufe 4 autonom fahren.

Mit der neuen Lizenz sei man der Zulassung von fahrerlosen Autos auf dem größten Automarkt der Welt einen Schritt näher gekommen, teilte BMW mit. Fahren auf Level 3 bedeutet, dass sich der Fahrer bei bis zu 60 Kilometern pro Stunde, also zum Beispiel im Stau auf einer Autobahn, auf Nebentätigkeiten konzentrieren kann, auf Stufe 4 wird gar kein menschliches Eingreifen mehr vom Insassen erwartet.

Der neue in China produzierte 5er-BMW ist technisch dazu befähigt, auf Level 3 aufgerüstet zu werden. In Deutschland bringt BMW im März 2024 das erste Fahrzeug mit L3 auf den Markt. BMW beschäftigt in China 3.200 Mitarbeitende im Bereich Forschung und Entwicklung. Im Juli wurde ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum in Shanghai eröffnet. China ist entschlossen, die Masseneinführung autonomer Fahrtechnologien zu beschleunigen und hat Sicherheitsrichtlinien für den Einsatz autonomer Fahrzeuge im öffentlichen Verkehr festgelegt. rtr/jul

Ein Bericht der Weltbank sagt für das kommende Jahr einen Rückgang des Wirtschaftswachstums in China voraus. Investitionen in Fabriken und das Baugewerbe sowie gute Ergebnisse im Dienstleistungssektor hatten zuletzt zwar zu einem Aufschwung geführt, das Wachstum werde dennoch auf 4,5 Prozent fallen, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Papier. Dieses Jahr lag das Wachstum bei 5,2 Prozent.

In den vergangenen Jahren war die chinesische Wirtschaft von einem Auf und Ab geprägt: 2020 lag das Wachstum bei 2,2 Prozent, 2021 bei 8,4 Prozent und im vergangenen Jahr bei 3 Prozent. Die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft hat sich von den Rückschlägen durch die Corona-Pandemie und andere Krisen noch nicht erholt. Schulden, der schwächelnde Immobiliensektor und Exportrückgänge wirken sich negativ auf die Wirtschaft aus, ebenso das schwankende Verbrauchervertrauen. jul

Die Discount-E-Commerce-Plattform Temu wirft ihrem Konkurrenten Shein vor, “mafiöse Einschüchterungsmethoden” anzuwenden. Demnach soll der Wettbewerber Lieferanten, die auch mit Temu zusammenarbeiten, unter Druck setzen. Deswegen hat Temu am Mittwoch bei einem Gericht im US-Bezirk Columbia eine Klage eingereicht.

Außerdem behauptet Temu, Shein habe Händler stundenlang in den Büros von Shein festgehalten, ihre elektronischen Geräte konfisziert und ihnen mit Strafen für die Zusammenarbeit mit Temu gedroht. “Wir glauben, dass diese Klage unbegründet ist, und wir werden uns energisch verteidigen”, erklärte Shein auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme zu der Klage.

Der Großteil der Zulieferer beider Unternehmen sitzt in China und ein Sprecher von Temu bestätigte, dass die angeblichen Verstöße chinesische Lieferanten beträfen. In der Klage wird auch behauptet, dass Shein die wichtigsten Marketing- und Werbemitarbeiter von Temu abgeworben hat. rtr

Für ihr jüngstes Foto-Projekt hat Julia Hofmann mit ihrer analogen Kamera in Berlin fotografiert und die Filme dann wieder aufgerollt. In Peking hat sie die Filme dann ein zweites Mal belichtet. Durch diese Doppelbelichtung entsteht eine Überlagerung – ein abstraktes Bild mit unterschiedlichen Bedeutungsebenen. Da verschmilzt zum Beispiel der Giebel eines alten Pekinger Hauses mit den Bahngleisen einer Berliner S-Bahn-Station. Auf einem anderen Foto fließen Berliner Altbau-Fassaden in die grauen Steinwände Pekinger Hutongs. Fotografie ist für sie eine Art, zu reflektieren und Gefühle und Stimmungen auszudrücken, sagt Hofman. Auch ihr Leben besitzt diese zwei Ebenen: China und Deutschland.

Schon als Kind spürte Hofmann sich von China unerklärlich angezogen. Durch Bücher und Filme hatte sie den Eindruck gewonnen, dass Chinesen sehr ruhig, introvertiert und zurückhaltend seien, so wie sie. So ganz stimmt das zwar nicht, China ist aber dennoch ihre zweite Heimat geworden. In Peking gründete Julia Hofmann eines der bekanntesten Cafés der Stadt, das Café Zarah.

Hofmann hatte sich nach dem Abitur gegen ein Fotografie-Studium und für die Fächer Sinologie und Tibetologie in Leipzig entschieden. Nach dem vierten Semester reiste sie erstmals in die Volksrepublik, studierte in Lanzhou und dann in Nanning. Nachdem sie in Deutschland das Studium abgeschlossen hatte, ging es gleich wieder zurück nach China, dieses Mal hatte Hofmann allerdings nur ein Ticket für den Hinflug. Sie wollte bleiben.

In Peking hatte sie einen Praktikumsplatz im damals noch unbekannten Künstlerviertel Dashanzi ergattert, in der Kunstgalerie eines deutschen Galeristen. Das war 2005, das Jahr, in dem sie ihren Partner Zhanglin kennenlernte. Er war als DJ in der damals noch jungen Pekinger Musikszene aktiv.

Es war eine Zeit des Aufbruchs in China, der besonders unter den jungen Menschen zu spüren war. Hofmann fühlte sich an Leipzig erinnert: Ihr gefiel das Unfertige an Peking, hier war nicht alles so gesetzt und eingefahren, wie sie es aus ihrer süddeutschen Heimat gewohnt war. Peking fühlte sich so an, als wollten alle nur nach vorne und etwas Neues erschaffen. Kunstgalerien wurden eröffnet, kleine Bands spielten in schrammeligen Clubs, junge Leute gründeten kleine, gemütliche Cafés und Boutiquen.

Mit ihrem neuen Freund, dem DJ, ging Hofmann häufig Kaffee trinken. Guten Kaffee musste man damals in Peking aber noch suchen. Relativ schnell kam die beiden auf eine Idee, die Hofmann eigentlich schon seit ihrem Studium im Kopf herumspukte: ein eigenes Café zu eröffnen. Für das Café Zarah gab es kein Konzept, geschweige denn einen Businessplan. Die beiden mieteten einen leerstehenden Kosmetiksalon gegenüber ihrer Wohnung und legten los. In Peking war das damals eben so, sagt Hofmann. Einfach etwas starten, sich keine großen Gedanken machen.

Schnell waren Arbeiter in der Nachbarschaft gefunden, um die Räume zu sanieren. Möbel kauften die beiden auf Möbelmärkten und bei Ikea. Julia Hofmann hatte inzwischen ein Grafikdesign-Studium begonnen und konnte ihren Hang zum Design voll ausleben. Schließlich musste nur noch das Wichtigste her: eine große, rote italienische Kaffeemaschine, die aber weder Hofmann noch ihr Freund bedienen konnten. Der Verkäufer der Maschine gab ihnen eine kurze Anleitung, und das Café Zarah konnte eröffnet werden.

Das Café Zarah ist inzwischen mehr als 15 Jahre alt und wurde vor ein paar Jahren erweitert. Es ist immer noch gemütlich, mit seinen alten Holzstreben, der großen, rot umrahmten Fensterfront zur Straße und den Holzmöbeln. Die Gäste lassen hier den Vormittag beim Kaffee verstreichen, arbeiten für ein paar Stunden oder sitzen mit Freunden vor dem Café an der Straße. Besonders beliebt ist das Café Zarah aber zum Frühstücken.

In China ist Frühstück eher etwas, das man sich im Vorbeigehen auf die Hand mitnimmt. Hofmann wollte dagegen ein gemütliches deutsches Frühstück anbieten und wurde dadurch zu einem Hotspot der deutschen Community – schnell sprach sich der neue Frühstücksort herum, und das Café war am Wochenende rappelvoll.

Im Café Zarah gab es auch Musik, Hofmanns Freund legte regelmäßig. So kamen hier schnell zwei Communitys zusammen: die – vor allem deutsche – Expat-Community und die chinesische Musiker- und DJ-Szene. Es wurden auch Partys gefeiert, viele davon im Café, einige davon auch “Ciqi-Partys”, wie sie Julia und Zhanglin tauften. Ciqi bedeutet im Pekinger Dialekt enge Freundschaft. Dafür fuhren Café-Zarah-Gäste gemeinsam in den Norden an einen Strand, an dem gefeiert und gezeltet wurde.

Heute lebt Hofmann mit ihrem Partner und ihrer Tochter in Deutschland, von wo aus sie weiterhin das Café führen. Außerdem arbeitet sie als Grafik-Designerin für deutsche und internationale Kunden, darunter auch chinesische, und als Fotografin.

Sie und ihr Partner Zhanglin versuchen, jedes Jahr für eine längere Zeit in China zu sein und verbringen dann viel Zeit in ihrem Café. Hofmann sagt, sie brauche es, hin und wieder den Blick von außen auf Deutschland werfen zu können, weil das immer alles in eine neue Perspektive bringe und man flexibel bleibe. Sie mag die Ruhe, die ihr Deutschland gibt. Aber sie vermisst auch die kleinen Gässchen der Hutongs, in denen da, wo sie noch geblieben sind, die Alten auf der Straße sitzen, sich unterhalten, und das Leben vor sich hinplätschert. Es ist wie auf ihren Fotos: Sie sind erst vollständig mit beiden Ebenen. Julia Fiedler

Claudia Sixl ist seit November Senior Director Expo Real für Südostasien bei der Messe München. Sie war zuvor Director Corporate Group Management ebenfalls bei dem Messezentrum in der bayerischen Landeshauptstadt.

Tao Wu wird neuer Chief Executive Officer und Executive Director bei AutoHome. Das chinesische Unternehmen hat sich auf Online-Dienstleistungen für die Automobilindustrie spezialisiert. Wu war zuvor Direktor bei Ping An Insurance. Er hat einen Abschluss in Automobiltechnik von der Tsinghua-Universität.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Ich packe meinen Koffer und nehme mit … ganz viel Bambus! Im Januar geht’s für den zweijährigen Panda Lele nach China, zuvor muss er noch für ein paar Wochen in Quarantäne. Deshalb hatte Lele nun seinen letzten öffentlichen Auftritt in Singapurs Zoo “River Wonders Park”. Mehr als 1.000 Besucher verabschiedeten sich von dem fotogenen Bären. Lele ist der erste Panda, der in Singapur geboren wurde. Die Reise nach China bedeutet für ihn auch die Trennung von seinen Eltern, die allerdings 2027 nachkommen sollen. Denn dann endet ihr 15-jähriger Aufenthalt im Rahmen der Panda-Diplomatie.