haben Sie sich auch schon einmal dabei erwischt, dass sie chinesischer Propaganda auf den Leim gegangen sind? Grämen Sie sich bitte nicht! Das passiert Wirtschaftsvertretern, Politikern und Wissenschaftlern alle naselang. Journalisten übrigens auch. Aber es ist ja nicht verboten, aus seinen Fehlern zu lernen.

Derzeit bieten chinesische Medien Lehrbuch-Propaganda zuhauf, die uns helfen kann, sensibler zu werden für die Widersprüche in den Darstellungen autoritärer Staaten. Das aktuelle Anschauungsmaterial zum Thema Corona liefert uns zwei extreme Erzählstränge zum gleichen Thema binnen kürzester Zeit. Von Null-Covid zu Null-Vorsicht hat Fabian Peltsch das Phänomen beschrieben.

Es ist deshalb so wertvoll, weil es selten vorkommt, dass Argumentationslinien in Diktaturen so drastisch von heute auf morgen umgekrempelt werden müssen. Denn auch die Verantwortlichen wissen, dass die eigene Glaubwürdigkeit darunter leidet. Diese Farce bietet aber Raum für Rückschlüsse auf andere Themenbereiche, in denen 180-Grad-Wenden nicht zu erwarten sind und in denen die Widersprüche sich deshalb auch nicht so drastisch offenbaren.

Die Ernennung von Zheng Yanxiong zum neuen Leiter des Pekinger Liaison-Büros in Hongkong ist sicherlich ein Themenbereich, in dem Chinas Propaganda auf Gedeih und Verderb bei seiner ursprünglichen Linie bleiben wird. Der Erzählung nach soll Zheng mit seinem guten Draht zum Regierungschef John Lee den Boden bereiten für eine wirtschaftlich fruchtbare Atmosphäre, die auch attraktiv auf ausländische Investoren wirken soll.

Dass seine Ernennung vor allem ein politisches Zeichen dafür ist, dass Peking keinerlei Dissens mehr in der Metropole duldet und mit dem Nationalen Sicherheitgesetz weiterhin gnadenlos aufräumen wird, sagt die Propaganda nicht. Das tun dafür Hongkonger Demokraten, die heute im Exil leben, um Haftstrafen wegen vermeintlicher Verstöße gegen das Sicherheitsgesetz zu entgehen.

Mit der Ernennung von Zheng Yanxiong zum neuen Leiter des Pekinger Liaison-Büros in Hongkong hat die Kommunistische Partei ein Signal der Entschlossenheit gesetzt. Die Personalie deutet darauf hin, dass die chinesische Zentralregierung ihren uneingeschränkten Machtanspruch in der Stadt vor deren wirtschaftliche Entwicklung stellt.

Als Direktor des Büros für Nationale Sicherheit hat sich der 59-Jährige in den vergangenen Jahren das Profil eines kompromisslosen Säuberers erarbeitet, der um jeden Preis bereit ist, Hongkongs Produktivität einem erzwungenen politischen Konsens unterzuordnen. Kritiker werfen ihm vor, nicht nur auf politischer Ebene aufgeräumt, sondern auch ehemals unabhängige und international respektierte Berufsverbände wie die 1907 gegründete Gesellschaft für Recht, den Beirat der Rechnungsprüfer oder den Lehrerverband mit Pekinger Loyalisten unterwandert zu haben.

Ausgerechnet Zheng in Personalunion zum Liaison-Chef und damit parallel zum höchsten Interessenvertreter Pekings in der Metropole zu ernennen, wirkt somit nicht nur als eine Warnung an alle verbliebenen Oppositionellen in Hongkong, sondern auch an den pekingfreundlichen Teil der Elite. Ehemalige Hongkonger Politiker und Parlamentarier äußern sich im Gespräch mit China.Table entsprechend entsetzt.

“Ich bin regelrecht geschockt. Diese Personalie ist ein beispielloser Vorgang. Sie bringt zum Ausdruck, dass Peking die öffentliche Wahrnehmung von der Entwicklung in Hongkong nicht mehr interessiert. Weder in der Stadt selbst, noch im Rest der Welt”, sagt der frühere demokratische Abgeordnete Ted Hui, der inzwischen im australischen Exil lebt, wo er der Strafverfolgung durch Hongkonger Behörden entkommen ist. “Es gilt ausschließlich das Wort Pekings”, so Hui.

Unter Zhengs Leitung implementierte die Stadtverwaltung seit Einführung des Nationalen Sicherheitsgesetz im Jahr 2020 auch einen Amtseid für Beamte, der ihnen fortan juristische Rechenschaft auferlegt, sollten sie auch nur den Anschein erwecken, nicht 100 Prozent auf zentralstaatlicher Linie zu handeln. “Zheng hat die gesamte Verwaltung so unter Druck gesetzt, dass eine große Mehrheit der Beamten keine Alternative gesehen hat, als sich zu beugen”, sagt Hui. Nur wenige seien aus dem Dienst geschieden.

Internationale Aufmerksamkeit generierte Zheng bereits vor mehr als zehn Jahren, als er als oberster Parteifunktionär der Stadt Shanwei in der an Hongkong grenzenden Provinz Guangdong die Massenproteste in einem aufmüpfigen Dorf kontern musste. Den Bewohnern des Ortes Wukan warf er die Konspiration mit ausländischen Medien vor, um Unruhe zu stiften.

Die gleichen Argumente nutzt Zheng heute, um Dissens mit der Hongkonger Regierung als das Resultat teuflischer Einflussnahme ausländischer Kräfte abzutun. Bei seiner Neujahrsrede am vergangenen Sonntag formulierte er ein Gegenangebot. “Das riesige Hinterland, der Verbrauchermarkt und die unerschöpfliche Innovationskraft des Festlands haben den Einwohnern Hongkongs eine riesige Plattform geboten, um ihre Träume zu verwirklichen”, sagte Zheng und suggerierte, dass Hongkonger Träume ausschließlich aus dem Wunsch nach Wohlstand bestehen. Dabei reflektierten die Proteste in der Stadt im Wesentlichen den Wunsch nach demokratischen Strukturen.

“Dass ein Hardliner auf den Posten des obersten Repräsentanten rotiert, zeigt die anhaltende Sorge Pekings, dass die Einwohner noch immer Schwierigkeiten machen könnten”, sagt der frühere Hongkonger Politiker und Studentenführer Sunny Cheung, der jetzt in Washington lebt. Cheung glaubt, dass Peking eine wirtschaftliche Stärkung der Metropole durch zunehmende Autorität erzwingen kann. “Ein starkes Hongkong soll die schwächelnde chinesische Wirtschaft stützen. Aber die Zentralregierung spürt, dass viele Einwohner kein Vertrauen in die Partei haben“, so Cheung.

Indem die Führung die Zügel anzieht, raubt sie der Stadt den letzten Atem. Doch die KP hofft darauf, mit Kompromisslosigkeit einen Aufschwung zu erreichen. Gerade auch ausländische Investoren sollen das Gefühl bekommen, dass Stabilität eingekehrt ist in Hongkong und sie sich keinerlei Sorgen mehr zu machen brauchen um ihre Investitionen.

Dass dies nur über eine noch engere Anbindung an die Volksrepublik führt, obwohl der Übergabevertrag von 1997 “zwei Systeme” für die Dauer eines halben Jahrhunderts versprochen hatte, formulierte Regierungschef John Lee. Er lobte Zheng für die “Koordination, Überwachung und Führung” der Stadtregierung im Bereich der nationalen Sicherheit und versprach seinerseits, “Hongkongs Integration in die nationale Entwicklung” voranzutreiben zu wollen.

Der abrupte Kurswechsel in Chinas Corona-Politik stellt die Zensurbehörden vor eine Herkulesaufgabe, die durchaus Einfluss auf die soziale Stabilität hat: Wie verkauft man die 180-Grad-Wende von Null-Covid zu Null-Vorsicht der eigenen Bevölkerung? Eine Stoßrichtung kristallisierte sich nach der Abschaffung der strikten Maßnahmen nach dem 7. Dezember nur langsam heraus, was darauf hindeutet, dass auch hinter den Kulissen große Unklarheit herrschte.

Kein Wunder: Die rund 120 offiziellen Slogans, mit denen die Propaganda Xi Jinpings Zero-Covid-Politik in die Köpfe der Bevölkerung hämmerte, lassen sich nicht von einem Tag auf den anderen auslöschen. Die zahlreichen Karikaturen in den Staatsmedien, die eine Öffnung ohne harte Lockdowns im Westen als Systemversagen brandmarkten, wirkten plötzlich wie Kommentare auf die eigene, hausgemachte Covid-Katastrophe.

Um die Kurve zu kriegen, setzt die Propaganda-Maschinerie auf bewährte Taktiken: Optimismus ausstrahlen, Fehler verschweigen, Sündenböcke finden. Omicron habe sich doch als eine Art Grippe erwiesen, deren Sterblichkeitsrate keine strengen Lockdown-Maßnahmen mehr erfordert. Mit leichten Symptomen könne man sogar zur Arbeit gehen, ließen etwa offizielle Stellen in der Mega-Metropole Chongqing verlauten.

Mehrere staatliche Zeitungen berichten von einer über 100-jährigen Frau aus Xinjiang, die ihre Infektion nach einem 10-tägigen Krankenhausaufenthalt “überraschend schnell” überstanden habe – und das, obwohl sie unter Vorerkrankungen und hohem Blutdruck litt.

Und dennoch hätten sich die Lockdown-Maßnahmen insgesamt trotzdem gelohnt, so der Tenor in einem Leitartikel der People’s Daily vom 12. Dezember. Sie hätten Zeit eingebracht, um bessere medizinische Rahmenbedingungen zu schaffen und die Zahl der Todesopfer gering zu halten.

Kurz vor Weihnachten lobten die Staatsmedien zusätzlich den positiven Effekt auf die Wirtschaft. Durch die strengen Lockdowns hätte das Wirtschaftswachstum aufrechterhalten werden können, wenn auch in niedrigeren Raten. Die Darstellung in westlichen Medien, China riskiere den Tod großer Teile der älteren Bevölkerung, nennt die Global Times “rassistisch, bigott und intolerant”. “Jedes Ereignis, das den Tod von Chinesen zur Folge hat, wird von den westlichen Propagandisten freudig begrüßt”, heißt es da.

Unzufriedenheit unter Chinesen seien auf “unterschiedliche Meinungen” in einem großen Land zurückzuführen, erklärte Xi Jinping Ende des Jahres in einer Fernsehansprache, ohne die vielen Proteste in chinesischen Großstädten beim Namen zu nennen. “Seit dem Ausbruch der Epidemie haben wir die Menschen und das Leben immer an die erste Stelle gesetzt”, erklärte Xi. Inzwischen rechnen Experten jedoch mit bis zu einer Million Toten (China.Table berichtete).

Hu Xijin, der ehemalige Chefredakteur der Global Times erklärte auf Twitter, dass er bei einer Reise von Peking nach Chengdu feststellen konnte, dass überall Normalität eingekehrt sei. “Die Auswirkungen der Pandemie verfliegen schnell.” Fachleute hingegen warnen vor den Folgen der anstehenden Corona-Welle in den Provinzen (China.Table berichtete).

Dass alles nicht so schlimm steht, belegt die Global Times unter anderem auch mit dem Hinweis, dass die allgemeine Lebenserwartung in China im Gegensatz zu den USA noch immer steige. Zynischer Whataboutismus, wenn man all die Todesfälle bedenkt, die nun überall in China betrauert werden müssen. Zudem weigert Peking sich nach wie vor aus ideologischen Gründen, den Einsatz nachweislich wirksamer mRna-Impfstoffe aus dem Westen zuzulassen.

Ein weiteres Argument, das inzwischen überall auftaucht, ist, dass die Öffnung von langer Hand geplant gewesen sei und dementsprechende Entscheidungen bereits im November 2022 in Zhongnanhai getroffen wurden. Man habe innerhalb der “dynamischen Covid-Politik” umgehend auf die “leichtere Variante” Omicron reagiert, schreibt die Global Times. “Chinas sozialistisches System hat wieder gezeigt, dass es zu einer beispiellosen Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit fähig ist.”

Dass hinter der Öffnung kein Masterplan stand, beweist jedoch die Tatsache, dass es der Staat trotz harter Lockdown-Maßnahmen nicht geschafft hat, mehr als 40 Prozent der über 80-Jährigen ausreichend zu impfen. Omicron war bereits Ende 2021 in China nachgewiesen worden. Hinzu kommt, dass die Öffnung nur wenige Wochen vor dem Frühlingsfest übers Knie gebrochen wurde. Millionen Chinesen werden diese Woche inmitten teils noch immer winterlicher Temperaturen durchs Land reisen. Das ohnehin überforderte Gesundheitssystem wird dadurch noch mehr belastet.

Die Art, wie die Regierung ihren U-Turn vollzieht, sei erwartbar gewesen, sagt eine 35-jährige Pekingerin, die während eines Lockdowns ihre Arbeit in der Medienbranche verlor. Sie vergleicht das Vorgehen mit einem Kind, das von einem Moment auf den anderen seine Stimmung ändert. “Es ist, als würden 80- und 90-Jährige plötzlich nicht mehr existieren.”

Im Internet macht ein Witz die Runde, der die Verwirrung über die plötzliche Kehrtwende in einem Dialog dreier Häftlinge zusammenfasst, die einander die Gründe ihrer Verhaftung erklären:

“Ich war gegen Covid-Tests.”

“Ich habe Covid-Tests unterstützt.”

“Ich habe Covid-Tests durchgeführt.”

Offen beschweren kann man sich freilich nicht. Mehr als 1.000 Social-Media-Konten – einige mit Millionen von Followern – wurden bereits suspendiert, weil sie die Covid-Politik der Regierung kritisierten. Hashtags wie “Chamäleon” oder “doppelzüngig” waren vorübergehend geblockt. Auch Karikaturen, die überfüllte Krematorien zeigen oder Kommentare, die die offizielle Todesursache verstorbener Prominenter anzweifelten, wurden schnell herausgefiltert.

In die Karten der Regierung spielt jedoch, dass die Chinesen vor allem froh sind, keine Lockdowns mehr fürchten zu müssen und auch endlich wieder reisen zu dürfen. Auch hier hat Chinas Propaganda-Maschinerie eine Strategie entwickelt, um nicht vor der eigenen Haustür kehren zu müssen. In den Staatsmedien werden die Vorkehrungsmaßnahmen einiger Länder, chinesische Reisende auf Covid zu testen, nun als “Diskriminierung” diffamiert – und das, obwohl China selbst negative Tests von Einreisenden verlangt.

Die Propaganda knüpft damit an das Narrativ des “China Virus” zu Beginn der Pandemie an, mit dem ausländische Kräfte angeblich alle Schuld bei China gesucht hätten. Die Chinesen hätten im Kampf gegen das Virus viele Opfer gebracht, so die Botschaft hinter der kalkulierten Empörung. Und nun sei es das Ausland, das ihnen aus “Rache” noch immer keine Freiheit gewähren will.

Der im Berliner Exil lebende chinesische Schriftsteller und Dissident Liao Yiwu hat die westlichen Staatsoberhäupter dazu aufgerufen, eine von Werten und Idealen geprägte Politik zu verfolgen. Als diesjähriger Redner der Stuttgarter Zukunftsrede warnte er zudem vor den Folgen des weiteren Aufstiegs der chinesischen Volkswirtschaft.

Der Westen habe von Chinas Wachstum profitiert, “aber wenn man diese Tyrannei weiter wachsen lässt, dann werden am Ende alle in der Hölle sein”. Langfristig wäre es aus seiner Sicht gut, wenn China auseinanderbreche und stattdessen aus mehreren kleineren Ländern bestehe, die gut zusammenarbeiten, sagte Liao. Der Schriftsteller rührt damit an einem politischen Tabu. Die geografische Einheit und die nationale Integrität sind identitätsstiftende Nationalziele der Volksrepublik.

Die Stuttgarter Zukunftsrede findet alle zwei Jahre statt und ist eine Initiative des Literaturhauses Stuttgart, des Internationalen Zentrums für Kultur- und Technikforschung der Universität Stuttgart sowie des Evangelischen Bildungszentrums Hospitalhof Stuttgart.

Liao Yiwu sprach in seiner Rede unter anderem auch von seiner Zeit in chinesischen Gefängnissen. 1989 hatte er als Reaktion auf die Niederschlagung der Proteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens das Gedicht “Massaker” veröffentlicht. Daraufhin wurde er für vier Jahre inhaftiert. Seit mehr als zehn Jahren lebt der Schriftsteller in Deutschland. jul

Eine mutmaßlich verschleppte Demonstrantin der “Weißblatt-Proteste” hat in einer Videobotschaft um Hilfe gebeten. In dem Video, das in den sozialen Medien kursiert, macht die Frau auf die Lage der nach den Protesten verhafteten Demonstranten aufmerksam. “Wenn Sie dieses Video sehen, hat mich die Polizei für eine Weile mitgenommen, so wie es auch meinen Freunden passiert ist”, sagt dort eine junge Frau in die Kamera.

Bei ihr soll es sich um die 26 Jahre alte Redakteurin Cao Zhixin handeln. Laut eigenen Angaben nahm sie am 27. November an einer Mahnwache an der Pekinger Liangma-Brücke zum Gedenken der Opfer eines Hochhausbrandes in Xinjiang teil. Ähnliche Mahnwachen formierten sich im Dezember überall in China. Einige gipfelten in Demonstrationen, bei denen Teilnehmer offen mehr Freiheitsrechte und sogar die Absetzung von Staatschef Xi Jinping forderten (China.Table berichtete).

In dem Video erklärt Cao nun, wie sie nach den Protesten in Peking für 24 Stunden verhört und anschließend wieder freigelassen wurde. Mitte Dezember sei es dann jedoch zu einer zweiten Welle von Verhaftungen gekommen, bei denen einige ihrer Freunde Haftbefehle ohne Angabe des jeweiligen Verbrechens unterschreiben mussten, so die Frau. Die Menschen seien zudem an geheime Orte verschleppt worden. Cao sagt in ihrem Video, sie hätten sich bei der Mahnwache “an die Regeln gehalten” und keinen Konflikt mit den Behörden verursacht. Das selbst gedrehte Video habe sie zur Sicherheit ihren Freunden zugespielt, die es veröffentlichen sollten, falls auch sie verhaftet werde. Caos jetziger Aufenthaltsort ist nicht bekannt.

Auch eine Liste mit den Namen von 20 Festgenommenen verbreitet sich seit Beginn der Woche auf Social-Media-Kanälen. Die genannten Personen seien zu Hause oder an ihren Arbeitsplätzen abgeführt worden, heißt es. Weiquanwang, eine Website, die Menschenrechtsfälle in China dokumentiert, gibt an, dass möglicherweise mehr als 100 Demonstranten festgenommen wurden. Die meisten seien junge Leute in ihren Zwanzigern. Mehrere hielten einen Abschluss an den besten Hochschulen des Landes, darunter der Tsinghua-Universität, der Alma Mater von Xi Jinping. fpe

Bei Krawallen in einer Nickelschmelze auf der indonesischen Insel Sulawesi sind ein indonesischer und ein chinesischer Arbeiter getötet worden, wie Beamte am Montag mitteilten. In der Schmelzhütte der PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), die dem chinesischen Unternehmen Jiangsu Delong gehört, waren am Samstag Proteste über Bezahlung und Sicherheit ausgebrochen. Am Montag wurden schließlich Hunderte Sicherheitskräfte auf das Gelände geschickt, um die Gemüter zu beruhigen.

Medienberichten zufolge sollen sich indonesische Arbeiter wiederholt über mangelnde Arbeitssicherheit, fehlenden Gesundheitsschutz und ausbleibende Bezahlung beklagt haben. Auch in anderen chinesischen Projekten im Ausland ist von diesen Problemen zu hören.

In der besagten Fabrik arbeiten laut Polizeiangaben ungefähr 11.000 indonesische Arbeiter und 1.300 ausländische Mitarbeiter. GNI hatte die Schmelzanlage Ende 2021 in Betrieb genommen. Jährlich sollen dort 1,8 Millionen Tonnen Nickel verarbeitet werden, die Investitionen belaufen sich auf fast drei Milliarden US-Dollar. Indonesien will zum globalen Produktionszentrum für Elektrobatterien werden. Die Nickelreserven der Insel Sulawesi haben das Interesse von Peking und einigen der größten Autohersteller der Welt geweckt. rad

Chinas Nationale Gesundheitskommission hat am Wochenende mitgeteilt, dass seit Anfang Dezember 59.938 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind. Es ist das erste Mal, dass die Behörden eine große Zahl von Todesopfern bekannt geben. Bislang hatte Peking nur durch das Virus ausgelöste Fälle von Atemstillstand als Corona-Opfer deklariert. Die offiziellen Zahlen blieben dadurch unrealistisch niedrig (China.Table berichtete).

Die neuen Daten beziehen sich nun auf Todesfälle “in Verbindung” mit Covid-19 “innerhalb medizinischer Einrichtungen” zwischen dem 8. Dezember 2022 und dem 12. Januar 2023. Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag demnach bei 80,3 Jahren. 90 Prozent der Todesopfer seien über 65 Jahre alt gewesen, wobei die meisten an Vorerkrankungen gelitten hätten, so die Behörden. Menschen, die nicht in Krankenhäusern verstarben, also beispielsweise zu Hause, sind in den offiziellen Zahlen nicht enthalten. Auch deswegen gehen Experten davon aus, dass die Dunkelziffer weit höher sein könnte. Manche Schätzungen gehen sogar davon aus, dass bis zum Frühjahr in China bis zu anderthalb Millionen Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 sterben könnten.

Jiao Yahui, eine hochrangige Vertreterin der Nationalen Gesundheitskommission erklärte unterdessen, “dass der Höhepunkt der nationalen Notfallsituation” in China vorüber sei. Die Zahl der Menschen, die eine Klinik aufsuchten, hätte am 23. Dezember mit 2,9 Millionen ihren Höhepunkt erreicht, so Jiao. Bis zum Donnerstag sei die Zahl um 83 Prozent auf etwa eine halbe Million gesunken.

Nach der Bekanntgabe der Corona-Zahlen hat die Weltgesundheitsorganisation Peking aufgefordert, “detaillierte Information mit uns und der Öffentlichkeit zu teilen”. Nur so sei ein besseres Verständnis der epidemiologischen Situation möglich, hieß es in einer Erklärung der WHO. fpe

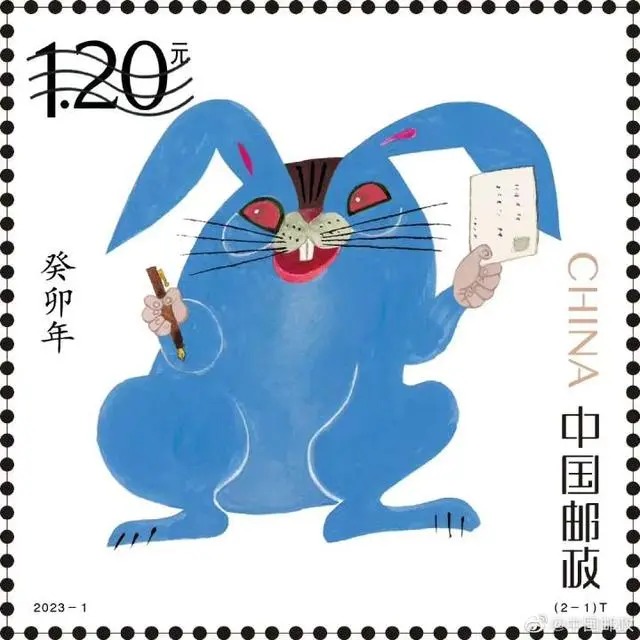

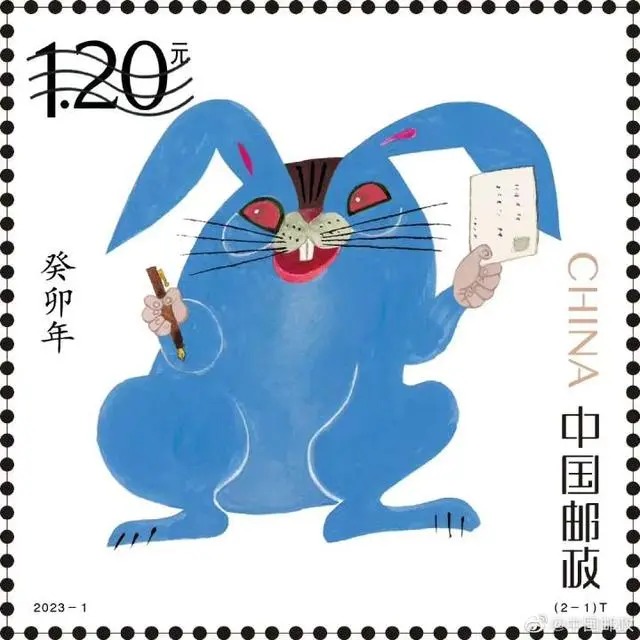

Chinesen feiern nach dem Zwölfer-Zyklus der Tierkreiszeichen 2023 als neues Jahr des Hasen. Es beginnt nach dem traditionellen Mondkalender um Mitternacht auf Sonntag. Zu Ehren des Hasen durfte Chinas weltberühmter Künstler Huang Yongyu für die Staatliche Post zwei Motivmarken entwerfen. Empörte Blogger entfachten einen virtuellen Sturm. Sie unterstellten Huang bösartige Absichten.

Denn der dieses Großmeister chinesischer Malerei, vielseitiger Kunst und Satiriker – er wird in diesem Jahr 99 Jahre alt – lieferte zwei Karikaturen ab. Sein erstes Hoppelwesen schien der Unterwelt entkommen: ein Kinderschreck mit blauem Fell und glühend roten Augen. Ein Hase mit Menschenhänden, der Stift und Notizblock bereithält, um mit China abzurechnen. So zumindest befand ein Blogger, der unter dem blumigen Pseudonym “Orchideengarten aus Zhejiang” (严州兰苑) eine Wutmail postete: “Giftig! …sieht aus wie eine Ratte, die im Labor ein neues Corona-Virus herstellt. In einer Hand hält sie den Füller des höllischen Buchhalters Panguan und in der anderen die Listen über Leben und Tod. Schockierend ist die Zahl 120!” (“毒!…一只在实验室做新冠病毒试验的老鼠~一只手拿着判官笔一只手拿着生死簿还有令人心惊胆战的120!)

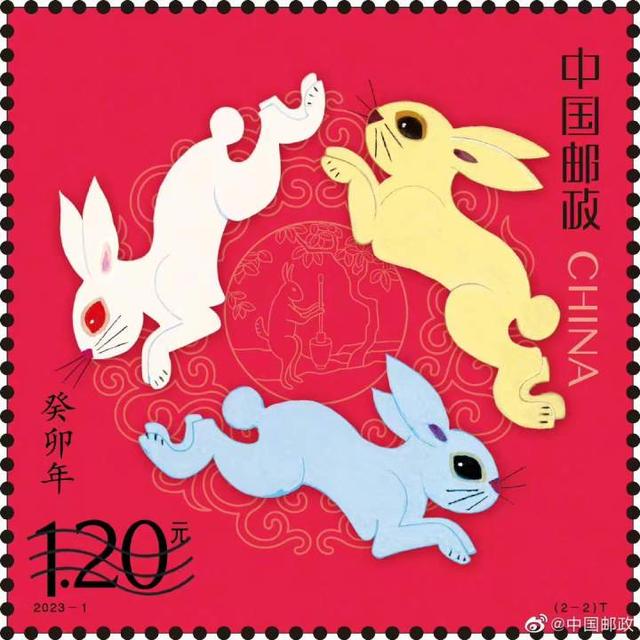

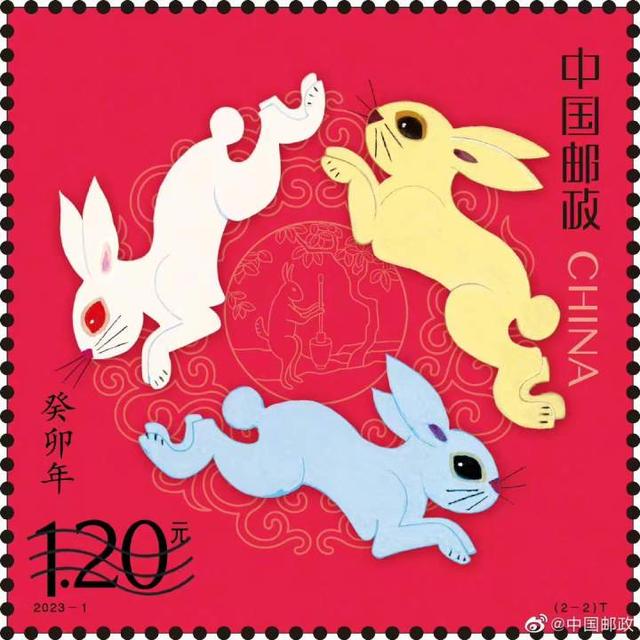

Seit dem 5. Januar verkaufen Postämter die Marken. Seither schmäht die Online-Gemeinde Huangs “hässlichen” Hasen. Für sie ist er eine dämonenhafte Kreatur, ein “Omikron-Hase” (奥密克戒兔),der mitten in Chinas entfesselter Pandemie Haken schlägt. Verschwörungstheorien deuten auf den Nennwert der Briefmarke, 1,20 Yuan. 120 sei aber Chinas Telefonnotruf für ärztliche Hilfe. Dazu passt, dass Huangs zweites Hasenbild scheinbar auch voller Anspielungen steckt. Im Vordergrund zeige es zwar drei putzige Hasen beim Ringelreihen. Doch im Hintergrund verstecke sich der Mondhase Yutu, der nach der Sage (玉兔捣药) Arzneien stampft.

Mit Logik kommt man dagegen nicht an. 1,20 Yuan kostet das Porto für einen Inlandsbrief. Auch ist Chinas Trauerfarbe nicht blau, sondern weiß. Zeichner Huang reagierte schmunzelnd in einem Video-Clip: Hasen malen sei keine große Kunst. Das könne jeder. “Ich habe sie gemalt, um alle happy zu stimmen.” (画个兔子邮票是开心的事 …让大家高兴). Die einzige Anspielung stecke in den Worten für “Blauer Hase”. Sie sind – gleich ausgesprochen, aber mit anderen Schriftzeichen geschrieben – Homophone für den Neujahrswunsch nach “großartigen Plänen” (蓝色兔子谐音”宏伟蓝图”).

Der grotesk-komische Online-Streit, den eine Minderheit angezettelt hat, heizte den realen Run der Mehrheit auf die Marken erst richtig an. Markenfans standen bis zu drei Tagen vor Ausgabetermin an – und mobilisierten ihre Familien, um sich beim Schlangestehen abzuwechseln. Sie witterten die sprichwörtliche Aktie des kleinen Mannes.

Die Postämter verkauften ihre Bestände oft innerhalb der ersten Stunde. 200.000 Bestellungen notierte das Online-Kaufhaus Taobao. Auch die Vorräte dort waren rasch vergriffen, obwohl sich die Post vorbereitet hatte: Sie druckte die Marken in Rekordauflagen von jeweils 39,5 Millionen Exemplaren.

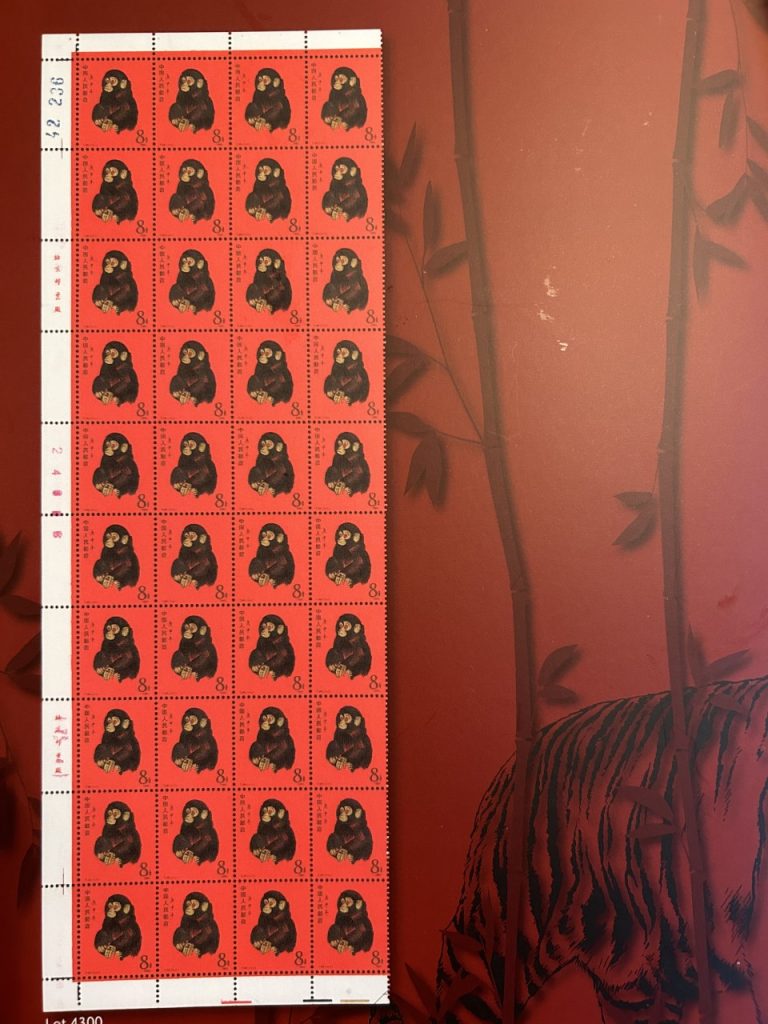

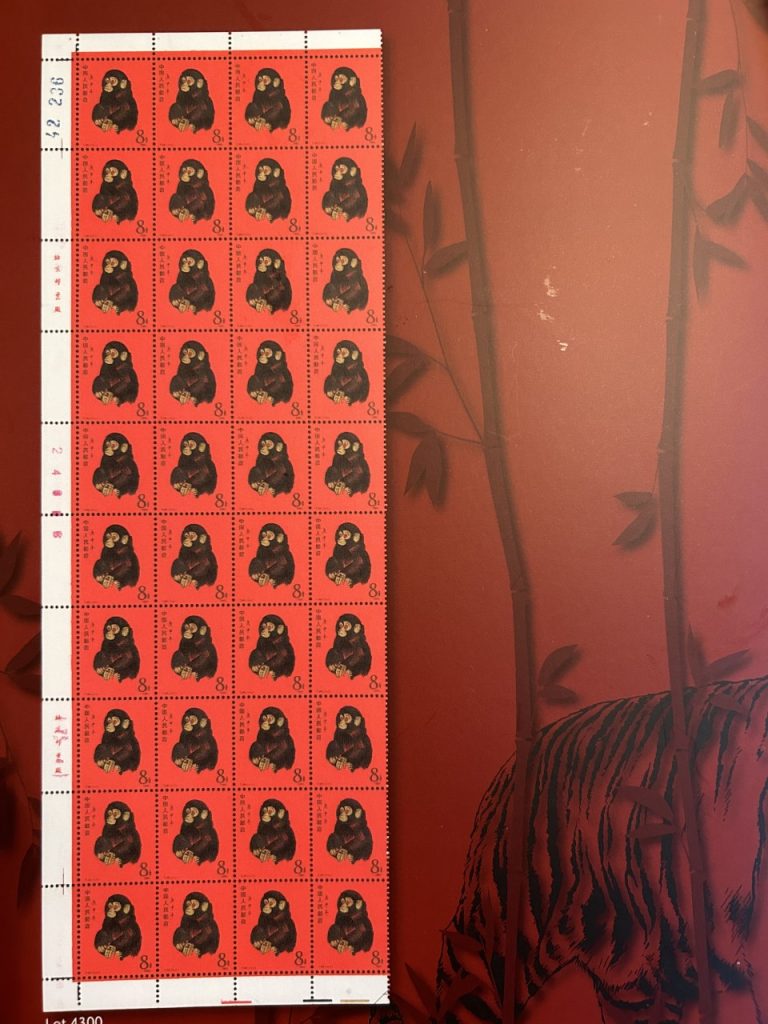

Zum Auslöser der explodierenden Nachfrage wurde eine Mischung aus volkstümlichem Aberglauben, gepaart mit der Gier nach Schnäppchen und der Bekanntheit des Huang Yongyu. Die Hasen 2023 sind das dritte Tierkreiszeichen, das er für Chinas Post entwarf, seit sie 1980 erstmals Sondermarken zum Jahr des Affen herausgab.

Jedes chinesische Kind wächst seither mit der Mär der roten Affenmarke auf, die Huang 1980 für Chinas Post zeichnete. Sie wurde quasi ein chinesisches Pendant zur blauen Mauritius. Mit einem Nennwert von acht Fen – das damalige Porto für einen Inlandsbrief – stieg sie zum teuersten Postwertzeichen der Volksrepublik auf. Ihr heutiger Marktpreis liegt bei weit über 1.000 Euro, obwohl sie 1980 bereits in einer Auflage von fünf Millionen Exemplaren erschien.

Vom absurden Hype profitierte auch ein deutscher Chefingenieur, der am frühen Wuhaner Großprojekt eines aus Duisburg importierten Kaltwalzwerks mitarbeitete. In der Yangtse-Stadt vertrieb er sich die Freizeit, indem er mit seinem Sohn bis 1984 China-Briefmarken bogenweise kaufte. Im November 2022 ließ der Sohn die über Jahrzehnte weggeschlossene Sammlung vom Auktionshaus Felzmann versteigern, darunter ein Bogen mit 40 Affenmarken. Der Vater hatte sie 1980 für 3,20 Yuan gekauft. Der Ausruf startete mit 25.000 Euro. Der Zuschlag fiel bei 39.000 Euro.

Seine zweite Neujahrsmarke malte Huang 2016. Es war wieder ein Jahr des Affen. Er zeichnete ihn mit einem Pfirsich, dem Symbol für langes Leben, und spielte auf die Sage vom Affenkönig-Rebellen Sun Wukong an. Der erdreistete sich, einen Pfirsich aus dem Himmlischen Garten zu stehlen. Als weiteres Motiv entwarf Huang einen Affen mit zwei Jungen. Es war sein Plädoyer gegen Chinas Ein-Kind-Politik. “Alle sind hinter diesen Marken her als seien sie selber Affen”, schrieb damals missbilligend Xinhua.

Als ich Huang vor zwölf Jahren – zum Hasenjahr 2011 – in seinem Pekinger Atelier besuchte, zeigte er mir ein Bild, das er für sich selbst gemalt hatte. Inspiriert vom Sprichwort, wonach ein schlauer Hase zum Überleben drei Schlupflöcher braucht, hatte er drei Hasen gezeichnet, die vergnügt in nur einem Loch hocken. “Wir brauchen hierzulande nicht mehr so viele Plätze, um uns zu verstecken”, sagte Huang verschmitzt. Als ich wissen wollte, ob er Chinas Gesellschaft auf einem guten Weg zur Normalität sehe, stellte er mir als rhetorische Gegenfrage: “Wäre es so, bräuchten wir uns dann noch ein Mao-Portrait am Tiananmen-Tor aufzuhängen?”

So viel Skepsis hielt ihn nicht ab, staatstragende Werke wie eine 24 Meter lange und sieben Meter hohe Bildstickerei mit Flüssen und Bergen zu entwerfen. Sein Wandbild schmückt im riesigen Mao-Mausoleum auf dem Tiananmen-Platz den Empfangsraum hinter Maos Marmorbüste.

Doch er lässt sich weder für Parteipropaganda noch von Kritikern des Systems vereinnahmen. Jüngst tauchte online ein angebliches Protestfoto von ihm auf, gegen Pekings Umgang mit der Pandemie. Es zeigt ihn mit seiner Zeichnung einer Hand, die Peking den bekannten ausgestreckten Mittelfinger zeigt. Daneben steht der Ausruf: “Das Volk ist aufgebracht!” (中国人活得有气).

Das Foto war eine Fälschung. Für die Manipulation wurden ein Finger und ein Schriftzeichen übermalt. Auf dem nach dem Covid 19-Ausbruch in Wuhan gemalten Originalplakat zeigen zwei Finger das Victoryzeichen V. Der Ausruf heißt: “Das Volk ist voller Elan!” (中国人活得有气势).

Dabei hätte Huang hinreichend Grund, verbittert zu sein. Er überlebte brutale Verfolgungen – in der Anfangsphase der traumatischen Kulturrevolution durch aufgehetzte Rotgardisten und sieben Jahre später durch intrigante Gefährten von Mao, darunter dessen Frau Jiang Qing.

Der Reihe nach: 1966 lehrte Huang an Pekings Hochschule für Schöne Künste als ihr jüngster Professor. Kulturrevolutionäre brandmarkten den Dekan Ye Qianyu, Maler Lu Gongliu und Huang als Konterrevolutionäre und Verräter an Mao. Am 23. August 1966 wurden alle drei Künstler nach öffentlichem Tribunal blutig ausgepeitscht. Huang überlebte 242 Hiebe mit dem Ledergürtel.

Jahre der Landarbeit in einer Kaderschule in der Provinz Hebei folgten. 1973 wurden Huang und weitere Maler plötzlich aus der Verbannung nach Peking zurückgeholt – vom damaligen Premier Zhou Enlai. Heute weiß man, dass es auf Geheiß Maos geschah. Peking sollte nach dem Nixon-Besuch 1972 nun erwarteten weiteren Staatsgästen des Westens ein freundlicheres Bild bieten. Huang und andere Maler sollten dafür ein Wandbild vom Jangtse-Strom als Blickfang im Foyer des neugebauten Peking-Hotels malen.

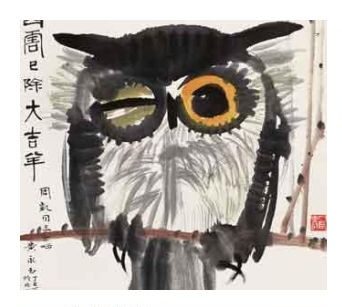

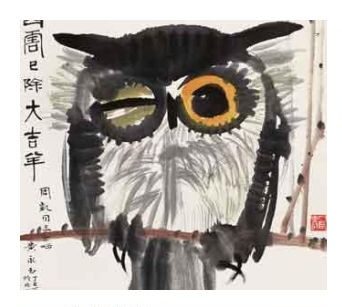

Huang, der wieder Bekannte besuchen durfte, zeichnete für einen Freund als privates Geschenk eines seiner Lieblingsmotive – das Tuschebild einer Eule mit einem geschlossenen und einem offenen Auge. Das war der Beginn des berüchtigten Eulenbild-Vorfalls, deren Opfer an erster Stelle Huang wurde. Er erfuhr nicht, dass der Freund die ihm geschenkte Zeichnung weitergab und sie in einen Shanghaier Katalog moderner Malerei einging. Zhou Enlai wollte international wieder für Chinas Kunst werben lassen.

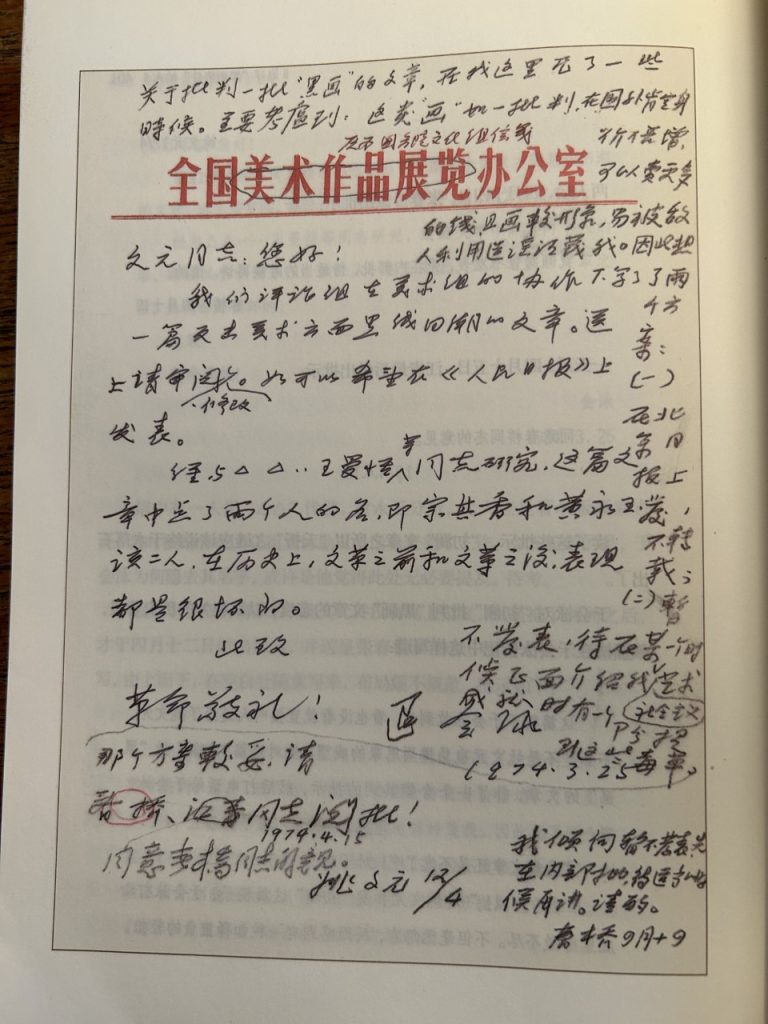

Doch gerade dieser Katalog wurde Steilvorlage für eine mächtige Gruppe ultralinker Gefolgsleute um Maos Frau Jiang Qing, darunter auch der damalige Kulturminister Yu Huiyong. Er machte sich zum Wortführer für eine erneute Verfolgung der “schwarzen bourgeoisen Malerei”, Chinas Wort für entartete Kunst, mit der angebliche Feinde das Ende von Maos Kulturrevolution betreiben wollten. Am 15. Februar 1974 zeigte die Pekinger Kunstgalerie eine Kritik-Ausstellung “Schwarzer Malerei” mit 215 Bilder der achtzehn besten Maler Chinas. Huangs Eule ist darunter das mit Abstand “schwärzeste Bild”. Die Eule halte ein Auge offen und eines geschlossen. Der Künstler drücke so seine Gleichgültigkeit und Verachtung für Mao und den Sozialismus aus.

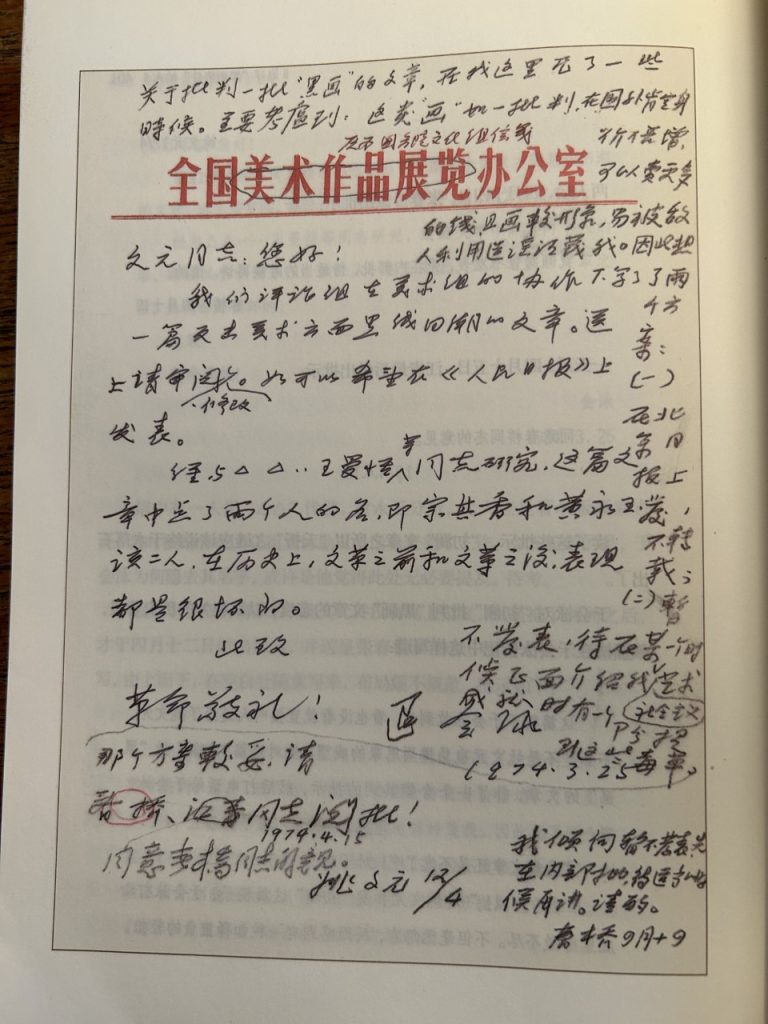

Pekings Kulturkritiker Li Hui hat in einer umfassenden Biografie über Huang Yongyu (李辉: 黄永玉传奇) das damalige Ränkespiel nachrecherchiert, das in Wirklichkeit den verhassten Premier Zhou Enlai zu Fall bringen sollte. Huang hat sich das Original des Vorschlags für eine Kampagne gegen die Schwarze Kunst mit der handschriftlichen Zustimmung aller Beteiligten, auch Maos Frau, beschafft, rahmen lassen und in sein Schlafzimmer gehängt, schreibt Li Hui. Für Huang ist es Realsatire, für andere ein Stück Zeitgeschichte aus dem chinesischen Tollhaus in der Spätphase der Kulturrevolution.

Ausgerechnet der wankelmütige Diktator Mao sorgte dafür, dass die Verfolgung der Künstler abrupt endete. Als ihm die Fotos der Kritikausstellung “Schwarze Kunst” gezeigt wurden, um seine “höchste Weisung” zum Start eines landesweiten Kulturkampfs zu erhalten, kann der alterssieche Mao nichts Anrüchiges erkennen. Er lobt sogar Huangs Eule. Ein geschlossenes und ein offenes Auge sei bei Eulen üblich. Einst habe ihm ein deutscher Maler so ein Bild geschenkt. Die Kampagne endete unverrichteter Dinge.

Das aktuell beste Portrait über Huang Yongyu und eine Hommage auf ihn als Satiriker veröffentlichten Reporter 2022 in der Zeitschrift Renwu (人物), Persönlichkeiten. Sie nannten ihren Essay: “Solange Menschen lachen können, ist noch nichts verloren” (人只要笑,就没有输).

Huang kann lachen. Auf das Jahr des Hasen folgt 2024 das Jahr des Drachen. Dann wird er 100 Jahre alt. Auf seine Neujahrszeichnung darf man gespannt sein. Den Reportern von Renwu verriet er, dass er eine Jahrhundert-Ausstellung vorbereitet. Falls sie ihn dann regungslos sehen, “zwickt mich und guckt nach. Wenn ich lache, lebe ich noch” (到时候胳肢我一下,看看我笑不笑. 笑了,我就还活着).

haben Sie sich auch schon einmal dabei erwischt, dass sie chinesischer Propaganda auf den Leim gegangen sind? Grämen Sie sich bitte nicht! Das passiert Wirtschaftsvertretern, Politikern und Wissenschaftlern alle naselang. Journalisten übrigens auch. Aber es ist ja nicht verboten, aus seinen Fehlern zu lernen.

Derzeit bieten chinesische Medien Lehrbuch-Propaganda zuhauf, die uns helfen kann, sensibler zu werden für die Widersprüche in den Darstellungen autoritärer Staaten. Das aktuelle Anschauungsmaterial zum Thema Corona liefert uns zwei extreme Erzählstränge zum gleichen Thema binnen kürzester Zeit. Von Null-Covid zu Null-Vorsicht hat Fabian Peltsch das Phänomen beschrieben.

Es ist deshalb so wertvoll, weil es selten vorkommt, dass Argumentationslinien in Diktaturen so drastisch von heute auf morgen umgekrempelt werden müssen. Denn auch die Verantwortlichen wissen, dass die eigene Glaubwürdigkeit darunter leidet. Diese Farce bietet aber Raum für Rückschlüsse auf andere Themenbereiche, in denen 180-Grad-Wenden nicht zu erwarten sind und in denen die Widersprüche sich deshalb auch nicht so drastisch offenbaren.

Die Ernennung von Zheng Yanxiong zum neuen Leiter des Pekinger Liaison-Büros in Hongkong ist sicherlich ein Themenbereich, in dem Chinas Propaganda auf Gedeih und Verderb bei seiner ursprünglichen Linie bleiben wird. Der Erzählung nach soll Zheng mit seinem guten Draht zum Regierungschef John Lee den Boden bereiten für eine wirtschaftlich fruchtbare Atmosphäre, die auch attraktiv auf ausländische Investoren wirken soll.

Dass seine Ernennung vor allem ein politisches Zeichen dafür ist, dass Peking keinerlei Dissens mehr in der Metropole duldet und mit dem Nationalen Sicherheitgesetz weiterhin gnadenlos aufräumen wird, sagt die Propaganda nicht. Das tun dafür Hongkonger Demokraten, die heute im Exil leben, um Haftstrafen wegen vermeintlicher Verstöße gegen das Sicherheitsgesetz zu entgehen.

Mit der Ernennung von Zheng Yanxiong zum neuen Leiter des Pekinger Liaison-Büros in Hongkong hat die Kommunistische Partei ein Signal der Entschlossenheit gesetzt. Die Personalie deutet darauf hin, dass die chinesische Zentralregierung ihren uneingeschränkten Machtanspruch in der Stadt vor deren wirtschaftliche Entwicklung stellt.

Als Direktor des Büros für Nationale Sicherheit hat sich der 59-Jährige in den vergangenen Jahren das Profil eines kompromisslosen Säuberers erarbeitet, der um jeden Preis bereit ist, Hongkongs Produktivität einem erzwungenen politischen Konsens unterzuordnen. Kritiker werfen ihm vor, nicht nur auf politischer Ebene aufgeräumt, sondern auch ehemals unabhängige und international respektierte Berufsverbände wie die 1907 gegründete Gesellschaft für Recht, den Beirat der Rechnungsprüfer oder den Lehrerverband mit Pekinger Loyalisten unterwandert zu haben.

Ausgerechnet Zheng in Personalunion zum Liaison-Chef und damit parallel zum höchsten Interessenvertreter Pekings in der Metropole zu ernennen, wirkt somit nicht nur als eine Warnung an alle verbliebenen Oppositionellen in Hongkong, sondern auch an den pekingfreundlichen Teil der Elite. Ehemalige Hongkonger Politiker und Parlamentarier äußern sich im Gespräch mit China.Table entsprechend entsetzt.

“Ich bin regelrecht geschockt. Diese Personalie ist ein beispielloser Vorgang. Sie bringt zum Ausdruck, dass Peking die öffentliche Wahrnehmung von der Entwicklung in Hongkong nicht mehr interessiert. Weder in der Stadt selbst, noch im Rest der Welt”, sagt der frühere demokratische Abgeordnete Ted Hui, der inzwischen im australischen Exil lebt, wo er der Strafverfolgung durch Hongkonger Behörden entkommen ist. “Es gilt ausschließlich das Wort Pekings”, so Hui.

Unter Zhengs Leitung implementierte die Stadtverwaltung seit Einführung des Nationalen Sicherheitsgesetz im Jahr 2020 auch einen Amtseid für Beamte, der ihnen fortan juristische Rechenschaft auferlegt, sollten sie auch nur den Anschein erwecken, nicht 100 Prozent auf zentralstaatlicher Linie zu handeln. “Zheng hat die gesamte Verwaltung so unter Druck gesetzt, dass eine große Mehrheit der Beamten keine Alternative gesehen hat, als sich zu beugen”, sagt Hui. Nur wenige seien aus dem Dienst geschieden.

Internationale Aufmerksamkeit generierte Zheng bereits vor mehr als zehn Jahren, als er als oberster Parteifunktionär der Stadt Shanwei in der an Hongkong grenzenden Provinz Guangdong die Massenproteste in einem aufmüpfigen Dorf kontern musste. Den Bewohnern des Ortes Wukan warf er die Konspiration mit ausländischen Medien vor, um Unruhe zu stiften.

Die gleichen Argumente nutzt Zheng heute, um Dissens mit der Hongkonger Regierung als das Resultat teuflischer Einflussnahme ausländischer Kräfte abzutun. Bei seiner Neujahrsrede am vergangenen Sonntag formulierte er ein Gegenangebot. “Das riesige Hinterland, der Verbrauchermarkt und die unerschöpfliche Innovationskraft des Festlands haben den Einwohnern Hongkongs eine riesige Plattform geboten, um ihre Träume zu verwirklichen”, sagte Zheng und suggerierte, dass Hongkonger Träume ausschließlich aus dem Wunsch nach Wohlstand bestehen. Dabei reflektierten die Proteste in der Stadt im Wesentlichen den Wunsch nach demokratischen Strukturen.

“Dass ein Hardliner auf den Posten des obersten Repräsentanten rotiert, zeigt die anhaltende Sorge Pekings, dass die Einwohner noch immer Schwierigkeiten machen könnten”, sagt der frühere Hongkonger Politiker und Studentenführer Sunny Cheung, der jetzt in Washington lebt. Cheung glaubt, dass Peking eine wirtschaftliche Stärkung der Metropole durch zunehmende Autorität erzwingen kann. “Ein starkes Hongkong soll die schwächelnde chinesische Wirtschaft stützen. Aber die Zentralregierung spürt, dass viele Einwohner kein Vertrauen in die Partei haben“, so Cheung.

Indem die Führung die Zügel anzieht, raubt sie der Stadt den letzten Atem. Doch die KP hofft darauf, mit Kompromisslosigkeit einen Aufschwung zu erreichen. Gerade auch ausländische Investoren sollen das Gefühl bekommen, dass Stabilität eingekehrt ist in Hongkong und sie sich keinerlei Sorgen mehr zu machen brauchen um ihre Investitionen.

Dass dies nur über eine noch engere Anbindung an die Volksrepublik führt, obwohl der Übergabevertrag von 1997 “zwei Systeme” für die Dauer eines halben Jahrhunderts versprochen hatte, formulierte Regierungschef John Lee. Er lobte Zheng für die “Koordination, Überwachung und Führung” der Stadtregierung im Bereich der nationalen Sicherheit und versprach seinerseits, “Hongkongs Integration in die nationale Entwicklung” voranzutreiben zu wollen.

Der abrupte Kurswechsel in Chinas Corona-Politik stellt die Zensurbehörden vor eine Herkulesaufgabe, die durchaus Einfluss auf die soziale Stabilität hat: Wie verkauft man die 180-Grad-Wende von Null-Covid zu Null-Vorsicht der eigenen Bevölkerung? Eine Stoßrichtung kristallisierte sich nach der Abschaffung der strikten Maßnahmen nach dem 7. Dezember nur langsam heraus, was darauf hindeutet, dass auch hinter den Kulissen große Unklarheit herrschte.

Kein Wunder: Die rund 120 offiziellen Slogans, mit denen die Propaganda Xi Jinpings Zero-Covid-Politik in die Köpfe der Bevölkerung hämmerte, lassen sich nicht von einem Tag auf den anderen auslöschen. Die zahlreichen Karikaturen in den Staatsmedien, die eine Öffnung ohne harte Lockdowns im Westen als Systemversagen brandmarkten, wirkten plötzlich wie Kommentare auf die eigene, hausgemachte Covid-Katastrophe.

Um die Kurve zu kriegen, setzt die Propaganda-Maschinerie auf bewährte Taktiken: Optimismus ausstrahlen, Fehler verschweigen, Sündenböcke finden. Omicron habe sich doch als eine Art Grippe erwiesen, deren Sterblichkeitsrate keine strengen Lockdown-Maßnahmen mehr erfordert. Mit leichten Symptomen könne man sogar zur Arbeit gehen, ließen etwa offizielle Stellen in der Mega-Metropole Chongqing verlauten.

Mehrere staatliche Zeitungen berichten von einer über 100-jährigen Frau aus Xinjiang, die ihre Infektion nach einem 10-tägigen Krankenhausaufenthalt “überraschend schnell” überstanden habe – und das, obwohl sie unter Vorerkrankungen und hohem Blutdruck litt.

Und dennoch hätten sich die Lockdown-Maßnahmen insgesamt trotzdem gelohnt, so der Tenor in einem Leitartikel der People’s Daily vom 12. Dezember. Sie hätten Zeit eingebracht, um bessere medizinische Rahmenbedingungen zu schaffen und die Zahl der Todesopfer gering zu halten.

Kurz vor Weihnachten lobten die Staatsmedien zusätzlich den positiven Effekt auf die Wirtschaft. Durch die strengen Lockdowns hätte das Wirtschaftswachstum aufrechterhalten werden können, wenn auch in niedrigeren Raten. Die Darstellung in westlichen Medien, China riskiere den Tod großer Teile der älteren Bevölkerung, nennt die Global Times “rassistisch, bigott und intolerant”. “Jedes Ereignis, das den Tod von Chinesen zur Folge hat, wird von den westlichen Propagandisten freudig begrüßt”, heißt es da.

Unzufriedenheit unter Chinesen seien auf “unterschiedliche Meinungen” in einem großen Land zurückzuführen, erklärte Xi Jinping Ende des Jahres in einer Fernsehansprache, ohne die vielen Proteste in chinesischen Großstädten beim Namen zu nennen. “Seit dem Ausbruch der Epidemie haben wir die Menschen und das Leben immer an die erste Stelle gesetzt”, erklärte Xi. Inzwischen rechnen Experten jedoch mit bis zu einer Million Toten (China.Table berichtete).

Hu Xijin, der ehemalige Chefredakteur der Global Times erklärte auf Twitter, dass er bei einer Reise von Peking nach Chengdu feststellen konnte, dass überall Normalität eingekehrt sei. “Die Auswirkungen der Pandemie verfliegen schnell.” Fachleute hingegen warnen vor den Folgen der anstehenden Corona-Welle in den Provinzen (China.Table berichtete).

Dass alles nicht so schlimm steht, belegt die Global Times unter anderem auch mit dem Hinweis, dass die allgemeine Lebenserwartung in China im Gegensatz zu den USA noch immer steige. Zynischer Whataboutismus, wenn man all die Todesfälle bedenkt, die nun überall in China betrauert werden müssen. Zudem weigert Peking sich nach wie vor aus ideologischen Gründen, den Einsatz nachweislich wirksamer mRna-Impfstoffe aus dem Westen zuzulassen.

Ein weiteres Argument, das inzwischen überall auftaucht, ist, dass die Öffnung von langer Hand geplant gewesen sei und dementsprechende Entscheidungen bereits im November 2022 in Zhongnanhai getroffen wurden. Man habe innerhalb der “dynamischen Covid-Politik” umgehend auf die “leichtere Variante” Omicron reagiert, schreibt die Global Times. “Chinas sozialistisches System hat wieder gezeigt, dass es zu einer beispiellosen Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit fähig ist.”

Dass hinter der Öffnung kein Masterplan stand, beweist jedoch die Tatsache, dass es der Staat trotz harter Lockdown-Maßnahmen nicht geschafft hat, mehr als 40 Prozent der über 80-Jährigen ausreichend zu impfen. Omicron war bereits Ende 2021 in China nachgewiesen worden. Hinzu kommt, dass die Öffnung nur wenige Wochen vor dem Frühlingsfest übers Knie gebrochen wurde. Millionen Chinesen werden diese Woche inmitten teils noch immer winterlicher Temperaturen durchs Land reisen. Das ohnehin überforderte Gesundheitssystem wird dadurch noch mehr belastet.

Die Art, wie die Regierung ihren U-Turn vollzieht, sei erwartbar gewesen, sagt eine 35-jährige Pekingerin, die während eines Lockdowns ihre Arbeit in der Medienbranche verlor. Sie vergleicht das Vorgehen mit einem Kind, das von einem Moment auf den anderen seine Stimmung ändert. “Es ist, als würden 80- und 90-Jährige plötzlich nicht mehr existieren.”

Im Internet macht ein Witz die Runde, der die Verwirrung über die plötzliche Kehrtwende in einem Dialog dreier Häftlinge zusammenfasst, die einander die Gründe ihrer Verhaftung erklären:

“Ich war gegen Covid-Tests.”

“Ich habe Covid-Tests unterstützt.”

“Ich habe Covid-Tests durchgeführt.”

Offen beschweren kann man sich freilich nicht. Mehr als 1.000 Social-Media-Konten – einige mit Millionen von Followern – wurden bereits suspendiert, weil sie die Covid-Politik der Regierung kritisierten. Hashtags wie “Chamäleon” oder “doppelzüngig” waren vorübergehend geblockt. Auch Karikaturen, die überfüllte Krematorien zeigen oder Kommentare, die die offizielle Todesursache verstorbener Prominenter anzweifelten, wurden schnell herausgefiltert.

In die Karten der Regierung spielt jedoch, dass die Chinesen vor allem froh sind, keine Lockdowns mehr fürchten zu müssen und auch endlich wieder reisen zu dürfen. Auch hier hat Chinas Propaganda-Maschinerie eine Strategie entwickelt, um nicht vor der eigenen Haustür kehren zu müssen. In den Staatsmedien werden die Vorkehrungsmaßnahmen einiger Länder, chinesische Reisende auf Covid zu testen, nun als “Diskriminierung” diffamiert – und das, obwohl China selbst negative Tests von Einreisenden verlangt.

Die Propaganda knüpft damit an das Narrativ des “China Virus” zu Beginn der Pandemie an, mit dem ausländische Kräfte angeblich alle Schuld bei China gesucht hätten. Die Chinesen hätten im Kampf gegen das Virus viele Opfer gebracht, so die Botschaft hinter der kalkulierten Empörung. Und nun sei es das Ausland, das ihnen aus “Rache” noch immer keine Freiheit gewähren will.

Der im Berliner Exil lebende chinesische Schriftsteller und Dissident Liao Yiwu hat die westlichen Staatsoberhäupter dazu aufgerufen, eine von Werten und Idealen geprägte Politik zu verfolgen. Als diesjähriger Redner der Stuttgarter Zukunftsrede warnte er zudem vor den Folgen des weiteren Aufstiegs der chinesischen Volkswirtschaft.

Der Westen habe von Chinas Wachstum profitiert, “aber wenn man diese Tyrannei weiter wachsen lässt, dann werden am Ende alle in der Hölle sein”. Langfristig wäre es aus seiner Sicht gut, wenn China auseinanderbreche und stattdessen aus mehreren kleineren Ländern bestehe, die gut zusammenarbeiten, sagte Liao. Der Schriftsteller rührt damit an einem politischen Tabu. Die geografische Einheit und die nationale Integrität sind identitätsstiftende Nationalziele der Volksrepublik.

Die Stuttgarter Zukunftsrede findet alle zwei Jahre statt und ist eine Initiative des Literaturhauses Stuttgart, des Internationalen Zentrums für Kultur- und Technikforschung der Universität Stuttgart sowie des Evangelischen Bildungszentrums Hospitalhof Stuttgart.

Liao Yiwu sprach in seiner Rede unter anderem auch von seiner Zeit in chinesischen Gefängnissen. 1989 hatte er als Reaktion auf die Niederschlagung der Proteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens das Gedicht “Massaker” veröffentlicht. Daraufhin wurde er für vier Jahre inhaftiert. Seit mehr als zehn Jahren lebt der Schriftsteller in Deutschland. jul

Eine mutmaßlich verschleppte Demonstrantin der “Weißblatt-Proteste” hat in einer Videobotschaft um Hilfe gebeten. In dem Video, das in den sozialen Medien kursiert, macht die Frau auf die Lage der nach den Protesten verhafteten Demonstranten aufmerksam. “Wenn Sie dieses Video sehen, hat mich die Polizei für eine Weile mitgenommen, so wie es auch meinen Freunden passiert ist”, sagt dort eine junge Frau in die Kamera.

Bei ihr soll es sich um die 26 Jahre alte Redakteurin Cao Zhixin handeln. Laut eigenen Angaben nahm sie am 27. November an einer Mahnwache an der Pekinger Liangma-Brücke zum Gedenken der Opfer eines Hochhausbrandes in Xinjiang teil. Ähnliche Mahnwachen formierten sich im Dezember überall in China. Einige gipfelten in Demonstrationen, bei denen Teilnehmer offen mehr Freiheitsrechte und sogar die Absetzung von Staatschef Xi Jinping forderten (China.Table berichtete).

In dem Video erklärt Cao nun, wie sie nach den Protesten in Peking für 24 Stunden verhört und anschließend wieder freigelassen wurde. Mitte Dezember sei es dann jedoch zu einer zweiten Welle von Verhaftungen gekommen, bei denen einige ihrer Freunde Haftbefehle ohne Angabe des jeweiligen Verbrechens unterschreiben mussten, so die Frau. Die Menschen seien zudem an geheime Orte verschleppt worden. Cao sagt in ihrem Video, sie hätten sich bei der Mahnwache “an die Regeln gehalten” und keinen Konflikt mit den Behörden verursacht. Das selbst gedrehte Video habe sie zur Sicherheit ihren Freunden zugespielt, die es veröffentlichen sollten, falls auch sie verhaftet werde. Caos jetziger Aufenthaltsort ist nicht bekannt.

Auch eine Liste mit den Namen von 20 Festgenommenen verbreitet sich seit Beginn der Woche auf Social-Media-Kanälen. Die genannten Personen seien zu Hause oder an ihren Arbeitsplätzen abgeführt worden, heißt es. Weiquanwang, eine Website, die Menschenrechtsfälle in China dokumentiert, gibt an, dass möglicherweise mehr als 100 Demonstranten festgenommen wurden. Die meisten seien junge Leute in ihren Zwanzigern. Mehrere hielten einen Abschluss an den besten Hochschulen des Landes, darunter der Tsinghua-Universität, der Alma Mater von Xi Jinping. fpe

Bei Krawallen in einer Nickelschmelze auf der indonesischen Insel Sulawesi sind ein indonesischer und ein chinesischer Arbeiter getötet worden, wie Beamte am Montag mitteilten. In der Schmelzhütte der PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), die dem chinesischen Unternehmen Jiangsu Delong gehört, waren am Samstag Proteste über Bezahlung und Sicherheit ausgebrochen. Am Montag wurden schließlich Hunderte Sicherheitskräfte auf das Gelände geschickt, um die Gemüter zu beruhigen.

Medienberichten zufolge sollen sich indonesische Arbeiter wiederholt über mangelnde Arbeitssicherheit, fehlenden Gesundheitsschutz und ausbleibende Bezahlung beklagt haben. Auch in anderen chinesischen Projekten im Ausland ist von diesen Problemen zu hören.

In der besagten Fabrik arbeiten laut Polizeiangaben ungefähr 11.000 indonesische Arbeiter und 1.300 ausländische Mitarbeiter. GNI hatte die Schmelzanlage Ende 2021 in Betrieb genommen. Jährlich sollen dort 1,8 Millionen Tonnen Nickel verarbeitet werden, die Investitionen belaufen sich auf fast drei Milliarden US-Dollar. Indonesien will zum globalen Produktionszentrum für Elektrobatterien werden. Die Nickelreserven der Insel Sulawesi haben das Interesse von Peking und einigen der größten Autohersteller der Welt geweckt. rad

Chinas Nationale Gesundheitskommission hat am Wochenende mitgeteilt, dass seit Anfang Dezember 59.938 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind. Es ist das erste Mal, dass die Behörden eine große Zahl von Todesopfern bekannt geben. Bislang hatte Peking nur durch das Virus ausgelöste Fälle von Atemstillstand als Corona-Opfer deklariert. Die offiziellen Zahlen blieben dadurch unrealistisch niedrig (China.Table berichtete).

Die neuen Daten beziehen sich nun auf Todesfälle “in Verbindung” mit Covid-19 “innerhalb medizinischer Einrichtungen” zwischen dem 8. Dezember 2022 und dem 12. Januar 2023. Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag demnach bei 80,3 Jahren. 90 Prozent der Todesopfer seien über 65 Jahre alt gewesen, wobei die meisten an Vorerkrankungen gelitten hätten, so die Behörden. Menschen, die nicht in Krankenhäusern verstarben, also beispielsweise zu Hause, sind in den offiziellen Zahlen nicht enthalten. Auch deswegen gehen Experten davon aus, dass die Dunkelziffer weit höher sein könnte. Manche Schätzungen gehen sogar davon aus, dass bis zum Frühjahr in China bis zu anderthalb Millionen Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 sterben könnten.

Jiao Yahui, eine hochrangige Vertreterin der Nationalen Gesundheitskommission erklärte unterdessen, “dass der Höhepunkt der nationalen Notfallsituation” in China vorüber sei. Die Zahl der Menschen, die eine Klinik aufsuchten, hätte am 23. Dezember mit 2,9 Millionen ihren Höhepunkt erreicht, so Jiao. Bis zum Donnerstag sei die Zahl um 83 Prozent auf etwa eine halbe Million gesunken.

Nach der Bekanntgabe der Corona-Zahlen hat die Weltgesundheitsorganisation Peking aufgefordert, “detaillierte Information mit uns und der Öffentlichkeit zu teilen”. Nur so sei ein besseres Verständnis der epidemiologischen Situation möglich, hieß es in einer Erklärung der WHO. fpe

Chinesen feiern nach dem Zwölfer-Zyklus der Tierkreiszeichen 2023 als neues Jahr des Hasen. Es beginnt nach dem traditionellen Mondkalender um Mitternacht auf Sonntag. Zu Ehren des Hasen durfte Chinas weltberühmter Künstler Huang Yongyu für die Staatliche Post zwei Motivmarken entwerfen. Empörte Blogger entfachten einen virtuellen Sturm. Sie unterstellten Huang bösartige Absichten.

Denn der dieses Großmeister chinesischer Malerei, vielseitiger Kunst und Satiriker – er wird in diesem Jahr 99 Jahre alt – lieferte zwei Karikaturen ab. Sein erstes Hoppelwesen schien der Unterwelt entkommen: ein Kinderschreck mit blauem Fell und glühend roten Augen. Ein Hase mit Menschenhänden, der Stift und Notizblock bereithält, um mit China abzurechnen. So zumindest befand ein Blogger, der unter dem blumigen Pseudonym “Orchideengarten aus Zhejiang” (严州兰苑) eine Wutmail postete: “Giftig! …sieht aus wie eine Ratte, die im Labor ein neues Corona-Virus herstellt. In einer Hand hält sie den Füller des höllischen Buchhalters Panguan und in der anderen die Listen über Leben und Tod. Schockierend ist die Zahl 120!” (“毒!…一只在实验室做新冠病毒试验的老鼠~一只手拿着判官笔一只手拿着生死簿还有令人心惊胆战的120!)

Seit dem 5. Januar verkaufen Postämter die Marken. Seither schmäht die Online-Gemeinde Huangs “hässlichen” Hasen. Für sie ist er eine dämonenhafte Kreatur, ein “Omikron-Hase” (奥密克戒兔),der mitten in Chinas entfesselter Pandemie Haken schlägt. Verschwörungstheorien deuten auf den Nennwert der Briefmarke, 1,20 Yuan. 120 sei aber Chinas Telefonnotruf für ärztliche Hilfe. Dazu passt, dass Huangs zweites Hasenbild scheinbar auch voller Anspielungen steckt. Im Vordergrund zeige es zwar drei putzige Hasen beim Ringelreihen. Doch im Hintergrund verstecke sich der Mondhase Yutu, der nach der Sage (玉兔捣药) Arzneien stampft.

Mit Logik kommt man dagegen nicht an. 1,20 Yuan kostet das Porto für einen Inlandsbrief. Auch ist Chinas Trauerfarbe nicht blau, sondern weiß. Zeichner Huang reagierte schmunzelnd in einem Video-Clip: Hasen malen sei keine große Kunst. Das könne jeder. “Ich habe sie gemalt, um alle happy zu stimmen.” (画个兔子邮票是开心的事 …让大家高兴). Die einzige Anspielung stecke in den Worten für “Blauer Hase”. Sie sind – gleich ausgesprochen, aber mit anderen Schriftzeichen geschrieben – Homophone für den Neujahrswunsch nach “großartigen Plänen” (蓝色兔子谐音”宏伟蓝图”).

Der grotesk-komische Online-Streit, den eine Minderheit angezettelt hat, heizte den realen Run der Mehrheit auf die Marken erst richtig an. Markenfans standen bis zu drei Tagen vor Ausgabetermin an – und mobilisierten ihre Familien, um sich beim Schlangestehen abzuwechseln. Sie witterten die sprichwörtliche Aktie des kleinen Mannes.

Die Postämter verkauften ihre Bestände oft innerhalb der ersten Stunde. 200.000 Bestellungen notierte das Online-Kaufhaus Taobao. Auch die Vorräte dort waren rasch vergriffen, obwohl sich die Post vorbereitet hatte: Sie druckte die Marken in Rekordauflagen von jeweils 39,5 Millionen Exemplaren.

Zum Auslöser der explodierenden Nachfrage wurde eine Mischung aus volkstümlichem Aberglauben, gepaart mit der Gier nach Schnäppchen und der Bekanntheit des Huang Yongyu. Die Hasen 2023 sind das dritte Tierkreiszeichen, das er für Chinas Post entwarf, seit sie 1980 erstmals Sondermarken zum Jahr des Affen herausgab.

Jedes chinesische Kind wächst seither mit der Mär der roten Affenmarke auf, die Huang 1980 für Chinas Post zeichnete. Sie wurde quasi ein chinesisches Pendant zur blauen Mauritius. Mit einem Nennwert von acht Fen – das damalige Porto für einen Inlandsbrief – stieg sie zum teuersten Postwertzeichen der Volksrepublik auf. Ihr heutiger Marktpreis liegt bei weit über 1.000 Euro, obwohl sie 1980 bereits in einer Auflage von fünf Millionen Exemplaren erschien.

Vom absurden Hype profitierte auch ein deutscher Chefingenieur, der am frühen Wuhaner Großprojekt eines aus Duisburg importierten Kaltwalzwerks mitarbeitete. In der Yangtse-Stadt vertrieb er sich die Freizeit, indem er mit seinem Sohn bis 1984 China-Briefmarken bogenweise kaufte. Im November 2022 ließ der Sohn die über Jahrzehnte weggeschlossene Sammlung vom Auktionshaus Felzmann versteigern, darunter ein Bogen mit 40 Affenmarken. Der Vater hatte sie 1980 für 3,20 Yuan gekauft. Der Ausruf startete mit 25.000 Euro. Der Zuschlag fiel bei 39.000 Euro.

Seine zweite Neujahrsmarke malte Huang 2016. Es war wieder ein Jahr des Affen. Er zeichnete ihn mit einem Pfirsich, dem Symbol für langes Leben, und spielte auf die Sage vom Affenkönig-Rebellen Sun Wukong an. Der erdreistete sich, einen Pfirsich aus dem Himmlischen Garten zu stehlen. Als weiteres Motiv entwarf Huang einen Affen mit zwei Jungen. Es war sein Plädoyer gegen Chinas Ein-Kind-Politik. “Alle sind hinter diesen Marken her als seien sie selber Affen”, schrieb damals missbilligend Xinhua.

Als ich Huang vor zwölf Jahren – zum Hasenjahr 2011 – in seinem Pekinger Atelier besuchte, zeigte er mir ein Bild, das er für sich selbst gemalt hatte. Inspiriert vom Sprichwort, wonach ein schlauer Hase zum Überleben drei Schlupflöcher braucht, hatte er drei Hasen gezeichnet, die vergnügt in nur einem Loch hocken. “Wir brauchen hierzulande nicht mehr so viele Plätze, um uns zu verstecken”, sagte Huang verschmitzt. Als ich wissen wollte, ob er Chinas Gesellschaft auf einem guten Weg zur Normalität sehe, stellte er mir als rhetorische Gegenfrage: “Wäre es so, bräuchten wir uns dann noch ein Mao-Portrait am Tiananmen-Tor aufzuhängen?”

So viel Skepsis hielt ihn nicht ab, staatstragende Werke wie eine 24 Meter lange und sieben Meter hohe Bildstickerei mit Flüssen und Bergen zu entwerfen. Sein Wandbild schmückt im riesigen Mao-Mausoleum auf dem Tiananmen-Platz den Empfangsraum hinter Maos Marmorbüste.

Doch er lässt sich weder für Parteipropaganda noch von Kritikern des Systems vereinnahmen. Jüngst tauchte online ein angebliches Protestfoto von ihm auf, gegen Pekings Umgang mit der Pandemie. Es zeigt ihn mit seiner Zeichnung einer Hand, die Peking den bekannten ausgestreckten Mittelfinger zeigt. Daneben steht der Ausruf: “Das Volk ist aufgebracht!” (中国人活得有气).

Das Foto war eine Fälschung. Für die Manipulation wurden ein Finger und ein Schriftzeichen übermalt. Auf dem nach dem Covid 19-Ausbruch in Wuhan gemalten Originalplakat zeigen zwei Finger das Victoryzeichen V. Der Ausruf heißt: “Das Volk ist voller Elan!” (中国人活得有气势).

Dabei hätte Huang hinreichend Grund, verbittert zu sein. Er überlebte brutale Verfolgungen – in der Anfangsphase der traumatischen Kulturrevolution durch aufgehetzte Rotgardisten und sieben Jahre später durch intrigante Gefährten von Mao, darunter dessen Frau Jiang Qing.

Der Reihe nach: 1966 lehrte Huang an Pekings Hochschule für Schöne Künste als ihr jüngster Professor. Kulturrevolutionäre brandmarkten den Dekan Ye Qianyu, Maler Lu Gongliu und Huang als Konterrevolutionäre und Verräter an Mao. Am 23. August 1966 wurden alle drei Künstler nach öffentlichem Tribunal blutig ausgepeitscht. Huang überlebte 242 Hiebe mit dem Ledergürtel.

Jahre der Landarbeit in einer Kaderschule in der Provinz Hebei folgten. 1973 wurden Huang und weitere Maler plötzlich aus der Verbannung nach Peking zurückgeholt – vom damaligen Premier Zhou Enlai. Heute weiß man, dass es auf Geheiß Maos geschah. Peking sollte nach dem Nixon-Besuch 1972 nun erwarteten weiteren Staatsgästen des Westens ein freundlicheres Bild bieten. Huang und andere Maler sollten dafür ein Wandbild vom Jangtse-Strom als Blickfang im Foyer des neugebauten Peking-Hotels malen.

Huang, der wieder Bekannte besuchen durfte, zeichnete für einen Freund als privates Geschenk eines seiner Lieblingsmotive – das Tuschebild einer Eule mit einem geschlossenen und einem offenen Auge. Das war der Beginn des berüchtigten Eulenbild-Vorfalls, deren Opfer an erster Stelle Huang wurde. Er erfuhr nicht, dass der Freund die ihm geschenkte Zeichnung weitergab und sie in einen Shanghaier Katalog moderner Malerei einging. Zhou Enlai wollte international wieder für Chinas Kunst werben lassen.

Doch gerade dieser Katalog wurde Steilvorlage für eine mächtige Gruppe ultralinker Gefolgsleute um Maos Frau Jiang Qing, darunter auch der damalige Kulturminister Yu Huiyong. Er machte sich zum Wortführer für eine erneute Verfolgung der “schwarzen bourgeoisen Malerei”, Chinas Wort für entartete Kunst, mit der angebliche Feinde das Ende von Maos Kulturrevolution betreiben wollten. Am 15. Februar 1974 zeigte die Pekinger Kunstgalerie eine Kritik-Ausstellung “Schwarzer Malerei” mit 215 Bilder der achtzehn besten Maler Chinas. Huangs Eule ist darunter das mit Abstand “schwärzeste Bild”. Die Eule halte ein Auge offen und eines geschlossen. Der Künstler drücke so seine Gleichgültigkeit und Verachtung für Mao und den Sozialismus aus.

Pekings Kulturkritiker Li Hui hat in einer umfassenden Biografie über Huang Yongyu (李辉: 黄永玉传奇) das damalige Ränkespiel nachrecherchiert, das in Wirklichkeit den verhassten Premier Zhou Enlai zu Fall bringen sollte. Huang hat sich das Original des Vorschlags für eine Kampagne gegen die Schwarze Kunst mit der handschriftlichen Zustimmung aller Beteiligten, auch Maos Frau, beschafft, rahmen lassen und in sein Schlafzimmer gehängt, schreibt Li Hui. Für Huang ist es Realsatire, für andere ein Stück Zeitgeschichte aus dem chinesischen Tollhaus in der Spätphase der Kulturrevolution.

Ausgerechnet der wankelmütige Diktator Mao sorgte dafür, dass die Verfolgung der Künstler abrupt endete. Als ihm die Fotos der Kritikausstellung “Schwarze Kunst” gezeigt wurden, um seine “höchste Weisung” zum Start eines landesweiten Kulturkampfs zu erhalten, kann der alterssieche Mao nichts Anrüchiges erkennen. Er lobt sogar Huangs Eule. Ein geschlossenes und ein offenes Auge sei bei Eulen üblich. Einst habe ihm ein deutscher Maler so ein Bild geschenkt. Die Kampagne endete unverrichteter Dinge.

Das aktuell beste Portrait über Huang Yongyu und eine Hommage auf ihn als Satiriker veröffentlichten Reporter 2022 in der Zeitschrift Renwu (人物), Persönlichkeiten. Sie nannten ihren Essay: “Solange Menschen lachen können, ist noch nichts verloren” (人只要笑,就没有输).

Huang kann lachen. Auf das Jahr des Hasen folgt 2024 das Jahr des Drachen. Dann wird er 100 Jahre alt. Auf seine Neujahrszeichnung darf man gespannt sein. Den Reportern von Renwu verriet er, dass er eine Jahrhundert-Ausstellung vorbereitet. Falls sie ihn dann regungslos sehen, “zwickt mich und guckt nach. Wenn ich lache, lebe ich noch” (到时候胳肢我一下,看看我笑不笑. 笑了,我就还活着).