es steht außer Frage, dass Medien zur Wahrnehmung der Volksrepublik China in Deutschland beitragen. Doch sind sie tatsächlich die treibende Kraft hinter kritischer Darstellung? Oder reflektieren sie nur die Stimmungen aus dem gesellschaftlichen Spektrum? Und wie stark beeinflusst die staatlich konzertierte Diskreditierung ausländischer Medien in China die Wahrnehmung der deutschen Berichterstattung? Diese Fragen bleiben leider unbeantwortet in einer Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die deutschen Zeitungen eine “mediale Konstruktion des Feindbilds China” vorwirft. Unsere Analyse stellt die Studie, ihre Kernaussagen und einige ihrer Schwachpunkte vor.

Mit neuen Mobilitätskonzepten beschäftigt sich heute Christiane Kühl. Anlass ist der aktuelle Börsengang von Volvo. Am Beispiel des Mutterkonzerns Geely schildert sie den Wandel eines piefigen Kleinwagen-Produzenten zu einem der ambitioniertesten Elektro-Hersteller der Welt. Volvo, wie wir es kennen, wird sich stark verändern, weil der chinesische Besitzer weitreichende Pläne mit der Marke hat.

Das Beispiel zeigt: Der Rest der Welt wird sich daran gewöhnen müssen, dass chinesische Vorstellungen und Ideen unsere Zukunft drastisch mitgestalten werden. Ob es ihm gefällt oder nicht. Umso wichtiger, dass Medien einen kritischen Blick auf die Entwicklungen werfen. Ob es den Akteuren in China gefällt oder nicht.

Einen erfolgreichen Tag wünscht Ihnen

Am Ende lief es gar nicht so schlecht. Die Aktien des schwedischen Autobauers Volvo legten am Freitag beim Börsendebüt in Stockholm um gut 22 Prozent zu. Das war nicht unbedingt zu erwarten, nachdem einige Stolpersteine den Gang aufs Börsenparkett gepflastert hatten. Investoren klagten über einen zu hohen Aktienpreis und über zu großen Einfluss der chinesischen Konzernmutter Geely.

Um die Erstnotierung nicht zu gefährden, musste Geely zustimmen, seine erweiterten Stimmrechte aufzugeben. Diese hätten der Firma des umtriebigen Automanagers und Geely-Gründers Li Shufu 98 Prozent aller Aktionärsstimmen eingeräumt. Und das obwohl Geelys Aktienanteil durch den Börsengang auf rund 84 Prozent gesunken ist. Auch musste Volvo den Ausgabepreis und damit die Marktkapitalisierung senken und das Debüt um einen Tag schieben.

Und dennoch reichte es laut Reuters zur größten Neuemission des Jahres in Europa. Das Geld will Volvo nun vor allem für den Ausbau der Elektromobilität nutzen. Ab 2030 will die Geely-Tochter keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr verkaufen. Dieser Umbau wird viel Geld kosten. Aber Volvo steht an vorderster Front von Lis Plänen, Geely zu einem modernen Automobilkonzern zu machen – mit Elektroautos, autonomen und intelligenten Fahrzeugen sowie ganz neuen Mobilitätskonzepten.

Es ist ein weiter Weg für den chinesischen Autokonzern, der heute Chinas größter privater Autobauer ist, aber vor gar nicht langer Zeit noch als Hersteller billiger Kleinwagen bekannt war. Die Übernahme von Volvo im Jahr 2010 war der erste einer Reihe von Deals, die das Image des Konzerns veränderten und die Ambition seines Gründers unterstrichen. Geely kaufte Marken wie Lotus oder Smart, dazu die London Electric Vehicle Company und schließlich knapp zehn Prozent Anteile von Daimler.

Dieses branchenumfassende Netzwerk nannte Li in einem seiner seltenen Interviews mit Reuters seinen “größeren Freundeskreis”. Diesen brauche er für die Wettbewerbsfähigkeit Geelys in einer Zukunft, in der Autos keine Fahrzeuge, sondern “Dienstleister” seien. “Wir versuchen, ein Android-ähnliches Automobil-Ökosystem zu schaffen“, sagte Li in dem Gespräch. Volvo spielt dabei eine große Rolle. Die Schweden werden international noch immer als Qualitätsmarke wahrgenommen.

In China entflechtet Geely die Marke derzeit strukturell vom Mutterkonzern. Bis Juli 2021 übernahm Volvo schrittweise das vollständige Eigentum an den Produktionsstätten der Marke in Chengdu in der südwestchinesischen Provinz Sichuan und Daqing im Nordosten, dazu sein Entwicklungszentrum in Shanghai sowie seine nationale Vertriebsgesellschaft für den chinesischen Markt. Im Oktober ging dann noch ein weiteres Werk in Luqiao in der Küstenprovinz Zhejiang an Volvo. Dort werden unter anderem die Elektromodelle Polestar 2 und Volvo XC40 Recharge produziert.

Das 1996 in Schweden ursprünglich als Rennmarke gegründete Polestar hatte Volvo 2015 aufgekauft. Zwei Jahre später gründeten Volvo und Geely das Unternehmen neu als “schwedischen Hersteller für Premium Elektro Performance Fahrzeuge“. Die Modelle Polestar 1 und 2 sind nach Firmenangaben derzeit in 14 globalen Märkten in Europa, Nordamerika und China verfügbar; weitere Märkte sind anvisiert. Dazu startete Polestar pünktlich zur Klimakonferenz COP26 in Glasgow eine globale Werbekampagne: In dem Video schaut die Astronautin Karen Nyberg zur Erde und fragt: “Können wir Fortschritt so gestalten, dass wir unsere Spezies erhalten, unser einziges Zuhause bewahren und weiterhin diese Begeisterung spüren, Mensch zu sein?”

Der Kampagnenfilm ist ein Zeichen, dass sich Geely mit Volvo und Polestar an die Spitze einer Bewegung setzen möchte, die oft ausschließlich mit Tesla und anderen E-Startups verbunden wird. Unter den traditionellen Autobauern habe der chinesische Konzern eine vergleichsweise hoch entwickelte Sicht auf die Zukunft der Mobilität, findet Bill Russo, Gründer der auf neue Mobilität spezialisierten Beratungsfirma Automobility in Shanghai. Geely verstehe, dass sich das Mobilitätsmodell vom reinen Hersteller wegbewege, sagt Russo.

So postiert Li Shufu sein Unternehmen derzeit mit vielen Projekten dort, wo es neue Mobilitätsansätze gibt. Er will keinen Trend verschlafen. Dabeisein ist deswegen erst einmal alles:

Die Zeekr-Modelle werden ebenso wie das Smart-Modell Concept #1 auf Geelys Elektro-Plattform SEA produziert, die im September 2020 präsentiert worden ist. Diese soll künftig die Basis für alle Geely-Marken bilden, ebenso wie für die Auftragsfertigung. Die Plattform sei “die Grundlage für ein dreischichtiges Ökosystem rund um ganze Fahrzeuge, Automobilsysteme und das Internet der Fahrzeuge“, teilte Geely damals mit.

Das klingt alles nach Zukunftstechnologie. Bislang verkauft Geely allerdings vor allem Autos mit Verbrennungsmotor oder Hybride -vor allem unter der Eigenmarke, aber auch unter den Marken Volvo oder Lynk&Co. Nur drei Prozent aller verkauften Volvos etwa sind derzeit Elektromodelle. Volvo hat also viel zu tun, um sein Ziel zu erreichen: Das frische Kapital dürfte dabei helfen.

Eine Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS) wirft deutschen Leitmedien “eine westliche Werteagenda und eurozentristische Perspektive” in ihrer China-Berichterstattung vor. Die drei Autorinnen und Autoren um die Sinologin Mechthild Leutner kamen nach der Analyse von 747 Beiträge in sieben Zeitungen und Magazinen aus den Monaten Januar bis August 2020 zu dem Schluss, dass verstärkt “Klischees und Stereotypen” aufgegriffen würden, die “teils noch aus kolonialen Zeiten” stammten.

Wer das Vorwort der Studie liest, wird vom Fazit vielleicht wenig überrascht sein. Jan Turowski, Leiter des RSL-Büros in Peking, schreibt darin über seine persönliche Wahrnehmung. Er empfindet “deutsche Medienberichte bei aller Richtigkeit und berechtigten Kritik häufig als unterkomplex” und zu wenig nuanciert. Politikentscheidungen seien seiner Meinung nach zu selten aus chinesischer Logik heraus verständlich gemacht. Daher sei man zu dem Entschluss gekommen, “die China-Berichterstattung in deutschen Medien im Kontext der Corona-Krise” genauer unter die Lupe zu nehmen.

“Uns ist bewusst, dass die Fragestellung politisch brisant ist und die Forschungsergebnisse auf Widerspruch und Ablehnung stoßen werden”, so Turowski. Diese Erwartungshaltung resultiert aus mehreren Überlegungen. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung steht der Linken sehr nah. Deren stellvertretender Vorsitzender der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe im vergangenen Bundestag, Stefan Liebich, sagte vor der Bundestagswahl im Interview mit China.Table, seine Partei sei sich uneins darüber, wie sie sich zu China positionieren soll.

“Wir haben noch einige ältere Mitglieder, die sagen: Wie schön, dass immerhin ein großes Land von der alten sozialistischen Welt übrig geblieben ist. Und es ist auch noch so stark, dass es den Westen übertrifft”, sagte Liebich damals. Kritiker aus anderen Fraktionen lesen daraus eine allzu unkritische Bewertung eines zunehmend totalitär regierenden Regimes durch die Linken.

Auch Studienautorin Leutner selbst musste sich schon harsche Kritik gefallen lassen, nachdem sie im Menschenrechtsausschuss des Bundestages als geladene Expertin die Internierungslager für Uiguren in der Autonomen Provinz Xinjiang als “berufliche Ausbildungszentren” und “Deradikalisierungszentren” bezeichnete.

Die Tageszeitung Die Welt warf ihr damals vor: “Die Sinologin zeichnete das Bild eines akut bedrohten chinesischen Staats, der sich im Nordwesten gegen ein Heer wild gewordener Terroristen zur Wehr zu setzen hat.” Geladene Sachverständige anderer Fraktionen hingegen prangerten “systematische Menschenrechtsverletzungen” der chinesischen Regierung in Xinjiang an.

Die Studie definiert fünf Phasen innerhalb des Untersuchungszeitraums: Ausbruch der Krankheit in Wuhan, Kritik an der Informationspolitik, Eindämmung der Pandemie, Rezeption der Vorwürfe des damaligen US-Präsidenten Donalds Trump gegen China und wirtschaftliche Auswirkungen. Sie sortiert die Beiträge aus Welt, Zeit, Spiegel, taz, Süddeutsche Zeitung, Handelsblatt und Tagesspiegel danach, ob sie von Korrespondenten geschrieben wurden oder andere Autor:innen aufweisen. Gut ein Drittel der untersuchten Beiträge stammen von den Journalisten vor Ort.

Die Texte werden in acht Sachgebiete wie Medizin und Gesundheit, Chinas Innenpolitik oder deutsch-chinesische Beziehungen kategorisiert. Jedem Beitrag schreibt die Studie in vier Klassen eine Gesamttendenz von “positiv” bis “sehr kritisch” zu. Beispiel: deutsch-chinesische Beziehungen. Von 122 Beiträgen erhalten mehr als die Hälfte (54,9 Prozent) das Prädikat neutral. Zur Innenpolitik dagegen werden fast 90 Prozent der Texte kritisch bis sehr kritisch bewertet.

Lena Marie Hufnagel vom Institut für Journalistik an der TU Dortmund hat gegen die Methodik der Studie nichts einzuwenden. “Es ist ein legitimer Ansatz zur Analyse der deutschen China-Berichterstattung“, sagt Hufnagel. Allerdings bliebe die Frage unbeantwortet, ob über China kritischer berichtet wird als über andere Staaten. “Die Studie verzichtet auf einen theoretischen Überbau. Ohne einen Referenzpunkt ist es aber sehr schwierig, weitergehende Schlüsse aus den Ergebnissen zu ziehen“, so Hufnagel.

Die Autorinnen und Autoren, zu denen neben Leutner auch Jia Changbao und Xiao Minxing gehören, zwei Sinolog:innen an der FU Berlin, die sich auch “intensiv” mit der Wahrnehmung und Darstellung Chinas in Deutschland befassen, definieren stattdessen Kernbegriffe der Texte und schreiben diesen eine bestimmte öffentliche Wirkung zu. So taucht im Sachgebiet “Chinas Innenpolitik” in 181 Beiträgen 20 Mal der Begriff “Feind” auf. Die Konsequenz sei eine “mediale Konstruktion vom ‘Feindbild China’”, heißt es.

Unbeantwortet bleibt in diesem Zusammenhang auch, inwieweit die Medien den “Feind”-Begriff selbst in die Berichterstattung injiziert haben. “Es ist sicherlich so, dass Medien auch das reflektieren, was aus Politik, Wirtschaft oder Zivilgesellschaft in die Debatte eingebracht wird. Die Studie erfasst dieses Spektrum nicht”, sagt Lena Marie Hufnagel. Auch wird China nicht per se als Feind bezeichnet. In der Welt vom 27. April heißt es beispielsweise: “Das Regime in Peking ist ein Feind vom Demokratie und freien Gesellschaften.”

Ob diese Bezeichnung möglicherweise aber gerechtfertigt ist, bleibt offen. Journalismus in demokratischen Gesellschaften muss Dinge beim Namen nennen, um als Kontrollinstanz wirken zu können. “Ziel der Studie ist es nicht, reale Entwicklungen in China zu analysieren oder den Realitätsgehalt der Berichterstattung zu überprüfen“, heißt es dazu in der Einleitung der Studie. Sinologin Leutner sagt: “Die Studie kann schauen, ob neutral oder gefärbt berichtet wird. Aber sie kann nicht jeden Bericht mit seinem gesamten Kontext abgleichen.” Schon rein zeitlich sei das nicht möglich gewesen. Das Phänomen der Feindbild-Konstruktion, sei jedoch nicht neu, sagt sie mit Verweis auf ältere Studien.

Ein anderer Vorwurf, den die Studie erhebt, ist “eine quantitative und qualitative Dominanz nicht chinesischer Quellen” und ein sprachlicher Duktus, “der ausgewählten ‘westlichen’ Repräsentant:innen eine größere Glaubwürdigkeit und auch Deutungsmacht zuspricht.” Als Beispiel wird eine Spiegel-Titelgeschichte vom 1. Februar herangezogen, in der sieben chinesische und elf nicht-chinesische Quellen verwendet werden.

Die Korrespondent:innen in China klagen jedoch über die eingeschränkten Möglichkeiten, die ihnen bei der Recherche zur Verfügung stehen. Es sei immer schwieriger, Gesprächspartner zu finden, die bereit sind, mit ausländischen Reportern zu sprechen, ergab eine Umfrage des Foreign Correspondent Club of China (FCCC) zu Beginn des Jahres.

“Die Arbeitsbedingungen in China sind so stark eingeschränkt, dass es unmöglich ist, die Anforderungen, die in der Studie gestellt werden, zu erfüllen”, sagt Maximilian Kalkhof. Der Journalist der Tageszeitung Die Welt, der 2019 als Korrespondent nach Peking ziehen wollte, wartet seit gut zwei Jahren auf seine Akkreditierung durch die chinesischen Behörden. Seitdem versucht Kalkhof aus der Distanz seine Erfahrungen und Sprachkenntnisse in seine Berichterstattung einzubringen.

Die Arbeitsbedingungen seien sicherlich ein eigenständiges Thema, sagt Autorin Leutner. “In den meisten Beiträgen der untersuchten Medien wird nicht thematisiert, unter welchen Bedingungen sie zustande gekommen sind. Vielmehr wird der Eindruck vermittelt, dass die Korrespondent:innen vor Ort sind und sich einen umfassenden Überblick über ihre Themen verschaffen können. Es ist unmöglich, aus der reinen Textanalyse, wie wir sie in der Studie durchgeführt haben, irgendwelche Rückschlüsse auf die Arbeitsbedingungen der Journalist:innen zu ziehen.” Vielleicht müsse das mehr in den Beiträgen thematisiert werden, damit Leser:innen sich ein besseres Bild machen können, auf welcher Grundlage der Beitrag geschrieben wurde, sagt Leutner.

Die Perspektive ist eine der Hauptargumentationslinie der Studie. Dort heißt es, in China sei in Bezug auf Corona um das Verhältnis von Privatsphäre und Recht der Gemeinschaft auf Information und Transparenz heftig gestritten worden. “Die deutschen Medien, die darüber berichteten, stellten die Debatte allerdings – völlig anders als in China – als Diskussion um das Verhältnis von Regierungsgewalt und individuellen Rechten dar.” Der Vorwurf, der sich daraus ergibt, lautet: Medien schreiben am Kern des Themas vorbei.

Doch dieses Urteil setzt voraus, dass die Autor:innen die gesamte Debatte in China verfolgt haben. Leutner sagt dazu: “Als auf China spezialisierte Wissenschaftler:innen verfolgen wir kontinuierlich die Hauptlinien der öffentlichen Diskussionen in China, insbesondere auch während der Corona-Pandemie. Das hat bezüglich der in der Studie genannten Themen zu diesen Schlussfolgerungen geführt, die wir beispielhaft belegt haben.” Öffentliche Debatten sind in China jedoch zensiert. Korrespondent:innen versuchen deshalb, ungefilterte Meinungen und Positionen einzuholen und sie als Gegengewicht zur offiziellen Haltung einzubringen.

Dieses Gegengewicht bilden naturgemäß kritische Stimmen, um das Regierungshandeln einordnen zu können so wie das “Wuhan Diary: Tagebuch aus einer gesperrten Stadt” der Schriftstellerin Fang Fang. In der Studie heißt es, das Buch liefere (den Medien) “ein Zeugnis für Missmanagement und Versagen” der chinesischen Regierung.

Leutner sagt, das Buch habe einen großen Wert als Zeugnis für diese Monate, aber “natürlich sind Tagebucheintragungen keine wissenschaftliche Analyse, sondern anekdotenhafte Eindrücke, nicht mehr und nicht weniger. Zudem muss man davon ausgehen, dass die Schriftstellerin Fang Fang auch literarisch und nicht in erster Linie aus wissenschaftlicher Distanz über ihre Eindrücke nachgedacht hat.” Die erfolgreiche Eindämmung des Virus in China würde in den Medien dagegen eher widerwillig konstatiert und zugleich durch die Verknüpfung mit Vertuschung, Zensur und nicht verlässlichen Zahlen abgewertet, heißt es im Fazit der Studie.

Für den deutschen Politikwissenschaftler Andreas Fulda der Universität Nottingham ergibt sich daraus ein weiteres Problem. “China wird vorwiegend aus Sicht der Herrschenden analysiert. Es wird in der Studie so getan, als gebe es in Festlandchina kaum Kritiker an Xis Krisenmanagement”, sagt Fulda. Er vermisse die politische Realität in der Studie.

Beispiel: Staatschef Xi Jinping, dem die Studie das “Narrativ vom kommunistischen Diktator” in deutschen Medien angehängt sieht. Doch Fulda zufolge bildet die Sicht der Medien hier durchaus die Realität ab. Xi habe einen Personenkult geschaffen, die kollektive Führung im Ständigen Ausschuss des Politbüros beendet und mit dem Dokument Nr. 9 jeder Liberalisierung und Demokratisierung des Landes eine deutliche Absage erteilt, argumentiert Fulda. “Aus politikwissenschaftlicher Sicht lässt sich das Xi-Regime als personalisierte Diktatur bezeichnen”, folgert er.

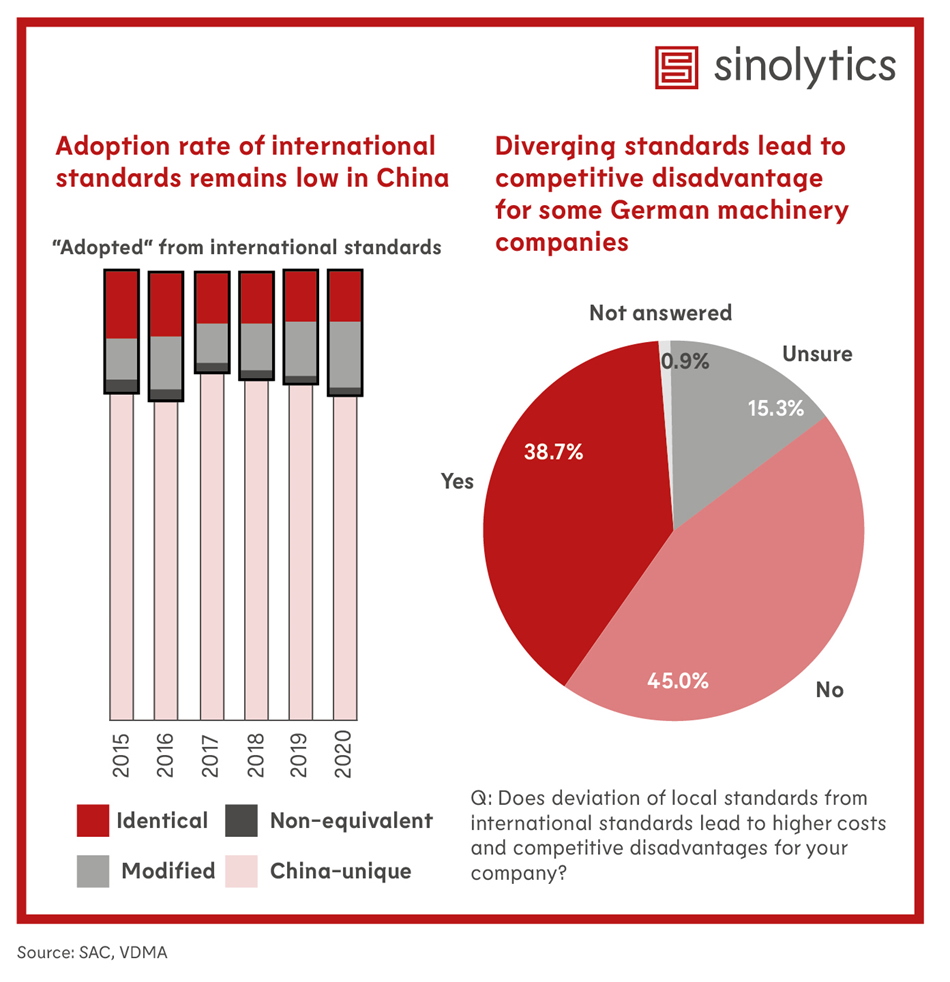

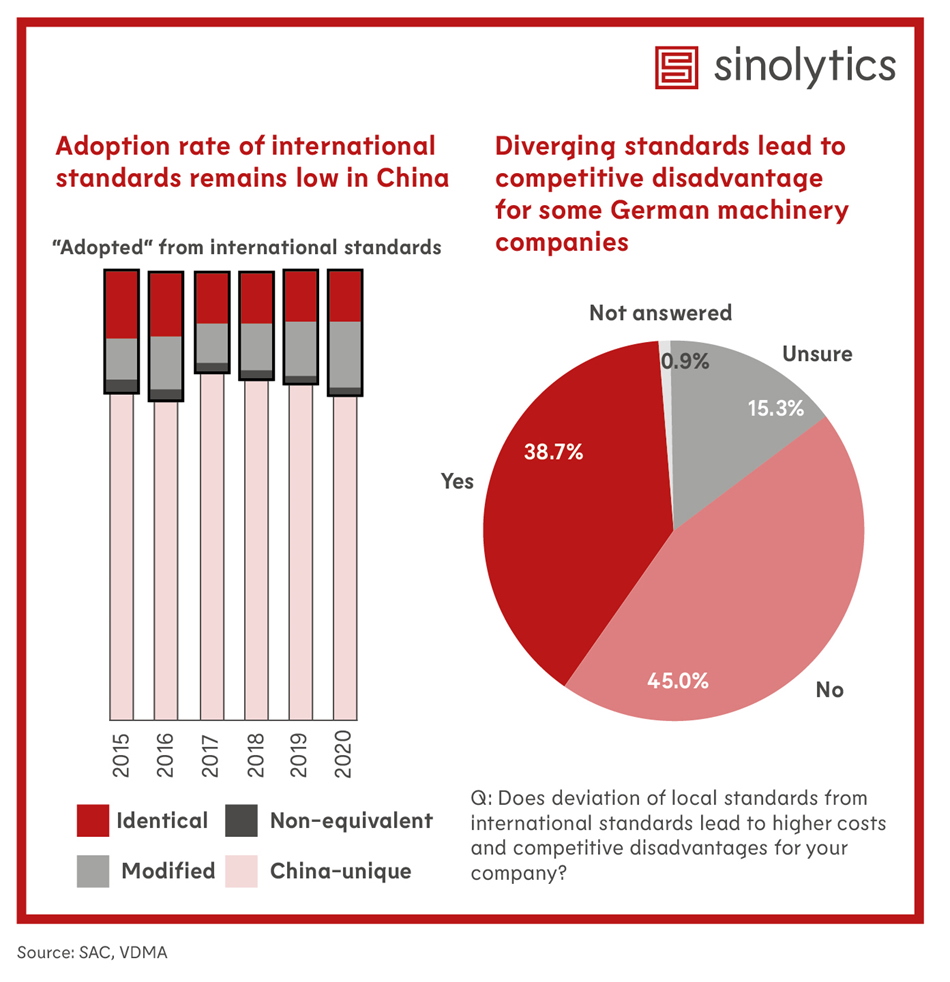

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich vollständig auf China konzentriert. Es berät europäische Unternehmen zur strategischen Ausrichtung und spezifischen Geschäftsaktivitäten in China.

Das chinesische Handelsministerium hat private Haushalte aufgefordert, ausreichend Lebensmittel für den anstehenden Winter zu hamstern. In einer Stellungnahme von Montagabend wies das Ministerium auch lokale Behörden auf die Notwendigkeit hin, die Nahrungsmittelversorgung in den kommenden Monaten sicherzustellen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Verwaltungseinheiten sollen demnach Gemüsevorräte anhäufen und stabile Verbraucherpreise garantieren.

Die Mitteilung sorgte für öffentliche Spekulationen in sozialen Medien, weshalb die Versorgung der Bevölkerung akut bedroht sein könnte. Binnen weniger Stunden hatten fast 50 Millionen Menschen die Meldung des Ministeriums beim Kurznachrichtendienst Weibo gesehen, viele Tausende kommentierten den Post.

Nutzer fürchten unter anderem neue Lockdowns zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus. Auch über eine prognostizierte Kältewelle oder steigende Spannungen mit dem Nachbarland Taiwan wurde spekuliert. Schon im September hatte das Handelsministerium lokale Behörden erstmal dazu aufgefordert, Nahrungsmittel zu horten.

China leidet als Folge der Corona-Krise unter unsicheren Lieferketten und Versorgungsmangel in vielen Sektoren. Unter anderem sind Kohle, Gas und Treibstoffe knapp, was bereits zu einer Rationierung der Energie geführt hat (China.Table berichtete). grz

Der Stimmung in Chinas Industrie bleibt weiter angespannt. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex PMI für das verarbeitende Gewerbe notierte für den Oktober einen Wert von 50,6 und damit nur etwas mehr als die Grenze von 50 Punkten, die als Grenze zwischen positivem und negativem Wachstum gilt. Der staatliche PMI des Nationalen Statistikbüros fiel für Oktober derweil sogar um 0,4 Punkte auf nur noch 49,2.

Das Ergebnis der Caixin-Umfrage bedeutete zwar den höchsten Wert seit Juli, dennoch bleibt es Ausdruck für die Ungewissheit in der chinesischen Industrie. Die Unternehmen leiden wegen der strengen Covid-Auflagen bei der Einfuhr von Waren unter erschwerten Bedingungen bei der Versorgung mit Rohmaterialien und Bauteilen. Zudem lastet die Energie-Knappheit im Land auf der Produktion.

Der Caixin-Ökonom Wang Zhe hält daher weitere staatliche Eingriffe für sinnvoll, um die Lieferketten und Rohstoffpreise zu stabilisieren. Er empfiehlt Steuererleichterungen und die Erweiterung von Kreditlinien für Unternehmen. Kürzlich hatte der chinesische Staatsrat bereits angekündigt, kleinen und mittleren Firmen mit höchsten 400 Millionen Yuan (54 Millionen Euro) eine Stundung ihrer Steuerschuld in den kommenden drei Monaten zu gewähren (China.Table berichtete). grz

US-Präsident Joe Biden hat Xi Jinping für dessen Abwesenheit beim UN-Klimagipfel COP26 kritisiert. Dass Xi nicht an dem Gipfeltreffen teilgenommen habe, sei ein “großer Fehler” gewesen, sagte Biden am Dienstagabend in Glasgow. “Wir sind hier aufgetaucht… und dadurch hatten wir einen tiefgreifenden Einfluss darauf, wie der Rest der Welt die Vereinigten Staaten und ihre Führungsrolle sieht”, sagte Biden. China betreffend werde sich der Rest der Welt nun fragen, welchen Beitrag die Volksrepublik geleistet habe. Xi hatte zum Auftakt des Gipfels lediglich ein geschriebenes Statement veröffentlichen lassen, eine Videobotschaft übermittelte er nicht.

Peking hat sich zudem einem Abkommen zur Senkung der weltweiten Methan-Emission nicht angeschlossen. Gut 90 Staaten waren der Initiative der USA und der EU zur Reduzierung des Treibhausgases Methan gefolgt – die Volksrepublik war jedoch keiner davon. Neben China unterzeichneten auch Russland und Indien die sogenannten “Global Methane Pledge” (Verpflichtung zur Verminderung des Methanausstoßes) nicht. Die Teilnehmer-Staaten des weltweiten Abkommens wollen die Emissionen des Gases bis 2030 um 30 Prozent gegenüber dem Niveau von 2020 senken. Der Initiative trat im Rahmen der UN-Klimakonferenz COP26 in Glasgow nun unter anderem Brasilien neu bei. Die Staaten-Liste repräsentiert nach Angaben der EU nun 70 Prozent der Weltwirtschaft und fast die Hälfte der von Menschen verursachten Methanemissionen.

Seit der ersten Ankündigung für die US-EU-Initiative im September mit einer Handvoll Unterzeichner hatten Washington und Brüssel daran gearbeitet, die größten Methan-Emittenten der Welt für die Partnerschaft zu gewinnen. Obwohl das Methan-Abkommen nicht Teil der formellen Verhandlungen im Rahmen der COP26 war, könnte die Initiative zu den wichtigsten Ergebnissen der UN-Konferenz zählen. Das 30-Prozent-Ziel soll von den Unterzeichnern gemeinsam erreicht werden und alle Sektoren abdecken, wie Reuters berichtete.

Methan ist nach Kohlendioxid das wichtigste Treibhausgas, das es im Kampf gegen die Klimaerwärmung einzudämmen gilt. Methan hat ein höheres Wärmespeicherpotenzial als CO2. Es zerfällt aber schneller in der Atmosphäre – was bedeutet, dass die Reduzierung der Methan-Emissionen einen schnellen Einfluss auf die Eindämmung der globalen Erwärmung haben kann. Zu den größten menschengemachten Quellen für Methan-Ausstoß zählen beispielsweise Öl-Lecke und undichte Gasinfrastruktur, außerdem alte Kohlebergwerke und Mülldeponien. ari

Der Club der Auslandskorrespondenten in China (FCCC) hat mehr Transparenz für die internationale Berichterstattung zu den Olympischen Winterspielen in Peking gefordert. Im Laufe des letzten Jahres sei die ausländische Presse in ihrer Berichterstattung über die Vorbereitungen der Spiele behindert worden, schrieb die Vereinigung auf Twitter.

So sei die Teilnahme von ausländischen Medienschaffenden an Routineveranstaltungen verweigert und die Journalisten daran gehindert worden, Sportstätten der Winterspiele zu besuchen. Anfragen an das Pekinger Organisationskomitee dazu, wie internationale Medien über die Spiele berichten können, seien entweder auf widersprüchliche Antworten gestoßen oder gar nicht beantwortet worden.

Die Vereinigung rief das Internationale Olympische Komitee (IOC) und die Behörden vor Ort auf, den Zugang internationaler Medien zu garantieren. Bisher sei unklar, ob ausländische Journalisten für die Berichterstattung überhaupt nach China einreisen dürften. FCCC führt auf Twitter mehrere Beispiele auf, in welchen Journalisten über die Gängelung und Beeinflussung durch chinesische Verantwortliche berichten. So würden Pressekonferenzen zu kurzfristig angesetzt, ausländische Medien mit Verweis auf Kapazitäten einfach ausgeschlossen oder Interviews mit chinesischen Athleten und Athletinnen verweigert.

Laut Olympischer Charta muss das Gastgeberland den Journalist:innen eine freie Bericherstattung ermöglichen. Schon vor und während der Olympischen Sommerspiele 2008 in Peking klagten Reporter über den Bruch der Vereinbarung seitens der chinesischen Behörden. ari

Ein weiterer chinesischer Profifußballklub ist in wirtschaftliche Schieflage geraten. Nach Titelverteidiger Jiangsu FC und Tianjin Tianhai droht nun auch dem Erstligisten Hebei FC der finanzielle Kollaps. Die Klubführung meldete über den Kurznachrichtendienst Weibo, dass der Trainingsbetrieb der Jugendabteilung eingestellt werden müsse, um laufende Kosten zu senken.

Grund sind die ausufernden Zahlungsprobleme der Immobilienbranche. Hebei FC hängt am Tropf des Immobilienentwicklers China Fortune Land Development. Das Unternehmen befindet sich zurzeit in einer tiefen Krise und sucht nach neuen Investoren. Der Verein sei “wegen der schwierigen Situation, die der Öffentlichkeit bekannt ist” zurzeit nicht in der Lage, seine Stromrechnung zu bezahlen. Um den Stromverbrauch zu verringern, werden die Nachwuchskicker des Klubs ab dem heutigen Mittwoch freigestellt.

Im Februar hatte sich der amtierende Meister Jiangsu FC vom Spielbetrieb abgemeldet, nachdem sein Besitzer, der Elektronikfachhandel Suning, sein finanzielles Engagement im Sport beendet hatte. Schon 2020 war Tianjin Tianhai vier Jahre nach dem Aufstieg in die Chinese Super League Pleite gegangen.

Medienberichten zufolge sind zahlreiche weitere Profivereine von Liquiditätsengpässen bedroht. Den Vereinen fehlen unter anderem die Erlöse aus den Zuschauereinnahmen, weil der Spielbetrieb der chinesischen Liga seit August bis auf Weiteres eingestellt worden ist. Die Behörden hatten die Austragung der Spiele im Rahmen ihrer Corona-Politik untersagt. grz

Sei es die Inhaftierung von Uiguren in Xinjiang oder die Regenschirm-Proteste in Hongkong: Der in Shanghai geborene Künstler Badiucao verwandelt politische Ereignisse in brutal provokante Pop-Art. Man hat den 35-Jährigen schon als “Banksy aus China” bezeichnet. Der Vergleich mit dem britischen Street-Art-Künstler ergibt insofern Sinn, als Badiucaos Botschaften so unmissverständlich sind, dass sie sich auch als Graffiti und Demo-Plakate gut machen.

Zum anderen hielt Badiucao ebenso wie Banksy seine Identität lange geheim. Sein hinter einer Maske verborgenes Gesicht hat der Dissident erst vor zwei Jahren in einem australischen Dokumentarfilm enthüllt. Seinen Geburtsnamen will Badiucao jedoch nach wie vor nicht preisgeben. Den Kontakt zu seiner Familie in China hat der mittlerweile in Australien lebende Künstler abgebrochen. “Die Kommunistische Partei könnte sie benutzen, um an mich heranzukommen. Ich möchte sie nicht gefährden”, sagt er.

Dass Badiucaos Werke im China von Xi Jinping verboten sind, verwundert nicht: Kein anderer Politiker wird so oft das Ziel seiner angriffslustigen Karikaturen wie der chinesische Staats- und Parteichef. Eine seiner jüngsten Illustrationen zeigt Xi in der Haltung eines Geisterbeschwörers. Vor der Kulisse der fünf Olympischen Ringe bringt er die Leiche des aufgebahrten Mao Zedong zum Schweben. Das sei sein Kommentar zu den beiden chinesischen Bahnradfahrerinnen, die während einer Medaillenzeremonie in Tokio Anfang August Anstecker mit dem Konterfei des Großen Vorsitzenden trugen, schreibt Badiucao auf Instagram. “Als in China geborener Staatsbürger, der während der Terrorherrschaft Maos Familienmitglieder verloren hat, empfinde ich es als traumatisch, dass junge Chinesinnen die brutale Wahrheit der chinesischen Geschichte nicht sehen.”

Badiucao wurde 1986 in eine Künstlerfamilie geboren. Seine Großeltern gehörten zwischen 1930 und 1957 zu den ersten erfolgreichen chinesischen Filmemachern. “Dann begann die Kampagne gegen Intellektuelle. Mein Großvater wurde in ein Arbeitslager auf dem Land gebracht. Er starb. Wie und wann haben wir nie erfahren.”

Seine endgültige politische “Erleuchtung”, wie er es nennt, hatte Badiucao in den 2000er-Jahren während eines Filmabends im Studentenwohnheim. “Wir hatten wie jedes Wochenende Filme ausgesucht und dachten, wir hätten eine taiwanische Komödie erwischt. Stattdessen war es eine fünfstündige Doku über das Tiananmen-Massaker. Wir wussten zwar, dass 1989 irgendwas passiert war, aber nicht genau, was”, erzählt er. Die Bilder hätten wie ein Schlag in den Magen gewirkt. “Meine Familiengeschichte war plötzlich nicht mehr längst vergangene Historie. Solche Sachen waren vor nicht allzu langer Zeit erneut passiert.”

Nachdem er sein Jura-Studium geschmissen hatte, postete Badiucao im Jahr 2011 seine erste politische Illustration über ein Zugunglück in der ostchinesischen Küstenstadt Wenzhou. Die 40 Toten und mehr als 200 Verletzten des Unfalls sollten damals auf Anweisung von oben ebenfalls aus dem kollektiven Gedächtnis gelöscht werden. “Vor zehn Jahren hatte die Partei noch nicht die totale Kontrolle über das Internet wie heute”, sagt Badiucao. “Erst als Xi Jinping an die Macht kam, wurden die Eingriffe massiver und ausgefeilter.” Niemand wagte sich mehr an kontroverse Themen. Peking wurde wieder unantastbar.

Seine Arbeiten werden heute von großen westlichen Medien wie BBC oder Organisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch verwendet. Neue Bilder erscheinen mehrmals pro Monat. Wenn die Ereignisse hochkochen, wie während der Proteste in Hongkong 2019, kommentiert Badiucao das Geschehen fast tagesaktuell. Auf ein Copyright verzichtet er dabei. “Jeder kann sich die Bilder runterladen, kopieren, teilen und verbreiten.” Es gehe ihm um Öffentlichkeit, um Meinungsfreiheit und ums Mutmachen, sagt der Künstler.

Am 13. November wird Badiucao seine erste große Soloausstellung seit drei Jahren im Museo di Santa Giulia im italienischen Brescia eröffnen. Auch die Planung für die Ausstellung lief nicht ohne Störfeuer ab. Chinas Botschafter schaltete sich ein, um den Bürgermeister der Stadt unter Druck zu setzen. Doch weder der Bürgermeister noch die Museumsleitung knickten ein.

Badiucao hofft, dass seine Werke dazu beitragen, dass die mutigen Stimmen gegenüber Peking nicht verstummen. “Die Covid-Pandemie hat China die Möglichkeit gegeben, sich auf der Weltbühne als ein Land von Friede und Einigkeit zu präsentieren. Meine Arbeiten liefern dazu ein Gegengewicht.” Fabian Peltsch

Betty Yap, Managing Partner für das China-Geschäft der New Yorker Anwaltskanzlei Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP verlässt das Unternehmen. Von ihrem Standort Hongkong begleitete Yap seit 2016 grenzüberschreitende Firmenübernahmen und Private Equity-Geschäfte.

Schon seit mehr als einem Jahr kommt es an der russisch-chinesischen Grenze von Pogranitschny nach Heilongjiang im Nordosten Chinas immer wieder zu kilometerlangen Staus. Russische LKW-Fahrer warten zum Teil mehrere Tage, um in die Volksrepublik einreisen zu dürfen. Chinas Behörden lassen aus Angst vor der Verbreitung des Corona-Virus an manchen Tagen nicht mehr als 15 Trucks pro Grenzübergang passieren.

es steht außer Frage, dass Medien zur Wahrnehmung der Volksrepublik China in Deutschland beitragen. Doch sind sie tatsächlich die treibende Kraft hinter kritischer Darstellung? Oder reflektieren sie nur die Stimmungen aus dem gesellschaftlichen Spektrum? Und wie stark beeinflusst die staatlich konzertierte Diskreditierung ausländischer Medien in China die Wahrnehmung der deutschen Berichterstattung? Diese Fragen bleiben leider unbeantwortet in einer Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die deutschen Zeitungen eine “mediale Konstruktion des Feindbilds China” vorwirft. Unsere Analyse stellt die Studie, ihre Kernaussagen und einige ihrer Schwachpunkte vor.

Mit neuen Mobilitätskonzepten beschäftigt sich heute Christiane Kühl. Anlass ist der aktuelle Börsengang von Volvo. Am Beispiel des Mutterkonzerns Geely schildert sie den Wandel eines piefigen Kleinwagen-Produzenten zu einem der ambitioniertesten Elektro-Hersteller der Welt. Volvo, wie wir es kennen, wird sich stark verändern, weil der chinesische Besitzer weitreichende Pläne mit der Marke hat.

Das Beispiel zeigt: Der Rest der Welt wird sich daran gewöhnen müssen, dass chinesische Vorstellungen und Ideen unsere Zukunft drastisch mitgestalten werden. Ob es ihm gefällt oder nicht. Umso wichtiger, dass Medien einen kritischen Blick auf die Entwicklungen werfen. Ob es den Akteuren in China gefällt oder nicht.

Einen erfolgreichen Tag wünscht Ihnen

Am Ende lief es gar nicht so schlecht. Die Aktien des schwedischen Autobauers Volvo legten am Freitag beim Börsendebüt in Stockholm um gut 22 Prozent zu. Das war nicht unbedingt zu erwarten, nachdem einige Stolpersteine den Gang aufs Börsenparkett gepflastert hatten. Investoren klagten über einen zu hohen Aktienpreis und über zu großen Einfluss der chinesischen Konzernmutter Geely.

Um die Erstnotierung nicht zu gefährden, musste Geely zustimmen, seine erweiterten Stimmrechte aufzugeben. Diese hätten der Firma des umtriebigen Automanagers und Geely-Gründers Li Shufu 98 Prozent aller Aktionärsstimmen eingeräumt. Und das obwohl Geelys Aktienanteil durch den Börsengang auf rund 84 Prozent gesunken ist. Auch musste Volvo den Ausgabepreis und damit die Marktkapitalisierung senken und das Debüt um einen Tag schieben.

Und dennoch reichte es laut Reuters zur größten Neuemission des Jahres in Europa. Das Geld will Volvo nun vor allem für den Ausbau der Elektromobilität nutzen. Ab 2030 will die Geely-Tochter keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr verkaufen. Dieser Umbau wird viel Geld kosten. Aber Volvo steht an vorderster Front von Lis Plänen, Geely zu einem modernen Automobilkonzern zu machen – mit Elektroautos, autonomen und intelligenten Fahrzeugen sowie ganz neuen Mobilitätskonzepten.

Es ist ein weiter Weg für den chinesischen Autokonzern, der heute Chinas größter privater Autobauer ist, aber vor gar nicht langer Zeit noch als Hersteller billiger Kleinwagen bekannt war. Die Übernahme von Volvo im Jahr 2010 war der erste einer Reihe von Deals, die das Image des Konzerns veränderten und die Ambition seines Gründers unterstrichen. Geely kaufte Marken wie Lotus oder Smart, dazu die London Electric Vehicle Company und schließlich knapp zehn Prozent Anteile von Daimler.

Dieses branchenumfassende Netzwerk nannte Li in einem seiner seltenen Interviews mit Reuters seinen “größeren Freundeskreis”. Diesen brauche er für die Wettbewerbsfähigkeit Geelys in einer Zukunft, in der Autos keine Fahrzeuge, sondern “Dienstleister” seien. “Wir versuchen, ein Android-ähnliches Automobil-Ökosystem zu schaffen“, sagte Li in dem Gespräch. Volvo spielt dabei eine große Rolle. Die Schweden werden international noch immer als Qualitätsmarke wahrgenommen.

In China entflechtet Geely die Marke derzeit strukturell vom Mutterkonzern. Bis Juli 2021 übernahm Volvo schrittweise das vollständige Eigentum an den Produktionsstätten der Marke in Chengdu in der südwestchinesischen Provinz Sichuan und Daqing im Nordosten, dazu sein Entwicklungszentrum in Shanghai sowie seine nationale Vertriebsgesellschaft für den chinesischen Markt. Im Oktober ging dann noch ein weiteres Werk in Luqiao in der Küstenprovinz Zhejiang an Volvo. Dort werden unter anderem die Elektromodelle Polestar 2 und Volvo XC40 Recharge produziert.

Das 1996 in Schweden ursprünglich als Rennmarke gegründete Polestar hatte Volvo 2015 aufgekauft. Zwei Jahre später gründeten Volvo und Geely das Unternehmen neu als “schwedischen Hersteller für Premium Elektro Performance Fahrzeuge“. Die Modelle Polestar 1 und 2 sind nach Firmenangaben derzeit in 14 globalen Märkten in Europa, Nordamerika und China verfügbar; weitere Märkte sind anvisiert. Dazu startete Polestar pünktlich zur Klimakonferenz COP26 in Glasgow eine globale Werbekampagne: In dem Video schaut die Astronautin Karen Nyberg zur Erde und fragt: “Können wir Fortschritt so gestalten, dass wir unsere Spezies erhalten, unser einziges Zuhause bewahren und weiterhin diese Begeisterung spüren, Mensch zu sein?”

Der Kampagnenfilm ist ein Zeichen, dass sich Geely mit Volvo und Polestar an die Spitze einer Bewegung setzen möchte, die oft ausschließlich mit Tesla und anderen E-Startups verbunden wird. Unter den traditionellen Autobauern habe der chinesische Konzern eine vergleichsweise hoch entwickelte Sicht auf die Zukunft der Mobilität, findet Bill Russo, Gründer der auf neue Mobilität spezialisierten Beratungsfirma Automobility in Shanghai. Geely verstehe, dass sich das Mobilitätsmodell vom reinen Hersteller wegbewege, sagt Russo.

So postiert Li Shufu sein Unternehmen derzeit mit vielen Projekten dort, wo es neue Mobilitätsansätze gibt. Er will keinen Trend verschlafen. Dabeisein ist deswegen erst einmal alles:

Die Zeekr-Modelle werden ebenso wie das Smart-Modell Concept #1 auf Geelys Elektro-Plattform SEA produziert, die im September 2020 präsentiert worden ist. Diese soll künftig die Basis für alle Geely-Marken bilden, ebenso wie für die Auftragsfertigung. Die Plattform sei “die Grundlage für ein dreischichtiges Ökosystem rund um ganze Fahrzeuge, Automobilsysteme und das Internet der Fahrzeuge“, teilte Geely damals mit.

Das klingt alles nach Zukunftstechnologie. Bislang verkauft Geely allerdings vor allem Autos mit Verbrennungsmotor oder Hybride -vor allem unter der Eigenmarke, aber auch unter den Marken Volvo oder Lynk&Co. Nur drei Prozent aller verkauften Volvos etwa sind derzeit Elektromodelle. Volvo hat also viel zu tun, um sein Ziel zu erreichen: Das frische Kapital dürfte dabei helfen.

Eine Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS) wirft deutschen Leitmedien “eine westliche Werteagenda und eurozentristische Perspektive” in ihrer China-Berichterstattung vor. Die drei Autorinnen und Autoren um die Sinologin Mechthild Leutner kamen nach der Analyse von 747 Beiträge in sieben Zeitungen und Magazinen aus den Monaten Januar bis August 2020 zu dem Schluss, dass verstärkt “Klischees und Stereotypen” aufgegriffen würden, die “teils noch aus kolonialen Zeiten” stammten.

Wer das Vorwort der Studie liest, wird vom Fazit vielleicht wenig überrascht sein. Jan Turowski, Leiter des RSL-Büros in Peking, schreibt darin über seine persönliche Wahrnehmung. Er empfindet “deutsche Medienberichte bei aller Richtigkeit und berechtigten Kritik häufig als unterkomplex” und zu wenig nuanciert. Politikentscheidungen seien seiner Meinung nach zu selten aus chinesischer Logik heraus verständlich gemacht. Daher sei man zu dem Entschluss gekommen, “die China-Berichterstattung in deutschen Medien im Kontext der Corona-Krise” genauer unter die Lupe zu nehmen.

“Uns ist bewusst, dass die Fragestellung politisch brisant ist und die Forschungsergebnisse auf Widerspruch und Ablehnung stoßen werden”, so Turowski. Diese Erwartungshaltung resultiert aus mehreren Überlegungen. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung steht der Linken sehr nah. Deren stellvertretender Vorsitzender der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe im vergangenen Bundestag, Stefan Liebich, sagte vor der Bundestagswahl im Interview mit China.Table, seine Partei sei sich uneins darüber, wie sie sich zu China positionieren soll.

“Wir haben noch einige ältere Mitglieder, die sagen: Wie schön, dass immerhin ein großes Land von der alten sozialistischen Welt übrig geblieben ist. Und es ist auch noch so stark, dass es den Westen übertrifft”, sagte Liebich damals. Kritiker aus anderen Fraktionen lesen daraus eine allzu unkritische Bewertung eines zunehmend totalitär regierenden Regimes durch die Linken.

Auch Studienautorin Leutner selbst musste sich schon harsche Kritik gefallen lassen, nachdem sie im Menschenrechtsausschuss des Bundestages als geladene Expertin die Internierungslager für Uiguren in der Autonomen Provinz Xinjiang als “berufliche Ausbildungszentren” und “Deradikalisierungszentren” bezeichnete.

Die Tageszeitung Die Welt warf ihr damals vor: “Die Sinologin zeichnete das Bild eines akut bedrohten chinesischen Staats, der sich im Nordwesten gegen ein Heer wild gewordener Terroristen zur Wehr zu setzen hat.” Geladene Sachverständige anderer Fraktionen hingegen prangerten “systematische Menschenrechtsverletzungen” der chinesischen Regierung in Xinjiang an.

Die Studie definiert fünf Phasen innerhalb des Untersuchungszeitraums: Ausbruch der Krankheit in Wuhan, Kritik an der Informationspolitik, Eindämmung der Pandemie, Rezeption der Vorwürfe des damaligen US-Präsidenten Donalds Trump gegen China und wirtschaftliche Auswirkungen. Sie sortiert die Beiträge aus Welt, Zeit, Spiegel, taz, Süddeutsche Zeitung, Handelsblatt und Tagesspiegel danach, ob sie von Korrespondenten geschrieben wurden oder andere Autor:innen aufweisen. Gut ein Drittel der untersuchten Beiträge stammen von den Journalisten vor Ort.

Die Texte werden in acht Sachgebiete wie Medizin und Gesundheit, Chinas Innenpolitik oder deutsch-chinesische Beziehungen kategorisiert. Jedem Beitrag schreibt die Studie in vier Klassen eine Gesamttendenz von “positiv” bis “sehr kritisch” zu. Beispiel: deutsch-chinesische Beziehungen. Von 122 Beiträgen erhalten mehr als die Hälfte (54,9 Prozent) das Prädikat neutral. Zur Innenpolitik dagegen werden fast 90 Prozent der Texte kritisch bis sehr kritisch bewertet.

Lena Marie Hufnagel vom Institut für Journalistik an der TU Dortmund hat gegen die Methodik der Studie nichts einzuwenden. “Es ist ein legitimer Ansatz zur Analyse der deutschen China-Berichterstattung“, sagt Hufnagel. Allerdings bliebe die Frage unbeantwortet, ob über China kritischer berichtet wird als über andere Staaten. “Die Studie verzichtet auf einen theoretischen Überbau. Ohne einen Referenzpunkt ist es aber sehr schwierig, weitergehende Schlüsse aus den Ergebnissen zu ziehen“, so Hufnagel.

Die Autorinnen und Autoren, zu denen neben Leutner auch Jia Changbao und Xiao Minxing gehören, zwei Sinolog:innen an der FU Berlin, die sich auch “intensiv” mit der Wahrnehmung und Darstellung Chinas in Deutschland befassen, definieren stattdessen Kernbegriffe der Texte und schreiben diesen eine bestimmte öffentliche Wirkung zu. So taucht im Sachgebiet “Chinas Innenpolitik” in 181 Beiträgen 20 Mal der Begriff “Feind” auf. Die Konsequenz sei eine “mediale Konstruktion vom ‘Feindbild China’”, heißt es.

Unbeantwortet bleibt in diesem Zusammenhang auch, inwieweit die Medien den “Feind”-Begriff selbst in die Berichterstattung injiziert haben. “Es ist sicherlich so, dass Medien auch das reflektieren, was aus Politik, Wirtschaft oder Zivilgesellschaft in die Debatte eingebracht wird. Die Studie erfasst dieses Spektrum nicht”, sagt Lena Marie Hufnagel. Auch wird China nicht per se als Feind bezeichnet. In der Welt vom 27. April heißt es beispielsweise: “Das Regime in Peking ist ein Feind vom Demokratie und freien Gesellschaften.”

Ob diese Bezeichnung möglicherweise aber gerechtfertigt ist, bleibt offen. Journalismus in demokratischen Gesellschaften muss Dinge beim Namen nennen, um als Kontrollinstanz wirken zu können. “Ziel der Studie ist es nicht, reale Entwicklungen in China zu analysieren oder den Realitätsgehalt der Berichterstattung zu überprüfen“, heißt es dazu in der Einleitung der Studie. Sinologin Leutner sagt: “Die Studie kann schauen, ob neutral oder gefärbt berichtet wird. Aber sie kann nicht jeden Bericht mit seinem gesamten Kontext abgleichen.” Schon rein zeitlich sei das nicht möglich gewesen. Das Phänomen der Feindbild-Konstruktion, sei jedoch nicht neu, sagt sie mit Verweis auf ältere Studien.

Ein anderer Vorwurf, den die Studie erhebt, ist “eine quantitative und qualitative Dominanz nicht chinesischer Quellen” und ein sprachlicher Duktus, “der ausgewählten ‘westlichen’ Repräsentant:innen eine größere Glaubwürdigkeit und auch Deutungsmacht zuspricht.” Als Beispiel wird eine Spiegel-Titelgeschichte vom 1. Februar herangezogen, in der sieben chinesische und elf nicht-chinesische Quellen verwendet werden.

Die Korrespondent:innen in China klagen jedoch über die eingeschränkten Möglichkeiten, die ihnen bei der Recherche zur Verfügung stehen. Es sei immer schwieriger, Gesprächspartner zu finden, die bereit sind, mit ausländischen Reportern zu sprechen, ergab eine Umfrage des Foreign Correspondent Club of China (FCCC) zu Beginn des Jahres.

“Die Arbeitsbedingungen in China sind so stark eingeschränkt, dass es unmöglich ist, die Anforderungen, die in der Studie gestellt werden, zu erfüllen”, sagt Maximilian Kalkhof. Der Journalist der Tageszeitung Die Welt, der 2019 als Korrespondent nach Peking ziehen wollte, wartet seit gut zwei Jahren auf seine Akkreditierung durch die chinesischen Behörden. Seitdem versucht Kalkhof aus der Distanz seine Erfahrungen und Sprachkenntnisse in seine Berichterstattung einzubringen.

Die Arbeitsbedingungen seien sicherlich ein eigenständiges Thema, sagt Autorin Leutner. “In den meisten Beiträgen der untersuchten Medien wird nicht thematisiert, unter welchen Bedingungen sie zustande gekommen sind. Vielmehr wird der Eindruck vermittelt, dass die Korrespondent:innen vor Ort sind und sich einen umfassenden Überblick über ihre Themen verschaffen können. Es ist unmöglich, aus der reinen Textanalyse, wie wir sie in der Studie durchgeführt haben, irgendwelche Rückschlüsse auf die Arbeitsbedingungen der Journalist:innen zu ziehen.” Vielleicht müsse das mehr in den Beiträgen thematisiert werden, damit Leser:innen sich ein besseres Bild machen können, auf welcher Grundlage der Beitrag geschrieben wurde, sagt Leutner.

Die Perspektive ist eine der Hauptargumentationslinie der Studie. Dort heißt es, in China sei in Bezug auf Corona um das Verhältnis von Privatsphäre und Recht der Gemeinschaft auf Information und Transparenz heftig gestritten worden. “Die deutschen Medien, die darüber berichteten, stellten die Debatte allerdings – völlig anders als in China – als Diskussion um das Verhältnis von Regierungsgewalt und individuellen Rechten dar.” Der Vorwurf, der sich daraus ergibt, lautet: Medien schreiben am Kern des Themas vorbei.

Doch dieses Urteil setzt voraus, dass die Autor:innen die gesamte Debatte in China verfolgt haben. Leutner sagt dazu: “Als auf China spezialisierte Wissenschaftler:innen verfolgen wir kontinuierlich die Hauptlinien der öffentlichen Diskussionen in China, insbesondere auch während der Corona-Pandemie. Das hat bezüglich der in der Studie genannten Themen zu diesen Schlussfolgerungen geführt, die wir beispielhaft belegt haben.” Öffentliche Debatten sind in China jedoch zensiert. Korrespondent:innen versuchen deshalb, ungefilterte Meinungen und Positionen einzuholen und sie als Gegengewicht zur offiziellen Haltung einzubringen.

Dieses Gegengewicht bilden naturgemäß kritische Stimmen, um das Regierungshandeln einordnen zu können so wie das “Wuhan Diary: Tagebuch aus einer gesperrten Stadt” der Schriftstellerin Fang Fang. In der Studie heißt es, das Buch liefere (den Medien) “ein Zeugnis für Missmanagement und Versagen” der chinesischen Regierung.

Leutner sagt, das Buch habe einen großen Wert als Zeugnis für diese Monate, aber “natürlich sind Tagebucheintragungen keine wissenschaftliche Analyse, sondern anekdotenhafte Eindrücke, nicht mehr und nicht weniger. Zudem muss man davon ausgehen, dass die Schriftstellerin Fang Fang auch literarisch und nicht in erster Linie aus wissenschaftlicher Distanz über ihre Eindrücke nachgedacht hat.” Die erfolgreiche Eindämmung des Virus in China würde in den Medien dagegen eher widerwillig konstatiert und zugleich durch die Verknüpfung mit Vertuschung, Zensur und nicht verlässlichen Zahlen abgewertet, heißt es im Fazit der Studie.

Für den deutschen Politikwissenschaftler Andreas Fulda der Universität Nottingham ergibt sich daraus ein weiteres Problem. “China wird vorwiegend aus Sicht der Herrschenden analysiert. Es wird in der Studie so getan, als gebe es in Festlandchina kaum Kritiker an Xis Krisenmanagement”, sagt Fulda. Er vermisse die politische Realität in der Studie.

Beispiel: Staatschef Xi Jinping, dem die Studie das “Narrativ vom kommunistischen Diktator” in deutschen Medien angehängt sieht. Doch Fulda zufolge bildet die Sicht der Medien hier durchaus die Realität ab. Xi habe einen Personenkult geschaffen, die kollektive Führung im Ständigen Ausschuss des Politbüros beendet und mit dem Dokument Nr. 9 jeder Liberalisierung und Demokratisierung des Landes eine deutliche Absage erteilt, argumentiert Fulda. “Aus politikwissenschaftlicher Sicht lässt sich das Xi-Regime als personalisierte Diktatur bezeichnen”, folgert er.

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich vollständig auf China konzentriert. Es berät europäische Unternehmen zur strategischen Ausrichtung und spezifischen Geschäftsaktivitäten in China.

Das chinesische Handelsministerium hat private Haushalte aufgefordert, ausreichend Lebensmittel für den anstehenden Winter zu hamstern. In einer Stellungnahme von Montagabend wies das Ministerium auch lokale Behörden auf die Notwendigkeit hin, die Nahrungsmittelversorgung in den kommenden Monaten sicherzustellen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Verwaltungseinheiten sollen demnach Gemüsevorräte anhäufen und stabile Verbraucherpreise garantieren.

Die Mitteilung sorgte für öffentliche Spekulationen in sozialen Medien, weshalb die Versorgung der Bevölkerung akut bedroht sein könnte. Binnen weniger Stunden hatten fast 50 Millionen Menschen die Meldung des Ministeriums beim Kurznachrichtendienst Weibo gesehen, viele Tausende kommentierten den Post.

Nutzer fürchten unter anderem neue Lockdowns zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus. Auch über eine prognostizierte Kältewelle oder steigende Spannungen mit dem Nachbarland Taiwan wurde spekuliert. Schon im September hatte das Handelsministerium lokale Behörden erstmal dazu aufgefordert, Nahrungsmittel zu horten.

China leidet als Folge der Corona-Krise unter unsicheren Lieferketten und Versorgungsmangel in vielen Sektoren. Unter anderem sind Kohle, Gas und Treibstoffe knapp, was bereits zu einer Rationierung der Energie geführt hat (China.Table berichtete). grz

Der Stimmung in Chinas Industrie bleibt weiter angespannt. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex PMI für das verarbeitende Gewerbe notierte für den Oktober einen Wert von 50,6 und damit nur etwas mehr als die Grenze von 50 Punkten, die als Grenze zwischen positivem und negativem Wachstum gilt. Der staatliche PMI des Nationalen Statistikbüros fiel für Oktober derweil sogar um 0,4 Punkte auf nur noch 49,2.

Das Ergebnis der Caixin-Umfrage bedeutete zwar den höchsten Wert seit Juli, dennoch bleibt es Ausdruck für die Ungewissheit in der chinesischen Industrie. Die Unternehmen leiden wegen der strengen Covid-Auflagen bei der Einfuhr von Waren unter erschwerten Bedingungen bei der Versorgung mit Rohmaterialien und Bauteilen. Zudem lastet die Energie-Knappheit im Land auf der Produktion.

Der Caixin-Ökonom Wang Zhe hält daher weitere staatliche Eingriffe für sinnvoll, um die Lieferketten und Rohstoffpreise zu stabilisieren. Er empfiehlt Steuererleichterungen und die Erweiterung von Kreditlinien für Unternehmen. Kürzlich hatte der chinesische Staatsrat bereits angekündigt, kleinen und mittleren Firmen mit höchsten 400 Millionen Yuan (54 Millionen Euro) eine Stundung ihrer Steuerschuld in den kommenden drei Monaten zu gewähren (China.Table berichtete). grz

US-Präsident Joe Biden hat Xi Jinping für dessen Abwesenheit beim UN-Klimagipfel COP26 kritisiert. Dass Xi nicht an dem Gipfeltreffen teilgenommen habe, sei ein “großer Fehler” gewesen, sagte Biden am Dienstagabend in Glasgow. “Wir sind hier aufgetaucht… und dadurch hatten wir einen tiefgreifenden Einfluss darauf, wie der Rest der Welt die Vereinigten Staaten und ihre Führungsrolle sieht”, sagte Biden. China betreffend werde sich der Rest der Welt nun fragen, welchen Beitrag die Volksrepublik geleistet habe. Xi hatte zum Auftakt des Gipfels lediglich ein geschriebenes Statement veröffentlichen lassen, eine Videobotschaft übermittelte er nicht.

Peking hat sich zudem einem Abkommen zur Senkung der weltweiten Methan-Emission nicht angeschlossen. Gut 90 Staaten waren der Initiative der USA und der EU zur Reduzierung des Treibhausgases Methan gefolgt – die Volksrepublik war jedoch keiner davon. Neben China unterzeichneten auch Russland und Indien die sogenannten “Global Methane Pledge” (Verpflichtung zur Verminderung des Methanausstoßes) nicht. Die Teilnehmer-Staaten des weltweiten Abkommens wollen die Emissionen des Gases bis 2030 um 30 Prozent gegenüber dem Niveau von 2020 senken. Der Initiative trat im Rahmen der UN-Klimakonferenz COP26 in Glasgow nun unter anderem Brasilien neu bei. Die Staaten-Liste repräsentiert nach Angaben der EU nun 70 Prozent der Weltwirtschaft und fast die Hälfte der von Menschen verursachten Methanemissionen.

Seit der ersten Ankündigung für die US-EU-Initiative im September mit einer Handvoll Unterzeichner hatten Washington und Brüssel daran gearbeitet, die größten Methan-Emittenten der Welt für die Partnerschaft zu gewinnen. Obwohl das Methan-Abkommen nicht Teil der formellen Verhandlungen im Rahmen der COP26 war, könnte die Initiative zu den wichtigsten Ergebnissen der UN-Konferenz zählen. Das 30-Prozent-Ziel soll von den Unterzeichnern gemeinsam erreicht werden und alle Sektoren abdecken, wie Reuters berichtete.

Methan ist nach Kohlendioxid das wichtigste Treibhausgas, das es im Kampf gegen die Klimaerwärmung einzudämmen gilt. Methan hat ein höheres Wärmespeicherpotenzial als CO2. Es zerfällt aber schneller in der Atmosphäre – was bedeutet, dass die Reduzierung der Methan-Emissionen einen schnellen Einfluss auf die Eindämmung der globalen Erwärmung haben kann. Zu den größten menschengemachten Quellen für Methan-Ausstoß zählen beispielsweise Öl-Lecke und undichte Gasinfrastruktur, außerdem alte Kohlebergwerke und Mülldeponien. ari

Der Club der Auslandskorrespondenten in China (FCCC) hat mehr Transparenz für die internationale Berichterstattung zu den Olympischen Winterspielen in Peking gefordert. Im Laufe des letzten Jahres sei die ausländische Presse in ihrer Berichterstattung über die Vorbereitungen der Spiele behindert worden, schrieb die Vereinigung auf Twitter.

So sei die Teilnahme von ausländischen Medienschaffenden an Routineveranstaltungen verweigert und die Journalisten daran gehindert worden, Sportstätten der Winterspiele zu besuchen. Anfragen an das Pekinger Organisationskomitee dazu, wie internationale Medien über die Spiele berichten können, seien entweder auf widersprüchliche Antworten gestoßen oder gar nicht beantwortet worden.

Die Vereinigung rief das Internationale Olympische Komitee (IOC) und die Behörden vor Ort auf, den Zugang internationaler Medien zu garantieren. Bisher sei unklar, ob ausländische Journalisten für die Berichterstattung überhaupt nach China einreisen dürften. FCCC führt auf Twitter mehrere Beispiele auf, in welchen Journalisten über die Gängelung und Beeinflussung durch chinesische Verantwortliche berichten. So würden Pressekonferenzen zu kurzfristig angesetzt, ausländische Medien mit Verweis auf Kapazitäten einfach ausgeschlossen oder Interviews mit chinesischen Athleten und Athletinnen verweigert.

Laut Olympischer Charta muss das Gastgeberland den Journalist:innen eine freie Bericherstattung ermöglichen. Schon vor und während der Olympischen Sommerspiele 2008 in Peking klagten Reporter über den Bruch der Vereinbarung seitens der chinesischen Behörden. ari

Ein weiterer chinesischer Profifußballklub ist in wirtschaftliche Schieflage geraten. Nach Titelverteidiger Jiangsu FC und Tianjin Tianhai droht nun auch dem Erstligisten Hebei FC der finanzielle Kollaps. Die Klubführung meldete über den Kurznachrichtendienst Weibo, dass der Trainingsbetrieb der Jugendabteilung eingestellt werden müsse, um laufende Kosten zu senken.

Grund sind die ausufernden Zahlungsprobleme der Immobilienbranche. Hebei FC hängt am Tropf des Immobilienentwicklers China Fortune Land Development. Das Unternehmen befindet sich zurzeit in einer tiefen Krise und sucht nach neuen Investoren. Der Verein sei “wegen der schwierigen Situation, die der Öffentlichkeit bekannt ist” zurzeit nicht in der Lage, seine Stromrechnung zu bezahlen. Um den Stromverbrauch zu verringern, werden die Nachwuchskicker des Klubs ab dem heutigen Mittwoch freigestellt.

Im Februar hatte sich der amtierende Meister Jiangsu FC vom Spielbetrieb abgemeldet, nachdem sein Besitzer, der Elektronikfachhandel Suning, sein finanzielles Engagement im Sport beendet hatte. Schon 2020 war Tianjin Tianhai vier Jahre nach dem Aufstieg in die Chinese Super League Pleite gegangen.

Medienberichten zufolge sind zahlreiche weitere Profivereine von Liquiditätsengpässen bedroht. Den Vereinen fehlen unter anderem die Erlöse aus den Zuschauereinnahmen, weil der Spielbetrieb der chinesischen Liga seit August bis auf Weiteres eingestellt worden ist. Die Behörden hatten die Austragung der Spiele im Rahmen ihrer Corona-Politik untersagt. grz

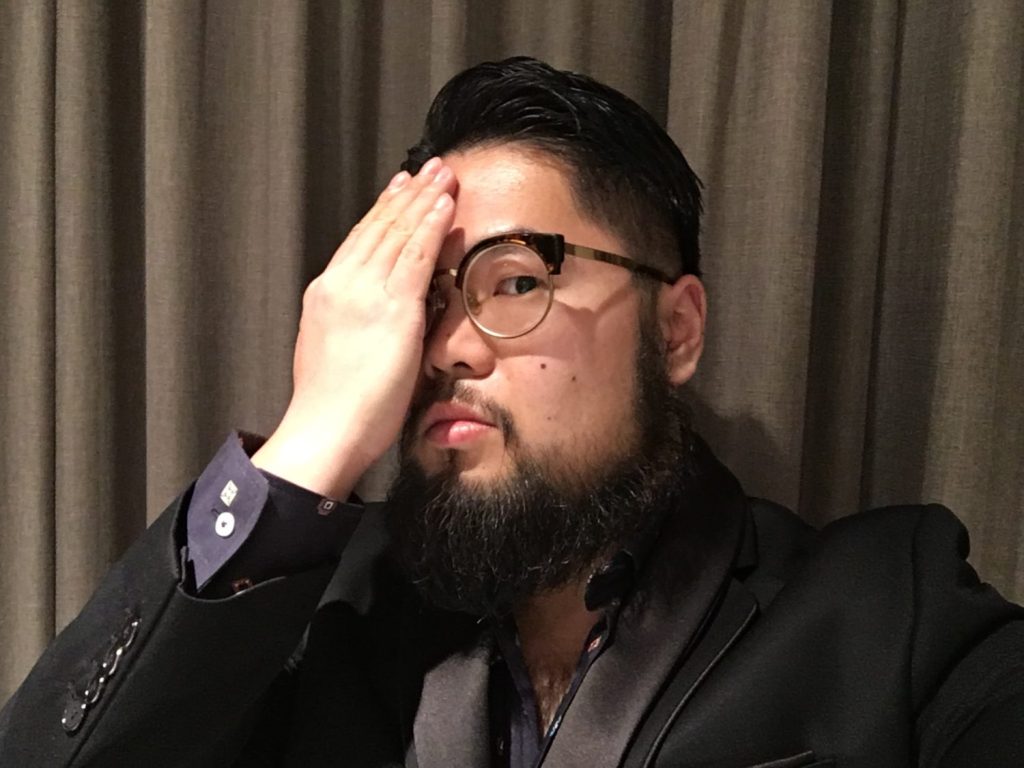

Sei es die Inhaftierung von Uiguren in Xinjiang oder die Regenschirm-Proteste in Hongkong: Der in Shanghai geborene Künstler Badiucao verwandelt politische Ereignisse in brutal provokante Pop-Art. Man hat den 35-Jährigen schon als “Banksy aus China” bezeichnet. Der Vergleich mit dem britischen Street-Art-Künstler ergibt insofern Sinn, als Badiucaos Botschaften so unmissverständlich sind, dass sie sich auch als Graffiti und Demo-Plakate gut machen.

Zum anderen hielt Badiucao ebenso wie Banksy seine Identität lange geheim. Sein hinter einer Maske verborgenes Gesicht hat der Dissident erst vor zwei Jahren in einem australischen Dokumentarfilm enthüllt. Seinen Geburtsnamen will Badiucao jedoch nach wie vor nicht preisgeben. Den Kontakt zu seiner Familie in China hat der mittlerweile in Australien lebende Künstler abgebrochen. “Die Kommunistische Partei könnte sie benutzen, um an mich heranzukommen. Ich möchte sie nicht gefährden”, sagt er.

Dass Badiucaos Werke im China von Xi Jinping verboten sind, verwundert nicht: Kein anderer Politiker wird so oft das Ziel seiner angriffslustigen Karikaturen wie der chinesische Staats- und Parteichef. Eine seiner jüngsten Illustrationen zeigt Xi in der Haltung eines Geisterbeschwörers. Vor der Kulisse der fünf Olympischen Ringe bringt er die Leiche des aufgebahrten Mao Zedong zum Schweben. Das sei sein Kommentar zu den beiden chinesischen Bahnradfahrerinnen, die während einer Medaillenzeremonie in Tokio Anfang August Anstecker mit dem Konterfei des Großen Vorsitzenden trugen, schreibt Badiucao auf Instagram. “Als in China geborener Staatsbürger, der während der Terrorherrschaft Maos Familienmitglieder verloren hat, empfinde ich es als traumatisch, dass junge Chinesinnen die brutale Wahrheit der chinesischen Geschichte nicht sehen.”

Badiucao wurde 1986 in eine Künstlerfamilie geboren. Seine Großeltern gehörten zwischen 1930 und 1957 zu den ersten erfolgreichen chinesischen Filmemachern. “Dann begann die Kampagne gegen Intellektuelle. Mein Großvater wurde in ein Arbeitslager auf dem Land gebracht. Er starb. Wie und wann haben wir nie erfahren.”

Seine endgültige politische “Erleuchtung”, wie er es nennt, hatte Badiucao in den 2000er-Jahren während eines Filmabends im Studentenwohnheim. “Wir hatten wie jedes Wochenende Filme ausgesucht und dachten, wir hätten eine taiwanische Komödie erwischt. Stattdessen war es eine fünfstündige Doku über das Tiananmen-Massaker. Wir wussten zwar, dass 1989 irgendwas passiert war, aber nicht genau, was”, erzählt er. Die Bilder hätten wie ein Schlag in den Magen gewirkt. “Meine Familiengeschichte war plötzlich nicht mehr längst vergangene Historie. Solche Sachen waren vor nicht allzu langer Zeit erneut passiert.”

Nachdem er sein Jura-Studium geschmissen hatte, postete Badiucao im Jahr 2011 seine erste politische Illustration über ein Zugunglück in der ostchinesischen Küstenstadt Wenzhou. Die 40 Toten und mehr als 200 Verletzten des Unfalls sollten damals auf Anweisung von oben ebenfalls aus dem kollektiven Gedächtnis gelöscht werden. “Vor zehn Jahren hatte die Partei noch nicht die totale Kontrolle über das Internet wie heute”, sagt Badiucao. “Erst als Xi Jinping an die Macht kam, wurden die Eingriffe massiver und ausgefeilter.” Niemand wagte sich mehr an kontroverse Themen. Peking wurde wieder unantastbar.

Seine Arbeiten werden heute von großen westlichen Medien wie BBC oder Organisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch verwendet. Neue Bilder erscheinen mehrmals pro Monat. Wenn die Ereignisse hochkochen, wie während der Proteste in Hongkong 2019, kommentiert Badiucao das Geschehen fast tagesaktuell. Auf ein Copyright verzichtet er dabei. “Jeder kann sich die Bilder runterladen, kopieren, teilen und verbreiten.” Es gehe ihm um Öffentlichkeit, um Meinungsfreiheit und ums Mutmachen, sagt der Künstler.

Am 13. November wird Badiucao seine erste große Soloausstellung seit drei Jahren im Museo di Santa Giulia im italienischen Brescia eröffnen. Auch die Planung für die Ausstellung lief nicht ohne Störfeuer ab. Chinas Botschafter schaltete sich ein, um den Bürgermeister der Stadt unter Druck zu setzen. Doch weder der Bürgermeister noch die Museumsleitung knickten ein.

Badiucao hofft, dass seine Werke dazu beitragen, dass die mutigen Stimmen gegenüber Peking nicht verstummen. “Die Covid-Pandemie hat China die Möglichkeit gegeben, sich auf der Weltbühne als ein Land von Friede und Einigkeit zu präsentieren. Meine Arbeiten liefern dazu ein Gegengewicht.” Fabian Peltsch

Betty Yap, Managing Partner für das China-Geschäft der New Yorker Anwaltskanzlei Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP verlässt das Unternehmen. Von ihrem Standort Hongkong begleitete Yap seit 2016 grenzüberschreitende Firmenübernahmen und Private Equity-Geschäfte.

Schon seit mehr als einem Jahr kommt es an der russisch-chinesischen Grenze von Pogranitschny nach Heilongjiang im Nordosten Chinas immer wieder zu kilometerlangen Staus. Russische LKW-Fahrer warten zum Teil mehrere Tage, um in die Volksrepublik einreisen zu dürfen. Chinas Behörden lassen aus Angst vor der Verbreitung des Corona-Virus an manchen Tagen nicht mehr als 15 Trucks pro Grenzübergang passieren.