die Verhaftung war ihm sicher, und das wusste er auch. Die Konsequenzen werden hart sein. Und dennoch hat sich ein Mann im streng bewachten Peking zu einem öffentlichen Protest entschieden – unmittelbar vor dem Parteitag. Vor den Augen der Passanten befestigte er am Geländer der Sitong-Brücke mehrere lange, systemkritische Banner. Polizisten entfernten die Schriften zwar schon wenig später und nahmen den Mann fest. Im Internet aber hatten sich da bereits zahlreiche Videos und Bilder verbreitet. Fabian Kretschmer beschreibt die mutige Aktion und besuchte den Tatort. Auch er geriet prompt mit der Polizei aneinander.

Xi Jinping bleibt um den Parteitag herum eines unserer Hauptthemen. Er hat China anders ausgerichtet, als es sich der Westen wünscht – und Europa muss damit umgehen. Gemeinschaftliches Handeln der EU ist wichtig, doch was genau ist von Xi zu erwarten? Werden sich die angeschlagenen Beziehungen verbessern lassen? Experten von Think Tanks, Universitäten und aus der Politik haben bei einer Panel-Diskussion im Europäischen Parlament in Brüssel die Köpfe zusammengesteckt, um sich auszutauschen und ihr Wissen zusammenzulegen. Denn die Fehleinschätzungen der Vergangenheit dürfe sich bei kommenden geopolitischen Prozessen nicht wiederholen, warnen sie. Amelie Richter war dabei und hat die wichtigsten Stimmen eingefangen.

Je ideologischer, desto mehr Zahlen. So könnte eine Gleichung für politische Slogans in China lauten. Mao liebte markige Sprüche mit Nummern, Xi steht ihm aber in nichts nach. Mit Wörterbüchern kommt man da nicht weiter. Wer wissen will, was es mit 2-4-4-2 auf sich hat, sollte die erhellende Kolumne von Johnny Erling lesen.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Der anstehende Parteitag in Peking beschäftigt auch Europas Hauptstädte. In Brüssel ist der Blick auf China mit einem Präsidenten Xi Jinping in dritter Amtszeit von Skepsis geprägt. Eine nennenswerte Verbesserung der angeschlagenen EU-China-Beziehungen werde es auch nach dem Parteitag nicht geben, resümiert der deutsche EU-Botschafter und ehemalige Botschafter in China, Michael Clauß bei einer Panel-Diskussion am Donnerstag im Europäischen Parlament. Zu der Veranstaltung “Xi Jinping’s China: What Can We Expect?” hatte der EU-Abgeordnete Reinhard Bütikofer geladen.

Wie sich das Verhältnis zwischen den beiden Blöcken entwickeln werde, hänge nun vor allem von der weiteren Positionierung Pekings zu Russland und der Situation um Taiwan ab, so Clauß. “China möchte nicht, dass sich die Beziehungen feindlich entwickeln”, so der EU-Diplomat. Er rechne dennoch mit zunehmender “Entfremdung und Reibungen“. Auch die Verbindungen der EU über den Atlantik hinweg spielten dabei eine Rolle, denn Peking sei weiterhin besorgt, dass sich die EU an die USA annähere. Für die kommenden Jahre seien zwei Dinge auf beiden Seiten gefragt, so Clauß: “Mäßigung und Pragmatismus.”

Die EU habe nur langsam gemerkt, dass sich China unter Xi verändert habe, so Clauß weiter. Er war von 2013 bis 2018 Botschafter in Peking. In der Vergangenheit sei zunächst nur wenig Aufmerksamkeit in Richtung der Volksrepublik gerichtet worden, die Beziehungen hauptsächlich auf die Geschäfte fokussiert gewesen. Solche Fehleinschätzungen habe es aber nicht nur bei der EU gegeben. Auch Peking habe das komplexe Gebilde EU immer wieder falsch beurteilt.

So habe die Bezeichnung als “systemischer Rivale” in der China-Strategie 2019 Peking nahezu kalt erwischt. Auch die Sanktionen im Rahmen des Mechanismus gegen Menschenrechtsverletzungen im Frühjahr vergangenen Jahres seien so nicht in China erwartet worden. Wenn auch kein massiver Wandel in den EU-China-Beziehungen zu erwarten sei – die Volksrepublik verändere nachhaltig die EU selbst, beispielsweise durch die Neueinrichtung verschiedener Handelsinstrumente, die so vor einigen Jahren noch nicht denkbar gewesen seien, so Clauß.

Die mangelnde Aufmerksamkeit aus Brüssel dürfe sich bei kommenden geopolitischen Bewegungen nicht wiederholen, warnten die Panel-Teilnehmer. So müsse die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) genau beobachtet werden, betonte die Sinologin Susanne Weigelin-Schwiedrzik von der Uni Wien. Die SCO wachse und stehen im direkten Kontrast zur EU. “Anders als in der EU gibt es dort keine gemeinsamen Werte”, warnte Weigelin-Schwiedrzik. Richard McGregor von der australischen Denkfabrik Lowy Institute sieht Pekings außenpolitische Prioritäten ebenfalls in den “benachteiligten Nationen” wie Iran, Pakistan, Afghanistan – und Russland.

Als zweiten Fokus der chinesischen Außenpolitik erwartet McGregor mehr Engagement Pekings im globalen Süden und damit auch Südostasien. China wolle dort seinen Einfluss konsolidieren, schätzt der ehemalige Chef des Pekinger Büros von Financial Times. Erst im dritten Priortäts-Block gehe es China um “swing states” – unentschlossene Länder. Hier sieht der McGregor Deutschland und Frankreich angesiedelt. Diese Länder sollten primär davon abgehalten werden, sich Washington zu sehr anzunähern.

Das Auftreten Chinas sei dabei klar: Xi habe die chinesische Außenpolitik nach “nationalistisch” geschoben, so der langjährige China-Korrespondent und China.Table-Kolumnist Johnny Erling. Auch nach innen habe Xis fester Zugriff auf die Macht seine Spuren hinterlassen: “Xi ist der Chef-Ideologe.” Was er sage, werde nicht nur ideologisch, sondern auch operativ umgesetzt. Die Ideologisierung des chinesischen Staatschefs ist auch der Geschichte der ehemaligen Sowjetunion geschuldet. Xi sei in vielerlei Hinsicht “ein Hardcore-Leninist”, der sich geradezu obsessiv mit dem Zerfall der UdSSR beschäftige, so US-Politologe David Shambaugh von der George Washington University. “Er führt die Partei militärisch.”

Die Überwachung und Unterdrückung werde in der kommenden Amtszeit Xis noch weiter zunehmen, so Shambaugh. Sei es die Null-Covid-Strategie oder der Crackdown auf Technologie-Unternehmen. Mit deren wirtschaftlichen Folge und dem generellen Wirtschaftsrückgang ist Xi Shambaugh zufolge fast überfordert: “Bisher gibt es keine Beweise, dass Xi die wirtschaftlichen Auswirkungen einzudämmen weiß.”

Xis größte Schwierigkeiten in den kommenden Jahren liegen also in der heimischen Politik. Die wichtigen Fragen lauten: Wie wird die jüngere Erwachsenen-Generation auf den Staatsapparat reagieren? Und wie kann Xi die wirtschaftlichen Probleme lösen? Die oberste Einkommensschicht der derzeit jungen Erwachsenen, die nach 1990 geboren wurden, habe das Land noch nie arm erlebt, so Lucy Hornby, Wirtschaftsjournalistin und Fellow am Harvard Fairbank Center.

Diese Schicht und Generation finde sich nun einem harten akademischen und beruflichen Umfeld wieder. Wer dabei vorankommen wolle, müsse in der Partei sein – wer sich dagegen stelle, gelte als rebellisch, so Hornby. Wie sich diese Generation ausrichtet, wird in den kommenden fünf Jahren auch entscheidend sein – denn die fetten Jahre könnten bald vorbei sein. Xi habe das Land übernommen, als China bereits seinen wirtschaftlichen Aufwärtstrend verlassen hatte, so Hornby.

Das sei aber unvermeidlich gewesen, sagt Alicia García-Herrero, China-Expertin bei der Brüsseler Denkfabrik Bruegel. “Der wirtschaftliche Niedergang wäre sowieso eingetreten, vielleicht nur in einer anderen Geschwindigkeit.” Sie sieht die Gründe dafür allein in der Innenpolitik der Volksrepublik. Die EU müsse sich deshalb jetzt primär auf die eigenen Märkte konzentrieren und sich damit beschäftigen, wie man in Drittmärkten mit China konkurrieren könne. “Wir sind immer noch ein bedeutender Exporteur”, so García-Herrero. Die EU müsse nicht nur den chinesischen Markt, sondern über die gesamte Lieferkette gründlich analysieren. “Wir müssen die Außenpolitik mehr zusammen mit der Wirtschaftspolitik denken.”

Die EU-China-Beziehungen werden auch nach dem 20. Parteitag spannend bleiben. Am kommenden Montag soll beim Treffen der EU-Außenminister auch die China-Strategie erneut auf den Tisch kommen. Mit einer Bestätigung des bestehenden Konzepts – inklusive des Dreiklangs “Partner, Wettbewerber, systemischer Rivale” – werde gerechnet, hieß es aus EU-Kreisen vor dem Treffen.

Es ist der wohl größte öffentliche Protest in der chinesischen Hauptstadt seit der Jahrtausendwende: Nur wenige Tage vor dem 20. Parteikongress hat ein Dissident zwei riesige Banner an einer Brücke über einer sechsspurigen Hauptverkehrsader aufgehängt. Darauf prangte unerhörte Kritik: “Wir wollen Essen, keine PCR-Tests. Wir wollen Reformen, keine Kulturrevolution. Wir wollen Freiheit, keinen Lockdown. Wir wollen Bürger sein, und keine Sklaven” (不要核酸要吃饭, 不要文革要改革, 不要封控要自由, 不要领袖要选票, 不要谎言要尊严, 不做奴才做公民), heißt es auf einem der Plakate. Und gleich daneben steht in unmissverständlichen Worten: “Stürzt den Diktator und Dieb Xi Jinping”.

Am Nachmittag erinnert an der Sitong-Brücke im nordwestlichen Bezirk Haidian nur noch wenig an den Vorfall. Selbst eine erhöhte Polizeipräsenz war zunächst nicht erkennbar. Doch es dauert nur wenige Augenblicke, bis sich zwei Polizisten mit roter Armbinde dem deutschen Reporter nähern – und prompt den Reisepass und Pressekarte einkassieren. In den nächsten Minuten zeigt sich, dass es sich bei vielen der umstehenden “Passanten” – darunter auch ein in Laufhosen und Sportschuhen gekleideter Jogger – tatsächlich um Sicherheitspolizisten in Zivil handelt. Nach einer 15-minütigen Sicherheitskontrolle löst sich die Situation ohne Eskalation auf. Gemessen an der Brenzligkeit des Themas ist sie für chinesische Verhältnisse überaus glimpflich ausgegangen.

Im chinesischen Netz wurden die Ereignisse erwartungsgemäß von den Zensoren blockiert. Auf ausländischen Online-Plattformen, allen voran Twitter, verbreiteten sich hingegen Foto- und Videoaufnahmen zuhauf. Darauf war zu sehen, wie ungläubige Passanten vor der Sitong-Brücke die Banner bestaunten, welche gerade von Polizisten abgeräumt wurden. Zudem stiegen dort Rauchwolken in den Himmel. Die Gründe dafür sind bislang unklar. Vermutlich wollte der Urheber die Aufmerksamkeit auf sein Banner lenken. Er hatte sich als Bauarbeiter getarnt, der mit Helm und Warnweste offiziell an der Brücke zu werkeln hatte.

Dass die Protest-Aktion überhaupt gelang, wirkt wie ein Wunder: Nicht nur sind Pekings Straßen alle paar Meter mit Überwachungskameras bestückt, sondern ist auch derzeit kurz vor dem Parteikongress die Polizeipräsenz unglaublich hoch. An den wichtigen Kreuzungen innerhalb der inneren Stadtringe wachen routinemäßig Sicherheitsbeamte über das Geschehen.

Wer die Banner aufgehängt hat, ist nicht bekannt. Gerüchten im Netz zufolge handelt es sich um einen Mann namens Peng Lifa, der auf Sozialmedien bekannt ist. In einem Land, in dem bereits kritische Postings auf Sozialmedien Vorladungen bei der Polizeiwache zur Folge haben, wirkt die Aktion außerordentlich mutig. Und sie zeigt auch, was man sonst angesichts des repressiven Klimas nicht zu sehen bekommt: die Risse in der Fassade nationaler Einigkeit.

Nach zweieinhalb Jahren “Null Covid” rumort es zunehmend. Die plötzlichen Lockdowns, willkürliche Zwangsquarantäne und die täglichen Massentests haben nicht nur die Wirtschaft an den Rand einer Rezession gebracht, sondern auch die ökonomische Lebensgrundlage vieler Familien zerstört.

Doch Kritik wird, wenn überhaupt, nur hinter vorgehaltener Hand geäußert. Die roten Linien lassen zwar durchaus die Äußerung von Unmut über Lokalregierungen zu. Doch die Zentralregierung in Peking ist tabu, ebenso die Systemfrage. Und erst recht die Person Xi Jinping.

Der Zeitpunkt des Protests ist besonders spektakulär. Am Sonntag findet schließlich der 20. Parteikongress in Peking statt. Während diesem wird Xi Jinping – als erstes chinesisches Staatsoberhaupt seit Mao Zedong – eine dritte Amtszeit für sich in Anspruch nehmen.

Dass sich nicht wenige Chinesen einen anderen Kurs für ihr Heimatland wünschen, kommt im staatlich gelenkten Diskurs der Medien nicht vor. Doch an diesem Donnerstagnachmittag war der Dissens zumindest für wenige Minuten sichtbar. Fabian Kretschmer

17.10.2022, 18:00 Uhr (0:00 Uhr Beijing time)

Fairbank Center for Chinese Studies, Panel Discussion: China and Japan in the Global Politics of Climate Change Mehr

17.10.2022, 21:00 Uhr (3:00 Uhr Beijing time)

Fairbank Center for Chinese Studies, Webinar: Urban China Series featuring Toby Lincoln – Out of the Rubble of World War II: Reconstruction in China in Comparative Perspective Mehr

17. + 19.10.2022, 16:00 Uhr (22:00 Uhr Beijing time)

Chinaforum Bayern e.V. , Sprachkurs: Chinesisch für Geschäftsleute, vier Module Mehr

17.10.2022, 19:00 Uhr (01:00 Uhr Beijing time)

Volkshochschule Heilbronn, Vortrag von Prof. Dr. Björn Alpermann: Peking und die Peripherie: Chinas Umgang mit Hongkong, Taiwan, Tibet und Xinjiang Mehr

19.10.2022, 14:00-15:30 Uhr (MEZ), 8-9:30 pm (Beijing Time)

LMRG / BCCN Lecture Series: China – The New Science Superpower? China’s Rise Challenges Notions of the Science-State Relations Mehr

19.10.2022, 18:00 Uhr (0:00 Uhr Beijing time)

Fairbank Center for Chinese Studies, Webinar: Critical Issues Confronting China Series featuring Kelly Gallagher – The Global Race for Leadership in Clean Energy: China Versus the United States Mehr

19.10.2022, 18:00 Uhr (0:00 Uhr Beijing time)

Fernuni Hagen / Campus Karlsruhe, Webinar: Gelber Drache und Schwarzer Adler – China, Deutschland und 500 Jahre Ost-West-Beziehung Mehr

19.10.2022, 18:00 Uhr (0:00 Uhr Beijing time)

Evangelische Akademie Sachsen, Vortrag: Menschenrechte in China: Zur Lage der Uiguren und religiöser Minderheiten in Xinjiang Mehr

20.10.2022, 18:00 Uhr (0:00 Uhr Beijing time)

Institute of Asian and Oriental Studies / Taiwan Resource Center for Chinese Studies, Webinar: Taiwan Cinema as Soft Power: Authorship, Transnationality, Historiography Mehr

21.10.2022, 8:30 Uhr (14:30 Uhr Beijing time)

CNBW Sino-German Corporate Communications, Webinar: China’s Live Streaming World through the eyes of Key Opinion Leader Tilman Lesche Mehr

Der taiwanische Halbleiterhersteller TSMC erhält von der US-Regierung eine Ausnahmegenehmigung, um Handelsbeschränkungen für China zu umgehen. In seinem Werk in Nanjing darf TSMC auch künftig fortschrittliche amerikanische Technik zur Produktion von Mikrochips anwenden. Das bestätigte Firmenchef C.C. Wei 魏哲家 am Donnerstag gegenüber mehreren Medien.

Am vergangenen Freitag hatten die USA ihre Regeln für den Export von Geräten zur Herstellung besonders fortschrittlicher Chips nach China abermals verschärft (China.Table berichtete). Betroffen sind nicht nur chinesische Abnehmer, sondern auch internationale Unternehmen, die in China für den dortigen Markt produzieren. Und damit auch der Weltmarktführer TSMC. Die ein Jahr gültige Lizenz ermöglicht den Taiwanern nun den Einsatz fortschrittlicher US-Technik auch an chinesischen Standorten.

TSMC hat gestern auch gute Quartalszahlen vorgelegt. Der Gewinn im Zeitraum von Juli bis September stieg um 80 Prozent. Das Unternehmen reagiert jedoch zugleich auf einen Abschwung in der Halbleiterbranche (China.Table berichtete). Es verringert seine Investitionen im laufenden Jahr von geplanten 40 Milliarden US-Dollar auf 36 Milliarden US-Dollar.

Derweil kam noch einmal Bewegung in die Gespräche zu einem möglichen TSMC-Standort in Deutschland. Das Magazin Capital berichtet, dass noch im Oktober eine Delegation von TSMC nach Dresden reist, um sich über den Standort zu informieren. Table.Media hat bereits im vergangenen Monat über eine mögliche TSMC-Fabrik in Dresden berichtet.

TSMC scheut sich indessen, auf eigene Faust eine Chipfabrik in Deutschland zu eröffnen und wirbt offen dafür, die Entscheidung durch öffentliche Förderung zu erleichtern. Das Unternehmen hat außerhalb Taiwans erst zwei Werke errichtet, in Japan und den USA. Die Kosten für das neue Werk in Arizona, das in einigen Wochen eröffnet werden soll, seien doppelt so hoch ausgefallen wie in Taiwan, sagte Maria Marced, Präsidentin für Europa bei TSMC, am Mittwoch bei einer Veranstaltung in Brüssel.

Das Unternehmen besitze zudem noch keine Erfahrung mit Geschäftstätigkeit in Europa. “Deshalb brauchen wir Hilfe: um die potenzielle Fabrik wettbewerbsfähig zu machen, um die nötigen Mitarbeiter zu finden, für den optimalen Betrieb”, sagte Marced. Als mögliche Partner einer Fabrik in Dresden gelten unter anderem Bosch und Infineon. tho/fmk

Der US-Telekomregulierer will den Verkauf neuer Netzausrüstung von Huawei und ZTE möglicherweise verbieten. Das berichtete der Informationsdienst Axios am Donnerstag unter Berufung auf Regierungskreise. Das Verbot wird demnach mit der Gefährdung nationaler Sicherheit begründet. Es soll jedoch nicht rückwirkend für Produkte gelten, die bereits eine Verkaufszulassung besitzen.

Biden hat schon im März 2021 begonnen, den chinesischen Telekommunikationsausrüstern Huawei und ZTE Steine in den Weg zu legen (China.Table berichtete). Er setzt damit einen Kurs vor, den sein Vorgänger Donald Trump eingeschlagen hat. Die Federal Communications Commission (FCC) hat rechtlich die nötige Handhabe, um ausländische Anbieter vom Markt auszuschließen. Dazu muss sie entscheiden, ob der Einsatz ihrer Produkte die Sicherheit der USA bedrohe. Eine entsprechende Vorlage habe FCC-Chefin Jessica Rosenworcel dem Gremium vorgelegt. fin

US-Präsident Joe Biden legt in seiner neuen Sicherheitsstrategie einen Fokus auf China und Russland. “Die Volksrepublik China und Russland rücken immer näher aneinander”, heißt es in dem Dokument, das das Weiße Haus am Donnerstag veröffentlicht hat. Es komme nun darauf an, “China im Wettbewerb zu schlagen und Russland einzuhegen”.

Die Rolle der beiden Länder bewerten die Strategen dabei sehr unterschiedlich. China ist demnach die wahre Herausforderung, mit der “wirtschaftlichen, diplomatischen, militärischen und technologischen Kraft”, die USA wirklich herauszufordern. Russland dagegen sei strukturell schwach und vor allem durch seine imperialistischen Ambitionen gefährlich.

Das Strategiepapier erkennt an, dass China ein zentraler Spieler der Weltwirtschaft ist und sich nicht ohne Schäden für die eigenen Unternehmen ausschalten lässt. Zugleich hege das Land den Ehrgeiz, weltweite Führungsmacht zu werden. Bidens Berater stellen eine Dreifachstrategie vor, um mit diesem Dilemma umzugehen:

Als “Front” des schwelenden Konflikts mit der Volksrepublik wird dabei der Indo-Pazifik genannt. Hier sei es besonders wichtig, an der Seite der Verbündeten in der Region zu stehen. Auch der Erhalt eines freien Taiwan wird als strategisches Ziel genannt.

Peking reagierte wie erwartet: Eine Sprecherin des Außenministeriums wies die Einschätzung zurück, dass China eine Bedrohung für die Stabilität sei. Darin zeige sich die “Nullsummenspiel-Mentalität des Kalten Krieges”, der die USA immer noch anhingen. China sei in erster Linie an Frieden und Entwicklung interessiert. fin

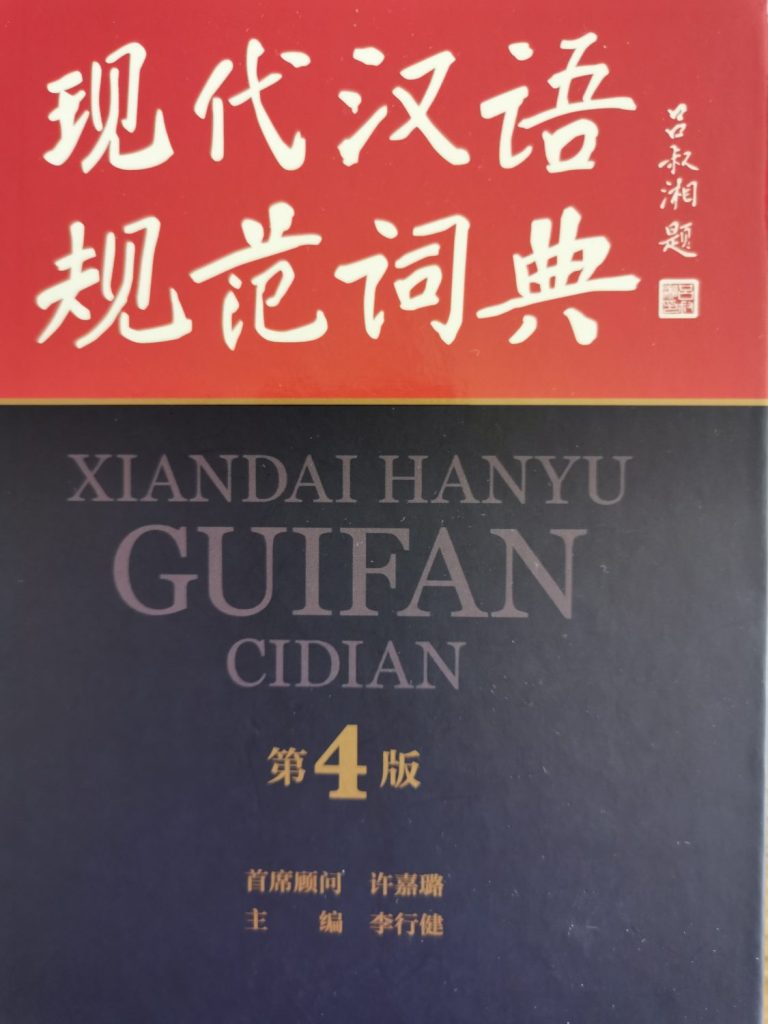

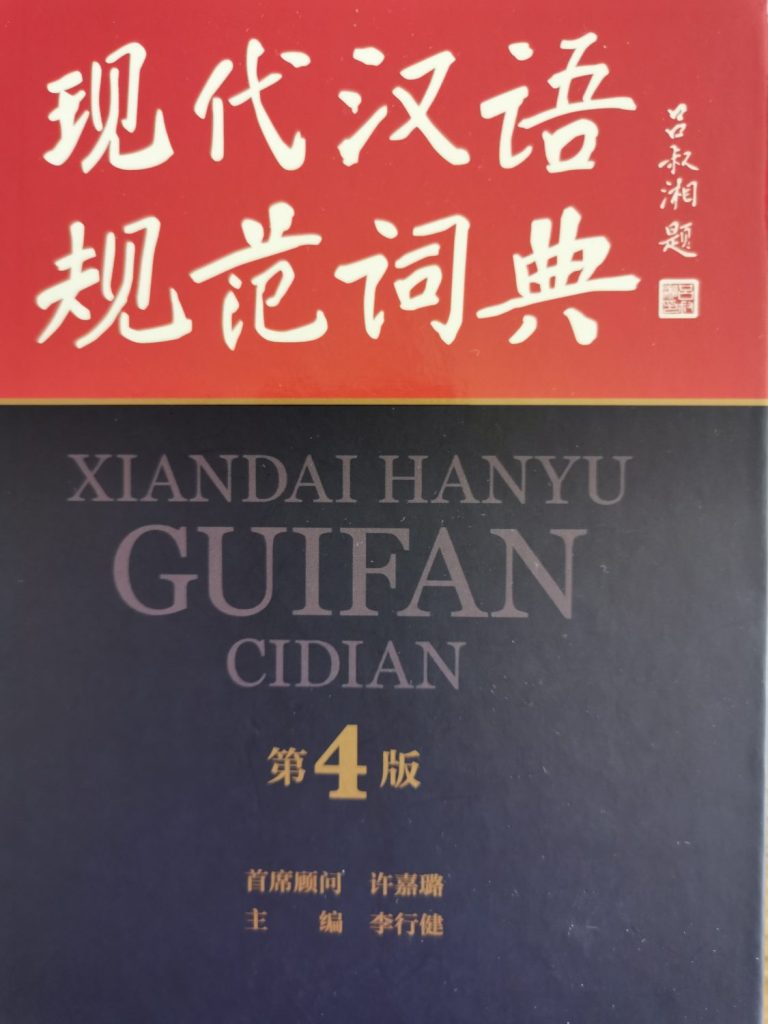

Um die Sprache der Funktionäre in der Volksrepublik zu verstehen, reicht es nicht aus, nur Chinesisch zu können. Man sollte auch mit politischen Formeln und Zahlen vertraut sein. Noch nie seit Maos Zeiten ist die Sprache so ideologisiert, stereotypisiert und mit Parteispeak überfrachtet worden, wie in den zehn Jahren der Herrschaft Xi Jinpings. Das 2022 Standardisierte Wörterbuch für Gegenwartschinesisch (现代汉语规范词典) erfasst trotz 2000 Seiten und 1000 neu aufgenommenen Begriffen nur wenige Wörter aus der Politsprache. Neue Begriffe, die Xi prägte, sind enthalten. Aber noch nicht sein Name. Der dürfte wohl erst nach dem 20. Parteitag Eingang auch in die Wörterbücher finden.

Da inzwischen aber fast jeder neunte Chinese entweder Mitglied in der Partei oder im Kommunistischen Jugendverband ist, wird der Parteispeak immer wichtiger. Blogger spotten, wer auf der richtigen Seite stehen will, sollte sich an die Zahlen 2-4-4-2 halten. Sie seien die Zauberchiffre, die auch die Türen zum kommenden 20. Parteitag in Peking öffnen.

Es reicht aber nicht, diese Zahl nur zu murmeln. Man muss sie richtig aufschreiben, so wie der Chefideologe der Kommunistischen Volkszeitung, Ren Zhongping (任仲平). In seinem aktuellen Kommentar mit Blick auf den Parteitag ruft er dazu auf, sich “noch enger um Xi Jinping zusammenzuschließen” und dafür tiefschürfend zwei Festlegungen zu treffen, Vier-faches Bewusstsein und Vier-faches Selbstvertrauen zu zeigen und zwei Verteidigungen zu leisten (深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强”四个意识”、坚定”四个自信”、做到”两个维护”).

Das Kauderwelsch in Zahlen ist ein neuartiger Loyalitätsschwur auf Xi und wird vermutlich auch im Kommuniqué des Parteitags Einzug finden. Was bedeutet er? Mit “zwei Festlegungen” ist gemeint, dass Xi Kern der Partei ist und sein Denken ihre Leitideologie. “Vierfaches Bewusstsein” bedeutet, dass sich alle Genossen über die Politik der Partei, die Gesamtlage, die Kernfragen und wie man vor der KP strammsteht, bewusst sein müssen. “Vier Mal Selbstvertrauen” soll sagen, dass sie voller Selbstvertrauen in den sozialistischen Weg, in die Theorie, in das System und in die Kultur sein müssen. Die zweifache Verteidigung fordert sie auf, zum einen Generalsekretär Xi als Kern der gesamten Partei zu verteidigen und zugleich die Autorität des ZK.

Das scheint so verquer wie der Name des Kommentators Ren Zhongping. Es gibt ihn nicht. Hinter dem Pseudonym verbirgt sich eine Schreibgruppe der Volkszeitung. Im gleichgeschalteten politischen Klima von Xis China greifen immer mehr Medien zu Decknamen für ihre Kommentare. Eigene Meinung ist weder gewollt noch erwünscht. Erneut sorgten mutige Blogger dafür, dass Dutzende solcher Tarnnamen jetzt aufgedeckt wurden.

Pseudonyme wurden in Chinas sozialistischer Gesellschaft auch früher verwendet. Heute fällt auf, wie häufig sie auftauchen, ebenso wie politisierte Zahlen. Schon Mao liebte einprägsame Chiffren. Als er Anfang der fünfziger Jahre Hunderttausende Kapitalisten bis zu Kleinunternehmern und korrupte Funktionäre als Konterrevolutionäre brutal verfolgen ließ, nannte er es seine “Drei Anti” (三反) und “Fünf Anti” (五反) Kampagnen. Seine Massen-Mobilisierung zur Jagd auf Spatzen, Fliegen und Ungeziefer hieß “Ausrottung der Vier Übel” (除四害), seine sozialistische Erziehungskampagne “Vier Reinigungen” (四清), seine kulturrevolutionären Exzesse gegen oppositionelle Intellektuelle wurde Kampf gegen “die stinkende Nummer 9” (臭老九) genannt. Die acht Menschengruppen davor waren andere Gegner auf Maos Abschusslisten.

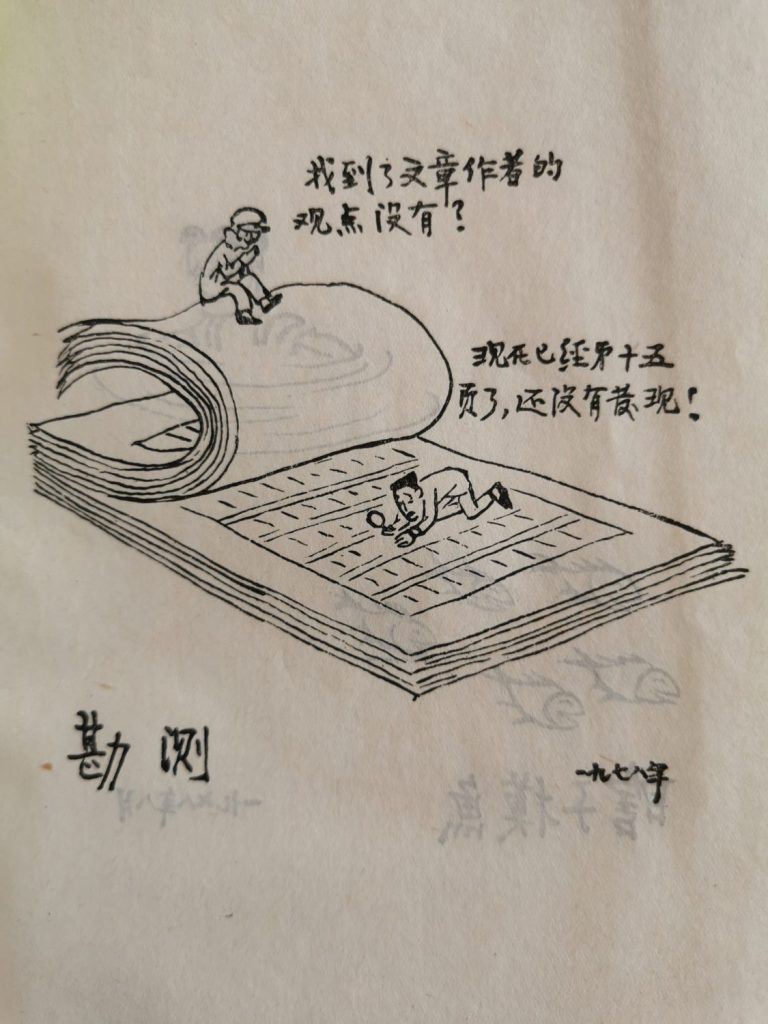

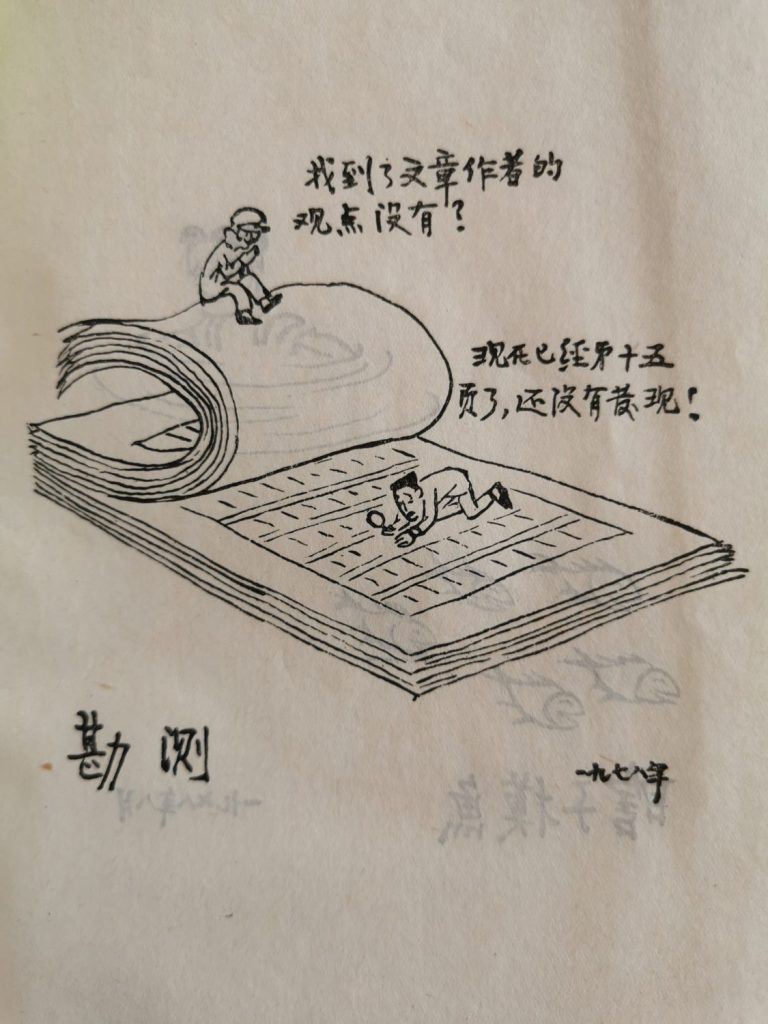

Immerhin trauten sich nach Maos Tod zu Anfang der chinesischen Reformpolitik noch viele Intellektuelle und Künstler, Kritik an der rasch wieder beginnenden Gleichschaltung der Medien durch die Parteiaufseher zu üben, die als Erstes die Meinungsvielfalt unterdrückten. Das habe ihn so geärgert, sagte mir einst der renommierte Pekinger Satiriker Hua Junwu, dass er 1978 ein chinesisches Ehepaar zeichnete, wie es in einem riesigen Manusskript herumkrabbelt und vergebens nach dem Standpunkt des Verfassers sucht. Damals konnten solche Karikaturen noch in großen Parteizeitungen erscheinen.

Chinas liberale Aufbruchsphase ist längst vorbei. Unter Xi haben stereotype Propagandafloskeln und Zahlenformeln in China wieder Oberhand gewonnene, seine Reden sind voll davon. In zwei gerade zur Einstimmung auf den 20. Parteitag in der Zeitschrift Qiushi veröffentlichten Aufsätzen verwendet er Begriffe wie “Zehn, auf die wir bestehen” (十个坚持), “Zwei Großlagen und Fünf in Eins Arrangement” (两个大局,统筹五位一体), oder “Strategie der vier Umfassenden” (四个全面战略布局). Er warnt vor “16 konkreten Risiken in 8 Bereichen” (8个方面16个具体风险), ohne sie zu nennen.

Solch sinnlose Zahlenreihen stehen als politische Botschaften auch entlang der Straßen. 2013 fotografierte ich einen besonders absurden Slogan in einem Pekinger Vorort. Auf dem roten Banner stand: “Folgt in der Zeit des Führungswechsels strikt den 5 Verboten, den 17, die man nicht tun darf, und haltet an den 5 Bestrafungen fest.”

Nur mühsam, mithilfe von Online-Suchsystemen wie Baidu (Chinas Google), lässt sich der Parteispeak entziffern. Chinas drei große Nachschlagewerke für die heutige Sprache, “Xinhua-Wörterbuch” (新华字典), “Modernes Chinesisch” (现代汉语词典) und “Standardisiertes Modernes Chinesisch” (现代汉语规范词典) helfen kaum weiter, obwohl sie ständig aktualisiert werden und inzwischen auch digital genutzt werden können. Das weitverbreitete, in allen Schulen genutzte Xinhua-Wörterbuch, das bis heute mehr als 600 Millionen Mal verkauft wurde, erschien 2020 in seiner jüngsten Fassung, mit einer Vielzahl neuer Wörter. Dazu ein QR-Code auf jeder Seite, über den Nutzer die korrekte Schreibweise, Aussprache, Herkunft und Beispielsätze der Zeichen lernen.

Die Funktionärssprache aber bleibt ein Jargon für Eingeweihte. Acht Jahre arbeiteten 20 Sprachwissenschaftler an der Aktualisierung des “Standardisierten Wörterbuchs für Modernes Chinesisch”. Die Neuauflage 2022 erschien mit tausend neuen Worten und Begriffen.

Darunter sind knapp zwei Dutzend Sprachschöpfungen aufgenommen, die auf Xi Jinping zurückgehen, etwa seine Seidenstraßen-Initiative, genannt “Belt and Road” (一带一路). In der Erklärung dazu steht als Hinweis nur, dass dieses heute weltumspannende Projekt “zuerst von China vorgeschlagen wurde”. Der Name Xi taucht nicht auf, wie er auch im ganzen Wörterbuch fehlt, anders als im Wörterbuch stehende Mao Zedong-Denken oder Deng Xiaoping-Theorie. Die Xi-Gedanken, die täglich allerorten in China zitiert werden, sind als lexikalischer Begriff noch nicht verewigt, obwohl Xi 2018 dafür die Parteistatuten und die Verfassung ändern ließ.

Sein namentlicher Einzug ins Wörterbuch dürfte wohl nach dem 20. Parteitag geschehen, wenn er noch höhere Weihen erhält. So lange stehen im Wörterbuch auch die von Xi geprägten Worte wie “Chinas Traum” (中国梦) oder Chinas “Neue Normalität” (新常态) ohne seinen Namen. Das gilt für ebenfalls neu aufgenommene Ausdrücke, die auf Xi zurückgehen, wie das auf “Made in China 2025” zielende “Überholen in der Kurve” (弯道超车), oder das seinen autoritären Herrschaftsstil kennzeichnende “top-level design” (顶层设计).

Die meisten Neuzugänge im standardisierten Wörterbuch spiegeln Chinas Wandel seit 2014 wider, wie die “Teilhabe Wirtschaft” (共享经济), “Kohlenstoff-Scheitel” (碳达峰), “Klimaneutralität” (碳中和), “Feinstaub” (细颗粒物), “mobiles Bezahlen” (移动支付), oder Internetbegriffe wie “WeChat” (微信), “Gruppenchat” (群聊) “Cloud computing” (云计算), und “Smartphone-Selfie” (自拍).

Noch können sich Chinas Lexika ihrer Politisierung durch den Parteispeak entziehen. Das war nicht immer so. Jede politische Bewegung hat sich im Xinhua-Wörterbuch widergespiegelt, sagte mir einst der damalige EU-Botschafter in Peking, Endymion Wilkinson, ein bekannter Sinologe und Historiker. So mussten etwa in der während der Kulturrevolution 1971 erschienenen Ausgabe des Xinhua-Wörterbuchs 46 Zitate des Vorsitzenden Mao aufgenommen werden. Fast 2000 Einträge erhielten eine neue kulturrevolutionäre Bedeutung. Nach dem Tod Maos 1976 dauerte es 35 Jahre, bis 2011 ein fachlich ausgewiesenes Wörterbuch erscheinen konnte, mit auf Chinesisch übersetzten Wörtern für “futures trading”, “white collar”, “sex education” oder “generation gap”. Damals feierte die amtliche China Daily die Rückkehr der entpolitisierten Alltagssprache mit einem Wortwitz in ihrer Überschrift: “Better read than Red”.

Längst steht in China die ideologische Umkehr auf der Tagesordnung. Es dürfte nicht mehr allzu lange dauern, bis man in künftigen Wörterbüchern die Bedeutung von 2-4-4-2 nachschlagen kann.

David Li wird von Huawei zum Präsidenten des Geschäftsbereichs Mobilfunkausrüstung (Carrier) ernannt, David Wang zum Präsidenten des Großkundengeschäfts (Enterprise). Beide Positionen wurden zuvor von Ryan Ding verantwortet. Der ehemalige stellvertretende Vorsitzender des Huawei-Aufsichtsrats verstarb jedoch am 7. Oktober aufgrund einer Erkrankung. Li ist ein Veteran im Carrier-Geschäft und war zuvor Huawei-Präsident der Regionen Westeuropa und Südliches Afrika. Wang kam 1997 zu Huawei und ist heute geschäftsführendes Vorstandsmitglied und Leiter des Investitionsprüfungsausschusses.

Stephan Brendel ist seit September CEO bei Noxmat Energy Techniques. Das Unternehmen mit Sitz im sächsischen Oederan stellt Industriegasbrenner sowie elektrische Heizsysteme für Hochtemperatur-Thermoprozesstechnik her. Brendel verfügt über knapp zehn Jahre China-Erfahrung. Sein aktueller Tätigkeitsort ist Peking.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Wenn schon Fernunterricht, dann aber richtig. Astronauten der chinesischen Raumstation haben zum dritten Mal eine Unterrichtsstunde aus dem All gehalten. Dabei ging es um Themen wie Reiswachstum im Weltraum, das Trinken mit einem langen Strohhalm und Kapillareffekte. Die volle Aufmerksamkeit der Kinder, hier in einem Klassenzimmer an der Chinesischen Akademie der Wissenschaften in Peking, war den Astronauten dabei sicher. Auch Schüler aus anderen Provinzen waren zugeschaltet. Die Tiangong-Unterrichtsreihe soll die Wissenschaftsbegeisterung in China fördern.

die Verhaftung war ihm sicher, und das wusste er auch. Die Konsequenzen werden hart sein. Und dennoch hat sich ein Mann im streng bewachten Peking zu einem öffentlichen Protest entschieden – unmittelbar vor dem Parteitag. Vor den Augen der Passanten befestigte er am Geländer der Sitong-Brücke mehrere lange, systemkritische Banner. Polizisten entfernten die Schriften zwar schon wenig später und nahmen den Mann fest. Im Internet aber hatten sich da bereits zahlreiche Videos und Bilder verbreitet. Fabian Kretschmer beschreibt die mutige Aktion und besuchte den Tatort. Auch er geriet prompt mit der Polizei aneinander.

Xi Jinping bleibt um den Parteitag herum eines unserer Hauptthemen. Er hat China anders ausgerichtet, als es sich der Westen wünscht – und Europa muss damit umgehen. Gemeinschaftliches Handeln der EU ist wichtig, doch was genau ist von Xi zu erwarten? Werden sich die angeschlagenen Beziehungen verbessern lassen? Experten von Think Tanks, Universitäten und aus der Politik haben bei einer Panel-Diskussion im Europäischen Parlament in Brüssel die Köpfe zusammengesteckt, um sich auszutauschen und ihr Wissen zusammenzulegen. Denn die Fehleinschätzungen der Vergangenheit dürfe sich bei kommenden geopolitischen Prozessen nicht wiederholen, warnen sie. Amelie Richter war dabei und hat die wichtigsten Stimmen eingefangen.

Je ideologischer, desto mehr Zahlen. So könnte eine Gleichung für politische Slogans in China lauten. Mao liebte markige Sprüche mit Nummern, Xi steht ihm aber in nichts nach. Mit Wörterbüchern kommt man da nicht weiter. Wer wissen will, was es mit 2-4-4-2 auf sich hat, sollte die erhellende Kolumne von Johnny Erling lesen.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Der anstehende Parteitag in Peking beschäftigt auch Europas Hauptstädte. In Brüssel ist der Blick auf China mit einem Präsidenten Xi Jinping in dritter Amtszeit von Skepsis geprägt. Eine nennenswerte Verbesserung der angeschlagenen EU-China-Beziehungen werde es auch nach dem Parteitag nicht geben, resümiert der deutsche EU-Botschafter und ehemalige Botschafter in China, Michael Clauß bei einer Panel-Diskussion am Donnerstag im Europäischen Parlament. Zu der Veranstaltung “Xi Jinping’s China: What Can We Expect?” hatte der EU-Abgeordnete Reinhard Bütikofer geladen.

Wie sich das Verhältnis zwischen den beiden Blöcken entwickeln werde, hänge nun vor allem von der weiteren Positionierung Pekings zu Russland und der Situation um Taiwan ab, so Clauß. “China möchte nicht, dass sich die Beziehungen feindlich entwickeln”, so der EU-Diplomat. Er rechne dennoch mit zunehmender “Entfremdung und Reibungen“. Auch die Verbindungen der EU über den Atlantik hinweg spielten dabei eine Rolle, denn Peking sei weiterhin besorgt, dass sich die EU an die USA annähere. Für die kommenden Jahre seien zwei Dinge auf beiden Seiten gefragt, so Clauß: “Mäßigung und Pragmatismus.”

Die EU habe nur langsam gemerkt, dass sich China unter Xi verändert habe, so Clauß weiter. Er war von 2013 bis 2018 Botschafter in Peking. In der Vergangenheit sei zunächst nur wenig Aufmerksamkeit in Richtung der Volksrepublik gerichtet worden, die Beziehungen hauptsächlich auf die Geschäfte fokussiert gewesen. Solche Fehleinschätzungen habe es aber nicht nur bei der EU gegeben. Auch Peking habe das komplexe Gebilde EU immer wieder falsch beurteilt.

So habe die Bezeichnung als “systemischer Rivale” in der China-Strategie 2019 Peking nahezu kalt erwischt. Auch die Sanktionen im Rahmen des Mechanismus gegen Menschenrechtsverletzungen im Frühjahr vergangenen Jahres seien so nicht in China erwartet worden. Wenn auch kein massiver Wandel in den EU-China-Beziehungen zu erwarten sei – die Volksrepublik verändere nachhaltig die EU selbst, beispielsweise durch die Neueinrichtung verschiedener Handelsinstrumente, die so vor einigen Jahren noch nicht denkbar gewesen seien, so Clauß.

Die mangelnde Aufmerksamkeit aus Brüssel dürfe sich bei kommenden geopolitischen Bewegungen nicht wiederholen, warnten die Panel-Teilnehmer. So müsse die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) genau beobachtet werden, betonte die Sinologin Susanne Weigelin-Schwiedrzik von der Uni Wien. Die SCO wachse und stehen im direkten Kontrast zur EU. “Anders als in der EU gibt es dort keine gemeinsamen Werte”, warnte Weigelin-Schwiedrzik. Richard McGregor von der australischen Denkfabrik Lowy Institute sieht Pekings außenpolitische Prioritäten ebenfalls in den “benachteiligten Nationen” wie Iran, Pakistan, Afghanistan – und Russland.

Als zweiten Fokus der chinesischen Außenpolitik erwartet McGregor mehr Engagement Pekings im globalen Süden und damit auch Südostasien. China wolle dort seinen Einfluss konsolidieren, schätzt der ehemalige Chef des Pekinger Büros von Financial Times. Erst im dritten Priortäts-Block gehe es China um “swing states” – unentschlossene Länder. Hier sieht der McGregor Deutschland und Frankreich angesiedelt. Diese Länder sollten primär davon abgehalten werden, sich Washington zu sehr anzunähern.

Das Auftreten Chinas sei dabei klar: Xi habe die chinesische Außenpolitik nach “nationalistisch” geschoben, so der langjährige China-Korrespondent und China.Table-Kolumnist Johnny Erling. Auch nach innen habe Xis fester Zugriff auf die Macht seine Spuren hinterlassen: “Xi ist der Chef-Ideologe.” Was er sage, werde nicht nur ideologisch, sondern auch operativ umgesetzt. Die Ideologisierung des chinesischen Staatschefs ist auch der Geschichte der ehemaligen Sowjetunion geschuldet. Xi sei in vielerlei Hinsicht “ein Hardcore-Leninist”, der sich geradezu obsessiv mit dem Zerfall der UdSSR beschäftige, so US-Politologe David Shambaugh von der George Washington University. “Er führt die Partei militärisch.”

Die Überwachung und Unterdrückung werde in der kommenden Amtszeit Xis noch weiter zunehmen, so Shambaugh. Sei es die Null-Covid-Strategie oder der Crackdown auf Technologie-Unternehmen. Mit deren wirtschaftlichen Folge und dem generellen Wirtschaftsrückgang ist Xi Shambaugh zufolge fast überfordert: “Bisher gibt es keine Beweise, dass Xi die wirtschaftlichen Auswirkungen einzudämmen weiß.”

Xis größte Schwierigkeiten in den kommenden Jahren liegen also in der heimischen Politik. Die wichtigen Fragen lauten: Wie wird die jüngere Erwachsenen-Generation auf den Staatsapparat reagieren? Und wie kann Xi die wirtschaftlichen Probleme lösen? Die oberste Einkommensschicht der derzeit jungen Erwachsenen, die nach 1990 geboren wurden, habe das Land noch nie arm erlebt, so Lucy Hornby, Wirtschaftsjournalistin und Fellow am Harvard Fairbank Center.

Diese Schicht und Generation finde sich nun einem harten akademischen und beruflichen Umfeld wieder. Wer dabei vorankommen wolle, müsse in der Partei sein – wer sich dagegen stelle, gelte als rebellisch, so Hornby. Wie sich diese Generation ausrichtet, wird in den kommenden fünf Jahren auch entscheidend sein – denn die fetten Jahre könnten bald vorbei sein. Xi habe das Land übernommen, als China bereits seinen wirtschaftlichen Aufwärtstrend verlassen hatte, so Hornby.

Das sei aber unvermeidlich gewesen, sagt Alicia García-Herrero, China-Expertin bei der Brüsseler Denkfabrik Bruegel. “Der wirtschaftliche Niedergang wäre sowieso eingetreten, vielleicht nur in einer anderen Geschwindigkeit.” Sie sieht die Gründe dafür allein in der Innenpolitik der Volksrepublik. Die EU müsse sich deshalb jetzt primär auf die eigenen Märkte konzentrieren und sich damit beschäftigen, wie man in Drittmärkten mit China konkurrieren könne. “Wir sind immer noch ein bedeutender Exporteur”, so García-Herrero. Die EU müsse nicht nur den chinesischen Markt, sondern über die gesamte Lieferkette gründlich analysieren. “Wir müssen die Außenpolitik mehr zusammen mit der Wirtschaftspolitik denken.”

Die EU-China-Beziehungen werden auch nach dem 20. Parteitag spannend bleiben. Am kommenden Montag soll beim Treffen der EU-Außenminister auch die China-Strategie erneut auf den Tisch kommen. Mit einer Bestätigung des bestehenden Konzepts – inklusive des Dreiklangs “Partner, Wettbewerber, systemischer Rivale” – werde gerechnet, hieß es aus EU-Kreisen vor dem Treffen.

Es ist der wohl größte öffentliche Protest in der chinesischen Hauptstadt seit der Jahrtausendwende: Nur wenige Tage vor dem 20. Parteikongress hat ein Dissident zwei riesige Banner an einer Brücke über einer sechsspurigen Hauptverkehrsader aufgehängt. Darauf prangte unerhörte Kritik: “Wir wollen Essen, keine PCR-Tests. Wir wollen Reformen, keine Kulturrevolution. Wir wollen Freiheit, keinen Lockdown. Wir wollen Bürger sein, und keine Sklaven” (不要核酸要吃饭, 不要文革要改革, 不要封控要自由, 不要领袖要选票, 不要谎言要尊严, 不做奴才做公民), heißt es auf einem der Plakate. Und gleich daneben steht in unmissverständlichen Worten: “Stürzt den Diktator und Dieb Xi Jinping”.

Am Nachmittag erinnert an der Sitong-Brücke im nordwestlichen Bezirk Haidian nur noch wenig an den Vorfall. Selbst eine erhöhte Polizeipräsenz war zunächst nicht erkennbar. Doch es dauert nur wenige Augenblicke, bis sich zwei Polizisten mit roter Armbinde dem deutschen Reporter nähern – und prompt den Reisepass und Pressekarte einkassieren. In den nächsten Minuten zeigt sich, dass es sich bei vielen der umstehenden “Passanten” – darunter auch ein in Laufhosen und Sportschuhen gekleideter Jogger – tatsächlich um Sicherheitspolizisten in Zivil handelt. Nach einer 15-minütigen Sicherheitskontrolle löst sich die Situation ohne Eskalation auf. Gemessen an der Brenzligkeit des Themas ist sie für chinesische Verhältnisse überaus glimpflich ausgegangen.

Im chinesischen Netz wurden die Ereignisse erwartungsgemäß von den Zensoren blockiert. Auf ausländischen Online-Plattformen, allen voran Twitter, verbreiteten sich hingegen Foto- und Videoaufnahmen zuhauf. Darauf war zu sehen, wie ungläubige Passanten vor der Sitong-Brücke die Banner bestaunten, welche gerade von Polizisten abgeräumt wurden. Zudem stiegen dort Rauchwolken in den Himmel. Die Gründe dafür sind bislang unklar. Vermutlich wollte der Urheber die Aufmerksamkeit auf sein Banner lenken. Er hatte sich als Bauarbeiter getarnt, der mit Helm und Warnweste offiziell an der Brücke zu werkeln hatte.

Dass die Protest-Aktion überhaupt gelang, wirkt wie ein Wunder: Nicht nur sind Pekings Straßen alle paar Meter mit Überwachungskameras bestückt, sondern ist auch derzeit kurz vor dem Parteikongress die Polizeipräsenz unglaublich hoch. An den wichtigen Kreuzungen innerhalb der inneren Stadtringe wachen routinemäßig Sicherheitsbeamte über das Geschehen.

Wer die Banner aufgehängt hat, ist nicht bekannt. Gerüchten im Netz zufolge handelt es sich um einen Mann namens Peng Lifa, der auf Sozialmedien bekannt ist. In einem Land, in dem bereits kritische Postings auf Sozialmedien Vorladungen bei der Polizeiwache zur Folge haben, wirkt die Aktion außerordentlich mutig. Und sie zeigt auch, was man sonst angesichts des repressiven Klimas nicht zu sehen bekommt: die Risse in der Fassade nationaler Einigkeit.

Nach zweieinhalb Jahren “Null Covid” rumort es zunehmend. Die plötzlichen Lockdowns, willkürliche Zwangsquarantäne und die täglichen Massentests haben nicht nur die Wirtschaft an den Rand einer Rezession gebracht, sondern auch die ökonomische Lebensgrundlage vieler Familien zerstört.

Doch Kritik wird, wenn überhaupt, nur hinter vorgehaltener Hand geäußert. Die roten Linien lassen zwar durchaus die Äußerung von Unmut über Lokalregierungen zu. Doch die Zentralregierung in Peking ist tabu, ebenso die Systemfrage. Und erst recht die Person Xi Jinping.

Der Zeitpunkt des Protests ist besonders spektakulär. Am Sonntag findet schließlich der 20. Parteikongress in Peking statt. Während diesem wird Xi Jinping – als erstes chinesisches Staatsoberhaupt seit Mao Zedong – eine dritte Amtszeit für sich in Anspruch nehmen.

Dass sich nicht wenige Chinesen einen anderen Kurs für ihr Heimatland wünschen, kommt im staatlich gelenkten Diskurs der Medien nicht vor. Doch an diesem Donnerstagnachmittag war der Dissens zumindest für wenige Minuten sichtbar. Fabian Kretschmer

17.10.2022, 18:00 Uhr (0:00 Uhr Beijing time)

Fairbank Center for Chinese Studies, Panel Discussion: China and Japan in the Global Politics of Climate Change Mehr

17.10.2022, 21:00 Uhr (3:00 Uhr Beijing time)

Fairbank Center for Chinese Studies, Webinar: Urban China Series featuring Toby Lincoln – Out of the Rubble of World War II: Reconstruction in China in Comparative Perspective Mehr

17. + 19.10.2022, 16:00 Uhr (22:00 Uhr Beijing time)

Chinaforum Bayern e.V. , Sprachkurs: Chinesisch für Geschäftsleute, vier Module Mehr

17.10.2022, 19:00 Uhr (01:00 Uhr Beijing time)

Volkshochschule Heilbronn, Vortrag von Prof. Dr. Björn Alpermann: Peking und die Peripherie: Chinas Umgang mit Hongkong, Taiwan, Tibet und Xinjiang Mehr

19.10.2022, 14:00-15:30 Uhr (MEZ), 8-9:30 pm (Beijing Time)

LMRG / BCCN Lecture Series: China – The New Science Superpower? China’s Rise Challenges Notions of the Science-State Relations Mehr

19.10.2022, 18:00 Uhr (0:00 Uhr Beijing time)

Fairbank Center for Chinese Studies, Webinar: Critical Issues Confronting China Series featuring Kelly Gallagher – The Global Race for Leadership in Clean Energy: China Versus the United States Mehr

19.10.2022, 18:00 Uhr (0:00 Uhr Beijing time)

Fernuni Hagen / Campus Karlsruhe, Webinar: Gelber Drache und Schwarzer Adler – China, Deutschland und 500 Jahre Ost-West-Beziehung Mehr

19.10.2022, 18:00 Uhr (0:00 Uhr Beijing time)

Evangelische Akademie Sachsen, Vortrag: Menschenrechte in China: Zur Lage der Uiguren und religiöser Minderheiten in Xinjiang Mehr

20.10.2022, 18:00 Uhr (0:00 Uhr Beijing time)

Institute of Asian and Oriental Studies / Taiwan Resource Center for Chinese Studies, Webinar: Taiwan Cinema as Soft Power: Authorship, Transnationality, Historiography Mehr

21.10.2022, 8:30 Uhr (14:30 Uhr Beijing time)

CNBW Sino-German Corporate Communications, Webinar: China’s Live Streaming World through the eyes of Key Opinion Leader Tilman Lesche Mehr

Der taiwanische Halbleiterhersteller TSMC erhält von der US-Regierung eine Ausnahmegenehmigung, um Handelsbeschränkungen für China zu umgehen. In seinem Werk in Nanjing darf TSMC auch künftig fortschrittliche amerikanische Technik zur Produktion von Mikrochips anwenden. Das bestätigte Firmenchef C.C. Wei 魏哲家 am Donnerstag gegenüber mehreren Medien.

Am vergangenen Freitag hatten die USA ihre Regeln für den Export von Geräten zur Herstellung besonders fortschrittlicher Chips nach China abermals verschärft (China.Table berichtete). Betroffen sind nicht nur chinesische Abnehmer, sondern auch internationale Unternehmen, die in China für den dortigen Markt produzieren. Und damit auch der Weltmarktführer TSMC. Die ein Jahr gültige Lizenz ermöglicht den Taiwanern nun den Einsatz fortschrittlicher US-Technik auch an chinesischen Standorten.

TSMC hat gestern auch gute Quartalszahlen vorgelegt. Der Gewinn im Zeitraum von Juli bis September stieg um 80 Prozent. Das Unternehmen reagiert jedoch zugleich auf einen Abschwung in der Halbleiterbranche (China.Table berichtete). Es verringert seine Investitionen im laufenden Jahr von geplanten 40 Milliarden US-Dollar auf 36 Milliarden US-Dollar.

Derweil kam noch einmal Bewegung in die Gespräche zu einem möglichen TSMC-Standort in Deutschland. Das Magazin Capital berichtet, dass noch im Oktober eine Delegation von TSMC nach Dresden reist, um sich über den Standort zu informieren. Table.Media hat bereits im vergangenen Monat über eine mögliche TSMC-Fabrik in Dresden berichtet.

TSMC scheut sich indessen, auf eigene Faust eine Chipfabrik in Deutschland zu eröffnen und wirbt offen dafür, die Entscheidung durch öffentliche Förderung zu erleichtern. Das Unternehmen hat außerhalb Taiwans erst zwei Werke errichtet, in Japan und den USA. Die Kosten für das neue Werk in Arizona, das in einigen Wochen eröffnet werden soll, seien doppelt so hoch ausgefallen wie in Taiwan, sagte Maria Marced, Präsidentin für Europa bei TSMC, am Mittwoch bei einer Veranstaltung in Brüssel.

Das Unternehmen besitze zudem noch keine Erfahrung mit Geschäftstätigkeit in Europa. “Deshalb brauchen wir Hilfe: um die potenzielle Fabrik wettbewerbsfähig zu machen, um die nötigen Mitarbeiter zu finden, für den optimalen Betrieb”, sagte Marced. Als mögliche Partner einer Fabrik in Dresden gelten unter anderem Bosch und Infineon. tho/fmk

Der US-Telekomregulierer will den Verkauf neuer Netzausrüstung von Huawei und ZTE möglicherweise verbieten. Das berichtete der Informationsdienst Axios am Donnerstag unter Berufung auf Regierungskreise. Das Verbot wird demnach mit der Gefährdung nationaler Sicherheit begründet. Es soll jedoch nicht rückwirkend für Produkte gelten, die bereits eine Verkaufszulassung besitzen.

Biden hat schon im März 2021 begonnen, den chinesischen Telekommunikationsausrüstern Huawei und ZTE Steine in den Weg zu legen (China.Table berichtete). Er setzt damit einen Kurs vor, den sein Vorgänger Donald Trump eingeschlagen hat. Die Federal Communications Commission (FCC) hat rechtlich die nötige Handhabe, um ausländische Anbieter vom Markt auszuschließen. Dazu muss sie entscheiden, ob der Einsatz ihrer Produkte die Sicherheit der USA bedrohe. Eine entsprechende Vorlage habe FCC-Chefin Jessica Rosenworcel dem Gremium vorgelegt. fin

US-Präsident Joe Biden legt in seiner neuen Sicherheitsstrategie einen Fokus auf China und Russland. “Die Volksrepublik China und Russland rücken immer näher aneinander”, heißt es in dem Dokument, das das Weiße Haus am Donnerstag veröffentlicht hat. Es komme nun darauf an, “China im Wettbewerb zu schlagen und Russland einzuhegen”.

Die Rolle der beiden Länder bewerten die Strategen dabei sehr unterschiedlich. China ist demnach die wahre Herausforderung, mit der “wirtschaftlichen, diplomatischen, militärischen und technologischen Kraft”, die USA wirklich herauszufordern. Russland dagegen sei strukturell schwach und vor allem durch seine imperialistischen Ambitionen gefährlich.

Das Strategiepapier erkennt an, dass China ein zentraler Spieler der Weltwirtschaft ist und sich nicht ohne Schäden für die eigenen Unternehmen ausschalten lässt. Zugleich hege das Land den Ehrgeiz, weltweite Führungsmacht zu werden. Bidens Berater stellen eine Dreifachstrategie vor, um mit diesem Dilemma umzugehen:

Als “Front” des schwelenden Konflikts mit der Volksrepublik wird dabei der Indo-Pazifik genannt. Hier sei es besonders wichtig, an der Seite der Verbündeten in der Region zu stehen. Auch der Erhalt eines freien Taiwan wird als strategisches Ziel genannt.

Peking reagierte wie erwartet: Eine Sprecherin des Außenministeriums wies die Einschätzung zurück, dass China eine Bedrohung für die Stabilität sei. Darin zeige sich die “Nullsummenspiel-Mentalität des Kalten Krieges”, der die USA immer noch anhingen. China sei in erster Linie an Frieden und Entwicklung interessiert. fin

Um die Sprache der Funktionäre in der Volksrepublik zu verstehen, reicht es nicht aus, nur Chinesisch zu können. Man sollte auch mit politischen Formeln und Zahlen vertraut sein. Noch nie seit Maos Zeiten ist die Sprache so ideologisiert, stereotypisiert und mit Parteispeak überfrachtet worden, wie in den zehn Jahren der Herrschaft Xi Jinpings. Das 2022 Standardisierte Wörterbuch für Gegenwartschinesisch (现代汉语规范词典) erfasst trotz 2000 Seiten und 1000 neu aufgenommenen Begriffen nur wenige Wörter aus der Politsprache. Neue Begriffe, die Xi prägte, sind enthalten. Aber noch nicht sein Name. Der dürfte wohl erst nach dem 20. Parteitag Eingang auch in die Wörterbücher finden.

Da inzwischen aber fast jeder neunte Chinese entweder Mitglied in der Partei oder im Kommunistischen Jugendverband ist, wird der Parteispeak immer wichtiger. Blogger spotten, wer auf der richtigen Seite stehen will, sollte sich an die Zahlen 2-4-4-2 halten. Sie seien die Zauberchiffre, die auch die Türen zum kommenden 20. Parteitag in Peking öffnen.

Es reicht aber nicht, diese Zahl nur zu murmeln. Man muss sie richtig aufschreiben, so wie der Chefideologe der Kommunistischen Volkszeitung, Ren Zhongping (任仲平). In seinem aktuellen Kommentar mit Blick auf den Parteitag ruft er dazu auf, sich “noch enger um Xi Jinping zusammenzuschließen” und dafür tiefschürfend zwei Festlegungen zu treffen, Vier-faches Bewusstsein und Vier-faches Selbstvertrauen zu zeigen und zwei Verteidigungen zu leisten (深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强”四个意识”、坚定”四个自信”、做到”两个维护”).

Das Kauderwelsch in Zahlen ist ein neuartiger Loyalitätsschwur auf Xi und wird vermutlich auch im Kommuniqué des Parteitags Einzug finden. Was bedeutet er? Mit “zwei Festlegungen” ist gemeint, dass Xi Kern der Partei ist und sein Denken ihre Leitideologie. “Vierfaches Bewusstsein” bedeutet, dass sich alle Genossen über die Politik der Partei, die Gesamtlage, die Kernfragen und wie man vor der KP strammsteht, bewusst sein müssen. “Vier Mal Selbstvertrauen” soll sagen, dass sie voller Selbstvertrauen in den sozialistischen Weg, in die Theorie, in das System und in die Kultur sein müssen. Die zweifache Verteidigung fordert sie auf, zum einen Generalsekretär Xi als Kern der gesamten Partei zu verteidigen und zugleich die Autorität des ZK.

Das scheint so verquer wie der Name des Kommentators Ren Zhongping. Es gibt ihn nicht. Hinter dem Pseudonym verbirgt sich eine Schreibgruppe der Volkszeitung. Im gleichgeschalteten politischen Klima von Xis China greifen immer mehr Medien zu Decknamen für ihre Kommentare. Eigene Meinung ist weder gewollt noch erwünscht. Erneut sorgten mutige Blogger dafür, dass Dutzende solcher Tarnnamen jetzt aufgedeckt wurden.

Pseudonyme wurden in Chinas sozialistischer Gesellschaft auch früher verwendet. Heute fällt auf, wie häufig sie auftauchen, ebenso wie politisierte Zahlen. Schon Mao liebte einprägsame Chiffren. Als er Anfang der fünfziger Jahre Hunderttausende Kapitalisten bis zu Kleinunternehmern und korrupte Funktionäre als Konterrevolutionäre brutal verfolgen ließ, nannte er es seine “Drei Anti” (三反) und “Fünf Anti” (五反) Kampagnen. Seine Massen-Mobilisierung zur Jagd auf Spatzen, Fliegen und Ungeziefer hieß “Ausrottung der Vier Übel” (除四害), seine sozialistische Erziehungskampagne “Vier Reinigungen” (四清), seine kulturrevolutionären Exzesse gegen oppositionelle Intellektuelle wurde Kampf gegen “die stinkende Nummer 9” (臭老九) genannt. Die acht Menschengruppen davor waren andere Gegner auf Maos Abschusslisten.

Immerhin trauten sich nach Maos Tod zu Anfang der chinesischen Reformpolitik noch viele Intellektuelle und Künstler, Kritik an der rasch wieder beginnenden Gleichschaltung der Medien durch die Parteiaufseher zu üben, die als Erstes die Meinungsvielfalt unterdrückten. Das habe ihn so geärgert, sagte mir einst der renommierte Pekinger Satiriker Hua Junwu, dass er 1978 ein chinesisches Ehepaar zeichnete, wie es in einem riesigen Manusskript herumkrabbelt und vergebens nach dem Standpunkt des Verfassers sucht. Damals konnten solche Karikaturen noch in großen Parteizeitungen erscheinen.

Chinas liberale Aufbruchsphase ist längst vorbei. Unter Xi haben stereotype Propagandafloskeln und Zahlenformeln in China wieder Oberhand gewonnene, seine Reden sind voll davon. In zwei gerade zur Einstimmung auf den 20. Parteitag in der Zeitschrift Qiushi veröffentlichten Aufsätzen verwendet er Begriffe wie “Zehn, auf die wir bestehen” (十个坚持), “Zwei Großlagen und Fünf in Eins Arrangement” (两个大局,统筹五位一体), oder “Strategie der vier Umfassenden” (四个全面战略布局). Er warnt vor “16 konkreten Risiken in 8 Bereichen” (8个方面16个具体风险), ohne sie zu nennen.

Solch sinnlose Zahlenreihen stehen als politische Botschaften auch entlang der Straßen. 2013 fotografierte ich einen besonders absurden Slogan in einem Pekinger Vorort. Auf dem roten Banner stand: “Folgt in der Zeit des Führungswechsels strikt den 5 Verboten, den 17, die man nicht tun darf, und haltet an den 5 Bestrafungen fest.”

Nur mühsam, mithilfe von Online-Suchsystemen wie Baidu (Chinas Google), lässt sich der Parteispeak entziffern. Chinas drei große Nachschlagewerke für die heutige Sprache, “Xinhua-Wörterbuch” (新华字典), “Modernes Chinesisch” (现代汉语词典) und “Standardisiertes Modernes Chinesisch” (现代汉语规范词典) helfen kaum weiter, obwohl sie ständig aktualisiert werden und inzwischen auch digital genutzt werden können. Das weitverbreitete, in allen Schulen genutzte Xinhua-Wörterbuch, das bis heute mehr als 600 Millionen Mal verkauft wurde, erschien 2020 in seiner jüngsten Fassung, mit einer Vielzahl neuer Wörter. Dazu ein QR-Code auf jeder Seite, über den Nutzer die korrekte Schreibweise, Aussprache, Herkunft und Beispielsätze der Zeichen lernen.

Die Funktionärssprache aber bleibt ein Jargon für Eingeweihte. Acht Jahre arbeiteten 20 Sprachwissenschaftler an der Aktualisierung des “Standardisierten Wörterbuchs für Modernes Chinesisch”. Die Neuauflage 2022 erschien mit tausend neuen Worten und Begriffen.

Darunter sind knapp zwei Dutzend Sprachschöpfungen aufgenommen, die auf Xi Jinping zurückgehen, etwa seine Seidenstraßen-Initiative, genannt “Belt and Road” (一带一路). In der Erklärung dazu steht als Hinweis nur, dass dieses heute weltumspannende Projekt “zuerst von China vorgeschlagen wurde”. Der Name Xi taucht nicht auf, wie er auch im ganzen Wörterbuch fehlt, anders als im Wörterbuch stehende Mao Zedong-Denken oder Deng Xiaoping-Theorie. Die Xi-Gedanken, die täglich allerorten in China zitiert werden, sind als lexikalischer Begriff noch nicht verewigt, obwohl Xi 2018 dafür die Parteistatuten und die Verfassung ändern ließ.

Sein namentlicher Einzug ins Wörterbuch dürfte wohl nach dem 20. Parteitag geschehen, wenn er noch höhere Weihen erhält. So lange stehen im Wörterbuch auch die von Xi geprägten Worte wie “Chinas Traum” (中国梦) oder Chinas “Neue Normalität” (新常态) ohne seinen Namen. Das gilt für ebenfalls neu aufgenommene Ausdrücke, die auf Xi zurückgehen, wie das auf “Made in China 2025” zielende “Überholen in der Kurve” (弯道超车), oder das seinen autoritären Herrschaftsstil kennzeichnende “top-level design” (顶层设计).

Die meisten Neuzugänge im standardisierten Wörterbuch spiegeln Chinas Wandel seit 2014 wider, wie die “Teilhabe Wirtschaft” (共享经济), “Kohlenstoff-Scheitel” (碳达峰), “Klimaneutralität” (碳中和), “Feinstaub” (细颗粒物), “mobiles Bezahlen” (移动支付), oder Internetbegriffe wie “WeChat” (微信), “Gruppenchat” (群聊) “Cloud computing” (云计算), und “Smartphone-Selfie” (自拍).

Noch können sich Chinas Lexika ihrer Politisierung durch den Parteispeak entziehen. Das war nicht immer so. Jede politische Bewegung hat sich im Xinhua-Wörterbuch widergespiegelt, sagte mir einst der damalige EU-Botschafter in Peking, Endymion Wilkinson, ein bekannter Sinologe und Historiker. So mussten etwa in der während der Kulturrevolution 1971 erschienenen Ausgabe des Xinhua-Wörterbuchs 46 Zitate des Vorsitzenden Mao aufgenommen werden. Fast 2000 Einträge erhielten eine neue kulturrevolutionäre Bedeutung. Nach dem Tod Maos 1976 dauerte es 35 Jahre, bis 2011 ein fachlich ausgewiesenes Wörterbuch erscheinen konnte, mit auf Chinesisch übersetzten Wörtern für “futures trading”, “white collar”, “sex education” oder “generation gap”. Damals feierte die amtliche China Daily die Rückkehr der entpolitisierten Alltagssprache mit einem Wortwitz in ihrer Überschrift: “Better read than Red”.

Längst steht in China die ideologische Umkehr auf der Tagesordnung. Es dürfte nicht mehr allzu lange dauern, bis man in künftigen Wörterbüchern die Bedeutung von 2-4-4-2 nachschlagen kann.

David Li wird von Huawei zum Präsidenten des Geschäftsbereichs Mobilfunkausrüstung (Carrier) ernannt, David Wang zum Präsidenten des Großkundengeschäfts (Enterprise). Beide Positionen wurden zuvor von Ryan Ding verantwortet. Der ehemalige stellvertretende Vorsitzender des Huawei-Aufsichtsrats verstarb jedoch am 7. Oktober aufgrund einer Erkrankung. Li ist ein Veteran im Carrier-Geschäft und war zuvor Huawei-Präsident der Regionen Westeuropa und Südliches Afrika. Wang kam 1997 zu Huawei und ist heute geschäftsführendes Vorstandsmitglied und Leiter des Investitionsprüfungsausschusses.

Stephan Brendel ist seit September CEO bei Noxmat Energy Techniques. Das Unternehmen mit Sitz im sächsischen Oederan stellt Industriegasbrenner sowie elektrische Heizsysteme für Hochtemperatur-Thermoprozesstechnik her. Brendel verfügt über knapp zehn Jahre China-Erfahrung. Sein aktueller Tätigkeitsort ist Peking.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Wenn schon Fernunterricht, dann aber richtig. Astronauten der chinesischen Raumstation haben zum dritten Mal eine Unterrichtsstunde aus dem All gehalten. Dabei ging es um Themen wie Reiswachstum im Weltraum, das Trinken mit einem langen Strohhalm und Kapillareffekte. Die volle Aufmerksamkeit der Kinder, hier in einem Klassenzimmer an der Chinesischen Akademie der Wissenschaften in Peking, war den Astronauten dabei sicher. Auch Schüler aus anderen Provinzen waren zugeschaltet. Die Tiangong-Unterrichtsreihe soll die Wissenschaftsbegeisterung in China fördern.