Container-Staus vor chinesischen Häfen beschäftigen europäische Logistiker seit vielen Monaten. Wegen der Lockdowns chinesischer Küstenstädte warten jetzt wieder mehr Schiffe, wie Christiane Kühl berichtet. Analysten nennen die Containerschiffe bereits schwimmende Lagerhäuser. Hafenbetreiber in Europa erwarten für 2022 noch mehr Durcheinander als schon 2021. Denn die Container stauen infolge der Störungen auch in Europa.

Der harte Corona-Lockdown in Shanghai, Heimat des größten Containerhafens der Welt, erhöht zudem die Bedeutung der Schienenverbindung zwischen China und Europa. Doch der russische Angriffskrieg in der Ukraine verunsichert Lieferanten, denn die Standardstrecke der Neuen Seidenstraße auf Schienen verläuft mitten durch Russland. Auch wenn die deutsche Logistikbranche versichert, dass die Auswirkungen des Krieges und der Sanktionen überschaubar seien, wird mit Hochdruck an Alternativen gearbeitet. Lukas Scheid analysiert die Schwierigkeiten des sogenannten Mittelkorridors.

Die Konsequenzen aus all den Herausforderungen dürften in den nächsten Monaten auf das weltweite Wirtschaftswachstum durchschlagen. Während die meisten Wirtschaftsprognosen nicht von einer harten Rezession ausgehen, ist der Autor unseres heutigen Standpunkts wesentlich skeptischer. Stephen S. Roach nennt drei Gründe für seinen Pessimismus. Vor allem ein schwaches China könnte die Weltwirtschaft mit in den Abgrund reißen.

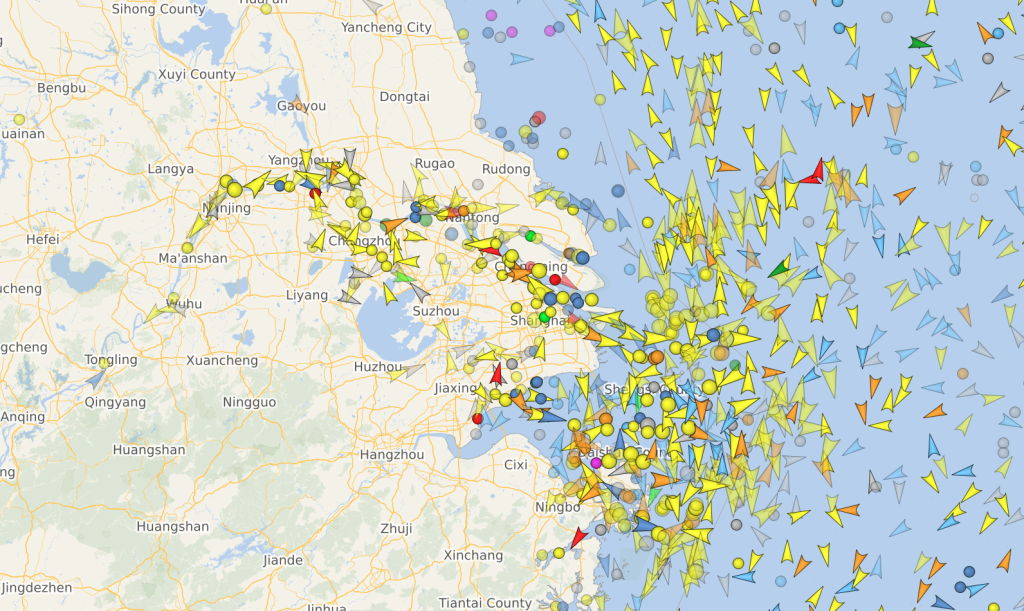

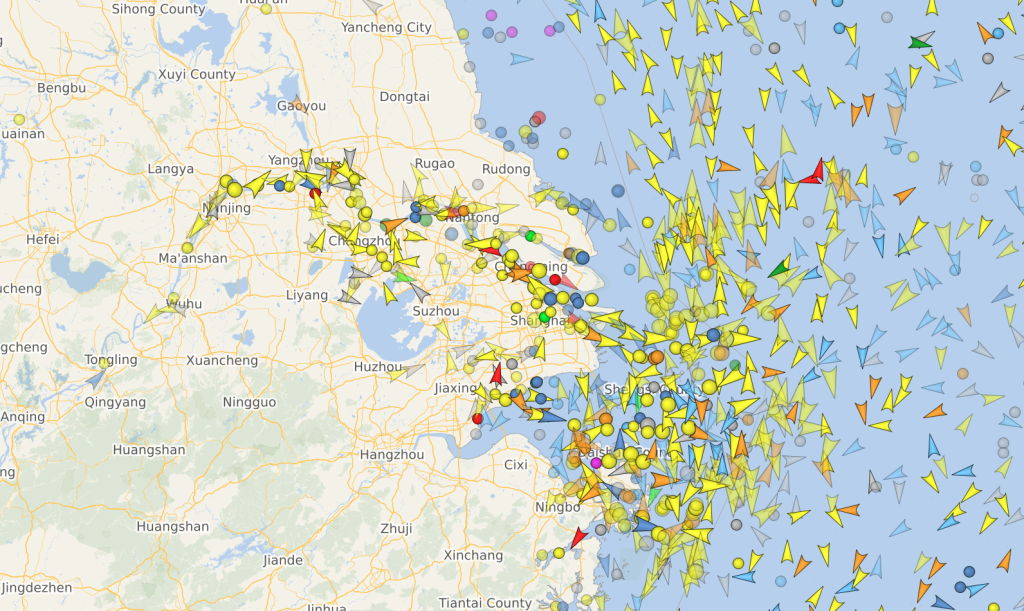

Sie sind wieder da: Vor Chinas Küsten haben sich wieder die berüchtigten Schiffsstaus gebildet, die seit Beginn der Pandemie immer wieder die globalen Lieferketten durcheinander bringen. Am vergangenen Mittwoch lagen laut Daten von Bloomberg 230 Schiffe auf der gemeinsamen Reede vor den Häfen von Shanghai und Ningbo. Am gestrigen Donnerstag stufte die Fachwebsite Vesselfinder bereits 296 Schiffe vor Ningbo und Shanghais Häfen als “erwartet” ein. Manches wird über Shenzhen umgeleitet, sodass sich auch dort bereits wieder Schiffe stauen.

Die Häfen in Shanghai operieren in einem “Closed-Loop”-System halbwegs normal weiter, sind aber von der Stadt abgeschottet (China.Table berichtete). Der Zugang für Lastwagen ist stark eingeschränkt. Container warten dort laut Bloomberg derzeit im Durchschnitt 12 Tage, bevor sie per Lkw abgeholt werden. Gekühlte und gefährliche Güter werden gar nicht umgeschlagen. Umgekehrt gelangen Waren für den Export nicht in den Hafen.

Experten weisen auf den enormen Anteil Shanghais am weltweiten Warenverkehr hin. Viele besonders gefragte und wichtige Produkte werden von hier verschifft. “Die Exportgüter mit dem höchsten Wert, die via Shanghai gehen, sind Computer, Mikrochips und Halbleiter sowie Autoteile”, sagt Chris Rogers, Researcher beim digitalen Spediteur Flexport. Bei Computern und Autoteilen wickelt Shanghai jeweils gut zehn Prozent der chinesischen Exporte ab. Bei Halbleitern betrage der Anteil Shanghais sogar fast 20 Prozent. “Daher stellt der Engpass für Exporteure all dieser Waren ein ernstes Problem dar.” In den USA und Europa gebe es erste Engpässe, so Rogers zu China.Table. “Waren, die die Menschen brauchen, stecken auf Schiffen fest, die bereits als ‘schwimmende Lagerhäuser’ bezeichnet werden.” Von Asien nach Europa brauche ein Schiff heute rund 120 statt der üblichen 50 Tage.

Insgesamt gebe es weltweit eine Container-Kapazität von rund 25 Millionen Standardcontainern (TEU), erklärt Philip Oetker, Chief Commercial Officer der Reederei Hamburg Süd. Von dieser Kapazität sei ein immer geringerer Teil auch tatsächlich auf den Meeren unterwegs, so Oetker am Donnerstag auf einem von China.Table unterstützten Webinar der Deutschen Außenhandelskammer (AHK) in Hongkong. Im Januar 2020 waren demnach noch rund 19 Millionen Standardcontainer (TEU) auf Schiffen im aktiven Einsatz. Heute seien es nur noch 16,5 Millionen TEU, so Oetker unter Berufung auf eine Studie von McKinsey.

Zu den Gründen für das seit nunmehr über zwei Jahren anhaltenden Verkehrschaos auf See gehören neben der Coronavirus-Pandemie auch Sondereffekte wie die Havarie der “Ever Given”. Und nun kommt noch der Krieg in der Ukraine hinzu, der Warenströme umleitet und die Kosten hochtreibt – nicht nur für Rohstoffe selbst, die nun nicht mehr aus Russland bezogen werden. Sondern nach Angaben von Axel Mattern, Geschäftsführer des Hamburger Hafens, auch für den Logistiksektor – etwa durch längere Wege und Zeiten. Kohle komme nach Hamburg zum Beispiel heute nicht mehr aus Russland, sondern aus Australien, so Mattern im AHK-Webinar.

Der Anteil der Corona-Pandemie an der Lage ist jedenfalls groß. Auf China entfallen etwa zwölf Prozent des Welthandels, sodass die durch die Null-Covid-Politik entstandenen Probleme die gesamte Welt betreffen. Diese entstehen zum Teil durch zusätzliche Effekte, wie etwa das Corona-Stimulus-Paket der USA von 2021: Dadurch explodierte dort die Nachfrage nach Waren, von denen viele aus China stammen. Aufgrund der Schiffsstaus vor China können aber die vielen in den USA angekommenen Kisten nicht wieder im gewohnten Tempo in die Volksrepublik zurück – weder leer, noch mit Exportwaren gefüllt. Die Terminals sind übervoll mit Containern, wie auch in Europa. Dort wird das Durcheinander verstärkt durch die Nähe zum Krieg in der Ukraine. Rotterdam, Hamburg, Antwerpen und drei Häfen in Großbritannien sind ausgelastet oder überlastet.

Die Häfen merken die Folgen ganz deutlich. “Container stehen bei uns derzeit um 60 Prozent länger als normalerweise“, sagt Thomas Lütje, Sales Director beim Hamburger Terminalbetreiber HHLA in dem Webinar. “Wir haben wenig Platz, denn Terminals sind angelegt, Container umzuschlagen, nicht um sie zu lagern.” Derzeit warten laut Lütje sechs Schiffe auf einen HHLA-Anlegeplatz. “Das habe ich noch nie erlebt.”

Ein rasches Ende ist nicht in Sicht. “Wir erwarten ein größeres Durcheinander als im letzten Jahr“, sagte Jacques Vandermeiren, Geschäftsführer des Hafens von Antwerpen, mit Europas zweitgrößtem Containervolumen, kürzlich in einem Interview. “Das Durcheinander wird für das gesamte Jahr 2022 negative Auswirkungen haben, und zwar große negative Auswirkungen.”

Trotzdem veränderten sich seit Anfang 2022 die Erwartungen von Einkäufern in Übersee, wie Sunny Ho, Direktor der Spediteursvereinigung Hong Kong Shippers Council, auf dem Webinar berichtet. Die Einkäufer “sehen Covid als beinahe überstanden an. Während sie von 2020 bis 2022 Betriebsstörungen in der Logistik akzeptierten, heißt es heute: Das ist euer Problem, nicht meins.” So verlangten Einkäufer inzwischen wieder, dass der Spediteur die Kosten für die Luftfracht übernimmt, wenn das Schiff nicht pünktlich sei. “Das war vorher nicht so. Dabei leiden wir seit neun Monaten unter Störungen in Shenzhen und Hongkong, rund 400 Schiffsfahrten wurden storniert. Und es ist ja nicht nur der Lockdown selbst. Die Konsequenzen werden noch lange spürbar sein.”

Die Lage beschleunige den Trend hin zur Diversifizierung der Lieferketten, sagt Ho. “Käufer aus Übersee bitten Lieferanten in Hongkong, ihre Quellen zu diversifizieren.”

An geopolitische Risiken könne man sich nur so gut wie möglich anpassen, sagt Lütje von der HHLA. “Eines ist aber klar: Alle Logistikbetreiber sitzen dabei in einem Boot.” Dazu gehören in der Schifffahrt Speditionen, Reedereien und eben Häfen und Terminals. Man müsse in der Zukunft besser zusammenarbeiten als in früheren Zeiten, so Lütje. Die HHLA hatte erst im Oktober 35 Prozent ihres Terminals Tollerort an den Terminal-Arm der chinesischen Staatsreederei COSCO verkauft und setzt grundsätzlich große Hoffnungen auf den Warenverkehr mit China (China.Table berichtete).

Oetker von der Hamburg Süd wünscht sich derweil mehr Aufmerksamkeit für die Logistik als vor der Pandemie. “Marketing oder Finanzen wurden für wesentlich relevanter gehalten als die Logistik. Manager sollten das komplexe Ökosystem der Logistik und auch die Gründe für Staus besser verstehen.” Lütje hofft zudem auf mehr Pufferzeiten bei den Firmen statt der bislang üblichen, eng getakteten Just-in-time Produktion. Vielleicht finden die Logistiker nach dem Ende der aktuellen Krise ja bei ihren Kunden Gehör.

Von 30 bis 40 Prozent geringerem Ladungsaufkommen sprechen Betreiber und Häfen entlang der Nordroute der neuen Seidenstraße. Die Züge fahren zwar, erklärt Maria Leenen vom Beratungsunternehmen SCI Verkehr. “Doch sorgen sich die Kunden hochwertiger Containerfracht um die Sicherheit ihrer Ladung.”

Das betrifft vor allem Fahrten aus China Richtung Europa, denn noch immer gehen Warenlieferungen auf der Seidenstraße mit dem Zug größtenteils nur in diese Richtung. Um die Warenströme Richtung Westen aufrechtzuerhalten oder gar auszuweiten, bieten chinesische Betreiber finanzielle Sicherheiten an. Im März 2022 habe eine Betreibergesellschaft aus Xian mit der Übernahme von Kriegsversicherungszahlungen für Verlader begonnen, berichtet Leene. Sie gelten für alle russischen und europäischen Bestimmungsorte.

“Kriegsversicherungen werden für Güter abgeschlossen, die über Russland, Weißrussland und Polen als Nachbarländer der Ukraine transportiert werden.” Die Policen sollen laut der Unternehmensberaterin vor dem erhöhten Risiko einer Beschädigung oder Festsetzung durch militärische Operationen schützen. Die Versicherung sei zwar nicht obligatorisch, soll aber als Anreiz zum Güterverkehr zwischen China und der EU dienen.

Auf europäischer Seite halten sich die Auswirkungen durch den Krieg und die Sanktionen gegen Russland in Grenzen. In besonderem Maße wirtschaftlich betroffen, sieht sich die Logistikbranche hierzulande nicht. “Auch wenn sich die Kostensituation aufgrund exorbitant gestiegener Energiepreise verschärft hat, gelingt es, diese am Markt überwiegend vollständig zu überwälzen”, sagt Niels Beuck, Geschäftsführer und Leiter Schienengüterverkehr beim Bundesverband Spedition und Logistik (DSLV). Sprich: Die Kosten werden an die Kunden durchgereicht. Denn um ihre Beschaffungswege und Lieferketten zu sichern, würden Industrie und Handel derzeit Preissprünge bei den Frachtraten sämtlicher Verkehrsträger akzeptieren. Ohnehin seien Logistikunternehmen aufgrund der hohen Güterverkehrsnachfrage derzeit vollständig ausgelastet, so Beuck.

Auch DB Cargo, eines der wichtigsten Transportunternehmen Europas, wiegelt die Auswirkungen des Kriegs für die Branche ab. Das Unternehmen sei “nur ein Player von vielen” entlang der Strecke, erklärt ein Unternehmenssprecher im Gespräch mit Europe.Table. Man habe keine eigenen Züge in Russland, die nun nicht mehr fahren könnten. Zudem sind Buchungen europäischer Unternehmen für Fahrten über Russland – obwohl diese durch die russische Staatsbahn RZD durchgeführt werden – nicht von den Sanktionen betroffen. Lediglich Finanzgeschäfte, wie der Kauf von Anteilen der RZD, sind unterbunden. Somit fallen nur europäische Exporte mit russischen Zielen weg. Beispielsweise werden Bauteile der Automobilindustrie nicht mehr an russische Werke geliefert, da hier Sanktionen greifen.

Ins Gewicht fällt dies jedoch nicht, da Überfahrten auf der Seidenstraße nach wie vor stattfinden. Dennoch scheint man sich auf eine Umgehung der Nordroute über Russland vorzubereiten. Es werde mit Hochdruck der sogenannte Mittelkorridor über Kasachstan, Aserbaidschan, Georgien und die Türkei ausgebaut, heißt es vom DSLV. Die Fähren auf dem Kaspischen Meer seien jedoch ein limitierender Faktor des Mittelkorridors. “Ab September soll die Fährkapazität verdoppelt werden, von jetzt drei auf sechs Abfahrten”, so Geschäftsführer Beuck.

Die Transportzeit auf der Route beträgt laut dem niederländischen Logistikdienstleister Nunner Logistics, der den Mittelkorridor gemeinsam mit dem chinesischen Logistikunternehmen Tiedada und dem Duisburger Hafenbetreiber Duisport eingerichtet hat, 28 Tage. Auf der Nordroute sind die Container etwa 14 Tage unterwegs. Die Kapazitätssteigerung des Mittelkorridors könnten einen möglichen Ausfall der Nordroute daher nicht komplett kompensieren. Laut Beuck sei es aber eines von mehreren Puzzlestücken, um Transporte durch Russland zu umgehen. “Außerdem wird man nicht ad hoc die gleichen Mengen wie derzeit über die neue Route abwickeln können”, sagt Unternehmensberaterin Maria Leenen.

Die Schienenstrecke über Russland wird also auch weiterhin eine elementare Verbindungsader für den Warenverkehr zwischen China und der EU bleiben. Luftbeförderung ist aufgrund des weitgehend gesperrten russischen Luftraums, deutlich höherer Kosten und der schlechten CO2-Bilanz in den meisten Fällen keine Alternative. Der harte Corona-Lockdown in der chinesischen Metropole Shanghai, dem größten Containerhafen der Welt, gibt einer Ausweichmöglichkeit weitere erhebliche Bedeutung. Die Schiene bietet dabei einen weiteren Vorteil: Schiffsladungen via Shanghai müssen in beide Richtungen zusätzlich via Zug verladen werden, um vom Ursprungsort zum Hafen oder vom Hafen zum Ziel zu gelangen. Dieser Zwischenschritt fällt weg und die Güter können auch in Mittelchina, wo viele Waren produziert werden, aufgeladen oder entladen werden.

Der chinesische Drohnen-Hersteller DJI hat angekündigt, alle Geschäftstätigkeiten in Russland und der Ukraine temporär auszusetzen. “DJI bewertet intern die Compliance-Anforderungen in verschiedenen Gerichtsbarkeiten neu”, teilte der Weltmarktführer in einer Stellungnahme mit. Im Zuge dessen werde das Geschäft in den beiden Ländern vorübergehend eingestellt. Das Unternehmen bezog sich nicht auf die Sanktionen gegen Russland. DJI ist die erste chinesische Tech-Firma, die ihre Geschäfte mit Russland öffentlich temporär unterbindet.

Der Konzern aus Shenzhen erhielt im vergangenen Monat heftige Kritik aus der Ukraine. Von dort wurde DJI vorgeworfen, russische Streitkräfte die Technologie bei militärischen Operationen auch gegen Zivilisten einsetzen zu lassen. “Sind Sie sicher, dass Sie an diesen Morden beteiligt sein wollen?”, schrieb der ukrainische Vize-Premierminister Mychajlo Fedorow auf Twitter direkt an DJI. “Blockieren Sie Ihre Produkte, die Russland helfen, die Ukrainer zu töten!”

Die ukrainische Kritik konzentrierte sich auf das AeroScope-System von DJI. Mit diesem können Benutzer Drohnen in der Nähe erkennen und überwachen. Es wird als Instrument zum Schutz sensibler Einrichtungen wie Flughäfen und Gefängnissen vermarktet. Das Unternehmen bestreitet, dass es Russland erlaubt hat, seine Produkte für militärische Zwecke zu verwenden.

Laut einem Bericht von Forbes Russia von Anfang des Monats bereitet auch der chinesische Telekommunikationsriese Huawei einen Rückzug aus Russland vor. Mitarbeiter vor Ort seien beurlaubt und neue Verträge mit Betreibern ausgesetzt worden, hieß es in dem Bericht. Huawei bestätigte das bisher nicht. ari

Russlands Erdgasexporte nach China sind in den ersten vier Monaten des Jahres im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2021 um 60 Prozent gestiegen. Das teilte der russische Gasproduzent Gazprom mit, wie die Zeitung “South China Morning Post” am Montag berichtet.

Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine haben viele Staaten ihre Gaslieferungen aus Russland drastisch reduziert. Laut Gazprom sind die Verkäufe in Länder außerhalb der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) in den ersten vier Monaten um 26,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Der Gas-Handel mit China hat hingegen offensichtlich stark zugenommen.

Russlands Gasexporte nach China werden seit 2019 über die Pipeline “Power of Siberia” abgewickelt. 2020 wurden rund 4,1 Milliarden Kubikmeter durch die Pipeline geliefert. Bis 2025 sollen sie auf 38 Milliarden Kubikmeter steigen. Dann hätte die “Power of Siberia” ihre volle Kapazität erreicht.

Im Februar hatten Russlands Präsident Wladimir Putin und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping Öl- und Gasverträge im Wert von schätzungsweise 117,5 Milliarden US-Dollar abgeschlossen (China.Table berichtete). Dazu gehört auch ein Gazprom-Vertrag über die Lieferung von zehn Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr nach China über eine neue Pipeline “Power of Siberia 2”, die von der russischen Insel Sachalin in die chinesische Provinz Heilongjiang entlanglaufen wird. Die neue Pipeline soll bis 2026 in Betrieb genommen werden und dann zusammen mit der bestehenden Pipeline die jährliche Erdgasversorgung auf 48 Milliarden Kubikmeter steigern. rad

Chipmangel und weitere Probleme mit der Teileversorgung belasten nun nicht mehr nur die deutschen Auto-, sondern auch die Fahrradhersteller. “Bei E-Bikes haben wir ein ähnliches Chipproblem wie die Autoindustrie”, zitiert die Nachrichtenagentur dpa Burkhard Stork, Geschäftsführer des Zweirad-Industrie-Verbands. “Es fehlen nicht die Akkus, sondern die Chips für die Steuerung der Batterieladung und für die Displays.”

“In Ländern mit strikten Corona-Beschränkungen wie China, Malaysia, Singapur oder Vietnam standen in den vergangenen zwei Jahren viele Werke zeitweise still, sodass Komponenten und Teile fehlten”, erläuterte Stork. “Die derzeitigen Lockdowns in China führen wieder zu Lieferverzögerungen. Deswegen müssen Produktionspläne kurzfristig geändert werden. Das geht an die Substanz auf beiden Seiten”, sagte der ZIV-Geschäftsführer zur Lage bei Fahrradherstellern und -händlern.

Dramatisch bleibt die Lage für die deutschen Autobauer. Der Branchenzeitung “Automobilwoche” zufolge werden sie wegen Problemen mit der Teileversorgung rund 700.000 Autos weniger fertigen können als zu Jahresanfang geplant. Das Medium beruft sich auf Daten des Dienstleisters IHS Markit. Besonders betroffen sei Volkswagen. Die Marke VW verliere in diesem Jahr über eine halbe Million Einheiten. Bei Mercedes fehlten am Ende des Jahres 80.000 geplante Fahrzeuge, bei BMW sogar 100.000. Diese Prognosen stehen unter dem Vorbehalt weiterer Einschränkungen in der Lieferkette durch den Krieg in der Ukraine und den Corona-Lockdown in China, heißt es. rtr/flee

Die Europäische Kommission hat im Handelsstreit zwischen Litauen und China ein Millionen schweres Finanzierungspaket genehmigt. Litauischen Unternehmen, die von den chinesischen Handelsbeschränkungen betroffen sind, wird mit rund 130 Millionen Euro unter die Arme gegriffen, teilte die EU-Kommission am Dienstag mit. Der Vorschlag für staatliche Hilfe wurde Brüssel aus Litauen vorgelegt.

Die Finanzhilfe soll für alle Sektoren außer Finanzen, Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft gelten und es betroffenen Unternehmen ermöglichen, “ihre Geschäftstätigkeit an die neue Marktsituation anzupassen, ihre Geschäftsstrategien neu auszurichten und ihre Liquidität zu verbessern”, teilte die Brüsseler Behörde mit.

China blockiert seit nun fast fünf Monaten Waren aus Litauen im Zollsystem. Die EU geht gegen das Quasi-Handelsembargo derzeit bei der Welthandelsorganisation vor (China.Table berichtete). Dass Brüssel die Finanzhilfe für Litauen genehmigt hat, deutetet nicht darauf hin, dass sich die Blockade bald lösen wird. ari

China wird die Zölle auf Kohleimporte auf null senken. Das gab das Finanzministerium am Donnerstag bekannt. Die Zollsenkungen gelten von Anfang Mai bis Ende März 2023. Die Maßnahme zielt darauf ab, die Energiesicherheit des Landes zu gewährleisten. Zuvor lagen die Zölle gegenüber einigen Handelspartnern bei drei bis sechs Prozent.

Chinas Kohleimporte waren im März um 24 Prozent gesunken. Allerdings ist fragwürdig, ob die Maßnahme einen großen Effekt hat. Der Großteil der chinesischen Kohleversorgung stammt aus inländischen Quellen. Lediglich acht Prozent des Kohleverbrauchs wird importiert, wie Reuters berichtet. Die Zollsätze für wichtige Lieferanten wie Indonesien wurden schon in der Vergangenheit auf null Prozent gesetzt, wie Bloomberg berichtet. Der Zollsatz für Kohleimporte aus Russland lag jedoch zuvor bei sechs Prozent. Kohlehändler vermuten, dass die Importe aus Russland von der Zollsenkung profitieren werden.

Im vergangenen Jahr hatten die Kraftwerksbetreiber aufgrund hoher Kohlepreise keine ausreichenden Vorräte angelegt. Im Herbst kam es deswegen zu einer Stromkrise, die Industriebetriebe wochenlang in Aufruhr hielt und zu Stromrationierungen führte. Danach wurde die einheimische Kohleproduktion ausgeweitet und die Strompreise angepasst, sodass Kraftwerke auch bei hohen Kohlepreisen Gewinne machen können.

Die Behörden hatten die einheimische Kohleindustrie jüngst angewiesen, die Produktionskapazität in diesem Jahr um 300 Millionen Tonne zu steigern (China.Table berichtete). Ein staatsnahe Industrieverband bezweifelt jedoch, dass dieses Ziel erreicht werden kann. China könne in diesem Jahr lediglich 100 Millionen Tonnen an neuer Kapazität realisieren, sagte ein Analyst der China Coal Transportation and Distribution Association jüngst. Grund dafür seien Sicherheits- und Umweltregulierungen. Schon durch die Ausweitung der Kohleproduktion seit Ende letzten Jahres sind vermehrt Kohle-Kumpel bei Unfällen in den Minen der Volksrepublik ums Leben gekommen. nib

Der vorhersehbare Zyklus der Abwärtskorrekturen der Prognosen über die weltwirtschaftlichen Aussichten hat offiziell begonnen. Das war die Botschaft des kürzlich vom Internationalen Währungsfonds (IWF) veröffentlichten halbjährlichen World Economic Outlook, der frühere Korrekturen mehrerer prominenter privater Prognoseteams bestätigt.

Die weitgehend in Reaktion auf den Krieg in der Ukraine vorgenommene Korrektur ist groß: Prognostiziert wird für 2022 nun ein deutlich geringeres weltwirtschaftliches Wachstum von 3,6 Prozent, volle 1,3 Prozentpunkte unter der nur sechs Monate zuvor abgegebenen globalen Wachstumsprognose des IWF von 4,9 Prozent. Man muss dem IWF zugutehalten, dass er mit einer bereits im Januar veröffentlichten zwischenzeitlichen Abwärtskorrektur von 0,5 Prozentpunkten vor dieser Entwicklung warnte. Trotzdem ist dies mit Blick auf die vergangenen 15 Jahre die drittgrößte Prognosesenkung im regelmäßigen sechsmonatigen Korrekturzyklus des IWF.

Als sich im April 2009 die globale Finanzkrise entfaltete, senkte der IWF seine globale Wachstumsprognose für das Jahr um 4,3 Prozentpunkte (und erwartete statt dem vor der Krise projizierten positiven Wachstum von drei Prozent also eine Kontraktion von -1,3 Prozent). Und natürlich senkte der IWF, als Anfang 2020 die COVID-19-Pandemie ausbrach, seine Wachstumsprognose für das Jahr steil um 6,4 Prozentpunkte (von vor der Pandemie projizierten 3,4 Prozent zu einer Kontraktion von minus drei Prozent). In beiden diesen früheren Fällen sagten die sehr großen Absenkungen der Prognosen eine steile weltweite Rezession vorher; tatsächlich handelte es sich um die beiden schlimmsten Rezessionen in der modernen Geschichte.

Doch glauben weder der IWF noch die meisten anderen Prognostiker, dass das aktuelle weltweite Wachstumsdefizit die Welt in eine echte Rezession stürzen wird. Der jüngste World Economic Outlook sagt eine perfekte weiche Landung der 96 Billionen Dollar schweren Weltwirtschaft vorher. Laut der jüngsten Korrektur soll sich das weltweite Wachstum 2022/23 nun komfortabel auf einem Wachstumspfad von 3,6 Prozent einpendeln; das liegt um einen Bruchteil über dem Durchschnittswert seit 1980 von 3,4 Prozent. Sehr viel weicher kann eine Landung nicht ausfallen.

Doch könnte dies aus mehreren Gründen Wunschdenken sein. Zunächst einmal waren die Prognostiker bei ihrer Extrapolation des “Zuckerhochs” des Jahres 2021 in die Zukunft übertrieben optimistisch. Der Anstieg des weltweiten Wachstums um 6,1 Prozent im Jahr 2021 war laut den bis ins Jahr 1980 zurückgehenden IWF-Statistiken die bisher steilste Erholung überhaupt. Doch folgte diese auf den steilsten je verzeichneten Absturz: einen Einbruch auf -3,1 Prozent in 2020. Genau wie Anfang 2020 die COVID-Lockdowns den größten Teil der Weltwirtschaft praktisch zum Stillstand brachten, brachte die Wiederöffnung in Verbindung mit aggressiven geld- und fiskalpolitischen Konjunkturimpulsen die Mutter aller wirtschaftlichen Erholungen hervor.

Prognostiker und Anleger extrapolieren aktuelle Trends in die Zukunft; daher ist es wichtig, sich die außergewöhnliche Volatilität der Jahre 2020/21 vor Augen zu führen, um eine klare Vorstellung davon zu erhalten, welchen Trend es fortzuschreiben gilt. Das durchschnittliche weltweite BIP-Wachstum jener zwei Jahre lag bei gerade mal 1,5 Prozent und damit deutlich unter der offiziellen globalen Rezessionsschwelle, von der weithin angenommen wird, dass sie bei etwa 2,5 Prozent liegt. Man muss nicht erwähnen, dass, wenn sich das weltwirtschaftliche Wachstum stärker in Richtung dieses grundlegenden Trends verlangsamt als hin zum Pfad der weichen Landung, eine weitere globale Rezession alles andere als abwegig ist.

Ein zweiter Grund, den optimistischen Prognosen zu misstrauen, ist, dass dem chinesischen Wachstumspolster die Luft ausgegangen ist. Chinas Wirtschaft wächst derzeit deutlich langsamer als mit dem Tempo von fast acht Prozent der Jahre 2010-2019. Die jüngste IWF-Prognose sieht das durchschnittliche chinesische Wachstum in 2022/23 bei 4,75 Prozent. Das ist kaum mehr als die Hälfte des Trends im Gefolge der globalen Finanzkrise, als ein starkes chinesisches Wachstum faktisch das Einzige war, das während des Zeitraums von 2012 bis 2016 einen Rückfall der Welt in die Rezession verhinderte. Wie damals ist eine globale Resilienz ohne eine dynamischere chinesische Volkswirtschaft höchst unwahrscheinlich.

Dieses Risiko besteht heute. Angesichts des Dreiklangs an Erschütterungen, denen China derzeit ausgesetzt ist – einer neuen COVID-19-Lockdownwelle, anhaltendem Entschuldungsdruck (insbesondere in Chinas instabilem Immobiliensektor) und aus seiner unklugen Partnerschaft mit Russland resultierenden kriegsbedingten Kollateralschäden – kann sich die Welt nicht länger auf China als Quelle der Resilienz stützen. Das gilt natürlich in beide Richtungen. Falls China sein Bekenntnis zu Russland vertieft, wird es an der Isolation seines “Komplementärs” teilhaben. Da die chinesische Wirtschaft weiterhin stark auf die übrige Welt angewiesen bleibt, könnte sich dies als Präsident Xi Jinpings größte Herausforderung erweisen.

Drittens geht der Abschwung des globalen Wachstumszyklus mit einem deutlichen Aufschwung bei den weltweiten Inflations- und Zinszyklen einher. Die Vertreter der These von der weichen Landung tun die Folgen hiervon verächtlich ab. Während die Inflation auf den höchsten Stand in 40 Jahren steigt, ist nun verantwortungsloses Gerede zu vernehmen, dass sie ihren Höchststand bereits erreicht habe – die überspannte Vorstellung, dass die Situation inzwischen so schlimm sei, dass es nur noch besser werden könne.

Dieses oberflächliche arithmetische Argument geht am Kern des Problems vorbei. Angesichts eines im März steil um 8,5 Prozent gestiegenen US-Verbraucherpreisindex besteht natürlich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass dieses wichtige Inflationsbarometer zum Jahresende deutlich niedriger liegen wird. Aber wie viel niedriger? Ausreichend niedrig, um die US Federal Reserve vor den Folgen ihres unverantwortlichsten geldpolitischen Vorgehens seit Mitte der 1970er und Anfang der 1980er Jahre zu retten?

Man sollte nicht darauf zählen. Während sich die Fed derzeit knallhart gibt, ist Reden billig. Bisher hat sie nur 25 Basispunkte – oder gerade mal zehn Prozent – der 250 Basispunkte an kumulativer Straffung abgeliefert, die die Finanzmärkte für die nächsten sechs Monate erwarten. Und selbst wenn die Fed die erwarteten Schritte unternimmt und die Federal Funds Rate bis November auf 2,5 Prozent anhebt, dürfte der nominale Leitzins deutlich unter der Inflationsrate liegen.

Das bedeutet, dass die reale (inflationsbereinigte) Federal Funds Rate im gesamten Jahresverlauf negativ bleiben dürfte. Damit wäre der reale Leitzins dann für einen Zeitraum von 38 Monaten negativ – eine deutlich stärkere Stimulierung der Konjunktur als in früheren Phasen stark akkommodierender Geldpolitik unter Alan Greenspan, Ben Bernanke und Janet Yellen. Die Realzinsen spielen für die Bewahrung der Preisstabilität und die Steuerung des Wirtschaftswachstums eine wichtige Rolle. Und das Fazit bei der Beurteilung des globalen Wirtschaftszyklus ist, dass der Anstieg der Realzinsen noch deutlich weiter gehen muss.

All dies unterstreicht die sich innerhalb der Weltwirtschaft aufbauenden Risiken. Als ehemaliger Wall-Street-Prognostiker kann ich mich in die Denkweise der meisten Prognoseteams, einschließlich der hochtalentierten Fachleute des IWF, hineinversetzen, die glauben, alle denkbaren Risiken berücksichtigt zu haben. Die Finanzmärkte sind in diesem Fall der gleichen Meinung; sie sind überzeugt, dass eine inflationsanfällige Welt mit noch immer unglaublich akkommodierenden Notenbanken irgendwie in wunderbarer Weise sanft auf eine weiche Landung zusteuert, an die man sich noch lange erinnern wird. Aber kann dieses schon jetzt rosige Szenario ohne China wirklich funktionieren? Träumen Sie weiter.

Stephen S. Roach ist Professor an der Universität Yale und ehemaliger Chairman von Morgan Stanley Asia. Er ist der Verfasser von Unbalanced: The Codependency of America and China (Yale University Press, 2014) und des in Kürze erscheinenden Accidental Conflict: America, China, and the Clash of False Narratives (Yale University Press, November 2022). Übersetzung: Jan Doolan.

Copyright: Project Syndicate, 2022.

www.project-syndicate.org

Angela Titzrath beobachtet die wirtschaftliche und technologische Entwicklung Chinas bereits über 25 Berufsjahre hinweg. 1966 in Essen geboren, hatte sie mit 18 ihr Abitur in der Tasche, studierte Wirtschaftswissenschaften und romanische Philologie. Unter anderem bekleidete sie von 1991 bis 2012 internationale Top-Management-Funktionen bei Daimler, arbeitete als Aufsichtsrätin für verschiedene Unternehmen und Organisationen sowie als Beraterin und Dozentin.

Seit 2017 ist sie Vorstandsvorsitzende der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) mit mehr als 6.300 Beschäftigten im weltweiten Gesamtkonzern und einem Umsatz von mehr als 1,4 Milliarden Euro im Jahr 2021. “Meine vielen beruflichen Stationen haben mich auf die unterschiedlichsten Kontinente geführt und waren prägend für meine heutige Position”, sagt sie. Jetzt will sie die HHLA weiterentwickeln. Einst ein klassischer Hafenbetreiber, wird das Unternehmen mehr und mehr zu einem europäischen Logistikunternehmen. Der Fokus dabei ist zunehmend die Nachhaltigkeit.

Angela Titzrath war in den späten 1990-er Jahren im Rahmen ihrer Karriere bei Daimler erstmals nach China gereist. Zu dieser Zeit gab es in Peking genau einen Autobahnring. Damals wie heute ist Titzrath fasziniert von der Schönheit und Kultur Chinas, aber auch von der Aufgewecktheit und Aufgeschlossenheit der Menschen für Neues. Mit der Zeit sei das Autobahnnetz zu einer beeindruckenden Größe herangewachsen. Das Fischerdorf Shenzhen habe den Status des Silicon Valley Asiens erreicht.

Die HHLA stehe für 136 Jahre Historie, aber auch für zukunftsweisende Ideen: Da wäre zum Beispiel Modility zu nennen, so etwas wie das Booking.com für kombinierte Verkehre. Oder die HHLA Sky GmbH, die Technik zur Steuerung von Drohnen anbietet und 2021 mit dem Innovationspreis in der Kategorie Start-up ausgezeichnet wurde. Für Innovationen gibt es ein großes Potenzial, sowohl innerhalb des eigenen Konzerns als auch in der Zusammenarbeit mit China. So lieferte der chinesische Hersteller Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) im Jahr 2019 drei 2.480 Tonnen schwere Containerbrücken nach Hamburg. Mit ihnen können auch sehr große Schiffe abgefertigt werden.

In den vergangenen Jahrzehnten sei Hamburg zur zentralen Drehscheibe im deutschen China-Handel geworden, sagt Titzrath: “60 Prozent des Containerumschlags im Hamburger Hafen stammt aus China oder ist für China bestimmt.” Im Jahr 1982 hatte der erste chinesische Frachter am HHLA-Terminal Tollerort angedockt. Heute ist Tollerort, einer der drei HHLA-Terminals im Hamburger Hafen, ein Knotenpunkt für Linienverkehre der COSCO Shipping Lines. “Durch die 35-prozentige Minderheitsbeteiligung der COSCO Shipping Ports Limited an unserem kleinsten Terminal Tollerort setzen wir ein Ausrufezeichen hinter eine seit 40 Jahren bestehende, nahezu freundschaftliche Verbindung.”

Kritikern, die Investitionen chinesischer Firmen in wichtige Infrastruktur als Risiko betrachten, hält sie entgegen: “So wie die Seidenstraße keine Einbahnstraße ist, so ist auch die wirtschaftliche Beziehung zwischen China und Deutschland keine Einbahnstraße.” China sei nicht nur im Hafenterminal-Bereich, sondern auch im Schienengüterverkehr und in der Logistik ein intensiver globaler Partner und Kunde. Neben COSCO fertigt die HHLA in Hamburg Schiffe der Reederei China United Lines ab. “So gibt es vielfältige Anknüpfungspunkte, um sich noch enger mit China zu vernetzen: “Wir haben die Ambition, gemeinsam zu wachsen, Logistikströme weiterzuentwickeln und Märkte weiter auszubauen.” Daniela Krause

Container-Staus vor chinesischen Häfen beschäftigen europäische Logistiker seit vielen Monaten. Wegen der Lockdowns chinesischer Küstenstädte warten jetzt wieder mehr Schiffe, wie Christiane Kühl berichtet. Analysten nennen die Containerschiffe bereits schwimmende Lagerhäuser. Hafenbetreiber in Europa erwarten für 2022 noch mehr Durcheinander als schon 2021. Denn die Container stauen infolge der Störungen auch in Europa.

Der harte Corona-Lockdown in Shanghai, Heimat des größten Containerhafens der Welt, erhöht zudem die Bedeutung der Schienenverbindung zwischen China und Europa. Doch der russische Angriffskrieg in der Ukraine verunsichert Lieferanten, denn die Standardstrecke der Neuen Seidenstraße auf Schienen verläuft mitten durch Russland. Auch wenn die deutsche Logistikbranche versichert, dass die Auswirkungen des Krieges und der Sanktionen überschaubar seien, wird mit Hochdruck an Alternativen gearbeitet. Lukas Scheid analysiert die Schwierigkeiten des sogenannten Mittelkorridors.

Die Konsequenzen aus all den Herausforderungen dürften in den nächsten Monaten auf das weltweite Wirtschaftswachstum durchschlagen. Während die meisten Wirtschaftsprognosen nicht von einer harten Rezession ausgehen, ist der Autor unseres heutigen Standpunkts wesentlich skeptischer. Stephen S. Roach nennt drei Gründe für seinen Pessimismus. Vor allem ein schwaches China könnte die Weltwirtschaft mit in den Abgrund reißen.

Sie sind wieder da: Vor Chinas Küsten haben sich wieder die berüchtigten Schiffsstaus gebildet, die seit Beginn der Pandemie immer wieder die globalen Lieferketten durcheinander bringen. Am vergangenen Mittwoch lagen laut Daten von Bloomberg 230 Schiffe auf der gemeinsamen Reede vor den Häfen von Shanghai und Ningbo. Am gestrigen Donnerstag stufte die Fachwebsite Vesselfinder bereits 296 Schiffe vor Ningbo und Shanghais Häfen als “erwartet” ein. Manches wird über Shenzhen umgeleitet, sodass sich auch dort bereits wieder Schiffe stauen.

Die Häfen in Shanghai operieren in einem “Closed-Loop”-System halbwegs normal weiter, sind aber von der Stadt abgeschottet (China.Table berichtete). Der Zugang für Lastwagen ist stark eingeschränkt. Container warten dort laut Bloomberg derzeit im Durchschnitt 12 Tage, bevor sie per Lkw abgeholt werden. Gekühlte und gefährliche Güter werden gar nicht umgeschlagen. Umgekehrt gelangen Waren für den Export nicht in den Hafen.

Experten weisen auf den enormen Anteil Shanghais am weltweiten Warenverkehr hin. Viele besonders gefragte und wichtige Produkte werden von hier verschifft. “Die Exportgüter mit dem höchsten Wert, die via Shanghai gehen, sind Computer, Mikrochips und Halbleiter sowie Autoteile”, sagt Chris Rogers, Researcher beim digitalen Spediteur Flexport. Bei Computern und Autoteilen wickelt Shanghai jeweils gut zehn Prozent der chinesischen Exporte ab. Bei Halbleitern betrage der Anteil Shanghais sogar fast 20 Prozent. “Daher stellt der Engpass für Exporteure all dieser Waren ein ernstes Problem dar.” In den USA und Europa gebe es erste Engpässe, so Rogers zu China.Table. “Waren, die die Menschen brauchen, stecken auf Schiffen fest, die bereits als ‘schwimmende Lagerhäuser’ bezeichnet werden.” Von Asien nach Europa brauche ein Schiff heute rund 120 statt der üblichen 50 Tage.

Insgesamt gebe es weltweit eine Container-Kapazität von rund 25 Millionen Standardcontainern (TEU), erklärt Philip Oetker, Chief Commercial Officer der Reederei Hamburg Süd. Von dieser Kapazität sei ein immer geringerer Teil auch tatsächlich auf den Meeren unterwegs, so Oetker am Donnerstag auf einem von China.Table unterstützten Webinar der Deutschen Außenhandelskammer (AHK) in Hongkong. Im Januar 2020 waren demnach noch rund 19 Millionen Standardcontainer (TEU) auf Schiffen im aktiven Einsatz. Heute seien es nur noch 16,5 Millionen TEU, so Oetker unter Berufung auf eine Studie von McKinsey.

Zu den Gründen für das seit nunmehr über zwei Jahren anhaltenden Verkehrschaos auf See gehören neben der Coronavirus-Pandemie auch Sondereffekte wie die Havarie der “Ever Given”. Und nun kommt noch der Krieg in der Ukraine hinzu, der Warenströme umleitet und die Kosten hochtreibt – nicht nur für Rohstoffe selbst, die nun nicht mehr aus Russland bezogen werden. Sondern nach Angaben von Axel Mattern, Geschäftsführer des Hamburger Hafens, auch für den Logistiksektor – etwa durch längere Wege und Zeiten. Kohle komme nach Hamburg zum Beispiel heute nicht mehr aus Russland, sondern aus Australien, so Mattern im AHK-Webinar.

Der Anteil der Corona-Pandemie an der Lage ist jedenfalls groß. Auf China entfallen etwa zwölf Prozent des Welthandels, sodass die durch die Null-Covid-Politik entstandenen Probleme die gesamte Welt betreffen. Diese entstehen zum Teil durch zusätzliche Effekte, wie etwa das Corona-Stimulus-Paket der USA von 2021: Dadurch explodierte dort die Nachfrage nach Waren, von denen viele aus China stammen. Aufgrund der Schiffsstaus vor China können aber die vielen in den USA angekommenen Kisten nicht wieder im gewohnten Tempo in die Volksrepublik zurück – weder leer, noch mit Exportwaren gefüllt. Die Terminals sind übervoll mit Containern, wie auch in Europa. Dort wird das Durcheinander verstärkt durch die Nähe zum Krieg in der Ukraine. Rotterdam, Hamburg, Antwerpen und drei Häfen in Großbritannien sind ausgelastet oder überlastet.

Die Häfen merken die Folgen ganz deutlich. “Container stehen bei uns derzeit um 60 Prozent länger als normalerweise“, sagt Thomas Lütje, Sales Director beim Hamburger Terminalbetreiber HHLA in dem Webinar. “Wir haben wenig Platz, denn Terminals sind angelegt, Container umzuschlagen, nicht um sie zu lagern.” Derzeit warten laut Lütje sechs Schiffe auf einen HHLA-Anlegeplatz. “Das habe ich noch nie erlebt.”

Ein rasches Ende ist nicht in Sicht. “Wir erwarten ein größeres Durcheinander als im letzten Jahr“, sagte Jacques Vandermeiren, Geschäftsführer des Hafens von Antwerpen, mit Europas zweitgrößtem Containervolumen, kürzlich in einem Interview. “Das Durcheinander wird für das gesamte Jahr 2022 negative Auswirkungen haben, und zwar große negative Auswirkungen.”

Trotzdem veränderten sich seit Anfang 2022 die Erwartungen von Einkäufern in Übersee, wie Sunny Ho, Direktor der Spediteursvereinigung Hong Kong Shippers Council, auf dem Webinar berichtet. Die Einkäufer “sehen Covid als beinahe überstanden an. Während sie von 2020 bis 2022 Betriebsstörungen in der Logistik akzeptierten, heißt es heute: Das ist euer Problem, nicht meins.” So verlangten Einkäufer inzwischen wieder, dass der Spediteur die Kosten für die Luftfracht übernimmt, wenn das Schiff nicht pünktlich sei. “Das war vorher nicht so. Dabei leiden wir seit neun Monaten unter Störungen in Shenzhen und Hongkong, rund 400 Schiffsfahrten wurden storniert. Und es ist ja nicht nur der Lockdown selbst. Die Konsequenzen werden noch lange spürbar sein.”

Die Lage beschleunige den Trend hin zur Diversifizierung der Lieferketten, sagt Ho. “Käufer aus Übersee bitten Lieferanten in Hongkong, ihre Quellen zu diversifizieren.”

An geopolitische Risiken könne man sich nur so gut wie möglich anpassen, sagt Lütje von der HHLA. “Eines ist aber klar: Alle Logistikbetreiber sitzen dabei in einem Boot.” Dazu gehören in der Schifffahrt Speditionen, Reedereien und eben Häfen und Terminals. Man müsse in der Zukunft besser zusammenarbeiten als in früheren Zeiten, so Lütje. Die HHLA hatte erst im Oktober 35 Prozent ihres Terminals Tollerort an den Terminal-Arm der chinesischen Staatsreederei COSCO verkauft und setzt grundsätzlich große Hoffnungen auf den Warenverkehr mit China (China.Table berichtete).

Oetker von der Hamburg Süd wünscht sich derweil mehr Aufmerksamkeit für die Logistik als vor der Pandemie. “Marketing oder Finanzen wurden für wesentlich relevanter gehalten als die Logistik. Manager sollten das komplexe Ökosystem der Logistik und auch die Gründe für Staus besser verstehen.” Lütje hofft zudem auf mehr Pufferzeiten bei den Firmen statt der bislang üblichen, eng getakteten Just-in-time Produktion. Vielleicht finden die Logistiker nach dem Ende der aktuellen Krise ja bei ihren Kunden Gehör.

Von 30 bis 40 Prozent geringerem Ladungsaufkommen sprechen Betreiber und Häfen entlang der Nordroute der neuen Seidenstraße. Die Züge fahren zwar, erklärt Maria Leenen vom Beratungsunternehmen SCI Verkehr. “Doch sorgen sich die Kunden hochwertiger Containerfracht um die Sicherheit ihrer Ladung.”

Das betrifft vor allem Fahrten aus China Richtung Europa, denn noch immer gehen Warenlieferungen auf der Seidenstraße mit dem Zug größtenteils nur in diese Richtung. Um die Warenströme Richtung Westen aufrechtzuerhalten oder gar auszuweiten, bieten chinesische Betreiber finanzielle Sicherheiten an. Im März 2022 habe eine Betreibergesellschaft aus Xian mit der Übernahme von Kriegsversicherungszahlungen für Verlader begonnen, berichtet Leene. Sie gelten für alle russischen und europäischen Bestimmungsorte.

“Kriegsversicherungen werden für Güter abgeschlossen, die über Russland, Weißrussland und Polen als Nachbarländer der Ukraine transportiert werden.” Die Policen sollen laut der Unternehmensberaterin vor dem erhöhten Risiko einer Beschädigung oder Festsetzung durch militärische Operationen schützen. Die Versicherung sei zwar nicht obligatorisch, soll aber als Anreiz zum Güterverkehr zwischen China und der EU dienen.

Auf europäischer Seite halten sich die Auswirkungen durch den Krieg und die Sanktionen gegen Russland in Grenzen. In besonderem Maße wirtschaftlich betroffen, sieht sich die Logistikbranche hierzulande nicht. “Auch wenn sich die Kostensituation aufgrund exorbitant gestiegener Energiepreise verschärft hat, gelingt es, diese am Markt überwiegend vollständig zu überwälzen”, sagt Niels Beuck, Geschäftsführer und Leiter Schienengüterverkehr beim Bundesverband Spedition und Logistik (DSLV). Sprich: Die Kosten werden an die Kunden durchgereicht. Denn um ihre Beschaffungswege und Lieferketten zu sichern, würden Industrie und Handel derzeit Preissprünge bei den Frachtraten sämtlicher Verkehrsträger akzeptieren. Ohnehin seien Logistikunternehmen aufgrund der hohen Güterverkehrsnachfrage derzeit vollständig ausgelastet, so Beuck.

Auch DB Cargo, eines der wichtigsten Transportunternehmen Europas, wiegelt die Auswirkungen des Kriegs für die Branche ab. Das Unternehmen sei “nur ein Player von vielen” entlang der Strecke, erklärt ein Unternehmenssprecher im Gespräch mit Europe.Table. Man habe keine eigenen Züge in Russland, die nun nicht mehr fahren könnten. Zudem sind Buchungen europäischer Unternehmen für Fahrten über Russland – obwohl diese durch die russische Staatsbahn RZD durchgeführt werden – nicht von den Sanktionen betroffen. Lediglich Finanzgeschäfte, wie der Kauf von Anteilen der RZD, sind unterbunden. Somit fallen nur europäische Exporte mit russischen Zielen weg. Beispielsweise werden Bauteile der Automobilindustrie nicht mehr an russische Werke geliefert, da hier Sanktionen greifen.

Ins Gewicht fällt dies jedoch nicht, da Überfahrten auf der Seidenstraße nach wie vor stattfinden. Dennoch scheint man sich auf eine Umgehung der Nordroute über Russland vorzubereiten. Es werde mit Hochdruck der sogenannte Mittelkorridor über Kasachstan, Aserbaidschan, Georgien und die Türkei ausgebaut, heißt es vom DSLV. Die Fähren auf dem Kaspischen Meer seien jedoch ein limitierender Faktor des Mittelkorridors. “Ab September soll die Fährkapazität verdoppelt werden, von jetzt drei auf sechs Abfahrten”, so Geschäftsführer Beuck.

Die Transportzeit auf der Route beträgt laut dem niederländischen Logistikdienstleister Nunner Logistics, der den Mittelkorridor gemeinsam mit dem chinesischen Logistikunternehmen Tiedada und dem Duisburger Hafenbetreiber Duisport eingerichtet hat, 28 Tage. Auf der Nordroute sind die Container etwa 14 Tage unterwegs. Die Kapazitätssteigerung des Mittelkorridors könnten einen möglichen Ausfall der Nordroute daher nicht komplett kompensieren. Laut Beuck sei es aber eines von mehreren Puzzlestücken, um Transporte durch Russland zu umgehen. “Außerdem wird man nicht ad hoc die gleichen Mengen wie derzeit über die neue Route abwickeln können”, sagt Unternehmensberaterin Maria Leenen.

Die Schienenstrecke über Russland wird also auch weiterhin eine elementare Verbindungsader für den Warenverkehr zwischen China und der EU bleiben. Luftbeförderung ist aufgrund des weitgehend gesperrten russischen Luftraums, deutlich höherer Kosten und der schlechten CO2-Bilanz in den meisten Fällen keine Alternative. Der harte Corona-Lockdown in der chinesischen Metropole Shanghai, dem größten Containerhafen der Welt, gibt einer Ausweichmöglichkeit weitere erhebliche Bedeutung. Die Schiene bietet dabei einen weiteren Vorteil: Schiffsladungen via Shanghai müssen in beide Richtungen zusätzlich via Zug verladen werden, um vom Ursprungsort zum Hafen oder vom Hafen zum Ziel zu gelangen. Dieser Zwischenschritt fällt weg und die Güter können auch in Mittelchina, wo viele Waren produziert werden, aufgeladen oder entladen werden.

Der chinesische Drohnen-Hersteller DJI hat angekündigt, alle Geschäftstätigkeiten in Russland und der Ukraine temporär auszusetzen. “DJI bewertet intern die Compliance-Anforderungen in verschiedenen Gerichtsbarkeiten neu”, teilte der Weltmarktführer in einer Stellungnahme mit. Im Zuge dessen werde das Geschäft in den beiden Ländern vorübergehend eingestellt. Das Unternehmen bezog sich nicht auf die Sanktionen gegen Russland. DJI ist die erste chinesische Tech-Firma, die ihre Geschäfte mit Russland öffentlich temporär unterbindet.

Der Konzern aus Shenzhen erhielt im vergangenen Monat heftige Kritik aus der Ukraine. Von dort wurde DJI vorgeworfen, russische Streitkräfte die Technologie bei militärischen Operationen auch gegen Zivilisten einsetzen zu lassen. “Sind Sie sicher, dass Sie an diesen Morden beteiligt sein wollen?”, schrieb der ukrainische Vize-Premierminister Mychajlo Fedorow auf Twitter direkt an DJI. “Blockieren Sie Ihre Produkte, die Russland helfen, die Ukrainer zu töten!”

Die ukrainische Kritik konzentrierte sich auf das AeroScope-System von DJI. Mit diesem können Benutzer Drohnen in der Nähe erkennen und überwachen. Es wird als Instrument zum Schutz sensibler Einrichtungen wie Flughäfen und Gefängnissen vermarktet. Das Unternehmen bestreitet, dass es Russland erlaubt hat, seine Produkte für militärische Zwecke zu verwenden.

Laut einem Bericht von Forbes Russia von Anfang des Monats bereitet auch der chinesische Telekommunikationsriese Huawei einen Rückzug aus Russland vor. Mitarbeiter vor Ort seien beurlaubt und neue Verträge mit Betreibern ausgesetzt worden, hieß es in dem Bericht. Huawei bestätigte das bisher nicht. ari

Russlands Erdgasexporte nach China sind in den ersten vier Monaten des Jahres im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2021 um 60 Prozent gestiegen. Das teilte der russische Gasproduzent Gazprom mit, wie die Zeitung “South China Morning Post” am Montag berichtet.

Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine haben viele Staaten ihre Gaslieferungen aus Russland drastisch reduziert. Laut Gazprom sind die Verkäufe in Länder außerhalb der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) in den ersten vier Monaten um 26,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Der Gas-Handel mit China hat hingegen offensichtlich stark zugenommen.

Russlands Gasexporte nach China werden seit 2019 über die Pipeline “Power of Siberia” abgewickelt. 2020 wurden rund 4,1 Milliarden Kubikmeter durch die Pipeline geliefert. Bis 2025 sollen sie auf 38 Milliarden Kubikmeter steigen. Dann hätte die “Power of Siberia” ihre volle Kapazität erreicht.

Im Februar hatten Russlands Präsident Wladimir Putin und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping Öl- und Gasverträge im Wert von schätzungsweise 117,5 Milliarden US-Dollar abgeschlossen (China.Table berichtete). Dazu gehört auch ein Gazprom-Vertrag über die Lieferung von zehn Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr nach China über eine neue Pipeline “Power of Siberia 2”, die von der russischen Insel Sachalin in die chinesische Provinz Heilongjiang entlanglaufen wird. Die neue Pipeline soll bis 2026 in Betrieb genommen werden und dann zusammen mit der bestehenden Pipeline die jährliche Erdgasversorgung auf 48 Milliarden Kubikmeter steigern. rad

Chipmangel und weitere Probleme mit der Teileversorgung belasten nun nicht mehr nur die deutschen Auto-, sondern auch die Fahrradhersteller. “Bei E-Bikes haben wir ein ähnliches Chipproblem wie die Autoindustrie”, zitiert die Nachrichtenagentur dpa Burkhard Stork, Geschäftsführer des Zweirad-Industrie-Verbands. “Es fehlen nicht die Akkus, sondern die Chips für die Steuerung der Batterieladung und für die Displays.”

“In Ländern mit strikten Corona-Beschränkungen wie China, Malaysia, Singapur oder Vietnam standen in den vergangenen zwei Jahren viele Werke zeitweise still, sodass Komponenten und Teile fehlten”, erläuterte Stork. “Die derzeitigen Lockdowns in China führen wieder zu Lieferverzögerungen. Deswegen müssen Produktionspläne kurzfristig geändert werden. Das geht an die Substanz auf beiden Seiten”, sagte der ZIV-Geschäftsführer zur Lage bei Fahrradherstellern und -händlern.

Dramatisch bleibt die Lage für die deutschen Autobauer. Der Branchenzeitung “Automobilwoche” zufolge werden sie wegen Problemen mit der Teileversorgung rund 700.000 Autos weniger fertigen können als zu Jahresanfang geplant. Das Medium beruft sich auf Daten des Dienstleisters IHS Markit. Besonders betroffen sei Volkswagen. Die Marke VW verliere in diesem Jahr über eine halbe Million Einheiten. Bei Mercedes fehlten am Ende des Jahres 80.000 geplante Fahrzeuge, bei BMW sogar 100.000. Diese Prognosen stehen unter dem Vorbehalt weiterer Einschränkungen in der Lieferkette durch den Krieg in der Ukraine und den Corona-Lockdown in China, heißt es. rtr/flee

Die Europäische Kommission hat im Handelsstreit zwischen Litauen und China ein Millionen schweres Finanzierungspaket genehmigt. Litauischen Unternehmen, die von den chinesischen Handelsbeschränkungen betroffen sind, wird mit rund 130 Millionen Euro unter die Arme gegriffen, teilte die EU-Kommission am Dienstag mit. Der Vorschlag für staatliche Hilfe wurde Brüssel aus Litauen vorgelegt.

Die Finanzhilfe soll für alle Sektoren außer Finanzen, Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft gelten und es betroffenen Unternehmen ermöglichen, “ihre Geschäftstätigkeit an die neue Marktsituation anzupassen, ihre Geschäftsstrategien neu auszurichten und ihre Liquidität zu verbessern”, teilte die Brüsseler Behörde mit.

China blockiert seit nun fast fünf Monaten Waren aus Litauen im Zollsystem. Die EU geht gegen das Quasi-Handelsembargo derzeit bei der Welthandelsorganisation vor (China.Table berichtete). Dass Brüssel die Finanzhilfe für Litauen genehmigt hat, deutetet nicht darauf hin, dass sich die Blockade bald lösen wird. ari

China wird die Zölle auf Kohleimporte auf null senken. Das gab das Finanzministerium am Donnerstag bekannt. Die Zollsenkungen gelten von Anfang Mai bis Ende März 2023. Die Maßnahme zielt darauf ab, die Energiesicherheit des Landes zu gewährleisten. Zuvor lagen die Zölle gegenüber einigen Handelspartnern bei drei bis sechs Prozent.

Chinas Kohleimporte waren im März um 24 Prozent gesunken. Allerdings ist fragwürdig, ob die Maßnahme einen großen Effekt hat. Der Großteil der chinesischen Kohleversorgung stammt aus inländischen Quellen. Lediglich acht Prozent des Kohleverbrauchs wird importiert, wie Reuters berichtet. Die Zollsätze für wichtige Lieferanten wie Indonesien wurden schon in der Vergangenheit auf null Prozent gesetzt, wie Bloomberg berichtet. Der Zollsatz für Kohleimporte aus Russland lag jedoch zuvor bei sechs Prozent. Kohlehändler vermuten, dass die Importe aus Russland von der Zollsenkung profitieren werden.

Im vergangenen Jahr hatten die Kraftwerksbetreiber aufgrund hoher Kohlepreise keine ausreichenden Vorräte angelegt. Im Herbst kam es deswegen zu einer Stromkrise, die Industriebetriebe wochenlang in Aufruhr hielt und zu Stromrationierungen führte. Danach wurde die einheimische Kohleproduktion ausgeweitet und die Strompreise angepasst, sodass Kraftwerke auch bei hohen Kohlepreisen Gewinne machen können.

Die Behörden hatten die einheimische Kohleindustrie jüngst angewiesen, die Produktionskapazität in diesem Jahr um 300 Millionen Tonne zu steigern (China.Table berichtete). Ein staatsnahe Industrieverband bezweifelt jedoch, dass dieses Ziel erreicht werden kann. China könne in diesem Jahr lediglich 100 Millionen Tonnen an neuer Kapazität realisieren, sagte ein Analyst der China Coal Transportation and Distribution Association jüngst. Grund dafür seien Sicherheits- und Umweltregulierungen. Schon durch die Ausweitung der Kohleproduktion seit Ende letzten Jahres sind vermehrt Kohle-Kumpel bei Unfällen in den Minen der Volksrepublik ums Leben gekommen. nib

Der vorhersehbare Zyklus der Abwärtskorrekturen der Prognosen über die weltwirtschaftlichen Aussichten hat offiziell begonnen. Das war die Botschaft des kürzlich vom Internationalen Währungsfonds (IWF) veröffentlichten halbjährlichen World Economic Outlook, der frühere Korrekturen mehrerer prominenter privater Prognoseteams bestätigt.

Die weitgehend in Reaktion auf den Krieg in der Ukraine vorgenommene Korrektur ist groß: Prognostiziert wird für 2022 nun ein deutlich geringeres weltwirtschaftliches Wachstum von 3,6 Prozent, volle 1,3 Prozentpunkte unter der nur sechs Monate zuvor abgegebenen globalen Wachstumsprognose des IWF von 4,9 Prozent. Man muss dem IWF zugutehalten, dass er mit einer bereits im Januar veröffentlichten zwischenzeitlichen Abwärtskorrektur von 0,5 Prozentpunkten vor dieser Entwicklung warnte. Trotzdem ist dies mit Blick auf die vergangenen 15 Jahre die drittgrößte Prognosesenkung im regelmäßigen sechsmonatigen Korrekturzyklus des IWF.

Als sich im April 2009 die globale Finanzkrise entfaltete, senkte der IWF seine globale Wachstumsprognose für das Jahr um 4,3 Prozentpunkte (und erwartete statt dem vor der Krise projizierten positiven Wachstum von drei Prozent also eine Kontraktion von -1,3 Prozent). Und natürlich senkte der IWF, als Anfang 2020 die COVID-19-Pandemie ausbrach, seine Wachstumsprognose für das Jahr steil um 6,4 Prozentpunkte (von vor der Pandemie projizierten 3,4 Prozent zu einer Kontraktion von minus drei Prozent). In beiden diesen früheren Fällen sagten die sehr großen Absenkungen der Prognosen eine steile weltweite Rezession vorher; tatsächlich handelte es sich um die beiden schlimmsten Rezessionen in der modernen Geschichte.

Doch glauben weder der IWF noch die meisten anderen Prognostiker, dass das aktuelle weltweite Wachstumsdefizit die Welt in eine echte Rezession stürzen wird. Der jüngste World Economic Outlook sagt eine perfekte weiche Landung der 96 Billionen Dollar schweren Weltwirtschaft vorher. Laut der jüngsten Korrektur soll sich das weltweite Wachstum 2022/23 nun komfortabel auf einem Wachstumspfad von 3,6 Prozent einpendeln; das liegt um einen Bruchteil über dem Durchschnittswert seit 1980 von 3,4 Prozent. Sehr viel weicher kann eine Landung nicht ausfallen.

Doch könnte dies aus mehreren Gründen Wunschdenken sein. Zunächst einmal waren die Prognostiker bei ihrer Extrapolation des “Zuckerhochs” des Jahres 2021 in die Zukunft übertrieben optimistisch. Der Anstieg des weltweiten Wachstums um 6,1 Prozent im Jahr 2021 war laut den bis ins Jahr 1980 zurückgehenden IWF-Statistiken die bisher steilste Erholung überhaupt. Doch folgte diese auf den steilsten je verzeichneten Absturz: einen Einbruch auf -3,1 Prozent in 2020. Genau wie Anfang 2020 die COVID-Lockdowns den größten Teil der Weltwirtschaft praktisch zum Stillstand brachten, brachte die Wiederöffnung in Verbindung mit aggressiven geld- und fiskalpolitischen Konjunkturimpulsen die Mutter aller wirtschaftlichen Erholungen hervor.

Prognostiker und Anleger extrapolieren aktuelle Trends in die Zukunft; daher ist es wichtig, sich die außergewöhnliche Volatilität der Jahre 2020/21 vor Augen zu führen, um eine klare Vorstellung davon zu erhalten, welchen Trend es fortzuschreiben gilt. Das durchschnittliche weltweite BIP-Wachstum jener zwei Jahre lag bei gerade mal 1,5 Prozent und damit deutlich unter der offiziellen globalen Rezessionsschwelle, von der weithin angenommen wird, dass sie bei etwa 2,5 Prozent liegt. Man muss nicht erwähnen, dass, wenn sich das weltwirtschaftliche Wachstum stärker in Richtung dieses grundlegenden Trends verlangsamt als hin zum Pfad der weichen Landung, eine weitere globale Rezession alles andere als abwegig ist.

Ein zweiter Grund, den optimistischen Prognosen zu misstrauen, ist, dass dem chinesischen Wachstumspolster die Luft ausgegangen ist. Chinas Wirtschaft wächst derzeit deutlich langsamer als mit dem Tempo von fast acht Prozent der Jahre 2010-2019. Die jüngste IWF-Prognose sieht das durchschnittliche chinesische Wachstum in 2022/23 bei 4,75 Prozent. Das ist kaum mehr als die Hälfte des Trends im Gefolge der globalen Finanzkrise, als ein starkes chinesisches Wachstum faktisch das Einzige war, das während des Zeitraums von 2012 bis 2016 einen Rückfall der Welt in die Rezession verhinderte. Wie damals ist eine globale Resilienz ohne eine dynamischere chinesische Volkswirtschaft höchst unwahrscheinlich.

Dieses Risiko besteht heute. Angesichts des Dreiklangs an Erschütterungen, denen China derzeit ausgesetzt ist – einer neuen COVID-19-Lockdownwelle, anhaltendem Entschuldungsdruck (insbesondere in Chinas instabilem Immobiliensektor) und aus seiner unklugen Partnerschaft mit Russland resultierenden kriegsbedingten Kollateralschäden – kann sich die Welt nicht länger auf China als Quelle der Resilienz stützen. Das gilt natürlich in beide Richtungen. Falls China sein Bekenntnis zu Russland vertieft, wird es an der Isolation seines “Komplementärs” teilhaben. Da die chinesische Wirtschaft weiterhin stark auf die übrige Welt angewiesen bleibt, könnte sich dies als Präsident Xi Jinpings größte Herausforderung erweisen.

Drittens geht der Abschwung des globalen Wachstumszyklus mit einem deutlichen Aufschwung bei den weltweiten Inflations- und Zinszyklen einher. Die Vertreter der These von der weichen Landung tun die Folgen hiervon verächtlich ab. Während die Inflation auf den höchsten Stand in 40 Jahren steigt, ist nun verantwortungsloses Gerede zu vernehmen, dass sie ihren Höchststand bereits erreicht habe – die überspannte Vorstellung, dass die Situation inzwischen so schlimm sei, dass es nur noch besser werden könne.

Dieses oberflächliche arithmetische Argument geht am Kern des Problems vorbei. Angesichts eines im März steil um 8,5 Prozent gestiegenen US-Verbraucherpreisindex besteht natürlich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass dieses wichtige Inflationsbarometer zum Jahresende deutlich niedriger liegen wird. Aber wie viel niedriger? Ausreichend niedrig, um die US Federal Reserve vor den Folgen ihres unverantwortlichsten geldpolitischen Vorgehens seit Mitte der 1970er und Anfang der 1980er Jahre zu retten?

Man sollte nicht darauf zählen. Während sich die Fed derzeit knallhart gibt, ist Reden billig. Bisher hat sie nur 25 Basispunkte – oder gerade mal zehn Prozent – der 250 Basispunkte an kumulativer Straffung abgeliefert, die die Finanzmärkte für die nächsten sechs Monate erwarten. Und selbst wenn die Fed die erwarteten Schritte unternimmt und die Federal Funds Rate bis November auf 2,5 Prozent anhebt, dürfte der nominale Leitzins deutlich unter der Inflationsrate liegen.

Das bedeutet, dass die reale (inflationsbereinigte) Federal Funds Rate im gesamten Jahresverlauf negativ bleiben dürfte. Damit wäre der reale Leitzins dann für einen Zeitraum von 38 Monaten negativ – eine deutlich stärkere Stimulierung der Konjunktur als in früheren Phasen stark akkommodierender Geldpolitik unter Alan Greenspan, Ben Bernanke und Janet Yellen. Die Realzinsen spielen für die Bewahrung der Preisstabilität und die Steuerung des Wirtschaftswachstums eine wichtige Rolle. Und das Fazit bei der Beurteilung des globalen Wirtschaftszyklus ist, dass der Anstieg der Realzinsen noch deutlich weiter gehen muss.

All dies unterstreicht die sich innerhalb der Weltwirtschaft aufbauenden Risiken. Als ehemaliger Wall-Street-Prognostiker kann ich mich in die Denkweise der meisten Prognoseteams, einschließlich der hochtalentierten Fachleute des IWF, hineinversetzen, die glauben, alle denkbaren Risiken berücksichtigt zu haben. Die Finanzmärkte sind in diesem Fall der gleichen Meinung; sie sind überzeugt, dass eine inflationsanfällige Welt mit noch immer unglaublich akkommodierenden Notenbanken irgendwie in wunderbarer Weise sanft auf eine weiche Landung zusteuert, an die man sich noch lange erinnern wird. Aber kann dieses schon jetzt rosige Szenario ohne China wirklich funktionieren? Träumen Sie weiter.

Stephen S. Roach ist Professor an der Universität Yale und ehemaliger Chairman von Morgan Stanley Asia. Er ist der Verfasser von Unbalanced: The Codependency of America and China (Yale University Press, 2014) und des in Kürze erscheinenden Accidental Conflict: America, China, and the Clash of False Narratives (Yale University Press, November 2022). Übersetzung: Jan Doolan.

Copyright: Project Syndicate, 2022.

www.project-syndicate.org

Angela Titzrath beobachtet die wirtschaftliche und technologische Entwicklung Chinas bereits über 25 Berufsjahre hinweg. 1966 in Essen geboren, hatte sie mit 18 ihr Abitur in der Tasche, studierte Wirtschaftswissenschaften und romanische Philologie. Unter anderem bekleidete sie von 1991 bis 2012 internationale Top-Management-Funktionen bei Daimler, arbeitete als Aufsichtsrätin für verschiedene Unternehmen und Organisationen sowie als Beraterin und Dozentin.

Seit 2017 ist sie Vorstandsvorsitzende der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) mit mehr als 6.300 Beschäftigten im weltweiten Gesamtkonzern und einem Umsatz von mehr als 1,4 Milliarden Euro im Jahr 2021. “Meine vielen beruflichen Stationen haben mich auf die unterschiedlichsten Kontinente geführt und waren prägend für meine heutige Position”, sagt sie. Jetzt will sie die HHLA weiterentwickeln. Einst ein klassischer Hafenbetreiber, wird das Unternehmen mehr und mehr zu einem europäischen Logistikunternehmen. Der Fokus dabei ist zunehmend die Nachhaltigkeit.

Angela Titzrath war in den späten 1990-er Jahren im Rahmen ihrer Karriere bei Daimler erstmals nach China gereist. Zu dieser Zeit gab es in Peking genau einen Autobahnring. Damals wie heute ist Titzrath fasziniert von der Schönheit und Kultur Chinas, aber auch von der Aufgewecktheit und Aufgeschlossenheit der Menschen für Neues. Mit der Zeit sei das Autobahnnetz zu einer beeindruckenden Größe herangewachsen. Das Fischerdorf Shenzhen habe den Status des Silicon Valley Asiens erreicht.

Die HHLA stehe für 136 Jahre Historie, aber auch für zukunftsweisende Ideen: Da wäre zum Beispiel Modility zu nennen, so etwas wie das Booking.com für kombinierte Verkehre. Oder die HHLA Sky GmbH, die Technik zur Steuerung von Drohnen anbietet und 2021 mit dem Innovationspreis in der Kategorie Start-up ausgezeichnet wurde. Für Innovationen gibt es ein großes Potenzial, sowohl innerhalb des eigenen Konzerns als auch in der Zusammenarbeit mit China. So lieferte der chinesische Hersteller Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) im Jahr 2019 drei 2.480 Tonnen schwere Containerbrücken nach Hamburg. Mit ihnen können auch sehr große Schiffe abgefertigt werden.

In den vergangenen Jahrzehnten sei Hamburg zur zentralen Drehscheibe im deutschen China-Handel geworden, sagt Titzrath: “60 Prozent des Containerumschlags im Hamburger Hafen stammt aus China oder ist für China bestimmt.” Im Jahr 1982 hatte der erste chinesische Frachter am HHLA-Terminal Tollerort angedockt. Heute ist Tollerort, einer der drei HHLA-Terminals im Hamburger Hafen, ein Knotenpunkt für Linienverkehre der COSCO Shipping Lines. “Durch die 35-prozentige Minderheitsbeteiligung der COSCO Shipping Ports Limited an unserem kleinsten Terminal Tollerort setzen wir ein Ausrufezeichen hinter eine seit 40 Jahren bestehende, nahezu freundschaftliche Verbindung.”

Kritikern, die Investitionen chinesischer Firmen in wichtige Infrastruktur als Risiko betrachten, hält sie entgegen: “So wie die Seidenstraße keine Einbahnstraße ist, so ist auch die wirtschaftliche Beziehung zwischen China und Deutschland keine Einbahnstraße.” China sei nicht nur im Hafenterminal-Bereich, sondern auch im Schienengüterverkehr und in der Logistik ein intensiver globaler Partner und Kunde. Neben COSCO fertigt die HHLA in Hamburg Schiffe der Reederei China United Lines ab. “So gibt es vielfältige Anknüpfungspunkte, um sich noch enger mit China zu vernetzen: “Wir haben die Ambition, gemeinsam zu wachsen, Logistikströme weiterzuentwickeln und Märkte weiter auszubauen.” Daniela Krause