es war nur eine Frage der Zeit. Ungewöhnlich offen und gefühlvoll haben sich am Wochenende Nutzer in China auf Clubhouse in Chaträumen zu Themen wie dem Einparteiensystem, Demokratie und Frauenrechte ausgetauscht. Die Live-Podcasts schafften Freiräume, die es so bisher nicht gab. Am Montag war es damit schon wieder vorbei. Die App wurde von den chinesischen Behörden geblockt. Finn Mayer-Kuckuk hat hinter das Verbot geschaut und herausgefunden, was es für die chinesischen Social Audio Anbieter bedeutet.

Josep Borrell hat die Zustände in Xinjiang und Hongkong in einem Video-Call mit Chinas Außenminister Wang Yi kritisiert. Während Wang die Menschenrechtsverletzungen als “Lüge” abweist, berichtet die BBC über Folter und Vergewaltigungen in Chinas Umerziehungslagern für die muslimische Minderheit der Uiguren in Xinjiang. Nico Beckert, Marcel Grzanna und Amelie Richter haben dazu mit Uiguren im Ausland gesprochen, auch mit Politikern im Bundestag und der EU, die nun fordern, dass unabhängige Beobachter der Vereinten Nationen nach Xinjiang reisen sollte.

Chafrika – unsere Standpunkt Autorin Amaka Anku fordert ein neues Handelsabkommen der EU mit Afrika, um Chinas Expansionen in Afrika etwas entgegenzusetzen. Dass die Nigerianerin Ngozi Okonjo-Iweala bald als erste Frau Afrikas den Posten der Generaldirektorin bei der Welthandelsorganisation (WTO) übernehmen dürfte, wird auch von China unterstützt.

In Deutschland war es Bodo Ramelow, der die App Clubhouse ins Rampenlicht geschoben hat. Der Ministerpräsident von Thüringen hat dort in lockerem Ton zugegeben, sich während Gipfelgesprächen mit der Kanzlerin die Zeit mit Handy-Spielen vertrieben zu haben. In China war es die Teilnahme des US-Unternehmers Elon Musk an den Gesprächen auf der App, die in breiten Kreisen Aufmerksam geweckt hat.

Nachdem einige Wochen lang unzensierte Plaudereien auf der Plattform möglich waren, hat China nun den metaphorischen Stecker gezogen. Die App ist in vielen Regionen nur noch mit VPN zugänglich, wie Tests zeigen. Die Nachrichtenagentur AFP bestätigt entsprechende Beobachtungen durch Berichte aus verschiedenen Landesteilen. Auch auf Sozialmedien ist die Sperrung ein Thema.

Selbst als sie dort noch funktionierte, war Clubhouse in China jedoch schwer zu bekommen. Als unzensierte Informationsquelle bietet Apple die Anwendung nicht in seinem festlandchinesischen App-Store an. Es gibt auch keine Android-Version, von der sich Installationsdateien per File-Sharing verbreiten könnten. Nur mit einem Trick läuft die App auch auf iPhones chinesischer Nutzer: Auf dem Schwarzmarkt lassen sich Apple-Benutzerkonten aus anderen Regionen kaufen. Wer sich damit einwählt, findet zwar im Store viele typisch chinesische Programme nicht mehr, kann aber alle internationalen Apps herunterladen. Wer das alles auf sich nimmt, hat in vielen Fällen ohnehin einen VPN auf dem Handy – für diese Nutzer macht die Sperrung dann erst einmal keinen großen Unterschied.

Clubhouse und seine chinesischen Konkurrenten wie TT Voice, Tiya und Yalla begründen ein neues Genre: Social Audio. Es handelt sich dabei um nichts anderes als Gruppen-Chat-Räume, die das Wort “Chat” wieder auf seinen ursprünglichen Sinn zurückführen – ein Gespräch mit menschlicher Stimme. Clubhouse hat jedoch noch ein Element der Exklusivität eingezogen, das die Teilnahme interessanter macht. Der Zutritt zu den Chaträumen ist nur auf Einladung möglich. Deshalb glaubte Ramelow auch, offen sprechen zu können.

In China waren Einladungs-Codes für Clubhouse in den vergangenen Wochen eine begehrte Ware. Doch auch hier hat die Regierung durchgegriffen, entsprechende Angebote sind von Taobao verschwunden, die Suche geht ins Leere.

Die Sperrung in der Nacht von Sonntag auf Montag wurde vermutlich durch eine Reihe von Medienberichten in der vergangenen Woche ausgelöst. Besonders provozierend: Erst am Sonntag hat die South China Morning Post die App in die Nähe von Reizthemen von Hongkong und Xinjiang gerückt. Auch wenn die Mehrzahl ihrer chinesischen Nutzer sich wohl eher für Technik- und Wirtschaftsthemen interessiert, wurden auch Systemfragen, Meinungsfreiheit und Demokratie angesprochen.

Die Sperrung westlicher Apps ist in China jedoch nicht nur ein Akt der Zensur, sondern auch der Industriepolitik. Was schlecht für Clubhouse ist, gibt der chinesischen Konkurrenz einen Schub. Die chinesischen Anbieter von Social Audio betreiben zwar pflichtgemäß Selbstzensur. Sonst würden sie sofort ihre Lizenz als Internetfirma verlieren. Doch nun ist ihr Erfolg fast garantiert, spätestens seit der Sperrung von Clubhouse am Montag haben diese Wettbewerber den riesigen Vorteil: Sie müssen auf dem weiten chinesischen Markt keine Konkurrenz aus den USA mehr fürchten. Die überwiegende Mehrzahl der potenziellen Kunden will ohnehin keinen Dreisprung mit falscher Apple-ID und VPN machen, sondern einfach eine Anwendung aus dem eingebauten Store herunterladen.

Die Namen Yalla, TT Voice und Tiya könnten künftig also noch öfter zu hören sein. So heißen drei aussichtsreiche Apps, mit denen Sprachchats in Räumen und Gruppen möglich sind. Yalla ist dabei vor allem im Nahen Osten und Nordafrika stark. Die Aktie von Yalla ist seit September in den USA an der Börse notiert. Da Social Audio jetzt rund um den Globus Gesprächsthema geworden ist, greifen Investoren nun zu.

TT Voice hat seinen Ursprung in der Computerspiele-Szene und ist auch als TT Chat bekannt. Tiya ist derweil eher Tummelplatz für Kinder und Jugendliche, die sich in Foren zu Themen gegenseitig überschreien. Die Themen dort sind für Erwachsene schlicht unverständlich. Beide Anbieter wirken derzeit nicht wirklich wie Herausforderer für Clubhouse mit seinen hochkarätigen Gesprächsformaten.

Doch auch die bekannten chinesischen Internetdienste konnten in dem geschützten Biotop hinter der Great Firewall gedeihen, bis sie groß genug zum Überleben waren. Entweder sie wurden gut genug für den Weltmarkt wie Douyin/Tiktok oder WeChat – oder sie haben immerhin die lukrative Stellung des chinesischen Marktführers erobert wie die Suchmaschine Baidu.

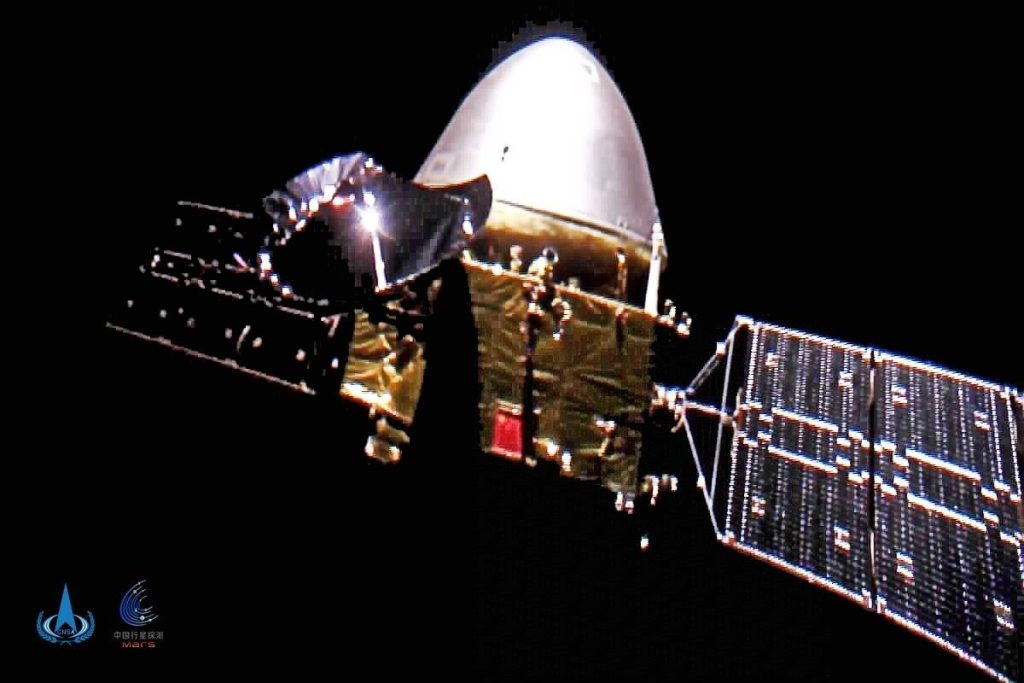

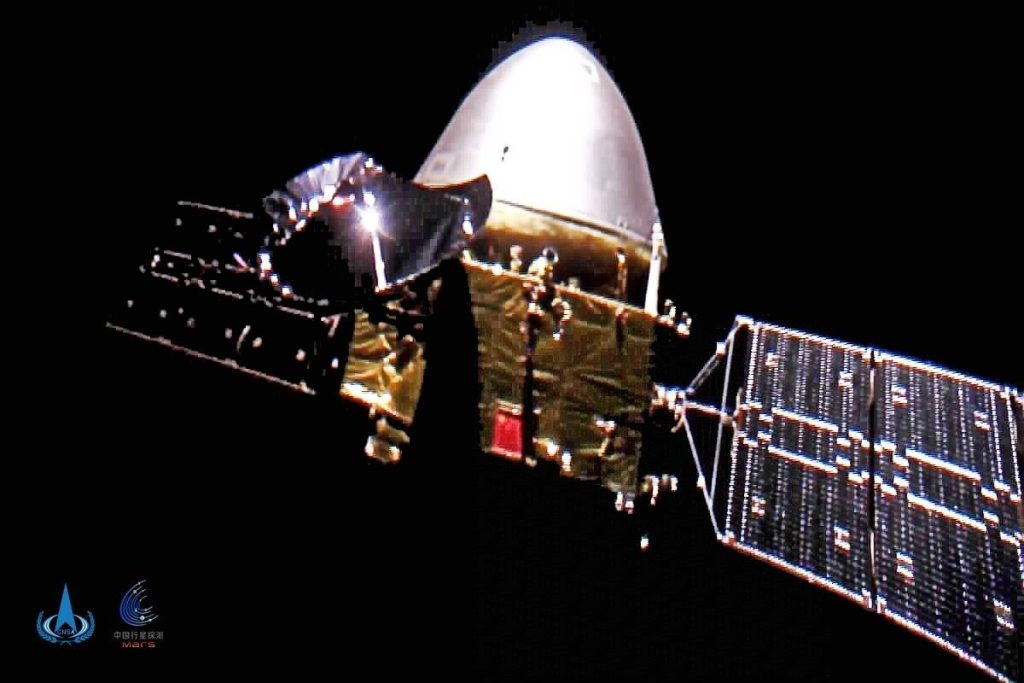

Voraussichtlich an diesem Mittwoch soll Chinas erste Marssonde Tianwen-1 am roten Planeten ankommen. Nach etwa neun Monaten im All und einigen kleineren Kurskorrekturen soll die Sonde in den Orbit des Mars einschwenken. Erste-Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die Tianwen-1 im Anflug auf den Mars machte, erreichten bereits am Wochenende die Erde. Die Chinesen sind mit ihrer Mars-Mission nicht allein. Neben der US-Amerikanischen Perseverance-Mission, die einen neuen Rover und erstmal auch einen kleinen Helikopter auf dem Mars bringen soll, haben auch die Vereinigten Arabischen Emirate mit ihrem Hope-Orbiter ein Raumschiff im Rennen.

Das chinesischen Vorhaben ist sehr ambitioniert. Mit einem Orbiter, einem Lander und auch noch einem Rover umfasst es so viele komplexe Prozeduren, wie die Nasa gewöhnlich auf mehrere Missionen aufteilen würde. Es zeigt das große Selbstbewusstsein, das die Chinesen bei ihren Raumfahrtprogrammen an den Tag legen.

Im Mai soll Tianwen-1, was so viel bedeutet wie “Fragen an den Himmel”, die Landung vollziehen. Wahrscheinlich handelt es sich um die die größte Herausforderung, die die chinesische Raumfahrt bislang zu bewältigen hatte. Zwar hat China bereits mehrere Landungen auf dem Mond erfolgreich bewältigt, der Mars ist allerdings komplexer, da er im Gegensatz zum Erdtrabanten eine dünne Atmosphäre und eine stärkere Gravitation besitzt, wie Geng Yan, Mitglied des Zentrums für Mondforschung und Raumfahrt der CNSA bereits im Juli 2020 der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Laut Geng wollen die Wissenschaftler die Atmosphäre nutzen, um den Lander abzubremsen, allerdings sei das Wissen über die etwas instabile Atmosphäre begrenzt.

Für die Landungsvorbereitungen nehmen sich die Chinesen daher viel Zeit. Bis zu drei Monate soll der Lander am Orbiter angekoppelt den Mars umkreisen, während hochauflösende Bilder des angestrebten Landegebietes Utopia Planitia gemacht werden, einem über 3000 Kilometer großen Areal, in dem 1976 auch der amerikanische Lander Viking 2 aufsetzte.

Während der Landung sollen die aerodynamische Form, ein Fallschirm und schließlich Bremsraketen den Fall des Landers bremsen und schließlich kontrolliert aufsetzen lassen. Nach der Landung soll der Rover dann mithilfe von Bodenradar die Beschaffenheit des Erdreichs untersuchen und Hinweisen auf Wasser unter der Oberfläche nachgehen. Eine Wetterstation soll Messungen des Oberflächenklimas machen. Der Orbiter soll dabei von der Umlaufbahn aus zwei Aufgaben erfüllen. Zum einen soll er Signale vom Rover an die Erde weiterleiten, zum anderen atmosphärische Messungen anstellen und den Mars kartographieren. Drei Monate erhofft sich die CNSA den Rover auf dem Mars nutzen zu können. Es ist allerdings gut möglich, dass der Rover deutlich länger in Betrieb bleibt, wie schon seine Vorgänger auf dem Mond. Auch US-Rover sind bekannt dafür, ihre geschätzten Lebensdauern teils um Jahrzehnte zu übertreffen.

Die Mars-Mission der Chinesen ist Teil eines im letzten Jahrzehnt rasant gewachsenen Weltraumprogramms, das sich nun auch zu einem neuen Wettlauf mit den USA entwickelt hat. Dabei geht es an der Oberfläche um Forschung und Nationales Prestige. Allein 2021, dem Jahr des 100-jährigen Bestehens der Kommunistischen Partei Chinas, habe die Chinesen 40 Raketenstarts geplant. Dabei soll auch das erste Modul der neuen chinesische Raumstation Tiangong (“Himmelspalast”) in eine erdnahe Umlaufbahn befördert werden.

China ist in der Raumforschung auf der Jagd nach Superlativen. Mit FAST (Five-hundred meter Aperture Spherical Telescope) haben sie in der Provinz Guizhou das weltgrößte Radioteleskop dieser Bauart errichtet. Die Chang’e Mondmissionen sorgten im letzten Jahr für Aufsehen, als China als erste Nation auf der erdabgewandten Seite des Mondes landete und kurz darauf Mondgestein aus der jüngeren Mondgeschichte zur Erde zurück brachte. Auch die Marsmission soll einen weiteren Rekord hinzufügen, wie Ye Peijian, ein führender Wissenschaftler der China Academy of Space Technology erklärt: “Es wird die erste Marsmission der Welt, die es schafft, alle drei Ziele (Umlaufbahn, Landung, Rover Anm. d. Redaktion) in nur einer Mission zu erreichen.”

Neben der Erforschung neuer Technologien verfolgt die chinesische Regierung aber auch wirtschaftliche Ziele. Durch neue Technologien wächst der Bedarf an Satelliten seit Jahren rasant. Diese für andere Nationen zu bauen, sie ins All zu befördern und dort zu betreiben, ist zu einem sehr lukrativen Geschäft geworden, das in der Zukunft weiter wachsen wird. Chinas Kunden sind dabei bereits vor allem kleinere Länder, die kein eigenes oder kleiner budgetierte Weltraumprogramme haben wie Venezuela, Laos oder auch afrikanische Staaten wie Nigeria oder Algerien. Hier winkt für Peking neben den Einnahmen auch eine Ausweitung des geopolitischen Einflusses. Hierfür ist es wichtig der Welt zu demonstrieren, dass auch komplexe Unterfangen wie eine Mars-Mission für Chinas Weltraumprogramm kein Problem sind. Gregor Koppenburg / Jörn Petring

“Lügen und Falschinformationen” – so nannte Chinas Außenministerium gestern ausländische Berichte über Menschenrechtsverletzungen in Hongkong und der Provinz Xinjiang. Zuvor hatte Außenminister Wang Yi mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell gesprochen. In der Videokonferenz betonte Wang Yi “Chinas Widerstand gegen ausländische Einmischung”. Er hoffe, “dass die EU die Wahrheit respektieren und die Themen objektiv betrachten würde.”

Sein Gegenpart Borrell hingegen wiederholte die starken Bedenken der EU über die Behandlung von Minderheiten in Xinjiang. Und auch von deutscher Seite gibt es Kritik: Die deutschen Bundestagsabgeordneten Margarete Bause (Die Grünen) und Michael Brand (CDU) sowie der Europaparlamentarier Reinhard Bütikofer (Die Grünen) fordern die Bundesregierung auf, die chinesische Regierung wegen Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang “zur Rechenschaft” zu ziehen und “Sofortmaßnahmen” zu ergreifen. Die Forderungen wurden in einem Offenen Brief der Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC) gemeinsam mit 29 weiteren Parlamentariern aus insgesamt 16 Ländern ergriffen. Anlass lieferte ein BBC-Bericht über systematische Vergewaltigungen und Folter an Uiguren in Umerziehungslagern in der autonomen Region Xinjiang im Nordwesten Chinas.

Mehrere ehemalige Insassen der Lager, in denen nach Schätzungen über eine Million muslimische Uiguren festgehalten werden, hatten der BBC von ihren Erfahrungen berichtet. Ein vermeintliches Opfer schilderte, wie Frauen nachts aus ihren Zellen geholt und teilweise von mehreren chinesischen Wachen vergewaltigt worden seien. Ein Lehrer in den von China als “Schulen” bezeichneten Lagern, sagte, dass Vergewaltigungen “üblich” seien. Laut einer früheren Wache komme es zu “verschiedenen Formen von Folter” wie beispielsweise durch Nahrungsentzug oder den Einsatz von Stromschlaginstrumenten. Die BBC wies darauf hin, dass es unmöglich sei, die Vorwürfe vollständig zu verifizieren, da Peking Reporter stark einschränke. Die Aussagen einzelner Zeugen deckten sich jedoch mit denen anderer ehemaliger Häftlinge.

Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung nennt die Menschenrechtslage in Xinjiang gegenüber China.Table “entsetzlich”. “Deutschland und die EU fordern China deshalb nachdrücklich und regelmäßig auf, die rechtswidrige Inhaftierung Angehöriger der uigurischen Bevölkerung und anderer Gruppen zu beenden und deren Menschenrechte zu achten.” Zuletzt geschah das in der UN-Generalversammlung im Oktober 2020 als der Ständige Vertreter der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen im Namen von 39 Staaten eine Xinjiang-kritische Erklärung verlas.

Die chinesische Regierung weist Vorwürfe zu Menschenrechtsverletzungen in Uiguren-Lagern in Xinjiang stets zurück. Zum jüngsten BBC-Bericht sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums, die “sogenannten Umerziehungslager in Xinjiang sind Berufsbildungs- und Ausbildungszentren”. Es gäbe “keinen sogenannten systemischen sexuellen Missbrauch”. Die “von anti-chinesischen Kräften ausgeheckten Lügen und Desinformationen” würden zusammenbrechen, so der Sprecher. Man verbiete sich eine Einmischung in interne Angelegenheiten “unter dem Vorwand von Xinjiang-bezogenen Themen”. Bezugnehmend auf einen BBC-Bericht im Sommer 2020 sagte der Sprecher, die dort angeführte Zeugin sei eine “Schauspielerin und ein Werkzeug für die Angriffe der Anti-China-Kräfte”. Zeitnah zum BBC-Bericht verbreiteten Staatsmedien mehrere Videos, die eine angeblich manipulative Arbeitsweise britischer Fernsehjournalisten entlarven sollten. Beweise für eine Manipulation liefern die Videos nicht.

Das chinesische Außenministerium hat Ausländer in den letzten Jahren mehrmals dazu eingeladen, sich vor Ort ein eigenes Bild zu machen. Ein Sprecher bekundete, in den letzten Jahren hätten mehr als 1200 Menschen aus über 100 Ländern die Region besucht. Kofler sagt hingegen, Deutschland fordere “China regelmäßig auf, ungehinderten Zugang für unabhängige Beobachter zu ermöglichen.” Auch Bause, Grünen-Sprecherin für Menschenrechte, sagte dem China.Table, Aufklärungsmissionen ergäben “nur Sinn, wenn es vor Ort möglich ist, sich ohne permanente Überwachung frei zu bewegen, Besichtigungen vorzunehmen und auch vertrauliche Gespräche zu führen”. Sie fordert ungehinderten Zugang für eine unabhängige Erkundungsmission der Vereinten Nationen. Auch Australien hat China aufgefordert der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte Michelle Bachelet, ungehinderten Zugang zu Xinjiang zu gewähren, wie Bloomberg berichtete.

Derweil legt das Menschenrechts-Netzwerk Global Legal Action Network ein Rechtsgutachten vor, das die Bezeichnung “Genozid” für die Vorgänge in Xinjiang für gerechtfertigt hält und Chinas Staatschef Xi Jinping in der Verantwortung sieht. Das 100-seitige Dokument stützt die Beurteilung auf öffentlich zugängliche Dokumente, Satellitenbilder und Zeugenaussagen. Es wurde von Juristen der Essex Court Chambers in London erstellt und könnte britischen Gerichten in Zukunft einen Leitfaden für die juristische Aufarbeitung der Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang liefern. In Auftrag gegeben wurde das Gutachten unter anderem vom Weltkongress der Uiguren, eine Organisation von Exil-Uiguren in München. Dessen Generalsekretär Dolkun Isa sagte dem China.Table: “Alle Beweise liegen auf dem Tisch. Sie wurden aus diversen unabhängigen Quellen zusammengetragen und sollten Deutschland und der EU ausreichend Anlass bieten, die Vorgänge in Xinjiang als Genozid anzuerkennen.”

IPAC-Mitglied Bause fordert deswegen eine gemeinsame menschenrechtsbasierte Antwort der EU und anderer demokratischer Staaten. “Es bringt nichts, wenn die Bundeskanzlerin ‘große Besorgnis’ über die Menschenrechtslage in Xinjiang äußert und gleichzeitig durch das EU-China-Investitionsabkommen das Signal gesendet wird, dass die Interessen der deutschen Automobilindustrie Vorrang vor Menschenrechtsfragen haben”, sagte Bause.

In Großbritannien, der Heimat der BBC, sieht sich China seit einigen Monaten harter Kritik wegen Berichten zu Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt. Das britische Oberhaus hat kürzlich für eine Änderung des Handelsgesetzes gestimmt, die dazu führen könnte, dass die Regierung Handelsabkommen mit Staaten überdenken muss, die des Völkermords überführt wurden. Die Änderung zielt auch auf China. Das Unterhaus wird heute darüber abstimmen. Und im Januar hatte Großbritanniens Außenminister Dominic Raab Geldstrafen angekündigt, wenn Unternehmen nicht belegen könnten, dass ihre Lieferketten frei von Zwangsarbeit sind. Auch das gilt als Maßnahme gegen Zwangsarbeit in Xinjiang. Nico Beckert, Marcel Grzanna, Amelie Richter

Die WHO-Experten werden morgen ihre Arbeit in Wuhan beenden und nach zweiwöchiger Spurensuche aus China abreisen. Die in Wuhan gesammelten Daten könnten bald Aufschluss darüber geben, wie das Virus erstmals auf den Menschen übertragen wurde.

“Wir waren an allen wichtigen Orten”, sagte Peter Daszak, britischer Zoologe am Wochenende der Nachrichtenagentur AP. Die WHO-Experten hatten ihren chinesischen Gastgebern eine Liste von Orten und Personen vorgelegt und es habe keine Einwände gegeben, diese Liste abzuarbeiten, so Daszak. Alle wichtigen Gesprächspartner seien verfügbar gewesen.

Mitte vergangener Woche war das Team der WHO-Experten zu Besuch im Institut für Virologie in Wuhan. Daszak betonte vor allem den “guten Austausch” mit Institutsleiterin Shi Zhengli (China.Table berichtete). Shi, wird auch “Fledermaus-Frau” genannt, da ihr Forschungsschwerpunkt am Wuhaner Virologie-Institut Sars-CoV-ähnliche Coronaviren und deren Übertragung über Fledermäuse ist.

Dass die chinesischen Behörden der WHO-Mission Zugang zum Institut für Virologie in Wuhan gewährten, wird auch als politisches Signal gesehen. Denn Peking wehrt sich schon länger gegen Spekulationen und Verschwörungstheorien, dass das neuartige Coronavirus aus dem Labor des Instituts in Wuhan durch eine undichte Stelle ausgetreten und es so erst zu dem Ausbruch in Wuhan gekommen sei. Experten weltweit haben diese Spekulationen bislang als nicht beweiskräftig abgelehnt.

Entgegen der Befürchtungen vieler Experten weltweit, dass es ein Jahr nach dem Ausbruch keine brauchbaren Spuren mehr auf dem Wuhaner Großmarkt zu finden sein werden, konnte sich das WHO-Team ein besseres Bild von den Bedingungen vor Ort machen. Obwohl die chinesischen Behörden den Großmarkt für Lebensmittel unmittelbar nach den ersten Infektionen gereinigt und auch zeitweise geschlossen hatten, “ist er immer noch ziemlich intakt”, so Daszak. Anhang von zurückgelassenen “Werkzeugen und Utensilien” hätte man sich ein Bild der Arbeitsweisen auf dem Markt machen können, sagte Daszak gegenüber Bloomberg.

Die WHO-Experten arbeiteten in drei Gruppen: eine, die sich auf die Übertragung des Virus von Tieren fokussierte, eine zweite, die sich auf die Ausbreitung der Krankheit konzentrierte und eine dritte, die Umweltproben auswertete.

Schon vor dem morgigen Abschlussbericht vor der Presse sagte Daszak: “Ich habe das Gefühl, dass wir am Ende dieser Reise etwas Wertvolles sagen können“. Was er genau damit meint, wollte Daszek noch nicht verraten.

Derweil bemerkte Tao Lina, eine ehemalige Beraterin für Impfplanung beim Centre of Disease Control in Shanghai in einem Blogeintrag, dass die WHO unter Druck stehen könnte, etwas “Überzeugendes und Greifbares” zu finden, auch wenn die internationale Gemeinschaft den wissenschaftlichen Wert von zwei kurzen Wochen Feldarbeit in Wuhan misstrauisch gegenübersteht.

Grundsätzlich gibt es Grund zur Vorsicht im Umgang mit den Erkenntnissen bei offiziellen Besuchsterminen in Begleitung chinesischer Funktionäre. Zahlreiche Korrespondenten berichteten in der Vergangenheit davon, dass die Organisatoren solcher Besuche nichts dem Zufall überlassen. Reporter hätten vielfach erlebt, dass beispielsweise Gesprächspartner explizit ausgesucht und auf ihr Gespräch mit den Medien vorbereitet wurden. niw

Die australische TV-Journalistin Cheng Lei ist in China wegen Spionageverdachts offiziell festgenommen worden. Das bestätigte am Montag das australische Außenministerium. Die 45-Jährige, die als Moderatorin für das englischsprachige China Global Television Network (CGTN) arbeitete, soll Staatsgeheimnisse ins Ausland weitergegeben haben. Details ihres Vergehens sind öffentlich bislang nicht bekannt.

Cheng war bereits im August in Gewahrsam genommen worden. Jetzt folgte sechs Monate später die Ankündigung aus Peking, dass formelle Ermittlungen gegen die gebürtige Südchinesin eingeleitet werden. Das Gesetz in China ermöglicht es der Polizei, Verdächtige für bis zu sechs Monate einzusperren und zu vernehmen, ohne ihnen Zugang zu einem Anwalt gewähren zu müssen. Im Fall einer Anklage droht Cheng eine jahrelange Haftstrafe.

“Wir erwarten, dass grundlegende Standards für Gerechtigkeit, Verfahrensgerechtigkeit und humane Behandlung gemäß den internationalen Normen eingehalten werden”, sagte Australiens Außenministerin Marise Payne. Die Regierung in Canberra hatte zuvor mehrfach ihre Sorge um Cheng Lei ausgedrückt.

Der Fall ist ein weiterer Konfliktpunkt zwischen beiden Staaten. Chinas wachsender Einfluss auf die australische Politik sowie die Wirtschaft und Bildungseinrichtungen des Landes ruft zunehmend viele Kritiker down under auf den Plan. Der Ausschluss des chinesischen Netzwerkanbieters Huawei beim Ausbau des 5G-Netzes in Australien sowie die Forderung Canberras einer internationalen Untersuchung des Corona-Ausbruchs und Pekings Krisenmanagements in Wuhan hatte die Volksrepublik stark verärgert. China verhängte im Gegenzug Importbeschränkungen für Wein, Kohle oder Getreide aus Australien. GRZ

Amerika zieht sich aus seiner globalen Führungsrolle zurück, China wird immer mächtiger und die internationale Ordnung zerfasert. Das ist die Chance für ein selbstbewusstes Europa, das Weltgeschehen zu beeinflussen, indem es ein alternatives Modell repräsentativer Politik anbietet, das Menschenrechte achtet und individuelle Freiheiten fördert.

Eine wichtige Rolle für diese europäische Zukunft spielt der Nachbarkontinent Afrika. Ein stärkeres Afrika – vor allem eines, das dank Investitionen aus Europa wächst – würde die europäische Sicherheit erhöhen und den globalen Einfluss der EU stärken. Daraus folgt, dass die EU in die langfristige Stabilität der Region investieren muss; unter anderem, indem man afrikanische Regierungen dazu ermutigt, die lokale Produktion anzukurbeln, und sie darin unterstützt. Dafür kann die EU auf industriepolitische Maßnahmen zurückgreifen, die man zuhause anwendet, um neue Wirtschaftszweige zu fördern.

Eine höhere Produktivität in Afrika würde nicht nur zu mehr Beschäftigung und höheren Einkommen beitragen, daraus könnte sich auch ein größerer Absatzmarkt für europäische Industriegüter und Waren entwickeln. Zudem könnte dadurch die wachsende Migration aus Subsahara-Afrika gebremst werden. Mehr Wohlstand in der Region könnte auch den Aufstieg von extremistischen Bewegungen in der Sahel-Zone dämpfen.

Das erfolgreiche Vorpreschen Chinas in der Region erhöht den Druck auf Europa, eine intelligente Politik für Afrika zu entwickeln. Jahrelang wuchsen chinesische Direktinvestitionen ebenso exponentiell wie die Projektfinanzierung afrikanischer Firmen durch Partner aus China. Die entsprechenden Aktivitäten europäischer Firmen hingegen gingen zurück. Kein Wunder, dass chinesische Firmen immer stärker die Handelsnetzwerke in Afrika dominierten. Momentan sieht es danach aus, als würde China, nicht Europa, der Hauptnutznießer einer afrikanischen Wirtschaftsblüte sein.

Prognosen der Weltbank zufolge wird 2050 ein Viertel der Weltbevölkerung in Subsahara-Afrika leben. Nigeria wird dann das Land mit der drittgrößten Bevölkerung weltweit sein, gleich nach Indien und China. Die Demokratische Republik Kongo und Äthiopien werden 2050 ebenfalls zu den zehn bevölkerungsreichsten Ländern der Welt gehören.

Wenn wir davon ausgehen, dass im Rahmen des Afrikanischen Freihandelsabkommens (AfCFTA) die richtigen Investitionen getätigt werden, um Afrikas Produktivität anzukurbeln, dann könnte der Kontinent Heimat der weltgrößten Freihandelszone werden, die bis zu 54 Staaten umfasst und 30 Billionen Dollar Wirtschaftsleistung generiert.

Die Region profitiert von einem Überfluss an natürlichen Ressourcen: 90 Prozent der weltweiten Platin- und Kobaltressourcen; die Hälfte des Goldvorkommens; 35 Prozent der Uranressourcen; zwei Drittel des Manganvorkommens; und fast 75 Prozent der weltweiten Coltanreserven. Diese Ressourcen können zusammen mit wachsenden Investitionen in lokale Wertschöpfung aus Afrika bis 2050 einen hochinteressanten Markt machen.

Wenn die Dinge allerdings schlecht laufen sollten, könnte die Bevölkerungsexplosion dazu führen, dass der Kontinent eine stetig wachsende Quelle der Instabilität würde – mit direkten Auswirkungen auf Europas Sicherheit. Dadurch würde die EU auch der Möglichkeit beraubt, die überreichen Potenziale Afrikas an Solar-, Wind- und Wasserkraft sowie Erdwärme für eine weltweite Energiewende unter europäischer Federführung zu nutzen.

China hat offenbar die Chance erkannt, als aufsteigende Weltmacht die nächste kommende Region zu dominieren. Seit mehr als zwei Jahrzehnten verfolgt man in Peking eine klare Afrika-Strategie. Der chinesische Staat hat seine Bürger und Unternehmer explizit dazu aufgefordert, Geschäftsmöglichkeiten in Afrika ausfindig zu machen, und bietet finanzielle Unterstützung für Projekte und Investitionen an. Die öffentliche Debatte weltweit konzentriert sich meist auf große bilaterale Infrastrukturabkommen. Aber auch kleinere chinesische Firmen sind involviert in den Ausbau strategischer Lieferketten.

So kontrollieren chinesische Firmen den Transport und die Verarbeitung von Kobalt und Coltan; Materialien, die für die Produktion von Laptops, Smartphones oder Elektroautos genutzt werden. Mehr als 80 Prozent der globalen Kobalt-Sulfate-Produktion findet inzwischen in China statt, zumeist mit Rohmaterialien, die ihren Ursprung in Afrika haben. Auch in der Versorgung der afrikanischen Bevölkerung mit elektronischen Geräten sind chinesische Firmen mittlerweile führend, vor allem in der mobilen Kommunikation. Transsion Holding, ein Unternehmen aus Shenzhen, ist Marktführer bei Mobiltelefonen in der Region, sowohl bei Feature-Phones (64 Prozent Marktanteil) als auch bei Smartphones (36 Prozent). Der Wert des Unternehmens wird auf 17 Milliarden Dollar geschätzt Der Erfolg dieser und anderer Firmen treibt das Interesse Chinas an lokalen afrikanischen Technologiekonzernen weiter an; ein Sektor, auf dem zuvor westliche Firmen dominiert hatten. Während sich der kalte Technologiekrieg zwischen China und Amerika weiter verschärft, verdoppeln chinesische Unternehmen ihre Anstrengungen, Anteile von afrikanischen Tech-Konzernen zu kaufen. Die Beteiligung chinesischer Konzerne an Förderungen für afrikanische Tech-Start-ups stieg 2019 auf etwa 15 Prozent des gesamten Handelsvolumens. 2018 hatte der Anteil noch bei einem Prozent gelegen.

China und seine Unternehmen betrachten afrikanische Staaten in erster Linie als wirtschaftliche Partner, weniger als Empfänger von Entwicklungshilfe oder als Erfüllungsgehilfen bei der Eindämmung von Sicherheitskrisen. Das unterscheidet sich deutlich von dem Ansatz, den der Westen in der Vergangenheit praktiziert hat, und es hat bei vielen Afrikanern zu der Auffassung geführt, dass das wirtschaftliche Wachstum Afrikas deutlich leichter mit Chinas wirtschaftlichen Interessen in Einklang zu bringen ist als mit denen Europas.

Seit den 1990er Jahren haben amerikanische und europäische Firmen Billionen Dollar in die Volkswirtschaften Asiens gepumpt. Aber bis vor Kurzem hatte Europa keinerlei Interesse daran, einen ähnlichen Weg für Afrika einzuschlagen. Erst jetzt, wo Chinas wachsender Einfluss in der Region immer offensichtlicher wird, zieht die Europäische Kommission einen Schwenk nach Afrika in Erwägung. Konkret soll es um eine gleichberechtigte Partnerschaft mit Afrika gehen, vor allem bei Themen wie dem Kampf gegen den Klimawandel, der Förderung des digitalen Fortschritts und bei der Unterstützung des multilateralen internationalen Systems.

Nun, da europäische Politiker beginnen, anders über Afrika nachzudenken, sollte ihr nächster Schritt darin bestehen, die Handelsabkommen zu verwerfen, die seit fast zwei Jahrzehnten den Haupthebel der EU für das wirtschaftliche Engagement in Afrika bilden. Diese Abkommen gelten weithin als unfair, weil sie die Handelsinteressen Europas auf Kosten Afrikas fördern. Nominell bieten sie afrikanischen Ländern einen zollfreien Zugang zur EU im Austausch für eine schrittweise Senkung der Zölle auf 80 Prozent der europäischen Importe. Da afrikanische Länder aber hauptsächlich unbearbeitete, oft landwirtschaftliche Produkte exportieren, sind diese in der EU angesichts der massiven Agrarsubventionen dort im Zweifel gar nicht wettbewerbsfähig.

Die strengen Sicherheits- und Qualitätsstandards in Europa machen es afrikanischen Herstellern zudem schwer – und teuer -, eine Zertifizierung für den Export in die EU zu erhalten. Etwas anderes wäre es, wenn man sich ernsthaft bemühte, afrikanischen Unternehmen bei ihren Exportbemühungen zu helfen – und dafür auch Gelder jenseits der mageren Entwicklungshilfe mobilisierte. Zudem sollten die Staats- und Regierungschefs der EU erkennen, wie wichtig ein funktionierendes afrikanisches Freihandelsabkommen AfCFTA auch für sie wäre. Der Erfolg des Abkommens wird davon abhängen, ob es gelingt, die Industrialisierung anzustoßen und zu koordinieren, um den Verkauf lokal hergestellter Produkte in der gesamten Region zu erleichtern. Das würde Arbeitsplätze schaffen, die Einkommen erhöhen und einen größeren afrikanischen Markt für EU-Exporte schaffen.

Die Europäer sollten ihre Erfahrungen bei der Schaffung von Freihandelszonen einbringen – etwa beim regionalen Grenzschutz -, um sicherzustellen, dass nur Güter, die auch in Afrika hergestellt wurden, von den reduzierten Zöllen des Handelsabkommens profitieren. Auch bei der Vereinheitlichung von Zollverfahren und Qualitätsstandards und dabei, sicherzustellen, dass die Vorteile stärkerer Integration fair zwischen kleineren und größeren Volkswirtschaften verteilt werden, kann Europa Afrika unterstützend beraten. Es wird Zeit, dass die EU zeigt, dass sie sich dem Versprechen der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verpflichtet fühlt, eine “Geopolitik der gemeinsamen Interessen” zu betreiben.

Amaka Anku leitet die Afrika-Abteilung der Eurasia Group und ist Spezialistin für den südlich der Sahara gelegenen Teil des Kontinents. Aus dem Englischen von Melina Lorenz. Quelle: “Internationale Politik, Jan/ Feb 2021”

Friedolin Strack ist eine feste Größe beim Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). Der heute 55-Jährige begann seine BDI-Karriere 1994 – damals noch in der Zentrale in Bonn. Anfangs konzentrierte sich Strack vor allem auf die transatlantischen Beziehungen, aber der bevorstehende Umzug nach Berlin sorgte im doppelten Sinne dafür, dass sich Strack nach Osten orientierte. “Es wurde damals eine Stelle im Asien-Pazifik-Ausschuss frei, weil der Umzug bevorstand”, erinnert sich Strack. Stefan Winter, der Leiter der Abteilung Internationale Märkte, sei auf ihn zugekommen und habe ihn gefragt, ob er sich vorstellen könne, fortan stärker im asiatischen Raum tätig zu sein.

Strack willigte ein und stürzte sich in die Arbeit. “Ich habe mir mein China-Knowhow aufgebaut. Heute profitiere ich davon, dass ich seit 1999 nichts anderes mache“, sagt er. 2003 wurde er Geschäftsführer des Asien-Pazifik-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft (APA), acht Jahre später dann Leiter der BDI-Abteilung Internationale Märkte. Der im Schwarzwald aufgewachsene Politikwissenschaftler ist ein gefragter Mann, wenn es darum geht, die Wirtschaftsbeziehungen mit China richtig einzuordnen. Ob bei politischen Diskussionsveranstaltungen in Berlin oder in den Spalten von The Economist, Strack ist omnipräsent und bleibt immer sachlich.

Diese Sachlichkeit wird auch beim Gespräch mit ihm deutlich. Auf die Frage, wie er unser Verhältnis zu China aktuell einschätzt, gibt Strack eine ausgewogene Antwort: “Es gibt drei Trends, die ich sehe: Der erste Trend ist, dass es ein Spannungsfeld zwischen unserem Wunsch nach Partnerschaft und einem systemischen Wettbewerb gibt”, sagt er. “Parallel dazu gibt es den Trend, angetrieben durch den Policy-Shift in Washington, der mit allem zu tun hat, was sich um Decoupling rankt. Wir befinden uns da zwischen den Welten, den USA und China. Unsere Firmen wollen auf beiden Märkten gleichermaßen präsent sein.”

Der dritte Trend betreffe die beiden bestehenden Extreme im Austausch mit China. Viele deutsche Unternehmen seien auf dem chinesischen Markt sehr gut integriert und der wirtschaftspolitischen Dialog zwischen Deutschland und China funktioniere weitestgehend den Vorstellungen entsprechend. Bei Themen wie Hongkong, Xinjiang, Datenschutz oder dem chinesischen Sozialkredit-System herrsche jedoch Funkstille: “Es gibt Bereiche, wo es fantastisch funktioniert, und Bereiche, wo es keinen Dialog mehr gibt”, fasst Strack zusammen.

Den BDI sieht er als Treiber für den Marktzugang in China, aber auch als Sprachrohr in anderen Dingen. “Wir versuchen all das abzupuffern, was kritikwürdig ist”, sagt Strack. Das gehe von der Lage in Hongkong bis zur Benachteiligung von ausländischen Unternehmen etwa bei Umweltprüfungen. “Einzelne Unternehmen haben es schwer, offen Kritik zu äußern. Für sie besteht ein unmittelbares Risiko für das eigene Geschäft“, gibt Strack zu bedenken. Deshalb müsse ein großer Verband wie der BDI stärker das Wort ergreifen.

Strack hat über die Jahre einige interessante Orte in China kennengelernt. Seit 2002 reist er regelmäßig ins Land. In Erinnerung ist ihm unter anderem eine Wanderung an der Chinesischen Mauer zwischen Simatai und Jinshanling geblieben. Als Jogger hat er auch schon mal Läufe auf dem Lead Mine Pass, einem Gebirgspass in den New Territories von Hongkong, unternommen. “Man muss sich aber darauf einstellen, dass man zweieinhalb bis drei Stunden läuft”, warnt er. Angesichts seiner mittlerweile langen Karriere beim BDI kann Strack allerdings wohl keiner nachsagen, dass ihm die Ausdauer fehlt. Constantin Eckner

Wie hält es der mögliche Nachfolger von Kanzlerin Angela Merkel mit China? Dem Reuters-Korrespondenten Andreas Rinke gab Armin Laschet für das Politik-Magazin “Internationale Politik” sein erstes größeres außenpolitisches Interview als CDU-Chef. “Wir haben eine ambivalente Beziehung zu China”, sagte Laschet darin. Einerseits müsse man China als einen “geostrategischen Herausforderer” sehen, einen Konkurrenten innerhalb globaler Systeme und Menschenrechtsverletzungen “klar herausstellen und kritisieren”, was er, Laschet, “auch regelmäßig” tue. Gleichzeitig sei der Handel mit China und der “sehr intensive wissenschaftliche Austausch” auch eine Entwicklung “von großer Bedeutung für unsere exportorientierte Wirtschaft”. Aus seiner Sicht, so Laschet, gehe es “immer darum, unsere eigenen Interessen zu wahren”.

Würde ein Kanzler Armin Laschet, wie einst Merkel, den Dalai Lama empfangen? “Jeder Kanzler”, antwortet Laschet auf diese Frage, “sollte in der außenpolitischen Kontinuität von Helmut Kohl und Angela Merkel mit den Mitteln der Diplomatie und zur richtigen Zeit auch mit starken Symbolen für Menschenrechte eintreten”. asi

es war nur eine Frage der Zeit. Ungewöhnlich offen und gefühlvoll haben sich am Wochenende Nutzer in China auf Clubhouse in Chaträumen zu Themen wie dem Einparteiensystem, Demokratie und Frauenrechte ausgetauscht. Die Live-Podcasts schafften Freiräume, die es so bisher nicht gab. Am Montag war es damit schon wieder vorbei. Die App wurde von den chinesischen Behörden geblockt. Finn Mayer-Kuckuk hat hinter das Verbot geschaut und herausgefunden, was es für die chinesischen Social Audio Anbieter bedeutet.

Josep Borrell hat die Zustände in Xinjiang und Hongkong in einem Video-Call mit Chinas Außenminister Wang Yi kritisiert. Während Wang die Menschenrechtsverletzungen als “Lüge” abweist, berichtet die BBC über Folter und Vergewaltigungen in Chinas Umerziehungslagern für die muslimische Minderheit der Uiguren in Xinjiang. Nico Beckert, Marcel Grzanna und Amelie Richter haben dazu mit Uiguren im Ausland gesprochen, auch mit Politikern im Bundestag und der EU, die nun fordern, dass unabhängige Beobachter der Vereinten Nationen nach Xinjiang reisen sollte.

Chafrika – unsere Standpunkt Autorin Amaka Anku fordert ein neues Handelsabkommen der EU mit Afrika, um Chinas Expansionen in Afrika etwas entgegenzusetzen. Dass die Nigerianerin Ngozi Okonjo-Iweala bald als erste Frau Afrikas den Posten der Generaldirektorin bei der Welthandelsorganisation (WTO) übernehmen dürfte, wird auch von China unterstützt.

In Deutschland war es Bodo Ramelow, der die App Clubhouse ins Rampenlicht geschoben hat. Der Ministerpräsident von Thüringen hat dort in lockerem Ton zugegeben, sich während Gipfelgesprächen mit der Kanzlerin die Zeit mit Handy-Spielen vertrieben zu haben. In China war es die Teilnahme des US-Unternehmers Elon Musk an den Gesprächen auf der App, die in breiten Kreisen Aufmerksam geweckt hat.

Nachdem einige Wochen lang unzensierte Plaudereien auf der Plattform möglich waren, hat China nun den metaphorischen Stecker gezogen. Die App ist in vielen Regionen nur noch mit VPN zugänglich, wie Tests zeigen. Die Nachrichtenagentur AFP bestätigt entsprechende Beobachtungen durch Berichte aus verschiedenen Landesteilen. Auch auf Sozialmedien ist die Sperrung ein Thema.

Selbst als sie dort noch funktionierte, war Clubhouse in China jedoch schwer zu bekommen. Als unzensierte Informationsquelle bietet Apple die Anwendung nicht in seinem festlandchinesischen App-Store an. Es gibt auch keine Android-Version, von der sich Installationsdateien per File-Sharing verbreiten könnten. Nur mit einem Trick läuft die App auch auf iPhones chinesischer Nutzer: Auf dem Schwarzmarkt lassen sich Apple-Benutzerkonten aus anderen Regionen kaufen. Wer sich damit einwählt, findet zwar im Store viele typisch chinesische Programme nicht mehr, kann aber alle internationalen Apps herunterladen. Wer das alles auf sich nimmt, hat in vielen Fällen ohnehin einen VPN auf dem Handy – für diese Nutzer macht die Sperrung dann erst einmal keinen großen Unterschied.

Clubhouse und seine chinesischen Konkurrenten wie TT Voice, Tiya und Yalla begründen ein neues Genre: Social Audio. Es handelt sich dabei um nichts anderes als Gruppen-Chat-Räume, die das Wort “Chat” wieder auf seinen ursprünglichen Sinn zurückführen – ein Gespräch mit menschlicher Stimme. Clubhouse hat jedoch noch ein Element der Exklusivität eingezogen, das die Teilnahme interessanter macht. Der Zutritt zu den Chaträumen ist nur auf Einladung möglich. Deshalb glaubte Ramelow auch, offen sprechen zu können.

In China waren Einladungs-Codes für Clubhouse in den vergangenen Wochen eine begehrte Ware. Doch auch hier hat die Regierung durchgegriffen, entsprechende Angebote sind von Taobao verschwunden, die Suche geht ins Leere.

Die Sperrung in der Nacht von Sonntag auf Montag wurde vermutlich durch eine Reihe von Medienberichten in der vergangenen Woche ausgelöst. Besonders provozierend: Erst am Sonntag hat die South China Morning Post die App in die Nähe von Reizthemen von Hongkong und Xinjiang gerückt. Auch wenn die Mehrzahl ihrer chinesischen Nutzer sich wohl eher für Technik- und Wirtschaftsthemen interessiert, wurden auch Systemfragen, Meinungsfreiheit und Demokratie angesprochen.

Die Sperrung westlicher Apps ist in China jedoch nicht nur ein Akt der Zensur, sondern auch der Industriepolitik. Was schlecht für Clubhouse ist, gibt der chinesischen Konkurrenz einen Schub. Die chinesischen Anbieter von Social Audio betreiben zwar pflichtgemäß Selbstzensur. Sonst würden sie sofort ihre Lizenz als Internetfirma verlieren. Doch nun ist ihr Erfolg fast garantiert, spätestens seit der Sperrung von Clubhouse am Montag haben diese Wettbewerber den riesigen Vorteil: Sie müssen auf dem weiten chinesischen Markt keine Konkurrenz aus den USA mehr fürchten. Die überwiegende Mehrzahl der potenziellen Kunden will ohnehin keinen Dreisprung mit falscher Apple-ID und VPN machen, sondern einfach eine Anwendung aus dem eingebauten Store herunterladen.

Die Namen Yalla, TT Voice und Tiya könnten künftig also noch öfter zu hören sein. So heißen drei aussichtsreiche Apps, mit denen Sprachchats in Räumen und Gruppen möglich sind. Yalla ist dabei vor allem im Nahen Osten und Nordafrika stark. Die Aktie von Yalla ist seit September in den USA an der Börse notiert. Da Social Audio jetzt rund um den Globus Gesprächsthema geworden ist, greifen Investoren nun zu.

TT Voice hat seinen Ursprung in der Computerspiele-Szene und ist auch als TT Chat bekannt. Tiya ist derweil eher Tummelplatz für Kinder und Jugendliche, die sich in Foren zu Themen gegenseitig überschreien. Die Themen dort sind für Erwachsene schlicht unverständlich. Beide Anbieter wirken derzeit nicht wirklich wie Herausforderer für Clubhouse mit seinen hochkarätigen Gesprächsformaten.

Doch auch die bekannten chinesischen Internetdienste konnten in dem geschützten Biotop hinter der Great Firewall gedeihen, bis sie groß genug zum Überleben waren. Entweder sie wurden gut genug für den Weltmarkt wie Douyin/Tiktok oder WeChat – oder sie haben immerhin die lukrative Stellung des chinesischen Marktführers erobert wie die Suchmaschine Baidu.

Voraussichtlich an diesem Mittwoch soll Chinas erste Marssonde Tianwen-1 am roten Planeten ankommen. Nach etwa neun Monaten im All und einigen kleineren Kurskorrekturen soll die Sonde in den Orbit des Mars einschwenken. Erste-Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die Tianwen-1 im Anflug auf den Mars machte, erreichten bereits am Wochenende die Erde. Die Chinesen sind mit ihrer Mars-Mission nicht allein. Neben der US-Amerikanischen Perseverance-Mission, die einen neuen Rover und erstmal auch einen kleinen Helikopter auf dem Mars bringen soll, haben auch die Vereinigten Arabischen Emirate mit ihrem Hope-Orbiter ein Raumschiff im Rennen.

Das chinesischen Vorhaben ist sehr ambitioniert. Mit einem Orbiter, einem Lander und auch noch einem Rover umfasst es so viele komplexe Prozeduren, wie die Nasa gewöhnlich auf mehrere Missionen aufteilen würde. Es zeigt das große Selbstbewusstsein, das die Chinesen bei ihren Raumfahrtprogrammen an den Tag legen.

Im Mai soll Tianwen-1, was so viel bedeutet wie “Fragen an den Himmel”, die Landung vollziehen. Wahrscheinlich handelt es sich um die die größte Herausforderung, die die chinesische Raumfahrt bislang zu bewältigen hatte. Zwar hat China bereits mehrere Landungen auf dem Mond erfolgreich bewältigt, der Mars ist allerdings komplexer, da er im Gegensatz zum Erdtrabanten eine dünne Atmosphäre und eine stärkere Gravitation besitzt, wie Geng Yan, Mitglied des Zentrums für Mondforschung und Raumfahrt der CNSA bereits im Juli 2020 der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Laut Geng wollen die Wissenschaftler die Atmosphäre nutzen, um den Lander abzubremsen, allerdings sei das Wissen über die etwas instabile Atmosphäre begrenzt.

Für die Landungsvorbereitungen nehmen sich die Chinesen daher viel Zeit. Bis zu drei Monate soll der Lander am Orbiter angekoppelt den Mars umkreisen, während hochauflösende Bilder des angestrebten Landegebietes Utopia Planitia gemacht werden, einem über 3000 Kilometer großen Areal, in dem 1976 auch der amerikanische Lander Viking 2 aufsetzte.

Während der Landung sollen die aerodynamische Form, ein Fallschirm und schließlich Bremsraketen den Fall des Landers bremsen und schließlich kontrolliert aufsetzen lassen. Nach der Landung soll der Rover dann mithilfe von Bodenradar die Beschaffenheit des Erdreichs untersuchen und Hinweisen auf Wasser unter der Oberfläche nachgehen. Eine Wetterstation soll Messungen des Oberflächenklimas machen. Der Orbiter soll dabei von der Umlaufbahn aus zwei Aufgaben erfüllen. Zum einen soll er Signale vom Rover an die Erde weiterleiten, zum anderen atmosphärische Messungen anstellen und den Mars kartographieren. Drei Monate erhofft sich die CNSA den Rover auf dem Mars nutzen zu können. Es ist allerdings gut möglich, dass der Rover deutlich länger in Betrieb bleibt, wie schon seine Vorgänger auf dem Mond. Auch US-Rover sind bekannt dafür, ihre geschätzten Lebensdauern teils um Jahrzehnte zu übertreffen.

Die Mars-Mission der Chinesen ist Teil eines im letzten Jahrzehnt rasant gewachsenen Weltraumprogramms, das sich nun auch zu einem neuen Wettlauf mit den USA entwickelt hat. Dabei geht es an der Oberfläche um Forschung und Nationales Prestige. Allein 2021, dem Jahr des 100-jährigen Bestehens der Kommunistischen Partei Chinas, habe die Chinesen 40 Raketenstarts geplant. Dabei soll auch das erste Modul der neuen chinesische Raumstation Tiangong (“Himmelspalast”) in eine erdnahe Umlaufbahn befördert werden.

China ist in der Raumforschung auf der Jagd nach Superlativen. Mit FAST (Five-hundred meter Aperture Spherical Telescope) haben sie in der Provinz Guizhou das weltgrößte Radioteleskop dieser Bauart errichtet. Die Chang’e Mondmissionen sorgten im letzten Jahr für Aufsehen, als China als erste Nation auf der erdabgewandten Seite des Mondes landete und kurz darauf Mondgestein aus der jüngeren Mondgeschichte zur Erde zurück brachte. Auch die Marsmission soll einen weiteren Rekord hinzufügen, wie Ye Peijian, ein führender Wissenschaftler der China Academy of Space Technology erklärt: “Es wird die erste Marsmission der Welt, die es schafft, alle drei Ziele (Umlaufbahn, Landung, Rover Anm. d. Redaktion) in nur einer Mission zu erreichen.”

Neben der Erforschung neuer Technologien verfolgt die chinesische Regierung aber auch wirtschaftliche Ziele. Durch neue Technologien wächst der Bedarf an Satelliten seit Jahren rasant. Diese für andere Nationen zu bauen, sie ins All zu befördern und dort zu betreiben, ist zu einem sehr lukrativen Geschäft geworden, das in der Zukunft weiter wachsen wird. Chinas Kunden sind dabei bereits vor allem kleinere Länder, die kein eigenes oder kleiner budgetierte Weltraumprogramme haben wie Venezuela, Laos oder auch afrikanische Staaten wie Nigeria oder Algerien. Hier winkt für Peking neben den Einnahmen auch eine Ausweitung des geopolitischen Einflusses. Hierfür ist es wichtig der Welt zu demonstrieren, dass auch komplexe Unterfangen wie eine Mars-Mission für Chinas Weltraumprogramm kein Problem sind. Gregor Koppenburg / Jörn Petring

“Lügen und Falschinformationen” – so nannte Chinas Außenministerium gestern ausländische Berichte über Menschenrechtsverletzungen in Hongkong und der Provinz Xinjiang. Zuvor hatte Außenminister Wang Yi mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell gesprochen. In der Videokonferenz betonte Wang Yi “Chinas Widerstand gegen ausländische Einmischung”. Er hoffe, “dass die EU die Wahrheit respektieren und die Themen objektiv betrachten würde.”

Sein Gegenpart Borrell hingegen wiederholte die starken Bedenken der EU über die Behandlung von Minderheiten in Xinjiang. Und auch von deutscher Seite gibt es Kritik: Die deutschen Bundestagsabgeordneten Margarete Bause (Die Grünen) und Michael Brand (CDU) sowie der Europaparlamentarier Reinhard Bütikofer (Die Grünen) fordern die Bundesregierung auf, die chinesische Regierung wegen Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang “zur Rechenschaft” zu ziehen und “Sofortmaßnahmen” zu ergreifen. Die Forderungen wurden in einem Offenen Brief der Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC) gemeinsam mit 29 weiteren Parlamentariern aus insgesamt 16 Ländern ergriffen. Anlass lieferte ein BBC-Bericht über systematische Vergewaltigungen und Folter an Uiguren in Umerziehungslagern in der autonomen Region Xinjiang im Nordwesten Chinas.

Mehrere ehemalige Insassen der Lager, in denen nach Schätzungen über eine Million muslimische Uiguren festgehalten werden, hatten der BBC von ihren Erfahrungen berichtet. Ein vermeintliches Opfer schilderte, wie Frauen nachts aus ihren Zellen geholt und teilweise von mehreren chinesischen Wachen vergewaltigt worden seien. Ein Lehrer in den von China als “Schulen” bezeichneten Lagern, sagte, dass Vergewaltigungen “üblich” seien. Laut einer früheren Wache komme es zu “verschiedenen Formen von Folter” wie beispielsweise durch Nahrungsentzug oder den Einsatz von Stromschlaginstrumenten. Die BBC wies darauf hin, dass es unmöglich sei, die Vorwürfe vollständig zu verifizieren, da Peking Reporter stark einschränke. Die Aussagen einzelner Zeugen deckten sich jedoch mit denen anderer ehemaliger Häftlinge.

Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung nennt die Menschenrechtslage in Xinjiang gegenüber China.Table “entsetzlich”. “Deutschland und die EU fordern China deshalb nachdrücklich und regelmäßig auf, die rechtswidrige Inhaftierung Angehöriger der uigurischen Bevölkerung und anderer Gruppen zu beenden und deren Menschenrechte zu achten.” Zuletzt geschah das in der UN-Generalversammlung im Oktober 2020 als der Ständige Vertreter der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen im Namen von 39 Staaten eine Xinjiang-kritische Erklärung verlas.

Die chinesische Regierung weist Vorwürfe zu Menschenrechtsverletzungen in Uiguren-Lagern in Xinjiang stets zurück. Zum jüngsten BBC-Bericht sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums, die “sogenannten Umerziehungslager in Xinjiang sind Berufsbildungs- und Ausbildungszentren”. Es gäbe “keinen sogenannten systemischen sexuellen Missbrauch”. Die “von anti-chinesischen Kräften ausgeheckten Lügen und Desinformationen” würden zusammenbrechen, so der Sprecher. Man verbiete sich eine Einmischung in interne Angelegenheiten “unter dem Vorwand von Xinjiang-bezogenen Themen”. Bezugnehmend auf einen BBC-Bericht im Sommer 2020 sagte der Sprecher, die dort angeführte Zeugin sei eine “Schauspielerin und ein Werkzeug für die Angriffe der Anti-China-Kräfte”. Zeitnah zum BBC-Bericht verbreiteten Staatsmedien mehrere Videos, die eine angeblich manipulative Arbeitsweise britischer Fernsehjournalisten entlarven sollten. Beweise für eine Manipulation liefern die Videos nicht.

Das chinesische Außenministerium hat Ausländer in den letzten Jahren mehrmals dazu eingeladen, sich vor Ort ein eigenes Bild zu machen. Ein Sprecher bekundete, in den letzten Jahren hätten mehr als 1200 Menschen aus über 100 Ländern die Region besucht. Kofler sagt hingegen, Deutschland fordere “China regelmäßig auf, ungehinderten Zugang für unabhängige Beobachter zu ermöglichen.” Auch Bause, Grünen-Sprecherin für Menschenrechte, sagte dem China.Table, Aufklärungsmissionen ergäben “nur Sinn, wenn es vor Ort möglich ist, sich ohne permanente Überwachung frei zu bewegen, Besichtigungen vorzunehmen und auch vertrauliche Gespräche zu führen”. Sie fordert ungehinderten Zugang für eine unabhängige Erkundungsmission der Vereinten Nationen. Auch Australien hat China aufgefordert der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte Michelle Bachelet, ungehinderten Zugang zu Xinjiang zu gewähren, wie Bloomberg berichtete.

Derweil legt das Menschenrechts-Netzwerk Global Legal Action Network ein Rechtsgutachten vor, das die Bezeichnung “Genozid” für die Vorgänge in Xinjiang für gerechtfertigt hält und Chinas Staatschef Xi Jinping in der Verantwortung sieht. Das 100-seitige Dokument stützt die Beurteilung auf öffentlich zugängliche Dokumente, Satellitenbilder und Zeugenaussagen. Es wurde von Juristen der Essex Court Chambers in London erstellt und könnte britischen Gerichten in Zukunft einen Leitfaden für die juristische Aufarbeitung der Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang liefern. In Auftrag gegeben wurde das Gutachten unter anderem vom Weltkongress der Uiguren, eine Organisation von Exil-Uiguren in München. Dessen Generalsekretär Dolkun Isa sagte dem China.Table: “Alle Beweise liegen auf dem Tisch. Sie wurden aus diversen unabhängigen Quellen zusammengetragen und sollten Deutschland und der EU ausreichend Anlass bieten, die Vorgänge in Xinjiang als Genozid anzuerkennen.”

IPAC-Mitglied Bause fordert deswegen eine gemeinsame menschenrechtsbasierte Antwort der EU und anderer demokratischer Staaten. “Es bringt nichts, wenn die Bundeskanzlerin ‘große Besorgnis’ über die Menschenrechtslage in Xinjiang äußert und gleichzeitig durch das EU-China-Investitionsabkommen das Signal gesendet wird, dass die Interessen der deutschen Automobilindustrie Vorrang vor Menschenrechtsfragen haben”, sagte Bause.

In Großbritannien, der Heimat der BBC, sieht sich China seit einigen Monaten harter Kritik wegen Berichten zu Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt. Das britische Oberhaus hat kürzlich für eine Änderung des Handelsgesetzes gestimmt, die dazu führen könnte, dass die Regierung Handelsabkommen mit Staaten überdenken muss, die des Völkermords überführt wurden. Die Änderung zielt auch auf China. Das Unterhaus wird heute darüber abstimmen. Und im Januar hatte Großbritanniens Außenminister Dominic Raab Geldstrafen angekündigt, wenn Unternehmen nicht belegen könnten, dass ihre Lieferketten frei von Zwangsarbeit sind. Auch das gilt als Maßnahme gegen Zwangsarbeit in Xinjiang. Nico Beckert, Marcel Grzanna, Amelie Richter

Die WHO-Experten werden morgen ihre Arbeit in Wuhan beenden und nach zweiwöchiger Spurensuche aus China abreisen. Die in Wuhan gesammelten Daten könnten bald Aufschluss darüber geben, wie das Virus erstmals auf den Menschen übertragen wurde.

“Wir waren an allen wichtigen Orten”, sagte Peter Daszak, britischer Zoologe am Wochenende der Nachrichtenagentur AP. Die WHO-Experten hatten ihren chinesischen Gastgebern eine Liste von Orten und Personen vorgelegt und es habe keine Einwände gegeben, diese Liste abzuarbeiten, so Daszak. Alle wichtigen Gesprächspartner seien verfügbar gewesen.

Mitte vergangener Woche war das Team der WHO-Experten zu Besuch im Institut für Virologie in Wuhan. Daszak betonte vor allem den “guten Austausch” mit Institutsleiterin Shi Zhengli (China.Table berichtete). Shi, wird auch “Fledermaus-Frau” genannt, da ihr Forschungsschwerpunkt am Wuhaner Virologie-Institut Sars-CoV-ähnliche Coronaviren und deren Übertragung über Fledermäuse ist.

Dass die chinesischen Behörden der WHO-Mission Zugang zum Institut für Virologie in Wuhan gewährten, wird auch als politisches Signal gesehen. Denn Peking wehrt sich schon länger gegen Spekulationen und Verschwörungstheorien, dass das neuartige Coronavirus aus dem Labor des Instituts in Wuhan durch eine undichte Stelle ausgetreten und es so erst zu dem Ausbruch in Wuhan gekommen sei. Experten weltweit haben diese Spekulationen bislang als nicht beweiskräftig abgelehnt.

Entgegen der Befürchtungen vieler Experten weltweit, dass es ein Jahr nach dem Ausbruch keine brauchbaren Spuren mehr auf dem Wuhaner Großmarkt zu finden sein werden, konnte sich das WHO-Team ein besseres Bild von den Bedingungen vor Ort machen. Obwohl die chinesischen Behörden den Großmarkt für Lebensmittel unmittelbar nach den ersten Infektionen gereinigt und auch zeitweise geschlossen hatten, “ist er immer noch ziemlich intakt”, so Daszak. Anhang von zurückgelassenen “Werkzeugen und Utensilien” hätte man sich ein Bild der Arbeitsweisen auf dem Markt machen können, sagte Daszak gegenüber Bloomberg.

Die WHO-Experten arbeiteten in drei Gruppen: eine, die sich auf die Übertragung des Virus von Tieren fokussierte, eine zweite, die sich auf die Ausbreitung der Krankheit konzentrierte und eine dritte, die Umweltproben auswertete.

Schon vor dem morgigen Abschlussbericht vor der Presse sagte Daszak: “Ich habe das Gefühl, dass wir am Ende dieser Reise etwas Wertvolles sagen können“. Was er genau damit meint, wollte Daszek noch nicht verraten.

Derweil bemerkte Tao Lina, eine ehemalige Beraterin für Impfplanung beim Centre of Disease Control in Shanghai in einem Blogeintrag, dass die WHO unter Druck stehen könnte, etwas “Überzeugendes und Greifbares” zu finden, auch wenn die internationale Gemeinschaft den wissenschaftlichen Wert von zwei kurzen Wochen Feldarbeit in Wuhan misstrauisch gegenübersteht.

Grundsätzlich gibt es Grund zur Vorsicht im Umgang mit den Erkenntnissen bei offiziellen Besuchsterminen in Begleitung chinesischer Funktionäre. Zahlreiche Korrespondenten berichteten in der Vergangenheit davon, dass die Organisatoren solcher Besuche nichts dem Zufall überlassen. Reporter hätten vielfach erlebt, dass beispielsweise Gesprächspartner explizit ausgesucht und auf ihr Gespräch mit den Medien vorbereitet wurden. niw

Die australische TV-Journalistin Cheng Lei ist in China wegen Spionageverdachts offiziell festgenommen worden. Das bestätigte am Montag das australische Außenministerium. Die 45-Jährige, die als Moderatorin für das englischsprachige China Global Television Network (CGTN) arbeitete, soll Staatsgeheimnisse ins Ausland weitergegeben haben. Details ihres Vergehens sind öffentlich bislang nicht bekannt.

Cheng war bereits im August in Gewahrsam genommen worden. Jetzt folgte sechs Monate später die Ankündigung aus Peking, dass formelle Ermittlungen gegen die gebürtige Südchinesin eingeleitet werden. Das Gesetz in China ermöglicht es der Polizei, Verdächtige für bis zu sechs Monate einzusperren und zu vernehmen, ohne ihnen Zugang zu einem Anwalt gewähren zu müssen. Im Fall einer Anklage droht Cheng eine jahrelange Haftstrafe.

“Wir erwarten, dass grundlegende Standards für Gerechtigkeit, Verfahrensgerechtigkeit und humane Behandlung gemäß den internationalen Normen eingehalten werden”, sagte Australiens Außenministerin Marise Payne. Die Regierung in Canberra hatte zuvor mehrfach ihre Sorge um Cheng Lei ausgedrückt.

Der Fall ist ein weiterer Konfliktpunkt zwischen beiden Staaten. Chinas wachsender Einfluss auf die australische Politik sowie die Wirtschaft und Bildungseinrichtungen des Landes ruft zunehmend viele Kritiker down under auf den Plan. Der Ausschluss des chinesischen Netzwerkanbieters Huawei beim Ausbau des 5G-Netzes in Australien sowie die Forderung Canberras einer internationalen Untersuchung des Corona-Ausbruchs und Pekings Krisenmanagements in Wuhan hatte die Volksrepublik stark verärgert. China verhängte im Gegenzug Importbeschränkungen für Wein, Kohle oder Getreide aus Australien. GRZ

Amerika zieht sich aus seiner globalen Führungsrolle zurück, China wird immer mächtiger und die internationale Ordnung zerfasert. Das ist die Chance für ein selbstbewusstes Europa, das Weltgeschehen zu beeinflussen, indem es ein alternatives Modell repräsentativer Politik anbietet, das Menschenrechte achtet und individuelle Freiheiten fördert.

Eine wichtige Rolle für diese europäische Zukunft spielt der Nachbarkontinent Afrika. Ein stärkeres Afrika – vor allem eines, das dank Investitionen aus Europa wächst – würde die europäische Sicherheit erhöhen und den globalen Einfluss der EU stärken. Daraus folgt, dass die EU in die langfristige Stabilität der Region investieren muss; unter anderem, indem man afrikanische Regierungen dazu ermutigt, die lokale Produktion anzukurbeln, und sie darin unterstützt. Dafür kann die EU auf industriepolitische Maßnahmen zurückgreifen, die man zuhause anwendet, um neue Wirtschaftszweige zu fördern.

Eine höhere Produktivität in Afrika würde nicht nur zu mehr Beschäftigung und höheren Einkommen beitragen, daraus könnte sich auch ein größerer Absatzmarkt für europäische Industriegüter und Waren entwickeln. Zudem könnte dadurch die wachsende Migration aus Subsahara-Afrika gebremst werden. Mehr Wohlstand in der Region könnte auch den Aufstieg von extremistischen Bewegungen in der Sahel-Zone dämpfen.

Das erfolgreiche Vorpreschen Chinas in der Region erhöht den Druck auf Europa, eine intelligente Politik für Afrika zu entwickeln. Jahrelang wuchsen chinesische Direktinvestitionen ebenso exponentiell wie die Projektfinanzierung afrikanischer Firmen durch Partner aus China. Die entsprechenden Aktivitäten europäischer Firmen hingegen gingen zurück. Kein Wunder, dass chinesische Firmen immer stärker die Handelsnetzwerke in Afrika dominierten. Momentan sieht es danach aus, als würde China, nicht Europa, der Hauptnutznießer einer afrikanischen Wirtschaftsblüte sein.

Prognosen der Weltbank zufolge wird 2050 ein Viertel der Weltbevölkerung in Subsahara-Afrika leben. Nigeria wird dann das Land mit der drittgrößten Bevölkerung weltweit sein, gleich nach Indien und China. Die Demokratische Republik Kongo und Äthiopien werden 2050 ebenfalls zu den zehn bevölkerungsreichsten Ländern der Welt gehören.

Wenn wir davon ausgehen, dass im Rahmen des Afrikanischen Freihandelsabkommens (AfCFTA) die richtigen Investitionen getätigt werden, um Afrikas Produktivität anzukurbeln, dann könnte der Kontinent Heimat der weltgrößten Freihandelszone werden, die bis zu 54 Staaten umfasst und 30 Billionen Dollar Wirtschaftsleistung generiert.

Die Region profitiert von einem Überfluss an natürlichen Ressourcen: 90 Prozent der weltweiten Platin- und Kobaltressourcen; die Hälfte des Goldvorkommens; 35 Prozent der Uranressourcen; zwei Drittel des Manganvorkommens; und fast 75 Prozent der weltweiten Coltanreserven. Diese Ressourcen können zusammen mit wachsenden Investitionen in lokale Wertschöpfung aus Afrika bis 2050 einen hochinteressanten Markt machen.

Wenn die Dinge allerdings schlecht laufen sollten, könnte die Bevölkerungsexplosion dazu führen, dass der Kontinent eine stetig wachsende Quelle der Instabilität würde – mit direkten Auswirkungen auf Europas Sicherheit. Dadurch würde die EU auch der Möglichkeit beraubt, die überreichen Potenziale Afrikas an Solar-, Wind- und Wasserkraft sowie Erdwärme für eine weltweite Energiewende unter europäischer Federführung zu nutzen.

China hat offenbar die Chance erkannt, als aufsteigende Weltmacht die nächste kommende Region zu dominieren. Seit mehr als zwei Jahrzehnten verfolgt man in Peking eine klare Afrika-Strategie. Der chinesische Staat hat seine Bürger und Unternehmer explizit dazu aufgefordert, Geschäftsmöglichkeiten in Afrika ausfindig zu machen, und bietet finanzielle Unterstützung für Projekte und Investitionen an. Die öffentliche Debatte weltweit konzentriert sich meist auf große bilaterale Infrastrukturabkommen. Aber auch kleinere chinesische Firmen sind involviert in den Ausbau strategischer Lieferketten.

So kontrollieren chinesische Firmen den Transport und die Verarbeitung von Kobalt und Coltan; Materialien, die für die Produktion von Laptops, Smartphones oder Elektroautos genutzt werden. Mehr als 80 Prozent der globalen Kobalt-Sulfate-Produktion findet inzwischen in China statt, zumeist mit Rohmaterialien, die ihren Ursprung in Afrika haben. Auch in der Versorgung der afrikanischen Bevölkerung mit elektronischen Geräten sind chinesische Firmen mittlerweile führend, vor allem in der mobilen Kommunikation. Transsion Holding, ein Unternehmen aus Shenzhen, ist Marktführer bei Mobiltelefonen in der Region, sowohl bei Feature-Phones (64 Prozent Marktanteil) als auch bei Smartphones (36 Prozent). Der Wert des Unternehmens wird auf 17 Milliarden Dollar geschätzt Der Erfolg dieser und anderer Firmen treibt das Interesse Chinas an lokalen afrikanischen Technologiekonzernen weiter an; ein Sektor, auf dem zuvor westliche Firmen dominiert hatten. Während sich der kalte Technologiekrieg zwischen China und Amerika weiter verschärft, verdoppeln chinesische Unternehmen ihre Anstrengungen, Anteile von afrikanischen Tech-Konzernen zu kaufen. Die Beteiligung chinesischer Konzerne an Förderungen für afrikanische Tech-Start-ups stieg 2019 auf etwa 15 Prozent des gesamten Handelsvolumens. 2018 hatte der Anteil noch bei einem Prozent gelegen.

China und seine Unternehmen betrachten afrikanische Staaten in erster Linie als wirtschaftliche Partner, weniger als Empfänger von Entwicklungshilfe oder als Erfüllungsgehilfen bei der Eindämmung von Sicherheitskrisen. Das unterscheidet sich deutlich von dem Ansatz, den der Westen in der Vergangenheit praktiziert hat, und es hat bei vielen Afrikanern zu der Auffassung geführt, dass das wirtschaftliche Wachstum Afrikas deutlich leichter mit Chinas wirtschaftlichen Interessen in Einklang zu bringen ist als mit denen Europas.

Seit den 1990er Jahren haben amerikanische und europäische Firmen Billionen Dollar in die Volkswirtschaften Asiens gepumpt. Aber bis vor Kurzem hatte Europa keinerlei Interesse daran, einen ähnlichen Weg für Afrika einzuschlagen. Erst jetzt, wo Chinas wachsender Einfluss in der Region immer offensichtlicher wird, zieht die Europäische Kommission einen Schwenk nach Afrika in Erwägung. Konkret soll es um eine gleichberechtigte Partnerschaft mit Afrika gehen, vor allem bei Themen wie dem Kampf gegen den Klimawandel, der Förderung des digitalen Fortschritts und bei der Unterstützung des multilateralen internationalen Systems.

Nun, da europäische Politiker beginnen, anders über Afrika nachzudenken, sollte ihr nächster Schritt darin bestehen, die Handelsabkommen zu verwerfen, die seit fast zwei Jahrzehnten den Haupthebel der EU für das wirtschaftliche Engagement in Afrika bilden. Diese Abkommen gelten weithin als unfair, weil sie die Handelsinteressen Europas auf Kosten Afrikas fördern. Nominell bieten sie afrikanischen Ländern einen zollfreien Zugang zur EU im Austausch für eine schrittweise Senkung der Zölle auf 80 Prozent der europäischen Importe. Da afrikanische Länder aber hauptsächlich unbearbeitete, oft landwirtschaftliche Produkte exportieren, sind diese in der EU angesichts der massiven Agrarsubventionen dort im Zweifel gar nicht wettbewerbsfähig.

Die strengen Sicherheits- und Qualitätsstandards in Europa machen es afrikanischen Herstellern zudem schwer – und teuer -, eine Zertifizierung für den Export in die EU zu erhalten. Etwas anderes wäre es, wenn man sich ernsthaft bemühte, afrikanischen Unternehmen bei ihren Exportbemühungen zu helfen – und dafür auch Gelder jenseits der mageren Entwicklungshilfe mobilisierte. Zudem sollten die Staats- und Regierungschefs der EU erkennen, wie wichtig ein funktionierendes afrikanisches Freihandelsabkommen AfCFTA auch für sie wäre. Der Erfolg des Abkommens wird davon abhängen, ob es gelingt, die Industrialisierung anzustoßen und zu koordinieren, um den Verkauf lokal hergestellter Produkte in der gesamten Region zu erleichtern. Das würde Arbeitsplätze schaffen, die Einkommen erhöhen und einen größeren afrikanischen Markt für EU-Exporte schaffen.

Die Europäer sollten ihre Erfahrungen bei der Schaffung von Freihandelszonen einbringen – etwa beim regionalen Grenzschutz -, um sicherzustellen, dass nur Güter, die auch in Afrika hergestellt wurden, von den reduzierten Zöllen des Handelsabkommens profitieren. Auch bei der Vereinheitlichung von Zollverfahren und Qualitätsstandards und dabei, sicherzustellen, dass die Vorteile stärkerer Integration fair zwischen kleineren und größeren Volkswirtschaften verteilt werden, kann Europa Afrika unterstützend beraten. Es wird Zeit, dass die EU zeigt, dass sie sich dem Versprechen der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verpflichtet fühlt, eine “Geopolitik der gemeinsamen Interessen” zu betreiben.

Amaka Anku leitet die Afrika-Abteilung der Eurasia Group und ist Spezialistin für den südlich der Sahara gelegenen Teil des Kontinents. Aus dem Englischen von Melina Lorenz. Quelle: “Internationale Politik, Jan/ Feb 2021”

Friedolin Strack ist eine feste Größe beim Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). Der heute 55-Jährige begann seine BDI-Karriere 1994 – damals noch in der Zentrale in Bonn. Anfangs konzentrierte sich Strack vor allem auf die transatlantischen Beziehungen, aber der bevorstehende Umzug nach Berlin sorgte im doppelten Sinne dafür, dass sich Strack nach Osten orientierte. “Es wurde damals eine Stelle im Asien-Pazifik-Ausschuss frei, weil der Umzug bevorstand”, erinnert sich Strack. Stefan Winter, der Leiter der Abteilung Internationale Märkte, sei auf ihn zugekommen und habe ihn gefragt, ob er sich vorstellen könne, fortan stärker im asiatischen Raum tätig zu sein.

Strack willigte ein und stürzte sich in die Arbeit. “Ich habe mir mein China-Knowhow aufgebaut. Heute profitiere ich davon, dass ich seit 1999 nichts anderes mache“, sagt er. 2003 wurde er Geschäftsführer des Asien-Pazifik-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft (APA), acht Jahre später dann Leiter der BDI-Abteilung Internationale Märkte. Der im Schwarzwald aufgewachsene Politikwissenschaftler ist ein gefragter Mann, wenn es darum geht, die Wirtschaftsbeziehungen mit China richtig einzuordnen. Ob bei politischen Diskussionsveranstaltungen in Berlin oder in den Spalten von The Economist, Strack ist omnipräsent und bleibt immer sachlich.

Diese Sachlichkeit wird auch beim Gespräch mit ihm deutlich. Auf die Frage, wie er unser Verhältnis zu China aktuell einschätzt, gibt Strack eine ausgewogene Antwort: “Es gibt drei Trends, die ich sehe: Der erste Trend ist, dass es ein Spannungsfeld zwischen unserem Wunsch nach Partnerschaft und einem systemischen Wettbewerb gibt”, sagt er. “Parallel dazu gibt es den Trend, angetrieben durch den Policy-Shift in Washington, der mit allem zu tun hat, was sich um Decoupling rankt. Wir befinden uns da zwischen den Welten, den USA und China. Unsere Firmen wollen auf beiden Märkten gleichermaßen präsent sein.”

Der dritte Trend betreffe die beiden bestehenden Extreme im Austausch mit China. Viele deutsche Unternehmen seien auf dem chinesischen Markt sehr gut integriert und der wirtschaftspolitischen Dialog zwischen Deutschland und China funktioniere weitestgehend den Vorstellungen entsprechend. Bei Themen wie Hongkong, Xinjiang, Datenschutz oder dem chinesischen Sozialkredit-System herrsche jedoch Funkstille: “Es gibt Bereiche, wo es fantastisch funktioniert, und Bereiche, wo es keinen Dialog mehr gibt”, fasst Strack zusammen.

Den BDI sieht er als Treiber für den Marktzugang in China, aber auch als Sprachrohr in anderen Dingen. “Wir versuchen all das abzupuffern, was kritikwürdig ist”, sagt Strack. Das gehe von der Lage in Hongkong bis zur Benachteiligung von ausländischen Unternehmen etwa bei Umweltprüfungen. “Einzelne Unternehmen haben es schwer, offen Kritik zu äußern. Für sie besteht ein unmittelbares Risiko für das eigene Geschäft“, gibt Strack zu bedenken. Deshalb müsse ein großer Verband wie der BDI stärker das Wort ergreifen.

Strack hat über die Jahre einige interessante Orte in China kennengelernt. Seit 2002 reist er regelmäßig ins Land. In Erinnerung ist ihm unter anderem eine Wanderung an der Chinesischen Mauer zwischen Simatai und Jinshanling geblieben. Als Jogger hat er auch schon mal Läufe auf dem Lead Mine Pass, einem Gebirgspass in den New Territories von Hongkong, unternommen. “Man muss sich aber darauf einstellen, dass man zweieinhalb bis drei Stunden läuft”, warnt er. Angesichts seiner mittlerweile langen Karriere beim BDI kann Strack allerdings wohl keiner nachsagen, dass ihm die Ausdauer fehlt. Constantin Eckner

Wie hält es der mögliche Nachfolger von Kanzlerin Angela Merkel mit China? Dem Reuters-Korrespondenten Andreas Rinke gab Armin Laschet für das Politik-Magazin “Internationale Politik” sein erstes größeres außenpolitisches Interview als CDU-Chef. “Wir haben eine ambivalente Beziehung zu China”, sagte Laschet darin. Einerseits müsse man China als einen “geostrategischen Herausforderer” sehen, einen Konkurrenten innerhalb globaler Systeme und Menschenrechtsverletzungen “klar herausstellen und kritisieren”, was er, Laschet, “auch regelmäßig” tue. Gleichzeitig sei der Handel mit China und der “sehr intensive wissenschaftliche Austausch” auch eine Entwicklung “von großer Bedeutung für unsere exportorientierte Wirtschaft”. Aus seiner Sicht, so Laschet, gehe es “immer darum, unsere eigenen Interessen zu wahren”.

Würde ein Kanzler Armin Laschet, wie einst Merkel, den Dalai Lama empfangen? “Jeder Kanzler”, antwortet Laschet auf diese Frage, “sollte in der außenpolitischen Kontinuität von Helmut Kohl und Angela Merkel mit den Mitteln der Diplomatie und zur richtigen Zeit auch mit starken Symbolen für Menschenrechte eintreten”. asi