bei der Kaufentscheidung für ein Produkt kommt es nicht nur auf dessen Qualität an, sondern auch auf die Botschaft hinter dem Markennamen. Hier haben auch die modernsten Elektroautos aus China weiterhin einen Nachteil auf internationalen Märkten. Das zeigt eine Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut Civey eigens für den China.Table durchgeführt hat. Nur ein Fünftel der Befragten würde derzeit bei einer chinesischen Fahrzeugmarke zugreifen. Was das konkret für den Markteinstieg von Nio, Lynk oder MG (ja, auch die sind jetzt chinesisch) bedeutet, analysiert Frank Sieren.

Die Raumfahrt ist kleiner und unkomplizierter geworden. Statt staatlicher Milliardenprogramme übernehmen bewegliche Privatfirmen einen immer größeren Teil des Geschäfts. Nicht nur deutsche Unternehmen wollen US-Vorreitern wie SpaceX in diesen lukrativen Markt folgen, sondern auch chinesische. Wie immer in China führt die anfängliche Begeisterung zu Überinvestitionen, produktivem Chaos und einem irren Wettlauf der Provinzen. Wir beschäftigen uns mit der Frage, ob dadurch Satellitenstarts künftig spottbillig werden.

Unser Kolumnist Johnny Erling erzählt diesmal, wie er Chinas spektakulärster Fälschung auf die Spur gekommen ist. Zwischen 1969 und 1970 haben Bauarbeiter heimlich das Tian’anmen-Tor neu aufgebaut. Wie in der Mao-Zeit üblich war das Projekt von größter Geheimhaltung umgeben. Chinas Herrscher demonstrierten damals schon ihre Macht über das, was das Volk erfahren darf und was nicht.

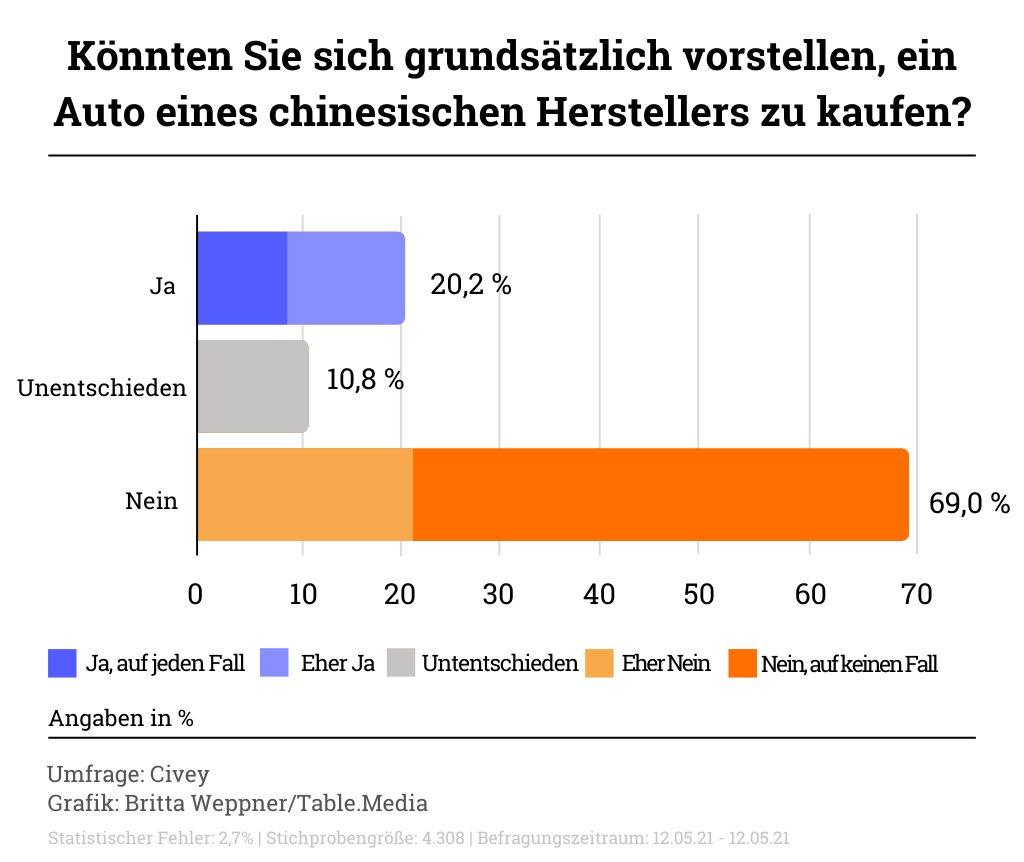

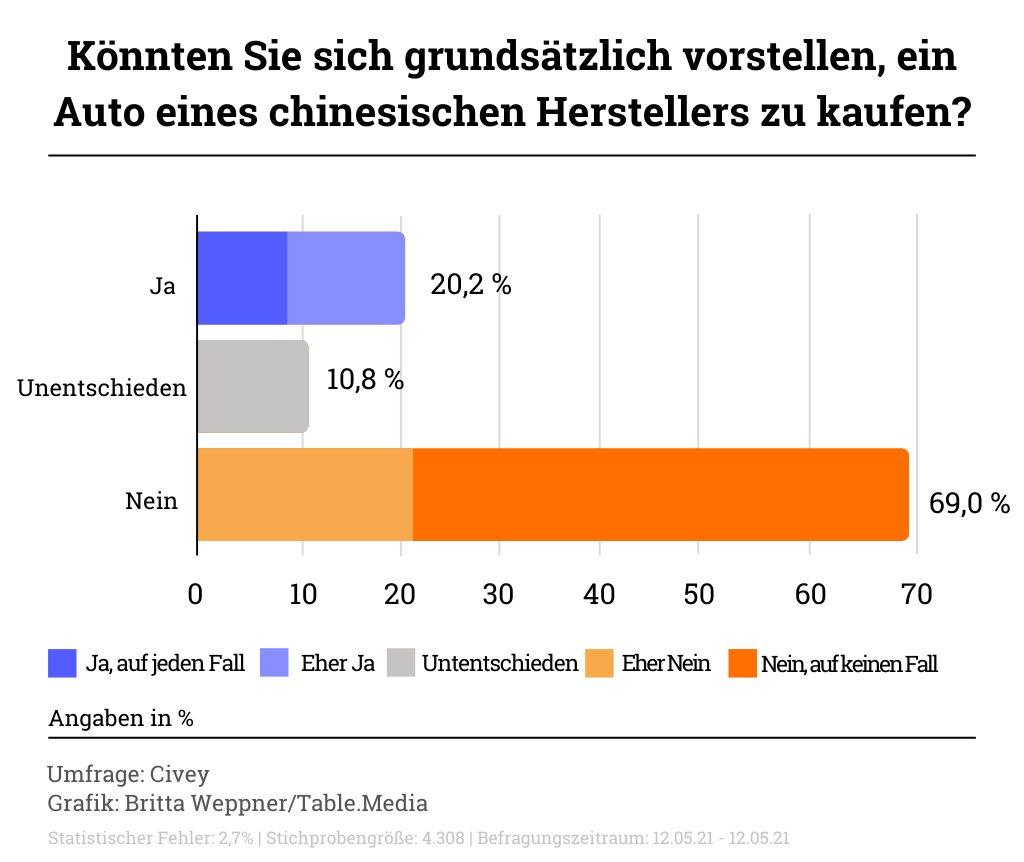

Bisher zeigen sich die deutschen Verbraucher gegenüber Automarken aus China noch skeptisch, wie eine Umfrage des China.Table zusammen mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zeigt. 69 Prozent der Befragten können sich derzeit noch nicht vorstellen, ein Auto eines chinesischen Herstellers zu kaufen. Nur ein Fünftel würde derzeit schon zugreifen, der Rest ist noch unentschieden.

Die Skepsis ist dabei über alle Altergruppen hinweg sehr ähnlich ausgeprägt. Am größten ist die Offenheit für Chinas Automarken bei den 40- bis 49-Jährigen (mit 23 Prozent), am niedrigsten bei den Senioren über 65 Jahren (19 Prozent). Hier können Sie mehr über die digitale Markt- und Meinungsforschung von Civey erfahren.

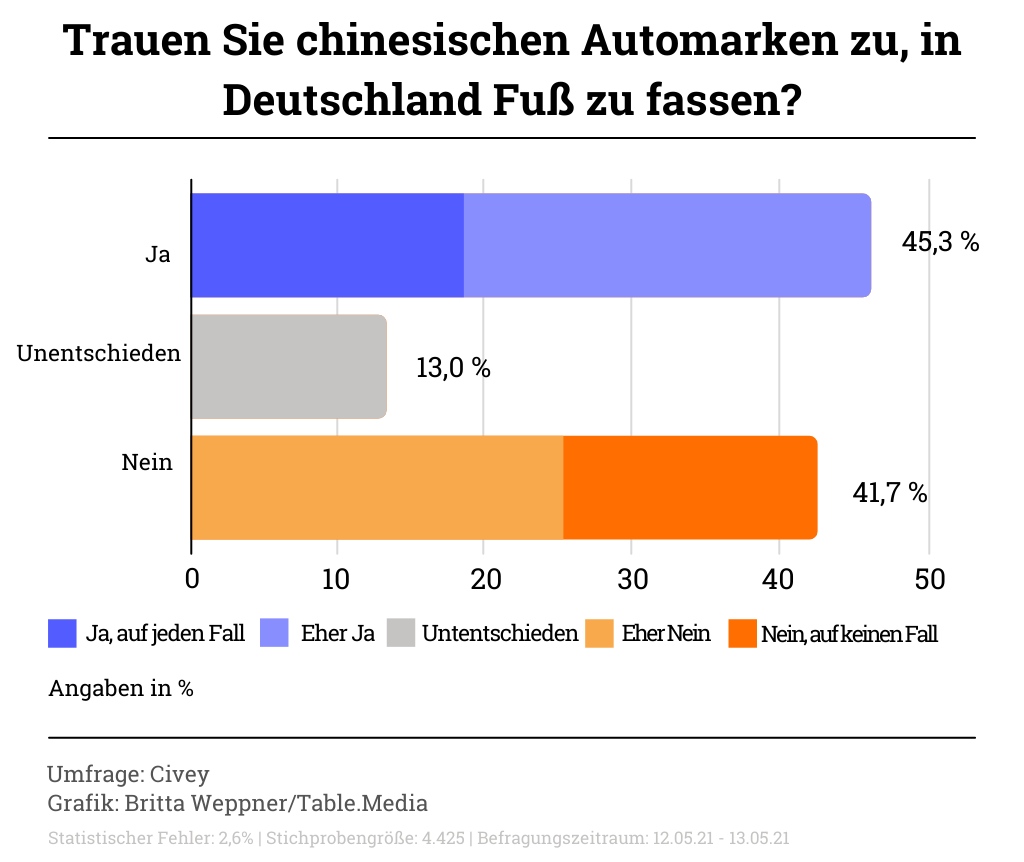

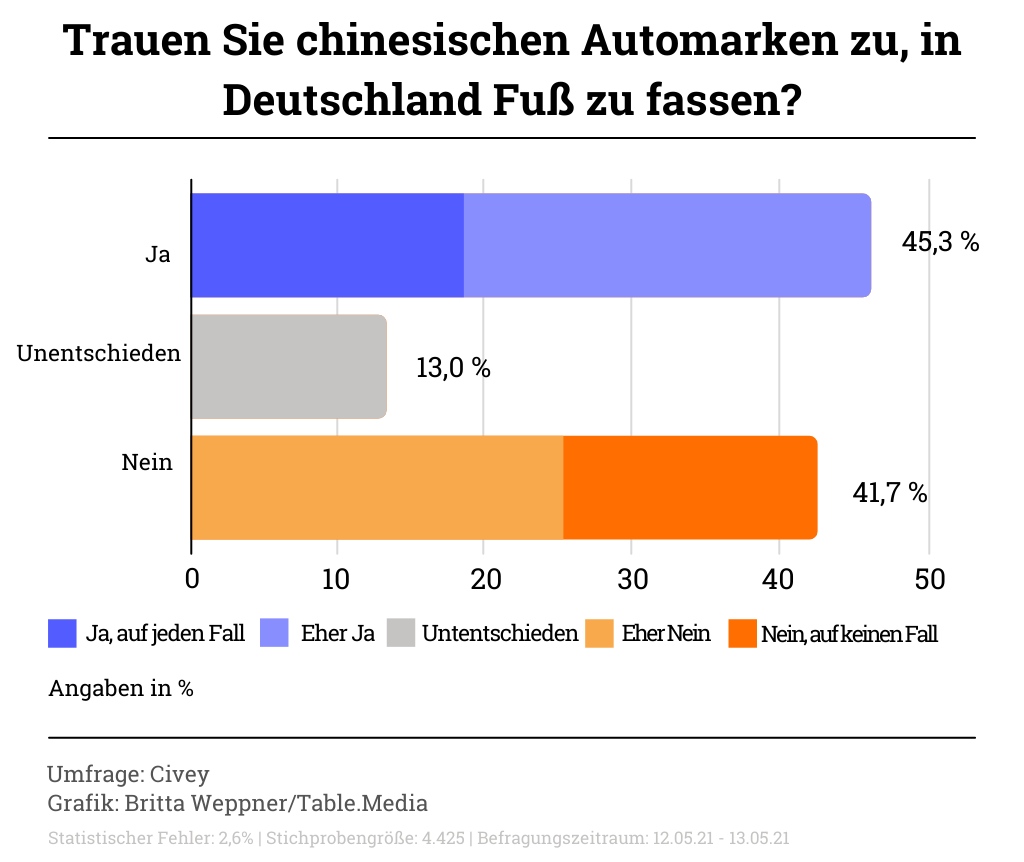

Trotz der eigenen Zurückhaltung denken viele der Befragten, dass chinesische Automarken langfristig erfolgreich sein werden. 45 Prozent trauen den chinesischen Marken zu, in Deutschland Fuß zu fassen. Nur 42 Prozent glauben nicht, dass der Markteintritt klappen wird. Die verbleibenden Umfrageteilnehmer waren unentschieden.

Es ist daher die erste Aufgabe der chinesischen Hersteller, diese ablehnenden und unentschiedenen Kunden umzustimmen. Gute Chancen haben sie im Elektro-Segment – hier können sie technische Vorteile ausspielen, wie die höhere Digital-Affinität und Zugang zu guten und günstigen Batterien. Außerdem werden die Karten hier am ehesten neu gemischt.

Die Erfahrung des südkoreanischen Herstellers Kia, dem letzten erfolgreichen Aufstieg eines Asiaten, zeigt, dass sich der Markt weiterhin mit dem Preisargument knacken lässt. Auch als Toyota vor 50 Jahren den Markteinstieg in Deutschland wagte, ernteten die “Reiskocher”, wie asiatische Autos herablassend hießen, noch Spott. Doch weil die Autos nicht nur preiswert angeboten wurden, sondern auch sehr gut gebaut waren, setzten sie sich langfristig durch.

Zu entscheiden, wer genau unter den chinesischen Anbietern das Rennen machen wird, dafür ist es noch viel zu früh. Eines zeichnet sich jedoch ab: Die Autos sind von der Qualität den deutschen Herstellern auf den Fersen. Einige Marken wie Lynk & Co, BYD, Nio, Wuling, Li Auto oder Xpeng haben stark aufgeholt.

Und der europäische Markt lockt derzeit wie kein anderer: Inzwischen werden in Europa mehr E-Autos zugelassen als in China. In Deutschland erzielten Zulassungen von elektrischen und teilelektrischen Pkws im vergangenen Jahr mit rund 395.000 Einheiten die weltweit höchste Wachstumsrate. Das bedeutet: Der Markt ist reif für E-Autos. Aber ist er auch reif für chinesische E-Autos?

Einer der schillerndsten chinesischen Automarken, der den europäischen Markt anvisiert hat, ist Nio. Das Unternehmen aus Shanghai hat 2020 in China 43.728 Elektroautos verkauft – doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Obwohl das an der New Yorker Börse gelistete Unternehmen erst vor sieben Jahren gegründet wurde, übersteigt seine Marktkapitalisierung mit etwa 75 Milliarden Euro bereits jene von Daimler oder BMW. Geld verdient Nio allerdings im Unterschied zu Daimler und BMW noch nicht.

Im September will Nio die Auslieferung des Modells ES8 in Norwegen starten (China.Table berichtete). Dabei handelt es sich um ein elektrisches SUV aus dem Premiumsegment. Norwegen verfügt bereits über den weltweit höchsten Anteil an Elektroautos. 2020 waren gut die Hälfte aller neu zugelassenen Fahrzeuge hier reine Stromer. Im dritten Quartal soll ein Nio-Flagship-Store in Oslo eröffnen. Die Limousine ET7 soll im Jahr 2022 folgen. Auch der Markteintritt in Deutschland ist für 2022 geplant. Rund 150 der mehr als 7000 Mitarbeiter Nios arbeiten bereits in Europa.

Der Fünf Meter lange ET7 mit Wechselbatterien überzeugt vor allem durch sein gutes Design. Der Kurventanz ist allerdings nicht seine Stärke. Da wird der Nio bockig. Auch die Lenkung fühlt sich, wie bei chinesischen Autos üblich, nicht so direkt an wie bei der europäischen Premium-Konkurrenz. Die Federung ist für europäische Verhältnisse eher weich. Das alles lässt sich jedoch nachbessern. Dafür gibt es jede Menge Spielereien: Die Seitenscheibe geht auch per Sprachbefahl rauf und runter.

Der chinesische Konkurrent Xpeng liefert bereits nach Norwegen. Im Dezember sollen dort rund 100 Exemplare des vollelektrischen G3-SUV verkauft worden sein. Er erinnert schon sehr an den Tesla S. Im Laufe dieses Jahres will der Konzern auch seine E-Limousine P7 auf den europäischen Markt bringen. Eine europäische Niederlassung ist ebenfalls geplant. Der P7 öffnet seine Tür per Gesichtserkennung. Zur Not auch per Fingerabdruck.

Der Hongguang Mini EV von Wuling, das derzeit erfolgreichste E-Auto Chinas, ist in kleiner Stückzahl ebenfalls in Europa erhältlich. Hier wird es von der lettischen Dartz Motorz Company importiert und unter dem Namen Freze Nikrob EV vertrieben. 2022 soll auch das auf der Shanghaier Automesse vorgestellte Wuling Mini EV Cabrio für den Export bereit sein.

Mit dem Elaris Finn startet ein weiterer Elektro-Zweisitzer auf dem deutschen Markt. Das gleichnamige Unternehmen mit Sitz in Grünstadt (Rheinland-Pfalz) bezieht seinen Mini vom Hersteller Dorcen aus der chinesischen Provinz Jintan. Abzüglich aller Steuervergünstigungen und Prämien liegt der Elaris Finn bei 9.420 Euro. Das Citycar hat zudem einen größeren Bruder in der Compact SUV-Klasse, den Elaris Leo. Den Werkstattservice übernimmt die Kette Euromaster.

MG, inzwischen chinesisch, kommt gewissermaßen nun nach Europa zurück. Der Konzern wurde vor 100 Jahren in Oxford gegründet, gehört jedoch seit 2007 zu SAIC aus Shanghai, einem der größten Autohersteller Chinas. Mit seinem kompakten Elektro-SUV ZS EV macht das Unternehmen den E-Anlauf in Europa. Kostenpunkt: Rund 32.000 Euro. Im Euro-NCAP-Crashtest erhielt der Wagen fünf Sterne – die Maximalpunktzahl. Das ist inzwischen nicht mehr ungewöhnlich für chinesische Autos. Im Verlauf des Jahres sollen zwei deutlich größere E-SUV folgen. An die großen Zeiten von MG knüpfen die chinesischen Modelle allerdings nicht an. Sie sind praktisch und gefällig, aber verwechselbar.

Mit großer Spannung wird erwartet, wie sich die Fahrzeuge von Lynk & Co im europäischen Markt entwickeln (China.Table berichtete). Der große Vorteil von Lynk: Man bekommt sehr günstig einen Volvo. Denn das Auto fährt auf der Plattform eines V40. Geely, die Muttergesellschaft von Lynk, hat 2010 Volvo gekauft. Interessant ist die Option, das Auto zu abonnieren, statt es zu kaufen. Generell lohnt sich ein Abo, wenn der Preis monatlich unter 1,5 Prozent des Kaufpreises liegt. Da liegt Lynk mit 1,2 Prozent gut im Rennen. Der Clou: Kunden können ihr Auto mit anderen Mitgliedern teilen – und dadurch Geld verdienen.

Auch BYD will noch in diesem Jahr in Europa starten. BYD ist einer der größten E-Auto-Hersteller und gleichzeitig einer der größten Batteriehersteller der Welt. BYD ist gleich mit drei in Europa wettbewerbsfähigen Autos am Start. Ein SUV, der Tang, der Han, eine Limousine, und der AE-1, ein Kompaktauto, das erst vor einigen Wochen vorgestellt wurde. Alle drei Autos wurden schon im Hinblick auf den europäischen Markt entwickelt und von dem ehemaligen Audi-Designer Wolfgang Egger auf Weltklasse Niveau gestaltet.

Die Chance auf einen Überraschungserfolg hat das Wuling Mini EV, wenn es denn wirklich noch günstig im Markt ankommt, nach dem alle EU-Standards eingehalten werden. Die jungen Kunden in Shanghai und Peking jedenfalls unterscheiden sich im Nutzerverhalten nicht mehr so sehr von jungen Leuten in Berlin oder Amsterdam. Mitarbeit: fin

17.05.2021, 16:00-17:30 Uhr

Webinar, SOAS London: The Future of Democracy in Hong Kong with Michael Davis and Nathan Law Mehr

17.05.2021, 18:15 Uhr

Vortrag, KI Bonn: Digitales Einkaufserlebnis in China Mehr

18.05.2021, 8:00-10:00 Uhr (14:00-16:00 Uhr Beijing)

Vortrag, EU SME: Carbon Footprint of the Water Sector Mehr

18.05.2021, 11:00-12:30 Uhr

Vortrag, IHK Frankfurt: Kommunikation mit China richtig gemacht: von den passenden Tools bis hin zum Vertrieb über Douyin, WeChat, Livestreaming & Co. Mehr

18.05.2021, 14:00-16:00 Uhr

Ringvorlesung, LKIH: Alltag in einem “Post-COVID”-China: auf dem Weg zu “normal” oder “new normal” Mehr

18.05.2021, 14:30-15:30 Uhr (8:30-9:30 Uhr MEZ)

Business Talk, CNBW: Live aus China: Im Gespräch mit Dr. Christine D. Althauser, Generalkonsulin Shanghai Mehr

19.05.2021, 9:00-12:30 Uhr Beijing Time

Offline Konferenz, EU SME/EU Chamber China: Green Investment Conference: Fighting Climate Change with Finance Mehr

20.05.2021, 8:00-13:00 Uhr

Einzeltreffen, AHKs China/ IHKs: Online-Beratungstag Greater China Mehr

20.05.2021, 10:00-11:00 Uhr

Webinar, Dezan Shira: Shifting Tides: What’s Next for China, Vietnam, Singapore, and Hong Kong in 2021 Anmeldung

20.05.2021, 18:15 Uhr

Ringvorlesung, Goethe Universität: Die Rolle der Eisenbahn in der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas: Von Dampf bis High-Speed Mehr

20.05.2021, 18:30 Uhr

Buchvorstellung, KI Erfurt: Buddhismus in China zwischen Politik, Wirtschaft und Volksfrömmigkeit Anmeldung

Die chinesische Raumfahrt hat in den letzten Jahren immer größere Sprünge gemacht. Noch im Mai soll der Rover Zhurong auf dem Mars landen und das erste Modul Chinas eigener Raumstation ist ebenfalls in die Umlaufbahn der Erde gebracht worden. Eine Aneinanderreihung von großen Erfolgen für die staatliche Weltraumagentur CNSA und ihre Hauptvertragspartner CASC und CAISC. Das sind die Staatsfirmen, die Raketen für die Raumflüge entwickeln und herstellen.

Doch auch im privaten Weltraumsektor startet China seit einigen Jahren durch. Vom Erfolg der US-Firmen SpaceX (Elon Musk), Virgin Galactic (Richard Branson) und Blue Origin (Jeff Bezos) beflügelt, haben chinesische Unternehmer eine beachtliche Zahl ähnlicher Firmen gegründet.

Inspirieren ließen sich die Firmengründer dabei durch die Namen großer Tech-Firmen der USA – oder durch Science-Fiction-Serien. Eine heißt beispielsweise “Beijing Interstellar Glory Space Technology”, kurz: iSpace. Eine andere nennt sich “Space Trek”, wobei dieser Name am offensichtlichsten abgekupfert ist. In der Branchenliste finden sich auch “Galactic Energy”, “C-Space” oder eine “Ultimate Nebula Co”.

Diese neuen Spieler greifen jeweils verschiedene Bereiche des neu entstehenden Business an. iSpace und Galactic Energy beispielsweise konzentrieren sich auf Raketentechnik und Beförderung von Satelliten, Ultimate Nebula Co will Consulting für Raumfahrt anbieten, während C-Space in der Wüste Gobi ein Forschungszentrum für eine eventuelle bemannte Marsmission eröffnet hat.

Die Erwartungen an einen riesigen, neu entstehenden Markt sind weltweit groß. Im Jahr 2019 setzte die Raumfahrtbranche nach Zahlen des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln (IW) 366 Milliarden Dollar (302 Milliarden Euro) um und wächst schnell. Zu Beginn des nächsten Jahrzehnts könnte der Markt bereits 1.400 Milliarden Dollar groß sein. Die neuen Raumfahrtambitionen in China sind auch für Deutschland relevant. Dort etabliert sich ebenfalls eine privat finanzierte Industrie für Raketenstarts und kleine Satelliten. Der Flugplatz Nordholz bei Cuxhaven ist bereits als Standort für einen Weltraumbahnhof im Gespräch.

Neben dem Abbau von Rohstoffen auf erdnahen Himmelskörpern und dem Weltraumtourismus, die beide noch in ferner Zukunft liegen, ist das Hauptgeschäft der Bau von Satelliten und deren Platzierung in ihrer Umlaufbahn. Die Satellitentechnologie hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Die künstlichen Himmelskörper sind heutzutage nicht mehr tonnenschwer und groß wie Kleinbusse. Sie wiegen zum Teil gerade einmal 25 bis 50 Kilogramm und müssen auch nicht unbedingt in eine weit entfernte geostationäre Umlaufbahn gebracht werden, sondern können in einer erdnahen Umlaufbahn operieren.

Da die Nachfrage steigt, werden die Satelliten günstiger, weil sie in Serie produziert werden können. Auch durch den kürzeren Weg und das kleinere Gewicht sinkt auch der Preis für den Transport. Dafür eigenen sich wiederum kleinere und damit wesentlich günstigere Raketen.

Trotz der größeren Erfahrung der Amerikaner sehen Experten für die chinesischen Herausforderer durchaus Marktchancen. James Zhang, CEO des Luxemburgischen Headquarter der chinesischen Firma Spacety, sagte dem MIT Tech Review kürzlich. “China kann den Bedarf für die Massenproduktion von Satelliten und Raketen am besten ausnutzen.“

Deshalb konzentrieren sich chinesische Firmen vor allem darauf, Satelliten günstig zu produzieren und sie ebenso günstig ins All zu befördern. Als iSpace 2019 als erste private chinesische Firma erfolgreich eine Rakete ins All schoss wurden hierbei eine Reihe von Satelliten ausgesetzt. Die Firma orientiert sich konzeptionell stark an SpaceX, indem sie auch wiederverwertbare Raketenstufen benutzen will. Galactic Energy wiederum hat in Expertenkreisen schon für viel Aufsehen gesorgt, da die von ihnen gebauten Ceres- und Pallas-Raketen kompakt sind und trotzdem beachtliche Nutzlasten tragen können.

Wenn vom Kunden gewünscht, können die Firmen dann gleich auch den Satelliten in der Umlaufbahn überwachen. Das sind Serviceleistungen, die sich besonders an Länder richten, die nur schmale Budgets für Raumfahrt haben, aber dennoch Satellitentechnologie benötigen.

Der Staat sieht in den Firmen unterdessen keine Konkurrenz für seine eigenen Raumfahrtpläne, sondern eine Ergänzung dazu. Während die staatliche Raumfahrt die Grenzen des Möglichen für China verschiebt und nach nationalem Prestige greift, hat die kommerzielle Raumfahrt für die Regierung einerseits den Nutzen, dass sie einen Pool von Talenten eröffnet, aus dem auch die staatliche Raumfahrt schöpfen kann. Andererseits sollen die Firmen Geld verdienen. Die Privatisierung ist Teil der staatlichen Strategie, sich in diesem Bereich weiterzuentwickeln.

Den Startschuss hatte die chinesische Regierung 2014 gegeben, ein Jahr, nachdem Staats- und Regierungschef Xi Jinping die Führung übernommen hatte. Private Raumfahrt wurde hier als ein Schlüsselantreiber der Innovation erkannt und Investitionen in diesem Bereich ermutigt. Im kürzlich veröffentlichten 14. Fünfjahresplan haben die Planer dann auch den Bau eines speziell für kommerzielle Raumfahrt ausgelegten Weltraumbahnhofs beschlossen.

Auch auf Provinz- und Kommunalebene wird kräftig investiert. In den letzten Monaten überschlugen sich Meldungen von Provinzen, die in neue Weltraumzentren investieren wollen. Da ist zum Beispiel der Weltraumhafen Wenchang auf der Insel Hainan, von dem aus die Raketen vom Typ Langer Marsch 5 und Langer Marsch 7 starten. Dieser will noch eine weitere Startrampe hinzufügen, von der aus kleinere kommerzielle Raketen starten können. Auch die Stadt Guangzhou hat Pläne formuliert, einen kommerziellen Weltraum-Schwerpunkt zu bilden. Hauptantreiber hier ist der chinesische Autohersteller Geely, die eine eigene Luft- und Raumfahrtabteilung dort ansiedeln will. Der Firma geht es speziell um Satelliten- und Kommunikationstechnologien, die beim Ausbau eines Netzwerks für autonomes Fahren helfen sollen.

Doch wie groß die Nachfrage für Weltraum-Services der chinesischen Firmen tatsächlich ausfallen wird, hängt auch davon ab, wie sehr den chinesischen Firmen vertraut wird. Einerseits geht es dabei um das Vertrauen in die Fähigkeiten der Firmen selbst. Der zweite Start einer Hyperbola-Rakete von iSpace scheiterte im Februar. Die Firma OneSpace verzeichnete ebenfalls erhebliche Rückschläge. Sie reihen sich damit unter eine ganze Menge Unternehmen ein, deren Raketen bislang beim Start explodiert sind.

Andererseits geht es um die Frage, wie unabhängig die Firmen letztendlich von der chinesischen Regierung und dem chinesischen Militär operieren können. Hier mangelt es weiterhin an Transparenz. Das betrifft speziell die Frage, ob Länder oder Firmen bereit sind, ihre Satelliten von chinesischen Firmen im All betreiben und überwachen zu lassen. China wird daher in der Welt Vertrauen aufbauen müssen, was deutlich länger dauern kann, als einen Weltraumhafen oder eine Weltraumstation zu bauen. Gregor Koppenburg/Jörn Petring

Der deutsche UN-Botschafter Christoph Heusgen hat die chinesische Regierung aufgefordert, die Inhaftierung von muslimischen Uiguren in der Autonomen Region Xinjiang zu beenden. Bei einem virtuellen High-Level-Meeting, das die Ständige Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen organisiert hatte, sagte Heusgen: “Wir appellieren an China, die universelle Menschenrechtserklärung zu respektieren und fordern China auf, die Internierungslager abzureißen.”

Christoph Heusgen erinnerte China daran, dass alle UN-Mitgliedsstaaten die “bedingungslose Verpflichtung” haben, die Menschenrechtserklärung zu respektieren. Die sei in Xinjiang “ganz klar nicht der Fall”. In seiner Begrüßungsbotschaft hatte der Diplomat allen Partnern gedankt, die die rund anderthalbstündige Veranstaltung offiziell unterstützten, darunter die Ständigen UN-Vertretungen von neun weiteren EU-Staaten sowie der USA, Großbritanniens, Australiens, Neuseelands, Kanadas und Albaniens. Heusgen erkannte in der regen Beteiligung ein Indiz für “den Ernst der Lage”.

Explizit dankte er allen Mitveranstaltern, “dass sie trotz massiver chinesischer Drohungen zusammengekommen” waren. China hatte im Vorfeld der Veranstaltung die UN-Mitglieder dazu aufgerufen, die “anti-chinesische Veranstaltung” zu boykottieren.

Die chinesische Regierung hält in Lagern in Xinjiang schätzungsweise eine Million Menschen gegen deren Willen fest, die meisten davon Uiguren. Akribische Recherchen von Menschenrechtsorganisationen, Journalisten und Wissenschaftlern belegen massive Menschenrechtsverbrechen durch den chinesischen Staat. Die US-Regierung bezeichnet die Vorgänge als Genozid. China behauptet, die Menschen würden Bildung erhalten, um bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu bekommen. Jegliche Vorwürfe zu Menschenrechtsverbrechen verweist Peking kategorisch ins Reich der Lügen.

Human Rights Watch forderte die UN auf, China zu einem Zugang für eine unabhängige Untersuchungskommission zu drängen. Heusgen nahm den Ball auf: “Wenn sie (die chinesische Regierung) nichts zu verheimlichen hat, warum gewährt sie dem High Commissioner (für Menschenrechte) keinen Zugang?” grz

Zwischen 2017 und 2019 soll die Zahl der Geburten in Xinjiang um 43 Prozent zurückgegangen sein. Das leitet die australische Denkfabrik Australian Strategic Policy Institute (ASPI) aus offiziellen Statistikdaten der Volksrepublik ab. Wenn die Zahlen stimmen, dann stützt der besonders rasche Rückgang der Geburtenrate die Vermutung, dass China in Xinjiang eine rigide Politik der Bevölkerungskontrolle durchsetzt. In Regionen, in denen vor allem Uiguren leben, lag der Rückgang laut ASPI sogar bei 57 Prozent. Die Wissenschaftler sprechen von “Familien-Entplanung”.

Offizielle chinesische Stellen erklären die Entwicklung hingegen anders. Die Änderung der Geburtenraten hänge mit der guten Wirtschaftspolitik zusammen, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums der Nachrichtenagentur Reuters. ASPI habe die Daten gefälscht und die Folgerungen an den Haaren herbeigezogen. Tatsächlich sei die Minderheit der Uiguren im betreffenden Zeitraum schneller gewachsen als die Gruppe der Han-Chinesen in der gleichen Region. Die Bevölkerungsplanung betreffe dort alle Ethnien. fin

Das staatliche Öl- und Gasunternehmen Sinopec hat eine Kooperationsvereinbarung mit Great Wall Motors abgeschlossen, um gemeinsam Technologien für Wasserstoffautos zu entwickeln. Darunter fällt die Demonstration von Wasserstoffautos sowie der Bau von Tankstellen für diese Fahrzeugtechnologie. Beide Seiten werden die “Forschungskooperation in den Bereichen Energieerzeugung, -speicherung, -transport, -betankung und -nutzung von gasförmigem und flüssigem Wasserstoff verstärken”, hieß es in einer Erklärung von Great Wall Motors.

Im März kündigte Great Wall Motors an, umgerechnet 465 Millionen US-Dollar für die Wasserstoff-Forschung auszugeben – ohne jedoch einen Zeitrahmen zu nennen. Sinopec plant, 1.000 Wasserstofftankstellen bis zum Jahr 2025 zu bauen. Sinopec produzierte im vergangenen Jahr 3,5 Millionen Tonnen Wasserstoff, was 14 Prozent der chinesischen Produktion sind. nib

Noch sind es Gerüchte – aber die halten sich schon seit einiger Zeit: VW erwäge, mit dem ID.3 demnächst das zweite Modell seiner Elektroauto-Marke ID in China bei SAIC zu produzieren. Das haben mehrere chinesische Medien am Mittwoch berichtet. Sie zeigen Fotos von einem ID.3-Erlkönig, der in China auf Testfahrt unterwegs gewesen sein soll. Auch Youtube-Videos angeblicher Testfahrten des Autos in Shanghai kursieren. Das Joint Venture SAIC VW in Shanghai soll sich an einer Fertigung interessiert gezeigt haben. Auf der modularen Elektro-Antriebs-Plattform MEB produziert Volkswagen bereits zwei China-Versionen des kompakten Elektro-SUV ID.4. Das sind der ID.4 X mit SAIC VW in Shanghai und den ID.4 Crozz mit FAW VW im südchinesischen Foshan. Das Auto greift direkt den US-Konkurrenten Tesla an: Selbst die teuerste Version des ID.4 Crozz ist laut der Website Inside EVs günstiger als ein Standard-Modell des Tesla Model 3.

Der kleinere ID.3 war aufgrund seiner Schrägheck-Form zunächst nur für Europa vorgesehen und läuft im VW-Werk in Zwickau vom Band. Doch junge Leute im einstigen Limousinen- und SUV-Land China erwärmen sich heute zunehmend für diese kompaktere Art des Autos. Den ID.3 nun doch auch nach China zu bringen, erscheint daher durchaus plausibel. Die Volkswagen Group China will bis 2025 mit allen Joint Ventures bis zu 1,5 Millionen Elektroautos verkaufen.

Die ID.3-Gerüchte begannen schon im November 2020, als die Automobilwoche über China-Pläne für den ID.3 schrieb. Ende März meldete das chinesische Portal Auto Sina, dass SAIC bei Testfahrten mit dem ID.4 den Marktstart zwei weiterer MEB-Stromer in China bestätigt habe: die des ID.3 und die des ID.6. Der Elektro-Siebensitzer ID.6 wurde im April auf der Shanghaier Automesse präsentiert. Er ist zunächst nur für China vorgesehen – und soll wie der ID.4 in zwei Versionen kommen. ck

Blackrock darf eine Vermögensverwaltungseinheit in China starten. Der weltweit größte Vermögensverwalter bekam am Mittwoch das grüne Licht der Chinesischen Banken- und Versicherungsaufsichtsbehörde und darf nun ein Joint Venture mit der China Construction Bank (CCB) und Singapurs Staatsfonds Temasek gründen. Blackrock wird 50,1 Prozent daran halten, die CCB 40 Prozent und Temasek die restlichen 9,9 Prozent, berichtet das Wirtschaftsportal Caixin.

Blackrock ist einer der ersten westlichen Vermögensverwalter im chinesischen Markt. Er folgt der französischen Amundi Asset Management, dem größten Vermögensverwalter Europas, und der in London ansässigen Schroders PLC. Der Vermögensverwalter wartet derzeit auch auf die endgültige Genehmigung für den Geschäftsbetrieb einer eigenen Investmentfondsgesellschaft in China. Im August letzten Jahres hatte der Vermögensverwalter die grundsätzliche Erlaubnis dafür erhalten. Es wäre die erste vollständig in ausländischem Besitz befindliche Investmentfondsgesellschaft in der Volksrepublik.

Larry Fink, Vorstandsvorsitzender von Blackrock, sagte: “Wir sind entschlossen, in China zu investieren, um inländische Anlagen für inländische Investoren anzubieten.” Der Geldanlagemarkt der Volksrepublik mache 18,9 Billionen US-Dollar aus und sei zwischen 2019 und 2020 um zehn Prozent gewachsen, berichtet die Financial Times. China hatte seinen Finanzsektor im April 2020 als Teil eines vorläufigen Handelsabkommens zwischen China und den USA geöffnet. nib

Laut einer Umfrage der amerikanischen Handelskammer in Hongkong “erwägen oder planen” 42 Prozent der befragten Expats, die ehemalige britische Kolonie zu verlassen. Als Grund wird der zunehmende Einfluss Pekings genannt, aber auch die strengen Quarantäneregeln aufgrund der Corona-Pandemie.

62 Prozent der Befragten geben an, das seit dem vergangenen Sommer geltende Nationale Sicherheitsgesetz sei ein Grund, warum sie überlegen, Hongkong zu verlassen. Das umstrittene Gesetz verbietet Aufruhr, Sezession und Subversion gegen Peking und erlaubt der chinesischen Staatssicherheit, auch in Hongkong zu operieren.

Zudem sorgen die strikten Quarantäneregeln für Unmut. 49 Prozent der Befragten gaben an, dass es ihnen strenge Quarantäneregeln erschwert hätten, zu reisen und ihre Familien zu besuchen. Derzeit müssen Personen, die in Hongkong aus dem Ausland ankommen, auf eigene Kosten bis zu 21 Tage in der Hotelquarantäne verbringen.

Die Finanzmetropole Hongkong war bislang ein attraktiver Standpunkt für ausländische Unternehmen und deren Mitarbeiter. Doch die Unsicherheit über die Reichweite und Interpretation des chinesischen Sicherheitsgesetzes haben dazu geführt, dass Hongkongs Image gelitten hat. Demnach sollen auch Ausländer, die in Hongkong leben und arbeiten unter das Sicherheitsgesetz fallen und können für Verstöße verfolgt werden. niw

Der taiwanische Grafikkarten-Hersteller Gigabyte Technology sieht sich Boykottaufrufen ausgesetzt. Auslöser war ein Social-Media-Beitrag des Unternehmens: Es setze auf Qualität aus Taiwan statt bei Auftragsherstellern in der Volksrepublik “niedrige Qualität zum billigen Preis” zu beziehen. Das erwies sich als strategischer Fehler des Unternehmens, das viel von seinem Computerspiele-Zubehör in der Volksrepublik verkauft: Die großen Online-Händler JD.com und Suning nahmen die Marke demonstrativ aus dem Programm. Der Grafikkarten-Hersteller entschuldigte sich am Dienstag. fin

Klagen über dreiste Fälschungen sind seit Jahrzehnten ein Dauerthema beim Smalltalk unter Ausländern in Peking. Chinas Justiz verfolgt zwar inzwischen den Raub geistigen Eigentums, aber vor allem dort, wo es um den Schutz von Innovationen und Patenten chinesischer Hightech-Unternehmen geht. Manche betrogenen Geschäftsleute glauben, dass Chinas Raubkopierer kulturell sogar ermuntert werden. Das Imitat gilt dieser Legende zufolge als besondere Form der Hochachtung, die dem besseren Produkt erwiesen wird. Solcher Unsinn wird in Broschüren zum besseren interkulturellen Verständnis des Reichs der Mitte noch immer verbreitet.

Eines aber stimmt: Chinas traditionelle Handwerker erwarben sich über Jahrhunderte meisterliche Techniken des Kopierens. Leider haben sie es auch zur Perfektion gebracht, ihre Imitate als echt auszugeben. Vor 100 Jahren schrieb der Sinologe Richard Wilhelm: “In China hat man das Verhältnis der Fälschungen zu echten Gegenständen auf zwei zu eins geschätzt. Ich halte diese Schätzung für sehr optimistisch und möchte sie wenigstens auf 999 zu eins erhöhen, und diese Zahl immer noch sehr bescheiden nennen.”

Schon um 1800 wusste Immanuel Kant, wie trickreich sich Chinas Fälscher anstellten. “Sie betrügen ungemein künstlich”, urteilte er spitz: “Sie können ein zerrissenes Stück Seidenzeug so nett wieder zusammennähen, dass es der aufmerksamste Kaufmann nicht merkt; und zerbrochenes Porzellan flicken sie mit durchgezogenem Kupferdraht in der Art zu, dass Keiner anfänglich den Bruch gewahr wird. Er schämt sich nicht, wenn er auf dem Betruge betroffen wird. Als nur insofern er dadurch einige Ungeschicklichkeit hat blicken lassen.”

Als Korrespondent stieß ich oft auf Fälle unglaublicher Kopien. Die genialste Trickserei gelang Chinas Führung unter Mao Zedong im Dezember 1969. Auf Anordnung des Politbüros wurde das 66 Meter lange, 37 Meter breite und 32 Meter hohe alte Tor des Himmlischen Friedens (Tianan’men), das heutige Wahrzeichen der Volksrepublik, bis auf seine Fundamente abgerissen und wieder neu aufgebaut. Die als “Geheimprojekt Nummer 1” (一号机密工程) getarnte Aktion dauerte 112 Tage.

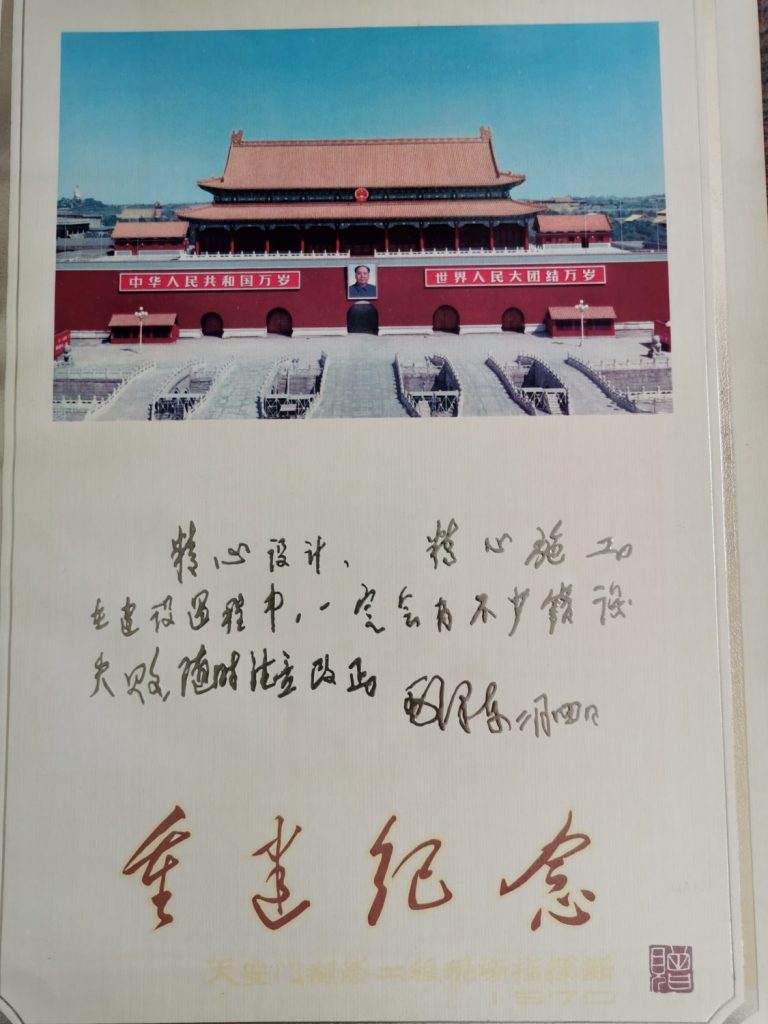

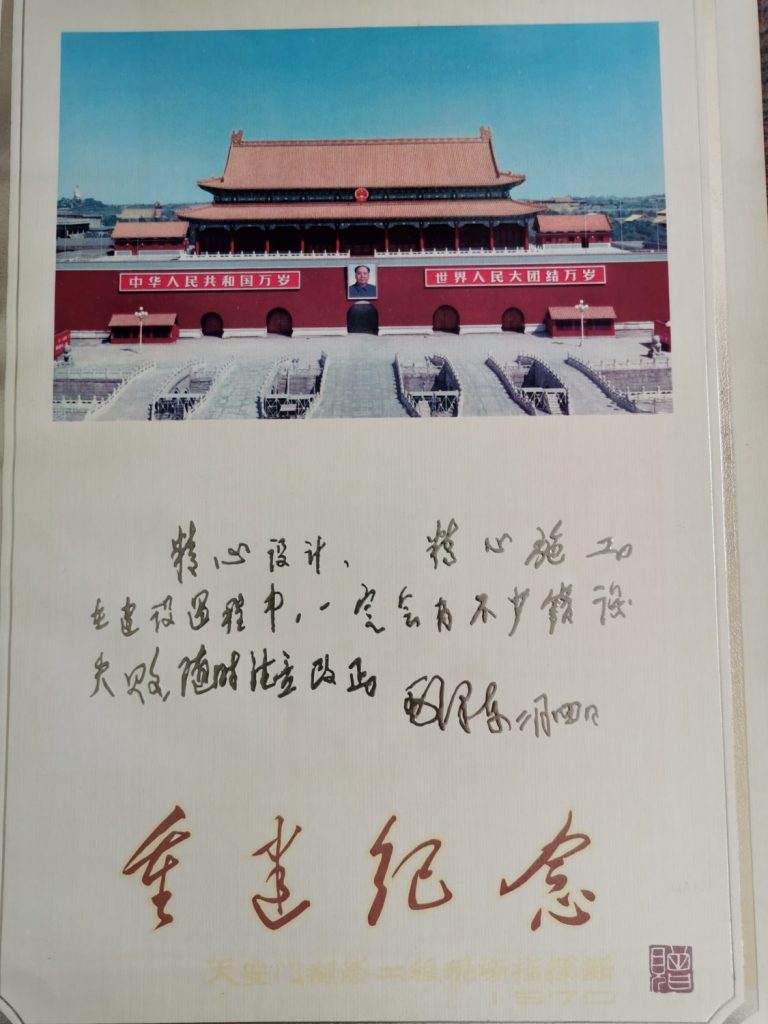

Volle 30 Jahre lang gab Peking seine Kopie als Original aus. Eher zufällig kam ich dem Geheimnis auf die Spur. Um das Jahr 2000 hatte ich auf einem Antikmarkt im Pekinger Baoguangsi-Tempel eine Urkunde entdeckt. Sie zeigt ein Foto des Tian’anmen-Tores und vier Schriftzeichen: “Zur Erinnerung an den Wiederaufbau”. In Maos Handschrift steht auf ihr: “Legt große Sorgfalt auf Entwurf und Bauausführung. Bei der Konstruktion wird es bestimmt Fehler und Misserfolge geben. Sie müssen rechtzeitig korrigiert werden. Mao Zedong, am 4. Februar 1970.”

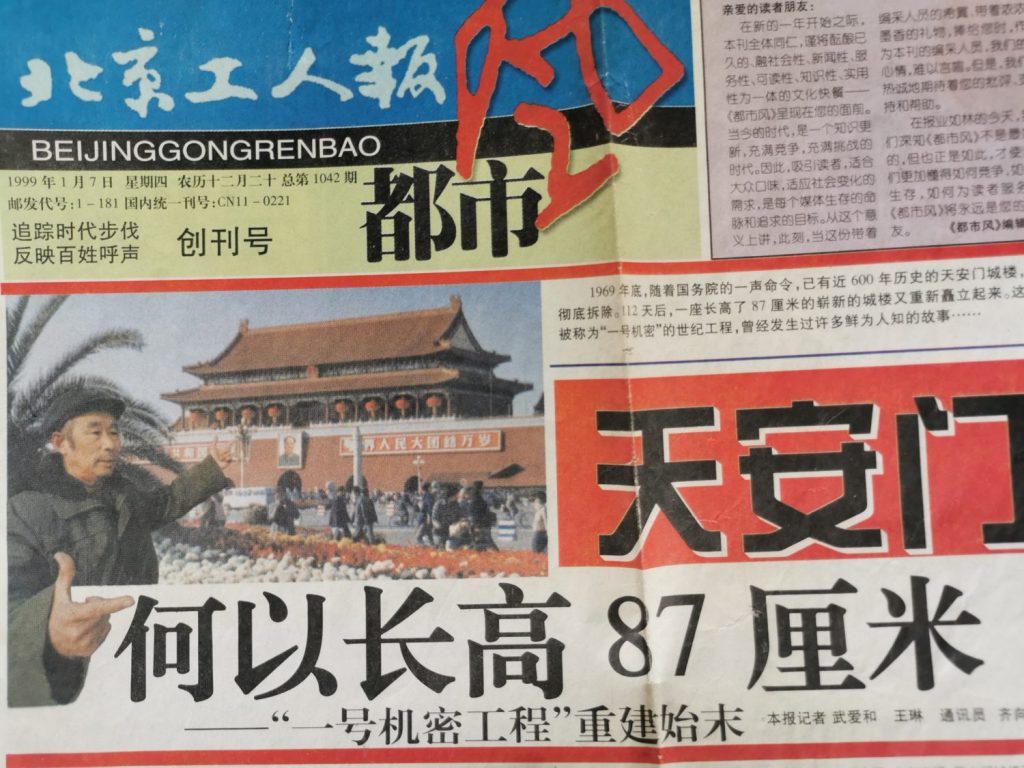

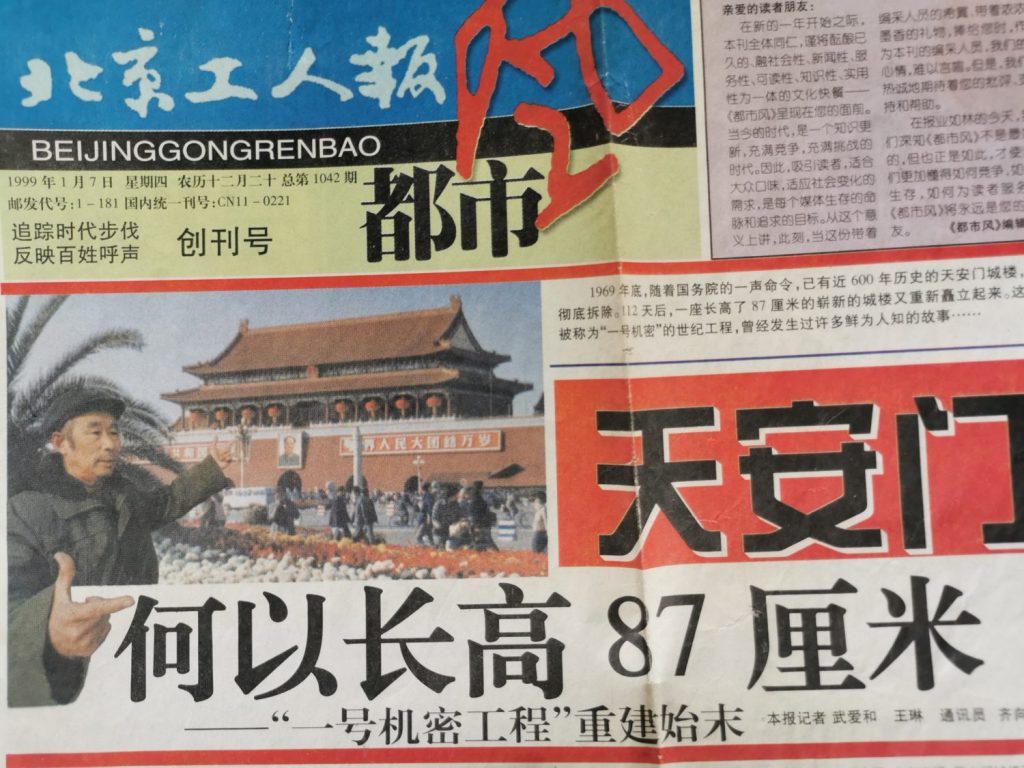

Bei Recherchen stieß ich auf die neue Pekinger Zeitung “Hauptstadt-Wind” (都市风). Ihre erste Ausgabe erschien am 7. Januar 1999 unter der Überschrift: “Warum ist das Tian’anmen-Tor 87 Zentimeter höher?” Enthüllt wurde, wie das Tor im Winter 1969 demontiert und bis April 1970 wiederaufgebaut wurde. Es sei aber wegen größerer Dachgiebel um 87 Zentimeter höher als das Original.

Im Jahr 1969 stand China kurz vor einem Krieg mit der Sowjetunion. Mao hatte mit seiner Kulturrevolution Chaos angerichtet. Peking aber trieb eine andere Sorge um. Bauexperten hatten ihre Führung im Jahr zuvor alarmiert, dass das in der Ming-Zeit erbaute Tian’anmen nicht mehr zu reparieren sei. Seine Holzkonstruktion, darunter 60 bis zu 12 Meter hohe Stützsäulen, seien morsch, die Fundamente durch den fallenden Grundwasserspiegel eingesunken, das Bauwerk durch das Erdbeben 1966 im 300 Kilometer entfernten Xingtai angeknackst. Kurzum – das hochsymbolische Tor, von dem aus Mao 1949 die Volksrepublik ausgerufen hatte, drohte einzustürzen. In einer Krisensitzung stimmte das Politbüro dem Abriss und Neubau zu.

Logistisch wurde die Geheimaktion zum Albtraum. Vom 12. bis 15. Dezember 1969 wurde zuerst die “größte Hülle der Welt” aus Spießtannenholz konstruiert, mit geflochtenen Matten aus Schilfrohr verklebt und mit Stahlrohren am Boden stabilisiert. Als Deckel schlossen Bambusmatten das Dach ab. Innen sorgte ein Geflecht von Warmwasserröhren, die aus einem Boiler hinter dem Tor gespeist wurden, für eine Arbeitstemperatur von 18 Grad, während draußen Minustemperaturen herrschten.

Von außen sah das Tor wie eine verpackte Riesenarche aus. Ein seltenes Foto veröffentlichte eine Pekinger Tageszeitung im April 2016 in einer umfassenden Reportage über die verdeckte Operation.

Auch der damalige Bauleiter Xu Xinmin und Experten für die kaiserliche Bauweise der Holzkonstruktion, die ohne Nägel auskam, wie Yao Laiquan, oder der Tischlermeister Sun Yonglin, berichteten nun. Sieben Tage lang brauchte der Abriss. Bei jedem Balken wurde notiert, wo er und wie einst saß und Tausende Fotos gemacht. Die bis zu 2.700 eingesetzten Bausoldaten, darunter Kunsthandwerker, Tischler, Maler und Schreiner, kampierten in den Parkanlagen hinter dem Tor.

Mao verlangte, keinen “Zoll beim Wiederaufbau zu verändern”. Trockenes Holz besorgten sich die Bauleiter, die später zur Erinnerung Maos Urkunde bekamen, von alten abgerissenen Stadttoren Pekings. Ebenholz lieferte ihnen die Armee von Chinas subtropischer Insel Hainan. Die riesigen Stützbalken ließen sie aus Gabun und Nordborneo importieren. Peking scheute keine Kosten. Sechs Kilo Blattgold wurden allein für die Wandmalereien gebraucht. An den Zulieferungen beteiligten sich 216 Fabriken und Institute aus 21 Provinzen Chinas. Niemand erfuhr, worum es ging.

Chinas Herrscher demonstrierten ihre absolute Macht, ihre Projekte über Jahre geheim zu halten und sie dennoch unter widrigsten Bedingungen zum Erfolg zu bringen. Auf diese politische Kunst versteht sich Peking bis heute.

Dafür war selbst ein Mao bereit, über seinen Schatten zu springen. Sein sozialistisches China hielt sich an alte geomantische Traditionen, als beim Abriss des Tian’anmen-Tores Glücksbringer-Amulette gefunden wurden. Sie waren vor Jahrhunderten bei der Richtfestzeremonie exakt in der Mitte der Dachgiebel in einer Miniaturkiste aus Zedernholz hinterlegt worden. Mao ließ an gleicher Stelle einen 17 Zentimeter hohen und 12 Zentimeter breiten jadeähnlichen Marmorstein mit goldener Aufschrift einsetzen: “Wiederaufgebaut: Januar bis März 1970”.

Alexander Bilgeri takes over as Head of the “Strategy, Services, Media House, Market Communications” department for China and Europe at BMW. Bilgeri is responsible for the Group’s communications strategy and PR events.

Also at BMW: Glenn Schmidt will head the “Politics, External Relations, Market Communications Americas, Asia-Pacific, Africa” department in the future. Schmidt’s department will thus be responsible for the Group’s lobbying efforts worldwide.

After more than seven years as Chairman, CEO and President for Siemens in China, Lothar Herrmann has now been appointed Board Advisor and Council Member at the company’s headquarters in Munich. In addition to several positions for Siemens in China, Herrmann has also worked for Siemens in Singapore, Thailand and Bangladesh.

Philipp Ibele moved from Shanghai to Stuttgart in May, where he will take over as Head of the Cross-Domain Computing Solutions XC division for Bosch. Bosch created the division earlier this year to bring new vehicle features to the road faster. Previously, Ibele was responsible for EVs and hybrid cars at Bosch in China.

Hu Chunhua is under consideration for the post of China’s Chief Trade Negotiator with the United States. The Vice Premier would replace Liu He, who has the same rank, in this scenario, reports the Wall Street Journal. The economic envoy is expected to settle the trade dispute with the US.

Man möchte glatt den alten Gameboy vom Speicher kramen – ob er noch funktioniert? Eine Wandmalerei in Xi’an zeigt den Nintendo-Klempner Mario in unverwechselbarer Pose.

bei der Kaufentscheidung für ein Produkt kommt es nicht nur auf dessen Qualität an, sondern auch auf die Botschaft hinter dem Markennamen. Hier haben auch die modernsten Elektroautos aus China weiterhin einen Nachteil auf internationalen Märkten. Das zeigt eine Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut Civey eigens für den China.Table durchgeführt hat. Nur ein Fünftel der Befragten würde derzeit bei einer chinesischen Fahrzeugmarke zugreifen. Was das konkret für den Markteinstieg von Nio, Lynk oder MG (ja, auch die sind jetzt chinesisch) bedeutet, analysiert Frank Sieren.

Die Raumfahrt ist kleiner und unkomplizierter geworden. Statt staatlicher Milliardenprogramme übernehmen bewegliche Privatfirmen einen immer größeren Teil des Geschäfts. Nicht nur deutsche Unternehmen wollen US-Vorreitern wie SpaceX in diesen lukrativen Markt folgen, sondern auch chinesische. Wie immer in China führt die anfängliche Begeisterung zu Überinvestitionen, produktivem Chaos und einem irren Wettlauf der Provinzen. Wir beschäftigen uns mit der Frage, ob dadurch Satellitenstarts künftig spottbillig werden.

Unser Kolumnist Johnny Erling erzählt diesmal, wie er Chinas spektakulärster Fälschung auf die Spur gekommen ist. Zwischen 1969 und 1970 haben Bauarbeiter heimlich das Tian’anmen-Tor neu aufgebaut. Wie in der Mao-Zeit üblich war das Projekt von größter Geheimhaltung umgeben. Chinas Herrscher demonstrierten damals schon ihre Macht über das, was das Volk erfahren darf und was nicht.

Bisher zeigen sich die deutschen Verbraucher gegenüber Automarken aus China noch skeptisch, wie eine Umfrage des China.Table zusammen mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zeigt. 69 Prozent der Befragten können sich derzeit noch nicht vorstellen, ein Auto eines chinesischen Herstellers zu kaufen. Nur ein Fünftel würde derzeit schon zugreifen, der Rest ist noch unentschieden.

Die Skepsis ist dabei über alle Altergruppen hinweg sehr ähnlich ausgeprägt. Am größten ist die Offenheit für Chinas Automarken bei den 40- bis 49-Jährigen (mit 23 Prozent), am niedrigsten bei den Senioren über 65 Jahren (19 Prozent). Hier können Sie mehr über die digitale Markt- und Meinungsforschung von Civey erfahren.

Trotz der eigenen Zurückhaltung denken viele der Befragten, dass chinesische Automarken langfristig erfolgreich sein werden. 45 Prozent trauen den chinesischen Marken zu, in Deutschland Fuß zu fassen. Nur 42 Prozent glauben nicht, dass der Markteintritt klappen wird. Die verbleibenden Umfrageteilnehmer waren unentschieden.

Es ist daher die erste Aufgabe der chinesischen Hersteller, diese ablehnenden und unentschiedenen Kunden umzustimmen. Gute Chancen haben sie im Elektro-Segment – hier können sie technische Vorteile ausspielen, wie die höhere Digital-Affinität und Zugang zu guten und günstigen Batterien. Außerdem werden die Karten hier am ehesten neu gemischt.

Die Erfahrung des südkoreanischen Herstellers Kia, dem letzten erfolgreichen Aufstieg eines Asiaten, zeigt, dass sich der Markt weiterhin mit dem Preisargument knacken lässt. Auch als Toyota vor 50 Jahren den Markteinstieg in Deutschland wagte, ernteten die “Reiskocher”, wie asiatische Autos herablassend hießen, noch Spott. Doch weil die Autos nicht nur preiswert angeboten wurden, sondern auch sehr gut gebaut waren, setzten sie sich langfristig durch.

Zu entscheiden, wer genau unter den chinesischen Anbietern das Rennen machen wird, dafür ist es noch viel zu früh. Eines zeichnet sich jedoch ab: Die Autos sind von der Qualität den deutschen Herstellern auf den Fersen. Einige Marken wie Lynk & Co, BYD, Nio, Wuling, Li Auto oder Xpeng haben stark aufgeholt.

Und der europäische Markt lockt derzeit wie kein anderer: Inzwischen werden in Europa mehr E-Autos zugelassen als in China. In Deutschland erzielten Zulassungen von elektrischen und teilelektrischen Pkws im vergangenen Jahr mit rund 395.000 Einheiten die weltweit höchste Wachstumsrate. Das bedeutet: Der Markt ist reif für E-Autos. Aber ist er auch reif für chinesische E-Autos?

Einer der schillerndsten chinesischen Automarken, der den europäischen Markt anvisiert hat, ist Nio. Das Unternehmen aus Shanghai hat 2020 in China 43.728 Elektroautos verkauft – doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Obwohl das an der New Yorker Börse gelistete Unternehmen erst vor sieben Jahren gegründet wurde, übersteigt seine Marktkapitalisierung mit etwa 75 Milliarden Euro bereits jene von Daimler oder BMW. Geld verdient Nio allerdings im Unterschied zu Daimler und BMW noch nicht.

Im September will Nio die Auslieferung des Modells ES8 in Norwegen starten (China.Table berichtete). Dabei handelt es sich um ein elektrisches SUV aus dem Premiumsegment. Norwegen verfügt bereits über den weltweit höchsten Anteil an Elektroautos. 2020 waren gut die Hälfte aller neu zugelassenen Fahrzeuge hier reine Stromer. Im dritten Quartal soll ein Nio-Flagship-Store in Oslo eröffnen. Die Limousine ET7 soll im Jahr 2022 folgen. Auch der Markteintritt in Deutschland ist für 2022 geplant. Rund 150 der mehr als 7000 Mitarbeiter Nios arbeiten bereits in Europa.

Der Fünf Meter lange ET7 mit Wechselbatterien überzeugt vor allem durch sein gutes Design. Der Kurventanz ist allerdings nicht seine Stärke. Da wird der Nio bockig. Auch die Lenkung fühlt sich, wie bei chinesischen Autos üblich, nicht so direkt an wie bei der europäischen Premium-Konkurrenz. Die Federung ist für europäische Verhältnisse eher weich. Das alles lässt sich jedoch nachbessern. Dafür gibt es jede Menge Spielereien: Die Seitenscheibe geht auch per Sprachbefahl rauf und runter.

Der chinesische Konkurrent Xpeng liefert bereits nach Norwegen. Im Dezember sollen dort rund 100 Exemplare des vollelektrischen G3-SUV verkauft worden sein. Er erinnert schon sehr an den Tesla S. Im Laufe dieses Jahres will der Konzern auch seine E-Limousine P7 auf den europäischen Markt bringen. Eine europäische Niederlassung ist ebenfalls geplant. Der P7 öffnet seine Tür per Gesichtserkennung. Zur Not auch per Fingerabdruck.

Der Hongguang Mini EV von Wuling, das derzeit erfolgreichste E-Auto Chinas, ist in kleiner Stückzahl ebenfalls in Europa erhältlich. Hier wird es von der lettischen Dartz Motorz Company importiert und unter dem Namen Freze Nikrob EV vertrieben. 2022 soll auch das auf der Shanghaier Automesse vorgestellte Wuling Mini EV Cabrio für den Export bereit sein.

Mit dem Elaris Finn startet ein weiterer Elektro-Zweisitzer auf dem deutschen Markt. Das gleichnamige Unternehmen mit Sitz in Grünstadt (Rheinland-Pfalz) bezieht seinen Mini vom Hersteller Dorcen aus der chinesischen Provinz Jintan. Abzüglich aller Steuervergünstigungen und Prämien liegt der Elaris Finn bei 9.420 Euro. Das Citycar hat zudem einen größeren Bruder in der Compact SUV-Klasse, den Elaris Leo. Den Werkstattservice übernimmt die Kette Euromaster.

MG, inzwischen chinesisch, kommt gewissermaßen nun nach Europa zurück. Der Konzern wurde vor 100 Jahren in Oxford gegründet, gehört jedoch seit 2007 zu SAIC aus Shanghai, einem der größten Autohersteller Chinas. Mit seinem kompakten Elektro-SUV ZS EV macht das Unternehmen den E-Anlauf in Europa. Kostenpunkt: Rund 32.000 Euro. Im Euro-NCAP-Crashtest erhielt der Wagen fünf Sterne – die Maximalpunktzahl. Das ist inzwischen nicht mehr ungewöhnlich für chinesische Autos. Im Verlauf des Jahres sollen zwei deutlich größere E-SUV folgen. An die großen Zeiten von MG knüpfen die chinesischen Modelle allerdings nicht an. Sie sind praktisch und gefällig, aber verwechselbar.

Mit großer Spannung wird erwartet, wie sich die Fahrzeuge von Lynk & Co im europäischen Markt entwickeln (China.Table berichtete). Der große Vorteil von Lynk: Man bekommt sehr günstig einen Volvo. Denn das Auto fährt auf der Plattform eines V40. Geely, die Muttergesellschaft von Lynk, hat 2010 Volvo gekauft. Interessant ist die Option, das Auto zu abonnieren, statt es zu kaufen. Generell lohnt sich ein Abo, wenn der Preis monatlich unter 1,5 Prozent des Kaufpreises liegt. Da liegt Lynk mit 1,2 Prozent gut im Rennen. Der Clou: Kunden können ihr Auto mit anderen Mitgliedern teilen – und dadurch Geld verdienen.

Auch BYD will noch in diesem Jahr in Europa starten. BYD ist einer der größten E-Auto-Hersteller und gleichzeitig einer der größten Batteriehersteller der Welt. BYD ist gleich mit drei in Europa wettbewerbsfähigen Autos am Start. Ein SUV, der Tang, der Han, eine Limousine, und der AE-1, ein Kompaktauto, das erst vor einigen Wochen vorgestellt wurde. Alle drei Autos wurden schon im Hinblick auf den europäischen Markt entwickelt und von dem ehemaligen Audi-Designer Wolfgang Egger auf Weltklasse Niveau gestaltet.

Die Chance auf einen Überraschungserfolg hat das Wuling Mini EV, wenn es denn wirklich noch günstig im Markt ankommt, nach dem alle EU-Standards eingehalten werden. Die jungen Kunden in Shanghai und Peking jedenfalls unterscheiden sich im Nutzerverhalten nicht mehr so sehr von jungen Leuten in Berlin oder Amsterdam. Mitarbeit: fin

17.05.2021, 16:00-17:30 Uhr

Webinar, SOAS London: The Future of Democracy in Hong Kong with Michael Davis and Nathan Law Mehr

17.05.2021, 18:15 Uhr

Vortrag, KI Bonn: Digitales Einkaufserlebnis in China Mehr

18.05.2021, 8:00-10:00 Uhr (14:00-16:00 Uhr Beijing)

Vortrag, EU SME: Carbon Footprint of the Water Sector Mehr

18.05.2021, 11:00-12:30 Uhr

Vortrag, IHK Frankfurt: Kommunikation mit China richtig gemacht: von den passenden Tools bis hin zum Vertrieb über Douyin, WeChat, Livestreaming & Co. Mehr

18.05.2021, 14:00-16:00 Uhr

Ringvorlesung, LKIH: Alltag in einem “Post-COVID”-China: auf dem Weg zu “normal” oder “new normal” Mehr

18.05.2021, 14:30-15:30 Uhr (8:30-9:30 Uhr MEZ)

Business Talk, CNBW: Live aus China: Im Gespräch mit Dr. Christine D. Althauser, Generalkonsulin Shanghai Mehr

19.05.2021, 9:00-12:30 Uhr Beijing Time

Offline Konferenz, EU SME/EU Chamber China: Green Investment Conference: Fighting Climate Change with Finance Mehr

20.05.2021, 8:00-13:00 Uhr

Einzeltreffen, AHKs China/ IHKs: Online-Beratungstag Greater China Mehr

20.05.2021, 10:00-11:00 Uhr

Webinar, Dezan Shira: Shifting Tides: What’s Next for China, Vietnam, Singapore, and Hong Kong in 2021 Anmeldung

20.05.2021, 18:15 Uhr

Ringvorlesung, Goethe Universität: Die Rolle der Eisenbahn in der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas: Von Dampf bis High-Speed Mehr

20.05.2021, 18:30 Uhr

Buchvorstellung, KI Erfurt: Buddhismus in China zwischen Politik, Wirtschaft und Volksfrömmigkeit Anmeldung

Die chinesische Raumfahrt hat in den letzten Jahren immer größere Sprünge gemacht. Noch im Mai soll der Rover Zhurong auf dem Mars landen und das erste Modul Chinas eigener Raumstation ist ebenfalls in die Umlaufbahn der Erde gebracht worden. Eine Aneinanderreihung von großen Erfolgen für die staatliche Weltraumagentur CNSA und ihre Hauptvertragspartner CASC und CAISC. Das sind die Staatsfirmen, die Raketen für die Raumflüge entwickeln und herstellen.

Doch auch im privaten Weltraumsektor startet China seit einigen Jahren durch. Vom Erfolg der US-Firmen SpaceX (Elon Musk), Virgin Galactic (Richard Branson) und Blue Origin (Jeff Bezos) beflügelt, haben chinesische Unternehmer eine beachtliche Zahl ähnlicher Firmen gegründet.

Inspirieren ließen sich die Firmengründer dabei durch die Namen großer Tech-Firmen der USA – oder durch Science-Fiction-Serien. Eine heißt beispielsweise “Beijing Interstellar Glory Space Technology”, kurz: iSpace. Eine andere nennt sich “Space Trek”, wobei dieser Name am offensichtlichsten abgekupfert ist. In der Branchenliste finden sich auch “Galactic Energy”, “C-Space” oder eine “Ultimate Nebula Co”.

Diese neuen Spieler greifen jeweils verschiedene Bereiche des neu entstehenden Business an. iSpace und Galactic Energy beispielsweise konzentrieren sich auf Raketentechnik und Beförderung von Satelliten, Ultimate Nebula Co will Consulting für Raumfahrt anbieten, während C-Space in der Wüste Gobi ein Forschungszentrum für eine eventuelle bemannte Marsmission eröffnet hat.

Die Erwartungen an einen riesigen, neu entstehenden Markt sind weltweit groß. Im Jahr 2019 setzte die Raumfahrtbranche nach Zahlen des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln (IW) 366 Milliarden Dollar (302 Milliarden Euro) um und wächst schnell. Zu Beginn des nächsten Jahrzehnts könnte der Markt bereits 1.400 Milliarden Dollar groß sein. Die neuen Raumfahrtambitionen in China sind auch für Deutschland relevant. Dort etabliert sich ebenfalls eine privat finanzierte Industrie für Raketenstarts und kleine Satelliten. Der Flugplatz Nordholz bei Cuxhaven ist bereits als Standort für einen Weltraumbahnhof im Gespräch.

Neben dem Abbau von Rohstoffen auf erdnahen Himmelskörpern und dem Weltraumtourismus, die beide noch in ferner Zukunft liegen, ist das Hauptgeschäft der Bau von Satelliten und deren Platzierung in ihrer Umlaufbahn. Die Satellitentechnologie hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Die künstlichen Himmelskörper sind heutzutage nicht mehr tonnenschwer und groß wie Kleinbusse. Sie wiegen zum Teil gerade einmal 25 bis 50 Kilogramm und müssen auch nicht unbedingt in eine weit entfernte geostationäre Umlaufbahn gebracht werden, sondern können in einer erdnahen Umlaufbahn operieren.

Da die Nachfrage steigt, werden die Satelliten günstiger, weil sie in Serie produziert werden können. Auch durch den kürzeren Weg und das kleinere Gewicht sinkt auch der Preis für den Transport. Dafür eigenen sich wiederum kleinere und damit wesentlich günstigere Raketen.

Trotz der größeren Erfahrung der Amerikaner sehen Experten für die chinesischen Herausforderer durchaus Marktchancen. James Zhang, CEO des Luxemburgischen Headquarter der chinesischen Firma Spacety, sagte dem MIT Tech Review kürzlich. “China kann den Bedarf für die Massenproduktion von Satelliten und Raketen am besten ausnutzen.“

Deshalb konzentrieren sich chinesische Firmen vor allem darauf, Satelliten günstig zu produzieren und sie ebenso günstig ins All zu befördern. Als iSpace 2019 als erste private chinesische Firma erfolgreich eine Rakete ins All schoss wurden hierbei eine Reihe von Satelliten ausgesetzt. Die Firma orientiert sich konzeptionell stark an SpaceX, indem sie auch wiederverwertbare Raketenstufen benutzen will. Galactic Energy wiederum hat in Expertenkreisen schon für viel Aufsehen gesorgt, da die von ihnen gebauten Ceres- und Pallas-Raketen kompakt sind und trotzdem beachtliche Nutzlasten tragen können.

Wenn vom Kunden gewünscht, können die Firmen dann gleich auch den Satelliten in der Umlaufbahn überwachen. Das sind Serviceleistungen, die sich besonders an Länder richten, die nur schmale Budgets für Raumfahrt haben, aber dennoch Satellitentechnologie benötigen.

Der Staat sieht in den Firmen unterdessen keine Konkurrenz für seine eigenen Raumfahrtpläne, sondern eine Ergänzung dazu. Während die staatliche Raumfahrt die Grenzen des Möglichen für China verschiebt und nach nationalem Prestige greift, hat die kommerzielle Raumfahrt für die Regierung einerseits den Nutzen, dass sie einen Pool von Talenten eröffnet, aus dem auch die staatliche Raumfahrt schöpfen kann. Andererseits sollen die Firmen Geld verdienen. Die Privatisierung ist Teil der staatlichen Strategie, sich in diesem Bereich weiterzuentwickeln.

Den Startschuss hatte die chinesische Regierung 2014 gegeben, ein Jahr, nachdem Staats- und Regierungschef Xi Jinping die Führung übernommen hatte. Private Raumfahrt wurde hier als ein Schlüsselantreiber der Innovation erkannt und Investitionen in diesem Bereich ermutigt. Im kürzlich veröffentlichten 14. Fünfjahresplan haben die Planer dann auch den Bau eines speziell für kommerzielle Raumfahrt ausgelegten Weltraumbahnhofs beschlossen.

Auch auf Provinz- und Kommunalebene wird kräftig investiert. In den letzten Monaten überschlugen sich Meldungen von Provinzen, die in neue Weltraumzentren investieren wollen. Da ist zum Beispiel der Weltraumhafen Wenchang auf der Insel Hainan, von dem aus die Raketen vom Typ Langer Marsch 5 und Langer Marsch 7 starten. Dieser will noch eine weitere Startrampe hinzufügen, von der aus kleinere kommerzielle Raketen starten können. Auch die Stadt Guangzhou hat Pläne formuliert, einen kommerziellen Weltraum-Schwerpunkt zu bilden. Hauptantreiber hier ist der chinesische Autohersteller Geely, die eine eigene Luft- und Raumfahrtabteilung dort ansiedeln will. Der Firma geht es speziell um Satelliten- und Kommunikationstechnologien, die beim Ausbau eines Netzwerks für autonomes Fahren helfen sollen.

Doch wie groß die Nachfrage für Weltraum-Services der chinesischen Firmen tatsächlich ausfallen wird, hängt auch davon ab, wie sehr den chinesischen Firmen vertraut wird. Einerseits geht es dabei um das Vertrauen in die Fähigkeiten der Firmen selbst. Der zweite Start einer Hyperbola-Rakete von iSpace scheiterte im Februar. Die Firma OneSpace verzeichnete ebenfalls erhebliche Rückschläge. Sie reihen sich damit unter eine ganze Menge Unternehmen ein, deren Raketen bislang beim Start explodiert sind.

Andererseits geht es um die Frage, wie unabhängig die Firmen letztendlich von der chinesischen Regierung und dem chinesischen Militär operieren können. Hier mangelt es weiterhin an Transparenz. Das betrifft speziell die Frage, ob Länder oder Firmen bereit sind, ihre Satelliten von chinesischen Firmen im All betreiben und überwachen zu lassen. China wird daher in der Welt Vertrauen aufbauen müssen, was deutlich länger dauern kann, als einen Weltraumhafen oder eine Weltraumstation zu bauen. Gregor Koppenburg/Jörn Petring

Der deutsche UN-Botschafter Christoph Heusgen hat die chinesische Regierung aufgefordert, die Inhaftierung von muslimischen Uiguren in der Autonomen Region Xinjiang zu beenden. Bei einem virtuellen High-Level-Meeting, das die Ständige Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen organisiert hatte, sagte Heusgen: “Wir appellieren an China, die universelle Menschenrechtserklärung zu respektieren und fordern China auf, die Internierungslager abzureißen.”

Christoph Heusgen erinnerte China daran, dass alle UN-Mitgliedsstaaten die “bedingungslose Verpflichtung” haben, die Menschenrechtserklärung zu respektieren. Die sei in Xinjiang “ganz klar nicht der Fall”. In seiner Begrüßungsbotschaft hatte der Diplomat allen Partnern gedankt, die die rund anderthalbstündige Veranstaltung offiziell unterstützten, darunter die Ständigen UN-Vertretungen von neun weiteren EU-Staaten sowie der USA, Großbritanniens, Australiens, Neuseelands, Kanadas und Albaniens. Heusgen erkannte in der regen Beteiligung ein Indiz für “den Ernst der Lage”.

Explizit dankte er allen Mitveranstaltern, “dass sie trotz massiver chinesischer Drohungen zusammengekommen” waren. China hatte im Vorfeld der Veranstaltung die UN-Mitglieder dazu aufgerufen, die “anti-chinesische Veranstaltung” zu boykottieren.

Die chinesische Regierung hält in Lagern in Xinjiang schätzungsweise eine Million Menschen gegen deren Willen fest, die meisten davon Uiguren. Akribische Recherchen von Menschenrechtsorganisationen, Journalisten und Wissenschaftlern belegen massive Menschenrechtsverbrechen durch den chinesischen Staat. Die US-Regierung bezeichnet die Vorgänge als Genozid. China behauptet, die Menschen würden Bildung erhalten, um bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu bekommen. Jegliche Vorwürfe zu Menschenrechtsverbrechen verweist Peking kategorisch ins Reich der Lügen.

Human Rights Watch forderte die UN auf, China zu einem Zugang für eine unabhängige Untersuchungskommission zu drängen. Heusgen nahm den Ball auf: “Wenn sie (die chinesische Regierung) nichts zu verheimlichen hat, warum gewährt sie dem High Commissioner (für Menschenrechte) keinen Zugang?” grz

Zwischen 2017 und 2019 soll die Zahl der Geburten in Xinjiang um 43 Prozent zurückgegangen sein. Das leitet die australische Denkfabrik Australian Strategic Policy Institute (ASPI) aus offiziellen Statistikdaten der Volksrepublik ab. Wenn die Zahlen stimmen, dann stützt der besonders rasche Rückgang der Geburtenrate die Vermutung, dass China in Xinjiang eine rigide Politik der Bevölkerungskontrolle durchsetzt. In Regionen, in denen vor allem Uiguren leben, lag der Rückgang laut ASPI sogar bei 57 Prozent. Die Wissenschaftler sprechen von “Familien-Entplanung”.

Offizielle chinesische Stellen erklären die Entwicklung hingegen anders. Die Änderung der Geburtenraten hänge mit der guten Wirtschaftspolitik zusammen, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums der Nachrichtenagentur Reuters. ASPI habe die Daten gefälscht und die Folgerungen an den Haaren herbeigezogen. Tatsächlich sei die Minderheit der Uiguren im betreffenden Zeitraum schneller gewachsen als die Gruppe der Han-Chinesen in der gleichen Region. Die Bevölkerungsplanung betreffe dort alle Ethnien. fin

Das staatliche Öl- und Gasunternehmen Sinopec hat eine Kooperationsvereinbarung mit Great Wall Motors abgeschlossen, um gemeinsam Technologien für Wasserstoffautos zu entwickeln. Darunter fällt die Demonstration von Wasserstoffautos sowie der Bau von Tankstellen für diese Fahrzeugtechnologie. Beide Seiten werden die “Forschungskooperation in den Bereichen Energieerzeugung, -speicherung, -transport, -betankung und -nutzung von gasförmigem und flüssigem Wasserstoff verstärken”, hieß es in einer Erklärung von Great Wall Motors.

Im März kündigte Great Wall Motors an, umgerechnet 465 Millionen US-Dollar für die Wasserstoff-Forschung auszugeben – ohne jedoch einen Zeitrahmen zu nennen. Sinopec plant, 1.000 Wasserstofftankstellen bis zum Jahr 2025 zu bauen. Sinopec produzierte im vergangenen Jahr 3,5 Millionen Tonnen Wasserstoff, was 14 Prozent der chinesischen Produktion sind. nib

Noch sind es Gerüchte – aber die halten sich schon seit einiger Zeit: VW erwäge, mit dem ID.3 demnächst das zweite Modell seiner Elektroauto-Marke ID in China bei SAIC zu produzieren. Das haben mehrere chinesische Medien am Mittwoch berichtet. Sie zeigen Fotos von einem ID.3-Erlkönig, der in China auf Testfahrt unterwegs gewesen sein soll. Auch Youtube-Videos angeblicher Testfahrten des Autos in Shanghai kursieren. Das Joint Venture SAIC VW in Shanghai soll sich an einer Fertigung interessiert gezeigt haben. Auf der modularen Elektro-Antriebs-Plattform MEB produziert Volkswagen bereits zwei China-Versionen des kompakten Elektro-SUV ID.4. Das sind der ID.4 X mit SAIC VW in Shanghai und den ID.4 Crozz mit FAW VW im südchinesischen Foshan. Das Auto greift direkt den US-Konkurrenten Tesla an: Selbst die teuerste Version des ID.4 Crozz ist laut der Website Inside EVs günstiger als ein Standard-Modell des Tesla Model 3.

Der kleinere ID.3 war aufgrund seiner Schrägheck-Form zunächst nur für Europa vorgesehen und läuft im VW-Werk in Zwickau vom Band. Doch junge Leute im einstigen Limousinen- und SUV-Land China erwärmen sich heute zunehmend für diese kompaktere Art des Autos. Den ID.3 nun doch auch nach China zu bringen, erscheint daher durchaus plausibel. Die Volkswagen Group China will bis 2025 mit allen Joint Ventures bis zu 1,5 Millionen Elektroautos verkaufen.

Die ID.3-Gerüchte begannen schon im November 2020, als die Automobilwoche über China-Pläne für den ID.3 schrieb. Ende März meldete das chinesische Portal Auto Sina, dass SAIC bei Testfahrten mit dem ID.4 den Marktstart zwei weiterer MEB-Stromer in China bestätigt habe: die des ID.3 und die des ID.6. Der Elektro-Siebensitzer ID.6 wurde im April auf der Shanghaier Automesse präsentiert. Er ist zunächst nur für China vorgesehen – und soll wie der ID.4 in zwei Versionen kommen. ck

Blackrock darf eine Vermögensverwaltungseinheit in China starten. Der weltweit größte Vermögensverwalter bekam am Mittwoch das grüne Licht der Chinesischen Banken- und Versicherungsaufsichtsbehörde und darf nun ein Joint Venture mit der China Construction Bank (CCB) und Singapurs Staatsfonds Temasek gründen. Blackrock wird 50,1 Prozent daran halten, die CCB 40 Prozent und Temasek die restlichen 9,9 Prozent, berichtet das Wirtschaftsportal Caixin.

Blackrock ist einer der ersten westlichen Vermögensverwalter im chinesischen Markt. Er folgt der französischen Amundi Asset Management, dem größten Vermögensverwalter Europas, und der in London ansässigen Schroders PLC. Der Vermögensverwalter wartet derzeit auch auf die endgültige Genehmigung für den Geschäftsbetrieb einer eigenen Investmentfondsgesellschaft in China. Im August letzten Jahres hatte der Vermögensverwalter die grundsätzliche Erlaubnis dafür erhalten. Es wäre die erste vollständig in ausländischem Besitz befindliche Investmentfondsgesellschaft in der Volksrepublik.

Larry Fink, Vorstandsvorsitzender von Blackrock, sagte: “Wir sind entschlossen, in China zu investieren, um inländische Anlagen für inländische Investoren anzubieten.” Der Geldanlagemarkt der Volksrepublik mache 18,9 Billionen US-Dollar aus und sei zwischen 2019 und 2020 um zehn Prozent gewachsen, berichtet die Financial Times. China hatte seinen Finanzsektor im April 2020 als Teil eines vorläufigen Handelsabkommens zwischen China und den USA geöffnet. nib

Laut einer Umfrage der amerikanischen Handelskammer in Hongkong “erwägen oder planen” 42 Prozent der befragten Expats, die ehemalige britische Kolonie zu verlassen. Als Grund wird der zunehmende Einfluss Pekings genannt, aber auch die strengen Quarantäneregeln aufgrund der Corona-Pandemie.

62 Prozent der Befragten geben an, das seit dem vergangenen Sommer geltende Nationale Sicherheitsgesetz sei ein Grund, warum sie überlegen, Hongkong zu verlassen. Das umstrittene Gesetz verbietet Aufruhr, Sezession und Subversion gegen Peking und erlaubt der chinesischen Staatssicherheit, auch in Hongkong zu operieren.

Zudem sorgen die strikten Quarantäneregeln für Unmut. 49 Prozent der Befragten gaben an, dass es ihnen strenge Quarantäneregeln erschwert hätten, zu reisen und ihre Familien zu besuchen. Derzeit müssen Personen, die in Hongkong aus dem Ausland ankommen, auf eigene Kosten bis zu 21 Tage in der Hotelquarantäne verbringen.

Die Finanzmetropole Hongkong war bislang ein attraktiver Standpunkt für ausländische Unternehmen und deren Mitarbeiter. Doch die Unsicherheit über die Reichweite und Interpretation des chinesischen Sicherheitsgesetzes haben dazu geführt, dass Hongkongs Image gelitten hat. Demnach sollen auch Ausländer, die in Hongkong leben und arbeiten unter das Sicherheitsgesetz fallen und können für Verstöße verfolgt werden. niw

Der taiwanische Grafikkarten-Hersteller Gigabyte Technology sieht sich Boykottaufrufen ausgesetzt. Auslöser war ein Social-Media-Beitrag des Unternehmens: Es setze auf Qualität aus Taiwan statt bei Auftragsherstellern in der Volksrepublik “niedrige Qualität zum billigen Preis” zu beziehen. Das erwies sich als strategischer Fehler des Unternehmens, das viel von seinem Computerspiele-Zubehör in der Volksrepublik verkauft: Die großen Online-Händler JD.com und Suning nahmen die Marke demonstrativ aus dem Programm. Der Grafikkarten-Hersteller entschuldigte sich am Dienstag. fin

Klagen über dreiste Fälschungen sind seit Jahrzehnten ein Dauerthema beim Smalltalk unter Ausländern in Peking. Chinas Justiz verfolgt zwar inzwischen den Raub geistigen Eigentums, aber vor allem dort, wo es um den Schutz von Innovationen und Patenten chinesischer Hightech-Unternehmen geht. Manche betrogenen Geschäftsleute glauben, dass Chinas Raubkopierer kulturell sogar ermuntert werden. Das Imitat gilt dieser Legende zufolge als besondere Form der Hochachtung, die dem besseren Produkt erwiesen wird. Solcher Unsinn wird in Broschüren zum besseren interkulturellen Verständnis des Reichs der Mitte noch immer verbreitet.

Eines aber stimmt: Chinas traditionelle Handwerker erwarben sich über Jahrhunderte meisterliche Techniken des Kopierens. Leider haben sie es auch zur Perfektion gebracht, ihre Imitate als echt auszugeben. Vor 100 Jahren schrieb der Sinologe Richard Wilhelm: “In China hat man das Verhältnis der Fälschungen zu echten Gegenständen auf zwei zu eins geschätzt. Ich halte diese Schätzung für sehr optimistisch und möchte sie wenigstens auf 999 zu eins erhöhen, und diese Zahl immer noch sehr bescheiden nennen.”

Schon um 1800 wusste Immanuel Kant, wie trickreich sich Chinas Fälscher anstellten. “Sie betrügen ungemein künstlich”, urteilte er spitz: “Sie können ein zerrissenes Stück Seidenzeug so nett wieder zusammennähen, dass es der aufmerksamste Kaufmann nicht merkt; und zerbrochenes Porzellan flicken sie mit durchgezogenem Kupferdraht in der Art zu, dass Keiner anfänglich den Bruch gewahr wird. Er schämt sich nicht, wenn er auf dem Betruge betroffen wird. Als nur insofern er dadurch einige Ungeschicklichkeit hat blicken lassen.”

Als Korrespondent stieß ich oft auf Fälle unglaublicher Kopien. Die genialste Trickserei gelang Chinas Führung unter Mao Zedong im Dezember 1969. Auf Anordnung des Politbüros wurde das 66 Meter lange, 37 Meter breite und 32 Meter hohe alte Tor des Himmlischen Friedens (Tianan’men), das heutige Wahrzeichen der Volksrepublik, bis auf seine Fundamente abgerissen und wieder neu aufgebaut. Die als “Geheimprojekt Nummer 1” (一号机密工程) getarnte Aktion dauerte 112 Tage.

Volle 30 Jahre lang gab Peking seine Kopie als Original aus. Eher zufällig kam ich dem Geheimnis auf die Spur. Um das Jahr 2000 hatte ich auf einem Antikmarkt im Pekinger Baoguangsi-Tempel eine Urkunde entdeckt. Sie zeigt ein Foto des Tian’anmen-Tores und vier Schriftzeichen: “Zur Erinnerung an den Wiederaufbau”. In Maos Handschrift steht auf ihr: “Legt große Sorgfalt auf Entwurf und Bauausführung. Bei der Konstruktion wird es bestimmt Fehler und Misserfolge geben. Sie müssen rechtzeitig korrigiert werden. Mao Zedong, am 4. Februar 1970.”

Bei Recherchen stieß ich auf die neue Pekinger Zeitung “Hauptstadt-Wind” (都市风). Ihre erste Ausgabe erschien am 7. Januar 1999 unter der Überschrift: “Warum ist das Tian’anmen-Tor 87 Zentimeter höher?” Enthüllt wurde, wie das Tor im Winter 1969 demontiert und bis April 1970 wiederaufgebaut wurde. Es sei aber wegen größerer Dachgiebel um 87 Zentimeter höher als das Original.

Im Jahr 1969 stand China kurz vor einem Krieg mit der Sowjetunion. Mao hatte mit seiner Kulturrevolution Chaos angerichtet. Peking aber trieb eine andere Sorge um. Bauexperten hatten ihre Führung im Jahr zuvor alarmiert, dass das in der Ming-Zeit erbaute Tian’anmen nicht mehr zu reparieren sei. Seine Holzkonstruktion, darunter 60 bis zu 12 Meter hohe Stützsäulen, seien morsch, die Fundamente durch den fallenden Grundwasserspiegel eingesunken, das Bauwerk durch das Erdbeben 1966 im 300 Kilometer entfernten Xingtai angeknackst. Kurzum – das hochsymbolische Tor, von dem aus Mao 1949 die Volksrepublik ausgerufen hatte, drohte einzustürzen. In einer Krisensitzung stimmte das Politbüro dem Abriss und Neubau zu.

Logistisch wurde die Geheimaktion zum Albtraum. Vom 12. bis 15. Dezember 1969 wurde zuerst die “größte Hülle der Welt” aus Spießtannenholz konstruiert, mit geflochtenen Matten aus Schilfrohr verklebt und mit Stahlrohren am Boden stabilisiert. Als Deckel schlossen Bambusmatten das Dach ab. Innen sorgte ein Geflecht von Warmwasserröhren, die aus einem Boiler hinter dem Tor gespeist wurden, für eine Arbeitstemperatur von 18 Grad, während draußen Minustemperaturen herrschten.

Von außen sah das Tor wie eine verpackte Riesenarche aus. Ein seltenes Foto veröffentlichte eine Pekinger Tageszeitung im April 2016 in einer umfassenden Reportage über die verdeckte Operation.

Auch der damalige Bauleiter Xu Xinmin und Experten für die kaiserliche Bauweise der Holzkonstruktion, die ohne Nägel auskam, wie Yao Laiquan, oder der Tischlermeister Sun Yonglin, berichteten nun. Sieben Tage lang brauchte der Abriss. Bei jedem Balken wurde notiert, wo er und wie einst saß und Tausende Fotos gemacht. Die bis zu 2.700 eingesetzten Bausoldaten, darunter Kunsthandwerker, Tischler, Maler und Schreiner, kampierten in den Parkanlagen hinter dem Tor.

Mao verlangte, keinen “Zoll beim Wiederaufbau zu verändern”. Trockenes Holz besorgten sich die Bauleiter, die später zur Erinnerung Maos Urkunde bekamen, von alten abgerissenen Stadttoren Pekings. Ebenholz lieferte ihnen die Armee von Chinas subtropischer Insel Hainan. Die riesigen Stützbalken ließen sie aus Gabun und Nordborneo importieren. Peking scheute keine Kosten. Sechs Kilo Blattgold wurden allein für die Wandmalereien gebraucht. An den Zulieferungen beteiligten sich 216 Fabriken und Institute aus 21 Provinzen Chinas. Niemand erfuhr, worum es ging.

Chinas Herrscher demonstrierten ihre absolute Macht, ihre Projekte über Jahre geheim zu halten und sie dennoch unter widrigsten Bedingungen zum Erfolg zu bringen. Auf diese politische Kunst versteht sich Peking bis heute.

Dafür war selbst ein Mao bereit, über seinen Schatten zu springen. Sein sozialistisches China hielt sich an alte geomantische Traditionen, als beim Abriss des Tian’anmen-Tores Glücksbringer-Amulette gefunden wurden. Sie waren vor Jahrhunderten bei der Richtfestzeremonie exakt in der Mitte der Dachgiebel in einer Miniaturkiste aus Zedernholz hinterlegt worden. Mao ließ an gleicher Stelle einen 17 Zentimeter hohen und 12 Zentimeter breiten jadeähnlichen Marmorstein mit goldener Aufschrift einsetzen: “Wiederaufgebaut: Januar bis März 1970”.

Alexander Bilgeri takes over as Head of the “Strategy, Services, Media House, Market Communications” department for China and Europe at BMW. Bilgeri is responsible for the Group’s communications strategy and PR events.

Also at BMW: Glenn Schmidt will head the “Politics, External Relations, Market Communications Americas, Asia-Pacific, Africa” department in the future. Schmidt’s department will thus be responsible for the Group’s lobbying efforts worldwide.

After more than seven years as Chairman, CEO and President for Siemens in China, Lothar Herrmann has now been appointed Board Advisor and Council Member at the company’s headquarters in Munich. In addition to several positions for Siemens in China, Herrmann has also worked for Siemens in Singapore, Thailand and Bangladesh.

Philipp Ibele moved from Shanghai to Stuttgart in May, where he will take over as Head of the Cross-Domain Computing Solutions XC division for Bosch. Bosch created the division earlier this year to bring new vehicle features to the road faster. Previously, Ibele was responsible for EVs and hybrid cars at Bosch in China.

Hu Chunhua is under consideration for the post of China’s Chief Trade Negotiator with the United States. The Vice Premier would replace Liu He, who has the same rank, in this scenario, reports the Wall Street Journal. The economic envoy is expected to settle the trade dispute with the US.

Man möchte glatt den alten Gameboy vom Speicher kramen – ob er noch funktioniert? Eine Wandmalerei in Xi’an zeigt den Nintendo-Klempner Mario in unverwechselbarer Pose.