Peking setzt auf die Kaufkraft seiner konsumfreudigen Bevölkerung, um ausländische Firmen immer wieder vor Augen zu führen, was sie zu verlieren hätten, wenn sie in Missgunst geraten. Nun hat es scheinbar H&M getroffen, aber Marcel Grzanna zeigt anhand von früheren Fällen, dass bei den chinesischen Konsumenten Pragmatismus doch stärker ist als die politische Ideologie der Kommunistischen Partei. Warum Elon Musk dennoch auf Schmusekurs mit der KP gehen muss, untersucht Frank Sieren.

Nur sehr aufmerksamen Beobachtern wird aufgefallen sein, dass einzig vor Xi Jinping beim Volkskongress in Peking vor zehn Tagen nicht nur eine, sondern zwei Tassen auf dem Tisch standen. Was es damit auf sich hat und welches außergewöhnliche Privileg Xi sonst hat, erläutert uns Johnny Erling in seiner freitäglichen Kolumne.

Und noch einen publizistischen Leckerbissen möchte ich Ihnen ankündigen: Für das künftige geopolitische Verhältnis zwischen Europa, den Vereinigten Staaten und China ist die zu Ende gehende Woche zweifellos von Bedeutung und sollte uns Anlass sein für einen umfassenden Blick darauf, abseits der sich überschlagenden Nachrichten und Ereignisse. Kein Geringerer als der ehemalige Außenminister und heutige Vorsitzende der Atlantikbrücke, Sigmar Gabriel, hat die politischen Realitäten in einem Essay ausgelotet. Nehmen Sie sich am besten ein wenig Zeit am Wochenende, um seine Thesen wirken zu lassen. China.Table wird sie Ihnen exklusiv am morgigen Samstag auf dem gewohnten Weg zur Lektüre senden.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.

Aufnahmen brennender Turnschuhe der Marke Nike loderten am Donnerstag in zahlreiche Foren in Chinas sozialen Medien. #Herewegoagain lautete ein zynischer Hashtag: auf in die nächste Runde. Es ist eben nichts Neues, dass westliche Unternehmen in der Volksrepublik brachial an den Pranger gestellt werden. Das geschieht immer dann, wenn Peking seine nationalen Interessen in Gefahr sieht. Sobald ausländische Firmen zu politisch aufgeladenen Sachverhalten Position beziehen, hagelt es Hassreden und Aufrufe zu Boykotten, die von den Staatsmedien mindestens multipliziert, teilweise auch von ihnen entfacht werden.

Diesmal geht es um Baumwolle aus Xinjiang, die jahrelang von etlichen Textilherstellern aus der ganzen Welt verwertet worden ist. Doch weil Recherchen westlicher Forschungseinrichtungen und Medien ergeben haben, dass der Rohstoff auch mithilfe von Zwangsarbeit durch Mitglieder der uigurischen Minderheit produziert wird, sehen sich viele Firmen offenbar verpflichtet, die Zulieferung aus Xinjiang zu stoppen.

Einerseits stehen Lieferkettengesetze, beispielsweise auf EU-Ebene, aber auch in Deutschland, kurz vor der Implementierung. Die Ketten müssen klar und nachvollziehbar sein und die Beseitigung von Menschenrechtsverletzungen ist dabei das absolute Minimum. H&M hatte in letzter Zeit viel unternommen, um diese Probleme zu lösen und belegt Platz 20 in dem aktuellen Top-25-Ranking der Gartner Supply-Chain-Studie – hinter Nike auf Platz 16.

Andererseits spüren die Unternehmen die wachsende Unruhe unter den kaufkräftigen Konsumenten in liberal-demokratischen Industriestaaten. Deren Haltung gegenüber Produkten aus China mag inkonsistent sein, aber bei Reizwörtern wie Zwangsarbeit schrillen eben auch in Deutschland zunehmend die Alarmglocken.

Also eiern die Unternehmen auf wenig elegante und vor allem nicht beneidenswerte Art und Weise zwischen werteorientierten Ansprüchen im Westen und dem Zorn einer autoritären Regierung mit dem größten Konsumentenmarkt der Welt im Rücken unsicher hin und her. Dabei ist die Zwangsarbeit nur eine Ausprägung eines überbordenden Diskurses, der sich im Kern um massive Menschenrechtsverbrechen an den muslimischen Uiguren in Xinjiang dreht. Die US-Regierung spricht von einem Genozid. Dahinter steckt ein ideologischer Konflikt zwischen der Volksrepublik und dem Westen. Es geht um die grundsätzliche Frage, inwieweit westliche Gesellschaften das brutale Vorgehen der chinesischen Regierung akzeptieren, um eigene wirtschaftliche Interessen nicht zu gefährden.

Der Konflikt wird auf mehreren Ebenen ausgetragen. Die Unternehmen bilden ungewollt, aber zwangsläufig, eine eigene Front. Die ersten Salven in der jüngsten Schlacht wurden dabei nicht auf den US-Sportartikelhersteller Nike abgefeuert, sondern am Mittwoch auf die schwedische Fast-Fashion-Marke H&M. Die hatte im vergangenen Jahr verkündet, auf die Baumwolle aus Xinjiang verzichten zu wollen. Zufällig oder nicht haben “chinesische Internetnutzer”, wie es in staatlichen chinesischen Medien heißt, jetzt, viele Monate später, diese Stellungnahme ausgegraben. Die zeitliche Nähe zu den Xinjiang-Sanktionen gegen China am Montag durch Nordamerika und die EU ist verblüffend.

Offenbar war den “chinesischen Internetnutzern” die Aussage von H&M bis vor wenigen Tagen noch völlig egal. Umso erstaunlicher ist es, in welch kurzer Zeit die Verärgerung so hohe Wellen schlagen konnte, dass H&M-Produkte mit einem Schlag von E-Commerce-Plattformen wie Taobao, Tmall, JD.com und Pinduoduo entfernt wurden. Selbst Plattformen für gebrauchte Waren schlossen sich dem Boykott an. In den App-Stores von Huawei, Xiaomi, Vivo und Tencent konnte die Mobil-Anwendung von H&M nicht mehr heruntergeladen werden. Bei der größten chinesischen Suchmaschine, Baidu, aber auch Plattformen wie Dianping oder AutoNavi verschwanden Informationen über Standorte des Herstellers im Land aus den Suchergebnissen, berichtete Reuters. Beim Taxiservice Didi konnten H&M-Geschäfte den Fahrern nicht mehr als Ziel angegeben werden.

Das Luxus-Onlineportal Jing Daily bewertete den Absturz von H&M in China als entsprechend beispiellos: “Nur wenige Stürze gingen so schnell: Letzte Woche waren H&M-Produkte nach einer Zusammenarbeit mit Simone Rocha noch ausverkauft, und diese Woche distanzieren sich Prominente wie der Schauspieler Huang Xuan mit zehn Millionen Weibo-Anhängern und die Sängerin Victoria Song mit 49 Millionen von H&M”.

Nike und andere wie Adidas oder die japanische Modekette Uniqlo erwischte es erst einen Tag später. Auch diese Firmen hatten sich in der Vergangenheit von Baumwolle aus Zwangsarbeit distanziert. Unternehmen, die vielleicht nicht mehr mit dieser Entrüstung gerechnet hatten, erinnerte die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua daran, dass eine Zusammenarbeit “bedeutungslos” sei, wenn es keinen gegenseitigen Respekt gebe. Gemeint war damit der Vorwurf, die Firmen würden sich von Berichten, die auf angeblichen “Lügen” basierten, beeinflussen lassen und China unberechtigterweise zum Sündenbock abstempeln. Der Staatsender CCTV kommentierte, chinesische Verbraucher würden “mit den Füßen abstimmen und widerspenstige Unternehmen boykottieren”. Auch die Kommunistische Jugendliga, eine einflussreiche Institution im Machtgefüge von Partei und Staat, warnte die Firmen davor, “Gerüchte zu verbreiten”. Der Wunsch sei Vater des Gedanken, gleichzeitig “in China Geld verdienen zu wollen”.

Den Prügeln durch die Medien folgten Nackenschläge durch prominente Marken-Botschafter, die ihre Zusammenarbeit aufkündigten. Neben H&M traf es auch Nike oder Adidas, deren einige publikumswirksame Partner mit einer Millionen-Reichweite sich in sozialen Netzwerken öffentlich von den westlichen Firmen distanzierten. Die unmittelbare Wirkung der Boykott-Aufrufe spiegelte sich an den Aktienmärkten wider, wo die Kurse betroffener Firmen zum Teil bis zu fünf Prozent einbrachen. Profiteure hingegen waren chinesische Anbieter von Sportartikeln wie Anda oder Li Ning, die an der Hongkonger Börse zwischen sieben und acht Prozent zulegten.

Die Erfahrung der vergangenen Jahre aber zeigt, dass vergleichbare Kampagnen gegen ausländische Marken bisher keine nachhaltigen Schäden angerichtet haben. Ob bei Daimler nach der Verbreitung eines harmlosen Zitats des Dalai Lamas, Volkswagen nach der vermeintlichen Behandlung von Chinesen als Kunden zweiter Klasse, Fluglinien, Hotelketten oder Luxusmarken wegen der Unterteilung ihrer Geschäftsbereiche in Volksrepublik China und Taiwan oder alles an japanischen Produkten nach hitzigen Auseinandersetzungen über den Status der Senkaku/Diaoyu-Inseln im ostchinesischen Meer, die von beiden Staaten beansprucht werden – nach kurzen Stürmen der Entrüstung gefolgt von einem Kotau der Firmen Richtung Peking, glätteten sich die Wellen meist binnen weniger Wochen, und die Geschäfte zogen wieder an.

Dass der Staat und seine Medien hier und da ihre Finger im Spiel haben, wenn die Wut chinesischer Konsumenten überschäumt, zeigte ebenjenes Beispiel des Streits mit Japan. Damals zogen Tausende Menschen in Peking an der japanischen Botschaft vorbei und bewarfen das Gebäude mit Wasserflaschen und Obst. Die Flaschen waren den Protestierenden durch organisierte Helfer zuvor in die Hand gedrückt worden – Feuer frei. Auch Toyota bangte damals nur kurz um seine Umsätze, als wahllos Fahrzeuge des Herstellers in chinesischen Städten demoliert wurden. Bis heute fährt die chinesische Polizei mit Autos aus japanischer Herstellung Streife.

Außerdem folgen auch chinesische Konsumenten nur ungern den Sondierungswünschen der Kommunistischen Partei, sondern entscheiden gerne individuell. Als der amerikanische Basketball-Profiklub Houston Rockets wegen eines Xinjiang-kritischen Tweets eines Managers ins Visier geraten war, wurden die Spiele der Rockets zunächst aus dem Fernsehprogramm in China gestrichen. Der Ex-Klub der Basketball-Ikone und Delegierten des Nationalen Volkskongresses, Yao Ming, hat aber so viele Fans, dass sich großer Unmut breit machte unter den NBA-Fans im Land. Patriotismus hat in vielen Fällen eben erst dann Platz, wenn die eigenen Bedürfnisse nach westlichen Importen gestillt sind.

Dennoch darf die Wirkung der chinesischen Drohungen auch nicht unterschätzt werden. Ob und wann die Zusammenarbeit mit den Markenbotschaftern fortgesetzt werden, ist unklar und damit auch die Konsequenzen für den Erfolg des Marketings der Unternehmen. Das Säbelrassen, ganz gleich ob es staatlich konzertiert ist oder von der Graswurzel stammt, schüchtert Firmen bisweilen extrem ein. Bestes Beispiel ist Volkswagen, das sich mit zweistelligen Milliarden-Euro-Investitionen in große Abhängigkeit von China manövriert hat. Konzernchef Herbert Diess hatte in einem Interview mit der BBC vor mehr als einem Jahr Kenntnisse über Umerziehungslager in Xinjiang abgestritten. Wusste er davon wirklich nichts oder fürchtete er den Zorn Pekings?

26.03.2021, 9:30-14:30 Uhr

Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde (DGO): Verflechtungen und Abhängigkeiten: China-Osteuropa-EU Mehr

29.03.2021, 18:00 Uhr

Vortrag, KI Bonn: Die medizinische Seidenstraße – Ärzte, Arzneidrogen, Krankheiten und medizinische Kenntnisse. Mehr

30.03.2021, 8:30-9:30 Uhr

Business Talk, CNBW: Live aus China: Im Gespräch mit Steffen Wurzel, ARD-Hörfunkkorrespondent in Shanghai. Anmeldung

30.03.2021, 9:00-10:00 Uhr

Webinar, Merics/EUCCC: Trade Decoupling Anmeldung

31.03.2021, 19:30-20:45 Uhr

Diskussion/ DGAP und KAS: Die Großmacht China und die EU, mit Gerhard Stahl (Beida) und Didi Kirsten Tatlow (DGAP). Mehr

01.04.2021, 13:00-14:00 Uhr

Vortrag, Uni Göttingen: Institutional and Policy Pathways to Carbon Neutrality in China by 2060. Zoom-Link

01.04.2021, 4:00-5:30 PM (EST)

China Economy Lecture Series, Harvard Center for Chinese Studies: The Rise of State-Connected Private Owners in China. Mehr

02.04.2021, 9:00-11:00 AM (EST)

Annual Roundtable, Harvard Center for Chinese Studies Modernizing Asia´s Countryside. Mehr

Peking will offenbar Militärangestellten, Mitarbeitern von Staatsunternehmen und anderen sicherheitsrelevanten Branchen die Nutzung von Tesla-Fahrzeugen in China untersagen. Auch soll eingeschränkt werden, wo sich die Autos des amerikanischen E-Autobauers aufhalten und wo sie parken dürfen. Der offizielle Grund: Die in den Autos verbauten Kameras könnten sensible Daten sammeln und in die USA verschickt werden. Auch könnten Informationen und Kontaktlisten aus Mobiltelefonen, die mit den Fahrzeugen synchronisiert werden, von der Firma ausgelesen und an Dritte weitergegeben werden. Anders als viele andere Hersteller setzt Tesla bei seinen autonomen Fahrsystemen nicht auf Lidar-Sensoren, sondern auf ein System, das hauptsächlich aus Kameras besteht. Das Unternehmen hat jedoch immer wieder betont, dass die Kameras nur der Verbesserung seines Autopiloten und anderer Funktionen dienen.

Dass es sich bei dem angekündigten Verbot um eine Retourkutsche auf die von Washington verhängten Sanktionen gegenüber chinesischen Tech-Unternehmen wie Huawei handelt, gilt unter Fachleuten als offensichtlich. Konkrete Beweise, dass Daten abgeschöpft und an Regierungsstellen weitergeleitet werden, sind in China bislang ebenso wenig vorgelegt worden wie in den USA für die Vorwürfe gegen Huawei. “Es gibt einen sehr starken Anreiz, sehr vertraulich mit jeglichen Informationen umzugehen”, verteidigt sich Musk am vergangenen Wochenende in einer Online-Rede auf dem China Development Forum, einer jährlichen Konferenz, die vom Staatsrat veranstaltet wird, “Wenn Daten abfließen, wird man uns schließen.”

Ähnlich hat auch der Huawei Gründer Ren Zhengfei für 5G argumentiert. “Ich würde eher das Unternehmen aufgeben, als dem chinesischen Staat die Daten unserer Kunden zu geben.” Im Fall Huawei dreht sich der Vorwurf allerdings darum, dass Huawei die Informationen dem chinesischen Staat geben solle.

Im Ernstfall könnten Musk nicht nur die über zwei Millionen Mitglieder der chinesischen Armee als Kunden wegfallen, sondern die Marke Tesla bei allen chinesischen Kunden Schaden nehmen. Für den E-Auto-Pionier wäre das eine Katastrophe: China ist nicht nur der mit Abstand der größte Automarkt der Welt, sondern auch einer der wichtigsten Märkte für Tesla.

Im vergangenen Jahr konnte der US-Elektroautobauer seinen Umsatz hier auf 6,7 Milliarden US-Dollar verdoppeln – 2020 verkaufte Tesla in China 147.445 Fahrzeuge, das sind 30 Prozent der weltweiten Tesla-Verkäufe. Mit seinem Model 3 und Model Y setzte sich das Unternehmen im vergangenen Jahr sogar kurzzeitig vor den einheimischen Herstellern als Marktführer an die Spitze. Aktuell hält Tesla 13 Prozent des chinesischen E-Automarktes.

Möglicherweise wird der Regierung in Peking unabhängig von den Querelen mit Washington Tesla auch einfach zu erfolgreich in China.

Denn das Jahr 2021 scheint noch besser zu werden als 2020: Allein im Februar hat Tesla 23.623 Autos in China produziert und über 18.000 verkauft. Dies hat die China Passenger Car Association (CPCA) bekannt gegeben. 18 Prozent mehr als noch im Januar. Und das, obwohl der Februar nur 28 Tage hat und die Feiertage für chinesisch Neujahr in diesem Monat lagen. Die Giga-Factory in Shanghai war nur gut 20 Tage in Betrieb.

Nur das Billig E-Auto Wuling Mini für 5.000 US-Dollar wurde mehr verkauft als Tesla. Das ist allerdings keine Konkurrenz zu Tesla, da es in seiner Leichtbauweise eher einem vierrädrigen Motorrad mit Blechhülle ähnelt.

Die Spionagevorwürfe kommen für Musk dennoch zu einem unglücklichen Zeitpunkt. Denn Tesla will, wenn möglich, noch in diesem Jahr mit einem in China entwickelten 25.000 US-Dollar Fahrzeug aus dem Premiummarkt in den Massenmarkt vordringen.

“Wir designen, entwickeln und produzieren ein chinesisches Auto, dass hier gebaut wird und in die ganze Welt verkauft wird”, erläutert Tom Zhu, Leiter von Tesla in China. Bisher liegt der Einstiegspreis für das Model 3 bei 36.000 US-Dollar.

Ob Teslas Siegeszug auf dem chinesischen Markt weiter anhält, ist jedoch auch von anderen Faktoren abhängig, vor allem von einer immer stärker werdenden heimischen Konkurrenz. Unternehmen wie NIO, Lucid Motors, Li Auto oder XPeng bedienen die Bedürfnisse der chinesischen Kunden immer besser und sind dabei günstiger.

Seitdem Tesla 2018 seine “Giga-Factory” in Schanghai eröffnet hat, hat das Unternehmen sein Angebot in China kontinuierlich erweitert. Dabei erhielt Tesla auch viel Unterstützung und Zuspruch von der Regierung, die China bei der Elektromobilität an die Weltspitze bringen möchte. Die Giga-Factory ist zum Beispiel die erste Autofabrik, die zu 100 Prozent einem ausländischen Unternehmen gehört.

Je mehr sich der Konflikt mit den USA zuspitzt, desto größer wird jedoch auch der Druck auf Tesla. Zuletzt kam es immer wieder zu Beschwerden bezüglich der Qualität von Tesla-Autos. Kunden in China berichteten von Akkubränden und Software-Problemen. Exemplare des Y-Model sollen zum Teil sogar mit verzogenen Karosserien, nicht schließenden Heckklappen und falsch montierten Rückbänken ausgeliefert worden sein. Wegen eines mangelhaften Displays bei älteren S- und X-Modellen mussten in China rund 36.000 Autos zurückgerufen werden. Als Konsequenz hatten sich offizielle Stellen wie das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie eingeschaltet und Tesla gerügt. Tesla-Chef Elon Musk räumte die Qualitätsprobleme ein und gelobte Besserung.

Nun angesichts der Datenklauvorwürfe geht Musk gar im chinesischen Staatsfernsehen auf Schmusekurs. “Ich möchte optimistisch bleiben. Ich bin sehr sicher, dass China eine große Zukunft haben wird und dass China die größte Wirtschaft der Welt werden wird mit steigendem Wohlstand”, erklärte Musk am Dienstag. Langfristig werde China Teslas größter Markt werden. “Dort werden wir die meisten Autos verkaufen und die meisten Kunden haben.”

Deutschland ist mit einer sich schleppend hinziehenden Impfkampagne nicht allein. Auch in China, wo es wegen scharfer Kontrollen und strenger Lockdowns zu Beginn der Pandemie schon seit fast einem Jahr außer einigen lokalen Ausbrüchen praktisch keine neuen Covid-Fälle mehr gibt, tauchten zuletzt ganz unterschiedliche Informationen dazu auf, wann die Mehrheit der Bevölkerung geimpft sein wird.

Mitte März verbreitete das chinesische Staatsfernsehen die Meldung, dass die Herdenimmunität erst bis Mitte 2022 erreicht werden kann, da angestrebt werde, bis dahin 70-80 Prozent der Bevölkerung zu impfen. In dieser Woche korrigierten sich die Behörden. So stellte der Direktor des chinesischen Zentrums für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (CDC) in Aussicht, dass schon Ende diesen Jahres das angestrebte Ziel erreicht werden könne. Es sei zu hoffen, dass die Herdenimmunität “im Wesentlichen bis Anfang 2022 oder sogar bis Ende 2021 erreicht wird”, so CDC-Direktor Gao Fu. “Der Impfprozess ist komplex und umfassend, und alle arbeiten hart daran. Ich hoffe, dass Anfang nächsten Jahres eine Fehleinschätzung ist. Hoffentlich können wir das Ziel bis Ende dieses Jahres erreichen”, sagte Gao weiter.

Fest steht: Soll das Ziel tatsächlich erreicht werden, muss China sein bisheriges Impftempo noch drastisch steigern. Bislang, so teilte am vergangenen Sonntag die Nationale Gesundheitskommission mit, seien 75 Millionen Dosen der chinesischen Vakzine an die Bevölkerung verimpft worden. Setzt man voraus, dass zwei Dosen für einen vollständigen Impfschutz notwendig sind, hätte China damit im besten Fall derzeit 32,5 Millionen Menschen oder 2,3 Prozent der Gesamtbevölkerung komplett geimpft. Wahrscheinlich liegt der Wert noch darunter, da es viele Menschen geben wird, die bisher erst eine Impfung erhalten haben. China liegt damit bei der Immunisierung sogar noch hinter Deutschland, wo Stand Mittwoch 4,3 Prozent der Bevölkerung kompletten Impfschutz besaßen.

Dass die Impfungen bisher auch in China nur schleppend vorangehen, hat eine ganze Reihe von Gründen. Zwar hat die Volksrepublik gleich mehrere Impfstoffe entwickelt und eine massive Produktion hochgefahren. Doch allein für den Eigenbedarf muss das bevölkerungsreichste Land doppelt soviel Impfstoff herstellen wie die USA und Europa zusammen.

Hinzu kommt, dass bereits Millionen Dosen an andere Staaten ins Ausland geliefert wurden. Auch ticken Chinesen bei der Frage, ob sie sich impfen lassen sollen, nicht viel anders als Menschen im Westen. So gibt es in Teilen der Bevölkerung Vorbehalte gegen die Sicherheit der Impfstoffe. Da es in China seit gut einem Jahr fast keine neuen Covid-Fälle mehr gibt, wiegen sich zudem viele Menschen in Sicherheit und wollen sich mit der Impfung Zeit lassen.

Für die chinesische Regierung scheint dies jedoch keine Option zu sein. Sie will den Anschluss zum Rest der Welt nicht verlieren. Gewarnt wird vor einer “Impflücke”. Denn die derzeitige Abschottung, in der Reisen sowohl für Chinesen als auch Ausländer stark eingeschränkt und wenn überhaupt nur mit 14-tägiger Hotel-Quarantäne möglich sind, belasten die Wirtschaft schwer. Zieht China bei den Impfungen nicht nach, könnte am Ende eine Situation entstehen, in der Amerikaner und Europäer wieder frei reisen können, China seine Grenze aber dicht halten müsste.

Eine gewaltige Impfkampagne nimmt nun fahrt auf: Bis Juni, so berichten chinesische Medien, sollen 560 Millionen Menschen und damit etwa 40 Prozent der Bevölkerung geimpft sein. 330 Millionen Menschen sollen bis Ende des Jahres hinzukommen, wie es in dem Anfang März vorgelegten Plan heißt. Anders als im Westen werden in China zuerst Menschen zwischen 18 und 59 Jahren geimpft. Erst danach folgen ältere Menschen.

Auffällig ist auch, dass einige Regionen in China deutlich bevorzugt werden. So strebt die Hauptstadt Peking an, schon im Mai ein “massives Impfprogramm” abzuschließen und damit Herdenimmunität zu erreichen. Peking hat mehr als 20 Millionen Einwohner und 70 bis 80 Prozent von ihnen müssen geimpft werden, um dieses Ziel zu erreichen. Das wären 14 Millionen Menschen oder mehr. Experten schätzen, dass die Stadt derzeit mindestens 200 000 Menschen pro Tag impfen kann und die Kapazität weiter ausgebaut wird.

China sterbt mit seinem beschleunigten Impfprogramm nicht nur an, die kostspieligen Covid-Kontrollen herunterfahren zu können und neue Ausbrüchen zu verhindern. Auch stehen eine ganze Reihe wichtiger Großereignisse an, die um jeden Preis durchgeführt werden sollen: So soll im Juli das 100-jährige Bestehen der Kommunistischen Partei Chinas gefeiert werden, im November sollen die Asia Youth Games stattfinden und schließlich Anfang 2022 in Peking die Olympischen Winterspiele. Spätestens zu diesem Termin will China der Welt zeigen, dass das Corona-Virus im eigenen Land endgültig überwunden ist.

Wissenschaftler des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel werden sich in den kommenden drei Jahren gemeinsam mit nationalen und internationalen Partnern mit den Auswirkungen des chinesischen Engagements in Afrika beschäftigen. Das Forschungsprojekt soll die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des chinesischen Engagements in Afrika entlang aller Schlüsseldimensionen – Handel, Investitionen, Entwicklungshilfe, Verschuldung und Migration – untersuchen. Das Forschungsprojekt wird durch die Leibniz-Gemeinschaft finanziert. Zu den Partnern des IfW gehören unter anderen die Universität Göttingen, die University of Hongkong, die University of Ghana und die University of Addis Ababa. asi

Die Leiterinnen und Leiter großer europäischer Thinktanks und Forschungseinrichtungen haben in einer Mitteilung die Sanktionen Pekings gegen Kollegen verurteilt. “Wir sind zutiefst besorgt darüber, dass die Ausrichtung auf unabhängige Forscher und Institutionen der Zivilgesellschaft das praktische und konstruktive Engagement von Menschen untergräbt, die sich bemühen, einen positiven Beitrag zu politischen Debatten zu leisten”, erklärten die Direktorinnen und Direktoren von rund 30 Institutionen, darunter Institut Montaigne, CEPS, Bruegel und IFRI.

“Das wird nicht nur schädlich für unsere Fähigkeit, fundierte Analysen zu liefern, sondern auch für die künftigen Beziehungen zwischen China und Europa im weiteren Sinne”, hieß es in dem Statement. Der gegenseitige Dialog sei in schwierigen Zeiten von entscheidender Bedeutung.

Peking hatte am Montag Sanktionen gegen europäische Politiker, Forscher und Organisationen verhängt, darunter auch das in Berlin ansässige Merics-Institut (China.Table berichtete). Was die Strafmaßnahmen genau für die Arbeit der Thinktanks bedeuten, war zunächst nicht klar. Auch ob alle Mitglieder der sanktionierten Gremien, beispielsweise des Menschenrechtsausschusses des Europaparlaments, automatisch mit Chinas Sanktionen belegt wurden, ist noch ungeklärt. ari

Der langjährige China-Korrespondent der Nikkei-Nachrichtenagentur, Katsuji Nakazawa, entdeckte während der März-Sitzung des Volkskongresses eine auffällige Abweichung vom strikten Protokoll. Üblicherweise stehen auf den Tischen vor den höchsten Funktionären im Präsidium und den vor ihnen im Plenum sitzenden Tausenden Abgeordneten jeweils nur eine Teetasse aus Porzellan. Behandschuhte Dienstboten lupfen regelmäßig den Deckel und gießen heißes Wasser nach.

Doch dann kam alles ganz anders. Vor Staats- und Parteichef Xi Jinping standen als Einzigem in der Großen Halle des Volkes zwei Teetassen. Das sei kein Zufall, mutmaßte der frühere Leiter des Nikkei-Büro in Beijing, zumal Xi Jinping selbst bei Gruppendiskussionen im kleinen Kreis vor seinen beiden Tassen saß. Katsuji kam eine verbreitete Redewendung in den Sinn: ‘ren zou, cha liang’ (人走茶凉), wörtlich: “Wenn Leute den Abgang machen, wird auch ihr Tee kalt.” Xi Jinping wollte wohl zeigen, dass “sein Tee nicht kalt wird. Es wartet eine weitere heiße Tasse auf ihn.” Eigentlich müsste er 2023 verfassungsgemäß nach zehn Jahren Amtszeit abtreten. Doch er ließ mit einer “Lex Xi” 2018 die Regeln ändern. Er darf weiter am Ruder bleiben.

Katsuji las das aus den Teeblättern. Wissenschaftlich nennt man das “Tasseographie”, die hohe Kunst zu deuten, was gerade ist oder kommen kann. Westliche Journalisten stochern dafür im Kaffeesatz, asiatische im Teesud, wenn sie über die politische Kultur eines autoritären Herrschaftssystems orakeln, das sich nicht über Wahlen legitimiert und wegen mangelnder Transparenz voller versteckter Anspielungen ist.

Manche sind so subtil, dass selbst die meisten Chinesen sie nicht erkennen. Das gilt etwa für ein bizarres Privileg, das nur der jeweilige Parteichef Chinas in Anspruch nehmen darf, sobald er in den Olymp des ideologischen Vordenkers der Nation aufgestiegen ist. Er darf von da an sämtliche Zahlen, Ziffern oder Daten, die er in seinen Theorie-Werken zu Papier bringt, in alter schriftchinesischer Form (Fangkuai-Schrift) schreiben, ohne, wie andere Autoren arabische Zahlen benutzen zu müssen. Auch Xi Jinping nimmt diese Ehre in Anspruch, seit er 2017 durch Änderung der Parteistatuten sein “Xi Jinping-Denken” dort verankerte und es als “Marxismus des 21. Jahrhunderts” feiern lässt. Er reiht sich als Fünfter seit Gründung der Volksrepublik in die Elite “marxistischer Klassiker” ein, zu denen Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin und Hu Jintao gehören. In Xi Jinpings neuen Aufsatz- und Redensammlungen, wie “Die Partei führt alle Arbeit an” (论坚持党对一切工作的领导) oder “Über die Geschichte von Chinas Partei” (中国共产党历史), sind in den jeweils mehr als 300 Seiten Text alle verwendeten Zahlen und Ziffern mit chinesischen Zeichen geschrieben, selbst die Datumsangaben.

Die sprachliche Extrawurst für den Alleinherrscher wurmte früh Chinas marxistischen Universalgelehrten und Wissenschaftsrat Yu Guangyuan (1915-2013). Er veröffentlichte mehr als 90 Bücher, Tausende Aufsätze, begründete neue Wissenschaftsdisziplinen und wurde einer der Theoretiker, die das Konzept der “sozialistischen Marktwirtschaft” entwickelten. Yu wehrte sich seit 1991 mit Briefen, Eingaben und Aufsätzen gegen Verlagsbürokraten, die “unwissenschaftlich, undemokratisch und ungerecht” darüber entschieden, dass er in seinen Publikationen numerische Angaben in arabischen Zahlen schreiben musste. Sie verhunzten die Sprache, machten sie oftmals zum Gespött, etwa bei der Redewendung: “Buguan sanqi ershiyi (不管三七二十一 ). Diese bedeutet: “Es ist mir egal, auch wenn drei mal sieben 21 ergibt.” In arabischen Zahlen ausgedrückt würde das “Buguan 3721” geschrieben. Auch Chinas Idiom 不怕一万,就怕万一 wäre gewöhnungsbedürftig. Es bedeutet: “Ich fürchte nichts, außer, wenn es zum besonderen einen Fall unter 10.000 Geschehnissen kommt.” Das würde so aussehen: 不怕10.000就怕1/10.000.

1986 hatte ein Gremium aus sieben Regierungs- und Parteikommissionen Vorschläge zur Vereinheitlichung der numerischen Schreibung vorgelegt. Erst zehn Jahre später traten sie verbindlich in Kraft als mehrseitiges “Standardisiertes Regelwerk, wie Zahlen in Veröffentlichungen zu schreiben sind.” Yu hatte sich lange mit eigens angefertigtem Stempel und einem Aufkleber gewehrt. Er stempelte seine Manuskripte mit rotem Aufdruck: “Herzliche Bitte an die Genossen Redakteure. Bitte nichts ändern, Alle meine Zahlen sind so zu übernehmen, wie ich sie geschrieben habe.” Er bat das Lektorat, die Originalfassung zu veröffentlichen, “auch wenn ihr wahrscheinlich eine Geldstrafe zahlen müsst. Die könnt ihr mir von meinem Honorar abziehen.” Yu schenkte mir eine Collage seiner Interventionen mit Stempelabdruck und Aufkleber. Er sei sich dabei vorgekommen wie ein Don Quichotte.

Der Aufschrei zum Schutz der Sprache ist beileibe keine chinesische Besonderheit. Seit März hat das historische Pariser Musée Carnavalet laut AFP eine erhitzte Debatte in Frankreich ausgelöst. Es ließ nach seinem Umbau zur kommenden Neueröffnung bei einer Reihe seiner Exponate die lateinischen Schriftziffern durch arabische Zahlen ergänzen. Louis XIV steht künftig neben Louis 14. Weil das “einfacher zu lesen und zu verstehen ist”, schreibt das Museum.

In China gibt es keinen öffentlichen Aufschrei wie in Frankreich, schon gar nicht darüber, wie die imperiale Vorzugsbehandlung, nur Chinesisch schreiben zu dürfen, zum Alleinstellungsmerkmal des neuen Herrschers über China wird.

Er gibt eine Reihe solcher Merkmale, darunter, dass Xi Jinping sich “Kern” der Führung nennen lässt. Ob auch seine beiden Teetassen dazugehören? Vielleicht fabuliert der Nikkei-Korrespondent nur, hat zu viel Harry Potter gelesen. Im Band der Gefangene von Askaban taucht das Lesen von Teeblättern unter der Bezeichnung “Tasseomantie” auf, zusammengesetzt aus dem französischen Wort “tasse” (Tasse) und dem griechischen “manteía” für Weissagung.

Was wie ein buntes Bällebad aussieht, trifft derzeit den Welthandel an einem empfindlichen Punkt – der feststeckende Frachter “Ever Given” blockiert weiterhin den Suezkanal. Auf beiden Seiten stauen sich nun Schiffe, wie online live verfolgt werden kann. Wann das Containerschiff seine Fahrt fortsetzen kann, ist weiterhin unklar.

Peking setzt auf die Kaufkraft seiner konsumfreudigen Bevölkerung, um ausländische Firmen immer wieder vor Augen zu führen, was sie zu verlieren hätten, wenn sie in Missgunst geraten. Nun hat es scheinbar H&M getroffen, aber Marcel Grzanna zeigt anhand von früheren Fällen, dass bei den chinesischen Konsumenten Pragmatismus doch stärker ist als die politische Ideologie der Kommunistischen Partei. Warum Elon Musk dennoch auf Schmusekurs mit der KP gehen muss, untersucht Frank Sieren.

Nur sehr aufmerksamen Beobachtern wird aufgefallen sein, dass einzig vor Xi Jinping beim Volkskongress in Peking vor zehn Tagen nicht nur eine, sondern zwei Tassen auf dem Tisch standen. Was es damit auf sich hat und welches außergewöhnliche Privileg Xi sonst hat, erläutert uns Johnny Erling in seiner freitäglichen Kolumne.

Und noch einen publizistischen Leckerbissen möchte ich Ihnen ankündigen: Für das künftige geopolitische Verhältnis zwischen Europa, den Vereinigten Staaten und China ist die zu Ende gehende Woche zweifellos von Bedeutung und sollte uns Anlass sein für einen umfassenden Blick darauf, abseits der sich überschlagenden Nachrichten und Ereignisse. Kein Geringerer als der ehemalige Außenminister und heutige Vorsitzende der Atlantikbrücke, Sigmar Gabriel, hat die politischen Realitäten in einem Essay ausgelotet. Nehmen Sie sich am besten ein wenig Zeit am Wochenende, um seine Thesen wirken zu lassen. China.Table wird sie Ihnen exklusiv am morgigen Samstag auf dem gewohnten Weg zur Lektüre senden.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.

Aufnahmen brennender Turnschuhe der Marke Nike loderten am Donnerstag in zahlreiche Foren in Chinas sozialen Medien. #Herewegoagain lautete ein zynischer Hashtag: auf in die nächste Runde. Es ist eben nichts Neues, dass westliche Unternehmen in der Volksrepublik brachial an den Pranger gestellt werden. Das geschieht immer dann, wenn Peking seine nationalen Interessen in Gefahr sieht. Sobald ausländische Firmen zu politisch aufgeladenen Sachverhalten Position beziehen, hagelt es Hassreden und Aufrufe zu Boykotten, die von den Staatsmedien mindestens multipliziert, teilweise auch von ihnen entfacht werden.

Diesmal geht es um Baumwolle aus Xinjiang, die jahrelang von etlichen Textilherstellern aus der ganzen Welt verwertet worden ist. Doch weil Recherchen westlicher Forschungseinrichtungen und Medien ergeben haben, dass der Rohstoff auch mithilfe von Zwangsarbeit durch Mitglieder der uigurischen Minderheit produziert wird, sehen sich viele Firmen offenbar verpflichtet, die Zulieferung aus Xinjiang zu stoppen.

Einerseits stehen Lieferkettengesetze, beispielsweise auf EU-Ebene, aber auch in Deutschland, kurz vor der Implementierung. Die Ketten müssen klar und nachvollziehbar sein und die Beseitigung von Menschenrechtsverletzungen ist dabei das absolute Minimum. H&M hatte in letzter Zeit viel unternommen, um diese Probleme zu lösen und belegt Platz 20 in dem aktuellen Top-25-Ranking der Gartner Supply-Chain-Studie – hinter Nike auf Platz 16.

Andererseits spüren die Unternehmen die wachsende Unruhe unter den kaufkräftigen Konsumenten in liberal-demokratischen Industriestaaten. Deren Haltung gegenüber Produkten aus China mag inkonsistent sein, aber bei Reizwörtern wie Zwangsarbeit schrillen eben auch in Deutschland zunehmend die Alarmglocken.

Also eiern die Unternehmen auf wenig elegante und vor allem nicht beneidenswerte Art und Weise zwischen werteorientierten Ansprüchen im Westen und dem Zorn einer autoritären Regierung mit dem größten Konsumentenmarkt der Welt im Rücken unsicher hin und her. Dabei ist die Zwangsarbeit nur eine Ausprägung eines überbordenden Diskurses, der sich im Kern um massive Menschenrechtsverbrechen an den muslimischen Uiguren in Xinjiang dreht. Die US-Regierung spricht von einem Genozid. Dahinter steckt ein ideologischer Konflikt zwischen der Volksrepublik und dem Westen. Es geht um die grundsätzliche Frage, inwieweit westliche Gesellschaften das brutale Vorgehen der chinesischen Regierung akzeptieren, um eigene wirtschaftliche Interessen nicht zu gefährden.

Der Konflikt wird auf mehreren Ebenen ausgetragen. Die Unternehmen bilden ungewollt, aber zwangsläufig, eine eigene Front. Die ersten Salven in der jüngsten Schlacht wurden dabei nicht auf den US-Sportartikelhersteller Nike abgefeuert, sondern am Mittwoch auf die schwedische Fast-Fashion-Marke H&M. Die hatte im vergangenen Jahr verkündet, auf die Baumwolle aus Xinjiang verzichten zu wollen. Zufällig oder nicht haben “chinesische Internetnutzer”, wie es in staatlichen chinesischen Medien heißt, jetzt, viele Monate später, diese Stellungnahme ausgegraben. Die zeitliche Nähe zu den Xinjiang-Sanktionen gegen China am Montag durch Nordamerika und die EU ist verblüffend.

Offenbar war den “chinesischen Internetnutzern” die Aussage von H&M bis vor wenigen Tagen noch völlig egal. Umso erstaunlicher ist es, in welch kurzer Zeit die Verärgerung so hohe Wellen schlagen konnte, dass H&M-Produkte mit einem Schlag von E-Commerce-Plattformen wie Taobao, Tmall, JD.com und Pinduoduo entfernt wurden. Selbst Plattformen für gebrauchte Waren schlossen sich dem Boykott an. In den App-Stores von Huawei, Xiaomi, Vivo und Tencent konnte die Mobil-Anwendung von H&M nicht mehr heruntergeladen werden. Bei der größten chinesischen Suchmaschine, Baidu, aber auch Plattformen wie Dianping oder AutoNavi verschwanden Informationen über Standorte des Herstellers im Land aus den Suchergebnissen, berichtete Reuters. Beim Taxiservice Didi konnten H&M-Geschäfte den Fahrern nicht mehr als Ziel angegeben werden.

Das Luxus-Onlineportal Jing Daily bewertete den Absturz von H&M in China als entsprechend beispiellos: “Nur wenige Stürze gingen so schnell: Letzte Woche waren H&M-Produkte nach einer Zusammenarbeit mit Simone Rocha noch ausverkauft, und diese Woche distanzieren sich Prominente wie der Schauspieler Huang Xuan mit zehn Millionen Weibo-Anhängern und die Sängerin Victoria Song mit 49 Millionen von H&M”.

Nike und andere wie Adidas oder die japanische Modekette Uniqlo erwischte es erst einen Tag später. Auch diese Firmen hatten sich in der Vergangenheit von Baumwolle aus Zwangsarbeit distanziert. Unternehmen, die vielleicht nicht mehr mit dieser Entrüstung gerechnet hatten, erinnerte die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua daran, dass eine Zusammenarbeit “bedeutungslos” sei, wenn es keinen gegenseitigen Respekt gebe. Gemeint war damit der Vorwurf, die Firmen würden sich von Berichten, die auf angeblichen “Lügen” basierten, beeinflussen lassen und China unberechtigterweise zum Sündenbock abstempeln. Der Staatsender CCTV kommentierte, chinesische Verbraucher würden “mit den Füßen abstimmen und widerspenstige Unternehmen boykottieren”. Auch die Kommunistische Jugendliga, eine einflussreiche Institution im Machtgefüge von Partei und Staat, warnte die Firmen davor, “Gerüchte zu verbreiten”. Der Wunsch sei Vater des Gedanken, gleichzeitig “in China Geld verdienen zu wollen”.

Den Prügeln durch die Medien folgten Nackenschläge durch prominente Marken-Botschafter, die ihre Zusammenarbeit aufkündigten. Neben H&M traf es auch Nike oder Adidas, deren einige publikumswirksame Partner mit einer Millionen-Reichweite sich in sozialen Netzwerken öffentlich von den westlichen Firmen distanzierten. Die unmittelbare Wirkung der Boykott-Aufrufe spiegelte sich an den Aktienmärkten wider, wo die Kurse betroffener Firmen zum Teil bis zu fünf Prozent einbrachen. Profiteure hingegen waren chinesische Anbieter von Sportartikeln wie Anda oder Li Ning, die an der Hongkonger Börse zwischen sieben und acht Prozent zulegten.

Die Erfahrung der vergangenen Jahre aber zeigt, dass vergleichbare Kampagnen gegen ausländische Marken bisher keine nachhaltigen Schäden angerichtet haben. Ob bei Daimler nach der Verbreitung eines harmlosen Zitats des Dalai Lamas, Volkswagen nach der vermeintlichen Behandlung von Chinesen als Kunden zweiter Klasse, Fluglinien, Hotelketten oder Luxusmarken wegen der Unterteilung ihrer Geschäftsbereiche in Volksrepublik China und Taiwan oder alles an japanischen Produkten nach hitzigen Auseinandersetzungen über den Status der Senkaku/Diaoyu-Inseln im ostchinesischen Meer, die von beiden Staaten beansprucht werden – nach kurzen Stürmen der Entrüstung gefolgt von einem Kotau der Firmen Richtung Peking, glätteten sich die Wellen meist binnen weniger Wochen, und die Geschäfte zogen wieder an.

Dass der Staat und seine Medien hier und da ihre Finger im Spiel haben, wenn die Wut chinesischer Konsumenten überschäumt, zeigte ebenjenes Beispiel des Streits mit Japan. Damals zogen Tausende Menschen in Peking an der japanischen Botschaft vorbei und bewarfen das Gebäude mit Wasserflaschen und Obst. Die Flaschen waren den Protestierenden durch organisierte Helfer zuvor in die Hand gedrückt worden – Feuer frei. Auch Toyota bangte damals nur kurz um seine Umsätze, als wahllos Fahrzeuge des Herstellers in chinesischen Städten demoliert wurden. Bis heute fährt die chinesische Polizei mit Autos aus japanischer Herstellung Streife.

Außerdem folgen auch chinesische Konsumenten nur ungern den Sondierungswünschen der Kommunistischen Partei, sondern entscheiden gerne individuell. Als der amerikanische Basketball-Profiklub Houston Rockets wegen eines Xinjiang-kritischen Tweets eines Managers ins Visier geraten war, wurden die Spiele der Rockets zunächst aus dem Fernsehprogramm in China gestrichen. Der Ex-Klub der Basketball-Ikone und Delegierten des Nationalen Volkskongresses, Yao Ming, hat aber so viele Fans, dass sich großer Unmut breit machte unter den NBA-Fans im Land. Patriotismus hat in vielen Fällen eben erst dann Platz, wenn die eigenen Bedürfnisse nach westlichen Importen gestillt sind.

Dennoch darf die Wirkung der chinesischen Drohungen auch nicht unterschätzt werden. Ob und wann die Zusammenarbeit mit den Markenbotschaftern fortgesetzt werden, ist unklar und damit auch die Konsequenzen für den Erfolg des Marketings der Unternehmen. Das Säbelrassen, ganz gleich ob es staatlich konzertiert ist oder von der Graswurzel stammt, schüchtert Firmen bisweilen extrem ein. Bestes Beispiel ist Volkswagen, das sich mit zweistelligen Milliarden-Euro-Investitionen in große Abhängigkeit von China manövriert hat. Konzernchef Herbert Diess hatte in einem Interview mit der BBC vor mehr als einem Jahr Kenntnisse über Umerziehungslager in Xinjiang abgestritten. Wusste er davon wirklich nichts oder fürchtete er den Zorn Pekings?

26.03.2021, 9:30-14:30 Uhr

Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde (DGO): Verflechtungen und Abhängigkeiten: China-Osteuropa-EU Mehr

29.03.2021, 18:00 Uhr

Vortrag, KI Bonn: Die medizinische Seidenstraße – Ärzte, Arzneidrogen, Krankheiten und medizinische Kenntnisse. Mehr

30.03.2021, 8:30-9:30 Uhr

Business Talk, CNBW: Live aus China: Im Gespräch mit Steffen Wurzel, ARD-Hörfunkkorrespondent in Shanghai. Anmeldung

30.03.2021, 9:00-10:00 Uhr

Webinar, Merics/EUCCC: Trade Decoupling Anmeldung

31.03.2021, 19:30-20:45 Uhr

Diskussion/ DGAP und KAS: Die Großmacht China und die EU, mit Gerhard Stahl (Beida) und Didi Kirsten Tatlow (DGAP). Mehr

01.04.2021, 13:00-14:00 Uhr

Vortrag, Uni Göttingen: Institutional and Policy Pathways to Carbon Neutrality in China by 2060. Zoom-Link

01.04.2021, 4:00-5:30 PM (EST)

China Economy Lecture Series, Harvard Center for Chinese Studies: The Rise of State-Connected Private Owners in China. Mehr

02.04.2021, 9:00-11:00 AM (EST)

Annual Roundtable, Harvard Center for Chinese Studies Modernizing Asia´s Countryside. Mehr

Peking will offenbar Militärangestellten, Mitarbeitern von Staatsunternehmen und anderen sicherheitsrelevanten Branchen die Nutzung von Tesla-Fahrzeugen in China untersagen. Auch soll eingeschränkt werden, wo sich die Autos des amerikanischen E-Autobauers aufhalten und wo sie parken dürfen. Der offizielle Grund: Die in den Autos verbauten Kameras könnten sensible Daten sammeln und in die USA verschickt werden. Auch könnten Informationen und Kontaktlisten aus Mobiltelefonen, die mit den Fahrzeugen synchronisiert werden, von der Firma ausgelesen und an Dritte weitergegeben werden. Anders als viele andere Hersteller setzt Tesla bei seinen autonomen Fahrsystemen nicht auf Lidar-Sensoren, sondern auf ein System, das hauptsächlich aus Kameras besteht. Das Unternehmen hat jedoch immer wieder betont, dass die Kameras nur der Verbesserung seines Autopiloten und anderer Funktionen dienen.

Dass es sich bei dem angekündigten Verbot um eine Retourkutsche auf die von Washington verhängten Sanktionen gegenüber chinesischen Tech-Unternehmen wie Huawei handelt, gilt unter Fachleuten als offensichtlich. Konkrete Beweise, dass Daten abgeschöpft und an Regierungsstellen weitergeleitet werden, sind in China bislang ebenso wenig vorgelegt worden wie in den USA für die Vorwürfe gegen Huawei. “Es gibt einen sehr starken Anreiz, sehr vertraulich mit jeglichen Informationen umzugehen”, verteidigt sich Musk am vergangenen Wochenende in einer Online-Rede auf dem China Development Forum, einer jährlichen Konferenz, die vom Staatsrat veranstaltet wird, “Wenn Daten abfließen, wird man uns schließen.”

Ähnlich hat auch der Huawei Gründer Ren Zhengfei für 5G argumentiert. “Ich würde eher das Unternehmen aufgeben, als dem chinesischen Staat die Daten unserer Kunden zu geben.” Im Fall Huawei dreht sich der Vorwurf allerdings darum, dass Huawei die Informationen dem chinesischen Staat geben solle.

Im Ernstfall könnten Musk nicht nur die über zwei Millionen Mitglieder der chinesischen Armee als Kunden wegfallen, sondern die Marke Tesla bei allen chinesischen Kunden Schaden nehmen. Für den E-Auto-Pionier wäre das eine Katastrophe: China ist nicht nur der mit Abstand der größte Automarkt der Welt, sondern auch einer der wichtigsten Märkte für Tesla.

Im vergangenen Jahr konnte der US-Elektroautobauer seinen Umsatz hier auf 6,7 Milliarden US-Dollar verdoppeln – 2020 verkaufte Tesla in China 147.445 Fahrzeuge, das sind 30 Prozent der weltweiten Tesla-Verkäufe. Mit seinem Model 3 und Model Y setzte sich das Unternehmen im vergangenen Jahr sogar kurzzeitig vor den einheimischen Herstellern als Marktführer an die Spitze. Aktuell hält Tesla 13 Prozent des chinesischen E-Automarktes.

Möglicherweise wird der Regierung in Peking unabhängig von den Querelen mit Washington Tesla auch einfach zu erfolgreich in China.

Denn das Jahr 2021 scheint noch besser zu werden als 2020: Allein im Februar hat Tesla 23.623 Autos in China produziert und über 18.000 verkauft. Dies hat die China Passenger Car Association (CPCA) bekannt gegeben. 18 Prozent mehr als noch im Januar. Und das, obwohl der Februar nur 28 Tage hat und die Feiertage für chinesisch Neujahr in diesem Monat lagen. Die Giga-Factory in Shanghai war nur gut 20 Tage in Betrieb.

Nur das Billig E-Auto Wuling Mini für 5.000 US-Dollar wurde mehr verkauft als Tesla. Das ist allerdings keine Konkurrenz zu Tesla, da es in seiner Leichtbauweise eher einem vierrädrigen Motorrad mit Blechhülle ähnelt.

Die Spionagevorwürfe kommen für Musk dennoch zu einem unglücklichen Zeitpunkt. Denn Tesla will, wenn möglich, noch in diesem Jahr mit einem in China entwickelten 25.000 US-Dollar Fahrzeug aus dem Premiummarkt in den Massenmarkt vordringen.

“Wir designen, entwickeln und produzieren ein chinesisches Auto, dass hier gebaut wird und in die ganze Welt verkauft wird”, erläutert Tom Zhu, Leiter von Tesla in China. Bisher liegt der Einstiegspreis für das Model 3 bei 36.000 US-Dollar.

Ob Teslas Siegeszug auf dem chinesischen Markt weiter anhält, ist jedoch auch von anderen Faktoren abhängig, vor allem von einer immer stärker werdenden heimischen Konkurrenz. Unternehmen wie NIO, Lucid Motors, Li Auto oder XPeng bedienen die Bedürfnisse der chinesischen Kunden immer besser und sind dabei günstiger.

Seitdem Tesla 2018 seine “Giga-Factory” in Schanghai eröffnet hat, hat das Unternehmen sein Angebot in China kontinuierlich erweitert. Dabei erhielt Tesla auch viel Unterstützung und Zuspruch von der Regierung, die China bei der Elektromobilität an die Weltspitze bringen möchte. Die Giga-Factory ist zum Beispiel die erste Autofabrik, die zu 100 Prozent einem ausländischen Unternehmen gehört.

Je mehr sich der Konflikt mit den USA zuspitzt, desto größer wird jedoch auch der Druck auf Tesla. Zuletzt kam es immer wieder zu Beschwerden bezüglich der Qualität von Tesla-Autos. Kunden in China berichteten von Akkubränden und Software-Problemen. Exemplare des Y-Model sollen zum Teil sogar mit verzogenen Karosserien, nicht schließenden Heckklappen und falsch montierten Rückbänken ausgeliefert worden sein. Wegen eines mangelhaften Displays bei älteren S- und X-Modellen mussten in China rund 36.000 Autos zurückgerufen werden. Als Konsequenz hatten sich offizielle Stellen wie das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie eingeschaltet und Tesla gerügt. Tesla-Chef Elon Musk räumte die Qualitätsprobleme ein und gelobte Besserung.

Nun angesichts der Datenklauvorwürfe geht Musk gar im chinesischen Staatsfernsehen auf Schmusekurs. “Ich möchte optimistisch bleiben. Ich bin sehr sicher, dass China eine große Zukunft haben wird und dass China die größte Wirtschaft der Welt werden wird mit steigendem Wohlstand”, erklärte Musk am Dienstag. Langfristig werde China Teslas größter Markt werden. “Dort werden wir die meisten Autos verkaufen und die meisten Kunden haben.”

Deutschland ist mit einer sich schleppend hinziehenden Impfkampagne nicht allein. Auch in China, wo es wegen scharfer Kontrollen und strenger Lockdowns zu Beginn der Pandemie schon seit fast einem Jahr außer einigen lokalen Ausbrüchen praktisch keine neuen Covid-Fälle mehr gibt, tauchten zuletzt ganz unterschiedliche Informationen dazu auf, wann die Mehrheit der Bevölkerung geimpft sein wird.

Mitte März verbreitete das chinesische Staatsfernsehen die Meldung, dass die Herdenimmunität erst bis Mitte 2022 erreicht werden kann, da angestrebt werde, bis dahin 70-80 Prozent der Bevölkerung zu impfen. In dieser Woche korrigierten sich die Behörden. So stellte der Direktor des chinesischen Zentrums für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (CDC) in Aussicht, dass schon Ende diesen Jahres das angestrebte Ziel erreicht werden könne. Es sei zu hoffen, dass die Herdenimmunität “im Wesentlichen bis Anfang 2022 oder sogar bis Ende 2021 erreicht wird”, so CDC-Direktor Gao Fu. “Der Impfprozess ist komplex und umfassend, und alle arbeiten hart daran. Ich hoffe, dass Anfang nächsten Jahres eine Fehleinschätzung ist. Hoffentlich können wir das Ziel bis Ende dieses Jahres erreichen”, sagte Gao weiter.

Fest steht: Soll das Ziel tatsächlich erreicht werden, muss China sein bisheriges Impftempo noch drastisch steigern. Bislang, so teilte am vergangenen Sonntag die Nationale Gesundheitskommission mit, seien 75 Millionen Dosen der chinesischen Vakzine an die Bevölkerung verimpft worden. Setzt man voraus, dass zwei Dosen für einen vollständigen Impfschutz notwendig sind, hätte China damit im besten Fall derzeit 32,5 Millionen Menschen oder 2,3 Prozent der Gesamtbevölkerung komplett geimpft. Wahrscheinlich liegt der Wert noch darunter, da es viele Menschen geben wird, die bisher erst eine Impfung erhalten haben. China liegt damit bei der Immunisierung sogar noch hinter Deutschland, wo Stand Mittwoch 4,3 Prozent der Bevölkerung kompletten Impfschutz besaßen.

Dass die Impfungen bisher auch in China nur schleppend vorangehen, hat eine ganze Reihe von Gründen. Zwar hat die Volksrepublik gleich mehrere Impfstoffe entwickelt und eine massive Produktion hochgefahren. Doch allein für den Eigenbedarf muss das bevölkerungsreichste Land doppelt soviel Impfstoff herstellen wie die USA und Europa zusammen.

Hinzu kommt, dass bereits Millionen Dosen an andere Staaten ins Ausland geliefert wurden. Auch ticken Chinesen bei der Frage, ob sie sich impfen lassen sollen, nicht viel anders als Menschen im Westen. So gibt es in Teilen der Bevölkerung Vorbehalte gegen die Sicherheit der Impfstoffe. Da es in China seit gut einem Jahr fast keine neuen Covid-Fälle mehr gibt, wiegen sich zudem viele Menschen in Sicherheit und wollen sich mit der Impfung Zeit lassen.

Für die chinesische Regierung scheint dies jedoch keine Option zu sein. Sie will den Anschluss zum Rest der Welt nicht verlieren. Gewarnt wird vor einer “Impflücke”. Denn die derzeitige Abschottung, in der Reisen sowohl für Chinesen als auch Ausländer stark eingeschränkt und wenn überhaupt nur mit 14-tägiger Hotel-Quarantäne möglich sind, belasten die Wirtschaft schwer. Zieht China bei den Impfungen nicht nach, könnte am Ende eine Situation entstehen, in der Amerikaner und Europäer wieder frei reisen können, China seine Grenze aber dicht halten müsste.

Eine gewaltige Impfkampagne nimmt nun fahrt auf: Bis Juni, so berichten chinesische Medien, sollen 560 Millionen Menschen und damit etwa 40 Prozent der Bevölkerung geimpft sein. 330 Millionen Menschen sollen bis Ende des Jahres hinzukommen, wie es in dem Anfang März vorgelegten Plan heißt. Anders als im Westen werden in China zuerst Menschen zwischen 18 und 59 Jahren geimpft. Erst danach folgen ältere Menschen.

Auffällig ist auch, dass einige Regionen in China deutlich bevorzugt werden. So strebt die Hauptstadt Peking an, schon im Mai ein “massives Impfprogramm” abzuschließen und damit Herdenimmunität zu erreichen. Peking hat mehr als 20 Millionen Einwohner und 70 bis 80 Prozent von ihnen müssen geimpft werden, um dieses Ziel zu erreichen. Das wären 14 Millionen Menschen oder mehr. Experten schätzen, dass die Stadt derzeit mindestens 200 000 Menschen pro Tag impfen kann und die Kapazität weiter ausgebaut wird.

China sterbt mit seinem beschleunigten Impfprogramm nicht nur an, die kostspieligen Covid-Kontrollen herunterfahren zu können und neue Ausbrüchen zu verhindern. Auch stehen eine ganze Reihe wichtiger Großereignisse an, die um jeden Preis durchgeführt werden sollen: So soll im Juli das 100-jährige Bestehen der Kommunistischen Partei Chinas gefeiert werden, im November sollen die Asia Youth Games stattfinden und schließlich Anfang 2022 in Peking die Olympischen Winterspiele. Spätestens zu diesem Termin will China der Welt zeigen, dass das Corona-Virus im eigenen Land endgültig überwunden ist.

Wissenschaftler des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel werden sich in den kommenden drei Jahren gemeinsam mit nationalen und internationalen Partnern mit den Auswirkungen des chinesischen Engagements in Afrika beschäftigen. Das Forschungsprojekt soll die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des chinesischen Engagements in Afrika entlang aller Schlüsseldimensionen – Handel, Investitionen, Entwicklungshilfe, Verschuldung und Migration – untersuchen. Das Forschungsprojekt wird durch die Leibniz-Gemeinschaft finanziert. Zu den Partnern des IfW gehören unter anderen die Universität Göttingen, die University of Hongkong, die University of Ghana und die University of Addis Ababa. asi

Die Leiterinnen und Leiter großer europäischer Thinktanks und Forschungseinrichtungen haben in einer Mitteilung die Sanktionen Pekings gegen Kollegen verurteilt. “Wir sind zutiefst besorgt darüber, dass die Ausrichtung auf unabhängige Forscher und Institutionen der Zivilgesellschaft das praktische und konstruktive Engagement von Menschen untergräbt, die sich bemühen, einen positiven Beitrag zu politischen Debatten zu leisten”, erklärten die Direktorinnen und Direktoren von rund 30 Institutionen, darunter Institut Montaigne, CEPS, Bruegel und IFRI.

“Das wird nicht nur schädlich für unsere Fähigkeit, fundierte Analysen zu liefern, sondern auch für die künftigen Beziehungen zwischen China und Europa im weiteren Sinne”, hieß es in dem Statement. Der gegenseitige Dialog sei in schwierigen Zeiten von entscheidender Bedeutung.

Peking hatte am Montag Sanktionen gegen europäische Politiker, Forscher und Organisationen verhängt, darunter auch das in Berlin ansässige Merics-Institut (China.Table berichtete). Was die Strafmaßnahmen genau für die Arbeit der Thinktanks bedeuten, war zunächst nicht klar. Auch ob alle Mitglieder der sanktionierten Gremien, beispielsweise des Menschenrechtsausschusses des Europaparlaments, automatisch mit Chinas Sanktionen belegt wurden, ist noch ungeklärt. ari

Der langjährige China-Korrespondent der Nikkei-Nachrichtenagentur, Katsuji Nakazawa, entdeckte während der März-Sitzung des Volkskongresses eine auffällige Abweichung vom strikten Protokoll. Üblicherweise stehen auf den Tischen vor den höchsten Funktionären im Präsidium und den vor ihnen im Plenum sitzenden Tausenden Abgeordneten jeweils nur eine Teetasse aus Porzellan. Behandschuhte Dienstboten lupfen regelmäßig den Deckel und gießen heißes Wasser nach.

Doch dann kam alles ganz anders. Vor Staats- und Parteichef Xi Jinping standen als Einzigem in der Großen Halle des Volkes zwei Teetassen. Das sei kein Zufall, mutmaßte der frühere Leiter des Nikkei-Büro in Beijing, zumal Xi Jinping selbst bei Gruppendiskussionen im kleinen Kreis vor seinen beiden Tassen saß. Katsuji kam eine verbreitete Redewendung in den Sinn: ‘ren zou, cha liang’ (人走茶凉), wörtlich: “Wenn Leute den Abgang machen, wird auch ihr Tee kalt.” Xi Jinping wollte wohl zeigen, dass “sein Tee nicht kalt wird. Es wartet eine weitere heiße Tasse auf ihn.” Eigentlich müsste er 2023 verfassungsgemäß nach zehn Jahren Amtszeit abtreten. Doch er ließ mit einer “Lex Xi” 2018 die Regeln ändern. Er darf weiter am Ruder bleiben.

Katsuji las das aus den Teeblättern. Wissenschaftlich nennt man das “Tasseographie”, die hohe Kunst zu deuten, was gerade ist oder kommen kann. Westliche Journalisten stochern dafür im Kaffeesatz, asiatische im Teesud, wenn sie über die politische Kultur eines autoritären Herrschaftssystems orakeln, das sich nicht über Wahlen legitimiert und wegen mangelnder Transparenz voller versteckter Anspielungen ist.

Manche sind so subtil, dass selbst die meisten Chinesen sie nicht erkennen. Das gilt etwa für ein bizarres Privileg, das nur der jeweilige Parteichef Chinas in Anspruch nehmen darf, sobald er in den Olymp des ideologischen Vordenkers der Nation aufgestiegen ist. Er darf von da an sämtliche Zahlen, Ziffern oder Daten, die er in seinen Theorie-Werken zu Papier bringt, in alter schriftchinesischer Form (Fangkuai-Schrift) schreiben, ohne, wie andere Autoren arabische Zahlen benutzen zu müssen. Auch Xi Jinping nimmt diese Ehre in Anspruch, seit er 2017 durch Änderung der Parteistatuten sein “Xi Jinping-Denken” dort verankerte und es als “Marxismus des 21. Jahrhunderts” feiern lässt. Er reiht sich als Fünfter seit Gründung der Volksrepublik in die Elite “marxistischer Klassiker” ein, zu denen Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin und Hu Jintao gehören. In Xi Jinpings neuen Aufsatz- und Redensammlungen, wie “Die Partei führt alle Arbeit an” (论坚持党对一切工作的领导) oder “Über die Geschichte von Chinas Partei” (中国共产党历史), sind in den jeweils mehr als 300 Seiten Text alle verwendeten Zahlen und Ziffern mit chinesischen Zeichen geschrieben, selbst die Datumsangaben.

Die sprachliche Extrawurst für den Alleinherrscher wurmte früh Chinas marxistischen Universalgelehrten und Wissenschaftsrat Yu Guangyuan (1915-2013). Er veröffentlichte mehr als 90 Bücher, Tausende Aufsätze, begründete neue Wissenschaftsdisziplinen und wurde einer der Theoretiker, die das Konzept der “sozialistischen Marktwirtschaft” entwickelten. Yu wehrte sich seit 1991 mit Briefen, Eingaben und Aufsätzen gegen Verlagsbürokraten, die “unwissenschaftlich, undemokratisch und ungerecht” darüber entschieden, dass er in seinen Publikationen numerische Angaben in arabischen Zahlen schreiben musste. Sie verhunzten die Sprache, machten sie oftmals zum Gespött, etwa bei der Redewendung: “Buguan sanqi ershiyi (不管三七二十一 ). Diese bedeutet: “Es ist mir egal, auch wenn drei mal sieben 21 ergibt.” In arabischen Zahlen ausgedrückt würde das “Buguan 3721” geschrieben. Auch Chinas Idiom 不怕一万,就怕万一 wäre gewöhnungsbedürftig. Es bedeutet: “Ich fürchte nichts, außer, wenn es zum besonderen einen Fall unter 10.000 Geschehnissen kommt.” Das würde so aussehen: 不怕10.000就怕1/10.000.

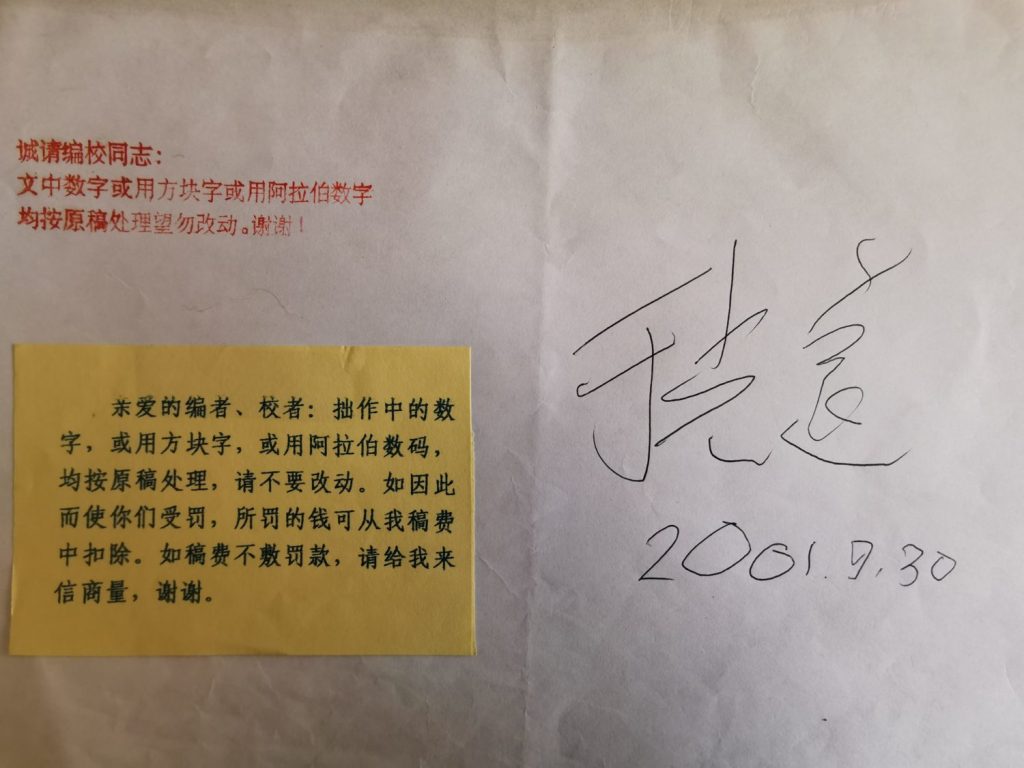

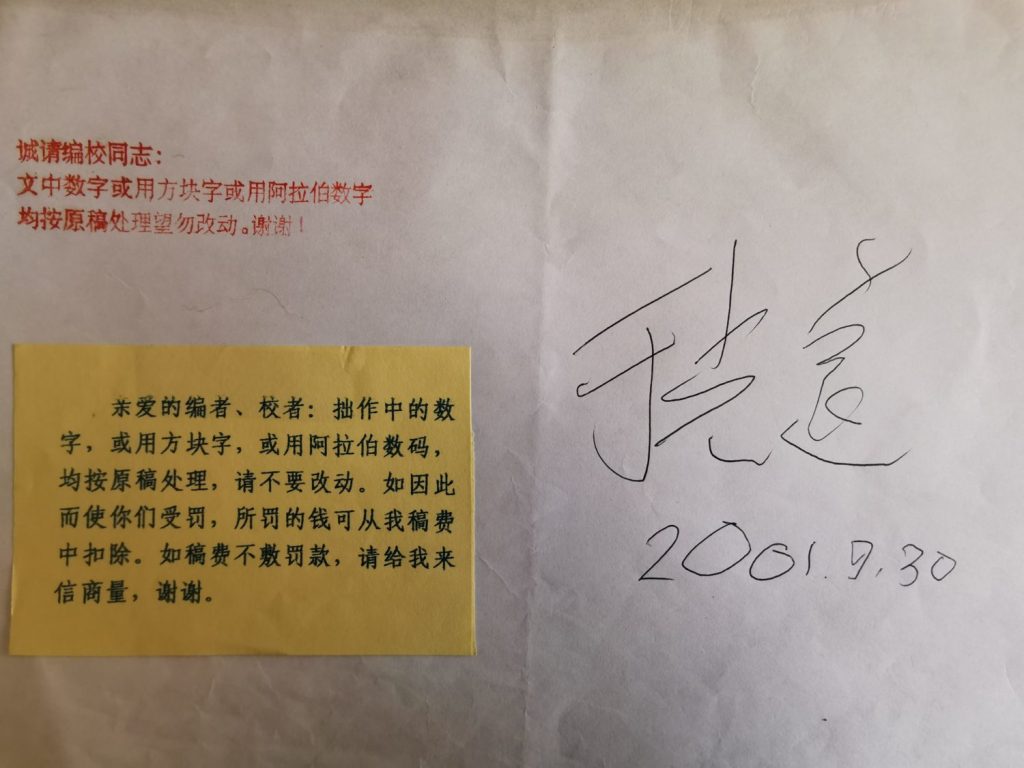

1986 hatte ein Gremium aus sieben Regierungs- und Parteikommissionen Vorschläge zur Vereinheitlichung der numerischen Schreibung vorgelegt. Erst zehn Jahre später traten sie verbindlich in Kraft als mehrseitiges “Standardisiertes Regelwerk, wie Zahlen in Veröffentlichungen zu schreiben sind.” Yu hatte sich lange mit eigens angefertigtem Stempel und einem Aufkleber gewehrt. Er stempelte seine Manuskripte mit rotem Aufdruck: “Herzliche Bitte an die Genossen Redakteure. Bitte nichts ändern, Alle meine Zahlen sind so zu übernehmen, wie ich sie geschrieben habe.” Er bat das Lektorat, die Originalfassung zu veröffentlichen, “auch wenn ihr wahrscheinlich eine Geldstrafe zahlen müsst. Die könnt ihr mir von meinem Honorar abziehen.” Yu schenkte mir eine Collage seiner Interventionen mit Stempelabdruck und Aufkleber. Er sei sich dabei vorgekommen wie ein Don Quichotte.

Der Aufschrei zum Schutz der Sprache ist beileibe keine chinesische Besonderheit. Seit März hat das historische Pariser Musée Carnavalet laut AFP eine erhitzte Debatte in Frankreich ausgelöst. Es ließ nach seinem Umbau zur kommenden Neueröffnung bei einer Reihe seiner Exponate die lateinischen Schriftziffern durch arabische Zahlen ergänzen. Louis XIV steht künftig neben Louis 14. Weil das “einfacher zu lesen und zu verstehen ist”, schreibt das Museum.

In China gibt es keinen öffentlichen Aufschrei wie in Frankreich, schon gar nicht darüber, wie die imperiale Vorzugsbehandlung, nur Chinesisch schreiben zu dürfen, zum Alleinstellungsmerkmal des neuen Herrschers über China wird.

Er gibt eine Reihe solcher Merkmale, darunter, dass Xi Jinping sich “Kern” der Führung nennen lässt. Ob auch seine beiden Teetassen dazugehören? Vielleicht fabuliert der Nikkei-Korrespondent nur, hat zu viel Harry Potter gelesen. Im Band der Gefangene von Askaban taucht das Lesen von Teeblättern unter der Bezeichnung “Tasseomantie” auf, zusammengesetzt aus dem französischen Wort “tasse” (Tasse) und dem griechischen “manteía” für Weissagung.

Was wie ein buntes Bällebad aussieht, trifft derzeit den Welthandel an einem empfindlichen Punkt – der feststeckende Frachter “Ever Given” blockiert weiterhin den Suezkanal. Auf beiden Seiten stauen sich nun Schiffe, wie online live verfolgt werden kann. Wann das Containerschiff seine Fahrt fortsetzen kann, ist weiterhin unklar.