bei China.Table erwartet Sie heute ein kleiner Schwerpunkt zu Energie und Klima. Denn Ende Oktober blickt die Welt auf Schottland: In Glasgow treffen sich die Staaten der Vereinten Nationen zur 26. UN-Klimakonferenz. Dabei geht es um viel. Bereits Ende Februar hatte das UN-Klimasekretariat nach der Auswertung 48 nationaler Klimapläne festgestellt, dass zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels teils umfangreiche Nachbesserungen notwendig seien. COP26, wie die UN-Konferenz auch genannt wird, muss also effektive Ergebnisse zutage fördern.

Chinas Präsident wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht an COP26 teilnehmen, sondern sendet seinen Klima-Beauftragten Xie Zhenhua. Für die Volksrepublik kommt die UN-Konferenz zu einem kritischen Zeitpunkt: Die globale Energiekrise trifft das Land besonders hart. Die Regierung lässt nach Stromausfällen im ganzen Land die Kohleverstromung hochfahren. Zugleich gibt Präsident Xi ein gewaltiges Programm für Solar und Wind bekannt. Wie lange kann das Land noch auf beides gleichzeitig setzen – und trotzdem bis 2060 klimaneutral werden? Christiane Kühl hat sich dieser Frage angenommen.

Der Stromengpass ist nicht nur in China zu spüren. Die Verknappung hat auch Folgen für die internationalen Lieferketten. Die ohnehin gebeutelte Chip-Industrie ist erneut getroffen. Nico Beckert hat mit Handelskammern und Industrieverbänden gesprochen. Die sagen: Noch greifen Unternehmen auf gelagerte Waren zurück. Mit der anstehenden Weihnachtszeit verschärft sich die Lage jedoch Tag für Tag.

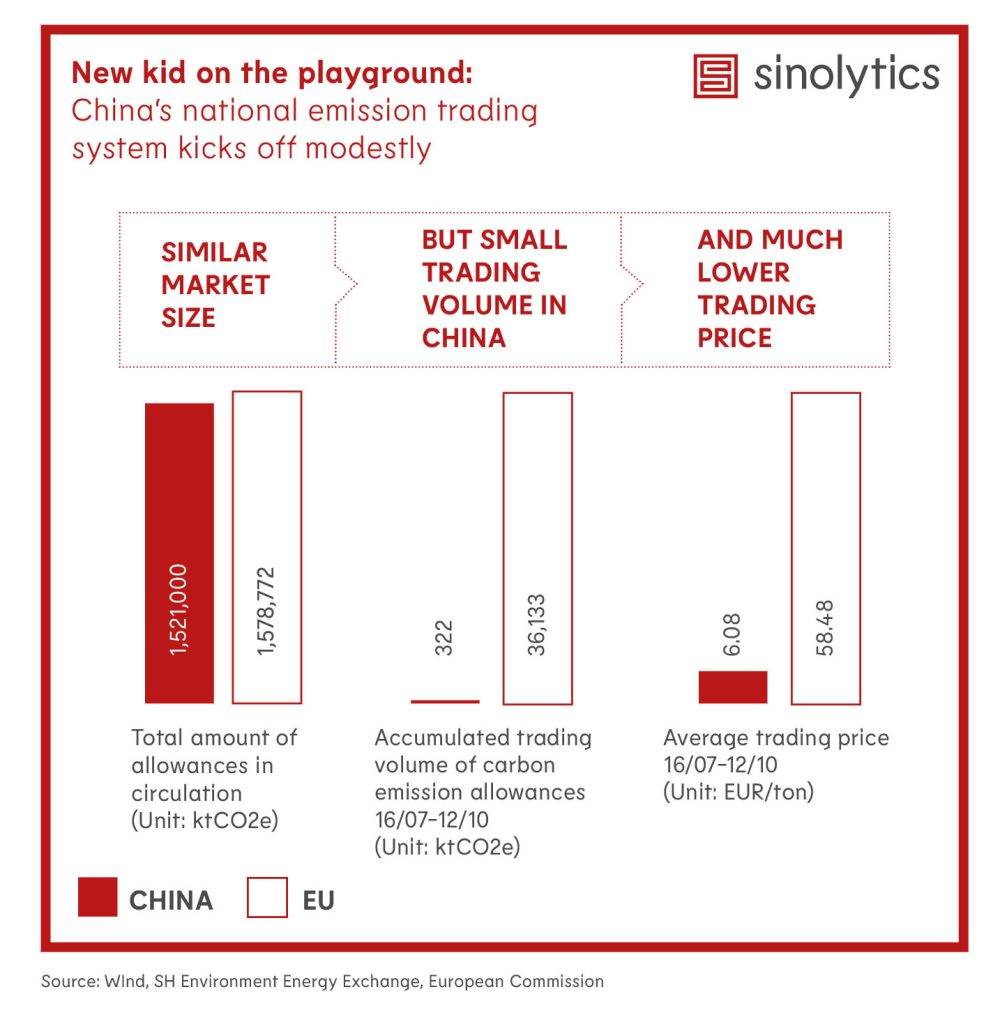

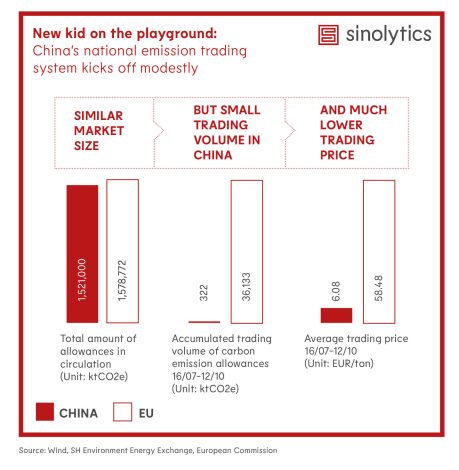

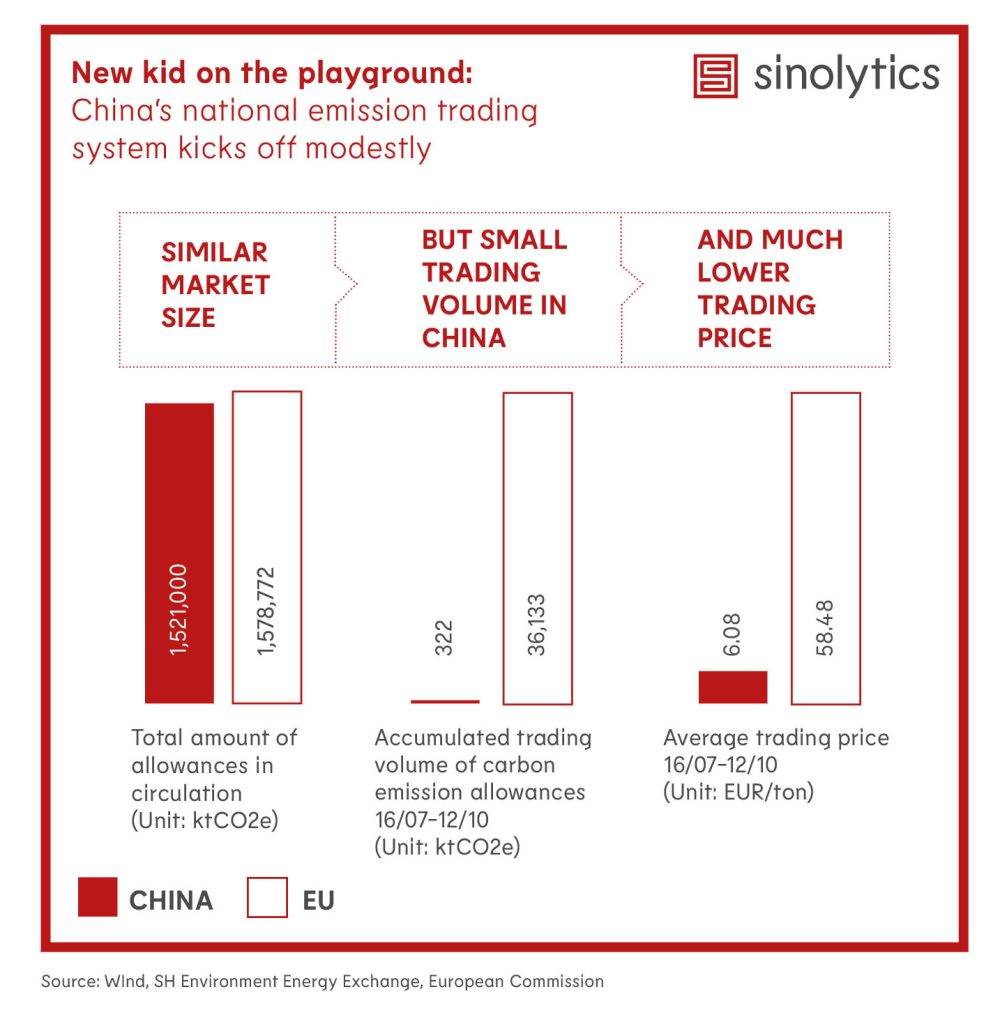

Der in diesem Jahr gestartete CO2-Handel in China wurde als eine Möglichkeit gesehen, die Emissionen in der Volksrepublik unter Kontrolle zu bekommen. So richtig in Fahrt kommt das Handelsgeschehen bislang aber nicht, erklären unsere Kooperationspartner im Sinolytics.Radar.

Eine spannende Lektüre wünscht

Reist Xi Jinping nun nach Glasgow oder nicht? Britische Zeitungen berichteten am Wochenende, dass der chinesische Präsident nicht persönlich zur UN-Klimakonferenz COP26 kommen wird. Die Entscheidung war Xis Klima-Beauftragten Xie Zhenhua zufolge am Dienstag aber noch offen: “Wir warten noch auf Informationen aus dem Außenministerium”, zitierte ihn die South China Morning Post. Zumindest der erfahrene Klimadiplomat Xie wird aber persönlich anreisen. Das ermöglicht informelle Gespräche mit ihm, was auf solchen Konferenzen immens wichtig ist. Xie betonte, China arbeite an einem Erfolg der Klimakonferenz. Einer großen Delegation steht allerdings Chinas Null-Covid-Strategie entgegen.

Doch auch wenn Präsident Xi nicht nach Glasgow fliegen sollte, wird Chinas Rolle bei dem Gipfel ab dem 31. Oktober von großer Bedeutung sein: Nur wenn die Volksrepublik als aktuell größter Emittent von Treibhausgasen zu weiteren Zugeständnissen bereit ist, wird wirksamer Klimaschutz möglich.

Beim Klimagipfel von Glasgow sollen alle Unterzeichnerstaaten des Pariser Klimaabkommens von 2015 ihre Klimaziele ehrgeizig nachschärfen. Das Abkommen verlangt, die globale Erwärmung auf unter 2,0 Grad, wenn möglich sogar auf nur 1,5 Grad gegenüber vorindustriellen Zeiten zu begrenzen. Der US-Klimabeauftragte John Kerry verhandelte zuletzt mehrfach mit seinem chinesischen Counterpart Xie Zhenhua über zusätzliche Zusagen Chinas. In knapp zwei Wochen wird sich zeigen, was diese Diplomatie wert ist.

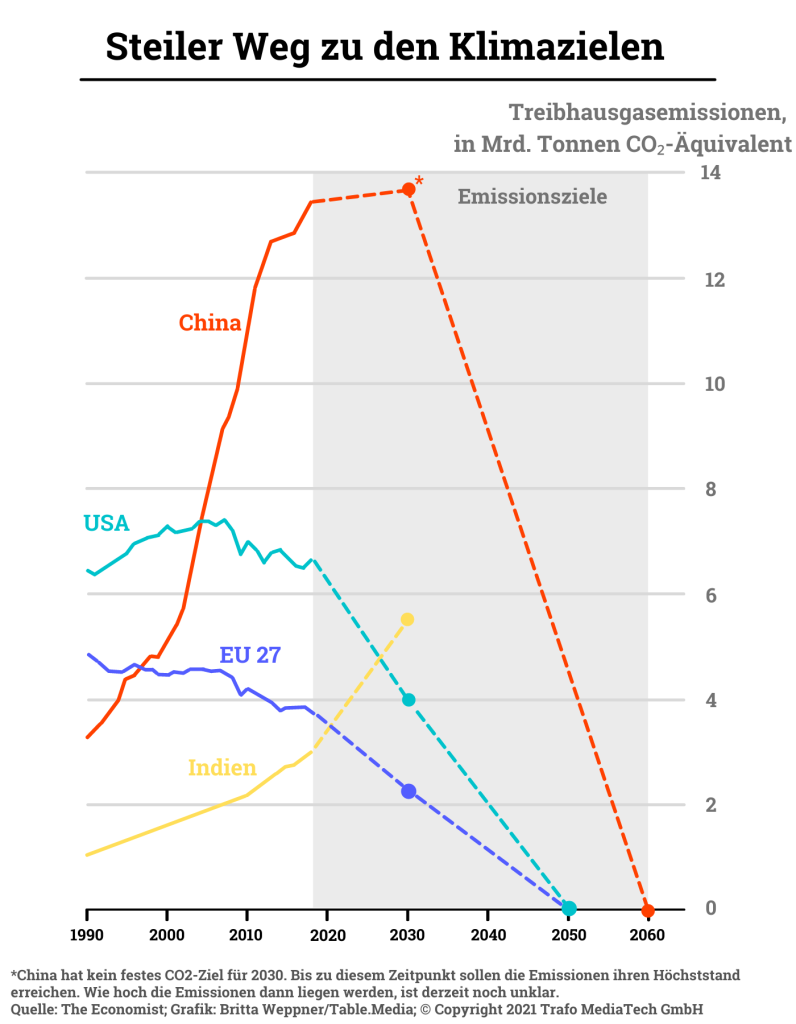

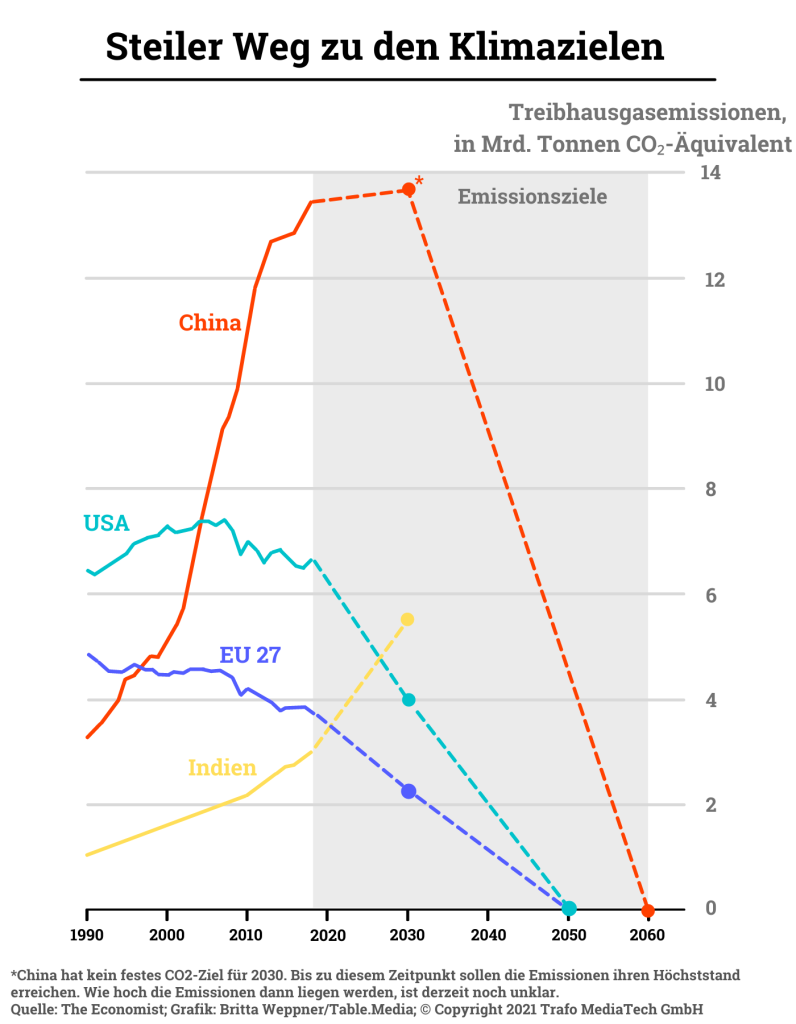

Chinas bekannte Zusage ist das sogenannte 30/60-Ziel: Spätestens 2030 soll der Höhepunkt der Treibhausgas-Emissionen des Landes erreicht sein. Bis dahin soll die CO2-Intensität der Wirtschaft immer weiter abnehmen. Ab 2060 will China klimaneutral wirtschaften. Der Kohleverbrauch soll ab 2025 sinken. Die Internationale Energie-Agentur IEA hat gemeinsam mit chinesischen Forschenden für China einen Fahrplan zur Klimaneutralität ausgearbeitet (China Table berichtete).

Ein neues Klimaziel über 30/60 hinaus hat China bisher nicht verkündet. Wohl aber gibt Xi stückchenweise immer wieder neue Pläne bekannt. Auf der UN-Artenschutzkonferenz in Kunming überraschte er vor wenigen Tagen die Welt mit Projekten für einen gewaltigen Ausbau erneuerbarer Energien (EE). 100 Gigawatt Kapazität für die Herstellung von Windkraft und Solarenergie sollen in Chinas Wüsten entstehen. Das ist nach Angaben von Bloomberg New Energy Finance mehr als die aktuelle Solar- und Windkapazität Indiens – und die vierfache Kapazität des Drei-Schluchten-Damms am Yangtse.

Die Ankündigung Xis unterstützt laut BloombergNEF unbestätigte Berichte, nach denen China ein 400-Gigawatt-Projekt in der Wüste plant. Das Megaprojekt könnte aus einem Netzwerk kleinerer Anlagen bestehen. So haben in den vergangenen Tagen die nordwestchinesischen Provinzen Qinghai und Gansu neue EE-Projekte mit einer Gesamtkapazität von 24 Gigawatt bekannt gegeben. Diese sind laut BloombergNEF offenbar Teil des von Xi angekündigten Programms.

Solch scheibchenweise Ansagen sind typisch für China: Peking gibt keine Pläne bekannt, die es nicht sicher erfüllen kann. So hat der Bau der angekündigten 100-GW-Anlage in der Wüste Westchinas bereits begonnen. Es laufe gut, sagte Xi – Zeit also, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Er bekräftigte, dass China eine Reihe weiterer Pläne bekanntgeben werde, die einen Rückgang der Emissionen ab 2030 sicherstellten, machte aber keine Angaben zum Zeitpunkt.

Wenige Tage vor Xis Rede ließ Ministerpräsident Li Keqiang durchblicken, dass China angesichts der aktuellen Stromkrise derzeit auch andere Sorgen habe. Der grüne Übergang des Landes müsse durch eine stabile Energieversorgung untermauert werden, betonte Li bei einem Treffen der Nationalen Energiekommission. Er forderte eine eingehende Bewertung der Stromkrise, bevor neue kurzfristige Klimaziele gesetzt werden könnten.

Kohle ist dabei das große Konfliktthema – für China selbst, aber auch in den Verhandlungen mit dem Westen. Vor ein paar Wochen hatte Xi angekündigt, dass China keine Kohlekraftwerke im Ausland mehr bauen oder finanzieren werde (China.Table berichtete). Er erfüllte damit eine zentrale Forderung an sein Land. Kurz zuvor, beim virtuellen Klimagipfel mit US-Präsident Joe Biden im Frühjahr, hatte Xi zugesagt, den Kohleverbrauch ab 2025 senken und die Steigerungen bis dahin strikt kontrollieren zu wollen.

Doch hinter diesen Zusagen steht angesichts der Stromkrise nun ein dickes Fragezeichen. Peking hat gerade alle Provinzen angewiesen, die Kohleproduktion zu steigern, um die Stromversorgung wieder zu gewährleisten. “Die Krise führt sicherlich dazu, dass die Regierung die Anstrengungen zur Versorgung mit fossilen Brennstoffen verstärken wird – ebenso wie die zur Förderung sauberer Energie”, erwartet Lauri Myllyvirta, China-Experte vom Centre for Research on Energy and Clean Air. “Wo am Ende die Balance liegt, wird sich erst in den nächsten Monaten zeigen.”

Die westlichen Staaten drängen China, schon vor 2030 mit der Senkung der Emissionen zu beginnen. Eine solche Zusage in Glasgow ist durch die Stromkrise nicht eben wahrscheinlicher geworden. “Kurzfristige Steigerungen der Kohle- und Kohlestromproduktion widersprechen nicht unbedingt den langfristigen Dekarbonisierungszielen des Landes”, gibt der in Peking ansässige BloombergNEF-Analyst Jonathan Luan aber Entwarnung. Die öffentliche Unterstützung führender Politiker für die erneuerbaren Energien zeige zumindest, “dass sie daran glauben, dass saubere Energien zu Chinas Energiesicherheit beitragen”, so Luan. Trotz der Stromausfälle.

Ob die kurzfristigen Kohlepläne Chinas Zielen widersprechen, ist wohl Auslegungssache. Bis 2025 erlauben die eigenen Bekenntnisse ja noch eine Steigerung des Kohleverbrauchs. Nur wird die Klimaneutralität 2060 umso schwieriger, je höher 2030 der Anteil der Kohle am Energiemix noch ist. Er liegt derzeit zwischen 60 und 70 Prozent. Es wird eine gewaltige Herausforderung für China, soviel ist klar.

Nebenschauplätze sind da deutlich einfacher zu bedienen. Direkt nach der UN-Artenschutzkonferenz hielt China noch eine dreitägige UN-Konferenz zum Transportwesen ab. Dort kündigte Xi an, sich weltweit für ein nachhaltigeres Transportwesen einzusetzen. So will Peking ein globales Innovations- und Wissenszentrum für ein Verkehrswesen gründen, das verantwortungsbewusst mit den Rohstoffen der Erde umgeht. Der Verkehrssektor ist wichtig für den Klimaschutz, da er zu rund einem Viertel zu den direkten Treibhausgasen beiträgt. China ist führend bei der Elektromobilität. Doch auch diese ist nur dann wirklich nachhaltig, wenn Elektroautos nicht aus Kohlestrom, sondern aus erneuerbaren Energiequellen gespeist werden.

Es wird viel zu debattieren geben in Glasgow. Inhaltliche Vorbereitungen laufen vor allem hinter den Kulissen. Neulich telefonierte Xi ein letztes Mal mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Xi habe auf das Treffen gedrängt, um über COP26 zu sprechen, berichtete die South China Morning Post unter Berufung auf einen europäischen Diplomaten. Details aus dem Gespräch sind dazu aber nicht bekannt. Man darf gespannt sein; eine erfolgreiche Konferenz mit vielen konkreten Zusagen wäre für uns alle lebenswichtig.

In China rationiert mehr als die Hälfte aller Provinzen derzeit den Zugang zu Strom. Die Energiekrise betrifft Millionen Menschen, die mitunter stundenlang im Dunkeln sitzen und ihre Handys nicht laden können. In einigen Städten steckten Menschen in Aufzügen fest, Ampeln fielen aus.

Auch die Wirtschaft ächzt unter den Stromengpässen. Allein in der Industrie-Provinz Guangdong waren im September fast 150.000 Unternehmen von der Energiekrise betroffen. Unternehmen klagen, sie würden viel zu kurzfristig von den Abschaltungen erfahren. Teilweise erhalten sie erst abends per App die Nachricht, dass am nächsten Vormittag der Strom abgeschaltet wird. Durch die Energiekrise steht die Produktion regelmäßig still. Immer mehr Unternehmen befürchten Auswirkungen auf die Lieferketten. Und die Preise für das verarbeitende Gewerbe könnten in Zukunft noch stärker ansteigen.

Ioana Kraft von der EU-Handelskammer in Shanghai sagt China.Table, dass die “Just-In-Time”-Lieferketten einiger Unternehmen durch die Energiekrise unterbrochen wurden. Auch bei der Belieferung eigener Kunden gebe es Probleme. Aufgrund der Stromabschaltungen konnte eine französische Firma für Industriegase nicht ausreichend produzieren. Sie musste Lieferungen an die Chip-Industrie einschränken, berichtet Kraft.

Einige Unternehmen behelfen sich zwar mit Diesel-Generatoren, sagt Kraft, aber in bestimmten Bereichen sei das kaum ausreichend. Hinzu kommt: Die Behörden machen keinen Unterschied zwischen einzelnen Unternehmen. Energieeffiziente Unternehmen seien von den Stromabschaltungen ebenso betroffen wie Firmen, die weniger auf Nachhaltigkeit achten.

Andere Unternehmen könnten noch auf gelagerte Waren zurückgreifen. Für vier bis acht Wochen sei das ein gangbarer Weg, so Kraft. Dauert die Energiekrise jedoch weiter an, wovon viele Expertinnen und Experten ausgehen (China.Table berichtete), könnte es danach knapp werden. Dann könnten sich die Stromengpässe auch zunehmend auf internationale Lieferketten auswirken, erklärt Kraft.

Auch Klaus-Jürgen Gern vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel befürchtet, dass es “in der nächsten Zeit weiter zu Produktionseinschränkungen kommen” wird. Das könnte auch Auswirkungen auf das Weihnachtsgeschäft haben. Denn die Produktion würde in den kommenden Wochen normalerweise hochgefahren werden. Es sei wahrscheinlich, dass “die hohe Nachfrage aus dem Ausland nicht vollständig bedient werden kann”. Die Lieferengpässe für das verarbeitende Gewerbe in Europa könnten sich verschärfen.

Die Energiekrise wirkt sich auch auf die Produzentenpreise aus. Schon im September nahmen die Preise für Energierohstoffe und Industrieerzeugnisse um mehr als zehn Prozent zu (China.Table berichtete). Da Industrien mit hohem Energieverbrauch gezwungen sind, ihre Produktion immer wieder einzuschränken, drohen die Rohstoffpreise weiter zu steigen. Stefan Gätzner, Chefrepräsentant des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) in Peking, befürchtet “Preiserhöhungen oder sogar Lieferengpässe von Rohstoffen“.

Hinzu kommt die Liberalisierung des Strompreises in China. Sie könnte sich zukünftig ebenfalls auf die Produzentenpreise auswirken. Kürzlich haben die Behörden beschlossen, dass die Preise für Kohlestrom um bis zu 20 Prozent über das staatlich festgelegte Grundniveau steigen dürfen. Vor der Reform durfte der Strompreis nur um zehn Prozent zunehmen. Kohlekraftwerke hatten ihre Produktion gedrosselt, weil sie aufgrund hoher Kohlepreise nicht wirtschaftlich arbeiten konnten. Die Preisreform soll dem entgegenwirken. Derzeit werden die Produzentenpreise noch nicht an die Konsumenten weitergegeben. Allerdings könnte das in naher Zukunft passieren, wenn die Kosten der Energiekrise sich aufsummieren.

Doch nicht nur die Strompreise steigen. Der Preis für Kohle ist in den letzten Wochen durch die Decke geschossen. Der Terminpreis für den Brennstoff an der Rohstoffbörse von Zhengzhou stieg am Dienstag zwischenzeitlich auf fast 2.000 Yuan (270 Euro) und erreichte einen neuen Höchststand. Nach Börsenschluss brach der Preis jedoch wieder um acht Prozent ein, nachdem die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) Maßnahmen angekündigt hatte, um den Preis zu senken.

Laut NDRC erlaubt Chinas Gesetzgebung staatliche Eingriffe beim Kohlepreis. “Der derzeitige Preisanstieg hat sich völlig von den Grundlagen von Angebot und Nachfrage entfernt”, so die NDRC. “Die Heizsaison rückt näher und der Preis zeigt immer noch einen weiteren irrationalen Aufwärtstrend.” Seit Ende September stiegen die Preise um ein Drittel. Am Jahresanfang lagen sie noch unter 800 Yuan. Durch die hohen Kohlepreise könnte auch die Liberalisierung des Strompreises unwirksam werden.

Lauri Myllyvirta, Energieexperte vom Centre for Research on Energy and Clean Air sagt: Bei einem Kohlepreise von “1.500 Yuan pro Tonne liegen die Brennstoffkosten pro Kilowattstunde bei 0,6 bis 0,7 Yuan, während das Grundniveau des Preises bei 0,4 Yuan pro Einheit liegt”. Die von der Regierung überarbeitete, breitere Preisspanne sei Myllyvirta zufolge nur ein “bescheidenes Bonbon” für die Kraftwerksbetreiber. Offen bleibt, ob es bald zu weiteren Anstiegen der Strompreise kommt.

Nach Berichten von Reuters steigt die Kohleproduktion in China langsam an. Im September wurden durchschnittlich 11,14 Millionen Tonnen am Tag gefördert. Am 18. Oktober sollen es nach Behördenangaben 11,6 Millionen Tonnen gewesen sein. Die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission NDRC kündigte an, die Kohleproduktion weiter zu steigern. Dafür sollen 153 stillgelegte Kohleminen reaktiviert werden. Ziel sei es, mindestens zwölf Millionen Tonnen Kohle pro Tag zu fördern, so die NDRC

Die Provinzen reagieren sehr unterschiedlich auf die Energiekrise. In Jiangsu soll es bald häufiger wieder Strom geben. Auch im Nordosten um die Stadt Shenyang versichern die lokalen Behörden, dass sich die Situation im November entspannen werde. In Guangdong hingegen kündigte die Verwaltung an, dass die Rationierungen weitergehen könnten. Klaus Zenkel von der EU-Handelskammer sagt China.Table, dass die Provinzregierung in Guangdong zusätzliche Kapazitäten für die Stromerzeugung mittels Dieselgeneratoren bereitstellt. Die ansässigen Firmen hätten jedoch weiterhin Bedenken, ob Kunden abspringen. Unklar ist auch, wie sich Lieferverzögerungen auswirken.

Weiter verschärft werden könnte die Situation durch das Wetter. Laut Forschern der Wetter- und Ozeanografiebehörde der Vereinigten Staaten könnte es in den nächsten Monaten zu einem La-Niña-Ereignis kommen. Durch dieses Wetterphänomen sinken die Winter-Temperaturen auf der Nordhalbkugel. Schon in den vergangenen zehn Tagen lagen die Temperaturen in viele Regionen Zentral- und Ostchinas unter den für diese Jahreszeit üblichen Temperaturen. Chinesische Banken gehen dementsprechend von weiter steigenden Preisen für Kohle und Gas aus.

Viele Analysten sind sich daher einig: Die Energiekrise wird bis in den Winter dauern (China.Table berichtete). Je länger die Krise anhält, desto größer könnten die Folgen für internationale Lieferketten und die vernetzte Weltwirtschaft werden.

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich vollständig auf China konzentriert. Es berät europäische Unternehmen zur strategischen Ausrichtung und spezifischen Geschäftsaktivitäten in China.

Das Politbüro der Kommunistischen Partei hat den genauen Termin für das 6. Plenum, eine wichtige Plenarsitzung des Zentralkomitees der KP Chinas festgelegt. Das Treffen findet vom 8. bis zum 11. November statt. Ein solches Plenum gibt es jährlich. Doch in diesem Jahr hat es eine besondere Bedeutung: Es handelt sich um das letzte Plenum vor einem großen Parteitag im kommenden Jahr. Parteichef Xi Jinping will auf diesen Veranstaltungen seine ideologischen Vorstellungen in den Grundsatzdokumenten der Partei festschreiben lassen. Zugleich will er seine persönliche Macht weiter festigen.

Die Treffen der jeweils amtierenden Zentralkomitees werden in China traditionell durchnummeriert. Besondere Aufmerksamkeit erhält dabei üblicherweise das dritte Plenum, auf dem die aktuelle Führungsgeneration oft besondere Reformprojekte bekannt gibt. Im November steht nun das 6. Plenum des 19. Zentralkomitees an. Dem “6. Plenum” kommt im politischen Geschehen ebenfalls eine besondere Bedeutung zu. Es ist das finale Treffen vor dem Parteitag, auf dem ein neues Zentralkomitee gewählt wird. Auf einem 6. Plenum fallen daher für gewöhnlich Grundsatzentscheidungen, die für Jahrzehnte nachwirken. Auf dem vorigen 6. Plenum im Jahr 2016 wurde Xi Jinping zum “Kern” der Partei erklärt.

Normalerweise würde jetzt in der Partei auch das Geschacher um die Top-Posten seinen Höhepunkt erreichen: Xi bringt derzeit seine zweite Amtszeit hinter sich und würde den alten Gepflogenheiten folgend durch einen neuen Generalsekretär abgelöst werden. Doch er hat die Regeln bereits geändert. Daher passiert statt dem Beginn eines Generationswechsels nun das Gegenteil. Xi konzentriert noch mehr Macht auf sich und stärkt den Kult um seine Person.

Auch gut informierte Beobachter können derweil nur Vermutungen darüber anstellen, was in der Partei tatsächlich vor sich geht. Klar ist aber, dass Xi derzeit das ganz große Rad dreht. Staatsmedien haben in Aussicht gestellt, dass “die wichtigsten Errungenschaften und historischen Erfahrungen der KPCh in ihrer 100-jährigen Geschichte schwerpunktmäßig ausgewertet und umfassend zusammengefasst werden”. Der erste Parteitag fand 1921 statt. Der bedeutsame Jahrestag legt die Vermutung nahe, dass auch ideologische Weichen für die kommenden 100 Jahre gestellt werden sollen.

Große Resolutionen dieser Art gibt es nur selten. Die Partei hat bisher genau zweimal solche Grundsatzentschlüsse verabschiedet: Unter Mao Zedong im Jahr 1945 und unter Deng Xiaoping 1981. Das allein zeigt, auf welcher Ebene Xi Jinping sich wähnt. Xi will den Geschicken der Partei eine neue Richtung geben, so wie es in ihrer jeweiligen Zeit Mao und Deng getan haben.

Die Zusammenfassung der hundertjährigen Parteihistorie gibt Xi zugleich die Möglichkeit, seine eigene Deutung der Ereignisse offiziell zu machen. Dokumente, Reden und Ausstellungen aus dem laufenden Jubiläumsjahr zeigen bereits, wie er die Welt sieht (China.Table berichtete). Demnach fällt die Geschichte der Partei in drei Perioden: eine erste Phase unter Mao, dann kommt alles dazwischen, und aktuell läuft die Ära Xi. Der Reformer Deng Xiaoping wird damit zur bloßen Episode. Xi stellt sich über ihn.

Innerhalb der Partei wird es jedoch immer noch Widerstand gegen die Xi-zentrische Weltanschauung geben. Schließlich lässt sie keinen Raum für die Interessen anderer Fraktionen und für abweichende politische Ideen. Es wird daher interessant zu sehen, auf welchen Wortlaut sich die Delegierten in der Resolution am 11. November einigen können. Damit ist dann aber auch schon der Ton für den großen Parteitag im kommenden Jahr gesetzt. fin

Brüssel muss nach Ansicht von EU-Kommissionsvize Margrethe Vestager stärker auf eine chinesische Bedrohung Taiwans reagieren. “Die Spannungen in der Straße von Taiwan haben sich verschärft”, sagte Vestager am Dienstag im Plenum des Europaparlaments in Straßburg. China habe den Druck hochgefahren. Die EU fordere alle Beteiligten auf, einen Dialog zu beginnen und Handlungen, die die Stabilität in der Region gefährdeten, zu unterlassen.

Vestager sprach sich für eine Verstärkung der Beziehungen zu Taiwan aus – jedoch im Rahmen der “Ein-China-Politik”. Die EU-Kommission prüfe derzeit, wie in Zusammenarbeit mit Taipeh neuen Herausforderungen, wie zum Beispiel dem Halbleiter-Mangel, begegnet werden könnte. Die EU müsse zudem ihre Unterstützung für Staaten aussprechen, die wegen ihrer Verbindungen zu Taipeh von Peking wirtschaftlich unter Druck gesetzt werden.

Das ist derzeit beispielsweise bei Litauen der Fall. Das baltische Land hatte mit der Ankündigung, ein “Taiwan-Büro” in Vilnius zu eröffnen, Peking den Fehdehandschuh hingeworfen. “Diese Länder brauchen unsere Unterstützung”, sagte Vestager, die an der Stelle des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell sprach. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat sich bisher nicht zum Streit zwischen Litauen und China geäußert.

Das Europaparlament stimmt in dieser Woche erstmals über einen alleinstehenden Bericht zu den Beziehungen mit Taipeh ab. Er wird mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Mehrheit im Plenum erhalten. Die Ergebnisse der Abstimmung werden für Donnerstagmorgen erwartet. Mehrere EU-Abgeordnete sprachen sich in der Debatte mit Vestager für mehr Unterstützung für Taiwan aus. Dabei gehe es nicht darum, “rote Linien” zu überschreiten, sagte der CDU-Europaabgeordnete Michael Gahler. Stattdessen wolle man “den Status quo aufrechterhalten.”

Das Europaparlament fordert in dem Papier eine signifikante Aufwertung der Beziehungen zu Taiwan (China.Table berichtete): Neben der Forderung nach engeren Partnerschaften in den Bereichen Elektrofahrzeuge und Halbleitertechnologie sowie verstärkten Forschungskooperationen im Rahmen des EU-Programms Horizon Europe beinhaltet der Report zwei Punkte, die Peking auf Kritik stoßen: Die EU-Abgeordneten empfehlen der Europäischen Kommission, eine Folgenabschätzung für ein bilaterales Investitionsabkommen mit Taiwan vorzubereiten. Außerdem wird vorgeschlagen, den Namen des Europäischen Wirtschafts- und Handelsbüros (European Economic and Trade Office, kurz EETO) in Taipeh zu “Büro der Europäischen Union in Taiwan” (“European Union Office in Taiwan”) zu ändern. ari

Erstmals haben chinesische und russische Marineschiffe gemeinsam die Tsugaru-Straße, eine strategisch wichtige Meerenge vor Japan durchquert. Das berichtet die japanische Nachrichtenagentur Kyodo. Die Durchfahrt hat sich bereits am Montag ereignet, doch das Verteidigungsministerium in Tokio hat sie erst jetzt bestätigt. China und Russland haben in diesem Monat bereits gemeinsam Manöver abgehalten.

Die Tsugaru-Straße ist nur 19 Kilometer breit. Sie trennt Japans Hauptinsel Honshu von der Nordinsel Hokkaido. Unter der Meerenge verläuft ein Eisenbahntunnel. Normalerweise würden internationale Gewässer erst 22 Kilometer vor den Küsten auf beiden Seiten beginnen. Die Gegebenheiten an der Tsugaru-Straße weichen jedoch von dieser Gepflogenheit ab. Ihre Mitte gehört zu den internationalen Gewässern. Die chinesischen und russischen Schiffe kamen also nah an japanisches Territorium heran, ohne eine internationale Vereinbarung zu verletzen.

Japans Selbstverteidigungskräfte überwachen den Seeweg rund um die Uhr. Unter den gesichteten Kriegsschiffen befand sich auch ein chinesischer Lenkwaffenzerstörer vom Typ 055. Die Marine der Volksbefreiungsarmee hat nur sechs dieser modernen Schiffe. Japans Regierung hat den Vorfall nicht kommentiert. fin

Für hochrangige Parteifunktionäre in der Volksrepublik China zählt die Bereitschaft zum Tapetenwechsel als Selbstverständlichkeit. Wer Karriere machen möchte in der Kommunistischen Partei, muss jederzeit bereit dazu sein, von einer Provinz in die nächste zu rotieren. Immer dorthin, wo ihn die mächtige Organisationsabteilung des Zentralkomitees hin kommandiert.

Die Posten-Rochade ist ein dauerhafter Prozess in einem riesigen Apparat mit mehr als 90 Millionen Mitgliedern. Deshalb weckt sie selten so viel Interesse wie die jüngste Versetzung von Wang Junzheng von Xinjiang nach Tibet. Der 58-Jährige gilt als Reizfigur im Westen. Er ist einer von vier KP-Funktionären, die zu Beginn des Jahres von der Europäischen Union, aber auch von den USA, Kanada und Großbritannien sanktioniert worden sind. Die Sanktionen gegen ihn verbieten Wang, in die EU einzureisen oder dort geschäftlich tätig zu werden.

Als Sicherheitschef in Xinjiang galt Wang als eine der Schlüsselfiguren bei der Internierung von mehr als einer Million Uiguren. Zwar initiierte er die Internierung nicht persönlich, setzte sie aber während seiner Amtszeit ab Februar 2019 konsequent fort. Zahlreiche Menschenrechtsrechtsverbrechen gegen Mitglieder der muslimischen Minderheit in der Region fallen in seine politische Verantwortung.

Die chinesische Regierung reagierte empört und revanchierte sich mit Sanktionen ihrerseits gegen Funktionäre und Institutionen aus der EU (China.Table berichtete). Dass nun ausgerechnet Wang Junzheng zum obersten Kader in Tibet ernannt worden ist, wirkt wenig zufällig, sondern eher wie ein trotziges Signal aus Peking an das Ausland. Denn dort wirft man seit vielen Jahren schon kritische Blicke auf die Menschenrechtslage in Tibet. Die Tibeter klagen über Unterdrückung und willkürliche Strafverfolgung durch die örtlichen Behörden.

Menschenrechtspolitiker erkennen in der Personalie eine bewusste Botschaft Chinas an westliche Länder. “Den Sicherheitschef aus Xinjiang nun zum Parteichef in Tibet zu befördern, ist ein gezielter Affront gegen alle, die Wang Junzheng sanktioniert haben”, sagt Margarete Bause, langjähriges Mitglied im Menschenrechtsausschuss des Deutschen Bundestages. Doch mehr noch sei Wangs Ernennung “auch ein dramatisches Zeichen für alle Tibeterinnen und Tibeter, dass sich die systematische Unterdrückung ihres Volkes noch weiter verschärfen wird.” Sie lässt sich daher als Warnung an die tibetischen Widerstandskräfte verstehen.

Die Beförderung zum Parteichef in einer Region mit hoch angespannter Sicherheitslage bietet Wang Junzheng die Möglichkeit, sich für höhere Aufgaben zu empfehlen. Wer als Kader in Tibet oder Xinjiang für Ordnung sorgt, beweist auch, dass er bereit ist, alle Register zu ziehen, um das Machtmonopol der Kommunistischen Partei zu verteidigen.

Prominentestes Beispiel derer, die fernab der glitzernden Küstenmetropolen in einer der Krisenregionen des Landes Karriere gemacht haben, ist der frühere Staatschef Hu Jintao. 1988 hatte er das Amt des Parteisekretärs in Tibet erhalten. Ein Jahr später zeichnete er für die gewaltsame Niederschlagung von Protesten verantwortlich und verhängte das Kriegsrecht. Im Jahr 2002 übernahm er die Macht im Land.

Die Chancen auf einen Aufstieg ins Politbüro werden für Wang Junzheng zumindest nicht kleiner, wenn er seinen Auftrag in Tibet im Sinne der Parteizentrale erfüllen sollte. Tapetenwechsel hatte Wang jedenfalls schon genug. Vor seiner Aufgabe in Xinjiang war der studierte Sozialwissenschaftler und Marxismus-Experte unter anderem Parteisekretär in der nordostchinesischen Stadt Changchun. Volkswagen fertigt dort Fahrzeuge.

Davor war Wang bereits Bürgermeister und Parteichef in der Touristenhochburg Lijiang in Yunnan im Süden Chinas. Später wurde er zum Vize-Gouverneur der zentralchinesischen Provinz Hubei ernannt. Wenig später macht ihn die Organisationsabteilung zum Parteisekretär der Stadt Xiangyang. Als solcher stieg er in den Ständigen Ausschuss der Parteispitze der Provinz auf.

Ganz rund lief es für Wang Junzheng allerdings nicht immer. Während seiner Zeit in Changchun ab 2016 geriet die Stadt landesweit in die Schlagzeilen. Eine lokale Firma hatte abgelaufene Substanzen für die Herstellung von Tollwut-Impfstoffen verwendet und die gesamte Pharmaindustrie der Volksrepublik in Misskredit gebracht. Der Imageschaden war auch ein innenpolitisches Problem. Denn die autoritär regierte Bevölkerung Chinas erwartet zumindest Fürsorge und Schutz durch die Partei, wenn ihr schon etliche Bürgerrechte nicht zugestanden werden. Doch seine Chance, sich in Tibet zu profilieren, hat der Skandal Wang Junzheng zumindest nicht gekostet. grz

Rasmus Wiedmann ist neuer Präsident der Marke Jetta bei FAW-Volkswagen in Chengdu. Wiedmann war zuvor Head of Whole Vehicle Development bei der Volkswagen Group China.

Es beginnt immer im historischen Panathinaiko-Stadion von Athen: China hat sich am Dienstag dort zum zweiten Mal das Olympische Feuer abgeholt. Diesmal ist es für die Winterspiele bestimmt, die im Februar in Peking losgehen. Bis dahin wird das Feuer seinen Weg in die Volksrepublik zurücklegen. Ob dieser ohne Zwischenfälle bleibt, wird sich zeigen. Einen ersten Protest von Tibet-Aktivisten hatte es bereits bei der Entzündung der Fackel gegeben.

bei China.Table erwartet Sie heute ein kleiner Schwerpunkt zu Energie und Klima. Denn Ende Oktober blickt die Welt auf Schottland: In Glasgow treffen sich die Staaten der Vereinten Nationen zur 26. UN-Klimakonferenz. Dabei geht es um viel. Bereits Ende Februar hatte das UN-Klimasekretariat nach der Auswertung 48 nationaler Klimapläne festgestellt, dass zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels teils umfangreiche Nachbesserungen notwendig seien. COP26, wie die UN-Konferenz auch genannt wird, muss also effektive Ergebnisse zutage fördern.

Chinas Präsident wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht an COP26 teilnehmen, sondern sendet seinen Klima-Beauftragten Xie Zhenhua. Für die Volksrepublik kommt die UN-Konferenz zu einem kritischen Zeitpunkt: Die globale Energiekrise trifft das Land besonders hart. Die Regierung lässt nach Stromausfällen im ganzen Land die Kohleverstromung hochfahren. Zugleich gibt Präsident Xi ein gewaltiges Programm für Solar und Wind bekannt. Wie lange kann das Land noch auf beides gleichzeitig setzen – und trotzdem bis 2060 klimaneutral werden? Christiane Kühl hat sich dieser Frage angenommen.

Der Stromengpass ist nicht nur in China zu spüren. Die Verknappung hat auch Folgen für die internationalen Lieferketten. Die ohnehin gebeutelte Chip-Industrie ist erneut getroffen. Nico Beckert hat mit Handelskammern und Industrieverbänden gesprochen. Die sagen: Noch greifen Unternehmen auf gelagerte Waren zurück. Mit der anstehenden Weihnachtszeit verschärft sich die Lage jedoch Tag für Tag.

Der in diesem Jahr gestartete CO2-Handel in China wurde als eine Möglichkeit gesehen, die Emissionen in der Volksrepublik unter Kontrolle zu bekommen. So richtig in Fahrt kommt das Handelsgeschehen bislang aber nicht, erklären unsere Kooperationspartner im Sinolytics.Radar.

Eine spannende Lektüre wünscht

Reist Xi Jinping nun nach Glasgow oder nicht? Britische Zeitungen berichteten am Wochenende, dass der chinesische Präsident nicht persönlich zur UN-Klimakonferenz COP26 kommen wird. Die Entscheidung war Xis Klima-Beauftragten Xie Zhenhua zufolge am Dienstag aber noch offen: “Wir warten noch auf Informationen aus dem Außenministerium”, zitierte ihn die South China Morning Post. Zumindest der erfahrene Klimadiplomat Xie wird aber persönlich anreisen. Das ermöglicht informelle Gespräche mit ihm, was auf solchen Konferenzen immens wichtig ist. Xie betonte, China arbeite an einem Erfolg der Klimakonferenz. Einer großen Delegation steht allerdings Chinas Null-Covid-Strategie entgegen.

Doch auch wenn Präsident Xi nicht nach Glasgow fliegen sollte, wird Chinas Rolle bei dem Gipfel ab dem 31. Oktober von großer Bedeutung sein: Nur wenn die Volksrepublik als aktuell größter Emittent von Treibhausgasen zu weiteren Zugeständnissen bereit ist, wird wirksamer Klimaschutz möglich.

Beim Klimagipfel von Glasgow sollen alle Unterzeichnerstaaten des Pariser Klimaabkommens von 2015 ihre Klimaziele ehrgeizig nachschärfen. Das Abkommen verlangt, die globale Erwärmung auf unter 2,0 Grad, wenn möglich sogar auf nur 1,5 Grad gegenüber vorindustriellen Zeiten zu begrenzen. Der US-Klimabeauftragte John Kerry verhandelte zuletzt mehrfach mit seinem chinesischen Counterpart Xie Zhenhua über zusätzliche Zusagen Chinas. In knapp zwei Wochen wird sich zeigen, was diese Diplomatie wert ist.

Chinas bekannte Zusage ist das sogenannte 30/60-Ziel: Spätestens 2030 soll der Höhepunkt der Treibhausgas-Emissionen des Landes erreicht sein. Bis dahin soll die CO2-Intensität der Wirtschaft immer weiter abnehmen. Ab 2060 will China klimaneutral wirtschaften. Der Kohleverbrauch soll ab 2025 sinken. Die Internationale Energie-Agentur IEA hat gemeinsam mit chinesischen Forschenden für China einen Fahrplan zur Klimaneutralität ausgearbeitet (China Table berichtete).

Ein neues Klimaziel über 30/60 hinaus hat China bisher nicht verkündet. Wohl aber gibt Xi stückchenweise immer wieder neue Pläne bekannt. Auf der UN-Artenschutzkonferenz in Kunming überraschte er vor wenigen Tagen die Welt mit Projekten für einen gewaltigen Ausbau erneuerbarer Energien (EE). 100 Gigawatt Kapazität für die Herstellung von Windkraft und Solarenergie sollen in Chinas Wüsten entstehen. Das ist nach Angaben von Bloomberg New Energy Finance mehr als die aktuelle Solar- und Windkapazität Indiens – und die vierfache Kapazität des Drei-Schluchten-Damms am Yangtse.

Die Ankündigung Xis unterstützt laut BloombergNEF unbestätigte Berichte, nach denen China ein 400-Gigawatt-Projekt in der Wüste plant. Das Megaprojekt könnte aus einem Netzwerk kleinerer Anlagen bestehen. So haben in den vergangenen Tagen die nordwestchinesischen Provinzen Qinghai und Gansu neue EE-Projekte mit einer Gesamtkapazität von 24 Gigawatt bekannt gegeben. Diese sind laut BloombergNEF offenbar Teil des von Xi angekündigten Programms.

Solch scheibchenweise Ansagen sind typisch für China: Peking gibt keine Pläne bekannt, die es nicht sicher erfüllen kann. So hat der Bau der angekündigten 100-GW-Anlage in der Wüste Westchinas bereits begonnen. Es laufe gut, sagte Xi – Zeit also, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Er bekräftigte, dass China eine Reihe weiterer Pläne bekanntgeben werde, die einen Rückgang der Emissionen ab 2030 sicherstellten, machte aber keine Angaben zum Zeitpunkt.

Wenige Tage vor Xis Rede ließ Ministerpräsident Li Keqiang durchblicken, dass China angesichts der aktuellen Stromkrise derzeit auch andere Sorgen habe. Der grüne Übergang des Landes müsse durch eine stabile Energieversorgung untermauert werden, betonte Li bei einem Treffen der Nationalen Energiekommission. Er forderte eine eingehende Bewertung der Stromkrise, bevor neue kurzfristige Klimaziele gesetzt werden könnten.

Kohle ist dabei das große Konfliktthema – für China selbst, aber auch in den Verhandlungen mit dem Westen. Vor ein paar Wochen hatte Xi angekündigt, dass China keine Kohlekraftwerke im Ausland mehr bauen oder finanzieren werde (China.Table berichtete). Er erfüllte damit eine zentrale Forderung an sein Land. Kurz zuvor, beim virtuellen Klimagipfel mit US-Präsident Joe Biden im Frühjahr, hatte Xi zugesagt, den Kohleverbrauch ab 2025 senken und die Steigerungen bis dahin strikt kontrollieren zu wollen.

Doch hinter diesen Zusagen steht angesichts der Stromkrise nun ein dickes Fragezeichen. Peking hat gerade alle Provinzen angewiesen, die Kohleproduktion zu steigern, um die Stromversorgung wieder zu gewährleisten. “Die Krise führt sicherlich dazu, dass die Regierung die Anstrengungen zur Versorgung mit fossilen Brennstoffen verstärken wird – ebenso wie die zur Förderung sauberer Energie”, erwartet Lauri Myllyvirta, China-Experte vom Centre for Research on Energy and Clean Air. “Wo am Ende die Balance liegt, wird sich erst in den nächsten Monaten zeigen.”

Die westlichen Staaten drängen China, schon vor 2030 mit der Senkung der Emissionen zu beginnen. Eine solche Zusage in Glasgow ist durch die Stromkrise nicht eben wahrscheinlicher geworden. “Kurzfristige Steigerungen der Kohle- und Kohlestromproduktion widersprechen nicht unbedingt den langfristigen Dekarbonisierungszielen des Landes”, gibt der in Peking ansässige BloombergNEF-Analyst Jonathan Luan aber Entwarnung. Die öffentliche Unterstützung führender Politiker für die erneuerbaren Energien zeige zumindest, “dass sie daran glauben, dass saubere Energien zu Chinas Energiesicherheit beitragen”, so Luan. Trotz der Stromausfälle.

Ob die kurzfristigen Kohlepläne Chinas Zielen widersprechen, ist wohl Auslegungssache. Bis 2025 erlauben die eigenen Bekenntnisse ja noch eine Steigerung des Kohleverbrauchs. Nur wird die Klimaneutralität 2060 umso schwieriger, je höher 2030 der Anteil der Kohle am Energiemix noch ist. Er liegt derzeit zwischen 60 und 70 Prozent. Es wird eine gewaltige Herausforderung für China, soviel ist klar.

Nebenschauplätze sind da deutlich einfacher zu bedienen. Direkt nach der UN-Artenschutzkonferenz hielt China noch eine dreitägige UN-Konferenz zum Transportwesen ab. Dort kündigte Xi an, sich weltweit für ein nachhaltigeres Transportwesen einzusetzen. So will Peking ein globales Innovations- und Wissenszentrum für ein Verkehrswesen gründen, das verantwortungsbewusst mit den Rohstoffen der Erde umgeht. Der Verkehrssektor ist wichtig für den Klimaschutz, da er zu rund einem Viertel zu den direkten Treibhausgasen beiträgt. China ist führend bei der Elektromobilität. Doch auch diese ist nur dann wirklich nachhaltig, wenn Elektroautos nicht aus Kohlestrom, sondern aus erneuerbaren Energiequellen gespeist werden.

Es wird viel zu debattieren geben in Glasgow. Inhaltliche Vorbereitungen laufen vor allem hinter den Kulissen. Neulich telefonierte Xi ein letztes Mal mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Xi habe auf das Treffen gedrängt, um über COP26 zu sprechen, berichtete die South China Morning Post unter Berufung auf einen europäischen Diplomaten. Details aus dem Gespräch sind dazu aber nicht bekannt. Man darf gespannt sein; eine erfolgreiche Konferenz mit vielen konkreten Zusagen wäre für uns alle lebenswichtig.

In China rationiert mehr als die Hälfte aller Provinzen derzeit den Zugang zu Strom. Die Energiekrise betrifft Millionen Menschen, die mitunter stundenlang im Dunkeln sitzen und ihre Handys nicht laden können. In einigen Städten steckten Menschen in Aufzügen fest, Ampeln fielen aus.

Auch die Wirtschaft ächzt unter den Stromengpässen. Allein in der Industrie-Provinz Guangdong waren im September fast 150.000 Unternehmen von der Energiekrise betroffen. Unternehmen klagen, sie würden viel zu kurzfristig von den Abschaltungen erfahren. Teilweise erhalten sie erst abends per App die Nachricht, dass am nächsten Vormittag der Strom abgeschaltet wird. Durch die Energiekrise steht die Produktion regelmäßig still. Immer mehr Unternehmen befürchten Auswirkungen auf die Lieferketten. Und die Preise für das verarbeitende Gewerbe könnten in Zukunft noch stärker ansteigen.

Ioana Kraft von der EU-Handelskammer in Shanghai sagt China.Table, dass die “Just-In-Time”-Lieferketten einiger Unternehmen durch die Energiekrise unterbrochen wurden. Auch bei der Belieferung eigener Kunden gebe es Probleme. Aufgrund der Stromabschaltungen konnte eine französische Firma für Industriegase nicht ausreichend produzieren. Sie musste Lieferungen an die Chip-Industrie einschränken, berichtet Kraft.

Einige Unternehmen behelfen sich zwar mit Diesel-Generatoren, sagt Kraft, aber in bestimmten Bereichen sei das kaum ausreichend. Hinzu kommt: Die Behörden machen keinen Unterschied zwischen einzelnen Unternehmen. Energieeffiziente Unternehmen seien von den Stromabschaltungen ebenso betroffen wie Firmen, die weniger auf Nachhaltigkeit achten.

Andere Unternehmen könnten noch auf gelagerte Waren zurückgreifen. Für vier bis acht Wochen sei das ein gangbarer Weg, so Kraft. Dauert die Energiekrise jedoch weiter an, wovon viele Expertinnen und Experten ausgehen (China.Table berichtete), könnte es danach knapp werden. Dann könnten sich die Stromengpässe auch zunehmend auf internationale Lieferketten auswirken, erklärt Kraft.

Auch Klaus-Jürgen Gern vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel befürchtet, dass es “in der nächsten Zeit weiter zu Produktionseinschränkungen kommen” wird. Das könnte auch Auswirkungen auf das Weihnachtsgeschäft haben. Denn die Produktion würde in den kommenden Wochen normalerweise hochgefahren werden. Es sei wahrscheinlich, dass “die hohe Nachfrage aus dem Ausland nicht vollständig bedient werden kann”. Die Lieferengpässe für das verarbeitende Gewerbe in Europa könnten sich verschärfen.

Die Energiekrise wirkt sich auch auf die Produzentenpreise aus. Schon im September nahmen die Preise für Energierohstoffe und Industrieerzeugnisse um mehr als zehn Prozent zu (China.Table berichtete). Da Industrien mit hohem Energieverbrauch gezwungen sind, ihre Produktion immer wieder einzuschränken, drohen die Rohstoffpreise weiter zu steigen. Stefan Gätzner, Chefrepräsentant des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) in Peking, befürchtet “Preiserhöhungen oder sogar Lieferengpässe von Rohstoffen“.

Hinzu kommt die Liberalisierung des Strompreises in China. Sie könnte sich zukünftig ebenfalls auf die Produzentenpreise auswirken. Kürzlich haben die Behörden beschlossen, dass die Preise für Kohlestrom um bis zu 20 Prozent über das staatlich festgelegte Grundniveau steigen dürfen. Vor der Reform durfte der Strompreis nur um zehn Prozent zunehmen. Kohlekraftwerke hatten ihre Produktion gedrosselt, weil sie aufgrund hoher Kohlepreise nicht wirtschaftlich arbeiten konnten. Die Preisreform soll dem entgegenwirken. Derzeit werden die Produzentenpreise noch nicht an die Konsumenten weitergegeben. Allerdings könnte das in naher Zukunft passieren, wenn die Kosten der Energiekrise sich aufsummieren.

Doch nicht nur die Strompreise steigen. Der Preis für Kohle ist in den letzten Wochen durch die Decke geschossen. Der Terminpreis für den Brennstoff an der Rohstoffbörse von Zhengzhou stieg am Dienstag zwischenzeitlich auf fast 2.000 Yuan (270 Euro) und erreichte einen neuen Höchststand. Nach Börsenschluss brach der Preis jedoch wieder um acht Prozent ein, nachdem die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) Maßnahmen angekündigt hatte, um den Preis zu senken.

Laut NDRC erlaubt Chinas Gesetzgebung staatliche Eingriffe beim Kohlepreis. “Der derzeitige Preisanstieg hat sich völlig von den Grundlagen von Angebot und Nachfrage entfernt”, so die NDRC. “Die Heizsaison rückt näher und der Preis zeigt immer noch einen weiteren irrationalen Aufwärtstrend.” Seit Ende September stiegen die Preise um ein Drittel. Am Jahresanfang lagen sie noch unter 800 Yuan. Durch die hohen Kohlepreise könnte auch die Liberalisierung des Strompreises unwirksam werden.

Lauri Myllyvirta, Energieexperte vom Centre for Research on Energy and Clean Air sagt: Bei einem Kohlepreise von “1.500 Yuan pro Tonne liegen die Brennstoffkosten pro Kilowattstunde bei 0,6 bis 0,7 Yuan, während das Grundniveau des Preises bei 0,4 Yuan pro Einheit liegt”. Die von der Regierung überarbeitete, breitere Preisspanne sei Myllyvirta zufolge nur ein “bescheidenes Bonbon” für die Kraftwerksbetreiber. Offen bleibt, ob es bald zu weiteren Anstiegen der Strompreise kommt.

Nach Berichten von Reuters steigt die Kohleproduktion in China langsam an. Im September wurden durchschnittlich 11,14 Millionen Tonnen am Tag gefördert. Am 18. Oktober sollen es nach Behördenangaben 11,6 Millionen Tonnen gewesen sein. Die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission NDRC kündigte an, die Kohleproduktion weiter zu steigern. Dafür sollen 153 stillgelegte Kohleminen reaktiviert werden. Ziel sei es, mindestens zwölf Millionen Tonnen Kohle pro Tag zu fördern, so die NDRC

Die Provinzen reagieren sehr unterschiedlich auf die Energiekrise. In Jiangsu soll es bald häufiger wieder Strom geben. Auch im Nordosten um die Stadt Shenyang versichern die lokalen Behörden, dass sich die Situation im November entspannen werde. In Guangdong hingegen kündigte die Verwaltung an, dass die Rationierungen weitergehen könnten. Klaus Zenkel von der EU-Handelskammer sagt China.Table, dass die Provinzregierung in Guangdong zusätzliche Kapazitäten für die Stromerzeugung mittels Dieselgeneratoren bereitstellt. Die ansässigen Firmen hätten jedoch weiterhin Bedenken, ob Kunden abspringen. Unklar ist auch, wie sich Lieferverzögerungen auswirken.

Weiter verschärft werden könnte die Situation durch das Wetter. Laut Forschern der Wetter- und Ozeanografiebehörde der Vereinigten Staaten könnte es in den nächsten Monaten zu einem La-Niña-Ereignis kommen. Durch dieses Wetterphänomen sinken die Winter-Temperaturen auf der Nordhalbkugel. Schon in den vergangenen zehn Tagen lagen die Temperaturen in viele Regionen Zentral- und Ostchinas unter den für diese Jahreszeit üblichen Temperaturen. Chinesische Banken gehen dementsprechend von weiter steigenden Preisen für Kohle und Gas aus.

Viele Analysten sind sich daher einig: Die Energiekrise wird bis in den Winter dauern (China.Table berichtete). Je länger die Krise anhält, desto größer könnten die Folgen für internationale Lieferketten und die vernetzte Weltwirtschaft werden.

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich vollständig auf China konzentriert. Es berät europäische Unternehmen zur strategischen Ausrichtung und spezifischen Geschäftsaktivitäten in China.

Das Politbüro der Kommunistischen Partei hat den genauen Termin für das 6. Plenum, eine wichtige Plenarsitzung des Zentralkomitees der KP Chinas festgelegt. Das Treffen findet vom 8. bis zum 11. November statt. Ein solches Plenum gibt es jährlich. Doch in diesem Jahr hat es eine besondere Bedeutung: Es handelt sich um das letzte Plenum vor einem großen Parteitag im kommenden Jahr. Parteichef Xi Jinping will auf diesen Veranstaltungen seine ideologischen Vorstellungen in den Grundsatzdokumenten der Partei festschreiben lassen. Zugleich will er seine persönliche Macht weiter festigen.

Die Treffen der jeweils amtierenden Zentralkomitees werden in China traditionell durchnummeriert. Besondere Aufmerksamkeit erhält dabei üblicherweise das dritte Plenum, auf dem die aktuelle Führungsgeneration oft besondere Reformprojekte bekannt gibt. Im November steht nun das 6. Plenum des 19. Zentralkomitees an. Dem “6. Plenum” kommt im politischen Geschehen ebenfalls eine besondere Bedeutung zu. Es ist das finale Treffen vor dem Parteitag, auf dem ein neues Zentralkomitee gewählt wird. Auf einem 6. Plenum fallen daher für gewöhnlich Grundsatzentscheidungen, die für Jahrzehnte nachwirken. Auf dem vorigen 6. Plenum im Jahr 2016 wurde Xi Jinping zum “Kern” der Partei erklärt.

Normalerweise würde jetzt in der Partei auch das Geschacher um die Top-Posten seinen Höhepunkt erreichen: Xi bringt derzeit seine zweite Amtszeit hinter sich und würde den alten Gepflogenheiten folgend durch einen neuen Generalsekretär abgelöst werden. Doch er hat die Regeln bereits geändert. Daher passiert statt dem Beginn eines Generationswechsels nun das Gegenteil. Xi konzentriert noch mehr Macht auf sich und stärkt den Kult um seine Person.

Auch gut informierte Beobachter können derweil nur Vermutungen darüber anstellen, was in der Partei tatsächlich vor sich geht. Klar ist aber, dass Xi derzeit das ganz große Rad dreht. Staatsmedien haben in Aussicht gestellt, dass “die wichtigsten Errungenschaften und historischen Erfahrungen der KPCh in ihrer 100-jährigen Geschichte schwerpunktmäßig ausgewertet und umfassend zusammengefasst werden”. Der erste Parteitag fand 1921 statt. Der bedeutsame Jahrestag legt die Vermutung nahe, dass auch ideologische Weichen für die kommenden 100 Jahre gestellt werden sollen.

Große Resolutionen dieser Art gibt es nur selten. Die Partei hat bisher genau zweimal solche Grundsatzentschlüsse verabschiedet: Unter Mao Zedong im Jahr 1945 und unter Deng Xiaoping 1981. Das allein zeigt, auf welcher Ebene Xi Jinping sich wähnt. Xi will den Geschicken der Partei eine neue Richtung geben, so wie es in ihrer jeweiligen Zeit Mao und Deng getan haben.

Die Zusammenfassung der hundertjährigen Parteihistorie gibt Xi zugleich die Möglichkeit, seine eigene Deutung der Ereignisse offiziell zu machen. Dokumente, Reden und Ausstellungen aus dem laufenden Jubiläumsjahr zeigen bereits, wie er die Welt sieht (China.Table berichtete). Demnach fällt die Geschichte der Partei in drei Perioden: eine erste Phase unter Mao, dann kommt alles dazwischen, und aktuell läuft die Ära Xi. Der Reformer Deng Xiaoping wird damit zur bloßen Episode. Xi stellt sich über ihn.

Innerhalb der Partei wird es jedoch immer noch Widerstand gegen die Xi-zentrische Weltanschauung geben. Schließlich lässt sie keinen Raum für die Interessen anderer Fraktionen und für abweichende politische Ideen. Es wird daher interessant zu sehen, auf welchen Wortlaut sich die Delegierten in der Resolution am 11. November einigen können. Damit ist dann aber auch schon der Ton für den großen Parteitag im kommenden Jahr gesetzt. fin

Brüssel muss nach Ansicht von EU-Kommissionsvize Margrethe Vestager stärker auf eine chinesische Bedrohung Taiwans reagieren. “Die Spannungen in der Straße von Taiwan haben sich verschärft”, sagte Vestager am Dienstag im Plenum des Europaparlaments in Straßburg. China habe den Druck hochgefahren. Die EU fordere alle Beteiligten auf, einen Dialog zu beginnen und Handlungen, die die Stabilität in der Region gefährdeten, zu unterlassen.

Vestager sprach sich für eine Verstärkung der Beziehungen zu Taiwan aus – jedoch im Rahmen der “Ein-China-Politik”. Die EU-Kommission prüfe derzeit, wie in Zusammenarbeit mit Taipeh neuen Herausforderungen, wie zum Beispiel dem Halbleiter-Mangel, begegnet werden könnte. Die EU müsse zudem ihre Unterstützung für Staaten aussprechen, die wegen ihrer Verbindungen zu Taipeh von Peking wirtschaftlich unter Druck gesetzt werden.

Das ist derzeit beispielsweise bei Litauen der Fall. Das baltische Land hatte mit der Ankündigung, ein “Taiwan-Büro” in Vilnius zu eröffnen, Peking den Fehdehandschuh hingeworfen. “Diese Länder brauchen unsere Unterstützung”, sagte Vestager, die an der Stelle des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell sprach. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat sich bisher nicht zum Streit zwischen Litauen und China geäußert.

Das Europaparlament stimmt in dieser Woche erstmals über einen alleinstehenden Bericht zu den Beziehungen mit Taipeh ab. Er wird mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Mehrheit im Plenum erhalten. Die Ergebnisse der Abstimmung werden für Donnerstagmorgen erwartet. Mehrere EU-Abgeordnete sprachen sich in der Debatte mit Vestager für mehr Unterstützung für Taiwan aus. Dabei gehe es nicht darum, “rote Linien” zu überschreiten, sagte der CDU-Europaabgeordnete Michael Gahler. Stattdessen wolle man “den Status quo aufrechterhalten.”

Das Europaparlament fordert in dem Papier eine signifikante Aufwertung der Beziehungen zu Taiwan (China.Table berichtete): Neben der Forderung nach engeren Partnerschaften in den Bereichen Elektrofahrzeuge und Halbleitertechnologie sowie verstärkten Forschungskooperationen im Rahmen des EU-Programms Horizon Europe beinhaltet der Report zwei Punkte, die Peking auf Kritik stoßen: Die EU-Abgeordneten empfehlen der Europäischen Kommission, eine Folgenabschätzung für ein bilaterales Investitionsabkommen mit Taiwan vorzubereiten. Außerdem wird vorgeschlagen, den Namen des Europäischen Wirtschafts- und Handelsbüros (European Economic and Trade Office, kurz EETO) in Taipeh zu “Büro der Europäischen Union in Taiwan” (“European Union Office in Taiwan”) zu ändern. ari

Erstmals haben chinesische und russische Marineschiffe gemeinsam die Tsugaru-Straße, eine strategisch wichtige Meerenge vor Japan durchquert. Das berichtet die japanische Nachrichtenagentur Kyodo. Die Durchfahrt hat sich bereits am Montag ereignet, doch das Verteidigungsministerium in Tokio hat sie erst jetzt bestätigt. China und Russland haben in diesem Monat bereits gemeinsam Manöver abgehalten.

Die Tsugaru-Straße ist nur 19 Kilometer breit. Sie trennt Japans Hauptinsel Honshu von der Nordinsel Hokkaido. Unter der Meerenge verläuft ein Eisenbahntunnel. Normalerweise würden internationale Gewässer erst 22 Kilometer vor den Küsten auf beiden Seiten beginnen. Die Gegebenheiten an der Tsugaru-Straße weichen jedoch von dieser Gepflogenheit ab. Ihre Mitte gehört zu den internationalen Gewässern. Die chinesischen und russischen Schiffe kamen also nah an japanisches Territorium heran, ohne eine internationale Vereinbarung zu verletzen.

Japans Selbstverteidigungskräfte überwachen den Seeweg rund um die Uhr. Unter den gesichteten Kriegsschiffen befand sich auch ein chinesischer Lenkwaffenzerstörer vom Typ 055. Die Marine der Volksbefreiungsarmee hat nur sechs dieser modernen Schiffe. Japans Regierung hat den Vorfall nicht kommentiert. fin

Für hochrangige Parteifunktionäre in der Volksrepublik China zählt die Bereitschaft zum Tapetenwechsel als Selbstverständlichkeit. Wer Karriere machen möchte in der Kommunistischen Partei, muss jederzeit bereit dazu sein, von einer Provinz in die nächste zu rotieren. Immer dorthin, wo ihn die mächtige Organisationsabteilung des Zentralkomitees hin kommandiert.

Die Posten-Rochade ist ein dauerhafter Prozess in einem riesigen Apparat mit mehr als 90 Millionen Mitgliedern. Deshalb weckt sie selten so viel Interesse wie die jüngste Versetzung von Wang Junzheng von Xinjiang nach Tibet. Der 58-Jährige gilt als Reizfigur im Westen. Er ist einer von vier KP-Funktionären, die zu Beginn des Jahres von der Europäischen Union, aber auch von den USA, Kanada und Großbritannien sanktioniert worden sind. Die Sanktionen gegen ihn verbieten Wang, in die EU einzureisen oder dort geschäftlich tätig zu werden.

Als Sicherheitschef in Xinjiang galt Wang als eine der Schlüsselfiguren bei der Internierung von mehr als einer Million Uiguren. Zwar initiierte er die Internierung nicht persönlich, setzte sie aber während seiner Amtszeit ab Februar 2019 konsequent fort. Zahlreiche Menschenrechtsrechtsverbrechen gegen Mitglieder der muslimischen Minderheit in der Region fallen in seine politische Verantwortung.

Die chinesische Regierung reagierte empört und revanchierte sich mit Sanktionen ihrerseits gegen Funktionäre und Institutionen aus der EU (China.Table berichtete). Dass nun ausgerechnet Wang Junzheng zum obersten Kader in Tibet ernannt worden ist, wirkt wenig zufällig, sondern eher wie ein trotziges Signal aus Peking an das Ausland. Denn dort wirft man seit vielen Jahren schon kritische Blicke auf die Menschenrechtslage in Tibet. Die Tibeter klagen über Unterdrückung und willkürliche Strafverfolgung durch die örtlichen Behörden.

Menschenrechtspolitiker erkennen in der Personalie eine bewusste Botschaft Chinas an westliche Länder. “Den Sicherheitschef aus Xinjiang nun zum Parteichef in Tibet zu befördern, ist ein gezielter Affront gegen alle, die Wang Junzheng sanktioniert haben”, sagt Margarete Bause, langjähriges Mitglied im Menschenrechtsausschuss des Deutschen Bundestages. Doch mehr noch sei Wangs Ernennung “auch ein dramatisches Zeichen für alle Tibeterinnen und Tibeter, dass sich die systematische Unterdrückung ihres Volkes noch weiter verschärfen wird.” Sie lässt sich daher als Warnung an die tibetischen Widerstandskräfte verstehen.

Die Beförderung zum Parteichef in einer Region mit hoch angespannter Sicherheitslage bietet Wang Junzheng die Möglichkeit, sich für höhere Aufgaben zu empfehlen. Wer als Kader in Tibet oder Xinjiang für Ordnung sorgt, beweist auch, dass er bereit ist, alle Register zu ziehen, um das Machtmonopol der Kommunistischen Partei zu verteidigen.

Prominentestes Beispiel derer, die fernab der glitzernden Küstenmetropolen in einer der Krisenregionen des Landes Karriere gemacht haben, ist der frühere Staatschef Hu Jintao. 1988 hatte er das Amt des Parteisekretärs in Tibet erhalten. Ein Jahr später zeichnete er für die gewaltsame Niederschlagung von Protesten verantwortlich und verhängte das Kriegsrecht. Im Jahr 2002 übernahm er die Macht im Land.

Die Chancen auf einen Aufstieg ins Politbüro werden für Wang Junzheng zumindest nicht kleiner, wenn er seinen Auftrag in Tibet im Sinne der Parteizentrale erfüllen sollte. Tapetenwechsel hatte Wang jedenfalls schon genug. Vor seiner Aufgabe in Xinjiang war der studierte Sozialwissenschaftler und Marxismus-Experte unter anderem Parteisekretär in der nordostchinesischen Stadt Changchun. Volkswagen fertigt dort Fahrzeuge.

Davor war Wang bereits Bürgermeister und Parteichef in der Touristenhochburg Lijiang in Yunnan im Süden Chinas. Später wurde er zum Vize-Gouverneur der zentralchinesischen Provinz Hubei ernannt. Wenig später macht ihn die Organisationsabteilung zum Parteisekretär der Stadt Xiangyang. Als solcher stieg er in den Ständigen Ausschuss der Parteispitze der Provinz auf.

Ganz rund lief es für Wang Junzheng allerdings nicht immer. Während seiner Zeit in Changchun ab 2016 geriet die Stadt landesweit in die Schlagzeilen. Eine lokale Firma hatte abgelaufene Substanzen für die Herstellung von Tollwut-Impfstoffen verwendet und die gesamte Pharmaindustrie der Volksrepublik in Misskredit gebracht. Der Imageschaden war auch ein innenpolitisches Problem. Denn die autoritär regierte Bevölkerung Chinas erwartet zumindest Fürsorge und Schutz durch die Partei, wenn ihr schon etliche Bürgerrechte nicht zugestanden werden. Doch seine Chance, sich in Tibet zu profilieren, hat der Skandal Wang Junzheng zumindest nicht gekostet. grz

Rasmus Wiedmann ist neuer Präsident der Marke Jetta bei FAW-Volkswagen in Chengdu. Wiedmann war zuvor Head of Whole Vehicle Development bei der Volkswagen Group China.

Es beginnt immer im historischen Panathinaiko-Stadion von Athen: China hat sich am Dienstag dort zum zweiten Mal das Olympische Feuer abgeholt. Diesmal ist es für die Winterspiele bestimmt, die im Februar in Peking losgehen. Bis dahin wird das Feuer seinen Weg in die Volksrepublik zurücklegen. Ob dieser ohne Zwischenfälle bleibt, wird sich zeigen. Einen ersten Protest von Tibet-Aktivisten hatte es bereits bei der Entzündung der Fackel gegeben.