noch vor einigen Jahren standen alle Zeichen auf Wachstum – jetzt geht es bergab für Chinas zweitgrößten Immobilienkonzern Evergrande. Für den dramatischen Einbruch der Börsenkurse gibt es einen besorgniserregenden Grund: Es kursieren Meldungen über Zahlungsstopps. Chinas Aktienanleger befürchtet bereits eine Pleite des Konglomerats.

Unsere Autorin Ning Wang wirft einen Blick auf die für Evergrande katastrophalen Hiobsbotschaften. Bleibt es bei einer Reihe von Kreditausfällen und Firmenpleiten oder drohen systemische Folgen für die chinesische Volkswirtschaft? Für den Fortbestand von Evergrande selbst in seiner derzeitigen Form gibt es derweil nur noch wenige realistische Chancen.

Seit Beginn der Corona-Pandemie ähnelt die Volksrepublik einer Festung: Sie ist von außen kaum zugänglich. Visa sind kaum noch zu bekommen. Die wochenlange Quarantäne vergrault potenzielle Einreisende zusätzlich. In Peking fallen sich die wenigen verbliebenen Ausländer deshalb gegenseitig besonders auf, wie unser Kolumnist Johnny Erling erzählt. Denn das angeblich globalisierte Land ist mit seinem geringen Ausländeranteil das Schlusslicht unter den großen Staaten.

Wir wünschen Ihnen ein sonniges Wochenende!

Die eigenen vier Wände zu besitzen ist nach dem Verständnis der chinesischen Bevölkerung eine Selbstverständlichkeit. Für viele Städter hat sich das als gute Investition ausgezahlt. So kostet eine 80 Quadratmeter Wohnung in der Nähe des fünften Rings in Peking mehr als 4,5 Millionen Yuan – mehr als 56.000 (umgerechnet 7.335 Euro) pro Quadratmeter.

In den vergangenen Jahren herrschte angesichts explodierender Immobilienpreise in China Goldgräberstimmung in dem Sektor. Doch die Blase droht zu platzen.

Die Börsen haben den schuldenbeladenen Immobilienkonzern China Evergrande weiter im Fadenkreuz. Nach einem Medienbericht über geplante Zahlungsstopps bei Krediten an zwei Gläubigerbanken fürchteten Anleger einen Zusammenbruch des Konzerns – und warfen kurzerhand am Donnerstag Aktien und Anleihen aus den Depots.

An den Bondmärkten fiel der Preis für eine bis Januar 2023 laufende Anleihe des Unternehmens um 30 Prozent, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete. Wegen der starken Turbulenzen setzte die Börse den Handel mit den Bonds zeitweise aus. Die Aktien stürzten über zehn Prozent ein und notierten dem Bericht zufolge so niedrig wie seit sechs Jahren nicht mehr. Seit Jahresbeginn haben sie über 75 Prozent verloren.

Händler verwiesen mit Blick auf die beschleunigte Talfahrt auf einen Bericht des Finanznachrichtendienstes REDD von Montag, wonach Evergrande die Zinszahlungen an zwei seiner Gläubigerbanken aussetzen will. In dem Bericht hieß es weiter, dass auch Zahlungen an mehrere Treuhandfirmen hinausgezögert würden. Ab Mittwoch sollten zudem alle Zahlungen für seine Vermögensverwaltungsprodukte ausgesetzt werden. Evergrande wollte den Bericht laut Reuters zunächst nicht kommentieren.

Der Immobilien-Sektor der Volksrepublik hat jedoch schon länger ein Problem: Da es durch die rasant gestiegenen Immobilienpreise attraktiver ist, mit Immobilien zu spekulieren als mit Aktien an der Börse, wurden die Preise noch mehr nach oben getrieben. In den vergangenen Jahren führte das zu einem regelrechten Boom bei den Immobilienkonzernen.

Evergrande, der zweitgrößte Immobilienentwickler des Landes, hat nicht nur von den Höchstpreisen profitiert, sondern kam dadurch auch immer leichter an Kredite. Das Unternehmen wuchs rasant, mithilfe von kreditfinanzierten Landkäufen und Hausverkäufen zu niedrigeren Margen, um den Umsatz schneller in die Höhe zu treiben. Dass dann mit den Krediten exzessiv spekuliert wurde, ist nun die Sorge der Verantwortlichen in Peking. Die Regierung hat angekündigt, gegen die Finanzrisiken des Landes vorzugehen. Das ist zwar wünschenswert, kommt aber vielleicht zu spät – und ist für Evergrande besonders bitter.

Bereits im Juni war Evergrande mit Bond-Zinszahlungen in Verzug geraten. Vor einer Woche hatte Evergrande vor Liquiditäts- und Ausfallrisiken gewarnt, falls es dem Unternehmen nicht gelingen sollte, die Bautätigkeit wieder aufzunehmen, Beteiligungen zu verkaufen und Kredite zu erneuern.

Und die Reihe an schlechten Nachrichten für Evergrande nimmt kein Ende: Am Dienstag vergangener Woche erst, musste Evergrande dann öffentlich einräumen, dass der Konzern zahlungsunfähig sein wird, wenn er nicht unverzüglichen Zugang zu Liquidität bekommt. Nur einige Tage vorher hatte Evergrande die Geschäftszahlen des ersten Halbjahres vorgelegt und dabei einen Gewinneinbruch von 29 Prozent für den Zeitraum vermeldet.

Investoren fürchten bei einem Zusammenbruch von Evergrande Schockwellen für das chinesische Bankensystem. Insgesamt soll der Immobilienkonzern auf einem Schuldenberg in Höhe von umgerechnet mehr als 300 Milliarden Dollar sitzen.

Die Maßnahmen, die Peking vor einiger Zeit begann, um die überhitzten Preise an den Immobilienmärkten des Landes abzukühlen, zeigen derzeit also ihre Wirkung – und spiegeln sich in den Bilanzen von Evergrande wider. Neben der Einschränkung des Zugangs zu neuen Krediten wurde auch der Verkauf von Bauland in vielen Städten zeitweise beschränkt. Hinzu kommt, dass die Zinsen für die Immobilienkredite hochgeschraubt wurden.

Peking hat den Konzernen zudem “drei rote Linien” aufgezeigt. So darf das Verhältnis von Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten nicht mehr als 70 Prozent betragen. Hinzu kommt, dass der Nettoverschuldungsgrad nicht bei mehr als 100 Prozent liegen soll. Die dritte, von der Regierung gezeichnete “rote Linie” betrifft das Verhältnis von liquiden Mitteln zu kurzfristigen Verbindlichkeiten der Unternehmen, die über dem Faktor eins liegen muss. Bereits im April dieses Jahres konnte Evergrande keine der drei Auflagen mehr einhalten und erhielt daraufhin keinen Zugang mehr zu neuen Krediten.

Anfang Juni versprach Xu Jiayin, Gründer und Vorsitzender von Evergrande, binnen eines Monats eine der “drei roten Linien” der Regierung für die Verschuldung von Immobilienentwicklern wieder einzuhalten – bisher ohne Erfolg.

Diese Woche Mittwoch erreichten Evergrande schlechte Neuigkeiten aus den USA: Die Senkung der Bonitätsnoten durch die Ratingagenturen Moody’s und Fitch. Auch die chinesische Ratingagentur China Chengxin International (CCXI) schloss sich an – was zu einem Ausverkauf führte. Fitch hatte die Bonitätsstufe für Evergrande auf “CC” herabgesetzt. Das Ausfallrisiko von Anleihen, die mit “Ca” beziehungsweise “CC” bewertet wurden, wird als hoch eingestuft. Zum Vergleich: Die US-amerikanische Investmentbank Lehman Brothers wurde vor der Finanzkrise von den Ratingagenturen als sicher eingestuft.

“Die Herabstufung spiegelt unsere Ansicht wider, dass ein Ausfall in irgendeiner Form wahrscheinlich erscheint“, so die Begründung der Analysten von Fitch. “Wir glauben, dass das Kreditrisiko angesichts knapper Liquidität, rückläufiger Vertragsverkäufe, des Drucks verspäteter Zahlungen an Lieferanten und Auftragnehmer und begrenzter Fortschritte bei der Veräußerung von Vermögenswerten hoch ist”, hieß es weiter.

“Die riesige Bilanz wird einen echten Dominoeffekt auf China haben”, sagte Ökonom Lu Ting von der japanischen Finanzholding Nomura schon vor einiger Zeit. “Wenn Finanzinstitute Geld verlieren, werden sie die Kreditvergabe an andere Unternehmen und Sektoren einschränken”, warnte Lu weiter.

Xu Jiayin ist einer der reichsten Chinesen – laut Forbes besaß er 2017 ein Vermögen von 45 Milliarden US-Dollar. Er war auch das Sinnbild eines erfolgreichen Unternehmers. Die Partei hat ihn vor ein paar Jahren noch auf dem Nationalen Volkskongress sprechen lassen. Der Erfolg des Unternehmens passte damals zum Narrativ der Partei: Durch harte Arbeit kann man von ganz unten nach ganz oben zu einem Unternehmer mit Vorbildcharakter werden.

Das von dem mittlerweile 62-Jährigen im Jahr 1996 in Guangzhou gegründete Unternehmen gehört ihm noch zu mehr als 70 Prozent. Nur wenige Einkaufscenter, Büro- oder Wohnprojekte, die in den Städten des Landes gebaut sind, stammt nicht aus den Bauplänen seines Konglomerats. Dazu gehören unter anderem ein Fußballklub, ein Milchpulverhersteller und neuerdings will der Konzern auch in den Bereich E-Autos mitmischen (China.Table berichtete).

Doch Xu Jiayin muss nun wohl sein Konglomerat zerschlagen, um einige der Schulden bedienen zu können. Im Gespräch sind die E-Auto-Sparte sowie die Firmenzentrale in Hongkong, die angesichts von Immobilienpreisen in Hongkong zwar einiges an Cash einbringen könnte – aber bei weitem nicht genug, um Evergrande zu retten.

Am Ende wird ein Teil dieses Geldes wahrscheinlich von der Regierung kommen. Aber das bedeutet nicht, dass das Unternehmen in seiner jetzigen Form überleben wird oder die Anleihegläubiger unbeschadet davonkommen werden, so das Wall Street Journal.

Laut Schätzungen von Standard and Poor’s stehen bis Ende des Jahres noch Rechnungen für Lieferanten und Unternehmen in Höhe von bis zu 100 Milliarden Yuan (umgerechnet 13 Milliarden Euro) aus. Und das sind nur die unbezahlten Rechnungen. Die Zinsen der Kredite, die Evergrande nicht mehr bedienen kann, fehlen in der Aufstellung noch.

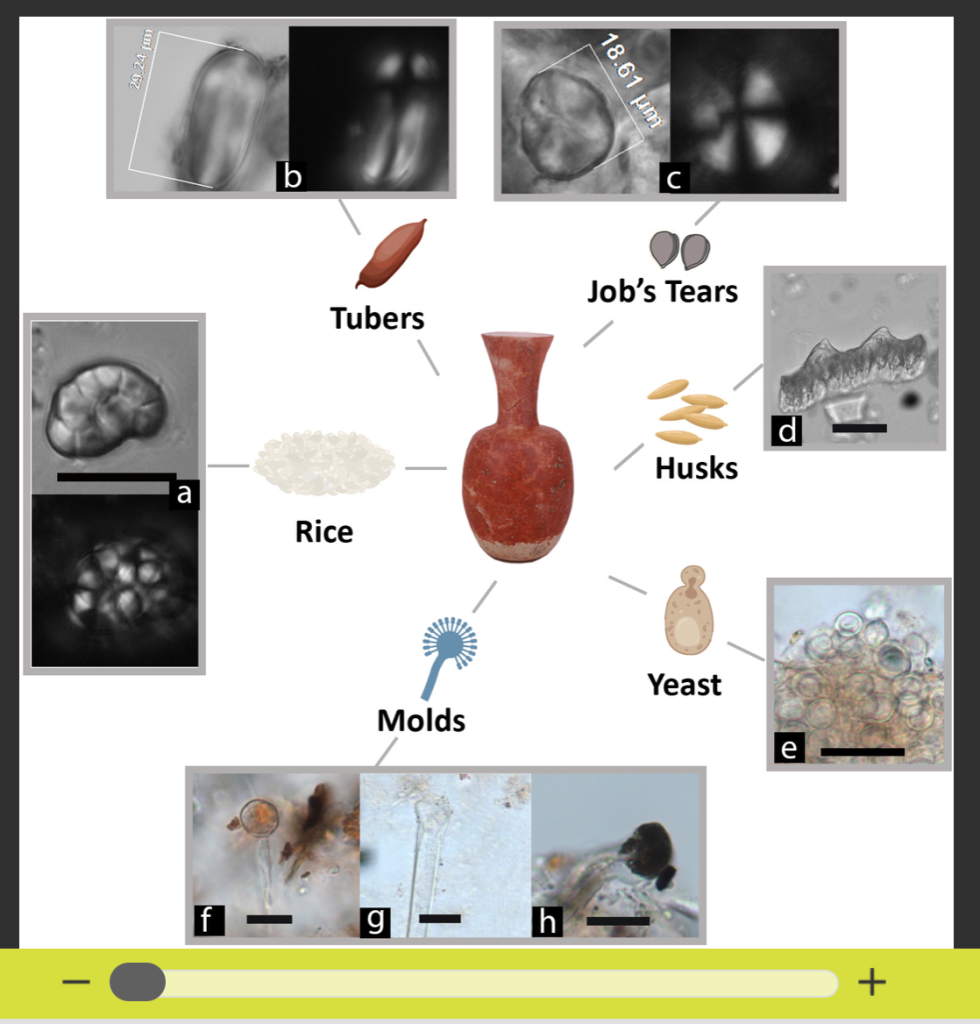

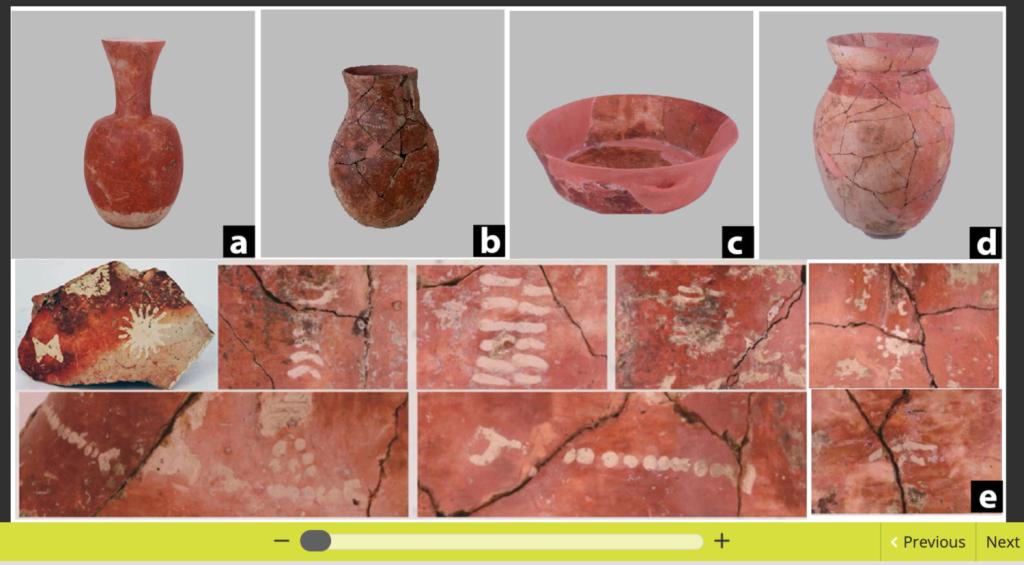

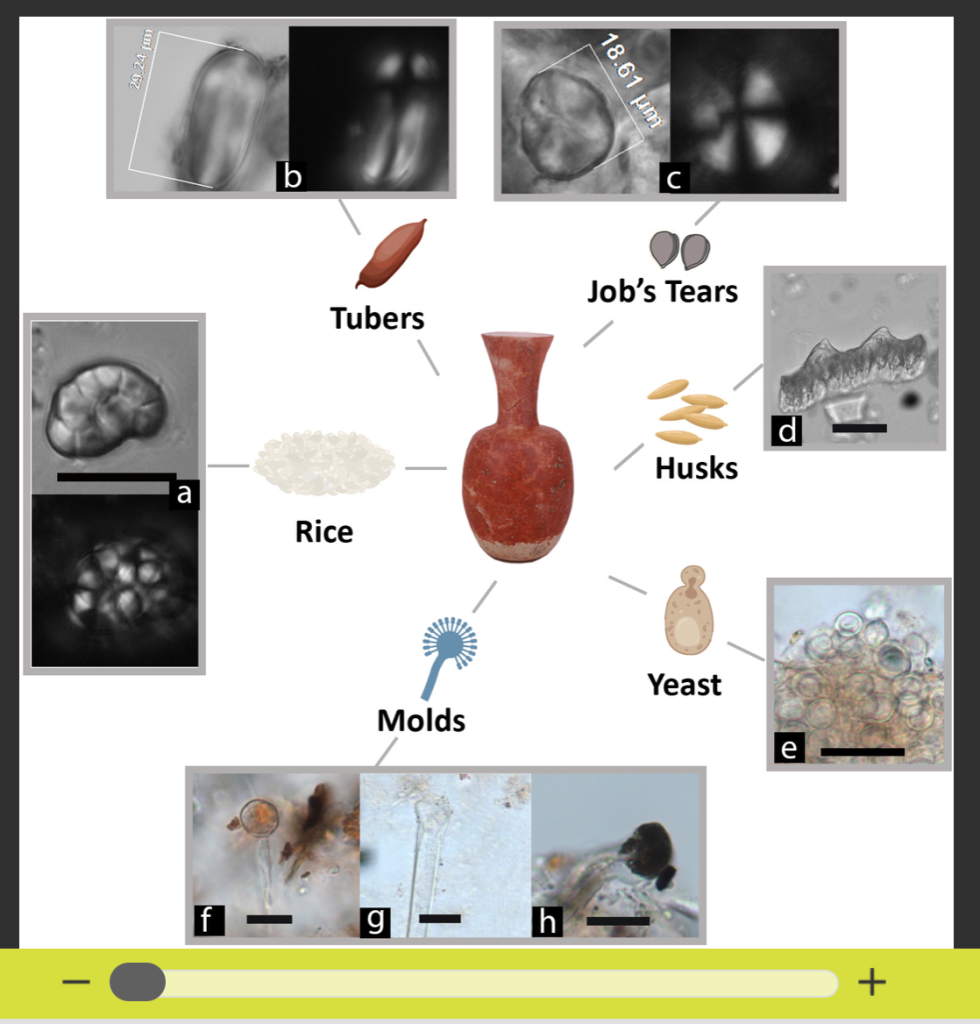

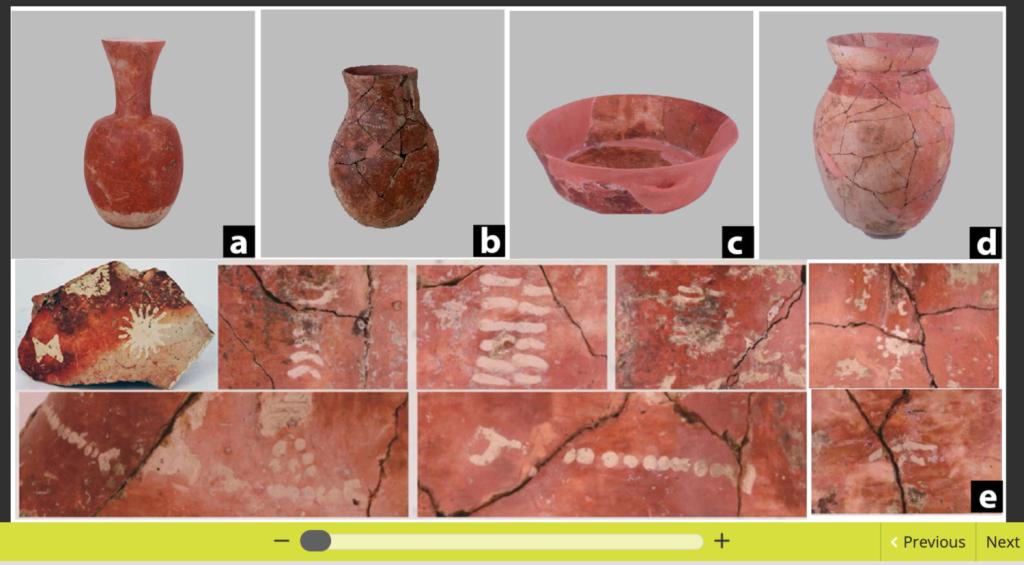

In Qiaotou, einer Stadt in der südchinesischen Provinz Zhejiang wurden die bisher ältesten Beweise für Konsum von Bier bei Trauerritualen in China gefunden: Drei chinesische Forscher haben in einem Grabhügel neben zwei menschlichen Skeletten 50 intakte, mit abstrakten Mustern verzierte Tongefäße gefunden, die vor rund 9.000 Jahren gefertigt wurden. Einige der Töpfe ähnelten in der Größe heutigen Trinkgläsern, während andere an langhalsige “Hu-Gefäße” erinnerten, die in späteren Zeiten zum Trinken von Alkohol verwendet wurden. Die drei Wissenschaftler berichteten von ihrem Fund in der US-amerikanischen interdisziplinären Wissenschaftszeitschrift PLOS One.

Bei der Entdeckung untersuchten sie die Keramiken auf Rückstände – und fanden dabei heraus, dass dieser aller Wahrscheinlichkeit nach zur Verwahrung einer frühen Form von Bier verwendet wurden. Der Fund gilt nun als der früheste Beleg weltweit, dass zum Leichenschmaus auch damals schon ein Bier gehörte, was in vielen Gesellschaften weltweit üblich ist.

Während der Bierkonsum und dessen soziale Funktion durch Forschungen im alten Ägypten und den Anden bereits ausführlich untersucht wurde, gibt es der wissenschaftlichen Publikation zufolge bei der Rolle des Bieres im alten China im Zeitalter des Holozäns zwischen 9.000 und 8.700 vor Christus noch Nachholbedarf.

“Unsere Forschungen haben ergeben, dass die Tonbehältnisse Bier enthielten”, sagt Co-Autor Wang Jiajing, Assistenzprofessor für Anthropologie im britischen Dartmouth. Er hat die Forschungen zusammen mit Zhang Leping und Sun Hanlong vom Zhejiang Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology in Hangzhou veröffentlicht. Die Grabungsfunde in Qiaotou liegen südwestlich von Shanghai. Für ihre Arbeit haben die Forscher eine neue Methode entwickelt, um fermentiertes Getreide auf der Basis von Mikrofossilen zu analysieren.

Zu den Stoffen, die sich in den Krügen nachweisen ließen, gehörten Hefe- und Schimmelpilzreste sowie winzige Stärkekörner und versteinertes Pflanzenmaterial (Phytolith), was alles auf den Gärungsprozess hindeutet. Die Forscher vermuten, dass zusätzlich Reis, Getreide und andere Pflanzen als Gärmittel Verwendung fanden. “Die Rückstandsanalyse aus den Töpfen von Qiaotou hat gezeigt, dass die Gefäße ein fermentiertes Getränk aus Reis, einem Getreide namens Hiobstränen und nicht identifizierten Knollen enthielten”, sagt Wang. “Dieses uralte Bier glich allerdings nicht dem, was wir heute kennen. Stattdessen war es wahrscheinlich ein leicht fermentiertes und süßliches Getränk, das eine trübe Farbe aufwies“, so Wang weiter.

Heute ist Reis im Süden Chinas das vorherrschende Grundnahrungsmittel. Die Reispflanze wurde im Jangtse-Tal jedoch erst vor 10.000 bis 6.000 Jahren domestiziert. Vor 9.000 Jahren, also zur Entstehungszeit der Begräbnisstätte, lebten in dem Gebiet vor allem Jäger und Sammler. Auch deshalb ist es für die Forscher schwierig, mit Sicherheit zu bestimmen, wann der Gärungsprozess entdeckt wurde.

“Wenn die Menschen Reisreste übrighatten und die Körner zu schimmeln anfingen, haben sie vielleicht bemerkt, dass sie mit der Zeit süßer und alkoholischer wurden”, sagt Wang. Jedenfalls war Bier ein Luxusgut, das aufwendig herzustellen war und deshalb nur zu besonderen Anlässen von wohlhabenderen Menschen getrunken wurde.

Angesichts der Tatsache, dass die Keramik von Qiaotou in einem Gebiet, in der nicht gewohnt wurde, gefunden wurde, schlussfolgern die Forscher, dass die Bierkrüge wahrscheinlich bei rituellen Zeremonien im Zusammenhang mit der Bestattung von Toten verwendet wurden. Sie spekulieren, dass ritualisiertes Trinken ein wesentlicher Bestandteil des Aufbaus sozialer Beziehungen und Kooperation zwischen verschiedenen Gruppen gewesen sein könnte.

Seit den 50er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts wird unter Archäologen die These diskutiert, dass die Sehnsucht nach mehr Bier, die Menschen dazu veranlasst mit dem Ackerbau zu beginnen und sesshaft zu werden: “Hat der Mensch einst nur von Bier gelebt?”, lautet ein bekannter Aufsatz dazu, der darüber spekuliert, ob das alkoholische Getränk einst wichtiger war als Brot. Die chinesischen Forschungen in der Bier-Archäologie sind in diesem Kontext zu sehen.

“Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Biertrinken ein wesentliches Element prähistorischer Begräbnisrituale in Südchina war und vier Jahrtausende später zur Entstehung komplexer landwirtschaftlicher Gesellschaften beitrug”, schreiben die Forscher in ihrem Artikel. Die Trinkbecher, aus denen das alkoholische Getränk an diesem Ort konsumiert wurde, gehören zu den ältesten bemalten Bechern überhaupt.

Archäologen werden in China überdurchschnittlich gut bezahlt und sie bekommen hohe Forschungsgelder – denn der Regierung ist es wichtig, möglichst viel über das alte China herauszufinden. Das Bier selbst wurde nicht in China zuerst erfunden, aber die Fermentierung durch Schimmelpilze.

Während der großen Dynastien spielte Bier für die Völker Chinas allerdings keine große Rolle. Später kamen dann die Ausländer ins Spiel: Deutsche und Engländer gründeten 1903 in der deutschen Kolonie Tsingtao die Germania Brauerei mit deutschen Braumeistern. Noch heute ist die Tsingtao Brewery Co eine der beiden größten Brauereien Chinas mit einem Marktanteil von mehr als 17 Prozent.

Erst mit den ökonomischen Reformen der 80er- und 90er-Jahre und dem steigenden Einkommen einer international orientierten Mittelschicht, wuchs der Konsum stetig an. Heute ist die Volksrepublik mit 440 Millionen Hektolitern im Jahr der größte Produzent der Welt. China konsumiert heute doppelt so viel Bier wie die USA und mehr als fünfmal so viel wie Deutschland, das der größte Biermarkt der EU ist.

China macht mit einem Jahresverbrauch von 45,7 Milliarden Litern rund zwölf Prozent des weltweiten Umsatzes aus. Im Jahr 2019 importierte China Bier im Wert von mehr als 821 Millionen US-Dollar, vor allem von EU-Herstellern, die etwa drei Viertel der Einfuhren ausmachten. Chinas Biermarkt hat sich im vergangenen Jahr um sieben Prozent weiter positiv entwickelt. In den vergangenen fünf Jahren ist der Biermarkt der Volksrepublik sogar um 42 Prozent gewachsen.

15.09.2021, 14:00 Uhr (20:00 Uhr Beijing Time)

Deutsch-Chinesische Wirtschaftsvereinigung, Training: Post-Merger-Integration: Praktische Tipps für die deutsch- chinesische Zusammenarbeit Anmeldung

15.09.2021, 02:00 Uhr (08:00 Uhr Beijing Time)

Vortrag, Harvard Fairbank Center: Modern China Lecture Series – Reassessing June Fourth: New approaches and sources on the Tiananmen protests and Beijing massacre Anmeldung

15.09.2021, 10:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing Time)

Dezan Shira Associates, Webinar: How Foreigners Can Benefit from Obtaining a Chinese Permanent Residence? Anmeldung

16.09.2021, 16:00-16:45 Uhr (22:00-22:45 Uhr Beijing Time)

Center for Strategic and International Studies, Webinar: New Approaches to Understanding Chinese State Capitalism Mehr

17.09.2021, 18:00 Uhr (00:00 Uhr Beijing Time)

Vortrag, Harvard Fairbank Center: Modern Chinese Humanities Lecture Series featuring Laurence Coderre – The Future Is Now: On Newborn Socialist Things Anmeldung

17.09.2021, 09:00 Uhr (15:00 Uhr Beijing Time)

Dezan Shira Associates, Webinar: The Impact of E-fapiaos on Companies’ Internal Processes Anmeldung

17.09.2021, 09:00 – 11:00 Uhr (15:00 – 17:00 Uhr Beijing Time)

EU SME Center, Webinar: Making Sense Of The SME & IP Policy Environment in China Mehr

17.09. – 19.09.2021, ganztägig:

EU SME Center Chengdu, Konferenz: The 16th EU-China Business & Technology Cooperation Fair Mehr

China hat Afghanistan humanitäre Hilfsgüter im Wert von 200 Millionen Yuan (rund 26 Millionen Euro) versprochen. Es handelt sich unter anderem um Getreide, Medizin und Impfstoffe, teilte das Außenministerium am Donnerstag in Peking einem Bericht von South China Morning Post (SCMP) zufolge mit. Die Zusage machte Außenminister Wang Yi demnach auf einer Videokonferenz mit seinen Amtskollegen anderer Nachbarländer Afghanistans. In einer ersten Impfstoff-Charge werde China drei Millionen Dosen Corona-Vakzin liefern. Die Volksrepublik sei zudem bereit, weitere Nothilfe und Güter für den Kampf gegen die Pandemie zu liefern, hieß es weiter.

Afghanistan sei mit ernsten Herausforderungen wie humanitären Problemen und der Pandemie konfrontiert, sagte Wang Yi nach Ministeriumsangaben in den Gesprächen. Die Nachbarstaaten wollten Afghanistan helfen, “aus dem Chaos zu kommen”. Er rief aber auch die USA auf, nach dem Rückzug ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Sie seien “mehr als irgendein anderes Land verpflichtet”, wirtschaftliche und humanitäre Hilfe zu leisten, um die Afghanen zu unterstützen, Stabilität zu wahren und Chaos zu vermeiden. An der Videokonferenz nahmen außer Wang Yi die Außenminister Pakistans, Irans, Tadschikistans, Usbekistans sowie der Vizeaußenminister Turkmenistans teil.

Wang Yi forderte die Taliban zudem erneut auf, ihre Verbindungen zu allen Terrorgruppen abzubrechen, und sagte, China werde mit Ländern in der Region zusammenarbeiten, um Terrorgruppen aufzuspüren und gegen sie vorzugehen, die “sich in die Nachbarländer Afghanistans verstreut und infiltriert haben”. Er warnte vor einer Ausbreitung von Terrorgruppen: “Einige internationale Terrorkräfte mit Sitz in Afghanistan planen, sich in Nachbarländer zu schleichen”, so Wang laut dem Bericht.

An multilateralen Gesprächen zwischen Deutschland, den USA und 20 weiteren Staaten hatte sich China nicht beteiligt, obwohl eine Einladung vorlag. Auf diese angesprochen, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, am Mittwoch laut SCMP, die internationale Gemeinschaft solle die Koordinierung in Afghanistan verstärken. Diese solle sich jedoch auf greifbare Ergebnisse konzentrieren, anstatt auf “leeres Gerede”, so Wang Wenbin. ari

Neuer Ärger für Chinas milliardenschwere App-Branche: Die Regulatoren haben die Vergabe neuer Verkaufsgenehmigungen für Onlinespiele auf unbestimmte Zeit unterbrochen. Die Medienaufsicht hat die Manager von Unternehmen wie Tencent und Neteasy zudem bei einem Treffen aufgefordert, nicht mehr “allein auf Gewinn fixiert” zu sein und mitzuhelfen, der angeblich weit verbreiteten Computerspiele-Sucht entgegenzuwirken. Das berichtet die South China Morning Post (SCMP). Seit einem Jahr prasseln Schläge auf die chinesischen Technikunternehmen ein. Die Regierung hat zuletzt die Zeit verkürzt, die Kinder mit Spielen verbringen können (China.Table berichtete). Während viele Basis-Anwendungen der Anbieter kostenlos sind, finanzieren die Internetriesen sich zu einem guten Teil mit Transaktionen innerhalb von Spielen. fin

Die Europäische Union will im Digital-Bereich enger mit Staaten im Indopazifik-Raum kooperieren. Im Rahmen der Indopazifik-Strategie, die die Europäische Kommission nächste Woche vorlegen wird, will die EU digitale Partnerschaftsabkommen mit Japan, Südkorea und Singapur anstreben. Das berichtete Bloomberg am Donnerstag. Die Vereinbarungen zielen demnach darauf ab, Standards für Technologien wie künstliche Intelligenz zu schaffen und den Austausch vertrauenswürdiger Daten zu stärken. Die EU will auch an der Verbesserung der Lieferketten für Halbleiter arbeiten, hieß es weiter.

Die EU hofft, den neuen Ansatz – aufbauend auf bestehenden Freihandelsabkommen – zu nutzen, um “widerstandsfähigere Technologielieferketten aufzubauen, wertebasierte Innovationen zu unterstützen und Geschäftsmöglichkeiten für Start-ups und KMU zu erleichtern”, berichtete Politico aus dem Entwurf des Strategie-Papiers. Die EU-Kommission wird dieses am kommenden Dienstag vorstellen. Am Mittwoch soll EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen dann in ihrer Rede zur Lage der EU ebenfalls auf die Zusammenarbeit mit der Region eingehen. ari

Wie im Rahmen des geplanten CO2-Grenzausgleichs der Europäischen Union mit Zertifizierungen aus Drittstaaten wie China umgegangen werden soll, ist einem EU-Kommissionsvertreter zufolge noch nicht klar. “Wir versuchen jetzt aus den Fehlern innerhalb der EU zu lernen”, sagte Gerassimos Thomas am Donnerstag bei einer Debatte zu der Grenzabgabe. Thomas ist Beamter bei der Generaldirektion für Steuern und Zollunion (TAXUD) der Kommission.

Die Debatte fand vor dem Umweltausschuss des Europaparlaments statt. Die “best practice” zu den Zertifizierungen innerhalb der EU dient dazu, “damit wir nicht nach Außen dieselben Fehler machen”, so Thomas. Er reagierte damit auf eine Nachfrage, wie künftig beispielsweise mit CO2-Zertifikaten aus der Volksrepublik umgegangen werden solle. Die wurden gegebenenfalls unter niedrigeren Standards vergeben oder zum Teil schlichtweg gefälscht. Um das zu verhindern, werde ein System der unabhängigen Prüfung eingeführt, betonte Thomas.

Die EU-Kommission hatte für den Gesetzesvorschlag für den CO2-Grenzausgleich (kurz CBAM nach der Abkürzung für “Carbon Border Adjustment Mechanism”) vorerst einen eher schmalen Ansatz von Grundstoffen gewählt. In der ersten Phase wird nur die Einfuhr von Zement, diversen Eisen-, Stahl- und Aluminiumgütern, Düngemittel sowie Elektrizität betroffen sein. Eine Erweiterung der Sektoren sei jedoch fest geplant, betonte Thomas. Der Übergangszeitraum der ersten Phase sei dafür da, um Informationen zu sammeln und einen “vorhersehbaren Weg” für Unternehmen und Verwaltung zu schaffen. Subventionen für EU-Exporte in Staaten mit niedrigeren Umweltstandards lehnte Thomas ab. Bei dem Grenzausgleich handele es sich um eine Umwelt- und nicht Handelsmaßnahme, so der EU-Kommissionsvertreter.

Die Höhe des CO2-Grenzausgleichs soll sich an dem Preis orientieren, den europäische Unternehmen im Wochendurchschnitt für die Ersteigerung von EU-Emissionszertifikaten zahlen müssen. Unternehmen aus Drittstaaten können dabei CO2-Kosten, die im Heimatland entstehen, geltend machen und müssen dann entsprechend weniger “CBAM-Rechte” vorweisen. China hatte Mitte Juli ebenfalls einen Emissionshandel begonnen. Ob dieser mit dem europäischen ETS vereinbar sein wird, ist jedoch sehr fraglich (China.Table berichtete). Der CO2-Grenzausgleich soll nach einer Übergangsphase dann voll ab 2026 für die ersten Sektoren in Kraft treten. ari

Neulich erzählte mir der Präsident der EU-Handelskammer in Peking, Jörg Wuttke, wie er im Pandemiejahr 2020 auf Inlandsflügen 44 Mal durch China reiste. Dem Vielflieger fiel auf, dass fast alle Passagiere Chinesen waren “Nur einmal kam mir auf einem Flughafen ein Ausländer entgegen. Das war so ungewöhnlich, dass ich mich nach ihm umdrehte.” Wuttke kam es wie eine Zeitreise zurück in die 1980er-Jahre vor, als China sich öffnete und Ausländer eine seltene Spezies waren. Damals schwang die Hoffnung mit, dass sich die Ausländerpolitik bald ändern wird: “Sie brauchten uns für ihre Reformen, und sie wollten uns in China haben.” Jetzt aber verspüre er den gegenteiligen Trend: “Am Schlimmsten ist: Es scheint keinen zu stören, wenn es weniger Ausländer werden.”

Wuttke schätzt, dass in manchen Bereichen seit 2019 bereits die Hälfte der einstigen Expats China verlassen haben. Unter den Deutschen sei das zwar noch weniger drastisch als bei anderen Nationen. Doch die Auswirkungen merke jeder, am Kahlschlag in einst von Ausländern bevorzugten Wohnanlagen, oder an der Belegung von Auslandsschulen. Natürlich sei die Pandemie und Chinas radikale Abwehrmaßnahmen seit dem 28. März 2020 dafür der Hauptauslöser, vom Stopp des Auslandstourismus, den Schwierigkeiten bei Ein- und Ausreise bis zur wochenlangen Quarantäne für jeden, der nach China hineinwill.

Die nationalistischere Stimmung in der Gesellschaft, bürokratische Hürden und neu geplante Steuern wirkten auch frustrierend. Schon 2016 warnten die großen Auslandskammern, dass sich die Mehrheit ihrer Mitglieder in der Volksrepublik nicht mehr willkommen fühlten. Wuttke sorgt sich bereits seit langem. Er will sich dazu auch bei der Vorstellung des am 23. September erscheinenden neuen Positionspapier seiner EU-Wirtschaftskammer äußern.

Chinas verschwindender Ausländeranteil erscheint mit dem Anspruch, eine globalisierte Weltmacht zu sein, unvereinbar. Nach der am 11. Mai 2021 veröffentlichten Auswertung seiner jüngsten – alle zehn Jahre – durchgeführten Volkszählung lebten zum Stichtag 1. November 2020 unter 1,41 Milliarden Chinesen nur 845.697 Ausländer. Sie machen 0,06 Prozent der Bevölkerung aus. Gezählt wurden alle Ausländer, die seit drei Monaten im Land wohnten.

Auf den ersten Blick waren es 2020 knapp eine Viertelmillion Personen mehr als die zuletzt 2010 gezählten 593.832 Ausländer. Doch nach Ausbruch der Pandemie und wegen der sich verschlechternden politisch-sozialen Atmosphäre mit ihren patriotischen bis nationalistischen Tönen stagnieren die Zahlen. In den scheinbaren Weltmetropolen wie Shanghai und Peking nehmen sie sogar absolut ab. In der 24 Millionen Superstadt Shanghai wurden noch 163.955 ansässige Ausländer gezählt, in der Hauptstadt Peking nur 62.812.

Selbst, wenn man zu den Ausländern die vom Zensus weder als Ausländer noch als Festlandchinesen erfassten 585.000 in China lebenden Bürger aus Hongkong (371.380), Macao (55.732) und aus Taiwan (157.886) addiert, steigt die Gesamtzahl auf nur 1.430.695 Personen mit internationaler Herkunft. Von ihnen leben die meisten heute in Südchinas Küstenprovinz Guangdong (418.509). Es ist die Folge der Übersiedelung vor allem von Hongkong-Chinesen, sowie der wirtschaftlichen Rolle des neu erweiterten Perlflussdelta und Guangdongs im Gegensatz zum übrigen China gelockerten Aufnahmepolitik. Sie knüpft wieder an seine historische Rolle als Eintrittspforte des Auslands für China an.

Selbst aufgerechnete 1,43 Millionen Personen machen zusammen auch nur 0,1 Prozent der Bevölkerung aus. Die Vereinten Nationen stuften 2019 die Volksrepublik – die heute zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt – in ihren Statistiken über weltweite Zuwanderung als Schlusslicht in der internationalen Migration ein.

Die Zahlen unterstreichen erneut, dass die Volksrepublik aktuell kein Einwanderungsland ist. Sie demonstrieren, dass sie auch nicht auf dem Weg ist, eines zu werden, weder de jure noch de facto. Das war nicht immer so: Migrationsforscher und Reformer zeigten sich 2018 in ihrem ersten Pekinger Jahresbericht zur internationalen Migration, (中国国际移民报告 2018) hoffnungsvoll, dass sich die moderne Volksrepublik dank Globalisierungspolitik und Seidenstraßen-Initiative “graduell von einem Ursprungsland für globale Emigration zu einem Destinationsland für Einwanderung entwickelt.” Weil immer mehr Ausländer nach China kämen, um “dem chinesischen Traum zu folgen, würden sich auch die Verwaltungs- und Regierungsmaßnahmen für sie immer mehr verbessern.”

Chinas Weg führt woanders hin, wie die Farce bei seiner Vergabe von Greencards zeigt. Peking führte die für jeweils zehn Jahre gültige Aufenthaltserlaubnis nach seinem Beitritt 2001 zur Welthandelsorganisation (WTO) am 15. August 2004 ein. Doch seine Bürokratie sperrte sich gegen liberalisierte Aufnahmeregeln. In 15 Jahren bis 2019 wurden in ganz China nur knapp 20.000 Greencards an Ausländer vergeben.

Zum Vergleich: Nach Angaben des US-Ministeriums für Heimatschutz bewilligen die sich als Einwanderungsland verstehende USA jährlich bis zu einer Million Greencards. 2019 zählten die USA 13,9 Millionen Greencard-Besitzer, von denen 9,1 Millionen berechtigt waren, US-Staatsbürger zu werden.

Chinas Justizministerium scheiterte, als es über eine öffentliche Anhörung am 29. Februar 2020 versuchte, wenigstens einen verbesserten Entwurf zum Erwerb einer Greencard durchzusetzen. Der Plan löste Proteste in den sozialen Medien aus. Blogger schimpften, dass China nicht noch mehr Ausländer brauche. Wegen der Pandemie wurde der Entwurf vorerst auf Eis gelegt.

Schon 2016 hatte die US-Handelskammer in ihrem Pekinger Jahresgutachten über das sich eintrübende Geschäftsklima der Volksrepublik geklagt. 77 Prozent der von ihr befragten US-Firmen gaben an, sich in China immer weniger willkommen zu fühlen. Sie plagten mehr bürokratische Hindernisse und Schikanen. Auch andere ausländische Handelskammern hören ähnliche Beschwerden von ihren Mitgliederfirmen.

Peking geht sein alter Propagandaspruch “Unsere Freunde sind in aller Welt” (我们的朋友遍天下) auch als Slogan der Globalisierung Chinas flott über die Lippen. Nur sollen die Freunde am besten weiter im Ausland bleiben.

Denny Herrmann ist seit Anfang August Head of Series Planning Foshan bei FAW-Volkswagen. Zuvor war Herrmann Executive Assistant des Vice President (Technology) / Head of Strategy Planning, ebenfalls bei FAW-Volkswagen.

Andreas Maurmaier ist nach gut drei Jahren als Project Executive bei Airbus China Innovation Center nun seit Beginn des Monats der neue Head of Architecture & Operation for Environmental Control System bei Airbus.

Marc Schlesinger ist von Willi Elbe Steering Systems in Nanjing zu BSH China gewechselt. Dort ist er seit Juli als Metal Forming Expert tätig.

Mit einem Wisch auf der App am Smartphone und innerhalb von 15 Minuten kommen Bestellungen in Chinas Großstädten vor die Haustür. Geliefert wird per Roller – oder auch mit Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel: Hier sitzt ein Foodpanda-Lieferant in der U-Bahn von Hongkong. Foodpanda gehört dem deutschen Lieferdienst Delivery Hero. Vor mehr als zwei Jahren hatte Delivery Hero sein Landesgeschäft in Deutschland für rund 930 Millionen Euro an den niederländischen Konkurrenten Takeaway abgegeben. Nach Tests in mehreren Stadtteilen Berlins wird Delivery Hero nun unter der Marke Foodpanda wieder Lieferdienste in Frankfurt, Hamburg und München anbieten. Dass dann neben Essen, auch Lebensmittel oder Klopapier geliefert wird, ist der Nachfrage in Deutschland angepasst.

noch vor einigen Jahren standen alle Zeichen auf Wachstum – jetzt geht es bergab für Chinas zweitgrößten Immobilienkonzern Evergrande. Für den dramatischen Einbruch der Börsenkurse gibt es einen besorgniserregenden Grund: Es kursieren Meldungen über Zahlungsstopps. Chinas Aktienanleger befürchtet bereits eine Pleite des Konglomerats.

Unsere Autorin Ning Wang wirft einen Blick auf die für Evergrande katastrophalen Hiobsbotschaften. Bleibt es bei einer Reihe von Kreditausfällen und Firmenpleiten oder drohen systemische Folgen für die chinesische Volkswirtschaft? Für den Fortbestand von Evergrande selbst in seiner derzeitigen Form gibt es derweil nur noch wenige realistische Chancen.

Seit Beginn der Corona-Pandemie ähnelt die Volksrepublik einer Festung: Sie ist von außen kaum zugänglich. Visa sind kaum noch zu bekommen. Die wochenlange Quarantäne vergrault potenzielle Einreisende zusätzlich. In Peking fallen sich die wenigen verbliebenen Ausländer deshalb gegenseitig besonders auf, wie unser Kolumnist Johnny Erling erzählt. Denn das angeblich globalisierte Land ist mit seinem geringen Ausländeranteil das Schlusslicht unter den großen Staaten.

Wir wünschen Ihnen ein sonniges Wochenende!

Die eigenen vier Wände zu besitzen ist nach dem Verständnis der chinesischen Bevölkerung eine Selbstverständlichkeit. Für viele Städter hat sich das als gute Investition ausgezahlt. So kostet eine 80 Quadratmeter Wohnung in der Nähe des fünften Rings in Peking mehr als 4,5 Millionen Yuan – mehr als 56.000 (umgerechnet 7.335 Euro) pro Quadratmeter.

In den vergangenen Jahren herrschte angesichts explodierender Immobilienpreise in China Goldgräberstimmung in dem Sektor. Doch die Blase droht zu platzen.

Die Börsen haben den schuldenbeladenen Immobilienkonzern China Evergrande weiter im Fadenkreuz. Nach einem Medienbericht über geplante Zahlungsstopps bei Krediten an zwei Gläubigerbanken fürchteten Anleger einen Zusammenbruch des Konzerns – und warfen kurzerhand am Donnerstag Aktien und Anleihen aus den Depots.

An den Bondmärkten fiel der Preis für eine bis Januar 2023 laufende Anleihe des Unternehmens um 30 Prozent, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete. Wegen der starken Turbulenzen setzte die Börse den Handel mit den Bonds zeitweise aus. Die Aktien stürzten über zehn Prozent ein und notierten dem Bericht zufolge so niedrig wie seit sechs Jahren nicht mehr. Seit Jahresbeginn haben sie über 75 Prozent verloren.

Händler verwiesen mit Blick auf die beschleunigte Talfahrt auf einen Bericht des Finanznachrichtendienstes REDD von Montag, wonach Evergrande die Zinszahlungen an zwei seiner Gläubigerbanken aussetzen will. In dem Bericht hieß es weiter, dass auch Zahlungen an mehrere Treuhandfirmen hinausgezögert würden. Ab Mittwoch sollten zudem alle Zahlungen für seine Vermögensverwaltungsprodukte ausgesetzt werden. Evergrande wollte den Bericht laut Reuters zunächst nicht kommentieren.

Der Immobilien-Sektor der Volksrepublik hat jedoch schon länger ein Problem: Da es durch die rasant gestiegenen Immobilienpreise attraktiver ist, mit Immobilien zu spekulieren als mit Aktien an der Börse, wurden die Preise noch mehr nach oben getrieben. In den vergangenen Jahren führte das zu einem regelrechten Boom bei den Immobilienkonzernen.

Evergrande, der zweitgrößte Immobilienentwickler des Landes, hat nicht nur von den Höchstpreisen profitiert, sondern kam dadurch auch immer leichter an Kredite. Das Unternehmen wuchs rasant, mithilfe von kreditfinanzierten Landkäufen und Hausverkäufen zu niedrigeren Margen, um den Umsatz schneller in die Höhe zu treiben. Dass dann mit den Krediten exzessiv spekuliert wurde, ist nun die Sorge der Verantwortlichen in Peking. Die Regierung hat angekündigt, gegen die Finanzrisiken des Landes vorzugehen. Das ist zwar wünschenswert, kommt aber vielleicht zu spät – und ist für Evergrande besonders bitter.

Bereits im Juni war Evergrande mit Bond-Zinszahlungen in Verzug geraten. Vor einer Woche hatte Evergrande vor Liquiditäts- und Ausfallrisiken gewarnt, falls es dem Unternehmen nicht gelingen sollte, die Bautätigkeit wieder aufzunehmen, Beteiligungen zu verkaufen und Kredite zu erneuern.

Und die Reihe an schlechten Nachrichten für Evergrande nimmt kein Ende: Am Dienstag vergangener Woche erst, musste Evergrande dann öffentlich einräumen, dass der Konzern zahlungsunfähig sein wird, wenn er nicht unverzüglichen Zugang zu Liquidität bekommt. Nur einige Tage vorher hatte Evergrande die Geschäftszahlen des ersten Halbjahres vorgelegt und dabei einen Gewinneinbruch von 29 Prozent für den Zeitraum vermeldet.

Investoren fürchten bei einem Zusammenbruch von Evergrande Schockwellen für das chinesische Bankensystem. Insgesamt soll der Immobilienkonzern auf einem Schuldenberg in Höhe von umgerechnet mehr als 300 Milliarden Dollar sitzen.

Die Maßnahmen, die Peking vor einiger Zeit begann, um die überhitzten Preise an den Immobilienmärkten des Landes abzukühlen, zeigen derzeit also ihre Wirkung – und spiegeln sich in den Bilanzen von Evergrande wider. Neben der Einschränkung des Zugangs zu neuen Krediten wurde auch der Verkauf von Bauland in vielen Städten zeitweise beschränkt. Hinzu kommt, dass die Zinsen für die Immobilienkredite hochgeschraubt wurden.

Peking hat den Konzernen zudem “drei rote Linien” aufgezeigt. So darf das Verhältnis von Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten nicht mehr als 70 Prozent betragen. Hinzu kommt, dass der Nettoverschuldungsgrad nicht bei mehr als 100 Prozent liegen soll. Die dritte, von der Regierung gezeichnete “rote Linie” betrifft das Verhältnis von liquiden Mitteln zu kurzfristigen Verbindlichkeiten der Unternehmen, die über dem Faktor eins liegen muss. Bereits im April dieses Jahres konnte Evergrande keine der drei Auflagen mehr einhalten und erhielt daraufhin keinen Zugang mehr zu neuen Krediten.

Anfang Juni versprach Xu Jiayin, Gründer und Vorsitzender von Evergrande, binnen eines Monats eine der “drei roten Linien” der Regierung für die Verschuldung von Immobilienentwicklern wieder einzuhalten – bisher ohne Erfolg.

Diese Woche Mittwoch erreichten Evergrande schlechte Neuigkeiten aus den USA: Die Senkung der Bonitätsnoten durch die Ratingagenturen Moody’s und Fitch. Auch die chinesische Ratingagentur China Chengxin International (CCXI) schloss sich an – was zu einem Ausverkauf führte. Fitch hatte die Bonitätsstufe für Evergrande auf “CC” herabgesetzt. Das Ausfallrisiko von Anleihen, die mit “Ca” beziehungsweise “CC” bewertet wurden, wird als hoch eingestuft. Zum Vergleich: Die US-amerikanische Investmentbank Lehman Brothers wurde vor der Finanzkrise von den Ratingagenturen als sicher eingestuft.

“Die Herabstufung spiegelt unsere Ansicht wider, dass ein Ausfall in irgendeiner Form wahrscheinlich erscheint“, so die Begründung der Analysten von Fitch. “Wir glauben, dass das Kreditrisiko angesichts knapper Liquidität, rückläufiger Vertragsverkäufe, des Drucks verspäteter Zahlungen an Lieferanten und Auftragnehmer und begrenzter Fortschritte bei der Veräußerung von Vermögenswerten hoch ist”, hieß es weiter.

“Die riesige Bilanz wird einen echten Dominoeffekt auf China haben”, sagte Ökonom Lu Ting von der japanischen Finanzholding Nomura schon vor einiger Zeit. “Wenn Finanzinstitute Geld verlieren, werden sie die Kreditvergabe an andere Unternehmen und Sektoren einschränken”, warnte Lu weiter.

Xu Jiayin ist einer der reichsten Chinesen – laut Forbes besaß er 2017 ein Vermögen von 45 Milliarden US-Dollar. Er war auch das Sinnbild eines erfolgreichen Unternehmers. Die Partei hat ihn vor ein paar Jahren noch auf dem Nationalen Volkskongress sprechen lassen. Der Erfolg des Unternehmens passte damals zum Narrativ der Partei: Durch harte Arbeit kann man von ganz unten nach ganz oben zu einem Unternehmer mit Vorbildcharakter werden.

Das von dem mittlerweile 62-Jährigen im Jahr 1996 in Guangzhou gegründete Unternehmen gehört ihm noch zu mehr als 70 Prozent. Nur wenige Einkaufscenter, Büro- oder Wohnprojekte, die in den Städten des Landes gebaut sind, stammt nicht aus den Bauplänen seines Konglomerats. Dazu gehören unter anderem ein Fußballklub, ein Milchpulverhersteller und neuerdings will der Konzern auch in den Bereich E-Autos mitmischen (China.Table berichtete).

Doch Xu Jiayin muss nun wohl sein Konglomerat zerschlagen, um einige der Schulden bedienen zu können. Im Gespräch sind die E-Auto-Sparte sowie die Firmenzentrale in Hongkong, die angesichts von Immobilienpreisen in Hongkong zwar einiges an Cash einbringen könnte – aber bei weitem nicht genug, um Evergrande zu retten.

Am Ende wird ein Teil dieses Geldes wahrscheinlich von der Regierung kommen. Aber das bedeutet nicht, dass das Unternehmen in seiner jetzigen Form überleben wird oder die Anleihegläubiger unbeschadet davonkommen werden, so das Wall Street Journal.

Laut Schätzungen von Standard and Poor’s stehen bis Ende des Jahres noch Rechnungen für Lieferanten und Unternehmen in Höhe von bis zu 100 Milliarden Yuan (umgerechnet 13 Milliarden Euro) aus. Und das sind nur die unbezahlten Rechnungen. Die Zinsen der Kredite, die Evergrande nicht mehr bedienen kann, fehlen in der Aufstellung noch.

In Qiaotou, einer Stadt in der südchinesischen Provinz Zhejiang wurden die bisher ältesten Beweise für Konsum von Bier bei Trauerritualen in China gefunden: Drei chinesische Forscher haben in einem Grabhügel neben zwei menschlichen Skeletten 50 intakte, mit abstrakten Mustern verzierte Tongefäße gefunden, die vor rund 9.000 Jahren gefertigt wurden. Einige der Töpfe ähnelten in der Größe heutigen Trinkgläsern, während andere an langhalsige “Hu-Gefäße” erinnerten, die in späteren Zeiten zum Trinken von Alkohol verwendet wurden. Die drei Wissenschaftler berichteten von ihrem Fund in der US-amerikanischen interdisziplinären Wissenschaftszeitschrift PLOS One.

Bei der Entdeckung untersuchten sie die Keramiken auf Rückstände – und fanden dabei heraus, dass dieser aller Wahrscheinlichkeit nach zur Verwahrung einer frühen Form von Bier verwendet wurden. Der Fund gilt nun als der früheste Beleg weltweit, dass zum Leichenschmaus auch damals schon ein Bier gehörte, was in vielen Gesellschaften weltweit üblich ist.

Während der Bierkonsum und dessen soziale Funktion durch Forschungen im alten Ägypten und den Anden bereits ausführlich untersucht wurde, gibt es der wissenschaftlichen Publikation zufolge bei der Rolle des Bieres im alten China im Zeitalter des Holozäns zwischen 9.000 und 8.700 vor Christus noch Nachholbedarf.

“Unsere Forschungen haben ergeben, dass die Tonbehältnisse Bier enthielten”, sagt Co-Autor Wang Jiajing, Assistenzprofessor für Anthropologie im britischen Dartmouth. Er hat die Forschungen zusammen mit Zhang Leping und Sun Hanlong vom Zhejiang Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology in Hangzhou veröffentlicht. Die Grabungsfunde in Qiaotou liegen südwestlich von Shanghai. Für ihre Arbeit haben die Forscher eine neue Methode entwickelt, um fermentiertes Getreide auf der Basis von Mikrofossilen zu analysieren.

Zu den Stoffen, die sich in den Krügen nachweisen ließen, gehörten Hefe- und Schimmelpilzreste sowie winzige Stärkekörner und versteinertes Pflanzenmaterial (Phytolith), was alles auf den Gärungsprozess hindeutet. Die Forscher vermuten, dass zusätzlich Reis, Getreide und andere Pflanzen als Gärmittel Verwendung fanden. “Die Rückstandsanalyse aus den Töpfen von Qiaotou hat gezeigt, dass die Gefäße ein fermentiertes Getränk aus Reis, einem Getreide namens Hiobstränen und nicht identifizierten Knollen enthielten”, sagt Wang. “Dieses uralte Bier glich allerdings nicht dem, was wir heute kennen. Stattdessen war es wahrscheinlich ein leicht fermentiertes und süßliches Getränk, das eine trübe Farbe aufwies“, so Wang weiter.

Heute ist Reis im Süden Chinas das vorherrschende Grundnahrungsmittel. Die Reispflanze wurde im Jangtse-Tal jedoch erst vor 10.000 bis 6.000 Jahren domestiziert. Vor 9.000 Jahren, also zur Entstehungszeit der Begräbnisstätte, lebten in dem Gebiet vor allem Jäger und Sammler. Auch deshalb ist es für die Forscher schwierig, mit Sicherheit zu bestimmen, wann der Gärungsprozess entdeckt wurde.

“Wenn die Menschen Reisreste übrighatten und die Körner zu schimmeln anfingen, haben sie vielleicht bemerkt, dass sie mit der Zeit süßer und alkoholischer wurden”, sagt Wang. Jedenfalls war Bier ein Luxusgut, das aufwendig herzustellen war und deshalb nur zu besonderen Anlässen von wohlhabenderen Menschen getrunken wurde.

Angesichts der Tatsache, dass die Keramik von Qiaotou in einem Gebiet, in der nicht gewohnt wurde, gefunden wurde, schlussfolgern die Forscher, dass die Bierkrüge wahrscheinlich bei rituellen Zeremonien im Zusammenhang mit der Bestattung von Toten verwendet wurden. Sie spekulieren, dass ritualisiertes Trinken ein wesentlicher Bestandteil des Aufbaus sozialer Beziehungen und Kooperation zwischen verschiedenen Gruppen gewesen sein könnte.

Seit den 50er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts wird unter Archäologen die These diskutiert, dass die Sehnsucht nach mehr Bier, die Menschen dazu veranlasst mit dem Ackerbau zu beginnen und sesshaft zu werden: “Hat der Mensch einst nur von Bier gelebt?”, lautet ein bekannter Aufsatz dazu, der darüber spekuliert, ob das alkoholische Getränk einst wichtiger war als Brot. Die chinesischen Forschungen in der Bier-Archäologie sind in diesem Kontext zu sehen.

“Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Biertrinken ein wesentliches Element prähistorischer Begräbnisrituale in Südchina war und vier Jahrtausende später zur Entstehung komplexer landwirtschaftlicher Gesellschaften beitrug”, schreiben die Forscher in ihrem Artikel. Die Trinkbecher, aus denen das alkoholische Getränk an diesem Ort konsumiert wurde, gehören zu den ältesten bemalten Bechern überhaupt.

Archäologen werden in China überdurchschnittlich gut bezahlt und sie bekommen hohe Forschungsgelder – denn der Regierung ist es wichtig, möglichst viel über das alte China herauszufinden. Das Bier selbst wurde nicht in China zuerst erfunden, aber die Fermentierung durch Schimmelpilze.

Während der großen Dynastien spielte Bier für die Völker Chinas allerdings keine große Rolle. Später kamen dann die Ausländer ins Spiel: Deutsche und Engländer gründeten 1903 in der deutschen Kolonie Tsingtao die Germania Brauerei mit deutschen Braumeistern. Noch heute ist die Tsingtao Brewery Co eine der beiden größten Brauereien Chinas mit einem Marktanteil von mehr als 17 Prozent.

Erst mit den ökonomischen Reformen der 80er- und 90er-Jahre und dem steigenden Einkommen einer international orientierten Mittelschicht, wuchs der Konsum stetig an. Heute ist die Volksrepublik mit 440 Millionen Hektolitern im Jahr der größte Produzent der Welt. China konsumiert heute doppelt so viel Bier wie die USA und mehr als fünfmal so viel wie Deutschland, das der größte Biermarkt der EU ist.

China macht mit einem Jahresverbrauch von 45,7 Milliarden Litern rund zwölf Prozent des weltweiten Umsatzes aus. Im Jahr 2019 importierte China Bier im Wert von mehr als 821 Millionen US-Dollar, vor allem von EU-Herstellern, die etwa drei Viertel der Einfuhren ausmachten. Chinas Biermarkt hat sich im vergangenen Jahr um sieben Prozent weiter positiv entwickelt. In den vergangenen fünf Jahren ist der Biermarkt der Volksrepublik sogar um 42 Prozent gewachsen.

15.09.2021, 14:00 Uhr (20:00 Uhr Beijing Time)

Deutsch-Chinesische Wirtschaftsvereinigung, Training: Post-Merger-Integration: Praktische Tipps für die deutsch- chinesische Zusammenarbeit Anmeldung

15.09.2021, 02:00 Uhr (08:00 Uhr Beijing Time)

Vortrag, Harvard Fairbank Center: Modern China Lecture Series – Reassessing June Fourth: New approaches and sources on the Tiananmen protests and Beijing massacre Anmeldung

15.09.2021, 10:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing Time)

Dezan Shira Associates, Webinar: How Foreigners Can Benefit from Obtaining a Chinese Permanent Residence? Anmeldung

16.09.2021, 16:00-16:45 Uhr (22:00-22:45 Uhr Beijing Time)

Center for Strategic and International Studies, Webinar: New Approaches to Understanding Chinese State Capitalism Mehr

17.09.2021, 18:00 Uhr (00:00 Uhr Beijing Time)

Vortrag, Harvard Fairbank Center: Modern Chinese Humanities Lecture Series featuring Laurence Coderre – The Future Is Now: On Newborn Socialist Things Anmeldung

17.09.2021, 09:00 Uhr (15:00 Uhr Beijing Time)

Dezan Shira Associates, Webinar: The Impact of E-fapiaos on Companies’ Internal Processes Anmeldung

17.09.2021, 09:00 – 11:00 Uhr (15:00 – 17:00 Uhr Beijing Time)

EU SME Center, Webinar: Making Sense Of The SME & IP Policy Environment in China Mehr

17.09. – 19.09.2021, ganztägig:

EU SME Center Chengdu, Konferenz: The 16th EU-China Business & Technology Cooperation Fair Mehr

China hat Afghanistan humanitäre Hilfsgüter im Wert von 200 Millionen Yuan (rund 26 Millionen Euro) versprochen. Es handelt sich unter anderem um Getreide, Medizin und Impfstoffe, teilte das Außenministerium am Donnerstag in Peking einem Bericht von South China Morning Post (SCMP) zufolge mit. Die Zusage machte Außenminister Wang Yi demnach auf einer Videokonferenz mit seinen Amtskollegen anderer Nachbarländer Afghanistans. In einer ersten Impfstoff-Charge werde China drei Millionen Dosen Corona-Vakzin liefern. Die Volksrepublik sei zudem bereit, weitere Nothilfe und Güter für den Kampf gegen die Pandemie zu liefern, hieß es weiter.

Afghanistan sei mit ernsten Herausforderungen wie humanitären Problemen und der Pandemie konfrontiert, sagte Wang Yi nach Ministeriumsangaben in den Gesprächen. Die Nachbarstaaten wollten Afghanistan helfen, “aus dem Chaos zu kommen”. Er rief aber auch die USA auf, nach dem Rückzug ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Sie seien “mehr als irgendein anderes Land verpflichtet”, wirtschaftliche und humanitäre Hilfe zu leisten, um die Afghanen zu unterstützen, Stabilität zu wahren und Chaos zu vermeiden. An der Videokonferenz nahmen außer Wang Yi die Außenminister Pakistans, Irans, Tadschikistans, Usbekistans sowie der Vizeaußenminister Turkmenistans teil.

Wang Yi forderte die Taliban zudem erneut auf, ihre Verbindungen zu allen Terrorgruppen abzubrechen, und sagte, China werde mit Ländern in der Region zusammenarbeiten, um Terrorgruppen aufzuspüren und gegen sie vorzugehen, die “sich in die Nachbarländer Afghanistans verstreut und infiltriert haben”. Er warnte vor einer Ausbreitung von Terrorgruppen: “Einige internationale Terrorkräfte mit Sitz in Afghanistan planen, sich in Nachbarländer zu schleichen”, so Wang laut dem Bericht.

An multilateralen Gesprächen zwischen Deutschland, den USA und 20 weiteren Staaten hatte sich China nicht beteiligt, obwohl eine Einladung vorlag. Auf diese angesprochen, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, am Mittwoch laut SCMP, die internationale Gemeinschaft solle die Koordinierung in Afghanistan verstärken. Diese solle sich jedoch auf greifbare Ergebnisse konzentrieren, anstatt auf “leeres Gerede”, so Wang Wenbin. ari

Neuer Ärger für Chinas milliardenschwere App-Branche: Die Regulatoren haben die Vergabe neuer Verkaufsgenehmigungen für Onlinespiele auf unbestimmte Zeit unterbrochen. Die Medienaufsicht hat die Manager von Unternehmen wie Tencent und Neteasy zudem bei einem Treffen aufgefordert, nicht mehr “allein auf Gewinn fixiert” zu sein und mitzuhelfen, der angeblich weit verbreiteten Computerspiele-Sucht entgegenzuwirken. Das berichtet die South China Morning Post (SCMP). Seit einem Jahr prasseln Schläge auf die chinesischen Technikunternehmen ein. Die Regierung hat zuletzt die Zeit verkürzt, die Kinder mit Spielen verbringen können (China.Table berichtete). Während viele Basis-Anwendungen der Anbieter kostenlos sind, finanzieren die Internetriesen sich zu einem guten Teil mit Transaktionen innerhalb von Spielen. fin

Die Europäische Union will im Digital-Bereich enger mit Staaten im Indopazifik-Raum kooperieren. Im Rahmen der Indopazifik-Strategie, die die Europäische Kommission nächste Woche vorlegen wird, will die EU digitale Partnerschaftsabkommen mit Japan, Südkorea und Singapur anstreben. Das berichtete Bloomberg am Donnerstag. Die Vereinbarungen zielen demnach darauf ab, Standards für Technologien wie künstliche Intelligenz zu schaffen und den Austausch vertrauenswürdiger Daten zu stärken. Die EU will auch an der Verbesserung der Lieferketten für Halbleiter arbeiten, hieß es weiter.

Die EU hofft, den neuen Ansatz – aufbauend auf bestehenden Freihandelsabkommen – zu nutzen, um “widerstandsfähigere Technologielieferketten aufzubauen, wertebasierte Innovationen zu unterstützen und Geschäftsmöglichkeiten für Start-ups und KMU zu erleichtern”, berichtete Politico aus dem Entwurf des Strategie-Papiers. Die EU-Kommission wird dieses am kommenden Dienstag vorstellen. Am Mittwoch soll EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen dann in ihrer Rede zur Lage der EU ebenfalls auf die Zusammenarbeit mit der Region eingehen. ari

Wie im Rahmen des geplanten CO2-Grenzausgleichs der Europäischen Union mit Zertifizierungen aus Drittstaaten wie China umgegangen werden soll, ist einem EU-Kommissionsvertreter zufolge noch nicht klar. “Wir versuchen jetzt aus den Fehlern innerhalb der EU zu lernen”, sagte Gerassimos Thomas am Donnerstag bei einer Debatte zu der Grenzabgabe. Thomas ist Beamter bei der Generaldirektion für Steuern und Zollunion (TAXUD) der Kommission.

Die Debatte fand vor dem Umweltausschuss des Europaparlaments statt. Die “best practice” zu den Zertifizierungen innerhalb der EU dient dazu, “damit wir nicht nach Außen dieselben Fehler machen”, so Thomas. Er reagierte damit auf eine Nachfrage, wie künftig beispielsweise mit CO2-Zertifikaten aus der Volksrepublik umgegangen werden solle. Die wurden gegebenenfalls unter niedrigeren Standards vergeben oder zum Teil schlichtweg gefälscht. Um das zu verhindern, werde ein System der unabhängigen Prüfung eingeführt, betonte Thomas.

Die EU-Kommission hatte für den Gesetzesvorschlag für den CO2-Grenzausgleich (kurz CBAM nach der Abkürzung für “Carbon Border Adjustment Mechanism”) vorerst einen eher schmalen Ansatz von Grundstoffen gewählt. In der ersten Phase wird nur die Einfuhr von Zement, diversen Eisen-, Stahl- und Aluminiumgütern, Düngemittel sowie Elektrizität betroffen sein. Eine Erweiterung der Sektoren sei jedoch fest geplant, betonte Thomas. Der Übergangszeitraum der ersten Phase sei dafür da, um Informationen zu sammeln und einen “vorhersehbaren Weg” für Unternehmen und Verwaltung zu schaffen. Subventionen für EU-Exporte in Staaten mit niedrigeren Umweltstandards lehnte Thomas ab. Bei dem Grenzausgleich handele es sich um eine Umwelt- und nicht Handelsmaßnahme, so der EU-Kommissionsvertreter.

Die Höhe des CO2-Grenzausgleichs soll sich an dem Preis orientieren, den europäische Unternehmen im Wochendurchschnitt für die Ersteigerung von EU-Emissionszertifikaten zahlen müssen. Unternehmen aus Drittstaaten können dabei CO2-Kosten, die im Heimatland entstehen, geltend machen und müssen dann entsprechend weniger “CBAM-Rechte” vorweisen. China hatte Mitte Juli ebenfalls einen Emissionshandel begonnen. Ob dieser mit dem europäischen ETS vereinbar sein wird, ist jedoch sehr fraglich (China.Table berichtete). Der CO2-Grenzausgleich soll nach einer Übergangsphase dann voll ab 2026 für die ersten Sektoren in Kraft treten. ari

Neulich erzählte mir der Präsident der EU-Handelskammer in Peking, Jörg Wuttke, wie er im Pandemiejahr 2020 auf Inlandsflügen 44 Mal durch China reiste. Dem Vielflieger fiel auf, dass fast alle Passagiere Chinesen waren “Nur einmal kam mir auf einem Flughafen ein Ausländer entgegen. Das war so ungewöhnlich, dass ich mich nach ihm umdrehte.” Wuttke kam es wie eine Zeitreise zurück in die 1980er-Jahre vor, als China sich öffnete und Ausländer eine seltene Spezies waren. Damals schwang die Hoffnung mit, dass sich die Ausländerpolitik bald ändern wird: “Sie brauchten uns für ihre Reformen, und sie wollten uns in China haben.” Jetzt aber verspüre er den gegenteiligen Trend: “Am Schlimmsten ist: Es scheint keinen zu stören, wenn es weniger Ausländer werden.”

Wuttke schätzt, dass in manchen Bereichen seit 2019 bereits die Hälfte der einstigen Expats China verlassen haben. Unter den Deutschen sei das zwar noch weniger drastisch als bei anderen Nationen. Doch die Auswirkungen merke jeder, am Kahlschlag in einst von Ausländern bevorzugten Wohnanlagen, oder an der Belegung von Auslandsschulen. Natürlich sei die Pandemie und Chinas radikale Abwehrmaßnahmen seit dem 28. März 2020 dafür der Hauptauslöser, vom Stopp des Auslandstourismus, den Schwierigkeiten bei Ein- und Ausreise bis zur wochenlangen Quarantäne für jeden, der nach China hineinwill.

Die nationalistischere Stimmung in der Gesellschaft, bürokratische Hürden und neu geplante Steuern wirkten auch frustrierend. Schon 2016 warnten die großen Auslandskammern, dass sich die Mehrheit ihrer Mitglieder in der Volksrepublik nicht mehr willkommen fühlten. Wuttke sorgt sich bereits seit langem. Er will sich dazu auch bei der Vorstellung des am 23. September erscheinenden neuen Positionspapier seiner EU-Wirtschaftskammer äußern.

Chinas verschwindender Ausländeranteil erscheint mit dem Anspruch, eine globalisierte Weltmacht zu sein, unvereinbar. Nach der am 11. Mai 2021 veröffentlichten Auswertung seiner jüngsten – alle zehn Jahre – durchgeführten Volkszählung lebten zum Stichtag 1. November 2020 unter 1,41 Milliarden Chinesen nur 845.697 Ausländer. Sie machen 0,06 Prozent der Bevölkerung aus. Gezählt wurden alle Ausländer, die seit drei Monaten im Land wohnten.

Auf den ersten Blick waren es 2020 knapp eine Viertelmillion Personen mehr als die zuletzt 2010 gezählten 593.832 Ausländer. Doch nach Ausbruch der Pandemie und wegen der sich verschlechternden politisch-sozialen Atmosphäre mit ihren patriotischen bis nationalistischen Tönen stagnieren die Zahlen. In den scheinbaren Weltmetropolen wie Shanghai und Peking nehmen sie sogar absolut ab. In der 24 Millionen Superstadt Shanghai wurden noch 163.955 ansässige Ausländer gezählt, in der Hauptstadt Peking nur 62.812.

Selbst, wenn man zu den Ausländern die vom Zensus weder als Ausländer noch als Festlandchinesen erfassten 585.000 in China lebenden Bürger aus Hongkong (371.380), Macao (55.732) und aus Taiwan (157.886) addiert, steigt die Gesamtzahl auf nur 1.430.695 Personen mit internationaler Herkunft. Von ihnen leben die meisten heute in Südchinas Küstenprovinz Guangdong (418.509). Es ist die Folge der Übersiedelung vor allem von Hongkong-Chinesen, sowie der wirtschaftlichen Rolle des neu erweiterten Perlflussdelta und Guangdongs im Gegensatz zum übrigen China gelockerten Aufnahmepolitik. Sie knüpft wieder an seine historische Rolle als Eintrittspforte des Auslands für China an.

Selbst aufgerechnete 1,43 Millionen Personen machen zusammen auch nur 0,1 Prozent der Bevölkerung aus. Die Vereinten Nationen stuften 2019 die Volksrepublik – die heute zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt – in ihren Statistiken über weltweite Zuwanderung als Schlusslicht in der internationalen Migration ein.

Die Zahlen unterstreichen erneut, dass die Volksrepublik aktuell kein Einwanderungsland ist. Sie demonstrieren, dass sie auch nicht auf dem Weg ist, eines zu werden, weder de jure noch de facto. Das war nicht immer so: Migrationsforscher und Reformer zeigten sich 2018 in ihrem ersten Pekinger Jahresbericht zur internationalen Migration, (中国国际移民报告 2018) hoffnungsvoll, dass sich die moderne Volksrepublik dank Globalisierungspolitik und Seidenstraßen-Initiative “graduell von einem Ursprungsland für globale Emigration zu einem Destinationsland für Einwanderung entwickelt.” Weil immer mehr Ausländer nach China kämen, um “dem chinesischen Traum zu folgen, würden sich auch die Verwaltungs- und Regierungsmaßnahmen für sie immer mehr verbessern.”

Chinas Weg führt woanders hin, wie die Farce bei seiner Vergabe von Greencards zeigt. Peking führte die für jeweils zehn Jahre gültige Aufenthaltserlaubnis nach seinem Beitritt 2001 zur Welthandelsorganisation (WTO) am 15. August 2004 ein. Doch seine Bürokratie sperrte sich gegen liberalisierte Aufnahmeregeln. In 15 Jahren bis 2019 wurden in ganz China nur knapp 20.000 Greencards an Ausländer vergeben.

Zum Vergleich: Nach Angaben des US-Ministeriums für Heimatschutz bewilligen die sich als Einwanderungsland verstehende USA jährlich bis zu einer Million Greencards. 2019 zählten die USA 13,9 Millionen Greencard-Besitzer, von denen 9,1 Millionen berechtigt waren, US-Staatsbürger zu werden.

Chinas Justizministerium scheiterte, als es über eine öffentliche Anhörung am 29. Februar 2020 versuchte, wenigstens einen verbesserten Entwurf zum Erwerb einer Greencard durchzusetzen. Der Plan löste Proteste in den sozialen Medien aus. Blogger schimpften, dass China nicht noch mehr Ausländer brauche. Wegen der Pandemie wurde der Entwurf vorerst auf Eis gelegt.

Schon 2016 hatte die US-Handelskammer in ihrem Pekinger Jahresgutachten über das sich eintrübende Geschäftsklima der Volksrepublik geklagt. 77 Prozent der von ihr befragten US-Firmen gaben an, sich in China immer weniger willkommen zu fühlen. Sie plagten mehr bürokratische Hindernisse und Schikanen. Auch andere ausländische Handelskammern hören ähnliche Beschwerden von ihren Mitgliederfirmen.

Peking geht sein alter Propagandaspruch “Unsere Freunde sind in aller Welt” (我们的朋友遍天下) auch als Slogan der Globalisierung Chinas flott über die Lippen. Nur sollen die Freunde am besten weiter im Ausland bleiben.

Denny Herrmann ist seit Anfang August Head of Series Planning Foshan bei FAW-Volkswagen. Zuvor war Herrmann Executive Assistant des Vice President (Technology) / Head of Strategy Planning, ebenfalls bei FAW-Volkswagen.

Andreas Maurmaier ist nach gut drei Jahren als Project Executive bei Airbus China Innovation Center nun seit Beginn des Monats der neue Head of Architecture & Operation for Environmental Control System bei Airbus.

Marc Schlesinger ist von Willi Elbe Steering Systems in Nanjing zu BSH China gewechselt. Dort ist er seit Juli als Metal Forming Expert tätig.

Mit einem Wisch auf der App am Smartphone und innerhalb von 15 Minuten kommen Bestellungen in Chinas Großstädten vor die Haustür. Geliefert wird per Roller – oder auch mit Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel: Hier sitzt ein Foodpanda-Lieferant in der U-Bahn von Hongkong. Foodpanda gehört dem deutschen Lieferdienst Delivery Hero. Vor mehr als zwei Jahren hatte Delivery Hero sein Landesgeschäft in Deutschland für rund 930 Millionen Euro an den niederländischen Konkurrenten Takeaway abgegeben. Nach Tests in mehreren Stadtteilen Berlins wird Delivery Hero nun unter der Marke Foodpanda wieder Lieferdienste in Frankfurt, Hamburg und München anbieten. Dass dann neben Essen, auch Lebensmittel oder Klopapier geliefert wird, ist der Nachfrage in Deutschland angepasst.