|

|

CEO.Table

|

|

Professional Briefing

|

|

#27

/

21. Juni 2025

|

|

|

Executive.Summary: Boom der deutschen Drohnen Start-ups

|

|

CEO.Talk: Wird Quantencomputing endlich Europas Gamechanger?

|

|

CEO.Picks: „Bitte nicht crashen“ – Wenn Statusähnlichkeit zur Gefahr wird

|

|

CEO.News: Industriestrompreis – EU-Kommission will deutliche Rabatte erlauben

|

|

E-Mobilität: Neue Förderung ist „sozial unausgewogen“

|

|

TechEU: EIB stockt Finanzierung für Start-ups auf

|

|

Afrika: EU-Mittelstand trifft auf Chinas Investitionsmacht

|

|

CEO.Presseschau: Nvidia plant Rechenzentrum + Wissenschaftler auf dem Sprung + Fortschritte für Behinderte

|

|

CEO.Index:Wenig Sichtbarkeit für E.ON-Chef Birnbaum in der Energiewende-Debatte

|

|

CEO.Personnel: Jarantowski wird ATU-Chef + Lindemann steigt bei Ergo auf + Isla wird Nestlé-Verwaltungsratspräsident

|

|

CEO.Finance: Unser neuer Kolumnist Prof. Gunther Schnabl über die vermeintliche Stärke des Euro

|

|

CEO.Standpunkt: Innovationsreputation in Deutschland: Wer nicht kommuniziert, verliert!

|

|

|

Executive.Summary

|

|

Project A-Gründer soll neuer CEO von Stark werden

Von

Alexander Wiedmann, Nana Brink & Viktor Funk

|

Die Kooperation mit Fachleuten und Soldaten im Kriegsland Ukraine hat die Drohnen der Firmen Helsing, Quantum Systems und Stark mit dem Label „battle proved“ versehen – ein großer Vorteil auf dem wachsenden globalen Drohnenmarkt.

Bei Stark sprechen Experten bereits vom neuen Rheinmetall. Florian Seibel gründete es im vergangenen Jahr. Er hat bereits Quantum Systems zum Erfolg verholfen. Unter den Investoren ist auch Peter Thiel. Neuer CEO soll Uwe Horstmann werden, wie Table.Briefings aus Branchenkreisen erfahren hat. Stark wollte eine entsprechende Presseanfrage nicht kommentieren.

Horstmann ist Mitgründer von Project A – einem der führenden Early-Stage-Tech-Investoren Europas mit Büros in Berlin und London. Das Unternehmen verwaltet nach eigenen Angaben ein Vermögen von rund einer Milliarde US-Dollar.

Wie viele Start-ups in diesem Bereich hat sich auch Stark Experten aus der Militär- und Rüstungswelt an Bord geholt. Beim Aufbau der Geschäfte helfen deutsche Start-up-Insider wie der jetzige Technikchef Johannes Schaback, der sowohl bei Home24 als auch bei SumUp gearbeitet hat. Als Geschäftsführer für das internationale Geschäft fungiert der Kanadier Philip Lockwood, der zuvor die Innovationsabteilung der Nato geleitet hat.

Ebenfalls dabei: Der Luftwaffen-Offizier und ehemalige Bundestagsabgeordnete Johannes Arlt (SPD), der als Senior Vice President unterstützt. Er war bis 2025 Mitglied im Verteidigungsausschuss.

Da Quantum Systems sich ausschließlich auf Aufklärungsdrohnen spezialisiert hat, liefert Stark Kampfdrohnen, genauer gesagt: „loitering munition“. Das ist Munition, die über einem Ziel „herumlungern“ kann und es dann selbstständig findet. Ein erstes Produkt von Stark ist die vertikal startende Drohne „OWE-V“ (One Way Effector – Vertical), auch „Virtus“ genannt.

Derzeit testet Stark seine Kamikaze-Drohne bei Kyjiw. Während der Virtus am deutschen Standort in der Nähe von München zusammengebaut wird, finden die Tests mit scharfer Munition ausschließlich in der Ukraine statt. Ein gängiges Verfahren, das auch andere Drohnenhersteller wie Helsing verfolgen – und dabei auch auf Kooperation mit ukrainischen Fachleuten setzt. Der erste Einsatz einer Virtus-Drohne auf dem Schlachtfeld ist für Ende des Monats geplant.

Die Bundeswehr soll bereits einige Virtus-Drohnen zur „Erprobung“ gekauft haben. Weder das Verteidigungsministerium noch das Unternehmen bestätigen das.

Wie Table.Briefings erfahren hat, arbeitet Stark auch an einem der interessantesten Bereiche im Drohnensektor: der Schwarmfähigkeit. Laut ukrainischen Fachleuten ist diese Fähigkeit aufgrund von Problemen wie verlässlichen Datenverbindungen in einer Kriegsumgebung zwar grundsätzlich noch eingeschränkt. Doch die Entwicklung geht eindeutig in diese Richtung.

Wie dynamisch die Entwicklungen in diesem Rüstungsfeld sind, zeigte die vergangene Woche:

| | • | Helsing meldete eine 600 Millionen Euro schwere Finanzierungsrunde, bei der auch Spotify-Gründer Daniel Ek seinen Anteil ausbaute. Das Münchner Unternehmen wird jetzt auf 12 Milliarden Euro taxiert. | | | • | Quantum Systems unterzeichnete mit Airbus Defence and Space eine Absichtserklärung zur strategischen Zusammenarbeit. | | | • | Rheinmetall kündigte eine strategische Partnerschaft mit dem derzeit wohl wertvollsten Drohnen-Start-up der Welt, Anduril Industries, an, um „verschiedene softwaredefinierte autonome Systeme gemeinsam weiterzuentwickeln und zu fertigen“. | | | |

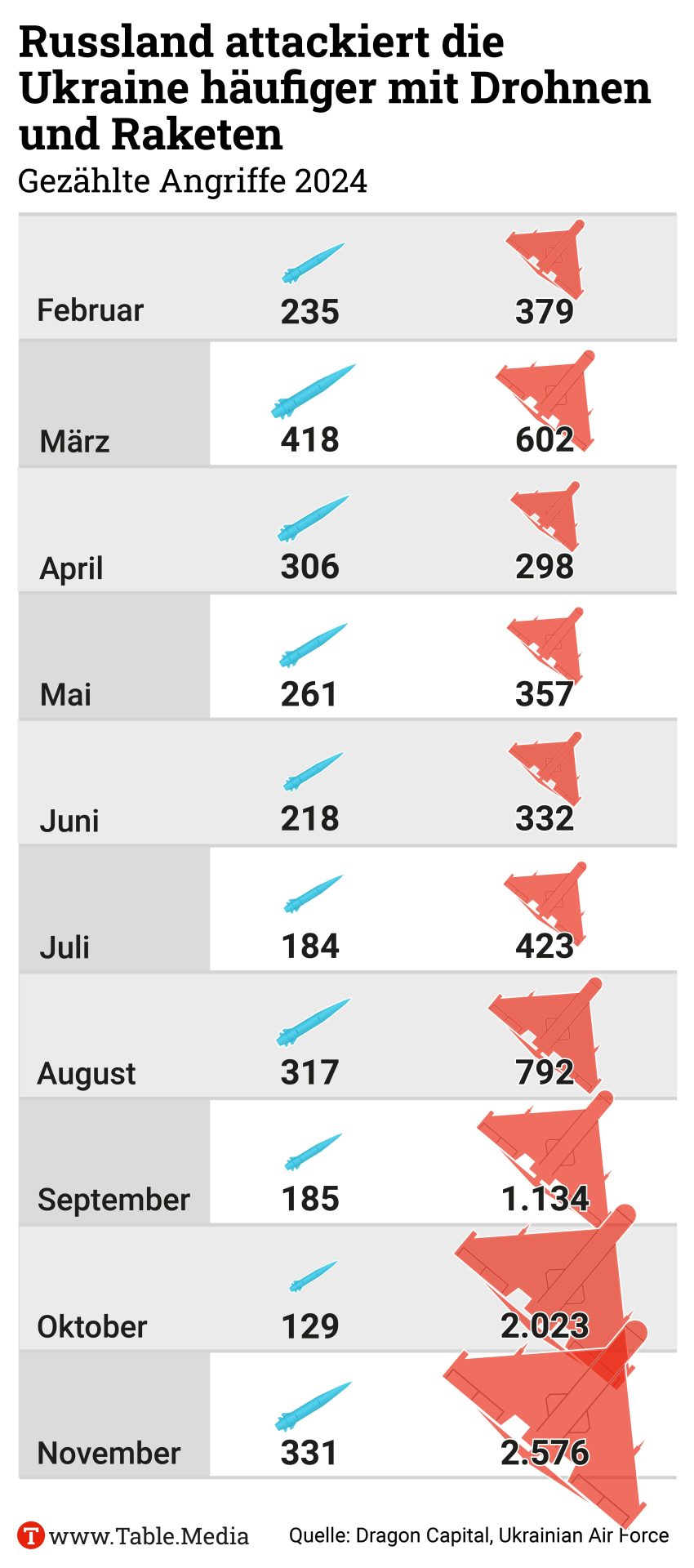

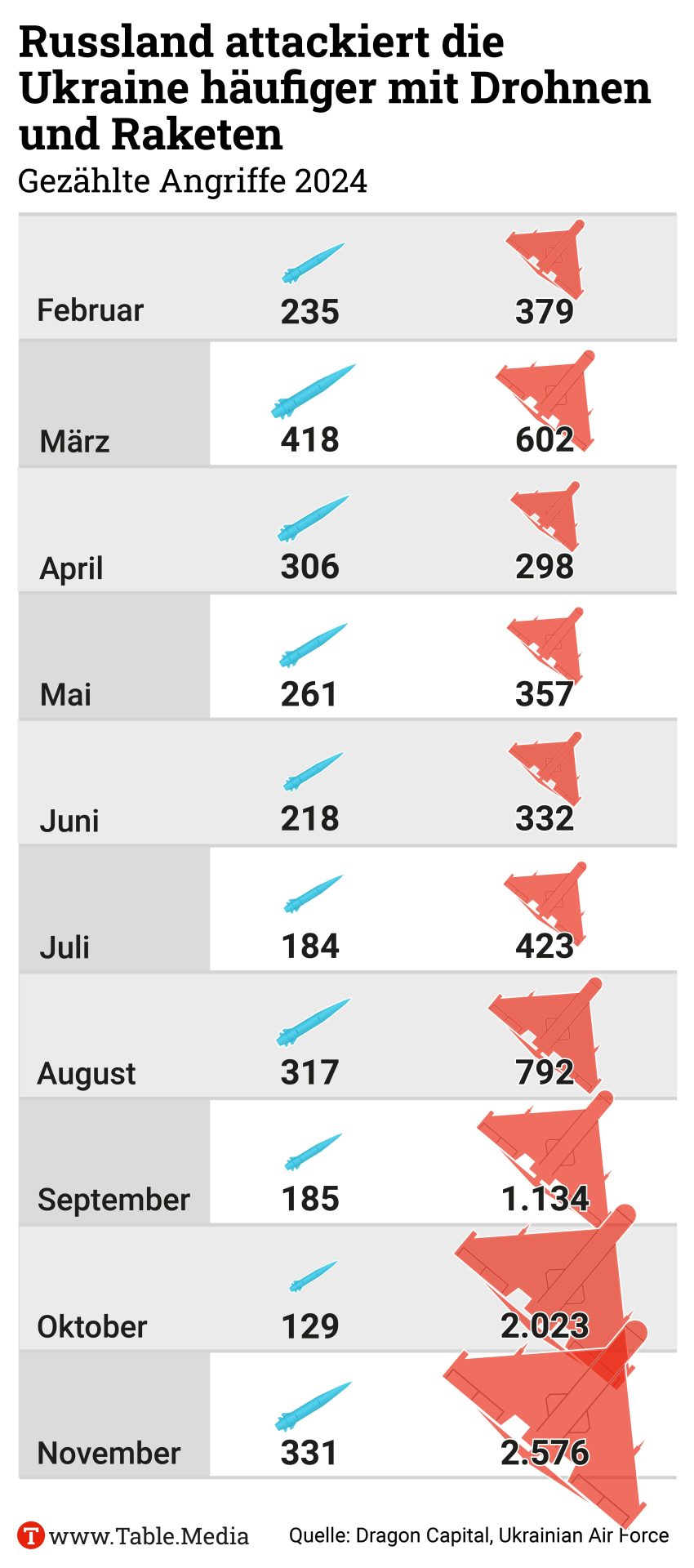

Es waren Drohnen, die der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland zunächst einen Vorteil und Zeit verschaffen haben. Inzwischen hat aber auch Russland dank Know-how-Import aus dem Iran bei der Drohnentechnologie stark aufgeholt. Der ehemalige Airbus-Chef und heutige Präsident der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Tom Enders, spricht im Gespräch mit Table.Briefings deshalb von einem „Drohnenkrieg“.

Ein Grund für die rasante Entwicklung ist der Kostenfaktor: Drohnen sind günstiger als Artilleriegeschosse und können gleichzeitig zur Aufklärung, Abwehr von anderen Drohnen und auch als Angriffswaffen eingesetzt werden. Susanne Wiegand, ehemalige Vorstandsvorsitzende der Renk Group und heutiges Mitglied im Advisory Board des Drohnenherstellers Quantum Systems, sagt:

„Drohnen haben das Gefechtsfeld verändert. Man kann sich nirgendwo mehr verstecken, man wird sofort aufgeklärt, die Drohnen sind nicht teuer, das hat also auch Möglichkeiten geschaffen, sie in größeren Mengen anzusetzen.“

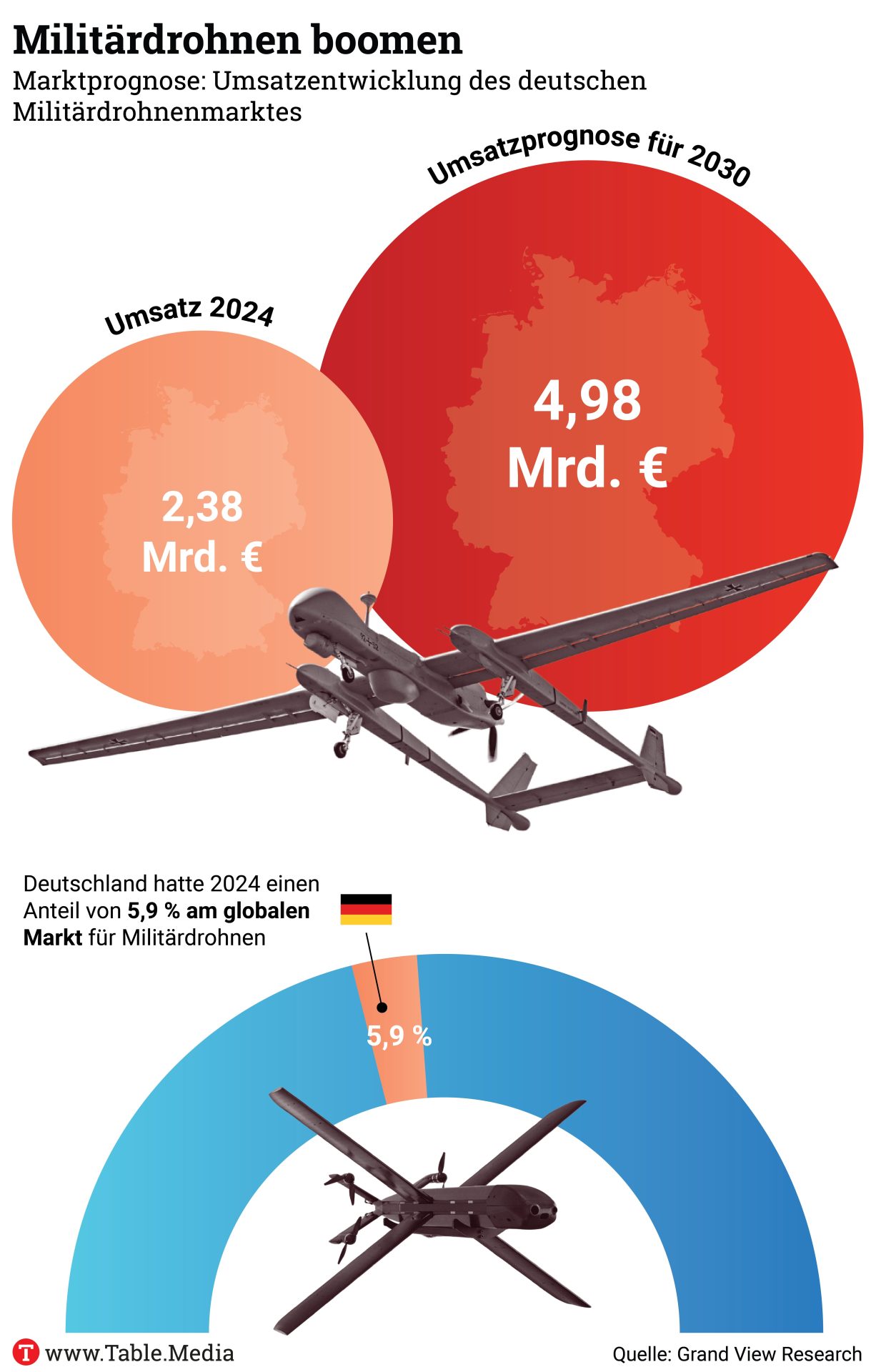

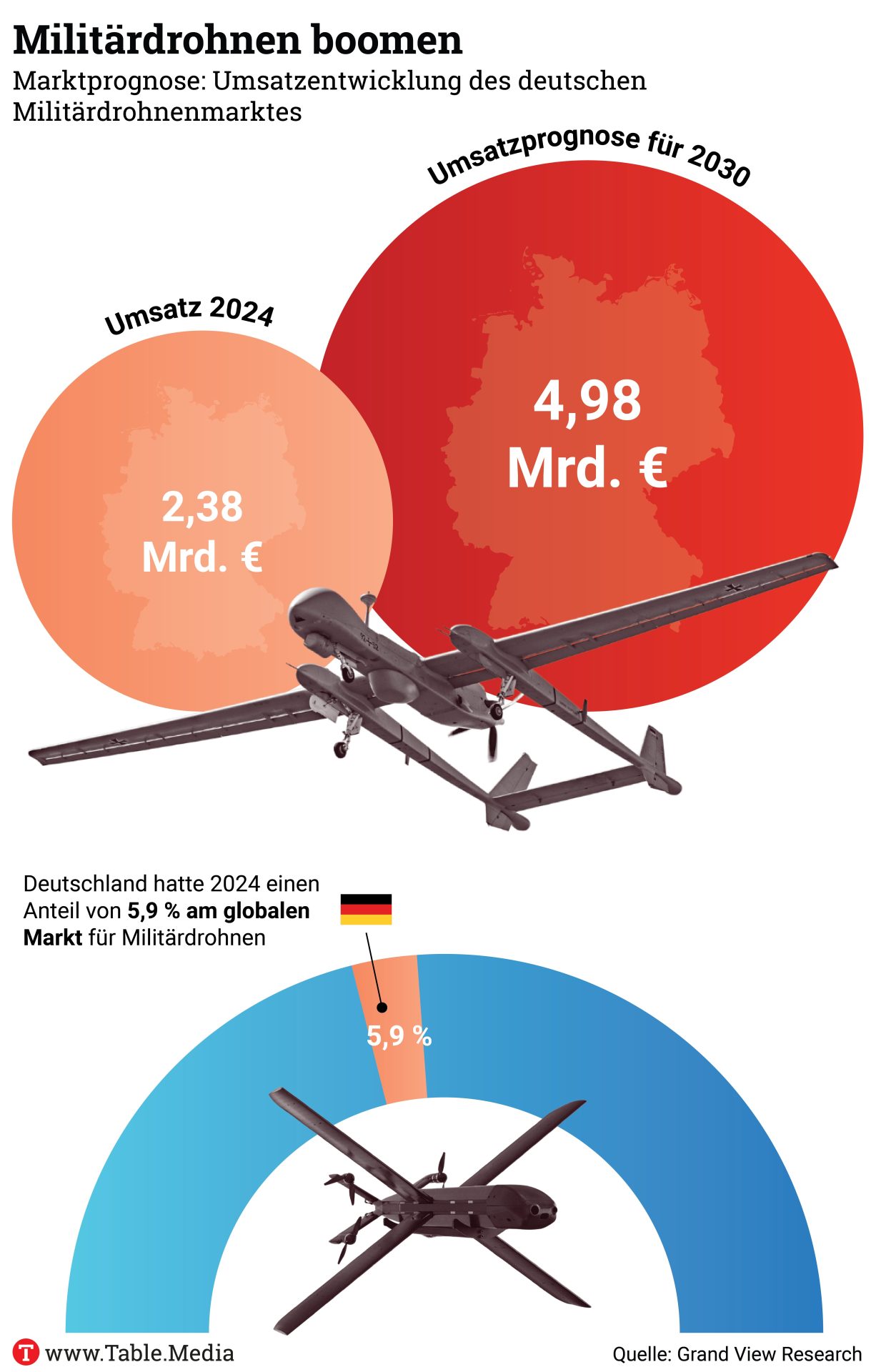

Der deutsche Drohnenmarkt trägt derzeit rund sechs Prozent zum weltweiten Umsatz bei – Tendenz steigend. Laut dem Bericht „Germany Military Drone Market Size & Outlook 2030“ des Marktforschungs- und Beratungsunternehmens Grand View Research erreichte der Umsatz 2024 rund 2,38 Milliarden US-Dollar. Bis 2030 wird mit fast fünf Milliarden US-Dollar gerechnet – ein jährliches Wachstum von über 13 Prozent.

Neben Aufklärung und Angriff spielt das Thema Drohnenabwehr eine zunehmend große Rolle. Zahlreiche Videos aus der Ukraine zeigen, wie Drohnen sich gegenseitig jagen. Denn im Gegensatz zu der weit verbreiteten Vorstellung von Drohnen vor allem als fliegende Geräte ist die Entwicklung von Drohnen auf und unter Wasser und an Land nicht minder dynamisch. Spezialisten wie De-Drone aus Kassel setzen vollständig auf Abwehr. Und Quantum Systems hat erst Mitte April in der Ukraine den Drohnen-Abwehrspezialisten Frontline erworben.

Dazu passt: Wie Taiwan der Volksrepublik China mit Drohnen die Stirn bieten will, lesen Sie im China.Table. | |

|

CEO.Talk

|

|

Jan Goetz, Co-CEO von IQM Quantum Computers.

|

|

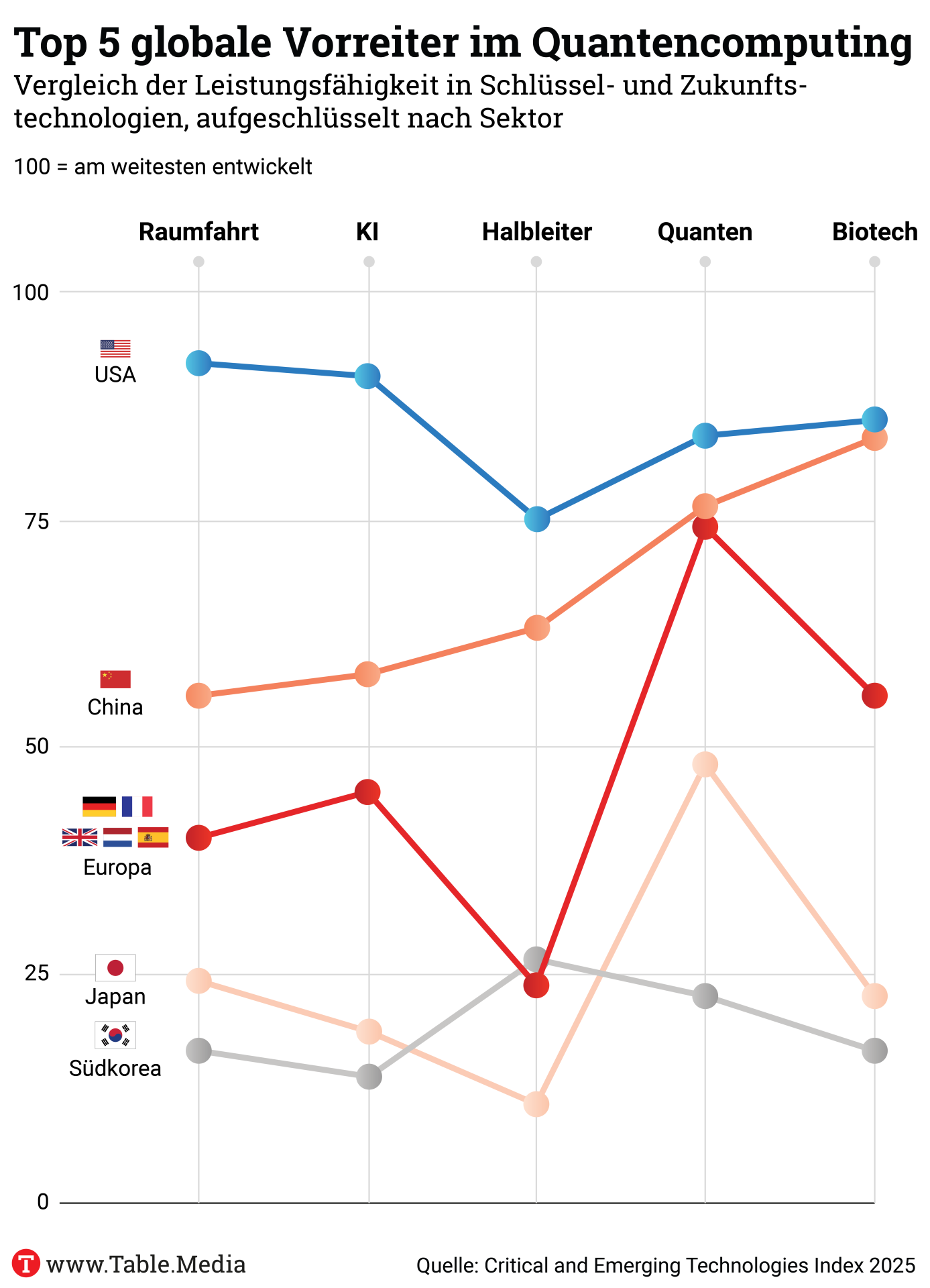

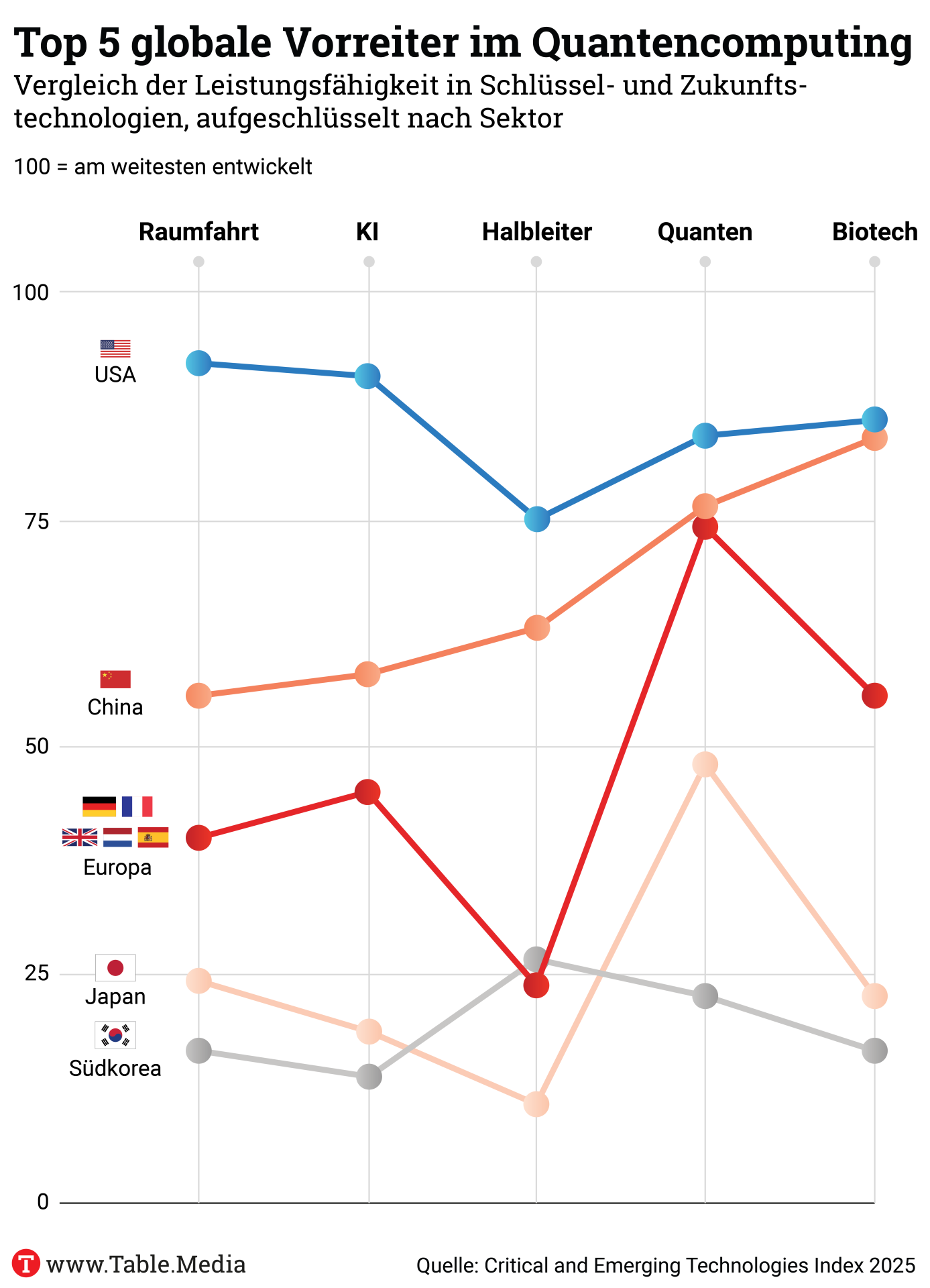

Wird Quantencomputing Europas Gamechanger?

„Am effizientesten nutzt die Regierung Steuergeld, wenn sie gezielt öffentliche Aufträge (Public Procurement) für Quantum-Technologien vergibt“, sagt Jan Goetz, Co-CEO von Europas führendem Quantencomputing-Hersteller IQM.

Reine Forschungsförderung reiche nicht mehr aus. Goetz fordert zudem, die Regierung solle als Koordinator agieren und Industriepartner wie Volkswagen oder Siemens direkt mit Quantum-Anbietern vernetzen: „Nur so entsteht echtes Industry Buy-in.“

Doch nicht nur die Politik steht in der Pflicht. Goetz sieht Europa im globalen Quantum-Rennen grundsätzlich gut aufgestellt, warnt aber: „Was Europa oft fehlt, ist das nötige Ambitionslevel.“ Während die USA mit riesigen Budgets und Risikobereitschaft vorangehen, sei Europa zu zögerlich.

Sein Ziel für IQM ist klar: „Wir wollen der Anbieter sein, dessen Quantencomputer jeder Hyperscaler in seiner Cloud haben möchte.“ Zudem will das Unternehmen als einer der Haupt-Quantum-Partner in den geplanten AI-Giga-Factories mitwirken.

Goetz bleibt dabei optimistisch: „Die Technologie entwickelt sich schneller als viele denken – echte Anwendungen könnten schon deutlich vor 2030 Realität werden.“

Wie wir einen Quantum-Boost in Europa schaffen, Milliarden anziehen und im globalen Rennen vorne mitspielen – das ganze Interview mit Jan Goetz. | |

|

CEO.Picks

|

|

Matthew S. Bothner: Wer bin ich im Vergleich zu meinem „Zwilling“?

|

|

„Bitte nicht crashen“ – Wenn Statusähnlichkeit zur Gefahr wird

Wenn zwei Kollegen auf vergleichbarer Hierarchiestufe gegeneinander antreten, kann das gefährlich werden – nicht nur für sie selbst, sondern für das gesamte Unternehmen. Gemeinsam mit Henning Piezunka, Wonjae Lee und Richard Haynes habe ich über 190.000 Formel-1-Fahrerduelle analysiert.

Unser zentrales Ergebnis: Zusammenstöße treten besonders häufig zwischen Fahrern mit ähnlichem Status auf.

Diese Dynamik überträgt sich direkt auf die Arbeitswelt. Wenn Organisationen Hierarchien abflachen, Titel abschaffen oder Teams neu zuschneiden, steigt das Risiko destruktiver Rivalität. Wer bin ich im Vergleich zu meinem „Zwilling“? Wer führt? Wer setzt sich durch? Solche Fragen überlagern schnell das gemeinsame Ziel. Umbrüche dieser Art können ungewollt Spannungen zwischen Kolleginnen und Kollegen erzeugen, die sich in ähnlicher Position wiederfinden – vor allem, wenn Einfluss und Verantwortung neu verteilt werden, aber nicht klar benannt sind.

Was hilft?

| | • | Führung, die Statusunsicherheit erkennt und durch Klarheit ersetzt. | | | • | Der Blick aufs große Ganze. In der Formel 1 zügeln selbst die Ehrgeizigsten ihr Verhalten, wenn schlechtes Wetter droht – weil plötzlich das Wesentliche zählt. | | | • | Auch in Organisationen hilft der Hinweis auf externe Risiken: neue Wettbewerber, technologische Umbrüche, disruptive Märkte. | | | • | Wer den Blick auf das gemeinsame Überleben lenkt, verhindert den internen Crash. | | | |

Matthew S. Bothner ist Professor of Strategy und Deutsche Telekom Chair in Leadership and HR Development an der ESMT Berlin. | |

|

CEO.News

|

|

Industriestrompreis: EU-Kommission will deutliche Rabatte erlauben

Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera könnte den EU-Staaten gestatten, Unternehmen Preisnachlässe von bis zu 50 Prozent für maximal die Hälfte ihres jährlichen Stromverbrauchs zu gewähren. So steht es in einem neuen Entwurf für den Beihilferahmen CISAF, den Ribera kommende Woche vorstellen will, wie Table.Briefings aus EU-Kreisen erfuhr. Mehr dazu, lesen Sie im Europe.Table. Manuel Berkel

|

|

|

Energieökonomin Claudia Kemfert leitet die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am DIW Berlin. (picture alliance/dpa | Jens Büttner)

|

|

E-Mobilität: Neue Förderung ist „sozial unausgewogen“

Deutschland hinkt bei der Verkehrs- und Mobilitätswende hinterher. Deshalb will der Bundestag kommende Woche eine neue Förderung von E-Autos beschließen. Für Firmenwagen soll im Jahr des Kaufs eine Sonderabschreibung in Höhe von 75 Prozent möglich sein. Außerdem wird die 0,25-Prozent-Regelung für E-Dienstwagen auf Fahrzeuge mit einem Bruttolistenpreis von bis zu 100.000 Euro ausgeweitet.

Claudia Kemfert, Energieökonomin des DIW Berlin, hält die Pläne für „technisch effektiv“ - zugleich aber seien sie „sozial unausgewogen“. Bevorzugt würden Menschen, die ohnehin schon privilegiert seien, zudem sei der E-Auto-Anteil bei Firmenwagen schon „sehr hoch“. Durch die neue Förderung bestünde vielmehr „die Gefahr, dass Autobauer weiterhin höherpreisige Modellreihen in den Markt bringen, statt endlich auf kostengünstige Modelle zu setzen“. Von dem Argument, dass über den bisher eingeschlagenen Weg letztlich auch mehr E-Autos auf dem Gebrauchtwagenmarkt landen, hält sie wenig. Viele Fahrzeuge gingen ins Ausland, außerdem sei die „Verzögerung von drei bis vier Jahren problematisch zur Erreichung der Klimaziele im Verkehrssektor“. Das ganze Interview lesen Sie im ESG.Table. Marc Winkelmann

|

|

TechEU: EIB stockt Finanzierung für Start-ups auf

Die Europäische Investitionsbank (EIB) will größer, schneller, einfacher – und auch mutiger werden. Mit TechEU bringt sie das bisher größte Förderprogramm für junge europäische Tech-Unternehmen an den Start. Von 2025 bis 2027 soll TechEU insgesamt 70 Milliarden Euro bereitstellen und in Kombination mit privaten Mitteln rund 250 Milliarden Euro an Investitionen in Europas Innovationslandschaft mobilisieren. Mit ihrem Programm flankiert die EIB die Start-up- und Scale-up-Strategie der EU.

TechEU wird Projekte entlang des gesamten Innovationszyklus unterstützen – von der Grundlagenforschung über die Gründung bis zum Börsengang. Neu sind Exit-Optionen für europäische Gründer und Investoren. Thematisch liegt der Fokus unter anderem auf: Robotik, KI, kritischen Rohstoffen, grünen Industrien, Sicherheits- und Verteidigungstechnologien. Dabei will die EIB künftig mehr Risiken eingehen, größere Tickets schreiben (Venture Debt soll im Schnitt von 25 auf 75 Millionen Euro pro Unternehmen steigen) und schneller werden. Ziel ist eine Reaktionszeit für Venture-Debt- und Fund-of-Funds-Zusagen von sechs Monaten. Was die Start-up-Szene dazu sagt, lesen Sie im Europe.Table. Corinna Visser

|

|

Afrika: EU-Mittelstand trifft auf Chinas Investitionsmacht

China weitet seine Investitionen in Afrika massiv aus – mit strategischen Allianzen, grünen Partnerschaften und gezielter Förderung kleiner Unternehmen. Allein 2024 erreichte der bilaterale Handel ein Rekordhoch von knapp 300 Milliarden US-Dollar. Währenddessen bleibt die EU mit ihrer Global-Gateway-Initiative im Rückstand. Bis 2027 stellt sie weltweit bis zu 300 Milliarden Euro für Infrastrukturprojekte bereit, von denen ein großer Teil nach Afrika fließen soll. Viel Geld ist also im Spiel, doch die Umsetzung stockt. Besonders Europas Mittelstand fordert besseren Zugang zu Afrikas Märkten – bislang profitieren vor allem Großkonzerne.

Kritik gibt es auch an mangelnder Transparenz. „Global Gateway ist weiterhin Work-in-Progress, bei dem aus Sicht des Europäischen Parlaments Verantwortung, Effektivität und Transparenz dringend nachgeschärft werden müssen“, sagt Udo Bullmann, entwicklungspolitischer Sprecher der S&D-Fraktion im Europäischen Parlament. Die ganze Analyse lesen Sie im China.Table. Amelie Richter & David Renke

|

|

|

Finanzmarktöffnung: China testet internationales Parkett

Chinas Zentralbank plant den Aufbau eines internationalen Zentrums für den digitalen Yuan (e-CNY) in Shanghai – ein nächster Schritt zur weiteren Internationalisierung des Renminbi. Zentralbankchef Pan Gongsheng warnte bei einem Treffen mit Vertretern aus der Finanzbranche und -aufsicht vor den geopolitischen Risiken traditioneller Zahlungssysteme wie Swift. Digitale Technologien seien effizienter und weniger anfällig für politische Einflussnahme. Mehrere Banken aus Afrika und dem Nahen Osten, darunter die Standard Bank und die First Abu Dhabi Bank, signalisierten ihre Bereitschaft, Chinas grenzüberschreitendes Zahlungssystem CIPS zu nutzen. Die chinesische Devisenaufsicht will gleichzeitig den Renminbi-Wechselkurs grundsätzlich stabil halten und externe Schocks abfedern. Mehr dazu lesen Sie im China.Table. Marcel Grzanna

|

|

|

Die EU-Kommission hat die geplante Übernahme der Banco BPM durch Unicredit genehmigt

Als Auflage muss Unicredit 209 Filialen in Italien veräußern, um wettbewerbsrechtliche Bedenken auszuräumen. Damit sollen lokale Marktüberlappungen beseitigt und negative Auswirkungen auf den Wettbewerb bei Bankdienstleistungen für Privatkunden und KMU verhindert werden. Trotz der Genehmigung ist der Deal nicht sicher: Ähnlich wie die Commerzbank wehrt sich BPM gegen die Übernahme. Alexander Güntzler

|

|

|

Naher Osten: Eskalation führt zu steigenden Preisen

Der Angriff Israels auf den Iran ließ die Preise für Agrarrohstoffe steigen. Hauptursache sind höhere Rohölpreise, die Pflanzenöle als Kraftstoff attraktiver machen. Der Rapskurs an der Euronext stieg erstmals seit über vier Monaten wieder über 500 Euro je Tonne, was sich auch auf den Getreidemarkt auswirkte. Zusätzlich führte die Ausrufung des landwirtschaftlichen Notstands in Russlands Region Krasnodar wegen Trockenheit zu steigenden Weizenkursen. Finanzinvestoren reduzierten ihre Netto-Shortpositionen beim Weizen. Ein dramatischer Preisanstieg wie nach Russlands Überfall auf die Ukraine ist jedoch nicht zu erwarten. Israel und Iran beeinflussen den globalen Getreidemarkt kaum. Insgesamt bleiben die Ernteaussichten weltweit gut, was Preisanstiege begrenzt. Mehr zu den Rohstoffentwicklungen lesen Sie im Agrifood.Table. Steffen Bach

|

|

TUI bearbeitet 40 Prozent der Kundenanfragen mit Chatbots

Die Idee dahinter: Künstliche Intelligenz übernimmt die erste Vorsortierung der Anliegen. Denn die Wünsche der Reisenden werden immer individueller – mithilfe von KI lassen sich Anfragen gezielter filtern, sodass nur noch in komplexen Fällen ein persönliches Gespräch notwendig ist.

| Sybille Reiß, Chief People Officer/Labour Director @TUI. |

Wie TUI-Personalvorständin Sybille Reiß Künstliche Intelligenz darüber hinaus im Arbeitsalltag nutzt und welche Rolle sie bei der Mitarbeitersuche in Zeiten von KI und Fachkräftemangel spielt, erfahren Sie im Podcast Table.Today. Alexander Wiedmann

Lernen Sie alle Table.Briefings in voller Länge kostenlos kennen: Vier Wochen, ohne automatische Verlängerung, ohne Zahldaten – und informiert wie die Topentscheider. | |

|

CEO.Presseschau

|

KOM: Markus Kamieth wird ausgezeichnet Markus Kamieth, Vorstandsvorsitzender von BASF, wird 2025 mit dem Preis für die beste Rhetorik ausgezeichnet. In seiner ersten Rede auf der Hauptversammlung überzeugte er nicht nur mit vielfältiger Satzgestaltung und rhetorischen Glanzlichtern, sondern auch durch eine klare, gut nachvollziehbare Struktur und prägnante Zielsätze. („Preis für „beste Rhetorik“ geht an BASF-CEO“)

Manager Magazin: Nvidia plant Rechenzentrum Deutschland liegt bei der Entwicklung Künstlicher Intelligenz noch zurück. Um dem entgegenzuwirken, plant der US-Konzern Nvidia gemeinsam mit der Deutschen Telekom den Aufbau eines KI-Rechenzentrums. Dieses soll gezielt auf die Anforderungen der deutschen Industrie zugeschnitten sein. („Deutsche Telekom baut mit Nvidia industrielle KI-Cloud“)

Guardian: Wissenschaftler auf dem Sprung Während Bildung und Forschung in den USA unter Druck geraten, orientieren sich immer mehr angehende Wissenschaftler ins Ausland. Die Sorge wächst, dass es zu einer Abwanderung hochqualifizierter Fachkräfte kommen könnte. („‘No way to invest in a career here’: US academics flee overseas to avoid Trump crackdown“)

Forbes: Fortschritte für Behinderte In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der Menschen mit Behinderungen, die ins Berufsleben zurückkehren, kontinuierlich gestiegen. Dadurch rückten sowohl die Stellensuche als auch der Erhalt eines Arbeitsplatzes stärker in den Mittelpunkt – und in beiden Bereichen konnten deutliche Fortschritte erzielt werden. („How Assistive Technologies Are Transforming The Workplace“)

|

|

|

CEO.Index

|

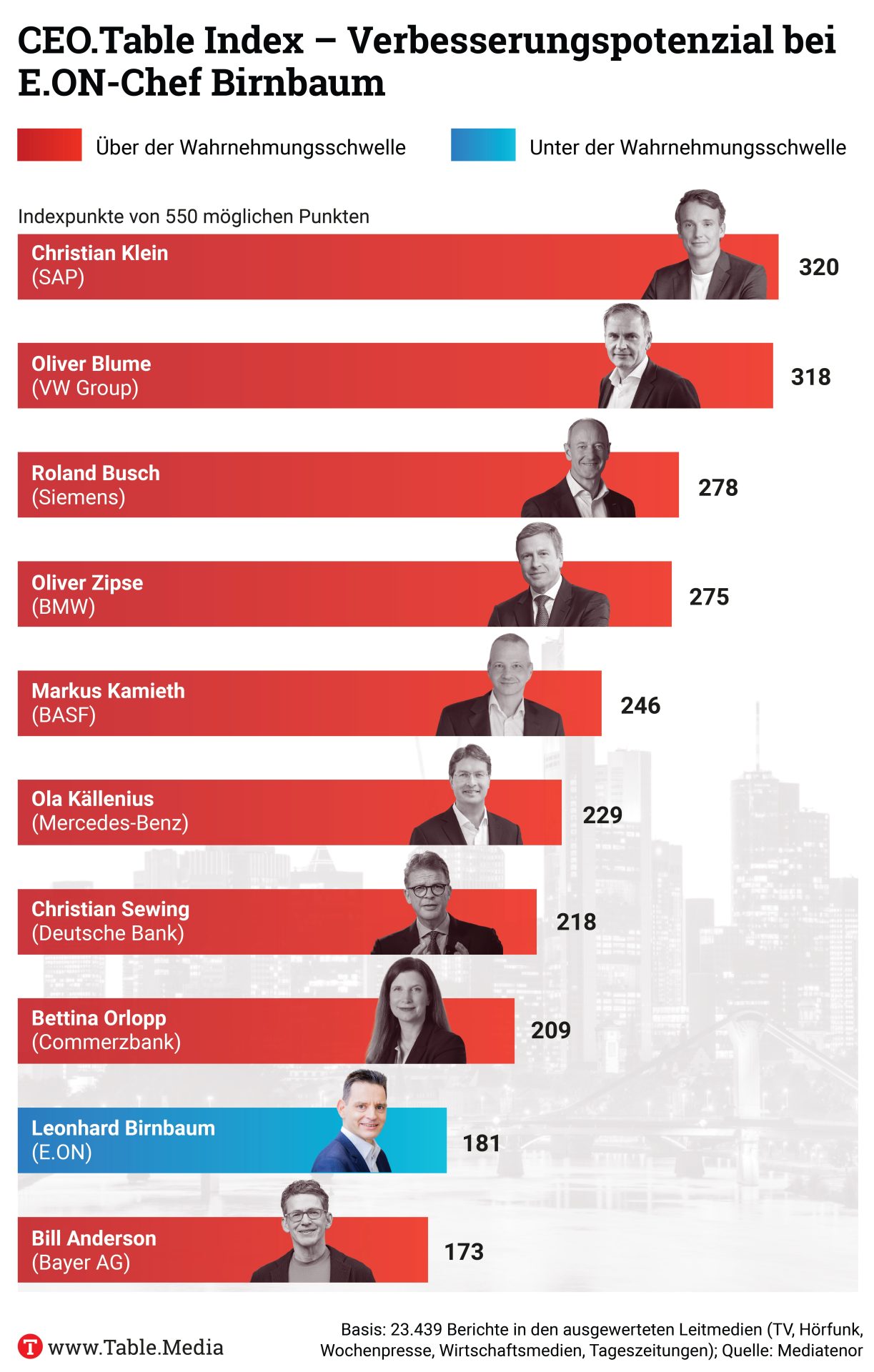

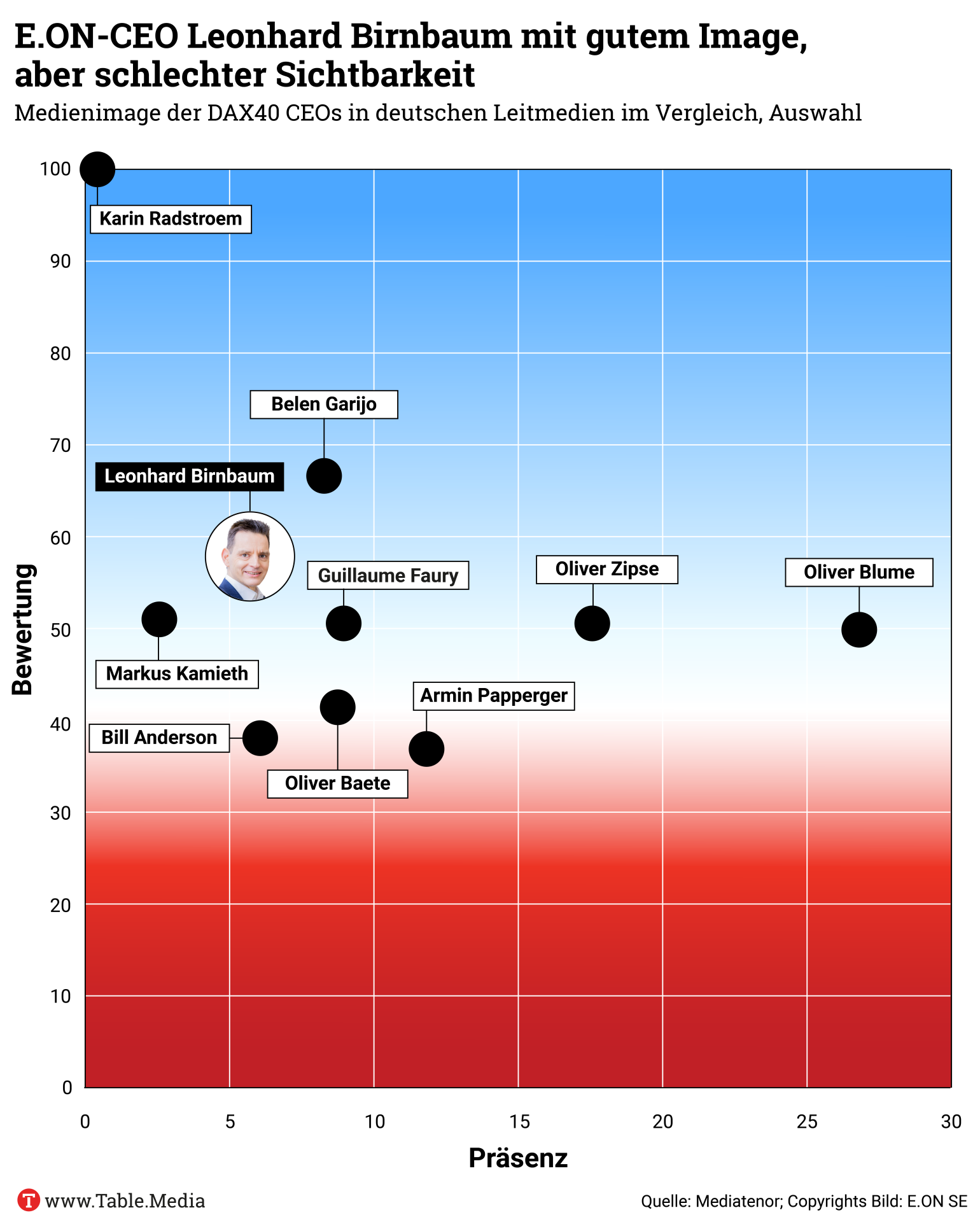

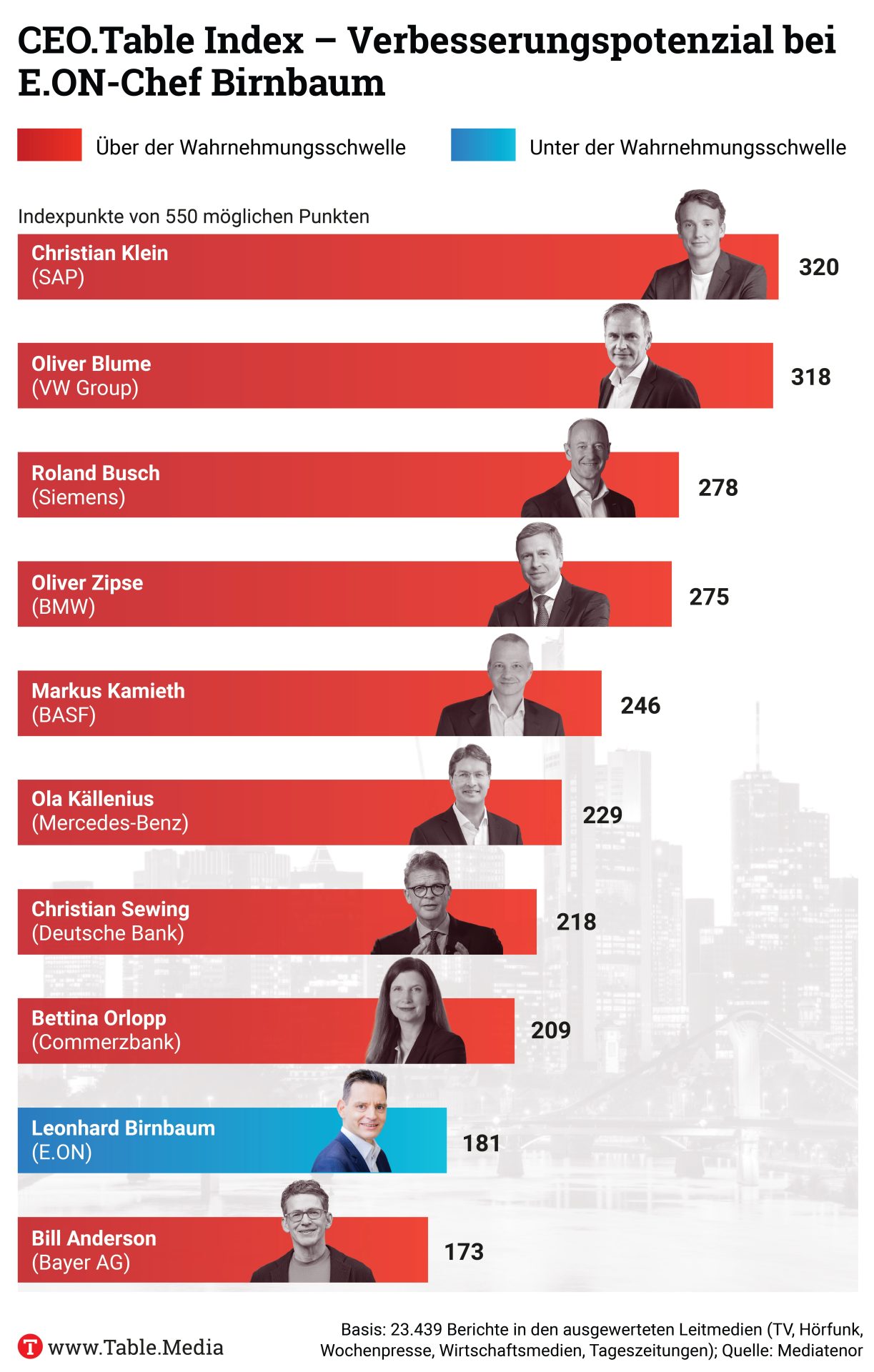

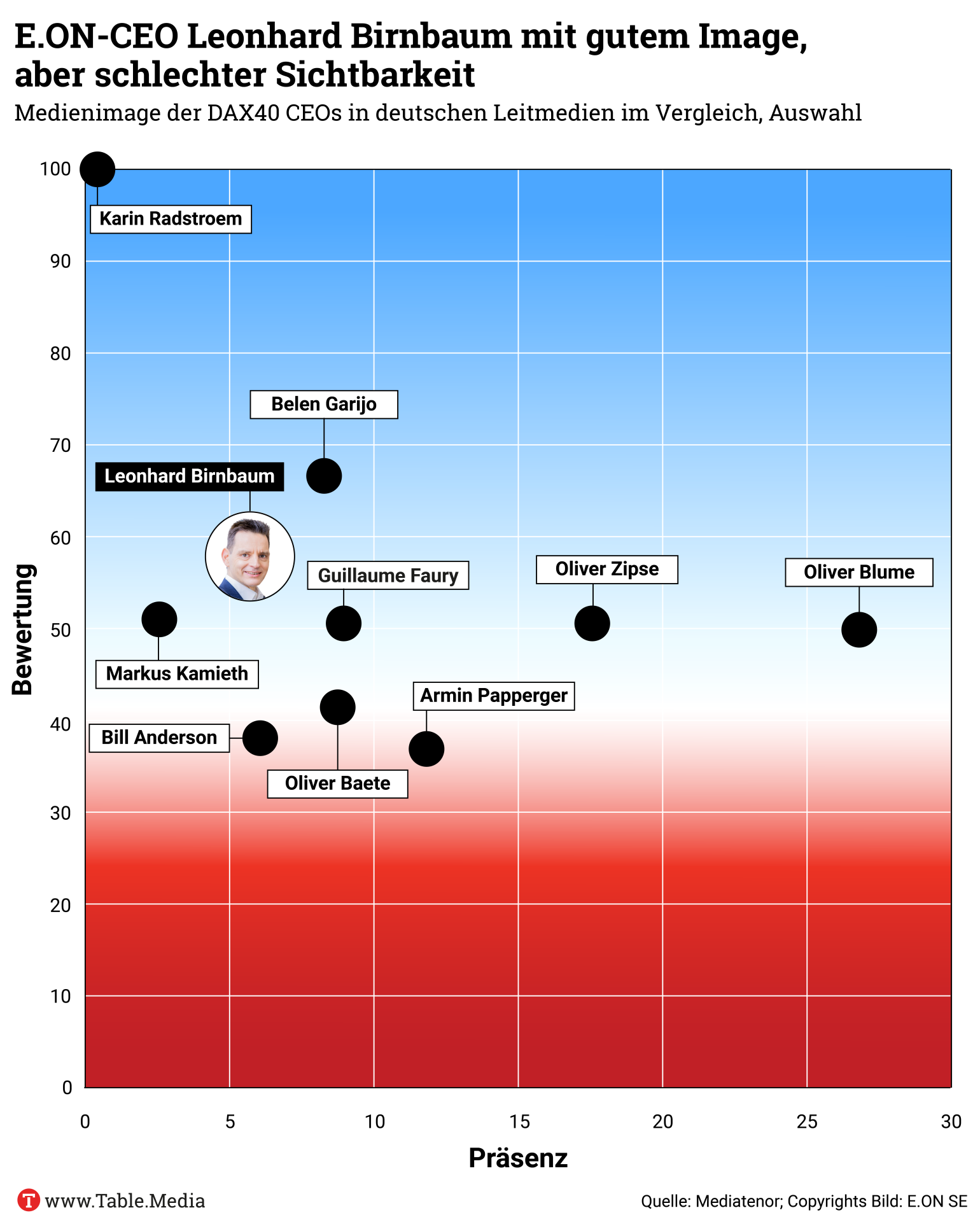

Wenig Sichtbarkeit für E.ON-Chef Birnbaum in der Energiewende-Debatte

Präsenz über der Wahrnehmungsschwelle ist die Voraussetzung für Wirkung. Nur neun der 40 CEOs im DAX40 können das von ihren Unternehmen sagen. E.ON-CEO Leonhard Birnbaum gehört nicht dazu. Punktuell sind er und sein RWE-Kollege Markus Krebber als Stimmen der Energiebranche vertreten, aber nicht so kontinuierlich, dass sie als Autorität in der Gestaltung der Energiewende sichtbar sind. Das spiegelt auch Birnbaums Score im CEO Impact Index mit 181 von insgesamt 550 möglichen Punkten wider.

Warum der E.ON-Chef darauf verzichtet, seine strategischen Kernthemen konsequent über die Leitmedien zu kommunizieren, bleibt unklar. Seit Jahren ist die mediale Berichterstattung überwiegend positiv, nicht nur im Branchenvergleich, sondern auch darüber hinaus. Es ist kaum zu erwarten, dass eine transparente Informationspolitik gegenüber relevanten Zielgruppen dieser Entwicklung schaden würden – eher im Gegenteil. Meinungsmärkte tragen maßgeblich zum Erfolg bei.

Die gesamte Studie zum 27. CEO Impact Index kann unter: www.mediatenor.de kostenfrei heruntergeladen werden. Wie auch alle anderen 26.

Roland Schatz ist Gründer und Chefredakteur des Forschungsinstituts Media Tenor International AG. | |

|

CEO.Personnel

|

Cash: Lena Lindemann steigt auf Zum 1. Oktober 2025 stellt die Ergo Group ihren Vorstand neu auf: Lena Lindemann, derzeit Arbeitsdirektorin und verantwortlich für Personal und Allgemeine Dienste, übernimmt zusätzlich das Ressort von Ulf Mainzer. Der langjährige Vorstand scheidet zum Jahresende auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus. („Ergo: Ulf Mainzer geht von Bord – Lena Lindemann übernimmt zusätzliche Verantwortung“)

Manager Magazin: Pablo Isla wird Verwaltungsratspräsident Paul Bulcke, derzeit Präsident des Verwaltungsrats von Nestlé, wird sich auf der Generalversammlung am 16. April 2026 nicht erneut zur Wahl stellen. Der Verwaltungsrat hat Pablo Isla, bisherigen Vizepräsidenten, als seinen Nachfolger nominiert. („Nestlé-Verwaltungsratschef hört auf“)

Börsen-Zeitung: Christoph Vilanek Ceconomy-Chefaufseher Nach dem überraschenden Rücktritt von Karsten Wildberger als Ceconomy-Vorstandschef – er wechselte als Digitalminister in die neue Bundesregierung – folgt Ende Juli auch ein Wechsel im Aufsichtsrat: Thomas Dannenfeldt tritt zurück, Christoph Vilanek, ehemaliger Freenet-CEO, übernimmt den Vorsitz. („Vilanek führt Aufsichtsrat von Ceconomy“)

Meedia: Marc Schumacher übernimmt Werbe-Unit CTS Eventim startet zum 1. Juli 2025 die Werbe-Einheit Media House, um laut eigener Aussage neue Chancen in Vermarktung, Reichweite und Content-Erlebnis zu erschließen. Die Leitung übernimmt Marc Schumacher, der zuvor kurzzeitig bei Steingarts Media Pioneer tätig war. („CTS Eventim gründet Media House – mit Ex-Pioneer-CEO Marc Schumacher“)

Reifenpresse: Sebastian Jarantowski wird ATU-Chef Sebastian Jarantowski wird neuer CEO von ATU. Der 47-Jährige, seit 2015 bei der Werkstattkette tätig und zuletzt Finanzgeschäftsführer, tritt die Nachfolge von Sascha Bopp an, der das Amt seit Oktober 2022 innehatte. ATU ist nach dem Rückzug aus Österreich und der Schweiz nur noch in Deutschland aktiv. („Personeller Wechsel an der ATU-Spitze“)

|

|

|

CEO.Finance

|

|

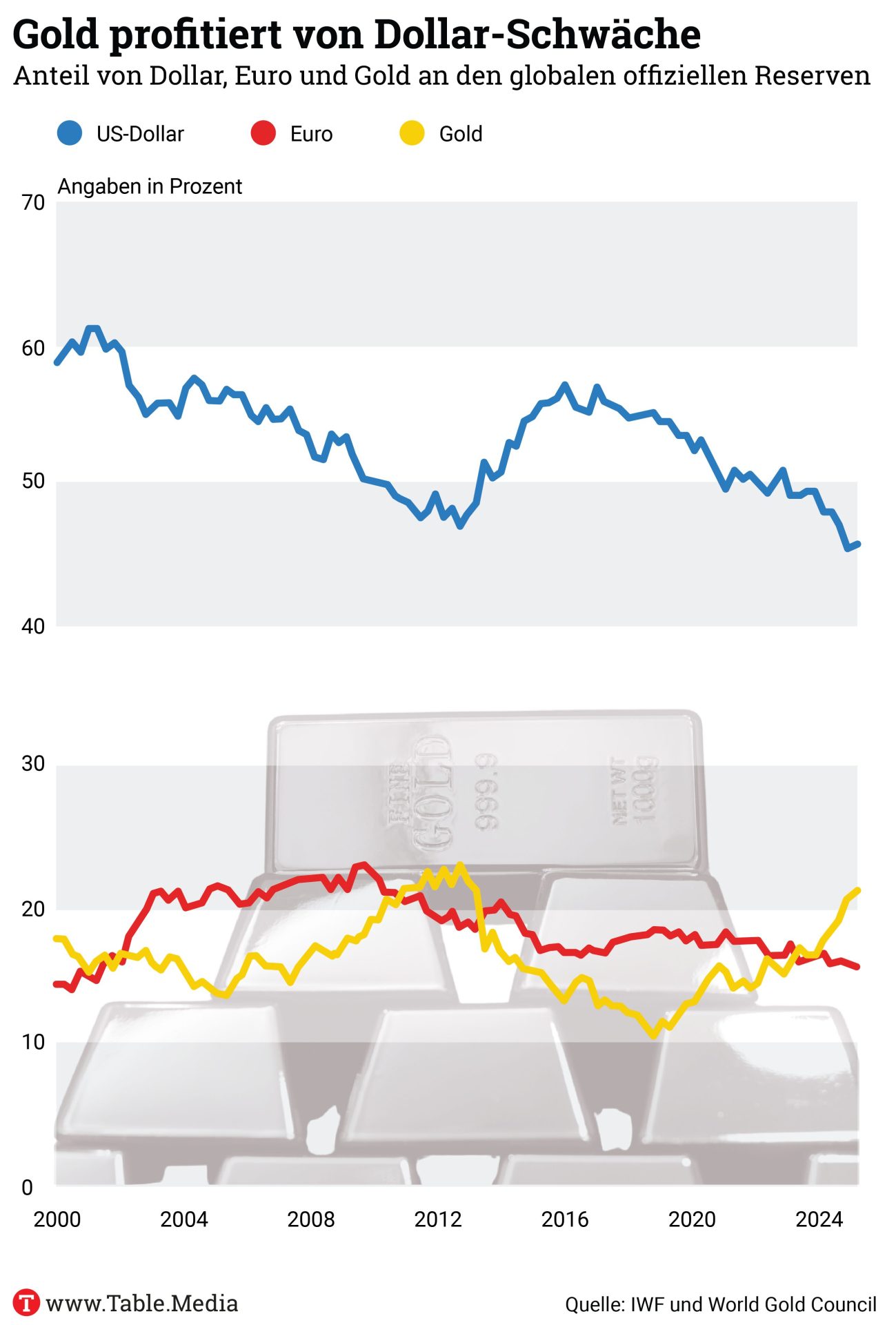

Bringt der Abstieg des Dollars eine goldene Zeit für den Euro?

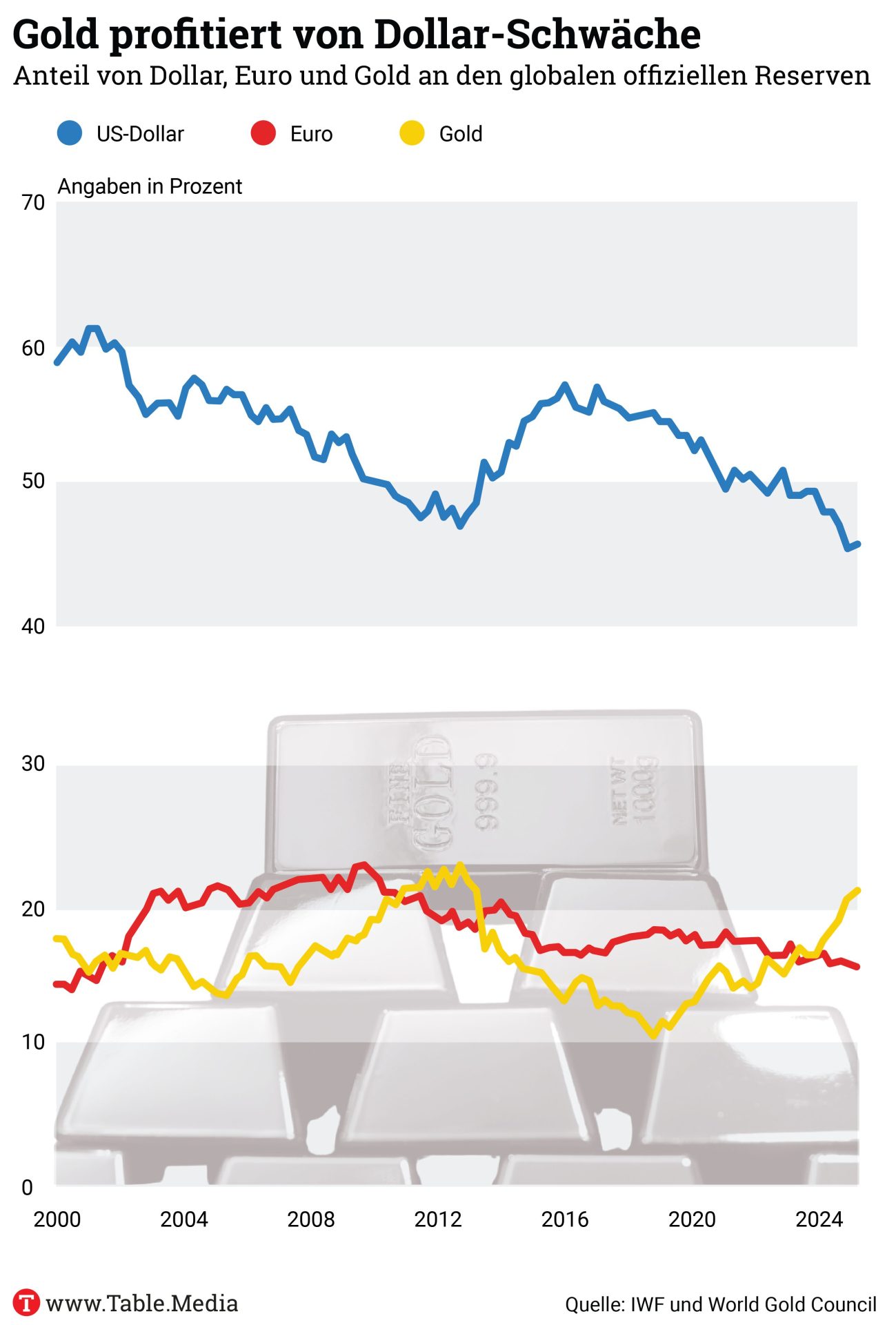

Während EZB-Präsidentin Christine Lagarde den Euro als mögliche Weltleitwährung ins Spiel bringt, zeigt ein aktueller EZB-Bericht, dass Gold den Euro auf Platz drei der globalen Reservewerte verdrängt hat. Wird der Euro nun zur Leitwährung – oder nicht?

Donald Trumps aggressive Zollpolitik und die mit dem Big Beautiful Bill nun weiter schnell wachsende Staatsverschuldung der USA – derzeit bei 124 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) – haben zuletzt eine deutliche Abwertung des Dollars bewirkt. Der Euroraum steht bei der Staatsverschuldung mit rund 90 Prozent des Bruttoinlandsprodukts deutlich besser da als die USA, was für den Euro spricht.

Doch auch in Europa steigen die Risiken. Deutschland plant, seine Staatsverschuldung von 60 auf etwa 100 Prozent des BIP zu erhöhen – und nähert sich damit Spanien (102 Prozent), Frankreich (113 Prozent) und Italien (135 Prozent) an. Die Gefahr einer neuen Schuldenkrise wächst.

Zusätzlich stellen der heterogene Währungsraum und die Ankündigung der EZB, im Rahmen des sogenannten Transmissionsschutzinstruments gezielt und unbegrenzt Staatsanleihen von Krisenländern kaufen zu können, die Stabilität des Euros infrage.

Hinter einer Weltleitwährung steht zudem immer ein hoch entwickelter Finanzmarkt, in dem andere Länder ihre Fremdwährungsreserven investieren können. Der am höchsten entwickelte Finanzmarkt Europas liegt jedoch seit dem Brexit jenseits der Grenzen der Europäischen Union – in London.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde scheint dieses Defizit durch die Emission von mehr Staatsanleihen als sichere Anlageklasse kompensieren zu wollen, insbesondere durch mehr Eurobonds. Doch diese sind nach den europäischen Verträgen streng genommen gar nicht erlaubt.

Unterstützer wie Hélène Rey von der London School of Economics und DIW-Präsident Marcel Fratzscher wollen mit der Vertiefung der Kapitalmarktunion den Euro international attraktiver machen. Doch die EU will mit der sogenannten Taxonomie die Kreditvergabe nach Umwelt- und Klimakriterien lenken – was die EU für internationale Investoren eher unattraktiv macht.

In der Wirtschaftsgeschichte waren unkontrollierte Staatsausgaben eng mit einer Flucht aus der Währung und damit mit Inflation verbunden.

Wenn die EZB den Euro als Weltleitwährung etablieren will, sollte sie sich die gute alte Deutsche Bundesbank zum Vorbild nehmen. Die hat sich zwar in der Öffentlichkeit nicht für die Deutsche Mark als internationale Währung eingesetzt, diese jedoch konsequent stabiler als den Dollar und andere europäische Währungen gehalten.

So hat die Deutsche Mark nicht nur in den 1970er-Jahren dem Dollar den Leitwährungsstatus in Europa abgerungen. Ende der 1970er-Jahre mussten sich die USA auf den internationalen Finanzmärkten sogar in Deutscher Mark (und Schweizer Franken) statt in Dollar finanzieren.

Das für den Aufstieg zur Weltleitwährung notwendige Vertrauen kann weder durch eurobond-finanzierte EU-Verteidigungsprogramme (Lagarde) noch durch in Euro ausgepreiste klimafreundliche Produkte (Rey) geschaffen werden. Nur Stabilität schafft das nötige Vertrauen – und die bringt derzeit vor allem das Gold mit. | |

|

CEO.Standpunkt

|

|

Innovationsreputation in Deutschland: Wer nicht kommuniziert, verliert!

Deutschland ist innovativ, aber unsichtbar. Die Innovationsreputation des Standorts muss mit strategischer Kommunikation endlich konsequent entwickelt werden. Gerade jetzt, wo globale Investoren sich neu orientieren, droht Deutschland seine Chance zu verspielen. Denn es bringt die Kraft seiner Innovationen nicht ins Rampenlicht von Medien und Politik.

Deutschland steht weltweit auf Platz zwei bei den Patentanmeldungen und bleibt eine stille Innovationsnation. Denn Patente, von denen niemand erfährt, erzeugen weder Märkte noch Investitionen. Zwar halten 87 Prozent der deutschen Entscheider Kommunikation für geschäftsrelevant. Doch Innovationsthemen zählen nur für 23 Prozent zu den Fokusthemen ihrer Kommunikation.

Diese kommunikative Selbstverzwergung rächt sich, weil sich aktuell die Investitionsströme neu ordnen: Die USA verlieren an Vertrauen und Investoren suchen stabile Innovationsökosysteme. Finanzexperten sehen eine wachsende Stimmungstendenz hin zu Europa. Doch Kapital fließt nur dorthin, wo politische und mediale Resonanzräume geschaffen werden.

Wie es ein Nischenthema auf die große Bühne schafft, zeigt die Fusionsenergie. Noch vor kurzem als abstraktes Forschungsprojekt gehandelt, fließen heute Milliarden in die Kernfusion. Zwei deutsche Start-ups – Focused Energy und GAUSS Fusion – haben die Technologie an die Spitze der energiepolitischen Agenda gebracht. Mit über 1.200 Medienberichten, Milliarden-Reichweite und mehr als 120 politischen Gesprächen formten sie ein Thema mit Sichtbarkeit und politischer Relevanz.

Den kommunikativen Impulsen folgten politische Entscheidungen: Milliardenförderung vom Bund, Masterpläne in mehreren Bundesländern sowie strategische Unterstützung der EU-Kommission wären ohne die mediale und politische Vorarbeit kaum denkbar.

Deutschland leidet nicht an fehlender Innovationskraft, sondern an fehlender Innovationsinszenierung. Damit Technologien den Weg vom Labor auf die Bühne finden, müssen sie erklärt, Narrative gebaut und Mehrwerte sichtbar gemacht werden.

Fazit: Wer Technologien für die Zukunft entwickelt, muss auch das gesellschaftliche Mandat dafür gewinnen. Deshalb sind die Kommunikation und Vermarktung von Innovationen keine Kür, sondern Kernaufgabe für die Innovationsreputation des Standorts Deutschland.

Alexandra Groß ist Vorstandsvorsitzende der Kommunikationsberatung Fink & Fuchs AG.

| |

|

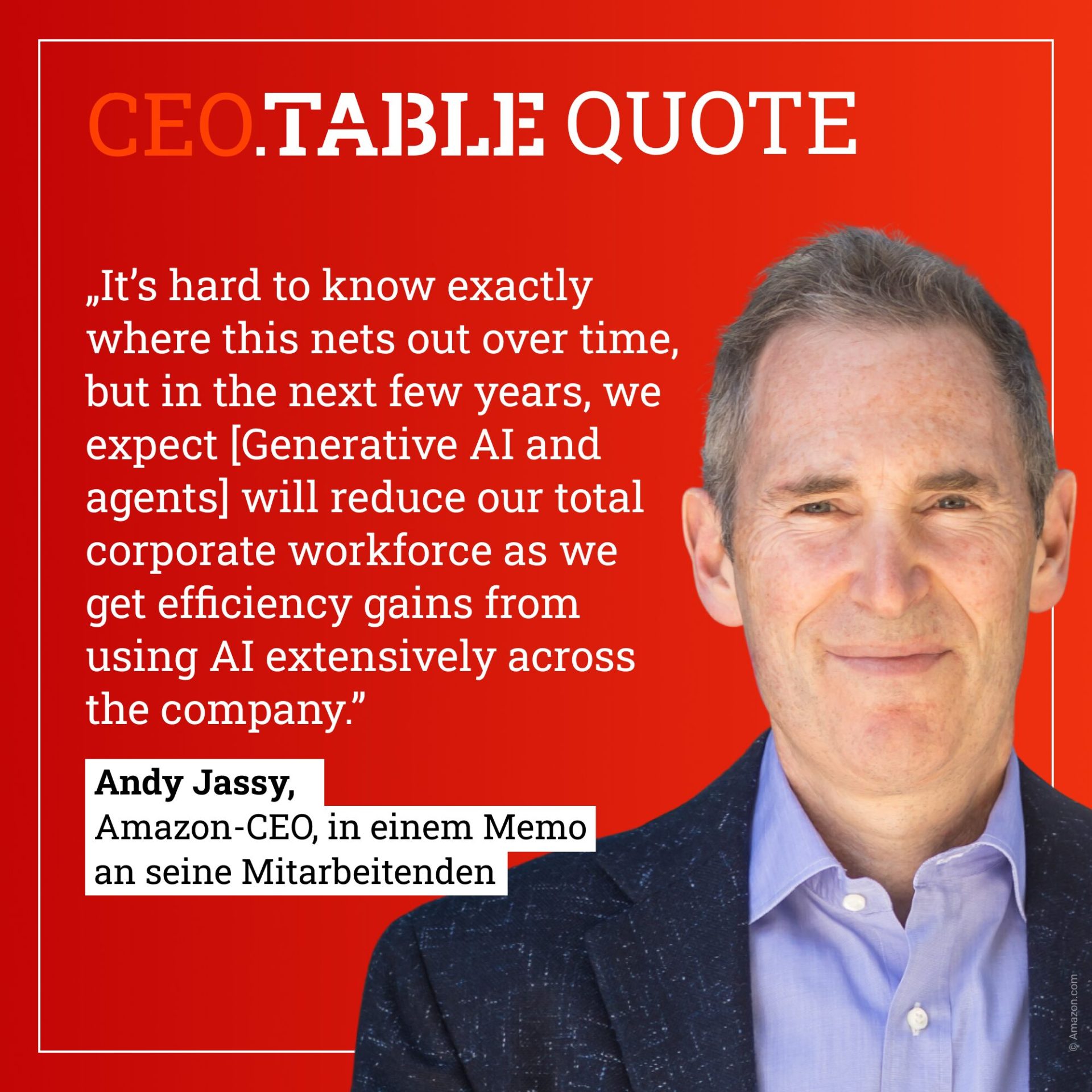

CEO.Quote

|

|

|

Anmeldung

|

|

Der CEO.Table ist die Samstagsausgabe für die Table.Briefings-Community. Wenn Ihnen der CEO.Table gefällt, empfehlen Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich kostenlos anmelden.

|

|

|

CEO.Table Redaktion

|

| | |