üblicherweise werden bei politischen Gipfeltreffen Antworten auf wichtige Fragen der Zeit gegeben, oder zumindest gesucht. Nicht so beim gestrigen, als gewöhnliche Paneldiskussion getarnten Bildungsgipfel von Bund und einigen wenigen Ländern. Bei der Digitalpakt-Misere einigten sie sich prompt auf einen anderen Schuldigen. Sowohl der Koordinator der sozialdemokratisch regierten Länder, Ties Rabe, als auch seine Amtsgenossin vom Bund, Bettina Stark-Watzinger (FDP) wussten plötzlich, warum die Bildungskooperation angeblich nicht funktioniert: weil der Datenschutz so wahnsinnig kompliziert sei! Merke: Wenn zwei sich streiten, ist der Dritte schuld.

Der Bildungsgipfel war in einer Hinsicht ein Erfolg. Wenn er auch invers zustande kam: Gestern bemühte sich jeder in der Bildungsrepublik, der irgendwie Berührung mit Schule hat, zu betonen, dass der Gipfel gar keiner war – und wie man die Bildung retten kann. Die Kollegen Niklas Prenzel und Moritz Baumann waren vor Ort, im Tal der Enttäuschungen, und geben Ihnen einen Überblick.

Anouk Schlung hat gefragt, was die Länder gegen beziehungsweise für die knapp 50.000 Bildungsverlierer unternehmen wollen, die ohne Abschluss die Schule verlassen. Und Anna Parrisius analysiert eine Umfrage von Forschern unter den Lernenden der Deutschen Telekom – und was der Konzern nun ändern könnte.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

So viele Kameras hat eine Bildungsforschungstagung wohl nie erlebt. Geschickt hat das BMBF die zweitägige Tagung in Berlin gekapert, um im Kreise der Bildungsforscher den Ampel-Bildungsgipfel stattfinden zu lassen. Noch bei der Einladung im Dezember war der Gipfel mit drei Stunden anberaumt, später wurde er auf zwei Konferenztage ausgedehnt. Viele Forscher, so hört man auf den Fluren des Berliner Kongresszentrums, wunderten sich über das vom BMBF selbstbewusst ergänzte Programm – das aus einer Fachtagung ein Medienevent machte.

Das negative Pressecho der letzten Tage, nachdem 14 von 16 Landesministern abgesagt hatten, ließ Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) sich nicht anmerken. Dass auch zwei kommunale Spitzenverbände ihre Teilnahme auf dem Podium kurzfristig absagten, brachte sie nicht aus der Ruhe. Tatsächlich hatte Stark-Watzinger schon vor dem Gipfel die Erwartungen beinahe auf Normalnull kalibriert.

Dennoch ist es ein kommunikatives Kunststück, fast alle Beteiligten im Vorfeld zu enttäuschen, wobei ihr die stets um erbauliche Worte bemühte KMK-Präsidentin Astrid-Sabine Busse (SPD) auf der Bühne eine Brücke baute: “In der norddeutschen Tiefebene Berlin ist ja auch schon manch Kleineres ein Gipfel”, so Busse.

Mit einer kämpferischen Keynote, die sich merklich von ihren sonst vorgetragenen Sprechzetteln abhob, verlieh Stark-Watzinger ihrem Amt Kontur. Sie nutzt die Macht, die sie hat: mahnende Worte an die Bildungsrepublik zu richten. 630.000 junge Menschen würden durchs System fallen, sind ohne Job, nicht in Schule oder Ausbildung. Das sei gerade in Zeiten des “Arbeitermangels” nicht akzeptabel.

Und so kündigte die Ministerin eine Taskforce an, die ihren Etat nicht belastet, aber die föderale Zusammenarbeit neu gestalten soll. Anders als ihre CDU-Amtsvorgängerin Anja Karliczek wählt sie mehr die leisen Töne; händigt den Journalisten ein zweiseitiges Thesenpapier (Download) aus, mit dem sie inhaltlich bei ihren Länderkollegen nicht aneckt. Karliczek dagegen hatte ihre Idee eines Nationalen Bildungsrats 2017 auf dem Blog von Jan-Martin Wiarda platziert – und die Länder damit brüskiert. Das Projekt scheiterte. Stark-Watzinger meidet auf der Bühne die Soloshow, spricht lieber vom “Team Bildung”.

Und doch hatte der Gipfel etwas Bizarres: Stark-Watzinger wollte eigentlich nicht über Macht und Millionen sprechen; ein Tag ohne institutionelle Befindlichkeiten. Doch die Soloshow des BMBF in der Vorbereitung des Gipfels löste genau diesen Beißreflex der Länder aus. Und in diesen Reflex der Länder sendet sie die frohe Botschaft: Wir gründen eine neue Taskforce. Alle zusammen!

Die Taskforce, die als Arbeitsgruppe im Koalitionsvertrag verankert ist, steht nun für den Aufbruch in der Bildung – ein “Raum des Austauschs” abseits der oft konfrontativen Programmverhandlungen. Feste Termine soll es geben, kündigte Stark-Watzinger an, die eine strukturierte Zusammenarbeit anstrebt.

Unklar ist bislang die Besetzung: Die Ministerin selbst will teilnehmen, zusammen mit ihrer Staatssekretärin Sabine Döring; dazu kommen Vertreter der Länder und der Kommunen. Dass wirklich immer 16 Staatssekretäre oder Minister aus 16 Ländern teilnehmen, ist aber unwahrscheinlich; vielmehr könnte sich ein Kernteam bilden, heißt es. Punktuell will die FDP-Ministerin auch Zivilgesellschaft und Bildungsforschung einbinden.

Ein Arbeitsprogramm gibt es bislang nicht, schließlich müsse sich das Team Bildung erstmal konstituieren. Dafür will sie am Donnerstag, wenn die Kultusminister in Berlin tagen, werben. Stark-Watzinger jedenfalls strebt “verbindliche Übereinkünfte” an, wobei sie sich an ihren Ankündigungen messen lassen muss. Ihrem eigenen Credo folgend muss die Arbeitsgruppe “evidenzbasiert” – ihr Lieblingswort – arbeiten, orientiert an messbaren Zielen. Ideen dafür gibt es in der Bildungscommunity reichlich:

Ein konkretes Arbeitspaket kündigt Stark-Watzinger schon an: bessere Bildungsdaten, die es erlauben, anonym auch individuelle Bildungsverläufe nachzuverfolgen. Seit 20 Jahren verfolgt die KMK dieses Vorhaben vergebens, was auch den Hamburger Schulsenator Ties Rabe ärgert. Die KMK brauche ein “Subjekt”, das vergleichbare Daten der 16 Länder pflegt. Die Bildungsforschung drängt darauf schon lange.

Der Haushaltsstreit in der Ampel-Koalition schwebte unweigerlich über dem Gipfel. Die FDP-Ministerin betonte immer wieder, sie sei nicht gewillt, mehr und mehr Geld blind in das Bildungssystem zu stecken – die Gießkanne habe ausgedient. “Wir müssen zeigen, dass Milliarden nicht nur im Haushalt stehen, sondern hinterher auch etwas bewirken”, betonte Stark-Watzinger.

Verständlich, schließlich kann sie nicht viel Finanzkraft mitbringen; von einem Doppelwumms in der Bildung ist die Ampel weit entfernt. Die vom Finanzminister zugesagte Bildungsmilliarde, die in der Koalition sowieso eher als Deckel denn als großzügiges Geschenk wahrgenommen wird, will sie in das Startchancen-Programm investieren.

Beim Gipfel deutete sie jedoch bereits an, dass im kommenden Jahr womöglich keine ganze Milliarde eingeplant ist – schließlich soll das Programm erst zum Schuljahr 2024/2025 starten, nicht schon zum 1. Januar. Zurückhaltend bleibt sie auch beim Digitalpakt: “Wenn wir das Konzept haben, dann muss es in die mittelfristige Finanzplanung”, betont Stark-Watzinger, ohne eine Summe verbindlich zuzusagen.

Doch selbst die schönste Gipfelprosa täuscht nicht über den gravierenden Sanierungsstau an Schulen – 45 Milliarden sagt die KfW – hinweg. “Das gesamte System ist unterfinanziert”, resümierte Aladin El-Mafaalani am Sonntag im Presseclub. Wenn nun Stark-Watzinger von der “Trendwende” spricht – damit alles, aber nicht den eigenen Etat meint – werden die Länder sie das in der Taskforce spüren lassen. Der Bund bringt, Stand jetzt, eine frische Milliarde mit, die Länder investierten allein 2021 gemeinsam 117 Milliarden Euro. “Dafür brauche ich keine Bund-Länder-Kommission”, betonte Hessens Kultusminister, Alexander Lorz, schon vor dem Gipfel im Interview mit Table.Media.

Und noch ein weiteres Kapitel wollen Bund und Länder schließen: die ewige, zumeist fruchtlose, Debatte über eine Reform des Föderalismus. “Alberne Machtfragen”, nennt Ties Rabe das. “Mehrheiten für eine Grundgesetzänderung wird es nicht geben”, sagt der Hamburger Senator, der wie kaum ein anderer Minister die Stimmung in der KMK deuten kann. “Wir wollen keine zentralisierte Bildungspolitik, aber klare Verantwortlichkeiten”, stimmt Stark-Watzinger mit ein. Wie sie das in einem Verfassungskorsett, das dem Bund nur die Rolle eines Auswechselspielers zuweist, schaffen will, bleibt offen. Viel deutet darauf hin, dass nicht Bund und Länder die jeweiligen Kompetenzen neu sortieren, sondern die KMK einen neuen Modus der Zusammenarbeit finden muss: eine Reform des horizontalen Föderalismus.

Dabei, so Rabe, täte mehr Realismus der Debatte gut, schließlich sei das Schulsystem – mit zehn Millionen Schülern und einer Million Pädagogen – kein Rennwagen. “Eher ein VW-Golf”, sagt er. Aber auch damit komme man voran, wenn jeder an seinem Platz die Arbeit ordentlich erledigt. “Wir müssen endlich ins Handeln kommen”, sagt Rabe – eine Aufforderung, auch an die Taskforce. Niklas Prenzel, Moritz Baumann

Jeder Schüler, der die Schule ohne Abschluss verlässt, ist einer zu viel – darin sind sich die Länder einig. Dass daher die Quoten derer, die am Ende der Schulpflicht ohne ersten Schulabschluss abgehen, zu hoch sind, bestreitet niemand. Auch nicht, dass alles dafür getan werden sollte, sie zu senken. Doch eine Zielmarke bis 2030 hat keines der elf Länder, die auf Anfrage von Table.Media antworteten.

Dabei hatten die Kultusminister 2008 beim Dresdner Bildungsgipfel mit Kanzlerin Merkel beschlossen, die Zahl der Jugendlichen, die die Schule ohne Hauptschulabschluss verlassen, von damals 8 auf 4 Prozent zu halbieren – und das bis 2015. Das Ziel haben alle Länder verfehlt. Im Bundesschnitt lag der Wert 2021 bei 6,2 Prozent, wie Bildungsökonom Klaus Klemm berechnet hat. Die Spannbreite der Länder reicht dabei von 10,0 (Bremen) bis 5,1 Prozent (Bayern).

Lesen Sie auch: Kein Abschluss, keine Perspektive

Ihre Quote beurteilen die Länder mal positiver, mal negativer. Die Berliner Bildungsverwaltung spricht von einer “positiven Trendumkehr” – denn seit 2011 ist der Anteil der Jugendlichen ohne Schulabschluss um drei Prozent gesunken (von 9,7 Prozent auf 6,7 Prozent 2021). Laut einem Sprecher haben dazu pandemiebedingte Prüfungsanpassungen mit beigetragen.

Auch Niedersachsen gibt sich selbstbewusst, dabei ist die Quote dort leicht gestiegen, von 5,8 auf 5,9 Prozent. Vor der Pandemie lag der Wert im Flächenstaat sogar bei 6,8 Prozent. Ein Sprecher des Kultusministeriums betont: “Ziel muss es sein, allen einen Schulabschluss zu ermöglichen, alle Schülerinnen und Schüler entsprechend zu fördern bzw. sie dorthin zu führen – und das nicht erst 2030.” Eine konkrete Zielmarke nennt auch er aber nicht.

Bayern antwortet, es halte die “Fixierung einer bestimmten Quote für nicht zielführend”. Stattdessen konzentriere man sich darauf, dass jene, die den Mittelschulabschluss im ersten Anlauf verfehlen, ihn an einer Berufsschule nachholen. Pessimistischer klingen die Antworten aus Baden-Württemberg und Hessen: Das Ländle rechnet mit einem leichten Anstieg seiner Quote bis 2030. Ein Sprecher aus Hessen teilt mit: “Aufgrund der großen Zuwanderungsströme von Kindern und Jugendlichen nach Hessen sehen wir es schon als Herausforderung an, wenn die Quote dauerhaft gehalten werden kann.”

Die meisten Länder begründen ihre hohen Werte mit den aktuellen Herausforderungen: Lehrermangel, Migration, Pandemie. “Die Auswirkungen der Coronapandemie sind nach wie vor präsent und können nur mit langem Atem angegangen werden”, teilt das thüringische Ministerium mit. Dabei liegt die Quote in fast allen Ländern 2021 niedriger als vor der Pandemie, 2019. Bildungsforscher Klemm vermutet, weil Lehrer nach den Schulschließungen großzügiger waren. Er fürchtet, ein Anstieg der Quoten könnte als Spätfolge der Pandemie erst noch drohen.

Mehrere Länder rechtfertigen sich mit dem Verweis auf Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Bildungsminister Alexander Lorz sagt Table.Media: “Für Schülerinnen und Schüler mit Handicap ist das nochmal eine besondere Herausforderung. Von ihnen kann nicht jede oder jeder den regulären Schulabschluss schaffen.” Aus Hamburg heißt es, zwei Prozent der Schulabgänger in der Hansestadt seien aufgrund schwerster körperlicher oder geistiger Einschränkungen nicht dazu in der Lage.

Bildungsforscher Klemm kommt in seiner Auswertung für die Bertelsmann-Stiftung tatsächlich zu dem Ergebnis, dass knapp die Hälfte der Schulabgänger ohne ersten Schulabschluss auf eine Förderschule gegangen ist. Gegensteuern könnten die Länder hier aber durchaus, findet der Forscher: indem sie mehr Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf in inklusiven Lernsettings unterrichten und die Schulen dafür entsprechend ausstatten.

Klemm macht seine Position an einem Vergleich fest, den die Datenlage von acht Ländern hergibt: Dort zeigt sich, dass Jugendliche mit diagnostiziertem sonderpädagogischen Förderbedarf den ersten Schulabschluss an einer allgemeinen Schule häufiger erreichen als an einer Förderschule. Allerdings kann Klemm nicht sagen, ob leistungsstärkere Schüler auch eher inklusiv beschult werden.

Hans Lohmüller, Vorsitzender des bayerischen Landesverbandes Sonderpädagogik, pflichtet anders als Klemm Bildungsminister Lorz bei. Der Schulleiter eines Sonderpädagogischen Zentrums betont: “Es gibt Schüler, die das Anforderungsniveau des ersten Schulabschlusses nicht erreichen könnten. Egal wie gut und intensiv wir sie fördern.”

Allerdings: Viele Schüler seiner Schule im Förderschwerpunkt Lernen und im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung erhielten dafür einen sogenannten zieldifferenten Abschluss. Der Bundesverband Sonderpädagogik wirft den Ländern vor, sich um solche Abschlüsse, und damit eine echte Alternative zum Hauptschulabschluss, bisher zu wenig zu kümmern. Schon zu der Frage, wie viele Jugendliche die alternativen Abschlüsse erreichen, fehlt eine Übersicht. Erst für 2022/-23 will die KMK sie in ihrer Schulabschluss-Statistik erstmals ausweisen.

Daneben haben die Länder es bisher nicht geschafft, die Zeugnisse der Alternativabschlüsse bundesweit zu vereinheitlichen – und wollen dies laut KMK auch nicht angehen. Dabei könnte das die Chancen der Jugendliche auf Ausbildung und Arbeit womöglich erhöhen.

Hans Lohmüller aus Bayern meint, von seiner Schule hätten die Absolventen mit alternativem Abschluss durchaus heute schon Chance auf einen Ausbildungsberuf. Zum Beispiel als Verkäuferin in einer Metzgerei oder als Fachkraft für Lagerlogistik. Meist sei dies das Ergebnis intensiver Praktika. Einen positiven Effekt habe zudem sicherlich, dass die alternativen Zeugnisse seiner Schule neben reinen Noten Kompetenzen beschreiben.

Die Bertelsmann-Stiftung findet, generell bräuchten Jugendliche, die den Hauptschulabschluss nicht erreichen, ein angemessenes Abschluss-Zertifikat. Nicole Hollenbach-Biele, Expertin für schulische Bildung, sagt: “Oberstes Ziel muss es sein, möglichst viele Schülerinnen und Schüler zu einem Hauptschulabschluss zu führen. Dort, wo dies nicht gelingt, ist sicherzustellen, dass die entsprechenden Jugendlichen eine angemessene Dokumentation ihrer fachlichen und überfachlichen Kompetenzen erhalten, um ihre Chancen beim Eintritt in Ausbildung und Arbeit zu verbessern.” mit Anna Parrisius

Auch ein Konzern wie die Telekom muss sich immer mehr nach Nachwuchs umsehen; um zehn Prozent sind die Bewerbungen auf einen Ausbildungsplatz oder ein duales Studium zurückgegangen. Das schätzt Marina Kuttig, Leiterin der Nachwuchskräfteentwicklung im Konzern. Sie ist für die insgesamt rund 6.000 Azubis und dual Studierenden im Konzern verantwortlich. 2021 konnte die Telekom erstmals nicht alle Ausbildungsplätze besetzen. Beim dualen Studium, gerade in Informatik, sei das schon länger so. Allerdings ist die Zahl der Studienanfänger in MINT-Fächern auch sonst stark zurückgegangen.

Ein zentrales Problem ist Kuttig zufolge die sinkende Zahl der Schulabsolventen. Und dass die Berufsorientierung in der Pandemie zu kurz kam. Für Unentschlossene hat die Telekom daher auch ein duales Schnupperstudium eingeführt. Eine weitere Schwierigkeit: Bewerber sind ungleich verteilt. “An manchen Standorten haben wir zu viele, an anderen zu wenige.” Junge Menschen verließen nicht mehr so gern ihren Heimatort, blieben lieber bei Kernfamilie und Partner. Für eine Ausbildung umziehen oder jeden Tag pendeln, sei für immer weniger eine Option.

Dass die Generation Z anders tickt als vorhergehende Generationen, hat die Deutsche Telekom früh verstanden, meint Klaus Hurrelmann, Professor an der Berliner Hertie School of Governance. Seit sieben Jahren lädt der Konzern den Jugendforscher zu Konferenzen ein, will wissen: Wie reagieren wir als Arbeitgeber auf die neue Mentalität der Jungen? Als Hurrelmann eine Studie über den eigenen Nachwuchs vorschlug, beauftragte das Unternehmen kurzerhand ihn und das Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie (FiBS). Wie viel das gekostet hat, will der Konzern nicht verraten.

Hurrelmann hält die Studie für außergewöhnlich. “Mir ist kein Unternehmen bekannt, das sein Personal anonym von einem neutralen Forschungsinstitut befragt hätte – noch dazu Nachwuchskräfte, die erst kurze Zeit im Unternehmen sind”, sagt er. Es folgten 69 qualitative Interviews, darauf aufbauend eine Online-Umfrage mit hoher Teilnahme (zum Download). 58 Prozent der Azubis und Studis waren dabei, 42 Prozent aus einer älteren Vergleichsgruppe, den sogenannten “Business Experten”. Sie betreuen den Nachwuchs in den Telekom-Abteilungen fachlich.

Welche konkreten Schritte der Konzern infolge der Ergebnisse ergreifen wird, steht noch nicht fest. Marina Kuttig und Hurrelmann sehen aber vor allem in vier Feldern Handlungsbedarf.

Intensive Lernbegleitung: Azubis wie Studierende wünschen sich viel Begleitung und Feedback. “Vor einigen Jahren war es noch üblich, alle vier Wochen eine Rückmeldung zu geben”, sagt Kuttig. Einer Generation, die über Social Media ständig Feedback erhält, reicht das nicht mehr. Dabei wünschen sich Azubis in kaufmännischen Berufen eher positives Feedback, Azubis im technischen Bereich mehr kritische Rückmeldungen.

Bei der Telekom können sich die Ausbilder vollständig dem Nachwuchs widmen, sich um Lernfortschritte und Einsatzwechsel kümmern, ohne weitere Verpflichtungen im Konzern. Sie arbeiten mit den “Business Experten” zusammen, die den Nachwuchs fachlich unterstützen.

Klaus Hurrelmann empfiehlt, Ausbilder und fachliche Anleiter künftig noch besser zu schulen. Denn die Azubis haben heute hohe Anforderungen an sie, nicht nur bei Professionalität und Fachlichkeit. “Sie wünschen sich außerdem ein Vertrauensverhältnis, dass jemand auf sie persönlich eingeht, Feedback einfühlsam formuliert”, sagt Hurrelmann. Als Ausbilder Nähe zu den jungen Menschen aufzubauen, ohne zum Freund zu werden, sei eine anspruchsvolle Aufgabe. “Dafür braucht es Training und fachliche Supervision.”

Austausch unter Kollegen stärken: Essenziell ist laut der Umfrage die Arbeitskultur, viele wünschen sich, bei der Arbeit Freunde zu finden. “Das hat uns überrascht”, sagt Kuttig, “weil die Jüngeren gleichzeitig der Trennung zwischen Arbeit und Freizeit einen hohen Stellenwert einräumen.” Auf verpflichtende After-Work-Events verzichtet die Telekom daher. “Wir brauchen dennoch mehr Orte, an denen die jungen Menschen zusammenkommen, gemeinsam lernen, sich austauschen können”, sagt Kuttig.

Jugendforscher Hurrelmann rät zudem, generationsübergreifende Teams zu bilden. Damit könne das Unternehmen Spannungen vorbeugen zwischen Babyboomern, die für ihre Arbeit privat, familiär und gesundheitlich zurückstecken, und jungen Mitarbeitern, die Freitag um 13 Uhr Feierabend machen wollen. “Im Team sehen die Älteren vielleicht, dass die Jungen Ideen für digitale Lösungen mitbringen, die Arbeit einsparen. Die Jüngeren erkennen, dass man am Wochenende auch mal nacharbeiten muss.”

Gesundheit in den Blick nehmen: Hurrelmann zufolge herrscht in der jungen Generation geradezu Angst vor einem Burnout. “Die Pandemie hat Gesundheit noch mehr in ihren Fokus geschoben”, sagt er. Einige Angebote hat die Telekom bereits: Fünf Minuten Sport am Arbeitsplatz, Ernährungsberatung, die Möglichkeit zu individueller Beratung. “Wir haben regelmäßig Formate, in denen Psychologen Tipps geben, wie man seine Resilienz stärkt”, sagt Marina Kuttig. Sie hält für wichtig, Führungskräfte künftig noch besser schulen, damit sie Verhaltensänderungen von Mitarbeitern früh erkennen und Erste Hilfe leisten können.

Mehr digitale Tools: Für Hurrelmann nicht erstaunlich: Die jungen Menschen wünschen sich in allen Bereichen digitale Tools. Er rät der Telekom daher, ihre Arbeitsprozesse noch stärker zu digitalisieren, auch wenn die Umstellung meist erstmal aufwendig sein sollte. Marina Kuttig verweist auf ein aktuelles Projekt: “Gemeinsam mit Azubis und Ausbildern haben wir eine Plattform programmiert, auf der die Azubis ausgehend von der Ausbildungsordnung Lernziele erfassen sowie ihren Fortschritt.” Ziel sei es, Lernprozesse bewusst zu machen und lebenslanges Lernen verankern.

Andere, auch kleine, Betriebe sollten sich die Ergebnisse der Telekom-Befragung genau ansehen, empfiehlt Hurrelmann, “auch wenn sie sich nicht ohne Weiteres verallgemeinern lassen.” Jedes Unternehmen müsse solche anonymen Umfragen einführen; Betriebe sollten sich auf die Vorstellungen junger Menschen wirklich einstellen. Marina Kuttig sagt: “Aufgrund des branchenübergreifenden Fachkräftemangels bleibt Unternehmen gar nichts anderes übrig, als der jungen Generation zuzuhören und auf sie einzugehen.” Dazu gehören dann auch unkonventionelle Lösungen. Zum Beispiel im Bäckerhandwerk, das sich besonders schwertut, Nachwuchs zu finden. In Speyer hat ein Bäcker daher kurzerhand entschieden, die Nachtarbeit abzuschaffen. Den Ofen schmeißen sie jetzt erst morgens an, der Verkauf startet um Mittagszeit.

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat gefordert, 100 Milliarden Euro für Bildung bereitzustellen. “Allein der Sanierungsstau wirft Kosten von 50 Milliarden Euro auf“, sagte Esken über den baulichen Zustand der Bildungseinrichtungen. Eine generelle Zuständigkeit Berlins für Bildungsausgaben verneinte sie. “Der Bund ist zuständig für die Herstellung gleicher Lebensverhältnisse überall im Land, aber nicht für die Finanzierung der Bildung als solcher”, sagte sie im Willy-Brandt-Haus. Auf die Frage, woher das Geld kommen soll, verwies die SPD-Linke im Morgenmagazin auf Steuern für Corona-Gewinner. “Es konnten viele ihre hohen Einkommen und sehr sehr hohen Vermögen nochmal steigern, und ich als SPD-Vorsitzende wäre gerne bereit, die zur Finanzierung heranzuziehen.”

Die Idee eines Sondervermögens für Bildung in Höhe von 100 Milliarden Euro stammt ursprünglich von Katja Hintze von der Stiftung Bildung. “Deutschland ist ein reiches Land, Geld ist genug da”, sagte die Vorstandsvorsitzende der Stiftung zu Table.Media. “Man muss umverteilen und Prioritäten setzen. Wir sollten uns die Ausgaben für Bildung wie für unsere Kinder und Jugendlichen als Gesellschaft leisten.” Gestern veröffentlichte Hintze ein Papier, das 22 Punkte nennt, für die künftig Geld ausgegeben werden soll. Dazu zählen unter anderem Sprachförderung, Digitalisierung und Chancengleichheit.

Auch der Bildungsforscher Aladin El-Mafaalani forderte ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro. Zur Herkunft des Geldes sagt er im ARD-Presseclub: “Wo die herkommen, ist mir egal.” Ein anderer Bildungsforscher, Kai Maaz, vom Leibniz-Institut in Frankfurt sieht die Forderung nach 100 Milliarden Euro dagegen kritisch. Mit Geld allein könne die Ungleichheit im Bildungssystem und den Lehrermangel in den nächsten Jahren nicht angegangen werden. Nötig seien strukturelle Änderungen.

Das Problem größerer staatlicher Investitionen liegt oft nicht im Mobilisieren der Mittel, sondern ihrer zielgenauen und zügigen Verausgabung. Von den fünf Milliarden Euro des Digitalpakts Schule, die seit 2019 bereitstehen, sind zum Juni 2022 nur 591 Millionen Euro ausbezahlt worden – also etwas mehr als zehn Prozent. Weitere drei Milliarden Euro sind gebunden, wie es im Beamtendeutsch heißt. Mit anderen Worten: Sie sind beantragt und bewilligt, aber noch nicht abgeflossen. Christian Füller/Anouk Schlung

Das “Bündnis für Bildung”, ein Lobbyverband aus öffentlicher Hand und Industrie, fordert eine 1:1-Ausstattung mit digitalen Endgeräten für alle Schülerinnen und Schüler der Republik. Das Bündnis bezeichnet diese Anstrengung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es will deswegen nicht nur Bund und Länder, sondern auch die Erziehungsberechtigten mit in die Verantwortung nehmen. “Die Eltern zahlen deutschlandweit jetzt schon mehr bei schulisch genutzten Endgeräten mit als der Staat“, sagte Martin Rist, der zur Arbeitsgruppe Schüler-Endgeräte des Bündnisses gehört, mit Blick auf die bisherige Praxis. Rist war früher bei einem großen Gerätehersteller beschäftigt und ist daher mit den relevanten Zahlen vertraut. Der Arbeitsgruppe gehörten paritätisch Vertreter der Kommunen in Deutschland und der Industrie an, namentlich von Samsung, Fujitsu und Großhändlern wie Bechtle und Rednet.

Das Bündnis geht in einer Modellrechnung davon aus, dass pro Schülerin und Schüler die Eltern einen Beitrag von 12,50 Euro monatlich bezahlen müssten. Das bedeutet, dass eine Familie mit drei schulpflichtigen Kindern im Jahr 450 Euro aufbringen müsste. Dann könnten ihre Kinder ein digitales Endgerät von der Schule bekommen – das sie aber auch privat nutzen können. Dieser Betrag ist relativ gering im Vergleich zu dem, was im Moment in verschiedenen Kommunen und Ländern bei Schüler-Endgeräten anfällt.

Bayern bezahlt in seinem Schulversuch Zukunft der Schule bisher einen Festbetrag von 300 Euro als Zuschuss. Den Rest müssen die Eltern beisteuern. Dabei kommen, je nach Preis des Geräts, Beträge zwischen 200 und 800 Euro auf die Eltern zu. Außer im Land Bremen, das die Schüler-Endgeräte komplett bezahlte (auch aus Digitalpakt und Länderfinanzausgleich), müssen sich die Eltern immer auf irgendeine Art beteiligen. Manchmal zahlen sie die Geräte auch zu 100 Prozent. Anders als das Bündnis für Bildung denken die Bürger. Neun von zehn Befragten wünschen sich eine dauerhafte staatliche Förderung für IT-Geräte von Schülerinnen und Schülern. Das ergab eine repräsentative Befragung des Branchenverbandes Bitkom.

Das Bündnis für Bildung hält die 1:1-Ausstattung für wichtig, um Schülern “die bestmögliche Aneignung von Zukunftskompetenzen” zu ermöglichen. Allerdings geht die Bildungslobby nur von acht Millionen teilnehmenden Schülern aus – bei einer Schülerzahl von elf Millionen. Das bedeutet: bei Grundschülern sieht das Bündnis keine Notwendigkeit für eine komplette Ausstattung mit Endgeräten. Ähnlich wie das Bündnis für Bildung argumentierte Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Bündnis 90/Die Grünen) aus Niedersachsen kürzlich in einem Interview mit Table.Media. Allerdings will sich Niedersachsen das Geld – wie Bremen – vom Bund und nicht von den Eltern holen. Christian Füller

Lesen Sie auch: “Der Digitalpakt 2 muss Geld für Schülertablets enthalten”

Der Anteil der ausbildungsberechtigten Unternehmen ist von 2010 bis 2022 um sieben Prozent gesunken. Besonders groß ist der Rückgang bei Kleinst- und Kleinbetrieben. Das ergibt eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg (zum Download). Das jährliche IAB-Betriebspanel wertete eine repräsentative Befragung von rund 15.500 Betrieben aus.

Immer mehr Betriebe, so die Erklärung der Forscher, erfüllten nicht die Anforderungen, um junge Erwachsene ausbilden zu dürfen. Die zuständige Kammer müsse beispielsweise das Verhältnis von Azubis zu Fachkräften für angemessen befinden, der Ausbilder eine Eignungsprüfung bestehen. Daneben, so die Autoren, könne es sein, dass Unternehmen sich bewusst gegen eine Berechtigung entschieden haben. Dabei dürfte auch eine Reform von 2004 eine Rolle spielen, mit der die Bundesregierung es Handwerkern in einigen Berufen erlaubte, ohne Meister einen Betrieb zu gründen. Problem: Nur Meister dürfen ausbilden.

Der Anteil der berechtigten Betriebe, die tatsächlich ausbilden, hat sich derweil in den vergangenen Jahren stabilisiert und liegt bei etwa der Hälfte. Die Studie zeigt jedoch, dass Betriebe zunehmend Probleme haben, Azubis zu finden. Der Anteil der unbesetzten Ausbildungsplätze habe sich seit 2010 nahezu verdoppelt. Anna Parrisius

Zivilklausel: Uni Kassel beendet Zusammenarbeit mit Rüstungsfirmen. An der Uni Kassel gab es das Programm “Studium im Praxisverbund”, das eine direkte Verbindung zu den Rüstungsfirmen Krauss-Maffei Wegmann und Rheinmetall darstellte und die Möglichkeit eines dualen Studiums für Auszubildende der beiden Rüstungsfirmen bot. Diese Zusammenarbeit hat die Uni Kassel nun mit Blick auf die eigene Zivilklausel beendet. Mehr

Modellvorhaben Genomsequenzierung: Mit Verspätung in die Weltspitze: Nach einem Jahr Verzögerung soll das Modellvorhaben Genomsequenzierung zum 1. Januar 2024 starten. Gemeinsam mit dem Projekt genomDE soll es Deutschland im Bereich der Genomsequenzierung und der damit verbundenen Versorgung und Forschung international konkurrenzfähig machen. Noch gibt es aber einige Hürden. Mehr.

Fragt man Ralf Becker, wie berufliche Bildung funktionieren kann, muss er nicht lang nachdenken. Der Vorstand der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), zuständig für Aus- und Weiterbildung, erinnert sich an die Zeit, als er eine Maßnahme der Bundesagentur für Arbeit leitete. Damals bemerkte er, dass ein junger Teilnehmer nicht schreiben konnte. “Wir hatten das Glück, dass es genug sozialpädagogische Hilfe gab. Der junge Mann konnte seine Ausbildung verlängern und schreiben lernen. Jetzt hat er eine abgeschlossene Ausbildung und einen guten Beruf”, erklärt Becker.

In dieser Herangehensweise sieht Becker nicht nur einen Erfolg für den jungen Metalltechniker. Volkswirtschaftlich betrachtet habe der junge Mann die Mehrkosten für seine längere Ausbildung längst durch seine Arbeit wieder zurückgezahlt. Doch was es für solche Erfolge braucht – genug Unterstützung von Sozialpädagogen und Psychologen – das sei nach wie vor eher die Ausnahme als die Regel in der Berufsbildung.

Becker war selbst lange Lehrer an einer Berufsschule, unterrichtete Metalltechnik und Mathematik. Auf die deutsche Bildungspolitik blickt der 61-Jährige heute kritisch: “Kein Unternehmen würde Investitionen in die Zukunft so zurückfahren, wie es im Bildungswesen gemacht wurde.” Becker ist sich sicher, dass sich höhere Ausgaben für Bildung lohnen würden: “Wenn das über eine Vermögensabgabe finanziert wird, dann profitieren alle, auch die Vermögenden.” Denn: Sie hätten dann mehr gute Fachkräfte, die sie einstellen könnten.

Der Gewerkschafter entschied sich als junger Mann für den Lehrberuf – und gegen eine Karriere als Ingenieur. Als er in Kaiserslautern studierte, war er bereits Mitglied der IG Metall. Doch nach seinem Abschluss entschied er sich für die Bildung. “Ich habe damals gemerkt, dass ich mit Menschen arbeiten muss”, erklärt Becker seinen Wechsel.

Durch seine lange Erfahrung bei öffentlichen und privaten Bildungsträgern, unter anderem auch als Schulpersonal- und Betriebsrat, habe Becker Veränderungen in der Branche am eigenen Leib gespürt. “In den vergangenen Jahren sind viele Aufgaben auf die Lehrkräfte abgewälzt worden. So fressen beispielsweise Verwaltungsaufgaben viel Zeit”, sagt er.

Mit mehr Geld könnten Länder und Kommunen Verwaltungskräfte, Sozialpädagogen und Psychologen einstellen und damit die Lehrkräfte entlasten. Oft stünden auch die Gebäude einem zeitgemäßen Unterricht im Weg. “Wir können eine moderne Ausbildung nicht in Gebäuden anbieten, die für Methoden des vergangenen Jahrtausends gebaut wurden”, sagt Becker. Dort, wo die Politik Geld ausgebe, sei es hingegen nicht immer gut investiert. So legt das BMBF Becker zufolge zu viel Wert auf Exzellenzförderung. Wichtiger als einzelne Leuchtturmprojekte wäre eigentlich ein breites Angebot auf hohem Niveau, findet der Gewerkschafter.

Auch in seinem anderen Zuständigkeitsbereich, der Weiterbildung für Berufstätige, sieht er dringenden Handlungsbedarf. In erster Linie müssten Fortbildungen auch für Geringverdiener attraktiv werden. Bisher könnten sie ihren Lebensstandard aufgrund des damit verbundenen Gehaltsausfalls nicht aufrechterhalten. Daher sind Fortbildungen bislang vor allem etwas für Besserverdiener. Seinen Entwurf für ein Weiterbildungsgesetz sollte das BMAS in diesem Punkt daher dringend nachbessern, findet Becker.

Manche Diskussion mit Politikern frustriert ihn. Er sei dann versucht zu sagen: “Das haben wir Gewerkschaften doch schon vor zehn Jahren gepredigt!” Trotzdem will Becker weiterarbeiten. Ihm helfe sein Grundgedanke: “Ich frage mich immer, was den einzelnen jungen Menschen und Lehrkräften hilft.” Robert Laubach

23. März 2023, 16:30 bis 18:00 Uhr, online

Impuls: Deeper Learning entdecken: Innovative Praxis kennenlernen

Ko-kreatives, selbstorganisiertes Lernen mit Tiefgang – das meint die Robert Bosch Stiftung, wenn sie von Deeper Learning spricht. Schulpädagogin Anne Sliwka und ihr Team stellen gemeinsam mit einer Netzwerkschule das Konzept vor. Dabei liefern sie sowohl wissenschaftlichen Input als auch eine schulpraktische Einordnung. INFOS & ANMELDUNG

23. und 24. März 2023, Wuppertal

Programmworkshop: Lehrkräfteprofessionalisierung: Facetten, Förderung und zukünftige Herausforderungen

Die Bergische Universität Wuppertal thematisiert in diesem Workshop alle Ebenen der Lehrkräfteprofessionalisierung. Dabei geht es um eine verbesserte Passung von Lehrberuf, Aspekten der Problematik, Theorie in Praxis zu transferieren, und diverse Gestaltungsmöglichkeiten der Professionalisierung. INFOS & ANMELDUNG

29. März 2023, 16:30 bis 18:30 Uhr, online

Planspiel Gute Schule: Multiprofessionelle Teams

Das Planspiel “Gute Schule” der Robert Bosch Stiftung ist ein digitales Spielerlebnis, das sich mit dem Thema Schulentwicklung auseinandersetzt. In diesem Planspiel geht es um die erfolgreiche Unterrichts- und Schulentwicklung durch multiprofessionelle Teams und die Frage, wie diese gelingen kann. INFOS & ANMELDUNG

30. März 2023, 16:15 bis 18:15 Uhr, online

Event: Faire Chancen!?

Wie die berufliche Integration von Lehrkräften mit ausländischen Abschlüssen in den Schuldienst gelingen kann, ist das Kernthema dieser Veranstaltung. Vertreter der GEW sprechen darüber, wie Hürden abgebaut und faire Beschäftigungsperspektiven geschaffen werden können. INFOS & ANMELDUNG

üblicherweise werden bei politischen Gipfeltreffen Antworten auf wichtige Fragen der Zeit gegeben, oder zumindest gesucht. Nicht so beim gestrigen, als gewöhnliche Paneldiskussion getarnten Bildungsgipfel von Bund und einigen wenigen Ländern. Bei der Digitalpakt-Misere einigten sie sich prompt auf einen anderen Schuldigen. Sowohl der Koordinator der sozialdemokratisch regierten Länder, Ties Rabe, als auch seine Amtsgenossin vom Bund, Bettina Stark-Watzinger (FDP) wussten plötzlich, warum die Bildungskooperation angeblich nicht funktioniert: weil der Datenschutz so wahnsinnig kompliziert sei! Merke: Wenn zwei sich streiten, ist der Dritte schuld.

Der Bildungsgipfel war in einer Hinsicht ein Erfolg. Wenn er auch invers zustande kam: Gestern bemühte sich jeder in der Bildungsrepublik, der irgendwie Berührung mit Schule hat, zu betonen, dass der Gipfel gar keiner war – und wie man die Bildung retten kann. Die Kollegen Niklas Prenzel und Moritz Baumann waren vor Ort, im Tal der Enttäuschungen, und geben Ihnen einen Überblick.

Anouk Schlung hat gefragt, was die Länder gegen beziehungsweise für die knapp 50.000 Bildungsverlierer unternehmen wollen, die ohne Abschluss die Schule verlassen. Und Anna Parrisius analysiert eine Umfrage von Forschern unter den Lernenden der Deutschen Telekom – und was der Konzern nun ändern könnte.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

So viele Kameras hat eine Bildungsforschungstagung wohl nie erlebt. Geschickt hat das BMBF die zweitägige Tagung in Berlin gekapert, um im Kreise der Bildungsforscher den Ampel-Bildungsgipfel stattfinden zu lassen. Noch bei der Einladung im Dezember war der Gipfel mit drei Stunden anberaumt, später wurde er auf zwei Konferenztage ausgedehnt. Viele Forscher, so hört man auf den Fluren des Berliner Kongresszentrums, wunderten sich über das vom BMBF selbstbewusst ergänzte Programm – das aus einer Fachtagung ein Medienevent machte.

Das negative Pressecho der letzten Tage, nachdem 14 von 16 Landesministern abgesagt hatten, ließ Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) sich nicht anmerken. Dass auch zwei kommunale Spitzenverbände ihre Teilnahme auf dem Podium kurzfristig absagten, brachte sie nicht aus der Ruhe. Tatsächlich hatte Stark-Watzinger schon vor dem Gipfel die Erwartungen beinahe auf Normalnull kalibriert.

Dennoch ist es ein kommunikatives Kunststück, fast alle Beteiligten im Vorfeld zu enttäuschen, wobei ihr die stets um erbauliche Worte bemühte KMK-Präsidentin Astrid-Sabine Busse (SPD) auf der Bühne eine Brücke baute: “In der norddeutschen Tiefebene Berlin ist ja auch schon manch Kleineres ein Gipfel”, so Busse.

Mit einer kämpferischen Keynote, die sich merklich von ihren sonst vorgetragenen Sprechzetteln abhob, verlieh Stark-Watzinger ihrem Amt Kontur. Sie nutzt die Macht, die sie hat: mahnende Worte an die Bildungsrepublik zu richten. 630.000 junge Menschen würden durchs System fallen, sind ohne Job, nicht in Schule oder Ausbildung. Das sei gerade in Zeiten des “Arbeitermangels” nicht akzeptabel.

Und so kündigte die Ministerin eine Taskforce an, die ihren Etat nicht belastet, aber die föderale Zusammenarbeit neu gestalten soll. Anders als ihre CDU-Amtsvorgängerin Anja Karliczek wählt sie mehr die leisen Töne; händigt den Journalisten ein zweiseitiges Thesenpapier (Download) aus, mit dem sie inhaltlich bei ihren Länderkollegen nicht aneckt. Karliczek dagegen hatte ihre Idee eines Nationalen Bildungsrats 2017 auf dem Blog von Jan-Martin Wiarda platziert – und die Länder damit brüskiert. Das Projekt scheiterte. Stark-Watzinger meidet auf der Bühne die Soloshow, spricht lieber vom “Team Bildung”.

Und doch hatte der Gipfel etwas Bizarres: Stark-Watzinger wollte eigentlich nicht über Macht und Millionen sprechen; ein Tag ohne institutionelle Befindlichkeiten. Doch die Soloshow des BMBF in der Vorbereitung des Gipfels löste genau diesen Beißreflex der Länder aus. Und in diesen Reflex der Länder sendet sie die frohe Botschaft: Wir gründen eine neue Taskforce. Alle zusammen!

Die Taskforce, die als Arbeitsgruppe im Koalitionsvertrag verankert ist, steht nun für den Aufbruch in der Bildung – ein “Raum des Austauschs” abseits der oft konfrontativen Programmverhandlungen. Feste Termine soll es geben, kündigte Stark-Watzinger an, die eine strukturierte Zusammenarbeit anstrebt.

Unklar ist bislang die Besetzung: Die Ministerin selbst will teilnehmen, zusammen mit ihrer Staatssekretärin Sabine Döring; dazu kommen Vertreter der Länder und der Kommunen. Dass wirklich immer 16 Staatssekretäre oder Minister aus 16 Ländern teilnehmen, ist aber unwahrscheinlich; vielmehr könnte sich ein Kernteam bilden, heißt es. Punktuell will die FDP-Ministerin auch Zivilgesellschaft und Bildungsforschung einbinden.

Ein Arbeitsprogramm gibt es bislang nicht, schließlich müsse sich das Team Bildung erstmal konstituieren. Dafür will sie am Donnerstag, wenn die Kultusminister in Berlin tagen, werben. Stark-Watzinger jedenfalls strebt “verbindliche Übereinkünfte” an, wobei sie sich an ihren Ankündigungen messen lassen muss. Ihrem eigenen Credo folgend muss die Arbeitsgruppe “evidenzbasiert” – ihr Lieblingswort – arbeiten, orientiert an messbaren Zielen. Ideen dafür gibt es in der Bildungscommunity reichlich:

Ein konkretes Arbeitspaket kündigt Stark-Watzinger schon an: bessere Bildungsdaten, die es erlauben, anonym auch individuelle Bildungsverläufe nachzuverfolgen. Seit 20 Jahren verfolgt die KMK dieses Vorhaben vergebens, was auch den Hamburger Schulsenator Ties Rabe ärgert. Die KMK brauche ein “Subjekt”, das vergleichbare Daten der 16 Länder pflegt. Die Bildungsforschung drängt darauf schon lange.

Der Haushaltsstreit in der Ampel-Koalition schwebte unweigerlich über dem Gipfel. Die FDP-Ministerin betonte immer wieder, sie sei nicht gewillt, mehr und mehr Geld blind in das Bildungssystem zu stecken – die Gießkanne habe ausgedient. “Wir müssen zeigen, dass Milliarden nicht nur im Haushalt stehen, sondern hinterher auch etwas bewirken”, betonte Stark-Watzinger.

Verständlich, schließlich kann sie nicht viel Finanzkraft mitbringen; von einem Doppelwumms in der Bildung ist die Ampel weit entfernt. Die vom Finanzminister zugesagte Bildungsmilliarde, die in der Koalition sowieso eher als Deckel denn als großzügiges Geschenk wahrgenommen wird, will sie in das Startchancen-Programm investieren.

Beim Gipfel deutete sie jedoch bereits an, dass im kommenden Jahr womöglich keine ganze Milliarde eingeplant ist – schließlich soll das Programm erst zum Schuljahr 2024/2025 starten, nicht schon zum 1. Januar. Zurückhaltend bleibt sie auch beim Digitalpakt: “Wenn wir das Konzept haben, dann muss es in die mittelfristige Finanzplanung”, betont Stark-Watzinger, ohne eine Summe verbindlich zuzusagen.

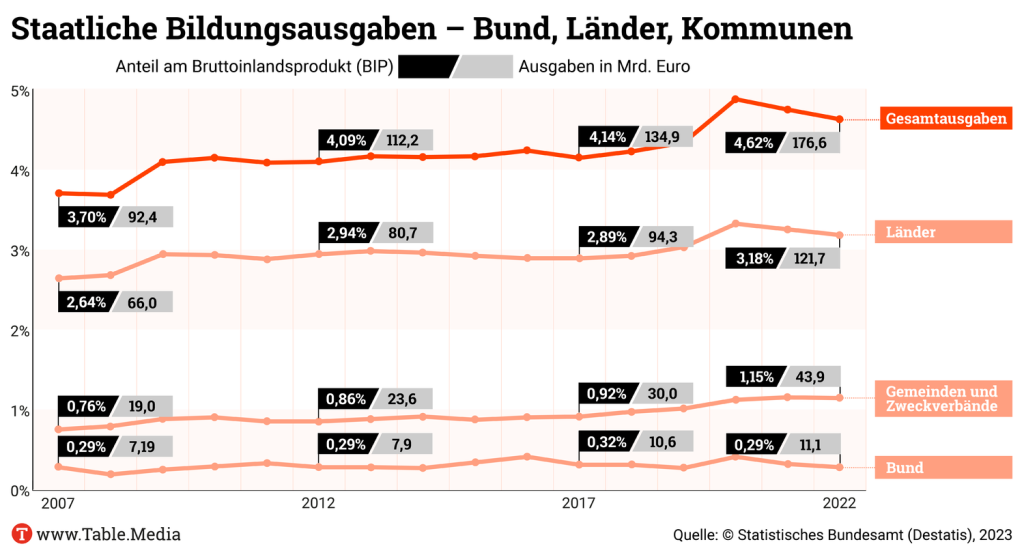

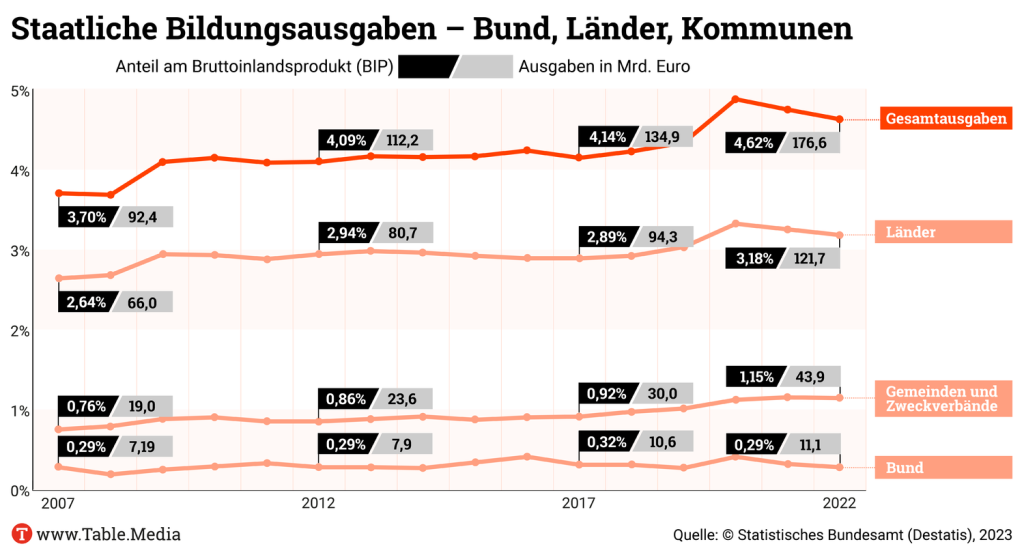

Doch selbst die schönste Gipfelprosa täuscht nicht über den gravierenden Sanierungsstau an Schulen – 45 Milliarden sagt die KfW – hinweg. “Das gesamte System ist unterfinanziert”, resümierte Aladin El-Mafaalani am Sonntag im Presseclub. Wenn nun Stark-Watzinger von der “Trendwende” spricht – damit alles, aber nicht den eigenen Etat meint – werden die Länder sie das in der Taskforce spüren lassen. Der Bund bringt, Stand jetzt, eine frische Milliarde mit, die Länder investierten allein 2021 gemeinsam 117 Milliarden Euro. “Dafür brauche ich keine Bund-Länder-Kommission”, betonte Hessens Kultusminister, Alexander Lorz, schon vor dem Gipfel im Interview mit Table.Media.

Und noch ein weiteres Kapitel wollen Bund und Länder schließen: die ewige, zumeist fruchtlose, Debatte über eine Reform des Föderalismus. “Alberne Machtfragen”, nennt Ties Rabe das. “Mehrheiten für eine Grundgesetzänderung wird es nicht geben”, sagt der Hamburger Senator, der wie kaum ein anderer Minister die Stimmung in der KMK deuten kann. “Wir wollen keine zentralisierte Bildungspolitik, aber klare Verantwortlichkeiten”, stimmt Stark-Watzinger mit ein. Wie sie das in einem Verfassungskorsett, das dem Bund nur die Rolle eines Auswechselspielers zuweist, schaffen will, bleibt offen. Viel deutet darauf hin, dass nicht Bund und Länder die jeweiligen Kompetenzen neu sortieren, sondern die KMK einen neuen Modus der Zusammenarbeit finden muss: eine Reform des horizontalen Föderalismus.

Dabei, so Rabe, täte mehr Realismus der Debatte gut, schließlich sei das Schulsystem – mit zehn Millionen Schülern und einer Million Pädagogen – kein Rennwagen. “Eher ein VW-Golf”, sagt er. Aber auch damit komme man voran, wenn jeder an seinem Platz die Arbeit ordentlich erledigt. “Wir müssen endlich ins Handeln kommen”, sagt Rabe – eine Aufforderung, auch an die Taskforce. Niklas Prenzel, Moritz Baumann

Jeder Schüler, der die Schule ohne Abschluss verlässt, ist einer zu viel – darin sind sich die Länder einig. Dass daher die Quoten derer, die am Ende der Schulpflicht ohne ersten Schulabschluss abgehen, zu hoch sind, bestreitet niemand. Auch nicht, dass alles dafür getan werden sollte, sie zu senken. Doch eine Zielmarke bis 2030 hat keines der elf Länder, die auf Anfrage von Table.Media antworteten.

Dabei hatten die Kultusminister 2008 beim Dresdner Bildungsgipfel mit Kanzlerin Merkel beschlossen, die Zahl der Jugendlichen, die die Schule ohne Hauptschulabschluss verlassen, von damals 8 auf 4 Prozent zu halbieren – und das bis 2015. Das Ziel haben alle Länder verfehlt. Im Bundesschnitt lag der Wert 2021 bei 6,2 Prozent, wie Bildungsökonom Klaus Klemm berechnet hat. Die Spannbreite der Länder reicht dabei von 10,0 (Bremen) bis 5,1 Prozent (Bayern).

Lesen Sie auch: Kein Abschluss, keine Perspektive

Ihre Quote beurteilen die Länder mal positiver, mal negativer. Die Berliner Bildungsverwaltung spricht von einer “positiven Trendumkehr” – denn seit 2011 ist der Anteil der Jugendlichen ohne Schulabschluss um drei Prozent gesunken (von 9,7 Prozent auf 6,7 Prozent 2021). Laut einem Sprecher haben dazu pandemiebedingte Prüfungsanpassungen mit beigetragen.

Auch Niedersachsen gibt sich selbstbewusst, dabei ist die Quote dort leicht gestiegen, von 5,8 auf 5,9 Prozent. Vor der Pandemie lag der Wert im Flächenstaat sogar bei 6,8 Prozent. Ein Sprecher des Kultusministeriums betont: “Ziel muss es sein, allen einen Schulabschluss zu ermöglichen, alle Schülerinnen und Schüler entsprechend zu fördern bzw. sie dorthin zu führen – und das nicht erst 2030.” Eine konkrete Zielmarke nennt auch er aber nicht.

Bayern antwortet, es halte die “Fixierung einer bestimmten Quote für nicht zielführend”. Stattdessen konzentriere man sich darauf, dass jene, die den Mittelschulabschluss im ersten Anlauf verfehlen, ihn an einer Berufsschule nachholen. Pessimistischer klingen die Antworten aus Baden-Württemberg und Hessen: Das Ländle rechnet mit einem leichten Anstieg seiner Quote bis 2030. Ein Sprecher aus Hessen teilt mit: “Aufgrund der großen Zuwanderungsströme von Kindern und Jugendlichen nach Hessen sehen wir es schon als Herausforderung an, wenn die Quote dauerhaft gehalten werden kann.”

Die meisten Länder begründen ihre hohen Werte mit den aktuellen Herausforderungen: Lehrermangel, Migration, Pandemie. “Die Auswirkungen der Coronapandemie sind nach wie vor präsent und können nur mit langem Atem angegangen werden”, teilt das thüringische Ministerium mit. Dabei liegt die Quote in fast allen Ländern 2021 niedriger als vor der Pandemie, 2019. Bildungsforscher Klemm vermutet, weil Lehrer nach den Schulschließungen großzügiger waren. Er fürchtet, ein Anstieg der Quoten könnte als Spätfolge der Pandemie erst noch drohen.

Mehrere Länder rechtfertigen sich mit dem Verweis auf Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Bildungsminister Alexander Lorz sagt Table.Media: “Für Schülerinnen und Schüler mit Handicap ist das nochmal eine besondere Herausforderung. Von ihnen kann nicht jede oder jeder den regulären Schulabschluss schaffen.” Aus Hamburg heißt es, zwei Prozent der Schulabgänger in der Hansestadt seien aufgrund schwerster körperlicher oder geistiger Einschränkungen nicht dazu in der Lage.

Bildungsforscher Klemm kommt in seiner Auswertung für die Bertelsmann-Stiftung tatsächlich zu dem Ergebnis, dass knapp die Hälfte der Schulabgänger ohne ersten Schulabschluss auf eine Förderschule gegangen ist. Gegensteuern könnten die Länder hier aber durchaus, findet der Forscher: indem sie mehr Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf in inklusiven Lernsettings unterrichten und die Schulen dafür entsprechend ausstatten.

Klemm macht seine Position an einem Vergleich fest, den die Datenlage von acht Ländern hergibt: Dort zeigt sich, dass Jugendliche mit diagnostiziertem sonderpädagogischen Förderbedarf den ersten Schulabschluss an einer allgemeinen Schule häufiger erreichen als an einer Förderschule. Allerdings kann Klemm nicht sagen, ob leistungsstärkere Schüler auch eher inklusiv beschult werden.

Hans Lohmüller, Vorsitzender des bayerischen Landesverbandes Sonderpädagogik, pflichtet anders als Klemm Bildungsminister Lorz bei. Der Schulleiter eines Sonderpädagogischen Zentrums betont: “Es gibt Schüler, die das Anforderungsniveau des ersten Schulabschlusses nicht erreichen könnten. Egal wie gut und intensiv wir sie fördern.”

Allerdings: Viele Schüler seiner Schule im Förderschwerpunkt Lernen und im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung erhielten dafür einen sogenannten zieldifferenten Abschluss. Der Bundesverband Sonderpädagogik wirft den Ländern vor, sich um solche Abschlüsse, und damit eine echte Alternative zum Hauptschulabschluss, bisher zu wenig zu kümmern. Schon zu der Frage, wie viele Jugendliche die alternativen Abschlüsse erreichen, fehlt eine Übersicht. Erst für 2022/-23 will die KMK sie in ihrer Schulabschluss-Statistik erstmals ausweisen.

Daneben haben die Länder es bisher nicht geschafft, die Zeugnisse der Alternativabschlüsse bundesweit zu vereinheitlichen – und wollen dies laut KMK auch nicht angehen. Dabei könnte das die Chancen der Jugendliche auf Ausbildung und Arbeit womöglich erhöhen.

Hans Lohmüller aus Bayern meint, von seiner Schule hätten die Absolventen mit alternativem Abschluss durchaus heute schon Chance auf einen Ausbildungsberuf. Zum Beispiel als Verkäuferin in einer Metzgerei oder als Fachkraft für Lagerlogistik. Meist sei dies das Ergebnis intensiver Praktika. Einen positiven Effekt habe zudem sicherlich, dass die alternativen Zeugnisse seiner Schule neben reinen Noten Kompetenzen beschreiben.

Die Bertelsmann-Stiftung findet, generell bräuchten Jugendliche, die den Hauptschulabschluss nicht erreichen, ein angemessenes Abschluss-Zertifikat. Nicole Hollenbach-Biele, Expertin für schulische Bildung, sagt: “Oberstes Ziel muss es sein, möglichst viele Schülerinnen und Schüler zu einem Hauptschulabschluss zu führen. Dort, wo dies nicht gelingt, ist sicherzustellen, dass die entsprechenden Jugendlichen eine angemessene Dokumentation ihrer fachlichen und überfachlichen Kompetenzen erhalten, um ihre Chancen beim Eintritt in Ausbildung und Arbeit zu verbessern.” mit Anna Parrisius

Auch ein Konzern wie die Telekom muss sich immer mehr nach Nachwuchs umsehen; um zehn Prozent sind die Bewerbungen auf einen Ausbildungsplatz oder ein duales Studium zurückgegangen. Das schätzt Marina Kuttig, Leiterin der Nachwuchskräfteentwicklung im Konzern. Sie ist für die insgesamt rund 6.000 Azubis und dual Studierenden im Konzern verantwortlich. 2021 konnte die Telekom erstmals nicht alle Ausbildungsplätze besetzen. Beim dualen Studium, gerade in Informatik, sei das schon länger so. Allerdings ist die Zahl der Studienanfänger in MINT-Fächern auch sonst stark zurückgegangen.

Ein zentrales Problem ist Kuttig zufolge die sinkende Zahl der Schulabsolventen. Und dass die Berufsorientierung in der Pandemie zu kurz kam. Für Unentschlossene hat die Telekom daher auch ein duales Schnupperstudium eingeführt. Eine weitere Schwierigkeit: Bewerber sind ungleich verteilt. “An manchen Standorten haben wir zu viele, an anderen zu wenige.” Junge Menschen verließen nicht mehr so gern ihren Heimatort, blieben lieber bei Kernfamilie und Partner. Für eine Ausbildung umziehen oder jeden Tag pendeln, sei für immer weniger eine Option.

Dass die Generation Z anders tickt als vorhergehende Generationen, hat die Deutsche Telekom früh verstanden, meint Klaus Hurrelmann, Professor an der Berliner Hertie School of Governance. Seit sieben Jahren lädt der Konzern den Jugendforscher zu Konferenzen ein, will wissen: Wie reagieren wir als Arbeitgeber auf die neue Mentalität der Jungen? Als Hurrelmann eine Studie über den eigenen Nachwuchs vorschlug, beauftragte das Unternehmen kurzerhand ihn und das Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie (FiBS). Wie viel das gekostet hat, will der Konzern nicht verraten.

Hurrelmann hält die Studie für außergewöhnlich. “Mir ist kein Unternehmen bekannt, das sein Personal anonym von einem neutralen Forschungsinstitut befragt hätte – noch dazu Nachwuchskräfte, die erst kurze Zeit im Unternehmen sind”, sagt er. Es folgten 69 qualitative Interviews, darauf aufbauend eine Online-Umfrage mit hoher Teilnahme (zum Download). 58 Prozent der Azubis und Studis waren dabei, 42 Prozent aus einer älteren Vergleichsgruppe, den sogenannten “Business Experten”. Sie betreuen den Nachwuchs in den Telekom-Abteilungen fachlich.

Welche konkreten Schritte der Konzern infolge der Ergebnisse ergreifen wird, steht noch nicht fest. Marina Kuttig und Hurrelmann sehen aber vor allem in vier Feldern Handlungsbedarf.

Intensive Lernbegleitung: Azubis wie Studierende wünschen sich viel Begleitung und Feedback. “Vor einigen Jahren war es noch üblich, alle vier Wochen eine Rückmeldung zu geben”, sagt Kuttig. Einer Generation, die über Social Media ständig Feedback erhält, reicht das nicht mehr. Dabei wünschen sich Azubis in kaufmännischen Berufen eher positives Feedback, Azubis im technischen Bereich mehr kritische Rückmeldungen.

Bei der Telekom können sich die Ausbilder vollständig dem Nachwuchs widmen, sich um Lernfortschritte und Einsatzwechsel kümmern, ohne weitere Verpflichtungen im Konzern. Sie arbeiten mit den “Business Experten” zusammen, die den Nachwuchs fachlich unterstützen.

Klaus Hurrelmann empfiehlt, Ausbilder und fachliche Anleiter künftig noch besser zu schulen. Denn die Azubis haben heute hohe Anforderungen an sie, nicht nur bei Professionalität und Fachlichkeit. “Sie wünschen sich außerdem ein Vertrauensverhältnis, dass jemand auf sie persönlich eingeht, Feedback einfühlsam formuliert”, sagt Hurrelmann. Als Ausbilder Nähe zu den jungen Menschen aufzubauen, ohne zum Freund zu werden, sei eine anspruchsvolle Aufgabe. “Dafür braucht es Training und fachliche Supervision.”

Austausch unter Kollegen stärken: Essenziell ist laut der Umfrage die Arbeitskultur, viele wünschen sich, bei der Arbeit Freunde zu finden. “Das hat uns überrascht”, sagt Kuttig, “weil die Jüngeren gleichzeitig der Trennung zwischen Arbeit und Freizeit einen hohen Stellenwert einräumen.” Auf verpflichtende After-Work-Events verzichtet die Telekom daher. “Wir brauchen dennoch mehr Orte, an denen die jungen Menschen zusammenkommen, gemeinsam lernen, sich austauschen können”, sagt Kuttig.

Jugendforscher Hurrelmann rät zudem, generationsübergreifende Teams zu bilden. Damit könne das Unternehmen Spannungen vorbeugen zwischen Babyboomern, die für ihre Arbeit privat, familiär und gesundheitlich zurückstecken, und jungen Mitarbeitern, die Freitag um 13 Uhr Feierabend machen wollen. “Im Team sehen die Älteren vielleicht, dass die Jungen Ideen für digitale Lösungen mitbringen, die Arbeit einsparen. Die Jüngeren erkennen, dass man am Wochenende auch mal nacharbeiten muss.”

Gesundheit in den Blick nehmen: Hurrelmann zufolge herrscht in der jungen Generation geradezu Angst vor einem Burnout. “Die Pandemie hat Gesundheit noch mehr in ihren Fokus geschoben”, sagt er. Einige Angebote hat die Telekom bereits: Fünf Minuten Sport am Arbeitsplatz, Ernährungsberatung, die Möglichkeit zu individueller Beratung. “Wir haben regelmäßig Formate, in denen Psychologen Tipps geben, wie man seine Resilienz stärkt”, sagt Marina Kuttig. Sie hält für wichtig, Führungskräfte künftig noch besser schulen, damit sie Verhaltensänderungen von Mitarbeitern früh erkennen und Erste Hilfe leisten können.

Mehr digitale Tools: Für Hurrelmann nicht erstaunlich: Die jungen Menschen wünschen sich in allen Bereichen digitale Tools. Er rät der Telekom daher, ihre Arbeitsprozesse noch stärker zu digitalisieren, auch wenn die Umstellung meist erstmal aufwendig sein sollte. Marina Kuttig verweist auf ein aktuelles Projekt: “Gemeinsam mit Azubis und Ausbildern haben wir eine Plattform programmiert, auf der die Azubis ausgehend von der Ausbildungsordnung Lernziele erfassen sowie ihren Fortschritt.” Ziel sei es, Lernprozesse bewusst zu machen und lebenslanges Lernen verankern.

Andere, auch kleine, Betriebe sollten sich die Ergebnisse der Telekom-Befragung genau ansehen, empfiehlt Hurrelmann, “auch wenn sie sich nicht ohne Weiteres verallgemeinern lassen.” Jedes Unternehmen müsse solche anonymen Umfragen einführen; Betriebe sollten sich auf die Vorstellungen junger Menschen wirklich einstellen. Marina Kuttig sagt: “Aufgrund des branchenübergreifenden Fachkräftemangels bleibt Unternehmen gar nichts anderes übrig, als der jungen Generation zuzuhören und auf sie einzugehen.” Dazu gehören dann auch unkonventionelle Lösungen. Zum Beispiel im Bäckerhandwerk, das sich besonders schwertut, Nachwuchs zu finden. In Speyer hat ein Bäcker daher kurzerhand entschieden, die Nachtarbeit abzuschaffen. Den Ofen schmeißen sie jetzt erst morgens an, der Verkauf startet um Mittagszeit.

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat gefordert, 100 Milliarden Euro für Bildung bereitzustellen. “Allein der Sanierungsstau wirft Kosten von 50 Milliarden Euro auf“, sagte Esken über den baulichen Zustand der Bildungseinrichtungen. Eine generelle Zuständigkeit Berlins für Bildungsausgaben verneinte sie. “Der Bund ist zuständig für die Herstellung gleicher Lebensverhältnisse überall im Land, aber nicht für die Finanzierung der Bildung als solcher”, sagte sie im Willy-Brandt-Haus. Auf die Frage, woher das Geld kommen soll, verwies die SPD-Linke im Morgenmagazin auf Steuern für Corona-Gewinner. “Es konnten viele ihre hohen Einkommen und sehr sehr hohen Vermögen nochmal steigern, und ich als SPD-Vorsitzende wäre gerne bereit, die zur Finanzierung heranzuziehen.”

Die Idee eines Sondervermögens für Bildung in Höhe von 100 Milliarden Euro stammt ursprünglich von Katja Hintze von der Stiftung Bildung. “Deutschland ist ein reiches Land, Geld ist genug da”, sagte die Vorstandsvorsitzende der Stiftung zu Table.Media. “Man muss umverteilen und Prioritäten setzen. Wir sollten uns die Ausgaben für Bildung wie für unsere Kinder und Jugendlichen als Gesellschaft leisten.” Gestern veröffentlichte Hintze ein Papier, das 22 Punkte nennt, für die künftig Geld ausgegeben werden soll. Dazu zählen unter anderem Sprachförderung, Digitalisierung und Chancengleichheit.

Auch der Bildungsforscher Aladin El-Mafaalani forderte ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro. Zur Herkunft des Geldes sagt er im ARD-Presseclub: “Wo die herkommen, ist mir egal.” Ein anderer Bildungsforscher, Kai Maaz, vom Leibniz-Institut in Frankfurt sieht die Forderung nach 100 Milliarden Euro dagegen kritisch. Mit Geld allein könne die Ungleichheit im Bildungssystem und den Lehrermangel in den nächsten Jahren nicht angegangen werden. Nötig seien strukturelle Änderungen.

Das Problem größerer staatlicher Investitionen liegt oft nicht im Mobilisieren der Mittel, sondern ihrer zielgenauen und zügigen Verausgabung. Von den fünf Milliarden Euro des Digitalpakts Schule, die seit 2019 bereitstehen, sind zum Juni 2022 nur 591 Millionen Euro ausbezahlt worden – also etwas mehr als zehn Prozent. Weitere drei Milliarden Euro sind gebunden, wie es im Beamtendeutsch heißt. Mit anderen Worten: Sie sind beantragt und bewilligt, aber noch nicht abgeflossen. Christian Füller/Anouk Schlung

Das “Bündnis für Bildung”, ein Lobbyverband aus öffentlicher Hand und Industrie, fordert eine 1:1-Ausstattung mit digitalen Endgeräten für alle Schülerinnen und Schüler der Republik. Das Bündnis bezeichnet diese Anstrengung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es will deswegen nicht nur Bund und Länder, sondern auch die Erziehungsberechtigten mit in die Verantwortung nehmen. “Die Eltern zahlen deutschlandweit jetzt schon mehr bei schulisch genutzten Endgeräten mit als der Staat“, sagte Martin Rist, der zur Arbeitsgruppe Schüler-Endgeräte des Bündnisses gehört, mit Blick auf die bisherige Praxis. Rist war früher bei einem großen Gerätehersteller beschäftigt und ist daher mit den relevanten Zahlen vertraut. Der Arbeitsgruppe gehörten paritätisch Vertreter der Kommunen in Deutschland und der Industrie an, namentlich von Samsung, Fujitsu und Großhändlern wie Bechtle und Rednet.

Das Bündnis geht in einer Modellrechnung davon aus, dass pro Schülerin und Schüler die Eltern einen Beitrag von 12,50 Euro monatlich bezahlen müssten. Das bedeutet, dass eine Familie mit drei schulpflichtigen Kindern im Jahr 450 Euro aufbringen müsste. Dann könnten ihre Kinder ein digitales Endgerät von der Schule bekommen – das sie aber auch privat nutzen können. Dieser Betrag ist relativ gering im Vergleich zu dem, was im Moment in verschiedenen Kommunen und Ländern bei Schüler-Endgeräten anfällt.

Bayern bezahlt in seinem Schulversuch Zukunft der Schule bisher einen Festbetrag von 300 Euro als Zuschuss. Den Rest müssen die Eltern beisteuern. Dabei kommen, je nach Preis des Geräts, Beträge zwischen 200 und 800 Euro auf die Eltern zu. Außer im Land Bremen, das die Schüler-Endgeräte komplett bezahlte (auch aus Digitalpakt und Länderfinanzausgleich), müssen sich die Eltern immer auf irgendeine Art beteiligen. Manchmal zahlen sie die Geräte auch zu 100 Prozent. Anders als das Bündnis für Bildung denken die Bürger. Neun von zehn Befragten wünschen sich eine dauerhafte staatliche Förderung für IT-Geräte von Schülerinnen und Schülern. Das ergab eine repräsentative Befragung des Branchenverbandes Bitkom.

Das Bündnis für Bildung hält die 1:1-Ausstattung für wichtig, um Schülern “die bestmögliche Aneignung von Zukunftskompetenzen” zu ermöglichen. Allerdings geht die Bildungslobby nur von acht Millionen teilnehmenden Schülern aus – bei einer Schülerzahl von elf Millionen. Das bedeutet: bei Grundschülern sieht das Bündnis keine Notwendigkeit für eine komplette Ausstattung mit Endgeräten. Ähnlich wie das Bündnis für Bildung argumentierte Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Bündnis 90/Die Grünen) aus Niedersachsen kürzlich in einem Interview mit Table.Media. Allerdings will sich Niedersachsen das Geld – wie Bremen – vom Bund und nicht von den Eltern holen. Christian Füller

Lesen Sie auch: “Der Digitalpakt 2 muss Geld für Schülertablets enthalten”

Der Anteil der ausbildungsberechtigten Unternehmen ist von 2010 bis 2022 um sieben Prozent gesunken. Besonders groß ist der Rückgang bei Kleinst- und Kleinbetrieben. Das ergibt eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg (zum Download). Das jährliche IAB-Betriebspanel wertete eine repräsentative Befragung von rund 15.500 Betrieben aus.

Immer mehr Betriebe, so die Erklärung der Forscher, erfüllten nicht die Anforderungen, um junge Erwachsene ausbilden zu dürfen. Die zuständige Kammer müsse beispielsweise das Verhältnis von Azubis zu Fachkräften für angemessen befinden, der Ausbilder eine Eignungsprüfung bestehen. Daneben, so die Autoren, könne es sein, dass Unternehmen sich bewusst gegen eine Berechtigung entschieden haben. Dabei dürfte auch eine Reform von 2004 eine Rolle spielen, mit der die Bundesregierung es Handwerkern in einigen Berufen erlaubte, ohne Meister einen Betrieb zu gründen. Problem: Nur Meister dürfen ausbilden.

Der Anteil der berechtigten Betriebe, die tatsächlich ausbilden, hat sich derweil in den vergangenen Jahren stabilisiert und liegt bei etwa der Hälfte. Die Studie zeigt jedoch, dass Betriebe zunehmend Probleme haben, Azubis zu finden. Der Anteil der unbesetzten Ausbildungsplätze habe sich seit 2010 nahezu verdoppelt. Anna Parrisius

Zivilklausel: Uni Kassel beendet Zusammenarbeit mit Rüstungsfirmen. An der Uni Kassel gab es das Programm “Studium im Praxisverbund”, das eine direkte Verbindung zu den Rüstungsfirmen Krauss-Maffei Wegmann und Rheinmetall darstellte und die Möglichkeit eines dualen Studiums für Auszubildende der beiden Rüstungsfirmen bot. Diese Zusammenarbeit hat die Uni Kassel nun mit Blick auf die eigene Zivilklausel beendet. Mehr

Modellvorhaben Genomsequenzierung: Mit Verspätung in die Weltspitze: Nach einem Jahr Verzögerung soll das Modellvorhaben Genomsequenzierung zum 1. Januar 2024 starten. Gemeinsam mit dem Projekt genomDE soll es Deutschland im Bereich der Genomsequenzierung und der damit verbundenen Versorgung und Forschung international konkurrenzfähig machen. Noch gibt es aber einige Hürden. Mehr.

Fragt man Ralf Becker, wie berufliche Bildung funktionieren kann, muss er nicht lang nachdenken. Der Vorstand der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), zuständig für Aus- und Weiterbildung, erinnert sich an die Zeit, als er eine Maßnahme der Bundesagentur für Arbeit leitete. Damals bemerkte er, dass ein junger Teilnehmer nicht schreiben konnte. “Wir hatten das Glück, dass es genug sozialpädagogische Hilfe gab. Der junge Mann konnte seine Ausbildung verlängern und schreiben lernen. Jetzt hat er eine abgeschlossene Ausbildung und einen guten Beruf”, erklärt Becker.

In dieser Herangehensweise sieht Becker nicht nur einen Erfolg für den jungen Metalltechniker. Volkswirtschaftlich betrachtet habe der junge Mann die Mehrkosten für seine längere Ausbildung längst durch seine Arbeit wieder zurückgezahlt. Doch was es für solche Erfolge braucht – genug Unterstützung von Sozialpädagogen und Psychologen – das sei nach wie vor eher die Ausnahme als die Regel in der Berufsbildung.

Becker war selbst lange Lehrer an einer Berufsschule, unterrichtete Metalltechnik und Mathematik. Auf die deutsche Bildungspolitik blickt der 61-Jährige heute kritisch: “Kein Unternehmen würde Investitionen in die Zukunft so zurückfahren, wie es im Bildungswesen gemacht wurde.” Becker ist sich sicher, dass sich höhere Ausgaben für Bildung lohnen würden: “Wenn das über eine Vermögensabgabe finanziert wird, dann profitieren alle, auch die Vermögenden.” Denn: Sie hätten dann mehr gute Fachkräfte, die sie einstellen könnten.

Der Gewerkschafter entschied sich als junger Mann für den Lehrberuf – und gegen eine Karriere als Ingenieur. Als er in Kaiserslautern studierte, war er bereits Mitglied der IG Metall. Doch nach seinem Abschluss entschied er sich für die Bildung. “Ich habe damals gemerkt, dass ich mit Menschen arbeiten muss”, erklärt Becker seinen Wechsel.

Durch seine lange Erfahrung bei öffentlichen und privaten Bildungsträgern, unter anderem auch als Schulpersonal- und Betriebsrat, habe Becker Veränderungen in der Branche am eigenen Leib gespürt. “In den vergangenen Jahren sind viele Aufgaben auf die Lehrkräfte abgewälzt worden. So fressen beispielsweise Verwaltungsaufgaben viel Zeit”, sagt er.

Mit mehr Geld könnten Länder und Kommunen Verwaltungskräfte, Sozialpädagogen und Psychologen einstellen und damit die Lehrkräfte entlasten. Oft stünden auch die Gebäude einem zeitgemäßen Unterricht im Weg. “Wir können eine moderne Ausbildung nicht in Gebäuden anbieten, die für Methoden des vergangenen Jahrtausends gebaut wurden”, sagt Becker. Dort, wo die Politik Geld ausgebe, sei es hingegen nicht immer gut investiert. So legt das BMBF Becker zufolge zu viel Wert auf Exzellenzförderung. Wichtiger als einzelne Leuchtturmprojekte wäre eigentlich ein breites Angebot auf hohem Niveau, findet der Gewerkschafter.

Auch in seinem anderen Zuständigkeitsbereich, der Weiterbildung für Berufstätige, sieht er dringenden Handlungsbedarf. In erster Linie müssten Fortbildungen auch für Geringverdiener attraktiv werden. Bisher könnten sie ihren Lebensstandard aufgrund des damit verbundenen Gehaltsausfalls nicht aufrechterhalten. Daher sind Fortbildungen bislang vor allem etwas für Besserverdiener. Seinen Entwurf für ein Weiterbildungsgesetz sollte das BMAS in diesem Punkt daher dringend nachbessern, findet Becker.

Manche Diskussion mit Politikern frustriert ihn. Er sei dann versucht zu sagen: “Das haben wir Gewerkschaften doch schon vor zehn Jahren gepredigt!” Trotzdem will Becker weiterarbeiten. Ihm helfe sein Grundgedanke: “Ich frage mich immer, was den einzelnen jungen Menschen und Lehrkräften hilft.” Robert Laubach

23. März 2023, 16:30 bis 18:00 Uhr, online

Impuls: Deeper Learning entdecken: Innovative Praxis kennenlernen

Ko-kreatives, selbstorganisiertes Lernen mit Tiefgang – das meint die Robert Bosch Stiftung, wenn sie von Deeper Learning spricht. Schulpädagogin Anne Sliwka und ihr Team stellen gemeinsam mit einer Netzwerkschule das Konzept vor. Dabei liefern sie sowohl wissenschaftlichen Input als auch eine schulpraktische Einordnung. INFOS & ANMELDUNG

23. und 24. März 2023, Wuppertal

Programmworkshop: Lehrkräfteprofessionalisierung: Facetten, Förderung und zukünftige Herausforderungen

Die Bergische Universität Wuppertal thematisiert in diesem Workshop alle Ebenen der Lehrkräfteprofessionalisierung. Dabei geht es um eine verbesserte Passung von Lehrberuf, Aspekten der Problematik, Theorie in Praxis zu transferieren, und diverse Gestaltungsmöglichkeiten der Professionalisierung. INFOS & ANMELDUNG

29. März 2023, 16:30 bis 18:30 Uhr, online

Planspiel Gute Schule: Multiprofessionelle Teams

Das Planspiel “Gute Schule” der Robert Bosch Stiftung ist ein digitales Spielerlebnis, das sich mit dem Thema Schulentwicklung auseinandersetzt. In diesem Planspiel geht es um die erfolgreiche Unterrichts- und Schulentwicklung durch multiprofessionelle Teams und die Frage, wie diese gelingen kann. INFOS & ANMELDUNG

30. März 2023, 16:15 bis 18:15 Uhr, online

Event: Faire Chancen!?

Wie die berufliche Integration von Lehrkräften mit ausländischen Abschlüssen in den Schuldienst gelingen kann, ist das Kernthema dieser Veranstaltung. Vertreter der GEW sprechen darüber, wie Hürden abgebaut und faire Beschäftigungsperspektiven geschaffen werden können. INFOS & ANMELDUNG