nach der Einigung ist vor der Einigung. Wer sich in das 13-seitige Eckpunkte-Papier von Bund und Ländern zum Startchancen-Programm vertieft, stellt schnell fest, dass es noch eine ganze Menge offene Fragen und Baustellen gibt. Holger Schleper hat mit dem Sozialwissenschaftler Marcel Helbig und dem Bildungsforscher Horst Weishaupt über das Papier gesprochen und einige spannende Punkte entdeckt.

Zum Beispiel soll die Wirkung des Programms evaluiert werden – aber dazu bräuchten wir eine neue Kultur der Datenmessung. Neuland ist für einige Länder auch die Aufgabe, für die Auswahl der geförderten Schulen einen Sozialindex zu entwickeln. Der Raum zwischen den Eckpunkten ist eben noch groß und muss gefüllt werden. Die positiven Stimmen von allen Seiten nach der Einigung lassen aber zumindest auf guten Willen schließen, gemeinsam an die Füllung zu gehen.

Bei einem anderen Thema herrscht hingegen schon wieder Missstimmung. Das FDP-Präsidium hat eine Ansage gemacht, um “Leistungsprinzip und Chancengerechtigkeit” zu stärken. Mit Chance meint es konkret: Jedes Kind hat bundesweit ab der dritten Klasse ein Recht auf Noten und soll solche daher auch im Zeugnis bekommen. Problem daran nur: Für Notengebung ist das BMBF nicht zuständig, sondern die Länder. Die sich dann auch reichlich empört zeigten. Christian Füller hat sich umgehört. Haupttenor bei seinem Stimmenfang: die FDP solle sich als “selbsternannte Digitalpartei” lieber um die Digitalisierung von Schulen kümmern und eine KI-Offensive starten.

Und noch ein Hinweis: Heute um 14.30 Uhr gibt es ein Table.Live-Briefing zum Deutschen Schulpreis und dazu, wie Schulen innovativ werden. Hier können Sie sich kostenlos registrieren.

Seien Sie dabei und diskutieren Sie mit!

Die großen Streitfragen scheinen mit dem Eckpunkte-Papier von Bund und Ländern zum Startchancen-Programm abgeräumt. Zugleich zeigt ein Blick auf die Details in den 13 Seiten: Auch in den kommenden Wochen und Monaten wird es noch allerhand Klärungsbedarf geben, wie die Förderung von 4.000 Brennpunktschulen ausgestaltet werden soll.

Marcel Helbig vom Leibniz Institut für Bildungsverläufe in Bamberg ist überrascht, dass in dem Papier ausdrücklich eine Evaluation der Wirkung des Programms genannt ist. In den Augen des Experten für Schulsysteme und deutsche Schulpolitik ist das etwas völlig Neues. Bund und Länder wollen zum Ende des zehnjährigen Programms die Zahl der Schüler an den Startchancen-Schulen, die die Mindeststandards in Mathe und Deutsch verfehlen, halbiert haben. Das bedeutet: Durch das Startchancen-Programm soll Bildungsarmut künftig genauer vermessen – und entschiedener bekämpft werden.

“Das heißt, dass es zu Beginn eine Erhebung der Kompetenzen geben muss, die so noch nicht vorliegt”, erklärt Helbig. Laut Eckpunkte-Papier ist zum Programmstart eine stichprobenartige “Linie-Null-Messung” vorgesehen, “um vor Einsetzen der Intervention die Ausgangslage an den Startchancen-Schulen zu erheben”. Die Länder müssen hier also liefern. Und da ist Helbig aus Erfahrung skeptisch: “Die Vergleichsarbeiten auf Schulebene können bisher kaum für wissenschaftliche Zwecke genutzt werden. Hier stellt sich auch insgesamt die Frage nach der Qualität dieser Daten. Eine andere Erhebungsform für Evaluationszwecke wäre aufwendig und teuer.”

Um Transparenz und Datenverfügbarkeit geht es auch bei der Auswahl der Startchancen-Schulen. Es gibt Bundesländer, die längst mit einem Sozialindex bei der Mittelzuweisung arbeiten – Hamburg und Nordrhein-Westfalen etwa. Demgegenüber stehen viele Länder noch am Anfang. Bayern etwa lehnt einen Sozialindex ab – mit Verweis auf den Datenschutz.

Nun sollen – mit dem Startchancen-Programm – die Sozialindizes für alle Bundesländer kommen. Die Länder benennen vor Programmbeginn ihre ausgewählten Schulen “und weisen dabei die zugrunde gelegten Indikatoren aus” – so steht es in den Eckpunkten. Mindestanforderungen sind die “Benachteiligungsdimensionen Armut und Migration“.

Helbig warnt, dass es hier an Steuerungswissen fehlt: “Bei der Armut wird man als Kriterium Kinder im SGB II-Bezug nehmen. Und solche Daten liegen nicht schulscharf vor.” Für Grundschulen ließe sich das vielleicht noch anhand der Schuleinzugsgebiete berechnen, nicht aber für weiterführende Schulen.

“Das jetzt vorgelegte Programm”, urteilt Helbig grundsätzlich, “ist nicht der riesengroße Wurf. Aber es ist ein Anfang.” Ähnlich sieht es der Bildungsforscher Horst Weishaupt. Zwar hält er, genau wie Helbig, die finanzielle Ausstattung des Programms für viel zu niedrig. “Aber der Einstieg in die bedarfsdifferenzierte Schulfinanzierung ist gelungen.” Genau das hätten die Flächenländer immer gefürchtet wie der Teufel das Weihwasser. “Von daher sind die jetzt vereinbarten Eckpunkte ein großer strategischer Erfolg.”

Markiert der 21. September 2023 damit einen “Paradigmenwechsel” in der deutschen Bildungspolitik? Die Frage, ob gerade etwas Außergewöhnliches geschehen war, konnte man sich im Nachgang einer außergewöhnlich kurzfristig anberaumten Pressekonferenz im Bundesministerium für Bildung und Forschung stellen. Innerhalb weniger Minuten landeten nach der PK zur Bund-Länder-Einigung Pressemitteilungen aus FDP-, SPD- und Grünen-Fraktion im Postfach. Keine kam ohne das Wort “Paradigmenwechsel” aus.

Gyde Jensen, stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende, erklärte etwa: “Das Startchancen-Programm beschreibt einen Paradigmenwechsel in der Bildungspolitik. Entscheidend für die Mittelzuweisung ist ab sofort, wo die größten Bedarfe liegen.” Und Sönke Rix, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, gab zu Protokoll: “Die Abkehr vom sogenannten Königsteiner Schlüssel ist ein echter Durchbruch bei den Bund-Länder-Beziehungen.”

Zur Wahrheit gehört aber auch dies: Begrifflich mag der Königsteiner Schlüssel, der die Mittelverteilung auf die Länder nach Steueraufkommen und Einwohnerzahl regelt, nicht mehr vorkommen. Aber der vom BMBF konzipierte Sozialindex gilt nur für 40 Prozent der Startchancen-Gelder (Investitionsprogramm Lernumgebung). 60 Prozent – für die Stärkung der Schulautonomie und multiprofessionelle Teams – werden nach Umsatzsteueranteilen verteilt. Der Unterschied zum Königsteiner Schlüssel? Marginal.

Nachzulesen ist das im Gutachten “Alternativen zum Königsteiner Schlüssel” aus dem Vorjahr, herausgegeben von der GEW. Das Urteil der Autoren: Für Bund-Länder-Initiativen im Schulbereich, die bildungsrelevante soziale Unterschiede zwischen den Ländern berücksichtigen wollen, eignen sich weder der Königsteiner Schlüssel noch ein Verteilungsschlüssel auf der Basis der Umsatzsteueranteile.

Einige Schulminister und die KMK haben scharf auf den Vorstoß der FDP-Bildungsministerin reagiert, Noten in der dritten Klasse bundesweit zu regeln. “Notengebung ist ureigene Sache der Länder“, sagte der Sprecher der Kultusministerkonferenz, Torsten Heil, Table.Media. Es gebe hier keinerlei Einflussmöglichkeiten des Bundes. “Die aktuellen Äußerungen der FDP zu Noten für Drittklässler führen in die Irre und haben keine Relevanz für Hessen“, hieß es im dortigen Kultusministerium zu den Aussagen von Bettina Stark-Watzinger. Vielmehr müsse jetzt dringend der Digitalpakt auf den Weg gebracht werden.

Auch im Haus der Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Katharina Günther-Wünsch, wurde Kritik an der Bildungsministerin des Bundes laut. Es gebe keinen Anlass, “über die Grundsätze der Leistungsbewertung in der Grundschule nachzudenken“, kommentierte Berlins Bildungssenatorin das Ansinnen Stark-Watzingers. Bayerns Kultusministerium stellte klar: “Nur die Länder haben die Kompetenz, das Schulwesen zu regeln und damit auch die Form der Leistungsbewertung.”

Der Koordinator der B-Länder, Kultusminister Alexander Lorz (CDU), griff die Bundesministerin scharf an. Er sagte Table.Media, sie solle sich lieber um Dinge kümmern, bei denen sie etwas bewirken kann. “Die FDP als selbsternannte Digitalpartei mit ihrer Bundesbildungsministerin und die Ampel in Berlin müssen jetzt endlich ihr Versprechen aus dem Koalitionsvertrag für eine Weiterführung des Digitalpakts umsetzen.” Schulträger und Länder bräuchten schnell Planungssicherheit für die begonnene Digitalisierung an den Schulen.

Bettina Stark-Watzinger hatte den Vorstoß zu bundesweit einheitlichen Notenstandards für die dritten Klassen im Präsidium der FDP nicht etwa aufgehalten. Vielmehr hatte sie die Idee sogar gutgeheißen. “Noten und Daten sind unerlässlich, um Schülerinnen und Schüler bestmöglich individuell zu fördern. Wer Schulnoten abschaffen will, nimmt ihnen Erfolgserlebnisse, Leistungsanreize und Vergleichbarkeit“, schrieb sie in einem Tweet. Die Ministerin erntete dafür vielfach Kopfschütteln.

“Die Vorstellung, die Frau Stark-Watzinger geäußert hat, ist geradezu zukunftsfeindlich”, sagte etwa der pädagogische Leiter der evangelischen Schulstiftung Berlin-Oberlausitz, Björn Nölte, zu Table.Media. Er sehe kein erkennbares Bewusstsein für die Herausforderungen, vor denen Gesellschaft und Schule stünden. “Angesichts der digitalen und gesellschaftlichen Entwicklung brauchen wir schnell eine innovative Leistungs- und Prüfungskultur, die Eigenständigkeit und digitale Mündigkeit fördert, auch im Umgang mit KI.” Ausgerechnet die Bildungsministerin habe aber nun mit der Forderung nach bundesweit verbindlichen Notenstandards für Drittklässler das Gegenteil getan. “Wer die Leistungen von Kindern an fremden, äußerlichen Maßstäben messen will, der zementiert einen nicht lernförderlichen Umgang mit Leistung.”

Die Äußerung der Ministerin zu Noten war insofern überraschend, weil sie üblicherweise auf zwei anderen Feldern immer wieder Zuständigkeit für sich reklamiert: den Digitalpakt und die Künstliche Intelligenz. Über beides wird sie nicht müde zu sprechen. Stark-Watzinger kündigte sogar einen KI-Aktionsplan an. In Gesetzgebung und Haushalt bewegt sich allerdings wenig in Sachen KI. Warum? Ist die Notendebatte womöglich ein Ablenkungsmanöver kurz vor den Wahlen in Bayern und Hessen?

Recherchen von Table.Media legen das nahe. Im Bereich des Budgets der Bundesbildungsministerin kann von der behaupteten KI-Offensive keine Rede sein. Im Gegenteil. Die Mittel, die im BMBF-Haushalt für das Thema Künstliche Intelligenz im Jahr 2024 eingeplant sind, sollen unter denen des Jahres 2023 liegen. In der Haushaltsdebatte des Bundestags war immer wieder von 20 bis 25 Prozent Rückgang die Rede. Auch in Finanz-Tableaus des BMBF, die Table.Media einsehen konnte, ist eine Ausweitung der Mittel für Künstliche Intelligenz nicht abzulesen. Auf mehrfache Anfrage zum Aufwuchs der Mittel für KI von 2023 nach 2024 übermittelte das Ministerium lediglich die geplanten KI-Ausgaben im kommenden Jahr.

Wie dringend Fortschritte im Umgang mit Künstlicher Intelligenz nötig sind, zeigte indes die sogenannte Statuskonferenz zum Digitalpakt. Dort appellierte die führende Expertin für Künstliche Intelligenz, Doris Weßels, sofort zu handeln. “Ich habe empfohlen, eine Taskforce KI und Bildung in Deutschland einzurichten.” Die Kieler Professorin mahnte, diese Taskforce müsse zentral organisiert werden – und sehr schnell mit der Arbeit beginnen. “Wir müssen endlich den Mut haben, bestehende Strukturen drastisch umzubauen”, sagt Weßels mit Blick auf die Prüfungsordnungen.

Die Expertin für Künstliche Intelligenz bekam auf der Konferenz Zuspruch von allen Seiten. So sagte zum Beispiel die Lehrerin Catrin Ingerfeld-Bloemertz: “Ich halte die Taskforce jetzt für richtig. Wenn jede Schule in ihrem eigenen Saft schwimmt, dann kommen wir nicht weiter.” Die Referatsleiterin für Digitalisierung im Schulministerium Nordrhein-Westfalens, Tanja Reinlein, bestätigte: In einer Ad-hoc-AG KI arbeite die KMK daran, “mit den Länder-Vertretern sehr schnell eine Schnittmenge für bestimmte Dinge zu finden, die in Richtung Prüfungskultur gehen.” Künftig müsse man unterscheiden zwischen Prüfungen mit und Prüfungen ohne Hilfsmittel.

Auch eine Schülerin mahnte auf dem KI-Podium zur Eile. “Ich find’s interessant so zu hören, wie die Erwachsenen darüber denken”, sagte die Neuntklässlerin. “Wir denken einfach nur an Digitalisierung!”

In einer ersten Version hieß es, die Schülerin sei in der 11. Klasse. Tatsächlich ist sie in der 9. Klasse. Wir haben das korrigiert.

Die Digitalisierungsskepsis nimmt in Skandinaviens bildungspolitischen Debatten immer mehr Raum ein. Innerhalb und außerhalb der Parlamente wird etwa in Dänemark, Schweden und Norwegen diskutiert: Wie sieht ein altersgerechter Einsatz digitaler Medien aus? Grundtenor: weniger Bildschirmzeit, mehr Lesezeit im gedruckten Buch.

In ihrer Rede vor der Sommerpause wurde Dänemarks Premierministerin Mette Frederiksen emotional. “Ich habe ernsthafte Angst, dass ihr Kinder und Jugendlichen, die ihr heute heranwachst, auf eure Kindheit zurückblickt und sagt: ,Wie um alles in der Welt konntet ihr uns so unkritisch dem Bildschirm aussetzen?’” Jetzt hat eine sogenannte Wohlfahrtskommission ihre Arbeit aufgenommen. Sie soll bis Ende 2024 Empfehlungen ausarbeiten, wie Kinder und Jugendliche digital kompetent werden. Und Tipps für eine gute Balance geben: zwischen einem Leben in virtuellen Räumen und dem persönlichen Erleben vor Ort.

Auch in Deutschland wächst die Sorge, dass genau diese Balance verloren gegangen ist. Nachzulesen ist das unter anderem im jüngsten Beschluss des CDU-Vorstands zur Bildung für die Jüngsten. “Der übermäßige Gebrauch digitaler Kommunikations- und Chatplattformen ist eine Gefahr für die körperliche und psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Er beeinträchtigt die Konzentrations- und Lernfähigkeit” – ganz besonders bei den Jüngsten. “Wer übermäßig viel Zeit am Tablet oder Smartphone verbringt, verpasst wichtige Entwicklungsmöglichkeiten.” Das gelte für Spiel und Sport, aber auch für die Sprachentwicklung und Sozialkompetenz.

Die abgeleiteten Forderungen der Christdemokraten sind drastisch. Schon Kitas sollen mit Kindern – unter Einbeziehung der Eltern – “entwicklungsfördernde digitale Angebote nutzen”. Und sie sollen den altersadäquaten Umgang mit digitalen Tools schulen. Die Schulen wiederum sollen digitale Schlüsselkompetenzen vermitteln – und speziell Grundschulen ein privates Handynutzungsverbot umsetzen.

Sehr ähnliche Debatten prägen schon länger Skandinaviens Schulsysteme. In Schweden war die Stellungnahme des renommierten Karolinska Institutet zur nationalen Digitalisierungsstrategie Ende April ein Paukenschlag. Lisa Thorell, Professorin für Entwicklungspsychologie, und Torkel Klingberg, Professor für kognitive Neurowissenschaften, gehörten zum Expertenteam. Dem Bildungsministerium attestierte es, Forschungsergebnisse zu ignorieren: Die Digitalisierung der Schulen habe “erhebliche negative Folgen für den Wissenserwerb der Schüler”.

Auch beim Blick auf den Vorschulbereich ist die Stellungnahme deutlich. “Der frühe Einsatz von Bildschirmen steht im Zusammenhang mit einer schlechteren Sprachentwicklung.” Die Vorgabe im schwedischen Lehrplan, im Vorschulalter digitale Hilfsmittel zu nutzen, sei kontraproduktiv. Im Juli erklärten die Liberalen, Partei von Schwedens Bildungsministerin Lotta Edholm: “Das Bildschirmexperiment im Vorschulalter ist zu weit gegangen.” Die Hauptregel im Vorschullehrplan müsse sein, dass der Unterricht bildschirmfrei ist.

Dafür sollen gedruckte Bücher wieder viel stärker zum Einsatz kommen. Hier zeichnet sich ein klarer Trend in Skandinavien ab. Konkreter ist das Papier des Karolinska Institutet. “Das Lesen und Schreiben am Bildschirm hat negative Auswirkungen auf das Leseverständnis.” Es sei schwieriger, sich an Informationen zu erinnern, die auf einem Bildschirm gelesen oder geschrieben wurden, als an Informationen, die Schüler in einem Buch lesen. “Wir sind der Meinung, dass der Wissenserwerb über gedruckte Lehrbücher und die Fachkompetenz des Lehrers wieder in den Fokus gerückt werden sollten.”

Jetzt teilte das schwedische Bildungsministerium mit, dass angesichts der “Lesekrise” im kommenden Jahr umgerechnet etwa 15 Millionen Euro in Kitas und Schulen zu investieren – in gedruckte Bücher und den Kompetenzaufbau des Lehrpersonals. Speziell die Sprach-, Lese- und Schreibentwicklung, aber auch die mathematischen Fähigkeiten der Schüler will das Ministerium mit dem Geld stärken. Im Folgejahr sollen es mehr als 40 Millionen Euro sein.

Auch in Norwegen wird intensiv über den Zusammenhang von sinkender Lesekompetenz bei Grundschülern und der Digitalisierung diskutiert. “Die Kinder verbringen sowohl in der Schule als auch zu Hause immer mehr Zeit vor Bildschirmen – und immer weniger Zeit mit Papierbüchern”, erklärte Norwegens Bildungsministerin Tonje Brenna im Mai.

Brenna stellte in Aussicht, dass die Regierung umgerechnet zehn Millionen Euro für mehr Schulbücher bereitstellt. Zudem werde ein Ausschuss ernannt, der sich mit der Bildschirmnutzung und Auswirkungen auf Konzentration, Lernen und die Gesundheit von Kindern befasst.

“Ich beobachte die Diskussion in Skandinavien sehr genau”, sagt Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien auf Anfrage von Table.Media. Aus den Erkenntnissen der Wissenschaft ziehe man den Schluss, “dass Mediennutzung gerade bei Grundschülerinnen und Grundschülern maßvoll und zielgerichtet erfolgen sollte.” An Schleswig-Holsteins Schulen läge in diesem Schuljahr daher ein besonderer Schwerpunkt auf mehr Lesezeit.

“Dabei stehen gedruckte Bücher im Vordergrund, weil das Lesen in einem Buch den Kindern viel mehr bringt, als wenn sie wieder auf einen Bildschirm schauen”, sagt die stellvertretende CDU-Vorsitzende Prien. Tatsächlich haben mittlerweile einige Bundesländer, auch als Reaktion auf die jüngste IGLU-Studie, mehr Lesezeit eingeführt. Im aktuellen Papier des CDU-Vorstandes findet sich dieser Gedanke ebenfalls: Grundschulen sollen im Schnitt sechs Stunden Deutsch und fünf Stunden Mathe gewährleisten. Dazu soll in Deutsch “eine explizite Lesezeit ausgewiesen werden”.

Prien will darüber hinaus, dass viel intensiver über Mobiltelefone und Smartwatches in Grundschulen debattiert wird. “Es geht darum, die private Nutzung insgesamt einzuschränken und darum, das Bewusstsein aller zu schärfen für einen verantwortungsvollen und sinnvollen und altersgerechten Gebrauch digitaler Medien.”

Der dänische Verband der Schulleiter hat eine Handreichung herausgegeben: “Neun Tipps, die Ihrem Kind helfen, gute digitale Gewohnheiten zu entwickeln”. Zwei Beispiele daraus: “Senden Sie keine Nachrichten an Ihr Kind während der Schulzeit.” Und: “Seien Sie ein gutes Vorbild. Respektieren Sie Zeitbeschränkungen und seien Sie präsent. Wenn Sie selbst am Esstisch SMS und E-Mails checken, wütende Nachrichten verschicken oder auf Facebook unterwegs sind, während Sie fernsehen usw., wird Ihr Kind das Gleiche tun.”

Bildungsberater, KMK-Kenner, Reformer: In seiner Kolumne denkt Ex-Bildungsstaatssekretär Mark Rackles jeden Monat Bildungspolitik neu. Erfahren Sie hier mehr über die Vita unseres Kolumnisten.

“Ich sitze jetzt hier noch beim Kanzler und möchte Ihnen mitteilen, dass Ihr Dickkopf sich durchgesetzt hat!”. Dieser schlichte Satz markierte das erfolgreiche Ende eines langen Kampfes gegen die Windmühlen des Föderalismus. Der Kampf fand vor exakt 50 Jahren statt, und es ging um die Einführung einer bundeseinheitlichen Notrufnummer. Drei Jahre hatte das Ehepaar Steiger nach dem vermeidbaren Unfalltod ihres Sohns Björn darum gekämpft, dass die Länder sich auf eine gemeinsame Notrufnummer einigen. In der Bundesrepublik musste man damals bei Unfällen erst die lokale Notrufnummer ermitteln und konnte oftmals erst verzögert Feuerwehr und Notarzt aktivieren.

Diese – im Fall der Steigers tödliche – Dysfunktionalität des föderalen Systems konnte erst durch das persönliche Engagement der Betroffenen selbst überwunden werden. Das Ehepaar tauchte bei jeder Wahlkampfveranstaltung auf, schrieb über 6.000 Briefe, formulierte einen 15-Punkte-Plan. Am Ende eines dreijährigen Kampfes setzten die Ministerpräsidenten und der Bundeskanzler das Thema 1973 entnervt auf die Tagesordnung und führten die bundeseinheitlichen Notrufnummern 110 und 112 ein. Postminister Horst Ehmke rief das Ehepaar Steiger noch am selben Tag an, um ihnen mit dem einleitend zitierten Satz zu bestätigen, dass sie mit ihrem Engagement etwas bewegt hatten.

Vergleichbares wünscht man sich 50 Jahre später für den Bildungsföderalismus. Am Tag des bundesweiten Bildungsprotesttags am vergangenen Samstag durfte ich mit dem dienstältesten Kultusminister Ties Rabe (Hamburg) und dem Staatssekretär Jens Brandenburg (BMBF) im Deutschlandfunk live diskutieren. Es ging um “Wege aus der Bildungskrise” – aber nach wenigen Minuten war klar, dass es eher ein Schaulaufen der Krisengründe war. Der Bund war mit Schlüsselsätzen wie “Schwierige Zeiten” dabei, der Vertreter der Kultusverwaltungen übte sich souverän im Wegschieben der Verantwortung.

An dieser Stelle möchte man gerne eine bundeseinheitliche Notrufnummer für den Bildungsnotstand wählen und einen Verantwortlichen oder eine Verantwortliche an die Strippe bekommen. Bis sich diese gefunden haben, muss man sich mit dem Gedanken trösten, dass Engagement, Dickköpfigkeit und öffentliche Vernetzung durchaus zum Erfolg führen können.

Hilfreich können auch Impulse von außen sein, wie dies gerade im Bereich der Arbeitszeiten der Lehrkräfte zu beobachten ist. Im September 2022 hat das Bundesarbeitsgericht in Leipzig mit ein paar Sätzen klargestellt, dass zur Gewährleistung des Arbeitsschutzes für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland die Arbeitszeit zu erfassen ist. Für alle! Bei den Kultusministerien und der Kultusministerkonferenz löste das eine ungewohnte Dynamik aus, die jedoch nicht auf die Umsetzung des rechtlich vorgegebenen Arbeitsschutzes ausgerichtet war, sondern in alter Tradition auf die Abwehr von Veränderungen und den Erhalt des Status quo.

Die KMK-Präsidentschaft beantragte im Juli bei der Bundesregierung eine Ausnahmeregelung für die Lehrkräfte, weil der Arbeitsschutz angesichts der Vertrauensarbeitszeit angeblich nicht umsetzbar sei. Parallel beantragte man übrigens beim Haushaltsgesetzgeber Etatmittel für die KMK-Geschäftsstellen zur Einführung einer elektronischen Zeiterfassung, um die Umsetzung des Arbeitsschutzes für die eigenen Beschäftigten zu gewährleisten.

Doppelmoral? In jedem Fall folgte eine doppelte Niederlage für die KMK in ihrem Kampf um Erhalt der momentanen Verhältnisse: Sowohl die Bundesregierung als auch der vom Land Sachsen beauftragte Gutachter Burkhard Boemke kommen zum eindeutigen Ergebnis, dass sich die Verpflichtung zur Arbeitszeiterfassung auch auf den Bildungsbereich erstreckt, bereits heute gilt und sowohl Angestellte als auch Beamte erfasst.

Trotz dieser eindeutigen Rechtslage und des Handlungsauftrags an sie als Dienstherrn, steht aktuell zu befürchten, dass die Länder nicht aktiv werden und es auf langwierige Klagen ankommen lassen. Das ist der Moment, in dem die Betroffenen selbst ins Spiel kommen: Sie müssen den Handlungsdruck aufgreifen und verstärken. Denn die Arbeitszeit ist eine zentrale Ressource für das Schulsystem und wirkt sich unmittelbar auf die Bedarfslage, die Belastungssituation und die Qualität des Unterrichts aus.

Die Erfahrungen von vor 50 Jahren und die anhaltenden Bildungsproteste und -appelle geben einem die Zuversicht, dass sich bei ausreichendem Druck durchaus etwas verändern kann. Dazu braucht es offensichtlich nur eines: ausreichend Dickköpfe, die sich nicht abwimmeln lassen. Mehrere Zehntausend davon waren am Samstag auf der Straße.

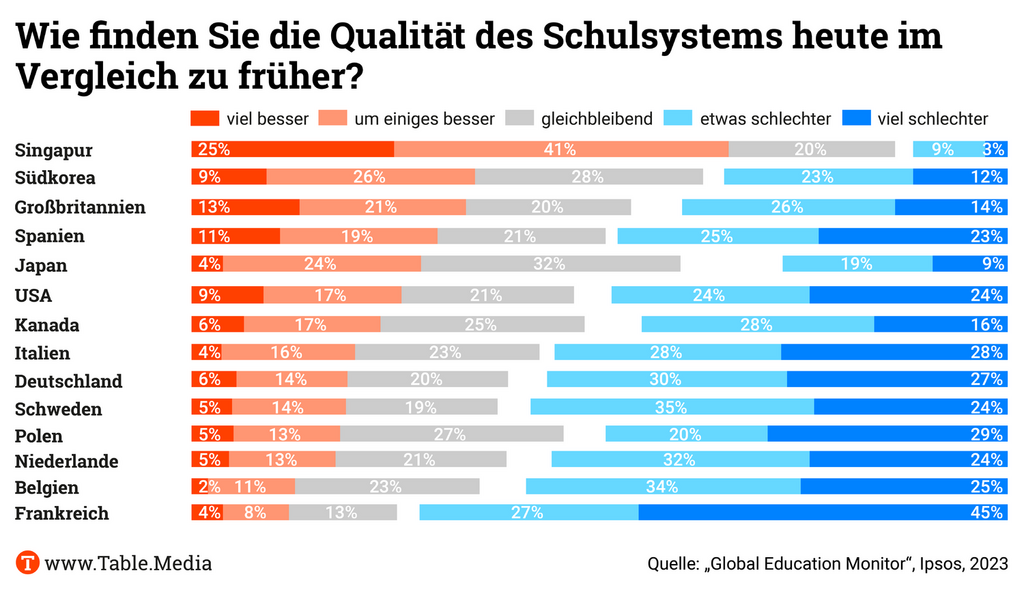

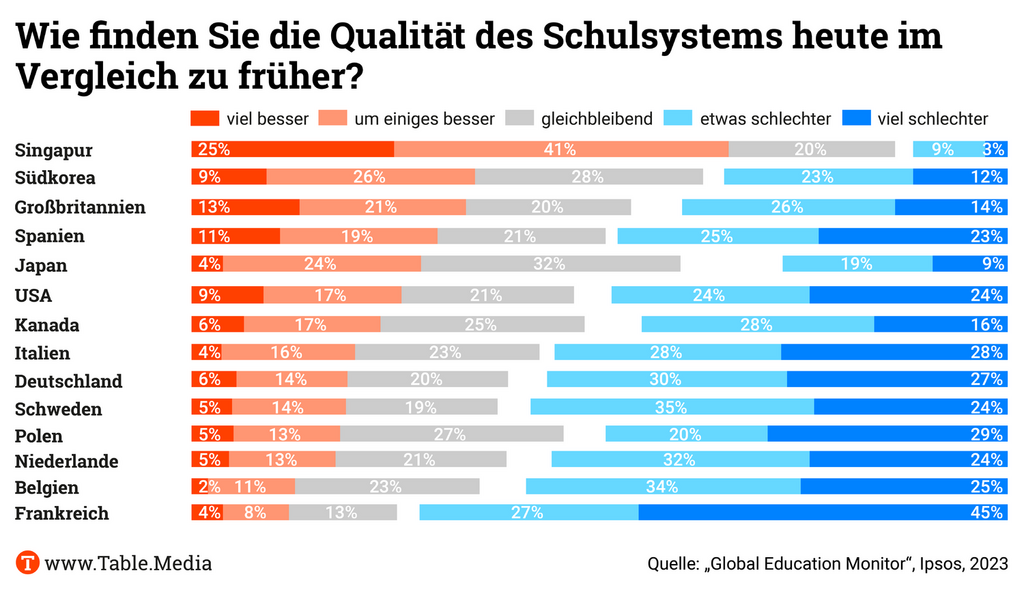

Die Deutschen sind mit der Schule heute wenig zufrieden. Nur knapp ein Viertel der Befragten einer internationalen Studie von Ipsos waren der Meinung, die Gesamtqualität der Schule sei gut oder sehr gut. Damit liegt die Bundesrepublik auf Platz 21 von 29 Nationen, in denen das internationale Meinungsforschungsinstitut die Befragung durchführte. Noch skeptischer sind die Bürgerinnen und Bürger beim Vergleich des heutigen Schulsystems mit dem, das zu ihrer Schulzeit herrschte. Immerhin 57 Prozent der Befragten fanden das Bildungssystem besser, als sie zur Schule gingen. Damit ist erneut empirisch belegt, dass die Deutschen das Vertrauen in Schule zunehmend verlieren.

Allerdings ist das Vertrauen in Schule bei Eltern mit Kindern, die derzeit eine Schule besuchen, durchweg positiver. In Deutschland halten laut Ipsos 31 Prozent der Bürger mit schulpflichtigen Kindern Schule heute für sehr gut oder ziemlich gut. Allerdings findet auch bei den Eltern eine Mehrheit die Schule schlecht oder ziemlich schlecht. 37 Prozent äußerten sich gegenüber Ipsos negativ.

Nach den drei größten Herausforderungen für das Bildungssystem gefragt, stehen aus Sicht von jeweils vier von zehn befragten Deutschen veraltete Lehrpläne und überfüllte Klassenzimmer ganz oben auf der Liste. Mit einigem Abstand folgt der ungleiche Zugang zu Bildung (27%) sowie eine unzureichende Ausbildung der Lehrkräfte (24%). Allerdings war dies keine offene Frage, sondern Ipsos legte den Befragten eine Liste von Themen vor, zu der unter anderem eine inadäquate Infrastruktur, die unzureichende Nutzung von digitalen Technologien und hohe Abbruchquoten zählten.

Bei der Digitalisierung zeigt sich erneut, dass die Künstliche Intelligenz in Form von großen Sprachmodellen die Haltung der Deutschen zum Positiven gewendet hat. Eine knappe Mehrheit von 38 Prozent ist gegen das Verbot von ChatGPT. (32 Prozent würden es aus dem Unterricht ausschließen.) Studien vor dem Aufkommen der Sprachmodelle zeigten eine viel größere Skepsis gegen KI und Roboter bei den Befragten in Deutschland. Zudem glauben 31 Prozent der Befragten in Deutschland, dass digitale Lerntools gut für die Schule sind. Zum Vergleich: 19 Prozent finden, dass Tablet, KI & Schulcloud nicht in die Schule gehören. Cif

Etwas mehr als 13.000 Schulen fördert der Bund aktuell durch Breitbandausbau in der Digitalisierung. 2.600 davon wurden seit 2019 angeschlossen. Das geht aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion an die Bundesregierung hervor. Insgesamt liegt die Zahl der Schulen in Deutschland laut dem Bundesamt für Kartographie und Geodäsie bei mehr als 33.500. Für Thomas Jarzombek, den bildungspolitischen Sprecher der CDU-Fraktion im Bundestag, sind die Zahlen für den Breitbandausbau Ausdruck der schleppenden Digitalisierung an den Schulen. “Nur jede fünfte Schule, die derzeit durch die Breitbandförderung des Bundes gefördert wird, wurde bisher erfolgreich angeschlossen. Es geht zu langsam voran.” Ohne einen leistungsstarken Internetanschluss bleibe die digitale Bildung für viele Schulen nur Theorie.

Auf den Seiten des BMBF heißt es, dass die Förderungen im Digitalpakt Schule und im Breitbandförderprogramm aufeinander abgestimmt sind. “Damit wird den Schulen und den Schulträgern der Weg in die digitale Bildung geebnet.” Jarzombek kritisiert, dass die Bilanz der Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger und des Bundesdigitalministers Volker Wissing mehr als mau ausfalle. “Vom Deutschland-Tempo ist in den Schulen nichts zu spüren.”

Die Kleine Anfrage gibt auch einen Überblick zum Stand des laufenden Digitalpakts. Unter anderem listet das BMBF auf, wie viele Schulen bundesweit vom Basis-Digitalpakt profitieren. Hier geht es speziell um den Auf- und Ausbau der Vernetzung auf dem Schulgelände bis ins Klassenzimmer. Nach den vom BMBF vorgelegten Zahlen waren es zum Stichtag 30. Juni 2023 insgesamt 28.322 Schulen – und damit knapp 2.650 Schulen mehr als noch sechs Monate zuvor. Große Sprünge machten in dem halben Jahr vor allem Bayern mit einem Plus von 965 Schulen und Niedersachsen (plus 646 Schulen). Über die konkrete Fortsetzung des Digitalpakts ringen Bund und Länder seit Monaten. hsc

Mehr als 80 Prozent der Schulleiterinnen und Schulleiter arbeiten immer oder oft mit hohem Tempo. 71 Prozent schaffen es selten oder nie, eine Pause zu machen. Mehr als die Hälfte fühlt sich körperlich erschöpft. Das zeigt eine Studie der Freiburger Forschungsstelle für Arbeitswissenschaften im Auftrag der GEW. Dafür wurden fast 800 leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Schularten in Rheinland-Pfalz und Hamburg befragt. Trotz der hohen Belastungsfaktoren üben die meisten Schulleitungen ihre Arbeit aber offenbar gern aus und sind hochmotiviert.

Die Ergebnisse der Schulleitungsbefragung wurden auch in Bezug zu anderen Berufsgruppen gesetzt. Das ist möglich, weil der verwendete Fragebogen bereits in 1.500 Projekten mit mehr als 600.000 Befragten angewandt wurde. Während die Arbeitszufriedenheit bei Schulleitungen auf einer Skala von 1 bis 100 mit 63 Punkten demnach so hoch liegt wie in anderen Berufen (64 Punkte), ist die Verbundenheit mit dem Arbeitsplatz mit 68 Punkten bei Schulleitenden sogar höher als in anderen Berufsgruppen (60 Punkte). Zugleich zeigt sich aber auch, dass auf dem Posten der Schulleitung quantitativ deutlich mehr Anforderungen zu erfüllen sind als in anderen Berufen.

Negative Abweichungen lassen sich bei der gesundheitlichen Lage feststellen: Der eigene Gesundheitszustand wird von Schulleitern schlechter bewertet als in anderen Berufen. Sie beobachten häufiger Burnout-Syndrome bei sich, können schlechter abschalten, und fast die Hälfte der befragten Schulleitungen geht trotz Krankheit zur Arbeit. Die Studie macht darüber hinaus deutlich, dass es schwierig ist, die wachsende Zahl von vakanten Schulleitungsstellen zu besetzen. Denn trotz hoher Arbeitszufriedenheit denken 20 Prozent der Schulleitungen an einen Stellen- oder sogar Berufswechsel. aku

In insgesamt 30 deutschen Städten demonstrierten am vergangenen Samstag mehr als 22.500 Menschen für bessere Bildung. In Berlin zogen nach Angaben des Veranstalters, dem Bündnis “Bildungswende JETZT!”, insgesamt 7.000 Menschen vom Brandenburger Tor bis zum Roten Rathaus. Der Tag war ein wichtiger Schritt auf dem Weg “von der Bildungskrise zur Bildungswende” – so beschreibt es der Aktivist Philipp Dehne. Er ist einer der Initiatoren des sogenannten Bildungsprotesttags.

Dabei waren auch viele Eltern, die ihre Kinder und ihren Frust mitbrachten. “Warum wurde so lange nichts gegen den Lehrermangel gemacht?”, fragte eine Mutter. Auch Schüler waren gekommen, sie forderten zum Beispiel kleinere Klassen. “Aber das ist ja eh aussichtslos”, sagte ein Achtklässler resigniert. Lehrkräfte sagten, sie würden gerade noch den normalen Unterricht schaffen, aber Angebote wie Förderunterricht müssten häufig ausfallen. “Wir haben also Inklusion ohne echte Inklusion“, brachte es eine Demonstrantin auf den Punkt.

Martina Regulin, Vorsitzende der GEW Berlin, warnte auf der Veranstaltungsbühne davor, dass der Fachkräftemangel dazu führe, dass “Förderung, Bildung und Inklusion hinten runterfallen” und Kitas und Schulen nur noch Betreuung leisten können.

“Bildung für alle, sonst gibt’s Krawalle” und “Bildungswende statt Bildungsende” stand auf den Plakaten der Demonstrierenden. Wut und Zuversicht prägten die Stimmung. Wut darüber, was schiefläuft, und Zuversicht, dass es besser werden kann.

In der Diskussion könnte es bald vorangehen. An diesem Freitag stimmt der Bundestag über zwei Anträge der Fraktion Die Linke mit den Titeln “Bildung am Limit – Ausbildungsoffensive für mehr Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher” und “100 Milliarden Euro Sondervermögen für Bildung” ab.

Das Sondervermögen war auch eine zentrale Forderung beim Bundesprotesttag. “Jeder Euro an Bildung zahlt sich in der Zukunft doppelt und dreifach aus”, hieß es von der Bühne in Berlin und: “Wenn die Schuldenbremse uns an dieser Stelle aufhält, dann ist sie eine Investitions- und eine Zukunftsbremse.”

Dennoch wissen die Veranstalter, dass es Lösungen nicht von heute auf morgen geben wird. “Die Bildungswende wird kein Sprint, sondern ein Marathon”, sagte auch Gewerkschafterin Regulin. “Bildungswende JETZT!”, ein Zusammenschluss aus Gewerkschaften, Bildungsverbänden sowie Eltern- und Schülervertretungen, will eine langfristige landes- und bundesweite Bildungsbewegung aufbauen. Vieles ist dazu aktuell in Planung, berichtet Bildungsaktivist Dehne.

Was jetzt schon feststeht: Am 12. Oktober will das Bündnis der Kultusministerkonferenz seine Forderungen und Unterschriften für sein Anliegen als Akt des symbolischen Protests übergeben. Dehne erwartet “eine klare Reaktion und Verantwortungsübernahme des Kanzlers und der politischen Entscheidungsträger in den Ländern”. Anouk Schlung

Wenn Mohanna Azarmandi über ihr Herzensthema Lernen spricht, dann strahlt sie. Die 42-jährige Managerin, die bei der VW-Software-Tochter CARIAD den Weiterbildungsbereich leitet, denkt dabei gerne “outside the box”. Im Videocall sagt sie: “Ich interessiere mich für Ethik, Kunst und Philosophie und ihr Zusammenspiel mit Technologie.”

Auf die Frage, was sie ändern würde, wenn sie ab morgen Bundesbildungsministerin wäre, antwortet Azarmandi ohne Zögern, “zwei, nein, lieber drei” Dinge sofort angehen zu wollen. Sie wünscht sich mehr Geld für Kitas, Schulen und Hochschulen, mehr Bildungsgerechtigkeit und mehr Experimentierfreude. “Wir sollten Pädagogen, Technologen und Schüler endlich an einen Tisch bringen, um kreative Bildungsmodelle zu entwickeln.”

Der Lebenslauf der Managerin passt in keine gängige Schublade. Sie war sechs Jahre alt, als sie gemeinsam mit ihren Eltern und einer Schwester aus dem Iran nach Deutschland flüchtete. “Mein erster Schultag war wie eine stumme Verwirrung, aber ich habe mich nicht unterkriegen lassen”, erinnert sie sich. Als Azarmandi kurz nach Ende ihres Psychologiestudiums bei einem IT-Unternehmen in Osnabrück die Möglichkeit erhielt, einzusteigen, nutzte sie ihre Chance.

Danach ging es mit ihrer Karriere steil bergauf: Als erste “Chief Learning Officer” bei Microsoft setzte sie sich für die Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern, Kunden und Partnern ein. Seit Dezember 2022 leitet Azarmandi nun die Bereiche Lernen und Personalentwicklung bei CARIAD, der Software- und Technologiegesellschaft von Volkswagen. Hier führte sie innovative Lernmethoden, wie E-Learning-Plattformen, ein und will den Wissenstransfer zwischen Mitarbeitern fördern. Ihr erklärtes Ziel: Lernen zu einem natürlichen Teil des Arbeitsablaufes machen.

Doch Azarmandi allein auf ihre steile berufliche Karriere zu reduzieren, wäre ein Fehler. Der Managerin geht es um mehr: Sie setzt sich für Frauen und Women of Color in der Technologie- und Digitalbranche ein und erklärt in Vorträgen, Podcasts und Interviews, wie eine positive Lernkultur funktionieren kann.

Azarmandi entwickelt Qualifizierungsstrategien, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu helfen, mit der rasanten technologischen Entwicklung Schritt zu halten. ”Ich arbeite sehr ergebnisorientiert – meine Arbeitswoche ist ein Mix aus Strategie-Meetings, kreativen Brainstorming-Sessions und fokussierter Arbeitszeit. Dazwischen gibt es immer wieder kurze Momente der Achtsamkeit”, beschreibt sie ihren Arbeitsalltag.

Vor allem ist Azarmandi aber eine visionäre Vordenkerin des Lernens. Sie ruft dazu auf, neugierig zu bleiben, egal in welchem Alter. Die Managerin ist davon überzeugt, dass es in einer schneller und komplexer werdenden Welt immer mehr Menschen braucht, die fundierte Kenntnisse zu einem Thema und eine breite Basis an allgemein unterstützenden Fähigkeiten haben.

Lebenslanges Lernen ist für Azarmandi daher kein Konzept, sondern eine Lebensphilosophie. “Unser Streben nach Wissen und Entwicklung sollte niemals enden. Wir müssen uns der Tatsache bewusst sein, dass wir niemals ausgelernt haben.”

Schulen könnten sich ihrer Meinung nach viel vom Corporate Learning, dem organisatorischen Lernen, abgucken. “Corporate Learning ist ergebnisorientiert und modular, gleichzeitig aber auch flexibel und selbstgesteuert”, sagt Azarmandi. Wenn solche Lernformen stärker in den Schulen umgesetzt würden, so die Managerin, dann könnten unsere Schülerinnen und Schüler schon heute daran arbeiten, “den Muskel des lebenslangen Lernens” zu trainieren. Gabriele Voßkühler

Research.Table. WissZeitVG: Arbeitnehmerseite positioniert sich für parlamentarisches Verfahren. Gewerkschaften und SPD können sich vorstellen, die Postdoc-Phase vor die Klammer der WissZeitVG-Gesetzgebung zu ziehen und den Tarifparteien zu überlassen. Eine GEW-Veranstaltung auf der Insel Reichenau bot einen Vorgeschmack auf das parlamentarische Verfahren. Mehr

Research.Table. DDR-Forschung: Förderzusage durch BMBF fast zu spät. In der jüngsten Ausschusssitzung für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung erklärte Bettina Stark-Watzinger, sie halte trotz des Konsolidierungsdrucks die Hand über die DDR-Forschung. Die Opposition kritisierte die späte Zusage und die dadurch entstehende Förderlücke. Mehr

Berufliche Bildung | Der Mangel an Azubis verhilft jungen Menschen zu neuer Macht auf dem Arbeitsmarkt. In Bayern kommen auf jeden Interessenten ganze drei Ausbildungsplätze. Die Unternehmen müssen mit der Zeit gehen, um für junge Menschen attraktiv zu sein. Sie denken sich Anreize aus, von der Übernahme der Führerscheinkosten bis hin zu aufwendigen Begrüßungsaktionen. SZ

Mathelehrkräfte | Wissenschaftsrat hat zwei Ideen, wie sich der Mangel beheben ließe: Duale Studiengänge für angehende Lehrkräfte und Ein-Fach-Lehrämter. Diese Maßnahmen sollen die Hürden für den Einstieg verringern. Ziel ist, das Referendariat ins Studium zu integrieren, statt es hinten dranzuhängen. SPIEGEL

Schulnoten | In Sachsen prüft eine Expertenkommission die Idee einer Schule ohne Noten. Grund dafür: Pauschal vergebene Zensuren könnten individuelle Entwicklung verhindern. Hier diskutieren zwei Lehrerinnen über die Vor- und Nachteile. ZEIT

Gymnasium | Plädoyer für die Abschaffung der “heiligen Kuh eines Bildungsbürgertums”. Aufbauend auf eine Ifo-Analyse, die besagt, dass eine spätere Aufteilung in verschiedene Schularten sozial gerechter ist, leistungsschwächere Kinder besser lernen und leistungsstärkere nicht schlechter, plädiert Bildungsjournalistin Silke Fokken für eine Reform des Systems. SPIEGEL

Bildungssystem | Wie kann das Bildungssystem wieder fit werden? Anlässlich des Bildungsprotesttags spricht Journalistin Regina Brinkmann mit Staatssekretär Jens Brandenburg, Hamburgs Schulsenator Ties Rabe und Bildung.Table-Kolumnist Mark Rackles darüber, wie das System noch gerettet werden kann. DLF

28. und 29. September 2023, Berlin und online

Sitzungswoche: Bundestag

Diese Woche gibt es gleich zwei Lesungen im Bundestag, die für Sie von Bedeutung sein könnten. Zum einen berät der Bundestag am Donnerstag über den Antrag der CDU/CSU “Künstliche Intelligenz als Schlüsseltechnologie für Deutschlands Zukunft stärken”. Und am Freitag stimmt er über die Anträge der Linken “Bildung am Limit – Ausbildungsoffensive für mehr Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher” und “100 Milliarden Euro Sondervermögen für Bildung” ab. INFOS & LIVESTREAM

5. und 6. Oktober 2023, Berlin

Abschlusskongress: Qualitätsoffensive Lehrerbildung

Mit dem Ende dieses Jahres nähert sich auch das Ende der Förderlaufzeit der Qualitätsoffensive Lehrerbildung. Der Abschlusskongress des Projekts widmet sich der Frage, welche Entwicklungen in der Lehrkräftebildung angestoßen, gefördert und nachhaltig etabliert werden konnten. INFOS & ANMELDUNG

16. Oktober 2023, 17:00 bis 18:30 Uhr, online

Diskussion: Sprachliche Kompetenzen im Fokus – Aktuelle Befunde des IQB-Bildungstrends

Dieses Event richtet sich an Vertreter aus Schulpraxis, Wissenschaft und Politik, um gemeinsam die Befunde des aktuellen IQB-Bildungstrends zu betrachten. Fokus liegt auf der Frage, welche Ursachen sich für die Ergebnisse identifizieren lassen und welche Handlungsbedarfe aus ihnen abgeleitet werden können. INFOS & ANMELDUNG

19. und 20. Oktober 2023, Landsberg/Lech

Tagung: Ausbildertag

Der Lehrmittelhersteller Christiani widmet sich unter dem Motto “Technische Bildung heute für das Business von morgen” den Themen KI in der Berufsausbildung, Augmented Reality, Wasserstoff- und Wärmepumpentechnologie und den Erwartungen der Gen Z an die Ausbildung. INFOS & ANMELDUNG

nach der Einigung ist vor der Einigung. Wer sich in das 13-seitige Eckpunkte-Papier von Bund und Ländern zum Startchancen-Programm vertieft, stellt schnell fest, dass es noch eine ganze Menge offene Fragen und Baustellen gibt. Holger Schleper hat mit dem Sozialwissenschaftler Marcel Helbig und dem Bildungsforscher Horst Weishaupt über das Papier gesprochen und einige spannende Punkte entdeckt.

Zum Beispiel soll die Wirkung des Programms evaluiert werden – aber dazu bräuchten wir eine neue Kultur der Datenmessung. Neuland ist für einige Länder auch die Aufgabe, für die Auswahl der geförderten Schulen einen Sozialindex zu entwickeln. Der Raum zwischen den Eckpunkten ist eben noch groß und muss gefüllt werden. Die positiven Stimmen von allen Seiten nach der Einigung lassen aber zumindest auf guten Willen schließen, gemeinsam an die Füllung zu gehen.

Bei einem anderen Thema herrscht hingegen schon wieder Missstimmung. Das FDP-Präsidium hat eine Ansage gemacht, um “Leistungsprinzip und Chancengerechtigkeit” zu stärken. Mit Chance meint es konkret: Jedes Kind hat bundesweit ab der dritten Klasse ein Recht auf Noten und soll solche daher auch im Zeugnis bekommen. Problem daran nur: Für Notengebung ist das BMBF nicht zuständig, sondern die Länder. Die sich dann auch reichlich empört zeigten. Christian Füller hat sich umgehört. Haupttenor bei seinem Stimmenfang: die FDP solle sich als “selbsternannte Digitalpartei” lieber um die Digitalisierung von Schulen kümmern und eine KI-Offensive starten.

Und noch ein Hinweis: Heute um 14.30 Uhr gibt es ein Table.Live-Briefing zum Deutschen Schulpreis und dazu, wie Schulen innovativ werden. Hier können Sie sich kostenlos registrieren.

Seien Sie dabei und diskutieren Sie mit!

Die großen Streitfragen scheinen mit dem Eckpunkte-Papier von Bund und Ländern zum Startchancen-Programm abgeräumt. Zugleich zeigt ein Blick auf die Details in den 13 Seiten: Auch in den kommenden Wochen und Monaten wird es noch allerhand Klärungsbedarf geben, wie die Förderung von 4.000 Brennpunktschulen ausgestaltet werden soll.

Marcel Helbig vom Leibniz Institut für Bildungsverläufe in Bamberg ist überrascht, dass in dem Papier ausdrücklich eine Evaluation der Wirkung des Programms genannt ist. In den Augen des Experten für Schulsysteme und deutsche Schulpolitik ist das etwas völlig Neues. Bund und Länder wollen zum Ende des zehnjährigen Programms die Zahl der Schüler an den Startchancen-Schulen, die die Mindeststandards in Mathe und Deutsch verfehlen, halbiert haben. Das bedeutet: Durch das Startchancen-Programm soll Bildungsarmut künftig genauer vermessen – und entschiedener bekämpft werden.

“Das heißt, dass es zu Beginn eine Erhebung der Kompetenzen geben muss, die so noch nicht vorliegt”, erklärt Helbig. Laut Eckpunkte-Papier ist zum Programmstart eine stichprobenartige “Linie-Null-Messung” vorgesehen, “um vor Einsetzen der Intervention die Ausgangslage an den Startchancen-Schulen zu erheben”. Die Länder müssen hier also liefern. Und da ist Helbig aus Erfahrung skeptisch: “Die Vergleichsarbeiten auf Schulebene können bisher kaum für wissenschaftliche Zwecke genutzt werden. Hier stellt sich auch insgesamt die Frage nach der Qualität dieser Daten. Eine andere Erhebungsform für Evaluationszwecke wäre aufwendig und teuer.”

Um Transparenz und Datenverfügbarkeit geht es auch bei der Auswahl der Startchancen-Schulen. Es gibt Bundesländer, die längst mit einem Sozialindex bei der Mittelzuweisung arbeiten – Hamburg und Nordrhein-Westfalen etwa. Demgegenüber stehen viele Länder noch am Anfang. Bayern etwa lehnt einen Sozialindex ab – mit Verweis auf den Datenschutz.

Nun sollen – mit dem Startchancen-Programm – die Sozialindizes für alle Bundesländer kommen. Die Länder benennen vor Programmbeginn ihre ausgewählten Schulen “und weisen dabei die zugrunde gelegten Indikatoren aus” – so steht es in den Eckpunkten. Mindestanforderungen sind die “Benachteiligungsdimensionen Armut und Migration“.

Helbig warnt, dass es hier an Steuerungswissen fehlt: “Bei der Armut wird man als Kriterium Kinder im SGB II-Bezug nehmen. Und solche Daten liegen nicht schulscharf vor.” Für Grundschulen ließe sich das vielleicht noch anhand der Schuleinzugsgebiete berechnen, nicht aber für weiterführende Schulen.

“Das jetzt vorgelegte Programm”, urteilt Helbig grundsätzlich, “ist nicht der riesengroße Wurf. Aber es ist ein Anfang.” Ähnlich sieht es der Bildungsforscher Horst Weishaupt. Zwar hält er, genau wie Helbig, die finanzielle Ausstattung des Programms für viel zu niedrig. “Aber der Einstieg in die bedarfsdifferenzierte Schulfinanzierung ist gelungen.” Genau das hätten die Flächenländer immer gefürchtet wie der Teufel das Weihwasser. “Von daher sind die jetzt vereinbarten Eckpunkte ein großer strategischer Erfolg.”

Markiert der 21. September 2023 damit einen “Paradigmenwechsel” in der deutschen Bildungspolitik? Die Frage, ob gerade etwas Außergewöhnliches geschehen war, konnte man sich im Nachgang einer außergewöhnlich kurzfristig anberaumten Pressekonferenz im Bundesministerium für Bildung und Forschung stellen. Innerhalb weniger Minuten landeten nach der PK zur Bund-Länder-Einigung Pressemitteilungen aus FDP-, SPD- und Grünen-Fraktion im Postfach. Keine kam ohne das Wort “Paradigmenwechsel” aus.

Gyde Jensen, stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende, erklärte etwa: “Das Startchancen-Programm beschreibt einen Paradigmenwechsel in der Bildungspolitik. Entscheidend für die Mittelzuweisung ist ab sofort, wo die größten Bedarfe liegen.” Und Sönke Rix, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, gab zu Protokoll: “Die Abkehr vom sogenannten Königsteiner Schlüssel ist ein echter Durchbruch bei den Bund-Länder-Beziehungen.”

Zur Wahrheit gehört aber auch dies: Begrifflich mag der Königsteiner Schlüssel, der die Mittelverteilung auf die Länder nach Steueraufkommen und Einwohnerzahl regelt, nicht mehr vorkommen. Aber der vom BMBF konzipierte Sozialindex gilt nur für 40 Prozent der Startchancen-Gelder (Investitionsprogramm Lernumgebung). 60 Prozent – für die Stärkung der Schulautonomie und multiprofessionelle Teams – werden nach Umsatzsteueranteilen verteilt. Der Unterschied zum Königsteiner Schlüssel? Marginal.

Nachzulesen ist das im Gutachten “Alternativen zum Königsteiner Schlüssel” aus dem Vorjahr, herausgegeben von der GEW. Das Urteil der Autoren: Für Bund-Länder-Initiativen im Schulbereich, die bildungsrelevante soziale Unterschiede zwischen den Ländern berücksichtigen wollen, eignen sich weder der Königsteiner Schlüssel noch ein Verteilungsschlüssel auf der Basis der Umsatzsteueranteile.

Einige Schulminister und die KMK haben scharf auf den Vorstoß der FDP-Bildungsministerin reagiert, Noten in der dritten Klasse bundesweit zu regeln. “Notengebung ist ureigene Sache der Länder“, sagte der Sprecher der Kultusministerkonferenz, Torsten Heil, Table.Media. Es gebe hier keinerlei Einflussmöglichkeiten des Bundes. “Die aktuellen Äußerungen der FDP zu Noten für Drittklässler führen in die Irre und haben keine Relevanz für Hessen“, hieß es im dortigen Kultusministerium zu den Aussagen von Bettina Stark-Watzinger. Vielmehr müsse jetzt dringend der Digitalpakt auf den Weg gebracht werden.

Auch im Haus der Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Katharina Günther-Wünsch, wurde Kritik an der Bildungsministerin des Bundes laut. Es gebe keinen Anlass, “über die Grundsätze der Leistungsbewertung in der Grundschule nachzudenken“, kommentierte Berlins Bildungssenatorin das Ansinnen Stark-Watzingers. Bayerns Kultusministerium stellte klar: “Nur die Länder haben die Kompetenz, das Schulwesen zu regeln und damit auch die Form der Leistungsbewertung.”

Der Koordinator der B-Länder, Kultusminister Alexander Lorz (CDU), griff die Bundesministerin scharf an. Er sagte Table.Media, sie solle sich lieber um Dinge kümmern, bei denen sie etwas bewirken kann. “Die FDP als selbsternannte Digitalpartei mit ihrer Bundesbildungsministerin und die Ampel in Berlin müssen jetzt endlich ihr Versprechen aus dem Koalitionsvertrag für eine Weiterführung des Digitalpakts umsetzen.” Schulträger und Länder bräuchten schnell Planungssicherheit für die begonnene Digitalisierung an den Schulen.

Bettina Stark-Watzinger hatte den Vorstoß zu bundesweit einheitlichen Notenstandards für die dritten Klassen im Präsidium der FDP nicht etwa aufgehalten. Vielmehr hatte sie die Idee sogar gutgeheißen. “Noten und Daten sind unerlässlich, um Schülerinnen und Schüler bestmöglich individuell zu fördern. Wer Schulnoten abschaffen will, nimmt ihnen Erfolgserlebnisse, Leistungsanreize und Vergleichbarkeit“, schrieb sie in einem Tweet. Die Ministerin erntete dafür vielfach Kopfschütteln.

“Die Vorstellung, die Frau Stark-Watzinger geäußert hat, ist geradezu zukunftsfeindlich”, sagte etwa der pädagogische Leiter der evangelischen Schulstiftung Berlin-Oberlausitz, Björn Nölte, zu Table.Media. Er sehe kein erkennbares Bewusstsein für die Herausforderungen, vor denen Gesellschaft und Schule stünden. “Angesichts der digitalen und gesellschaftlichen Entwicklung brauchen wir schnell eine innovative Leistungs- und Prüfungskultur, die Eigenständigkeit und digitale Mündigkeit fördert, auch im Umgang mit KI.” Ausgerechnet die Bildungsministerin habe aber nun mit der Forderung nach bundesweit verbindlichen Notenstandards für Drittklässler das Gegenteil getan. “Wer die Leistungen von Kindern an fremden, äußerlichen Maßstäben messen will, der zementiert einen nicht lernförderlichen Umgang mit Leistung.”

Die Äußerung der Ministerin zu Noten war insofern überraschend, weil sie üblicherweise auf zwei anderen Feldern immer wieder Zuständigkeit für sich reklamiert: den Digitalpakt und die Künstliche Intelligenz. Über beides wird sie nicht müde zu sprechen. Stark-Watzinger kündigte sogar einen KI-Aktionsplan an. In Gesetzgebung und Haushalt bewegt sich allerdings wenig in Sachen KI. Warum? Ist die Notendebatte womöglich ein Ablenkungsmanöver kurz vor den Wahlen in Bayern und Hessen?

Recherchen von Table.Media legen das nahe. Im Bereich des Budgets der Bundesbildungsministerin kann von der behaupteten KI-Offensive keine Rede sein. Im Gegenteil. Die Mittel, die im BMBF-Haushalt für das Thema Künstliche Intelligenz im Jahr 2024 eingeplant sind, sollen unter denen des Jahres 2023 liegen. In der Haushaltsdebatte des Bundestags war immer wieder von 20 bis 25 Prozent Rückgang die Rede. Auch in Finanz-Tableaus des BMBF, die Table.Media einsehen konnte, ist eine Ausweitung der Mittel für Künstliche Intelligenz nicht abzulesen. Auf mehrfache Anfrage zum Aufwuchs der Mittel für KI von 2023 nach 2024 übermittelte das Ministerium lediglich die geplanten KI-Ausgaben im kommenden Jahr.

Wie dringend Fortschritte im Umgang mit Künstlicher Intelligenz nötig sind, zeigte indes die sogenannte Statuskonferenz zum Digitalpakt. Dort appellierte die führende Expertin für Künstliche Intelligenz, Doris Weßels, sofort zu handeln. “Ich habe empfohlen, eine Taskforce KI und Bildung in Deutschland einzurichten.” Die Kieler Professorin mahnte, diese Taskforce müsse zentral organisiert werden – und sehr schnell mit der Arbeit beginnen. “Wir müssen endlich den Mut haben, bestehende Strukturen drastisch umzubauen”, sagt Weßels mit Blick auf die Prüfungsordnungen.

Die Expertin für Künstliche Intelligenz bekam auf der Konferenz Zuspruch von allen Seiten. So sagte zum Beispiel die Lehrerin Catrin Ingerfeld-Bloemertz: “Ich halte die Taskforce jetzt für richtig. Wenn jede Schule in ihrem eigenen Saft schwimmt, dann kommen wir nicht weiter.” Die Referatsleiterin für Digitalisierung im Schulministerium Nordrhein-Westfalens, Tanja Reinlein, bestätigte: In einer Ad-hoc-AG KI arbeite die KMK daran, “mit den Länder-Vertretern sehr schnell eine Schnittmenge für bestimmte Dinge zu finden, die in Richtung Prüfungskultur gehen.” Künftig müsse man unterscheiden zwischen Prüfungen mit und Prüfungen ohne Hilfsmittel.

Auch eine Schülerin mahnte auf dem KI-Podium zur Eile. “Ich find’s interessant so zu hören, wie die Erwachsenen darüber denken”, sagte die Neuntklässlerin. “Wir denken einfach nur an Digitalisierung!”

In einer ersten Version hieß es, die Schülerin sei in der 11. Klasse. Tatsächlich ist sie in der 9. Klasse. Wir haben das korrigiert.

Die Digitalisierungsskepsis nimmt in Skandinaviens bildungspolitischen Debatten immer mehr Raum ein. Innerhalb und außerhalb der Parlamente wird etwa in Dänemark, Schweden und Norwegen diskutiert: Wie sieht ein altersgerechter Einsatz digitaler Medien aus? Grundtenor: weniger Bildschirmzeit, mehr Lesezeit im gedruckten Buch.

In ihrer Rede vor der Sommerpause wurde Dänemarks Premierministerin Mette Frederiksen emotional. “Ich habe ernsthafte Angst, dass ihr Kinder und Jugendlichen, die ihr heute heranwachst, auf eure Kindheit zurückblickt und sagt: ,Wie um alles in der Welt konntet ihr uns so unkritisch dem Bildschirm aussetzen?’” Jetzt hat eine sogenannte Wohlfahrtskommission ihre Arbeit aufgenommen. Sie soll bis Ende 2024 Empfehlungen ausarbeiten, wie Kinder und Jugendliche digital kompetent werden. Und Tipps für eine gute Balance geben: zwischen einem Leben in virtuellen Räumen und dem persönlichen Erleben vor Ort.

Auch in Deutschland wächst die Sorge, dass genau diese Balance verloren gegangen ist. Nachzulesen ist das unter anderem im jüngsten Beschluss des CDU-Vorstands zur Bildung für die Jüngsten. “Der übermäßige Gebrauch digitaler Kommunikations- und Chatplattformen ist eine Gefahr für die körperliche und psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Er beeinträchtigt die Konzentrations- und Lernfähigkeit” – ganz besonders bei den Jüngsten. “Wer übermäßig viel Zeit am Tablet oder Smartphone verbringt, verpasst wichtige Entwicklungsmöglichkeiten.” Das gelte für Spiel und Sport, aber auch für die Sprachentwicklung und Sozialkompetenz.

Die abgeleiteten Forderungen der Christdemokraten sind drastisch. Schon Kitas sollen mit Kindern – unter Einbeziehung der Eltern – “entwicklungsfördernde digitale Angebote nutzen”. Und sie sollen den altersadäquaten Umgang mit digitalen Tools schulen. Die Schulen wiederum sollen digitale Schlüsselkompetenzen vermitteln – und speziell Grundschulen ein privates Handynutzungsverbot umsetzen.

Sehr ähnliche Debatten prägen schon länger Skandinaviens Schulsysteme. In Schweden war die Stellungnahme des renommierten Karolinska Institutet zur nationalen Digitalisierungsstrategie Ende April ein Paukenschlag. Lisa Thorell, Professorin für Entwicklungspsychologie, und Torkel Klingberg, Professor für kognitive Neurowissenschaften, gehörten zum Expertenteam. Dem Bildungsministerium attestierte es, Forschungsergebnisse zu ignorieren: Die Digitalisierung der Schulen habe “erhebliche negative Folgen für den Wissenserwerb der Schüler”.

Auch beim Blick auf den Vorschulbereich ist die Stellungnahme deutlich. “Der frühe Einsatz von Bildschirmen steht im Zusammenhang mit einer schlechteren Sprachentwicklung.” Die Vorgabe im schwedischen Lehrplan, im Vorschulalter digitale Hilfsmittel zu nutzen, sei kontraproduktiv. Im Juli erklärten die Liberalen, Partei von Schwedens Bildungsministerin Lotta Edholm: “Das Bildschirmexperiment im Vorschulalter ist zu weit gegangen.” Die Hauptregel im Vorschullehrplan müsse sein, dass der Unterricht bildschirmfrei ist.

Dafür sollen gedruckte Bücher wieder viel stärker zum Einsatz kommen. Hier zeichnet sich ein klarer Trend in Skandinavien ab. Konkreter ist das Papier des Karolinska Institutet. “Das Lesen und Schreiben am Bildschirm hat negative Auswirkungen auf das Leseverständnis.” Es sei schwieriger, sich an Informationen zu erinnern, die auf einem Bildschirm gelesen oder geschrieben wurden, als an Informationen, die Schüler in einem Buch lesen. “Wir sind der Meinung, dass der Wissenserwerb über gedruckte Lehrbücher und die Fachkompetenz des Lehrers wieder in den Fokus gerückt werden sollten.”

Jetzt teilte das schwedische Bildungsministerium mit, dass angesichts der “Lesekrise” im kommenden Jahr umgerechnet etwa 15 Millionen Euro in Kitas und Schulen zu investieren – in gedruckte Bücher und den Kompetenzaufbau des Lehrpersonals. Speziell die Sprach-, Lese- und Schreibentwicklung, aber auch die mathematischen Fähigkeiten der Schüler will das Ministerium mit dem Geld stärken. Im Folgejahr sollen es mehr als 40 Millionen Euro sein.

Auch in Norwegen wird intensiv über den Zusammenhang von sinkender Lesekompetenz bei Grundschülern und der Digitalisierung diskutiert. “Die Kinder verbringen sowohl in der Schule als auch zu Hause immer mehr Zeit vor Bildschirmen – und immer weniger Zeit mit Papierbüchern”, erklärte Norwegens Bildungsministerin Tonje Brenna im Mai.

Brenna stellte in Aussicht, dass die Regierung umgerechnet zehn Millionen Euro für mehr Schulbücher bereitstellt. Zudem werde ein Ausschuss ernannt, der sich mit der Bildschirmnutzung und Auswirkungen auf Konzentration, Lernen und die Gesundheit von Kindern befasst.

“Ich beobachte die Diskussion in Skandinavien sehr genau”, sagt Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien auf Anfrage von Table.Media. Aus den Erkenntnissen der Wissenschaft ziehe man den Schluss, “dass Mediennutzung gerade bei Grundschülerinnen und Grundschülern maßvoll und zielgerichtet erfolgen sollte.” An Schleswig-Holsteins Schulen läge in diesem Schuljahr daher ein besonderer Schwerpunkt auf mehr Lesezeit.

“Dabei stehen gedruckte Bücher im Vordergrund, weil das Lesen in einem Buch den Kindern viel mehr bringt, als wenn sie wieder auf einen Bildschirm schauen”, sagt die stellvertretende CDU-Vorsitzende Prien. Tatsächlich haben mittlerweile einige Bundesländer, auch als Reaktion auf die jüngste IGLU-Studie, mehr Lesezeit eingeführt. Im aktuellen Papier des CDU-Vorstandes findet sich dieser Gedanke ebenfalls: Grundschulen sollen im Schnitt sechs Stunden Deutsch und fünf Stunden Mathe gewährleisten. Dazu soll in Deutsch “eine explizite Lesezeit ausgewiesen werden”.

Prien will darüber hinaus, dass viel intensiver über Mobiltelefone und Smartwatches in Grundschulen debattiert wird. “Es geht darum, die private Nutzung insgesamt einzuschränken und darum, das Bewusstsein aller zu schärfen für einen verantwortungsvollen und sinnvollen und altersgerechten Gebrauch digitaler Medien.”

Der dänische Verband der Schulleiter hat eine Handreichung herausgegeben: “Neun Tipps, die Ihrem Kind helfen, gute digitale Gewohnheiten zu entwickeln”. Zwei Beispiele daraus: “Senden Sie keine Nachrichten an Ihr Kind während der Schulzeit.” Und: “Seien Sie ein gutes Vorbild. Respektieren Sie Zeitbeschränkungen und seien Sie präsent. Wenn Sie selbst am Esstisch SMS und E-Mails checken, wütende Nachrichten verschicken oder auf Facebook unterwegs sind, während Sie fernsehen usw., wird Ihr Kind das Gleiche tun.”

Bildungsberater, KMK-Kenner, Reformer: In seiner Kolumne denkt Ex-Bildungsstaatssekretär Mark Rackles jeden Monat Bildungspolitik neu. Erfahren Sie hier mehr über die Vita unseres Kolumnisten.

“Ich sitze jetzt hier noch beim Kanzler und möchte Ihnen mitteilen, dass Ihr Dickkopf sich durchgesetzt hat!”. Dieser schlichte Satz markierte das erfolgreiche Ende eines langen Kampfes gegen die Windmühlen des Föderalismus. Der Kampf fand vor exakt 50 Jahren statt, und es ging um die Einführung einer bundeseinheitlichen Notrufnummer. Drei Jahre hatte das Ehepaar Steiger nach dem vermeidbaren Unfalltod ihres Sohns Björn darum gekämpft, dass die Länder sich auf eine gemeinsame Notrufnummer einigen. In der Bundesrepublik musste man damals bei Unfällen erst die lokale Notrufnummer ermitteln und konnte oftmals erst verzögert Feuerwehr und Notarzt aktivieren.

Diese – im Fall der Steigers tödliche – Dysfunktionalität des föderalen Systems konnte erst durch das persönliche Engagement der Betroffenen selbst überwunden werden. Das Ehepaar tauchte bei jeder Wahlkampfveranstaltung auf, schrieb über 6.000 Briefe, formulierte einen 15-Punkte-Plan. Am Ende eines dreijährigen Kampfes setzten die Ministerpräsidenten und der Bundeskanzler das Thema 1973 entnervt auf die Tagesordnung und führten die bundeseinheitlichen Notrufnummern 110 und 112 ein. Postminister Horst Ehmke rief das Ehepaar Steiger noch am selben Tag an, um ihnen mit dem einleitend zitierten Satz zu bestätigen, dass sie mit ihrem Engagement etwas bewegt hatten.

Vergleichbares wünscht man sich 50 Jahre später für den Bildungsföderalismus. Am Tag des bundesweiten Bildungsprotesttags am vergangenen Samstag durfte ich mit dem dienstältesten Kultusminister Ties Rabe (Hamburg) und dem Staatssekretär Jens Brandenburg (BMBF) im Deutschlandfunk live diskutieren. Es ging um “Wege aus der Bildungskrise” – aber nach wenigen Minuten war klar, dass es eher ein Schaulaufen der Krisengründe war. Der Bund war mit Schlüsselsätzen wie “Schwierige Zeiten” dabei, der Vertreter der Kultusverwaltungen übte sich souverän im Wegschieben der Verantwortung.

An dieser Stelle möchte man gerne eine bundeseinheitliche Notrufnummer für den Bildungsnotstand wählen und einen Verantwortlichen oder eine Verantwortliche an die Strippe bekommen. Bis sich diese gefunden haben, muss man sich mit dem Gedanken trösten, dass Engagement, Dickköpfigkeit und öffentliche Vernetzung durchaus zum Erfolg führen können.

Hilfreich können auch Impulse von außen sein, wie dies gerade im Bereich der Arbeitszeiten der Lehrkräfte zu beobachten ist. Im September 2022 hat das Bundesarbeitsgericht in Leipzig mit ein paar Sätzen klargestellt, dass zur Gewährleistung des Arbeitsschutzes für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland die Arbeitszeit zu erfassen ist. Für alle! Bei den Kultusministerien und der Kultusministerkonferenz löste das eine ungewohnte Dynamik aus, die jedoch nicht auf die Umsetzung des rechtlich vorgegebenen Arbeitsschutzes ausgerichtet war, sondern in alter Tradition auf die Abwehr von Veränderungen und den Erhalt des Status quo.

Die KMK-Präsidentschaft beantragte im Juli bei der Bundesregierung eine Ausnahmeregelung für die Lehrkräfte, weil der Arbeitsschutz angesichts der Vertrauensarbeitszeit angeblich nicht umsetzbar sei. Parallel beantragte man übrigens beim Haushaltsgesetzgeber Etatmittel für die KMK-Geschäftsstellen zur Einführung einer elektronischen Zeiterfassung, um die Umsetzung des Arbeitsschutzes für die eigenen Beschäftigten zu gewährleisten.

Doppelmoral? In jedem Fall folgte eine doppelte Niederlage für die KMK in ihrem Kampf um Erhalt der momentanen Verhältnisse: Sowohl die Bundesregierung als auch der vom Land Sachsen beauftragte Gutachter Burkhard Boemke kommen zum eindeutigen Ergebnis, dass sich die Verpflichtung zur Arbeitszeiterfassung auch auf den Bildungsbereich erstreckt, bereits heute gilt und sowohl Angestellte als auch Beamte erfasst.

Trotz dieser eindeutigen Rechtslage und des Handlungsauftrags an sie als Dienstherrn, steht aktuell zu befürchten, dass die Länder nicht aktiv werden und es auf langwierige Klagen ankommen lassen. Das ist der Moment, in dem die Betroffenen selbst ins Spiel kommen: Sie müssen den Handlungsdruck aufgreifen und verstärken. Denn die Arbeitszeit ist eine zentrale Ressource für das Schulsystem und wirkt sich unmittelbar auf die Bedarfslage, die Belastungssituation und die Qualität des Unterrichts aus.

Die Erfahrungen von vor 50 Jahren und die anhaltenden Bildungsproteste und -appelle geben einem die Zuversicht, dass sich bei ausreichendem Druck durchaus etwas verändern kann. Dazu braucht es offensichtlich nur eines: ausreichend Dickköpfe, die sich nicht abwimmeln lassen. Mehrere Zehntausend davon waren am Samstag auf der Straße.

Die Deutschen sind mit der Schule heute wenig zufrieden. Nur knapp ein Viertel der Befragten einer internationalen Studie von Ipsos waren der Meinung, die Gesamtqualität der Schule sei gut oder sehr gut. Damit liegt die Bundesrepublik auf Platz 21 von 29 Nationen, in denen das internationale Meinungsforschungsinstitut die Befragung durchführte. Noch skeptischer sind die Bürgerinnen und Bürger beim Vergleich des heutigen Schulsystems mit dem, das zu ihrer Schulzeit herrschte. Immerhin 57 Prozent der Befragten fanden das Bildungssystem besser, als sie zur Schule gingen. Damit ist erneut empirisch belegt, dass die Deutschen das Vertrauen in Schule zunehmend verlieren.

Allerdings ist das Vertrauen in Schule bei Eltern mit Kindern, die derzeit eine Schule besuchen, durchweg positiver. In Deutschland halten laut Ipsos 31 Prozent der Bürger mit schulpflichtigen Kindern Schule heute für sehr gut oder ziemlich gut. Allerdings findet auch bei den Eltern eine Mehrheit die Schule schlecht oder ziemlich schlecht. 37 Prozent äußerten sich gegenüber Ipsos negativ.

Nach den drei größten Herausforderungen für das Bildungssystem gefragt, stehen aus Sicht von jeweils vier von zehn befragten Deutschen veraltete Lehrpläne und überfüllte Klassenzimmer ganz oben auf der Liste. Mit einigem Abstand folgt der ungleiche Zugang zu Bildung (27%) sowie eine unzureichende Ausbildung der Lehrkräfte (24%). Allerdings war dies keine offene Frage, sondern Ipsos legte den Befragten eine Liste von Themen vor, zu der unter anderem eine inadäquate Infrastruktur, die unzureichende Nutzung von digitalen Technologien und hohe Abbruchquoten zählten.

Bei der Digitalisierung zeigt sich erneut, dass die Künstliche Intelligenz in Form von großen Sprachmodellen die Haltung der Deutschen zum Positiven gewendet hat. Eine knappe Mehrheit von 38 Prozent ist gegen das Verbot von ChatGPT. (32 Prozent würden es aus dem Unterricht ausschließen.) Studien vor dem Aufkommen der Sprachmodelle zeigten eine viel größere Skepsis gegen KI und Roboter bei den Befragten in Deutschland. Zudem glauben 31 Prozent der Befragten in Deutschland, dass digitale Lerntools gut für die Schule sind. Zum Vergleich: 19 Prozent finden, dass Tablet, KI & Schulcloud nicht in die Schule gehören. Cif

Etwas mehr als 13.000 Schulen fördert der Bund aktuell durch Breitbandausbau in der Digitalisierung. 2.600 davon wurden seit 2019 angeschlossen. Das geht aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion an die Bundesregierung hervor. Insgesamt liegt die Zahl der Schulen in Deutschland laut dem Bundesamt für Kartographie und Geodäsie bei mehr als 33.500. Für Thomas Jarzombek, den bildungspolitischen Sprecher der CDU-Fraktion im Bundestag, sind die Zahlen für den Breitbandausbau Ausdruck der schleppenden Digitalisierung an den Schulen. “Nur jede fünfte Schule, die derzeit durch die Breitbandförderung des Bundes gefördert wird, wurde bisher erfolgreich angeschlossen. Es geht zu langsam voran.” Ohne einen leistungsstarken Internetanschluss bleibe die digitale Bildung für viele Schulen nur Theorie.

Auf den Seiten des BMBF heißt es, dass die Förderungen im Digitalpakt Schule und im Breitbandförderprogramm aufeinander abgestimmt sind. “Damit wird den Schulen und den Schulträgern der Weg in die digitale Bildung geebnet.” Jarzombek kritisiert, dass die Bilanz der Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger und des Bundesdigitalministers Volker Wissing mehr als mau ausfalle. “Vom Deutschland-Tempo ist in den Schulen nichts zu spüren.”

Die Kleine Anfrage gibt auch einen Überblick zum Stand des laufenden Digitalpakts. Unter anderem listet das BMBF auf, wie viele Schulen bundesweit vom Basis-Digitalpakt profitieren. Hier geht es speziell um den Auf- und Ausbau der Vernetzung auf dem Schulgelände bis ins Klassenzimmer. Nach den vom BMBF vorgelegten Zahlen waren es zum Stichtag 30. Juni 2023 insgesamt 28.322 Schulen – und damit knapp 2.650 Schulen mehr als noch sechs Monate zuvor. Große Sprünge machten in dem halben Jahr vor allem Bayern mit einem Plus von 965 Schulen und Niedersachsen (plus 646 Schulen). Über die konkrete Fortsetzung des Digitalpakts ringen Bund und Länder seit Monaten. hsc

Mehr als 80 Prozent der Schulleiterinnen und Schulleiter arbeiten immer oder oft mit hohem Tempo. 71 Prozent schaffen es selten oder nie, eine Pause zu machen. Mehr als die Hälfte fühlt sich körperlich erschöpft. Das zeigt eine Studie der Freiburger Forschungsstelle für Arbeitswissenschaften im Auftrag der GEW. Dafür wurden fast 800 leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Schularten in Rheinland-Pfalz und Hamburg befragt. Trotz der hohen Belastungsfaktoren üben die meisten Schulleitungen ihre Arbeit aber offenbar gern aus und sind hochmotiviert.

Die Ergebnisse der Schulleitungsbefragung wurden auch in Bezug zu anderen Berufsgruppen gesetzt. Das ist möglich, weil der verwendete Fragebogen bereits in 1.500 Projekten mit mehr als 600.000 Befragten angewandt wurde. Während die Arbeitszufriedenheit bei Schulleitungen auf einer Skala von 1 bis 100 mit 63 Punkten demnach so hoch liegt wie in anderen Berufen (64 Punkte), ist die Verbundenheit mit dem Arbeitsplatz mit 68 Punkten bei Schulleitenden sogar höher als in anderen Berufsgruppen (60 Punkte). Zugleich zeigt sich aber auch, dass auf dem Posten der Schulleitung quantitativ deutlich mehr Anforderungen zu erfüllen sind als in anderen Berufen.

Negative Abweichungen lassen sich bei der gesundheitlichen Lage feststellen: Der eigene Gesundheitszustand wird von Schulleitern schlechter bewertet als in anderen Berufen. Sie beobachten häufiger Burnout-Syndrome bei sich, können schlechter abschalten, und fast die Hälfte der befragten Schulleitungen geht trotz Krankheit zur Arbeit. Die Studie macht darüber hinaus deutlich, dass es schwierig ist, die wachsende Zahl von vakanten Schulleitungsstellen zu besetzen. Denn trotz hoher Arbeitszufriedenheit denken 20 Prozent der Schulleitungen an einen Stellen- oder sogar Berufswechsel. aku

In insgesamt 30 deutschen Städten demonstrierten am vergangenen Samstag mehr als 22.500 Menschen für bessere Bildung. In Berlin zogen nach Angaben des Veranstalters, dem Bündnis “Bildungswende JETZT!”, insgesamt 7.000 Menschen vom Brandenburger Tor bis zum Roten Rathaus. Der Tag war ein wichtiger Schritt auf dem Weg “von der Bildungskrise zur Bildungswende” – so beschreibt es der Aktivist Philipp Dehne. Er ist einer der Initiatoren des sogenannten Bildungsprotesttags.

Dabei waren auch viele Eltern, die ihre Kinder und ihren Frust mitbrachten. “Warum wurde so lange nichts gegen den Lehrermangel gemacht?”, fragte eine Mutter. Auch Schüler waren gekommen, sie forderten zum Beispiel kleinere Klassen. “Aber das ist ja eh aussichtslos”, sagte ein Achtklässler resigniert. Lehrkräfte sagten, sie würden gerade noch den normalen Unterricht schaffen, aber Angebote wie Förderunterricht müssten häufig ausfallen. “Wir haben also Inklusion ohne echte Inklusion“, brachte es eine Demonstrantin auf den Punkt.

Martina Regulin, Vorsitzende der GEW Berlin, warnte auf der Veranstaltungsbühne davor, dass der Fachkräftemangel dazu führe, dass “Förderung, Bildung und Inklusion hinten runterfallen” und Kitas und Schulen nur noch Betreuung leisten können.

“Bildung für alle, sonst gibt’s Krawalle” und “Bildungswende statt Bildungsende” stand auf den Plakaten der Demonstrierenden. Wut und Zuversicht prägten die Stimmung. Wut darüber, was schiefläuft, und Zuversicht, dass es besser werden kann.

In der Diskussion könnte es bald vorangehen. An diesem Freitag stimmt der Bundestag über zwei Anträge der Fraktion Die Linke mit den Titeln “Bildung am Limit – Ausbildungsoffensive für mehr Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher” und “100 Milliarden Euro Sondervermögen für Bildung” ab.

Das Sondervermögen war auch eine zentrale Forderung beim Bundesprotesttag. “Jeder Euro an Bildung zahlt sich in der Zukunft doppelt und dreifach aus”, hieß es von der Bühne in Berlin und: “Wenn die Schuldenbremse uns an dieser Stelle aufhält, dann ist sie eine Investitions- und eine Zukunftsbremse.”

Dennoch wissen die Veranstalter, dass es Lösungen nicht von heute auf morgen geben wird. “Die Bildungswende wird kein Sprint, sondern ein Marathon”, sagte auch Gewerkschafterin Regulin. “Bildungswende JETZT!”, ein Zusammenschluss aus Gewerkschaften, Bildungsverbänden sowie Eltern- und Schülervertretungen, will eine langfristige landes- und bundesweite Bildungsbewegung aufbauen. Vieles ist dazu aktuell in Planung, berichtet Bildungsaktivist Dehne.

Was jetzt schon feststeht: Am 12. Oktober will das Bündnis der Kultusministerkonferenz seine Forderungen und Unterschriften für sein Anliegen als Akt des symbolischen Protests übergeben. Dehne erwartet “eine klare Reaktion und Verantwortungsübernahme des Kanzlers und der politischen Entscheidungsträger in den Ländern”. Anouk Schlung

Wenn Mohanna Azarmandi über ihr Herzensthema Lernen spricht, dann strahlt sie. Die 42-jährige Managerin, die bei der VW-Software-Tochter CARIAD den Weiterbildungsbereich leitet, denkt dabei gerne “outside the box”. Im Videocall sagt sie: “Ich interessiere mich für Ethik, Kunst und Philosophie und ihr Zusammenspiel mit Technologie.”

Auf die Frage, was sie ändern würde, wenn sie ab morgen Bundesbildungsministerin wäre, antwortet Azarmandi ohne Zögern, “zwei, nein, lieber drei” Dinge sofort angehen zu wollen. Sie wünscht sich mehr Geld für Kitas, Schulen und Hochschulen, mehr Bildungsgerechtigkeit und mehr Experimentierfreude. “Wir sollten Pädagogen, Technologen und Schüler endlich an einen Tisch bringen, um kreative Bildungsmodelle zu entwickeln.”

Der Lebenslauf der Managerin passt in keine gängige Schublade. Sie war sechs Jahre alt, als sie gemeinsam mit ihren Eltern und einer Schwester aus dem Iran nach Deutschland flüchtete. “Mein erster Schultag war wie eine stumme Verwirrung, aber ich habe mich nicht unterkriegen lassen”, erinnert sie sich. Als Azarmandi kurz nach Ende ihres Psychologiestudiums bei einem IT-Unternehmen in Osnabrück die Möglichkeit erhielt, einzusteigen, nutzte sie ihre Chance.

Danach ging es mit ihrer Karriere steil bergauf: Als erste “Chief Learning Officer” bei Microsoft setzte sie sich für die Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern, Kunden und Partnern ein. Seit Dezember 2022 leitet Azarmandi nun die Bereiche Lernen und Personalentwicklung bei CARIAD, der Software- und Technologiegesellschaft von Volkswagen. Hier führte sie innovative Lernmethoden, wie E-Learning-Plattformen, ein und will den Wissenstransfer zwischen Mitarbeitern fördern. Ihr erklärtes Ziel: Lernen zu einem natürlichen Teil des Arbeitsablaufes machen.

Doch Azarmandi allein auf ihre steile berufliche Karriere zu reduzieren, wäre ein Fehler. Der Managerin geht es um mehr: Sie setzt sich für Frauen und Women of Color in der Technologie- und Digitalbranche ein und erklärt in Vorträgen, Podcasts und Interviews, wie eine positive Lernkultur funktionieren kann.

Azarmandi entwickelt Qualifizierungsstrategien, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu helfen, mit der rasanten technologischen Entwicklung Schritt zu halten. ”Ich arbeite sehr ergebnisorientiert – meine Arbeitswoche ist ein Mix aus Strategie-Meetings, kreativen Brainstorming-Sessions und fokussierter Arbeitszeit. Dazwischen gibt es immer wieder kurze Momente der Achtsamkeit”, beschreibt sie ihren Arbeitsalltag.

Vor allem ist Azarmandi aber eine visionäre Vordenkerin des Lernens. Sie ruft dazu auf, neugierig zu bleiben, egal in welchem Alter. Die Managerin ist davon überzeugt, dass es in einer schneller und komplexer werdenden Welt immer mehr Menschen braucht, die fundierte Kenntnisse zu einem Thema und eine breite Basis an allgemein unterstützenden Fähigkeiten haben.

Lebenslanges Lernen ist für Azarmandi daher kein Konzept, sondern eine Lebensphilosophie. “Unser Streben nach Wissen und Entwicklung sollte niemals enden. Wir müssen uns der Tatsache bewusst sein, dass wir niemals ausgelernt haben.”

Schulen könnten sich ihrer Meinung nach viel vom Corporate Learning, dem organisatorischen Lernen, abgucken. “Corporate Learning ist ergebnisorientiert und modular, gleichzeitig aber auch flexibel und selbstgesteuert”, sagt Azarmandi. Wenn solche Lernformen stärker in den Schulen umgesetzt würden, so die Managerin, dann könnten unsere Schülerinnen und Schüler schon heute daran arbeiten, “den Muskel des lebenslangen Lernens” zu trainieren. Gabriele Voßkühler

Research.Table. WissZeitVG: Arbeitnehmerseite positioniert sich für parlamentarisches Verfahren. Gewerkschaften und SPD können sich vorstellen, die Postdoc-Phase vor die Klammer der WissZeitVG-Gesetzgebung zu ziehen und den Tarifparteien zu überlassen. Eine GEW-Veranstaltung auf der Insel Reichenau bot einen Vorgeschmack auf das parlamentarische Verfahren. Mehr

Research.Table. DDR-Forschung: Förderzusage durch BMBF fast zu spät. In der jüngsten Ausschusssitzung für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung erklärte Bettina Stark-Watzinger, sie halte trotz des Konsolidierungsdrucks die Hand über die DDR-Forschung. Die Opposition kritisierte die späte Zusage und die dadurch entstehende Förderlücke. Mehr

Berufliche Bildung | Der Mangel an Azubis verhilft jungen Menschen zu neuer Macht auf dem Arbeitsmarkt. In Bayern kommen auf jeden Interessenten ganze drei Ausbildungsplätze. Die Unternehmen müssen mit der Zeit gehen, um für junge Menschen attraktiv zu sein. Sie denken sich Anreize aus, von der Übernahme der Führerscheinkosten bis hin zu aufwendigen Begrüßungsaktionen. SZ

Mathelehrkräfte | Wissenschaftsrat hat zwei Ideen, wie sich der Mangel beheben ließe: Duale Studiengänge für angehende Lehrkräfte und Ein-Fach-Lehrämter. Diese Maßnahmen sollen die Hürden für den Einstieg verringern. Ziel ist, das Referendariat ins Studium zu integrieren, statt es hinten dranzuhängen. SPIEGEL

Schulnoten | In Sachsen prüft eine Expertenkommission die Idee einer Schule ohne Noten. Grund dafür: Pauschal vergebene Zensuren könnten individuelle Entwicklung verhindern. Hier diskutieren zwei Lehrerinnen über die Vor- und Nachteile. ZEIT

Gymnasium | Plädoyer für die Abschaffung der “heiligen Kuh eines Bildungsbürgertums”. Aufbauend auf eine Ifo-Analyse, die besagt, dass eine spätere Aufteilung in verschiedene Schularten sozial gerechter ist, leistungsschwächere Kinder besser lernen und leistungsstärkere nicht schlechter, plädiert Bildungsjournalistin Silke Fokken für eine Reform des Systems. SPIEGEL

Bildungssystem | Wie kann das Bildungssystem wieder fit werden? Anlässlich des Bildungsprotesttags spricht Journalistin Regina Brinkmann mit Staatssekretär Jens Brandenburg, Hamburgs Schulsenator Ties Rabe und Bildung.Table-Kolumnist Mark Rackles darüber, wie das System noch gerettet werden kann. DLF

28. und 29. September 2023, Berlin und online

Sitzungswoche: Bundestag

Diese Woche gibt es gleich zwei Lesungen im Bundestag, die für Sie von Bedeutung sein könnten. Zum einen berät der Bundestag am Donnerstag über den Antrag der CDU/CSU “Künstliche Intelligenz als Schlüsseltechnologie für Deutschlands Zukunft stärken”. Und am Freitag stimmt er über die Anträge der Linken “Bildung am Limit – Ausbildungsoffensive für mehr Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher” und “100 Milliarden Euro Sondervermögen für Bildung” ab. INFOS & LIVESTREAM

5. und 6. Oktober 2023, Berlin

Abschlusskongress: Qualitätsoffensive Lehrerbildung