es wird ein spannender Donnerstag: In der Amtschefkonferenz der Kultusministerien wird über das Startchancen-Programm debattiert. Kommt es endlich zu einer Einigung bei dem bildungspolitischen Prestigeprojekt der Ampelregierung? Und wird am Königsteiner Schlüssel bzw. am 95-Prozent-Königsteiner Schlüssel noch mal gerüttelt? Der Druck ist groß, denn wenn Bund und Länder in diesem Herbst nicht zu einem gemeinsamen Entschluss kommen, ist der Start des Programms im kommenden Jahr in Gefahr. Holger Schleper hat sich vorab hinter den Kulissen umgehört und weiß den aktuellen Stand.

Und noch eine Debatte steht am Donnerstag an. In der ersten Sitzungswoche nach der Sommerpause berät der Bundestag über den Bundeshaushalt 2024. Am Donnerstag geht es um den Etatentwurf zur Bildung. Vorab hat der Bundesrechnungshof harsche Kritik an den Kürzungen von 1,2 Milliarden Euro bei den Bildungsausgaben geübt. Wir haben uns den Haushaltsplan noch mal genau angeschaut.

Mit dem Start der Haushaltsberatungen des Bundestages geht die Regierungszeit der Ampel-Koalition in dieser Woche in die zweite Hälfte. Welche politischen Themen sollte die Bundesregierung in den kommenden Monaten anpacken, in welchen Politikfeldern erwarten Sie Einigungen? Diese und andere Fragen zur Zukunft der Ampel – aber auch zur Bewertung der ersten Hälfte der Legislatur und der Leistungen der Ministerinnen und Minister – stellt Table.Media in einer Umfrage. Wir laden Sie ein, daran teilzunehmen und bitten Sie um Ihre Einschätzungen. Seien Sie gespannt auf die Ergebnisse, die wir Ihnen natürlich auch gern zusenden.

Ich bin jedenfalls gespannt auf das, was mich bei Bildung.Table erwartet. Die Themen, mit denen wir uns in meiner ersten Woche bei Bildung.Table beschäftigen, machen Lust auf meine neue Aufgabe als Redaktionsleiterin. Nach vier Jahren als Redakteurin für das Deutsche Schulportal ist der Wechsel zu Bildung.Table auch ein spannender Perspektivwechsel. Ich freue mich darauf, diese Herausforderung noch bis Mitte September gemeinsam mit Niklas Prenzel zu meistern. Dann wird er zum Deutschlandfunk wechseln. Wir wünschen ihm alles Gute!

Und worauf ich mich natürlich vor allem freue, sind Sie und Ihr Feedback! Ihre Anregungen und Ihre Kritik sehe ich als Bereicherung und freue mich, wenn Sie an bildung@table.media schreiben.

Vor der Amtschefkonferenz der KMK, die morgen in Berlin stattfindet, rückt einmal mehr die Debatte um das Startchancen-Programm in den Blick. Vor allem die zwischen Bund und Ländern umstrittene Frage, ob die Gelder maßgeblich nach dem Königsteiner Schlüssel verteilt werden können, wird immer lauter gestellt: aus der Wissenschaft, im Bundestag – und vom Bundesrechnungshof.

4.000 Brennpunktschulen soll das Programm ab dem Schuljahr 2024/25 fördern. Es ist das wichtigste schulpolitische Vorhaben der Ampel-Koalition. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger möchte sich erklärtermaßen gänzlich verabschieden von der Verteilung der Gelder nach Einwohnerzahl und Steueraufkommen. Stattdessen soll ein Sozialindex den Mittelfluss lenken. Die Länder hatten zuvor als Gegenmodell eine 95+5-Lösung vorgeschlagen: 95 Prozent nach Königsteiner Schlüssel, 5 Prozent nach Sozialindex.

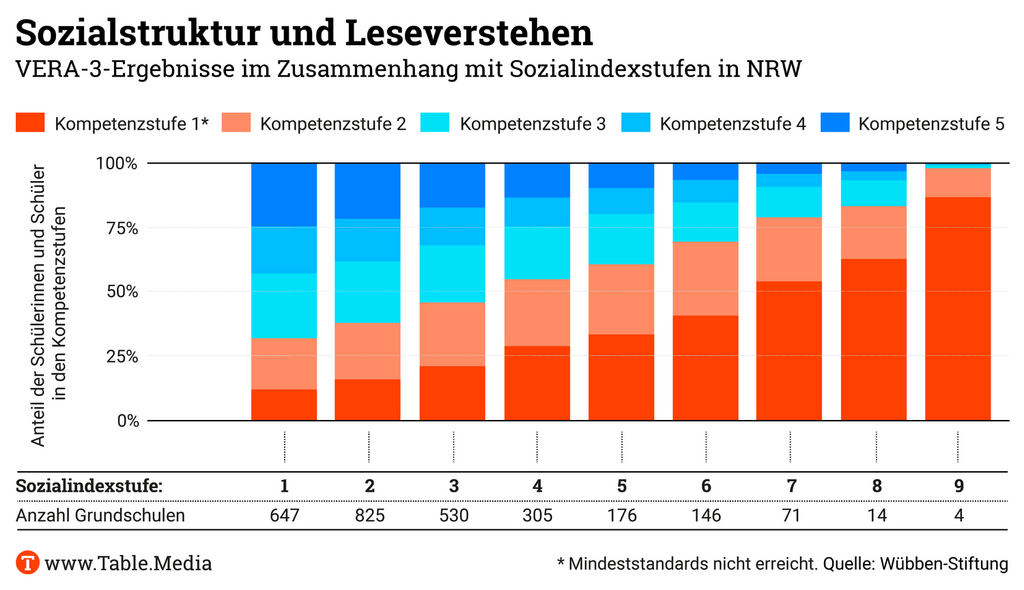

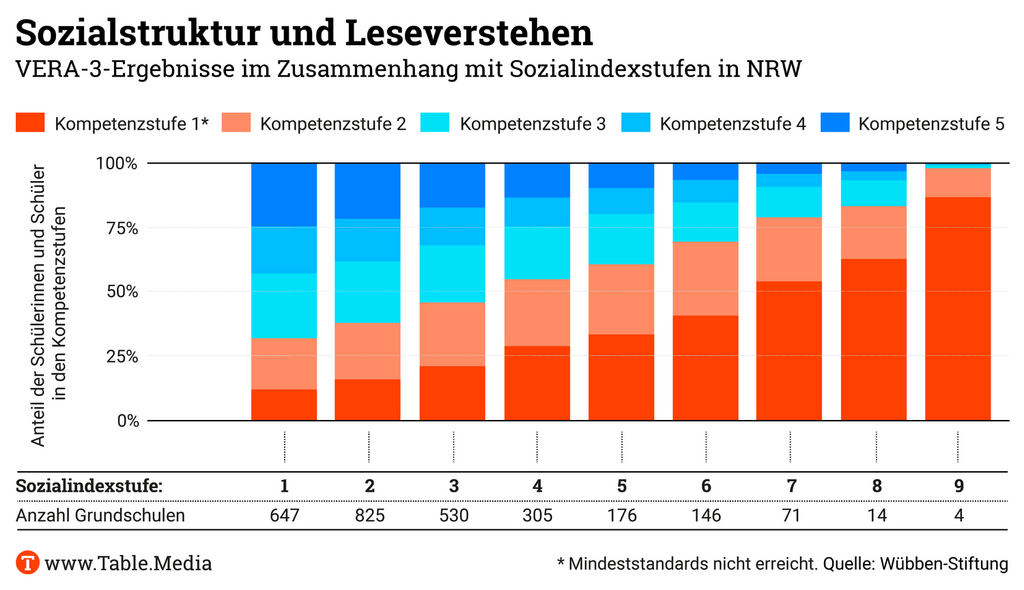

Die Befunde aus der Wissenschaft lassen wenig Raum für Zweifel: Der Anteil der Kinder, die die Mindeststandards an Kompetenzen in Fächern wie Mathematik oder Deutsch nicht erreichen, ist dort deutlich größer, “wo besonders viele sozio-ökonomisch benachteiligte Schülerinnen und Schüler zur Schule gehen – an Schulen im Brennpunkt”. So steht es in einem Impulspapier, das die Wübben Stiftung Bildung bewusst kurz vor der Amtschefkonferenz veröffentlicht hat. Die Amtschefkonferenz ist direkt unter der Ministerebene angesiedelt. Ihre Mitglieder bereiten die Beratungen des Plenums der Kultusministerkonferenz vor.

Speziell Nordrhein-Westfalen nehmen die Autorinnen der Studie in den Blick. Zentrales Ergebnis: 2018 – und damit vor der Corona-Pandemie – haben 50 bis 80 Prozent der Kinder an besonders belasteten Grundschulen die Mindeststandards im Lesen nicht erreicht. Der abgeleitete Appell: Eine “bedarfsorientierte – im günstigen Fall sozialindexbasierte – Ressourcensteuerung” müsse mit erheblich mehr Nachdruck verfolgt werden. “Bund und Länder sollten sich jetzt endlich auf ein Startchancen-Programm einigen, das die belastetsten Schulen erreicht und das für sie hilfreich und nachhaltig ist”, erklärte Markus Warnke, Geschäftsführer der Stiftung. Der Subtext: eine Abkehr vom Königsteiner Schlüssel.

Genau das fordern auch Bildungspolitiker im Bundestag. Ria Schröder, bildungspolitische Sprecherin der FDP, erklärte Table.Media: Es müsse “jetzt bald eine Einigung zwischen Bund und Ländern geben, die eine Verteilung der Gelder auf die Schulen mit den größten Herausforderungen bundesweit sicherstellt, statt sich weiter an der Gießkanne Königsteiner Schlüssel festzuklammern”. Oliver Kaczmarek, bildungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, argumentierte gegenüber Table.Media in der Vorwoche in dieselbe Richtung: “Was die Länder hier bislang vorgeschlagen haben, ist aus unserer Sicht noch nicht weitgehend genug.” Das Geld müsse der Bedürftigkeit folgen, man unterstütze die Haltung des BMBF.

Rückenwind bekommt das BMBF nun auch vom Bundesrechnungshof (BRH). In seinem Bericht zum aktuellen Etat des BMBF, morgen Abend in erster Lesung im Parlament, befürwortet er beim Startchancen-Programm “ausdrücklich, dass das BMBF die Mittel bedarfsgerecht und nicht nach dem Königsteiner Schlüssel verteilen möchte”. Wichtig: Der BRH nimmt dabei explizit Bezug auf Säule eins des Programms, den Schulbau. Insgesamt umfasst das Vorhaben drei Säulen: 1. Schulbau, 2. Schulbudget, 3. Schulsozialarbeit.

Laut BMBF-Eckpunkte-Papier, Stand Mai, sollen 50 Prozent der Gelder in die Schulbau-Säule fließen. Der Bund gewährt den Ländern in dieser Säule dem Papier zufolge Finanzhilfen auf Basis von Art. 104c Grundgesetz. In Säule zwei sollen 30 Prozent der Gelder fließen, 20 Prozent in die dritte Säule – umsatzsteuerfinanziert. Hierzu schreibt der Rechnungshof dem BMBF ins Stammbuch, dass es so keine Steuerungs- und Kontrollrechte habe. “Es hat keine Möglichkeit, nicht im Sinne des Bundes verwendete Mittel zurückzufordern.” Der BRH rät deshalb, von der Umsatzsteuerfinanzierung abzusehen.

Wie folgenschwer die Debatte um den Königsteiner Schlüssel ist, hat im Juni eindrucksvoll eine Studie vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) veranschaulicht. Sie zeigt, wie sich der Geldfluss in die Länder verändern kann, wenn nicht der Königsteiner Schlüssel genutzt wird, sondern ein Sozialindex. Marcel Helbig entwickelte auf Basis seiner Modellierung der Armutsquote an rund 14.500 Grundschulen einen eigenen Verteilschlüssel für das Startchancen-Programm. Demnach würde Bayern 1,7 statt 15,6 Prozent der Mittel erhalten, Nordrhein-Westfalen demgegenüber 37 statt 21 Prozent.

So weit wird es nicht kommen. Aber die Rechnung zeigt beispielhaft, was für die Länder, die bei der Bildungsfinanzierung den Löwenanteil tragen, auf dem Spiel steht. Bei der Amtschefkonferenz steht eine länderinterne Beratung zum Startchancen-Programm auf der Tagesordnung. Die Staatssekretäre Bettina Brück (Rheinland-Pfalz), Rainer Schulz (Hamburg), Urban Mauer (Nordrhein-Westfalen) und Dorit Stenke (Schleswig-Holstein) werden ihre Länderkollegen über den Sachstand der Verhandlungen mit dem BMBF informieren. Nachdem über einige Tage leichter Optimismus durchschien, klangen am Dienstagabend neue Misstöne in den Verhandlungen an.

In den Tagen zuvor erklärten verschiedene Ländervertreter hinter den Kulissen, dass es noch keine vorgelegten Zahlen seitens des BMBF dazu gebe, welcher konkrete Verteilschlüssel zu welchem Mittelfluss führen würde. Zugleich ist von Länderseite immer wieder zu hören, dass die Unterschiede zwischen den Modellen von Bund und Ländern nicht sehr groß seien – was die Frage aufwirft, wer hier eigentlich mit welchen Indikatoren rechnet.

Auch bei der Frage der Ko-Finanzierung, verbunden mit der Frage der Anrechenbarkeit von laufenden Landesprogrammen, gibt es dem Vernehmen nach keine Einigkeit. Bei der Verteilung der Gelder auf die Säulen scheint es Überlegungen zu geben, die Aufteilung in Richtung 40 Prozent Schulbau, 30 Prozent Schulbudget und 30 Prozent Schulsozialarbeit zu ändern – statt 50 – 30 – 20.

Am Donnerstag um 14 Uhr beginnt die 255. Amtschefkonferenz, nachdem zuvor die Amtschefkommissionen Hochschule und Schule separat getagt und sich A- und B-Länder im Anschluss vorbesprochen haben. Die Zeit läuft. Denn die Ampel-Koalition möchte sich mit dem Programm schmücken können.

Dafür muss während der laufenden Haushaltsverhandlungen eine Einigung her. Sonst könnten es die vorgesehenen 500 Startchancen-Millionen nicht in den Haushalt 2024 schaffen und sich das Programm verzögern. KMK-Präsidentin Katharina Günther-Wünsch hatte angekündigt, bis Oktober eine Einigung erzielen zu wollen. Doch noch scheinen sich Bund und Länder in den Verhandlungen zu verhaken – auch wenn die Stimme der Vernunft und Wissenschaft längst Fakten präsentiert hat.

Wochenlang dauerte der Streit – und endete dann damit, dass vorerst Zuschüsse für Bildung keinen Eingang in die neue Kindergrundsicherung fanden. Es ist die Rede vom so genannten Bildungs- und Teilhabepaket. Es ist derart kompliziert, dass nur zwischen 20 und 50 Prozent der Bezugsberechtigten überhaupt Anträge stellen. In Bielefeld könnte das nun bald Geschichte sein. Dort haben zwei junge Unternehmer einen Prototypen entwickelt und mit allen Behörden abgestimmt, der den Antrag kinderleicht macht. Sie haben ein Antragsportal produktreif, auf das die große Bundesrepublik wohl noch Jahre warten wird. “Wir wollen, dass Familien ihre Anträge auf Schulhilfen endlich selber stellen können”, sagt Mert Tumay, einer der beiden Gründer.

In der Szene gilt das Bildungs- und Teilhabepaket als ein extrem wichtiges Instrument für Chancengleichheit – aber zugleich als hermetisches. Man kommt da kaum ran. Es ist wie bei Radio Eriwan. Im Prinzip stehen Kindern von Bürgergeld-Empfängern Zuschüsse für Dinge zu, die fürs Lernen hilfreich oder sogar notwendig sind. Dazu gehört die Möglichkeit, Nachhilfe für seine Kinder vom Sozialstaat bezahlen zu lassen. Auch Hilfen für Klassenfahrten gelten als notwendig. Und die Berechtigten können sich ihren persönlichen Schulbedarf finanzieren lassen. Im Prinzip.

In der Realität aber wird dieser Anspruch oft nicht verwirklicht. Deswegen wollte Familienministerin Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grünen) diese staatlichen Leistungen pauschal vergeben. Die FDP hat das verhindert. Sie wünscht sich ein bundesweites digitales Kinderchancenportal – dessen Einrichtung nach Ansicht von Experten Jahre benötigen wird.

In Bielefeld ist das kein Wunschkonzert mehr. Dort wird es in Zukunft ziemlich einfach sein, die Schülerhilfen des Sozialgesetzbuches zu beantragen. Mert Tumay und Bulut Alkis haben einen digitalen Prototypen entwickelt, an den alle beteiligten Akteure angestöpselt werden – die Betroffenen genauso wie die Behörden. Das bedeutet, dass Anträge nicht mehr drei Monate dauern, sondern zum Teil binnen Tagen oder gar Stunden abgewickelt sein können.

“Die Bezugsberechtigten müssen nicht ellenlange Formulare ausfüllen, sondern sie setzen nur noch ihren Namen und ihre digitale ID ein – den Rest übernimmt das System”, sagt Mert Tumay. Geht es zum Beispiel um Nachhilfe, bekommt die Schule automatisch die Anfrage, ob Schülerin Ottilie Normallerner gemäß ihrer Leistungen Anrecht auf ergänzende Lern- und Sprachförderung durch Dritte hat. Das System ist bisher das einzige digitale Tool in Deutschlands Städten und Kreisen, welches das komplizierte Bildungs- und Teilhabepaket komplett digital kann.

Tumay und Alkis haben den Prototypen mit diversen Stellen in Bielefeld abgestimmt. Sie hospitierten eine Zeit lang in den jeweiligen Ämtern der Stadt, um Abläufe und Vorschriften im Antragsprozess studieren zu können. Nun sind sie dabei, ihr kleines Kinderchancenportal durch Bielefelds Ausschüsse zu bringen. In der Stadtkämmerei ist man offen dafür – denn mit dem Einsatz eines solchen Portals würde Personal für andere Aufgaben frei. Auch im Stadtparlament hat die Idee Freunde. So lobt Bielefelds Stadtrat Riza Öztürk (SPD) die Software. “Das neue Instrument ist so vielfältig, dass man damit alle Bildungszuschüsse des Bildungs- und Teilhabepakets schnell und unbürokratisch zu den Kindern bringen kann.” Öztürk ist Professor an der Hochschule Bielefeld und Fraktionsvorsitzender der SPD im Rat der Stadt.

Die Idee für eine Vereinfachung entstand 2019. Damals gründeten Tumay und Alkis die Nachhilfe-Helden, ein Institut zur Unterstützung Bielefelder Schüler. Dabei bemerkten die beiden 30-jährigen Akademiker, wie schwer es gerade vielen Migrantenfamilien fällt, das Schulsystem zu verstehen – und die Möglichkeiten, die der Sozialstaat ihnen bietet. “Ein Antrag ist bisher wie eine Schnitzeljagd: Die Familie füllt einen sehr komplizierten Antrag aus, sie läuft zu dem Nachhilfe-Institut für eine Bestätigung, dann holt sie den Sozialbescheid – und schließlich muss sie das Papier zum richtigen Amt tragen”, berichtet Alkis. “Das funktioniert leider in der Praxis nicht.”

Deswegen hoben der Betriebswirt Tumay und der Bauingenieur Alkis eine neue Gesellschaft namens “Our Smart Town” aus der Taufe – und begannen eines der kompliziertesten Sozialgesetze Deutschlands zu digitalisieren. Our Smart Town hat inzwischen das Gründerstipendium des Landes NRW erhalten. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Bielefeld unterstützt das Start-up ebenfalls. Auf dem Portal, das im Moment als Prototyp vorliegt, können Familien in beliebiger Sprachen kinderleicht ihre Anträge ausfüllen. Um das Programm mit Daten der Behörden und Berechtigten zu füllen, sind ungefähr 250.000 Euro an Investitionen nötig.

Die Bielefelder Musterlösung wäre natürlich auch in anderen Kommunen einsetzbar. Aber hier zeigt sich die Dialektik digitaler Transformation. Je mehr Kommunen zusammen mit engagierten Unternehmern wie Tumay und Alkis lokale Lösungen entwickeln, umso komplizierter wird es, irgendwann ein einfaches und zentrales Kinderchancenportal zu bekommen.

Eine Klasse, ein Lehrer, ein Buch – dieses Konzept hat in der Eichendorffschule in Mittelfranken nicht länger überzeugt. 400 Schülerinnen und Schüler besuchen die Mittelschule in Erlangen, mehr als zwei Drittel haben eine Migrationsgeschichte, 35 Prozent kommen aus Familien, die Sozialleistungen beziehen. “Wir wollten die Eichendorffschule zu einem bildungsgerechteren Ort machen”, sagt Schulleiter Helmut Klemm über den Wandel seiner Schulen in den vergangenen acht Jahren. Bei der Schulverwaltung seien seine Ideen mitunter auf Skepsis gestoßen, die Zusammenarbeit beschreibt Klemm als “wechselhaft”. Aufhalten ließ sich die Schule davon nicht.

Als ersten Schritt stellte die Eichendorffschule im Schuljahr 2015/16 auf Ganztag um. In Bayern war das noch eine Seltenheit, daher startete das Angebot erst einmal nur für zwei fünfte Klassen. Inzwischen kommen alle Schüler ganztägig. Wer nur Halbtag möchte, muss auf eine der beiden anderen Mittelschulen in Erlangen gehen.

Die Ganztagsschule soll dabei mehr sein als ein reines Betreuungsangebot: ein Bildungsort. “Wir wollten ein klares Konzept“, sagt Klemm. Statt 30 Wochenstunden Unterricht, standen auf einmal 37 zur Verfügung und es stellte sich die Frage: Was macht man mit diesem Mehr an Zeit? “Uns war wichtig, den Tag klar zu strukturieren und das Kerngeschäft zu hinterfragen”, sagt der Schulleiter.

Im herkömmlichen Unterricht gebe es ein Schema F, das auf alle Schüler gleichermaßen angewendet wird. Das Resultat ist für Klemm nicht verwunderlich: Lauter gelangweilte Achtklässler, die keine Lust auf Mathe haben. “Aus der Neurobiologie wissen wir, dass Lernen ein sehr individueller Prozess ist”, sagt Klemm. Daher griff er auf reformpädagogisches Wissen zurück und ließ sich beispielsweise von dem pädagogischen Konzept der Evangelischen Schule Berlin Zentrum inspirieren.

Das Ergebnis der sukzessiven, mehrjährigen Umstellung ist eine neue Form des Lernens. Drei Säulen prägen den Unterricht: Zunächst wurde Wert darauf gelegt, Mathe anders zu lehren. In Matheräumen betreuen nun drei Pädagogen Schüler der Klassen fünf und sechs, die sich ihr Wissen selbständig erarbeiten. Das Konzept ist stark an Montessori orientiert.

Ab der siebten Klasse gibt es zudem sogenannte Lernbüros für Mathe, Deutsch und Englisch. Auch hier sollen die Kinder eigenständig lernen, wobei immer Ansprechpartner für Fragen da sind. Klassischer Unterricht findet nur zur Ergänzung statt – etwa, um das Sprechen auf Englisch zu üben. Die dritte Säule bedeutet ein Mehr an Projektunterricht. Dazu gehört beispielsweise die Teilnahme am Frei Day, bei dem sich Schülerinnen und Schüler jede Woche vier Stunden selbstbestimmt und in Projekten mit Zukunftsthemen beschäftigen sollen. Diese Initiative gib es bundesweit bereits an 111 Schulen.

Glaubt man Schulleiter Klemm, kommen diese offenen Unterrichtsformen bei den Kindern gut an. Viele hätten erstmals Spaß daran, Mathe zu lernen, sagt er. In bayernweiten Vergleichstests schneiden seine Schüler besser als an anderen Mittelschulen ab. Und auch das Kollegium zieht mit. “Klar, gibt es Zweifler. Doch viele haben auf Veränderung gehofft.”

Wenig begeistert sei dagegen – zumindest zu Beginn – die Schulverwaltung gewesen. Es sei “fahrlässig”, einer so schwierigen Schülerschaft so viele Freiräume zu lassen, soll sie moniert haben. Diese Schüler bräuchten eine geordnete, engmaschige Betreuung. “Wir wissen mittlerweile: Das ist Quatsch”, sagt Klemm. Kinder und Jugendliche würden sich viel besser entwickeln, wenn man ihnen etwas zutraut. “Zu viel dreht sich um Noten”, sagt Klemm. Dabei kann es auch ein Fußballturnier sein, bei dem Kinder Potenziale entfalten und ein respektvolles Miteinander lernen können.

Wie die Zusammenarbeit mit der Schulverwaltung lief, sei stark von den zuständigen Schulräten abhängig gewesen. Manche hätten darauf gepocht, dass Klemm ja nicht von der Schulordnung abweiche. Als einzelne Mittelschule sei man aber nicht ständig auf dem Radar der Schulaufsicht. “Wir konnten daher trotzdem unser eigenes Ding durchziehen”, sagt der Schulleiter.

2019 kam dann die erste Nominierung zum Schulpreis und die Schulaufsicht wurde positiv aufmerksam. “Dadurch hat sich das Verhältnis entspannt”, sagt Klemm. Gleichzeitig hat auch in der Schulverwaltung ein Umdenken stattgefunden: “Wir predigen schon lange nicht mehr Frontalunterricht”, sagt Eduard Gradl, Referatsleiter für Erziehung, Unterricht und Qualitätssicherung an mittelfränkischen Grund- und Mittelschulen.

Die Eichendorffschule lobt er als vorbildlich, weil sie “sehr kreativ, vor allem schülerorientiert” arbeitet. “Wir begleiten und fördern solche Schulen”, betont Gradl. An sich gebe es große Freiräume, wie Schulleben gestaltet werden kann. “Es müssten sich nur viel mehr trauen, diese Möglichkeiten zu nutzen.”

Dieser Text ist Teil der Bildung.Table-Serie “Neustart im System”. Wir stellen Ihnen Best Practices vor, wo Wandel im System geschieht.

Bildungsberater, KMK-Kenner, Reformer: In seiner Kolumne denkt Ex-Bildungsstaatssekretär Mark Rackles jeden Monat Bildungspolitik neu. Erfahren Sie hier mehr über die Vita unseres Kolumnisten.

In den zurückliegenden Sommerferien habe ich mir nochmal einen meiner Lieblingsfilme mit den Kindern angeschaut: “Und täglich grüßt das Murmeltier”, eine Romanze aus dem Jahr 1993. Die Hauptfigur Phil sieht sich endlosen Wiederholungen ausgesetzt und kommt nicht aus der Dauerschleife der ewig gleichen Herausforderungen heraus. Eine fatales Grundgefühl, das aktuell auch elf Millionen Schülerinnen und Schüler, ihre 22 Millionen Eltern sowie knapp eine Million Lehrkräften zum Schuljahresbeginn beschleichen dürfte.

Schulstart 2023/2024: Wie die vergangenen Jahre ist das neue Schuljahr gekennzeichnet durch fehlendes pädagogisches Personal, fehlende Schulplätze, fehlende Sanierungsmittel, fehlende Ausstattung digitaler und analoger Art, fehlende Schulqualität und verschlechterte Leistungsergebnisse in fast allen Vergleichsstudien. Ein schulpraktisches Déjà-vu, das die Kultusministerien mit stoischer Gelassenheit erdulden. Offenbar hofft man dort auf ein gnädiges Schicksal, das irgendwann beidreht und die Probleme auf wundersame Weise von allein verschwinden lässt.

Zum aktuellen Schulstart 2023/2024 zeigt sich das Schicksal jedoch wenig kooperativ. Der Druck im Bildungssystem scheint eher zu- als abzunehmen. Das wirksamste Instrument zur Messung des Drucks ist gemeinhin das Barometer. Im deutschen Bildungswesen existiert folgerichtig seit zehn Jahren ein “Bildungsbarometer”. Es wird jedes Jahr vom Zentrum für Bildungsökonomik des Ifo-Instituts herausgegeben. Für das Jahr 2023 ist es gerade erschienen.

Zu den “alarmierenden Befunden” (SZ) gehört die Tatsache eines historisch tiefen und zunehmenden Vertrauensverlustes der Bürgerinnen und Bürger in das deutsche Schulsystem. Parallel hat 2023 auch die Zufriedenheit der Deutschen mit der Bildungspolitik in ihrem jeweiligen Bundesland abgenommen: Knapp 60 Prozent sind sehr oder eher unzufrieden mit der Politik, gegenüber 2020 eine deutliche Zunahme. Als das mit Abstand größte Problem wird der Lehrkräftemangel benannt (77 Prozent), gefolgt von fehlenden Finanzmitteln (66 Prozent) und der Einschätzung, dass das Schulsystem zu träge ist (66 Prozent).

Das Paradoxe an der Situation in Deutschland ist, dass die Probleme einerseits sehr klar und einvernehmlich benennbar sind und der öffentliche Handlungsdruck relativ hoch ist. Andererseits fehlt jedoch ein Adressat, auf den der Druck wirkt. Es ist schwer, Bildung zur Chefsache zu machen, wenn keine Chefs in Sicht sind.

Ein Blick westwärts nach Frankreich offenbart das Gegenmodell. Die bildungspolitischen Debatten sind dort aktuell von vergleichbaren Themen geprägt: Lehrkräftemangel, Bildungsungleichheiten, Bildungsqualität. Aber Präsident Emmanuel Macron hat Bildungspolitik (mit Hinweis auf die “domaine réservé” des Präsidenten auch förmlich) zur Chefsache erklärt und angesichts des Drucks den eigenen Bildungsminister übergangen. In einem 16-seitigen Interview mit der Zeitschrift “Le Point” richtete er Stellschrauben der französischen Bildungspolitik neu aus. Das betraf Bereiche wie das Abitur, die berufliche Bildung, die Förderung leistungsschwacher Schülerinnen und Schüler sowie die Attraktivität des Lehrkräfteberufs.

Mit einem Teil seiner Vorschläge wird Macron absehbar scheitern, weil er offensichtlich ohne Konsultationen mit den zuständigen Verwaltungen und Peergroups agierte. Aber er agiert. Wer agiert, kann Fehler machen, aber er übernimmt Verantwortung. Wer agiert, gibt einer politischen Maßnahme ein Gesicht und wird in der politischen Arena damit zum Adressaten im demokratischen Diskurs um sachgerechte Lösungen. Die Zeitung “Le Monde” schreibt in ihrem Kommentar zu Macrons Interview zutreffend, dass Bildung eine so ernsthafte Sache ist, dass sie durch politische Schwergewichte unterstützt werden muss.

In Deutschland fragt man sich vor diesem Hintergrund, wo diese notwendigen politischen Schwergewichte sind, die Bildung zur Chefinnen- oder Chefsache machen. In der föderalen Logik Deutschlands sind es die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Sie müssten sich an Macron ein Beispiel nehmen und ihr politisches Gewicht in die Bildungspolitik einbringen. Die Kultusministerien sind offensichtlich mit dem sich aufbauenden Druck und den sich verschärfenden Problemlagen überfordert.

Der aktuelle und anhaltende Vertrauensverlust in der Bildungspolitik schlägt auf das gesamte politische System durch und geht damit die Staatskanzleien ganz unmittelbar an. Es gibt nur eine Möglichkeit, aus der Dauerschleife der organisierten Unverantwortlichkeit im Bildungsbereich auszubrechen: Verantwortung auf der höchsten Ebene zu übernehmen. Nur dann haben wir eine echte Chance auf ein Happy End in der drittklassigen Serienschleife “Und täglich grüßt die Bildungsmisere”.

Systemsprenger? Wie Schulen innovativ werden. 27. September 2023 – 14:30 Uhr – Digital

In Kooperation mit der Robert Bosch Stiftung diskutieren wir in unserem nächsten Table.Live-Briefing mit drei Jury-Mitgliedern des Deutschen Schulpreises, wie Schulen im System durchstarten und welche Voraussetzungen in Politik und Verwaltung dafür notwendig sind. (Jetzt kostenlos registrieren)

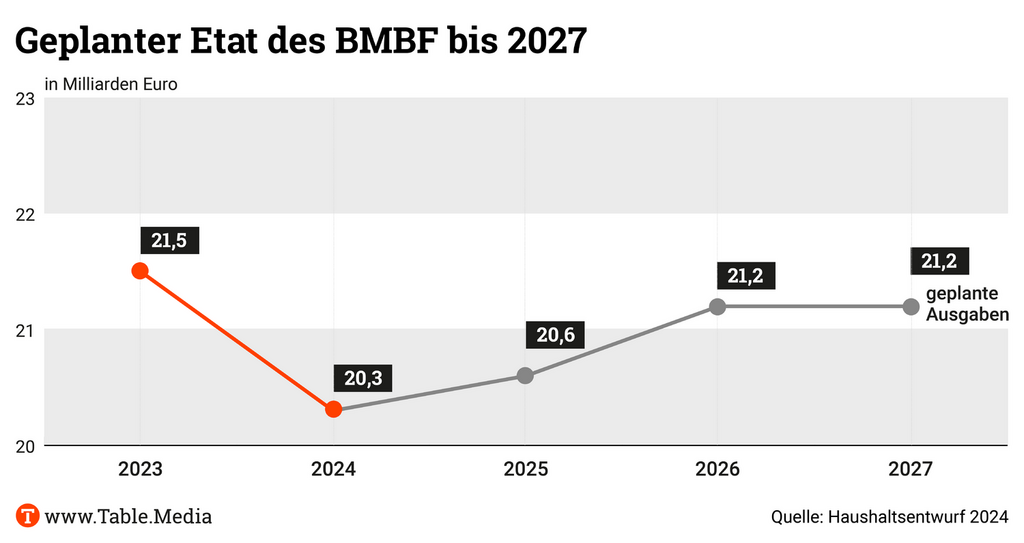

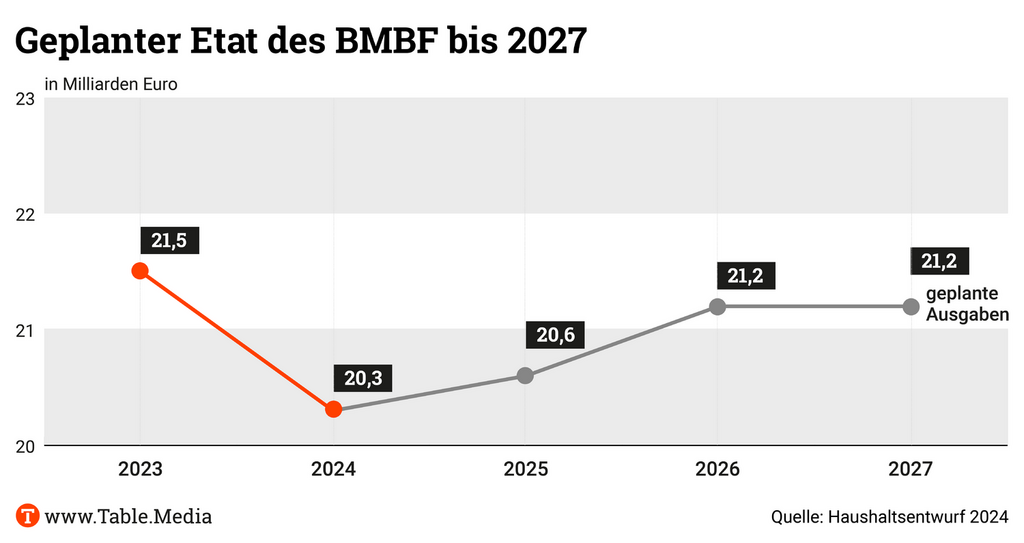

Zum Auftakt der Haushaltsverhandlungen im Bundestag übt der Bundesrechnungshof harsche Kritik am Haushaltsentwurf des BMBF. Dem Ministerium würden 1,2 Milliarden Euro weniger als im Vorjahr zur Verfügung stehen. Zwar fällt die Kürzung geringer aus, wenn man die wegfallende Einmalzahlung an Studierende von insgesamt 700 Millionen Euro aus dem Haushalt 2023 mit einrechnet. Dennoch warnt der Rechnungshof: Bei inflationsbereinigter Betrachtung würden die Ausgaben erheblich sinken. Der Spielraum für neue Vorhaben oder für die Reaktion auf aktuelle Entwicklungen verringere sich, schreiben die Beamten im Bericht an den Haushaltsausschuss des Bundestags, der Table.Media vorliegt. “Jetzt müssen grundlegende Entscheidungen getroffen werden, welche Bereiche das BMBF noch finanzieren will und kann.”

Die Prüfer kritisieren, dass mittlerweile mehr als die Hälfte der Mittel des BMBF in gemeinsamen Projekten mit den Ländern gebunden sind. Vor diesem Hintergrund sehen die Beamten das geplante Startchancen-Programm als kritisch (s. weiter oben). Die Beamten plädieren dafür, Bund-Länder-Projekte im Bildungsbereich zurückzufahren. Die meist über Umsatzsteuerpunkte verteilten Mittel würden in den allgemeinen Landeshaushalten aufgehen – und seien der Steuerung und Kontrolle durch den Bund entzogen. Das BMBF verfüge über kein funktionierendes Konzept, wie der Bund Schulen finanzieren kann und sollte.

Gestern hatte Finanzminister Christian Lindner den Haushaltsentwurf in den Bundestag eingebracht. Der Einzelplan 30, das Budget des Bildungsministeriums, soll morgen um 18 Uhr erstmals im Plenum debattiert werden. In der Opposition wundert man sich vor allem über die geringeren Mittel, die für das Bafög eingeplant sind. Um 721 Millionen Euro geht der Posten zurück, ein Minus von 27 Prozent – dabei gibt es Forderungen, den Bafög-Satz aufgrund der Inflation anzuheben. “Es ist Ausdruck von sozialer Kälte und Bildungsfeindlichkeit, wenn die Bundesregierung beim Bafög den Rotstift ansetzt”, sagt Gesine Lötzsch, Haushaltspolitikerin der Linken.

Daneben müssen laut Haushaltsplan von Ministerin Bettina Stark-Watzinger viele Projekte des Ministeriums Etatkürzungen hinnehmen. So wird die Nationale Bildungsplattform um rund 50 Mio. Euro gekürzt, durch das Auslaufen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung spart sich das Ministerium 72 Mio. Euro. Kleinere Posten betreffen etwa den Bereich Weiterbildung und Lebenslanges Lernen (10 Mio./16 Prozent), das Bundesinstitut für Berufsbildung erhält knapp 3 Mio. weniger (5 Prozent), ebenso sind für die Bildungsforschung 3 Mio. (10 Prozent) weniger vorgesehen.

Kürzungen im Bildungsbereich machen sich auch in einem anderen Ministerium bemerkbar. Trotz Fachkräftemangels möchte das Wirtschaftsministerium die Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung mit 11 Mio. Euro weniger unterstützen (2023: 70 Mio.). Dabei handelt es sich in erster Linie um Zuschüsse, damit die Handwerksbetriebe weniger für überbetriebliche Lehrgänge zahlen müssen, welche insbesondere Kompetenzen für die Transformation schulen sollen. Auch der Posten “Fachkräftesicherung für kleine und mittlere Unternehmen” schrumpft. Betriebe sollen damit bei der Integration neuer Fachkräfte, auch aus dem Ausland, unterstützt werden. Der Posten würde um ein Drittel, von 27,5 Mio. auf 19,5 Mio. Euro, gekürzt. Im Dezember soll der Haushalt durch den Bundestag beschlossen werden. Anna Parrisius/Niklas Prenzel

In Berlin werden über 10.000 Dienstgeräte, entgegen einer Ankündigung in der vergangenen Woche, weiter ungenutzt vor sich hin schlummern. Die Tablets von Microsoft namens Surface wurden bereits im Jahr 2021 angeschafft. Die Schulsenatorin der Stadt, Katharina Günther-Wünsch (CDU), hat nun ein Rundschreiben versandt, in dem sie den Lehrkräften freie Wahl ließ, ob sie die Dienstgeräte nutzen wollen. “Eine Verpflichtung zum Einsatz der von der Schulaufsichtsbehörde an die Lehrkräfte ausgereichten dienstlichen mobilen Endgeräte besteht nicht, da mobiles Arbeiten nicht verpflichtend ist”, schrieb die Senatorin allen Schulen Berlins. Sie knickt damit vor den Berliner Schulleitungsverbänden ein, die eine weitere Übergangsfrist zur Nutzung der Dienstgeräte gefordert hatten. Berlin hatte ursprünglich 38.000 Dienstgeräte beschafft. Mehr als ein Viertel wird nicht genutzt.

Die Berliner Tablet-Affäre entstand, weil einige bezirkliche Datenschutzbeauftragte für Schulen ein Rundschreiben an die Schulleitungen verschickt hatten. Darin hatten sie deutlich gemacht, dass digitale Kommunikation über Noten oder personenbezogene Informationen ausschließlich auf Dienstgeräten stattfinden darf. Das gilt als Selbstverständlichkeit. Auch in der privaten Wirtschaft ist es Mitarbeitern untersagt, auf ihren nicht-dienstlichen Geräten personenbezogene Kundeninformationen zu verarbeiten.

Mehrere Schul-Datenschutzbeauftragten der Bezirke weigerten sich auf Anfrage von Table.Media, zu ihrem Rundschreiben Stellung zu nehmen. Die Senatorin wiederum schrieb, “unser Ziel ist es, mehr Rechtssicherheit für alle zu schaffen.” Tatsächlich geschieht nun genau das Gegenteil. Die Senatorin lässt die Berliner Lehrkräfte weiter in einem Graubereich agieren. Die Datenschutzgrundverordnung und die Berliner Schuldatenverordnung schreiben vor, dass personenbezogene Informationen oder Informationen über Noten ausschließlich auf Dienstgeräten kommuniziert werden dürfen.

Die Schulleitungsverbände und einige Lehrkräfte hatten mitgeteilt, dass die Tablets der Marke “Surface Go2” zu klein und nicht leistungsstark genug seien. In anderen Bundesländern wie Hamburg werden die Tablets derselben Marke indessen genutzt. Table.Media erfuhr auch von Lehrern und Schulleitern, dass die digitalen Endgeräte dieser Marke für eine normale Lehrkraft adäquat seien. Sie reichen lediglich nicht aus für einen IT-Administrator oder digitalaffine Lehrkräfte, die bereits ihren gesamten Unterricht über ein mobiles Endgerät abwickeln. Christian Füller

Je stärker der Ausbildungsberuf von den eigentlichen Berufswünschen abweicht, umso wahrscheinlicher beendet ein Azubi seine Ausbildung vorzeitig. Das zeigt eine Studie des Bundesinstituts für Berufsbildung (zum Download). Der Befund der Forscher liest sich wie eine Replik auf den Rat der Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, Jugendliche, die aktuell noch eine Lehrstelle suchen, sollten ihr Berufswahlspektrum weiten.

Lesen Sie auch: Große Passungsprobleme sind das neue Normal

13 Prozent der Azubis, die starke Kompromisse bei ihrer Berufswahl eingegangen sind, haben ihre Ausbildung bereits nach dem ersten Ausbildungsjahr abgebrochen. Bei Azubis, die ihre Berufswünsche erfüllen konnten, waren es nur halb so viele (6 Prozent). Ein starker Kompromiss liegt den Forschern zufolge vor, wenn ein Azubi auf einen anderen Berufssektor ausweicht, sich also zum Beispiel statt zur IT-Fachkraft zum Medizinischen Fachangestellten ausbilden lässt.

Die Forscher raten der Bildungspolitik, Angebote zur beruflichen Orientierung zu entwickeln, die junge Menschen unterstützten, eine gute berufliche Alternative zu finden, wenn es mit ihrem Traumberuf nichts wird. Ihre Auswertung stützt sich auf repräsentative Längsschnittdaten des Nationalen Bildungspanels (NEPS) von rund 7.000 Jugendlichen, die eine schulische oder duale Ausbildung begonnen haben.

Daneben befördern vor allem mangelnder Spaß an der Ausbildung, eine zu große körperliche Belastung und die Annahme, die Ausbildung nicht schaffen zu können, Ausbildungsabbrüche. Wie gut Berufs- und Gehaltsaussichten sind, spielt dahingehend eine untergeordnete Rolle. Besonders wahrscheinlich ist ein Abbruch bei Azubis in personenbezogenen Dienstleistungsberufen wie der Pflege oder der Gastronomie. Ein höheres Risiko, die erste Ausbildung vorzeitig zu beenden, haben laut Studie zudem Azubis mit niedrigem Schulabschluss, mit Migrationshintergrund und wenn sie sich in Ostdeutschland ausbilden lassen.

Seit 2010 beendet jeder vierte Auszubildende seine duale Ausbildung vorzeitig. Zwar wechselt jeder zweite nur den Betrieb oder die Ausbildung. Ein Abbruch kann sich aber negativ auf das spätere Erwerbsleben auswirken. Anna Parrisius

In dieser Woche hat das neue Schuljahr in Großbritannien begonnen, doch Tausende Schülerinnen und Schüler müssen draußen bleiben. Nachdem in den Sommerferien ein Schulgebäude eingestürzt war, ergab eine Überprüfung, dass mehr als 100 Gebäude so gefährdet sind, dass sie ganz oder teilweise geschlossen werden müssen. Das gab der zuständige Staatssekretär Nick Gibb im Bildungsministerium am vergangenen Freitag bekannt.

Schuld ist offenbar ein spezieller Porenbeton, der bis in die 1980er-Jahre verbaut wurde und der nach etwa 30 Jahren zu bröckeln beginnt, berichtet die BBC. Medienberichten zufolge müssen viele Klassen vorerst notdürftig in Ausweichquartieren untergebracht werden oder bekommen Online-Unterricht. Schulleiter suchen händeringend nach Lösungen, Eltern sind empört, dass sie erst kurz vor Schuljahresbeginn informiert wurden.

Die Nachricht über den teils desaströsen Zustand vieler Schulen in Großbritannien kommt allerdings nicht überraschend. Die Schuld geben viele dem britischen Premierminister Rishi Sunak. Ein ehemaliger Beamter des Bildungsministeriums, Jonathan Slater, wirft ihm vor, in seiner Zeit als Finanzminister nicht genug Mittel für Schulsanierungen bereitgestellt zu haben. Das Bildungsministerium hätte bis zu 400 Schulen im Jahr erneuern müssen, es habe jedoch nur Mittel für 100 Schulen von Sunak bekommen, sagt Slater in einem BBC-Interview, obwohl Sunak von den Problemen mit dem Beton gewusst habe. Sunak wies die Vorwürfe indessen zurück und sagte, die Probleme seien erst vor Kurzem ans Licht gekommen.

Ohne den Namen Sunak zu nennen, regte sich auch die britische Bildungsministerin Gillian Keegan im Anschluss an ein Fernsehinterview auf. Die Politikerin hatte am Montag Fragen zu den Baumängeln an Schulen des Senders ITV beantwortet. Nach dem Interview – als die Kamera allerdings noch lief, begann sie sich zu beschweren: “Sagt eigentlich irgendjemand irgendwann mal ,Du hast einen verdammt guten Job gemacht, weil alle anderen auf ihrem A… gesessen und nichts gemacht haben’?”

Nun könnte man fragen: “Was interessiert Deutschland die Schulen in Großbritannien?” Viel muss man wohl sagen. Denn in Deutschland steht es nicht besser um den Zustand der Schulgebäude. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat den bundesweiten Investitionsrückstand im Bereich Schulen zuletzt mit 45,6 Milliarden Euro (Stand: 2021) beziffert. Schulgebäude zählen laut KfW weiterhin zu den drei größten kommunalen Bedarfsfeldern neben Straßen und Verwaltungsgebäuden. dpa/ak

Miao Wu hofft auf eine vertrauensvollere Beziehung und mehr Verständnis zwischen China und Deutschland bei den nachwachsenden Generationen. Sie ist überzeugt: “Diese Jugend gestaltet die Zukunft bunter!”

Wu sitzt dabei sozusagen in der ersten Reihe: Sie betreut die Initiative “Schülerakademie China” als Projektleiterin beim staatlichen Talentförderzentrum “Bildung & Begabung”, das vom BMBF, der KMK und vom Stifterverband gefördert wird. Um mit China in Kontakt zu kommen, können Jugendliche sich für unterschiedliche Formate bewerben, die das Auswärtige Amt finanziert: Einsteiger-, Schüler- und Austauschakademien.

Beim Format für Einsteiger kommen Acht- bis Zehntklässler aus unterschiedlichen Orten Deutschlands zusammen. Von Experten lernen sie etwas über die Sprache, Geschichte und Geografie des Landes. Aber auch interkulturelle Kompetenz steht auf dem Plan. Dafür beschäftigen sich die Schüler mit Fragen wie: “Warum bewerten die Chinesen manche Themen anders als wir?” Bei den Schülerakademien für Schüler ab Klasse 10 beschäftigen sich die Jugendlichen zwei Wochen lang mit China. Und bei den Austauschakademien treffen Jugendliche aus Deutschland und China aufeinander. Eine Woche lang diskutieren sie über die Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 der UN und die Rolle beider Länder. Dabei geht es etwa darum, inwiefern sie vor denselben Herausforderungen stehen.

Hochmotivierte Jugendliche, begeisterte Kursleitende und ein ausgefeiltes Pädagogik-Konzept – von solchen Zuständen können viele Bildungseinrichtungen nur träumen. Bei den Schülerakademien China sei das jedoch die Realität, sagt Wu. “Als ich jugendlich war, hätte ich mir ein solches Förderprogramm sehr gewünscht, weil damals die Persönlichkeit und die individuellen Interessen kaum berücksichtigt wurden.” Miao Wu wuchs in der zentralasiatischen Provinz Henan auf. “Es zählte allein die gute Abschlussnote beim Gao Kao (Nationale Hochschulprüfung in China, Anm. d. Red.).” Bei den Akademien werde hingegen genau darauf geachtet: Dass sie einen geschützten Raum schaffen, in dem junge Menschen ihre Begabungen und ihre Persönlichkeit frei entwickeln können.

Wu hat nach ihrem Schulabschluss BWL studiert und an der zweiten Pekinger Fremdsprachenhochschule Deutsch gelernt. So konnte die gebürtige Chinesin ein weiteres Studium an der Georg-August-Universität Göttingen in VWL und Ostasienwissenschaft absolvieren. Bevor sie zum Talentförderzentrum Bildung & Begabung kam, war sie mehrere Jahre in der OIK gGmbH (Organisation für internationale Kontakte) tätig. Dort organisierte sie internationale Musikfestivals. Nun setzt sie sich für mehr Wissen über China in Deutschland ein.

Als Projektpartner steht ihr dabei das in Berlin ansässige Bildungsnetzwerk China zur Seite, das von der Stiftung Mercator und dem Goethe-Institut gegründet wurde. Dessen Ziel ist es, Chinawissen an deutschen Schulen auszubauen und den Austausch zwischen jungen Menschen der beiden Länder anzuregen. Miao Wu findet: “Die Vermittlung von China-Kompetenz in der deutschen Schullandschaft ist unterrepräsentiert, zudem gibt es keinen regelmäßigen Austausch.” Angesichts der wachsenden Bedeutung Chinas in der Welt fragt sie sich, warum nicht mehr Schulen Chinesisch unterrichten.

Ihr Aufruf an alle jungen Lernenden lautet: “Findet eine Möglichkeit, euch ein eigenes und reflektiertes China-Bild zu machen.” Die Akademien, in denen sich Jugendliche innerhalb verschiedener Module intensiv mit dem großen und vielfältigen Land befassen können, sind ein guter Anfang. Juliane Scholübbers

Research.Table. Politikberatung: Experten gesucht. Wer sitzt im Corona-Expertenrat? Und wer in den Arbeitsgruppen der Akademien? Die Experten-Auswahl ist eine wichtige und viel diskutierte Frage in der wissenschaftlichen Politikberatung. Denn sie kann zu Verzerrungen oder blinden Flecken in den Ergebnissen führen. Mehr

Research.Table. Moritz Schularick – Spitzenforschung und Politikberatung besser verzahnen. Im politischen Berlin wird ab sofort eine Stimme aus dem Norden zu hören sein: Der neue Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW Kiel), Moritz Schularick, hat mit Amtsantritt bei dem renommierten weltwirtschaftlichen Forschungsinstitut klargemacht, wohin er will: in die erste Liga der Think-Tanks. Mehr

18. September 2023, 17:00 bis 20:00 Uhr, Berlin

Vorstellung: Unicef-Bericht zur Lage der Kinder in Deutschland 2023

Unicef und das Deutsche Jugendinstitut sprechen auf dieser Veranstaltung über die Lage von Kindern in Deutschland. Speaker sind unter anderem Bundesfamilienministerin Lisa Paus sowie die MdBs Kevin Kühnert (SPD), Ottilie Klein (CDU), Emilia Fester (Grüne) und Jens Teutrine (FDP). INFOS & ANMELDUNG

26. bis 29. September 2023, Potsdam

Seminar: Diversity trifft Digitalität

Der Bundesarbeitskreis Lehrerbildung spricht auf seinem 57. Seminartag über unter anderem über KI als Instrument fürs Lernen, digitale Teilhabe, Sensibilität für Diversität in der Lehrkräftebildung und Virtual Reality in Aus- und Weiterbildung. INFOS & ANMELDUNG

28. September 2023, 10:00 bis 16:30 Uhr, Berlin

Workshop: KI-Bildung

Ziel des Workshops ist es, Forschungsansätze zu präsentieren, die sich mit der Analyse von KI in Aus- und Weiterbildung beschäftigen. Außerdem werden Erfahrungsberichte aus bestehenden Initiativen und Projekten geteilt. INFOS & ANMELDUNG

28. September 2023, 10:30 bis 17:00 Uhr, Dortmund

Dialog: Förderung sprachlicher Kompetenzen als Grundlage für mehr Bildungsgerechtigkeit

Das Institut für Schulentwicklungsforschung richtet sich mit seinem siebten Bildungsdialog an Bildungspraxis, -administration, -politik und -wissenschaft. Themen sind unter anderem digitales Lesen, sowie die Implementation und der Transfer von Sprach- und Lesefördermaßnahmen. INFOS & ANMELDUNG

28. September 2023, 18:00 bis 21:30 Uhr, Berlin

Diskussion: Wie die Erweiterung des MINT-Begriffs neue Zielgruppen erschließt

Das Nationale MINT Forum thematisiert die Verbindung zwischen den MINT-Fächern und anderen Disziplinen. Ziel soll es sein, auf diese Weise Lösungen für zentrale gesellschaftliche Herausforderungen zu finden und neue Zielgruppen für die Wissenschaft zu erschließen. INFOS & ANMELDUNG

28. bis 29. September 2023, Rheine (NRW)

Tagung: Ausbildertag

Der Lehrmittelhersteller Christiani widmet sich unter dem Motto “Technische Bildung heute für das Business von morgen” den Themen KI in der Berufsausbildung, Augmented Reality, Wasserstoff- und Wärmepumpentechnologie und den Erwartungen der Gen Z an die Ausbildung. INFOS & ANMELDUNG

es wird ein spannender Donnerstag: In der Amtschefkonferenz der Kultusministerien wird über das Startchancen-Programm debattiert. Kommt es endlich zu einer Einigung bei dem bildungspolitischen Prestigeprojekt der Ampelregierung? Und wird am Königsteiner Schlüssel bzw. am 95-Prozent-Königsteiner Schlüssel noch mal gerüttelt? Der Druck ist groß, denn wenn Bund und Länder in diesem Herbst nicht zu einem gemeinsamen Entschluss kommen, ist der Start des Programms im kommenden Jahr in Gefahr. Holger Schleper hat sich vorab hinter den Kulissen umgehört und weiß den aktuellen Stand.

Und noch eine Debatte steht am Donnerstag an. In der ersten Sitzungswoche nach der Sommerpause berät der Bundestag über den Bundeshaushalt 2024. Am Donnerstag geht es um den Etatentwurf zur Bildung. Vorab hat der Bundesrechnungshof harsche Kritik an den Kürzungen von 1,2 Milliarden Euro bei den Bildungsausgaben geübt. Wir haben uns den Haushaltsplan noch mal genau angeschaut.

Mit dem Start der Haushaltsberatungen des Bundestages geht die Regierungszeit der Ampel-Koalition in dieser Woche in die zweite Hälfte. Welche politischen Themen sollte die Bundesregierung in den kommenden Monaten anpacken, in welchen Politikfeldern erwarten Sie Einigungen? Diese und andere Fragen zur Zukunft der Ampel – aber auch zur Bewertung der ersten Hälfte der Legislatur und der Leistungen der Ministerinnen und Minister – stellt Table.Media in einer Umfrage. Wir laden Sie ein, daran teilzunehmen und bitten Sie um Ihre Einschätzungen. Seien Sie gespannt auf die Ergebnisse, die wir Ihnen natürlich auch gern zusenden.

Ich bin jedenfalls gespannt auf das, was mich bei Bildung.Table erwartet. Die Themen, mit denen wir uns in meiner ersten Woche bei Bildung.Table beschäftigen, machen Lust auf meine neue Aufgabe als Redaktionsleiterin. Nach vier Jahren als Redakteurin für das Deutsche Schulportal ist der Wechsel zu Bildung.Table auch ein spannender Perspektivwechsel. Ich freue mich darauf, diese Herausforderung noch bis Mitte September gemeinsam mit Niklas Prenzel zu meistern. Dann wird er zum Deutschlandfunk wechseln. Wir wünschen ihm alles Gute!

Und worauf ich mich natürlich vor allem freue, sind Sie und Ihr Feedback! Ihre Anregungen und Ihre Kritik sehe ich als Bereicherung und freue mich, wenn Sie an bildung@table.media schreiben.

Vor der Amtschefkonferenz der KMK, die morgen in Berlin stattfindet, rückt einmal mehr die Debatte um das Startchancen-Programm in den Blick. Vor allem die zwischen Bund und Ländern umstrittene Frage, ob die Gelder maßgeblich nach dem Königsteiner Schlüssel verteilt werden können, wird immer lauter gestellt: aus der Wissenschaft, im Bundestag – und vom Bundesrechnungshof.

4.000 Brennpunktschulen soll das Programm ab dem Schuljahr 2024/25 fördern. Es ist das wichtigste schulpolitische Vorhaben der Ampel-Koalition. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger möchte sich erklärtermaßen gänzlich verabschieden von der Verteilung der Gelder nach Einwohnerzahl und Steueraufkommen. Stattdessen soll ein Sozialindex den Mittelfluss lenken. Die Länder hatten zuvor als Gegenmodell eine 95+5-Lösung vorgeschlagen: 95 Prozent nach Königsteiner Schlüssel, 5 Prozent nach Sozialindex.

Die Befunde aus der Wissenschaft lassen wenig Raum für Zweifel: Der Anteil der Kinder, die die Mindeststandards an Kompetenzen in Fächern wie Mathematik oder Deutsch nicht erreichen, ist dort deutlich größer, “wo besonders viele sozio-ökonomisch benachteiligte Schülerinnen und Schüler zur Schule gehen – an Schulen im Brennpunkt”. So steht es in einem Impulspapier, das die Wübben Stiftung Bildung bewusst kurz vor der Amtschefkonferenz veröffentlicht hat. Die Amtschefkonferenz ist direkt unter der Ministerebene angesiedelt. Ihre Mitglieder bereiten die Beratungen des Plenums der Kultusministerkonferenz vor.

Speziell Nordrhein-Westfalen nehmen die Autorinnen der Studie in den Blick. Zentrales Ergebnis: 2018 – und damit vor der Corona-Pandemie – haben 50 bis 80 Prozent der Kinder an besonders belasteten Grundschulen die Mindeststandards im Lesen nicht erreicht. Der abgeleitete Appell: Eine “bedarfsorientierte – im günstigen Fall sozialindexbasierte – Ressourcensteuerung” müsse mit erheblich mehr Nachdruck verfolgt werden. “Bund und Länder sollten sich jetzt endlich auf ein Startchancen-Programm einigen, das die belastetsten Schulen erreicht und das für sie hilfreich und nachhaltig ist”, erklärte Markus Warnke, Geschäftsführer der Stiftung. Der Subtext: eine Abkehr vom Königsteiner Schlüssel.

Genau das fordern auch Bildungspolitiker im Bundestag. Ria Schröder, bildungspolitische Sprecherin der FDP, erklärte Table.Media: Es müsse “jetzt bald eine Einigung zwischen Bund und Ländern geben, die eine Verteilung der Gelder auf die Schulen mit den größten Herausforderungen bundesweit sicherstellt, statt sich weiter an der Gießkanne Königsteiner Schlüssel festzuklammern”. Oliver Kaczmarek, bildungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, argumentierte gegenüber Table.Media in der Vorwoche in dieselbe Richtung: “Was die Länder hier bislang vorgeschlagen haben, ist aus unserer Sicht noch nicht weitgehend genug.” Das Geld müsse der Bedürftigkeit folgen, man unterstütze die Haltung des BMBF.

Rückenwind bekommt das BMBF nun auch vom Bundesrechnungshof (BRH). In seinem Bericht zum aktuellen Etat des BMBF, morgen Abend in erster Lesung im Parlament, befürwortet er beim Startchancen-Programm “ausdrücklich, dass das BMBF die Mittel bedarfsgerecht und nicht nach dem Königsteiner Schlüssel verteilen möchte”. Wichtig: Der BRH nimmt dabei explizit Bezug auf Säule eins des Programms, den Schulbau. Insgesamt umfasst das Vorhaben drei Säulen: 1. Schulbau, 2. Schulbudget, 3. Schulsozialarbeit.

Laut BMBF-Eckpunkte-Papier, Stand Mai, sollen 50 Prozent der Gelder in die Schulbau-Säule fließen. Der Bund gewährt den Ländern in dieser Säule dem Papier zufolge Finanzhilfen auf Basis von Art. 104c Grundgesetz. In Säule zwei sollen 30 Prozent der Gelder fließen, 20 Prozent in die dritte Säule – umsatzsteuerfinanziert. Hierzu schreibt der Rechnungshof dem BMBF ins Stammbuch, dass es so keine Steuerungs- und Kontrollrechte habe. “Es hat keine Möglichkeit, nicht im Sinne des Bundes verwendete Mittel zurückzufordern.” Der BRH rät deshalb, von der Umsatzsteuerfinanzierung abzusehen.

Wie folgenschwer die Debatte um den Königsteiner Schlüssel ist, hat im Juni eindrucksvoll eine Studie vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) veranschaulicht. Sie zeigt, wie sich der Geldfluss in die Länder verändern kann, wenn nicht der Königsteiner Schlüssel genutzt wird, sondern ein Sozialindex. Marcel Helbig entwickelte auf Basis seiner Modellierung der Armutsquote an rund 14.500 Grundschulen einen eigenen Verteilschlüssel für das Startchancen-Programm. Demnach würde Bayern 1,7 statt 15,6 Prozent der Mittel erhalten, Nordrhein-Westfalen demgegenüber 37 statt 21 Prozent.

So weit wird es nicht kommen. Aber die Rechnung zeigt beispielhaft, was für die Länder, die bei der Bildungsfinanzierung den Löwenanteil tragen, auf dem Spiel steht. Bei der Amtschefkonferenz steht eine länderinterne Beratung zum Startchancen-Programm auf der Tagesordnung. Die Staatssekretäre Bettina Brück (Rheinland-Pfalz), Rainer Schulz (Hamburg), Urban Mauer (Nordrhein-Westfalen) und Dorit Stenke (Schleswig-Holstein) werden ihre Länderkollegen über den Sachstand der Verhandlungen mit dem BMBF informieren. Nachdem über einige Tage leichter Optimismus durchschien, klangen am Dienstagabend neue Misstöne in den Verhandlungen an.

In den Tagen zuvor erklärten verschiedene Ländervertreter hinter den Kulissen, dass es noch keine vorgelegten Zahlen seitens des BMBF dazu gebe, welcher konkrete Verteilschlüssel zu welchem Mittelfluss führen würde. Zugleich ist von Länderseite immer wieder zu hören, dass die Unterschiede zwischen den Modellen von Bund und Ländern nicht sehr groß seien – was die Frage aufwirft, wer hier eigentlich mit welchen Indikatoren rechnet.

Auch bei der Frage der Ko-Finanzierung, verbunden mit der Frage der Anrechenbarkeit von laufenden Landesprogrammen, gibt es dem Vernehmen nach keine Einigkeit. Bei der Verteilung der Gelder auf die Säulen scheint es Überlegungen zu geben, die Aufteilung in Richtung 40 Prozent Schulbau, 30 Prozent Schulbudget und 30 Prozent Schulsozialarbeit zu ändern – statt 50 – 30 – 20.

Am Donnerstag um 14 Uhr beginnt die 255. Amtschefkonferenz, nachdem zuvor die Amtschefkommissionen Hochschule und Schule separat getagt und sich A- und B-Länder im Anschluss vorbesprochen haben. Die Zeit läuft. Denn die Ampel-Koalition möchte sich mit dem Programm schmücken können.

Dafür muss während der laufenden Haushaltsverhandlungen eine Einigung her. Sonst könnten es die vorgesehenen 500 Startchancen-Millionen nicht in den Haushalt 2024 schaffen und sich das Programm verzögern. KMK-Präsidentin Katharina Günther-Wünsch hatte angekündigt, bis Oktober eine Einigung erzielen zu wollen. Doch noch scheinen sich Bund und Länder in den Verhandlungen zu verhaken – auch wenn die Stimme der Vernunft und Wissenschaft längst Fakten präsentiert hat.

Wochenlang dauerte der Streit – und endete dann damit, dass vorerst Zuschüsse für Bildung keinen Eingang in die neue Kindergrundsicherung fanden. Es ist die Rede vom so genannten Bildungs- und Teilhabepaket. Es ist derart kompliziert, dass nur zwischen 20 und 50 Prozent der Bezugsberechtigten überhaupt Anträge stellen. In Bielefeld könnte das nun bald Geschichte sein. Dort haben zwei junge Unternehmer einen Prototypen entwickelt und mit allen Behörden abgestimmt, der den Antrag kinderleicht macht. Sie haben ein Antragsportal produktreif, auf das die große Bundesrepublik wohl noch Jahre warten wird. “Wir wollen, dass Familien ihre Anträge auf Schulhilfen endlich selber stellen können”, sagt Mert Tumay, einer der beiden Gründer.

In der Szene gilt das Bildungs- und Teilhabepaket als ein extrem wichtiges Instrument für Chancengleichheit – aber zugleich als hermetisches. Man kommt da kaum ran. Es ist wie bei Radio Eriwan. Im Prinzip stehen Kindern von Bürgergeld-Empfängern Zuschüsse für Dinge zu, die fürs Lernen hilfreich oder sogar notwendig sind. Dazu gehört die Möglichkeit, Nachhilfe für seine Kinder vom Sozialstaat bezahlen zu lassen. Auch Hilfen für Klassenfahrten gelten als notwendig. Und die Berechtigten können sich ihren persönlichen Schulbedarf finanzieren lassen. Im Prinzip.

In der Realität aber wird dieser Anspruch oft nicht verwirklicht. Deswegen wollte Familienministerin Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grünen) diese staatlichen Leistungen pauschal vergeben. Die FDP hat das verhindert. Sie wünscht sich ein bundesweites digitales Kinderchancenportal – dessen Einrichtung nach Ansicht von Experten Jahre benötigen wird.

In Bielefeld ist das kein Wunschkonzert mehr. Dort wird es in Zukunft ziemlich einfach sein, die Schülerhilfen des Sozialgesetzbuches zu beantragen. Mert Tumay und Bulut Alkis haben einen digitalen Prototypen entwickelt, an den alle beteiligten Akteure angestöpselt werden – die Betroffenen genauso wie die Behörden. Das bedeutet, dass Anträge nicht mehr drei Monate dauern, sondern zum Teil binnen Tagen oder gar Stunden abgewickelt sein können.

“Die Bezugsberechtigten müssen nicht ellenlange Formulare ausfüllen, sondern sie setzen nur noch ihren Namen und ihre digitale ID ein – den Rest übernimmt das System”, sagt Mert Tumay. Geht es zum Beispiel um Nachhilfe, bekommt die Schule automatisch die Anfrage, ob Schülerin Ottilie Normallerner gemäß ihrer Leistungen Anrecht auf ergänzende Lern- und Sprachförderung durch Dritte hat. Das System ist bisher das einzige digitale Tool in Deutschlands Städten und Kreisen, welches das komplizierte Bildungs- und Teilhabepaket komplett digital kann.

Tumay und Alkis haben den Prototypen mit diversen Stellen in Bielefeld abgestimmt. Sie hospitierten eine Zeit lang in den jeweiligen Ämtern der Stadt, um Abläufe und Vorschriften im Antragsprozess studieren zu können. Nun sind sie dabei, ihr kleines Kinderchancenportal durch Bielefelds Ausschüsse zu bringen. In der Stadtkämmerei ist man offen dafür – denn mit dem Einsatz eines solchen Portals würde Personal für andere Aufgaben frei. Auch im Stadtparlament hat die Idee Freunde. So lobt Bielefelds Stadtrat Riza Öztürk (SPD) die Software. “Das neue Instrument ist so vielfältig, dass man damit alle Bildungszuschüsse des Bildungs- und Teilhabepakets schnell und unbürokratisch zu den Kindern bringen kann.” Öztürk ist Professor an der Hochschule Bielefeld und Fraktionsvorsitzender der SPD im Rat der Stadt.

Die Idee für eine Vereinfachung entstand 2019. Damals gründeten Tumay und Alkis die Nachhilfe-Helden, ein Institut zur Unterstützung Bielefelder Schüler. Dabei bemerkten die beiden 30-jährigen Akademiker, wie schwer es gerade vielen Migrantenfamilien fällt, das Schulsystem zu verstehen – und die Möglichkeiten, die der Sozialstaat ihnen bietet. “Ein Antrag ist bisher wie eine Schnitzeljagd: Die Familie füllt einen sehr komplizierten Antrag aus, sie läuft zu dem Nachhilfe-Institut für eine Bestätigung, dann holt sie den Sozialbescheid – und schließlich muss sie das Papier zum richtigen Amt tragen”, berichtet Alkis. “Das funktioniert leider in der Praxis nicht.”

Deswegen hoben der Betriebswirt Tumay und der Bauingenieur Alkis eine neue Gesellschaft namens “Our Smart Town” aus der Taufe – und begannen eines der kompliziertesten Sozialgesetze Deutschlands zu digitalisieren. Our Smart Town hat inzwischen das Gründerstipendium des Landes NRW erhalten. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Bielefeld unterstützt das Start-up ebenfalls. Auf dem Portal, das im Moment als Prototyp vorliegt, können Familien in beliebiger Sprachen kinderleicht ihre Anträge ausfüllen. Um das Programm mit Daten der Behörden und Berechtigten zu füllen, sind ungefähr 250.000 Euro an Investitionen nötig.

Die Bielefelder Musterlösung wäre natürlich auch in anderen Kommunen einsetzbar. Aber hier zeigt sich die Dialektik digitaler Transformation. Je mehr Kommunen zusammen mit engagierten Unternehmern wie Tumay und Alkis lokale Lösungen entwickeln, umso komplizierter wird es, irgendwann ein einfaches und zentrales Kinderchancenportal zu bekommen.

Eine Klasse, ein Lehrer, ein Buch – dieses Konzept hat in der Eichendorffschule in Mittelfranken nicht länger überzeugt. 400 Schülerinnen und Schüler besuchen die Mittelschule in Erlangen, mehr als zwei Drittel haben eine Migrationsgeschichte, 35 Prozent kommen aus Familien, die Sozialleistungen beziehen. “Wir wollten die Eichendorffschule zu einem bildungsgerechteren Ort machen”, sagt Schulleiter Helmut Klemm über den Wandel seiner Schulen in den vergangenen acht Jahren. Bei der Schulverwaltung seien seine Ideen mitunter auf Skepsis gestoßen, die Zusammenarbeit beschreibt Klemm als “wechselhaft”. Aufhalten ließ sich die Schule davon nicht.

Als ersten Schritt stellte die Eichendorffschule im Schuljahr 2015/16 auf Ganztag um. In Bayern war das noch eine Seltenheit, daher startete das Angebot erst einmal nur für zwei fünfte Klassen. Inzwischen kommen alle Schüler ganztägig. Wer nur Halbtag möchte, muss auf eine der beiden anderen Mittelschulen in Erlangen gehen.

Die Ganztagsschule soll dabei mehr sein als ein reines Betreuungsangebot: ein Bildungsort. “Wir wollten ein klares Konzept“, sagt Klemm. Statt 30 Wochenstunden Unterricht, standen auf einmal 37 zur Verfügung und es stellte sich die Frage: Was macht man mit diesem Mehr an Zeit? “Uns war wichtig, den Tag klar zu strukturieren und das Kerngeschäft zu hinterfragen”, sagt der Schulleiter.

Im herkömmlichen Unterricht gebe es ein Schema F, das auf alle Schüler gleichermaßen angewendet wird. Das Resultat ist für Klemm nicht verwunderlich: Lauter gelangweilte Achtklässler, die keine Lust auf Mathe haben. “Aus der Neurobiologie wissen wir, dass Lernen ein sehr individueller Prozess ist”, sagt Klemm. Daher griff er auf reformpädagogisches Wissen zurück und ließ sich beispielsweise von dem pädagogischen Konzept der Evangelischen Schule Berlin Zentrum inspirieren.

Das Ergebnis der sukzessiven, mehrjährigen Umstellung ist eine neue Form des Lernens. Drei Säulen prägen den Unterricht: Zunächst wurde Wert darauf gelegt, Mathe anders zu lehren. In Matheräumen betreuen nun drei Pädagogen Schüler der Klassen fünf und sechs, die sich ihr Wissen selbständig erarbeiten. Das Konzept ist stark an Montessori orientiert.

Ab der siebten Klasse gibt es zudem sogenannte Lernbüros für Mathe, Deutsch und Englisch. Auch hier sollen die Kinder eigenständig lernen, wobei immer Ansprechpartner für Fragen da sind. Klassischer Unterricht findet nur zur Ergänzung statt – etwa, um das Sprechen auf Englisch zu üben. Die dritte Säule bedeutet ein Mehr an Projektunterricht. Dazu gehört beispielsweise die Teilnahme am Frei Day, bei dem sich Schülerinnen und Schüler jede Woche vier Stunden selbstbestimmt und in Projekten mit Zukunftsthemen beschäftigen sollen. Diese Initiative gib es bundesweit bereits an 111 Schulen.

Glaubt man Schulleiter Klemm, kommen diese offenen Unterrichtsformen bei den Kindern gut an. Viele hätten erstmals Spaß daran, Mathe zu lernen, sagt er. In bayernweiten Vergleichstests schneiden seine Schüler besser als an anderen Mittelschulen ab. Und auch das Kollegium zieht mit. “Klar, gibt es Zweifler. Doch viele haben auf Veränderung gehofft.”

Wenig begeistert sei dagegen – zumindest zu Beginn – die Schulverwaltung gewesen. Es sei “fahrlässig”, einer so schwierigen Schülerschaft so viele Freiräume zu lassen, soll sie moniert haben. Diese Schüler bräuchten eine geordnete, engmaschige Betreuung. “Wir wissen mittlerweile: Das ist Quatsch”, sagt Klemm. Kinder und Jugendliche würden sich viel besser entwickeln, wenn man ihnen etwas zutraut. “Zu viel dreht sich um Noten”, sagt Klemm. Dabei kann es auch ein Fußballturnier sein, bei dem Kinder Potenziale entfalten und ein respektvolles Miteinander lernen können.

Wie die Zusammenarbeit mit der Schulverwaltung lief, sei stark von den zuständigen Schulräten abhängig gewesen. Manche hätten darauf gepocht, dass Klemm ja nicht von der Schulordnung abweiche. Als einzelne Mittelschule sei man aber nicht ständig auf dem Radar der Schulaufsicht. “Wir konnten daher trotzdem unser eigenes Ding durchziehen”, sagt der Schulleiter.

2019 kam dann die erste Nominierung zum Schulpreis und die Schulaufsicht wurde positiv aufmerksam. “Dadurch hat sich das Verhältnis entspannt”, sagt Klemm. Gleichzeitig hat auch in der Schulverwaltung ein Umdenken stattgefunden: “Wir predigen schon lange nicht mehr Frontalunterricht”, sagt Eduard Gradl, Referatsleiter für Erziehung, Unterricht und Qualitätssicherung an mittelfränkischen Grund- und Mittelschulen.

Die Eichendorffschule lobt er als vorbildlich, weil sie “sehr kreativ, vor allem schülerorientiert” arbeitet. “Wir begleiten und fördern solche Schulen”, betont Gradl. An sich gebe es große Freiräume, wie Schulleben gestaltet werden kann. “Es müssten sich nur viel mehr trauen, diese Möglichkeiten zu nutzen.”

Dieser Text ist Teil der Bildung.Table-Serie “Neustart im System”. Wir stellen Ihnen Best Practices vor, wo Wandel im System geschieht.

Bildungsberater, KMK-Kenner, Reformer: In seiner Kolumne denkt Ex-Bildungsstaatssekretär Mark Rackles jeden Monat Bildungspolitik neu. Erfahren Sie hier mehr über die Vita unseres Kolumnisten.

In den zurückliegenden Sommerferien habe ich mir nochmal einen meiner Lieblingsfilme mit den Kindern angeschaut: “Und täglich grüßt das Murmeltier”, eine Romanze aus dem Jahr 1993. Die Hauptfigur Phil sieht sich endlosen Wiederholungen ausgesetzt und kommt nicht aus der Dauerschleife der ewig gleichen Herausforderungen heraus. Eine fatales Grundgefühl, das aktuell auch elf Millionen Schülerinnen und Schüler, ihre 22 Millionen Eltern sowie knapp eine Million Lehrkräften zum Schuljahresbeginn beschleichen dürfte.

Schulstart 2023/2024: Wie die vergangenen Jahre ist das neue Schuljahr gekennzeichnet durch fehlendes pädagogisches Personal, fehlende Schulplätze, fehlende Sanierungsmittel, fehlende Ausstattung digitaler und analoger Art, fehlende Schulqualität und verschlechterte Leistungsergebnisse in fast allen Vergleichsstudien. Ein schulpraktisches Déjà-vu, das die Kultusministerien mit stoischer Gelassenheit erdulden. Offenbar hofft man dort auf ein gnädiges Schicksal, das irgendwann beidreht und die Probleme auf wundersame Weise von allein verschwinden lässt.

Zum aktuellen Schulstart 2023/2024 zeigt sich das Schicksal jedoch wenig kooperativ. Der Druck im Bildungssystem scheint eher zu- als abzunehmen. Das wirksamste Instrument zur Messung des Drucks ist gemeinhin das Barometer. Im deutschen Bildungswesen existiert folgerichtig seit zehn Jahren ein “Bildungsbarometer”. Es wird jedes Jahr vom Zentrum für Bildungsökonomik des Ifo-Instituts herausgegeben. Für das Jahr 2023 ist es gerade erschienen.

Zu den “alarmierenden Befunden” (SZ) gehört die Tatsache eines historisch tiefen und zunehmenden Vertrauensverlustes der Bürgerinnen und Bürger in das deutsche Schulsystem. Parallel hat 2023 auch die Zufriedenheit der Deutschen mit der Bildungspolitik in ihrem jeweiligen Bundesland abgenommen: Knapp 60 Prozent sind sehr oder eher unzufrieden mit der Politik, gegenüber 2020 eine deutliche Zunahme. Als das mit Abstand größte Problem wird der Lehrkräftemangel benannt (77 Prozent), gefolgt von fehlenden Finanzmitteln (66 Prozent) und der Einschätzung, dass das Schulsystem zu träge ist (66 Prozent).

Das Paradoxe an der Situation in Deutschland ist, dass die Probleme einerseits sehr klar und einvernehmlich benennbar sind und der öffentliche Handlungsdruck relativ hoch ist. Andererseits fehlt jedoch ein Adressat, auf den der Druck wirkt. Es ist schwer, Bildung zur Chefsache zu machen, wenn keine Chefs in Sicht sind.

Ein Blick westwärts nach Frankreich offenbart das Gegenmodell. Die bildungspolitischen Debatten sind dort aktuell von vergleichbaren Themen geprägt: Lehrkräftemangel, Bildungsungleichheiten, Bildungsqualität. Aber Präsident Emmanuel Macron hat Bildungspolitik (mit Hinweis auf die “domaine réservé” des Präsidenten auch förmlich) zur Chefsache erklärt und angesichts des Drucks den eigenen Bildungsminister übergangen. In einem 16-seitigen Interview mit der Zeitschrift “Le Point” richtete er Stellschrauben der französischen Bildungspolitik neu aus. Das betraf Bereiche wie das Abitur, die berufliche Bildung, die Förderung leistungsschwacher Schülerinnen und Schüler sowie die Attraktivität des Lehrkräfteberufs.

Mit einem Teil seiner Vorschläge wird Macron absehbar scheitern, weil er offensichtlich ohne Konsultationen mit den zuständigen Verwaltungen und Peergroups agierte. Aber er agiert. Wer agiert, kann Fehler machen, aber er übernimmt Verantwortung. Wer agiert, gibt einer politischen Maßnahme ein Gesicht und wird in der politischen Arena damit zum Adressaten im demokratischen Diskurs um sachgerechte Lösungen. Die Zeitung “Le Monde” schreibt in ihrem Kommentar zu Macrons Interview zutreffend, dass Bildung eine so ernsthafte Sache ist, dass sie durch politische Schwergewichte unterstützt werden muss.

In Deutschland fragt man sich vor diesem Hintergrund, wo diese notwendigen politischen Schwergewichte sind, die Bildung zur Chefinnen- oder Chefsache machen. In der föderalen Logik Deutschlands sind es die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Sie müssten sich an Macron ein Beispiel nehmen und ihr politisches Gewicht in die Bildungspolitik einbringen. Die Kultusministerien sind offensichtlich mit dem sich aufbauenden Druck und den sich verschärfenden Problemlagen überfordert.

Der aktuelle und anhaltende Vertrauensverlust in der Bildungspolitik schlägt auf das gesamte politische System durch und geht damit die Staatskanzleien ganz unmittelbar an. Es gibt nur eine Möglichkeit, aus der Dauerschleife der organisierten Unverantwortlichkeit im Bildungsbereich auszubrechen: Verantwortung auf der höchsten Ebene zu übernehmen. Nur dann haben wir eine echte Chance auf ein Happy End in der drittklassigen Serienschleife “Und täglich grüßt die Bildungsmisere”.

Systemsprenger? Wie Schulen innovativ werden. 27. September 2023 – 14:30 Uhr – Digital

In Kooperation mit der Robert Bosch Stiftung diskutieren wir in unserem nächsten Table.Live-Briefing mit drei Jury-Mitgliedern des Deutschen Schulpreises, wie Schulen im System durchstarten und welche Voraussetzungen in Politik und Verwaltung dafür notwendig sind. (Jetzt kostenlos registrieren)

Zum Auftakt der Haushaltsverhandlungen im Bundestag übt der Bundesrechnungshof harsche Kritik am Haushaltsentwurf des BMBF. Dem Ministerium würden 1,2 Milliarden Euro weniger als im Vorjahr zur Verfügung stehen. Zwar fällt die Kürzung geringer aus, wenn man die wegfallende Einmalzahlung an Studierende von insgesamt 700 Millionen Euro aus dem Haushalt 2023 mit einrechnet. Dennoch warnt der Rechnungshof: Bei inflationsbereinigter Betrachtung würden die Ausgaben erheblich sinken. Der Spielraum für neue Vorhaben oder für die Reaktion auf aktuelle Entwicklungen verringere sich, schreiben die Beamten im Bericht an den Haushaltsausschuss des Bundestags, der Table.Media vorliegt. “Jetzt müssen grundlegende Entscheidungen getroffen werden, welche Bereiche das BMBF noch finanzieren will und kann.”

Die Prüfer kritisieren, dass mittlerweile mehr als die Hälfte der Mittel des BMBF in gemeinsamen Projekten mit den Ländern gebunden sind. Vor diesem Hintergrund sehen die Beamten das geplante Startchancen-Programm als kritisch (s. weiter oben). Die Beamten plädieren dafür, Bund-Länder-Projekte im Bildungsbereich zurückzufahren. Die meist über Umsatzsteuerpunkte verteilten Mittel würden in den allgemeinen Landeshaushalten aufgehen – und seien der Steuerung und Kontrolle durch den Bund entzogen. Das BMBF verfüge über kein funktionierendes Konzept, wie der Bund Schulen finanzieren kann und sollte.

Gestern hatte Finanzminister Christian Lindner den Haushaltsentwurf in den Bundestag eingebracht. Der Einzelplan 30, das Budget des Bildungsministeriums, soll morgen um 18 Uhr erstmals im Plenum debattiert werden. In der Opposition wundert man sich vor allem über die geringeren Mittel, die für das Bafög eingeplant sind. Um 721 Millionen Euro geht der Posten zurück, ein Minus von 27 Prozent – dabei gibt es Forderungen, den Bafög-Satz aufgrund der Inflation anzuheben. “Es ist Ausdruck von sozialer Kälte und Bildungsfeindlichkeit, wenn die Bundesregierung beim Bafög den Rotstift ansetzt”, sagt Gesine Lötzsch, Haushaltspolitikerin der Linken.

Daneben müssen laut Haushaltsplan von Ministerin Bettina Stark-Watzinger viele Projekte des Ministeriums Etatkürzungen hinnehmen. So wird die Nationale Bildungsplattform um rund 50 Mio. Euro gekürzt, durch das Auslaufen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung spart sich das Ministerium 72 Mio. Euro. Kleinere Posten betreffen etwa den Bereich Weiterbildung und Lebenslanges Lernen (10 Mio./16 Prozent), das Bundesinstitut für Berufsbildung erhält knapp 3 Mio. weniger (5 Prozent), ebenso sind für die Bildungsforschung 3 Mio. (10 Prozent) weniger vorgesehen.

Kürzungen im Bildungsbereich machen sich auch in einem anderen Ministerium bemerkbar. Trotz Fachkräftemangels möchte das Wirtschaftsministerium die Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung mit 11 Mio. Euro weniger unterstützen (2023: 70 Mio.). Dabei handelt es sich in erster Linie um Zuschüsse, damit die Handwerksbetriebe weniger für überbetriebliche Lehrgänge zahlen müssen, welche insbesondere Kompetenzen für die Transformation schulen sollen. Auch der Posten “Fachkräftesicherung für kleine und mittlere Unternehmen” schrumpft. Betriebe sollen damit bei der Integration neuer Fachkräfte, auch aus dem Ausland, unterstützt werden. Der Posten würde um ein Drittel, von 27,5 Mio. auf 19,5 Mio. Euro, gekürzt. Im Dezember soll der Haushalt durch den Bundestag beschlossen werden. Anna Parrisius/Niklas Prenzel

In Berlin werden über 10.000 Dienstgeräte, entgegen einer Ankündigung in der vergangenen Woche, weiter ungenutzt vor sich hin schlummern. Die Tablets von Microsoft namens Surface wurden bereits im Jahr 2021 angeschafft. Die Schulsenatorin der Stadt, Katharina Günther-Wünsch (CDU), hat nun ein Rundschreiben versandt, in dem sie den Lehrkräften freie Wahl ließ, ob sie die Dienstgeräte nutzen wollen. “Eine Verpflichtung zum Einsatz der von der Schulaufsichtsbehörde an die Lehrkräfte ausgereichten dienstlichen mobilen Endgeräte besteht nicht, da mobiles Arbeiten nicht verpflichtend ist”, schrieb die Senatorin allen Schulen Berlins. Sie knickt damit vor den Berliner Schulleitungsverbänden ein, die eine weitere Übergangsfrist zur Nutzung der Dienstgeräte gefordert hatten. Berlin hatte ursprünglich 38.000 Dienstgeräte beschafft. Mehr als ein Viertel wird nicht genutzt.

Die Berliner Tablet-Affäre entstand, weil einige bezirkliche Datenschutzbeauftragte für Schulen ein Rundschreiben an die Schulleitungen verschickt hatten. Darin hatten sie deutlich gemacht, dass digitale Kommunikation über Noten oder personenbezogene Informationen ausschließlich auf Dienstgeräten stattfinden darf. Das gilt als Selbstverständlichkeit. Auch in der privaten Wirtschaft ist es Mitarbeitern untersagt, auf ihren nicht-dienstlichen Geräten personenbezogene Kundeninformationen zu verarbeiten.

Mehrere Schul-Datenschutzbeauftragten der Bezirke weigerten sich auf Anfrage von Table.Media, zu ihrem Rundschreiben Stellung zu nehmen. Die Senatorin wiederum schrieb, “unser Ziel ist es, mehr Rechtssicherheit für alle zu schaffen.” Tatsächlich geschieht nun genau das Gegenteil. Die Senatorin lässt die Berliner Lehrkräfte weiter in einem Graubereich agieren. Die Datenschutzgrundverordnung und die Berliner Schuldatenverordnung schreiben vor, dass personenbezogene Informationen oder Informationen über Noten ausschließlich auf Dienstgeräten kommuniziert werden dürfen.

Die Schulleitungsverbände und einige Lehrkräfte hatten mitgeteilt, dass die Tablets der Marke “Surface Go2” zu klein und nicht leistungsstark genug seien. In anderen Bundesländern wie Hamburg werden die Tablets derselben Marke indessen genutzt. Table.Media erfuhr auch von Lehrern und Schulleitern, dass die digitalen Endgeräte dieser Marke für eine normale Lehrkraft adäquat seien. Sie reichen lediglich nicht aus für einen IT-Administrator oder digitalaffine Lehrkräfte, die bereits ihren gesamten Unterricht über ein mobiles Endgerät abwickeln. Christian Füller

Je stärker der Ausbildungsberuf von den eigentlichen Berufswünschen abweicht, umso wahrscheinlicher beendet ein Azubi seine Ausbildung vorzeitig. Das zeigt eine Studie des Bundesinstituts für Berufsbildung (zum Download). Der Befund der Forscher liest sich wie eine Replik auf den Rat der Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, Jugendliche, die aktuell noch eine Lehrstelle suchen, sollten ihr Berufswahlspektrum weiten.

Lesen Sie auch: Große Passungsprobleme sind das neue Normal

13 Prozent der Azubis, die starke Kompromisse bei ihrer Berufswahl eingegangen sind, haben ihre Ausbildung bereits nach dem ersten Ausbildungsjahr abgebrochen. Bei Azubis, die ihre Berufswünsche erfüllen konnten, waren es nur halb so viele (6 Prozent). Ein starker Kompromiss liegt den Forschern zufolge vor, wenn ein Azubi auf einen anderen Berufssektor ausweicht, sich also zum Beispiel statt zur IT-Fachkraft zum Medizinischen Fachangestellten ausbilden lässt.

Die Forscher raten der Bildungspolitik, Angebote zur beruflichen Orientierung zu entwickeln, die junge Menschen unterstützten, eine gute berufliche Alternative zu finden, wenn es mit ihrem Traumberuf nichts wird. Ihre Auswertung stützt sich auf repräsentative Längsschnittdaten des Nationalen Bildungspanels (NEPS) von rund 7.000 Jugendlichen, die eine schulische oder duale Ausbildung begonnen haben.

Daneben befördern vor allem mangelnder Spaß an der Ausbildung, eine zu große körperliche Belastung und die Annahme, die Ausbildung nicht schaffen zu können, Ausbildungsabbrüche. Wie gut Berufs- und Gehaltsaussichten sind, spielt dahingehend eine untergeordnete Rolle. Besonders wahrscheinlich ist ein Abbruch bei Azubis in personenbezogenen Dienstleistungsberufen wie der Pflege oder der Gastronomie. Ein höheres Risiko, die erste Ausbildung vorzeitig zu beenden, haben laut Studie zudem Azubis mit niedrigem Schulabschluss, mit Migrationshintergrund und wenn sie sich in Ostdeutschland ausbilden lassen.

Seit 2010 beendet jeder vierte Auszubildende seine duale Ausbildung vorzeitig. Zwar wechselt jeder zweite nur den Betrieb oder die Ausbildung. Ein Abbruch kann sich aber negativ auf das spätere Erwerbsleben auswirken. Anna Parrisius

In dieser Woche hat das neue Schuljahr in Großbritannien begonnen, doch Tausende Schülerinnen und Schüler müssen draußen bleiben. Nachdem in den Sommerferien ein Schulgebäude eingestürzt war, ergab eine Überprüfung, dass mehr als 100 Gebäude so gefährdet sind, dass sie ganz oder teilweise geschlossen werden müssen. Das gab der zuständige Staatssekretär Nick Gibb im Bildungsministerium am vergangenen Freitag bekannt.

Schuld ist offenbar ein spezieller Porenbeton, der bis in die 1980er-Jahre verbaut wurde und der nach etwa 30 Jahren zu bröckeln beginnt, berichtet die BBC. Medienberichten zufolge müssen viele Klassen vorerst notdürftig in Ausweichquartieren untergebracht werden oder bekommen Online-Unterricht. Schulleiter suchen händeringend nach Lösungen, Eltern sind empört, dass sie erst kurz vor Schuljahresbeginn informiert wurden.

Die Nachricht über den teils desaströsen Zustand vieler Schulen in Großbritannien kommt allerdings nicht überraschend. Die Schuld geben viele dem britischen Premierminister Rishi Sunak. Ein ehemaliger Beamter des Bildungsministeriums, Jonathan Slater, wirft ihm vor, in seiner Zeit als Finanzminister nicht genug Mittel für Schulsanierungen bereitgestellt zu haben. Das Bildungsministerium hätte bis zu 400 Schulen im Jahr erneuern müssen, es habe jedoch nur Mittel für 100 Schulen von Sunak bekommen, sagt Slater in einem BBC-Interview, obwohl Sunak von den Problemen mit dem Beton gewusst habe. Sunak wies die Vorwürfe indessen zurück und sagte, die Probleme seien erst vor Kurzem ans Licht gekommen.

Ohne den Namen Sunak zu nennen, regte sich auch die britische Bildungsministerin Gillian Keegan im Anschluss an ein Fernsehinterview auf. Die Politikerin hatte am Montag Fragen zu den Baumängeln an Schulen des Senders ITV beantwortet. Nach dem Interview – als die Kamera allerdings noch lief, begann sie sich zu beschweren: “Sagt eigentlich irgendjemand irgendwann mal ,Du hast einen verdammt guten Job gemacht, weil alle anderen auf ihrem A… gesessen und nichts gemacht haben’?”

Nun könnte man fragen: “Was interessiert Deutschland die Schulen in Großbritannien?” Viel muss man wohl sagen. Denn in Deutschland steht es nicht besser um den Zustand der Schulgebäude. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat den bundesweiten Investitionsrückstand im Bereich Schulen zuletzt mit 45,6 Milliarden Euro (Stand: 2021) beziffert. Schulgebäude zählen laut KfW weiterhin zu den drei größten kommunalen Bedarfsfeldern neben Straßen und Verwaltungsgebäuden. dpa/ak

Miao Wu hofft auf eine vertrauensvollere Beziehung und mehr Verständnis zwischen China und Deutschland bei den nachwachsenden Generationen. Sie ist überzeugt: “Diese Jugend gestaltet die Zukunft bunter!”

Wu sitzt dabei sozusagen in der ersten Reihe: Sie betreut die Initiative “Schülerakademie China” als Projektleiterin beim staatlichen Talentförderzentrum “Bildung & Begabung”, das vom BMBF, der KMK und vom Stifterverband gefördert wird. Um mit China in Kontakt zu kommen, können Jugendliche sich für unterschiedliche Formate bewerben, die das Auswärtige Amt finanziert: Einsteiger-, Schüler- und Austauschakademien.

Beim Format für Einsteiger kommen Acht- bis Zehntklässler aus unterschiedlichen Orten Deutschlands zusammen. Von Experten lernen sie etwas über die Sprache, Geschichte und Geografie des Landes. Aber auch interkulturelle Kompetenz steht auf dem Plan. Dafür beschäftigen sich die Schüler mit Fragen wie: “Warum bewerten die Chinesen manche Themen anders als wir?” Bei den Schülerakademien für Schüler ab Klasse 10 beschäftigen sich die Jugendlichen zwei Wochen lang mit China. Und bei den Austauschakademien treffen Jugendliche aus Deutschland und China aufeinander. Eine Woche lang diskutieren sie über die Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 der UN und die Rolle beider Länder. Dabei geht es etwa darum, inwiefern sie vor denselben Herausforderungen stehen.

Hochmotivierte Jugendliche, begeisterte Kursleitende und ein ausgefeiltes Pädagogik-Konzept – von solchen Zuständen können viele Bildungseinrichtungen nur träumen. Bei den Schülerakademien China sei das jedoch die Realität, sagt Wu. “Als ich jugendlich war, hätte ich mir ein solches Förderprogramm sehr gewünscht, weil damals die Persönlichkeit und die individuellen Interessen kaum berücksichtigt wurden.” Miao Wu wuchs in der zentralasiatischen Provinz Henan auf. “Es zählte allein die gute Abschlussnote beim Gao Kao (Nationale Hochschulprüfung in China, Anm. d. Red.).” Bei den Akademien werde hingegen genau darauf geachtet: Dass sie einen geschützten Raum schaffen, in dem junge Menschen ihre Begabungen und ihre Persönlichkeit frei entwickeln können.