nächster Akt im Digitalpakt-Drama: Mantramäßig heißt es aus dem BMBF: Der Digitalpakt II muss kommen. Nur – um den geht es momentan gar nicht mehr. Sondern im Fokus steht jetzt der ursprüngliche Digitalpakt I. Denn nicht einmal für den scheint genug Geld im BMBF-Haushalt eingeplant zu sein. Das wollen jedenfalls die Länder errechnet haben. Und mein Kollege Holger Schleper kommt zu demselben Ergebnis. Die fehlende Summe ist groß und der Unmut über das BMBF ist es ohnehin. Aber zu viel will ich an dieser Stelle nicht verraten.

Es passieren zum Glück aber auch positive Dinge in der Bildungswelt. Zum Beispiel in Sigmaringen. Da ist eine Schule, die Kinder und Jugendliche aufnimmt, die anderswo als “unbeschulbar” gelten. Die zum Beispiel schon mehrfach aus der Grundschule geflogen sind oder sich lange der Schule verweigert haben. An der Sebastian-Ott-Schule finden sie wieder zurück zum Lernen. Ich habe die Schule besucht und einiges entdeckt, was Regelschulen sich abschauen könnten.

Oft sind es auch Stiftungen, die innovative Projekte in Schulen voranbringen und Schüler mit schwieriger Ausgangslage fördern. Wir haben uns umgeschaut und stellen Ihnen heute in unserer Reihe Top of the Table zehn wichtige Persönlichkeiten aus den Stiftungen vor.

Viel Spaß beim Lesen, Stöbern – und Rätseln über den nächsten Akt im Digitalpakt-Drama,

In den Bund-Länder-Streitigkeiten zur Fortsetzung des Digitalpakts rückt aktuell eine mindestens ebenso brisante Frage in den Vordergrund: Wie ist es um die Ausfinanzierung des Digitalpakts I bestellt? Dass das Misstrauen in den Ländern auch an dieser Stelle groß ist, zeigt sich deutlich in dem Brief (er liegt Table.Briefings vor), den KMK-Präsidentin Christine Streichert-Clivot (SPD) am Montag an die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) geschickt hat. Darin heißt es: “Wie will der Bund den am 31.12.2025 verbleibenden Finanzierungsbedarf zur Ausfinanzierung des DPS 1.0 abdecken?”

Den Länderzweifeln liegt folgende Rechnung zugrunde: Insgesamt gibt es für den Digitalpakt I (Laufzeit 2019 bis 2024) 6,5 Milliarden Euro an Bundesmitteln. Der Pakt besteht im Grunde aus vier Bausteinen: dem Basis-Digitalpakt Schule (fünf Milliarden Euro an Bundesmitteln) und drei Zusatzvereinbarungen (je 500 Millionen Euro an Bundesmitteln). Laut Zahlen des BMBF sind von der Gesamtsumme bis zum 31.12.2023 etwas mehr als drei Milliarden Euro abgeflossen. Es müssten demnach noch 3,5 Milliarden Euro zur Verfügung stehen.

Im Haushaltsentwurf des BMBF sind für die Jahre 2024 und 2025 allerdings insgesamt nur knapp 2,9 Milliarden Euro eingestellt. Und diese Summe muss – allem Anschein nach – durch eine spezielle Sparvorgabe für 2025 noch um 163 Millionen Euro reduziert werden. Unterm Strich steht mit Ablauf des Jahres 2025 somit ein Finanzierungsbedarf von etwa 783 Millionen Euro für den Digitalpakt I.

In der Verwaltungsvereinbarung, die Bund und Länder zum Digitalpakt I geschlossen haben, heißt es zudem: “Die Investitionsmaßnahmen sind bis zum 31. Dezember 2025 vollständig abzurechnen.” Eine Ausnahme gilt lediglich für die sogenannten Länderübergreifenden Vorhaben (LÜV). Hier ist das Fristende der 31. Dezember 2026. Die LÜV können aber nur ein Gesamtvolumen von höchstens 250 Millionen Euro umfassen. Die Lücke von mehr als 780 Millionen Euro ist damit also nicht zu schließen.

Und auch wenn man die Frage stellt, wie viel Geld die Länder im Digitalpakt I noch nicht verplant haben, kommt man nicht an diesen Betrag heran. Stand 31.12.2023 liegt die Summe der nicht gebundenen Mittel bei etwa 477 Millionen Euro. Selbst wenn es bei diesem Betrag bliebe, wovon nicht auszugehen ist, klafft zu den 780 Millionen Euro noch immer eine Lücke von mehr als 300 Millionen Euro. Trotzdem: Das BMBF plant fest damit, dass nicht alle Bundesmittel für den Digitalpakt I benötigt werden.

Die Haushaltsplanung habe sich an den Bedarfen zu orientieren, teilt eine BMBF-Sprecherin Table.Briefings auf Anfrage mit. Aufgrund der bislang vorliegenden Daten “ist davon auszugehen, dass der reale Mittelbedarf am Ende des DigitalPakts klar unter den 6,5 Milliarden Euro liegt”. Sollte es anders kommen und “sich ein Finanzierungsbedarf oberhalb der derzeit zur Verfügung stehenden Mittel ergeben”, werde das BMBF gemeinsam mit dem Bundesfinanzministerium die Finanzierung sichern. Das sei den Ländern schon zu Jahresbeginn mitgeteilt worden.

Insgesamt richten die Länder im Brief der KMK-Präsidentin zwölf Fragen an das BMBF. Acht davon beziehen sich auf den Digitalpakt I, vier auf den Digitalpakt II. Auch daran mag man ermessen, dass sich neben der Fortsetzung des Bund-Länder-Programms weitere, akute Fragen zum laufenden Programm stellen. “Im Interesse einer weiterhin konstruktiven Zusammenarbeit bitten wir um zeitnahe Beantwortung dieser Fragen bis spätestens zum 29. Juli 2024“, schreibt Streichert-Clivot. Die rechtzeitige Rückmeldung “zu den für uns drängenden Finanzfragen” sei Grundlage für die Klausurtagung der Fach-AG am 1. und 2. August.

Es ist nicht die einzige Fristsetzung, die das BMBF in diesen Tagen erreicht. Bei BMBF-Staatssekretär Jens Brandenburg ist auch ein Brief eingegangen, der in Kopie an die Präsidentin des Deutschen Bundestags ging. Es handelt sich um ein Rügeschreiben des bildungspolitischen Sprechers der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thomas Jarzombek. Das Schreiben liegt Table.Briefings vor.

Jarzombek moniert, auf seine “sehr präzise gestellte Frage, wie viele Mittel nach aktuellen Regierungsplänen für den Digitalpakt II im Jahr 2025 zur Verfügung stehen” eine Antwort erhalten zu haben, die – wie berichtet – gerade mal zwei Sätze umfasst und keine Zahlen nennt. “Diese Antwort ist inakzeptabel und verletzt mein parlamentarisches Frage- und Informationsrecht”, heißt es in dem Schreiben. “Frau Stark-Watzinger will uns nicht sagen, ob und wie viel Geld sie überhaupt für einen Digitalpakt 2 eingeplant hat”, sagte Jarzombek zu Table.Briefings. Dazu sei sie allerdings entsprechend der Haushaltsgrundsätze der Haushaltsklarheit und -wahrheit verpflichtet. Bis spätestens Freitag fordert der CDU-Abgeordnete eine Antwort.

Es sind Geschichten, die nur schwer zu ertragen sind: Die Elfjährige, die geschwängert wurde und den Anschluss in ihrer Schule verpasst hat; die Zehnjährige, die wegen Mobbing von drei Schulen geflogen ist; der Sechsjährige, der schon nach den ersten drei Tagen in der Grundschule als nicht beschulbar abgestempelt wird; der 13-Jährige, der 14 Stunden am Tag zockt. Die Liste ließe sich noch verlängern – bis zur Zahl 180.

So viele Kinder und Jugendliche besuchen die Sebastian-Ott-Schule in Sigmaringen, eine staatlich anerkannte Ersatzschule in der Trägerschaft des Erzbischöflichen Kinderheims Haus Nazareth. Es ist ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung. Vor fünf Jahren waren es noch 85 Schüler. Inzwischen hat sich die Zahl mehr als verdoppelt. “Und etwa 100 Kinder sind noch in der Pipeline”, sagt Schulleiter Matthias Schmidt.

Der Ansturm auf die Sebastian-Ott-Schule spiegelt ein wachsendes Problem in der deutschen Schullandschaft: Immer mehr Lehrkräfte fühlen sich durch das Verhalten von Schülern und die Heterogenität in den Klassen überfordert. Laut dem aktuellen deutschen Schulbarometer sind das die beiden größten Herausforderungen im Schulalltag. Seit der Corona-Pandemie sind die Werte sprunghaft angestiegen: Sahen sich 2022 noch 22 Prozent der Lehrer durch das Verhalten und zunehmende Gewalt von Schülern überfordert, sind es zwei Jahre später bereits 34 Prozent.

Als Reaktion werden Kinder und Jugendliche häufig vom Unterricht suspendiert – für einige Tage, Wochen – oder sie werden ganz der Schule verwiesen. Solange die Schulpflicht aber gilt, brauchen sie anderswo einen Platz. Für den Intensivpädagogen Menno Baumann ist der Schulverweis keine Lösung. “Wir brauchen mehr sozialpädagogische Intervention”, sagte er kürzlich im Interview mit Table.Briefings.

Lesen Sie hier das Interview mit Menno Baumann zu Gewalt an Schulen

Wenn Kinder ein lautes, aggressives Verhalten zeigen, sind das aber nur die sichtbaren Fälle. Auch die Zahl der Kinder, die sich leise und unauffällig bis hin zum Schulabsentismus zurückziehen, nimmt zu. Über die Ursachen dieser Entwicklung gibt es bislang nur wenig Forschung. Auch Schmidt hat nicht die eine Antwort, aber er nennt zwei Aspekte: die zunehmende und unkontrollierte Mediennutzung der Kinder in der Freizeit und die Veränderungen von Familien aufgrund von Armut und Zeitdruck. Kinder müssten immer häufiger zurückstecken. “Beides hat sich schon vor Corona gezeigt, aber die Pandemie hat wie ein Verstärker gewirkt.”

Wenn die Kinder, die anderswo von der Schule fliegen, Glück haben, landen sie an einem Ort wie der Sebastian-Ott-Schule. “Wir müssen zunächst eine Basis legen”, sagt Schmidt. Damit meint der 41-Jährige nicht die jetzt überall angemahnten Basiskompetenzen in Mathematik und Deutsch, sondern es geht darum, erst einmal die Voraussetzungen zu schaffen, um überhaupt lernen zu können und in der Gemeinschaft zurechtzukommen. “Bindung und Beziehung”, das ist für ihn die Grundlage – und eine Haltungsfrage.

Der Unterricht ist überwiegend in jahrgangsübergreifenden Lerngruppen organisiert. Im Schnitt sind etwa zwölf Kinder in einer Gruppe, die von einem multiprofessionellen Team begleitet werden. Und es gibt Intensivgruppen mit höchstens acht Kindern und fast ebenso vielen Fachkräften. Etwa 60 Prozent der Schüler leben zu Hause, also bei ihren eigenen Familien oder in Pflegefamilien, und 40 Prozent sind in Wohngruppen auf dem Gelände oder an einem Außenstandort untergebracht.

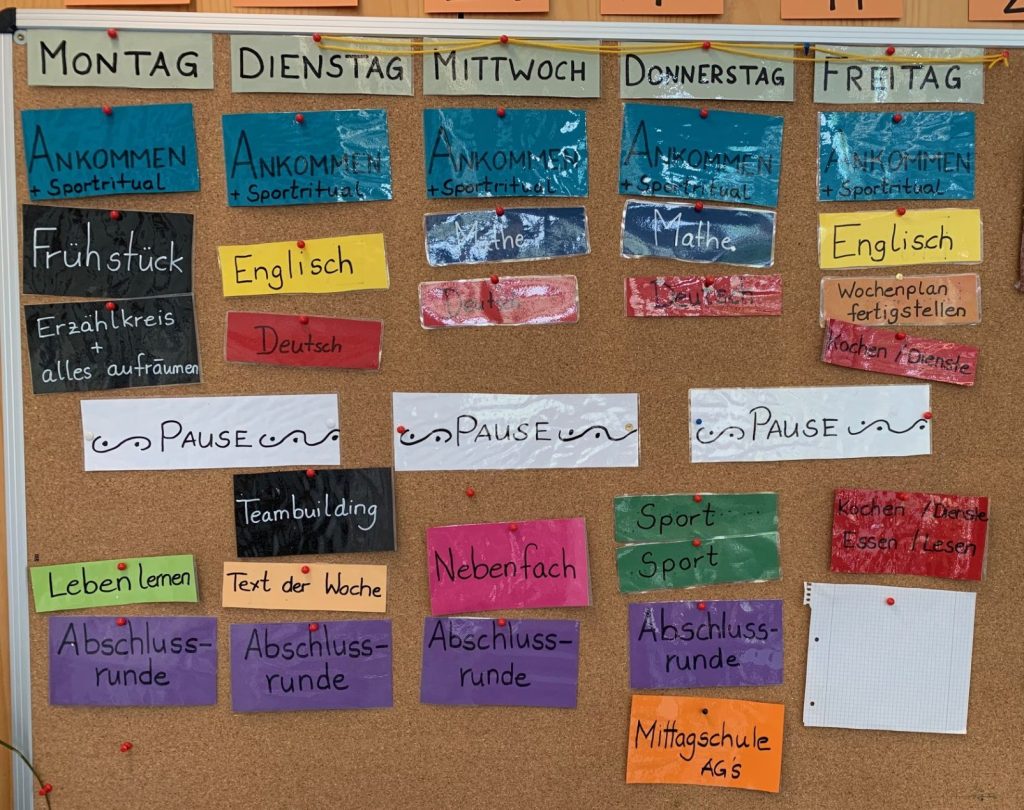

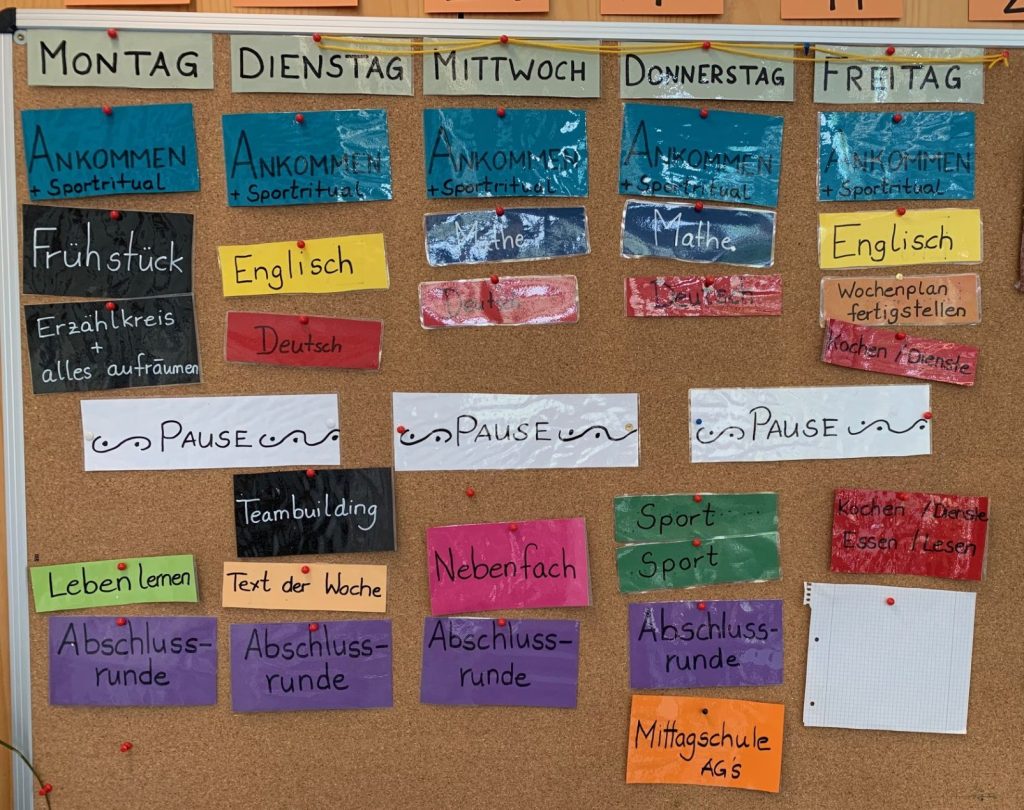

Auf dem Stundenplan gibt es nur vereinzelt Slots für Fachunterricht, dafür viele Einträge für das soziale Miteinander. Besonders am Montag ist das wichtig, denn “nach dem Wochenende sind die Kinder oft weit weg”, hat Sonderpädagogin Celine Beck festgestellt, die eine Lerngruppe leitet. Und Schmidt ergänzt: “Wir müssen erst mal das Kind sehen und nicht das Fach.” Und noch was: “Etwas mit Druck erreichen zu wollen, klappt bei unseren Kindern ohnehin nicht.” Sie bräuchten vor allem Zeit.

An diesem Montag, beim gemeinsamen Obstschnibbeln und anschließenden Frühstück, fragt Beck die Kinder, wie das Wochenende war, was das Schönste war und wie sie sich dabei gefühlt haben. Für manche Schüler ist das nicht einfach, weil es nicht immer etwas Schönes gab und weil sie es nicht gewohnt sind, über sich und ihre Gefühle zu sprechen. Aber wenn jemand ins Stocken gerät, macht das nichts. Einen Gong gibt es an der Sebastian-Ott-Schule ohnehin nicht, die Pausenzeiten sind flexibel. Beck sagt: “Wir müssen oft unsere Pläne für den Tag über Bord schmeißen, wenn die Kinder gerade andere Bedarfe haben.”

Anderswo würden Lehrkräfte jetzt unruhig werden: Wie sollen wir mit dem Stoff durchkommen? Schmidt sieht das entspannter: Vielleicht haben wir nur zwei Unterrichtsstunden am Tag, die aber dann wirklich konzentriert. In der Regelschule würde doch so viel Zeit für Classroom Management draufgehen, dass letztlich auch nur ein Teil der Unterrichtsstunde konzentriert ablaufen könne.

Tatsächlich scheint das Konzept aufzugehen: Jedes Jahr machen eine Handvoll Schüler den Hauptschulabschluss. Wären sie nicht auf dieser Schule, würden sie vielleicht zu den laut aktuellem nationalen Bildungsbericht fast sieben Prozent Schülern zählen, die die Schule ohne Abschluss verlassen. Schmidt betont aber auch: “Ein Abschluss bringt den Kindern nichts, wenn sie die Basisbausteine nicht haben und keine soziale Teilhabe erfahren.”

Daher sieht sich die Schule eigentlich als temporäre Heimat. “Wir wollen die Schüler so stabilisieren, dass sie wieder eine Regelschule besuchen können”, sagt Schmidt. Manchmal klappt das auch. Manchmal kommen die Schüler aber auch nach wenigen Wochen wieder zurück, weil ihnen die neue Schule die individuelle Förderung nicht in dem Maße geben konnte, wie sie es brauchen.

Einige Kinder sind daher schon seit Jahren auf der Sebastian-Ott-Schule, und manche möchten auch nicht mehr wechseln. Eine 13-Jährige erklärt es so: “Wir sind alle aus einem bestimmten Grund da, und die Lehrer hier wissen genau, wieso.” Oft können die Schüler selbst ihre Probleme erstaunlich reflektiert benennen: “Ich war schon auf zwei anderen Schulen und immer wieder verhaltensauffällig”, erzählt eine 14-Jährige, “jetzt bin ich ruhiger geworden und kann mit meinen Emotionen besser umgehen. Das fühlt sich gut an.”

Ein Schlüssel, um die Kinder und Jugendlichen dahin zu bringen, sind Sport und Erlebnispädagogik. Jeder Tag beginnt mit einem Sportritual auf dem Hof. Auf dem Schulgelände gibt es einen Hochseilgarten und im Schulgebäude sind mehrere Boulderräume. Für Schmidt sind das vor allem Orte, wo die Kinder und Jugendlichen Vertrauen entwickeln können. In ihre eigenen Fähigkeiten und in andere Personen, auf die sie sich beim Klettern verlassen können müssen. Wenn sie andere stützen, machen manche Kinder zum ersten Mal die Erfahrung, dass sie gebraucht werden.

Auch das bedeutet für Schmidt Inklusion, aber solche Erfahrungen könnten Kinder an Regelschulen nur selten machen. Insgesamt sieht er die Regelschule noch weit entfernt von Inklusion. Sie sei nicht gut vorbereitet auf Kinder mit besonderen Förderbedarfen. “In der Regelschule gehen viele Lehrer davon aus, dass lauter Glühbirnen vor ihnen sitzen, die man nur anknipsen muss, und schon leuchten sie. Aber so funktioniert es nicht.” Und noch etwas kritisiert er: Kinder würden zu sehr miteinander verglichen, statt sie an ihren eigenen Möglichkeiten zu messen. Darum brauche es solche Förderzentren wie die Sebastian-Ott-Schule – zumindest heute noch.

Mit großer Sorge sieht er aber, dass Baden-Württemberg plant, den Organisationserlass von 2003 für private sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren anzupassen. Zum Schuljahr 2023/24 wurde bereits eine schülerbezogene Personalzuweisung für Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt im Organisationserlass für öffentliche SBBZ aufgenommen. Zum Schuljahr 2027/2028 sollen auch die privaten SBBZ auf den neuen Organisationserlass (ab S. 15) umgestellt werden. “Es geht nicht darum, Personal einzusparen, es geht darum, die seit längerem überfällige Anpassung der Zuweisungskriterien (…) für alle SBBZ im Land auf eine gleiche Basis zu stellen”, erklärte dazu auf Nachfrage eine Sprecherin des Kultusministeriums Table.Briefings.

Schmidt hat aber ausgerechnet, dass er dann etwa 30 Prozent weniger Personal zur Verfügung hätte. “Wenn das kommt, müssen wir unser Konzept komplett umstellen.” Und er hat Zweifel, dass er den Kindern und Jugendlichen an der Sebastian-Ott-Schule dann noch das bieten kann, was sie brauchen.

Hier geht es zum Kurzfilm über die Sebastian-Ott-Schule, die 2023 für den Deutschen Schulpreis nominiert war.

In Deutschland, aber auch in anderen Teilen der Welt, hat sich die Kluft zwischen dem, was das Bildungssystem leistet, und dem, was die Wirtschaft verlangt, in den letzten zwei Jahrzehnten erheblich vergrößert. Dies wird dramatische Folgen haben. Aber die Ergebnisse der PISA-Erhebungen zeigen auch, wie einige Länder die Qualität, Gerechtigkeit und Effizienz in der Bildung verbessert haben. Von ihnen können wir eine Menge lernen.

Reformen scheitern oft, wenn die Herausforderungen des Wandels lediglich als technische Fragen behandelt werden. Fragen der Transformation lassen sich aber nur durch Änderungen der Prioritäten, Überzeugungen und Verhaltensweisen angehen. Das ist ein schwieriger Prozess, da die Bildungssysteme in der Regel ein komplexes Labyrinth verschiedener Interessengruppen sind.

Die Gesetze, Vorschriften, Strukturen und Institutionen, auf die sich die politischen Entscheidungsträger in der Regel konzentrieren, sind nur die kleine sichtbare Spitze eines riesigen Eisbergs. Der Grund, warum es so schwierig ist, Schulsysteme zu bewegen, ist, dass es einen viel größeren unsichtbaren Teil unter der Wasseroberfläche gibt. Bei diesem unsichtbaren Teil geht es um die Überzeugungen, Fähigkeiten, Motivationen und Ängste der an der Bildung beteiligten Akteure, einschließlich der Lehrer und Eltern. Hier kommt das “Warum” der Reform ins Spiel.

Tatsächlich begannen die meisten erfolgreichen Bildungsreformen mit einem überzeugenden “Warum” – dem Zweck und der Ursache der Reform. Sie inspirierten das Bildungssystem zum Handeln, und sie nutzten das “Was” der Reform – die spezifischen Maßnahmen und Prozesse – als greifbares Ergebnis dieses “Warum”. Indem sie Pädagogen und Verwaltungsangestellte für die der Reform zugrunde liegenden Ideen begeisterten, vermittelten sie ihnen ein Gefühl der gemeinsamen Zielsetzung und Zugehörigkeit.

Großartige Schulsysteme sind deshalb großartig, weil sich die Menschen darin zugehörig fühlen. Wenn politische Entscheidungsträger in der Lage sind, das “Warum” von Bildungsreformen klar zu kommunizieren, und wenn Pädagogen das Wertversprechen dieser Reformen annehmen, sind sie oft bereit, eine Extrameile zu gehen, um diese Reformen umzusetzen, selbst wenn sie auf Schwierigkeiten stoßen.

Ebenso wichtig ist es, die formelle und informelle Machtausübung von Einzelpersonen und Interessengruppen innerhalb des Bildungssystems zu erkennen. Und zu verstehen, wie die Verpflichtungen, Loyalitäten, Überzeugungen und Ängste der einzelnen Interessengruppen ihre Entscheidungen beeinflussen. Man sollte nie unterschätzen, wie sehr die Beteiligten eine Reform als Bedrohung für sich und ihre Werte empfinden können. Selbst wenn es nur um den Wunsch geht, das Vertraute, Beständige und Vorhersehbare in ihrer Arbeit und ihrem Leben zu erhalten.

Entscheidend ist, Allianzen mit Menschen zu schmieden, die die Reform unterstützen, Widerstände integrieren und entschärfen und wertvollen abweichenden Stimmen eine Rolle geben, um Perspektiven und Umsetzungsprozesse anzupassen. Wenn klar ist, was den Beteiligten wirklich am Herzen liegt, ist es oft möglich, Wege zu finden, wie sie sich für diese Werte einsetzen können, ohne sich einer Reform zu widersetzen. Erfolgreiche Reformen erfordern daher die Fähigkeit, potenzielle Verluste für verschiedene Interessengruppen und vorhersehbare Abwehrreaktionen auf individueller und systemischer Ebene zu erkennen.

Der potenzielle Verlust von Vorteilen oder privilegierten Positionen von Interessengruppen im Bildungswesen ist bei der Bildungsreform von besonderer Bedeutung. Aus diesem Grund hat der Status quo viele Beschützer. Es ist einfach schwierig, die Frösche zu bitten, den Sumpf trockenzulegen. Wichtig ist auch, das Netzwerk von Allianzen zu verstehen, in das jeder Interessenvertreter eingebettet ist.

Politische Entscheidungsträger werden wahrscheinlich auf versteckte Allianzen zwischen verschiedenen Interessengruppen stoßen, die eine wirksame Umsetzung von Reformen erleichtern oder behindern können. Ein Verständnis dieser Verbindungen und der Beziehungen jenseits von Organigrammen kann helfen, Wege zu finden, um unterstützende Allianzen zu nutzen und Gegensätze zwischen Allianzen zu schlichten.

Auch der Zeitfaktor spielt bei einer Bildungsreform eine wichtige Rolle – in mehr als einer Hinsicht. Vor allem klafft eine beträchtliche Lücke zwischen dem Zeitpunkt, an dem die anfänglichen Kosten der Reform anfallen, und dem Zeitpunkt, an dem deutlich wird, ob die Reform tatsächlich wirkt. Dazwischen liegen oft viele Jahre. Die Bildungsreform wird zu einer undankbaren Aufgabe, wenn Wahlen stattfinden, bevor sich die Vorteile der Reform zeigen. Politische Entscheidungsträger können eine Wahl wegen Bildungsfragen verlieren, aber sie gewinnen selten eine Wahl mit einer Bildungsreform.

Klare Zielvorgaben helfen dabei, die Fortschritte im Bildungssystem zu überwachen und zu verstehen. Sie ermöglichen aber auch eine fundierte Diskussion über die Fragen, die für eine erfolgreiche Reformumsetzung von zentraler Bedeutung sind: Was soll die Reform erreichen? Wie will sie dies erreichen? Woher weiß das System zu jedem Zeitpunkt, ob die Reformumsetzung auf dem richtigen Weg ist? Und wenn die Umsetzung vom Kurs abweicht: Was lässt sich dagegen unternehmen? Wenn den Interessengruppen und der Öffentlichkeit nicht klar ist, wann bestimmte Ergebnisse zu erwarten sind, lassen die Bemühungen nach. Außerdem wird es für nachfolgende Regierungen leicht, Reformen zu kritisieren, indem sie auf die noch nicht erreichten Ergebnisse verweisen.

Die Kommunikation kurz-, mittel- und langfristiger Ergebnisse trägt dazu bei, die Eigenverantwortung für die Reformumsetzung zu stärken und die Ressourcen über ausreichend lange Zeiträume aufrechtzuerhalten. Dazu gehört auch, ehrlich und offen über die Länge des Reformzyklus zu sprechen. Radikale und sprunghafte Veränderungen im Bildungswesen führen selten zu Verbesserungen, sondern eher zu Reformmüdigkeit. Radikale Fortschritte sind im Laufe der Zeit eher möglich, wenn sie schrittweise, konsistent und zeitlich kohärent sind. Den Akteuren im System zu helfen, kurzfristig in die Peripherie ihrer Komfortzone zu gelangen, führt oft zu nachhaltigeren Veränderungen als eine radikale Konzeptänderung.

Dies ist die gekürzte und übersetzte Fassung der Kolumne. Das englische Original finden Sie hier.

Der OECD-Bildungsdirektor, Andreas Schleicher, ist Statistiker und Bildungsforscher und kritisiert seit Jahren das deutsche Bildungssystem. 2019 erschien sein Buch “Weltklasse: Schule für das 21. Jahrhundert”, in dem er zentrale Ergebnisse seiner Forschung zusammenfasst. Er konzipierte die Pisa-Studien und stellte 2001 die in Deutschland viel beachtete erste Pisa-Studie vor. Seit 2002 ist er für das Pisa-Programm zuständig und beteiligt sich bei zahlreichen weiteren Bildungsprojekten.

Sdui hat das österreichische Start-up FoxEducation übernommen. Das EdTech will damit der wichtigste digitale Kommunikationsanbieter für Schulen und Kitas im deutschsprachigen Raum werden. Sdui bietet unter anderem einen Messenger für Lehrkräfte, Erzieher, Schüler und Eltern an, einen KI-Stundenplan, digitale Klassenbücher und eine digitale Schülerakte. FoxEducation verkauft ähnliche Lösungen an Schulen, Kitas und Vereine – und war daher bislang ein Konkurrent.

Die Unternehmensgruppe Sdui hatte zuvor schon zwei Start-ups geschluckt – die Schweizer Schulmanagement-Software Pupil und das belgische Kommunikationstool Konecto. Mit FoxEducation erweitert sie ihren Kundenstamm von 13.000 auf 22.000 Bildungseinrichtungen. Im September 2021 war FoxEducation vom Wiener Nachhilfeanbieter GoStudent übernommen worden. Seit dieser Übernahme ist FoxEducation um über 70 Prozent gewachsen. Allerdings mangelte es offenbar an Synergien zwischen den beiden österreichischen EdTechs. GoStudent legt den Schwerpunkt auf personalisierte Nachhilfe.

Sdui konnte zugleich weitere 21 Millionen Euro einsammeln, die Hauptinvestoren waren Summiteer und HV Capital. Schon im vergangenen Frühjahr war das Unternehmen über 100 Millionen Euro schwer. Ein signifikanter Anteil des frischen Geldes soll in die Übernahme von FoxEducation fließen. Sdui-Mitbegründer Daniel Zacharias sagte zu Table.Briefings, Ziel sei es, künftig “ein noch besseres Produkt zusammenzustellen”. Künftig sollen zudem Kitas stärker angesprochen werden. “Hier profitieren wir von FoxEducation, die als die wichtigsten Experten in dem Bereich gelten.”

Sdui plant daneben, weiter zu expandieren. Aktuell hat das Unternehmen nach eigenen Angaben Kunden in mehr als 70 Ländern, zuletzt expandierte es etwa nach Spanien. Folgen sollen Italien, Frankreich und Polen. Neben Europa ist das EdTech in Nordamerika, Südamerika und Australien aktiv. Der Fokus liege aber auf Europa. Internationale Konkurrenten wie Instructure und Powerschool machen dem Unternehmen daher offenbar auch keine Sorgen. “Diese Wettbewerber agieren vor allem in den USA”, sagte Daniel Zacharias. “Sdui will Marktführer in Europa werden.” Anna Parrisius

Lesen Sie auch: Das 100-Millionen-EdTech aus Koblenz

Nur wenige Pädagogen konnte Thüringen bisher durch Sonderzuschläge an Schulen locken, an denen besonders viele Lehrkräfte fehlen. Im Jahr 2023 erhielten 209 verbeamtete Lehrkräfte Zuschläge, 2024 waren es bislang 106 (Stand 1. Juni). Das geht aus einer Antwort des Bildungsministeriums auf eine Kleine Anfrage der FDP-Landtagsabgeordneten Franziska Baum hervor (zum Download). Insgesamt arbeiten in Thüringen rund 20.000 Lehrkräfte an allgemein- und berufsbildenden Schulen.

Seit 2022 zahlt der Freistaat neu eingestellten Lehrkräften unter bestimmten Bedingungen fünf Jahre lang zusätzlich zehn Prozent der Einstiegsbesoldung. Dafür müssen die Pädagogen zwei von drei Kriterien erfüllen:

Obwohl bislang vergleichsweise wenige Nachwuchslehrer durch Zuschläge gewonnen werden konnten, verteidigt Bildungsminister Helmut Holter (Linke) die Maßnahme. Die Lage bei der Lehrergewinnung sei aufgrund des Generationswechsels in den Schulen bundesweit komplex und dynamisch. “Die Sonderzuschläge sind ein Stein im Mosaik vieler Maßnahmen zur Bekämpfung des Lehrermangels”, sagte er.

In fünf weiteren Bundesländern können Lehrkräfte nach Informationen von Table.Briefings mit Geldspritzen rechnen, wenn sie an Schulen gehen, an denen der Mangel besonders groß ist: NRW, Sachsen, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern. Der Nutzen der Prämien ist jedoch umstritten. In Sachsen-Anhalt können Lehramtsstudierende etwa monatlich 600 Euro erhalten, wenn sie sich verpflichten, ihre Praxisphasen und ihren Berufseinstieg an einer Schule in einer Bedarfsregion zu verbringen. Brandenburg bietet mit dem Landlehrer-Stipendium etwas Ähnliches an. dpa/anpa

Lesen Sie auch: Lockprämien für Lehrer

Die Zahl rechtsextremistischer Vorfälle hat sich an den Brandenburger Schulen deutlich erhöht. Die Schulämter zählten 203 solcher Meldungen im ersten Schulhalbjahr 2023/24, wie das Bildungsministerium der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Dazu kamen weitere fremdenfeindliche und antisemitische Vorfälle. Im gesamten Schuljahr 2022/23 wurden den Schulämtern 70 rechtsextremistische Äußerungen oder Handlungen gemeldet.

Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) fordert die Schulen zu konsequentem Handeln auf und sagt ihnen Unterstützung zu. “Schulen müssen sich einmischen”, sagte Freiberg. “Es gibt keine Neutralität vor den Werten des Grundgesetzes wie Gleichheit, Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit.” Rechtsextremismus sei nichts, was sich selbst erledigt.

Brandenburger Schulen müssen seit einer Gesetzesänderung durch den Landtag im Januar schneller auf Rechtsextremismus reagieren und Vorfälle unverzüglich dem Schulamt melden – das war bislang nicht zwingend vorgeschrieben. Die Verschärfung ist eine Konsequenz auf die Vorfälle an einer Schule in Burg im Spreewald, die schließlich dazu geführt hat, dass zwei Lehrer aufgrund von Anfeindungen aus der rechten Szene die Schule verlassen hatten.

Eine der ersten Reaktionen auf die Situation in Burg war nach Angaben des Ministers, dass das Projekt “Starke Lehrer – starke Schüler” verstetigt wurde. Dabei werden Lehrkräfte in der Auseinandersetzung mit rechtsextremen, antisemitischen und rassistischen Überzeugungen geschult. Der Bedarf sei groß, hat Udo Dannemann festgestellt. Er ist Projektleiter und forscht an der Universität Potsdam zu politischer Bildung. “Das Besondere an dem Projekt ist, dass erst mal vor Ort gemeinsam mit dem Kollegium herausgearbeitet wird, wo die individuellen Probleme der Schule liegen und was sie konkret braucht”, sagte Dannemann Table.Briefings. Von außen ein Konzept überzustülpen, bringe hingegen nichts.

Als Grund für den Anstieg der gemeldeten rechtsextremistischen Vorfälle nennt Dannemann eine größere Offenheit und Aufmerksamkeit im Kollegium. Allerdings brauche es dafür auch die entsprechenden Schutzräume, in denen sich Lehrkräfte frei äußern können. Eine gewachsene Sensibilität sieht auch Bildungsminister Freiberg: “Man muss davon ausgehen, dass sehr viel genauer hingesehen wird”. dpa/aku

In Baden-Württemberg hat das Innenministerium einem Volksbegehren für eine breit angelegte Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium eine Absage erteilt. Das Kabinett hat grünes Licht für eine Wiedereinführung von G9 ab dem Schuljahr 2025/26 gegeben, beginnend ab den Klassen fünf und sechs. Mit dem Gesetzentwurf soll sich jetzt der Landtag befassen. Der Elterninitiative, die mit einem Volksantrag die Debatte zur Wiedereinführung von G9 angestoßen hat, ist der Plan zur Wiedereinführung aber noch nicht genug. Sie will mit einem Volksbegehren erreichen, dass alle Gymnasiasten profitieren können.

Das baden-württembergische Innenministerium hält die Durchführung eines solchen Begehrens aus mehreren Gründen für nicht verfassungskonform:

Die Antragsteller können gegen die Entscheidung des Ministeriums innerhalb von zwei Wochen vor den Verfassungsgerichtshof Baden-Württemberg ziehen. An der Entscheidung des Ministeriums übten sie scharfe Kritik. Man sei erstaunt über die inhaltliche Prüfung durch das Innenministerium. Die Ablehnung sei nicht nachvollziehbar, weil das Ministerium nur über formelle Gründe und die Einhaltung der Frist zu entscheiden habe. Innenminister Thomas Strobl (CDU) wies das zurück: “Diese Entscheidung ist eine Entscheidung, die auf Rechtsgründen beruht und auf sonst gar nichts. Der Maßstab ist die Landesverfassung, und die gilt und ist zu beachten.”

Auch die Opposition kritisierte die Ablehnung des Volksbegehrens. Innenminister Strobl missachte damit den klaren Willen der Menschen, sagte der bildungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Landtag, Timm Kern. Der SPD-Bildungsexperte Stefan Fulst-Blei forderte die Landesregierung auf, trotz der Ablehnung nicht auf Durchzug zu schalten. “Egal zu welchem juristischen Schluss das Innenministerium kommt, die Frage ist weiterhin, wie die älteren Jahrgänge im achtjährigen Gymnasium entlastet werden können.” dpa/anpa

Ingmar Ahl – Vorstand Zweckerfüllung der Karg-Stiftung

Seit 2007 leitet der gebürtige Darmstädter Ahl die Karg-Stiftung. Die 1989 gegründete Stiftung hat sich der Aufgabe verschrieben, dass hochbegabte Kinder und Jugendliche eine bessere Förderung erhalten – während ihrer Schulausbildung und auch davor. Dass sich Ahl grundsätzlich dafür einsetzt, dem Thema Bildung größeres gesellschaftliches Gehör zu verschaffen, zeigt sich an vielen Stellen. So leitet er seit 2020 auch den Arbeitskreis Bildung beim Bundesverband Deutscher Stiftungen, in dem er auch Mitglied des Beirates ist. Ein Anliegen ist es dem Bildungshistoriker darüber hinaus, dass Stiftungen sich verantwortungsbewusst mit ihrer eigenen Geschichte auseinandersetzen.

Wolf Dieter Bauer – Geschäftsführer der Stiftung Begabtenförderung Berufliche Bildung

Seit Gründung der Stiftung Begabtenförderung Berufliche Bildung 1996 lenkt Wolf Dieter Bauer als Geschäftsführer ihre Geschicke. Sie wird von den Handwerkskammern und den Industrie- und Handelskammern getragen und fördert Menschen, die an ihre Ausbildung eine Weiterbildung oder ein Studium anschließen. Das Geld dafür kommt vom Bund. Bauer kam über seine Arbeit als Referent des Hauptgeschäftsführers der IHK in Trier zur beruflichen Bildung. Für die DIHK kümmerte der Jurist sich zeitweise um ein europäisches Bildungsprogramm im Auftrag der Europäischen Kommission. An seiner Arbeit begeistern Bauer vor allem die Stipendiaten.

Jacob Chammon – Geschäftsführer der Deutschen Telekom Stiftung

Von der Schule über die Schulleitung in die Stiftungswelt: Jacob Chammon blickt auf Bildung aus verschiedenen Perspektiven. Der 44-jährige Däne hat zunächst als Lehrer in seinem Heimatland gearbeitet und baute dann ab 2012 in Berlin die deutsch-skandinavische Gemeinschaftsschule auf. Im Fokus stand dabei für ihn, Unterricht digital zu entwickeln. Damit meint er nicht, ein Arbeitsblatt in ein PDF umzuwandeln, sondern wirklich gute und nachhaltige Lern- und Lehrkonzepte in der Digitalität zu schaffen. Diese Idee hat Chammon von 2020 bis 2023 als geschäftsführender Vorstand des Forums Bildung Digitalisierung weiterentwickelt und führt sie nun seit einem Jahr als Geschäftsführer der Deutschen Telekom Stiftung fort. In seiner neuen Position will er mit hoher Priorität und neuen Ideen das Lehren und Lernen in der Digitalität voranbringen. Hier geht es zum ausführlichen Porträt.

Frank Hinte – Geschäftsführer der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung

Jugendliche, die nicht in Ausbildung finden, liegen Frank Hinte besonders am Herzen. Er fordert von der Politik, deutlich mehr für eine bessere Berufsorientierung und einen erfolgreichen Übergang von der Schule in den Beruf zu tun. Seine Stiftung setzt sich bundesweit mit Programmen und Projekten für bessere Bildungschancen ab der Kita ein. Unter anderem stärkt sie die Zukunftskompetenzen von Jugendlichen mit Schülerfirmen, in denen die Jugendlichen reale Produkte und Dienstleistungen entwickeln und anbieten und dabei lernen, was es heißt, unternehmerisch zu handeln. Die Stiftung arbeitet zudem punktuell mit Berufsschulen zusammen. Hier geht es zum ausführlichen Porträt von Frank Hinte.

Matthias Graf von Kielmansegg – Geschäftsführer der Vodafone Stiftung

Kaum jemand kennt die bildungspolitischen Strukturen auf allen Ebenen so gut wie Matthias Graf von Kielmansegg. Der Rechtswissenschaftler leitete acht Jahre die Abteilung Grundsatzfragen und Strategien im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Vorher war er im Bundeskanzleramt unter anderem in der politischen Planung als Gruppenleiter für den Bereich Bildung verantwortlich. Er hat aber nicht nur auf der bundespolitischen Ebene viel Erfahrung, sondern kennt auch die Landespolitik aus seiner Zeit in der Senatskanzlei Berlin. Er ist Experte in Sachen Bildungsföderalismus und dem Zusammenspiel zwischen Bund und Ländern.

Silke Lohmiller – Geschäftsführerin der Dieter Schwarz Stiftung

Als Silke Lohmiller 2015 die Geschäftsführung der Dieter Schwarz Stiftung übernahm, hatte sie bereits über 30 Jahre Erfahrung in verschiedenen Funktionen als Managerin und Geschäftsführerin. Für die gemeinnützige GmbH verantwortet sie den Bereich Bildung. Dazu gehören auch das Science Center “experimenta” – eine Lern- und Erlebniswelt in Heilbronn – sowie die Weiterbildungseinrichtung “aim”. Zuvor verantwortete sie den Bereich “Soziales Engagement”, zu dem unter anderem die Kitas der Unternehmensgruppe gehören.

Bernd Tönjes – Vorstandsvorsitzender der RAG-Stiftung

Seit 2018 verantwortet der gelernte Diplomingenieur und frühere Bergmann Bernd Tönjes die strategische Ausrichtung und Verwaltung der RAG-Stiftung – welche die dauerhaften Folgekosten aus dem deutschen Steinkohlenbergbau übernimmt, zum Beispiel für die Grundwasserreinigung. Die Stiftung setzt sich daneben für Zukunftsperspektiven von Kindern und Jugendlichen in den ehemaligen Bergbauregionen ein, um die Transformation dort zu unterstützen. Sie unterstützt Projekte entlang der gesamten Bildungskette: von zusätzlichen Kita-Pädagoginnen und -Pädagogen und MINT-Förderung bis zu Studienstipendien für Nichtakademiker-Kinder. 2023 gab die Stiftung 32 Millionen Euro für Bildung, Wissenschaft und Kultur aus, für die kommenden Jahre ist eine Förderung in gleicher Höhe angekündigt. Tönjes hat daneben 2022 eine eigene Stiftung eingerichtet, die vor allem in Recklinghausen Kinder und deren Eltern unterstützt, gerade wenn diese sozial benachteiligt sind.

Markus Warnke – Geschäftsführer der Wübben Stiftung Bildung

Als Geschäftsführer der Wübben Stiftung Bildung möchte Markus Warnke mehr Kreativität in die Verwaltung bringen. Der Jurist kennt die Perspektive der Verwaltung, da er selbst fünf Jahre lang im Familienministerium in NRW arbeitete. Die von ihm geprägte Form der Zusammenarbeit zwischen Stiftung und Verwaltung stößt sowohl in den Behörden als auch in der Praxis auf Zuspruch. Der Erfolg zeigt sich an Projekten wie den Familiengrundschulzentren, die stetig weiter in die Breite gelangen. Schwerpunktthema für ihn ist die Schaffung von mehr Bildungsgerechtigkeit, warum er auch das Startchancen-Programm besonders in den Blick nimmt.

Dagmar Wolf – Bereichsleiterin Bildung bei der Robert Bosch Stiftung

Dagmar Wolf ist seit mehr als neun Jahren verantwortlich für den Bildungsbereich bei der Robert Bosch Stiftung in Stuttgart. Hier macht sie sich vor allem stark für die Themen Bildungsgerechtigkeit, Demokratiebildung und gute Unterrichtsqualität. Die Robert Bosch Stiftung vergibt seit 2006 den Deutschen Schulpreis mit dem Ziel, die Qualität von Schulen voranzubringen. Die Stiftung hat sich auch stark bei der Entwicklung des Startchancen-Programms engagiert und dafür zusammen mit dem WZB ein Expertenforum etabliert. Vor ihrer Zeit bei der Stiftung hat Dagmar Wolf viele Jahre als Lehrerin und Schulleiterin sowie in der Lehrerausbildung gearbeitet. Hier geht es zum ausführlichen Porträt über Dagmar Wolf.

Dirk Zorn – Director “Bildung und Next Generation” bei der Bertelsmann Stiftung

Seit 2013 ist Dirk Zorn bei der Bertelsmann Stiftung, seit 2022 als Director im Programm “Bildung und Next Generation”. Er befasst sich hier mit Themen rund um Schule, besonders mit der Entwicklung des Ganztags, der digitalen Bildung und der Inklusion. Regelmäßig erscheinen unter seiner Mitwirkung Studien zur Lehrkräfteversorgung. Vor seiner Zeit bei der Bertelsmann Stiftung war Zorn, der Soziologie studiert hat, einige Jahre bei der Strategieberatung McKinsey. Er versteht es vor allem, die systemischen Probleme und Herausforderungen im Bildungssystem klar zu benennen. Hier geht es zum ausführlichen Porträt über Dirk Zorn.

Research.Table. Forschung: Wie die Zeitenwende die deutsche Wissenschaft erreicht. An deutschen Hochschulen wächst die Sorge, durch Kooperationen ungewollt militärisch oder menschenrechtlich kritische Entwicklungen in China zu unterstützen. Wie die Universitäten darauf reagieren, lesen Sie hier.

Security.Table. Linken-Verteidigungspolitiker Bartsch: Die Wehrpflicht ist ein schwarz-rotes Projekt. Dietmar Bartsch hält den politischen Streit um die Einführung eines Wehrdienstes für eine “Scheindebatte”. Warum der verteidigungspolitische Sprecher der Linken-Bundestagsgruppe darin Vorboten einer großen Koalition nach der nächsten Bundestagswahl sieht, lesen Sie hier.

FAZ: Der BMBF-Umbau unter der FDP. Das BMBF steht aktuell mächtig unter Druck. Die Fördermittelaffäre bringt das Ministerium von Ministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) in Erklärungsnot, dazu die ungeklärte Frage, wie es mit dem Digitalpakt weitergeht. Die Frage, wie es hinter den Kulissen des BMBF zugeht, rückt damit immer stärker in den Blick. Die FAZ zeichnet das Bild eines geschlossenen FDP-Zirkels in einem Ministerium, das zuvor 16 Jahre unionsgeführt war. Die Rede ist von “F-Runden nur für FDP-Mitglieder” und dass die Parteimitgliedschaft “für die Schlüsselpositionen entscheidend” wurde. (Der FDP-Korpsgeist in Stark-Watzingers Ministerium)

Dlf: Generalistische Pflegeausbildung auf der Probe. Die Reform der Pflegeausbildung hat mehrere Berufe zusammengeführt: Seit 2020 wird, wer Pflegefachmann oder -frau werden möchte, in Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege und Kinderkrankenpflege ausgebildet. Das führt zu Unzufriedenheit bei einem Teil der Azubis. Matthias Gorenflo, Ärztlicher Direktor der Klinik für Kinderkardiologie der Uniklinik Heidelberg, kritisiert, dass sich infolge der Reform weniger Azubis für die Kinderkrankenpflege entschieden. Vera Lux, Präsidentin des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe, hält dagegen, der Rückgang der Azubis sei nicht der Generalistik geschuldet, sondern der Pandemie und dem Image der Pflege. Zudem mache sich die Demografie bemerkbar. (Campus und Karriere: Pflegeausbildung am Scheideweg)

Spiegel: Azubis aus dem Ausland brauchen Unterstützung. Deutsche Betriebe bemühen sich zunehmend um ausländische Azubis, vor allem in Engpassberufen wie der Gastronomie, der Hotellerie oder im Handwerk. 2022 kamen 55.000 Azubis aus dem Ausland, 2013 waren es noch 33.500 gewesen. Attraktiv ist eine Ausbildung in Deutschland etwa für junge Menschen aus Indien oder Tunesien, wo die Berufsaussichten für sie schlecht sind. Ihre Integration ist für die Unternehmen jedoch eine Aufgabe, die Betriebe oft unterschätzen. Die Azubis brauchen Hilfe bei der Wohnungssuche, Sprachkursen oder Behördengängen. Für kleine Unternehmen, die keinen eigenen Mitarbeiter für diese Aufgaben haben, lohnt es sich daher, einen gemeinsamen Betreuer für ihre ausländischen Azubis zu bestimmen. (“Jeder Job in Europa, egal welcher, ist besser als einer in Indien”)

Spiegel: Russische Bildungseinrichtungen als staatliches Sprachrohr. Schulen und Hochschulen in Russland dienen seit Beginn des Ukraine-Kriegs zunehmend der Verbreitung von Propaganda. Ein Geschichtslehrbuch wurde 2023 kurzerhand umgeschrieben. In neuen Veranstaltungsreihen verherrlichen Kriegsveteranen vor Schulklassen den Krieg. Für Oberstufenschülerinnen und -schüler wurde eine militärische Grundausbildung wiedereingeführt. Themen rund um Queerness sind hingegen verboten. An den Universitäten fallen Kurse für Propaganda-Veranstaltungen aus, politisch motivierte Exmatrikulationen nehmen zu. Führende Universitäten haben zudem neuerdings eine spezielle Verwaltungseinheit, die den Patriotismus fördern soll – und Denunziationen untereinander. (Propaganda auf dem Lehrplan: Wie junge Russen in Schulen und Unis indoktriniert werden)

NDR: Abschiebung ausgesetzt für Azubi in Pflegeausbildung. Die Abschiebung einer jungen Äthiopierin in Mecklenburg-Vorpommern wurde vorerst ausgesetzt. Derzeit befindet sie sich in einer Ausbildung zur Altenpflegehelferin – ein Berufsfeld, in dem akuter Fachkräftemangel herrscht. Nach dem Chancen-Aufenthaltsrecht müsste sie daher eine Duldung erhalten. Das Verwaltungsgericht Schwerin hat ihrem Eilantrag stattgegeben und die Abschiebung bis zur endgültigen Entscheidung ausgesetzt. Der Verein “zukunftsfeste Pflege” begrüßt die Entscheidung. (Gericht stoppt Abschiebung einer Pflegehelferin in Ausbildung)

25. Juli 2024, 16 Uhr, online

Webinar Battling AI bias in the classroom

Der Einsatz von KI breitet sich auch im Bildungsbereich aus. Doch KI ist nicht objektiv: Wie lässt sich angemessen auf diese Schwierigkeit reagieren? Wie beeinflussen meist unentdeckte Bias der KI uns in der Bildung? Dieses Webinar wird von der OECD organisiert. INFOS & ANMELDUNG

02. bis 06. Septemeber 2024, online

Webinar FDZ-Herbstakademie 2024

Verschiedene Workshops widmen sich Themen zu den Methoden der empirischen Bildungsforschung. Die Veranstaltungen können einzeln gebucht werden. Die jeweilige Anmeldung muss bis zum 11.08. erfolgen. INFOS & ANMELDUNG

09. bis 11. September 2024, Fulda

Tagung DELFI 2024 – 22. Fachtagung Bildungstechnologien der g.i. e.V

Die Fachgruppe Bildungstechnologien der Gesellschaft für Informatik lädt auf dieser Tagung zu einer Vielzahl von Workshops ein. Die Workshops finden unter dem Motto “Offene Bildung: Durch Technologie, Transparenz und Nachvollziehbarkeit die Zukunft gestalten” statt. Eine Anmeldung ist bis zum 31.08. möglich. Early-Bird-Tickets sind noch bis zum 31.07. verfügbar. INFOS & ANMELDUNG

20. bis 21. September 2024, Potsdam

Konferenz “DeutschGPT 2.0 – Deutschunterricht im Schatten generativer KI”

Mit der Veröffentlichung von ChatGPT wurde die Sorge groß, dass sich die Lernlandschaft nun irreversibel ändern würde. Nach dem ersten Schock ist es an der Zeit, differenzierter auf die möglichen Veränderungen zu blicken. Wie kann KI im Unterricht eingesetzt werden? Welche Schwierigkeiten gibt es (noch)? Zur Teilnahme muss eine Anmeldung bis zum 24.08. erfolgen. INFOS & ANMELDUNG

nächster Akt im Digitalpakt-Drama: Mantramäßig heißt es aus dem BMBF: Der Digitalpakt II muss kommen. Nur – um den geht es momentan gar nicht mehr. Sondern im Fokus steht jetzt der ursprüngliche Digitalpakt I. Denn nicht einmal für den scheint genug Geld im BMBF-Haushalt eingeplant zu sein. Das wollen jedenfalls die Länder errechnet haben. Und mein Kollege Holger Schleper kommt zu demselben Ergebnis. Die fehlende Summe ist groß und der Unmut über das BMBF ist es ohnehin. Aber zu viel will ich an dieser Stelle nicht verraten.

Es passieren zum Glück aber auch positive Dinge in der Bildungswelt. Zum Beispiel in Sigmaringen. Da ist eine Schule, die Kinder und Jugendliche aufnimmt, die anderswo als “unbeschulbar” gelten. Die zum Beispiel schon mehrfach aus der Grundschule geflogen sind oder sich lange der Schule verweigert haben. An der Sebastian-Ott-Schule finden sie wieder zurück zum Lernen. Ich habe die Schule besucht und einiges entdeckt, was Regelschulen sich abschauen könnten.

Oft sind es auch Stiftungen, die innovative Projekte in Schulen voranbringen und Schüler mit schwieriger Ausgangslage fördern. Wir haben uns umgeschaut und stellen Ihnen heute in unserer Reihe Top of the Table zehn wichtige Persönlichkeiten aus den Stiftungen vor.

Viel Spaß beim Lesen, Stöbern – und Rätseln über den nächsten Akt im Digitalpakt-Drama,

In den Bund-Länder-Streitigkeiten zur Fortsetzung des Digitalpakts rückt aktuell eine mindestens ebenso brisante Frage in den Vordergrund: Wie ist es um die Ausfinanzierung des Digitalpakts I bestellt? Dass das Misstrauen in den Ländern auch an dieser Stelle groß ist, zeigt sich deutlich in dem Brief (er liegt Table.Briefings vor), den KMK-Präsidentin Christine Streichert-Clivot (SPD) am Montag an die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) geschickt hat. Darin heißt es: “Wie will der Bund den am 31.12.2025 verbleibenden Finanzierungsbedarf zur Ausfinanzierung des DPS 1.0 abdecken?”

Den Länderzweifeln liegt folgende Rechnung zugrunde: Insgesamt gibt es für den Digitalpakt I (Laufzeit 2019 bis 2024) 6,5 Milliarden Euro an Bundesmitteln. Der Pakt besteht im Grunde aus vier Bausteinen: dem Basis-Digitalpakt Schule (fünf Milliarden Euro an Bundesmitteln) und drei Zusatzvereinbarungen (je 500 Millionen Euro an Bundesmitteln). Laut Zahlen des BMBF sind von der Gesamtsumme bis zum 31.12.2023 etwas mehr als drei Milliarden Euro abgeflossen. Es müssten demnach noch 3,5 Milliarden Euro zur Verfügung stehen.

Im Haushaltsentwurf des BMBF sind für die Jahre 2024 und 2025 allerdings insgesamt nur knapp 2,9 Milliarden Euro eingestellt. Und diese Summe muss – allem Anschein nach – durch eine spezielle Sparvorgabe für 2025 noch um 163 Millionen Euro reduziert werden. Unterm Strich steht mit Ablauf des Jahres 2025 somit ein Finanzierungsbedarf von etwa 783 Millionen Euro für den Digitalpakt I.

In der Verwaltungsvereinbarung, die Bund und Länder zum Digitalpakt I geschlossen haben, heißt es zudem: “Die Investitionsmaßnahmen sind bis zum 31. Dezember 2025 vollständig abzurechnen.” Eine Ausnahme gilt lediglich für die sogenannten Länderübergreifenden Vorhaben (LÜV). Hier ist das Fristende der 31. Dezember 2026. Die LÜV können aber nur ein Gesamtvolumen von höchstens 250 Millionen Euro umfassen. Die Lücke von mehr als 780 Millionen Euro ist damit also nicht zu schließen.

Und auch wenn man die Frage stellt, wie viel Geld die Länder im Digitalpakt I noch nicht verplant haben, kommt man nicht an diesen Betrag heran. Stand 31.12.2023 liegt die Summe der nicht gebundenen Mittel bei etwa 477 Millionen Euro. Selbst wenn es bei diesem Betrag bliebe, wovon nicht auszugehen ist, klafft zu den 780 Millionen Euro noch immer eine Lücke von mehr als 300 Millionen Euro. Trotzdem: Das BMBF plant fest damit, dass nicht alle Bundesmittel für den Digitalpakt I benötigt werden.

Die Haushaltsplanung habe sich an den Bedarfen zu orientieren, teilt eine BMBF-Sprecherin Table.Briefings auf Anfrage mit. Aufgrund der bislang vorliegenden Daten “ist davon auszugehen, dass der reale Mittelbedarf am Ende des DigitalPakts klar unter den 6,5 Milliarden Euro liegt”. Sollte es anders kommen und “sich ein Finanzierungsbedarf oberhalb der derzeit zur Verfügung stehenden Mittel ergeben”, werde das BMBF gemeinsam mit dem Bundesfinanzministerium die Finanzierung sichern. Das sei den Ländern schon zu Jahresbeginn mitgeteilt worden.

Insgesamt richten die Länder im Brief der KMK-Präsidentin zwölf Fragen an das BMBF. Acht davon beziehen sich auf den Digitalpakt I, vier auf den Digitalpakt II. Auch daran mag man ermessen, dass sich neben der Fortsetzung des Bund-Länder-Programms weitere, akute Fragen zum laufenden Programm stellen. “Im Interesse einer weiterhin konstruktiven Zusammenarbeit bitten wir um zeitnahe Beantwortung dieser Fragen bis spätestens zum 29. Juli 2024“, schreibt Streichert-Clivot. Die rechtzeitige Rückmeldung “zu den für uns drängenden Finanzfragen” sei Grundlage für die Klausurtagung der Fach-AG am 1. und 2. August.

Es ist nicht die einzige Fristsetzung, die das BMBF in diesen Tagen erreicht. Bei BMBF-Staatssekretär Jens Brandenburg ist auch ein Brief eingegangen, der in Kopie an die Präsidentin des Deutschen Bundestags ging. Es handelt sich um ein Rügeschreiben des bildungspolitischen Sprechers der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thomas Jarzombek. Das Schreiben liegt Table.Briefings vor.

Jarzombek moniert, auf seine “sehr präzise gestellte Frage, wie viele Mittel nach aktuellen Regierungsplänen für den Digitalpakt II im Jahr 2025 zur Verfügung stehen” eine Antwort erhalten zu haben, die – wie berichtet – gerade mal zwei Sätze umfasst und keine Zahlen nennt. “Diese Antwort ist inakzeptabel und verletzt mein parlamentarisches Frage- und Informationsrecht”, heißt es in dem Schreiben. “Frau Stark-Watzinger will uns nicht sagen, ob und wie viel Geld sie überhaupt für einen Digitalpakt 2 eingeplant hat”, sagte Jarzombek zu Table.Briefings. Dazu sei sie allerdings entsprechend der Haushaltsgrundsätze der Haushaltsklarheit und -wahrheit verpflichtet. Bis spätestens Freitag fordert der CDU-Abgeordnete eine Antwort.

Es sind Geschichten, die nur schwer zu ertragen sind: Die Elfjährige, die geschwängert wurde und den Anschluss in ihrer Schule verpasst hat; die Zehnjährige, die wegen Mobbing von drei Schulen geflogen ist; der Sechsjährige, der schon nach den ersten drei Tagen in der Grundschule als nicht beschulbar abgestempelt wird; der 13-Jährige, der 14 Stunden am Tag zockt. Die Liste ließe sich noch verlängern – bis zur Zahl 180.

So viele Kinder und Jugendliche besuchen die Sebastian-Ott-Schule in Sigmaringen, eine staatlich anerkannte Ersatzschule in der Trägerschaft des Erzbischöflichen Kinderheims Haus Nazareth. Es ist ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung. Vor fünf Jahren waren es noch 85 Schüler. Inzwischen hat sich die Zahl mehr als verdoppelt. “Und etwa 100 Kinder sind noch in der Pipeline”, sagt Schulleiter Matthias Schmidt.

Der Ansturm auf die Sebastian-Ott-Schule spiegelt ein wachsendes Problem in der deutschen Schullandschaft: Immer mehr Lehrkräfte fühlen sich durch das Verhalten von Schülern und die Heterogenität in den Klassen überfordert. Laut dem aktuellen deutschen Schulbarometer sind das die beiden größten Herausforderungen im Schulalltag. Seit der Corona-Pandemie sind die Werte sprunghaft angestiegen: Sahen sich 2022 noch 22 Prozent der Lehrer durch das Verhalten und zunehmende Gewalt von Schülern überfordert, sind es zwei Jahre später bereits 34 Prozent.

Als Reaktion werden Kinder und Jugendliche häufig vom Unterricht suspendiert – für einige Tage, Wochen – oder sie werden ganz der Schule verwiesen. Solange die Schulpflicht aber gilt, brauchen sie anderswo einen Platz. Für den Intensivpädagogen Menno Baumann ist der Schulverweis keine Lösung. “Wir brauchen mehr sozialpädagogische Intervention”, sagte er kürzlich im Interview mit Table.Briefings.

Lesen Sie hier das Interview mit Menno Baumann zu Gewalt an Schulen

Wenn Kinder ein lautes, aggressives Verhalten zeigen, sind das aber nur die sichtbaren Fälle. Auch die Zahl der Kinder, die sich leise und unauffällig bis hin zum Schulabsentismus zurückziehen, nimmt zu. Über die Ursachen dieser Entwicklung gibt es bislang nur wenig Forschung. Auch Schmidt hat nicht die eine Antwort, aber er nennt zwei Aspekte: die zunehmende und unkontrollierte Mediennutzung der Kinder in der Freizeit und die Veränderungen von Familien aufgrund von Armut und Zeitdruck. Kinder müssten immer häufiger zurückstecken. “Beides hat sich schon vor Corona gezeigt, aber die Pandemie hat wie ein Verstärker gewirkt.”

Wenn die Kinder, die anderswo von der Schule fliegen, Glück haben, landen sie an einem Ort wie der Sebastian-Ott-Schule. “Wir müssen zunächst eine Basis legen”, sagt Schmidt. Damit meint der 41-Jährige nicht die jetzt überall angemahnten Basiskompetenzen in Mathematik und Deutsch, sondern es geht darum, erst einmal die Voraussetzungen zu schaffen, um überhaupt lernen zu können und in der Gemeinschaft zurechtzukommen. “Bindung und Beziehung”, das ist für ihn die Grundlage – und eine Haltungsfrage.

Der Unterricht ist überwiegend in jahrgangsübergreifenden Lerngruppen organisiert. Im Schnitt sind etwa zwölf Kinder in einer Gruppe, die von einem multiprofessionellen Team begleitet werden. Und es gibt Intensivgruppen mit höchstens acht Kindern und fast ebenso vielen Fachkräften. Etwa 60 Prozent der Schüler leben zu Hause, also bei ihren eigenen Familien oder in Pflegefamilien, und 40 Prozent sind in Wohngruppen auf dem Gelände oder an einem Außenstandort untergebracht.

Auf dem Stundenplan gibt es nur vereinzelt Slots für Fachunterricht, dafür viele Einträge für das soziale Miteinander. Besonders am Montag ist das wichtig, denn “nach dem Wochenende sind die Kinder oft weit weg”, hat Sonderpädagogin Celine Beck festgestellt, die eine Lerngruppe leitet. Und Schmidt ergänzt: “Wir müssen erst mal das Kind sehen und nicht das Fach.” Und noch was: “Etwas mit Druck erreichen zu wollen, klappt bei unseren Kindern ohnehin nicht.” Sie bräuchten vor allem Zeit.

An diesem Montag, beim gemeinsamen Obstschnibbeln und anschließenden Frühstück, fragt Beck die Kinder, wie das Wochenende war, was das Schönste war und wie sie sich dabei gefühlt haben. Für manche Schüler ist das nicht einfach, weil es nicht immer etwas Schönes gab und weil sie es nicht gewohnt sind, über sich und ihre Gefühle zu sprechen. Aber wenn jemand ins Stocken gerät, macht das nichts. Einen Gong gibt es an der Sebastian-Ott-Schule ohnehin nicht, die Pausenzeiten sind flexibel. Beck sagt: “Wir müssen oft unsere Pläne für den Tag über Bord schmeißen, wenn die Kinder gerade andere Bedarfe haben.”

Anderswo würden Lehrkräfte jetzt unruhig werden: Wie sollen wir mit dem Stoff durchkommen? Schmidt sieht das entspannter: Vielleicht haben wir nur zwei Unterrichtsstunden am Tag, die aber dann wirklich konzentriert. In der Regelschule würde doch so viel Zeit für Classroom Management draufgehen, dass letztlich auch nur ein Teil der Unterrichtsstunde konzentriert ablaufen könne.

Tatsächlich scheint das Konzept aufzugehen: Jedes Jahr machen eine Handvoll Schüler den Hauptschulabschluss. Wären sie nicht auf dieser Schule, würden sie vielleicht zu den laut aktuellem nationalen Bildungsbericht fast sieben Prozent Schülern zählen, die die Schule ohne Abschluss verlassen. Schmidt betont aber auch: “Ein Abschluss bringt den Kindern nichts, wenn sie die Basisbausteine nicht haben und keine soziale Teilhabe erfahren.”

Daher sieht sich die Schule eigentlich als temporäre Heimat. “Wir wollen die Schüler so stabilisieren, dass sie wieder eine Regelschule besuchen können”, sagt Schmidt. Manchmal klappt das auch. Manchmal kommen die Schüler aber auch nach wenigen Wochen wieder zurück, weil ihnen die neue Schule die individuelle Förderung nicht in dem Maße geben konnte, wie sie es brauchen.

Einige Kinder sind daher schon seit Jahren auf der Sebastian-Ott-Schule, und manche möchten auch nicht mehr wechseln. Eine 13-Jährige erklärt es so: “Wir sind alle aus einem bestimmten Grund da, und die Lehrer hier wissen genau, wieso.” Oft können die Schüler selbst ihre Probleme erstaunlich reflektiert benennen: “Ich war schon auf zwei anderen Schulen und immer wieder verhaltensauffällig”, erzählt eine 14-Jährige, “jetzt bin ich ruhiger geworden und kann mit meinen Emotionen besser umgehen. Das fühlt sich gut an.”

Ein Schlüssel, um die Kinder und Jugendlichen dahin zu bringen, sind Sport und Erlebnispädagogik. Jeder Tag beginnt mit einem Sportritual auf dem Hof. Auf dem Schulgelände gibt es einen Hochseilgarten und im Schulgebäude sind mehrere Boulderräume. Für Schmidt sind das vor allem Orte, wo die Kinder und Jugendlichen Vertrauen entwickeln können. In ihre eigenen Fähigkeiten und in andere Personen, auf die sie sich beim Klettern verlassen können müssen. Wenn sie andere stützen, machen manche Kinder zum ersten Mal die Erfahrung, dass sie gebraucht werden.

Auch das bedeutet für Schmidt Inklusion, aber solche Erfahrungen könnten Kinder an Regelschulen nur selten machen. Insgesamt sieht er die Regelschule noch weit entfernt von Inklusion. Sie sei nicht gut vorbereitet auf Kinder mit besonderen Förderbedarfen. “In der Regelschule gehen viele Lehrer davon aus, dass lauter Glühbirnen vor ihnen sitzen, die man nur anknipsen muss, und schon leuchten sie. Aber so funktioniert es nicht.” Und noch etwas kritisiert er: Kinder würden zu sehr miteinander verglichen, statt sie an ihren eigenen Möglichkeiten zu messen. Darum brauche es solche Förderzentren wie die Sebastian-Ott-Schule – zumindest heute noch.

Mit großer Sorge sieht er aber, dass Baden-Württemberg plant, den Organisationserlass von 2003 für private sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren anzupassen. Zum Schuljahr 2023/24 wurde bereits eine schülerbezogene Personalzuweisung für Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt im Organisationserlass für öffentliche SBBZ aufgenommen. Zum Schuljahr 2027/2028 sollen auch die privaten SBBZ auf den neuen Organisationserlass (ab S. 15) umgestellt werden. “Es geht nicht darum, Personal einzusparen, es geht darum, die seit längerem überfällige Anpassung der Zuweisungskriterien (…) für alle SBBZ im Land auf eine gleiche Basis zu stellen”, erklärte dazu auf Nachfrage eine Sprecherin des Kultusministeriums Table.Briefings.

Schmidt hat aber ausgerechnet, dass er dann etwa 30 Prozent weniger Personal zur Verfügung hätte. “Wenn das kommt, müssen wir unser Konzept komplett umstellen.” Und er hat Zweifel, dass er den Kindern und Jugendlichen an der Sebastian-Ott-Schule dann noch das bieten kann, was sie brauchen.

Hier geht es zum Kurzfilm über die Sebastian-Ott-Schule, die 2023 für den Deutschen Schulpreis nominiert war.

In Deutschland, aber auch in anderen Teilen der Welt, hat sich die Kluft zwischen dem, was das Bildungssystem leistet, und dem, was die Wirtschaft verlangt, in den letzten zwei Jahrzehnten erheblich vergrößert. Dies wird dramatische Folgen haben. Aber die Ergebnisse der PISA-Erhebungen zeigen auch, wie einige Länder die Qualität, Gerechtigkeit und Effizienz in der Bildung verbessert haben. Von ihnen können wir eine Menge lernen.

Reformen scheitern oft, wenn die Herausforderungen des Wandels lediglich als technische Fragen behandelt werden. Fragen der Transformation lassen sich aber nur durch Änderungen der Prioritäten, Überzeugungen und Verhaltensweisen angehen. Das ist ein schwieriger Prozess, da die Bildungssysteme in der Regel ein komplexes Labyrinth verschiedener Interessengruppen sind.

Die Gesetze, Vorschriften, Strukturen und Institutionen, auf die sich die politischen Entscheidungsträger in der Regel konzentrieren, sind nur die kleine sichtbare Spitze eines riesigen Eisbergs. Der Grund, warum es so schwierig ist, Schulsysteme zu bewegen, ist, dass es einen viel größeren unsichtbaren Teil unter der Wasseroberfläche gibt. Bei diesem unsichtbaren Teil geht es um die Überzeugungen, Fähigkeiten, Motivationen und Ängste der an der Bildung beteiligten Akteure, einschließlich der Lehrer und Eltern. Hier kommt das “Warum” der Reform ins Spiel.

Tatsächlich begannen die meisten erfolgreichen Bildungsreformen mit einem überzeugenden “Warum” – dem Zweck und der Ursache der Reform. Sie inspirierten das Bildungssystem zum Handeln, und sie nutzten das “Was” der Reform – die spezifischen Maßnahmen und Prozesse – als greifbares Ergebnis dieses “Warum”. Indem sie Pädagogen und Verwaltungsangestellte für die der Reform zugrunde liegenden Ideen begeisterten, vermittelten sie ihnen ein Gefühl der gemeinsamen Zielsetzung und Zugehörigkeit.

Großartige Schulsysteme sind deshalb großartig, weil sich die Menschen darin zugehörig fühlen. Wenn politische Entscheidungsträger in der Lage sind, das “Warum” von Bildungsreformen klar zu kommunizieren, und wenn Pädagogen das Wertversprechen dieser Reformen annehmen, sind sie oft bereit, eine Extrameile zu gehen, um diese Reformen umzusetzen, selbst wenn sie auf Schwierigkeiten stoßen.

Ebenso wichtig ist es, die formelle und informelle Machtausübung von Einzelpersonen und Interessengruppen innerhalb des Bildungssystems zu erkennen. Und zu verstehen, wie die Verpflichtungen, Loyalitäten, Überzeugungen und Ängste der einzelnen Interessengruppen ihre Entscheidungen beeinflussen. Man sollte nie unterschätzen, wie sehr die Beteiligten eine Reform als Bedrohung für sich und ihre Werte empfinden können. Selbst wenn es nur um den Wunsch geht, das Vertraute, Beständige und Vorhersehbare in ihrer Arbeit und ihrem Leben zu erhalten.

Entscheidend ist, Allianzen mit Menschen zu schmieden, die die Reform unterstützen, Widerstände integrieren und entschärfen und wertvollen abweichenden Stimmen eine Rolle geben, um Perspektiven und Umsetzungsprozesse anzupassen. Wenn klar ist, was den Beteiligten wirklich am Herzen liegt, ist es oft möglich, Wege zu finden, wie sie sich für diese Werte einsetzen können, ohne sich einer Reform zu widersetzen. Erfolgreiche Reformen erfordern daher die Fähigkeit, potenzielle Verluste für verschiedene Interessengruppen und vorhersehbare Abwehrreaktionen auf individueller und systemischer Ebene zu erkennen.

Der potenzielle Verlust von Vorteilen oder privilegierten Positionen von Interessengruppen im Bildungswesen ist bei der Bildungsreform von besonderer Bedeutung. Aus diesem Grund hat der Status quo viele Beschützer. Es ist einfach schwierig, die Frösche zu bitten, den Sumpf trockenzulegen. Wichtig ist auch, das Netzwerk von Allianzen zu verstehen, in das jeder Interessenvertreter eingebettet ist.

Politische Entscheidungsträger werden wahrscheinlich auf versteckte Allianzen zwischen verschiedenen Interessengruppen stoßen, die eine wirksame Umsetzung von Reformen erleichtern oder behindern können. Ein Verständnis dieser Verbindungen und der Beziehungen jenseits von Organigrammen kann helfen, Wege zu finden, um unterstützende Allianzen zu nutzen und Gegensätze zwischen Allianzen zu schlichten.

Auch der Zeitfaktor spielt bei einer Bildungsreform eine wichtige Rolle – in mehr als einer Hinsicht. Vor allem klafft eine beträchtliche Lücke zwischen dem Zeitpunkt, an dem die anfänglichen Kosten der Reform anfallen, und dem Zeitpunkt, an dem deutlich wird, ob die Reform tatsächlich wirkt. Dazwischen liegen oft viele Jahre. Die Bildungsreform wird zu einer undankbaren Aufgabe, wenn Wahlen stattfinden, bevor sich die Vorteile der Reform zeigen. Politische Entscheidungsträger können eine Wahl wegen Bildungsfragen verlieren, aber sie gewinnen selten eine Wahl mit einer Bildungsreform.

Klare Zielvorgaben helfen dabei, die Fortschritte im Bildungssystem zu überwachen und zu verstehen. Sie ermöglichen aber auch eine fundierte Diskussion über die Fragen, die für eine erfolgreiche Reformumsetzung von zentraler Bedeutung sind: Was soll die Reform erreichen? Wie will sie dies erreichen? Woher weiß das System zu jedem Zeitpunkt, ob die Reformumsetzung auf dem richtigen Weg ist? Und wenn die Umsetzung vom Kurs abweicht: Was lässt sich dagegen unternehmen? Wenn den Interessengruppen und der Öffentlichkeit nicht klar ist, wann bestimmte Ergebnisse zu erwarten sind, lassen die Bemühungen nach. Außerdem wird es für nachfolgende Regierungen leicht, Reformen zu kritisieren, indem sie auf die noch nicht erreichten Ergebnisse verweisen.

Die Kommunikation kurz-, mittel- und langfristiger Ergebnisse trägt dazu bei, die Eigenverantwortung für die Reformumsetzung zu stärken und die Ressourcen über ausreichend lange Zeiträume aufrechtzuerhalten. Dazu gehört auch, ehrlich und offen über die Länge des Reformzyklus zu sprechen. Radikale und sprunghafte Veränderungen im Bildungswesen führen selten zu Verbesserungen, sondern eher zu Reformmüdigkeit. Radikale Fortschritte sind im Laufe der Zeit eher möglich, wenn sie schrittweise, konsistent und zeitlich kohärent sind. Den Akteuren im System zu helfen, kurzfristig in die Peripherie ihrer Komfortzone zu gelangen, führt oft zu nachhaltigeren Veränderungen als eine radikale Konzeptänderung.

Dies ist die gekürzte und übersetzte Fassung der Kolumne. Das englische Original finden Sie hier.

Der OECD-Bildungsdirektor, Andreas Schleicher, ist Statistiker und Bildungsforscher und kritisiert seit Jahren das deutsche Bildungssystem. 2019 erschien sein Buch “Weltklasse: Schule für das 21. Jahrhundert”, in dem er zentrale Ergebnisse seiner Forschung zusammenfasst. Er konzipierte die Pisa-Studien und stellte 2001 die in Deutschland viel beachtete erste Pisa-Studie vor. Seit 2002 ist er für das Pisa-Programm zuständig und beteiligt sich bei zahlreichen weiteren Bildungsprojekten.

Sdui hat das österreichische Start-up FoxEducation übernommen. Das EdTech will damit der wichtigste digitale Kommunikationsanbieter für Schulen und Kitas im deutschsprachigen Raum werden. Sdui bietet unter anderem einen Messenger für Lehrkräfte, Erzieher, Schüler und Eltern an, einen KI-Stundenplan, digitale Klassenbücher und eine digitale Schülerakte. FoxEducation verkauft ähnliche Lösungen an Schulen, Kitas und Vereine – und war daher bislang ein Konkurrent.

Die Unternehmensgruppe Sdui hatte zuvor schon zwei Start-ups geschluckt – die Schweizer Schulmanagement-Software Pupil und das belgische Kommunikationstool Konecto. Mit FoxEducation erweitert sie ihren Kundenstamm von 13.000 auf 22.000 Bildungseinrichtungen. Im September 2021 war FoxEducation vom Wiener Nachhilfeanbieter GoStudent übernommen worden. Seit dieser Übernahme ist FoxEducation um über 70 Prozent gewachsen. Allerdings mangelte es offenbar an Synergien zwischen den beiden österreichischen EdTechs. GoStudent legt den Schwerpunkt auf personalisierte Nachhilfe.

Sdui konnte zugleich weitere 21 Millionen Euro einsammeln, die Hauptinvestoren waren Summiteer und HV Capital. Schon im vergangenen Frühjahr war das Unternehmen über 100 Millionen Euro schwer. Ein signifikanter Anteil des frischen Geldes soll in die Übernahme von FoxEducation fließen. Sdui-Mitbegründer Daniel Zacharias sagte zu Table.Briefings, Ziel sei es, künftig “ein noch besseres Produkt zusammenzustellen”. Künftig sollen zudem Kitas stärker angesprochen werden. “Hier profitieren wir von FoxEducation, die als die wichtigsten Experten in dem Bereich gelten.”

Sdui plant daneben, weiter zu expandieren. Aktuell hat das Unternehmen nach eigenen Angaben Kunden in mehr als 70 Ländern, zuletzt expandierte es etwa nach Spanien. Folgen sollen Italien, Frankreich und Polen. Neben Europa ist das EdTech in Nordamerika, Südamerika und Australien aktiv. Der Fokus liege aber auf Europa. Internationale Konkurrenten wie Instructure und Powerschool machen dem Unternehmen daher offenbar auch keine Sorgen. “Diese Wettbewerber agieren vor allem in den USA”, sagte Daniel Zacharias. “Sdui will Marktführer in Europa werden.” Anna Parrisius

Lesen Sie auch: Das 100-Millionen-EdTech aus Koblenz

Nur wenige Pädagogen konnte Thüringen bisher durch Sonderzuschläge an Schulen locken, an denen besonders viele Lehrkräfte fehlen. Im Jahr 2023 erhielten 209 verbeamtete Lehrkräfte Zuschläge, 2024 waren es bislang 106 (Stand 1. Juni). Das geht aus einer Antwort des Bildungsministeriums auf eine Kleine Anfrage der FDP-Landtagsabgeordneten Franziska Baum hervor (zum Download). Insgesamt arbeiten in Thüringen rund 20.000 Lehrkräfte an allgemein- und berufsbildenden Schulen.

Seit 2022 zahlt der Freistaat neu eingestellten Lehrkräften unter bestimmten Bedingungen fünf Jahre lang zusätzlich zehn Prozent der Einstiegsbesoldung. Dafür müssen die Pädagogen zwei von drei Kriterien erfüllen:

Obwohl bislang vergleichsweise wenige Nachwuchslehrer durch Zuschläge gewonnen werden konnten, verteidigt Bildungsminister Helmut Holter (Linke) die Maßnahme. Die Lage bei der Lehrergewinnung sei aufgrund des Generationswechsels in den Schulen bundesweit komplex und dynamisch. “Die Sonderzuschläge sind ein Stein im Mosaik vieler Maßnahmen zur Bekämpfung des Lehrermangels”, sagte er.

In fünf weiteren Bundesländern können Lehrkräfte nach Informationen von Table.Briefings mit Geldspritzen rechnen, wenn sie an Schulen gehen, an denen der Mangel besonders groß ist: NRW, Sachsen, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern. Der Nutzen der Prämien ist jedoch umstritten. In Sachsen-Anhalt können Lehramtsstudierende etwa monatlich 600 Euro erhalten, wenn sie sich verpflichten, ihre Praxisphasen und ihren Berufseinstieg an einer Schule in einer Bedarfsregion zu verbringen. Brandenburg bietet mit dem Landlehrer-Stipendium etwas Ähnliches an. dpa/anpa

Lesen Sie auch: Lockprämien für Lehrer

Die Zahl rechtsextremistischer Vorfälle hat sich an den Brandenburger Schulen deutlich erhöht. Die Schulämter zählten 203 solcher Meldungen im ersten Schulhalbjahr 2023/24, wie das Bildungsministerium der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Dazu kamen weitere fremdenfeindliche und antisemitische Vorfälle. Im gesamten Schuljahr 2022/23 wurden den Schulämtern 70 rechtsextremistische Äußerungen oder Handlungen gemeldet.

Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) fordert die Schulen zu konsequentem Handeln auf und sagt ihnen Unterstützung zu. “Schulen müssen sich einmischen”, sagte Freiberg. “Es gibt keine Neutralität vor den Werten des Grundgesetzes wie Gleichheit, Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit.” Rechtsextremismus sei nichts, was sich selbst erledigt.

Brandenburger Schulen müssen seit einer Gesetzesänderung durch den Landtag im Januar schneller auf Rechtsextremismus reagieren und Vorfälle unverzüglich dem Schulamt melden – das war bislang nicht zwingend vorgeschrieben. Die Verschärfung ist eine Konsequenz auf die Vorfälle an einer Schule in Burg im Spreewald, die schließlich dazu geführt hat, dass zwei Lehrer aufgrund von Anfeindungen aus der rechten Szene die Schule verlassen hatten.

Eine der ersten Reaktionen auf die Situation in Burg war nach Angaben des Ministers, dass das Projekt “Starke Lehrer – starke Schüler” verstetigt wurde. Dabei werden Lehrkräfte in der Auseinandersetzung mit rechtsextremen, antisemitischen und rassistischen Überzeugungen geschult. Der Bedarf sei groß, hat Udo Dannemann festgestellt. Er ist Projektleiter und forscht an der Universität Potsdam zu politischer Bildung. “Das Besondere an dem Projekt ist, dass erst mal vor Ort gemeinsam mit dem Kollegium herausgearbeitet wird, wo die individuellen Probleme der Schule liegen und was sie konkret braucht”, sagte Dannemann Table.Briefings. Von außen ein Konzept überzustülpen, bringe hingegen nichts.

Als Grund für den Anstieg der gemeldeten rechtsextremistischen Vorfälle nennt Dannemann eine größere Offenheit und Aufmerksamkeit im Kollegium. Allerdings brauche es dafür auch die entsprechenden Schutzräume, in denen sich Lehrkräfte frei äußern können. Eine gewachsene Sensibilität sieht auch Bildungsminister Freiberg: “Man muss davon ausgehen, dass sehr viel genauer hingesehen wird”. dpa/aku

In Baden-Württemberg hat das Innenministerium einem Volksbegehren für eine breit angelegte Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium eine Absage erteilt. Das Kabinett hat grünes Licht für eine Wiedereinführung von G9 ab dem Schuljahr 2025/26 gegeben, beginnend ab den Klassen fünf und sechs. Mit dem Gesetzentwurf soll sich jetzt der Landtag befassen. Der Elterninitiative, die mit einem Volksantrag die Debatte zur Wiedereinführung von G9 angestoßen hat, ist der Plan zur Wiedereinführung aber noch nicht genug. Sie will mit einem Volksbegehren erreichen, dass alle Gymnasiasten profitieren können.

Das baden-württembergische Innenministerium hält die Durchführung eines solchen Begehrens aus mehreren Gründen für nicht verfassungskonform:

Die Antragsteller können gegen die Entscheidung des Ministeriums innerhalb von zwei Wochen vor den Verfassungsgerichtshof Baden-Württemberg ziehen. An der Entscheidung des Ministeriums übten sie scharfe Kritik. Man sei erstaunt über die inhaltliche Prüfung durch das Innenministerium. Die Ablehnung sei nicht nachvollziehbar, weil das Ministerium nur über formelle Gründe und die Einhaltung der Frist zu entscheiden habe. Innenminister Thomas Strobl (CDU) wies das zurück: “Diese Entscheidung ist eine Entscheidung, die auf Rechtsgründen beruht und auf sonst gar nichts. Der Maßstab ist die Landesverfassung, und die gilt und ist zu beachten.”

Auch die Opposition kritisierte die Ablehnung des Volksbegehrens. Innenminister Strobl missachte damit den klaren Willen der Menschen, sagte der bildungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Landtag, Timm Kern. Der SPD-Bildungsexperte Stefan Fulst-Blei forderte die Landesregierung auf, trotz der Ablehnung nicht auf Durchzug zu schalten. “Egal zu welchem juristischen Schluss das Innenministerium kommt, die Frage ist weiterhin, wie die älteren Jahrgänge im achtjährigen Gymnasium entlastet werden können.” dpa/anpa

Ingmar Ahl – Vorstand Zweckerfüllung der Karg-Stiftung

Seit 2007 leitet der gebürtige Darmstädter Ahl die Karg-Stiftung. Die 1989 gegründete Stiftung hat sich der Aufgabe verschrieben, dass hochbegabte Kinder und Jugendliche eine bessere Förderung erhalten – während ihrer Schulausbildung und auch davor. Dass sich Ahl grundsätzlich dafür einsetzt, dem Thema Bildung größeres gesellschaftliches Gehör zu verschaffen, zeigt sich an vielen Stellen. So leitet er seit 2020 auch den Arbeitskreis Bildung beim Bundesverband Deutscher Stiftungen, in dem er auch Mitglied des Beirates ist. Ein Anliegen ist es dem Bildungshistoriker darüber hinaus, dass Stiftungen sich verantwortungsbewusst mit ihrer eigenen Geschichte auseinandersetzen.

Wolf Dieter Bauer – Geschäftsführer der Stiftung Begabtenförderung Berufliche Bildung

Seit Gründung der Stiftung Begabtenförderung Berufliche Bildung 1996 lenkt Wolf Dieter Bauer als Geschäftsführer ihre Geschicke. Sie wird von den Handwerkskammern und den Industrie- und Handelskammern getragen und fördert Menschen, die an ihre Ausbildung eine Weiterbildung oder ein Studium anschließen. Das Geld dafür kommt vom Bund. Bauer kam über seine Arbeit als Referent des Hauptgeschäftsführers der IHK in Trier zur beruflichen Bildung. Für die DIHK kümmerte der Jurist sich zeitweise um ein europäisches Bildungsprogramm im Auftrag der Europäischen Kommission. An seiner Arbeit begeistern Bauer vor allem die Stipendiaten.

Jacob Chammon – Geschäftsführer der Deutschen Telekom Stiftung

Von der Schule über die Schulleitung in die Stiftungswelt: Jacob Chammon blickt auf Bildung aus verschiedenen Perspektiven. Der 44-jährige Däne hat zunächst als Lehrer in seinem Heimatland gearbeitet und baute dann ab 2012 in Berlin die deutsch-skandinavische Gemeinschaftsschule auf. Im Fokus stand dabei für ihn, Unterricht digital zu entwickeln. Damit meint er nicht, ein Arbeitsblatt in ein PDF umzuwandeln, sondern wirklich gute und nachhaltige Lern- und Lehrkonzepte in der Digitalität zu schaffen. Diese Idee hat Chammon von 2020 bis 2023 als geschäftsführender Vorstand des Forums Bildung Digitalisierung weiterentwickelt und führt sie nun seit einem Jahr als Geschäftsführer der Deutschen Telekom Stiftung fort. In seiner neuen Position will er mit hoher Priorität und neuen Ideen das Lehren und Lernen in der Digitalität voranbringen. Hier geht es zum ausführlichen Porträt.

Frank Hinte – Geschäftsführer der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung

Jugendliche, die nicht in Ausbildung finden, liegen Frank Hinte besonders am Herzen. Er fordert von der Politik, deutlich mehr für eine bessere Berufsorientierung und einen erfolgreichen Übergang von der Schule in den Beruf zu tun. Seine Stiftung setzt sich bundesweit mit Programmen und Projekten für bessere Bildungschancen ab der Kita ein. Unter anderem stärkt sie die Zukunftskompetenzen von Jugendlichen mit Schülerfirmen, in denen die Jugendlichen reale Produkte und Dienstleistungen entwickeln und anbieten und dabei lernen, was es heißt, unternehmerisch zu handeln. Die Stiftung arbeitet zudem punktuell mit Berufsschulen zusammen. Hier geht es zum ausführlichen Porträt von Frank Hinte.

Matthias Graf von Kielmansegg – Geschäftsführer der Vodafone Stiftung

Kaum jemand kennt die bildungspolitischen Strukturen auf allen Ebenen so gut wie Matthias Graf von Kielmansegg. Der Rechtswissenschaftler leitete acht Jahre die Abteilung Grundsatzfragen und Strategien im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Vorher war er im Bundeskanzleramt unter anderem in der politischen Planung als Gruppenleiter für den Bereich Bildung verantwortlich. Er hat aber nicht nur auf der bundespolitischen Ebene viel Erfahrung, sondern kennt auch die Landespolitik aus seiner Zeit in der Senatskanzlei Berlin. Er ist Experte in Sachen Bildungsföderalismus und dem Zusammenspiel zwischen Bund und Ländern.

Silke Lohmiller – Geschäftsführerin der Dieter Schwarz Stiftung

Als Silke Lohmiller 2015 die Geschäftsführung der Dieter Schwarz Stiftung übernahm, hatte sie bereits über 30 Jahre Erfahrung in verschiedenen Funktionen als Managerin und Geschäftsführerin. Für die gemeinnützige GmbH verantwortet sie den Bereich Bildung. Dazu gehören auch das Science Center “experimenta” – eine Lern- und Erlebniswelt in Heilbronn – sowie die Weiterbildungseinrichtung “aim”. Zuvor verantwortete sie den Bereich “Soziales Engagement”, zu dem unter anderem die Kitas der Unternehmensgruppe gehören.

Bernd Tönjes – Vorstandsvorsitzender der RAG-Stiftung

Seit 2018 verantwortet der gelernte Diplomingenieur und frühere Bergmann Bernd Tönjes die strategische Ausrichtung und Verwaltung der RAG-Stiftung – welche die dauerhaften Folgekosten aus dem deutschen Steinkohlenbergbau übernimmt, zum Beispiel für die Grundwasserreinigung. Die Stiftung setzt sich daneben für Zukunftsperspektiven von Kindern und Jugendlichen in den ehemaligen Bergbauregionen ein, um die Transformation dort zu unterstützen. Sie unterstützt Projekte entlang der gesamten Bildungskette: von zusätzlichen Kita-Pädagoginnen und -Pädagogen und MINT-Förderung bis zu Studienstipendien für Nichtakademiker-Kinder. 2023 gab die Stiftung 32 Millionen Euro für Bildung, Wissenschaft und Kultur aus, für die kommenden Jahre ist eine Förderung in gleicher Höhe angekündigt. Tönjes hat daneben 2022 eine eigene Stiftung eingerichtet, die vor allem in Recklinghausen Kinder und deren Eltern unterstützt, gerade wenn diese sozial benachteiligt sind.

Markus Warnke – Geschäftsführer der Wübben Stiftung Bildung