viele Lehrer brennen für ihren Beruf – und manchmal brennen sie dabei aus. Das ist aber nur ein Grund, wieso immer mehr Lehrkräfte ihren Beruf verlassen. In Nordrhein-Westfalen hat sich die Zahl der Kündigungen innerhalb von zehn Jahren verdreifacht, und in Sachsen-Anhalt haben in diesem Jahr mehr Lehrer die Schule verlassen, als neue gekommen sind. Warum?

Das ist gar nicht so leicht herauszubekommen, hat meine Kollegin Vera Kraft bei ihrer Recherche festgestellt. Denn die Kultusministerien verfolgen nicht nach, welche Motive hinter dem Ausstieg stehen. Neben der Überlastung spielt aber wohl auch bei vielen eine Rolle, dass sie auf der Suche nach neuen Perspektiven sind, die sie im Lehrerberuf nicht finden.

Wichtig wäre es also, den Lehrerberuf attraktiver zu machen. Das ist auch Ziel des Masterplans “Lehrkräftebildung neu gestalten” vom Stifterverband, den Table.Media exklusiv vor der Veröffentlichung einsehen konnte. 75 Maßnahmen sind hier genannt, die den Beruf zukunftsfähig machen sollen.

Aber wo soll diese Zukunft beginnen, wenn zum Beispiel schon die Digitalisierung an Schulen nur schwer vorankommt und die Fortsetzung des Digitalpakts in den Sternen steht? Wenn Sie mehr dazu wissen wollen, seien Sie heute Mittag bei unserem Table.Live-Briefing von 13 bis 14 Uhr dabei. Mein Kollege Holger Schleper diskutiert mit seinen Gästen über den Digitalpakt und wie es weitergehen sollte oder besser: müsste. Dabei sind die SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken, der Bremer Staatsrat Torsten Klieme, der Co-Vorsitzender der KMK-Kommission “Bildung in der digitalen Welt” ist, und Schulleiter Nils Fischer. Hier können Sie sich kostenfrei anmelden. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind!

Und noch etwas: Schauen Sie doch mal auf unserer neuen Website vorbei. Hoffentlich gefällt Sie Ihnen auch so gut wie uns.

Viele Inspirationen wünscht Ihnen

Lehrer wird man aus Überzeugung. Die eine entscheidet sich für den Beruf, weil sie für ihre Fächer brennt; der andere, weil er es liebt, mit Kindern zu arbeiten; und wieder eine andere, weil sie glaubt, endlich ihre Berufung gefunden zu haben. Hinschmeißen scheint trotzdem immer häufiger eine Option – auch für überzeugte Lehrkräfte. In Nordrhein-Westfalen etwa hat sich die Zahl der Kündigungen in den vergangenen zehn Jahren verdreifacht, und in Sachsen-Anhalt haben in diesem Jahr mehr Lehrer die Schule verlassen, als neue gekommen sind.

Warum kehren diese Lehrkräfte der Schule den Rücken? Genau sie bräuchte man doch im Moment so dringend. Jetzt, wo so viel Unterricht ausfällt und immer mehr Personen unterrichten, die weder einen Studienabschluss noch eine pädagogische Ausbildung haben. Die Gründe sind individuell und komplex. Und doch lassen sich Muster erkennen, die deutlich zeigen, was den Lehrerberuf attraktiver machen könnte.

Schaut man sich zunächst die Zahlen an, stellt man fest: Die meisten Lehrer bleiben Lehrer. Die Fluktuation im öffentlichen Dienst ist deutlich geringer als in anderen Berufen. Noch dazu ist es schwierig zu sagen, wie viele Lehrer keine Lust mehr auf Schule haben. Denn viele Bundesländer unterscheiden in ihrer Statistik nicht, ob ein Lehrer in den Ruhestand geht, in ein anderes Bundesland oder an eine Privatschule wechselt oder tatsächlich die Arbeit als Lehrkraft gegen eine andere Karriere tauscht.

In Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland kündigten beispielsweise im Jahr 2022 durchschnittlich weniger als 0,5 Prozent der angestellten und verbeamteten Lehrkräfte. In Hamburg und NRW bewegt sich die Kündigungsquote von Beamten zwar in einem ähnlichen Bereich, die Zahl der Tarifbeschäftigten, die die Schule verlassen, ist jedoch höher. So kündigten 2022 in Hamburg ein Prozent und in NRW zwei Prozent der angestellten Beschäftigten.

Über die Motive für den Ausstieg können die Schul- und Kultusministerien der Länder nur wenig Auskunft geben. In Bayern wird nicht einmal unterschieden, ob ein Lehrer gekündigt hat oder aus anderen Gründen nicht mehr aktiv im Schuldienst ist. In Sachsen weiß das Ministerium zumindest, dass mehr als die Hälfte der Lehrkräfte kündigen, um früher in Rente zu gehen. Aus dem Bildungsministerium in Schleswig-Holstein heißt es, die meisten der Lehrer, die auf eigenen Wunsch das Beamtenverhältnis aufgeben, planten einen Umzug in ein anderes Bundesland oder ins Ausland.

Warum Lehrer ihre Arbeit in der Schule aufgeben, hat vor allem drei Gründe, sagt Silvio Herzog. Als ehemaliger Rektor der Pädagogischen Hochschule Schwyz und Professor für Erziehungswissenschaften forschte Herzog viel zu Lehrerbildung und Berufsbiografien. In seinen Interviews für Studien fand er folgende Hauptmotive: Erstens kündigen Lehrer aus privaten Gründen wie Familienarbeit. Zweitens sind viele auf der Suche nach beruflichen Perspektiven und Laufbahnwegen, die sie im Lehrerberuf nicht finden. Und drittens gibt es oft eine zu hohe Belastung und keine Balance zwischen Stress und Ressourcen.

Isabell Probst, die Lehrkräfte bei einem Berufswechsel coacht und begleitet, kennt noch zwei weitere Gründe. Wenn Lehrer mit ihrer Schulleitung stark unzufrieden sind, kann es auch passieren, dass sie die Schule wegen schlechter Führung verlassen. Manchmal führt aber auch ein Wertekonflikt zur Kündigung, etwa wenn die Kluft zwischen den Idealen der Lehrkraft und der Praxis im Schulalltag groß ist.

“Nicht alle, die Zweifel an ihrem Beruf oder dem Schulsystem haben, hören am Ende auf, als Lehrkraft zu arbeiten”, sagt Beraterin Probst. Am Anfang schrecken vor allem viele die finanziellen Einbußen und der Verlust von Sicherheit ab. “Diejenigen, die sich zu einem Ausstieg durchringen, entscheiden: ‘Lebensqualität ist mir wichtiger als Geld’’’, berichtet Probst aus ihrer Coaching-Erfahrung.

Bei Lehrkräften, die ihren Job aufgegeben haben oder zumindest mit dem Gedanken spielen, liegen Frust und Leidenschaft dicht beieinander. Da ist beispielsweise Franziska Hennrich, die sich fünf Jahre lang als angestellte Lehrerin in Rheinland-Pfalz von einem befristeten Vertrag zum nächsten hangeln musste, um am Ende festzustellen: Bei 32 Kindern in einem Klassenzimmer, das nach Turnschuhen müffelt, ist weder Raum für Kreativität noch für individuelle Förderung.

“Was für mich eine gute Lehrerin ausmacht – vor allem die Beziehungsarbeit mit den Kindern – konnte ich in dem System Schule nicht umsetzen”, sagt Hennrich. Sie kündigte und arbeitet nun in der Studienforschung in Hessen. Eine junge Lehrerin aus NRW hielt den Stress bereits wenige Monate nach dem Referendariat psychisch und körperlich nicht länger aus. “Der Lehrplan ist teilweise so realitätsfern, dass sowohl ich als auch die Schüler keinen Sinn darin sehen.” Außerdem fehle für die Inklusion ausreichend Personal und Unterstützung. Da ihre Schule ihr keine Teilzeitarbeit genehmigte, reichte sie nach nur sechs Monaten die Kündigung ein. Den neuen Vertrag bei einem Verein zur Lernförderung hat sie bereits unterschrieben.

“Viele ehemalige Lehrkräfte bleiben dem Bereich der Schule und Pädagogik treu“, beobachtet Bildungswissenschaftler Silvio Herzog. Es gehe daher häufig nicht an erster Stelle darum, den Lehrerberuf zu verlassen. Stattdessen streben viele nach einer Anreicherung der beruflichen Aufgaben und einem passenderen Arbeitsumfeld. Schulen, die ihre Lehrkräfte halten wollen, sollten ihren Mitarbeitern daher mehr Entwicklungsperspektiven bieten, sagt Herzog.

Dazu gehören von Beginn an begleitende Personalgespräche und eine individuelle Förderung der Lehrkräfte. “Lehrerinnen und Lehrer wechseln zwar nicht häufig, aber dafür meist relativ zu Beginn ihrer Karriere den Job”, sagt Bildungswissenschaftler Herzog. Es sei daher wichtig, sich ihre Perspektiven direkt anzuhören, wenn sie von der Uni an die Schule kommen.

“Einzelne Lehrer, die das Schulsystem verlassen, führen nicht direkt zu einer Verschlimmerung des Lehrermangels“, sagt Stefan Düll, Präsident des Deutschen Lehrerverbands (DL). Dennoch, räumt er ein, werde der Lehrerberuf in den kommenden Jahren auch nicht einfacher. Insbesondere die heterogene Schülerschaft und die Digitalisierung forderten noch mehr Einsatz seitens der Lehrer. “Das verändert zwar das Unterrichten, ist für die meisten Lehrer aber kein Kündigungsgrund”, sagt Düll. Bei all den Aufgaben, die über den Unterricht hinausgehen, brauche es Entlastung.

Wenn es um die Attraktivität des Berufs geht, spielt für Isabell Probst neben den Arbeitsbedingungen auch das Bild des Lehrerberufs eine entscheidende Rolle. Als ehemalige Lehrerin kennt sie sowohl das Vorurteil des ständig faulen Lehrers als auch das Horrorbild der chronisch überarbeiteten Lehrerin. “Beide Bilder entsprechen nicht der Realität”, sagt Probst. “Lehrkraft sollte endlich als Profi-Beruf wahrgenommen werden, für den es vielfältige Kompetenzen braucht.”

Am Montag war es wieder so weit. Als die Unesco ihren Welt-Bildungsbericht vorstellte, äußerte sich Bildungsstaatssekretär Jens Brandenburg (FDP) geradezu euphorisch über die Möglichkeiten digitalen Lernens, insbesondere seit der Einführung von ChatGPT. “KI ist eine riesige Chance und hat enormes Potenzial für Bildung, Forschung und Wirtschaft”, sagte Brandenburg. “Deshalb müssen wir KI-Wissen und KI-Kompetenzen bereits in Schule und Ausbildung verankern.”

Diese Aussage kam durchaus überraschend – zumindest, wenn man in den sogenannten KI-Aktionsplan aus dem Bundesministerium für Bildung und Forschung schaut. Dort finden sich keine neuen KI-Projekte für Schulen. Das Feuerwerk von 1,6 Milliarden Euro an Investitionen in Künstliche Intelligenz, im August mit großem Knall entzündet, entpuppt sich als Addition bereits bestehender Etatposten.

Diese Einsicht drängt sich auf, wenn man die Antworten aus dem Bundesbildungsministerium (BMBF) auf eine Anfrage der Unionsfraktion liest. Das umfangreiche Papier liegt Table.Media vor. Weil das Ministerium seit Monaten keine konkreten Zahlen über den vermeintlich neuen KI-Aktionsplan geliefert hatte, stellte die CDU/CSU-Fraktion 58 Fragen – auf die es häufig zwei Arten von Antworten gibt. Erstens, “für das Jahr 2024 sind bisher keine neuen Bewilligungen von KI-Projekten geplant”. Zweitens, “eine Festlegung zum geplanten Fördervolumen ist noch nicht erfolgt.” Das bedeutet, dass Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) im November 2023 nicht sagen kann, was am KI-Aktionsplan vom August 2023 neu und real ist.

Gerade in Bezug auf ChatGPT bleibt der Master-Plan für Künstliche Intelligenz aus dem BMBF blass. Bisher, so lautet die Auskunft, werde der Chatbot nur für interne Zwecke getestet. Kein Wort hingegen von dem, was Jens Brandenburg bei der Unesco-Konferenz so emphatisch forderte. Sein Haus plant gerade nicht, für Länder und Schulen eine rechtssichere und kostenlose Lizenz einer ChatGPT-Variante zur Verfügung zu stellen. Stattdessen solle ein eigenes europäisches Sprachmodell entwickelt werden. Ein Unterfangen, das viele Jahre dauern kann.

Aufschlussreich ist auch die Antwort auf die Frage zur Finanzierung. Der Sprecher für Bildungspolitik der Unionsfraktion, Thomas Jarzombek, wollte wissen, wie das Bildungs- und Forschungsministerium beim KI-Aktionsplan eigentlich auf die Zahl 1,6 Milliarden Euro kommt. Die Antwort ist eindeutig: “Die 1,6 Mrd. Euro ergeben sich aus den in der 20. Legislaturperiode bereits geflossenen und aktuell in konkreten KI-Maßnahmen gebundenen Mitteln des BMBF.” Mit anderen Worten: Der Aktionsplan enthält kein frisches Geld, sondern ist vor allem eine Liste bereits bestehender Haushaltsansätze. Die Antwort verweist zwar auch auf vorläufig geplante Ausgaben für 2024. Diese Angabe allerdings, so das BMBF wörtlich, “steht unter Vorbehalt der Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln.”

Das BMBF enthüllt hier den Kern seines Aktionsplans für Künstliche Intelligenz: Er ist, erstens, alt. Und zweitens ist es da, wo er nicht bestehende Etat-Positionen auflistet, nicht sicher, ob das Geld jemals fließen wird. Bemerkenswert ist auch das Datum. Die Antwort aus dem BMBF erreichte die Union noch vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das bekanntlich zu einer Ausgabensperre für alle noch nicht bewilligten Projekte führte.

Das bedeutet: Alle neuen Ausgaben des BMBF für Künstliche Intelligenz waren ohnehin unsicher. Nach dem Finanzcrash der Ampelregierung aber sind sie nicht mehr als eine Luftbuchung. Es gibt also keinen neuen KI-Aktionsplan.

Das BMBF hat sich, wenn man sich die Geschichte des KI-Aktionsplans ansieht, einige Mühe gegeben, seine Alt- und Luftbuchung nicht öffentlich werden zu lassen. Seit seiner ersten Ankündigung versuchten vor allem die Fraktionen der Linken und der CDU/CSU herauszufinden, was es mit dem Plan auf sich hat. In allen möglichen Formaten richteten die Haushaltsexperten um Petra Sitte (Die Linke) und Thomas Jarzombek (CDU) Fragen an Bettina Stark-Watzinger. Dabei fiel auf, dass es als Antwort keine exakte Benennung der neuen Projekte, ihres jeweiligen Buchwerts und ihrer Aufsummierung gab. Stark-Watzinger und ihre Beamten lieferten das stets säuberlich getrennt.

Das Gesamtvolumen an Investitionen in KI sei im Jahr 2024 so hoch wie nie gewesen, hieß es. Es liege bei 483 Millionen Euro – im Vergleich zu 427 Millionen Euro im Jahr 2023. Allerdings ist das nicht überprüfbar. Denn es gab nie eine vollständige und konkrete Liste von KI-Positionen, auf der man 483 Millionen Euro hätte zusammenzählen können. Das BMBF lieferte entweder die Codes der Haushaltstitel – ohne semantische Bezeichnung. Oder sie listete einzelne Buchwerte auf, aber ohne den jeweiligen Haushaltstitel zu benennen. Mal waren die Preisschilder dabei, manchmal nicht. Auch auf Anfrage von Table.Media lieferten Stark-Watzingers Sprecher stets nur Teilauskünfte – ehe der Informationsfluss gänzlich versiegte.

Damit wollte sich der CDU-Abgeordnete Thomas Jarzombek in seiner jüngsten Anfrage nicht mehr abspeisen lassen. Deswegen stellte er seine Fragen wie ein Kriminalkommissar im Verhör. “Welche konkreten Projekte zum Thema künstliche Intelligenz wurden bzw. werden in den Jahren 2022, 2023 und 2024 aus dem Haushaltstitel […] finanziert?” Diese Frage kommt immer wieder – bezogen auf konkrete Haushalts-Posten.

Erst im grellen Licht solcher Fragen entstanden dann die genannten Antwortmuster: “für 2024 keine neue Bewilligung” oder “Festlegung des Fördervolumens nicht erfolgt” oder “Angaben für die Jahre 2022 und 2023ff sind nur bedingt vergleichbar”. Allerdings hat sich das Ministerium diesmal selbst übertroffen. Die Antwort ist 152 Seiten lang. Wäre diese Anlage Teil einer Steuererklärung, dann würde die zuständige Bearbeiterin des Finanzamts Frau Stark-Watzinger nunmehr bitten, ihre Belege vorzulegen. Dazu allerdings wird es nicht kommen. Zunächst muss ihr Parteifreund Christian Lindner alle Quittungen und Belege vorbeibringen. Und zwar für die Jahre 2022, 2023 und 2024.

Es sind aktuell die großen Zankäpfel zwischen Bund und Ländern in der Bildungspolitik: der Digitalpakt und das Startchancen-Programm. Immer wieder genannt in den Verhandlungen und wiederkehrenden Streitereien: der Grundgesetz-Artikel 104 c. Er ist eine Ursache des Streits. Denn darin ist festgelegt, wie der Bund den Ländern bei der Bildungsinfrastruktur mit Geld unter die Arme greifen kann. Was genau macht ihn so problematisch? Woher kommt er? Und gibt es Alternativen?

Am Anfang steht die “Investitionsoffensive für Schulen“, die die Große Koalition 2018 in ihren Koalitionsvertrag schreibt. Der Bund will die Länder bei den Investitionen in die Bildung unterstützen, “insbesondere Ganztagsschul- und Betreuungsangebote, Digitalisierung und berufliche Schulen”. Um das flächendeckend tun zu können, passen CDU/CSU und SPD die erforderliche Rechtsgrundlage in Artikel 104 c des Grundgesetzes an. Er regelt die Finanzhilfen des Bundes “zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der kommunalen Bildungsinfrastruktur“. Die Änderung im Frühjahr 2019: Der Bund kann künftig nicht nur “finanzschwache” Kommunen mit Finanzhilfen unterstützen, sondern alle.

So kann es losgehen mit dem 5,5 Milliarden Euro schweren Digitalpakt Schule. Allerdings: “Die Finanzhilfen, die in den Artikeln 104 b, c und d geregelt sind, müssen immer von Bund und Ländern kofinanziert sein. Und dem Grundsatz nach sind sie befristet“, erläutert Matthias Graf von Kielmansegg im Gespräch mit Table.Media. Der jetzige Geschäftsführer der Vodafone-Stiftung leitete von 2014 bis 2021 die Abteilung Grundsatzfragen und Strategien im Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).

Kofinanzierung und Befristung: Mit diesen beiden Stichworten ist man mittendrin in den aktuellen Streitereien zwischen Bund und Ländern zum Digitalpakt, dessen Fortsetzung in den Sternen steht, und auch zum Startchancen-Programm. Hier lohnt es sich, sehr genau hinzuschauen.

Denn in einer Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses Ende 2018 hatte es für den Gesetzestext noch geheißen: “Die Mittel des Bundes sind in jeweils mindestens gleicher Höhe durch Landesmittel für den entsprechenden Investitionsbereich zu ergänzen.” Die Länder lehnten diese mindestens hälftige Finanzierung im Bundesrat ab. Der Vermittlungsausschuss formulierte als Kompromiss die “flexiblere Vorgabe“, die jetzt im Gesetz steht: “Die Mittel des Bundes werden zusätzlich zu eigenen Mitteln der Länder bereitgestellt.” Sie ist das Einfallstor für das Hauen und Stechen darum, welche Seite wie viel Geld einbringt.

Und noch ein sehr sensibles Thema offenbart sich, liest man den Gesetzestext genau. Im für die Bildung relevanten Artikel 104 c heißt es: “Zur Gewährleistung der zweckentsprechenden Mittelverwendung kann die Bundesregierung Berichte und anlassbezogen die Vorlage von Akten verlangen.” Eine Erhebung bei den Behörden hingegen, die bei anderen Finanzhilfen – etwa zur Angleichung der Wirtschaftskraft oder bei Naturkatastrophen – möglich ist, ist dem Bund in der Bildung verwehrt. Anders ausgedrückt: Den Ländern ist ihre Kultushoheit heilig, die Kontrollmöglichkeiten des Bundes sind begrenzt. Graf von Kielmansegg formuliert es so: “Die Länder bekommen das Geld, aber die Möglichkeiten des Bundes sind eng gestrickt, die Verwendung der Mittel genau zu überprüfen.”

Enger gestrickt sind auch die Zeiträume, in denen die Finanzhilfen fließen können. Denn es geht, so steht es in Artikel 104 c, um “befristete Ausgaben” der Länder. Auch hier ist die Kultushoheit maßgeblich. In einer Ausarbeitung von 2020 schreibt der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages: “Unbefristete Finanzhilfen aus dem Bundeshaushalt an die Länder für Landesaufgaben schaffen die Gefahr von Abhängigkeiten der Länder vom Bund, in einem ihnen ausschließlich zustehenden Kompetenzbereich.” Möglich seien unbefristete Hilfen nur, wenn das Grundgesetz geändert werde.

Gibt es Alternativen zum Artikel 104 c? Ja, einige, über die in den vergangenen Jahren viel diskutiert wurde. Den Ländern wäre wohl die Erhöhung ihres Umsatzsteueranteils (Art. 106 GG) das liebste Szenario. Denn das bedeutet: mehr Geld in der eigenen Verfügungsgewalt, ohne Kontrolle.

Vor allem im Blick auf den Digitalpakt benennt Graf von Kielmansegg ein Problem des Artikels 104 c: “Die Investitionshilfen des Bundes erlauben letztendlich nur Einmalausgaben in sächliche Investitionen und eng damit verbundene Einrichtungsleistungen.” Wie sieht es aber mit der dauerhaft notwendigen Wartung, Weiterentwicklung und auch Vereinheitlichung der entstandenen IT-Infrastrukturen an den Schulen aus?

Aus Sicht des früheren Gruppenleiters im Kanzleramt könnte der Artikel 91 c der richtige Weg sein. “Es geht hier um eine innovative Nutzung einer vorhandenen Verfassungsregelung und nicht um eine langwierige Grundgesetzänderung.” Der Artikel ist das Ergebnis der zweiten Föderalismuskommission und zielte ursprünglich vor allem darauf ab, das Meldewesen in Deutschland digital zu vereinheitlichen. Er sieht vor, dass Bund und Länder bei Planung, Errichtung und dem Betrieb von informationstechnischen Systemen zusammenwirken können.

Graf von Kielmansegg nennt zwei Vorteile von Artikel 91 c: Zum einen könnte das “Zusammenwirken” im Rahmen einer Gemeinschaftsaufgabe die Grundlage dafür sein, dass an den Schulen bundesweit eine digitale Infrastruktur entsteht, die in ihren Standards, zum Beispiel den Schnittstellen, aufeinander abgestimmt ist. “Es macht einfach wenig Sinn, dass ein Schulnetz im Saarland an der Grenze zu Rheinland-Pfalz aufhört. Digitale Netzwerke haben keine geografischen Grenzen.” Es stellt sich also die Frage, ob es sinnvoll ist, dass die Länder zahlreiche eigene IT-Infrastrukturen aufbauen – ohne dass sichergestellt ist, dass sie kompatibel sind. Und ohne die Möglichkeit, dass alle Länder von einmal gelösten Problemen oder gefundene Lösungen profitieren.

Zum anderen steht in Artikel 91 c das Zauberwort “Betrieb”. Nicht nur bei der Anschaffung von Sachmitteln, sondern auch bei den Daueraufgaben wie der Wartung oder der IT-Sicherheit könnte sich der Bund stärker engagieren.

Tatsächlich lag eine unterschriftsreife Vereinbarung, die den Digitalpakt auf Basis von Artikel 91 c regelte, Mitte 2017 bereits vor. Aufgrund der anstehenden Bundestagswahlen kam es allerdings nicht dazu. Stattdessen wurde es der veränderte Artikel 104 c GG. Kurzum: keine Gemeinschaftsaufgabe, sondern Finanzhilfen des Bundes.

Angesichts der aktuellen Haushaltslage ist die Zukunft des Digitalpaktes allerdings ungewisser denn je. Schon vor den Etat-Turbulenzen monierten die Länder wiederholt, dass es kein klares Bekenntnis vom Bund für eine Fortsetzung gibt – obwohl dies im Koalitionsvertrag angekündigt ist. Bei der jüngsten Kultusministerkonferenz Mitte Oktober nahmen die Länder ein Papier zu den Grundsatzpositionen von Bund und Ländern lediglich zur Kenntnis. Es liegt Table.Media vor.

Ein erwartbarer Knackpunkt: die Finanzierung. “Der Bund betrachtet eine hälftige Finanzierung als notwendige Voraussetzung. Die Länder sichern dagegen eine angemessene Finanzierung zu.” Der Dauerstreit ist also längst in der nächsten Runde. Und geht es nach dem BMBF, so ist zu lesen, soll es weitergehen “auf Grundlage von Art. 104 c GG”.

Nur wenn Unterrichtsangebot und Unterrichtsqualität in einem hohen Maß gewährleistet werden, kann das Bildungssystem seinen Anspruch auf Schaffung von Chancen und Teilhabe für alle Kinder und Jugendlichen realisieren. Der Lehrkräftemangel, besonders in den MINT-Disziplinen, wird nicht nur von der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der KMK als “historische Herausforderung” bezeichnet. Die KMK geht davon aus, dass bundesweit bis zum Jahr 2030 rund 31.000 Nachwuchslehrkräfte über alle Fächer hinweg fehlen werden. Andere Quellen gehen von deutlich höheren Zahlen aus: Bis zum Jahr 2030 könnten dem Schulsystem demnach 150.000 Lehrer:innen fehlen. Im aktuellen MINT-Report haben Wissenschaftler:innen errechnet, dass allein in den MINT-Fächern im Schuljahr 2034/2035 mindestens 25.000 Lehrkräfte fehlen werden.

Die MINT-Disziplinen gelten bereits seit Jahren als sogenannte “Mangelfächer”. Dies ist auch einer der Gründe dafür, dass die Leistungen der Schüler:innen, zum Beispiel in Mathematik, seit Jahren rückläufig sind. Die innovationsstarken Branchen der Industrie, die gesamte Wirtschaft, die Wissenschaft und die Forschung sind aber in erheblichem Maße von gut ausgebildeten MINT-Fachkräften abhängig. Sie werden die Klima- und Energiewende gestalten, die Digitalisierung aller Lebensbereiche voranbringen und neue Lösungen in der Gesundheitsforschung entwickeln müssen.

Wegen fehlender Lehrkräfte ist die Vermittlung der MINT-Kompetenzen aber schon in der Schule von Unterrichtsausfall und mangelnder Motivation geprägt. Dadurch bewegen wir uns in einer Abwärtsspirale, die die Fachkräftelücke immer breiter werden lässt und am Ende auch zu Innovations- und Wertschöpfungsverlusten führen wird. Die Selbsteinschätzung der Schüler:innen spielt hier eine große Rolle: Wer in Mathematik erhebliche Lernrückstände bei sich feststellt, wird sich nicht zutrauen, eine Ausbildung in einem technischen Beruf zu beginnen oder ein Studium zum Beispiel der Informatik aufzunehmen.

Doch nicht nur der Fachkräftebedarf der Wirtschaft, der Forschung und der Wissenschaft sollte im Fokus stehen. Das forschende und entdeckende Lernen und die häufig sehr praktischen, lebensnahen Fragestellungen, die zum Beispiel in den Naturwissenschaften beantwortet werden, ermöglichen Schüler:innen positive Erfahrungen in ihrer Selbstwirksamkeit und fördern somit ihr Interesse auch in anderen Bereichen.

Wie stärken wir jetzt das Fundament unseres Bildungssystems? Kurzfristig könnte die strukturelle Einbindung außerschulischer Lernpartner Entlastung im System und hochwertige Angebote schaffen. Denn Deutschland besitzt eine reiche Landschaft an außerschulischen Lernorten und Akteur:innen im MINT-Bereich, das sind zum Beispiel Schülerlabore, Maker-Spaces, Schülerforschungszentren, MINT- Stiftungsprogramme oder Coding-Initiativen. Die regelmäßige Verknüpfung dieser Angebote mit den Curricula kann zur Entlastung der Lehrenden beitragen.

Zudem sollten Quer- und Seiteneinsteigende gezielter für den MINT-Lehrberuf angeworben werden. Personen, die zuvor in einer anderen Branche im MINT-Bereich tätig waren, können den Unterricht bereichern, indem sie neue Perspektiven – auch in die Berufsorientierung – einbringen. Dafür braucht es mehr Attraktivität und bundesweit einheitliche Bedingungen und Qualitätsstandards für den Quer- und Seiteneinstieg. Außerdem muss die Möglichkeit des “Ein-Fach-Lehrers” genutzt werden.

Die MINT-Berufe sind Zukunftsberufe. Und dazu gehört das Lehramt in den MINT-Fächern. Das muss Eingang in die Berufsorientierung finden – und dafür ist auch ein moderner Arbeitsort notwendig. Solange Schulen grundsätzlich als unmodern wahrgenommen werden und nicht zeitgemäß ausgestattet sind, wird man keine Personen gewinnen können, die Lust haben, Zukunft dort aktiv zu gestalten. Die Digitalisierung in Lehre und im Lernen ist dafür zentral: Sie bietet besonders für die MINT-Fächer große Potenziale, speziell im Hinblick auf Flexibilisierung der Lehr- und Lernzeiten, für das Selbstlernen der Schüler:innen und für kooperative Lernformen.

Lesen Sie auch hier, wie für den MINT-Unterricht neue Berufsbilder entstehen

Um Schule zu einem Zukunftsort zu machen, brauchen Schulen mehr individuelle Freiheiten, damit sie Problemen wie dem Lehrkräftemangel zielgenauer begegnen können. Denn er hat regional deutlich unterschiedliche Ausprägungen und ist auch mit speziellen sozio-ökonomischen Herausforderungen verbunden.

Die gute Nachricht ist also: Es gibt nicht nur verschiedene Lösungsansätze für diese Mangellage, sondern möglicherweise auch das Momentum, um den Blick auf den MINT-Lehrberuf und die Faktoren, die Menschen motivieren, in diesem Bereich tätig zu sein, nachhaltig zu verändern. Dazu genügt es aber nicht, die Lücken zu stopfen und das grundsätzliche System beizubehalten. Sondern es braucht echten Gestaltungswillen und vielleicht auch Fantasie, um sich nicht weiter in wellenförmigen Entwicklungen zu bewegen. Das Bildungssystem und das System Schule brauchen Handlungsoptionen, die auch ein schnelles und kurzfristiges Agieren möglich machen.

Edith Wolf ist seit April 2020 Co-Sprecherin des Nationalen MINT Forums und seit Juli 2016 Vorständin der Vector Stiftung. Sie ist überzeugt, dass die MINT-Disziplinen eine Schlüsselrolle für den Lebens- und Wirtschaftsstandort Deutschland einnehmen.

Mit 75 Maßnahmen will der Stifterverband die Lehrkräftebildung neu gestalten und mehr potenzielle Lehrerinnen und Lehrer für den Beruf begeistern. Diesen selbsternannten “Masterplan” stellt der Verband am Donnerstag vor. Table.Media liegt das Konzept bereits vorab vor. Auf 30 Seiten analysiert der Stifterverband detailliert die Probleme der Bildungslandschaft und liefert passende Vorschläge zur Verbesserung. Wer für die Umsetzung verantwortlich sein sollte, ist gleich neben jeder Maßnahme zu lesen: meist sind es die Kultusministerkonferenz (KMK), die Bildungsministerien der Länder oder Landesinstitute und Universitäten.

Ein zentraler Punkt des Konzepts ist, den Lehrkräfteberuf für neue Zielgruppen zu öffnen. Quer- und Seiteneinsteiger sollten nicht länger nur als “Notnagel”, sondern als Bereicherung für das Kollegium betrachtet werden. Dazu sollten laut dem Stifterverband beispielsweise die Programme zur Qualifizierung von Quereinsteigern erweitert und Masterstudiengänge für den Quereinstieg eingeführt werden. Auch die Einführung eines Ein-Fach-Studiums und eine erleichterte Anerkennung von internationalen Lehramtsabschlüssen könnten mehr Menschen den Weg in die Schule öffnen.

Doch auch die Lehrkräftebildung selbst möchte der Stifterverband zukunftsfähiger gestalten. Um etwa den Praxisanteil weiter zu erhöhen, sieht das Konzept vor, dass Lehramtsstudenten verpflichtende Unterrichtsstunden an Schulen durchführen. Diese Leistung sollte ihre Hochschule ihnen dann anrechnen. Gleichzeitig sollten Praxis und Theorie besser aufeinander abgestimmt werden, etwa indem die Ministerien zusammen mit den Hochschulen phasenübergreifende Curricula für Studium und Vorbereitungsdienst entwickeln.

Darüber hinaus sollten Studierende die Möglichkeit bekommen, sich im Studium stärker zu spezialisieren und zu professionalisieren. Auch Schwerpunkte zum Umgang mit Heterogenität oder zu Schulmanagement könnte die KMK dafür als Äquivalent zu den Unterrichtsfächern zulassen, schlägt der Stifterverband vor. Und um die Kapazitäten zu erhöhen, sollte ein Lehramtsstudium auch an Fachhochschulen und privaten Hochschulen angedacht werden.

Um den Lehrerberuf attraktiver zu machen, braucht es laut Stifterverband außerdem bessere Karriereperspektiven. Dazu gehöre es, die Tätigkeitsprofile zu schärfen und mehr gezielte Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten zu schaffen. Ein Vorschlag dazu ist, Elemente aus dem Lehramtsstudium fest in der dritten Phase der Lehrerbildung zu verankern. Daran müsste aber auch eine Fortbildungsverpflichtung geknüpft sein. Außerdem sollten Lehrerinnen und Lehrer leichter zwischen den Schularten und Entwicklungspfaden wechseln können.Vera Kraft

Der neueste KI-Leitfaden ist ganz anders als die bisherigen Handreichungen der Bundesländer. Die Deutsche Telekom Stiftung hat nicht etwa eine kurzweilige Handlungs-Anleitung für die Nutzung der populären großen Sprach-Modelle verfassen lassen. Das Papier einer Gruppe von Autoren professoraler Herkunft klärt über Künstliche Intelligenz als Ganzes auf – und zählt stolze 66 Seiten.

Für die Lehrkraft, die sich schnell Ratschläge für den spektakulären wie risikoreichen Einsatz von ChatGPT im Klassenzimmer holen will, ist der KI-Leitfaden der Telekom Stiftung nicht gedacht. Erst auf Seite 62 kommen die Verfasser zu der Einsicht, die für viele Lehrer und Schüler auf der Hand liegt: “Die offensichtlich größte Innovationsdynamik (…) ist nicht zuletzt dem ChatGPT-Effekt zu verdanken. Denn die verblüffende Leistungsfähigkeit dieses generativen Textsystems, in Verbindung mit einer simplen Usability, stieß gerade bei der heutigen Schüler-Generation auf eine Welle der Begeisterung.”

Bevor der Leser zu dieser Erkenntnis kommen darf, wird ihm ganz grundsätzlich vermittelt, was Künstliche Intelligenz sein will. “Was ist eigentlich KI? Zentrale Begriffe – einfach erklärt” heißt das – sehr interessante – erste Kapitel nach einer Einführung in die Thematik. Dann folgen rund 40 Seiten übersichtlich gestalteter Hinweise für insgesamt sieben verschiedene KI-Anwendungen:

Es ist allerdings kaum vorstellbar, dass dieser kompendienhafte Überblick bei der Breite der 800.000 Lehrkräfte in Deutschland ankommt. Die erste gründliche Evaluierung des Einsatzes etwa von ChatGPT durch Lehrer hatte gezeigt, dass diese eine kritische Einschätzung des Tools mit den Schülern überhaupt nicht vorgenommen haben. Mit anderen Worten: Lehrkräfte setzen KI ein, ohne Handreichungen zu lesen. Selbst wenn die kurz sind. Die KI-Leitfäden aus Nordrhein-Westfalen oder etwa Thüringen waren mit zwölf bzw. 20 Seiten viel kürzer als das Papier der Telekom Stiftung. Christian Füller

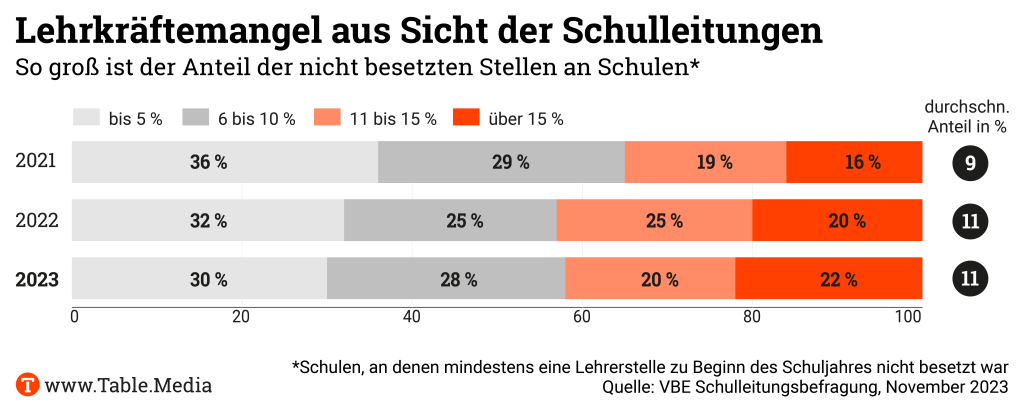

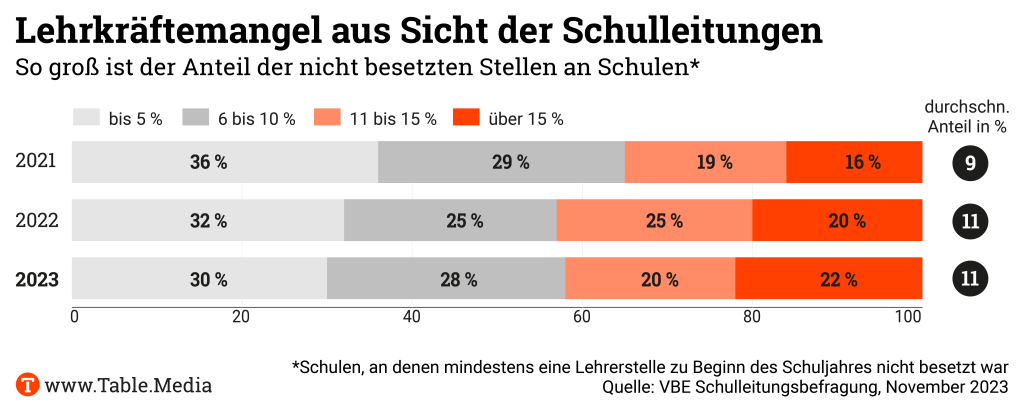

Wäre das Schulsystem selbst eine Schule und würden in einer Klasse Schulpolitiker sitzen, müsste fast die Hälfte sitzenbleiben. Jedenfalls dann, wenn Schulleitungen sie benoten würden. 47 Prozent geben der Schulpolitik in ihrem Bundesland die Note 5 oder 6. Im Schnitt verteilen sie eine 4,3. 2019 war die Durchschnittsnote noch 3,7.

Das geht aus der aktuellen Befragung von Schulleitungen hervor, die Forsa jedes Jahr im Auftrag des VBE durchführt. Die Ursachen für die schlechte Bewertung erschließen sich auch aus der Umfrage: So gaben je 96 Prozent der Schulleitungen an, dass sie ein Mehr an Verwaltungsaufgaben und ein stetig wachsendes Aufgabenspektrum stark belastet. 95 Prozent finden es belastend, dass Politiker bei ihren Entscheidungen den tatsächlichen Schulalltag nicht ausreichend beachten. Weitere Belastungsfaktoren mit je 92 Prozent sind mangelndes Zeitbudget und “die Anspruchshaltung, dass die Schule alle aufkommenden gesellschaftlichen Probleme lösen soll”.

Der Lehrkräftemangel rangiert mit 84 Prozent erst dahinter. Gefragt nach den größten Problemen an der Schule steht er allerdings mit 62 Prozent an erster Stelle. Tomi Neckov, stellvertretender Vorsitzender des VBE: “Dort, wo es die größten Herausforderungen gibt, fehlen die meisten Lehrkräfte.” Mit großem Abstand folgen auf der Problemliste Inklusion und Integration, darin sehen 35 Prozent das größte Problem, deutlich mehr als noch vor fünf Jahren (23 Prozent).

Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands, sieht mit Blick auf die Zahlen dringenden Handlungsbedarf. “Die Aufgaben werden in Zukunft noch mehr werden, das braucht strukturelles Management”, sagte sie Table.Media. Dafür müsse die Politik die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen, und es brauche eine bessere Ausbildung für Schulleitungen, “denn Innovation geht nur mit starken und smarten Köpfen”.

Immer weniger Schulleitungen sagen laut der Forsa-Umfrage, dass sie ihre beruflichen Aufgaben zu ihrer eigenen Zufriedenheit erfüllen können. 2018 waren es 83 Prozent, aktuell sind es 62 Prozent, an Grundschulen sogar nur 57 Prozent. Das wird mit ein Grund sein, warum heute nur knapp jeder zweite Befragte den Schulleiterberuf weiterempfehlen würde, 2018 taten dies noch 73 Prozent.

Erstaunlich ist allerdings, dass trotz aller Probleme und Belastungen 83 Prozent der Schulleitungen ihren Beruf gern ausüben. Anteil daran hat wohl eine überwiegend gute Zusammenarbeit innerhalb der Schule: 86 Prozent der Schulleitungen erleben Unterstützung durch das Kollegium. Von der Schulaufsicht sehen sich hingegen nur 45 Prozent und von den Bildungsministern vier Prozent der Schulleitungen unterstützt. Auch das erklärt die schlechte Note für die Bildungspolitik. Annette Kuhn

Das Unbehagen über digitales Lernen hat einen neuen Höhepunkt erreicht. 40 Professoren verlangen in einem Manifest, digitales Lernen anzuhalten. “Wir fordern ein Moratorium der Digitalisierung von Schulen und Kitas, damit Kinder und Jugendliche keine Nachteile erfahren und Schäden erleiden, die nicht mehr kompensierbar sind”, heißt es in dem Papier. Unter anderem haben der als Fundamentalkritiker digitalen Lernens bekannte Neurologe Manfred Spitzer, der angesehene Augsburger Pädagogik-Professor Klaus Zierer und der Redakteur der konservativen “Gesellschaft für Bildung und Wissen“, Ralf Lankau, unterzeichnet. Lankau ist Professor für Medientheorie, er nannte bereits vor Jahren den Computer gefährlicher als eine Atombombe.

Das Manifest für ein Moratorium greift bestehende Kritikpunkte an der Digitalisierung von Bildungseinrichtungen auf – und verschärft sie. Wie berichtet, hat zum Beispiel die stellvertretende CDU-Vorsitzende und Schleswig-Holsteinische Bildungsministerin Karin Prien die Nutzung privater Smartphones in Grundschulen untersagt. In dem Manifest ist nun ein vollständiger Stopp jeglicher digitaler Endgeräte gefordert. Es bleibt unklar, ob damit alle Schulen gemeint sind oder nur die Grundschulen.

Die Professoren heben in ihrem Papier auf vier Punkte ab:

Als wichtigen Leitsatz stellen die Autoren den Vorrang der Pädagogik auf. Es gelte grundsätzlich, das Primat des Pädagogischen vor den vermeintlichen technischen Fortschritt zu stellen. “Kinder und Jugendliche brauchen ein menschliches Gegenüber, ihre Entwicklung und Förderung muss im Mittelpunkt von Bildungspolitik und -praxis stehen” lautet der Schlusssatz. Der Generalsekretär der Kulturministerkonferenz, Udo Michallik, schrieb als Reaktion auf LinkedIn, er könne die Aufregung nicht verstehen. “Gleich auf einer der ersten Seiten in ihrer Strategie zur Bildung in der digitalen Welt hat die KMK auf das Primat der Pädagogik gesetzt, d.h. Technologien dort einzusetzen, wo es pädagogisch sinnvoll ist.” Christian Füller

Der Grad zwischen Diskriminierung und Chancengleichheit ist schmal. Das zeigt ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus der Vorwoche. Drei Männer aus Bayern hatten gegen einen Vermerk in ihrem Zeugnis geklagt, der Hinweis auf ihre Legasthenie gibt. Sie befürchteten, die Anmerkung zu ihrer Behinderung würde ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt mindern. Die Richter gaben zwar den drei Männern in ihrem konkreten Fall recht. Sie entschieden aber allgemein: Wenn Schüler aufgrund ihrer Legasthenie anders benotet wurden, darf das im Schulzeugnis stehen.

“Wegen der Legasthenie des Schülers wurde die Rechtschreibung nicht bewertet.” So oder so ähnlich stand es 2010 wohl im Abiturzeugnis der drei Kläger. Diskriminierend war das laut den Richtern jedoch lediglich, weil Legasthenie damals in Bayern die einzige Teilleistungsstörung war, für die es einen Eintrag im Zeugnis gab. Erhalten Schüler aufgrund ihrer Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) oder aus anderen Gründen Notenschutz, sollten Schulverwaltungen dies aus Gründen der Transparenz für Hochschulen und den Arbeitsmarkt ins Zeugnis aufnehmen. Dies sei wichtig, um allen Schülerinnen und Schülern gleiche Chancen zu bieten, argumentierten die Richter.

Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV) sieht das Urteil kritisch. “Wir brauchen nicht für jede Schwäche ein Etikett und einen Vermerk im Zeugnis.” Jedes Kind sei individuell und bringe Stärken und Schwächen mit. “Es ist nicht nur eine gute Leistung, wenn eine Schülerin eine Note 2 auf ihre Rechtschreibung bekommt. Es ist auch eine gute Leistung, wenn ein Schüler trotz Legasthenie sich sprachlich gewandt ausdrücken kann.” Ihrer Meinung nach sollte dieses Urteil daher viel mehr ein Startschuss zum Umdenken sein. “Wir sollten die Kinder ganzheitlich annehmen und nicht das Leistungsprinzip über alles stellen.”

Das Bayerische Kultusministerium sieht in dem Urteil keinen Anlass, an der aktuellen Praxis etwas zu ändern. Das Bundesverfassungsgericht habe viel mehr den derzeitigen Rechtsrahmen und die bayerische Verwaltungspraxis bestätigt, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. Der sogenannte “Legasthenie-Vermerk” existiere bereits seit dem Schuljahr 2016/17 nicht mehr. Mittlerweile werde nur noch die konkrete Prüfungserleichterung im Zeugnis notiert, etwa: “Auf die Bewertung der Rechtschreibleistung wurde verzichtet.” Auch sonst habe sich das bayerische System von Nachteilsausgleich und Notenschutz bewährt, teilte das Kultusministerium mit.

Die aktuelle Gesetzeslage in Bayern gebe den Lehrkräften zwar einen klaren Handlungsrahmen vor, sagt BLLV-Präsidentin Fleischmann. Betrachte man die Situation jedoch deutschlandweit, sei es skurril, dass der Umgang mit Legasthenie in den Bundesländern unterschiedlich geregelt ist. “Für Schüler, die das Bundesland wechseln, ist das ein zusätzlicher Stolperstein.” Vera Kraft

Politik und Unternehmen klagen über Fachkräftemangel. Gleichzeitig fehlt es an Pädagogen und Sozialarbeitern, die Berufsorientierung anbieten. Insbesondere Schüler an Gymnasien fühlen sich schlecht informiert über das Ausbildungssystem und Berufe allgemein. Felix Schauenburg möchte das ändern, indem er Schüler und Unternehmen direkt zusammenbringt.

Zum Beispiel über das Format “Meet & Eat”, das auf dem Kieler Kräftehack 2022 entwickelt wurde – einem Hackathon, bei dem die Teilnehmer Lösungen gegen den Fachkräftemangel entwickelten. Meet & Eat gewann damals den Sonderpreis für schnelle Umsetzbarkeit. “Deshalb beschlossen wir, es mit dem Preisgeld auch direkt umzusetzen”, sagt der 29-jährige Personalberater. Einige Wochen später fand das erste Meet & Eat an einer Schule statt.

Die Idee von Meet & Eat ist simpel: Vertreter von Unternehmen treffen sich mit Schülern der 9. bis 12. Klasse zu einem Mittagessen in der Schulmensa und tauschen sich mit ihnen in entspannter Atmosphäre und in kleinen Runden aus. Am Mittagessen beteiligen sich die Unternehmen mit einer Kostenpauschale. Das sei billiger als ein Messestand. Insbesondere kleinere und weniger bekannte Betriebe hätten so, anders als auf einer überfüllten Jobmesse, die Chance, mit jungen Leuten ins Gespräch zu kommen. Einige Schüler bekämen direkt einen Praktikumsplatz.

An circa 20 Schulen, großteils in Schleswig-Holstein, hat Schauenburg das Format nun schon durchgeführt. Inzwischen bekäme er auch immer mehr Anfragen von Schulen aus anderen Bundesländern. An Interesse mangle es nicht. Gerade sei er hauptsächlich damit beschäftigt, außerhalb von Schleswig-Holstein ein Netzwerk an Unternehmen aufzubauen, um den vielen Anfragen gerecht zu werden.

Wie wichtig gute Berufsorientierung für Schüler ist, weiß Schauenburg aus eigener Erfahrung. Lange überlegte er als Jugendlicher, Lehrer zu werden. Als Trainer im Sportverein und Leiter von Jugendgruppen hatte er viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun. Lehramt schien daher naheliegend. Als er sich gegen Ende seiner Schullaufbahn genauer mit dem Beruf auseinandersetzte, merkte er jedoch, dass die festen Strukturen und vorgegebenen Lehrpläne nichts für ihn sind. “Ich mache gern mein eigenes Ding, probiere mich aus und bin innovativ.”

Seine Mutter bot ihm an, in ihrer Firma für Personalumbau anzufangen. Parallel begann Schauenburg einen Bachelor in BWL und Wirtschaftspsychologie. “Wenn mich damals jemand vernünftig beraten hätte, dann hätte ich wahrscheinlich nicht versucht, berufsbegleitend zu studieren”, sagt er heute. Inzwischen ist Schauenburg im 16. Semester. Für seinen Job als Personalberater sei sein Studium zwar hilfreich, zwingend braucht er es jedoch nicht. Und durch den Job und seine Hobbys, darunter lateinamerikanischer Formationstanz, habe er nie ausreichend Zeit für sein Studium gefunden. Beenden will der Personalberater es trotzdem. In seiner Bachelorarbeit will er sich mit Berufsorientierung an Schulen befassen. Da kenne er sich ja bereits aus.

Meet & Eat soll nicht sein einziges Projekt für Berufsorientierung bleiben. Schauenburg möchte weitere Formate entwickeln, über die Unternehmen und Schüler schnell und unkompliziert zusammengebracht werden können und die für die Schüler möglichst kostenfrei sind. Eine Idee sei beispielsweise, von Unternehmen gesponserte Gruppenworkshops zur Berufsorientierung für Jugendliche anzubieten, bei denen die Jugendlichen auch die Betriebe besuchen. Da das nicht so richtig zu der Personalumbau-Firma seiner Mutter passt, überlege er aktuell, selbst eine Firma zu gründen. Als Berufsberater möchte Schauenburg eine Brücke zwischen planlosen Schülern und Fachkräfte-suchenden Unternehmen bauen. Caroline Becker

Research.Table: Gerade jetzt braucht es Investitionen. Trotz des Urteils des Bundesverfassungsgerichts plädiert die ehemalige Bundesforschungsministerin Annette Schavan eindringlich für kluge Investitionen in Forschung und Entwicklung. Worauf es dabei ankommt, beschreibt sie hier.

Research.Table: Allianz der Mittelgroßen. Einzeln fehlt ihnen die kritische Masse, nun wollen sie im Verbund punkten. 15 mittelgroße Unis haben sich zur Allianz UA11+ zusammengeschlossen, um bei der Exzellenzstrategie mit den Metropoluniversitäten mitzuhalten. Wie sie das anstellen wollen, lesen Sie hier.

07. Dezember 2023, 12:30 bis 18:00 Uhr, Berlin

Symposium Transformation gestalten: Digitaler Wandel, Fachkräftegewinnung und Neues Lernen

Die FernUniverität Hagen geht im Forschungsschwerpunkt “Arbeit-Bildung-Digitalisierung” der Frage nach, wie die aktuellen Herausforderungen des Arbeitsmarkts gelöst werden können. Auf dem Symposium diskutieren Vertreter aus Politik und Wirtschaft über die Digitalisierung, Dekarbonisierung und den Fachkräftemangel. Teile der Veranstaltung werden live übertragen. INFOS & ANMELDUNG

07. Dezember 2023, 10:00 bis 12:00 Uhr, digital

Forum Lehrkräftebildung neu denken: Impulse für eine bessere Bildung

Was kann Bayern gegen den Lehrkräftemangel unternehmen? Darüber und über die Zukunft der Lehrerausbildung diskutieren Martin Wunsch, stellvertretender Amtschef im Bayerischen Kultusministerium und Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands mit weiteren Experten. INFOS & ANMELDUNG

07. Dezember 2023, 9:00 bis 11:00 Uhr, digital

Fachveranstaltung Die Klimakrise als Kinderrechtskrise – Wie trägt der General Comment 26 zur Verankerung ökologischer Kinderrechte bei?

Der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes hat im September eine Allgemeine Bemerkung zu Kinderrechten und Umwelt (GC 26) mit einem Fokus auf den Klimawandel veröffentlicht. Bei dieser Online-Veranstaltung wird es neben dem Entstehungsprozess des General Comment 26 auch um die praktische Umsetzung in Politik und Praxis gehen. INFOS & ANMELDUNG

07. Dezember 2023, 16:00 bis 17:00 Uhr, digital

Community Call Adaptiv, intelligent und personalisiert: Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Unterricht

KI-gestützte, adaptive Lernprogramme können dabei helfen, alle in der Klasse individuell zu fördern. Wie das geht, was dabei beachtet werden muss und welche Fähigkeiten Lehrkräfte dafür benötigen, darüber sprechen Tim Fütterer und Andreas Lachner. INFOS & ANMELDUNG

07. bis 08. Dezember 2023, Hamburg

Jahrestagung Kinder und Jugendliche in Risikolagen als Herausforderung für die Steuerung

Der IQB-Bildungstrend, die IGLU-Studie und weitere Forschungen zeigen, wie viele Kinder und Jugendliche keine altersgemäßen Basiskompetenzen erwerben. Bei der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Bildungsverwaltung (DGBV) soll deshalb darüber gesprochen werden, welchen Beitrag die Bildungsverwaltung für diese Kinder leisten kann. INFOS & ANMELDUNG

viele Lehrer brennen für ihren Beruf – und manchmal brennen sie dabei aus. Das ist aber nur ein Grund, wieso immer mehr Lehrkräfte ihren Beruf verlassen. In Nordrhein-Westfalen hat sich die Zahl der Kündigungen innerhalb von zehn Jahren verdreifacht, und in Sachsen-Anhalt haben in diesem Jahr mehr Lehrer die Schule verlassen, als neue gekommen sind. Warum?

Das ist gar nicht so leicht herauszubekommen, hat meine Kollegin Vera Kraft bei ihrer Recherche festgestellt. Denn die Kultusministerien verfolgen nicht nach, welche Motive hinter dem Ausstieg stehen. Neben der Überlastung spielt aber wohl auch bei vielen eine Rolle, dass sie auf der Suche nach neuen Perspektiven sind, die sie im Lehrerberuf nicht finden.

Wichtig wäre es also, den Lehrerberuf attraktiver zu machen. Das ist auch Ziel des Masterplans “Lehrkräftebildung neu gestalten” vom Stifterverband, den Table.Media exklusiv vor der Veröffentlichung einsehen konnte. 75 Maßnahmen sind hier genannt, die den Beruf zukunftsfähig machen sollen.

Aber wo soll diese Zukunft beginnen, wenn zum Beispiel schon die Digitalisierung an Schulen nur schwer vorankommt und die Fortsetzung des Digitalpakts in den Sternen steht? Wenn Sie mehr dazu wissen wollen, seien Sie heute Mittag bei unserem Table.Live-Briefing von 13 bis 14 Uhr dabei. Mein Kollege Holger Schleper diskutiert mit seinen Gästen über den Digitalpakt und wie es weitergehen sollte oder besser: müsste. Dabei sind die SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken, der Bremer Staatsrat Torsten Klieme, der Co-Vorsitzender der KMK-Kommission “Bildung in der digitalen Welt” ist, und Schulleiter Nils Fischer. Hier können Sie sich kostenfrei anmelden. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind!

Und noch etwas: Schauen Sie doch mal auf unserer neuen Website vorbei. Hoffentlich gefällt Sie Ihnen auch so gut wie uns.

Viele Inspirationen wünscht Ihnen

Lehrer wird man aus Überzeugung. Die eine entscheidet sich für den Beruf, weil sie für ihre Fächer brennt; der andere, weil er es liebt, mit Kindern zu arbeiten; und wieder eine andere, weil sie glaubt, endlich ihre Berufung gefunden zu haben. Hinschmeißen scheint trotzdem immer häufiger eine Option – auch für überzeugte Lehrkräfte. In Nordrhein-Westfalen etwa hat sich die Zahl der Kündigungen in den vergangenen zehn Jahren verdreifacht, und in Sachsen-Anhalt haben in diesem Jahr mehr Lehrer die Schule verlassen, als neue gekommen sind.

Warum kehren diese Lehrkräfte der Schule den Rücken? Genau sie bräuchte man doch im Moment so dringend. Jetzt, wo so viel Unterricht ausfällt und immer mehr Personen unterrichten, die weder einen Studienabschluss noch eine pädagogische Ausbildung haben. Die Gründe sind individuell und komplex. Und doch lassen sich Muster erkennen, die deutlich zeigen, was den Lehrerberuf attraktiver machen könnte.

Schaut man sich zunächst die Zahlen an, stellt man fest: Die meisten Lehrer bleiben Lehrer. Die Fluktuation im öffentlichen Dienst ist deutlich geringer als in anderen Berufen. Noch dazu ist es schwierig zu sagen, wie viele Lehrer keine Lust mehr auf Schule haben. Denn viele Bundesländer unterscheiden in ihrer Statistik nicht, ob ein Lehrer in den Ruhestand geht, in ein anderes Bundesland oder an eine Privatschule wechselt oder tatsächlich die Arbeit als Lehrkraft gegen eine andere Karriere tauscht.

In Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland kündigten beispielsweise im Jahr 2022 durchschnittlich weniger als 0,5 Prozent der angestellten und verbeamteten Lehrkräfte. In Hamburg und NRW bewegt sich die Kündigungsquote von Beamten zwar in einem ähnlichen Bereich, die Zahl der Tarifbeschäftigten, die die Schule verlassen, ist jedoch höher. So kündigten 2022 in Hamburg ein Prozent und in NRW zwei Prozent der angestellten Beschäftigten.

Über die Motive für den Ausstieg können die Schul- und Kultusministerien der Länder nur wenig Auskunft geben. In Bayern wird nicht einmal unterschieden, ob ein Lehrer gekündigt hat oder aus anderen Gründen nicht mehr aktiv im Schuldienst ist. In Sachsen weiß das Ministerium zumindest, dass mehr als die Hälfte der Lehrkräfte kündigen, um früher in Rente zu gehen. Aus dem Bildungsministerium in Schleswig-Holstein heißt es, die meisten der Lehrer, die auf eigenen Wunsch das Beamtenverhältnis aufgeben, planten einen Umzug in ein anderes Bundesland oder ins Ausland.

Warum Lehrer ihre Arbeit in der Schule aufgeben, hat vor allem drei Gründe, sagt Silvio Herzog. Als ehemaliger Rektor der Pädagogischen Hochschule Schwyz und Professor für Erziehungswissenschaften forschte Herzog viel zu Lehrerbildung und Berufsbiografien. In seinen Interviews für Studien fand er folgende Hauptmotive: Erstens kündigen Lehrer aus privaten Gründen wie Familienarbeit. Zweitens sind viele auf der Suche nach beruflichen Perspektiven und Laufbahnwegen, die sie im Lehrerberuf nicht finden. Und drittens gibt es oft eine zu hohe Belastung und keine Balance zwischen Stress und Ressourcen.

Isabell Probst, die Lehrkräfte bei einem Berufswechsel coacht und begleitet, kennt noch zwei weitere Gründe. Wenn Lehrer mit ihrer Schulleitung stark unzufrieden sind, kann es auch passieren, dass sie die Schule wegen schlechter Führung verlassen. Manchmal führt aber auch ein Wertekonflikt zur Kündigung, etwa wenn die Kluft zwischen den Idealen der Lehrkraft und der Praxis im Schulalltag groß ist.

“Nicht alle, die Zweifel an ihrem Beruf oder dem Schulsystem haben, hören am Ende auf, als Lehrkraft zu arbeiten”, sagt Beraterin Probst. Am Anfang schrecken vor allem viele die finanziellen Einbußen und der Verlust von Sicherheit ab. “Diejenigen, die sich zu einem Ausstieg durchringen, entscheiden: ‘Lebensqualität ist mir wichtiger als Geld’’’, berichtet Probst aus ihrer Coaching-Erfahrung.

Bei Lehrkräften, die ihren Job aufgegeben haben oder zumindest mit dem Gedanken spielen, liegen Frust und Leidenschaft dicht beieinander. Da ist beispielsweise Franziska Hennrich, die sich fünf Jahre lang als angestellte Lehrerin in Rheinland-Pfalz von einem befristeten Vertrag zum nächsten hangeln musste, um am Ende festzustellen: Bei 32 Kindern in einem Klassenzimmer, das nach Turnschuhen müffelt, ist weder Raum für Kreativität noch für individuelle Förderung.

“Was für mich eine gute Lehrerin ausmacht – vor allem die Beziehungsarbeit mit den Kindern – konnte ich in dem System Schule nicht umsetzen”, sagt Hennrich. Sie kündigte und arbeitet nun in der Studienforschung in Hessen. Eine junge Lehrerin aus NRW hielt den Stress bereits wenige Monate nach dem Referendariat psychisch und körperlich nicht länger aus. “Der Lehrplan ist teilweise so realitätsfern, dass sowohl ich als auch die Schüler keinen Sinn darin sehen.” Außerdem fehle für die Inklusion ausreichend Personal und Unterstützung. Da ihre Schule ihr keine Teilzeitarbeit genehmigte, reichte sie nach nur sechs Monaten die Kündigung ein. Den neuen Vertrag bei einem Verein zur Lernförderung hat sie bereits unterschrieben.

“Viele ehemalige Lehrkräfte bleiben dem Bereich der Schule und Pädagogik treu“, beobachtet Bildungswissenschaftler Silvio Herzog. Es gehe daher häufig nicht an erster Stelle darum, den Lehrerberuf zu verlassen. Stattdessen streben viele nach einer Anreicherung der beruflichen Aufgaben und einem passenderen Arbeitsumfeld. Schulen, die ihre Lehrkräfte halten wollen, sollten ihren Mitarbeitern daher mehr Entwicklungsperspektiven bieten, sagt Herzog.

Dazu gehören von Beginn an begleitende Personalgespräche und eine individuelle Förderung der Lehrkräfte. “Lehrerinnen und Lehrer wechseln zwar nicht häufig, aber dafür meist relativ zu Beginn ihrer Karriere den Job”, sagt Bildungswissenschaftler Herzog. Es sei daher wichtig, sich ihre Perspektiven direkt anzuhören, wenn sie von der Uni an die Schule kommen.

“Einzelne Lehrer, die das Schulsystem verlassen, führen nicht direkt zu einer Verschlimmerung des Lehrermangels“, sagt Stefan Düll, Präsident des Deutschen Lehrerverbands (DL). Dennoch, räumt er ein, werde der Lehrerberuf in den kommenden Jahren auch nicht einfacher. Insbesondere die heterogene Schülerschaft und die Digitalisierung forderten noch mehr Einsatz seitens der Lehrer. “Das verändert zwar das Unterrichten, ist für die meisten Lehrer aber kein Kündigungsgrund”, sagt Düll. Bei all den Aufgaben, die über den Unterricht hinausgehen, brauche es Entlastung.

Wenn es um die Attraktivität des Berufs geht, spielt für Isabell Probst neben den Arbeitsbedingungen auch das Bild des Lehrerberufs eine entscheidende Rolle. Als ehemalige Lehrerin kennt sie sowohl das Vorurteil des ständig faulen Lehrers als auch das Horrorbild der chronisch überarbeiteten Lehrerin. “Beide Bilder entsprechen nicht der Realität”, sagt Probst. “Lehrkraft sollte endlich als Profi-Beruf wahrgenommen werden, für den es vielfältige Kompetenzen braucht.”

Am Montag war es wieder so weit. Als die Unesco ihren Welt-Bildungsbericht vorstellte, äußerte sich Bildungsstaatssekretär Jens Brandenburg (FDP) geradezu euphorisch über die Möglichkeiten digitalen Lernens, insbesondere seit der Einführung von ChatGPT. “KI ist eine riesige Chance und hat enormes Potenzial für Bildung, Forschung und Wirtschaft”, sagte Brandenburg. “Deshalb müssen wir KI-Wissen und KI-Kompetenzen bereits in Schule und Ausbildung verankern.”

Diese Aussage kam durchaus überraschend – zumindest, wenn man in den sogenannten KI-Aktionsplan aus dem Bundesministerium für Bildung und Forschung schaut. Dort finden sich keine neuen KI-Projekte für Schulen. Das Feuerwerk von 1,6 Milliarden Euro an Investitionen in Künstliche Intelligenz, im August mit großem Knall entzündet, entpuppt sich als Addition bereits bestehender Etatposten.

Diese Einsicht drängt sich auf, wenn man die Antworten aus dem Bundesbildungsministerium (BMBF) auf eine Anfrage der Unionsfraktion liest. Das umfangreiche Papier liegt Table.Media vor. Weil das Ministerium seit Monaten keine konkreten Zahlen über den vermeintlich neuen KI-Aktionsplan geliefert hatte, stellte die CDU/CSU-Fraktion 58 Fragen – auf die es häufig zwei Arten von Antworten gibt. Erstens, “für das Jahr 2024 sind bisher keine neuen Bewilligungen von KI-Projekten geplant”. Zweitens, “eine Festlegung zum geplanten Fördervolumen ist noch nicht erfolgt.” Das bedeutet, dass Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) im November 2023 nicht sagen kann, was am KI-Aktionsplan vom August 2023 neu und real ist.

Gerade in Bezug auf ChatGPT bleibt der Master-Plan für Künstliche Intelligenz aus dem BMBF blass. Bisher, so lautet die Auskunft, werde der Chatbot nur für interne Zwecke getestet. Kein Wort hingegen von dem, was Jens Brandenburg bei der Unesco-Konferenz so emphatisch forderte. Sein Haus plant gerade nicht, für Länder und Schulen eine rechtssichere und kostenlose Lizenz einer ChatGPT-Variante zur Verfügung zu stellen. Stattdessen solle ein eigenes europäisches Sprachmodell entwickelt werden. Ein Unterfangen, das viele Jahre dauern kann.

Aufschlussreich ist auch die Antwort auf die Frage zur Finanzierung. Der Sprecher für Bildungspolitik der Unionsfraktion, Thomas Jarzombek, wollte wissen, wie das Bildungs- und Forschungsministerium beim KI-Aktionsplan eigentlich auf die Zahl 1,6 Milliarden Euro kommt. Die Antwort ist eindeutig: “Die 1,6 Mrd. Euro ergeben sich aus den in der 20. Legislaturperiode bereits geflossenen und aktuell in konkreten KI-Maßnahmen gebundenen Mitteln des BMBF.” Mit anderen Worten: Der Aktionsplan enthält kein frisches Geld, sondern ist vor allem eine Liste bereits bestehender Haushaltsansätze. Die Antwort verweist zwar auch auf vorläufig geplante Ausgaben für 2024. Diese Angabe allerdings, so das BMBF wörtlich, “steht unter Vorbehalt der Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln.”

Das BMBF enthüllt hier den Kern seines Aktionsplans für Künstliche Intelligenz: Er ist, erstens, alt. Und zweitens ist es da, wo er nicht bestehende Etat-Positionen auflistet, nicht sicher, ob das Geld jemals fließen wird. Bemerkenswert ist auch das Datum. Die Antwort aus dem BMBF erreichte die Union noch vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das bekanntlich zu einer Ausgabensperre für alle noch nicht bewilligten Projekte führte.

Das bedeutet: Alle neuen Ausgaben des BMBF für Künstliche Intelligenz waren ohnehin unsicher. Nach dem Finanzcrash der Ampelregierung aber sind sie nicht mehr als eine Luftbuchung. Es gibt also keinen neuen KI-Aktionsplan.

Das BMBF hat sich, wenn man sich die Geschichte des KI-Aktionsplans ansieht, einige Mühe gegeben, seine Alt- und Luftbuchung nicht öffentlich werden zu lassen. Seit seiner ersten Ankündigung versuchten vor allem die Fraktionen der Linken und der CDU/CSU herauszufinden, was es mit dem Plan auf sich hat. In allen möglichen Formaten richteten die Haushaltsexperten um Petra Sitte (Die Linke) und Thomas Jarzombek (CDU) Fragen an Bettina Stark-Watzinger. Dabei fiel auf, dass es als Antwort keine exakte Benennung der neuen Projekte, ihres jeweiligen Buchwerts und ihrer Aufsummierung gab. Stark-Watzinger und ihre Beamten lieferten das stets säuberlich getrennt.

Das Gesamtvolumen an Investitionen in KI sei im Jahr 2024 so hoch wie nie gewesen, hieß es. Es liege bei 483 Millionen Euro – im Vergleich zu 427 Millionen Euro im Jahr 2023. Allerdings ist das nicht überprüfbar. Denn es gab nie eine vollständige und konkrete Liste von KI-Positionen, auf der man 483 Millionen Euro hätte zusammenzählen können. Das BMBF lieferte entweder die Codes der Haushaltstitel – ohne semantische Bezeichnung. Oder sie listete einzelne Buchwerte auf, aber ohne den jeweiligen Haushaltstitel zu benennen. Mal waren die Preisschilder dabei, manchmal nicht. Auch auf Anfrage von Table.Media lieferten Stark-Watzingers Sprecher stets nur Teilauskünfte – ehe der Informationsfluss gänzlich versiegte.

Damit wollte sich der CDU-Abgeordnete Thomas Jarzombek in seiner jüngsten Anfrage nicht mehr abspeisen lassen. Deswegen stellte er seine Fragen wie ein Kriminalkommissar im Verhör. “Welche konkreten Projekte zum Thema künstliche Intelligenz wurden bzw. werden in den Jahren 2022, 2023 und 2024 aus dem Haushaltstitel […] finanziert?” Diese Frage kommt immer wieder – bezogen auf konkrete Haushalts-Posten.

Erst im grellen Licht solcher Fragen entstanden dann die genannten Antwortmuster: “für 2024 keine neue Bewilligung” oder “Festlegung des Fördervolumens nicht erfolgt” oder “Angaben für die Jahre 2022 und 2023ff sind nur bedingt vergleichbar”. Allerdings hat sich das Ministerium diesmal selbst übertroffen. Die Antwort ist 152 Seiten lang. Wäre diese Anlage Teil einer Steuererklärung, dann würde die zuständige Bearbeiterin des Finanzamts Frau Stark-Watzinger nunmehr bitten, ihre Belege vorzulegen. Dazu allerdings wird es nicht kommen. Zunächst muss ihr Parteifreund Christian Lindner alle Quittungen und Belege vorbeibringen. Und zwar für die Jahre 2022, 2023 und 2024.

Es sind aktuell die großen Zankäpfel zwischen Bund und Ländern in der Bildungspolitik: der Digitalpakt und das Startchancen-Programm. Immer wieder genannt in den Verhandlungen und wiederkehrenden Streitereien: der Grundgesetz-Artikel 104 c. Er ist eine Ursache des Streits. Denn darin ist festgelegt, wie der Bund den Ländern bei der Bildungsinfrastruktur mit Geld unter die Arme greifen kann. Was genau macht ihn so problematisch? Woher kommt er? Und gibt es Alternativen?

Am Anfang steht die “Investitionsoffensive für Schulen“, die die Große Koalition 2018 in ihren Koalitionsvertrag schreibt. Der Bund will die Länder bei den Investitionen in die Bildung unterstützen, “insbesondere Ganztagsschul- und Betreuungsangebote, Digitalisierung und berufliche Schulen”. Um das flächendeckend tun zu können, passen CDU/CSU und SPD die erforderliche Rechtsgrundlage in Artikel 104 c des Grundgesetzes an. Er regelt die Finanzhilfen des Bundes “zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der kommunalen Bildungsinfrastruktur“. Die Änderung im Frühjahr 2019: Der Bund kann künftig nicht nur “finanzschwache” Kommunen mit Finanzhilfen unterstützen, sondern alle.

So kann es losgehen mit dem 5,5 Milliarden Euro schweren Digitalpakt Schule. Allerdings: “Die Finanzhilfen, die in den Artikeln 104 b, c und d geregelt sind, müssen immer von Bund und Ländern kofinanziert sein. Und dem Grundsatz nach sind sie befristet“, erläutert Matthias Graf von Kielmansegg im Gespräch mit Table.Media. Der jetzige Geschäftsführer der Vodafone-Stiftung leitete von 2014 bis 2021 die Abteilung Grundsatzfragen und Strategien im Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).

Kofinanzierung und Befristung: Mit diesen beiden Stichworten ist man mittendrin in den aktuellen Streitereien zwischen Bund und Ländern zum Digitalpakt, dessen Fortsetzung in den Sternen steht, und auch zum Startchancen-Programm. Hier lohnt es sich, sehr genau hinzuschauen.

Denn in einer Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses Ende 2018 hatte es für den Gesetzestext noch geheißen: “Die Mittel des Bundes sind in jeweils mindestens gleicher Höhe durch Landesmittel für den entsprechenden Investitionsbereich zu ergänzen.” Die Länder lehnten diese mindestens hälftige Finanzierung im Bundesrat ab. Der Vermittlungsausschuss formulierte als Kompromiss die “flexiblere Vorgabe“, die jetzt im Gesetz steht: “Die Mittel des Bundes werden zusätzlich zu eigenen Mitteln der Länder bereitgestellt.” Sie ist das Einfallstor für das Hauen und Stechen darum, welche Seite wie viel Geld einbringt.

Und noch ein sehr sensibles Thema offenbart sich, liest man den Gesetzestext genau. Im für die Bildung relevanten Artikel 104 c heißt es: “Zur Gewährleistung der zweckentsprechenden Mittelverwendung kann die Bundesregierung Berichte und anlassbezogen die Vorlage von Akten verlangen.” Eine Erhebung bei den Behörden hingegen, die bei anderen Finanzhilfen – etwa zur Angleichung der Wirtschaftskraft oder bei Naturkatastrophen – möglich ist, ist dem Bund in der Bildung verwehrt. Anders ausgedrückt: Den Ländern ist ihre Kultushoheit heilig, die Kontrollmöglichkeiten des Bundes sind begrenzt. Graf von Kielmansegg formuliert es so: “Die Länder bekommen das Geld, aber die Möglichkeiten des Bundes sind eng gestrickt, die Verwendung der Mittel genau zu überprüfen.”

Enger gestrickt sind auch die Zeiträume, in denen die Finanzhilfen fließen können. Denn es geht, so steht es in Artikel 104 c, um “befristete Ausgaben” der Länder. Auch hier ist die Kultushoheit maßgeblich. In einer Ausarbeitung von 2020 schreibt der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages: “Unbefristete Finanzhilfen aus dem Bundeshaushalt an die Länder für Landesaufgaben schaffen die Gefahr von Abhängigkeiten der Länder vom Bund, in einem ihnen ausschließlich zustehenden Kompetenzbereich.” Möglich seien unbefristete Hilfen nur, wenn das Grundgesetz geändert werde.

Gibt es Alternativen zum Artikel 104 c? Ja, einige, über die in den vergangenen Jahren viel diskutiert wurde. Den Ländern wäre wohl die Erhöhung ihres Umsatzsteueranteils (Art. 106 GG) das liebste Szenario. Denn das bedeutet: mehr Geld in der eigenen Verfügungsgewalt, ohne Kontrolle.

Vor allem im Blick auf den Digitalpakt benennt Graf von Kielmansegg ein Problem des Artikels 104 c: “Die Investitionshilfen des Bundes erlauben letztendlich nur Einmalausgaben in sächliche Investitionen und eng damit verbundene Einrichtungsleistungen.” Wie sieht es aber mit der dauerhaft notwendigen Wartung, Weiterentwicklung und auch Vereinheitlichung der entstandenen IT-Infrastrukturen an den Schulen aus?

Aus Sicht des früheren Gruppenleiters im Kanzleramt könnte der Artikel 91 c der richtige Weg sein. “Es geht hier um eine innovative Nutzung einer vorhandenen Verfassungsregelung und nicht um eine langwierige Grundgesetzänderung.” Der Artikel ist das Ergebnis der zweiten Föderalismuskommission und zielte ursprünglich vor allem darauf ab, das Meldewesen in Deutschland digital zu vereinheitlichen. Er sieht vor, dass Bund und Länder bei Planung, Errichtung und dem Betrieb von informationstechnischen Systemen zusammenwirken können.

Graf von Kielmansegg nennt zwei Vorteile von Artikel 91 c: Zum einen könnte das “Zusammenwirken” im Rahmen einer Gemeinschaftsaufgabe die Grundlage dafür sein, dass an den Schulen bundesweit eine digitale Infrastruktur entsteht, die in ihren Standards, zum Beispiel den Schnittstellen, aufeinander abgestimmt ist. “Es macht einfach wenig Sinn, dass ein Schulnetz im Saarland an der Grenze zu Rheinland-Pfalz aufhört. Digitale Netzwerke haben keine geografischen Grenzen.” Es stellt sich also die Frage, ob es sinnvoll ist, dass die Länder zahlreiche eigene IT-Infrastrukturen aufbauen – ohne dass sichergestellt ist, dass sie kompatibel sind. Und ohne die Möglichkeit, dass alle Länder von einmal gelösten Problemen oder gefundene Lösungen profitieren.

Zum anderen steht in Artikel 91 c das Zauberwort “Betrieb”. Nicht nur bei der Anschaffung von Sachmitteln, sondern auch bei den Daueraufgaben wie der Wartung oder der IT-Sicherheit könnte sich der Bund stärker engagieren.

Tatsächlich lag eine unterschriftsreife Vereinbarung, die den Digitalpakt auf Basis von Artikel 91 c regelte, Mitte 2017 bereits vor. Aufgrund der anstehenden Bundestagswahlen kam es allerdings nicht dazu. Stattdessen wurde es der veränderte Artikel 104 c GG. Kurzum: keine Gemeinschaftsaufgabe, sondern Finanzhilfen des Bundes.

Angesichts der aktuellen Haushaltslage ist die Zukunft des Digitalpaktes allerdings ungewisser denn je. Schon vor den Etat-Turbulenzen monierten die Länder wiederholt, dass es kein klares Bekenntnis vom Bund für eine Fortsetzung gibt – obwohl dies im Koalitionsvertrag angekündigt ist. Bei der jüngsten Kultusministerkonferenz Mitte Oktober nahmen die Länder ein Papier zu den Grundsatzpositionen von Bund und Ländern lediglich zur Kenntnis. Es liegt Table.Media vor.

Ein erwartbarer Knackpunkt: die Finanzierung. “Der Bund betrachtet eine hälftige Finanzierung als notwendige Voraussetzung. Die Länder sichern dagegen eine angemessene Finanzierung zu.” Der Dauerstreit ist also längst in der nächsten Runde. Und geht es nach dem BMBF, so ist zu lesen, soll es weitergehen “auf Grundlage von Art. 104 c GG”.

Nur wenn Unterrichtsangebot und Unterrichtsqualität in einem hohen Maß gewährleistet werden, kann das Bildungssystem seinen Anspruch auf Schaffung von Chancen und Teilhabe für alle Kinder und Jugendlichen realisieren. Der Lehrkräftemangel, besonders in den MINT-Disziplinen, wird nicht nur von der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der KMK als “historische Herausforderung” bezeichnet. Die KMK geht davon aus, dass bundesweit bis zum Jahr 2030 rund 31.000 Nachwuchslehrkräfte über alle Fächer hinweg fehlen werden. Andere Quellen gehen von deutlich höheren Zahlen aus: Bis zum Jahr 2030 könnten dem Schulsystem demnach 150.000 Lehrer:innen fehlen. Im aktuellen MINT-Report haben Wissenschaftler:innen errechnet, dass allein in den MINT-Fächern im Schuljahr 2034/2035 mindestens 25.000 Lehrkräfte fehlen werden.

Die MINT-Disziplinen gelten bereits seit Jahren als sogenannte “Mangelfächer”. Dies ist auch einer der Gründe dafür, dass die Leistungen der Schüler:innen, zum Beispiel in Mathematik, seit Jahren rückläufig sind. Die innovationsstarken Branchen der Industrie, die gesamte Wirtschaft, die Wissenschaft und die Forschung sind aber in erheblichem Maße von gut ausgebildeten MINT-Fachkräften abhängig. Sie werden die Klima- und Energiewende gestalten, die Digitalisierung aller Lebensbereiche voranbringen und neue Lösungen in der Gesundheitsforschung entwickeln müssen.

Wegen fehlender Lehrkräfte ist die Vermittlung der MINT-Kompetenzen aber schon in der Schule von Unterrichtsausfall und mangelnder Motivation geprägt. Dadurch bewegen wir uns in einer Abwärtsspirale, die die Fachkräftelücke immer breiter werden lässt und am Ende auch zu Innovations- und Wertschöpfungsverlusten führen wird. Die Selbsteinschätzung der Schüler:innen spielt hier eine große Rolle: Wer in Mathematik erhebliche Lernrückstände bei sich feststellt, wird sich nicht zutrauen, eine Ausbildung in einem technischen Beruf zu beginnen oder ein Studium zum Beispiel der Informatik aufzunehmen.

Doch nicht nur der Fachkräftebedarf der Wirtschaft, der Forschung und der Wissenschaft sollte im Fokus stehen. Das forschende und entdeckende Lernen und die häufig sehr praktischen, lebensnahen Fragestellungen, die zum Beispiel in den Naturwissenschaften beantwortet werden, ermöglichen Schüler:innen positive Erfahrungen in ihrer Selbstwirksamkeit und fördern somit ihr Interesse auch in anderen Bereichen.

Wie stärken wir jetzt das Fundament unseres Bildungssystems? Kurzfristig könnte die strukturelle Einbindung außerschulischer Lernpartner Entlastung im System und hochwertige Angebote schaffen. Denn Deutschland besitzt eine reiche Landschaft an außerschulischen Lernorten und Akteur:innen im MINT-Bereich, das sind zum Beispiel Schülerlabore, Maker-Spaces, Schülerforschungszentren, MINT- Stiftungsprogramme oder Coding-Initiativen. Die regelmäßige Verknüpfung dieser Angebote mit den Curricula kann zur Entlastung der Lehrenden beitragen.

Zudem sollten Quer- und Seiteneinsteigende gezielter für den MINT-Lehrberuf angeworben werden. Personen, die zuvor in einer anderen Branche im MINT-Bereich tätig waren, können den Unterricht bereichern, indem sie neue Perspektiven – auch in die Berufsorientierung – einbringen. Dafür braucht es mehr Attraktivität und bundesweit einheitliche Bedingungen und Qualitätsstandards für den Quer- und Seiteneinstieg. Außerdem muss die Möglichkeit des “Ein-Fach-Lehrers” genutzt werden.

Die MINT-Berufe sind Zukunftsberufe. Und dazu gehört das Lehramt in den MINT-Fächern. Das muss Eingang in die Berufsorientierung finden – und dafür ist auch ein moderner Arbeitsort notwendig. Solange Schulen grundsätzlich als unmodern wahrgenommen werden und nicht zeitgemäß ausgestattet sind, wird man keine Personen gewinnen können, die Lust haben, Zukunft dort aktiv zu gestalten. Die Digitalisierung in Lehre und im Lernen ist dafür zentral: Sie bietet besonders für die MINT-Fächer große Potenziale, speziell im Hinblick auf Flexibilisierung der Lehr- und Lernzeiten, für das Selbstlernen der Schüler:innen und für kooperative Lernformen.

Lesen Sie auch hier, wie für den MINT-Unterricht neue Berufsbilder entstehen

Um Schule zu einem Zukunftsort zu machen, brauchen Schulen mehr individuelle Freiheiten, damit sie Problemen wie dem Lehrkräftemangel zielgenauer begegnen können. Denn er hat regional deutlich unterschiedliche Ausprägungen und ist auch mit speziellen sozio-ökonomischen Herausforderungen verbunden.

Die gute Nachricht ist also: Es gibt nicht nur verschiedene Lösungsansätze für diese Mangellage, sondern möglicherweise auch das Momentum, um den Blick auf den MINT-Lehrberuf und die Faktoren, die Menschen motivieren, in diesem Bereich tätig zu sein, nachhaltig zu verändern. Dazu genügt es aber nicht, die Lücken zu stopfen und das grundsätzliche System beizubehalten. Sondern es braucht echten Gestaltungswillen und vielleicht auch Fantasie, um sich nicht weiter in wellenförmigen Entwicklungen zu bewegen. Das Bildungssystem und das System Schule brauchen Handlungsoptionen, die auch ein schnelles und kurzfristiges Agieren möglich machen.

Edith Wolf ist seit April 2020 Co-Sprecherin des Nationalen MINT Forums und seit Juli 2016 Vorständin der Vector Stiftung. Sie ist überzeugt, dass die MINT-Disziplinen eine Schlüsselrolle für den Lebens- und Wirtschaftsstandort Deutschland einnehmen.

Mit 75 Maßnahmen will der Stifterverband die Lehrkräftebildung neu gestalten und mehr potenzielle Lehrerinnen und Lehrer für den Beruf begeistern. Diesen selbsternannten “Masterplan” stellt der Verband am Donnerstag vor. Table.Media liegt das Konzept bereits vorab vor. Auf 30 Seiten analysiert der Stifterverband detailliert die Probleme der Bildungslandschaft und liefert passende Vorschläge zur Verbesserung. Wer für die Umsetzung verantwortlich sein sollte, ist gleich neben jeder Maßnahme zu lesen: meist sind es die Kultusministerkonferenz (KMK), die Bildungsministerien der Länder oder Landesinstitute und Universitäten.

Ein zentraler Punkt des Konzepts ist, den Lehrkräfteberuf für neue Zielgruppen zu öffnen. Quer- und Seiteneinsteiger sollten nicht länger nur als “Notnagel”, sondern als Bereicherung für das Kollegium betrachtet werden. Dazu sollten laut dem Stifterverband beispielsweise die Programme zur Qualifizierung von Quereinsteigern erweitert und Masterstudiengänge für den Quereinstieg eingeführt werden. Auch die Einführung eines Ein-Fach-Studiums und eine erleichterte Anerkennung von internationalen Lehramtsabschlüssen könnten mehr Menschen den Weg in die Schule öffnen.

Doch auch die Lehrkräftebildung selbst möchte der Stifterverband zukunftsfähiger gestalten. Um etwa den Praxisanteil weiter zu erhöhen, sieht das Konzept vor, dass Lehramtsstudenten verpflichtende Unterrichtsstunden an Schulen durchführen. Diese Leistung sollte ihre Hochschule ihnen dann anrechnen. Gleichzeitig sollten Praxis und Theorie besser aufeinander abgestimmt werden, etwa indem die Ministerien zusammen mit den Hochschulen phasenübergreifende Curricula für Studium und Vorbereitungsdienst entwickeln.

Darüber hinaus sollten Studierende die Möglichkeit bekommen, sich im Studium stärker zu spezialisieren und zu professionalisieren. Auch Schwerpunkte zum Umgang mit Heterogenität oder zu Schulmanagement könnte die KMK dafür als Äquivalent zu den Unterrichtsfächern zulassen, schlägt der Stifterverband vor. Und um die Kapazitäten zu erhöhen, sollte ein Lehramtsstudium auch an Fachhochschulen und privaten Hochschulen angedacht werden.

Um den Lehrerberuf attraktiver zu machen, braucht es laut Stifterverband außerdem bessere Karriereperspektiven. Dazu gehöre es, die Tätigkeitsprofile zu schärfen und mehr gezielte Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten zu schaffen. Ein Vorschlag dazu ist, Elemente aus dem Lehramtsstudium fest in der dritten Phase der Lehrerbildung zu verankern. Daran müsste aber auch eine Fortbildungsverpflichtung geknüpft sein. Außerdem sollten Lehrerinnen und Lehrer leichter zwischen den Schularten und Entwicklungspfaden wechseln können.Vera Kraft

Der neueste KI-Leitfaden ist ganz anders als die bisherigen Handreichungen der Bundesländer. Die Deutsche Telekom Stiftung hat nicht etwa eine kurzweilige Handlungs-Anleitung für die Nutzung der populären großen Sprach-Modelle verfassen lassen. Das Papier einer Gruppe von Autoren professoraler Herkunft klärt über Künstliche Intelligenz als Ganzes auf – und zählt stolze 66 Seiten.

Für die Lehrkraft, die sich schnell Ratschläge für den spektakulären wie risikoreichen Einsatz von ChatGPT im Klassenzimmer holen will, ist der KI-Leitfaden der Telekom Stiftung nicht gedacht. Erst auf Seite 62 kommen die Verfasser zu der Einsicht, die für viele Lehrer und Schüler auf der Hand liegt: “Die offensichtlich größte Innovationsdynamik (…) ist nicht zuletzt dem ChatGPT-Effekt zu verdanken. Denn die verblüffende Leistungsfähigkeit dieses generativen Textsystems, in Verbindung mit einer simplen Usability, stieß gerade bei der heutigen Schüler-Generation auf eine Welle der Begeisterung.”

Bevor der Leser zu dieser Erkenntnis kommen darf, wird ihm ganz grundsätzlich vermittelt, was Künstliche Intelligenz sein will. “Was ist eigentlich KI? Zentrale Begriffe – einfach erklärt” heißt das – sehr interessante – erste Kapitel nach einer Einführung in die Thematik. Dann folgen rund 40 Seiten übersichtlich gestalteter Hinweise für insgesamt sieben verschiedene KI-Anwendungen:

Es ist allerdings kaum vorstellbar, dass dieser kompendienhafte Überblick bei der Breite der 800.000 Lehrkräfte in Deutschland ankommt. Die erste gründliche Evaluierung des Einsatzes etwa von ChatGPT durch Lehrer hatte gezeigt, dass diese eine kritische Einschätzung des Tools mit den Schülern überhaupt nicht vorgenommen haben. Mit anderen Worten: Lehrkräfte setzen KI ein, ohne Handreichungen zu lesen. Selbst wenn die kurz sind. Die KI-Leitfäden aus Nordrhein-Westfalen oder etwa Thüringen waren mit zwölf bzw. 20 Seiten viel kürzer als das Papier der Telekom Stiftung. Christian Füller

Wäre das Schulsystem selbst eine Schule und würden in einer Klasse Schulpolitiker sitzen, müsste fast die Hälfte sitzenbleiben. Jedenfalls dann, wenn Schulleitungen sie benoten würden. 47 Prozent geben der Schulpolitik in ihrem Bundesland die Note 5 oder 6. Im Schnitt verteilen sie eine 4,3. 2019 war die Durchschnittsnote noch 3,7.