Schleswig-Holsteins Kultusministerin Karin Prien deutete es im Interview bereits an, jetzt bringt eine exklusive Länder-Umfrage von Holger Schleper Gewissheit: Die fünf Milliarden Euro Bundesgeld, mit denen Schulen ihre digitale Infrastruktur aufbauen und stärken sollten, sind offenbar zum größten Teil verplant. In den Verhandlungen um den Digitalpakt II werden die Länder deshalb weiter auf Fortschritte drängen.

Speziell für Berufsschulen pocht Achim Dercks im Interview darauf, dass die Ampel ihr Versprechen einlöst, mit Ländern, Kommunen und relevanten Akteuren einen Pakt “zur Stärkung und Modernisierung” aufzulegen. Auch an den allgemeinbildenden Schulen sieht der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer Handlungsbedarf – nicht jedoch in der zweiten Herzkammer der beruflichen Bildung: den Betrieben.

Die ersten Bundesländer sind in die Ferien gestartet, wir beginnen in dieser Ausgabe unsere Sommerserie “Neustart im System”. Einen Neubeginn fordern viele – kürzlich erst der Bürgerrat Bildung, über den Anouk Schlung berichtet. Wir wollen in unserer neuen Serie den umgekehrten Weg gehen: Wo gibt es bereits gute Beispiele für Wandel im System? Den Anfang macht Niklas Prenzel mit einer Analyse über Berlins beste Schulsoftware. Dafür war er in einer Spandauer Schule – und traf einen Wirtschaftsprüfer von Ernst and Young.

Außerdem berichtet Christian Füller exklusiv über den neuesten Fang des Medienkonzerns Bertelsmann. Soviel sei an dieser Stelle schon verraten: Für den deutschen Bildungsmarkt dürfte er etwas ändern.

Die nächsten offiziellen Zahlen zum Digitalpakt I übermitteln die Länder bis Mitte August an das BMBF. Aber schon jetzt zeigt eine exklusive Umfrage von Table.Media: Die Mittel des im Mai 2024 auslaufenden, fünf Milliarden Euro schweren Basis-Digitalpakt Schule sind nahezu vollständig verplant. Einige Länder berichten auch, dass die Schulen und Schulträger mehr Mittel beantragt haben, als zur Verfügung stehen.

Jahrelang wurde kritisiert, dass die Gelder zu schleppend abgerufen werden. Jetzt heißt es allerorten, dass im Grunde kein Geld mehr zur Verfügung steht. Die Länder erhöhen damit den Druck, bei den Verhandlungen für einen Nachfolgepakt schnell eine Lösung zu finden.

Der Digitalpakt Schule (Laufzeit 2019 bis 2024) umfasst insgesamt 6,5 Milliarden Euro. Zum Basis-Pakt kommen drei Corona-Hilfspakete hinzu, jeweils eine halbe Milliarde Euro schwer. Mit der Basis-Förderung wollen Bund und Länder vor allem die digitale Infrastruktur der Schulen aufbauen und stärken. Dazu gehören etwa schnelles Internet, die WLAN-Ausleuchtung in den Gebäuden oder auch digitale Tafeln.

Vollständig oder fast vollständig sind die Basis-Mittel nach Auskunft der Kultusministerien gegenüber Table.Media in Hamburg (100 Prozent), Sachsen (100 Prozent), Baden-Württemberg (99 Prozent) und Hessen (97,5 Prozent). Hoch ist der Anteil der gebundenen Mittel auch in Nordrhein-Westfalen (95 Prozent), Brandenburg (95 Prozent), Schleswig-Holstein (93 Prozent), Bayern (86 Prozent), Rheinland-Pfalz (84 Prozent) und Niedersachsen (83 Prozent).

In Niedersachsen lag der Wert Mitte April noch bei 64 Prozent. Deshalb wurde die Antragsfrist bis zum 30. Juni verlängert. Ab dem 1. Juli galt das Windhundverfahren. Das heißt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. “Wir freuen uns darüber, dass die Mittel aus dem Digitalpakt 1 jetzt aufgebraucht und den Schulen nun vollumfänglich zugutekommen werden”, erklärte Kultusministerin Julia Willie Hamburg in der Vorwoche. Rheinland-Pfalz wiederum teilte mit, dass bis Ende Juni Mittel in Höhe von 266,5 Millionen Euro beantragt worden waren. Zur Verfügung stehen dem Bundesland 241,2 Mio. Euro.

Niedrigere Werte melden das Saarland mit 79 Prozent an Mitteln, die verplant und zum Teil auch schon ausgegeben sind, und Mecklenburg-Vorpommern mit einer Bindungsquote von 67 Prozent. “Die vollständige Bindung der Mittel erwarten wir zum dritten Quartal 2023”, heißt es dazu vom saarländischen Kultusministerium. Berlin, Sachsen-Anhalt und Bremen verweisen auf das offizielle Meldeverfahren an das BMBF (Förderlandkarte). Keine aktuellen Zahlen gab es bis Redaktionsschluss aus Thüringen.

Die genannten Bindungsquoten in den Ländern beziehen sich zum Teil allein auf Mittel vom Bund, zum Teil auf die zusammengefassten Bund- und Ländermittel. Der Fingerzeig ist aber deutlich: Denn legt man die Förderlandkarte zugrunde, waren – Stand 31. Dezember 2022 – im Schnitt etwa 75 Prozent der Mittel des Bundes für den Kern-Digitalpakt gebunden. Einige Länder, die jetzt ihre Mittel schon weitgehend oder vollständig verplant haben wollen, hatten vor einem guten halben Jahr Werte zwischen 45 und 60 Prozent. Dieser wichtige Parameter für den Fortschritt des Digitalpakts soll nun also deutlich höher ausfallen.

Deutlich geringer fallen die Prozentzahlen bei den tatsächlich ausgezahlten Geldern aus. Im Interview mit Table.Media verwies Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien dabei auf den sogenannten vorzeitigen Maßnahmenbeginn, der bei der Umsetzung des Digitalpakts I eine große Rolle spiele. “Damit hatten die Schulträger die Möglichkeit, mit den Baumaßnahmen zu beginnen und erst hinterher abzurechnen.” So seien die meisten Kommunen auch vorgegangen.

Für Baden-Württemberg etwa erklärt ein Pressesprecher des Kultusministeriums: “Für den Abruf, also die Auszahlung der Mittel beim Bund, müssen Schulträger finanziell zunächst in Vorleistung gehen.” Das bereitgestellte Geld könnte gemäß den Förderkriterien erst abgerufen werden, wenn die Maßnahme vor Ort durchgeführt wurde und eine Endabrechnung erfolgt sei. “Abschlagszahlungen gegen Nachweis des Maßnahmefortschritts” seien möglich. “Die Frist für den Mittelabruf läuft auch noch bis Ende 2024.”

Aus Mecklenburg-Vorpommern heißt es, das Land arbeite nach dem Erstattungsprinzip. “Die Schulträger bezahlen die Rechnungen zunächst selbst und reichen sie anschließend beim Landesförderinstitut ein.” Die ausgezahlten Mittel seien also kein Indikator, welchen Stand die digitale Ausstattung der Schulen tatsächlich hat.

Das Geld für den Kern-Digitalpakt I ist nach Lesart der Länder also weg. Was die Frage, wie es um den Digitalpakt II bestellt ist, aus ihrer Perspektive noch drängender macht. Auch Jacob Chammon, Vorstand vom Forum Bildung Digitalisierung und ab August Geschäftsführer der Telekom-Stiftung, warnt: “Es wäre fatal für die digitale Schulentwicklung, wenn es keinen Digitalpakt II gibt. Die Schulen und Schulträger brauchen ein Signal, dass es weitergeht.” Die Lehrkräfte hätten in der Pandemie schnell neue Wege beschritten. Nun werde angesichts des Lehrkräftemangels unter anderem vorgeschlagen, dass Lehrkräfte mehr arbeiten müssen. “Und dann keine Anschlussfinanzierung für die Digitalisierung? Wollen wir dieses Signal wirklich senden?”

Seit Dezember 2022, so ist zu hören, verhandeln Bund und Länder in monatlichen Treffen über eine Fortsetzung des Digitalpaktes. Drei Papiere haben die Länder bislang zum Digitalpakt II an das BMBF gesendet: im März ein Eckpunke-Papier, im April ein Papier zu verfassungsrechtlichen Grundlagen und zuletzt, Anfang Juni, eine Vorlage für eine Verwaltungsvereinbarung. Eine Resonanz, so ist von mehreren Seiten zu hören, hat es auf die Papiere bislang nicht gegeben.

Mit der Vorlage des Haushaltsentwurfs in der Vorwoche sind die Zweifel an einer Weiterführung des Digitalpaktes dann nochmal gewachsen. Eine halbe Milliarde Euro für das Startchancen-Programm sind genannt. Von einem Digitalpakt II, so sagen es hinter den Kulissen auch Parlamentarier der Ampel-Koalition sowie Stimmen aus Verhandlungskreisen, ist hingegen nichts zu erkennen. Allerdings: “Die Stimmungslage in den Ländern ist, dass der Digitalpakt wichtiger ist als das Startchancen-Programm”, berichtet ein ranghoher Vertreter der Länder.

Das BMBF hält sich weiter merklich bedeckt. Auf die Frage nach der Anschlussfinanzierung von Nicole Gohlke (Die Linke) antwortete Staatssekretär Mario Brandenburg in der Vorwoche im Bundestag: “Die Bundesregierung befindet sich derzeit mit den Ländern in Verhandlungen zu einem Digitalpakt 2.0. Nähere Aussagen zur Ausgestaltung des Digitalpakts 2.0 sind dem Ergebnis dieser Verhandlungen vorbehalten.” Wie in der Verwaltungsvereinbarung zum Digitalpakt Schule geregelt, seien laufende Projekte bis 2025 finanziert, der eher kleine Teil länderübergreifender Projekte bis Ende 2026.

Die Verhandlungen zwischen Bund und Ländern drohen also zur Hängepartie zu werden. Immerhin: Aus Verhandlungskreisen zu hören ist, dass die weiteren Gesprächstermine bis Ende Dezember festgelegt sind. Für Jacob Chammon bräuchte es allerdings einen völlig neuen Ansatz: “Wir brauchen nicht nur einen Digitalpakt II, wir brauchen ein langfristiges Commitment von Bund und Ländern für die Digitalisierung der Schulen.” Es sei eine gemeinschaftliche Aufgabe, für die wir verlässliche Strukturen brauchen, die nicht alle vier Jahre neu verhandelt werden. “Diese Debatte über eine langfristige Finanzierung ist das Entscheidende.”

Herr Dercks, der Ausbildungsmarkt hat sich seit Corona noch nicht erholt. Über 2,6 Millionen der 20- bis 35-Jährigen hatten 2021 keinen Berufsabschluss, das ist neuer Höchststand. Steckt die duale Ausbildung in einer Krise?

So einfach ist es nicht. Corona hat junge Menschen nachhaltig verunsichert und viele haben weder Ausbildung noch Studium angefangen. Insgesamt betrachtet ist zugleich die Schülerzahl in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen. Der Anteil der Schulabgänger, die bis zur Pandemie eine duale Ausbildung absolviert haben, ist hingegen nicht gesunken. Rechnen wir Erziehungs- und Gesundheitsberufe hinzu, die seit einiger Zeit einen deutlichen Zuwachs erleben – und die faktisch dual erlernt werden, auch wenn sie nicht nach dem Berufsbildungsgesetz geregelt sind – dann lässt sich die abnehmende Zahl der Ausbildungsanfänger seit 2005 im Wesentlichen auf die Demografie zurückführen.

Was die 20- bis 35-Jährigen angeht: Sich diese Jahrgänge anzuschauen, ist in meinen Augen nicht aussagekräftig. Man müsste eher die 25- bis 35-Jährigen betrachten. Viele drehen erst die ein oder andere Schleife, und finden dann doch noch den richtigen Weg. Und natürlich spielen seit 2015 junge Geflüchtete bei den Zahlen eine Rolle. Zuletzt sind viele ukrainische Geflüchtete dazugekommen. Wer zum Beispiel eine Lehrerqualifikation hat, die noch nicht anerkannt ist, zählt bis zur Anerkennung als Mensch ohne Ausbildung.

Bernd Fitzenberger, Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, meint, die Gründe seien nicht so klar, wieso Lehrstellen unbesetzt bleiben, während gleichzeitig Ausbildungssuchende leer ausgehen. Er plädiert für bessere Daten.

Wir alle suchen nach den jungen Leuten, die infolge der Pandemie nicht studieren und keine Ausbildung machen, aber auch nicht sozialversicherungspflichtig arbeiten. Uns sind da ein paar 100.000 Jugendliche statistisch verloren gegangen. Auch die Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) ist natürlich nicht vollständig, weder was die Ausbildungsplatzsuchenden angeht noch die azubisuchenden Unternehmen. Es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen, die die BA nicht oder nicht mehr einschalten. Sie haben die Erfahrung gemacht, auch auf diesem Weg keine Azubis zu finden.

Aber die Wirtschaft sagt, es bräuchte eigentlich keine Ausbildungsgarantie, weil es bereits eine Chancengarantie gibt, womit gemeint ist, dass die BA Jugendlichen, die Ende September noch nichts haben, drei Ausbildungsangebote ausspricht. Wie soll das funktionieren, wenn gar nicht alle Unternehmen ihre Lehrstellen melden?

Weil deutlich mehr Meldungen offener Ausbildungsstellen da sind als suchende Azubis.

Das heißt, Sie appellieren nicht an Ihre Mitgliedsunternehmen der BA ihre Stellen zu melden?

Das haben wir eine Zeit lang gemacht. Aber das hat am Ende nicht mehr Verträge gebracht und führte stattdessen zu Frust bei den Unternehmen. Es gibt auch Betriebe, die ihre Suche nach vergeblichen Versuchen eingestellt haben, obwohl sie gerne ausbilden würden. Wenn ich auf keinem Weg mehr Bewerbungen bekomme, höre ich irgendwann auf zu suchen. Bei manchem kleineren Unternehmen ist das der erste Schritt auf einem Weg, der letztlich zur Aufgabe des Betriebs führen kann. Das ist auch Ausdruck der Demografie.

Wenn sowieso alles an der Demografie liegt, wundert mich, dass die DIHK im März eine Ausbildungskampagne gestartet hat. Wofür braucht es die dann?

Gerade bei geringen Schülerzahlen gibt es ja einen intensiven Wettbewerb um junge Menschen. Wir wollen unter anderem die erreichen, die aufgrund unvollständiger Informationen mit wenig Aussicht ein Studium anfangen, das sie dann später abbrechen. Natürlich wollen wir niemanden abhalten, der erfolgreich beispielsweise ein MINT-Fach studiert. Es geht um diejenigen, die zum Beispiel aufgrund mangelnder Berufsberatung oder einer falschen Erwartungshaltung aus dem Elternhaus studieren. Und wir wollen Menschen mit Migrationshintergrund erreichen, die die duale Ausbildung nicht kennen.

Neben Marketing: Wo verbessern Sie die Ausbildung?

Gemeinsam mit Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden kümmern wir uns zum Beispiel um die Weiterentwicklung der dualen Berufe. In Umfragen bestätigen uns 90 Prozent der Unternehmen, dass die Ausbildungsberufe auf dem aktuellen Stand sind.

Aber eine Ausbildungsordnung zu ändern, kann Jahre dauern, neben den Sozialpartnern sind das Bundesinstitut für Berufsbildung und zwei Bundesministerien beteiligt. Muss der Prozess nicht schneller werden?

Klar, auch wir ärgern uns, wenn am Ende noch ein halbes Jahr vergeht, weil beispielsweise das Bundesjustizministerium sich an juristischen Feinheiten abarbeitet. Aber es kommt nicht auf ein, zwei Monate an. Die Beteiligung aller garantiert am Ende eine breite Anerkennung des Ergebnisses. Ich finde zudem mit Blick auf die Beschäftigungsfähigkeit richtig, dass wir nicht auf jede kleine Veränderung aufspringen oder aus jeder Spezialtätigkeit einen Beruf machen. Es ist eine Stärke unseres Systems, dass die Berufe breit aufgestellt sind. Das verspricht auch höhere Arbeitsmarktchancen.

Als Herausforderung sehe ich die Situation und Ausstattung der Berufsschulen. Im Koalitionsvertrag der Ampel steht ein Berufsschulpakt. Bislang ist von diesem Pakt aber noch nicht viel zu sehen und zu hören. Dabei sind eine häufig mangelhafte technische Ausstattung und eine unzureichende Internetanbindung an Berufsschulen aus Sicht vieler Unternehmen eine Katastrophe. Hinzu kommt allzu oft ein Lehrermangel.

Drängen Sie die Politik, mehr für Berufsschulen zu tun?

Ja, aber der Fokus der Politik wie der Öffentlichkeit wird der Bedeutung der Berufsschulen nicht immer gerecht. Vielleicht fehlt der Zugang. Schließlich kennen viele Abgeordnete, Beamte, Journalisten, Verbandsleute diese nicht aus eigenem Erleben als Schülerin oder Schüler.

Wie Sie.

Das stimmt, ich habe das über die Jahre sozusagen nachgeholt und habe heute einen ganz anderen Blick darauf.

Und wie verbessern nun Betriebe ihre Ausbildung?

Viele engagieren sich verstärkt, um in der aktuellen Situation noch Azubis zu finden. Das geht über Nachhilfe und Begleitung, Projektarbeit sowie die frühzeitige Verantwortungsübernahme durch die Azubis. Es gibt auch immer mehr Unternehmen, die Azubis Wohnungsangebote machen.

Müsste sich nicht auch die Sichtweise vieler Unternehmen ändern? Oft heißt es, das Niveau der Jugendlichen habe nachgelassen.

Unternehmen sind offener für junge Menschen ohne Abschluss oder mit schlechtem Abschluss. Das zeigen unsere Umfragen. 75 Prozent derjenigen mit Hauptschulabschluss machen eine berufliche Ausbildung. Es gibt jedoch immer weniger Hauptschulabsolventen, daher sinkt auch die Zahl der Hauptschüler in Ausbildung.

Betriebe müssen aber auf schulische Defizite hinweisen. Es braucht dringend durchgängige Vergleichserhebungen, um die Qualität der Schulen zu messen.

Haben Jugendliche, die gar keinen Abschluss haben, bei den Betrieben der DIHK eine Chance?

Rund drei Prozent der Jugendlichen in der dualen Ausbildung haben keinen Schulabschluss, wenn sie mit ihrer Ausbildung beginnen. Mit den sechs Prozent der Schulabgänger ohne Schulabschluss lässt sich das natürlich nicht genau in Relation bringen. Aber die Chancen sind größer geworden.

Die Allianz für Aus- und Weiterbildung hat sich kürzlich auf neue Ziele geeinigt. Es soll mehr Jugendberufsagenturen geben, mehr Berufsorientierung an allen Schulen. Genaue Zielvorgaben fehlen aber. Wieso sind die Zielsetzungen nicht verbindlicher?

Mehr Verbindlichkeit scheitert nicht an uns. Wir haben in der Vergangenheit schon konkrete Vereinbarungen getroffen, zum Beispiel dass wir eine bestimmte Zahl an Schülerpraktika anbieten. Bei der Berufsorientierung regen wir seit Jahren eine Evaluation an. Das scheitert aber bislang an den Ländern.

Das Bundesbildungsministerium will Berufsorientierung im Rahmen seiner Exzellenzinitiative Berufliche Bildung stärken. Bringt das was?

Entscheidend sind letztlich die Strukturen vor Ort. Der Bund kann hier den Druck erhöhen und kreative Ideen für neue Formate herausfiltern, die Umsetzung kann der Bund aber nicht leisten.

Und bei den Jugendberufsagenturen?

Die wünschen wir uns flächendeckend, da sie sehr helfen könnten, dass wir Jugendliche nicht aus dem Blick verlieren, bis sie möglichst in Ausbildung oder Studium sind.

Sie wollen also eigentlich mehr Verbindlichkeit. Wäre Ihr Pfund in den Verhandlungen mit der Politik nicht gewesen, zu sagen, im Gegenzug garantieren wir eine bestimmte Zahl an Ausbildungsplätzen oder lassen uns auf eine Ausbildungsumlage ein, wie Bremen sie eingeführt hat?

Die Umlage wäre der Anfang vom Ende des deutschen beruflichen Ausbildungssystems. Das ist der falsche Weg und daher für uns keine Option. Es gibt ein deutliches Überangebot an Ausbildungsplätzen, wir haben aber immer weniger Jugendliche. Sicherlich, es gibt Matching-Probleme. Genau dafür brauchen wir Jugendberufsagenturen, damit sie Betriebe und Jugendliche zusammenbringen, die allein nicht zueinander finden. Verbindlichkeit hieße für mich, dass wir verabreden, wirklich jedem eine Chance zu geben.

Wieso gehen Betriebe nicht mehr auf Menschen im Übergangssystem zu?

Das tun manche ja schon.

Warum sind dann so viele, über 200.000 junge Menschen in Übergangsmaßnahmen?

Es sind viel weniger als vor 15 Jahren, da waren wir bei 400.000. Und dann müssen Sie die abziehen, die den ersten Schulabschluss nachmachen. Das ist ein großer Teil und sehr sinnvoll, denn ganz ohne Schulabschluss ist es im Erwerbsleben deutlich schwieriger. Ein Problem ist sicherlich, dass manche Schulen raten, ins Übergangssystem zu gehen – es heißt dann: ,Ihr seid noch nicht so weit, geht doch noch ein Jahr zur Schule.’ Auch für die Träger ist die Demografie spürbar, manche wollen ihre Klassen voll bekommen.

Mit Blick auf den Fachkräftemangel und die Transformation – muss sich die duale Ausbildung nicht mehr öffnen für Menschen, die keine ganze Ausbildung mehr machen möchten oder sich umqualifizieren müssen?

Unser Ausbildungssystem ist flexibler und vielfältiger, als viele glauben. Die meisten denken nur an die Erstausbildung. Es gibt aber zum Beispiel die Teilqualifikation, bei der man einen Ausschnitt einer Berufsausbildung lernt.

Bisher wird sie kaum genutzt.

Im Moment finden viele auch ohne weitere Qualifizierung einen Arbeitsplatz. Wenn der Strukturwandel aber Felder erreicht, in denen vergleichsweise gut qualifizierte und gut bezahlte Jobs wegfallen, werden Teilqualifikationen sicherlich ein größeres Thema.

Daneben haben wir die Berufsanerkennung für Menschen, die ihren Beruf im Ausland erlernt haben. Oder: Wer ein paar Jahre in einem Beruf arbeitet, aber nie eine Berufsschule besucht hat, kann extern eine Ausbildungsprüfung absolvieren. Für Arbeitslose gibt es Umschulungen. Und im Rahmen von Valikom, einem Modell-Projekt mit dem Handwerk und dem BMBF, zertifizieren wir berufliche Fähigkeiten und Kompetenzen. Dazu zeigen die Personen ohne Abschluss den Experten ganz praktisch ihr berufliches Können. Die Kompetenzen werden dabei bewertet und zertifiziert.

An der dualen Ausbildung muss sich also eigentlich nichts ändern?

Es würde aus meiner Sicht schon viel helfen, wenn wir in der Berufsorientierung und Weiterbildungsberatung auch unter Beteiligung der Kammern und der Agenturen für Arbeit die genannten vielfältigen Angebote und Wege in der beruflichen Bildung deutlicher vermitteln.

Achim Dercks ist seit 19 Jahren stellvertretender Hauptgeschäftsführer der DIHK. Er studierte von 1988 bis 1992 Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in Köln und Paris. 1996 promovierte er an der Uni Köln zum Thema “Restributionspolitik und föderale Ordnung”. Seitdem ist er für die DIHK tätig, zunächst sechs Jahre als Leiter des Referats “Arbeitsmarkt, Soziale Sicherung”, dann leitete er zwei Jahre lang das Büro für Präsidialangelegenheiten, Arbeitsmarkt und Gesellschaftspolitik.

Von hier oben scheint die Berliner Bildungsmisere weit weg. Die Zimmer heißen danach, wo der Blick hinfällt: Berliner Dom oder Brandenburger Tor. Hier, zwischen Friedrichstraße und Spree, residiert die Zentrale der Wirtschaftsprüfer von Ernst and Young. In der obersten Etage des Hochhauses empfängt Peter Härzke, hauptberuflich einer der Partner, nebenberuflich Bildungsaktivist. Er ist Teil eines Netzwerks aus Wirtschaftsunternehmen und Berliner Schulen, die Schnellboote zu Wasser lassen wollen, Pionierprojekte.

Hört man Härzke zu, sieht man ein Klischee bestätigt: Da ist das agile Wirtschaftsleben auf der einen Seite, die träge Schulverwaltung auf der anderen. Zu wenig “Leistungsorientierung” herrsche in den Schulen. Damit meint Härzke: Die Wirtschaft setzt sich klare Zielmarken, kontrolliert Zwischenergebnisse. “Leistungskennzahlen kennen die Schulen nicht. Oft herrscht bildungspolitische Anarchie”, findet er.

Im Projekt “Fokus Schülerleistungen” hat er die Patenschaft für zwei Schulen übernommen. Einen Teil seiner Arbeitszeit darf er nutzen, um die beiden Schulen weiterzuentwickeln. Die Zusammenarbeit ist eine Idee der ehemaligen Berliner Schulsenatorin Sybille Volkholz (Grüne). Der Verein der Berliner Kaufleute und Industrieller hat sich mit der Senatsverwaltung zusammengetan und bringt Berliner Wirtschaft und Schulen an einen Tisch. Kurz vor der Pandemie startete das Projekt mit zehn Schulen.

Volkholz erklärt den Ansatz auf Anfrage so: “Wir wollen die Schulen dabei unterstützen, mit den Informationen über Schülerleistungen und Lernerfolge wirklich zu arbeiten. Das fällt vielen schwer.” In den vergangenen Jahren habe sich die Haltung stark geändert. “Datengestützte Schulentwicklung wird von Schulen und Schulaufsicht als notwendig angesehen”, sagt Volkholz.

Wie das konkret geht, erprobt die Wolfgang-Borchert-Schule in Spandau, weit entfernt vom prestigeträchtigen E&Y-Hochhaus in Berlin-Mitte. Doch ist die Ausstattung ähnlich wie in dem Milliardenunternehmen. Der Neubau der Schule wurde erst 2022 eröffnet. Viel Glas, Beige und Grau vermitteln das Gefühl pädagogischer Sachlichkeit statt Sandkastenspielerei. Die Schule galt einst als Problemschule mit hohen Abbruchquoten und Schülern, deren Eltern für ihr Kind nicht die Promotion als selbstverständlichen Bildungsabschluss im Lebenslauf vorsehen.

Klaus Grünewald, 54, ist stellvertretender Schulleiter und keineswegs träger Schulverwalter. Einige Jahre ist es erst her, dass er den Neuanfang mit seiner Familie in Berlin wagte, aus Hessen in die Hauptstadt zog. Grünewald und Härzke sind ein gutes Team, denn beide sind Zahlenfreunde. Grünewald bastelte bereits an seinem eigenen Notentool: eine komplexe Exceltabelle, mit der er die Ergebnisse seiner Klassen festhalten konnte, eine Steilvorlage für die bildungsaffinen Wirtschaftsprüfer.

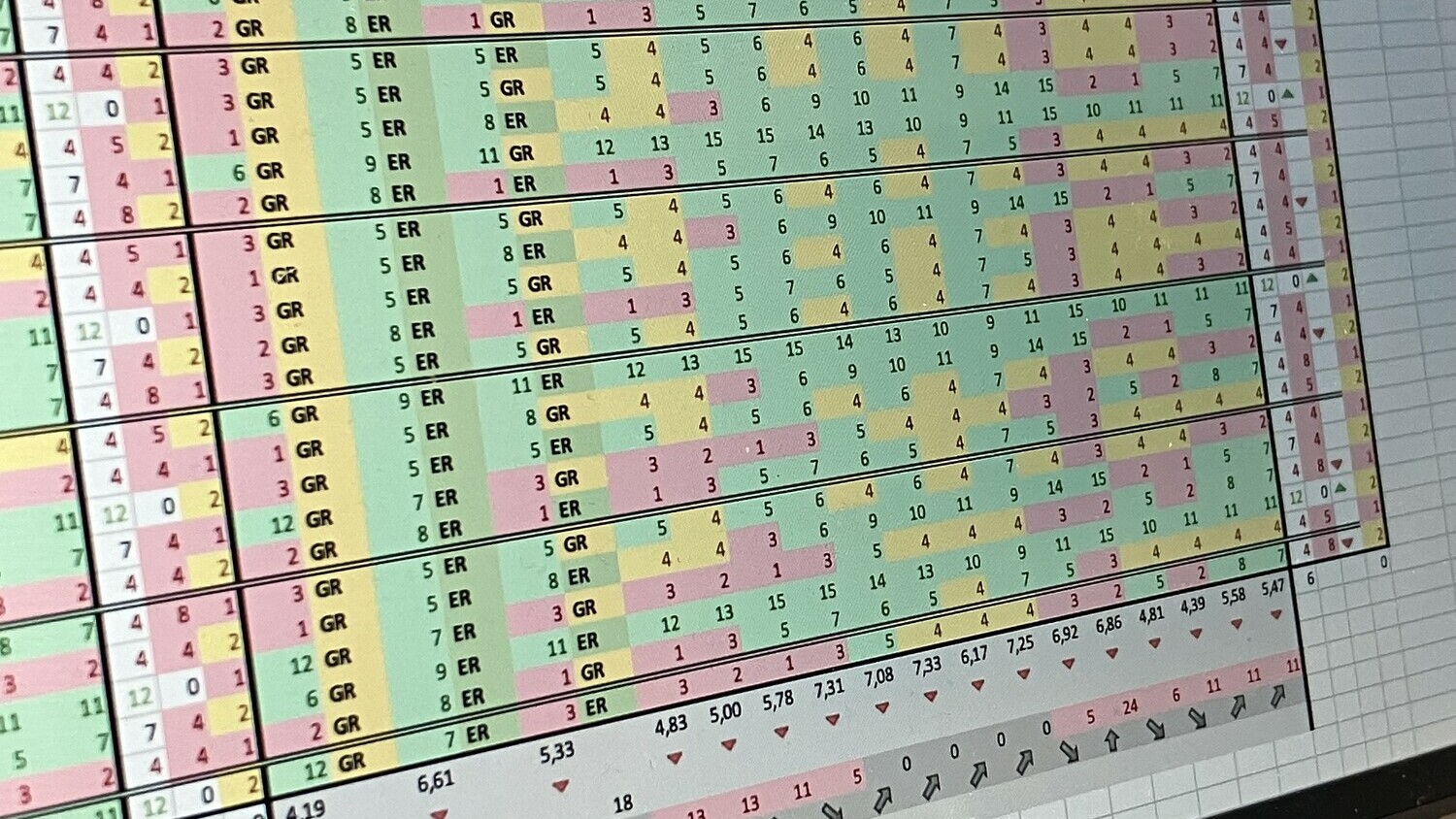

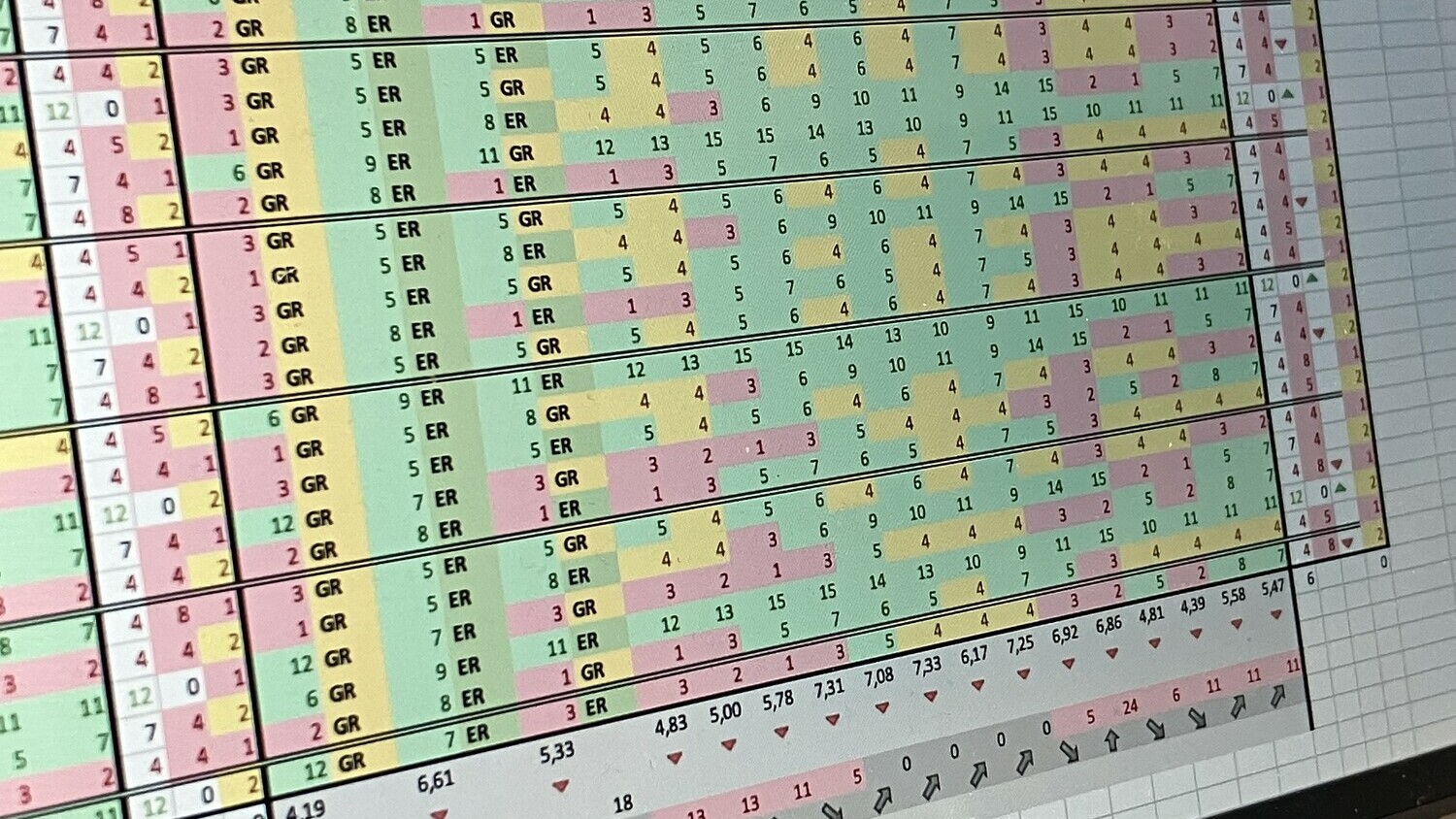

Im Projekt des Senats entwickelten sie gemeinsam das Tool weiter; zu einer schulweiten Plattform für datengestützte Schulentwicklung. E&Y ließ die Programmierer des Unternehmens Grünewalds Vision umsetzen. Herauskam eine farbenfrohe Excellandschaft mit zig Variablen. “Noten jeder Klassenarbeit nimmt das Tool auf”, erklärt Grünewald. Dazu kommen Zeugnis- und Zwischennoten, genauso wie Ergebnisse der bundesweiten Vergleichsarbeiten. Am Ende können Datenbögen für die einzelnen Schüler, Klassen, Klassenstufen oder Lehrer ausgegeben werden, so der Plan. Apps, die genau diese Anforderungen bereits erfüllen, seien dem Schulleiter nicht bekannt.

Das Tool soll Lehrern die Arbeit erleichtern – und der Schulentwicklung dienen. Die Leistungen aller Klassen sind gespeichert, über alle Jahrgänge hinweg. “Wir können uns als Schule eigene Ziele setzen. In Zukunft können wir zum Beispiel die Ergebnisse von den siebten Klassen mit denen von vor fünf oder zehn Jahren vergleichen – und sehen, ob unsere Schulentwicklung erfolgreich ist.” Das sind Leistungskennzahlen, die auch Peter Härzke gefallen.

An der Schule läuft die Beta-Version noch im Testlauf. Nicht alle Lehrer waren von Anfang an überzeugt. Schließlich ließe sich mit dem Tool auch schnell feststellen, warum die Klassen von Lehrerin X immer besser sind als die von Lehrer Y. “In der Schulleitung haben wir nicht an alle Details gedacht“, gibt Grünewald zu. Derzeit treffen sich zwei Kollegen regelmäßig mit den Entwicklern von E&Y, um eine lange Liste an Anforderungen umzusetzen. Das Tool soll auch verarbeiten, ob ein Schüler nichtdeutscher Herkunft ist, ob er Förderbedarf hat, ob er eine Lernmittelbefreiung hat. All das sind Variablen, die das Projekt noch komplexer macht.

Grünewald, der Deutsch, Sport, Darstellendes Spiel und Deutsch als Fremdsprache unterrichtet, gefällt an dem Tool, dass es ihm auf Anhieb die Schülerin oder den Schüler zeigt, der sich am meisten verbessert hat. Solche weicheren Faktoren können auch in die Notengebung einfließen. Bald soll auch möglich sein, die Abschlussnote eines Schülers zu prognostizieren; in einer Integrierten Sekundarschule eine wichtige Funktion. Schließlich sind an der Schule viele Abschlüsse und damit viele Schul- und Berufslaufbahnen möglich.

Beide Väter des Tools sind überzeugt: Es braucht Austauschformate in der Schule, um mit den Kollegen die Vor- und Nachteile zu diskutieren. “Lehrer müssen Spaß haben, mit den Erkenntnissen aus den Daten zu arbeiten”, findet Härzke. Grünewald ist sich sicher: “Hat man 70 Prozent der Kolleginnen und Kollegen im Boot, kann man alle mitnehmen.” Er dachte ursprünglich, dass das Tool noch schneller im Schulalltag ankommen würde. “Wir drehen jetzt eine Extrarunde.” Im Winter rechnet er mit der Einführung.

Der Schulleiter und der Wirtschaftsprüfer hoffen, dass ihre spalten- und zeilenreiche Exceltabelle bald schon in anderen Schulen eingesetzt wird. Die Eingabe soll dann auch intuitiver möglich sein. Ihr Tool haben Grünewald und Härzke den anderen Schulen, die an dem Projekt aus Berliner Wirtschaft und Schulen teilnehmen, vorgestellt. Die seien sehr interessiert gewesen.

Bertelsmann beabsichtigt den Augsburger digitalen Bildungsanbieter Studyflix zu übernehmen, der sich “das Nr. 1 Lern- und Karriereportal” in Deutschland nennt. Nach Informationen von Table.Media soll das Geschäft im August abgeschlossen werden. Studyflix bietet auf digitalem Wege für Studierende und Schüler Lernmaterialien an, informiert aber zugleich über Berufs- und Studienmöglichkeiten. Das Besondere an der Akquise ist, erstens, dass mit dem Mediengiganten Bertelsmann ein deutscher Global Player ins heimische Bildungsgeschäft einsteigt. Das bedeutet, dass Anbieter wie GoStudent, Sofatutor und andere einen kapitalstarken Konkurrenten bekommen.

Zweitens ist diese Akquise ordnungspolitisch durchaus interessant. Denn Bertelsmann ist überwiegend im Eigentum der Bertelsmann-Stiftung. Das Unternehmen überweist seiner Philanthropen-Mutter jährlich um die 100 Millionen Euro – und spart damit Steuern. Dass ein auf Profit ausgerichtetes Unternehmen in demselben Feld aktiv wird, in dem eine gemeinnützige Stiftung mit steuerbegünstigtem Geld Werbung und Lobbyismus betreibt, könnte die Stiftungsaufsicht aufhorchen lassen. Die Bildungsforscherin und Stiftungsexpertin Nina Kolleck von der Universität Potsdam forderte mit Blick auf den Fall mehr Rechenschaftspflicht für die Arbeit von Stiftungen – und für die Kooperation mit ihren Profit-Ablegern. “Dem deutschen Stiftungswesen mangelt es an Transparenz“, sagte sie Table.Media. Stiftungen sollten offenlegen müssen, von wem sie Geld erhalten und was sie damit machen.

Das von Bertelsmann anvisierte Studyflix gibt an, dass es monatlich sechs Millionen aktiven Nutzer habe. Die Plattform sei damit das reichweitenstärkste digitale Lern- und Karriereangebot, sagte Gründer und Geschäftsführer Benedikt Bergner Table.Media. Das Geschäft von Studyflix unterscheidet sich von dem der EdTechs. “Wir generieren unseren Umsatz über Personalmarketing-Kampagnen und Stellenanzeigen von B2B-Kunden. So können wir Studyflix SchülerInnen und StudentInnen kostenlos zur Verfügung stellen,” sagte Bergner. Mit mehr als 5.000 Erklärvideos unterstützt das Unternehmen Schüler und Studenten beim Lernen – und bei der Berufsorientierung und Studienwahl. Letzteres dürfte wohl auch mit Hilfe der Informationen aus dem Lernverhalten umso zielgenauer möglich sein.

Bertelsmann wird verschiedentlich als Medien-, Dienstleistungs- und Bildungskonzern bezeichnet. Vorstandschef Thomas Rabe kündigte bereits vor zehn Jahren an, er wolle mit digitaler Bildung eine Milliarde Euro Umsatz erzielen. Zu diesem Zweck formierte er eine eigene Bertelsmann Education Group. Sie hat inzwischen über 10.000 Beschäftigte, allerdings ist ihr Sitz in New York. Bertelsmann beteiligte sich an der Studienplattform Udacity von Sebastian Thrun und kaufte unter anderem den US-Ausrüster für digitale Fortbildungsformate in der Medizin relias learning. Zur bevorstehenden Akquise von Studyflix wollte sich Bertelsmann auf Nachfrage von Table.Media nicht äußern. Christian Füller

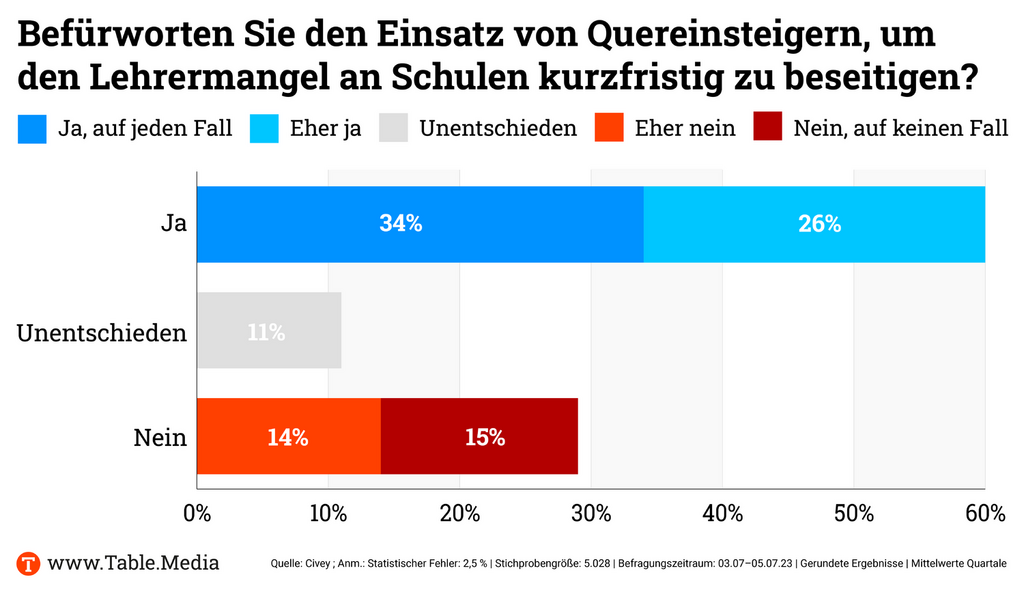

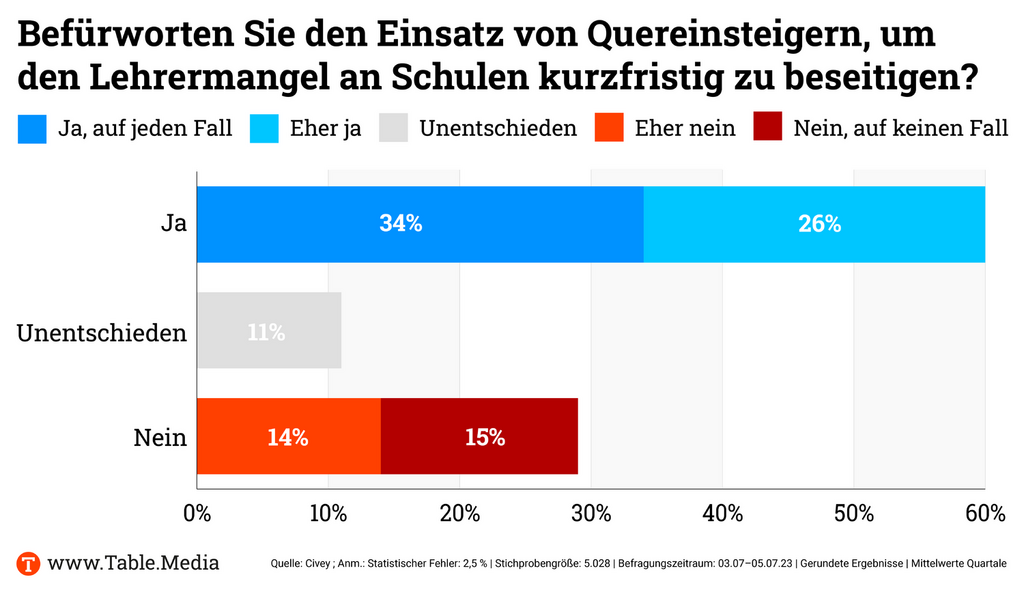

Quereinsteiger an Schulen sind für 60 Prozent der deutschen Bevölkerung eine Lösung gegen den akuten Lehrkräftemangel. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag von Table.Media. Quereinsteiger haben in der Regel kein Lehramt studiert, im Gegensatz zu Seiteneinsteigern aber ein Referendariat abgeschlossen. Da zahlreiche Lehrerstellen unbesetzt bleiben – Anfang des Jahres waren es rund 12 000 – stehen immer häufiger Beschäftigte ohne Lehramtsstudium vor den Klassen. Seit 2018 hat sich die Anzahl der Seiteneinsteiger sogar fast verdoppelt.

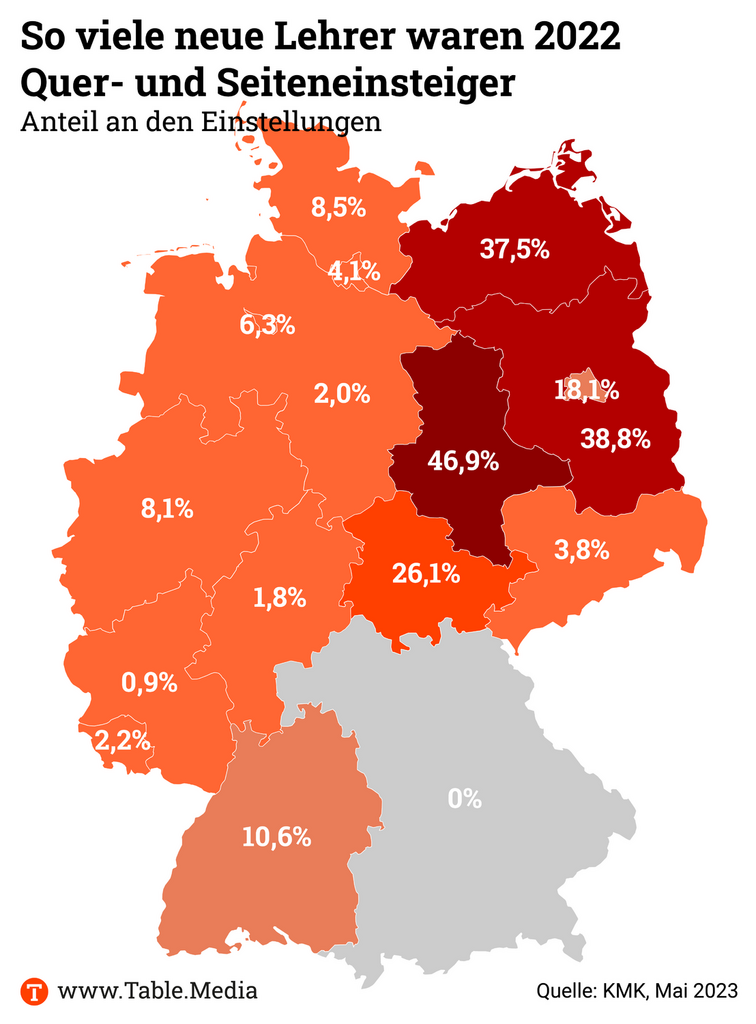

“Quer- und Seiteneinsteiger retten den Schülern den Unterricht”, sagt Dirk Richter, Professor für Erziehungswissenschaftliche Bildungsforschung an der Universität Potsdam. Dennoch sei ihr Einsatz nur eine Teillösung, um dem Notstand zu begegnen. Es sei zu erwarten, dass durch die fehlende fachliche und pädagogische Qualifizierung das Unterrichtsniveau sinkt, sagt Richter im Gespräch mit Table.Media. Welche Voraussetzungen Quer- und Seiteneinsteiger erfüllen müssen, unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland, wie Bildungsforscher Klaus Klemm jüngst in einem Länderüberblick analysierte (zum Download). Besonders häufig arbeiten Quer- und Seiteneinsteiger an Haupt-, Real- und Gesamtschulen, aber auch an Förder- und Sonderschulen.

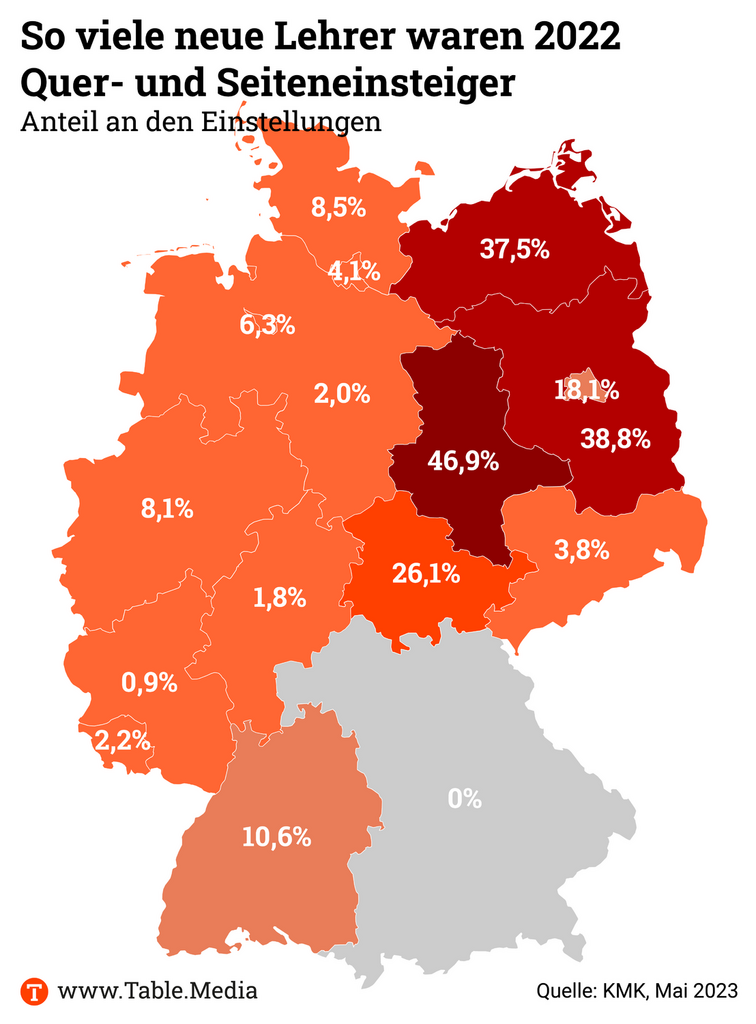

Gleichzeitig sind sie auch bundesweit ungleich verteilt. Da in ländlichen Gebieten häufig mehr Lehrerinnen und Lehrer fehlen als in den Städten, kommen dort mehr Nicht-Pädagogen zum Einsatz. Die ostdeutschen Bundesländer setzen mehr auf sie als die westlichen. Sachsen-Anhalt bildet hier die Spitze: Fast die Hälfte aller Neueinstellungen waren dort 2022 Quereinsteiger. Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern folgen mit über einem Drittel. Am besten stehen Hessen, Rheinland-Pfalz und Bayern da: Dort waren 2022 unter zwei Prozent der Neueinstellungen Quer- und Seiteneinsteiger. Vera Kraft

Der Wissenschaftsrat (WR) widmet sich in seiner jüngsten Expertise der Ausbildung zukünftiger Mathe-Lehrkräfte. Und stößt dabei weitreichende Reformen für die Lehrerausbildung insgesamt an. Dabei rüttelt das Gremium an Traditionen.

KMK-Präsidentin Katharina Günther-Wünsch möchte in der Diskussion um Reformen in der Lehrerbildung “Denkverbote ablegen”. Da war ihr der Wissenschaftsrat schon einen Schritt voraus. Auf rund 70 Seiten richtet er an ebenjene KMK mutige “Empfehlungen zur Lehramtsausbildung im Fach Mathematik” – und geht dabei weit über Fächergrenzen hinaus. Das Gutachten wurde am Montag vorgestellt.

Im Zentrum eines jeden Lehramtsstudiums im Fach Mathematik sollten die realen Anforderungen des Unterrichts stehen. Der WR nennt das eine “durchgängige Professionsorientierung”. Das sei die “Hauptbotschaft der Empfehlung”, betont Dorothea Wagner, Leiterin der zuständigen Arbeitsgruppe.

Darüber hinaus fordert das Gremium eine Reihe weiterer fachspezifischer und fachübergreifender Maßnahmen, um die Studiengänge attraktiver zu machen:

In den Hochschulen seien die Empfehlungen stark wahrgenommen worden, berichtet Dorit Stenke, Staatssekretärin im Bildungsministerium in Schleswig-Holstein. An der Christian-Albrechts-Universität in Kiel habe man sogar schon den ersten Förderantrag für ein Mathematik-Lernzentrum gestellt.

Daraus, dass das Papier eine wichtige Diskussions- und Entscheidungsgrundlage darstelle, machten auch die anwesenden Politikerinnen bei seiner Vorstellung am Montag keinen Hehl. Und: “Die Überschriften ,schneller’ und ,praxisorientierter’ sind genau die, die auch in der KMK für die Lehrerbildung diskutiert werden”, bekräftigte KMK-Präsidentin Günther-Wünsch. Konkrete politische Maßnahmen sind aber erst nach Erscheinen des nächsten SWK-Papiers zur Lehrkräftegewinnung und -qualifizierung zu erwarten. Es erscheint Anfang 2024. Torben Bennink

Aus der CDU-Fraktion kommt massive Kritik am Startchancen-Programm für 4.000 Schulen in herausfordernden Lagen. Das Programm sei viel zu gering dotiert. Zudem sorge seine geplante Konstruktion dafür, dass es auf Jahre hinaus keinen Beitrag zur Chancengleichheit leisten könne. Das sagte der bildungspolitischen Sprecher der CDU-Fraktion im Bundestag, Thomas Jarzombek, Table.Media. “Es ist unwahrscheinlich, dass die jetzt im Haushalt für das Jahr 2024 eingestellten 500 Millionen Euro im kommenden Jahr überhaupt abgerufen werden“, so Jarzombek. Die CDU schlägt alternativ vor, mit Sprachtests und gezielter Sprachförderung Defizite bei Vier- und Fünfjährigen Defizite auszugleichen.

Wie berichtet, will der Bund jährlich eine Milliarde Euro in Brennpunktschulen kanalisieren. Die eine Hälfte des Geldes soll in Baumaßnahmen fließen. Die andere Hälfte für Sozialarbeiter und ein so genanntes Chancenbudget für Schulleitungen ausgegeben werden. Diese 500 Millionen Euro sollen über eine Erhöhung des Umsatzsteueranteils an die Länder gehen – ein riskantes Verfahren, wie Jarzombek kritisiert. Denn eine Zweckbindung von Steuereinnahmen für Schulen sei rechtlich grundsätzlich nicht verlässlich.

Aber auch die 500 Millionen Euro jährlich für bauliche Maßnahmen seien unsicher. In den Anhörungen zum Startchancen-Programm hatten Experten Zweifel erhoben, dass dieses Geld schnell abfließen werde. “Ich kann nicht erkennen, dass Baumaßnahmen überhaupt etwas an der Benachteiligung von Schülerinnen und Schülern ändern können”, sagte Jarzombek. Bis die Umbaupläne und Anträge verwirklicht werden, könnten Jahre vergehen. Behält der bildungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion recht, dann wären somit alle drei Säulen des Startchancen-Programms nicht zielführend.

Der Vergleich zu anderen Staaten zeigt sich, dass der Umfang des Programms womöglich nicht ausreicht, um 4.000 Schulen in schwieriger sozialer Lage angemessen zu fördern. Die Vereinigten Staaten etwa haben ein 190 Milliarden Dollar schweres Programm für Bildung aufgelegt. In den vergleichsweise kleinen Niederlanden wurde für das Programm “Aufholen nach Corona” 8,5 Milliarden Euro investiert. Das auf zehn Jahre angelegte Startchancen-Programm hat bisher eine Fördersumme von 10 Milliarden Euro durch den Bund. Die Länder haben klargemacht, dass ihre Co-Finanzierung deutlich geringer ausfallen wird. Christian Füller

Der “Bürgerrat Bildung und Lernen” veröffentlichte am Montag 15 Empfehlungen für eine chancengleiche Bildung (zum Download). Vertreter übergaben sie der KMK-Präsidentin Katharina Günther-Wünsch symbolisch in einer Gemeinschaftsschule in Berlin-Marzahn. Der Bürgerrat ist der größte unabhängige Bürgerrat in Deutschland – und der einzige, der Kinder und Jugendliche mit einbezieht. Seit 2020 haben über 700 nach dem Losprinzip ausgewählte Menschen an seinen Sitzungen teilgenommen, in diesem Jahr fast 300 die Vorschläge erarbeitet. Finanziert wird der Bürgerrat Bildung und Lernen von der Montag Stiftung Denkwerkstatt.

Sie fordern mehrheitlich: für Kitas mehr Plätze, Fachkräfte und kleineren Gruppen sowie Sprachförderung und – diese Forderung erhält aber nur eine knappe Mehrheit – eine Kita-Pflicht. An allgemeinbildenden Schulen fordern die meisten Bürgerräte zudem mehr Fachpersonal, mehr Ganztagsangebote sowie – das ist vielleicht eine der verblüffenderen Forderungen – gemeinsames Lernen aller Schüler bis zum 16. Lebensjahr. In der beruflichen Bildung wollen sie eine engere Verzahnung von Schule und Betrieben aus allen Berufsfeldern sowie eine elternunabhängige Förderung der ersten beruflichen Ausbildung oder des Studiums.

In der Turnhalle der Gretel-Bergmann-Gemeinschaftsschule stand Günther-Wünsch Bürgerräten und Journalisten Rede und Antwort. Ob sie ein Versagen der Bildungspolitik sieht, wenn Bürger, vor allem Heranwachsende, selbst für Bildungsgerechtigkeit einstehen müssen? “Ich würde nicht von Versagen sprechen, aber es wurde in der Vergangenheit an den falschen Stellen gespart”, sagte Günther-Wünsch. Und zumindest “ein Stück weit” sieht sie dann doch ein Versagen der Bildungminister: bei der Bereitstellung von Lehr- und pädagogischen Fachkräften. Vor allem, betont die Berliner Bildungssenatorin, müsse sich der Lehrerberuf wandeln. “An dieser Stelle müssen wir mit den Universitäten in den Austausch gehen und uns fragen, wie wir das Lehramtsstudium reformieren können und wie wir auch für andere Professionen einen Zugang in unsere Schulen schaffen können.”Anouk Schlung

Seit zehn Jahren gibt es die Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg. Jetzt zeigt eine Umfrage des Verbands Bildung und Erziehung (VBE), dass dort mehr als jeder zweite Lehrer (57 Prozent) überlegt, aufgrund von Überlastung die Schulart zu wechseln. Das Frappierende: Zwei Drittel der befragten Pädagogen befinden gleichzeitig die Grundideen der Gemeinschaftsschule für gut – etwa, dass sie den Schulabschluss möglichst lange offen hält oder eine intensive individuelle Förderung. Die Gründe sind “veraltete Rahmenbedingungen und eine krasse Überlastung der Kollegien”, sagt VBE-Bundesvorsitzender Gerhard Brand. An der nicht repräsentativen Umfrage nahmen 734 Lehrerinnen und Lehrer teil (zum Download).

18 Prozent der Befragten berichten von einer hohen, 77 Prozent von einer sehr hohen Belastung. Ein Hauptfaktor sind dabei offenbar Lernentwicklungsberichte, die Lehrer in jedem Halbjahr schreiben müssen. Drei Viertel finden, dass bei ihnen der Arbeitsaufwand in keinem Verhältnis zum pädagogischen Nutzen steht. Die Hälfte der Befragten gibt an, dass ihre Schule ihnen keine Stunden im Deputat für individuelles Lerncoaching einräumt, ein Wesensmerkmal der Gemeinschaftsschule. 82 Prozent wünschen sich mehr Zeit für die Unterrichtsvorbereitung. Diese gilt an Gemeinschaftsschulen als besonders anspruchsvoll. Denn: Schüler werden dort auf drei Niveaustufen unterrichtet, oftmals auch inklusiv. Und Ziel ist, dass die Schüler möglichst selbstständig, individuell und differenziert lernen. Anna Parrisius

Mehrere Bremer Schulbücher sollen diskriminierende Inhalte enthalten, zu diesem Urteil kommt eine Kurzstudie der Landeszentrale für politische Bildung im Stadtstaat (zum Download). Die Kulturwissenschaftlerin Meral El untersuchte Lehrwerke der neunten und zehnten Jahrgangsstufe für den Geschichtsunterricht. Ihr Ergebnis: Fast allen Schulbüchern zeigten antisemitische, rassistische, sinti- und romafeindliche sowie frauen- und queerfeindliche Inhalte und Abbildungen. Die Bücher waren zwischen 2013 und 2020 in den Verlagen Cornelsen, Westermann, Ernst Klett und Eduversum erschienen.

Der Cornelsen– und der Westermann-Verlag teilten der Deutschen Presse-Agentur mit, die Studienergebnisse prüfen lassen zu wollen. Ein Sprecher von Cornelsen sagte, dass im Verlag bereits intern ein Netzwerk bestehe, das sich unter anderem mit Rassismus und ähnlichen Themen befasse und auch Leitfäden anbiete. Der Ernst Klett Verlag begrüßte in einer Antwort, dass es die Studie gibt. Von Eduversum lag keine Rückmeldung vor.

Die Studienautorin Meral El monierte, dass die Mehrheit der Schulbücher diskriminierte Gruppen in einer Opfer-Rolle positionierten. Überlebende von Gewalt und Menschen mit Diskriminierungserfahrung sollten selbst zu Wort kommen, beispielsweise mit Zitaten, Interviews und Briefen, forderte El. Das sei nur punktuell umgesetzt worden. Die Autorin setzte sich in der Analyse mit dem Kolonialismus, dem Nationalsozialismus und dem Wirtschaftswunder auseinander. dpa/anpa

Jahr für Jahr beklagen sich Schülerinnen und Schüler an Bayerns Gymnasien über die Abituraufgaben: Sie seien zu schwer und deshalb ungerecht. Andere verteidigen das hohe Niveau. Lob und Tadel gelten in aller Regel dem bayerischen Kultusministerium. Was vielen nicht klar sein dürfte: Nicht ausschließlich das Kultusministerium erstellt die Aufgaben – sie stammen inhaltlich weitgehend vom bayerischen Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) in München.

Anselm Räde ist Direktor des Staatsinstituts und dafür verantwortlich, dass es qualitativ hochwertige Prüfungsaufgaben erarbeitet – und darüber hinaus Lerninhalte. Nicht nur für Gymnasien, sondern für alle Schulformen. “Die Schulen zu unterstützen und den Unterricht an den Schulen qualitätsvoll weiterzuentwickeln und voranzubringen, das ist unser Kernanliegen”, berichtet der 65-Jährige. Der gebürtige Wiesbadener hat selbst als Deutsch-, Erdkunde- und Geschichtslehrer und als Schulleiter an zwei Gymnasien gearbeitet. Ab 2013 war er als Ministerialbeauftragter für die niederbayerischen Gymnasien tätig.

Das ISB entwirft für das Ministerium von Michael Piazolo (Freie Wähler) außer den Abschlussprüfungen auch die bayerischen Lehrpläne. Dabei arbeiten die Münchener eng mit Lehrkräften zusammen, “die erwiesenermaßen eine große Expertise in ihrem Fach und entsprechende Erfahrung im Unterricht haben”, sagt Räde. Für diese Aufgabe passende Lehrkräfte zu rekrutieren sei gar nicht so einfach: “Das ist relativ aufwendig, aber es lohnt sich.” Oft unterstützen auch Experten von den Universitäten bei der Erstellung des Lehrplans. Als Behörde, die dem Kultusministerium untersteht, stimmt sich das ISB nicht zuletzt eng mit den Mitarbeitenden im Ministerium ab.

Eingebunden ist Rädes Institut auch in das Großprojekt “BayernCloud Schule” – das sämtliche Digitalangebote für Schulen bündeln soll, auch für deren Verwaltung. Es unterstützt dabei, einzelne Software-Komponenten für das IT-Projekt bereitzustellen, und erstellt digitale Aufgaben für Bayerns Schulen. Diese sollen in überwiegend Teil von der Lernplattform Mebis werden und so in die BayernCloud kommen. Generell spült die Digitalisierung gerade viele neue Themen auf die Tagesordnung: KI-Programme wie ChatGPT seien Gegenstand von Diskussionen. Bei kommenden Lehrplan-Novellierungen würden sie sicherlich “eine große Rolle” spielen, meint Räde.

Neben der Digitalisierung der Schulen beschäftigt Räde auch die des eigenen Hauses. Als er im August 2020 die Führung des ISB übernahm, steckte Deutschland mitten in der Corona-Pandemie; bereits im Herbst habe das Institut weitestgehend online gearbeitet. Herausfordernd sei das zwar gewesen, aber das ISB profitiere an manchen Stellen noch immer davon – die Möglichkeit zum Home-Office etwa habe an vielen Stellen die Pandemie überdauert.

Lehrpläne, Prüfungen und digitale Projekte sind ein großer Teil der Arbeit. Wesentlich ist noch ein weiterer: Das ISB ist auch direkter Ansprechpartner für Lehrkräfte und Schulleitungen. Wer Fragen zu Pädagogik und Didaktik hat, kann sich direkt an die verschiedenen Abteilungen wenden und bekommt direkt Hilfe oder wird auf Angebote des ISB verwiesen. “Wir machen eine Dienstleistung für die Lehrkräfte, die letztendlich bei den Schülerinnen und Schülern im Unterricht ankommt”, sagt Räde. Für das Institut sei ein solcher Austausch mit Menschen aus der bayerischen Schulpraxis sehr wichtig. Franz Hausmann

Research.Table. Mario Brandenburg: “Freue mich, dass es losgeht!”: Seit 18 Monaten arbeitet das BMBF an einem Konzept für die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation (Dati). Am Freitag stellt das BMBF nun die Pilotförderrichtlinie vor. Damit sollen – noch bevor es mit der richtigen Dati losgeht – wichtige Erkenntnisse für deren Ausgestaltung gewonnen werden. Im Interview mit Table.Media erläutert Mario Brandenburg die Details. Mehr

Research.Table. Haushalt 2024: Kürzungen bei Bafög, KI und Quanten: Das Kabinett hat den Haushaltsentwurf für 2024 beschlossen. Geplant sind deutliche Kürzungen. Erste Reaktionen aus der Community zeichnen ein unentschiedenes Bild, wie die Verhandlungen durch Bettina Stark-Watzinger zu bewerten sind. Zufrieden sind längst nicht alle. Mehr

13. Juli 2023, 17:00 Uhr, online

Fachgespräch: Wie verändert KI unser Bildungssystem?

Ist KI ein Gamechanger für mehr Bildungsgerechtigkeit und Freiräume im Unterricht oder bringt sie lediglich clevere Tools hervor? Der Frage widmet sich die Bundestagsfraktion der Grünen auf diesem Event der Veranstaltungsreihe “@ucation: Digitalisierung der Bildung gestalten”. INFOS & ANMELDUNG

13. Juli 2023, 18:30 bis 20 Uhr, München

Diskussion: Ist das wichtig oder kann das weg? Digital Literacy für die Gesellschaft von morgen

Bei digitalen Kompetenzen sind die Deutschen hinterher, das zeigt der bidt-SZ-Digitalbarometer. Seine Ergebnisse werden dieser Veranstaltung diskutiert. Es geht darum, wie viel Aufholbedarf besteht und wer jetzt helfen kann. INFOS & ANMELDUNG

22. August 2023, 09:00 bis 16:30 Uhr, Ludwigslust

Fortbildung: #excitingeduMV23

Diese Fortbildung bietet Input zu Themen wie dem Lernmanagementsystem itslearning, Tablets, Boards und Tools im Unterricht. Aber auch Digital Storytelling, Programmieren und Design Thinking werden beleuchtet. INFOS & ANMELDUNG

02. September 2023, 10:30 bis 17:00 Uhr, Berlin

Dialog: Erzieher:innen-Ausbildung zwischen pädagogischer Praxis und Berufsbildungspolitik

“Qualität geht nicht ohne Qualifikation”, so die These der GEW. Auf dieser Veranstaltung geht es darum, wie die Erzieherausbildung zukunftsfähig werden kann und wie eine Gesamtstrategie, die bundesweit gleichwertige qualitative Standards anwendet, aussehen könnte. INFOS & ANMELDUNG

Schleswig-Holsteins Kultusministerin Karin Prien deutete es im Interview bereits an, jetzt bringt eine exklusive Länder-Umfrage von Holger Schleper Gewissheit: Die fünf Milliarden Euro Bundesgeld, mit denen Schulen ihre digitale Infrastruktur aufbauen und stärken sollten, sind offenbar zum größten Teil verplant. In den Verhandlungen um den Digitalpakt II werden die Länder deshalb weiter auf Fortschritte drängen.

Speziell für Berufsschulen pocht Achim Dercks im Interview darauf, dass die Ampel ihr Versprechen einlöst, mit Ländern, Kommunen und relevanten Akteuren einen Pakt “zur Stärkung und Modernisierung” aufzulegen. Auch an den allgemeinbildenden Schulen sieht der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer Handlungsbedarf – nicht jedoch in der zweiten Herzkammer der beruflichen Bildung: den Betrieben.

Die ersten Bundesländer sind in die Ferien gestartet, wir beginnen in dieser Ausgabe unsere Sommerserie “Neustart im System”. Einen Neubeginn fordern viele – kürzlich erst der Bürgerrat Bildung, über den Anouk Schlung berichtet. Wir wollen in unserer neuen Serie den umgekehrten Weg gehen: Wo gibt es bereits gute Beispiele für Wandel im System? Den Anfang macht Niklas Prenzel mit einer Analyse über Berlins beste Schulsoftware. Dafür war er in einer Spandauer Schule – und traf einen Wirtschaftsprüfer von Ernst and Young.

Außerdem berichtet Christian Füller exklusiv über den neuesten Fang des Medienkonzerns Bertelsmann. Soviel sei an dieser Stelle schon verraten: Für den deutschen Bildungsmarkt dürfte er etwas ändern.

Die nächsten offiziellen Zahlen zum Digitalpakt I übermitteln die Länder bis Mitte August an das BMBF. Aber schon jetzt zeigt eine exklusive Umfrage von Table.Media: Die Mittel des im Mai 2024 auslaufenden, fünf Milliarden Euro schweren Basis-Digitalpakt Schule sind nahezu vollständig verplant. Einige Länder berichten auch, dass die Schulen und Schulträger mehr Mittel beantragt haben, als zur Verfügung stehen.

Jahrelang wurde kritisiert, dass die Gelder zu schleppend abgerufen werden. Jetzt heißt es allerorten, dass im Grunde kein Geld mehr zur Verfügung steht. Die Länder erhöhen damit den Druck, bei den Verhandlungen für einen Nachfolgepakt schnell eine Lösung zu finden.

Der Digitalpakt Schule (Laufzeit 2019 bis 2024) umfasst insgesamt 6,5 Milliarden Euro. Zum Basis-Pakt kommen drei Corona-Hilfspakete hinzu, jeweils eine halbe Milliarde Euro schwer. Mit der Basis-Förderung wollen Bund und Länder vor allem die digitale Infrastruktur der Schulen aufbauen und stärken. Dazu gehören etwa schnelles Internet, die WLAN-Ausleuchtung in den Gebäuden oder auch digitale Tafeln.

Vollständig oder fast vollständig sind die Basis-Mittel nach Auskunft der Kultusministerien gegenüber Table.Media in Hamburg (100 Prozent), Sachsen (100 Prozent), Baden-Württemberg (99 Prozent) und Hessen (97,5 Prozent). Hoch ist der Anteil der gebundenen Mittel auch in Nordrhein-Westfalen (95 Prozent), Brandenburg (95 Prozent), Schleswig-Holstein (93 Prozent), Bayern (86 Prozent), Rheinland-Pfalz (84 Prozent) und Niedersachsen (83 Prozent).

In Niedersachsen lag der Wert Mitte April noch bei 64 Prozent. Deshalb wurde die Antragsfrist bis zum 30. Juni verlängert. Ab dem 1. Juli galt das Windhundverfahren. Das heißt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. “Wir freuen uns darüber, dass die Mittel aus dem Digitalpakt 1 jetzt aufgebraucht und den Schulen nun vollumfänglich zugutekommen werden”, erklärte Kultusministerin Julia Willie Hamburg in der Vorwoche. Rheinland-Pfalz wiederum teilte mit, dass bis Ende Juni Mittel in Höhe von 266,5 Millionen Euro beantragt worden waren. Zur Verfügung stehen dem Bundesland 241,2 Mio. Euro.

Niedrigere Werte melden das Saarland mit 79 Prozent an Mitteln, die verplant und zum Teil auch schon ausgegeben sind, und Mecklenburg-Vorpommern mit einer Bindungsquote von 67 Prozent. “Die vollständige Bindung der Mittel erwarten wir zum dritten Quartal 2023”, heißt es dazu vom saarländischen Kultusministerium. Berlin, Sachsen-Anhalt und Bremen verweisen auf das offizielle Meldeverfahren an das BMBF (Förderlandkarte). Keine aktuellen Zahlen gab es bis Redaktionsschluss aus Thüringen.

Die genannten Bindungsquoten in den Ländern beziehen sich zum Teil allein auf Mittel vom Bund, zum Teil auf die zusammengefassten Bund- und Ländermittel. Der Fingerzeig ist aber deutlich: Denn legt man die Förderlandkarte zugrunde, waren – Stand 31. Dezember 2022 – im Schnitt etwa 75 Prozent der Mittel des Bundes für den Kern-Digitalpakt gebunden. Einige Länder, die jetzt ihre Mittel schon weitgehend oder vollständig verplant haben wollen, hatten vor einem guten halben Jahr Werte zwischen 45 und 60 Prozent. Dieser wichtige Parameter für den Fortschritt des Digitalpakts soll nun also deutlich höher ausfallen.

Deutlich geringer fallen die Prozentzahlen bei den tatsächlich ausgezahlten Geldern aus. Im Interview mit Table.Media verwies Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien dabei auf den sogenannten vorzeitigen Maßnahmenbeginn, der bei der Umsetzung des Digitalpakts I eine große Rolle spiele. “Damit hatten die Schulträger die Möglichkeit, mit den Baumaßnahmen zu beginnen und erst hinterher abzurechnen.” So seien die meisten Kommunen auch vorgegangen.

Für Baden-Württemberg etwa erklärt ein Pressesprecher des Kultusministeriums: “Für den Abruf, also die Auszahlung der Mittel beim Bund, müssen Schulträger finanziell zunächst in Vorleistung gehen.” Das bereitgestellte Geld könnte gemäß den Förderkriterien erst abgerufen werden, wenn die Maßnahme vor Ort durchgeführt wurde und eine Endabrechnung erfolgt sei. “Abschlagszahlungen gegen Nachweis des Maßnahmefortschritts” seien möglich. “Die Frist für den Mittelabruf läuft auch noch bis Ende 2024.”

Aus Mecklenburg-Vorpommern heißt es, das Land arbeite nach dem Erstattungsprinzip. “Die Schulträger bezahlen die Rechnungen zunächst selbst und reichen sie anschließend beim Landesförderinstitut ein.” Die ausgezahlten Mittel seien also kein Indikator, welchen Stand die digitale Ausstattung der Schulen tatsächlich hat.

Das Geld für den Kern-Digitalpakt I ist nach Lesart der Länder also weg. Was die Frage, wie es um den Digitalpakt II bestellt ist, aus ihrer Perspektive noch drängender macht. Auch Jacob Chammon, Vorstand vom Forum Bildung Digitalisierung und ab August Geschäftsführer der Telekom-Stiftung, warnt: “Es wäre fatal für die digitale Schulentwicklung, wenn es keinen Digitalpakt II gibt. Die Schulen und Schulträger brauchen ein Signal, dass es weitergeht.” Die Lehrkräfte hätten in der Pandemie schnell neue Wege beschritten. Nun werde angesichts des Lehrkräftemangels unter anderem vorgeschlagen, dass Lehrkräfte mehr arbeiten müssen. “Und dann keine Anschlussfinanzierung für die Digitalisierung? Wollen wir dieses Signal wirklich senden?”

Seit Dezember 2022, so ist zu hören, verhandeln Bund und Länder in monatlichen Treffen über eine Fortsetzung des Digitalpaktes. Drei Papiere haben die Länder bislang zum Digitalpakt II an das BMBF gesendet: im März ein Eckpunke-Papier, im April ein Papier zu verfassungsrechtlichen Grundlagen und zuletzt, Anfang Juni, eine Vorlage für eine Verwaltungsvereinbarung. Eine Resonanz, so ist von mehreren Seiten zu hören, hat es auf die Papiere bislang nicht gegeben.

Mit der Vorlage des Haushaltsentwurfs in der Vorwoche sind die Zweifel an einer Weiterführung des Digitalpaktes dann nochmal gewachsen. Eine halbe Milliarde Euro für das Startchancen-Programm sind genannt. Von einem Digitalpakt II, so sagen es hinter den Kulissen auch Parlamentarier der Ampel-Koalition sowie Stimmen aus Verhandlungskreisen, ist hingegen nichts zu erkennen. Allerdings: “Die Stimmungslage in den Ländern ist, dass der Digitalpakt wichtiger ist als das Startchancen-Programm”, berichtet ein ranghoher Vertreter der Länder.

Das BMBF hält sich weiter merklich bedeckt. Auf die Frage nach der Anschlussfinanzierung von Nicole Gohlke (Die Linke) antwortete Staatssekretär Mario Brandenburg in der Vorwoche im Bundestag: “Die Bundesregierung befindet sich derzeit mit den Ländern in Verhandlungen zu einem Digitalpakt 2.0. Nähere Aussagen zur Ausgestaltung des Digitalpakts 2.0 sind dem Ergebnis dieser Verhandlungen vorbehalten.” Wie in der Verwaltungsvereinbarung zum Digitalpakt Schule geregelt, seien laufende Projekte bis 2025 finanziert, der eher kleine Teil länderübergreifender Projekte bis Ende 2026.

Die Verhandlungen zwischen Bund und Ländern drohen also zur Hängepartie zu werden. Immerhin: Aus Verhandlungskreisen zu hören ist, dass die weiteren Gesprächstermine bis Ende Dezember festgelegt sind. Für Jacob Chammon bräuchte es allerdings einen völlig neuen Ansatz: “Wir brauchen nicht nur einen Digitalpakt II, wir brauchen ein langfristiges Commitment von Bund und Ländern für die Digitalisierung der Schulen.” Es sei eine gemeinschaftliche Aufgabe, für die wir verlässliche Strukturen brauchen, die nicht alle vier Jahre neu verhandelt werden. “Diese Debatte über eine langfristige Finanzierung ist das Entscheidende.”

Herr Dercks, der Ausbildungsmarkt hat sich seit Corona noch nicht erholt. Über 2,6 Millionen der 20- bis 35-Jährigen hatten 2021 keinen Berufsabschluss, das ist neuer Höchststand. Steckt die duale Ausbildung in einer Krise?

So einfach ist es nicht. Corona hat junge Menschen nachhaltig verunsichert und viele haben weder Ausbildung noch Studium angefangen. Insgesamt betrachtet ist zugleich die Schülerzahl in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen. Der Anteil der Schulabgänger, die bis zur Pandemie eine duale Ausbildung absolviert haben, ist hingegen nicht gesunken. Rechnen wir Erziehungs- und Gesundheitsberufe hinzu, die seit einiger Zeit einen deutlichen Zuwachs erleben – und die faktisch dual erlernt werden, auch wenn sie nicht nach dem Berufsbildungsgesetz geregelt sind – dann lässt sich die abnehmende Zahl der Ausbildungsanfänger seit 2005 im Wesentlichen auf die Demografie zurückführen.

Was die 20- bis 35-Jährigen angeht: Sich diese Jahrgänge anzuschauen, ist in meinen Augen nicht aussagekräftig. Man müsste eher die 25- bis 35-Jährigen betrachten. Viele drehen erst die ein oder andere Schleife, und finden dann doch noch den richtigen Weg. Und natürlich spielen seit 2015 junge Geflüchtete bei den Zahlen eine Rolle. Zuletzt sind viele ukrainische Geflüchtete dazugekommen. Wer zum Beispiel eine Lehrerqualifikation hat, die noch nicht anerkannt ist, zählt bis zur Anerkennung als Mensch ohne Ausbildung.

Bernd Fitzenberger, Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, meint, die Gründe seien nicht so klar, wieso Lehrstellen unbesetzt bleiben, während gleichzeitig Ausbildungssuchende leer ausgehen. Er plädiert für bessere Daten.

Wir alle suchen nach den jungen Leuten, die infolge der Pandemie nicht studieren und keine Ausbildung machen, aber auch nicht sozialversicherungspflichtig arbeiten. Uns sind da ein paar 100.000 Jugendliche statistisch verloren gegangen. Auch die Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) ist natürlich nicht vollständig, weder was die Ausbildungsplatzsuchenden angeht noch die azubisuchenden Unternehmen. Es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen, die die BA nicht oder nicht mehr einschalten. Sie haben die Erfahrung gemacht, auch auf diesem Weg keine Azubis zu finden.

Aber die Wirtschaft sagt, es bräuchte eigentlich keine Ausbildungsgarantie, weil es bereits eine Chancengarantie gibt, womit gemeint ist, dass die BA Jugendlichen, die Ende September noch nichts haben, drei Ausbildungsangebote ausspricht. Wie soll das funktionieren, wenn gar nicht alle Unternehmen ihre Lehrstellen melden?

Weil deutlich mehr Meldungen offener Ausbildungsstellen da sind als suchende Azubis.

Das heißt, Sie appellieren nicht an Ihre Mitgliedsunternehmen der BA ihre Stellen zu melden?

Das haben wir eine Zeit lang gemacht. Aber das hat am Ende nicht mehr Verträge gebracht und führte stattdessen zu Frust bei den Unternehmen. Es gibt auch Betriebe, die ihre Suche nach vergeblichen Versuchen eingestellt haben, obwohl sie gerne ausbilden würden. Wenn ich auf keinem Weg mehr Bewerbungen bekomme, höre ich irgendwann auf zu suchen. Bei manchem kleineren Unternehmen ist das der erste Schritt auf einem Weg, der letztlich zur Aufgabe des Betriebs führen kann. Das ist auch Ausdruck der Demografie.

Wenn sowieso alles an der Demografie liegt, wundert mich, dass die DIHK im März eine Ausbildungskampagne gestartet hat. Wofür braucht es die dann?

Gerade bei geringen Schülerzahlen gibt es ja einen intensiven Wettbewerb um junge Menschen. Wir wollen unter anderem die erreichen, die aufgrund unvollständiger Informationen mit wenig Aussicht ein Studium anfangen, das sie dann später abbrechen. Natürlich wollen wir niemanden abhalten, der erfolgreich beispielsweise ein MINT-Fach studiert. Es geht um diejenigen, die zum Beispiel aufgrund mangelnder Berufsberatung oder einer falschen Erwartungshaltung aus dem Elternhaus studieren. Und wir wollen Menschen mit Migrationshintergrund erreichen, die die duale Ausbildung nicht kennen.

Neben Marketing: Wo verbessern Sie die Ausbildung?

Gemeinsam mit Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden kümmern wir uns zum Beispiel um die Weiterentwicklung der dualen Berufe. In Umfragen bestätigen uns 90 Prozent der Unternehmen, dass die Ausbildungsberufe auf dem aktuellen Stand sind.

Aber eine Ausbildungsordnung zu ändern, kann Jahre dauern, neben den Sozialpartnern sind das Bundesinstitut für Berufsbildung und zwei Bundesministerien beteiligt. Muss der Prozess nicht schneller werden?

Klar, auch wir ärgern uns, wenn am Ende noch ein halbes Jahr vergeht, weil beispielsweise das Bundesjustizministerium sich an juristischen Feinheiten abarbeitet. Aber es kommt nicht auf ein, zwei Monate an. Die Beteiligung aller garantiert am Ende eine breite Anerkennung des Ergebnisses. Ich finde zudem mit Blick auf die Beschäftigungsfähigkeit richtig, dass wir nicht auf jede kleine Veränderung aufspringen oder aus jeder Spezialtätigkeit einen Beruf machen. Es ist eine Stärke unseres Systems, dass die Berufe breit aufgestellt sind. Das verspricht auch höhere Arbeitsmarktchancen.

Als Herausforderung sehe ich die Situation und Ausstattung der Berufsschulen. Im Koalitionsvertrag der Ampel steht ein Berufsschulpakt. Bislang ist von diesem Pakt aber noch nicht viel zu sehen und zu hören. Dabei sind eine häufig mangelhafte technische Ausstattung und eine unzureichende Internetanbindung an Berufsschulen aus Sicht vieler Unternehmen eine Katastrophe. Hinzu kommt allzu oft ein Lehrermangel.

Drängen Sie die Politik, mehr für Berufsschulen zu tun?

Ja, aber der Fokus der Politik wie der Öffentlichkeit wird der Bedeutung der Berufsschulen nicht immer gerecht. Vielleicht fehlt der Zugang. Schließlich kennen viele Abgeordnete, Beamte, Journalisten, Verbandsleute diese nicht aus eigenem Erleben als Schülerin oder Schüler.

Wie Sie.

Das stimmt, ich habe das über die Jahre sozusagen nachgeholt und habe heute einen ganz anderen Blick darauf.

Und wie verbessern nun Betriebe ihre Ausbildung?

Viele engagieren sich verstärkt, um in der aktuellen Situation noch Azubis zu finden. Das geht über Nachhilfe und Begleitung, Projektarbeit sowie die frühzeitige Verantwortungsübernahme durch die Azubis. Es gibt auch immer mehr Unternehmen, die Azubis Wohnungsangebote machen.

Müsste sich nicht auch die Sichtweise vieler Unternehmen ändern? Oft heißt es, das Niveau der Jugendlichen habe nachgelassen.

Unternehmen sind offener für junge Menschen ohne Abschluss oder mit schlechtem Abschluss. Das zeigen unsere Umfragen. 75 Prozent derjenigen mit Hauptschulabschluss machen eine berufliche Ausbildung. Es gibt jedoch immer weniger Hauptschulabsolventen, daher sinkt auch die Zahl der Hauptschüler in Ausbildung.

Betriebe müssen aber auf schulische Defizite hinweisen. Es braucht dringend durchgängige Vergleichserhebungen, um die Qualität der Schulen zu messen.

Haben Jugendliche, die gar keinen Abschluss haben, bei den Betrieben der DIHK eine Chance?

Rund drei Prozent der Jugendlichen in der dualen Ausbildung haben keinen Schulabschluss, wenn sie mit ihrer Ausbildung beginnen. Mit den sechs Prozent der Schulabgänger ohne Schulabschluss lässt sich das natürlich nicht genau in Relation bringen. Aber die Chancen sind größer geworden.

Die Allianz für Aus- und Weiterbildung hat sich kürzlich auf neue Ziele geeinigt. Es soll mehr Jugendberufsagenturen geben, mehr Berufsorientierung an allen Schulen. Genaue Zielvorgaben fehlen aber. Wieso sind die Zielsetzungen nicht verbindlicher?

Mehr Verbindlichkeit scheitert nicht an uns. Wir haben in der Vergangenheit schon konkrete Vereinbarungen getroffen, zum Beispiel dass wir eine bestimmte Zahl an Schülerpraktika anbieten. Bei der Berufsorientierung regen wir seit Jahren eine Evaluation an. Das scheitert aber bislang an den Ländern.

Das Bundesbildungsministerium will Berufsorientierung im Rahmen seiner Exzellenzinitiative Berufliche Bildung stärken. Bringt das was?

Entscheidend sind letztlich die Strukturen vor Ort. Der Bund kann hier den Druck erhöhen und kreative Ideen für neue Formate herausfiltern, die Umsetzung kann der Bund aber nicht leisten.

Und bei den Jugendberufsagenturen?

Die wünschen wir uns flächendeckend, da sie sehr helfen könnten, dass wir Jugendliche nicht aus dem Blick verlieren, bis sie möglichst in Ausbildung oder Studium sind.

Sie wollen also eigentlich mehr Verbindlichkeit. Wäre Ihr Pfund in den Verhandlungen mit der Politik nicht gewesen, zu sagen, im Gegenzug garantieren wir eine bestimmte Zahl an Ausbildungsplätzen oder lassen uns auf eine Ausbildungsumlage ein, wie Bremen sie eingeführt hat?

Die Umlage wäre der Anfang vom Ende des deutschen beruflichen Ausbildungssystems. Das ist der falsche Weg und daher für uns keine Option. Es gibt ein deutliches Überangebot an Ausbildungsplätzen, wir haben aber immer weniger Jugendliche. Sicherlich, es gibt Matching-Probleme. Genau dafür brauchen wir Jugendberufsagenturen, damit sie Betriebe und Jugendliche zusammenbringen, die allein nicht zueinander finden. Verbindlichkeit hieße für mich, dass wir verabreden, wirklich jedem eine Chance zu geben.

Wieso gehen Betriebe nicht mehr auf Menschen im Übergangssystem zu?

Das tun manche ja schon.

Warum sind dann so viele, über 200.000 junge Menschen in Übergangsmaßnahmen?

Es sind viel weniger als vor 15 Jahren, da waren wir bei 400.000. Und dann müssen Sie die abziehen, die den ersten Schulabschluss nachmachen. Das ist ein großer Teil und sehr sinnvoll, denn ganz ohne Schulabschluss ist es im Erwerbsleben deutlich schwieriger. Ein Problem ist sicherlich, dass manche Schulen raten, ins Übergangssystem zu gehen – es heißt dann: ,Ihr seid noch nicht so weit, geht doch noch ein Jahr zur Schule.’ Auch für die Träger ist die Demografie spürbar, manche wollen ihre Klassen voll bekommen.

Mit Blick auf den Fachkräftemangel und die Transformation – muss sich die duale Ausbildung nicht mehr öffnen für Menschen, die keine ganze Ausbildung mehr machen möchten oder sich umqualifizieren müssen?

Unser Ausbildungssystem ist flexibler und vielfältiger, als viele glauben. Die meisten denken nur an die Erstausbildung. Es gibt aber zum Beispiel die Teilqualifikation, bei der man einen Ausschnitt einer Berufsausbildung lernt.

Bisher wird sie kaum genutzt.

Im Moment finden viele auch ohne weitere Qualifizierung einen Arbeitsplatz. Wenn der Strukturwandel aber Felder erreicht, in denen vergleichsweise gut qualifizierte und gut bezahlte Jobs wegfallen, werden Teilqualifikationen sicherlich ein größeres Thema.

Daneben haben wir die Berufsanerkennung für Menschen, die ihren Beruf im Ausland erlernt haben. Oder: Wer ein paar Jahre in einem Beruf arbeitet, aber nie eine Berufsschule besucht hat, kann extern eine Ausbildungsprüfung absolvieren. Für Arbeitslose gibt es Umschulungen. Und im Rahmen von Valikom, einem Modell-Projekt mit dem Handwerk und dem BMBF, zertifizieren wir berufliche Fähigkeiten und Kompetenzen. Dazu zeigen die Personen ohne Abschluss den Experten ganz praktisch ihr berufliches Können. Die Kompetenzen werden dabei bewertet und zertifiziert.

An der dualen Ausbildung muss sich also eigentlich nichts ändern?

Es würde aus meiner Sicht schon viel helfen, wenn wir in der Berufsorientierung und Weiterbildungsberatung auch unter Beteiligung der Kammern und der Agenturen für Arbeit die genannten vielfältigen Angebote und Wege in der beruflichen Bildung deutlicher vermitteln.

Achim Dercks ist seit 19 Jahren stellvertretender Hauptgeschäftsführer der DIHK. Er studierte von 1988 bis 1992 Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in Köln und Paris. 1996 promovierte er an der Uni Köln zum Thema “Restributionspolitik und föderale Ordnung”. Seitdem ist er für die DIHK tätig, zunächst sechs Jahre als Leiter des Referats “Arbeitsmarkt, Soziale Sicherung”, dann leitete er zwei Jahre lang das Büro für Präsidialangelegenheiten, Arbeitsmarkt und Gesellschaftspolitik.

Von hier oben scheint die Berliner Bildungsmisere weit weg. Die Zimmer heißen danach, wo der Blick hinfällt: Berliner Dom oder Brandenburger Tor. Hier, zwischen Friedrichstraße und Spree, residiert die Zentrale der Wirtschaftsprüfer von Ernst and Young. In der obersten Etage des Hochhauses empfängt Peter Härzke, hauptberuflich einer der Partner, nebenberuflich Bildungsaktivist. Er ist Teil eines Netzwerks aus Wirtschaftsunternehmen und Berliner Schulen, die Schnellboote zu Wasser lassen wollen, Pionierprojekte.

Hört man Härzke zu, sieht man ein Klischee bestätigt: Da ist das agile Wirtschaftsleben auf der einen Seite, die träge Schulverwaltung auf der anderen. Zu wenig “Leistungsorientierung” herrsche in den Schulen. Damit meint Härzke: Die Wirtschaft setzt sich klare Zielmarken, kontrolliert Zwischenergebnisse. “Leistungskennzahlen kennen die Schulen nicht. Oft herrscht bildungspolitische Anarchie”, findet er.

Im Projekt “Fokus Schülerleistungen” hat er die Patenschaft für zwei Schulen übernommen. Einen Teil seiner Arbeitszeit darf er nutzen, um die beiden Schulen weiterzuentwickeln. Die Zusammenarbeit ist eine Idee der ehemaligen Berliner Schulsenatorin Sybille Volkholz (Grüne). Der Verein der Berliner Kaufleute und Industrieller hat sich mit der Senatsverwaltung zusammengetan und bringt Berliner Wirtschaft und Schulen an einen Tisch. Kurz vor der Pandemie startete das Projekt mit zehn Schulen.

Volkholz erklärt den Ansatz auf Anfrage so: “Wir wollen die Schulen dabei unterstützen, mit den Informationen über Schülerleistungen und Lernerfolge wirklich zu arbeiten. Das fällt vielen schwer.” In den vergangenen Jahren habe sich die Haltung stark geändert. “Datengestützte Schulentwicklung wird von Schulen und Schulaufsicht als notwendig angesehen”, sagt Volkholz.

Wie das konkret geht, erprobt die Wolfgang-Borchert-Schule in Spandau, weit entfernt vom prestigeträchtigen E&Y-Hochhaus in Berlin-Mitte. Doch ist die Ausstattung ähnlich wie in dem Milliardenunternehmen. Der Neubau der Schule wurde erst 2022 eröffnet. Viel Glas, Beige und Grau vermitteln das Gefühl pädagogischer Sachlichkeit statt Sandkastenspielerei. Die Schule galt einst als Problemschule mit hohen Abbruchquoten und Schülern, deren Eltern für ihr Kind nicht die Promotion als selbstverständlichen Bildungsabschluss im Lebenslauf vorsehen.

Klaus Grünewald, 54, ist stellvertretender Schulleiter und keineswegs träger Schulverwalter. Einige Jahre ist es erst her, dass er den Neuanfang mit seiner Familie in Berlin wagte, aus Hessen in die Hauptstadt zog. Grünewald und Härzke sind ein gutes Team, denn beide sind Zahlenfreunde. Grünewald bastelte bereits an seinem eigenen Notentool: eine komplexe Exceltabelle, mit der er die Ergebnisse seiner Klassen festhalten konnte, eine Steilvorlage für die bildungsaffinen Wirtschaftsprüfer.

Im Projekt des Senats entwickelten sie gemeinsam das Tool weiter; zu einer schulweiten Plattform für datengestützte Schulentwicklung. E&Y ließ die Programmierer des Unternehmens Grünewalds Vision umsetzen. Herauskam eine farbenfrohe Excellandschaft mit zig Variablen. “Noten jeder Klassenarbeit nimmt das Tool auf”, erklärt Grünewald. Dazu kommen Zeugnis- und Zwischennoten, genauso wie Ergebnisse der bundesweiten Vergleichsarbeiten. Am Ende können Datenbögen für die einzelnen Schüler, Klassen, Klassenstufen oder Lehrer ausgegeben werden, so der Plan. Apps, die genau diese Anforderungen bereits erfüllen, seien dem Schulleiter nicht bekannt.

Das Tool soll Lehrern die Arbeit erleichtern – und der Schulentwicklung dienen. Die Leistungen aller Klassen sind gespeichert, über alle Jahrgänge hinweg. “Wir können uns als Schule eigene Ziele setzen. In Zukunft können wir zum Beispiel die Ergebnisse von den siebten Klassen mit denen von vor fünf oder zehn Jahren vergleichen – und sehen, ob unsere Schulentwicklung erfolgreich ist.” Das sind Leistungskennzahlen, die auch Peter Härzke gefallen.

An der Schule läuft die Beta-Version noch im Testlauf. Nicht alle Lehrer waren von Anfang an überzeugt. Schließlich ließe sich mit dem Tool auch schnell feststellen, warum die Klassen von Lehrerin X immer besser sind als die von Lehrer Y. “In der Schulleitung haben wir nicht an alle Details gedacht“, gibt Grünewald zu. Derzeit treffen sich zwei Kollegen regelmäßig mit den Entwicklern von E&Y, um eine lange Liste an Anforderungen umzusetzen. Das Tool soll auch verarbeiten, ob ein Schüler nichtdeutscher Herkunft ist, ob er Förderbedarf hat, ob er eine Lernmittelbefreiung hat. All das sind Variablen, die das Projekt noch komplexer macht.

Grünewald, der Deutsch, Sport, Darstellendes Spiel und Deutsch als Fremdsprache unterrichtet, gefällt an dem Tool, dass es ihm auf Anhieb die Schülerin oder den Schüler zeigt, der sich am meisten verbessert hat. Solche weicheren Faktoren können auch in die Notengebung einfließen. Bald soll auch möglich sein, die Abschlussnote eines Schülers zu prognostizieren; in einer Integrierten Sekundarschule eine wichtige Funktion. Schließlich sind an der Schule viele Abschlüsse und damit viele Schul- und Berufslaufbahnen möglich.

Beide Väter des Tools sind überzeugt: Es braucht Austauschformate in der Schule, um mit den Kollegen die Vor- und Nachteile zu diskutieren. “Lehrer müssen Spaß haben, mit den Erkenntnissen aus den Daten zu arbeiten”, findet Härzke. Grünewald ist sich sicher: “Hat man 70 Prozent der Kolleginnen und Kollegen im Boot, kann man alle mitnehmen.” Er dachte ursprünglich, dass das Tool noch schneller im Schulalltag ankommen würde. “Wir drehen jetzt eine Extrarunde.” Im Winter rechnet er mit der Einführung.

Der Schulleiter und der Wirtschaftsprüfer hoffen, dass ihre spalten- und zeilenreiche Exceltabelle bald schon in anderen Schulen eingesetzt wird. Die Eingabe soll dann auch intuitiver möglich sein. Ihr Tool haben Grünewald und Härzke den anderen Schulen, die an dem Projekt aus Berliner Wirtschaft und Schulen teilnehmen, vorgestellt. Die seien sehr interessiert gewesen.

Bertelsmann beabsichtigt den Augsburger digitalen Bildungsanbieter Studyflix zu übernehmen, der sich “das Nr. 1 Lern- und Karriereportal” in Deutschland nennt. Nach Informationen von Table.Media soll das Geschäft im August abgeschlossen werden. Studyflix bietet auf digitalem Wege für Studierende und Schüler Lernmaterialien an, informiert aber zugleich über Berufs- und Studienmöglichkeiten. Das Besondere an der Akquise ist, erstens, dass mit dem Mediengiganten Bertelsmann ein deutscher Global Player ins heimische Bildungsgeschäft einsteigt. Das bedeutet, dass Anbieter wie GoStudent, Sofatutor und andere einen kapitalstarken Konkurrenten bekommen.

Zweitens ist diese Akquise ordnungspolitisch durchaus interessant. Denn Bertelsmann ist überwiegend im Eigentum der Bertelsmann-Stiftung. Das Unternehmen überweist seiner Philanthropen-Mutter jährlich um die 100 Millionen Euro – und spart damit Steuern. Dass ein auf Profit ausgerichtetes Unternehmen in demselben Feld aktiv wird, in dem eine gemeinnützige Stiftung mit steuerbegünstigtem Geld Werbung und Lobbyismus betreibt, könnte die Stiftungsaufsicht aufhorchen lassen. Die Bildungsforscherin und Stiftungsexpertin Nina Kolleck von der Universität Potsdam forderte mit Blick auf den Fall mehr Rechenschaftspflicht für die Arbeit von Stiftungen – und für die Kooperation mit ihren Profit-Ablegern. “Dem deutschen Stiftungswesen mangelt es an Transparenz“, sagte sie Table.Media. Stiftungen sollten offenlegen müssen, von wem sie Geld erhalten und was sie damit machen.

Das von Bertelsmann anvisierte Studyflix gibt an, dass es monatlich sechs Millionen aktiven Nutzer habe. Die Plattform sei damit das reichweitenstärkste digitale Lern- und Karriereangebot, sagte Gründer und Geschäftsführer Benedikt Bergner Table.Media. Das Geschäft von Studyflix unterscheidet sich von dem der EdTechs. “Wir generieren unseren Umsatz über Personalmarketing-Kampagnen und Stellenanzeigen von B2B-Kunden. So können wir Studyflix SchülerInnen und StudentInnen kostenlos zur Verfügung stellen,” sagte Bergner. Mit mehr als 5.000 Erklärvideos unterstützt das Unternehmen Schüler und Studenten beim Lernen – und bei der Berufsorientierung und Studienwahl. Letzteres dürfte wohl auch mit Hilfe der Informationen aus dem Lernverhalten umso zielgenauer möglich sein.

Bertelsmann wird verschiedentlich als Medien-, Dienstleistungs- und Bildungskonzern bezeichnet. Vorstandschef Thomas Rabe kündigte bereits vor zehn Jahren an, er wolle mit digitaler Bildung eine Milliarde Euro Umsatz erzielen. Zu diesem Zweck formierte er eine eigene Bertelsmann Education Group. Sie hat inzwischen über 10.000 Beschäftigte, allerdings ist ihr Sitz in New York. Bertelsmann beteiligte sich an der Studienplattform Udacity von Sebastian Thrun und kaufte unter anderem den US-Ausrüster für digitale Fortbildungsformate in der Medizin relias learning. Zur bevorstehenden Akquise von Studyflix wollte sich Bertelsmann auf Nachfrage von Table.Media nicht äußern. Christian Füller

Quereinsteiger an Schulen sind für 60 Prozent der deutschen Bevölkerung eine Lösung gegen den akuten Lehrkräftemangel. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag von Table.Media. Quereinsteiger haben in der Regel kein Lehramt studiert, im Gegensatz zu Seiteneinsteigern aber ein Referendariat abgeschlossen. Da zahlreiche Lehrerstellen unbesetzt bleiben – Anfang des Jahres waren es rund 12 000 – stehen immer häufiger Beschäftigte ohne Lehramtsstudium vor den Klassen. Seit 2018 hat sich die Anzahl der Seiteneinsteiger sogar fast verdoppelt.

“Quer- und Seiteneinsteiger retten den Schülern den Unterricht”, sagt Dirk Richter, Professor für Erziehungswissenschaftliche Bildungsforschung an der Universität Potsdam. Dennoch sei ihr Einsatz nur eine Teillösung, um dem Notstand zu begegnen. Es sei zu erwarten, dass durch die fehlende fachliche und pädagogische Qualifizierung das Unterrichtsniveau sinkt, sagt Richter im Gespräch mit Table.Media. Welche Voraussetzungen Quer- und Seiteneinsteiger erfüllen müssen, unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland, wie Bildungsforscher Klaus Klemm jüngst in einem Länderüberblick analysierte (zum Download). Besonders häufig arbeiten Quer- und Seiteneinsteiger an Haupt-, Real- und Gesamtschulen, aber auch an Förder- und Sonderschulen.

Gleichzeitig sind sie auch bundesweit ungleich verteilt. Da in ländlichen Gebieten häufig mehr Lehrerinnen und Lehrer fehlen als in den Städten, kommen dort mehr Nicht-Pädagogen zum Einsatz. Die ostdeutschen Bundesländer setzen mehr auf sie als die westlichen. Sachsen-Anhalt bildet hier die Spitze: Fast die Hälfte aller Neueinstellungen waren dort 2022 Quereinsteiger. Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern folgen mit über einem Drittel. Am besten stehen Hessen, Rheinland-Pfalz und Bayern da: Dort waren 2022 unter zwei Prozent der Neueinstellungen Quer- und Seiteneinsteiger. Vera Kraft

Der Wissenschaftsrat (WR) widmet sich in seiner jüngsten Expertise der Ausbildung zukünftiger Mathe-Lehrkräfte. Und stößt dabei weitreichende Reformen für die Lehrerausbildung insgesamt an. Dabei rüttelt das Gremium an Traditionen.