acht Bundesländer möchten Künstliche Intelligenz gemeinsam ins Klassenzimmer bringen. Der zwei Jahre alte Plan wird nun mit Tempo umgesetzt. Der Testlauf eines intelligenten tutoriellen Systems, wie es im KMK-Deutsch heißt, war erfolgreich. Noch vor der Sommerpause soll die Ausschreibung für das 55 Millionen Euro schwere Projekt kommen, wie Christian Füller erfahren hat. Laut Brandenburgs Bildungsminister Steffen Freiberg, federführend bei der Planung, könnte mit dem System ein großes Bildungsversprechen zum ersten Mal eingelöst werden.

Das Versprechen, jeden Schüler angemessen zu fördern, dürften dänische Schulen besser als deutsche einlösen. Oft wird in das nördliche Nachbarland gezeigt, wenn es um den Umgang mit Bildungsdaten geht. Ganz selbstverständlich nehmen Schüler aller Altersstufen dort an landesweiten Vergleichstests teil. Die Ergebnisse werden mit anderen sensiblen Daten verknüpft. Einer der führenden Bildungsforscher des Landes hat mir erklärt, was das für die Bildungsforschung bedeutet.

Und dann laden wir Sie herzlich zur Premiere ein: Mark Rackles, ehemaliger Bildungsstaatssekretär und KMK-Kenner, ist neuer Kolumnist und kommentiert für uns monatlich die Bildungspolitik. Diesmal: Wie eine Kürzung der Stundentafeln, den Lehrermangel entschärfen würde. Bisher ist das ein Tabu für Kultusminister und viele Beobachter.

Viel Spaß beim Lesen

In Hamburg ist das passiert, wovor alle gewarnt hatten: Ein oder mehrere Abiturienten wollten offensichtlich das generative Sprachmodell ChatGPT nutzen, um ihre Abiturnoten aufzuhübschen. Die Reaktion auf den Betrug war viel Ratlosigkeit und ein wenig gespielte Coolness. Dabei muss sich der Staat diesmal nicht verstecken. Eine Antwort haben die Träger der Kulturhoheit bereits in der Schublade liegen. Nach Informationen von Table.Media haben acht Bundesländer einen Verbund gegründet, um zusammen mit Start-ups ein Tool für Schulen zu entwickeln, das mit Künstlicher Intelligenz arbeitet. Ein Schulminister schwärmt, dass hier der Traum von einem guten Lernen für alle möglich ist.

An dem Projekt sind neben den federführenden Bundesländern Brandenburg und Sachsen inzwischen weitere sechs beteiligt, darunter Nordrhein-Westfalen und Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Das Projekt finanziert sich aus dem Budget des Digitalpakts. Insgesamt 55 Millionen Euro sollen aus dem Etat für länderübergreifende Projekte in die Entwicklung des Systems fließen. Allerdings wollen die Partnerländer die neue Software nicht von eigenen IT-Leuten oder gar staatlichen Rechenzentren schreiben lassen. Die technisch und pädagogisch besten Anbieter des Marktes sind eingeladen, sich zu bewerben. Die Ausschreibung soll in Kürze erfolgen, erfuhr Table.Media aus einem der beteiligten Häuser.

Zwei Länder arbeiten unter Führung des Brandenburger Bildungsministers, Steffen Freiberg (SPD), und Sachsens Amtschef Wilfried Kühner (CDU) an dem KI-Tool. Bei den Kultusministern heißt dieses System allerdings Intelligentes Tutorielles System (ITS). Offenbar war man abgeschreckt davon, dass viele Bürger vor Künstlicher Intelligenz Angst haben. “Es gibt Vorbehalte gegen KI in der Bevölkerung”, sagt der Referatsleiter aus einem der Ministerien. “Man muss den Eltern wirklich deutlich machen: ‘Dein Kind wird nicht allein einem Computer überlassen. Er unterstützt es.'”

Den Praxistest hat das intelligente Lernsystem bereits hinter sich. Die Ergebnisse waren eindrucksvoll: Die langsamen Schüler wurden in ihren Schwächen genau identifiziert – und erzielten anschließend große Lernerfolge. Aber auch schnelle Schüler hat das System weiter gefordert. Glaubt man Freiberg, könnte das System den sozialdemokratischen Traum vom Lernen verwirklichen. “Wenn dieses Projekt erfolgreich wird, dann würde vielleicht zum ersten Mal das große Bildungsversprechen eingelöst: jeder Schülerin und jedem Schüler individuell das Beste anzubieten.”

Bei dem Feldversuch mit dem in Leipzig ansässigen Anbieter “Area 9 Lyceum” waren die Ergebnisse nicht nur in den Augen des Ministers gut. Ein Forscherteam der TU Dresden hielt Lernfortschritte fest, die kaum möglich schienen. Schüler der Klassen acht bis 13, die vor einer Lerneinheit rund 35 Prozent der Anforderungen beherrschten, verdoppelten ihre Kompetenzwerte im Verlauf der Übung.

Gute Schüler der Klassen 3 bis 7 steigerten ihr Niveau von 81 Prozent um 15 Prozentpunkte. Den Teilnehmenden hat das Lernen mit dem System offenbar auch noch Spaß gemacht. “Mit Area 9 wurde von Lehrenden und Lernenden ein neues adaptives LMS getestet, welches in seiner übersichtlichen Gestaltung umfassend positiv beurteilt wurde.” So lautet das Resümee des Untersuchungsberichts, der Table.Media vorliegt.

Area9 setzt in seiner Software auf verschiedenen Ebenen Künstliche Intelligenz ein. Die KI war beteiligt an dem Training des Lernmanagementsystems mit Inhalten aus den Lehrplänen. Auch ChatGPT setzt Area 9 schon ein. Die KI bei der Erstellung der Diagnose- und Übungsaufgaben für die Schüler. Das System war für den Praxistest mit einem Mix von Lehrinhalten aus teilnehmenden Bundesländern und Aufgaben aus den abgefragten Fächern gefüttert worden. “Wir können Lernenden und Lehrenden nicht nur zeigen, wo die Schüler stehen”, sagt der Projektleiter von Area 9, Christian Hense. “Wir bringen die Schüler zusammen mit den Lehrkräften auch auf 100 Prozent. Dafür sollten die Wiederholungsmodule erledigt werden, dann ist das absolut möglich.”

Die Länder wären damit ein gutes Jahr nach dem Ende der Coronakrise tatsächlich einen großen Schritt weiter, was die Digitalisierung der Schulen anlangt. Denn sie nutzen zum ersten Mal digitale Instrumente, um in Echtzeit Schüler einzuschätzen und zu trainieren. Das System kann über ein Dashboard exakte Auskunft darüber liefern, welcher Schüler welchen Lernstand hat – und wie die Lernfortschritte ausfallen.

Table.Media hatte die Möglichkeit, den Maschinenraum der Software einzusehen. Das Lernsystem des dänisch-amerikanischen Anbieters, der seine Software bisher vor allem für die berufliche Weiterbildung einsetzt, evaluiert mit seiner Anwendung zum einen die Kompetenzwerte der Schüler. Zugleich fließen die subjektiven Erwartungen der Lernenden in die Bewertung ein.

Im Moment stellen sich zwei große Fragen: Erstens, wird die neue intelligente Lernwolke durch das Aufkommen der neuen generativen Sprachmodelle wie ChatGPT überflüssig, ehe sie fertig ist? Zweitens, ist der Staat als IT-Unternehmer in der Lage, ein solches Projekt erfolgreich zu organisieren? Immerhin sind die bisherigen Versuche, digitale Plattformen zu konstruieren, mehr oder weniger schiefgegangen.

Area 9 reagierte demonstrativ gelassen auf ChatGPT. “Wir haben einen Algorithmus, der funktioniert”, sagte Projektleiter Hense. Es sei zu erwarten gewesen, dass so etwas wie ChatGPT auf den Markt kommt. Hense erinnert allerdings daran, dass auch Area 9 Milliarden von Datenpunkten aus seinen 30 Millionen Nutzern gewonnen habe. Mit diesem didaktischen Schatz werde an einem KI-Projekt gearbeitet. Es heißt Capable. Mehr als den Aufdruck auf den T-Shirts der Mitarbeiter darf man bisher allerdings nicht sehen.

Auch die Länder haben ein hohes Selbstbewusstsein. Bildungsminister Freiberg, der als Mecklenburger und Brandenburger Staatssekretär für Digitales das Projekt lange vorangetrieben hat, sprach davon, dass die ursprüngliche Idee von Bildung nun Wirklichkeit werde: Die Schwachen werden genauso gut gefördert wie die Starken. Der Minister ist sich der Aufgabe bewusst, dass er als Vertreter des Staates die bisherigen Inhalteanbieter und die neuen technischen Dienstleister wie Area 9, Bettermarks, Simpleclub oder Sofatutor zusammen bringen – und regulieren muss. Aber Freiberg ist auch machtbewusst. “Entweder läuft das zu unseren Bedingungen – oder es läuft gar nicht. Denn ohne uns gibt es keinen Zugang zu Schulen und Schülern.”

Ob Freiberg und sein Co-Steuermann Kühner allerdings in der Lage sind, die acht beteiligten Kultus-Bürokratien auf Effizienz zu trimmen, ist noch nicht gewiss. Laut Projektplan sollte die Ausschreibung für das intelligente tutorielle System längst raus sein. Bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe war das nicht der Fall.

Seit 20 Jahren versuchen die Länder, Schülerdaten miteinander vergleichbar zu machen. Der Bund wünscht sich, dass es ein bundesweites Register gibt, das den Bildungsweg seiner Bürger nachzeichnet. Doch die Verhandlungen schreiten im Zeitlupentempo voran. Länder, Bundesministerien und Abgeordnete streiten sich aktuell, ob und wie die individuellen Daten überhaupt miteinander verknüpft werden – ein Problem, das Dänemark nicht hat.

Seit 1968 erhält jeder Bürger qua Geburt eine eineindeutige Nummer zugewiesen, die ihn sein Leben lang begleitet. Diese ID bündelt Daten zu Geburtsort, Bildungsgrad und Steueraufkommen, aber auch Ergebnisse der jährlich stattfindenden nationalen Vergleichsarbeiten in Schulen.

Was für manch Datenschützer wie ein freiheitsrechtlicher Albtraum klingt, ist in Dänemark seit 2010 Realität. Das Land ächzte wie sein südliches Nachbarland unter schlechten PISA-Ergebnissen. Ein Ausweg sollten verbindliche nationale Tests bieten, die am PC durchgeführt und automatisch ausgewertet werden. Ein adaptives System passt sich dem Lernstand der Schüler an.

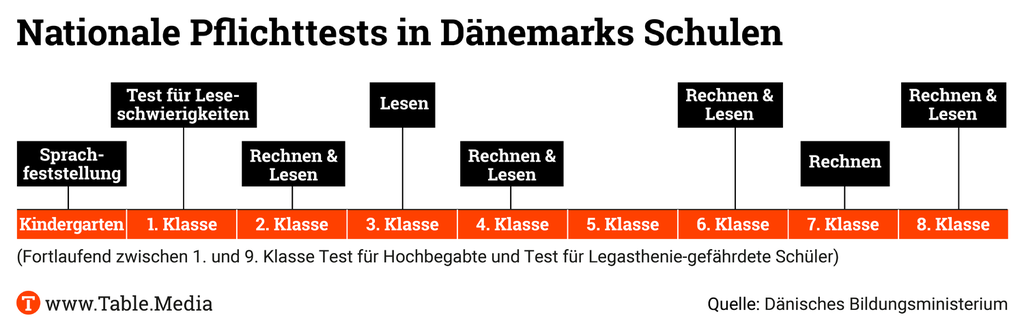

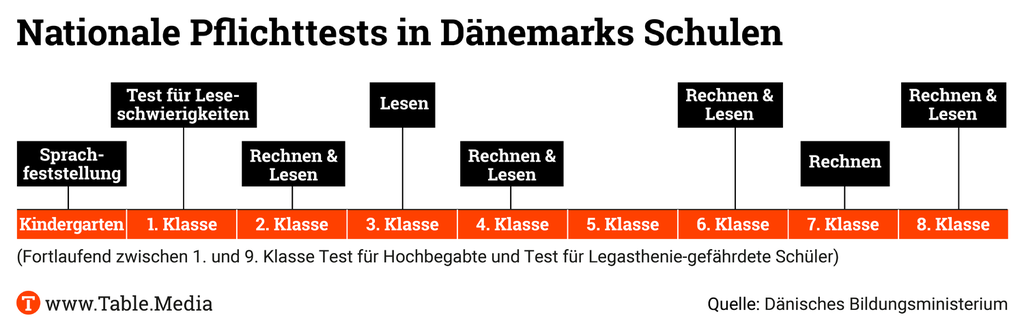

Fast jährlich müssen die Schüler sich verpflichtend in Dänisch (Lesen) und Mathematik testen lassen. Hinzu kommen bis zu elf freiwillige landesweite Tests in weiteren Fächern. In einer aktuellen Reform rückt die frühkindliche Bildung in den Fokus. Dann sollen Kindergartenkinder einen landesweiten Sprachtest ablegen, und Erstklässler ein Screening zu Leseschwierigkeiten absolvieren.

Kommunen nutzen die Daten, um zu zeigen, wie ihre Schulen im nationalen Vergleich dastehen. Lehrer erhalten die Ergebnisse, um Eltern individuelles Feedback zu geben und ihren Unterricht weiterzuentwickeln. Die Daten nutzen aber vor allem Forscher wie Simon Calmar Andersen.

Er ist einer der führenden Bildungswissenschaftler des Landes und berät die Regierung zur Weiterentwicklung des Nationalen Tests. Für Forscher sind die Vergleichstests ein Glücksfall. Gut gehütet liegen die Daten in einer eigenen Behörde. Möchte Andersen den Datenschatz heben, meldet er sich bei der Statistikbehörde. Die Beamten stellen ihm sämtliche Daten zur Verfügung – und entfernen die persönlichen Identifikationsnummern.

“Ich darf die Daten nur über deren Server nutzen, mit zwei oder drei Passwörtern geschützt”. Die Forscher könnten keine Rückschlüsse auf Individuen ziehen. Lehrer erhalten nur die Testergebnisse, keine weiteren Daten, etwa über den Bildungshintergrund der Eltern. “Ich habe Höllenschiss, mit den Daten zu arbeiten”, sagt er. Denn wenn ein Forscher sie missbraucht, erhält das gesamte Forscherteam für eine Woche oder sogar mehrere Monate keinen Zugang mehr. Eine Kollektivstrafe für den Datenschutz.

In Simons Studien stehen Tabellen, die deutsche Forscher vor Neid erblassen lassen. Dort vergleicht er Testergebnisse aus mehreren Jahren mit dem Einkommen und besuchten Schuljahren der Eltern, dem Migrationshintergrund oder Geschlecht. Er kann zudem die Klassengröße hinzuziehen, wie lange die Eltern aller Kinder der Schule durchschnittlich zur Schule gingen – oder, theoretisch, das Gewicht eines Kindes bei seiner Geburt. “All diese Daten kann ich kombinieren, um unterschiedliche Zusammenhänge zu analysieren.”

Er konnte etwa zeigen, wie wichtig die sozial-emotionale Intelligenz von Schülern für ihren späteren Schulerfolg ist. Seine Forschung zeigt: “Wer ein Kind beim Rechnen und Lesen fördern will, muss auch seine persönliche und soziale Entwicklung in der Schule stärken.”

In einer anderen Studie weist Andersen nach, wie wichtig Unterricht in der Herkunftssprache ist. Kinder, die zu Hause Türkisch oder Arabisch sprachen, bekamen Unterricht in ihrer Herkunftssprache. Ein Jahr später konnten sie auch auf Dänisch besser lesen. Solche Forschungen sind nicht sonderlich aufwändig, weil Forschern eine große Datenbasis als Vergleichsgruppe zur Verfügung steht.

Im föderalen deutschen Bildungssystem liegt die Einführung republikweiter, verpflichtender Tests noch in der Ferne. Nach der Veröffentlichung der IGLU-Ergebnisse schwärmte BMBF-Staatssekretärin Sabine Döring von bundesweiten Vergleichsarbeiten. Am konsequentesten hat sich Hamburg, 300 Kilometer von der dänischen Grenze entfernt, dem skandinavischen Vorbild angepasst und entwickelte sich so zum bildungspolitischen Liebling derzeitiger Debatten. Der Stadtstaat testet seine Schüler regelmäßig, vergleicht die Schulen miteinander.

Ein Vergleich bundesweiter Testergebnisse ist derzeit kaum möglich: NEPS untersagt den Ländervergleich; auch die Vergleichsarbeiten (VERA) dürfen Forscher nicht bundesweit auswerten. Lediglich das ländereigene IQB in Berlin ist dazu befugt. Anderen Wissenschaftlern ist es nahezu unmöglich, was der Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten lautstark bemängelt.

“Es ist gut, dass wir die Schüler jährlich testen”, sagt der dänische Forscher Andersen. Entscheidend sei jedoch, was mit den Daten gemacht wird. “In den USA erhalten Schulen, die schlecht performen, Sanktionen.” Die Folge: Die Lehrer verfielen in “teaching-to-the-test”; Unterricht, um die nationalen Tests möglichst gut zu bestehen. In Dänemark sei das nicht der Fall.

Dabei gab es unter der liberalen Bildungsministerin Merete Riisager eine ähnliche Entwicklung. Sie führte 2016 ein neues Programm ein. Eine Million Dänische Kronen (ca. 130.000 Euro) erhielten Schulen, die den Anteil der Schüler, die im nationalen Test schlecht abschnitten, um 5 Prozent senkten. Gewerkschaften liefen Sturm. Die Schulen in ganz Kopenhagen verweigerten sich dem Programm, erzählt Andersen.

Er konnte das Programm, das von der linken Nachfolgeregierung wieder abgeschafft wurde, nun evaluieren. Das Fazit: Das Programm hatte weder große positive, noch besonders negative Auswirkungen. Ein ernüchterndes Ergebnis, das die Debatte durch Evidenz abkühlt.

Derzeit debattiert die dänische Bildungslandschaft über die neue Generation der nationalen Tests. Das Ministerium lässt sich von Andersen und weiteren Wissenschaftlern beraten, wobei in dem 13-köpfigen Gremium auch Schüler, Lehrer und Eltern sitzen. Tests sind in Dänemarks Gesellschaft tief verankert. “Es ist schon spannend, dass sich die Politiker auch für die kleinsten Details interessieren”, sagt Andersen. In der neuen Testgeneration sollen alle Schüler dieselben Aufgaben bekommen. Das adaptive System wird abgeschafft. Die Lehrerverbände haben sich durchgesetzt.

Bildungsberater, KMK-Kenner, Reformer: In seiner Kolumne denkt Ex-Bildungsstaatssekretär Mark Rackles jeden Monat Bildungspolitik neu. Erfahren Sie hier mehr über die Vita unseres Kolumnisten.

Es ist keine echte Überraschung. Nach den desaströsen IGLU-Ergebnissen ist es wieder einmal der Deutsche Philologenverband, der sich gegen jede Kürzung der Stundentafeln in den Schulen ausspricht. Der Problemdruck des Lehrkräftemangels ist offenbar, anders als an den Grundschulen, für die Gymnasien noch verkraftbar.

Während sich die nicht-gymnasialen Schulformen in der Bildungsliga seit Jahren unten auf dem Spielfeld in kollektiver Unterzahl ein Trauerspiel liefern, diskutieren die Gymnasialen auf der Tribüne Haltungsfragen. Eine Etage tiefer, in den Katakomben des Wettbewerbsföderalismus, wirbt gleichzeitig der Cheftrainer Dr. Söder die Spieler benachbarter Bundesländer ab.

Auftritt Heinz-Peter Meidinger. Gymnasialer Bildungsfunktionär. Vorsitzender des Deutschen Lehrerverbands. Für wen genau er spricht, ist nie ganz klar. Dafür spricht er meist pointiert in alle Mikrofone, die er findet: “Weniger Schnickschnack an der Grundschule” und “Grundschulwende: Diese Fächer sollen wegfallen” waren vor weniger Tagen die medialen Reaktionen auf seinen Zwischenruf von der Tribüne. Meidinger fordert eine Konzentration auf die “Basics”: Lesen, Schreiben und Rechnen. Fremdsprachen und Informatik hält er für verzichtbar. Musik, Kunst und Sport? Nachrangig.

Mit diesen Einwürfen des Bildungsfunktionärs aus Bayern bekommt der stille Konsens der deutschen Bildungspolitik empfindliche Risse. Vermutlich hat Meidinger erkannt, dass auch die Gymnasien in absehbarer Zeit ihren Tribünenplatz verlieren und auf dem harten Boden der Realität aufschlagen werden. Ein struktureller Lehrermangel, der in dieser Höhe und Breite historisch neu ist und selbst nach offiziellen Angaben gut zwanzig Jahre anhalten wird. Statt die verbleibenden Leistungsträger auf dem Feld mit Arbeitszeiterhöhungen und “Achtsamkeitstrainings” zu demotivieren, sollten die Kultusminister strukturelle Lösungsansätze verfolgen.

PISA, IQB-Bildungstrend 2021 und aktuell die IGLU-Untersuchung bescheinigen Deutschland einen dramatischen Verlust bei elementaren Bildungsstandards. Und doch packen wir unverdrossen Jahr für Jahr mehr Stoff in den Unterricht und rufen nach neuen Fächern in der Stundentafel. Es ist dringend an der Zeit, dass die Politik ein Tabu bricht und eine Kürzung des Unterrichtsstoffes und der Stundentafel vornimmt.

Man muss nicht gleich 25 Prozent der Lehr- und Lerninhalte für entbehrlich halten, wie dies der Bildungssoziologe Aladin El-Mafaalani 2021 nach den Corona-Erfahrungen für die Sekundarstufe I diagnostizierte. Die Stundentafeln um zehn Prozent zu kürzen, ist vertretbar und umsetzbar. Zwei Stunden weniger an Grundschulen und drei Stunden weniger an weiterführenden Schulen senken den Lehrkräftebedarf erheblich und auf Dauer.

Auf dem Papier führen exakt 265 Jahreswochenstunden zum Abitur – so die KMK, so die Theorie. Faktisch sind Schulen und Lehrkräfte heute schon gezwungen, den Stoff und die Stunden in bestimmten Fächern bei hohem Unterrichtsausfall in eigener Verantwortung zu kürzen. Die Vorgaben um 10 Prozent abzusenken ist seriöser und mit Blick auf die Qualitätssicherung sicherlich effektiver. Niemand wird ernsthaft behaupten können, dass das Abitur nicht auch mit 239 Jahreswochenstunden erreicht werden kann.

Die KMK und die Länder gießen aktuell eher Öl ins Feuer, das es zu löschen gilt. Die wissenschaftliche KMK-Kommission forderte 2021 erst ein Pflichtfach Informatik und ein Jahr später dann mehr Stunden für Deutsch und Mathematik. Jetzt, nach dem IGLU-Desaster, fordern mehrere Kultusministerien mehr Lesezeit in der Grundschule – ohne jedoch zu sagen, was sie dafür aus dem Lehrplan streichen.

Profis wie der Heidelberger Mathematikdidaktiker und Informatiker Christian Spannagel fordern öffentlich eine “Entschlackung” der Lehrpläne. Nur sein eigenes Fach, die Informatik, braucht natürlich mehr Stunden. Das bildungspolitische Sankt-Florian-Prinzip – “Kürzen nur bei den Kollegen!” – gilt es, zu durchbrechen.

Die KMK muss sich bewegen und feststellen, dass das Abitur ab sofort auch mit 239 statt mit 265 Jahreswochenstunden zu schaffen ist. Dann können die Länder den Schulen einen Kürzungskorridor von 10 Prozent vorgeben – natürlich für alle Stundentafeln, nicht nur für die Gymnasien.

Das senkt den Lehrkräftebedarf, der durch die Stundentafel bestimmt ist, in einem substantiellen Umfang; wirksam und sofort. Ganz nebenbei lassen dabei auch die Stoffpläne entrümpeln, neue digitale Ansätze einbinden und der fächerübergreifende Unterricht stärken. Zeit, Bildungspolitik neu zu denken: mehr Mut zu weniger Stoff, um am Ende pädagogisch mehr zu erreichen.

Bund und Länder wollen mit Wirtschaftsverbänden und dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) ein “systematisches Übergangsmanagement” von der Schule in den Beruf etablieren. Dies geht aus einer Erklärung der Allianz für Aus- und Weiterbildung für die kommenden vier Jahre hervor (zum Download).

Die Allianz versteht sich als “zentrale politische Plattform” und “Aktionsbündnis” zur Stärkung der dualen Ausbildung. Ihre Entstehung im Jahr 2004 geht auf den ersten Ausbildungspakt von Wirtschaftsverbänden und Bundesregierung zurück. Damals verpflichtete sich die Wirtschaft, mehr Ausbildungsplätze zu schaffen. Seit 2014 sind die Länder und der DGB dabei.

Einen Fokus legt die Allianz diesmal für die nächsten drei Jahre darauf, mehr Menschen für eine Berufsausbildung zu gewinnen: Schulabsolventen, aber auch Studienabbrecher und Menschen mit Berufspraxis. Dafür will sie die Berufsorientierung in allen Schularten ausweiten und Jugendberufsagenturen und “vergleichbare Strukturen” flächendeckend ausbauen. Hamburg richtete als erstes Bundesland vor über zehn Jahren flächendeckend Jugendberufsagenturen ein.

Möglichst alle Bundesländer sollen künftig Daten über Schüler, die Unterstützungsbedarf haben, an die Bundesagentur für Arbeit weiterleiten. Bisher leiten die meisten Länder den Jobcentern keine vollumfänglichen Daten über die Jugendlichen zu, obwohl die Schülerdatennorm sie eigentlich gesetzlich dazu verpflichtet. Die Allianz will außerdem “mehr Transparenz über die Zahl und Verbleib von Studienabbrecherinnen und -abbrechern”.

Um die Qualität der dualen Ausbildung zu verbessern, wollen Bund, Länder und Sozialpartner die Qualifizierung von Ausbildern und Berufsschullehrer fördern. Berufliche Schulen sollten gestärkt und beim Startchancen-Programm berücksichtigt werden. Anna Parrisius

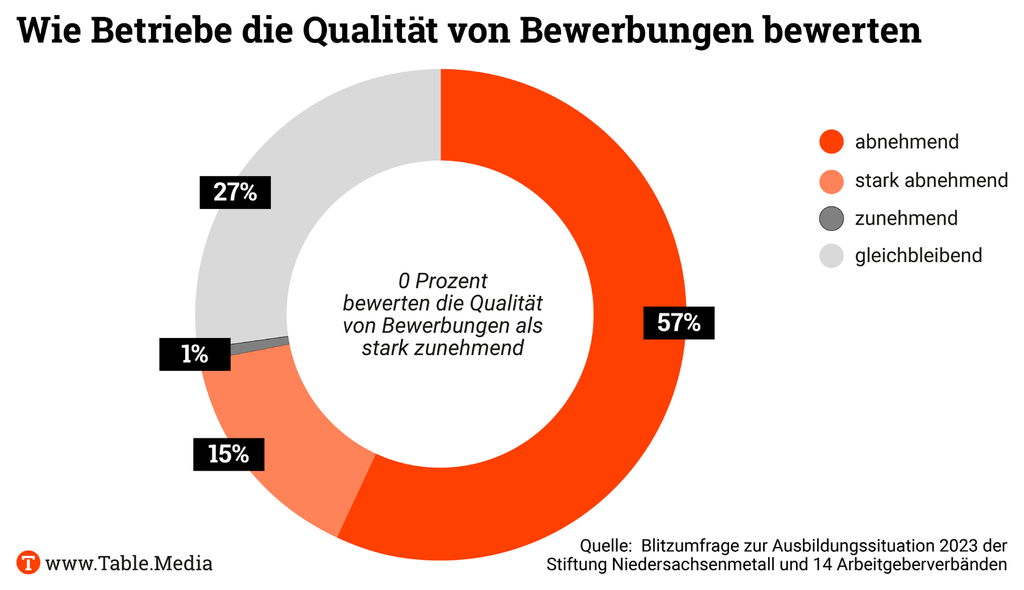

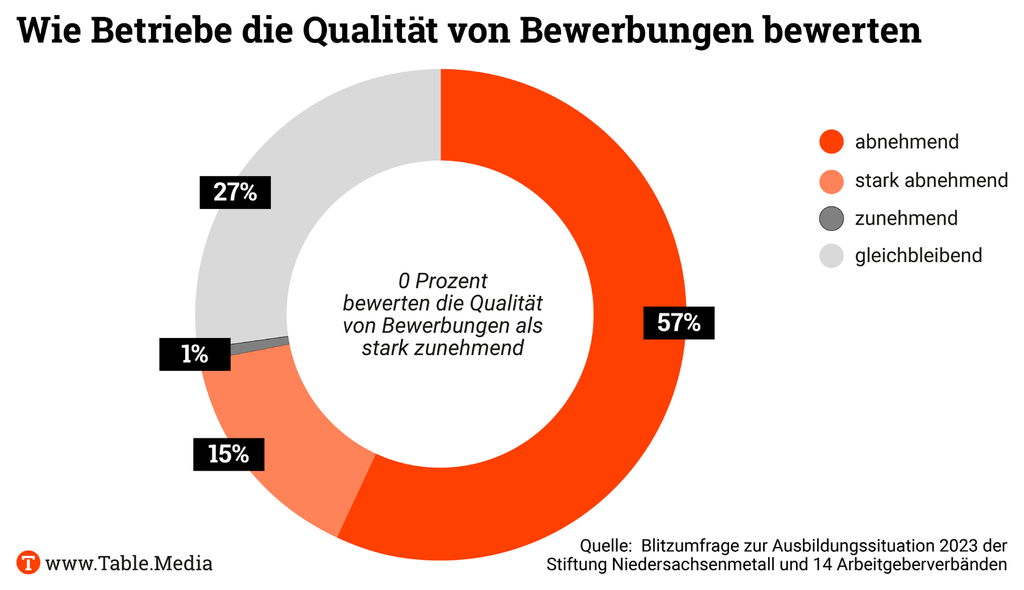

Knapp drei Viertel der mittelständischen Unternehmen geben an, dass sie immer schlechtere Bewerbungen um Ausbildungsplätze erhalten. Dies ergibt eine Umfrage der Stiftung des Arbeitgeberverbandes Niedersachsenmetall gemeinsam mit 14 weiteren Arbeitgeberverbänden in dem Bundesland. Geantwortet haben 620 vorwiegend mittelständische Betriebe aus unterschiedlichen Branchen. Bereits 2022 sagte in einer ähnlichen Umfrage der Stiftung die Hälfte von 400 Unternehmen, sie könnten Ausbildungsplätze nicht besetzen, da die Kompetenzen der Bewerber nicht ausreichten.

“Insbesondere in Mathematik und naturwissenschaftlichen Fächern sind die Kompetenzen gesunken”, sagt Olaf Brandes, Geschäftsführer der Stiftung Niedersachsenmetall. Die Stiftung vernetzt unter anderem Schulen und Betriebe für MINT-Bildungsangebote. “Noch gravierender ist ein Rückgang an Social Skills, von Belastbarkeit bis Lernbereitschaft”, sagt Brandes. Verstärkt hätten diesen Trend die Schulschließungen in der Pandemie. Jetzt mangele es an einem erfolgreichen Aufholprogramm, gerade für Jugendliche, die zu Hause nicht ausreichend unterstützt würden.

“Die Betriebe haben ihre Anforderungen an Schulnoten und Sprachniveau bereits gesenkt“, sagt Brandes. 40 Prozent sagten in der diesjährigen Umfrage, sie würden auch Azubis ohne einwandfreie Deutschkenntnisse einstellen. 60 Prozent gaben an, für offene Ausbildungsplätze würde ein Hauptschulabschluss ausreichen. Auch die Form einer Bewerbung ist Brandes zufolge nicht mehr entscheidend. “Schon ein Anruf kann heute zur sofortigen Einladung zum Bewerbungsgespräch führen.”

Der Arbeitgeberverband Niedersachsenmetall unterstützt jährlich etwa 50 Mitgliedsbetriebe, die Hauptschüler einstellen, mit 5.000 Euro – für Zusatzunterricht oder Hilfsmittel wie digitale Lernprogramme. “Solche Angebote müsste es auch von der Politik geben, denn andere Branchen haben begrenzte Mittel”, sagt Olaf Brandes. Volker Schmidt, Hauptgeschäftsführer vom Verband Niedersachsenmetall fordert einen stärkeren Einsatz von Unternehmensvertretern oder Studierenden als Mentoren in allgemeinbildenden Schulen. Er sagt: “Sie können als Vorbilder fungieren, die Vermittlung von Lernstoff erleichtern und Jugendliche durch Lernerfolge in ihrem Selbstbewusstsein stärken.” Anna Parrisius

Das KI-Tool ChatGPT kommt mit immer höherer Geschwindigkeit im Schulalltag an. In Hamburg ist eine Debatte entbrannt, nachdem Abiturienten versucht hatten, mithilfe des KI-Tools ihre Abiturnoten aufzubessern. Lehrkräfte waren beim Korrigieren misstrauisch geworden, weil Teile der Klausur mangelhaft, andere hingegen fehlerfrei waren. Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) bewertet den Vorfall gelassen und verweist auf die Schwierigkeiten, den Betrug nachzuweisen. “Wir müssen Schülerinnen und Schüler auf frischer Tat ertappen. Ansonsten ist das leider die Grauzone, die es immer geben wird”, sagte er dem NDR.

In Bayern bestand die neuste Version von ChatGPT nun in einem Testdurchlauf das schriftliche Abitur. Simone Fleischmann, Vorsitzende des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV), sah sich veranlasst, die bestehenden Bewertungskriterien im Bildungssystem infrage zu stellen. “Ich glaube, dass die schnelle Entwicklung der KI uns kein langsames Weiterentwickeln der Leistungsbewertung erlaubt. Wir müssen einsehen, dass unser Leistungssystem oldschool ist”, sagte BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann der dpa. Sie plädiert für eine grundlegende Reform: “Wir müssen künftig die Prozesse beurteilen und nicht das Ergebnis.”

Währenddessen startet die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) einen Pilotversuch zum Einsatz von ChatGPT in Schulen – und ermöglicht den kostenlosen Zugang zum Tool. Die teilnehmenden Lehrer sollen GPTschule, eine DSGVO-konforme Variante von ChatGPT, nutzen und den Einsatz dokumentieren und reflektieren. npr/dpa

Table.Media: Es gibt schon wieder eine neue Protestgruppe, die bessere Bildung will: Bildungswende JETZT! Sie sind Vorsitzender der Landeseltern-Konferenz in NRW, Herr Beckmann. Warum sind Sie alle so unzufrieden?

Christian Beckmann: Die Leute bringt auf, dass sich seit dem Bildungsgipfel in Dresden 2008 nichts Gravierendes verbessert hat in der Bildungslandschaft. Wir in NRW haben Kommunen, in denen rund 50 Schulen gebaut werden müssten – weil’s einfach zu wenig Plätze gibt. Wir sehen klamme Schulträger, die nicht wissen, wie sie das schaffen sollen. Und wir Landeseltern haben mit Familien zu tun, denen das Wasser finanziell bis zum Hals steht. Aber es tut sich gefühlt – nichts. Deswegen ist es wichtig, dass wir wieder aufstehen.

Sind Sie ein Gegen-Bildungsrat zu dem “Bildungsrat von unten“, der sich jüngst in Berlin ausgerufen hat?

Wir sind kein zweiter und kein Ergänzungs-Bildungsrat. Wir sind einfach Betroffene, die sich seit Jahren für Schulen einsetzen. Uns geht es nicht schnell genug voran. Gefühlt geht gar nicht’s voran, im Gegenteil, der Lehrermangel droht das Schulsystem von innen auszuhöhlen. Es zählt jede einzelne Stimme. Deswegen machen wir beim “Bildungsrat von unten” auch selbst mit.

Wie denken Sie über das Startchancen-Programm, dass 4.000 Schulen in schwieriger Lage helfen soll?

Da stecken gute Ansätze drin. Aber dieses Programm ist ja überhaupt noch nicht beschlossen. Bisher hat keine Schule auch nur einen Cent bekommen. Außerdem: Glauben Sie, dass es reicht, wenn der Bund zehn Jahre jeweils eine Milliarde für 4.000 Schulen ausgibt? Ich sehe eher das Risiko, dass das Programm nicht zustande kommt.

Was würden Sie sich erwarten?

Wir haben vier Kernforderungen, die wir morgen vorstellen, um bis 2030 das Ruder herumzureißen. Wir fordern ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro, um die Schulen in Deutschland baulich und von der Infrastruktur her in Ordnung zu bringen. Die Ausbildung von Lehrerinnen, Lehrern und weiterer pädagogischer Berufe muss auf die Arbeit in multiprofessionellen Teams umgestellt werden. Schulen müssen unserer Ansicht nach inklusiv arbeiten. Sie grenzen im Moment zu viele Personen aus. Und dann braucht es einen Bildungsgipfel auf Augenhöhe.

Das ist ein hoher Anspruch. Nicht mal das einfachste davon, der Berliner Bildungsgipfel, hat funktioniert.

Ja, es war eine Farce, die Frau Stark-Watzinger Anfang des Jahres vom Stapel gelassen hat. Um das mit echtem Leben zu füllen, brauchen wir einen großen Aufschlag.

Was heißt das?

Bildung muss zur Chefsache gemacht werden. Deswegen richten wir unseren Appell an Bundeskanzler Scholz und die Länderchefs, und nicht nur an die Kultusministerien.

Christian Beckmann leitet die Landeselternkonferenz in NRW. Der Anstoß für die weitere Bildungsinitiative von unten kam aus Berlin von “Schule muss anders” und der rheinland-pfälzer “ARGE-SEB“. Die Forderungen von “Bildungswende JETZT!” werden morgen veröffentlicht.

Carmen Köhler will junge Menschen bilden und begeistern. “Augen zum Strahlen bringen”, wie sie sagt. Daher ist sie Botschafterin der Initiative “Roberta – Lernen mit Robotern” des Fraunhofer-Instituts für Intelligente Analyse- und Informationssysteme (IAIS). Die Initiative will jungen Menschen einen niedrigschwelligen Einstieg ins Programmieren und in den Umgang mit Künstlicher Intelligenz vermitteln.

Das geht zum Beispiel mit dem Open Roberta Lab, in dem Kinder lernen, selbstständig Robotersysteme zu programmieren oder mit dem Programmier-Wettbewerb Code4Space, der sich an Grundschüler richtet. Nach eigenen Angaben hat die Roberta-Initiative mit ihren Projekten bisher über 10 Millionen Nutzer erreicht. Als Botschafterin ist es Köhlers Aufgabe, auf das Angebot aufmerksam zu machen: Sie spricht zum Beispiel in Panel-Diskussionen oder Workshops darüber, wie Roberta die nächsten Generationen mit in die digitale Welt nehmen will.

Etwas weiterzugeben, ist Köhler wichtig, denn auf Empowerment fußt auch ihr persönlicher Karriereweg. Nach dem Abitur beginnt sie zunächst eine Ausbildung zur Friseurin – obwohl sie eigentlich von einer Karriere als Astronautin träumt. In einem Berliner Friseursalon erlebt sie um die Jahrtausendwende dann einen Schlüsselmoment: Köhler schneidet einem Wirtschafts-Professor die Haare. Er ermutigt sie, ihrer Leidenschaft für Naturwissenschaft nachzugehen. Daraufhin studiert Köhler Mathematik an der Freien Universität Berlin und promoviert anschließend in Physik an der Ludwigs-Maximilian-Universität in München. Ihr Fokus: atmosphärische Physik und Dynamik.

Inzwischen leitet Köhler ein Team am Baskischen Zentrum für Klimawandel in Bilbao, das sich mit KI in den Bereichen Nachhaltigkeit und Umwelt befasst. Sie ist zudem CEO ihrer eigenen Agentur, die sich mit Big Data, zum Beispiel mit Wetterdaten beschäftigt. Und: Sie ist Analog-Astronautin beim Österreichischen Weltraum-Forum. Dabei simuliert sie Mars-Missionen in Regionen der Erde, die dem roten Planeten ähneln – zum Beispiel in einer Dünenlandschaft im Oman – und sammelt Erfahrungen, die bei echten Expeditionen helfen sollen.

Köhler sieht es daneben als ihre Aufgabe, jungen Menschen KI nahezubringen. Bis März dieses Jahres leitete sie das Projekt “Künstliche Intelligenz in der Berufsausbildung”, das das IAIS gemeinsam mit der Google Zukunftswerkstatt ins Leben gerufen hat. Azubis und Auszubildende erhalten dabei zunächst in einem ersten Modul einen niederschwelligen Einstieg ins Programmieren. Im zweiten Modul geht es um das sogenannte ”Computational Thinking”, also die Frage, wie ein Computer denkt. “Wir müssen uns vor Augen führen, dass der Computer letztlich nur das ausführt, was wir ihm vorgeben”, erklärt Köhler. “Es ist wichtig, dass wir ihn nicht als eigenständiges Wesen betrachten.”

Das dritte Modul widmet sich voll und ganz KI: den ethischen Herausforderungen, der Frage, auf welchen Daten die Algorithmen basieren sowie der Datensicherheit. Für einen reflektierten Umgang mit der neuen Technologie sei das Bewusstsein entscheidend, sagt Köhler. Einerseits müssten junge Menschen lernen, selbstständig – ohne Hilfsmittel – zu lernen. Andererseits müssten sie auch wissen, wie sie KI als Hilfsmittel verwenden können.

Im vergangenen Jahr erreichten das Fraunhofer IAIS und die Google Zukunftswerkstatt damit mehr als 13.500 Auszubildende und 1.600 Ausbilder. Was noch passieren muss, um KI nachhaltig in der Bildungslandschaft zu verankern? “Noch ganz viel!”, betont Köhler. Aber: Die wichtigste Errungenschaft sei, dass die Bildungslandschaft inzwischen gemerkt habe, dass KI da ist – und auch bleibt. Anouk Schlung

Research.Table. Holger Hanselka wird neuer Fraunhofer-Chef: Der Senat der Forschungsorganisation hat sich während der Mitgliederversammlung in Dresden einstimmig für den aktuellen Leiter des KIT ausgesprochen. Der umstrittene Vorgänger Reimund Neugebauer hat seinen sofortigen Rücktritt angeboten. Mehr

Research.Table. TU Nürnberg: Experimentierkasten für Reformen: Hans Jürgen Prömel ist Gründungspräsident der Technischen Universität Nürnberg. Während bundesweit im Zuge der WissZeitVG-Reform über Strukturreformen und bessere Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft diskutiert wird, setzt die 2021 gegründete Hochschule derlei bereits um. Mehr

01. Juni 2023

KMK: Sondersitzung der Amtschefkonferenz

Die 16 Schulministerien beraten im Rahmen einer außerordentlichen Sitzung auf Ebene der Amtschefs über die Verhandlungen zum Startchancen-Programm. Daneben stehen auf der Tagesordnung: die Qualitätsoffensive Lehrerbildung, die Ende 2023 ausläuft, aktuelle Entwicklungen in der Lehrerbildung und das Zentrum für internationale Bildungsvergleichsstudien.

15. Juni 2023, 16:00 bis 19:15 Uhr, Berlin

Fachkonferenz: Schule ohne Lehrkräfte? Probleme, Lösungsansätze und Zukunftsperspektiven

Die Konrad-Adenauer-Stiftung stellt in dieser Veranstaltung drei zentrale Fragen: Was sind die Ursachen für den Lehrkräftemangel? Wie sind die aktuellen Gegenmaßnahmen der Bundesländer zu bewerten? Wie kann der Arbeitsort Schule langfristig attraktiver werden? INFOS & ANMELDUNG

22. bis 23. Juni 2023, Koblenz

Fachtagung: Wege aus der Lehramtsausbildung und dem Lehrerberuf

Ziel der Fachtagung ist, Dropouts von Lehramtsanwärtern und Lehrkräften in den Blick zu nehmen und sich die Frage zu stellen, wie verhindert werden kann, dass so viele die Ausbildung oder den Beruf verlassen. INFOS & ANMELDUNG

22. Juni 2023, 11:00 bis 16:00 Uhr, Berlin

Werkstatt: Politische Jugendbildung

Der Deutsche Bundesjugendring beschäftigt sich mit Qualitätsmerkmalen politischer Bildung im jugendverbandlichen Kontext. Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage zu dem Thema sollen beim Termin besprochen und Handlungsansätze abgeleitet werden. INFOS & ANMELDUNG

22. und 23. Juni 2023, Hamburg

Tagung: EMSE-Tagung

Das Thema der diesjährigen EMSE-Tagung lautet “Transfer – Potenziale und Herausforderungen”. Neben Transferprojekten und ihren Effekten auf die Bildungslandschaft werden auch Fragen der Transferforschung selber erörtert. INFOS & ANMELDUNG

26. Juni 2023, 11:00 bis 17:00 Uhr, Berlin

Programm: Transformative Skills für Nachhaltigkeit

Der Stifterverband lädt ein, über Nachhaltigkeits-Kompetenzen und deren didaktische und praktische Vermittlung zu diskutieren. Gemeinsam mit der Carl-Zeiss-Stiftung und der Deutschen Bundesstiftung Umwelt will der Verband Transformationsprozesse für Nachhaltigkeit vorantreiben. INFOS & ANMELDUNG

27. Juni 2023, 10:00 bis 17:20 Uhr, Brüssel und online

Gipfel: Education and Innovation

Dieser Gipfel will die Bildungs-, Forschungs- und Innovationsgemeinschaft dazu inspirieren, eine unternehmerische und innovationsgetriebene Kultur in Europa zu fördern. Breakout-Sessions finden zu Themen wie Schulbildung für das Klima und Beteiligung von Mädchen an der digitalen Welt statt. INFOS & ANMELDUNG

28. Juni 2023, 12:30 – 13:30 Uhr, online

Webtalk: Wie können Stiftungen Bildungschancen für junge Menschen schaffen?

Ungleiche Ausgangsbedingungen verlangen ungleiche Unterstützung. Im Hinblick auf diese Devise untersucht der Bundesverband deutscher Stiftungen, wie wir individuelle Förderangebote schaffen können, um alle jungen Menschen zu erreichen. Speakerin ist Jutta Allmendinger. INFOS & ANMELDUNG

28. Juni 2023, 12:00 bis 17:30 Uhr, Nürnberg

Transferkampagne: Digitale Medien im Ausbildungsalltag

Um Interessierten aus der Berufsbildungspraxis konkrete Einsatzmöglichkeiten digitaler Medien zu zeigen, stellt die Transferkampagne Teilnehmenden das Online-Berichtsheft “BLok”, die Lernanwendung “KeaP digital” und das VR-Projekt “HandLeVR”vor. INFOS & ANMELDUNG

acht Bundesländer möchten Künstliche Intelligenz gemeinsam ins Klassenzimmer bringen. Der zwei Jahre alte Plan wird nun mit Tempo umgesetzt. Der Testlauf eines intelligenten tutoriellen Systems, wie es im KMK-Deutsch heißt, war erfolgreich. Noch vor der Sommerpause soll die Ausschreibung für das 55 Millionen Euro schwere Projekt kommen, wie Christian Füller erfahren hat. Laut Brandenburgs Bildungsminister Steffen Freiberg, federführend bei der Planung, könnte mit dem System ein großes Bildungsversprechen zum ersten Mal eingelöst werden.

Das Versprechen, jeden Schüler angemessen zu fördern, dürften dänische Schulen besser als deutsche einlösen. Oft wird in das nördliche Nachbarland gezeigt, wenn es um den Umgang mit Bildungsdaten geht. Ganz selbstverständlich nehmen Schüler aller Altersstufen dort an landesweiten Vergleichstests teil. Die Ergebnisse werden mit anderen sensiblen Daten verknüpft. Einer der führenden Bildungsforscher des Landes hat mir erklärt, was das für die Bildungsforschung bedeutet.

Und dann laden wir Sie herzlich zur Premiere ein: Mark Rackles, ehemaliger Bildungsstaatssekretär und KMK-Kenner, ist neuer Kolumnist und kommentiert für uns monatlich die Bildungspolitik. Diesmal: Wie eine Kürzung der Stundentafeln, den Lehrermangel entschärfen würde. Bisher ist das ein Tabu für Kultusminister und viele Beobachter.

Viel Spaß beim Lesen

In Hamburg ist das passiert, wovor alle gewarnt hatten: Ein oder mehrere Abiturienten wollten offensichtlich das generative Sprachmodell ChatGPT nutzen, um ihre Abiturnoten aufzuhübschen. Die Reaktion auf den Betrug war viel Ratlosigkeit und ein wenig gespielte Coolness. Dabei muss sich der Staat diesmal nicht verstecken. Eine Antwort haben die Träger der Kulturhoheit bereits in der Schublade liegen. Nach Informationen von Table.Media haben acht Bundesländer einen Verbund gegründet, um zusammen mit Start-ups ein Tool für Schulen zu entwickeln, das mit Künstlicher Intelligenz arbeitet. Ein Schulminister schwärmt, dass hier der Traum von einem guten Lernen für alle möglich ist.

An dem Projekt sind neben den federführenden Bundesländern Brandenburg und Sachsen inzwischen weitere sechs beteiligt, darunter Nordrhein-Westfalen und Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Das Projekt finanziert sich aus dem Budget des Digitalpakts. Insgesamt 55 Millionen Euro sollen aus dem Etat für länderübergreifende Projekte in die Entwicklung des Systems fließen. Allerdings wollen die Partnerländer die neue Software nicht von eigenen IT-Leuten oder gar staatlichen Rechenzentren schreiben lassen. Die technisch und pädagogisch besten Anbieter des Marktes sind eingeladen, sich zu bewerben. Die Ausschreibung soll in Kürze erfolgen, erfuhr Table.Media aus einem der beteiligten Häuser.

Zwei Länder arbeiten unter Führung des Brandenburger Bildungsministers, Steffen Freiberg (SPD), und Sachsens Amtschef Wilfried Kühner (CDU) an dem KI-Tool. Bei den Kultusministern heißt dieses System allerdings Intelligentes Tutorielles System (ITS). Offenbar war man abgeschreckt davon, dass viele Bürger vor Künstlicher Intelligenz Angst haben. “Es gibt Vorbehalte gegen KI in der Bevölkerung”, sagt der Referatsleiter aus einem der Ministerien. “Man muss den Eltern wirklich deutlich machen: ‘Dein Kind wird nicht allein einem Computer überlassen. Er unterstützt es.'”

Den Praxistest hat das intelligente Lernsystem bereits hinter sich. Die Ergebnisse waren eindrucksvoll: Die langsamen Schüler wurden in ihren Schwächen genau identifiziert – und erzielten anschließend große Lernerfolge. Aber auch schnelle Schüler hat das System weiter gefordert. Glaubt man Freiberg, könnte das System den sozialdemokratischen Traum vom Lernen verwirklichen. “Wenn dieses Projekt erfolgreich wird, dann würde vielleicht zum ersten Mal das große Bildungsversprechen eingelöst: jeder Schülerin und jedem Schüler individuell das Beste anzubieten.”

Bei dem Feldversuch mit dem in Leipzig ansässigen Anbieter “Area 9 Lyceum” waren die Ergebnisse nicht nur in den Augen des Ministers gut. Ein Forscherteam der TU Dresden hielt Lernfortschritte fest, die kaum möglich schienen. Schüler der Klassen acht bis 13, die vor einer Lerneinheit rund 35 Prozent der Anforderungen beherrschten, verdoppelten ihre Kompetenzwerte im Verlauf der Übung.

Gute Schüler der Klassen 3 bis 7 steigerten ihr Niveau von 81 Prozent um 15 Prozentpunkte. Den Teilnehmenden hat das Lernen mit dem System offenbar auch noch Spaß gemacht. “Mit Area 9 wurde von Lehrenden und Lernenden ein neues adaptives LMS getestet, welches in seiner übersichtlichen Gestaltung umfassend positiv beurteilt wurde.” So lautet das Resümee des Untersuchungsberichts, der Table.Media vorliegt.

Area9 setzt in seiner Software auf verschiedenen Ebenen Künstliche Intelligenz ein. Die KI war beteiligt an dem Training des Lernmanagementsystems mit Inhalten aus den Lehrplänen. Auch ChatGPT setzt Area 9 schon ein. Die KI bei der Erstellung der Diagnose- und Übungsaufgaben für die Schüler. Das System war für den Praxistest mit einem Mix von Lehrinhalten aus teilnehmenden Bundesländern und Aufgaben aus den abgefragten Fächern gefüttert worden. “Wir können Lernenden und Lehrenden nicht nur zeigen, wo die Schüler stehen”, sagt der Projektleiter von Area 9, Christian Hense. “Wir bringen die Schüler zusammen mit den Lehrkräften auch auf 100 Prozent. Dafür sollten die Wiederholungsmodule erledigt werden, dann ist das absolut möglich.”

Die Länder wären damit ein gutes Jahr nach dem Ende der Coronakrise tatsächlich einen großen Schritt weiter, was die Digitalisierung der Schulen anlangt. Denn sie nutzen zum ersten Mal digitale Instrumente, um in Echtzeit Schüler einzuschätzen und zu trainieren. Das System kann über ein Dashboard exakte Auskunft darüber liefern, welcher Schüler welchen Lernstand hat – und wie die Lernfortschritte ausfallen.

Table.Media hatte die Möglichkeit, den Maschinenraum der Software einzusehen. Das Lernsystem des dänisch-amerikanischen Anbieters, der seine Software bisher vor allem für die berufliche Weiterbildung einsetzt, evaluiert mit seiner Anwendung zum einen die Kompetenzwerte der Schüler. Zugleich fließen die subjektiven Erwartungen der Lernenden in die Bewertung ein.

Im Moment stellen sich zwei große Fragen: Erstens, wird die neue intelligente Lernwolke durch das Aufkommen der neuen generativen Sprachmodelle wie ChatGPT überflüssig, ehe sie fertig ist? Zweitens, ist der Staat als IT-Unternehmer in der Lage, ein solches Projekt erfolgreich zu organisieren? Immerhin sind die bisherigen Versuche, digitale Plattformen zu konstruieren, mehr oder weniger schiefgegangen.

Area 9 reagierte demonstrativ gelassen auf ChatGPT. “Wir haben einen Algorithmus, der funktioniert”, sagte Projektleiter Hense. Es sei zu erwarten gewesen, dass so etwas wie ChatGPT auf den Markt kommt. Hense erinnert allerdings daran, dass auch Area 9 Milliarden von Datenpunkten aus seinen 30 Millionen Nutzern gewonnen habe. Mit diesem didaktischen Schatz werde an einem KI-Projekt gearbeitet. Es heißt Capable. Mehr als den Aufdruck auf den T-Shirts der Mitarbeiter darf man bisher allerdings nicht sehen.

Auch die Länder haben ein hohes Selbstbewusstsein. Bildungsminister Freiberg, der als Mecklenburger und Brandenburger Staatssekretär für Digitales das Projekt lange vorangetrieben hat, sprach davon, dass die ursprüngliche Idee von Bildung nun Wirklichkeit werde: Die Schwachen werden genauso gut gefördert wie die Starken. Der Minister ist sich der Aufgabe bewusst, dass er als Vertreter des Staates die bisherigen Inhalteanbieter und die neuen technischen Dienstleister wie Area 9, Bettermarks, Simpleclub oder Sofatutor zusammen bringen – und regulieren muss. Aber Freiberg ist auch machtbewusst. “Entweder läuft das zu unseren Bedingungen – oder es läuft gar nicht. Denn ohne uns gibt es keinen Zugang zu Schulen und Schülern.”

Ob Freiberg und sein Co-Steuermann Kühner allerdings in der Lage sind, die acht beteiligten Kultus-Bürokratien auf Effizienz zu trimmen, ist noch nicht gewiss. Laut Projektplan sollte die Ausschreibung für das intelligente tutorielle System längst raus sein. Bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe war das nicht der Fall.

Seit 20 Jahren versuchen die Länder, Schülerdaten miteinander vergleichbar zu machen. Der Bund wünscht sich, dass es ein bundesweites Register gibt, das den Bildungsweg seiner Bürger nachzeichnet. Doch die Verhandlungen schreiten im Zeitlupentempo voran. Länder, Bundesministerien und Abgeordnete streiten sich aktuell, ob und wie die individuellen Daten überhaupt miteinander verknüpft werden – ein Problem, das Dänemark nicht hat.

Seit 1968 erhält jeder Bürger qua Geburt eine eineindeutige Nummer zugewiesen, die ihn sein Leben lang begleitet. Diese ID bündelt Daten zu Geburtsort, Bildungsgrad und Steueraufkommen, aber auch Ergebnisse der jährlich stattfindenden nationalen Vergleichsarbeiten in Schulen.

Was für manch Datenschützer wie ein freiheitsrechtlicher Albtraum klingt, ist in Dänemark seit 2010 Realität. Das Land ächzte wie sein südliches Nachbarland unter schlechten PISA-Ergebnissen. Ein Ausweg sollten verbindliche nationale Tests bieten, die am PC durchgeführt und automatisch ausgewertet werden. Ein adaptives System passt sich dem Lernstand der Schüler an.

Fast jährlich müssen die Schüler sich verpflichtend in Dänisch (Lesen) und Mathematik testen lassen. Hinzu kommen bis zu elf freiwillige landesweite Tests in weiteren Fächern. In einer aktuellen Reform rückt die frühkindliche Bildung in den Fokus. Dann sollen Kindergartenkinder einen landesweiten Sprachtest ablegen, und Erstklässler ein Screening zu Leseschwierigkeiten absolvieren.

Kommunen nutzen die Daten, um zu zeigen, wie ihre Schulen im nationalen Vergleich dastehen. Lehrer erhalten die Ergebnisse, um Eltern individuelles Feedback zu geben und ihren Unterricht weiterzuentwickeln. Die Daten nutzen aber vor allem Forscher wie Simon Calmar Andersen.

Er ist einer der führenden Bildungswissenschaftler des Landes und berät die Regierung zur Weiterentwicklung des Nationalen Tests. Für Forscher sind die Vergleichstests ein Glücksfall. Gut gehütet liegen die Daten in einer eigenen Behörde. Möchte Andersen den Datenschatz heben, meldet er sich bei der Statistikbehörde. Die Beamten stellen ihm sämtliche Daten zur Verfügung – und entfernen die persönlichen Identifikationsnummern.

“Ich darf die Daten nur über deren Server nutzen, mit zwei oder drei Passwörtern geschützt”. Die Forscher könnten keine Rückschlüsse auf Individuen ziehen. Lehrer erhalten nur die Testergebnisse, keine weiteren Daten, etwa über den Bildungshintergrund der Eltern. “Ich habe Höllenschiss, mit den Daten zu arbeiten”, sagt er. Denn wenn ein Forscher sie missbraucht, erhält das gesamte Forscherteam für eine Woche oder sogar mehrere Monate keinen Zugang mehr. Eine Kollektivstrafe für den Datenschutz.

In Simons Studien stehen Tabellen, die deutsche Forscher vor Neid erblassen lassen. Dort vergleicht er Testergebnisse aus mehreren Jahren mit dem Einkommen und besuchten Schuljahren der Eltern, dem Migrationshintergrund oder Geschlecht. Er kann zudem die Klassengröße hinzuziehen, wie lange die Eltern aller Kinder der Schule durchschnittlich zur Schule gingen – oder, theoretisch, das Gewicht eines Kindes bei seiner Geburt. “All diese Daten kann ich kombinieren, um unterschiedliche Zusammenhänge zu analysieren.”

Er konnte etwa zeigen, wie wichtig die sozial-emotionale Intelligenz von Schülern für ihren späteren Schulerfolg ist. Seine Forschung zeigt: “Wer ein Kind beim Rechnen und Lesen fördern will, muss auch seine persönliche und soziale Entwicklung in der Schule stärken.”

In einer anderen Studie weist Andersen nach, wie wichtig Unterricht in der Herkunftssprache ist. Kinder, die zu Hause Türkisch oder Arabisch sprachen, bekamen Unterricht in ihrer Herkunftssprache. Ein Jahr später konnten sie auch auf Dänisch besser lesen. Solche Forschungen sind nicht sonderlich aufwändig, weil Forschern eine große Datenbasis als Vergleichsgruppe zur Verfügung steht.

Im föderalen deutschen Bildungssystem liegt die Einführung republikweiter, verpflichtender Tests noch in der Ferne. Nach der Veröffentlichung der IGLU-Ergebnisse schwärmte BMBF-Staatssekretärin Sabine Döring von bundesweiten Vergleichsarbeiten. Am konsequentesten hat sich Hamburg, 300 Kilometer von der dänischen Grenze entfernt, dem skandinavischen Vorbild angepasst und entwickelte sich so zum bildungspolitischen Liebling derzeitiger Debatten. Der Stadtstaat testet seine Schüler regelmäßig, vergleicht die Schulen miteinander.

Ein Vergleich bundesweiter Testergebnisse ist derzeit kaum möglich: NEPS untersagt den Ländervergleich; auch die Vergleichsarbeiten (VERA) dürfen Forscher nicht bundesweit auswerten. Lediglich das ländereigene IQB in Berlin ist dazu befugt. Anderen Wissenschaftlern ist es nahezu unmöglich, was der Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten lautstark bemängelt.

“Es ist gut, dass wir die Schüler jährlich testen”, sagt der dänische Forscher Andersen. Entscheidend sei jedoch, was mit den Daten gemacht wird. “In den USA erhalten Schulen, die schlecht performen, Sanktionen.” Die Folge: Die Lehrer verfielen in “teaching-to-the-test”; Unterricht, um die nationalen Tests möglichst gut zu bestehen. In Dänemark sei das nicht der Fall.

Dabei gab es unter der liberalen Bildungsministerin Merete Riisager eine ähnliche Entwicklung. Sie führte 2016 ein neues Programm ein. Eine Million Dänische Kronen (ca. 130.000 Euro) erhielten Schulen, die den Anteil der Schüler, die im nationalen Test schlecht abschnitten, um 5 Prozent senkten. Gewerkschaften liefen Sturm. Die Schulen in ganz Kopenhagen verweigerten sich dem Programm, erzählt Andersen.

Er konnte das Programm, das von der linken Nachfolgeregierung wieder abgeschafft wurde, nun evaluieren. Das Fazit: Das Programm hatte weder große positive, noch besonders negative Auswirkungen. Ein ernüchterndes Ergebnis, das die Debatte durch Evidenz abkühlt.

Derzeit debattiert die dänische Bildungslandschaft über die neue Generation der nationalen Tests. Das Ministerium lässt sich von Andersen und weiteren Wissenschaftlern beraten, wobei in dem 13-köpfigen Gremium auch Schüler, Lehrer und Eltern sitzen. Tests sind in Dänemarks Gesellschaft tief verankert. “Es ist schon spannend, dass sich die Politiker auch für die kleinsten Details interessieren”, sagt Andersen. In der neuen Testgeneration sollen alle Schüler dieselben Aufgaben bekommen. Das adaptive System wird abgeschafft. Die Lehrerverbände haben sich durchgesetzt.

Bildungsberater, KMK-Kenner, Reformer: In seiner Kolumne denkt Ex-Bildungsstaatssekretär Mark Rackles jeden Monat Bildungspolitik neu. Erfahren Sie hier mehr über die Vita unseres Kolumnisten.

Es ist keine echte Überraschung. Nach den desaströsen IGLU-Ergebnissen ist es wieder einmal der Deutsche Philologenverband, der sich gegen jede Kürzung der Stundentafeln in den Schulen ausspricht. Der Problemdruck des Lehrkräftemangels ist offenbar, anders als an den Grundschulen, für die Gymnasien noch verkraftbar.

Während sich die nicht-gymnasialen Schulformen in der Bildungsliga seit Jahren unten auf dem Spielfeld in kollektiver Unterzahl ein Trauerspiel liefern, diskutieren die Gymnasialen auf der Tribüne Haltungsfragen. Eine Etage tiefer, in den Katakomben des Wettbewerbsföderalismus, wirbt gleichzeitig der Cheftrainer Dr. Söder die Spieler benachbarter Bundesländer ab.

Auftritt Heinz-Peter Meidinger. Gymnasialer Bildungsfunktionär. Vorsitzender des Deutschen Lehrerverbands. Für wen genau er spricht, ist nie ganz klar. Dafür spricht er meist pointiert in alle Mikrofone, die er findet: “Weniger Schnickschnack an der Grundschule” und “Grundschulwende: Diese Fächer sollen wegfallen” waren vor weniger Tagen die medialen Reaktionen auf seinen Zwischenruf von der Tribüne. Meidinger fordert eine Konzentration auf die “Basics”: Lesen, Schreiben und Rechnen. Fremdsprachen und Informatik hält er für verzichtbar. Musik, Kunst und Sport? Nachrangig.

Mit diesen Einwürfen des Bildungsfunktionärs aus Bayern bekommt der stille Konsens der deutschen Bildungspolitik empfindliche Risse. Vermutlich hat Meidinger erkannt, dass auch die Gymnasien in absehbarer Zeit ihren Tribünenplatz verlieren und auf dem harten Boden der Realität aufschlagen werden. Ein struktureller Lehrermangel, der in dieser Höhe und Breite historisch neu ist und selbst nach offiziellen Angaben gut zwanzig Jahre anhalten wird. Statt die verbleibenden Leistungsträger auf dem Feld mit Arbeitszeiterhöhungen und “Achtsamkeitstrainings” zu demotivieren, sollten die Kultusminister strukturelle Lösungsansätze verfolgen.

PISA, IQB-Bildungstrend 2021 und aktuell die IGLU-Untersuchung bescheinigen Deutschland einen dramatischen Verlust bei elementaren Bildungsstandards. Und doch packen wir unverdrossen Jahr für Jahr mehr Stoff in den Unterricht und rufen nach neuen Fächern in der Stundentafel. Es ist dringend an der Zeit, dass die Politik ein Tabu bricht und eine Kürzung des Unterrichtsstoffes und der Stundentafel vornimmt.

Man muss nicht gleich 25 Prozent der Lehr- und Lerninhalte für entbehrlich halten, wie dies der Bildungssoziologe Aladin El-Mafaalani 2021 nach den Corona-Erfahrungen für die Sekundarstufe I diagnostizierte. Die Stundentafeln um zehn Prozent zu kürzen, ist vertretbar und umsetzbar. Zwei Stunden weniger an Grundschulen und drei Stunden weniger an weiterführenden Schulen senken den Lehrkräftebedarf erheblich und auf Dauer.

Auf dem Papier führen exakt 265 Jahreswochenstunden zum Abitur – so die KMK, so die Theorie. Faktisch sind Schulen und Lehrkräfte heute schon gezwungen, den Stoff und die Stunden in bestimmten Fächern bei hohem Unterrichtsausfall in eigener Verantwortung zu kürzen. Die Vorgaben um 10 Prozent abzusenken ist seriöser und mit Blick auf die Qualitätssicherung sicherlich effektiver. Niemand wird ernsthaft behaupten können, dass das Abitur nicht auch mit 239 Jahreswochenstunden erreicht werden kann.

Die KMK und die Länder gießen aktuell eher Öl ins Feuer, das es zu löschen gilt. Die wissenschaftliche KMK-Kommission forderte 2021 erst ein Pflichtfach Informatik und ein Jahr später dann mehr Stunden für Deutsch und Mathematik. Jetzt, nach dem IGLU-Desaster, fordern mehrere Kultusministerien mehr Lesezeit in der Grundschule – ohne jedoch zu sagen, was sie dafür aus dem Lehrplan streichen.

Profis wie der Heidelberger Mathematikdidaktiker und Informatiker Christian Spannagel fordern öffentlich eine “Entschlackung” der Lehrpläne. Nur sein eigenes Fach, die Informatik, braucht natürlich mehr Stunden. Das bildungspolitische Sankt-Florian-Prinzip – “Kürzen nur bei den Kollegen!” – gilt es, zu durchbrechen.

Die KMK muss sich bewegen und feststellen, dass das Abitur ab sofort auch mit 239 statt mit 265 Jahreswochenstunden zu schaffen ist. Dann können die Länder den Schulen einen Kürzungskorridor von 10 Prozent vorgeben – natürlich für alle Stundentafeln, nicht nur für die Gymnasien.

Das senkt den Lehrkräftebedarf, der durch die Stundentafel bestimmt ist, in einem substantiellen Umfang; wirksam und sofort. Ganz nebenbei lassen dabei auch die Stoffpläne entrümpeln, neue digitale Ansätze einbinden und der fächerübergreifende Unterricht stärken. Zeit, Bildungspolitik neu zu denken: mehr Mut zu weniger Stoff, um am Ende pädagogisch mehr zu erreichen.

Bund und Länder wollen mit Wirtschaftsverbänden und dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) ein “systematisches Übergangsmanagement” von der Schule in den Beruf etablieren. Dies geht aus einer Erklärung der Allianz für Aus- und Weiterbildung für die kommenden vier Jahre hervor (zum Download).

Die Allianz versteht sich als “zentrale politische Plattform” und “Aktionsbündnis” zur Stärkung der dualen Ausbildung. Ihre Entstehung im Jahr 2004 geht auf den ersten Ausbildungspakt von Wirtschaftsverbänden und Bundesregierung zurück. Damals verpflichtete sich die Wirtschaft, mehr Ausbildungsplätze zu schaffen. Seit 2014 sind die Länder und der DGB dabei.

Einen Fokus legt die Allianz diesmal für die nächsten drei Jahre darauf, mehr Menschen für eine Berufsausbildung zu gewinnen: Schulabsolventen, aber auch Studienabbrecher und Menschen mit Berufspraxis. Dafür will sie die Berufsorientierung in allen Schularten ausweiten und Jugendberufsagenturen und “vergleichbare Strukturen” flächendeckend ausbauen. Hamburg richtete als erstes Bundesland vor über zehn Jahren flächendeckend Jugendberufsagenturen ein.

Möglichst alle Bundesländer sollen künftig Daten über Schüler, die Unterstützungsbedarf haben, an die Bundesagentur für Arbeit weiterleiten. Bisher leiten die meisten Länder den Jobcentern keine vollumfänglichen Daten über die Jugendlichen zu, obwohl die Schülerdatennorm sie eigentlich gesetzlich dazu verpflichtet. Die Allianz will außerdem “mehr Transparenz über die Zahl und Verbleib von Studienabbrecherinnen und -abbrechern”.

Um die Qualität der dualen Ausbildung zu verbessern, wollen Bund, Länder und Sozialpartner die Qualifizierung von Ausbildern und Berufsschullehrer fördern. Berufliche Schulen sollten gestärkt und beim Startchancen-Programm berücksichtigt werden. Anna Parrisius

Knapp drei Viertel der mittelständischen Unternehmen geben an, dass sie immer schlechtere Bewerbungen um Ausbildungsplätze erhalten. Dies ergibt eine Umfrage der Stiftung des Arbeitgeberverbandes Niedersachsenmetall gemeinsam mit 14 weiteren Arbeitgeberverbänden in dem Bundesland. Geantwortet haben 620 vorwiegend mittelständische Betriebe aus unterschiedlichen Branchen. Bereits 2022 sagte in einer ähnlichen Umfrage der Stiftung die Hälfte von 400 Unternehmen, sie könnten Ausbildungsplätze nicht besetzen, da die Kompetenzen der Bewerber nicht ausreichten.

“Insbesondere in Mathematik und naturwissenschaftlichen Fächern sind die Kompetenzen gesunken”, sagt Olaf Brandes, Geschäftsführer der Stiftung Niedersachsenmetall. Die Stiftung vernetzt unter anderem Schulen und Betriebe für MINT-Bildungsangebote. “Noch gravierender ist ein Rückgang an Social Skills, von Belastbarkeit bis Lernbereitschaft”, sagt Brandes. Verstärkt hätten diesen Trend die Schulschließungen in der Pandemie. Jetzt mangele es an einem erfolgreichen Aufholprogramm, gerade für Jugendliche, die zu Hause nicht ausreichend unterstützt würden.

“Die Betriebe haben ihre Anforderungen an Schulnoten und Sprachniveau bereits gesenkt“, sagt Brandes. 40 Prozent sagten in der diesjährigen Umfrage, sie würden auch Azubis ohne einwandfreie Deutschkenntnisse einstellen. 60 Prozent gaben an, für offene Ausbildungsplätze würde ein Hauptschulabschluss ausreichen. Auch die Form einer Bewerbung ist Brandes zufolge nicht mehr entscheidend. “Schon ein Anruf kann heute zur sofortigen Einladung zum Bewerbungsgespräch führen.”

Der Arbeitgeberverband Niedersachsenmetall unterstützt jährlich etwa 50 Mitgliedsbetriebe, die Hauptschüler einstellen, mit 5.000 Euro – für Zusatzunterricht oder Hilfsmittel wie digitale Lernprogramme. “Solche Angebote müsste es auch von der Politik geben, denn andere Branchen haben begrenzte Mittel”, sagt Olaf Brandes. Volker Schmidt, Hauptgeschäftsführer vom Verband Niedersachsenmetall fordert einen stärkeren Einsatz von Unternehmensvertretern oder Studierenden als Mentoren in allgemeinbildenden Schulen. Er sagt: “Sie können als Vorbilder fungieren, die Vermittlung von Lernstoff erleichtern und Jugendliche durch Lernerfolge in ihrem Selbstbewusstsein stärken.” Anna Parrisius

Das KI-Tool ChatGPT kommt mit immer höherer Geschwindigkeit im Schulalltag an. In Hamburg ist eine Debatte entbrannt, nachdem Abiturienten versucht hatten, mithilfe des KI-Tools ihre Abiturnoten aufzubessern. Lehrkräfte waren beim Korrigieren misstrauisch geworden, weil Teile der Klausur mangelhaft, andere hingegen fehlerfrei waren. Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) bewertet den Vorfall gelassen und verweist auf die Schwierigkeiten, den Betrug nachzuweisen. “Wir müssen Schülerinnen und Schüler auf frischer Tat ertappen. Ansonsten ist das leider die Grauzone, die es immer geben wird”, sagte er dem NDR.

In Bayern bestand die neuste Version von ChatGPT nun in einem Testdurchlauf das schriftliche Abitur. Simone Fleischmann, Vorsitzende des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV), sah sich veranlasst, die bestehenden Bewertungskriterien im Bildungssystem infrage zu stellen. “Ich glaube, dass die schnelle Entwicklung der KI uns kein langsames Weiterentwickeln der Leistungsbewertung erlaubt. Wir müssen einsehen, dass unser Leistungssystem oldschool ist”, sagte BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann der dpa. Sie plädiert für eine grundlegende Reform: “Wir müssen künftig die Prozesse beurteilen und nicht das Ergebnis.”

Währenddessen startet die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) einen Pilotversuch zum Einsatz von ChatGPT in Schulen – und ermöglicht den kostenlosen Zugang zum Tool. Die teilnehmenden Lehrer sollen GPTschule, eine DSGVO-konforme Variante von ChatGPT, nutzen und den Einsatz dokumentieren und reflektieren. npr/dpa

Table.Media: Es gibt schon wieder eine neue Protestgruppe, die bessere Bildung will: Bildungswende JETZT! Sie sind Vorsitzender der Landeseltern-Konferenz in NRW, Herr Beckmann. Warum sind Sie alle so unzufrieden?

Christian Beckmann: Die Leute bringt auf, dass sich seit dem Bildungsgipfel in Dresden 2008 nichts Gravierendes verbessert hat in der Bildungslandschaft. Wir in NRW haben Kommunen, in denen rund 50 Schulen gebaut werden müssten – weil’s einfach zu wenig Plätze gibt. Wir sehen klamme Schulträger, die nicht wissen, wie sie das schaffen sollen. Und wir Landeseltern haben mit Familien zu tun, denen das Wasser finanziell bis zum Hals steht. Aber es tut sich gefühlt – nichts. Deswegen ist es wichtig, dass wir wieder aufstehen.

Sind Sie ein Gegen-Bildungsrat zu dem “Bildungsrat von unten“, der sich jüngst in Berlin ausgerufen hat?

Wir sind kein zweiter und kein Ergänzungs-Bildungsrat. Wir sind einfach Betroffene, die sich seit Jahren für Schulen einsetzen. Uns geht es nicht schnell genug voran. Gefühlt geht gar nicht’s voran, im Gegenteil, der Lehrermangel droht das Schulsystem von innen auszuhöhlen. Es zählt jede einzelne Stimme. Deswegen machen wir beim “Bildungsrat von unten” auch selbst mit.

Wie denken Sie über das Startchancen-Programm, dass 4.000 Schulen in schwieriger Lage helfen soll?

Da stecken gute Ansätze drin. Aber dieses Programm ist ja überhaupt noch nicht beschlossen. Bisher hat keine Schule auch nur einen Cent bekommen. Außerdem: Glauben Sie, dass es reicht, wenn der Bund zehn Jahre jeweils eine Milliarde für 4.000 Schulen ausgibt? Ich sehe eher das Risiko, dass das Programm nicht zustande kommt.

Was würden Sie sich erwarten?

Wir haben vier Kernforderungen, die wir morgen vorstellen, um bis 2030 das Ruder herumzureißen. Wir fordern ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro, um die Schulen in Deutschland baulich und von der Infrastruktur her in Ordnung zu bringen. Die Ausbildung von Lehrerinnen, Lehrern und weiterer pädagogischer Berufe muss auf die Arbeit in multiprofessionellen Teams umgestellt werden. Schulen müssen unserer Ansicht nach inklusiv arbeiten. Sie grenzen im Moment zu viele Personen aus. Und dann braucht es einen Bildungsgipfel auf Augenhöhe.

Das ist ein hoher Anspruch. Nicht mal das einfachste davon, der Berliner Bildungsgipfel, hat funktioniert.

Ja, es war eine Farce, die Frau Stark-Watzinger Anfang des Jahres vom Stapel gelassen hat. Um das mit echtem Leben zu füllen, brauchen wir einen großen Aufschlag.

Was heißt das?

Bildung muss zur Chefsache gemacht werden. Deswegen richten wir unseren Appell an Bundeskanzler Scholz und die Länderchefs, und nicht nur an die Kultusministerien.

Christian Beckmann leitet die Landeselternkonferenz in NRW. Der Anstoß für die weitere Bildungsinitiative von unten kam aus Berlin von “Schule muss anders” und der rheinland-pfälzer “ARGE-SEB“. Die Forderungen von “Bildungswende JETZT!” werden morgen veröffentlicht.

Carmen Köhler will junge Menschen bilden und begeistern. “Augen zum Strahlen bringen”, wie sie sagt. Daher ist sie Botschafterin der Initiative “Roberta – Lernen mit Robotern” des Fraunhofer-Instituts für Intelligente Analyse- und Informationssysteme (IAIS). Die Initiative will jungen Menschen einen niedrigschwelligen Einstieg ins Programmieren und in den Umgang mit Künstlicher Intelligenz vermitteln.

Das geht zum Beispiel mit dem Open Roberta Lab, in dem Kinder lernen, selbstständig Robotersysteme zu programmieren oder mit dem Programmier-Wettbewerb Code4Space, der sich an Grundschüler richtet. Nach eigenen Angaben hat die Roberta-Initiative mit ihren Projekten bisher über 10 Millionen Nutzer erreicht. Als Botschafterin ist es Köhlers Aufgabe, auf das Angebot aufmerksam zu machen: Sie spricht zum Beispiel in Panel-Diskussionen oder Workshops darüber, wie Roberta die nächsten Generationen mit in die digitale Welt nehmen will.

Etwas weiterzugeben, ist Köhler wichtig, denn auf Empowerment fußt auch ihr persönlicher Karriereweg. Nach dem Abitur beginnt sie zunächst eine Ausbildung zur Friseurin – obwohl sie eigentlich von einer Karriere als Astronautin träumt. In einem Berliner Friseursalon erlebt sie um die Jahrtausendwende dann einen Schlüsselmoment: Köhler schneidet einem Wirtschafts-Professor die Haare. Er ermutigt sie, ihrer Leidenschaft für Naturwissenschaft nachzugehen. Daraufhin studiert Köhler Mathematik an der Freien Universität Berlin und promoviert anschließend in Physik an der Ludwigs-Maximilian-Universität in München. Ihr Fokus: atmosphärische Physik und Dynamik.

Inzwischen leitet Köhler ein Team am Baskischen Zentrum für Klimawandel in Bilbao, das sich mit KI in den Bereichen Nachhaltigkeit und Umwelt befasst. Sie ist zudem CEO ihrer eigenen Agentur, die sich mit Big Data, zum Beispiel mit Wetterdaten beschäftigt. Und: Sie ist Analog-Astronautin beim Österreichischen Weltraum-Forum. Dabei simuliert sie Mars-Missionen in Regionen der Erde, die dem roten Planeten ähneln – zum Beispiel in einer Dünenlandschaft im Oman – und sammelt Erfahrungen, die bei echten Expeditionen helfen sollen.

Köhler sieht es daneben als ihre Aufgabe, jungen Menschen KI nahezubringen. Bis März dieses Jahres leitete sie das Projekt “Künstliche Intelligenz in der Berufsausbildung”, das das IAIS gemeinsam mit der Google Zukunftswerkstatt ins Leben gerufen hat. Azubis und Auszubildende erhalten dabei zunächst in einem ersten Modul einen niederschwelligen Einstieg ins Programmieren. Im zweiten Modul geht es um das sogenannte ”Computational Thinking”, also die Frage, wie ein Computer denkt. “Wir müssen uns vor Augen führen, dass der Computer letztlich nur das ausführt, was wir ihm vorgeben”, erklärt Köhler. “Es ist wichtig, dass wir ihn nicht als eigenständiges Wesen betrachten.”

Das dritte Modul widmet sich voll und ganz KI: den ethischen Herausforderungen, der Frage, auf welchen Daten die Algorithmen basieren sowie der Datensicherheit. Für einen reflektierten Umgang mit der neuen Technologie sei das Bewusstsein entscheidend, sagt Köhler. Einerseits müssten junge Menschen lernen, selbstständig – ohne Hilfsmittel – zu lernen. Andererseits müssten sie auch wissen, wie sie KI als Hilfsmittel verwenden können.

Im vergangenen Jahr erreichten das Fraunhofer IAIS und die Google Zukunftswerkstatt damit mehr als 13.500 Auszubildende und 1.600 Ausbilder. Was noch passieren muss, um KI nachhaltig in der Bildungslandschaft zu verankern? “Noch ganz viel!”, betont Köhler. Aber: Die wichtigste Errungenschaft sei, dass die Bildungslandschaft inzwischen gemerkt habe, dass KI da ist – und auch bleibt. Anouk Schlung

Research.Table. Holger Hanselka wird neuer Fraunhofer-Chef: Der Senat der Forschungsorganisation hat sich während der Mitgliederversammlung in Dresden einstimmig für den aktuellen Leiter des KIT ausgesprochen. Der umstrittene Vorgänger Reimund Neugebauer hat seinen sofortigen Rücktritt angeboten. Mehr

Research.Table. TU Nürnberg: Experimentierkasten für Reformen: Hans Jürgen Prömel ist Gründungspräsident der Technischen Universität Nürnberg. Während bundesweit im Zuge der WissZeitVG-Reform über Strukturreformen und bessere Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft diskutiert wird, setzt die 2021 gegründete Hochschule derlei bereits um. Mehr

01. Juni 2023

KMK: Sondersitzung der Amtschefkonferenz

Die 16 Schulministerien beraten im Rahmen einer außerordentlichen Sitzung auf Ebene der Amtschefs über die Verhandlungen zum Startchancen-Programm. Daneben stehen auf der Tagesordnung: die Qualitätsoffensive Lehrerbildung, die Ende 2023 ausläuft, aktuelle Entwicklungen in der Lehrerbildung und das Zentrum für internationale Bildungsvergleichsstudien.

15. Juni 2023, 16:00 bis 19:15 Uhr, Berlin

Fachkonferenz: Schule ohne Lehrkräfte? Probleme, Lösungsansätze und Zukunftsperspektiven

Die Konrad-Adenauer-Stiftung stellt in dieser Veranstaltung drei zentrale Fragen: Was sind die Ursachen für den Lehrkräftemangel? Wie sind die aktuellen Gegenmaßnahmen der Bundesländer zu bewerten? Wie kann der Arbeitsort Schule langfristig attraktiver werden? INFOS & ANMELDUNG

22. bis 23. Juni 2023, Koblenz

Fachtagung: Wege aus der Lehramtsausbildung und dem Lehrerberuf

Ziel der Fachtagung ist, Dropouts von Lehramtsanwärtern und Lehrkräften in den Blick zu nehmen und sich die Frage zu stellen, wie verhindert werden kann, dass so viele die Ausbildung oder den Beruf verlassen. INFOS & ANMELDUNG

22. Juni 2023, 11:00 bis 16:00 Uhr, Berlin

Werkstatt: Politische Jugendbildung

Der Deutsche Bundesjugendring beschäftigt sich mit Qualitätsmerkmalen politischer Bildung im jugendverbandlichen Kontext. Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage zu dem Thema sollen beim Termin besprochen und Handlungsansätze abgeleitet werden. INFOS & ANMELDUNG

22. und 23. Juni 2023, Hamburg

Tagung: EMSE-Tagung

Das Thema der diesjährigen EMSE-Tagung lautet “Transfer – Potenziale und Herausforderungen”. Neben Transferprojekten und ihren Effekten auf die Bildungslandschaft werden auch Fragen der Transferforschung selber erörtert. INFOS & ANMELDUNG

26. Juni 2023, 11:00 bis 17:00 Uhr, Berlin

Programm: Transformative Skills für Nachhaltigkeit

Der Stifterverband lädt ein, über Nachhaltigkeits-Kompetenzen und deren didaktische und praktische Vermittlung zu diskutieren. Gemeinsam mit der Carl-Zeiss-Stiftung und der Deutschen Bundesstiftung Umwelt will der Verband Transformationsprozesse für Nachhaltigkeit vorantreiben. INFOS & ANMELDUNG

27. Juni 2023, 10:00 bis 17:20 Uhr, Brüssel und online

Gipfel: Education and Innovation

Dieser Gipfel will die Bildungs-, Forschungs- und Innovationsgemeinschaft dazu inspirieren, eine unternehmerische und innovationsgetriebene Kultur in Europa zu fördern. Breakout-Sessions finden zu Themen wie Schulbildung für das Klima und Beteiligung von Mädchen an der digitalen Welt statt. INFOS & ANMELDUNG

28. Juni 2023, 12:30 – 13:30 Uhr, online

Webtalk: Wie können Stiftungen Bildungschancen für junge Menschen schaffen?

Ungleiche Ausgangsbedingungen verlangen ungleiche Unterstützung. Im Hinblick auf diese Devise untersucht der Bundesverband deutscher Stiftungen, wie wir individuelle Förderangebote schaffen können, um alle jungen Menschen zu erreichen. Speakerin ist Jutta Allmendinger. INFOS & ANMELDUNG

28. Juni 2023, 12:00 bis 17:30 Uhr, Nürnberg

Transferkampagne: Digitale Medien im Ausbildungsalltag

Um Interessierten aus der Berufsbildungspraxis konkrete Einsatzmöglichkeiten digitaler Medien zu zeigen, stellt die Transferkampagne Teilnehmenden das Online-Berichtsheft “BLok”, die Lernanwendung “KeaP digital” und das VR-Projekt “HandLeVR”vor. INFOS & ANMELDUNG