kaum ein Land rührt heute nicht die Trommel für ein Lehramtsstudium. Auf die Frage: “Betreibt oder betrieb Ihr Land seit 2018 spezielle öffentlichkeitswirksame Maßnahmen zur Werbung für das Lehramtsstudium?” antworteten 15 Länder im Monitor Lehrerbildung zuletzt mit “ja”.

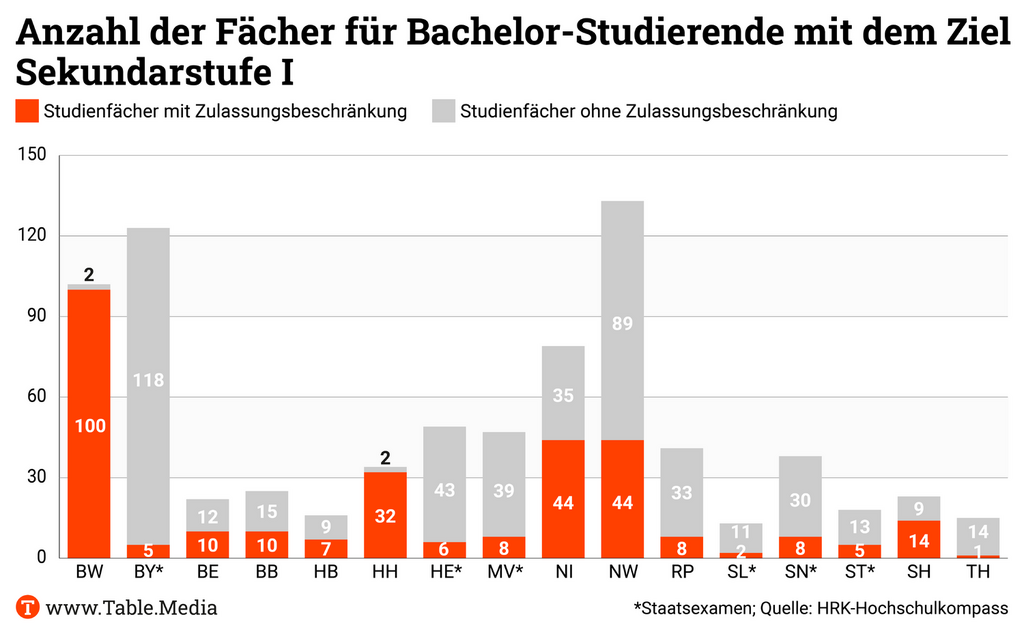

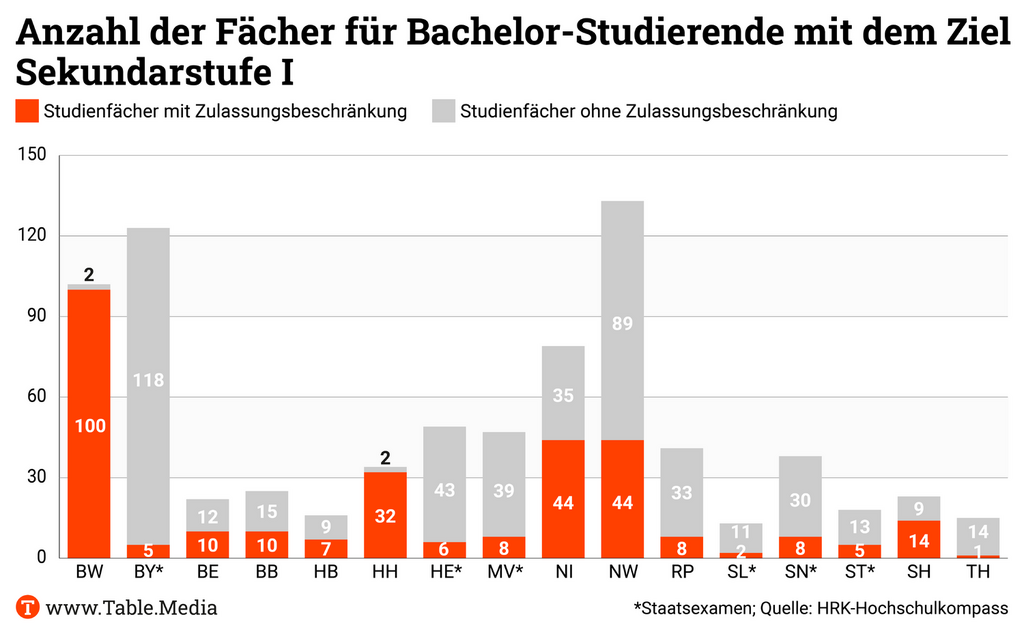

Umso erstaunlicher sind die Ergebnisse einer Table.Media-Recherche zu Zulassungsbeschränkungen im Lehramtsstudium. Torben Bennink und Anouk Schlung haben gezeigt, dass es sie nach wie vor in allen Bundesländern gibt. In vier Bundesländern gibt es für das Lehramt in der Sekundarstufe I demnach sogar mehr Studiengänge mit als ohne Zulassungsbeschränkungen. Immer noch werden also Studienbewerber abgewiesen, die gern Lehrerin oder Lehrer werden wollen. Können wir uns das angesichts des weiter wachsenden Personalmangels leisten?

Inzwischen ist ja auch der Markt für Quer- und Seiteneinsteiger weitgehend leergefegt. Bei anderen wichtigen Professionen, die in der Schule gebraucht werden, sieht es nicht viel besser aus: Sozialarbeiter, Psychologen, Schulassistenten, Integrationshelfer, aber auch Verwaltungs- und IT-Fachkräfte. Ohne sie gibt es keine multiprofessionellen Teams, eine der tragenden Säulen des Startchancen-Programms. Schulen selbst sehen hier großes Potenzial. Das hat Holger Schleper im Gespräch mit einer Schulleiterin und einem Schulleiter erfahren, die aufgrund der herausfordernden Lage ihrer Schule vom Startchancen-Programm profitieren könnten.

Und noch ein Lese-Tipp: Wissen Sie, was Checker Tobi über Klimabildung und Medienerziehung denkt? Sie kennen ihn nicht? Dann fragen Sie doch mal Ihre Kinder, oder lesen Sie das Interview, das Christian Füller mit Tobias Krell alias Checker Tobi geführt hat.

Eine erkenntnisreiche Lektüre wünscht Ihnen

Im Oktober spült das Wintersemester wieder viele junge Menschen an die deutschen Universitäten. Das verspricht dringend benötigten Nachwuchs für die Schulen in Deutschland. Denn die dürften bis weit ins nächste Jahrzehnt unter einem enormen Personalmangel leiden. Doch eine Table.Media-Recherche legt nahe, dass die Universitäten auch im Jahr 2023 immer noch Interessenten ablehnen – auch in ausgewiesenen Mangelfächern. Das zeigt eine Auswertung des “Hochschulkompass” der Hochschulrektorenkonferenz. Dieses Tool gibt einen Überblick über Studiengänge und Voraussetzungen.

Der Fokus dieser Recherche von Table.Media liegt auf Studiengängen für das Lehramt in der Sekundarstufe I. Grund dafür ist, dass in der Sekundarstufe I der Lehrkräftemangel besonders groß ist. Zudem ist der naturwissenschaftliche Anteil des Sachunterrichts in der Grundschule nicht in einzelne Fächer aufgegliedert. Daher ist hier ein Vergleich einzelner Fächer schwieriger.

Die Auswertung der Zahlen aus dem Hochschulkompass für das Wintersemester zeigt beachtliche Unterschiede zwischen den Ländern:

Diese Punkte lassen aufhorchen, denn der prognostizierte Bedarf an neu eingestellten Lehrkräften ist auf absehbare Zeit in der Sekundarstufe I besonders hoch. Am eklatantesten wird sich dieser Mangel laut Bildungsforscher Klaus Klemm genau dann zeigen, wenn aktuelle Studienanfänger ihren Weg in die Schulen finden könnten.

Noch besorgniserregender sind die Prognosen für die MINT-Fächer. “In den Jahren bis 2030 wird der Einstellungsbedarf im Durchschnitt aller MINT-Fächer nur zu 33,9 Prozent gedeckt werden können – im Fach Technik sogar nur zu 3,9 Prozent und im Fach Biologie zu ‘immerhin’ 43,6 Prozent”, schreibt Klemm in einer Expertise für die Telekom-Stiftung.

In den Ministerien und Hochschulleitungen scheint es inzwischen denkbar, an der Stellschraube Zulassungsbeschränkungen zu drehen. In Brandenburg sollen die Beschränkungen bald der Vergangenheit angehören – erste Hürden sind an der Universität Potsdam schon in diesem Wintersemester gefallen, sagt das Wissenschaftsministerium. In Berlin soll eine Kommission im Frühjahr 2024 Vorschläge zur Senkung der Hürden für die Aufnahme eines Lehramtsstudiums machen.

Dennoch, so betont Bianca Brinkmann, Expertin für die Lehrerausbildung beim Centrum für Hochschulentwicklung (CHE), sei die Senkung der Zulassungshürden kein Allheilmittel. Gleichzeitig müsse man die Schwundquoten während des Studiums reduzieren. Dafür brauche es vor allem mehr Daten zu den Abbrechern: “Wo gehen die Studierenden eigentlich verloren und warum gehen sie verloren? Da muss man auch nach Fächern differenzieren”, sagt sie. Auf dieser Grundlage könnte man schließlich passgenauer mit lehramtsspezifischen Maßnahmen gegensteuern.

Vorbilder lassen sich in Nachbarländern wie Österreich und den Niederlanden finden, wo etwa intensiv betreute Studieneingangs- und Orientierungsphasen existieren. Der Gedanke dahinter ist, Studierenden im ersten Jahr verstärkt Orientierung im akademischen System zu geben – sodass sie im Zweifelsfall ihre Studienentscheidung frühzeitig überdenken können.

Eine zunächst einmal einfach klingende Gegenmaßnahme gegen den Lehrkräftemangel wäre der Ausbau von Studienplatzkapazitäten. Bislang hätten es die Hochschulen jedoch versäumt, ausreichend Studienplätze bereitzustellen, sagt Andreas Keller, Vorstandsmitglied Hochschule und Forschung bei der GEW. Und das “obwohl seit vielen Jahren ein Lehrkräftemangel prognostiziert worden ist, dessen dramatische Folgen wir jetzt erleben”. Die Länder könnten die Hochschulen über Zielvereinbarungen oder den Gesetzesweg dazu verpflichten.

“Die Anzahl der Studienplätze und die Qualität der Studienbedingungen steht und fällt mit der Bereitstellung entsprechender Finanzmittel. Dies ist im Wesentlichen Aufgabe der Länder“, sagt auch Bianca Brinkmann zu Table.Media. Andreas Keller von der GEW skizziert konkrete Maßnahmen auf dem Weg dorthin. So ließen sich die Stellen für wissenschaftliche Mitarbeitende, die gegen ihren Willen in Teilzeit arbeiten, aufstocken. Auch eine “Entfristungsoffensive im Mittelbau mit Erhöhung der Lehrverpflichtung” hält er für denkbar.

Und er sagt: “Die Kapazitäten durch die genannten kurzfristigen Maßnahmen zu erhöhen, wäre sofort, unverzüglich möglich, also bereits zum kommenden Sommersemester.” Brinkmann dagegen hält unter Umständen eine längere Vorlaufzeit für notwendig, etwa wenn im Zuge des Kapazitätsausbaus Professuren besetzt und zusätzliche Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden müssen. Torben Bennink und Anouk Schlung

Zwei Wünsche stehen ganz oben auf der Liste von vielen Schulen in herausfordernder Lage: Mehr Budget in eigener Verantwortung, um vor Ort handeln zu können – ausgerichtet an den eigenen Bedarfen. Und die Stärkung von multiprofessionellen Teams. Dieser deutliche Fingerzeig ergibt sich aus Gesprächen, die Table.Media mit Schulleitungen geführt hat. Es zeigt sich bei aller Kritik, dass das geplante Startchancen-Programm kein großer Wurf sei: Es benennt treffend prägende Probleme des Alltags an Schulen.

“Für mich sind die Säulen zwei und drei des Programms am wichtigsten”, sagt Christian Pennekamp, Konrektor des Grundschulverbundes Paul-Gerhardt-Schule/Kardinal-von-Galen-Schule in Dülmen in Nordrhein-Westfalen. Diese Säulen sollen die Schulautonomie und das Zusammenwirken verschiedener Berufsgruppen unterstützen. “Es soll darum gehen, Chancengleichheit herzustellen. Das schafft man, indem man zuerst bei den Kindern und ihren Familien selbst ansetzt.”

Pennekamp nimmt damit direkt Bezug auf den Grundaufbau des Startchancen-Programms. Mit ihm sollen bis zum Ende des Schuljahres 2033/2034 insgesamt 4.000 sogenannte Brennpunktschulen von Bund und Ländern unterstützt werden. Der Fokus liegt auf Grundschulen. Das Kernziel ist, den Bildungserfolg von der sozialen Herkunft zu entkoppeln.

40 Prozent der Fördergelder sind dabei für Säule I vorgesehen. Sie umfasst bauliche Maßnahmen und Ausstattungsinvestitionen. Säule II (30 Prozent) soll die Schulautonomie stärken. Hier soll ein Chancenbudget den Schulen ermöglichen, ihre Schulen und den Unterricht bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Dabei sollen sie über ein Drittel der Gelder frei verfügen können. Die anderen zwei Drittel sollen sich an einem Leitfaden orientieren, den Bund und Länder noch vereinbaren wollen. Die Gelder in Säule III schließlich sollen dazu dienen, multiprofessionelle Teams zu fördern.

“Für uns sind das Chancenbudget und die Stärkung multiprofessioneller Teams wirklich am wichtigsten”, sagt auch Amrei Dettbarn. “Und diese beiden Säulen sind aus meiner Sicht gleichrangig.” Dettbarn ist Leiterin der Stadtteilschule Grundschule am Priesterweg in Potsdam.

Warum rücken Pennekamp und Dettbarn die Säulen II und III so in den Vordergrund? Ein genauer Blick auf die Schulen macht es offensichtlich: “Wir sind eine Schule in herausfordernder Lage”, sagt Dettbarn. Ungefähr 400 Kinder besuchen die Grundschule am Priesterweg. “55 Prozent der Kinder haben einen Migrationshintergrund und 50 Prozent der Familien beziehen Transferleistungen.” Aktuell steige der Migrationsanteil. “In den ersten Klassen sprechen 75 Prozent der Kinder zu Hause mindestens eine weitere Sprache außer Deutsch oder gar kein Deutsch.” Zudem hätten viele Kinder besonderen Förderbedarf, gerade im emotional-sozialen Bereich.

Pennenkamps Schule in Dülmen besuchen 419 Schülerinnen und Schüler. 174 haben einen Migrationshintergrund, 60 befinden sich in der Erstförderung. Dabei handelt es sich um eine in der Regel zweijährige Förderphase für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler zum Erwerb von Deutschkenntnissen und Basiskompetenzen.

Vor diesen Hintergründen betont Dettbarn die Bedeutung von multiprofessionellen Teams. “Viele unserer Kinder sind familiär sehr belastet und dadurch gar nicht in der Lage, richtig zu lernen.” Deshalb wünscht sich die Schule einen größeren Pool an Schulassistenzen. Derzeit können solche Assistenzen bei der Stadt beantragt werden. Sie sind dann einem einzelnen Kind zugeordnet und unterstützen es etwa im Unterricht. Aus Dettbarns Sicht wäre mehr Flexibilität hilfreich. “Wenn wir sehen, dass ein Kind Fortschritte macht und weniger Betreuung benötigt, wäre es gut, wenn sich die Schulassistenz verstärkt um ein anderes Kind kümmern könnte.”

Deutlichen Mehrbedarf sieht Dettbarn auch in der Schulsozialarbeit. “Schulen in herausfordernder Lage brauchen auf jeden Fall mehr Schulsozialarbeit als andere Schulen. Wir haben einfach viel mehr Konflikte.” Das liege auch daran, dass an der Schule mehr als 35 Nationen zusammenkämen. Und die Integration falle deutlich schwerer, weil einige Kinder untereinander nur ihre eigene Sprache sprächen. Derzeit gibt es eine Schulsozialarbeiterin in der Grundschule am Priesterweg. Deren Arbeit ist für die Schule enorm wichtig. Aber für 400 Kinder inklusive Elternarbeit wünscht sie sich deutlich mehr Personal.

Wie Dettbarn sieht auch Pennekamp bei der Schulsozialarbeit großen Mehrbedarf. “Wir verfügen über einen Schulsozialarbeiter mit 14 Stunden, eine Multiprofessionelle-Teams-Kraft in Vollzeit für die Klassen 3 und 4 und eine sozialpädagogische Vollzeitkraft in der Schuleingangsphase.” Aber es gehe eben um 419 Kinder. “Wir wünschen uns, dass die Schulsozialarbeit 28 oder 36 Stunden umfasst und wir noch eine Person für die Schuleingangsphase hätten. Denn die halten wir für unheimlich wichtig.”

Auch Kinder- und Jugendpsychologen sowie Logopäden und Ergotherapeuten haben für beide Schulleiter eine große Bedeutung für die multiprofessionellen Teams. “Meine Kolleginnen und Kollegen sind gut geschult, und sie sehen vieles. Aber fachlich können Logopäden und Ergotherapeuten natürlich ganz anders agieren”, sagt Pennekamp. Für die Schule wäre es sehr wichtig, diese Berufsgruppen verlässlich einbinden zu können.

Untern Strich wolle man ein großes ineinandergreifendes System, um Kinder und deren Familien zu fördern. Pennekamp würde seine Schule daher gern zu einem Familiengrundschulzentrum ausbauen. Und er bricht eine Lanze für den Bundesfreiwilligendienst. “Bufdis sind in unseren Klassenteams eine riesige Unterstützung.” Deshalb sieht er die Kürzungspläne des Bundes beim Freiwilligendienst mit sehr großer Sorge.

Große Hoffnungen setzen Dettbarn und Pennekamp auch in das Chancenbudget. Beide denken dabei auch an die Angebote im Ganztag. “Wir möchten den Kindern ab 15 Uhr attraktive Angebote machen, bei denen sie sich ausprobieren können”, sagt Pennekamp. Verschiedene Sportarten oder Kontakt mit Tieren nennt der Konrektor als Beispiele. “Im Umgang mit den Tieren etwa liegen ganz vielfältige Lernchancen, im emotionalen, sozialen und auch im motorischen Bereich.”

Derzeit sind solche Angebote nur durch die Unterstützung von Stiftungen möglich. Tatsächlich berichtet auch Dettbarn, dass das Vorsprechen bei Stiftungen – und das in jedem Schuljahr aufs Neue – keinen kleinen Teil ihrer Arbeitszeit ausmacht. “Ich bin total dankbar für das Engagement von Vereinen und Stiftungen.” Aber ein festes Budget, das die Schule dann planungssicher für ihre Projekte wie Mediennutzung, Demokratiebildung, Tanz, HipHop oder Graffiti einsetzen könnte, wäre eine enorme Entlastung.

In den kommenden Monaten wird sich zeigen, ob beide Schulen zu den ausgewählten Startchancen-Schulen gehören. Pennekamps Schule ist bereits Teil des Programms “Schule-macht-stark” von Bund und Ländern. Laut jüngstem Eckpunkte-Papier soll es in das Startchancen-Programm überführt werden. Pennekamp hofft sehr darauf: “Wir können es uns wirklich nicht mehr leisten, auch nur ein einziges Kind zu verlieren. Wir müssen alle mitnehmen.”

Chancengerechtigkeit könne man nur erreichen, wenn früh ausgeglichen werde, was in manchen Elternhäusern nicht vermittelt wird oder aber auch nicht vermittelt werden kann. “Es sind daher die Grundschulen, die wir stärken müssen, wenn wir diese Ungleichheiten bei den Chancen wirklich abbauen wollen. Grundschule geht uns alle an. Sie zu stärken, ist Aufgabe für uns als gesamte Gesellschaft.”

Einen klassischen Stundenplan sucht man an der Beruflichen Schule ITECH in Hamburg vergeblich. Auch ein Pausengong fehlt. Stattdessen gibt es an der Schule, an der die meisten Azubis zum Fachinformatiker ausgebildet werden, Kernarbeitszeiten – in manchen Teams zum Beispiel von 9.30 bis 13 oder 15 Uhr. Nur für wenige Fächer wie Wirtschaft und Recht sind zusätzliche Zeitslots reserviert.

Ansonsten lernen die Berufsschüler in fächerintegrierten Blöcken, die jeweils rund drei Wochen dauern und ein Lernfeld behandeln. Den prototypischen Ablauf eines Blocks schildert Holger Schmidt, Abteilungsleiter für Schulentwicklung, so: “In den ersten drei Tagen finden die Schüler sich in das neue Lernfeld ein und erhalten viel unterstützenden Input von uns. Dann sind sie etwa acht Tage stärker auf sich gestellt und arbeiten in Gruppen an ihren individuellen Projekten. Zum Schluss kommen alle zu einer Abnahme und Reflexion zusammen.”

Für die Leistungsüberprüfung können die Schüler zwischen mindestens zwei Optionen wählen – verbreitet ist zum Beispiel das Fachgespräch zum Ergebnis der Projektarbeit verbunden mit einer Reflexion des Lernprozesses im Team. Klassische Klausuren gibt es dagegen kaum noch.

Der Schultag an der ITECH, die für den Deutschen Schulpreis 2023 nominiert ist, beginnt mit einer Morgenrunde, bei der alle gemeinsam den Tag planen. An diesem Donnerstag, als Bildung.Table zu Besuch ist, sitzen danach Schüler einzeln oder in Grüppchen am Rechner. Eine Gruppe hat sich für eine Präsentation um ihren Lehrer versammelt. Um sich zu strukturieren, werden die Schüler angeregt, ihre Aufgaben in Sprints aufzuteilen, in einzelne Schritte mit Deadlines.

Für Schulleiterin Monika Stausberg lautet die Formel ihrer Schule: “Wir wollen die Schüler zur Eigenverantwortung bringen, daher müssen wir ihnen Vertrauen und Freiheit zur Gestaltung geben.” Zum Ausdruck kommt das etwa darin, dass die Schüler meist frei wählen können, wann sie sich fachlichen Input ihrer Lehrer holen. Für jedes Lernfeld finden sie auf Moodle Anweisungen, woran sie arbeiten sollen, und Materialien, die sie dafür nutzen können.

Wer will, kann an abgesprochenen Tagen auch von zu Hause arbeiten und sich über Webex zum Unterricht zuschalten. Auch die Lehrer arbeiten inzwischen gelegentlich im Home-Office – vorausgesetzt, es ist mindestens ein Kollege als direkter Ansprechpartner für die Schüler vor Ort.

“Die Ordnungsmittel geben das alles bislang aber eigentlich nicht her”, räumt Schulleiterin Stausberg ein. Denn an Hamburgs Schulen gilt eigentlich Präsenzpflicht. Die ITECH nimmt allerdings an einem Modellprojekt mit der Bundeswehr-Universität München teil, das größere Spielräume hinsichtlich Hybrid- und Online-Unterricht eröffnet. “Für mich zählt nicht die quantitative, sondern die qualitative Anwesenheit”, sagt die Schulleiterin. Wenn jemand beim eigenständigen Lernen nicht klarkomme, zeige sich das bei der Lernbegleitung im Prozess, spätestens in den Abnahmen. “Dann können wir ins Gespräch gehen und schauen, wie wir es beim nächsten Mal besser machen.”

In einem Team präsentieren die Gruppen ihre Projektarbeit. Anne Bewig, Lehrerin für Kommunikation und Sprache, schaut gemeinsam mit zwei weiteren Lehrern auf die Ergebnisse. Was fächerintegrierter Unterricht bedeutet, zeigt sich auch hier. Alle drei Lehrkräfte bringen ihre Expertise und ihre Perspektive mit ein. Während die anderen beiden Lehrer eher den fachspezifischen Blick haben, hat Anne Bewig vor allem die Kommunikation innerhalb der Lerngruppe im Fokus.

Die Verantwortung für Feedback und Bewertung liegt bei keiner Lehrkraft allein. Das geht, weil immer drei Klassen eines Lehrjahrs im Team von meist drei Lehrern unterrichtet werden. Insgesamt kümmern sich sieben bis acht Lehrer um ein Klassenteam.

Seit 2013 hat die Berufsschule ihren Unterricht umgestellt. “Wir haben damit auf sich immer schneller wandelnde Märkte und Technologien, aber auch auf gesellschaftliche Entwicklungen reagiert“, sagt Schulleiterin Monika Stausberg. Was die Azubis können müssen, ändert sich stetig, es variiert zudem stark von Betrieb zu Betrieb. Die neuen Unterrichtsformen an der ITECH sollen daher Kompetenzen wie selbstverantwortetes Lernen stärken. Und sie sollen Azubis Raum dafür geben, selbst zu wählen, welche Systeme oder Programme sie für eine Aufgabe nutzen.

Und die Schulentwicklung hat auch für mehr Entlastung im Kollegium gesorgt, betont Monika Stausberg: “Vor unserer Umstellung waren die Lehrer kreuzunglücklich, weil sie nur gestresst von einer Klasse zur nächsten rannten und der Unterricht die Lernenden immer weniger erreichte.” Durch die Arbeit in den Klassenteams fühlten sich viele entlastet. “Der Schwerpunkt unserer Arbeit hat sich vom lehrerzentrierten Frontalunterricht zu mehr Feedback und Lernbegleitung verschoben”, ergänzt Holger Schmidt. Es bleibe so mehr Zeit für den Beziehungsaufbau, um Schüler zu motivieren und Lehr- und Lernmaterialien weiterzuentwickeln.

Die Arbeit der Lehrer im Team hat auch praktische Vorteile: Wenn ein Lehrer ausfällt, droht kein Unterrichtsausfall, weil immer zwei oder drei Lehrer gleichzeitig ein Team betreuen. Außerdem sind es die Schüler gewohnt, selbstständig zu arbeiten und brauchen dafür nicht unbedingt den Lehrer im Raum.

Nicht jeder kommt mit so viel Freiheit allerdings klar. Das zeigt sich in Google-Kommentaren zur Schule. In einem heißt es: “Wer aus der regulären Schule hierher wechselt, wird Probleme haben, sich zu organisieren.” Und im Klassenraum gibt ein Schüler bei einer Projektabnahme zu: “Das ist eine blöde Angewohnheit von mir, aber ich habe erst gestern richtig angefangen.”

Offen sprechen die Schüler auch darüber, dass sie ChatGPT bei ihrer Arbeit genutzt haben. Lehrer Christoph Holst stört sich daran nicht. Er betont, dass die Schüler aber auf jeden Fall ein grundlegendes Verständnis davon haben sollten, was der KI-Bot macht. Zum Konzept der Schule gehört es, dass sie sich digitalen Entwicklungen stellt und Schüler an sie heranführt.

Für Holger Schmidt ist das Besondere an der ITECH auch, dass es keine abgekapselten Arbeitsgruppen für Entwicklungsprojekte gibt, die am Ende niemandem etwas bringen. “Wenn wir beispielsweise ein neues Medienkonzept brauchen, dann entwickeln das die Teams der Lehrenden, welche davon auch betroffen sind, individuell für ihren Bereich.” Um diesen Prozess besser zu unterstützen, wurden einige Kollegen zu agilen Coaches ausgebildet – und fast das gesamte Kollegium hat eine Fortbildung zum Lerncoach gemacht.

“Die Arbeit für uns Lehrer ist nicht weniger anspruchsvoll geworden, denn wir entwickeln viel neu”, sagt Holger Schmidt. Ähnlich wie die Schüler erhielten die Lehrer von der Schulleitung viel Vertrauen – müssten dann aber auch Eigenverantwortung zeigen.

Dieser Text ist Teil der Bildung.Table-Serie “Neustart im System”. Wir stellen Ihnen Best Practices vor, wo Wandel im System geschieht.

“Manchmal fragt man sich, ob absurde Vorschläge überhaupt kommentiert werden sollten. Heute mache ich das mal.” Das ist der Beginn von einem von vielen harschen Kommentaren (in diesem Fall vom CHE-Leiter Frank Ziegele) auf meinen Vorschlag, das Lehramtsstudium mit einem Staatsexamensabschluss zu versehen, Praxisbezüge im Studium vorzusehen, deshalb aber nicht den Vorbereitungsdienst zu kürzen.

Das Lehramtsstudium sollte an den Universitäten differenziert nach Schularten erfolgen. Denn das erfordern sowohl das Alter der Schülerinnen und Schüler als auch die unterschiedlichen Schulabschlüsse. Sie wurden gerade wieder in der Ländervereinbarung der KMK von 2020 bestätigt.

Das Staatsexamen dient hier vorrangig der Einflussnahme der Länder auf die Ausbildung der späteren Landesbediensteten. Das jeweilige Prüfungsamt führt die Abschlussprüfung durch, um so schulisch notwendige Inhalte und Standards zu sichern. Darüber hinaus ermöglichen die gemeinsamen Prüfungen einen kontinuierlichen, prüfungsrelevanten Austausch zwischen Lehrkräften und Hochschullehrenden.

Vor allem ist dies eine Studienstruktur “sui generis”, aus einem Guss. Der Verzicht auf die sogenannte Polyvalenz, die uns einen Teil des aktuellen Lehrkräftemangels ja gerade beschert hat, erlaubt eine straffere Struktur des Studiums – und damit auch dessen Verkürzung zum achtsemestrigen Studiengang plus Prüfungssemester.

Dies schafft den dringend benötigten Raum für ein Referendariat in voller 24-monatiger Länge. Die Lehrenden an der Universität sind akademisch qualifiziert und sollten Schulbezug aufweisen. Sie sollten jedoch nicht genötigt werden, auch noch die Aufgaben der Studienseminare oder der Schulen zu übernehmen. Das entspricht nicht ihrer universitären Expertise – weswegen Praxisphasen an der Universität die Erfahrungen im Referendariat nicht ersetzen können.

Im zweijährigen Referendariat kann den Referendarinnen und Referendaren ein Schulwechsel nach dem ersten Schuljahr ermöglicht werden. So können sie breitere Erfahrungen auch an einer zweiten Schule sammeln. Der ausschließlich eigenverantwortliche Unterricht kann im zweiten Jahr des Referendariats erfolgen, um wirklich Zeit und Raum für die Professionsentwicklung zu geben. Fallbesprechungsgruppen beziehungsweise Supervision sollten regulär (nicht nur) in die Zeit des Vorbereitungsdienstes integriert sein. Zudem sollten Mentoring-Partner für die Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger in der anschließenden Berufseingangsphase zur Verfügung stehen.

Mit dem Staatsexamen wird zudem in einer Zeit des Lehrkräftemangels eher verhindert, dass Studierende nach dem Bachelor dem Lehramt den Rücken kehren, einen fachwissenschaftlichen Master machen oder direkt in die Industrie gehen. Gerade im Bereich der Naturwissenschaften stehen ihnen nicht selten höher dotierte, attraktive Positionen offen.

Mit Blick auf die Qualität des Unterrichts und die Bildung unserer Kinder kann es auch nicht in unserem Sinne sein, wenn Lehramtsstudierende im BA/MA-System ihr Studium nach dem Bachelor beenden, um schneller Geld in der Schule zu verdienen. Sie helfen so “nebenbei” als günstige Arbeitskräfte mit, den durch politische Fehlsteuerungen herbeigeführten Lehrkräftemangel weiter zu verschleiern als ihn qualitativ hochwertig abzufedern.

Eine Rückkehr zum Staatsexamen ernsthaft zu erwägen, heißt zudem nicht, Studierende, die nicht Lehrkraft werden wollen oder können, ohne “Ausweg” im Lehramtsstudiengang zu halten. Anrechnungen in alternative Studiengangsoptionen sind grundsätzlich durch die Modularisierung aller Studiengänge möglich.

Im Bachelor-Master-System haben wir hingegen eine strukturelle Verdoppelung der Abschlüsse. BA und MA haben jeweils ein Prüfungssemester. Das geht einerseits zulasten einer inhaltlichen Vertiefung und führt andererseits zur grundsätzlichen Verlängerung des Studiums verglichen mit dem Staatsexamen. Den Preis für die – durch sachfremde Ziele begründete – verlängerte Studienzeit zahlte in fast allen Bundesländern das Referendariat. Es wurde uneinheitlich gekürzt auf 21, 18, 17, 16 und in Brandenburg im BA-MA-Lehramtsstudiengang sogar auf 12 Monate – also um die Hälfte des ehemals 24-monatigen Vorbereitungsdienstes. Nur Bayern hielt an 24 Monaten Vorbereitungsdienst fest.

Dafür zog eine theoretisch undifferenzierte “Praxis”-Forderung in alle Studiengänge ein. Sie kulminiert mittlerweile in Forderungen nach einem dualen Lehramtsstudium. In der Medizin oder im Ingenieurwesen würde niemand auf die Idee kommen, nach zwei Semestern erste Operationsversuche vorzunehmen oder die Verantwortung für Konstruktionspläne an Autobahnbrücken zu übernehmen. In beiden Fällen braucht man zunächst solides theoretisches Wissen und dann einen begleiteten Übergang in die Praxis.

Die Idee, dass die Universitäten in der Studienzeit nun auch eine schulpraktische Ausbildung leisten könnten, die qualitativ mit dem Angebot von erfahrenen Schulpraktikern im Referendariat vergleichbar wäre, offenbart eine naive Unterschätzung, was für den Beruf der Lehrkraft an fachlicher und unterrichtspraktischer Expertise notwendig ist. Und sie nötigt Lehrkräften in den Schulen die schulpraktische Ausbildung von Studierenden “on the job” auf. Das ist eine für das Lehramtsstudium unangemessene, schlechte Praxis.

Das viel beschworene Phänomen des auch beim Staatsexamen eintretenden “Praxis-Schocks” ist zudem weder staatsexamens- noch schulspezifisch. Auch in zahlreichen anderen Berufen decken sich universitäre Theorie und berufliche Praxis nicht zu 100 Prozent. Kaum ein Berufstätiger wird behaupten wollen, nach dem Studium vollumfänglich auf das Berufsleben vorbereitet worden zu sein. Es gehört schlicht zur Realität, dass das Spektrum der Aufgaben erst im täglichen Arbeitsalltag sichtbar wird. Warum sollte das bei Lehrkräften anders als bei anderen Berufen sein?

Mein Plädoyer für den Neustart eines Lehramtsstudiums zielt eben nicht darauf, ein mangelhaftes System durch ein neues System in Mangelwirtschaft zu ersetzen. Vielmehr geht es darum, Bildung und Ausbildung künftiger Lehrkräfte qualitativ hochwertiger im differenzierten Zusammenspiel von Theorie und Praxis zu gestalten.

Herr Krell, warum machen Sie Kindern in Ihrem neuen Film Angst? Selbst mich hat’s gegruselt, als Sie gleich in der ersten Szene im Weltall abgekoppelt werden und scheinbar in die unendlichen Weiten davonfliegen.

Tobias Krell: Es gibt bestimmt Kinder, denen das kurz unheimlich vorkommt. Aber wir lösen das schnell auf. Kinder sind mindestens so individuell wie Erwachsene. Es gibt Szenen, da fürchten sich Achtjährige – aber Vierjährige wollen sie immer und immer wieder gucken. Insofern fordern wir mit der Einstiegsszene sicherlich hier und da Kinder heraus, das kann sein.

Wenn Sie eine Achtjährige nachhaltig erschrecken, dann ist es eigentlich egal, ob es einer Vierjährigen gefallen hat. Sie wollen immerhin pädagogisch wertvolle Filme machen.

Und ich bin auch überzeugt davon, dass wir die machen. Aber erstmal kommen wir vom Wissensfernsehen.

Okay, was ist der Unterschied?

Wir sind alle keine Pädagogen. Keiner von uns hat Didaktik studiert. Wir machen seit mittlerweile 13 Jahren so Fernsehen, wie Journalisten das eben machen. Und, na klar, es ist ein Film, da wird man manche mehr verschrecken als andere.

Aber nochmal: Muss man da nicht besser aufpassen?

Wir haben am Anfang, glaube ich, so viele Hinweise reingepackt, dass Kinder merken, das ist nicht die Realität, wenn ich plötzlich im All verschwinde. Wir bringen Kinder schon vorher zum Lachen – etwa, wenn ich als Astronaut ein Loch am Raumschiff mit einer Tesa-Rolle zuklebe. Diese Szene macht den Kindern klar: Der Checker Tobi macht was Witziges. Dem passiert nix.

In Ulan Bator erfährt man, dass die armen Kinder ständig krank sind. Im Schnitt sehen Sie, wie das dann im Film aussieht. Überlegt man da nicht, ob man es rausschneidet?

Wir sind ganz bewusst nach Ulan Bator gegangen, weil das die Stadt mit der schmutzigsten Luft der Welt ist. Da ist praktisch jeder Atemzug Gift. Wir wollten Kindern hier zeigen, wie andere Kinder aufwachsen, die ein paar Tausend Kilometer weit weg in der Mongolei leben. Es gehört zur DNA der Checker-TV-Figur, nicht nur heititeiti schöne, heile Welt zu zeigen.

In einer Szene spürt man die reale Angst der Indigenen, weil bewaffnete Banden den Urwald gerodet haben. Könnte man das nicht filmisch auffangen?

Es ist durchaus Absicht, diesen Szenen Gewicht zu geben. Die Kinder, die in Deutschland im bequemen Sessel sitzen, sollen erkennen, dass man bestimmte Konflikte nicht einfach auflösen kann. Es existieren Dinge auf der Welt, die sind nicht gut. Ich finde es wichtig, dass man das nicht verklärt, sondern auch ein Stück weit zumutet.

Wie schaffen Sie den Spagat: TikTok ist gruselig – Sie müssen aber gerade dort sein, um ihre Zielgruppe zu erreichen?

Bei TikTok bin ich jetzt seit ein paar Wochen, um Promo für den Kinofilm zu machen. Weil da die Jugendlichen sind, die mir schreiben: “Du warst meine Kindheit!”

Aber ihre Zielgruppe ist doch viel jünger?

Meine Kernzielgruppe sind die Sechs- bis Zehnjährigen. Die man übrigens in den sozialen Medien nirgends erreicht. Ich kann bei Instagram die Eltern ansprechen oder bei Facebook die Großeltern oder bei TikTok die achte Klasse aufwärts. Aber die Grundschüler kriegt man digital nicht. Es sei denn, die gucken sich unsere Serien bei YouTube oder in den Mediatheken an.

Wie schaffen Sie den Spagat?

Ich glaube, es wäre arg kulturpessimistisch zu sagen, man verbietet irgendwas. Das finde ich Quatsch. Insofern muss man aufklären. Und natürlich muss ich da sein, wo die Kinder sind. Ich bin dann eben einer derjenigen, die seriösen Content auf einer Plattform anbieten, wo es auch Quatsch-Content gibt, ohne Frage. Aber man wird die Leute nicht von TikTok wegholen.

Trotzdem gibt es jetzt wieder eine Diskussion über das Verbot von Smartphones in Grundschulen.

Ich hab’s gelesen. Man sollte das unbedingt reglementieren und gucken, wie man damit umgeht, ja! Aber es ist Quatsch, die Geräte zu verbieten. Die Kinder haben Handys. Punkt. Sie benutzen sie. Sie werden damit auch irgendwie auf Seiten kommen und in Realitäten eintauchen, die für ihr Alter vielleicht noch nicht gemacht sind. Deshalb ist doch das Wichtigste, dass man eine Art von Medienerziehung anbietet.

Können Erziehungsberechtigte nicht entscheiden, ob sie einem sechsjährigen Kind ein Handy geben oder nicht?

Absolut. Und ich würde meinem Sechsjährigen kein Handy geben. Aber Sie können natürlich auch nicht in die Elternhäuser reinfunken und Dinge verbieten. Das ist nun mal die Krux, bei der wir am Ende immer wieder landen. Die Elternhäuser bestimmen. Alles, was man tun kann, ist, an der Schule aufzuklären – da, wo man alle Kinder kriegt.

Ist digitale Bildung als Medienerziehung schon in den Schulen angekommen?

Das ist ja mein Thema: Es passiert viel zu wenig.

Nochmal zu Ihrem Film. Ich habe beim Ansehen gedacht: Das ist eine clevere Variante von Letzte Generation.

Warum?

Weil es eine krasse Aufklärung für Kinder über den erbärmlichen Zustand unseres Planeten ist.

Ich finde es total legitim, was die Letzte Generation macht. Ich würde mich nicht dazu kleben. Aber ich habe meine eigenen Mittel, um über das drängendste Thema unserer Zeit und der Zukunft aufzuklären. Und das ist der Film.

Tobias Krell (37) ist die Leitfigur der Checker Welt des Kinderfernsehens von ARD und Kika. 2013 startete er die Wissenssendung als “Checker Tobi”. Sein zweiter Kino-Film “Die Reise zu den fliegenden Flüssen“ ist ein dokumentarischer Abenteuerfilm und kommt morgen in die Filmtheater. Den Vorgänger “Das Geheimnis des Planeten” (2019) gibts in der ARD-Mediathek.

Beim Wechsel von der Grundschule auf die weiterführende Schule landen viele Kinder nicht auf ihrer Wunschschule. Die gängigen Verteilmechanismen für die Schulplatzvergabe sind wenig effizient und sorgen oft für Ungleichheit. Das haben Wissenschaftler des ZEW – Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung Mannheim und der Queen’s University Belfast in einer Studie festgestellt. Als Alternative haben sie einen Ansatz entwickelt, der die Wünsche von Eltern und Schülern vorrangig berücksichtigt. Und er soll auch für eine fairere Verteilung von Schulplätzen sorgen.

Bislang sind bei der Schulplatzvergabe vor allem zwei Verfahren üblich. Bei beiden werden die Wünsche der Eltern und Kinder mit den Auswahlkriterien der Schulen abgeglichen. Die Kriterien der Schulen haben dabei viel Gewicht. Beim Immediate-Acceptance-Verfahren (IA), dem Mechanismus mit “direkter Annahme”, bekommt ein Schüler einen Platz an der Schule, die er auf Platz 1 der Wunschliste gesetzt hat – wenn es dort ausreichend viele Plätze gibt. Überschreitet die Bewerberzahl die Kapazität, wählt die Schule die Bewerber aus, die am stärksten ihren Auswahlkriterien entsprechen. Die anderen gehen leer aus und bekommen möglicherweise auch keinen Platz auf der Schule ihrer Zweit- oder Drittwahl, wenn die mit Erstbewerbern voll ist.

Beim Deferred-Acceptance-Verfahren (DA), der “vorläufigen Annahme”, wählt die Schulen ebenfalls alle Bewerber aus, die am stärksten ihren Auswahlkriterien entsprechen. Sie berücksichtigt dabei aber auch die Bewerber mit Zweit- und Drittwahl. Es kann also sein, dass Schüler der Zweitwahl Schüler der Erstwahl verdrängen, wenn diese Schüler zum Beispiel schlechtere Noten haben. Dieses Verfahren ist europaweit besonders weit verbreitet.

Ein besseres Verfahren für die Schulplatzvergabe sehen die Wissenschaftler im “rangminimierenden Mechanismus”. Dabei bekommt jeder Schüler Punkte: für die Schule, die auf seiner Wunschliste auf Platz 1 steht, einen Punkt, für die Schule auf Platz 2 zwei Punkte usw. Der Algorithmus findet nun eine Verteilung, bei der die Punktzahl bei allen Kindern möglichst klein ist. Ziel ist, dass mehr Kinder auf einer Schule landen, die sie priorisieren.

Um das auch mit den bislang verwendeten Verfahren zu erreichen, gebe es verschiedene Möglichkeiten, erklärt Thilo Klein. Er ist Professor für Quantitative Wirtschaftsforschung an der Hochschule Pforzheim und Ökonom am ZEW. Zum Beispiel könne man die Kriterien der Schule bei der Schulplatzvergabe grobmaschiger definieren, um mehr Spielraum bei der Zuordnung zu bekommen. Dann gehe es nicht mehr darum, ob ein Kind eine Durchschnittsnote von 2,1 oder 2,2 hat, sondern um einen Einser- oder Zweierschnitt. “Dadurch bekommt die Durchschnittsnote als Kriterium ein geringeres Gewicht”, sagt Klein und das sei auch gut, denn “die Durchschnittsnote suggeriert eine Präzision, die sie tatsächlich nicht hat.” Annette Kuhn

Nach massiver Kritik von Ländern und Kommunen nimmt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil seine Sparpläne bei der Betreuung der Unter-25-Jährigen wieder zurück. Junge Arbeitslose sollen nun doch weiter von den Jobcentern betreut werden und nicht, wie ursprünglich geplant, ab 2025 in die Zuständigkeit der Bundesagentur für Arbeit fallen.

Betroffen von dem Wechsel wären etwa 700.000 arbeitslose Jugendliche unter 25 Jahren gewesen. Für drei Viertel von ihnen, rund 525.000 junge Menschen, hätte das eine deutlichere Verschlechterung gebracht, weil sie bei der Arbeitsagentur über die Jobsuche hinaus keine weitere Betreuung bekommen hätten, diese aber brauchen (Bildung.Table berichtete hier ausführlich).

Nach den aktuellen Plänen soll nun stattdessen der gesamte Bereich Weiterbildung und Reha vom Jobcenter zu den Arbeitsagenturen wechseln. Die Verantwortung für die Integration in den Arbeitsmarkt insgesamt würde auch künftig bei den Jobcentern bleiben. Diesen neuen Vorschlag hat Hubertus Heil Ende der vergangenen Woche vorgestellt.

Betroffen sind von den neuen Plänen deutlich weniger Menschen. Laut Schätzungen des BMAS sind es jetzt nur noch rund 45.000 statt 700.000 Menschen. Weil die Maßnahmen teuer sind, soll im Bundeshaushalt aber nahezu die gleiche Einsparung erzielt werden, wie die, die für die U25-Änderung gedacht war: rund 900 Millionen Euro.

Der Arbeitsminister erntete Lob für seine Korrektur. “Diesen Vorschlag halten wir für sachgerecht”, sagte Martin Rosemann, der Sprecher der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales in der SPD-Fraktion. Stefan Graaf, Sprecher des Bundesnetzwerks Jobcenter, hält Heils Entscheidung für vernünftig, nicht die Zuständigkeiten für die Unter-25-Jährigen zu ändern. Den neuen Vorschlag werde man genau analysieren, sobald Details vorlägen.

Die CDU hat gerade gefordert, die private Handynutzung an Grundschulen generell zu verbieten. Da wirkt eine neue Meta-Studie eines Teams um den Augsburger Bildungsforscher Klaus Zierer wie Wasser auf die Mühlen. Die Forscher haben verschiedene Studien durchleuchtet und ermittelt, inwieweit Smartphones die Aufmerksamkeit und Gedächtnisleistung reduzieren. Und sie geben Empfehlungen für den Umgang mit dem Handy in der Schule, die denen im CDU-Papier ähnlich sind.

Die negative Auswirkung von Smartphones auf die Gedächtnisleistung wird auch als Brain-Drain-Effekt bezeichnet. Er wurde zum ersten Mal 2017 von dem US-amerikanischen Psychologen Adrian Ward festgestellt, konnte bislang aber nicht eins zu eins repliziert werden. Das Team um Schulforscher Klaus Zierer hat nun insgesamt 22 internationale Studien zum Thema ausgewertet. Das Fazit: Ja, den Brain-Drain-Effekt gibt es.

Interessant ist, dass offenbar nicht nur die Nutzung Folgen hat, sondern dass der Brain-Drain-Effekt schon durch die bloße physische Präsenz des Smartphones eintritt. Dabei gibt es Unterschiede: Einfache Gedächtnisleistungen wie Buchstabieren können weiterhin laufen. Anspruchsvollere Aufgaben, die Konzentration erfordern, sind hingegen beeinträchtigt. Außerdem haben die Forscher in ihrer Meta-Studie zeigen können, dass der Brain-Drain-Effekt in Asien stärker ausgeprägt ist als in Nordamerika und Europa.

Bildungsforscher Zierer sieht in den Forschungsergebnissen einen Beleg dafür, wie stark das Abhängigkeitsverhältnis inzwischen ist: “Menschen, die bereits viel Zeit mit ihrem Smartphone verbringen, sind von der Abwesenheit des Smartphones mittlerweile sogar mehr gestresst als von der Anwesenheit.”

Aus den Erkenntnissen der Meta-Studie leitet Zierer Empfehlungen für den Umgang mit Smartphones in der Schule ab:

Schock, Kreislaufprobleme, Unruhe. Oder aber: Erleichterung, Freude, Euphorie. Wenn Doris Weßels beschreibt, wie unterschiedlich Menschen bei ihren Workshops auf KI-Tools wie ChatGPT und Co. reagieren, kommt keine körperliche Regung zu kurz. “Ich kann das nachvollziehen. Bei mir war es nicht anders.” Die Veröffentlichung von ChatGPT am 30. November 2022 bezeichnet die Professorin für Wirtschaftsinformatik an der FH Kiel als einschneidendes Erlebnis: “Angesichts dieser spürbaren disruptiven Kraft schwirrten immer mehr Fragen durch meinen Kopf, und ich musste mich erst einmal sammeln.” Keine andere IT-Innovation habe sie in 30 Jahren derartig fasziniert und zugleich beunruhigt.

Allein war sie damit nicht: Den anschließenden Ansturm an Medienanfragen beschreibt sie als einen Knoten, der platzte: “Die Presse hat unser Virtuelles KI-Kompetenzzentrum “Schreiben lehren und lernen mit KI” von 0 auf 100 zugeschüttet.” Aber es kamen auch viele Anfragen von Schulen, Hochschulen, Verbänden und Vereinen. Weßels ist sich dabei sicher: Wer zum ersten Mal mit ChatGPT herumgespielt hat, wurde sich schnell der disruptiven Kraft von KI bewusst.

Weßels forscht insbesondere zur Frage, wie wir unser Bildungssystem an die aktuellen Entwicklungen anpassen müssen. Mit Künstlicher Intelligenz kam die gebürtige Oldenburgerin zum ersten Mal in ihrem Mathematik- und Wirtschaftsstudium an der Universität Münster in Kontakt und auch später im Management eines Softwareunternehmens. Nach zwölf Jahren in der freien Wirtschaft ging sie 2004 als Professorin für Wirtschaftsinformatik zurück in die Forschung. “Das ist mittlerweile fast 20 Jahre her. Aber wegen meiner recht langen Berufstätigkeit in der freien Wirtschaft gelte ich als Exotin unter den Hochschullehrenden“, sagt Weßels lachend.

Auf die Schnittstelle von KI und Bildung wurde sie ab 2018 aufmerksam. Da bemerkte sie die immer größeren Leistungssprünge von KI-Tools für Übersetzungen und Umformulierungen. Seit 2021 befasst sie sich mit einem Forschungsprojekt zur Nutzung von KI beim akademischen Schreiben aus der Sicht von Studierenden, das durch das Land Schleswig-Holstein gefördert wird. Zusätzlich leistet sie seit September 2022 Aufklärungsarbeit im von ihr mitgegründeten bundesweiten Kompetenzzentrum “Schreiben lehren und lernen mit Künstlicher Intelligenz”.

Die größte Herausforderung besteht für Weßels dabei darin, allen entscheidenden Köpfen des Bildungssystems die Komplexität von KI zu vermitteln. Die Innovationssprünge der KI zu ignorieren, ist für sie nämlich keine Option. “Natürlich wäre business as usual für alle die einfachste Variante. Aber damit führen wir unseren Bildungsauftrag ad absurdum.”

Als ehemalige Key Account Managerin verfolgt Weßels das Verhalten der weltweit führenden Tech-Giganten und ihre Marketingstrategien besonders aufmerksam. “Manchmal denke ich, es ist wie bei einem Strategiespiel.” Und sie fügt schmunzelnd hinzu, wie gerne sie einmal bei Open AI oder Google in deren Headquarter Mäuschen spielen würde.

Der EU schreibt sie angesichts fehlender europäischer Anbieter derzeit eher eine Zuschauerrolle zu. Was die Erfolgsaussichten des europäischen AI-Acts betrifft, ist Weßels skeptisch: “Wir müssen dieser digitalen Disruption eigentlich mit einem radikalen Umbau unserer politischen Systeme für die Regulierung und das permanente Monitoring generativer KI begegnen.” Die Relevanz der Digitalisierung – und hier speziell der KI-Technologien – für die Zukunft unserer Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland rücke immer mehr ins Bewusstsein. Aber sie werde noch nicht mit der notwendigen Priorität behandelt.

In Analogie zu den umfassenden und neuartigen Herausforderungen einer “General Purpose AI” empfiehlt Weßels daher eine ressortübergreifende und interministeriell gebildete neue Organisationseinheit. Sie sollte ein kontinuierliches Monitoring der Entwicklung generativer KI-Systeme und eine gezielte und zeitnahe Steuerung dieser Entwicklung ermöglichen. Carlos Hanke Barajas

Research.Table. Ranking der Universitäten. Deutschland ist das drittstärkste Land in den Times Higher Education (THE) World University Rankings für 2024. Auch 21 deutsche Hochschulen haben es unter die Top 200 geschafft. Ganz vorn dabei sind die beiden Universitäten in München. Insgesamt schnitten die deutschen Hochschulen aber etwas schlechter ab als im Vorjahr. Mehr

Research.Table. Check: 10 Jahre DHV-Siegel. Manche Universitäten verhandeln vor der Ruferteilung, andere geben Bewerbern keinerlei Auskunft über den Stand des Verfahrens. Mit einem Gütesiegel will der Deutsche Hochschulverband Berufungsverhandlungen fairer machen. Die Resonanz darauf ist verhalten, dabei gäbe es viel zu verbessern. Mehr

U-25-Arbeitslosigkeit | Expertengespräch über die Lage junger Arbeitsloser und die Rolle des Jobcenters. Christina Herrmann, Leiterin einer Aachener Produktionsschule, und Jens Peick, MdB (SPD), sprechen darüber, welche Auswirkungen die Übernahme der Bundesagentur für Arbeit gehabt hätte. DLF

EdTech | Wie KI-Apps Bildung revolutionieren könnten. Gründer Salman Kahns App “Khanmigo” gibt KI-basierte Nachhilfe. Das polnische Start-up “Brainly” bietet KI-Assistenz für Lehrkräfte. Beginnt damit wirklich eine neue Ära der Bildung? Oder was braucht es dafür noch? SZ

Quereinstieg | Kunstlehrer Michael Gromotka plädiert für intensivere Einschätzung von Quereinsteigern. Die Länder sollten Einstufungszentren schaffen, in denen alle Lehramtsinteressenten eine Zertifizierung ihrer Ausbildungsleistungen bekommen, schreibt der Autor. So ließen sich auch im Ausland erworbene Studienabschlüsse einfacher anerkennen. FAZ

Politische Bildung | Bildungsökonom Ludger Wößmann fordert “Demokratie-Pisa”. Junge Menschen müssen lernen, Demokratie zu verstehen und Rechtsstaatlichkeit anzuerkennen – und die Bildungsforschung muss das demokratische Wissen junger Menschen messen und erfassen, so der Wissenschaftler. WIARDA

Bildungsreform | Klaus Zierer will “Kernfächer entrümpeln” und zugunsten musischer Fächer neu gewichten. Statt weiterer Digitalisierung fordert der Schulforscher zudem mehr politische Bildung. “Eine Schule in einer Demokratie muss eine demokratische Schule sein”, sagt Zierer und plädiert für mehr Schülerparlamente und Diskussionsräume. TAZ

10. Oktober 2023, 9:00 bis 17:00 Uhr, Brüssel und online

Midterm Review: European Education Area

Dieses Event beleuchtet die Fortschritte des Ausbaus des Europäischen Bildungsraums. Kommission, Parlament, sowie Rat und Vertreter der Länder werfen einen Blick darauf, wie Gerechtigkeit und Integration in der allgemeinen und beruflichen Bildung gefördert werden können. INFOS & ANMELDUNG

13. Oktober 2023, 10:20 Uhr, Berlin und online

Bundestagssitzung: Debatte über die Europäische KI-Verordnung

Der Bundestag berät über den CDU/CSU-Antrag “Europäische KI-Verordnung – Für eine engagierte und innovationsfreundliche Mitgestaltung Deutschlands bei der Regulierung Künstlicher Intelligenz in Europa” sowie über den AfD-Antrag “Umsetzung deutscher Positionen im Rahmen der Trilog-Verhandlungen zur Verabschiedung eines europäischen Gesetzes über Künstliche Intelligenz”. INFOS & LIVESTREAM

17. Oktober 2023, 12:00 bis 17:15 Uhr, Bonn

Abschlussveranstaltung: Digitale Medien im Ausbildungsalltag

2016 startete das BMBF die Transferkampagne “Digitale Medien im Ausbildungsalltag”. Auf deren Abschlussveranstaltung findet ein Talk zum Thema “Innovationen in die Fläche bringen. Verstetigung und Nachhaltigkeit – Wie kann das am besten gelingen?” statt. In zwei Workshops geht es zudem um handlungsorientiertes Lernen und Virtual Reality. INFOS & ANMELDUNG

18. Oktober 2023, 13:00 bis 14:00 Uhr, Nürnberg und online

Colloquium: Regionalspezifische Digitalisierung und ihre Rolle für Zugänge zur Berufsausbildung

Über die Auswirkungen von Digitalisierung auf der Mikroebene des Arbeitsmarkts, inklusive des Zugangs Jugendlicher zum Berufsbildungssystem, ist wenig bekannt. Dieses Colloquium beschäftigt sich mit der Frage, ob regionalspezifische Digitalisierung mit Zugängen zu statushöheren Berufen verbunden ist und somit eine neue Bruchlinie sozialer Ungleichheit darstellt. INFOS & ANMELDUNG

24. bis 26. Oktober 2023, Bonn und online

Forum: BILT Learning Forum

Schwerpunktthema des “Bridging Innovation and Learning in TVET Forum” ist die Gestaltung der Kompetenzentwicklung und Stärkung der globalen Zusammenarbeit in der beruflichen Bildung. Ziel ist, strategische Partnerschaften und Möglichkeiten zur Förderung von BILT-Themen bei politischen Entscheidungsträgern und Berufsbildungspraktikern zu stärken. INFOS & ANMELDUNG

kaum ein Land rührt heute nicht die Trommel für ein Lehramtsstudium. Auf die Frage: “Betreibt oder betrieb Ihr Land seit 2018 spezielle öffentlichkeitswirksame Maßnahmen zur Werbung für das Lehramtsstudium?” antworteten 15 Länder im Monitor Lehrerbildung zuletzt mit “ja”.

Umso erstaunlicher sind die Ergebnisse einer Table.Media-Recherche zu Zulassungsbeschränkungen im Lehramtsstudium. Torben Bennink und Anouk Schlung haben gezeigt, dass es sie nach wie vor in allen Bundesländern gibt. In vier Bundesländern gibt es für das Lehramt in der Sekundarstufe I demnach sogar mehr Studiengänge mit als ohne Zulassungsbeschränkungen. Immer noch werden also Studienbewerber abgewiesen, die gern Lehrerin oder Lehrer werden wollen. Können wir uns das angesichts des weiter wachsenden Personalmangels leisten?

Inzwischen ist ja auch der Markt für Quer- und Seiteneinsteiger weitgehend leergefegt. Bei anderen wichtigen Professionen, die in der Schule gebraucht werden, sieht es nicht viel besser aus: Sozialarbeiter, Psychologen, Schulassistenten, Integrationshelfer, aber auch Verwaltungs- und IT-Fachkräfte. Ohne sie gibt es keine multiprofessionellen Teams, eine der tragenden Säulen des Startchancen-Programms. Schulen selbst sehen hier großes Potenzial. Das hat Holger Schleper im Gespräch mit einer Schulleiterin und einem Schulleiter erfahren, die aufgrund der herausfordernden Lage ihrer Schule vom Startchancen-Programm profitieren könnten.

Und noch ein Lese-Tipp: Wissen Sie, was Checker Tobi über Klimabildung und Medienerziehung denkt? Sie kennen ihn nicht? Dann fragen Sie doch mal Ihre Kinder, oder lesen Sie das Interview, das Christian Füller mit Tobias Krell alias Checker Tobi geführt hat.

Eine erkenntnisreiche Lektüre wünscht Ihnen

Im Oktober spült das Wintersemester wieder viele junge Menschen an die deutschen Universitäten. Das verspricht dringend benötigten Nachwuchs für die Schulen in Deutschland. Denn die dürften bis weit ins nächste Jahrzehnt unter einem enormen Personalmangel leiden. Doch eine Table.Media-Recherche legt nahe, dass die Universitäten auch im Jahr 2023 immer noch Interessenten ablehnen – auch in ausgewiesenen Mangelfächern. Das zeigt eine Auswertung des “Hochschulkompass” der Hochschulrektorenkonferenz. Dieses Tool gibt einen Überblick über Studiengänge und Voraussetzungen.

Der Fokus dieser Recherche von Table.Media liegt auf Studiengängen für das Lehramt in der Sekundarstufe I. Grund dafür ist, dass in der Sekundarstufe I der Lehrkräftemangel besonders groß ist. Zudem ist der naturwissenschaftliche Anteil des Sachunterrichts in der Grundschule nicht in einzelne Fächer aufgegliedert. Daher ist hier ein Vergleich einzelner Fächer schwieriger.

Die Auswertung der Zahlen aus dem Hochschulkompass für das Wintersemester zeigt beachtliche Unterschiede zwischen den Ländern:

Diese Punkte lassen aufhorchen, denn der prognostizierte Bedarf an neu eingestellten Lehrkräften ist auf absehbare Zeit in der Sekundarstufe I besonders hoch. Am eklatantesten wird sich dieser Mangel laut Bildungsforscher Klaus Klemm genau dann zeigen, wenn aktuelle Studienanfänger ihren Weg in die Schulen finden könnten.

Noch besorgniserregender sind die Prognosen für die MINT-Fächer. “In den Jahren bis 2030 wird der Einstellungsbedarf im Durchschnitt aller MINT-Fächer nur zu 33,9 Prozent gedeckt werden können – im Fach Technik sogar nur zu 3,9 Prozent und im Fach Biologie zu ‘immerhin’ 43,6 Prozent”, schreibt Klemm in einer Expertise für die Telekom-Stiftung.

In den Ministerien und Hochschulleitungen scheint es inzwischen denkbar, an der Stellschraube Zulassungsbeschränkungen zu drehen. In Brandenburg sollen die Beschränkungen bald der Vergangenheit angehören – erste Hürden sind an der Universität Potsdam schon in diesem Wintersemester gefallen, sagt das Wissenschaftsministerium. In Berlin soll eine Kommission im Frühjahr 2024 Vorschläge zur Senkung der Hürden für die Aufnahme eines Lehramtsstudiums machen.

Dennoch, so betont Bianca Brinkmann, Expertin für die Lehrerausbildung beim Centrum für Hochschulentwicklung (CHE), sei die Senkung der Zulassungshürden kein Allheilmittel. Gleichzeitig müsse man die Schwundquoten während des Studiums reduzieren. Dafür brauche es vor allem mehr Daten zu den Abbrechern: “Wo gehen die Studierenden eigentlich verloren und warum gehen sie verloren? Da muss man auch nach Fächern differenzieren”, sagt sie. Auf dieser Grundlage könnte man schließlich passgenauer mit lehramtsspezifischen Maßnahmen gegensteuern.

Vorbilder lassen sich in Nachbarländern wie Österreich und den Niederlanden finden, wo etwa intensiv betreute Studieneingangs- und Orientierungsphasen existieren. Der Gedanke dahinter ist, Studierenden im ersten Jahr verstärkt Orientierung im akademischen System zu geben – sodass sie im Zweifelsfall ihre Studienentscheidung frühzeitig überdenken können.

Eine zunächst einmal einfach klingende Gegenmaßnahme gegen den Lehrkräftemangel wäre der Ausbau von Studienplatzkapazitäten. Bislang hätten es die Hochschulen jedoch versäumt, ausreichend Studienplätze bereitzustellen, sagt Andreas Keller, Vorstandsmitglied Hochschule und Forschung bei der GEW. Und das “obwohl seit vielen Jahren ein Lehrkräftemangel prognostiziert worden ist, dessen dramatische Folgen wir jetzt erleben”. Die Länder könnten die Hochschulen über Zielvereinbarungen oder den Gesetzesweg dazu verpflichten.

“Die Anzahl der Studienplätze und die Qualität der Studienbedingungen steht und fällt mit der Bereitstellung entsprechender Finanzmittel. Dies ist im Wesentlichen Aufgabe der Länder“, sagt auch Bianca Brinkmann zu Table.Media. Andreas Keller von der GEW skizziert konkrete Maßnahmen auf dem Weg dorthin. So ließen sich die Stellen für wissenschaftliche Mitarbeitende, die gegen ihren Willen in Teilzeit arbeiten, aufstocken. Auch eine “Entfristungsoffensive im Mittelbau mit Erhöhung der Lehrverpflichtung” hält er für denkbar.

Und er sagt: “Die Kapazitäten durch die genannten kurzfristigen Maßnahmen zu erhöhen, wäre sofort, unverzüglich möglich, also bereits zum kommenden Sommersemester.” Brinkmann dagegen hält unter Umständen eine längere Vorlaufzeit für notwendig, etwa wenn im Zuge des Kapazitätsausbaus Professuren besetzt und zusätzliche Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden müssen. Torben Bennink und Anouk Schlung

Zwei Wünsche stehen ganz oben auf der Liste von vielen Schulen in herausfordernder Lage: Mehr Budget in eigener Verantwortung, um vor Ort handeln zu können – ausgerichtet an den eigenen Bedarfen. Und die Stärkung von multiprofessionellen Teams. Dieser deutliche Fingerzeig ergibt sich aus Gesprächen, die Table.Media mit Schulleitungen geführt hat. Es zeigt sich bei aller Kritik, dass das geplante Startchancen-Programm kein großer Wurf sei: Es benennt treffend prägende Probleme des Alltags an Schulen.

“Für mich sind die Säulen zwei und drei des Programms am wichtigsten”, sagt Christian Pennekamp, Konrektor des Grundschulverbundes Paul-Gerhardt-Schule/Kardinal-von-Galen-Schule in Dülmen in Nordrhein-Westfalen. Diese Säulen sollen die Schulautonomie und das Zusammenwirken verschiedener Berufsgruppen unterstützen. “Es soll darum gehen, Chancengleichheit herzustellen. Das schafft man, indem man zuerst bei den Kindern und ihren Familien selbst ansetzt.”

Pennekamp nimmt damit direkt Bezug auf den Grundaufbau des Startchancen-Programms. Mit ihm sollen bis zum Ende des Schuljahres 2033/2034 insgesamt 4.000 sogenannte Brennpunktschulen von Bund und Ländern unterstützt werden. Der Fokus liegt auf Grundschulen. Das Kernziel ist, den Bildungserfolg von der sozialen Herkunft zu entkoppeln.

40 Prozent der Fördergelder sind dabei für Säule I vorgesehen. Sie umfasst bauliche Maßnahmen und Ausstattungsinvestitionen. Säule II (30 Prozent) soll die Schulautonomie stärken. Hier soll ein Chancenbudget den Schulen ermöglichen, ihre Schulen und den Unterricht bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Dabei sollen sie über ein Drittel der Gelder frei verfügen können. Die anderen zwei Drittel sollen sich an einem Leitfaden orientieren, den Bund und Länder noch vereinbaren wollen. Die Gelder in Säule III schließlich sollen dazu dienen, multiprofessionelle Teams zu fördern.

“Für uns sind das Chancenbudget und die Stärkung multiprofessioneller Teams wirklich am wichtigsten”, sagt auch Amrei Dettbarn. “Und diese beiden Säulen sind aus meiner Sicht gleichrangig.” Dettbarn ist Leiterin der Stadtteilschule Grundschule am Priesterweg in Potsdam.

Warum rücken Pennekamp und Dettbarn die Säulen II und III so in den Vordergrund? Ein genauer Blick auf die Schulen macht es offensichtlich: “Wir sind eine Schule in herausfordernder Lage”, sagt Dettbarn. Ungefähr 400 Kinder besuchen die Grundschule am Priesterweg. “55 Prozent der Kinder haben einen Migrationshintergrund und 50 Prozent der Familien beziehen Transferleistungen.” Aktuell steige der Migrationsanteil. “In den ersten Klassen sprechen 75 Prozent der Kinder zu Hause mindestens eine weitere Sprache außer Deutsch oder gar kein Deutsch.” Zudem hätten viele Kinder besonderen Förderbedarf, gerade im emotional-sozialen Bereich.

Pennenkamps Schule in Dülmen besuchen 419 Schülerinnen und Schüler. 174 haben einen Migrationshintergrund, 60 befinden sich in der Erstförderung. Dabei handelt es sich um eine in der Regel zweijährige Förderphase für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler zum Erwerb von Deutschkenntnissen und Basiskompetenzen.

Vor diesen Hintergründen betont Dettbarn die Bedeutung von multiprofessionellen Teams. “Viele unserer Kinder sind familiär sehr belastet und dadurch gar nicht in der Lage, richtig zu lernen.” Deshalb wünscht sich die Schule einen größeren Pool an Schulassistenzen. Derzeit können solche Assistenzen bei der Stadt beantragt werden. Sie sind dann einem einzelnen Kind zugeordnet und unterstützen es etwa im Unterricht. Aus Dettbarns Sicht wäre mehr Flexibilität hilfreich. “Wenn wir sehen, dass ein Kind Fortschritte macht und weniger Betreuung benötigt, wäre es gut, wenn sich die Schulassistenz verstärkt um ein anderes Kind kümmern könnte.”

Deutlichen Mehrbedarf sieht Dettbarn auch in der Schulsozialarbeit. “Schulen in herausfordernder Lage brauchen auf jeden Fall mehr Schulsozialarbeit als andere Schulen. Wir haben einfach viel mehr Konflikte.” Das liege auch daran, dass an der Schule mehr als 35 Nationen zusammenkämen. Und die Integration falle deutlich schwerer, weil einige Kinder untereinander nur ihre eigene Sprache sprächen. Derzeit gibt es eine Schulsozialarbeiterin in der Grundschule am Priesterweg. Deren Arbeit ist für die Schule enorm wichtig. Aber für 400 Kinder inklusive Elternarbeit wünscht sie sich deutlich mehr Personal.

Wie Dettbarn sieht auch Pennekamp bei der Schulsozialarbeit großen Mehrbedarf. “Wir verfügen über einen Schulsozialarbeiter mit 14 Stunden, eine Multiprofessionelle-Teams-Kraft in Vollzeit für die Klassen 3 und 4 und eine sozialpädagogische Vollzeitkraft in der Schuleingangsphase.” Aber es gehe eben um 419 Kinder. “Wir wünschen uns, dass die Schulsozialarbeit 28 oder 36 Stunden umfasst und wir noch eine Person für die Schuleingangsphase hätten. Denn die halten wir für unheimlich wichtig.”

Auch Kinder- und Jugendpsychologen sowie Logopäden und Ergotherapeuten haben für beide Schulleiter eine große Bedeutung für die multiprofessionellen Teams. “Meine Kolleginnen und Kollegen sind gut geschult, und sie sehen vieles. Aber fachlich können Logopäden und Ergotherapeuten natürlich ganz anders agieren”, sagt Pennekamp. Für die Schule wäre es sehr wichtig, diese Berufsgruppen verlässlich einbinden zu können.

Untern Strich wolle man ein großes ineinandergreifendes System, um Kinder und deren Familien zu fördern. Pennekamp würde seine Schule daher gern zu einem Familiengrundschulzentrum ausbauen. Und er bricht eine Lanze für den Bundesfreiwilligendienst. “Bufdis sind in unseren Klassenteams eine riesige Unterstützung.” Deshalb sieht er die Kürzungspläne des Bundes beim Freiwilligendienst mit sehr großer Sorge.

Große Hoffnungen setzen Dettbarn und Pennekamp auch in das Chancenbudget. Beide denken dabei auch an die Angebote im Ganztag. “Wir möchten den Kindern ab 15 Uhr attraktive Angebote machen, bei denen sie sich ausprobieren können”, sagt Pennekamp. Verschiedene Sportarten oder Kontakt mit Tieren nennt der Konrektor als Beispiele. “Im Umgang mit den Tieren etwa liegen ganz vielfältige Lernchancen, im emotionalen, sozialen und auch im motorischen Bereich.”

Derzeit sind solche Angebote nur durch die Unterstützung von Stiftungen möglich. Tatsächlich berichtet auch Dettbarn, dass das Vorsprechen bei Stiftungen – und das in jedem Schuljahr aufs Neue – keinen kleinen Teil ihrer Arbeitszeit ausmacht. “Ich bin total dankbar für das Engagement von Vereinen und Stiftungen.” Aber ein festes Budget, das die Schule dann planungssicher für ihre Projekte wie Mediennutzung, Demokratiebildung, Tanz, HipHop oder Graffiti einsetzen könnte, wäre eine enorme Entlastung.

In den kommenden Monaten wird sich zeigen, ob beide Schulen zu den ausgewählten Startchancen-Schulen gehören. Pennekamps Schule ist bereits Teil des Programms “Schule-macht-stark” von Bund und Ländern. Laut jüngstem Eckpunkte-Papier soll es in das Startchancen-Programm überführt werden. Pennekamp hofft sehr darauf: “Wir können es uns wirklich nicht mehr leisten, auch nur ein einziges Kind zu verlieren. Wir müssen alle mitnehmen.”

Chancengerechtigkeit könne man nur erreichen, wenn früh ausgeglichen werde, was in manchen Elternhäusern nicht vermittelt wird oder aber auch nicht vermittelt werden kann. “Es sind daher die Grundschulen, die wir stärken müssen, wenn wir diese Ungleichheiten bei den Chancen wirklich abbauen wollen. Grundschule geht uns alle an. Sie zu stärken, ist Aufgabe für uns als gesamte Gesellschaft.”

Einen klassischen Stundenplan sucht man an der Beruflichen Schule ITECH in Hamburg vergeblich. Auch ein Pausengong fehlt. Stattdessen gibt es an der Schule, an der die meisten Azubis zum Fachinformatiker ausgebildet werden, Kernarbeitszeiten – in manchen Teams zum Beispiel von 9.30 bis 13 oder 15 Uhr. Nur für wenige Fächer wie Wirtschaft und Recht sind zusätzliche Zeitslots reserviert.

Ansonsten lernen die Berufsschüler in fächerintegrierten Blöcken, die jeweils rund drei Wochen dauern und ein Lernfeld behandeln. Den prototypischen Ablauf eines Blocks schildert Holger Schmidt, Abteilungsleiter für Schulentwicklung, so: “In den ersten drei Tagen finden die Schüler sich in das neue Lernfeld ein und erhalten viel unterstützenden Input von uns. Dann sind sie etwa acht Tage stärker auf sich gestellt und arbeiten in Gruppen an ihren individuellen Projekten. Zum Schluss kommen alle zu einer Abnahme und Reflexion zusammen.”

Für die Leistungsüberprüfung können die Schüler zwischen mindestens zwei Optionen wählen – verbreitet ist zum Beispiel das Fachgespräch zum Ergebnis der Projektarbeit verbunden mit einer Reflexion des Lernprozesses im Team. Klassische Klausuren gibt es dagegen kaum noch.

Der Schultag an der ITECH, die für den Deutschen Schulpreis 2023 nominiert ist, beginnt mit einer Morgenrunde, bei der alle gemeinsam den Tag planen. An diesem Donnerstag, als Bildung.Table zu Besuch ist, sitzen danach Schüler einzeln oder in Grüppchen am Rechner. Eine Gruppe hat sich für eine Präsentation um ihren Lehrer versammelt. Um sich zu strukturieren, werden die Schüler angeregt, ihre Aufgaben in Sprints aufzuteilen, in einzelne Schritte mit Deadlines.

Für Schulleiterin Monika Stausberg lautet die Formel ihrer Schule: “Wir wollen die Schüler zur Eigenverantwortung bringen, daher müssen wir ihnen Vertrauen und Freiheit zur Gestaltung geben.” Zum Ausdruck kommt das etwa darin, dass die Schüler meist frei wählen können, wann sie sich fachlichen Input ihrer Lehrer holen. Für jedes Lernfeld finden sie auf Moodle Anweisungen, woran sie arbeiten sollen, und Materialien, die sie dafür nutzen können.

Wer will, kann an abgesprochenen Tagen auch von zu Hause arbeiten und sich über Webex zum Unterricht zuschalten. Auch die Lehrer arbeiten inzwischen gelegentlich im Home-Office – vorausgesetzt, es ist mindestens ein Kollege als direkter Ansprechpartner für die Schüler vor Ort.

“Die Ordnungsmittel geben das alles bislang aber eigentlich nicht her”, räumt Schulleiterin Stausberg ein. Denn an Hamburgs Schulen gilt eigentlich Präsenzpflicht. Die ITECH nimmt allerdings an einem Modellprojekt mit der Bundeswehr-Universität München teil, das größere Spielräume hinsichtlich Hybrid- und Online-Unterricht eröffnet. “Für mich zählt nicht die quantitative, sondern die qualitative Anwesenheit”, sagt die Schulleiterin. Wenn jemand beim eigenständigen Lernen nicht klarkomme, zeige sich das bei der Lernbegleitung im Prozess, spätestens in den Abnahmen. “Dann können wir ins Gespräch gehen und schauen, wie wir es beim nächsten Mal besser machen.”

In einem Team präsentieren die Gruppen ihre Projektarbeit. Anne Bewig, Lehrerin für Kommunikation und Sprache, schaut gemeinsam mit zwei weiteren Lehrern auf die Ergebnisse. Was fächerintegrierter Unterricht bedeutet, zeigt sich auch hier. Alle drei Lehrkräfte bringen ihre Expertise und ihre Perspektive mit ein. Während die anderen beiden Lehrer eher den fachspezifischen Blick haben, hat Anne Bewig vor allem die Kommunikation innerhalb der Lerngruppe im Fokus.

Die Verantwortung für Feedback und Bewertung liegt bei keiner Lehrkraft allein. Das geht, weil immer drei Klassen eines Lehrjahrs im Team von meist drei Lehrern unterrichtet werden. Insgesamt kümmern sich sieben bis acht Lehrer um ein Klassenteam.

Seit 2013 hat die Berufsschule ihren Unterricht umgestellt. “Wir haben damit auf sich immer schneller wandelnde Märkte und Technologien, aber auch auf gesellschaftliche Entwicklungen reagiert“, sagt Schulleiterin Monika Stausberg. Was die Azubis können müssen, ändert sich stetig, es variiert zudem stark von Betrieb zu Betrieb. Die neuen Unterrichtsformen an der ITECH sollen daher Kompetenzen wie selbstverantwortetes Lernen stärken. Und sie sollen Azubis Raum dafür geben, selbst zu wählen, welche Systeme oder Programme sie für eine Aufgabe nutzen.

Und die Schulentwicklung hat auch für mehr Entlastung im Kollegium gesorgt, betont Monika Stausberg: “Vor unserer Umstellung waren die Lehrer kreuzunglücklich, weil sie nur gestresst von einer Klasse zur nächsten rannten und der Unterricht die Lernenden immer weniger erreichte.” Durch die Arbeit in den Klassenteams fühlten sich viele entlastet. “Der Schwerpunkt unserer Arbeit hat sich vom lehrerzentrierten Frontalunterricht zu mehr Feedback und Lernbegleitung verschoben”, ergänzt Holger Schmidt. Es bleibe so mehr Zeit für den Beziehungsaufbau, um Schüler zu motivieren und Lehr- und Lernmaterialien weiterzuentwickeln.

Die Arbeit der Lehrer im Team hat auch praktische Vorteile: Wenn ein Lehrer ausfällt, droht kein Unterrichtsausfall, weil immer zwei oder drei Lehrer gleichzeitig ein Team betreuen. Außerdem sind es die Schüler gewohnt, selbstständig zu arbeiten und brauchen dafür nicht unbedingt den Lehrer im Raum.

Nicht jeder kommt mit so viel Freiheit allerdings klar. Das zeigt sich in Google-Kommentaren zur Schule. In einem heißt es: “Wer aus der regulären Schule hierher wechselt, wird Probleme haben, sich zu organisieren.” Und im Klassenraum gibt ein Schüler bei einer Projektabnahme zu: “Das ist eine blöde Angewohnheit von mir, aber ich habe erst gestern richtig angefangen.”

Offen sprechen die Schüler auch darüber, dass sie ChatGPT bei ihrer Arbeit genutzt haben. Lehrer Christoph Holst stört sich daran nicht. Er betont, dass die Schüler aber auf jeden Fall ein grundlegendes Verständnis davon haben sollten, was der KI-Bot macht. Zum Konzept der Schule gehört es, dass sie sich digitalen Entwicklungen stellt und Schüler an sie heranführt.

Für Holger Schmidt ist das Besondere an der ITECH auch, dass es keine abgekapselten Arbeitsgruppen für Entwicklungsprojekte gibt, die am Ende niemandem etwas bringen. “Wenn wir beispielsweise ein neues Medienkonzept brauchen, dann entwickeln das die Teams der Lehrenden, welche davon auch betroffen sind, individuell für ihren Bereich.” Um diesen Prozess besser zu unterstützen, wurden einige Kollegen zu agilen Coaches ausgebildet – und fast das gesamte Kollegium hat eine Fortbildung zum Lerncoach gemacht.

“Die Arbeit für uns Lehrer ist nicht weniger anspruchsvoll geworden, denn wir entwickeln viel neu”, sagt Holger Schmidt. Ähnlich wie die Schüler erhielten die Lehrer von der Schulleitung viel Vertrauen – müssten dann aber auch Eigenverantwortung zeigen.

Dieser Text ist Teil der Bildung.Table-Serie “Neustart im System”. Wir stellen Ihnen Best Practices vor, wo Wandel im System geschieht.

“Manchmal fragt man sich, ob absurde Vorschläge überhaupt kommentiert werden sollten. Heute mache ich das mal.” Das ist der Beginn von einem von vielen harschen Kommentaren (in diesem Fall vom CHE-Leiter Frank Ziegele) auf meinen Vorschlag, das Lehramtsstudium mit einem Staatsexamensabschluss zu versehen, Praxisbezüge im Studium vorzusehen, deshalb aber nicht den Vorbereitungsdienst zu kürzen.

Das Lehramtsstudium sollte an den Universitäten differenziert nach Schularten erfolgen. Denn das erfordern sowohl das Alter der Schülerinnen und Schüler als auch die unterschiedlichen Schulabschlüsse. Sie wurden gerade wieder in der Ländervereinbarung der KMK von 2020 bestätigt.

Das Staatsexamen dient hier vorrangig der Einflussnahme der Länder auf die Ausbildung der späteren Landesbediensteten. Das jeweilige Prüfungsamt führt die Abschlussprüfung durch, um so schulisch notwendige Inhalte und Standards zu sichern. Darüber hinaus ermöglichen die gemeinsamen Prüfungen einen kontinuierlichen, prüfungsrelevanten Austausch zwischen Lehrkräften und Hochschullehrenden.

Vor allem ist dies eine Studienstruktur “sui generis”, aus einem Guss. Der Verzicht auf die sogenannte Polyvalenz, die uns einen Teil des aktuellen Lehrkräftemangels ja gerade beschert hat, erlaubt eine straffere Struktur des Studiums – und damit auch dessen Verkürzung zum achtsemestrigen Studiengang plus Prüfungssemester.

Dies schafft den dringend benötigten Raum für ein Referendariat in voller 24-monatiger Länge. Die Lehrenden an der Universität sind akademisch qualifiziert und sollten Schulbezug aufweisen. Sie sollten jedoch nicht genötigt werden, auch noch die Aufgaben der Studienseminare oder der Schulen zu übernehmen. Das entspricht nicht ihrer universitären Expertise – weswegen Praxisphasen an der Universität die Erfahrungen im Referendariat nicht ersetzen können.

Im zweijährigen Referendariat kann den Referendarinnen und Referendaren ein Schulwechsel nach dem ersten Schuljahr ermöglicht werden. So können sie breitere Erfahrungen auch an einer zweiten Schule sammeln. Der ausschließlich eigenverantwortliche Unterricht kann im zweiten Jahr des Referendariats erfolgen, um wirklich Zeit und Raum für die Professionsentwicklung zu geben. Fallbesprechungsgruppen beziehungsweise Supervision sollten regulär (nicht nur) in die Zeit des Vorbereitungsdienstes integriert sein. Zudem sollten Mentoring-Partner für die Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger in der anschließenden Berufseingangsphase zur Verfügung stehen.

Mit dem Staatsexamen wird zudem in einer Zeit des Lehrkräftemangels eher verhindert, dass Studierende nach dem Bachelor dem Lehramt den Rücken kehren, einen fachwissenschaftlichen Master machen oder direkt in die Industrie gehen. Gerade im Bereich der Naturwissenschaften stehen ihnen nicht selten höher dotierte, attraktive Positionen offen.

Mit Blick auf die Qualität des Unterrichts und die Bildung unserer Kinder kann es auch nicht in unserem Sinne sein, wenn Lehramtsstudierende im BA/MA-System ihr Studium nach dem Bachelor beenden, um schneller Geld in der Schule zu verdienen. Sie helfen so “nebenbei” als günstige Arbeitskräfte mit, den durch politische Fehlsteuerungen herbeigeführten Lehrkräftemangel weiter zu verschleiern als ihn qualitativ hochwertig abzufedern.

Eine Rückkehr zum Staatsexamen ernsthaft zu erwägen, heißt zudem nicht, Studierende, die nicht Lehrkraft werden wollen oder können, ohne “Ausweg” im Lehramtsstudiengang zu halten. Anrechnungen in alternative Studiengangsoptionen sind grundsätzlich durch die Modularisierung aller Studiengänge möglich.

Im Bachelor-Master-System haben wir hingegen eine strukturelle Verdoppelung der Abschlüsse. BA und MA haben jeweils ein Prüfungssemester. Das geht einerseits zulasten einer inhaltlichen Vertiefung und führt andererseits zur grundsätzlichen Verlängerung des Studiums verglichen mit dem Staatsexamen. Den Preis für die – durch sachfremde Ziele begründete – verlängerte Studienzeit zahlte in fast allen Bundesländern das Referendariat. Es wurde uneinheitlich gekürzt auf 21, 18, 17, 16 und in Brandenburg im BA-MA-Lehramtsstudiengang sogar auf 12 Monate – also um die Hälfte des ehemals 24-monatigen Vorbereitungsdienstes. Nur Bayern hielt an 24 Monaten Vorbereitungsdienst fest.

Dafür zog eine theoretisch undifferenzierte “Praxis”-Forderung in alle Studiengänge ein. Sie kulminiert mittlerweile in Forderungen nach einem dualen Lehramtsstudium. In der Medizin oder im Ingenieurwesen würde niemand auf die Idee kommen, nach zwei Semestern erste Operationsversuche vorzunehmen oder die Verantwortung für Konstruktionspläne an Autobahnbrücken zu übernehmen. In beiden Fällen braucht man zunächst solides theoretisches Wissen und dann einen begleiteten Übergang in die Praxis.

Die Idee, dass die Universitäten in der Studienzeit nun auch eine schulpraktische Ausbildung leisten könnten, die qualitativ mit dem Angebot von erfahrenen Schulpraktikern im Referendariat vergleichbar wäre, offenbart eine naive Unterschätzung, was für den Beruf der Lehrkraft an fachlicher und unterrichtspraktischer Expertise notwendig ist. Und sie nötigt Lehrkräften in den Schulen die schulpraktische Ausbildung von Studierenden “on the job” auf. Das ist eine für das Lehramtsstudium unangemessene, schlechte Praxis.

Das viel beschworene Phänomen des auch beim Staatsexamen eintretenden “Praxis-Schocks” ist zudem weder staatsexamens- noch schulspezifisch. Auch in zahlreichen anderen Berufen decken sich universitäre Theorie und berufliche Praxis nicht zu 100 Prozent. Kaum ein Berufstätiger wird behaupten wollen, nach dem Studium vollumfänglich auf das Berufsleben vorbereitet worden zu sein. Es gehört schlicht zur Realität, dass das Spektrum der Aufgaben erst im täglichen Arbeitsalltag sichtbar wird. Warum sollte das bei Lehrkräften anders als bei anderen Berufen sein?

Mein Plädoyer für den Neustart eines Lehramtsstudiums zielt eben nicht darauf, ein mangelhaftes System durch ein neues System in Mangelwirtschaft zu ersetzen. Vielmehr geht es darum, Bildung und Ausbildung künftiger Lehrkräfte qualitativ hochwertiger im differenzierten Zusammenspiel von Theorie und Praxis zu gestalten.

Herr Krell, warum machen Sie Kindern in Ihrem neuen Film Angst? Selbst mich hat’s gegruselt, als Sie gleich in der ersten Szene im Weltall abgekoppelt werden und scheinbar in die unendlichen Weiten davonfliegen.

Tobias Krell: Es gibt bestimmt Kinder, denen das kurz unheimlich vorkommt. Aber wir lösen das schnell auf. Kinder sind mindestens so individuell wie Erwachsene. Es gibt Szenen, da fürchten sich Achtjährige – aber Vierjährige wollen sie immer und immer wieder gucken. Insofern fordern wir mit der Einstiegsszene sicherlich hier und da Kinder heraus, das kann sein.

Wenn Sie eine Achtjährige nachhaltig erschrecken, dann ist es eigentlich egal, ob es einer Vierjährigen gefallen hat. Sie wollen immerhin pädagogisch wertvolle Filme machen.

Und ich bin auch überzeugt davon, dass wir die machen. Aber erstmal kommen wir vom Wissensfernsehen.

Okay, was ist der Unterschied?

Wir sind alle keine Pädagogen. Keiner von uns hat Didaktik studiert. Wir machen seit mittlerweile 13 Jahren so Fernsehen, wie Journalisten das eben machen. Und, na klar, es ist ein Film, da wird man manche mehr verschrecken als andere.

Aber nochmal: Muss man da nicht besser aufpassen?

Wir haben am Anfang, glaube ich, so viele Hinweise reingepackt, dass Kinder merken, das ist nicht die Realität, wenn ich plötzlich im All verschwinde. Wir bringen Kinder schon vorher zum Lachen – etwa, wenn ich als Astronaut ein Loch am Raumschiff mit einer Tesa-Rolle zuklebe. Diese Szene macht den Kindern klar: Der Checker Tobi macht was Witziges. Dem passiert nix.

In Ulan Bator erfährt man, dass die armen Kinder ständig krank sind. Im Schnitt sehen Sie, wie das dann im Film aussieht. Überlegt man da nicht, ob man es rausschneidet?

Wir sind ganz bewusst nach Ulan Bator gegangen, weil das die Stadt mit der schmutzigsten Luft der Welt ist. Da ist praktisch jeder Atemzug Gift. Wir wollten Kindern hier zeigen, wie andere Kinder aufwachsen, die ein paar Tausend Kilometer weit weg in der Mongolei leben. Es gehört zur DNA der Checker-TV-Figur, nicht nur heititeiti schöne, heile Welt zu zeigen.

In einer Szene spürt man die reale Angst der Indigenen, weil bewaffnete Banden den Urwald gerodet haben. Könnte man das nicht filmisch auffangen?

Es ist durchaus Absicht, diesen Szenen Gewicht zu geben. Die Kinder, die in Deutschland im bequemen Sessel sitzen, sollen erkennen, dass man bestimmte Konflikte nicht einfach auflösen kann. Es existieren Dinge auf der Welt, die sind nicht gut. Ich finde es wichtig, dass man das nicht verklärt, sondern auch ein Stück weit zumutet.

Wie schaffen Sie den Spagat: TikTok ist gruselig – Sie müssen aber gerade dort sein, um ihre Zielgruppe zu erreichen?

Bei TikTok bin ich jetzt seit ein paar Wochen, um Promo für den Kinofilm zu machen. Weil da die Jugendlichen sind, die mir schreiben: “Du warst meine Kindheit!”

Aber ihre Zielgruppe ist doch viel jünger?

Meine Kernzielgruppe sind die Sechs- bis Zehnjährigen. Die man übrigens in den sozialen Medien nirgends erreicht. Ich kann bei Instagram die Eltern ansprechen oder bei Facebook die Großeltern oder bei TikTok die achte Klasse aufwärts. Aber die Grundschüler kriegt man digital nicht. Es sei denn, die gucken sich unsere Serien bei YouTube oder in den Mediatheken an.

Wie schaffen Sie den Spagat?

Ich glaube, es wäre arg kulturpessimistisch zu sagen, man verbietet irgendwas. Das finde ich Quatsch. Insofern muss man aufklären. Und natürlich muss ich da sein, wo die Kinder sind. Ich bin dann eben einer derjenigen, die seriösen Content auf einer Plattform anbieten, wo es auch Quatsch-Content gibt, ohne Frage. Aber man wird die Leute nicht von TikTok wegholen.

Trotzdem gibt es jetzt wieder eine Diskussion über das Verbot von Smartphones in Grundschulen.

Ich hab’s gelesen. Man sollte das unbedingt reglementieren und gucken, wie man damit umgeht, ja! Aber es ist Quatsch, die Geräte zu verbieten. Die Kinder haben Handys. Punkt. Sie benutzen sie. Sie werden damit auch irgendwie auf Seiten kommen und in Realitäten eintauchen, die für ihr Alter vielleicht noch nicht gemacht sind. Deshalb ist doch das Wichtigste, dass man eine Art von Medienerziehung anbietet.

Können Erziehungsberechtigte nicht entscheiden, ob sie einem sechsjährigen Kind ein Handy geben oder nicht?

Absolut. Und ich würde meinem Sechsjährigen kein Handy geben. Aber Sie können natürlich auch nicht in die Elternhäuser reinfunken und Dinge verbieten. Das ist nun mal die Krux, bei der wir am Ende immer wieder landen. Die Elternhäuser bestimmen. Alles, was man tun kann, ist, an der Schule aufzuklären – da, wo man alle Kinder kriegt.