seit 27 Jahren verantwortet die SPD die Berliner Bildungspolitik. Wohl kein Bundesland wurde öfter an den bildungspolitischen Pranger der Öffentlichkeit gestellt. Nun greifen die Christdemokraten nach dem traditionell unbeliebten Ministerium – und damit auch der KMK-Präsidentschaft. Das erfuhren wir aus Parteikreisen. Die CDU tritt an, um der Bildungspolitik der Hauptstadt eine neue Prägung zu geben. Die Wunschpersonalie steht bereits: Katharina Günther-Wünsch, Lehrerin und stellvertretende Schulleiterin mit ostdeutscher Biografie und profilierte Oppositionspolitikerin. Sie steht bereits im Austausch mit Karin Prien, Ministerin in Kiel und KMK-Vize. Eine neue Generation CDU-Politikerinnen mit Ambition in der Bildungspolitik reift heran. Wir blicken auf das christdemokratische Programm für Berlins Schulen.

Ein eigenes, sehr spannendes bildungspolitisches Programm umreißt Ex-Bundesinnenminister und Chef der Telekom-Stiftung, Thomas de Maizière, im Interview. Er fordert die Kultusminister auf, alle Verwaltungsvorschriften für Schulen auszusetzen. Die Radikalkur fürs Schulwesen soll zu mehr Freiheit für Schulen, Motivation bei Lehrern und deutlich weniger Schulträgern führen.

Diesen Vorschlag für einen fundamentalen Umbau der Bildungssteuerung diskutieren wir am kommenden Montag, 13. März um 12:30 Uhr im Live-Briefing. Thomas de Maizière, Udo Michallik, Generalsekretär der KMK, und Cordula Heckmann, Leiterin der Berliner Rütli Schule, sind zu Gast. Moderiert von Moritz Baumann, angereichert durch Ihre Fragen und Kommentare. Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung.

Nicht nur Schulleiter schlagen sich mit der Verwaltung herum, auch die Bundesschülerkonferenz kämpft aktuell mit der Bürokratie. Im vergangenen Jahr erhielt das Gremium erstmals eine staatliche Förderung – auch ein Zeichen der Anerkennung nach einer Pandemie, in der die Jüngeren oft vernachlässigt wurden. Doch Anfang des Jahres ging den Schülern das Geld aus, was ein schlechtes Licht auf die risikoscheuen Verwalter im BMBF wirft.

Für Anregungen, Hinweise und Kritik schreiben Sie uns gerne jederzeit an bildung@table.media.

Wenn Ihnen der Bildung.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail zugeleitet wurde: Hier können Sie das Briefing kostenlos testen.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen,

Nachdem die Sozialdemokraten 27 Jahre die Berliner Schulpolitik gestalteten, beansprucht in den anstehenden Koalitionsverhandlungen nun die CDU das Bildungsressort. Das erfuhr Table.Media aus Parteikreisen. Mit Blick auf die vielen Baustellen in der Hauptstadt, wofür die SPD am Wahltag abgestraft wurde, ist es gleichermaßen Risiko und Chance – geht mit dem Senatorenposten doch auch die aktuelle KMK-Präsidentschaft einher. Astrid-Sabine Busse müsste ihren Posten dann räumen, was einige SPD-Funktionäre aufatmen lässt.

Schon im Wahlkampf feuerten die Christdemokraten gegen die SPD: marode Schulen, schlechte IQB-Ergebnisse, eine unsichere Senatorin. Die Taktik ging auf. Wenn an jeder Schule Lehrer fehlen, erreicht man plötzlich ganz neue Wählergruppen.

Kai Wegner, der gerne Regierender Bürgermeister werden möchte, nennt schon eine Wunschkandidatin: Katharina Günther-Wünsch. Die 39-Jährige hat bis zu ihrer Wahl ins Abgeordnetenhaus vor zwei Jahren als Lehrerin und stellvertretende Schulleiterin gearbeitet – an der Walter-Gropius-Schule in Neukölln, einer Gemeinschaftsschule mit etwa 1.000 Schülern, von denen fast 90 Prozent eine nicht-deutsche Herkunftssprache haben.

KGW, so nennt sie sich auf ihrer Website, möchte sich auf Anfrage nicht zu ihren bildungspolitischen Plänen äußern. Ihr Name sei erstmal nur ein “Personalvorschlag”. Jetzt müssten SPD und CDU erstmal verhandeln, wobei Günther-Wünsch für die Union die Arbeitsgruppe “Bildung, Jugend, Familie” leitet. Dennoch zeichnen sich schon Schwerpunkte ab.

Lehrermangel: Günther-Wünsch will das Lehramtsstudium in Berlin beschleunigen, laut Tagesspiegel für angehende Grundschullehrkräfte auf die Dauer eines Bachelors plus Referendariat mit freiwilligem ergänzenden Master. Sie will Pensionäre im Schuldienst halten, etwa durch flexiblere Arbeitszeiten, und Lehrkräfte von bürokratischen Aufgaben entlasten.

Schulbau: Die Schulbauoffensive will sie beschleunigen, wobei sie dem Vernehmen nach auf ein besseres Projektmanagement und Maßnahmen gegen den hohen Krankenstand im Gebäudemanagement setzt. Zudem forderte sie zuletzt ein Sonderbaurecht.

Ganztag: Das war das Lieblingsthema der amtierenden Senatorin Astrid-Sabine Busse. Günther-Wünsch schließt wohl daran an. Sie stehe hinter der Idee von Ganztagsangeboten, heißt es von Parteifreunden. Ihre Erfahrungen in Neukölln und die Kommunalpolitik in den Ostberliner Stadtteilen Mahlsdorf und Kaulsdorf hätten sie geprägt. Sie wisse, dass Ganztagsbetreuung gerade in sozial herausgeforderten Kiezen und bei Kindern aus bildungsferneren Haushalten mit Sprachdefiziten ein wichtiger Schlüssel ist.

Vor zehn Jahren zog Günther-Wünsch in den Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Sie hat ihr Lehramtsstudium – Chemie, Geschichte und Politik – in ihrem Geburtsort Dresden absolviert und an verschiedenen staatlichen und privaten Schulen in Deutschland sowie im südlichen Afrika unterrichtet.

Zuletzt war sie bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Sie ist nach eigenen Angaben seit über 20 Jahren politisch aktiv, seit circa acht Jahren mit eigenem Mandat. In der Partei gilt sie als gut vernetzt, war als Oppositionspolitikerin angriffslustig: “Senat will aus Fehlern nicht lernen: Schulbau stockt, Lehrer(verbeamtung) und Schulplätze fehlen weiter, Senatorin Busse entmündigt Schulen und bleibt ansonsten abgetaucht”, verkündete sie beispielsweise vor einem knappen Jahr auf der Website der CDU-Fraktion.

Sie schöpft aus ihrer Erfahrung als stellvertretende Schulleitung, wobei ihr der politische Instinkt nicht abgeht. Das unterscheidet sie von der amtierenden Senatorin, Astrid-Sabine Busse, gegen die Günther-Wünsch im Juni vergangenen Jahres einen Missbilligungsantrag einbrachte. Busse sei schlicht überfordert. “Was Ihnen fehlt, ist Verantwortungsbewusstsein, Engagement und eine Vision”, schimpfte sie.

Ihre Streitlust gepaart mit Charisma verfängt offenbar bei den Wählern: Schon 2021 gewann sie bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus mit 34 Prozent das Direktmandat. Bei der Wiederholungswahl in diesem Jahr erhielt sie sogar 45 Prozent der Stimmen – fast dreimal so viele wie Luise Lehman von der SPD. Bei einigen Beamten in der Senatsverwaltung ist sie vor allem durch besonders viele schriftliche Anfragen aufgefallen, die sie aber, so die Kritik aus anderen Fraktionen, nur in wenigen Fällen langfristig verfolgt hat.

Rückenwind kommte von der Bundesebene: “Katharina wäre als Bildungssenatorin eine sehr starke Lösung”, sagt Mario Czaja, Generalsekretär der CDU Deutschland. Beide kennen sich aus der gemeinsamen Wahlkreisarbeit. “Sie hat sich über die Parteigrenzen hinweg ein großes Renommée erarbeitet”, betont Czaja im Gespräch mit Table.Media.

Sie arbeite strukturiert und sei diszipliniert in ihren Botschaften. “Sie weiß als ehemalige Schulleiterin genau, an welchen Stellschrauben die Verwaltung anpacken muss. Sie würde Schulen stärken, indem sie Fesseln löst – durch mehr Eigenverantwortung, eigene Personal- und Digitalisierungsbudgets.”

Doch selbst erfahrene Kultusminister sagen: im ersten Jahr direkt KMK-Präsidentin? Das sei ein Höllenritt. Setzt sich die CDU durch, erwarten Günther-Wünsch steinige Verhandlungen mit dem Bund über das Startchancen-Programm und den Digitalpakt, die laufende Selbstevaluation der KMK und eine Debatte über den Ganztagsausbau. In der Berliner Bildungsverwaltung laufen dann viele Fäden zusammen.

“Das ist ohne Zweifel eine große Nummer”, räumt auch Czaja ein. Doch sie stehe bereits im engen Austausch mit Karin Prien, die sich vergangenes Jahr als KMK-Präsidentin profilierte. Und die CDU-Politikerin könnte sich einen echten Experten für Schulbau an die Seite holen. In Parteikreisen kursiert der Name Torsten Kühne, CDU-Bildungsstadtrat von Marzahn-Hellersdorf, als möglicher Kandidat für den Posten als Staatssekretär.

Günther-Wünsch gilt nicht nur in ihrer eigenen Partei als fachkundige Powerfrau, die viel Ambition mitbringt. “Sie wird sich daran messen lassen müssen, ob sie die Forderungen, die sie in der Opposition erhoben hat, nun auch in der Regierung umsetzen wird, sofern sie denn Senatorin wird”, betont Louis Krüger, schulpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus.

Auch ob sie die Pläne des CDU-Wahlprogramms vertritt, wird sich zeigen: Vom Probehalbjahr für alle Oberschulen mit immensen organisatorischen Aufgaben, die das für die Schulämter bedeutet, bis hin zur 110-prozentigen Personalausstattung an allen Berliner Schulen und gleichzeitiger Wiedereinführung der Vorschule. Janna Degener-Storr, Moritz Baumann

Es war ein merkwürdiger Aufruf, den Aaron Schmidt Anfang Februar absetzte: “Die Stiftung Bildung ist auf der Suche nach Spenden, um die Leihgebühren für zwei Laptops zu finanzieren”, schrieb der Leiter des Organisationsbüros der Bundesschülerkonferenz (BSK) auf LinkedIn.

Merkwürdig, weil die BSK im vergangenen Jahr rund 250.000 Euro staatliche Förderung bekommen sollte – um genau solche Dinge zu finanzieren: eine Geschäftsstelle, Mitarbeiter, Geräte und Tagungskosten. Und jetzt muss die Stiftung Bildung, die das Geld für die Schüler verwaltet, im Netz um Spenden betteln? Seltsam.

Nach Recherchen von Table.Media behindert aktuell eine Förderlücke, entstanden durch tiefsten Bürokratismus, die Arbeit der Schülervertretung und lässt die Stiftung Bildung als Träger, der viele Projekte mit Bundesgeld managt, schier verzweifeln. Nach vielen Jahren Lobbyarbeit erhielt die BSK im Juni vergangenen Jahres ihre lang ersehnte Förderung: 240.000 Euro segnete das BMBF ab, doch der Bescheid hatte nur eine begrenzte Halbwertszeit. Die Zuwendung war bis zum 31. Dezember 2022 befristet. Damit begann das Drama.

Die Förderung lief zum Jahresende aus und im Januar war kein Geld mehr da. Die Arbeit der BSK ruhte, wie bei einem plötzlichen Baustopp. Die Stiftung Bildung entließ Mitarbeiter, die erst wenige Monate zuvor in der neuen Geschäftsstelle angeheuert hatten; teilweise wurden sie in anderen Projekten geparkt. Die Schüler unterbrachen die Planung für Tagungen, denn über allem schwebte der Finanzierungsvorbehalt.

Das alles wirft kein gutes Licht auf die Verwaltungsarbeit des Ministeriums. Selbst Abgeordnete der Ampel-Koalition zeigen sich überrascht: Sie seien davon ausgegangen, die BSK werde dauerhaft, ohne Lücke, finanziert. Schließlich hatte der Haushaltsausschuss 2022 und 2023 jeweils 500.000 Euro bewilligt.

Das Problem liege nicht bei den Parlamentariern, verteidigt sich Wiebke Esdar, die für die SPD den BMBF-Etat betreut. Der Ausschuss überwache nur die “zweckmäßige und rechtlich einwandfreie Verwendung” der Mittel. Für die Administration sei das Ministerium zuständig. “Dass es anscheinend einen Bruch bei der Bereitstellung der Mittel gab, bedaure ich”, sagt Esdar Table.Media. Tatsächlich liegen die Ursachen tief im Maschinenraum des BMBF.

Die Stiftung Bildung bemühte sich im vergangenen Jahr vergeblich um eine Anschlussförderung direkt zum 1. Januar. Die Fachabteilung im BMBF winkte ab: Das sei aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht möglich. Was fehlte, waren sogenannte Verpflichtungsermächtigungen, die es dem Ministerium erlaubt hätten, auch für Folgejahre finanzielle Zusagen einzugehen. Diese waren “nicht verfügbar bzw. vollständig in Anspruch genommen”, teilt das BMBF auf Anfrage mit. “Daher durften im Jahr 2022 keine Fördermittel für das Jahr 2023 bewilligt werden.”

Das sei unglücklich gelaufen, räumt Jens Brandenburg, Parlamentarischer Staatssekretär im BMBF, ein. “Politisch war klar, dass die Förderung auch in den kommenden Jahren weitergeführt wird. Aber wir sind an das Haushaltsrecht gebunden“, sagt Brandenburg Table.Media.

Doch womöglich stehen sich die ministerialen Verwalter selbst im Weg. Das meint zumindest Norbert Dittrich – Verwaltungsjurist, langjähriger Leiter des Haushaltsreferats im Bundesumweltministerium und Autor eines der Standardkommentare zur Bundeshaushaltsordnung. Er widerspricht dem BMBF: “Das ist schlimmste Bürokratie und zeugt von handwerklicher Unkenntnis im Haushalts- und Vergaberecht“, sagt Dittrich und skizziert auf Anfrage dieser Redaktion zwei Wege, wie die Beamten das Problem hätte lösen können.

Variante I: Wenn Verpflichtungsermächtigungen fehlen, führe das nicht, wie vom BMBF suggeriert, automatisch zur Handlungsunfähigkeit. Es stimmt: Der Haushalt, der ein Ministerium überhaupt erst ermächtigt, Förderungen zu bewilligen, gilt immer für ein Jahr. Und es stimmt auch: Den Etat für 2023 hat der Bundestag erst Ende November 2022 final beschlossen. Dennoch hätte das BMBF die Zuwendung vorab, beispielsweise schon im Juni, bewilligen können – mit der entscheidenden Ergänzung: unter Vorbehalt des Inkrafttretens des Haushalts. “Dass die Förderung 2023 weitergehen soll, war politisch schließlich unbestritten”, betont Dittrich.

Variante II: Eine halbe Million Euro standen der BSK laut Haushaltsplan 2022 zur Verfügung. Das BMBF bewilligte jedoch nur 240.000 Euro. Der Rest verfällt normalerweise zum Jahresende. Doch es gibt ein weiteres Instrument: Nach Haushaltsrecht waren die Gelder für die BSK ins nächste Jahr “übertragbar”. Das BMBF hätte einen Folgeantrag daher bewilligen können – weil klar war, dass 2022 Geld übrig bleibt, mit dem man im Folgejahr einen sogenannten Ausgaberest bilden kann. Dafür, so Dittrich, braucht das Ministerium keine Verpflichtungsermächtigungen. Dem schließt sich auch SPD-Haushälterin Esdar an.

Das BMBF steht nun in der Kritik, der Ministerialapparat habe sowohl die Stiftung als auch die BSK auflaufen lassen, statt den rechtlichen Spielraum zu nutzen. “Wir haben versucht, alle Register zu ziehen”, sagt Katja Hintze, Vorsitzende der Stiftung Bildung. Jetzt mussten die Schüler einen neuen Antrag erarbeiten, viel Papier produzieren, statt endlich mit der Arbeit loszulegen. Eine Förderung derart durchzuboxen, sei Ehrenamtlichen eigentlich nicht zuzumuten.

Jens Brandenburg will die Wogen glätten: “Die BSK macht tolle Arbeit und braucht unsere Unterstützung”, betont er. Die Gespräche für einen Folgeantrag laufen. Diesen will das BMBF “kurzfristig” bewilligen; entsprechende Verpflichtungsermächtigungen seien im Haushalt 2023 verankert. Klappt alles, können die Schüler bis zu einer halben Million Euro ausgeben.

Deutschland stehe vor den Trümmern eines “nicht reformfähigen oder -willigen Bildungssystems“. Thomas de Maizière, Ex-Multiminister unter Angela Merkel und Vorsitzender der Telekom-Stiftung, macht in einem Impulspapier, das Table.Media exklusiv vorliegt, radikale Vorschläge für einen Neustart in der Bildungssteuerung (zum Download).

Herr de Maizière, Sie haben zuletzt immer wieder große Bildungsreformen gefordert. Warum braucht es noch ein Impulspapier von Ihnen?

Thomas de Maizière: Weil sich nichts verändert hat. Es gibt wenig Politikfelder, die so veränderungsresistent sind wie der Bildungsbereich. Das liegt nicht an den handelnden Personen, am wenigsten den Schulleitern, dahinter steckt ein systemisches Problem. Es gibt zu viele Hindernisse – im Zusammenwirken der Länder untereinander und im Zusammenwirken mit dem Bund und den Schulträgern.

Ihre Analyse heißt also: Die Minister sind handlungsunfähig.

Nicht die Personen. Nur entsteht in der Konstruktion, in der sie arbeiten, zu wenig Handlung. Die Beschlüsse der KMK sind nicht verbindlich, meist ist es der kleinste gemeinsame Nenner. Die Bildungsverwaltung unterhalb der Minister hat ein dominantes Eigenleben entwickelt. Und das Verhältnis zwischen Ländern und Bund ist nicht nur atmosphärisch schlecht, sondern auch verfassungsrechtlich vollständig chaotisch. Abseits der Landespolitik fehlt die gemeinsame Verantwortung für das Bildungswesen in Deutschland.

Was durchbricht diesen Stillstand?

Wir brauchen eine große Staatsreform, um die Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern im Grundgesetz vernünftig abzugrenzen oder punktuell Zusammenarbeit zu vereinbaren. Nur ergreift niemand die Initiative. Alle fürchten, es gebe keine Zweidrittelmehrheit. Die Landesregierungen verteidigen ihre Besitzstände. Eigentlich müssten sich die Bundesbildungsministerin gemeinsam mit der KMK-Präsidentin und den beiden A- und B-Länderkoordinatoren ein Wochenende einschließen. Ich bin sicher, das hätte eine kraftvolle Wirkung.

Tauchen wir in Ihr Papier ein. Sie wollen alle Vorschriften für Schulen abschaffen. Haben Sie Ihre Liebe für den Anarchismus entdeckt?

Nein. Vor vielen Jahren habe ich als sächsischer Justizminister einen Paragrafenpranger ausgerufen. Da konnte jeder Bürger sagen: “Diese Vorschrift finde ich überflüssig.” Das hatte einen großen öffentlichen, aber nur einen geringen materiellen Erfolg. Die Verwaltung wollte keine Vorschrift aufgeben. Wir brauchen also einen radikalen Ansatz, der nicht zu Chaos, sondern zu einer kreativen Unruhe führt. Unser Vorschlag: Die Kultusminister setzen alle Verwaltungsvorschriften vorerst außer Kraft. Die Ministerien haben eine Neigung zur Mikrosteuerung des Schulwesens. Sie regeln, welche Bücher Lehrer verwenden dürfen, Abminderungsstunden sind standardisiert. Da hilft nur Entrümpelung. Jeder Beamte, der eine neue Vorschrift einführen will, muss das begründen – eine Art Beweislastumkehr.

Mit welchem Ziel?

Die Schulen ersticken in Vorschriften. Ich habe mit Schulleitern gesprochen, die Papiere aus dem Ministerium gar nicht mehr lesen – dennoch funktioniert das Schulleben. An den Schulen herrscht längst ein Klima brauchbarer Illegalität, denn die Schulaufsicht ist gar nicht in der Lage, die vielen Vorschriften zu kontrollieren. Ich bin überzeugt: Wir entfesseln die Leistungsbereitschaft von Lehrerinnen und Lehrern, wenn sie mehr Freiheit bekommen – keine vollständige Freiheit, keine Autonomie, aber sie müssen den Weg mitbestimmen.

Da enden ihre Vorschläge aber nicht.

Richtig, mehr Eigenverantwortung muss unbedingt mit mehr Transparenz einhergehen. Jede Schule sollte jährlich veröffentlichen, wie ihre Schüler abschneiden, einschließlich der Lernbedingungen und Sozialfaktoren vor Ort. Natürlich kann ich ein gutbürgerliches Gymnasium nicht mit einer Oberschule in einem sozialen Brennpunkt vergleichen. Aber wir müssen die Entwicklung von Brennpunktschulen über die Jahre evaluieren.

Sie sprachen vom Paragrafenpranger. Das wäre dann ein Schulpranger.

Die Eltern reden doch sowieso über den Ruf der Schule – hören dies oder das über Nachbarn, über Freunde und Geschwister. Das ist noch viel willkürlicher, eine Scheintransparenz.

Sie wollen sich dabei auf Mindest- und Regelstandards konzentrieren. Wenn sich Schulen künftig nur noch anhand solcher Leistungsindikatoren vergleichen, engt das nicht den Bildungsbegriff ungemein ein?

Sie sind Meister darin, Bedenken zu formulieren. So ähnlich ist das auch im Bildungsbereich: Für jede gute Idee gibt es immer ein Gegenargument. Und dann passiert meistens gar nichts. Das Problem ist: Wenn Sie die Indikatoren zu grobschlächtig konzipieren, ist das mitunter ungerecht. Wenn sie ein solches Monitoring zu fein austarieren, ist es zu bürokratisch.

Zusätzlich wollen Sie die Personalhoheit von den Ministerien an die Schulen verlagern. Schon jetzt müssen sich Schulleiter vielerorts selbst um Personal kümmern, viele von ihnen stöhnen. Headhunting sei nicht ihr Job.

Völlig richtig. Schulleiter sind mit der Verwaltung überfordert. Ich möchte wieder eine Parallele ziehen: Früher war der ärztliche Direktor eines Krankenhauses gleichzeitig der Verwaltungschef; der Leiter der Caritas-Sozialstation war der örtliche Pfarrer. Beides hat nicht funktioniert. Genauso kann niemand Schule ohne Verwaltungsprofis organisieren, die Projekte vorbereiten und viel koordinieren: den Schülerverkehr mit Bus und Bahn, Gespräche mit dem Schulträger, IT-Konzepte, den Stundenplan und die Kontakte zur Jugendarbeit und Sportvereinen. Nur in Deutschland ist das Land Dienstherr der Lehrer. Die Kommune ist als Träger für den Schulbau zuständig, aber auch für die Sekretärin der Schulleitung. Im Hort mischt zusätzlich das Jugendamt mit. Das ist ein Irrweg. Schule gehört in eine Trägerschaft: bei den Ländern, der Kommune oder neu gegründeten Zweckverbänden. In den USA und Großbritannien ist das der Standard. Wie will man sonst beispielsweise guten Ganztag organisieren? Dafür muss doch jemand eine Gesamtchoreografie entwerfen.

Was bleibt dann den Ministerien noch?

Globalsteuerung. Die Ministerien müssen die Transparenzberichte auswerten, Schulleiter aus- und fortbilden – eine Top-Personalentwicklung aufsetzen. Sie müssen die Lehrerressourcen klug steuern, genauso wie die Bildungsabschlüsse.

Sie wollen die Schulleiter mit viel mehr Entscheidungsgewalt ausstatten. Ist damit die Struktur der kommunalen Schulträgerschaft überholt?

Sie können die Lehrer auch den Kommunen zuordnen – entscheidend ist, dass es nur einen Träger gibt. Nur der Transformationsaufwand eines solches Modells ist eine kaum überbrückbare Hürde: Sie können mit fünf bis zehn Jahren Verhandlungen rechnen. Mein Wunsch wäre, die Kultusminister gründen wie in Holland größere Zweckverbände, die Schulen organisieren und an denen Kommunen und das Land jeweils zu 50 Prozent beteiligt sind. Nur: Es ist ein Träger. Das ist der Punkt.

Und Sie wollen den Schulleitern dann ein üppiges Budget geben?

Ja, idealerweise. Denn eine sich weitgehend selbst verwaltende Schule sollte auch selbst entscheiden können, wie viel Geld sie wofür ausgibt.

Wenn Sie den Ministerien die Personalhoheit entziehen, bewerben sich die Lehrer dann direkt an den Schulen?

… nicht wie in der freien Wirtschaft. Die Länder sollten am Beamtentum festhalten; das ist nämlich ziemlich modern. Nur einen verbeamteten Lehrer können Sie flexibel versetzen, einen Angestellten nicht. Das heißt, die Ministerien sind weiter für die überregionale Lehrerversorgung zuständig. Aber die Schulleitungen haben Mitwirkungsrechte – quasi ein Wahl- und Vetorecht. Das braucht es allein wegen der vielen Quer- und Seiteneinsteiger. Schulleiter müssen wissen, welche Fähigkeiten Bewerber mitbringen und ob sie zum Schulprofil passen. Das gelingt viel besser in einem persönlichen Gespräch als bei einer zentralen Bewerbung beim Schulamt – am Ende gar nur in Papierform.

Wie autonom sollte die Schule der Zukunft sein? Diese und andere Fragen diskutiert Bildung.Table-Redaktionsleiter Moritz Baumann am 13. März mit Cordula Heckmann (Leiterin, Rütli-Campus Berlin), Dr. Thomas de Maizière (Vorsitzender, Deutsche Telekom Stiftung) und Udo Michallik (Generalsekretär, KMK). Jetzt anmelden.

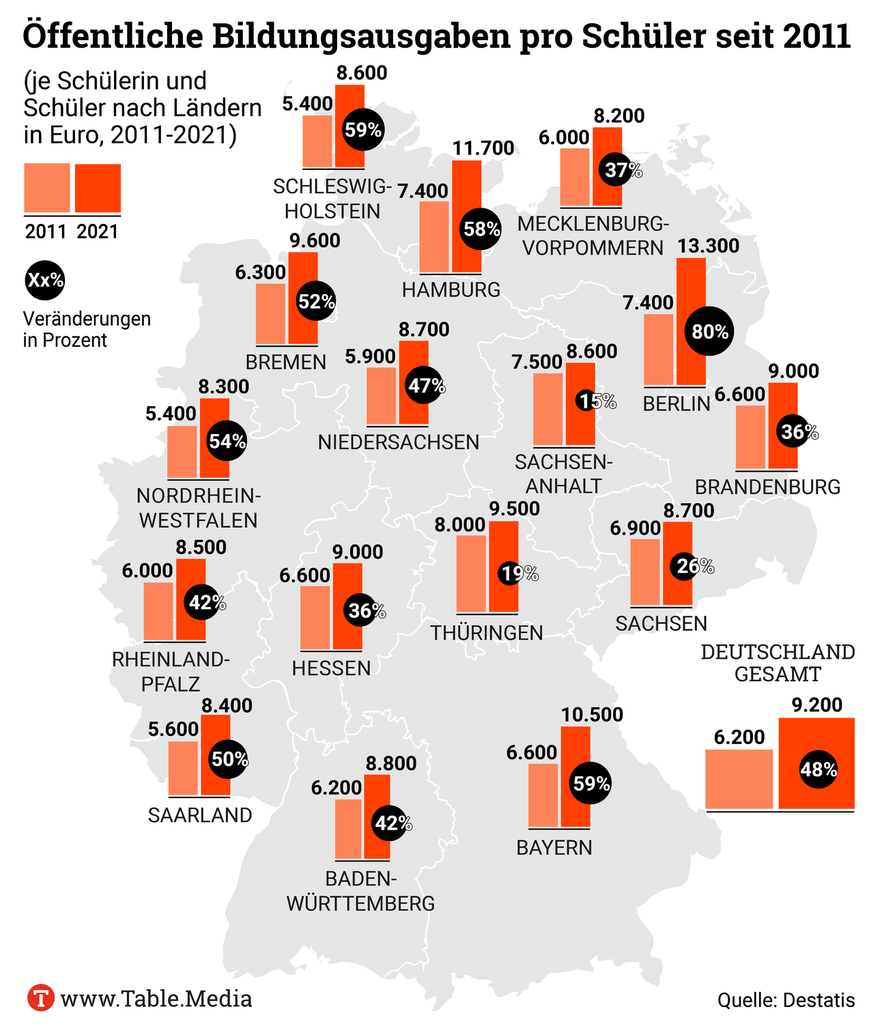

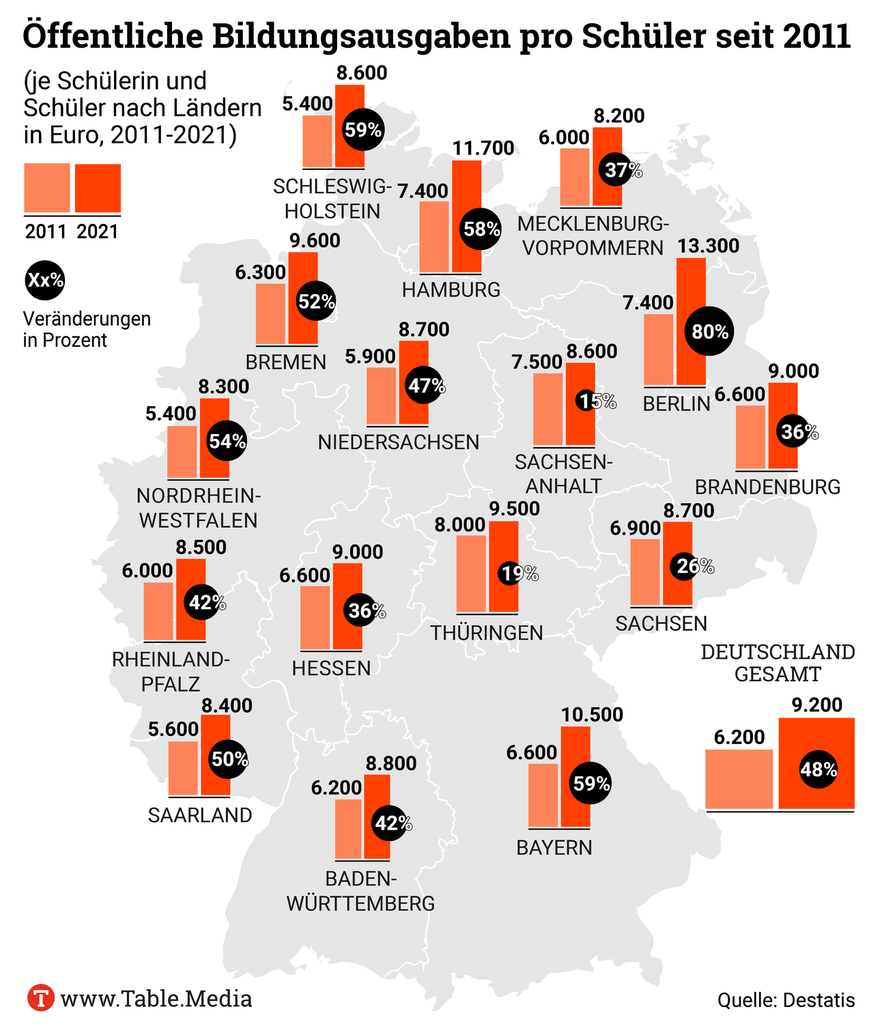

Durchschnittlich 9.200 Euro gab die öffentliche Hand pro Schüler im Jahr 2021 aus. Im Bundesdurchschnitt sind die Ausgaben damit binnen zehn Jahren um 48 Prozent gestiegen. Besonders stark wuchsen die Ausgaben in Berlin. Hier beträgt der Anstieg 80 Prozent; 13.300 Euro kostet ein Schüler den Senat pro Jahr. Den geringsten Aufwuchs verzeichnen Thüringen (19 Prozent) und Sachsen-Anhalt (15 Prozent). Das geht aus der Auswertung aktueller Daten des Statistischen Bundesamts hervor.

Ein Unterschied zeigt sich im Vergleich von allgemeinbildenden und beruflichen Schulen. Während ein Platz an einer Berufsschule im Bundesschnitt 6.400 Euro kostet, sind es an allgemeinbildenden Schulen 9.900 Euro. Auch hier sind die regionalen Unterschiede groß. Mecklenburg-Vorpommern gibt pro Berufsschüler mit 5.100 Euro am wenigsten aus. Unter den Flächenstaaten ist Thüringen Spitzenreiter (7.900 Euro). Berlin führt auch bei den Berufsschulen mit 9.000 Euro pro Schüler und Jahr die Rangliste an.

Nur führt Geld nicht automatisch zu besseren Leistungen der Schüler. Das zeigte zuletzt der IQB-Bildungstrend. Das spendable Berlin gehört bei der Messung von Mindeststandards zur Schlussgruppe. Sachsen etwa konnte seine Ergebnisse steigern, obwohl es mit 25 Prozent Mehrausgaben weniger Geld als im Bundesschnitt ausgibt. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern erklärt das Statistische Bundesamt auch mit dem Ausbau der Ganztagsbetreuung. Die Daten der Bildungsfinanzierung sind nicht preisbereinigt. Der Zuwachs von 48 Prozent liegt jedoch deutlich über der Preisentwicklung von 2011 bis 2021. Niklas Prenzel

2024 soll das Europäische Jahr der Lehrer werden – das schlug Belgien auf einer Sitzung der EU-Bildungsminister am Dienstag vor. Der Vorschlag fiel im Rahmen einer Orientierungsaussprache. In ihr wurde deutlich, dass neben Deutschland weitere EU-Länder vor der Herausforderung stehen, qualifizierte Lehrer und Ausbilder zu gewinnen sowie weiterzubilden und zu halten.

Die belgische Bildungsministerin Lydia Klinkenberg sagte: “Der Lehrermangel ist eine unserer größten Herausforderungen.” Der Beruf werde immer anspruchsvoller, gleichzeitig sinke das Ansehen von Pädagogen. “Das Wohlergehen unserer Lehrer ist dadurch oftmals beeinträchtigt, was sich in einer steigenden Fluktuationsrate und einer zunehmenden Zahl von Seitensteigern äußert.”

Das Land ergreife bereits Maßnahmen, zum Beispiel zur Prävention von Burnout sowie Mentoring. Von einer europaweiten Kampagne erhofft Klinkenberger sich, das Ansehen der Pädagogen zu steigern. Es brauche dafür jedoch ausreichende Haushaltsmittel und ein langfristiges Engagement auf EU-Ebene.

Jens Brandenburg, Parlamentarische Staatssekretär des BMBF, sprach für Deutschland und unterstützte den belgischen Vorschlag. Er sprach sich für mehr Erfahrungsaustausch unter den Mitgliedsländern aus. Unter anderem könne die Plattform Europass dafür genutzt werden, um “gezielt mehrsprachig methodisch-didaktisches Material, Handreichungen und Lernarrangements auszutauschen”. Ein Jahr der Lehrer hielte er für “greifbarer” als vergangene Themenschwerpunkte.

Seit 1983 ruft die EU Europäische Jahre aus, mit dem Ziel der Öffentlichkeitsarbeit, teilweise aber auch für neue europäische Gesetzgebung. Aktuell läuft – nach dem Jahr der Jugend 2022 – das Jahr der Kompetenzen. Zu ihm hat die EU kürzlich eine Website gelauncht. Auf ihr heißt es, die EU plane Veranstaltungen und Sensibilisierungskampagnen. Man wolle die grenzüberschreitende Anerkennung von Qualifikationen fördern, Organisationen und Menschen zusammenbringen und zeigen, wie EU-Initiativen und Finanzierungsmöglichkeiten gegen den Fachkräftemangel helfen können. Anna Parrisius

Am Mittwoch endet die Anhörung für das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz der Bundesregierung. Die Union hat sich nun mit einem eigenen Vorschlag Gehör verschafft. In einem Positionspapier mit dem Titel “Für Humanität und Ordnung in der Asyl- und Flüchtlingspolitik” fordert der Fraktionsvorstand eine organisatorische Trennung zwischen Asylverfahren und Einwanderung.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und die kommunalen Ausländerbehörden solle sich weiterhin auf die Gruppe der Asylbewerber konzentrieren. Für die Einwanderung von Fachkräften sollte hingegen eine noch zu schaffende sogenannte “‘Work-and-Stay’-Agentur” zuständig sein.

Bislang regelt jedes Bundesland die Arbeitsplatzvermittlung für Fachkräfte aus dem Ausland selbst. Eine zentrale Anlaufstelle einzurichten, wäre durchaus sinnvoll, findet Wido Geis-Thöne vom Institut der Deutschen Wirtschaft Köln (IW Köln). Im Auftrag der Bundesregierung betreibt das Institut auch das Portal “Make it in Germany”, das sich speziell an Fachkräfte im Ausland richtet.

Allerdings müsste diese Behörde dann auch die entsprechenden Zuständigkeiten bei den Visaverfahren haben, um wirklich zu funktionieren, gibt Geis-Thöne zu bedenken. Und das würde wiederum bedeuten, dass Kompetenzen von den Kommunen zum Bund verschoben werden. “Das halte ich im föderalen System Deutschlands derzeit für kaum politisch durchsetzbar”, sagt der IW-Forscher. Er geht davon aus, dass auch die Vertreter von CDU/CSU auf Ebene von Ländern und Kommunen dies ausbremsen würden. Den Unionsvorschlag halte er deshalb “für nicht mehr als eine Sonntagsrede”.

Mit dem kanadischen Punktesystem hat die deutsche Chancenkarte wenig gemeinsam. Das sagt Migrationsexperte Geis-Thöne über den Vorschlag der Ampelkoalition. Dort werden anhand vorab festgelegter Kontingente auf Dauer angelegte Aufenthaltstitel an die Bewerber mit den höchsten Punktwerten vergeben.

Im Regierungsmodell wird lediglich ein Schwellenwert definiert, den die Bewerber im Zusammenspiel verschiedener Kriterien wie Berufsausbildung, Deutschkenntnis oder Familienstand erreichen müssen, um dann einen befristeten Aufenthaltstitel zur Arbeitsplatzsuche zu erhalten. Er rechnet lediglich mit jeweils “ein paar hundert Personen“, die in den nächsten Jahren mit der Chancenkarte einreisen werden.

Was es bräuchte, wäre eine verstärkte Konzentration auf die Zuwanderung über die Bildungssysteme, fordert Geis-Thöne, insbesondere auch in die Ausbildungsberufe. Zwar könne Deutschland mit dem Verzicht auf Studiengebühren punkten, allerdings müssten Studierende aus dem außereuropäischen Ausland einen gesicherten Lebensunterhalt nachweisen, was für junge Menschen aus ärmeren Familien sehr schwierig sein könne. Hier habe Deutschland letztlich sogar einen Nachteil gegenüber dem angelsächsischen Raum, wo besonders leistungsstarke Studienbewerber viel leichter ein Stipendium bekämen und dann mit diesem einreisen könnten. Daniel Schmidthäussler

Mehr als jede zweite Schule in Deutschland ist einer Umfrage zufolge im Spätsommer mit Personallücken in das aktuelle Schuljahr gestartet. In einer Forsa-Befragung von 1308 Schulleitungen gaben 57 Prozent an, dass bei ihnen mindestens eine der eigentlich zur Verfügung stehenden Lehrkräftestellen zum Schuljahresbeginn nicht besetzt war (zum Download). Im Mittel waren es laut Forsa 1,6 unbesetzte Stellen. Die Umfrage hatte der Verband Bildung und Erziehung (VBE) in Auftrag gegeben.

Hochgerechnet auf alle gut 32.000 allgemeinbildenden Schulen im Land wären das mehr als 50.000 Stellen. Insgesamt arbeiten an allgemeinbildenden Schulen in Deutschland laut Statistischem Bundesamt etwa 710.000 Lehrerinnen und Lehrer.

Durchschnittlich konnten Schulen bundesweit elf Prozent der Stellen nicht besetzen. Die große Mehrheit der Schulleiterinnen und Schulleiter (84 Prozent) geht davon aus, dass ihre Schule in Zukunft stark oder sogar sehr stark vom Lehrkräftemangel betroffen sein wird. Besonders groß ist das Problem der Umfrage zufolge an Haupt-, Real- und Gesamtschulen sowie an Förder- und Sonderschulen. Die Einrichtungen versuchen, mit der Beschäftigung von Seiten- oder Quereinsteigern gegenzusteuern. In etwa 60 Prozent der Schulen ist das nach Angaben der Schulleitungen der Fall. dpa

Viele Berufseinsteiger kritisieren, dass die Schule sie nicht ausreichend fit gemacht hat für die digitale Arbeitswelt. 69 Prozent meinen, sie fühlen sich unzureichend vorbereitet. Zuversichtlicher äußern sich dagegen Schüler, Azubis und Studierende. 68 Prozent geben an, die Schule habe sie “gut” oder “sehr gut” vorbereitet. Rund 2000 junge Menschen zwischen 14- und 24-Jährigen hat das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap im Auftrag der Vodafone-Stiftung befragt (zum Download).

Die Umfrage zeigt auch, dass junge Menschen mit den digitalen Kompetenzen von Lehrern, Ausbildern und Dozenten zufrieden sind. Diese könnten “gut” bis “sehr gut” mit digitalen Medien umgehen, sagen zwei Drittel der Befragten.

Bei der Ausstattung schneiden Schulen schlechter ab als Betriebe, Berufsschulen und Hochschulen. Fast die Hälfte der Schüler meint, ihre Schule sei schlecht ausgestattet. So geben 48 Prozent an, es mangele an einer stabilen und schnellen Internetverbindung. Nur 44 Prozent der Schüler berichten von frei verfügbaren Tablets oder Computern.

Die eigene Digitalkompetenz halten die 14- bis 24-Jährigen dennoch für hoch. Die allermeisten (89 Prozent) fühlen sich grundsätzlich “sehr sicher” oder “eher sicher” im Umgang mit digitalen Technologien und Social Media. Fast ebenso viele (87) bestätigen das auch mit Blick auf die Nutzung verlässlicher Quellen im Netz. Beim Erkennen von Falschnachrichten im Netz gibt es dagegen Zweifel: 30 Prozent fühlen sich dabei nicht sicher. dpa/anpa

Wer wirklich verstehen will, wie es Kindern und Jugendlichen in Zeiten von Krieg, Inflation und Klimakrise gerade geht, der kommt an dem 79-jährigen Klaus Hurrelmann nicht vorbei. Als Jugendforscher ist Hurrelmann in Deutschland regelrecht berühmt. Neben seiner Kernarbeit als Wissenschaftler erklärt der Forscher in Vorträgen und Interviews seit Jahren unermüdlich, wie die junge Generation tickt.

Zur aktuellen Situation sagt er: “Heute müssen Kinder und Jugendliche mit der Tatsache umgehen, dass die Wohlstandsjahre möglicherweise vorbei sind. Das ist etwas, das auf die Seele drückt.” Mit Blick auf die Zukunft seien die meisten jungen Leute dennoch positiv gestimmt, meint der Wissenschaftler. Der Grund: Aufgrund des demografischen Wandels sind für die große Mehrheit die Berufschancen gut.

Aber Klaus Hurrelmann ist auch einer von Deutschlands bekanntesten Soziologen und ein Experte für Bildungsthemen. Zu seinen Forschungsgebieten zählen Sozialisation, Bildung und Gesundheit von Kindern in Familien und Schulen. Seit 2009 lehrt und forscht Hurrelmann als Senior Professor of Public Health and Education an der Berliner Hertie School of Governance, einer internationalen Hochschule für modernes Regieren.

Zuvor war er Professor für Bildungs- und Sozialisationsforschung an der Universität Essen. 1980 wechselte er an die Fakultät für Pädagogik der Uni Bielefeld, wo er Gründungsdekan der ersten Fakultät für Gesundheitswissenschaften in Deutschland wurde. Für Hurrelmann, der in den 1960er-Jahren in Münster Soziologie studierte, verändern sich die Lebenswelten der jungen Generation in jeder historischen Situation. Erst X, dann Y, nun Z – alle 15 Jahre löst eine Generation die vorhergehende ab.

Jenseits aller theoretischen Modelle mischt sich der Wissenschaftler immer wieder in die konkrete Debatte um die Qualität unseres Bildungssystems ein. Er fordert zum Beispiel die Einführung der Schulfächer “Gesundheit” und “Wirtschaft”. Und er beschäftigt sich mit der Frage, welche Spuren die Corona-Krise in den Schulen hinterlassen hat. “Während der Pandemie haben wir gemerkt, was für einen starken Ausgleichsmechanismus die Schule als Institution darstellt. Fast ein Drittel der Schülerinnen und Schüler ist in ihren Leistungen stark abgefallen.” Das sei eine bildungspolitische Katastrophe, meint Hurrelmann.

Die Corona-Schulschließungen macht der Wissenschaftler für die Katastrophe mitverantwortlich. Wie die Dinge liegen, ist für ihn klar: In Deutschland hänge die Schulleistung besonders stark von der sozialen Herkunft ab. Den Grund dafür sieht Hurrelmann darin, dass man hierzulande lange auf eine flächendeckende Vorschulerziehung und eine gut rhythmisierte schulische Ganztagsbetreuung verzichtet hat. Familien hatten dahingegen einen besonders großen Stellenwert – um so ihrer starken Rolle im Grundgesetz Rechnung zu tragen.

Diese Schwäche des deutschen Bildungssystems habe in der Pandemie “besonders stark durchgeschlagen”. Das dadurch entstandene soziale Ungleichgewicht habe sich noch verstärkt. Die jüngsten dramatischen IQB-Resultate sind dem Wissenschaftler zufolge Fahrlässigkeit geschuldet. Der Politik wirft er Steuerungsfehler und -defizite vor. Denn eigentlich sei nach dem Pisa-Schock klar gewesen, was es braucht: eine genaue Leistungserfassung, ein echter Ganztagsbetrieb, eine konsequente Elternarbeit. Hurrelmann sagt: “Es gibt eine lange Liste von Punkten, die zuletzt aber nicht systematisch berücksichtigt worden sind.” Gabriele Voßkühler

Umfrage: Deutschland keine führende Forschungsnation. Trotz Nobelpreisen in den vergangenen Jahren, trotz der Exzellenzuniversitäten – über 70 Prozent der Bürgerinnen und Bürger nehmen Deutschland nicht als maßgebende Forschungsnation wahr. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag von Table.Media, die im Februar 2023 durchgeführt wurde. Mehr

Mint-Aktionsplan: Erste Schritte gegen den Fachkräftemangel: Strukturen schaffen, Vernetzung stärken, Bürokratieabbau voranbringen, in Sachen Mint-Förderung ist noch viel zu tun. Der Mint-Aktionsplan des BMBF zeichnet erste Erfolge, aber viele Probleme bleiben. Mehr

9. März 2023, 15:00 Uhr, online

Webinar: The Role of Education in an Interconnected World

Über die Bedeutung globaler Kompetenzen in einer vernetzten Welt spricht auf diesem Event ein Gremium aus Lehrkräften und Experten aus drei verschiedenen Kontinenten. Diese leiten zudem die nächste Global Teaching InSights-Initiative ein. Top-Speaker des Webinars ist Andreas Schleicher (OECD). INFOS & ANMELDUNG

15. März 2023, 14:00 bis 15:45 Uhr, online

Diskussion: Erfolgreich starten – früh fördern

Wie sich der Anspruch auf eine Stärkung der frühkindlichen Bildung umsetzen lässt, ist zentrales Thema dieser Diskussion. Besonderer Fokus liegt auf bestehenden Herausforderungen wie Lernlücken und sozialen Ungleichheiten und der besonderen Verantwortung von Kitas in diesem Bereich. INFOS & ANMELDUNG

16. März 2023, 15.45 Uhr, online

Liveübertragung: Bundestag berät über die Bildungspolitik

Der Bundestag berät über einen Antrag der CDU/CSU mit dem Titel “Bildungschancen nicht verschlafen -Startchancenprogramm in 2023 starten”. Es ist noch offen, ob er im Anschluss an die 45-minütige Aussprache sofort abstimmt, oder den Antrag zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überweist. INFOS

21. März 2023, 14:30 bis 17:00 Uhr, online

Forum: Demokratie und inklusive Bildung

Inklusive Bildung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und Grundbedingung einer partizipativen Gesellschaft, sagen die Deutsche UNESCO-Kommission und die Robert Bosch Stiftung, die dieses Forum organisieren. In vier interaktiven Panels können Teilnehmende gemeinsam mit Vertretern aus Praxis, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Politik Ansätze diskutieren und Good Practices miteinander teilen. INFOS & ANMELDUNG

23. März 2023, 10:00 bis 16:00 Uhr, Frankfurt

Forum: Inklusionsherausforderungen

Die Goethe-Universität, das DIPF – Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation und weitere Akteure laden zum Frankfurter Forum, das Schulunterricht und Forschung stärker miteinander verknüpfen will. Diskutiert wird das Ziel einer inklusiven Bildung und die Frage, wie inklusive Schulen bedarfsorientiert handeln sowie ziel- und prozessungleich unterrichten können. INFOS & ANMELDUNG

23. März 2023, 16:00 bis 17:00 Uhr, online

Community Call: Not another ChatGPT Love Song!?

Welche Kompetenzen und Fähigkeiten entwickeln Schüler, wenn sie im Unterricht mit Tools wie ChatGPT arbeiten? Wie beeinflusst KI Lehr-Lern-Prozesse und Unterrichtssettings? In diesem Event des Forums Bildung Digitalisierung diskutieren Wissenschaftler und Lehrkräfte diese und weitere Fragen. INFOS & ANMELDUNG

25. März 2023, 10:00 bis 17:30 Uhr, Heilbronn

Konferenz: Biko – die aim Bildungskonferenz

Die Bildungspraxis zu einem Perspektivwechsel anstoßen – so das Motto der Akademie für Innovative Bildung und Management. Nach einer Keynote von Andreas Schleicher finden Workshops, Lesungen und Vorträge zu Themen wie KI, Digital Leadership, BNE, Mehrsprachigkeit und Intersektionalität statt. INFOS & ANMELDUNG

29. März 2023, 14:00 bis 16:00 Uhr, online

Diskussion: Fachkräftesicherung als Gemeinschaftsaufgabe von Hochschul- und Berufsbildung

Der Stifter-Verband will auf diesem Event das Spannungsfeld zwischen Konkurrenz und Kooperation von beruflicher und hochschulischer Bildung betrachten. Denn: Fachkräftesicherung ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Wie diese nachhaltig angegangen werden kann, diskutieren hier Experten aus Hochschule und Berufsbildung, aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Gewerkschaften. INFOS & ANMELDUNG

29. März 2023, 11:00 bis 12:00 Uhr, online

Impuls- und Diskussionsrunde: Frauen in MINT-Berufen gewinnen und halten

Das Nationale MINT Forum und MINTvernetzt bieten ein Austauschformat an, das sich damit befasst, wie Frauen für MINT-Berufe begeistert werden können. Fokus liegt dabei auf den Handlungsempfehlungen des Nationalen MINT Forums selbst, die es kürzlich in einem Positionspapier vorgestellt hat. INFOS & ANMELDUNG

seit 27 Jahren verantwortet die SPD die Berliner Bildungspolitik. Wohl kein Bundesland wurde öfter an den bildungspolitischen Pranger der Öffentlichkeit gestellt. Nun greifen die Christdemokraten nach dem traditionell unbeliebten Ministerium – und damit auch der KMK-Präsidentschaft. Das erfuhren wir aus Parteikreisen. Die CDU tritt an, um der Bildungspolitik der Hauptstadt eine neue Prägung zu geben. Die Wunschpersonalie steht bereits: Katharina Günther-Wünsch, Lehrerin und stellvertretende Schulleiterin mit ostdeutscher Biografie und profilierte Oppositionspolitikerin. Sie steht bereits im Austausch mit Karin Prien, Ministerin in Kiel und KMK-Vize. Eine neue Generation CDU-Politikerinnen mit Ambition in der Bildungspolitik reift heran. Wir blicken auf das christdemokratische Programm für Berlins Schulen.

Ein eigenes, sehr spannendes bildungspolitisches Programm umreißt Ex-Bundesinnenminister und Chef der Telekom-Stiftung, Thomas de Maizière, im Interview. Er fordert die Kultusminister auf, alle Verwaltungsvorschriften für Schulen auszusetzen. Die Radikalkur fürs Schulwesen soll zu mehr Freiheit für Schulen, Motivation bei Lehrern und deutlich weniger Schulträgern führen.

Diesen Vorschlag für einen fundamentalen Umbau der Bildungssteuerung diskutieren wir am kommenden Montag, 13. März um 12:30 Uhr im Live-Briefing. Thomas de Maizière, Udo Michallik, Generalsekretär der KMK, und Cordula Heckmann, Leiterin der Berliner Rütli Schule, sind zu Gast. Moderiert von Moritz Baumann, angereichert durch Ihre Fragen und Kommentare. Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung.

Nicht nur Schulleiter schlagen sich mit der Verwaltung herum, auch die Bundesschülerkonferenz kämpft aktuell mit der Bürokratie. Im vergangenen Jahr erhielt das Gremium erstmals eine staatliche Förderung – auch ein Zeichen der Anerkennung nach einer Pandemie, in der die Jüngeren oft vernachlässigt wurden. Doch Anfang des Jahres ging den Schülern das Geld aus, was ein schlechtes Licht auf die risikoscheuen Verwalter im BMBF wirft.

Für Anregungen, Hinweise und Kritik schreiben Sie uns gerne jederzeit an bildung@table.media.

Wenn Ihnen der Bildung.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail zugeleitet wurde: Hier können Sie das Briefing kostenlos testen.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen,

Nachdem die Sozialdemokraten 27 Jahre die Berliner Schulpolitik gestalteten, beansprucht in den anstehenden Koalitionsverhandlungen nun die CDU das Bildungsressort. Das erfuhr Table.Media aus Parteikreisen. Mit Blick auf die vielen Baustellen in der Hauptstadt, wofür die SPD am Wahltag abgestraft wurde, ist es gleichermaßen Risiko und Chance – geht mit dem Senatorenposten doch auch die aktuelle KMK-Präsidentschaft einher. Astrid-Sabine Busse müsste ihren Posten dann räumen, was einige SPD-Funktionäre aufatmen lässt.

Schon im Wahlkampf feuerten die Christdemokraten gegen die SPD: marode Schulen, schlechte IQB-Ergebnisse, eine unsichere Senatorin. Die Taktik ging auf. Wenn an jeder Schule Lehrer fehlen, erreicht man plötzlich ganz neue Wählergruppen.

Kai Wegner, der gerne Regierender Bürgermeister werden möchte, nennt schon eine Wunschkandidatin: Katharina Günther-Wünsch. Die 39-Jährige hat bis zu ihrer Wahl ins Abgeordnetenhaus vor zwei Jahren als Lehrerin und stellvertretende Schulleiterin gearbeitet – an der Walter-Gropius-Schule in Neukölln, einer Gemeinschaftsschule mit etwa 1.000 Schülern, von denen fast 90 Prozent eine nicht-deutsche Herkunftssprache haben.

KGW, so nennt sie sich auf ihrer Website, möchte sich auf Anfrage nicht zu ihren bildungspolitischen Plänen äußern. Ihr Name sei erstmal nur ein “Personalvorschlag”. Jetzt müssten SPD und CDU erstmal verhandeln, wobei Günther-Wünsch für die Union die Arbeitsgruppe “Bildung, Jugend, Familie” leitet. Dennoch zeichnen sich schon Schwerpunkte ab.

Lehrermangel: Günther-Wünsch will das Lehramtsstudium in Berlin beschleunigen, laut Tagesspiegel für angehende Grundschullehrkräfte auf die Dauer eines Bachelors plus Referendariat mit freiwilligem ergänzenden Master. Sie will Pensionäre im Schuldienst halten, etwa durch flexiblere Arbeitszeiten, und Lehrkräfte von bürokratischen Aufgaben entlasten.

Schulbau: Die Schulbauoffensive will sie beschleunigen, wobei sie dem Vernehmen nach auf ein besseres Projektmanagement und Maßnahmen gegen den hohen Krankenstand im Gebäudemanagement setzt. Zudem forderte sie zuletzt ein Sonderbaurecht.

Ganztag: Das war das Lieblingsthema der amtierenden Senatorin Astrid-Sabine Busse. Günther-Wünsch schließt wohl daran an. Sie stehe hinter der Idee von Ganztagsangeboten, heißt es von Parteifreunden. Ihre Erfahrungen in Neukölln und die Kommunalpolitik in den Ostberliner Stadtteilen Mahlsdorf und Kaulsdorf hätten sie geprägt. Sie wisse, dass Ganztagsbetreuung gerade in sozial herausgeforderten Kiezen und bei Kindern aus bildungsferneren Haushalten mit Sprachdefiziten ein wichtiger Schlüssel ist.

Vor zehn Jahren zog Günther-Wünsch in den Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Sie hat ihr Lehramtsstudium – Chemie, Geschichte und Politik – in ihrem Geburtsort Dresden absolviert und an verschiedenen staatlichen und privaten Schulen in Deutschland sowie im südlichen Afrika unterrichtet.

Zuletzt war sie bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Sie ist nach eigenen Angaben seit über 20 Jahren politisch aktiv, seit circa acht Jahren mit eigenem Mandat. In der Partei gilt sie als gut vernetzt, war als Oppositionspolitikerin angriffslustig: “Senat will aus Fehlern nicht lernen: Schulbau stockt, Lehrer(verbeamtung) und Schulplätze fehlen weiter, Senatorin Busse entmündigt Schulen und bleibt ansonsten abgetaucht”, verkündete sie beispielsweise vor einem knappen Jahr auf der Website der CDU-Fraktion.

Sie schöpft aus ihrer Erfahrung als stellvertretende Schulleitung, wobei ihr der politische Instinkt nicht abgeht. Das unterscheidet sie von der amtierenden Senatorin, Astrid-Sabine Busse, gegen die Günther-Wünsch im Juni vergangenen Jahres einen Missbilligungsantrag einbrachte. Busse sei schlicht überfordert. “Was Ihnen fehlt, ist Verantwortungsbewusstsein, Engagement und eine Vision”, schimpfte sie.

Ihre Streitlust gepaart mit Charisma verfängt offenbar bei den Wählern: Schon 2021 gewann sie bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus mit 34 Prozent das Direktmandat. Bei der Wiederholungswahl in diesem Jahr erhielt sie sogar 45 Prozent der Stimmen – fast dreimal so viele wie Luise Lehman von der SPD. Bei einigen Beamten in der Senatsverwaltung ist sie vor allem durch besonders viele schriftliche Anfragen aufgefallen, die sie aber, so die Kritik aus anderen Fraktionen, nur in wenigen Fällen langfristig verfolgt hat.

Rückenwind kommte von der Bundesebene: “Katharina wäre als Bildungssenatorin eine sehr starke Lösung”, sagt Mario Czaja, Generalsekretär der CDU Deutschland. Beide kennen sich aus der gemeinsamen Wahlkreisarbeit. “Sie hat sich über die Parteigrenzen hinweg ein großes Renommée erarbeitet”, betont Czaja im Gespräch mit Table.Media.

Sie arbeite strukturiert und sei diszipliniert in ihren Botschaften. “Sie weiß als ehemalige Schulleiterin genau, an welchen Stellschrauben die Verwaltung anpacken muss. Sie würde Schulen stärken, indem sie Fesseln löst – durch mehr Eigenverantwortung, eigene Personal- und Digitalisierungsbudgets.”

Doch selbst erfahrene Kultusminister sagen: im ersten Jahr direkt KMK-Präsidentin? Das sei ein Höllenritt. Setzt sich die CDU durch, erwarten Günther-Wünsch steinige Verhandlungen mit dem Bund über das Startchancen-Programm und den Digitalpakt, die laufende Selbstevaluation der KMK und eine Debatte über den Ganztagsausbau. In der Berliner Bildungsverwaltung laufen dann viele Fäden zusammen.

“Das ist ohne Zweifel eine große Nummer”, räumt auch Czaja ein. Doch sie stehe bereits im engen Austausch mit Karin Prien, die sich vergangenes Jahr als KMK-Präsidentin profilierte. Und die CDU-Politikerin könnte sich einen echten Experten für Schulbau an die Seite holen. In Parteikreisen kursiert der Name Torsten Kühne, CDU-Bildungsstadtrat von Marzahn-Hellersdorf, als möglicher Kandidat für den Posten als Staatssekretär.

Günther-Wünsch gilt nicht nur in ihrer eigenen Partei als fachkundige Powerfrau, die viel Ambition mitbringt. “Sie wird sich daran messen lassen müssen, ob sie die Forderungen, die sie in der Opposition erhoben hat, nun auch in der Regierung umsetzen wird, sofern sie denn Senatorin wird”, betont Louis Krüger, schulpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus.

Auch ob sie die Pläne des CDU-Wahlprogramms vertritt, wird sich zeigen: Vom Probehalbjahr für alle Oberschulen mit immensen organisatorischen Aufgaben, die das für die Schulämter bedeutet, bis hin zur 110-prozentigen Personalausstattung an allen Berliner Schulen und gleichzeitiger Wiedereinführung der Vorschule. Janna Degener-Storr, Moritz Baumann

Es war ein merkwürdiger Aufruf, den Aaron Schmidt Anfang Februar absetzte: “Die Stiftung Bildung ist auf der Suche nach Spenden, um die Leihgebühren für zwei Laptops zu finanzieren”, schrieb der Leiter des Organisationsbüros der Bundesschülerkonferenz (BSK) auf LinkedIn.

Merkwürdig, weil die BSK im vergangenen Jahr rund 250.000 Euro staatliche Förderung bekommen sollte – um genau solche Dinge zu finanzieren: eine Geschäftsstelle, Mitarbeiter, Geräte und Tagungskosten. Und jetzt muss die Stiftung Bildung, die das Geld für die Schüler verwaltet, im Netz um Spenden betteln? Seltsam.

Nach Recherchen von Table.Media behindert aktuell eine Förderlücke, entstanden durch tiefsten Bürokratismus, die Arbeit der Schülervertretung und lässt die Stiftung Bildung als Träger, der viele Projekte mit Bundesgeld managt, schier verzweifeln. Nach vielen Jahren Lobbyarbeit erhielt die BSK im Juni vergangenen Jahres ihre lang ersehnte Förderung: 240.000 Euro segnete das BMBF ab, doch der Bescheid hatte nur eine begrenzte Halbwertszeit. Die Zuwendung war bis zum 31. Dezember 2022 befristet. Damit begann das Drama.

Die Förderung lief zum Jahresende aus und im Januar war kein Geld mehr da. Die Arbeit der BSK ruhte, wie bei einem plötzlichen Baustopp. Die Stiftung Bildung entließ Mitarbeiter, die erst wenige Monate zuvor in der neuen Geschäftsstelle angeheuert hatten; teilweise wurden sie in anderen Projekten geparkt. Die Schüler unterbrachen die Planung für Tagungen, denn über allem schwebte der Finanzierungsvorbehalt.

Das alles wirft kein gutes Licht auf die Verwaltungsarbeit des Ministeriums. Selbst Abgeordnete der Ampel-Koalition zeigen sich überrascht: Sie seien davon ausgegangen, die BSK werde dauerhaft, ohne Lücke, finanziert. Schließlich hatte der Haushaltsausschuss 2022 und 2023 jeweils 500.000 Euro bewilligt.

Das Problem liege nicht bei den Parlamentariern, verteidigt sich Wiebke Esdar, die für die SPD den BMBF-Etat betreut. Der Ausschuss überwache nur die “zweckmäßige und rechtlich einwandfreie Verwendung” der Mittel. Für die Administration sei das Ministerium zuständig. “Dass es anscheinend einen Bruch bei der Bereitstellung der Mittel gab, bedaure ich”, sagt Esdar Table.Media. Tatsächlich liegen die Ursachen tief im Maschinenraum des BMBF.

Die Stiftung Bildung bemühte sich im vergangenen Jahr vergeblich um eine Anschlussförderung direkt zum 1. Januar. Die Fachabteilung im BMBF winkte ab: Das sei aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht möglich. Was fehlte, waren sogenannte Verpflichtungsermächtigungen, die es dem Ministerium erlaubt hätten, auch für Folgejahre finanzielle Zusagen einzugehen. Diese waren “nicht verfügbar bzw. vollständig in Anspruch genommen”, teilt das BMBF auf Anfrage mit. “Daher durften im Jahr 2022 keine Fördermittel für das Jahr 2023 bewilligt werden.”

Das sei unglücklich gelaufen, räumt Jens Brandenburg, Parlamentarischer Staatssekretär im BMBF, ein. “Politisch war klar, dass die Förderung auch in den kommenden Jahren weitergeführt wird. Aber wir sind an das Haushaltsrecht gebunden“, sagt Brandenburg Table.Media.

Doch womöglich stehen sich die ministerialen Verwalter selbst im Weg. Das meint zumindest Norbert Dittrich – Verwaltungsjurist, langjähriger Leiter des Haushaltsreferats im Bundesumweltministerium und Autor eines der Standardkommentare zur Bundeshaushaltsordnung. Er widerspricht dem BMBF: “Das ist schlimmste Bürokratie und zeugt von handwerklicher Unkenntnis im Haushalts- und Vergaberecht“, sagt Dittrich und skizziert auf Anfrage dieser Redaktion zwei Wege, wie die Beamten das Problem hätte lösen können.

Variante I: Wenn Verpflichtungsermächtigungen fehlen, führe das nicht, wie vom BMBF suggeriert, automatisch zur Handlungsunfähigkeit. Es stimmt: Der Haushalt, der ein Ministerium überhaupt erst ermächtigt, Förderungen zu bewilligen, gilt immer für ein Jahr. Und es stimmt auch: Den Etat für 2023 hat der Bundestag erst Ende November 2022 final beschlossen. Dennoch hätte das BMBF die Zuwendung vorab, beispielsweise schon im Juni, bewilligen können – mit der entscheidenden Ergänzung: unter Vorbehalt des Inkrafttretens des Haushalts. “Dass die Förderung 2023 weitergehen soll, war politisch schließlich unbestritten”, betont Dittrich.

Variante II: Eine halbe Million Euro standen der BSK laut Haushaltsplan 2022 zur Verfügung. Das BMBF bewilligte jedoch nur 240.000 Euro. Der Rest verfällt normalerweise zum Jahresende. Doch es gibt ein weiteres Instrument: Nach Haushaltsrecht waren die Gelder für die BSK ins nächste Jahr “übertragbar”. Das BMBF hätte einen Folgeantrag daher bewilligen können – weil klar war, dass 2022 Geld übrig bleibt, mit dem man im Folgejahr einen sogenannten Ausgaberest bilden kann. Dafür, so Dittrich, braucht das Ministerium keine Verpflichtungsermächtigungen. Dem schließt sich auch SPD-Haushälterin Esdar an.

Das BMBF steht nun in der Kritik, der Ministerialapparat habe sowohl die Stiftung als auch die BSK auflaufen lassen, statt den rechtlichen Spielraum zu nutzen. “Wir haben versucht, alle Register zu ziehen”, sagt Katja Hintze, Vorsitzende der Stiftung Bildung. Jetzt mussten die Schüler einen neuen Antrag erarbeiten, viel Papier produzieren, statt endlich mit der Arbeit loszulegen. Eine Förderung derart durchzuboxen, sei Ehrenamtlichen eigentlich nicht zuzumuten.

Jens Brandenburg will die Wogen glätten: “Die BSK macht tolle Arbeit und braucht unsere Unterstützung”, betont er. Die Gespräche für einen Folgeantrag laufen. Diesen will das BMBF “kurzfristig” bewilligen; entsprechende Verpflichtungsermächtigungen seien im Haushalt 2023 verankert. Klappt alles, können die Schüler bis zu einer halben Million Euro ausgeben.

Deutschland stehe vor den Trümmern eines “nicht reformfähigen oder -willigen Bildungssystems“. Thomas de Maizière, Ex-Multiminister unter Angela Merkel und Vorsitzender der Telekom-Stiftung, macht in einem Impulspapier, das Table.Media exklusiv vorliegt, radikale Vorschläge für einen Neustart in der Bildungssteuerung (zum Download).

Herr de Maizière, Sie haben zuletzt immer wieder große Bildungsreformen gefordert. Warum braucht es noch ein Impulspapier von Ihnen?

Thomas de Maizière: Weil sich nichts verändert hat. Es gibt wenig Politikfelder, die so veränderungsresistent sind wie der Bildungsbereich. Das liegt nicht an den handelnden Personen, am wenigsten den Schulleitern, dahinter steckt ein systemisches Problem. Es gibt zu viele Hindernisse – im Zusammenwirken der Länder untereinander und im Zusammenwirken mit dem Bund und den Schulträgern.

Ihre Analyse heißt also: Die Minister sind handlungsunfähig.

Nicht die Personen. Nur entsteht in der Konstruktion, in der sie arbeiten, zu wenig Handlung. Die Beschlüsse der KMK sind nicht verbindlich, meist ist es der kleinste gemeinsame Nenner. Die Bildungsverwaltung unterhalb der Minister hat ein dominantes Eigenleben entwickelt. Und das Verhältnis zwischen Ländern und Bund ist nicht nur atmosphärisch schlecht, sondern auch verfassungsrechtlich vollständig chaotisch. Abseits der Landespolitik fehlt die gemeinsame Verantwortung für das Bildungswesen in Deutschland.

Was durchbricht diesen Stillstand?

Wir brauchen eine große Staatsreform, um die Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern im Grundgesetz vernünftig abzugrenzen oder punktuell Zusammenarbeit zu vereinbaren. Nur ergreift niemand die Initiative. Alle fürchten, es gebe keine Zweidrittelmehrheit. Die Landesregierungen verteidigen ihre Besitzstände. Eigentlich müssten sich die Bundesbildungsministerin gemeinsam mit der KMK-Präsidentin und den beiden A- und B-Länderkoordinatoren ein Wochenende einschließen. Ich bin sicher, das hätte eine kraftvolle Wirkung.

Tauchen wir in Ihr Papier ein. Sie wollen alle Vorschriften für Schulen abschaffen. Haben Sie Ihre Liebe für den Anarchismus entdeckt?

Nein. Vor vielen Jahren habe ich als sächsischer Justizminister einen Paragrafenpranger ausgerufen. Da konnte jeder Bürger sagen: “Diese Vorschrift finde ich überflüssig.” Das hatte einen großen öffentlichen, aber nur einen geringen materiellen Erfolg. Die Verwaltung wollte keine Vorschrift aufgeben. Wir brauchen also einen radikalen Ansatz, der nicht zu Chaos, sondern zu einer kreativen Unruhe führt. Unser Vorschlag: Die Kultusminister setzen alle Verwaltungsvorschriften vorerst außer Kraft. Die Ministerien haben eine Neigung zur Mikrosteuerung des Schulwesens. Sie regeln, welche Bücher Lehrer verwenden dürfen, Abminderungsstunden sind standardisiert. Da hilft nur Entrümpelung. Jeder Beamte, der eine neue Vorschrift einführen will, muss das begründen – eine Art Beweislastumkehr.

Mit welchem Ziel?

Die Schulen ersticken in Vorschriften. Ich habe mit Schulleitern gesprochen, die Papiere aus dem Ministerium gar nicht mehr lesen – dennoch funktioniert das Schulleben. An den Schulen herrscht längst ein Klima brauchbarer Illegalität, denn die Schulaufsicht ist gar nicht in der Lage, die vielen Vorschriften zu kontrollieren. Ich bin überzeugt: Wir entfesseln die Leistungsbereitschaft von Lehrerinnen und Lehrern, wenn sie mehr Freiheit bekommen – keine vollständige Freiheit, keine Autonomie, aber sie müssen den Weg mitbestimmen.

Da enden ihre Vorschläge aber nicht.

Richtig, mehr Eigenverantwortung muss unbedingt mit mehr Transparenz einhergehen. Jede Schule sollte jährlich veröffentlichen, wie ihre Schüler abschneiden, einschließlich der Lernbedingungen und Sozialfaktoren vor Ort. Natürlich kann ich ein gutbürgerliches Gymnasium nicht mit einer Oberschule in einem sozialen Brennpunkt vergleichen. Aber wir müssen die Entwicklung von Brennpunktschulen über die Jahre evaluieren.

Sie sprachen vom Paragrafenpranger. Das wäre dann ein Schulpranger.

Die Eltern reden doch sowieso über den Ruf der Schule – hören dies oder das über Nachbarn, über Freunde und Geschwister. Das ist noch viel willkürlicher, eine Scheintransparenz.

Sie wollen sich dabei auf Mindest- und Regelstandards konzentrieren. Wenn sich Schulen künftig nur noch anhand solcher Leistungsindikatoren vergleichen, engt das nicht den Bildungsbegriff ungemein ein?

Sie sind Meister darin, Bedenken zu formulieren. So ähnlich ist das auch im Bildungsbereich: Für jede gute Idee gibt es immer ein Gegenargument. Und dann passiert meistens gar nichts. Das Problem ist: Wenn Sie die Indikatoren zu grobschlächtig konzipieren, ist das mitunter ungerecht. Wenn sie ein solches Monitoring zu fein austarieren, ist es zu bürokratisch.

Zusätzlich wollen Sie die Personalhoheit von den Ministerien an die Schulen verlagern. Schon jetzt müssen sich Schulleiter vielerorts selbst um Personal kümmern, viele von ihnen stöhnen. Headhunting sei nicht ihr Job.

Völlig richtig. Schulleiter sind mit der Verwaltung überfordert. Ich möchte wieder eine Parallele ziehen: Früher war der ärztliche Direktor eines Krankenhauses gleichzeitig der Verwaltungschef; der Leiter der Caritas-Sozialstation war der örtliche Pfarrer. Beides hat nicht funktioniert. Genauso kann niemand Schule ohne Verwaltungsprofis organisieren, die Projekte vorbereiten und viel koordinieren: den Schülerverkehr mit Bus und Bahn, Gespräche mit dem Schulträger, IT-Konzepte, den Stundenplan und die Kontakte zur Jugendarbeit und Sportvereinen. Nur in Deutschland ist das Land Dienstherr der Lehrer. Die Kommune ist als Träger für den Schulbau zuständig, aber auch für die Sekretärin der Schulleitung. Im Hort mischt zusätzlich das Jugendamt mit. Das ist ein Irrweg. Schule gehört in eine Trägerschaft: bei den Ländern, der Kommune oder neu gegründeten Zweckverbänden. In den USA und Großbritannien ist das der Standard. Wie will man sonst beispielsweise guten Ganztag organisieren? Dafür muss doch jemand eine Gesamtchoreografie entwerfen.

Was bleibt dann den Ministerien noch?

Globalsteuerung. Die Ministerien müssen die Transparenzberichte auswerten, Schulleiter aus- und fortbilden – eine Top-Personalentwicklung aufsetzen. Sie müssen die Lehrerressourcen klug steuern, genauso wie die Bildungsabschlüsse.

Sie wollen die Schulleiter mit viel mehr Entscheidungsgewalt ausstatten. Ist damit die Struktur der kommunalen Schulträgerschaft überholt?

Sie können die Lehrer auch den Kommunen zuordnen – entscheidend ist, dass es nur einen Träger gibt. Nur der Transformationsaufwand eines solches Modells ist eine kaum überbrückbare Hürde: Sie können mit fünf bis zehn Jahren Verhandlungen rechnen. Mein Wunsch wäre, die Kultusminister gründen wie in Holland größere Zweckverbände, die Schulen organisieren und an denen Kommunen und das Land jeweils zu 50 Prozent beteiligt sind. Nur: Es ist ein Träger. Das ist der Punkt.

Und Sie wollen den Schulleitern dann ein üppiges Budget geben?

Ja, idealerweise. Denn eine sich weitgehend selbst verwaltende Schule sollte auch selbst entscheiden können, wie viel Geld sie wofür ausgibt.

Wenn Sie den Ministerien die Personalhoheit entziehen, bewerben sich die Lehrer dann direkt an den Schulen?

… nicht wie in der freien Wirtschaft. Die Länder sollten am Beamtentum festhalten; das ist nämlich ziemlich modern. Nur einen verbeamteten Lehrer können Sie flexibel versetzen, einen Angestellten nicht. Das heißt, die Ministerien sind weiter für die überregionale Lehrerversorgung zuständig. Aber die Schulleitungen haben Mitwirkungsrechte – quasi ein Wahl- und Vetorecht. Das braucht es allein wegen der vielen Quer- und Seiteneinsteiger. Schulleiter müssen wissen, welche Fähigkeiten Bewerber mitbringen und ob sie zum Schulprofil passen. Das gelingt viel besser in einem persönlichen Gespräch als bei einer zentralen Bewerbung beim Schulamt – am Ende gar nur in Papierform.

Wie autonom sollte die Schule der Zukunft sein? Diese und andere Fragen diskutiert Bildung.Table-Redaktionsleiter Moritz Baumann am 13. März mit Cordula Heckmann (Leiterin, Rütli-Campus Berlin), Dr. Thomas de Maizière (Vorsitzender, Deutsche Telekom Stiftung) und Udo Michallik (Generalsekretär, KMK). Jetzt anmelden.

Durchschnittlich 9.200 Euro gab die öffentliche Hand pro Schüler im Jahr 2021 aus. Im Bundesdurchschnitt sind die Ausgaben damit binnen zehn Jahren um 48 Prozent gestiegen. Besonders stark wuchsen die Ausgaben in Berlin. Hier beträgt der Anstieg 80 Prozent; 13.300 Euro kostet ein Schüler den Senat pro Jahr. Den geringsten Aufwuchs verzeichnen Thüringen (19 Prozent) und Sachsen-Anhalt (15 Prozent). Das geht aus der Auswertung aktueller Daten des Statistischen Bundesamts hervor.

Ein Unterschied zeigt sich im Vergleich von allgemeinbildenden und beruflichen Schulen. Während ein Platz an einer Berufsschule im Bundesschnitt 6.400 Euro kostet, sind es an allgemeinbildenden Schulen 9.900 Euro. Auch hier sind die regionalen Unterschiede groß. Mecklenburg-Vorpommern gibt pro Berufsschüler mit 5.100 Euro am wenigsten aus. Unter den Flächenstaaten ist Thüringen Spitzenreiter (7.900 Euro). Berlin führt auch bei den Berufsschulen mit 9.000 Euro pro Schüler und Jahr die Rangliste an.

Nur führt Geld nicht automatisch zu besseren Leistungen der Schüler. Das zeigte zuletzt der IQB-Bildungstrend. Das spendable Berlin gehört bei der Messung von Mindeststandards zur Schlussgruppe. Sachsen etwa konnte seine Ergebnisse steigern, obwohl es mit 25 Prozent Mehrausgaben weniger Geld als im Bundesschnitt ausgibt. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern erklärt das Statistische Bundesamt auch mit dem Ausbau der Ganztagsbetreuung. Die Daten der Bildungsfinanzierung sind nicht preisbereinigt. Der Zuwachs von 48 Prozent liegt jedoch deutlich über der Preisentwicklung von 2011 bis 2021. Niklas Prenzel

2024 soll das Europäische Jahr der Lehrer werden – das schlug Belgien auf einer Sitzung der EU-Bildungsminister am Dienstag vor. Der Vorschlag fiel im Rahmen einer Orientierungsaussprache. In ihr wurde deutlich, dass neben Deutschland weitere EU-Länder vor der Herausforderung stehen, qualifizierte Lehrer und Ausbilder zu gewinnen sowie weiterzubilden und zu halten.

Die belgische Bildungsministerin Lydia Klinkenberg sagte: “Der Lehrermangel ist eine unserer größten Herausforderungen.” Der Beruf werde immer anspruchsvoller, gleichzeitig sinke das Ansehen von Pädagogen. “Das Wohlergehen unserer Lehrer ist dadurch oftmals beeinträchtigt, was sich in einer steigenden Fluktuationsrate und einer zunehmenden Zahl von Seitensteigern äußert.”

Das Land ergreife bereits Maßnahmen, zum Beispiel zur Prävention von Burnout sowie Mentoring. Von einer europaweiten Kampagne erhofft Klinkenberger sich, das Ansehen der Pädagogen zu steigern. Es brauche dafür jedoch ausreichende Haushaltsmittel und ein langfristiges Engagement auf EU-Ebene.

Jens Brandenburg, Parlamentarische Staatssekretär des BMBF, sprach für Deutschland und unterstützte den belgischen Vorschlag. Er sprach sich für mehr Erfahrungsaustausch unter den Mitgliedsländern aus. Unter anderem könne die Plattform Europass dafür genutzt werden, um “gezielt mehrsprachig methodisch-didaktisches Material, Handreichungen und Lernarrangements auszutauschen”. Ein Jahr der Lehrer hielte er für “greifbarer” als vergangene Themenschwerpunkte.

Seit 1983 ruft die EU Europäische Jahre aus, mit dem Ziel der Öffentlichkeitsarbeit, teilweise aber auch für neue europäische Gesetzgebung. Aktuell läuft – nach dem Jahr der Jugend 2022 – das Jahr der Kompetenzen. Zu ihm hat die EU kürzlich eine Website gelauncht. Auf ihr heißt es, die EU plane Veranstaltungen und Sensibilisierungskampagnen. Man wolle die grenzüberschreitende Anerkennung von Qualifikationen fördern, Organisationen und Menschen zusammenbringen und zeigen, wie EU-Initiativen und Finanzierungsmöglichkeiten gegen den Fachkräftemangel helfen können. Anna Parrisius

Am Mittwoch endet die Anhörung für das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz der Bundesregierung. Die Union hat sich nun mit einem eigenen Vorschlag Gehör verschafft. In einem Positionspapier mit dem Titel “Für Humanität und Ordnung in der Asyl- und Flüchtlingspolitik” fordert der Fraktionsvorstand eine organisatorische Trennung zwischen Asylverfahren und Einwanderung.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und die kommunalen Ausländerbehörden solle sich weiterhin auf die Gruppe der Asylbewerber konzentrieren. Für die Einwanderung von Fachkräften sollte hingegen eine noch zu schaffende sogenannte “‘Work-and-Stay’-Agentur” zuständig sein.

Bislang regelt jedes Bundesland die Arbeitsplatzvermittlung für Fachkräfte aus dem Ausland selbst. Eine zentrale Anlaufstelle einzurichten, wäre durchaus sinnvoll, findet Wido Geis-Thöne vom Institut der Deutschen Wirtschaft Köln (IW Köln). Im Auftrag der Bundesregierung betreibt das Institut auch das Portal “Make it in Germany”, das sich speziell an Fachkräfte im Ausland richtet.

Allerdings müsste diese Behörde dann auch die entsprechenden Zuständigkeiten bei den Visaverfahren haben, um wirklich zu funktionieren, gibt Geis-Thöne zu bedenken. Und das würde wiederum bedeuten, dass Kompetenzen von den Kommunen zum Bund verschoben werden. “Das halte ich im föderalen System Deutschlands derzeit für kaum politisch durchsetzbar”, sagt der IW-Forscher. Er geht davon aus, dass auch die Vertreter von CDU/CSU auf Ebene von Ländern und Kommunen dies ausbremsen würden. Den Unionsvorschlag halte er deshalb “für nicht mehr als eine Sonntagsrede”.

Mit dem kanadischen Punktesystem hat die deutsche Chancenkarte wenig gemeinsam. Das sagt Migrationsexperte Geis-Thöne über den Vorschlag der Ampelkoalition. Dort werden anhand vorab festgelegter Kontingente auf Dauer angelegte Aufenthaltstitel an die Bewerber mit den höchsten Punktwerten vergeben.

Im Regierungsmodell wird lediglich ein Schwellenwert definiert, den die Bewerber im Zusammenspiel verschiedener Kriterien wie Berufsausbildung, Deutschkenntnis oder Familienstand erreichen müssen, um dann einen befristeten Aufenthaltstitel zur Arbeitsplatzsuche zu erhalten. Er rechnet lediglich mit jeweils “ein paar hundert Personen“, die in den nächsten Jahren mit der Chancenkarte einreisen werden.

Was es bräuchte, wäre eine verstärkte Konzentration auf die Zuwanderung über die Bildungssysteme, fordert Geis-Thöne, insbesondere auch in die Ausbildungsberufe. Zwar könne Deutschland mit dem Verzicht auf Studiengebühren punkten, allerdings müssten Studierende aus dem außereuropäischen Ausland einen gesicherten Lebensunterhalt nachweisen, was für junge Menschen aus ärmeren Familien sehr schwierig sein könne. Hier habe Deutschland letztlich sogar einen Nachteil gegenüber dem angelsächsischen Raum, wo besonders leistungsstarke Studienbewerber viel leichter ein Stipendium bekämen und dann mit diesem einreisen könnten. Daniel Schmidthäussler

Mehr als jede zweite Schule in Deutschland ist einer Umfrage zufolge im Spätsommer mit Personallücken in das aktuelle Schuljahr gestartet. In einer Forsa-Befragung von 1308 Schulleitungen gaben 57 Prozent an, dass bei ihnen mindestens eine der eigentlich zur Verfügung stehenden Lehrkräftestellen zum Schuljahresbeginn nicht besetzt war (zum Download). Im Mittel waren es laut Forsa 1,6 unbesetzte Stellen. Die Umfrage hatte der Verband Bildung und Erziehung (VBE) in Auftrag gegeben.

Hochgerechnet auf alle gut 32.000 allgemeinbildenden Schulen im Land wären das mehr als 50.000 Stellen. Insgesamt arbeiten an allgemeinbildenden Schulen in Deutschland laut Statistischem Bundesamt etwa 710.000 Lehrerinnen und Lehrer.

Durchschnittlich konnten Schulen bundesweit elf Prozent der Stellen nicht besetzen. Die große Mehrheit der Schulleiterinnen und Schulleiter (84 Prozent) geht davon aus, dass ihre Schule in Zukunft stark oder sogar sehr stark vom Lehrkräftemangel betroffen sein wird. Besonders groß ist das Problem der Umfrage zufolge an Haupt-, Real- und Gesamtschulen sowie an Förder- und Sonderschulen. Die Einrichtungen versuchen, mit der Beschäftigung von Seiten- oder Quereinsteigern gegenzusteuern. In etwa 60 Prozent der Schulen ist das nach Angaben der Schulleitungen der Fall. dpa

Viele Berufseinsteiger kritisieren, dass die Schule sie nicht ausreichend fit gemacht hat für die digitale Arbeitswelt. 69 Prozent meinen, sie fühlen sich unzureichend vorbereitet. Zuversichtlicher äußern sich dagegen Schüler, Azubis und Studierende. 68 Prozent geben an, die Schule habe sie “gut” oder “sehr gut” vorbereitet. Rund 2000 junge Menschen zwischen 14- und 24-Jährigen hat das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap im Auftrag der Vodafone-Stiftung befragt (zum Download).

Die Umfrage zeigt auch, dass junge Menschen mit den digitalen Kompetenzen von Lehrern, Ausbildern und Dozenten zufrieden sind. Diese könnten “gut” bis “sehr gut” mit digitalen Medien umgehen, sagen zwei Drittel der Befragten.

Bei der Ausstattung schneiden Schulen schlechter ab als Betriebe, Berufsschulen und Hochschulen. Fast die Hälfte der Schüler meint, ihre Schule sei schlecht ausgestattet. So geben 48 Prozent an, es mangele an einer stabilen und schnellen Internetverbindung. Nur 44 Prozent der Schüler berichten von frei verfügbaren Tablets oder Computern.

Die eigene Digitalkompetenz halten die 14- bis 24-Jährigen dennoch für hoch. Die allermeisten (89 Prozent) fühlen sich grundsätzlich “sehr sicher” oder “eher sicher” im Umgang mit digitalen Technologien und Social Media. Fast ebenso viele (87) bestätigen das auch mit Blick auf die Nutzung verlässlicher Quellen im Netz. Beim Erkennen von Falschnachrichten im Netz gibt es dagegen Zweifel: 30 Prozent fühlen sich dabei nicht sicher. dpa/anpa

Wer wirklich verstehen will, wie es Kindern und Jugendlichen in Zeiten von Krieg, Inflation und Klimakrise gerade geht, der kommt an dem 79-jährigen Klaus Hurrelmann nicht vorbei. Als Jugendforscher ist Hurrelmann in Deutschland regelrecht berühmt. Neben seiner Kernarbeit als Wissenschaftler erklärt der Forscher in Vorträgen und Interviews seit Jahren unermüdlich, wie die junge Generation tickt.

Zur aktuellen Situation sagt er: “Heute müssen Kinder und Jugendliche mit der Tatsache umgehen, dass die Wohlstandsjahre möglicherweise vorbei sind. Das ist etwas, das auf die Seele drückt.” Mit Blick auf die Zukunft seien die meisten jungen Leute dennoch positiv gestimmt, meint der Wissenschaftler. Der Grund: Aufgrund des demografischen Wandels sind für die große Mehrheit die Berufschancen gut.

Aber Klaus Hurrelmann ist auch einer von Deutschlands bekanntesten Soziologen und ein Experte für Bildungsthemen. Zu seinen Forschungsgebieten zählen Sozialisation, Bildung und Gesundheit von Kindern in Familien und Schulen. Seit 2009 lehrt und forscht Hurrelmann als Senior Professor of Public Health and Education an der Berliner Hertie School of Governance, einer internationalen Hochschule für modernes Regieren.

Zuvor war er Professor für Bildungs- und Sozialisationsforschung an der Universität Essen. 1980 wechselte er an die Fakultät für Pädagogik der Uni Bielefeld, wo er Gründungsdekan der ersten Fakultät für Gesundheitswissenschaften in Deutschland wurde. Für Hurrelmann, der in den 1960er-Jahren in Münster Soziologie studierte, verändern sich die Lebenswelten der jungen Generation in jeder historischen Situation. Erst X, dann Y, nun Z – alle 15 Jahre löst eine Generation die vorhergehende ab.

Jenseits aller theoretischen Modelle mischt sich der Wissenschaftler immer wieder in die konkrete Debatte um die Qualität unseres Bildungssystems ein. Er fordert zum Beispiel die Einführung der Schulfächer “Gesundheit” und “Wirtschaft”. Und er beschäftigt sich mit der Frage, welche Spuren die Corona-Krise in den Schulen hinterlassen hat. “Während der Pandemie haben wir gemerkt, was für einen starken Ausgleichsmechanismus die Schule als Institution darstellt. Fast ein Drittel der Schülerinnen und Schüler ist in ihren Leistungen stark abgefallen.” Das sei eine bildungspolitische Katastrophe, meint Hurrelmann.

Die Corona-Schulschließungen macht der Wissenschaftler für die Katastrophe mitverantwortlich. Wie die Dinge liegen, ist für ihn klar: In Deutschland hänge die Schulleistung besonders stark von der sozialen Herkunft ab. Den Grund dafür sieht Hurrelmann darin, dass man hierzulande lange auf eine flächendeckende Vorschulerziehung und eine gut rhythmisierte schulische Ganztagsbetreuung verzichtet hat. Familien hatten dahingegen einen besonders großen Stellenwert – um so ihrer starken Rolle im Grundgesetz Rechnung zu tragen.

Diese Schwäche des deutschen Bildungssystems habe in der Pandemie “besonders stark durchgeschlagen”. Das dadurch entstandene soziale Ungleichgewicht habe sich noch verstärkt. Die jüngsten dramatischen IQB-Resultate sind dem Wissenschaftler zufolge Fahrlässigkeit geschuldet. Der Politik wirft er Steuerungsfehler und -defizite vor. Denn eigentlich sei nach dem Pisa-Schock klar gewesen, was es braucht: eine genaue Leistungserfassung, ein echter Ganztagsbetrieb, eine konsequente Elternarbeit. Hurrelmann sagt: “Es gibt eine lange Liste von Punkten, die zuletzt aber nicht systematisch berücksichtigt worden sind.” Gabriele Voßkühler

Umfrage: Deutschland keine führende Forschungsnation. Trotz Nobelpreisen in den vergangenen Jahren, trotz der Exzellenzuniversitäten – über 70 Prozent der Bürgerinnen und Bürger nehmen Deutschland nicht als maßgebende Forschungsnation wahr. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag von Table.Media, die im Februar 2023 durchgeführt wurde. Mehr

Mint-Aktionsplan: Erste Schritte gegen den Fachkräftemangel: Strukturen schaffen, Vernetzung stärken, Bürokratieabbau voranbringen, in Sachen Mint-Förderung ist noch viel zu tun. Der Mint-Aktionsplan des BMBF zeichnet erste Erfolge, aber viele Probleme bleiben. Mehr

9. März 2023, 15:00 Uhr, online

Webinar: The Role of Education in an Interconnected World

Über die Bedeutung globaler Kompetenzen in einer vernetzten Welt spricht auf diesem Event ein Gremium aus Lehrkräften und Experten aus drei verschiedenen Kontinenten. Diese leiten zudem die nächste Global Teaching InSights-Initiative ein. Top-Speaker des Webinars ist Andreas Schleicher (OECD). INFOS & ANMELDUNG

15. März 2023, 14:00 bis 15:45 Uhr, online

Diskussion: Erfolgreich starten – früh fördern

Wie sich der Anspruch auf eine Stärkung der frühkindlichen Bildung umsetzen lässt, ist zentrales Thema dieser Diskussion. Besonderer Fokus liegt auf bestehenden Herausforderungen wie Lernlücken und sozialen Ungleichheiten und der besonderen Verantwortung von Kitas in diesem Bereich. INFOS & ANMELDUNG

16. März 2023, 15.45 Uhr, online

Liveübertragung: Bundestag berät über die Bildungspolitik

Der Bundestag berät über einen Antrag der CDU/CSU mit dem Titel “Bildungschancen nicht verschlafen -Startchancenprogramm in 2023 starten”. Es ist noch offen, ob er im Anschluss an die 45-minütige Aussprache sofort abstimmt, oder den Antrag zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überweist. INFOS

21. März 2023, 14:30 bis 17:00 Uhr, online

Forum: Demokratie und inklusive Bildung

Inklusive Bildung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und Grundbedingung einer partizipativen Gesellschaft, sagen die Deutsche UNESCO-Kommission und die Robert Bosch Stiftung, die dieses Forum organisieren. In vier interaktiven Panels können Teilnehmende gemeinsam mit Vertretern aus Praxis, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Politik Ansätze diskutieren und Good Practices miteinander teilen. INFOS & ANMELDUNG

23. März 2023, 10:00 bis 16:00 Uhr, Frankfurt

Forum: Inklusionsherausforderungen

Die Goethe-Universität, das DIPF – Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation und weitere Akteure laden zum Frankfurter Forum, das Schulunterricht und Forschung stärker miteinander verknüpfen will. Diskutiert wird das Ziel einer inklusiven Bildung und die Frage, wie inklusive Schulen bedarfsorientiert handeln sowie ziel- und prozessungleich unterrichten können. INFOS & ANMELDUNG

23. März 2023, 16:00 bis 17:00 Uhr, online