die Ampelparteien streiten sich – und dabei geht es mal nicht um Verteidigungs- oder Energiepolitik. Die Debatte um die Kindergrundsicherung offenbart erneut, wie weit Grüne und FDP auseinanderliegen. Die Grünen möchten armen Familien einen Pauschalbetrag für Bildungsausgaben auszahlen, die Liberalen sehen darin eine “x-beliebige Erhöhung der Transferleistungen”. Stattdessen fordern sie eine digitale Plattform, auf der die Familien mit wenig Aufwand die Kosten für Nachhilfe oder Klassenfahrten zurückerstattet bekommen. Christian Füller analysiert den Gesetzentwurf und die dahinter liegenden Förderphilosophien. Denn der FDP geht es um die heikle bis diskriminierende Frage: Können Familien mit Migrationshintergrund mit Pauschalbeträgen verantwortlich umgehen?

Während Grüne und FDP erneut streiten, sind zwei bildungspolitische Spitzenkräfte der SPD in Skandinavien unterwegs gewesen. Dort sammelten SPD-Chefin Saskia Esken und Hamburgs Bildungssenator Ties Rabe Ideen für ihr neues Parteiprogramm, wie Holger Schleper berichtet. Sozialdemokratischer Rückenwind wehte dort für das Thema Ganztag. Was sie überraschte: die dortigen Selbstzweifel über digitale Schulbildung. An Eskens Plädoyer für die Fortführung des Digitalpaktes, um die sich Bund und Länder gerade streiten, ändert das indes nichts.

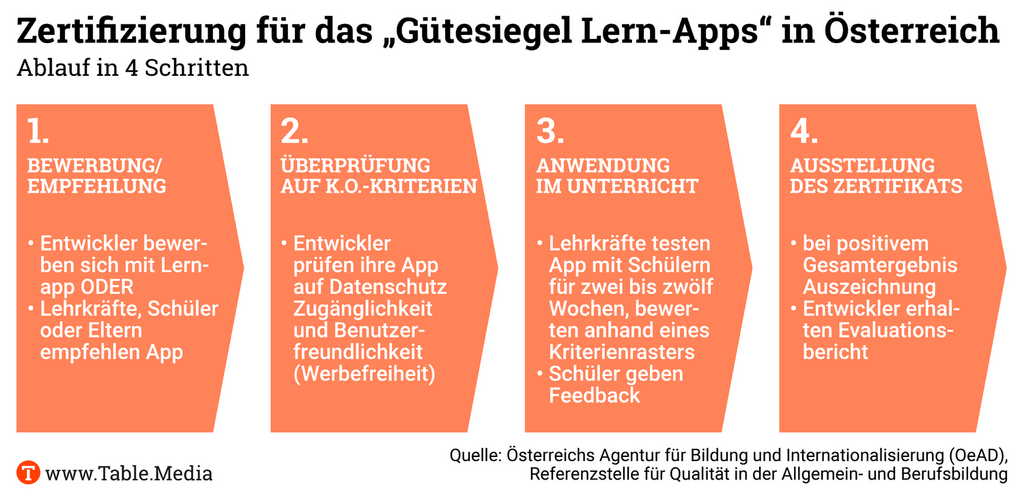

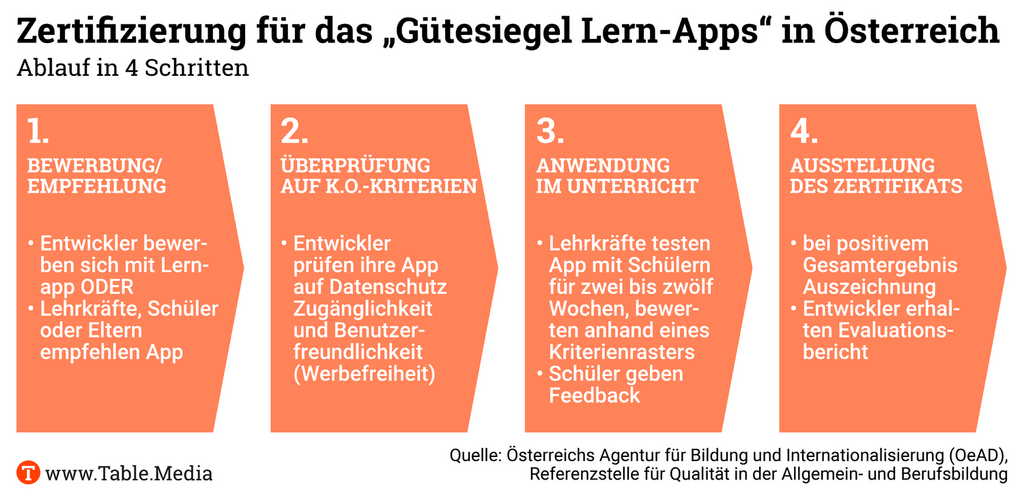

Von Norwegen und Finnland geht es nach Österreich, wo man wenig Selbstzweifel hegt: Denn dort wurde ein Modell gefunden, Lern-Apps mit einem Gütesiegel zu versehen. Eine solche Lösung fordern Experten auch für Deutschland – doch die KMK löst ihr jahrealtes Versprechen bisher nicht ein.

Für unsere Sommerserie “Neustart im System” schaut sich Anouk Schlung den Schulabsentismus an, auf Deutsch: exzessives Schwänzen. Ein paar Hamburger Schulen haben einen Fahrplan entwickelt, der die Fehlzeiten halbiert hat. Nun sollen weitere Schulen dem klugen Modell folgen. Wir stellen es vor.

Eine informative Lektüre wünscht

Der Konflikt in der Bundesregierung über die Kindergrundsicherung ist ein Streit über Bildungschancen. Familienministerin Lisa Paus von den Grünen will armen Familien Schulhilfen für ihre Kinder künftig pauschal überweisen. Das geht aus ihrem Gesetzentwurf hervor. Die FDP will das nicht. Sie möchte ein Portal einrichten, auf dem die Familien jede Hilfe für Schulausflüge, Mensaessen, Nachhilfe oder Kinobesuche einzeln digital beantragen müssen. Im Kern des Streits geht es aber auch um die Förderphilosophie. Können Familien mit Migrationshintergrund mit Pauschalbeträgen verantwortlich umgehen?

In ihrem Koalitionsvertrag hatte sich die Ampel auf eine Kindergrundsicherung gegen Kinderarmut geeinigt. Sie sollte “eine einfache, automatisiert berechnete und ausgezahlte Förderleistung bündeln”. Dazu zählte ausdrücklich die vereinfachte Beantragung von Mitteln auf Bildung und Teilhabe. Teile dieser Zuschüsse werden bislang nur zu einem Fünftel abgerufen. Das Bildungs- und Teilhabepaket des Sozialgesetzbuchs gehört zu den kompliziertesten Antragsverfahren überhaupt. Das sieht auch die FDP so.

“Wir sind an Bord, wenn es darum geht, Antragsverfahren zu vereinfachen und zu digitalisieren, Behörden-Wirrwarr bei den familienpolitischen Leistungen und das Bürokratiechaos aufzuräumen”, sagte der familienpolitische Sprecher der FDP, Jens Teutrine, Table.Media. Gleichzeitig aber erteilte Teutrine den Plänen der Familienministerin eine klare Absage, einen sogenannten Zusatzbetrag für Bildung und Teilhabe bedürftigen Familie künftig pauschal zu geben. “Wenn Frau Paus die Kindergrundsicherung benutzt, um Transferleistungen insgesamt x-beliebig zu erhöhen, dann können wir das nicht unterstützen.”

Nach Paragraph 1 des Gesetzentwurfs für die Kindergrundsicherung, der Table.Media vorliegt, gehört zur Kindergrundsicherung, erstens, ein Garantiebetrag für alle Familien. Und, zweitens, ein einkommensabhängiger Zusatzbetrag, in dem Bildungsunterstützungs-Leistungen für Familien pauschal zugewiesen werden. Dazu zählt ein Betrag für die soziokulturelle Teilhabe und eine Pauschale “für die Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit persönlichem Schulbedarf”. Hinzu kommen noch tatsächliche Aufwendungen für Nachhilfe und Schulausflüge. Die Anträge für diese Leistungen zu stellen, war bisher sehr kompliziert. Paragraph 21 des neuen Gesetzes zählt die neu geordneten Ansprüche für Bildung und Teilhabe genau auf.

Ministerin Paus kommuniziert stets, dass die Holschuld der bedürftigen Kinder in eine Bringschuld des Staates umgewandelt werde. Das bedeutet konkret: Eine neu einzurichtende Stelle prüft, ob eine Familie anspruchsberechtigt ist – anschließend wird allen Anspruchsberechtigten ihr Zusatzbetrag überwiesen. Genau an dieser Stelle erhebt die FDP nun Einwände, die die Kindergrundsicherung in ihrer Logik infrage stellen. Finanzminister Christian Lindner sagte beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung, die Kinderarmut “bei den ursprünglich deutschen Familien” sei in den letzten Jahren spürbar zurückgegangen. Bei Familien mit migrantischem Hintergrund sei Kinderarmut immer noch empörend hoch. Deswegen wolle er eine Diskussion führen. “Ist nicht vielleicht mindestens diskussionswürdig, in die Sprachförderung, Integration, Beschäftigungsfähigkeit der Eltern zu investieren und die Kitas und Schulen für die Kinder so auszustatten, dass sie vielleicht das aufholen, was die Eltern nicht leisten können?” Das aber heißt: Die FDP will offenbar, dass die verabredete Kindergrundsicherung nicht für Flüchtlings-Familien gilt.

Im Jahr 2015 lebten nach Zahlen der Bundesagentur für Arbeit 380.000 Minderjährige nichtdeutscher Herkunft von Transferleistungen. 2022 waren es 880.000 – davon 630.000 aus der Ukraine, Syrien, Afghanistan und anderen klassischen Asylherkunftsländern. Studien wie der Chancen-Monitor des ifo Instituts zeigen den engen Zusammenhang zwischen der Armut von Kindern und ihren schulischen Leistungen.

“Es ist wichtig, auf das Lohnabstandsgebot zu achten und keine Fehlanreize auszulösen”, warnt FDP-Experte Teutrine. “Bildungsarmut ist keine Frage des Migrationshintergrunds. Es hat damit zu tun, wie viel Geld aus Erwerbstätigkeit zur Verfügung steht und welche Bildungsaspirationen bestehen.” Seine Koalitionspartnerin Nina Stahr von den Grünen verwendet fast die gleiche Formulierung. “Bildungsarmut ist keine Frage des Migrationshintergrunds. Sie hängt direkt an den materiellen Möglichkeiten der Eltern“, sagte die Bildungspolitikerin aus dem Bundestag Table.Media. Deswegen will Stahr die Bildungszuwendungen vereinfachen – und direkt an die Eltern geben. “Studien zeigen, dass zusätzliches Geld in armen Familien in Bildung und Teilhabe der Kinder gesteckt wird.” Eltern wüssten am besten, was ihre Kinder konkret brauchen – Nachhilfe, Schulausflüge oder Besuche kultureller Veranstaltungen. “Deswegen nehmen wir Bündnisgrünen den mündigen Bürger ernst – auch bei der Kindergrundsicherung.”

Auch an dieser Stelle ist der diametrale Unterschied zur FDP gut zu festzumachen. “Mit der Gießkanne löst man dieses Problem nicht”, sagt Sozialpolitiker Teutrine. Man müsse die Erwerbsmöglichkeiten der Eltern und ihre Bildungsansprüche sehr genau betrachten. Deswegen sei es wichtig, ein Kinderchancenportal so einzurichten, dass alle Eltern einfach digitalen Zugriff darauf haben – und ihre jeweiligen Ansprüche geltend machen können. Das Portal steht wie die Kindergrundsicherung im Koalitionsvertrag. Die FDP wirft der Familienministerin vor, dass sie bereits zwei Jahre vergeudet habe, ohne ein solches Portal in Auftrag zu geben. Seit Bekanntwerden der Pläne der Ampel zu einem Chancenportal habe er bereits mehrere Anfragen von interessierten Digitalunternehmen erhalten.

Der Abstand zu den Grünen könnte größer kaum sein. “Ein neues digitales Portal soll also die zersplitterten Zuständigkeiten integrieren – und dann auf über 400 kommunale Leistungsbehörden ausrollen?”, fragt Teutrines Kollegin Stahr. “Wie das zeitnah gelingen soll, ist mir ein Rätsel.” Kinder sollten sich sehr niedrigschwellig zu Sportverein, Nachhilfe oder Musikschule anmelden können. “Dazu sollen sie nicht den Umweg über ein Portal gehen müssen.” Das sei diskriminierend.

Die Expertin der Linken für Familienpolitik, Heidi Reichinnek, fordert, nicht nur die Antragstellung zu vereinfachen, sondern auch die Zuschüsse für Bildung zu erhöhen. Sie sagte Table.Media: “Die bürokratischen Hürden müssen deutlich gesenkt werden und beispielsweise die monatliche Pauschale von 15 Euro für Vereinsmitgliedschaften oder Musikschulen auf ein realistisches Niveau gehoben und automatisch, im Rahmen der Kindergrundsicherung, an berechtigte Kinder ausgezahlt werden.”

Die prägende Bildungsministerin der CDU, Karin Prien aus Schleswig-Holstein, widersprach Lindner. Bei der Schaffung von mehr Chancengerechtigkeit seien Sprachförderung und Hilfen für Brennpunktschulen zwar wichtig. “Das heißt aber nicht, die Sozialleistungen für Kinder schon so hoch sind, dass wir da nichts mehr machen müssen.”

Fahren sozialdemokratische Bildungspolitiker nach Skandinavien, kommt das einer Pilgerfahrt gleich. Wo sonst wurde Bildungspolitik bisher besser in ihrem Sinne umgesetzt? SPD-Chefin Saskia Esken möchte Bildungspolitik stärker ins Zentrum der SPD-Programmatik rücken und hat in ihrer Partei die Kommission für “Bildung in der Transformation” zur Chefinnensache gemacht. Auf dem Parteitag im Dezember möchte sie neue Schwerpunkte präsentieren. Daher die vier Tage Auszeit und Austausch mit Wissenschaftlern, Bildungspolitkern und Praktikern aus Norwegen und Finnland.

Doch glüht in Berlin der nächste Koalitionsstreit, Paus versus Lindner – und damit auch das Handy von Esken. Eine Wohlfühlkur ist es da, wenn sie die Bühne der finnischen Sozialdemokraten betritt. Die haben sich zur Sommerklausur getroffen. Und Esken hebt zur Rede an, die die ungleichen Bildungschancen als “toxisch” bezeichnet. Die “schreiende Ungerechtigkeit” im Bildungssystem habe harte Folgen für die Volkswirtschaft, für die Demokratie. Bildung als sozialdemokratische Allzweckwaffe. Ein Heimspiel in Helsinki – mit leuchtenden Augen, viel Zuspruch und Schulterklopfen.

Die SPD möchte, das zeichnet sich ab, den Ganztag ins Zentrum ihrer Bildungspolitik stellen. Ab 2026 gibt es in Deutschland für Grundschulkinder einen Rechtsanspruch auf die Ganztagsbetreuung. In Oslo besuchen Hamburgs Bildungssenator Rabe und Esken die “Ila Skole” für die Klassen eins bis sieben. Ganz selbstverständlich ist hier der Hort integriert.

Esken gefällt das merklich. “Als ich drei kleine Kinder hatte, gab es in der Kita eine Betreuung von 8.30 bis 12.30 und eine Halbtagsschule. Letztlich musste ich meine Berufstätigkeit zugunsten der Kinder aufgeben”, sagt sie. Die Ganztagsbetreuung im Grundschulalter sei nicht nur bildungspolitisch bedeutsam. Sie stärke Familien und damit auch den Arbeitsmarkt.

Ties Rabe betont mehrmals, dass zusammenwachsen müsse, was zusammengehört. Und ergänzt den Gedanken mit seiner liebsten Disziplin: dem Auflisten von Zahlen. “In Hamburg haben wir das Ganztagssystem 2011 eingeführt. Ich habe damals gesagt, 50 Prozent werden mitmachen. Jetzt sind es 90 Prozent.”

Womit Hamburg eine Ausnahmestellung einnimmt. Die jüngsten KMK-Zahlen weisen aus, dass an den Grundschulen in Deutschland in acht Bundesländern weniger als die Hälfte der Schüler im Ganztag sind. In ganz Norwegen sind es 83 Prozent der Erstklässler, die am Skolefritidsordning (SFO) teilnehmen, dem Betreuungsangebot nach der Schule bis zum späten Nachmittag.

Deutschland werde hier noch gewaltige Kapazitäten aufbauen müssen, erklärt Rabe, “verbunden mit den dauerhaften Kosten”. Aber das Land sei reif für diesen Schritt, ist der Koordinator der SPD-geführten Kultusministerien überzeugt – während KMK-Präsidentin Katharina Günther-Wünsch (CDU) wenige Tage später auf die Bremse tritt.

Auch Norwegens Bildungsministerin Tonje Brenna ist mit dabei, als der SPD-Tross in einem Klassenraum der Ila Skole steht, in dem die Zweitklässler gerade Mittag essen. Die 36-Jährige betont, dass Norwegens Gesellschaft viel Wert darauf legt, dass Frauen und Männer den Freiraum haben, um arbeiten gehen zu können. Der Ganztag, in Norwegen orientiert an einem nationalen Rahmenplan, ist hier ein entscheidender Baustein.

In Deutschland wird die Umstellung absehbar zum Kraftakt: “Die Integration eines Horts in die Schule ist natürlich der richtige Weg”, sagt Esken. “Uns fällt das aber wahnsinnig schwer, weil es zwei getrennte Systeme gibt.” Schule ist Landesangelegenheit, die Betreuung am Nachmittag kommunale Aufgabe. Und auch die Berufsgruppen, die da zusammenkommen, seien ganz unterschiedlich. Esken formuliert vorsichtig: “Das Zusammenzudenken, das ist eine spannende Sache.”

Dasselbe gilt offensichtlich auch für die Bereiche Kita und Grundschule. “Der Kitabereich sollte Bildungsaspekte stärker berücksichtigen. Und die Schule muss umgekehrt das soziale Miteinander stärker fördern”, sagt Rabe. Bei Elisabeth Bjørnestad, Expertin für frühkindliche Bildung an der Oslo Metropolitan University, hakt er mehrfach nach, ob Kinder in Kitas auch lernen sollten oder ob das Spielen im Vordergrund steht. Fest steht für ihn: “In den Köpfen der Beteiligten müssen wir die starren Grenzen ein Stück weit überwinden.”

Beim Ganztag sind sich die Sozialdemokraten über die Grenzen hinweg einig. Unsicherer sind sie bei einem anderen großen Thema: der Rolle der Digitalisierung in der Bildung. Norwegen und Finnland sind Vorreiter bei der Ausstattung der Schulen. 81 Prozent der Schüler in den Jahrgängen eins bis vier hat Norwegen mit einem digitalen Endgerät ausgestattet. In den Jahrgängen fünf bis sieben sind es 91 Prozent, bei den Acht- bis Zehntklässlern 99 Prozent.

Gleichzeitig verzeichneten beider Länder bei der jüngsten IGLU-Studie zur Lesekompetenz von Grundschülern schlechtere Ergebnisse als noch 2016. Und so sind plötzlich solche Töne zu hören: “Im Parlament gibt es die Debatte, dass unsere Schüler Bücher brauchen. Sie müssen lernen, zu schreiben und einen Stift zu halten und nicht nur digitale Tools zu nutzen”, beschreibt Lise Selnes von der norwegischen Arbeiderpartiet, Mitglied im Ausschusses für Bildung und Forschung. Das Pendel, das so stark in Richtung Digitalisierung ausgeschlagen war, schwingt gerade zurück.

Auch in Finnland nimmt das Hinterfragen, wie die Digitalisierung an den Schulen konkret umgesetzt werden muss, immer mehr Raum ein. Risto Hotulainen ist Mitautor einer umfassenden finnischen Studie zu den Auswirkungen auf die Lernergebnisse. Dort ist zu lesen, dass “die Digitalisierung Lernergebnisse nicht beeinträchtigt” und Räume für differenziertes Lernen schafft.

Genauso ist allerdings zu lesen, dass die digitalen Technologien bei einer kleinen Gruppe von Schülern zu “Angst, Stress und Nervosität” führen. Und auch dieser Satz ist zu finden: “Die Studie ergab, dass Schlafmangel bei vielen Schülern der Sekundarstufe I mit der Nutzung digitaler Geräte am Abend verbunden war.”

Rabe zeigt sich überrascht, wie stark in Finnland und Norwegen diskutiert wird, ob die Digitalisierung den Lernfortschritten auch im Weg stehen könnte. Und Esken, so wirkt es, will verhindern, dass ein überzeichnetes Bild die Digitalisierung ausbremst.

“Wenn während der Corona-Pandemie der Eindruck entstanden ist, dass Distanzlernen digitale Bildung ist, kann ich die Skepsis verstehen”, sagt sie. “Aber ich warne davor, das Pendel weg von der Digitalisierung schwingen zu lassen. Wir müssen bei der Ausstattung und beim Kompetenzaufbau der Lehrkräfte voranschreiten.”

Womit sie eine Brücke schlägt nach Deutschland, wo sich Bund und Länder um die Fortführung des Digitalpaktes streiten. Dem zerrütteten föderalen Verhältnis möchten die SPD-Bundespolitikerin und der Landespolitiker durch die Reise etwas entgegensetzten: demonstrative Einigkeit und Harmonie zwischen den Politikebenen.

So wird Esken, die Erfinderin des Digitalpakts, am Ende der Reise konkreter. Trotz der neuen skandinavischen Digitalskepsis hält sie ein Plädoyer für den zweiten Digitalpakt: Er sei Teil des Koalitionsvertrages. “Auch beim Digitalpakt müssen wir zu einer langfristigen Zusammenarbeit kommen.” Rabe lächelt zufrieden. Esken vermittelt in den vier Tagen den Eindruck, dass es beim Digitalpakt kein Zurück geben kann. Über die SPD hinaus könnte die Bildungsreise damit Signalwirkung haben.

Die Alpenrepublik verlieh in den vergangenen beiden Jahren insgesamt 66 digitalen Bildungsmedien das “Gütesiegel Lern-Apps”. Das Siegel bescheinigt ihnen pädagogisch-didaktische Qualität für einen zeitgemäßen Unterricht. Die KMK gab in ihrem Strategiepapier “Bildung in der digitalen Welt” ähnlich klingende Ziele aus (zum Download). Das war vor knapp sieben Jahren. Eine Table.Media-Recherche zeigt: Konkret bewegt hat sich seitdem nur wenig.

Am Prozess beteiligt sind in Österreich neben dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) die Innovationsstiftung für Bildung (ISB) und die Agentur für Bildung und Internationalisierung (OeAD), die sich als Netzwerker zwischen den Akteuren des Bildungssystems verstehen. Auch Lehrkräfte sind eingebunden. Sie testen die App für mehrere Wochen im Unterricht und bewerten sie anschließend (siehe Grafik, Schritt 3). Alle ausgezeichneten Apps sind mitsamt Erläuterungen in einer Datenbank auffindbar.

Auch die Bildungswissenschaft darf mitmischen. Das achtköpfige “Sounding Board”, bestehend aus Vertretern der Medienpädagogik, Fachdidaktik und Schulpraxis, unterstützt das Zertifizierungsteam in regelmäßigen Diskussionsrunden bei der Weiterentwicklung des Verfahrens.

Karsten D. Wolf, Professor für Medienpädagogik und Didaktik multimedialer Lernumgebungen an der Universität Bremen, ist das einzige deutsche Mitglied. “Die Stores quillen über mit Lernapps”, sagt er im Gespräch mit Table.Media. “Da kann das Gütesiegel einen Überblick geben, der sehr viel Parallelarbeit von Lehrkräften verhindert.” Doch auch die Anbieter von Bildungsapps profitieren von dem Siegel. Andreas Koch vom Leipziger EdTech “Code it!”, einem der diesjährigen Preisträger, betont: “Für Start-ups, die über wenig oder kein Marketingbudget verfügen, ist eine staatliche Prüfung und Empfehlung sehr hilfreich. Die Aufnahme unserer Lernapp in die Übersichtsseite des Bildungsministeriums erleichtert uns den Zugang zu Schulen und Lehrern.”

Ein so entschlossenes Vorgehen sucht man in Deutschland vergeblich. Hier bleiben die Bemühungen bisher eher Stückwerk und eine einheitliche Strategie ist kaum erkennbar:

Hier den Überblick zu behalten, fällt schwer. Eine zentrale Stelle, die die pädagogische Qualität sicherstellt und übersichtlich abbildet, gibt es in der Wahrnehmung von Wissenschaftlern und Anbietern nicht. Die beiden großen Projekte des Bundes und der Länder setzten zwar wichtige Akzente in den Bereichen Barrierefreiheit und Datenschutz, findet Ulrike Cress, Direktorin des Leibniz-Instituts für Wissensmedien in Tübingen und Mitglied in der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der KMK. “Wir brauchen aber auch eine didaktische Zertifizierung“, sagte sie Table.Media. “Leider existiert in Deutschland kein vergleichbares Zertifikat wie in Österreich”, meint auch Andreas Koch von “Code it!”.

Dabei äußerten die Länder im KMK-Papier zur Digitalisierung von vor sieben Jahren das Ziel, “die bestehenden Kriterienkataloge für die Qualität von Bildungsmedien entsprechend den aktuellen pädagogischen Anforderungen zu überarbeiten”. Außerdem sollten die Systeme leicht auffindbar und mit Qualitätshinweisen versehen sein. Der Status Quo zeigt, dass dieses Ziel auch sieben Jahre später noch nicht erreicht wurde. Aber woran liegt das eigentlich?

Allen voran scheint der Föderalismus hier ein Bremsklotz zu sein. Auf Standards zum Datenschutz und zur Barrierefreiheit können sich die Länder wohl problemlos einigen, glaubt Medienpädagoge Wolf aus Bremen. “Aber natürlich möchte etwa das bayerische Kultusministerium selbst prüfen, ob eine App didaktisch den Anspruch erfüllt, und sich das nicht aus anderen Bundesländern diktieren lassen”, sagt er. Auch die KMK verweist gegenüber Table.Media auf die Länderhoheit bei der Zulassung von Bildungsmedien. Dadurch ist auch unklar, welche Institution eine vergleichbare Prüfstelle wie in Österreich überhaupt initiieren könnte.

Noch dazu würde die finanzielle Ausstattung einer solchen Stelle die Mittel für bisherige Projekte wohl sprengen. Wolf schätzt: “Wenn man ernsthaft Apps analysieren und eine bundesweite Datenbank für didaktische App-Qualität aufsetzen möchte, bräuchte man dafür mindestens ein bis zwei Millionen Euro im Jahr” – Geld, das gerade an anderer Stelle dringend gebraucht wird.

Insgesamt sei man “beim Punkt Bildungsmedien noch am Anfang des Prozesses”, teilt ein Sprecher mit. Ein Austausch mit Medienanbietern habe stattgefunden, dazu sei ein runder Tisch in Planung, um Rahmenbedingungen für eine gemeinsame Infrastruktur der Länder zu erörtern. Auf der Tagesordnung der KMK-Sitzung im Juni habe sich das Thema angesichts der zahlreichen drängenden Herausforderungen aber nicht wiedergefunden.

SWK-Mitglied Cress pocht trotz der Schwierigkeiten auf eine Einrichtung, die ähnlich wie die OeAD im Nachbarland wirkt. “Es ist notwendig, dass eine zentrale Stelle existiert, die sich dieser Aufgabe verschreibt: Bildungsmedien sichten, auf ihre Qualität prüfen und Empfehlungen aussprechen.” Torben Bennink

Couches und Sitzsäcke laden zum Verweilen ein. An der Decke dreht sich eine Discokugel über dem Tischkicker, eine Lavalampe taucht den Raum in sanftes Licht. So sehen Aufenthaltsräume aus, die Mittelstufenschüler an der Grund- und Stadtteilschule Altrahlstedt selbst gestalten durften. 2019 startete in Hamburg ein Pilotprojekt gegen Schulschwänzen. Die Zahlen sprechen für den Erfolg: Fehlstunden und -tage des zehnten Jahrgangs haben sich seither mehr als halbiert.

Rund sechs Prozent der Schulabgänger verließen 2021 die Schule ohne Abschluss – deutschlandweit und in Hamburg. Eine der Ursachen ist das Fernbleiben vom Unterricht. Bisher drohen Schulen den Schwänzern gewöhnlich mit Sanktionen, von Schulverweisen bis hin zu Bußgeldzahlungen.

Beim Pilotprojekt “Jeder Schultag zählt” gingen sie einen anderen Weg: Schule sollte zum angenehmen Ort werden, der die Schüler willkommen heißt und auffängt. Vier Schulen in Hamburg erhielten dafür über drei Jahre 10.000 Euro von der Joachim Herz und der Alfred Toepfer Stiftung. Begleitet wurden sie von Stiftungsmitarbeitern und einem Forscherteam von Heinrich Ricking, der an der Universität Oldenburg zu Schulabsentismus forscht.

An der Stadtteilschule Altrahlstedt gibt es nun mehrere, von den Jugendlichen neu konzipierte Aufenthaltsräume. Zum Beispiel das Lerncafé: In den Pausen können die Schüler dort lesen, Musik hören, kickern oder Uno spielen. Auch Klassenzimmer, Toiletten, die Schulküche und den Innenhof haben die Jugendlichen nach ihren Vorstellungen umgestaltet.

Zehntklässler Sergio erklärt, neben “Räumen zum Hinchillen” gebe es Räume zum Lernen. Almina und Melina aus der achten Klasse sagen, sie hätten jetzt “Safe Spaces” – einen Raum nur für Mädchen. Ein anderes Zimmer ist für Schüler bestimmt, die während der Unterrichtszeit kurz Ruhe brauchen. Sie können sich dort auch an einen der Sozialpädagogen wenden.

Im Projekt spielen sie eine große Rolle. Shima erzählt, dass er früher viel geschwänzt hat und wenig Motivation hatte, zur Schule zu gehen. Heute sieht der Zehntklässler das anders. Geholfen habe ihm dabei das Gespräch mit den Sozialpädagoginnen. “Die Lebenswelt der Schüler zu verstehen, ist wirklich wichtig”, sagt Sozialpädagogin Shaha Maliqi. Zu den häufigsten Gründen fürs Fehlen gehörten Krankheiten wie Depressionen, Schul- und Lernangst. Aber auch Eltern, die ihre Kinder zurückhalten, etwa weil sie zu Hause Care-Arbeit leisten sollen. Auf den ersten Blick seien die Ursachen meist nicht greifbar – die Schulen müssen daher genau hinschauen.

Die Stadtteilschule in Altrahlstedt hat inzwischen einen genauen Fahrplan, wenn ein Schüler fernbleibt. Das System soll helfen, Fehlzeiten der Schüler zu senken. Sobald Lehrkräfte bemerken, dass Jugendliche unentschuldigt fehlen, melden sie das den Sozialpädagogen. Shaha Maliqi benachrichtigt dann die Eltern. Sylke Gatzki, Abteilungsleiterin der Mittelstufe, geht einmal im Quartal durch die Klassenbücher und guckt, ob Schüler bestimmte Fächer oder Tage meiden. Auf diese Weise will die Hamburger Schule erkennen, ob das Schulschwänzen einem Muster folgt. Diese Analyse ist hilfreich, für das, was sich anschließt: Gespräche, zunächst zwischen Sozialpädagoginnen und Lehrkräften, später mit den Schülern und ihren Eltern.

Ab dem dritten Fehltag in einem Monat stehen Hausbesuche auf dem Programm. Da erkenne man die Ursachen oft am besten, sagt Sozialpädagogin Shaha Maliqi. Maike Maichleidt, Koordinatorin des Projekts an der Schule und selbst Klassenlehrerin, betont, dass der Fahrplan ihr hilft. “Ich fühle mich heute handlungsfähiger und weniger überfordert, weil die Ursachen für das Fehlen von Schülern nicht mehr so unklar sind.”

Um den Schülern Gründe zu geben, in die Schule zu kommen, ließ die Stadtteilschule sie nicht nur Aufenthaltsräume gestalten, sie organisierte auch eine Übernachtung in der Turnhalle oder ein Kulturfest im Innenhof. Bei der Vorbereitung der Veranstaltungen haben die Schüler neue Kontakte geknüpft, auch über die eigene Stufe hinaus. Almina und Melina meinen, diese neue Verbundenheit trage dazu bei, dass sie inzwischen lieber zur Schule kommen.

Die Schule hat daneben das neue Fach “Soziales Lernen” eingeführt. Zwei Stunden in der Woche sprechen die Klassen darin über Themen wie Drogen, Depressionen oder Wut und andere Gefühle. Um schüchterne und ängstliche Kinder kümmern sich die Sozialpädagogen speziell in einem Projekt namens “TopFit”. Die Schule nimmt zudem am Hamburger Programm “Cool in School” teil, das Anti-Gewalt-Trainings für gewaltauffällige Schülerinnen und Schüler anbietet.

Und: Die Kollegien in Hamburg wurden für das Thema Absentismus sensibilisiert, dafür gab es Fortbildungen von der Uni Oldenburg und Pädagoge Heinrich Ricking. Außerdem konnten die Lehrer sich in Streit- und Konfliktmanagement fortbilden lassen. Auch nach Ende des Pilotprojekts sollen die Schulungen weiterlaufen.

Auf die Frage, was die Schulen, aber auch die Wissenschaft aus dem Projekt mitnehmen, meint Absentismusforscher Ricking, dass Schulen sich weiterentwickeln müssten. “Das Problem wurde bisher überwiegend im Kind gesehen, dem stimme ich nicht zu.” Stattdessen passten kindliche Möglichkeiten und schulische Angebote oft nicht zusammen – hier müsse man ansetzen.

Profitieren sollen nun auch andere Bildungseinrichtungen. Im Zuge des Projekts entstand ein Praxishandbuch, das Schulen konkrete Hilfestellungen, Checklisten und Tipps gibt, wie sie mit fehlenden Schülerinnen und Schülern besser umgehen können.

Dieser Text ist Teil der Bildung.Table-Serie “Neustart im System”. Wir stellen Ihnen Best Practices vor, wo Wandel im System geschieht.

Systemsprenger? Wie Schulen innovativ werden. 27. September 2023 – 14:30 Uhr – Digital

In Kooperation mit der Robert Bosch Stiftung diskutieren wir in unserem nächsten Table.Live-Briefing mit drei Jury-Mitgliedern des Deutschen Schulpreises, wie Schulen im System durchstarten und welche Voraussetzungen in Politik und Verwaltung dafür notwendig sind. (Jetzt kostenlos registrieren)

Erst Ausbildung, dann ein Beruf fürs Leben – die Zeiten sind vorbei. Doch sind wir schon in der modernen Arbeitswelt angekommen, in der kontinuierliches Lernen selbstverständlich ist? Ich denke nicht. Bei unseren Fernstudierenden sehen wir, wie viele Hürden Menschen häufig noch nehmen müssen, um lebenslanges Lernen in die Tat umzusetzen. Lern- und Orientierungsphasen sehen manche Arbeitgeber nach wie vor als Lücke im Lebenslauf. Die Vereinbarkeit von Studium und Beruf behaupten viele Unternehmen und Organisationen zwar, leben sie aber nicht wirklich.

Dabei müssen wir, um dem Fachkräftemangel zu begegnen, sehr viele Menschen neu beziehungsweise anders qualifizieren. Was ist also zu tun?

Dieses Land braucht eine durchlässigere, kompetenzorientierte Form der Anerkennung dessen, was Menschen mitbringen – auch jenseits der standardisierten “großen” Bildungsabschlüsse Abitur, Bachelor, Master. Dazu sind neue Formen des “Kompetenz-Assessments” notwendig, die kooperativ vom Bildungs- und betrieblichen Bereich entwickelt werden sollten, unter Einbeziehung neuer Forschungsergebnisse.

Bei der Integration von Fachkräften aus dem Ausland in den deutschen Arbeitsmarkt etwa zeigt sich das Bildungssystem wenig inklusiv. Mitgebrachte Abschlüsse anzuerkennen und Kompetenzen festzustellen, ist oft noch ein Problem. Wir verschenken wertvolles Potenzial, weil wir Menschen, die nach Deutschland einwandern, weit unter ihrer beruflichen Qualifikation einsetzen. Das ist nicht zeitgemäß. Eine Lösung wäre hier die Nachschulung und Nachqualifizierung auch großer Kohorten – möglichst “on the job”.

An der Fernuniversität Hagen experimentieren wir bereits mit kürzeren Abschlüssen: Zertifikaten und sogenannten Microdegrees. Es ist schade und für alle von Nachteil, dass in der Bildungspolitik häufig nur Bachelor- und Master-Abschlüsse als Ausdruck des Erfolgs anerkannt sind. Viele Menschen, die ihr Studium vor dem Abschluss beenden, sind keine Studienabbrecher, sondern haben sich das geholt, was sie für eine berufliche Orientierung benötigen. Wir setzen uns deshalb für die Anerkennung kleinerer Abschlüsse ein.

Unter dem Druck des Fachkräftemangels könnte ein schon lange notwendiger Wandel im Bildungs- und Berufssystem endlich stattfinden – ähnlich wie Corona die Digitalisierung im Bildungssystem vorangetrieben hat. Es reicht nicht aus, die Akademisierung zu beklagen und das duale System unverändert zu lassen. Die Berufsausbildung muss einerseits mit den gestiegenen Anforderungen der Arbeitswelt Schritt halten. Das schließt “akademischere” Inhalte auch in den Berufsschulen und eine weitere Verbreitung dualer Studiengänge mit ein.

Andererseits muss die berufliche Bildung flexibler auf Veränderungen in der Berufspraxis eingehen und stärker berücksichtigen, was die Auszubildenden schon mitbringen. Für beides ließen sich Microdegrees auch als Elemente des Ausbildungswegs nutzen.

Über gemeinsame Qualitätssicherung könnte wechselseitiges Vertrauen der akademischen und der betrieblichen Bildung entstehen, so dass Qualifikationen aus dem einen Bereich leichter im anderen Bereich anerkannt werden können. Mehr Durchlässigkeit wagen, reicht dabei als bloßer Appell nicht aus. Es braucht stärkere Rückkopplungsschleifen zwischen den Systemen: den Arbeitgebern und Betrieben, den Bildungseinrichtungen und -sektoren, von Politik und Verwaltung. Sie müssen sich untereinander stärker abstimmen und gemeinsamen Standards verbindlich festlegen.

Für die thermische Gebäudesanierung müssen wir zum Beispiel viele Kräfte qualifizieren. Wir sollten uns Konzepte überlegen für “on the job”-Training und leichtere Berufswechsel für Quereinsteigende. Das Handwerk ist ebenso gefragt wie Studiengänge – dual, fachhochschulisch und universitär – und eine forschungsbasierte Weiterbildung. Wir müssen vertikale Durchlässigkeit gestalten: für Fachkräfte aus dem Handwerk, die studieren möchten. Und horizontale Durchlässigkeit: damit sich Ausbildung und Studium leichter miteinander kombinieren lassen.

Nur wenn wir mit viel Energie diese Systeme zusammenführen, können wir künftig frühzeitig auf Problemlagen reagieren. Gute Bildungspolitik setzt sich hier ans Steuer und hinterfragt Selbstverständlichkeiten, treibt den Wandel voran. Wir brauchen neue, flexible, systemübergreifende (Aus-)Bildungsformate, die zu den Lebensrealitäten der Menschen passen. Die Zeiten, in denen sich ein junger Mensch für ein Berufsfeld entscheidet und für einen Arbeitgeber, bei dem er bis zur Rente bleibt, sind längst vorbei.

Mitte Mai hat Nordrhein-Westfalen mit einem Kongress seine interdisziplinär und interprofessionell ausgerichtete Fachkräfteoffensive gestartet. Das stimmt hoffnungsfroh. Wir müssen solche Austauschformate und Bildungskooperationen auf Regional-, Landes- und Bundesebene herunterbrechen und mit Erfolgen versehen. New Work und New Learning können wir dabei zusammenzubringen, indem wir neue technischen Möglichkeiten nutzen, die ganz neue Formen des Arbeitens im Team ermöglichen.

In unserem Forschungsschwerpunkt Arbeit-Bildung-Digitalisierung an der Fernuniversität erforschen wir, was New Learning und New Work brauchen. Unsere Erfahrungen zeigen: Wir müssen das Lernen zu den Menschen bringen. Digitale Transformation und neue Technologien erleichtern das selbst gestaltete, eigenverantwortliche Lernen am Arbeitsplatz, in den Betrieben. Dafür müssen Arbeitssituationen auch so gestaltet sein, dass Lernen dort “on the job” stattfinden kann – vor Ort und während der Arbeitszeit.

Wir sollten uns auch nicht länger darauf verlassen, dass einzelne Menschen eigeninitiativ neue Lernwege einschlagen. Als staatliche Universität mit der größten und diversesten Studierendenschaft Deutschlands wissen wir genau, wann Menschen sich auf den Weg machen, um sich durch Bildung neu zu erfinden. Oft, wenn nach ein paar Jahren Berufserfahrung die Erkenntnis einsetzt, dass man mehr oder anderes kann und will. Dieser dynamische Wille zur Veränderung führt zu großen Lernerfolgen. Wenn wir aber nur darauf warten, dass Einzelne sich von sich aus bewegen, reicht die Geschwindigkeit nicht aus. Die Transformation erfordert Tempo.

Prof. Dr. Ada Pellert ist Rektorin der Fernuniversität in Hagen. Sie sitzt der Kooperationsplattform Digitale Hochschule NRW vor und ist Vizepräsidentin der European Association of Distance Teaching Universities (EADTU). Von August 2018 bis November 2021 war die Wirtschaftswissenschaftlerin Mitglied des Digitalrates der Bundesregierung. Sie hat zu Organisationsentwicklung, Bildungsmanagement und lebenslangem Lernen geforscht.

Damit Schülerinnen und Schüler in Deutschland lernen, ihre Zukunft nachhaltig zu gestalten, wären bis 2035 Investitionen von rund 16,3 Milliarden Euro nötig. Für die Bildungshaushalte der allgemeinbildenden und beruflichen Schulen würde das eine Steigerung von 3,6 Prozent bedeuten – und in die Bildung jedes Schülers und jeder Schülerin eine Investition von 320 Euro im Jahr. So steht es in der Studie “Warum redet niemand über Geld?”, die Greenpeace und die NGO-Allianz Bündnis Zukunftsbildung bei den Heidelberger Ökonomen Volker Teichert und Benjamin Held von der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft in Auftrag gegeben haben.

Der Titel nimmt darauf Bezug, dass die strukturelle Verankerung von Bildung für nachhaltige Entwicklung in Deutschland im Grunde seit über sechs Jahren Plan ist: Im Juni 2017 verabschiedete eine nationale Plattform im Auftrag des Bundesbildungsministeriums den “Nationalen Aktionsplan zur Umsetzung des UNESCO-Weltaktionsprogramms Bildung für nachhaltige Entwicklung”. Darin enthalten: 130 Ziele, und 349 Handlungsempfehlungen, damit, so das Vorwort, “Menschen zu zukunftsfähigem Denken und Handeln befähigt” werden.

“Von der Umsetzung ist Deutschland meilenweit entfernt”, konstatiert Greenpeace-Bildungsexperte Thomas Hohn anlässlich der Studie, die an diesem Mittwoch offiziell vorgestellt wird. “Ein Aktionsplan taugt nur etwas, wenn er auch umgesetzt werden kann”. Um dabei Hilfestellung zu leisten, bietet die von den Nichtregierungsorganisationen in Auftrag gegebene Untersuchung nun wichtige Hinweise; Ist-Zustand inklusive.

Um Bildung für nachhaltige Entwicklung, kurz BNE, in der deutschen Schullandschaft zu verankern, brauche es vor allem acht Maßnahmen:

In der Studie nicht berechnet ist eine weitere Großbaustelle, die von den Autoren dennoch in direktem Zusammenhang mit BNE gesehen wird: Inklusion. “Leave no one behind” – aus dieser Leitperspektive der UN-Nachhaltigkeitszielen folge der “Anspruch, dass alle eine nachhaltige Entwicklung mitgestalten und daran aktiv teilhaben können.” Jeannette Goddar

Laut KMK-Präsidentin Katharina Grünther-Wünsch (CDU) fordern einige Länder, den Anspruch auf Ganztag später umsetzen zu dürfen. Ab 2026 gilt der Rechtsanspruch. “Aber es könnte für Länder, die sich schwertun, einen flexibleren Einstieg geben,” sagte Berlins Bildungssenatorin dem Tagesspiegel. “Die Rufe danach werden lauter.” Berlin tue sich nicht schwer mit der Umsetzung. Andere Länder hingegen schon. Diese müssten weiter in die Pflicht genommen werden. Als Grund für die Verzögerung nannte Günther-Wünsch die längeren Bautätigkeiten. “Für den flächendeckenden Ganztag braucht es nun einmal neue Räume.” Damit würde ein Konflikt zwischen Bund und Ländern wieder aufflammen. Das Gesetz war 2021 nur mit Mühe durch Bundestag und Bundesrat gekommen.

Die GEW zeigte sich empört. Durch den Vorstoß geriete das zentrale gesellschafts- und bildungspolitische Projekt des Jahrzehnts ins Wanken. “Die KMK, die Jugendministerkonferenz und die zuständigen Ministerien müssen sich verständigen und den skandalösen Vorstoß abräumen”, sagte GEW-Vorständin Doreen Siebernik.

Günther-Wünsch äußerte sich auch zu den laufenden Verhandlungen zum Startchancen-Progamm. Bei der nächsten Kultusministerkonferenz im Oktober wolle man “den Sack zumachen”. Sie stellte sich erneut hinter den Ländervorschlag, 95 Prozent der Mittel in einen Solidarfonds einzuzahlen. Das sei das letzte Wort der Länder. Dem Bund genügt diese Quote als Alternative zum Königsteiner Schlüssel nicht. npr

Kommende Woche evaluieren die Vereinten Nationen in Genf, ob Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention einhält. Der Dialog zwischen dem UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen und der Bundesrepublik findet am 29. und 30. August statt. Im Vorfeld warnen mehrere Organisationen vor einer ungenügenden Umsetzung der Konvention – auch im Bildungsbereich.

So prognostiziert das deutsche Institut für Menschenrechte, das als unabhängige Menschenrechtsinstitution bei den Vereinten Nationen akkreditiert ist, eine schlechte Bewertung für Deutschland. “Ein echter Paradigmenwechsel in Politik und Gesellschaft hin zu Inklusion und Selbstbestimmung ist auch 14 Jahre nach Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention nicht festzustellen”, sagt Leander Palleit, Leiter der Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention des Instituts. Diese veröffentlichte im Juli einen Parallelbericht anlässlich der Staatenprüfung. Der Bericht stellt unter anderem fest, dass in Deutschland in der schulischen Bildung weiterhin ein stark ausgebautes System von Sonderstrukturen bestehe – und eine Transformation nicht stattfinde.

Im Juni veröffentlichte bereits das Bündnis deutscher Nichtregierungsorganisationen, organisiert vom Deutschen Behindertenrat, einen eigenen Bericht. Auch dieser stellt fest, dass die Umsetzung der inklusiven Bildung im Berichtszeitraum in fast allen Bundesländern ins Stocken geraten, zum Teil sogar rückläufig sei. Das Bündnis kritisiert, dass in keinem Bildungsbereich eine verbindliche Gesamtstrategie von Bund und Ländern zum Aufbau inklusiver Bildungseinrichtungen vorläge.

Die UN-Behindertenrechtskonvention wurde im Dezember 2006 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet. Deutschland hat die Konvention im Februar 2009 ratifiziert. Die Umsetzung der Inklusionsauflagen prüft die UN seit 2018 bereits zum zweiten Mal. Im Bereich Bildung muss Deutschland unter anderem Angaben dazu machen, wie viele Bildungseinrichtungen seit 2009 in ein inklusives Umfeld umgestaltet wurden. Außerdem soll das Land aufschlüsseln, inwieweit das Personal im Bildungssystem ein ausreichendes Bewusstsein für qualitativ hochwertige inklusive Bildung besitzt und diesbezüglich geschult wird. Anouk Schlung

Eine der teuersten Kreationen digitaler Lernsysteme beruht allein auf den Kompetenzauskünften des beteiligten EdTechs. Das hat eine Kleine Anfrage in Sachsen ergeben, das als federführendes Bundesland die Entwicklung eines “Intelligenten Tutoriellen Systems” (ITS) betreut. “Die Kompetenzmessung erfolgte durch das zur Verfügung gestellte System der Firma.” So steht es in der Antwort des sächsischen Bildungsministers Christian Piwarz (CDU) auf die Anfrage der Linksfraktion (zum Download). Wie berichtet, heißt das Unternehmen Area9 Lyceum.

Die Aussagen von Piwarz sind bemerkenswert. Die Schülerinnen und Schüler in Sachsen wendeten das ITS im Testverfahren lediglich für zwei Stunden an. Anschließend gaben 98 Schüler der Klassen 3 bis 7 und 42 Schüler der Klassen 8 bis 13 Rückmeldungen. Danach gingen die Fragebögen und die Kompetenzinformationen von Area9 an die TU Dresden. Zwei Wissenschaftler werteten das Material auf zwei Seiten aus. Auf dieser Grundlage erfolgte die Bewilligung von 55 Millionen Euro für das ITS, das Sachsen und sieben Länder mit der Industrie entwickeln wollen. Das KI-System erkenne selbstständig, “wann der Schüler einen Lernbereich verstanden hat”, hieß es anschließend auf dem Blog des Ministeriums.

Die Abgeordnete Luisa Neuhaus-Wartenberg, die die Anfrage gestellt hat, sieht sich in ihren Befürchtungen bestätigt. “Also dolle ist das nicht”, sagte die Linken-Politikerin Table.Media. ” Ich finde diese Methode der Evaluierung für eine so wichtige Innovation mit all ihren Konsequenzen hemdsärmelig und dünn.” Digitale Lern- und Lehrmethoden seien wesentlicher Teil der Bildungs-Zukunft – sollten aber die soziale und emotionale Kompetenz der Lehrkräfte nicht ersetzen. Neuhaus-Wartenberg sagte das mit Blick auf das neue Schuljahr (Beginn war am Montag), in dem Sachsen ausdrücklich digitale Selbstlernmodule anbietet, um Lehrer zu ersetzen. Mit einem Lehrer könne man so 1.000 Schüler betreuen, erfuhr Table.Media.

Sachsens Schulminister stellte 63 digital zugängliche Module für das Selbstlernen vor. “Die Module ermöglichen, den Schülern einerseits ein cooles Lernen“, sagte Piwarz, “und sollen von den Schülerinnen und Schülern auch genutzt werden, wenn Lehrkräfte ausfallen.” Bei der Präsentation mokierte sich die anwesende Presse darüber, dass die Digitalexpertin Johanna Uhl, die die Module im Video vorstellt, nicht sächsisch, sondern fränkisch sprach. Christian Füller

Selten räumen FDP-Mitglieder ein, dass marktwirtschaftlicher Wettbewerb nicht überall funktioniert. Doch für Ria Schröder, bildungspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, gibt es eine Einschränkung – bei Schulen. “Ich bin immer für Wettbewerb, aber beim Bildungsföderalismus funktioniert er nicht. Kinder und Jugendliche können sich ja nicht einfach entscheiden, welches Schulsystem ihnen am besten gefällt. Sie werden irgendwo geboren und dann gehen sie an dem Ort zur Schule”, sagt sie. Aus diesem Grund hält Schröder das Startchancen-Programm für wichtig. 4.000 Schulen in sozial benachteiligten Gebieten sollen ab 2024 von der Bundesregierung unterstützt werden.

Das Programm ging von Schröders Parteifreundin Bettina Stark-Watzinger aus. Die stand zuletzt immer wieder in der öffentlichen Kritik, unter anderem wegen des groß angekündigten Bildungsgipfels, dem die meisten Kultusministerinnen und -minister fernblieben. Schröder stellt sich stets hinter ihre Parteigenossin. “Mir fällt es nicht schwer, die Ideen und Aktionen der Bildungsministerin zu vertreten. Sie ist mutiger und tatkräftiger als ihre Vorgänger.”

Kritik übt Schröder an der Opposition. “Der Unionsfraktion ist klar, dass der Bund viele ihrer Forderungen im Bildungsföderalismus gar nicht umsetzen könnte. Aber sie fordern es trotzdem.” Zudem verkünde die Union widersprüchliche Standpunkte. So kam es vor, dass ein CDU-Politiker im Bundestag das Startchancen-Programm als überflüssig kritisierte – während gleichzeitig Karin Prien, Bildungsministerin von Schleswig-Holstein, forderte, das Programm müsse schneller beginnen. “Wir müssen unter Demokratinnen und Demokraten vorsichtig mit unseren Forderungen sein. Wir müssen ehrlich und realistisch bleiben”, sagt Schröder. Sonst stärke man die Politikverdrossenheit in der Bevölkerung.

Dass die Bildungspolitik aber trotz einer Bundesbildungsministerin der FDP langsam vorankommt, bemüht sich Schröder zu rechtfertigen. “Programme müssen auch gut vorbereitet sein. Die Energiepauschale für die Studierenden hat gedauert, aber jetzt dauert es nur etwa drei Minuten einen Antrag zu stellen und das Geld ist schnell da.” Für Schröder zeige sich darin, dass sich “sinnvolle Gedanken gemacht” und “gut gearbeitet” werde. Dabei hatte Stark-Watzinger schon Mitte November gesagt, ihr Ministerium arbeite “mit Hochdruck an der Umsetzung” – und erst Mitte März konnten Studierende und Fachschüler den Antrag stellen.

Schröder betont, sie sei zufrieden, ihre erste Amtszeit im Bundestag als Teil der Regierung zu begehen, trotz Schwierigkeiten in der Ampel-Koalition. “Es wäre sicher einfacher, von außen zu kritisieren, aber es ist das größte Privileg, selbst etwas verändern zu können.” Eine Einschränkung nimmt sie jedoch vor: “Ich hätte gerne erstmal vier Jahre gehabt wie die letzten 16. Ohne Krieg in Europa, ohne hohe Inflation.” Die Krisen hätten die anfängliche Euphorie der Ampel schnell gedämpft, viele Pläne seien umgestoßen worden.

Euphorie schwingt in ihrer Stimme mit, wenn sie über Bildung und die Möglichkeiten, die sie eröffnet, redet. In ihrer Partei habe Schröder, die bis 2020 Vorsitzende der Jungen Liberalen war, daher auch gefordert, dass diese einen Fokus auf Bildung legt. Allein altersmäßig ist die 31-Jährige, die Jura an der Bucerius Law School in Hamburg studiert und ihr Rechtsreferendariat absolviert hat, jungen Menschen im Bildungssystem näher als die meisten Bildungspolitiker. Diese Nähe betont sie gern. “Ich habe selbst erst vor zwei Jahren mein Bafög abbezahlt.” Robert Laubach

Research.Table. China-Kooperationen: Experten fordern politische Unterstützung statt leerer Worte. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger fordert in einem Gastbeitrag in der FAZ Forschungskooperationen mit China genauer zu prüfen und stärker einzuschränken. Experten aus der Wissenschaftscommunity warnen vor Aktionismus und fordern mehr Unterstützung. Mehr

Research.Table. Für den Hochlauf der Wasserstoffproduktion fehlt noch viel. Grüner Wasserstoff soll künftig als Energieträger an entscheidenden Stellen wichtige Funktionen von Öl, Erdgas und Kohle übernehmen. So sieht es die Wasserstoffstrategie vor, die das Kabinett Ende Juli verabschiedet hat. Doch sie hat Lücken – und der Weg zur großskaligen Produktion ist noch weit. Mehr

7. September 2023, 18:00 Uhr, Berlin

Beratung der Bundesregierung: Bildung und Forschung

Erstmals nach der Sommerpause berät die Bundesregierung über die Bereiche Bildung und Forschung. INFOS

8. September 2023, 9:00 bis 16:00 Uhr, Münster

Lernforum: Schulentwicklung

Das 4. Münsteraner Lernforum, organisiert von der Robert Bosch Stiftung und dem Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung Münster, beschäftigt sich mit den Themen Diversität, Bildungsqualität und Menschenwürde. INFOS & ANMELDUNG

11. bis 13. September 2023, Aachen

Fachtagung: DELFI

Die Fachgruppe “Bildungstechnologien” der Gesellschaft für Informatik hält ihre 21. Fachtagung unter dem Motto “Skalierbares digitales Lehren und Lernen” ab. Thematische Schwerpunkte sind unter anderem KI, adaptive Lehr- und Lernsysteme, AR und Game-based Learning, sowie digitale Prüfungen. INFOS & ANMELDUNG

13. September 2023, 18:30 bis 20:15 Uhr, Templin

Podiumsdiskussion: Dringend gesucht: Arbeitskräfte! Was gegen den akuten Personalmangel getan werden kann.

Deutschland soll zu einem modernen Einwanderungsland werden – so hat es die Bundesregierung mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschlossen. Die Friedrich-Ebert-Stiftung will auf diesem Event diskutieren, ob die Maßnahmen ausreichen und was Politik, Gewerkschaften und die Wirtschaft tun können, um die Situation zu verbessern. INFOS & ANMELDUNG

27. bis 29. September 2023, Münster

Bundeskongress: Zentren für Lehrer*innenbildung und Professional Schools of Education

Dieser Kongress steht unter dem Motto “Wegmarken für eine zeitgemäße Lehrkräftebildung – Konzeptionelle Ansätze im Fokus”. Er betrachtet die sechs Wegmarken Teacher Wellbeing, Reflexion, Digitalisierung, Kooperation, Mobilität und Agilität und deren Potenzial für die Ausübung des Lehrberufs. INFOS & ANMELDUNG

die Ampelparteien streiten sich – und dabei geht es mal nicht um Verteidigungs- oder Energiepolitik. Die Debatte um die Kindergrundsicherung offenbart erneut, wie weit Grüne und FDP auseinanderliegen. Die Grünen möchten armen Familien einen Pauschalbetrag für Bildungsausgaben auszahlen, die Liberalen sehen darin eine “x-beliebige Erhöhung der Transferleistungen”. Stattdessen fordern sie eine digitale Plattform, auf der die Familien mit wenig Aufwand die Kosten für Nachhilfe oder Klassenfahrten zurückerstattet bekommen. Christian Füller analysiert den Gesetzentwurf und die dahinter liegenden Förderphilosophien. Denn der FDP geht es um die heikle bis diskriminierende Frage: Können Familien mit Migrationshintergrund mit Pauschalbeträgen verantwortlich umgehen?

Während Grüne und FDP erneut streiten, sind zwei bildungspolitische Spitzenkräfte der SPD in Skandinavien unterwegs gewesen. Dort sammelten SPD-Chefin Saskia Esken und Hamburgs Bildungssenator Ties Rabe Ideen für ihr neues Parteiprogramm, wie Holger Schleper berichtet. Sozialdemokratischer Rückenwind wehte dort für das Thema Ganztag. Was sie überraschte: die dortigen Selbstzweifel über digitale Schulbildung. An Eskens Plädoyer für die Fortführung des Digitalpaktes, um die sich Bund und Länder gerade streiten, ändert das indes nichts.

Von Norwegen und Finnland geht es nach Österreich, wo man wenig Selbstzweifel hegt: Denn dort wurde ein Modell gefunden, Lern-Apps mit einem Gütesiegel zu versehen. Eine solche Lösung fordern Experten auch für Deutschland – doch die KMK löst ihr jahrealtes Versprechen bisher nicht ein.

Für unsere Sommerserie “Neustart im System” schaut sich Anouk Schlung den Schulabsentismus an, auf Deutsch: exzessives Schwänzen. Ein paar Hamburger Schulen haben einen Fahrplan entwickelt, der die Fehlzeiten halbiert hat. Nun sollen weitere Schulen dem klugen Modell folgen. Wir stellen es vor.

Eine informative Lektüre wünscht

Der Konflikt in der Bundesregierung über die Kindergrundsicherung ist ein Streit über Bildungschancen. Familienministerin Lisa Paus von den Grünen will armen Familien Schulhilfen für ihre Kinder künftig pauschal überweisen. Das geht aus ihrem Gesetzentwurf hervor. Die FDP will das nicht. Sie möchte ein Portal einrichten, auf dem die Familien jede Hilfe für Schulausflüge, Mensaessen, Nachhilfe oder Kinobesuche einzeln digital beantragen müssen. Im Kern des Streits geht es aber auch um die Förderphilosophie. Können Familien mit Migrationshintergrund mit Pauschalbeträgen verantwortlich umgehen?

In ihrem Koalitionsvertrag hatte sich die Ampel auf eine Kindergrundsicherung gegen Kinderarmut geeinigt. Sie sollte “eine einfache, automatisiert berechnete und ausgezahlte Förderleistung bündeln”. Dazu zählte ausdrücklich die vereinfachte Beantragung von Mitteln auf Bildung und Teilhabe. Teile dieser Zuschüsse werden bislang nur zu einem Fünftel abgerufen. Das Bildungs- und Teilhabepaket des Sozialgesetzbuchs gehört zu den kompliziertesten Antragsverfahren überhaupt. Das sieht auch die FDP so.

“Wir sind an Bord, wenn es darum geht, Antragsverfahren zu vereinfachen und zu digitalisieren, Behörden-Wirrwarr bei den familienpolitischen Leistungen und das Bürokratiechaos aufzuräumen”, sagte der familienpolitische Sprecher der FDP, Jens Teutrine, Table.Media. Gleichzeitig aber erteilte Teutrine den Plänen der Familienministerin eine klare Absage, einen sogenannten Zusatzbetrag für Bildung und Teilhabe bedürftigen Familie künftig pauschal zu geben. “Wenn Frau Paus die Kindergrundsicherung benutzt, um Transferleistungen insgesamt x-beliebig zu erhöhen, dann können wir das nicht unterstützen.”

Nach Paragraph 1 des Gesetzentwurfs für die Kindergrundsicherung, der Table.Media vorliegt, gehört zur Kindergrundsicherung, erstens, ein Garantiebetrag für alle Familien. Und, zweitens, ein einkommensabhängiger Zusatzbetrag, in dem Bildungsunterstützungs-Leistungen für Familien pauschal zugewiesen werden. Dazu zählt ein Betrag für die soziokulturelle Teilhabe und eine Pauschale “für die Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit persönlichem Schulbedarf”. Hinzu kommen noch tatsächliche Aufwendungen für Nachhilfe und Schulausflüge. Die Anträge für diese Leistungen zu stellen, war bisher sehr kompliziert. Paragraph 21 des neuen Gesetzes zählt die neu geordneten Ansprüche für Bildung und Teilhabe genau auf.

Ministerin Paus kommuniziert stets, dass die Holschuld der bedürftigen Kinder in eine Bringschuld des Staates umgewandelt werde. Das bedeutet konkret: Eine neu einzurichtende Stelle prüft, ob eine Familie anspruchsberechtigt ist – anschließend wird allen Anspruchsberechtigten ihr Zusatzbetrag überwiesen. Genau an dieser Stelle erhebt die FDP nun Einwände, die die Kindergrundsicherung in ihrer Logik infrage stellen. Finanzminister Christian Lindner sagte beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung, die Kinderarmut “bei den ursprünglich deutschen Familien” sei in den letzten Jahren spürbar zurückgegangen. Bei Familien mit migrantischem Hintergrund sei Kinderarmut immer noch empörend hoch. Deswegen wolle er eine Diskussion führen. “Ist nicht vielleicht mindestens diskussionswürdig, in die Sprachförderung, Integration, Beschäftigungsfähigkeit der Eltern zu investieren und die Kitas und Schulen für die Kinder so auszustatten, dass sie vielleicht das aufholen, was die Eltern nicht leisten können?” Das aber heißt: Die FDP will offenbar, dass die verabredete Kindergrundsicherung nicht für Flüchtlings-Familien gilt.

Im Jahr 2015 lebten nach Zahlen der Bundesagentur für Arbeit 380.000 Minderjährige nichtdeutscher Herkunft von Transferleistungen. 2022 waren es 880.000 – davon 630.000 aus der Ukraine, Syrien, Afghanistan und anderen klassischen Asylherkunftsländern. Studien wie der Chancen-Monitor des ifo Instituts zeigen den engen Zusammenhang zwischen der Armut von Kindern und ihren schulischen Leistungen.

“Es ist wichtig, auf das Lohnabstandsgebot zu achten und keine Fehlanreize auszulösen”, warnt FDP-Experte Teutrine. “Bildungsarmut ist keine Frage des Migrationshintergrunds. Es hat damit zu tun, wie viel Geld aus Erwerbstätigkeit zur Verfügung steht und welche Bildungsaspirationen bestehen.” Seine Koalitionspartnerin Nina Stahr von den Grünen verwendet fast die gleiche Formulierung. “Bildungsarmut ist keine Frage des Migrationshintergrunds. Sie hängt direkt an den materiellen Möglichkeiten der Eltern“, sagte die Bildungspolitikerin aus dem Bundestag Table.Media. Deswegen will Stahr die Bildungszuwendungen vereinfachen – und direkt an die Eltern geben. “Studien zeigen, dass zusätzliches Geld in armen Familien in Bildung und Teilhabe der Kinder gesteckt wird.” Eltern wüssten am besten, was ihre Kinder konkret brauchen – Nachhilfe, Schulausflüge oder Besuche kultureller Veranstaltungen. “Deswegen nehmen wir Bündnisgrünen den mündigen Bürger ernst – auch bei der Kindergrundsicherung.”

Auch an dieser Stelle ist der diametrale Unterschied zur FDP gut zu festzumachen. “Mit der Gießkanne löst man dieses Problem nicht”, sagt Sozialpolitiker Teutrine. Man müsse die Erwerbsmöglichkeiten der Eltern und ihre Bildungsansprüche sehr genau betrachten. Deswegen sei es wichtig, ein Kinderchancenportal so einzurichten, dass alle Eltern einfach digitalen Zugriff darauf haben – und ihre jeweiligen Ansprüche geltend machen können. Das Portal steht wie die Kindergrundsicherung im Koalitionsvertrag. Die FDP wirft der Familienministerin vor, dass sie bereits zwei Jahre vergeudet habe, ohne ein solches Portal in Auftrag zu geben. Seit Bekanntwerden der Pläne der Ampel zu einem Chancenportal habe er bereits mehrere Anfragen von interessierten Digitalunternehmen erhalten.

Der Abstand zu den Grünen könnte größer kaum sein. “Ein neues digitales Portal soll also die zersplitterten Zuständigkeiten integrieren – und dann auf über 400 kommunale Leistungsbehörden ausrollen?”, fragt Teutrines Kollegin Stahr. “Wie das zeitnah gelingen soll, ist mir ein Rätsel.” Kinder sollten sich sehr niedrigschwellig zu Sportverein, Nachhilfe oder Musikschule anmelden können. “Dazu sollen sie nicht den Umweg über ein Portal gehen müssen.” Das sei diskriminierend.

Die Expertin der Linken für Familienpolitik, Heidi Reichinnek, fordert, nicht nur die Antragstellung zu vereinfachen, sondern auch die Zuschüsse für Bildung zu erhöhen. Sie sagte Table.Media: “Die bürokratischen Hürden müssen deutlich gesenkt werden und beispielsweise die monatliche Pauschale von 15 Euro für Vereinsmitgliedschaften oder Musikschulen auf ein realistisches Niveau gehoben und automatisch, im Rahmen der Kindergrundsicherung, an berechtigte Kinder ausgezahlt werden.”

Die prägende Bildungsministerin der CDU, Karin Prien aus Schleswig-Holstein, widersprach Lindner. Bei der Schaffung von mehr Chancengerechtigkeit seien Sprachförderung und Hilfen für Brennpunktschulen zwar wichtig. “Das heißt aber nicht, die Sozialleistungen für Kinder schon so hoch sind, dass wir da nichts mehr machen müssen.”

Fahren sozialdemokratische Bildungspolitiker nach Skandinavien, kommt das einer Pilgerfahrt gleich. Wo sonst wurde Bildungspolitik bisher besser in ihrem Sinne umgesetzt? SPD-Chefin Saskia Esken möchte Bildungspolitik stärker ins Zentrum der SPD-Programmatik rücken und hat in ihrer Partei die Kommission für “Bildung in der Transformation” zur Chefinnensache gemacht. Auf dem Parteitag im Dezember möchte sie neue Schwerpunkte präsentieren. Daher die vier Tage Auszeit und Austausch mit Wissenschaftlern, Bildungspolitkern und Praktikern aus Norwegen und Finnland.

Doch glüht in Berlin der nächste Koalitionsstreit, Paus versus Lindner – und damit auch das Handy von Esken. Eine Wohlfühlkur ist es da, wenn sie die Bühne der finnischen Sozialdemokraten betritt. Die haben sich zur Sommerklausur getroffen. Und Esken hebt zur Rede an, die die ungleichen Bildungschancen als “toxisch” bezeichnet. Die “schreiende Ungerechtigkeit” im Bildungssystem habe harte Folgen für die Volkswirtschaft, für die Demokratie. Bildung als sozialdemokratische Allzweckwaffe. Ein Heimspiel in Helsinki – mit leuchtenden Augen, viel Zuspruch und Schulterklopfen.

Die SPD möchte, das zeichnet sich ab, den Ganztag ins Zentrum ihrer Bildungspolitik stellen. Ab 2026 gibt es in Deutschland für Grundschulkinder einen Rechtsanspruch auf die Ganztagsbetreuung. In Oslo besuchen Hamburgs Bildungssenator Rabe und Esken die “Ila Skole” für die Klassen eins bis sieben. Ganz selbstverständlich ist hier der Hort integriert.

Esken gefällt das merklich. “Als ich drei kleine Kinder hatte, gab es in der Kita eine Betreuung von 8.30 bis 12.30 und eine Halbtagsschule. Letztlich musste ich meine Berufstätigkeit zugunsten der Kinder aufgeben”, sagt sie. Die Ganztagsbetreuung im Grundschulalter sei nicht nur bildungspolitisch bedeutsam. Sie stärke Familien und damit auch den Arbeitsmarkt.

Ties Rabe betont mehrmals, dass zusammenwachsen müsse, was zusammengehört. Und ergänzt den Gedanken mit seiner liebsten Disziplin: dem Auflisten von Zahlen. “In Hamburg haben wir das Ganztagssystem 2011 eingeführt. Ich habe damals gesagt, 50 Prozent werden mitmachen. Jetzt sind es 90 Prozent.”

Womit Hamburg eine Ausnahmestellung einnimmt. Die jüngsten KMK-Zahlen weisen aus, dass an den Grundschulen in Deutschland in acht Bundesländern weniger als die Hälfte der Schüler im Ganztag sind. In ganz Norwegen sind es 83 Prozent der Erstklässler, die am Skolefritidsordning (SFO) teilnehmen, dem Betreuungsangebot nach der Schule bis zum späten Nachmittag.

Deutschland werde hier noch gewaltige Kapazitäten aufbauen müssen, erklärt Rabe, “verbunden mit den dauerhaften Kosten”. Aber das Land sei reif für diesen Schritt, ist der Koordinator der SPD-geführten Kultusministerien überzeugt – während KMK-Präsidentin Katharina Günther-Wünsch (CDU) wenige Tage später auf die Bremse tritt.

Auch Norwegens Bildungsministerin Tonje Brenna ist mit dabei, als der SPD-Tross in einem Klassenraum der Ila Skole steht, in dem die Zweitklässler gerade Mittag essen. Die 36-Jährige betont, dass Norwegens Gesellschaft viel Wert darauf legt, dass Frauen und Männer den Freiraum haben, um arbeiten gehen zu können. Der Ganztag, in Norwegen orientiert an einem nationalen Rahmenplan, ist hier ein entscheidender Baustein.

In Deutschland wird die Umstellung absehbar zum Kraftakt: “Die Integration eines Horts in die Schule ist natürlich der richtige Weg”, sagt Esken. “Uns fällt das aber wahnsinnig schwer, weil es zwei getrennte Systeme gibt.” Schule ist Landesangelegenheit, die Betreuung am Nachmittag kommunale Aufgabe. Und auch die Berufsgruppen, die da zusammenkommen, seien ganz unterschiedlich. Esken formuliert vorsichtig: “Das Zusammenzudenken, das ist eine spannende Sache.”

Dasselbe gilt offensichtlich auch für die Bereiche Kita und Grundschule. “Der Kitabereich sollte Bildungsaspekte stärker berücksichtigen. Und die Schule muss umgekehrt das soziale Miteinander stärker fördern”, sagt Rabe. Bei Elisabeth Bjørnestad, Expertin für frühkindliche Bildung an der Oslo Metropolitan University, hakt er mehrfach nach, ob Kinder in Kitas auch lernen sollten oder ob das Spielen im Vordergrund steht. Fest steht für ihn: “In den Köpfen der Beteiligten müssen wir die starren Grenzen ein Stück weit überwinden.”

Beim Ganztag sind sich die Sozialdemokraten über die Grenzen hinweg einig. Unsicherer sind sie bei einem anderen großen Thema: der Rolle der Digitalisierung in der Bildung. Norwegen und Finnland sind Vorreiter bei der Ausstattung der Schulen. 81 Prozent der Schüler in den Jahrgängen eins bis vier hat Norwegen mit einem digitalen Endgerät ausgestattet. In den Jahrgängen fünf bis sieben sind es 91 Prozent, bei den Acht- bis Zehntklässlern 99 Prozent.

Gleichzeitig verzeichneten beider Länder bei der jüngsten IGLU-Studie zur Lesekompetenz von Grundschülern schlechtere Ergebnisse als noch 2016. Und so sind plötzlich solche Töne zu hören: “Im Parlament gibt es die Debatte, dass unsere Schüler Bücher brauchen. Sie müssen lernen, zu schreiben und einen Stift zu halten und nicht nur digitale Tools zu nutzen”, beschreibt Lise Selnes von der norwegischen Arbeiderpartiet, Mitglied im Ausschusses für Bildung und Forschung. Das Pendel, das so stark in Richtung Digitalisierung ausgeschlagen war, schwingt gerade zurück.

Auch in Finnland nimmt das Hinterfragen, wie die Digitalisierung an den Schulen konkret umgesetzt werden muss, immer mehr Raum ein. Risto Hotulainen ist Mitautor einer umfassenden finnischen Studie zu den Auswirkungen auf die Lernergebnisse. Dort ist zu lesen, dass “die Digitalisierung Lernergebnisse nicht beeinträchtigt” und Räume für differenziertes Lernen schafft.

Genauso ist allerdings zu lesen, dass die digitalen Technologien bei einer kleinen Gruppe von Schülern zu “Angst, Stress und Nervosität” führen. Und auch dieser Satz ist zu finden: “Die Studie ergab, dass Schlafmangel bei vielen Schülern der Sekundarstufe I mit der Nutzung digitaler Geräte am Abend verbunden war.”

Rabe zeigt sich überrascht, wie stark in Finnland und Norwegen diskutiert wird, ob die Digitalisierung den Lernfortschritten auch im Weg stehen könnte. Und Esken, so wirkt es, will verhindern, dass ein überzeichnetes Bild die Digitalisierung ausbremst.

“Wenn während der Corona-Pandemie der Eindruck entstanden ist, dass Distanzlernen digitale Bildung ist, kann ich die Skepsis verstehen”, sagt sie. “Aber ich warne davor, das Pendel weg von der Digitalisierung schwingen zu lassen. Wir müssen bei der Ausstattung und beim Kompetenzaufbau der Lehrkräfte voranschreiten.”

Womit sie eine Brücke schlägt nach Deutschland, wo sich Bund und Länder um die Fortführung des Digitalpaktes streiten. Dem zerrütteten föderalen Verhältnis möchten die SPD-Bundespolitikerin und der Landespolitiker durch die Reise etwas entgegensetzten: demonstrative Einigkeit und Harmonie zwischen den Politikebenen.

So wird Esken, die Erfinderin des Digitalpakts, am Ende der Reise konkreter. Trotz der neuen skandinavischen Digitalskepsis hält sie ein Plädoyer für den zweiten Digitalpakt: Er sei Teil des Koalitionsvertrages. “Auch beim Digitalpakt müssen wir zu einer langfristigen Zusammenarbeit kommen.” Rabe lächelt zufrieden. Esken vermittelt in den vier Tagen den Eindruck, dass es beim Digitalpakt kein Zurück geben kann. Über die SPD hinaus könnte die Bildungsreise damit Signalwirkung haben.

Die Alpenrepublik verlieh in den vergangenen beiden Jahren insgesamt 66 digitalen Bildungsmedien das “Gütesiegel Lern-Apps”. Das Siegel bescheinigt ihnen pädagogisch-didaktische Qualität für einen zeitgemäßen Unterricht. Die KMK gab in ihrem Strategiepapier “Bildung in der digitalen Welt” ähnlich klingende Ziele aus (zum Download). Das war vor knapp sieben Jahren. Eine Table.Media-Recherche zeigt: Konkret bewegt hat sich seitdem nur wenig.

Am Prozess beteiligt sind in Österreich neben dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) die Innovationsstiftung für Bildung (ISB) und die Agentur für Bildung und Internationalisierung (OeAD), die sich als Netzwerker zwischen den Akteuren des Bildungssystems verstehen. Auch Lehrkräfte sind eingebunden. Sie testen die App für mehrere Wochen im Unterricht und bewerten sie anschließend (siehe Grafik, Schritt 3). Alle ausgezeichneten Apps sind mitsamt Erläuterungen in einer Datenbank auffindbar.

Auch die Bildungswissenschaft darf mitmischen. Das achtköpfige “Sounding Board”, bestehend aus Vertretern der Medienpädagogik, Fachdidaktik und Schulpraxis, unterstützt das Zertifizierungsteam in regelmäßigen Diskussionsrunden bei der Weiterentwicklung des Verfahrens.

Karsten D. Wolf, Professor für Medienpädagogik und Didaktik multimedialer Lernumgebungen an der Universität Bremen, ist das einzige deutsche Mitglied. “Die Stores quillen über mit Lernapps”, sagt er im Gespräch mit Table.Media. “Da kann das Gütesiegel einen Überblick geben, der sehr viel Parallelarbeit von Lehrkräften verhindert.” Doch auch die Anbieter von Bildungsapps profitieren von dem Siegel. Andreas Koch vom Leipziger EdTech “Code it!”, einem der diesjährigen Preisträger, betont: “Für Start-ups, die über wenig oder kein Marketingbudget verfügen, ist eine staatliche Prüfung und Empfehlung sehr hilfreich. Die Aufnahme unserer Lernapp in die Übersichtsseite des Bildungsministeriums erleichtert uns den Zugang zu Schulen und Lehrern.”

Ein so entschlossenes Vorgehen sucht man in Deutschland vergeblich. Hier bleiben die Bemühungen bisher eher Stückwerk und eine einheitliche Strategie ist kaum erkennbar:

Hier den Überblick zu behalten, fällt schwer. Eine zentrale Stelle, die die pädagogische Qualität sicherstellt und übersichtlich abbildet, gibt es in der Wahrnehmung von Wissenschaftlern und Anbietern nicht. Die beiden großen Projekte des Bundes und der Länder setzten zwar wichtige Akzente in den Bereichen Barrierefreiheit und Datenschutz, findet Ulrike Cress, Direktorin des Leibniz-Instituts für Wissensmedien in Tübingen und Mitglied in der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der KMK. “Wir brauchen aber auch eine didaktische Zertifizierung“, sagte sie Table.Media. “Leider existiert in Deutschland kein vergleichbares Zertifikat wie in Österreich”, meint auch Andreas Koch von “Code it!”.

Dabei äußerten die Länder im KMK-Papier zur Digitalisierung von vor sieben Jahren das Ziel, “die bestehenden Kriterienkataloge für die Qualität von Bildungsmedien entsprechend den aktuellen pädagogischen Anforderungen zu überarbeiten”. Außerdem sollten die Systeme leicht auffindbar und mit Qualitätshinweisen versehen sein. Der Status Quo zeigt, dass dieses Ziel auch sieben Jahre später noch nicht erreicht wurde. Aber woran liegt das eigentlich?

Allen voran scheint der Föderalismus hier ein Bremsklotz zu sein. Auf Standards zum Datenschutz und zur Barrierefreiheit können sich die Länder wohl problemlos einigen, glaubt Medienpädagoge Wolf aus Bremen. “Aber natürlich möchte etwa das bayerische Kultusministerium selbst prüfen, ob eine App didaktisch den Anspruch erfüllt, und sich das nicht aus anderen Bundesländern diktieren lassen”, sagt er. Auch die KMK verweist gegenüber Table.Media auf die Länderhoheit bei der Zulassung von Bildungsmedien. Dadurch ist auch unklar, welche Institution eine vergleichbare Prüfstelle wie in Österreich überhaupt initiieren könnte.

Noch dazu würde die finanzielle Ausstattung einer solchen Stelle die Mittel für bisherige Projekte wohl sprengen. Wolf schätzt: “Wenn man ernsthaft Apps analysieren und eine bundesweite Datenbank für didaktische App-Qualität aufsetzen möchte, bräuchte man dafür mindestens ein bis zwei Millionen Euro im Jahr” – Geld, das gerade an anderer Stelle dringend gebraucht wird.

Insgesamt sei man “beim Punkt Bildungsmedien noch am Anfang des Prozesses”, teilt ein Sprecher mit. Ein Austausch mit Medienanbietern habe stattgefunden, dazu sei ein runder Tisch in Planung, um Rahmenbedingungen für eine gemeinsame Infrastruktur der Länder zu erörtern. Auf der Tagesordnung der KMK-Sitzung im Juni habe sich das Thema angesichts der zahlreichen drängenden Herausforderungen aber nicht wiedergefunden.

SWK-Mitglied Cress pocht trotz der Schwierigkeiten auf eine Einrichtung, die ähnlich wie die OeAD im Nachbarland wirkt. “Es ist notwendig, dass eine zentrale Stelle existiert, die sich dieser Aufgabe verschreibt: Bildungsmedien sichten, auf ihre Qualität prüfen und Empfehlungen aussprechen.” Torben Bennink

Couches und Sitzsäcke laden zum Verweilen ein. An der Decke dreht sich eine Discokugel über dem Tischkicker, eine Lavalampe taucht den Raum in sanftes Licht. So sehen Aufenthaltsräume aus, die Mittelstufenschüler an der Grund- und Stadtteilschule Altrahlstedt selbst gestalten durften. 2019 startete in Hamburg ein Pilotprojekt gegen Schulschwänzen. Die Zahlen sprechen für den Erfolg: Fehlstunden und -tage des zehnten Jahrgangs haben sich seither mehr als halbiert.

Rund sechs Prozent der Schulabgänger verließen 2021 die Schule ohne Abschluss – deutschlandweit und in Hamburg. Eine der Ursachen ist das Fernbleiben vom Unterricht. Bisher drohen Schulen den Schwänzern gewöhnlich mit Sanktionen, von Schulverweisen bis hin zu Bußgeldzahlungen.

Beim Pilotprojekt “Jeder Schultag zählt” gingen sie einen anderen Weg: Schule sollte zum angenehmen Ort werden, der die Schüler willkommen heißt und auffängt. Vier Schulen in Hamburg erhielten dafür über drei Jahre 10.000 Euro von der Joachim Herz und der Alfred Toepfer Stiftung. Begleitet wurden sie von Stiftungsmitarbeitern und einem Forscherteam von Heinrich Ricking, der an der Universität Oldenburg zu Schulabsentismus forscht.

An der Stadtteilschule Altrahlstedt gibt es nun mehrere, von den Jugendlichen neu konzipierte Aufenthaltsräume. Zum Beispiel das Lerncafé: In den Pausen können die Schüler dort lesen, Musik hören, kickern oder Uno spielen. Auch Klassenzimmer, Toiletten, die Schulküche und den Innenhof haben die Jugendlichen nach ihren Vorstellungen umgestaltet.

Zehntklässler Sergio erklärt, neben “Räumen zum Hinchillen” gebe es Räume zum Lernen. Almina und Melina aus der achten Klasse sagen, sie hätten jetzt “Safe Spaces” – einen Raum nur für Mädchen. Ein anderes Zimmer ist für Schüler bestimmt, die während der Unterrichtszeit kurz Ruhe brauchen. Sie können sich dort auch an einen der Sozialpädagogen wenden.

Im Projekt spielen sie eine große Rolle. Shima erzählt, dass er früher viel geschwänzt hat und wenig Motivation hatte, zur Schule zu gehen. Heute sieht der Zehntklässler das anders. Geholfen habe ihm dabei das Gespräch mit den Sozialpädagoginnen. “Die Lebenswelt der Schüler zu verstehen, ist wirklich wichtig”, sagt Sozialpädagogin Shaha Maliqi. Zu den häufigsten Gründen fürs Fehlen gehörten Krankheiten wie Depressionen, Schul- und Lernangst. Aber auch Eltern, die ihre Kinder zurückhalten, etwa weil sie zu Hause Care-Arbeit leisten sollen. Auf den ersten Blick seien die Ursachen meist nicht greifbar – die Schulen müssen daher genau hinschauen.

Die Stadtteilschule in Altrahlstedt hat inzwischen einen genauen Fahrplan, wenn ein Schüler fernbleibt. Das System soll helfen, Fehlzeiten der Schüler zu senken. Sobald Lehrkräfte bemerken, dass Jugendliche unentschuldigt fehlen, melden sie das den Sozialpädagogen. Shaha Maliqi benachrichtigt dann die Eltern. Sylke Gatzki, Abteilungsleiterin der Mittelstufe, geht einmal im Quartal durch die Klassenbücher und guckt, ob Schüler bestimmte Fächer oder Tage meiden. Auf diese Weise will die Hamburger Schule erkennen, ob das Schulschwänzen einem Muster folgt. Diese Analyse ist hilfreich, für das, was sich anschließt: Gespräche, zunächst zwischen Sozialpädagoginnen und Lehrkräften, später mit den Schülern und ihren Eltern.

Ab dem dritten Fehltag in einem Monat stehen Hausbesuche auf dem Programm. Da erkenne man die Ursachen oft am besten, sagt Sozialpädagogin Shaha Maliqi. Maike Maichleidt, Koordinatorin des Projekts an der Schule und selbst Klassenlehrerin, betont, dass der Fahrplan ihr hilft. “Ich fühle mich heute handlungsfähiger und weniger überfordert, weil die Ursachen für das Fehlen von Schülern nicht mehr so unklar sind.”

Um den Schülern Gründe zu geben, in die Schule zu kommen, ließ die Stadtteilschule sie nicht nur Aufenthaltsräume gestalten, sie organisierte auch eine Übernachtung in der Turnhalle oder ein Kulturfest im Innenhof. Bei der Vorbereitung der Veranstaltungen haben die Schüler neue Kontakte geknüpft, auch über die eigene Stufe hinaus. Almina und Melina meinen, diese neue Verbundenheit trage dazu bei, dass sie inzwischen lieber zur Schule kommen.

Die Schule hat daneben das neue Fach “Soziales Lernen” eingeführt. Zwei Stunden in der Woche sprechen die Klassen darin über Themen wie Drogen, Depressionen oder Wut und andere Gefühle. Um schüchterne und ängstliche Kinder kümmern sich die Sozialpädagogen speziell in einem Projekt namens “TopFit”. Die Schule nimmt zudem am Hamburger Programm “Cool in School” teil, das Anti-Gewalt-Trainings für gewaltauffällige Schülerinnen und Schüler anbietet.

Und: Die Kollegien in Hamburg wurden für das Thema Absentismus sensibilisiert, dafür gab es Fortbildungen von der Uni Oldenburg und Pädagoge Heinrich Ricking. Außerdem konnten die Lehrer sich in Streit- und Konfliktmanagement fortbilden lassen. Auch nach Ende des Pilotprojekts sollen die Schulungen weiterlaufen.

Auf die Frage, was die Schulen, aber auch die Wissenschaft aus dem Projekt mitnehmen, meint Absentismusforscher Ricking, dass Schulen sich weiterentwickeln müssten. “Das Problem wurde bisher überwiegend im Kind gesehen, dem stimme ich nicht zu.” Stattdessen passten kindliche Möglichkeiten und schulische Angebote oft nicht zusammen – hier müsse man ansetzen.

Profitieren sollen nun auch andere Bildungseinrichtungen. Im Zuge des Projekts entstand ein Praxishandbuch, das Schulen konkrete Hilfestellungen, Checklisten und Tipps gibt, wie sie mit fehlenden Schülerinnen und Schülern besser umgehen können.

Dieser Text ist Teil der Bildung.Table-Serie “Neustart im System”. Wir stellen Ihnen Best Practices vor, wo Wandel im System geschieht.

Systemsprenger? Wie Schulen innovativ werden. 27. September 2023 – 14:30 Uhr – Digital

In Kooperation mit der Robert Bosch Stiftung diskutieren wir in unserem nächsten Table.Live-Briefing mit drei Jury-Mitgliedern des Deutschen Schulpreises, wie Schulen im System durchstarten und welche Voraussetzungen in Politik und Verwaltung dafür notwendig sind. (Jetzt kostenlos registrieren)

Erst Ausbildung, dann ein Beruf fürs Leben – die Zeiten sind vorbei. Doch sind wir schon in der modernen Arbeitswelt angekommen, in der kontinuierliches Lernen selbstverständlich ist? Ich denke nicht. Bei unseren Fernstudierenden sehen wir, wie viele Hürden Menschen häufig noch nehmen müssen, um lebenslanges Lernen in die Tat umzusetzen. Lern- und Orientierungsphasen sehen manche Arbeitgeber nach wie vor als Lücke im Lebenslauf. Die Vereinbarkeit von Studium und Beruf behaupten viele Unternehmen und Organisationen zwar, leben sie aber nicht wirklich.

Dabei müssen wir, um dem Fachkräftemangel zu begegnen, sehr viele Menschen neu beziehungsweise anders qualifizieren. Was ist also zu tun?

Dieses Land braucht eine durchlässigere, kompetenzorientierte Form der Anerkennung dessen, was Menschen mitbringen – auch jenseits der standardisierten “großen” Bildungsabschlüsse Abitur, Bachelor, Master. Dazu sind neue Formen des “Kompetenz-Assessments” notwendig, die kooperativ vom Bildungs- und betrieblichen Bereich entwickelt werden sollten, unter Einbeziehung neuer Forschungsergebnisse.

Bei der Integration von Fachkräften aus dem Ausland in den deutschen Arbeitsmarkt etwa zeigt sich das Bildungssystem wenig inklusiv. Mitgebrachte Abschlüsse anzuerkennen und Kompetenzen festzustellen, ist oft noch ein Problem. Wir verschenken wertvolles Potenzial, weil wir Menschen, die nach Deutschland einwandern, weit unter ihrer beruflichen Qualifikation einsetzen. Das ist nicht zeitgemäß. Eine Lösung wäre hier die Nachschulung und Nachqualifizierung auch großer Kohorten – möglichst “on the job”.

An der Fernuniversität Hagen experimentieren wir bereits mit kürzeren Abschlüssen: Zertifikaten und sogenannten Microdegrees. Es ist schade und für alle von Nachteil, dass in der Bildungspolitik häufig nur Bachelor- und Master-Abschlüsse als Ausdruck des Erfolgs anerkannt sind. Viele Menschen, die ihr Studium vor dem Abschluss beenden, sind keine Studienabbrecher, sondern haben sich das geholt, was sie für eine berufliche Orientierung benötigen. Wir setzen uns deshalb für die Anerkennung kleinerer Abschlüsse ein.

Unter dem Druck des Fachkräftemangels könnte ein schon lange notwendiger Wandel im Bildungs- und Berufssystem endlich stattfinden – ähnlich wie Corona die Digitalisierung im Bildungssystem vorangetrieben hat. Es reicht nicht aus, die Akademisierung zu beklagen und das duale System unverändert zu lassen. Die Berufsausbildung muss einerseits mit den gestiegenen Anforderungen der Arbeitswelt Schritt halten. Das schließt “akademischere” Inhalte auch in den Berufsschulen und eine weitere Verbreitung dualer Studiengänge mit ein.

Andererseits muss die berufliche Bildung flexibler auf Veränderungen in der Berufspraxis eingehen und stärker berücksichtigen, was die Auszubildenden schon mitbringen. Für beides ließen sich Microdegrees auch als Elemente des Ausbildungswegs nutzen.

Über gemeinsame Qualitätssicherung könnte wechselseitiges Vertrauen der akademischen und der betrieblichen Bildung entstehen, so dass Qualifikationen aus dem einen Bereich leichter im anderen Bereich anerkannt werden können. Mehr Durchlässigkeit wagen, reicht dabei als bloßer Appell nicht aus. Es braucht stärkere Rückkopplungsschleifen zwischen den Systemen: den Arbeitgebern und Betrieben, den Bildungseinrichtungen und -sektoren, von Politik und Verwaltung. Sie müssen sich untereinander stärker abstimmen und gemeinsamen Standards verbindlich festlegen.