wer den Offenen Brief der Stipendiatinnen und Stipendiaten in der Promotionsförderung liest, fühlt sich zwangsläufig an die Hängepartie zum Energiekostenzuschuss erinnert. Jeder Studierende sollte 200 Euro erhalten, am 21. Dezember 2022 trat das entsprechende Gesetz in Kraft. Dann wurde es kompliziert, Geld an so viele Uni-Zugehörige auszuzahlen – am Ende konnte der dringend ersehnte Zuschuss am 15. März beantragt werden.

Die Promovierenden nun schreiben in ihrem Brief, dass sie sich sehr freuen, dass das BMBF ihr monatliches Stipendium um 300 Euro anheben möchte. Doch auch hier gibt es ein großes Aber – die Erhöhung soll über drei Stufen erfolgen. Solange kratzen die Doktoranden dann wohl weiter am Existenzminimum.

Gewartet hat die Wissenschafts-Community auf die weiteren Schritte in Sachen Zukunftsstrategie. Das Forum #Zukunftsstrategie (# nicht vergessen) wird nun in dieser Woche seine Arbeit aufnehmen, wie das BMBF informiert. Wir geben Ihnen ein kurzes Update zur Strategie, die Namen aller 21 Mitglieder und auch erste Stimmen zur Besetzung.

Gewartet wird ebenfalls noch in der Schweiz: Schafft es auch dieses Land wieder zurück zu Horizon Europe? Kenner berichten über geopolitische Hindernisse, aber auch über weit fortgeschrittene Verhandlungen und ein kommendes, günstiges Zeitfenster. Markus Weisskopf hat die Details.

Wir wünschen Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre!

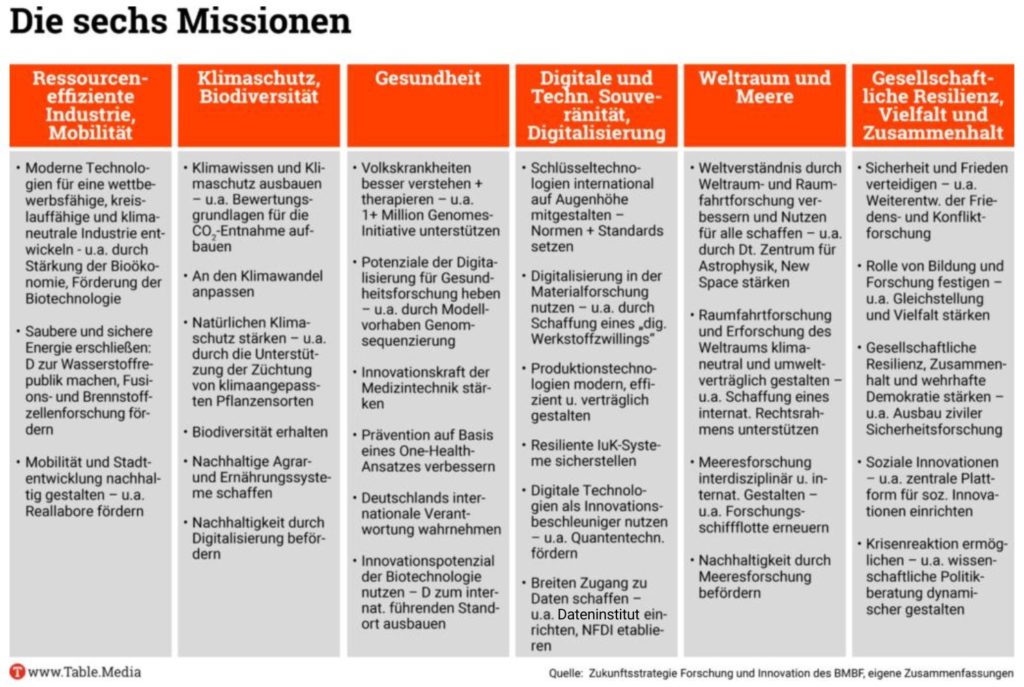

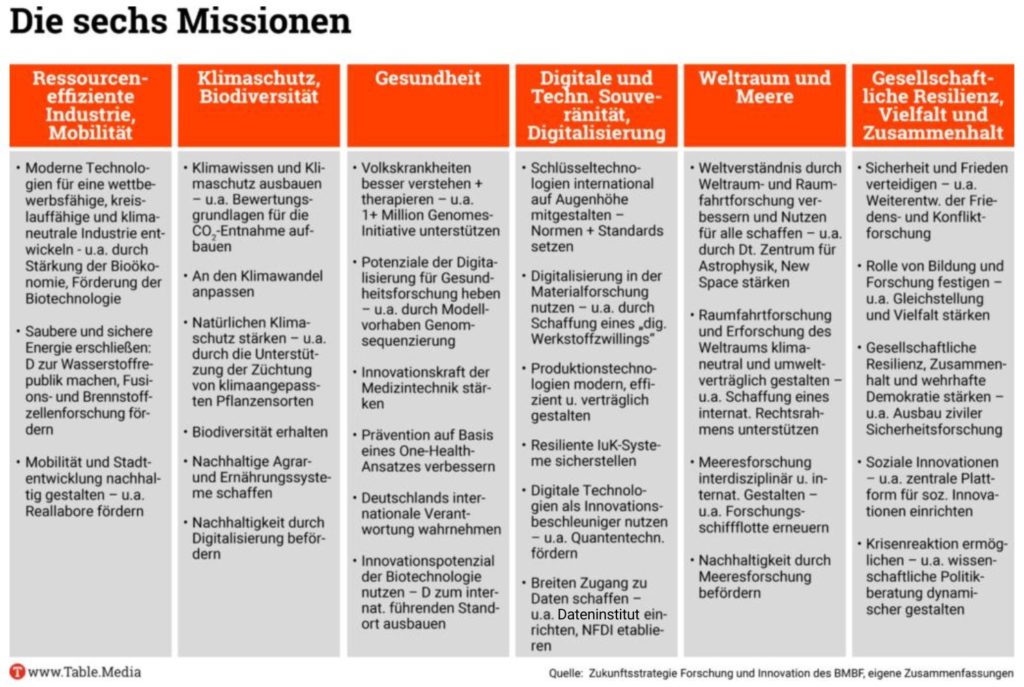

Die Zukunftsstrategie, durch Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) für die Ampelkoalition entworfen, wurde am 8. Februar durch das Kabinett verabschiedet. Schwerpunkt ist einerseits die Struktur des Wissenschaftssystems selbst, andererseits die Ausgestaltung der sechs Zukunftsmissionen, die bereits im Koalitionsvertrag verankert sind.

Adressiert werden die Themen ressourcenbewusstes Wirtschaften, Klimaschutz, Gesundheit, Raumfahrt und Meeresforschung sowie gesellschaftliche Resilienz. Jede Mission wird durch eigene Ziele konkretisiert. Das ist Aufgabe der ressortübergreifenden Missionsteams. Das Forum #Zukunftsstrategie berät als externes Expertengremium entlang der sechs Missionen. Jeweils drei Forumsmitglieder sollen dabei die Patenschaft für eine konkrete Mission übernehmen. Die erste Sitzung des Forums findet am 21. September in Berlin statt.

Die Kritik war vor und auch nach der Vorstellung der Strategie im Februar groß. Bemängelt wurde etwa, dass der Strategie die Strategie und Vision fehlt. Unklar ist weiterhin, wie sie verwirklicht werden soll. Wissenschaftsorganisationen und Verbände hatten in ihren Stellungnahmen Antworten auf diese Fragen eingefordert.

Seitdem war es still geworden um die Strategie. Seit Juli sei das BMBF aber an der Fortführung durch das “Projektbüro zur Unterstützung der Governance der Zukunftsstrategie Forschung und Innovation” unterstützt worden, berichtet ein Sprecher des Ministeriums gegenüber Table.Media. Diese wird von der VDI/VDE-IT und dem Projektträger Jülich gemeinsam gebildet.

Bereits seit Mai und noch bis Oktober erhält das BMBF bei der Steuerung der Zukunftsstrategie zudem Unterstützung durch GovLabDE, die Zusammenarbeitsplattform der Bundesregierung.

Mit dem Forum bündelt das BMBF seine Anstrengungen und Ressourcen und richtet sie auf die großen Herausforderungen unserer Zeit aus, sagte dazu Bettina Stark-Watzinger. “Das Forum Zukunftsstrategie treibt nun unsere Aufstellung für ein offenes und agiles Innovationssystem in Deutschland voran, zu dem alle relevanten Stakeholder beitragen”.

Vorsitz

Tanja Brühl, Technische Universität Darmstadt

Wolfgang Rohe, Stiftung Mercator

Siegfried Russwurm, Bundesverband der Deutschen Industrie e. V.

Mission 1: Ressourcen-effiziente und wettbewerbsfähige und auf kreislauffähiges Wirtschaften ausgelegte Industrie und nachhaltige Mobilität ermöglichen

Christine Ahrend, Technische Universität Berlin

Alexandra Dehnhardt, Institut für ökologische Wirtschaftsforschung

Melanie Maas-Brunner, BASF SE

Mission 2: Klimaschutz, Klimaanpassung, Ernährungssicherheit und Bewahrung der Biodiversität voranbringen

Ottmar Edenhofer, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung

Frank Ewert, Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF)

Christian Wirth, Universität Leipzig

Mission 3: Gesundheit für alle verbessern

Wolfgang Hoffmann, Universität Greifswald

Isabel Nahal Schellinger, Angiolutions GmbH

Claudia Wiesemann, Georg-August-Universität Göttingen

Mission 4: Digitale und technologische Souveränität Deutschlands und Europas sichern und Potentiale der Digitalisierung nutzen

Irene Bertschek, Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

Stefan Joeres, Robert Bosch GmbH

Verena Pausder, Deutscher Start-up-Verband

Mission 5: Raumfahrt stärken; Weltraum und Meere schützen, erforschen und nachhaltig nutzen

Antje Boetius, Alfred-Wegener-Institut

Günther Hasinger, Deutsches Zentrum für Astrophysik

Anke Pagels-Kerp, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt

Mission 6: Gesellschaftliche Resilienz, Vielfalt und Zusammenhalt stärken

Paulina Fröhlich, Das Progressive Zentrum

Axel Salheiser, Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft

Andreas Zick, Universität Bielefeld

In der Wissenschafts-Community wurden die Namen der beteiligten Expertinnen und Experten mit Spannung erwartet, teils wusste man natürlich schon das ein oder andere. Erste Stimmen loben die “geballte Kompetenz” und jedes einzelne Mitglied des neuen Forums. Trotzdem gibt es auch kritische Töne. Des Öfteren wird ein Schwerpunkt in Sachen “Innovation” vermisst, viele Stimmen sehen einen Schwerpunkt bei den Sprechern aus der Industrie, mancher Vertreter wird als eindeutig “parteipolitisch gefärbt” benannt. Was allen Kritikern auffiel: Das gesamte Gremium scheint wenig konträr besetzt.

Das Potenzial ist groß: Kanzler Scholz besuchte erst unlängst einen Geothermie-Standort im bayrischen Geretsried, hier soll ein erstes kommerzielles Kraftwerk mit der neuartigen Loop-Technologie entstehen. Doch um die Energiequelle zu erschließen, braucht es noch viel mehr Forschung – und vor allem leistungsfähigere Behörden, Fachkräfte und geeignete Instrumente, um finanzielle Risiken zu reduzieren.

Die Hitze aus dem Erdinneren kann einen wichtigen Beitrag leisten, um die Wärmeversorgung klimafreundlich zu machen. Bisher basiert sie vor allem auf fossilen Energieträgern wie Öl und Gas. Der Anteil Erneuerbarer Energien in diesem Sektor betrug 2022 nur rund 17 Prozent. Die Bundesregierung will deutlich mehr: bis 2030 sollen 50 Prozent der kommunalen Wärme aus klimaneutralen Quellen kommen. Das sind rund 400 Terawattstunden im Jahr. Ob das gelingt, ist fraglich.

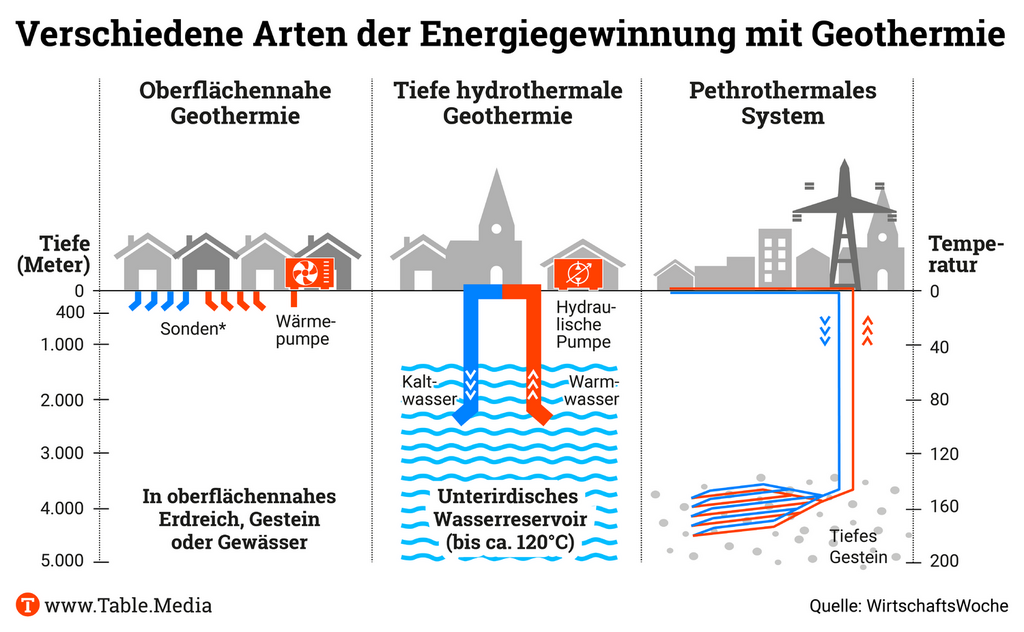

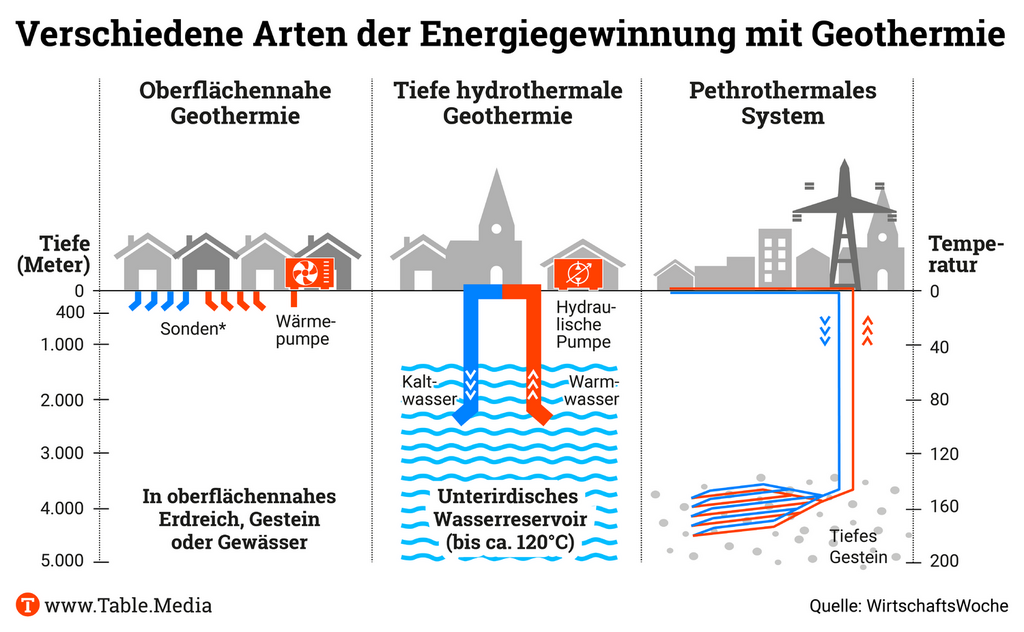

Die bisher klar dominierenden Erneuerbaren im Wärmemarkt – Holz und Biomasse – lassen sich nur bedingt ausbauen. Die Nutzung von Umweltwärme und insbesondere Geothermie muss daher forciert werden. Neben der oberflächennahen Geothermie – sie ist per Definition auf Bohrtiefen bis 400 Meter begrenzt und in der Regel an Einfamilienhäusern zu finden -, ist vor allem die Tiefe Geothermie gefragt. Hier werden Schichten bis 5000 Meter erschlossen, wo die Temperaturen teils deutlich über 100 Grad Celsius liegen. Das erhöht die Effizienz von Anlagen und deren Output, sodass ganze Stadtviertel über ein Fernwärmenetz versorgt werden können.

Die geologischen Voraussetzungen sind oft gut. Fachleute schätzen das Wärmepotenzial Tiefer Geothermie auf gut 300 Terawattstunden im Jahr (TWh/a). “Zum Erreichen des 50-%-Ziels der klimaneutralen kommunalen Wärme (d.h. ca. 400 TWh/a), wird empfohlen bis 2030 wenigstens 100 TWh/a aus Tiefer Geothermie abzudecken und die Rahmenbedingungen für 20 bis 25 GW installierter Leistung zu schaffen”, heißt es in der Roadmap für Tiefe Geothermie in Deutschland. Sie wurde im vergangenen Jahr von Fraunhofer- und Helmholtz-Fachleuten vorgelegt.

Indes, aktuell sind gerade 40 solcher Anlagen in Betrieb, die zusammen 417 Megawatt Wärmeleistung haben. Bis 2030 müsste es also rund fünfzigmal so viel sein. Angesichts langer Vorlaufzeiten, wirtschaftlicher Risiken und fehlender Fachleute in Wirtschaft und Behörden ist das sehr ambitioniert.

Vier Regionen gelten als besonders geeignet für diese Technologie: Alpenvorland, Oberrheingraben, Norddeutsches Becken und die Rhein-Ruhr-Region. Dort ist die Temperatur im Untergrund vergleichsweise hoch und es zirkuliert ausreichend Wasser, was günstig für den Wärmetransport ist. “Hydrothermale Systeme” sagen die Experten, sie sind leicht zu erschließen. Es braucht zwei Bohrungen und einen Wärmetauscher an der Oberfläche, um einen Kreislauf herzustellen: Über das eine Bohrloch wird kaltes Wasser nach unten gepumpt, wo es sich durch Erdwärme erhitzt, über das zweite kommt es nach oben, wo es die Hitze abgibt – um dann wieder ins erste gedrückt zu werden.

Der Großraum München ist führend bei Tiefer Geothermie. Hier gibt es die meisten Anlagen und entsprechend viele Erfahrungen sowie Daten zu den Eigenschaften des Untergrunds. Das reduziert die Unsicherheiten bei neuen Projekten, macht es wahrscheinlicher, dass die rund 20 bis 35 Millionen Euro teuren Bohrungen geeignete Schichten antreffen und ein wirtschaftlicher Betrieb gelingt.

“Diesen guten Kenntnisstand benötigen wir auch in den anderen Geothermie-Regionen”, sagt Ingo Sass vom Deutschen Geoforschungszentrum (GFZ) in Potsdam. Es brauche einen finanziellen Input der Politik, von der Erschließung bis zur Einbindung neuer Anlagen. “Geothermie ist mittelständisch geprägt”, sagt er. Oft seien es Stadtwerke, die sind finanziell “eng” seien und nicht über solche Ressourcen verfügen wie große Energiekonzerne. “Bringt eine Bohrung weniger als prognostiziert, kann das existenzbedrohend sein, daher sind viele Kommunen zurückhaltend.”

Es braucht aber auch qualifiziertes Personal in den Behörden, sagt Kosta Schinarakis von der Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie (IEG), die an verschiedenen Projekten in der Region Rhein-Ruhr beteiligt ist. “Die Genehmigungsverfahren sind aufwendig, nicht immer ist klar, welche Unterlagen nötig sind, Personalengpässe bedeuten schnell Verzug.” Auch aufseiten der Geologischen Dienste mangele es an Fachleuten und Daten. In NRW seien die Erdschichten weit unter 1000 Meter bisher kaum interessant für die Nutzung, es wurde wenig erkundet. “Und wenn, dann für die Öl- und Gasindustrie, die nicht gerade nahe der Städte fördern wollte – doch gerade dort brauchen wir Geothermieanlagen, um die Bevölkerung mit Wärme zu versorgen.”

Auch sind die relevanten Daten bei den Geologischen Dienste nicht immer verfügbar: Einerseits interessierte sich in den Kohleregionen bisher keiner für die Erdschichten unter 1000 Meter, es wurde wenig erkundet. “Und die Öl- und Gasindustrie hat verständlicherweise nicht nahe den Städten fördern und erkunden wollen – doch gerade dort brauchen wir nun Geothermieanlagen, um die Bevölkerung mit Wärme zu versorgen.”

“Spezialisten sind sowohl bei den Behörden als auch bei den Antragstellern und ausführenden Firmen nötig”, sagt Frank Schilling vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und Leiter des Landesforschungszentrums für Geothermie. “Mitunter sind Fachabteilungen in Stadtwerken und Ingenieurbüros damit wenig erfahren.” Selbst den Bohrfirmen fehlten gute Leute. “Wenn die Geothermie wachsen soll – und dafür gibt es gute Gründe – dann brauchen wir an vielen Stellen gut ausgebildetes und erfahrenes Personal”, sagt der KIT-Wissenschaftler. “Da sind auch die Hochschulen gefordert.”

Zusätzlich gibt es etliche Forschungsthemen, die zu bearbeiten sind, um das Verfahren wirtschaftlicher zu machen. Dazu gehört, den Thermalwasserkreislauf über viele Jahre stabil zu halten. In der Realität handelt es sich um eine heiße, salzige Sole, die Bohrungen und Pumpen angreift. “Wir müssen nicht nur die Anlagen widerstandsfähiger machen, sondern auch Methoden entwickeln, damit die Bohrlöcher und deren Hüllen lange halten”, sagt GFZ-Forscher Sass. Das sei auch wichtig, um Grundwasserhorizonte zu schützen, die von tiefen Bohrlöchern durchdrungen werden.

Vorangetrieben werden muss auch die Forschung an Großwärmepumpen, sagt Schinarakis von der IEG. Mit solchen Anlagen kann die Wärmeausbeute weiter gesteigert werden. Das hilft, wenn eine Bohrung etwas weniger liefert als angenommen. Es kann aber auch dazu beitragen, Erdwärme für industrielle Prozesse zu nutzen, die bislang ebenso fossilbasiert sind.

Ein weiteres großes Forschungsthema ist Geothermie jenseits hydrothermaler Systeme. Das sind beispielsweise die Kristallingesteine in den Mittelgebirgen. Diese bieten sogar noch mehr Wärme, aber es gibt zu wenig zirkulierendes Wasser im Untergrund, um sie zu gewinnen. Im bayerischen Geretsried wird aktuell ein neues Verfahren getestet, um so ein “petrothermales System” zu erschließen. Es arbeitet mit zwei parallel betriebenen Bohrtürmen. Diese bohren zunächst vertikal bis in eine Tiefe von 4,5 Kilometer. Dort werden die Bohrungen horizontal aufgefächert. Es entstehen mehrere parallele Abzweigungen, die jeweils gut drei Kilometer lang sind. Die Bohrungen werden miteinander verbunden, sodass unterirdische Wärmeschleifen entstehen, erläutert das kanadische Unternehmen Eavor.

Das Vorhaben erhält laut Firmenangaben einen Zuschuss in Höhe von 91,6 Millionen Euro vom Europäischen Innovationsfonds. Ende August waren Bundeskanzler Olaf Scholz, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger angereist, um sich darüber zu informieren.

“Ohne Fündigkeitsrisiko und standortunabhängig können mit der Loop-Technologie überall in Deutschland und weltweit strom- und wärmefähige Geothermiekraftwerke entstehen”, wirbt Eavor. Ob das zu halten ist, bleibt abzuwarten. KIT-Forscher Schilling sieht “große Herausforderungen”, etwa so weite Strecken kostengünstig zu bohren, die Anschlüsse zu treffen und ob der unterirdische Wärmetauscher langfristig intakt bleibt.

“Wenn das alles klappt, wäre es ein großer Fortschritt, doch es braucht noch viele Jahre, ehe das Verfahren großflächig eingesetzt werden könnte”, sagt er. “Um den Anteil der Geothermie in der Wärmeversorgung rasch zu steigern, sollten wir uns vordringlich um die low hanging fruits kümmern, also hydrothermale Systeme ausbauen.” Ralf Nestler

Beim Thema KI will sich die Bundesregierung offenbar besser synchronisieren. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) stehe “mit dem BMWK und dem BMAS im Austausch über einen KI-Aktionsplan der Bundesregierung, um die KI-Strategie weiter voranzubringen“, teilte ein BMBF-Sprecher auf Anfrage mit. Die im Jahr 2018 noch von der Vorgängerregierung verabschiedeten KI-Strategie der Bundesregierung sieht für den Zeitraum 2018 bis 2025 ein Budget von insgesamt 3,5 Milliarden Euro vor. Bis Mai 2023 wurden 1,28 Milliarden Euro ausgegeben, weitere 1,5 Milliarden waren zu dem Zeitpunkt verplant, wie aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linken hervorgeht.

Konzertierte Aktion scheint eine gute Idee zu sein. Denn die einzelnen Ministerien gehen mit den Chancen und Herausforderungen der neuen Technologie sehr unterschiedlich um.

Bundesministerium für Bildung und Forschung: Ende August hat Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) die Grundzüge eines KI-Aktionsplans für ihr Haus vorgestellt, der Ende September veröffentlicht werden soll. Ergänzend zu den 50 laufenden Maßnahmen im Bereich KI, mit denen das Ministerium unter anderem Forschung und Transfer fördert, kündigte Stark-Watzinger mindestens 20 neue Initiativen an. Etwa für den Ausbau der Supercomputing-Infrastruktur und für ein Forschungsnetz im Bereich neurobiologisch inspirierter KI. “In dieser Legislaturperiode investieren wir über 1,6 Milliarden Euro in die Umsetzung des Aktionsplans, allein im kommenden Jahr fast 500 Millionen Euro”, sagte Stark-Watzinger. Vorgesehen sei im BMBF unter anderem auch, KI verstärkt in der eigenen Verwaltung einzusetzen.

Bundeswirtschaftsministerium: Das BMWK nutzt selbst keine generative KI, fördert aber 25 Maßnahmen und ist federführend bei der Fortentwicklung der Strategie der Bundesregierung. Die Entwicklung und der Einsatz sicherer und vertrauenswürdiger KI “made in Europe” seien entscheidend für die zukünftige deutsche und europäische Wettbewerbsfähigkeit, “und zwar über alle Branchen hinweg”, sagte eine Sprecherin. Zu den BMWK-geförderten Projekten gehören etwa KI-Trainer für den Mittelstand und die Förderung von KI in der Raum- und Luftfahrt.

Bundesministerium für Digitales und Verkehr: Das BMDV sieht in Künstlicher Intelligenz eine Chance, bestehende Kapazitäten und Infrastrukturen effektiver auszulasten sowie Verkehrsträger und -wege besser zu verknüpfen, gleichzeitig die Sicherheit zu erhöhen und die Emissionsbelastung zu reduzieren. Aus den 41 KI-Vorhaben des Hauses sticht die Nationale Initiative zur KI-basierten Transformation in die Datenökonomie (NITD) hervor. Ziel des Großprojekts ist es, die Datenbasis für KI zu verbessern, einheitlich Qualitäts- und Prüfansätze zu ermöglichen und das Wachstum von KI-Innovationen zu unterstützen. Dem BMDV stehen für KI-Projekte 236 Millionen Euro zur Verfügung, 2023 kamen weitere 30 Millionen Euro als Verpflichtungsermächtigung zur Unterstützung von KI-Anwendungen hinzu.

Bundesarbeitsministerium: Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sieht in der Künstlichen Intelligenz “die Zukunftstechnologie für die Industrienation Deutschland”. Table.Media sagte er: “KI kann die Arbeit besser, sicherer und attraktiver machen.” Davon sei auch eine Mehrheit der Beschäftigten überzeugt. Allerdings nutzen derzeit nur zehn Prozent der kleinen und mittelständischen Unternehmen KI. Um das zu ändern, versucht das BMAS beispielsweise mit KI-Erlebniswerkstätten die Technologie auch diesen Betrieben näherzubringen. Insgesamt stehen dem Haus 213,3 Millionen Euro zur Verfügung. Intern verwendet die Zentralabteilung den digitalen Suchassistenten CAI, “eine KI-basierte Organisationssuche im BMAS”.

Auswärtiges Amt: Das Außenministerium gehört zu den aktivsten Nutzern von KI und kooperiert dazu mit unterschiedlichen Anbietern. Im Bereich der Krisenfrüherkennung nutzt das AA sogenannte Schwache KI. Mit einem Machine Learning Model werde eine Vielzahl an Datenquellen zu Ländern und Regionen verarbeitet, “um tiefergehende Analysen vorzubereiten”, teilte das Amt mit. Daneben erprobe das Ministerium aktuell Large Language-Modelle bei internationalen Textverhandlungen im Gesundheitsbereich. Unter anderem soll KI dabei helfen, die Echtheit von Dokumenten zu prüfen. Für die Visa-Digitalisierung wird der Einsatz von KI in verschiedenen Konstellationen erwogen.

Bundesinnenministerium: Im Geschäftsbereich des BMI sind laut eines Sprechers bereits “eine Vielzahl” an KI-Anwendungen in Betrieb oder in Planung. Dabei geht es sowohl um Bereiche der klassischen öffentlichen Verwaltung als auch der Sicherheitsbehörden, die so bei der Analyse von Massendaten unterstützt werden. Das Ministerium nennt Videomaterial nach einem Anschlagsszenario oder sexualisierte Gewalt gegen Kinder als Beispiele. Momentan befindet sich ein Beratungszentrum für KI in der öffentlichen Verwaltung (BEKI) in der Abstimmung. Mit ihm soll der Verantwortung beim Einsatz der Technologie Rechnung getragen werden, auch im Hinblick auf eine zukünftig noch stärkere Vernetzung der verschiedenen Initiativen innerhalb der Bundesverwaltung.

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Innerhalb des BMZ werden verschiedene Prototypen durch ein Datenlabor getestet, darunter das Projekt ImpactAI. Dabei geht es unter anderem um die Verbesserung von Texten. Im Rahmen der Entwicklungspolitik setzt das BMZ die Initiative Fair Forward – Künstliche Intelligenz für alle um. Diese hat zum Ziel, den Zugang zu KI-Technologien und zu offenen Trainingsdaten in Ländern des Globalen Südens zu verbessern, lokale KI-Kompetenzen aufzubauen und “die politischen Rahmenbedingungen für eine wertebasierte KI” und besseren Datenschutz zu schaffen. Partnerländer sind Kenia, Uganda, Südafrika, Ruanda, Ghana, Indien und Indonesien. Mit der Umsetzung ist die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit beauftragt.

Alle anderen: Auch die übrigen Ministerien haben teilweise KI-Projekte angeschoben oder befinden sich in der Planungsphase. So sieht das Bundesgesundheitsministerium (BMG) in der KI großes Potenzial für das Gesundheitswesen und fördert derzeit 38 Zuwendungsempfänger mit rund 180 Millionen Euro. Das Bundesjustizministerium (BMJ) testet derzeit eine KI-gestützte Auswertung der Stellungnahmen von Ländern und Verbänden im Gesetzgebungsverfahren. Das Bundesfinanzministerium (BMF) setzt in der Zollverwaltung Chatbots ein, darüber hinaus werde “die Nutz- und Einsetzbarkeit von künstlicher Intelligenz” für die Bundesfinanzverwaltung derzeit noch erprobt und evaluiert.

Das Landwirtschaftsministerium (BMEL) sieht große Chancen, mit KI die Effizienz und Nachhaltigkeit über die gesamte Wertschöpfungskette der Agrar- und Ernährungswirtschaft zu erhöhen. Derzeit laufen 36 KI-Projekte mit einem Fördervolumen von insgesamt 40 Millionen Euro. Das Umweltministerium hat bereits 2019 im Rahmen eines Fünf-Punkte-Programms KI für Umwelt und Klima eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um Umweltsünden mit Hilfe von KI-Methoden zu begegnen. Derzeit richtet das BMUV ein Anwendungslabor für KI und Big Data ein. Das Familienministerium (BMFSFJ) nennt auf Anfrage 14 geförderte KI-Projekte und verweist auf das von ihm geförderte Civic Data Lab, ein gemeinwohlorientiertes Projekt, das sich allgemein der Rolle von Daten für KI-Systeme widmet. Das Bauministerium (BMWSB) hat als einziges nicht auf unsere Anfrage geantwortet. Unter dem Stichwort “Smart Cities” fördert das Ministerium KI-basierte kommunale Anwendungen etwa beim Hochwasserschutz.

27. September 2023, Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom AG, Berlin

Tagung Helmholtz-Jahrestagung 2023 Mehr

27.-29. September 2023, Freie Universität Berlin

Gemeinsame Konferenz der Berliner Hochschulen Open-Access-Tage 2023 “Visionen gestalten” Mehr

28. September 2023, 18-21.30 Uhr, Medizinhistorisches Museum Berlin

Diskussionsveranstaltung der Arbeitsgruppe “Hochschulen als MINT-Innovationsmotor” im Nationalen MINT Forum Any other subject: Wie die Erweiterung des MINT-Begriffs neue Zielgruppen erschließt Mehr

1.-10. November 2023, Berlin

Wissenschaftsfestival Berlin Science Week Mehr

7.-9. November 2023, Berlin

Konferenz Falling Walls Science Summit 2023 Mehr

16. November 2023, Wilhelm Büchner Hochschule, Darmstadt

Tagung WBH Wissenschaftsforum 2023 – “Transformation gestalten” Mehr

Nachdem Großbritannien über eine Assoziierung wieder zu Horizon Europe beitritt, wenden sich jetzt alle Blicke Richtung Bern. Dort ist nun die Isolation der Schweiz durch den Deal mit den Briten noch spürbarer. Michael Schaepmann, Rektor der Universität Zürich, befürchtet negative Konsequenzen für das Land: “Die Briten werden sich jetzt auf die Teilnahme in Horizon-Europe-Projekten fokussieren, wo die Schweiz größtenteils ganz ausgeschlossen ist. Wir stehen damit wieder isoliert und alleine da”, sagte er dem SRF.

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) betont gegenüber Table.Media, dass eine “rasche Deblockierung der Teilnahme der Schweiz an laufenden EU-Programmen wie Horizon Europe und Erasmus+” das Ziel sei. Das sei Gegenstand der laufenden Gespräche mit der Europäischen Kommission.

Zumindest ein Teil der Wissenschaftscommunity hofft, dass mit dem britisch-europäischen Deal auch der Druck auf die Schweizer Regierung steigt, ein Abkommen zu verhandeln. Der Präsident des ETH-Rats, Michael Hengartner, sieht nach den Schweizer Parlamentswahlen im Oktober ein mögliches Zeitfenster für eine Einigung noch vor der Europawahl im kommenden Jahr. Anscheinend seien auch bereits viele Details besprochen, man sei sehr nahe beieinander, sodass ein finaler Deal schnell erreicht werden könnte. “Wenn das so wäre, könnte man nach der Wahl auf Knopfdruck loslegen”, meint Hengartner. Er erwarte dann von der Politik, dass man schnell und proaktiv an die Arbeit geht.

Und auch das EDA bestätigt: “Wenn die Gespräche mit der EU und die internen Arbeiten weiterhin gut vorankommen, wird sich der Bundesrat bis Ende des Jahres auf die Verabschiedung eines Verhandlungsmandates vorbereiten.” Sowohl Wissenschaft als auch Wirtschaft wollen nun den Druck hochhalten. Wohl auch, weil nicht klar ist, ob nach den Wahlen in Brüssel die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen weitermachen wird. Sie gilt als große Befürworterin eines Abkommens mit der Schweiz.

Die vorherigen Verhandlungen waren im Mai 2021 auch deshalb abgebrochen worden, weil die Europäische Kommission die Assoziierung der Schweiz an EU-Programme wie Horizon Europe im Licht der Gesamtbeziehungen betrachtet. “Der Bundesrat lehnt diese politische Verknüpfung ab”, teilt das EDA mit. Die EU will mit dieser Haltung ein Cherrypicking vermeiden. Und damit blockieren Uneinigkeiten insbesondere im Bereich der Personenfreizügigkeit die Verhandlungen. “Das sind eben geopolitische und keine wissenschaftspolitische Diskussionen – wir sind nur ein Teil des Puzzles”, meint Hengartner.

Seit dem Nein aus Bern von 2021 gilt die Schweiz als nicht assoziiertes Drittland und hat keinen vollen Zugang mehr zu Horizon Europe. Derzeit kompensiert der Bundesrat das fehlende EU-Geld. Das bedeutet für die Forschung: Man kann noch in Horizon-Projekten teilnehmen, aber nicht mehr in führender Rolle und mit hohem bürokratischem Aufwand. Die prestigeträchtigen ERC-Grants hingegen bleiben den Schweizern komplett versperrt. mw

Mit einem Offenen Brief, den Promotionsstipendiatinnen und -stipendiaten am gestrigen Montag veröffentlicht haben, wenden sich die Studierenden an Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger und die Mitglieder des Forschungsausschusses. Sie fordern die Verbesserung ihrer Promotionsbedingungen, da sie sich mit der aktuellen Förderung am Rande der Armutsschwelle befänden.

Das BMBF hatte zum Wintersemester 2023/24 eine Erhöhung des Stipendiensatzes um 300 Euro angekündigt, die allerdings gestaffelt über drei Jahre erfolgen soll. Der erste Erhöhungsschritt um 100 Euro ist in diesem Herbst geplant, gefolgt von zwei weiteren Anhebungen zwölf und 24 Monate später. “Da sich viele Stipendiaten aufgrund allgemeiner Preissteigerungen und explodierender Mietpreise seit geraumer Zeit in finanziellen Notlagen befinden, ist eine Neufestlegung des Stipendiensatzes dringend geboten” schreiben die Studierenden. “Die diesjährige Erhöhung um 100 Euro (rund 7 Prozent) reicht jedoch bei Weitem nicht aus, um die gestiegenen Lebenshaltungskosten seit 2016 auszugleichen.”

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) mahnt die Bundesforschungsministerin, die Stipendien für Promovierende zu erhöhen und so zu planen, dass die Förderzahlen mindestens stabil gehalten werden können. Es sei zu begrüßen, dass die Ministerin die Stipendien erstmals seit 2016 anheben möchte, von derzeit 1.350 auf künftig 1.650 Euro”, berichtet Andreas Keller, stellvertretender GEW-Vorsitzender und Hochschulexperte. Vor dem Hintergrund gestiegener Lebenshaltungskosten sei die Anhebung überfällig gewesen, sollte aber statt in drei Stufen sofort wirksam werden. Darüber hinaus müsse die Erhöhung durch eine entsprechende Ausweitung des Budgets für die Stipendien im Bundeshaushalt flankiert werden. “Bliebe die Ausfinanzierung der Stipendien im Haushalt aus, wären die Begabtenförderwerke womöglich gezwungen, die Zahl der geförderten Promovierenden deutlich zu reduzieren.”

Stark-Watzinger müsse sich in den Haushaltsverhandlungen gegen Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) durchsetzen und nicht nur die geplante Kürzung ihres Budgets um über eine Milliarde Euro abwehren, sondern insgesamt “deutlich mehr für Bildung und Wissenschaft herausholen, beispielsweise auch für die versprochene Reform der Ausbildungsförderung”, sagt Keller. nik

Aus der geisteswissenschaftlichen Forschung in das Wissenschaftsmanagement zu wechseln, “das war schon ein kleiner Kulturschock”, sagt Jan Wöpking. Er bereut den Sprung aber keineswegs. “Solche Chancen hat man ja nicht so oft im Leben.” Nach Promotion und kurzer Forschungstätigkeit zog es den Mathematikphilosophen zum Forschungsverbund Berlin, wo ihm die Hands-on-Mentalität der naturwissenschaftlichen Fachkultur auch in der Kommunikation entgegenschlug: “Da spricht man weniger indirekt. Man sagt einfach, was man denkt.”

Seine fünf Jahre dort empfindet Wöpking als überaus bereichernd. Denn seitdem kann er, wie er scherzend anmerkt, “mit Naturwissenschaftlern sprechen – was ganz gut ist, denn eine ganze Reihe von Unipräsidenten sind Physiker oder Chemiker”.

Das ist von Vorteil für Wöpking, ist er heute Geschäftsführer des Vereins German U15. Hier setzt er sich für die Interessen von fünfzehn großen Universitäten ein: “Unsere Hauptaufgabe ist es, die Rolle eines Botschafters zu übernehmen, der zwischen den Logiken von Politik und Wissenschaft übersetzt.” Dabei arbeiten Wöpking und sein Team daran, die Perspektive der beteiligten Universitäten zu vermitteln, die führend seien in der Forschung und auch – wie Wöpking mit Nachdruck betont – in der Lehre.

Aber stellt eine solche Kräftebündelung von Universitäten, die sich dadurch als Elite absetzen wollen, nicht einen Widerspruch zum föderalen Prinzip dar? Keineswegs, meint Wöpking. Im Gegenteil liege die Stärke des deutschen Systems im ausgeprägten Föderalismus, der es ermöglicht, dass jede Universität in Deutschland ihren Studierenden ein hervorragendes Studium anbieten kann. Das heiße aber nicht, dass es nicht auch Spitzenuniversitäten brauche, aber “die vertreten wir.”

Der Zusammenschluss als U15 ermögliche Universitäten dieser Klasse zum einen, dass sie ihre spezifische Perspektive nach außen repräsentieren können, und zum anderen, dass sie sich intern in einem offenen, vertrauensvollen Forum beraten können.

Einen ergebnisoffenen und unermüdlichen Austausch benötige es im Moment ganz besonders bei der Diskussion um die Reform des WissZeitVG. Die scheinbare Unauflösbarkeit dieser Debatte ergibt sich für Wöpking zu großen Teilen daraus, dass man versucht, über ein Gesetz mit einem eher kleinen Auftrag direkt eine ganze Reihe an umfangreichen Problemen zu lösen.

Das reiche von Finanzierungsproblematiken, wie etwa das Verhältnis von Grundmitteln und Drittmitteln, über die Frage, wie moderne Laufbahnen aussehen sollen und welche Profile neben der Professur geschaffen werden können, bis hin zur Aufgabe, transparente Besetzungsverfahren und Feedbacksysteme zu installieren. “Da darf man sich nichts vormachen, das ist eine Aufgabe für mehrere Jahre, die sich nicht über dieses eine Gesetz regeln lassen wird.”

Das alles ist aber nur ein Grund mehr für Wöpking, weiter für Geduld, Austausch und das Verständnis gegenseitiger Perspektiven zu werben: “Es wird nicht die eine große Reform geben können, die die Karrierewege der Zukunft bestimmt.” Aber die brauche es auch nicht. Schließlich gebe es genügend richtungsweisende Modelle, die man sich reihum vornehmen kann, in umfassenderen Diskussionen: “Da werden wir jetzt noch eine Weile dran zu arbeiten haben.” Julius Schwarzwälder

Thomas Gasser wird mit dem 2024 Breakthrough Prize in Life Sciences ausgezeichnet. Er erhält die mit drei Millionen US-Dollar dotierte Auszeichnung gemeinsam mit einer Wissenschaftlerin und einem Wissenschaftler, die in den USA tätig sind. Gewürdigt wird die Entdeckung genetischer Risikofaktoren der Parkinson-Erkrankung. Gasser forscht am Tübinger Standort des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen, ist Vorstandsvorsitzender des Hertie-Instituts für klinische Hirnforschung an der Universität Tübingen sowie ärztlicher Direktor der Abteilung Neurologie mit Schwerpunkt Neurodegenerative Erkrankungen am Universitätsklinikum Tübingen.

Markus Gosch ist neuer Präsident der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie. Gosch ist Chefarzt der Klinik für Innere Medizin 2 mit dem Schwerpunkt Geriatrie am Klinikum Nürnberg, der Universitätsklinik der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Nürnberg.

Angkana Rüland wird mit einem New Horizons Prize ausgezeichnet, der von der Breakthrough-Preis-Stiftung an Nachwuchsforschende verliehen wird und mit 100.000 Dollar dotiert ist. Die Mathematikerin wurde Anfang 2023 auf den Hausdorff Chair am Exzellenzcluster Hausdorff Center for Mathematics der Universität Bonn berufen.

Oliver Zivanovic ist neuer Ärztlicher Direktor der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des Universitätsklinikums Heidelberg. Zuvor war er elf Jahre am Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York tätig.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Agrifood.Table. Schlechte Zwischenbilanz für Özdemir und das BMEL. Die Bertelsmann Stiftung hat dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) zur Hälfte der Legislaturperiode ein durchwachsenes Zeugnis ausgestellt. In einer Untersuchung der Stiftung fällt das BMEL bei der Umsetzung der im Koalitionsvertrag verankerten Vorhaben hinter viele andere Ressorts zurück. Minister Özdemir steht damit schlechter da als seine Vorgängerin vor vier Jahren. Mehr

China.Table. “Das wäre unabhängig kaum möglich gewesen”. Den Chinaforschern Thomas Heberer und Helwig Schmidt-Glintzer wird nach ihrem Beitrag für die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) mangelnde Distanz zum chinesischen Parteistaat vorgeworfen. Sie hatten nach einer Reise nach Xinjiang die Aufhebung der Sanktionen gegen chinesische Funktionäre empfohlen. In einem Beitrag für Table.Media äußern sich die emeritierten Professoren jetzt erstmals zu offenen Fragen. Mehr

Climate.Table. “Nicht-Handeln könnte so teuer werden, dass es den Staat überfordert”. Bundesumweltministerin Steffi Lemke fordert im Interview, Anpassung an die Klimakrise müsse von Behörden und Planern im Alltag verankert werden. Darüber hinaus hält sie eine Neuausrichtung der Landwirtschaftspolitik für erforderlich. Mehr

Wir haben heute lange diskutiert, welche Art Dessert wir Ihnen servieren möchten. Zugegeben, das heutige Briefing ist eines der längeren geworden. Wir möchten jetzt nicht noch viele Worte machen. Ich verlinke Ihnen daher einen grandiosen Clip aus The Big Bang Theory, ein Genuss zum Schluss sozusagen! No? Nicola Kuhrt

wer den Offenen Brief der Stipendiatinnen und Stipendiaten in der Promotionsförderung liest, fühlt sich zwangsläufig an die Hängepartie zum Energiekostenzuschuss erinnert. Jeder Studierende sollte 200 Euro erhalten, am 21. Dezember 2022 trat das entsprechende Gesetz in Kraft. Dann wurde es kompliziert, Geld an so viele Uni-Zugehörige auszuzahlen – am Ende konnte der dringend ersehnte Zuschuss am 15. März beantragt werden.

Die Promovierenden nun schreiben in ihrem Brief, dass sie sich sehr freuen, dass das BMBF ihr monatliches Stipendium um 300 Euro anheben möchte. Doch auch hier gibt es ein großes Aber – die Erhöhung soll über drei Stufen erfolgen. Solange kratzen die Doktoranden dann wohl weiter am Existenzminimum.

Gewartet hat die Wissenschafts-Community auf die weiteren Schritte in Sachen Zukunftsstrategie. Das Forum #Zukunftsstrategie (# nicht vergessen) wird nun in dieser Woche seine Arbeit aufnehmen, wie das BMBF informiert. Wir geben Ihnen ein kurzes Update zur Strategie, die Namen aller 21 Mitglieder und auch erste Stimmen zur Besetzung.

Gewartet wird ebenfalls noch in der Schweiz: Schafft es auch dieses Land wieder zurück zu Horizon Europe? Kenner berichten über geopolitische Hindernisse, aber auch über weit fortgeschrittene Verhandlungen und ein kommendes, günstiges Zeitfenster. Markus Weisskopf hat die Details.

Wir wünschen Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre!

Die Zukunftsstrategie, durch Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) für die Ampelkoalition entworfen, wurde am 8. Februar durch das Kabinett verabschiedet. Schwerpunkt ist einerseits die Struktur des Wissenschaftssystems selbst, andererseits die Ausgestaltung der sechs Zukunftsmissionen, die bereits im Koalitionsvertrag verankert sind.

Adressiert werden die Themen ressourcenbewusstes Wirtschaften, Klimaschutz, Gesundheit, Raumfahrt und Meeresforschung sowie gesellschaftliche Resilienz. Jede Mission wird durch eigene Ziele konkretisiert. Das ist Aufgabe der ressortübergreifenden Missionsteams. Das Forum #Zukunftsstrategie berät als externes Expertengremium entlang der sechs Missionen. Jeweils drei Forumsmitglieder sollen dabei die Patenschaft für eine konkrete Mission übernehmen. Die erste Sitzung des Forums findet am 21. September in Berlin statt.

Die Kritik war vor und auch nach der Vorstellung der Strategie im Februar groß. Bemängelt wurde etwa, dass der Strategie die Strategie und Vision fehlt. Unklar ist weiterhin, wie sie verwirklicht werden soll. Wissenschaftsorganisationen und Verbände hatten in ihren Stellungnahmen Antworten auf diese Fragen eingefordert.

Seitdem war es still geworden um die Strategie. Seit Juli sei das BMBF aber an der Fortführung durch das “Projektbüro zur Unterstützung der Governance der Zukunftsstrategie Forschung und Innovation” unterstützt worden, berichtet ein Sprecher des Ministeriums gegenüber Table.Media. Diese wird von der VDI/VDE-IT und dem Projektträger Jülich gemeinsam gebildet.

Bereits seit Mai und noch bis Oktober erhält das BMBF bei der Steuerung der Zukunftsstrategie zudem Unterstützung durch GovLabDE, die Zusammenarbeitsplattform der Bundesregierung.

Mit dem Forum bündelt das BMBF seine Anstrengungen und Ressourcen und richtet sie auf die großen Herausforderungen unserer Zeit aus, sagte dazu Bettina Stark-Watzinger. “Das Forum Zukunftsstrategie treibt nun unsere Aufstellung für ein offenes und agiles Innovationssystem in Deutschland voran, zu dem alle relevanten Stakeholder beitragen”.

Vorsitz

Tanja Brühl, Technische Universität Darmstadt

Wolfgang Rohe, Stiftung Mercator

Siegfried Russwurm, Bundesverband der Deutschen Industrie e. V.

Mission 1: Ressourcen-effiziente und wettbewerbsfähige und auf kreislauffähiges Wirtschaften ausgelegte Industrie und nachhaltige Mobilität ermöglichen

Christine Ahrend, Technische Universität Berlin

Alexandra Dehnhardt, Institut für ökologische Wirtschaftsforschung

Melanie Maas-Brunner, BASF SE

Mission 2: Klimaschutz, Klimaanpassung, Ernährungssicherheit und Bewahrung der Biodiversität voranbringen

Ottmar Edenhofer, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung

Frank Ewert, Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF)

Christian Wirth, Universität Leipzig

Mission 3: Gesundheit für alle verbessern

Wolfgang Hoffmann, Universität Greifswald

Isabel Nahal Schellinger, Angiolutions GmbH

Claudia Wiesemann, Georg-August-Universität Göttingen

Mission 4: Digitale und technologische Souveränität Deutschlands und Europas sichern und Potentiale der Digitalisierung nutzen

Irene Bertschek, Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

Stefan Joeres, Robert Bosch GmbH

Verena Pausder, Deutscher Start-up-Verband

Mission 5: Raumfahrt stärken; Weltraum und Meere schützen, erforschen und nachhaltig nutzen

Antje Boetius, Alfred-Wegener-Institut

Günther Hasinger, Deutsches Zentrum für Astrophysik

Anke Pagels-Kerp, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt

Mission 6: Gesellschaftliche Resilienz, Vielfalt und Zusammenhalt stärken

Paulina Fröhlich, Das Progressive Zentrum

Axel Salheiser, Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft

Andreas Zick, Universität Bielefeld

In der Wissenschafts-Community wurden die Namen der beteiligten Expertinnen und Experten mit Spannung erwartet, teils wusste man natürlich schon das ein oder andere. Erste Stimmen loben die “geballte Kompetenz” und jedes einzelne Mitglied des neuen Forums. Trotzdem gibt es auch kritische Töne. Des Öfteren wird ein Schwerpunkt in Sachen “Innovation” vermisst, viele Stimmen sehen einen Schwerpunkt bei den Sprechern aus der Industrie, mancher Vertreter wird als eindeutig “parteipolitisch gefärbt” benannt. Was allen Kritikern auffiel: Das gesamte Gremium scheint wenig konträr besetzt.

Das Potenzial ist groß: Kanzler Scholz besuchte erst unlängst einen Geothermie-Standort im bayrischen Geretsried, hier soll ein erstes kommerzielles Kraftwerk mit der neuartigen Loop-Technologie entstehen. Doch um die Energiequelle zu erschließen, braucht es noch viel mehr Forschung – und vor allem leistungsfähigere Behörden, Fachkräfte und geeignete Instrumente, um finanzielle Risiken zu reduzieren.

Die Hitze aus dem Erdinneren kann einen wichtigen Beitrag leisten, um die Wärmeversorgung klimafreundlich zu machen. Bisher basiert sie vor allem auf fossilen Energieträgern wie Öl und Gas. Der Anteil Erneuerbarer Energien in diesem Sektor betrug 2022 nur rund 17 Prozent. Die Bundesregierung will deutlich mehr: bis 2030 sollen 50 Prozent der kommunalen Wärme aus klimaneutralen Quellen kommen. Das sind rund 400 Terawattstunden im Jahr. Ob das gelingt, ist fraglich.

Die bisher klar dominierenden Erneuerbaren im Wärmemarkt – Holz und Biomasse – lassen sich nur bedingt ausbauen. Die Nutzung von Umweltwärme und insbesondere Geothermie muss daher forciert werden. Neben der oberflächennahen Geothermie – sie ist per Definition auf Bohrtiefen bis 400 Meter begrenzt und in der Regel an Einfamilienhäusern zu finden -, ist vor allem die Tiefe Geothermie gefragt. Hier werden Schichten bis 5000 Meter erschlossen, wo die Temperaturen teils deutlich über 100 Grad Celsius liegen. Das erhöht die Effizienz von Anlagen und deren Output, sodass ganze Stadtviertel über ein Fernwärmenetz versorgt werden können.

Die geologischen Voraussetzungen sind oft gut. Fachleute schätzen das Wärmepotenzial Tiefer Geothermie auf gut 300 Terawattstunden im Jahr (TWh/a). “Zum Erreichen des 50-%-Ziels der klimaneutralen kommunalen Wärme (d.h. ca. 400 TWh/a), wird empfohlen bis 2030 wenigstens 100 TWh/a aus Tiefer Geothermie abzudecken und die Rahmenbedingungen für 20 bis 25 GW installierter Leistung zu schaffen”, heißt es in der Roadmap für Tiefe Geothermie in Deutschland. Sie wurde im vergangenen Jahr von Fraunhofer- und Helmholtz-Fachleuten vorgelegt.

Indes, aktuell sind gerade 40 solcher Anlagen in Betrieb, die zusammen 417 Megawatt Wärmeleistung haben. Bis 2030 müsste es also rund fünfzigmal so viel sein. Angesichts langer Vorlaufzeiten, wirtschaftlicher Risiken und fehlender Fachleute in Wirtschaft und Behörden ist das sehr ambitioniert.

Vier Regionen gelten als besonders geeignet für diese Technologie: Alpenvorland, Oberrheingraben, Norddeutsches Becken und die Rhein-Ruhr-Region. Dort ist die Temperatur im Untergrund vergleichsweise hoch und es zirkuliert ausreichend Wasser, was günstig für den Wärmetransport ist. “Hydrothermale Systeme” sagen die Experten, sie sind leicht zu erschließen. Es braucht zwei Bohrungen und einen Wärmetauscher an der Oberfläche, um einen Kreislauf herzustellen: Über das eine Bohrloch wird kaltes Wasser nach unten gepumpt, wo es sich durch Erdwärme erhitzt, über das zweite kommt es nach oben, wo es die Hitze abgibt – um dann wieder ins erste gedrückt zu werden.

Der Großraum München ist führend bei Tiefer Geothermie. Hier gibt es die meisten Anlagen und entsprechend viele Erfahrungen sowie Daten zu den Eigenschaften des Untergrunds. Das reduziert die Unsicherheiten bei neuen Projekten, macht es wahrscheinlicher, dass die rund 20 bis 35 Millionen Euro teuren Bohrungen geeignete Schichten antreffen und ein wirtschaftlicher Betrieb gelingt.

“Diesen guten Kenntnisstand benötigen wir auch in den anderen Geothermie-Regionen”, sagt Ingo Sass vom Deutschen Geoforschungszentrum (GFZ) in Potsdam. Es brauche einen finanziellen Input der Politik, von der Erschließung bis zur Einbindung neuer Anlagen. “Geothermie ist mittelständisch geprägt”, sagt er. Oft seien es Stadtwerke, die sind finanziell “eng” seien und nicht über solche Ressourcen verfügen wie große Energiekonzerne. “Bringt eine Bohrung weniger als prognostiziert, kann das existenzbedrohend sein, daher sind viele Kommunen zurückhaltend.”

Es braucht aber auch qualifiziertes Personal in den Behörden, sagt Kosta Schinarakis von der Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie (IEG), die an verschiedenen Projekten in der Region Rhein-Ruhr beteiligt ist. “Die Genehmigungsverfahren sind aufwendig, nicht immer ist klar, welche Unterlagen nötig sind, Personalengpässe bedeuten schnell Verzug.” Auch aufseiten der Geologischen Dienste mangele es an Fachleuten und Daten. In NRW seien die Erdschichten weit unter 1000 Meter bisher kaum interessant für die Nutzung, es wurde wenig erkundet. “Und wenn, dann für die Öl- und Gasindustrie, die nicht gerade nahe der Städte fördern wollte – doch gerade dort brauchen wir Geothermieanlagen, um die Bevölkerung mit Wärme zu versorgen.”

Auch sind die relevanten Daten bei den Geologischen Dienste nicht immer verfügbar: Einerseits interessierte sich in den Kohleregionen bisher keiner für die Erdschichten unter 1000 Meter, es wurde wenig erkundet. “Und die Öl- und Gasindustrie hat verständlicherweise nicht nahe den Städten fördern und erkunden wollen – doch gerade dort brauchen wir nun Geothermieanlagen, um die Bevölkerung mit Wärme zu versorgen.”

“Spezialisten sind sowohl bei den Behörden als auch bei den Antragstellern und ausführenden Firmen nötig”, sagt Frank Schilling vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und Leiter des Landesforschungszentrums für Geothermie. “Mitunter sind Fachabteilungen in Stadtwerken und Ingenieurbüros damit wenig erfahren.” Selbst den Bohrfirmen fehlten gute Leute. “Wenn die Geothermie wachsen soll – und dafür gibt es gute Gründe – dann brauchen wir an vielen Stellen gut ausgebildetes und erfahrenes Personal”, sagt der KIT-Wissenschaftler. “Da sind auch die Hochschulen gefordert.”

Zusätzlich gibt es etliche Forschungsthemen, die zu bearbeiten sind, um das Verfahren wirtschaftlicher zu machen. Dazu gehört, den Thermalwasserkreislauf über viele Jahre stabil zu halten. In der Realität handelt es sich um eine heiße, salzige Sole, die Bohrungen und Pumpen angreift. “Wir müssen nicht nur die Anlagen widerstandsfähiger machen, sondern auch Methoden entwickeln, damit die Bohrlöcher und deren Hüllen lange halten”, sagt GFZ-Forscher Sass. Das sei auch wichtig, um Grundwasserhorizonte zu schützen, die von tiefen Bohrlöchern durchdrungen werden.

Vorangetrieben werden muss auch die Forschung an Großwärmepumpen, sagt Schinarakis von der IEG. Mit solchen Anlagen kann die Wärmeausbeute weiter gesteigert werden. Das hilft, wenn eine Bohrung etwas weniger liefert als angenommen. Es kann aber auch dazu beitragen, Erdwärme für industrielle Prozesse zu nutzen, die bislang ebenso fossilbasiert sind.

Ein weiteres großes Forschungsthema ist Geothermie jenseits hydrothermaler Systeme. Das sind beispielsweise die Kristallingesteine in den Mittelgebirgen. Diese bieten sogar noch mehr Wärme, aber es gibt zu wenig zirkulierendes Wasser im Untergrund, um sie zu gewinnen. Im bayerischen Geretsried wird aktuell ein neues Verfahren getestet, um so ein “petrothermales System” zu erschließen. Es arbeitet mit zwei parallel betriebenen Bohrtürmen. Diese bohren zunächst vertikal bis in eine Tiefe von 4,5 Kilometer. Dort werden die Bohrungen horizontal aufgefächert. Es entstehen mehrere parallele Abzweigungen, die jeweils gut drei Kilometer lang sind. Die Bohrungen werden miteinander verbunden, sodass unterirdische Wärmeschleifen entstehen, erläutert das kanadische Unternehmen Eavor.

Das Vorhaben erhält laut Firmenangaben einen Zuschuss in Höhe von 91,6 Millionen Euro vom Europäischen Innovationsfonds. Ende August waren Bundeskanzler Olaf Scholz, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger angereist, um sich darüber zu informieren.

“Ohne Fündigkeitsrisiko und standortunabhängig können mit der Loop-Technologie überall in Deutschland und weltweit strom- und wärmefähige Geothermiekraftwerke entstehen”, wirbt Eavor. Ob das zu halten ist, bleibt abzuwarten. KIT-Forscher Schilling sieht “große Herausforderungen”, etwa so weite Strecken kostengünstig zu bohren, die Anschlüsse zu treffen und ob der unterirdische Wärmetauscher langfristig intakt bleibt.

“Wenn das alles klappt, wäre es ein großer Fortschritt, doch es braucht noch viele Jahre, ehe das Verfahren großflächig eingesetzt werden könnte”, sagt er. “Um den Anteil der Geothermie in der Wärmeversorgung rasch zu steigern, sollten wir uns vordringlich um die low hanging fruits kümmern, also hydrothermale Systeme ausbauen.” Ralf Nestler

Beim Thema KI will sich die Bundesregierung offenbar besser synchronisieren. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) stehe “mit dem BMWK und dem BMAS im Austausch über einen KI-Aktionsplan der Bundesregierung, um die KI-Strategie weiter voranzubringen“, teilte ein BMBF-Sprecher auf Anfrage mit. Die im Jahr 2018 noch von der Vorgängerregierung verabschiedeten KI-Strategie der Bundesregierung sieht für den Zeitraum 2018 bis 2025 ein Budget von insgesamt 3,5 Milliarden Euro vor. Bis Mai 2023 wurden 1,28 Milliarden Euro ausgegeben, weitere 1,5 Milliarden waren zu dem Zeitpunkt verplant, wie aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linken hervorgeht.

Konzertierte Aktion scheint eine gute Idee zu sein. Denn die einzelnen Ministerien gehen mit den Chancen und Herausforderungen der neuen Technologie sehr unterschiedlich um.

Bundesministerium für Bildung und Forschung: Ende August hat Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) die Grundzüge eines KI-Aktionsplans für ihr Haus vorgestellt, der Ende September veröffentlicht werden soll. Ergänzend zu den 50 laufenden Maßnahmen im Bereich KI, mit denen das Ministerium unter anderem Forschung und Transfer fördert, kündigte Stark-Watzinger mindestens 20 neue Initiativen an. Etwa für den Ausbau der Supercomputing-Infrastruktur und für ein Forschungsnetz im Bereich neurobiologisch inspirierter KI. “In dieser Legislaturperiode investieren wir über 1,6 Milliarden Euro in die Umsetzung des Aktionsplans, allein im kommenden Jahr fast 500 Millionen Euro”, sagte Stark-Watzinger. Vorgesehen sei im BMBF unter anderem auch, KI verstärkt in der eigenen Verwaltung einzusetzen.

Bundeswirtschaftsministerium: Das BMWK nutzt selbst keine generative KI, fördert aber 25 Maßnahmen und ist federführend bei der Fortentwicklung der Strategie der Bundesregierung. Die Entwicklung und der Einsatz sicherer und vertrauenswürdiger KI “made in Europe” seien entscheidend für die zukünftige deutsche und europäische Wettbewerbsfähigkeit, “und zwar über alle Branchen hinweg”, sagte eine Sprecherin. Zu den BMWK-geförderten Projekten gehören etwa KI-Trainer für den Mittelstand und die Förderung von KI in der Raum- und Luftfahrt.

Bundesministerium für Digitales und Verkehr: Das BMDV sieht in Künstlicher Intelligenz eine Chance, bestehende Kapazitäten und Infrastrukturen effektiver auszulasten sowie Verkehrsträger und -wege besser zu verknüpfen, gleichzeitig die Sicherheit zu erhöhen und die Emissionsbelastung zu reduzieren. Aus den 41 KI-Vorhaben des Hauses sticht die Nationale Initiative zur KI-basierten Transformation in die Datenökonomie (NITD) hervor. Ziel des Großprojekts ist es, die Datenbasis für KI zu verbessern, einheitlich Qualitäts- und Prüfansätze zu ermöglichen und das Wachstum von KI-Innovationen zu unterstützen. Dem BMDV stehen für KI-Projekte 236 Millionen Euro zur Verfügung, 2023 kamen weitere 30 Millionen Euro als Verpflichtungsermächtigung zur Unterstützung von KI-Anwendungen hinzu.

Bundesarbeitsministerium: Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sieht in der Künstlichen Intelligenz “die Zukunftstechnologie für die Industrienation Deutschland”. Table.Media sagte er: “KI kann die Arbeit besser, sicherer und attraktiver machen.” Davon sei auch eine Mehrheit der Beschäftigten überzeugt. Allerdings nutzen derzeit nur zehn Prozent der kleinen und mittelständischen Unternehmen KI. Um das zu ändern, versucht das BMAS beispielsweise mit KI-Erlebniswerkstätten die Technologie auch diesen Betrieben näherzubringen. Insgesamt stehen dem Haus 213,3 Millionen Euro zur Verfügung. Intern verwendet die Zentralabteilung den digitalen Suchassistenten CAI, “eine KI-basierte Organisationssuche im BMAS”.

Auswärtiges Amt: Das Außenministerium gehört zu den aktivsten Nutzern von KI und kooperiert dazu mit unterschiedlichen Anbietern. Im Bereich der Krisenfrüherkennung nutzt das AA sogenannte Schwache KI. Mit einem Machine Learning Model werde eine Vielzahl an Datenquellen zu Ländern und Regionen verarbeitet, “um tiefergehende Analysen vorzubereiten”, teilte das Amt mit. Daneben erprobe das Ministerium aktuell Large Language-Modelle bei internationalen Textverhandlungen im Gesundheitsbereich. Unter anderem soll KI dabei helfen, die Echtheit von Dokumenten zu prüfen. Für die Visa-Digitalisierung wird der Einsatz von KI in verschiedenen Konstellationen erwogen.

Bundesinnenministerium: Im Geschäftsbereich des BMI sind laut eines Sprechers bereits “eine Vielzahl” an KI-Anwendungen in Betrieb oder in Planung. Dabei geht es sowohl um Bereiche der klassischen öffentlichen Verwaltung als auch der Sicherheitsbehörden, die so bei der Analyse von Massendaten unterstützt werden. Das Ministerium nennt Videomaterial nach einem Anschlagsszenario oder sexualisierte Gewalt gegen Kinder als Beispiele. Momentan befindet sich ein Beratungszentrum für KI in der öffentlichen Verwaltung (BEKI) in der Abstimmung. Mit ihm soll der Verantwortung beim Einsatz der Technologie Rechnung getragen werden, auch im Hinblick auf eine zukünftig noch stärkere Vernetzung der verschiedenen Initiativen innerhalb der Bundesverwaltung.

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Innerhalb des BMZ werden verschiedene Prototypen durch ein Datenlabor getestet, darunter das Projekt ImpactAI. Dabei geht es unter anderem um die Verbesserung von Texten. Im Rahmen der Entwicklungspolitik setzt das BMZ die Initiative Fair Forward – Künstliche Intelligenz für alle um. Diese hat zum Ziel, den Zugang zu KI-Technologien und zu offenen Trainingsdaten in Ländern des Globalen Südens zu verbessern, lokale KI-Kompetenzen aufzubauen und “die politischen Rahmenbedingungen für eine wertebasierte KI” und besseren Datenschutz zu schaffen. Partnerländer sind Kenia, Uganda, Südafrika, Ruanda, Ghana, Indien und Indonesien. Mit der Umsetzung ist die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit beauftragt.

Alle anderen: Auch die übrigen Ministerien haben teilweise KI-Projekte angeschoben oder befinden sich in der Planungsphase. So sieht das Bundesgesundheitsministerium (BMG) in der KI großes Potenzial für das Gesundheitswesen und fördert derzeit 38 Zuwendungsempfänger mit rund 180 Millionen Euro. Das Bundesjustizministerium (BMJ) testet derzeit eine KI-gestützte Auswertung der Stellungnahmen von Ländern und Verbänden im Gesetzgebungsverfahren. Das Bundesfinanzministerium (BMF) setzt in der Zollverwaltung Chatbots ein, darüber hinaus werde “die Nutz- und Einsetzbarkeit von künstlicher Intelligenz” für die Bundesfinanzverwaltung derzeit noch erprobt und evaluiert.

Das Landwirtschaftsministerium (BMEL) sieht große Chancen, mit KI die Effizienz und Nachhaltigkeit über die gesamte Wertschöpfungskette der Agrar- und Ernährungswirtschaft zu erhöhen. Derzeit laufen 36 KI-Projekte mit einem Fördervolumen von insgesamt 40 Millionen Euro. Das Umweltministerium hat bereits 2019 im Rahmen eines Fünf-Punkte-Programms KI für Umwelt und Klima eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um Umweltsünden mit Hilfe von KI-Methoden zu begegnen. Derzeit richtet das BMUV ein Anwendungslabor für KI und Big Data ein. Das Familienministerium (BMFSFJ) nennt auf Anfrage 14 geförderte KI-Projekte und verweist auf das von ihm geförderte Civic Data Lab, ein gemeinwohlorientiertes Projekt, das sich allgemein der Rolle von Daten für KI-Systeme widmet. Das Bauministerium (BMWSB) hat als einziges nicht auf unsere Anfrage geantwortet. Unter dem Stichwort “Smart Cities” fördert das Ministerium KI-basierte kommunale Anwendungen etwa beim Hochwasserschutz.

27. September 2023, Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom AG, Berlin

Tagung Helmholtz-Jahrestagung 2023 Mehr

27.-29. September 2023, Freie Universität Berlin

Gemeinsame Konferenz der Berliner Hochschulen Open-Access-Tage 2023 “Visionen gestalten” Mehr

28. September 2023, 18-21.30 Uhr, Medizinhistorisches Museum Berlin

Diskussionsveranstaltung der Arbeitsgruppe “Hochschulen als MINT-Innovationsmotor” im Nationalen MINT Forum Any other subject: Wie die Erweiterung des MINT-Begriffs neue Zielgruppen erschließt Mehr

1.-10. November 2023, Berlin

Wissenschaftsfestival Berlin Science Week Mehr

7.-9. November 2023, Berlin

Konferenz Falling Walls Science Summit 2023 Mehr

16. November 2023, Wilhelm Büchner Hochschule, Darmstadt

Tagung WBH Wissenschaftsforum 2023 – “Transformation gestalten” Mehr

Nachdem Großbritannien über eine Assoziierung wieder zu Horizon Europe beitritt, wenden sich jetzt alle Blicke Richtung Bern. Dort ist nun die Isolation der Schweiz durch den Deal mit den Briten noch spürbarer. Michael Schaepmann, Rektor der Universität Zürich, befürchtet negative Konsequenzen für das Land: “Die Briten werden sich jetzt auf die Teilnahme in Horizon-Europe-Projekten fokussieren, wo die Schweiz größtenteils ganz ausgeschlossen ist. Wir stehen damit wieder isoliert und alleine da”, sagte er dem SRF.

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) betont gegenüber Table.Media, dass eine “rasche Deblockierung der Teilnahme der Schweiz an laufenden EU-Programmen wie Horizon Europe und Erasmus+” das Ziel sei. Das sei Gegenstand der laufenden Gespräche mit der Europäischen Kommission.

Zumindest ein Teil der Wissenschaftscommunity hofft, dass mit dem britisch-europäischen Deal auch der Druck auf die Schweizer Regierung steigt, ein Abkommen zu verhandeln. Der Präsident des ETH-Rats, Michael Hengartner, sieht nach den Schweizer Parlamentswahlen im Oktober ein mögliches Zeitfenster für eine Einigung noch vor der Europawahl im kommenden Jahr. Anscheinend seien auch bereits viele Details besprochen, man sei sehr nahe beieinander, sodass ein finaler Deal schnell erreicht werden könnte. “Wenn das so wäre, könnte man nach der Wahl auf Knopfdruck loslegen”, meint Hengartner. Er erwarte dann von der Politik, dass man schnell und proaktiv an die Arbeit geht.

Und auch das EDA bestätigt: “Wenn die Gespräche mit der EU und die internen Arbeiten weiterhin gut vorankommen, wird sich der Bundesrat bis Ende des Jahres auf die Verabschiedung eines Verhandlungsmandates vorbereiten.” Sowohl Wissenschaft als auch Wirtschaft wollen nun den Druck hochhalten. Wohl auch, weil nicht klar ist, ob nach den Wahlen in Brüssel die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen weitermachen wird. Sie gilt als große Befürworterin eines Abkommens mit der Schweiz.

Die vorherigen Verhandlungen waren im Mai 2021 auch deshalb abgebrochen worden, weil die Europäische Kommission die Assoziierung der Schweiz an EU-Programme wie Horizon Europe im Licht der Gesamtbeziehungen betrachtet. “Der Bundesrat lehnt diese politische Verknüpfung ab”, teilt das EDA mit. Die EU will mit dieser Haltung ein Cherrypicking vermeiden. Und damit blockieren Uneinigkeiten insbesondere im Bereich der Personenfreizügigkeit die Verhandlungen. “Das sind eben geopolitische und keine wissenschaftspolitische Diskussionen – wir sind nur ein Teil des Puzzles”, meint Hengartner.

Seit dem Nein aus Bern von 2021 gilt die Schweiz als nicht assoziiertes Drittland und hat keinen vollen Zugang mehr zu Horizon Europe. Derzeit kompensiert der Bundesrat das fehlende EU-Geld. Das bedeutet für die Forschung: Man kann noch in Horizon-Projekten teilnehmen, aber nicht mehr in führender Rolle und mit hohem bürokratischem Aufwand. Die prestigeträchtigen ERC-Grants hingegen bleiben den Schweizern komplett versperrt. mw

Mit einem Offenen Brief, den Promotionsstipendiatinnen und -stipendiaten am gestrigen Montag veröffentlicht haben, wenden sich die Studierenden an Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger und die Mitglieder des Forschungsausschusses. Sie fordern die Verbesserung ihrer Promotionsbedingungen, da sie sich mit der aktuellen Förderung am Rande der Armutsschwelle befänden.

Das BMBF hatte zum Wintersemester 2023/24 eine Erhöhung des Stipendiensatzes um 300 Euro angekündigt, die allerdings gestaffelt über drei Jahre erfolgen soll. Der erste Erhöhungsschritt um 100 Euro ist in diesem Herbst geplant, gefolgt von zwei weiteren Anhebungen zwölf und 24 Monate später. “Da sich viele Stipendiaten aufgrund allgemeiner Preissteigerungen und explodierender Mietpreise seit geraumer Zeit in finanziellen Notlagen befinden, ist eine Neufestlegung des Stipendiensatzes dringend geboten” schreiben die Studierenden. “Die diesjährige Erhöhung um 100 Euro (rund 7 Prozent) reicht jedoch bei Weitem nicht aus, um die gestiegenen Lebenshaltungskosten seit 2016 auszugleichen.”

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) mahnt die Bundesforschungsministerin, die Stipendien für Promovierende zu erhöhen und so zu planen, dass die Förderzahlen mindestens stabil gehalten werden können. Es sei zu begrüßen, dass die Ministerin die Stipendien erstmals seit 2016 anheben möchte, von derzeit 1.350 auf künftig 1.650 Euro”, berichtet Andreas Keller, stellvertretender GEW-Vorsitzender und Hochschulexperte. Vor dem Hintergrund gestiegener Lebenshaltungskosten sei die Anhebung überfällig gewesen, sollte aber statt in drei Stufen sofort wirksam werden. Darüber hinaus müsse die Erhöhung durch eine entsprechende Ausweitung des Budgets für die Stipendien im Bundeshaushalt flankiert werden. “Bliebe die Ausfinanzierung der Stipendien im Haushalt aus, wären die Begabtenförderwerke womöglich gezwungen, die Zahl der geförderten Promovierenden deutlich zu reduzieren.”

Stark-Watzinger müsse sich in den Haushaltsverhandlungen gegen Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) durchsetzen und nicht nur die geplante Kürzung ihres Budgets um über eine Milliarde Euro abwehren, sondern insgesamt “deutlich mehr für Bildung und Wissenschaft herausholen, beispielsweise auch für die versprochene Reform der Ausbildungsförderung”, sagt Keller. nik

Aus der geisteswissenschaftlichen Forschung in das Wissenschaftsmanagement zu wechseln, “das war schon ein kleiner Kulturschock”, sagt Jan Wöpking. Er bereut den Sprung aber keineswegs. “Solche Chancen hat man ja nicht so oft im Leben.” Nach Promotion und kurzer Forschungstätigkeit zog es den Mathematikphilosophen zum Forschungsverbund Berlin, wo ihm die Hands-on-Mentalität der naturwissenschaftlichen Fachkultur auch in der Kommunikation entgegenschlug: “Da spricht man weniger indirekt. Man sagt einfach, was man denkt.”

Seine fünf Jahre dort empfindet Wöpking als überaus bereichernd. Denn seitdem kann er, wie er scherzend anmerkt, “mit Naturwissenschaftlern sprechen – was ganz gut ist, denn eine ganze Reihe von Unipräsidenten sind Physiker oder Chemiker”.

Das ist von Vorteil für Wöpking, ist er heute Geschäftsführer des Vereins German U15. Hier setzt er sich für die Interessen von fünfzehn großen Universitäten ein: “Unsere Hauptaufgabe ist es, die Rolle eines Botschafters zu übernehmen, der zwischen den Logiken von Politik und Wissenschaft übersetzt.” Dabei arbeiten Wöpking und sein Team daran, die Perspektive der beteiligten Universitäten zu vermitteln, die führend seien in der Forschung und auch – wie Wöpking mit Nachdruck betont – in der Lehre.

Aber stellt eine solche Kräftebündelung von Universitäten, die sich dadurch als Elite absetzen wollen, nicht einen Widerspruch zum föderalen Prinzip dar? Keineswegs, meint Wöpking. Im Gegenteil liege die Stärke des deutschen Systems im ausgeprägten Föderalismus, der es ermöglicht, dass jede Universität in Deutschland ihren Studierenden ein hervorragendes Studium anbieten kann. Das heiße aber nicht, dass es nicht auch Spitzenuniversitäten brauche, aber “die vertreten wir.”

Der Zusammenschluss als U15 ermögliche Universitäten dieser Klasse zum einen, dass sie ihre spezifische Perspektive nach außen repräsentieren können, und zum anderen, dass sie sich intern in einem offenen, vertrauensvollen Forum beraten können.

Einen ergebnisoffenen und unermüdlichen Austausch benötige es im Moment ganz besonders bei der Diskussion um die Reform des WissZeitVG. Die scheinbare Unauflösbarkeit dieser Debatte ergibt sich für Wöpking zu großen Teilen daraus, dass man versucht, über ein Gesetz mit einem eher kleinen Auftrag direkt eine ganze Reihe an umfangreichen Problemen zu lösen.

Das reiche von Finanzierungsproblematiken, wie etwa das Verhältnis von Grundmitteln und Drittmitteln, über die Frage, wie moderne Laufbahnen aussehen sollen und welche Profile neben der Professur geschaffen werden können, bis hin zur Aufgabe, transparente Besetzungsverfahren und Feedbacksysteme zu installieren. “Da darf man sich nichts vormachen, das ist eine Aufgabe für mehrere Jahre, die sich nicht über dieses eine Gesetz regeln lassen wird.”

Das alles ist aber nur ein Grund mehr für Wöpking, weiter für Geduld, Austausch und das Verständnis gegenseitiger Perspektiven zu werben: “Es wird nicht die eine große Reform geben können, die die Karrierewege der Zukunft bestimmt.” Aber die brauche es auch nicht. Schließlich gebe es genügend richtungsweisende Modelle, die man sich reihum vornehmen kann, in umfassenderen Diskussionen: “Da werden wir jetzt noch eine Weile dran zu arbeiten haben.” Julius Schwarzwälder

Thomas Gasser wird mit dem 2024 Breakthrough Prize in Life Sciences ausgezeichnet. Er erhält die mit drei Millionen US-Dollar dotierte Auszeichnung gemeinsam mit einer Wissenschaftlerin und einem Wissenschaftler, die in den USA tätig sind. Gewürdigt wird die Entdeckung genetischer Risikofaktoren der Parkinson-Erkrankung. Gasser forscht am Tübinger Standort des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen, ist Vorstandsvorsitzender des Hertie-Instituts für klinische Hirnforschung an der Universität Tübingen sowie ärztlicher Direktor der Abteilung Neurologie mit Schwerpunkt Neurodegenerative Erkrankungen am Universitätsklinikum Tübingen.

Markus Gosch ist neuer Präsident der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie. Gosch ist Chefarzt der Klinik für Innere Medizin 2 mit dem Schwerpunkt Geriatrie am Klinikum Nürnberg, der Universitätsklinik der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Nürnberg.

Angkana Rüland wird mit einem New Horizons Prize ausgezeichnet, der von der Breakthrough-Preis-Stiftung an Nachwuchsforschende verliehen wird und mit 100.000 Dollar dotiert ist. Die Mathematikerin wurde Anfang 2023 auf den Hausdorff Chair am Exzellenzcluster Hausdorff Center for Mathematics der Universität Bonn berufen.

Oliver Zivanovic ist neuer Ärztlicher Direktor der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des Universitätsklinikums Heidelberg. Zuvor war er elf Jahre am Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York tätig.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Agrifood.Table. Schlechte Zwischenbilanz für Özdemir und das BMEL. Die Bertelsmann Stiftung hat dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) zur Hälfte der Legislaturperiode ein durchwachsenes Zeugnis ausgestellt. In einer Untersuchung der Stiftung fällt das BMEL bei der Umsetzung der im Koalitionsvertrag verankerten Vorhaben hinter viele andere Ressorts zurück. Minister Özdemir steht damit schlechter da als seine Vorgängerin vor vier Jahren. Mehr

China.Table. “Das wäre unabhängig kaum möglich gewesen”. Den Chinaforschern Thomas Heberer und Helwig Schmidt-Glintzer wird nach ihrem Beitrag für die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) mangelnde Distanz zum chinesischen Parteistaat vorgeworfen. Sie hatten nach einer Reise nach Xinjiang die Aufhebung der Sanktionen gegen chinesische Funktionäre empfohlen. In einem Beitrag für Table.Media äußern sich die emeritierten Professoren jetzt erstmals zu offenen Fragen. Mehr

Climate.Table. “Nicht-Handeln könnte so teuer werden, dass es den Staat überfordert”. Bundesumweltministerin Steffi Lemke fordert im Interview, Anpassung an die Klimakrise müsse von Behörden und Planern im Alltag verankert werden. Darüber hinaus hält sie eine Neuausrichtung der Landwirtschaftspolitik für erforderlich. Mehr

Wir haben heute lange diskutiert, welche Art Dessert wir Ihnen servieren möchten. Zugegeben, das heutige Briefing ist eines der längeren geworden. Wir möchten jetzt nicht noch viele Worte machen. Ich verlinke Ihnen daher einen grandiosen Clip aus The Big Bang Theory, ein Genuss zum Schluss sozusagen! No? Nicola Kuhrt