es kommt Bewegung in die Nachfolgedebatte um Werner Hoyer, den scheidenden Präsidenten der Europäischen Investitionsbank (EIB). Die dänische Regierung hat nach Informationen von Table.Media die EU-Kommissarin Margrethe Vestager ins Rennen für den Topposten an der Spitze der EU-Hausbank geschickt. Vestager wurde bereits seit geraumer Zeit als potenzielle Nachfolgerin Hoyers gehandelt. Hoyer verlässt die Bank zum Jahresende nach zwölf Jahren Amtszeit.

Offen ist, ob Vestager ihren aktuellen Posten als Vizepräsidentin und Kommissarin für Wettbewerb räumen muss. Die Präsidentin der Brüsseler Behörde, Ursula von der Leyen, hat dies angeblich als Bedingung für die Bewerbung bei der EIB vorgegeben. Zudem wird erwartet, dass auch die spanische Regierung eine Kandidatin für den Topjob in Luxemburg vorbringen wird. Allerdings werde Madrid die Kandidatur erst nach der Wahl am 23. Juli verkünden. Den Informationen zufolge soll dies die aktuelle spanische Finanzministerin Nadia Calviño sein. Sie soll die Unterstützung von Bundesfinanzminister Christian Lindner haben.

Bislang hatten lediglich Italien und Polen den Finger gehoben. Rom hat den früheren Wirtschaftsminister Daniele Franco ins Rennen geschickt, Warschau die aktuelle EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska. Der Italiener Franco verfügt zwar über einen tadellosen Lebenslauf, der ihn absolut für den Job an der Spitze der EU-Hausbank qualifiziert, dürfte aber aufgrund seines Alters mit 70 Jahren kein ernsthafter Kandidat sein. Bei der Polin Czerwinska glaubt niemand, dass die EU-Staaten der aktuellen PiS-Regierung in Warschau einen EU-Topjob anbieten. Franco und Czerwińska gelten daher als Statthalter ihrer Staaten für spätere hochrangige EU-Posten.

Die Hoyer-Nachfolge soll bis Jahresende stehen und nicht in das Personalkarussell nach der Europa-Wahl eingebunden werden. Das hat Belgiens Finanzminister Vincent Van Peteghem, aktuell Vorsitzender des EIB-Verwaltungsrats, der Bank intern vermittelt. Damit haben die Mitgliedstaaten bis maximal Oktober Zeit, um eine fristgerechte Nachfolge für den langjährigen deutschen EIB-Präsidenten zu finden, da interne Abläufe der Bank, etwa eine Überprüfung der Kandidaten durch das bankeigene Ethikkomitee, berücksichtigt werden müssen.

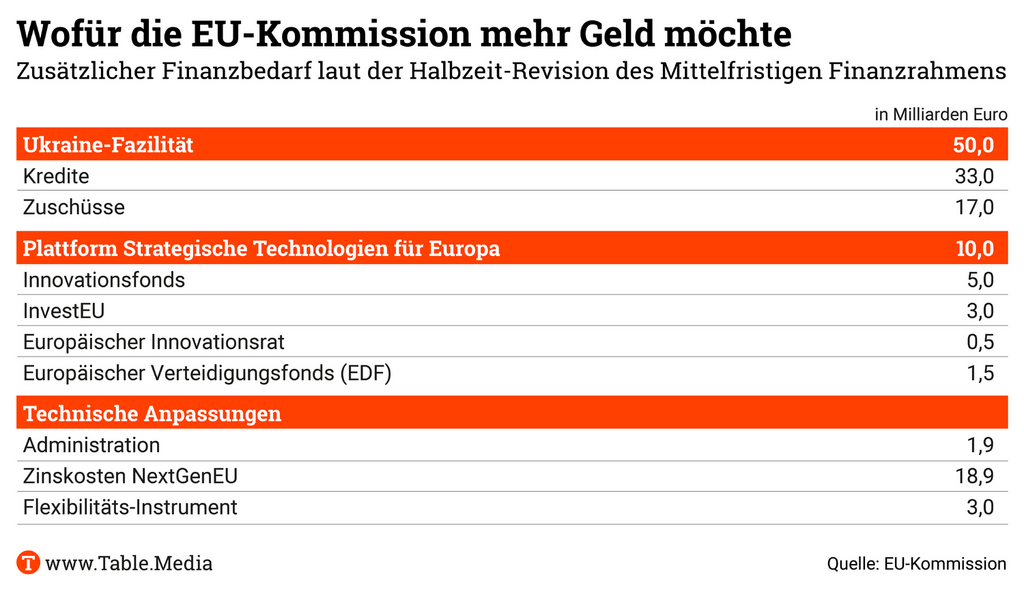

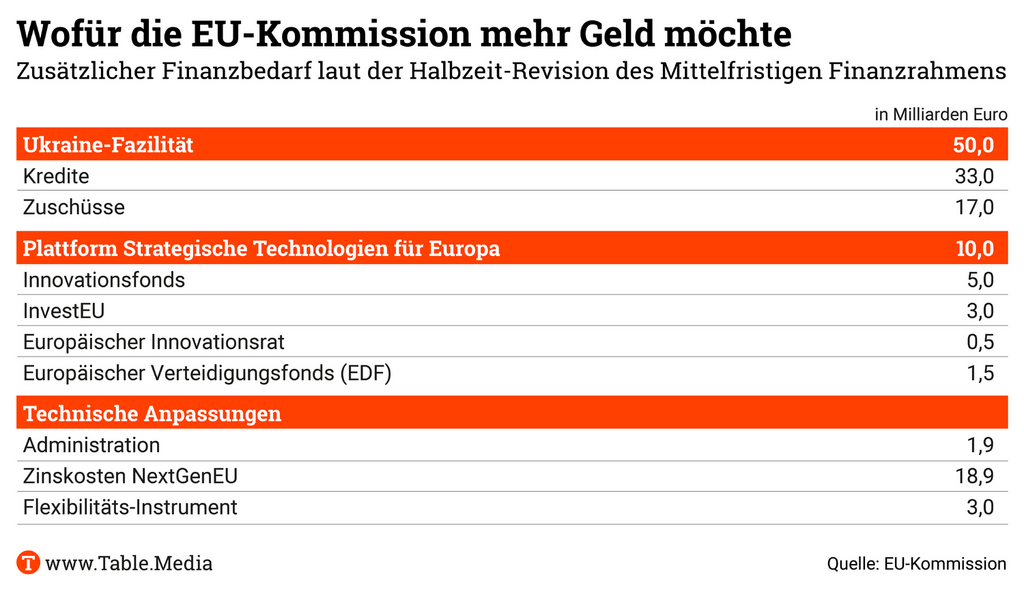

“Wir leben in einer völlig anderen Welt als 2020, als der MFR verhandelt wurde”, sagte Ursula von der Leyen. Gemessen daran beschränke sich die von der Kommission vorgeschlagene Aufstockung des mehrjährigen EU-Finanzrahmens “auf das absolute Muss”.

Etliche Mitgliedstaaten sehen das anders. 66 Milliarden Euro sollen sie zuschießen bis zum Ende des Haushaltsperiode 2027. Hinzu kommen bis zu 33 Milliarden an Krediten für die Ukraine. Diese Summen werde der Rat kaum mittragen, heißt es in Berlin. Schließlich sitzt selbst im Bundeshaushalt das Geld nicht mehr so locker wie in den vergangenen Jahren.

Budgetkommissar Johannes Hahn hält dagegen: Ohne die zusätzlichen Mittel könne die EU die zusätzlichen Aufgaben nicht erfüllen, die die Mitgliedstaaten ihr übertragen hätten, argumentierte der Österreicher. “Wir haben bereits jeden einzelnen Euro in unserem Budget mobilisiert”, sagte eine hochrangige EU-Beamtin.

Auf Sparsamkeit achtende Staaten wie Deutschland oder die Niederlande lehnen die Wünsche aus Brüssel aber nicht pauschal ab. Sie unterscheiden vielmehr zwischen den unterschiedlichen Verwendungszwecken:

Bei den Ukraine-Hilfen zeigen sich die meisten Staaten gesprächsbereit. “Es gibt ein starkes politisches Commitment, dem Land zu helfen”, sagte ein EU-Diplomat. Die gestiegenen Zinskosten könnten hingegen durch Umwidmung von Mitteln innerhalb des bestehenden Rahmens aufgefangen werden.

Die nun anstehenden Verhandlungen werden schwierig. Die Staats- und Regierungschefs werden beim EU-Gipfel kommende Woche erstmals die Vorschläge diskutieren. Die Zeit drängt: Das Europaparlament will die nun vorgeschlagene Revision des MFR verknüpfen mit den Verhandlungen über das Budget für das Jahr 2024. Für die jährliche Haushaltsplanung setzt das EU-Recht aber klare Fristen: Bis zum 13. November muss eine Einigung her, notfalls gibt es noch eine Verlängerung um drei Wochen.

Im Europaparlament stößt der gewünschte Nachschlag wenig überraschend auf mehr Zustimmung. Die Forderung nach zusätzlichen 15 Milliarden für die Bewältigung der Migration sei richtig, sagte der Berichterstatter der EVP-Fraktion, Jan Olbrycht. Löblich sei auch, dass die Kommission die steigenden Zinsen aus den Obergrenzen des MFR herausnehmen wolle: So könne man verhindern, dass dies zulasten von EU-Programmen wie Erasmus+ gehe.

Der Chef der SPD-Abgeordneten im Parlament, Jens Geier, sagte, die Vorschläge gingen in die richtige Richtung. “Vor dem Hintergrund eines unterfinanzierten EU-Haushalts und stark beanspruchter nationaler Haushalte war kein ambitionierter Vorschlag zu erwarten.”

Geier hält auch den Ansatz der neuen Plattform für strategische Technologien für sinnvoll, die laut von der Leyen später zu einem “voll ausgestalteten Souveränitätsfonds ausgebaut” werden soll. Der neue Topf soll ein Teil der Antwort auf den Inflation Reduction Act der USA sein. Mangels finanziellen Spielraums setzt die Kommission aber darauf, bereits vorhandene Töpfe wie den Innovationsfonds, InvestEU und Kohäsionsfonds zusammenzuschalten.

Der Ansatz: Wer als Investor die Förderkriterien eines der Töpfe erfüllt, soll Mittel aus den anderen erhalten können – indem er ein “Souveränitätssiegel” erhält. Dadurch können mehr Projektentwickler von der Förderung für saubere Technologien durch den Innovationsfonds profitieren. Dieser ist mehrfach überzeichnet, während in den Kohäsionsfonds viele Mittel nicht abgerufen werden. Mithilfe der privaten Investoren wolle man so 160 Milliarden Euro mobilisieren, sagte von der Leyen.

Die Hilfe für die Ukraine ist auf vier Jahre ausgelegt und damit bis zum Ende des aktuellen Finanzrahmens. Das Geld soll in Form von Krediten und nicht rückzahlbaren Garantien und Zuschüssen gezahlt werden und Kiew eine sichere und vorhersehbare Finanzierung sichern.

Die Details sollen jährlich auf der Grundlage der ukrainischen Bedürfnisse festgelegt werden. Für die Umsetzung schlägt von der Leyen die Schaffung eines neuen Budgetinstruments namens “Ukraine Facility” vor. Die rückzahlbaren Hilfen will die EU durch neue Kredite an den Finanzmärkten finanzieren. Für die nicht rückzahlbaren Zuschüsse soll im MFR ein neuer Budgettitel geschaffen werden, die “Ukraine Reserve”.

In der Praxis bedeutet das, dass die EU ihr Budget für die Ukraine überziehen und zusätzliche neue Schulden aufnehmen will. Es ist das erste Mal, dass die Kommission einen Mehrjahresplan zur Unterstützung eines Landes aufstellt, das nicht Mitglied ist. Die Auszahlung der Gelder soll an Reformen gebunden werden. Von der Leyen verspricht zudem eine unabhängige Kontrolle, für die ein eigenes Audit Board eingerichtet werden soll.

Auf wenig Gegenliebe im Rat stoßen bislang die Vorschläge der Kommission für neue Einnahmequellen für die EU. Die Verhandlungen über 2021 vorgeschlagene Eigenmittelpaket stecken fest, Diplomaten bezweifeln, dass es überhaupt noch kommt. Denn viele Regierungen sträuben sich dagegen, der EU größere finanzielle Unabhängigkeit zu gewähren. Dabei sollen die Eigenmittel vor allem dazu dienen, die für Next Generation EU aufgenommenen Schulden zurückzuzahlen. Eine Aufgabe, die die Mitgliedstaaten ansonsten durch Überweisungen aus den nationalen Haushalten leisten müssten.

Die Kommission nimmt nun einen neuen Anlauf, mit einem etwas angepassten Paket. Hahns Vorschlag sieht etwa eine Art virtuelle Unternehmensbesteuerung vor: Die Finanzminister sollen 0,5 Prozent der statistisch erfassten Unternehmensgewinne abtreten, bis ein neuer Rahmen für die Unternehmensbesteuerung (BEFIT) verabschiedet ist. Der Industrieverband Business Europe warnte sogleich, dies dürfe nicht zulasten der Firmen gehen. Mit Eric Bonse

Die von den EU-Parlamentariern mit Spannung erwartete allgemeine Ausrichtung zum Gesetz zur Wiederherstellung der Natur ist am Dienstag vom Umweltrat angenommen worden. Das Ja-Votum zum NRL, wie das Nature Restoration Law in Brüsseler Kreisen genannt wird, war zuvor unklar. Mit drei “ablehnenden” Ländern (Niederlande, Polen und Österreich) und fünf “zurückhaltenden” Ländern (Finnland, Italien, Malta, Dänemark und Belgien), wie es aus dem Umfeld des französischen Umweltministers Christophe Béchu hieß, war der EU-Rat anfangs “ziemlich gespalten”. Am Ende stimmten Polen, Italien, Finnland und Schweden gegen den Text. Österreich und Belgien enthielten sich der Stimme, die Niederlande beantragten eine Verschiebung der Annahme des Textes.

Angesichts dieser Spaltung war in der vergangenen Woche nicht einmal klar, ob die Abstimmung über die Verordnung überhaupt auf die Tagesordnung der Umweltminister kommen würde. Die schwedische EU-Ratspräsidentschaft hatte Anfang letzter Woche “angedeutet”, dass sie den Text von der Tagesordnung des gestrigen Treffens streichen könnte, heißt es aus der Umgebung des französischen Ministers. Als Reaktion darauf schrieben Béchu und seine Amtskolleginnen aus Deutschland (Steffi Lemke), Spanien (Teresa Ribera) und Luxemburg (Joëlle Welfring) am 13. Juni an die schwedische Ministerin für Klima und Umwelt, Romina Pourmokhtari, um ihre “Besorgnis” zum Ausdruck zu bringen. Die vier Minister hoben insbesondere das Signal hervor, das die Annahme der allgemeinen Ausrichtung an das in dieser Frage weitgehend gespaltene Europäische Parlament, insbesondere an die EVP, senden könnte.

Bevor der Gesetzesvorschlag zur Wiederherstellung der Natur angenommen werden kann, muss er noch viele Hürden überwinden: die Abstimmung im Umweltausschuss, die im Plenum und dann die Trilogphase, die bestenfalls unter der spanischen Ratspräsidentschaft beginnen würde und im ersten Quartal 2024 abgeschlossen sein müsste, damit der Text noch vor den Europawahlen am 9. Juni 2024 verkündet werden kann.

Allerdings: Dass der Rat trotz der Spannungen zu einer gemeinsamen Position gefunden hat, ist, gibt dem Franzosen Pascal Canfin (Renew), dem Vorsitzenden des parlamentarischen Umweltausschusses (ENVI), die Gelegenheit, den Text noch einmal vor der Einbringung ins Parlament Mitte Juli zu überarbeiten. “Ich kann Kompromisselemente aus dem Text der allgemeinen Ausrichtung in den Text einbauen, den ich dem Plenum vorlegen werde”, erklärte Canfin Table Media. “Dieser neue Text wird nicht derselbe sein wie der, über den am 15. Juni abgestimmt wurde”, fügte er hinzu.

Die EVP bleibt dennoch weiterhin bei ihrem “Nein” zum jetzigen Text zur Wiederherstellung der Natur. “Wir werden als Christdemokraten gemeinsam mit großen Teilen der Liberalen unseren Widerstand fortsetzen”, sagte Christine Schneider (CDU), Berichterstatterin der EVP-Fraktion für das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur. Sie zeigt sich zuversichtlich, dass sie “spätestens” im Plenum des Europäischen Parlaments “eine Mehrheit” haben werden, um den Vorschlag abzulehnen.

“Unsere großen Bedenken sind keinesfalls ausgeräumt”, fügte sie hinzu. Daher fordert sie die Kommission auf, einen neuen Text vorzulegen. Die jetzige Version biete “viel zu viel” Interpretationsspielraum, gefährde die Ernährungssicherheit und -bezahlbarkeit und schüre deswegen “verständlicherweise große Ängste”. Die EVP fordert schon seit Monaten ein Einlenken der Kommission. Im Interview mit Table.Media machte der Vize-Präsident der EU-Kommission, Frans Timmermans, aber klar, dass die Kommission keinen neuen Vorschlag vorlegen werde.

Der EVP war es nicht gelungen, den Text im ENVI-Ausschuss am 15. Juni abzulehnen. Sie konnte aber die wichtigsten Kompromissänderungsanträge, die von den anderen Fraktionen ausgehandelt worden waren, abschmettern. Daher ist die Annahme im Ausschuss am 27. Juni und im Plenum in der Woche vom 10. Juli ungewiss.

Die politischen Spannungen um das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur kommen nur sechs Monate nach der Verabschiedung des Kunming-Montreal Global Framework for Biodiversity, in dem sich die EU und ihre Mitgliedstaaten dazu verpflichtet haben, bis zum Ende des Jahrzehnts 30 Prozent der geschädigten Ökosysteme wiederherzustellen.

Die EU-Kommission hat ihre Vision zur Risikominderung in ökonomischen Fragen vorgelegt. Mit der Strategie für wirtschaftliche Sicherheit will Brüssel die eigene Produktion und die eigenen Lieferketten stärken – und verhindern, dass zukunftsrelevante Technologie an autoritäre Drittstaaten fließt, allen voran an China oder Russland. Die am Dienstag in Brüssel vorgestellte Strategie soll das von Kommissionschefin Ursula von der Leyen angekündigte De-Risking in einen konkreten, gemeinsamen EU-Ansatz bündeln. Die EU vereint darin erstmals die Themen Sicherheit und Handel in einer Strategie.

Die EU-Kommission ist darauf aus, die nationalen Ansätze effektiver zu koordinieren. Das Problem: Ein großer Teil der in der Strategie genannten Punkte betreffen Kompetenzen der Mitgliedsstaaten. EU-Politiker und Interessenverbände mahnen zudem bereits zu Vorsicht bei der Umsetzung einiger Ideen. Vor allem eine mögliche Kontrolle europäischer Investitionen im Ausland – auf Englisch das “outbound investment screening” – wird wohl noch viel Gesprächsstoff liefern. Bis Ende des Jahres soll dazu ein konkreter Vorschlag vorliegen.

Die Strategie der EU-Kommission soll betont offen bleiben für weitere Gestaltung. Gemeinsam mit den Mitgliedsstaaten und dem Europaparlament wolle man “gemeinsame Antworten” auf mögliche Lücken “im wirtschaftlichen Sicherheitsarsenal der EU” entwickeln, heißt es in dem Text. Die Kommission hat Risiken für die übergreifende wirtschaftliche Sicherheit der EU ausgemacht, und zwar in folgenden Bereichen:

Der Ansatz für eine Antwort auf diese Risiken basiert auf drei Säulen: Förderung, Schutz, Partnerschaft – in der englischen Version mit der Alliteration “promoting, protecting, partnering” zusammengefasst. Konkrete Neuankündigungen finden sich im Kapitel mit der Überschrift “Schutz”.

Das Papier nennt China mit keinem Wort direkt. Von der Leyen sowie ihre zuständigen EU-Kommissare betonten am Dienstag mehrfach, es handele sich um eine länderunabhängige Strategie – aber mit “geopolitischem Filter”, wie Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager sagte. Würde dieser Filter derzeit angewandt, kämen als Zielländer in der Tat nur China und Russland raus, betonte die Dänin, die damit als einzige der drei Kommissare die Länder klar benannte: “China stellt besondere Sorgen hinsichtlich der Technologiesicherheit und des Techverlusts dar.” Die Strategie sei jedoch langfristig angedacht, sagte Vestager. In der Zukunft würde der Filter dann vielleicht ganz andere Staaten in den Fokus rücken.

EU-Außenchef Josep Borrell stieß verbal in ein ganz anderes Horn. Er bekräftigte mehrfach, dass China keinesfalls Zielland der Strategie sei. “Wir wollen weder die Entwicklung, noch den Wohlstand anderer Länder einschränken”, sagt der Spanier. Mit einer Bemerkung zur China-Grundsatzrede der EU-Kommissionschefin von Ende März machte sich Borrell bei von der Leyen eher nicht beliebt: “Es war ein sehr interessanter, inhaltsreicher Vortrag, der sehr geschätzt wurde”, sagte Borrell. “Aber er legt nicht die Position der Europäischen Union fest.”

Eine heftige Debatte über die Strategie scheint also schon programmiert. Auch aus dem Europaparlament wurde Vorsicht angemahnt: “Ein Zuviel an Maßnahmen darf nicht in Abschottung enden. Sonst schaden wir unserer Wirtschaft mehr, als dass wir sie unterstützen und schützen”, erklärte Daniel Caspary, Vorsitzender der CDU/CSU-Gruppe und Mitglied im Ausschuss für internationalen Handel im EU-Parlament.

Der Vorsitzende des Handelsausschusses, Bernd Lange (SPD), warnte davor, mit der europäischen Strategie “bedingungslos dem US-Ansatz” zu folgen. “Ich glaube nicht daran, ausländische Investitionen als politische Waffe einzusetzen. Kein Unternehmen ist gezwungen, irgendwo zu investieren, schon gar nicht dort, wo das Risiko eines Technologietransfers besteht”, schrieb Lange auf Twitter mit Blick auf ein mögliches Screening von Investitionen im Ausland.

“Die Pläne der EU-Kommission zur Wirtschaftssicherheit in Europa dürfen nicht in Richtung eines staatlich gelenkten Außenhandels ausufern“, sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier. Unternehmen bräuchten Unterstützung durch verlässliche Handelsregeln und ein bürokratiearmes Regulierungsumfeld, um Absatz- und Bezugsquellen besser zu diversifizieren zu können, betonte Treier.

Die Strategie für wirtschaftliche Sicherheit soll beim EU-Gipfel in der kommenden Woche mit den Staats- und Regierungschefs erörtert werden.

Die deutsche Bundesregierung hat bei den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen in Berlin vor allem Gemeinsamkeiten betont. Bundeskanzler Olaf Scholz beschwor in einem Pressestatement mit Ministerpräsident Li Qiang den gemeinsamen Kampf gegen den Klimawandel, Umweltministerin Steffi Lemke unterzeichnete mit ihrem Amtskollegen Huang Runqiu eine Erklärung gegen das Artensterben, Robert Habeck betonte die Bedeutung der Wirtschaftspartnerschaft.

Heikle Themen wurden von deutscher Seite umschifft. Scholz erklärte zwar, kein Land dürfe “andere Länder als seinen Hinterhof betrachten” und “mit Gewalt versuchen, Grenzen zu verschieben”. Doch dabei bezog er sich auf Russland; Chinas Drohungen gegen Taiwan erwähnte Scholz weder beim Pressestatement – bei dem keine Fragen von Journalisten zugelassen waren – noch in seiner Rede beim anschließenden deutsch-chinesischen Wirtschaftsforum. Auch das Thema Menschenrechte kam nur kurz und ohne spezifischen Bezug etwa zu den Uiguren zur Rede.

Weniger zurückhaltend zeigte sich dagegen Li Qiang. Er kritisierte die neue deutsche Strategie des “De-Risking”, also der Risikominimierung im Handel mit China mit dem Hinweis, er habe viele Dienstwagen von Audi und VW gefahren und das nie als Risiko empfunden – und er hoffe, dass auch seine deutschen Freunde China nicht als Risiko sähen. Scholz wiederum betonte, dass er keine Abkopplung von der chinesischen Wirtschaft plane.

Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern hatten sich zuletzt abgekühlt. China droht Taiwan immer massiver, der chinesische Handel mit Russland hat nach dem Angriff auf die Ukraine stark zugenommen, und der Verfassungsschutz warnte just am Dienstag vor der wachsenden Gefahr durch chinesische Industriespionage. Im China.Table lesen Sie ausführliche Analysen zu den Regierungskonsultationen und zum Wirtschaftsforum. mkr

Die Menschenrechtsorganisation European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) hat Beschwerden gegen VW, Mercedes-Benz und BMW beim Bundesamt für Ausfuhr und Wirtschaftskontrolle (BAFA) eingelegt. Konkret geht es dabei um mögliche Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten in der chinesischen Region Xinjiang. Dem digitalen Medienhaus Table.Media und Report Mainz liegen die drei Beschwerden exklusiv vor.

Das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) sieht für Betroffene oder stellvertretend für Organisationen explizit die Möglichkeit von Beschwerden beim BAFA als zuständiger Behörde vor, um auf mögliche Verstöße aufmerksam zu machen. Diese Möglichkeit nutzt nun das European Center for Constitutional and Human Rights.

Die Menschenrechtler des ECCHR wollen für Zuliefererbetriebe der drei Konzerne detailliert aufzeigen, inwieweit diese von Zwangsarbeit in der Uiguren-Provinz profitieren könnten. Sie könne “nicht erkennen, dass die Unternehmen dieses Risiko ausreichend ernst nehmen”, sagt die Juristin Miriam Saage-Maaß, Legal Director beim ECCHR.

Zentrales Argument der Beschwerden: Die Maßnahmen, die die Unternehmen in ihren öffentlichen Unterlagen zur menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht beschrieben, seien “nicht angemessen, um die bekannten Risiken uigurischer Zwangsarbeit in ihren Lieferketten zu erkennen, zu verhindern und zu minimieren“, heißt es beim ECCHR. Die Unternehmen verließen sich “nur auf Überprüfungen vor Ort und vertragliche Zusicherungen, um die Einhaltung der Menschenrechte in ihren Lieferketten zu überprüfen”.

Alle drei Konzerne teilten auf Anfrage mit, sie hätten bisher keine Kenntnis der Beschwerden, weshalb sie sich inhaltlich nicht äußern könnten. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle wollte die Beschwerden bislang nicht kommentieren. cd

Die Sozialdemokraten im EU-Parlament wollen die Förderung von Technologien zur Dekarbonisierung neu ausrichten. Einerseits will Schattenberichterstatterin Tsvetelina Penkova (S&D) die Unterscheidung zwischen strategischen und sonstigen Netto-Null-Technologien aufheben. Anderseits wollen die Sozialdemokraten jene Technologien vorrangig behandeln, “bei denen die EU einen klaren Wettbewerbsvorteil hat und die gesamte Wertschöpfungskette unabhängig unterstützen könnte”. So steht es im Änderungsantrag von S&D, den Contexte erhalten hat. In der Nacht von Montag auf Dienstag gingen die letzten Amendments bei Berichterstatter Christian Ehler (CDU) ein, der mit seinem Berichtsentwurf ebenfalls für einen breiteren Ansatz sorgen möchte.

Aktuell strebt der Kommissionsvorschlag nur für strategische Netto-Null-Technologien einen Zielwert für Produktionskapazitäten in der EU an. Nur sie sollen die weitreichendsten Erleichterungen genießen.

Auch die Liberalen wollen die Unterscheidung aufheben. Renew-Berichterstatter Christophe Grudler hat außerdem eine erweiterte und detailliertere Liste von Netto-Null-Technologien vorgelegt. Die Anträge des Grünen Damien Carême zielen dagegen darauf ab, die zweite Kategorie der nicht-strategischen Netto-Null-Technologien abzuschaffen. Darunter hatte die Kommission unter anderem neue Kernkraft-Technologien aufgeführt.

Ergänzungen wollen die Fraktionen auch beim CO₂-Speicherziel erreichen. Bis 2030 will die Kommission Kapazitäten für die unterirdische Speicherung von mindestens 50 Millionen Tonnen jährlich schaffen. Den Sozialdemokraten zufolge sollte die Kommission schon Anfang 2026 jährliche Speicherziele ab 2040 vorschlagen. Die Grünen wollen dagegen sicherstellen, dass kein importiertes Kohlendioxid aus Drittstaaten gebunkert wird und es sich um “unvermeidbare CO₂-Emissionen” handelt. ber

Mit ihren Plänen, Rohstoffe künftig selbst als “strategisch” und “kritisch” einstufen zu können, verstößt die EU-Kommission gegen geltendes EU-Recht. Das ist das Ergebnis einer Studie des Centrums für Europäische Politik (cep). Aus dieser Festlegung, die im Kommissionsentwurf für den Critical Raw Materials Act vorgesehen ist, würden sich für Kommission, Mitgliedstaaten und Unternehmen weitreichende Rechte und Pflichten ergeben, erklärt cep-Jurist Götz Reichert. “Folglich handelt es sich um eine ,wesentliche’ Frage, die Rat und Parlament im Gesetzgebungsverfahrens entscheiden müssen – und nicht an die Kommission delegieren dürfen.”

Auch mit den geplanten Informationspflichten schieße die Kommission beim Risikomanagement über das Ziel hinaus, erklärt André Wolf, cep-Experte für Neue Technologien. Verpflichtendes Risikoreporting für “große Industrieunternehmen” stelle einen unangemessenen Eingriff in das Risikomanagement privater Unternehmen dar. “Statt Kontrolle wären mehr Positivanreize für Unternehmen sinnvoll. Auf dem Weg zu einer zukunftssicheren Rohstoffstrategie droht sich die EU im regulatorischen Klein-Klein zu verheddern.”

Als positiv bewertet die Studie, dass die Kommission über die heimische Rohstoffförderung und -raffinade hinaus auch strategische Partnerschaften und Rohstoffrecycling in den Blick nehme. Die vorgeschlagene Priorisierung “strategischer Projekte” sei angesichts finanzieller und administrativer Restriktionen ein geeignetes Mittel, um den Fokus auf für Zukunftstechnologien besonders essenzielle Rohstoffe zu setzen. Als Maßstab diene das ökonomisch vernünftige Prinzip der Diversifizierung von Beschaffungswegen. leo

Was bringt die Zukunft? Das ist die zentrale Frage, die Christian Ehler antreibt. Ob es um den Klimaschutz, die Digitalisierung oder das Potenzial der Kreativbranche für die Demokratie geht: Der Europapolitiker will mit seinen Entscheidungen nicht nur auf aktuelle Entwicklungen reagieren, sondern strategisch wichtige Weichen für die Zukunft stellen.

Auch deshalb interessiert ihn neben der Volkswirtschaftslehre, in der er promoviert hat, vor allem die Forschungspolitik, deren Konsequenzen sich häufig erst zwanzig Jahre später zeigen. 2021 bekam der CDU-Politiker für sein Engagement in diesem Bereich das Bundesverdienstkreuz überreicht. Heute ist er unter anderem Koordinator seiner Fraktion im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie sowie industriepolitischer Sprecher.

Jüngst konnte sich Ehler die Berichterstatter-Rolle für den Net-Zero Industry Act sichern – eines der zukunftsweisendsten Dossiers, die gerade in Brüssel verhandelt werden. Mit seinem Berichtsentwurf will Ehler erreichen, dass die Industrie weiter in Europa investiert und Arbeitsplätze schafft – alles unter dem Vorzeichen der Nachhaltigkeit.

Im Europaparlament sitzt Ehler seit 2004. Aktuell fürchtet er, dass Kommission und Mitgliedsstaaten der strategische Blick fehlt. Mit der Folge, dass die europäische Wettbewerbsfähigkeit durch Regulierungen, durch den Green Deal oder speziell bei der Digitalisierung stark leiden könnte. “Ich habe manchmal das Gefühl, Europa wirft Gesetzgebungen in einen reißenden Fluss und hofft, dass sich die Fahrtrichtung schon verändern wird”, sagt der 59-Jährige. Die CDU nehme den Klimawandel zum Beispiel ernst. “Dennoch sollten wir uns beim Umbau unserer Volkswirtschaften jetzt auf die CO₂-Reduzierung fokussieren, anstatt alle wichtigen Fragen der globalen Ungerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt gleichzeitig anzugehen.”

Seine Herangehensweise beschreibt Christian Ehler, der früher auch als Journalist tätig war, als ungewöhnlich – ebenso wie seine Sozialisierung und seine Hobbys: Als Kind berühmter Schriftsteller habe er gelernt, Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. So sei er zwar ein überzeugter Vertreter der sozialen Marktwirtschaft und mit dem typischen ideologischen Rüstzeug eines CDU-Mitglieds ausgestattet. Dennoch habe er aber zum Beispiel sehr große Sympathien für gewerkschaftlich organisierte Arbeitnehmer. “Während der großen Finanzkrisen zu Beginn des Jahrtausends wollte ich nicht nur die Finanzmarktaufsicht stärken, sondern auch überlegen, wie Menschen mit einem durchschnittlichen Verdienst sich in Zukunft für das Alter absichern und zu Eigentum kommen können”, erklärt der gebürtige Bayer, der in Brandenburg, Straßburg und Brüssel lebt.

Auch die Genderdebatte hält er für wichtig, schon allein, weil die dramatische Unterrepräsentation von Frauen in Aufsichtsräten und Vorstandsposten geradezu absurd sei. Von diesem differenzierten Blick auf wichtige Themen profitiere er bis heute, auch wenn er einen eher bürgerlichen Weg beschritten habe, zunächst als Unternehmer und dann als CDU- bzw. EVP-Politiker.

In seiner Freizeit sammelt der dreifache Familienvater leidenschaftlich gerne Kunstobjekte – und alte Autos. Seine Kinder fänden das zwar peinlich, gibt er zu. Für ihn selbst sei das aber ein Weg, in die Schönheit der Vergangenheit zu blicken – und zwar nicht ohne Melancholie. Von Janna Degener-Storr

es kommt Bewegung in die Nachfolgedebatte um Werner Hoyer, den scheidenden Präsidenten der Europäischen Investitionsbank (EIB). Die dänische Regierung hat nach Informationen von Table.Media die EU-Kommissarin Margrethe Vestager ins Rennen für den Topposten an der Spitze der EU-Hausbank geschickt. Vestager wurde bereits seit geraumer Zeit als potenzielle Nachfolgerin Hoyers gehandelt. Hoyer verlässt die Bank zum Jahresende nach zwölf Jahren Amtszeit.

Offen ist, ob Vestager ihren aktuellen Posten als Vizepräsidentin und Kommissarin für Wettbewerb räumen muss. Die Präsidentin der Brüsseler Behörde, Ursula von der Leyen, hat dies angeblich als Bedingung für die Bewerbung bei der EIB vorgegeben. Zudem wird erwartet, dass auch die spanische Regierung eine Kandidatin für den Topjob in Luxemburg vorbringen wird. Allerdings werde Madrid die Kandidatur erst nach der Wahl am 23. Juli verkünden. Den Informationen zufolge soll dies die aktuelle spanische Finanzministerin Nadia Calviño sein. Sie soll die Unterstützung von Bundesfinanzminister Christian Lindner haben.

Bislang hatten lediglich Italien und Polen den Finger gehoben. Rom hat den früheren Wirtschaftsminister Daniele Franco ins Rennen geschickt, Warschau die aktuelle EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska. Der Italiener Franco verfügt zwar über einen tadellosen Lebenslauf, der ihn absolut für den Job an der Spitze der EU-Hausbank qualifiziert, dürfte aber aufgrund seines Alters mit 70 Jahren kein ernsthafter Kandidat sein. Bei der Polin Czerwinska glaubt niemand, dass die EU-Staaten der aktuellen PiS-Regierung in Warschau einen EU-Topjob anbieten. Franco und Czerwińska gelten daher als Statthalter ihrer Staaten für spätere hochrangige EU-Posten.

Die Hoyer-Nachfolge soll bis Jahresende stehen und nicht in das Personalkarussell nach der Europa-Wahl eingebunden werden. Das hat Belgiens Finanzminister Vincent Van Peteghem, aktuell Vorsitzender des EIB-Verwaltungsrats, der Bank intern vermittelt. Damit haben die Mitgliedstaaten bis maximal Oktober Zeit, um eine fristgerechte Nachfolge für den langjährigen deutschen EIB-Präsidenten zu finden, da interne Abläufe der Bank, etwa eine Überprüfung der Kandidaten durch das bankeigene Ethikkomitee, berücksichtigt werden müssen.

“Wir leben in einer völlig anderen Welt als 2020, als der MFR verhandelt wurde”, sagte Ursula von der Leyen. Gemessen daran beschränke sich die von der Kommission vorgeschlagene Aufstockung des mehrjährigen EU-Finanzrahmens “auf das absolute Muss”.

Etliche Mitgliedstaaten sehen das anders. 66 Milliarden Euro sollen sie zuschießen bis zum Ende des Haushaltsperiode 2027. Hinzu kommen bis zu 33 Milliarden an Krediten für die Ukraine. Diese Summen werde der Rat kaum mittragen, heißt es in Berlin. Schließlich sitzt selbst im Bundeshaushalt das Geld nicht mehr so locker wie in den vergangenen Jahren.

Budgetkommissar Johannes Hahn hält dagegen: Ohne die zusätzlichen Mittel könne die EU die zusätzlichen Aufgaben nicht erfüllen, die die Mitgliedstaaten ihr übertragen hätten, argumentierte der Österreicher. “Wir haben bereits jeden einzelnen Euro in unserem Budget mobilisiert”, sagte eine hochrangige EU-Beamtin.

Auf Sparsamkeit achtende Staaten wie Deutschland oder die Niederlande lehnen die Wünsche aus Brüssel aber nicht pauschal ab. Sie unterscheiden vielmehr zwischen den unterschiedlichen Verwendungszwecken:

Bei den Ukraine-Hilfen zeigen sich die meisten Staaten gesprächsbereit. “Es gibt ein starkes politisches Commitment, dem Land zu helfen”, sagte ein EU-Diplomat. Die gestiegenen Zinskosten könnten hingegen durch Umwidmung von Mitteln innerhalb des bestehenden Rahmens aufgefangen werden.

Die nun anstehenden Verhandlungen werden schwierig. Die Staats- und Regierungschefs werden beim EU-Gipfel kommende Woche erstmals die Vorschläge diskutieren. Die Zeit drängt: Das Europaparlament will die nun vorgeschlagene Revision des MFR verknüpfen mit den Verhandlungen über das Budget für das Jahr 2024. Für die jährliche Haushaltsplanung setzt das EU-Recht aber klare Fristen: Bis zum 13. November muss eine Einigung her, notfalls gibt es noch eine Verlängerung um drei Wochen.

Im Europaparlament stößt der gewünschte Nachschlag wenig überraschend auf mehr Zustimmung. Die Forderung nach zusätzlichen 15 Milliarden für die Bewältigung der Migration sei richtig, sagte der Berichterstatter der EVP-Fraktion, Jan Olbrycht. Löblich sei auch, dass die Kommission die steigenden Zinsen aus den Obergrenzen des MFR herausnehmen wolle: So könne man verhindern, dass dies zulasten von EU-Programmen wie Erasmus+ gehe.

Der Chef der SPD-Abgeordneten im Parlament, Jens Geier, sagte, die Vorschläge gingen in die richtige Richtung. “Vor dem Hintergrund eines unterfinanzierten EU-Haushalts und stark beanspruchter nationaler Haushalte war kein ambitionierter Vorschlag zu erwarten.”

Geier hält auch den Ansatz der neuen Plattform für strategische Technologien für sinnvoll, die laut von der Leyen später zu einem “voll ausgestalteten Souveränitätsfonds ausgebaut” werden soll. Der neue Topf soll ein Teil der Antwort auf den Inflation Reduction Act der USA sein. Mangels finanziellen Spielraums setzt die Kommission aber darauf, bereits vorhandene Töpfe wie den Innovationsfonds, InvestEU und Kohäsionsfonds zusammenzuschalten.

Der Ansatz: Wer als Investor die Förderkriterien eines der Töpfe erfüllt, soll Mittel aus den anderen erhalten können – indem er ein “Souveränitätssiegel” erhält. Dadurch können mehr Projektentwickler von der Förderung für saubere Technologien durch den Innovationsfonds profitieren. Dieser ist mehrfach überzeichnet, während in den Kohäsionsfonds viele Mittel nicht abgerufen werden. Mithilfe der privaten Investoren wolle man so 160 Milliarden Euro mobilisieren, sagte von der Leyen.

Die Hilfe für die Ukraine ist auf vier Jahre ausgelegt und damit bis zum Ende des aktuellen Finanzrahmens. Das Geld soll in Form von Krediten und nicht rückzahlbaren Garantien und Zuschüssen gezahlt werden und Kiew eine sichere und vorhersehbare Finanzierung sichern.

Die Details sollen jährlich auf der Grundlage der ukrainischen Bedürfnisse festgelegt werden. Für die Umsetzung schlägt von der Leyen die Schaffung eines neuen Budgetinstruments namens “Ukraine Facility” vor. Die rückzahlbaren Hilfen will die EU durch neue Kredite an den Finanzmärkten finanzieren. Für die nicht rückzahlbaren Zuschüsse soll im MFR ein neuer Budgettitel geschaffen werden, die “Ukraine Reserve”.

In der Praxis bedeutet das, dass die EU ihr Budget für die Ukraine überziehen und zusätzliche neue Schulden aufnehmen will. Es ist das erste Mal, dass die Kommission einen Mehrjahresplan zur Unterstützung eines Landes aufstellt, das nicht Mitglied ist. Die Auszahlung der Gelder soll an Reformen gebunden werden. Von der Leyen verspricht zudem eine unabhängige Kontrolle, für die ein eigenes Audit Board eingerichtet werden soll.

Auf wenig Gegenliebe im Rat stoßen bislang die Vorschläge der Kommission für neue Einnahmequellen für die EU. Die Verhandlungen über 2021 vorgeschlagene Eigenmittelpaket stecken fest, Diplomaten bezweifeln, dass es überhaupt noch kommt. Denn viele Regierungen sträuben sich dagegen, der EU größere finanzielle Unabhängigkeit zu gewähren. Dabei sollen die Eigenmittel vor allem dazu dienen, die für Next Generation EU aufgenommenen Schulden zurückzuzahlen. Eine Aufgabe, die die Mitgliedstaaten ansonsten durch Überweisungen aus den nationalen Haushalten leisten müssten.

Die Kommission nimmt nun einen neuen Anlauf, mit einem etwas angepassten Paket. Hahns Vorschlag sieht etwa eine Art virtuelle Unternehmensbesteuerung vor: Die Finanzminister sollen 0,5 Prozent der statistisch erfassten Unternehmensgewinne abtreten, bis ein neuer Rahmen für die Unternehmensbesteuerung (BEFIT) verabschiedet ist. Der Industrieverband Business Europe warnte sogleich, dies dürfe nicht zulasten der Firmen gehen. Mit Eric Bonse

Die von den EU-Parlamentariern mit Spannung erwartete allgemeine Ausrichtung zum Gesetz zur Wiederherstellung der Natur ist am Dienstag vom Umweltrat angenommen worden. Das Ja-Votum zum NRL, wie das Nature Restoration Law in Brüsseler Kreisen genannt wird, war zuvor unklar. Mit drei “ablehnenden” Ländern (Niederlande, Polen und Österreich) und fünf “zurückhaltenden” Ländern (Finnland, Italien, Malta, Dänemark und Belgien), wie es aus dem Umfeld des französischen Umweltministers Christophe Béchu hieß, war der EU-Rat anfangs “ziemlich gespalten”. Am Ende stimmten Polen, Italien, Finnland und Schweden gegen den Text. Österreich und Belgien enthielten sich der Stimme, die Niederlande beantragten eine Verschiebung der Annahme des Textes.

Angesichts dieser Spaltung war in der vergangenen Woche nicht einmal klar, ob die Abstimmung über die Verordnung überhaupt auf die Tagesordnung der Umweltminister kommen würde. Die schwedische EU-Ratspräsidentschaft hatte Anfang letzter Woche “angedeutet”, dass sie den Text von der Tagesordnung des gestrigen Treffens streichen könnte, heißt es aus der Umgebung des französischen Ministers. Als Reaktion darauf schrieben Béchu und seine Amtskolleginnen aus Deutschland (Steffi Lemke), Spanien (Teresa Ribera) und Luxemburg (Joëlle Welfring) am 13. Juni an die schwedische Ministerin für Klima und Umwelt, Romina Pourmokhtari, um ihre “Besorgnis” zum Ausdruck zu bringen. Die vier Minister hoben insbesondere das Signal hervor, das die Annahme der allgemeinen Ausrichtung an das in dieser Frage weitgehend gespaltene Europäische Parlament, insbesondere an die EVP, senden könnte.

Bevor der Gesetzesvorschlag zur Wiederherstellung der Natur angenommen werden kann, muss er noch viele Hürden überwinden: die Abstimmung im Umweltausschuss, die im Plenum und dann die Trilogphase, die bestenfalls unter der spanischen Ratspräsidentschaft beginnen würde und im ersten Quartal 2024 abgeschlossen sein müsste, damit der Text noch vor den Europawahlen am 9. Juni 2024 verkündet werden kann.

Allerdings: Dass der Rat trotz der Spannungen zu einer gemeinsamen Position gefunden hat, ist, gibt dem Franzosen Pascal Canfin (Renew), dem Vorsitzenden des parlamentarischen Umweltausschusses (ENVI), die Gelegenheit, den Text noch einmal vor der Einbringung ins Parlament Mitte Juli zu überarbeiten. “Ich kann Kompromisselemente aus dem Text der allgemeinen Ausrichtung in den Text einbauen, den ich dem Plenum vorlegen werde”, erklärte Canfin Table Media. “Dieser neue Text wird nicht derselbe sein wie der, über den am 15. Juni abgestimmt wurde”, fügte er hinzu.

Die EVP bleibt dennoch weiterhin bei ihrem “Nein” zum jetzigen Text zur Wiederherstellung der Natur. “Wir werden als Christdemokraten gemeinsam mit großen Teilen der Liberalen unseren Widerstand fortsetzen”, sagte Christine Schneider (CDU), Berichterstatterin der EVP-Fraktion für das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur. Sie zeigt sich zuversichtlich, dass sie “spätestens” im Plenum des Europäischen Parlaments “eine Mehrheit” haben werden, um den Vorschlag abzulehnen.

“Unsere großen Bedenken sind keinesfalls ausgeräumt”, fügte sie hinzu. Daher fordert sie die Kommission auf, einen neuen Text vorzulegen. Die jetzige Version biete “viel zu viel” Interpretationsspielraum, gefährde die Ernährungssicherheit und -bezahlbarkeit und schüre deswegen “verständlicherweise große Ängste”. Die EVP fordert schon seit Monaten ein Einlenken der Kommission. Im Interview mit Table.Media machte der Vize-Präsident der EU-Kommission, Frans Timmermans, aber klar, dass die Kommission keinen neuen Vorschlag vorlegen werde.

Der EVP war es nicht gelungen, den Text im ENVI-Ausschuss am 15. Juni abzulehnen. Sie konnte aber die wichtigsten Kompromissänderungsanträge, die von den anderen Fraktionen ausgehandelt worden waren, abschmettern. Daher ist die Annahme im Ausschuss am 27. Juni und im Plenum in der Woche vom 10. Juli ungewiss.

Die politischen Spannungen um das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur kommen nur sechs Monate nach der Verabschiedung des Kunming-Montreal Global Framework for Biodiversity, in dem sich die EU und ihre Mitgliedstaaten dazu verpflichtet haben, bis zum Ende des Jahrzehnts 30 Prozent der geschädigten Ökosysteme wiederherzustellen.

Die EU-Kommission hat ihre Vision zur Risikominderung in ökonomischen Fragen vorgelegt. Mit der Strategie für wirtschaftliche Sicherheit will Brüssel die eigene Produktion und die eigenen Lieferketten stärken – und verhindern, dass zukunftsrelevante Technologie an autoritäre Drittstaaten fließt, allen voran an China oder Russland. Die am Dienstag in Brüssel vorgestellte Strategie soll das von Kommissionschefin Ursula von der Leyen angekündigte De-Risking in einen konkreten, gemeinsamen EU-Ansatz bündeln. Die EU vereint darin erstmals die Themen Sicherheit und Handel in einer Strategie.

Die EU-Kommission ist darauf aus, die nationalen Ansätze effektiver zu koordinieren. Das Problem: Ein großer Teil der in der Strategie genannten Punkte betreffen Kompetenzen der Mitgliedsstaaten. EU-Politiker und Interessenverbände mahnen zudem bereits zu Vorsicht bei der Umsetzung einiger Ideen. Vor allem eine mögliche Kontrolle europäischer Investitionen im Ausland – auf Englisch das “outbound investment screening” – wird wohl noch viel Gesprächsstoff liefern. Bis Ende des Jahres soll dazu ein konkreter Vorschlag vorliegen.

Die Strategie der EU-Kommission soll betont offen bleiben für weitere Gestaltung. Gemeinsam mit den Mitgliedsstaaten und dem Europaparlament wolle man “gemeinsame Antworten” auf mögliche Lücken “im wirtschaftlichen Sicherheitsarsenal der EU” entwickeln, heißt es in dem Text. Die Kommission hat Risiken für die übergreifende wirtschaftliche Sicherheit der EU ausgemacht, und zwar in folgenden Bereichen:

Der Ansatz für eine Antwort auf diese Risiken basiert auf drei Säulen: Förderung, Schutz, Partnerschaft – in der englischen Version mit der Alliteration “promoting, protecting, partnering” zusammengefasst. Konkrete Neuankündigungen finden sich im Kapitel mit der Überschrift “Schutz”.

Das Papier nennt China mit keinem Wort direkt. Von der Leyen sowie ihre zuständigen EU-Kommissare betonten am Dienstag mehrfach, es handele sich um eine länderunabhängige Strategie – aber mit “geopolitischem Filter”, wie Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager sagte. Würde dieser Filter derzeit angewandt, kämen als Zielländer in der Tat nur China und Russland raus, betonte die Dänin, die damit als einzige der drei Kommissare die Länder klar benannte: “China stellt besondere Sorgen hinsichtlich der Technologiesicherheit und des Techverlusts dar.” Die Strategie sei jedoch langfristig angedacht, sagte Vestager. In der Zukunft würde der Filter dann vielleicht ganz andere Staaten in den Fokus rücken.

EU-Außenchef Josep Borrell stieß verbal in ein ganz anderes Horn. Er bekräftigte mehrfach, dass China keinesfalls Zielland der Strategie sei. “Wir wollen weder die Entwicklung, noch den Wohlstand anderer Länder einschränken”, sagt der Spanier. Mit einer Bemerkung zur China-Grundsatzrede der EU-Kommissionschefin von Ende März machte sich Borrell bei von der Leyen eher nicht beliebt: “Es war ein sehr interessanter, inhaltsreicher Vortrag, der sehr geschätzt wurde”, sagte Borrell. “Aber er legt nicht die Position der Europäischen Union fest.”

Eine heftige Debatte über die Strategie scheint also schon programmiert. Auch aus dem Europaparlament wurde Vorsicht angemahnt: “Ein Zuviel an Maßnahmen darf nicht in Abschottung enden. Sonst schaden wir unserer Wirtschaft mehr, als dass wir sie unterstützen und schützen”, erklärte Daniel Caspary, Vorsitzender der CDU/CSU-Gruppe und Mitglied im Ausschuss für internationalen Handel im EU-Parlament.

Der Vorsitzende des Handelsausschusses, Bernd Lange (SPD), warnte davor, mit der europäischen Strategie “bedingungslos dem US-Ansatz” zu folgen. “Ich glaube nicht daran, ausländische Investitionen als politische Waffe einzusetzen. Kein Unternehmen ist gezwungen, irgendwo zu investieren, schon gar nicht dort, wo das Risiko eines Technologietransfers besteht”, schrieb Lange auf Twitter mit Blick auf ein mögliches Screening von Investitionen im Ausland.

“Die Pläne der EU-Kommission zur Wirtschaftssicherheit in Europa dürfen nicht in Richtung eines staatlich gelenkten Außenhandels ausufern“, sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier. Unternehmen bräuchten Unterstützung durch verlässliche Handelsregeln und ein bürokratiearmes Regulierungsumfeld, um Absatz- und Bezugsquellen besser zu diversifizieren zu können, betonte Treier.

Die Strategie für wirtschaftliche Sicherheit soll beim EU-Gipfel in der kommenden Woche mit den Staats- und Regierungschefs erörtert werden.

Die deutsche Bundesregierung hat bei den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen in Berlin vor allem Gemeinsamkeiten betont. Bundeskanzler Olaf Scholz beschwor in einem Pressestatement mit Ministerpräsident Li Qiang den gemeinsamen Kampf gegen den Klimawandel, Umweltministerin Steffi Lemke unterzeichnete mit ihrem Amtskollegen Huang Runqiu eine Erklärung gegen das Artensterben, Robert Habeck betonte die Bedeutung der Wirtschaftspartnerschaft.

Heikle Themen wurden von deutscher Seite umschifft. Scholz erklärte zwar, kein Land dürfe “andere Länder als seinen Hinterhof betrachten” und “mit Gewalt versuchen, Grenzen zu verschieben”. Doch dabei bezog er sich auf Russland; Chinas Drohungen gegen Taiwan erwähnte Scholz weder beim Pressestatement – bei dem keine Fragen von Journalisten zugelassen waren – noch in seiner Rede beim anschließenden deutsch-chinesischen Wirtschaftsforum. Auch das Thema Menschenrechte kam nur kurz und ohne spezifischen Bezug etwa zu den Uiguren zur Rede.

Weniger zurückhaltend zeigte sich dagegen Li Qiang. Er kritisierte die neue deutsche Strategie des “De-Risking”, also der Risikominimierung im Handel mit China mit dem Hinweis, er habe viele Dienstwagen von Audi und VW gefahren und das nie als Risiko empfunden – und er hoffe, dass auch seine deutschen Freunde China nicht als Risiko sähen. Scholz wiederum betonte, dass er keine Abkopplung von der chinesischen Wirtschaft plane.

Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern hatten sich zuletzt abgekühlt. China droht Taiwan immer massiver, der chinesische Handel mit Russland hat nach dem Angriff auf die Ukraine stark zugenommen, und der Verfassungsschutz warnte just am Dienstag vor der wachsenden Gefahr durch chinesische Industriespionage. Im China.Table lesen Sie ausführliche Analysen zu den Regierungskonsultationen und zum Wirtschaftsforum. mkr

Die Menschenrechtsorganisation European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) hat Beschwerden gegen VW, Mercedes-Benz und BMW beim Bundesamt für Ausfuhr und Wirtschaftskontrolle (BAFA) eingelegt. Konkret geht es dabei um mögliche Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten in der chinesischen Region Xinjiang. Dem digitalen Medienhaus Table.Media und Report Mainz liegen die drei Beschwerden exklusiv vor.

Das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) sieht für Betroffene oder stellvertretend für Organisationen explizit die Möglichkeit von Beschwerden beim BAFA als zuständiger Behörde vor, um auf mögliche Verstöße aufmerksam zu machen. Diese Möglichkeit nutzt nun das European Center for Constitutional and Human Rights.

Die Menschenrechtler des ECCHR wollen für Zuliefererbetriebe der drei Konzerne detailliert aufzeigen, inwieweit diese von Zwangsarbeit in der Uiguren-Provinz profitieren könnten. Sie könne “nicht erkennen, dass die Unternehmen dieses Risiko ausreichend ernst nehmen”, sagt die Juristin Miriam Saage-Maaß, Legal Director beim ECCHR.

Zentrales Argument der Beschwerden: Die Maßnahmen, die die Unternehmen in ihren öffentlichen Unterlagen zur menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht beschrieben, seien “nicht angemessen, um die bekannten Risiken uigurischer Zwangsarbeit in ihren Lieferketten zu erkennen, zu verhindern und zu minimieren“, heißt es beim ECCHR. Die Unternehmen verließen sich “nur auf Überprüfungen vor Ort und vertragliche Zusicherungen, um die Einhaltung der Menschenrechte in ihren Lieferketten zu überprüfen”.

Alle drei Konzerne teilten auf Anfrage mit, sie hätten bisher keine Kenntnis der Beschwerden, weshalb sie sich inhaltlich nicht äußern könnten. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle wollte die Beschwerden bislang nicht kommentieren. cd

Die Sozialdemokraten im EU-Parlament wollen die Förderung von Technologien zur Dekarbonisierung neu ausrichten. Einerseits will Schattenberichterstatterin Tsvetelina Penkova (S&D) die Unterscheidung zwischen strategischen und sonstigen Netto-Null-Technologien aufheben. Anderseits wollen die Sozialdemokraten jene Technologien vorrangig behandeln, “bei denen die EU einen klaren Wettbewerbsvorteil hat und die gesamte Wertschöpfungskette unabhängig unterstützen könnte”. So steht es im Änderungsantrag von S&D, den Contexte erhalten hat. In der Nacht von Montag auf Dienstag gingen die letzten Amendments bei Berichterstatter Christian Ehler (CDU) ein, der mit seinem Berichtsentwurf ebenfalls für einen breiteren Ansatz sorgen möchte.

Aktuell strebt der Kommissionsvorschlag nur für strategische Netto-Null-Technologien einen Zielwert für Produktionskapazitäten in der EU an. Nur sie sollen die weitreichendsten Erleichterungen genießen.

Auch die Liberalen wollen die Unterscheidung aufheben. Renew-Berichterstatter Christophe Grudler hat außerdem eine erweiterte und detailliertere Liste von Netto-Null-Technologien vorgelegt. Die Anträge des Grünen Damien Carême zielen dagegen darauf ab, die zweite Kategorie der nicht-strategischen Netto-Null-Technologien abzuschaffen. Darunter hatte die Kommission unter anderem neue Kernkraft-Technologien aufgeführt.

Ergänzungen wollen die Fraktionen auch beim CO₂-Speicherziel erreichen. Bis 2030 will die Kommission Kapazitäten für die unterirdische Speicherung von mindestens 50 Millionen Tonnen jährlich schaffen. Den Sozialdemokraten zufolge sollte die Kommission schon Anfang 2026 jährliche Speicherziele ab 2040 vorschlagen. Die Grünen wollen dagegen sicherstellen, dass kein importiertes Kohlendioxid aus Drittstaaten gebunkert wird und es sich um “unvermeidbare CO₂-Emissionen” handelt. ber

Mit ihren Plänen, Rohstoffe künftig selbst als “strategisch” und “kritisch” einstufen zu können, verstößt die EU-Kommission gegen geltendes EU-Recht. Das ist das Ergebnis einer Studie des Centrums für Europäische Politik (cep). Aus dieser Festlegung, die im Kommissionsentwurf für den Critical Raw Materials Act vorgesehen ist, würden sich für Kommission, Mitgliedstaaten und Unternehmen weitreichende Rechte und Pflichten ergeben, erklärt cep-Jurist Götz Reichert. “Folglich handelt es sich um eine ,wesentliche’ Frage, die Rat und Parlament im Gesetzgebungsverfahrens entscheiden müssen – und nicht an die Kommission delegieren dürfen.”

Auch mit den geplanten Informationspflichten schieße die Kommission beim Risikomanagement über das Ziel hinaus, erklärt André Wolf, cep-Experte für Neue Technologien. Verpflichtendes Risikoreporting für “große Industrieunternehmen” stelle einen unangemessenen Eingriff in das Risikomanagement privater Unternehmen dar. “Statt Kontrolle wären mehr Positivanreize für Unternehmen sinnvoll. Auf dem Weg zu einer zukunftssicheren Rohstoffstrategie droht sich die EU im regulatorischen Klein-Klein zu verheddern.”

Als positiv bewertet die Studie, dass die Kommission über die heimische Rohstoffförderung und -raffinade hinaus auch strategische Partnerschaften und Rohstoffrecycling in den Blick nehme. Die vorgeschlagene Priorisierung “strategischer Projekte” sei angesichts finanzieller und administrativer Restriktionen ein geeignetes Mittel, um den Fokus auf für Zukunftstechnologien besonders essenzielle Rohstoffe zu setzen. Als Maßstab diene das ökonomisch vernünftige Prinzip der Diversifizierung von Beschaffungswegen. leo

Was bringt die Zukunft? Das ist die zentrale Frage, die Christian Ehler antreibt. Ob es um den Klimaschutz, die Digitalisierung oder das Potenzial der Kreativbranche für die Demokratie geht: Der Europapolitiker will mit seinen Entscheidungen nicht nur auf aktuelle Entwicklungen reagieren, sondern strategisch wichtige Weichen für die Zukunft stellen.

Auch deshalb interessiert ihn neben der Volkswirtschaftslehre, in der er promoviert hat, vor allem die Forschungspolitik, deren Konsequenzen sich häufig erst zwanzig Jahre später zeigen. 2021 bekam der CDU-Politiker für sein Engagement in diesem Bereich das Bundesverdienstkreuz überreicht. Heute ist er unter anderem Koordinator seiner Fraktion im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie sowie industriepolitischer Sprecher.

Jüngst konnte sich Ehler die Berichterstatter-Rolle für den Net-Zero Industry Act sichern – eines der zukunftsweisendsten Dossiers, die gerade in Brüssel verhandelt werden. Mit seinem Berichtsentwurf will Ehler erreichen, dass die Industrie weiter in Europa investiert und Arbeitsplätze schafft – alles unter dem Vorzeichen der Nachhaltigkeit.

Im Europaparlament sitzt Ehler seit 2004. Aktuell fürchtet er, dass Kommission und Mitgliedsstaaten der strategische Blick fehlt. Mit der Folge, dass die europäische Wettbewerbsfähigkeit durch Regulierungen, durch den Green Deal oder speziell bei der Digitalisierung stark leiden könnte. “Ich habe manchmal das Gefühl, Europa wirft Gesetzgebungen in einen reißenden Fluss und hofft, dass sich die Fahrtrichtung schon verändern wird”, sagt der 59-Jährige. Die CDU nehme den Klimawandel zum Beispiel ernst. “Dennoch sollten wir uns beim Umbau unserer Volkswirtschaften jetzt auf die CO₂-Reduzierung fokussieren, anstatt alle wichtigen Fragen der globalen Ungerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt gleichzeitig anzugehen.”

Seine Herangehensweise beschreibt Christian Ehler, der früher auch als Journalist tätig war, als ungewöhnlich – ebenso wie seine Sozialisierung und seine Hobbys: Als Kind berühmter Schriftsteller habe er gelernt, Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. So sei er zwar ein überzeugter Vertreter der sozialen Marktwirtschaft und mit dem typischen ideologischen Rüstzeug eines CDU-Mitglieds ausgestattet. Dennoch habe er aber zum Beispiel sehr große Sympathien für gewerkschaftlich organisierte Arbeitnehmer. “Während der großen Finanzkrisen zu Beginn des Jahrtausends wollte ich nicht nur die Finanzmarktaufsicht stärken, sondern auch überlegen, wie Menschen mit einem durchschnittlichen Verdienst sich in Zukunft für das Alter absichern und zu Eigentum kommen können”, erklärt der gebürtige Bayer, der in Brandenburg, Straßburg und Brüssel lebt.

Auch die Genderdebatte hält er für wichtig, schon allein, weil die dramatische Unterrepräsentation von Frauen in Aufsichtsräten und Vorstandsposten geradezu absurd sei. Von diesem differenzierten Blick auf wichtige Themen profitiere er bis heute, auch wenn er einen eher bürgerlichen Weg beschritten habe, zunächst als Unternehmer und dann als CDU- bzw. EVP-Politiker.

In seiner Freizeit sammelt der dreifache Familienvater leidenschaftlich gerne Kunstobjekte – und alte Autos. Seine Kinder fänden das zwar peinlich, gibt er zu. Für ihn selbst sei das aber ein Weg, in die Schönheit der Vergangenheit zu blicken – und zwar nicht ohne Melancholie. Von Janna Degener-Storr