es gibt einen Ausdruck, den sich Politologie-Studenten in Frankreich merken müssen: republikanische Monarchie (“monarchie républicaine”). Dieser Begriff hat den französischen Politologen Maurice Duverger unsterblich gemacht und bezeichnet die Ausweitung der Befugnisse des Präsidenten in der Fünften Französischen Republik. So ist der Präsident beispielsweise Oberbefehlshaber der Streitkräfte und hält den Atomwaffenschlüssel in der Hand. Er kann auch seine Premierministerin oder seinen Premierminister an der Spitze der Regierung absetzen oder, im anderen Fall, ihn oder sie behalten.

Letzteres geschehen am Montag: Emmanuel Macron “behält” Élisabeth Borne als Regierungschefin. In Frankreich ist der Präsident das Staatsoberhaupt, er repräsentiert die Nation. Die oder der Premier leitet die Exekutive. Man kann diese Unterscheidung mit einem Zitat Jacques Chiracs zusammenfassen: “Ich entscheide, er führt aus.” Diese sehr französische Redewendung wäre für viele auf der anderen Seite des Rheins schlicht unverdaulich.

Élisabeth Borne bleibt also Regierungschefin. Und warum sprechen wir heute Morgen abermals darüber? Weil sie ihre neue Regierung “am Ende dieser Woche” vorstellen wird, heißt es aus Paris ohne weitere Angaben. Es handelt sich um die berühmte “remaniement”, also der Austausch einer Regierung durch eine andere. Wie “monarchie républicaine” ist auch “remaniement” ein fester Bestandteil der französischen Politik. In Paris werden derzeit viele Namen und Spekulation geäußert, die einige amtierende und angehende Minister im dichtesten Nebel stehen lassen.

Nach den anhaltenden Protestwellen rund um die Rentenreform und den jüngsten Unruhen, die ein starkes soziales Unbehagen in den Vorstädten zutage gebracht haben, hofft der französische Präsident, mit der Umbesetzung wieder “Stabilität” zurückzubringen. Wie genau und mit welchem Team er das schaffen will, da bleibt er absichtlich noch vage. Denn die letzten Monate waren so turbulent, dass Macron nichts ausschließen kann. “Das politische Leben in Frankreich wird sich nicht vereinfachen“, sagt er selbst. Dies wird sich sicherlich auch in Brüssel bemerkbar machen.

Eine schöne sommerliche Lektüre wünsche ich Ihnen!

Die Personalie Fiona Scott Morton schlägt weiter Wellen – allerdings richtet sich die Kritik nach dem Rückzug der US-Ökonomin nun gegen Paris. Präsident Emmanuel Macron und mehrere Ministerinnen hatten in den vergangenen Tagen Stimmung gemacht gegen die Berufung der Yale-Professorin zur Chefökonomin der Generaldirektion Wettbewerb. “Es ist eine Schande, dass die Franzosen sie aus dem Amt gedrängt haben“, sagt ein Brüsseler EU-Diplomat.

Auch in Berliner Regierungskreisen wird das französische Manöver als “sehr befremdlich” gewertet. Wirtschaftsstaatssekretär Sven Giegold bedauert den Verzicht der US-Ökonomin: “Wir sollten Menschen nicht nach ihrem Pass beurteilen, sondern nach ihrer Qualifikation und ihren inhaltlichen Positionen”, sagte er zu Table.Media. Fiona Scott Morton habe sich etwa für eine nationale Digital-Aufsichtsbehörde in den USA eingesetzt, was sicherlich nicht im Sinne der großen Digitalkonzerne sei.

Nach mehreren seiner Ministerinnen hatte am Dienstag Macron persönlich “Zweifel” an der Entscheidung der Kommission angemeldet, Scott Morton zur Chefökonomin in der DG Comp zu ernennen. Dies widerspreche dem Ziel der “strategischen Autonomie” Europas, argumentierte der Präsident. Überdies könne Scott Morton ihre Aufgabe nicht wirksam erfüllen, da sie sich nicht an Verfahren gegen ehemalige Auftraggeber beteiligen könne. Scott Morton, unter Präsident Barack Obama zeitweise Chefökonomin der Kartellabteilung des US-Justizministeriums, hatte später unter anderem Amazon und Apple beraten.

In einem Brief an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen forderten zuletzt auch fünf Kommissare, die Personalie neu zu bewerten, darunter die Schwergewichte Josep Borrell, Thierry Breton und Paolo Gentiloni. Bereits Ende der Woche hatten sich die Vorsitzenden mehrerer Fraktionen im Europaparlament dafür ausgesprochen, die Entscheidung zurückzunehmen.

Scott Morton reagierte auf die Vorbehalte und informierte Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager in einem Schreiben, die Position als Chefökonomin nicht anzutreten. Sie begründete dies mit der “politischen Kontroverse” über ihre Berufung. Die Generaldirektion Wettbewerb sei aber auf Rückhalt der gesamten EU angewiesen. Die 56-Jährige hätte das Amt zum 1. September antreten sollen, wenn der derzeitige Chefvolkswirt Pierre Régibeau in den Ruhestand geht.

In anderen Hauptstädten wird vor allem Frankreich als Treiber der Kampagne gesehen. Dem Vernehmen nach hatte Binnenmarktkommissar Breton bereits Mitte vergangener Woche Stimmung gemacht gegen die Berufung von Scott Morton, unmittelbar nachdem das Kollegium der Kommissare die Personalie entschieden hatte.

Eine solche Kampagne wegen einer nicht sonderlich bedeutenden Position sei bestenfalls peinlich und im schlimmsten Fall schädlich, heißt es in Berlin. Schließlich verschrecke man so hoch qualifizierte Fachleute aus den USA und anderen Staaten. Die Botschaft sei, dass amerikanische Akademiker nicht willkommen seien in den europäischen Institutionen, kritisierte auch Mark Hallerberg, Professor an der Berliner Hertie School. Für einen US-Wissenschaftler in Europa sei dies “verstörend“.

Bei einem anderen Mitgliedsland heißt es, die Auswahl des Chefökonomen der DG Comp sei ausschließlich Sache der EU-Kommission. “Natürlich wird jede gute Führungskraft versuchen, den besten Kandidaten für die Stelle einzustellen, unabhängig davon, woher er kommt”, sagt ein Diplomat. Zudem sei bereits seit der Veröffentlichung der Stellenausschreibung im April klar, dass die Suche nicht auf Staatsbürger aus den EU-Staaten beschränkt sei. Dass die Kritik erst jetzt geäußert werde, “zeigt, dass es um ein politisches Spiel geht, nicht um inhaltliche Punkte”.

Der CDU-Europaabgeordnete Andreas Schwab hält die Zuspitzung der vergangenen Woche für einen “einen großen politischen Fehler” – für die Position werde sich jetzt kaum noch ein renommierter Ökonom finden lassen. Für die Durchsetzung der neuen Regeln für die großen Digitalkonzerne sei nicht ausschlaggebend, wer Chefökonom sei – schließlich könne man in dieser Position lediglich beraten. Entscheidend sei vielmehr, ob die entsprechenden Teams in der Generaldirektion personell ausreichend ausgestattet seien, so der Berichterstatter des Parlaments für den Digital Markets Act.

Verständnis für den Rückzug Scott Mortons signalisierte jedoch der CSU-Abgeordnete Markus Ferber. Es habe weder Zweifel an ihrer Qualifikation gegeben und auch ihre Nationalität habe keine Rolle gespielt. “Wenn aber eine Chefökonomin nicht zu Themen konsultiert werden darf, die mit den Big 5 der Digitalwirtschaft zu tun haben, dann braucht man den Posten nicht“, sagte Ferber. Das gelte vor allem vor dem Hintergrund, dass der Ausschluss für zwei Jahre gelten sollte und der Vertrag von Scott Morton eine Laufzeit von drei Jahren haben sollte. In der Anhörung im Wirtschaftsausschuss am Dienstagabend habe Kommissarin Vestager auch nichts gesagt, was Licht ins Dunkel gebracht hätte, sagte Ferber.

Giegold sieht angesichts der Personalie Handlungsbedarf: “Wir brauchen auf EU-Ebene klare Regeln für den Umgang mit Interessenkonflikten bei Wechseln zwischen öffentlichem Dienst, Parlamenten und Privatwirtschaft”, fordert der frühere Grünen-Europaabgeordnete. Besonders problematisch seien häufig Wechsel in die Privatwirtschaft, “bei denen ehemalige Amtsträger ihr Insiderwissen vergolden”. Die EU-Kommission habe hier viele problematische Fälle genehmigt, weil die Regeln und ihre Anwendung zu lax seien.

Giegold hält es hingegen für unerlässlich, dass Behörden Experten von außen anheuern können: “Die Institutionen sind darauf angewiesen, externes Wissen für sich zu gewinnen.” Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte zu Jahresbeginn mit Elga Bartsch selbst eine frühere Blackrock-Ökonomin als Abteilungsleiterin für Wirtschaftspolitik berufen.

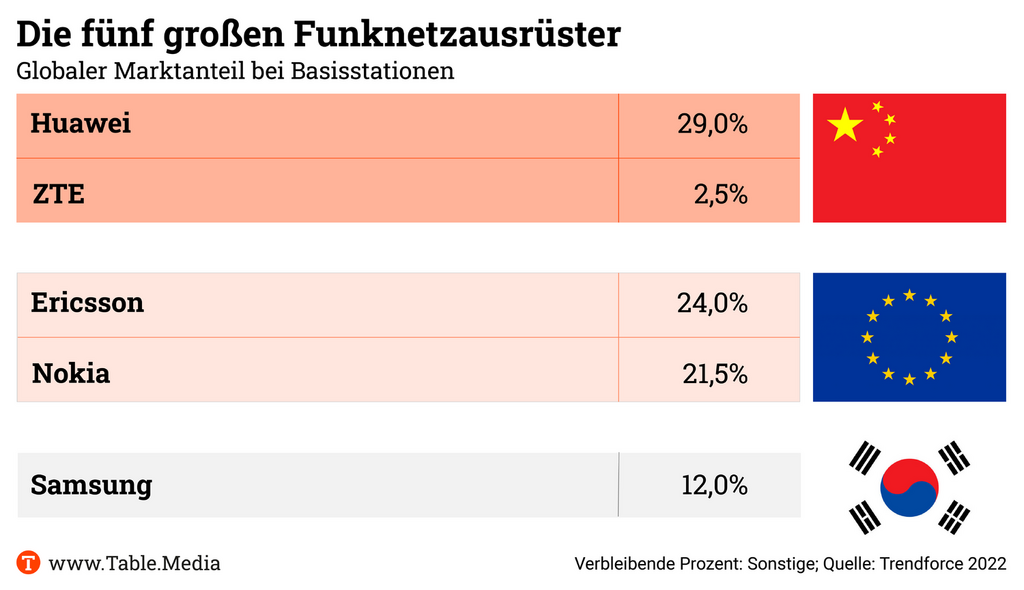

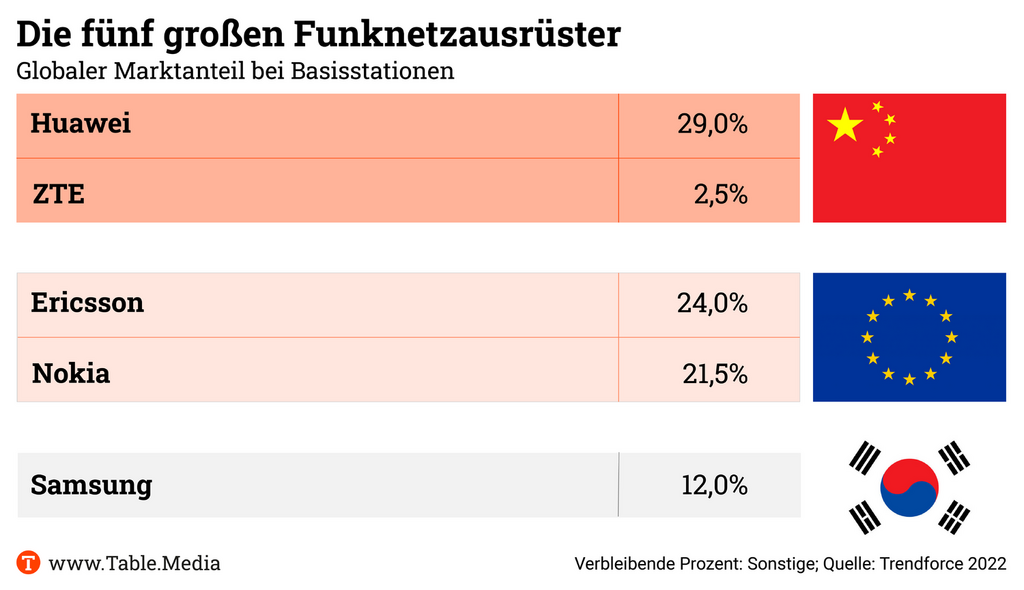

Wenn es nach Binnenmarktkommissar Thierry Breton ginge, müssen Netzbetreiber chinesische Techniklieferanten wie Huawei oder ZTE aus ihren Netzen verbannen – vor allem aus den strategisch wichtigen Mobilfunknetzen der fünften Generation (5G). Wiederholt hat die Kommission vor den Risiken gewarnt, die bestimmte Anbieter von Mobilfunkausrüstungen für die Sicherheit in der Union darstellten. Im Jahr 2020 stellte sie den Mitgliedstaaten eine 5G-Toolbox bereit, mit Maßnahmen zur Reduzierung der Risiken. Und vor einem Monat verkündete Breton, dass die Kommission selbst keine Konnektivitätsdienste mehr beschaffe, die auf Geräte von Huawei und ZTE angewiesen seien. Er forderte die Mitgliedstaaten auf, es ihr gleichzutun.

Bisher hat sich Deutschland zurückgehalten, doch mit der neuen China-Strategie der Bundesregierung geht sie in Bretons Richtung. Diese sieht vor, kritische Infrastruktur besser vor dem Zugriff rivalisierender Mächte zu schützen. Dafür will sie möglichst schnell ein sogenanntes KRITIS-Dachgesetz auf den Weg bringen. Ein zentrales Thema sind hier die Datennetze, und hier wiederum der 5G-Mobilfunkausbau.

In diesem Zusammenhang bringt sich der Funknetz-Neuling 1&1 Mobilfunk mit seiner Strategie ins Spiel, sein Netz von Anfang an ganz ohne Huawei-Komponenten aufzubauen. Die Planung des eigenen Netzes begann 2019, als andere Anbieter noch unbeirrt auf Huawei gesetzt haben. “Schon damals gab es die Diskussion um den Einsatz chinesischer Hersteller”, sagt Michael Martin, CEO der 1&1 Mobilfunk, zu Table.Media. “Es wurde zunehmend nicht mehr opportun, Verträge mit chinesischen Anbietern abzuschließen, wenn man ein neues Netz bauen will.”

So leicht wie der Marktneuling 1&1 hat es keiner der etablierten Netzbetreiber Telekom, Vodafone und Telefónica mit dem Verzicht auf Huawei-Komponenten, schließlich stehen deren Netze schon. 1&1 hat sich mit dem japanischen Unternehmen Rakuten zusammengetan, um ein technikoffenes, Huawei-freies Netz über Deutschland zu spannen. Rakuten macht Ernst mit dem Konzept “Open RAN”. “RAN” steht für Radio Access Network, also Funkzugangsnetz.

Komponenten verschiedener Hersteller sollen in einem Open RAN nahtlos zusammenarbeiten. So lässt sich ein komplettes System von der Antenne bis zum Server auf dem freien Markt zusammenkaufen. Einzige Voraussetzung: Die Teile folgen dem Open-RAN-Standard und der Programmcode der Software ist einsehbar.

Die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, nutzt das softwaregetriebene Unternehmen Rakuten aus. Zu den Hardware-Zulieferern gehören beispielsweise die japanischen Anbieter NEC aus Tokio und Cisco aus den USA. “Wir haben uns entschieden, nicht mit einem großen Netzausrüster zusammenzuarbeiten, der alles liefert, sondern mit erfahrenen Spezialisten zu kooperieren, die passgenau Hard- und Software sowie leistungsfähige Antennen liefern”, sagt Martin. Dabei helfen die Experten von Rakuten.

Dieses Maß an Offenheit bieten die anderen Anbieter nicht. Das gilt auch für Huawei, wie das Unternehmen auf Anfrage bestätigt. Die Netze, die es anbietet, sind bisher traditionelle Single RAN, die den Kunden an einen Anbieter binden. Huawei verweist darauf, dass Single RAN schneller und kostengünstiger seien.

Die Software der Huawei-Plattform arbeitet grundsätzlich nur mit Huawei-Hardware zusammen. Auf der Positivseite ist so alles optimal aufeinander abgestimmt. Einige Experten haben sogar Zweifel daran, ob sich mit der Kombination günstiger Alltagsteile im Open RAN eine so hohe Leistung und Zuverlässigkeit erreichen lässt wie mit der Lösung aus einer Hand.

Martin ist jedoch überzeugt davon, dass sein Open RAN genau so funktionieren wird, wie es soll. “Rakuten hat in Japan bereits gezeigt, dass die Technik sehr gut trägt.” Die Ingenieure bei Rakuten mussten bei ihrer Pionierarbeit mit dem Open RAN zwar unerwartete Fehler aufspüren und beseitigen. Doch diese Anfangsschwierigkeiten seien überwunden.

In Japan gilt Rakuten als innovatives Unternehmen – und sein Netz funkt grundsätzlich zur Zufriedenheit der Kunden. In unabhängigen Studien erhält es gute Noten. Rakuten wird so zum Fahnenträger der Open-RAN-Bewegung.

Das Beispiel des neuen Netzes von 1&1 sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, wie schwer es für die Telekom sein wird, alles zu ersetzen, was sie bereits von Huawei verbaut hat. Der Anteil von Huawei-Bauteilen in den Netzen von Telekom, Vodafone und Telefónica ist zwar nicht bekannt, dürfte aber in der Nähe von 60 Prozent liegen.

Diese Teile auszutauschen wird langwierig und teuer. Die Investmentbank Barclay’s Capital schätzt die Kosten für die deutschen Anbieter auf 2,5 Milliarden Euro, davon 1,1 Milliarden bei der Telekom. Es wird gemunkelt, dass die Telekom die Regierung auf Schadensersatz verklagen könnte, wenn sie zur Umrüstung gezwungen wird.

Denn bisher konnte noch keine Regierungsbehörde und keine Sicherheitsfirma nachweisen, dass sich in den Huawei-Netzen unerwartete Hintertüren oder sonstige bösartige Fallen verbergen. Dazu kommt: Auch Open-RAN-Komponenten kommen in vielen Fällen aus China, selbst wenn ein westlicher Markenname draufsteht.

In den Servern der Firma Supermicro beispielsweise, die sich als Lieferant für Open-RAN-Systeme anbietet, fanden sich einst verdächtige Chips aus der Volksrepublik. In der Open-RAN-Allianz sind viele chinesische Namen versammelt, die zum Teil Verbindungen zum chinesischen Sicherheitsapparat haben.

Open RAN ist auf jeden Fall kein Allheilmittel. “Es ist nicht an und für sich sicherer als Single Vendor Solutions”, sagt Tim Rühlig, Experte für Technologiesicherheit bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP). Wer so ein Netz aufbaue, müsse auch bei den einzelnen Herstellern jeweils auf Vertrauenswürdigkeit achten.

Zum anderen basiert Open RAN auf einem hohen Maß an Virtualisierung, also softwarebasierten Netzen statt physischen Leitungen. Virtualisierung hat laut Rühlig große Vorteile, erhöht aber auch die Komplexität. Komplexität ist wiederum genau das, was Cyber-Sicherheit untergräbt. “Kurzum: Open RAN hat Vor- und Nachteile.”

Auch die Kostenersparnisse, die sich die Mobilfunkbetreiber versprochen haben, scheinen sich laut Rühlig nur dort wirklich erzielen zu lassen, wo es keine großen bestehenden Netze gibt. Rakuten und 1&1 sind insofern Ausnahmen. “Für die Telekom jetzt auf Open RAN umzusteigen macht wenig Sinn. Die Kostenersparnisse dürften überschaubar sein”, meint Rühlig. Zumal die Sicherheitslücken “nicht wirklich geschlossen werden”.

Rühlig hält die neue Beliebtheit von Open RAN daher weniger für technisch bedingt als für politisch getrieben. Vor allem die USA haben Interesse daran, Open RAN voranzutreiben. Denn dort sitzt derzeit keiner der führenden Netzwerkausrüster, dafür aber die großen Cloud-Anbieter wie Amazon, Microsoft und Google. Das virtuelle Handynetz basiert auch auf der Cloud. “Worin der Reiz von Open RAN für uns Europäer aktuell bestehen sollte, erschließt sich mir nicht“, sagt Rühlig.

Open RAN kann dennoch das Zeitalter der kleinen Zahl großer Netzwerkausrüster aufbrechen. Bisher sind es fünf Anbieter, die den Markt beherrschen: Nokia, Ericsson, Huawei, ZTE und Samsung. Auch wenn es Zweifel an der Effizienz von Open RAN gibt, könnten die EU und eine deutsche KRITIS-Gesetzgebung das Pendel in diese Richtung ausschlagen lassen – als politische Entscheidung.

20.07.2023 – 12:30-13:30 Uhr, online

DGAP, Diskussion “Zeit der Wolfswelt” – Europas Suche nach neuen Allianzen

Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) geht der Frage nach, wie Europa sich in der “Wolfswelt” einer internationalen Ordnung positionieren sollte, die an den Grundfesten der eigenen Werte rüttelt. INFOS

21.07.2023 – 13:45-16:00 Uhr, Bonn

FNF, Vortrag Über die Bedeutung der UN-Blauhelmeinsätze

Die Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) beleuchtet die Rolle der UN bei der Friedenssicherung. INFOS & ANMELDUNG

24.07.2023 – 19:00 Uhr, Stein

HSS, Vortrag Heizen und Kühlen der Zukunft

Die Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) beschäftigt sich mit der zukünftigen Ausgestaltung des Heizens und Kühlens. INFOS & ANMELDUNG

24.07.2023 – 19:00-20:30 Uhr, online

KAS, Vortrag Brennpunkt Frankreich: Jugend in Aufruhr?

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) geht der Frage nach, warum die Situation in Frankreich eskalierte, nachdem ein 17-Jähriger bei einer Verkehrskontrolle durch einen Polizisten erschossen wurde. INFOS & ANMELDUNG

24.07.2023 – 19:00-20:15 Uhr, online

FNF, Diskussion Herausforderungen des Klimawandels – Geht es auch ohne China?

Die Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) beschäftigt sich mit der Rolle Chinas im internationalen Kampf gegen den Klimawandel. INFOS & ANMELDUNG

25.07.2023 – 18:00-19:00 Uhr, online

KAS, Vortrag Verzockt oder gewonnen? Die Kongresswahlen in Spanien vom 23. Juli 2023

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) diskutiert den Ausgang der Kongresswahlen in Spanien. INFOS & ANMELDUNG

Der Industrieausschuss hat gestern den von S&D, EVP, Renew und Grünen ausgehandelten Bericht zur Strommarktreform angenommen und sich mehrheitlich für die Aufnahme von Trilogverhandlungen ausgesprochen. Damit steht im September noch eine letzte förmliche Zustimmung im Plenum an. Anträge für eine einfachere Förderung von Kernenergie und Kohlekapazitäten fanden keine Mehrheit.

Das vereinfachte Verfahren könnte im September noch von einer Fraktion angefochten werden, worauf das Plenum in seiner folgenden Sitzung wieder über Änderungsanträge abstimmen müsste. Die Zustimmung zum Leitantrag im ITRE war jedoch mit 55:15:2 Stimmen deutlich.

“Für die Förderung über CfDs muss sich Kernenergie nun dem Wettbewerb mit Erneuerbaren stellen und dabei werden die günstigen Erneuerbaren gewinnen”, sagte Schattenberichterstatter Michael Bloss (Grüne). Die Abkürzung CfD steht für Contract for Difference (zu Deutsch: Differenzverträge). Für breite Zustimmung unter Marktteilnehmern in Deutschland sorgte die Änderung durch das Parlament, wonach neben CfDs auch “gleichwertige Mechanismen” erlaubt sein sollen.

Mehrere Verbände legten dies so aus, dass Differenzverträge nicht länger verpflichtend sein sollen. “Eine verpflichtende Einführung würde die Gefahr beinhalten, dass Anlagen nicht mehr auf Marktsignale reagieren und damit die Stromkosten für die Wirtschaft steigen“, sagte DIHK-Energieexperte Sebastian Bolay. Die Plattform Klimaneutrales Stromsystem habe nun auf nationaler Ebene genügend Spielraum, um einen für Deutschland bestmöglichen Rahmen zu erarbeiten, findet der Bundesverband Erneuerbare Energien.

In den Verhandlungen mit dem Rat werde hinsichtlich der Gleichwertigkeit vielleicht noch mehr ins Detail gegangen, sagte Berichterstatter Nicolás Casares (S&D). In jedem Falle müsse aber die Kommission über die Gleichwertigkeit der Fördermechanismen entscheiden. Gedacht sei die Anerkennung von gleichwertigen Fördermechanismen beispielsweise für erneuerbare Energien mit sehr hohen Investitionskosten. ber

Sowohl die Ständigen Vertreter (AStV) als auch der federführende Industrieausschuss (ITRE) im Parlament haben am Mittwoch den Weg für den Trilog zum Cyber Resilience Act (CRA) freigegeben. Damit hat die spanische Ratspräsidentschaft bereits ihr Mandat. Das Plenum des Parlaments muss jedoch den im ITRE beschlossenen Kompromiss noch bestätigen, bevor die Trilogverhandlungen nach der Sommerpause beginnen können.

Beim Cyber Resilience Act, den die Kommission im September 2022 vorgelegt hat, geht es darum, Produkte mit digitalen Komponenten sicherer zu machen. Sie sollen widerstandsfähiger gegen mögliche Cyberangriffe werden. Dabei geht es etwa um vernetzte Smart-Home-Geräte, intelligente Kühlschränke, Fernseher oder Spielzeug. Im ITRE gab es eine klare Mehrheit für das Kompromisspapier von Berichterstatter Nicola Danti (Renew). 65 Abgeordnete stimmten dafür, zwei dagegen bei fünf Enthaltungen. Im Rat trägt Deutschland den Kompromiss mit.

Der Rat hat einige Veränderungen am Vorschlag der Kommission vorgenommen, darunter beim Anwendungsbereich und bei den spezifischen Produktkategorien, für die der CRA gelten soll, sowie bei den Meldepflichten für aktiv ausgenutzte Schwachstellen oder Vorfälle an die zuständigen nationalen Behörden (Computer Security Incident Response Teams, CSIRTs).

Das Parlament schlägt geänderte Definitionen, Fristen und Verteilung der Verantwortlichkeiten vor. Die Produkte werden in verschiedene Listen eingeteilt. Die richten sich nach ihrer Kritikalität und dem Grad des Cybersicherheitsrisikos, das sie darstellen. Auch Produkte wie Software für Identitätsmanagementsysteme, Passwortmanager, biometrische Lesegeräte, intelligente Haushaltsassistenten, smarte Uhren und private Sicherheitskameras sollen unter den CRA fallen. Sicherheitsupdates sollen automatisch und getrennt von den Funktionsupdates installiert werden.

Die europäische Verbraucherorganisation BEUC wertet es positiv, dass der ITRE von sensiblen Konsumgütern wie Smart-Home-Systemen eine strengere Prüfung ihrer Rechtskonformität verlangt. BEUC kritisiert jedoch, dass diese Bewertung nicht von unabhängigen Dritten kommt. Auch habe der Ausschuss die Forderung ignoriert, dass die Hersteller Sicherheitslücken kontinuierlich durch Softwareupdates während der erwarteten Produktlebensdauer beheben müssen. Die Verbraucher erwarteten, dass die Produkte während ihrer gesamten Lebensdauer sicher bleiben.

Der Digitalverband Bitkom hofft ebenfalls noch auf Veränderungen im Trilog, etwa bei den Meldepflichten von Schwachstellen. Bitkom begrüßt zwar die Herausnahme des Open-Source-Ökosystems aus dem Anwendungsbereich, kritisiert aber die Ausnahmen. Vor allem aber die Verkürzung der Übergangsfristen sieht der Verband mit Sorge, da enorm viel Regulatorik auf die Unternehmen zukomme. vis

Der Binnenmarktausschuss (IMCO), der Industrieausschuss (ITRE) und der Landwirtschaftsausschuss (AGRI) haben diese Woche ihre jeweilige Stellungnahme zur Verpackungsverordnung angenommen.

Die Berichte des ITRE und des AGRI ähneln sich dabei: Beide streichen den größten Teil der vorgeschlagenen Wiederverwendungsziele, insbesondere im Gastronomiesektor. Für alle anderen Sektoren werden nur die Ziele für 2030 beibehalten und die Ziele für 2040 gestrichen. In den Fällen, in denen sie beibehalten werden, fügen die Ausschüsse Ausnahmen für Wirtschaftsakteure hinzu: etwa, wenn das Produkt eine geschützte Herkunftsangabe habe oder nachgewiesen werden könne, dass eine Wiederverwendung technisch nicht realisierbar sei. Beide Ausschüsse streichen auch die obligatorische Nutzung eines Pfandsystems und machen sie stattdessen freiwillig.

Der Binnenmarktausschuss stimmte am Mittwoch unter anderem für die Einführung des Verursacherprinzips für E-Commerce-Akteure. Die angenommenen Änderungsanträge sehen vor, dass Online-Verkaufsplattformen unter das System der erweiterten Herstellerverantwortung fallen.

Der federführende Umweltausschuss muss die Stellungnahme des ITRE berücksichtigen, da er geteilte Kompetenzen für die besonders umstrittenen Artikel 22 und 26 hat. Diese beinhalten die Wiederverwendungsziele. AGRI und IMCO sind mitberatend tätig, sodass der Umweltausschuss entscheiden muss, ob er ihre jeweiligen Änderungsanträge berücksichtigt. Die Berichterstatterin im ENVI, Frédérique Ries (Renew), hatte ihren Bericht im Mai vorgelegt. Auch sie will einige Wiederverwendungsziele streichen, insbesondere für den Take-Away-Sektor. leo

Gestern hat der Trilog zum umstrittenen Text über die Wiederherstellung der Natur (NRL) begonnen. Auch der Trilog zu Industrieemissionen (IED) startete. Die eigentlichen Verhandlungen beginnen nach der parlamentarischen Sommerpause. Der Zeitplan für die technischen Triloge der beiden Texte ist allerdings noch nicht festgelegt.

Bei beiden Trilogen geht es darum, die Ziele des Green Deals zu erfüllen. Dazu müssten die Schwachpunkte der Parlamentspositionen geheilt werden, sagte Jutta Paulus (Grüne), Schattenberichterstatterin beider Texte, zu Table.Media. “Ein Renaturierungsgesetz ohne Unterziele für den größten Treiber des Verlusts der Artenvielfalt, nämlich die industrialisierte Landwirtschaft, wäre wenig sinnvoll.”

In der Industrieemissionsrichtlinie müssten “zumindest” die größten Agrarbetriebe wieder in die Pflicht genommen werden, damit Methan- und Ammoniakemissionen wirksam reduziert werden können, so Paulus weiter. “Beide Gesetze haben Auswirkungen auf unser Klimaziel, das wir weder ohne gesunde Ökosysteme, noch ohne Verringerung der Methanemissionen erreichen werden.”

“Natürlich” sei dieses erste Treffen nur ein Auftakt, die technische Arbeit werde nach der Sommerpause beginnen, sagte der NRL-Berichterstatter César Luena (S&D) zu Table.Media. Ohne die EVP direkt zu nennen, die aus den Verhandlungen ausgestiegen ist, fügte er hinzu, dass seine Position “offen und flexibel” sei und so bleiben werde, um “solide Mehrheiten für dieses Gesetz zu schaffen”. Der Natur laufe die Zeit davon, man dürfe nicht scheitern. “Wir müssen auf ein Gesetz hinarbeiten, das die Grundlage für die Wiederherstellung der Natur in Europa schafft, unseren internationalen Verpflichtungen nachkommt und zur Bekämpfung der Klimakrise beiträgt”, so Luena.

In Berlin will die Bundesregierung, angesichts der Klimaveränderungen und verbreiteter Hitze, Tempo bei Schritten zur Wiederherstellung von Naturflächen machen. Sehr froh sei die Regierung daher, dass sich das Europäische Parlament für das umstrittene EU-Gesetz ausgesprochen habe, sagte ein Sprecher des Bundesumweltministeriums am Mittwoch.

Zur nötigen Hitzeprävention zählten etwa die Aufgaben, Wasser besser in der Landschaft zu halten oder kühlere Landschaften und Städte zu schaffen, so der Sprecher weiter. In Deutschland würden derzeit etwa erste Förderrichtlinien des im März im Kabinett beschlossenen Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz auf den Weg gebracht. Mit diesem Programm sollen unter anderem Moore wiedervernässt und Wälder naturnah bewirtschaftet werden.

Nun gehören die Wiedervernässung und Renaturierung von Mooren zu den strittigsten Verhandlungspunkten des NRL. Dieser Punkt, der unter Artikel 9 steht, wurde nach einem Änderungsantrag der EKR-Fraktion komplett gestrichen. Auch die Frage der Finanzierung birgt große Spaltungen: Das Parlament stellte nämlich klar, dass die Finanzierung nicht aus der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) stammen dürfe. Diese Position dürfte im EU-Rat schwer zu schlucken sein, da mehrere Staaten wie die Niederlande, Finnland oder auch Deutschland sich strikt gegen die Öffnung neuer Finanzierungsmechanismen ausgesprochen haben.

Generell – und das ist selten – vertritt das Europäische Parlament eine Position, die der allgemeinen Ausrichtung der Mitgliedstaaten sehr nahe kommt, und sogar ein geringeres Ambitionsniveau aufweist. cst

Die energieintensiven Industrien der EU haben sich noch nicht von dem Produktionseinbruch 2022 erholt. Fast zwei Drittel des Nettorückgangs der EU-Stromnachfrage im Jahr 2022 werde auf energieintensive Industrien zurückgeführt, die nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine mit erhöhten Energiepreisen zu kämpfen haben, heißt es in einem Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA). Dieser Trend habe sich bis weit in das Jahr 2023 fortgesetzt, obwohl die Preise für Energierohstoffe und Strom wieder gefallen sind.

Weltweit steigt die Stromnachfrage laut IEA. Allerdings kann das Wachstum in den nächsten zwei Jahren zum Großteil durch erneuerbare Energien gedeckt werden. “Die Welt bewegt sich rasch auf einen Wendepunkt zu, an dem die weltweite Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen zunehmend durch Strom aus sauberen Energiequellen ersetzt wird”, so das Fazit des Berichts. Im Jahr 2024 könnten die Erneuerbaren demnach ein Drittel der weltweiten Stromerzeugung ausmachen.

Die Stromerzeugung aus Erdöl werde laut IEA in den nächsten zwei Jahren deutlich sinken, die aus Kohle leicht abnehmen – nachdem sie 2022 noch um 1,7 Prozent zugenommen hatte. Allerdings nahm die Kohleverstromung im Jahr 2021 so stark zu, dass sie, bezogen auf den Gesamtbetrachtungszeitraum von 2019 bis 2024, unterm Strich zulegen wird. Insgesamt rechnet die IEA aber mit einer Abnahme der CO₂-Emissionen aus der Stromerzeugung von jeweils circa einem Prozent in 2023 und 2024. In Indien und China werden die Emissionen aus der Stromerzeugung demnach weiter steigen.

Weltweit wird die Stromnachfrage in den nächsten beiden Jahren weiter steigen:

Die EU-Kommission hat Beihilfen der Bundesregierung in Höhe von drei Milliarden Euro für strategische Investitionen bewilligt. Die Genehmigung sei unter dem Beihilferahmen TCTF erfolgt und betreffe die Produktion von Gütern wie Batterien, Solaranlagen, Windenergieanlagen, Wärmepumpen, Elektrolyseuren, CCUS und entsprechende Rohstoffe, teilte die Kommission gestern mit. Auf Anfrage konnte das Bundeswirtschaftsministerium allerdings gestern Abend noch nicht erklären, welches nationale Förderprogramm genau genehmigt wurde. ber

Gestern kam es zu einer Hausdurchsuchung bei der sozialistischen Abgeordneten Marie Arena. Das teilte die belgische Staatsanwaltschaft am Mittwoch per Pressemitteilung mit. Im Rahmen der Katargate-Ermittlungen beschlagnahmte sie IT-Material und Dokumente der belgischen Abgeordneten.

Der Name Marie Arena kam immer wieder im Zuge des Katargate-Skandales auf. Die ehemalige Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses war eine enge Vertraute Antonio Panzeris, eine ihrer Assistentinnen arbeitete für dessen NGO Fight Impunity. Die NGO und deren Mitarbeiter stehen bei den Katargate-Ermittlungen im Fokus, weil die katarische Regierung versucht haben soll, Einfluss auf EU-Parlamentarier mit Geld und Geschenken auszuüben. Bei fast allen Events der NGO war Arena geladen, in ihren Menschenrechtsausschuss lud die sie immer wieder Vertreter von Panzeris NGOs. Panzeri hatte Marie Arena allerdings in seinem Geständnis entlastet.

Die sozialistische Abgeordnete hatte ihren Vorsitz des Menschenrechtsausschusses im Zuge des Skandals niedergelegt, als herauskam, dass sie von Katar bezahlte Flüge und Hotelübernachtungen nicht deklariert hatte. Arena ist aber weiterhin Mitglied der S&D Fraktion.

Parlamentspräsidentin Roberta Metsola war bei der gestrigen Hausdurchsuchung anwesend, so sieht es die belgische Verfassung vor. cw

Das Europaparlament mietet an seinem Hauptsitz in Straßburg ein neues Gebäude an. Das hat der Haushaltsausschuss am Mittwoch mit 26 Ja- gegen elf Nein-Stimmen und drei Enthaltungen entschieden. Grüne und Sozialdemokraten waren dagegen, das “Osmose”-Gebäude anzumieten. In dem Gebäude soll die Verwaltung des Parlaments untergebracht werden. Zuvor hatte es Kritik an den Plänen gegeben, das gerade neu gebaute Gebäude zu kaufen.

Der französische Staat will das Gebäude neben dem Parlament jetzt von dem Bauherrn erwerben und dann für 700.000 Euro Miete im Jahr an das Parlament vermieten. Das Osmose-Gebäude ist bei der Isolierung auf dem heutigen Stand der Technik und hat 15.000 Quadratmeter Fläche. Auch Kritiker hatten zuvor eingeräumt, dass der Mietpreis je Quadratmeter günstig ist. Schätzungen zufolge sind die Kosten für die Osmose-Jahresmiete niedriger als die Energiekosten, die das EP für das Salvador-de-Madariaga-Gebäude jährlich zahlt. mgr

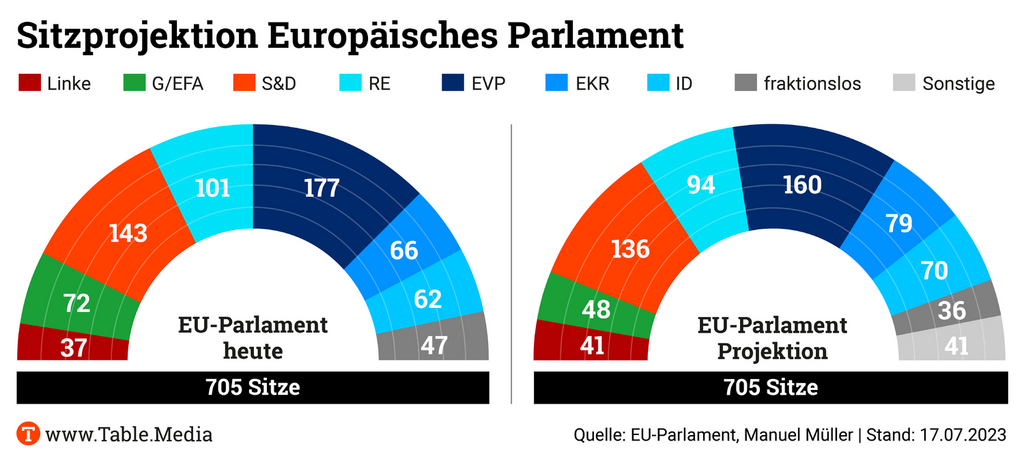

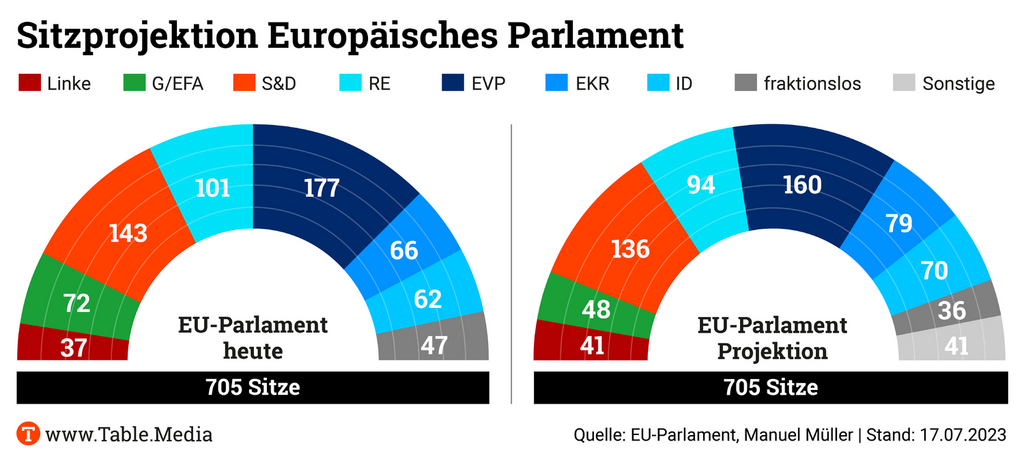

Die Abstimmung über das Renaturierungsgesetz war ein dramatischer Moment im Europäischen Parlament. Das lag nicht nur an dem knappen Ergebnis, sondern auch an der ungewöhnlich scharfen Auseinandersetzung: Während die sozialdemokratische S&D, Grüne, Linke und eine Mehrheit der liberalen Renew-Fraktion das Gesetz unterstützten, machte die christdemokratisch-konservative EVP aggressiv dagegen Stimmung und versuchte es zusammen mit den beiden Rechtsaußenfraktionen EKR und ID zu stoppen. Auch wenn sie damit erfolglos blieb, sahen einige in dieser Kampagne einen Testballon für eine neue Strategie der EVP vor der Europawahl 2024 – und womöglich auch für die Jahre danach.

Wie weit das Europäische Parlament nach rechts rücken wird, ist längst zur Schlüsselfrage dieser Wahl geworden. Zwar ist das Ende der “europäischen Großen Koalition” aus EVP, S&D und RE schon öfter ausgerufen worden, ohne wirklich einzutreten. Aber dass die politische Mitte derzeit zunehmend gespalten ist, steht außer Zweifel. Welche anderen Konstellationen könnten 2024 eine Mehrheit haben? Und was hat die EVP eigentlich von ihrer Öffnung nach rechts?

Blickt man allein auf die Umfragewerte der Partei, so profitiert die EVP bislang jedenfalls nicht von der wachsenden Polarisierung. Im Basisszenario der Europawahl-Sitzprojektion kommt sie aktuell nur noch auf 160 Sitze, zwei weniger als in der letzten Projektion Ende Mai. Da die S&D ebenfalls leicht verliert (136 Sitze/-1), hält sich die EVP zwar weiterhin auf dem ersten Platz. Im dynamischen Szenario – das mögliche Fraktionsbeitritte nationaler Parteien berücksichtigt, die bei der Europawahl erstmals Sitze gewinnen könnten – fällt ihr Vorsprung sogar noch etwas größer aus (167 zu 137 Sitze). Aber dass die EVP mit ihrem Rechtsruck viele Wähler erreichen könnte, ist wenigstens in den Umfragen derzeit nicht zu erkennen.

Deutlich wird in der Sitzprojektion allerdings die aktuelle Krise des Mitte-links-Lagers. Die liberale RE-Fraktion legt zwar leicht zu und käme nun auf 94 Sitze (+2, dynamisches Szenario: 99 Sitze), schwächelt aber in ihrer Hochburg Frankreich. Die Grünen erreichen 48 Sitze (-2, dynamisch: 52), was im Vergleich zu den Umfragen der letzten Jahre ein ordentlicher Wert ist, aber weit entfernt von ihrem Wahlergebnis von 2019. Die Europäische Linke wiederum rutschte zuletzt in mehreren großen Mitgliedstaaten ab und steht nur noch bei 41 Sitzen (-8, dynamisch: 43) – ihr schlechtester Wert seit Jahren.

Hingegen legt das rechte Lager weiter zu: Während die EKR-Fraktion im Basisszenario unverändert bei 79 Sitzen steht, profitiert die ID vom aktuellen Höhenflug der deutschen AfD und kommt nun auf 70 Sitze (+3). Im dynamischen Szenario – das unter anderem einen möglichen Beitritt der französischen Newcomer-Rechtspartei Reconquête zur EKR sowie der ungarischen Fidesz zur ID berücksichtigt – würde die EKR sogar 89, die ID 87 Sitze erreichen. Hinzu kämen 36 fraktionslose Abgeordnete (+3, dynamisch: 31), von denen rund ein Drittel rechtsextremen Parteien angehört.

Sollten sich diese Umfragewerte bei der Europawahl bestätigen, so wäre das Mitte-links-Bündnis aus S&D, RE, Grünen und Linken, das zuletzt das Renaturierungsgesetz voranbrachte, künftig weit von einer Mehrheit entfernt. EVP, EKR und ID könnten mithilfe weniger Abweichler aus anderen Fraktionen oder fraktionsloser Abgeordneter leicht Beschlüsse blockieren. Ein Mitte-rechts-Bündnis aus EVP, EKR und RE käme sogar auf eine eigene absolute Mehrheit, wenn auch nur knapp.

Für eine stabile Koalition wird das nicht genügen, schon weil die Fraktionsdisziplin der Rechtsparteien traditionell schwach ist. Auch in Zukunft dürften die meisten Entscheidungen im Parlament durch eine Große Koalition aus EVP, S&D und Renew getroffen werden. Dennoch wird der Zugewinn der Rechten sich auf das Machtgleichgewicht im Parlament auswirken: Ohne Mitte-links-Alternative ist die S&D zwingend auf eine Zusammenarbeit mit der EVP angewiesen, um Mehrheiten zu bilden. Die EVP hingegen gewinnt die Option, wenigstens punktuell mit den Rechten zu kooperieren, und kann dies nutzen, um Druck auf S&D und Renew auszuüben. Dadurch verschiebt sich der Schwerpunkt im Europäischen Parlament nach rechts – was sich am Ende auch in konkreten politischen Entscheidungen bemerkbar machen wird.

Da es keine gesamteuropäischen Wahlumfragen gibt, basiert die hier vorgestellte Sitzprojektion auf aggregierten nationalen Umfragen und Wahlergebnissen aus allen Mitgliedstaaten. Im Basisszenario sind alle nationalen Parteien jeweils ihrer aktuellen Fraktion (bzw. der Fraktion ihrer europäischen Dachpartei) zugeordnet; Parteien ohne eindeutige Zuordnung sind als “Sonstige” ausgewiesen. Das dynamische Szenario weist alle “sonstigen” Parteien jeweils einer Fraktion zu, der diese plausiblerweise beitreten könnten, und bezieht auch andere mögliche Veränderungen der Fraktionen ein.

Nähere Hinweise zu Datengrundlage und Methodik der Projektion sowie eine genauere Aufschlüsselung der Ergebnisse finden sich auf dem Blog Der (europäische) Föderalist.

es gibt einen Ausdruck, den sich Politologie-Studenten in Frankreich merken müssen: republikanische Monarchie (“monarchie républicaine”). Dieser Begriff hat den französischen Politologen Maurice Duverger unsterblich gemacht und bezeichnet die Ausweitung der Befugnisse des Präsidenten in der Fünften Französischen Republik. So ist der Präsident beispielsweise Oberbefehlshaber der Streitkräfte und hält den Atomwaffenschlüssel in der Hand. Er kann auch seine Premierministerin oder seinen Premierminister an der Spitze der Regierung absetzen oder, im anderen Fall, ihn oder sie behalten.

Letzteres geschehen am Montag: Emmanuel Macron “behält” Élisabeth Borne als Regierungschefin. In Frankreich ist der Präsident das Staatsoberhaupt, er repräsentiert die Nation. Die oder der Premier leitet die Exekutive. Man kann diese Unterscheidung mit einem Zitat Jacques Chiracs zusammenfassen: “Ich entscheide, er führt aus.” Diese sehr französische Redewendung wäre für viele auf der anderen Seite des Rheins schlicht unverdaulich.

Élisabeth Borne bleibt also Regierungschefin. Und warum sprechen wir heute Morgen abermals darüber? Weil sie ihre neue Regierung “am Ende dieser Woche” vorstellen wird, heißt es aus Paris ohne weitere Angaben. Es handelt sich um die berühmte “remaniement”, also der Austausch einer Regierung durch eine andere. Wie “monarchie républicaine” ist auch “remaniement” ein fester Bestandteil der französischen Politik. In Paris werden derzeit viele Namen und Spekulation geäußert, die einige amtierende und angehende Minister im dichtesten Nebel stehen lassen.

Nach den anhaltenden Protestwellen rund um die Rentenreform und den jüngsten Unruhen, die ein starkes soziales Unbehagen in den Vorstädten zutage gebracht haben, hofft der französische Präsident, mit der Umbesetzung wieder “Stabilität” zurückzubringen. Wie genau und mit welchem Team er das schaffen will, da bleibt er absichtlich noch vage. Denn die letzten Monate waren so turbulent, dass Macron nichts ausschließen kann. “Das politische Leben in Frankreich wird sich nicht vereinfachen“, sagt er selbst. Dies wird sich sicherlich auch in Brüssel bemerkbar machen.

Eine schöne sommerliche Lektüre wünsche ich Ihnen!

Die Personalie Fiona Scott Morton schlägt weiter Wellen – allerdings richtet sich die Kritik nach dem Rückzug der US-Ökonomin nun gegen Paris. Präsident Emmanuel Macron und mehrere Ministerinnen hatten in den vergangenen Tagen Stimmung gemacht gegen die Berufung der Yale-Professorin zur Chefökonomin der Generaldirektion Wettbewerb. “Es ist eine Schande, dass die Franzosen sie aus dem Amt gedrängt haben“, sagt ein Brüsseler EU-Diplomat.

Auch in Berliner Regierungskreisen wird das französische Manöver als “sehr befremdlich” gewertet. Wirtschaftsstaatssekretär Sven Giegold bedauert den Verzicht der US-Ökonomin: “Wir sollten Menschen nicht nach ihrem Pass beurteilen, sondern nach ihrer Qualifikation und ihren inhaltlichen Positionen”, sagte er zu Table.Media. Fiona Scott Morton habe sich etwa für eine nationale Digital-Aufsichtsbehörde in den USA eingesetzt, was sicherlich nicht im Sinne der großen Digitalkonzerne sei.

Nach mehreren seiner Ministerinnen hatte am Dienstag Macron persönlich “Zweifel” an der Entscheidung der Kommission angemeldet, Scott Morton zur Chefökonomin in der DG Comp zu ernennen. Dies widerspreche dem Ziel der “strategischen Autonomie” Europas, argumentierte der Präsident. Überdies könne Scott Morton ihre Aufgabe nicht wirksam erfüllen, da sie sich nicht an Verfahren gegen ehemalige Auftraggeber beteiligen könne. Scott Morton, unter Präsident Barack Obama zeitweise Chefökonomin der Kartellabteilung des US-Justizministeriums, hatte später unter anderem Amazon und Apple beraten.

In einem Brief an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen forderten zuletzt auch fünf Kommissare, die Personalie neu zu bewerten, darunter die Schwergewichte Josep Borrell, Thierry Breton und Paolo Gentiloni. Bereits Ende der Woche hatten sich die Vorsitzenden mehrerer Fraktionen im Europaparlament dafür ausgesprochen, die Entscheidung zurückzunehmen.

Scott Morton reagierte auf die Vorbehalte und informierte Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager in einem Schreiben, die Position als Chefökonomin nicht anzutreten. Sie begründete dies mit der “politischen Kontroverse” über ihre Berufung. Die Generaldirektion Wettbewerb sei aber auf Rückhalt der gesamten EU angewiesen. Die 56-Jährige hätte das Amt zum 1. September antreten sollen, wenn der derzeitige Chefvolkswirt Pierre Régibeau in den Ruhestand geht.

In anderen Hauptstädten wird vor allem Frankreich als Treiber der Kampagne gesehen. Dem Vernehmen nach hatte Binnenmarktkommissar Breton bereits Mitte vergangener Woche Stimmung gemacht gegen die Berufung von Scott Morton, unmittelbar nachdem das Kollegium der Kommissare die Personalie entschieden hatte.

Eine solche Kampagne wegen einer nicht sonderlich bedeutenden Position sei bestenfalls peinlich und im schlimmsten Fall schädlich, heißt es in Berlin. Schließlich verschrecke man so hoch qualifizierte Fachleute aus den USA und anderen Staaten. Die Botschaft sei, dass amerikanische Akademiker nicht willkommen seien in den europäischen Institutionen, kritisierte auch Mark Hallerberg, Professor an der Berliner Hertie School. Für einen US-Wissenschaftler in Europa sei dies “verstörend“.

Bei einem anderen Mitgliedsland heißt es, die Auswahl des Chefökonomen der DG Comp sei ausschließlich Sache der EU-Kommission. “Natürlich wird jede gute Führungskraft versuchen, den besten Kandidaten für die Stelle einzustellen, unabhängig davon, woher er kommt”, sagt ein Diplomat. Zudem sei bereits seit der Veröffentlichung der Stellenausschreibung im April klar, dass die Suche nicht auf Staatsbürger aus den EU-Staaten beschränkt sei. Dass die Kritik erst jetzt geäußert werde, “zeigt, dass es um ein politisches Spiel geht, nicht um inhaltliche Punkte”.

Der CDU-Europaabgeordnete Andreas Schwab hält die Zuspitzung der vergangenen Woche für einen “einen großen politischen Fehler” – für die Position werde sich jetzt kaum noch ein renommierter Ökonom finden lassen. Für die Durchsetzung der neuen Regeln für die großen Digitalkonzerne sei nicht ausschlaggebend, wer Chefökonom sei – schließlich könne man in dieser Position lediglich beraten. Entscheidend sei vielmehr, ob die entsprechenden Teams in der Generaldirektion personell ausreichend ausgestattet seien, so der Berichterstatter des Parlaments für den Digital Markets Act.

Verständnis für den Rückzug Scott Mortons signalisierte jedoch der CSU-Abgeordnete Markus Ferber. Es habe weder Zweifel an ihrer Qualifikation gegeben und auch ihre Nationalität habe keine Rolle gespielt. “Wenn aber eine Chefökonomin nicht zu Themen konsultiert werden darf, die mit den Big 5 der Digitalwirtschaft zu tun haben, dann braucht man den Posten nicht“, sagte Ferber. Das gelte vor allem vor dem Hintergrund, dass der Ausschluss für zwei Jahre gelten sollte und der Vertrag von Scott Morton eine Laufzeit von drei Jahren haben sollte. In der Anhörung im Wirtschaftsausschuss am Dienstagabend habe Kommissarin Vestager auch nichts gesagt, was Licht ins Dunkel gebracht hätte, sagte Ferber.

Giegold sieht angesichts der Personalie Handlungsbedarf: “Wir brauchen auf EU-Ebene klare Regeln für den Umgang mit Interessenkonflikten bei Wechseln zwischen öffentlichem Dienst, Parlamenten und Privatwirtschaft”, fordert der frühere Grünen-Europaabgeordnete. Besonders problematisch seien häufig Wechsel in die Privatwirtschaft, “bei denen ehemalige Amtsträger ihr Insiderwissen vergolden”. Die EU-Kommission habe hier viele problematische Fälle genehmigt, weil die Regeln und ihre Anwendung zu lax seien.

Giegold hält es hingegen für unerlässlich, dass Behörden Experten von außen anheuern können: “Die Institutionen sind darauf angewiesen, externes Wissen für sich zu gewinnen.” Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte zu Jahresbeginn mit Elga Bartsch selbst eine frühere Blackrock-Ökonomin als Abteilungsleiterin für Wirtschaftspolitik berufen.

Wenn es nach Binnenmarktkommissar Thierry Breton ginge, müssen Netzbetreiber chinesische Techniklieferanten wie Huawei oder ZTE aus ihren Netzen verbannen – vor allem aus den strategisch wichtigen Mobilfunknetzen der fünften Generation (5G). Wiederholt hat die Kommission vor den Risiken gewarnt, die bestimmte Anbieter von Mobilfunkausrüstungen für die Sicherheit in der Union darstellten. Im Jahr 2020 stellte sie den Mitgliedstaaten eine 5G-Toolbox bereit, mit Maßnahmen zur Reduzierung der Risiken. Und vor einem Monat verkündete Breton, dass die Kommission selbst keine Konnektivitätsdienste mehr beschaffe, die auf Geräte von Huawei und ZTE angewiesen seien. Er forderte die Mitgliedstaaten auf, es ihr gleichzutun.

Bisher hat sich Deutschland zurückgehalten, doch mit der neuen China-Strategie der Bundesregierung geht sie in Bretons Richtung. Diese sieht vor, kritische Infrastruktur besser vor dem Zugriff rivalisierender Mächte zu schützen. Dafür will sie möglichst schnell ein sogenanntes KRITIS-Dachgesetz auf den Weg bringen. Ein zentrales Thema sind hier die Datennetze, und hier wiederum der 5G-Mobilfunkausbau.

In diesem Zusammenhang bringt sich der Funknetz-Neuling 1&1 Mobilfunk mit seiner Strategie ins Spiel, sein Netz von Anfang an ganz ohne Huawei-Komponenten aufzubauen. Die Planung des eigenen Netzes begann 2019, als andere Anbieter noch unbeirrt auf Huawei gesetzt haben. “Schon damals gab es die Diskussion um den Einsatz chinesischer Hersteller”, sagt Michael Martin, CEO der 1&1 Mobilfunk, zu Table.Media. “Es wurde zunehmend nicht mehr opportun, Verträge mit chinesischen Anbietern abzuschließen, wenn man ein neues Netz bauen will.”

So leicht wie der Marktneuling 1&1 hat es keiner der etablierten Netzbetreiber Telekom, Vodafone und Telefónica mit dem Verzicht auf Huawei-Komponenten, schließlich stehen deren Netze schon. 1&1 hat sich mit dem japanischen Unternehmen Rakuten zusammengetan, um ein technikoffenes, Huawei-freies Netz über Deutschland zu spannen. Rakuten macht Ernst mit dem Konzept “Open RAN”. “RAN” steht für Radio Access Network, also Funkzugangsnetz.

Komponenten verschiedener Hersteller sollen in einem Open RAN nahtlos zusammenarbeiten. So lässt sich ein komplettes System von der Antenne bis zum Server auf dem freien Markt zusammenkaufen. Einzige Voraussetzung: Die Teile folgen dem Open-RAN-Standard und der Programmcode der Software ist einsehbar.

Die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, nutzt das softwaregetriebene Unternehmen Rakuten aus. Zu den Hardware-Zulieferern gehören beispielsweise die japanischen Anbieter NEC aus Tokio und Cisco aus den USA. “Wir haben uns entschieden, nicht mit einem großen Netzausrüster zusammenzuarbeiten, der alles liefert, sondern mit erfahrenen Spezialisten zu kooperieren, die passgenau Hard- und Software sowie leistungsfähige Antennen liefern”, sagt Martin. Dabei helfen die Experten von Rakuten.

Dieses Maß an Offenheit bieten die anderen Anbieter nicht. Das gilt auch für Huawei, wie das Unternehmen auf Anfrage bestätigt. Die Netze, die es anbietet, sind bisher traditionelle Single RAN, die den Kunden an einen Anbieter binden. Huawei verweist darauf, dass Single RAN schneller und kostengünstiger seien.

Die Software der Huawei-Plattform arbeitet grundsätzlich nur mit Huawei-Hardware zusammen. Auf der Positivseite ist so alles optimal aufeinander abgestimmt. Einige Experten haben sogar Zweifel daran, ob sich mit der Kombination günstiger Alltagsteile im Open RAN eine so hohe Leistung und Zuverlässigkeit erreichen lässt wie mit der Lösung aus einer Hand.

Martin ist jedoch überzeugt davon, dass sein Open RAN genau so funktionieren wird, wie es soll. “Rakuten hat in Japan bereits gezeigt, dass die Technik sehr gut trägt.” Die Ingenieure bei Rakuten mussten bei ihrer Pionierarbeit mit dem Open RAN zwar unerwartete Fehler aufspüren und beseitigen. Doch diese Anfangsschwierigkeiten seien überwunden.

In Japan gilt Rakuten als innovatives Unternehmen – und sein Netz funkt grundsätzlich zur Zufriedenheit der Kunden. In unabhängigen Studien erhält es gute Noten. Rakuten wird so zum Fahnenträger der Open-RAN-Bewegung.

Das Beispiel des neuen Netzes von 1&1 sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, wie schwer es für die Telekom sein wird, alles zu ersetzen, was sie bereits von Huawei verbaut hat. Der Anteil von Huawei-Bauteilen in den Netzen von Telekom, Vodafone und Telefónica ist zwar nicht bekannt, dürfte aber in der Nähe von 60 Prozent liegen.

Diese Teile auszutauschen wird langwierig und teuer. Die Investmentbank Barclay’s Capital schätzt die Kosten für die deutschen Anbieter auf 2,5 Milliarden Euro, davon 1,1 Milliarden bei der Telekom. Es wird gemunkelt, dass die Telekom die Regierung auf Schadensersatz verklagen könnte, wenn sie zur Umrüstung gezwungen wird.

Denn bisher konnte noch keine Regierungsbehörde und keine Sicherheitsfirma nachweisen, dass sich in den Huawei-Netzen unerwartete Hintertüren oder sonstige bösartige Fallen verbergen. Dazu kommt: Auch Open-RAN-Komponenten kommen in vielen Fällen aus China, selbst wenn ein westlicher Markenname draufsteht.

In den Servern der Firma Supermicro beispielsweise, die sich als Lieferant für Open-RAN-Systeme anbietet, fanden sich einst verdächtige Chips aus der Volksrepublik. In der Open-RAN-Allianz sind viele chinesische Namen versammelt, die zum Teil Verbindungen zum chinesischen Sicherheitsapparat haben.

Open RAN ist auf jeden Fall kein Allheilmittel. “Es ist nicht an und für sich sicherer als Single Vendor Solutions”, sagt Tim Rühlig, Experte für Technologiesicherheit bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP). Wer so ein Netz aufbaue, müsse auch bei den einzelnen Herstellern jeweils auf Vertrauenswürdigkeit achten.

Zum anderen basiert Open RAN auf einem hohen Maß an Virtualisierung, also softwarebasierten Netzen statt physischen Leitungen. Virtualisierung hat laut Rühlig große Vorteile, erhöht aber auch die Komplexität. Komplexität ist wiederum genau das, was Cyber-Sicherheit untergräbt. “Kurzum: Open RAN hat Vor- und Nachteile.”

Auch die Kostenersparnisse, die sich die Mobilfunkbetreiber versprochen haben, scheinen sich laut Rühlig nur dort wirklich erzielen zu lassen, wo es keine großen bestehenden Netze gibt. Rakuten und 1&1 sind insofern Ausnahmen. “Für die Telekom jetzt auf Open RAN umzusteigen macht wenig Sinn. Die Kostenersparnisse dürften überschaubar sein”, meint Rühlig. Zumal die Sicherheitslücken “nicht wirklich geschlossen werden”.

Rühlig hält die neue Beliebtheit von Open RAN daher weniger für technisch bedingt als für politisch getrieben. Vor allem die USA haben Interesse daran, Open RAN voranzutreiben. Denn dort sitzt derzeit keiner der führenden Netzwerkausrüster, dafür aber die großen Cloud-Anbieter wie Amazon, Microsoft und Google. Das virtuelle Handynetz basiert auch auf der Cloud. “Worin der Reiz von Open RAN für uns Europäer aktuell bestehen sollte, erschließt sich mir nicht“, sagt Rühlig.

Open RAN kann dennoch das Zeitalter der kleinen Zahl großer Netzwerkausrüster aufbrechen. Bisher sind es fünf Anbieter, die den Markt beherrschen: Nokia, Ericsson, Huawei, ZTE und Samsung. Auch wenn es Zweifel an der Effizienz von Open RAN gibt, könnten die EU und eine deutsche KRITIS-Gesetzgebung das Pendel in diese Richtung ausschlagen lassen – als politische Entscheidung.

20.07.2023 – 12:30-13:30 Uhr, online

DGAP, Diskussion “Zeit der Wolfswelt” – Europas Suche nach neuen Allianzen

Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) geht der Frage nach, wie Europa sich in der “Wolfswelt” einer internationalen Ordnung positionieren sollte, die an den Grundfesten der eigenen Werte rüttelt. INFOS

21.07.2023 – 13:45-16:00 Uhr, Bonn

FNF, Vortrag Über die Bedeutung der UN-Blauhelmeinsätze

Die Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) beleuchtet die Rolle der UN bei der Friedenssicherung. INFOS & ANMELDUNG

24.07.2023 – 19:00 Uhr, Stein

HSS, Vortrag Heizen und Kühlen der Zukunft

Die Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) beschäftigt sich mit der zukünftigen Ausgestaltung des Heizens und Kühlens. INFOS & ANMELDUNG

24.07.2023 – 19:00-20:30 Uhr, online

KAS, Vortrag Brennpunkt Frankreich: Jugend in Aufruhr?

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) geht der Frage nach, warum die Situation in Frankreich eskalierte, nachdem ein 17-Jähriger bei einer Verkehrskontrolle durch einen Polizisten erschossen wurde. INFOS & ANMELDUNG

24.07.2023 – 19:00-20:15 Uhr, online

FNF, Diskussion Herausforderungen des Klimawandels – Geht es auch ohne China?

Die Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) beschäftigt sich mit der Rolle Chinas im internationalen Kampf gegen den Klimawandel. INFOS & ANMELDUNG

25.07.2023 – 18:00-19:00 Uhr, online

KAS, Vortrag Verzockt oder gewonnen? Die Kongresswahlen in Spanien vom 23. Juli 2023

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) diskutiert den Ausgang der Kongresswahlen in Spanien. INFOS & ANMELDUNG

Der Industrieausschuss hat gestern den von S&D, EVP, Renew und Grünen ausgehandelten Bericht zur Strommarktreform angenommen und sich mehrheitlich für die Aufnahme von Trilogverhandlungen ausgesprochen. Damit steht im September noch eine letzte förmliche Zustimmung im Plenum an. Anträge für eine einfachere Förderung von Kernenergie und Kohlekapazitäten fanden keine Mehrheit.

Das vereinfachte Verfahren könnte im September noch von einer Fraktion angefochten werden, worauf das Plenum in seiner folgenden Sitzung wieder über Änderungsanträge abstimmen müsste. Die Zustimmung zum Leitantrag im ITRE war jedoch mit 55:15:2 Stimmen deutlich.

“Für die Förderung über CfDs muss sich Kernenergie nun dem Wettbewerb mit Erneuerbaren stellen und dabei werden die günstigen Erneuerbaren gewinnen”, sagte Schattenberichterstatter Michael Bloss (Grüne). Die Abkürzung CfD steht für Contract for Difference (zu Deutsch: Differenzverträge). Für breite Zustimmung unter Marktteilnehmern in Deutschland sorgte die Änderung durch das Parlament, wonach neben CfDs auch “gleichwertige Mechanismen” erlaubt sein sollen.

Mehrere Verbände legten dies so aus, dass Differenzverträge nicht länger verpflichtend sein sollen. “Eine verpflichtende Einführung würde die Gefahr beinhalten, dass Anlagen nicht mehr auf Marktsignale reagieren und damit die Stromkosten für die Wirtschaft steigen“, sagte DIHK-Energieexperte Sebastian Bolay. Die Plattform Klimaneutrales Stromsystem habe nun auf nationaler Ebene genügend Spielraum, um einen für Deutschland bestmöglichen Rahmen zu erarbeiten, findet der Bundesverband Erneuerbare Energien.

In den Verhandlungen mit dem Rat werde hinsichtlich der Gleichwertigkeit vielleicht noch mehr ins Detail gegangen, sagte Berichterstatter Nicolás Casares (S&D). In jedem Falle müsse aber die Kommission über die Gleichwertigkeit der Fördermechanismen entscheiden. Gedacht sei die Anerkennung von gleichwertigen Fördermechanismen beispielsweise für erneuerbare Energien mit sehr hohen Investitionskosten. ber

Sowohl die Ständigen Vertreter (AStV) als auch der federführende Industrieausschuss (ITRE) im Parlament haben am Mittwoch den Weg für den Trilog zum Cyber Resilience Act (CRA) freigegeben. Damit hat die spanische Ratspräsidentschaft bereits ihr Mandat. Das Plenum des Parlaments muss jedoch den im ITRE beschlossenen Kompromiss noch bestätigen, bevor die Trilogverhandlungen nach der Sommerpause beginnen können.

Beim Cyber Resilience Act, den die Kommission im September 2022 vorgelegt hat, geht es darum, Produkte mit digitalen Komponenten sicherer zu machen. Sie sollen widerstandsfähiger gegen mögliche Cyberangriffe werden. Dabei geht es etwa um vernetzte Smart-Home-Geräte, intelligente Kühlschränke, Fernseher oder Spielzeug. Im ITRE gab es eine klare Mehrheit für das Kompromisspapier von Berichterstatter Nicola Danti (Renew). 65 Abgeordnete stimmten dafür, zwei dagegen bei fünf Enthaltungen. Im Rat trägt Deutschland den Kompromiss mit.

Der Rat hat einige Veränderungen am Vorschlag der Kommission vorgenommen, darunter beim Anwendungsbereich und bei den spezifischen Produktkategorien, für die der CRA gelten soll, sowie bei den Meldepflichten für aktiv ausgenutzte Schwachstellen oder Vorfälle an die zuständigen nationalen Behörden (Computer Security Incident Response Teams, CSIRTs).

Das Parlament schlägt geänderte Definitionen, Fristen und Verteilung der Verantwortlichkeiten vor. Die Produkte werden in verschiedene Listen eingeteilt. Die richten sich nach ihrer Kritikalität und dem Grad des Cybersicherheitsrisikos, das sie darstellen. Auch Produkte wie Software für Identitätsmanagementsysteme, Passwortmanager, biometrische Lesegeräte, intelligente Haushaltsassistenten, smarte Uhren und private Sicherheitskameras sollen unter den CRA fallen. Sicherheitsupdates sollen automatisch und getrennt von den Funktionsupdates installiert werden.

Die europäische Verbraucherorganisation BEUC wertet es positiv, dass der ITRE von sensiblen Konsumgütern wie Smart-Home-Systemen eine strengere Prüfung ihrer Rechtskonformität verlangt. BEUC kritisiert jedoch, dass diese Bewertung nicht von unabhängigen Dritten kommt. Auch habe der Ausschuss die Forderung ignoriert, dass die Hersteller Sicherheitslücken kontinuierlich durch Softwareupdates während der erwarteten Produktlebensdauer beheben müssen. Die Verbraucher erwarteten, dass die Produkte während ihrer gesamten Lebensdauer sicher bleiben.

Der Digitalverband Bitkom hofft ebenfalls noch auf Veränderungen im Trilog, etwa bei den Meldepflichten von Schwachstellen. Bitkom begrüßt zwar die Herausnahme des Open-Source-Ökosystems aus dem Anwendungsbereich, kritisiert aber die Ausnahmen. Vor allem aber die Verkürzung der Übergangsfristen sieht der Verband mit Sorge, da enorm viel Regulatorik auf die Unternehmen zukomme. vis

Der Binnenmarktausschuss (IMCO), der Industrieausschuss (ITRE) und der Landwirtschaftsausschuss (AGRI) haben diese Woche ihre jeweilige Stellungnahme zur Verpackungsverordnung angenommen.

Die Berichte des ITRE und des AGRI ähneln sich dabei: Beide streichen den größten Teil der vorgeschlagenen Wiederverwendungsziele, insbesondere im Gastronomiesektor. Für alle anderen Sektoren werden nur die Ziele für 2030 beibehalten und die Ziele für 2040 gestrichen. In den Fällen, in denen sie beibehalten werden, fügen die Ausschüsse Ausnahmen für Wirtschaftsakteure hinzu: etwa, wenn das Produkt eine geschützte Herkunftsangabe habe oder nachgewiesen werden könne, dass eine Wiederverwendung technisch nicht realisierbar sei. Beide Ausschüsse streichen auch die obligatorische Nutzung eines Pfandsystems und machen sie stattdessen freiwillig.

Der Binnenmarktausschuss stimmte am Mittwoch unter anderem für die Einführung des Verursacherprinzips für E-Commerce-Akteure. Die angenommenen Änderungsanträge sehen vor, dass Online-Verkaufsplattformen unter das System der erweiterten Herstellerverantwortung fallen.

Der federführende Umweltausschuss muss die Stellungnahme des ITRE berücksichtigen, da er geteilte Kompetenzen für die besonders umstrittenen Artikel 22 und 26 hat. Diese beinhalten die Wiederverwendungsziele. AGRI und IMCO sind mitberatend tätig, sodass der Umweltausschuss entscheiden muss, ob er ihre jeweiligen Änderungsanträge berücksichtigt. Die Berichterstatterin im ENVI, Frédérique Ries (Renew), hatte ihren Bericht im Mai vorgelegt. Auch sie will einige Wiederverwendungsziele streichen, insbesondere für den Take-Away-Sektor. leo

Gestern hat der Trilog zum umstrittenen Text über die Wiederherstellung der Natur (NRL) begonnen. Auch der Trilog zu Industrieemissionen (IED) startete. Die eigentlichen Verhandlungen beginnen nach der parlamentarischen Sommerpause. Der Zeitplan für die technischen Triloge der beiden Texte ist allerdings noch nicht festgelegt.

Bei beiden Trilogen geht es darum, die Ziele des Green Deals zu erfüllen. Dazu müssten die Schwachpunkte der Parlamentspositionen geheilt werden, sagte Jutta Paulus (Grüne), Schattenberichterstatterin beider Texte, zu Table.Media. “Ein Renaturierungsgesetz ohne Unterziele für den größten Treiber des Verlusts der Artenvielfalt, nämlich die industrialisierte Landwirtschaft, wäre wenig sinnvoll.”

In der Industrieemissionsrichtlinie müssten “zumindest” die größten Agrarbetriebe wieder in die Pflicht genommen werden, damit Methan- und Ammoniakemissionen wirksam reduziert werden können, so Paulus weiter. “Beide Gesetze haben Auswirkungen auf unser Klimaziel, das wir weder ohne gesunde Ökosysteme, noch ohne Verringerung der Methanemissionen erreichen werden.”

“Natürlich” sei dieses erste Treffen nur ein Auftakt, die technische Arbeit werde nach der Sommerpause beginnen, sagte der NRL-Berichterstatter César Luena (S&D) zu Table.Media. Ohne die EVP direkt zu nennen, die aus den Verhandlungen ausgestiegen ist, fügte er hinzu, dass seine Position “offen und flexibel” sei und so bleiben werde, um “solide Mehrheiten für dieses Gesetz zu schaffen”. Der Natur laufe die Zeit davon, man dürfe nicht scheitern. “Wir müssen auf ein Gesetz hinarbeiten, das die Grundlage für die Wiederherstellung der Natur in Europa schafft, unseren internationalen Verpflichtungen nachkommt und zur Bekämpfung der Klimakrise beiträgt”, so Luena.

In Berlin will die Bundesregierung, angesichts der Klimaveränderungen und verbreiteter Hitze, Tempo bei Schritten zur Wiederherstellung von Naturflächen machen. Sehr froh sei die Regierung daher, dass sich das Europäische Parlament für das umstrittene EU-Gesetz ausgesprochen habe, sagte ein Sprecher des Bundesumweltministeriums am Mittwoch.

Zur nötigen Hitzeprävention zählten etwa die Aufgaben, Wasser besser in der Landschaft zu halten oder kühlere Landschaften und Städte zu schaffen, so der Sprecher weiter. In Deutschland würden derzeit etwa erste Förderrichtlinien des im März im Kabinett beschlossenen Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz auf den Weg gebracht. Mit diesem Programm sollen unter anderem Moore wiedervernässt und Wälder naturnah bewirtschaftet werden.

Nun gehören die Wiedervernässung und Renaturierung von Mooren zu den strittigsten Verhandlungspunkten des NRL. Dieser Punkt, der unter Artikel 9 steht, wurde nach einem Änderungsantrag der EKR-Fraktion komplett gestrichen. Auch die Frage der Finanzierung birgt große Spaltungen: Das Parlament stellte nämlich klar, dass die Finanzierung nicht aus der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) stammen dürfe. Diese Position dürfte im EU-Rat schwer zu schlucken sein, da mehrere Staaten wie die Niederlande, Finnland oder auch Deutschland sich strikt gegen die Öffnung neuer Finanzierungsmechanismen ausgesprochen haben.

Generell – und das ist selten – vertritt das Europäische Parlament eine Position, die der allgemeinen Ausrichtung der Mitgliedstaaten sehr nahe kommt, und sogar ein geringeres Ambitionsniveau aufweist. cst

Die energieintensiven Industrien der EU haben sich noch nicht von dem Produktionseinbruch 2022 erholt. Fast zwei Drittel des Nettorückgangs der EU-Stromnachfrage im Jahr 2022 werde auf energieintensive Industrien zurückgeführt, die nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine mit erhöhten Energiepreisen zu kämpfen haben, heißt es in einem Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA). Dieser Trend habe sich bis weit in das Jahr 2023 fortgesetzt, obwohl die Preise für Energierohstoffe und Strom wieder gefallen sind.

Weltweit steigt die Stromnachfrage laut IEA. Allerdings kann das Wachstum in den nächsten zwei Jahren zum Großteil durch erneuerbare Energien gedeckt werden. “Die Welt bewegt sich rasch auf einen Wendepunkt zu, an dem die weltweite Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen zunehmend durch Strom aus sauberen Energiequellen ersetzt wird”, so das Fazit des Berichts. Im Jahr 2024 könnten die Erneuerbaren demnach ein Drittel der weltweiten Stromerzeugung ausmachen.

Die Stromerzeugung aus Erdöl werde laut IEA in den nächsten zwei Jahren deutlich sinken, die aus Kohle leicht abnehmen – nachdem sie 2022 noch um 1,7 Prozent zugenommen hatte. Allerdings nahm die Kohleverstromung im Jahr 2021 so stark zu, dass sie, bezogen auf den Gesamtbetrachtungszeitraum von 2019 bis 2024, unterm Strich zulegen wird. Insgesamt rechnet die IEA aber mit einer Abnahme der CO₂-Emissionen aus der Stromerzeugung von jeweils circa einem Prozent in 2023 und 2024. In Indien und China werden die Emissionen aus der Stromerzeugung demnach weiter steigen.

Weltweit wird die Stromnachfrage in den nächsten beiden Jahren weiter steigen:

Die EU-Kommission hat Beihilfen der Bundesregierung in Höhe von drei Milliarden Euro für strategische Investitionen bewilligt. Die Genehmigung sei unter dem Beihilferahmen TCTF erfolgt und betreffe die Produktion von Gütern wie Batterien, Solaranlagen, Windenergieanlagen, Wärmepumpen, Elektrolyseuren, CCUS und entsprechende Rohstoffe, teilte die Kommission gestern mit. Auf Anfrage konnte das Bundeswirtschaftsministerium allerdings gestern Abend noch nicht erklären, welches nationale Förderprogramm genau genehmigt wurde. ber

Gestern kam es zu einer Hausdurchsuchung bei der sozialistischen Abgeordneten Marie Arena. Das teilte die belgische Staatsanwaltschaft am Mittwoch per Pressemitteilung mit. Im Rahmen der Katargate-Ermittlungen beschlagnahmte sie IT-Material und Dokumente der belgischen Abgeordneten.

Der Name Marie Arena kam immer wieder im Zuge des Katargate-Skandales auf. Die ehemalige Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses war eine enge Vertraute Antonio Panzeris, eine ihrer Assistentinnen arbeitete für dessen NGO Fight Impunity. Die NGO und deren Mitarbeiter stehen bei den Katargate-Ermittlungen im Fokus, weil die katarische Regierung versucht haben soll, Einfluss auf EU-Parlamentarier mit Geld und Geschenken auszuüben. Bei fast allen Events der NGO war Arena geladen, in ihren Menschenrechtsausschuss lud die sie immer wieder Vertreter von Panzeris NGOs. Panzeri hatte Marie Arena allerdings in seinem Geständnis entlastet.

Die sozialistische Abgeordnete hatte ihren Vorsitz des Menschenrechtsausschusses im Zuge des Skandals niedergelegt, als herauskam, dass sie von Katar bezahlte Flüge und Hotelübernachtungen nicht deklariert hatte. Arena ist aber weiterhin Mitglied der S&D Fraktion.

Parlamentspräsidentin Roberta Metsola war bei der gestrigen Hausdurchsuchung anwesend, so sieht es die belgische Verfassung vor. cw

Das Europaparlament mietet an seinem Hauptsitz in Straßburg ein neues Gebäude an. Das hat der Haushaltsausschuss am Mittwoch mit 26 Ja- gegen elf Nein-Stimmen und drei Enthaltungen entschieden. Grüne und Sozialdemokraten waren dagegen, das “Osmose”-Gebäude anzumieten. In dem Gebäude soll die Verwaltung des Parlaments untergebracht werden. Zuvor hatte es Kritik an den Plänen gegeben, das gerade neu gebaute Gebäude zu kaufen.

Der französische Staat will das Gebäude neben dem Parlament jetzt von dem Bauherrn erwerben und dann für 700.000 Euro Miete im Jahr an das Parlament vermieten. Das Osmose-Gebäude ist bei der Isolierung auf dem heutigen Stand der Technik und hat 15.000 Quadratmeter Fläche. Auch Kritiker hatten zuvor eingeräumt, dass der Mietpreis je Quadratmeter günstig ist. Schätzungen zufolge sind die Kosten für die Osmose-Jahresmiete niedriger als die Energiekosten, die das EP für das Salvador-de-Madariaga-Gebäude jährlich zahlt. mgr

Die Abstimmung über das Renaturierungsgesetz war ein dramatischer Moment im Europäischen Parlament. Das lag nicht nur an dem knappen Ergebnis, sondern auch an der ungewöhnlich scharfen Auseinandersetzung: Während die sozialdemokratische S&D, Grüne, Linke und eine Mehrheit der liberalen Renew-Fraktion das Gesetz unterstützten, machte die christdemokratisch-konservative EVP aggressiv dagegen Stimmung und versuchte es zusammen mit den beiden Rechtsaußenfraktionen EKR und ID zu stoppen. Auch wenn sie damit erfolglos blieb, sahen einige in dieser Kampagne einen Testballon für eine neue Strategie der EVP vor der Europawahl 2024 – und womöglich auch für die Jahre danach.

Wie weit das Europäische Parlament nach rechts rücken wird, ist längst zur Schlüsselfrage dieser Wahl geworden. Zwar ist das Ende der “europäischen Großen Koalition” aus EVP, S&D und RE schon öfter ausgerufen worden, ohne wirklich einzutreten. Aber dass die politische Mitte derzeit zunehmend gespalten ist, steht außer Zweifel. Welche anderen Konstellationen könnten 2024 eine Mehrheit haben? Und was hat die EVP eigentlich von ihrer Öffnung nach rechts?

Blickt man allein auf die Umfragewerte der Partei, so profitiert die EVP bislang jedenfalls nicht von der wachsenden Polarisierung. Im Basisszenario der Europawahl-Sitzprojektion kommt sie aktuell nur noch auf 160 Sitze, zwei weniger als in der letzten Projektion Ende Mai. Da die S&D ebenfalls leicht verliert (136 Sitze/-1), hält sich die EVP zwar weiterhin auf dem ersten Platz. Im dynamischen Szenario – das mögliche Fraktionsbeitritte nationaler Parteien berücksichtigt, die bei der Europawahl erstmals Sitze gewinnen könnten – fällt ihr Vorsprung sogar noch etwas größer aus (167 zu 137 Sitze). Aber dass die EVP mit ihrem Rechtsruck viele Wähler erreichen könnte, ist wenigstens in den Umfragen derzeit nicht zu erkennen.

Deutlich wird in der Sitzprojektion allerdings die aktuelle Krise des Mitte-links-Lagers. Die liberale RE-Fraktion legt zwar leicht zu und käme nun auf 94 Sitze (+2, dynamisches Szenario: 99 Sitze), schwächelt aber in ihrer Hochburg Frankreich. Die Grünen erreichen 48 Sitze (-2, dynamisch: 52), was im Vergleich zu den Umfragen der letzten Jahre ein ordentlicher Wert ist, aber weit entfernt von ihrem Wahlergebnis von 2019. Die Europäische Linke wiederum rutschte zuletzt in mehreren großen Mitgliedstaaten ab und steht nur noch bei 41 Sitzen (-8, dynamisch: 43) – ihr schlechtester Wert seit Jahren.

Hingegen legt das rechte Lager weiter zu: Während die EKR-Fraktion im Basisszenario unverändert bei 79 Sitzen steht, profitiert die ID vom aktuellen Höhenflug der deutschen AfD und kommt nun auf 70 Sitze (+3). Im dynamischen Szenario – das unter anderem einen möglichen Beitritt der französischen Newcomer-Rechtspartei Reconquête zur EKR sowie der ungarischen Fidesz zur ID berücksichtigt – würde die EKR sogar 89, die ID 87 Sitze erreichen. Hinzu kämen 36 fraktionslose Abgeordnete (+3, dynamisch: 31), von denen rund ein Drittel rechtsextremen Parteien angehört.

Sollten sich diese Umfragewerte bei der Europawahl bestätigen, so wäre das Mitte-links-Bündnis aus S&D, RE, Grünen und Linken, das zuletzt das Renaturierungsgesetz voranbrachte, künftig weit von einer Mehrheit entfernt. EVP, EKR und ID könnten mithilfe weniger Abweichler aus anderen Fraktionen oder fraktionsloser Abgeordneter leicht Beschlüsse blockieren. Ein Mitte-rechts-Bündnis aus EVP, EKR und RE käme sogar auf eine eigene absolute Mehrheit, wenn auch nur knapp.

Für eine stabile Koalition wird das nicht genügen, schon weil die Fraktionsdisziplin der Rechtsparteien traditionell schwach ist. Auch in Zukunft dürften die meisten Entscheidungen im Parlament durch eine Große Koalition aus EVP, S&D und Renew getroffen werden. Dennoch wird der Zugewinn der Rechten sich auf das Machtgleichgewicht im Parlament auswirken: Ohne Mitte-links-Alternative ist die S&D zwingend auf eine Zusammenarbeit mit der EVP angewiesen, um Mehrheiten zu bilden. Die EVP hingegen gewinnt die Option, wenigstens punktuell mit den Rechten zu kooperieren, und kann dies nutzen, um Druck auf S&D und Renew auszuüben. Dadurch verschiebt sich der Schwerpunkt im Europäischen Parlament nach rechts – was sich am Ende auch in konkreten politischen Entscheidungen bemerkbar machen wird.

Da es keine gesamteuropäischen Wahlumfragen gibt, basiert die hier vorgestellte Sitzprojektion auf aggregierten nationalen Umfragen und Wahlergebnissen aus allen Mitgliedstaaten. Im Basisszenario sind alle nationalen Parteien jeweils ihrer aktuellen Fraktion (bzw. der Fraktion ihrer europäischen Dachpartei) zugeordnet; Parteien ohne eindeutige Zuordnung sind als “Sonstige” ausgewiesen. Das dynamische Szenario weist alle “sonstigen” Parteien jeweils einer Fraktion zu, der diese plausiblerweise beitreten könnten, und bezieht auch andere mögliche Veränderungen der Fraktionen ein.

Nähere Hinweise zu Datengrundlage und Methodik der Projektion sowie eine genauere Aufschlüsselung der Ergebnisse finden sich auf dem Blog Der (europäische) Föderalist.