“im Jahr 2035 wird es 47 Prozent teurer sein, einen Lastwagen mit E-Fuels zu betreiben, als einen batterieelektrischen Lastwagen zu benutzen” – das ist die zentrale Aussage einer Studie der Umweltorganisation Transport und Environment (T+E), die heute veröffentlicht wird. Zugleich warnt T+E die EU davor, ein Anreizsystem für synthetische Kraftstoffe bei Lkws zu installieren. Vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) kommt heftige Kritik an der Studie. Damit hat der Streit der Lobbyisten um E-Fuels begonnen, wie Markus Grabitz schreibt – wenige Wochen, bevor die Kommission ihren Vorschlag für ein Verbrenner-Aus bei Nutzfahrzeugen vorlegen will.

Ende der Woche läuft das Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine aus. So fragil das Abkommen auch ist – eine bessere Lösung gebe es nicht, sagt Jan Jänsch. Der Leiter für den Bereich Getreidehandel beim Konzern Baywa spricht im Interview mit Timo Landenberger über Lieferungen an reiche Staaten, die Folgen von Russlands taktischen Spielchen und die Produktionskapazitäten der heimischen Landwirtschaft.

Um die europäische Gasversorgung zu sichern, will die Kommission auch Transitländer stärker in den Blick nehmen – etwa die Türkei, durch die der südliche Gaskorridor führt, über den bereits Gas aus Aserbaidschan in die EU fließt. Für die Versorgungssicherheit in der EU könnte der Ausbau der Beziehungen zur Türkei “eine sehr wichtige Priorität sein”, sagte der stellvertretende Generaldirektor der GD Energie, Matthew Baldwin, am Montagabend im ITRE. Mehr dazu lesen Sie in den News.

Die Kommission will Anfang 2023 ihren Vorschlag für das Verbrenner-Aus und CO2-Flottengrenzwerte bei Nutzfahrzeugen vorlegen. Im Vorfeld der Entscheidung beginnt nun die Auseinandersetzung der Lobbyisten, die sich auch um nahezu CO2-neutral hergestellte Kraftstoffe dreht – sogenannte E-Fuels.

“Im Jahr 2035 wird es 47 Prozent teurer sein, einen Lastwagen mit E-Fuels zu betreiben, als einen batterieelektrischen Lastwagen zu benutzen.” Das ist die Kernaussage einer Studie von T+E, die heute veröffentlicht wird und Europe.Table vorab vorlag. T+E steht für Transport und Environment und ist die Dachorganisation der europäischen Umweltverbände, bei der auch die Deutsche Umwelthilfe (DUH) Mitglied ist.

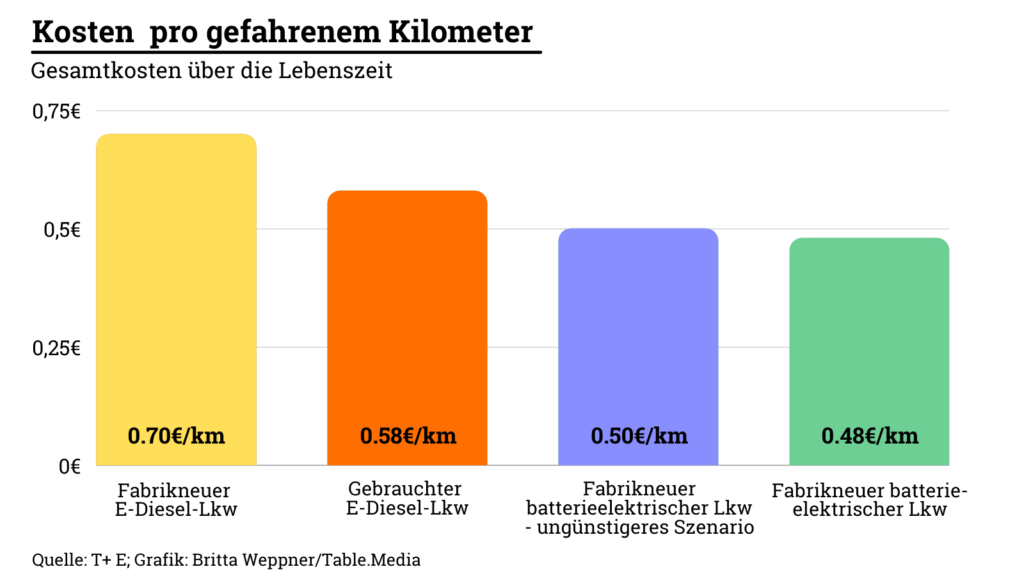

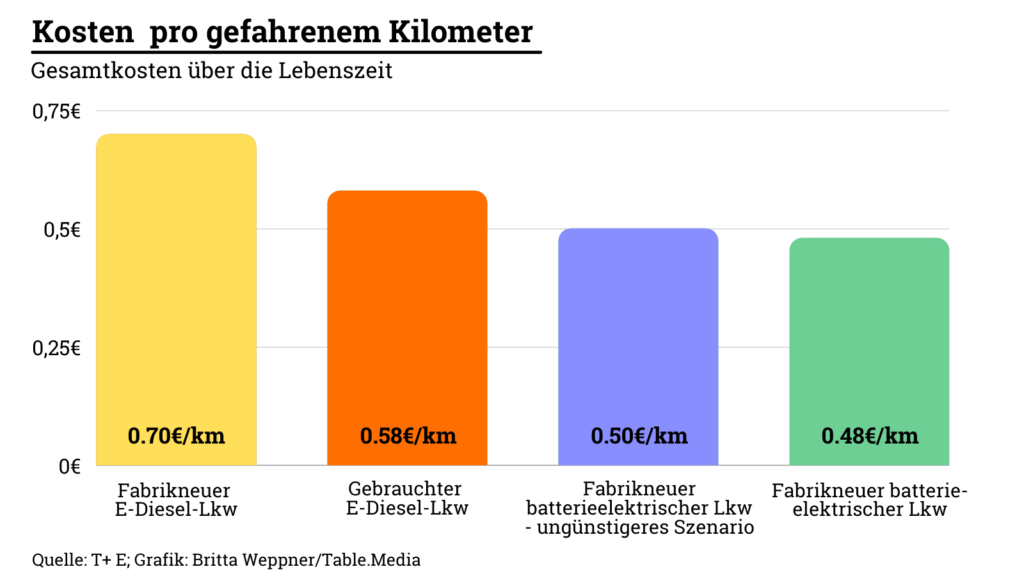

Bei der Betrachtung der Gesamtkosten während des Lebenszyklus (Total cost of ownership) kommt der fabrikneue Lkw mit Dieselmotor, der mit E-Fuels betankt wird, demnach auf Kosten von 70 Cent pro gefahrenem Kilometer. Ein fabrikneuer batterieelektrischer Lkw komme im günstigsten Szenario auf einen Wert von 48 Cent je Kilometer. Im schlechteren Szenario, bei dem höhere Energiekosten unterstellt werden, komme der batterieelektrische Lkw auf Kosten von 50 Cent. Bei einem gebrauchten Lkw, dessen Diesel-Motor mit E-Fuels betankt werde, liege der Wert wegen geringerer Anschaffungskosten immer noch bei 58 Cent.

Die geringeren Preise für das Laden der Batterie sowie der Wartung und Instandsetzung machten die höheren Anschaffungspreise von batterieelektrischen Lastwagen wett, argumentiert T+E. Die Autoren der Studie haben unterstellt, dass synthetische Dieselkraftstoffe im Jahr 2035 um 52 Prozent teurer sind als fossiler Diesel.

Zudem behauptet T+E, dass ein Lkw, der mit E-Fuels aus 100 Prozent CO2-freier Produktion betrieben wird, immer noch 41 Prozent mehr Treibhausgase verursacht als ein batterieelektrischer Lkw, der mit Strom aus regenerierbaren Quellen betrieben wird. Ein batterieelektrischer Lkw verursache 86 Prozent weniger CO2, wenn er mit dem Strommix des Jahres 2035 geladen werde, als ein Lkw, der mit fossilem Diesel getankt werde.

T+E warnt die EU davor, ein Anreizsystem für synthetische Kraftstoffe bei Lkws zu installieren: Grüner Wasserstoff zur nahezu CO2-freien Produktion von E-Fuels werde rar bleiben: “E-Fuels zu Lkws umzuleiten würde bedeuten, dass die Transformation zu CO2-freien Kraftstoffen bei Flugzeugen und Frachtschiffen behindert würde.”

Vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) kommt heftige Kritik an der Studie. Entscheidend sei der Kostenvergleich von verschiedenen Technologien unter Berücksichtigung identischer Steuereinnahmen für die öffentliche Hand. Heute steuerten verbrennungsmotorische Antriebssysteme von Pkw und Lkw im Jahr weit über 60 Milliarden Euro an Steuereinnahmen in Deutschland durch Energie-, Mehrwert-, Kfz- und CO2-Steuer bei. Diese Steuerbelastung auf Kraftstoffe bilde die T+E-Studie nicht ansatzweise ab, weshalb keine seriöse Kostenanalyse vorliege.

Olaf Toedter, Leiter neue Technologien und Zündsysteme am Institut für Kolbenmaschinen, hat die Studie analysiert und zieht folgendes Fazit: “T+E führt als Gründe für den Kostenvorteil des batterieelektrischen Lkw niedrigere Kosten für Energie und Wartung an, diese Aussage ist hochspekulativ.” Bei den Energiekosten arbeite T+E mit Werten von 17 beziehungsweise 22 Cent je Kilowattstunde. “Schon die heutigen Preise liegen deutlich darüber”, so Toedter. “Dass an Schnellladestationen derartige Preise realistisch sein sollen, das halte ich für völlig utopisch.”

E-Fuels könnten bei einer industriellen Herstellung an Orten mit günstigen Bedingungen für Energie aus erneuerbaren Quellen zu Gestehungskosten von unter einem Euro produziert werden und wären damit wettbewerbsfähig. Er rechne zudem nicht damit, dass die Preise für batterieelektrische Antriebe weiter kräftig rückläufig seien, sagt Toedter. Im Gegenteil: “Ich rechne mit Produktions- und Lieferengpässen für die deutlich höheren Bedarfe an Nickel, Kupfer und Seltenen Erden und daher mit deutlich steigenden Preisen.”

Toedter, Experte für Energiebilanzen, kritisiert zudem die Berechnung des CO2-Aufwands für die Batterieherstellung. “Hier wird gezielt verschleiert, dass auch 2035 die Energie aus Sonne und Wind nicht komplett die Versorgung mit Strom gewährleisten kann.” Er kritisiert außerdem die Forderung von T+E, nur E-Fuels für Schiffe und Flugzeuge zu produzieren: “Die Gesetzmäßigkeiten der Produktion in Raffinerien gebieten, dass neben Kerosin für Flugzeuge und Diesel für Schiffsmotoren auch Diesel für Lastwagen entsteht. Es wäre unwirtschaftlich, den Diesel für Lastwagen nicht zu nutzen.”

Der nationale und internationale Handel mit Agrargütern und das Supply Chain Management gehört zu den Kerngeschäften der Baywa AG. Unter der Leitung von Jan Jänsch bewegt der Konzern etwa zwei Millionen Tonnen Getreide jährlich, hauptsächlich in Nordost-Europa, von den dortigen Exporthäfen aber auch in die ganze Welt.

Herr Jänsch, wo waren Sie am 24. Februar, als Sie vom Angriff Russlands auf die Ukraine erfahren haben?

Im Büro, das weiß ich noch ganz genau. Das war auch gut, denn so war ich zumindest in einer Umgebung, in der ich handlungsfähig war.

Sie hatten mit diesen gravierenden Folgen bereits gerechnet?

Nicht sofort. Ich habe zu Anfang auch gehofft, dass das ganz schnell wieder vorbei ist. Nach der ersten Woche hat man dann gemerkt, dass es länger gehen kann und dass die Folgen extremer sind als gedacht. Die Preise für Getreide an den Börsen in Paris und Chicago sind explodiert und immer weiter angestiegen und das Problem ist, dass sich die Welt diese hohen Weizenpreise einfach nicht leisten kann.

Wie wichtig ist in diesem Zusammenhang das Getreideabkommen zwischen der Ukraine und Russland?

Dafür muss man sich die Zahlen vor Augen führen: Die Ukraine hat vor dem Krieg etwa fünf Millionen Tonnen Getreide pro Monat exportiert. Im März waren es fast null, daher der Preisschock. Kleinere Mengen konnten dann über alternative Routen aus dem Land gebracht werden. Aber Warenströme lassen sich nicht schnell aufbauen, die etablieren sich. Und in der Ukraine ist alles auf die großen Schwarzmeerhäfen ausgerichtet. Von dort aus sind die Destinationen, die den größten Bedarf haben – darunter Nordafrika, Saudi-Arabien oder der Mittlere Osten – am schnellsten zu erreichen. Im August konnten durch den Getreidekorridor 1,5 Millionen Tonnen Getreide über den Seeweg exportiert werden, im Oktober waren es bereits wieder vier Millionen Tonnen. Das Abkommen hat also eine riesige Auswirkung.

Es regelt aber nur, dass über den Seeweg wieder exportiert werden kann und nicht wohin. Rund die Hälfte des exportierten Getreides über den Korridor ging an reiche Länder, darunter viele EU-Staaten und eben nicht nach Afrika oder in den Mittleren Osten. Warum nicht?

Die Ukraine produziert eben nicht nur Weizen für ärmere Länder, sondern auch Mais und Sonnenblumen, und natürlich fließt die Ware aus dem Land, die verfügbar ist und exportiert werden kann oder muss. Dabei ist auch Mais nach Spanien gelaufen, aber die Welt ist so vernetzt, dass ich das nicht verurteile. Das war vorher richtig und das ist es auch heute. Denn nur dadurch wird Getreide frei in der Weltbilanz für andere Länder. Diese Bilanzen sind so knapp, dass wir alle Produkte dringend brauchen. Es funktioniert schlichtweg nicht ohne den Mais aus dem Schwarzmeer.

Das Getreide hätte auch direkt dahin transportiert werden können, wo es am dringendsten benötigt wird. Trotzdem haben viel weniger Schiffe des Welternährungsprogramms die ukrainischen Häfen angelaufen als vor dem Krieg.

Natürlich gibt es Interessen. Initiator des Abkommens ist die Türkei, und viele der Schiffe sind in der Türkei gelandet. Auch die ukrainischen Landwirte haben Interessen und versuchen zunächst, die hochpreisigen Güter zu veräußern, um ihre Liquidität zu sichern. Außerdem ist es eine Frage der Logistik. Zunächst wurden die Schiffe abgewickelt, die bereits mit Mais beladen waren, am Hafen lagerte viel Mais, und da gehört dann auch die EU zu den Abnehmern. Dafür sind wir eingesprungen und haben insbesondere aus Deutschland, Frankreich und dem Baltikum ein großes Exportvolumen gefahren und Weizen geliefert. Der Warenstrom gleicht sich international aus.

Wer profitiert von diesem Ausgleich? Die europäischen Getreidehändler und damit auch die Baywa?

Bei diesem Ausgleich geht es nicht um Profit. Es geht um Verantwortung, die Versorgung der Länder, die auf Weizenimporte angewiesen sind, sicherzustellen.

Russland nutzt das Abkommen, um Druck auszuüben, schert aus und wieder ein und knüpft eine Fortsetzung immer wieder an Bedingungen. Wie sehr macht sich das Hin und Her auf dem Markt bemerkbar?

Wir sehen das sofort an einem Preisunterschied von um die 20 Dollar. Und der Korridor funktioniert nicht gut. Wenn die Schiffe 20 Tage vor Istanbul zur Kontrolle liegen, dann kostet das viel Geld, und ein Land wie Ägypten kann sich das nicht leisten. Für die alternativen Routen gilt das umso mehr. Es ist eine Katastrophe, wie schlecht die funktionieren. Da sind 60.000 Tonnen auf einem Schiff immer noch besser als 25 Tonnen auf einem Lkw.

Aber niemand weiß genau, ob das Abkommen über den 19. November hinaus Bestand hat und was Russland vorhat. Der Seeweg bleibt damit fragil. Sind die alternativen Exportwege über den Landweg oder die Donau also nicht trotzdem wichtig?

Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein und offenbar mehr Politik und Solidaritätsbekundung, als dass es wirklich etwas bringt. Aktuell hilft es ein bisschen, aber die politischen und logistischen Hemmnisse sind zu groß. Bis heute dauert die Abwicklung der Lkw an der Grenze mehrere Tage. Die Infrastruktur der Bahn in Osteuropa, aber auch in Deutschland ist zu schlecht und nicht auf Getreidetransport ausgerichtet – von den unterschiedlichen Spurweiten in der Ukraine und der EU ganz zu schweigen.

Dafür haben Deutschland und die EU die eigene Exportmenge angehoben.

Klassischerweise konnten wir in der Vergangenheit nach der Ernte nicht viel beitragen zum Exportvolumen. Das war dieses Mal anders, da wir vorweggenommen haben, was über das Schwarzmeer laufen sollte. Innerhalb dieser Saison waren die Verhältnisse also etwas verschoben. Aber das beruht auf der Hoffnung, dass der Schwarzmeer-Korridor weiterhin offen bleibt, ansonsten wird es im April erst richtig dramatisch, wenn wir sagen müssen: “Tut uns leid, wir sind ausverkauft.”

Vor diesem Hintergrund läuft in Brüssel eine kontroverse Debatte um die Produktionskapazitäten der heimischen Landwirtschaft.

In Deutschland und der EU wird politisch gerade viel umgesetzt, was die landwirtschaftliche Produktion in dieser weltweit essenziellen Lage behindert. Dabei müsste den Bauern eigentlich alles gegeben werden, um bestmöglich produzieren zu können. Auf der Welt wird jede Tonne gebraucht, und wir haben hier in Deutschland die besten Voraussetzungen, um zehn Tonnen Weizen pro Hektar in guter Qualität zu erzeugen. Das gibt es nicht überall und ist eine Verpflichtung gegenüber der Welt, bestmöglichen Ackerbau zu betreiben.

Was muss langfristig passieren, um Abhängigkeiten zu verringern und die Auswirkungen von Krisen abzumildern?

Das wird nicht gehen. In Deutschland sind die Bedingungen für Weizen ideal, in der Ukraine mehr für Mais und Sonnenblumen und in Südamerika für Soja. Das lässt sich nicht so einfach irgendwo anders produzieren. Wir sind auf der Welt so knapp versorgt, dass wir keine Chance haben, auf irgendetwas zu verzichten. Entsprechend hat jede Krise einen Einfluss. Ohne die Ukraine und Russland wird es langfristig nicht gehen. Deshalb müssen wir die Daumen drücken, dass der Krieg bald endet und die Warenflüsse wieder funktionieren. Das ist der einzige Weg.

16.11.2022 – 10:00-12:00 Uhr, online

ASEW, Seminar THG-Quote im Bereich E-Mobilität

Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) zieht ein Fazit zu den Auswirkungen der THG-Quote auf Stadtwerke. INFOS & ANMELDUNG

16.11.2022 – 13:00 Uhr, online

EBD, Konferenz EWSA im Fokus zum Strategischen Kompass

Die Europäische Bewegung Deutschland (EBD) lädt Mitglieder des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses ein, um die Entwicklung des Strategischen Kompasses der EU zu beleuchten. INFOS & ANMELDUNG

16.11.2022 – 14:00-14:40 Uhr, online

FSR, Discussion Meeting Africa’s Energy and Climate Goals

The Florence School of Regulation (FSR) discusses the priority areas for Africa in preparation to meet the climate and development goals. INFOS & ANMELDUNG

16.11.2022 – 15:00-17:00 Uhr, Mainz

Eco, Diskussion Digitale Infrastrukturen – Garant für eine nachhaltige Digitalisierung der Wirtschaft

Der Verband der Internetwirtschaft (Eco) richtet die Aufmerksamkeit auf die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung und die Bedeutung digitaler Infrastrukturen. INFOS & ANMELDUNG

16.11.2022 – 17:30-21:30 Uhr, Gotha

BVMW, Diskussion Sind die Stadtwerke in Zukunft der zuverlässige Partner für den Mittelstand für Gas und Strom ?

Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) beschäftigt sich anhand der aktuellen Energiepreiskrise mit den größten ökonomischen Herausforderungen seit Gründung der Bundesrepublik. INFOS & ANMELDUNG

16.11.2022 – 18:30-21:30 Uhr, Brüssel (Belgien)

Parlamentarischer Abend Glass Alliance Europe

Die Glass Alliance Europe lädt zum Parlamentarischen Abend in die Bayerische Landesvertretung in Brüssel. INFOS & ANMELDUNG

16.11.2022 – 19:00-21:30 Uhr, Berlin

Polis 180, Diskussion Klimabedingte Migration – wo steht die Außenpolitik?

Polis 180 setzt sich mit den Folgen des Klimawandels für zukünftige Migrationsbewegungen auseinander. INFOS & ANMELDUNG

16.11.2022 – 19:00-20:00 Uhr, online

FNF, Diskussion Ende der Illusionen? Deutschlands Suche nach einer neuen Chinapolitik

Die Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) geht der Frage nach, wie stark China wirklich ist und welche politische und wirtschaftliche Strategie Deutschland und seine Verbündeten in Zukunft gegenüber China wählen sollte. INFOS & ANMELDUNG

17.11.2022 – 08:00-09:00 Uhr, online

BDI, Diskussion Strategische Souveränität in Energiefragen

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) diskutiert, inwiefern Wasserstoff zukünftig Energieabhängigkeiten reduzieren kann. INFOS & ANMELDUNG

17.11.2022 – 10:00-11:30 Uhr, online

ASEW, Seminar Erfahrungsaustausch EMAS

Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) lädt zum Erfahrungsaustausch über Umweltmanagementsysteme. INFOS & ANMELDUNG

17.11.2022 – 13:00-17:30 Uhr, Frankfurt a.M.

Eco, Roundtable Energieeffizienz in Rechenzentren

Der Verband der Internetwirtschaft (Eco) stellt Best-Practice-Beispiele zur Abwärmenutzung in Rechenzentren vor. INFOS & ANMELDUNG

17.11.2022 – 14:00-18:00 Uhr, Brüssel (Belgien)

EBU, Conference Role of Inland Waterway Transport (IWT) in the Framework of EU’s Mobility and Supply Policy

The European Barge Union (EBU) addresses the need for sufficient waterway maintenance on the major European waterways. INFOS & REGISTRATION

17.11.2022 – 15:45-17:15 Uhr, Sharm el-Sheikh (Ägypten)/online

EAERE, Panel Discussion COP27 Side Event: Launching a European Climate Science Assessment Mechanism for Policy Support

The European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE) addresses the causes and consequences of climate change as manifested by the recent extreme drought during the summer of 2022. INFOS & REGISTRATION

17.11.2022 – 18:00-19:15 Uhr, online

FES, Vortrag Die Chinapolitik der EU — das Problem der Abhängigkeit

Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) diskutiert die Rufe nach gemeinsamen europäischen Lösungen angesichts der zunehmenden weltpolitischen Bedeutung Chinas. INFOS & ANMELDUNG

17.11.2022 – 18:00 Uhr, online

KAS, Diskussion Die USA nach den Zwischenwahlen

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) beleuchtet die Folgen der Zwischenwahlen in den USA für das innenpolitische Klima und die außenpolitische Handlungsfähigkeit. INFOS & ANMELDUNG

17.11.2022 – 18:30-21:00 Uhr, online

KAS, Vortrag Atomkraft, Wasserstoff und Windräder – Wie schaffen wir die Energiewende?

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) versucht das Gewirr klimapolitischer Einzelmaßnahmen zu lichten. INFOS & ANMELDUNG

24.11.2022 – 18:00-20:00 Uhr, Berlin

EAB, Vortrag Die baltischen Staaten und die deutsche Zeitenwende

Die Europäische Akademie Berlin (EAB) diskutiert, wie sich das Verhältnis zwischen Deutschland und den baltischen Staaten seit dem russischen Angriff auf die Ukraine verändert hat. Der Fokus liegt dabei auf der Sicherheitspolitik. ANMELDUNG BIS 15.11.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat zum Start des G20-Gipfels in Indonesien weitere 210 Millionen Euro für die Unterstützung von Ländern mit Problemen bei der Nahrungsmittelversorgung zugesagt. “Russlands Krieg in der Ukraine hat erhebliche Auswirkungen auf die weltweite Versorgung mit Nahrungsmitteln”, sagte sie am Montag vor den Beratungen der Staats- und Regierungschefs der Gruppe der großen Wirtschaftsnationen (G20). Um Hungersnöte in einigen der ärmsten Regionen der Welt zu vermeiden, müsse gehandelt werden.

Nach Angaben der EU-Kommission sind in diesem Jahr mindestens 205 Millionen Menschen von akuter Ernährungsunsicherheit betroffen und damit so viele wie nie zuvor. Das frische Geld soll nach Angaben der EU-Kommission in 15 Länder wie Afghanistan, Jemen, Venezuela und Sudan fließen. dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz wird am 25. November die französische Ministerpräsidentin Élisabeth Borne in Berlin empfangen. Das verlautete am Montag aus Regierungskreisen in Berlin und Paris. Borne holt damit ihren Antrittsbesuch nach, der ursprünglich für den 29. September vorgesehen war, wegen der Corona-Infektion des Kanzlers aber verschoben werden musste.

Der Besuch dürfte mit großer Aufmerksamkeit verfolgt werden, denn die Beziehungen zwischen Berlin und Paris sind derzeit nicht die besten. Beide Seiten liegen bei mehreren Themen über Kreuz, etwa hinsichtlich eines Gaspreisdeckels, in der Rüstungspolitik und auch bei Fragen zur Reform der EU. Der eigentlich für Ende Oktober geplante deutsch-französische Ministerrat wurde wegen der Meinungsverschiedenheiten verschoben.

Scholz und Präsident Emmanuel Macron versuchten bei einem Abendessen überdies, atmosphärische Störungen auszuräumen. In Berliner Regierungskreisen wird eingeräumt, dass die Kommunikation teils verbesserungswürdig gewesen sei. Beide Seiten suchen nun nach einem gemeinsamen Thema, um den deutsch-französischen Motor wieder ans Laufen zu bekommen.

Als Kandidat gilt die Antwort auf den Inflation Reduction Act der US-Regierung – Berlin und Paris teilen die Sorge, dass das Förderprogramm für klimafreundliche Technologien zulasten von Investitionen in Europa gehen wird. Bislang verfolgen beide Regierungen aber unterschiedliche Ansätze: Die Bundesregierung setzt zunächst auf Gespräche mit Washington, während Paris auf eigene Subventionsprogramme und womöglich ein Verfahren vor der Welthandelsorganisation dringt. tho

Die EU geht neue Wege in der Sanktionspolitik. Das jüngste Sanktionspaket, das die EU-Außenminister am Montag in Brüssel als Reaktion auf die anhaltende Repressionswelle und schwere Menschenrechts-Verletzungen im Iran verabschiedet haben, enthält erstmals auch Strafmaßnahmen gegen ein IT-Unternehmen mit Verbindungen nach Deutschland.

Konkret geht es um Arvan Cloud, das bei der Einschränkung des Internets im Iran eine wichtige Rolle spielen soll und offenbar mit der Firma Softqloud in Meerbusch bei Düsseldorf zusammenarbeitet. Die “Meerbusch-Iran-Connection” war von “Correctiv”, “Taz” und “Netzpolitik.org” aufgedeckt worden. Sie hatte auch deutsche Sicherheitsbehörden alarmiert.

Auf der neuen Sanktionsliste, die 29 Personen und drei Einrichtungen umfasst, stehen auch Angehörige der iranischen Revolutionsgarden. Die Strafen träfen “den inneren Machtzirkel der Revolutionsgarden”, sagte Außenministerin Annalena Baerbock. “Wir senden ein erneutes und zwar unmissverständliches Signal an das iranische Regime.”

Es ist das zweite Mal binnen eines Monats, dass die EU Sanktionen gegen Iran verhängt. Insgesamt sind davon nun 126 Personen und elf Institutionen betroffen. Im Wesentlichen geht es um Einreisesperren sowie um das Einfrieren von Vermögen in der EU. Außerdem ist es verboten, Geschäfte mit den gelisteten Personen und Einrichtungen zu machen.

Ungeachtet der Strafen gingen die Gespräche über ein Atomabkommen mit Iran weiter, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Das umstrittene Abkommen, aus dem die USA unter Ex-Präsident Donald Trump ausgestiegen waren, sei “noch da” und “gehe seinen Weg”, so der Spanier, der die Verhandlungen koordiniert. Allerdings geben die meisten EU-Staaten dem Deal keine Chance mehr.

Borrell legte auch den Entwurf für eine neue Russland-Strategie vor. Der EU-Ansatz beruhe darauf, “Russland international zu isolieren, restriktive Maßnahmen gegen Russland zu verhängen und durchzusetzen sowie deren Umgehung zu verhindern”, heißt es in dem Entwurf, der Europe.Table vorliegt.

Die Vorlage soll eine veraltete Strategie ablösen, die die EU vor dem Krieg beschlossen hatte. Allerdings ist die Diskussion noch ganz am Anfang, ein Beschluss wurde nicht gefasst. ebo

Der Rat ist bei der Regulierung der Künstlichen Intelligenz voll in seinem Zeitplan. Am Freitag versandte die tschechische Ratspräsidentschaft unter Berücksichtigung der letzten schriftlichen Bemerkungen der Mitgliedstaaten die endgültige Fassung des Kompromisstextes zum AI Act, die Europe.Table vorliegt. Nun ist der Ausschuss der Ständigen Vertreter aufgefordert, den Text im Hinblick auf eine allgemeine Ausrichtung zu prüfen und am 18. November zu billigen. Die Minister treffen sich dann auf dem Telekommunikationsrat am 6. Dezember, um eine allgemeine Ausrichtung festzulegen.

Im Rahmen der abschließenden Feinabstimmung des Kompromisstextes hat die tschechische Ratspräsidentschaft folgende Änderungen vorgenommen:

Das Parlament ist dagegen noch weit von einer fertigen Kompromissfassung vom AI Act entfernt. vis

Um das 1,5-Grad-Ziel in Reichweite zu halten, müssen vor allem die Industrie- und Schwellenländer ihre Treibhausgasemissionen reduzieren. Eine neue Analyse von Germanwatch und dem New Climate Institute zeigt, dass die 60 größten THG-Emittenten dieses Ziel verfehlen. Sie zeigt außerdem, wo die Länder noch aufholen müssen.

Europa kann sich dabei zu den Best Performern beim Klimaschutz zählen – allerdings nur teilweise. Laut dem Klimaschutz-Index 2023, der am Montag auf der COP27 in Sharm el-Sheikh vorgestellt wurde, landet die EU als Block mit Platz 19 zwar nur im oberen Mittelfeld – drei Plätze besser als im vergangenen Jahr. Doch mit Dänemark und Schweden kommen die am besten platzierten Länder aus Europa.

Der Index wird auf der Grundlage objektiver Kriterien sowie Expertenbefragungen erstellt. Dabei fließen die Treibhausgasemissionen eines Landes (40 Prozent Gewichtung), die Menge Erneuerbarer (20 Prozent), Energieeffizienz (20 Prozent), nationale sowie internationale Klimapolitik (jeweils 10 Prozent) mit ein. Traditionell bleiben die ersten drei Plätze des Indexes frei, da kein Land in allen Kategorien mit “sehr hoch” abschneide.

Besonders wird die europäische Klimapolitik hervorgehoben. Hier landet die EU auf Platz 4 – auf Platz 1 (Dänemark) und Platz 3 (Niederlande) sind ebenfalls EU-Mitglieder. Doch weil die Pro-Kopf-Emissionen nach wie vor hoch sind (24.) und der Erneuerbaren-Ausbau stockt (26.), fällt die EU ab. Ungarn (53.) und Polen (54.) erhalten dagegen eine “sehr niedrige” Bewertung.

Die untersuchten Länder sind die 59 größten Emittenten weltweit, die Ukraine wurde angesichts des Krieges in diesem Jahr nicht untersucht. Deutschland rutscht im Vergleich zum Vorjahr um 3 Plätze auf Rang 16 ab. Grund dafür seien der verlangsamte Erneuerbaren-Ausbau bis 2020 und der starke Anstieg der Emissionen im Verkehrssektor im Jahr 2021, heißt es in der Erläuterung des Indexes.

China belegt von den 59 untersuchten Ländern (+ EU) nur Platz 51. Der Index hält zwar zugute, dass das Land seine erneuerbaren Energien massiv ausbaut, dennoch reduziere es seine Treibhausgasemissionen nicht schnell genug. Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist China sogar um 13 Plätze zurückgefallen.

Gewohnt schlecht schneiden auch die USA ab (52.). Das Hauptproblem sei, dass die USA die Förderung fossiler Brennstoffe im eigenen Land nicht einstellen und weiterhin fossile Brennstoffe subventionieren. Beim Ausbau der Erneuerbaren landen die USA auf dem fünftletzten Platz. luk

Nachdem Lara Wolters (S&D) vergangene Woche ihren Bericht zur Sorgfaltspflicht für Unternehmen veröffentlichte, stand das Thema gestern auf der Agenda des Handelsausschusses (INTA). “Wir brauchen radikale Maßnahmen, um das Geschäftsgebaren von Unternehmen zu ändern. Unternehmen sind nicht per se nachhaltig”, betonte Barry Andrews. Der Renew-Abgeordnete ist Berichterstatter für die Stellungnahme zum Sorgfaltspflichten-Gesetz. Ähnlich wie Lara Wolters (Europe.Table berichtete), fordert auch Barry Andrews ein strengeres Gesetz als die Kommission vorschlägt. So sollen deutlich mehr Unternehmen unter die Verordnung fallen, nämlich Firmen ab 250 Mitarbeitern und 40 Millionen Jahresumsatz. In Hochrisikobranchen sollen auch Firmen ab 50 Mitarbeitern und 700.000 Jahresumsatz in der EU Sorgfaltspflicht leisten.

Bei dem letzten Punkt geht Barry Andrews weiter als Lara Wolters: Ihr Vorschlag liegt bei 8 Millionen Jahresumsatz für Unternehmen in Risikobranchen. Allerdings kommt Andrews kleinen und mittleren Unternehmen mehr entgegen: Sie sollen im Rahmen der Richtlinie nicht haften müssen.

Andrews Vorschlag unterscheidet sich in einem weiteren entscheidenden Punkt sowohl von Wolters Ansatz als auch vom Kommissionsvorschlag: Die Verordnung soll nur für Lieferketten (also Upstream-Aktivitäten), nicht die gesamte Wertschöpfungskette (Upstream- und Downstream-Aktivitäten) gelten. “Die rechtliche Definition von Wertschöpfungskette ist schwammig. Das Gesetz ist stärker und sicherer, wenn wir uns auf die Lieferketten konzentrieren”, lautete die Erklärung des INTA-Berichterstatters.

Andrews’ Vorschlag erhielt insgesamt Zuspruch, allerdings plädieren insbesondere S&D, Linke und Grüne für eine Inklusion der gesamten Wertschöpfungskette. Sie fordern einen risikobasierten Ansatz, nach dem die Sorgfaltspflicht nicht für “etablierte Geschäftsbeziehungen” gilt, sondern überall dort, wo ein Risiko für Menschenrechte und Umwelt besteht.

Die EVP wird diesen Weg wohl nicht mitgehen und keine Änderungsanträge im Sinne eine Verschärfung des Kommissionsvorschlages eintreten: Man brauche ein praktisches Gesetz, welches Unternehmen nicht überlaste, sagte EPP-Schattenberichterstatterin Angelika Winzig. “Die Unternehmen brauchen Rechtssicherheit. Wir dürfen ihnen keine zusätzlichen administrativen Bürden auflasten.” Bis heute können die MEPs ihre Änderungsanträge einreichen. cw

Um eine sichere und nachhaltige Versorgung mit Rohstoffen für die Energiewende zu garantieren, müssen Politik und Industrie Strategien der Kreislaufwirtschaft in großem Maßstab vorantreiben. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie der Nachhaltigkeitsberatung Systemiq mit Unterstützung der European Climate Foundation, die gestern zum Auftakt der EU Raw Materials Week vorgestellt wurde. Sie fasst bereits veröffentlichte Forschung über die Abhängigkeiten in den globalen Wertschöpfungsketten der EU zusammen und schlussfolgert: Strategien der Kreislaufwirtschaft bergen ein hohes Potenzial, jedoch auch dringenden Forschungs- und Handlungsbedarf.

Die Studie beleuchtet vier Ansätze auf der Nachfrageseite und nennt Beispiele sowie Politikempfehlungen:

“Wenn wir über die Kreislaufwirtschaft sprechen, liegt der Schwerpunkt sehr oft auf dem Recycling“, sagte Ben Dixon, Leiter der Abteilung Materialien und Kreislaufwirtschaft bei Systemiq. Hätten Produkte einen langen Lebenszyklus, dann verzögere sich dementsprechend jedoch auch die Möglichkeit, die Materialien zu recyceln. Eine Batterie eines Elektrofahrzeuges etwa könne erst nach etwa 15 Jahren recycelt werden. Deshalb müssten auch die anderen Bereiche der Kreislaufwirtschaft stärker im Fokus stehen. “Recycling ist ein wichtiger Teil des Puzzles, aber wir müssen viel breiter denken und auch den Bereich der absoluten Nachfragereduktion berücksichtigen.”

Die Energiewende werde eine erhebliche Reduktion des Gesamtbedarfs an Primärressourcen mit sich bringen, heißt es in der Studie. Ein elektrisch betriebener mittelgroßer Pkw etwa brauche 106-mal weniger Primärrohstoffe als sein Pendant mit Verbrennermotor. Allerdings würde in einem klimaneutralen Energiesystem der Bedarf an einzelnen Rohstoffen wie Lithium, Kobalt und seltenen Erden steigen und somit andere Herausforderungen bedeuten. “Selbst in wirklich ehrgeizigen und optimistischen Szenarien würden wir immer noch davon ausgehen, dass unsere Nachfrage nach primären Batteriemetallen bis Mitte der 2030er-Jahre steigen wird“, sagte Dixon. leo

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie (ITRE) hat die Kompromissänderungsanträge zu den Revisionen der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie (RED IV) angenommen. Von den 60 Mitgliedern des Ausschusses stimmten 49 EU-Parlamentarier dafür, acht enthielten sich und drei stimmten dagegen. Die ITRE-Abstimmung am gestrigen Montag ebnet den Weg für die Abstimmung im Plenum, die im kommenden Dezember stattfinden wird. Die Änderungen wurden vom Berichterstatter und parlamentarischen Geschäftsführer der CDU/CSU-Gruppe Markus Pieper (EVP) ausgehandelt.

RED III und RED IV sind legislative Revisionen des REPowerEU-Plans, der im Mai von der Europäischen Kommission vorgestellt wurde. Er zielt insbesondere darauf ab, die Genehmigungsverfahren für Projekte rund um erneuerbare Energien zu beschleunigen. Die Europaabgeordneten wollen nun die Frist auf neun Monate verkürzen. Die Kommission hatte eine Frist von einem Jahr vorgeschlagen. Bei Kraftwerken oder neuen Anlagen mit einer Kapazität von weniger als 150 kW sollen es sogar sechs Monate sein. Außerhalb dieser Bereiche legt der Kompromiss eine maximale Verfahrensdauer von 18 Monaten fest, während die Europäische Kommission zwei Jahre vorgeschlagen hatte.

Der ITRE-Vorschlag sieht auch vor, dass Genehmigungen für die Installation von Solarenergieanlagen auf Gebäuden innerhalb von drei Monaten erteilt werden. Für kleinere Anlagen unter 50 kW würde ein einfaches Meldeverfahren ausreichen. Die Installation von Solaranlagen soll von der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung befreit werden, so die Europaabgeordneten.

Beide Revisionen zielen auch darauf, das EU-Ausbauziel für erneuerbare Energien auf 45 Prozent anzuheben. Da diese Anhebung bereits Teil der Verhandlungsposition des Europäischen Parlaments für die laufenden Trilogverhandlungen zur dritten Revision der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie (RED III) ist, haben sich die ITRE-Parlamentarier in der gestrigen Abstimmung auf die Genehmigungsverfahren konzentriert.

Markus Pieper zeigte sich “sehr zufrieden” mit dem Ergebnis. “Es geht darum, den Einsatz von erneuerbaren Energien zu beschleunigen und zu vereinfachen”. Ein einziger Kompromissänderungsantrag wurde gestern nicht angenommen. Er betrifft die Einbeziehung von Natura-2000-Gebieten in die sogenannten “go-to areas”, die nun zu “Renewable Acceleration Areas” (RAA) umbenannt werden sollen – spezielle Gebiete zur schnelleren Entwicklung von erneuerbaren Energien. Welche Projekte im Bereich erneuerbare Energien Zugang zu den “go-to areas” erhalten sollen, entscheidet der Umweltausschuss (ENVI). cst

Bei der Sicherung der europäischen Gasversorgung will die Kommission Transitländer stärker in den Blick nehmen. “In Bezug auf die Versorgungssicherheit könnte der Ausbau der für beide Seiten vorteilhaften Beziehung zur Türkei eine sehr wichtige Priorität sein”, sagte der stellvertretende Generaldirektor der GD Energie, Matthew Baldwin, am Montagabend im ITRE. Die EU müsse bedenken, dass auch Transitländer ihre Versorgung sichern wollten und möglicherweise einen Teil zusätzlicher Gaslieferungen für sich beanspruchen könnten.

Durch die Türkei führt der südliche Gaskorridor, über den bereits Gas aus Aserbaidschan in die EU fließt. Bis 2027 will Aserbaidschan die jährliche Menge durch die Pipeline auf 20 Milliarden Kubikmeter (bcm) pro Jahr verdoppeln. Einen Teil der Gesamtmenge hat sich die Türkei schon vor Längerem gesichert.

Aus Algerien sollen 2023 acht bcm zusätzlich in die EU fließen, nachdem es in diesem Jahr bereits vier bcm zusätzlich waren, sagte Baldwin. In den nächsten eineinhalb Jahren könne die EU außerdem zwei bis fünf bcm aus Israel über den Umweg durch Ägypten erhalten. In den Jahren darauf könnte die Menge auf sieben bcm gesteigert werden. “Wir drehen jeden Stein auf der Suche nach Gas um“, sagte Baldwin.

In der übernächsten Woche reise eine Delegation nach Trinidad und Tobago. Für das kommende Jahr sei zum ersten Mal ein Energiedialog mit asiatischen Staaten geplant. In Malaysia solle es eine Konferenz mit möglichen Lieferanten von Erdgas und Wasserstoff geben. Pläne für eine Ministerkonferenz mit Japan und Südkorea, aber auch den USA und Norwegen waren bereits beim vergangenen EU-Ministerrat in Luxemburg bekannt geworden.

Derzeit fließen noch geringe Mengen russischen Gases über die Türkei und die Ukraine in die EU. Der für Moskau günstigste strategische Moment, den Transit über die Ukraine zu unterbrechen, könnte im Januar oder Februar sein, warnte Klaus-Dieter Borchardt von Baker McKenzie gestern bei einer Diskussion des Thinktanks Epico. Bei den aktuell hohen Temperaturen mache dies keinen Sinn, so der ehemalige Kommissionsmitarbeiter.

Am gemeinsamen Gaseinkauf der EU könnte sich auch die ehemalige Gazprom Germania beteiligen. In den Entwurf der jüngsten Notfallverordnung hatte der Rat eine Passage aufgenommen, die es auch ehemaligen russischen Gesellschaften ermöglichen soll, sich an der geplanten Energieplattform zu beteiligen. Gestern verstaatlichte die Bundesregierung das Unternehmen, das inzwischen als Securing Energy for Europe (Sefe) firmiert. Das Wirtschaftsministerium begründete entsprechende Kapitalmaßnahmen mit einer drohenden Insolvenz, welche die Versorgungssicherheit in Deutschland gefährden würde. ber

“Ob ich bei Twitter bleibe, weiß ich noch nicht”, sagt Jens Geier, angesprochen auf die Übernahme durch Elon Musk. “EuropaJens”, wie sich Geier auf der Plattform nennt, ist dort schon seit 2009 präsent. Irgendwann im Wahlkampf fürs Europäische Parlaments legte er damals sein Profil an. Der Einzug gelang dem SPD-Politiker. In seiner Rolle als Abgeordneter geht er auf, in Brüssel und Straßburg sei man besonders frei: “Hier kann ich zusammenarbeiten, mit wem ich will.” Man müsse sich weniger in Blöcke von Opposition und Regierung einordnen als bei nationalen Parlamenten.

Stattdessen gehe es um die Sache. Und da gibt es gerade jede Menge zu tun. Der 61-Jährige sitzt im Industrie-, Forschungs- und Energieausschuss des Europäischen Parlaments (ITRE), als Berichterstatter kümmert er sich um die Überarbeitung der Gasrichtlinie. Energie ist ein Herzensthema für Geier, der im Ruhrgebiet aufgewachsen ist: “Ich will die Rahmenbedingungen mitbestimmen, unter der denen die Dekarbonisierung stattfindet”. Das Ziel müsse sein, dass Deutschland mit all seiner Industrie den Übergang schaffe.

Eigentlich wollte Geier nicht Politiker werden, sondern Historiker. In Bochum studierte er Geschichte, Literatur und Politik, parallel engagierte er sich bei den Jusos. 1989 machte er seinen Uni-Abschluss und wurde stellvertretender Bundesvorsitzender bei der SPD-Jugendorganisation. Das Jahr markierte auch seinen Einstieg in die europäische Politik. Ein Freund von ihm wurde Europaabgeordneter und suchte einen wissenschaftlichen Mitarbeiter. Jens Geier nahm den Job an und fand seine Berufung. “Damals habe ich mir gesagt: Wenn ich mal ein Mandat anstrebe, dann das.”

Bis er selbst Abgeordneter wurde, dauerte es aber noch einige Jahre. Geier nutzte die Zeit, lernte die Politik auf Bundes- und Landesebene kennen. 2001 machte er einen Schritt hinaus aus dem SPD-Kosmos. Bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Metropole Ruhr arbeitete er am gemeinsamen Auftritt der Industrieregion. Später war er für die Beratungsgesellschaft Deloitte tätig. Mit seiner Wahl zum Abgeordneten ging es für ihn dann zurück ins Herz Europas. Seit fünf Jahren ist er im EU-Parlament außerdem Vorsitzender der SPD-Abgeordneten.

Dadurch hat er einen guten Draht nach Berlin. Geier ist ständiger Gast im Präsidium der SPD. Dass das deutsche “Doppelwumms”-Milliardenpaket von Olaf Scholz viele in Europa irritiert hat, kann er durchaus nachvollziehen. “Deutschland muss in der Politik, die wir national betreiben, mehr daran denken, was das europapolitisch bedeutet.”

Um Herausforderungen wie den Umbau der Energieversorgung zu meistern, brauche es viel gegenseitiges Verständnis. Und es müsse schnell gehen. “Schließlich geht es um den Erhalt der industriellen Basis in Europa.” Paul Meerkamp

“im Jahr 2035 wird es 47 Prozent teurer sein, einen Lastwagen mit E-Fuels zu betreiben, als einen batterieelektrischen Lastwagen zu benutzen” – das ist die zentrale Aussage einer Studie der Umweltorganisation Transport und Environment (T+E), die heute veröffentlicht wird. Zugleich warnt T+E die EU davor, ein Anreizsystem für synthetische Kraftstoffe bei Lkws zu installieren. Vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) kommt heftige Kritik an der Studie. Damit hat der Streit der Lobbyisten um E-Fuels begonnen, wie Markus Grabitz schreibt – wenige Wochen, bevor die Kommission ihren Vorschlag für ein Verbrenner-Aus bei Nutzfahrzeugen vorlegen will.

Ende der Woche läuft das Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine aus. So fragil das Abkommen auch ist – eine bessere Lösung gebe es nicht, sagt Jan Jänsch. Der Leiter für den Bereich Getreidehandel beim Konzern Baywa spricht im Interview mit Timo Landenberger über Lieferungen an reiche Staaten, die Folgen von Russlands taktischen Spielchen und die Produktionskapazitäten der heimischen Landwirtschaft.

Um die europäische Gasversorgung zu sichern, will die Kommission auch Transitländer stärker in den Blick nehmen – etwa die Türkei, durch die der südliche Gaskorridor führt, über den bereits Gas aus Aserbaidschan in die EU fließt. Für die Versorgungssicherheit in der EU könnte der Ausbau der Beziehungen zur Türkei “eine sehr wichtige Priorität sein”, sagte der stellvertretende Generaldirektor der GD Energie, Matthew Baldwin, am Montagabend im ITRE. Mehr dazu lesen Sie in den News.

Die Kommission will Anfang 2023 ihren Vorschlag für das Verbrenner-Aus und CO2-Flottengrenzwerte bei Nutzfahrzeugen vorlegen. Im Vorfeld der Entscheidung beginnt nun die Auseinandersetzung der Lobbyisten, die sich auch um nahezu CO2-neutral hergestellte Kraftstoffe dreht – sogenannte E-Fuels.

“Im Jahr 2035 wird es 47 Prozent teurer sein, einen Lastwagen mit E-Fuels zu betreiben, als einen batterieelektrischen Lastwagen zu benutzen.” Das ist die Kernaussage einer Studie von T+E, die heute veröffentlicht wird und Europe.Table vorab vorlag. T+E steht für Transport und Environment und ist die Dachorganisation der europäischen Umweltverbände, bei der auch die Deutsche Umwelthilfe (DUH) Mitglied ist.

Bei der Betrachtung der Gesamtkosten während des Lebenszyklus (Total cost of ownership) kommt der fabrikneue Lkw mit Dieselmotor, der mit E-Fuels betankt wird, demnach auf Kosten von 70 Cent pro gefahrenem Kilometer. Ein fabrikneuer batterieelektrischer Lkw komme im günstigsten Szenario auf einen Wert von 48 Cent je Kilometer. Im schlechteren Szenario, bei dem höhere Energiekosten unterstellt werden, komme der batterieelektrische Lkw auf Kosten von 50 Cent. Bei einem gebrauchten Lkw, dessen Diesel-Motor mit E-Fuels betankt werde, liege der Wert wegen geringerer Anschaffungskosten immer noch bei 58 Cent.

Die geringeren Preise für das Laden der Batterie sowie der Wartung und Instandsetzung machten die höheren Anschaffungspreise von batterieelektrischen Lastwagen wett, argumentiert T+E. Die Autoren der Studie haben unterstellt, dass synthetische Dieselkraftstoffe im Jahr 2035 um 52 Prozent teurer sind als fossiler Diesel.

Zudem behauptet T+E, dass ein Lkw, der mit E-Fuels aus 100 Prozent CO2-freier Produktion betrieben wird, immer noch 41 Prozent mehr Treibhausgase verursacht als ein batterieelektrischer Lkw, der mit Strom aus regenerierbaren Quellen betrieben wird. Ein batterieelektrischer Lkw verursache 86 Prozent weniger CO2, wenn er mit dem Strommix des Jahres 2035 geladen werde, als ein Lkw, der mit fossilem Diesel getankt werde.

T+E warnt die EU davor, ein Anreizsystem für synthetische Kraftstoffe bei Lkws zu installieren: Grüner Wasserstoff zur nahezu CO2-freien Produktion von E-Fuels werde rar bleiben: “E-Fuels zu Lkws umzuleiten würde bedeuten, dass die Transformation zu CO2-freien Kraftstoffen bei Flugzeugen und Frachtschiffen behindert würde.”

Vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) kommt heftige Kritik an der Studie. Entscheidend sei der Kostenvergleich von verschiedenen Technologien unter Berücksichtigung identischer Steuereinnahmen für die öffentliche Hand. Heute steuerten verbrennungsmotorische Antriebssysteme von Pkw und Lkw im Jahr weit über 60 Milliarden Euro an Steuereinnahmen in Deutschland durch Energie-, Mehrwert-, Kfz- und CO2-Steuer bei. Diese Steuerbelastung auf Kraftstoffe bilde die T+E-Studie nicht ansatzweise ab, weshalb keine seriöse Kostenanalyse vorliege.

Olaf Toedter, Leiter neue Technologien und Zündsysteme am Institut für Kolbenmaschinen, hat die Studie analysiert und zieht folgendes Fazit: “T+E führt als Gründe für den Kostenvorteil des batterieelektrischen Lkw niedrigere Kosten für Energie und Wartung an, diese Aussage ist hochspekulativ.” Bei den Energiekosten arbeite T+E mit Werten von 17 beziehungsweise 22 Cent je Kilowattstunde. “Schon die heutigen Preise liegen deutlich darüber”, so Toedter. “Dass an Schnellladestationen derartige Preise realistisch sein sollen, das halte ich für völlig utopisch.”

E-Fuels könnten bei einer industriellen Herstellung an Orten mit günstigen Bedingungen für Energie aus erneuerbaren Quellen zu Gestehungskosten von unter einem Euro produziert werden und wären damit wettbewerbsfähig. Er rechne zudem nicht damit, dass die Preise für batterieelektrische Antriebe weiter kräftig rückläufig seien, sagt Toedter. Im Gegenteil: “Ich rechne mit Produktions- und Lieferengpässen für die deutlich höheren Bedarfe an Nickel, Kupfer und Seltenen Erden und daher mit deutlich steigenden Preisen.”

Toedter, Experte für Energiebilanzen, kritisiert zudem die Berechnung des CO2-Aufwands für die Batterieherstellung. “Hier wird gezielt verschleiert, dass auch 2035 die Energie aus Sonne und Wind nicht komplett die Versorgung mit Strom gewährleisten kann.” Er kritisiert außerdem die Forderung von T+E, nur E-Fuels für Schiffe und Flugzeuge zu produzieren: “Die Gesetzmäßigkeiten der Produktion in Raffinerien gebieten, dass neben Kerosin für Flugzeuge und Diesel für Schiffsmotoren auch Diesel für Lastwagen entsteht. Es wäre unwirtschaftlich, den Diesel für Lastwagen nicht zu nutzen.”

Der nationale und internationale Handel mit Agrargütern und das Supply Chain Management gehört zu den Kerngeschäften der Baywa AG. Unter der Leitung von Jan Jänsch bewegt der Konzern etwa zwei Millionen Tonnen Getreide jährlich, hauptsächlich in Nordost-Europa, von den dortigen Exporthäfen aber auch in die ganze Welt.

Herr Jänsch, wo waren Sie am 24. Februar, als Sie vom Angriff Russlands auf die Ukraine erfahren haben?

Im Büro, das weiß ich noch ganz genau. Das war auch gut, denn so war ich zumindest in einer Umgebung, in der ich handlungsfähig war.

Sie hatten mit diesen gravierenden Folgen bereits gerechnet?

Nicht sofort. Ich habe zu Anfang auch gehofft, dass das ganz schnell wieder vorbei ist. Nach der ersten Woche hat man dann gemerkt, dass es länger gehen kann und dass die Folgen extremer sind als gedacht. Die Preise für Getreide an den Börsen in Paris und Chicago sind explodiert und immer weiter angestiegen und das Problem ist, dass sich die Welt diese hohen Weizenpreise einfach nicht leisten kann.

Wie wichtig ist in diesem Zusammenhang das Getreideabkommen zwischen der Ukraine und Russland?

Dafür muss man sich die Zahlen vor Augen führen: Die Ukraine hat vor dem Krieg etwa fünf Millionen Tonnen Getreide pro Monat exportiert. Im März waren es fast null, daher der Preisschock. Kleinere Mengen konnten dann über alternative Routen aus dem Land gebracht werden. Aber Warenströme lassen sich nicht schnell aufbauen, die etablieren sich. Und in der Ukraine ist alles auf die großen Schwarzmeerhäfen ausgerichtet. Von dort aus sind die Destinationen, die den größten Bedarf haben – darunter Nordafrika, Saudi-Arabien oder der Mittlere Osten – am schnellsten zu erreichen. Im August konnten durch den Getreidekorridor 1,5 Millionen Tonnen Getreide über den Seeweg exportiert werden, im Oktober waren es bereits wieder vier Millionen Tonnen. Das Abkommen hat also eine riesige Auswirkung.

Es regelt aber nur, dass über den Seeweg wieder exportiert werden kann und nicht wohin. Rund die Hälfte des exportierten Getreides über den Korridor ging an reiche Länder, darunter viele EU-Staaten und eben nicht nach Afrika oder in den Mittleren Osten. Warum nicht?

Die Ukraine produziert eben nicht nur Weizen für ärmere Länder, sondern auch Mais und Sonnenblumen, und natürlich fließt die Ware aus dem Land, die verfügbar ist und exportiert werden kann oder muss. Dabei ist auch Mais nach Spanien gelaufen, aber die Welt ist so vernetzt, dass ich das nicht verurteile. Das war vorher richtig und das ist es auch heute. Denn nur dadurch wird Getreide frei in der Weltbilanz für andere Länder. Diese Bilanzen sind so knapp, dass wir alle Produkte dringend brauchen. Es funktioniert schlichtweg nicht ohne den Mais aus dem Schwarzmeer.

Das Getreide hätte auch direkt dahin transportiert werden können, wo es am dringendsten benötigt wird. Trotzdem haben viel weniger Schiffe des Welternährungsprogramms die ukrainischen Häfen angelaufen als vor dem Krieg.

Natürlich gibt es Interessen. Initiator des Abkommens ist die Türkei, und viele der Schiffe sind in der Türkei gelandet. Auch die ukrainischen Landwirte haben Interessen und versuchen zunächst, die hochpreisigen Güter zu veräußern, um ihre Liquidität zu sichern. Außerdem ist es eine Frage der Logistik. Zunächst wurden die Schiffe abgewickelt, die bereits mit Mais beladen waren, am Hafen lagerte viel Mais, und da gehört dann auch die EU zu den Abnehmern. Dafür sind wir eingesprungen und haben insbesondere aus Deutschland, Frankreich und dem Baltikum ein großes Exportvolumen gefahren und Weizen geliefert. Der Warenstrom gleicht sich international aus.

Wer profitiert von diesem Ausgleich? Die europäischen Getreidehändler und damit auch die Baywa?

Bei diesem Ausgleich geht es nicht um Profit. Es geht um Verantwortung, die Versorgung der Länder, die auf Weizenimporte angewiesen sind, sicherzustellen.

Russland nutzt das Abkommen, um Druck auszuüben, schert aus und wieder ein und knüpft eine Fortsetzung immer wieder an Bedingungen. Wie sehr macht sich das Hin und Her auf dem Markt bemerkbar?

Wir sehen das sofort an einem Preisunterschied von um die 20 Dollar. Und der Korridor funktioniert nicht gut. Wenn die Schiffe 20 Tage vor Istanbul zur Kontrolle liegen, dann kostet das viel Geld, und ein Land wie Ägypten kann sich das nicht leisten. Für die alternativen Routen gilt das umso mehr. Es ist eine Katastrophe, wie schlecht die funktionieren. Da sind 60.000 Tonnen auf einem Schiff immer noch besser als 25 Tonnen auf einem Lkw.

Aber niemand weiß genau, ob das Abkommen über den 19. November hinaus Bestand hat und was Russland vorhat. Der Seeweg bleibt damit fragil. Sind die alternativen Exportwege über den Landweg oder die Donau also nicht trotzdem wichtig?

Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein und offenbar mehr Politik und Solidaritätsbekundung, als dass es wirklich etwas bringt. Aktuell hilft es ein bisschen, aber die politischen und logistischen Hemmnisse sind zu groß. Bis heute dauert die Abwicklung der Lkw an der Grenze mehrere Tage. Die Infrastruktur der Bahn in Osteuropa, aber auch in Deutschland ist zu schlecht und nicht auf Getreidetransport ausgerichtet – von den unterschiedlichen Spurweiten in der Ukraine und der EU ganz zu schweigen.

Dafür haben Deutschland und die EU die eigene Exportmenge angehoben.

Klassischerweise konnten wir in der Vergangenheit nach der Ernte nicht viel beitragen zum Exportvolumen. Das war dieses Mal anders, da wir vorweggenommen haben, was über das Schwarzmeer laufen sollte. Innerhalb dieser Saison waren die Verhältnisse also etwas verschoben. Aber das beruht auf der Hoffnung, dass der Schwarzmeer-Korridor weiterhin offen bleibt, ansonsten wird es im April erst richtig dramatisch, wenn wir sagen müssen: “Tut uns leid, wir sind ausverkauft.”

Vor diesem Hintergrund läuft in Brüssel eine kontroverse Debatte um die Produktionskapazitäten der heimischen Landwirtschaft.

In Deutschland und der EU wird politisch gerade viel umgesetzt, was die landwirtschaftliche Produktion in dieser weltweit essenziellen Lage behindert. Dabei müsste den Bauern eigentlich alles gegeben werden, um bestmöglich produzieren zu können. Auf der Welt wird jede Tonne gebraucht, und wir haben hier in Deutschland die besten Voraussetzungen, um zehn Tonnen Weizen pro Hektar in guter Qualität zu erzeugen. Das gibt es nicht überall und ist eine Verpflichtung gegenüber der Welt, bestmöglichen Ackerbau zu betreiben.

Was muss langfristig passieren, um Abhängigkeiten zu verringern und die Auswirkungen von Krisen abzumildern?

Das wird nicht gehen. In Deutschland sind die Bedingungen für Weizen ideal, in der Ukraine mehr für Mais und Sonnenblumen und in Südamerika für Soja. Das lässt sich nicht so einfach irgendwo anders produzieren. Wir sind auf der Welt so knapp versorgt, dass wir keine Chance haben, auf irgendetwas zu verzichten. Entsprechend hat jede Krise einen Einfluss. Ohne die Ukraine und Russland wird es langfristig nicht gehen. Deshalb müssen wir die Daumen drücken, dass der Krieg bald endet und die Warenflüsse wieder funktionieren. Das ist der einzige Weg.

16.11.2022 – 10:00-12:00 Uhr, online

ASEW, Seminar THG-Quote im Bereich E-Mobilität

Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) zieht ein Fazit zu den Auswirkungen der THG-Quote auf Stadtwerke. INFOS & ANMELDUNG

16.11.2022 – 13:00 Uhr, online

EBD, Konferenz EWSA im Fokus zum Strategischen Kompass

Die Europäische Bewegung Deutschland (EBD) lädt Mitglieder des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses ein, um die Entwicklung des Strategischen Kompasses der EU zu beleuchten. INFOS & ANMELDUNG

16.11.2022 – 14:00-14:40 Uhr, online

FSR, Discussion Meeting Africa’s Energy and Climate Goals

The Florence School of Regulation (FSR) discusses the priority areas for Africa in preparation to meet the climate and development goals. INFOS & ANMELDUNG

16.11.2022 – 15:00-17:00 Uhr, Mainz

Eco, Diskussion Digitale Infrastrukturen – Garant für eine nachhaltige Digitalisierung der Wirtschaft

Der Verband der Internetwirtschaft (Eco) richtet die Aufmerksamkeit auf die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung und die Bedeutung digitaler Infrastrukturen. INFOS & ANMELDUNG

16.11.2022 – 17:30-21:30 Uhr, Gotha

BVMW, Diskussion Sind die Stadtwerke in Zukunft der zuverlässige Partner für den Mittelstand für Gas und Strom ?

Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) beschäftigt sich anhand der aktuellen Energiepreiskrise mit den größten ökonomischen Herausforderungen seit Gründung der Bundesrepublik. INFOS & ANMELDUNG

16.11.2022 – 18:30-21:30 Uhr, Brüssel (Belgien)

Parlamentarischer Abend Glass Alliance Europe

Die Glass Alliance Europe lädt zum Parlamentarischen Abend in die Bayerische Landesvertretung in Brüssel. INFOS & ANMELDUNG

16.11.2022 – 19:00-21:30 Uhr, Berlin

Polis 180, Diskussion Klimabedingte Migration – wo steht die Außenpolitik?

Polis 180 setzt sich mit den Folgen des Klimawandels für zukünftige Migrationsbewegungen auseinander. INFOS & ANMELDUNG

16.11.2022 – 19:00-20:00 Uhr, online

FNF, Diskussion Ende der Illusionen? Deutschlands Suche nach einer neuen Chinapolitik

Die Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) geht der Frage nach, wie stark China wirklich ist und welche politische und wirtschaftliche Strategie Deutschland und seine Verbündeten in Zukunft gegenüber China wählen sollte. INFOS & ANMELDUNG

17.11.2022 – 08:00-09:00 Uhr, online

BDI, Diskussion Strategische Souveränität in Energiefragen

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) diskutiert, inwiefern Wasserstoff zukünftig Energieabhängigkeiten reduzieren kann. INFOS & ANMELDUNG

17.11.2022 – 10:00-11:30 Uhr, online

ASEW, Seminar Erfahrungsaustausch EMAS

Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) lädt zum Erfahrungsaustausch über Umweltmanagementsysteme. INFOS & ANMELDUNG

17.11.2022 – 13:00-17:30 Uhr, Frankfurt a.M.

Eco, Roundtable Energieeffizienz in Rechenzentren

Der Verband der Internetwirtschaft (Eco) stellt Best-Practice-Beispiele zur Abwärmenutzung in Rechenzentren vor. INFOS & ANMELDUNG

17.11.2022 – 14:00-18:00 Uhr, Brüssel (Belgien)

EBU, Conference Role of Inland Waterway Transport (IWT) in the Framework of EU’s Mobility and Supply Policy

The European Barge Union (EBU) addresses the need for sufficient waterway maintenance on the major European waterways. INFOS & REGISTRATION

17.11.2022 – 15:45-17:15 Uhr, Sharm el-Sheikh (Ägypten)/online

EAERE, Panel Discussion COP27 Side Event: Launching a European Climate Science Assessment Mechanism for Policy Support

The European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE) addresses the causes and consequences of climate change as manifested by the recent extreme drought during the summer of 2022. INFOS & REGISTRATION

17.11.2022 – 18:00-19:15 Uhr, online

FES, Vortrag Die Chinapolitik der EU — das Problem der Abhängigkeit

Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) diskutiert die Rufe nach gemeinsamen europäischen Lösungen angesichts der zunehmenden weltpolitischen Bedeutung Chinas. INFOS & ANMELDUNG

17.11.2022 – 18:00 Uhr, online

KAS, Diskussion Die USA nach den Zwischenwahlen

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) beleuchtet die Folgen der Zwischenwahlen in den USA für das innenpolitische Klima und die außenpolitische Handlungsfähigkeit. INFOS & ANMELDUNG

17.11.2022 – 18:30-21:00 Uhr, online

KAS, Vortrag Atomkraft, Wasserstoff und Windräder – Wie schaffen wir die Energiewende?

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) versucht das Gewirr klimapolitischer Einzelmaßnahmen zu lichten. INFOS & ANMELDUNG

24.11.2022 – 18:00-20:00 Uhr, Berlin

EAB, Vortrag Die baltischen Staaten und die deutsche Zeitenwende

Die Europäische Akademie Berlin (EAB) diskutiert, wie sich das Verhältnis zwischen Deutschland und den baltischen Staaten seit dem russischen Angriff auf die Ukraine verändert hat. Der Fokus liegt dabei auf der Sicherheitspolitik. ANMELDUNG BIS 15.11.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat zum Start des G20-Gipfels in Indonesien weitere 210 Millionen Euro für die Unterstützung von Ländern mit Problemen bei der Nahrungsmittelversorgung zugesagt. “Russlands Krieg in der Ukraine hat erhebliche Auswirkungen auf die weltweite Versorgung mit Nahrungsmitteln”, sagte sie am Montag vor den Beratungen der Staats- und Regierungschefs der Gruppe der großen Wirtschaftsnationen (G20). Um Hungersnöte in einigen der ärmsten Regionen der Welt zu vermeiden, müsse gehandelt werden.

Nach Angaben der EU-Kommission sind in diesem Jahr mindestens 205 Millionen Menschen von akuter Ernährungsunsicherheit betroffen und damit so viele wie nie zuvor. Das frische Geld soll nach Angaben der EU-Kommission in 15 Länder wie Afghanistan, Jemen, Venezuela und Sudan fließen. dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz wird am 25. November die französische Ministerpräsidentin Élisabeth Borne in Berlin empfangen. Das verlautete am Montag aus Regierungskreisen in Berlin und Paris. Borne holt damit ihren Antrittsbesuch nach, der ursprünglich für den 29. September vorgesehen war, wegen der Corona-Infektion des Kanzlers aber verschoben werden musste.

Der Besuch dürfte mit großer Aufmerksamkeit verfolgt werden, denn die Beziehungen zwischen Berlin und Paris sind derzeit nicht die besten. Beide Seiten liegen bei mehreren Themen über Kreuz, etwa hinsichtlich eines Gaspreisdeckels, in der Rüstungspolitik und auch bei Fragen zur Reform der EU. Der eigentlich für Ende Oktober geplante deutsch-französische Ministerrat wurde wegen der Meinungsverschiedenheiten verschoben.

Scholz und Präsident Emmanuel Macron versuchten bei einem Abendessen überdies, atmosphärische Störungen auszuräumen. In Berliner Regierungskreisen wird eingeräumt, dass die Kommunikation teils verbesserungswürdig gewesen sei. Beide Seiten suchen nun nach einem gemeinsamen Thema, um den deutsch-französischen Motor wieder ans Laufen zu bekommen.

Als Kandidat gilt die Antwort auf den Inflation Reduction Act der US-Regierung – Berlin und Paris teilen die Sorge, dass das Förderprogramm für klimafreundliche Technologien zulasten von Investitionen in Europa gehen wird. Bislang verfolgen beide Regierungen aber unterschiedliche Ansätze: Die Bundesregierung setzt zunächst auf Gespräche mit Washington, während Paris auf eigene Subventionsprogramme und womöglich ein Verfahren vor der Welthandelsorganisation dringt. tho

Die EU geht neue Wege in der Sanktionspolitik. Das jüngste Sanktionspaket, das die EU-Außenminister am Montag in Brüssel als Reaktion auf die anhaltende Repressionswelle und schwere Menschenrechts-Verletzungen im Iran verabschiedet haben, enthält erstmals auch Strafmaßnahmen gegen ein IT-Unternehmen mit Verbindungen nach Deutschland.

Konkret geht es um Arvan Cloud, das bei der Einschränkung des Internets im Iran eine wichtige Rolle spielen soll und offenbar mit der Firma Softqloud in Meerbusch bei Düsseldorf zusammenarbeitet. Die “Meerbusch-Iran-Connection” war von “Correctiv”, “Taz” und “Netzpolitik.org” aufgedeckt worden. Sie hatte auch deutsche Sicherheitsbehörden alarmiert.

Auf der neuen Sanktionsliste, die 29 Personen und drei Einrichtungen umfasst, stehen auch Angehörige der iranischen Revolutionsgarden. Die Strafen träfen “den inneren Machtzirkel der Revolutionsgarden”, sagte Außenministerin Annalena Baerbock. “Wir senden ein erneutes und zwar unmissverständliches Signal an das iranische Regime.”

Es ist das zweite Mal binnen eines Monats, dass die EU Sanktionen gegen Iran verhängt. Insgesamt sind davon nun 126 Personen und elf Institutionen betroffen. Im Wesentlichen geht es um Einreisesperren sowie um das Einfrieren von Vermögen in der EU. Außerdem ist es verboten, Geschäfte mit den gelisteten Personen und Einrichtungen zu machen.

Ungeachtet der Strafen gingen die Gespräche über ein Atomabkommen mit Iran weiter, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Das umstrittene Abkommen, aus dem die USA unter Ex-Präsident Donald Trump ausgestiegen waren, sei “noch da” und “gehe seinen Weg”, so der Spanier, der die Verhandlungen koordiniert. Allerdings geben die meisten EU-Staaten dem Deal keine Chance mehr.

Borrell legte auch den Entwurf für eine neue Russland-Strategie vor. Der EU-Ansatz beruhe darauf, “Russland international zu isolieren, restriktive Maßnahmen gegen Russland zu verhängen und durchzusetzen sowie deren Umgehung zu verhindern”, heißt es in dem Entwurf, der Europe.Table vorliegt.

Die Vorlage soll eine veraltete Strategie ablösen, die die EU vor dem Krieg beschlossen hatte. Allerdings ist die Diskussion noch ganz am Anfang, ein Beschluss wurde nicht gefasst. ebo

Der Rat ist bei der Regulierung der Künstlichen Intelligenz voll in seinem Zeitplan. Am Freitag versandte die tschechische Ratspräsidentschaft unter Berücksichtigung der letzten schriftlichen Bemerkungen der Mitgliedstaaten die endgültige Fassung des Kompromisstextes zum AI Act, die Europe.Table vorliegt. Nun ist der Ausschuss der Ständigen Vertreter aufgefordert, den Text im Hinblick auf eine allgemeine Ausrichtung zu prüfen und am 18. November zu billigen. Die Minister treffen sich dann auf dem Telekommunikationsrat am 6. Dezember, um eine allgemeine Ausrichtung festzulegen.

Im Rahmen der abschließenden Feinabstimmung des Kompromisstextes hat die tschechische Ratspräsidentschaft folgende Änderungen vorgenommen:

Das Parlament ist dagegen noch weit von einer fertigen Kompromissfassung vom AI Act entfernt. vis

Um das 1,5-Grad-Ziel in Reichweite zu halten, müssen vor allem die Industrie- und Schwellenländer ihre Treibhausgasemissionen reduzieren. Eine neue Analyse von Germanwatch und dem New Climate Institute zeigt, dass die 60 größten THG-Emittenten dieses Ziel verfehlen. Sie zeigt außerdem, wo die Länder noch aufholen müssen.

Europa kann sich dabei zu den Best Performern beim Klimaschutz zählen – allerdings nur teilweise. Laut dem Klimaschutz-Index 2023, der am Montag auf der COP27 in Sharm el-Sheikh vorgestellt wurde, landet die EU als Block mit Platz 19 zwar nur im oberen Mittelfeld – drei Plätze besser als im vergangenen Jahr. Doch mit Dänemark und Schweden kommen die am besten platzierten Länder aus Europa.

Der Index wird auf der Grundlage objektiver Kriterien sowie Expertenbefragungen erstellt. Dabei fließen die Treibhausgasemissionen eines Landes (40 Prozent Gewichtung), die Menge Erneuerbarer (20 Prozent), Energieeffizienz (20 Prozent), nationale sowie internationale Klimapolitik (jeweils 10 Prozent) mit ein. Traditionell bleiben die ersten drei Plätze des Indexes frei, da kein Land in allen Kategorien mit “sehr hoch” abschneide.

Besonders wird die europäische Klimapolitik hervorgehoben. Hier landet die EU auf Platz 4 – auf Platz 1 (Dänemark) und Platz 3 (Niederlande) sind ebenfalls EU-Mitglieder. Doch weil die Pro-Kopf-Emissionen nach wie vor hoch sind (24.) und der Erneuerbaren-Ausbau stockt (26.), fällt die EU ab. Ungarn (53.) und Polen (54.) erhalten dagegen eine “sehr niedrige” Bewertung.

Die untersuchten Länder sind die 59 größten Emittenten weltweit, die Ukraine wurde angesichts des Krieges in diesem Jahr nicht untersucht. Deutschland rutscht im Vergleich zum Vorjahr um 3 Plätze auf Rang 16 ab. Grund dafür seien der verlangsamte Erneuerbaren-Ausbau bis 2020 und der starke Anstieg der Emissionen im Verkehrssektor im Jahr 2021, heißt es in der Erläuterung des Indexes.

China belegt von den 59 untersuchten Ländern (+ EU) nur Platz 51. Der Index hält zwar zugute, dass das Land seine erneuerbaren Energien massiv ausbaut, dennoch reduziere es seine Treibhausgasemissionen nicht schnell genug. Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist China sogar um 13 Plätze zurückgefallen.

Gewohnt schlecht schneiden auch die USA ab (52.). Das Hauptproblem sei, dass die USA die Förderung fossiler Brennstoffe im eigenen Land nicht einstellen und weiterhin fossile Brennstoffe subventionieren. Beim Ausbau der Erneuerbaren landen die USA auf dem fünftletzten Platz. luk

Nachdem Lara Wolters (S&D) vergangene Woche ihren Bericht zur Sorgfaltspflicht für Unternehmen veröffentlichte, stand das Thema gestern auf der Agenda des Handelsausschusses (INTA). “Wir brauchen radikale Maßnahmen, um das Geschäftsgebaren von Unternehmen zu ändern. Unternehmen sind nicht per se nachhaltig”, betonte Barry Andrews. Der Renew-Abgeordnete ist Berichterstatter für die Stellungnahme zum Sorgfaltspflichten-Gesetz. Ähnlich wie Lara Wolters (Europe.Table berichtete), fordert auch Barry Andrews ein strengeres Gesetz als die Kommission vorschlägt. So sollen deutlich mehr Unternehmen unter die Verordnung fallen, nämlich Firmen ab 250 Mitarbeitern und 40 Millionen Jahresumsatz. In Hochrisikobranchen sollen auch Firmen ab 50 Mitarbeitern und 700.000 Jahresumsatz in der EU Sorgfaltspflicht leisten.

Bei dem letzten Punkt geht Barry Andrews weiter als Lara Wolters: Ihr Vorschlag liegt bei 8 Millionen Jahresumsatz für Unternehmen in Risikobranchen. Allerdings kommt Andrews kleinen und mittleren Unternehmen mehr entgegen: Sie sollen im Rahmen der Richtlinie nicht haften müssen.

Andrews Vorschlag unterscheidet sich in einem weiteren entscheidenden Punkt sowohl von Wolters Ansatz als auch vom Kommissionsvorschlag: Die Verordnung soll nur für Lieferketten (also Upstream-Aktivitäten), nicht die gesamte Wertschöpfungskette (Upstream- und Downstream-Aktivitäten) gelten. “Die rechtliche Definition von Wertschöpfungskette ist schwammig. Das Gesetz ist stärker und sicherer, wenn wir uns auf die Lieferketten konzentrieren”, lautete die Erklärung des INTA-Berichterstatters.

Andrews’ Vorschlag erhielt insgesamt Zuspruch, allerdings plädieren insbesondere S&D, Linke und Grüne für eine Inklusion der gesamten Wertschöpfungskette. Sie fordern einen risikobasierten Ansatz, nach dem die Sorgfaltspflicht nicht für “etablierte Geschäftsbeziehungen” gilt, sondern überall dort, wo ein Risiko für Menschenrechte und Umwelt besteht.

Die EVP wird diesen Weg wohl nicht mitgehen und keine Änderungsanträge im Sinne eine Verschärfung des Kommissionsvorschlages eintreten: Man brauche ein praktisches Gesetz, welches Unternehmen nicht überlaste, sagte EPP-Schattenberichterstatterin Angelika Winzig. “Die Unternehmen brauchen Rechtssicherheit. Wir dürfen ihnen keine zusätzlichen administrativen Bürden auflasten.” Bis heute können die MEPs ihre Änderungsanträge einreichen. cw

Um eine sichere und nachhaltige Versorgung mit Rohstoffen für die Energiewende zu garantieren, müssen Politik und Industrie Strategien der Kreislaufwirtschaft in großem Maßstab vorantreiben. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie der Nachhaltigkeitsberatung Systemiq mit Unterstützung der European Climate Foundation, die gestern zum Auftakt der EU Raw Materials Week vorgestellt wurde. Sie fasst bereits veröffentlichte Forschung über die Abhängigkeiten in den globalen Wertschöpfungsketten der EU zusammen und schlussfolgert: Strategien der Kreislaufwirtschaft bergen ein hohes Potenzial, jedoch auch dringenden Forschungs- und Handlungsbedarf.

Die Studie beleuchtet vier Ansätze auf der Nachfrageseite und nennt Beispiele sowie Politikempfehlungen:

“Wenn wir über die Kreislaufwirtschaft sprechen, liegt der Schwerpunkt sehr oft auf dem Recycling“, sagte Ben Dixon, Leiter der Abteilung Materialien und Kreislaufwirtschaft bei Systemiq. Hätten Produkte einen langen Lebenszyklus, dann verzögere sich dementsprechend jedoch auch die Möglichkeit, die Materialien zu recyceln. Eine Batterie eines Elektrofahrzeuges etwa könne erst nach etwa 15 Jahren recycelt werden. Deshalb müssten auch die anderen Bereiche der Kreislaufwirtschaft stärker im Fokus stehen. “Recycling ist ein wichtiger Teil des Puzzles, aber wir müssen viel breiter denken und auch den Bereich der absoluten Nachfragereduktion berücksichtigen.”

Die Energiewende werde eine erhebliche Reduktion des Gesamtbedarfs an Primärressourcen mit sich bringen, heißt es in der Studie. Ein elektrisch betriebener mittelgroßer Pkw etwa brauche 106-mal weniger Primärrohstoffe als sein Pendant mit Verbrennermotor. Allerdings würde in einem klimaneutralen Energiesystem der Bedarf an einzelnen Rohstoffen wie Lithium, Kobalt und seltenen Erden steigen und somit andere Herausforderungen bedeuten. “Selbst in wirklich ehrgeizigen und optimistischen Szenarien würden wir immer noch davon ausgehen, dass unsere Nachfrage nach primären Batteriemetallen bis Mitte der 2030er-Jahre steigen wird“, sagte Dixon. leo

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie (ITRE) hat die Kompromissänderungsanträge zu den Revisionen der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie (RED IV) angenommen. Von den 60 Mitgliedern des Ausschusses stimmten 49 EU-Parlamentarier dafür, acht enthielten sich und drei stimmten dagegen. Die ITRE-Abstimmung am gestrigen Montag ebnet den Weg für die Abstimmung im Plenum, die im kommenden Dezember stattfinden wird. Die Änderungen wurden vom Berichterstatter und parlamentarischen Geschäftsführer der CDU/CSU-Gruppe Markus Pieper (EVP) ausgehandelt.

RED III und RED IV sind legislative Revisionen des REPowerEU-Plans, der im Mai von der Europäischen Kommission vorgestellt wurde. Er zielt insbesondere darauf ab, die Genehmigungsverfahren für Projekte rund um erneuerbare Energien zu beschleunigen. Die Europaabgeordneten wollen nun die Frist auf neun Monate verkürzen. Die Kommission hatte eine Frist von einem Jahr vorgeschlagen. Bei Kraftwerken oder neuen Anlagen mit einer Kapazität von weniger als 150 kW sollen es sogar sechs Monate sein. Außerhalb dieser Bereiche legt der Kompromiss eine maximale Verfahrensdauer von 18 Monaten fest, während die Europäische Kommission zwei Jahre vorgeschlagen hatte.

Der ITRE-Vorschlag sieht auch vor, dass Genehmigungen für die Installation von Solarenergieanlagen auf Gebäuden innerhalb von drei Monaten erteilt werden. Für kleinere Anlagen unter 50 kW würde ein einfaches Meldeverfahren ausreichen. Die Installation von Solaranlagen soll von der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung befreit werden, so die Europaabgeordneten.

Beide Revisionen zielen auch darauf, das EU-Ausbauziel für erneuerbare Energien auf 45 Prozent anzuheben. Da diese Anhebung bereits Teil der Verhandlungsposition des Europäischen Parlaments für die laufenden Trilogverhandlungen zur dritten Revision der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie (RED III) ist, haben sich die ITRE-Parlamentarier in der gestrigen Abstimmung auf die Genehmigungsverfahren konzentriert.

Markus Pieper zeigte sich “sehr zufrieden” mit dem Ergebnis. “Es geht darum, den Einsatz von erneuerbaren Energien zu beschleunigen und zu vereinfachen”. Ein einziger Kompromissänderungsantrag wurde gestern nicht angenommen. Er betrifft die Einbeziehung von Natura-2000-Gebieten in die sogenannten “go-to areas”, die nun zu “Renewable Acceleration Areas” (RAA) umbenannt werden sollen – spezielle Gebiete zur schnelleren Entwicklung von erneuerbaren Energien. Welche Projekte im Bereich erneuerbare Energien Zugang zu den “go-to areas” erhalten sollen, entscheidet der Umweltausschuss (ENVI). cst

Bei der Sicherung der europäischen Gasversorgung will die Kommission Transitländer stärker in den Blick nehmen. “In Bezug auf die Versorgungssicherheit könnte der Ausbau der für beide Seiten vorteilhaften Beziehung zur Türkei eine sehr wichtige Priorität sein”, sagte der stellvertretende Generaldirektor der GD Energie, Matthew Baldwin, am Montagabend im ITRE. Die EU müsse bedenken, dass auch Transitländer ihre Versorgung sichern wollten und möglicherweise einen Teil zusätzlicher Gaslieferungen für sich beanspruchen könnten.

Durch die Türkei führt der südliche Gaskorridor, über den bereits Gas aus Aserbaidschan in die EU fließt. Bis 2027 will Aserbaidschan die jährliche Menge durch die Pipeline auf 20 Milliarden Kubikmeter (bcm) pro Jahr verdoppeln. Einen Teil der Gesamtmenge hat sich die Türkei schon vor Längerem gesichert.

Aus Algerien sollen 2023 acht bcm zusätzlich in die EU fließen, nachdem es in diesem Jahr bereits vier bcm zusätzlich waren, sagte Baldwin. In den nächsten eineinhalb Jahren könne die EU außerdem zwei bis fünf bcm aus Israel über den Umweg durch Ägypten erhalten. In den Jahren darauf könnte die Menge auf sieben bcm gesteigert werden. “Wir drehen jeden Stein auf der Suche nach Gas um“, sagte Baldwin.

In der übernächsten Woche reise eine Delegation nach Trinidad und Tobago. Für das kommende Jahr sei zum ersten Mal ein Energiedialog mit asiatischen Staaten geplant. In Malaysia solle es eine Konferenz mit möglichen Lieferanten von Erdgas und Wasserstoff geben. Pläne für eine Ministerkonferenz mit Japan und Südkorea, aber auch den USA und Norwegen waren bereits beim vergangenen EU-Ministerrat in Luxemburg bekannt geworden.

Derzeit fließen noch geringe Mengen russischen Gases über die Türkei und die Ukraine in die EU. Der für Moskau günstigste strategische Moment, den Transit über die Ukraine zu unterbrechen, könnte im Januar oder Februar sein, warnte Klaus-Dieter Borchardt von Baker McKenzie gestern bei einer Diskussion des Thinktanks Epico. Bei den aktuell hohen Temperaturen mache dies keinen Sinn, so der ehemalige Kommissionsmitarbeiter.

Am gemeinsamen Gaseinkauf der EU könnte sich auch die ehemalige Gazprom Germania beteiligen. In den Entwurf der jüngsten Notfallverordnung hatte der Rat eine Passage aufgenommen, die es auch ehemaligen russischen Gesellschaften ermöglichen soll, sich an der geplanten Energieplattform zu beteiligen. Gestern verstaatlichte die Bundesregierung das Unternehmen, das inzwischen als Securing Energy for Europe (Sefe) firmiert. Das Wirtschaftsministerium begründete entsprechende Kapitalmaßnahmen mit einer drohenden Insolvenz, welche die Versorgungssicherheit in Deutschland gefährden würde. ber

“Ob ich bei Twitter bleibe, weiß ich noch nicht”, sagt Jens Geier, angesprochen auf die Übernahme durch Elon Musk. “EuropaJens”, wie sich Geier auf der Plattform nennt, ist dort schon seit 2009 präsent. Irgendwann im Wahlkampf fürs Europäische Parlaments legte er damals sein Profil an. Der Einzug gelang dem SPD-Politiker. In seiner Rolle als Abgeordneter geht er auf, in Brüssel und Straßburg sei man besonders frei: “Hier kann ich zusammenarbeiten, mit wem ich will.” Man müsse sich weniger in Blöcke von Opposition und Regierung einordnen als bei nationalen Parlamenten.

Stattdessen gehe es um die Sache. Und da gibt es gerade jede Menge zu tun. Der 61-Jährige sitzt im Industrie-, Forschungs- und Energieausschuss des Europäischen Parlaments (ITRE), als Berichterstatter kümmert er sich um die Überarbeitung der Gasrichtlinie. Energie ist ein Herzensthema für Geier, der im Ruhrgebiet aufgewachsen ist: “Ich will die Rahmenbedingungen mitbestimmen, unter der denen die Dekarbonisierung stattfindet”. Das Ziel müsse sein, dass Deutschland mit all seiner Industrie den Übergang schaffe.

Eigentlich wollte Geier nicht Politiker werden, sondern Historiker. In Bochum studierte er Geschichte, Literatur und Politik, parallel engagierte er sich bei den Jusos. 1989 machte er seinen Uni-Abschluss und wurde stellvertretender Bundesvorsitzender bei der SPD-Jugendorganisation. Das Jahr markierte auch seinen Einstieg in die europäische Politik. Ein Freund von ihm wurde Europaabgeordneter und suchte einen wissenschaftlichen Mitarbeiter. Jens Geier nahm den Job an und fand seine Berufung. “Damals habe ich mir gesagt: Wenn ich mal ein Mandat anstrebe, dann das.”

Bis er selbst Abgeordneter wurde, dauerte es aber noch einige Jahre. Geier nutzte die Zeit, lernte die Politik auf Bundes- und Landesebene kennen. 2001 machte er einen Schritt hinaus aus dem SPD-Kosmos. Bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Metropole Ruhr arbeitete er am gemeinsamen Auftritt der Industrieregion. Später war er für die Beratungsgesellschaft Deloitte tätig. Mit seiner Wahl zum Abgeordneten ging es für ihn dann zurück ins Herz Europas. Seit fünf Jahren ist er im EU-Parlament außerdem Vorsitzender der SPD-Abgeordneten.

Dadurch hat er einen guten Draht nach Berlin. Geier ist ständiger Gast im Präsidium der SPD. Dass das deutsche “Doppelwumms”-Milliardenpaket von Olaf Scholz viele in Europa irritiert hat, kann er durchaus nachvollziehen. “Deutschland muss in der Politik, die wir national betreiben, mehr daran denken, was das europapolitisch bedeutet.”

Um Herausforderungen wie den Umbau der Energieversorgung zu meistern, brauche es viel gegenseitiges Verständnis. Und es müsse schnell gehen. “Schließlich geht es um den Erhalt der industriellen Basis in Europa.” Paul Meerkamp