LNG-Terminals sind hochumstritten. Dennoch plant die Bundesregierung mit sechs Terminals an vier Standorten. Doch neue, exklusive Infos von Table.Media zeigen: Schon sehr früh hatte die EU erklärt, dass gar nicht so viele Terminals in Deutschland benötigt werden, schreibt Manuel Berkel.

Viel mehr kann an einem Dienstag nicht passieren: US-Präsident Biden in Warschau, in Brüssel halten der EU-Außenbeauftragte, der ukrainische Außenminister und der Nato-Generalsekretär wortwörtlich Händchen. Und in Moskau adressiert Russlands Präsident Putin sein Volk. Worum es ging? In allen Fällen um den Ukraine-Krieg. Aber auch noch um etwas anderes, berichten Nana Brink, Gabriel Bub und Viktor Funk.

Mit dem Zug von Europa nach Marokko? Das könnte in den kommenden Jahren vielleicht Wirklichkeit werden. Denn Spanien und das nordafrikanische Land haben vereinbart, einen Tunnel unter der Straße von Gibraltar zu bauen. Möglich machen sollen es ein Spezialunternehmen aus Deutschland, das schon den Gotthard-Basistunnel gebaut hat, schreibt Christian von Hiller.

Bisher unveröffentlichte Dokumente der EU-Kommission nähren die Zweifel an den Planungen der Bundesregierung für den Import von Flüssiggas. “Möglicher zusätzlicher Infrastrukturbedarf” in Deutschland seien ein festes LNG-Terminal in Brunsbüttel und ein schwimmendes Terminal in Wilhelmshaven, notierte die Generaldirektion Energie in ihrer Zusammenfassung eines Treffens am 5. Mai 2022.

Vonseiten der Bundesregierung nahmen laut dem internen Protokoll drei Beamte aus dem Bundeswirtschaftsministerium an dem Treffen teil, darunter der für Gas zuständige Abteilungsleiter. Weitere Teilnehmer waren Kommissionsbeamte sowie Vertreter anderer EU-Staaten und von ENTSOG. Im Auftrag der Kommission hatte die Vereinigung der Betreiber von Gasfernleitungen den Bedarf an zusätzlicher Infrastruktur bewertet, um die Versorgung in der EU nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine zu sichern.

Als weiteren möglichen zusätzlichen Bedarf für Deutschland verzeichnete die Generaldirektion leistungsstärkere Anbindungen an westliche Nachbarstaaten, die bereits über Terminals für den Import von Flüssiggas verfügen: “Ausbau der Gasinfrastruktur zur Erhöhung der Exportkapazität von Belgien nach Deutschland” heißt es, zudem eine “Deodorierungsanlage, um Exportkapazitäten von FR nach DE zu schaffen”.

Deodorierungsanlagen entfernen künstliche Geruchsstoffe aus Erdgas, die Frankreich dem Brennstoff anders als Deutschland bereits auf Ebene der Fernleitungen zusetzt. Wegen dieses technischen Hindernisses gab es lange fast keine direkten Transportmöglichkeiten vom französischen ins deutsche Gasnetz.

Die Bundesregierung setzte sich allerdings über die Analyse der Generaldirektion und der europäischen Netzbetreiber hinweg. Nur wenige Tage nach dem Treffen beschloss das Bundeskabinett am 10. Mai eine Formulierungshilfe für das Gesetz, mit dem der Bau von LNG-Terminals beschleunigt werden sollte.

Darin listete die Bundesregierung sechs Standorte für Terminals auf, für die schnellere Zulassungsverfahren gelten sollten. Neben Brunsbüttel und Wilhelmshaven waren dies Stade, Hamburg, Rostock und Lubmin. Im Anhang des Papiers finden sich Regelungen für sieben schwimmende Terminals (FSRU) und vier feste an diesen Standorten.

Dabei hatte die Generaldirektion der EU-Kommission bereits im Protokoll der Besprechung vom 5. Mai vermerkt, es sei “im Allgemeinen wichtig, Überkapazitäten zu vermeiden, die in Zukunft zu ‘stranded assets’ werden könnten”.

Für die Deutsche Umwelthilfe (DUH) sind die Recherchen ein Beleg für sinnvolle andere Optionen. “Die Protokolle zeigen, dass schon früh Alternativen zum Bau der LNG-Terminals auf dem Tisch lagen”, sagt Constantin Zerger von der DUH. Offenbar habe man sich im BMWK aber schon festgelegt auf den Bau eigener Terminals. “Eine Verbesserung und effizientere Nutzung der bestehenden Gas- und LNG-Infrastruktur haben die Beamten von Robert Habeck dagegen ignoriert.” Dabei liege es auf der Hand, dass LNG-Überkapazitäten die Klimaziele gefährdeten und zu unnötigen Kosten für Steuerzahler führten.

Zerger fordert: “Nach diesen Enthüllungen muss endlich ein Schlussstrich unter die Planung der Überkapazitäten gezogen werden. Bevor in großer Hektik immer mehr Terminals gebaut werden, muss ein belastbares Gesamtkonzept mit Abwägung aller Handlungsoptionen und der Klimafolgen vorgelegt werden.”

Am 12. Mai hatte Table Media erstmals über die Analyse der Kommission berichtet, wonach die Behörde nur zwei deutsche Terminals für nötig halte. Am 19. und 20. Mai stimmten Bundestag und Bundesrat dem LNG-Beschleunigungsgesetz schließlich zu. In die verabschiedete Fassung wurde sogar noch ein weiteres schwimmendes Terminal in Wilhelmshaven aufgenommen.

Die EU-Kommission hatte ihre Analyse zum Infrastrukturbedarf am 18. Mai in ihrer REPowerEU-Mitteilung öffentlich gemacht. Sie entsprach dem Stand aus der internen Sitzung knapp zwei Wochen zuvor.

“Die Bewertung hat eindeutig ergeben, dass die zusätzlichen FSRU in Eemshaven (NL) und Wilhelmshaven (DE) sowie ein zusätzliches LNG-Terminal in Deutschland (Brunsbüttel) die Infrastrukturengpässe in Nordwesteuropa kurzfristig verringern werden”, schrieb die Kommission in ihrem Plan zur Bewältigung der Energiekrise. “Generell wird es wichtig sein, Überkapazitäten in der LNG-Importinfrastruktur zu vermeiden, die in Zukunft zu verlorenen Vermögenswerten werden könnten.”

Die Anbindung an Deutschlands westliche Nachbarn würde laut dem veröffentlichten Dokument sogar die Versorgung osteuropäischer Staaten ermöglichen. “Die Bewertung und die Gespräche ergaben, dass durch die Entwicklung einer Deodorierungsanlage, die den Gasfluss von West nach Ost zwischen Frankreich und Deutschland ermöglichen würde, mittelfristig ein wesentlicher Engpass beseitigt werden könnte, um die Gasabhängigkeit von Russland in Mitteleuropa zu verringern. In Verbindung mit dem Ausbau der Gasinfrastruktur zur Steigerung der Exportkapazität von Belgien nach Deutschland würde dies die vollständige Nutzung der LNG-Kapazitäten in Westeuropa ermöglichen, um die Abhängigkeit von russischem Gas auch in den mittel- und osteuropäischen Regionen zu verringern.”

Kurz nach der Veröffentlichung von REPowerEU hatte das Bundeswirtschaftsministerium gegenüber Table.Media bestritten, dass eine bessere Anbindung Deutschlands an seine westlichen Nachbarn “die Terminals” überflüssig machen würde – ohne auf die Anzahl einzugehen.

Noch am vergangenen Freitag hatte ein Sprecher die Planungen des Ministeriums in der Bundespressekonferenz verteidigt. Das Ministerium plane derzeit mit fünf staatlichen und einem privaten Terminal an den Standorten Wilhelmshaven, Brunsbüttel, Lubmin und Stade. Eine aktuelle Anfrage, warum das Ministerium das LNG-Gesetz im Mai 2022 trotz der Unterrichtung durch die EU-Kommission mit weit mehr als zwei Standorten vorantrieb, ließ das BMWK bis Dienstagabend unbeantwortet.

Ein weiteres internes Dokument erhärtet jedoch die Empfehlung der EU-Kommission. Ein Gesamtpaket aus zusätzlicher Infrastruktur, höherer eigener Erzeugung und Einsparungen könne die Abhängigkeit von russischem Gas 2030 “vollständig vermeiden”, heißt es in einer internen Präsentation für die Generaldirektion Energie vom 23. April vergangenen Jahres, die Table.Media ebenfalls vorliegt.

Deutlich wird aus dem Dokument auch, warum die Kommission im Zusammenhang mit einzelnen Terminals in REPowerEU nur davon schreibt, dass diese die Abhängigkeit “verringern” würden. Entscheidend sind neben einzelnen Infrastrukturprojekten weitere Maßnahmen.

Demnach müsse die EU ihren Gasverbrauch bis 2030 um 27 Prozent reduzieren – Deutschland sogar um 29 Prozent oder 279 Terawattstunden, was umgerechnet 28,5 Milliarden Kubikmetern (bcm) pro Jahr entspricht. Die Bundesrepublik müsste demnach von allen EU-Staaten am meisten Gas einsparen.

Dank der drastischen Einsparungen wären einige Infrastrukturprojekte sogar nur vorübergehend notwendig. Laut der April-Präsentation entfiele bis 2030 die Notwendigkeit für LNG-Projekte in Italien und in den Niederlanden sowie für stärkere Pipelinekapazitäten zwischen Frankreich und der Schweiz. Die beiden deutschen LNG-Standorte sind den Unterlagen zufolge jedoch 2030 auch noch erforderlich – selbst bei dem angenommenen niedrigeren Gasbedarf.

Schon mit seiner Begrüßung zeigte Biden die Stoßrichtung an: “Hello Poland, one of our great allies!”, rief der US-Präsident den Menschen zu, die sich am Warschauer Königsschloss versammelt hatten. Putin habe mit seinem Angriff auf die Ukraine Europa, die USA, die Nato, alle Demokratien getestet – und habe seine Ziele verfehlt. “Er dachte, er bekäme die Finnlandisierung der Nato. Stattdessen bekam er die Natoisierung Finnlands.“

Biden hatte bei seiner zweitägigen Reise künftig geschriebene Geschichtsbücher im Kopf. “Die Entscheidungen, die wir in den nächsten fünf Jahren treffen, haben Auswirkungen auf die nächsten Jahrzehnte“, rief er. Für das, was die westlichen Alliierten jetzt im Namen der Freiheit täten, seien auch die Enkelkinder der Anwesenden irgendwann dankbar.

Das “stärkste Sanktionssystem”, das jemals gegen ein Land gerichtet wurde, solle ausgebaut werden. Neue Sanktionen, gemeinsam mit den Partnern, kämen noch diese Woche, sagte er.

Dass Biden diese Rede in Polen hält, passt zum Selbstverständnis Warschaus, das in der Allianz eine stärkere Rolle einnimmt. Der Flughafen Rzeszów dient als Drehscheibe für Waffenlieferungen in die Ukraine. Biden betonte, wie wichtig die Aufnahme ukrainischer Geflüchteter in Polen sei. “In den dunkelsten Stunden ihres Lebens habt ihr Menschen in Polen ihnen Sicherheit gegeben.” 1,5 Millionen Menschen aus der Ukraine haben in Polen Zuflucht gefunden, rund 11.000 amerikanische Soldaten sind laut US-Verteidigungsministerium dort stationiert.

Biden ist nicht der Einzige, der an diesem Tag einen wichtigen Auftritt hatte. Russlands Präsident Wladimir Putin wandte sich in einer Rede zur Lage der Nation an die Russinnen und Russen. In seiner Ansprache: viel Altbekanntes – die Nato-Erweiterung sei eine der Ursachen für den Krieg, Russland dagegen am Frieden interessiert.

Doch gegen Ende gab es doch eine Neuigkeit. Putin kündigte an, Russlands Beteiligung am letzten verbliebenen Atomwaffen-Kontrollabkommen mit den USA auszusetzen. Das sei aber nur ein Stopp, keine Aufkündigung, betonte Putin.

Gegenseitige Kontrollen im Rahmen des New-Start-Vertrages vom April 2010 gibt es bereits seit 2020 nicht mehr, offiziell wegen der Corona-Pandemie. Für den vergangenen November angesetzte Gespräche über eine Verlängerung des bis 2026 geltenden Abkommens wurden ebenfalls verschoben. Was ist der Vertrag noch wert, wenn ein Vertragspartner sagt, dass er nicht mehr mitmacht?

Putin ging noch weiter: Er forderte das russische Verteidigungsministerium und die staatliche Atomaufsichtsbehörde Rosatom auf, sich auf neue Atomwaffentests vorzubereiten. Er rechtfertigte das mit den Plänen der USA, neue nukleare Waffen testen zu wollen – zumindest will Moskau über entsprechende Informationen verfügen. 1990 hatte die Sowjetunion und 1992 hatten die USA nach Angaben der Vereinten Nationen die letzten Atomwaffentests vorgenommen.

Und: Der Krieg, den Putin so nie nannte, sei indirekt sogar eine Chance für Russland, befand Putin. Er könne der russischen Wirtschaft helfen. Ziel sei es, sich nicht nur an die jetzigen Bedingungen anzupassen, sondern die Wirtschaft auf eine höhere Entwicklungsstufe zu stellen.

Mit Brüssel gab es am Dienstag noch einen dritten Schauplatz: Dort kamen der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba, der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg zusammen. Um ihre Einigkeit zu demonstrieren.

“Was wir heute gesehen haben, ist, dass Präsident Putin keinen Frieden vorbereitet, sondern mehr Krieg. Er bereitet neue Offensiven vor. Er mobilisiert mehr Truppen. Er sendet mehr Waffen. Und genau deshalb müssen wir die Unterstützung für die Ukraine erhöhen”, sagte Stoltenberg.

Zur Unterstützung der Ukraine verkündete der Nato-Generalsekretär die Einrichtung eines neuen Beschaffungssystems. Es soll die Koordinierung für Rüstungslieferungen in die Ukraine verbessern und die Produktionskapazitäten erhöhen. Die Munitionsbestände der Ukraine schrumpfen, die drei Vertreter von Nato, EU und Ukraine betonten, dass die Koordinierung von Produktion, Beschaffung und Lieferung essenziell für die Ukraine seien.

Einigkeit gibt es aber längst nicht überall in Sachen Ukraine. Im letzten Jahr hat sich die Anzahl der Amerikaner, die denken, die USA tue zu viel für die Ukraine fast vervierfacht: von sieben auf 26 Prozent. Bruce Stokes, Associate Fellow beim renommierten Londoner Thinktank Chatham House, kommt in seinem kürzlich veröffentlichten Essay zu dem Schluss: “Da keine amerikanischen Leben in der Ukraine auf dem Spiel stehen, nur finanzielle und militärische Ressourcen, gibt es eine wachsende Skepsis, gutes Geld schlechtem hinterherzuwerfen.”

Für die schwindende Unterstützung macht Stokes ein typisch amerikanisches Phänomen aus: “Die Leute mögen Gewinner. Wenn die erwartete russische Frühjahrsoffensive erfolgreich oder die ukrainische Gegenoffensive nicht so erfolgreich ist, werden die Stimmen laut, die eine Verhandlungslösung fordern. Die Warnzeichen sind bereits da.” Umfragedaten belegen das: Ungefähr die Hälfte der Amerikaner sind der Meinung, die US-Regierung solle die Führung in Kiew davon überzeugen, Verhandlungen aufzunehmen.

Die öffentliche Meinung bei diesem Thema wird eine große Rolle im US-Wahlkampf 2024 spielen. Denn ob die Enkelkinder irgendwann dankbar sein werden, wie Biden es am Dienstag beanspruchte, das wird sich wohl erst in vielen Jahren zeigen. Doch was die Wählerinnen und Wähler denken, das wird schon in wenigen Monaten deutlich. Von Nana Brink, Gabriel Bub und Viktor Funk

Seit mehr als 40 Jahren wird darüber geredet, nun soll es Wirklichkeit werden. Nachdem Marokko und Spanien ihre diplomatische Krise überwunden haben, planen die Regierungen nun ein Projekt, das die beiden Königreiche enger aneinander rücken lässt.

Auf einem Spitzentreffen in diesen Februar haben Madrid und Rabat vereinbart, einen Tunnel unter der Straße von Gibraltar zu bauen. Die Baukosten sind gewaltig. Es kursieren Schätzungen von fünf bis zehn Milliarden Euro, die aber noch nicht belastbar sind. Weltbank, Europäische Investitionsbank, der African Fund for Development der Afrikanischen Entwicklungsbank und arabische Geldgeber haben schon zugesagt, das Jahrhundertprojekt zu finanzieren.

Dieses Mal ist der Wille da, den Tunnel wirklich zu bauen. Denn gerade Westafrika und Marokko haben sich in den vergangenen Jahren wirtschaftlich so sehr entwickelt, dass auch aus der Wirtschaft die entsprechende Nachfrage nach einem solchen Tunnel kommt. Besonders der Norden Marokkos rund um die Hafenstadt Tanger ist fest in die Wertschöpfung der europäischen Industrie eingebunden.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Tunnels werden enorm sein. Die beiden Länder haben staatliche Projektgesellschaften gegründet, die den Bau betreuen, für Marokko ist es die SNED, für Spanien die SECEGSA. Die beiden Gesellschaften rechnen mit 12,8 Millionen Passagieren jährlich und 13 Millionen Tonnen Waren nach der geplanten Fertigstellung im Jahr 2035.

Durch den Tunnel wird das Bahnnetz Marokkos an das europäische Schienennetz angeschlossen. Das Bahnnetz verfügt bereits über eine Hochgeschwindigkeitsstrecke von Tanger nach Casablanca, weitere Strecken befinden sich derzeit noch in Planung. Zudem soll es eine Röhre für Autos und Lastwagen, sowie eine weitere für eine Gaspipeline geben. Sobald die 5.660 Kilometer lange Gaspipeline von Nigeria und Marokko gebaut ist, kann nigerianisches Erdgas direkt nach Spanien fließen.

Die beiden Regierungen machen nun Tempo. Die spanische Seite hat schon eine neue Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, für die der Staat allein in diesem Jahr einen Betrag von 750.000 Euro vorgesehen hat. Erst wenn diese vorliegt, kann ernsthaft abgeschätzt werden, wie teuer das Bauwerk werden wird.

Das Projekt zieht Kreise bis in das badische Städtchen Lahr im Rheintal. Hoher Besuch war bereits da: Der Chef der SECEGSA hat bei der Herrenknecht AG vorgesprochen. Das Unternehmen ist Weltmarktführer im Tunnelbau und ist gerne dann zur Stelle, wenn es besonders knifflig wird. So hat das Unternehmen zum Beispiel den 57 Kilometer langen Gotthard-Basistunnel in der Schweiz, aber auch den Neuen Elbtunnel für die Autobahn A7 in Hamburg gebaut.

38,7 Kilometer lang soll der Tunnel werden und unter der Straße von Gibraltar von Punta Paloma hinüber nach Tanger führen. Fast 28 Kilometer des Tunnels werden unter Wasser liegen bis in eine Tiefe von 475 Metern. Vor allem jedoch liegt das Projekt an zwei tektonischen Platten, der europäischen und der afrikanischen. Im Jahr 2030 sollen die Bauarbeiten beginnen.

Der Gibraltar-Tunnel wird zwar kürzer als der Tunnel unter dem Gotthard sein, aber technisch ungleich komplexer: “Aufgrund seiner Länge, Tiefenlage und seiner geologischen wie auch hydrologischen Situation wird dieser Tunnel für uns ein spannendes, herausforderndes, aber machbares Projekt”, sagt Unternehmenssprecher Achim Kühn. “Stellen Sie sich nur vor, welcher Wasserdruck auf den Tunnelröhren lasten wird.” Die größte Schwierigkeit liegt zudem im großen Querschnitt der Tunnelröhren.

Nur wenige Unternehmen auf der Welt können solche Projekte überhaupt verwirklichen. Dass Herrenknecht so früh eingebunden wird, zeigt, dass europäische Unternehmen den Bereich der Infrastruktur nicht kampflos ihren chinesischen Konkurrenten überlassen sollten.

Mit deutscher Hilfe könnte nun ein alter Traum Wirklichkeit werden. Seit dem Jahr 1869 kursiert die Idee einer Verbindung zwischen Gibraltar und Tanger. Der französische Ingenieur Laurent de Villedemil wollte schon damals einen Tunnel bauen. Ende der 1920er Jahren warb der deutsche Architekt Herman Sörgel für sein Projekt namens “Atlantropa”, einen riesigen Staudamm über die Meerenge. Auch eine Brücke war lange im Gespräch. Doch die wäre noch schwieriger zu bauen.

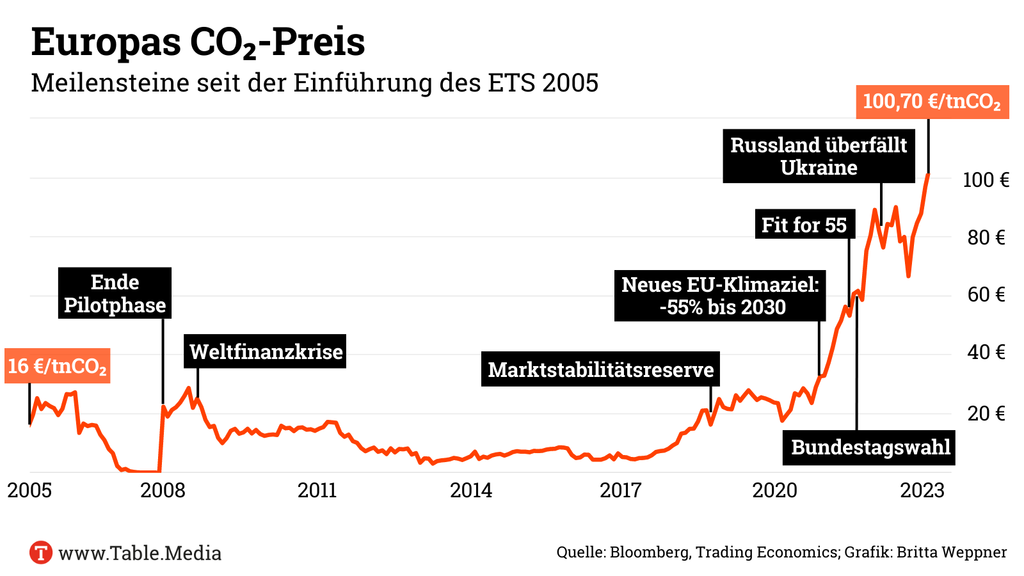

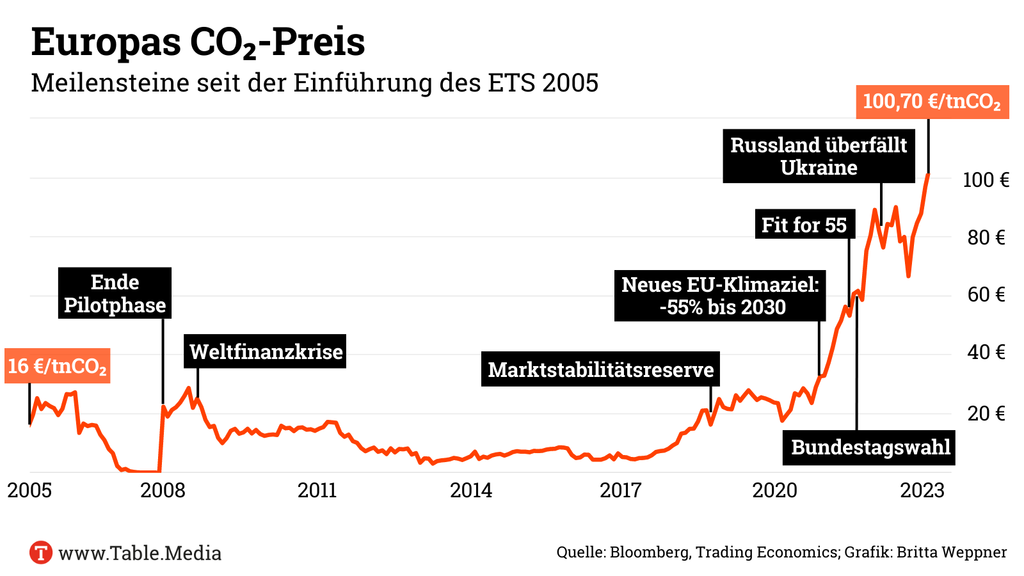

Der europäische CO₂-Preis hat am Dienstag erstmals die Schwelle von 100 Euro pro Tonne überschritten. Das neue Rekordhoch – für das Recht, innerhalb des europäischen Emissionshandelssystems (ETS) eine Tonne CO₂ zu emittieren – lag am Dienstagmittag bei 101,25 Euro. Es handelte sich dabei um den Future-Preis für Dezember 2023 an der Terminbörse.

In den vergangenen vier Wochen war der Preis schon mehrfach bis knapp unter die 100-Euro-Marke gestiegen. Der jetzige Preisanstieg ist allerdings nicht auf ein bestimmtes Ereignis zurückzuführen, sondern das Resultat der derzeitigen europäischen Klimapolitik und der Reform des ETS. Die Menge der verfügbaren Emissionsrechte wird in absehbarer Zeit sinken, was den Preis an den Terminbörsen schon jetzt stetig in die Höhe treibt. Seit Jahresbeginn ist der CO₂-Preis im ETS um 20 Prozent gestiegen.

Direkte Auswirkungen durch den Preisanstieg sind nicht zu erwarten, da sich Industrieanlagen, Energieerzeuger und Fluggesellschaften, die unter das ETS fallen, für gewöhnlich vorzeitig mit reichlich Zertifikaten eindecken. Dennoch wird das Überschreiten der 100-Euro-Marke als psychologisches und historisches Ereignis interpretiert. “Das ist ein wichtiges Signal für Investitionen in den Klimaschutz: Das knapper werdende #CO2Budget spiegelt sich in den steigenden Preisen wider”, schrieb Klimawissenschaftlerin Brigitte Knopf auf Twitter. Experten und Analysten sehen hohe CO₂-Preise als eines der wichtigsten Instrumente, die industrielle Transformation voranzutreiben, da die Kosten, um CO₂ zu vermeiden, relativ betrachtet sinken. luk

Die Europäische Kommission fordert die Mitgliedstaaten auf, frühzeitig zu signalisieren, ob sie Kredite aus dem REPowerEU-Paket in Anspruch nehmen wollen. Die Verordnung sieht neben Zuschüssen von 20 Milliarden Euro auch Darlehen über 225 Milliarden Euro vor, die helfen sollen, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen schneller zu beenden und die Energiewende voranzutreiben. Nach regulärem Zeitplan haben die Staaten bis Ende August Zeit, ihre Kreditanfragen einzureichen. Die Kommission will dies jetzt für eine bessere Planbarkeit auf Ende März vorziehen, auf freiwilliger Basis.

In Kreisen der Behörde hieß es, Kredite, die von Mitgliedstaaten nicht beansprucht würden, könnten an die Länder verteilt werden, für die dies von Vorteil wäre. Für eine effiziente Umverteilung sei aber ein ausreichender zeitlicher Vorlauf vonnöten. Die Kredite aus der Corona-Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) sind vor allem für solche Staaten interessant, die sich an den internationalen Kapitalmärkten teurer refinanzieren als die EU.

Die EU-Kommission legte am Dienstag zudem eine Zwischenbilanz zum zweijährigen Bestehen der ARF vor. Laut Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wurden “die ursprünglichen Ziele für Investitionen in den ökologischen und digitalen Wandel übertroffen“. Angesichts der russischen Invasion der Ukraine und der globalen Energiekrise sei “der Fonds zum zentralen Element unseres Industrieplans für den Green Deal geworden”.

Laut einer Mitteilung der Kommission wurden im Rahmen von ARF bislang 96 Milliarden Euro an Zuschüssen und 48 Milliarden Euro an Darlehen ausgezahlt. Unter Einbeziehung auch jener nationalen Pläne, die derzeit noch geprüft werden, sind 203 Milliarden Euro für die grüne und 131 Milliarden Euro für die digitale Transformation vorgesehen. Die milliardenschwere Aufbau- und Resilienzfazilität war vor dem Hintergrund der Covid-19-Krise geschaffen worden, um Wirtschaftskrisen in den Mitgliedstaaten entgegenzuwirken.

Die ARF-Mittel an Reformen und Investitionen zu knüpfen, hat sich nach Einschätzung der Kommission bewährt. So wurden etwa in Italien Reformen der Zivil- und Strafjustiz und in Spanien Arbeitsmarktreformen durchgeführt. Selbst die Verhandlungen mit Ungarn über die 27 sogenannten Supermeilensteine, darunter Reformen zur Unabhängigkeit der Justiz und für eine effizientere Korruptionsbekämpfung, liefen gut, hieß es aus der Behörde. Ein erster Auszahlungsantrag des Landes werde noch vor der Sommerpause erwartet. Derzeit sind 5,8 Milliarden Euro ARF-Zuschüsse an Ungarn blockiert. cr

Inmitten wichtiger Verhandlungen auf EU-Ebene ist im Bundeswirtschaftsministerium das zentrale Referat für EU-Energiepolitik ohne Leitung. Aktuelle Organigramme des Ministeriums weisen seit mindestens Mitte Januar keine Besetzung mehr für die Posten der beiden Referatsleiter aus.

Der frühere Leiter “Gesamtstrategie”, André Poschmann, ist inzwischen Leiter der Unterabteilung “Grundsatz und Strategie Strom”. Die frühere Leiterin “Koordinierung” ist in die Abteilung für Europapolitik gewechselt und leitet dort nun das Referat “Beihilfenkontrollpolitik”.

Ein Ministeriumssprecher sagte gestern auf Anfrage, die Leitungsaufgaben würden wie in solchen Fällen üblich vorübergehend von anderen Beamten des Hauses aufgefangen.

In Brüssel will die EU-Kommission am 14. März ihren Vorschlag für ein neues Strommarktdesign vorstellen. Im Rat laufen außerdem aktuell oder in den kommenden Monaten Verhandlungen über Gesetze zu den Themen erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Gebäude, Gas und Wasserstoff sowie zur möglichen Verlängerung von Notfallmaßnahmen in der Energiekrise. ber

Die Europäische Kommission hat am Dienstag einen Aktionsplan vorgestellt, der die schrittweise Abschaffung der Grundschleppnetzfischerei in Meeresschutzgebieten bis zum Jahr 2030 vorsieht. Diese Leitmaßnahme ist eines von mehreren Dokumenten, in denen die Behörde die Ambitionen der EU in Bezug auf den Schutz der Meeresumwelt, die Dekarbonisierung des Fischereisektors und ein nachhaltiges Fischereimanagement darlegt.

Das Verbot der Grundschleppnetzfischerei ist Teil eines Aktionsplans zum “Schutz und zur Wiederherstellung der marinen Ökosysteme”, der seit über einem Jahr erwartet wurde. Ursprünglich war der Aktionsplan für 2021 vorgesehen. Er wurde aber mehrfach verschoben, nachdem eine öffentliche Konsultation den starken Widerstand der Fischereiindustrie deutlich gemacht hatte.

Der jetzige Plan warnt davor, dass der europäische Fischereisektor durch den Klimawandel und den Verlust der biologischen Vielfalt existenziell bedroht sei. Er unterstreicht, dass nur eine gesunde Meeresumwelt den Fischereigemeinden eine Zukunft garantieren könne.

Die Grundschleppnetzfischerei ist eine Fangtechnik, bei der schwere Netze über den Meeresboden gezogen werden. Die wichtigsten Vertreter der europäischen Fischereiindustrie setzen sich für eine weitere Anwendung der Technik ein. Umweltorganisationen kritisieren sie wiederum vehement als schädlich für die Artenvielfalt und das Klima, weil dadurch Meeresboden zerstört wird. Beide Seiten stehen sich unerbittlich gegenüber.

Die Kommission will außerdem den Beifang von Arten mit schlechtem Erhaltungszustand begrenzen, das Wissen insbesondere über die Kohlenstoffspeicherkapazität des Meeresbodens verbessern und einen fairen Übergang für den Fischereisektor sicherstellen, indem sie die Bereitstellung von Finanzmitteln für diesen Zweck fördert.

Die 27 Mitgliedstaaten müssen der Kommission bis Juli dieses Jahres einen Fahrplan für die Umsetzung dieser Maßnahmen vorlegen. Darüber hinaus ist für das erste Halbjahr 2024 eine Bewertung der Umsetzung des Plans vorgesehen. Bei dieser Gelegenheit soll festgestellt werden, ob weitere Maßnahmen – insbesondere legislativer Art – erforderlich sind.

Die gestern vorgestellten Maßnahmen richten sich auch gegen die steigenden Energiepreise, die den Fischereisektor behindern. In ihrer Mitteilung über die Energiewende im europäischen Fischerei- und Aquakultursektor will die Kommission:

Wer ein nachhaltiges Unternehmen gründen will, steht in Europa vor bürokratischen Hürden und bisweilen einem unterentwickelten Markt. Wo sich Start-ups ausgebremst fühlen, beginnt für Christian Müller die Arbeit. Der promovierte Chemieingenieur vertritt seit 2013 EIT InnoEnergy als Geschäftsführer in Deutschland, Österreich und der Schweiz. EIT InnoEnergy ist einer der größten europäischen Investoren im Bereich Cleantech, mitfinanziert von der EU-Kommission. Mit seiner Arbeit möchte Müller “Möglichkeiten finden, die Veränderungen im Energiesystem zu beschleunigen”, sagt Müller.

Sein Fokus auf ökologische Innovationen ist dabei recht neu. Nach seinem Studium an der Universität Karlsruhe und der University of California, Berkeley, arbeitete Müller zunächst bei Siemens, ABB und Höchst. “Irgendwann habe ich mich gefragt, ob ich meine Talente richtig einsetze. Was werden meine Kinder in 20 Jahren von mir erzählen? Sind sie stolz darauf, dass der Papa etwas zu einer besseren Welt beigetragen hat? Das war mir ein Bedürfnis und schlussendlich auch ein Einschnitt in meiner Karriere”, sagt Müller heute.

Die Bemühungen des Unternehmens seien von dem Wunsch nach einer klimaneutralen Zukunft getrieben. Zum Werkzeugkasten von EIT InnoEnergy gehörten zum einen Innovationen: “Das muss nicht gleichbedeutend sein mit Technologien, sondern kann auch heißen, mit neuen Geschäftsmodellen in den Markt zu gehen”, sagt er. Der zweite Teil des Instrumentenkastens habe mit Menschen zu tun: “Mit unseren Bildungsangeboten können wir auch Menschen in die Richtungen motivieren, die diese Veränderungen vorantreiben”.

Die Innovationen liefern dabei häufig Start-ups, die von EIT InnoEnergy unterstützt werden. Die Fördermöglichkeiten gehen dabei über finanzielle Mittel hinaus: “Wenn jemand uns ein neues Start-up präsentiert, ist unser erster Ansatz zu fragen: Was braucht es denn, damit diese Idee funktioniert? Das kann Marketing sein, Vertrieb oder Kapital. Gleichzeitig versuchen wir, den Aufbau strategisch wichtiger Wertschöpfungsketten in Europa voranzutreiben”, sagt Müller.

Aber wie muss ein Start-up aussehen, um für diese Unterstützung infrage zu kommen? Für Christian Müller sollten sie vor allem eines sein: jung. “Wir engagieren uns insbesondere bei Start-ups, die in einer frühen Entwicklungsphase sind. Sicher muss die Technologie einen gewissen Reifegrad haben, aber sobald es daran geht, das Geschäft aufzubauen, freuen wir uns, wenn wir von Anfang an mit dabei sind”, so der CEO.

Die Ansprüche an die jungen Firmen sind hoch. Die unterstützen Innovationen müssten Klimaneutralität befördern, zugleich sollten sie die Kosten im Energiesystem senken oder die Sicherheit des Systems stärken, so Müller. Und: Wenn er eine Geschäftsidee nur in Südhessen anwenden und nicht global skalieren könne, sei das für ihn uninteressant, sagt der CEO.

Um diese Innovationen umzusetzen, müssen häufig erst die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Bestes Beispiel: die Photovoltaikindustrie. Hier sind in den letzten Jahren die meisten Hersteller der notwendigen Komponenten nach Asien abgewandert. “Wenn wir das wirklich erfolgreich nach Europa zurückholen wollen, müssen wir wieder den Nährboden bieten, den es braucht, um eine Industrie über die gesamte Wertschöpfung hinweg aufzubauen”, sagt Müller. “Wir versuchen dabei, an allen Enden die Player in Kontakt zu bringen.”

Dabei geht der Investor über die reine Wirtschaft hinaus. “Wir setzen uns auch mit der Politik zusammen”, sagt Christian Müller. Um einer nachhaltigeren Industrie näherzukommen, habe man bei InnoEnergy einen besonderen Ansatz: “Auch wenn es noch keinen bestehenden Rahmen gibt, stellen wir die Frage: Was braucht es, dass hier eine Industrie angesiedelt werden kann?” Svenja Schlicht

Was wäre, wenn? Diese Frage stellt sich immer wieder. Eine stellt sich politisch derzeit eher nicht: Was wäre, wenn sich die EU auflösen würde? Forschung aber ist frei, zum Glück. Und sie darf deshalb auch Fragen beantworten, die keiner in dieser Form gestellt hat. Weshalb die renommierten Ökonominnen Gabriel Felbermayr, Jasmin Gröschl und Inga Heiland für das ifo-Institut gleich sieben Szenarien durchgerechnet haben, darin allerdings gleich dreimal betonen müssen, dass diese counterfactual seien.

Die Ergebnisse kurz gefasst: Es wäre nicht schön. Bei einer vollständigen Desintegration der EU würde Malta den Spitzenplatz der Verlierer belegen und laut den Berechnungen fast ein Fünftel seiner Wirtschaftsleistung einbüßen (19,4 Prozent), dicht gefolgt von Luxemburg (18,1). Estland (11,8 Prozent) folgt mit Abstand, aber immer noch enormen Zahlen. Deutschland würde etwa ein Zwanzigstel des Bruttoinlandsprodukts verlieren, 5,2 Prozent. Einzelne Schritte (Auflösung der Eurozone, der Zollunion oder Abschaffung aller EU-Handelsabkommen) würden für sich genommen jeweils weniger wehtun, mit stark unterschiedlicher Intensität für die Einzelstaaten.

Gut, dass wir das nun vorgerechnet bekommen haben.

Worum es den Ökonomen aber eigentlich geht, sind zwei Dinge: Sie wollten zum einen berechnen, inwiefern die Wohlstandsverluste die Transferleistungen der Nettozahlerstaaten überwiegen würden: Das wäre teurer, sagen die Forscher.

Und zum Anderen darum, was die Befunde für denkbare weitere Integration heißen. Felbermayr, Gröschl und Heiland kommen zum Schluss, dass noch mehr Integration auch noch mehr wirtschaftlichen Wohlstand bedeute. Selbst wenn nicht alle bei allen Schritten mitmachten “sollte die europäische Politik daher denjenigen Ländern die Teilnahme an sehr viel freierem Handel in der EU erlauben, denen die Übertragung von Kompetenzen auf die supranationale Ebene zu weit oder zu schnell geht.”

Weitere Integrationsschritte, womöglich sogar in Clubs unterschiedlicher Geschwindigkeiten? Bislang jedenfalls fehlt es dafür an der realistischen politischen wie juristischen Grundlage – ganz factual. Ökonomische Politik und politische Ökonomie bleiben vorerst getrennte Welten. Falk Steiner

LNG-Terminals sind hochumstritten. Dennoch plant die Bundesregierung mit sechs Terminals an vier Standorten. Doch neue, exklusive Infos von Table.Media zeigen: Schon sehr früh hatte die EU erklärt, dass gar nicht so viele Terminals in Deutschland benötigt werden, schreibt Manuel Berkel.

Viel mehr kann an einem Dienstag nicht passieren: US-Präsident Biden in Warschau, in Brüssel halten der EU-Außenbeauftragte, der ukrainische Außenminister und der Nato-Generalsekretär wortwörtlich Händchen. Und in Moskau adressiert Russlands Präsident Putin sein Volk. Worum es ging? In allen Fällen um den Ukraine-Krieg. Aber auch noch um etwas anderes, berichten Nana Brink, Gabriel Bub und Viktor Funk.

Mit dem Zug von Europa nach Marokko? Das könnte in den kommenden Jahren vielleicht Wirklichkeit werden. Denn Spanien und das nordafrikanische Land haben vereinbart, einen Tunnel unter der Straße von Gibraltar zu bauen. Möglich machen sollen es ein Spezialunternehmen aus Deutschland, das schon den Gotthard-Basistunnel gebaut hat, schreibt Christian von Hiller.

Bisher unveröffentlichte Dokumente der EU-Kommission nähren die Zweifel an den Planungen der Bundesregierung für den Import von Flüssiggas. “Möglicher zusätzlicher Infrastrukturbedarf” in Deutschland seien ein festes LNG-Terminal in Brunsbüttel und ein schwimmendes Terminal in Wilhelmshaven, notierte die Generaldirektion Energie in ihrer Zusammenfassung eines Treffens am 5. Mai 2022.

Vonseiten der Bundesregierung nahmen laut dem internen Protokoll drei Beamte aus dem Bundeswirtschaftsministerium an dem Treffen teil, darunter der für Gas zuständige Abteilungsleiter. Weitere Teilnehmer waren Kommissionsbeamte sowie Vertreter anderer EU-Staaten und von ENTSOG. Im Auftrag der Kommission hatte die Vereinigung der Betreiber von Gasfernleitungen den Bedarf an zusätzlicher Infrastruktur bewertet, um die Versorgung in der EU nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine zu sichern.

Als weiteren möglichen zusätzlichen Bedarf für Deutschland verzeichnete die Generaldirektion leistungsstärkere Anbindungen an westliche Nachbarstaaten, die bereits über Terminals für den Import von Flüssiggas verfügen: “Ausbau der Gasinfrastruktur zur Erhöhung der Exportkapazität von Belgien nach Deutschland” heißt es, zudem eine “Deodorierungsanlage, um Exportkapazitäten von FR nach DE zu schaffen”.

Deodorierungsanlagen entfernen künstliche Geruchsstoffe aus Erdgas, die Frankreich dem Brennstoff anders als Deutschland bereits auf Ebene der Fernleitungen zusetzt. Wegen dieses technischen Hindernisses gab es lange fast keine direkten Transportmöglichkeiten vom französischen ins deutsche Gasnetz.

Die Bundesregierung setzte sich allerdings über die Analyse der Generaldirektion und der europäischen Netzbetreiber hinweg. Nur wenige Tage nach dem Treffen beschloss das Bundeskabinett am 10. Mai eine Formulierungshilfe für das Gesetz, mit dem der Bau von LNG-Terminals beschleunigt werden sollte.

Darin listete die Bundesregierung sechs Standorte für Terminals auf, für die schnellere Zulassungsverfahren gelten sollten. Neben Brunsbüttel und Wilhelmshaven waren dies Stade, Hamburg, Rostock und Lubmin. Im Anhang des Papiers finden sich Regelungen für sieben schwimmende Terminals (FSRU) und vier feste an diesen Standorten.

Dabei hatte die Generaldirektion der EU-Kommission bereits im Protokoll der Besprechung vom 5. Mai vermerkt, es sei “im Allgemeinen wichtig, Überkapazitäten zu vermeiden, die in Zukunft zu ‘stranded assets’ werden könnten”.

Für die Deutsche Umwelthilfe (DUH) sind die Recherchen ein Beleg für sinnvolle andere Optionen. “Die Protokolle zeigen, dass schon früh Alternativen zum Bau der LNG-Terminals auf dem Tisch lagen”, sagt Constantin Zerger von der DUH. Offenbar habe man sich im BMWK aber schon festgelegt auf den Bau eigener Terminals. “Eine Verbesserung und effizientere Nutzung der bestehenden Gas- und LNG-Infrastruktur haben die Beamten von Robert Habeck dagegen ignoriert.” Dabei liege es auf der Hand, dass LNG-Überkapazitäten die Klimaziele gefährdeten und zu unnötigen Kosten für Steuerzahler führten.

Zerger fordert: “Nach diesen Enthüllungen muss endlich ein Schlussstrich unter die Planung der Überkapazitäten gezogen werden. Bevor in großer Hektik immer mehr Terminals gebaut werden, muss ein belastbares Gesamtkonzept mit Abwägung aller Handlungsoptionen und der Klimafolgen vorgelegt werden.”

Am 12. Mai hatte Table Media erstmals über die Analyse der Kommission berichtet, wonach die Behörde nur zwei deutsche Terminals für nötig halte. Am 19. und 20. Mai stimmten Bundestag und Bundesrat dem LNG-Beschleunigungsgesetz schließlich zu. In die verabschiedete Fassung wurde sogar noch ein weiteres schwimmendes Terminal in Wilhelmshaven aufgenommen.

Die EU-Kommission hatte ihre Analyse zum Infrastrukturbedarf am 18. Mai in ihrer REPowerEU-Mitteilung öffentlich gemacht. Sie entsprach dem Stand aus der internen Sitzung knapp zwei Wochen zuvor.

“Die Bewertung hat eindeutig ergeben, dass die zusätzlichen FSRU in Eemshaven (NL) und Wilhelmshaven (DE) sowie ein zusätzliches LNG-Terminal in Deutschland (Brunsbüttel) die Infrastrukturengpässe in Nordwesteuropa kurzfristig verringern werden”, schrieb die Kommission in ihrem Plan zur Bewältigung der Energiekrise. “Generell wird es wichtig sein, Überkapazitäten in der LNG-Importinfrastruktur zu vermeiden, die in Zukunft zu verlorenen Vermögenswerten werden könnten.”

Die Anbindung an Deutschlands westliche Nachbarn würde laut dem veröffentlichten Dokument sogar die Versorgung osteuropäischer Staaten ermöglichen. “Die Bewertung und die Gespräche ergaben, dass durch die Entwicklung einer Deodorierungsanlage, die den Gasfluss von West nach Ost zwischen Frankreich und Deutschland ermöglichen würde, mittelfristig ein wesentlicher Engpass beseitigt werden könnte, um die Gasabhängigkeit von Russland in Mitteleuropa zu verringern. In Verbindung mit dem Ausbau der Gasinfrastruktur zur Steigerung der Exportkapazität von Belgien nach Deutschland würde dies die vollständige Nutzung der LNG-Kapazitäten in Westeuropa ermöglichen, um die Abhängigkeit von russischem Gas auch in den mittel- und osteuropäischen Regionen zu verringern.”

Kurz nach der Veröffentlichung von REPowerEU hatte das Bundeswirtschaftsministerium gegenüber Table.Media bestritten, dass eine bessere Anbindung Deutschlands an seine westlichen Nachbarn “die Terminals” überflüssig machen würde – ohne auf die Anzahl einzugehen.

Noch am vergangenen Freitag hatte ein Sprecher die Planungen des Ministeriums in der Bundespressekonferenz verteidigt. Das Ministerium plane derzeit mit fünf staatlichen und einem privaten Terminal an den Standorten Wilhelmshaven, Brunsbüttel, Lubmin und Stade. Eine aktuelle Anfrage, warum das Ministerium das LNG-Gesetz im Mai 2022 trotz der Unterrichtung durch die EU-Kommission mit weit mehr als zwei Standorten vorantrieb, ließ das BMWK bis Dienstagabend unbeantwortet.

Ein weiteres internes Dokument erhärtet jedoch die Empfehlung der EU-Kommission. Ein Gesamtpaket aus zusätzlicher Infrastruktur, höherer eigener Erzeugung und Einsparungen könne die Abhängigkeit von russischem Gas 2030 “vollständig vermeiden”, heißt es in einer internen Präsentation für die Generaldirektion Energie vom 23. April vergangenen Jahres, die Table.Media ebenfalls vorliegt.

Deutlich wird aus dem Dokument auch, warum die Kommission im Zusammenhang mit einzelnen Terminals in REPowerEU nur davon schreibt, dass diese die Abhängigkeit “verringern” würden. Entscheidend sind neben einzelnen Infrastrukturprojekten weitere Maßnahmen.

Demnach müsse die EU ihren Gasverbrauch bis 2030 um 27 Prozent reduzieren – Deutschland sogar um 29 Prozent oder 279 Terawattstunden, was umgerechnet 28,5 Milliarden Kubikmetern (bcm) pro Jahr entspricht. Die Bundesrepublik müsste demnach von allen EU-Staaten am meisten Gas einsparen.

Dank der drastischen Einsparungen wären einige Infrastrukturprojekte sogar nur vorübergehend notwendig. Laut der April-Präsentation entfiele bis 2030 die Notwendigkeit für LNG-Projekte in Italien und in den Niederlanden sowie für stärkere Pipelinekapazitäten zwischen Frankreich und der Schweiz. Die beiden deutschen LNG-Standorte sind den Unterlagen zufolge jedoch 2030 auch noch erforderlich – selbst bei dem angenommenen niedrigeren Gasbedarf.

Schon mit seiner Begrüßung zeigte Biden die Stoßrichtung an: “Hello Poland, one of our great allies!”, rief der US-Präsident den Menschen zu, die sich am Warschauer Königsschloss versammelt hatten. Putin habe mit seinem Angriff auf die Ukraine Europa, die USA, die Nato, alle Demokratien getestet – und habe seine Ziele verfehlt. “Er dachte, er bekäme die Finnlandisierung der Nato. Stattdessen bekam er die Natoisierung Finnlands.“

Biden hatte bei seiner zweitägigen Reise künftig geschriebene Geschichtsbücher im Kopf. “Die Entscheidungen, die wir in den nächsten fünf Jahren treffen, haben Auswirkungen auf die nächsten Jahrzehnte“, rief er. Für das, was die westlichen Alliierten jetzt im Namen der Freiheit täten, seien auch die Enkelkinder der Anwesenden irgendwann dankbar.

Das “stärkste Sanktionssystem”, das jemals gegen ein Land gerichtet wurde, solle ausgebaut werden. Neue Sanktionen, gemeinsam mit den Partnern, kämen noch diese Woche, sagte er.

Dass Biden diese Rede in Polen hält, passt zum Selbstverständnis Warschaus, das in der Allianz eine stärkere Rolle einnimmt. Der Flughafen Rzeszów dient als Drehscheibe für Waffenlieferungen in die Ukraine. Biden betonte, wie wichtig die Aufnahme ukrainischer Geflüchteter in Polen sei. “In den dunkelsten Stunden ihres Lebens habt ihr Menschen in Polen ihnen Sicherheit gegeben.” 1,5 Millionen Menschen aus der Ukraine haben in Polen Zuflucht gefunden, rund 11.000 amerikanische Soldaten sind laut US-Verteidigungsministerium dort stationiert.

Biden ist nicht der Einzige, der an diesem Tag einen wichtigen Auftritt hatte. Russlands Präsident Wladimir Putin wandte sich in einer Rede zur Lage der Nation an die Russinnen und Russen. In seiner Ansprache: viel Altbekanntes – die Nato-Erweiterung sei eine der Ursachen für den Krieg, Russland dagegen am Frieden interessiert.

Doch gegen Ende gab es doch eine Neuigkeit. Putin kündigte an, Russlands Beteiligung am letzten verbliebenen Atomwaffen-Kontrollabkommen mit den USA auszusetzen. Das sei aber nur ein Stopp, keine Aufkündigung, betonte Putin.

Gegenseitige Kontrollen im Rahmen des New-Start-Vertrages vom April 2010 gibt es bereits seit 2020 nicht mehr, offiziell wegen der Corona-Pandemie. Für den vergangenen November angesetzte Gespräche über eine Verlängerung des bis 2026 geltenden Abkommens wurden ebenfalls verschoben. Was ist der Vertrag noch wert, wenn ein Vertragspartner sagt, dass er nicht mehr mitmacht?

Putin ging noch weiter: Er forderte das russische Verteidigungsministerium und die staatliche Atomaufsichtsbehörde Rosatom auf, sich auf neue Atomwaffentests vorzubereiten. Er rechtfertigte das mit den Plänen der USA, neue nukleare Waffen testen zu wollen – zumindest will Moskau über entsprechende Informationen verfügen. 1990 hatte die Sowjetunion und 1992 hatten die USA nach Angaben der Vereinten Nationen die letzten Atomwaffentests vorgenommen.

Und: Der Krieg, den Putin so nie nannte, sei indirekt sogar eine Chance für Russland, befand Putin. Er könne der russischen Wirtschaft helfen. Ziel sei es, sich nicht nur an die jetzigen Bedingungen anzupassen, sondern die Wirtschaft auf eine höhere Entwicklungsstufe zu stellen.

Mit Brüssel gab es am Dienstag noch einen dritten Schauplatz: Dort kamen der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba, der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg zusammen. Um ihre Einigkeit zu demonstrieren.

“Was wir heute gesehen haben, ist, dass Präsident Putin keinen Frieden vorbereitet, sondern mehr Krieg. Er bereitet neue Offensiven vor. Er mobilisiert mehr Truppen. Er sendet mehr Waffen. Und genau deshalb müssen wir die Unterstützung für die Ukraine erhöhen”, sagte Stoltenberg.

Zur Unterstützung der Ukraine verkündete der Nato-Generalsekretär die Einrichtung eines neuen Beschaffungssystems. Es soll die Koordinierung für Rüstungslieferungen in die Ukraine verbessern und die Produktionskapazitäten erhöhen. Die Munitionsbestände der Ukraine schrumpfen, die drei Vertreter von Nato, EU und Ukraine betonten, dass die Koordinierung von Produktion, Beschaffung und Lieferung essenziell für die Ukraine seien.

Einigkeit gibt es aber längst nicht überall in Sachen Ukraine. Im letzten Jahr hat sich die Anzahl der Amerikaner, die denken, die USA tue zu viel für die Ukraine fast vervierfacht: von sieben auf 26 Prozent. Bruce Stokes, Associate Fellow beim renommierten Londoner Thinktank Chatham House, kommt in seinem kürzlich veröffentlichten Essay zu dem Schluss: “Da keine amerikanischen Leben in der Ukraine auf dem Spiel stehen, nur finanzielle und militärische Ressourcen, gibt es eine wachsende Skepsis, gutes Geld schlechtem hinterherzuwerfen.”

Für die schwindende Unterstützung macht Stokes ein typisch amerikanisches Phänomen aus: “Die Leute mögen Gewinner. Wenn die erwartete russische Frühjahrsoffensive erfolgreich oder die ukrainische Gegenoffensive nicht so erfolgreich ist, werden die Stimmen laut, die eine Verhandlungslösung fordern. Die Warnzeichen sind bereits da.” Umfragedaten belegen das: Ungefähr die Hälfte der Amerikaner sind der Meinung, die US-Regierung solle die Führung in Kiew davon überzeugen, Verhandlungen aufzunehmen.

Die öffentliche Meinung bei diesem Thema wird eine große Rolle im US-Wahlkampf 2024 spielen. Denn ob die Enkelkinder irgendwann dankbar sein werden, wie Biden es am Dienstag beanspruchte, das wird sich wohl erst in vielen Jahren zeigen. Doch was die Wählerinnen und Wähler denken, das wird schon in wenigen Monaten deutlich. Von Nana Brink, Gabriel Bub und Viktor Funk

Seit mehr als 40 Jahren wird darüber geredet, nun soll es Wirklichkeit werden. Nachdem Marokko und Spanien ihre diplomatische Krise überwunden haben, planen die Regierungen nun ein Projekt, das die beiden Königreiche enger aneinander rücken lässt.

Auf einem Spitzentreffen in diesen Februar haben Madrid und Rabat vereinbart, einen Tunnel unter der Straße von Gibraltar zu bauen. Die Baukosten sind gewaltig. Es kursieren Schätzungen von fünf bis zehn Milliarden Euro, die aber noch nicht belastbar sind. Weltbank, Europäische Investitionsbank, der African Fund for Development der Afrikanischen Entwicklungsbank und arabische Geldgeber haben schon zugesagt, das Jahrhundertprojekt zu finanzieren.

Dieses Mal ist der Wille da, den Tunnel wirklich zu bauen. Denn gerade Westafrika und Marokko haben sich in den vergangenen Jahren wirtschaftlich so sehr entwickelt, dass auch aus der Wirtschaft die entsprechende Nachfrage nach einem solchen Tunnel kommt. Besonders der Norden Marokkos rund um die Hafenstadt Tanger ist fest in die Wertschöpfung der europäischen Industrie eingebunden.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Tunnels werden enorm sein. Die beiden Länder haben staatliche Projektgesellschaften gegründet, die den Bau betreuen, für Marokko ist es die SNED, für Spanien die SECEGSA. Die beiden Gesellschaften rechnen mit 12,8 Millionen Passagieren jährlich und 13 Millionen Tonnen Waren nach der geplanten Fertigstellung im Jahr 2035.

Durch den Tunnel wird das Bahnnetz Marokkos an das europäische Schienennetz angeschlossen. Das Bahnnetz verfügt bereits über eine Hochgeschwindigkeitsstrecke von Tanger nach Casablanca, weitere Strecken befinden sich derzeit noch in Planung. Zudem soll es eine Röhre für Autos und Lastwagen, sowie eine weitere für eine Gaspipeline geben. Sobald die 5.660 Kilometer lange Gaspipeline von Nigeria und Marokko gebaut ist, kann nigerianisches Erdgas direkt nach Spanien fließen.

Die beiden Regierungen machen nun Tempo. Die spanische Seite hat schon eine neue Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, für die der Staat allein in diesem Jahr einen Betrag von 750.000 Euro vorgesehen hat. Erst wenn diese vorliegt, kann ernsthaft abgeschätzt werden, wie teuer das Bauwerk werden wird.

Das Projekt zieht Kreise bis in das badische Städtchen Lahr im Rheintal. Hoher Besuch war bereits da: Der Chef der SECEGSA hat bei der Herrenknecht AG vorgesprochen. Das Unternehmen ist Weltmarktführer im Tunnelbau und ist gerne dann zur Stelle, wenn es besonders knifflig wird. So hat das Unternehmen zum Beispiel den 57 Kilometer langen Gotthard-Basistunnel in der Schweiz, aber auch den Neuen Elbtunnel für die Autobahn A7 in Hamburg gebaut.

38,7 Kilometer lang soll der Tunnel werden und unter der Straße von Gibraltar von Punta Paloma hinüber nach Tanger führen. Fast 28 Kilometer des Tunnels werden unter Wasser liegen bis in eine Tiefe von 475 Metern. Vor allem jedoch liegt das Projekt an zwei tektonischen Platten, der europäischen und der afrikanischen. Im Jahr 2030 sollen die Bauarbeiten beginnen.

Der Gibraltar-Tunnel wird zwar kürzer als der Tunnel unter dem Gotthard sein, aber technisch ungleich komplexer: “Aufgrund seiner Länge, Tiefenlage und seiner geologischen wie auch hydrologischen Situation wird dieser Tunnel für uns ein spannendes, herausforderndes, aber machbares Projekt”, sagt Unternehmenssprecher Achim Kühn. “Stellen Sie sich nur vor, welcher Wasserdruck auf den Tunnelröhren lasten wird.” Die größte Schwierigkeit liegt zudem im großen Querschnitt der Tunnelröhren.

Nur wenige Unternehmen auf der Welt können solche Projekte überhaupt verwirklichen. Dass Herrenknecht so früh eingebunden wird, zeigt, dass europäische Unternehmen den Bereich der Infrastruktur nicht kampflos ihren chinesischen Konkurrenten überlassen sollten.

Mit deutscher Hilfe könnte nun ein alter Traum Wirklichkeit werden. Seit dem Jahr 1869 kursiert die Idee einer Verbindung zwischen Gibraltar und Tanger. Der französische Ingenieur Laurent de Villedemil wollte schon damals einen Tunnel bauen. Ende der 1920er Jahren warb der deutsche Architekt Herman Sörgel für sein Projekt namens “Atlantropa”, einen riesigen Staudamm über die Meerenge. Auch eine Brücke war lange im Gespräch. Doch die wäre noch schwieriger zu bauen.

Der europäische CO₂-Preis hat am Dienstag erstmals die Schwelle von 100 Euro pro Tonne überschritten. Das neue Rekordhoch – für das Recht, innerhalb des europäischen Emissionshandelssystems (ETS) eine Tonne CO₂ zu emittieren – lag am Dienstagmittag bei 101,25 Euro. Es handelte sich dabei um den Future-Preis für Dezember 2023 an der Terminbörse.

In den vergangenen vier Wochen war der Preis schon mehrfach bis knapp unter die 100-Euro-Marke gestiegen. Der jetzige Preisanstieg ist allerdings nicht auf ein bestimmtes Ereignis zurückzuführen, sondern das Resultat der derzeitigen europäischen Klimapolitik und der Reform des ETS. Die Menge der verfügbaren Emissionsrechte wird in absehbarer Zeit sinken, was den Preis an den Terminbörsen schon jetzt stetig in die Höhe treibt. Seit Jahresbeginn ist der CO₂-Preis im ETS um 20 Prozent gestiegen.

Direkte Auswirkungen durch den Preisanstieg sind nicht zu erwarten, da sich Industrieanlagen, Energieerzeuger und Fluggesellschaften, die unter das ETS fallen, für gewöhnlich vorzeitig mit reichlich Zertifikaten eindecken. Dennoch wird das Überschreiten der 100-Euro-Marke als psychologisches und historisches Ereignis interpretiert. “Das ist ein wichtiges Signal für Investitionen in den Klimaschutz: Das knapper werdende #CO2Budget spiegelt sich in den steigenden Preisen wider”, schrieb Klimawissenschaftlerin Brigitte Knopf auf Twitter. Experten und Analysten sehen hohe CO₂-Preise als eines der wichtigsten Instrumente, die industrielle Transformation voranzutreiben, da die Kosten, um CO₂ zu vermeiden, relativ betrachtet sinken. luk

Die Europäische Kommission fordert die Mitgliedstaaten auf, frühzeitig zu signalisieren, ob sie Kredite aus dem REPowerEU-Paket in Anspruch nehmen wollen. Die Verordnung sieht neben Zuschüssen von 20 Milliarden Euro auch Darlehen über 225 Milliarden Euro vor, die helfen sollen, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen schneller zu beenden und die Energiewende voranzutreiben. Nach regulärem Zeitplan haben die Staaten bis Ende August Zeit, ihre Kreditanfragen einzureichen. Die Kommission will dies jetzt für eine bessere Planbarkeit auf Ende März vorziehen, auf freiwilliger Basis.

In Kreisen der Behörde hieß es, Kredite, die von Mitgliedstaaten nicht beansprucht würden, könnten an die Länder verteilt werden, für die dies von Vorteil wäre. Für eine effiziente Umverteilung sei aber ein ausreichender zeitlicher Vorlauf vonnöten. Die Kredite aus der Corona-Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) sind vor allem für solche Staaten interessant, die sich an den internationalen Kapitalmärkten teurer refinanzieren als die EU.

Die EU-Kommission legte am Dienstag zudem eine Zwischenbilanz zum zweijährigen Bestehen der ARF vor. Laut Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wurden “die ursprünglichen Ziele für Investitionen in den ökologischen und digitalen Wandel übertroffen“. Angesichts der russischen Invasion der Ukraine und der globalen Energiekrise sei “der Fonds zum zentralen Element unseres Industrieplans für den Green Deal geworden”.

Laut einer Mitteilung der Kommission wurden im Rahmen von ARF bislang 96 Milliarden Euro an Zuschüssen und 48 Milliarden Euro an Darlehen ausgezahlt. Unter Einbeziehung auch jener nationalen Pläne, die derzeit noch geprüft werden, sind 203 Milliarden Euro für die grüne und 131 Milliarden Euro für die digitale Transformation vorgesehen. Die milliardenschwere Aufbau- und Resilienzfazilität war vor dem Hintergrund der Covid-19-Krise geschaffen worden, um Wirtschaftskrisen in den Mitgliedstaaten entgegenzuwirken.

Die ARF-Mittel an Reformen und Investitionen zu knüpfen, hat sich nach Einschätzung der Kommission bewährt. So wurden etwa in Italien Reformen der Zivil- und Strafjustiz und in Spanien Arbeitsmarktreformen durchgeführt. Selbst die Verhandlungen mit Ungarn über die 27 sogenannten Supermeilensteine, darunter Reformen zur Unabhängigkeit der Justiz und für eine effizientere Korruptionsbekämpfung, liefen gut, hieß es aus der Behörde. Ein erster Auszahlungsantrag des Landes werde noch vor der Sommerpause erwartet. Derzeit sind 5,8 Milliarden Euro ARF-Zuschüsse an Ungarn blockiert. cr

Inmitten wichtiger Verhandlungen auf EU-Ebene ist im Bundeswirtschaftsministerium das zentrale Referat für EU-Energiepolitik ohne Leitung. Aktuelle Organigramme des Ministeriums weisen seit mindestens Mitte Januar keine Besetzung mehr für die Posten der beiden Referatsleiter aus.

Der frühere Leiter “Gesamtstrategie”, André Poschmann, ist inzwischen Leiter der Unterabteilung “Grundsatz und Strategie Strom”. Die frühere Leiterin “Koordinierung” ist in die Abteilung für Europapolitik gewechselt und leitet dort nun das Referat “Beihilfenkontrollpolitik”.

Ein Ministeriumssprecher sagte gestern auf Anfrage, die Leitungsaufgaben würden wie in solchen Fällen üblich vorübergehend von anderen Beamten des Hauses aufgefangen.

In Brüssel will die EU-Kommission am 14. März ihren Vorschlag für ein neues Strommarktdesign vorstellen. Im Rat laufen außerdem aktuell oder in den kommenden Monaten Verhandlungen über Gesetze zu den Themen erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Gebäude, Gas und Wasserstoff sowie zur möglichen Verlängerung von Notfallmaßnahmen in der Energiekrise. ber

Die Europäische Kommission hat am Dienstag einen Aktionsplan vorgestellt, der die schrittweise Abschaffung der Grundschleppnetzfischerei in Meeresschutzgebieten bis zum Jahr 2030 vorsieht. Diese Leitmaßnahme ist eines von mehreren Dokumenten, in denen die Behörde die Ambitionen der EU in Bezug auf den Schutz der Meeresumwelt, die Dekarbonisierung des Fischereisektors und ein nachhaltiges Fischereimanagement darlegt.

Das Verbot der Grundschleppnetzfischerei ist Teil eines Aktionsplans zum “Schutz und zur Wiederherstellung der marinen Ökosysteme”, der seit über einem Jahr erwartet wurde. Ursprünglich war der Aktionsplan für 2021 vorgesehen. Er wurde aber mehrfach verschoben, nachdem eine öffentliche Konsultation den starken Widerstand der Fischereiindustrie deutlich gemacht hatte.

Der jetzige Plan warnt davor, dass der europäische Fischereisektor durch den Klimawandel und den Verlust der biologischen Vielfalt existenziell bedroht sei. Er unterstreicht, dass nur eine gesunde Meeresumwelt den Fischereigemeinden eine Zukunft garantieren könne.

Die Grundschleppnetzfischerei ist eine Fangtechnik, bei der schwere Netze über den Meeresboden gezogen werden. Die wichtigsten Vertreter der europäischen Fischereiindustrie setzen sich für eine weitere Anwendung der Technik ein. Umweltorganisationen kritisieren sie wiederum vehement als schädlich für die Artenvielfalt und das Klima, weil dadurch Meeresboden zerstört wird. Beide Seiten stehen sich unerbittlich gegenüber.

Die Kommission will außerdem den Beifang von Arten mit schlechtem Erhaltungszustand begrenzen, das Wissen insbesondere über die Kohlenstoffspeicherkapazität des Meeresbodens verbessern und einen fairen Übergang für den Fischereisektor sicherstellen, indem sie die Bereitstellung von Finanzmitteln für diesen Zweck fördert.

Die 27 Mitgliedstaaten müssen der Kommission bis Juli dieses Jahres einen Fahrplan für die Umsetzung dieser Maßnahmen vorlegen. Darüber hinaus ist für das erste Halbjahr 2024 eine Bewertung der Umsetzung des Plans vorgesehen. Bei dieser Gelegenheit soll festgestellt werden, ob weitere Maßnahmen – insbesondere legislativer Art – erforderlich sind.

Die gestern vorgestellten Maßnahmen richten sich auch gegen die steigenden Energiepreise, die den Fischereisektor behindern. In ihrer Mitteilung über die Energiewende im europäischen Fischerei- und Aquakultursektor will die Kommission:

Wer ein nachhaltiges Unternehmen gründen will, steht in Europa vor bürokratischen Hürden und bisweilen einem unterentwickelten Markt. Wo sich Start-ups ausgebremst fühlen, beginnt für Christian Müller die Arbeit. Der promovierte Chemieingenieur vertritt seit 2013 EIT InnoEnergy als Geschäftsführer in Deutschland, Österreich und der Schweiz. EIT InnoEnergy ist einer der größten europäischen Investoren im Bereich Cleantech, mitfinanziert von der EU-Kommission. Mit seiner Arbeit möchte Müller “Möglichkeiten finden, die Veränderungen im Energiesystem zu beschleunigen”, sagt Müller.

Sein Fokus auf ökologische Innovationen ist dabei recht neu. Nach seinem Studium an der Universität Karlsruhe und der University of California, Berkeley, arbeitete Müller zunächst bei Siemens, ABB und Höchst. “Irgendwann habe ich mich gefragt, ob ich meine Talente richtig einsetze. Was werden meine Kinder in 20 Jahren von mir erzählen? Sind sie stolz darauf, dass der Papa etwas zu einer besseren Welt beigetragen hat? Das war mir ein Bedürfnis und schlussendlich auch ein Einschnitt in meiner Karriere”, sagt Müller heute.

Die Bemühungen des Unternehmens seien von dem Wunsch nach einer klimaneutralen Zukunft getrieben. Zum Werkzeugkasten von EIT InnoEnergy gehörten zum einen Innovationen: “Das muss nicht gleichbedeutend sein mit Technologien, sondern kann auch heißen, mit neuen Geschäftsmodellen in den Markt zu gehen”, sagt er. Der zweite Teil des Instrumentenkastens habe mit Menschen zu tun: “Mit unseren Bildungsangeboten können wir auch Menschen in die Richtungen motivieren, die diese Veränderungen vorantreiben”.

Die Innovationen liefern dabei häufig Start-ups, die von EIT InnoEnergy unterstützt werden. Die Fördermöglichkeiten gehen dabei über finanzielle Mittel hinaus: “Wenn jemand uns ein neues Start-up präsentiert, ist unser erster Ansatz zu fragen: Was braucht es denn, damit diese Idee funktioniert? Das kann Marketing sein, Vertrieb oder Kapital. Gleichzeitig versuchen wir, den Aufbau strategisch wichtiger Wertschöpfungsketten in Europa voranzutreiben”, sagt Müller.

Aber wie muss ein Start-up aussehen, um für diese Unterstützung infrage zu kommen? Für Christian Müller sollten sie vor allem eines sein: jung. “Wir engagieren uns insbesondere bei Start-ups, die in einer frühen Entwicklungsphase sind. Sicher muss die Technologie einen gewissen Reifegrad haben, aber sobald es daran geht, das Geschäft aufzubauen, freuen wir uns, wenn wir von Anfang an mit dabei sind”, so der CEO.

Die Ansprüche an die jungen Firmen sind hoch. Die unterstützen Innovationen müssten Klimaneutralität befördern, zugleich sollten sie die Kosten im Energiesystem senken oder die Sicherheit des Systems stärken, so Müller. Und: Wenn er eine Geschäftsidee nur in Südhessen anwenden und nicht global skalieren könne, sei das für ihn uninteressant, sagt der CEO.

Um diese Innovationen umzusetzen, müssen häufig erst die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Bestes Beispiel: die Photovoltaikindustrie. Hier sind in den letzten Jahren die meisten Hersteller der notwendigen Komponenten nach Asien abgewandert. “Wenn wir das wirklich erfolgreich nach Europa zurückholen wollen, müssen wir wieder den Nährboden bieten, den es braucht, um eine Industrie über die gesamte Wertschöpfung hinweg aufzubauen”, sagt Müller. “Wir versuchen dabei, an allen Enden die Player in Kontakt zu bringen.”

Dabei geht der Investor über die reine Wirtschaft hinaus. “Wir setzen uns auch mit der Politik zusammen”, sagt Christian Müller. Um einer nachhaltigeren Industrie näherzukommen, habe man bei InnoEnergy einen besonderen Ansatz: “Auch wenn es noch keinen bestehenden Rahmen gibt, stellen wir die Frage: Was braucht es, dass hier eine Industrie angesiedelt werden kann?” Svenja Schlicht

Was wäre, wenn? Diese Frage stellt sich immer wieder. Eine stellt sich politisch derzeit eher nicht: Was wäre, wenn sich die EU auflösen würde? Forschung aber ist frei, zum Glück. Und sie darf deshalb auch Fragen beantworten, die keiner in dieser Form gestellt hat. Weshalb die renommierten Ökonominnen Gabriel Felbermayr, Jasmin Gröschl und Inga Heiland für das ifo-Institut gleich sieben Szenarien durchgerechnet haben, darin allerdings gleich dreimal betonen müssen, dass diese counterfactual seien.

Die Ergebnisse kurz gefasst: Es wäre nicht schön. Bei einer vollständigen Desintegration der EU würde Malta den Spitzenplatz der Verlierer belegen und laut den Berechnungen fast ein Fünftel seiner Wirtschaftsleistung einbüßen (19,4 Prozent), dicht gefolgt von Luxemburg (18,1). Estland (11,8 Prozent) folgt mit Abstand, aber immer noch enormen Zahlen. Deutschland würde etwa ein Zwanzigstel des Bruttoinlandsprodukts verlieren, 5,2 Prozent. Einzelne Schritte (Auflösung der Eurozone, der Zollunion oder Abschaffung aller EU-Handelsabkommen) würden für sich genommen jeweils weniger wehtun, mit stark unterschiedlicher Intensität für die Einzelstaaten.

Gut, dass wir das nun vorgerechnet bekommen haben.

Worum es den Ökonomen aber eigentlich geht, sind zwei Dinge: Sie wollten zum einen berechnen, inwiefern die Wohlstandsverluste die Transferleistungen der Nettozahlerstaaten überwiegen würden: Das wäre teurer, sagen die Forscher.

Und zum Anderen darum, was die Befunde für denkbare weitere Integration heißen. Felbermayr, Gröschl und Heiland kommen zum Schluss, dass noch mehr Integration auch noch mehr wirtschaftlichen Wohlstand bedeute. Selbst wenn nicht alle bei allen Schritten mitmachten “sollte die europäische Politik daher denjenigen Ländern die Teilnahme an sehr viel freierem Handel in der EU erlauben, denen die Übertragung von Kompetenzen auf die supranationale Ebene zu weit oder zu schnell geht.”

Weitere Integrationsschritte, womöglich sogar in Clubs unterschiedlicher Geschwindigkeiten? Bislang jedenfalls fehlt es dafür an der realistischen politischen wie juristischen Grundlage – ganz factual. Ökonomische Politik und politische Ökonomie bleiben vorerst getrennte Welten. Falk Steiner