vielleicht ist Ihnen das auch schon einmal passiert. Sie wollten über einen komplexen Sachverhalt sprechen und haben sich verhaspelt. Da hilft es bisweilen, die Gedanken mithilfe einer Zeichnung zu ordnen.

So vorgegangen sind auch J. Scott Marcus und Kamil Sekut vom Brüsseler Thinktank Bruegel sowie Kai Zenner, Büroleiter des EVP-Abgeordneten Axel Voss: Sie haben eine grafische Übersicht über die Digitalgesetzgebung der vergangenen Jahre erstellt. “A dataset fot the EU legislation on the digital world“, heißt das Sittengemälde. Für diese Fleißarbeit gebührt ihnen ein großes Lob.

Die Aufstellung zeigt nicht nur, dass die Digitalisierung und damit auch deren Regulierung in all unsere Lebens- und Arbeitsbereiche hineinwirkt. Sie zeigt auch, dass es schwer bis unmöglich ist, hier den Überblick zu behalten. Leider auch für die Gesetzgeber.

Es gebe diverse Überschneidungen und Widersprüche sowohl auf der Ebene der Gesetzgebung als auch bei der Umsetzung, konstatieren die Autoren. Kurzum, es fehlt an Kohärenz. Für Unternehmen, Behörden und Verbraucher in Europa bedeutet das höheren Aufwand und höhere Kosten.

Der Arbeitsauftrag der Autoren an die nächste Kommission lautet daher: Konzentriert euch darauf, das Rechtssystem zu analysieren und zu verbessern. Nur so könnt ihr sicherstellen, dass ihr eure politischen Ziele erreicht. Sie dürften der Tech-Industrie damit aus der Seele sprechen.

Ein schönes Wochenende wünscht

Vertreter der Industrie, der Politik und des Anlagenbaus kritisieren die EU-Regulierung für synthetische Kraftstoffe massiv. Bei der Veranstaltung “Hochlauf grüner Kraftstoffe für den Luft- und Schiffsverkehr” in der Landesvertretung Baden-Württemberg in Brüssel sagte Thorsten Herdan, Geschäftsführer von High Innovative Fuel (HIF) EMEA: “Wir müssen so schnell wie möglich die Delegierten Rechtsakte der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED) ändern.” Die beiden Delegierten Rechtsakte 27 und 28 stellten eine Handelsbarriere dar und würden bewirken, dass faktisch keine synthetischen Kraftstoffe in die EU importiert werden könnten.

Die Fit-for-55-Gesetzgebung der EU zur Einhaltung der Klimaziele setzt darauf, dass strombasierte synthetische Kraftstoffe die Dekarbonisierung vorantreiben. Die Refuel-EU aviation initiative sieht bereits ab 2025 Quoten für Flugbenzin vor. Demnach sollen 2025 zwei Prozent des Flugbenzins Sustainable Aviation Fuel (SAF) sein, also aus regenerativen Quellen einschließlich biogenen Ursprungs kommen. Bis 2050 soll dieser Wert auf 70 Prozent steigen. Die Fuel-EU-Maritime-Regulierung sieht vor, dass der CO₂-Ausstoß ab 2025 sukzessive gesenkt wird. Wenn das nicht gelingt, treten ebenfalls verpflichtende Quoten für synthetische Kraftstoffe in Kraft.

Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne), der zu der Veranstaltung eingeladen hatte, sagte: “Grundsätzlich bin ich für möglichst strenge Auflagen beim Klimaschutz. Doch in der Phase des dringend benötigten Hochlaufs dürfen die Regeln zur Berechnung der Treibhausgasminderung nicht zu strikt ausfallen.” Die beiden Rechtsakte, die die Kommission im Frühjahr erlassen hat, seien zu rigoros. Sie führten dazu, dass “Anlagen zur Produktion von synthetischen Kraftstoffen in Baden-Württemberg, Deutschland und in großen Teilen der EU unwirtschaftlich sind.”

Hermann warnt: “Die Mehrheit der prognostizierten Anlagen wird nicht kommen.” Baden-Württemberg hat als einziges Bundesland eine Roadmap zum industriellen Hochlauf der synthetischen Kraftstoffe im Rahmen des Strategiedialogs Automobilwirtschaft erarbeitet.

Die HIF plant weltweit industrielle Großanlagen für die Produktion von synthetischen Kraftstoffen mithilfe von grünem Wasserstoff. Potenzial für die Produktion in ausreichenden Mengen, um die Klimaziele der EU zu erfüllen, sei an Standorten mit starkem Wind und hoher Sonneneinstrahlung außerhalb der EU vorhanden. Doch die EU-Regulierung lasse den Import nicht zu. Investitionen in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro seien je Projekt nötig. Es gebe aber keine Bank oder einen kommerziellen Projektfinanzierer, der bei den Investitions- und Abschreibungszeiträumen von bis zu 20 Jahren einen Milliardenkredit auf der Basis der Delegierten Rechtsakte vergebe.

Hermann teilt diese Einschätzung. Die EU-Regulierung sehe zumindest bis 2040 noch vor, dass in Europa CO₂ aus Punktquellen der industriellen Produktion verwendet werden dürfe. Bei strombasierten Kraftstoffen, die etwa in Chile hergestellt werden, setze die Kommission noch höhere Hürden: “Da muss das CO₂ biogenen Ursprungs sein oder direkt aus der Luft gewonnen werden, eine Methode, die erst in einigen Jahren wirtschaftlich ist.”

Kritisiert wird zudem, dass die EU nur Importe aus Drittländern erlauben will, die über ein “effektives System der CO₂-Bepreisung” verfügen. Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) hat eine Liste von 54 Ländern erstellt, die reich an erneuerbaren Energien sind und sich daher für die Produktion von synthetischen Kraftstoffen anbieten: von Algerien über Chile bis Venezuela. Lediglich elf dieser Länder verfügen über ein Emissionshandelssystem oder eine Bepreisung des CO₂-Ausstoßes und erfüllten daher nicht die EU-Bedingungen. Selbst 35 US-Staaten hätten kein “effizientes System der CO₂-Bepreisung” etabliert.

“Damit kommen heute außerhalb der EU keine Investitionen für den europäischen Markt in Gang, da alle Investoren auf Rechtssicherheit warten”, sagte Peter Müller-Baum von der VDMA-Plattform für synthetische Kraftstoffe Power-to-X for Application. Mit ihrer “Verweigerungshaltung sorgt die EU dafür, dass auf absehbare Zeit keine grünen Moleküle nach Europa geliefert werden”.

Der Kommissionsbeamte Bernd Kuepker, der für die Generaldirektion Energie federführend die Delegierten Rechtsakte bearbeitet hat, bekräftigte die EU-Klima-Ziele. Um Schiffs- und Luftverkehr schrittweise zu dekarbonisieren, würden synthetische Kraftstoffe gebraucht. Er zeigte Verständnis für die Sicht der Industrie, der Anlagenbauer und des Ministers, machte jedoch wenig Hoffnung auf eine schnelle Änderung: “Wir glauben, die richtigen Abwägungen getroffen zu haben.” Die Kommission wolle das Ziel der Klimaneutralität 2050 nicht gefährden. Daher müsse es einen effektiven CO₂-Preis bei der Nutzung industriellen Kohlenstoffs für den Import von synthetischen Kraftstoffen aus Nicht-EU-Ländern geben.

Eine Überprüfung der Rechtsakte ist frühestens 2028 vorgesehen. Kuepker stellte aber in Aussicht: “Die Kommission wird das Zertifizierungssystem für die synthetischen Kraftstoffe aktiv unterstützen.” Außerdem soll der Begleittext zu den Delegierten Rechtsakten mit Fragen und Antworten (Q&A) zur praktischen Umsetzung ergänzt werden. Die Kommission könne etwa präzisieren, was ein “effektives System zur CO₂-Bepreisung” ist. Es könne auch weitergehende Hinweise zu den Quellen von CO₂ geben.

Etwaige Klarstellungen, die die Kommission bis Ende November angekündigt hatte, dürften die Bedenken von Industrie und Politik nicht ausräumen. In dem bisher vorliegenden Begleittext steht zudem ausdrücklich, dass er juristisch weder belastbar noch einklagbar sei. Die verbindliche Auslegung des EU-Rechts falle ausschließlich in die Zuständigkeit des EuGH. “Die in diesem Dokument geäußerten Ansichten präjudizieren nicht den Standpunkt, den die Kommission vor dem Gerichtshof vertreten könnte.”

Dorothea Nold von HIF machte den Vorschlag, auf Arbeitsebene zwischen Kommission und den Projektentwicklern ein Format für Gespräche einzurichten. Dabei sollten die Unternehmen die Möglichkeit bekommen, der Kommission die Schwierigkeiten bei der Zertifizierung von Projekten außerhalb der EU zu schildern. Es gehe darum, auf Kommissionsseite Verständnis für die regulatorischen Probleme bei Milliardeninvestitionen zu schaffen. Der Kommissionsbeamte Kuepker sagte zu, diesen Vorschlag mit den zuständigen Beamten der Generaldirektionen Energie und Klima zu erörtern.

Die Europäische Handelskammer in China (EUCCC) hofft auf baldige Klarheit bei den Regeln zum grenzüberschreitenden Datentransfer (CBDT) für ihre Mitgliedsfirmen. Der kürzlich präsentierte Entwurf zur Lockerung der strikten Gesetze gebe Anlass zum Optimismus, teilte die Kammer bei der Vorlage einer Blitzumfrage zum Thema am Mittwoch mit. Allerdings noch sei vieles unklar – vor allem, ob es am Ende wirklich zu den vorgeschlagenen Erleichterungen komme.

Immerhin 55 Prozent der Firmen transferieren laut der Umfrage Daten ins Ausland, 31 Prozent tun dies nicht, während 14 Prozent es – interessanterweise – nicht so genau wissen. 96 Prozent derjenigen, die Daten ins Ausland senden, verschicken sie intern – an ihre Hauptquartiere oder andere Regionalbüros. Das sind laut EUCCC Transfers mit geringem Datensicherheitsrisiko. Je 24 Prozent der Befragten übermitteln Daten an Zulieferer oder andere Geschäftspartner im Ausland.

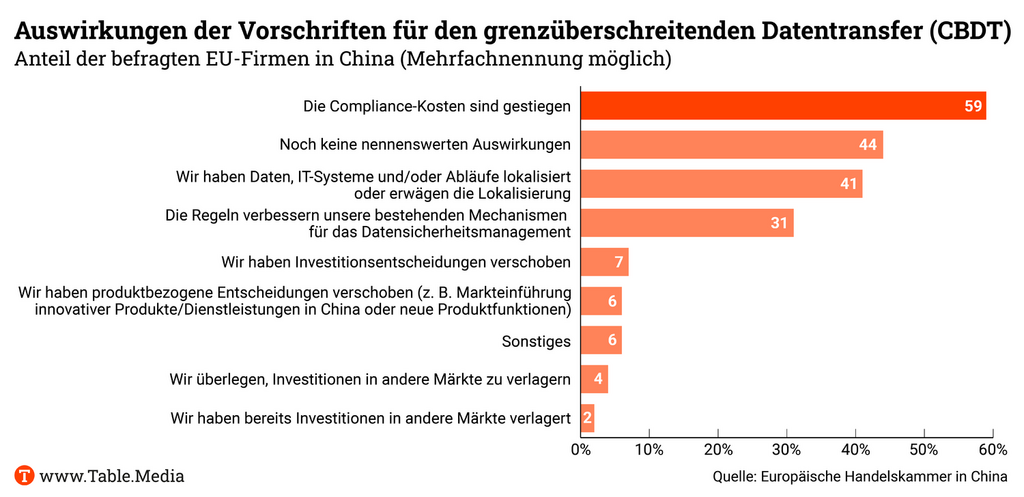

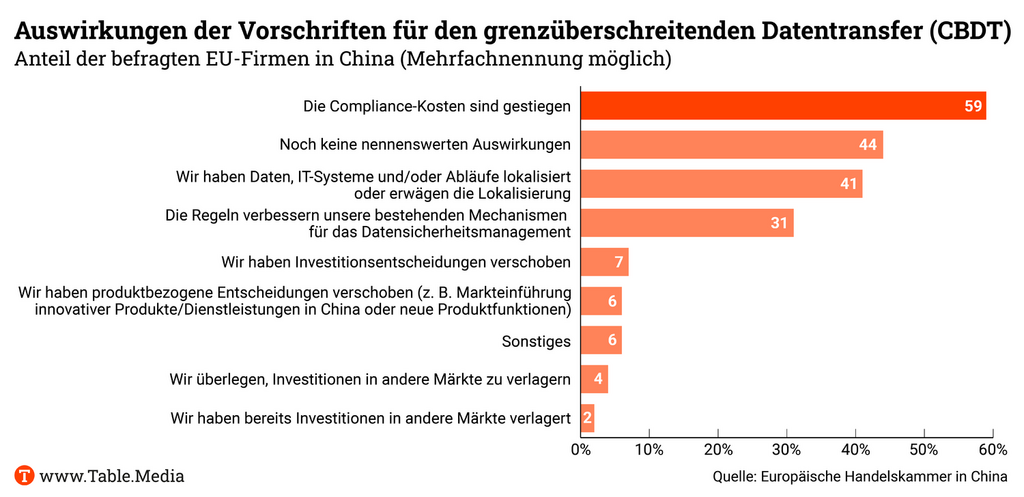

Die Auswirkungen der im Verlauf der vergangenen Jahre erlassenen Gesetze sind laut der Umfrage bereits spürbar. 59 Prozent der Befragten klagen über gestiegene Compliance-Kosten, 41 Prozent über Druck, die IT-Systeme oder den gesamten Betrieb der China-Niederlassung zu lokalisieren und somit vom Rest der Welt abzutrennen. 31 Prozent geben aber auch an, dass die Regeln das firmeneigene Datensicherheits-Management verbessert haben.

Es geht dabei um drei Gesetze, deren Inhalte zum Teil noch recht schwammig formuliert sind:

Ende September hatte die Cybersecurity-Behörde (Administration of China/CAC) mit einem Entwurf für Lockerungen und eine möglichst nachsichtigen Auslegung allgemeiner Vorschriften für den CBDT bei ausländischen Firmen Hoffnungen geweckt. Unter anderem stand eine Liste von Ausnahmen von den einschlägigen Verpflichtungen in Rede.

Außerdem sollen die Änderungen mehr Klarheit darüber bringen, wie Datenverarbeiter überprüfen können, welche Daten von den Behörden als “wichtig” eingestuft werden. Zwar versenden nur sechs Prozent der Firmen, was sie selbst als “wichtige Daten” einschätzen, ins Ausland. Doch 81 Prozent wüssten gerne, wie der Begriff zu verstehen ist.

Das PIPL meine damit nach Angaben der Berater von Dezan Shira derzeit “Daten, die

sobald sie manipuliert, zerstört, durchgesickert oder illegal erlangt oder verwendet wurden”.

Das kann bei strikter Auslegung fast alles sein. 59 Prozent der befragten Unternehmen wollen zudem genauer wissen, was das PIPL mit “personenbezogenen Informationen” meint.

Unter den befragten Unternehmen schickten 78 Prozent Daten von Mitarbeitenden ins Ausland, sowie 67 Prozent persönliche Daten von Lieferanten und Kunden. Die EU-Kammer schließt daraus, dass diese Transfers für Personalzwecke oder zur Vertragserfüllung erforderlich sind, sodass eine Ausnahmeregelung für solche Übertragungen nötig wäre. Die Hoffnung lautet nun, dass die geplante Lockerung genau diese Ausnahmen bringen werde.

Die EU-Handelskammer will darauf hinwirken, dass die Lockerungen wie angekündigt umgesetzt werden. “Es ist positiv, dass die zuständigen Behörden Chinas die Absicht signalisieren, die Datenvorschriften des Landes zu optimieren”, sagte Kammer-Vizepräsident Stefan Bernhart. “Die europäischen Unternehmen hoffen auf mehr Klarheit bei den damit verbundenen Begriffen und darauf, dass ihre legitimen Geschäftsbedürfnisse sowohl bei den sektoralen Vorschriften als auch bei den Fristen für die Einhaltung berücksichtigt werden.”

Gelockert werden könnten nun laut dem Papier insbesondere Sicherheitsüberprüfungen beim Datenexport

Das gilt jedenfalls, wenn diese keine persönlichen oder “wichtigen” Daten enthalten. Zudem will die CAC Sicherheitsüberprüfungen auch bei Personendaten in bestimmten Situationen möglicherweise ganz abschaffen, zum Beispiel bei grenzüberschreitenden Einkäufen, Hotelreservierungen, der Anstellung von Mitarbeitenden oder der Verarbeitung von Visaanträgen.

All das würde eine erhebliche Verbesserung gegenüber der aktuellen Gesetzeslage bedeuten. Die EU-Kammer fordert denn auch eine schnellstmögliche Verabschiedung des Entwurfs.

20.11.2023

Ministertreffen zwischen der Afrikanischen und der Europäische Union

Themen: Die Außenminister der Staaten der Afrikanischen Union und der EU-Staaten kommen zu Beratungen zusammen. Infos

20.11.2023

Treffen des Rates des Europäischen Wirtschaftsraums

Themen: Erörterung zur Funktionsweise des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, Orientierungsdebatte zur wirtschaftlichen Sicherheit. Infos

20.11.2023 – 09:20-14:40 Uhr

G20 Compact with Africa 2023

Themen: Förderung lokaler Wertschöpfungsketten in Afrika (Rolle des deutschen Privatsektors), Energieversorgung und darüber hinaus (Handels- und Investitionsmöglichkeiten in afrikanischen Schwellenländern). Vorläufige Tagesordnung

20.11.2023 – 10:00 Uhr

Rat der EU: Landwirtschaft und Fischerei

Themen: Informationen des Vorsitzes zur Verordnung über mit bestimmten neuen genomischen Techniken gewonnene Pflanzen und die aus ihnen gewonnenen Lebens- und Futtermittel, Informationen der Kommission zur Umsetzung der neuen EU-Waldstrategie für 2030, Informationen des Vorsitzes zu Nichtholzprodukten der Forstwirtschaft. Vorläufige Tagesordnung

20.11.2023 – 17:00-22:00 Uhr

Plenarsitzung des EU-Parlaments: Reparatur von Waren, Zertifizierung von CO₂-Entnahmen, Grenzüberschreitende justizielle Zusammenarbeit

Themen: Aussprache zu den gemeinsamen Vorschriften zur Förderung der Reparatur von Waren, Aussprache zum Unionsrahmen für die Zertifizierung von CO₂-Entnahmen, Aussprache zur Digitalisierung der grenzüberschreitenden justiziellen Zusammenarbeit. Vorläufige Tagesordnung

20.11.2023 – 18:00-21:30 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI)

Themen: Bericht über die laufenden interinstitutionellen Verhandlungen, Berichtsentwurf zur Bodenüberwachung und Bodenresilienz (Rechtsakt über die Bodenüberwachung), Berichtsentwurf zur Änderung einer Verordnung über Quecksilber im Hinblick auf Dentalamalgam und andere mit Quecksilber versetzte Produkte, die Herstellungs-, Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkungen unterliegen. Vorläufige Tagesordnung

21.11.2023

Wöchentliche Kommissionssitzung

Themen: Herbstpaket des Europäischen Semesters, Rahmen für die Waldüberwachung. Vorläufige Tagesordnung

21.11.2023 – 09:00-22:00 Uhr

Plenarsitzung des EU-Parlaments: Cybersicherheitsniveau in der EU, Verteidigungsfähigkeit der EU, Verschärfung der CO₂-Emissionsnormen

Themen: Abstimmung zu einem hohen gemeinsamen Cybersicherheitsniveau in den Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, Abstimmung zum strategischen Kompass und zu weltraumgestützten Verteidigungsfähigkeiten der EU, Aussprache zur Verschärfung der CO₂-Emissionsnormen für neue schwere Nutzfahrzeuge. Vorläufige Tagesordnung

21.11.2023 – 09:15 Uhr

Rat der EU: Auswärtige Angelegenheiten

Themen: Gedankenaustausch über das Engagement von Team Europe in komplexen Umgebungen in Afrika. Vorläufige Tagesordnung

22.11.2023

Trilog: Lieferkettengesetz (CSDDD)

22.11.2023 – 09:00-22:00 Uhr

Plenarsitzung des EU-Parlaments: Anpassung an die Globalisierung, Abkommen zwischen der EU und UK, Schaffung von Arbeitsplätzen

Themen: Abstimmung zur Inanspruchnahme des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung, Abstimmung zur Umsetzung des Abkommens über Handel und Zusammenarbeit zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich, Abstimmung zur Schaffung von Arbeitsplätzen (gerechter Übergang und nachhaltiges Investieren). Vorläufige Tagesordnung

23.11.-24.11.2023

Gipfeltreffen EU-Kanada

Themen: Gemeinsames Engagement der EU und Kanadas für demokratische Werte, den Multilateralismus und die regelbasierte internationale Ordnung, Engagement der EU und Kanadas und die unerschütterliche Unterstützung der Ukraine bei der Verteidigung ihrer Souveränität, Zusammenarbeit mit dem Ziel offener und widerstandsfähiger Volkswirtschaften. Infos

23.11.-24.11.2023

Rat der EU: Bildung, Jugend, Kultur und Sport

Themen: Annahme einer Empfehlung des Rates zu den Schlüsselfaktoren für eine erfolgreiche allgemeine und berufliche digitale Bildung, Billigung der Schlussfolgerungen zur Förderung der durchgängigen Berücksichtigung junger Menschen in politischen Entscheidungsprozessen in der EU, Informationen der belgischen Delegation zum Arbeitsprogramm des kommenden Vorsitzes. Vorläufige Tagesordnung

23.11.-24.11.2023

Informelle Ministertagung Gleichstellung

Themen: Datenerhebung und spezialisierte Dienste für Opfer von Gewalt gegen Frauen, aufkommende Gewalt. Vorläufige Tagesordnung

23.11.2023 – 09:00-16:00 Uhr

Plenarsitzung des EU-Parlaments: Änderung der Verträge, Abbau von Ungleichheiten, Große Anfragen

Themen: Aussprache zu den Vorschlägen des Europäischen Parlaments zur Änderung der Verträge, Abstimmung zum Abbau von Ungleichheiten und Förderung der sozialen Eingliederung in Krisenzeiten für Kinder und ihre Familien, Aussprache zu Großen Anfragen. Vorläufige Tagesordnung

Um die Großhandelsmärkte für Energie effektiver zu überwachen, erhält die europäische Regulierungsagentur ACER zusätzliche Kompetenzen. Rat und Parlament einigten sich gestern im abschließenden Trilog auf eine vorläufige Position zur Markttransparenz-Verordnung REMIT, die Teil der Strommarktreform ist. Zum ersten Mal erhalte ACER in bestimmten Bereichen Durchsetzungsbefugnisse, sagte Berichterstatterin Maria da Graça Carvalho (EVP) gestern nach der letzten Sitzung der Verhandler.

ACER erhält das Recht, Fälle von Marktmissbrauch zu untersuchen, in denen mindestens zwei Mitgliedstaaten betroffen sind. Die Agentur bekomme Auskunftsrechte und dürfe vor Ort Inspektionen durchführen, teilte der Rat mit. Bei mangelnder Kooperation kann ACER Zwangsgelder verhängen.

Das Recht, Geldbußen bei Verstößen gegen die inhaltlichen Pflichten der Richtlinie zu verhängen, verbleibt allerdings bei den Mitgliedstaaten. Die nationalen Regulierungsbehörden können auch weiterhin ein Tätigwerden von ACER unterbinden, sofern sie bereits selbst ermitteln.

Eine weitere Verpflichtung betrifft Energiehändler und weitere Marktteilnehmer aus Drittstaaten. Damit sie keine Strohmänner einsetzen, um die Durchsetzung von EU-Recht zu erschweren, müssen sie künftig einen handlungsberechtigten Vertreter in einem EU-Staat registrieren – eine Lehre aus dem Fall Gazprom. ber

Die Brüsseler Behörde reagierte am Donnerstag ohne zu zögern. Nachdem es im Berufungsausschuss keine qualifizierte Mehrheit unter den EU-Mitgliedstaaten für eine erneute Zulassung des umstrittenen Herbizids gegeben hatte, verkündete die EU-Kommission ihre Entscheidung, den Wirkstoff Glyphosat für weitere zehn Jahre zu genehmigen. In Deutschland müssen Pflanzenschutzprodukte mit dem Wirkstoff Glyphosat nun analog zur Brüsseler Rechtsprechung erneut zugelassen werden.

“Man reibt sich schon die Augen, dass die EU-Kommission ihren Plan für eine zehnjährige Verlängerung von Glyphosat weiter durchziehen will – obwohl eine klare Mehrheit der EU-Bevölkerung dagegen steht”, sagte Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne). Die EU-Kommission könne nicht ausschließen, dass Glyphosat der Artenvielfalt schadet, so der Ressortchef weiter. Er wolle nun genau prüfen, welche “nationalen Handlungsmöglichkeiten wir haben, um den Koalitionsvertrag so weit wie möglich umzusetzen“.

Entsprechend der Brüsseler Rechtsprechung muss sein Ressort die Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung ändern, damit Glyphosat in der Landwirtschaft weiterhin angewendet werden kann. Aktuell sieht die Verordnung ein Glyphosatverbot ab 2024 vor.

Die erneute Genehmigung des umstrittenen Wirkstoffs hat die Brüsseler Behörde an folgende Einschränkungen geknüpft:

Diese Vorgaben der Brüsseler Behörde sind allerdings rechtlich unverbindlich, das Sikkationsverbot ausgenommen, das in Deutschland ohnehin schon gilt. has

Die Industrieländer haben ihr Versprechen, ärmeren Ländern bei der Bewältigung des Klimawandels mit jährlich 100 Milliarden Dollar zu helfen, möglicherweise 2022 schon erfüllt. Das teilte die OECD am Donnerstag mit. Die Einschätzung dürfte so kurz vor der COP28 für gute Stimmung sorgen. “Auf der Grundlage vorläufiger und noch nicht verifizierter Daten scheint das Ziel bereits 2022 erreicht zu sein”, sagte Mathias Cormann, Generalsekretär der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Deutschland und Kanada, die gemeinsam den Vorsitz einer internationalen Initiative zur Erreichung des 100-Milliarden-Dollar-Ziels innehaben, bezeichneten die Erklärung als “willkommene Aktualisierung” und wiesen gleichzeitig darauf hin, dass der weltweite Bedarf an Klimafinanzierung groß sei und schnell wachse. “Wir brauchen Maßnahmen und die Zusammenarbeit aller Akteure – national, international, öffentlich und privat -, um die Billionen von Dollar umzuschichten, die für den Übergang zu einer klimaresistenten Welt mit einem Nettowert von null erforderlich sind”, erklärten sie in einem offenen Brief.

Nach Angaben der OECD könnte sich der tatsächliche Bedarf der armen Länder an Klimainvestitionen bis 2025 auf 1 Billion Dollar pro Jahr belaufen. Die Industrienationen hatten versprochen, zwischen 2020 und 2025 jedes Jahr 100 Milliarden US-Dollar bereitzustellen. In den ersten beiden Jahren hatten sie dieses Ziel jedoch verfehlt, was zu großer Kritik an reicheren Ländern und Vertrauensverlust im globalen Süden geführt hat.

Über die Anschlussfinanzierung für den Zeitraum nach 2025 wird in Dubai bei der COP28 weiterverhandelt. rtr/luk

Rat und Parlament haben sich im Trilog auf neue Regeln für die Kurzzeitmiete (Short Term Rentals) geeinigt. Die kommende EU-Verordnung gibt Gastgebern und Plattformen wie Airbnb, Booking oder Expedia bei der kurzzeitigen Vermietung von Unterkünften in der EU klare Regeln für die Erhebung und Weitergabe von Daten. Ziel der Verordnung ist es, für mehr Transparenz in diesem Sektor zu sorgen und so einen nachhaltigen und intelligenten Tourismus zu fördern.

Kurzzeitvermietungen machen bereits etwa ein Viertel aller Touristenunterkünfte in der EU aus, Tendenz europaweit steigend. Doch was Gastgeber und Reisende freut, bringt für viele Kommunen große Herausforderungen mit sich. Städte und Gemeinden wollen verhindern, dass wegen immer mehr illegaler Ferienwohnungen die Mieten in begehrten Lagen unerschwinglich werden. Auch sorgen die wachsenden Touristenströme in Wohngegenden bei einigen Anwohnern für Unmut.

“Kurzzeitvermietungen sind ein wichtiger Bestandteil des touristischen Ökosystems, sollten aber nicht auf Kosten der lokalen Gemeinschaften gehen”, sagte EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton, der den Vorschlag vor einem Jahr präsentierte. Die Verordnung werde es lokalen Behörden ermöglichen, Kurzzeitvermietungen auf wirksame und angemessene Weise zu verwalten. Sie baue auf dem Gesetz über digitale Dienste (DSA) auf und stelle sicher, dass Online-Vermietungsplattformen “ihre Verantwortung wahrnehmen, Daten austauschen und zur Bekämpfung illegaler Angebote beitragen”.

Anna Cavazzini, grüne Europaabgeordnete und Vorsitzende des zuständigen Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, nannte das Gesetz einen “Durchbruch für lebenswerte Städte”. Damit blieben die Wohnungen für die Menschen erhalten, die in den Städten leben. Bisher hätten sich Vermietungsplattformen regelmäßig geweigert, Daten weiterzugeben. Das habe die Durchsetzung lokaler Vorschriften erschwert. “Mit der heutigen Trilog-Einigung entscheiden nicht länger die großen Tech-Unternehmen, sondern die Städte selbst über die Regeln”, sagte Cavazzini.

Das Gesetz werde es den Städten erlauben, schneller zu handeln, wenn Regeln verletzt werden. Sie können Plattformen anweisen, Vermieter zu suspendieren oder regelwidrige Anzeigen für Wohnungen von ihren Seiten zu entfernen. Über den Datenaustausch sollen die lokalen Behörden in die Lage versetzt werden, die Auswirkungen von Kurzzeitvermietungen auf ihre Kommune zu steuern. Gleichzeitig soll das Gesetz es auch kleineren Anbietern ermöglichen, die Regeln einfach zu befolgen.

Nach Inkrafttreten der Verordnung haben die Mitgliedstaaten 24 Monate Zeit, um die Mechanismen für den Datenaustausch einzurichten. Dabei bekommen sie Unterstützung von der Kommission. vis

Der deutsche und der französische Industrieverband sehen die Zukunftsfähigkeit der europäischen Wirtschaft in Gefahr. In einem Brief an die Verhandler des AI Acts in Kommission, EU-Parlament und in der Bundesregierung haben sich BDI und MEDEF gegen die in den Verhandlungen diskutierte zweistufige Regulierung (Two-Tier-Appoach) von Basismodellen (Foundation Models) und Allzweck-KI (GPAI) gewandt.

Der zweistufige Regulierungsansatz werde offenbar “unter Verzicht auf ausreichende Konsultationen relevanter Stakeholder zugunsten eines schnellen politischen Deals vorangetrieben”, kritisieren sie. Und fordern die Verhandler auf, “den verfügbaren Zeitrahmen voll auszunutzen”.

Dabei wehren sich beide Verbände gegen den Vorwurf, sie würden sich nur gegen diese Art der Regulierung wehren, um ihre aufstrebenden nationalen Champions zu schützen. Gemeint sind die KI-Unternehmen Mistral in Frankreich und Aleph Alpha in Deutschland, die beide in diesem Jahr dreistellige Millionenbeträge bei Investoren eingeworben haben. Die Annahme, der zweistufige Ansatz belege lediglich sehr große Modellanbieter mit umfassenden Compliance-Pflichten, sei ein gefährlicher Trugschluss. Vielmehr treffe die starke Regulierung bestimmter Foundation Models (FM) auch einen Großteil der Anwender, weil diese Modelle eine in der Industrie weit verbreitete Basistechnologie darstellten.

Der zweistufige Ansatz passe nicht zur risikobasierten Natur des AI Act. Und die Übernahme von Schwellenwerten aus bestehenden Gesetzen wie dem DSA könne zu unbeabsichtigten Folgen führen. BDI und MEDEF betonen, “dass im Gegensatz zu Suchmaschinen und Online-Plattformen Foundation Modells als Basistechnologien ohne direkte Verbraucherinteraktion dienen”. Kriterien wie “high-impact” oder “systemisch” seien ungeeignet für die Bestimmung des Risikos von Foundation Models. Auch die anderen Kriterien halten die Verbände für fragwürdig oder unrealistisch.

In einer ersten Reaktion der Grünen im Europaparlament hieß es, die Argumentation des BDI sei nicht stichhaltig. So verfolge die anwendungsspezifische Regulierung von GPAI und FM in dem Vorschlag des Parlaments eben den risikobasierten Ansatz. Auch die anderen Kriterien, nach denen die Modelle eingestuft werden sollen, seien angemessen, erprobt und umsetzbar.

Die FDP-Abgeordnete Svenja Hahn sagte dagegen, sie teile die Ziele des BDI, europäische Unternehmen nicht bürokratisch zu belasten. Sie hält sowohl den zweistufigen Ansatz als auch den ebenfalls kursierenden Vorschlag, Foundation Models ganz aus dem AI Act herauszunehmen und in eine “regulierte Selbstregulierung” zu überführen, für “inhaltlich gangbar”. Da sich aber eine sehr große Mehrheit des Parlaments für eine Regulierung von Foundation Models im AI Act ausspreche, halte sie eine Zustimmung des Parlaments zu einer völligen Selbstregulierung aktuell für unwahrscheinlich. vis

Das gezielte Microtargeting der Generaldirektion Innen auf X hat jetzt ein Nachspiel: Die österreichischen Datenschutzaktivisten von None of Your Business (NOYB) haben Beschwerde beim Europäischen Datenschutzbeauftragten eingereicht.

Anlass für das Vorgehen der Datenschützer ist die Nutzung von Microtargeting durch die DG Home auf der Plattform X (früher Twitter) im Spätsommer. Die DG Home hatte gezielte Werbung in mehreren Mitgliedstaaten geschaltet. Mit dieser wollte sie nach Ansicht von Kritikern ungebührlich Einfluss auf politische Entscheidungsprozesse zur CSA-Verordnung nehmen. Das Regelwerk soll den Kampf gegen sexuellen Missbrauch online stärken, auch viele Europaabgeordnete werfen Ylva Johansson aber vor, darüber die Tür zur Massenüberwachung öffnen zu wollen.

Beschwerdeführer ist nach NOYB-Angaben ein betroffener niederländischer Nutzer. Der Europäische Datenschutzbeauftragte bestätigte den Eingang einer entsprechenden Beschwerde. Bereits im Oktober habe die Aufsichtsbehörde einen Fragebogen an die DG Home übersandt. Derzeit werte man die Antwort aus, so ein Sprecher.

Die DG Home hatte die Anzeigenkampagne zuerst als unproblematisch betrachtet. Bei einem Auftritt im LIBE-Ausschuss des Europaparlaments hatte Johansson jedoch eine erneute interne Untersuchung bekannt gegeben. Diese dauere an, so ein Sprecher der Kommission. Man führe ein sorgfältiges Review der Anzeigenschaltung durch.

Wegen des alarmierenden Anstiegs von Desinformation und Hassrede auf Social-Media-Plattformen während der vergangenen Wochen habe man “die Kommissionsdienste angewiesen, von Anzeigen mit derartigen Inhalten derzeit Abstand zu nehmen“, so ein Sprecher. Die Anweisungen würden regelmäßig anlassbezogen überarbeitet. Sie sollen sicherstellen, dass Social-Media-Manager der Behörde und externe Dienstleister die internen Regeln auf allen Plattformen beachten.

Bei der Anzeigenkampagne auf X hatte die Kommission im September Anzeigen in mehreren Mitgliedstaaten geschaltet, in denen die Position für die Beratungen zur CSA-Verordnung im Rat als besonders umstritten galt. Dabei wurden unter anderem politische Begriffe als Ausschlusskriterien für die Zielgruppe verwendet. Dass es diese Anzeigenkampagne gab und nach welchen Kriterien diese zugeschnitten wurde, wurde erst durch Dritte anhand der Anzeigen-Transparenzdaten der Plattform aufgedeckt.

Microtargeting anhand politischer Einstellungen ist unter dem Digital Services Act auf den größten Plattformen seit August ausdrücklich verboten. Im Kommissionsvorschlag zur Regulierung politischer Werbung wird ausdrücklich vor “Macht und des Potenzials des Missbrauchs durch Targeting, einschließlich durch Microtargeting” gewarnt. fst

Tiktok möchte nicht als Gatekeeper gelten. Am Donnerstag hat sich das Unternehmen gegen eine entsprechende verschärfte EU-Regulierung gewehrt. Kurz vor Ablauf der Frist schloss sich die Kurzvideo-Plattform dem Einspruch der Facebook-Mutter Meta an.

Als Gatekeeper gelten Plattformen ab einer bestimmten Größe, die im Rahmen des Digital Markets Act verschärfte Auflagen erfüllen müssen. Im September hatte die Kommission 22 zentrale Plattformen benannt, die von sechs der weltgrößten Technologieunternehmen betrieben werden und nun den neuen Regeln des DMA unterliegen.

Doch Tiktok wird immer beliebter: Der Anteil der erwachsenen US-Bürger, die ihre Nachrichten regelmäßig dort beziehen, wächst. Das hat eine Studie des Pew Research Center ergeben. In drei Jahren hat sich dieser Anteil mehr als vervierfacht: von drei Prozent auf aktuell 14 Prozent. Damit hat Tiktok X (vormals Twitter) überholt, das 12 Prozent der Amerikaner als Nachrichtenquelle nutzen.

Je jünger die Nutzer, desto intensiver nutzen sie Tiktok: Bei den Unter-30-Jährigen liegt der Anteil bei einem Drittel. cyb/rtr

Am Donnerstag sind auf einer Veranstaltung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion die unterschiedlichen Blickwinkel von Unternehmen und Politik auf den Umgang mit China offen zutage getreten. Unternehmensvertreter wie Daimler-Chef Ola Källenius verteidigten ihr wirtschaftliches Engagement in der Volksrepublik und ihr Werben für eine weiterhin enge Kooperation.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dagegen begründete den zunehmend kritischen Blick Brüssels auf Peking und rechtfertigte Pläne der Kommission, auf Verzerrungen im Wettbewerb zwischen chinesischen und europäischen Autobauern gegebenenfalls mit Gegenmaßnahmen zu reagieren.

Der Vorstandsvorsitzende von Daimler lehnt das strikt ab. “Zölle werden uns Unternehmen nie helfen”, so Källenius, “nur Kreativität und freies Denken.” Nichts sei wichtiger als offene Märkte. Deshalb sei er strikt gegen höhere Zölle durch die EU auch dann, wenn China tatsächlich seine eigenen Unternehmen mit Zöllen ungerechtfertigt stütze. “Das schadet uns nur allen.” Er plädierte dafür, in so einem Fall die Chinesen zu niedrigeren Zöllen zu bewegen, statt eine Spirale nach oben in Gang zu setzen.

Der Manager widersprach auch der Einschätzung von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, China verfolge einen imperialen Anspruch und müsse auch deshalb mit Vorsicht betrachtet werden. “Ich glaube nicht, dass sie das oberste Ziel haben, nach Deutschland zu kommen und deren System bei uns einzuführen”, sagte Källenius.

Die EU-Kommissionspräsidentin hatte zuvor ein differenziertes und zugleich deutlich kritischeres Bild von der Lage gezeichnet. “Das klare Ziel der Kommunistischen Partei Chinas ist eine systemische Veränderung der internationalen Ordnung – mit China im Zentrum.” Peking habe mittlerweile die Phase von “Reform und Öffnung” beendet und stecke in einer Ära der “Sicherheit und Ordnung”. Das Land verfolge die Strategie, “seine Abhängigkeit von der Welt zu verringern und zugleich die Abhängigkeit der Welt von China zu erhöhen”.

Das erkläre die strategisch erworbene Vormacht bei seltenen Erden, bei bestimmten Technologien und Nahezu-Monopolen bei kritischen Rohstoffen. “Geopolitik und Geoökonomie müssen heute stärker zusammen gedacht werden”, sagte von der Leyen. Und das bedeute aus ihrer Sicht, dass Europa sich im Fall wirtschaftlicher Zwangsmaßnahmen durch Peking “nicht nur auf WTO-Verfahren stützt, sondern auch bereit ist, robuste, abgestimmte Gegenmaßnahmen zu ergreifen“.

Die ausführliche Analyse von Stefan Braun lesen Sie im China.Table.

Pedro Sánchez ist in Spanien für weitere vier Jahre im Amt des Ministerpräsidenten bestätigt worden. Das Unterhaus in Madrid stimmte am Donnerstag knapp vier Monate nach der Neuwahl des Parlaments mit 179 zu 171 Stimmen für eine Fortsetzung der linken Regierung. Der 51-jährige Politiker der Sozialistischen Arbeiterpartei (PSOE) regiert die viertgrößte Volkswirtschaft der EU mit Minderheitsregierungen bereits seit Mitte 2018.

Die PSOE hatte bei der vorgezogenen Parlamentswahl am 23. Juli zwar nur den zweiten Platz hinter der konservativen Volkspartei (PP) von Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo belegt. Es gelang Feijóo aber nicht, im Unterhaus eine Mehrheit zu organisieren.

Der Sozialist Sánchez hingegen sicherte sich über umstrittene Zugeständnisse an separatistische Parteien die nötigen Stimmen, die Mehrheit ist mit lediglich drei Stimmen allerdings sehr knapp. Der PSOE-Chef hatte mit Junts und Esquerra Republicana por Catalunya (ERC) eine Amnestie vereinbart, mit der alle Straftaten der seit 2014 am katalanischen Separatistenprozess Beteiligten getilgt werden sollen. Dies wurde von vielen Rechtsexperten als Verstoß gegen die Unabhängigkeit der Justiz kritisiert.

Die EU-Kommission prüft den Entwurf des Amnestiegesetzes derzeit hinsichtlich möglicher Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeitsstandards. Die Fraktionsvorsitzenden im Europaparlament beschlossen zudem, nächste Woche in Straßburg eine Plenardebatte über die “Bedrohung der Rechtsstaatlichkeit als Folge des Regierungsabkommens in Spanien” auf die Agenda zu setzen.

Puigdemont hat dem amtierenden EU-Ratspräsidenten Sánchez zudem ein Team internationaler Prüfer auferlegt, das die Einhaltung der Amnestie-Vereinbarungen überwachen soll. Das Onlinemedium “Ok Diario” berichtete unter Berufung auf mit den Verhandlungen vertraute Quellen, das erste Treffen von Junts- und PSOE-Vertretern mit dem vierköpfigen internationalen Begutachtungsteam finde am kommenden Montag in Genf statt.

Sánchez’ Rede bei der Einsetzungsdebatte am Mittwoch dauerte etwas mehr als anderthalb Stunden. Erst in der 85. Minute erwähnte er Katalonien und die Amnestiepakte. Er rechtfertigte den Deal mit den Separatisten mit der Notwendigkeit, “eine Mauer gegen die Rechte zu errichten”.

Feijóo hatte ein Bündnis mit der rechtsnationalistischen Partei Vox angestrebt. Der Oppositionsführer warf Sánchez gestern vor, dass seine Amtseinführung “auf einem Betrug beruhe”. Sánchez habe während des Wahlkampfes wiederholt beteuert, seine Regierung werde den Separatisten niemals ein solches Zugeständnis machen. iccc/dpa

Thomas Nowak, Generalsekretär des Wärmepumpenverbandes EHPA, gibt seinen Posten in den kommenden Monaten auf. Das teilte der Verband gestern mit. Nowak wechsle in der ersten Jahreshälfte 2024 als Vice President für Public Affairs und Government Relations zum schwedischen Wärmepumpenhersteller Qvantum.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Neulich wurde an dieser Stelle die Frage gestellt, warum eine einigermaßen pünktliche Ankunft mit dem schienengebundenen Verkehr in der EU-Metropole Brüssel aus Richtung Deutschland Glückssache ist. Der fachkundige Leser Dieter F. war so freundlich, eine Erklärung zu geben. Sie kam per Mail, wenige Stunden nach Erscheinen unseres Briefings, in einfacher Sprache und überaus humorvoll. Als “alter Hobby-Bahnfreund, einstmaliger Bundesbahn-Mitarbeiter und aktueller aktiver und überzeugter Deutsche-Bahn-Nichtnutzer” könne er weiterhelfen.

Belgien nutze eine andere Oberleitungsspannung und andere Zugsicherungssysteme. Unter Zugsicherungssystemen sei zu verstehen, wie kontrolliert wird, ob der Lokführer richtig auf die Signale reagiert. Ab Aachen, also nach der Grenze, müsse der ICE den Aufstieg zum Hohen Venn mit 3.000 Volt Gleichstrom (DC) aus der belgischen Oberleitung bewältigen, statt mit 15.000 Volt Wechselstrom (AC) aus der deutschen Oberleitung.

Auf der Anhöhe angekommen folge der nächste Systemwechsel: Ab jetzt fließe 25.000-Volt-Wechselstrom (AC), und es gebe eine Zugsicherung für Geschwindigkeiten bis 300 Kilometern pro Stunde, die von dem belgischen System abweiche. Über diese Einrichtung verfügten aber nur wenige ICE.

Die übrigen Mehrsystem-ICE, die auch auf der Strecke nach Amsterdam eingesetzt werden, müssten zwar auch mit 1.500 Volt Gleichstrom, die halbe belgische Spannung, und dem niederländischen Zugsicherungssystem klarkommen, das dem belgischen ähnlich sei. Sie bräuchten aber nur die deutsche Hochgeschwindigkeitszugsicherung und verkehrten nicht unter 25.000-Volt-Wechselstrom.

Falle einer der Belgien-tauglichen ICE aus und werde durch einen ICE für den Amsterdam-Verkehr ersetzt, dann müsse er beim Aufstieg zum Hohen Venn mit 3.000 Volt und der belgischen Standardzugsicherung zurechtkommen. “Unter einer Stunde Fahrtzeitverlängerung geht da nichts.” Um wieder pünktlich zurückzukommen, müsse dann schon in Lüttich die Rückreise angetreten werden, und die Fahrgäste in Brüssel schauen in die Röhre. Es sei aber Abhilfe in Sicht. Neue Züge, die den Systemwechsel besser verkrafteten, seien bereits bestellt.

Vielen Dank an unseren aufmerksamen Leser Dieter F., ein echter Pufferküsser! So dürfen sich übrigens auch alle nennen, die diese ausführliche technische Erklärung bis zum Schluss gelesen haben. Markus Grabitz

vielleicht ist Ihnen das auch schon einmal passiert. Sie wollten über einen komplexen Sachverhalt sprechen und haben sich verhaspelt. Da hilft es bisweilen, die Gedanken mithilfe einer Zeichnung zu ordnen.

So vorgegangen sind auch J. Scott Marcus und Kamil Sekut vom Brüsseler Thinktank Bruegel sowie Kai Zenner, Büroleiter des EVP-Abgeordneten Axel Voss: Sie haben eine grafische Übersicht über die Digitalgesetzgebung der vergangenen Jahre erstellt. “A dataset fot the EU legislation on the digital world“, heißt das Sittengemälde. Für diese Fleißarbeit gebührt ihnen ein großes Lob.

Die Aufstellung zeigt nicht nur, dass die Digitalisierung und damit auch deren Regulierung in all unsere Lebens- und Arbeitsbereiche hineinwirkt. Sie zeigt auch, dass es schwer bis unmöglich ist, hier den Überblick zu behalten. Leider auch für die Gesetzgeber.

Es gebe diverse Überschneidungen und Widersprüche sowohl auf der Ebene der Gesetzgebung als auch bei der Umsetzung, konstatieren die Autoren. Kurzum, es fehlt an Kohärenz. Für Unternehmen, Behörden und Verbraucher in Europa bedeutet das höheren Aufwand und höhere Kosten.

Der Arbeitsauftrag der Autoren an die nächste Kommission lautet daher: Konzentriert euch darauf, das Rechtssystem zu analysieren und zu verbessern. Nur so könnt ihr sicherstellen, dass ihr eure politischen Ziele erreicht. Sie dürften der Tech-Industrie damit aus der Seele sprechen.

Ein schönes Wochenende wünscht

Vertreter der Industrie, der Politik und des Anlagenbaus kritisieren die EU-Regulierung für synthetische Kraftstoffe massiv. Bei der Veranstaltung “Hochlauf grüner Kraftstoffe für den Luft- und Schiffsverkehr” in der Landesvertretung Baden-Württemberg in Brüssel sagte Thorsten Herdan, Geschäftsführer von High Innovative Fuel (HIF) EMEA: “Wir müssen so schnell wie möglich die Delegierten Rechtsakte der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED) ändern.” Die beiden Delegierten Rechtsakte 27 und 28 stellten eine Handelsbarriere dar und würden bewirken, dass faktisch keine synthetischen Kraftstoffe in die EU importiert werden könnten.

Die Fit-for-55-Gesetzgebung der EU zur Einhaltung der Klimaziele setzt darauf, dass strombasierte synthetische Kraftstoffe die Dekarbonisierung vorantreiben. Die Refuel-EU aviation initiative sieht bereits ab 2025 Quoten für Flugbenzin vor. Demnach sollen 2025 zwei Prozent des Flugbenzins Sustainable Aviation Fuel (SAF) sein, also aus regenerativen Quellen einschließlich biogenen Ursprungs kommen. Bis 2050 soll dieser Wert auf 70 Prozent steigen. Die Fuel-EU-Maritime-Regulierung sieht vor, dass der CO₂-Ausstoß ab 2025 sukzessive gesenkt wird. Wenn das nicht gelingt, treten ebenfalls verpflichtende Quoten für synthetische Kraftstoffe in Kraft.

Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne), der zu der Veranstaltung eingeladen hatte, sagte: “Grundsätzlich bin ich für möglichst strenge Auflagen beim Klimaschutz. Doch in der Phase des dringend benötigten Hochlaufs dürfen die Regeln zur Berechnung der Treibhausgasminderung nicht zu strikt ausfallen.” Die beiden Rechtsakte, die die Kommission im Frühjahr erlassen hat, seien zu rigoros. Sie führten dazu, dass “Anlagen zur Produktion von synthetischen Kraftstoffen in Baden-Württemberg, Deutschland und in großen Teilen der EU unwirtschaftlich sind.”

Hermann warnt: “Die Mehrheit der prognostizierten Anlagen wird nicht kommen.” Baden-Württemberg hat als einziges Bundesland eine Roadmap zum industriellen Hochlauf der synthetischen Kraftstoffe im Rahmen des Strategiedialogs Automobilwirtschaft erarbeitet.

Die HIF plant weltweit industrielle Großanlagen für die Produktion von synthetischen Kraftstoffen mithilfe von grünem Wasserstoff. Potenzial für die Produktion in ausreichenden Mengen, um die Klimaziele der EU zu erfüllen, sei an Standorten mit starkem Wind und hoher Sonneneinstrahlung außerhalb der EU vorhanden. Doch die EU-Regulierung lasse den Import nicht zu. Investitionen in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro seien je Projekt nötig. Es gebe aber keine Bank oder einen kommerziellen Projektfinanzierer, der bei den Investitions- und Abschreibungszeiträumen von bis zu 20 Jahren einen Milliardenkredit auf der Basis der Delegierten Rechtsakte vergebe.

Hermann teilt diese Einschätzung. Die EU-Regulierung sehe zumindest bis 2040 noch vor, dass in Europa CO₂ aus Punktquellen der industriellen Produktion verwendet werden dürfe. Bei strombasierten Kraftstoffen, die etwa in Chile hergestellt werden, setze die Kommission noch höhere Hürden: “Da muss das CO₂ biogenen Ursprungs sein oder direkt aus der Luft gewonnen werden, eine Methode, die erst in einigen Jahren wirtschaftlich ist.”

Kritisiert wird zudem, dass die EU nur Importe aus Drittländern erlauben will, die über ein “effektives System der CO₂-Bepreisung” verfügen. Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) hat eine Liste von 54 Ländern erstellt, die reich an erneuerbaren Energien sind und sich daher für die Produktion von synthetischen Kraftstoffen anbieten: von Algerien über Chile bis Venezuela. Lediglich elf dieser Länder verfügen über ein Emissionshandelssystem oder eine Bepreisung des CO₂-Ausstoßes und erfüllten daher nicht die EU-Bedingungen. Selbst 35 US-Staaten hätten kein “effizientes System der CO₂-Bepreisung” etabliert.

“Damit kommen heute außerhalb der EU keine Investitionen für den europäischen Markt in Gang, da alle Investoren auf Rechtssicherheit warten”, sagte Peter Müller-Baum von der VDMA-Plattform für synthetische Kraftstoffe Power-to-X for Application. Mit ihrer “Verweigerungshaltung sorgt die EU dafür, dass auf absehbare Zeit keine grünen Moleküle nach Europa geliefert werden”.

Der Kommissionsbeamte Bernd Kuepker, der für die Generaldirektion Energie federführend die Delegierten Rechtsakte bearbeitet hat, bekräftigte die EU-Klima-Ziele. Um Schiffs- und Luftverkehr schrittweise zu dekarbonisieren, würden synthetische Kraftstoffe gebraucht. Er zeigte Verständnis für die Sicht der Industrie, der Anlagenbauer und des Ministers, machte jedoch wenig Hoffnung auf eine schnelle Änderung: “Wir glauben, die richtigen Abwägungen getroffen zu haben.” Die Kommission wolle das Ziel der Klimaneutralität 2050 nicht gefährden. Daher müsse es einen effektiven CO₂-Preis bei der Nutzung industriellen Kohlenstoffs für den Import von synthetischen Kraftstoffen aus Nicht-EU-Ländern geben.

Eine Überprüfung der Rechtsakte ist frühestens 2028 vorgesehen. Kuepker stellte aber in Aussicht: “Die Kommission wird das Zertifizierungssystem für die synthetischen Kraftstoffe aktiv unterstützen.” Außerdem soll der Begleittext zu den Delegierten Rechtsakten mit Fragen und Antworten (Q&A) zur praktischen Umsetzung ergänzt werden. Die Kommission könne etwa präzisieren, was ein “effektives System zur CO₂-Bepreisung” ist. Es könne auch weitergehende Hinweise zu den Quellen von CO₂ geben.

Etwaige Klarstellungen, die die Kommission bis Ende November angekündigt hatte, dürften die Bedenken von Industrie und Politik nicht ausräumen. In dem bisher vorliegenden Begleittext steht zudem ausdrücklich, dass er juristisch weder belastbar noch einklagbar sei. Die verbindliche Auslegung des EU-Rechts falle ausschließlich in die Zuständigkeit des EuGH. “Die in diesem Dokument geäußerten Ansichten präjudizieren nicht den Standpunkt, den die Kommission vor dem Gerichtshof vertreten könnte.”

Dorothea Nold von HIF machte den Vorschlag, auf Arbeitsebene zwischen Kommission und den Projektentwicklern ein Format für Gespräche einzurichten. Dabei sollten die Unternehmen die Möglichkeit bekommen, der Kommission die Schwierigkeiten bei der Zertifizierung von Projekten außerhalb der EU zu schildern. Es gehe darum, auf Kommissionsseite Verständnis für die regulatorischen Probleme bei Milliardeninvestitionen zu schaffen. Der Kommissionsbeamte Kuepker sagte zu, diesen Vorschlag mit den zuständigen Beamten der Generaldirektionen Energie und Klima zu erörtern.

Die Europäische Handelskammer in China (EUCCC) hofft auf baldige Klarheit bei den Regeln zum grenzüberschreitenden Datentransfer (CBDT) für ihre Mitgliedsfirmen. Der kürzlich präsentierte Entwurf zur Lockerung der strikten Gesetze gebe Anlass zum Optimismus, teilte die Kammer bei der Vorlage einer Blitzumfrage zum Thema am Mittwoch mit. Allerdings noch sei vieles unklar – vor allem, ob es am Ende wirklich zu den vorgeschlagenen Erleichterungen komme.

Immerhin 55 Prozent der Firmen transferieren laut der Umfrage Daten ins Ausland, 31 Prozent tun dies nicht, während 14 Prozent es – interessanterweise – nicht so genau wissen. 96 Prozent derjenigen, die Daten ins Ausland senden, verschicken sie intern – an ihre Hauptquartiere oder andere Regionalbüros. Das sind laut EUCCC Transfers mit geringem Datensicherheitsrisiko. Je 24 Prozent der Befragten übermitteln Daten an Zulieferer oder andere Geschäftspartner im Ausland.

Die Auswirkungen der im Verlauf der vergangenen Jahre erlassenen Gesetze sind laut der Umfrage bereits spürbar. 59 Prozent der Befragten klagen über gestiegene Compliance-Kosten, 41 Prozent über Druck, die IT-Systeme oder den gesamten Betrieb der China-Niederlassung zu lokalisieren und somit vom Rest der Welt abzutrennen. 31 Prozent geben aber auch an, dass die Regeln das firmeneigene Datensicherheits-Management verbessert haben.

Es geht dabei um drei Gesetze, deren Inhalte zum Teil noch recht schwammig formuliert sind:

Ende September hatte die Cybersecurity-Behörde (Administration of China/CAC) mit einem Entwurf für Lockerungen und eine möglichst nachsichtigen Auslegung allgemeiner Vorschriften für den CBDT bei ausländischen Firmen Hoffnungen geweckt. Unter anderem stand eine Liste von Ausnahmen von den einschlägigen Verpflichtungen in Rede.

Außerdem sollen die Änderungen mehr Klarheit darüber bringen, wie Datenverarbeiter überprüfen können, welche Daten von den Behörden als “wichtig” eingestuft werden. Zwar versenden nur sechs Prozent der Firmen, was sie selbst als “wichtige Daten” einschätzen, ins Ausland. Doch 81 Prozent wüssten gerne, wie der Begriff zu verstehen ist.

Das PIPL meine damit nach Angaben der Berater von Dezan Shira derzeit “Daten, die

sobald sie manipuliert, zerstört, durchgesickert oder illegal erlangt oder verwendet wurden”.

Das kann bei strikter Auslegung fast alles sein. 59 Prozent der befragten Unternehmen wollen zudem genauer wissen, was das PIPL mit “personenbezogenen Informationen” meint.

Unter den befragten Unternehmen schickten 78 Prozent Daten von Mitarbeitenden ins Ausland, sowie 67 Prozent persönliche Daten von Lieferanten und Kunden. Die EU-Kammer schließt daraus, dass diese Transfers für Personalzwecke oder zur Vertragserfüllung erforderlich sind, sodass eine Ausnahmeregelung für solche Übertragungen nötig wäre. Die Hoffnung lautet nun, dass die geplante Lockerung genau diese Ausnahmen bringen werde.

Die EU-Handelskammer will darauf hinwirken, dass die Lockerungen wie angekündigt umgesetzt werden. “Es ist positiv, dass die zuständigen Behörden Chinas die Absicht signalisieren, die Datenvorschriften des Landes zu optimieren”, sagte Kammer-Vizepräsident Stefan Bernhart. “Die europäischen Unternehmen hoffen auf mehr Klarheit bei den damit verbundenen Begriffen und darauf, dass ihre legitimen Geschäftsbedürfnisse sowohl bei den sektoralen Vorschriften als auch bei den Fristen für die Einhaltung berücksichtigt werden.”

Gelockert werden könnten nun laut dem Papier insbesondere Sicherheitsüberprüfungen beim Datenexport

Das gilt jedenfalls, wenn diese keine persönlichen oder “wichtigen” Daten enthalten. Zudem will die CAC Sicherheitsüberprüfungen auch bei Personendaten in bestimmten Situationen möglicherweise ganz abschaffen, zum Beispiel bei grenzüberschreitenden Einkäufen, Hotelreservierungen, der Anstellung von Mitarbeitenden oder der Verarbeitung von Visaanträgen.

All das würde eine erhebliche Verbesserung gegenüber der aktuellen Gesetzeslage bedeuten. Die EU-Kammer fordert denn auch eine schnellstmögliche Verabschiedung des Entwurfs.

20.11.2023

Ministertreffen zwischen der Afrikanischen und der Europäische Union

Themen: Die Außenminister der Staaten der Afrikanischen Union und der EU-Staaten kommen zu Beratungen zusammen. Infos

20.11.2023

Treffen des Rates des Europäischen Wirtschaftsraums

Themen: Erörterung zur Funktionsweise des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, Orientierungsdebatte zur wirtschaftlichen Sicherheit. Infos

20.11.2023 – 09:20-14:40 Uhr

G20 Compact with Africa 2023

Themen: Förderung lokaler Wertschöpfungsketten in Afrika (Rolle des deutschen Privatsektors), Energieversorgung und darüber hinaus (Handels- und Investitionsmöglichkeiten in afrikanischen Schwellenländern). Vorläufige Tagesordnung

20.11.2023 – 10:00 Uhr

Rat der EU: Landwirtschaft und Fischerei

Themen: Informationen des Vorsitzes zur Verordnung über mit bestimmten neuen genomischen Techniken gewonnene Pflanzen und die aus ihnen gewonnenen Lebens- und Futtermittel, Informationen der Kommission zur Umsetzung der neuen EU-Waldstrategie für 2030, Informationen des Vorsitzes zu Nichtholzprodukten der Forstwirtschaft. Vorläufige Tagesordnung

20.11.2023 – 17:00-22:00 Uhr

Plenarsitzung des EU-Parlaments: Reparatur von Waren, Zertifizierung von CO₂-Entnahmen, Grenzüberschreitende justizielle Zusammenarbeit

Themen: Aussprache zu den gemeinsamen Vorschriften zur Förderung der Reparatur von Waren, Aussprache zum Unionsrahmen für die Zertifizierung von CO₂-Entnahmen, Aussprache zur Digitalisierung der grenzüberschreitenden justiziellen Zusammenarbeit. Vorläufige Tagesordnung

20.11.2023 – 18:00-21:30 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI)

Themen: Bericht über die laufenden interinstitutionellen Verhandlungen, Berichtsentwurf zur Bodenüberwachung und Bodenresilienz (Rechtsakt über die Bodenüberwachung), Berichtsentwurf zur Änderung einer Verordnung über Quecksilber im Hinblick auf Dentalamalgam und andere mit Quecksilber versetzte Produkte, die Herstellungs-, Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkungen unterliegen. Vorläufige Tagesordnung

21.11.2023

Wöchentliche Kommissionssitzung

Themen: Herbstpaket des Europäischen Semesters, Rahmen für die Waldüberwachung. Vorläufige Tagesordnung

21.11.2023 – 09:00-22:00 Uhr

Plenarsitzung des EU-Parlaments: Cybersicherheitsniveau in der EU, Verteidigungsfähigkeit der EU, Verschärfung der CO₂-Emissionsnormen

Themen: Abstimmung zu einem hohen gemeinsamen Cybersicherheitsniveau in den Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, Abstimmung zum strategischen Kompass und zu weltraumgestützten Verteidigungsfähigkeiten der EU, Aussprache zur Verschärfung der CO₂-Emissionsnormen für neue schwere Nutzfahrzeuge. Vorläufige Tagesordnung

21.11.2023 – 09:15 Uhr

Rat der EU: Auswärtige Angelegenheiten

Themen: Gedankenaustausch über das Engagement von Team Europe in komplexen Umgebungen in Afrika. Vorläufige Tagesordnung

22.11.2023

Trilog: Lieferkettengesetz (CSDDD)

22.11.2023 – 09:00-22:00 Uhr

Plenarsitzung des EU-Parlaments: Anpassung an die Globalisierung, Abkommen zwischen der EU und UK, Schaffung von Arbeitsplätzen

Themen: Abstimmung zur Inanspruchnahme des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung, Abstimmung zur Umsetzung des Abkommens über Handel und Zusammenarbeit zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich, Abstimmung zur Schaffung von Arbeitsplätzen (gerechter Übergang und nachhaltiges Investieren). Vorläufige Tagesordnung

23.11.-24.11.2023

Gipfeltreffen EU-Kanada

Themen: Gemeinsames Engagement der EU und Kanadas für demokratische Werte, den Multilateralismus und die regelbasierte internationale Ordnung, Engagement der EU und Kanadas und die unerschütterliche Unterstützung der Ukraine bei der Verteidigung ihrer Souveränität, Zusammenarbeit mit dem Ziel offener und widerstandsfähiger Volkswirtschaften. Infos

23.11.-24.11.2023

Rat der EU: Bildung, Jugend, Kultur und Sport

Themen: Annahme einer Empfehlung des Rates zu den Schlüsselfaktoren für eine erfolgreiche allgemeine und berufliche digitale Bildung, Billigung der Schlussfolgerungen zur Förderung der durchgängigen Berücksichtigung junger Menschen in politischen Entscheidungsprozessen in der EU, Informationen der belgischen Delegation zum Arbeitsprogramm des kommenden Vorsitzes. Vorläufige Tagesordnung

23.11.-24.11.2023

Informelle Ministertagung Gleichstellung

Themen: Datenerhebung und spezialisierte Dienste für Opfer von Gewalt gegen Frauen, aufkommende Gewalt. Vorläufige Tagesordnung

23.11.2023 – 09:00-16:00 Uhr

Plenarsitzung des EU-Parlaments: Änderung der Verträge, Abbau von Ungleichheiten, Große Anfragen

Themen: Aussprache zu den Vorschlägen des Europäischen Parlaments zur Änderung der Verträge, Abstimmung zum Abbau von Ungleichheiten und Förderung der sozialen Eingliederung in Krisenzeiten für Kinder und ihre Familien, Aussprache zu Großen Anfragen. Vorläufige Tagesordnung

Um die Großhandelsmärkte für Energie effektiver zu überwachen, erhält die europäische Regulierungsagentur ACER zusätzliche Kompetenzen. Rat und Parlament einigten sich gestern im abschließenden Trilog auf eine vorläufige Position zur Markttransparenz-Verordnung REMIT, die Teil der Strommarktreform ist. Zum ersten Mal erhalte ACER in bestimmten Bereichen Durchsetzungsbefugnisse, sagte Berichterstatterin Maria da Graça Carvalho (EVP) gestern nach der letzten Sitzung der Verhandler.

ACER erhält das Recht, Fälle von Marktmissbrauch zu untersuchen, in denen mindestens zwei Mitgliedstaaten betroffen sind. Die Agentur bekomme Auskunftsrechte und dürfe vor Ort Inspektionen durchführen, teilte der Rat mit. Bei mangelnder Kooperation kann ACER Zwangsgelder verhängen.

Das Recht, Geldbußen bei Verstößen gegen die inhaltlichen Pflichten der Richtlinie zu verhängen, verbleibt allerdings bei den Mitgliedstaaten. Die nationalen Regulierungsbehörden können auch weiterhin ein Tätigwerden von ACER unterbinden, sofern sie bereits selbst ermitteln.

Eine weitere Verpflichtung betrifft Energiehändler und weitere Marktteilnehmer aus Drittstaaten. Damit sie keine Strohmänner einsetzen, um die Durchsetzung von EU-Recht zu erschweren, müssen sie künftig einen handlungsberechtigten Vertreter in einem EU-Staat registrieren – eine Lehre aus dem Fall Gazprom. ber

Die Brüsseler Behörde reagierte am Donnerstag ohne zu zögern. Nachdem es im Berufungsausschuss keine qualifizierte Mehrheit unter den EU-Mitgliedstaaten für eine erneute Zulassung des umstrittenen Herbizids gegeben hatte, verkündete die EU-Kommission ihre Entscheidung, den Wirkstoff Glyphosat für weitere zehn Jahre zu genehmigen. In Deutschland müssen Pflanzenschutzprodukte mit dem Wirkstoff Glyphosat nun analog zur Brüsseler Rechtsprechung erneut zugelassen werden.

“Man reibt sich schon die Augen, dass die EU-Kommission ihren Plan für eine zehnjährige Verlängerung von Glyphosat weiter durchziehen will – obwohl eine klare Mehrheit der EU-Bevölkerung dagegen steht”, sagte Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne). Die EU-Kommission könne nicht ausschließen, dass Glyphosat der Artenvielfalt schadet, so der Ressortchef weiter. Er wolle nun genau prüfen, welche “nationalen Handlungsmöglichkeiten wir haben, um den Koalitionsvertrag so weit wie möglich umzusetzen“.

Entsprechend der Brüsseler Rechtsprechung muss sein Ressort die Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung ändern, damit Glyphosat in der Landwirtschaft weiterhin angewendet werden kann. Aktuell sieht die Verordnung ein Glyphosatverbot ab 2024 vor.

Die erneute Genehmigung des umstrittenen Wirkstoffs hat die Brüsseler Behörde an folgende Einschränkungen geknüpft:

Diese Vorgaben der Brüsseler Behörde sind allerdings rechtlich unverbindlich, das Sikkationsverbot ausgenommen, das in Deutschland ohnehin schon gilt. has

Die Industrieländer haben ihr Versprechen, ärmeren Ländern bei der Bewältigung des Klimawandels mit jährlich 100 Milliarden Dollar zu helfen, möglicherweise 2022 schon erfüllt. Das teilte die OECD am Donnerstag mit. Die Einschätzung dürfte so kurz vor der COP28 für gute Stimmung sorgen. “Auf der Grundlage vorläufiger und noch nicht verifizierter Daten scheint das Ziel bereits 2022 erreicht zu sein”, sagte Mathias Cormann, Generalsekretär der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Deutschland und Kanada, die gemeinsam den Vorsitz einer internationalen Initiative zur Erreichung des 100-Milliarden-Dollar-Ziels innehaben, bezeichneten die Erklärung als “willkommene Aktualisierung” und wiesen gleichzeitig darauf hin, dass der weltweite Bedarf an Klimafinanzierung groß sei und schnell wachse. “Wir brauchen Maßnahmen und die Zusammenarbeit aller Akteure – national, international, öffentlich und privat -, um die Billionen von Dollar umzuschichten, die für den Übergang zu einer klimaresistenten Welt mit einem Nettowert von null erforderlich sind”, erklärten sie in einem offenen Brief.

Nach Angaben der OECD könnte sich der tatsächliche Bedarf der armen Länder an Klimainvestitionen bis 2025 auf 1 Billion Dollar pro Jahr belaufen. Die Industrienationen hatten versprochen, zwischen 2020 und 2025 jedes Jahr 100 Milliarden US-Dollar bereitzustellen. In den ersten beiden Jahren hatten sie dieses Ziel jedoch verfehlt, was zu großer Kritik an reicheren Ländern und Vertrauensverlust im globalen Süden geführt hat.

Über die Anschlussfinanzierung für den Zeitraum nach 2025 wird in Dubai bei der COP28 weiterverhandelt. rtr/luk

Rat und Parlament haben sich im Trilog auf neue Regeln für die Kurzzeitmiete (Short Term Rentals) geeinigt. Die kommende EU-Verordnung gibt Gastgebern und Plattformen wie Airbnb, Booking oder Expedia bei der kurzzeitigen Vermietung von Unterkünften in der EU klare Regeln für die Erhebung und Weitergabe von Daten. Ziel der Verordnung ist es, für mehr Transparenz in diesem Sektor zu sorgen und so einen nachhaltigen und intelligenten Tourismus zu fördern.

Kurzzeitvermietungen machen bereits etwa ein Viertel aller Touristenunterkünfte in der EU aus, Tendenz europaweit steigend. Doch was Gastgeber und Reisende freut, bringt für viele Kommunen große Herausforderungen mit sich. Städte und Gemeinden wollen verhindern, dass wegen immer mehr illegaler Ferienwohnungen die Mieten in begehrten Lagen unerschwinglich werden. Auch sorgen die wachsenden Touristenströme in Wohngegenden bei einigen Anwohnern für Unmut.

“Kurzzeitvermietungen sind ein wichtiger Bestandteil des touristischen Ökosystems, sollten aber nicht auf Kosten der lokalen Gemeinschaften gehen”, sagte EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton, der den Vorschlag vor einem Jahr präsentierte. Die Verordnung werde es lokalen Behörden ermöglichen, Kurzzeitvermietungen auf wirksame und angemessene Weise zu verwalten. Sie baue auf dem Gesetz über digitale Dienste (DSA) auf und stelle sicher, dass Online-Vermietungsplattformen “ihre Verantwortung wahrnehmen, Daten austauschen und zur Bekämpfung illegaler Angebote beitragen”.

Anna Cavazzini, grüne Europaabgeordnete und Vorsitzende des zuständigen Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, nannte das Gesetz einen “Durchbruch für lebenswerte Städte”. Damit blieben die Wohnungen für die Menschen erhalten, die in den Städten leben. Bisher hätten sich Vermietungsplattformen regelmäßig geweigert, Daten weiterzugeben. Das habe die Durchsetzung lokaler Vorschriften erschwert. “Mit der heutigen Trilog-Einigung entscheiden nicht länger die großen Tech-Unternehmen, sondern die Städte selbst über die Regeln”, sagte Cavazzini.

Das Gesetz werde es den Städten erlauben, schneller zu handeln, wenn Regeln verletzt werden. Sie können Plattformen anweisen, Vermieter zu suspendieren oder regelwidrige Anzeigen für Wohnungen von ihren Seiten zu entfernen. Über den Datenaustausch sollen die lokalen Behörden in die Lage versetzt werden, die Auswirkungen von Kurzzeitvermietungen auf ihre Kommune zu steuern. Gleichzeitig soll das Gesetz es auch kleineren Anbietern ermöglichen, die Regeln einfach zu befolgen.

Nach Inkrafttreten der Verordnung haben die Mitgliedstaaten 24 Monate Zeit, um die Mechanismen für den Datenaustausch einzurichten. Dabei bekommen sie Unterstützung von der Kommission. vis

Der deutsche und der französische Industrieverband sehen die Zukunftsfähigkeit der europäischen Wirtschaft in Gefahr. In einem Brief an die Verhandler des AI Acts in Kommission, EU-Parlament und in der Bundesregierung haben sich BDI und MEDEF gegen die in den Verhandlungen diskutierte zweistufige Regulierung (Two-Tier-Appoach) von Basismodellen (Foundation Models) und Allzweck-KI (GPAI) gewandt.

Der zweistufige Regulierungsansatz werde offenbar “unter Verzicht auf ausreichende Konsultationen relevanter Stakeholder zugunsten eines schnellen politischen Deals vorangetrieben”, kritisieren sie. Und fordern die Verhandler auf, “den verfügbaren Zeitrahmen voll auszunutzen”.

Dabei wehren sich beide Verbände gegen den Vorwurf, sie würden sich nur gegen diese Art der Regulierung wehren, um ihre aufstrebenden nationalen Champions zu schützen. Gemeint sind die KI-Unternehmen Mistral in Frankreich und Aleph Alpha in Deutschland, die beide in diesem Jahr dreistellige Millionenbeträge bei Investoren eingeworben haben. Die Annahme, der zweistufige Ansatz belege lediglich sehr große Modellanbieter mit umfassenden Compliance-Pflichten, sei ein gefährlicher Trugschluss. Vielmehr treffe die starke Regulierung bestimmter Foundation Models (FM) auch einen Großteil der Anwender, weil diese Modelle eine in der Industrie weit verbreitete Basistechnologie darstellten.

Der zweistufige Ansatz passe nicht zur risikobasierten Natur des AI Act. Und die Übernahme von Schwellenwerten aus bestehenden Gesetzen wie dem DSA könne zu unbeabsichtigten Folgen führen. BDI und MEDEF betonen, “dass im Gegensatz zu Suchmaschinen und Online-Plattformen Foundation Modells als Basistechnologien ohne direkte Verbraucherinteraktion dienen”. Kriterien wie “high-impact” oder “systemisch” seien ungeeignet für die Bestimmung des Risikos von Foundation Models. Auch die anderen Kriterien halten die Verbände für fragwürdig oder unrealistisch.

In einer ersten Reaktion der Grünen im Europaparlament hieß es, die Argumentation des BDI sei nicht stichhaltig. So verfolge die anwendungsspezifische Regulierung von GPAI und FM in dem Vorschlag des Parlaments eben den risikobasierten Ansatz. Auch die anderen Kriterien, nach denen die Modelle eingestuft werden sollen, seien angemessen, erprobt und umsetzbar.

Die FDP-Abgeordnete Svenja Hahn sagte dagegen, sie teile die Ziele des BDI, europäische Unternehmen nicht bürokratisch zu belasten. Sie hält sowohl den zweistufigen Ansatz als auch den ebenfalls kursierenden Vorschlag, Foundation Models ganz aus dem AI Act herauszunehmen und in eine “regulierte Selbstregulierung” zu überführen, für “inhaltlich gangbar”. Da sich aber eine sehr große Mehrheit des Parlaments für eine Regulierung von Foundation Models im AI Act ausspreche, halte sie eine Zustimmung des Parlaments zu einer völligen Selbstregulierung aktuell für unwahrscheinlich. vis

Das gezielte Microtargeting der Generaldirektion Innen auf X hat jetzt ein Nachspiel: Die österreichischen Datenschutzaktivisten von None of Your Business (NOYB) haben Beschwerde beim Europäischen Datenschutzbeauftragten eingereicht.

Anlass für das Vorgehen der Datenschützer ist die Nutzung von Microtargeting durch die DG Home auf der Plattform X (früher Twitter) im Spätsommer. Die DG Home hatte gezielte Werbung in mehreren Mitgliedstaaten geschaltet. Mit dieser wollte sie nach Ansicht von Kritikern ungebührlich Einfluss auf politische Entscheidungsprozesse zur CSA-Verordnung nehmen. Das Regelwerk soll den Kampf gegen sexuellen Missbrauch online stärken, auch viele Europaabgeordnete werfen Ylva Johansson aber vor, darüber die Tür zur Massenüberwachung öffnen zu wollen.

Beschwerdeführer ist nach NOYB-Angaben ein betroffener niederländischer Nutzer. Der Europäische Datenschutzbeauftragte bestätigte den Eingang einer entsprechenden Beschwerde. Bereits im Oktober habe die Aufsichtsbehörde einen Fragebogen an die DG Home übersandt. Derzeit werte man die Antwort aus, so ein Sprecher.

Die DG Home hatte die Anzeigenkampagne zuerst als unproblematisch betrachtet. Bei einem Auftritt im LIBE-Ausschuss des Europaparlaments hatte Johansson jedoch eine erneute interne Untersuchung bekannt gegeben. Diese dauere an, so ein Sprecher der Kommission. Man führe ein sorgfältiges Review der Anzeigenschaltung durch.

Wegen des alarmierenden Anstiegs von Desinformation und Hassrede auf Social-Media-Plattformen während der vergangenen Wochen habe man “die Kommissionsdienste angewiesen, von Anzeigen mit derartigen Inhalten derzeit Abstand zu nehmen“, so ein Sprecher. Die Anweisungen würden regelmäßig anlassbezogen überarbeitet. Sie sollen sicherstellen, dass Social-Media-Manager der Behörde und externe Dienstleister die internen Regeln auf allen Plattformen beachten.

Bei der Anzeigenkampagne auf X hatte die Kommission im September Anzeigen in mehreren Mitgliedstaaten geschaltet, in denen die Position für die Beratungen zur CSA-Verordnung im Rat als besonders umstritten galt. Dabei wurden unter anderem politische Begriffe als Ausschlusskriterien für die Zielgruppe verwendet. Dass es diese Anzeigenkampagne gab und nach welchen Kriterien diese zugeschnitten wurde, wurde erst durch Dritte anhand der Anzeigen-Transparenzdaten der Plattform aufgedeckt.

Microtargeting anhand politischer Einstellungen ist unter dem Digital Services Act auf den größten Plattformen seit August ausdrücklich verboten. Im Kommissionsvorschlag zur Regulierung politischer Werbung wird ausdrücklich vor “Macht und des Potenzials des Missbrauchs durch Targeting, einschließlich durch Microtargeting” gewarnt. fst

Tiktok möchte nicht als Gatekeeper gelten. Am Donnerstag hat sich das Unternehmen gegen eine entsprechende verschärfte EU-Regulierung gewehrt. Kurz vor Ablauf der Frist schloss sich die Kurzvideo-Plattform dem Einspruch der Facebook-Mutter Meta an.

Als Gatekeeper gelten Plattformen ab einer bestimmten Größe, die im Rahmen des Digital Markets Act verschärfte Auflagen erfüllen müssen. Im September hatte die Kommission 22 zentrale Plattformen benannt, die von sechs der weltgrößten Technologieunternehmen betrieben werden und nun den neuen Regeln des DMA unterliegen.

Doch Tiktok wird immer beliebter: Der Anteil der erwachsenen US-Bürger, die ihre Nachrichten regelmäßig dort beziehen, wächst. Das hat eine Studie des Pew Research Center ergeben. In drei Jahren hat sich dieser Anteil mehr als vervierfacht: von drei Prozent auf aktuell 14 Prozent. Damit hat Tiktok X (vormals Twitter) überholt, das 12 Prozent der Amerikaner als Nachrichtenquelle nutzen.

Je jünger die Nutzer, desto intensiver nutzen sie Tiktok: Bei den Unter-30-Jährigen liegt der Anteil bei einem Drittel. cyb/rtr

Am Donnerstag sind auf einer Veranstaltung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion die unterschiedlichen Blickwinkel von Unternehmen und Politik auf den Umgang mit China offen zutage getreten. Unternehmensvertreter wie Daimler-Chef Ola Källenius verteidigten ihr wirtschaftliches Engagement in der Volksrepublik und ihr Werben für eine weiterhin enge Kooperation.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dagegen begründete den zunehmend kritischen Blick Brüssels auf Peking und rechtfertigte Pläne der Kommission, auf Verzerrungen im Wettbewerb zwischen chinesischen und europäischen Autobauern gegebenenfalls mit Gegenmaßnahmen zu reagieren.

Der Vorstandsvorsitzende von Daimler lehnt das strikt ab. “Zölle werden uns Unternehmen nie helfen”, so Källenius, “nur Kreativität und freies Denken.” Nichts sei wichtiger als offene Märkte. Deshalb sei er strikt gegen höhere Zölle durch die EU auch dann, wenn China tatsächlich seine eigenen Unternehmen mit Zöllen ungerechtfertigt stütze. “Das schadet uns nur allen.” Er plädierte dafür, in so einem Fall die Chinesen zu niedrigeren Zöllen zu bewegen, statt eine Spirale nach oben in Gang zu setzen.

Der Manager widersprach auch der Einschätzung von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, China verfolge einen imperialen Anspruch und müsse auch deshalb mit Vorsicht betrachtet werden. “Ich glaube nicht, dass sie das oberste Ziel haben, nach Deutschland zu kommen und deren System bei uns einzuführen”, sagte Källenius.

Die EU-Kommissionspräsidentin hatte zuvor ein differenziertes und zugleich deutlich kritischeres Bild von der Lage gezeichnet. “Das klare Ziel der Kommunistischen Partei Chinas ist eine systemische Veränderung der internationalen Ordnung – mit China im Zentrum.” Peking habe mittlerweile die Phase von “Reform und Öffnung” beendet und stecke in einer Ära der “Sicherheit und Ordnung”. Das Land verfolge die Strategie, “seine Abhängigkeit von der Welt zu verringern und zugleich die Abhängigkeit der Welt von China zu erhöhen”.

Das erkläre die strategisch erworbene Vormacht bei seltenen Erden, bei bestimmten Technologien und Nahezu-Monopolen bei kritischen Rohstoffen. “Geopolitik und Geoökonomie müssen heute stärker zusammen gedacht werden”, sagte von der Leyen. Und das bedeute aus ihrer Sicht, dass Europa sich im Fall wirtschaftlicher Zwangsmaßnahmen durch Peking “nicht nur auf WTO-Verfahren stützt, sondern auch bereit ist, robuste, abgestimmte Gegenmaßnahmen zu ergreifen“.

Die ausführliche Analyse von Stefan Braun lesen Sie im China.Table.

Pedro Sánchez ist in Spanien für weitere vier Jahre im Amt des Ministerpräsidenten bestätigt worden. Das Unterhaus in Madrid stimmte am Donnerstag knapp vier Monate nach der Neuwahl des Parlaments mit 179 zu 171 Stimmen für eine Fortsetzung der linken Regierung. Der 51-jährige Politiker der Sozialistischen Arbeiterpartei (PSOE) regiert die viertgrößte Volkswirtschaft der EU mit Minderheitsregierungen bereits seit Mitte 2018.

Die PSOE hatte bei der vorgezogenen Parlamentswahl am 23. Juli zwar nur den zweiten Platz hinter der konservativen Volkspartei (PP) von Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo belegt. Es gelang Feijóo aber nicht, im Unterhaus eine Mehrheit zu organisieren.

Der Sozialist Sánchez hingegen sicherte sich über umstrittene Zugeständnisse an separatistische Parteien die nötigen Stimmen, die Mehrheit ist mit lediglich drei Stimmen allerdings sehr knapp. Der PSOE-Chef hatte mit Junts und Esquerra Republicana por Catalunya (ERC) eine Amnestie vereinbart, mit der alle Straftaten der seit 2014 am katalanischen Separatistenprozess Beteiligten getilgt werden sollen. Dies wurde von vielen Rechtsexperten als Verstoß gegen die Unabhängigkeit der Justiz kritisiert.

Die EU-Kommission prüft den Entwurf des Amnestiegesetzes derzeit hinsichtlich möglicher Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeitsstandards. Die Fraktionsvorsitzenden im Europaparlament beschlossen zudem, nächste Woche in Straßburg eine Plenardebatte über die “Bedrohung der Rechtsstaatlichkeit als Folge des Regierungsabkommens in Spanien” auf die Agenda zu setzen.

Puigdemont hat dem amtierenden EU-Ratspräsidenten Sánchez zudem ein Team internationaler Prüfer auferlegt, das die Einhaltung der Amnestie-Vereinbarungen überwachen soll. Das Onlinemedium “Ok Diario” berichtete unter Berufung auf mit den Verhandlungen vertraute Quellen, das erste Treffen von Junts- und PSOE-Vertretern mit dem vierköpfigen internationalen Begutachtungsteam finde am kommenden Montag in Genf statt.

Sánchez’ Rede bei der Einsetzungsdebatte am Mittwoch dauerte etwas mehr als anderthalb Stunden. Erst in der 85. Minute erwähnte er Katalonien und die Amnestiepakte. Er rechtfertigte den Deal mit den Separatisten mit der Notwendigkeit, “eine Mauer gegen die Rechte zu errichten”.

Feijóo hatte ein Bündnis mit der rechtsnationalistischen Partei Vox angestrebt. Der Oppositionsführer warf Sánchez gestern vor, dass seine Amtseinführung “auf einem Betrug beruhe”. Sánchez habe während des Wahlkampfes wiederholt beteuert, seine Regierung werde den Separatisten niemals ein solches Zugeständnis machen. iccc/dpa

Thomas Nowak, Generalsekretär des Wärmepumpenverbandes EHPA, gibt seinen Posten in den kommenden Monaten auf. Das teilte der Verband gestern mit. Nowak wechsle in der ersten Jahreshälfte 2024 als Vice President für Public Affairs und Government Relations zum schwedischen Wärmepumpenhersteller Qvantum.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Neulich wurde an dieser Stelle die Frage gestellt, warum eine einigermaßen pünktliche Ankunft mit dem schienengebundenen Verkehr in der EU-Metropole Brüssel aus Richtung Deutschland Glückssache ist. Der fachkundige Leser Dieter F. war so freundlich, eine Erklärung zu geben. Sie kam per Mail, wenige Stunden nach Erscheinen unseres Briefings, in einfacher Sprache und überaus humorvoll. Als “alter Hobby-Bahnfreund, einstmaliger Bundesbahn-Mitarbeiter und aktueller aktiver und überzeugter Deutsche-Bahn-Nichtnutzer” könne er weiterhelfen.

Belgien nutze eine andere Oberleitungsspannung und andere Zugsicherungssysteme. Unter Zugsicherungssystemen sei zu verstehen, wie kontrolliert wird, ob der Lokführer richtig auf die Signale reagiert. Ab Aachen, also nach der Grenze, müsse der ICE den Aufstieg zum Hohen Venn mit 3.000 Volt Gleichstrom (DC) aus der belgischen Oberleitung bewältigen, statt mit 15.000 Volt Wechselstrom (AC) aus der deutschen Oberleitung.

Auf der Anhöhe angekommen folge der nächste Systemwechsel: Ab jetzt fließe 25.000-Volt-Wechselstrom (AC), und es gebe eine Zugsicherung für Geschwindigkeiten bis 300 Kilometern pro Stunde, die von dem belgischen System abweiche. Über diese Einrichtung verfügten aber nur wenige ICE.

Die übrigen Mehrsystem-ICE, die auch auf der Strecke nach Amsterdam eingesetzt werden, müssten zwar auch mit 1.500 Volt Gleichstrom, die halbe belgische Spannung, und dem niederländischen Zugsicherungssystem klarkommen, das dem belgischen ähnlich sei. Sie bräuchten aber nur die deutsche Hochgeschwindigkeitszugsicherung und verkehrten nicht unter 25.000-Volt-Wechselstrom.

Falle einer der Belgien-tauglichen ICE aus und werde durch einen ICE für den Amsterdam-Verkehr ersetzt, dann müsse er beim Aufstieg zum Hohen Venn mit 3.000 Volt und der belgischen Standardzugsicherung zurechtkommen. “Unter einer Stunde Fahrtzeitverlängerung geht da nichts.” Um wieder pünktlich zurückzukommen, müsse dann schon in Lüttich die Rückreise angetreten werden, und die Fahrgäste in Brüssel schauen in die Röhre. Es sei aber Abhilfe in Sicht. Neue Züge, die den Systemwechsel besser verkrafteten, seien bereits bestellt.

Vielen Dank an unseren aufmerksamen Leser Dieter F., ein echter Pufferküsser! So dürfen sich übrigens auch alle nennen, die diese ausführliche technische Erklärung bis zum Schluss gelesen haben. Markus Grabitz