seltene Einigkeit quer durch die politischen Lager: Grüne, Konservative, ja sogar Liberale kritisieren die Aussagen Emmanuel Macrons zur Taiwan-Frage. Doch der Streit hat auch sein Gutes, analysieren Amelie Richter und Felix Lee. Denn in der EU hat Macron damit die dringend notwendige Debatte zum künftigen Kurs in der China- und Taiwanpolitik befeuert.

Die EU hat in den letzten Jahren mit ihren Regeln Maßstäbe weit über ihre eigenen Grenzen hinaus gesetzt. Genannt wird das auch “Brussels Effect”. Kritischen Stimmen fällt da inzwischen auch ein anderer Terminus ein: “regulatorischen Imperialismus”. Und jene kritischen Stimmen werden lauter. Ab heute widmen wir uns deswegen der Debatte in einer eigenen Serie. Den Auftakt machen Caspar Dohmen und Till Hoppe, die den Status quo analysieren.

Auch beim Thema Berichtspflichten will die EU eigentlich neue Maßstäbe setzen. Doch der Zeitplan für die CSRD-Standards könnte sich verzögern. Denn welche Standards genau kommen sollen, diese Frage soll in Teilen vertragt werden. Wie es so weit kommen konnte und warum eine Verzögerung fatal wäre, erklärt der S&D-Abgeordnete Pascal Durand Claire Stam und Leonie Düngefeld im Interview.

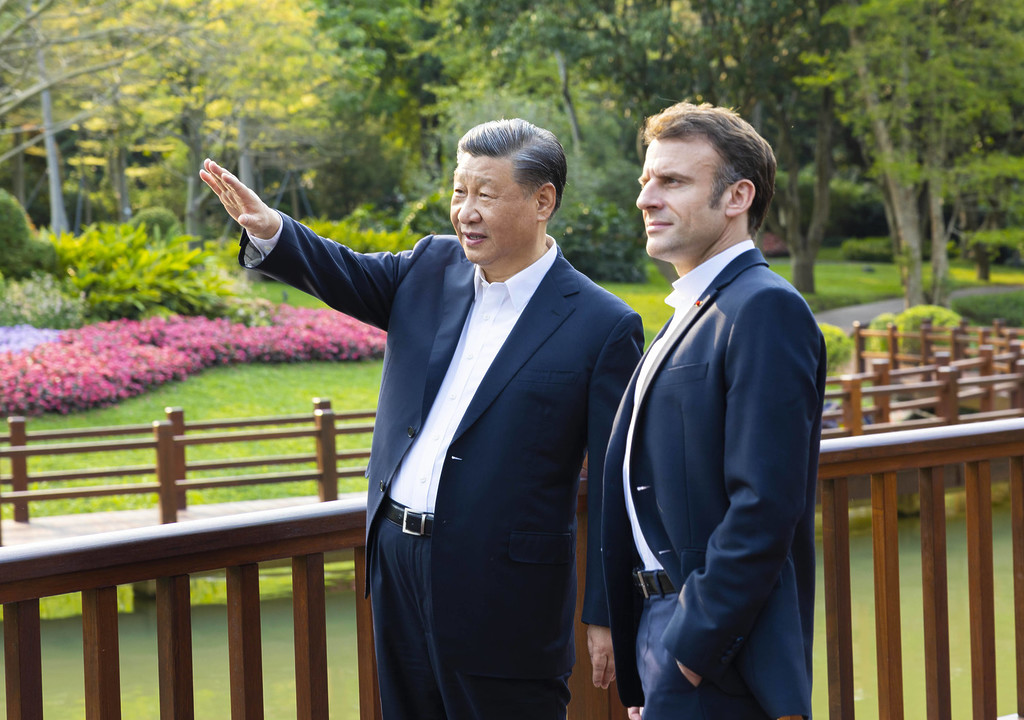

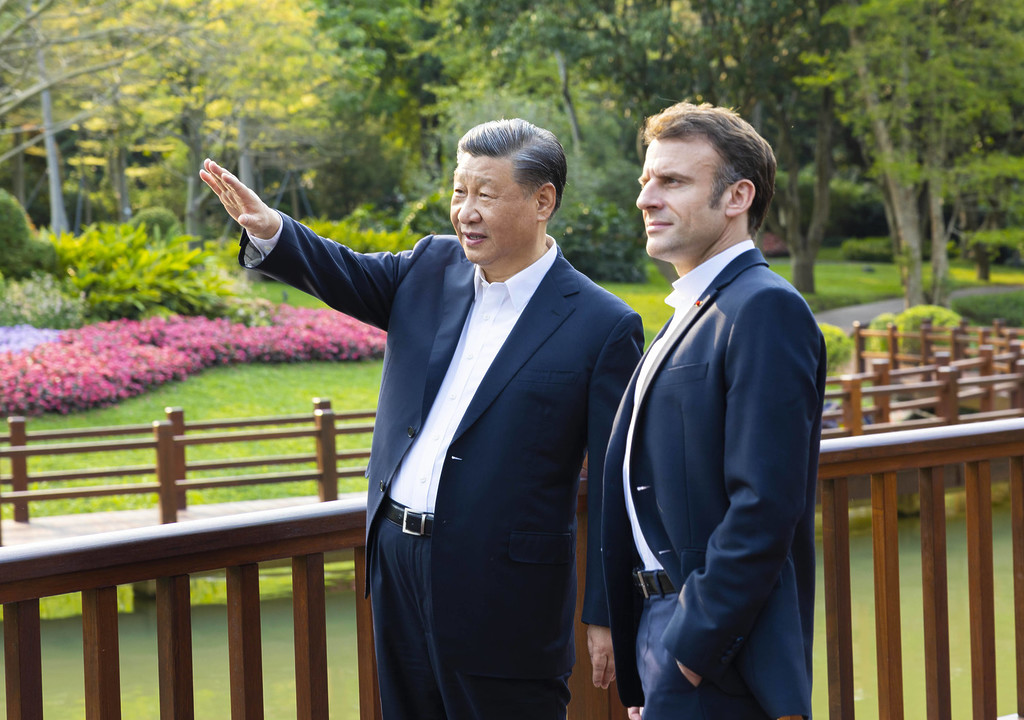

Viel Aufregung – um nichts? Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat während seiner China-Reise im Interview mit der französischen Zeitung “Les Echos” ein eigenständigeres Handeln Europas im Taiwan-Konflikt gefordert. Zugleich deutete Macron an, Europa könnte Taiwan bei einem Angriff der Volksrepublik womöglich nicht zur Seite stehen. “Das Schlimmste wäre es, zu denken, dass wir Europäer Mitläufer seien und uns dem amerikanischen Rhythmus und einer chinesischen Überreaktion anpassen müssten”, sagte Macron. Nun ist die Empörung in Berlin und Brüssel groß. Und doch nur zum Teil.

“Macron isoliert sich in Europa, er schwächt die Europäische Union, und er konterkariert ja das, was die Präsidentin der Europäischen Kommission in Peking gesagt hat“, kritisierte der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen im Deutschlandfunk. Sein Parteifreund Manfred Weber, Vorsitzender der Europäischen Volkspartei (EVP) im EU-Parlament, zeigte sich ebenfalls entsetzt. Die EU-Staaten machten sich unglaubwürdig, “wenn man einerseits Souveränität für Europa einfordert und dann jeden Wirtschaftsdeal mit China abschließt, den man kriegen kann“, twitterte er. Der langjährige EU-Parlamentarier Reinhard Bütikofer von den Grünen setzte auf Twitter den Hashtag “#braindead”.

Während Macron mit 50 Unternehmern im Schlepptau beim gemeinsamen Besuch mit Ursula von der Leyen vergangene Woche in Peking Gastgeber Xi Jinping umschmeichelte, wählte die EU-Kommissionspräsidentin eher warnende Worte: Sollte China Russland “direkt oder indirekt” mit militärischer Ausrüstung unterstützen, würde das die Beziehungen zur EU “schwer belasten”. Einen möglichen chinesischen Angriff auf Taiwan bezeichnete sie als inakzeptables Vorgehen.

Die Regierung in Paris wies am Dienstag die Kritik an ihrem Präsidenten allerdings vehement zurück. Macron habe immer wieder gesagt, dass Frankreich nicht gleich weit von den USA und China entfernt sei, wehrte eine Sprecherin des Élysée-Palasts Äquidistanz-Vorwürfe ab: “Die USA sind unsere Verbündeten, wir teilen gemeinsame Werte.” China hingegen sei Partner, Konkurrent und systemischer Rivale, mit dem man eine gemeinsame Agenda schaffen wolle, um Spannungen zu reduzieren und globale Fragen anzugehen. Frankreich unterstütze zu Taiwan den Status quo, betonte sie. Macron habe Chinas Staats- und Parteichef Xi klar gesagt, dass die Taiwan-Frage durch Dialog geklärt werden müsse.

In Brüssel bemühte man sich am Dienstag derweil um Schadensbegrenzung. Die gemeinsame Botschaft von Macron und von der Leyen sei im trilateralen Treffen mit Xi durchaus “konsistent und kohärent” gewesen, betonte EU-Kommissionssprecher Eric Mamer. Was die restliche Reise des französischen Staatschefs oder dessen Interview-Aussagen zu Taiwan angehe, werde die EU-Kommission nichts kommentieren – wie es allgemein üblich sei.

Von der Leyen habe während ihrer Reise in der Funktion der EU-Kommissionspräsidentin gesprochen und hier eine einheitliche Linie im Vergleich zur Grundsatzrede eine Woche zuvor präsentiert, sagte Mamer. Mit dem Élysée habe es vor dieser Rede sowie vor der gemeinsamen Reise Abstimmung gegeben. Seit der Veröffentlichung des Macron-Interviews habe es bisher allerdings keinen Kontakt zwischen den Büros der EU-Kommissionschefin und dem französischen Staatschef gegeben, erklärte Mamer.

Doch auch in Frankreich sehen manche Macrons Interview kritisch. Von der Leyen und Macron haben sich sicher bei ihrem Treffen vor der gemeinsamen Reise über die Taiwan-Frage unterhalten, sagte der französische China-Beobachter Antoine Bondaz. Das Problem liege darin, dass Macron es verpasst habe, eine Agenda vorzulegen, die die Interessen der EU und ihre Strategie definiert. “Zu sagen, wir haben nicht die gleichen Interessen wie die USA, ist offensichtlich”, kritisiert Bondaz. “Und sich von den USA zu distanzieren, ist keine Strategie an sich.” Das Timing von Macrons Verlautbarungen sei katastrophal gewesen.

“Es ist eine Aussage, die der französischen Politik nicht genützt hat”, sagte Stéphane Corcuff, Sinologe an der Universität Sciences Po Lyon, der Nachrichtenplattform “France 24“. “Das Einzige, was China davon abhalten kann, Taiwan anzugreifen, ist das Wissen, dass wir da sein werden, um darauf zu reagieren”, sagte Corcuff.

In Washington reagierte man dennoch mit Gelassenheit. Es gebe eine “hervorragende” bilaterale Beziehung zu Frankreich, sagte John Kirby, Sprecher des US-Sicherheitsrats. Präsident Joe Biden habe ein gutes persönliches Verhältnis zu Macron, und die beiden würden bei verschiedenen Themen eng zusammenarbeiten – auch in Bezug auf Asien.

EU-Grünen-Politiker Bütikofer hat eine eigene Lesart: Eigentlich habe Macron nicht vorgehabt, auf seiner Peking-Reise über das Thema Taiwan zu reden, mit der Begründung, er wäre Stoiker und würde nur über die Sachen reden, über die er reden könnte. Auch aus Élysée-Kreisen hieß es vor der Reise, das Thema Taiwan werde nicht aktiv angesprochen.

Dass er sich dann doch dazu hinreißen ließ, sei ein Erfolg der chinesischen Seite, die ihn überhäuft haben mit Aufmerksamkeit, der er dann selbstverliebt zum Opfer fiel, sagt Bütikofer. “Macrons unsägliche Äußerungen waren eine Mischung aus einem Drittel tendenziell anti-amerikanischer französischer Tradition, 15 Prozent Müdigkeit und vor allem viel Überheblichkeit.”

Inwiefern Macron Taiwan damit geschadet hat? “Im Effekt nicht so viel”, antwortet Bütikofer. Macron habe der Debatte um Taiwan Auftrieb gegeben und gleichzeitig eine Position markiert, der sich anzuschließen nicht vielen in Europa leicht fallen werde. “Macrons Äußerungen haben einmal mehr die Notwendigkeit hervorgehoben, zu einer gemeinsamen europäischen Position in der Unterstützung Taiwans zu kommen.”

Nun steht Europa also vor der Notwendigkeit, die Debatte zu führen, die am Ende in einer gemeinsamen Position münden soll. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki betonte am Dienstag vor seiner Abreise in die USA, dass das Bündnis mit den Vereinigten Staaten “die oberste Priorität der kommenden polnischen Präsidentschaft des EU-Rats” werde. “Das ist die Grundlage unserer Sicherheit.” Polen übernimmt den Vorsitz im EU-Rat Anfang 2025. Andere Töne kamen – wenig überraschend – aus Ungarn. Die EU müsse “endlich aufwachen”, was die eigenen Interessen angehe und dürfe nicht einfach den USA folgen, schrieb Balázs Orbán, enger politischer Berater des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán, auf Twitter. Er zitierte seinen Chef mit scheinbar ähnlichen Aussagen wie jenen Macrons.

Macron, von der Leyen und ab Mittwoch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sind derweil nicht die einzigen Besucher und Besucherinnen aus Europa in dieser Woche: Auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell reist nach Peking. Borrell wird dort von Donnerstag bis Samstag erwartet. Der Besuch Borrells sei schon seit längerer Zeit geplant gewesen, versicherte eine Sprecherin des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EEAS). Nach der vergangenen Woche wird seine Reise aber wohl eine besondere Aufmerksamkeit bekommen. Der EU-Außenbeauftragte war bisher nicht unbedingt für kritische Sprache in Richtung China bekannt. Beobachter in Brüssel und Peking werden deshalb genau hinhören, ob er seiner Chefin von der Leyen folgt. Von Amelie Richter und Felix Lee

Harte Machtinstrumente, militärische etwa, hat die Europäische Union nur wenige zur Hand. Was nicht bedeutet, dass sie machtlos wäre: Niemand sonst vermag internationale Regeln und Standards zu setzen wie die EU, auch nicht die beiden Großmächte USA und China. Was Europaparlament und Mitgliedstaaten für den europäischen Binnenmarkt beschließen, prägt häufig die Geschäftspraktiken und Gesetze in anderen Teilen der Welt. Dieser “Brussels Effect”, so die US-Forscherin Anu Bradford, wirke von den Datenschutzregeln bis hin zu Chemikalienvorschriften für Spielsachen.

Kritik daran hat es in anderen Teilen der Welt immer wieder gegeben. Aber sie gewinnt inzwischen an Lautstärke. Insbesondere Europas Nachhaltigkeitsagenda werde von anderen “zunehmend laut und deutlich als grüner Protektionismus und extraterritoriale Regulierung kritisiert”, warnte kürzlich die Handelsgeneraldirektorin der EU-Kommission, Sabine Weyand. Von Gesprächspartnern in Asien, Afrika oder Lateinamerika bekomme sie häufig den Vorwurf des “regulatorischen Imperialismus” zu hören.

Der Stein des Anstoßes:

Hatte die EU den “Brussels Effect” zuvor vor allem den Marktkräften überlassen, greift sie mit ihrer Nachhaltigkeitsagenda tiefer ein in die Regulierungshoheit anderer Länder. Die laute Kritik daran, die den Europäern aus Brasilien, Indonesien oder Südafrika entgegenschallt, wurzelt aber auch im wachsenden Selbstbewusstsein der Staaten im Globalen Süden: Sie sind nicht mehr auf Europa angewiesen. In Südamerika etwa hat China die EU zuletzt als wichtigster Handelspartner abgelöst. Peking interessiert sich bekanntlich wenig für die Produktionsbedingungen vor Ort. Insofern ist die wachsende Kritik Ausdruck einer zunehmend multipolaren Welt.

Die Redaktion von Table.Media wird sich diesem Themenkomplex in den kommenden Wochen in einer Serie von Artikeln widmen. Wir berichten im Africa.Table über die Kritik an den neuen Standards, die den Akteuren vor Ort ungefragt auferlegt werden. Die Kollegen von Climate.Table analysieren, warum etwa China und Indien den CO₂-Grenzausgleich als grünen Protektionismus werten. China.Table wiederum zeichnet nach, wie Peking über seine neue Seidenstraße eigene Normen und Standards durchzusetzen versucht. Die veröffentlichten Artikel bündeln wir hier für Sie an einem Ort.

Die neuen Kräfteverhältnisse erlauben es den Ländern im Globalen Süden, stärker ihre Interessen durchzusetzen, um ihre wirtschaftliche Entwicklung voranzubringen. So hat Indonesien den Export von Nickel verboten und damit erreicht, dass reihenweise Fabriken zur Nickelverarbeitung entstanden und damit mehr Wertschöpfung im Land bleibt. Chile setzte im Freihandelsabkommen mit der EU eine Preisdifferenzierung durch: Wenn die Minen dort Lithium aus dem Boden holen, darf es für eine inländische Produktion zu niedrigeren Preisen verkauft werden, als wenn der Rohstoff exportiert wird.

Die Verantwortlichen in Berlin und Brüssel schlagen daher neue Töne an: Er wolle “klarmachen, dass wir ein fairer Partner sind”, sagt Kanzler Olaf Scholz. Er finde, dass das Abkommen mit Chile “sehr vorbildlich ist, weil es auch eigenständige Entwicklungsmöglichkeiten Chiles mit beinhaltet”.

Die Frage nach sozialen Standards im Welthandel ist so alt wie die moderne Globalisierung. Schon die Gründung der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) vor mehr als hundert Jahren erfolgte, weil die Industrieländer verhindern wollten, dass sich einige von ihnen über Sozialdumping unfaire Wettbewerbsvorteile verschaffen.

Bei der Gründung der WTO 1995 scheiterte die US-Regierung dann mit dem Vorhaben, soziale Mindeststandards im Welthandel zu verankern. Die Entwicklungsländer wollten nicht auf ihren Wettbewerbsvorteil niedriger Löhne verzichten und warfen den Industrieländern Protektionismus durch die Hintertür vor. Aber es kamen auch Vorstöße aus dem Globalen Süden zur Regulierung der internationalen Wirtschaft: Seit 2014 verhandelt eine Arbeitsgruppe des UN-Menschenrechtsausschusses über neue Regeln für transnational tätige Unternehmen. Der Anstoß kam von Ecuador und Südafrika.

Die Diskussion wird heute unter neuen Vorzeichen erneut geführt. So fordert Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die Landwirte in Südamerika müssten unter vergleichbaren Anforderungen etwa beim Pestizideinsatz produzieren wie die heimischen Bauern – sonst könne Paris dem Mercosur-Handelsabkommen nicht zustimmen. In der Berliner Ampel-Koalition knüpfen die Grünen ihre Zustimmung zu dem Abkommen daran, die dort verankerten Klimaschutz-Zusagen müssten notfalls über Sanktionen wie neue Zölle durchgesetzt werden können. Darauf aber würden sich die Regierungen von Brasilien und Co. nicht einlassen, heißt es warnend in Kreisen der EU-Kommission.

Befürworter wie der grüne Bundestagsabgeordnete Maik Außendorf wenden ein, die Eliten in den Staaten des Globalen Südens verträten oft eigene Interessen – bei den Betroffenen vor Ort, etwa indigenen Völkern im Amazonasgebiet, seien die von Europa eingeforderten Standards sehr willkommen.

Bei lokalen Unternehmen aber wächst die Sorge: “Wir müssen aufpassen, die kleinen und mittelständischen Unternehmen nicht zu überlasten mit Anforderungen – sonst werden sie ausgeschlossen vom Handel”, sagt María Fernanda Garza, Präsidentin der Internationalen Handelskammer (ICC) und Chefin eines 80-Mitarbeiter-Betriebes aus Mexiko. Diese Firmen bräuchten finanzielle und organisatorische Hilfe, um die Vorgaben überhaupt umsetzen zu können.

Monsieur Durand, im vergangenen Sommer erst einigten Sie sich mit Kommission und Rat auf die neuen Vorgaben zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Die Kommission hat nun angewiesen, die Erarbeitung der Standards teilweise aufzuschieben. War der Zeitplan zu ambitioniert?

Wir befinden uns in einem Moment der Wahrheit. Die Europäische Union ist immer ziemlich stark bei der Definition von Prinzipien, Werten und der Verteidigung der Ziele, die sie sich setzt, sei es im Bereich Klima, Umwelt oder Soziales. Danach kommt die Umsetzung – und da wird es kompliziert.

Die Kommission hat die European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) beauftragt, Standards für die Berichterstattung zu entwickeln und auch umzusetzen. Einen Teil der Entwürfe hat das Gremium bereits vorgestellt. Es schien doch zu funktionieren?

Innerhalb der Europäischen Kommission wird ein Kampf um Einfluss geführt. Einige Leute fordern die Kommission auf, bei den Standards langsamer vorzugehen, mit dem Argument, dass man nicht zu viele Standards machen sollte. Andere hingegen fordern von der Kommission, sich an das ihr erteilte Mandat zu halten. Das Europäische Parlament vertritt die Position, dass die vier Säulen Klima, Umwelt, Soziales und Governance gleichzeitig vorangetrieben werden müssen.

Wie kann man sich diese Einflusskämpfe vorstellen?

Ein französischer Abgeordneter, dem sehr an der Klimafrage gelegen ist, schrieb einen Brief an die Kommission und sagte: “Ah, aber Moment, vielleicht wäre es gut, erst mal nur die Klimasäule zu betrachten und die anderen Bereiche zu verzögern”. Ich weiß nicht, was ihn dazu veranlasst, aber ich bedauere es. Wir Parlamentarier haben der Kommission ein Mandat erteilt, einen delegierten Rechtsakt vorzulegen, der alle vier Säulen betrifft. Wenn ich nun als Parlamentarier der Kommission die Möglichkeit gebe, mehrere delegierte Rechtsakte zu erlassen, räume ich der Exekutive einen Vorrang vor der Legislative ein.

Was steht auf dem Spiel?

Dieser delegierte Rechtsakt ist der erste wichtige Punkt: Wir als Parlament werden ihn genehmigen oder Einspruch erheben müssen. Und genau darauf spielen einige Gegner und Konservative an. Stellen Sie sich vor, der delegierte Rechtsakt kommt nur zum Thema Klima. Wir werden vor einem schrecklichen Dilemma stehen: Lehne ich den delegierten Rechtsakt ab, weil die Sozial-, Umwelt- und Governance-Standards nicht dabei sind – obwohl ich weiß, dass die USA und China an ihren eigenen Klimastandards arbeiten und wir daher schnell unsere eigenen haben müssen? Oder sage ich im Gegenteil: Schade, aber Klima ist wichtig, also muss ich wohl oder übel dafür stimmen.

Im März hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angekündigt, die Berichtspflichten für Unternehmen um 25 Prozent zu reduzieren. Bis zum Herbst erarbeiten die Generaldirektionen dafür Vorschläge. Leiden darunter auch die Pläne aus der CSRD?

Wenn Frau von der Leyen der Meinung ist, mit dem “One in, one out”-Prinzip den bürokratischen Aufwand reduzieren zu müssen – und das kann man natürlich verstehen -, dann muss sie in allen vier Säulen gleichzeitig streichen. Sie kann dieses Prinzip nicht um des Klimas Willen auf Kosten von Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen anwenden. Ich weiß noch nicht, wie und in welcher Form Frau von der Leyen diesen Grundsatz aufgreifen wird. Es gibt mehrere Möglichkeiten, 25 Prozent abzuziehen: Entweder ich gehe davon aus, dass zum Beispiel der Umweltteil, die Biodiversität, Governance und Menschenrechte 25 Prozent des Ganzen ausmachen. Und dann ziehe ich diesen Block ab. Oder ich nehme ein Viertel des Ganzen weg.

Würden Sie denn nicht zustimmen, die Berichterstattung so einfach wie möglich zu halten?

Ich bin im Geiste kein Bürokrat. Wenn man mir also sagt, dass die Standards vereinfacht werden müssen, dann lassen Sie uns die Standards vereinfachen. Aber noch einmal: Nur, solange die Grundsätze der Norm und der gesamte Text nicht angetastet werden. NGOs und Gewerkschaften haben Frau von der Leyen geschrieben und ihr mitgeteilt, wie sehr sie darauf bedacht sind, dass die europäischen Ambitionen nicht geschmälert werden. Ich bin auf dieser Linie. Und wir werden sehen, wie die Antwort von Frau von der Leyen ausfallen wird.

Wie sehen Sie die Rolle der EFRAG?

Die EFRAG ist ein Spezialist für Finanzstandards und die Kommission verlangt von ihr, dass sie Arbeit im außerfinanziellen Bereich leistet – ohne ihr zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Die EU verlässt sich hier einmal mehr auf Freiwilligenarbeit. Auf der anderen Seite hat Deutschland im Jahr 2022 vier Millionen Pfund zur Finanzierung des International Sustainability Standards Board (ISSB) bereitgestellt, also für eine mit den Europäern konkurrierende Organisation. Das ist so, als würde Deutschland General Motors mit Millionen finanzieren und Volkswagen nichts geben. Natürlich ist der Vergleich überspitzt, aber einen solchen Fall würde es im industriellen Bereich niemals geben, niemals.

Haben Sie eine Erklärung dafür?

Warum man bei den Standards anfängt, eine Stiftung nach ausländischem Recht zu finanzieren, die sich außerhalb der Europäischen Union befindet? Ich weiß es nicht und stelle diese Frage.

Das ISSB erarbeitet im Auftrag der US-amerikanischen IFRS-Stiftung internationale Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Wie unterscheiden sich die europäischen von anderen Standards?

Die EU will Standards auf der Grundlage der europäischen Werte festlegen, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Fragen darstellen. Insbesondere das Prinzip der Double Materiality, der doppelten Wesentlichkeit, wird in den Vordergrund stellt. Gründe ich zum Beispiel eine Limonadenfabrik in einer Region, in der aufgrund des Klimawandels ein Wasserrisiko besteht, muss ich neben dem Risiko für mein eigenes Unternehmen (das wäre die einfache Wesentlichkeit) auch die Risiken, die ich als Unternehmen für die Region eingehe, berücksichtigen. Zum Beispiel die Folgen für die Wasserversorgung für eine bestimmte Stadt oder für die Landwirtschaft. Diese bezieht sich auch auf Menschen- und Sozialrechte: Wenn ich Produkte aus Bangladesch importiere, lasse ich dann Kinder arbeiten?

Dieser Aspekt interessiert die angelsächsische, zumindest die amerikanische Normativität überhaupt nicht. Dort setzt man sich für einfache Klimastandards ein, während Europa allgemeine Standards auf allen ESG-Säulen und der doppelten Wesentlichkeit möchte.

Wie geht es mit den europäischen Standards nun weiter?

Der delegierte Rechtsakt soll planmäßig im Juni kommen. Wir sind auf einer extrem klaren Linie: Wir wollen alle vier Säulen gleichzeitig, so wie wir es als Parlament gefordert haben. Wir würden akzeptieren, dass bestimmte Standards bei ihrer Anwendung zeitlich verschoben werden. Ich kann vollkommen verstehen, dass man zum Beispiel bei Menschenrechtsstandards erst einmal die Wertschöpfungskette richtig aufstellen und sich genau ansehen muss, wie es in Brasilien oder Bangladesch abläuft, dass man die Mittel zur Kontrolle haben muss und so weiter. Wenn dies erst 2026 oder 2027 gemacht werden kann, habe ich damit kein Problem. Aber ich möchte, dass die Regeln und Standards schon jetzt festgelegt werden und damit nicht bis 2026 oder 2027 gewartet wird. Und dann nehmen wir uns pragmatisch die Zeit, sie umzusetzen, je nachdem, was uns die Unternehmen sagen.

Warum halten Sie den Zeitpunkt für so wichtig?

Weil unsere Amtszeit im März 2024 endet, danach finden Wahlen statt. Auch die Amtszeit der Kommission und des Rates wird zu diesem Zeitpunkt enden. Ich weiß nicht, was danach passieren wird. Wir haben einen engen Zeitplan. Deshalb ist jetzt keine Zeit für Verschiebungen.

Der spanische Sozialist Nicolás González Casares wird Berichterstatter des EU-Parlaments für die Strommarktreform. Das gab die S&D-Fraktion am Dienstag bekannt. Damit wird Casares zuständig für die Novelle der Richtlinie und der Verordnung zum Strombinnenmarkt sowie der ACER-Verordnung und der Erneuerbaren-Richtlinie (RED). Mit einem Berichtsentwurf des Parlaments wird noch im April oder Mai gerechnet. Die Kommission hatte ihren Vorschlag Mitte März vorgelegt als Reaktion auf die im vergangenen Jahr drastisch gestiegenen Strompreise.

Als Berichterstatterin für die REMIT-Verordnung stand bereits die Portugiesin Maria da Graça Carvalho (EVP) fest. Als Schattenberichterstatterin für S&D wurde gestern die finnische Abgeordnete Miapetra Kumpula-Natri benannt.

Casares war bereits Schattenberichterstatter für die RED-Novelle aus dem Green Deal, er gilt als eher grün ausgerichteter Sozialist. Der Sozialdemokrat gehört der Regierungspartei PSOE von Ministerpräsident Pedro Sanchéz und Energieministerin Teresa Ribera an, unter deren Vorsitz im Rat wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte die Strommarktreform abgeschlossen wird.

Die spanische Regierung war in der Strommarktdebatte auf EU-Ebene im vergangenen Jahr noch die treibende Kraft, um den Strom- vom Gaspreis zu “entkoppeln”. In der Brüsseler S&D gilt Casares aber als Teamplayer, der Kommentare aus der Fraktion aufnimmt. Allerdings haben auch innerhalb der Sozialisten die Abgeordneten aus den eher interventionistischen Mitgliedstaaten Spanien, Italien und Portugal eine Mehrheit.

Die deutsche Energiewirtschaft warnte gestern erneut davor, zu viele Elemente aus dem spanischen Strommarkt auf die gesamte EU zu übertragen. Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) sprach sich dafür aus, “regionale Flexibilitätsoptionen” zu stärken – womit eine zusätzliche marktliche Vergütung für flexible Erzeugung, Speicher und Nachfrage gemeint ist. “Daher lehnen wir eine Übertragung des spanischen Modells mit verpflichtender Einführung von starren Contracts for Difference (CfD) auf die gesamte EU ab und setzen auf ein Entgegenkommen von Casares im Sinne einer Kompromisssuche”, sagte BEE-Präsidentin Simone Peter zu Table.Media.

S&D benannte gestern außerdem die Schattenberichterstatter für zwei weitere wichtige Gesetzesvorhaben. Der Niederländer Mohammed Chahim verhandelt für seine Fraktion den Critical Raw Materials Act (CRMA), die Bulgarin Tsvetelina Penkova den Net Zero Industry Act (NZIA). ber

Die Verhandlungen über den AI Act im EU-Parlament gehen in die entscheidende Phase. In dieser Woche sind zum AI Act zwei technische Meetings und am Donnerstag ein Treffen der Schattenberichterstatter angesetzt. Kommende Woche sollen ein weiteres technisches und gleich zwei Shadows Meetings stattfinden. Wenn sich die Verhandler einigen, sind die Abstimmungen im IMCO- und LIBE-Ausschuss für den 26. April vorgesehen. Dann könnte das Plenum am 31. Mai abstimmen. Angesichts der rasanten Entwicklungen bei generativen Sprachmodellen wie ChatGPT drängt die Zeit.

Zu den Verhandlern auf technischer Ebene gehört Kai Zenner aus dem Büro des EVP-Abgeordneten Axel Voss. Um einen Durchbruch zu erzielen, müssten sich alle Seiten kompromissbereit zeigen, twitterte Zenner am Dienstag. Er stellte auch einen Überblick auf Twitter, bei welchen Artikeln sich die Verhandler bereits geeinigt haben. Diese wurden von den Berichterstattern in Batches (Stapel) gebündelt.

Eine weitgehende Einigung auf technischer Ebene gibt es offenbar über die umstrittene Definition von KI. Diese wird wohl an die Definitionen der OECD und der amerikanischen Standardisierungsbehörde NIST angepasst sein. Dagegen konnten sich die Verhandler unter anderem noch nicht einigen, ob Freie und Open Source Software (FOSS) nun in den Anwendungsbereich des AI Acts fällt oder nicht. Einig ist man sich dagegen über die Einrichtung eines europäischen AI Office, jedoch noch nicht über die Details. Generell haben die Verhandler auf politischer Ebene demnach bis jetzt erst bei wenigen Batches einen Haken gemacht.

Auch in den USA bereitet sich die Regierung auf mögliche Regulierungsmaßnahmen für Systeme Künstlicher Intelligenz vor; wie etwa das große Sprachmodell ChatGPT. Die US-amerikanische IT-Behörde NTIA startet dazu eine öffentliche Konsultation. Verantwortungsvolle KI-Systeme könnten enorme Vorteile bringen, aber nur, “wenn wir uns mit ihren potenziellen Folgen und Schäden auseinandersetzen”, heißt es in einer Pressemitteilung der NTIA.

Ziel der Konsultation sei es herauszufinden, welche Maßnahmen die Entwicklung von KI-Audits, -Bewertungen, -Zertifizierungen und anderen Mechanismen unterstützen können, um Vertrauen in KI-Systeme zu schaffen. Genauso wie Lebensmittel und Autos nur dann auf den Markt kommen, wenn ihre Sicherheit gewährleistet ist, sollte dies auch bei KI-Systemen der Fall sein. vis

Die Gesetzgeber in der EU und in den USA haben bei der Regulierung Künstlicher Intelligenz keine Zeit zu verlieren, das zeigt eine Umfrage des Digitalverbandes Bitkom. Demnach plant in Deutschland jedes sechste Unternehmen (17 Prozent) den Einsatz von Sprachmodellen wie ChatGPT zur Textgenerierung. Weitere 23 Prozent können sich die Nutzung vorstellen.

KI habe das Potenzial, “die massiven Auswirkungen der demografischen Entwicklung und des sich verschärfenden Fachkräftemangels abzufedern”, sagte Bitkom-Präsident Achim Berg. Er plädierte dafür, die technologische Entwicklung bei KI in Deutschland voranzutreiben und ein praxistaugliches Regelwerk für ihre Anwendung in Europa und weltweit zu entwickeln. “Die aktuelle Verbotsdiskussion, wie sie durch den Bundesdatenschutzbeauftragten angestoßen wird, geht in die völlig falsche Richtung”, sagte Berg.

In der Umfrage sieht die Mehrheit (56 Prozent) der Unternehmen in KI zur Textgenerierung die “größte digitale Revolution seit dem Smartphone“, aber 40 Prozent sehen darin auch einen Hype, der bald wieder vorbeigehen werde. Dennoch erwarten 70 Prozent, dass KI zur Textgenerierung künftig zum Berufsalltag gehören wird. vis

Der Verband Europäischer Fernleitungsnetzbetreiber (ENTSOG) hat am Dienstag den Entwurf des zehnjährigen Netzentwicklungsplans (TYNDP) 2022 veröffentlicht. Enthalten sind in der neuen Version auch Planungen für ein europäisches Wasserstoffnetz. “Der Wasserstoff- und Erdgas-TYNDP 2022 bewertet als erster seiner Art den Nutzen relevanter Projekte für dekarbonisierte Gase und zeigt, dass das Gassystem eine belastbare, effiziente und kosteneffiziente Infrastruktur ist“, sagte ENTSOG-Chef Piotr Kuś.

ENTSOG hat in den aktuellen Netzentwicklungsplan nach eigenen Angaben auch die Ziele von REPowerEU aus dem vergangenen Frühjahr berücksichtigt. Mit dem Plan will die EU ihre Importquellen für Erdgas diversifizieren und ihre Versorgung schneller auf kohlenstoffarme Gase umstellen. Bis 19. Mai läuft eine Konsultation zum TYNDP 2022.

Eine Tabelle zu Kapazitäten der künftigen Wasserstoff-Infrastruktur enthält teils überraschende Daten zur Versorgung der Bundesrepublik. Finnland würde nach dem Datensatz für Deutschland schon ab 2030 zur wichtigsten Importquelle für Wasserstoff. Die künftigen Pipelinekapazitäten betragen demnach aus Finnland 504 Gigawattstunden pro Tag (GWh/d), aus Norwegen 414 GWh/d und aus den Niederlanden 375 GWh/d. Die Anlandungskapazitäten für Schiffstransporte von verflüssigtem Wasserstoff wären demgegenüber deutlich geringer. Für die deutschen Küsten rechnet ENTSOG nur mit 228 GWh/d. ber

Die stellvertretende Ministerpräsidentin der Niederlande, Sigrid Kaag, warnt vor einer schwindenden Unterstützung der Öffentlichkeit für Klima- und Umweltpolitik. Das zeige sich unter anderem in den anhaltenden Bauernprotesten in dem Land, sagte die Finanzministerin der “Financial Times“. In Zeiten großer Unsicherheit werde es immer schwieriger, die Bevölkerung für generationsübergreifende Maßnahmen zu gewinnen, sagte Kaag, die der liberalen Partei D66 vorsitzt. Das gelte auch für andere EU-Staaten.

Die Niederlande sind nach Malta das am dichtesten bevölkerte Land der EU mit zugleich der höchsten Viehdichte. Auf gut 17 Millionen Einwohner kommen allein rund elf Millionen Schweine. Das Land hat mit entsprechend hohen Stickstoffemissionen zu kämpfen, die nach den Plänen der Regierung bis zum Jahr 2030 halbiert werden sollen. Dafür sollen die Viehbestände drastisch reduziert werden, was für Empörung sorgt.

“Wir müssen uns mit unserer jahrzehntelangen Unfähigkeit auseinandersetzen, das Thema anzugehen, weil es entweder zu heikel war oder unterschätzt wurde”, sagte Kaag. Das sei keine Frage von Parteipolitik, sondern eine wissenschaftliche Notwendigkeit. “Es handelt sich um eine Krise und so zu tun, als ob es sie nicht gäbe, bringt die Lösung nicht näher.” til

Wenn zu später Stunde auf den Gängen des Europäischen Parlamentes klassische Musik zu hören ist, dann ist der Abgeordnete Dennis Radtke noch in seinem Büro. Dort hat der CDU-Mann Boxen installiert, die unter anderem Wagner spielen, während er Akten durchgeht. Unterschiedliche Dinge unter einen Hut zu bringen, das ist Alltag für Radtke, der dem Arbeitnehmerflügel der CDU und der christlich-konservativen EVP-Fraktion angehört.

Der 43-Jährige sieht sich in der Tradition von Politikern wie Karl-Josef Laumann und Norbert Blüm, die über die CDU-Sozialausschüsse Karriere in der Partei gemacht haben. Radtke, Vater von zwei Kindern, ist der Ansprechpartner für die Sozialpolitik der Union in Brüssel: Er war CO-Berichterstatter bei der Richtlinie zum Europäischen Mindestlohn, er ist Koordinator der Fraktion im Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (EMPL). Er ist zudem Chef der CDA in NRW und Chef der CDA auf EU-Ebene.

Der gebürtige Bochumer stammt aus einer SPD-Familie. Seine beiden Großväter waren über 50 Jahre Genossen und bei der IG Metall aktiv. Bis 2002 hatte Radtke selbst das rote Parteibuch. Später schloss er sich der CDU und der Vereinigung Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft (CDA) an. Nach einer Ausbildung zum Industriekaufmann wurde er Gewerkschaftssekretär bei der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Elektronik (IGBCE) in Moers.

Der Spagat zwischen Gewerkschaft und CDU ist für Radtke nicht immer leicht: “In der Gewerkschaft bist du immer der Schwarze, und in der Partei bist du immer der Rote.” Bis heute fragen ihn Schülergruppen regelmäßig, warum er in die CDU gewechselt ist. Seine Antwort: “Die einen haben in ihrer Jugend Fensterscheiben eingeworfen, und ich war halt mal in der SPD.”

Was Radtke bis heute antreibt, das sind die Themen der SPD seiner Großväter, die sich pragmatisch für Menschen mit geringen bis mittleren Einkommen eingesetzt haben. Diese Ära sei aber leider vorbei. Heute gehe es in der SPD zu viel um Randgruppen wie Transgender und geschlechtersensible Sprache. “Für Industriearbeitsplätze ist da nichts mehr dabei”, sagt Radtke. Ins EU-Parlament ist er 2017 nachgerückt, als Herbert Reul Innenminister von Nordrhein-Westfalen wurde. 2019 schaffte er über die Landesliste den Wiedereinzug.

Im EMPL-Ausschuss setzt Radtke sich für zeitgenössische Fragen des Arbeitsrechts ein. Ein großes Thema ist für ihn die Regulierung von Plattformarbeit: Über fünf Millionen Menschen seien falsch klassifiziert und als Scheinselbstständige unterwegs. Ihnen bliebe der Zugang zu Mindestlohn und Sozialversicherung verwehrt. Zudem besäßen große Player wie Uber einen Wettbewerbsvorteil gegenüber lokalen Taxi-Unternehmen. “Es ist schon abenteuerlich, dass wir jetzt erst anfangen, diese Dinge zu regulieren“, sagt Radtke.

In der Diskussion um den Green New Deal legte sich Radtke im Februar mit dem niederländischen Sozialdemokraten und EU-Klima-Kommissar Frans Timmermanns an. Radtke hat nichts dagegen, ambitionierte Ziele im Klimaschutz zu setzen, sorgt sich aber um Industriearbeitsplätze und die Bezahlbarkeit von Mobilität: “Der Green Deal muss mit der Industrie als Partner, als Motor geschehen, nicht als Gegner.” Leonard Schulz

seltene Einigkeit quer durch die politischen Lager: Grüne, Konservative, ja sogar Liberale kritisieren die Aussagen Emmanuel Macrons zur Taiwan-Frage. Doch der Streit hat auch sein Gutes, analysieren Amelie Richter und Felix Lee. Denn in der EU hat Macron damit die dringend notwendige Debatte zum künftigen Kurs in der China- und Taiwanpolitik befeuert.

Die EU hat in den letzten Jahren mit ihren Regeln Maßstäbe weit über ihre eigenen Grenzen hinaus gesetzt. Genannt wird das auch “Brussels Effect”. Kritischen Stimmen fällt da inzwischen auch ein anderer Terminus ein: “regulatorischen Imperialismus”. Und jene kritischen Stimmen werden lauter. Ab heute widmen wir uns deswegen der Debatte in einer eigenen Serie. Den Auftakt machen Caspar Dohmen und Till Hoppe, die den Status quo analysieren.

Auch beim Thema Berichtspflichten will die EU eigentlich neue Maßstäbe setzen. Doch der Zeitplan für die CSRD-Standards könnte sich verzögern. Denn welche Standards genau kommen sollen, diese Frage soll in Teilen vertragt werden. Wie es so weit kommen konnte und warum eine Verzögerung fatal wäre, erklärt der S&D-Abgeordnete Pascal Durand Claire Stam und Leonie Düngefeld im Interview.

Viel Aufregung – um nichts? Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat während seiner China-Reise im Interview mit der französischen Zeitung “Les Echos” ein eigenständigeres Handeln Europas im Taiwan-Konflikt gefordert. Zugleich deutete Macron an, Europa könnte Taiwan bei einem Angriff der Volksrepublik womöglich nicht zur Seite stehen. “Das Schlimmste wäre es, zu denken, dass wir Europäer Mitläufer seien und uns dem amerikanischen Rhythmus und einer chinesischen Überreaktion anpassen müssten”, sagte Macron. Nun ist die Empörung in Berlin und Brüssel groß. Und doch nur zum Teil.

“Macron isoliert sich in Europa, er schwächt die Europäische Union, und er konterkariert ja das, was die Präsidentin der Europäischen Kommission in Peking gesagt hat“, kritisierte der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen im Deutschlandfunk. Sein Parteifreund Manfred Weber, Vorsitzender der Europäischen Volkspartei (EVP) im EU-Parlament, zeigte sich ebenfalls entsetzt. Die EU-Staaten machten sich unglaubwürdig, “wenn man einerseits Souveränität für Europa einfordert und dann jeden Wirtschaftsdeal mit China abschließt, den man kriegen kann“, twitterte er. Der langjährige EU-Parlamentarier Reinhard Bütikofer von den Grünen setzte auf Twitter den Hashtag “#braindead”.

Während Macron mit 50 Unternehmern im Schlepptau beim gemeinsamen Besuch mit Ursula von der Leyen vergangene Woche in Peking Gastgeber Xi Jinping umschmeichelte, wählte die EU-Kommissionspräsidentin eher warnende Worte: Sollte China Russland “direkt oder indirekt” mit militärischer Ausrüstung unterstützen, würde das die Beziehungen zur EU “schwer belasten”. Einen möglichen chinesischen Angriff auf Taiwan bezeichnete sie als inakzeptables Vorgehen.

Die Regierung in Paris wies am Dienstag die Kritik an ihrem Präsidenten allerdings vehement zurück. Macron habe immer wieder gesagt, dass Frankreich nicht gleich weit von den USA und China entfernt sei, wehrte eine Sprecherin des Élysée-Palasts Äquidistanz-Vorwürfe ab: “Die USA sind unsere Verbündeten, wir teilen gemeinsame Werte.” China hingegen sei Partner, Konkurrent und systemischer Rivale, mit dem man eine gemeinsame Agenda schaffen wolle, um Spannungen zu reduzieren und globale Fragen anzugehen. Frankreich unterstütze zu Taiwan den Status quo, betonte sie. Macron habe Chinas Staats- und Parteichef Xi klar gesagt, dass die Taiwan-Frage durch Dialog geklärt werden müsse.

In Brüssel bemühte man sich am Dienstag derweil um Schadensbegrenzung. Die gemeinsame Botschaft von Macron und von der Leyen sei im trilateralen Treffen mit Xi durchaus “konsistent und kohärent” gewesen, betonte EU-Kommissionssprecher Eric Mamer. Was die restliche Reise des französischen Staatschefs oder dessen Interview-Aussagen zu Taiwan angehe, werde die EU-Kommission nichts kommentieren – wie es allgemein üblich sei.

Von der Leyen habe während ihrer Reise in der Funktion der EU-Kommissionspräsidentin gesprochen und hier eine einheitliche Linie im Vergleich zur Grundsatzrede eine Woche zuvor präsentiert, sagte Mamer. Mit dem Élysée habe es vor dieser Rede sowie vor der gemeinsamen Reise Abstimmung gegeben. Seit der Veröffentlichung des Macron-Interviews habe es bisher allerdings keinen Kontakt zwischen den Büros der EU-Kommissionschefin und dem französischen Staatschef gegeben, erklärte Mamer.

Doch auch in Frankreich sehen manche Macrons Interview kritisch. Von der Leyen und Macron haben sich sicher bei ihrem Treffen vor der gemeinsamen Reise über die Taiwan-Frage unterhalten, sagte der französische China-Beobachter Antoine Bondaz. Das Problem liege darin, dass Macron es verpasst habe, eine Agenda vorzulegen, die die Interessen der EU und ihre Strategie definiert. “Zu sagen, wir haben nicht die gleichen Interessen wie die USA, ist offensichtlich”, kritisiert Bondaz. “Und sich von den USA zu distanzieren, ist keine Strategie an sich.” Das Timing von Macrons Verlautbarungen sei katastrophal gewesen.

“Es ist eine Aussage, die der französischen Politik nicht genützt hat”, sagte Stéphane Corcuff, Sinologe an der Universität Sciences Po Lyon, der Nachrichtenplattform “France 24“. “Das Einzige, was China davon abhalten kann, Taiwan anzugreifen, ist das Wissen, dass wir da sein werden, um darauf zu reagieren”, sagte Corcuff.

In Washington reagierte man dennoch mit Gelassenheit. Es gebe eine “hervorragende” bilaterale Beziehung zu Frankreich, sagte John Kirby, Sprecher des US-Sicherheitsrats. Präsident Joe Biden habe ein gutes persönliches Verhältnis zu Macron, und die beiden würden bei verschiedenen Themen eng zusammenarbeiten – auch in Bezug auf Asien.

EU-Grünen-Politiker Bütikofer hat eine eigene Lesart: Eigentlich habe Macron nicht vorgehabt, auf seiner Peking-Reise über das Thema Taiwan zu reden, mit der Begründung, er wäre Stoiker und würde nur über die Sachen reden, über die er reden könnte. Auch aus Élysée-Kreisen hieß es vor der Reise, das Thema Taiwan werde nicht aktiv angesprochen.

Dass er sich dann doch dazu hinreißen ließ, sei ein Erfolg der chinesischen Seite, die ihn überhäuft haben mit Aufmerksamkeit, der er dann selbstverliebt zum Opfer fiel, sagt Bütikofer. “Macrons unsägliche Äußerungen waren eine Mischung aus einem Drittel tendenziell anti-amerikanischer französischer Tradition, 15 Prozent Müdigkeit und vor allem viel Überheblichkeit.”

Inwiefern Macron Taiwan damit geschadet hat? “Im Effekt nicht so viel”, antwortet Bütikofer. Macron habe der Debatte um Taiwan Auftrieb gegeben und gleichzeitig eine Position markiert, der sich anzuschließen nicht vielen in Europa leicht fallen werde. “Macrons Äußerungen haben einmal mehr die Notwendigkeit hervorgehoben, zu einer gemeinsamen europäischen Position in der Unterstützung Taiwans zu kommen.”

Nun steht Europa also vor der Notwendigkeit, die Debatte zu führen, die am Ende in einer gemeinsamen Position münden soll. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki betonte am Dienstag vor seiner Abreise in die USA, dass das Bündnis mit den Vereinigten Staaten “die oberste Priorität der kommenden polnischen Präsidentschaft des EU-Rats” werde. “Das ist die Grundlage unserer Sicherheit.” Polen übernimmt den Vorsitz im EU-Rat Anfang 2025. Andere Töne kamen – wenig überraschend – aus Ungarn. Die EU müsse “endlich aufwachen”, was die eigenen Interessen angehe und dürfe nicht einfach den USA folgen, schrieb Balázs Orbán, enger politischer Berater des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán, auf Twitter. Er zitierte seinen Chef mit scheinbar ähnlichen Aussagen wie jenen Macrons.

Macron, von der Leyen und ab Mittwoch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sind derweil nicht die einzigen Besucher und Besucherinnen aus Europa in dieser Woche: Auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell reist nach Peking. Borrell wird dort von Donnerstag bis Samstag erwartet. Der Besuch Borrells sei schon seit längerer Zeit geplant gewesen, versicherte eine Sprecherin des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EEAS). Nach der vergangenen Woche wird seine Reise aber wohl eine besondere Aufmerksamkeit bekommen. Der EU-Außenbeauftragte war bisher nicht unbedingt für kritische Sprache in Richtung China bekannt. Beobachter in Brüssel und Peking werden deshalb genau hinhören, ob er seiner Chefin von der Leyen folgt. Von Amelie Richter und Felix Lee

Harte Machtinstrumente, militärische etwa, hat die Europäische Union nur wenige zur Hand. Was nicht bedeutet, dass sie machtlos wäre: Niemand sonst vermag internationale Regeln und Standards zu setzen wie die EU, auch nicht die beiden Großmächte USA und China. Was Europaparlament und Mitgliedstaaten für den europäischen Binnenmarkt beschließen, prägt häufig die Geschäftspraktiken und Gesetze in anderen Teilen der Welt. Dieser “Brussels Effect”, so die US-Forscherin Anu Bradford, wirke von den Datenschutzregeln bis hin zu Chemikalienvorschriften für Spielsachen.

Kritik daran hat es in anderen Teilen der Welt immer wieder gegeben. Aber sie gewinnt inzwischen an Lautstärke. Insbesondere Europas Nachhaltigkeitsagenda werde von anderen “zunehmend laut und deutlich als grüner Protektionismus und extraterritoriale Regulierung kritisiert”, warnte kürzlich die Handelsgeneraldirektorin der EU-Kommission, Sabine Weyand. Von Gesprächspartnern in Asien, Afrika oder Lateinamerika bekomme sie häufig den Vorwurf des “regulatorischen Imperialismus” zu hören.

Der Stein des Anstoßes:

Hatte die EU den “Brussels Effect” zuvor vor allem den Marktkräften überlassen, greift sie mit ihrer Nachhaltigkeitsagenda tiefer ein in die Regulierungshoheit anderer Länder. Die laute Kritik daran, die den Europäern aus Brasilien, Indonesien oder Südafrika entgegenschallt, wurzelt aber auch im wachsenden Selbstbewusstsein der Staaten im Globalen Süden: Sie sind nicht mehr auf Europa angewiesen. In Südamerika etwa hat China die EU zuletzt als wichtigster Handelspartner abgelöst. Peking interessiert sich bekanntlich wenig für die Produktionsbedingungen vor Ort. Insofern ist die wachsende Kritik Ausdruck einer zunehmend multipolaren Welt.

Die Redaktion von Table.Media wird sich diesem Themenkomplex in den kommenden Wochen in einer Serie von Artikeln widmen. Wir berichten im Africa.Table über die Kritik an den neuen Standards, die den Akteuren vor Ort ungefragt auferlegt werden. Die Kollegen von Climate.Table analysieren, warum etwa China und Indien den CO₂-Grenzausgleich als grünen Protektionismus werten. China.Table wiederum zeichnet nach, wie Peking über seine neue Seidenstraße eigene Normen und Standards durchzusetzen versucht. Die veröffentlichten Artikel bündeln wir hier für Sie an einem Ort.

Die neuen Kräfteverhältnisse erlauben es den Ländern im Globalen Süden, stärker ihre Interessen durchzusetzen, um ihre wirtschaftliche Entwicklung voranzubringen. So hat Indonesien den Export von Nickel verboten und damit erreicht, dass reihenweise Fabriken zur Nickelverarbeitung entstanden und damit mehr Wertschöpfung im Land bleibt. Chile setzte im Freihandelsabkommen mit der EU eine Preisdifferenzierung durch: Wenn die Minen dort Lithium aus dem Boden holen, darf es für eine inländische Produktion zu niedrigeren Preisen verkauft werden, als wenn der Rohstoff exportiert wird.

Die Verantwortlichen in Berlin und Brüssel schlagen daher neue Töne an: Er wolle “klarmachen, dass wir ein fairer Partner sind”, sagt Kanzler Olaf Scholz. Er finde, dass das Abkommen mit Chile “sehr vorbildlich ist, weil es auch eigenständige Entwicklungsmöglichkeiten Chiles mit beinhaltet”.

Die Frage nach sozialen Standards im Welthandel ist so alt wie die moderne Globalisierung. Schon die Gründung der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) vor mehr als hundert Jahren erfolgte, weil die Industrieländer verhindern wollten, dass sich einige von ihnen über Sozialdumping unfaire Wettbewerbsvorteile verschaffen.

Bei der Gründung der WTO 1995 scheiterte die US-Regierung dann mit dem Vorhaben, soziale Mindeststandards im Welthandel zu verankern. Die Entwicklungsländer wollten nicht auf ihren Wettbewerbsvorteil niedriger Löhne verzichten und warfen den Industrieländern Protektionismus durch die Hintertür vor. Aber es kamen auch Vorstöße aus dem Globalen Süden zur Regulierung der internationalen Wirtschaft: Seit 2014 verhandelt eine Arbeitsgruppe des UN-Menschenrechtsausschusses über neue Regeln für transnational tätige Unternehmen. Der Anstoß kam von Ecuador und Südafrika.

Die Diskussion wird heute unter neuen Vorzeichen erneut geführt. So fordert Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die Landwirte in Südamerika müssten unter vergleichbaren Anforderungen etwa beim Pestizideinsatz produzieren wie die heimischen Bauern – sonst könne Paris dem Mercosur-Handelsabkommen nicht zustimmen. In der Berliner Ampel-Koalition knüpfen die Grünen ihre Zustimmung zu dem Abkommen daran, die dort verankerten Klimaschutz-Zusagen müssten notfalls über Sanktionen wie neue Zölle durchgesetzt werden können. Darauf aber würden sich die Regierungen von Brasilien und Co. nicht einlassen, heißt es warnend in Kreisen der EU-Kommission.

Befürworter wie der grüne Bundestagsabgeordnete Maik Außendorf wenden ein, die Eliten in den Staaten des Globalen Südens verträten oft eigene Interessen – bei den Betroffenen vor Ort, etwa indigenen Völkern im Amazonasgebiet, seien die von Europa eingeforderten Standards sehr willkommen.

Bei lokalen Unternehmen aber wächst die Sorge: “Wir müssen aufpassen, die kleinen und mittelständischen Unternehmen nicht zu überlasten mit Anforderungen – sonst werden sie ausgeschlossen vom Handel”, sagt María Fernanda Garza, Präsidentin der Internationalen Handelskammer (ICC) und Chefin eines 80-Mitarbeiter-Betriebes aus Mexiko. Diese Firmen bräuchten finanzielle und organisatorische Hilfe, um die Vorgaben überhaupt umsetzen zu können.

Monsieur Durand, im vergangenen Sommer erst einigten Sie sich mit Kommission und Rat auf die neuen Vorgaben zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Die Kommission hat nun angewiesen, die Erarbeitung der Standards teilweise aufzuschieben. War der Zeitplan zu ambitioniert?

Wir befinden uns in einem Moment der Wahrheit. Die Europäische Union ist immer ziemlich stark bei der Definition von Prinzipien, Werten und der Verteidigung der Ziele, die sie sich setzt, sei es im Bereich Klima, Umwelt oder Soziales. Danach kommt die Umsetzung – und da wird es kompliziert.

Die Kommission hat die European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) beauftragt, Standards für die Berichterstattung zu entwickeln und auch umzusetzen. Einen Teil der Entwürfe hat das Gremium bereits vorgestellt. Es schien doch zu funktionieren?

Innerhalb der Europäischen Kommission wird ein Kampf um Einfluss geführt. Einige Leute fordern die Kommission auf, bei den Standards langsamer vorzugehen, mit dem Argument, dass man nicht zu viele Standards machen sollte. Andere hingegen fordern von der Kommission, sich an das ihr erteilte Mandat zu halten. Das Europäische Parlament vertritt die Position, dass die vier Säulen Klima, Umwelt, Soziales und Governance gleichzeitig vorangetrieben werden müssen.

Wie kann man sich diese Einflusskämpfe vorstellen?

Ein französischer Abgeordneter, dem sehr an der Klimafrage gelegen ist, schrieb einen Brief an die Kommission und sagte: “Ah, aber Moment, vielleicht wäre es gut, erst mal nur die Klimasäule zu betrachten und die anderen Bereiche zu verzögern”. Ich weiß nicht, was ihn dazu veranlasst, aber ich bedauere es. Wir Parlamentarier haben der Kommission ein Mandat erteilt, einen delegierten Rechtsakt vorzulegen, der alle vier Säulen betrifft. Wenn ich nun als Parlamentarier der Kommission die Möglichkeit gebe, mehrere delegierte Rechtsakte zu erlassen, räume ich der Exekutive einen Vorrang vor der Legislative ein.

Was steht auf dem Spiel?

Dieser delegierte Rechtsakt ist der erste wichtige Punkt: Wir als Parlament werden ihn genehmigen oder Einspruch erheben müssen. Und genau darauf spielen einige Gegner und Konservative an. Stellen Sie sich vor, der delegierte Rechtsakt kommt nur zum Thema Klima. Wir werden vor einem schrecklichen Dilemma stehen: Lehne ich den delegierten Rechtsakt ab, weil die Sozial-, Umwelt- und Governance-Standards nicht dabei sind – obwohl ich weiß, dass die USA und China an ihren eigenen Klimastandards arbeiten und wir daher schnell unsere eigenen haben müssen? Oder sage ich im Gegenteil: Schade, aber Klima ist wichtig, also muss ich wohl oder übel dafür stimmen.

Im März hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angekündigt, die Berichtspflichten für Unternehmen um 25 Prozent zu reduzieren. Bis zum Herbst erarbeiten die Generaldirektionen dafür Vorschläge. Leiden darunter auch die Pläne aus der CSRD?

Wenn Frau von der Leyen der Meinung ist, mit dem “One in, one out”-Prinzip den bürokratischen Aufwand reduzieren zu müssen – und das kann man natürlich verstehen -, dann muss sie in allen vier Säulen gleichzeitig streichen. Sie kann dieses Prinzip nicht um des Klimas Willen auf Kosten von Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen anwenden. Ich weiß noch nicht, wie und in welcher Form Frau von der Leyen diesen Grundsatz aufgreifen wird. Es gibt mehrere Möglichkeiten, 25 Prozent abzuziehen: Entweder ich gehe davon aus, dass zum Beispiel der Umweltteil, die Biodiversität, Governance und Menschenrechte 25 Prozent des Ganzen ausmachen. Und dann ziehe ich diesen Block ab. Oder ich nehme ein Viertel des Ganzen weg.

Würden Sie denn nicht zustimmen, die Berichterstattung so einfach wie möglich zu halten?

Ich bin im Geiste kein Bürokrat. Wenn man mir also sagt, dass die Standards vereinfacht werden müssen, dann lassen Sie uns die Standards vereinfachen. Aber noch einmal: Nur, solange die Grundsätze der Norm und der gesamte Text nicht angetastet werden. NGOs und Gewerkschaften haben Frau von der Leyen geschrieben und ihr mitgeteilt, wie sehr sie darauf bedacht sind, dass die europäischen Ambitionen nicht geschmälert werden. Ich bin auf dieser Linie. Und wir werden sehen, wie die Antwort von Frau von der Leyen ausfallen wird.

Wie sehen Sie die Rolle der EFRAG?

Die EFRAG ist ein Spezialist für Finanzstandards und die Kommission verlangt von ihr, dass sie Arbeit im außerfinanziellen Bereich leistet – ohne ihr zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Die EU verlässt sich hier einmal mehr auf Freiwilligenarbeit. Auf der anderen Seite hat Deutschland im Jahr 2022 vier Millionen Pfund zur Finanzierung des International Sustainability Standards Board (ISSB) bereitgestellt, also für eine mit den Europäern konkurrierende Organisation. Das ist so, als würde Deutschland General Motors mit Millionen finanzieren und Volkswagen nichts geben. Natürlich ist der Vergleich überspitzt, aber einen solchen Fall würde es im industriellen Bereich niemals geben, niemals.

Haben Sie eine Erklärung dafür?

Warum man bei den Standards anfängt, eine Stiftung nach ausländischem Recht zu finanzieren, die sich außerhalb der Europäischen Union befindet? Ich weiß es nicht und stelle diese Frage.

Das ISSB erarbeitet im Auftrag der US-amerikanischen IFRS-Stiftung internationale Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Wie unterscheiden sich die europäischen von anderen Standards?

Die EU will Standards auf der Grundlage der europäischen Werte festlegen, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Fragen darstellen. Insbesondere das Prinzip der Double Materiality, der doppelten Wesentlichkeit, wird in den Vordergrund stellt. Gründe ich zum Beispiel eine Limonadenfabrik in einer Region, in der aufgrund des Klimawandels ein Wasserrisiko besteht, muss ich neben dem Risiko für mein eigenes Unternehmen (das wäre die einfache Wesentlichkeit) auch die Risiken, die ich als Unternehmen für die Region eingehe, berücksichtigen. Zum Beispiel die Folgen für die Wasserversorgung für eine bestimmte Stadt oder für die Landwirtschaft. Diese bezieht sich auch auf Menschen- und Sozialrechte: Wenn ich Produkte aus Bangladesch importiere, lasse ich dann Kinder arbeiten?

Dieser Aspekt interessiert die angelsächsische, zumindest die amerikanische Normativität überhaupt nicht. Dort setzt man sich für einfache Klimastandards ein, während Europa allgemeine Standards auf allen ESG-Säulen und der doppelten Wesentlichkeit möchte.

Wie geht es mit den europäischen Standards nun weiter?

Der delegierte Rechtsakt soll planmäßig im Juni kommen. Wir sind auf einer extrem klaren Linie: Wir wollen alle vier Säulen gleichzeitig, so wie wir es als Parlament gefordert haben. Wir würden akzeptieren, dass bestimmte Standards bei ihrer Anwendung zeitlich verschoben werden. Ich kann vollkommen verstehen, dass man zum Beispiel bei Menschenrechtsstandards erst einmal die Wertschöpfungskette richtig aufstellen und sich genau ansehen muss, wie es in Brasilien oder Bangladesch abläuft, dass man die Mittel zur Kontrolle haben muss und so weiter. Wenn dies erst 2026 oder 2027 gemacht werden kann, habe ich damit kein Problem. Aber ich möchte, dass die Regeln und Standards schon jetzt festgelegt werden und damit nicht bis 2026 oder 2027 gewartet wird. Und dann nehmen wir uns pragmatisch die Zeit, sie umzusetzen, je nachdem, was uns die Unternehmen sagen.

Warum halten Sie den Zeitpunkt für so wichtig?

Weil unsere Amtszeit im März 2024 endet, danach finden Wahlen statt. Auch die Amtszeit der Kommission und des Rates wird zu diesem Zeitpunkt enden. Ich weiß nicht, was danach passieren wird. Wir haben einen engen Zeitplan. Deshalb ist jetzt keine Zeit für Verschiebungen.

Der spanische Sozialist Nicolás González Casares wird Berichterstatter des EU-Parlaments für die Strommarktreform. Das gab die S&D-Fraktion am Dienstag bekannt. Damit wird Casares zuständig für die Novelle der Richtlinie und der Verordnung zum Strombinnenmarkt sowie der ACER-Verordnung und der Erneuerbaren-Richtlinie (RED). Mit einem Berichtsentwurf des Parlaments wird noch im April oder Mai gerechnet. Die Kommission hatte ihren Vorschlag Mitte März vorgelegt als Reaktion auf die im vergangenen Jahr drastisch gestiegenen Strompreise.

Als Berichterstatterin für die REMIT-Verordnung stand bereits die Portugiesin Maria da Graça Carvalho (EVP) fest. Als Schattenberichterstatterin für S&D wurde gestern die finnische Abgeordnete Miapetra Kumpula-Natri benannt.

Casares war bereits Schattenberichterstatter für die RED-Novelle aus dem Green Deal, er gilt als eher grün ausgerichteter Sozialist. Der Sozialdemokrat gehört der Regierungspartei PSOE von Ministerpräsident Pedro Sanchéz und Energieministerin Teresa Ribera an, unter deren Vorsitz im Rat wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte die Strommarktreform abgeschlossen wird.

Die spanische Regierung war in der Strommarktdebatte auf EU-Ebene im vergangenen Jahr noch die treibende Kraft, um den Strom- vom Gaspreis zu “entkoppeln”. In der Brüsseler S&D gilt Casares aber als Teamplayer, der Kommentare aus der Fraktion aufnimmt. Allerdings haben auch innerhalb der Sozialisten die Abgeordneten aus den eher interventionistischen Mitgliedstaaten Spanien, Italien und Portugal eine Mehrheit.

Die deutsche Energiewirtschaft warnte gestern erneut davor, zu viele Elemente aus dem spanischen Strommarkt auf die gesamte EU zu übertragen. Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) sprach sich dafür aus, “regionale Flexibilitätsoptionen” zu stärken – womit eine zusätzliche marktliche Vergütung für flexible Erzeugung, Speicher und Nachfrage gemeint ist. “Daher lehnen wir eine Übertragung des spanischen Modells mit verpflichtender Einführung von starren Contracts for Difference (CfD) auf die gesamte EU ab und setzen auf ein Entgegenkommen von Casares im Sinne einer Kompromisssuche”, sagte BEE-Präsidentin Simone Peter zu Table.Media.

S&D benannte gestern außerdem die Schattenberichterstatter für zwei weitere wichtige Gesetzesvorhaben. Der Niederländer Mohammed Chahim verhandelt für seine Fraktion den Critical Raw Materials Act (CRMA), die Bulgarin Tsvetelina Penkova den Net Zero Industry Act (NZIA). ber

Die Verhandlungen über den AI Act im EU-Parlament gehen in die entscheidende Phase. In dieser Woche sind zum AI Act zwei technische Meetings und am Donnerstag ein Treffen der Schattenberichterstatter angesetzt. Kommende Woche sollen ein weiteres technisches und gleich zwei Shadows Meetings stattfinden. Wenn sich die Verhandler einigen, sind die Abstimmungen im IMCO- und LIBE-Ausschuss für den 26. April vorgesehen. Dann könnte das Plenum am 31. Mai abstimmen. Angesichts der rasanten Entwicklungen bei generativen Sprachmodellen wie ChatGPT drängt die Zeit.

Zu den Verhandlern auf technischer Ebene gehört Kai Zenner aus dem Büro des EVP-Abgeordneten Axel Voss. Um einen Durchbruch zu erzielen, müssten sich alle Seiten kompromissbereit zeigen, twitterte Zenner am Dienstag. Er stellte auch einen Überblick auf Twitter, bei welchen Artikeln sich die Verhandler bereits geeinigt haben. Diese wurden von den Berichterstattern in Batches (Stapel) gebündelt.

Eine weitgehende Einigung auf technischer Ebene gibt es offenbar über die umstrittene Definition von KI. Diese wird wohl an die Definitionen der OECD und der amerikanischen Standardisierungsbehörde NIST angepasst sein. Dagegen konnten sich die Verhandler unter anderem noch nicht einigen, ob Freie und Open Source Software (FOSS) nun in den Anwendungsbereich des AI Acts fällt oder nicht. Einig ist man sich dagegen über die Einrichtung eines europäischen AI Office, jedoch noch nicht über die Details. Generell haben die Verhandler auf politischer Ebene demnach bis jetzt erst bei wenigen Batches einen Haken gemacht.

Auch in den USA bereitet sich die Regierung auf mögliche Regulierungsmaßnahmen für Systeme Künstlicher Intelligenz vor; wie etwa das große Sprachmodell ChatGPT. Die US-amerikanische IT-Behörde NTIA startet dazu eine öffentliche Konsultation. Verantwortungsvolle KI-Systeme könnten enorme Vorteile bringen, aber nur, “wenn wir uns mit ihren potenziellen Folgen und Schäden auseinandersetzen”, heißt es in einer Pressemitteilung der NTIA.

Ziel der Konsultation sei es herauszufinden, welche Maßnahmen die Entwicklung von KI-Audits, -Bewertungen, -Zertifizierungen und anderen Mechanismen unterstützen können, um Vertrauen in KI-Systeme zu schaffen. Genauso wie Lebensmittel und Autos nur dann auf den Markt kommen, wenn ihre Sicherheit gewährleistet ist, sollte dies auch bei KI-Systemen der Fall sein. vis

Die Gesetzgeber in der EU und in den USA haben bei der Regulierung Künstlicher Intelligenz keine Zeit zu verlieren, das zeigt eine Umfrage des Digitalverbandes Bitkom. Demnach plant in Deutschland jedes sechste Unternehmen (17 Prozent) den Einsatz von Sprachmodellen wie ChatGPT zur Textgenerierung. Weitere 23 Prozent können sich die Nutzung vorstellen.

KI habe das Potenzial, “die massiven Auswirkungen der demografischen Entwicklung und des sich verschärfenden Fachkräftemangels abzufedern”, sagte Bitkom-Präsident Achim Berg. Er plädierte dafür, die technologische Entwicklung bei KI in Deutschland voranzutreiben und ein praxistaugliches Regelwerk für ihre Anwendung in Europa und weltweit zu entwickeln. “Die aktuelle Verbotsdiskussion, wie sie durch den Bundesdatenschutzbeauftragten angestoßen wird, geht in die völlig falsche Richtung”, sagte Berg.

In der Umfrage sieht die Mehrheit (56 Prozent) der Unternehmen in KI zur Textgenerierung die “größte digitale Revolution seit dem Smartphone“, aber 40 Prozent sehen darin auch einen Hype, der bald wieder vorbeigehen werde. Dennoch erwarten 70 Prozent, dass KI zur Textgenerierung künftig zum Berufsalltag gehören wird. vis

Der Verband Europäischer Fernleitungsnetzbetreiber (ENTSOG) hat am Dienstag den Entwurf des zehnjährigen Netzentwicklungsplans (TYNDP) 2022 veröffentlicht. Enthalten sind in der neuen Version auch Planungen für ein europäisches Wasserstoffnetz. “Der Wasserstoff- und Erdgas-TYNDP 2022 bewertet als erster seiner Art den Nutzen relevanter Projekte für dekarbonisierte Gase und zeigt, dass das Gassystem eine belastbare, effiziente und kosteneffiziente Infrastruktur ist“, sagte ENTSOG-Chef Piotr Kuś.

ENTSOG hat in den aktuellen Netzentwicklungsplan nach eigenen Angaben auch die Ziele von REPowerEU aus dem vergangenen Frühjahr berücksichtigt. Mit dem Plan will die EU ihre Importquellen für Erdgas diversifizieren und ihre Versorgung schneller auf kohlenstoffarme Gase umstellen. Bis 19. Mai läuft eine Konsultation zum TYNDP 2022.

Eine Tabelle zu Kapazitäten der künftigen Wasserstoff-Infrastruktur enthält teils überraschende Daten zur Versorgung der Bundesrepublik. Finnland würde nach dem Datensatz für Deutschland schon ab 2030 zur wichtigsten Importquelle für Wasserstoff. Die künftigen Pipelinekapazitäten betragen demnach aus Finnland 504 Gigawattstunden pro Tag (GWh/d), aus Norwegen 414 GWh/d und aus den Niederlanden 375 GWh/d. Die Anlandungskapazitäten für Schiffstransporte von verflüssigtem Wasserstoff wären demgegenüber deutlich geringer. Für die deutschen Küsten rechnet ENTSOG nur mit 228 GWh/d. ber

Die stellvertretende Ministerpräsidentin der Niederlande, Sigrid Kaag, warnt vor einer schwindenden Unterstützung der Öffentlichkeit für Klima- und Umweltpolitik. Das zeige sich unter anderem in den anhaltenden Bauernprotesten in dem Land, sagte die Finanzministerin der “Financial Times“. In Zeiten großer Unsicherheit werde es immer schwieriger, die Bevölkerung für generationsübergreifende Maßnahmen zu gewinnen, sagte Kaag, die der liberalen Partei D66 vorsitzt. Das gelte auch für andere EU-Staaten.

Die Niederlande sind nach Malta das am dichtesten bevölkerte Land der EU mit zugleich der höchsten Viehdichte. Auf gut 17 Millionen Einwohner kommen allein rund elf Millionen Schweine. Das Land hat mit entsprechend hohen Stickstoffemissionen zu kämpfen, die nach den Plänen der Regierung bis zum Jahr 2030 halbiert werden sollen. Dafür sollen die Viehbestände drastisch reduziert werden, was für Empörung sorgt.

“Wir müssen uns mit unserer jahrzehntelangen Unfähigkeit auseinandersetzen, das Thema anzugehen, weil es entweder zu heikel war oder unterschätzt wurde”, sagte Kaag. Das sei keine Frage von Parteipolitik, sondern eine wissenschaftliche Notwendigkeit. “Es handelt sich um eine Krise und so zu tun, als ob es sie nicht gäbe, bringt die Lösung nicht näher.” til

Wenn zu später Stunde auf den Gängen des Europäischen Parlamentes klassische Musik zu hören ist, dann ist der Abgeordnete Dennis Radtke noch in seinem Büro. Dort hat der CDU-Mann Boxen installiert, die unter anderem Wagner spielen, während er Akten durchgeht. Unterschiedliche Dinge unter einen Hut zu bringen, das ist Alltag für Radtke, der dem Arbeitnehmerflügel der CDU und der christlich-konservativen EVP-Fraktion angehört.

Der 43-Jährige sieht sich in der Tradition von Politikern wie Karl-Josef Laumann und Norbert Blüm, die über die CDU-Sozialausschüsse Karriere in der Partei gemacht haben. Radtke, Vater von zwei Kindern, ist der Ansprechpartner für die Sozialpolitik der Union in Brüssel: Er war CO-Berichterstatter bei der Richtlinie zum Europäischen Mindestlohn, er ist Koordinator der Fraktion im Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (EMPL). Er ist zudem Chef der CDA in NRW und Chef der CDA auf EU-Ebene.

Der gebürtige Bochumer stammt aus einer SPD-Familie. Seine beiden Großväter waren über 50 Jahre Genossen und bei der IG Metall aktiv. Bis 2002 hatte Radtke selbst das rote Parteibuch. Später schloss er sich der CDU und der Vereinigung Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft (CDA) an. Nach einer Ausbildung zum Industriekaufmann wurde er Gewerkschaftssekretär bei der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Elektronik (IGBCE) in Moers.

Der Spagat zwischen Gewerkschaft und CDU ist für Radtke nicht immer leicht: “In der Gewerkschaft bist du immer der Schwarze, und in der Partei bist du immer der Rote.” Bis heute fragen ihn Schülergruppen regelmäßig, warum er in die CDU gewechselt ist. Seine Antwort: “Die einen haben in ihrer Jugend Fensterscheiben eingeworfen, und ich war halt mal in der SPD.”

Was Radtke bis heute antreibt, das sind die Themen der SPD seiner Großväter, die sich pragmatisch für Menschen mit geringen bis mittleren Einkommen eingesetzt haben. Diese Ära sei aber leider vorbei. Heute gehe es in der SPD zu viel um Randgruppen wie Transgender und geschlechtersensible Sprache. “Für Industriearbeitsplätze ist da nichts mehr dabei”, sagt Radtke. Ins EU-Parlament ist er 2017 nachgerückt, als Herbert Reul Innenminister von Nordrhein-Westfalen wurde. 2019 schaffte er über die Landesliste den Wiedereinzug.

Im EMPL-Ausschuss setzt Radtke sich für zeitgenössische Fragen des Arbeitsrechts ein. Ein großes Thema ist für ihn die Regulierung von Plattformarbeit: Über fünf Millionen Menschen seien falsch klassifiziert und als Scheinselbstständige unterwegs. Ihnen bliebe der Zugang zu Mindestlohn und Sozialversicherung verwehrt. Zudem besäßen große Player wie Uber einen Wettbewerbsvorteil gegenüber lokalen Taxi-Unternehmen. “Es ist schon abenteuerlich, dass wir jetzt erst anfangen, diese Dinge zu regulieren“, sagt Radtke.

In der Diskussion um den Green New Deal legte sich Radtke im Februar mit dem niederländischen Sozialdemokraten und EU-Klima-Kommissar Frans Timmermanns an. Radtke hat nichts dagegen, ambitionierte Ziele im Klimaschutz zu setzen, sorgt sich aber um Industriearbeitsplätze und die Bezahlbarkeit von Mobilität: “Der Green Deal muss mit der Industrie als Partner, als Motor geschehen, nicht als Gegner.” Leonard Schulz