Einigung zu später Stunde: In einer Nachtsitzung haben sich die Verhandler aus EU-Kommission, Parlament und Rat auf Emissionsreduktionsziele der Mitgliedstaaten geeinigt. Der Trilog-Abschluss zur Effort Sharing Regulation dürfte auch bei der Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh gehört werden. Lukas Scheid hat die Einzelheiten.

Nachdem es bei den Lieferketten lange nur schleppend vorwärtsging, ist endlich Bewegung im Dossier. Gestern hat Berichterstatterin Lara Wolters (S&D) ihren Bericht zur Sorgfaltspflicht für Unternehmen vorgelegt. Und der fällt um einiges strenger aus als der Kommissionsvorschlag, wie Charlotte Wirth analysiert. Unter Wolters’ Feder steigt die Anzahl der Betriebe, die unter das Gesetz fallen, erheblich. Auch KMUs und Finanzdienstleister wären betroffen. Im Rat laufen die Gespräche gerade in die entgegengesetzte Richtung. Es bahnen sich schwierige Verhandlungen an.

Ein vertagter Ministerrat und ein Emmanuel Macron, der sich verstimmt über die Reise von Olaf Scholz nach China zeigte: In den Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich hat es zuletzt deutlich geknirscht. Till Hoppe hat darüber mit Nils Schmid und Brigitte Klinkert gesprochen, den beiden Vorsitzenden der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung. “Als Elsässerin sehe ich manchmal, wie sich beide Seiten missverstehen”, sagt Klinkert. Im Bereich der Verteidigungspolitik müsse man eine “neue Balance” finden. Doch beide geben sich optimistisch, Schmid etwa betont die “große strategische Konvergenz” beider Länder in vielen Bereichen.

Auf der COP27 in Sharm el-Sheikh wird viel darüber gesprochen, wie Klimaziele in nationale Gesetzgebungen implementiert werden. Brüssel hat nun einen entscheidenden Schritt dahingehend gemacht: In den Trilog-Verhandlungen zwischen EU-Kommission, Parlament und dem Rat kam es in der Nacht zu einer Einigung zur Lastenteilungsverordnung (Effort Sharing Regulation, ESR). Der Gesetzesvorschlag ist Teil des Fit-for-55-Pakets und ein wichtiger Baustein, um das EU-Klimaziel von 55 Prozent CO2-Reduktion bis 2030 im Vergleich zu 1990 umzusetzen.

Die ESR legt Emissionsreduktionsziele für die Mitgliedsländer fest. Darin abgedeckt sind Emissionen aus den Sektoren, die nicht im europäischen Emissionshandelssystem sind – derzeit rund 60 Prozent der EU-weiten Emissionen. Darunter: Straßenverkehr, Beheizeg von Gebäuden, Landwirtschaft, kleine Industrieanlagen und Abfallwirtschaft.

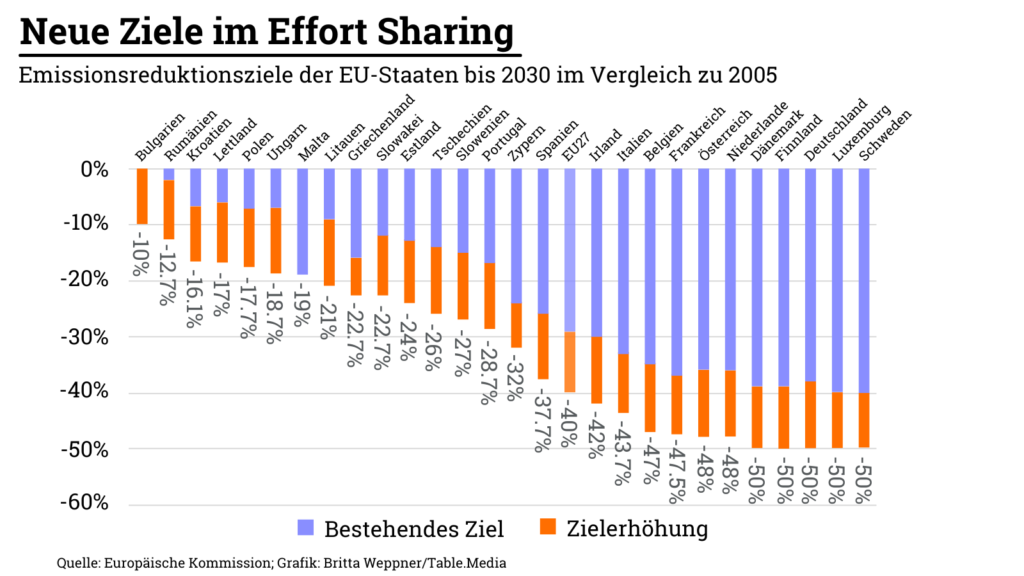

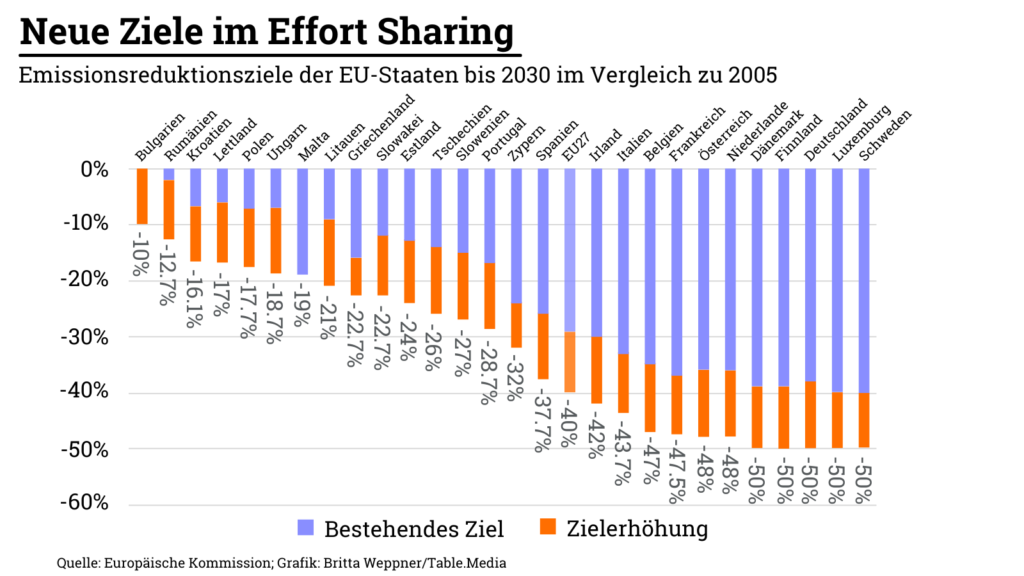

Die drei Verhandlungsparteien einigten sich darauf, dass das Gesamtreduktionsziel der ESR deutlich angehoben wird. Die Mitgliedsländer müssen ihre Emissionen bis 2030 um mindestens 40 Prozent gegenüber dem Niveau von 2005 reduzieren. Das bisherige Ziel lag bei 29 Prozent. Aufgeschlüsselt wird das Gesamtziel zudem in individuelle Reduktionsziele für die Länder (siehe Grafik), bei dem Deutschland den Hauptanteil übernehmen muss.

“Nun können wir auf der COP27 ein klares Signal setzen, dass die EU es ernst meint mit ihrer Rolle als globaler Champion für eine wettbewerbsfähige und effiziente Klimaagenda”, erklärte Jessica Polfjärd (EVP), die zuständige Parlamentsberichterstatterin. Der neue tschechische Umweltminister Marian Jurečka, der bei den Verhandlungen die Mitgliedstaaten vertrat, sagte, die EU könne mit der Einigung zeigen, dass sie ernsthaft die Emissionen im Einklang mit ihren Verpflichtungen aus dem Pariser Abkommen reduzieren möchte.

Einher mit der Erhöhung der Reduktionsziele geht auch, dass die jährlichen Emissionszuteilungen der Staaten angepasst werden und jedes Jahr linear zum Ziel für 2030 sinken. Sie kommen einem CO2-Budget gleich, das den Ländern jedes Jahr zur Verfügung steht. Zudem einigte man sich im Trilog auf eine Aktualisierung dieses Emissionspfads im Jahr 2025, was dazu führen könnte, dass die jährlichen Emissionszuteilungen für den Zeitraum 2026 bis 2030 nach oben oder unten angepasst werden.

Um die ESR-Ziele zu erreichen, können die Länder diese Emissionszuteilungen auch untereinander handeln. Allerdings ist die Menge Emissionszuteilungen, die ver- oder gekauft werden dürfen, auf maximal zehn Prozent der gesamten Emissionszuteilung eines Jahres limitiert. Ab 2025 steigt dieses Limit auf 15 Prozent. Das Parlament konnte sich mit seinem geforderten Limit von fünf Prozent nicht durchsetzen. Deutschland hat bereits angekündigt, von diesem Recht keinen Gebrauch machen zu wollen. Stattdessen will die Bundesregierung ihre Ziele ohne Ankauf fremder Emissionsminderungen erreichen.

Außerdem können Mitgliedstaaten eine begrenzte Menge an Gutschriften aus dem Abbau von Treibhausgasen im Bereich Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (LULUCF) verwenden, um ihre ESR-Ziele zu erreichen.

Eine vom Parlament eingebrachte Formulierung, dass die ESR-Ziele vor nationalen Gerichten durch die Zivilgesellschaft einklagbar gemacht werden müssen (Table.Media berichtete), hat den Trilog nicht überlebt. Daher obliegt es weiterhin den nationalen Regierungen, inwieweit der Gang vor ein Gericht bei Nicht-Einhaltung der Ziele möglich ist.

Die aus Deutschland und den Niederlanden bekannten Klimaklagen durch zivilgesellschaftliche Organisationen sind nicht in der gesamten EU in nationalem Recht verankert. Einige Staaten befürchteten, dass ein EU-Gesetz, welches die Länder dazu verpflichtet hätte, dem Subsidiaritätsprinzip widersprechen würde. Sollten die Länder nun ihre CO2-Reduktionsziele, die ihnen die ESR vorschreibt, nicht einhalten, ist weiterhin einzig die Kommission in der Lage, gegen sie vorzugehen und die Einhaltung einzufordern.

Lara Wolters (S&D) war bereits Berichterstatterin des parlamentarischen Initiativberichts zum Lieferkettengesetz, über den das Europäische Parlament im März 2021 abstimmte. Bereits sprach sich Wolters für ein ambitioniertes Gesetz aus. Es dürfte demnach nicht überraschen, dass ihr Bericht zur Sorgfaltspflicht für Unternehmen deutlich ehrgeiziger ausfällt als der Vorschlag der Kommission.

Besonders was den Umfang des Gesetzes, die Art der Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen und Zulieferern und den Zugang zur Justiz für Geschädigte betrifft, unterscheidet sich Wolters’ Bericht deutlich vom Kommissionsvorschlag.

Geht es nach dem Wolters-Bericht, so würde die Sorgfaltspflicht deutlich mehr Unternehmen treffen, als es die Kommission vorsieht. Beim Kommissionsvorschlag wären Unternehmen ab 500 Mitarbeitern und einem weltweiten Umsatz von 150 Millionen Euro betroffen. In Hochrisikobranchen würde das Gesetz auch Unternehmen ab 250 Mitarbeitern und einem Umsatz ab 40 Millionen Euro treffen.

Bei Wolters fallen jeweils Unternehmen ab 250 Mitarbeitern und 40 Millionen Jahresumsatz und börsennotierte Unternehmen unter das Gesetz, sowie Firmen ab 50 Mitarbeitern und 8 Millionen Jahresumsatz in Hochrisikobranchen. Schon wenn 30 Prozent der Aktivitäten einer Firma Branchen mit hohem Risiko betreffen, ist sie an die Sorgfaltspflicht gebunden. Bei der Kommission wären es 50 Prozent.

Doch auch die Definition von Hochrisikobranchen geht bei Lara Wolters deutlich weiter als bei der Kommission. So würden nicht nur Textile, Landwirtschaft und die Extraktion von Mineralien, sondern auch Energie, Baugewerbe, Informationstechnologien und finanzielle Dienstleistungen unter Hochrisikobranchen fallen.

Hier deutet sich bereits ein erster Streitpunkt bei den Trilogen an. Einerseits sieht die Kommission nur eine sehr begrenzte Sorgfaltspflicht für Finanzdienstleistungen vor – sie müssen etwa ihre Geschäftsbeziehungen unter gewissen Umständen nicht beenden, wenn es zu Verletzungen der Sorgfaltspflicht kommt. Doch selbst das geht einigen Mitgliedstaaten zu weit. Insbesondere Italien und Frankreich drängen darauf, dass finanzielle Dienstleistungen gar nicht von der Sorgfaltspflicht betroffen sind. Deutschland, Luxemburg, Malta und Irland wollen etwa Investoren aus der Liste der finanziellen Institutionen streichen, hört man aus verhandlungsnahen Kreisen.

Auch innerhalb des Parlamentes dürfte es Lara Wolters mit ihrem Vorstoß schwer haben. Insbesondere die EVP, aber auch Teile der Renew-Fraktion sind gegen eine Inklusion der Finanzdienstleistungen in den Gesetzestext und wollen diese nicht als Hochrisikobranche anführen.

Auch auf die Frage, wie weit die Sorgfaltspflicht reichen soll, gibt Lara Wolters ganz andere Antworten, als sie zurzeit der Rat diskutiert. Hier geht es insbesondere darum, für welche Definition man sich entscheidet. Gilt das Gesetz für die gesamte Wertschöpfungskette, also nicht nur die Erschließung von Rohmaterialien, Produktion und Handel (Upstream-Aktivitäten), sondern auch die Frage, wie ein Produkt entsorgt wird oder welchen Einfluss es auf die Umwelt hat (Downstream-Aktivitäten)? Bei Lara Wolters lautet die Antwort: Beides sollte unter die Sorgfaltspflicht fallen, sie plädiert daher für den Begriff der “Wertschöpfungsketten”. Im Rat bevorzugt man allerdings den Begriff der “Lieferketten”, der nur Upstream-Aktivitäten umfasst.

Damit geht Wolters Vorschlag deutlich weiter als das deutsche Lieferkettengesetz. Bereits jetzt wehrt sich Deutschland im Rat gegen eine zu breite Definition und hegt eine deutliche Präferenz für den Begriff der Lieferketten.

Auch der deutschen Industrie wird der Begriff der Wertschöpfungskette sicherlich zu weit gehen. Der BDI etwa kritisierte bereits den Kommissionsvorschlag als “realitätsfern”. Die Anforderungen müssten sich “auf die direkten Zulieferer beschränken, um in der täglichen Praxis umsetzbar zu sein”, sagte etwa Wolfgang Niedermark, Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung, vor einigen Monaten zu Europe.Table.

Auch die EVP ist von einer Inklusion der gesamten Wertschöpfungskette nicht überzeugt. Laut Informationen von Europe.Table will sich die Fraktion für einen risikobasierten Ansatz einsetzen und die Sorgfaltspflicht weder auf die gesamte Lieferkette noch auf die gesamte Wertschöpfungskette ausweiten.

Gilt die Sorgfaltspflicht bei der Kommission vor allen Dingen für Menschenrechte und, unter gewissen Bedingungen, auch für den Umweltschutz, so fällt sie bei Lara Wolters breiter aus. Auch verantwortungsbewusste Regierungsführung (good governance), also etwa Fragen der Korruption, fallen unter ihren Bericht. Ferner legt Wolters die Frage des Umweltschutzes viel strenger aus als die Kommission: Es geht ihr nicht nur um etwaige oder tatsächliche negative Auswirkungen auf die Umwelt, sondern auch um Fragen des Kampfs gegen- und der Anpassung an den Klimawandel.

Gleichzeitig schlägt Wolters eine deutlich präzisere Definition von Umweltschäden vor, die auch Luft-, Boden- und Wasserverschmutzung umfasst. Ferner sollen Unternehmen die Folgen für Menschenrechte und Umwelt nicht nur vermindern, sondern auch Abhilfe in Form von finanziellen Entschädigungen oder Maßnahmen zur Wiederherstellung und Rehabilitierung schaffen. Damit kommt Wolters insbesondere den Forderungen von Nichtregierungsorganisationen entgegen, die bemängelten, die Kommission gehe hier nicht weit genug.

Gemäß dem Kommissionsvorschlag gilt die Sorgfaltspflicht der Unternehmen auch für deren “etablierte” Geschäftsbeziehungen. Es ist ein potenzielles Schlupfloch, denn viele Unternehmen, besonders im Textilbereich, wechseln zum Beispiel ständig ihre Zulieferer. Innerhalb des Rates halten viele Mitgliedstaaten, allen voran Frankreich, an der Kommissionsdefinition fest. Denn der Begriff “etablierte Geschäftsbedingungen” findet sich auch im französischen “Rana-Plaza”-Gesetz wieder.

Bei Wolters fällt der Begriff “etabliert” weg. Die Sorgfaltspflicht gilt für Geschäftsbeziehungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Zudem enthält Wolters Bericht klare Provisionen, um zu verhindern, dass die Unternehmen ihre Verantwortung nach unten abgeben und am Ende das schwächste Glied am Ende der Wertschöpfungskette die Kosten für die Sorgfaltspflicht trägt. So ist etwa von “angemessenen, gerechten Vertragsbestimmungen” und “gegenseitigen Verpflichtungen der Vertragsparteien” die Rede.

Es reicht zudem nicht, dass Unternehmen in Verträgen mit ihren Zulieferern lediglich erwähnen, dass auch für diese eine Sorgfaltspflicht gilt: Sie müssen auch untersuchen und nachweisen, dass Zulieferer und andere Parteien, mit denen sie Geschäftsbeziehungen unterhalten, dieser Pflicht auch nachkommen und überhaupt nachkommen können – können sie das nicht, müssen die Unternehmen finanzielle und technische Hilfe leisten.

Damit geht Wolters auf die Angst vieler Unternehmen und Kooperativen aus Drittstaaten ein, dass sie durch das Lieferkettengesetz vom Markt gedrängt werden könnten. Denn es sind insbesondere kleine Zulieferer am Ende der Lieferketten, die die größte Bürde tragen müssen. Bei der Konfliktmineralien-Verordnung etwa waren Kleinbergbauarbeiter und Kooperativen die großen Verlierer. Wie Europe.Table berichtete, konnten die Kosten und administrativen Hürden nicht stemmen und wurden vom Markt – und in die Illegalität gedrängt.

Verlassen sich Unternehmen bei ihrer Sorgfaltspflicht auf sogenannte Industriekoalitionen (Industry Schemes), wie es sie bereits im Rahmen der Konfliktmineralienverordnung gibt, so hat Wolters auch hier die Bedingungen verschärft. Die Verantwortung bleibt bei den Unternehmen. Sie müssen sichergehen, dass die Koalitionen ihrer Arbeit zufriedenstellend nachkommen.

Die Frage nach der persönlichen Verantwortung von Direktoren und Unternehmensleitern für die Einhaltung der Sorgfaltspflicht war bereits bei der Ausarbeitung des Kommissionsvorschlags ein großer Streitpunkt. Im Kommissionsentwurf ist die persönliche Haftung von Direktoren zwar noch enthalten, allerdings in abgeschwächter Form. Firmenchefs müssen einen Plan ausarbeiten, inwiefern das Unternehmen den Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft sowie die Pariser Klimaziele in der Unternehmensstrategie berücksichtigt.

Die Bezahlung der Direktoren soll denn auch an die Umsetzung dieser Strategie angelehnt sein. Wolters hat hier nachgefeilt. Bei den Plänen muss es etwa auch darum gehen, wie Unternehmen gegen den Klimawandel kämpfen wollen und ganz spezifisch, wie sie ihre Treibhausgasemissionen reduzieren. Ein “Großteil der Bezahlung” soll denn auch daran gekoppelt sein, ob sie dieser Pflicht nachkommen.

Hier dürfte es spätestens beim Trilog zu schwierigen Verhandlungen kommen. Im Rat ist ein Großteil der Mitgliedstaaten nicht davon überzeugt, die Bezahlung von Firmenleitern an Nachhaltigkeitskriterien zu binden. Nicht einmal die progressiveren Staaten wie Schweden wollen hier mitziehen. Viel eher ist davon auszugehen, dass die Haftung der Direktoren aus dem Ratsentwurf gestrichen wird.

Interessensvertreter werden bei Lara Wolters stärker in die Sorgfaltspflicht eingebunden. Sie müssen etwa über den gesamten Prozess der Sorgfaltspflicht von den jeweiligen Unternehmen konsultiert und informiert werden. Ferner dürften etwa im Fall von Verfehlungen nicht nur direkt betroffene Parteien, sondern auch rechtlich oder juristische Personen, die sie vertreten, Beschwerde gegen Unternehmen einreichen oder rechtlich gegen diese vorgehen

In Wolters’ Text wird den Betroffenen expliziten Zugang zu europäischen Gerichten zugesprochen. Gleichzeitig liegt die Beweislast unter Wolters’ Feder anders als bei der Kommission: So müssen Kläger zwar Elemente vorbringen, die auf die Haftung eines Unternehmens hindeuten, dann ist es aber an den Unternehmen, weitere Beweise zu ihrer Entlastung vorzulegen. Die Beweislast wurde demnach nicht gänzlich umgekehrt, allerdings macht es Wolter den Beschädigten einfacher, vor Gericht gegen Unternehmen vorzugehen.

Dennoch wird es Wolters in diesem Punkt sehr schwer haben, sich im Parlament gegen die EVP-Fraktion und Teile der Renew-Fraktion durchzusetzen. Insbesondere die EVP plädiert nach Informationen von Europe.Table für eine “Safe-Harbour-Klausel”, bei dem Unternehmen eine gewisse Checkliste durchgehen und, wenn sie diese erfüllen, nicht für etwaige Schäden haftbar gemacht werden können.

Die Haftung für Unternehmen dürfte bei den späteren Trilog-Verhandlungen ein besonders heikler Punkt für die Bundesrepublik sein. Bei der Ausarbeitung des deutschen Lieferkettengesetzes kam es zum Streit zwischen dem damaligen Entwicklungsminister Gerd Müller und dem damaligen Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Letzterer konnte sich durchsetzen. Eine juristische Haftung von Unternehmen fiel raus. Gleichzeitig versprach Altmaier den Unternehmen, dass das europäische Gesetz in dieser und weiteren Fragen nicht weiter gehen würde als das Deutsche. Es ist demnach abzusehen, dass Berlin spätestens im Trilog zurückdrängen wird.

Frau Klinkert, Kanzler Scholz wurde in Frankreich hart kritisiert – zuletzt, weil er alleine nach China reiste. Isoliert sich Deutschland in der EU?

Klinkert: Die deutsch-französischen Beziehungen sind historisch gewachsen und sehr stark. Aber in jeder Beziehung gibt es Höhen und Tiefen. Entscheidend ist, dass wir offen miteinander reden, so wie wir es am Montag bei der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung getan haben.

Kommuniziert die Bundesregierung zu wenig mit Paris und den anderen EU-Partnern?

Schmid: Aus meiner Sicht handelt es sich weniger um ein Kommunikationsproblem als um Unterschiede in den politischen Kulturen. Die Bundesregierung versucht, die anstehenden Themen Punkt für Punkt abzuarbeiten. Die französische Regierung legt mehr Wert auf Symbole wie den deutsch-französischen Ministerrat.

Klinkert: Als Elsässerin sehe ich manchmal, wie sich beide Seiten missverstehen. Ich bin aber optimistisch: Wir werden dabei nicht vergessen, dass wir für gemeinsame Ziele und Werte kämpfen.

Der Ministerrat wurde verschoben, weil sich beide Regierungen bei vielen Themen nicht verständigen konnten. Ein Alarmsignal?

Schmid: Nach dem großen Aufbruch des Aachener Vertrages von 2019 sehen wir jetzt die Mühen der Ebene. Das betrifft etwa die gemeinsamen Rüstungsprojekte, die Verbesserung der Verkehrsverbindungen über die Grenze oder Energiefragen. Zugleich sehen wir aber eine große strategische Konvergenz. Nehmen Sie zum Beispiel den Corona-Aufbaufonds oder die industriepolitische Förderung von Batteriezellen, Halbleitern oder Wasserstoff.

Einer der Hauptstreitpunkte ist die Rüstungspolitik. Paris kritisiert, Deutschland greife im Rahmen des Sondervermögens für die Bundeswehr zu stark auf US-Hersteller zurück. Fehlt Ihnen ein klares Bekenntnis zu deutsch-französischen Projekten wie dem neuen Kampfflugzeug FCAS oder dem Kampfpanzer MGCS?

Klinkert: Deutschlands Verteidigungspolitik hat sich im Zuge der “Zeitenwende” von Kanzler Scholz stark verändert. Hier müssen wir erst eine neue Balance finden. Wir sind uns aber einig darin, die europäische Verteidigung zu stärken. Deshalb haben wir vereinbart, dass die Verteidigungsausschüsse der Nationalversammlung und des Bundestages eng zusammenarbeiten. Das ist ein wichtiger Schritt.

Schmid: Um die Ausrüstungslücken der Bundeswehr schnell zu schließen, müssen wir kaufen, was am Markt verfügbar ist. Das gilt insbesondere für die Nachfolge der Tornado-Kampfflugzeuge. Es sind aber auch Tranchen vorgesehen für die deutsch-französischen Rüstungsprojekte. Es ist nicht einfach, die Interessen zum Ausgleich zu bringen, auch aufseiten der Industrie. Wir setzen aber darauf, dass die beiden Regierungen bis zum Ministerrat im Januar hier vorankommen. Ein klares Signal wäre sehr wichtig. Wir wollen, dass FCAS und MGCS erfolgreich sind.

Deutschland steht auch in der Energiepolitik stark in der Kritik. Herr Schmid, sollte sich Deutschland auf Frankreich und andere EU-Länder zubewegen, etwa bei der Deckelung der Gaspreise oder einem neuen EU-Kreditprogramm zur Finanzierung der Energiepreishilfen?

Schmid: Jede Regierung hat Programme aufgelegt, um Haushalte und Unternehmen vor den hohen Energiepreisen zu schützen. Die Summen in Deutschland und Frankreich sind aufs Jahr gerechnet ganz ähnlich. Entscheidend ist, dass wir uns europäisch koordinieren. Bevor wir über neue europäische Töpfe reden, sollten wir zunächst die Mittel aus dem Corona-Aufbaufonds ausgeben. Die Bundesregierung tut aber gut daran, offen zu sein für die Vorschläge der Partner zu den Gaspreisen und dem gemeinsamen Gaseinkauf.

Beide Regierungen sehen die US-Subventionen für die Industrie im Rahmen des Inflation Reduction Act als Problem für den Standort. Sind neue Freihandelsgespräche mit Washington die richtige Antwort, wie die Bundesregierung sie anstrebt?

Schmid: Ich sehe in den USA nicht die Voraussetzungen, um einen neuen Anlauf für ein allgemeines Freihandelsabkommen zu nehmen. Sowohl Republikaner als auch Demokraten sehen dies kritisch. Wir sollten uns darauf konzentrieren, über eine Zusammenarbeit in Zukunftsfragen zu sprechen, etwa bei der Regulierung von Künstlicher Intelligenz. Die Ergebnisse könnte man dann in sektoralen Abkommen festhalten.

Die Bundesregierung misst der EU-Erweiterung große geopolitische Bedeutung bei. Frankreich hat die Aufnahme der Westbalkanstaaten lange skeptisch gesehen. Hat sich in Paris die Meinung geändert?

Klinkert: Es gibt in der Tat einen Stimmungswandel. Das zeigt sich auch an dem Vorschlag von Emmanuel Macron, gleichgesinnte Länder über die neue Europäische Politische Gemeinschaft enger an die EU zu binden. Wenn einzelne Staaten der EU beitreten wollen und die Kriterien erfüllen, dann unterstützen wir das.

Die Chancen für Dieselfahrer, wegen eines “Thermofensters” Schadenersatz von den Herstellern zu bekommen, haben sich nach einem weiteren Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) noch einmal deutlich verringert. Die Luxemburger Richter bleiben mit ihrer Entscheidung (Aktenzeichen C-873/19) auf der Linie eines Urteils vom 14. Juli dieses Jahres. Demnach könne die Abschalteinrichtung “ausnahmsweise zulässig sein”, wenn nachgewiesen sei, dass sie notwendig ist, um Risiken beim Betrieb und einen Motorschaden zu verhindern. In beiden Fällen ging es darum, ob ein Thermofenster unter allen Umständen eine unzulässige Abschalteinrichtung der Abgasrückführung bedeutet.

Vor den Gerichten in Deutschland und vielen anderen Mitgliedstaaten sind Zehntausende von Klagen von Dieselhaltern gegen die Hersteller wegen der Thermofenster anhängig. Wichtig ist: Die Thermofenster sind nicht zu vergleichen mit der “Prüfstandserkennung” von VW-Fahrzeugen mit dem Dieselmotor EA 189, die im Zentrum des VW-Dieselskandals stand.

Ein Thermofenster ist eine Steuerung der Abgasrückführung bei Fahrzeugen in Abhängigkeit von der Außentemperatur. Grundsätzlich wird die Abgasrückführung vorgenommen, um die Entstehung von Stickoxiden (NOx) zu verringern. Die Abgasrückführung ist aber nicht bei allen Außentemperaturen möglich. Sie kann bei besonders niedrigen und besonders hohen Temperaturen risikoreiche Motorschäden hervorrufen und wird deswegen bei niedrigen Temperaturen mithilfe des Thermofensters abgeschaltet – zum Beispiel ab Außentemperaturen unter fünf Grad Celsius.

Der EuGH definiert mit seinen beiden Entscheidungen, unter welchen Umständen die Abschalteinrichtung Thermofenster ausnahmsweise erlaubt ist. Es obliegt nun den nationalen Gerichten zu entscheiden, ob die jeweilige Abschalteinrichtung in den anhängigen Fällen eine “unzulässige” oder eine “ausnahmsweise zulässige Abschalteinrichtung” ist.

Schon in den vergangenen Monaten haben sich immer mehr Rechtsschutzversicherungen geweigert, Klagen von Dieselhaltern wegen der Thermofenster vor den Gerichten zu finanzieren. Der Grund ist, dass der Bundesgerichtshof (BGH) in etlichen Verfahren wegen des Thermofensters kein Verschulden des Herstellers erkannt hat und die Klagen auf Schadenersatz oder Rückabwicklung des Kaufes zurückgewiesen hat.

In dem Fall, der jetzt in Luxemburg entschieden wurde, ging es auch darum, ob anerkannte Umweltvereinigungen wie die Umweltorganisation Deutsche Umwelthilfe (DUH) vor Gericht klagen dürfen gegen eine Typgenehmigung für ein Auto, das möglicherweise mit einer illegalen Abschalteinrichtung ausgestattet ist. Die Luxemburger Richter bestätigten die Klageberechtigung der DUH.

In dem Fall geht es um Fahrzeuge des Herstellers VW. Ein VW-Sprecher hält fest: “Es drohen weder behördliche Stilllegungen von Fahrzeugen noch Hardwarenachrüstungen.” Nach dem Urteil könnten Klagen der DUH und anderer Umwelt-NGOs in wenigen Fällen zulässig sein. “Sie bleiben aber, wie bisher, in der Sache erfolglos.” Der EuGH habe die bereits bekannten Ausführungen zur Zulässigkeit von Thermofenstern wiederholt und aufrechterhalten. “Die in Fahrzeugen des VW-Konzerns verwendeten Thermofenster bleiben unverändert zulässig.” Ebenso sei davon auszugehen, dass zivilrechtliche Klagen, “die einen vermeintlichen Schadenersatzanspruch auf das Vorhandensein eines Thermofensters gründen”, wie bisher erfolglos blieben.

Auch gegen Mercedes sind allein in Deutschland Zehntausende von zivilrechtlichen Klagen von Dieselfahrern wegen des Thermofensters bei den Gerichten eingegangen. Der Stuttgarter Konzern hat die Klagen ebenfalls stets als unbegründet zurückgewiesen. Vor den Gerichten hat Mercedes mit dieser Rechtsauffassung überwiegend Erfolg.

So seien bereits 29.000 Kundenklagen von Landgerichten abgewiesen worden, hört man in Stuttgart. In 1300 Fällen hätten die Kläger vor Landgerichten Recht bekommen. Vor den Oberlandesgerichten seien vier Entscheidungen zugunsten der Kläger ausgegangen, über 3000 Entscheidungen zugunsten des Konzerns. Vor dem Bundesgerichtshof (BGH) seien alle Verfahren zugunsten des Stuttgarter Konzerns entschieden worden.

Die Finanzierung des Chips Act sorgt für Diskussionen unter den EU-Staaten. Bei einer Sitzung der stellvertretenden EU-Botschafter am Freitag sprach sich laut EU-Diplomaten eine Mehrheit gegen den Vorschlag der Kommission aus, für Entwicklungsaktivitäten im Rahmen des Chips Act Mittel aus dem Forschungsprogramm Horizon Europe umzuwidmen. Die Behörde sei nun gefordert, alternative Finanzierungsmöglichkeiten vorzuschlagen.

Mit dem Chips Act will die Kommission die Position Europas als Standort für die Halbleiterindustrie gegenüber Asien und den USA stärken. Die Finanzierungsfrage ist einer von drei Hauptpunkten, die bei den Beratungen im Rat noch offen sind. Die tschechische Ratspräsidentschaft strebt dennoch an, bis zum Wettbewerbsfähigkeitsrat am 1. Dezember die gemeinsame Position für den Trilog mit dem Europaparlament festzuzurren. Die Abgeordneten wollen im Januar zunächst im federführenden Industrieausschuss und im Februar im Plenum über ihre Position abstimmen. Dann können die finalen Verhandlungen zwischen den EU-Institutionen beginnen.

Konkret geht es um 400 Millionen Euro, die nach dem Vorschlag der Kommission von Horizon Europe ins Programm Digital Europe verschoben werden sollen. Hintergrund des Streits ist laut Diplomaten ein klassischer Verteilungskampf. Insgesamt sollen aus dem EU-Budget 3,3 Milliarden Euro für die die “Chips for Europe-Initiative” bereitgestellt werden, der ersten Säule des Chips Act. Damit sollen unter anderem Pilotanlagen finanziert werden, auf denen Forscher und Unternehmen neue Chiptechnologien testen können.

Die komplexe und teils undurchsichtige Finanzierungsstruktur beim Chips Act sorgt auch im Europaparlament für Fragen. Die Berichterstatterin des Wirtschafts- und Währungsausschusses, Eva Maydell, hat die Kommission per Brief zu Klarstellungen bei den Budgetlinien aufgefordert. Der Ausschuss stimmte gestern über seine Stellungnahme ab, federführend ist der ITRE.

Im Rat ebenfalls noch strittig ist die genaue Konstruktion der Forschungskonsortien, die die Umsetzung etwa der Pilotanlagen erleichtern sollen. Die Kommission hatte vorgeschlagen, dafür eine eigene Struktur zu schaffen, das European Chips Infrastructure Consortium (ECIC). Die Teilnahme soll freiwillig sein. Einige Mitgliedstaaten bezweifeln aber, dass das Konzept einen praktischen Mehrwert zu normalen Konsortien bietet. Auch der Zugang zu den ECIC ist noch strittig.

Deutschland, die Niederlande und Dänemark meldeten in der Sitzung der Vize-Botschafter laut den Diplomaten überdies Bedenken im Hinblick auf den Krisenmechanismus an, den die Kommission für schwerwiegende Lieferprobleme vorgeschlagen hat (die dritte Säule). Demnach müssen Halbleiterfirmen, die von Förderung im Rahmen des Chips Act profitieren, im Krisenfall bestimmte Kunden in der EU bevorzugt beliefern (priority rated orders). Die drei Regierungen wollen von der Kommission konkretere Informationen, wie dies in der Praxis funktionieren sollte. Sie befürchten, die weitreichenden Offenlegungspflichten für die Unternehmen könnten zum Standortnachteil werden. tho

EU-Parlamentarier stellen sich auf harte Auseinandersetzungen mit dem Rat über die Gesetzgebung zur Künstlichen Intelligenz (AI Act) ein. Ein zentraler Streitpunkt ist die biometrische Massenüberwachung. Denn während der Rat solche Überwachungssysteme zu Strafverfolgungszwecken zulassen will, kämpft eine Gruppe Parlamentarier fraktionsübergreifend für ein komplettes Verbot dieser Technologien.

“Ich werde mein Bestes tun, dass wir dies erreichen”, sagte der Co-Berichterstatter des AI Acts, Brando Benifei (S&D), auf einer Konferenz zum Thema im EU-Parlament. Er konstatierte aber auch, dass der Rat sich gerade in die andere Richtung bewegt. “Wir müssen sehr klar sein”, fügte Benifei hinzu. Um am Ende erfolgreich zu sein, sei auch eine breite öffentliche Debatte in den Mitgliedstaaten notwendig.

Verschiedene NGOs – unter ihnen Bits of Freedom (NL), Citizen D (SLO) und der Chaos Computer Club (D) – machten auf der Konferenz deutlich, welche Gefahren sie für die Grundrechte und die Rechtsstaatlichkeit sehen, wenn biometrische Massenüberwachung in europäischen Städten zugelassen würde. Auch nach Meinung der Parlamentarier verschiedener Fraktionen wie Sergey Lagodinsky (Grüne/EFA/Piraten), Birgit Sippel (S&D) sowie Svenja Hahn (Renew) stellt der Einsatz biometrischer Überwachungssysteme eine der größten Bedrohungen für Grundwerte und Demokratie in Europa und auf der Welt dar. Sie alle forderten ein vollständiges Verbot solcher Systeme. Deren Einsatz untergrabe den Kern der Grundrechte, insbesondere das Recht auf Freiheit, Sicherheit, Privatsphäre, ein faires Verfahren und Nicht-Diskriminierung.

Unterdessen ist die tschechische Ratspräsidentschaft bereit, den EU-Botschaftern ihren endgültigen Kompromiss zum AI Act vorzulegen. Eine letzte Version des Kompromisses stand beim Treffen der Telekom-Arbeitsgruppe am 8. November auf der Agenda. Der Kompromiss soll den EU-Botschaftern für ihr Treffen am 18. November zugesandt und anschließend den EU-Ministern auf der Ratstagung am 6. Dezember vorgelegt werden. Der Text enthält nur geringfügige Änderungen im Vergleich zu dem, was bereits auf dem Tisch lag. vis

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat gestern auf der COP27 mit dem namibischen Staatspräsidenten Hage Geingob eine Partnerschaft für nachhaltige Rohstoffe und grünen Wasserstoff unterzeichnet. Diese soll nachhaltige Wertschöpfungsketten im Bergbau- und Wasserstoffsektor in Namibia unterstützen, zur Modernisierung der namibischen Industrie beitragen und die Rohstoffversorgung in Europa diversifizieren.

Die Partnerschaft stützt sich auf sechs Säulen:

Am Montag hatte von der Leyen bereits eine Absichtserklärung für eine Partnerschaft mit Kasachstan unterzeichnet. Diese betrifft neben Rohstoffen und grünem Wasserstoff auch Batterien. leo

Die EU-Kommission hat nach Ansicht des Europäischen Gerichtshofs zu Unrecht entschieden, dass ein Fiat-Tochterunternehmen in Luxemburg Steuern nachzahlen muss. Eine unerlaubte staatliche Beihilfe liege nicht vor, teilten die Richter in Luxemburg am Dienstag mit. Der Kommissionsbeschluss ist daher nichtig.

Die EU-Wettbewerbshüter hatten 2015 entschieden, dass die Fiat-Tochter Fiat Finance and Trade in Luxemburg unerlaubte Steuervorteile genossen hatte. Luxemburg sollte die von Fiat gesparten Steuern – bis zu 30 Millionen Euro – zurückfordern. Dagegen wehrten sich das Unternehmen und Luxemburg vor dem Europäischen Gericht. Das bestätigte den Beschluss der Kommission jedoch.

Diese Entscheidung hob der EuGH nun auf. Die EU-Kommission habe bei ihrer Entscheidung rechtlich Fehler gemacht. Dadurch sei die “normale” Besteuerung, die für den Steuerbescheid relevant sei, falsch ermittelt worden.

Die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager sprach nach dem Urteil auf Twitter von einer großen Niederlage für die Steuergerechtigkeit. Das Urteil gebe aber wichtige Hinweise zur Anwendung der EU-Vorschriften über staatliche Beihilfen im Steuerbereich, hieß es in einer Mitteilung.

Der wirtschaftspolitische Sprecher der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, Markus Ferber, bezeichnete das Urteil als “Ohrfeige für die Europäische Kommission und eine Blamage für Wettbewerbskommissarin Vestager”. “Dass Vestagers Strafen vor Gericht gekippt werden, entwickelt sich langsam zum Regelfall”, kritisierte der CSU-Politiker. dpa

Die chinesischen Behörden haben eine vorab aufgezeichnete, kritische Eröffnungsrede von EU-Ratspräsident Charles Michel bei der großen Handelsmesse in Shanghai nicht gezeigt. Michels Sprecher, Barend Leyts, bestätigte den Vorfall: Der EU-Ratspräsident sei eingeladen worden, auf dem 5. Hongqiao-Forum (CIIE) in Shanghai zu sprechen. Das Video hätte also am Freitag zum Auftakt der CIIE gezeigt werden sollen. “Wie von den chinesischen Behörden gefordert, hatten wir tatsächlich eine vorab aufgezeichnete Videonachricht übermittelt, die letztendlich aber nicht gezeigt wurde.” Das werde nun über “die normalen diplomatischen Kanäle” bei der chinesischen Seite angesprochen, erklärte Leyts.

Michel hatte einem Bericht von Reuters zufolge in der Rede “Russlands illegalen Krieg gegen die Ukraine” scharf kritisiert. China müsse seinen Einfluss geltend machen, den es durch seine “grenzenlose Freundschaft” mit Russland besitze, um Moskaus brutalen Krieg zu stoppen, soll der EU-Ratspräsident in der Videobotschaft laut Diplomaten gesagt haben. Er bezieht sich damit auf einen Pakt, den Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin Anfang Februar, kurz vor Beginn des Krieges, angekündigt hatten.

Michel soll dem Bericht zufolge auch direkt an die chinesische Führung appelliert haben, das Blutvergießen in der Ukraine zu stoppen. “Sie, China, können helfen, dem ein Ende zu bereiten”, wird Michel aus der Videobotschaft zitiert. Auch habe er betont, dass Europa “wichtige Lehren” aus dem Konflikt ziehen werde. Europa sei bei fossilen Brennstoffen zu sehr von Russland abhängig gewesen, was zu einem Handelsungleichgewicht geführt habe. Die EU wolle in den Handelsbeziehungen künftig “übermäßige Abhängigkeiten vermeiden”, sagte ein EU-Diplomat, der die Rede kannte, gegenüber Reuters. “Das gilt auch für unsere Handelsbeziehungen mit China.” So sei das auch in Michels Video-Rede formuliert gewesen.

Wer für die Streichung des Videos verantwortlich war, wurde zunächst nicht öffentlich erklärt. Auf einer Pressekonferenz am Dienstag in Peking sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, er sei sich “der relevanten Situation nicht bewusst” und könne sich deshalb nicht dazu äußern. Der “South China Morning Post” sagte ein EU-Diplomat, die Streichung der Michel-Rede sei durch den Organisator der Messe erfolgt. ari

Die deutsch-belgische Handelskammer ist mit mehr als 125 Jahren die älteste deutsche Auslandshandelskammer weltweit. Laut Martin Kotthaus, Botschafter für bilaterale Angelegenheiten in Belgien, ist dies “ein guter Indikator für die immer schon große Bedeutung der deutsch-belgischen Handelsbeziehungen“. Angesichts der Gefahren, die Russlands Invasion in der Ukraine für die Sicherheit und die Energieversorgung mit sich gebracht hat, unterstreicht der Diplomat das gemeinsame Vorgehen von Brüssel und Berlin zur Bewältigung dieser Herausforderungen.

Belgien spielt heute eine Schlüsselrolle als Transitland für Energielieferungen aus aller Welt. “Die Lieferungen aus Belgien haben bedeutend dazu beigetragen, dass wir uns in Deutschland so schnell vom russischen Gas unabhängig machen konnten. Belgien als Transitland ist zurzeit nach Norwegen der zweitgrößte Gaslieferant für Deutschland”, so Kotthaus.

Ein großer Teil des deutschen Gasbedarfs wird mittlerweile durch Lieferungen aus dem LNG-Terminal in Zeebrügge gedeckt. “Belgien, aber auch die Niederlande, haben starke Ambitionen, sich als Energiezentren sowie als Energie-Drehscheiben in Nordeuropa zu positionieren”, sagt Kotthaus und weist darauf hin, dass die belgische Regierung unter Premierminister Alexander De Croo am 18. Oktober eine überarbeitete Wasserstoffstrategie veröffentlicht hat. “In dieser wird deutlich, dass Belgien seine Position als wichtiger Energiehub in Europa ausbauen möchte und entschlossen ist, dementsprechend zu investieren.”

Belgien sei dabei, sich internationale Partnerschaften im Bereich des grünen Wasserstoffs zu erarbeiten: “Das Land kooperiert dabei unter anderen mit Oman und Namibia, aber schaut auch auf Chile und Ägypten.” Darüber hinaus haben die Häfen von Antwerpen und Zeebrügge 2021 beschlossen, ihre Kräfte für die Zukunft zu bündeln, was Chancen für Deutschland bieten kann. Der Hafen von Antwerpen beherberge den zweitgrößten Chemie-Cluster der Welt nach Houston, Texas. Viele der großen deutschen Chemieunternehmen haben dort wichtige Niederlassungen. “Naturgemäß gibt es daher neben den Gaspipelines auch zahlreiche grenzüberschreitende Pipeline-Infrastrukturen, die weiter ausgebaut werden sollen”, so Kotthaus.

Die Verbindung zwischen Deutschland und Belgien wird auch im Bereich der Elektrizität gestärkt. Mit der Einweihung des Aachen Liège Electricity Grid Overlay (ALEGrO) ging Ende 2020 eine rund 90 Kilometer lange unterirdische Leitung in Betrieb, die vom deutschen Netzbetreiber Amprion und dem belgischen Netzbetreiber Elia gebaut wurde und vom deutschen Ort Oberzier bis nach Lixhe nahe der belgisch-niederländischen Grenze führt.

“Als Botschafter macht es große Freude, an einer weiteren Vertiefung der sowieso engen Beziehungen Deutschlands und Belgiens mitzuarbeiten. Ich gehe davon aus, dass diese durch die Energiewende gerade im Bereich Windenergie und Wasserstoff noch intensiver werden”, sagt Kotthaus.

Der 60-jährige Diplomat ist seit seiner Kindheit an ein internationales Leben gewöhnt. Als Bauingenieur realisierte sein Vater in den 1960er- und 1970er-Jahren, “in der großen Zeit der deutschen Bauindustrie”, Projekte im Ausland. Als Kind lebte Kotthaus mit seiner Familie in Ghana, Ägypten, der Türkei, Brasilien und Nigeria. Der in Burscheid, im Rheinisch-Bergischen Kreis geborene Jurist und Vater zweier Töchter ist seit den 1990er-Jahren in verschiedenen diplomatischen Funktionen tätig, etwa als Ständiger Vertreter der Botschaft in Angola, als Pressesprecher der Botschaft in Washington oder als Pressesprecher in der Ständigen Vertretung bei der EU. Als Botschafter in Belgien ist er seit 2018 tätig.

“Wir sind Belgiens Handelspartner Nummer eins und die Belgier sind für uns der Handelspartner Nummer neun. Dies ist eine beeindruckende Zahl – gerade in Relation zur Größe des Landes und seinen 11,6 Millionen Einwohnern”, sagt Martin Kotthaus. Isabel Cuesta

Einigung zu später Stunde: In einer Nachtsitzung haben sich die Verhandler aus EU-Kommission, Parlament und Rat auf Emissionsreduktionsziele der Mitgliedstaaten geeinigt. Der Trilog-Abschluss zur Effort Sharing Regulation dürfte auch bei der Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh gehört werden. Lukas Scheid hat die Einzelheiten.

Nachdem es bei den Lieferketten lange nur schleppend vorwärtsging, ist endlich Bewegung im Dossier. Gestern hat Berichterstatterin Lara Wolters (S&D) ihren Bericht zur Sorgfaltspflicht für Unternehmen vorgelegt. Und der fällt um einiges strenger aus als der Kommissionsvorschlag, wie Charlotte Wirth analysiert. Unter Wolters’ Feder steigt die Anzahl der Betriebe, die unter das Gesetz fallen, erheblich. Auch KMUs und Finanzdienstleister wären betroffen. Im Rat laufen die Gespräche gerade in die entgegengesetzte Richtung. Es bahnen sich schwierige Verhandlungen an.

Ein vertagter Ministerrat und ein Emmanuel Macron, der sich verstimmt über die Reise von Olaf Scholz nach China zeigte: In den Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich hat es zuletzt deutlich geknirscht. Till Hoppe hat darüber mit Nils Schmid und Brigitte Klinkert gesprochen, den beiden Vorsitzenden der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung. “Als Elsässerin sehe ich manchmal, wie sich beide Seiten missverstehen”, sagt Klinkert. Im Bereich der Verteidigungspolitik müsse man eine “neue Balance” finden. Doch beide geben sich optimistisch, Schmid etwa betont die “große strategische Konvergenz” beider Länder in vielen Bereichen.

Auf der COP27 in Sharm el-Sheikh wird viel darüber gesprochen, wie Klimaziele in nationale Gesetzgebungen implementiert werden. Brüssel hat nun einen entscheidenden Schritt dahingehend gemacht: In den Trilog-Verhandlungen zwischen EU-Kommission, Parlament und dem Rat kam es in der Nacht zu einer Einigung zur Lastenteilungsverordnung (Effort Sharing Regulation, ESR). Der Gesetzesvorschlag ist Teil des Fit-for-55-Pakets und ein wichtiger Baustein, um das EU-Klimaziel von 55 Prozent CO2-Reduktion bis 2030 im Vergleich zu 1990 umzusetzen.

Die ESR legt Emissionsreduktionsziele für die Mitgliedsländer fest. Darin abgedeckt sind Emissionen aus den Sektoren, die nicht im europäischen Emissionshandelssystem sind – derzeit rund 60 Prozent der EU-weiten Emissionen. Darunter: Straßenverkehr, Beheizeg von Gebäuden, Landwirtschaft, kleine Industrieanlagen und Abfallwirtschaft.

Die drei Verhandlungsparteien einigten sich darauf, dass das Gesamtreduktionsziel der ESR deutlich angehoben wird. Die Mitgliedsländer müssen ihre Emissionen bis 2030 um mindestens 40 Prozent gegenüber dem Niveau von 2005 reduzieren. Das bisherige Ziel lag bei 29 Prozent. Aufgeschlüsselt wird das Gesamtziel zudem in individuelle Reduktionsziele für die Länder (siehe Grafik), bei dem Deutschland den Hauptanteil übernehmen muss.

“Nun können wir auf der COP27 ein klares Signal setzen, dass die EU es ernst meint mit ihrer Rolle als globaler Champion für eine wettbewerbsfähige und effiziente Klimaagenda”, erklärte Jessica Polfjärd (EVP), die zuständige Parlamentsberichterstatterin. Der neue tschechische Umweltminister Marian Jurečka, der bei den Verhandlungen die Mitgliedstaaten vertrat, sagte, die EU könne mit der Einigung zeigen, dass sie ernsthaft die Emissionen im Einklang mit ihren Verpflichtungen aus dem Pariser Abkommen reduzieren möchte.

Einher mit der Erhöhung der Reduktionsziele geht auch, dass die jährlichen Emissionszuteilungen der Staaten angepasst werden und jedes Jahr linear zum Ziel für 2030 sinken. Sie kommen einem CO2-Budget gleich, das den Ländern jedes Jahr zur Verfügung steht. Zudem einigte man sich im Trilog auf eine Aktualisierung dieses Emissionspfads im Jahr 2025, was dazu führen könnte, dass die jährlichen Emissionszuteilungen für den Zeitraum 2026 bis 2030 nach oben oder unten angepasst werden.

Um die ESR-Ziele zu erreichen, können die Länder diese Emissionszuteilungen auch untereinander handeln. Allerdings ist die Menge Emissionszuteilungen, die ver- oder gekauft werden dürfen, auf maximal zehn Prozent der gesamten Emissionszuteilung eines Jahres limitiert. Ab 2025 steigt dieses Limit auf 15 Prozent. Das Parlament konnte sich mit seinem geforderten Limit von fünf Prozent nicht durchsetzen. Deutschland hat bereits angekündigt, von diesem Recht keinen Gebrauch machen zu wollen. Stattdessen will die Bundesregierung ihre Ziele ohne Ankauf fremder Emissionsminderungen erreichen.

Außerdem können Mitgliedstaaten eine begrenzte Menge an Gutschriften aus dem Abbau von Treibhausgasen im Bereich Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (LULUCF) verwenden, um ihre ESR-Ziele zu erreichen.

Eine vom Parlament eingebrachte Formulierung, dass die ESR-Ziele vor nationalen Gerichten durch die Zivilgesellschaft einklagbar gemacht werden müssen (Table.Media berichtete), hat den Trilog nicht überlebt. Daher obliegt es weiterhin den nationalen Regierungen, inwieweit der Gang vor ein Gericht bei Nicht-Einhaltung der Ziele möglich ist.

Die aus Deutschland und den Niederlanden bekannten Klimaklagen durch zivilgesellschaftliche Organisationen sind nicht in der gesamten EU in nationalem Recht verankert. Einige Staaten befürchteten, dass ein EU-Gesetz, welches die Länder dazu verpflichtet hätte, dem Subsidiaritätsprinzip widersprechen würde. Sollten die Länder nun ihre CO2-Reduktionsziele, die ihnen die ESR vorschreibt, nicht einhalten, ist weiterhin einzig die Kommission in der Lage, gegen sie vorzugehen und die Einhaltung einzufordern.

Lara Wolters (S&D) war bereits Berichterstatterin des parlamentarischen Initiativberichts zum Lieferkettengesetz, über den das Europäische Parlament im März 2021 abstimmte. Bereits sprach sich Wolters für ein ambitioniertes Gesetz aus. Es dürfte demnach nicht überraschen, dass ihr Bericht zur Sorgfaltspflicht für Unternehmen deutlich ehrgeiziger ausfällt als der Vorschlag der Kommission.

Besonders was den Umfang des Gesetzes, die Art der Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen und Zulieferern und den Zugang zur Justiz für Geschädigte betrifft, unterscheidet sich Wolters’ Bericht deutlich vom Kommissionsvorschlag.

Geht es nach dem Wolters-Bericht, so würde die Sorgfaltspflicht deutlich mehr Unternehmen treffen, als es die Kommission vorsieht. Beim Kommissionsvorschlag wären Unternehmen ab 500 Mitarbeitern und einem weltweiten Umsatz von 150 Millionen Euro betroffen. In Hochrisikobranchen würde das Gesetz auch Unternehmen ab 250 Mitarbeitern und einem Umsatz ab 40 Millionen Euro treffen.

Bei Wolters fallen jeweils Unternehmen ab 250 Mitarbeitern und 40 Millionen Jahresumsatz und börsennotierte Unternehmen unter das Gesetz, sowie Firmen ab 50 Mitarbeitern und 8 Millionen Jahresumsatz in Hochrisikobranchen. Schon wenn 30 Prozent der Aktivitäten einer Firma Branchen mit hohem Risiko betreffen, ist sie an die Sorgfaltspflicht gebunden. Bei der Kommission wären es 50 Prozent.

Doch auch die Definition von Hochrisikobranchen geht bei Lara Wolters deutlich weiter als bei der Kommission. So würden nicht nur Textile, Landwirtschaft und die Extraktion von Mineralien, sondern auch Energie, Baugewerbe, Informationstechnologien und finanzielle Dienstleistungen unter Hochrisikobranchen fallen.

Hier deutet sich bereits ein erster Streitpunkt bei den Trilogen an. Einerseits sieht die Kommission nur eine sehr begrenzte Sorgfaltspflicht für Finanzdienstleistungen vor – sie müssen etwa ihre Geschäftsbeziehungen unter gewissen Umständen nicht beenden, wenn es zu Verletzungen der Sorgfaltspflicht kommt. Doch selbst das geht einigen Mitgliedstaaten zu weit. Insbesondere Italien und Frankreich drängen darauf, dass finanzielle Dienstleistungen gar nicht von der Sorgfaltspflicht betroffen sind. Deutschland, Luxemburg, Malta und Irland wollen etwa Investoren aus der Liste der finanziellen Institutionen streichen, hört man aus verhandlungsnahen Kreisen.

Auch innerhalb des Parlamentes dürfte es Lara Wolters mit ihrem Vorstoß schwer haben. Insbesondere die EVP, aber auch Teile der Renew-Fraktion sind gegen eine Inklusion der Finanzdienstleistungen in den Gesetzestext und wollen diese nicht als Hochrisikobranche anführen.

Auch auf die Frage, wie weit die Sorgfaltspflicht reichen soll, gibt Lara Wolters ganz andere Antworten, als sie zurzeit der Rat diskutiert. Hier geht es insbesondere darum, für welche Definition man sich entscheidet. Gilt das Gesetz für die gesamte Wertschöpfungskette, also nicht nur die Erschließung von Rohmaterialien, Produktion und Handel (Upstream-Aktivitäten), sondern auch die Frage, wie ein Produkt entsorgt wird oder welchen Einfluss es auf die Umwelt hat (Downstream-Aktivitäten)? Bei Lara Wolters lautet die Antwort: Beides sollte unter die Sorgfaltspflicht fallen, sie plädiert daher für den Begriff der “Wertschöpfungsketten”. Im Rat bevorzugt man allerdings den Begriff der “Lieferketten”, der nur Upstream-Aktivitäten umfasst.

Damit geht Wolters Vorschlag deutlich weiter als das deutsche Lieferkettengesetz. Bereits jetzt wehrt sich Deutschland im Rat gegen eine zu breite Definition und hegt eine deutliche Präferenz für den Begriff der Lieferketten.

Auch der deutschen Industrie wird der Begriff der Wertschöpfungskette sicherlich zu weit gehen. Der BDI etwa kritisierte bereits den Kommissionsvorschlag als “realitätsfern”. Die Anforderungen müssten sich “auf die direkten Zulieferer beschränken, um in der täglichen Praxis umsetzbar zu sein”, sagte etwa Wolfgang Niedermark, Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung, vor einigen Monaten zu Europe.Table.

Auch die EVP ist von einer Inklusion der gesamten Wertschöpfungskette nicht überzeugt. Laut Informationen von Europe.Table will sich die Fraktion für einen risikobasierten Ansatz einsetzen und die Sorgfaltspflicht weder auf die gesamte Lieferkette noch auf die gesamte Wertschöpfungskette ausweiten.

Gilt die Sorgfaltspflicht bei der Kommission vor allen Dingen für Menschenrechte und, unter gewissen Bedingungen, auch für den Umweltschutz, so fällt sie bei Lara Wolters breiter aus. Auch verantwortungsbewusste Regierungsführung (good governance), also etwa Fragen der Korruption, fallen unter ihren Bericht. Ferner legt Wolters die Frage des Umweltschutzes viel strenger aus als die Kommission: Es geht ihr nicht nur um etwaige oder tatsächliche negative Auswirkungen auf die Umwelt, sondern auch um Fragen des Kampfs gegen- und der Anpassung an den Klimawandel.

Gleichzeitig schlägt Wolters eine deutlich präzisere Definition von Umweltschäden vor, die auch Luft-, Boden- und Wasserverschmutzung umfasst. Ferner sollen Unternehmen die Folgen für Menschenrechte und Umwelt nicht nur vermindern, sondern auch Abhilfe in Form von finanziellen Entschädigungen oder Maßnahmen zur Wiederherstellung und Rehabilitierung schaffen. Damit kommt Wolters insbesondere den Forderungen von Nichtregierungsorganisationen entgegen, die bemängelten, die Kommission gehe hier nicht weit genug.

Gemäß dem Kommissionsvorschlag gilt die Sorgfaltspflicht der Unternehmen auch für deren “etablierte” Geschäftsbeziehungen. Es ist ein potenzielles Schlupfloch, denn viele Unternehmen, besonders im Textilbereich, wechseln zum Beispiel ständig ihre Zulieferer. Innerhalb des Rates halten viele Mitgliedstaaten, allen voran Frankreich, an der Kommissionsdefinition fest. Denn der Begriff “etablierte Geschäftsbedingungen” findet sich auch im französischen “Rana-Plaza”-Gesetz wieder.

Bei Wolters fällt der Begriff “etabliert” weg. Die Sorgfaltspflicht gilt für Geschäftsbeziehungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Zudem enthält Wolters Bericht klare Provisionen, um zu verhindern, dass die Unternehmen ihre Verantwortung nach unten abgeben und am Ende das schwächste Glied am Ende der Wertschöpfungskette die Kosten für die Sorgfaltspflicht trägt. So ist etwa von “angemessenen, gerechten Vertragsbestimmungen” und “gegenseitigen Verpflichtungen der Vertragsparteien” die Rede.

Es reicht zudem nicht, dass Unternehmen in Verträgen mit ihren Zulieferern lediglich erwähnen, dass auch für diese eine Sorgfaltspflicht gilt: Sie müssen auch untersuchen und nachweisen, dass Zulieferer und andere Parteien, mit denen sie Geschäftsbeziehungen unterhalten, dieser Pflicht auch nachkommen und überhaupt nachkommen können – können sie das nicht, müssen die Unternehmen finanzielle und technische Hilfe leisten.

Damit geht Wolters auf die Angst vieler Unternehmen und Kooperativen aus Drittstaaten ein, dass sie durch das Lieferkettengesetz vom Markt gedrängt werden könnten. Denn es sind insbesondere kleine Zulieferer am Ende der Lieferketten, die die größte Bürde tragen müssen. Bei der Konfliktmineralien-Verordnung etwa waren Kleinbergbauarbeiter und Kooperativen die großen Verlierer. Wie Europe.Table berichtete, konnten die Kosten und administrativen Hürden nicht stemmen und wurden vom Markt – und in die Illegalität gedrängt.

Verlassen sich Unternehmen bei ihrer Sorgfaltspflicht auf sogenannte Industriekoalitionen (Industry Schemes), wie es sie bereits im Rahmen der Konfliktmineralienverordnung gibt, so hat Wolters auch hier die Bedingungen verschärft. Die Verantwortung bleibt bei den Unternehmen. Sie müssen sichergehen, dass die Koalitionen ihrer Arbeit zufriedenstellend nachkommen.

Die Frage nach der persönlichen Verantwortung von Direktoren und Unternehmensleitern für die Einhaltung der Sorgfaltspflicht war bereits bei der Ausarbeitung des Kommissionsvorschlags ein großer Streitpunkt. Im Kommissionsentwurf ist die persönliche Haftung von Direktoren zwar noch enthalten, allerdings in abgeschwächter Form. Firmenchefs müssen einen Plan ausarbeiten, inwiefern das Unternehmen den Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft sowie die Pariser Klimaziele in der Unternehmensstrategie berücksichtigt.

Die Bezahlung der Direktoren soll denn auch an die Umsetzung dieser Strategie angelehnt sein. Wolters hat hier nachgefeilt. Bei den Plänen muss es etwa auch darum gehen, wie Unternehmen gegen den Klimawandel kämpfen wollen und ganz spezifisch, wie sie ihre Treibhausgasemissionen reduzieren. Ein “Großteil der Bezahlung” soll denn auch daran gekoppelt sein, ob sie dieser Pflicht nachkommen.

Hier dürfte es spätestens beim Trilog zu schwierigen Verhandlungen kommen. Im Rat ist ein Großteil der Mitgliedstaaten nicht davon überzeugt, die Bezahlung von Firmenleitern an Nachhaltigkeitskriterien zu binden. Nicht einmal die progressiveren Staaten wie Schweden wollen hier mitziehen. Viel eher ist davon auszugehen, dass die Haftung der Direktoren aus dem Ratsentwurf gestrichen wird.

Interessensvertreter werden bei Lara Wolters stärker in die Sorgfaltspflicht eingebunden. Sie müssen etwa über den gesamten Prozess der Sorgfaltspflicht von den jeweiligen Unternehmen konsultiert und informiert werden. Ferner dürften etwa im Fall von Verfehlungen nicht nur direkt betroffene Parteien, sondern auch rechtlich oder juristische Personen, die sie vertreten, Beschwerde gegen Unternehmen einreichen oder rechtlich gegen diese vorgehen

In Wolters’ Text wird den Betroffenen expliziten Zugang zu europäischen Gerichten zugesprochen. Gleichzeitig liegt die Beweislast unter Wolters’ Feder anders als bei der Kommission: So müssen Kläger zwar Elemente vorbringen, die auf die Haftung eines Unternehmens hindeuten, dann ist es aber an den Unternehmen, weitere Beweise zu ihrer Entlastung vorzulegen. Die Beweislast wurde demnach nicht gänzlich umgekehrt, allerdings macht es Wolter den Beschädigten einfacher, vor Gericht gegen Unternehmen vorzugehen.

Dennoch wird es Wolters in diesem Punkt sehr schwer haben, sich im Parlament gegen die EVP-Fraktion und Teile der Renew-Fraktion durchzusetzen. Insbesondere die EVP plädiert nach Informationen von Europe.Table für eine “Safe-Harbour-Klausel”, bei dem Unternehmen eine gewisse Checkliste durchgehen und, wenn sie diese erfüllen, nicht für etwaige Schäden haftbar gemacht werden können.

Die Haftung für Unternehmen dürfte bei den späteren Trilog-Verhandlungen ein besonders heikler Punkt für die Bundesrepublik sein. Bei der Ausarbeitung des deutschen Lieferkettengesetzes kam es zum Streit zwischen dem damaligen Entwicklungsminister Gerd Müller und dem damaligen Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Letzterer konnte sich durchsetzen. Eine juristische Haftung von Unternehmen fiel raus. Gleichzeitig versprach Altmaier den Unternehmen, dass das europäische Gesetz in dieser und weiteren Fragen nicht weiter gehen würde als das Deutsche. Es ist demnach abzusehen, dass Berlin spätestens im Trilog zurückdrängen wird.

Frau Klinkert, Kanzler Scholz wurde in Frankreich hart kritisiert – zuletzt, weil er alleine nach China reiste. Isoliert sich Deutschland in der EU?

Klinkert: Die deutsch-französischen Beziehungen sind historisch gewachsen und sehr stark. Aber in jeder Beziehung gibt es Höhen und Tiefen. Entscheidend ist, dass wir offen miteinander reden, so wie wir es am Montag bei der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung getan haben.

Kommuniziert die Bundesregierung zu wenig mit Paris und den anderen EU-Partnern?

Schmid: Aus meiner Sicht handelt es sich weniger um ein Kommunikationsproblem als um Unterschiede in den politischen Kulturen. Die Bundesregierung versucht, die anstehenden Themen Punkt für Punkt abzuarbeiten. Die französische Regierung legt mehr Wert auf Symbole wie den deutsch-französischen Ministerrat.

Klinkert: Als Elsässerin sehe ich manchmal, wie sich beide Seiten missverstehen. Ich bin aber optimistisch: Wir werden dabei nicht vergessen, dass wir für gemeinsame Ziele und Werte kämpfen.

Der Ministerrat wurde verschoben, weil sich beide Regierungen bei vielen Themen nicht verständigen konnten. Ein Alarmsignal?

Schmid: Nach dem großen Aufbruch des Aachener Vertrages von 2019 sehen wir jetzt die Mühen der Ebene. Das betrifft etwa die gemeinsamen Rüstungsprojekte, die Verbesserung der Verkehrsverbindungen über die Grenze oder Energiefragen. Zugleich sehen wir aber eine große strategische Konvergenz. Nehmen Sie zum Beispiel den Corona-Aufbaufonds oder die industriepolitische Förderung von Batteriezellen, Halbleitern oder Wasserstoff.

Einer der Hauptstreitpunkte ist die Rüstungspolitik. Paris kritisiert, Deutschland greife im Rahmen des Sondervermögens für die Bundeswehr zu stark auf US-Hersteller zurück. Fehlt Ihnen ein klares Bekenntnis zu deutsch-französischen Projekten wie dem neuen Kampfflugzeug FCAS oder dem Kampfpanzer MGCS?

Klinkert: Deutschlands Verteidigungspolitik hat sich im Zuge der “Zeitenwende” von Kanzler Scholz stark verändert. Hier müssen wir erst eine neue Balance finden. Wir sind uns aber einig darin, die europäische Verteidigung zu stärken. Deshalb haben wir vereinbart, dass die Verteidigungsausschüsse der Nationalversammlung und des Bundestages eng zusammenarbeiten. Das ist ein wichtiger Schritt.

Schmid: Um die Ausrüstungslücken der Bundeswehr schnell zu schließen, müssen wir kaufen, was am Markt verfügbar ist. Das gilt insbesondere für die Nachfolge der Tornado-Kampfflugzeuge. Es sind aber auch Tranchen vorgesehen für die deutsch-französischen Rüstungsprojekte. Es ist nicht einfach, die Interessen zum Ausgleich zu bringen, auch aufseiten der Industrie. Wir setzen aber darauf, dass die beiden Regierungen bis zum Ministerrat im Januar hier vorankommen. Ein klares Signal wäre sehr wichtig. Wir wollen, dass FCAS und MGCS erfolgreich sind.

Deutschland steht auch in der Energiepolitik stark in der Kritik. Herr Schmid, sollte sich Deutschland auf Frankreich und andere EU-Länder zubewegen, etwa bei der Deckelung der Gaspreise oder einem neuen EU-Kreditprogramm zur Finanzierung der Energiepreishilfen?

Schmid: Jede Regierung hat Programme aufgelegt, um Haushalte und Unternehmen vor den hohen Energiepreisen zu schützen. Die Summen in Deutschland und Frankreich sind aufs Jahr gerechnet ganz ähnlich. Entscheidend ist, dass wir uns europäisch koordinieren. Bevor wir über neue europäische Töpfe reden, sollten wir zunächst die Mittel aus dem Corona-Aufbaufonds ausgeben. Die Bundesregierung tut aber gut daran, offen zu sein für die Vorschläge der Partner zu den Gaspreisen und dem gemeinsamen Gaseinkauf.

Beide Regierungen sehen die US-Subventionen für die Industrie im Rahmen des Inflation Reduction Act als Problem für den Standort. Sind neue Freihandelsgespräche mit Washington die richtige Antwort, wie die Bundesregierung sie anstrebt?

Schmid: Ich sehe in den USA nicht die Voraussetzungen, um einen neuen Anlauf für ein allgemeines Freihandelsabkommen zu nehmen. Sowohl Republikaner als auch Demokraten sehen dies kritisch. Wir sollten uns darauf konzentrieren, über eine Zusammenarbeit in Zukunftsfragen zu sprechen, etwa bei der Regulierung von Künstlicher Intelligenz. Die Ergebnisse könnte man dann in sektoralen Abkommen festhalten.

Die Bundesregierung misst der EU-Erweiterung große geopolitische Bedeutung bei. Frankreich hat die Aufnahme der Westbalkanstaaten lange skeptisch gesehen. Hat sich in Paris die Meinung geändert?

Klinkert: Es gibt in der Tat einen Stimmungswandel. Das zeigt sich auch an dem Vorschlag von Emmanuel Macron, gleichgesinnte Länder über die neue Europäische Politische Gemeinschaft enger an die EU zu binden. Wenn einzelne Staaten der EU beitreten wollen und die Kriterien erfüllen, dann unterstützen wir das.

Die Chancen für Dieselfahrer, wegen eines “Thermofensters” Schadenersatz von den Herstellern zu bekommen, haben sich nach einem weiteren Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) noch einmal deutlich verringert. Die Luxemburger Richter bleiben mit ihrer Entscheidung (Aktenzeichen C-873/19) auf der Linie eines Urteils vom 14. Juli dieses Jahres. Demnach könne die Abschalteinrichtung “ausnahmsweise zulässig sein”, wenn nachgewiesen sei, dass sie notwendig ist, um Risiken beim Betrieb und einen Motorschaden zu verhindern. In beiden Fällen ging es darum, ob ein Thermofenster unter allen Umständen eine unzulässige Abschalteinrichtung der Abgasrückführung bedeutet.

Vor den Gerichten in Deutschland und vielen anderen Mitgliedstaaten sind Zehntausende von Klagen von Dieselhaltern gegen die Hersteller wegen der Thermofenster anhängig. Wichtig ist: Die Thermofenster sind nicht zu vergleichen mit der “Prüfstandserkennung” von VW-Fahrzeugen mit dem Dieselmotor EA 189, die im Zentrum des VW-Dieselskandals stand.

Ein Thermofenster ist eine Steuerung der Abgasrückführung bei Fahrzeugen in Abhängigkeit von der Außentemperatur. Grundsätzlich wird die Abgasrückführung vorgenommen, um die Entstehung von Stickoxiden (NOx) zu verringern. Die Abgasrückführung ist aber nicht bei allen Außentemperaturen möglich. Sie kann bei besonders niedrigen und besonders hohen Temperaturen risikoreiche Motorschäden hervorrufen und wird deswegen bei niedrigen Temperaturen mithilfe des Thermofensters abgeschaltet – zum Beispiel ab Außentemperaturen unter fünf Grad Celsius.

Der EuGH definiert mit seinen beiden Entscheidungen, unter welchen Umständen die Abschalteinrichtung Thermofenster ausnahmsweise erlaubt ist. Es obliegt nun den nationalen Gerichten zu entscheiden, ob die jeweilige Abschalteinrichtung in den anhängigen Fällen eine “unzulässige” oder eine “ausnahmsweise zulässige Abschalteinrichtung” ist.

Schon in den vergangenen Monaten haben sich immer mehr Rechtsschutzversicherungen geweigert, Klagen von Dieselhaltern wegen der Thermofenster vor den Gerichten zu finanzieren. Der Grund ist, dass der Bundesgerichtshof (BGH) in etlichen Verfahren wegen des Thermofensters kein Verschulden des Herstellers erkannt hat und die Klagen auf Schadenersatz oder Rückabwicklung des Kaufes zurückgewiesen hat.

In dem Fall, der jetzt in Luxemburg entschieden wurde, ging es auch darum, ob anerkannte Umweltvereinigungen wie die Umweltorganisation Deutsche Umwelthilfe (DUH) vor Gericht klagen dürfen gegen eine Typgenehmigung für ein Auto, das möglicherweise mit einer illegalen Abschalteinrichtung ausgestattet ist. Die Luxemburger Richter bestätigten die Klageberechtigung der DUH.

In dem Fall geht es um Fahrzeuge des Herstellers VW. Ein VW-Sprecher hält fest: “Es drohen weder behördliche Stilllegungen von Fahrzeugen noch Hardwarenachrüstungen.” Nach dem Urteil könnten Klagen der DUH und anderer Umwelt-NGOs in wenigen Fällen zulässig sein. “Sie bleiben aber, wie bisher, in der Sache erfolglos.” Der EuGH habe die bereits bekannten Ausführungen zur Zulässigkeit von Thermofenstern wiederholt und aufrechterhalten. “Die in Fahrzeugen des VW-Konzerns verwendeten Thermofenster bleiben unverändert zulässig.” Ebenso sei davon auszugehen, dass zivilrechtliche Klagen, “die einen vermeintlichen Schadenersatzanspruch auf das Vorhandensein eines Thermofensters gründen”, wie bisher erfolglos blieben.

Auch gegen Mercedes sind allein in Deutschland Zehntausende von zivilrechtlichen Klagen von Dieselfahrern wegen des Thermofensters bei den Gerichten eingegangen. Der Stuttgarter Konzern hat die Klagen ebenfalls stets als unbegründet zurückgewiesen. Vor den Gerichten hat Mercedes mit dieser Rechtsauffassung überwiegend Erfolg.

So seien bereits 29.000 Kundenklagen von Landgerichten abgewiesen worden, hört man in Stuttgart. In 1300 Fällen hätten die Kläger vor Landgerichten Recht bekommen. Vor den Oberlandesgerichten seien vier Entscheidungen zugunsten der Kläger ausgegangen, über 3000 Entscheidungen zugunsten des Konzerns. Vor dem Bundesgerichtshof (BGH) seien alle Verfahren zugunsten des Stuttgarter Konzerns entschieden worden.

Die Finanzierung des Chips Act sorgt für Diskussionen unter den EU-Staaten. Bei einer Sitzung der stellvertretenden EU-Botschafter am Freitag sprach sich laut EU-Diplomaten eine Mehrheit gegen den Vorschlag der Kommission aus, für Entwicklungsaktivitäten im Rahmen des Chips Act Mittel aus dem Forschungsprogramm Horizon Europe umzuwidmen. Die Behörde sei nun gefordert, alternative Finanzierungsmöglichkeiten vorzuschlagen.

Mit dem Chips Act will die Kommission die Position Europas als Standort für die Halbleiterindustrie gegenüber Asien und den USA stärken. Die Finanzierungsfrage ist einer von drei Hauptpunkten, die bei den Beratungen im Rat noch offen sind. Die tschechische Ratspräsidentschaft strebt dennoch an, bis zum Wettbewerbsfähigkeitsrat am 1. Dezember die gemeinsame Position für den Trilog mit dem Europaparlament festzuzurren. Die Abgeordneten wollen im Januar zunächst im federführenden Industrieausschuss und im Februar im Plenum über ihre Position abstimmen. Dann können die finalen Verhandlungen zwischen den EU-Institutionen beginnen.

Konkret geht es um 400 Millionen Euro, die nach dem Vorschlag der Kommission von Horizon Europe ins Programm Digital Europe verschoben werden sollen. Hintergrund des Streits ist laut Diplomaten ein klassischer Verteilungskampf. Insgesamt sollen aus dem EU-Budget 3,3 Milliarden Euro für die die “Chips for Europe-Initiative” bereitgestellt werden, der ersten Säule des Chips Act. Damit sollen unter anderem Pilotanlagen finanziert werden, auf denen Forscher und Unternehmen neue Chiptechnologien testen können.

Die komplexe und teils undurchsichtige Finanzierungsstruktur beim Chips Act sorgt auch im Europaparlament für Fragen. Die Berichterstatterin des Wirtschafts- und Währungsausschusses, Eva Maydell, hat die Kommission per Brief zu Klarstellungen bei den Budgetlinien aufgefordert. Der Ausschuss stimmte gestern über seine Stellungnahme ab, federführend ist der ITRE.

Im Rat ebenfalls noch strittig ist die genaue Konstruktion der Forschungskonsortien, die die Umsetzung etwa der Pilotanlagen erleichtern sollen. Die Kommission hatte vorgeschlagen, dafür eine eigene Struktur zu schaffen, das European Chips Infrastructure Consortium (ECIC). Die Teilnahme soll freiwillig sein. Einige Mitgliedstaaten bezweifeln aber, dass das Konzept einen praktischen Mehrwert zu normalen Konsortien bietet. Auch der Zugang zu den ECIC ist noch strittig.

Deutschland, die Niederlande und Dänemark meldeten in der Sitzung der Vize-Botschafter laut den Diplomaten überdies Bedenken im Hinblick auf den Krisenmechanismus an, den die Kommission für schwerwiegende Lieferprobleme vorgeschlagen hat (die dritte Säule). Demnach müssen Halbleiterfirmen, die von Förderung im Rahmen des Chips Act profitieren, im Krisenfall bestimmte Kunden in der EU bevorzugt beliefern (priority rated orders). Die drei Regierungen wollen von der Kommission konkretere Informationen, wie dies in der Praxis funktionieren sollte. Sie befürchten, die weitreichenden Offenlegungspflichten für die Unternehmen könnten zum Standortnachteil werden. tho

EU-Parlamentarier stellen sich auf harte Auseinandersetzungen mit dem Rat über die Gesetzgebung zur Künstlichen Intelligenz (AI Act) ein. Ein zentraler Streitpunkt ist die biometrische Massenüberwachung. Denn während der Rat solche Überwachungssysteme zu Strafverfolgungszwecken zulassen will, kämpft eine Gruppe Parlamentarier fraktionsübergreifend für ein komplettes Verbot dieser Technologien.

“Ich werde mein Bestes tun, dass wir dies erreichen”, sagte der Co-Berichterstatter des AI Acts, Brando Benifei (S&D), auf einer Konferenz zum Thema im EU-Parlament. Er konstatierte aber auch, dass der Rat sich gerade in die andere Richtung bewegt. “Wir müssen sehr klar sein”, fügte Benifei hinzu. Um am Ende erfolgreich zu sein, sei auch eine breite öffentliche Debatte in den Mitgliedstaaten notwendig.

Verschiedene NGOs – unter ihnen Bits of Freedom (NL), Citizen D (SLO) und der Chaos Computer Club (D) – machten auf der Konferenz deutlich, welche Gefahren sie für die Grundrechte und die Rechtsstaatlichkeit sehen, wenn biometrische Massenüberwachung in europäischen Städten zugelassen würde. Auch nach Meinung der Parlamentarier verschiedener Fraktionen wie Sergey Lagodinsky (Grüne/EFA/Piraten), Birgit Sippel (S&D) sowie Svenja Hahn (Renew) stellt der Einsatz biometrischer Überwachungssysteme eine der größten Bedrohungen für Grundwerte und Demokratie in Europa und auf der Welt dar. Sie alle forderten ein vollständiges Verbot solcher Systeme. Deren Einsatz untergrabe den Kern der Grundrechte, insbesondere das Recht auf Freiheit, Sicherheit, Privatsphäre, ein faires Verfahren und Nicht-Diskriminierung.

Unterdessen ist die tschechische Ratspräsidentschaft bereit, den EU-Botschaftern ihren endgültigen Kompromiss zum AI Act vorzulegen. Eine letzte Version des Kompromisses stand beim Treffen der Telekom-Arbeitsgruppe am 8. November auf der Agenda. Der Kompromiss soll den EU-Botschaftern für ihr Treffen am 18. November zugesandt und anschließend den EU-Ministern auf der Ratstagung am 6. Dezember vorgelegt werden. Der Text enthält nur geringfügige Änderungen im Vergleich zu dem, was bereits auf dem Tisch lag. vis

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat gestern auf der COP27 mit dem namibischen Staatspräsidenten Hage Geingob eine Partnerschaft für nachhaltige Rohstoffe und grünen Wasserstoff unterzeichnet. Diese soll nachhaltige Wertschöpfungsketten im Bergbau- und Wasserstoffsektor in Namibia unterstützen, zur Modernisierung der namibischen Industrie beitragen und die Rohstoffversorgung in Europa diversifizieren.

Die Partnerschaft stützt sich auf sechs Säulen:

Am Montag hatte von der Leyen bereits eine Absichtserklärung für eine Partnerschaft mit Kasachstan unterzeichnet. Diese betrifft neben Rohstoffen und grünem Wasserstoff auch Batterien. leo

Die EU-Kommission hat nach Ansicht des Europäischen Gerichtshofs zu Unrecht entschieden, dass ein Fiat-Tochterunternehmen in Luxemburg Steuern nachzahlen muss. Eine unerlaubte staatliche Beihilfe liege nicht vor, teilten die Richter in Luxemburg am Dienstag mit. Der Kommissionsbeschluss ist daher nichtig.

Die EU-Wettbewerbshüter hatten 2015 entschieden, dass die Fiat-Tochter Fiat Finance and Trade in Luxemburg unerlaubte Steuervorteile genossen hatte. Luxemburg sollte die von Fiat gesparten Steuern – bis zu 30 Millionen Euro – zurückfordern. Dagegen wehrten sich das Unternehmen und Luxemburg vor dem Europäischen Gericht. Das bestätigte den Beschluss der Kommission jedoch.

Diese Entscheidung hob der EuGH nun auf. Die EU-Kommission habe bei ihrer Entscheidung rechtlich Fehler gemacht. Dadurch sei die “normale” Besteuerung, die für den Steuerbescheid relevant sei, falsch ermittelt worden.

Die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager sprach nach dem Urteil auf Twitter von einer großen Niederlage für die Steuergerechtigkeit. Das Urteil gebe aber wichtige Hinweise zur Anwendung der EU-Vorschriften über staatliche Beihilfen im Steuerbereich, hieß es in einer Mitteilung.

Der wirtschaftspolitische Sprecher der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, Markus Ferber, bezeichnete das Urteil als “Ohrfeige für die Europäische Kommission und eine Blamage für Wettbewerbskommissarin Vestager”. “Dass Vestagers Strafen vor Gericht gekippt werden, entwickelt sich langsam zum Regelfall”, kritisierte der CSU-Politiker. dpa

Die chinesischen Behörden haben eine vorab aufgezeichnete, kritische Eröffnungsrede von EU-Ratspräsident Charles Michel bei der großen Handelsmesse in Shanghai nicht gezeigt. Michels Sprecher, Barend Leyts, bestätigte den Vorfall: Der EU-Ratspräsident sei eingeladen worden, auf dem 5. Hongqiao-Forum (CIIE) in Shanghai zu sprechen. Das Video hätte also am Freitag zum Auftakt der CIIE gezeigt werden sollen. “Wie von den chinesischen Behörden gefordert, hatten wir tatsächlich eine vorab aufgezeichnete Videonachricht übermittelt, die letztendlich aber nicht gezeigt wurde.” Das werde nun über “die normalen diplomatischen Kanäle” bei der chinesischen Seite angesprochen, erklärte Leyts.

Michel hatte einem Bericht von Reuters zufolge in der Rede “Russlands illegalen Krieg gegen die Ukraine” scharf kritisiert. China müsse seinen Einfluss geltend machen, den es durch seine “grenzenlose Freundschaft” mit Russland besitze, um Moskaus brutalen Krieg zu stoppen, soll der EU-Ratspräsident in der Videobotschaft laut Diplomaten gesagt haben. Er bezieht sich damit auf einen Pakt, den Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin Anfang Februar, kurz vor Beginn des Krieges, angekündigt hatten.

Michel soll dem Bericht zufolge auch direkt an die chinesische Führung appelliert haben, das Blutvergießen in der Ukraine zu stoppen. “Sie, China, können helfen, dem ein Ende zu bereiten”, wird Michel aus der Videobotschaft zitiert. Auch habe er betont, dass Europa “wichtige Lehren” aus dem Konflikt ziehen werde. Europa sei bei fossilen Brennstoffen zu sehr von Russland abhängig gewesen, was zu einem Handelsungleichgewicht geführt habe. Die EU wolle in den Handelsbeziehungen künftig “übermäßige Abhängigkeiten vermeiden”, sagte ein EU-Diplomat, der die Rede kannte, gegenüber Reuters. “Das gilt auch für unsere Handelsbeziehungen mit China.” So sei das auch in Michels Video-Rede formuliert gewesen.

Wer für die Streichung des Videos verantwortlich war, wurde zunächst nicht öffentlich erklärt. Auf einer Pressekonferenz am Dienstag in Peking sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, er sei sich “der relevanten Situation nicht bewusst” und könne sich deshalb nicht dazu äußern. Der “South China Morning Post” sagte ein EU-Diplomat, die Streichung der Michel-Rede sei durch den Organisator der Messe erfolgt. ari

Die deutsch-belgische Handelskammer ist mit mehr als 125 Jahren die älteste deutsche Auslandshandelskammer weltweit. Laut Martin Kotthaus, Botschafter für bilaterale Angelegenheiten in Belgien, ist dies “ein guter Indikator für die immer schon große Bedeutung der deutsch-belgischen Handelsbeziehungen“. Angesichts der Gefahren, die Russlands Invasion in der Ukraine für die Sicherheit und die Energieversorgung mit sich gebracht hat, unterstreicht der Diplomat das gemeinsame Vorgehen von Brüssel und Berlin zur Bewältigung dieser Herausforderungen.

Belgien spielt heute eine Schlüsselrolle als Transitland für Energielieferungen aus aller Welt. “Die Lieferungen aus Belgien haben bedeutend dazu beigetragen, dass wir uns in Deutschland so schnell vom russischen Gas unabhängig machen konnten. Belgien als Transitland ist zurzeit nach Norwegen der zweitgrößte Gaslieferant für Deutschland”, so Kotthaus.

Ein großer Teil des deutschen Gasbedarfs wird mittlerweile durch Lieferungen aus dem LNG-Terminal in Zeebrügge gedeckt. “Belgien, aber auch die Niederlande, haben starke Ambitionen, sich als Energiezentren sowie als Energie-Drehscheiben in Nordeuropa zu positionieren”, sagt Kotthaus und weist darauf hin, dass die belgische Regierung unter Premierminister Alexander De Croo am 18. Oktober eine überarbeitete Wasserstoffstrategie veröffentlicht hat. “In dieser wird deutlich, dass Belgien seine Position als wichtiger Energiehub in Europa ausbauen möchte und entschlossen ist, dementsprechend zu investieren.”

Belgien sei dabei, sich internationale Partnerschaften im Bereich des grünen Wasserstoffs zu erarbeiten: “Das Land kooperiert dabei unter anderen mit Oman und Namibia, aber schaut auch auf Chile und Ägypten.” Darüber hinaus haben die Häfen von Antwerpen und Zeebrügge 2021 beschlossen, ihre Kräfte für die Zukunft zu bündeln, was Chancen für Deutschland bieten kann. Der Hafen von Antwerpen beherberge den zweitgrößten Chemie-Cluster der Welt nach Houston, Texas. Viele der großen deutschen Chemieunternehmen haben dort wichtige Niederlassungen. “Naturgemäß gibt es daher neben den Gaspipelines auch zahlreiche grenzüberschreitende Pipeline-Infrastrukturen, die weiter ausgebaut werden sollen”, so Kotthaus.

Die Verbindung zwischen Deutschland und Belgien wird auch im Bereich der Elektrizität gestärkt. Mit der Einweihung des Aachen Liège Electricity Grid Overlay (ALEGrO) ging Ende 2020 eine rund 90 Kilometer lange unterirdische Leitung in Betrieb, die vom deutschen Netzbetreiber Amprion und dem belgischen Netzbetreiber Elia gebaut wurde und vom deutschen Ort Oberzier bis nach Lixhe nahe der belgisch-niederländischen Grenze führt.

“Als Botschafter macht es große Freude, an einer weiteren Vertiefung der sowieso engen Beziehungen Deutschlands und Belgiens mitzuarbeiten. Ich gehe davon aus, dass diese durch die Energiewende gerade im Bereich Windenergie und Wasserstoff noch intensiver werden”, sagt Kotthaus.

Der 60-jährige Diplomat ist seit seiner Kindheit an ein internationales Leben gewöhnt. Als Bauingenieur realisierte sein Vater in den 1960er- und 1970er-Jahren, “in der großen Zeit der deutschen Bauindustrie”, Projekte im Ausland. Als Kind lebte Kotthaus mit seiner Familie in Ghana, Ägypten, der Türkei, Brasilien und Nigeria. Der in Burscheid, im Rheinisch-Bergischen Kreis geborene Jurist und Vater zweier Töchter ist seit den 1990er-Jahren in verschiedenen diplomatischen Funktionen tätig, etwa als Ständiger Vertreter der Botschaft in Angola, als Pressesprecher der Botschaft in Washington oder als Pressesprecher in der Ständigen Vertretung bei der EU. Als Botschafter in Belgien ist er seit 2018 tätig.

“Wir sind Belgiens Handelspartner Nummer eins und die Belgier sind für uns der Handelspartner Nummer neun. Dies ist eine beeindruckende Zahl – gerade in Relation zur Größe des Landes und seinen 11,6 Millionen Einwohnern”, sagt Martin Kotthaus. Isabel Cuesta