die Migrationspolitik sollte eigentlich der Schwerpunkt des heutigen EU-Sondergipfels werden – nun dürfte aber ein besonderer Gast den Ton vorgeben: Nach Überraschungsbesuchen in London und Paris wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj heute in Brüssel erwartet. Redebedarf gibt es zudem bei einem ganz anderen Thema, nämlich Europas Reaktion auf den Inflation Reduction Act der US-Amerikaner. “Ein ungehemmter Subventionswettlauf mit den USA wäre mit Sicherheit der falsche Weg”, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz gestern im Bundestag. Einen Ausblick auf den Gipfel finden Sie zu Beginn unseres Briefings.

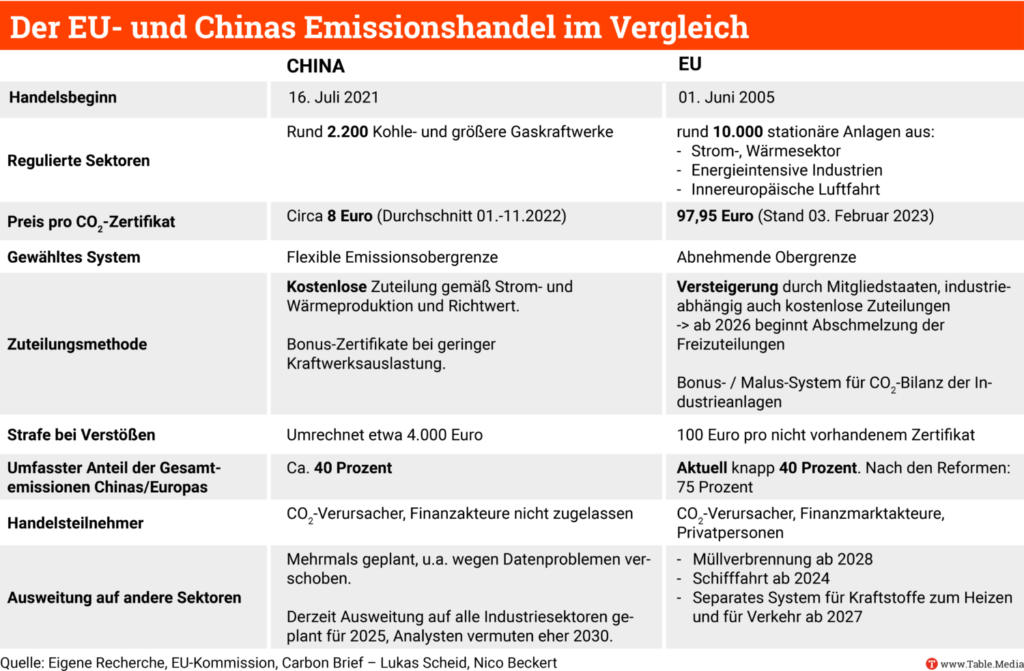

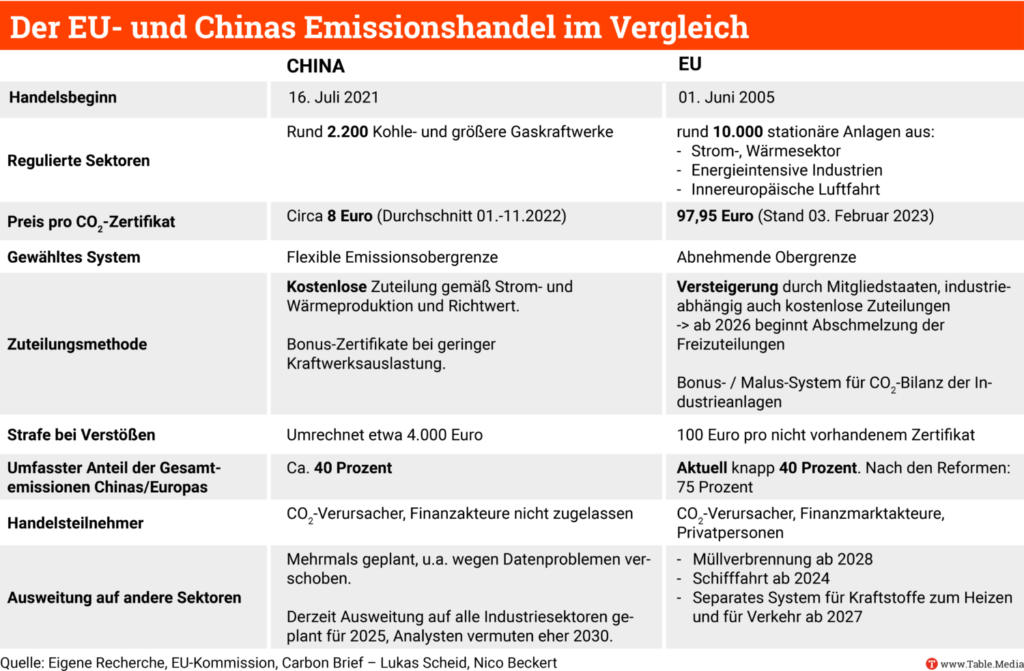

Mangelhafte Daten, laxe Kontrollen der Behörden: Ein Großteil der Emissionsdaten all jener Unternehmen, die am chinesischen ETS teilnehmen, weisen nach Angaben des chinesischen Umweltministeriums Mängel auf. Die unzuverlässige Datenlage könne zum Problem für den CO₂-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) werden. Wie Nico Beckert und Lukas Scheid erfahren haben, hat die EU für diesen Fall allerdings Vorkehrungen getroffen.

Das Panel für die Zukunft von Wissenschaft und Technologie (STOA) ist ein internes Gremium des parlamentarischen Recherchedienstes EPRS, das außerhalb des Parlaments kaum jemand kennt. Für Eva Kaili, Hauptfigur im Korruptionsskandal, hatte es eine wichtige Funktion: Sie nutzte ihren Vorsitz für ihre politische Arbeit – und vergab Posten an ihre Schwester sowie die quasi-staatliche Qatar Foundation, wie die Recherche von Charlotte Wirth zeigt.

Es ist ein schlecht gehütetes Geheimnis: Wolodymyr Selenskyj wird heute in Brüssel erwartet. Um voraussichtlich 10 Uhr soll Ukraines Präsident vor dem Europaparlament reden, das zu einer Sondersitzung zusammenkommt. Danach dürfte er sich wenige hundert Meter entfernt den Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten anschließen, die im Europagebäude zu einem Sondergipfel versammelt sind.

EU-Diplomaten wollten aus Sicherheitsgründen den Besuch Selenskyjs nicht bestätigen. Auch nicht, als der Präsident bereits in London eingetroffen war. Es sei bekannt, dass Ratspräsident Charles Michel eine offene Einladung ausgesprochen habe, so ein Diplomat. Die Vorsicht dürfte auch damit zu tun haben, dass die Informationen über die Visite Anfang Woche aus dem Parlament geleakt wurden und der Besuch plötzlich infrage stand.

In London versprach Premierminister Rishi Sunak zu prüfen, ob Großbritannien dem Wunsch der Ukraine nachkommen und Kampfjets zur Verfügung stellen könnte. Dies sei in jedem Fall jedoch nur langfristig möglich.

Am Abend wurde Selenskyj in Paris von Präsident Emmanuel Macron empfangen, der auch Bundeskanzler Olaf Scholz zu dem Essen eingeladen hatte: Es gehe darum, die “unerschütterliche Unterstützung Frankreichs und Europas für die Ukraine zu bekräftigen”, hieß es am Abend. Ziel sei es, die enge Koordination fortzusetzen, die es ermögliche, schnell und effizient auf die von Kiew geäußerten Bedürfnisse zu reagieren.

In Brüssel dürfte Selenskyj bei seinem Auftritt vor dem EU-Parlament den Ton vorgeben. Der Gast werde sich vermutlich für die Unterstützung bedanken und die Erwartungen für die nächsten Monate formulieren, so ein Diplomat. Beim Gipfel seien neue Zusagen zu Hilfen oder mit Blick auf ein Datum für Beitrittsverhandlungen nicht zu erwarten. Die Staats- und Regierungschefs wollen auch erörtern, wie russische Kriegsverbrechen verfolgt und blockierte Devisen der russischen Notenbank für den Wiederaufbau genutzt werden könnten.

Der Gipfel ist zudem Gelegenheit für eine Aussprache der Chefs über die europäische Antwort auf den Inflation Reduction Act (IRA), der zu Jahresbeginn in den USA in Kraft getreten ist. Man stehe vor einer doppelten Herausforderung, sagte ein EU-Diplomat: den Green Deal umzusetzen und im internationalen Wettbewerb zu bestehen. Die EU müsse dringend eine starke Antwort auf den IRA geben und den Clean-Tech-Sektor fördern. Allerdings müsse man nicht alles gleichzeitig machen; so könne ein zusätzlicher Souveränitätsfonds noch bis Sommer warten.

Im Mittelpunkt der Debatte wird der Green Deal Industrial Plan for the Net-Zero Age stehen, den die EU-Kommission vorgelegt hat. Die Mitteilung sieht eine Vereinfachung und Lockerung der strikten europäischen Beihilferegeln sowie Steuervergünstigungen für Unternehmen vor. Dabei müsse der Binnenmarkt und das “level playing field” zwischen den EU-Staaten erhalten werden, heißt es im Entwurf der Schlussfolgerungen, der Table.Media vorliegt. Außerdem seien auch KMU zu fördern.

Etliche Mitgliedstaaten lehnen weitreichende Änderungen an den Beihilferegeln ab, wie sie Paris und mit Abstrichen Berlin fordern. Sie befürchten, dass insbesondere Deutschland mit seiner Finanzkraft der heimischen Industrie Wettbewerbsvorteile verschaffen könnte. Bundeskanzler Olaf Scholz versuchte dem entgegenzutreten: “Ein ungehemmter Subventionswettlauf mit den USA wäre mit Sicherheit der falsche Weg“, sagte er im Bundestag.

Ebenfalls umstritten sind Finanzierungsfragen. Portugal und Spanien etwa argumentieren, dass die Lockerung der Beihilferegeln mit Fortschritten bei der europäischen Finanzierung synchronisiert werden müsse. Scholz lehnt neue EU-Töpfe hingegen ab. Die Corona-Aufbaufazilität sehe allein 250 Milliarden Euro für die Dekarbonisierung der Industrie vor, hinzu kämen weitere Milliarden aus REPowerEU, InvestEU sowie Forschungs- und Kohäsionsmitteln. “Wenn man all das neben die US-Förderprogramme im Umfang von 370 Milliarden Dollar legt, sieht man: Europa braucht sich nicht zu verstecken.”

Einigen können sich die Staats- und Regierungschefs auf die Forderung, die vorhandenen EU-Mittel flexibler einzusetzen, um grüne Industrien zu fördern. Sie sprechen sich zudem für die Entbürokratisierung und Vereinfachung der EU-Regeln aus, um Investitionen zu erleichtern.

Mit Beschlüssen wird nicht gerechnet. Die EU-Kommission hat bereits angekündigt, auf Basis der Debatten einen Legislativvorschlag zu erarbeiten, der dann beim März-Gipfel verabschiedet werden könnte. Darin sollen auch die Ergebnisse der informellen Konsultationen einfließen, die Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und der französische Finanzminister Bruno Le Maire in Washington geführt haben.

Vorsichtig optimistisch zeigte sich Scholz mit Blick auf die Migrationsdebatte, ursprünglich als Schwerpunkt des Sondergipfels geplant. “Nach Jahren des Stillstandes ist Fortschritt möglich in der europäischen Asylpolitik“, sagte er. Dies bestätigten in Brüssel auch EU-Diplomaten. Es bestehe die Chance, den ganzen Migrationspakt bis Ende der Legislaturperiode im kommenden Jahr verabschieden zu können. Stephan Israel, Eric Bonse, Till Hoppe und Sérgio Aníbal.

In der Theorie gilt beim CO₂-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) für Importeure nach Europa: Wer auf seine Produkte im Produktionsland einen CO₂-Preis bezahlt, kriegt diese bei der Berechnung des Klimazolls CBAM gutgeschrieben. Das betrifft alle Produkte, die unter den CBAM fallen: Zement, Düngemittel, Elektrizität, Wasserstoff, Eisen und Stahl sowie Aluminium.

Heißt in der Praxis: Statt den vollen CO₂-Preis der EU beispielsweise auf Stahlimporte zu bezahlen, wird dem ausländischen Stahlproduzenten der heimische CO₂-Preis rabattiert. Allerdings muss der ausländische Stahlproduzent den europäischen Behörden nachweisen, wie viel Kohlendioxid bei der Produktion tatsächlich emittiert wurde. Diese CO₂-Bilanz des Produkts muss laut der kürzlich im Trilog beschlossenen Regulierung zur Einführung des CBAM von einer vom Produzenten und staatlichen Behörden unabhängigen Institution zertifiziert werden.

In China könnte genau diese Überprüfung zum Problem für den künftigen Handel mit Europa werden. Fast 80 Prozent aller Daten, die am chinesischen ETS teilnehmende Unternehmen berichten, weisen Mängel auf, wie das chinesische Umweltministerium berichtet. Die Emissionen der Kohle- und Gaskraftwerke werden nicht direkt gemessen. Stattdessen berechnen die Anlagen sie anhand der für die Stromerzeugung genutzten Kohle und der Effizienz der Kraftwerke. Die Behörden kontrollieren dabei nicht ausreichend.

Dazu kommen mehrere Datenskandale. Zwar hätten diese den Druck auf die Behörden erhöht, Schlupflöcher zu schließen, sagt Yan Qin, Analystin bei Refinitiv, einem Anbieter von Finanzmarktdaten. Die neuen Richtlinien seien strenger. Doch die Kontrollen und Strafen wurden nicht verschärft. Die Strafe für die Nichteinhaltung der behördlichen Vorgaben oder die Manipulation von Emissionsdaten liegt lediglich bei umgerechnet gut 4.000 Euro (30.000 Yuan). Teilweise ist es günstiger, die Strafe in Kauf zu nehmen, als Zertifikate dazuzukaufen.

Bisher sind nur größere Kohle- und Gaskraftwerke in Chinas ETS erfasst. Die Ausweitung auf Stahl, Zement und Aluminium wurde auch mit Verweis auf die schlechten Daten immer wieder verschoben. Laut chinesischem Umweltministerium sollen bis 2025 dennoch alle Industriesektoren teilnehmen.

Ein Jahr später wird zum ersten Mal an den EU-Außengrenzen der Klimazoll CBAM fällig. Die unzuverlässige Datenlage chinesischer ETS-Teilnehmer könnte ein Problem für die Bemessung der Klimazölle für chinesische Produzenten darstellen. “Wie viel Überprüfung von außen China zulässt, bleibt abzuwarten”, sagt Verena Graichen, ETS-Expertin und Senior Researcher für Energie und Klimaschutz beim Öko-Institut. Zwar gebe es auch beim “Clean Development Mechanism” (CDM) – ein Klimaschutzinstrument aus dem Kyoto-Protokoll – ein internationales Verifizierungssystem, das auch in China funktioniert. Doch in die eigenen Systeme lasse China sich nicht so gerne gucken, sagt Graichen.

Die europäischen Behörden dürften es daher schwer haben, die gelieferten Daten aus China nachzuvollziehen. Gleichzeitig kann die EU aus handelspolitischer Sicht nicht auf den versprochenen Rabatt verzichten. “Weil China ein Emissionshandelssystem hat und einen CO₂-Preis erhebt, muss es auch einen Abzug beim CBAM für vom chinesischen ETS erfasste Produkte geben”, sagt Graichen. Aber sie weist darauf hin, dass sich die EU ein Hintertürchen für solche Fälle ausgedacht hat.

Da sich die EU-Kommission bei der Bewertung des chinesischen CO₂-Preises nach aktuellem Stand nicht auf die Emissionsdaten verlassen kann, hat sie die Möglichkeit, eigene Kriterien anzusetzen. Wenn die tatsächlichen Emissionen eines Produkts nicht bestimmt werden können, wird die durchschnittliche Emissionsintensität des Produkts aus dem Herkunftsland herangezogen und mit einem “proportional festgelegten Preisaufschlag” versehen. Die Höhe des Aufschlags will die Kommission noch in einem sogenannten Durchführungsrechtsakt festlegen.

Liegen auch über diesen Durchschnittswert keine Informationen aus dem Produktionsland vor, so wird automatisch die Emissionsintensität der europäischen Anlagen mit der schlechtesten Leistung für das Produkt angenommen. So hoffen die europäischen Gesetzgeber, ihre Handelspartner unter Druck setzen zu können, verlässliche Emissionsdaten ihrer Produkte bereitzustellen.

Wie das Reporting durch ausländische Importeure in der Praxis funktioniert, in welchem Format Informationen bereitgestellt werden und wie sich der im Ausland gezahlte CO₂-Preis in Rabatte beim Kauf von CBAM-Zertifikaten übersetzt, will die Kommission noch in Durchführungsrechtsakten entscheiden. “Artikel 9 der CBAM-Richtlinie erklärt nur das Prinzip, nicht die Umsetzung”, so Graichen.

Zur Wahrheit gehört jedoch auch, dass der tatsächliche Anteil des vom CBAM betroffen chinesisch-europäischen Handels eher gering ausfällt. China hat 2021 Waren im Wert von 472,7 Milliarden Euro in die EU exportiert. Die vom CBAM betroffenen Sektoren machten 2019 einer Analyse zufolge nur 1,8 Prozent der chinesischen Ausfuhren in die EU aus. Klar ist dennoch: Will China hohe Klimazölle dieser Produkte bei der Einfuhr nach Europa umgehen, muss es vertrauliche Emissionsdaten bereitstellen. Nico Beckert und Lukas Scheid

13.02.-14.02.2023, online

ERA, Seminar External Relations of the European Union: Recent Case Law of the CJEU

The Academy of European Law Trier (ERA) explores recent jurisprudence of the Court of Justice of the EU in the area of the external relations, including commercial policy, international agreements and common foreign and security policy. INFOS & REGISTRATION

13.02.2023 – 14:00 Uhr, online

EBD De-Briefing Europäischer Rat

Die Europäische Bewegung Deutschland (EBD) analysiert die Ergebnisse des Europäischen Rats am 9. und 10. Februar 2023. INFOS & ANMELDUNG

13.02.2023 – 19:00-21:00 Uhr, Düsseldorf

DGAP, Podiumsdiskussion Friedenssicherung als nationale und internationale Herausforderung – ein Jahr “Zeitenwende”

Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) macht ein Jahr nach der Regierungserklärung von Kanzler Olaf Scholz eine Bestandsaufnahme zur “Zeitenwende” und debattiert Ziele und Strategien für die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik. INFOS & ANMELDUNG

13.02.2023 – 19:00-20:15 Uhr, online

FNF, Diskussion Putinland: Über das System Putin, seine Geschichte – und den Westen

Die Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) geht der Frage nach, wie die russische Zivilgesellschaft aufgestellt ist und was der Westen mit Blick auf die “Post-Putin-Ära” leisten kann. INFOS & ANMELDUNG

14.02.-15.02.2022, Berlin

Aspen Institute German-American Trade and Tech Conference

Das Aspen Institute widmet sich der Förderung von Verständnis und Vertrauen zwischen wichtigen deutschen und US-amerikanischen Entscheidungsträgern sowie Vertretern von Unternehmen und Think-Tanks. INFOS & ANMELDUNG

14.02.2023 – 09:00-15:00 Uhr, online

ASEW, Seminar Einstieg PPAs – Vermarktungsoptionen für Erneuerbare Energien

Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) vermittelt einen Überblick zu PPAs und informiert über neuere Entwicklungen von kundennahen Vermarkungsmodellen. INFOS & ANMELDUNG

14.02.2023 – 13:00-14:30 Uhr, online

FES, Seminar (Grüner) Wasserstoff zwischen Klimaschutz und geopolitischer Zeitenwende

Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) diskutiert die Studie “(Grüner) Wasserstoff zwischen Klimaschutz und geopolitischer Zeitenwende”. INFOS & ANMELDUNG

14.02.2023 – 15:00-16:30 Uhr, online

Hydrogen Europe, Panel Discussion How the new Green Deal Industrial Plan will bolster the H2 scale up challenge

Hydrogen Europe brings together key European decision makers and industry representatives to discuss about the technology gaps that need to be rapidly addressed to meet the 2030 objectives. INFOS & REGISTRATION

Im Rahmen des Katargate-Skandals lässt die Rolle des parlamentarischen Recherchedienstes EPRS aufhorchen. Der Dienst organisierte mindestens drei Veranstaltungen mit Fight Impunity – jener NGO, die der Hauptverdächtige Pier Antonio Panzeri eigens dazu gründete, um Bestechungsgelder zu waschen. Wie die Zusammenarbeit zustande kam und ob das Europaparlament dafür bezahlte, bleibt unklar. Das Parlament muss über Engagements von weniger als 15.000 Euro keine Rechenschaft ablegen. Auf Nachfrage von Table.Media antwortete das EPRS, man führe “keine Liste über seine Zusammenarbeit mit NGOs“.

Dem Recherchedienst hätte aber auffallen müssen, dass Fight Impunity nicht im Transparenzregister stand. Laut den Lobbyregeln des Europaparlaments müssen sich Interessensvertreter dort registrieren, wenn sie Veranstaltungen im Parlament organisieren oder daran teilnehmen. Fight Impunity organisierte im Juni 2022 beispielsweise eine internationale Menschenrechtskonferenz in Zusammenarbeit mit dem EPRS, dem Menschenrechtsausschuss im EP und der NGO No Peace without Justice.

Ebenfalls fragwürdig ist die Rolle, die ein internes Gremium des EPRS unter dem Vorsitz von Eva Kaili spielte. Es handelt sich dabei um das Panel für die Zukunft von Wissenschaft und Technologie (STOA), dem Kaili von 2019 bis 2021 vorsaß. Später war sie als Vizepräsidentin für das Panel verantwortlich. Wie Panzeri sitzt Kaili seit Dezember in Haft. Die belgischen Ermittler werfen ihr Korruption und Geldwäsche vor.

STOA ist ein Gremium aus den 1980er-Jahren, das außerhalb des Parlamentes kaum jemand kennt. Die Arbeit des Panels besteht im Kern darin, Studien in Auftrag zu geben. Die Verfasser stellen diese bei den monatlichen Treffen des Panels vor. Manchmal werden zusätzlich Workshops angeboten oder Veranstaltungen zu den Studien organisiert. Dafür steht der STOA ein eigenes Budget zur Verfügung: 2021 waren es 650.000 Euro allein für die Expertise.

Unter Kaili entwickelte sich das Panel allerdings hauptsächlich zu einem Außenposten ihrer politischen Arbeit. Als Vorsitzende des Gremiums setzte sie die Schwerpunkte für die Arbeit des Panels: Erste Priorität solle nicht, wie zuvor vom Panel festgelegt, der Green Deal sein, sondern künstliche Intelligenz. Es ist das Thema, das Kailis parlamentarische Arbeit prägte. Beim STOA hat sie Studien zu Cybersicherheit oder öffentlicher Wahrnehmung von künstlicher Intelligenz in Auftrag gegeben. Der für die Studien zuständige Mihalis Kritikos, zuvor Mitglied des Sekretariats, wechselte 2022 denn auch in Kailis Büro.

Dass Kaili das STOA für ihre parlamentarische Arbeit nutzte, ist nicht verboten. Die Regeln des Gremiums sind schwammig: Das Panel diene dem Zweck, “Projekte zur Bewertung wissenschaftlicher und technischer Fragen durchzuführen”, so steht es in den Regeln. Und weiter: “STOA liefert einen Beitrag zur Diskussion und Gesetzgebungsarbeit in wissenschaftlichen und technischen Fragen von besonderer politischer Relevanz.”

Kaili hat als Vorsitzende des Panels auch einen internationalen Beirat eingerichtet. Während alle Panel-Mitglieder Namen vorschlagen durften, sind jene besonders auffällig, die von Kaili kamen: Darunter sind die Firma Elon Tech sowie die Qatar Foundation.

Elon Tech steht für European Law Observatory on New Technologies. Dahinter steht die Kommunikationsfirma Made Group, die von Eva Kailis Schwester Mantalena Kaili und Matina Kanaki geführt wird. Obwohl die Made Group erst 2017 gegründet wurde, erhielt sie im Januar 2018 bereits einen lukrativen Auftrag von der EU-Kommission über 1,8 Millionen Euro. 2019 folgte ein weiterer Auftrag über rund 900.000 Euro für ein Pilotprojekt zu Kunst und Digitales.

Elon Tech ist eigenen Angaben nach 2018 entstanden, um Experten im Bereich Recht und Technologie zusammenzubringen. Mitglied im Vorstand, der heute nicht mehr auf der Website von Elon Tech aufgelistet ist, ist Eva Kaili. Gleichzeitig hat Kaili die Mitgründerin der Made Group, Matina Kanaki, 2020 als akkreditierte Assistentin eingestellt. Und: Die Griechin hat einen weiteren Mitgründer von Elon Tech, Alexandros Spyridonos, als externen Dienstleister für sich arbeiten lassen.

Die potenziellen Interessenskonflikte scheinen niemandem im Parlament aufgefallen zu sein. Laut den Informationen wurde der Beirat zwar nicht bezahlt. Er erhielt aber einen privilegierten Einblick in die EU-Gesetzgebung und konnte eigene Vorschläge einbringen. Thema einer Beiratssitzung von Juni 2021 waren etwa Gesetzesvorschläge zu künstlicher Intelligenz.

In den ursprünglichen Regeln zum STOA war ein Beirat nicht vorgesehen. Der Text wurde 2019 abgeändert, um die Einführung eines Beirats zu ermöglichen (Artikel 3.5). Welchen Regeln dieser unterliegt, ist im Text nicht festgelegt. Vom Europaparlament heißt es auf Nachfrage, “es wurde vereinbart, dass sich dieses Gremium insbesondere auf die STOA-Aktivitäten im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) […] konzentriert und von Eva Kaili bis zum Ende der Amtszeit des Gremiums im Jahr 2024 geleitet werden sollte”.

Ein weiteres Mitglied, welches Eva Kaili im Beirat unterbrachte, war die Qatar Foundation. Sie wurde durch Silvano Salvaggio vertreten. Salvaggio leitet die Hamad Bin Khalifa Universität in Katar. Bei der Qatar Foundation handelt es sich um eine der katarischen Königsfamilie nahestehenden Stiftung für Wissenschaft und Bildung. Sie wurde 2000 im Rahmen der “Qatar Vision 2030″-Strategie ins Leben gerufen, um Katar im Ausland ein positives Image zu verpassen.

Die Stiftung dient vor allem dazu, staatliche Investitionen im Ausland zu tätigen. In den USA geriet sie für ihre Spenden in Millionenhöhe an amerikanische Universitäten in die Kritik, über die sich weigert, Rechenschaft abzulegen. Die Qatar Foundation setzt sich aus einem komplexen Netzwerk an Finanzgesellschaften zusammen, beispielsweise der Luxemburger Holding Lux Pillar.

Auch die Mitgliedschaft einer quasi-staatlichen Stiftung, die die Interessen Katars im Ausland vertritt, im Beirat in einem Gremium des Europäischen Parlamentes störte offenbar niemanden. Das Parlament kommentiert auf Nachfrage, die Zusammensetzung des Beirats sei vom STOA-Panel akzeptiert worden, welches sich aus 27 Abgeordneten aus verschiedenen Ausschüssen zusammensetzt.

Die Fraktionschefs im EP und Parlamentspräsidentin Roberta Metsola konnten sich gestern Abend nicht auf verschärfte Transparenzregeln einigen. Grundlage der Diskussionen war ein Katalog von 15 Punkten, der Table.Media vorliegt.

Demnach sollen künftig auf der EP-Startseite an prominenter Stelle unter der Rubrik Integrität Angaben zu den Abgeordneten einsehbar sein. Es könnten Details aufgeführt werden zu:

Grundsätzlich sollen alle Abgeordneten, ihre Mitarbeiter sowie die Beamten des Parlaments alle Treffen mit Vertretern von Drittländern und Interessenvertretern offenlegen. Es soll Ausnahmen davon geben, wenn es berechtigte Gründe gibt.

Inoffizielle Freundschaftsgruppen sollen verboten werden. Ex-MEPs sollen nicht mehr die Zutrittsausweise erhalten, sondern müssten sich eine Tagesakkreditierung besorgen. Auch Gäste dürfen sie dann nicht mehr mitbringen.

Es soll neue Regeln für den Zugang von Externen zum EP geben. Besucher sollen künftig angeben, wen sie treffen und warum. Das Gremium, das Verstöße gegen die Transparenzregeln überwacht, soll gestärkt, Sanktionen verschärft werden.

Die EVP-Fraktion will zudem strengere Regeln für NGOs. Sie wollen, dass NGOs ausgeschlossen werden, wenn auch nur der Verdacht von Korruption besteht.

Das EP will mit den neuen Regelungen die Konsequenzen aus der Korruptionsaffäre rund um kriminelle NGOs, ehemalige MEPs und die abgesetzte Vize-Parlamentspräsidentin Eva Kaili ziehen. Metsola hatte im Januar einen Plan für mehr Transparenz vorgelegt. mgr

Es gibt Hinweise auf direkte Einflussnahme von Interessenvertretern auf einen Bericht des Parlaments zu einem Fit-for-55-Gesetzgebungsvorschlag der Kommission. Es geht um den Bericht der Grünen-Abgeordneten Jutta Paulus zum Vorschlag der Kommission zur Reduzierung der Methanemissionen im Energiebereich. Methan wirkt als Verstärker des Klimawandels 28 Mal stärker als CO₂. Der Gesetzentwurf betrifft die Industrie und macht ihr Vorgaben in den Bereichen Energie, Landwirtschaft, Abfall und Abwasser.

Zwei Word-Dokumente der Berichterstatterin, in die die Kompromissanträge eingearbeitet sind und die an die Schattenberichterstatter gingen, wurden nach Informationen von Table.Media von Alessia Virone erstellt, Cheflobbyistin für Europa der US-Organisation Clean Air Task Force (CATF). Laut den Dokumenten-Eigenschaften erstellte Virone diese am 16.1.2023 um 9:41 Uhr auf ihrem Computer. CATF ist eine NGO, die seit 1996 Kampagnen für bessere Luftqualität macht.

Paulus räumte auf Nachfrage ein, dass das Dokument seinen Ursprung bei der Interessenvertreterin hatte: “Unser politischer Berater in der Fraktion hat ein von Frau Virone geschicktes Papier als Formatierungsgrundlage (zweispaltige Tabelle) für sein eigenes Dokument genommen.” Der Inhalt des Dokuments mit den Kompromissanträgen, das schließlich im EP verschickt wurde, stamme aber nicht von der Lobbyistin, beteuert Paulus: “Die Dokumente mit den Kompromissanträgen sind nicht von Frau Virone.”

Das Büro Paulus stellte Table.Media ein Dokument zur Verfügung, in dem die Lobbyistin ihre Änderungswünsche formuliert habe. Mindestens in einem Punkt, in dem es um Fristen für die Erstellung von Plänen zur Schadensbegrenzung bei Methanemissionen von Minen geht, machen sich die Grünen demnach stark für den Vorschlag, den CATF unterbreitet hat. Im Kommissionsvorschlag waren 36 Monate geplant, Virone schlägt 18 Monate vor.

Die Transparenz-NGO Lobbycontrol kritisiert das Vorgehen von Paulus. “Wenn ein Lobbyist die Datei mit dem Änderungsantrag oder mehreren erstellt hat, dann würde ich davon ausgehen, dass er oder sie auch den Stift geführt hat”, sagte Nina Katzemich von Lobbycontrol. Es sei immer “heikel”, wenn man “Lobbyisten und Lobbyistinnen erlaubt, direkt am gesetzesrelevanten Text mitzuarbeiten”.

Laut den Transparenzregeln im Europaparlament sind Berichterstatter verpflichtet, “für jeden Bericht Online-Informationen zu ihren geplanten Treffen mit Interessenvertretern (zu) veröffentlichen”. Paulus erklärt, die Lobbyistin ein Mal persönlich getroffen zu haben, und zwar am 22. September 2022. Das Treffen hat sie auf ihrer Seite auch vermerkt. mgr

Ein wesentlicher Teil des Fit-for-55-Pakets hat die nächste Hürde auf dem Weg zu geltendem Recht genommen. Am Mittwoch stimmten die EU-Botschafter im Ausschuss der Ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten (AStV) mit klarer Mehrheit der Reform des Europäischen Emissionshandelssystem (ETS) zu. Das Trilogergebnis vom Dezember ist damit durch die EU-Botschafter der Mitgliedstaaten bestätigt worden.

23 Länder stimmten zu. Belgien und Bulgarien enthielten sich, Ungarn und Polen prüfen noch und wollen ihre Minister schlussendlich entscheiden lassen – es läuft vermutlich auf eine Ablehnung beider Länder hinaus. Dennoch kam die qualifizierte Mehrheit im AStV zusammen, wodurch der Weg nun frei ist für eine Abstimmung beim nächsten Treffen der Umwelt- und Klimaschutzminister am 16. März.

Polens, Ungarns und Bulgariens Vorbehalte gegen eine strenge Klimapolitik sind bekannt und kommen nicht überraschend. Die belgische Neutralität kommt durch das komplizierte Abstimmungsprozedere des Landes zustande. Alle belgischen Regionen entscheiden gemeinsam über die Positionierung des Landes im Rat der EU-Mitgliedstaaten. Die rechtskonservative Regionalpartei Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA; Neu-Flämische Allianz) ist stärkste Kraft sowohl in Flandern als auch im Nationalparlament. Deren Abgeordnete halten wenig von einem strengeren ETS und blockieren die Positionierung Belgiens seither.

Der AStV stimmte auch über den Klimasozialfonds ab, der ebenfalls im Trilog im Dezember beschlossen worden war. Hier gab es eine Gegenstimme Finnlands.

Am heutigen Donnerstag wartet die nächste Hürde auf die ETS-Reform und den Klimasozialfonds. Der Umweltausschuss des EU-Parlaments (ENVI) stimmt ebenfalls über das Trilogergebnis ab. Peter Liese, ETS-Berichterstatter und umweltpolitischer Sprecher der EVP, sagte am Mittwoch, dass die Verhandlungsführer von EVP, S&D, Renew, Grüne, Linken und EKR den Kompromiss unterstützten.

“Auch wenn die Fraktionen nicht alle komplett geschlossen sind, rechne ich mit einer deutlichen Mehrheit“, sagte Liese. Anschließend können beide Texte auch im Plenum abgestimmt werden. Da vorher jedoch die Übersetzungen in alle EU-Sprachen inklusive juristischer Überprüfung erfolgen muss, dürfte dies noch bis April oder Mai dauern. luk

Kurz vor der Annahme der ITRE-Position zum Gasmarktpaket warnt die deutsche Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber (FNB Gas) vor jahrelangen Verzögerungen beim Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur. “Als kritisch bewerten die FNB die vom ITRE in letzter Minute eingebrachten Vorschläge zum zukünftigen Tarifmodell für Erdgas und Wasserstoff”, sagte Geschäftsführerin Inga Posch.

“Der Wegfall von Tarifen an Grenzübergangspunkten zwischen Mitgliedstaaten der EU ist nicht geeignet, stabile Rahmenbedingungen für die Marktakteure zu schaffen”, sagte Posch. “Vielmehr sind jahrelange Verhandlungen zwischen den Mitgliedstaaten und den europäischen Behörden zu erwarten. Für den Markthochlauf für Wasserstoff wäre das ein großes Hindernis.”

Der Industrieausschuss des Parlaments stimmt heute über seine Positionen zur Verordnung und zur Richtlinie zum Gasbinnenmarkt ab. Die Abgeordneten wollen zugleich ein Verhandlungsmandat für den Trilog beschließen, sodass die Zustimmung des Plenums entfallen kann.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert dagegen die Schaffung einer gemeinsamen Organisation der europäischen Netzbetreiber für Erdgas und Wasserstoff, wie sie der Kompromissentwurf zur Gasmarkt-Verordnung vorsieht. “Mit der Bildung der sogenannten ENTSOG&H würde den Gasnetzbetreibern die Aufgabe übertragen, das Wasserstoffnetz zu planen”, sagt Julian Schwartzkopff von der DUH. “Dies würde den Gasnetzbetreibern die Möglichkeit geben, nicht nachhaltige Wasserstoffgeschäftsfelder etwa in der Wärmeversorgung festzuschreiben und den Aufbau überdimensionierter Wasserstoffnetze über die Gasnetzentgelte von Haushaltskunden quer zu subventionieren.”

Ein Gegenantrag von Grünen und Renew liegt dagegen näher am Kommissionsvorschlag, für die Wasserstoffnetze einen unabhängigen Verband zu schaffen (ENNOH).

Die EU-Verbraucherschutzorganisation BEUC begrüßt wiederum Pläne, Haushalte in der Gasversorgung besser zu schützen. “Das Parlament wird in den Trilog eintreten mit der Forderung nach einem Verbot von Abschaltungen für schutzbedürftige Verbraucher in der Winterzeit”, sagt Energieexperte Jaume Loffredo. “Wir hoffen, dass diese Maßnahme die Verhandlungen übersteht. Ebenso hoffen wir, dass die Kommission solch ein Verbot auch für die Stromversorgung vorschlägt.” ber

Pandemie, Krieg und zuletzt das verheerende Erdbeben in der Türkei und Syrien: Angesichts der vielen Katastrophen will die EU-Kommission die Schutzmaßnahmen in Zukunft stärken. Künftig sollen unter anderem Frühwarnsysteme verbessert werden, damit Warnmeldungen gefährdete Menschen rechtzeitig erreichen, wie die Brüsseler Behörde am Mittwoch mitteilte. Zudem ist geplant, die Vorsorge mit Blick auf Naturkatastrophen wie Erdbeben, Überschwemmungen und Waldbrände zu verbessern sowie das Risikobewusstsein in der Bevölkerung zu stärken.

Ist ein Land nicht in der Lage, die Folgen einer Katastrophe zu bewältigen, kann es bereits heute über das EU-Katastrophenschutzverfahren um Hilfe bitten. Dann koordiniert und finanziert die EU die Hilfen, die von den Mitgliedstaaten und acht weiteren Ländern angeboten werden.

Aktuell ist das auch in der Türkei der Fall. Neben Deutschland helfen dort nach dem verheerenden Erdbeben 19 weitere EU-Staaten, wie der für Krisenmanagement zuständige EU-Kommissar Janez Lenarčič sagte. Ihm zufolge stellte nun auch das ebenso schwer von dem Beben betroffene Syrien einen Antrag auf die EU-Katastrophenhilfe.

“Mit der Umsetzung dieser europäischen Agenda für Katastrophenresilienz werden die EU und ihre Mitgliedstaaten besser in der Lage sein, auf Katastrophen größeren Ausmaßes zu reagieren, sie zu verhindern und Vorsorge zu treffen”, sagte Lenarčič. Dies werde mehr Leben retten und die Bürgerinnen und Bürger sowie die Umwelt in der EU besser schützen. dpa

Die Sozialdemokraten im Europaparlament (S&D) haben gestern ein Positionspapier zur Digitalpolitik (PDF) beschlossen, das neben bekannten Positionen auch noch einmal die Linie für anstehende Verhandlungen in relevanten Dossiers beinhaltet.

Zur Künstliche-Intelligenz-Verordnung (AI ACT) und biometrischer Massenüberwachung ist die S&D-Position knallhart: KI für die biometrische Echtzeit-Erkennung und KI-Systeme, die für vorausschauende Polizeiarbeit eingesetzt werden, könnten zu Massenüberwachungspraktiken führen. Für die Sozialdemokraten steht das in direktem Widerspruch zur Unschuldsvermutung und ist daher zu verbieten. In der Ampelkoalition in Berlin ist das jedoch umstritten, Teile der Koalition wollen Ausnahmen zulassen.

Bei der KI-Haftung, die im Parlament noch nicht diskutiert wird, wünscht sich S&D eine Beweislastumkehr, die so im Vorschlag der Kommission nicht vorgesehen ist. Außerdem fordern die Sozialdemokraten dringend einen Richtlinienvorschlag von der Kommission, um den KI-Einsatz am Arbeitsplatz strenger zu regulieren.

Die S&D-Fraktion will zum einen Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs effektiv bekämpfen lassen. Das schließt auch die Anbieter von Plattformen und Hoster mit ein. Die sollen entsprechende Inhalte entfernen und melden müssen – aber keine allgemeine Überwachung von Inhalten oder eine Schwächung von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung vornehmen.

Auch bei weiteren umstrittenen Punkten enthält das S&D-Papier interessante Festlegungen:

Neben älteren Hüten wie dem “Recht auf Nichterreichbarkeit” für Arbeitnehmer haben die sozialdemokratischen Abgeordneten damit einige neue Positionierungen vorgenommen. Deren Durchsetzbarkeit in den noch anstehenden Verhandlungen dieser Legislatur ist mindestens offen. In Teilen liegt die Fraktion damit auch auf Kollisionskurs zu den Regierungspositionen der SPD-geführten Berliner Ampelregierung. fst, vis

Nach US-Aufsehern legen auch britische Wettbewerbshüter der geplanten Mega-Übernahme der Videospiele-Firma Activision Blizzard durch Microsoft Steine in den Weg. Die britische Wettbewerbsaufsicht CMA brachte am Mittwoch Einwände gegen den 69 Milliarden Dollar schweren Deal vor. So warnt sie vor höheren Preisen für Videospieler durch eine Verzerrung des Wettbewerbs. Für die Übernahme gibt es bereits eine schwerwiegende Hürde in den USA mit einer Klage der Aufsichtsbehörde FTC.

Die britischen Kartellwächter stören sich speziell daran, dass Microsoft mit dem Deal auch das Kampfspiel “Call of Duty” gehören würde. Sie befürchten, dass Microsoft “Call of Duty” und andere Games von Activision Blizzard nur noch exklusiv auf seiner Xbox-Plattform verfügbar machen und damit Wettbewerber wie Sony mit seiner Playstation-Konsole schwächen würde. Die CMA will ihre Entscheidung zu dem Fall am 26. April vorlegen.

Microsoft versicherte in einer Stellungnahme beim Technologie-Blog “The Verge”, dass Konkurrenten wie Sony, Nintendo und Steam “langfristig” einen gleichberechtigten Zugang zu “Call of Duty” bekommen sollen.

Auch die FTC hatte in ihrer Klage im Dezember argumentiert, der Zukauf würde Microsoft zu viel Marktmacht verschaffen und dem Wettbewerb im Geschäft rund um Spielekonsolen schaden. Microsoft und Activision Blizzard hatten den bisher größten Deal in der Spielebranche im Januar 2022 bekannt gegeben. Die Wettbewerbshüter der EU-Kommission leiteten eine vertiefte Prüfung der Übernahme ein.

Die CMA setzte im vergangenen Herbst durch, dass der Facebook-Konzern Meta die Kurzclip-Plattform Giphy wieder verkaufen muss. Die FTC unterdessen scheiterte vor kurzem vor Gericht mit einer Klage gegen den Kauf der auf Virtual-Reality-Games spezialisierten Firma Within mit der populären Fitness-App “Supernatural” durch Meta. dpa

die Migrationspolitik sollte eigentlich der Schwerpunkt des heutigen EU-Sondergipfels werden – nun dürfte aber ein besonderer Gast den Ton vorgeben: Nach Überraschungsbesuchen in London und Paris wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj heute in Brüssel erwartet. Redebedarf gibt es zudem bei einem ganz anderen Thema, nämlich Europas Reaktion auf den Inflation Reduction Act der US-Amerikaner. “Ein ungehemmter Subventionswettlauf mit den USA wäre mit Sicherheit der falsche Weg”, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz gestern im Bundestag. Einen Ausblick auf den Gipfel finden Sie zu Beginn unseres Briefings.

Mangelhafte Daten, laxe Kontrollen der Behörden: Ein Großteil der Emissionsdaten all jener Unternehmen, die am chinesischen ETS teilnehmen, weisen nach Angaben des chinesischen Umweltministeriums Mängel auf. Die unzuverlässige Datenlage könne zum Problem für den CO₂-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) werden. Wie Nico Beckert und Lukas Scheid erfahren haben, hat die EU für diesen Fall allerdings Vorkehrungen getroffen.

Das Panel für die Zukunft von Wissenschaft und Technologie (STOA) ist ein internes Gremium des parlamentarischen Recherchedienstes EPRS, das außerhalb des Parlaments kaum jemand kennt. Für Eva Kaili, Hauptfigur im Korruptionsskandal, hatte es eine wichtige Funktion: Sie nutzte ihren Vorsitz für ihre politische Arbeit – und vergab Posten an ihre Schwester sowie die quasi-staatliche Qatar Foundation, wie die Recherche von Charlotte Wirth zeigt.

Es ist ein schlecht gehütetes Geheimnis: Wolodymyr Selenskyj wird heute in Brüssel erwartet. Um voraussichtlich 10 Uhr soll Ukraines Präsident vor dem Europaparlament reden, das zu einer Sondersitzung zusammenkommt. Danach dürfte er sich wenige hundert Meter entfernt den Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten anschließen, die im Europagebäude zu einem Sondergipfel versammelt sind.

EU-Diplomaten wollten aus Sicherheitsgründen den Besuch Selenskyjs nicht bestätigen. Auch nicht, als der Präsident bereits in London eingetroffen war. Es sei bekannt, dass Ratspräsident Charles Michel eine offene Einladung ausgesprochen habe, so ein Diplomat. Die Vorsicht dürfte auch damit zu tun haben, dass die Informationen über die Visite Anfang Woche aus dem Parlament geleakt wurden und der Besuch plötzlich infrage stand.

In London versprach Premierminister Rishi Sunak zu prüfen, ob Großbritannien dem Wunsch der Ukraine nachkommen und Kampfjets zur Verfügung stellen könnte. Dies sei in jedem Fall jedoch nur langfristig möglich.

Am Abend wurde Selenskyj in Paris von Präsident Emmanuel Macron empfangen, der auch Bundeskanzler Olaf Scholz zu dem Essen eingeladen hatte: Es gehe darum, die “unerschütterliche Unterstützung Frankreichs und Europas für die Ukraine zu bekräftigen”, hieß es am Abend. Ziel sei es, die enge Koordination fortzusetzen, die es ermögliche, schnell und effizient auf die von Kiew geäußerten Bedürfnisse zu reagieren.

In Brüssel dürfte Selenskyj bei seinem Auftritt vor dem EU-Parlament den Ton vorgeben. Der Gast werde sich vermutlich für die Unterstützung bedanken und die Erwartungen für die nächsten Monate formulieren, so ein Diplomat. Beim Gipfel seien neue Zusagen zu Hilfen oder mit Blick auf ein Datum für Beitrittsverhandlungen nicht zu erwarten. Die Staats- und Regierungschefs wollen auch erörtern, wie russische Kriegsverbrechen verfolgt und blockierte Devisen der russischen Notenbank für den Wiederaufbau genutzt werden könnten.

Der Gipfel ist zudem Gelegenheit für eine Aussprache der Chefs über die europäische Antwort auf den Inflation Reduction Act (IRA), der zu Jahresbeginn in den USA in Kraft getreten ist. Man stehe vor einer doppelten Herausforderung, sagte ein EU-Diplomat: den Green Deal umzusetzen und im internationalen Wettbewerb zu bestehen. Die EU müsse dringend eine starke Antwort auf den IRA geben und den Clean-Tech-Sektor fördern. Allerdings müsse man nicht alles gleichzeitig machen; so könne ein zusätzlicher Souveränitätsfonds noch bis Sommer warten.

Im Mittelpunkt der Debatte wird der Green Deal Industrial Plan for the Net-Zero Age stehen, den die EU-Kommission vorgelegt hat. Die Mitteilung sieht eine Vereinfachung und Lockerung der strikten europäischen Beihilferegeln sowie Steuervergünstigungen für Unternehmen vor. Dabei müsse der Binnenmarkt und das “level playing field” zwischen den EU-Staaten erhalten werden, heißt es im Entwurf der Schlussfolgerungen, der Table.Media vorliegt. Außerdem seien auch KMU zu fördern.

Etliche Mitgliedstaaten lehnen weitreichende Änderungen an den Beihilferegeln ab, wie sie Paris und mit Abstrichen Berlin fordern. Sie befürchten, dass insbesondere Deutschland mit seiner Finanzkraft der heimischen Industrie Wettbewerbsvorteile verschaffen könnte. Bundeskanzler Olaf Scholz versuchte dem entgegenzutreten: “Ein ungehemmter Subventionswettlauf mit den USA wäre mit Sicherheit der falsche Weg“, sagte er im Bundestag.

Ebenfalls umstritten sind Finanzierungsfragen. Portugal und Spanien etwa argumentieren, dass die Lockerung der Beihilferegeln mit Fortschritten bei der europäischen Finanzierung synchronisiert werden müsse. Scholz lehnt neue EU-Töpfe hingegen ab. Die Corona-Aufbaufazilität sehe allein 250 Milliarden Euro für die Dekarbonisierung der Industrie vor, hinzu kämen weitere Milliarden aus REPowerEU, InvestEU sowie Forschungs- und Kohäsionsmitteln. “Wenn man all das neben die US-Förderprogramme im Umfang von 370 Milliarden Dollar legt, sieht man: Europa braucht sich nicht zu verstecken.”

Einigen können sich die Staats- und Regierungschefs auf die Forderung, die vorhandenen EU-Mittel flexibler einzusetzen, um grüne Industrien zu fördern. Sie sprechen sich zudem für die Entbürokratisierung und Vereinfachung der EU-Regeln aus, um Investitionen zu erleichtern.

Mit Beschlüssen wird nicht gerechnet. Die EU-Kommission hat bereits angekündigt, auf Basis der Debatten einen Legislativvorschlag zu erarbeiten, der dann beim März-Gipfel verabschiedet werden könnte. Darin sollen auch die Ergebnisse der informellen Konsultationen einfließen, die Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und der französische Finanzminister Bruno Le Maire in Washington geführt haben.

Vorsichtig optimistisch zeigte sich Scholz mit Blick auf die Migrationsdebatte, ursprünglich als Schwerpunkt des Sondergipfels geplant. “Nach Jahren des Stillstandes ist Fortschritt möglich in der europäischen Asylpolitik“, sagte er. Dies bestätigten in Brüssel auch EU-Diplomaten. Es bestehe die Chance, den ganzen Migrationspakt bis Ende der Legislaturperiode im kommenden Jahr verabschieden zu können. Stephan Israel, Eric Bonse, Till Hoppe und Sérgio Aníbal.

In der Theorie gilt beim CO₂-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) für Importeure nach Europa: Wer auf seine Produkte im Produktionsland einen CO₂-Preis bezahlt, kriegt diese bei der Berechnung des Klimazolls CBAM gutgeschrieben. Das betrifft alle Produkte, die unter den CBAM fallen: Zement, Düngemittel, Elektrizität, Wasserstoff, Eisen und Stahl sowie Aluminium.

Heißt in der Praxis: Statt den vollen CO₂-Preis der EU beispielsweise auf Stahlimporte zu bezahlen, wird dem ausländischen Stahlproduzenten der heimische CO₂-Preis rabattiert. Allerdings muss der ausländische Stahlproduzent den europäischen Behörden nachweisen, wie viel Kohlendioxid bei der Produktion tatsächlich emittiert wurde. Diese CO₂-Bilanz des Produkts muss laut der kürzlich im Trilog beschlossenen Regulierung zur Einführung des CBAM von einer vom Produzenten und staatlichen Behörden unabhängigen Institution zertifiziert werden.

In China könnte genau diese Überprüfung zum Problem für den künftigen Handel mit Europa werden. Fast 80 Prozent aller Daten, die am chinesischen ETS teilnehmende Unternehmen berichten, weisen Mängel auf, wie das chinesische Umweltministerium berichtet. Die Emissionen der Kohle- und Gaskraftwerke werden nicht direkt gemessen. Stattdessen berechnen die Anlagen sie anhand der für die Stromerzeugung genutzten Kohle und der Effizienz der Kraftwerke. Die Behörden kontrollieren dabei nicht ausreichend.

Dazu kommen mehrere Datenskandale. Zwar hätten diese den Druck auf die Behörden erhöht, Schlupflöcher zu schließen, sagt Yan Qin, Analystin bei Refinitiv, einem Anbieter von Finanzmarktdaten. Die neuen Richtlinien seien strenger. Doch die Kontrollen und Strafen wurden nicht verschärft. Die Strafe für die Nichteinhaltung der behördlichen Vorgaben oder die Manipulation von Emissionsdaten liegt lediglich bei umgerechnet gut 4.000 Euro (30.000 Yuan). Teilweise ist es günstiger, die Strafe in Kauf zu nehmen, als Zertifikate dazuzukaufen.

Bisher sind nur größere Kohle- und Gaskraftwerke in Chinas ETS erfasst. Die Ausweitung auf Stahl, Zement und Aluminium wurde auch mit Verweis auf die schlechten Daten immer wieder verschoben. Laut chinesischem Umweltministerium sollen bis 2025 dennoch alle Industriesektoren teilnehmen.

Ein Jahr später wird zum ersten Mal an den EU-Außengrenzen der Klimazoll CBAM fällig. Die unzuverlässige Datenlage chinesischer ETS-Teilnehmer könnte ein Problem für die Bemessung der Klimazölle für chinesische Produzenten darstellen. “Wie viel Überprüfung von außen China zulässt, bleibt abzuwarten”, sagt Verena Graichen, ETS-Expertin und Senior Researcher für Energie und Klimaschutz beim Öko-Institut. Zwar gebe es auch beim “Clean Development Mechanism” (CDM) – ein Klimaschutzinstrument aus dem Kyoto-Protokoll – ein internationales Verifizierungssystem, das auch in China funktioniert. Doch in die eigenen Systeme lasse China sich nicht so gerne gucken, sagt Graichen.

Die europäischen Behörden dürften es daher schwer haben, die gelieferten Daten aus China nachzuvollziehen. Gleichzeitig kann die EU aus handelspolitischer Sicht nicht auf den versprochenen Rabatt verzichten. “Weil China ein Emissionshandelssystem hat und einen CO₂-Preis erhebt, muss es auch einen Abzug beim CBAM für vom chinesischen ETS erfasste Produkte geben”, sagt Graichen. Aber sie weist darauf hin, dass sich die EU ein Hintertürchen für solche Fälle ausgedacht hat.

Da sich die EU-Kommission bei der Bewertung des chinesischen CO₂-Preises nach aktuellem Stand nicht auf die Emissionsdaten verlassen kann, hat sie die Möglichkeit, eigene Kriterien anzusetzen. Wenn die tatsächlichen Emissionen eines Produkts nicht bestimmt werden können, wird die durchschnittliche Emissionsintensität des Produkts aus dem Herkunftsland herangezogen und mit einem “proportional festgelegten Preisaufschlag” versehen. Die Höhe des Aufschlags will die Kommission noch in einem sogenannten Durchführungsrechtsakt festlegen.

Liegen auch über diesen Durchschnittswert keine Informationen aus dem Produktionsland vor, so wird automatisch die Emissionsintensität der europäischen Anlagen mit der schlechtesten Leistung für das Produkt angenommen. So hoffen die europäischen Gesetzgeber, ihre Handelspartner unter Druck setzen zu können, verlässliche Emissionsdaten ihrer Produkte bereitzustellen.

Wie das Reporting durch ausländische Importeure in der Praxis funktioniert, in welchem Format Informationen bereitgestellt werden und wie sich der im Ausland gezahlte CO₂-Preis in Rabatte beim Kauf von CBAM-Zertifikaten übersetzt, will die Kommission noch in Durchführungsrechtsakten entscheiden. “Artikel 9 der CBAM-Richtlinie erklärt nur das Prinzip, nicht die Umsetzung”, so Graichen.

Zur Wahrheit gehört jedoch auch, dass der tatsächliche Anteil des vom CBAM betroffen chinesisch-europäischen Handels eher gering ausfällt. China hat 2021 Waren im Wert von 472,7 Milliarden Euro in die EU exportiert. Die vom CBAM betroffenen Sektoren machten 2019 einer Analyse zufolge nur 1,8 Prozent der chinesischen Ausfuhren in die EU aus. Klar ist dennoch: Will China hohe Klimazölle dieser Produkte bei der Einfuhr nach Europa umgehen, muss es vertrauliche Emissionsdaten bereitstellen. Nico Beckert und Lukas Scheid

13.02.-14.02.2023, online

ERA, Seminar External Relations of the European Union: Recent Case Law of the CJEU

The Academy of European Law Trier (ERA) explores recent jurisprudence of the Court of Justice of the EU in the area of the external relations, including commercial policy, international agreements and common foreign and security policy. INFOS & REGISTRATION

13.02.2023 – 14:00 Uhr, online

EBD De-Briefing Europäischer Rat

Die Europäische Bewegung Deutschland (EBD) analysiert die Ergebnisse des Europäischen Rats am 9. und 10. Februar 2023. INFOS & ANMELDUNG

13.02.2023 – 19:00-21:00 Uhr, Düsseldorf

DGAP, Podiumsdiskussion Friedenssicherung als nationale und internationale Herausforderung – ein Jahr “Zeitenwende”

Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) macht ein Jahr nach der Regierungserklärung von Kanzler Olaf Scholz eine Bestandsaufnahme zur “Zeitenwende” und debattiert Ziele und Strategien für die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik. INFOS & ANMELDUNG

13.02.2023 – 19:00-20:15 Uhr, online

FNF, Diskussion Putinland: Über das System Putin, seine Geschichte – und den Westen

Die Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) geht der Frage nach, wie die russische Zivilgesellschaft aufgestellt ist und was der Westen mit Blick auf die “Post-Putin-Ära” leisten kann. INFOS & ANMELDUNG

14.02.-15.02.2022, Berlin

Aspen Institute German-American Trade and Tech Conference

Das Aspen Institute widmet sich der Förderung von Verständnis und Vertrauen zwischen wichtigen deutschen und US-amerikanischen Entscheidungsträgern sowie Vertretern von Unternehmen und Think-Tanks. INFOS & ANMELDUNG

14.02.2023 – 09:00-15:00 Uhr, online

ASEW, Seminar Einstieg PPAs – Vermarktungsoptionen für Erneuerbare Energien

Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) vermittelt einen Überblick zu PPAs und informiert über neuere Entwicklungen von kundennahen Vermarkungsmodellen. INFOS & ANMELDUNG

14.02.2023 – 13:00-14:30 Uhr, online

FES, Seminar (Grüner) Wasserstoff zwischen Klimaschutz und geopolitischer Zeitenwende

Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) diskutiert die Studie “(Grüner) Wasserstoff zwischen Klimaschutz und geopolitischer Zeitenwende”. INFOS & ANMELDUNG

14.02.2023 – 15:00-16:30 Uhr, online

Hydrogen Europe, Panel Discussion How the new Green Deal Industrial Plan will bolster the H2 scale up challenge

Hydrogen Europe brings together key European decision makers and industry representatives to discuss about the technology gaps that need to be rapidly addressed to meet the 2030 objectives. INFOS & REGISTRATION

Im Rahmen des Katargate-Skandals lässt die Rolle des parlamentarischen Recherchedienstes EPRS aufhorchen. Der Dienst organisierte mindestens drei Veranstaltungen mit Fight Impunity – jener NGO, die der Hauptverdächtige Pier Antonio Panzeri eigens dazu gründete, um Bestechungsgelder zu waschen. Wie die Zusammenarbeit zustande kam und ob das Europaparlament dafür bezahlte, bleibt unklar. Das Parlament muss über Engagements von weniger als 15.000 Euro keine Rechenschaft ablegen. Auf Nachfrage von Table.Media antwortete das EPRS, man führe “keine Liste über seine Zusammenarbeit mit NGOs“.

Dem Recherchedienst hätte aber auffallen müssen, dass Fight Impunity nicht im Transparenzregister stand. Laut den Lobbyregeln des Europaparlaments müssen sich Interessensvertreter dort registrieren, wenn sie Veranstaltungen im Parlament organisieren oder daran teilnehmen. Fight Impunity organisierte im Juni 2022 beispielsweise eine internationale Menschenrechtskonferenz in Zusammenarbeit mit dem EPRS, dem Menschenrechtsausschuss im EP und der NGO No Peace without Justice.

Ebenfalls fragwürdig ist die Rolle, die ein internes Gremium des EPRS unter dem Vorsitz von Eva Kaili spielte. Es handelt sich dabei um das Panel für die Zukunft von Wissenschaft und Technologie (STOA), dem Kaili von 2019 bis 2021 vorsaß. Später war sie als Vizepräsidentin für das Panel verantwortlich. Wie Panzeri sitzt Kaili seit Dezember in Haft. Die belgischen Ermittler werfen ihr Korruption und Geldwäsche vor.

STOA ist ein Gremium aus den 1980er-Jahren, das außerhalb des Parlamentes kaum jemand kennt. Die Arbeit des Panels besteht im Kern darin, Studien in Auftrag zu geben. Die Verfasser stellen diese bei den monatlichen Treffen des Panels vor. Manchmal werden zusätzlich Workshops angeboten oder Veranstaltungen zu den Studien organisiert. Dafür steht der STOA ein eigenes Budget zur Verfügung: 2021 waren es 650.000 Euro allein für die Expertise.

Unter Kaili entwickelte sich das Panel allerdings hauptsächlich zu einem Außenposten ihrer politischen Arbeit. Als Vorsitzende des Gremiums setzte sie die Schwerpunkte für die Arbeit des Panels: Erste Priorität solle nicht, wie zuvor vom Panel festgelegt, der Green Deal sein, sondern künstliche Intelligenz. Es ist das Thema, das Kailis parlamentarische Arbeit prägte. Beim STOA hat sie Studien zu Cybersicherheit oder öffentlicher Wahrnehmung von künstlicher Intelligenz in Auftrag gegeben. Der für die Studien zuständige Mihalis Kritikos, zuvor Mitglied des Sekretariats, wechselte 2022 denn auch in Kailis Büro.

Dass Kaili das STOA für ihre parlamentarische Arbeit nutzte, ist nicht verboten. Die Regeln des Gremiums sind schwammig: Das Panel diene dem Zweck, “Projekte zur Bewertung wissenschaftlicher und technischer Fragen durchzuführen”, so steht es in den Regeln. Und weiter: “STOA liefert einen Beitrag zur Diskussion und Gesetzgebungsarbeit in wissenschaftlichen und technischen Fragen von besonderer politischer Relevanz.”

Kaili hat als Vorsitzende des Panels auch einen internationalen Beirat eingerichtet. Während alle Panel-Mitglieder Namen vorschlagen durften, sind jene besonders auffällig, die von Kaili kamen: Darunter sind die Firma Elon Tech sowie die Qatar Foundation.

Elon Tech steht für European Law Observatory on New Technologies. Dahinter steht die Kommunikationsfirma Made Group, die von Eva Kailis Schwester Mantalena Kaili und Matina Kanaki geführt wird. Obwohl die Made Group erst 2017 gegründet wurde, erhielt sie im Januar 2018 bereits einen lukrativen Auftrag von der EU-Kommission über 1,8 Millionen Euro. 2019 folgte ein weiterer Auftrag über rund 900.000 Euro für ein Pilotprojekt zu Kunst und Digitales.

Elon Tech ist eigenen Angaben nach 2018 entstanden, um Experten im Bereich Recht und Technologie zusammenzubringen. Mitglied im Vorstand, der heute nicht mehr auf der Website von Elon Tech aufgelistet ist, ist Eva Kaili. Gleichzeitig hat Kaili die Mitgründerin der Made Group, Matina Kanaki, 2020 als akkreditierte Assistentin eingestellt. Und: Die Griechin hat einen weiteren Mitgründer von Elon Tech, Alexandros Spyridonos, als externen Dienstleister für sich arbeiten lassen.

Die potenziellen Interessenskonflikte scheinen niemandem im Parlament aufgefallen zu sein. Laut den Informationen wurde der Beirat zwar nicht bezahlt. Er erhielt aber einen privilegierten Einblick in die EU-Gesetzgebung und konnte eigene Vorschläge einbringen. Thema einer Beiratssitzung von Juni 2021 waren etwa Gesetzesvorschläge zu künstlicher Intelligenz.

In den ursprünglichen Regeln zum STOA war ein Beirat nicht vorgesehen. Der Text wurde 2019 abgeändert, um die Einführung eines Beirats zu ermöglichen (Artikel 3.5). Welchen Regeln dieser unterliegt, ist im Text nicht festgelegt. Vom Europaparlament heißt es auf Nachfrage, “es wurde vereinbart, dass sich dieses Gremium insbesondere auf die STOA-Aktivitäten im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) […] konzentriert und von Eva Kaili bis zum Ende der Amtszeit des Gremiums im Jahr 2024 geleitet werden sollte”.

Ein weiteres Mitglied, welches Eva Kaili im Beirat unterbrachte, war die Qatar Foundation. Sie wurde durch Silvano Salvaggio vertreten. Salvaggio leitet die Hamad Bin Khalifa Universität in Katar. Bei der Qatar Foundation handelt es sich um eine der katarischen Königsfamilie nahestehenden Stiftung für Wissenschaft und Bildung. Sie wurde 2000 im Rahmen der “Qatar Vision 2030″-Strategie ins Leben gerufen, um Katar im Ausland ein positives Image zu verpassen.

Die Stiftung dient vor allem dazu, staatliche Investitionen im Ausland zu tätigen. In den USA geriet sie für ihre Spenden in Millionenhöhe an amerikanische Universitäten in die Kritik, über die sich weigert, Rechenschaft abzulegen. Die Qatar Foundation setzt sich aus einem komplexen Netzwerk an Finanzgesellschaften zusammen, beispielsweise der Luxemburger Holding Lux Pillar.

Auch die Mitgliedschaft einer quasi-staatlichen Stiftung, die die Interessen Katars im Ausland vertritt, im Beirat in einem Gremium des Europäischen Parlamentes störte offenbar niemanden. Das Parlament kommentiert auf Nachfrage, die Zusammensetzung des Beirats sei vom STOA-Panel akzeptiert worden, welches sich aus 27 Abgeordneten aus verschiedenen Ausschüssen zusammensetzt.

Die Fraktionschefs im EP und Parlamentspräsidentin Roberta Metsola konnten sich gestern Abend nicht auf verschärfte Transparenzregeln einigen. Grundlage der Diskussionen war ein Katalog von 15 Punkten, der Table.Media vorliegt.

Demnach sollen künftig auf der EP-Startseite an prominenter Stelle unter der Rubrik Integrität Angaben zu den Abgeordneten einsehbar sein. Es könnten Details aufgeführt werden zu:

Grundsätzlich sollen alle Abgeordneten, ihre Mitarbeiter sowie die Beamten des Parlaments alle Treffen mit Vertretern von Drittländern und Interessenvertretern offenlegen. Es soll Ausnahmen davon geben, wenn es berechtigte Gründe gibt.

Inoffizielle Freundschaftsgruppen sollen verboten werden. Ex-MEPs sollen nicht mehr die Zutrittsausweise erhalten, sondern müssten sich eine Tagesakkreditierung besorgen. Auch Gäste dürfen sie dann nicht mehr mitbringen.

Es soll neue Regeln für den Zugang von Externen zum EP geben. Besucher sollen künftig angeben, wen sie treffen und warum. Das Gremium, das Verstöße gegen die Transparenzregeln überwacht, soll gestärkt, Sanktionen verschärft werden.

Die EVP-Fraktion will zudem strengere Regeln für NGOs. Sie wollen, dass NGOs ausgeschlossen werden, wenn auch nur der Verdacht von Korruption besteht.

Das EP will mit den neuen Regelungen die Konsequenzen aus der Korruptionsaffäre rund um kriminelle NGOs, ehemalige MEPs und die abgesetzte Vize-Parlamentspräsidentin Eva Kaili ziehen. Metsola hatte im Januar einen Plan für mehr Transparenz vorgelegt. mgr

Es gibt Hinweise auf direkte Einflussnahme von Interessenvertretern auf einen Bericht des Parlaments zu einem Fit-for-55-Gesetzgebungsvorschlag der Kommission. Es geht um den Bericht der Grünen-Abgeordneten Jutta Paulus zum Vorschlag der Kommission zur Reduzierung der Methanemissionen im Energiebereich. Methan wirkt als Verstärker des Klimawandels 28 Mal stärker als CO₂. Der Gesetzentwurf betrifft die Industrie und macht ihr Vorgaben in den Bereichen Energie, Landwirtschaft, Abfall und Abwasser.

Zwei Word-Dokumente der Berichterstatterin, in die die Kompromissanträge eingearbeitet sind und die an die Schattenberichterstatter gingen, wurden nach Informationen von Table.Media von Alessia Virone erstellt, Cheflobbyistin für Europa der US-Organisation Clean Air Task Force (CATF). Laut den Dokumenten-Eigenschaften erstellte Virone diese am 16.1.2023 um 9:41 Uhr auf ihrem Computer. CATF ist eine NGO, die seit 1996 Kampagnen für bessere Luftqualität macht.

Paulus räumte auf Nachfrage ein, dass das Dokument seinen Ursprung bei der Interessenvertreterin hatte: “Unser politischer Berater in der Fraktion hat ein von Frau Virone geschicktes Papier als Formatierungsgrundlage (zweispaltige Tabelle) für sein eigenes Dokument genommen.” Der Inhalt des Dokuments mit den Kompromissanträgen, das schließlich im EP verschickt wurde, stamme aber nicht von der Lobbyistin, beteuert Paulus: “Die Dokumente mit den Kompromissanträgen sind nicht von Frau Virone.”

Das Büro Paulus stellte Table.Media ein Dokument zur Verfügung, in dem die Lobbyistin ihre Änderungswünsche formuliert habe. Mindestens in einem Punkt, in dem es um Fristen für die Erstellung von Plänen zur Schadensbegrenzung bei Methanemissionen von Minen geht, machen sich die Grünen demnach stark für den Vorschlag, den CATF unterbreitet hat. Im Kommissionsvorschlag waren 36 Monate geplant, Virone schlägt 18 Monate vor.

Die Transparenz-NGO Lobbycontrol kritisiert das Vorgehen von Paulus. “Wenn ein Lobbyist die Datei mit dem Änderungsantrag oder mehreren erstellt hat, dann würde ich davon ausgehen, dass er oder sie auch den Stift geführt hat”, sagte Nina Katzemich von Lobbycontrol. Es sei immer “heikel”, wenn man “Lobbyisten und Lobbyistinnen erlaubt, direkt am gesetzesrelevanten Text mitzuarbeiten”.

Laut den Transparenzregeln im Europaparlament sind Berichterstatter verpflichtet, “für jeden Bericht Online-Informationen zu ihren geplanten Treffen mit Interessenvertretern (zu) veröffentlichen”. Paulus erklärt, die Lobbyistin ein Mal persönlich getroffen zu haben, und zwar am 22. September 2022. Das Treffen hat sie auf ihrer Seite auch vermerkt. mgr

Ein wesentlicher Teil des Fit-for-55-Pakets hat die nächste Hürde auf dem Weg zu geltendem Recht genommen. Am Mittwoch stimmten die EU-Botschafter im Ausschuss der Ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten (AStV) mit klarer Mehrheit der Reform des Europäischen Emissionshandelssystem (ETS) zu. Das Trilogergebnis vom Dezember ist damit durch die EU-Botschafter der Mitgliedstaaten bestätigt worden.

23 Länder stimmten zu. Belgien und Bulgarien enthielten sich, Ungarn und Polen prüfen noch und wollen ihre Minister schlussendlich entscheiden lassen – es läuft vermutlich auf eine Ablehnung beider Länder hinaus. Dennoch kam die qualifizierte Mehrheit im AStV zusammen, wodurch der Weg nun frei ist für eine Abstimmung beim nächsten Treffen der Umwelt- und Klimaschutzminister am 16. März.

Polens, Ungarns und Bulgariens Vorbehalte gegen eine strenge Klimapolitik sind bekannt und kommen nicht überraschend. Die belgische Neutralität kommt durch das komplizierte Abstimmungsprozedere des Landes zustande. Alle belgischen Regionen entscheiden gemeinsam über die Positionierung des Landes im Rat der EU-Mitgliedstaaten. Die rechtskonservative Regionalpartei Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA; Neu-Flämische Allianz) ist stärkste Kraft sowohl in Flandern als auch im Nationalparlament. Deren Abgeordnete halten wenig von einem strengeren ETS und blockieren die Positionierung Belgiens seither.

Der AStV stimmte auch über den Klimasozialfonds ab, der ebenfalls im Trilog im Dezember beschlossen worden war. Hier gab es eine Gegenstimme Finnlands.

Am heutigen Donnerstag wartet die nächste Hürde auf die ETS-Reform und den Klimasozialfonds. Der Umweltausschuss des EU-Parlaments (ENVI) stimmt ebenfalls über das Trilogergebnis ab. Peter Liese, ETS-Berichterstatter und umweltpolitischer Sprecher der EVP, sagte am Mittwoch, dass die Verhandlungsführer von EVP, S&D, Renew, Grüne, Linken und EKR den Kompromiss unterstützten.

“Auch wenn die Fraktionen nicht alle komplett geschlossen sind, rechne ich mit einer deutlichen Mehrheit“, sagte Liese. Anschließend können beide Texte auch im Plenum abgestimmt werden. Da vorher jedoch die Übersetzungen in alle EU-Sprachen inklusive juristischer Überprüfung erfolgen muss, dürfte dies noch bis April oder Mai dauern. luk

Kurz vor der Annahme der ITRE-Position zum Gasmarktpaket warnt die deutsche Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber (FNB Gas) vor jahrelangen Verzögerungen beim Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur. “Als kritisch bewerten die FNB die vom ITRE in letzter Minute eingebrachten Vorschläge zum zukünftigen Tarifmodell für Erdgas und Wasserstoff”, sagte Geschäftsführerin Inga Posch.

“Der Wegfall von Tarifen an Grenzübergangspunkten zwischen Mitgliedstaaten der EU ist nicht geeignet, stabile Rahmenbedingungen für die Marktakteure zu schaffen”, sagte Posch. “Vielmehr sind jahrelange Verhandlungen zwischen den Mitgliedstaaten und den europäischen Behörden zu erwarten. Für den Markthochlauf für Wasserstoff wäre das ein großes Hindernis.”

Der Industrieausschuss des Parlaments stimmt heute über seine Positionen zur Verordnung und zur Richtlinie zum Gasbinnenmarkt ab. Die Abgeordneten wollen zugleich ein Verhandlungsmandat für den Trilog beschließen, sodass die Zustimmung des Plenums entfallen kann.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert dagegen die Schaffung einer gemeinsamen Organisation der europäischen Netzbetreiber für Erdgas und Wasserstoff, wie sie der Kompromissentwurf zur Gasmarkt-Verordnung vorsieht. “Mit der Bildung der sogenannten ENTSOG&H würde den Gasnetzbetreibern die Aufgabe übertragen, das Wasserstoffnetz zu planen”, sagt Julian Schwartzkopff von der DUH. “Dies würde den Gasnetzbetreibern die Möglichkeit geben, nicht nachhaltige Wasserstoffgeschäftsfelder etwa in der Wärmeversorgung festzuschreiben und den Aufbau überdimensionierter Wasserstoffnetze über die Gasnetzentgelte von Haushaltskunden quer zu subventionieren.”

Ein Gegenantrag von Grünen und Renew liegt dagegen näher am Kommissionsvorschlag, für die Wasserstoffnetze einen unabhängigen Verband zu schaffen (ENNOH).

Die EU-Verbraucherschutzorganisation BEUC begrüßt wiederum Pläne, Haushalte in der Gasversorgung besser zu schützen. “Das Parlament wird in den Trilog eintreten mit der Forderung nach einem Verbot von Abschaltungen für schutzbedürftige Verbraucher in der Winterzeit”, sagt Energieexperte Jaume Loffredo. “Wir hoffen, dass diese Maßnahme die Verhandlungen übersteht. Ebenso hoffen wir, dass die Kommission solch ein Verbot auch für die Stromversorgung vorschlägt.” ber

Pandemie, Krieg und zuletzt das verheerende Erdbeben in der Türkei und Syrien: Angesichts der vielen Katastrophen will die EU-Kommission die Schutzmaßnahmen in Zukunft stärken. Künftig sollen unter anderem Frühwarnsysteme verbessert werden, damit Warnmeldungen gefährdete Menschen rechtzeitig erreichen, wie die Brüsseler Behörde am Mittwoch mitteilte. Zudem ist geplant, die Vorsorge mit Blick auf Naturkatastrophen wie Erdbeben, Überschwemmungen und Waldbrände zu verbessern sowie das Risikobewusstsein in der Bevölkerung zu stärken.

Ist ein Land nicht in der Lage, die Folgen einer Katastrophe zu bewältigen, kann es bereits heute über das EU-Katastrophenschutzverfahren um Hilfe bitten. Dann koordiniert und finanziert die EU die Hilfen, die von den Mitgliedstaaten und acht weiteren Ländern angeboten werden.

Aktuell ist das auch in der Türkei der Fall. Neben Deutschland helfen dort nach dem verheerenden Erdbeben 19 weitere EU-Staaten, wie der für Krisenmanagement zuständige EU-Kommissar Janez Lenarčič sagte. Ihm zufolge stellte nun auch das ebenso schwer von dem Beben betroffene Syrien einen Antrag auf die EU-Katastrophenhilfe.

“Mit der Umsetzung dieser europäischen Agenda für Katastrophenresilienz werden die EU und ihre Mitgliedstaaten besser in der Lage sein, auf Katastrophen größeren Ausmaßes zu reagieren, sie zu verhindern und Vorsorge zu treffen”, sagte Lenarčič. Dies werde mehr Leben retten und die Bürgerinnen und Bürger sowie die Umwelt in der EU besser schützen. dpa

Die Sozialdemokraten im Europaparlament (S&D) haben gestern ein Positionspapier zur Digitalpolitik (PDF) beschlossen, das neben bekannten Positionen auch noch einmal die Linie für anstehende Verhandlungen in relevanten Dossiers beinhaltet.

Zur Künstliche-Intelligenz-Verordnung (AI ACT) und biometrischer Massenüberwachung ist die S&D-Position knallhart: KI für die biometrische Echtzeit-Erkennung und KI-Systeme, die für vorausschauende Polizeiarbeit eingesetzt werden, könnten zu Massenüberwachungspraktiken führen. Für die Sozialdemokraten steht das in direktem Widerspruch zur Unschuldsvermutung und ist daher zu verbieten. In der Ampelkoalition in Berlin ist das jedoch umstritten, Teile der Koalition wollen Ausnahmen zulassen.

Bei der KI-Haftung, die im Parlament noch nicht diskutiert wird, wünscht sich S&D eine Beweislastumkehr, die so im Vorschlag der Kommission nicht vorgesehen ist. Außerdem fordern die Sozialdemokraten dringend einen Richtlinienvorschlag von der Kommission, um den KI-Einsatz am Arbeitsplatz strenger zu regulieren.

Die S&D-Fraktion will zum einen Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs effektiv bekämpfen lassen. Das schließt auch die Anbieter von Plattformen und Hoster mit ein. Die sollen entsprechende Inhalte entfernen und melden müssen – aber keine allgemeine Überwachung von Inhalten oder eine Schwächung von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung vornehmen.

Auch bei weiteren umstrittenen Punkten enthält das S&D-Papier interessante Festlegungen:

Neben älteren Hüten wie dem “Recht auf Nichterreichbarkeit” für Arbeitnehmer haben die sozialdemokratischen Abgeordneten damit einige neue Positionierungen vorgenommen. Deren Durchsetzbarkeit in den noch anstehenden Verhandlungen dieser Legislatur ist mindestens offen. In Teilen liegt die Fraktion damit auch auf Kollisionskurs zu den Regierungspositionen der SPD-geführten Berliner Ampelregierung. fst, vis

Nach US-Aufsehern legen auch britische Wettbewerbshüter der geplanten Mega-Übernahme der Videospiele-Firma Activision Blizzard durch Microsoft Steine in den Weg. Die britische Wettbewerbsaufsicht CMA brachte am Mittwoch Einwände gegen den 69 Milliarden Dollar schweren Deal vor. So warnt sie vor höheren Preisen für Videospieler durch eine Verzerrung des Wettbewerbs. Für die Übernahme gibt es bereits eine schwerwiegende Hürde in den USA mit einer Klage der Aufsichtsbehörde FTC.

Die britischen Kartellwächter stören sich speziell daran, dass Microsoft mit dem Deal auch das Kampfspiel “Call of Duty” gehören würde. Sie befürchten, dass Microsoft “Call of Duty” und andere Games von Activision Blizzard nur noch exklusiv auf seiner Xbox-Plattform verfügbar machen und damit Wettbewerber wie Sony mit seiner Playstation-Konsole schwächen würde. Die CMA will ihre Entscheidung zu dem Fall am 26. April vorlegen.

Microsoft versicherte in einer Stellungnahme beim Technologie-Blog “The Verge”, dass Konkurrenten wie Sony, Nintendo und Steam “langfristig” einen gleichberechtigten Zugang zu “Call of Duty” bekommen sollen.

Auch die FTC hatte in ihrer Klage im Dezember argumentiert, der Zukauf würde Microsoft zu viel Marktmacht verschaffen und dem Wettbewerb im Geschäft rund um Spielekonsolen schaden. Microsoft und Activision Blizzard hatten den bisher größten Deal in der Spielebranche im Januar 2022 bekannt gegeben. Die Wettbewerbshüter der EU-Kommission leiteten eine vertiefte Prüfung der Übernahme ein.

Die CMA setzte im vergangenen Herbst durch, dass der Facebook-Konzern Meta die Kurzclip-Plattform Giphy wieder verkaufen muss. Die FTC unterdessen scheiterte vor kurzem vor Gericht mit einer Klage gegen den Kauf der auf Virtual-Reality-Games spezialisierten Firma Within mit der populären Fitness-App “Supernatural” durch Meta. dpa