ab heute sitzen die Umweltminister der EU und Klimakommissar Frans Timmermans auf der Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh mit am Tisch. Brüssel lobt sich zwar immer selbst für seine ehrgeizigen Pläne, doch die Europäer haben für die Weltgemeinschaft nicht nur gute Nachrichten dabei. Der Druck auf Timmermans und sein Team ist groß. Die anderen Teilnehmer fragen, wann und wie die EU ihr Klimaziel erhöhen wird. Mein Kollege Lukas Scheid ist vor Ort. Er hat analysiert, was Europa vorschlagen könnte und gibt außerdem einen Ausblick auf die zweite Woche der COP27.

In Griechenland diskutiert die Öffentlichkeit über ein anderes Thema. Hier gerät Premier Kyriakos Mitsotakis immer stärker unter Druck in dem Skandal um den Einsatz von Spyware. Minister, Mitarbeiter des Premiers, Journalisten und Oppositionspolitiker sollen ausgespäht worden sein. Doch die EU schaut weiter weg – sehr zum Ärger des PEGA-Untersuchungsausschusses, berichtet Panajotis Gavrilis.

Bundeskanzler Olaf Scholz ist derweil in Asien unterwegs und wird heute nach seinem Besuch in Vietnam in Singapur eintreffen. Dort hat Vizekanzler Robert Habeck am Sonntag bereits ein gemeinsames Rahmenwerk zwischen dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und dem singapurischen Handels- und Industrieministerium vereinbart. Mehr dazu in unseren News.

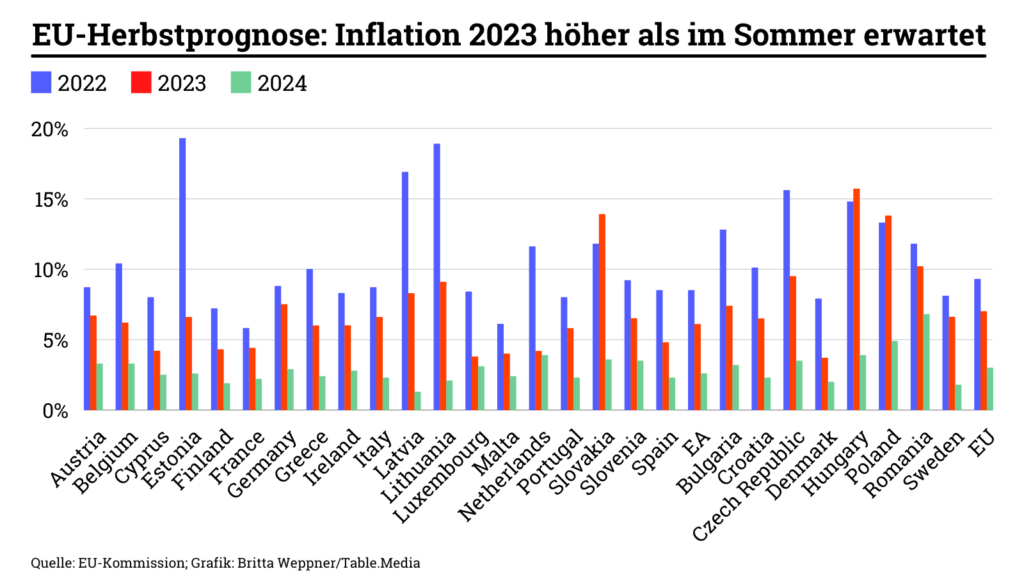

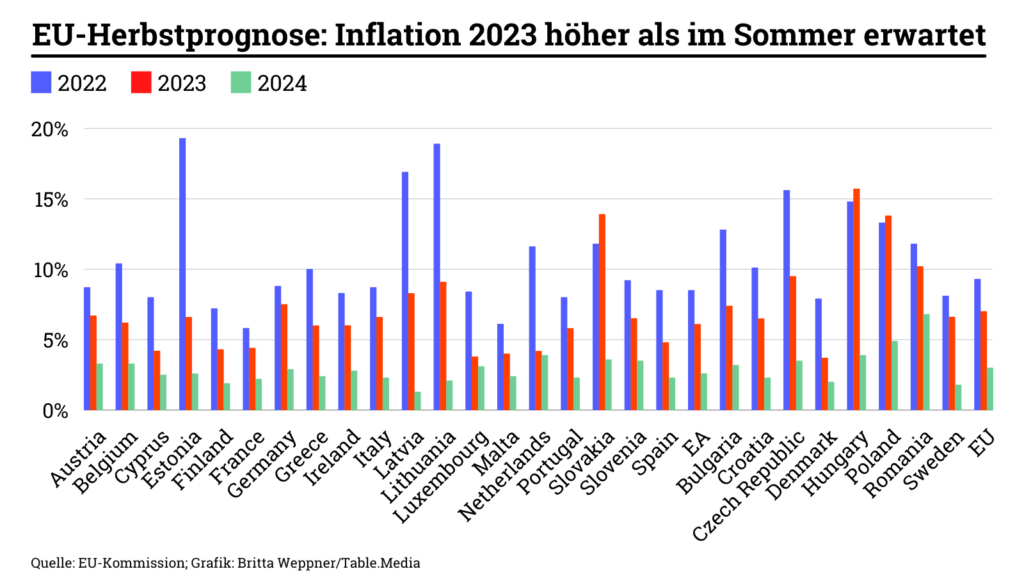

Dort lesen Sie auch die Herbstprognose der EU: Die EU-Kommission geht angesichts der Folgen des Ukraine-Kriegs für das Jahr 2023 nur von einem minimalem Wirtschaftswachstum in der Eurozone aus. Zum Jahresende rechnet sie sogar mit einer Rezession. Zugleich dürfte die Inflationsrate 2023 noch einmal kräftiger steigen als ohnehin schon angenommen. Keine guten Nachrichten also für die Bürgerinnen und Bürger in der EU.

Im Porträt stelle ich Ihnen heute Werner Stengg vor. Er arbeitet seit 27 Jahren für die EU, aktuell im Kabinett von Kommissionsvizepräsidentin Margrethe Vestager. Dort koordiniert er die Digitalpolitik, befasst sich mit Künstlicher Intelligenz, Datenwirtschaft, Plattformökonomie und Desinformation. So wichtige Rechtsakte wie der Digital Services Act und der Digital Markets Act tragen seine Handschrift.

Und noch eine Nachricht in eigener Sache: Morgen starten unsere Kollegen vom Security.Table unter der Leitung von Marco Seliger mit ihrer ersten Ausgabe. Zur Redaktion gehören auch Thomas Wiegold, Nana Brink und Viktor Funk. Sie berichten nicht nur über die Zeitwende bei der Bundeswehr, sondern analysieren auch Veränderungen der globalen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Schließlich wird die Ukraine auf lange Sicht ein Konfliktgebiet sein – zudem verschieben sich die globalen Machtverhältnisse insgesamt: China versus USA, Autokratien versus Demokratien. Hier können Sie das Angebot kostenlos testen.

Ich wünsche Ihnen eine gute Woche,

Die häufigste Frage in dieser Woche wird sein: Wann und wie wird die EU ihr Klimaziel erhöhen? Mit der Trilog-Einigung bei der LULUCF-Verordnung ist Europa auf Kurs, mehr Emissionen einzusparen als im EU-Klimagesetz vorgesehen. Somit könnten die EU-Verhandler auf der COP27 umsetzen, was sie selbst von anderen fordern: Das bei der UN hinterlegte Klimaziel (NDC) anzuheben. Zwar wird die EU keinesfalls in Sharm el-Sheikh schon eine NDC-Erhöhung offiziell ankündigen. Doch in den Verhandlungen mit anderen Staaten dürfte sie diesen Vorschlag auf den Tisch legen.

Zuständig für ein höheres Klimaziel wären allein die Mitgliedsländer. Kommission und Parlament haben keinen Einfluss darauf. Es gibt drei Szenarien, wie die EU mit dem gewonnenen Spielraum aus der LULUCF-Einigung für ein höheres NDC umgehen kann, erklärte ein hoher EU-Beamter Table.Media.

Klimagesetz und NDC der EU fordern, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um “mindestens” 55 Prozent gegenüber 1990 zu senken. Das Wort “mindestens” schließt auch eine höhere Reduktion nicht aus.

Ein paar EU-Staaten bevorzugen dieses Szenario. Es ließe Spielräume, falls die Ziele der einzelnen Gesetzgebungen des Fit-for-55-Pakets nicht erreicht werden. Dies dürfte international jedoch gar nicht gut ankommen. Europa pocht in den Klimaverhandlungen mit anderen Ländern selbst auf NDC-Erhöhungen. Deshalb gilt dieses Szenario auch als unwahrscheinlich.

Das Klimaziel bleibt bei “mindestens 55 Prozent”, aber in den angehängten Erklärungen zum EU-NDC, also in der Anleitung zur Umsetzung, wird ein höheres Ziel beschrieben.

Dies wäre der Kompromiss. Allerdings wäre die politische Schlagkraft dieses Schrittes bei den internationalen Verhandlungen deutlich geringer als eine faktische NDC-Erhöhung.

Europa würde damit einen entscheidenden Teil des Glasgow Climate Pacts erfüllen und könnte Druck auf andere Nationen aufbauen. Die Erhöhung ist unter den Mitgliedstaaten allerdings umstritten, da sie noch größere Verpflichtungen nach sich ziehen würde.

Allerdings: Die EU hat in Glasgow zugestimmt, dass alle Länder ihre NDCs überarbeiten. Nimmt Europa seine Rolle als selbsternannter Vorreiter ernst, muss es das eigene Ziel anheben.

Eine andere Einigung im Trilog zur Reform des EU-Emissionshandelssystems (ETS) dürfte in Sharm el-Sheikh allerdings weniger gut ankommen, sofern sie überhaupt die Runde macht. Kaum bemerkt haben EU-Kommission, Parlament und Rat eine wichtige Forderung des Parlaments zur internationalen Klimafinanzierung unter den Tisch fallen lassen:

Die Parlamentarier wollten, dass Mitgliedstaaten mindestens zehn Prozent ihrer Einnahmen aus dem ETS für Klimaschutzmaßnahmen in besonders vom Klimaschutz betroffenen Drittstaaten reservieren. Das reduzierten die Parlamentarier noch auf 7,5 Prozent. Trotzdem hatte der Vorstoß beim Rat keine Chance. Der Trilog zur ETS-Reform fand die schwammige Formulierung: “Die Mitgliedstaaten berücksichtigen die Notwendigkeit, die internationale Klimafinanzierung in gefährdeten Drittländern weiter aufzustocken.”

Eine feste Klimafinanzierungsquote für ETS-Einnahmen hätte auf der COP die EU-Position gestärkt. Schließlich bestimmt die aufgeheizte Debatte um das gebrochene Versprechen von jährlich 100 Milliarden US-Dollar die Diskussionen. Neben den kompromissscheuen Mitgliedstaaten wird insbesondere EU-Klimakommissar Frans Timmermans für diesen geschwächten Deal verantwortlich gemacht.

Sowohl vonseiten der EVP als auch der Grünen wird dem Niederländer angekreidet, nicht ausreichend Druck auf den Rat ausgeübt zu haben. Timmermans mache zu viel auf einmal und sei dabei nicht fokussiert auf die wichtigen Dinge, sagte der ETS-Berichterstatter und umweltpolitische Sprecher der EVP, Peter Liese.

Neben der europäischen Klimagesetzgebung ist Timmermans auch für die internationalen Klimaverhandlungen zuständig. Liese fürchtet, dass der Kommissar, der bekannt dafür ist, alles selbst in die Hand zu nehmen, mit seinen Aufgaben überfordert sein könnte. Mit Blick auf die COP27 fordert er deshalb einen EU-Klimabotschafter wie China oder die USA.

Auch Michael Bloss (Grüne) zeigte sich zuletzt mehrfach enttäuscht vom EU-Klimazar. “Wenn diese Klimakonferenz scheitert, dann sind Sie auch dafür verantwortlich”, sagte Bloss bei einer Rede Ende Oktober im EU-Parlament.

Timmermans steht in dieser Woche also enorm unter Druck. Zwar verhandelt die Kommission in Sharm el-Sheikh nicht allein – hauptverantwortlich ist theoretisch sogar der Rat. Doch Tschechiens Umweltminister, Marian Jurečka, ist erst seit zwei Wochen und nur vorübergehend im Amt. Er ist eigentlich Arbeitsminister, hatte mutmaßlich daher kaum Zeit, sich in die Themen einzulesen und wird nur einen Tag lang in Sharm el-Sheikh sein. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock könnte daher auf ministerieller Ebene eine prägendere Rolle einnehmen. Ohnehin gehört die Grünen-Politikerin zu den ambitioniertesten Ministerinnen und Ministern Europas beim internationalen Klimaschutz.

Die Euphorie über den neuen Agendapunkt “Loss and Damage” ist längst verflogen. Nach einer Woche mit teils zähen Verhandlungen ist auf der COP27 inzwischen Ernüchterung eingekehrt. Die Verhandlungsteams sind froh, dass sie nun mit der Ankunft der Ministerinnen und Minister eine neue Dynamik bekommen.

In der zweiten COP-Woche werden vor allem folgende Themen die Debatte dominieren:

Neue Dynamik ist vor allem bei der Finanzierung von Loss and Damage nötig, denn die Fronten sind verhärtet. Der globale Süden fordert weiterhin schnellstmöglich einen Kompensationsmechanismus bei Verlusten und Schäden in den anfälligsten Ländern. Für die Europäer ist jedoch mittlerweile ausgeschlossen, dass dieser schon in Sharm el-Sheikh aufgesetzt oder im Grundsatz entschieden wird.

Besonders kontrovers ist die Frage, ob solche Finanzflüsse innerhalb bestehender Instrumente, wie dem Grünen Klimafonds, organisiert werden – oder ob eine separate Struktur (Fazilität) eingerichtet wird. Das sei eine politische Frage, die Ministerinnen und Minister klären müssen, sagt Jacob Werksman, Chefverhandler der EU-Kommission. Deutschland und die EU wollen erst einmal nur den weiteren Prozess zur Finanzierung von Loss and Damage vorantreiben, heißt es, also Details klären: Wann soll es eine Entscheidung geben, in welchem Format wird verhandelt, wie werden Verluste und Schäden erfasst?

Zuständig für die Definition dieses Prozesses ist Jennifer Morgan, Klimabeauftragte und Staatssekretärin im Auswärtigen Amt, aber vor allem Vermittlerin zu Loss and Damage. Zusammen mit ihrer Co-Vermittlerin, der chilenischen Umweltministerin Maisa Rojas, wird sie in dieser Woche die Spielräume zwischen entwickelten und Entwicklungs-Ländern ausloten. Die Verhandlungstexte zur Finanzierung von Loss and Damage sind noch voller Klammern und kontroversen Optionen. Da wartet viel nervige Detailarbeit.

Die vulnerabelsten Länder fordern weiterhin konkrete Maßnahmen noch in diesem Jahr. “Was die gefährdeten Länder brauchen, ist ein klares Ergebnis, das die Bereitstellung von Finanzmitteln durch eine separate Fazilität beinhaltet. Wir können nicht so tun, als ob verfahrenstechnische Ergebnisse Hoffnung machen würden”, sagt Eddie Perez von Climate Action Network (CAN).

Die Europäer dagegen positionieren sich im Fazilitäts-Poker als Bremser: Jan Dusík, Delegationsleiter Tschechiens und der EU-Ratspräsidentschaft, schloss im Gespräch mit Table.Media nicht einmal aus, dass es auch im kommenden Jahr auf der COP28 noch keine Einigung geben wird. Man müsse erst einmal klären, welchen Umfang und welche Funktion ein solches Instrument haben müsste. Erst dann könne man über die Form einer Fazilität sprechen. “Form follows Function” – die Form folgt der Funktion. Nur eine neue Struktur wie eine Fazilität setze die Finanzen für Loss and Damage nicht unbedingt effektiv um. Das aber habe höchste Priorität für die EU, sagte Dusík.

Auf der anderen Seite senden Europäer Signale, dass sie zur Hilfe bereit sind: Die G7 stellt zusammen mit den vulnerabelsten 20 Nationen (V20) am Montag auf der COP den “Global Shield” vor. Der Schutzschirm, unter der deutschen G7-Präsidentschaft entworfen (Table.Media berichtete), soll bei Klimakatastrophen greifen und für Schäden aufkommen. Die Bundesregierung stellt dafür 170 Millionen Euro zur Verfügung. Mit der Vorstellung in Sharm el-Sheikh sollen weitere Unterstützungsländer gewonnen werden.

Neben Finanzierungsfragen zu Loss and Damage werden auch andere Finanzthemen die Verhandler bis zum Schluss der COP27 begleiten, schätzt David Ryfisch, Teamleiter internationale Klimapolitik bei Germanwatch. Im New Collective Quantified Goal on Climate Finance soll eine Nachfolgeregelung für die 100 Milliarden Dollar gefunden werden, die den Entwicklungsländern ab 2020 versprochen wurden. Wie viel soll es nun ab 2025 sein?

Die Entwicklungsländer wollen schon jetzt konkrete Zusagen über Summen oder beispielsweise prozentuale Unterziele für die Klimaanpassung. Die Industrieländer stehen auf der Bremse und wollen lieber auch hier zunächst nur formale Fragen klären, berichtet Ryfisch. Eine offene Frage: Müssen alle Gelder mit dem 1,5-Grad-Ziel vereinbar sein? Die EU hat das Thema, wie die globalen Finanzflüsse für das Pariser Abkommen laut Artikel 2.1c umgeleitet werden müssen, nicht auf die Tagesordnung bekommen. Jetzt soll es zumindest prominent in der politischen Cover Decision stehen, wünschen sich die Europäer.

Laut Ryfisch haben die lateinamerikanischen Länder aber bereits einen Kompromiss vorgelegt. Zwar soll es in diesem Jahr noch keine konkreten Zusagen für die Klimafinanzierung nach 2025 geben, aber dafür verpflichtend im kommenden Jahr. Die Ministerinnen und Minister müssen dies jetzt auf der politischen Ebene verhandeln.

Außerdem würden die Industrienationen gerne den Kreis der Geberländer bei der Klimafinanzierung erweitern. Das würde bedeuten, dass sich nicht mehr nur die reichsten Länder in Europa, Nordamerika und Ostasien an der globalen Klimafinanzierung beteiligen, sondern auch jene, die bereits jetzt einen Großteil der Treibhausgasemissionen verursachen. “Damit beißen sie allerdings bei China auf Granit”, sagt Ryfisch.

Die Diskussion, ob China nun Geber- oder Nehmerland für finanzielle Unterstützung ist, kommt auf der COP27 immer wieder auf. “Die Anerkennung der eigenen Verursacherrolle ist das dickste Brett“, sagt Susanne Dröge, Leiterin der Abteilung Klimaschutz und Energie beim Umweltbundesamt. Die Klimafinanzierung sei daher das politisch am stärksten aufgeladene Thema. China investiere zwar Geld in Form der “Neuen Seidenstraße”, doch den Status als Land der G77 wolle man noch nicht aufgeben. “Und da hat China einen langen Atem”, schätzt Dröge.

Das zeigt sich auch in den Verhandlungen zur Minderung der Treibhausgase auf 1,5-Grad-Niveau (Mitigation). Das Arbeitsprogramm ist eines der wichtigsten Punkte für die Industrieländer auf der COP27, denn es geht darum, ob das Pariser Ziel in Reichweite bleibt. Die Industrieländer wollen, dass alle große Emittenten verpflichtet werden, ihre Emissionen zu senken – also auch die “major emitters” wie China, Indien oder Indonesien. Von den G77 kommt da starker Gegenwind. Das verspricht zu einem der Knackpunkte der zweiten Woche zu werden.

Enttäuscht zeigt sich die Berichterstatterin Sophie in ´t Veld (Renew) von den bisherigen Aufklärungsbemühungen. Am gestrigen Sonntag fordert sie: Jeder Stein müsse umgedreht, Europol in die Ermittlungen einbezogen werden. Für die Liberale besteht kein Zweifel, dass der Einsatz von Spyware wie NSOs Pegasus oder Intellexas Predator in EU-Mitgliedstaaten politisch motiviert ist. Die Überwachungsskandale seien ein gesamteuropäisches Problem: “Es betrifft direkt die EU-Institutionen. Abgeordnete, Kommissare, Kommissionsmitarbeiter und Minister waren Ziele. Und zugleich sitzen Täter im Europäischen Rat”, sagt in ´t Veld.

Die, deren Namen sie nicht ausspricht: Die Regierungschefs Viktor Orban, Kyriakos Mitsotakis und Andrzej Duda stehen im Verdacht, den Spyware-Einsatz gegen Kritiker befördert, angeordnet oder zumindest geduldet zu haben. Der PEGA-Sonderausschuss des Europaparlaments habe zwar noch keine “Smoking Gun” finden, aber viele einzelne Punkte miteinander verbinden können, sagt in ´t Veld.

Die nationale Sicherheit, mit der die Spyware-Einsätze regelmäßig begründet werden, ist Kompetenz der Mitgliedstaaten – und bislang scheut sich die EU, hier hineinzuregieren: Seit Monaten antwortet die Kommission auf alle Fragen von Abgeordneten immer gleichlautend: Mit Datenschutzgrundverordnung und E-Privacy-Richtlinie gebe es starke europäische Rechte, deren Durchsetzung nationalen Stellen obliege. Dass beide Gesetzeswerke wenig bewirken, zeigen die Vorgänge in Griechenland.

Dort gerät Premierminister Mitsotakis (EVP) immer stärker unter Druck. Der Nea-Demokratia-Parteichef bringt zu Beginn seiner Amtszeit 2019 den Geheimdienst EYP unter seine Kontrolle: “Der nationale Geheimdienst wird mit seinen gesamten Befugnissen, Positionen und Personal dem Premierminister übertragen”, heißt es im Gesetz. Aber Mitsotakis will von nichts gewusst haben.

Zwei Fälle standen am Anfang des Skandals: Der Oppositionspolitiker und EP-Abgeordnete Nikos Androulakis (S&D) und der Finanzjournalist Thanasis Koukakis wurden Ziel von Überwachungsmaßnahmen. In beiden Fällen wurden Telekommunikationsanbieter zur Überwachung verpflichtet, genehmigt von einer Staatsanwältin. Doch auf den Smartphones der beiden wurden zudem Spuren der Spyware Predator gefunden. Sie gilt als ähnlich aggressiv wie die bekanntere Pegasus-Spyware. In Folge des Abhörskandals muss Geheimdienstchef Panagiotis Kontoleon Anfang August gehen. Und auch Grigoris Dimitriadis, Generalsekretär des Premierministers, politischer Stratege und Neffe von Mitsotakis, tritt zurück. Er soll mit über Kontakte und ein kompliziertes Firmengeflecht in Verbindung mit Intellexa gestanden haben – der Firma, die die Spyware Predator Nachrichtendiensten anbietet.

Doch der Spyware-Skandal zieht von Woche zu Woche größere Kreise. Die linksgerichtete Wochenzeitung Documento berichtet erst, dass Minister der aktuellen konservativen Regierung und prominente Parteikollegen von Mitsotakis, zum Teil sogar ihre Ehefrauen, mit Predator angegriffen wurden. 33 Namen listet Documento auf und beruft sich auf zwei Informanten, die bei den Überwachungsmaßnahmen Schlüsselrollen gespielt haben sollen. Unter diesen 33 sollen Ex-Ministerpräsident Antonis Samaras, der amtierende Außenminister Nikos Dendias und Entwicklungsminister Adonis Georgiadis sein.

Dass Außenminister Dendias wohl mit Predator überwacht wurde, sieht die Zeitung To Vima jetzt als erwiesen an. Und die Zeitung Ta Nea hatte berichtet, dass die 33 Namen sogar nur die Spitze des Eisbergs seien: Demnach sollen 106 Personen überwacht worden sein. Und auch Documento legt noch einmal nach: Selbst Mitarbeitende von Mitsotakis sollen zu den Überwachten gehören.

Griechenlands Premier weist die ersten Documento-Vorwürfe in einem Interview mit dem Fernsehsender ANT1 als “unglaubliche Lüge” zurück. Für die erhobenen Anschuldigungen gebe es nicht den “geringsten Beweis”. Mitsotakis wirft seinem Vorgänger und Syriza-Parteichef Alexis Tsipras vor, hinter den Berichten zu stecken und weist jede Verantwortung weit von sich: Er wisse nicht, von wem diese Überwachungen durchgeführt wurden. Indirekt gibt er allerdings zu, dass es zum Einsatz von Predator gekommen ist: “Ich habe nie behauptet – und die Regierung hat es auch nicht -, dass es keine Überwachung gab und ein Zentrum, das die Predator-Software bedient.” Es sei aber jedenfalls nicht der Geheimdienst EYP, der Predator einsetze. Und “selbstverständlich gab es keine Einbindung meinerseits.”

Als Konsequenz kündigt Mitsotakis an, den Verkauf sämtlicher Spyware zu verbieten. Griechenland werde “das erste Land sein, das dieses Knäuel entwirren wird und für eine Vorschrift stimmen wird, die den Verkauf solcher Software in unserem Land explizit verbietet.” Alle Länder hätten solche Probleme, sagt Mitsotakis. Produkte wie Predator oder Pegasus werden allerdings nicht frei verkauft: Die Anbieter stellen Geheimdiensten und Strafverfolgungsbehörden ihre Software direkt und exklusiv zur Verfügung.

Die griechische Opposition wie die Syriza-Partei fordert den Rücktritt des Premiers und vorgezogene Neuwahlen. Der reguläre Wahltermin wäre im Sommer 2023. Mitsotakis will an diesem festhalten, doch der Druck wächst.

Aus Europa droht ihm derzeit keine Gefahr: Dort heißt es nur, mit NIS2 und dem Cyber Resilience Act würde man die Endgerätesicherheit stärken. Und mit dem Media Freedom Act sollen zumindest bei der Überwachung von Journalistinnen und Journalisten rechtsstaatliche Mindeststandards ins Europarecht Einzug halten. Zu wirklich scharfen Schwertern wie Vertragsverletzungsverfahren wegen der Spyware-Einsätze greift Brüssel nicht, selbst wenn vieles dafürspricht, dass fundamentale Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit missachtet werden. Die Predator-Pegasus-Phalanx im Rat muss die nationale Öffentlichkeit auf absehbare Zeit stärker fürchten als Brüssel. Panajotis Gavrilis, Mitarbeit: Falk Steiner

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei seinem Besuch in Vietnam angekündigt, engere Wirtschaftsbeziehungen mit dem asiatischen Land anzustreben. Außerdem solle der Übergang Richtung Klimaneutralität unterstützt werden, etwa durch den Ausbau der Metro-Verbindungen in der Metropole Hanoi, sagte der SPD-Politiker am Sonntag in der Hauptstadt Vietnams. Auch eine stärkere Kooperation im Bereich Energie sei mit Ministerpräsident Pham Minh Chinh diskutiert worden.

Vietnam spielt für immer mehr deutsche Industriekonzerne eine Rolle, weil die Abhängigkeit von China reduziert und Lieferketten auf ein breiteres Fundament gestellt werden sollen. Von Vietnam aus reist Scholz weiter nach Singapur. Am Dienstag und Mittwoch wird der Kanzler dann am G20-Gipfel der führenden Industrie- und Schwellenländer auf der indonesischen Insel Bali teilnehmen.

Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) ist dem Bundeskanzler nach Singapur vorausgereist und hat dort am Sonntag am Rande der laufenden 17. Asien-Pazifik-Konferenz (APK) der deutschen Wirtschaft ein

gemeinsames Rahmenwerk unterzeichnet.

Die interministerielle Vereinbarung mit dem singapurischen Handels- und Industrieminister trägt den Namen “Germany-Singapore Framework for Sustainability and Innovation“. Sie schaffe die Grundlagen für einen regelmäßigen strukturierten Austausch zwischen den beiden Ministerien zu allen außenwirtschaftspolitischen Fragen und für sektorspezifische Gesprächsformate für und mit Unternehmen, teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit. Ziel sei die Vertiefung und Verstetigung der wirtschaftlichen Beziehungen beider Länder. Singapur sei gerade für die deutsche Wirtschaft ein Innovationszentrum, Investitionsstandort und Tor zu anderen Märkten in der Region, sagte Habeck. vis/rtr

Die Rechtsanwältin Nataša Pirc Musar hat am Sonntag die zweite Runde der slowenischen Präsidentschaftswahlen gewonnen und wird damit das erste weibliche Staatsoberhaupt des Landes. Das ergab das vorläufigen Ergebnis am Sonntagabend.

Die 54-jährige Pirc Musar erhielt demnach 53,83 Prozent der Stimmen in der Stichwahl, während ihr Rivale, der rechtsgerichtete Politiker und ehemalige Außenminister Anže Logar, 46,17 Prozent der Stimmen auf sich vereinen konnte. Das zeigten die Daten der Wahlkommission, die auf 86,7 Prozent der ausgezählten Stimmen basierten. Die Wahlbeteiligung lag nach den Angaben bei 49,9 Prozent.

Die neue Präsidentin Sloweniens wird Borut Pahor ablösen, der seit 30 Jahren in der Politik tätig ist. Das ehemalige Fotomodell, das zwei fünfjährige Amtszeiten absolvierte, wird in der Öffentlichkeit oft als Instagram-Präsident bezeichnet, da er das soziale Netzwerk häufig nutzt.

Pirc Musar, eine ehemalige Fernsehmoderatorin, die zu einer einflussreichen Anwältin wurde, setzte sich für Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und soziale Belange ein. Ihr 46-jähriger Konkurrent Logar ist Mitglied der rechtsgerichteten Slowenischen Demokratischen Partei (SDS) des ehemaligen Premierministers Janez Janša, der die Parlamentswahlen im April gegen die umweltfreundliche Freiheitsbewegung von Premierminister Robert Golob verlor. rtr

Wegen der Energiekrise infolge des Ukraine-Kriegs rechnet die EU-Kommission im kommenden Jahr kaum noch mit Wirtschaftswachstum – aber mit deutlich mehr Inflation als zuletzt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte 2023 im Euro-Raum nur noch um 0,3 Prozent zulegen, teilte die Kommission in ihrer Herbstprognose zur Konjunktur mit. Im Sommer hatte die EU noch 1,4 Prozent veranschlagt.

“Die Wirtschaft in Europa steht an einem Wendepunkt”, sagte EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni. Denn für das Schlussquartal 2022 gehe die Kommission davon aus, dass die Euro-Zone und die meisten ihrer Mitglieder in eine Rezession rutschten. Auch Anfang 2023 dürfte das BIP noch schrumpfen. Grund seien große Unsicherheit, hohe Energiepreise, Kaufkraftverluste bei privaten Haushalten, das schwächere globale Umfeld und striktere Finanzierungsbedingungen.

Wegen eines überraschend guten Wachstums in der ersten Jahreshälfte 2022 dürfte die Wirtschaft im Gesamtjahr allerdings um 3,2 Prozent zulegen und damit stärker als noch im Sommer mit 2,6 Prozent gedacht. Die Inflationsrate indes dürfte noch einmal kräftiger steigen als ohnehin schon angenommen. Die Kommission erwartet für 2022 nun 8,5 Prozent.

“Wir glauben, dass der Höhepunkt der Inflation nahe ist”, sagte Gentiloni. Damit sei wahrscheinlich noch Ende dieses Jahres zu rechnen. Im Oktober war die Teuerung in der Währungsunion auf den Rekordwert von 10,7 Prozent geklettert. Das ist mehr als fünfmal so hoch wie das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von zwei Prozent. Für 2023 erwartet die Kommission 6,1 Prozent Inflation, die sich 2024 auf 2,6 Prozent deutlich abflauen dürfte.

Bei der Konjunktur liegt Deutschland hinten. Die deutsche Wirtschaft dürfte nach Einschätzung der Kommission 2023 mit 0,6 Prozent so stark schrumpfen wie kein anderer der Euro-Staaten. Nur in Lettland werde die Wirtschaftskraft im kommenden Jahr sinken, allerdings nur um 0,3 Prozent. Das größte BIP-Wachstum traut die EU erneut Irland zu, wo es 3,2 Prozent bergauf gehen dürfte.

Für Deutschland ist die Kommission mit ihrer Prognose damit skeptischer als die Bundesregierung und die Wirtschaftsweisen, die ein Minus von 0,4 Prozent beziehungsweise 0,2 Prozent erwarten. Bisher hatte die Kommission sogar noch 1,3 Prozent Wachstum für 2023 prognostiziert. 2024 dürfte die deutsche Wirtschaft dann um 1,4 Prozent wachsen. Für das laufende Jahr wird ein BIP-Plus von 1,6 Prozent angenommen und damit etwas mehr als im Sommer.

Trotz des starken Gegenwinds für die europäische Wirtschaft befürchtet Gentiloni nur wenig negative Folgen für den Arbeitsmarkt. “Der Jobmarkt ist immer noch sehr stark.” Die Lage sei so robust wie seit Jahrzehnten nicht mehr und dürfte sich kaum ändern. Die Arbeitslosenquote in der Euro-Zone werde von 6,8 Prozent in diesem Jahr auf 7,2 Prozent im kommenden Jahr steigen, dann aber 2024 wieder auf 7,0 Prozent fallen. rtr

Die Europäische Kommission wird im Eilverfahren Finanzhilfen in Höhe von 250 Millionen Euro für den Ausbau der Solidaritätskorridore für die Ukraine bereitstellen. “Kurzfristig werden wir rasche Verbesserungen unterstützen, insbesondere durch mobile Ausrüstung, damit die Wartezeiten verkürzt und die Waren schneller die Grenzübergangsstellen und deren Zufahrtswege passieren können”, teilte die Kommission in einer gemeinsamen Erklärung mit EU-Nachbarländern der Ukraine sowie der Europäischen Investitionsbank (EIB), der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) und der Weltbankgruppe mit. Insgesamt mobilisieren die Unterzeichner eine Milliarde Euro für die Solidaritätskorridore, “um die globale Ernährungssicherheit zu verbessern und der ukrainischen Wirtschaft eine Lebensader zu bieten”.

Die Solidaritätskorridore richteten die Kommission und die an die Ukraine angrenzenden EU-Mitgliedstaaten am 12. Mai 2022 im Rahmen der Reaktion der Union auf den Angriff Russlands auf die Ukraine ein. Sie sind von entscheidender Bedeutung für die Ausfuhr ukrainischer Agrarerzeugnisse sowie für die Aus- und Einfuhr anderer Waren. “Mittelfristig mobilisieren wir die Fazilität Connecting Europe (CEF) und 50 Millionen Euro, um die notwendigen Infrastrukturentwicklungen zu unterstützen und so die Kapazität der Solidaritätskorridore weiter zu steigern”, hieß es in der Erklärung weiter.

Hinzukommen noch folgende Mittel:

Die USA, die EU, Kanada, Japan und andere Staaten wollen “unverzüglich Maßnahmen ergreifen”, um die Treibhausgasemissionen aus der Produktion von fossilen Energieträgern zu reduzieren. Das geht aus einer gemeinsamen Erklärung hervor, die die Staaten am Freitag veröffentlicht haben. Die Erklärung zielt insbesondere auf die Methanemissionen. Methan, das während seiner kurzen Lebensdauer eine viel stärkere Erwärmungswirkung hat als Kohlendioxid, ist nach Ansicht von Wissenschaftlern für etwa ein Viertel des bisherigen globalen Temperaturanstiegs verantwortlich. Die Staaten bekräftigen die in Glasgow vereinbarten Global Methane Pledge, die eine Reduktion der Methanemissionen um 30 Prozent bis 2030 vorsieht.

Der für den Europäischen Green Deal zuständige EU-Vizepräsident Frans Timmermans sagte dazu: “Wenn wir schnell auf Methan reagieren, können wir den globalen Temperaturanstieg in den kommenden Jahrzehnten erheblich begrenzen.” Mehr als 100 Partner hätten sich der Global Methane Pledge bereits angeschlossen. “Jetzt müssen wir vorankommen und diese Reduktionen erreichen, und wir brauchen mehr große Emittenten, die sich uns anschließen”, sagte Timmermans.

Einzelne Staaten wie die USA und Kanada kündigten Maßnahmen an, insgesamt blieb die Erklärung jedoch sehr vage. Die europäische Zivilgesellschaft kritisierte die Pläne als nicht neu. Die Methan-Erklärung “ist in der Praxis ein zahnloses Instrument”, meint die Organisationen CAN Europe, Food and Water Action Europe und Deutsche Umwelthilfe:

Die EU-Methan-Verordnung umfasst nicht die Methan-Emissionen von importierten fossilen Brennstoffen. Doch laut den drei Organisationen entstehen 75 bis 90 Prozent der europäischen Methanemissionen entlang der Lieferkette, also bei der Förderung und dem Transport der Rohstoffe.

Auf der COP27 hat das UN Environment Programme (UNEP) derweil eine öffentliche Datenbank über weltweite Methanlecks angekündigt. Das Methane Alert and Response System (MARS) soll sich auf ein bestehendes Netz von Weltraumsatelliten stützen, um Methanfahnen rund um den Globus aufzuspüren. Dabei sollen die Größe der Methanlecks und das verantwortliche Unternehmen oder die Regierung identifiziert werden, wie UNEP erklärt. Die Daten sollen mit den Verantwortlichen geteilt werden, um eine schnellstmögliche Reparatur des Lecks zu gewährleisten. Zunächst beschränkt sich das System auf den Öl- und Gassektor, soll aber schrittweise auf die Kohle-, Abfall- und landwirtschaftliche Bereiche ausgeweitet werden. nib/rtr

Lange hat die Koalition ihre Entscheidung herausgezögert. Seit Freitag steht fest: Deutschland wird aus dem Energiechartavertrag (ECT) austreten. Das Abkommen aus den 1990er-Jahren erlaubt es Investoren, Staaten vor privaten Schiedsgerichten zu verklagen, wenn ihre Anlagen und Investitionen etwa wegen strengerer Klimagesetze in Gefahr sind. Der schwedische Konzern Vattenfall etwa verklagte Deutschland wegen des beschleunigten Atomausstiegs auf einen Milliarden-Schadenersatz.

Am 22. November werden die ECT-Staaten in der Mongolei über die Reform der Charta abstimmen. Doch viele EU-Staaten sehen diese Reform als gescheitert an: Spanien, die Niederlande, Polen, Slowenien und zuletzt Frankreich haben ihren Austritt aus dem gemischten Vertrag bereits angekündigt. Italien ist schon 2015 ausgetreten. Laut dem Umweltinstitut München würde auch der reformierte ECT gegen geltendes europäisches Recht verstoßen.

Die Koalition sieht den Ausstieg als konkrete Weiterentwicklung der deutschen Handelsagenda: “Mit dem Ausstieg aus der Energiecharta schlagen wir ein neues Kapitel auf, damit Handelsverträge nicht zur Fessel von Fortschritt und gemeinwohlorientierter Politik genutzt werden können”, sagt die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Verena Hubertz.

“Es ist ein wichtiges Signal an die Kommission: Jetzt muss auch die EU den Austritt vorbereiten!”, fordert die Grüne EU-Abgeordnete Anna Cavazzini auf Twitter. Wie sich die EU zum umstrittenen Text positionieren wird, ist noch nicht klar. Am Mittwoch steht die Energiecharta auf der Agenda des Ausschusses der ständigen Vertreter. Am kommenden Freitag wird im Rat für generelle Angelegenheiten (GAC) formell abgestimmt. Obwohl Deutschland aus dem Vertrag austreten will, wird sich Berlin im Rat voraussichtlich enthalten und kein Veto einlegen. Frankreich plant seinerseits sogar für die Reform zu stimmen, obwohl es aus der Energiecharta aussteigen will. Charlotte Wirth

Man kann sich in jede Materie einlesen. Davon ist der Werner Stengg überzeugt – und hat es auch bewiesen. “Einige haben gelacht, und fragten, warum gerade jemand von einem landlocked Country wie Österreich sich plötzlich mit Seeverkehr beschäftigt”, erinnert sich Stengg an seinen ersten Job beim Rat in Brüssel. Bei seinen Dienstreisen nach London seien alle Funktionäre ehemalige Kapitäne gewesen. “Ich habe als Steirer und Skifahrer mitten unter den Seebären gesessen.”

Aus Stengg ist kein Seebär geworden. Er hat sich im Laufe seiner 27-jährigen Karriere in Brüssel in viele Materien eingelesen und Expertise erworben. Sich dabei jedes Mal neu zu erfinden, hat ihn motiviert. Sein Traineeship, wie er seinen zweijährigen Einstiegsjob beim Generalsekretariat des Rates im Bereich Seefahrt nennt, habe ihn gut vorbereitet. “Ich habe verstanden, wie das System Brüssel funktioniert.” Allerdings, gesteht er ein, habe er dafür länger als zwei Jahre gebraucht.

Nach seinem Start im Rat wechselte Stengg in die Kommission, arbeitete in den Generaldirektionen Unternehmen, Haushalt, Binnenmarkt und Connect, bevor er ins Kabinett von Kommissionsvizepräsidentin Margrethe Vestager wechselte. Dort koordiniert er die Digitalpolitik, befasst sich mit Künstlicher Intelligenz, Datenwirtschaft, Plattformökonomie und Desinformation. In der Plattformregulierung – beim Digital Services Act (DSA) und dem Digital Markets Act (DMA) – könne man seine Handschrift erkennen, sagt er. “Ich habe seit mittlerweile elf Jahren in verschiedenen Funktionen daran gearbeitet und wirklich die ganze Grundlagenarbeit geleistet.”

Stengg kam 1995 nach Brüssel, als sein Heimatland Österreich der Europäischen Union beigetreten ist. Der Zeitpunkt passte einfach. Er hatte gerade seine Dissertation zum Thema Wechselkurssysteme in Wien abgeschlossen und stand vor der Frage, ob er in der akademischen Lehre bleiben oder etwas Neues wagen sollte. “Damals dachte ich, das wäre doch einmal etwas für zwei Jahre”, sagt er. Daraus ist ein halbes Leben geworden.

Seine Kommilitonen hätten Karriere im Finanzwesen oder im Marketing gemacht. Er habe aber weniger das Bedürfnis gehabt, Marktanteile zu steigern, als Freude daran, Probleme zu lösen und globale Standards zu setzen. Er hat internationale Textilabkommen ausgehandelt und sich mit dem Postwesen, mit Online-Glücksspiel und E-Commerce auseinandergesetzt. “Ich habe das Gefühl, an einem sinnvollen Projekt zu arbeiten.”

Und in jeder Station habe er etwas gelernt, dass er später wieder einsetzen konnte. Sich Tag für Tag von den Kolleginnen und Kollegen aus ganz Europa inspirieren zu lassen, verschiedene Lebensläufe, Standpunkte, Geschichten und Kulturen kennenzulernen – das ganze Umfeld schätzt Stengg sehr. “Ganz abgesehen von der Arbeit, die natürlich auch spannend ist.” Dabei hat er viele Nationalitäten kennengelernt und festgestellt, dass auch ein bisschen Wahrheit in den Stereotypen steckt. Eines stimme allerdings nicht: Die Deutschen seien gar nicht so überheblich, wie er es damals noch in Wien dachte. Darum ärgert er sich auch nicht, wenn ihn jemand fälschlicherweise für einen Deutschen hält.

An seiner Chefin Margrethe Vestager bewundert er unter anderem ihre Ausdauer und Energie. “Ich wäre tot nach diesen drei Jahren, wenn ich ihren Job gemacht hätte.” Aber auch ihre klaren Wertvorstellungen, und dass sie komplizierte Sachverhalte auf eine Art und Weise kommunizieren könne, dass das jeweilige Publikum vom Schüler bis zur Wissenschaftlerin sie verstehe. “Das ist eine Gabe.”

Stengg weiß, wie wichtig Kommunikation ist. Schließlich ist das ein wichtiger Teil seiner Aufgabe: Er muss die Gesetzesvorhaben der Kommission erklären – gegenüber den Stakeholdern, dem Parlament, dem Rat und Kollegen in der Kommission. “Ich muss Überzeugungsarbeit leisten.” Nicht immer sei ihm das gelungen. Die von ihm vorgeschlagene Reform der Postdienstleistungsrichtlinie gibt es bis heute nicht.

Er hat auch gelernt, verschiedene Perspektiven einzunehmen. Den einen richtigen Vorschlag gebe es nicht. “Ich weiß, dass es immer mindestens drei Wahrheiten gibt”, sagt Stengg. Er sieht seine Aufgabe darin, die richtige Balance zu finden. Daneben sei es wichtig, dass die Arbeit der Kommission transparent und nachvollziehbar sei. Auch dafür hat er sich im Laufe seiner EU-Karriere starkgemacht.

Er ist mitverantwortlich für die Einführung des Impact Assessment – und hat es als eine Art interner Unternehmensberater auch gegen Widerstände durchgesetzt. Bevor die strukturierte Folgenabschätzung eingeführt worden sei, habe kein Mensch gewusst, auf welcher Basis die Kommission zu ihren Einschätzungen kam, wen sie dazu konsultiert hatte und wen nicht. Das Impact Assessment habe für Transparenz gesorgt, sagt Stengg.

Die Leidenschaft für seine Arbeit ist über die Jahre nicht weniger geworden. Aktuell steht der 54-Jährige morgens um halb sechs auf, um zu schreiben: Er schreibt ein Buch über die digitale Transformation. Darin verarbeitet er seine Erfahrungen und Beobachtungen der vergangenen zehn Jahre. “Es treibt mich so richtig an, weil es Spaß macht, immer neue Zusammenhänge zu erkennen.”

Es ist nicht sein erstes Buch. Stengg hat bereits zwei Kinderbücher geschrieben, Lesestoff für elf- bis 14-Jährige. “So wie Harry Potter, nur ohne den kommerziellen Erfolg”, witzelt er. Tatsächlich genießt er es, Zeit mit seinen vier Kinder zwischen neun und 22 Jahren zu verbringen. Die beiden Ältesten sind schon aus dem Haus und studieren in Wien. Dort, wo auch er seine berufliche Karriere begonnen hat. Corinna Visser

ab heute sitzen die Umweltminister der EU und Klimakommissar Frans Timmermans auf der Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh mit am Tisch. Brüssel lobt sich zwar immer selbst für seine ehrgeizigen Pläne, doch die Europäer haben für die Weltgemeinschaft nicht nur gute Nachrichten dabei. Der Druck auf Timmermans und sein Team ist groß. Die anderen Teilnehmer fragen, wann und wie die EU ihr Klimaziel erhöhen wird. Mein Kollege Lukas Scheid ist vor Ort. Er hat analysiert, was Europa vorschlagen könnte und gibt außerdem einen Ausblick auf die zweite Woche der COP27.

In Griechenland diskutiert die Öffentlichkeit über ein anderes Thema. Hier gerät Premier Kyriakos Mitsotakis immer stärker unter Druck in dem Skandal um den Einsatz von Spyware. Minister, Mitarbeiter des Premiers, Journalisten und Oppositionspolitiker sollen ausgespäht worden sein. Doch die EU schaut weiter weg – sehr zum Ärger des PEGA-Untersuchungsausschusses, berichtet Panajotis Gavrilis.

Bundeskanzler Olaf Scholz ist derweil in Asien unterwegs und wird heute nach seinem Besuch in Vietnam in Singapur eintreffen. Dort hat Vizekanzler Robert Habeck am Sonntag bereits ein gemeinsames Rahmenwerk zwischen dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und dem singapurischen Handels- und Industrieministerium vereinbart. Mehr dazu in unseren News.

Dort lesen Sie auch die Herbstprognose der EU: Die EU-Kommission geht angesichts der Folgen des Ukraine-Kriegs für das Jahr 2023 nur von einem minimalem Wirtschaftswachstum in der Eurozone aus. Zum Jahresende rechnet sie sogar mit einer Rezession. Zugleich dürfte die Inflationsrate 2023 noch einmal kräftiger steigen als ohnehin schon angenommen. Keine guten Nachrichten also für die Bürgerinnen und Bürger in der EU.

Im Porträt stelle ich Ihnen heute Werner Stengg vor. Er arbeitet seit 27 Jahren für die EU, aktuell im Kabinett von Kommissionsvizepräsidentin Margrethe Vestager. Dort koordiniert er die Digitalpolitik, befasst sich mit Künstlicher Intelligenz, Datenwirtschaft, Plattformökonomie und Desinformation. So wichtige Rechtsakte wie der Digital Services Act und der Digital Markets Act tragen seine Handschrift.

Und noch eine Nachricht in eigener Sache: Morgen starten unsere Kollegen vom Security.Table unter der Leitung von Marco Seliger mit ihrer ersten Ausgabe. Zur Redaktion gehören auch Thomas Wiegold, Nana Brink und Viktor Funk. Sie berichten nicht nur über die Zeitwende bei der Bundeswehr, sondern analysieren auch Veränderungen der globalen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Schließlich wird die Ukraine auf lange Sicht ein Konfliktgebiet sein – zudem verschieben sich die globalen Machtverhältnisse insgesamt: China versus USA, Autokratien versus Demokratien. Hier können Sie das Angebot kostenlos testen.

Ich wünsche Ihnen eine gute Woche,

Die häufigste Frage in dieser Woche wird sein: Wann und wie wird die EU ihr Klimaziel erhöhen? Mit der Trilog-Einigung bei der LULUCF-Verordnung ist Europa auf Kurs, mehr Emissionen einzusparen als im EU-Klimagesetz vorgesehen. Somit könnten die EU-Verhandler auf der COP27 umsetzen, was sie selbst von anderen fordern: Das bei der UN hinterlegte Klimaziel (NDC) anzuheben. Zwar wird die EU keinesfalls in Sharm el-Sheikh schon eine NDC-Erhöhung offiziell ankündigen. Doch in den Verhandlungen mit anderen Staaten dürfte sie diesen Vorschlag auf den Tisch legen.

Zuständig für ein höheres Klimaziel wären allein die Mitgliedsländer. Kommission und Parlament haben keinen Einfluss darauf. Es gibt drei Szenarien, wie die EU mit dem gewonnenen Spielraum aus der LULUCF-Einigung für ein höheres NDC umgehen kann, erklärte ein hoher EU-Beamter Table.Media.

Klimagesetz und NDC der EU fordern, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um “mindestens” 55 Prozent gegenüber 1990 zu senken. Das Wort “mindestens” schließt auch eine höhere Reduktion nicht aus.

Ein paar EU-Staaten bevorzugen dieses Szenario. Es ließe Spielräume, falls die Ziele der einzelnen Gesetzgebungen des Fit-for-55-Pakets nicht erreicht werden. Dies dürfte international jedoch gar nicht gut ankommen. Europa pocht in den Klimaverhandlungen mit anderen Ländern selbst auf NDC-Erhöhungen. Deshalb gilt dieses Szenario auch als unwahrscheinlich.

Das Klimaziel bleibt bei “mindestens 55 Prozent”, aber in den angehängten Erklärungen zum EU-NDC, also in der Anleitung zur Umsetzung, wird ein höheres Ziel beschrieben.

Dies wäre der Kompromiss. Allerdings wäre die politische Schlagkraft dieses Schrittes bei den internationalen Verhandlungen deutlich geringer als eine faktische NDC-Erhöhung.

Europa würde damit einen entscheidenden Teil des Glasgow Climate Pacts erfüllen und könnte Druck auf andere Nationen aufbauen. Die Erhöhung ist unter den Mitgliedstaaten allerdings umstritten, da sie noch größere Verpflichtungen nach sich ziehen würde.

Allerdings: Die EU hat in Glasgow zugestimmt, dass alle Länder ihre NDCs überarbeiten. Nimmt Europa seine Rolle als selbsternannter Vorreiter ernst, muss es das eigene Ziel anheben.

Eine andere Einigung im Trilog zur Reform des EU-Emissionshandelssystems (ETS) dürfte in Sharm el-Sheikh allerdings weniger gut ankommen, sofern sie überhaupt die Runde macht. Kaum bemerkt haben EU-Kommission, Parlament und Rat eine wichtige Forderung des Parlaments zur internationalen Klimafinanzierung unter den Tisch fallen lassen:

Die Parlamentarier wollten, dass Mitgliedstaaten mindestens zehn Prozent ihrer Einnahmen aus dem ETS für Klimaschutzmaßnahmen in besonders vom Klimaschutz betroffenen Drittstaaten reservieren. Das reduzierten die Parlamentarier noch auf 7,5 Prozent. Trotzdem hatte der Vorstoß beim Rat keine Chance. Der Trilog zur ETS-Reform fand die schwammige Formulierung: “Die Mitgliedstaaten berücksichtigen die Notwendigkeit, die internationale Klimafinanzierung in gefährdeten Drittländern weiter aufzustocken.”

Eine feste Klimafinanzierungsquote für ETS-Einnahmen hätte auf der COP die EU-Position gestärkt. Schließlich bestimmt die aufgeheizte Debatte um das gebrochene Versprechen von jährlich 100 Milliarden US-Dollar die Diskussionen. Neben den kompromissscheuen Mitgliedstaaten wird insbesondere EU-Klimakommissar Frans Timmermans für diesen geschwächten Deal verantwortlich gemacht.

Sowohl vonseiten der EVP als auch der Grünen wird dem Niederländer angekreidet, nicht ausreichend Druck auf den Rat ausgeübt zu haben. Timmermans mache zu viel auf einmal und sei dabei nicht fokussiert auf die wichtigen Dinge, sagte der ETS-Berichterstatter und umweltpolitische Sprecher der EVP, Peter Liese.

Neben der europäischen Klimagesetzgebung ist Timmermans auch für die internationalen Klimaverhandlungen zuständig. Liese fürchtet, dass der Kommissar, der bekannt dafür ist, alles selbst in die Hand zu nehmen, mit seinen Aufgaben überfordert sein könnte. Mit Blick auf die COP27 fordert er deshalb einen EU-Klimabotschafter wie China oder die USA.

Auch Michael Bloss (Grüne) zeigte sich zuletzt mehrfach enttäuscht vom EU-Klimazar. “Wenn diese Klimakonferenz scheitert, dann sind Sie auch dafür verantwortlich”, sagte Bloss bei einer Rede Ende Oktober im EU-Parlament.

Timmermans steht in dieser Woche also enorm unter Druck. Zwar verhandelt die Kommission in Sharm el-Sheikh nicht allein – hauptverantwortlich ist theoretisch sogar der Rat. Doch Tschechiens Umweltminister, Marian Jurečka, ist erst seit zwei Wochen und nur vorübergehend im Amt. Er ist eigentlich Arbeitsminister, hatte mutmaßlich daher kaum Zeit, sich in die Themen einzulesen und wird nur einen Tag lang in Sharm el-Sheikh sein. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock könnte daher auf ministerieller Ebene eine prägendere Rolle einnehmen. Ohnehin gehört die Grünen-Politikerin zu den ambitioniertesten Ministerinnen und Ministern Europas beim internationalen Klimaschutz.

Die Euphorie über den neuen Agendapunkt “Loss and Damage” ist längst verflogen. Nach einer Woche mit teils zähen Verhandlungen ist auf der COP27 inzwischen Ernüchterung eingekehrt. Die Verhandlungsteams sind froh, dass sie nun mit der Ankunft der Ministerinnen und Minister eine neue Dynamik bekommen.

In der zweiten COP-Woche werden vor allem folgende Themen die Debatte dominieren:

Neue Dynamik ist vor allem bei der Finanzierung von Loss and Damage nötig, denn die Fronten sind verhärtet. Der globale Süden fordert weiterhin schnellstmöglich einen Kompensationsmechanismus bei Verlusten und Schäden in den anfälligsten Ländern. Für die Europäer ist jedoch mittlerweile ausgeschlossen, dass dieser schon in Sharm el-Sheikh aufgesetzt oder im Grundsatz entschieden wird.

Besonders kontrovers ist die Frage, ob solche Finanzflüsse innerhalb bestehender Instrumente, wie dem Grünen Klimafonds, organisiert werden – oder ob eine separate Struktur (Fazilität) eingerichtet wird. Das sei eine politische Frage, die Ministerinnen und Minister klären müssen, sagt Jacob Werksman, Chefverhandler der EU-Kommission. Deutschland und die EU wollen erst einmal nur den weiteren Prozess zur Finanzierung von Loss and Damage vorantreiben, heißt es, also Details klären: Wann soll es eine Entscheidung geben, in welchem Format wird verhandelt, wie werden Verluste und Schäden erfasst?

Zuständig für die Definition dieses Prozesses ist Jennifer Morgan, Klimabeauftragte und Staatssekretärin im Auswärtigen Amt, aber vor allem Vermittlerin zu Loss and Damage. Zusammen mit ihrer Co-Vermittlerin, der chilenischen Umweltministerin Maisa Rojas, wird sie in dieser Woche die Spielräume zwischen entwickelten und Entwicklungs-Ländern ausloten. Die Verhandlungstexte zur Finanzierung von Loss and Damage sind noch voller Klammern und kontroversen Optionen. Da wartet viel nervige Detailarbeit.

Die vulnerabelsten Länder fordern weiterhin konkrete Maßnahmen noch in diesem Jahr. “Was die gefährdeten Länder brauchen, ist ein klares Ergebnis, das die Bereitstellung von Finanzmitteln durch eine separate Fazilität beinhaltet. Wir können nicht so tun, als ob verfahrenstechnische Ergebnisse Hoffnung machen würden”, sagt Eddie Perez von Climate Action Network (CAN).

Die Europäer dagegen positionieren sich im Fazilitäts-Poker als Bremser: Jan Dusík, Delegationsleiter Tschechiens und der EU-Ratspräsidentschaft, schloss im Gespräch mit Table.Media nicht einmal aus, dass es auch im kommenden Jahr auf der COP28 noch keine Einigung geben wird. Man müsse erst einmal klären, welchen Umfang und welche Funktion ein solches Instrument haben müsste. Erst dann könne man über die Form einer Fazilität sprechen. “Form follows Function” – die Form folgt der Funktion. Nur eine neue Struktur wie eine Fazilität setze die Finanzen für Loss and Damage nicht unbedingt effektiv um. Das aber habe höchste Priorität für die EU, sagte Dusík.

Auf der anderen Seite senden Europäer Signale, dass sie zur Hilfe bereit sind: Die G7 stellt zusammen mit den vulnerabelsten 20 Nationen (V20) am Montag auf der COP den “Global Shield” vor. Der Schutzschirm, unter der deutschen G7-Präsidentschaft entworfen (Table.Media berichtete), soll bei Klimakatastrophen greifen und für Schäden aufkommen. Die Bundesregierung stellt dafür 170 Millionen Euro zur Verfügung. Mit der Vorstellung in Sharm el-Sheikh sollen weitere Unterstützungsländer gewonnen werden.

Neben Finanzierungsfragen zu Loss and Damage werden auch andere Finanzthemen die Verhandler bis zum Schluss der COP27 begleiten, schätzt David Ryfisch, Teamleiter internationale Klimapolitik bei Germanwatch. Im New Collective Quantified Goal on Climate Finance soll eine Nachfolgeregelung für die 100 Milliarden Dollar gefunden werden, die den Entwicklungsländern ab 2020 versprochen wurden. Wie viel soll es nun ab 2025 sein?

Die Entwicklungsländer wollen schon jetzt konkrete Zusagen über Summen oder beispielsweise prozentuale Unterziele für die Klimaanpassung. Die Industrieländer stehen auf der Bremse und wollen lieber auch hier zunächst nur formale Fragen klären, berichtet Ryfisch. Eine offene Frage: Müssen alle Gelder mit dem 1,5-Grad-Ziel vereinbar sein? Die EU hat das Thema, wie die globalen Finanzflüsse für das Pariser Abkommen laut Artikel 2.1c umgeleitet werden müssen, nicht auf die Tagesordnung bekommen. Jetzt soll es zumindest prominent in der politischen Cover Decision stehen, wünschen sich die Europäer.

Laut Ryfisch haben die lateinamerikanischen Länder aber bereits einen Kompromiss vorgelegt. Zwar soll es in diesem Jahr noch keine konkreten Zusagen für die Klimafinanzierung nach 2025 geben, aber dafür verpflichtend im kommenden Jahr. Die Ministerinnen und Minister müssen dies jetzt auf der politischen Ebene verhandeln.

Außerdem würden die Industrienationen gerne den Kreis der Geberländer bei der Klimafinanzierung erweitern. Das würde bedeuten, dass sich nicht mehr nur die reichsten Länder in Europa, Nordamerika und Ostasien an der globalen Klimafinanzierung beteiligen, sondern auch jene, die bereits jetzt einen Großteil der Treibhausgasemissionen verursachen. “Damit beißen sie allerdings bei China auf Granit”, sagt Ryfisch.

Die Diskussion, ob China nun Geber- oder Nehmerland für finanzielle Unterstützung ist, kommt auf der COP27 immer wieder auf. “Die Anerkennung der eigenen Verursacherrolle ist das dickste Brett“, sagt Susanne Dröge, Leiterin der Abteilung Klimaschutz und Energie beim Umweltbundesamt. Die Klimafinanzierung sei daher das politisch am stärksten aufgeladene Thema. China investiere zwar Geld in Form der “Neuen Seidenstraße”, doch den Status als Land der G77 wolle man noch nicht aufgeben. “Und da hat China einen langen Atem”, schätzt Dröge.

Das zeigt sich auch in den Verhandlungen zur Minderung der Treibhausgase auf 1,5-Grad-Niveau (Mitigation). Das Arbeitsprogramm ist eines der wichtigsten Punkte für die Industrieländer auf der COP27, denn es geht darum, ob das Pariser Ziel in Reichweite bleibt. Die Industrieländer wollen, dass alle große Emittenten verpflichtet werden, ihre Emissionen zu senken – also auch die “major emitters” wie China, Indien oder Indonesien. Von den G77 kommt da starker Gegenwind. Das verspricht zu einem der Knackpunkte der zweiten Woche zu werden.

Enttäuscht zeigt sich die Berichterstatterin Sophie in ´t Veld (Renew) von den bisherigen Aufklärungsbemühungen. Am gestrigen Sonntag fordert sie: Jeder Stein müsse umgedreht, Europol in die Ermittlungen einbezogen werden. Für die Liberale besteht kein Zweifel, dass der Einsatz von Spyware wie NSOs Pegasus oder Intellexas Predator in EU-Mitgliedstaaten politisch motiviert ist. Die Überwachungsskandale seien ein gesamteuropäisches Problem: “Es betrifft direkt die EU-Institutionen. Abgeordnete, Kommissare, Kommissionsmitarbeiter und Minister waren Ziele. Und zugleich sitzen Täter im Europäischen Rat”, sagt in ´t Veld.

Die, deren Namen sie nicht ausspricht: Die Regierungschefs Viktor Orban, Kyriakos Mitsotakis und Andrzej Duda stehen im Verdacht, den Spyware-Einsatz gegen Kritiker befördert, angeordnet oder zumindest geduldet zu haben. Der PEGA-Sonderausschuss des Europaparlaments habe zwar noch keine “Smoking Gun” finden, aber viele einzelne Punkte miteinander verbinden können, sagt in ´t Veld.

Die nationale Sicherheit, mit der die Spyware-Einsätze regelmäßig begründet werden, ist Kompetenz der Mitgliedstaaten – und bislang scheut sich die EU, hier hineinzuregieren: Seit Monaten antwortet die Kommission auf alle Fragen von Abgeordneten immer gleichlautend: Mit Datenschutzgrundverordnung und E-Privacy-Richtlinie gebe es starke europäische Rechte, deren Durchsetzung nationalen Stellen obliege. Dass beide Gesetzeswerke wenig bewirken, zeigen die Vorgänge in Griechenland.

Dort gerät Premierminister Mitsotakis (EVP) immer stärker unter Druck. Der Nea-Demokratia-Parteichef bringt zu Beginn seiner Amtszeit 2019 den Geheimdienst EYP unter seine Kontrolle: “Der nationale Geheimdienst wird mit seinen gesamten Befugnissen, Positionen und Personal dem Premierminister übertragen”, heißt es im Gesetz. Aber Mitsotakis will von nichts gewusst haben.

Zwei Fälle standen am Anfang des Skandals: Der Oppositionspolitiker und EP-Abgeordnete Nikos Androulakis (S&D) und der Finanzjournalist Thanasis Koukakis wurden Ziel von Überwachungsmaßnahmen. In beiden Fällen wurden Telekommunikationsanbieter zur Überwachung verpflichtet, genehmigt von einer Staatsanwältin. Doch auf den Smartphones der beiden wurden zudem Spuren der Spyware Predator gefunden. Sie gilt als ähnlich aggressiv wie die bekanntere Pegasus-Spyware. In Folge des Abhörskandals muss Geheimdienstchef Panagiotis Kontoleon Anfang August gehen. Und auch Grigoris Dimitriadis, Generalsekretär des Premierministers, politischer Stratege und Neffe von Mitsotakis, tritt zurück. Er soll mit über Kontakte und ein kompliziertes Firmengeflecht in Verbindung mit Intellexa gestanden haben – der Firma, die die Spyware Predator Nachrichtendiensten anbietet.

Doch der Spyware-Skandal zieht von Woche zu Woche größere Kreise. Die linksgerichtete Wochenzeitung Documento berichtet erst, dass Minister der aktuellen konservativen Regierung und prominente Parteikollegen von Mitsotakis, zum Teil sogar ihre Ehefrauen, mit Predator angegriffen wurden. 33 Namen listet Documento auf und beruft sich auf zwei Informanten, die bei den Überwachungsmaßnahmen Schlüsselrollen gespielt haben sollen. Unter diesen 33 sollen Ex-Ministerpräsident Antonis Samaras, der amtierende Außenminister Nikos Dendias und Entwicklungsminister Adonis Georgiadis sein.

Dass Außenminister Dendias wohl mit Predator überwacht wurde, sieht die Zeitung To Vima jetzt als erwiesen an. Und die Zeitung Ta Nea hatte berichtet, dass die 33 Namen sogar nur die Spitze des Eisbergs seien: Demnach sollen 106 Personen überwacht worden sein. Und auch Documento legt noch einmal nach: Selbst Mitarbeitende von Mitsotakis sollen zu den Überwachten gehören.

Griechenlands Premier weist die ersten Documento-Vorwürfe in einem Interview mit dem Fernsehsender ANT1 als “unglaubliche Lüge” zurück. Für die erhobenen Anschuldigungen gebe es nicht den “geringsten Beweis”. Mitsotakis wirft seinem Vorgänger und Syriza-Parteichef Alexis Tsipras vor, hinter den Berichten zu stecken und weist jede Verantwortung weit von sich: Er wisse nicht, von wem diese Überwachungen durchgeführt wurden. Indirekt gibt er allerdings zu, dass es zum Einsatz von Predator gekommen ist: “Ich habe nie behauptet – und die Regierung hat es auch nicht -, dass es keine Überwachung gab und ein Zentrum, das die Predator-Software bedient.” Es sei aber jedenfalls nicht der Geheimdienst EYP, der Predator einsetze. Und “selbstverständlich gab es keine Einbindung meinerseits.”

Als Konsequenz kündigt Mitsotakis an, den Verkauf sämtlicher Spyware zu verbieten. Griechenland werde “das erste Land sein, das dieses Knäuel entwirren wird und für eine Vorschrift stimmen wird, die den Verkauf solcher Software in unserem Land explizit verbietet.” Alle Länder hätten solche Probleme, sagt Mitsotakis. Produkte wie Predator oder Pegasus werden allerdings nicht frei verkauft: Die Anbieter stellen Geheimdiensten und Strafverfolgungsbehörden ihre Software direkt und exklusiv zur Verfügung.

Die griechische Opposition wie die Syriza-Partei fordert den Rücktritt des Premiers und vorgezogene Neuwahlen. Der reguläre Wahltermin wäre im Sommer 2023. Mitsotakis will an diesem festhalten, doch der Druck wächst.

Aus Europa droht ihm derzeit keine Gefahr: Dort heißt es nur, mit NIS2 und dem Cyber Resilience Act würde man die Endgerätesicherheit stärken. Und mit dem Media Freedom Act sollen zumindest bei der Überwachung von Journalistinnen und Journalisten rechtsstaatliche Mindeststandards ins Europarecht Einzug halten. Zu wirklich scharfen Schwertern wie Vertragsverletzungsverfahren wegen der Spyware-Einsätze greift Brüssel nicht, selbst wenn vieles dafürspricht, dass fundamentale Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit missachtet werden. Die Predator-Pegasus-Phalanx im Rat muss die nationale Öffentlichkeit auf absehbare Zeit stärker fürchten als Brüssel. Panajotis Gavrilis, Mitarbeit: Falk Steiner

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei seinem Besuch in Vietnam angekündigt, engere Wirtschaftsbeziehungen mit dem asiatischen Land anzustreben. Außerdem solle der Übergang Richtung Klimaneutralität unterstützt werden, etwa durch den Ausbau der Metro-Verbindungen in der Metropole Hanoi, sagte der SPD-Politiker am Sonntag in der Hauptstadt Vietnams. Auch eine stärkere Kooperation im Bereich Energie sei mit Ministerpräsident Pham Minh Chinh diskutiert worden.

Vietnam spielt für immer mehr deutsche Industriekonzerne eine Rolle, weil die Abhängigkeit von China reduziert und Lieferketten auf ein breiteres Fundament gestellt werden sollen. Von Vietnam aus reist Scholz weiter nach Singapur. Am Dienstag und Mittwoch wird der Kanzler dann am G20-Gipfel der führenden Industrie- und Schwellenländer auf der indonesischen Insel Bali teilnehmen.

Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) ist dem Bundeskanzler nach Singapur vorausgereist und hat dort am Sonntag am Rande der laufenden 17. Asien-Pazifik-Konferenz (APK) der deutschen Wirtschaft ein

gemeinsames Rahmenwerk unterzeichnet.

Die interministerielle Vereinbarung mit dem singapurischen Handels- und Industrieminister trägt den Namen “Germany-Singapore Framework for Sustainability and Innovation“. Sie schaffe die Grundlagen für einen regelmäßigen strukturierten Austausch zwischen den beiden Ministerien zu allen außenwirtschaftspolitischen Fragen und für sektorspezifische Gesprächsformate für und mit Unternehmen, teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit. Ziel sei die Vertiefung und Verstetigung der wirtschaftlichen Beziehungen beider Länder. Singapur sei gerade für die deutsche Wirtschaft ein Innovationszentrum, Investitionsstandort und Tor zu anderen Märkten in der Region, sagte Habeck. vis/rtr

Die Rechtsanwältin Nataša Pirc Musar hat am Sonntag die zweite Runde der slowenischen Präsidentschaftswahlen gewonnen und wird damit das erste weibliche Staatsoberhaupt des Landes. Das ergab das vorläufigen Ergebnis am Sonntagabend.

Die 54-jährige Pirc Musar erhielt demnach 53,83 Prozent der Stimmen in der Stichwahl, während ihr Rivale, der rechtsgerichtete Politiker und ehemalige Außenminister Anže Logar, 46,17 Prozent der Stimmen auf sich vereinen konnte. Das zeigten die Daten der Wahlkommission, die auf 86,7 Prozent der ausgezählten Stimmen basierten. Die Wahlbeteiligung lag nach den Angaben bei 49,9 Prozent.

Die neue Präsidentin Sloweniens wird Borut Pahor ablösen, der seit 30 Jahren in der Politik tätig ist. Das ehemalige Fotomodell, das zwei fünfjährige Amtszeiten absolvierte, wird in der Öffentlichkeit oft als Instagram-Präsident bezeichnet, da er das soziale Netzwerk häufig nutzt.

Pirc Musar, eine ehemalige Fernsehmoderatorin, die zu einer einflussreichen Anwältin wurde, setzte sich für Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und soziale Belange ein. Ihr 46-jähriger Konkurrent Logar ist Mitglied der rechtsgerichteten Slowenischen Demokratischen Partei (SDS) des ehemaligen Premierministers Janez Janša, der die Parlamentswahlen im April gegen die umweltfreundliche Freiheitsbewegung von Premierminister Robert Golob verlor. rtr

Wegen der Energiekrise infolge des Ukraine-Kriegs rechnet die EU-Kommission im kommenden Jahr kaum noch mit Wirtschaftswachstum – aber mit deutlich mehr Inflation als zuletzt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte 2023 im Euro-Raum nur noch um 0,3 Prozent zulegen, teilte die Kommission in ihrer Herbstprognose zur Konjunktur mit. Im Sommer hatte die EU noch 1,4 Prozent veranschlagt.

“Die Wirtschaft in Europa steht an einem Wendepunkt”, sagte EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni. Denn für das Schlussquartal 2022 gehe die Kommission davon aus, dass die Euro-Zone und die meisten ihrer Mitglieder in eine Rezession rutschten. Auch Anfang 2023 dürfte das BIP noch schrumpfen. Grund seien große Unsicherheit, hohe Energiepreise, Kaufkraftverluste bei privaten Haushalten, das schwächere globale Umfeld und striktere Finanzierungsbedingungen.

Wegen eines überraschend guten Wachstums in der ersten Jahreshälfte 2022 dürfte die Wirtschaft im Gesamtjahr allerdings um 3,2 Prozent zulegen und damit stärker als noch im Sommer mit 2,6 Prozent gedacht. Die Inflationsrate indes dürfte noch einmal kräftiger steigen als ohnehin schon angenommen. Die Kommission erwartet für 2022 nun 8,5 Prozent.

“Wir glauben, dass der Höhepunkt der Inflation nahe ist”, sagte Gentiloni. Damit sei wahrscheinlich noch Ende dieses Jahres zu rechnen. Im Oktober war die Teuerung in der Währungsunion auf den Rekordwert von 10,7 Prozent geklettert. Das ist mehr als fünfmal so hoch wie das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von zwei Prozent. Für 2023 erwartet die Kommission 6,1 Prozent Inflation, die sich 2024 auf 2,6 Prozent deutlich abflauen dürfte.

Bei der Konjunktur liegt Deutschland hinten. Die deutsche Wirtschaft dürfte nach Einschätzung der Kommission 2023 mit 0,6 Prozent so stark schrumpfen wie kein anderer der Euro-Staaten. Nur in Lettland werde die Wirtschaftskraft im kommenden Jahr sinken, allerdings nur um 0,3 Prozent. Das größte BIP-Wachstum traut die EU erneut Irland zu, wo es 3,2 Prozent bergauf gehen dürfte.

Für Deutschland ist die Kommission mit ihrer Prognose damit skeptischer als die Bundesregierung und die Wirtschaftsweisen, die ein Minus von 0,4 Prozent beziehungsweise 0,2 Prozent erwarten. Bisher hatte die Kommission sogar noch 1,3 Prozent Wachstum für 2023 prognostiziert. 2024 dürfte die deutsche Wirtschaft dann um 1,4 Prozent wachsen. Für das laufende Jahr wird ein BIP-Plus von 1,6 Prozent angenommen und damit etwas mehr als im Sommer.

Trotz des starken Gegenwinds für die europäische Wirtschaft befürchtet Gentiloni nur wenig negative Folgen für den Arbeitsmarkt. “Der Jobmarkt ist immer noch sehr stark.” Die Lage sei so robust wie seit Jahrzehnten nicht mehr und dürfte sich kaum ändern. Die Arbeitslosenquote in der Euro-Zone werde von 6,8 Prozent in diesem Jahr auf 7,2 Prozent im kommenden Jahr steigen, dann aber 2024 wieder auf 7,0 Prozent fallen. rtr

Die Europäische Kommission wird im Eilverfahren Finanzhilfen in Höhe von 250 Millionen Euro für den Ausbau der Solidaritätskorridore für die Ukraine bereitstellen. “Kurzfristig werden wir rasche Verbesserungen unterstützen, insbesondere durch mobile Ausrüstung, damit die Wartezeiten verkürzt und die Waren schneller die Grenzübergangsstellen und deren Zufahrtswege passieren können”, teilte die Kommission in einer gemeinsamen Erklärung mit EU-Nachbarländern der Ukraine sowie der Europäischen Investitionsbank (EIB), der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) und der Weltbankgruppe mit. Insgesamt mobilisieren die Unterzeichner eine Milliarde Euro für die Solidaritätskorridore, “um die globale Ernährungssicherheit zu verbessern und der ukrainischen Wirtschaft eine Lebensader zu bieten”.

Die Solidaritätskorridore richteten die Kommission und die an die Ukraine angrenzenden EU-Mitgliedstaaten am 12. Mai 2022 im Rahmen der Reaktion der Union auf den Angriff Russlands auf die Ukraine ein. Sie sind von entscheidender Bedeutung für die Ausfuhr ukrainischer Agrarerzeugnisse sowie für die Aus- und Einfuhr anderer Waren. “Mittelfristig mobilisieren wir die Fazilität Connecting Europe (CEF) und 50 Millionen Euro, um die notwendigen Infrastrukturentwicklungen zu unterstützen und so die Kapazität der Solidaritätskorridore weiter zu steigern”, hieß es in der Erklärung weiter.

Hinzukommen noch folgende Mittel:

Die USA, die EU, Kanada, Japan und andere Staaten wollen “unverzüglich Maßnahmen ergreifen”, um die Treibhausgasemissionen aus der Produktion von fossilen Energieträgern zu reduzieren. Das geht aus einer gemeinsamen Erklärung hervor, die die Staaten am Freitag veröffentlicht haben. Die Erklärung zielt insbesondere auf die Methanemissionen. Methan, das während seiner kurzen Lebensdauer eine viel stärkere Erwärmungswirkung hat als Kohlendioxid, ist nach Ansicht von Wissenschaftlern für etwa ein Viertel des bisherigen globalen Temperaturanstiegs verantwortlich. Die Staaten bekräftigen die in Glasgow vereinbarten Global Methane Pledge, die eine Reduktion der Methanemissionen um 30 Prozent bis 2030 vorsieht.

Der für den Europäischen Green Deal zuständige EU-Vizepräsident Frans Timmermans sagte dazu: “Wenn wir schnell auf Methan reagieren, können wir den globalen Temperaturanstieg in den kommenden Jahrzehnten erheblich begrenzen.” Mehr als 100 Partner hätten sich der Global Methane Pledge bereits angeschlossen. “Jetzt müssen wir vorankommen und diese Reduktionen erreichen, und wir brauchen mehr große Emittenten, die sich uns anschließen”, sagte Timmermans.

Einzelne Staaten wie die USA und Kanada kündigten Maßnahmen an, insgesamt blieb die Erklärung jedoch sehr vage. Die europäische Zivilgesellschaft kritisierte die Pläne als nicht neu. Die Methan-Erklärung “ist in der Praxis ein zahnloses Instrument”, meint die Organisationen CAN Europe, Food and Water Action Europe und Deutsche Umwelthilfe:

Die EU-Methan-Verordnung umfasst nicht die Methan-Emissionen von importierten fossilen Brennstoffen. Doch laut den drei Organisationen entstehen 75 bis 90 Prozent der europäischen Methanemissionen entlang der Lieferkette, also bei der Förderung und dem Transport der Rohstoffe.

Auf der COP27 hat das UN Environment Programme (UNEP) derweil eine öffentliche Datenbank über weltweite Methanlecks angekündigt. Das Methane Alert and Response System (MARS) soll sich auf ein bestehendes Netz von Weltraumsatelliten stützen, um Methanfahnen rund um den Globus aufzuspüren. Dabei sollen die Größe der Methanlecks und das verantwortliche Unternehmen oder die Regierung identifiziert werden, wie UNEP erklärt. Die Daten sollen mit den Verantwortlichen geteilt werden, um eine schnellstmögliche Reparatur des Lecks zu gewährleisten. Zunächst beschränkt sich das System auf den Öl- und Gassektor, soll aber schrittweise auf die Kohle-, Abfall- und landwirtschaftliche Bereiche ausgeweitet werden. nib/rtr

Lange hat die Koalition ihre Entscheidung herausgezögert. Seit Freitag steht fest: Deutschland wird aus dem Energiechartavertrag (ECT) austreten. Das Abkommen aus den 1990er-Jahren erlaubt es Investoren, Staaten vor privaten Schiedsgerichten zu verklagen, wenn ihre Anlagen und Investitionen etwa wegen strengerer Klimagesetze in Gefahr sind. Der schwedische Konzern Vattenfall etwa verklagte Deutschland wegen des beschleunigten Atomausstiegs auf einen Milliarden-Schadenersatz.

Am 22. November werden die ECT-Staaten in der Mongolei über die Reform der Charta abstimmen. Doch viele EU-Staaten sehen diese Reform als gescheitert an: Spanien, die Niederlande, Polen, Slowenien und zuletzt Frankreich haben ihren Austritt aus dem gemischten Vertrag bereits angekündigt. Italien ist schon 2015 ausgetreten. Laut dem Umweltinstitut München würde auch der reformierte ECT gegen geltendes europäisches Recht verstoßen.

Die Koalition sieht den Ausstieg als konkrete Weiterentwicklung der deutschen Handelsagenda: “Mit dem Ausstieg aus der Energiecharta schlagen wir ein neues Kapitel auf, damit Handelsverträge nicht zur Fessel von Fortschritt und gemeinwohlorientierter Politik genutzt werden können”, sagt die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Verena Hubertz.

“Es ist ein wichtiges Signal an die Kommission: Jetzt muss auch die EU den Austritt vorbereiten!”, fordert die Grüne EU-Abgeordnete Anna Cavazzini auf Twitter. Wie sich die EU zum umstrittenen Text positionieren wird, ist noch nicht klar. Am Mittwoch steht die Energiecharta auf der Agenda des Ausschusses der ständigen Vertreter. Am kommenden Freitag wird im Rat für generelle Angelegenheiten (GAC) formell abgestimmt. Obwohl Deutschland aus dem Vertrag austreten will, wird sich Berlin im Rat voraussichtlich enthalten und kein Veto einlegen. Frankreich plant seinerseits sogar für die Reform zu stimmen, obwohl es aus der Energiecharta aussteigen will. Charlotte Wirth

Man kann sich in jede Materie einlesen. Davon ist der Werner Stengg überzeugt – und hat es auch bewiesen. “Einige haben gelacht, und fragten, warum gerade jemand von einem landlocked Country wie Österreich sich plötzlich mit Seeverkehr beschäftigt”, erinnert sich Stengg an seinen ersten Job beim Rat in Brüssel. Bei seinen Dienstreisen nach London seien alle Funktionäre ehemalige Kapitäne gewesen. “Ich habe als Steirer und Skifahrer mitten unter den Seebären gesessen.”

Aus Stengg ist kein Seebär geworden. Er hat sich im Laufe seiner 27-jährigen Karriere in Brüssel in viele Materien eingelesen und Expertise erworben. Sich dabei jedes Mal neu zu erfinden, hat ihn motiviert. Sein Traineeship, wie er seinen zweijährigen Einstiegsjob beim Generalsekretariat des Rates im Bereich Seefahrt nennt, habe ihn gut vorbereitet. “Ich habe verstanden, wie das System Brüssel funktioniert.” Allerdings, gesteht er ein, habe er dafür länger als zwei Jahre gebraucht.

Nach seinem Start im Rat wechselte Stengg in die Kommission, arbeitete in den Generaldirektionen Unternehmen, Haushalt, Binnenmarkt und Connect, bevor er ins Kabinett von Kommissionsvizepräsidentin Margrethe Vestager wechselte. Dort koordiniert er die Digitalpolitik, befasst sich mit Künstlicher Intelligenz, Datenwirtschaft, Plattformökonomie und Desinformation. In der Plattformregulierung – beim Digital Services Act (DSA) und dem Digital Markets Act (DMA) – könne man seine Handschrift erkennen, sagt er. “Ich habe seit mittlerweile elf Jahren in verschiedenen Funktionen daran gearbeitet und wirklich die ganze Grundlagenarbeit geleistet.”

Stengg kam 1995 nach Brüssel, als sein Heimatland Österreich der Europäischen Union beigetreten ist. Der Zeitpunkt passte einfach. Er hatte gerade seine Dissertation zum Thema Wechselkurssysteme in Wien abgeschlossen und stand vor der Frage, ob er in der akademischen Lehre bleiben oder etwas Neues wagen sollte. “Damals dachte ich, das wäre doch einmal etwas für zwei Jahre”, sagt er. Daraus ist ein halbes Leben geworden.

Seine Kommilitonen hätten Karriere im Finanzwesen oder im Marketing gemacht. Er habe aber weniger das Bedürfnis gehabt, Marktanteile zu steigern, als Freude daran, Probleme zu lösen und globale Standards zu setzen. Er hat internationale Textilabkommen ausgehandelt und sich mit dem Postwesen, mit Online-Glücksspiel und E-Commerce auseinandergesetzt. “Ich habe das Gefühl, an einem sinnvollen Projekt zu arbeiten.”

Und in jeder Station habe er etwas gelernt, dass er später wieder einsetzen konnte. Sich Tag für Tag von den Kolleginnen und Kollegen aus ganz Europa inspirieren zu lassen, verschiedene Lebensläufe, Standpunkte, Geschichten und Kulturen kennenzulernen – das ganze Umfeld schätzt Stengg sehr. “Ganz abgesehen von der Arbeit, die natürlich auch spannend ist.” Dabei hat er viele Nationalitäten kennengelernt und festgestellt, dass auch ein bisschen Wahrheit in den Stereotypen steckt. Eines stimme allerdings nicht: Die Deutschen seien gar nicht so überheblich, wie er es damals noch in Wien dachte. Darum ärgert er sich auch nicht, wenn ihn jemand fälschlicherweise für einen Deutschen hält.

An seiner Chefin Margrethe Vestager bewundert er unter anderem ihre Ausdauer und Energie. “Ich wäre tot nach diesen drei Jahren, wenn ich ihren Job gemacht hätte.” Aber auch ihre klaren Wertvorstellungen, und dass sie komplizierte Sachverhalte auf eine Art und Weise kommunizieren könne, dass das jeweilige Publikum vom Schüler bis zur Wissenschaftlerin sie verstehe. “Das ist eine Gabe.”

Stengg weiß, wie wichtig Kommunikation ist. Schließlich ist das ein wichtiger Teil seiner Aufgabe: Er muss die Gesetzesvorhaben der Kommission erklären – gegenüber den Stakeholdern, dem Parlament, dem Rat und Kollegen in der Kommission. “Ich muss Überzeugungsarbeit leisten.” Nicht immer sei ihm das gelungen. Die von ihm vorgeschlagene Reform der Postdienstleistungsrichtlinie gibt es bis heute nicht.

Er hat auch gelernt, verschiedene Perspektiven einzunehmen. Den einen richtigen Vorschlag gebe es nicht. “Ich weiß, dass es immer mindestens drei Wahrheiten gibt”, sagt Stengg. Er sieht seine Aufgabe darin, die richtige Balance zu finden. Daneben sei es wichtig, dass die Arbeit der Kommission transparent und nachvollziehbar sei. Auch dafür hat er sich im Laufe seiner EU-Karriere starkgemacht.

Er ist mitverantwortlich für die Einführung des Impact Assessment – und hat es als eine Art interner Unternehmensberater auch gegen Widerstände durchgesetzt. Bevor die strukturierte Folgenabschätzung eingeführt worden sei, habe kein Mensch gewusst, auf welcher Basis die Kommission zu ihren Einschätzungen kam, wen sie dazu konsultiert hatte und wen nicht. Das Impact Assessment habe für Transparenz gesorgt, sagt Stengg.

Die Leidenschaft für seine Arbeit ist über die Jahre nicht weniger geworden. Aktuell steht der 54-Jährige morgens um halb sechs auf, um zu schreiben: Er schreibt ein Buch über die digitale Transformation. Darin verarbeitet er seine Erfahrungen und Beobachtungen der vergangenen zehn Jahre. “Es treibt mich so richtig an, weil es Spaß macht, immer neue Zusammenhänge zu erkennen.”

Es ist nicht sein erstes Buch. Stengg hat bereits zwei Kinderbücher geschrieben, Lesestoff für elf- bis 14-Jährige. “So wie Harry Potter, nur ohne den kommerziellen Erfolg”, witzelt er. Tatsächlich genießt er es, Zeit mit seinen vier Kinder zwischen neun und 22 Jahren zu verbringen. Die beiden Ältesten sind schon aus dem Haus und studieren in Wien. Dort, wo auch er seine berufliche Karriere begonnen hat. Corinna Visser