für die Berliner Ampel-Koalition ist das Urteil aus Karlsruhe der Worst Case: 60 Milliarden Euro an Kreditermächtigungen im Klima- und Transformationsfonds (KTF) hat ihr das Bundesverfassungsgericht gestrichen. Geld, das im Bundeshaushalt und im mehrjährigen Finanzplan bereits fest verplant war. Der Richterspruch dürfte auch auf EU-Ebene spürbare Nachbeben auslösen.

Platt gesagt: Wer kein Geld mehr hat, hat auch nichts zu verschenken. Kanzler Olaf Scholz und Finanzminister Christian Lindner dürften noch weniger bereit sein als zuvor, den Wünschen von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen oder des Außenbeauftragten Josep Borrell nach mehr Geld nachzukommen. Von der Leyen will die Mitgliedstaaten dazu bewegen, viele Milliarden Euro in den mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) bis 2027 nachzuschießen. Borrell fordert 20 Milliarden Euro für die Aufstockung des gemeinsamen Militärhilfe-Fonds für die Ukraine.

Schon beim EU-Gipfel im Oktober hatte Scholz klargemacht, dass er nur einem der Wünsche aus Brüssel nachzukommen gedenkt – höheren Finanzhilfen für die Ukraine. Den Rest soll die Kommission bitte sehr im eigenen Haushalt auftreiben. Das Urteil aus Karlsruhe dürfte seine Position in den MFR-Verhandlungen nochmals erhärten.

Weniger absehbar sind die Folgen für die Stabilität der Berliner Koalition. Das Urteil trifft in erster Linie Wirtschaftsminister Robert Habeck, dem die Finanzierung für erhebliche Teile seiner Klimapolitik abhandenkommt. Der Grünen-Vormann selbst schien dies gestern mit Fassung zu tragen. Aber in seiner Partei dürften die Stimmen lauter werden, die unter diesen Umständen nach dem Sinn eines Verbleibs in einer Koalition fragen, der die Schuldenbremse wichtiger ist als der Klimaschutz. Für die Handlungsfähigkeit der Bundesregierung verheißt das nichts Gutes.

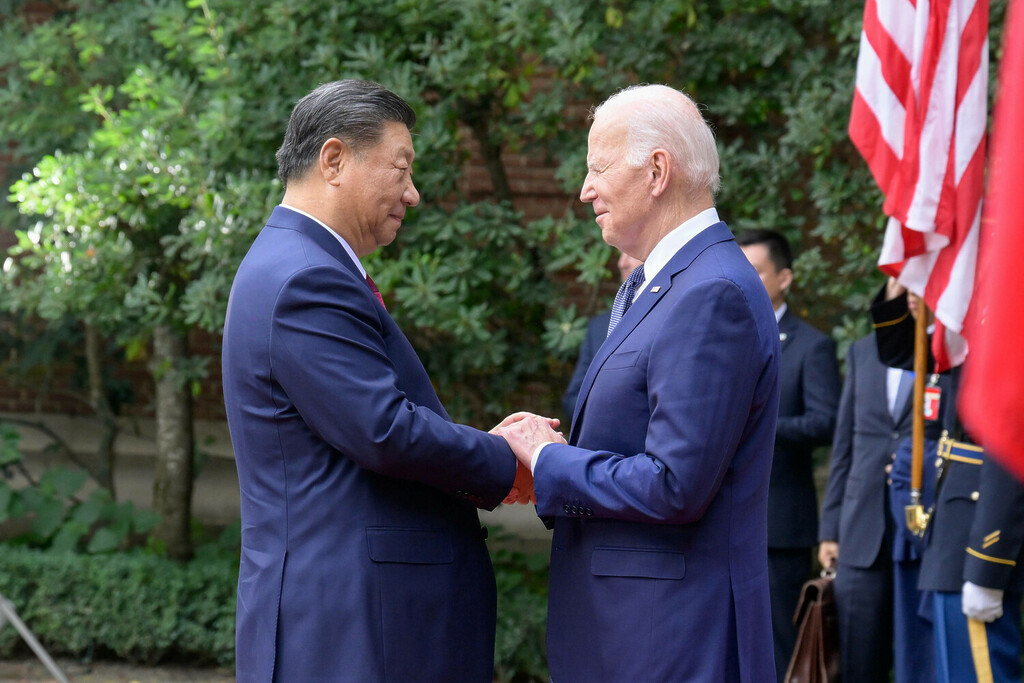

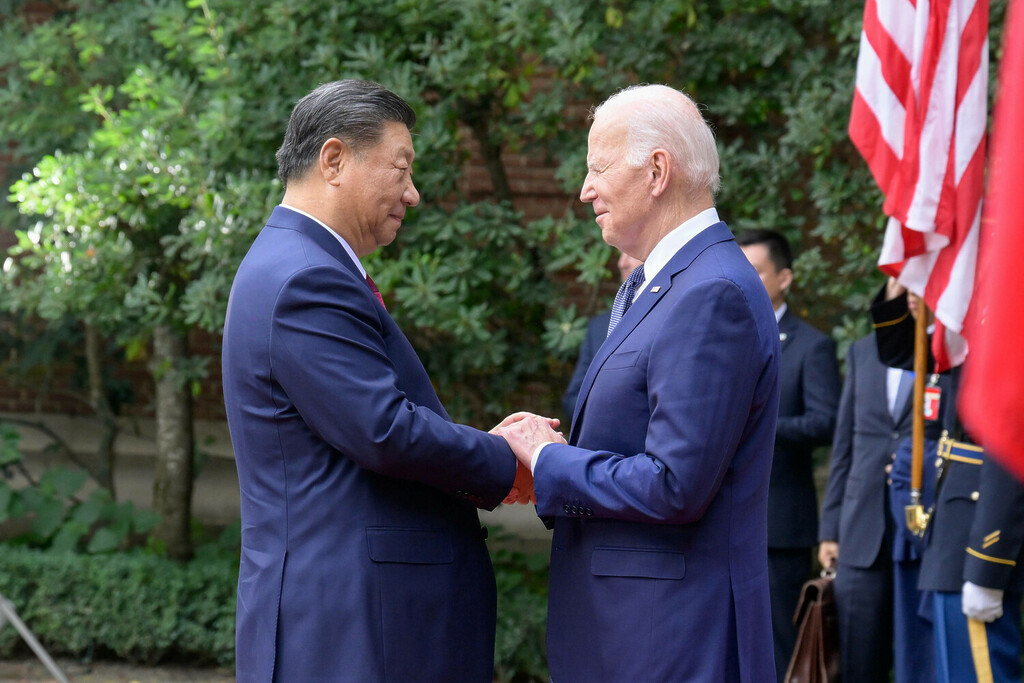

Vier Stunden lang sprachen Xi Jinping und Joe Biden am Mittwoch miteinander. Es ist das erste Mal seit fast genau einem Jahr, dass sich die Präsidenten der beiden mächtigsten Länder der Welt direkt miteinander getroffen haben. Das Treffen auf einem Anwesen rund 40 Kilometer südlich von San Francisco ist denn an sich schon ein gutes Zeichen.

Das Treffen hat auch für Europa große Relevanz. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel reisen im Dezember nach Peking, um die vielen Streitfragen zu diskutieren. Von der Leyen spricht überdies heute in Berlin über ihre China-Politik und Europas ökonomische Sicherheit.

US-Präsident Biden war das Bedürfnis anzumerken, nicht zusätzlich zu den Krisen in der Ukraine und Gaza weitere Konflikte mit China zu riskieren. “Wir müssen sicherstellen, dass unsere Rivalität nicht im Konflikt endet”, sagte er zu Beginn. Trotz der gegenwärtigen Spannungen gab es einige handfeste Ergebnisse:

Diese Beschlüsse markieren handfeste Fortschritte zwischen den USA und China. Es handelt sich um Signale, dass beide Seiten es ernst meinen mit der Stabilisierung der Beziehungen.

Eine Reihe weiterer Themen wurde ohne Einigung angesprochen:

Bei anderen Themen war schon im Vorfeld zu vermuten, dass es keinen Beschluss, geschweige dann eine Lösung geben werde.

Es sind Themen, die auf den grundlegenden Konflikt zwischen dem Hegemon USA und dem Herausforderer China basieren. Eine Einigung ist derzeit nicht möglich. Sowohl Biden als auch Xi stehen zu sehr unter Druck, als dass sie sich in diesem Punkten auch nur den Eindruck von Nachsicht mit dem jeweiligen Rivalen erlauben könnten. Biden steht ein harter Wahlkampf bevor, Xi muss dringend wieder Chinas Wirtschaft in Schwung bringen. Doch mit dem Treffen und den erzielten Einigungen ist zumindest die Abwärtsspirale der vergangenen Monate durchbrochen.

Immerhin: Die USA und China wollen ihre bilaterale Klimazusammenarbeit wiederbeleben und sich gemeinsam für die Verminderung der Methan-Emissionen und die Verdreifachung der Erneuerbaren Energien engagieren. Das geht aus einem am Mittwoch veröffentlichten gemeinsamen Statement nach einem Treffen der Klimagesandten John Kerry und Xie Zhenhua hervor.

Li Shuo, der bald Direktor des China Climate Hub bei der Asia Society wird, bezeichnete die Beziehungen zwischen den beiden größten Treibhausgasemittenten der Welt als “eine Voraussetzung für sinnvolle globale Fortschritte”. Dem Ziel der Verdreifachung der Erneuerbaren-Kapazitäten hatten beide Staaten schon beim G20-Treffen in Indien zugestimmt.

Beide Seiten fanden jedoch keine gemeinsame Position zum Ausstieg aus fossilen Energien – das Thema wird ein zentraler Streitpunkt auf der anstehenden Klimakonferenz sein. Im gemeinsamen Statement steht dazu lediglich, man wolle die Erneuerbaren ausbauen, “um die Substitution von Kohle-, Öl- und Gaserzeugung zu beschleunigen”. China hält den Ausstieg für “unrealistisch”. Ying Yuan von Greenpeace Ostasien sagte: “Im Moment sind dies noch Worte und keine Taten. Zwischen diesen Worten und den Taten klafft bei beiden noch eine große Lücke.” Mitarbeit: Finn Mayer-Kuckuk/Nico Beckert

Die EU-Kommission hat am Mittwoch ihr Skills and Talent Mobility Package vorgestellt. Die darin enthaltenen Vorschläge sollen neue legale Wege für Ausländer schaffen, in der EU arbeiten zu können. Gleichzeitig hofft die Kommission, damit den Fachkräftemangel in der Union zu lindern.

Ein zentraler Baustein des Pakets ist eine Art EU-offizielles LinkedIn für die Jobsuche: der EU Talent Pool. Auf dieser Plattform sollen Menschen aus dem EU-Ausland ihren Lebenslauf hochladen können und mit Unternehmen zusammengebracht werden, die nach neuen Arbeitskräften suchen. Im besten Fall gibt es ein “Match” – und ein Unternehmen findet über die hochgeladenen Daten die gesuchte Fachkraft.

Die Suche ist allerdings auf Mangelberufe beschränkt. Die Kommission will dafür eine Liste an Berufen erstellen, in denen es über die gesamte EU hinweg zu wenig Arbeitskräfte gibt. “Beispiele sind die Alten- und Krankenpflege, das Bauwesen, der Transportsektor oder Arbeitskräfte, die die Green Transition vorantreiben”, erklärte die EU-Kommissarin für Inneres, Ylva Johansson.

Der für den neuen Migrationspakt zuständige Kommissar Margaritis Schinas lobte das Paket überschwänglich, die EU würde mit diesen Maßnahmen zu einer sichereren Welt beitragen. “Dieses Paket ist auch ein starker, wenn nicht sogar der stärkste Abschreckungsfaktor für irreguläre Migration“, sagte Schinas. Die Initiative sei notwendig, um den Mangel an Beschäftigten in der EU zu bekämpfen. “Nur mit Arbeitnehmern aus der EU werden wir es nicht schaffen, die Lücken zu füllen”, sagte Schinas. Mit dem Paket signalisiere die EU, dass sie keine Festung Europa sei, sondern offen für Geschäfte.

Zwar bringt die Kommission den EU Talent Pool im Rahmen eines Legislativvorschlags auf den Weg, dennoch soll die Teilnahme am EU Talent Pool für die Mitgliedstaaten freiwillig sein. Zudem haben im Kommissionsvorschlag die Länder das letzte Wort, welche Berufe sie überhaupt im EU Talent Pool gelistet sehen wollen. Die Länder können Berufe von der Liste der Mangelberufe streichen oder andere hinzufügen. Auch was in Falle eines Matches passiert, bleibt Sache der Mitgliedstaaten. Diese müssen dann die entsprechenden Visa- und Aufenthaltsgenehmigungen erteilen – und auch die Qualifikationen der Bewerber überprüfen.

Die Prüfung von Qualifikationen soll allerdings nach Vorstellung der Kommission in Zukunft schneller gehen. So ist eine Empfehlung an die Mitgliedsländer, wie diese die Anerkennung von Qualifikationen verbessern können, ein weiterer Baustein des Pakets. Kommissarin Johansson sprach in dem Zuge beispielsweise von einer Aufstockung des Personals bei den entsprechenden nationalen Anlaufstellen, reduzierte Kosten für die teils recht teuren Bewerbungsverfahren und Vereinfachungen bei den Übersetzungen.

Die Arbeitgeberverband Business Europe nannte die geplanten Maßnahmen potenzielle “Gamechanger”. Der Verband hatte sich lange für einen solchen Talent Pool ausgesprochen. Es sei ein wichtiger Ansatz, die dringendsten Mangelberufe mit qualifizierten Bewerbern aus Drittstaaten abzugleichen und zusammenzubringen, erklärte der Verband in einer Mitteilung.

Doch wie viel Wirkungen können diese freiwilligen Maßnahmen und Empfehlungen überhaupt haben? Genau das sieht die liberale schwedische Abgeordnete Abir Al-Sahlani als ein Hauptproblem der Vorschläge. Zwar sei das Paket angesichts der zunehmend schärfer werdenden Anti-Migrations-Rhetorik ein wichtiges Signal. Doch sie sieht es kritisch, dass Staaten sich aus dem Talent Pool zurückziehen können sollen: “Unternehmen, die eigentlich Fachkräfte über die Plattform finden könnten, riskieren so von den Staaten ausgebremst zu werden.” Hier will sie sich im Gesetzgebungsprozess für Nachbesserungen einsetzen.

Auch die Empfehlungen zu den Qualifikationen gehen der Abgeordneten nicht weit genug. “Hier tut sich die EU bereits innerhalb Europas schwer. Dabei besteht ein dringender Bedarf nach harmonisierten Regeln.” Es brauche eine grundsätzlichere Diskussion zu dem Thema. Positiv sieht Al-Sahlani dagegen, dass sich der EU Talent Pool nicht nur an Fachkräfte richte, sondern offen für alle Qualifikationsniveaus sei.

Auch die EU-Kommission kann angesichts der vielen Stellschrauben keine Schätzung abgeben, wie viele unbesetzte Stellen in der EU durch die neuen Vorschläge besetzt werden können. Bei einem Pilotprojekt für Flüchtlinge aus der Ukraine war die Nachfrage nach dem Instrument jedoch verhalten. Nur acht Länder beteiligten sich (Spanien, Zypern, Litauen, Polen, die Slowakei, Kroatien, Tschechien und Finnland).

Die Vorschläge sind Teil des neuen Migrations- und Asylpakets der EU. Dieses sieht auf der einen Seite schärfere Maßnahmen gegen irreguläre Einwanderung vor. Auf der anderen Seite soll es für Angehörige von Drittstaaten leichter werden, sich auf Jobs in der EU zu bewerben.

Neben dem Talent Mobility Paket überarbeitet die Kommission in dem Zug auch die Single Permit Richtlinie. Diese wird gerade im Trilog verhandelt, nächster Termin ist der 21. November. Die Single Permit ist eine kombinierte Genehmigung, mit der Bewerber neben einer Aufenthaltserlaubnis gleichzeitig eine Arbeitsgenehmigung erhalten. Dabei will die EU die Beschäftigten künftig besser vor Ausbeutung schützen. Auch die Richtlinie zur dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung wird derzeit überarbeitet.

Die deutsche S&D-Angeordnete Birgit Sippel hofft, dass all diese Maßnahmen in Kombination “einen wichtigen Beitrag leisten können, Arbeitsmigration in die EU zu erleichtern und unseren Arbeitsmarkt für ausländische Arbeitskräfte attraktiver zu gestalten”, sagte sie Table.Media. “Wenn damit zugleich die Zahl der Arbeitssuchenden reduziert wird, die irrtümlich über das Asylsystem nach Europa kommen wollen, wäre dies ein doppelter Gewinn für alle Beteiligten.”

Um 3:30 Uhr am Mittwochmorgen hatten sich Rat und Parlament im Trilog zur Methan-Verordnung im Energiesektor auf einen Gesetzestext geeinigt. Bemerkenswert ist, dass die Verhandler auch die gesamte Lieferkette fossiler Importe in die Verordnung mit einbezogen haben. Gemessen an der weltweiten Auswirkung des Methans auf das Klima sei dies der wichtigste Teil der Methan-Verordnung, sagte die Grünen-Abgeordnete Jutta Paulus, Ko-Berichterstatterin im Industrieausschuss (ITRE).

Über einen Zeitraum von 100 Jahren hat Methan einen 28-mal größeren Einfluss auf die globale Erderwärmung als Kohlendioxid und ist über 20 Jahre betrachtet 84-mal wirkungsvoller. “Die Aufnahme der Importe in die Verordnung ist bereits prinzipiell ein unüberhörbares Signal“, sagte Paulus. Produzenten weltweit müssten sich darauf einstellen, dass ihnen der weltgrößte Markt verschlossen werden könnte, wenn sie ihre Methanemissionen nicht eindämmen. “Ich erwarte, dass bereits diese Ankündigung zu entsprechenden Maßnahmen führen wird.”

Zu Beginn der Verhandlungen im September hatten sich die Kommission und der Rat noch dagegen ausgesprochen, die Methan-Verordnung auf Importe auszuweiten. Das Parlament hatte jedoch darauf bestanden. Hintergrund: 80 Prozent der berechneten Methanemissionen im Energiesektor stammen aus Einfuhren von Produzenten außerhalb der EU.

Allerdings musste das Parlament für dieses Zugeständnis seinerseits den Mitgliedstaaten entgegenkommen. Wichtigste Punkte des Kompromisses sind: Die Strafzahlungen für Importe, die über den Einfuhrnormen liegen, werden erst ab 2030 erhoben. Die Verordnung legt auch keine einheitlichen Sanktionen fest. Dies bedeutet, dass eine weitere Prüfung erforderlich ist, um sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten wirkungsvolle Sanktionen verhängen.

Der Zeitplan sieht unter anderem vor:

“Für uns als Parlament und als Grüne ist der Zeitplan nicht zufriedenstellend”, erklärte Jutta Paulus. “Jedoch mussten wir akzeptieren, dass die Kommission sich außerstande sieht, eine zuverlässige Methodologie festzulegen, solange es keine verlässlichen Daten gibt.” Bisher war es vor allem die Industrie, die Methanemissionen erhoben und berechnet hat. Künftig soll es dafür unabhängige Kontrollstellen geben. Das ist wichtig, weil die Daten eine Grundlage für gerichtliche Entscheidungen bilden.

Umweltverbände begrüßten die Einigung, auch wenn sie sich einen schnelleren Zeitplan für die Reduzierung der Emissionen vor 2030 gewünscht hätten. Die Verordnung werde dennoch einen großen Beitrag zur Reduzierung der weltweiten Methanemissionen leisten. “Wenn man bedenkt, dass die Aussicht auf eine Importnorm vor einem Jahr nicht mehr als ein Traum war, ist dieses Ergebnis ein großer Schritt nach vorn”, sagte Brandon Locke, Experte bei der NGO Clean Air Task Force.

Auch international ist die Verordnung zu Reduktion von Methanemissionen ein wichtiges politisches Signal. Länder wie etwa Norwegen und Nigeria haben bereits eine entsprechende Gesetzgebung. Die Vereinigten Staaten werden ab 2025 eine Steuer auf Methanemissionen erheben, wie es im Inflation Reduction Act steht. Und die US-Umweltbehörde EPA arbeitet gerade an Standards. Die Verringerung der Methanemissionen ist auch Teil eines Abkommens, das am gestrigen Mittwoch zwischen den Vereinigten Staaten und China im Vorfeld der COP28-Gespräche in Dubai geschlossen wurde.

Die Reduktion der Methanemissionen steht auch bei der COP28 selbst auf der Tagesordnung. Mit dem jetzt in Brüssel gefundenen Kompromiss kann die EU die Erfüllung der Ziele des Global Methane Pledge verkünden – und damit an Glaubwürdigkeit gewinnen. Dies gilt umso mehr, als der Kompromiss auch das Verbot des Ablassens und Abfackelns von Methan vorsieht. Dies sind zwei Methoden bei der Methanproduktion, die zu hohen Emissionen führen.

Außerdem sieht die Verordnung vor, dass Emissionen nach dem Prinzip messen, berichten, verifizieren (MRV) berechnet werden müssen. Sie verpflichtet Produzenten auch, Leckagen aufzuspüren, zu melden und zu schließen. Diese Maßnahmen sollen mehr Transparenz in die Berechnungen der tatsächlichen Emissionen bringen.

17.11.-18.11.2023, Warschau (Polen)

HBS, Conference European Green Academy 2023

The Heinrich-Böll-Stiftung (HBS) invites diverse green actors, activists, politicians, and academics from all over Europe to explore salient green issues and build bridges between national and European-level debates. INFOS & ANMELDUNG

17.11.2023 – 09:30-16:00 Uhr, Bologna (Italien)

CLEPA, Conference FAAS Sustainability Day 2023

The European Association of Automotive Suppliers (CLEPA) brings together the automotive aftermarket ecosystem leaders and innovators. INFOS & REGISTRATION

17.11.2023 – 16:00-20:00 Uhr, Berlin

CEP, Symposium European Symposium on Industrial Policy

The Centres for European Policy Network (CEP) offers an in-depth exploration of Europe’s route to competitiveness amidst the current multiple crises. INFOS & REGISTRATION

17.11.2023 – 16:00-17:30 Uhr, online

FNF, Vortrag 30 Jahre Europäische Union – Eine Union im Wandel

Die Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) betrachtet die Entwicklung der Europäischen Union von 1993 bis heute. INFOS & ANMELDUNG

17.11.2023 – 16:00-17:30 Uhr, Hamburg

Europa Union, Vortrag Mobilisierung zur Europawahl

Die Europa Union erörtert, welche Themen die Europawahl 2024 bestimmen werden, welche Wählergruppen sich wie zur Wahl motivieren lassen und wie besonders Jung- und Erstwähler zur Wahlurne bewegt werden können. INFOS & ANMELDUNG

20.11.-24.11.2023, Brüssel (Belgien)

Trade Fair European Hydrogen Week

The European Hydrogen Week discusses the impact of the hydrogen economy on the energy sector. INFOS & REGISTRATION

20.11.2023 – 09:00-18:00 Uhr, Berlin

BDI G20 Investment Summit 2023 – German Business and the Compact with Africa (CwA) Countries

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) zeigt die Perspektiven hochrangiger Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft und Politik für eine bessere deutsch-afrikanische Zusammenarbeit auf. INFOS & ANMELDUNG

20.11.2023 – 19:00-21:30 Uhr, Düsseldorf

DGAP, Diskussion Deutsche und europäische Antworten auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine

Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) diskutiert die aktuellen Entwicklungen und möglichen Zukunftsszenarien in Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. INFOS & ANMELDUNG

21.11.-22.11.2023, München

Handelsblatt, Konferenz Künstliche Intelligenz 2023 – From Vision to Value

Das Handelsblatt vermittelt tiefer gehende Inhalte zu den verschiedenen Phasen des KI-Einsatzes. INFOS & ANMELDUNG

21.11.2023 – 10:00-13:00 Uhr, online

ZIA, Seminar ESG, Taxonomie-Verordnung und CSR-Richtlinie: Anforderungen an die Immobilienwirtschaft

Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) gibt einen Einblick in die rechtliche Anforderungen der CSR-Richtlinie. INFOS & ANMELDUNG

21.11.2023 – 17:30 Uhr, Berlin

Schwarzkopf Stiftung, Diskussion Die EU-Erweiterung als geopolitische Notwendigkeit?

Die Schwarzkopf Stiftung geht der Frage nach, welcher Reformen es in der EU bedarf, damit die EU-Erweiterung gelingen kann. INFOS & ANMELDUNG

Im Rahmen der Umsetzung des Digital Services Act (DSA) haben die deutschen Landesmedienanstalten der EU-Kommission bislang 510 Inhalte gemeldet. Bei diesen haben die deutschen Medienaufsichten potenzielle Rechtsverstöße identifiziert oder sie als Grenzfälle eingestuft. Tobias Schmid, Direktor der Landesmedienanstalt NRW, betonte, dass EU-Digitalkommissar Thierry Breton über das Briefeschreiben hinaus auf derartige Zulieferungen angewiesen sei. Denn ansonsten gelte: “Keine Fälle, kein Risiko, kein Verfahren.”

Insgesamt seien der EU-Kommission 578 Fälle gemeldet worden, sagte Schmid. Damit hätten die Landesmedienanstalten gezeigt, dass sie als Medienaufsicht funktionieren und effizient zum Regime des Digital Services Act beitragen würden. Mutmaßliche Rechtsverstöße werden nach interner juristischer Vorprüfung auch der Zentralen Meldestelle für strafbare Inhalte im Internet (ZMI) beim Bundeskriminalamt weitergemeldet. Diese übernimmt dann die Strafverfolgung.

Unter den 510 Fällen, der an die DG Connect weitergereichten Verstöße, seien solche gegen die Menschenwürde, entwicklungsbeeinträchtigende und schwer jugendgefährdende Inhalte und Desinformation, teilte die Landesanstalt für Medien auf Nachfrage mit. Bei letzterer wird dabei auf die Selbstverpflichtungen der Anbieter aus dem Code of Practice on Disinformation abgestellt.

Dem Selbstregulierungskodex hatten sich ursprünglich die meisten Social-Media-Anbieter unterworfen. Nachdem Elon Musk Twitter gekauft hatte, trat der Betreiber der Plattform, die nun X heißt, jedoch im Mai nach einem Jahr aus der freiwilligen Selbstverpflichtung aus.

Das komplizierte deutsche Verwaltungs- und Verfassungsrecht mit den Vorgaben des DSA für die nationale Umsetzung in Einklang zu bringen, bleibt derweil ungelöst. Das Digitale-Dienste-Gesetz steht weiterhin nicht auf der Tagesordnung des Kabinetts. Ein Inkrafttreten rechtzeitig zum 17. Februar 2024 scheint inzwischen nahezu unmöglich. Die Bundesregierung überlegt derzeit, ob sie Abkürzungen für das Gesetzgebungsverfahren findet, um weiteren Verzug zu verhindern.

Unterdessen hat die Kommission im Rahmen des DSA ein weiteres förmliches Auskunftsersuchen verschickt, diesmal an Amazon. Darin fordert die Kommission das Unternehmen auf, ausführlicher darüber zu berichten, wie das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Bewertung und Minderung von Risiken nachkommt. Bei Amazon geht es dabei vor allem um die Verbreitung illegaler Produkte und den Schutz der Grundrechte, sowie die Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen des DSA zu Empfehlungssystemen.

Amazon muss der Kommission die geforderten Informationen bis zum 6. Dezember übermitteln. Je nachdem, wie die Kommission die Antworten bewertet, können weitere Schritte folgen. fst

Die deutsche Bauindustrie warnt vor Regulierungslücken bei wichtigen EU-Vorhaben. Bei der Gebäuderichtlinie, die derzeit im Trilog verhandelt wird, drohten doppelte Standards, sagte Alexander Tesche, Vorsitzender des Auslandsbau-Ausschusses des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie bei einem Pressegespräch in Brüssel.

Zwar sei es ein Fortschritt, dass der umstrittene “Sanierungszwang” für alle Gebäude gestrichen wurde. Anlass zur Sorge gebe aber, dass die Gebäudeklassen, die künftig zur Effizienzbestimmung und damit auch zum Sanierungsbedarf herangezogen werden sollen, in jedem Land unterschiedlich definiert würden.

Dabei geht es um die 43 Prozent des jeweiligen nationalen Gebäudebestands, die im Trilog als energetisch schlechteste Gebäude definiert wurden. In dieser Gruppe müssen die Mitgliedstaaten für 55 Prozent der Sanierungen bis 2030 sorgen. “Doch was fällt unter die 43 Prozent?”, fragte Tesche. Das sei in jedem Land verschieden.

Es fehle an Vergleichbarkeit, da die EU die Gebäudeklassen nicht einheitlich definiert habe. Deshalb sei auch der “Sanierungs-Hammer” noch nicht vom Tisch. Die energetische Sanierung betreffe nun zwar nicht mehr jedes Einfamilienhaus, sondern ganze Wohnquartiere. Doch für die Umsetzung fehlten gemeinsame Standards.

Besorgt äußerte sich Tesche auch mit Blick auf die EU-Pläne zum Wiederaufbau der Ukraine. Es sei zwar zu begrüßen, dass die EU sich hier engagiere und eine neue 50 Milliarden Euro schwere Ukraine-Fazilität plane. Die deutsche Bauindustrie sei “bereit, sich zu engagieren”. Allerdings seien die Vergabe-Kriterien für Bauprojekte zu vage.

“Alle müssen sich an gemeinsame Standards halten”, forderte Tesche. Dafür müsse die EU sorgen. Andernfalls laufe man Gefahr, dass der Wiederaufbau zwar von den Europäern finanziert, aber von Firmen aus China, den USA, Japan oder der Türkei realisiert werde. “Dies wäre der Worst Case”, heißt es in der deutschen Bauindustrie.

Die USA hätten sich eine günstige Ausgangsposition gesichert, meinte Tesche, der als Chief Compliance Officer der Strabag SE tätig ist. “Sie setzen ihre Leute in entscheidende Positionen in Kiew und arbeiten dann ein Memorandum of Understanding aus.” So würden amerikanische Unternehmen wichtige Wettbewerbsvorteile erringen. US-Firmen wie ACOM Consulting, Bechtel und Blackrock seien bereits am Start. Die EU hingegen diskutiere noch. ebo

Neben dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell wird auch Ursula von der Leyen in den Nahen Osten reisen. Die Kommissionspräsidentin werde am Samstag zuerst Ägyptens Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi treffen, teilte Sprecher Eric Mamer auf dem Kurznachrichtendienst X mit.

Die EU plant mit Ägypten ein ähnliches umfassendes Memorandum of Understanding wie mit Tunesien. Allerdings dürften jetzt Diskussionen über die Koordination der humanitären Hilfe für Gaza im Vordergrund stehen. Ursula von der Leyen wird deshalb auch auf den Sinai reisen, wo die Hilfe der EU auf einem Flughafen in der Nähe des Rafah-Übergangs zu Gaza ankommt.

Anschließend werde die Kommissionspräsidentin nach Jordanien fliegen und König Abdulla treffen, schrieb Mamer weiter. Der Monarch war erst kürzlich in Brüssel zu Besuch und hatte Ursula von der Leyen eingeladen. Jordanien könnte eine Schlüsselrolle bei der Suche nach einer längerfristigen Friedenslösung nach einem Ende der Kämpfe spielen. Ursula von der Leyen war bereits kurz nach dem terroristischen Überfall von Hamas nach Israel gereist und war dafür aus einigen Hauptstädten kritisiert worden.

Bereits am Mittwochabend ist Josep Borrell zu einer viertägigen Tour durch die Region nach Tel Aviv geflogen. Für Borrell ist es die erste Reise nach Israel und Palästina überhaupt in seiner Amtszeit. Der Chefdiplomat wird in Tel Aviv unter anderem Außenminister Eli Cohen und Staatspräsident Jitzchak Herzog sowie Angehörige der Opfer des Hamas-Anschlags vom 7. Oktober treffen.

Borrell reist anschließend weiter nach Ramallah für Gespräche mit der Führung der palästinensischen Autonomiebehörde. Weitere Stationen sind Bahrain, Saudi Arabien, Katar und ebenfalls Jordanien. sti

Nach der aktuellen Prognose der EU-Kommission droht der Euro-Zone – anders als in Deutschland – dieses Jahr keine Rezession. Die Brüsseler Behörde erwartet für die Staaten der Währungsunion 2023 einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,6 Prozent, wie aus der am Mittwoch vorgelegten Herbstprognose hervorgeht. Diese fiel etwas skeptischer aus als die Vorhersage vom September. Damals wurde ein Plus von 0,8 Prozent angenommen.

Für Deutschland wurde die Prognose leicht nach oben korrigiert, doch mit einem Minus von 0,3 Prozent wird die Bundesrepublik dieses Jahr als einzige der großen Volkswirtschaften im Euroraum schrumpfen. Nächstes Jahr gibt es aus Sicht von EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni “eine Chance auf moderates Wachstum”. Mit einem veranschlagten Plus beim BIP von 0,8 Prozent wird Deutschland 2024 jedoch in dieser Hinsicht gemeinsam mit Finnland das Schlusslicht der Euro-Zone bilden.

Mit Blick auf die größten Volkswirtschaften des gemeinsamen Währungsraumes werden Frankreich mit einem BIP-Wachstum von 1,2 Prozent und Spanien mit 1,7 Prozent gemäß der Prognose besser abschneiden. Auch das lange als chronisch wachstumsschwach geltende Italien dürfte mit einem BIP-Plus von 0,9 Prozent besser abschneiden als Deutschland. Die maue Weltwirtschaft und hohe Energiekosten setzen dem Industriestandort zu.

2025 werden sich Deutschland und Italien mit einer Wachstumsrate von jeweils nur 1,2 Prozent den letzten Platz in der Euro-Zone teilen, wenn die Ökonomen der EU-Kommission recht behalten. Gentiloni betonte, die Prognosen der Kommission fußten auf der Annahme einer unveränderten Politik.

Die Wachstumsdynamik in der EU sei sehr schwach, sagte Gentiloni. Das BIP dürfte 2024 im Euroraum nur um 1,2 Prozent zulegen und damit einen Tick weniger als bisher gedacht. Der starke Preisdruck, die gestiegenen Zinsen und die schwache globale Nachfrage belasteten Haushalte und Unternehmen, sagte Gentiloni. “Mit Blick auf 2024 erwarten wir einen leichten Anstieg beim Wachstum, da die Inflation weiter nachlässt und der Arbeitsmarkt robust bleibt.”

Die EU-Kommission veranschlagt in ihren Prognosen zugleich einen nachlassenden Preisdruck. Sie erwartet 2023 für Deutschland eine für den europäischen Vergleich berechnete Teuerungsrate (HVPI) von 6,2 Prozent, im September hatte sie noch 6,4 Prozent vorhergesagt. Für die Euro-Zone prognostiziert sie weiter eine Inflation von 5,6 Prozent.

Auch nächstes Jahr dürften die Teuerungsraten demnach in Deutschland mit 3,1 Prozent und in der Euro-Zone mit 3,2 Prozent trotz des erwarteten Rückgangs noch über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank von 2,0 Prozent liegen. Angesichts des Konjunkturabschwungs könne die “letzte Meile” vor Erreichen des Inflationsziels durchaus die schwierigste für die EZB sein, warnte Bundesbankchef Joachim Nagel jüngst. rtr

Meta hat am Mittwoch als erstes Big-Tech-Unternehmen Widerspruch gegen die Einstufung seiner Plattformen Messenger und Marketplace als Gatekeeper im Sinne des Digital Markets Acts eingelegt. Im September hatte die Kommission 22 zentrale Plattformen benannt, die von sechs der weltgrößten Technologieunternehmen betrieben werden und nun den neuen Regeln des DMA unterliegen.

“Dieser Einspruch sucht Klarstellung zu spezifischen rechtlichen Punkten bezüglich der Einstufungen von Messenger und Marketplace unter dem DMA”, sagte ein Sprecher. “Sie ändert nichts an unserem festen Engagement, den DMA zu befolgen.” Meta werde weiterhin konstruktiv mit der Europäischen Kommission zusammenarbeiten. Das Unternehmen sagte, es werde die Einstufung für Facebook, Instagram und WhatsApp nicht anfechten.

Marketplace sei ein Dienst, auf dem Verbraucher mit Verbrauchern handelten und könne daher nicht unter die Definition eines Online-Vermittlungsdienstes fallen, argumentierte Meta. Das gelte ebenso für Messenger, was lediglich eine Chat-Funktionalität von Facebook sei.

Der DMA verlangt von Microsoft, Apple, Alphabets Google, Amazon, Meta und TikTok/Bytedance, dass sie Drittanbieter-Apps oder App-Stores auf ihren Plattformen zulassen und es den Nutzern erleichtern, von Standard-Apps zu Konkurrenzprodukten zu wechseln. Die Kommission untersucht derzeit, ob Microsofts Bing und Apples iMessage auch den neuen Regeln entsprechen müssen.

Microsoft und Google haben erklärt, dass sie die DMA-Einstufungen nicht anfechten werden, während Quellen erwarten, dass TikTok Widerspruch einlegen wird. rtr

Die EU-Staaten beraten am Freitag erstmals über ein neues Sanktionspaket gegen Russland. Der Vorschlag wurde ihnen am Mittwoch übermittelt, wie der Auswärtige Dienst der EU mitteilte. Die Maßnahmen sollen möglichst bis Ende des Jahres umgesetzt werden.

Laut EAD ist im Rahmen des 12. Sanktionspaket geplant, für weitere Güter Aus- und Einfuhrverbote zu beschließen und den zuletzt kaum noch wirksamen Preisdeckel für russische Ölexporte in Drittstaaten zu verschärfen. Um den tatsächlichen Preis des Öls transparent zu machen, sollen die Reedereien laut EU-Diplomaten die Kosten für Transport und Versicherung der Ladungen offen legen müssen.

Ein weiterer Bestandteil ist der seit langem diskutierte Vorschlag, den Handel mit Diamanten aus Russland zu beschränken. Ab Januar soll die direkte Einfuhr aus Russland untersagt sein. Ab März soll überdies ein Rückverfolgbarkeitsmechanismus greifen, der in Abstimmung mit den G7-Ländern die Einfuhr von in Drittländern verarbeiteten russischen Edelsteinen verhindern würde.

Gegen die Maßnahmen hatte sich vor allem Belgien gewehrt, das mit der Hafenstadt Antwerpen eines der bedeutendsten Diamantenzentren der Welt hat. Russland gilt wiederum als weltweit größter Produzent von Rohdiamanten. 2021 wies der staatliche Diamantenförderer Alrosa Einnahmen in Höhe von 332 Milliarden Rubel (rund 3,38 Milliarden Euro) aus.

Zudem will die EU weitere mehr als 120 weitere Personen und Organisationen auf die Sanktionsliste setzen, weil sie den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützen. Diese könnten dann nicht mehr über in der EU vorhandene Vermögen verfügen. Die betroffenen Personen dürften zudem nicht mehr in die EU einreisen.

Zu den Vorschlägen für Listungen gehörten Akteure aus dem russischen Militär-, Verteidigungs- und IT-Sektor sowie weitere wichtige Wirtschaftsakteure, teilte der EAD mit. Die Liste der sanktionierten Personen und Organisationen umfasst mittlerweile rund 1800 Einträge. dpa/rtr/sti

Wenn in Brüssel in diesen Tagen ein neues Gesetz zur Sicherung von Europas Rohstoffversorgung beschlossen wird, hat dies auch Konsequenzen für andere Kontinente. Zwar will die EU den heimischen Bergbau ankurbeln, doch weiterhin muss sie den Großteil der Rohstoffe importieren. Mehr als zwei Drittel der weltweiten Reserven an Lithium, dem begehrten Batterierohstoff, lagern in Lateinamerika.

Die Zivilgesellschaft dort ist besorgt angesichts der “neuen Rohstoffpolitik” im alten Gewand. “Es sind nun andere Rohstoffe, aber immer noch das gleiche System”, sagt Yeny Rodríguez Junco. Sie fordert Maßnahmen zur Behebung der Schäden an Umwelt und Bevölkerung, eine strengere Lizenzierung und den Schutz betroffener Ökosysteme.

Die 36-Jährige ist Rechtsanwältin und arbeitet für die Nichtregierungsorganisation AIDA in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá. Das Akronym steht für den Interamerikanischen Verband für Umweltschutz, der von Mexiko bis Argentinien in ganz Lateinamerika vertreten ist.

AIDAs Teams aus Juristinnen und Wissenschaftlern setzen sich dafür ein, die Umwelt und die unter den Umweltschäden leidenden, oft indigenen, Gemeinschaften zu schützen. Sie vertreten diese Interessen bei den Regierungen in der Region und bei internationalen Institutionen wie der EU, leisten Rechtsbeistand und Hilfe zur Selbsthilfe.

Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf Fällen mit hohem Bedarf und großer Wirkung, die als Präzedenzfälle dienen können – wie etwa die Kampagne gegen Fracking in Kolumbien, an der auch Rodríguez arbeitete. Erfolgreich: Vier Jahre lang hielt das oberste Verwaltungsgericht ein Moratorium aufrecht, das die Anwendung der Fracking-Technik im Land verhinderte. Auch in Argentinien und Mexiko will AIDA dies erreichen.

Es war nicht Rodríguez’ Plan, im Umweltschutz zu arbeiten. Nach ihrem Jurastudium in Bogotá arbeitete sie zunächst am kolumbianischen Verfassungsgericht und bei der Staatsanwaltschaft. Eine spätere Erfahrung änderte alles: Als Beraterin für die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) begleitete sie Landrückgabeprozesse an afroamerikanische Gemeinschaften an der kolumbianischen Pazifikküste. Diese waren unter anderem von den Folgen des illegalen Goldabbaus betroffen, der durch bewaffnete Gruppen kontrolliert wurde.

“Nachdem ich mich schon so viel über die Auswirkungen des illegalen Bergbaus gelesen hatte, war es doch schockierend, die Situation mit eigenen Augen zu sehen“, erzählt sie. Der Fluss, für die lokale Bevölkerung von großer Bedeutung, war durch den Bergbau stark kontaminiert. Doch die Menschen badeten weiter darin, die Frauen wuschen ihre Kleider, die Kinder spielten in dem weiß verfärbten, quecksilberhaltigen Wasser.

Rodríguez entschied daraufhin, sich auf Umweltbelange zu spezialisieren. Sie zog nach Den Haag, um am renommierten Institute of Social Studies einen Master in Entwicklungsstudien zu machen. Zurück in Kolumbien fand sie dann ihren “Traumjob” bei AIDA, wie sie erzählt. “Wir bringen das Recht an die Orte, an die es sonst nicht – oder nur schwer – gelangt.” Sie mag die vielfältigen Aufgaben: Stellungnahmen für das Gericht schreiben, die Arbeit mit Partnern abstimmen, vor Ort mit der betroffenen Bevölkerung sprechen.

Rodríguez zeigt eine Weltkarte des US-amerikanischen Geological Survey, auf der die weltweiten Lithiumreserven verortet sind. Auch in Europa sind diverse Lagerstätten verzeichnet. “Es gibt viel Lithium in Europa. Aber die Message der dortigen Gesetzgeber lautet: Wir brauchen das Lithium aus Drittländern!“, kritisiert sie. Natürlich sei das südamerikanische Lithium billiger. Doch seien die externen Kosten nicht einberechnet: Die wasserintensive Abbaumethode in Lateinamerika, wo das meiste Lithium in Salzlagunen lagert, habe fatale Folgen für Umwelt und Bevölkerung.

Diese Woche besucht Rodríguez in Brüssel die von der EU-Kommission ausgerichtete Raw Materials Week, trifft sich mit europäischen Mitstreitern, die sich in einem zivilgesellschaftlichen Bündnis zusammengetan haben. Gemeinsam kritisieren sie, der Critical Raw Materials Act (CRMA) würde vor allem eines zeigen: Europa habe nicht aus den Fehlern der bisherigen Rohstoffpolitik gelernt. Der Bergbausektor habe in vielen Teilen der Welt von Korruption und schwachen ökologischen und sozialen Vorschriften profitiert. Die Stimmen betroffener Gemeinschaften in den Bergbauregionen würden nicht gehört. “Das betrifft insbesondere indigene Gemeinden: 50 Prozent der Rohstoffreserven lagern unter deren Land“, sagt Rodríguez. Ob ihre Rechte im EU-Rohstoffgesetz verankert werden, ist bislang noch unklar. Leonie Düngefeld

für die Berliner Ampel-Koalition ist das Urteil aus Karlsruhe der Worst Case: 60 Milliarden Euro an Kreditermächtigungen im Klima- und Transformationsfonds (KTF) hat ihr das Bundesverfassungsgericht gestrichen. Geld, das im Bundeshaushalt und im mehrjährigen Finanzplan bereits fest verplant war. Der Richterspruch dürfte auch auf EU-Ebene spürbare Nachbeben auslösen.

Platt gesagt: Wer kein Geld mehr hat, hat auch nichts zu verschenken. Kanzler Olaf Scholz und Finanzminister Christian Lindner dürften noch weniger bereit sein als zuvor, den Wünschen von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen oder des Außenbeauftragten Josep Borrell nach mehr Geld nachzukommen. Von der Leyen will die Mitgliedstaaten dazu bewegen, viele Milliarden Euro in den mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) bis 2027 nachzuschießen. Borrell fordert 20 Milliarden Euro für die Aufstockung des gemeinsamen Militärhilfe-Fonds für die Ukraine.

Schon beim EU-Gipfel im Oktober hatte Scholz klargemacht, dass er nur einem der Wünsche aus Brüssel nachzukommen gedenkt – höheren Finanzhilfen für die Ukraine. Den Rest soll die Kommission bitte sehr im eigenen Haushalt auftreiben. Das Urteil aus Karlsruhe dürfte seine Position in den MFR-Verhandlungen nochmals erhärten.

Weniger absehbar sind die Folgen für die Stabilität der Berliner Koalition. Das Urteil trifft in erster Linie Wirtschaftsminister Robert Habeck, dem die Finanzierung für erhebliche Teile seiner Klimapolitik abhandenkommt. Der Grünen-Vormann selbst schien dies gestern mit Fassung zu tragen. Aber in seiner Partei dürften die Stimmen lauter werden, die unter diesen Umständen nach dem Sinn eines Verbleibs in einer Koalition fragen, der die Schuldenbremse wichtiger ist als der Klimaschutz. Für die Handlungsfähigkeit der Bundesregierung verheißt das nichts Gutes.

Vier Stunden lang sprachen Xi Jinping und Joe Biden am Mittwoch miteinander. Es ist das erste Mal seit fast genau einem Jahr, dass sich die Präsidenten der beiden mächtigsten Länder der Welt direkt miteinander getroffen haben. Das Treffen auf einem Anwesen rund 40 Kilometer südlich von San Francisco ist denn an sich schon ein gutes Zeichen.

Das Treffen hat auch für Europa große Relevanz. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel reisen im Dezember nach Peking, um die vielen Streitfragen zu diskutieren. Von der Leyen spricht überdies heute in Berlin über ihre China-Politik und Europas ökonomische Sicherheit.

US-Präsident Biden war das Bedürfnis anzumerken, nicht zusätzlich zu den Krisen in der Ukraine und Gaza weitere Konflikte mit China zu riskieren. “Wir müssen sicherstellen, dass unsere Rivalität nicht im Konflikt endet”, sagte er zu Beginn. Trotz der gegenwärtigen Spannungen gab es einige handfeste Ergebnisse:

Diese Beschlüsse markieren handfeste Fortschritte zwischen den USA und China. Es handelt sich um Signale, dass beide Seiten es ernst meinen mit der Stabilisierung der Beziehungen.

Eine Reihe weiterer Themen wurde ohne Einigung angesprochen:

Bei anderen Themen war schon im Vorfeld zu vermuten, dass es keinen Beschluss, geschweige dann eine Lösung geben werde.

Es sind Themen, die auf den grundlegenden Konflikt zwischen dem Hegemon USA und dem Herausforderer China basieren. Eine Einigung ist derzeit nicht möglich. Sowohl Biden als auch Xi stehen zu sehr unter Druck, als dass sie sich in diesem Punkten auch nur den Eindruck von Nachsicht mit dem jeweiligen Rivalen erlauben könnten. Biden steht ein harter Wahlkampf bevor, Xi muss dringend wieder Chinas Wirtschaft in Schwung bringen. Doch mit dem Treffen und den erzielten Einigungen ist zumindest die Abwärtsspirale der vergangenen Monate durchbrochen.

Immerhin: Die USA und China wollen ihre bilaterale Klimazusammenarbeit wiederbeleben und sich gemeinsam für die Verminderung der Methan-Emissionen und die Verdreifachung der Erneuerbaren Energien engagieren. Das geht aus einem am Mittwoch veröffentlichten gemeinsamen Statement nach einem Treffen der Klimagesandten John Kerry und Xie Zhenhua hervor.

Li Shuo, der bald Direktor des China Climate Hub bei der Asia Society wird, bezeichnete die Beziehungen zwischen den beiden größten Treibhausgasemittenten der Welt als “eine Voraussetzung für sinnvolle globale Fortschritte”. Dem Ziel der Verdreifachung der Erneuerbaren-Kapazitäten hatten beide Staaten schon beim G20-Treffen in Indien zugestimmt.

Beide Seiten fanden jedoch keine gemeinsame Position zum Ausstieg aus fossilen Energien – das Thema wird ein zentraler Streitpunkt auf der anstehenden Klimakonferenz sein. Im gemeinsamen Statement steht dazu lediglich, man wolle die Erneuerbaren ausbauen, “um die Substitution von Kohle-, Öl- und Gaserzeugung zu beschleunigen”. China hält den Ausstieg für “unrealistisch”. Ying Yuan von Greenpeace Ostasien sagte: “Im Moment sind dies noch Worte und keine Taten. Zwischen diesen Worten und den Taten klafft bei beiden noch eine große Lücke.” Mitarbeit: Finn Mayer-Kuckuk/Nico Beckert

Die EU-Kommission hat am Mittwoch ihr Skills and Talent Mobility Package vorgestellt. Die darin enthaltenen Vorschläge sollen neue legale Wege für Ausländer schaffen, in der EU arbeiten zu können. Gleichzeitig hofft die Kommission, damit den Fachkräftemangel in der Union zu lindern.

Ein zentraler Baustein des Pakets ist eine Art EU-offizielles LinkedIn für die Jobsuche: der EU Talent Pool. Auf dieser Plattform sollen Menschen aus dem EU-Ausland ihren Lebenslauf hochladen können und mit Unternehmen zusammengebracht werden, die nach neuen Arbeitskräften suchen. Im besten Fall gibt es ein “Match” – und ein Unternehmen findet über die hochgeladenen Daten die gesuchte Fachkraft.

Die Suche ist allerdings auf Mangelberufe beschränkt. Die Kommission will dafür eine Liste an Berufen erstellen, in denen es über die gesamte EU hinweg zu wenig Arbeitskräfte gibt. “Beispiele sind die Alten- und Krankenpflege, das Bauwesen, der Transportsektor oder Arbeitskräfte, die die Green Transition vorantreiben”, erklärte die EU-Kommissarin für Inneres, Ylva Johansson.

Der für den neuen Migrationspakt zuständige Kommissar Margaritis Schinas lobte das Paket überschwänglich, die EU würde mit diesen Maßnahmen zu einer sichereren Welt beitragen. “Dieses Paket ist auch ein starker, wenn nicht sogar der stärkste Abschreckungsfaktor für irreguläre Migration“, sagte Schinas. Die Initiative sei notwendig, um den Mangel an Beschäftigten in der EU zu bekämpfen. “Nur mit Arbeitnehmern aus der EU werden wir es nicht schaffen, die Lücken zu füllen”, sagte Schinas. Mit dem Paket signalisiere die EU, dass sie keine Festung Europa sei, sondern offen für Geschäfte.

Zwar bringt die Kommission den EU Talent Pool im Rahmen eines Legislativvorschlags auf den Weg, dennoch soll die Teilnahme am EU Talent Pool für die Mitgliedstaaten freiwillig sein. Zudem haben im Kommissionsvorschlag die Länder das letzte Wort, welche Berufe sie überhaupt im EU Talent Pool gelistet sehen wollen. Die Länder können Berufe von der Liste der Mangelberufe streichen oder andere hinzufügen. Auch was in Falle eines Matches passiert, bleibt Sache der Mitgliedstaaten. Diese müssen dann die entsprechenden Visa- und Aufenthaltsgenehmigungen erteilen – und auch die Qualifikationen der Bewerber überprüfen.

Die Prüfung von Qualifikationen soll allerdings nach Vorstellung der Kommission in Zukunft schneller gehen. So ist eine Empfehlung an die Mitgliedsländer, wie diese die Anerkennung von Qualifikationen verbessern können, ein weiterer Baustein des Pakets. Kommissarin Johansson sprach in dem Zuge beispielsweise von einer Aufstockung des Personals bei den entsprechenden nationalen Anlaufstellen, reduzierte Kosten für die teils recht teuren Bewerbungsverfahren und Vereinfachungen bei den Übersetzungen.

Die Arbeitgeberverband Business Europe nannte die geplanten Maßnahmen potenzielle “Gamechanger”. Der Verband hatte sich lange für einen solchen Talent Pool ausgesprochen. Es sei ein wichtiger Ansatz, die dringendsten Mangelberufe mit qualifizierten Bewerbern aus Drittstaaten abzugleichen und zusammenzubringen, erklärte der Verband in einer Mitteilung.

Doch wie viel Wirkungen können diese freiwilligen Maßnahmen und Empfehlungen überhaupt haben? Genau das sieht die liberale schwedische Abgeordnete Abir Al-Sahlani als ein Hauptproblem der Vorschläge. Zwar sei das Paket angesichts der zunehmend schärfer werdenden Anti-Migrations-Rhetorik ein wichtiges Signal. Doch sie sieht es kritisch, dass Staaten sich aus dem Talent Pool zurückziehen können sollen: “Unternehmen, die eigentlich Fachkräfte über die Plattform finden könnten, riskieren so von den Staaten ausgebremst zu werden.” Hier will sie sich im Gesetzgebungsprozess für Nachbesserungen einsetzen.

Auch die Empfehlungen zu den Qualifikationen gehen der Abgeordneten nicht weit genug. “Hier tut sich die EU bereits innerhalb Europas schwer. Dabei besteht ein dringender Bedarf nach harmonisierten Regeln.” Es brauche eine grundsätzlichere Diskussion zu dem Thema. Positiv sieht Al-Sahlani dagegen, dass sich der EU Talent Pool nicht nur an Fachkräfte richte, sondern offen für alle Qualifikationsniveaus sei.

Auch die EU-Kommission kann angesichts der vielen Stellschrauben keine Schätzung abgeben, wie viele unbesetzte Stellen in der EU durch die neuen Vorschläge besetzt werden können. Bei einem Pilotprojekt für Flüchtlinge aus der Ukraine war die Nachfrage nach dem Instrument jedoch verhalten. Nur acht Länder beteiligten sich (Spanien, Zypern, Litauen, Polen, die Slowakei, Kroatien, Tschechien und Finnland).

Die Vorschläge sind Teil des neuen Migrations- und Asylpakets der EU. Dieses sieht auf der einen Seite schärfere Maßnahmen gegen irreguläre Einwanderung vor. Auf der anderen Seite soll es für Angehörige von Drittstaaten leichter werden, sich auf Jobs in der EU zu bewerben.

Neben dem Talent Mobility Paket überarbeitet die Kommission in dem Zug auch die Single Permit Richtlinie. Diese wird gerade im Trilog verhandelt, nächster Termin ist der 21. November. Die Single Permit ist eine kombinierte Genehmigung, mit der Bewerber neben einer Aufenthaltserlaubnis gleichzeitig eine Arbeitsgenehmigung erhalten. Dabei will die EU die Beschäftigten künftig besser vor Ausbeutung schützen. Auch die Richtlinie zur dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung wird derzeit überarbeitet.

Die deutsche S&D-Angeordnete Birgit Sippel hofft, dass all diese Maßnahmen in Kombination “einen wichtigen Beitrag leisten können, Arbeitsmigration in die EU zu erleichtern und unseren Arbeitsmarkt für ausländische Arbeitskräfte attraktiver zu gestalten”, sagte sie Table.Media. “Wenn damit zugleich die Zahl der Arbeitssuchenden reduziert wird, die irrtümlich über das Asylsystem nach Europa kommen wollen, wäre dies ein doppelter Gewinn für alle Beteiligten.”

Um 3:30 Uhr am Mittwochmorgen hatten sich Rat und Parlament im Trilog zur Methan-Verordnung im Energiesektor auf einen Gesetzestext geeinigt. Bemerkenswert ist, dass die Verhandler auch die gesamte Lieferkette fossiler Importe in die Verordnung mit einbezogen haben. Gemessen an der weltweiten Auswirkung des Methans auf das Klima sei dies der wichtigste Teil der Methan-Verordnung, sagte die Grünen-Abgeordnete Jutta Paulus, Ko-Berichterstatterin im Industrieausschuss (ITRE).

Über einen Zeitraum von 100 Jahren hat Methan einen 28-mal größeren Einfluss auf die globale Erderwärmung als Kohlendioxid und ist über 20 Jahre betrachtet 84-mal wirkungsvoller. “Die Aufnahme der Importe in die Verordnung ist bereits prinzipiell ein unüberhörbares Signal“, sagte Paulus. Produzenten weltweit müssten sich darauf einstellen, dass ihnen der weltgrößte Markt verschlossen werden könnte, wenn sie ihre Methanemissionen nicht eindämmen. “Ich erwarte, dass bereits diese Ankündigung zu entsprechenden Maßnahmen führen wird.”

Zu Beginn der Verhandlungen im September hatten sich die Kommission und der Rat noch dagegen ausgesprochen, die Methan-Verordnung auf Importe auszuweiten. Das Parlament hatte jedoch darauf bestanden. Hintergrund: 80 Prozent der berechneten Methanemissionen im Energiesektor stammen aus Einfuhren von Produzenten außerhalb der EU.

Allerdings musste das Parlament für dieses Zugeständnis seinerseits den Mitgliedstaaten entgegenkommen. Wichtigste Punkte des Kompromisses sind: Die Strafzahlungen für Importe, die über den Einfuhrnormen liegen, werden erst ab 2030 erhoben. Die Verordnung legt auch keine einheitlichen Sanktionen fest. Dies bedeutet, dass eine weitere Prüfung erforderlich ist, um sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten wirkungsvolle Sanktionen verhängen.

Der Zeitplan sieht unter anderem vor:

“Für uns als Parlament und als Grüne ist der Zeitplan nicht zufriedenstellend”, erklärte Jutta Paulus. “Jedoch mussten wir akzeptieren, dass die Kommission sich außerstande sieht, eine zuverlässige Methodologie festzulegen, solange es keine verlässlichen Daten gibt.” Bisher war es vor allem die Industrie, die Methanemissionen erhoben und berechnet hat. Künftig soll es dafür unabhängige Kontrollstellen geben. Das ist wichtig, weil die Daten eine Grundlage für gerichtliche Entscheidungen bilden.

Umweltverbände begrüßten die Einigung, auch wenn sie sich einen schnelleren Zeitplan für die Reduzierung der Emissionen vor 2030 gewünscht hätten. Die Verordnung werde dennoch einen großen Beitrag zur Reduzierung der weltweiten Methanemissionen leisten. “Wenn man bedenkt, dass die Aussicht auf eine Importnorm vor einem Jahr nicht mehr als ein Traum war, ist dieses Ergebnis ein großer Schritt nach vorn”, sagte Brandon Locke, Experte bei der NGO Clean Air Task Force.

Auch international ist die Verordnung zu Reduktion von Methanemissionen ein wichtiges politisches Signal. Länder wie etwa Norwegen und Nigeria haben bereits eine entsprechende Gesetzgebung. Die Vereinigten Staaten werden ab 2025 eine Steuer auf Methanemissionen erheben, wie es im Inflation Reduction Act steht. Und die US-Umweltbehörde EPA arbeitet gerade an Standards. Die Verringerung der Methanemissionen ist auch Teil eines Abkommens, das am gestrigen Mittwoch zwischen den Vereinigten Staaten und China im Vorfeld der COP28-Gespräche in Dubai geschlossen wurde.

Die Reduktion der Methanemissionen steht auch bei der COP28 selbst auf der Tagesordnung. Mit dem jetzt in Brüssel gefundenen Kompromiss kann die EU die Erfüllung der Ziele des Global Methane Pledge verkünden – und damit an Glaubwürdigkeit gewinnen. Dies gilt umso mehr, als der Kompromiss auch das Verbot des Ablassens und Abfackelns von Methan vorsieht. Dies sind zwei Methoden bei der Methanproduktion, die zu hohen Emissionen führen.

Außerdem sieht die Verordnung vor, dass Emissionen nach dem Prinzip messen, berichten, verifizieren (MRV) berechnet werden müssen. Sie verpflichtet Produzenten auch, Leckagen aufzuspüren, zu melden und zu schließen. Diese Maßnahmen sollen mehr Transparenz in die Berechnungen der tatsächlichen Emissionen bringen.

17.11.-18.11.2023, Warschau (Polen)

HBS, Conference European Green Academy 2023

The Heinrich-Böll-Stiftung (HBS) invites diverse green actors, activists, politicians, and academics from all over Europe to explore salient green issues and build bridges between national and European-level debates. INFOS & ANMELDUNG

17.11.2023 – 09:30-16:00 Uhr, Bologna (Italien)

CLEPA, Conference FAAS Sustainability Day 2023

The European Association of Automotive Suppliers (CLEPA) brings together the automotive aftermarket ecosystem leaders and innovators. INFOS & REGISTRATION

17.11.2023 – 16:00-20:00 Uhr, Berlin

CEP, Symposium European Symposium on Industrial Policy

The Centres for European Policy Network (CEP) offers an in-depth exploration of Europe’s route to competitiveness amidst the current multiple crises. INFOS & REGISTRATION

17.11.2023 – 16:00-17:30 Uhr, online

FNF, Vortrag 30 Jahre Europäische Union – Eine Union im Wandel

Die Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) betrachtet die Entwicklung der Europäischen Union von 1993 bis heute. INFOS & ANMELDUNG

17.11.2023 – 16:00-17:30 Uhr, Hamburg

Europa Union, Vortrag Mobilisierung zur Europawahl

Die Europa Union erörtert, welche Themen die Europawahl 2024 bestimmen werden, welche Wählergruppen sich wie zur Wahl motivieren lassen und wie besonders Jung- und Erstwähler zur Wahlurne bewegt werden können. INFOS & ANMELDUNG

20.11.-24.11.2023, Brüssel (Belgien)

Trade Fair European Hydrogen Week

The European Hydrogen Week discusses the impact of the hydrogen economy on the energy sector. INFOS & REGISTRATION

20.11.2023 – 09:00-18:00 Uhr, Berlin

BDI G20 Investment Summit 2023 – German Business and the Compact with Africa (CwA) Countries

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) zeigt die Perspektiven hochrangiger Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft und Politik für eine bessere deutsch-afrikanische Zusammenarbeit auf. INFOS & ANMELDUNG

20.11.2023 – 19:00-21:30 Uhr, Düsseldorf

DGAP, Diskussion Deutsche und europäische Antworten auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine

Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) diskutiert die aktuellen Entwicklungen und möglichen Zukunftsszenarien in Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. INFOS & ANMELDUNG

21.11.-22.11.2023, München

Handelsblatt, Konferenz Künstliche Intelligenz 2023 – From Vision to Value

Das Handelsblatt vermittelt tiefer gehende Inhalte zu den verschiedenen Phasen des KI-Einsatzes. INFOS & ANMELDUNG

21.11.2023 – 10:00-13:00 Uhr, online

ZIA, Seminar ESG, Taxonomie-Verordnung und CSR-Richtlinie: Anforderungen an die Immobilienwirtschaft

Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) gibt einen Einblick in die rechtliche Anforderungen der CSR-Richtlinie. INFOS & ANMELDUNG

21.11.2023 – 17:30 Uhr, Berlin

Schwarzkopf Stiftung, Diskussion Die EU-Erweiterung als geopolitische Notwendigkeit?

Die Schwarzkopf Stiftung geht der Frage nach, welcher Reformen es in der EU bedarf, damit die EU-Erweiterung gelingen kann. INFOS & ANMELDUNG

Im Rahmen der Umsetzung des Digital Services Act (DSA) haben die deutschen Landesmedienanstalten der EU-Kommission bislang 510 Inhalte gemeldet. Bei diesen haben die deutschen Medienaufsichten potenzielle Rechtsverstöße identifiziert oder sie als Grenzfälle eingestuft. Tobias Schmid, Direktor der Landesmedienanstalt NRW, betonte, dass EU-Digitalkommissar Thierry Breton über das Briefeschreiben hinaus auf derartige Zulieferungen angewiesen sei. Denn ansonsten gelte: “Keine Fälle, kein Risiko, kein Verfahren.”

Insgesamt seien der EU-Kommission 578 Fälle gemeldet worden, sagte Schmid. Damit hätten die Landesmedienanstalten gezeigt, dass sie als Medienaufsicht funktionieren und effizient zum Regime des Digital Services Act beitragen würden. Mutmaßliche Rechtsverstöße werden nach interner juristischer Vorprüfung auch der Zentralen Meldestelle für strafbare Inhalte im Internet (ZMI) beim Bundeskriminalamt weitergemeldet. Diese übernimmt dann die Strafverfolgung.

Unter den 510 Fällen, der an die DG Connect weitergereichten Verstöße, seien solche gegen die Menschenwürde, entwicklungsbeeinträchtigende und schwer jugendgefährdende Inhalte und Desinformation, teilte die Landesanstalt für Medien auf Nachfrage mit. Bei letzterer wird dabei auf die Selbstverpflichtungen der Anbieter aus dem Code of Practice on Disinformation abgestellt.

Dem Selbstregulierungskodex hatten sich ursprünglich die meisten Social-Media-Anbieter unterworfen. Nachdem Elon Musk Twitter gekauft hatte, trat der Betreiber der Plattform, die nun X heißt, jedoch im Mai nach einem Jahr aus der freiwilligen Selbstverpflichtung aus.

Das komplizierte deutsche Verwaltungs- und Verfassungsrecht mit den Vorgaben des DSA für die nationale Umsetzung in Einklang zu bringen, bleibt derweil ungelöst. Das Digitale-Dienste-Gesetz steht weiterhin nicht auf der Tagesordnung des Kabinetts. Ein Inkrafttreten rechtzeitig zum 17. Februar 2024 scheint inzwischen nahezu unmöglich. Die Bundesregierung überlegt derzeit, ob sie Abkürzungen für das Gesetzgebungsverfahren findet, um weiteren Verzug zu verhindern.

Unterdessen hat die Kommission im Rahmen des DSA ein weiteres förmliches Auskunftsersuchen verschickt, diesmal an Amazon. Darin fordert die Kommission das Unternehmen auf, ausführlicher darüber zu berichten, wie das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Bewertung und Minderung von Risiken nachkommt. Bei Amazon geht es dabei vor allem um die Verbreitung illegaler Produkte und den Schutz der Grundrechte, sowie die Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen des DSA zu Empfehlungssystemen.

Amazon muss der Kommission die geforderten Informationen bis zum 6. Dezember übermitteln. Je nachdem, wie die Kommission die Antworten bewertet, können weitere Schritte folgen. fst

Die deutsche Bauindustrie warnt vor Regulierungslücken bei wichtigen EU-Vorhaben. Bei der Gebäuderichtlinie, die derzeit im Trilog verhandelt wird, drohten doppelte Standards, sagte Alexander Tesche, Vorsitzender des Auslandsbau-Ausschusses des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie bei einem Pressegespräch in Brüssel.

Zwar sei es ein Fortschritt, dass der umstrittene “Sanierungszwang” für alle Gebäude gestrichen wurde. Anlass zur Sorge gebe aber, dass die Gebäudeklassen, die künftig zur Effizienzbestimmung und damit auch zum Sanierungsbedarf herangezogen werden sollen, in jedem Land unterschiedlich definiert würden.

Dabei geht es um die 43 Prozent des jeweiligen nationalen Gebäudebestands, die im Trilog als energetisch schlechteste Gebäude definiert wurden. In dieser Gruppe müssen die Mitgliedstaaten für 55 Prozent der Sanierungen bis 2030 sorgen. “Doch was fällt unter die 43 Prozent?”, fragte Tesche. Das sei in jedem Land verschieden.

Es fehle an Vergleichbarkeit, da die EU die Gebäudeklassen nicht einheitlich definiert habe. Deshalb sei auch der “Sanierungs-Hammer” noch nicht vom Tisch. Die energetische Sanierung betreffe nun zwar nicht mehr jedes Einfamilienhaus, sondern ganze Wohnquartiere. Doch für die Umsetzung fehlten gemeinsame Standards.

Besorgt äußerte sich Tesche auch mit Blick auf die EU-Pläne zum Wiederaufbau der Ukraine. Es sei zwar zu begrüßen, dass die EU sich hier engagiere und eine neue 50 Milliarden Euro schwere Ukraine-Fazilität plane. Die deutsche Bauindustrie sei “bereit, sich zu engagieren”. Allerdings seien die Vergabe-Kriterien für Bauprojekte zu vage.

“Alle müssen sich an gemeinsame Standards halten”, forderte Tesche. Dafür müsse die EU sorgen. Andernfalls laufe man Gefahr, dass der Wiederaufbau zwar von den Europäern finanziert, aber von Firmen aus China, den USA, Japan oder der Türkei realisiert werde. “Dies wäre der Worst Case”, heißt es in der deutschen Bauindustrie.

Die USA hätten sich eine günstige Ausgangsposition gesichert, meinte Tesche, der als Chief Compliance Officer der Strabag SE tätig ist. “Sie setzen ihre Leute in entscheidende Positionen in Kiew und arbeiten dann ein Memorandum of Understanding aus.” So würden amerikanische Unternehmen wichtige Wettbewerbsvorteile erringen. US-Firmen wie ACOM Consulting, Bechtel und Blackrock seien bereits am Start. Die EU hingegen diskutiere noch. ebo

Neben dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell wird auch Ursula von der Leyen in den Nahen Osten reisen. Die Kommissionspräsidentin werde am Samstag zuerst Ägyptens Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi treffen, teilte Sprecher Eric Mamer auf dem Kurznachrichtendienst X mit.

Die EU plant mit Ägypten ein ähnliches umfassendes Memorandum of Understanding wie mit Tunesien. Allerdings dürften jetzt Diskussionen über die Koordination der humanitären Hilfe für Gaza im Vordergrund stehen. Ursula von der Leyen wird deshalb auch auf den Sinai reisen, wo die Hilfe der EU auf einem Flughafen in der Nähe des Rafah-Übergangs zu Gaza ankommt.

Anschließend werde die Kommissionspräsidentin nach Jordanien fliegen und König Abdulla treffen, schrieb Mamer weiter. Der Monarch war erst kürzlich in Brüssel zu Besuch und hatte Ursula von der Leyen eingeladen. Jordanien könnte eine Schlüsselrolle bei der Suche nach einer längerfristigen Friedenslösung nach einem Ende der Kämpfe spielen. Ursula von der Leyen war bereits kurz nach dem terroristischen Überfall von Hamas nach Israel gereist und war dafür aus einigen Hauptstädten kritisiert worden.

Bereits am Mittwochabend ist Josep Borrell zu einer viertägigen Tour durch die Region nach Tel Aviv geflogen. Für Borrell ist es die erste Reise nach Israel und Palästina überhaupt in seiner Amtszeit. Der Chefdiplomat wird in Tel Aviv unter anderem Außenminister Eli Cohen und Staatspräsident Jitzchak Herzog sowie Angehörige der Opfer des Hamas-Anschlags vom 7. Oktober treffen.

Borrell reist anschließend weiter nach Ramallah für Gespräche mit der Führung der palästinensischen Autonomiebehörde. Weitere Stationen sind Bahrain, Saudi Arabien, Katar und ebenfalls Jordanien. sti

Nach der aktuellen Prognose der EU-Kommission droht der Euro-Zone – anders als in Deutschland – dieses Jahr keine Rezession. Die Brüsseler Behörde erwartet für die Staaten der Währungsunion 2023 einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,6 Prozent, wie aus der am Mittwoch vorgelegten Herbstprognose hervorgeht. Diese fiel etwas skeptischer aus als die Vorhersage vom September. Damals wurde ein Plus von 0,8 Prozent angenommen.

Für Deutschland wurde die Prognose leicht nach oben korrigiert, doch mit einem Minus von 0,3 Prozent wird die Bundesrepublik dieses Jahr als einzige der großen Volkswirtschaften im Euroraum schrumpfen. Nächstes Jahr gibt es aus Sicht von EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni “eine Chance auf moderates Wachstum”. Mit einem veranschlagten Plus beim BIP von 0,8 Prozent wird Deutschland 2024 jedoch in dieser Hinsicht gemeinsam mit Finnland das Schlusslicht der Euro-Zone bilden.

Mit Blick auf die größten Volkswirtschaften des gemeinsamen Währungsraumes werden Frankreich mit einem BIP-Wachstum von 1,2 Prozent und Spanien mit 1,7 Prozent gemäß der Prognose besser abschneiden. Auch das lange als chronisch wachstumsschwach geltende Italien dürfte mit einem BIP-Plus von 0,9 Prozent besser abschneiden als Deutschland. Die maue Weltwirtschaft und hohe Energiekosten setzen dem Industriestandort zu.

2025 werden sich Deutschland und Italien mit einer Wachstumsrate von jeweils nur 1,2 Prozent den letzten Platz in der Euro-Zone teilen, wenn die Ökonomen der EU-Kommission recht behalten. Gentiloni betonte, die Prognosen der Kommission fußten auf der Annahme einer unveränderten Politik.

Die Wachstumsdynamik in der EU sei sehr schwach, sagte Gentiloni. Das BIP dürfte 2024 im Euroraum nur um 1,2 Prozent zulegen und damit einen Tick weniger als bisher gedacht. Der starke Preisdruck, die gestiegenen Zinsen und die schwache globale Nachfrage belasteten Haushalte und Unternehmen, sagte Gentiloni. “Mit Blick auf 2024 erwarten wir einen leichten Anstieg beim Wachstum, da die Inflation weiter nachlässt und der Arbeitsmarkt robust bleibt.”

Die EU-Kommission veranschlagt in ihren Prognosen zugleich einen nachlassenden Preisdruck. Sie erwartet 2023 für Deutschland eine für den europäischen Vergleich berechnete Teuerungsrate (HVPI) von 6,2 Prozent, im September hatte sie noch 6,4 Prozent vorhergesagt. Für die Euro-Zone prognostiziert sie weiter eine Inflation von 5,6 Prozent.

Auch nächstes Jahr dürften die Teuerungsraten demnach in Deutschland mit 3,1 Prozent und in der Euro-Zone mit 3,2 Prozent trotz des erwarteten Rückgangs noch über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank von 2,0 Prozent liegen. Angesichts des Konjunkturabschwungs könne die “letzte Meile” vor Erreichen des Inflationsziels durchaus die schwierigste für die EZB sein, warnte Bundesbankchef Joachim Nagel jüngst. rtr

Meta hat am Mittwoch als erstes Big-Tech-Unternehmen Widerspruch gegen die Einstufung seiner Plattformen Messenger und Marketplace als Gatekeeper im Sinne des Digital Markets Acts eingelegt. Im September hatte die Kommission 22 zentrale Plattformen benannt, die von sechs der weltgrößten Technologieunternehmen betrieben werden und nun den neuen Regeln des DMA unterliegen.

“Dieser Einspruch sucht Klarstellung zu spezifischen rechtlichen Punkten bezüglich der Einstufungen von Messenger und Marketplace unter dem DMA”, sagte ein Sprecher. “Sie ändert nichts an unserem festen Engagement, den DMA zu befolgen.” Meta werde weiterhin konstruktiv mit der Europäischen Kommission zusammenarbeiten. Das Unternehmen sagte, es werde die Einstufung für Facebook, Instagram und WhatsApp nicht anfechten.

Marketplace sei ein Dienst, auf dem Verbraucher mit Verbrauchern handelten und könne daher nicht unter die Definition eines Online-Vermittlungsdienstes fallen, argumentierte Meta. Das gelte ebenso für Messenger, was lediglich eine Chat-Funktionalität von Facebook sei.

Der DMA verlangt von Microsoft, Apple, Alphabets Google, Amazon, Meta und TikTok/Bytedance, dass sie Drittanbieter-Apps oder App-Stores auf ihren Plattformen zulassen und es den Nutzern erleichtern, von Standard-Apps zu Konkurrenzprodukten zu wechseln. Die Kommission untersucht derzeit, ob Microsofts Bing und Apples iMessage auch den neuen Regeln entsprechen müssen.

Microsoft und Google haben erklärt, dass sie die DMA-Einstufungen nicht anfechten werden, während Quellen erwarten, dass TikTok Widerspruch einlegen wird. rtr

Die EU-Staaten beraten am Freitag erstmals über ein neues Sanktionspaket gegen Russland. Der Vorschlag wurde ihnen am Mittwoch übermittelt, wie der Auswärtige Dienst der EU mitteilte. Die Maßnahmen sollen möglichst bis Ende des Jahres umgesetzt werden.

Laut EAD ist im Rahmen des 12. Sanktionspaket geplant, für weitere Güter Aus- und Einfuhrverbote zu beschließen und den zuletzt kaum noch wirksamen Preisdeckel für russische Ölexporte in Drittstaaten zu verschärfen. Um den tatsächlichen Preis des Öls transparent zu machen, sollen die Reedereien laut EU-Diplomaten die Kosten für Transport und Versicherung der Ladungen offen legen müssen.

Ein weiterer Bestandteil ist der seit langem diskutierte Vorschlag, den Handel mit Diamanten aus Russland zu beschränken. Ab Januar soll die direkte Einfuhr aus Russland untersagt sein. Ab März soll überdies ein Rückverfolgbarkeitsmechanismus greifen, der in Abstimmung mit den G7-Ländern die Einfuhr von in Drittländern verarbeiteten russischen Edelsteinen verhindern würde.

Gegen die Maßnahmen hatte sich vor allem Belgien gewehrt, das mit der Hafenstadt Antwerpen eines der bedeutendsten Diamantenzentren der Welt hat. Russland gilt wiederum als weltweit größter Produzent von Rohdiamanten. 2021 wies der staatliche Diamantenförderer Alrosa Einnahmen in Höhe von 332 Milliarden Rubel (rund 3,38 Milliarden Euro) aus.

Zudem will die EU weitere mehr als 120 weitere Personen und Organisationen auf die Sanktionsliste setzen, weil sie den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützen. Diese könnten dann nicht mehr über in der EU vorhandene Vermögen verfügen. Die betroffenen Personen dürften zudem nicht mehr in die EU einreisen.

Zu den Vorschlägen für Listungen gehörten Akteure aus dem russischen Militär-, Verteidigungs- und IT-Sektor sowie weitere wichtige Wirtschaftsakteure, teilte der EAD mit. Die Liste der sanktionierten Personen und Organisationen umfasst mittlerweile rund 1800 Einträge. dpa/rtr/sti

Wenn in Brüssel in diesen Tagen ein neues Gesetz zur Sicherung von Europas Rohstoffversorgung beschlossen wird, hat dies auch Konsequenzen für andere Kontinente. Zwar will die EU den heimischen Bergbau ankurbeln, doch weiterhin muss sie den Großteil der Rohstoffe importieren. Mehr als zwei Drittel der weltweiten Reserven an Lithium, dem begehrten Batterierohstoff, lagern in Lateinamerika.

Die Zivilgesellschaft dort ist besorgt angesichts der “neuen Rohstoffpolitik” im alten Gewand. “Es sind nun andere Rohstoffe, aber immer noch das gleiche System”, sagt Yeny Rodríguez Junco. Sie fordert Maßnahmen zur Behebung der Schäden an Umwelt und Bevölkerung, eine strengere Lizenzierung und den Schutz betroffener Ökosysteme.

Die 36-Jährige ist Rechtsanwältin und arbeitet für die Nichtregierungsorganisation AIDA in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá. Das Akronym steht für den Interamerikanischen Verband für Umweltschutz, der von Mexiko bis Argentinien in ganz Lateinamerika vertreten ist.

AIDAs Teams aus Juristinnen und Wissenschaftlern setzen sich dafür ein, die Umwelt und die unter den Umweltschäden leidenden, oft indigenen, Gemeinschaften zu schützen. Sie vertreten diese Interessen bei den Regierungen in der Region und bei internationalen Institutionen wie der EU, leisten Rechtsbeistand und Hilfe zur Selbsthilfe.

Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf Fällen mit hohem Bedarf und großer Wirkung, die als Präzedenzfälle dienen können – wie etwa die Kampagne gegen Fracking in Kolumbien, an der auch Rodríguez arbeitete. Erfolgreich: Vier Jahre lang hielt das oberste Verwaltungsgericht ein Moratorium aufrecht, das die Anwendung der Fracking-Technik im Land verhinderte. Auch in Argentinien und Mexiko will AIDA dies erreichen.

Es war nicht Rodríguez’ Plan, im Umweltschutz zu arbeiten. Nach ihrem Jurastudium in Bogotá arbeitete sie zunächst am kolumbianischen Verfassungsgericht und bei der Staatsanwaltschaft. Eine spätere Erfahrung änderte alles: Als Beraterin für die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) begleitete sie Landrückgabeprozesse an afroamerikanische Gemeinschaften an der kolumbianischen Pazifikküste. Diese waren unter anderem von den Folgen des illegalen Goldabbaus betroffen, der durch bewaffnete Gruppen kontrolliert wurde.

“Nachdem ich mich schon so viel über die Auswirkungen des illegalen Bergbaus gelesen hatte, war es doch schockierend, die Situation mit eigenen Augen zu sehen“, erzählt sie. Der Fluss, für die lokale Bevölkerung von großer Bedeutung, war durch den Bergbau stark kontaminiert. Doch die Menschen badeten weiter darin, die Frauen wuschen ihre Kleider, die Kinder spielten in dem weiß verfärbten, quecksilberhaltigen Wasser.

Rodríguez entschied daraufhin, sich auf Umweltbelange zu spezialisieren. Sie zog nach Den Haag, um am renommierten Institute of Social Studies einen Master in Entwicklungsstudien zu machen. Zurück in Kolumbien fand sie dann ihren “Traumjob” bei AIDA, wie sie erzählt. “Wir bringen das Recht an die Orte, an die es sonst nicht – oder nur schwer – gelangt.” Sie mag die vielfältigen Aufgaben: Stellungnahmen für das Gericht schreiben, die Arbeit mit Partnern abstimmen, vor Ort mit der betroffenen Bevölkerung sprechen.

Rodríguez zeigt eine Weltkarte des US-amerikanischen Geological Survey, auf der die weltweiten Lithiumreserven verortet sind. Auch in Europa sind diverse Lagerstätten verzeichnet. “Es gibt viel Lithium in Europa. Aber die Message der dortigen Gesetzgeber lautet: Wir brauchen das Lithium aus Drittländern!“, kritisiert sie. Natürlich sei das südamerikanische Lithium billiger. Doch seien die externen Kosten nicht einberechnet: Die wasserintensive Abbaumethode in Lateinamerika, wo das meiste Lithium in Salzlagunen lagert, habe fatale Folgen für Umwelt und Bevölkerung.

Diese Woche besucht Rodríguez in Brüssel die von der EU-Kommission ausgerichtete Raw Materials Week, trifft sich mit europäischen Mitstreitern, die sich in einem zivilgesellschaftlichen Bündnis zusammengetan haben. Gemeinsam kritisieren sie, der Critical Raw Materials Act (CRMA) würde vor allem eines zeigen: Europa habe nicht aus den Fehlern der bisherigen Rohstoffpolitik gelernt. Der Bergbausektor habe in vielen Teilen der Welt von Korruption und schwachen ökologischen und sozialen Vorschriften profitiert. Die Stimmen betroffener Gemeinschaften in den Bergbauregionen würden nicht gehört. “Das betrifft insbesondere indigene Gemeinden: 50 Prozent der Rohstoffreserven lagern unter deren Land“, sagt Rodríguez. Ob ihre Rechte im EU-Rohstoffgesetz verankert werden, ist bislang noch unklar. Leonie Düngefeld