Gastgeber Charles Michel hatte die Tagesordnung des Gipfels mehrfach umgeworfen und damit für einige Verwirrung gesorgt. Dennoch meldete er bereits um kurz nach 22 Uhr Vollzug – alle Streitthemen geklärt. Kanzler Olaf Scholz sprach anschließend von einem “ebenso kurzen wie konstruktiven Rat”. Zuvor hatte der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki seinen Widerstand gegen die Umsetzung der globalen Mindeststeuer für Großunternehmen aufgegeben und auch den Weg für das neunte Sanktionspaket gegen Russland geebnet, wie Eric Bonse berichtet.

Noch nicht viel Zündstoff bot das Hauptthema des gestrigen Treffens – die Antwort auf den US-Inflation Reduction Act und die befürchtete Abwanderung der heimischen Industrie. Die Verhandlungen mit Washington über Nachbesserungen könnte schon bald Ergebnisse bringen. Doch die Sorgen um den Standort Europa bleiben. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen soll schon Anfang 2023 konkrete Vorschläge vorlegen, ein Sondergipfel am 9./10. Februar darüber befinden. Was zu erwarten ist, hat Till Hoppe für Sie zusammengefasst.

Der Countdown läuft: Kommission, Parlament und Rat wollen noch 2022 zu einer Einigung bei wesentlichen Teilen des Fit-for-55-Pakets kommen. Zentral geht es dabei um das Emissionshandelssystem, das so eng mit dem CO2-Grenzsteuermechanismus und dem Klimasozialfonds verknüpft ist, dass alle drei Gesetzesvorschläge zusammen verhandelt werden. Lukas Scheid analysiert, welche Fragen beim Jumbo-Trilog an diesem Wochenende noch geklärt werden müssen.

Der Korruptionsfall um Parlaments-Vizepräsidentin Eva Kaili zieht weitere Konsequenzen nach sich. Parlamentspräsidentin Roberta Metsola hat ein Reformpaket angekündigt, zudem sind elf NGO-Mitarbeiter vom Europaparlament ausgeschlossen worden. Scholz warnte, der Skandal könne “das Vertrauen in die Demokratie und den Parlamentarismus erschüttern”.

Sollen große Videoplattformen wie Google, Netflix und Facebook ihren “Fair Share” an den Kosten des Netzausbaus tragen? Die EU-Kommission lässt auf einen konkreten Vorschlag warten, die Bundesregierung lehnt eine Beteiligung ab. Warum, erklären Corinna Visser und Falk Steiner in ihrer Analyse.

Der Streit mit Washington um den Inflation Reduction Act könnte bald beigelegt sein. Hochrangige Vertreter des US-Finanzministeriums verhandelten am Donnerstag in Brüssel über einen Kompromiss, der die Sorgen insbesondere der europäischen Autohersteller adressiert. Am heutigen Freitag werden die Treasury-Beamten nach Informationen von Europe.Table im Berliner Kanzleramt und im Bundeswirtschaftsministerium empfangen. Auch nach Paris reisen sie noch.

Eine Einigung könnte schon bald zustande kommen, heißt es in informierten Kreisen. Kanzler Olaf Scholz zeigte sich nach dem EU-Gipfel in Brüssel “ziemlich zuversichtlich”, im Dialog Verbesserungen zu erreichen. Allerdings dürften diese zunächst kaum lautstark verkündet werden – aus Rücksicht auf die Demokraten im Kongress. Parteifreunde von Präsident Joe Biden könnten die Schlupflöcher im IRA für europäische Unternehmen kritisch sehen.

Die Europäer kritisieren, dass der IRA einen erheblichen Teil der Steuervergünstigungen und Subventionen für Elektroautos, Batterien oder energieintensive Branchen an den Produktionsstandort Nordamerika knüpft. Die US-Regierung scheint bereit, die Einwände in den Ausführungsbestimmungen zum IRA ein Stück weit zu berücksichtigen.

Konkret geht es um zwei Ansätze, die verhandelt werden:

Spätestens bis Jahresende müssten diese Punkte fixiert sein, dann treten Teile des IRA in Kraft. In Brüssel und Berlin wird die Kompromissbereitschaft der US-Regierung gewürdigt, die die Gefahr eines transatlantischen Handelskonflikts entschärft.

Die Sorgen um die schleichende Abwanderung der europäischen Industrie sind damit aber nicht aus der Welt, das machten die Staats- und Regierungschefs bei ihrer Diskussion in Brüssel am Donnerstag deutlich. Es sei klar, “dass damit nicht alle Probleme gelöst sind”, sagte Scholz.

Denn: Die großzügigen US-Subventionen für klimafreundliche Technologiebereiche könnten auch ohne diskriminierende “local content”-Vorgaben die Unternehmen verleiten, in den Vereinigten Staaten statt in Europa zu investieren. Die Förderung dort ist direkter und die Energiepreise viel niedriger als in Europa.

Auch darüber diskutierten die Staats- und Regierungschefs beim Gipfel, wenn auch nur kurz: Wie erwartet erteilten sie den Energieministern das Mandat, eine Einigung über den Marktkorrekturmechanismus, so der offizielle Name für die Gaspreisobergrenze, zu erzielen. Die Energieminister treffen sich am Montag erneut in Brüssel, um eine Einigung zu erreichen. Man stehe “kurz davor”, sagte Kanzler Olaf Scholz.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erhielt wiederum den Auftrag, zügig eine Bedarfsanalyse und konkrete Vorschläge vorzulegen, wie wichtige Industrien in Europa gehalten werden sollen. Der jüngste Brief von Ursula von der Leyen an die Staats- und Regierungschefs gehe in die richtige Richtung, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Diese Ansätze zeichnen sich ab:

“Wir müssen unsere Regeln für staatliche Beihilfen einfacher, schneller und gezielter gestalten, um grüne Investitionen zu erleichtern”, räumt auch Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager ein. Von der Leyen will schon im Januar konkrete Änderungen vorschlagen, die staatliche Förderung entlang der gesamten Produktionskette ermöglichen soll. Die Mitgliedstaaten haben nun bis zum 20. Dezember Zeit, ihre Vorstellungen einzureichen. Konkret diskutiert werden diese Ansätze:

Finanzstarke Staaten wie Deutschland setzen vor allem darauf, die Förderung der Industrie aus den nationalen Haushalten zu finanzieren. Andere wie Italien oder Spanien wollen aber vermeiden, dass ihre heimische Industrie dadurch benachteiligt. Auch von der Leyen setzt zusätzlich auf europäische Gelder:

Etliche Mitgliedstaaten lehnen es aber bislang ab, neue EU-Töpfe einzurichten. In der Berliner Ampel-Koalition trifft dieser Punkt ebenfalls auf Widerstand, insbesondere bei der FDP von Bundesfinanzminister Christian Lindner. Auch Scholz argumentierte, die vorhandenen Töpfe wie das Corona-Aufbauprogramm seien noch gut gefüllt. Mit Stephan Israel

Die Ukraine hat Deutschland und die EU zu weiteren Waffenlieferungen sowie zu Hilfe bei der Energieversorgung aufgefordert. Neben modernen Panzern und Flugabwehr brauche sein Land auch Gas und Strom, um den Winter trotz der russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur zu überstehen, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videoansprache beim EU-Gipfel in Brüssel.

“Ich bitte Sie darum, Führung zu zeigen”, erklärte Selenskyj. “Derjenige, der als erster moderne Panzer liefert, eröffnet die Möglichkeit für Lieferungen aus der ganzen Welt und wird als einer der größten Verteidiger der Freiheit unserer Zeit im Gedächtnis bleiben.” Der Appell richtete sich vor allem an Deutschland, wo seit Wochen über die Lieferung von Leopard-2-Panzer gestritten wird.

Bundeskanzler Olaf Scholz will die Panzer nicht liefern, solange nicht auch andere Alliierte diesen Schritt gehen. Es werde keinen deutschen Alleingang geben, hat der SPD-Politiker immer wieder betont. An dieser Haltung habe sich auch nichts geändert, hieß es am Rande des Gipfeltreffens. Deutschland sei schon bei der Flugabwehr in Vorleistung gegangen.

Die Staats- und Regierungschefs gaben wie erwartet grünes Licht für zinsvergünstigte Hilfskredite, mit denen die Ukraine laufende Staatsausgaben finanzieren kann. Allerdings zog sich die Freigabe des 18 Milliarden Euro schweren Hilfspakets hin. Polen verweigerte zunächst seine Zustimmung, um Zugeständnisse bei einem anderen Thema – der globalen Mindeststeuer für Großunternehmen – zu erreichen.

Schließlich wurde die EU-Kommission beauftragt, sich für das polnische Anliegen einzusetzen. Dabei geht es darum, dass internationale Digitalkonzerne nicht nur im Heimatland besteuert werden – sondern auch dort, wo sie tatsächlich ihre Geschäfte betreiben. Daraufhin gab Regierungschef Mateusz Morawiecki seinen Widerstand gegen den Hilfskredit für die Ukraine und andere Themen aus dem sogenannten Ungarn-Paket auf.

Streit gab es über das neunte Sanktionspaket, das vor allem auf das russische Militär und die Drohnenproduktion zielt. Die EU-Botschafter sollten eigentlich bereits am Mittwoch eine Einigung herbeiführen, mussten am Donnerstag jedoch erneut beraten. Polen gehen die Sanktionen nicht weit genug, es möchte weitere Personen auf die Strafliste setzen. Außerdem rangen die EU-Staaten über die Frage, ob bereits bestehende Sanktionen präzisiert werden sollen.

Hintergrund ist die Klage Russlands, die EU-Sanktionen erschwerten den Export russischer Agrarprodukten und Düngemittel in Schwellenländer – und stellten somit das Getreide-Abkommen mit der Ukraine infrage. Polen und Litauen weisen dies als “russische Propaganda” zurück. Deutschland und fünf weitere EU-Staaten fordern dagegen, auf die Kritik einzugehen, um den Getreide-Deal abzusichern.

Am Ende kam auch in dieser Frage eine Einigung zustande. Das Sanktionspaket soll am Freitag im schriftlichen Verfahren besiegelt werden. Neben dem Militär werden auch wieder russische Banken und Medien abgestraft. Diesmal trifft es die russische Bank für die regionale Entwicklung sowie die Sender NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV und Pervyi Kanal. “Wir zielen auf die russische Propagandamaschine”, heißt es in Brüssel.

Nicht nur ein Gesetzesvorschlag, sondern gleich drei sollen am Wochenende in einem riesigen Trilog verhandelt werden. Im Zentrum steht die Überarbeitung des EU-Emissionshandelssystem (ETS). Doch untrennbar mit dem ETS verknüpft sind der CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) und der Klimasozialfonds. Um alle noch ausstehenden Fragen in diesem Jahr zu klären, startet heute um 11 Uhr der Jumbo-Trilog in Brüssel.

Die wesentlichen offenen Fragen:

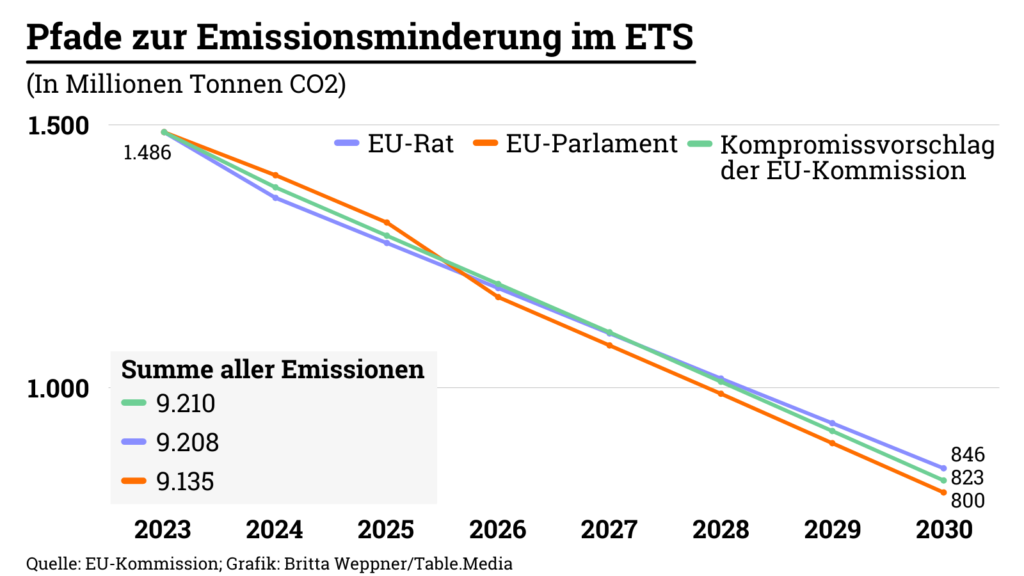

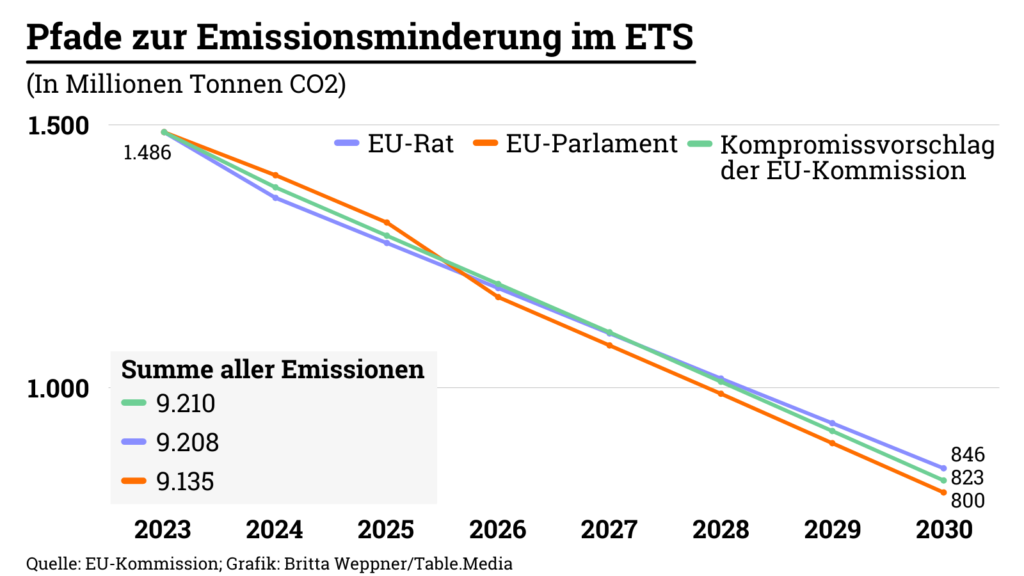

Ist der CO2-Preis hoch, ist es vergleichsweise günstig, CO2 zu vermeiden. Die ETS-Reform zielt deshalb darauf ab, die Menge der Emissionszertifikate am Markt zu reduzieren und den Preis dadurch zu erhöhen. Das soll zum einen über den LRF erfolgen, durch den jedes Jahr ein festgelegter Prozentsatz an Emissionsrechten vom Markt genommen wird. Aktuell liegt der LRF bei 2,2 Prozent. Der Rat will ihn 2024 auf 4,2 Prozent anheben. Das Parlament schlägt vor, den LRF schrittweise bis 2030 auf 4,6 Prozent anzuheben.

Vor allem aber soll das Ambitionsniveau des ETS durch die schlagartige Löschung von überschüssigen Zertifikaten angehoben werden – auch Rebasing genannt. Offen ist, wie viele Emissionsrechte zu welchem Zeitpunkt gelöscht werden.

Das Parlament will 2024 zunächst 70 Millionen CO2-Zertifikate vom Markt nehmen und 2026 noch einmal 50 Millionen. Zusammen mit dem Vorschlag zur Höhe des LRF wäre dies schließlich im Jahr 2030 gleichbedeutend mit einer Emissionsminderung von 63 Prozent (Vergleichsjahr 2005). Der Rat hingegen will mit einer einmaligen Löschung von 117 Millionen Zertifikaten 2024 eine Emissionsreduzierung von 61 Prozent erreichen.

Die Kommission hat vergangene Woche den Kompromiss vorgelegt, 90 Millionen Zertifikate in 2024 zu löschen und den LRF 2024 auf 4,5 Prozent und 2028 auf 4,6 Prozent anzuheben. So lande man laut der Brüsseler Behörde 2030 bei einer Emissionsminderung von 62 Prozent.

Das Parlament hält diesen Kompromiss jedoch für faul und lehnt ihn entschieden ab. Denn durch das niedrigere Rebasing würden bis 2030 summiert mehr Zertifikate auf dem Markt landen als beim Vorschlag des Rats (siehe Grafik).

Der zweite Emissionshandel (ETS 2), der parallel zum bereits bestehenden laufen soll, ist die Achillesferse des Jumbo-Trilogs. Der Dissens fängt schon mit der Frage an, ab wann der CO2-Preis auf Kraft- und Brennstoffe für Gebäude und Straßenverkehr fällig wird. Die Kommission hatte 2026 als Startdatum vorgeschlagen, der Rat will 2027 und das Parlament 2029.

Der entscheidende Streitpunkt ist aber ein anderer: Anders als im bereits bestehenden Emissionshandel würde der CO2-Preis im ETS 2 die Verbraucher direkt und unmittelbar bei der Heizkostenabrechnung und an der Zapfsäule belasten. Schon der Einstiegspreis wäre voraussichtlich recht hoch. Und weil ein einheitlicher CO2-Preis für die gesamte EU gelten würde, wären die Belastungen aufgrund des unterschiedlichen Lohnniveaus in den Ländern sehr verschieden.

Das Parlament hat sich deshalb darauf verständigt, zwischen kommerzieller und privater Nutzung von Brenn- und Kraftstoffen zu unterscheiden (Europe.Table berichtete). Privathaushalte würden vom CO2-Preis befreit bleiben, für die kommerzielle Nutzung fiele er jedoch an. Kommission und Rat sehen eine solche Trennung im ETS 2 nicht vor, da sie auf das Preissignal zur Emissionsreduktion auch bei Verbrauchern setzen.

Die Bedingung für das Parlament, auf die Trennung zu verzichten, wäre ein angemessener sozialer Ausgleich. Dafür hat die Kommission den Klimasozialfonds (SCF) vorgesehen, mit dem Emissionsminderungsmaßnahmen für sozial schwächere Haushalte und Kleinstunternehmen unterstützt werden sollen. 25 Prozent der prognostizierten Einnahmen des ETS 2 sollen in den SCF fließen – rund 72 Milliarden Euro. Die Mitgliedsländer würden dieselbe Summe obendrauf legen.

Das Parlament wäre damit einverstanden, fordert jedoch, dass der Ausgleich für Verbraucher aus dem Fonds bereits drei Jahre vor Inkrafttreten des ETS 2 greift, damit diese sich besser auf die höheren Heizöl- und Benzinpreise einstellen können.

Die Länder jedoch wollen auf die Einnahmen für ihre eigenen Staatsfinanzen nicht verzichten und den Fonds auf insgesamt 59 Milliarden Euro verkleinern (Europe.Table berichtete). Für das Parlament ist das deutlich zu wenig. Bewegt sich der Rat hier nicht, wollen die Parlamentarier den ETS 2 ganz fallen lassen. Für den Klimaschutz wäre das ein herber Rückschlag, da der ETS 2 als effektivstes Mittel zur CO2-Minderung im dringend zu dekarbonisierenden Straßenverkehr und dem Gebäudesektor gilt.

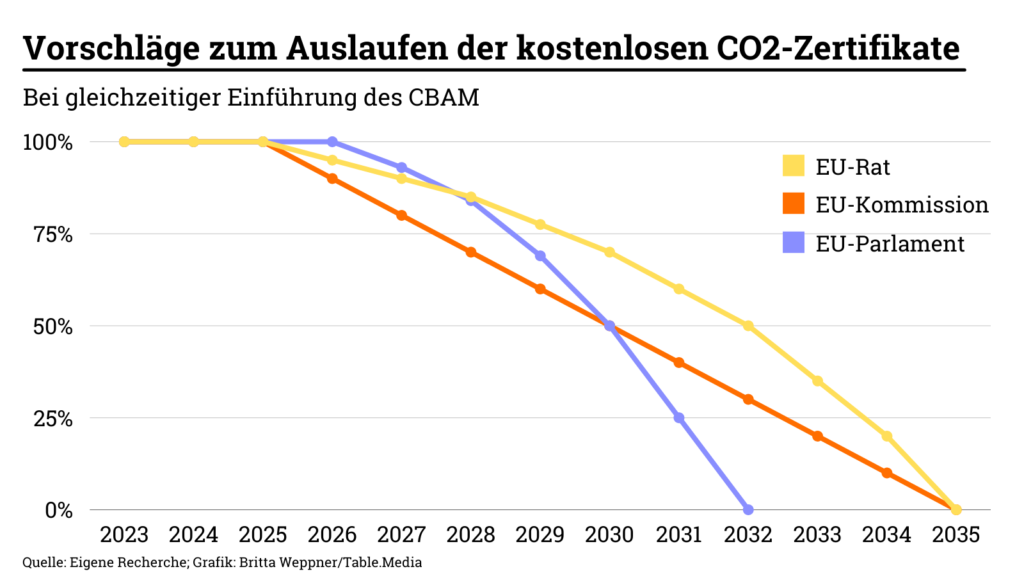

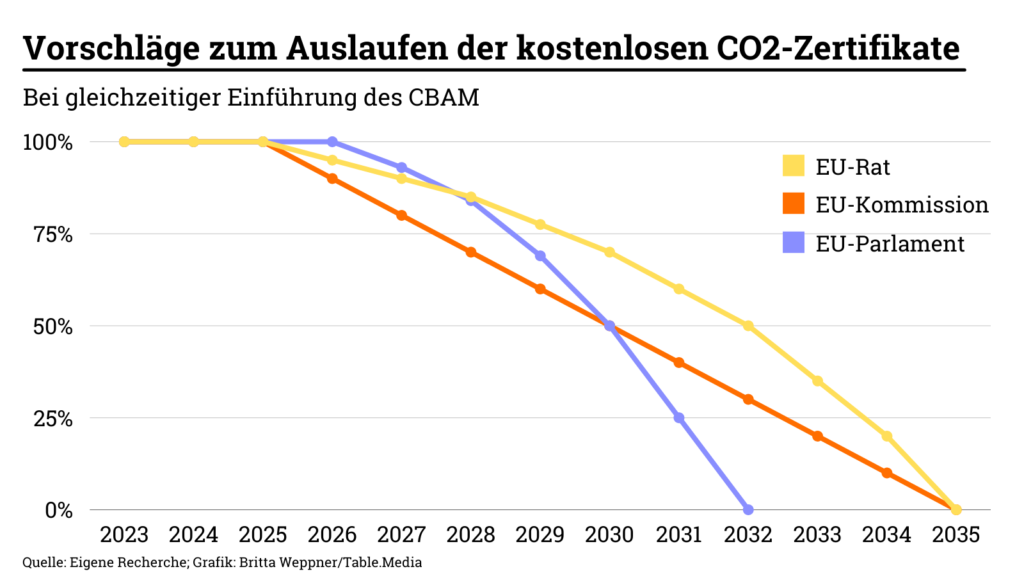

Große Teile der Industrie zahlen derzeit keinen CO2-Preis, obwohl sie dem ETS unterliegen. Damit sie im internationalen Wettbewerb keinen Nachteil haben, erhalten sie kostenlose CO2-Zertifikate als Schutz vor Carbon Leakage. Damit soll spätestens Mitte der 2030er Schluss sein. Stattdessen soll der Klimazoll CBAM erhoben werden, den Produzenten aus Drittstaaten beim Import an den EU-Grenzen zahlen sollen, um den Wettbewerbsnachteil europäischer Produzenten auszugleichen.

Schrittweise sollen die Freizuteilungen abgeschmolzen werden. Start- und Enddatum sowie Geschwindigkeit der Abschmelzung werden im Jumbo-Trilog verhandelt (siehe Grafik). Außerdem geht es um die Frage, wie man Exporte aus der EU in Drittstaaten behandeln soll, da diese nicht durch den CBAM vor Carbon Leakage geschützt sind.

Das Parlament zeigt sich flexibel in seiner Position, besteht jedoch darauf, dass bis 2030 mindestens die Hälfte der Industrieemissionen dem CO2-Preis unterliegen. Wenn sich der Rat darauf einlässt, wäre ein Kompromiss möglich.

Roberta Metsola, will mit einem weitreichenden Reformpaket Konsequenzen aus dem Korruptionsfall im Parlament ziehen, in dessen Mittelpunkt ihre ehemalige Stellvertreterin Eva Kaili steht. Sie selbst, so Metsola, werde die Reform der Transparenzregeln koordinieren. “Wir werden korrigieren, was falsch lief”, sagt sie am Rand des EU-Gipfels. Dies sind die zentralen Punkte:

Als Sofortmaßnahme wurde gestern elf Mitarbeitern der NGO “No Peace Without Justice” die Zugangsberechtigung für das EP entzogen. Die NGO wurde von der ehemaligen Kommissarin Emma Bonino gegründet. Sie hat ihren Sitz an der gleichen Adresse wie die NGO Fight Impunity, die von dem Ex-MEP Pier Antonio Panzeri gegründet wurde, der in Untersuchungshaft sitzt.

Möglicherweise hat er Geld von autokratischen Regimen angenommen, es als Finanzierung für NGOs deklariert und dann teils für sich verwendet, teils als Bestechungsgeld an die Politik weitergeleitet. Metsola spricht von “krimineller Korruption”. Im Hinblick auf Kaili sagt sie, es gehe um einzelne, “die einen Sack voll Cash nicht ablehnten”. Zugleich sei aber auch der “Sack voll Cash von jemanden angeboten worden”.

Sie habe eine Einladung von Katar zur WM bekommen. Sie habe aber abgelehnt wegen Vorbehalten, die sie gegenüber diesem Land habe. Sie habe zudem zwei Treffen mit “Repräsentanten” Katars in Brüssel gehabt. Dabei sei von ihnen der Wunsch geäußert worden, sich an das EP zu wenden. “Ich habe das abgelehnt”, so Metsola weiter.

Sie habe inzwischen veranlasst, alle Entscheidungen im EP daraufhin zu überprüfen, ob es Einfluss von außen gegeben habe. Sie nannte in diesem Zusammenhang die Visa-Liberalisierung für die Golfstaaten sowie das Luftverkehrsabkommen mit Katar. Am Montag sei die Visa-Liberalisierung auf Eis gelegt worden, noch stehe die Ratifizierung des Luftfahrtabkommens aus. Alles werde geprüft.

Das Parlament hat gestern bei nur zwei Gegenstimmen eine Resolution verabschiedet, mit der es die Lehren aus dem Fall ziehen will. Die Reformen, die Metsola ankündigt, müssten auch im Plenum beschlossen werden. Schon jetzt regt sich aber Kritik. Zum Beispiel gegen den Vorschlag, dass Kontakte von Abgeordneten und Assistenten mit Vertretern von Drittstaaten künftig im Lobbyregister eingetragen werden müssen.

Ein Abgeordneter sagt: “Für Gesprächspartner aus Taiwan wäre dies gefährlich, das Regime in China interessiert sich sehr für diese Informationen.” Ein anderer Abgeordneter berichtet: Er sei einmal nur deswegen an eine Information gekommen, die wichtig war bei einem Gesetzgebungsvorhaben, weil er dem Gesprächspartner Vertraulichkeit zusichern konnte.

Laut einem Bericht der belgischen Tageszeitung Le Soir soll der Lebensgefährte von Kaili, Francesco Giorgi, am Mittwoch vor Gericht die Beteiligung an Bestechung gestanden haben. Auftraggeber seien Marokko und Katar gewesen.

Kommt sie noch – oder kommt sie nicht? Kommissionsvizepräsidentin Margrethe Vestager und Binnenmarkt-Kommissar Thierry Breton hatten im Mai eine Diskussion darüber eröffnet, ob an den hohen Kosten des Netzausbaus nicht auch Firmen stärker beteiligt werden sollen, deren Internetverkehre die Kapazitäten besonders in Anspruch nehmen. Vor allem Spanien, Frankreich und Italien hatten sich dafür starkgemacht. Doch bisher hat die EU-Kommission keinen Vorschlag für eine Regelung gemacht.

Der Löwenanteil des Verkehrs entsteht über die Angebote großer Videoplattformen: Google mit Youtube, Streaming-Anbieter wie Netflix oder Amazon, aber auch Social-Media-Plattformen mit großen Videoanteilen. Video machte 2021, so rechnet es Sandvine (PDF) unter Berufung auf die Daten von 160 Tier-1 und Tier-2-Providern vor, bereits 53,7 Prozent der weltweiten Internetverkehre aus. Tendenz stark steigend.

Schaut man auf die genutzten Apps, dominieren Youtube, Netflix und Facebook vor TikTok. Zusammen stehen deren Anwendungen für fast 40 Prozent der zuordenbaren Datenmengen im Netz. Jeder Verkehr wird von Nutzern ausgelöst, die dafür zahlen. Wäre es aber nicht gerecht, die Anbieter ebenfalls zur Kasse zu bitten?

Die Bundesregierung fordert die EU-Kommission auf, ihre Ideen zu konkretisieren. “Die EU-Kommission muss fundiert rechtfertigen, weshalb sie eine Kostenbeteiligung als notwendig erachtet”, sagt eine Sprecherin des Digitalministeriums. “Wir sehen hier aktuell keinen Regulierungsbedarf.” Denn derzeit mangele es beim Netzausbau nicht an finanziellen Mitteln.

Die Kosten für den Ausbau der digitalen Infrastrukturen sind enorm: Die EU-Mitgliedstaaten stecken in den kommenden Jahren Hunderte Milliarden Euro hinein. Das Geld kommt vor allem von privaten Investoren. Der Ausbau mit Glasfaserleitungen hat Priorität, diese sind technisch auch eine Voraussetzung für 5G- und 6G-Mobilfunk.

Die Bundesregierung hat etwa als Ziel für 2025 ausgegeben, dass 50 Prozent der Haushalte an das Glasfasernetz anschließbar sein sollen (“Homes Passed”). 2030 sollen dann alle Haushalte tatsächlich mit Glasfaser versorgt sein. Die Kosten dafür sind gewaltig. Deshalb sind die Mitgliedstaaten auch mit Fördermaßnahmen aktiv: Die Bundesregierung etwa stellt derzeit allein drei Milliarden Euro jährlich zur Verfügung, üblicherweise komplementär zu Fördermitteln der Länder und Kommunen.

Doch der Ausbau der digitalen Infrastrukturen hält mit diesem Finanzvolumen nicht Schritt: Die Branche klagt, dass weder die Genehmigungsverfahren hinterherkommen, noch die Bauunternehmen den Berg an Ausbauvorhaben zeitnah abarbeiten könnten. So schiebt allein Deutschland, Bund und Länder, derzeit einen Berg von gut 20 Milliarden Euro an Fördermitteln vor sich her. Die sind fest verplant – können aber erst im Laufe der kommenden Jahre nach und nach verbaut werden. Was also würde eine weitere Finanzierung, und dann auch noch durch Google, Netflix und Co. bringen? Diese Frage kann oder will die Kommission bislang nicht beantworten.

Das deutsche Digitalministerium fordert von der EU-Kommission eine umfassende Analyse über die Folgen für Markt, Wettbewerb, Ökosystem Internet, Verbraucherinnen und Verbraucher. Und auf die Netzneutralität – also auf den in der EU festgeschriebenen Grundsatz, dass Daten auf dem Weg zum Verbraucher grundsätzlich gleich schnell behandelt werden. Den will aber auch die Kommission nach eigenem Bekunden nicht antasten.

Gemeinsam mit Österreich, Estland, Finnland, Irland und den Niederlanden schickten die Deutschen Anfang Dezember eine Depesche gen Brüssel. Und signalisierten Frankreich, Italien und Spanien damit ein klares Nein. Die Forderung in dem Schreiben: Die Debatte um einen angemessenen Beitrag der großen Internetkonzerne (Fair Share) solle von der Revision der Breitbandkosten-Richtlinie getrennt behandelt werden. Was gleichbedeutend mit deren Ende sein dürfte, zumindest mit dieser Kommission.

Denn dem Wunsch der Mitgliedstaaten entgegenkommend, soll die Richtlinie zu den Breitbandausbaukosten nun im kommenden Jahr als Gigabit Infrastructure Act (GIA) separat behandelt werden, heißt es aus Kommissionskreisen.

Ein Sprecher der EU-Kommission betont, dass derzeit ein offener Dialog mit allen Stakeholdern geführt werde. In diesem Kontext soll dann separat auch über Fair Share gesprochen werden. Die Angelegenheit sei komplex, eine Entscheidung brauche Fakten und Zahlen, so der Sprecher. Deshalb solle in den kommenden Wochen eine öffentliche Konsultation starten. Aus Kommissionskreisen heißt es, dies solle Teil einer breiteren Konsultation sein, die die Zukunft der Konnektivität insgesamt behandeln soll. Was mit einem darauf basierenden Regulierungsvorschlag 2023 schon zeitlich kaum zu leisten wäre.

Zugleich betont der Sprecher aber auch eine Passage im gerade erst verabschiedeten “Programm für die digitale Dekade zur Förderung des digitalen Wandels in Europa”. Darin heißt es in Erwägungsgrund 13: “Alle Marktteilnehmer, die von der digitalen Transformation profitieren, sollen ihren sozialen Verpflichtungen nachkommen und einen fairen und verhältnismäßigen Beitrag zu öffentlichen Gütern, Dienstleistungen und Infrastrukturen leisten, zum Wohle aller Bürger in der Union.”

Die Telekommunikationsanbieter lesen das als implizites Ja zu Fair Share. Die deutsche Bundesregierung sieht das ausdrücklich anders, wie eine Sprecherin klarstellt: “Die Formulierung […] ist ein allgemeines Bekenntnis zu fairen Rahmenbedingungen und bedeutet keine Zustimmung zu Forderungen, sehr große Online-Plattformen an den Netzausbaukosten zu beteiligen.”

Dass die Plattformen allerdings trotzdem ihren Fair Share für das Gemeinwesen zahlen müssen, könnte durch eine ganz andere Regelung bewirkt werden: Die EU-Finanzminister einigten sich am Montag – nachdem Ungarn sich lange geziert hatte – auf die EU-weite Einführung der zweiten Säule des Mindeststeuermodells. Mit diesem sollen vor allem Gewinnverschiebungen und -verlagerungen erschwert werden.

Ab 2024 sollen Mindeststeuern in Höhe von 15 Prozent fällig werden. Das gilt auch für die Töchter großer Digital-Anbieter in der EU. Sollte das funktionieren, könnten Vestager und Breton im Zuge der Konsultation heimlich, still und leise von ihrem bislang nicht unterfütterten Vorhaben Abschied nehmen, ohne einen Schaden zu befürchten. Mit Corinna Visser

19.12.2022 – 10:00 Uhr

Rat der EU: Energie

Themen: Erneute Verhandlungen zum Gas-Marktkorrekturmechanismus; bisherige Tagesordnung: allgemeine Ausrichtungen zu REPowerEU und zur Methanverordnung, Fortschrittsbericht zum Gasbinnenmarktpaket, Informationen der Kommission zu den jüngsten Entwicklungen im Bereich der Energieaußenbeziehungen, Informationen der schwedischen Delegation über das Arbeitsprogramm des kommenden Vorsitzes. Vorläufige Tagesordnung

20.12.2022 – 10:00 Uhr

Rat der EU: Umwelt

Themen: Gedankenaustausch zum Verordnungsvorschlag zur Wiederherstellung der Natur, Stand der Verhandlungen zu fluorierten Gasen und Industrieemissionen, Präsentation der Kommission des Kreislaufwirtschaftspakets, Null-Schadstoff-Pakets und des politischen Rahmens der EU für biobasierte, biologisch abbaubare und kompostierbare Kunststoffe, Berichte über die wichtigsten internationalen Treffen der letzten Zeit. Vorläufige Tagesordnung

21.12.2022

Wöchentliche Kommissionssitzung

Themen: Empfehlung der Kommission zu den Zielen der EU für die Katastrophenresistenz. Vorläufige Tagesordnung

Auf der Weltnaturkonferenz (COP15) haben die Verhandlungen die entscheidende Phase erreicht und weiterhin dreht sich alles um die Frage der Finanzierung. EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevičius bezeichnete die Forderung des globalen Südens nach einer Erhöhung der finanziellen Unterstützung als “legitim”.

Er bekräftigte die Zusage der EU über eine Verdopplung der Mittel für den Zeitraum 2021 bis 2027 auf sieben Milliarden Euro. Deutschland (1,5 Milliarden jährlich), Frankreich und Spanien haben ebenfalls bereits angekündigt, ihre finanzielle Unterstützung verdoppeln zu wollen. Die Niederlande kündigte eine Erhöhung um 50 Prozent an. Andere Staaten müssten nun folgen, forderte Sinkevičius am Donnerstag in Montreal.

Doch die Mobilisierung der Gelder müsse auch realistisch sein und vor allem dem Ambitionsniveau entsprechen. Mit anderen Worten: Nun seien die Entwicklungsländer am Zug, ihre Blockadehaltung zu beenden und bei Umsetzungs- und Kontrollmechanismen entgegenzukommen, sagte die Europaabgeordnete Jutta Paulus (Grüne), Mitglied der EU-Delegation.

Um den Zugang zu den Ressourcen zu vereinfachen, fordern einige Entwicklungsländer außerdem die Einrichtung eines neuen Fonds in Anlehnung an die historische Vereinbarung auf der Weltklimakonferenz in Sharm El-Sheikh für die “Loss and Damage Facility” (Europe.Table berichtete). Nach Medienberichten erteilte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron diesem Ansinnen bereits eine Absage. Auch Sinkevičius zeigte sich skeptisch. Einen neuen Fonds aufzuerlegen werde Jahre dauern. Tatsächlich aber müssten die bestehenden Mechanismen, darunter die Global Environment Facility, dringend reformiert werden. til

Das Europaparlament hat sich hinter die Weißblatt-Proteste in China gestellt und sich damit als erste Brüsseler Institution zu den Protesten in der Volksrepublik Ende November positioniert. Die Europa-Abgeordneten brachten ihre Unterstützung für die Demonstranten in einer am Donnerstag angenommenen Resolution zum Ausdruck. Besorgnis gebe es darüber, wie mit den Teilnehmern der Proteste nun verfahren werde. Berichte über Polizeikontrollen und Verhöre von Demo-Teilnehmern hatten zuletzt für Aufsehen gesorgt.

Angesichts der zeitweisen Festnahme eines britischen Journalisten während der Proteste in Shanghai forderten die EU-Abgeordneten einen freien Zugang zu China für Medienschaffende und internationale Beobachter. Die Resolutionen des EU-Parlaments sind Standpunkte zu Themen, sie sind nicht bindend für andere EU-Institutionen. Das Europaparlament vertritt generell eine schärfere China-Politik als die EU-Kommission oder der EU-Rat, was auch regelmäßig in den Entschließungsanträgen sichtbar ist.

Indes brach auch der erste chinesische Auslands-Diplomat das Schweigen zu den Protesten. Diese seien zunächst durch das Versagen lokaler Behörden bei der Umsetzung der Covid-Politik der Zentralregierung verursacht worden, sagte Chinas Botschafter in Frankreich, Lu Shaye, bei einem Gespräch mit Pressevertretern Anfang Dezember.

“Aber die Proteste wurden bald von ausländischen Kräften ausgenutzt”, sagte Lu. “Ich denke, die ‘echten Proteste’ fanden nur am ersten Tag statt. Bereits am zweiten Tag kamen ausländische Streitkräfte ins Spiel“, erklärte Lu laut des Transkripts, das auf der Website der Botschaft veröffentlicht wurde. Lu gilt als typischer Wolfskrieger-Diplomat. Er fällt in Frankreich regelmäßig mit extremen ideologischen Äußerungen auf. ari

Nach Informationen von Europe.Table will die Kommission den Delegierten Rechtsakt für Erneuerbare Kraftstoffe, bei dem es um die Definition von grünem Wasserstoff geht, noch einmal überarbeiten. Wie in Brüssel zu hören ist, soll der neue Vorschlag möglichst noch in der nächsten Woche präsentiert werden.

Hintergrund ist wohl, dass es an dem Entwurf, der vor wenigen Tagen im Rat und im Parlament vorgestellt wurde, heftige Kritik gibt. RED-3-Berichterstatter Markus Pieper (CDU) hatte im September weitreichende Änderungen an dem Rechtstext angemahnt. Auch der Branchenverband Hydrogen Europe zeigte sich unzufrieden mit dem neuesten Entwurf der Kommission. mgr

Der Europäische Öffentliche Staatsanwalt (EPPO) hat den Antrag gestellt, die Immunität der griechischen Abgeordneten Maria Spyraki aufzuheben. Spyraki gehört der christdemokratischen EVP-Fraktion an. Allerdings soll es hier keinen Zusammenhang mit dem Korruptionsfall Kaili geben. Spyraki hat selbst die Aufhebung der Immunität beantragt. Dieser Schritt sei nötig, damit sie in einer arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung mit einer Assistentin vor Gericht ziehen könne, teilte sie mit. mgr

Nach einer Niederlage der konservativ-populistische Minderheitsregierung bei einem Misstrauensvotum steht die Slowakei möglicherweise vor vorgezogenen Wahlen. Von den 150 Abgeordneten im Parlament stimmten 78 am Donnerstag für den Vorstoß, der von der ehemaligen Regierungspartei SaS und der linken Opposition eingebracht worden war.

Es wurde erwartet, dass Ministerpräsident Eduard Heger dem Präsidenten seinen Rücktritt anbietet. Die Regierung dürfte zunächst kommissarisch im Amt bleiben. Für Neuwahlen vor dem geplanten Termin 2024 wäre ein weiterer Parlamentsbeschluss notwendig. Umfragen zufolge führen die Linken. Sollten diese eine etwaige Wahl gewinnen, könnte dies Folgen für die Ukraine-Politik des EU-Mitglieds bedeuten, da sie die Militärhilfe für die Regierung in Kiew kritisch sehen. rtr

“She managed to annoy many people”, schrieb Politico über sie und wählte sie 2019 auf Platz 12 der Liste der einflussreichsten Abgeordneten im EU-Parlament – 16 Plätze vor Manfred Weber. Den “chief budget watchdog” nannte sie das Medium weiterhin. Hartnäckigkeit, das ist Ingeborg “Inge” Gräßle wichtig. Hartnäckigkeit und Zielstrebigkeit.

Nach einem journalistischen Volontariat studierte Gräßle – als erste in ihrer Familie – in Stuttgart, Paris und Berlin. Finanziert hat sie sich das Studium selbst, wie sie erzählt, über Arbeit und Stipendien. Sie promovierte und ging in die Politik. Ob im Landesparlament Baden-Württemberg, im EU-Parlament oder heute im Bundestag: Gräßle möchte mitgestalten. Bloß nicht untergehen in der Masse der Abgeordneten.

In einem so großen Parlament wie dem EU-Parlament schien das gar nicht so einfach, erzählt sie. “Ich wollte bei meinem Wechsel damals ein Thema wählen, bei dem ich auch etwas mitzuschnabeln habe, wo ein Einfluss ist”, erinnert sich Gräßle. Die Ministerialverwaltung in Baden-Württemberg empfahl ihr den Haushaltskontroll-Ausschuss. Ihr Fokus auch deshalb noch heute: die Haushaltspolitik.

Immer brachte sie “frischen Wind” mit in ihre politischen Positionen: 1996 war sie nicht nur die erste Frau, die für ihren Heimatwahlkreis Heidenheim in den Landtag einzog, sondern mit 35 Jahren auch eine der jüngsten Abgeordneten. Und das in einer Zeit, in der die Politik noch sehr männlich geprägt war. “Der Kulturschock war beiderseits.”

Auch bei ihrer Direktwahl ins Europaparlament 2004 ging es um einen Wechsel, um eine neue Dynamik, erzählt sie. Die Partei habe explizit eine Frau gesucht. Noch heute setzt sie sich für mehr Diversität in ihrer Partei ein, vor allem in ihrem Heimat-Landesverband Baden-Württemberg. Alle sollen sich mitgenommen und vertreten fühlen, das sei ihr wichtig. “Wenn die CDU Baden-Württemberg bei der nächsten Europawahl allerdings wieder mit vier Männern antritt, dann hat sich die Partei selbst beschädigt”, prophezeit sie.

Fünfzehn Jahre saß Gräßle im EU-Parlament, war Vorsitzende des Haushaltskontroll-Ausschusses und maßgeblich daran beteiligt, dass die EU nun eine Europäische Staatsanwaltschaft hat. 2019 schied sie aus dem EU-Parlament aus. Ihr Listenplatz Nummer 5, hinter vier Männern, reichte nicht für eine Wiederwahl.

2021 kam sie in den Bundestag. Dort war sie mit weniger Gestaltungsspielraum und viel Parteiideologie konfrontiert, wie sie sagt. Auf EU-Ebene konnte sie “große Räder” drehen. “Das EU-Parlament ist das unterschätzte Parlament.” Viel Einfluss auf die Gesetzgebung und keine “starren ideologischen Parteiblöcke” – dadurch könne das EU-Parlament vernünftige Lösungen vorantreiben.

Der Bundestag dagegen kommt nicht gut weg. “Mit einem permanenten Parteienkampf kann ich keine Lösungen erarbeiten”, sagt sie. Viel zu melden habe das Parlament besonders in der Haushaltspolitik auch nicht. Es fehle an Transparenz und Modernisierung, nicht erst seit dieser Legislaturperiode.

“In Europa sind wir beim Thema Rechenschaftspflicht und IT an letzter Stelle, quasi in den 1980er-Jahren stehen geblieben.” Nicht nur in der Haushaltspolitik muss sich laut Gräßle etwas ändern. “Es braucht mehr europäisches Recht, das untersagt, mehr Bürokratie aufzubauen”, sagt sie. “Gleichzeitig müssen die Minister in Deutschland Brüssel mehr im Blick haben.”

Abschreckend hat die Arbeit des Bundesparlamentes auf Gräßle wohl nicht gewirkt. Modernisierung im Parlament anstoßen, da habe sie ihre Rolle gefunden. Nur so komme auch Deutschland voran. “Es macht mir nichts aus dafür anderen Menschen auf die Nerven zu gehen.” Katharina Kausche

Gastgeber Charles Michel hatte die Tagesordnung des Gipfels mehrfach umgeworfen und damit für einige Verwirrung gesorgt. Dennoch meldete er bereits um kurz nach 22 Uhr Vollzug – alle Streitthemen geklärt. Kanzler Olaf Scholz sprach anschließend von einem “ebenso kurzen wie konstruktiven Rat”. Zuvor hatte der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki seinen Widerstand gegen die Umsetzung der globalen Mindeststeuer für Großunternehmen aufgegeben und auch den Weg für das neunte Sanktionspaket gegen Russland geebnet, wie Eric Bonse berichtet.

Noch nicht viel Zündstoff bot das Hauptthema des gestrigen Treffens – die Antwort auf den US-Inflation Reduction Act und die befürchtete Abwanderung der heimischen Industrie. Die Verhandlungen mit Washington über Nachbesserungen könnte schon bald Ergebnisse bringen. Doch die Sorgen um den Standort Europa bleiben. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen soll schon Anfang 2023 konkrete Vorschläge vorlegen, ein Sondergipfel am 9./10. Februar darüber befinden. Was zu erwarten ist, hat Till Hoppe für Sie zusammengefasst.

Der Countdown läuft: Kommission, Parlament und Rat wollen noch 2022 zu einer Einigung bei wesentlichen Teilen des Fit-for-55-Pakets kommen. Zentral geht es dabei um das Emissionshandelssystem, das so eng mit dem CO2-Grenzsteuermechanismus und dem Klimasozialfonds verknüpft ist, dass alle drei Gesetzesvorschläge zusammen verhandelt werden. Lukas Scheid analysiert, welche Fragen beim Jumbo-Trilog an diesem Wochenende noch geklärt werden müssen.

Der Korruptionsfall um Parlaments-Vizepräsidentin Eva Kaili zieht weitere Konsequenzen nach sich. Parlamentspräsidentin Roberta Metsola hat ein Reformpaket angekündigt, zudem sind elf NGO-Mitarbeiter vom Europaparlament ausgeschlossen worden. Scholz warnte, der Skandal könne “das Vertrauen in die Demokratie und den Parlamentarismus erschüttern”.

Sollen große Videoplattformen wie Google, Netflix und Facebook ihren “Fair Share” an den Kosten des Netzausbaus tragen? Die EU-Kommission lässt auf einen konkreten Vorschlag warten, die Bundesregierung lehnt eine Beteiligung ab. Warum, erklären Corinna Visser und Falk Steiner in ihrer Analyse.

Der Streit mit Washington um den Inflation Reduction Act könnte bald beigelegt sein. Hochrangige Vertreter des US-Finanzministeriums verhandelten am Donnerstag in Brüssel über einen Kompromiss, der die Sorgen insbesondere der europäischen Autohersteller adressiert. Am heutigen Freitag werden die Treasury-Beamten nach Informationen von Europe.Table im Berliner Kanzleramt und im Bundeswirtschaftsministerium empfangen. Auch nach Paris reisen sie noch.

Eine Einigung könnte schon bald zustande kommen, heißt es in informierten Kreisen. Kanzler Olaf Scholz zeigte sich nach dem EU-Gipfel in Brüssel “ziemlich zuversichtlich”, im Dialog Verbesserungen zu erreichen. Allerdings dürften diese zunächst kaum lautstark verkündet werden – aus Rücksicht auf die Demokraten im Kongress. Parteifreunde von Präsident Joe Biden könnten die Schlupflöcher im IRA für europäische Unternehmen kritisch sehen.

Die Europäer kritisieren, dass der IRA einen erheblichen Teil der Steuervergünstigungen und Subventionen für Elektroautos, Batterien oder energieintensive Branchen an den Produktionsstandort Nordamerika knüpft. Die US-Regierung scheint bereit, die Einwände in den Ausführungsbestimmungen zum IRA ein Stück weit zu berücksichtigen.

Konkret geht es um zwei Ansätze, die verhandelt werden:

Spätestens bis Jahresende müssten diese Punkte fixiert sein, dann treten Teile des IRA in Kraft. In Brüssel und Berlin wird die Kompromissbereitschaft der US-Regierung gewürdigt, die die Gefahr eines transatlantischen Handelskonflikts entschärft.

Die Sorgen um die schleichende Abwanderung der europäischen Industrie sind damit aber nicht aus der Welt, das machten die Staats- und Regierungschefs bei ihrer Diskussion in Brüssel am Donnerstag deutlich. Es sei klar, “dass damit nicht alle Probleme gelöst sind”, sagte Scholz.

Denn: Die großzügigen US-Subventionen für klimafreundliche Technologiebereiche könnten auch ohne diskriminierende “local content”-Vorgaben die Unternehmen verleiten, in den Vereinigten Staaten statt in Europa zu investieren. Die Förderung dort ist direkter und die Energiepreise viel niedriger als in Europa.

Auch darüber diskutierten die Staats- und Regierungschefs beim Gipfel, wenn auch nur kurz: Wie erwartet erteilten sie den Energieministern das Mandat, eine Einigung über den Marktkorrekturmechanismus, so der offizielle Name für die Gaspreisobergrenze, zu erzielen. Die Energieminister treffen sich am Montag erneut in Brüssel, um eine Einigung zu erreichen. Man stehe “kurz davor”, sagte Kanzler Olaf Scholz.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erhielt wiederum den Auftrag, zügig eine Bedarfsanalyse und konkrete Vorschläge vorzulegen, wie wichtige Industrien in Europa gehalten werden sollen. Der jüngste Brief von Ursula von der Leyen an die Staats- und Regierungschefs gehe in die richtige Richtung, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Diese Ansätze zeichnen sich ab:

“Wir müssen unsere Regeln für staatliche Beihilfen einfacher, schneller und gezielter gestalten, um grüne Investitionen zu erleichtern”, räumt auch Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager ein. Von der Leyen will schon im Januar konkrete Änderungen vorschlagen, die staatliche Förderung entlang der gesamten Produktionskette ermöglichen soll. Die Mitgliedstaaten haben nun bis zum 20. Dezember Zeit, ihre Vorstellungen einzureichen. Konkret diskutiert werden diese Ansätze:

Finanzstarke Staaten wie Deutschland setzen vor allem darauf, die Förderung der Industrie aus den nationalen Haushalten zu finanzieren. Andere wie Italien oder Spanien wollen aber vermeiden, dass ihre heimische Industrie dadurch benachteiligt. Auch von der Leyen setzt zusätzlich auf europäische Gelder:

Etliche Mitgliedstaaten lehnen es aber bislang ab, neue EU-Töpfe einzurichten. In der Berliner Ampel-Koalition trifft dieser Punkt ebenfalls auf Widerstand, insbesondere bei der FDP von Bundesfinanzminister Christian Lindner. Auch Scholz argumentierte, die vorhandenen Töpfe wie das Corona-Aufbauprogramm seien noch gut gefüllt. Mit Stephan Israel

Die Ukraine hat Deutschland und die EU zu weiteren Waffenlieferungen sowie zu Hilfe bei der Energieversorgung aufgefordert. Neben modernen Panzern und Flugabwehr brauche sein Land auch Gas und Strom, um den Winter trotz der russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur zu überstehen, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videoansprache beim EU-Gipfel in Brüssel.

“Ich bitte Sie darum, Führung zu zeigen”, erklärte Selenskyj. “Derjenige, der als erster moderne Panzer liefert, eröffnet die Möglichkeit für Lieferungen aus der ganzen Welt und wird als einer der größten Verteidiger der Freiheit unserer Zeit im Gedächtnis bleiben.” Der Appell richtete sich vor allem an Deutschland, wo seit Wochen über die Lieferung von Leopard-2-Panzer gestritten wird.

Bundeskanzler Olaf Scholz will die Panzer nicht liefern, solange nicht auch andere Alliierte diesen Schritt gehen. Es werde keinen deutschen Alleingang geben, hat der SPD-Politiker immer wieder betont. An dieser Haltung habe sich auch nichts geändert, hieß es am Rande des Gipfeltreffens. Deutschland sei schon bei der Flugabwehr in Vorleistung gegangen.

Die Staats- und Regierungschefs gaben wie erwartet grünes Licht für zinsvergünstigte Hilfskredite, mit denen die Ukraine laufende Staatsausgaben finanzieren kann. Allerdings zog sich die Freigabe des 18 Milliarden Euro schweren Hilfspakets hin. Polen verweigerte zunächst seine Zustimmung, um Zugeständnisse bei einem anderen Thema – der globalen Mindeststeuer für Großunternehmen – zu erreichen.

Schließlich wurde die EU-Kommission beauftragt, sich für das polnische Anliegen einzusetzen. Dabei geht es darum, dass internationale Digitalkonzerne nicht nur im Heimatland besteuert werden – sondern auch dort, wo sie tatsächlich ihre Geschäfte betreiben. Daraufhin gab Regierungschef Mateusz Morawiecki seinen Widerstand gegen den Hilfskredit für die Ukraine und andere Themen aus dem sogenannten Ungarn-Paket auf.

Streit gab es über das neunte Sanktionspaket, das vor allem auf das russische Militär und die Drohnenproduktion zielt. Die EU-Botschafter sollten eigentlich bereits am Mittwoch eine Einigung herbeiführen, mussten am Donnerstag jedoch erneut beraten. Polen gehen die Sanktionen nicht weit genug, es möchte weitere Personen auf die Strafliste setzen. Außerdem rangen die EU-Staaten über die Frage, ob bereits bestehende Sanktionen präzisiert werden sollen.

Hintergrund ist die Klage Russlands, die EU-Sanktionen erschwerten den Export russischer Agrarprodukten und Düngemittel in Schwellenländer – und stellten somit das Getreide-Abkommen mit der Ukraine infrage. Polen und Litauen weisen dies als “russische Propaganda” zurück. Deutschland und fünf weitere EU-Staaten fordern dagegen, auf die Kritik einzugehen, um den Getreide-Deal abzusichern.

Am Ende kam auch in dieser Frage eine Einigung zustande. Das Sanktionspaket soll am Freitag im schriftlichen Verfahren besiegelt werden. Neben dem Militär werden auch wieder russische Banken und Medien abgestraft. Diesmal trifft es die russische Bank für die regionale Entwicklung sowie die Sender NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV und Pervyi Kanal. “Wir zielen auf die russische Propagandamaschine”, heißt es in Brüssel.

Nicht nur ein Gesetzesvorschlag, sondern gleich drei sollen am Wochenende in einem riesigen Trilog verhandelt werden. Im Zentrum steht die Überarbeitung des EU-Emissionshandelssystem (ETS). Doch untrennbar mit dem ETS verknüpft sind der CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) und der Klimasozialfonds. Um alle noch ausstehenden Fragen in diesem Jahr zu klären, startet heute um 11 Uhr der Jumbo-Trilog in Brüssel.

Die wesentlichen offenen Fragen:

Ist der CO2-Preis hoch, ist es vergleichsweise günstig, CO2 zu vermeiden. Die ETS-Reform zielt deshalb darauf ab, die Menge der Emissionszertifikate am Markt zu reduzieren und den Preis dadurch zu erhöhen. Das soll zum einen über den LRF erfolgen, durch den jedes Jahr ein festgelegter Prozentsatz an Emissionsrechten vom Markt genommen wird. Aktuell liegt der LRF bei 2,2 Prozent. Der Rat will ihn 2024 auf 4,2 Prozent anheben. Das Parlament schlägt vor, den LRF schrittweise bis 2030 auf 4,6 Prozent anzuheben.

Vor allem aber soll das Ambitionsniveau des ETS durch die schlagartige Löschung von überschüssigen Zertifikaten angehoben werden – auch Rebasing genannt. Offen ist, wie viele Emissionsrechte zu welchem Zeitpunkt gelöscht werden.

Das Parlament will 2024 zunächst 70 Millionen CO2-Zertifikate vom Markt nehmen und 2026 noch einmal 50 Millionen. Zusammen mit dem Vorschlag zur Höhe des LRF wäre dies schließlich im Jahr 2030 gleichbedeutend mit einer Emissionsminderung von 63 Prozent (Vergleichsjahr 2005). Der Rat hingegen will mit einer einmaligen Löschung von 117 Millionen Zertifikaten 2024 eine Emissionsreduzierung von 61 Prozent erreichen.

Die Kommission hat vergangene Woche den Kompromiss vorgelegt, 90 Millionen Zertifikate in 2024 zu löschen und den LRF 2024 auf 4,5 Prozent und 2028 auf 4,6 Prozent anzuheben. So lande man laut der Brüsseler Behörde 2030 bei einer Emissionsminderung von 62 Prozent.

Das Parlament hält diesen Kompromiss jedoch für faul und lehnt ihn entschieden ab. Denn durch das niedrigere Rebasing würden bis 2030 summiert mehr Zertifikate auf dem Markt landen als beim Vorschlag des Rats (siehe Grafik).

Der zweite Emissionshandel (ETS 2), der parallel zum bereits bestehenden laufen soll, ist die Achillesferse des Jumbo-Trilogs. Der Dissens fängt schon mit der Frage an, ab wann der CO2-Preis auf Kraft- und Brennstoffe für Gebäude und Straßenverkehr fällig wird. Die Kommission hatte 2026 als Startdatum vorgeschlagen, der Rat will 2027 und das Parlament 2029.

Der entscheidende Streitpunkt ist aber ein anderer: Anders als im bereits bestehenden Emissionshandel würde der CO2-Preis im ETS 2 die Verbraucher direkt und unmittelbar bei der Heizkostenabrechnung und an der Zapfsäule belasten. Schon der Einstiegspreis wäre voraussichtlich recht hoch. Und weil ein einheitlicher CO2-Preis für die gesamte EU gelten würde, wären die Belastungen aufgrund des unterschiedlichen Lohnniveaus in den Ländern sehr verschieden.

Das Parlament hat sich deshalb darauf verständigt, zwischen kommerzieller und privater Nutzung von Brenn- und Kraftstoffen zu unterscheiden (Europe.Table berichtete). Privathaushalte würden vom CO2-Preis befreit bleiben, für die kommerzielle Nutzung fiele er jedoch an. Kommission und Rat sehen eine solche Trennung im ETS 2 nicht vor, da sie auf das Preissignal zur Emissionsreduktion auch bei Verbrauchern setzen.

Die Bedingung für das Parlament, auf die Trennung zu verzichten, wäre ein angemessener sozialer Ausgleich. Dafür hat die Kommission den Klimasozialfonds (SCF) vorgesehen, mit dem Emissionsminderungsmaßnahmen für sozial schwächere Haushalte und Kleinstunternehmen unterstützt werden sollen. 25 Prozent der prognostizierten Einnahmen des ETS 2 sollen in den SCF fließen – rund 72 Milliarden Euro. Die Mitgliedsländer würden dieselbe Summe obendrauf legen.

Das Parlament wäre damit einverstanden, fordert jedoch, dass der Ausgleich für Verbraucher aus dem Fonds bereits drei Jahre vor Inkrafttreten des ETS 2 greift, damit diese sich besser auf die höheren Heizöl- und Benzinpreise einstellen können.

Die Länder jedoch wollen auf die Einnahmen für ihre eigenen Staatsfinanzen nicht verzichten und den Fonds auf insgesamt 59 Milliarden Euro verkleinern (Europe.Table berichtete). Für das Parlament ist das deutlich zu wenig. Bewegt sich der Rat hier nicht, wollen die Parlamentarier den ETS 2 ganz fallen lassen. Für den Klimaschutz wäre das ein herber Rückschlag, da der ETS 2 als effektivstes Mittel zur CO2-Minderung im dringend zu dekarbonisierenden Straßenverkehr und dem Gebäudesektor gilt.

Große Teile der Industrie zahlen derzeit keinen CO2-Preis, obwohl sie dem ETS unterliegen. Damit sie im internationalen Wettbewerb keinen Nachteil haben, erhalten sie kostenlose CO2-Zertifikate als Schutz vor Carbon Leakage. Damit soll spätestens Mitte der 2030er Schluss sein. Stattdessen soll der Klimazoll CBAM erhoben werden, den Produzenten aus Drittstaaten beim Import an den EU-Grenzen zahlen sollen, um den Wettbewerbsnachteil europäischer Produzenten auszugleichen.

Schrittweise sollen die Freizuteilungen abgeschmolzen werden. Start- und Enddatum sowie Geschwindigkeit der Abschmelzung werden im Jumbo-Trilog verhandelt (siehe Grafik). Außerdem geht es um die Frage, wie man Exporte aus der EU in Drittstaaten behandeln soll, da diese nicht durch den CBAM vor Carbon Leakage geschützt sind.

Das Parlament zeigt sich flexibel in seiner Position, besteht jedoch darauf, dass bis 2030 mindestens die Hälfte der Industrieemissionen dem CO2-Preis unterliegen. Wenn sich der Rat darauf einlässt, wäre ein Kompromiss möglich.

Roberta Metsola, will mit einem weitreichenden Reformpaket Konsequenzen aus dem Korruptionsfall im Parlament ziehen, in dessen Mittelpunkt ihre ehemalige Stellvertreterin Eva Kaili steht. Sie selbst, so Metsola, werde die Reform der Transparenzregeln koordinieren. “Wir werden korrigieren, was falsch lief”, sagt sie am Rand des EU-Gipfels. Dies sind die zentralen Punkte:

Als Sofortmaßnahme wurde gestern elf Mitarbeitern der NGO “No Peace Without Justice” die Zugangsberechtigung für das EP entzogen. Die NGO wurde von der ehemaligen Kommissarin Emma Bonino gegründet. Sie hat ihren Sitz an der gleichen Adresse wie die NGO Fight Impunity, die von dem Ex-MEP Pier Antonio Panzeri gegründet wurde, der in Untersuchungshaft sitzt.

Möglicherweise hat er Geld von autokratischen Regimen angenommen, es als Finanzierung für NGOs deklariert und dann teils für sich verwendet, teils als Bestechungsgeld an die Politik weitergeleitet. Metsola spricht von “krimineller Korruption”. Im Hinblick auf Kaili sagt sie, es gehe um einzelne, “die einen Sack voll Cash nicht ablehnten”. Zugleich sei aber auch der “Sack voll Cash von jemanden angeboten worden”.

Sie habe eine Einladung von Katar zur WM bekommen. Sie habe aber abgelehnt wegen Vorbehalten, die sie gegenüber diesem Land habe. Sie habe zudem zwei Treffen mit “Repräsentanten” Katars in Brüssel gehabt. Dabei sei von ihnen der Wunsch geäußert worden, sich an das EP zu wenden. “Ich habe das abgelehnt”, so Metsola weiter.

Sie habe inzwischen veranlasst, alle Entscheidungen im EP daraufhin zu überprüfen, ob es Einfluss von außen gegeben habe. Sie nannte in diesem Zusammenhang die Visa-Liberalisierung für die Golfstaaten sowie das Luftverkehrsabkommen mit Katar. Am Montag sei die Visa-Liberalisierung auf Eis gelegt worden, noch stehe die Ratifizierung des Luftfahrtabkommens aus. Alles werde geprüft.

Das Parlament hat gestern bei nur zwei Gegenstimmen eine Resolution verabschiedet, mit der es die Lehren aus dem Fall ziehen will. Die Reformen, die Metsola ankündigt, müssten auch im Plenum beschlossen werden. Schon jetzt regt sich aber Kritik. Zum Beispiel gegen den Vorschlag, dass Kontakte von Abgeordneten und Assistenten mit Vertretern von Drittstaaten künftig im Lobbyregister eingetragen werden müssen.

Ein Abgeordneter sagt: “Für Gesprächspartner aus Taiwan wäre dies gefährlich, das Regime in China interessiert sich sehr für diese Informationen.” Ein anderer Abgeordneter berichtet: Er sei einmal nur deswegen an eine Information gekommen, die wichtig war bei einem Gesetzgebungsvorhaben, weil er dem Gesprächspartner Vertraulichkeit zusichern konnte.

Laut einem Bericht der belgischen Tageszeitung Le Soir soll der Lebensgefährte von Kaili, Francesco Giorgi, am Mittwoch vor Gericht die Beteiligung an Bestechung gestanden haben. Auftraggeber seien Marokko und Katar gewesen.

Kommt sie noch – oder kommt sie nicht? Kommissionsvizepräsidentin Margrethe Vestager und Binnenmarkt-Kommissar Thierry Breton hatten im Mai eine Diskussion darüber eröffnet, ob an den hohen Kosten des Netzausbaus nicht auch Firmen stärker beteiligt werden sollen, deren Internetverkehre die Kapazitäten besonders in Anspruch nehmen. Vor allem Spanien, Frankreich und Italien hatten sich dafür starkgemacht. Doch bisher hat die EU-Kommission keinen Vorschlag für eine Regelung gemacht.

Der Löwenanteil des Verkehrs entsteht über die Angebote großer Videoplattformen: Google mit Youtube, Streaming-Anbieter wie Netflix oder Amazon, aber auch Social-Media-Plattformen mit großen Videoanteilen. Video machte 2021, so rechnet es Sandvine (PDF) unter Berufung auf die Daten von 160 Tier-1 und Tier-2-Providern vor, bereits 53,7 Prozent der weltweiten Internetverkehre aus. Tendenz stark steigend.

Schaut man auf die genutzten Apps, dominieren Youtube, Netflix und Facebook vor TikTok. Zusammen stehen deren Anwendungen für fast 40 Prozent der zuordenbaren Datenmengen im Netz. Jeder Verkehr wird von Nutzern ausgelöst, die dafür zahlen. Wäre es aber nicht gerecht, die Anbieter ebenfalls zur Kasse zu bitten?

Die Bundesregierung fordert die EU-Kommission auf, ihre Ideen zu konkretisieren. “Die EU-Kommission muss fundiert rechtfertigen, weshalb sie eine Kostenbeteiligung als notwendig erachtet”, sagt eine Sprecherin des Digitalministeriums. “Wir sehen hier aktuell keinen Regulierungsbedarf.” Denn derzeit mangele es beim Netzausbau nicht an finanziellen Mitteln.

Die Kosten für den Ausbau der digitalen Infrastrukturen sind enorm: Die EU-Mitgliedstaaten stecken in den kommenden Jahren Hunderte Milliarden Euro hinein. Das Geld kommt vor allem von privaten Investoren. Der Ausbau mit Glasfaserleitungen hat Priorität, diese sind technisch auch eine Voraussetzung für 5G- und 6G-Mobilfunk.

Die Bundesregierung hat etwa als Ziel für 2025 ausgegeben, dass 50 Prozent der Haushalte an das Glasfasernetz anschließbar sein sollen (“Homes Passed”). 2030 sollen dann alle Haushalte tatsächlich mit Glasfaser versorgt sein. Die Kosten dafür sind gewaltig. Deshalb sind die Mitgliedstaaten auch mit Fördermaßnahmen aktiv: Die Bundesregierung etwa stellt derzeit allein drei Milliarden Euro jährlich zur Verfügung, üblicherweise komplementär zu Fördermitteln der Länder und Kommunen.

Doch der Ausbau der digitalen Infrastrukturen hält mit diesem Finanzvolumen nicht Schritt: Die Branche klagt, dass weder die Genehmigungsverfahren hinterherkommen, noch die Bauunternehmen den Berg an Ausbauvorhaben zeitnah abarbeiten könnten. So schiebt allein Deutschland, Bund und Länder, derzeit einen Berg von gut 20 Milliarden Euro an Fördermitteln vor sich her. Die sind fest verplant – können aber erst im Laufe der kommenden Jahre nach und nach verbaut werden. Was also würde eine weitere Finanzierung, und dann auch noch durch Google, Netflix und Co. bringen? Diese Frage kann oder will die Kommission bislang nicht beantworten.

Das deutsche Digitalministerium fordert von der EU-Kommission eine umfassende Analyse über die Folgen für Markt, Wettbewerb, Ökosystem Internet, Verbraucherinnen und Verbraucher. Und auf die Netzneutralität – also auf den in der EU festgeschriebenen Grundsatz, dass Daten auf dem Weg zum Verbraucher grundsätzlich gleich schnell behandelt werden. Den will aber auch die Kommission nach eigenem Bekunden nicht antasten.

Gemeinsam mit Österreich, Estland, Finnland, Irland und den Niederlanden schickten die Deutschen Anfang Dezember eine Depesche gen Brüssel. Und signalisierten Frankreich, Italien und Spanien damit ein klares Nein. Die Forderung in dem Schreiben: Die Debatte um einen angemessenen Beitrag der großen Internetkonzerne (Fair Share) solle von der Revision der Breitbandkosten-Richtlinie getrennt behandelt werden. Was gleichbedeutend mit deren Ende sein dürfte, zumindest mit dieser Kommission.

Denn dem Wunsch der Mitgliedstaaten entgegenkommend, soll die Richtlinie zu den Breitbandausbaukosten nun im kommenden Jahr als Gigabit Infrastructure Act (GIA) separat behandelt werden, heißt es aus Kommissionskreisen.

Ein Sprecher der EU-Kommission betont, dass derzeit ein offener Dialog mit allen Stakeholdern geführt werde. In diesem Kontext soll dann separat auch über Fair Share gesprochen werden. Die Angelegenheit sei komplex, eine Entscheidung brauche Fakten und Zahlen, so der Sprecher. Deshalb solle in den kommenden Wochen eine öffentliche Konsultation starten. Aus Kommissionskreisen heißt es, dies solle Teil einer breiteren Konsultation sein, die die Zukunft der Konnektivität insgesamt behandeln soll. Was mit einem darauf basierenden Regulierungsvorschlag 2023 schon zeitlich kaum zu leisten wäre.

Zugleich betont der Sprecher aber auch eine Passage im gerade erst verabschiedeten “Programm für die digitale Dekade zur Förderung des digitalen Wandels in Europa”. Darin heißt es in Erwägungsgrund 13: “Alle Marktteilnehmer, die von der digitalen Transformation profitieren, sollen ihren sozialen Verpflichtungen nachkommen und einen fairen und verhältnismäßigen Beitrag zu öffentlichen Gütern, Dienstleistungen und Infrastrukturen leisten, zum Wohle aller Bürger in der Union.”

Die Telekommunikationsanbieter lesen das als implizites Ja zu Fair Share. Die deutsche Bundesregierung sieht das ausdrücklich anders, wie eine Sprecherin klarstellt: “Die Formulierung […] ist ein allgemeines Bekenntnis zu fairen Rahmenbedingungen und bedeutet keine Zustimmung zu Forderungen, sehr große Online-Plattformen an den Netzausbaukosten zu beteiligen.”

Dass die Plattformen allerdings trotzdem ihren Fair Share für das Gemeinwesen zahlen müssen, könnte durch eine ganz andere Regelung bewirkt werden: Die EU-Finanzminister einigten sich am Montag – nachdem Ungarn sich lange geziert hatte – auf die EU-weite Einführung der zweiten Säule des Mindeststeuermodells. Mit diesem sollen vor allem Gewinnverschiebungen und -verlagerungen erschwert werden.

Ab 2024 sollen Mindeststeuern in Höhe von 15 Prozent fällig werden. Das gilt auch für die Töchter großer Digital-Anbieter in der EU. Sollte das funktionieren, könnten Vestager und Breton im Zuge der Konsultation heimlich, still und leise von ihrem bislang nicht unterfütterten Vorhaben Abschied nehmen, ohne einen Schaden zu befürchten. Mit Corinna Visser

19.12.2022 – 10:00 Uhr

Rat der EU: Energie

Themen: Erneute Verhandlungen zum Gas-Marktkorrekturmechanismus; bisherige Tagesordnung: allgemeine Ausrichtungen zu REPowerEU und zur Methanverordnung, Fortschrittsbericht zum Gasbinnenmarktpaket, Informationen der Kommission zu den jüngsten Entwicklungen im Bereich der Energieaußenbeziehungen, Informationen der schwedischen Delegation über das Arbeitsprogramm des kommenden Vorsitzes. Vorläufige Tagesordnung

20.12.2022 – 10:00 Uhr

Rat der EU: Umwelt

Themen: Gedankenaustausch zum Verordnungsvorschlag zur Wiederherstellung der Natur, Stand der Verhandlungen zu fluorierten Gasen und Industrieemissionen, Präsentation der Kommission des Kreislaufwirtschaftspakets, Null-Schadstoff-Pakets und des politischen Rahmens der EU für biobasierte, biologisch abbaubare und kompostierbare Kunststoffe, Berichte über die wichtigsten internationalen Treffen der letzten Zeit. Vorläufige Tagesordnung

21.12.2022

Wöchentliche Kommissionssitzung

Themen: Empfehlung der Kommission zu den Zielen der EU für die Katastrophenresistenz. Vorläufige Tagesordnung

Auf der Weltnaturkonferenz (COP15) haben die Verhandlungen die entscheidende Phase erreicht und weiterhin dreht sich alles um die Frage der Finanzierung. EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevičius bezeichnete die Forderung des globalen Südens nach einer Erhöhung der finanziellen Unterstützung als “legitim”.

Er bekräftigte die Zusage der EU über eine Verdopplung der Mittel für den Zeitraum 2021 bis 2027 auf sieben Milliarden Euro. Deutschland (1,5 Milliarden jährlich), Frankreich und Spanien haben ebenfalls bereits angekündigt, ihre finanzielle Unterstützung verdoppeln zu wollen. Die Niederlande kündigte eine Erhöhung um 50 Prozent an. Andere Staaten müssten nun folgen, forderte Sinkevičius am Donnerstag in Montreal.

Doch die Mobilisierung der Gelder müsse auch realistisch sein und vor allem dem Ambitionsniveau entsprechen. Mit anderen Worten: Nun seien die Entwicklungsländer am Zug, ihre Blockadehaltung zu beenden und bei Umsetzungs- und Kontrollmechanismen entgegenzukommen, sagte die Europaabgeordnete Jutta Paulus (Grüne), Mitglied der EU-Delegation.

Um den Zugang zu den Ressourcen zu vereinfachen, fordern einige Entwicklungsländer außerdem die Einrichtung eines neuen Fonds in Anlehnung an die historische Vereinbarung auf der Weltklimakonferenz in Sharm El-Sheikh für die “Loss and Damage Facility” (Europe.Table berichtete). Nach Medienberichten erteilte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron diesem Ansinnen bereits eine Absage. Auch Sinkevičius zeigte sich skeptisch. Einen neuen Fonds aufzuerlegen werde Jahre dauern. Tatsächlich aber müssten die bestehenden Mechanismen, darunter die Global Environment Facility, dringend reformiert werden. til

Das Europaparlament hat sich hinter die Weißblatt-Proteste in China gestellt und sich damit als erste Brüsseler Institution zu den Protesten in der Volksrepublik Ende November positioniert. Die Europa-Abgeordneten brachten ihre Unterstützung für die Demonstranten in einer am Donnerstag angenommenen Resolution zum Ausdruck. Besorgnis gebe es darüber, wie mit den Teilnehmern der Proteste nun verfahren werde. Berichte über Polizeikontrollen und Verhöre von Demo-Teilnehmern hatten zuletzt für Aufsehen gesorgt.

Angesichts der zeitweisen Festnahme eines britischen Journalisten während der Proteste in Shanghai forderten die EU-Abgeordneten einen freien Zugang zu China für Medienschaffende und internationale Beobachter. Die Resolutionen des EU-Parlaments sind Standpunkte zu Themen, sie sind nicht bindend für andere EU-Institutionen. Das Europaparlament vertritt generell eine schärfere China-Politik als die EU-Kommission oder der EU-Rat, was auch regelmäßig in den Entschließungsanträgen sichtbar ist.

Indes brach auch der erste chinesische Auslands-Diplomat das Schweigen zu den Protesten. Diese seien zunächst durch das Versagen lokaler Behörden bei der Umsetzung der Covid-Politik der Zentralregierung verursacht worden, sagte Chinas Botschafter in Frankreich, Lu Shaye, bei einem Gespräch mit Pressevertretern Anfang Dezember.

“Aber die Proteste wurden bald von ausländischen Kräften ausgenutzt”, sagte Lu. “Ich denke, die ‘echten Proteste’ fanden nur am ersten Tag statt. Bereits am zweiten Tag kamen ausländische Streitkräfte ins Spiel“, erklärte Lu laut des Transkripts, das auf der Website der Botschaft veröffentlicht wurde. Lu gilt als typischer Wolfskrieger-Diplomat. Er fällt in Frankreich regelmäßig mit extremen ideologischen Äußerungen auf. ari

Nach Informationen von Europe.Table will die Kommission den Delegierten Rechtsakt für Erneuerbare Kraftstoffe, bei dem es um die Definition von grünem Wasserstoff geht, noch einmal überarbeiten. Wie in Brüssel zu hören ist, soll der neue Vorschlag möglichst noch in der nächsten Woche präsentiert werden.

Hintergrund ist wohl, dass es an dem Entwurf, der vor wenigen Tagen im Rat und im Parlament vorgestellt wurde, heftige Kritik gibt. RED-3-Berichterstatter Markus Pieper (CDU) hatte im September weitreichende Änderungen an dem Rechtstext angemahnt. Auch der Branchenverband Hydrogen Europe zeigte sich unzufrieden mit dem neuesten Entwurf der Kommission. mgr

Der Europäische Öffentliche Staatsanwalt (EPPO) hat den Antrag gestellt, die Immunität der griechischen Abgeordneten Maria Spyraki aufzuheben. Spyraki gehört der christdemokratischen EVP-Fraktion an. Allerdings soll es hier keinen Zusammenhang mit dem Korruptionsfall Kaili geben. Spyraki hat selbst die Aufhebung der Immunität beantragt. Dieser Schritt sei nötig, damit sie in einer arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung mit einer Assistentin vor Gericht ziehen könne, teilte sie mit. mgr

Nach einer Niederlage der konservativ-populistische Minderheitsregierung bei einem Misstrauensvotum steht die Slowakei möglicherweise vor vorgezogenen Wahlen. Von den 150 Abgeordneten im Parlament stimmten 78 am Donnerstag für den Vorstoß, der von der ehemaligen Regierungspartei SaS und der linken Opposition eingebracht worden war.

Es wurde erwartet, dass Ministerpräsident Eduard Heger dem Präsidenten seinen Rücktritt anbietet. Die Regierung dürfte zunächst kommissarisch im Amt bleiben. Für Neuwahlen vor dem geplanten Termin 2024 wäre ein weiterer Parlamentsbeschluss notwendig. Umfragen zufolge führen die Linken. Sollten diese eine etwaige Wahl gewinnen, könnte dies Folgen für die Ukraine-Politik des EU-Mitglieds bedeuten, da sie die Militärhilfe für die Regierung in Kiew kritisch sehen. rtr

“She managed to annoy many people”, schrieb Politico über sie und wählte sie 2019 auf Platz 12 der Liste der einflussreichsten Abgeordneten im EU-Parlament – 16 Plätze vor Manfred Weber. Den “chief budget watchdog” nannte sie das Medium weiterhin. Hartnäckigkeit, das ist Ingeborg “Inge” Gräßle wichtig. Hartnäckigkeit und Zielstrebigkeit.

Nach einem journalistischen Volontariat studierte Gräßle – als erste in ihrer Familie – in Stuttgart, Paris und Berlin. Finanziert hat sie sich das Studium selbst, wie sie erzählt, über Arbeit und Stipendien. Sie promovierte und ging in die Politik. Ob im Landesparlament Baden-Württemberg, im EU-Parlament oder heute im Bundestag: Gräßle möchte mitgestalten. Bloß nicht untergehen in der Masse der Abgeordneten.

In einem so großen Parlament wie dem EU-Parlament schien das gar nicht so einfach, erzählt sie. “Ich wollte bei meinem Wechsel damals ein Thema wählen, bei dem ich auch etwas mitzuschnabeln habe, wo ein Einfluss ist”, erinnert sich Gräßle. Die Ministerialverwaltung in Baden-Württemberg empfahl ihr den Haushaltskontroll-Ausschuss. Ihr Fokus auch deshalb noch heute: die Haushaltspolitik.

Immer brachte sie “frischen Wind” mit in ihre politischen Positionen: 1996 war sie nicht nur die erste Frau, die für ihren Heimatwahlkreis Heidenheim in den Landtag einzog, sondern mit 35 Jahren auch eine der jüngsten Abgeordneten. Und das in einer Zeit, in der die Politik noch sehr männlich geprägt war. “Der Kulturschock war beiderseits.”

Auch bei ihrer Direktwahl ins Europaparlament 2004 ging es um einen Wechsel, um eine neue Dynamik, erzählt sie. Die Partei habe explizit eine Frau gesucht. Noch heute setzt sie sich für mehr Diversität in ihrer Partei ein, vor allem in ihrem Heimat-Landesverband Baden-Württemberg. Alle sollen sich mitgenommen und vertreten fühlen, das sei ihr wichtig. “Wenn die CDU Baden-Württemberg bei der nächsten Europawahl allerdings wieder mit vier Männern antritt, dann hat sich die Partei selbst beschädigt”, prophezeit sie.

Fünfzehn Jahre saß Gräßle im EU-Parlament, war Vorsitzende des Haushaltskontroll-Ausschusses und maßgeblich daran beteiligt, dass die EU nun eine Europäische Staatsanwaltschaft hat. 2019 schied sie aus dem EU-Parlament aus. Ihr Listenplatz Nummer 5, hinter vier Männern, reichte nicht für eine Wiederwahl.

2021 kam sie in den Bundestag. Dort war sie mit weniger Gestaltungsspielraum und viel Parteiideologie konfrontiert, wie sie sagt. Auf EU-Ebene konnte sie “große Räder” drehen. “Das EU-Parlament ist das unterschätzte Parlament.” Viel Einfluss auf die Gesetzgebung und keine “starren ideologischen Parteiblöcke” – dadurch könne das EU-Parlament vernünftige Lösungen vorantreiben.

Der Bundestag dagegen kommt nicht gut weg. “Mit einem permanenten Parteienkampf kann ich keine Lösungen erarbeiten”, sagt sie. Viel zu melden habe das Parlament besonders in der Haushaltspolitik auch nicht. Es fehle an Transparenz und Modernisierung, nicht erst seit dieser Legislaturperiode.

“In Europa sind wir beim Thema Rechenschaftspflicht und IT an letzter Stelle, quasi in den 1980er-Jahren stehen geblieben.” Nicht nur in der Haushaltspolitik muss sich laut Gräßle etwas ändern. “Es braucht mehr europäisches Recht, das untersagt, mehr Bürokratie aufzubauen”, sagt sie. “Gleichzeitig müssen die Minister in Deutschland Brüssel mehr im Blick haben.”

Abschreckend hat die Arbeit des Bundesparlamentes auf Gräßle wohl nicht gewirkt. Modernisierung im Parlament anstoßen, da habe sie ihre Rolle gefunden. Nur so komme auch Deutschland voran. “Es macht mir nichts aus dafür anderen Menschen auf die Nerven zu gehen.” Katharina Kausche