die Transformation muss schneller ablaufen – darin waren sich Wirtschaftsminister Robert Habeck und EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager einig beim 3. Transformationsgespräch am Montag im Wirtschaftsministerium.

Bei den deutschen Autoherstellern ist mit Blick auf die internationale Konkurrenz inzwischen fraglich, ob die Transformation hin zur Elektromobilität schnell genug geht. Carsten Hübner analysiert, wie erfolgreich das Jahr 2022 für BMW, Mercedes und VW war und wie die Arbeitnehmer den Stand der Transformation einschätzen.

Das Regulierungstempo der EU könnte zu hoch sein – jedenfalls aus Sicht der Länder, die von Regeln für die Wertschöpfungsketten im globalen Süden betroffen sind. Charlotte Wirth und Leonie Düngefeld berichten.

Wie erreichen Unternehmen schneller die eigenen Märkte und sparen dabei auch noch Ressourcen? Bisweilen mit der Rückverlagerung der Produktion, sagt Hans-Uwe Gansfort, der die Factory for Innovation in Textile von C&A leitet. Welche Nachteile bleiben, beschreibt er im Interview mit Caspar Dohmen.

Auf der heutigen Hauptversammlung von VW wird Union Investment von dem Unternehmen mehr Tempo bei der Veröffentlichung von Informationen über die Scope-3-Emissionen fordern. Und kündigt Konsequenzen an für Unternehmen, die keine vollständigen, langfristigen Klimaziele veröffentlichen.

Empört über Bremsaktionen der EVP-Fraktion im EU-Parlament bei Fortschrittsthemen ist Maria Noichl. Die Abgeordnete von S&D leitet die Verhandlungen für die Agrarreformen der EU. Im Standpunkt erklärt sie ihre Gründe.

Zu guter Letzt: Wenn Ihnen der ESG.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail zugeschickt wurde: Hier können Sie das Briefing kostenlos testen.

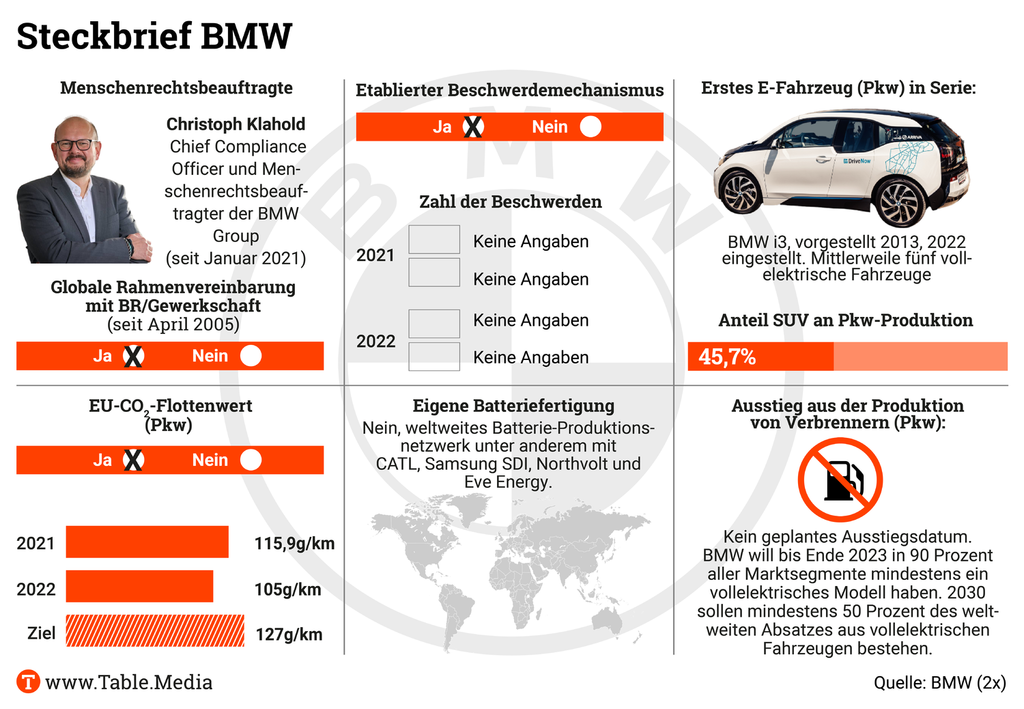

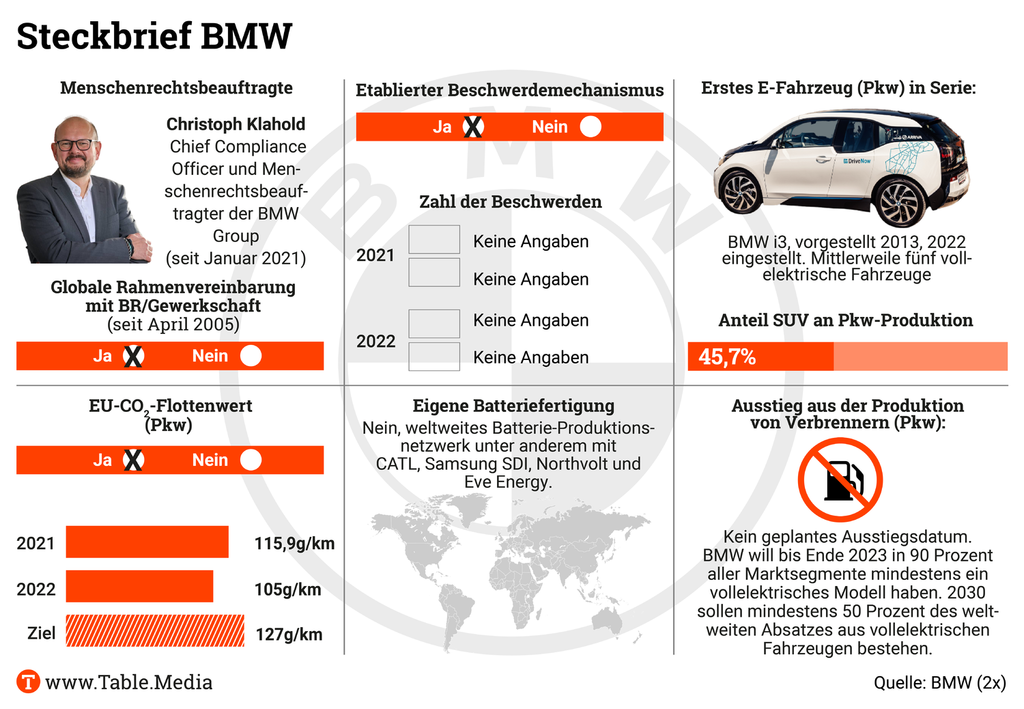

Die Hauptversammlungen der deutschen Automobilhersteller dürften weitgehend geräuschlos über die Bühne gehen. So war es vergangene Woche bei Mercedes-Benz. Und wenig spricht dafür, dass es heute und morgen bei VW und BMW anders sein wird – zumal bei den Bayern wieder nur virtuell getagt wird. Zu gut sind die Zahlen trotz Krise und Milliardeninvestitionen in Elektrifizierung und Dekarbonisierung. VW glänzt mit 15,8 Milliarden Euro Gewinn. Bei BMW sind es 18,6 und bei Mercedes 14,8 Milliarden Euro. Dabei sind die Absatzzahlen aufgrund von Lieferkettenproblemen sogar leicht rückläufig. Aber nicht zuletzt der steigende Anteil der margenstarken SUV sorgte für Mehreinnahmen. Mittelfristig erwarten Experten aber einen deutlichen Gewinnrückgang.

Noch können sich nicht nur die Aktionäre über höhere Dividenden freuen, sondern auch die Mitarbeiter profitieren von der positiven Entwicklung. Nach Verhandlungen mit den in der Automobilindustrie traditionell starken IG Metall-Betriebsräten steigen die Erfolgsbeteiligungen für das Jahr 2022 deutlich an. Bei Mercedes erhalten die Beschäftigten eine Prämie von bis zu 7.300 Euro, bei BMW sogar bis zu 9.000 Euro. Im VW-Konzern fallen die Zahlungen je nach Marke unterschiedlich aus. Beim Premiumhersteller Audi sind es bis zu 8.150 Euro. Der Sportwagenhersteller Porsche zahlt bis zu 9.050 Euro. Mitarbeiter der Marke Volkswagen erhalten inklusive eines Inflationsausgleichs insgesamt 5.630 Euro.

Die erheblichen Anpassungsschwierigkeiten, die im Zuge der Elektrifizierung und Dekarbonisierung der Automobilindustrie befürchtet wurden, scheinen also bislang nicht einzutreten. Martin Kimmich, BMW-Gesamtbetriebsratsvorsitzender und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats, sieht BMW “seit langem mitten in der Transformation”. Mit dem bisherigen Verlauf zeigt er sich gegenüber Table.Media zufrieden. “Mit der Ausrichtung der Produktionswerke auf nachhaltige Produktion hin zur iFACTORY setzen wir den Anspruch ‘Lean, Green, Digital’ konsequent und den Standortgegebenheiten entsprechend um”, so Kimmich gegenüber Table Media.

Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt gegenüber Table.Media der VW-Konzernbetriebsrat. “Mit dem maßgeblich von der Arbeitnehmerseite angestoßenen Zukunftspakt hat Volkswagen schon 2016 als erster etablierter Hersteller einen konkreten Transformationspfad für den konsequenten Schwenk auf die Elektromobilität vorgelegt”, heißt es. Damit hätten alle inländischen Fabriken “eine klare Perspektive für den mittelfristigen Hochlauf und den langfristigen kompletten Umstieg” von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor auf vollelektrischen Antrieb, sagte ein Betriebsratssprecher. Dies sei bei VW mit einer Beschäftigungssicherung bis 2029 verbunden.

Tatsächlich stieg die Zahl der Beschäftigten bei Volkswagen und BMW trotz des fortschreitenden Übergangs von der personalintensiveren Produktion von Verbrennungsmotoren zu Elektroantrieben. VW beschäftigte Ende 2022 rund 675.800 Mitarbeiter (+0,4 Prozent), BMW 149.475 (+25,7 Prozent). Lediglich bei Mercedes-Benz ging die Belegschaft im vergangenen Jahr um 5.200 auf 171.382 Beschäftigte zurück.

Der VW-Betriebsrat verweist in diesem Zusammenhang auf konkrete Transformationsprojekte. So entstehe in Salzgitter “direkt neben dem Motorenwerk die erste eigene Giga-Batteriezellfabrik des Konzerns”. Auch BMW bekenne sich “voll zum Standort Deutschland”, so Betriebsratschef Kimmich. Das zeige die umfassende Transformation des Stammwerkes München in Vorbereitung auf das Modell Neue Klasse und der geplante neue BMW-Standort für die Montage von Hochvoltbatterien in Irlach, Niederbayern, wo weitere neue Arbeitsplätze entstehen. “Wir stehen für Beschäftigungssicherung, auch in Zeiten der Transformation”, so Kimmich. Es sei ein Erfolgsfaktor, dass die Mitarbeiter “bei jeglichen Transformationsvorhaben des Unternehmens von Anfang an in den Veränderungsprozess eingebunden sind”.

Dass es dabei auch zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Management und Arbeitnehmervertretung kommt, zeigt das gescheiterte Projekt Trinity. In unmittelbarer Nähe des VW-Stammwerks in Wolfsburg sollte eine Fabrik auf der grünen Wiese entstehen, um ein besonders schnittiges Nachfolgemodell der ID.-Baureihe zu produzieren. Nach heftiger Kritik, nicht zuletzt vom Betriebsrat, wurden die Pläne vor kurzem ad acta gelegt. Die Arbeitnehmervertreter befürchteten, dass sich das Prestigeprojekt des ehemaligen VW-Konzernchefs Herbert Diess zu sehr an der Produktionsweise von Tesla orientieren, den Tarifvertrag gefährden und sich zudem negativ auf den Umbau des Stammwerks auswirken könnte.

“Die Mitbestimmungskultur bei Volkswagen zeichnet sich durch eine strategische Betriebsratsarbeit aus, die weit über die verbrieften Rechte im Betriebsverfassungsgesetz hinausgeht”, heißt es seitens des Konzernbetriebsrates. Das werde gerne mal als Co-Management bezeichnet, man selbst spricht lieber von qualifizierter Mitbestimmung. “Das Ergebnis zeigt, dass wir die Transformation ohne massive Brüche meistern werden.”

Der Dachverband Kritischer Aktionäre ist in dieser Hinsicht nicht ganz so optimistisch. Aus seiner Sicht bewege sich VW strategisch in die falsche Richtung, was nicht zuletzt bei der VW-Modellpalette deutlich werde. In einem Gegenantrag auf der heutigen VW-Hauptversammlung bemängelt er, dass VW bei den CO₂-Flottenwerten trickse und das Kleinwagensegment aus dem Auge verloren habe. “Statt echter Volkswagen baut VW immer mehr besonders große, schwere und hochmotorisierte Fahrzeuge”, heißt es dort. Aus Sicht der Vereinigung sei es nicht nachvollziehbar, dass der Konzern die Entwicklung von kleinen, leichten, ressourcen- und energieeffizienten E-Fahrzeugen vernachlässige. “Hier besteht die Gefahr, dass chinesische Mitbewerber wie BYD diese Lücke füllen”, was langfristig zu erheblichen Einbußen von Marktanteilen führen könne, so der Antrag. Derweilen will Union Investment mehr Informationen über CO₂-Emissionen entlang der Lieferkette bei der Hauptversammlung fordern (siehe News).

Die Ziele der EU-Nachhaltigkeitsagenda bedeuten nicht nur neue Vorgaben für europäische Unternehmen, die ihre Lieferketten überprüfen müssen – sondern auch neue Anforderungen für Länder, die in den EU-Markt exportieren. Diese sehen sich mit neuen Standards und Normen aus Brüssel konfrontiert, welche zu unternehmerischen Sorgfaltspflichten entstehen:

Besonders das EU-Sorgfaltspflichtengesetz wird einen großen Einfluss auf Drittländer haben: Rund 62 Prozent der afrikanischen Wertschöpfungsexporte sind beispielsweise in EU-Exporte eingebunden. Will heißen: Reguliert Brüssel seine Lieferketten, so gelten die Regeln auch für einen Großteil der afrikanischen Exporte in die EU.

Allerdings sind die betroffenen Volkswirtschaften in vielen Fällen nicht auf die damit einhergehenden Anforderungen vorbereitet. Die Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) wertet die Due-Diligence-Gesetzgebung vor dem Hintergrund als zweischneidiges Schwert. Zwar hat das geplante Gesetz laut einem SWP-Arbeitspapier das Potenzial, globale Wertschöpfungsketten sozial wie wirtschaftlich aufzuwerten, etwa durch bessere Arbeitsbedingungen und Haushaltseinkünfte im globalen Süden. Andererseits bestehe das Risiko, dass strengere Due-Diligence-Auflagen insbesondere den großen Playern zugutekommen, weil sie über Mittel verfügen, um sie zu erfüllen. Kleinbauern und kleinere Produzenten sowie Zwischenhändler im globalen Süden, die die Anforderungen nicht stemmen könnten, drohe hingegen der wirtschaftliche Abstieg.

So geschehen infolge der EU-Konfliktmineralienverordnung in Kolumbien, wo Goldminenkooperativen in die Illegalität rutschen. Diese Gesetze würden für große Unternehmen entworfen, “nicht aber für kleine Minenarbeiter und Kooperativen”, berichtete ein Goldgräber vor Ort. Kritik komm auch von dem kongolesischen Kleinbauernvertreter Kambale Malembe: Die EU erschwere mit der Verordnung Kleinbauern den Zugang zum europäischen Markt.

Die Verordnung für entwaldungsfreie Lieferketten hat kürzlich das Parlament final angenommen. Bevor sie in Kraft tritt, muss der Rat sie noch formell bestätigen. Demnach dürfen Unternehmen Einfuhren bestimmter Produkte und Rohstoffe (etwa Rinder, Kakao, Kaffee und Soja) aus bestimmten Ländern nur in der EU verkaufen, wenn die Lieferanten eine Sorgfaltserklärung eingereicht haben. Diese muss bestätigen, dass ein Produkt nicht von einer nach dem 31. Dezember 2020 abgeholzten Fläche stammt und nach diesem Datum auch nicht zur Schädigung von Wäldern geführt hat.

Die Unternehmen müssen auch nachweisen, dass die Produkte den Rechtsvorschriften des Erzeugerlandes entsprechen, damit die Menschenrechte und die Rechte indigener Völker geachtet werden. Laut einer Analyse von Karina Marzano vom Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit am Helmholtz-Zentrum Potsdam nimmt die EU-Verordnung auch Entwaldung in Angriff, die vor Ort legal ist – und konkurriert deshalb potenziell mit nationaler Gesetzgebung.

In Brasilien etwa, einem wichtigen Sojaexporteur, müssen private Landbesitzer im Amazonasgebiet nach dem nationalen Forstgesetz auf 80 Prozent ihrer Fläche die einheimische Vegetation erhalten, dürfen also 20 Prozent ihres Landes abholzen. Die EU-Verordnung hingegen sieht ein 100-prozentiges Abholzungsverbot vor.

Die EU-Kommission argumentiere, der Gesetzesvorschlag verhänge gegen kein Land bzw. keine Ware ein Verbot, sagt Marzano. “Dennoch werden Unternehmen ihre Tätigkeit wahrscheinlich von den Hochrisikoproduzenten weg verlagern, wenn es alternative, risikoarme Rohstoffproduktionsländer gibt.” Genau dies sei das von der EU angestrebte Ergebnis: Indem die EU nachhaltige Maßnahmen der Exportländer fördere, wolle sie einen Kaskadeneffekt erzielen, der von den ländlichen Erzeugern bis hin zu den nationalen Regierungen reiche.

Die Reaktionen in Brasilien sind sehr unterschiedlich, selbst in der Industrie: Einige Verbände begrüßten die EU-Initiative, andere sehen darin “als Umweltschutz getarnten Protektionismus”. Ein NGO-Bündnis forderte hingegen eine Schärfung und Schließung von Lücken des EU-Gesetzes.

Risiken in ihrer Wertschöpfungskette zu beheben oder einzudämmen, ist für Unternehmen kostspielig. So entsteht das Risiko, dass sich Unternehmen aus problematischen Gebieten zurückziehen. Für die Betroffenen bedeutet das womöglich eine Verschlimmerung statt einer Verbesserung der Lage vor Ort. Andererseits steigt dadurch der Veränderungsdruck in den Ländern.

Unklar bleibt, wie die Behörden im globalen Süden kontrollieren, ob ihre Unternehmen die europäischen Vorschriften einhalten. Die SWP spricht in diesem Zusammenhang von einem “Governance overload”, bei dem private Zertifizierungsstellen die Arbeit der Aufsichtsbehörden übernehmen. Doch um die Zustände im Sinne der EU-Anforderungen zu verändern, sind auch institutionelle Maßnahmen nötig, wie zum Beispiel die Ratifizierung von ILO-Arbeitsnormen, die Anpassung von Arbeits- und Sozialnormen sowie etwaige Kursänderungen in der Industriepolitik.

Markus Löning, der Unternehmen in Deutschland bei der Due Diligence berät, sieht die Regierungen der Drittländer hier in der Verantwortung: Die meisten Länder hätten die fundamentalen Menschenrechte in der Verfassung verankert und die entsprechenden internationalen Konventionen ratifiziert. “Diese zu implementieren, ist ihre staatliche Aufgabe.”

In der Zwischenbilanz zum französischen Lieferkettengesetz wird unterdessen das Risiko einer Verschiebung des Handels beschrieben – insbesondere, wenn nicht der Endabnehmer, sondern der Zwischenhändler eine Machtposition innehat. Im Fall der Aluminiumbranche weigerten sich Zulieferer, die Auflagen der französischen Konzerne zu erfüllen. Sie konnten es sich leisten, da sie das Marktmonopol auf ihr Produkt haben: Das zur Aluminiumherstellung benötigte Bauxit. Die Nachfrage an Bauxit ist so groß, dass sich die Zwischenhändler auf Kunden mit weniger strengen Sorgfaltspflichten konzentrieren und die amerikanischen, asiatischen und nahöstlichen Märkte bevorzugen.

“Das ist auch eine Preisfrage”, bemerkt hingegen Markus Löning und warnt vor Pauschalisierungen. Das Risiko einer Marktverschiebung bestehe zwar in einzelnen Fällen, das sei aber von Markt zu Markt und Sektor zu Sektor unterschiedlich. “Man sollte nicht vergessen, dass Europa und die USA ein gewaltiger Handelsblock sind. Diese Märkte gibt man nicht einfach so auf.”

Der französische Abgeordnete Dominique Potier, der das Lieferkettengesetz in Frankreich auf die Wege gebracht hat, fordert deswegen: Die Staaten müssen gleichzeitig an internationalen und zwischenstaatlichen Lösungen arbeiten, etwa im Rahmen von Handelsabkommen.

Dass die Handelspolitik ein Hebel sein, um die Auswirkungen des europäischen Lieferkettengesetzes abzufedern, findet auch die südafrikanische Handelsexpertin Asmita Parshotam. Sie sieht beispielsweise das African Continental Free Trade Agreement (AfCFTA) als Chance für den globalen Süden, um in puncto Industrialisierung, einheitliche Standards und Kontrollmechanismen, elektronische Datenverarbeitung und so weiter zusammenzuarbeiten.

Das SWP empfiehlt, dass Gesetze zur Sorgfaltspflicht von Unternehmen mit Begleitmaßnahmen zur finanziellen und technischen Unterstützung von Produzenten und Zwischenhändlern im Globalen Süden einhergehen. Auf EU-Ebene beispielsweise über den Weg des Europäischen Fonds für nachhaltige Entwicklung EFSD+.

Dabei gibt es allerdings ein Kernproblem: Die für Entwicklungszusammenarbeit zuständige Generaldirektion INTPA war kaum in die Ausarbeitung des Sorgfaltspflichtengesetzes eingebunden. Auch die EU-Delegationen in den Ländern, auf die das Due-Diligence-Gesetz einwirkt, wurden kaum zurate gezogen. In anderen Worten: Die Länder, in denen das EU-Gesetz für bessere Zustände in puncto Menschenrechte und Umwelt sorgen soll, wurden bisher außen vorgelassen. Heißt auch: Die Kommission verfügt dem Vernehmen nach kaum über Wissen darüber, welche Unterstützungsmaßnahmen zur erfolgreichen Implementierung in Zielländern nötig sind. Leonie Düngefeld, Charlotte Wirth

Alle bisher veröffentlichen Teile der Serie finden Sie hier.

Wie kam es zu dem Reshoring?

Ich habe bei Canda International gearbeitet, gewissermaßen einem Überbleibsel der Zeit, als C&A noch eigene Fertigungen hatte. Irgendwann fragten wir uns, wie wohl eine eigene Produktion in Deutschland aussähe. Schnell war uns klar, das ginge bei unseren Preislagen nur nachhaltig und hoch automatisiert.

Wie europäisch ist die Hose?

Wir haben uns dafür entschieden – abgesehen von der Baumwolle – europäische Materialien einzusetzen. Alle Materialien sind nach dem GOTS-Standard zertifiziert.

Wie viel CO₂ emittieren Sie in dem Werk?

Wir produzieren in Mönchengladbach CO₂-frei, beziehen unsere Energie zu 70 Prozent aus einem Windpark in Wachtendonk und zu 30 Prozent aus einer eigenen Fotovoltaikanlage. Durch den Einsatz moderner Maschinen verbrauchen wir in der Wäscherei nur noch wenig Wasser, wovon wir rund die Hälfte wieder aufbereiten. Nachhaltig produzieren bedeutet für uns auch bedarfsgerecht zu produzieren. Weil wir von dem Werk in Mönchengladbach schnell alle unsere Märkte in Europa beliefern können, können wir sehr bedarfsgerecht produzieren. Dadurch entsteht weniger Müll.

Wie groß ist der Anteil der Produktion an dem CO₂-Fußabdruck?

Sie steht einschließlich der Wäscherei für 25 bis 30 Prozent des CO₂-Fußabdrucks, der Rest entfällt auf den Anbau der Baumwolle. Aber wir arbeiten mit Partnern, die die Baumwolle nachhaltig anpflanzen.

Wie werden die Jeans gefertigt?

Wir haben den höchsten Automatisierungsgrad, den man sich in Anbetracht unserer Produktionsgröße vorstellen kann. So werden die Gesäßtaschen automatisch aufgenäht, der Zuschnitt erfolgt automatisch, genauso wie der Transport der Stoffballen aus dem Lager.

Aber vollautomatisch geht es noch nicht?

Jede Maschine muss noch von einem Menschen bedient werden. Vielleicht kann künftig ein Beschäftigter gleichzeitig zwei bis drei Maschinen übernehmen. Aber im Gegensatz zur Automobilindustrie verarbeiten wir biegeschlaffe Materialien – Stoffteile können Roboterarme eben noch nicht von Maschinen zu Maschine reichen, weil sie schlaff sind. Wir versuchen, diese Innovation mit der Maschinenindustrie zu geben. Aber von dem Idealziel, dass wir irgendwann den Stoff in eine Box geben und dann kommt hinten eine fertige Hose raus, sind wir noch weit entfernt.

Wie viele Menschen arbeiten in dem Werk?

Rund 90 Mitarbeiter, mit denen wir irgendwann 2.000 Teile am Tag produzieren wollen. Jetzt ist es rund die Hälfte.

Wie schneidet die Fertigung im Kostenvergleich zu einem Standort in einem Billiglohnland kostenmäßig ab?

Wir produzieren aufgrund der hohen Automatisation etwas schneller als in Billiglohnländern. Wobei unsere Abläufe mit der Zeit noch schneller werden dürften, wir sind ja noch im Aufbau. Die Gehälter sind ungleich höher als in Asien. Wenn sie jetzt mal sagen, wir nähen eine Hose in 15 bis 20 Minuten und in Fernost brauchen sie 25, 30 Minuten, dann kompensiert das natürlich bei weitem noch nicht die Mehrkosten, die man hier beim Lohn in Deutschland hat.

Findet man in Deutschland noch Menschen, die in der Fabrik nähen?

Die Leute haben uns nicht die Türen eingerannt, aber wir hatten auch kein großes Problem sie zu bekommen. Wir haben uns mit der Agentur für Arbeit zusammengetan. Sie hat in zweimonatigen Lehrgängen zusammen mit der Textilakademie auch Langzeitarbeitslose und branchenfremde Mitarbeiter qualifiziert. Aber wir haben in unserer Belegschaft auch viele Migranten und Flüchtlinge, aus Ländern wie Pakistan, Afghanistan, Syrien, Türkei. Sie haben dort schon mal in Fabriken gearbeitet und sind sehr qualifiziert.

Wer ist die Zielgruppe für die Waren?

Wir hoffen natürlich, dass unsere klassischen C&A-Kunden sensibler werden, was Nachhaltigkeit betrifft. Aber unser Kunde ist sehr preisbewusst. Ist die Familie mit eher schmalerem Budget. Eine durchschnittliche Hose kostet bei uns ungefähr 39 Euro, da sind die 59 Euro für die nachhaltige Jeans schon deutlich mehr.

Zahlen Kunden für Jeans Made in Germany mehr?

Das wird sich zeigen, da fehlen uns noch die Kenntnisse.

Könnten Sie mit der Haltbarkeit werben?

Ich würde am liebsten eine Garantie auf die Hose geben. Ich bin so selbstbewusst zu sagen: Fünf Jahre hält die Hose. Aber darüber diskutieren wir noch. Wir haben uns aber auch aus Gründen der Nachhaltigkeit dafür entschieden, keine zerlöcherten Denim zu produzieren.

Aber Sie machen einen Used-Look?

Wir können nichts produzieren, was dem Kunden nicht gefällt. Insofern betreiben wir schon ein bisschen Finishing.

Welche Rolle spielt in Ihrer Produktion die Kreislaufwirtschaft – ist das kompatibel, mit dem, was von der EU auf sie zukommt?

Da ist noch ein Stück zu gehen. Natürlich ist unser Endziel eine komplette Kreislaufwirtschaft: Dass sie ihre Hose bei C&A abgeben, sich eine neue kaufen, ihre alte Hose wird geschreddert, werden wieder Garne und Fasern daraus gesponnen. Aber da sind wir noch ein ganzes Stück weit von entfernt. Aber wir verarbeiten bereits recycelte Garne, beim Stoff sind wir noch nicht so weit.

Was war das für Sie für ein Gefühl, wieder eine Fabrik am Niederrhein zu eröffnen?

War super schön, finden auch alle toll, auch meine Kinder. Nur es ist auch viel Arbeit, dass ans Laufen zu bringen und man unterschätzt auch einige Dinge am Anfang.

Gab es eine Sache, die Sie überrascht hat bei der Fertigung?

Ich würde mal sagen, die ganzen Anforderungen, beispielsweise mit Blick auf die ganzen Zertifikate, erfordert schon eine Menge Administration. Geht auch über die Needle-Policy, bei der jede abgebrochene Nadel dokumentiert werden muss. Müssen die Unternehmen in Fernost auch machen, damit sich keine Nadel in dem Bekleidungsstück festsetzt. Aber jetzt müssen wir das eben selbst erledigen.

Ist es schon etwas anderes, wenn man als Unternehmen die Sachen wieder selbst produziert?

Genau und das war ja auch eine Intention von C&A, wir probieren das mal wieder selbst aus, dann wissen wir auch, worüber wir sprechen, wir wissen, was wir tun können. Wir probieren hier eben gezielt Dinge aus, zum Beispiel in der Wäscherei. Warum sollen wir dieses Wissen nicht auch anderen Betrieben in Fernost zur Verfügung stellen, um die Welt ein Stück besser zu machen?

10.5.2023, 9:00 Uhr

Öffentliche Anhörung im Ausschuss für Wirtschaft Europäische Antwort auf den Inflation Reduction Act Info

10.5.2023, 9:45 Uhr

Öffentliche Anhörung im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung Lehren aus der Corona-Pandemie für die Gesundheitsforschung Info

10.5.2023, 14:30 Uhr

Fachgespräch im Ausschuss für Kultur und Medien Internationale Pressefreiheit Info

10.5.2023, 18:00 Uhr

Plenum Erste Beratung des Antrags zur Einsetzung eines Bürgerrates “Ernährung im Wandel: Zwischen Privatangelegenheit und staatlichen Aufgaben” Info

10.5.2023, 18:15 Uhr

Öffentliches Fachgespräch im Parlamentarischen Beirat für Nachhaltige Entwicklung Nachhaltiges Bauen Info

11.5.2023, 18:30 Uhr

Plenum Abschließende Beratung der Verordnung zur Änderung der Ersatzbaustoffverordnung und der Brennstoffwechsel-Gasmangellage-Verordnung Info

12.5.2023, 10:20 Uhr

Plenum Beratung des Antrags der Fraktion der CDU/CSU für eine sichere, bezahlbare und klimafreundliche Wärmeversorgung ohne soziale Kälte Info

12.5.2023, 11:40 Uhr

Plenum Beratung des Antrags der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/die Grünen und FDP für starke Quartiere, ein attraktives Lebensumfeld und ein gutes Leben in der Nachbarschaft Info

12.5.2023, 12:25 Uhr

Plenum Beratung des Antrags der Fraktion der CDU/CSU zum Thema Hafenstandort Deutschland stärken Info

12.5.2023, 13:10 Uhr

Plenum Beratung des Antrags der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/die Grünen und FDP zur Stärkung und Reform der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Info

Der Bund soll öffentliche Aufträge ab einem Wert von 10.000 Euro nur noch an Unternehmen vergeben dürfen, die Ihre Beschäftigten nach Tarif bezahlen. So sieht es der Referentenentwurf vom Bundesarbeitsministerium für ein Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie durch die Sicherung von Tariftreue bei der Vergabe öffentlicher Aufträge des Bundes vor, der Table.Media vorliegt.

Laut Entwurf sollen Vergabestellen des Bundes Auftragnehmern verbindlich vorgeben, dass diese den Arbeitnehmern bei der Ausführung von öffentlichen Aufträgen mindestens die Arbeitsbedingungen gewähren müssen, die vom Bundesarbeitsministerium festgelegt worden sind. Anders als das Land Berlin, das mit einem Tariftreueregister arbeitet, folgt der Entwurf für die Tariftreueregelung auf der Bundesebene dem saarländischen Modell: Das Arbeitsministerium will die Arbeitsbedingungen für öffentliche Aufträge per Rechtsverordnung festlegen – aber erst auf Antrag einer Gewerkschaft oder einer Arbeitgeber-Vereinigung, soweit diese in einem Tarifvertrag der Antragssteller vereinbart sind. Dies betrifft Entlohnung, Urlaub und Arbeitszeiten. Dokumentieren sollen Firmen die Tariftreue “mittels geeigneter Unterlagen”. Für Kontrollen sieht der Entwurf eine “zentrale Kontrollstelle” vor.

Stefan Körzell, Mitglied im DGB-Vorstand, begrüßt die Vorschläge des Arbeitsministeriums, sagt gegenüber dem RND aber, dass die geplanten Antragsverfahren nicht hälfen für mehr Tariftreue. “Gewerkschaften und Arbeitgeber sollen Anträge stellen, damit das Ministerium dann Firmen per Verordnung zu tarifvertraglichen Arbeitsbedingungen und Bezahlung verpflichten kann. Das nennt man auch ‘von hinten durch die Brust ins Auge’: Es ist schließlich Aufgabe des Bundes, selbst die Bedingungen seiner Aufträge festzulegen.”

Zudem fordert der DGB-Vorstand, dass tarifgebundene Betriebe bessergestellt sein sollten, als solche, die nur für öffentliche Aufträge Regeln zur Tariftreue einhalten. Thomas Schulten, Forscher am Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung, unterstützt diese Forderungen, betont jedoch die Grenzen des Vergaberechtes, da sich die Tariftreueforderungen immer nur auf die Ausführung des öffentlichen Auftrages, nicht jedoch auf die generelle Praxis des Unternehmens beziehen könnten.

Offene Fragen sieht Schulten vor allem bei den Rechtsverordnungen, die das Bundesarbeitsministerium auf Antrag von Gewerkschaften oder Arbeitgebern herausgeben will. Dem Forscher zufolge werden in den meisten Branchen die Tarifverträge nicht bundeseinheitlich, sondern auf regionaler Ebene festgelegt. “Für die Tariftreue sollte aber immer der Tarifvertrag maßgeblich sein, der an dem Ort gilt, wo der öffentliche Auftrag ausgeführt wird. Deshalb müsste noch geklärt werden, wie die Rechtsverordnungen unterschiedliche regionale Tarifregelungen berücksichtigen“, sagt Schulten. nh

Der Fondsanbieter Union Investment vermisst befriedigende Antworten von Volkswagen hinsichtlich des Umgangs des Unternehmens mit den Uiguren und möglicher Menschenrechtsverletzungen in China. Das will der Fondsanbieter bei der Hauptversammlung am heutigen Mittwoch thematisieren. Man habe schon mehrfach eine “unabhängige Untersuchung” im Dialog mit VW angeregt, aber noch keine zufriedenstellenden Antworten erhalten, heißt es in dem Table.Media vorliegenden Wortbeitrag für die VW-Hauptversammlung von Janne Werning, Leiter ESG Capital Markets & Stewardship im Portfoliomanagement bei Union Investment.

Während der Hauptversammlung werden auch die Uiguren-Vertreter Haiyuer Kuerban und Kendyl Salcito zu den Aktionären sprechen. Kuerban wird sich dabei auch den China-Vorstand Ralf Brandstätter vornehmen, der im Februar nach Urumqi gereist war, um das dortige Werk zu besuchen und mit Arbeitern vor Ort zu sprechen. “Wie konnten Sie in einer Region, in der totale Überwachung herrscht, sicherstellen, dass diese Arbeiter frei mit Ihnen sprechen können?”, will Kuerban fragen, dessen Wortbeitrag Table.Media vorliegt. (Mehr Infos zu dem Aspekt im China.Table)

Zudem wünscht sich der Fonds von VW mehr Informationen über die CO₂-Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Ab 2025 werde Union Investment “nicht mehr in CO₂-intensive Geschäftsmodelle investieren, wenn die Unternehmen sich weigern, vollständige langfristige Klimaziele zu veröffentlichen”, heißt es in dem Wortbeitrag von Janne Werning. Dazu zählten auch Scope-3-Emissionen, wenn standardisierte Berechnungsmethoden vorliegen.

Gleichzeitig stellt Union Investment Volkswagen im Branchenvergleich gute Noten bei der Transformation aus: VW sei führend “in unserem hauseigenen Transformationsrating innerhalb des Sektors und verfügt über das höchste Investitionsbudget im Sektor für nachhaltige Mobilität”, heißt es. cd/mg

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) erwartet von Deutschland mehr Reformeifer und höhere Investitionen, um den Umbau der Wirtschaft zu beschleunigen. Das geht aus dem OECD-Wirtschaftsbericht zu Deutschland hervor, der am Montag in Berlin vorgestellt wurde. Gleichzeitig wurde auch der Umweltprüfbericht 2023 vorgelegt.

“Deutschland muss die grüne Energiewende und die digitale Transformation der Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung beschleunigen“, betonte OECD-Generalsekretär Mathias Cormann auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Wirtschaftsminister Robert Habeck und Umweltministerin Steffi Lemke. “Was die Umwelt anbetrifft, sprechen sowohl der Wirtschaftsbericht als auch der Umweltprüfbericht eine klare Sprache: Deutschland sollte Kurs halten und weitere Maßnahmen ergreifen, um den Kampf gegen den Klimawandel ehrgeizig und wirksam voranzutreiben”, so Cormann weiter.

Der Wirtschaftsbericht, der für das laufende Jahr ein Wirtschaftswachstum von 0,3 Prozent prognostiziert, weist darauf hin, dass zur Beschleunigung des ökologischen und digitalen Umbaus und zur Bewältigung des Baustaus bei Infrastruktur erhebliche öffentliche Mittel erforderlich sind. Diese sollten durch den Abbau von Steuerprivilegien aufgebracht werden. Auch die Qualität der öffentlichen Ausgaben könne durch eine stärkere Zielgenauigkeit und bessere Wirkungsanalysen verbessert werden.

Die OECD empfiehlt zudem eine stärkere CO₂-Bepreisung. Die Mehreinnahmen könnten in öffentliche Ladeinfrastruktur und Investitionen in Schienen- und Stromnetze fließen. Außerdem könnten damit strengere Energieeffizienzstandards für den Gebäudebestand sozial abgefedert werden.

Wirtschaftsminister Habeck erkannte den Handlungsdruck an. “Nur wenn wir rechtzeitig und kontinuierlich handeln, können wir Treibhausgasneutralität bis 2045 erreichen.” Gleichzeitig würden durch den Umbau der Wirtschaft neue Wertschöpfung, neue Wettbewerbsvorteile und neue Arbeitsplätze entstehen, so Habeck. ch

Die Industrie wehrt sich mit Kräften gegen die Pläne der EU-Kommission, um Verpackungsmüll zu reduzieren. Die Verordnung soll die bisherige Richtlinie über Verpackungen und Verpackungsabfälle ersetzen und damit in vielen Bereichen eine EU-weite Harmonisierung der Vorschriften bewirken. Berichterstatterin Frédérique Ries (Renew) erklärte am Donnerstag im Umweltausschuss des Europaparlaments, es handele sich um eines der komplexesten Dossiers ihrer über 20-jährigen Zeit als Abgeordnete.

Die öffentliche Konsultation der Kommission zählte 500 Beiträge, Abgeordnete berichten von massiver Lobbyarbeit. “Seit Beginn meines Mandats habe ich noch nie so viele Lobbyanfragen erhalten wie zur Verpackungs- und Verpackungsabfall-Verordnung”, sagt Schattenberichterstatterin Delara Burkhardt (SPD). Zurzeit erhalte sie dazu etwa dreißig Telefon- und E-Mailanfragen pro Tag.

Das Thema beschäftigt viele Interessengruppen: Während die Industrie am Recycling festhält und sich gegen Maßnahmen für Mehrwegverpackungen wehrt, fordern Umweltorganisationen noch ambitioniertere Vorgaben für die Vermeidung von Verpackungen und dem resultierenden Müll.

Den stärksten Widerstand, erklärte Frédérique Ries, gebe es in Bezug auf Artikel 26 des Kommissionsvorschlags. Dieser enthält Zielvorgaben für die Wiederverwendung und Wiederbefüllung für verschiedene Sektoren und Verpackungsformate. Artikel 22 verbietet zudem Einwegverpackungen in der Gastronomie zum Verzehr von Speisen und Getränken am Platz. Besonders umstritten ist hier der Take-Away- und der Getränke-Sektor.

Dabei hatte die Kommission ursprünglich noch höhere Ziele geplant. Mit Einwänden der Industrie konfrontiert, schraubte sie diese Ambitionen dann im Ende vergangenen Jahres vorgestellten Entwurf wieder herunter. Für heiße und kalte Getränke schlug sie Wiederverwendungsquoten von 20 Prozent bis 2030 und 80 Prozent bis 2040 vor; für Lebensmittelverpackungen entsprechend 10 und 40 Prozent.

Ein eigens gegründetes Lobbybündnis der Industrie stellt nun erneut die entsprechende Folgenabschätzung der Kommission infrage und forderte kürzlich in einem offenen Brief an die EU-Institutionen, den Politico veröffentlichte, die Verhandlungen zu pausieren. Im April haben sich 13 Unternehmen und Verbände zu dem Bündnis “Together for Sustainable Packaging” zusammengeschlossen, darunter mehrere Restaurantketten wie McDonald’s, KFC und Pizza Hut sowie europäische Papierverpackungshersteller und deren Verband EPPA. Ihre Kampagne wird von der Schweizer Kommunikationsberatung Boldt AG durchgeführt.

Das Bündnis zieht die von McDonald’s in Auftrag gegebene Kearney-Studie und weitere angeblich unabhängige Studien heran, um aus Gründen des Umweltschutzes für Einwegverpackungen aus Papier im Take-Away-Sektor zu argumentieren. Mehrwegverpackungen würden knapp 40 Prozent mehr Wasser, 46 Prozent mehr fossile Rohstoffe und 82 Prozent mehr Metalle als recycelbare Einwegverpackungen verbrauchen, erklärt EPPA, und warnt vor den Konsequenzen “gut gemeinter” Gesetze.

Die Verfechter von Mehrwegsystemen ziehen Studien heran, die diesen eine weitaus bessere Ökobilanz zuschreiben. Fest steht: Es gibt keine einfache Lösung in diese Frage – die Vorteile von recycelbaren Einwegverpackungen sowie von Mehrwegsystemen hängen von vielen unterschiedlichen Faktoren ab.

Ein Spalt verläuft auch durch den Umweltausschuss im EU-Parlament: Frédérique Ries streicht in ihrem am Donnerstag vorgestellten Berichtsentwurf die Wiederverwendungsziele und will damit Rücksicht auf einen Sektor nehmen, der nach den Krisen der vergangenen Jahre sehr fragil sei. “Ich wollte diesen Entwurf auf bewährte Praktiken und fundierte Analysen aus den Mitgliedstaaten stützen”, erklärte sie. Diese habe sie in Artikel 26 des Kommissionsentwurfs jedoch nicht gefunden. Deshalb fordere sie, die Vorgaben zu überdenken.

Unterstützung dafür erhielt sie aus der EVP. Grüne und Sozialdemokraten fordern indes die Beibehaltung der Ziele. “Recycling allein ist, obwohl die Industrie das gerne behauptet, nicht die Lösung”, sagte Delara Burkhardt. “Und auch einfache Substitutionen zwischen verschiedenen Einwegverpackungs-Materialien reichen nicht aus, um den dramatischen Anstieg des Verpackungsmülls zu bekämpfen.” Abfallvermeidung und Wiederverwendung müssten an der Spitze der Vorschriften stehen, forderte sie. leo

Zur Förderung einer zukunftsfähigen Landwirtschaft hat sich der Faire Handel auf das Konzept der Agrarökologie als Grundlage für eine nachhaltige Landwirtschaft festgelegt. Dies sagte Juan Pablo Solis, Klimaexperte beim Dachverband Fairtrade International, am Dienstag bei der Jahrespressekonferenz des Fairen Handels. Das Konzept greife zentrale Fairtrade-Themen auf, wie soziale Gerechtigkeit, biologische Vielfalt und Stärkung von gefährdeten oder marginalisierten Gruppen. Zudem berücksichtige der landwirtschaftliche Ansatz lokale Bedingungen und integriert verschiedene Anbauweisen – von Bio-Anbau bis Agroforstsystemen.

Die Klimakrise bedroht im globalen Süden Kleinbauern, denen der Faire Handel durch den Verkauf von Waren hilft. Aktuell leiden Kleinbauern in Ostafrika unter der Dürre. Die Kleinbauern müssten sich an den Klimawandel anpassen, was “massive Kosten” verursache, sagte Juan Pablo Solis. Deswegen fordert der Faire Handel einen besseren Zugang kleinbäuerlicher Erzeugergemeinschaften zu Finanzmitteln. Zur Resilienz der Kleinbauern trägt nach Ansicht des Vereins die Fairtradeprämie bei, allein in Deutschland wurden vergangenes Jahr 44 Millionen Euro an solchen Prämien generiert, zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Der Faire Handel hält es für notwendig, dass künftig mittels eines EU-Lieferkettengesetzes alle Akteure “kostendeckende Preise zahlen”. Dies sagte der Aufsichtsratsvorsitzende von Fairtrade Deutschland, Matthias Lehnert.

Das lag vor allem daran, dass der Umsatz mit Fairtrade-Produkten 2022 Jahr hier zu Lande um elf Prozent auf 2,36 Milliarden Euro gewachsen ist. Allerdings war das Bild bei den Produkten sehr gemischt: So stieg der Absatz von Bananen (+8%), Kakao (+4%), dagegen sanken die Verkäufe von Kaffee (-2%) sowie Textilien (-3%). Besonders stark sank der Verkauf von Rosen (-23%). Für letzteres machte der Faire Handel eine Kaufzurückhaltung von Verbrauchern wegen der gestiegenen Inflation verantwortlich. cd

Bei der Transformation der häuslichen Energieversorgung kommen auf die Haushalte hohe Belastungen zu. Um die finanziellen Lasten zu schultern, könnte ein Klimageld helfen, welches Menschen als Kreditsicherheit einsetzen könnten. Darauf machte Matthias Kalkuhl bei einem Expertengespräch am Montag aufmerksam. Er leitet die Arbeitsgruppe Wirtschaftswachstum und menschliche Entwicklung am MCC Berlin. Wichtig sein könne dies vor allem für Haushalte mit geringem Einkommen. “Damit können die Haushalte die Investitionen stemmen”, sagte der Wissenschaftler.

Bei den Verbänden der Sparkassen und der Volksbanken- und Raiffeisenbanken ist man vorsichtig, was eine Eignung des Klimageldes als Sicherheit anbelangt. “Ansprüche auf öffentliche Leistungen sind dem Grunde nach dazu geeignet, abgetreten und somit als Kreditsicherheit genutzt zu werden”, sagte ein Sprecher des BVR Table.Media. Ob das Klimageld darunterfallen könne, “ist für uns im Moment unklar”. Eine konkrete Einschätzung will der Verband erst mit Kenntnis der konkreten Gesetzeslage abgeben.

“Ob ein Pro-Kopf-Klimageld als Sicherheit bei der Vergabe von Krediten an Haus- und Wohnungsbesitzer anerkannt würde, lässt sich pauschal nicht beantworten”, sagt ein Sprecher des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes auf Anfrage von Table.Media. Letztlich sei – “insbesondere auch, um Kunden vor der Überschuldung zu bewahren – die Bonität des Kunden insgesamt entscheidend”. Die könne nur vor Ort von den jeweiligen Häusern entschieden werden und “richtet sich ja nach ganz unterschiedlichen Kriterien”. In der Regel würde sich dieser Faktor positiv auf die Bonität auswirken.

Noch ist aber unklar, ob und wann es ein Klimageld gibt. Die Ampelregierung hatte sich in ihrem Koalitionsvertrag auf ein Klimageld verständig, ein Anliegen der Grünen. Mit diesem sozialen Kompensationsmechanismus sollen Bürgerinnen und Bürger für den künftigen CO₂-Preisanstieg im Bereich Wärme und Verkehr entlastet werden. Aber bei der Umsetzung tut sich die Regierung bislang schwer, was etwa den Auszahlungsweg anbelangt. Wissenschaftler der Universität Speyer gehen davon aus, dass es sechs Monate brauchen würde, um ein passendes Register aufzustellen. In anderen Ländern wie Kanada oder der Schweiz gibt die Regierung einen Teil der Einnahmen aus der CO₂-Besteuerung bereits an die Bürger zurück. cd

“Karibu, Kanzler” – Süddeutsche Zeitung

Daniel Brössler berichtet von der Afrikareise von Bundeskanzler Olaf Scholz, der in Kenia sagt: “Kenia ist ein inspirierender Klimachampion.” Denn das Land deckt schon 92 Prozent seines Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien. 100 Prozent erreichen will das Land im Jahr 2030. Deutschland hat sich dieses Ziel für 2045 gesteckt. Zum Artikel

So (be-)schaffen wir eine bessere Welt – Wirtschaftswoche

In ihrem Gastbeitrag beschreiben Muhammad Yunus und Saskia Bruysten, wie Unternehmen mit Social Procurement einen Teil ihrer Beschaffungsausgaben sozial wirksam ausgeben können. Dies helfe Menschen, ihren eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. Die Unternehmen könnten damit ihren Nachhaltigkeitszielen näher kommen. Zum Artikel

Nachhaltigkeit in der Baubranche: Die stille Transformation – Absatzwirtschaft

Innovationen im Bausektor kommen nur schleppend voran. Dabei ist die Branche entscheidend für die nachhaltige Transformation. Start-ups mit guten Ideen gibt es sehr wohl. Jonas Stark fragt nach, warum man von ihnen nichts hört. Zum Artikel

Bundestag bekommt einen neuen Bürgerrat – Süddeutsche Zeitung

Die Ampelkoalition hat sich nach Informationen der Süddeutsche Zeitung auf die Ausgestaltung eines neuen Bürgerrats geeinigt, berichtet Markus Balser. Das Beratergremium soll am Mittwoch im Parlament auf den Weg gebracht werden. Zum Artikel

The green revolution will stall without Latin America’s lithium – The Economist

Der Economist beschreibt, wie Regierungen in Lateinamerika darüber diskutieren, eine Art OPEC-Kartell für Lithium zu schaffen. Beteiligt seien die Regierungen von Argentinien, Bolivien, Brasilien und Chile. Damit wollten die neuen linken Regierungen die Einnahmen und den wirtschaftlichen Einfluss des Staates erhöhen. Zum Artikel

DeSantis Signs Florida’s Anti-ESG Legislation – Forbes

Jon McGowan berichtet über ein Anti-ESG-Gesetz im US-Bundesstaat Florida. Gouverneur Ron DeSantis hat es unterzeichnet. Damit erhalten bei staatlichen Fonds und staatlichen Renten die finanziellen Renditen Vorrang und die Berücksichtigung von ESG-Belangen in staatlichen Verträgen wird verhindert. Zum Artikel

Central banks raising interest rates makes it harder to fight the climate crisis – The Guardian

Die höheren Zinsen der EZB verlangsamten die Transformation, kommentieren Thomas Ferguson und Servaas Storm: Unter anderem, weil sich neu eingesetzte Technologien für erneuerbare Energien verteuerten. Sie hätten relativ hohe Vorlaufkosten und seien nur dann wettbewerbsfähig (im Vergleich zu existierenden Technologien für fossile Brennstoffe), wenn die Zinssätze niedrig sind. Zum Artikel

Elektromobilität: Die 5 größten deutschen Zulieferer stemmen die Transformation – Wirtschaftswoche

Die deutschen Automobilzulieferer sind seit Jahren damit beschäftigt, ihr Geschäft in Richtung Elektromobilität auszurichten – Marktführer Bosch baut seine Sparte dafür nun um. Wie es bei den Konzernen vorangeht. Zum Artikel

“Wer in Europa etwas aufgibt, hat Angst, etwas zu verlieren, ohne etwas Neues zu bekommen”, sagt der Chef der Deutschen Börse – NZZ

Theodor Weimer plädierte im Gespräch mit der NZZ für eine rasche Umsetzung der Aktienrente in Deutschland. Allerdings sei die zunächst geplante Einlage von zehn Milliarden Euro für das Rentensystem nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Man müsse rasch mindestens 300 Milliarden Euro in den Kapitalstock für eine Aktienrente investieren. Zum Artikel

Habecks Idee läuft an Deutschlands Kern-Problem vorbei – Die Welt

So kommentiert Jan Dams in der Welt die Idee für einen vergünstigten Strompreis für die Industrie in Deutschland. Er verweist auf die Kosten von 50 Milliarden Euro pro Jahr, die ein ähnliches Vorgehen in Frankreich für die Allgemeinheit habe. Deutschland müsse vor allem sein Energieangebot ausweiten, und zwar schneller als bislang geplant. Zum Artikel

“Nicht nur tiefgrün ist nachhaltig” – Frankfurter Allgemeine Zeitung

Im Gespräch mit der FAZ kritisiert Thede Rüst, Portfoliomanager beim finnischen Vermögensverwalter Nordea, dass bei der EU-Taxonomie doch etwas zu sehr in den Mittelpunkt gestellt worden sei, was bereits nachhaltig sei, und zu wenig, wie Unternehmen und Branchen in der Veränderung oder auf ihrem Weg hin zu mehr Nachhaltigkeit begleitet werden könnten. Dies müsse aus Sicht des Managers aber das Ziel sein. Zum Artikel

Wie Deutschland zur internationalen Klimafinanzierung beiträgt – Future Economies Podcast

Silvie Kreibiehl, Vorstandsvorsitzende von GermanWatch, spricht in dieser Folge darüber, ob Deutschland bei der Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen im globalen Süden seiner ökonomischen und moralischen Verantwortung als Industrieland gerecht wird. Zudem fordert sie ein whatever it takes für den Klimaschutz. Zum Podcast

Die EVP-Fraktion, zu der im EU-Parlament CDU und CSU gehören, blockiert einen aktuellen Vorschlag zur nachhaltigen Nutzung von Pestiziden. Die gewählten Reduktionsziele seien einfach nicht realisierbar. Ebenso lehne man das vorgeschlagene Gesetz zur Erholung der Natur ab, heißt es in einem Beschluss der Fraktion.

EVP-Chef Manfred Weber kündigt zudem an, dass sich die EVP für ein Moratorium gegen viele Gesetzesvorschläge der EU-Kommission aussprechen wird, um für ein bis zwei Jahre erst mal überhaupt keine neuen Gesetze zu beschließen.

Als S&D-Verhandlungsleiterin für die Reform der EU-Agrarpolitik lese ich jetzt schwarz auf weiß, was schon seit Monaten im Parlament zu spüren ist. Manfred Weber und Co stehen bei zahlreichen Fortschrittsthemen auf der Bremse. Scheinmitarbeit und Verwässerungs-Aktionen im Agrarausschuss werden jetzt zur offenen Blockade. Dies alles angeblich im Namen der Ernährungssicherheit und der Landwirt:innen in Europa.

Man muss nur bis fünf zählen können, um dieses Handeln der EVP im Europäischen Parlament einordnen zu können:

1. Täter-Opfer-Umkehr

Wer beschützt wen? Möglichkeiten der Bewirtschaftung in der Landwirtschaft dauerhaft zu bewahren, ist das Ziel der derzeitigen Initiativen der EU-Kommission. Ohne Bestäuber gibt es beispielsweise keine Landwirtschaft. Doch Manfred Weber und die EVP wollen die Landwirt:innen vor bienenschonenden Gesetzen bewahren.

Um dauerhaft fruchtbare Landwirtschaft zu ermöglichen und dabei den Landwirt:innen ein faires Einkommen zu ermöglichen, muss die EU allerdings die Bienen schützen. Für den Bienenschutz setzt sich die S&D-Fraktion ein. Warum arbeitet die EVP nicht gemeinsam daran mit? Der Klimawandel ist die Bedrohung, der Artenverlust zwingt die Landwirt:innen in die Knie – nicht Brüssel mit den dringend notwendigen Pestizid-Einsparungen und Gesetzen zur Renaturierung.

2. Arbeitsverweigerung

Die Ankündigung, ein bis zwei Jahre keine neuen Gesetze mehr zu beschließen, ist tatsächlich Arbeitsverweigerung. Es ist unsere Aufgabe als Europapolitiker:innen, Verantwortung zu übernehmen und Antworten auf aktuelle Herausforderungen zu geben.

Auseinandersetzungen mit Berufsgruppen brauchen Einsatz. Mit den LKW-Fahrer:innen, wenn es um verpflichtende Pausen geht, mit den Unternehmer:innen, wenn es um Datenschutz der Mitarbeiter:innen geht und ebenso auch mit Landwirt:innen, die Sorge vor der Zukunft haben. Diese Arbeit darf auch der EVP nicht zu schwierig sein. Der Vorschlag der EVP: “Brüssel lässt die Bauern jetzt mal arbeiten!”, ist zynisch und gefährlich.

3. Antieuropäisches Verhalten

Die EVP als größte Parteienfamilie in Europa will in Krisenzeiten der Landwirtschaft die Lösungen den Nationalstaaten überlassen. Während in der Finanzkrise, der Flüchtlingskrise und beim Krieg in der Ukraine immer die europäischen Lösungen herbeigesehnt wurden, lässt die EVP jetzt die Bäuerinnen und Bauern im Stich. Das europäische Projekt wird mit einer solchen Verweigerungshaltung von Manfred Weber geschwächt. Die vollständig vergemeinschaftete Agrarpolitik bedarf gemeinsamer Lösungen und des weiteren Ausbaus der europäischen Gesetzgebung für den Lebensmittel-Anbau.

4. Wissenschaftsfeindliches Verhalten

Basis für dieses uneuropäische Handeln ist immer noch das Zweifeln an der Dringlichkeit der Gesetzgebungen. Das Europäische Parlament hatte im November 2019 den Klimanotstand ausgerufen. Wissenschaftlich mehrfach belegt sind der gefährliche Rückgang von Bestäubern wie Bienen, insbesondere auf landwirtschaftlich genutzten Flächen, und die Notwendigkeit der Renaturierung.

Wenn die EVP die wissenschaftliche Basis des Notstands verstehen und akzeptieren würde, wäre ein Aufruf, zwei Jahre die Hände in den Schoß zu legen, undenkbar. Der Rückschluss ist klar: Die EVP leugnet die Dringlichkeit und die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die die Basis unserer Gesetzgebung darstellt.

5. Manfred Weber auf Stimmenfang bei Antieuropäer:innen, und Klimaschwurbler:innen

Der traurige Kern: Der EVP, Manfred Weber und Co, geht es nicht um die Landwirtschaft, um Bienen oder um Wasser. Es geht ihr um die Stimmen am rechten und ganz rechten Rand in der EU.

Noch ein paar Worte zu den vielen Landwirt:innen in der Europäischen Union: Der Klimawandel, der extreme Artenverlust, der Verlust der Bodenfruchtbarkeit und der Wassermangel in Europa ist eine konkrete, große Bedrohung unserer Landwirtschaft. Aufgabe der Gesetzgeber ist, dies festzustellen und Gegenmaßnahmen einzuleiten, auch mitunter anstrengende. Es ist unsere Pflicht, Landwirt:innen durch diese schwere Zeit zu begleiten und einen Transformationsprozess einzuleiten, bei dem auch kleine und mittlere Betriebe nicht unter die Räder kommen.

Wenn politische Parteienfamilien wie die EVP versprechen, sie könnten diese Herausforderungen aussitzen – glauben Sie ihnen nicht. Für die EVP ist der Erntezeitpunkt der Wahltag im Sommer 2024. Als Landwirt:innen wissen Sie, auch die nächste, übernächste und darauf folgende Ernte muss Ertrag bringen. Seien Sie weitsichtiger als die EVP und ihre Blockadehaltung.

Unter den vielen Beratungsgremien, die sich die Bundesregierung im Allgemeinen und die Ministerien im Besonderen leisten, ist der Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) sicher nicht das prominenteste. Seit 2001 unterstützt es in Fragen der Nachhaltigkeit, und das meistens geräuschlos. Werner Schnappauf sagt, dass hinter dieser Zurückhaltung eine bewusste Entscheidung stecke. “Wir streben gar nicht nach Öffentlichkeit, sondern wollen der Bundesregierung eine möglichst repräsentative Perspektive zu Nachhaltigkeitsthemen geben.” Das gelinge, da dem Rat Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen angehören: Wissenschaftler, Politiker, Aktivisten, Lobbyisten.

Schnappauf, der früher Landrat und Umweltminister in Bayern und dann Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie war, ist einer von 15 Mitgliedern des Rats und dessen ehemaliger Vorsitzender. Von 2020 bis 2022 hatte er den Posten inne. “Wir haben einige wichtige Weichenstellungen auf den Weg gebracht”, sagt der 69-Jährige. So habe man mit der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina beispielsweise 14 Bedingungen formuliert, die erfüllt sein müssen, damit Deutschland klimaneutral werden kann. Außerdem machte sich der RNE unter seiner Führung Gedanken über die Biodiversität, die Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und brachte entsprechende Vorschläge zu Papier – immer einstimmig, wie Schnappauf betont.

Das Prinzip des runden Tisches, an dem alle Seiten zusammenkommen und nach Lösungen suchen, zieht sich wie ein roter Faden durch die Karriere des gelernten Juristen. 1989 wurde er Landrat im Kreis Kronach im Frankenwald, “der jüngste in Bayern damals”. Der Landkreis war Grenzgebiet, das heutige Thüringen nicht weit, aber hinter Grenzbefestigungen verborgen. “Minen und Selbstschussautomaten gehörten für uns zum Alltag”, erzählt Schnappauf, der vor Ort geboren und aufgewachsen ist.

Mit dem Fall der Mauer und dem Ende der DDR veränderte sich die Situation. “Wir mussten den gesamten Landstrich wiederherstellen, der mit einem Mal nicht mehr an der Front des Kalten Krieges lag.” Viel Aufbruch und Veränderung also im Frankenwald. Und Schnappauf versuchte, alle einzubinden, holte die Zivilgesellschaft, die Wirtschaft und Umweltaktivisten an einen Tisch, um ein Gesamtkonzept zu entwickeln, und zwar ein nachhaltiges.

Ein ungewöhnlicher Ansatz in den frühen Neunzigern. Aber einer, der ihm Aufmerksamkeit brachte. 1998 wurde er in die bayerische Staatsregierung berufen, neun Jahre war er Umweltminister Bayerns. “Dort habe ich versucht, die Ansätze aus meiner Landratszeit fortzuführen”, sagt Schnappauf. “Über die Jahrzehnte habe ich mich auch durch diese Arbeit zum Hardcore-Verfechter des Nachhaltigkeitsprinzips entwickelt.” Das war damals nicht nur in Bayern eher ein Nischenthema.

Und so zog es den Umweltpolitiker 2007 weiter, zum Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). Ein Widerspruch? “Man hat mir damals gesagt, dass man mich gerade als Umweltpolitiker wollte, um glaubhaft die Transformation anschieben zu können.” Das sei damals vergleichsweise mutig gewesen, auch weil die Industrie noch längst nicht so weit war: “Da hat sich seitdem viel verändert.”

Für Werner Schnappauf war es vor allem nach Jahren auf Kommunal- und Landesebene eine Chance, bundespolitische Akzente zu setzen, wenn auch von der anderen Seite. So warnte er als BDI-Hauptgeschäftsführer unter anderem bereits 2010 vor zu großen Rohstoffabhängigkeiten von China, etwa bei Seltenen Erden. Eine Warnung, die aus heutiger Sicht fast schon prophetisch wirkt. Lange blieb er aber nicht beim BDI: 2011 trat Schnappauf zurück. Auslöser war das Leak eines Sitzungsprotokolls mit kontroversen Aussagen des früheren Wirtschaftsministers Rainer Brüderle.

Nach einigen Jahren als Wirtschaftsanwalt und Berater wurde Schnappauf dann Mitglied des Nachhaltigkeitsrats und konnte so wieder die Arbeit am runden Tisch aufnehmen. Künftig wird es darum gehen, “die Ideen, die wir entwickelt haben, in die Fläche zu tragen” – damit meint er die Einbindung von Mittelständlern, Handwerkern und Gemeinderäten. Ansprechpartner, die einem Ex-Kommunalpolitiker und Ex-Industrievertreter nahe sein dürften. Lars-Thorben Niggehoff

die Transformation muss schneller ablaufen – darin waren sich Wirtschaftsminister Robert Habeck und EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager einig beim 3. Transformationsgespräch am Montag im Wirtschaftsministerium.

Bei den deutschen Autoherstellern ist mit Blick auf die internationale Konkurrenz inzwischen fraglich, ob die Transformation hin zur Elektromobilität schnell genug geht. Carsten Hübner analysiert, wie erfolgreich das Jahr 2022 für BMW, Mercedes und VW war und wie die Arbeitnehmer den Stand der Transformation einschätzen.

Das Regulierungstempo der EU könnte zu hoch sein – jedenfalls aus Sicht der Länder, die von Regeln für die Wertschöpfungsketten im globalen Süden betroffen sind. Charlotte Wirth und Leonie Düngefeld berichten.

Wie erreichen Unternehmen schneller die eigenen Märkte und sparen dabei auch noch Ressourcen? Bisweilen mit der Rückverlagerung der Produktion, sagt Hans-Uwe Gansfort, der die Factory for Innovation in Textile von C&A leitet. Welche Nachteile bleiben, beschreibt er im Interview mit Caspar Dohmen.

Auf der heutigen Hauptversammlung von VW wird Union Investment von dem Unternehmen mehr Tempo bei der Veröffentlichung von Informationen über die Scope-3-Emissionen fordern. Und kündigt Konsequenzen an für Unternehmen, die keine vollständigen, langfristigen Klimaziele veröffentlichen.

Empört über Bremsaktionen der EVP-Fraktion im EU-Parlament bei Fortschrittsthemen ist Maria Noichl. Die Abgeordnete von S&D leitet die Verhandlungen für die Agrarreformen der EU. Im Standpunkt erklärt sie ihre Gründe.

Zu guter Letzt: Wenn Ihnen der ESG.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail zugeschickt wurde: Hier können Sie das Briefing kostenlos testen.

Die Hauptversammlungen der deutschen Automobilhersteller dürften weitgehend geräuschlos über die Bühne gehen. So war es vergangene Woche bei Mercedes-Benz. Und wenig spricht dafür, dass es heute und morgen bei VW und BMW anders sein wird – zumal bei den Bayern wieder nur virtuell getagt wird. Zu gut sind die Zahlen trotz Krise und Milliardeninvestitionen in Elektrifizierung und Dekarbonisierung. VW glänzt mit 15,8 Milliarden Euro Gewinn. Bei BMW sind es 18,6 und bei Mercedes 14,8 Milliarden Euro. Dabei sind die Absatzzahlen aufgrund von Lieferkettenproblemen sogar leicht rückläufig. Aber nicht zuletzt der steigende Anteil der margenstarken SUV sorgte für Mehreinnahmen. Mittelfristig erwarten Experten aber einen deutlichen Gewinnrückgang.

Noch können sich nicht nur die Aktionäre über höhere Dividenden freuen, sondern auch die Mitarbeiter profitieren von der positiven Entwicklung. Nach Verhandlungen mit den in der Automobilindustrie traditionell starken IG Metall-Betriebsräten steigen die Erfolgsbeteiligungen für das Jahr 2022 deutlich an. Bei Mercedes erhalten die Beschäftigten eine Prämie von bis zu 7.300 Euro, bei BMW sogar bis zu 9.000 Euro. Im VW-Konzern fallen die Zahlungen je nach Marke unterschiedlich aus. Beim Premiumhersteller Audi sind es bis zu 8.150 Euro. Der Sportwagenhersteller Porsche zahlt bis zu 9.050 Euro. Mitarbeiter der Marke Volkswagen erhalten inklusive eines Inflationsausgleichs insgesamt 5.630 Euro.

Die erheblichen Anpassungsschwierigkeiten, die im Zuge der Elektrifizierung und Dekarbonisierung der Automobilindustrie befürchtet wurden, scheinen also bislang nicht einzutreten. Martin Kimmich, BMW-Gesamtbetriebsratsvorsitzender und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats, sieht BMW “seit langem mitten in der Transformation”. Mit dem bisherigen Verlauf zeigt er sich gegenüber Table.Media zufrieden. “Mit der Ausrichtung der Produktionswerke auf nachhaltige Produktion hin zur iFACTORY setzen wir den Anspruch ‘Lean, Green, Digital’ konsequent und den Standortgegebenheiten entsprechend um”, so Kimmich gegenüber Table Media.

Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt gegenüber Table.Media der VW-Konzernbetriebsrat. “Mit dem maßgeblich von der Arbeitnehmerseite angestoßenen Zukunftspakt hat Volkswagen schon 2016 als erster etablierter Hersteller einen konkreten Transformationspfad für den konsequenten Schwenk auf die Elektromobilität vorgelegt”, heißt es. Damit hätten alle inländischen Fabriken “eine klare Perspektive für den mittelfristigen Hochlauf und den langfristigen kompletten Umstieg” von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor auf vollelektrischen Antrieb, sagte ein Betriebsratssprecher. Dies sei bei VW mit einer Beschäftigungssicherung bis 2029 verbunden.

Tatsächlich stieg die Zahl der Beschäftigten bei Volkswagen und BMW trotz des fortschreitenden Übergangs von der personalintensiveren Produktion von Verbrennungsmotoren zu Elektroantrieben. VW beschäftigte Ende 2022 rund 675.800 Mitarbeiter (+0,4 Prozent), BMW 149.475 (+25,7 Prozent). Lediglich bei Mercedes-Benz ging die Belegschaft im vergangenen Jahr um 5.200 auf 171.382 Beschäftigte zurück.

Der VW-Betriebsrat verweist in diesem Zusammenhang auf konkrete Transformationsprojekte. So entstehe in Salzgitter “direkt neben dem Motorenwerk die erste eigene Giga-Batteriezellfabrik des Konzerns”. Auch BMW bekenne sich “voll zum Standort Deutschland”, so Betriebsratschef Kimmich. Das zeige die umfassende Transformation des Stammwerkes München in Vorbereitung auf das Modell Neue Klasse und der geplante neue BMW-Standort für die Montage von Hochvoltbatterien in Irlach, Niederbayern, wo weitere neue Arbeitsplätze entstehen. “Wir stehen für Beschäftigungssicherung, auch in Zeiten der Transformation”, so Kimmich. Es sei ein Erfolgsfaktor, dass die Mitarbeiter “bei jeglichen Transformationsvorhaben des Unternehmens von Anfang an in den Veränderungsprozess eingebunden sind”.

Dass es dabei auch zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Management und Arbeitnehmervertretung kommt, zeigt das gescheiterte Projekt Trinity. In unmittelbarer Nähe des VW-Stammwerks in Wolfsburg sollte eine Fabrik auf der grünen Wiese entstehen, um ein besonders schnittiges Nachfolgemodell der ID.-Baureihe zu produzieren. Nach heftiger Kritik, nicht zuletzt vom Betriebsrat, wurden die Pläne vor kurzem ad acta gelegt. Die Arbeitnehmervertreter befürchteten, dass sich das Prestigeprojekt des ehemaligen VW-Konzernchefs Herbert Diess zu sehr an der Produktionsweise von Tesla orientieren, den Tarifvertrag gefährden und sich zudem negativ auf den Umbau des Stammwerks auswirken könnte.

“Die Mitbestimmungskultur bei Volkswagen zeichnet sich durch eine strategische Betriebsratsarbeit aus, die weit über die verbrieften Rechte im Betriebsverfassungsgesetz hinausgeht”, heißt es seitens des Konzernbetriebsrates. Das werde gerne mal als Co-Management bezeichnet, man selbst spricht lieber von qualifizierter Mitbestimmung. “Das Ergebnis zeigt, dass wir die Transformation ohne massive Brüche meistern werden.”

Der Dachverband Kritischer Aktionäre ist in dieser Hinsicht nicht ganz so optimistisch. Aus seiner Sicht bewege sich VW strategisch in die falsche Richtung, was nicht zuletzt bei der VW-Modellpalette deutlich werde. In einem Gegenantrag auf der heutigen VW-Hauptversammlung bemängelt er, dass VW bei den CO₂-Flottenwerten trickse und das Kleinwagensegment aus dem Auge verloren habe. “Statt echter Volkswagen baut VW immer mehr besonders große, schwere und hochmotorisierte Fahrzeuge”, heißt es dort. Aus Sicht der Vereinigung sei es nicht nachvollziehbar, dass der Konzern die Entwicklung von kleinen, leichten, ressourcen- und energieeffizienten E-Fahrzeugen vernachlässige. “Hier besteht die Gefahr, dass chinesische Mitbewerber wie BYD diese Lücke füllen”, was langfristig zu erheblichen Einbußen von Marktanteilen führen könne, so der Antrag. Derweilen will Union Investment mehr Informationen über CO₂-Emissionen entlang der Lieferkette bei der Hauptversammlung fordern (siehe News).

Die Ziele der EU-Nachhaltigkeitsagenda bedeuten nicht nur neue Vorgaben für europäische Unternehmen, die ihre Lieferketten überprüfen müssen – sondern auch neue Anforderungen für Länder, die in den EU-Markt exportieren. Diese sehen sich mit neuen Standards und Normen aus Brüssel konfrontiert, welche zu unternehmerischen Sorgfaltspflichten entstehen:

Besonders das EU-Sorgfaltspflichtengesetz wird einen großen Einfluss auf Drittländer haben: Rund 62 Prozent der afrikanischen Wertschöpfungsexporte sind beispielsweise in EU-Exporte eingebunden. Will heißen: Reguliert Brüssel seine Lieferketten, so gelten die Regeln auch für einen Großteil der afrikanischen Exporte in die EU.

Allerdings sind die betroffenen Volkswirtschaften in vielen Fällen nicht auf die damit einhergehenden Anforderungen vorbereitet. Die Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) wertet die Due-Diligence-Gesetzgebung vor dem Hintergrund als zweischneidiges Schwert. Zwar hat das geplante Gesetz laut einem SWP-Arbeitspapier das Potenzial, globale Wertschöpfungsketten sozial wie wirtschaftlich aufzuwerten, etwa durch bessere Arbeitsbedingungen und Haushaltseinkünfte im globalen Süden. Andererseits bestehe das Risiko, dass strengere Due-Diligence-Auflagen insbesondere den großen Playern zugutekommen, weil sie über Mittel verfügen, um sie zu erfüllen. Kleinbauern und kleinere Produzenten sowie Zwischenhändler im globalen Süden, die die Anforderungen nicht stemmen könnten, drohe hingegen der wirtschaftliche Abstieg.

So geschehen infolge der EU-Konfliktmineralienverordnung in Kolumbien, wo Goldminenkooperativen in die Illegalität rutschen. Diese Gesetze würden für große Unternehmen entworfen, “nicht aber für kleine Minenarbeiter und Kooperativen”, berichtete ein Goldgräber vor Ort. Kritik komm auch von dem kongolesischen Kleinbauernvertreter Kambale Malembe: Die EU erschwere mit der Verordnung Kleinbauern den Zugang zum europäischen Markt.

Die Verordnung für entwaldungsfreie Lieferketten hat kürzlich das Parlament final angenommen. Bevor sie in Kraft tritt, muss der Rat sie noch formell bestätigen. Demnach dürfen Unternehmen Einfuhren bestimmter Produkte und Rohstoffe (etwa Rinder, Kakao, Kaffee und Soja) aus bestimmten Ländern nur in der EU verkaufen, wenn die Lieferanten eine Sorgfaltserklärung eingereicht haben. Diese muss bestätigen, dass ein Produkt nicht von einer nach dem 31. Dezember 2020 abgeholzten Fläche stammt und nach diesem Datum auch nicht zur Schädigung von Wäldern geführt hat.

Die Unternehmen müssen auch nachweisen, dass die Produkte den Rechtsvorschriften des Erzeugerlandes entsprechen, damit die Menschenrechte und die Rechte indigener Völker geachtet werden. Laut einer Analyse von Karina Marzano vom Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit am Helmholtz-Zentrum Potsdam nimmt die EU-Verordnung auch Entwaldung in Angriff, die vor Ort legal ist – und konkurriert deshalb potenziell mit nationaler Gesetzgebung.

In Brasilien etwa, einem wichtigen Sojaexporteur, müssen private Landbesitzer im Amazonasgebiet nach dem nationalen Forstgesetz auf 80 Prozent ihrer Fläche die einheimische Vegetation erhalten, dürfen also 20 Prozent ihres Landes abholzen. Die EU-Verordnung hingegen sieht ein 100-prozentiges Abholzungsverbot vor.

Die EU-Kommission argumentiere, der Gesetzesvorschlag verhänge gegen kein Land bzw. keine Ware ein Verbot, sagt Marzano. “Dennoch werden Unternehmen ihre Tätigkeit wahrscheinlich von den Hochrisikoproduzenten weg verlagern, wenn es alternative, risikoarme Rohstoffproduktionsländer gibt.” Genau dies sei das von der EU angestrebte Ergebnis: Indem die EU nachhaltige Maßnahmen der Exportländer fördere, wolle sie einen Kaskadeneffekt erzielen, der von den ländlichen Erzeugern bis hin zu den nationalen Regierungen reiche.

Die Reaktionen in Brasilien sind sehr unterschiedlich, selbst in der Industrie: Einige Verbände begrüßten die EU-Initiative, andere sehen darin “als Umweltschutz getarnten Protektionismus”. Ein NGO-Bündnis forderte hingegen eine Schärfung und Schließung von Lücken des EU-Gesetzes.

Risiken in ihrer Wertschöpfungskette zu beheben oder einzudämmen, ist für Unternehmen kostspielig. So entsteht das Risiko, dass sich Unternehmen aus problematischen Gebieten zurückziehen. Für die Betroffenen bedeutet das womöglich eine Verschlimmerung statt einer Verbesserung der Lage vor Ort. Andererseits steigt dadurch der Veränderungsdruck in den Ländern.

Unklar bleibt, wie die Behörden im globalen Süden kontrollieren, ob ihre Unternehmen die europäischen Vorschriften einhalten. Die SWP spricht in diesem Zusammenhang von einem “Governance overload”, bei dem private Zertifizierungsstellen die Arbeit der Aufsichtsbehörden übernehmen. Doch um die Zustände im Sinne der EU-Anforderungen zu verändern, sind auch institutionelle Maßnahmen nötig, wie zum Beispiel die Ratifizierung von ILO-Arbeitsnormen, die Anpassung von Arbeits- und Sozialnormen sowie etwaige Kursänderungen in der Industriepolitik.

Markus Löning, der Unternehmen in Deutschland bei der Due Diligence berät, sieht die Regierungen der Drittländer hier in der Verantwortung: Die meisten Länder hätten die fundamentalen Menschenrechte in der Verfassung verankert und die entsprechenden internationalen Konventionen ratifiziert. “Diese zu implementieren, ist ihre staatliche Aufgabe.”

In der Zwischenbilanz zum französischen Lieferkettengesetz wird unterdessen das Risiko einer Verschiebung des Handels beschrieben – insbesondere, wenn nicht der Endabnehmer, sondern der Zwischenhändler eine Machtposition innehat. Im Fall der Aluminiumbranche weigerten sich Zulieferer, die Auflagen der französischen Konzerne zu erfüllen. Sie konnten es sich leisten, da sie das Marktmonopol auf ihr Produkt haben: Das zur Aluminiumherstellung benötigte Bauxit. Die Nachfrage an Bauxit ist so groß, dass sich die Zwischenhändler auf Kunden mit weniger strengen Sorgfaltspflichten konzentrieren und die amerikanischen, asiatischen und nahöstlichen Märkte bevorzugen.

“Das ist auch eine Preisfrage”, bemerkt hingegen Markus Löning und warnt vor Pauschalisierungen. Das Risiko einer Marktverschiebung bestehe zwar in einzelnen Fällen, das sei aber von Markt zu Markt und Sektor zu Sektor unterschiedlich. “Man sollte nicht vergessen, dass Europa und die USA ein gewaltiger Handelsblock sind. Diese Märkte gibt man nicht einfach so auf.”

Der französische Abgeordnete Dominique Potier, der das Lieferkettengesetz in Frankreich auf die Wege gebracht hat, fordert deswegen: Die Staaten müssen gleichzeitig an internationalen und zwischenstaatlichen Lösungen arbeiten, etwa im Rahmen von Handelsabkommen.

Dass die Handelspolitik ein Hebel sein, um die Auswirkungen des europäischen Lieferkettengesetzes abzufedern, findet auch die südafrikanische Handelsexpertin Asmita Parshotam. Sie sieht beispielsweise das African Continental Free Trade Agreement (AfCFTA) als Chance für den globalen Süden, um in puncto Industrialisierung, einheitliche Standards und Kontrollmechanismen, elektronische Datenverarbeitung und so weiter zusammenzuarbeiten.

Das SWP empfiehlt, dass Gesetze zur Sorgfaltspflicht von Unternehmen mit Begleitmaßnahmen zur finanziellen und technischen Unterstützung von Produzenten und Zwischenhändlern im Globalen Süden einhergehen. Auf EU-Ebene beispielsweise über den Weg des Europäischen Fonds für nachhaltige Entwicklung EFSD+.

Dabei gibt es allerdings ein Kernproblem: Die für Entwicklungszusammenarbeit zuständige Generaldirektion INTPA war kaum in die Ausarbeitung des Sorgfaltspflichtengesetzes eingebunden. Auch die EU-Delegationen in den Ländern, auf die das Due-Diligence-Gesetz einwirkt, wurden kaum zurate gezogen. In anderen Worten: Die Länder, in denen das EU-Gesetz für bessere Zustände in puncto Menschenrechte und Umwelt sorgen soll, wurden bisher außen vorgelassen. Heißt auch: Die Kommission verfügt dem Vernehmen nach kaum über Wissen darüber, welche Unterstützungsmaßnahmen zur erfolgreichen Implementierung in Zielländern nötig sind. Leonie Düngefeld, Charlotte Wirth

Alle bisher veröffentlichen Teile der Serie finden Sie hier.

Wie kam es zu dem Reshoring?

Ich habe bei Canda International gearbeitet, gewissermaßen einem Überbleibsel der Zeit, als C&A noch eigene Fertigungen hatte. Irgendwann fragten wir uns, wie wohl eine eigene Produktion in Deutschland aussähe. Schnell war uns klar, das ginge bei unseren Preislagen nur nachhaltig und hoch automatisiert.

Wie europäisch ist die Hose?

Wir haben uns dafür entschieden – abgesehen von der Baumwolle – europäische Materialien einzusetzen. Alle Materialien sind nach dem GOTS-Standard zertifiziert.

Wie viel CO₂ emittieren Sie in dem Werk?

Wir produzieren in Mönchengladbach CO₂-frei, beziehen unsere Energie zu 70 Prozent aus einem Windpark in Wachtendonk und zu 30 Prozent aus einer eigenen Fotovoltaikanlage. Durch den Einsatz moderner Maschinen verbrauchen wir in der Wäscherei nur noch wenig Wasser, wovon wir rund die Hälfte wieder aufbereiten. Nachhaltig produzieren bedeutet für uns auch bedarfsgerecht zu produzieren. Weil wir von dem Werk in Mönchengladbach schnell alle unsere Märkte in Europa beliefern können, können wir sehr bedarfsgerecht produzieren. Dadurch entsteht weniger Müll.

Wie groß ist der Anteil der Produktion an dem CO₂-Fußabdruck?

Sie steht einschließlich der Wäscherei für 25 bis 30 Prozent des CO₂-Fußabdrucks, der Rest entfällt auf den Anbau der Baumwolle. Aber wir arbeiten mit Partnern, die die Baumwolle nachhaltig anpflanzen.

Wie werden die Jeans gefertigt?

Wir haben den höchsten Automatisierungsgrad, den man sich in Anbetracht unserer Produktionsgröße vorstellen kann. So werden die Gesäßtaschen automatisch aufgenäht, der Zuschnitt erfolgt automatisch, genauso wie der Transport der Stoffballen aus dem Lager.

Aber vollautomatisch geht es noch nicht?

Jede Maschine muss noch von einem Menschen bedient werden. Vielleicht kann künftig ein Beschäftigter gleichzeitig zwei bis drei Maschinen übernehmen. Aber im Gegensatz zur Automobilindustrie verarbeiten wir biegeschlaffe Materialien – Stoffteile können Roboterarme eben noch nicht von Maschinen zu Maschine reichen, weil sie schlaff sind. Wir versuchen, diese Innovation mit der Maschinenindustrie zu geben. Aber von dem Idealziel, dass wir irgendwann den Stoff in eine Box geben und dann kommt hinten eine fertige Hose raus, sind wir noch weit entfernt.

Wie viele Menschen arbeiten in dem Werk?

Rund 90 Mitarbeiter, mit denen wir irgendwann 2.000 Teile am Tag produzieren wollen. Jetzt ist es rund die Hälfte.

Wie schneidet die Fertigung im Kostenvergleich zu einem Standort in einem Billiglohnland kostenmäßig ab?

Wir produzieren aufgrund der hohen Automatisation etwas schneller als in Billiglohnländern. Wobei unsere Abläufe mit der Zeit noch schneller werden dürften, wir sind ja noch im Aufbau. Die Gehälter sind ungleich höher als in Asien. Wenn sie jetzt mal sagen, wir nähen eine Hose in 15 bis 20 Minuten und in Fernost brauchen sie 25, 30 Minuten, dann kompensiert das natürlich bei weitem noch nicht die Mehrkosten, die man hier beim Lohn in Deutschland hat.

Findet man in Deutschland noch Menschen, die in der Fabrik nähen?

Die Leute haben uns nicht die Türen eingerannt, aber wir hatten auch kein großes Problem sie zu bekommen. Wir haben uns mit der Agentur für Arbeit zusammengetan. Sie hat in zweimonatigen Lehrgängen zusammen mit der Textilakademie auch Langzeitarbeitslose und branchenfremde Mitarbeiter qualifiziert. Aber wir haben in unserer Belegschaft auch viele Migranten und Flüchtlinge, aus Ländern wie Pakistan, Afghanistan, Syrien, Türkei. Sie haben dort schon mal in Fabriken gearbeitet und sind sehr qualifiziert.

Wer ist die Zielgruppe für die Waren?

Wir hoffen natürlich, dass unsere klassischen C&A-Kunden sensibler werden, was Nachhaltigkeit betrifft. Aber unser Kunde ist sehr preisbewusst. Ist die Familie mit eher schmalerem Budget. Eine durchschnittliche Hose kostet bei uns ungefähr 39 Euro, da sind die 59 Euro für die nachhaltige Jeans schon deutlich mehr.

Zahlen Kunden für Jeans Made in Germany mehr?

Das wird sich zeigen, da fehlen uns noch die Kenntnisse.

Könnten Sie mit der Haltbarkeit werben?

Ich würde am liebsten eine Garantie auf die Hose geben. Ich bin so selbstbewusst zu sagen: Fünf Jahre hält die Hose. Aber darüber diskutieren wir noch. Wir haben uns aber auch aus Gründen der Nachhaltigkeit dafür entschieden, keine zerlöcherten Denim zu produzieren.

Aber Sie machen einen Used-Look?

Wir können nichts produzieren, was dem Kunden nicht gefällt. Insofern betreiben wir schon ein bisschen Finishing.

Welche Rolle spielt in Ihrer Produktion die Kreislaufwirtschaft – ist das kompatibel, mit dem, was von der EU auf sie zukommt?

Da ist noch ein Stück zu gehen. Natürlich ist unser Endziel eine komplette Kreislaufwirtschaft: Dass sie ihre Hose bei C&A abgeben, sich eine neue kaufen, ihre alte Hose wird geschreddert, werden wieder Garne und Fasern daraus gesponnen. Aber da sind wir noch ein ganzes Stück weit von entfernt. Aber wir verarbeiten bereits recycelte Garne, beim Stoff sind wir noch nicht so weit.

Was war das für Sie für ein Gefühl, wieder eine Fabrik am Niederrhein zu eröffnen?

War super schön, finden auch alle toll, auch meine Kinder. Nur es ist auch viel Arbeit, dass ans Laufen zu bringen und man unterschätzt auch einige Dinge am Anfang.

Gab es eine Sache, die Sie überrascht hat bei der Fertigung?

Ich würde mal sagen, die ganzen Anforderungen, beispielsweise mit Blick auf die ganzen Zertifikate, erfordert schon eine Menge Administration. Geht auch über die Needle-Policy, bei der jede abgebrochene Nadel dokumentiert werden muss. Müssen die Unternehmen in Fernost auch machen, damit sich keine Nadel in dem Bekleidungsstück festsetzt. Aber jetzt müssen wir das eben selbst erledigen.

Ist es schon etwas anderes, wenn man als Unternehmen die Sachen wieder selbst produziert?

Genau und das war ja auch eine Intention von C&A, wir probieren das mal wieder selbst aus, dann wissen wir auch, worüber wir sprechen, wir wissen, was wir tun können. Wir probieren hier eben gezielt Dinge aus, zum Beispiel in der Wäscherei. Warum sollen wir dieses Wissen nicht auch anderen Betrieben in Fernost zur Verfügung stellen, um die Welt ein Stück besser zu machen?

10.5.2023, 9:00 Uhr

Öffentliche Anhörung im Ausschuss für Wirtschaft Europäische Antwort auf den Inflation Reduction Act Info

10.5.2023, 9:45 Uhr

Öffentliche Anhörung im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung Lehren aus der Corona-Pandemie für die Gesundheitsforschung Info

10.5.2023, 14:30 Uhr

Fachgespräch im Ausschuss für Kultur und Medien Internationale Pressefreiheit Info

10.5.2023, 18:00 Uhr

Plenum Erste Beratung des Antrags zur Einsetzung eines Bürgerrates “Ernährung im Wandel: Zwischen Privatangelegenheit und staatlichen Aufgaben” Info

10.5.2023, 18:15 Uhr

Öffentliches Fachgespräch im Parlamentarischen Beirat für Nachhaltige Entwicklung Nachhaltiges Bauen Info

11.5.2023, 18:30 Uhr

Plenum Abschließende Beratung der Verordnung zur Änderung der Ersatzbaustoffverordnung und der Brennstoffwechsel-Gasmangellage-Verordnung Info

12.5.2023, 10:20 Uhr

Plenum Beratung des Antrags der Fraktion der CDU/CSU für eine sichere, bezahlbare und klimafreundliche Wärmeversorgung ohne soziale Kälte Info

12.5.2023, 11:40 Uhr

Plenum Beratung des Antrags der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/die Grünen und FDP für starke Quartiere, ein attraktives Lebensumfeld und ein gutes Leben in der Nachbarschaft Info

12.5.2023, 12:25 Uhr

Plenum Beratung des Antrags der Fraktion der CDU/CSU zum Thema Hafenstandort Deutschland stärken Info

12.5.2023, 13:10 Uhr

Plenum Beratung des Antrags der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/die Grünen und FDP zur Stärkung und Reform der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Info

Der Bund soll öffentliche Aufträge ab einem Wert von 10.000 Euro nur noch an Unternehmen vergeben dürfen, die Ihre Beschäftigten nach Tarif bezahlen. So sieht es der Referentenentwurf vom Bundesarbeitsministerium für ein Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie durch die Sicherung von Tariftreue bei der Vergabe öffentlicher Aufträge des Bundes vor, der Table.Media vorliegt.

Laut Entwurf sollen Vergabestellen des Bundes Auftragnehmern verbindlich vorgeben, dass diese den Arbeitnehmern bei der Ausführung von öffentlichen Aufträgen mindestens die Arbeitsbedingungen gewähren müssen, die vom Bundesarbeitsministerium festgelegt worden sind. Anders als das Land Berlin, das mit einem Tariftreueregister arbeitet, folgt der Entwurf für die Tariftreueregelung auf der Bundesebene dem saarländischen Modell: Das Arbeitsministerium will die Arbeitsbedingungen für öffentliche Aufträge per Rechtsverordnung festlegen – aber erst auf Antrag einer Gewerkschaft oder einer Arbeitgeber-Vereinigung, soweit diese in einem Tarifvertrag der Antragssteller vereinbart sind. Dies betrifft Entlohnung, Urlaub und Arbeitszeiten. Dokumentieren sollen Firmen die Tariftreue “mittels geeigneter Unterlagen”. Für Kontrollen sieht der Entwurf eine “zentrale Kontrollstelle” vor.

Stefan Körzell, Mitglied im DGB-Vorstand, begrüßt die Vorschläge des Arbeitsministeriums, sagt gegenüber dem RND aber, dass die geplanten Antragsverfahren nicht hälfen für mehr Tariftreue. “Gewerkschaften und Arbeitgeber sollen Anträge stellen, damit das Ministerium dann Firmen per Verordnung zu tarifvertraglichen Arbeitsbedingungen und Bezahlung verpflichten kann. Das nennt man auch ‘von hinten durch die Brust ins Auge’: Es ist schließlich Aufgabe des Bundes, selbst die Bedingungen seiner Aufträge festzulegen.”