der Begriff klingt akademisch und abstrakt, aber in ihm steckt ganz konkret das Netz des Lebens auf dem Planeten: Die Biodiversität ist nun für knapp zwei Wochen Thema einer eigenen UN-Konferenz, der COP15 in Montreal. Die Bedrohung dieses Lebensnetzes ist ähnlich gefährlich wie die Klimakrise – und eng mit ihr verbunden: Ohne halbwegs intakte Natur gibt es keine Hoffnung auf Eindämmung der Erderhitzung. Und wenn die Treibhausgas-Emissionen nicht sinken, ist die Artenvielfalt nicht mehr zu retten. So einfach und so kompliziert ist das.

Weil Arten- und Klimakrise eng verschränkt sind, schauen wir auch hier genau hin. Unser Kollege Timo Landenberger ist vor Ort, er schildert in diesem Climate.Table, was in Montreal zu erwarten ist. Aber auch andere Themen dieser Ausgabe haben Bezüge zur Biodiversität: Indien als neue G20-Präsidentschaft legt großen Wert auf die Bewahrung der natürlichen Ressourcen, weil die Armen besonders von ihnen abhängen, schreibt die Kollegin Urmi Goswami aus Neu-Delhi. Ein Verlust des Amazonas-Regenwaldes wäre eine ökologische, aber auch eine ökonomische Katastrophe, warnt eine neue Studie. Und der Bundesrechnungshof moniert schlecht gemachte Waldpolitik in Deutschland.

Auch sonst richtet sich das Klima-Geschehen nicht nach unserer Hoffnung auf eine beschauliche Adventszeit. Dafür ist das Problem zu drängend, dafür gibt es zu viel zu tun. Und wir wissen ja alle, dass es in der Klimakrise schon lange um viel mehr geht, als um die Frage, ob es weiße Weihnachten gibt oder nicht. Aber schön wäre es trotzdem.

Behalten Sie einen langen Atem!

Die Bundesregierung setzt zur Erreichung ihrer Klimaziele stärker und schneller als bisher gedacht auch auf die umstrittenen Techniken von Carbon Capture and Usage/Storage (CCU/CCS). Schon ab 2030 müssten die Nutzung, Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid “im Megatonnen-Maßstab” vor allem aus der Industrie eingesetzt werden, heißt es aus dem federführenden Wirtschaftsministerium.

Nach einschlägigen Studien sei “der Einsatz von CCS und CCU in erheblichem Maßstab notwendig zur Erreichung der Klimaziele“, schreibt das Ministerium im Evaluierungsbericht zum Kohlendioxid-Speicherungsgesetz (KSpG). Der Bericht wird derzeit in der Regierung abgestimmt und liegt Climate.Table vor. Er verspricht außerdem bis Mitte 2023 eine umfangreiche “Carbon Management Strategie” der Regierung. Und er macht detaillierte Vorschläge für die schnelle Änderung von Gesetzen und Vorschriften, etwa zur Infrastruktur für den CO2-Transport in Pipelines.

Das umfangreiche Papier fasst damit das Ergebnis mehrerer Gutachten von Thinktanks und Experten zusammen. Es betont, dass beim Klimaschutz vor allem Effizienz und Erneuerbare im Vordergrund stehen sollen. Aber für einen Rest von Emissionen sollen Export und Speicherung schnell möglich gemacht werden. Dieses Resultat zieht der Bericht aus fünf umfangreichen wissenschaftlichen Studien. Diese sehen vor allem CCS etwa in den Branchen Zement, Glas, Kalk, Abfall und Chemie als notwendig an, um die gesetzlich festgelegte Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen. 2030 sollen es einige Millionen Tonnen sein, spätestens 2045 müssten jährlich zwischen 34 und 73 Millionen Tonnen CO2 gespeichert werden.

Das soll ein “transparentes und inklusives Verfahren und ein kontinuierlicher Dialog” möglich machen. Wichtig ist der Regierung der “gesellschaftliche Rückhalt” für die CCU/CCS-Wirtschaft.

Immer wieder fordern auch Forschungsinstitute eine Debatte über CCS. Nur eine Studie des Umweltbundesamts kommt ohne diese Techniken aus – allerdings unter der optimistischen Annahme, dass Wälder mehr CO2 speichern und sich das Verhalten der Bevölkerung etwa beim Fleischkonsum deutlich verändert.

Mit dem Evaluierungsbericht, der per Gesetz alle vier Jahre notwendig ist, packt das grün geführte Wirtschafts- und Klimaministerium ein heißes Eisen an. Denn bisher ist CCS in Deutschland zwar durch das KSpG grundsätzlich erlaubt, wird aber durch Fristenregeln und politische Widerstände faktisch nicht angewandt. Der Koalitionsvertrag der Ampelregierung bekennt sich nur vorsichtig zur “Notwendigkeit auch von technischen Negativemissionen” und verspricht eine “Langfriststrategie zum Umgang mit den etwa fünf Prozent unvermeidbaren Restemissionen”. Der Bericht rechnet für 2045 allerdings mit Mengen an einzuspeicherndem CO2 von fünf bis zehn Prozent der heutigen deutschen Emissionen.

Auch international hat Deutschland beim CO2-Transport für den Export die nötigen Regelungen noch nicht geschaffen. CCS/CCU liegt in Deutschland seit einer großen gesellschaftlichen Debatte vor zehn Jahren praktisch auf Eis. Die Industrie und europäische Länder wie Dänemark, Niederlande und Norwegen investieren dagegen bereits kräftig in CCS-Projekte. Die EU hat Ende November erste Regeln für die Zertifizierung von freiwilligen CO2-Einlagerungen beschlossen.

Der Evaluierungsbericht aus dem Wirtschafts- und Klimaministerium sieht unter anderem vor:

Außerdem will die Regierung eine Carbon Management Strategie erarbeiten. Nach einem ersten Treffen mit interessierten Gruppen im Oktober soll in einem transparenten Verfahren bis Mitte 2023 ein Konzept gefunden werden, um zur Anwendung von CCS und CCU zu klären,

Diese Planungen erfüllen eine dringende Forderung der Industrie nach Rechtssicherheit. “Bisher fehlen regulatorische Weichenstellungen, wir brauchen mehr Klarheit von der Politik”, sagt etwa Antje Schünemann vom Energiekonzern Wintershall/DEA. Noch sei es ja in Deutschland gar nicht erlaubt, CO2 zu exportieren – dabei geht ihre Firma derzeit in Vorleistung: In Wilhelmshaven und an der dänischen Küste plant der Konzern “CO2-Hubs”, wo unter anderem Schiffe mit CO2-Fracht ablegen können. Und ab 2032 soll nach diesen Planungen von der norddeutschen Küste eine Pipeline jährlich bis zu 20-40 Millionen Tonnen Kohlendioxid über 900 Kilometer unter anderem zum “Luna”-Feld in die norwegische Nordsee leiten. “Wir wollen verschiedene Möglichkeiten zur sicheren Speicherung von CO2 anbieten”, so Schünemann.

Auch in Dänemark ist Wintershall/DEA aktiv. Erst am Dienstag hat das Pilot-Projekt “Greensand” von der dänischen Regierung grünes Licht bekommen. Dort will der Konzern mit dänischen Partnern nach einer Versuchsphase ab 2027/2028 CO2 aus Dänemark und anderen europäischen Ländern speichern: 2030 sollen dort jährlich vier bis zu acht Millionen Tonnen CO2 unter dem Meer verschwinden. Noch gibt es keine offiziellen Angaben über deutsche Kunden und Preise – aber das Interesse etwa von deutschen Stahl- und Chemiekonzernen ist groß, auch auf diese Weise ihre Dekarbonisierung voranzubringen.

Vor allem in der Nordsee gehen inzwischen die Arbeiten voran, CO2-Endlager zu schaffen. So plant das norwegische Konsortium “Northern Lights”, betrieben von den Energiekonzernen Equinor, Shell und Total, seit 2019 an einer Lagerstätte vor der norwegischen Westküste in 2.700 Metern Tiefe: Per Tankschiff sollen ab 2024 aus ganz Europa, vor allem auch aus Deutschland, Ladungen von flüssigem CO2 in Lagerstätten verpresst werden. Erst im November hat die Produktion für die Spezialschiffe für Northern Lights auf einer Werft in China begonnen.

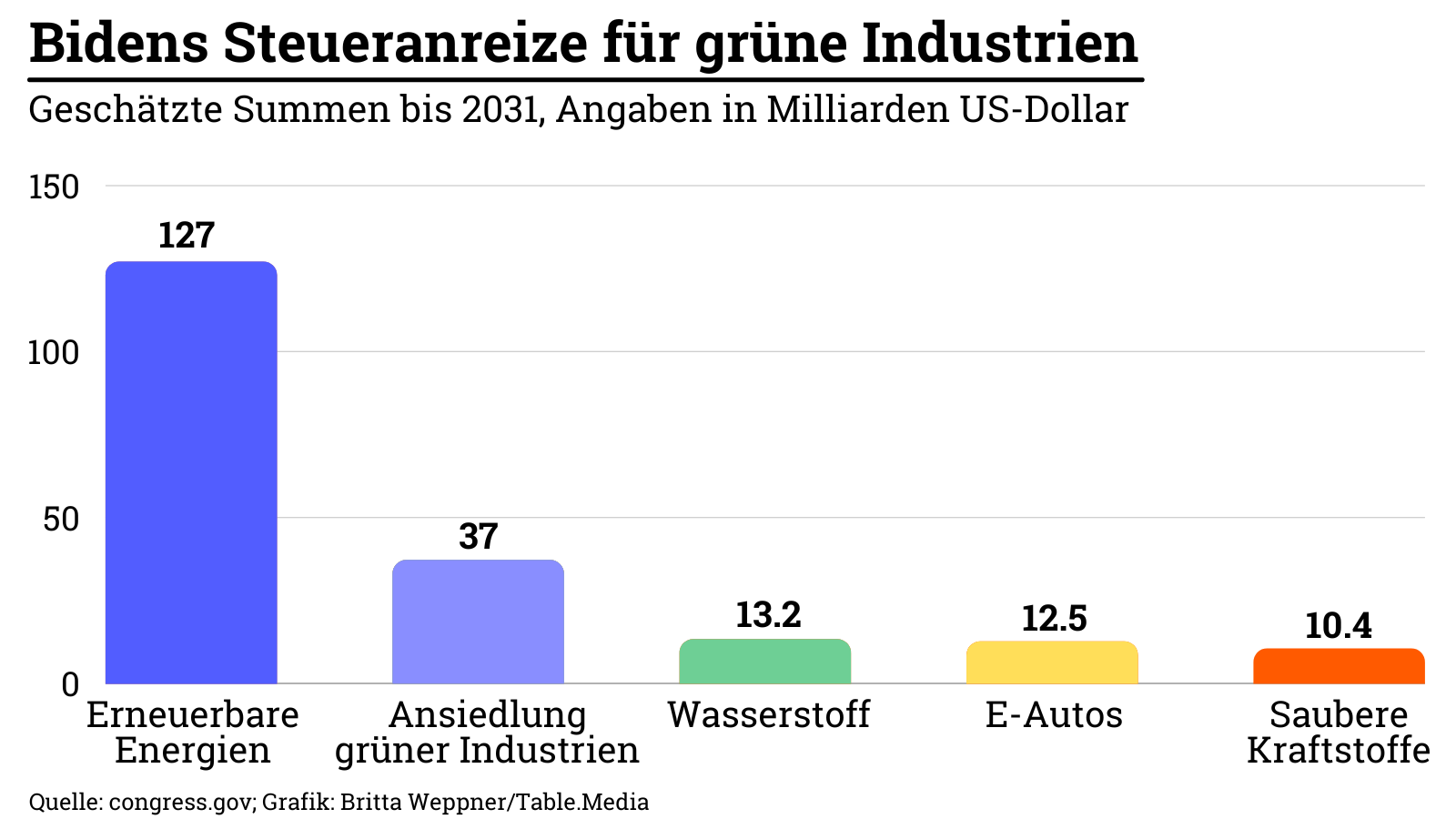

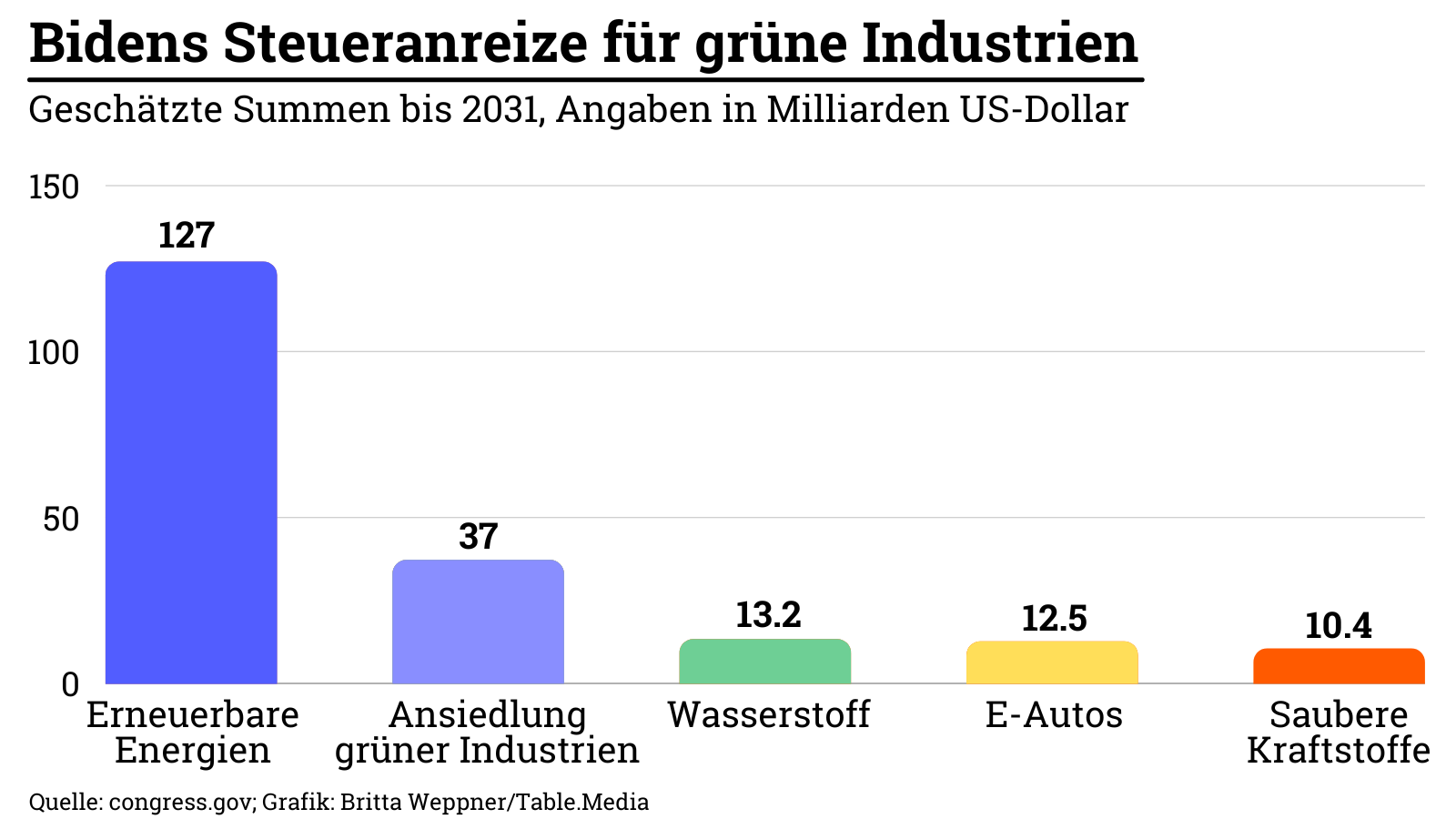

Die Aufregung um Joe Bidens Milliarden-Programm zum Klimaschutz und zur Förderung der grünen US-Wirtschaft (Inflation Reduction Act, IRA) ist groß. Emmanuel Macron nannte ihn “super aggressiv” und wirbt für einen “Buy European”-Act als Antwort. Auch Robert Habeck plädiert für eine eigene “robuste Industriestrategie”. Die EU nennt den IRA “eindeutig diskriminierend”. Europäische Industrien würden benachteiligt, Jobs und Wachstum in Europa gefährdet.

Handelsexperten sehen das Gesetz weniger kritisch. “Die US-Subventionen werden eher nicht zu einer großen Ansiedlungswelle von Tech-Unternehmen aus dem Ausland führen”, sagt der Handelsexperte Holger Görg vom Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW). Schon 2017 haben die USA ihre Gewinnsteuer für Unternehmer “signifikant von 35 auf 21 Prozent gesenkt”. Das habe “nicht dazu geführt, dass es massenweise Neuansiedlungen von ausländischen Unternehmen gab”, so der Leiter des Forschungsbereichs Internationaler Handel und Investitionen. Auch viele Industriezweige geben sich entspannter. Einzig die Auto- und die Wasserstoff-Wirtschaft sehen Risiken.

Das IRA konzentriert sich auf den Ausbau der Erneuerbaren Energien und den Betrieb klimafreundlicher Kraftwerke. US-Unternehmen werden dabei nur leicht bevorteilt:

Allerdings werden auch europäische Anlagenbauer von diesen Subventionen profitieren. Laut Holger Görg macht der 10 Prozent “buy local”-Steuerbonus “keinen großen Unterschied”. Deshalb allein wandere kein Unternehmen ab.

Auch Unternehmen stimmen nicht in die Klagen der EU ein. Bei Wacker Chemie sieht man den Inflation Reduction Act sogar recht positiv. Das Unternehmen stellt in den USA und Deutschland Polysilizium für Solarmodule her. “Wir erwarten keine Absatzverluste. Der Inflation Reduction Act wird die Polysilizium-Nachfrage außerhalb Chinas erhöhen, was – auch für unseren Produktionsstandort in Deutschland – positiv ist“, sagt eine Sprecherin. Der Verband Wind Europe schreibt auf Anfrage, der “Inflation Reduction Act wird die globale Energiewende zu Erneuerbaren Energien beschleunigen“. Von einer erhöhten Nachfrage könnten auch europäische Anbieter profitieren, ergänzt der Bundesverband WindEnergie. Die europäischen Staaten müssten jedoch Schritt halten: “Anstatt einer Rücknahme des IRA setzen wir uns für eine Nachahmung auf europäischer Ebene ein”, schreibt Wind Europe.

Meyer Burger, ein Hersteller von Solarzellen und -modulen, investiert derzeit schon in den USA. Die Investitionsentscheidung wurde vor Verabschiedung des IRA getroffen. Durch den IRA sei die USA zu einem “immensen Wachstumsmarkt für die Solarbranche” geworden, so eine Sprecherin.

Die Biden-Regierung vergibt auch Steueranreize zur Ansiedlung grüner Industrien. Mit 37 Milliarden US-Dollar soll so die Abhängigkeit von globalen Lieferketten reduziert werden. Weil die Förderung aber über neun Jahre laufen soll – sind das nur circa vier Milliarden Dollar jährlich.

Handelsexperte Görg ist skeptisch, ob das eine große Ansiedlungswelle auslöst. Fundamentale Unsicherheiten seien wichtiger: Viele “Unternehmen sehen die USA nicht als sicheren Wirtschaftsstandort an. Vor allem Unsicherheiten im politischen System, der zunehmende Protektionismus und die Frage, ob ein republikanischer Präsident den Klimaschutz weiter vorantreibt, schrecken Investoren ab. Das wird sich auch durch die IRA-Subventionen nicht ändern.”

Die deutschen Handelskammern sehen das nicht ganz so negativ, stimmen aber bei den Auswirkungen des IRA generell zu. Eine Umfrage der Außenhandelskammer AHK zeigt, dass die Geschäftsaussichten in den USA mit am besten sind. Die niedrigen Energiepreise, ein gutes Lieferantennetzwerk und die Verfügbarkeit von Fachkräften sprechen für die USA, so Volker Treier, DIHK-Außenwirtschaftschef: “Die Steueranreize im Inflation Reduction Act können hier nochmals zusätzliche Anreize schaffen.” Allerdings seien die Subventionen “kein zentraler Punkt bei den Investitionsentscheidungen vieler deutscher Unternehmen”, ergänzt Matthias Hoffmann, AHK-Geschäftsführer für Atlanta. Gemessen an der zehnjährigen Laufzeit sei das Volumen des IRA zu gering für grundlegende Veränderungen. Zudem seien bestimmte Wirtschaftszweige nur eingeschränkt förderfähig, so der AHK-Vertreter.

Wie sieht die Förderung konkret aus?

Bei der Förderung von E-Autos fährt die Biden-Regierung einen deutlichen Buy-America-Kurs. Steuerrabatte gibt es nur für E-Autos, die in den USA, Kanada oder Mexiko endmontiert werden. Ab 2024 und 2025 dürfen die Akkus zudem nicht mehr in für die USA problematischen Staaten wie China hergestellt werden – oder Materialien aus diesen Staaten enthalten.

Bei den Klauseln zu lokalen Vorprodukten und zur Endmontage sind die größten Auswirkungen auf Europas Industrie zu erwarten. Sie benachteiligen “die EU-Industrie und Unternehmen der deutschen Automobilindustrie”, sagt Hildegard Müller vom Verband der Autoindustrie (VDA). Die genauen Auswirkungen des IRA seien derzeit noch nicht absehbar, so die Verbands-Präsidentin. Doch “Exporte aus Deutschland haben durch die Regelung weniger gute Chancen”. Der Verband fordert eine “offene und diskriminierungsfreie Förderung”. Eine Sprecherin von Mercedes-Benz sagt, verschiedene Aspekte des Gesetzes seien “eine Herausforderung für die Branche und kurzfristig auch für Mercedes-Benz”. Subventionen seien allerdings nur ein Faktor, wenn es um Investitionsentscheidungen gehe. BMW ergänzt, dass man ohnehin “local for local” produziert; Fahrzeuge für den lokalen Markt werden möglichst vor Ort produziert.

Karsten Neuhoff, Klimaexperte vom DIW Berlin, sieht zwar “negative Auswirkungen der protektionistischen Ausrichtung” der E-Auto-Förderung. Gleichzeitig “könnten sich durch US-Investitionen in die Produktion grüner Produkte auch Chancen ergeben, zum Beispiel für den Maschinenbau in Europa.”

Wie sieht die Förderung konkret aus? Käufer von neuen E-Autos können eine Steuergutschrift von bis zu 7,500 Dollar und Käufer von gebrauchten E-Autos von bis zu 4,000 Dollar erhalten. Die Förderung ist gestaffelt: 3,750 Dollar Steuergutschrift gibt es, wenn die Batterien der Neuwagen einen bestimmten Anteil kritischer Mineralien enthalten, der in den USA gefördert oder weiterverarbeitet wurde oder in einem Staat, mit dem die USA ein Freihandelsabkommen haben. Weitere 3,750 Dollar Steuergutschrift erhalten die Käufer, wenn mindestens 50 Prozent des Werts der Batteriekomponenten in den USA hergestellt wurden.

Auch beim sauberen Wasserstoff gibt es nur Subventionen, wenn der Wasserstoff in den USA hergestellt wurde. Der europäische Wasserstoff-Verband Hydrogen Europe sieht das Risiko, dass US-Hersteller dadurch einen Wettbewerbsvorteil erlangen, “wenn die EU nicht schnell handelt, um ihren eigenen Rechtsrahmen für Wasserstoff zu schaffen.” Es sei “sicherlich eine Möglichkeit”, dass europäische Hersteller in die USA abwandern, wenn die EU nicht ebenfalls bessere Rahmenbedingungen schafft. Das kommende Jahr sei ein entscheidendes Jahr für die europäische Wasserstoff-Industrie, so der Verband.

Wie sieht die US-Förderung konkret aus?

Der Großteil der Subventionen des IRA ist nicht zwingend an den Kauf nordamerikanischer Güter gebunden. Auch Investoren und Zulieferer aus Europa können von der Förderung profitieren. Viele Experten sind sich einig, dass der IRA kaum neue Handelsschranken aufbaue. Doch die EU gerät unter Druck, selbst die Rahmenbedingungen für grüne Investitionen zu verbessern. Karsten Neuhoff, Abteilungsleiter Klimapolitik vom DIW Berlin, schlägt drei Maßnahmen vor:

Anfang dieser Woche trafen sich die Sherpas der G20-Mitgliedstaaten und neun Gastländer in Udaipur im westlichen Bundesstaat Rajasthan. Aus den Unterlagen der indischen Regierung, die Climate.Table einsehen konnte, zeigen: Die Regierung Modi wählt in der Klimapolitik einen breiten Ansatz: Dazu gehören der Verlust der biologischen Vielfalt, Bodendegradation, Wasserstress, Ressourceneffizienz, Ozeane, Landwirtschaft, Energiewende und Entwicklungsbedarf. Bei all diesen Herausforderungen müsse es angemessene technologische und finanzielle Unterstützung geben.

“Indien hat Klimamaßnahmen und -finanzierung zu einem zentralen Pfeiler seiner G20-Präsidentschaft gemacht. Es wird darauf abzielen, Mechanismen zu entwickeln, durch die ein weitaus größeres Volumen an nachhaltigen Investitionen zu geringeren Kosten in die Länder fließt, in denen nachhaltige Infrastrukturen am dringendsten benötigt werden”, sagte Arunabha Ghosh, Geschäftsführer des in Delhi ansässigen Think Tanks Centre for Energy, Environment and Water (CEEW).

Dafür sollen nach Indiens Vorschlägen alle Ergebnisse des geplanten Gipfels der Staats- und Regierungschefs in einem Pakt für grüne Entwicklung zusammenkommen. Er besteht aus fünf Säulen:

Indien hat eine neue G20-Arbeitsgruppe zur “Katastrophenresilienz” eingeführt. Denn auch den G20-Staaten drohen durch klimabezogene Katastrophen geschätzte jährliche Verluste von 218 Milliarden US-Dollar oder neun Prozent ihrer durchschnittlichen jährlichen Investitionen in die Infrastruktur.

Für die Umsetzung der globalen Energiewende hat Indien sechs vorrangige Bereiche identifiziert:

Allgemein will Indien während seiner Präsidentschaft die Kooperationen zwischen den G20-Ländern vorantreiben. Dazu gehören unter anderem:

Zu den Treibern und Auswirkungen des Klimawandels hat Indien eine Reihe Forderungen zur Bodendegradation, zu den Ozeanen und zur Ressourceneffizienz formuliert.

Die Frage der Klimafinanzierung ist für Indiens G20-Sherpa Amitabh Kant eine “Herausforderung”. Denn “fast 80 Prozent des für das 1,5 Grad-Ziel noch verfügbaren Kohlenstoffbudget wurde von den Industrieländern aufgebraucht”. Die ab 2020 versprochenen jährlich 100 Milliarden Dollar wurden aber nicht erreicht. Als Präsidentschaft prüft Indien verschiedene Möglichkeiten, die Finanzierungslücke zu schließen.

Schätzungen zufolge sind bis 2050 weltweit Investitionen in Höhe von 100 bis 150 Billionen Dollar erforderlich, wobei der größte Teil davon in den Entwicklungsländern benötigt wird, um Netto-Null-Emissionen zu erreichen. “Der indische G20-Vorsitz konzentriert sich auf die Steigerung der Investitionen in den Klimaschutz, die Zusammenarbeit bei neuen sauberen Technologien und die Regeln für diese Technologien”, sagte Ghosh.

Die Prioritäten enthalten keine ausdrückliche Vorgabe zur Emissionsreduzierung, allerdings hat Indien 1,5 Grad als Zielmarke genannt.

IEA-Chef Fatih Birol sagte gegenüber Climate.Table, dass die indische G20-Präsidentschaft eine hervorragende Gelegenheit biete, um zu zeigen, dass “Entwicklungsländer einen sauberen Energiewandel bewerkstelligen können”. Indien könnte seine jüngsten Erfolgsgeschichten wie das Ujjwala-Programm für sauberes Kochen, das LED-Programm für Beleuchtung und die Ausweitung der Photovoltaik-Produktion vorstellen. “Es ist eine gute Gelegenheit für Indien, dies zu präsentieren und die Erfahrungen mit dem Rest der Welt zu teilen.”

Kurz vor dem Beginn des UN-Biodiversitätsgipfels in Montreal haben mehr als 600 Forschende einen Appell an die mächtigsten Politikerinnen und Politiker der Welt gerichtet: Sie sollen dafür sorgen, dass keine Bäume mehr zur Energiegewinnung verbrannt werden. Mit Holz zu heizen und Strom zu erzeugen, zerstöre wichtige Lebensräume und widerspreche dem Klimaschutz. Über den offenen Brief berichtet der britische Guardian.

Der Appell zeigt, dass es auch ums Klima gehen wird, wenn die 196 Vertragsstaaten der Convention on Biological Diversity (CBD) auf der CBD-COP15 vom 7. bis zum 19. Dezember über ein neues globales Abkommen zum Schutz der biologischen Vielfalt verhandeln. Denn Bäume, Moore und andere Landschaften speichern Kohlendioxid. Werden sie geschützt und können sich regenerieren, erhöht das ihre Leistung als CO2-Senken und hilft so dem Klima. Je artenreicher ein Ökosystem ist, desto besser ist es außerdem gegen die Auswirkungen der Erderwärmung gewappnet.

Bisherige Biodiversitätsziele wurden allesamt verfehlt. Doch nun soll die Vernichtung der natürlichen Lebensräume durch die CBD-COP15 endlich gestoppt und umgekehrt werden. Ökosysteme sollen renaturiert, schädliche Subventionen beendet und die Finanzierung für den Naturschutz erhöht werden. So steht es im ambitionierten Entwurf des Global Biodiversity Frameworks (GBF).

In Anlehnung an das weitreichende Klimaabkommen von 2015 sollen die Verhandlungen einen “Paris-Moment” für die Biodiversität hervorbringen. Doch die Konferenz in Montreal fällt in eine schwierige Zeit.

Zwar bekam der Artenschutz Rückenwind von der COP27 in Sharm El-Sheikh, wo die Bedeutung intakter Ökosysteme für den Klimaschutz unterstrichen wurde. Doch im Kampf gegen multiple Krisen und zur Sicherstellung der Energie- und Lebensmittelversorgung wurden zuletzt in vielen Ländern Umweltschutzambitionen zurückgestellt. Besonders umstritten ist die Frage der Finanzierung. Und die Positionen der einzelnen Staaten liegen im Vorfeld der Verhandlungen teils weit auseinander.

Ein schwaches Abkommen könnte den Schutz der Biodiversität aber erneut um Jahre verzögern. Die EU hat im Vorfeld für eine ehrgeizige Vereinbarung geworben: “Ein Abkommen mit einem zu niedrigen Ambitionsniveau” und ohne reelle Aussicht auf Umsetzung wäre eine “rote Linie”, sagte Umweltkommissar Virginijus Sinkevičius, der die EU-Delegation in Montreal anführt, dem französischen Nachrichtendienst Contexte.

Auch die EU-Umweltminister setzen sich für ein ambitioniertes Vorgehen ein. Der Rat unterstützt im jüngsten Beschluss die Forderung der High Ambition Coalition, der rund 100 Staaten angehören, 30 Prozent der Gesamtfläche jedes Landes bis 2030 unter Schutz zu stellen. Das entspricht einer Verdopplung der Fläche an Land und einer Vervierfachung der Meeresfläche. 30×30 lautet das griffige Äquivalent zum 1,5-Grad-Ziel.

Die globalen Ziele sollen in nationale Strategien (Nationale Biodiversity Strategies and Actions Plans, NBSAPs) übersetzt werden. Die Staaten werden in Montreal auch über ein einheitliches Monitoring und regelmäßige Berichtspflichten verhandeln.

Doch anders als bei den Treibhausgasemissionen ist es schwierig, den Zustand der Ökosysteme zu messen. Fragen nach geeigneten Indikatoren sind ungeklärt; etliche Staaten kritisieren den nötigen Verwaltungsaufwand, auch in Europa protestieren Kommunen und regionale Verwaltungen gegen die Bürokratiewelle, die sie befürchten.

In der EU befinden sich laut Kommission rund 80 Prozent aller Ökosysteme in einem schlechten Erhaltungszustand. Der Entwurf für das Biodiversitätsabkommen sieht Renaturierungsmaßnahmen auf 20 Prozent der degenerierten Flächen vor. Doch wie genau diese definiert werden, ist ebenfalls unklar.

Der EU-Ministerrat sieht in dem Zusammenhang großes Potenzial bei sogenannten Nature-based Solutions. Künstliche Korallenriffe, der Anbau von Seegras und Algen, die Vernässung von Mooren oder Wiederbewaldung schaffen Lebensräume und binden in großem Umfang CO2. Unter anderem mit dem geplanten Nature Restoration Law will die EU hier mit gutem Beispiel vorangehen, streitet jedoch noch über die Umsetzung.

Ähnlich wie auf den Klimakonferenzen wird die größte Debatte auch in Montreal rund um die Frage der Finanzierung erwartet. Ziel 19 des Entwurfs für die Biodiversitäts-Rahmenkonvention sieht eine Erhöhung des Gesamtbudgets für Umweltschutz auf mindestens 200 Milliarden US-Dollar pro Jahr vor. Mindestens zehn Milliarden sollen von reichen Staaten zur Unterstützung ärmerer Länder mobilisiert werden. Einige Länder des globalen Südens fordern deutlich höhere Summen.

Zudem sieht der Entwurf vor, umweltschädliche Subventionen in einer Größenordnung von mindestens 500 Milliarden Dollar jährlich umzuleiten oder ganz abzuschaffen. Allerdings wurden ebendiese zur Gewährleistung der Energie- und Ernährungssicherung in vielen Ländern zuletzt eher erhöht.

Auch die Privatwirtschaft soll in die Pflicht genommen werden. Zu den GBF-Zielen gehört, dass alle Unternehmen und Finanzinstitute ihre Auswirkungen auf die biologische Vielfalt überwachen, bewerten und offenlegen. Unter dem Dach der Initiative Business for Nature unterstützen das etwa 330 Konzerne und Finanzinstitute. Sie fordern eine Berichtspflicht für Unternehmen entlang der gesamten Lieferkette. Wie genau das aussehen könnte, wird Gegenstand der Verhandlungen sein. Mögliche Leitlinien hat unter anderen die Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) über die vergangenen Jahre erarbeitet.

Seit einem Jahr wird Deutschland nun von der Ampelkoalition regiert. Nach 16 Jahren Regierungsführung durch die CDU versprachen die Ampelparteien die Klimapolitik zu reformieren und auch auf diesem Feld eine Fortschrittskoalition zu bilden. Vor allem Robert Habeck, Minister für Wirtschaft und Klimaschutz, hatte große Pläne. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine verschoben sich dann allerdings die Prioritäten.

Wir haben verschiedene Akteure und Akteurinnen gefragt, wie sie die Klimapolitik der deutschen Bundesregierung bewerten. Bei den meisten kommt sie nicht besonders gut weg.

7-19. Dezember, Montreal (Kanada)

Konferenz UN Biodiversity Conference COP 15

Ziel der Biodiversitätskonferenz ist es, einen globalen Rahmen zum Erhalt von Biodiversität zu stecken. Besonders im Fokus steht hier die Ausarbeitung von klaren Zielen und die Finanzierung des Biodiversitätsschutzes. INFOS

8. Dezember, 18 Uhr, Berlin

Diskussion Ein Jahr Ampel: Zeitenwende für Klimaschutz?

Wo stehen Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit nach einem Jahr Ampel-Regierung? Darüber sprechen beim #21 Berliner Klimagespräch am 8. Dezember Ricarda Lang, Brigitte Knopf und Antje von Broock. Gemeinsam mit der taz und fünf Mitgliedsorganisationen lädt die Klima-Allianz Deutschland zu dieser Diskussion ein. Infos

8. Dezember, 18 Uhr, Karlsruhe

Vortrag Internationale Klimapolitik: Aktuelle Herausforderungen aus der Perspektive deutscher Außenpolitik

Die internationale Klimakooperation steht derzeit unter schwierigen Vorzeichen. Energie- und sicherheitspolitische Fragen haben die kurzfristigen Prioritäten vieler Länder verschoben. Gleichzeitig erreichen die Verhandlungen unter der UN-Klimarahmenkonvention einen kritischen Punkt – angesichts unzureichenden Fortschritts bei der Emissionsreduktion und wachsender Frustration über ungelöste Fragen in Bereichen wie finanzieller Unterstützung. Über das Thema spricht Marian Feist von der Stiftung Wissenschaft und Politik. INFOS

8. Dezember, 18 Uhr, online

Vortrag Digitalisierung ökologisch – (wie) geht das?

Der Vortrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung beschäftigt sich mit der Frage, ob Digitalisierung zur Lösung der Klimakrise beitragen kann. Es spricht Anja Höfner. Sie ist Nachhaltigkeits-Expertin beim Konzeptwerk Neue Ökonomie aus Leipzig. INFOS

8. Dezember, 18.30 Uhr, Berlin

Vortrag Klimawandelskeptizismus und Klimabewegung – Wie baut man in der politischen Bildungsarbeit Vorurteile ab?

Bei der Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung aus der Reihe “Salon Bildung 2022” gibt es zwei Impulsvorträge zu dem Thema. Anja Spatzier spricht über “Das Geschlecht der Klimabewegung” und Julian Niederhauser referiert über “Exkludierende Haltungen und Autoritäre Diskurse in der Klimakrise”. INFOS

9. Dezember, 14 Uhr, Berlin/online

Veröffentlichung Europe Sustainable Development Report

Bei der Veranstaltung im Rahmen des Thementags “Towards Europe 2030” veröffentlicht das Sustainable Development Solutions Network den Europe Sustainable Development Report 2022, der den Fortschritt der EU-Staaten bei den SDGs auswertet. Rund ein Drittel der Ziele wird laut des Berichts verfehlt. In einer Podiumsdiskussion sprechen Akteure über Möglichkeiten, das zu ändern INFOS UND ANMELDUNG

12. Dezember, 19 Uhr, online

Webinar Weizenkrise und Wetterextreme – Bedrohliche Auswirkungen auf die Länder des globalen Südens

Im Webinar der Friedrich-Naumann-Stiftung wird diskutiert, was getan werden muss, um die bedrohliche Lage vor allem in den Ländern des globalen Südens zu entspannen und Nahrungsmittelsicherheit zu gewährleisten. Der Fokus liegt dabei auf Wetterextremen durch die Klimakrise. INFOS

13. Dezember, 12 Uhr, online

Vorstellung Klima-Handbuch für Kommunen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Die Friedrich-Ebert-Stiftung stellt vor, was Kommunen zu einer nachhaltigen Transformation beitragen können. Ein Klima-Handbuch zeigt praxisbezogene Handlungsempfehlungen und stellt Best-Practice-Kommunen vor, die die Transformation bereits vollzogen haben. INFOS

15. Dezember, 15 Uhr, online

Seminar KLIMAlogics. Denkmuster und Strategien des Klimamanagements

Auf dem Seminar erläutern Expertinnen des Öko-Instituts, welche Verantwortung Unternehmen und andere Akteure im Bereich Klimaschutz haben. Neben einem glaubwürdigen Konzept der Klimaverantwortung von Einrichtungen geht es um das Lebenszyklus-Prinzip und um die Grundprinzipien der Erfassung von Treibhausgasemissionen. Ziel ist es, Grundlagenwissen zur Einhaltung des Versprechens der Klimaverantwortung zu vermitteln und die Hebel von Kulturorganisationen im Bereich Klimamanagement aufzuzeigen. INFOS UND ANMELDUNG

Die G7-Staaten haben Vietnam ein neues Angebot in Höhe von 15 Milliarden US-Dollar für einen schnelleren Kohleausstieg unterbreitet. Das berichtet Reuters unter Bezugnahme auf drei mit den Verhandlungen vertraute Personen. Die Förderung soll im Zuge einer “Just Energy Transition Partnership” (Climate.Table berichtete) fließen. Auf der COP27 waren die Gespräche dazu zwischen den westlichen Staaten und Vietnam noch ergebnislos abgebrochen worden.

Unter Leitung der EU und Großbritanniens hätten die G7 nun ein größeres Finanzpaket vorgeschlagen. Es umfasst 7,5 Milliarden Dollar, die fast ausschließlich aus Krediten des öffentlichen Sektors bestehen sollen. Der gleiche Betrag solle durch Zusagen des Privatsektors aufgebracht werden. Anfangs waren lediglich zwei Milliarden Dollar aus öffentlichen Quellen zugesagt worden, die durch einen unbestimmten Betrag aus privaten Quellen ergänzt werden sollten.

Es sei das letzte Angebot, gibt Reuters die drei Personen wieder. Auf einem Gipfeltreffen der EU und Staaten Südostasiens am 14. Dezember soll eine Einigung erzielt werden. Ob Vietnam mit den Konditionen zufrieden ist, ist noch unklar. Das Land hatte einen höheren Anteil direkter Zuschüsse gefordert und ist traditionell gegen die Aufnahme von Großkrediten. nib/rtr

Die deutschen Pläne für LNG-Import-Terminals sind nach einer neuen Kurzstudie des Thinktanks New Climate Institute “massiv überdimensioniert”. Dabei würde drei schwimmende Terminals ausreichen, um eine zukünftige Versorgungslücke von höchstens 15 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr zu schließen. Das entspricht der Menge, die nach dem Wegfall der russischen Importe nicht über Pipeline-Importe bereitgestellt werden kann.

Geplant seien laut Studie jedoch elf LNG-Terminals mit einer Gesamtkapazität von etwa 73 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Die geplanten Kapazitäten übersteigen damit bei weitem die Gas-Mengen, die vor dem Krieg aus Russland importiert wurden (46 Mrd. Kubikmeter pro Jahr), so die Studie.

Die Autoren warnen vor fehlgeleiteten Investments auch aus öffentlichen Geldern, die in Zukunft nicht mehr gebraucht würden. Ein Großteil der LNG-Terminals werde durch finanzielle Hilfen des Bundes unterstützt. Zudem stünden Bau und Betrieb aller geplanten LNG-Terminals im Widerspruch zu den deutschen Klimazielen und wären ein Bruch des Klimaschutzgesetzes. Auch hinsichtlich einer Umrüstung der Terminals auf grünen Wasserstoff oder Ammoniak seien die Pläne überdimensioniert, so die Studie. nib

In der Nacht auf Mittwoch haben die Unterhändler von EU-Kommission, Parlament und Rat ein weiteres Kapitel des Fit-for-55-Pakets geschlossen und sich auf die Einbeziehung des Flugverkehrs in das europäische Emissionshandelssystem (ETS) geeinigt. Ihr Beschluss sieht vor, dass ab 2026 zunächst nur innereuropäische Flüge mit einem CO2-Preis belastet werden.

Ab 2028 könnten laut der Einigung auch Flüge mit Ziel außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EEA) hinzukommen. Voraussetzung ist, dass die Kommission zuvor CORSIA, das globale marktbasierte System zur Verringerung von CO2 im Luftverkehr, als wirksam für die CO2-Reduktion des Sektors einstuft.

Der Umweltorganisation Transport & Environment (T&E) geht das nicht weit genug. Sie kritisiert CORSIA schon lange als wirkungslos, da es 58 Prozent der CO2-Emissionen des europäischen Luftverkehrs nicht berücksichtige. Auch die Kommission hatte CORSIA bereits vor mehr als zwei Jahren als nicht ausreichend für die EU-Klimaziele bewertet. Eine über CORSIA hinausgehende Regelung scheiterte bislang am Widerstand der Mitgliedstaaten.

Theoretisch unterliegt die Luftfahrt bereits dem ETS, jedoch bekommen Flugunternehmen aktuell kostenlose Emissionsrechte, sodass sie faktisch keinen CO2-Preis bezahlen. Die kostenlosen Zuteilungen werden nun bis 2026 schrittweise abgebaut. Ab 2024 fällt ein Viertel von ihnen weg, ab 2025 dann die Hälfte. Ab 2026 zahlt die Branche zumindest für ihre innereuropäischen Flüge den vollen CO2-Preis.

Die Trilogeinigung sieht zudem vor:

Das Parlament und der Rat müssen das Trilogergebnis noch offiziell genehmigen, dies gilt jedoch als Formsache. luk

Überschreitet der Amazonas-Regenwald einen ökologischen Kipppunkt könnte das in Brasilien, Peru, Kolumbien, Bolivien und Ecuador wirtschaftliche Verluste in Höhe von 256 Milliarden US-Dollar auslösen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Gruppe von Forschenden durch Modellrechnungen, die sie im Fachjournal Environmental Research Letters veröffentlicht haben.

Ein großer Teil der Amazonasregion befindet sich in den fünf genannten Ländern. Die Schadenssumme würde laut diesen Kalkulationen entstehen, weil deren Wirtschaft weniger stark wachsen würde, sollte das Regenwald-Ökosystem am Amazonas einen Kipppunkt überschreiten. Berechnet wurde dabei der kumulierte Wachstumsverlust bis zum Jahr 2050. Seit einiger Zeit mehren sich Anzeichen, dass der Amazonas einem Kipppunkt bereits gefährlich nahe gekommen ist und dann seine Eigenschaft als großflächiges Regenwald-Ökosystem verlieren könnte..

Andererseits würde sich effektiver Waldschutz auch ökonomisch rentieren, rechnen die Forschenden vor. So ließen sich im gleichen Zeitaum fast 340 Milliarden Dollar an zusätzlichem Wohlstand generieren, wenn beispielsweise:

In seinem jährlichen Bericht kritisiert der Bundesrechnungshof auch eine Klimaschutz-Maßnahme der Bundesregierung. Über neun Jahre seien gut 88 Millionen Euro in den Waldklimafonds geflossen. Doch die Projekte daraus geförderten Projekte hätten “Wälder und Klima kaum nachweislich verbessert“, so die Kritik des Rechnungshofs. Weil messbare operative Ziele fehlten, könnten die verantwortlichen Ministerien – das Landwirtschafts- und das Umweltministerium – den Erfolg des Fonds kaum beurteilen.

Die Behörde kritisiert daneben eine falsche Schwerpunktsetzung: Nur 16 Prozent der Fördersumme habe der Anpassung der Wälder an den Klimawandel, der CO2-Minderung oder der Steigerung der CO2-Bindung gedient. Der Großteil des Geldes sei in Unterstützungsleistungen wie die Information und Kommunikation sowie die Forschung geflossen. Der Rechnungshof fordert die Ministerien auf, das Programm zu überarbeiten und sich auf Schwerpunkte zu konzentrieren, die die Situation der Wälder verbessern. nib

Tony Rinaudo war kurz davor, aufzugeben und mit seiner Familie wieder zurück in seine Heimat Australien zu gehen. Es war Anfang der 80er Jahre. Rinaudo, damals noch ein junger Agrarwissenschaftler mit großen Zielen, fuhr mit einem Anhänger voller Baumsetzlinge durch eine leere, windgepeitschte Ebene im westafrikanischen Niger. Seit zweieinhalb Jahren bemühte er sich um Aufforstung im Land, um den Bauern zu einem besseren Leben zu verhelfen. Mit wenig Erfolg.

Doch dann sah er am Wegesrand einen vermeintlichen Busch, der sich als Baum entpuppte, und ihm kam ein Geistesblitz: keine neuen Setzlinge zu pflanzen, sondern mit den existierenden Resten alter Bäume zu arbeiten; sie zu schützen und zu beschneiden, damit sie wieder zu hohen Bäumen heranwachsen konnten. Ihre Wurzeln, die teils über 40 Meter in den Boden reichten, waren ja noch vorhanden. “Ich hatte das Bild eines unterirdischen Waldes vor Augen, der nur darauf wartete, an die Oberfläche zu wachsen”, sagt Rinaudo in Volker Schlöndorffs Film “Der Waldmacher”. In ihm erzählt der deutsche Oscar-Regisseur seine Lebensgeschichte (bis zum 15. Dezember bei Arte zu sehen).

Rinaudos Arbeit nützt der Natur in der Sahelzone und dem Weltklima. Die Bäume speichern Kohlendioxid, und die artenreichen Wälder sind besser gegen die Auswirkungen der Erwärmung gewappnet als degradierte Landschaften.

Tony Rinaudo wurde im Januar 1957 in Australien geboren. Er wuchs auf dem Land auf und hatte eine idyllische Kindheit. Doch das Naturparadies wurde für Tabakpflanzungen zerstört, wie Rinaudo sich erinnert. “Warum waren Erwachsene so versessen darauf, Geld zu verdienen, während sie die Umwelt zerstörten, die in Wirklichkeit unsere Zukunft war?”

Er studierte Landwirtschaft und ging direkt nach seinem Abschluss im Alter von 24 Jahren nach Niger. Er wurde begleitet von seiner gleichaltrigen Frau Liz, ebenfalls Agrarwissenschaftlerin, ebenso gläubig wie er, und dem sechs Monate alten Sohn Ben. Die drei jüngeren Kinder des Paars wurden in Niger geboren.

Doch alles, was er versuchte, scheiterte – bis er den unterirdischen Wald entdeckte. Selbst danach dauerte es noch eine Weile, die Bauern von seiner Methode zu überzeugen. Was den Wendepunkt brachte: Während der Hungersnot von 1984, durch die mehr als eine Million Menschen starben, war Rinaudo für die Verteilung von Hilfsgütern zuständig. Er knüpfte sie an eine Bedingung: Wer Nahrungsmittel erhielt, sollte sich im Gegenzug um eine bestimmte Anzahl von Bäumen kümmern. Zigtausende hätten sich beteiligt.

Doch etwas anderes dürfte ebenso wichtig gewesen sein. Er habe viel Zeit mit den Menschen verbracht, erinnert sich Rinaudo in einem Interview mit der ZEIT. “Ein Grund für den Erfolg unserer Arbeit war, dass ich nicht als Experte eingeflogen wurde, sondern dass ich genauso viel von ihnen und mit ihnen lernte, wie sie von mir. Wir haben gemeinsam experimentiert.” Wer den 65-jährigen Rinaudo persönlich trifft, erlebt einen zugewandten, bescheidenen Menschen mit wachen Augen, heller Stimme und einem feinen Lächeln, der immer noch für seine Mission brennt.

Allein in Niger sollen durch Rinaudos Verfahren, das er FMNR nennt, Farmer Managed Natural Regeneration, fünf Millionen Hektar Wald wieder entstanden sein, zu Kosten von weniger als zwei US-Dollar pro Hektar. Herkömmliche Aufforstung koste etwa 8.000 US-Dollar, rechnet er vor.

Und so funktioniert FMNR: Die Bäume werden alle paar Wochen mit der Sichel beschnitten. Ein Haupttrieb wächst zum Baumstamm heran. Fallen beim Schnitt dickere Äste an, können sie als Brennholz dienen, Blätter und dünne Zweige aber bleiben unter den Bäumen liegen. Sie kühlen den Boden und versorgen ihn mit zusätzlichen Nährstoffen, und sie dienen als Nahrung für Termiten, die wiederum Vögel und Eidechsen anlocken. Sie schützen die Dörfer vor Sandstürmen und die Böden vor Erosion. Unter den Bäumen ist der Boden auch feuchter. So ermöglichen die Wälder den Bauern bessere Ernten. In rund zwei Dutzend Ländern wenden Kleinbauern FMNR bereits an.

Im Jahr 2018 erhielt Rinaudo für seine Arbeit den Alternativen Nobelpreis, gemeinsam mit dem Bauern Yacoub Sawadogo, einem anderen Vorkämpfer gegen die Wüstenbildung in der Sahelzone. Seit der Preisverleihung ist das Interesse an FMNR weltweit gestiegen. Auf dem Klimagipfel in Sharm el-Sheikh stellte Rinaudo seine Arbeit vor und sprach mit deutschen Regierungsvertretern. Zuvor war er unter anderem in Deutschland unterwegs und beantwortete im Bundestag die Fragen von Abgeordneten.

In Schlöndorffs Film spricht Rinaudo auf Dorftreffen, vor den Ältesten und im Radio, er zeigt Kindern, wie man Bäume richtig beschneidet. Statt die Menschen zu belehren, stellt er lieber Fragen: Wie viele Triebe lässt Du am Baum? Sind die Ernten unter den Bäumen besser? Um auf ihre Antworten dann lachend zu entgegnen: “Du bist jetzt der Lehrer. Ich bin arbeitslos, ich habe nichts mehr zu tun.”

Doch fertig ist Rinaudo noch lange nicht. Er wolle eine Bewegung lostreten, die eine Milliarde Hektar zerstörte Flächen wiederherstelle: “Wenn ich dafür eine Stimme sein kann, die anregt, informiert und inspiriert, dann bin ich glücklich.” Von Alexandra Endres

der Begriff klingt akademisch und abstrakt, aber in ihm steckt ganz konkret das Netz des Lebens auf dem Planeten: Die Biodiversität ist nun für knapp zwei Wochen Thema einer eigenen UN-Konferenz, der COP15 in Montreal. Die Bedrohung dieses Lebensnetzes ist ähnlich gefährlich wie die Klimakrise – und eng mit ihr verbunden: Ohne halbwegs intakte Natur gibt es keine Hoffnung auf Eindämmung der Erderhitzung. Und wenn die Treibhausgas-Emissionen nicht sinken, ist die Artenvielfalt nicht mehr zu retten. So einfach und so kompliziert ist das.

Weil Arten- und Klimakrise eng verschränkt sind, schauen wir auch hier genau hin. Unser Kollege Timo Landenberger ist vor Ort, er schildert in diesem Climate.Table, was in Montreal zu erwarten ist. Aber auch andere Themen dieser Ausgabe haben Bezüge zur Biodiversität: Indien als neue G20-Präsidentschaft legt großen Wert auf die Bewahrung der natürlichen Ressourcen, weil die Armen besonders von ihnen abhängen, schreibt die Kollegin Urmi Goswami aus Neu-Delhi. Ein Verlust des Amazonas-Regenwaldes wäre eine ökologische, aber auch eine ökonomische Katastrophe, warnt eine neue Studie. Und der Bundesrechnungshof moniert schlecht gemachte Waldpolitik in Deutschland.

Auch sonst richtet sich das Klima-Geschehen nicht nach unserer Hoffnung auf eine beschauliche Adventszeit. Dafür ist das Problem zu drängend, dafür gibt es zu viel zu tun. Und wir wissen ja alle, dass es in der Klimakrise schon lange um viel mehr geht, als um die Frage, ob es weiße Weihnachten gibt oder nicht. Aber schön wäre es trotzdem.

Behalten Sie einen langen Atem!

Die Bundesregierung setzt zur Erreichung ihrer Klimaziele stärker und schneller als bisher gedacht auch auf die umstrittenen Techniken von Carbon Capture and Usage/Storage (CCU/CCS). Schon ab 2030 müssten die Nutzung, Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid “im Megatonnen-Maßstab” vor allem aus der Industrie eingesetzt werden, heißt es aus dem federführenden Wirtschaftsministerium.

Nach einschlägigen Studien sei “der Einsatz von CCS und CCU in erheblichem Maßstab notwendig zur Erreichung der Klimaziele“, schreibt das Ministerium im Evaluierungsbericht zum Kohlendioxid-Speicherungsgesetz (KSpG). Der Bericht wird derzeit in der Regierung abgestimmt und liegt Climate.Table vor. Er verspricht außerdem bis Mitte 2023 eine umfangreiche “Carbon Management Strategie” der Regierung. Und er macht detaillierte Vorschläge für die schnelle Änderung von Gesetzen und Vorschriften, etwa zur Infrastruktur für den CO2-Transport in Pipelines.

Das umfangreiche Papier fasst damit das Ergebnis mehrerer Gutachten von Thinktanks und Experten zusammen. Es betont, dass beim Klimaschutz vor allem Effizienz und Erneuerbare im Vordergrund stehen sollen. Aber für einen Rest von Emissionen sollen Export und Speicherung schnell möglich gemacht werden. Dieses Resultat zieht der Bericht aus fünf umfangreichen wissenschaftlichen Studien. Diese sehen vor allem CCS etwa in den Branchen Zement, Glas, Kalk, Abfall und Chemie als notwendig an, um die gesetzlich festgelegte Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen. 2030 sollen es einige Millionen Tonnen sein, spätestens 2045 müssten jährlich zwischen 34 und 73 Millionen Tonnen CO2 gespeichert werden.

Das soll ein “transparentes und inklusives Verfahren und ein kontinuierlicher Dialog” möglich machen. Wichtig ist der Regierung der “gesellschaftliche Rückhalt” für die CCU/CCS-Wirtschaft.

Immer wieder fordern auch Forschungsinstitute eine Debatte über CCS. Nur eine Studie des Umweltbundesamts kommt ohne diese Techniken aus – allerdings unter der optimistischen Annahme, dass Wälder mehr CO2 speichern und sich das Verhalten der Bevölkerung etwa beim Fleischkonsum deutlich verändert.

Mit dem Evaluierungsbericht, der per Gesetz alle vier Jahre notwendig ist, packt das grün geführte Wirtschafts- und Klimaministerium ein heißes Eisen an. Denn bisher ist CCS in Deutschland zwar durch das KSpG grundsätzlich erlaubt, wird aber durch Fristenregeln und politische Widerstände faktisch nicht angewandt. Der Koalitionsvertrag der Ampelregierung bekennt sich nur vorsichtig zur “Notwendigkeit auch von technischen Negativemissionen” und verspricht eine “Langfriststrategie zum Umgang mit den etwa fünf Prozent unvermeidbaren Restemissionen”. Der Bericht rechnet für 2045 allerdings mit Mengen an einzuspeicherndem CO2 von fünf bis zehn Prozent der heutigen deutschen Emissionen.

Auch international hat Deutschland beim CO2-Transport für den Export die nötigen Regelungen noch nicht geschaffen. CCS/CCU liegt in Deutschland seit einer großen gesellschaftlichen Debatte vor zehn Jahren praktisch auf Eis. Die Industrie und europäische Länder wie Dänemark, Niederlande und Norwegen investieren dagegen bereits kräftig in CCS-Projekte. Die EU hat Ende November erste Regeln für die Zertifizierung von freiwilligen CO2-Einlagerungen beschlossen.

Der Evaluierungsbericht aus dem Wirtschafts- und Klimaministerium sieht unter anderem vor:

Außerdem will die Regierung eine Carbon Management Strategie erarbeiten. Nach einem ersten Treffen mit interessierten Gruppen im Oktober soll in einem transparenten Verfahren bis Mitte 2023 ein Konzept gefunden werden, um zur Anwendung von CCS und CCU zu klären,

Diese Planungen erfüllen eine dringende Forderung der Industrie nach Rechtssicherheit. “Bisher fehlen regulatorische Weichenstellungen, wir brauchen mehr Klarheit von der Politik”, sagt etwa Antje Schünemann vom Energiekonzern Wintershall/DEA. Noch sei es ja in Deutschland gar nicht erlaubt, CO2 zu exportieren – dabei geht ihre Firma derzeit in Vorleistung: In Wilhelmshaven und an der dänischen Küste plant der Konzern “CO2-Hubs”, wo unter anderem Schiffe mit CO2-Fracht ablegen können. Und ab 2032 soll nach diesen Planungen von der norddeutschen Küste eine Pipeline jährlich bis zu 20-40 Millionen Tonnen Kohlendioxid über 900 Kilometer unter anderem zum “Luna”-Feld in die norwegische Nordsee leiten. “Wir wollen verschiedene Möglichkeiten zur sicheren Speicherung von CO2 anbieten”, so Schünemann.

Auch in Dänemark ist Wintershall/DEA aktiv. Erst am Dienstag hat das Pilot-Projekt “Greensand” von der dänischen Regierung grünes Licht bekommen. Dort will der Konzern mit dänischen Partnern nach einer Versuchsphase ab 2027/2028 CO2 aus Dänemark und anderen europäischen Ländern speichern: 2030 sollen dort jährlich vier bis zu acht Millionen Tonnen CO2 unter dem Meer verschwinden. Noch gibt es keine offiziellen Angaben über deutsche Kunden und Preise – aber das Interesse etwa von deutschen Stahl- und Chemiekonzernen ist groß, auch auf diese Weise ihre Dekarbonisierung voranzubringen.

Vor allem in der Nordsee gehen inzwischen die Arbeiten voran, CO2-Endlager zu schaffen. So plant das norwegische Konsortium “Northern Lights”, betrieben von den Energiekonzernen Equinor, Shell und Total, seit 2019 an einer Lagerstätte vor der norwegischen Westküste in 2.700 Metern Tiefe: Per Tankschiff sollen ab 2024 aus ganz Europa, vor allem auch aus Deutschland, Ladungen von flüssigem CO2 in Lagerstätten verpresst werden. Erst im November hat die Produktion für die Spezialschiffe für Northern Lights auf einer Werft in China begonnen.

Die Aufregung um Joe Bidens Milliarden-Programm zum Klimaschutz und zur Förderung der grünen US-Wirtschaft (Inflation Reduction Act, IRA) ist groß. Emmanuel Macron nannte ihn “super aggressiv” und wirbt für einen “Buy European”-Act als Antwort. Auch Robert Habeck plädiert für eine eigene “robuste Industriestrategie”. Die EU nennt den IRA “eindeutig diskriminierend”. Europäische Industrien würden benachteiligt, Jobs und Wachstum in Europa gefährdet.

Handelsexperten sehen das Gesetz weniger kritisch. “Die US-Subventionen werden eher nicht zu einer großen Ansiedlungswelle von Tech-Unternehmen aus dem Ausland führen”, sagt der Handelsexperte Holger Görg vom Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW). Schon 2017 haben die USA ihre Gewinnsteuer für Unternehmer “signifikant von 35 auf 21 Prozent gesenkt”. Das habe “nicht dazu geführt, dass es massenweise Neuansiedlungen von ausländischen Unternehmen gab”, so der Leiter des Forschungsbereichs Internationaler Handel und Investitionen. Auch viele Industriezweige geben sich entspannter. Einzig die Auto- und die Wasserstoff-Wirtschaft sehen Risiken.

Das IRA konzentriert sich auf den Ausbau der Erneuerbaren Energien und den Betrieb klimafreundlicher Kraftwerke. US-Unternehmen werden dabei nur leicht bevorteilt:

Allerdings werden auch europäische Anlagenbauer von diesen Subventionen profitieren. Laut Holger Görg macht der 10 Prozent “buy local”-Steuerbonus “keinen großen Unterschied”. Deshalb allein wandere kein Unternehmen ab.

Auch Unternehmen stimmen nicht in die Klagen der EU ein. Bei Wacker Chemie sieht man den Inflation Reduction Act sogar recht positiv. Das Unternehmen stellt in den USA und Deutschland Polysilizium für Solarmodule her. “Wir erwarten keine Absatzverluste. Der Inflation Reduction Act wird die Polysilizium-Nachfrage außerhalb Chinas erhöhen, was – auch für unseren Produktionsstandort in Deutschland – positiv ist“, sagt eine Sprecherin. Der Verband Wind Europe schreibt auf Anfrage, der “Inflation Reduction Act wird die globale Energiewende zu Erneuerbaren Energien beschleunigen“. Von einer erhöhten Nachfrage könnten auch europäische Anbieter profitieren, ergänzt der Bundesverband WindEnergie. Die europäischen Staaten müssten jedoch Schritt halten: “Anstatt einer Rücknahme des IRA setzen wir uns für eine Nachahmung auf europäischer Ebene ein”, schreibt Wind Europe.

Meyer Burger, ein Hersteller von Solarzellen und -modulen, investiert derzeit schon in den USA. Die Investitionsentscheidung wurde vor Verabschiedung des IRA getroffen. Durch den IRA sei die USA zu einem “immensen Wachstumsmarkt für die Solarbranche” geworden, so eine Sprecherin.

Die Biden-Regierung vergibt auch Steueranreize zur Ansiedlung grüner Industrien. Mit 37 Milliarden US-Dollar soll so die Abhängigkeit von globalen Lieferketten reduziert werden. Weil die Förderung aber über neun Jahre laufen soll – sind das nur circa vier Milliarden Dollar jährlich.

Handelsexperte Görg ist skeptisch, ob das eine große Ansiedlungswelle auslöst. Fundamentale Unsicherheiten seien wichtiger: Viele “Unternehmen sehen die USA nicht als sicheren Wirtschaftsstandort an. Vor allem Unsicherheiten im politischen System, der zunehmende Protektionismus und die Frage, ob ein republikanischer Präsident den Klimaschutz weiter vorantreibt, schrecken Investoren ab. Das wird sich auch durch die IRA-Subventionen nicht ändern.”

Die deutschen Handelskammern sehen das nicht ganz so negativ, stimmen aber bei den Auswirkungen des IRA generell zu. Eine Umfrage der Außenhandelskammer AHK zeigt, dass die Geschäftsaussichten in den USA mit am besten sind. Die niedrigen Energiepreise, ein gutes Lieferantennetzwerk und die Verfügbarkeit von Fachkräften sprechen für die USA, so Volker Treier, DIHK-Außenwirtschaftschef: “Die Steueranreize im Inflation Reduction Act können hier nochmals zusätzliche Anreize schaffen.” Allerdings seien die Subventionen “kein zentraler Punkt bei den Investitionsentscheidungen vieler deutscher Unternehmen”, ergänzt Matthias Hoffmann, AHK-Geschäftsführer für Atlanta. Gemessen an der zehnjährigen Laufzeit sei das Volumen des IRA zu gering für grundlegende Veränderungen. Zudem seien bestimmte Wirtschaftszweige nur eingeschränkt förderfähig, so der AHK-Vertreter.

Wie sieht die Förderung konkret aus?

Bei der Förderung von E-Autos fährt die Biden-Regierung einen deutlichen Buy-America-Kurs. Steuerrabatte gibt es nur für E-Autos, die in den USA, Kanada oder Mexiko endmontiert werden. Ab 2024 und 2025 dürfen die Akkus zudem nicht mehr in für die USA problematischen Staaten wie China hergestellt werden – oder Materialien aus diesen Staaten enthalten.

Bei den Klauseln zu lokalen Vorprodukten und zur Endmontage sind die größten Auswirkungen auf Europas Industrie zu erwarten. Sie benachteiligen “die EU-Industrie und Unternehmen der deutschen Automobilindustrie”, sagt Hildegard Müller vom Verband der Autoindustrie (VDA). Die genauen Auswirkungen des IRA seien derzeit noch nicht absehbar, so die Verbands-Präsidentin. Doch “Exporte aus Deutschland haben durch die Regelung weniger gute Chancen”. Der Verband fordert eine “offene und diskriminierungsfreie Förderung”. Eine Sprecherin von Mercedes-Benz sagt, verschiedene Aspekte des Gesetzes seien “eine Herausforderung für die Branche und kurzfristig auch für Mercedes-Benz”. Subventionen seien allerdings nur ein Faktor, wenn es um Investitionsentscheidungen gehe. BMW ergänzt, dass man ohnehin “local for local” produziert; Fahrzeuge für den lokalen Markt werden möglichst vor Ort produziert.

Karsten Neuhoff, Klimaexperte vom DIW Berlin, sieht zwar “negative Auswirkungen der protektionistischen Ausrichtung” der E-Auto-Förderung. Gleichzeitig “könnten sich durch US-Investitionen in die Produktion grüner Produkte auch Chancen ergeben, zum Beispiel für den Maschinenbau in Europa.”

Wie sieht die Förderung konkret aus? Käufer von neuen E-Autos können eine Steuergutschrift von bis zu 7,500 Dollar und Käufer von gebrauchten E-Autos von bis zu 4,000 Dollar erhalten. Die Förderung ist gestaffelt: 3,750 Dollar Steuergutschrift gibt es, wenn die Batterien der Neuwagen einen bestimmten Anteil kritischer Mineralien enthalten, der in den USA gefördert oder weiterverarbeitet wurde oder in einem Staat, mit dem die USA ein Freihandelsabkommen haben. Weitere 3,750 Dollar Steuergutschrift erhalten die Käufer, wenn mindestens 50 Prozent des Werts der Batteriekomponenten in den USA hergestellt wurden.

Auch beim sauberen Wasserstoff gibt es nur Subventionen, wenn der Wasserstoff in den USA hergestellt wurde. Der europäische Wasserstoff-Verband Hydrogen Europe sieht das Risiko, dass US-Hersteller dadurch einen Wettbewerbsvorteil erlangen, “wenn die EU nicht schnell handelt, um ihren eigenen Rechtsrahmen für Wasserstoff zu schaffen.” Es sei “sicherlich eine Möglichkeit”, dass europäische Hersteller in die USA abwandern, wenn die EU nicht ebenfalls bessere Rahmenbedingungen schafft. Das kommende Jahr sei ein entscheidendes Jahr für die europäische Wasserstoff-Industrie, so der Verband.

Wie sieht die US-Förderung konkret aus?

Der Großteil der Subventionen des IRA ist nicht zwingend an den Kauf nordamerikanischer Güter gebunden. Auch Investoren und Zulieferer aus Europa können von der Förderung profitieren. Viele Experten sind sich einig, dass der IRA kaum neue Handelsschranken aufbaue. Doch die EU gerät unter Druck, selbst die Rahmenbedingungen für grüne Investitionen zu verbessern. Karsten Neuhoff, Abteilungsleiter Klimapolitik vom DIW Berlin, schlägt drei Maßnahmen vor:

Anfang dieser Woche trafen sich die Sherpas der G20-Mitgliedstaaten und neun Gastländer in Udaipur im westlichen Bundesstaat Rajasthan. Aus den Unterlagen der indischen Regierung, die Climate.Table einsehen konnte, zeigen: Die Regierung Modi wählt in der Klimapolitik einen breiten Ansatz: Dazu gehören der Verlust der biologischen Vielfalt, Bodendegradation, Wasserstress, Ressourceneffizienz, Ozeane, Landwirtschaft, Energiewende und Entwicklungsbedarf. Bei all diesen Herausforderungen müsse es angemessene technologische und finanzielle Unterstützung geben.

“Indien hat Klimamaßnahmen und -finanzierung zu einem zentralen Pfeiler seiner G20-Präsidentschaft gemacht. Es wird darauf abzielen, Mechanismen zu entwickeln, durch die ein weitaus größeres Volumen an nachhaltigen Investitionen zu geringeren Kosten in die Länder fließt, in denen nachhaltige Infrastrukturen am dringendsten benötigt werden”, sagte Arunabha Ghosh, Geschäftsführer des in Delhi ansässigen Think Tanks Centre for Energy, Environment and Water (CEEW).

Dafür sollen nach Indiens Vorschlägen alle Ergebnisse des geplanten Gipfels der Staats- und Regierungschefs in einem Pakt für grüne Entwicklung zusammenkommen. Er besteht aus fünf Säulen:

Indien hat eine neue G20-Arbeitsgruppe zur “Katastrophenresilienz” eingeführt. Denn auch den G20-Staaten drohen durch klimabezogene Katastrophen geschätzte jährliche Verluste von 218 Milliarden US-Dollar oder neun Prozent ihrer durchschnittlichen jährlichen Investitionen in die Infrastruktur.

Für die Umsetzung der globalen Energiewende hat Indien sechs vorrangige Bereiche identifiziert:

Allgemein will Indien während seiner Präsidentschaft die Kooperationen zwischen den G20-Ländern vorantreiben. Dazu gehören unter anderem:

Zu den Treibern und Auswirkungen des Klimawandels hat Indien eine Reihe Forderungen zur Bodendegradation, zu den Ozeanen und zur Ressourceneffizienz formuliert.

Die Frage der Klimafinanzierung ist für Indiens G20-Sherpa Amitabh Kant eine “Herausforderung”. Denn “fast 80 Prozent des für das 1,5 Grad-Ziel noch verfügbaren Kohlenstoffbudget wurde von den Industrieländern aufgebraucht”. Die ab 2020 versprochenen jährlich 100 Milliarden Dollar wurden aber nicht erreicht. Als Präsidentschaft prüft Indien verschiedene Möglichkeiten, die Finanzierungslücke zu schließen.

Schätzungen zufolge sind bis 2050 weltweit Investitionen in Höhe von 100 bis 150 Billionen Dollar erforderlich, wobei der größte Teil davon in den Entwicklungsländern benötigt wird, um Netto-Null-Emissionen zu erreichen. “Der indische G20-Vorsitz konzentriert sich auf die Steigerung der Investitionen in den Klimaschutz, die Zusammenarbeit bei neuen sauberen Technologien und die Regeln für diese Technologien”, sagte Ghosh.

Die Prioritäten enthalten keine ausdrückliche Vorgabe zur Emissionsreduzierung, allerdings hat Indien 1,5 Grad als Zielmarke genannt.

IEA-Chef Fatih Birol sagte gegenüber Climate.Table, dass die indische G20-Präsidentschaft eine hervorragende Gelegenheit biete, um zu zeigen, dass “Entwicklungsländer einen sauberen Energiewandel bewerkstelligen können”. Indien könnte seine jüngsten Erfolgsgeschichten wie das Ujjwala-Programm für sauberes Kochen, das LED-Programm für Beleuchtung und die Ausweitung der Photovoltaik-Produktion vorstellen. “Es ist eine gute Gelegenheit für Indien, dies zu präsentieren und die Erfahrungen mit dem Rest der Welt zu teilen.”

Kurz vor dem Beginn des UN-Biodiversitätsgipfels in Montreal haben mehr als 600 Forschende einen Appell an die mächtigsten Politikerinnen und Politiker der Welt gerichtet: Sie sollen dafür sorgen, dass keine Bäume mehr zur Energiegewinnung verbrannt werden. Mit Holz zu heizen und Strom zu erzeugen, zerstöre wichtige Lebensräume und widerspreche dem Klimaschutz. Über den offenen Brief berichtet der britische Guardian.

Der Appell zeigt, dass es auch ums Klima gehen wird, wenn die 196 Vertragsstaaten der Convention on Biological Diversity (CBD) auf der CBD-COP15 vom 7. bis zum 19. Dezember über ein neues globales Abkommen zum Schutz der biologischen Vielfalt verhandeln. Denn Bäume, Moore und andere Landschaften speichern Kohlendioxid. Werden sie geschützt und können sich regenerieren, erhöht das ihre Leistung als CO2-Senken und hilft so dem Klima. Je artenreicher ein Ökosystem ist, desto besser ist es außerdem gegen die Auswirkungen der Erderwärmung gewappnet.

Bisherige Biodiversitätsziele wurden allesamt verfehlt. Doch nun soll die Vernichtung der natürlichen Lebensräume durch die CBD-COP15 endlich gestoppt und umgekehrt werden. Ökosysteme sollen renaturiert, schädliche Subventionen beendet und die Finanzierung für den Naturschutz erhöht werden. So steht es im ambitionierten Entwurf des Global Biodiversity Frameworks (GBF).

In Anlehnung an das weitreichende Klimaabkommen von 2015 sollen die Verhandlungen einen “Paris-Moment” für die Biodiversität hervorbringen. Doch die Konferenz in Montreal fällt in eine schwierige Zeit.

Zwar bekam der Artenschutz Rückenwind von der COP27 in Sharm El-Sheikh, wo die Bedeutung intakter Ökosysteme für den Klimaschutz unterstrichen wurde. Doch im Kampf gegen multiple Krisen und zur Sicherstellung der Energie- und Lebensmittelversorgung wurden zuletzt in vielen Ländern Umweltschutzambitionen zurückgestellt. Besonders umstritten ist die Frage der Finanzierung. Und die Positionen der einzelnen Staaten liegen im Vorfeld der Verhandlungen teils weit auseinander.

Ein schwaches Abkommen könnte den Schutz der Biodiversität aber erneut um Jahre verzögern. Die EU hat im Vorfeld für eine ehrgeizige Vereinbarung geworben: “Ein Abkommen mit einem zu niedrigen Ambitionsniveau” und ohne reelle Aussicht auf Umsetzung wäre eine “rote Linie”, sagte Umweltkommissar Virginijus Sinkevičius, der die EU-Delegation in Montreal anführt, dem französischen Nachrichtendienst Contexte.

Auch die EU-Umweltminister setzen sich für ein ambitioniertes Vorgehen ein. Der Rat unterstützt im jüngsten Beschluss die Forderung der High Ambition Coalition, der rund 100 Staaten angehören, 30 Prozent der Gesamtfläche jedes Landes bis 2030 unter Schutz zu stellen. Das entspricht einer Verdopplung der Fläche an Land und einer Vervierfachung der Meeresfläche. 30×30 lautet das griffige Äquivalent zum 1,5-Grad-Ziel.

Die globalen Ziele sollen in nationale Strategien (Nationale Biodiversity Strategies and Actions Plans, NBSAPs) übersetzt werden. Die Staaten werden in Montreal auch über ein einheitliches Monitoring und regelmäßige Berichtspflichten verhandeln.

Doch anders als bei den Treibhausgasemissionen ist es schwierig, den Zustand der Ökosysteme zu messen. Fragen nach geeigneten Indikatoren sind ungeklärt; etliche Staaten kritisieren den nötigen Verwaltungsaufwand, auch in Europa protestieren Kommunen und regionale Verwaltungen gegen die Bürokratiewelle, die sie befürchten.

In der EU befinden sich laut Kommission rund 80 Prozent aller Ökosysteme in einem schlechten Erhaltungszustand. Der Entwurf für das Biodiversitätsabkommen sieht Renaturierungsmaßnahmen auf 20 Prozent der degenerierten Flächen vor. Doch wie genau diese definiert werden, ist ebenfalls unklar.

Der EU-Ministerrat sieht in dem Zusammenhang großes Potenzial bei sogenannten Nature-based Solutions. Künstliche Korallenriffe, der Anbau von Seegras und Algen, die Vernässung von Mooren oder Wiederbewaldung schaffen Lebensräume und binden in großem Umfang CO2. Unter anderem mit dem geplanten Nature Restoration Law will die EU hier mit gutem Beispiel vorangehen, streitet jedoch noch über die Umsetzung.

Ähnlich wie auf den Klimakonferenzen wird die größte Debatte auch in Montreal rund um die Frage der Finanzierung erwartet. Ziel 19 des Entwurfs für die Biodiversitäts-Rahmenkonvention sieht eine Erhöhung des Gesamtbudgets für Umweltschutz auf mindestens 200 Milliarden US-Dollar pro Jahr vor. Mindestens zehn Milliarden sollen von reichen Staaten zur Unterstützung ärmerer Länder mobilisiert werden. Einige Länder des globalen Südens fordern deutlich höhere Summen.

Zudem sieht der Entwurf vor, umweltschädliche Subventionen in einer Größenordnung von mindestens 500 Milliarden Dollar jährlich umzuleiten oder ganz abzuschaffen. Allerdings wurden ebendiese zur Gewährleistung der Energie- und Ernährungssicherung in vielen Ländern zuletzt eher erhöht.

Auch die Privatwirtschaft soll in die Pflicht genommen werden. Zu den GBF-Zielen gehört, dass alle Unternehmen und Finanzinstitute ihre Auswirkungen auf die biologische Vielfalt überwachen, bewerten und offenlegen. Unter dem Dach der Initiative Business for Nature unterstützen das etwa 330 Konzerne und Finanzinstitute. Sie fordern eine Berichtspflicht für Unternehmen entlang der gesamten Lieferkette. Wie genau das aussehen könnte, wird Gegenstand der Verhandlungen sein. Mögliche Leitlinien hat unter anderen die Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) über die vergangenen Jahre erarbeitet.

Seit einem Jahr wird Deutschland nun von der Ampelkoalition regiert. Nach 16 Jahren Regierungsführung durch die CDU versprachen die Ampelparteien die Klimapolitik zu reformieren und auch auf diesem Feld eine Fortschrittskoalition zu bilden. Vor allem Robert Habeck, Minister für Wirtschaft und Klimaschutz, hatte große Pläne. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine verschoben sich dann allerdings die Prioritäten.

Wir haben verschiedene Akteure und Akteurinnen gefragt, wie sie die Klimapolitik der deutschen Bundesregierung bewerten. Bei den meisten kommt sie nicht besonders gut weg.

7-19. Dezember, Montreal (Kanada)

Konferenz UN Biodiversity Conference COP 15

Ziel der Biodiversitätskonferenz ist es, einen globalen Rahmen zum Erhalt von Biodiversität zu stecken. Besonders im Fokus steht hier die Ausarbeitung von klaren Zielen und die Finanzierung des Biodiversitätsschutzes. INFOS

8. Dezember, 18 Uhr, Berlin

Diskussion Ein Jahr Ampel: Zeitenwende für Klimaschutz?

Wo stehen Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit nach einem Jahr Ampel-Regierung? Darüber sprechen beim #21 Berliner Klimagespräch am 8. Dezember Ricarda Lang, Brigitte Knopf und Antje von Broock. Gemeinsam mit der taz und fünf Mitgliedsorganisationen lädt die Klima-Allianz Deutschland zu dieser Diskussion ein. Infos

8. Dezember, 18 Uhr, Karlsruhe

Vortrag Internationale Klimapolitik: Aktuelle Herausforderungen aus der Perspektive deutscher Außenpolitik

Die internationale Klimakooperation steht derzeit unter schwierigen Vorzeichen. Energie- und sicherheitspolitische Fragen haben die kurzfristigen Prioritäten vieler Länder verschoben. Gleichzeitig erreichen die Verhandlungen unter der UN-Klimarahmenkonvention einen kritischen Punkt – angesichts unzureichenden Fortschritts bei der Emissionsreduktion und wachsender Frustration über ungelöste Fragen in Bereichen wie finanzieller Unterstützung. Über das Thema spricht Marian Feist von der Stiftung Wissenschaft und Politik. INFOS

8. Dezember, 18 Uhr, online

Vortrag Digitalisierung ökologisch – (wie) geht das?

Der Vortrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung beschäftigt sich mit der Frage, ob Digitalisierung zur Lösung der Klimakrise beitragen kann. Es spricht Anja Höfner. Sie ist Nachhaltigkeits-Expertin beim Konzeptwerk Neue Ökonomie aus Leipzig. INFOS

8. Dezember, 18.30 Uhr, Berlin

Vortrag Klimawandelskeptizismus und Klimabewegung – Wie baut man in der politischen Bildungsarbeit Vorurteile ab?

Bei der Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung aus der Reihe “Salon Bildung 2022” gibt es zwei Impulsvorträge zu dem Thema. Anja Spatzier spricht über “Das Geschlecht der Klimabewegung” und Julian Niederhauser referiert über “Exkludierende Haltungen und Autoritäre Diskurse in der Klimakrise”. INFOS

9. Dezember, 14 Uhr, Berlin/online

Veröffentlichung Europe Sustainable Development Report

Bei der Veranstaltung im Rahmen des Thementags “Towards Europe 2030” veröffentlicht das Sustainable Development Solutions Network den Europe Sustainable Development Report 2022, der den Fortschritt der EU-Staaten bei den SDGs auswertet. Rund ein Drittel der Ziele wird laut des Berichts verfehlt. In einer Podiumsdiskussion sprechen Akteure über Möglichkeiten, das zu ändern INFOS UND ANMELDUNG

12. Dezember, 19 Uhr, online

Webinar Weizenkrise und Wetterextreme – Bedrohliche Auswirkungen auf die Länder des globalen Südens

Im Webinar der Friedrich-Naumann-Stiftung wird diskutiert, was getan werden muss, um die bedrohliche Lage vor allem in den Ländern des globalen Südens zu entspannen und Nahrungsmittelsicherheit zu gewährleisten. Der Fokus liegt dabei auf Wetterextremen durch die Klimakrise. INFOS

13. Dezember, 12 Uhr, online

Vorstellung Klima-Handbuch für Kommunen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Die Friedrich-Ebert-Stiftung stellt vor, was Kommunen zu einer nachhaltigen Transformation beitragen können. Ein Klima-Handbuch zeigt praxisbezogene Handlungsempfehlungen und stellt Best-Practice-Kommunen vor, die die Transformation bereits vollzogen haben. INFOS

15. Dezember, 15 Uhr, online

Seminar KLIMAlogics. Denkmuster und Strategien des Klimamanagements

Auf dem Seminar erläutern Expertinnen des Öko-Instituts, welche Verantwortung Unternehmen und andere Akteure im Bereich Klimaschutz haben. Neben einem glaubwürdigen Konzept der Klimaverantwortung von Einrichtungen geht es um das Lebenszyklus-Prinzip und um die Grundprinzipien der Erfassung von Treibhausgasemissionen. Ziel ist es, Grundlagenwissen zur Einhaltung des Versprechens der Klimaverantwortung zu vermitteln und die Hebel von Kulturorganisationen im Bereich Klimamanagement aufzuzeigen. INFOS UND ANMELDUNG

Die G7-Staaten haben Vietnam ein neues Angebot in Höhe von 15 Milliarden US-Dollar für einen schnelleren Kohleausstieg unterbreitet. Das berichtet Reuters unter Bezugnahme auf drei mit den Verhandlungen vertraute Personen. Die Förderung soll im Zuge einer “Just Energy Transition Partnership” (Climate.Table berichtete) fließen. Auf der COP27 waren die Gespräche dazu zwischen den westlichen Staaten und Vietnam noch ergebnislos abgebrochen worden.

Unter Leitung der EU und Großbritanniens hätten die G7 nun ein größeres Finanzpaket vorgeschlagen. Es umfasst 7,5 Milliarden Dollar, die fast ausschließlich aus Krediten des öffentlichen Sektors bestehen sollen. Der gleiche Betrag solle durch Zusagen des Privatsektors aufgebracht werden. Anfangs waren lediglich zwei Milliarden Dollar aus öffentlichen Quellen zugesagt worden, die durch einen unbestimmten Betrag aus privaten Quellen ergänzt werden sollten.

Es sei das letzte Angebot, gibt Reuters die drei Personen wieder. Auf einem Gipfeltreffen der EU und Staaten Südostasiens am 14. Dezember soll eine Einigung erzielt werden. Ob Vietnam mit den Konditionen zufrieden ist, ist noch unklar. Das Land hatte einen höheren Anteil direkter Zuschüsse gefordert und ist traditionell gegen die Aufnahme von Großkrediten. nib/rtr

Die deutschen Pläne für LNG-Import-Terminals sind nach einer neuen Kurzstudie des Thinktanks New Climate Institute “massiv überdimensioniert”. Dabei würde drei schwimmende Terminals ausreichen, um eine zukünftige Versorgungslücke von höchstens 15 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr zu schließen. Das entspricht der Menge, die nach dem Wegfall der russischen Importe nicht über Pipeline-Importe bereitgestellt werden kann.

Geplant seien laut Studie jedoch elf LNG-Terminals mit einer Gesamtkapazität von etwa 73 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Die geplanten Kapazitäten übersteigen damit bei weitem die Gas-Mengen, die vor dem Krieg aus Russland importiert wurden (46 Mrd. Kubikmeter pro Jahr), so die Studie.

Die Autoren warnen vor fehlgeleiteten Investments auch aus öffentlichen Geldern, die in Zukunft nicht mehr gebraucht würden. Ein Großteil der LNG-Terminals werde durch finanzielle Hilfen des Bundes unterstützt. Zudem stünden Bau und Betrieb aller geplanten LNG-Terminals im Widerspruch zu den deutschen Klimazielen und wären ein Bruch des Klimaschutzgesetzes. Auch hinsichtlich einer Umrüstung der Terminals auf grünen Wasserstoff oder Ammoniak seien die Pläne überdimensioniert, so die Studie. nib

In der Nacht auf Mittwoch haben die Unterhändler von EU-Kommission, Parlament und Rat ein weiteres Kapitel des Fit-for-55-Pakets geschlossen und sich auf die Einbeziehung des Flugverkehrs in das europäische Emissionshandelssystem (ETS) geeinigt. Ihr Beschluss sieht vor, dass ab 2026 zunächst nur innereuropäische Flüge mit einem CO2-Preis belastet werden.

Ab 2028 könnten laut der Einigung auch Flüge mit Ziel außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EEA) hinzukommen. Voraussetzung ist, dass die Kommission zuvor CORSIA, das globale marktbasierte System zur Verringerung von CO2 im Luftverkehr, als wirksam für die CO2-Reduktion des Sektors einstuft.

Der Umweltorganisation Transport & Environment (T&E) geht das nicht weit genug. Sie kritisiert CORSIA schon lange als wirkungslos, da es 58 Prozent der CO2-Emissionen des europäischen Luftverkehrs nicht berücksichtige. Auch die Kommission hatte CORSIA bereits vor mehr als zwei Jahren als nicht ausreichend für die EU-Klimaziele bewertet. Eine über CORSIA hinausgehende Regelung scheiterte bislang am Widerstand der Mitgliedstaaten.

Theoretisch unterliegt die Luftfahrt bereits dem ETS, jedoch bekommen Flugunternehmen aktuell kostenlose Emissionsrechte, sodass sie faktisch keinen CO2-Preis bezahlen. Die kostenlosen Zuteilungen werden nun bis 2026 schrittweise abgebaut. Ab 2024 fällt ein Viertel von ihnen weg, ab 2025 dann die Hälfte. Ab 2026 zahlt die Branche zumindest für ihre innereuropäischen Flüge den vollen CO2-Preis.

Die Trilogeinigung sieht zudem vor:

Das Parlament und der Rat müssen das Trilogergebnis noch offiziell genehmigen, dies gilt jedoch als Formsache. luk

Überschreitet der Amazonas-Regenwald einen ökologischen Kipppunkt könnte das in Brasilien, Peru, Kolumbien, Bolivien und Ecuador wirtschaftliche Verluste in Höhe von 256 Milliarden US-Dollar auslösen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Gruppe von Forschenden durch Modellrechnungen, die sie im Fachjournal Environmental Research Letters veröffentlicht haben.

Ein großer Teil der Amazonasregion befindet sich in den fünf genannten Ländern. Die Schadenssumme würde laut diesen Kalkulationen entstehen, weil deren Wirtschaft weniger stark wachsen würde, sollte das Regenwald-Ökosystem am Amazonas einen Kipppunkt überschreiten. Berechnet wurde dabei der kumulierte Wachstumsverlust bis zum Jahr 2050. Seit einiger Zeit mehren sich Anzeichen, dass der Amazonas einem Kipppunkt bereits gefährlich nahe gekommen ist und dann seine Eigenschaft als großflächiges Regenwald-Ökosystem verlieren könnte..

Andererseits würde sich effektiver Waldschutz auch ökonomisch rentieren, rechnen die Forschenden vor. So ließen sich im gleichen Zeitaum fast 340 Milliarden Dollar an zusätzlichem Wohlstand generieren, wenn beispielsweise:

In seinem jährlichen Bericht kritisiert der Bundesrechnungshof auch eine Klimaschutz-Maßnahme der Bundesregierung. Über neun Jahre seien gut 88 Millionen Euro in den Waldklimafonds geflossen. Doch die Projekte daraus geförderten Projekte hätten “Wälder und Klima kaum nachweislich verbessert“, so die Kritik des Rechnungshofs. Weil messbare operative Ziele fehlten, könnten die verantwortlichen Ministerien – das Landwirtschafts- und das Umweltministerium – den Erfolg des Fonds kaum beurteilen.

Die Behörde kritisiert daneben eine falsche Schwerpunktsetzung: Nur 16 Prozent der Fördersumme habe der Anpassung der Wälder an den Klimawandel, der CO2-Minderung oder der Steigerung der CO2-Bindung gedient. Der Großteil des Geldes sei in Unterstützungsleistungen wie die Information und Kommunikation sowie die Forschung geflossen. Der Rechnungshof fordert die Ministerien auf, das Programm zu überarbeiten und sich auf Schwerpunkte zu konzentrieren, die die Situation der Wälder verbessern. nib

Tony Rinaudo war kurz davor, aufzugeben und mit seiner Familie wieder zurück in seine Heimat Australien zu gehen. Es war Anfang der 80er Jahre. Rinaudo, damals noch ein junger Agrarwissenschaftler mit großen Zielen, fuhr mit einem Anhänger voller Baumsetzlinge durch eine leere, windgepeitschte Ebene im westafrikanischen Niger. Seit zweieinhalb Jahren bemühte er sich um Aufforstung im Land, um den Bauern zu einem besseren Leben zu verhelfen. Mit wenig Erfolg.

Doch dann sah er am Wegesrand einen vermeintlichen Busch, der sich als Baum entpuppte, und ihm kam ein Geistesblitz: keine neuen Setzlinge zu pflanzen, sondern mit den existierenden Resten alter Bäume zu arbeiten; sie zu schützen und zu beschneiden, damit sie wieder zu hohen Bäumen heranwachsen konnten. Ihre Wurzeln, die teils über 40 Meter in den Boden reichten, waren ja noch vorhanden. “Ich hatte das Bild eines unterirdischen Waldes vor Augen, der nur darauf wartete, an die Oberfläche zu wachsen”, sagt Rinaudo in Volker Schlöndorffs Film “Der Waldmacher”. In ihm erzählt der deutsche Oscar-Regisseur seine Lebensgeschichte (bis zum 15. Dezember bei Arte zu sehen).

Rinaudos Arbeit nützt der Natur in der Sahelzone und dem Weltklima. Die Bäume speichern Kohlendioxid, und die artenreichen Wälder sind besser gegen die Auswirkungen der Erwärmung gewappnet als degradierte Landschaften.

Tony Rinaudo wurde im Januar 1957 in Australien geboren. Er wuchs auf dem Land auf und hatte eine idyllische Kindheit. Doch das Naturparadies wurde für Tabakpflanzungen zerstört, wie Rinaudo sich erinnert. “Warum waren Erwachsene so versessen darauf, Geld zu verdienen, während sie die Umwelt zerstörten, die in Wirklichkeit unsere Zukunft war?”

Er studierte Landwirtschaft und ging direkt nach seinem Abschluss im Alter von 24 Jahren nach Niger. Er wurde begleitet von seiner gleichaltrigen Frau Liz, ebenfalls Agrarwissenschaftlerin, ebenso gläubig wie er, und dem sechs Monate alten Sohn Ben. Die drei jüngeren Kinder des Paars wurden in Niger geboren.

Doch alles, was er versuchte, scheiterte – bis er den unterirdischen Wald entdeckte. Selbst danach dauerte es noch eine Weile, die Bauern von seiner Methode zu überzeugen. Was den Wendepunkt brachte: Während der Hungersnot von 1984, durch die mehr als eine Million Menschen starben, war Rinaudo für die Verteilung von Hilfsgütern zuständig. Er knüpfte sie an eine Bedingung: Wer Nahrungsmittel erhielt, sollte sich im Gegenzug um eine bestimmte Anzahl von Bäumen kümmern. Zigtausende hätten sich beteiligt.

Doch etwas anderes dürfte ebenso wichtig gewesen sein. Er habe viel Zeit mit den Menschen verbracht, erinnert sich Rinaudo in einem Interview mit der ZEIT. “Ein Grund für den Erfolg unserer Arbeit war, dass ich nicht als Experte eingeflogen wurde, sondern dass ich genauso viel von ihnen und mit ihnen lernte, wie sie von mir. Wir haben gemeinsam experimentiert.” Wer den 65-jährigen Rinaudo persönlich trifft, erlebt einen zugewandten, bescheidenen Menschen mit wachen Augen, heller Stimme und einem feinen Lächeln, der immer noch für seine Mission brennt.

Allein in Niger sollen durch Rinaudos Verfahren, das er FMNR nennt, Farmer Managed Natural Regeneration, fünf Millionen Hektar Wald wieder entstanden sein, zu Kosten von weniger als zwei US-Dollar pro Hektar. Herkömmliche Aufforstung koste etwa 8.000 US-Dollar, rechnet er vor.

Und so funktioniert FMNR: Die Bäume werden alle paar Wochen mit der Sichel beschnitten. Ein Haupttrieb wächst zum Baumstamm heran. Fallen beim Schnitt dickere Äste an, können sie als Brennholz dienen, Blätter und dünne Zweige aber bleiben unter den Bäumen liegen. Sie kühlen den Boden und versorgen ihn mit zusätzlichen Nährstoffen, und sie dienen als Nahrung für Termiten, die wiederum Vögel und Eidechsen anlocken. Sie schützen die Dörfer vor Sandstürmen und die Böden vor Erosion. Unter den Bäumen ist der Boden auch feuchter. So ermöglichen die Wälder den Bauern bessere Ernten. In rund zwei Dutzend Ländern wenden Kleinbauern FMNR bereits an.

Im Jahr 2018 erhielt Rinaudo für seine Arbeit den Alternativen Nobelpreis, gemeinsam mit dem Bauern Yacoub Sawadogo, einem anderen Vorkämpfer gegen die Wüstenbildung in der Sahelzone. Seit der Preisverleihung ist das Interesse an FMNR weltweit gestiegen. Auf dem Klimagipfel in Sharm el-Sheikh stellte Rinaudo seine Arbeit vor und sprach mit deutschen Regierungsvertretern. Zuvor war er unter anderem in Deutschland unterwegs und beantwortete im Bundestag die Fragen von Abgeordneten.