die globale Klimapolitik bringt viele große Ideen hervor, die dann aber am Klein-Klein scheitern. So könnte es auch dem “Bridgetown Initiative” der Premierministerin von Barbados Mia Mottley ergehen, Sonderziehungsrechte zur Finanzierung des globalen Klimaschutzes zu nutzen. Denn die Bundesbank spielt nicht mit, und auch die EZB ist skeptisch, wie Bernhard Pötter recherchiert hat. Aber ohne grünes Licht aus den Zentralbanken wird das schwierig.

Auch Olaf Scholz’ Initiative für einen Klimaclub ist mit viel Elan gestartet und findet sich jetzt in den Mühen der Ebene wieder. Die Zustimmung von möglichen Partnerländern ist recht dürftig, die Kriterien sind gelockert worden. Lukas Hermwille vom Wuppertal-Institut beschreibt, wie der Klimaclub weiterentwickelt werden müsste, damit er Unternehmen mehr Sicherheit für die grüne Transformation garantiert.

Weit über dem eigentlichen Bedarf liegen dagegen die Flüssiggas-Pläne des Bundeswirtschaftsministeriums. Das zeigt auch ein interner Bericht aus dem Ministerium selbst, den Malte Kreutzfeld einsehen konnte. Ein erstes Terminal in Hamburg soll schon wieder gestrichen werden. Werden alle geplanten LNG-Terminals gebaut, drohen entweder massive Fehlinvestitionen oder mehr Gas-Importe als mit den Klimazielen vereinbar sind.

Auf der Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh ging es teils hektisch zu. Deshalb können Sie unsere Berichterstattung jetzt gebündelt in unserem kostenlosen COP27-Dossier nachlesen. Leiten Sie den Download-Link auch gern an Kolleginnen und Freunde weiter!

Viele neue Erkenntnisse bei der Lektüre!

Sonderziehungsrechte gelten als Hoffnungsträger für die internationale Klimafinanzierung – aber Deutschland und wohl auch die anderen Euro-Staaten werden ihre Sonderziehungsrechte beim Weltwährungsfonds nicht an ärmere Länder weitergeben. Die Bundesbank und das Bundesfinanzministerium lehnen die Weitergabe grundsätzlich ab. Und auch die Europäische Zentralbank (EZB) steht dem Instrument sehr skeptisch gegenüber. Das ist das Ergebnis einer Anfrage von Climate.Table bei diesen Institutionen.

Von der Bundesbank, die die deutschen SZR besitzt und verwaltet, heißt es in einer schriftlichen Antwort, sie “kann keine Sonderziehungsrechte an die Weltbank, andere Staaten oder multilaterale Entwicklungsbanken weiterleiten.” Denn “Entwicklungs- und Klimapolitik sind staatliche Aufgaben, die der Regierung zufallen. Eine Bereitstellung von Mitteln durch die Bundesbank – sei es in Form von Krediten oder Schenkungen – an die Weltbank zu diesen Zwecken ist insofern unzulässig.”

Diese Auffassung bestätigt auch die Europäische Zentralbank (EZB) auf Anfrage: “Sonderziehungsrechte von Nationalbanken der Eurozone an multilaterale Entwicklungsbanken oder individuelle Länder zur Verfügung zu stellen, wäre nicht kompatibel mit den Erfordernissen des EZB-Vertrags, weil es das Verbot der monetären Finanzierung verletzen würde.” Damit gilt das Verbot für die direkte Übertragung nicht nur für die Bundesbank, sondern für alle Zentralbanken des Euro-Raums. Die EZB sehe ihre Verpflichtung, zum Klimaschutz beizutragen, aber “im Rahmen unseres Mandats”, heißt es. “Regierung und Parlamente sind dabei in der Führungsposition.”

Dabei stützen sich viele Hoffnungen auf die Idee, die Geldschöpfung mittels der SZR für den riesigen Investitionsbedarf beim internationalen Klimaschutz zu nutzen. SZR sind “Reservewährungen”, die von allen Mitgliedsländern des Internationalen Währungsfonds IWF genutzt werden können, um finanzielle Liquidität herzustellen und Krisen im Finanzsystem zu verhindern. Ihre Mittel werden zu niedrigen Zinsen angeboten, die armen Ländern deutlich günstigere Finanzierungen von Projekten ermöglichen als auf dem Markt.

Während der COP27 wurde die Idee von SZR als Hebel für neue und innovative Arten der Klimafinanzierung breit und wohlwollend diskutiert. Sie ist Teil der sogenannten “Bridgetown Initiative”, mit der die Premierministerin von Barbados Mia Mottley für eine Reform des Weltfinanzsystems wirbt. Die Agenda stützt sich unter anderem auf den Vorschlag, Industrieländer sollten ihr SZR beim IWF nutzen, um anderen Ländern und Institutionen günstig Geld für Klimaschutz zur Verfügung zu stellen.

Nach der Studie eines Expertengremiums sind für die Erreichung der Pariser Klimaziele ab 2030 jährlich etwa eine Billion Dollar nötig. Sie sollen für Investitionen in Erneuerbare Energien, Anpassung und Schadenersatz für Klimaschäden fließen. Doch bisher haben die Industrieländer es nicht einmal geschafft, wie versprochen ab 2020 jedes Jahr 100 Milliarden Dollar zu mobilisieren.

Vorbild für den Einsatz von SZR für Klimaschutz ist das Handeln des IWF in der Corona-Krise: Er schuf im Sommer 2021 einen “Resilience and Sustainability Trust” (RST), für den die Länder über ihre SZR insgesamt 650 Milliarden Dollar zur Verfügung stellten. Das Argument damals: Wenn die Länder durch die Corona-Kosten in finanzielle Schwierigkeiten kämen, wäre das auch eine ernste Gefahr für das Weltfinanzsystem.

Ähnlich argumentieren nun die Klimaschützer rund um Mia Mottley. Und auch der Chef des UN-Entwicklungsprogramms Achim Steiner warnte gegenüber Climate.Table vor einer massiven Schuldenkrise der armen Länder durch die Folgen des Klimawandels (Climate.Table berichtete).

Eine Fonds-Lösung analog zum RSF sei dann auch für die Klimafinanzierung denkbar, heißt es von der EZB auf Nachfrage. “Solche Beiträge müssen IWF-Mitglieder entscheiden. Zentralbanken der Eurozone können sich an IWF-Fonds und Initiativen mit ihren SZR beteiligen, solange ihre Positionen daraus in SZR bestehen und alle Eigenschaften von Währungsreserven behalten, wie es der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union vorschreibt”, antwortet ein Sprecher der EZB.

Der IWF hat seinen RSF deshalb extra so konstruiert, dass Mitgliedsländer ihre Sonderziehungsrechte einsetzen können – und sie trotzdem als Währungsreserven nicht gefährden. Frankreich und Italien haben von dieser Möglichkeit auch Gebrauch gemacht.

Allerdings schieben auch da die Deutschen einen Riegel vor: Die Mittel für einen solchen Fonds zumindest aus Deutschland könnten nicht über die SZR generiert werden, heißt es vom Bundesfinanzministerium. Das gehe nur mit Haushaltsmitteln des Parlaments. “Deutschland kann sich an der Weiterverleihung von Sonderziehungsrechten an Trust Funds des IWF oder Entwicklungsbanken (SDR Channelling) grundsätzlich nicht beteiligen, da SZR Teil der Währungsreserven der unabhängigen Bundesbank sind, die darüber entscheidet und eine Weiterreichung aus rechtlichen und ordnungspolitischen Gründen ablehnt”, antwortete ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage von Climate.Table.

Die Bundesregierung leiste “substantielle Beiträge sowohl zum Resilience and Sustainability Trust (RST) als auch zum Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT) des IWF aus Haushaltsmitteln.” Zum RST heißt es, “Deutschland unterstützt diesen Trust mit einem Darlehensbeitrag in Höhe von 6,3 Milliarden Euro aus Haushaltsmitteln” – eine traditionelle und gänzlich andere Konstruktion als von den Befürwortern der “Bridgetown Agenda” bevorzugt.

Auch das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) rechnet inzwischen mit deutlichen Überkapazitäten bei Planung und Bau für LNG-Terminals an der deutschen Nord- und Ostseeküste. Wie aus einem vertraulichen Vorbereitungspapier für ein Treffen in dieser Woche im Kanzleramt hervorgeht, beziffert das Ministerium die Kapazität der zehn geplanten schwimmenden Terminals, die in diesem und nächsten Winter in Betrieb gehen sollen, auf 53 bis 68 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr. Allein das wäre mehr als die 54 Milliarden Kubikmeter, die im Jahr 2021 aus Russland importiert wurden.

Zusätzlich sollen in den Jahren 2025 und 2026 drei feste Terminals an Land in Betrieb gehen, die ebenfalls auf eine Kapazität von bis zu 53 Milliarden Kubikmeter kommen. Zwar heißt es im Bericht, dass diese die schwimmenden Terminals am gleichen Ort ersetzen sollen – aber dem steht entgegen, dass die Mindestmietdauer für die vom Bund betriebenen Terminals zehn Jahre beträgt. Zumindest ein Teil der Kapazität stünde ab 2026 gleichzeitig zur Verfügung – und damit insgesamt weitaus mehr, als bisher per Pipeline aus Russland kam.

Bisher waren es vor allem Akteure aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft, darunter die Deutsche Umwelthilfe und das New Climate Institute, die die LNG-Pläne der Bundesregierung kritisiert und deutliche Überkapazitäten in Aussicht gestellt haben. Die Bundesregierung dagegen hat bisher keine Zahlengrundlage für ihre Planungen geliefert.

Nun kommt sie in Zugzwang: Nachdem der Haushaltsausschuss des Bundestages die Regierung bereits Anfang November aufgefordert hatte, spätestens bis zum 15. Februar 2023 ein Gesamtkonzept zu den LNG-Plänen vorzulegen, hat das Gremium in seiner Bereinigungssitzung im November nach Informationen von Berlin.Table beschlossen, die vom Finanzministerium beantragten Gelder für ein sechstes schwimmendes Terminal zu sperren, um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen.

Der interne Bericht bestätigt die absehbaren Überkapazitäten, kommentiert die Zahlen aber zurückhaltend: Insgesamt würde die “Kapazität der vorhandenen FSRUs sowie der landgebundenen Terminals das Niveau der 2021-Gasimportmengen aus Russland übersteigen”, heißt es.

Faktisch fiele die Überkapazität noch sehr viel größer aus, als es allein die Zahlen der deutschen LNG-Terminals ausweisen. Denn im laufenden Jahr sind über die in der Vergangenheit kaum ausgelasteten Terminals in Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Spanien rund 120 Milliarden Kubikmeter mehr Gas importiert worden als 2021 – was erklärt, warum der komplette Ausfall der Lieferungen aus Russland auch ohne zusätzliche Terminals bisher nicht zu Engpässen geführt hat.

Damit nicht genug: Darüber hinaus sollen in anderen EU-Staaten bis 2025 neue schwimmende Terminals mit einer Kapazität von rund 50 Milliarden Kubikmeter pro Jahr entstehen, heißt es in dem Bericht. Gleichzeitig ist der Gasverbrauch 2022 allein in der deutschen Industrie um 25 Prozent gesunken und das BMWK geht davon aus, dass diese Einsparung, die vor allem durch die Umstellung von Prozessen erreicht wurde, dauerhaft bleibt.

Noch größer dürfte die Überkapazität ausfallen, wenn man den künftigen Gasverbrauch berücksichtigt. Das Wirtschaftsministerium schätzt, dass dieser von zuletzt rund 90 Milliarden Kubikmeter pro Jahr bis 2030 auf maximal 70 Milliarden Kubikmeter und bis 2040 auf 20 Milliarden Kubikmeter sinken wird.

Die naheliegende Schlussfolgerung, deshalb die Zahl der schwimmenden Terminals zu begrenzen und auf die fest installierten komplett zu verzichten, diskutiert der Bericht nicht. Gewisse Abstriche sind aber bereits erkennbar: Für das sechste Terminal mit staatlicher Beteiligung, das in Hamburg vorgesehen war, sehe man “derzeit keine realistische Option auf Inbetriebnahme”, heißt es – offiziell “aufgrund von Leitungsengpässen”. Für die dauerhaften Terminals an Land merkt der Bericht an, dass bisher in keinem Fall “eine finale Investitionsentscheidung getroffen” wurde, sondern dass es vielmehr “Realisierungsrisiken” gebe.

Auf Anfrage von Table.Media wollte das Ministerium den vertraulichen Bericht nicht kommentieren. Eine Sprecherin erklärte aber allgemein, dass es auch LNG-Projekte gebe, die sich zwar “in der Planungsphase befinden, deren Realisierungschancen aktuell aber noch mit Unsicherheiten behaftet sind”. Deshalb sei in den Planungen ein “Sicherheitspuffer eingeplant”. Zudem müssten die deutschen Planungen auch die Situation in den Nachbarländern berücksichtigen.

Unter dem früheren Premierminister Boris Johnson war die Klimapolitik des Vereinigten Königreichs bei weitem nicht perfekt, aber es gab eine Dynamik für Veränderungen. Seit Johnson abgesetzt wurde, spielt der Klimakompass der britischen Regierung verrückt. Die Unentschlossenheit von Rishi Sunak, ob er überhaupt an der Klimakonferenz in Sharm-el-Sheik teilnehmen soll, ist symptomatisch für den Zickzackkurs der Regierung:

Als der ehemalige britische Premierminister David Cameron 2015 beschloss, die Planungsgesetze zu verschärfen, verbot er faktisch den Bau von Onshore-Windkraftanlagen. Das Argument vieler konservativer Abgeordneter, dass weite Teile der britischen Öffentlichkeit gegen Onshore-Windenergie seien, ist jedoch nicht mehr haltbar. Eine Umfrage der britischen Denkfabrik Environment and Climate Intelligence Unit (ECIU) ergab, dass 73 Prozent der konservativen Wähler einen Onshore-Windpark in ihrer Region unterstützen würden.

Nach einem heftigen Streit zwischen den Tory-Abgeordneten, die für und gegen Windparks sind, und nachdem sich Johnson, die kurzzeitige Premierministerin Liz Truss und der COP-Vorsitzende Alok Sharma für die Aufhebung des Moratoriums ausgesprochen hatten, beschloss Sunak schließlich, die Beschränkungen für den Bau von Onshore-Windparks in England zu lockern. Sein Einlenken bedeutet jedoch nicht einfach grünes Licht für diese Technologie. Vielmehr wird die Regierung nun über das Moratorium beraten, und die britischen Planungsvorschriften sollen bis Ende April 2023 aktualisiert werden, um das Ergebnis zu berücksichtigen. Ob der Ausbau der Onshore-Windkraft tatsächlich beschleunigt wird, “hängt jetzt von den Details der geänderten Planungsvorschriften ab“, so Jess Ralston, Leiter der Energieabteilung des ECIU.

Der vorsichtige Optimismus der Klimaschützer als Reaktion auf die Entscheidung zur Windenergie wurde von einer deutlichen Warnung der grünen Abgeordneten Caroline Lucas begeleitet: “Wenn diese Entscheidung der Regierung wirklich das Ende des fast jahrzehntelangen Verbots von Onshore-Windkraftanlagen bedeutet, ist sie sicherlich willkommen”, schrieb sie auf Twitter. Aber wenn dies dazu dient, die Genehmigung für das Kohlebergwerk in Cumbria noch in dieser Woche zu “erkaufen”, dann sei das “absolut schamlos”.

Genau das aber geschah: Das Vereinigte Königreich genehmigte den Bau eines Kohlebergwerks in Cumbria im Nordwesten Englands. Die Berater der Regierung gehen davon aus, dass das Bergwerk schätzungsweise 400.000 Tonnen Treibhausgasemissionen pro Jahr verursachen wird. Aber das neue Bergwerk wird die Energiekosten nicht senken. Denn es wird Kokskohle produzieren, die vor allem für die Stahlherstellung bestimmt ist. Allerdings ist unklar, wer diese Kohle kaufen wird. Mindestens zwei britische Stahlhersteller – Tata Steel und British Steel – erklärt haben, dass sie die Kohle wahrscheinlich nicht verwenden werden.

Die Entscheidung für ein neues Kohlebergwerk wirkt altmodisch. Denn Stahlhersteller in ganz Europa erproben kohlenstoffarme Techniken zur Stahlerzeugung. Das schwedische Unternehmen SSAB will bis 2026 Stahl mit einem nahezu kohlenstofffreien Fußabdruck herstellen, indem es bei der Erzreduktion Wasserstoff aus erneuerbaren Energien wie Windkraft anstelle von Kohle einsetzt. Eine Analyse von Systemiq, einer Organisation, die Lösungen für den Klimaschutz vorstellt, kam 2021 zu dem Schluss, dass grüner Stahl bis 2030 wettbewerbsfähig sein wird; das Bergwerk in Cumbria plant, bis 2049 Kokskohle zu produzieren.

Auch bei den Gebäuden ist die britische Regierung nicht auf Klimakurs. Der Wohnungsbestand des Landes ist älter und weniger gut isoliert als in fast allen anderen europäischen Ländern. Eine im November veröffentlichte Studie ergab, dass in ganz England und Wales jedes Jahr mehr als zehn Milliarden Pfund an Energiekosten eingespart werden könnten, wenn undichte Häuser auf einen höheren Standard gebracht würden. Die überwiegende Mehrheit der Häuser im Vereinigten Königreich wird immer noch mit Gas beheizt, und die Installation elektrischer Wärmepumpen geht viel langsamer voran als anderswo. Der Grund: Es gibt keine staatlichen Zuschüsse, die den Menschen den Umstieg auf effizientere Heizsysteme erleichtern.

Derzeit hat eine Kältewelle das Vereinigte Königreich im Griff. Viele Menschen können ihre Häuser aber nicht warm halten. Denn die Regierung Cameron hat jahrelang so gut wie nichts getan hat, um den Menschen bei der Isolierung ihrer Häuser zu helfen. Schließlich hatte sie beschlossen, den “grünen Mist” zu streichen – und kürzte die Subventionen für Menschen, die ihre Häuser wärmer machen wollen. Nun kündigte die konservative Regierung im November zusätzlich sechs Milliarden Pfund für die Isolierung an. Diese Summe wird jedoch erst im Jahr 2025 zur Verfügung stehen. Bis dahin heißt das für viele: Frieren oder hohe Heizkosten bezahlen.

Die Regierung könnte schon bald zu einer klaren Haltung in der Klimapolitik gezwungen werden. Ihre Unterstützung für die fossile Infrastruktur könnte eine juristische Gegenreaktion provozieren. Die Umweltorganisation Greenpeace kündigte diese Woche an, dass sie rechtliche Schritte gegen die Regierung eingeleitet hat: Sie will mehr als 100 neue Lizenzen für die Suche nach Öl und Gas in der Nordsee stoppen. Auch die Gegner des Kohlebergwerks in Cumbria überlegen, ob sie rechtliche Schritte einleiten. Philippa Nuttall Jones

Es sind Tage der Entscheidung für die europäische Klimapolitik: Am kommenden Wochenende sollen die wohl wichtigsten Teile des EU-Klimapakets “Fit for 55” im Trilog final beschlossen werden. In den Verhandlungen geht es vor allem um den Europäischen Emissionshandel. Damit verbunden sind Gespräche über den Klimasozialfonds und den CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) – weil das für sich genommen schon große Themen sind, ist auch vom Jumbo-Trilog die Rede.

Derzeit umfasst das europäische Emissionshandelssystem (ETS) 40 Prozent aller Emissionen in der EU, umgerechnet waren das im vergangenen Jahr 3,3 Milliarden Tonnen CO2. Es sind die Emissionen der Energiewirtschaft und aus bestimmten Industrien. Weil weitere Sektoren hinzukommen, wie der Flugverkehr und der Schiffsverkehr, wird die Menge weiter wachsen. Die anstehende Reform soll eine schnellere Emissionsminderung als bisher bewirken – über alle ETS-Sektoren hinweg soll der Treibhausgasausstoß dann bis 2030 im Vergleich zu 2005 um 61 bis 63 Prozent sinken.

Grundsätzlich entscheiden EU-Parlament, Rat und Kommission am Wochenende über den europäischen Beitrag zum Erreichen des 1,5-Grad-Ziels. Wie groß er sein wird, hängt aktuell von drei wesentlichen Punkten ab:

Ist der CO2-Preis hoch, ist es vergleichsweise günstig, CO2 zu vermeiden. Die ETS-Reform zielt deshalb darauf ab, die Menge der Emissionszertifikate am Markt zu reduzieren. Durch die Verknappung soll der Preis steigen. Das soll vor allem durch die einmalige Löschung von überschüssigen Zertifikaten geschehen – auch Rebasing genannt.

Offen ist, wie viele Emissionsrechte zu welchem Zeitpunkt gelöscht werden sollen. Das Parlament will 2024 zunächst 70 Millionen CO2-Zertifikate vom Markt nehmen und 2026 noch einmal 50 Millionen. Dies wäre gleichbedeutend mit einer Emissionsreduzierung von rund 63 Prozent. Der Rat hingegen will durch eine einmalige Löschung 2024 eine Emissionsreduzierung von 61 Prozent erreichen. Das entspricht etwa 117 Millionen Zertifikaten.

Die Kommission hat vergangene Woche einen Kompromiss vorgelegt. Sie schlägt vor, im Jahr 2024 einmalig 90 Millionen Zertifikate zu löschen. Zugleich will sie jährlich mehr Zertifikate löschen als Parlament und Rat. Dadurch lande man laut der Brüsseler Behörde bei einer Emissionsreduktion von 62 Prozent.

Das Parlament hat allerdings bereits angekündigt, den Vorschlag abzulehnen, weil durch die vergleichsweise geringe Zahl der einmalig gelöschten Zertifikate bis zum Jahr 2030 kumuliert mehr Zertifikate auf dem Markt landen würden als beim Vorschlag des Rats. Ein Kompromiss scheint dennoch möglich. Allerdings besteht das Parlament auf einem Rebasing in zwei Phasen. Im Trilog wird die Frage sein, ob sich die Mitgliedstaaten im Rat damit arrangieren können.

Im zweiten Emissionshandel, der in Zukunft parallel zum bereits bestehenden laufen wird, gilt eine Einigung als besonders schwierig. Der Dissens fängt schon mit der Frage an, ab wann der ETS 2 in Kraft treten soll. Der entscheidende Streitpunkt ist aber ein anderer: Anders als im bereits bestehenden Emissionshandel würde der CO2-Preis im ETS 2 die Verbraucherinnen und Verbraucher direkt und unmittelbar bei der Heizkostenabrechnung und an der Zapfsäule belasten. Schon der Einstiegspreis wäre recht hoch. Und weil ein einheitlicher CO2-Preis für die gesamte EU gelten würde, wären die Belastungen aufgrund des unterschiedlichen Lohnniveaus in den Ländern sehr verschieden.

Daher gibt es Kritik am ETS 2 – vor allem aus dem Parlament. Die Abgeordneten haben sich darauf verständigt, zwischen kommerzieller und privater Nutzung von Brenn- und Kraftstoffen zu unterscheiden (Table.Media berichtete). Privathaushalte sollten vom CO2-Preis befreit bleiben, kommerzielle Nutzer hingegen müssten zahlen. Kommission und Rat sehen eine solche Trennung im ETS 2 nicht vor, da sie auf das Preissignal zur Emissionsreduktion auch bei Verbrauchern setzen.

Die Bedingung für das Parlament, auf die Trennung zu verzichten, wäre ein angemessener sozialer Ausgleich. Dafür hat die Kommission einen mit 72 Milliarden Euro gefüllten Klimasozialfonds (SCF) vorgeschlagen, der aus den Einnahmen des ETS 2 gespeist werden soll. Die Mitgliedsländer wollen auf die Einnahmen für ihre eigenen Haushalte jedoch nicht verzichten und den Fonds auf 59 Milliarden verkleinern. Das Parlament wäre mit dem Kommissionsvorschlag einverstanden, fordert jedoch, dass der Ausgleich für Verbraucher aus dem Fonds bereits drei Jahre vor Inkrafttreten des ETS 2 greift, damit diese sich besser auf die höheren Heizöl- und Benzinpreise einstellen können.

Parlament und Rat zeigen sich wenig kompromissbereit in dieser Frage. Beide sind bereit, auch komplett auf den ETS 2 zu verzichten, falls kein Kompromiss gelingt. Für den europäischen Klimaschutz wäre das ein herber Rückschlag, da der ETS 2 als effektivstes Mittel zur CO2-Minderung im dringend zu dekarbonisierenden Straßenverkehr und dem Gebäudesektor gilt.

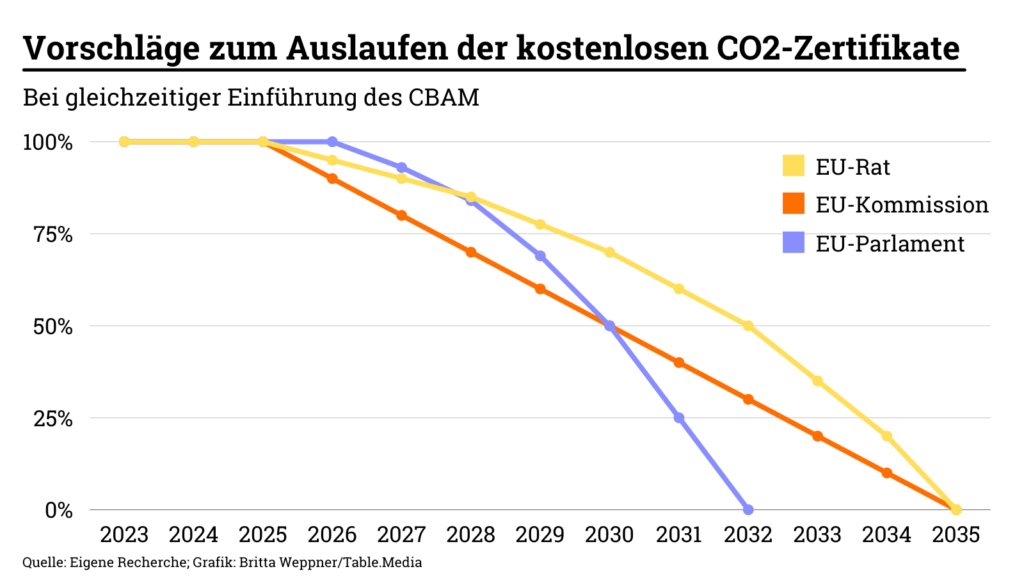

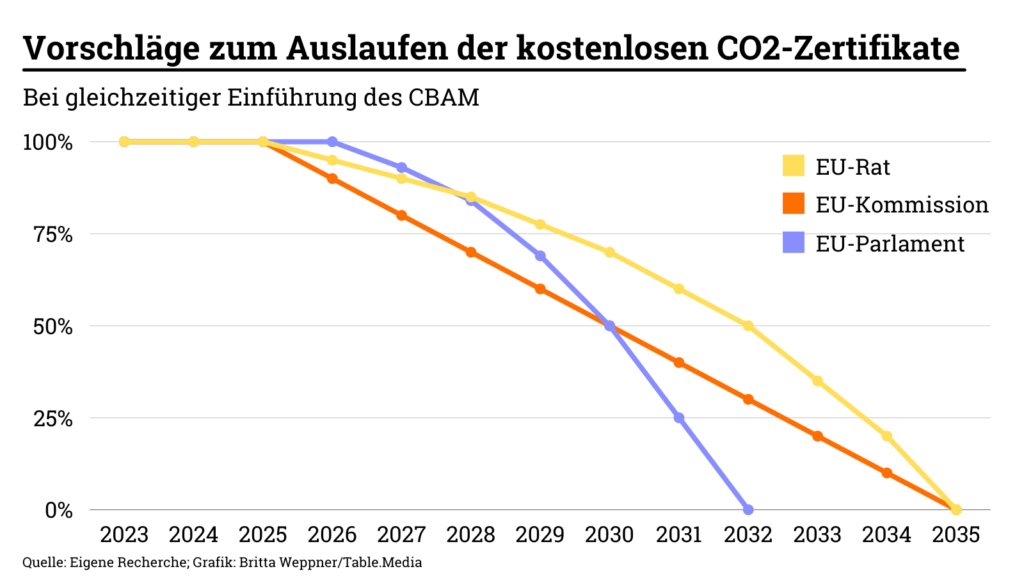

Große Teile der Industrie zahlen derzeit keinen CO2-Preis, obwohl sie dem ETS unterliegen. Damit sie im internationalen Wettbewerb keinen Nachteil haben, erhalten sie kostenlose CO2-Zertifikate als Schutz vor Abwanderung (Carbon Leakage). Damit soll spätestens Mitte der 2030er Schluss sein. Stattdessen soll der Klimazoll CBAM erhoben werden, den Produzenten aus Drittstaaten beim Import an den EU-Grenzen zahlen müssen, um den Wettbewerbsnachteil europäischer Produzenten auszugleichen.

Schrittweise sollen die Freizuteilungen abgeschmolzen werden. Start- und Enddatum sowie Geschwindigkeit der Abschmelzung sind Gegenstand der Verhandlungen im Jumbo-Trilog (siehe Grafik). Außerdem wird es in den Gesprächen auch um die Frage gehen, wie man die Exporte aus der EU in Drittstaaten behandeln soll.

Das Parlament zeigt sich flexibel in seiner Position, besteht jedoch darauf, dass bis 2030 mindestens die Hälfte der Industrieemissionen dem CO2-Preis unterliegen. Wenn sich der Rat darauf einlässt, wäre ein Kompromiss möglich.

Vor dem Beginn der entscheidenden Tage auf der UN-Biodiversitätskonferenz COP15 in Montreal warnen Umweltverbände und Experten davor, die Klimawirkung intakter Ökosysteme aus dem Blick zu verlieren. Das Ziel, 30 Prozent der globalen Oberfläche unter Schutz zu stellen, ist bislang ebenso unsicher wie der Vorschlag, die letzten verbliebenen “intakten” Naturräume zu bewahren. Diese sind auch zentral für Klimaschutz durch “naturbasierte Lösungen”.

Der Entwurf des Abkommens sieht vor, 30 Prozent der gesamten Fläche an Land und auf den Meeren bis 2030 unter Schutz zu stellen, wie es die Wissenschaft im Weltklimarat (IPCC) sowie der Weltbiodiversitätsrat (IPBS) als Minimum fordern. Andere wollen sogar 50 Prozent aller Flächen geschützt sehen. Doch derzeit ist unsicher, ob auch nur das 30/30-Ziel bei den Verhandlungen durchkommt und welche Flächen genau geschützt werden sollen.

Selbst der kleinste gemeinsame Nenner scheint in Gefahr: Ziel 1 des Textentwurfs sieht den Schutz der noch bestehenden intakten Ökosysteme vor: Nur noch drei Prozent der Landfläche gelten als unberührt und damit wirklich “intakt”. In Europa gibt es praktisch keine intakten Landflächen mehr. Doch die EU setzt sich als Teil einer “High Ambition Coalition” besonders für deren Schutz ein. Den Großteil dieser Naturräume beherbergen allerdings Länder wie Brasilien, Russland oder einige Staaten Afrikas. Diese wollen zwar den Verlust der Ökosysteme ebenfalls gering halten, aber durch Umweltschutz ihre wirtschaftliche Entwicklung nicht aufs Spiel setzen.

Das könnte weitreichende Auswirkungen auf das Klima haben. Insbesondere durch ihre Funktion als natürliche CO2-Speicher tragen intakte Ökosysteme entscheidend zum Klimaschutz bei.

“Alle sprechen von Bewaldung. Der prozentuale Anteil der Bewaldung ist leicht zu messen. Aber es geht vor allem um die Qualität der Wälder”, sagt Joe Walston, Vizepräsident der Wildlife Conservation Society (WCS). “Die großen intakten Wälder des Amazonas, des Kongobeckens oder Neuguineas spielen eine überproportional große Rolle für den Klimaschutz.”

Ähnliches gelte für Savannen, Moore oder Korallenriffe. Neben dem Erhalt der intakten Ökosysteme fordert Walston deshalb auch spezielle Ziele zum Schutz bestimmter Arten, die für messbar positive Auswirkungen auf das Klima sorgen.

Auch die Verpflichtung zur Wiederherstellung beschädigter und zerstörter Ökosysteme gehört zu den entscheidenden Passagen des Abkommens, etwa durch Wiederbewaldung oder die Vernässung von Mooren. Mit dem geplanten Nature Restoration Law im Gepäck will die EU hier mit gutem Beispiel vorangehen, schließlich sind laut EU-Kommission 80 Prozent der Fläche Europas in ökologisch schlechtem Zustand.

“Renaturierung ist wichtig. Aber diese Möglichkeit darf keinesfalls dazu führen, dass wir vergessen zu schützen, was wir noch haben, sonst erweisen wir dem Klima einen Bärendienst”, sagt Walston. Bäume zu pflanzen, sei in Mode, auch im Bereich der CO2-Kompensation. “Aber keine Wiederbewaldung kann intakte Systeme, die hunderte oder tausende Jahre alt sind, ersetzen und 80 Prozent der Bepflanzungen scheitern, da es letztlich doch die falschen Arten am falschen Ort sind”.

Auch beim Abbau umweltschädlicher Subventionen kommt der Klimaschutz nicht voran. Derzeit werden weltweit rund 1,8 Billionen Dollar an Steuergeldern jährlich in umweltschädliche Aktivitäten investiert, der Großteil davon in fossile Energien.

Doch das ursprüngliche Ziel, 500 Milliarden Dollar an schädlichen Subventionen jährlich abzuschaffen, wurde in den bisherigen Verhandlungen offenbar bereits deutlich abgeschwächt. Die konkrete Summe wird es wohl nicht in den Text schaffen und eine Gruppe an Staaten, darunter Brasilien, Argentinien, Indonesien, Japan und Indien, wehren sich vehement gegen die Formulierung “abschaffen”.

Heute beginnt in Montreal das sogenannte High-Level-Segment mit den Umweltministern. Bei den Zielen und der Finanzierung gab es bislang kaum Fortschritte. Eine Verlängerung der COP15 über ihr Enddatum 19. Dezember hinaus gilt als sicher.

15.-16.12. Uhr, Berlin

Konferenz 13. Deutscher Energiesteuertag

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) adressiert die europäischen und nationalen Herausforderungen der Energiebesteuerung zukünftiger Energieträger sowie Themen der E-Mobilität. INFOS UND ANMELDUNG

15.12., 10 Uhr, online

Webinar Addressing the crisis with a resilient power market design and electricity prices in check

Auf dem Webinar des Thinktanks Agora Energiewende wird darüber diskutiert, wie man der aktuellen Energiekrise begegnen kann und welche Maßnahmen helfen können, um den europäischen Energiemarkt resilienter zu machen. INFOS UND ANMELDUNG

15.12., 15 Uhr, online

Seminar KLIMAlogics. Denkmuster und Strategien des Klimamanagements

Auf dem Seminar erläutern Expertinnen des Öko-Instituts, welche Verantwortung Unternehmen und andere Akteure im Bereich Klima haben. Neben einem glaubwürdigen Konzept der Klimaverantwortung von Einrichtungen geht es um das Lebenszyklus-Prinzip und um die Grundprinzipien der Erfassung von Treibhausgasemissionen. Ziel ist es, Grundlagenwissen zur Klimaverantwortung zu vermitteln und die Hebel von Kulturorganisationen im Bereich Klimamanagement aufzuzeigen. INFOS UND ANMELDUNG

16.12., 19 Uhr, Landshut

Buchvorstellung Atomkraft? Ja bitte!

Auf der Veranstaltung der Friedrich-Naumann-Stiftung, der Thomas-Dehler-Stiftung und der Liberalen Frauen Niederbayern stellt Anna Veronika Wendland ihr Buch “Atomkraft? Ja bitte! – Klimawandel und Energiekrise – Wie Kernkraft uns jetzt retten kann” vor. INFOS UND ANMELDUNG

20.12., 17.30 Uhr, online

Vortrag Die Rolle der Paläoklimaforschung in der Klimadebatte

Forensische Analyse von Klimawechseln in der Vergangenheit, also Paläoforschung, kann helfen Unsicherheiten in Klimamodellen zu verkleinern. Was sind die Möglichkeiten und Grenzen? Die Veranstaltung ist Teil einer öffentlichen Vorlesungsreihe der TU Berlin. INFOS

21.12., 16 Uhr, online

Webtalk Ressourcen für die Zukunft: Nachhaltige Rohstoffgovernance in Afrika

Bei der Veranstaltung aus der Reihe “Sicherheits- und entwicklungspolitische Konsequenzen des Klimawandels in Afrika” analysiert die Friedrich-Naumann-Stiftung, welche Möglichkeiten für nachhaltigen Umgang mit Rohstoffen es in Afrika gibt. INFOS UND ANMELDUNG

Nach Südafrika und Indonesien hat nun auch Vietnam eine “Just Energy Transition Partnership” (JETP) abgeschlossen: Mit einer Gesamtsumme von 15,5 Milliarden Dollar über drei bis fünf Jahre sollen in dem asiatischen Land der Kohleausstieg vorgezogen, die Erneuerbaren ausgebaut, Reformen im Energiesystem angestoßen und die CO2-Emissionen gesenkt werden. Das geht aus einer Erklärung hervor, die Vietnam und die Geberländer aus G7 und anderen Staaten wie Dänemark und Norwegen am Mittwoch beim EU/Asean-Gipfel in Brüssel veröffentlicht haben.

Demnach soll das Geld – jeweils zur Hälfte aus staatlichen und privaten Töpfen – die Energiewende in Vietnam beschleunigen:

Eine ähnliche Vereinbarung war vor einem Jahr auf der COP26 mit Südafrika geschlossen worden. Auf der COP27 im November wiederum hatte sich Indonesien mit den G7 auf einen Plan für finanzielle Hilfen zum Kohleausstieg geeinigt. 2023 könnte Indien folgen, das im nächsten Jahr die G20 als Präsidentschaft anführt. Zudem wird noch mit Senegal über eine solche JETP verhandelt.

Die deutsche Entwicklunsminsiterin Svenja Schulze (SPD) nannte die Vereinbarung mit Vietnam einen “Leuchtturm für ambitionierten und sozial gerechten Klimaschutz.” Vietnam gehöre zu den Ländern mit den am schnellsten wachsenden CO2-Emissionen weltweit – seit dem Jahr 2000 sind sie um über 500 Prozent angestiegen. “Wir wollen gemeinsam den Beweis antreten, dass sich Wirtschaftswachstum und CO2-Ausstoß auch in einem dynamischen Entwicklungsland wie Vietnam entkoppeln lassen”. Besonders wichtig sei es, “auch die Ärmsten in die Pläne einzubeziehen. Die Investitionen müssen der vietnamesischen Bevölkerung zugutekommen. Denn gerechte Klimapolitik bedeutet: ambitionierte Ziele verfolgen und dabei niemanden zurücklassen.” bpo

Der Klimawandel trägt massiv zu humanitären Notsituationen bei. Viele der Katastrophen, unter denen vor allem die Länder des Globalen Südens leiden, werden sich deshalb auch im kommenden Jahr verschärfen. Das geht aus einer neuen Studie der NGO International Rescue Committee (IRC) hervor:

Die 20 Staaten, in denen humanitäre Katastrophen nach IRC-Einschätzung im Jahr 2023 wohl am meisten zunehmen werden, sind laut der Organisation nur für 1,9 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich (2019). Die Organisation kritisiert, dass die für 2020 von westlichen Staaten zugesagte Klimafinanzierung in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar jährlich noch nicht vollständig erreicht wurde.

Staaten, die am stärksten unter Konflikten leiden, würden demnach noch weniger Klimafinanzierung erhalten als nicht von Konflikten betroffene Länder. Auch Daten des UN-Entwicklungsprogramm UNDP zeigen demnach: Je fragiler ein Land ist, desto weniger Klimafinanzierung erhält es. Mittel für “längerfristige Resilienzprogramme” und die Anpassung an den Klimawandel fehlten häufig. nib

Die USA sind bei der Kernfusions-Forschung einen wichtigen Schritt vorangekommen. Wissenschaftlern des Lawrence Livermore National Laboratory ist mithilfe von Lasern erstmals eine Kernfusion mit einem Energieüberschuss gelungen. Es wurde mehr Energie erzeugt als für die Kernfusion aufgewandt wurde. Dieser Fortschritt gilt als Meilenstein in der experimentellen Forschung.

Praktische Anwendungen, die auch zum Klimaschutz beitragen könnten, sind allerdings noch in weiter Ferne. Das hat mehrere Gründe:

Für einen nennenswerten Beitrag zum Klimaschutz wird die Kernfusion aller Voraussicht nach zu spät kommen. Denn die weltweiten Emissionen aus fossilen Kraftwerken müssen nach IPCC-Berechnungen schon bis 2030 massiv sinken, schon dann werden alternative Energiequellen benötigt.

Das Fusions-Experiment ITER in Südfrankreich hat dagegen schon lange mit Verzögerungen zu kämpfen. Auch hier liegen praktische Anwendungen noch in weiter Zukunft. Denn nach ITER soll zunächst ein Test-Kraftwerk gebaut werden (DEMO) – das wird viele Jahre dauern. Von Kraftwerken, die ganze Regionen mit Strom versorgen könnten, ganz zu schweigen. Auch in China wird viel Geld in die Fusionsforschung gesteckt. Die dortigen Wissenschaftler wollen ab 2040 Energie aus Kernfusion erzeugen. Doch europäische Experten sind skeptisch, ob diese Zeitpläne eingehalten werden können (China.Table berichtete). nib

Um die Pariser Klimaziele zu erreichen, braucht es negative Emissionen. Das zeigen fast alle Szenarien. Auch der IPCC hält sie für unumgänglich. Doch die Technologien, mit denen CO2 aus der Atmosphäre geholt werden kann, sind teuer, aufwändig und befinden sich teilweise noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Stellungnahme der Scientists for Future (S4F), die sich mit den Möglichkeiten und Grenzen von Negativ-Emissions-Technologien (NET) befasst.

Von den verschiedenen Methoden, negative Emissionen zu erreichen, habe in Deutschland die beschleunigte Verwitterung das größte Potenzial, schreiben die Autorinnen und Autoren. Dabei wird vulkanisches Gestein zermahlen und kann dann in der Natur ausgebracht werden, um mit Kohlendioxid zu reagieren und das Klimagas zu binden. Mit der Umsetzung könne sofort begonnen werden. Doch noch fehle der rechtliche Rahmen. Organische Verfahren wie die Wiedervernässung von Mooren oder die Aufforstung von Wäldern garantierten keine langfristige Speicherung des Kohlendioxids. Für BECCS und CCS gebe es noch nicht die nötige Infrastruktur.

Die Stellungnahme warnt: Die Hoffnung auf künftige negative Emissionen könnten “keine zusätzlichen (gegenwärtigen) Emissionen oder langsames Handeln (in der Emissionsreduktion) rechtfertigen”. Deshalb fordern die Autorinnen und Autoren beides: Eine schnelle, sofortige Reduzierung des Treibhausgasausstoßes und “den Aufbau der negativen Emissionen jetzt”.

Die S4F befürworten ausdrücklich, dass Negativ-Emissions-Technologien weiter erforscht, entwickelt und gefördert werden. Um Treibhausgas- oder gar Klimaneutralität zu erreichen, seien “schon in wenigen Jahren” negative CO2-Emissionen “in beeindruckender Größenordnung” notwendig, schreibt Sven Linow, Leitautor der Stellungnahme. Bis zum Jahr 2050 müssten demnach mit technischen Mitteln deutlich mehr als zehn Gigatonnen (Gt) CO2 aus der Atmosphäre entnommen werden. Aufsummiert bis zum Jahr 2100 seien es in der Größenordnung etwa 1.000 Gt.

Wie hoch der Wert tatsächlich wird, hängt auch davon ab, wie schnell es gelingt, die derzeitigen CO2-Emissionen auf ein Paris-verträgliches Maß zu senken. ae

Die Idee eines Klimaclubs, der das internationale Regime der Klimarahmenkonvention (UNFCCC) ergänzt, wird in den Wirtschaftswissenschaften schon seit mehr als zehn Jahren diskutiert. Im Jahr 2015 schlug der Wirtschaftsnobelpreisträger William Nordhaus vor, dass die Mitglieder eines solchen Clubs ihre Emissionshandelssysteme oder CO2-Steuern untereinander koordinieren sollten. Zusätzlich sollten sie gemeinsam Außenzölle auf emissionsintensive Produkte aus Ländern erheben, die keine CO2-Preisinstrumente nutzen, um so etwaige Wettbewerbsnachteile für die heimische Industrie auszugleichen.

Olaf Scholz, damals noch deutscher Finanzminister, brachte die Idee 2021 in die politische Debatte ein. Es zeigte sich jedoch, dass sich das Konzept eines Klimaclubs nach dem Modell von Nordhaus, das in der wirtschaftswissenschaftlichen Theorie so elegant klingt, in der politischen Praxis kaum umsetzen lässt. Zwar treibt die EU ihre Pläne für einen CO2-Außenzoll weiter voran. Aber die Realität hat gezeigt, wie komplex es ist, verschiedene CO2-Preisinstrumente über die Grenzen von Staaten oder Staatenbündnissen hinweg zu koordinieren. So dauerten beispielsweise allein die bilateralen Verhandlungen zwischen der EU und der Schweiz zur Verknüpfung ihrer Emissionshandelssysteme fast zehn Jahre. Seit 2020 ist das Verknüpfungsabkommen nun in Kraft.

Die wesentliche Schwierigkeit aber war, dass die Nordhaussche Idee eines Klimaclubs kaum auf politische Resonanz bei den G7-Partnerländern und darüber hinaus stieß. Schon in der Abschlusserklärung des G7-Gipfels, der im Juni auf Schloss Elmau stattfand, spielte sie eine Nebenrolle. Mit den jetzt veröffentlichten Terms of Reference, der Satzung für den G7-Klimaclub, geriet Nordhaus’ Konzept endgültig in die praktische Bedeutungslosigkeit.

In dem Dokument heißt es nur noch, dass die Mitglieder des Klimaclubs “mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der Messung und Berichterstattung von Emissionen sondieren und diskutieren” werden. Von einer Koordinierung und Abstimmung der CO2-Bepreisung ist nicht mehr die Rede.

Gescheitert ist der Klimaclub deshalb aber nicht, im Gegenteil. Die jetzt verabschiedete Klimaclub-Satzung ist zwar kein Durchbruch. Aber sie eröffnet die Möglichkeit, die Idee konstruktiv weiterzuentwickeln – hin zu einem Instrument, mit dem die Transformation der Schwerindustrie zu einer klimafreundlichen Produktion ganz konkret unterstützt werden kann.

Der Fokus ergibt gleich aus mehreren Gründen Sinn. Noch vor wenigen Jahren galten die Zement-, Stahl- und chemische Grundstoffindustrie als “hard to abate”, als Branchen, deren Emissionen nur unter großen Schwierigkeiten auf null gebracht werden könnten. In den vergangenen Jahren hat sich die Industrie aber schon sehr stark bewegt. Zum Beispiel in der Stahlindustrie, wo eine ganze Reihe von großen Konzernen eigene Klimaschutzziele festgelegt und Investitionen in neue klimafreundliche Stahlwerke angekündigt haben.

Um ihre Vorhaben in die Praxis umzusetzen, brauchen sie aber staatliche Unterstützung, etwa durch den Aufbau von notwendiger Wasserstoffinfrastruktur. Denn um grünen Stahl herzustellen, ist Wasserstoff nach dem derzeitigen Stand der Technik so gut wie unabdingbar.

Eine andere Herausforderung ist, dass beispielsweise grüner Stahl auf absehbare Zeit teurer sein wird als konventionell hergestellter. Um in die klimafreundliche Produktion zu investieren, braucht die Industrie eine gewisse Sicherheit, dass sie auch zu den höheren Preisen Abnehmer finden wird.

Wenn sich nun Staaten gemeinsam dazu bekennen, in einen Markt für klimafreundliche Produkte und die nötige Infrastruktur zu investieren, reduziert das die Unsicherheit der Industrie und die Entscheidung, ihrerseits in grüne Produktionsanlagen zu investieren, fällt den Unternehmen leichter. Internationale Abkommen wie der Klimaclub erhöhen die Glaubwürdigkeit der Versprechen.

Es gibt bereits eine Reihe von internationalen Initiativen, die in diese Richtung arbeiten. Was fehlt, ist jedoch eine zentrale Institution, die hilft, diese Initiativen aufeinander abzustimmen. Die Satzung definiert genau das als eine Funktion des G7-Klimaclubs. Er soll als “befähigender Rahmen für eine verstärkte Zusammenarbeit, eine bessere Koordinierung und mögliche gemeinsame Maßnahmen” dienen.

Die jetzt verabschiedeten Terms of Reference sind ein wichtiger Schritt, um den Klimaclub weiter zu operationalisieren. Sie verhindern, dass die Initiative nach dem Ende der deutschen G7-Präsidentschaft einfach im Sande verläuft: So legen sie fest, dass die IEA und die OECD ein Interimssekretariat für den Klimaclub einrichten sollen. Eine Arbeitsgruppe soll die weiteren Details unter Leitung Deutschlands leiten.

Damit der Klimaclub aber tatsächlich zu einem Erfolg werden kann, muss die Bundesregierung sehr viel konkreter für ihn werben und seinen Mehrwert noch klarer benennen: Er kann auf internationaler Ebene für einen Rahmen sorgen, der allen Beteiligten hilft, die Chancen der Transformation gemeinsam zu nutzen – vorausgesetzt, eine kritische Masse an Ländern schließt sich ihm an, und seine Regeln erreichen ein hinreichendes Maß an Verbindlichkeit.

In der Vergangenheit lag der Fokus der internationalen Klimapolitik häufig darauf, die Lasten des Klimaschutzes gerecht zu verteilen. Auch die ursprüngliche Idee des Klimaclubs, wie William Nordhaus sie skizziert hat, verfolgt diesen Ansatz. Zuletzt wird jedoch immer deutlicher, dass auch die Frage, wie die Chancen der Transformation verteilt werden sollen, großes Konfliktpotential bietet. China ist bereits jetzt Technologieführer in einer ganzen Reihe von zentralen Industrien. Die USA haben mit dem Inflation Reduction Act ebenfalls ein Instrument geschaffen, um grüne Industrien im eigenen Land aufzubauen.

Wenn nun alle gemeinsam mit Hilfe eines Klimaclubs die Chance erhalten sollen, von der Transformation zu profitieren, darf es dabei nicht nur um die Chancen der Industrieländer gehen. Auch die Schwellen- und Entwicklungsländer müssen mit einbezogen werden. Hier liegt vielleicht der größte Schwachpunkt in der Satzung des G7-Klimaclubs: Anders als ursprünglich angekündigt ist es offensichtlich nicht gelungen, weitere Partnerländer über die G7 hinaus mit ins Boot zu holen. Das muss sich unbedingt ändern. Denn als reine G7-Initiative hat der Club keine Überlebenschance.

Lukas Hermwille ist Senior Researcher im Forschungsbereich internationale Klimapolitik am Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie. Er forscht unter anderem zur Ausgestaltung von sektoralen Klimaclubs. Im Rahmen verschiedener Forschungsprojekte berät er auch die Bundesregierung und die EU-Kommission.

Christiana Figueres will Optimismus verbreiten. Ihr Mantra: Wir können den Klimawandel noch aufhalten. Doch Menschen seien grundsätzlich pessimistisch, beschreibt Figueres in ihrem Buch “Die Zukunft in unserer Hand”. “Diese erlernte Hilflosigkeit ist nicht nur falsch, sondern grundsätzlich auch unverantwortlich”, schreibt sie zusammen mit Co-Autor Tom Rivett-Carnac. “Wenn Sie etwas gegen den Klimawandel unternehmen wollen, müssen Sie sich eine andere Reaktion beibringen.”

Jeder Mensch sollte den positiven Nachrichten Platz einräumen, beispielsweise daran denken, dass Costa Rica es geschafft hat, 100 Prozent saubere Energien zu nutzen und Kalifornien genau das plane. “Denken Sie einmal an den Steinmetz im Europa des Mittelalters, der am Bau einer großen Kathedrale beteiligt war”, schreibt sie. Der wusste, dass er die Fertigstellung selbst nicht erleben wird und schuftete trotzdem für das “kollektive Projekt”.

Dabei gab es in ihrer Karriere lange wenig Grund für Optimismus. “Nicht zu meinen Lebzeiten”, sagte Christiana Figueres auf ihrer Antrittspressekonferenz in Bonn auf die Frage, ob ein weltweites Abkommen je wieder möglich sei. Nur sechs Monate nach dem großen Scheitern der UN-Klimakonferenz in Kopenhagen 2009 wurde Christiana Figueres zur Exekutivsekretärin der Klimarahmenkonvention der UN (UNFCCC) berufen. Ihr Auftrag: Erstmal die Scherben zusammenkehren. “Die weltweite Stimmung über den Klimawandel war im Abfalleimer”, sagt Figueres in einem TED-Talk. Niemand hätte gedacht, dass je wieder ein globales Abkommen möglich sei. Sie selbst auch nicht – bis zu diesem Tag in Paris.

Am 12. Dezember 2015 unterzeichneten 195 Staaten das Pariser Klimaabkommen – mit dem Ziel, die Erderwärmung deutlich unter zwei Grad Celsius zu halten. Figueres trug die Verantwortung auf Verhandlungsebene. Paris war ihr Lichtblick.

Die 66-jährige Costa Ricanerin stammt aus einer politischen Familie. Ihr Vater war dreimal Präsident des mittelamerikanischen Landes, in seiner Zeit wurde die Nationalarmee abgeschafft. Ihre Mutter, geboren in Dänemark, war Botschafterin in Israel und Abgeordnete im Parlament Costa Ricas.

Nach ihrem Studium in Sozialanthropologie am Swarthmore College in Pennsylvania und der London School of Economics begann Figueres Karriere als Botschafterin in Bonn (1982 bis 1985). Für die Stärkung der Beziehung beider Länder erhielt sie das Bundesverdienstkreuz. Danach kehrte sie in ihre Heimat zurück und verhandelte unter anderem das Kyoto-Protokoll 1997 für Costa Rica aus. Seitdem engagierte sie sich für den Kampf gegen den Klimawandel. Sie ist Mutter zweier Töchter.

Nachdem sie zur Optimistin wurde, änderte Figueres ihren Ton im Amt der UNFCCC-Chefin. “Während des gesamten Prozesses achteten wir auf problematische, unterschwellige Kräfte und versuchten sie in konstruktive Bahnen zu lenken”, verrät sie über die Paris-Verhandlungen in ihrem Buch.

Mittlerweile ist Figueres Autorin, Speakerin und Podcasterin. Sie verbreitet ihren Optimismus weiter, versucht über die Klimakrise aufzuklären. Nur einmal scheiterte sie. 2016 – ein Jahr nach Paris – wollte Figueres UN-Generalsekretärin werden. Sie trat als Reformerin an und galt lange als Favoritin, verlor aber in zwei Wahlgängen das Vertrauen. Daraufhin trat sie zurück. Doch das hält sie nicht davon ab, sich weiter einzumischen. Tom Schmidtgen

die globale Klimapolitik bringt viele große Ideen hervor, die dann aber am Klein-Klein scheitern. So könnte es auch dem “Bridgetown Initiative” der Premierministerin von Barbados Mia Mottley ergehen, Sonderziehungsrechte zur Finanzierung des globalen Klimaschutzes zu nutzen. Denn die Bundesbank spielt nicht mit, und auch die EZB ist skeptisch, wie Bernhard Pötter recherchiert hat. Aber ohne grünes Licht aus den Zentralbanken wird das schwierig.

Auch Olaf Scholz’ Initiative für einen Klimaclub ist mit viel Elan gestartet und findet sich jetzt in den Mühen der Ebene wieder. Die Zustimmung von möglichen Partnerländern ist recht dürftig, die Kriterien sind gelockert worden. Lukas Hermwille vom Wuppertal-Institut beschreibt, wie der Klimaclub weiterentwickelt werden müsste, damit er Unternehmen mehr Sicherheit für die grüne Transformation garantiert.

Weit über dem eigentlichen Bedarf liegen dagegen die Flüssiggas-Pläne des Bundeswirtschaftsministeriums. Das zeigt auch ein interner Bericht aus dem Ministerium selbst, den Malte Kreutzfeld einsehen konnte. Ein erstes Terminal in Hamburg soll schon wieder gestrichen werden. Werden alle geplanten LNG-Terminals gebaut, drohen entweder massive Fehlinvestitionen oder mehr Gas-Importe als mit den Klimazielen vereinbar sind.

Auf der Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh ging es teils hektisch zu. Deshalb können Sie unsere Berichterstattung jetzt gebündelt in unserem kostenlosen COP27-Dossier nachlesen. Leiten Sie den Download-Link auch gern an Kolleginnen und Freunde weiter!

Viele neue Erkenntnisse bei der Lektüre!

Sonderziehungsrechte gelten als Hoffnungsträger für die internationale Klimafinanzierung – aber Deutschland und wohl auch die anderen Euro-Staaten werden ihre Sonderziehungsrechte beim Weltwährungsfonds nicht an ärmere Länder weitergeben. Die Bundesbank und das Bundesfinanzministerium lehnen die Weitergabe grundsätzlich ab. Und auch die Europäische Zentralbank (EZB) steht dem Instrument sehr skeptisch gegenüber. Das ist das Ergebnis einer Anfrage von Climate.Table bei diesen Institutionen.

Von der Bundesbank, die die deutschen SZR besitzt und verwaltet, heißt es in einer schriftlichen Antwort, sie “kann keine Sonderziehungsrechte an die Weltbank, andere Staaten oder multilaterale Entwicklungsbanken weiterleiten.” Denn “Entwicklungs- und Klimapolitik sind staatliche Aufgaben, die der Regierung zufallen. Eine Bereitstellung von Mitteln durch die Bundesbank – sei es in Form von Krediten oder Schenkungen – an die Weltbank zu diesen Zwecken ist insofern unzulässig.”

Diese Auffassung bestätigt auch die Europäische Zentralbank (EZB) auf Anfrage: “Sonderziehungsrechte von Nationalbanken der Eurozone an multilaterale Entwicklungsbanken oder individuelle Länder zur Verfügung zu stellen, wäre nicht kompatibel mit den Erfordernissen des EZB-Vertrags, weil es das Verbot der monetären Finanzierung verletzen würde.” Damit gilt das Verbot für die direkte Übertragung nicht nur für die Bundesbank, sondern für alle Zentralbanken des Euro-Raums. Die EZB sehe ihre Verpflichtung, zum Klimaschutz beizutragen, aber “im Rahmen unseres Mandats”, heißt es. “Regierung und Parlamente sind dabei in der Führungsposition.”

Dabei stützen sich viele Hoffnungen auf die Idee, die Geldschöpfung mittels der SZR für den riesigen Investitionsbedarf beim internationalen Klimaschutz zu nutzen. SZR sind “Reservewährungen”, die von allen Mitgliedsländern des Internationalen Währungsfonds IWF genutzt werden können, um finanzielle Liquidität herzustellen und Krisen im Finanzsystem zu verhindern. Ihre Mittel werden zu niedrigen Zinsen angeboten, die armen Ländern deutlich günstigere Finanzierungen von Projekten ermöglichen als auf dem Markt.

Während der COP27 wurde die Idee von SZR als Hebel für neue und innovative Arten der Klimafinanzierung breit und wohlwollend diskutiert. Sie ist Teil der sogenannten “Bridgetown Initiative”, mit der die Premierministerin von Barbados Mia Mottley für eine Reform des Weltfinanzsystems wirbt. Die Agenda stützt sich unter anderem auf den Vorschlag, Industrieländer sollten ihr SZR beim IWF nutzen, um anderen Ländern und Institutionen günstig Geld für Klimaschutz zur Verfügung zu stellen.

Nach der Studie eines Expertengremiums sind für die Erreichung der Pariser Klimaziele ab 2030 jährlich etwa eine Billion Dollar nötig. Sie sollen für Investitionen in Erneuerbare Energien, Anpassung und Schadenersatz für Klimaschäden fließen. Doch bisher haben die Industrieländer es nicht einmal geschafft, wie versprochen ab 2020 jedes Jahr 100 Milliarden Dollar zu mobilisieren.

Vorbild für den Einsatz von SZR für Klimaschutz ist das Handeln des IWF in der Corona-Krise: Er schuf im Sommer 2021 einen “Resilience and Sustainability Trust” (RST), für den die Länder über ihre SZR insgesamt 650 Milliarden Dollar zur Verfügung stellten. Das Argument damals: Wenn die Länder durch die Corona-Kosten in finanzielle Schwierigkeiten kämen, wäre das auch eine ernste Gefahr für das Weltfinanzsystem.

Ähnlich argumentieren nun die Klimaschützer rund um Mia Mottley. Und auch der Chef des UN-Entwicklungsprogramms Achim Steiner warnte gegenüber Climate.Table vor einer massiven Schuldenkrise der armen Länder durch die Folgen des Klimawandels (Climate.Table berichtete).

Eine Fonds-Lösung analog zum RSF sei dann auch für die Klimafinanzierung denkbar, heißt es von der EZB auf Nachfrage. “Solche Beiträge müssen IWF-Mitglieder entscheiden. Zentralbanken der Eurozone können sich an IWF-Fonds und Initiativen mit ihren SZR beteiligen, solange ihre Positionen daraus in SZR bestehen und alle Eigenschaften von Währungsreserven behalten, wie es der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union vorschreibt”, antwortet ein Sprecher der EZB.

Der IWF hat seinen RSF deshalb extra so konstruiert, dass Mitgliedsländer ihre Sonderziehungsrechte einsetzen können – und sie trotzdem als Währungsreserven nicht gefährden. Frankreich und Italien haben von dieser Möglichkeit auch Gebrauch gemacht.

Allerdings schieben auch da die Deutschen einen Riegel vor: Die Mittel für einen solchen Fonds zumindest aus Deutschland könnten nicht über die SZR generiert werden, heißt es vom Bundesfinanzministerium. Das gehe nur mit Haushaltsmitteln des Parlaments. “Deutschland kann sich an der Weiterverleihung von Sonderziehungsrechten an Trust Funds des IWF oder Entwicklungsbanken (SDR Channelling) grundsätzlich nicht beteiligen, da SZR Teil der Währungsreserven der unabhängigen Bundesbank sind, die darüber entscheidet und eine Weiterreichung aus rechtlichen und ordnungspolitischen Gründen ablehnt”, antwortete ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage von Climate.Table.

Die Bundesregierung leiste “substantielle Beiträge sowohl zum Resilience and Sustainability Trust (RST) als auch zum Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT) des IWF aus Haushaltsmitteln.” Zum RST heißt es, “Deutschland unterstützt diesen Trust mit einem Darlehensbeitrag in Höhe von 6,3 Milliarden Euro aus Haushaltsmitteln” – eine traditionelle und gänzlich andere Konstruktion als von den Befürwortern der “Bridgetown Agenda” bevorzugt.

Auch das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) rechnet inzwischen mit deutlichen Überkapazitäten bei Planung und Bau für LNG-Terminals an der deutschen Nord- und Ostseeküste. Wie aus einem vertraulichen Vorbereitungspapier für ein Treffen in dieser Woche im Kanzleramt hervorgeht, beziffert das Ministerium die Kapazität der zehn geplanten schwimmenden Terminals, die in diesem und nächsten Winter in Betrieb gehen sollen, auf 53 bis 68 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr. Allein das wäre mehr als die 54 Milliarden Kubikmeter, die im Jahr 2021 aus Russland importiert wurden.

Zusätzlich sollen in den Jahren 2025 und 2026 drei feste Terminals an Land in Betrieb gehen, die ebenfalls auf eine Kapazität von bis zu 53 Milliarden Kubikmeter kommen. Zwar heißt es im Bericht, dass diese die schwimmenden Terminals am gleichen Ort ersetzen sollen – aber dem steht entgegen, dass die Mindestmietdauer für die vom Bund betriebenen Terminals zehn Jahre beträgt. Zumindest ein Teil der Kapazität stünde ab 2026 gleichzeitig zur Verfügung – und damit insgesamt weitaus mehr, als bisher per Pipeline aus Russland kam.

Bisher waren es vor allem Akteure aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft, darunter die Deutsche Umwelthilfe und das New Climate Institute, die die LNG-Pläne der Bundesregierung kritisiert und deutliche Überkapazitäten in Aussicht gestellt haben. Die Bundesregierung dagegen hat bisher keine Zahlengrundlage für ihre Planungen geliefert.

Nun kommt sie in Zugzwang: Nachdem der Haushaltsausschuss des Bundestages die Regierung bereits Anfang November aufgefordert hatte, spätestens bis zum 15. Februar 2023 ein Gesamtkonzept zu den LNG-Plänen vorzulegen, hat das Gremium in seiner Bereinigungssitzung im November nach Informationen von Berlin.Table beschlossen, die vom Finanzministerium beantragten Gelder für ein sechstes schwimmendes Terminal zu sperren, um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen.

Der interne Bericht bestätigt die absehbaren Überkapazitäten, kommentiert die Zahlen aber zurückhaltend: Insgesamt würde die “Kapazität der vorhandenen FSRUs sowie der landgebundenen Terminals das Niveau der 2021-Gasimportmengen aus Russland übersteigen”, heißt es.

Faktisch fiele die Überkapazität noch sehr viel größer aus, als es allein die Zahlen der deutschen LNG-Terminals ausweisen. Denn im laufenden Jahr sind über die in der Vergangenheit kaum ausgelasteten Terminals in Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Spanien rund 120 Milliarden Kubikmeter mehr Gas importiert worden als 2021 – was erklärt, warum der komplette Ausfall der Lieferungen aus Russland auch ohne zusätzliche Terminals bisher nicht zu Engpässen geführt hat.

Damit nicht genug: Darüber hinaus sollen in anderen EU-Staaten bis 2025 neue schwimmende Terminals mit einer Kapazität von rund 50 Milliarden Kubikmeter pro Jahr entstehen, heißt es in dem Bericht. Gleichzeitig ist der Gasverbrauch 2022 allein in der deutschen Industrie um 25 Prozent gesunken und das BMWK geht davon aus, dass diese Einsparung, die vor allem durch die Umstellung von Prozessen erreicht wurde, dauerhaft bleibt.

Noch größer dürfte die Überkapazität ausfallen, wenn man den künftigen Gasverbrauch berücksichtigt. Das Wirtschaftsministerium schätzt, dass dieser von zuletzt rund 90 Milliarden Kubikmeter pro Jahr bis 2030 auf maximal 70 Milliarden Kubikmeter und bis 2040 auf 20 Milliarden Kubikmeter sinken wird.

Die naheliegende Schlussfolgerung, deshalb die Zahl der schwimmenden Terminals zu begrenzen und auf die fest installierten komplett zu verzichten, diskutiert der Bericht nicht. Gewisse Abstriche sind aber bereits erkennbar: Für das sechste Terminal mit staatlicher Beteiligung, das in Hamburg vorgesehen war, sehe man “derzeit keine realistische Option auf Inbetriebnahme”, heißt es – offiziell “aufgrund von Leitungsengpässen”. Für die dauerhaften Terminals an Land merkt der Bericht an, dass bisher in keinem Fall “eine finale Investitionsentscheidung getroffen” wurde, sondern dass es vielmehr “Realisierungsrisiken” gebe.

Auf Anfrage von Table.Media wollte das Ministerium den vertraulichen Bericht nicht kommentieren. Eine Sprecherin erklärte aber allgemein, dass es auch LNG-Projekte gebe, die sich zwar “in der Planungsphase befinden, deren Realisierungschancen aktuell aber noch mit Unsicherheiten behaftet sind”. Deshalb sei in den Planungen ein “Sicherheitspuffer eingeplant”. Zudem müssten die deutschen Planungen auch die Situation in den Nachbarländern berücksichtigen.

Unter dem früheren Premierminister Boris Johnson war die Klimapolitik des Vereinigten Königreichs bei weitem nicht perfekt, aber es gab eine Dynamik für Veränderungen. Seit Johnson abgesetzt wurde, spielt der Klimakompass der britischen Regierung verrückt. Die Unentschlossenheit von Rishi Sunak, ob er überhaupt an der Klimakonferenz in Sharm-el-Sheik teilnehmen soll, ist symptomatisch für den Zickzackkurs der Regierung:

Als der ehemalige britische Premierminister David Cameron 2015 beschloss, die Planungsgesetze zu verschärfen, verbot er faktisch den Bau von Onshore-Windkraftanlagen. Das Argument vieler konservativer Abgeordneter, dass weite Teile der britischen Öffentlichkeit gegen Onshore-Windenergie seien, ist jedoch nicht mehr haltbar. Eine Umfrage der britischen Denkfabrik Environment and Climate Intelligence Unit (ECIU) ergab, dass 73 Prozent der konservativen Wähler einen Onshore-Windpark in ihrer Region unterstützen würden.

Nach einem heftigen Streit zwischen den Tory-Abgeordneten, die für und gegen Windparks sind, und nachdem sich Johnson, die kurzzeitige Premierministerin Liz Truss und der COP-Vorsitzende Alok Sharma für die Aufhebung des Moratoriums ausgesprochen hatten, beschloss Sunak schließlich, die Beschränkungen für den Bau von Onshore-Windparks in England zu lockern. Sein Einlenken bedeutet jedoch nicht einfach grünes Licht für diese Technologie. Vielmehr wird die Regierung nun über das Moratorium beraten, und die britischen Planungsvorschriften sollen bis Ende April 2023 aktualisiert werden, um das Ergebnis zu berücksichtigen. Ob der Ausbau der Onshore-Windkraft tatsächlich beschleunigt wird, “hängt jetzt von den Details der geänderten Planungsvorschriften ab“, so Jess Ralston, Leiter der Energieabteilung des ECIU.

Der vorsichtige Optimismus der Klimaschützer als Reaktion auf die Entscheidung zur Windenergie wurde von einer deutlichen Warnung der grünen Abgeordneten Caroline Lucas begeleitet: “Wenn diese Entscheidung der Regierung wirklich das Ende des fast jahrzehntelangen Verbots von Onshore-Windkraftanlagen bedeutet, ist sie sicherlich willkommen”, schrieb sie auf Twitter. Aber wenn dies dazu dient, die Genehmigung für das Kohlebergwerk in Cumbria noch in dieser Woche zu “erkaufen”, dann sei das “absolut schamlos”.

Genau das aber geschah: Das Vereinigte Königreich genehmigte den Bau eines Kohlebergwerks in Cumbria im Nordwesten Englands. Die Berater der Regierung gehen davon aus, dass das Bergwerk schätzungsweise 400.000 Tonnen Treibhausgasemissionen pro Jahr verursachen wird. Aber das neue Bergwerk wird die Energiekosten nicht senken. Denn es wird Kokskohle produzieren, die vor allem für die Stahlherstellung bestimmt ist. Allerdings ist unklar, wer diese Kohle kaufen wird. Mindestens zwei britische Stahlhersteller – Tata Steel und British Steel – erklärt haben, dass sie die Kohle wahrscheinlich nicht verwenden werden.

Die Entscheidung für ein neues Kohlebergwerk wirkt altmodisch. Denn Stahlhersteller in ganz Europa erproben kohlenstoffarme Techniken zur Stahlerzeugung. Das schwedische Unternehmen SSAB will bis 2026 Stahl mit einem nahezu kohlenstofffreien Fußabdruck herstellen, indem es bei der Erzreduktion Wasserstoff aus erneuerbaren Energien wie Windkraft anstelle von Kohle einsetzt. Eine Analyse von Systemiq, einer Organisation, die Lösungen für den Klimaschutz vorstellt, kam 2021 zu dem Schluss, dass grüner Stahl bis 2030 wettbewerbsfähig sein wird; das Bergwerk in Cumbria plant, bis 2049 Kokskohle zu produzieren.

Auch bei den Gebäuden ist die britische Regierung nicht auf Klimakurs. Der Wohnungsbestand des Landes ist älter und weniger gut isoliert als in fast allen anderen europäischen Ländern. Eine im November veröffentlichte Studie ergab, dass in ganz England und Wales jedes Jahr mehr als zehn Milliarden Pfund an Energiekosten eingespart werden könnten, wenn undichte Häuser auf einen höheren Standard gebracht würden. Die überwiegende Mehrheit der Häuser im Vereinigten Königreich wird immer noch mit Gas beheizt, und die Installation elektrischer Wärmepumpen geht viel langsamer voran als anderswo. Der Grund: Es gibt keine staatlichen Zuschüsse, die den Menschen den Umstieg auf effizientere Heizsysteme erleichtern.

Derzeit hat eine Kältewelle das Vereinigte Königreich im Griff. Viele Menschen können ihre Häuser aber nicht warm halten. Denn die Regierung Cameron hat jahrelang so gut wie nichts getan hat, um den Menschen bei der Isolierung ihrer Häuser zu helfen. Schließlich hatte sie beschlossen, den “grünen Mist” zu streichen – und kürzte die Subventionen für Menschen, die ihre Häuser wärmer machen wollen. Nun kündigte die konservative Regierung im November zusätzlich sechs Milliarden Pfund für die Isolierung an. Diese Summe wird jedoch erst im Jahr 2025 zur Verfügung stehen. Bis dahin heißt das für viele: Frieren oder hohe Heizkosten bezahlen.

Die Regierung könnte schon bald zu einer klaren Haltung in der Klimapolitik gezwungen werden. Ihre Unterstützung für die fossile Infrastruktur könnte eine juristische Gegenreaktion provozieren. Die Umweltorganisation Greenpeace kündigte diese Woche an, dass sie rechtliche Schritte gegen die Regierung eingeleitet hat: Sie will mehr als 100 neue Lizenzen für die Suche nach Öl und Gas in der Nordsee stoppen. Auch die Gegner des Kohlebergwerks in Cumbria überlegen, ob sie rechtliche Schritte einleiten. Philippa Nuttall Jones

Es sind Tage der Entscheidung für die europäische Klimapolitik: Am kommenden Wochenende sollen die wohl wichtigsten Teile des EU-Klimapakets “Fit for 55” im Trilog final beschlossen werden. In den Verhandlungen geht es vor allem um den Europäischen Emissionshandel. Damit verbunden sind Gespräche über den Klimasozialfonds und den CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) – weil das für sich genommen schon große Themen sind, ist auch vom Jumbo-Trilog die Rede.

Derzeit umfasst das europäische Emissionshandelssystem (ETS) 40 Prozent aller Emissionen in der EU, umgerechnet waren das im vergangenen Jahr 3,3 Milliarden Tonnen CO2. Es sind die Emissionen der Energiewirtschaft und aus bestimmten Industrien. Weil weitere Sektoren hinzukommen, wie der Flugverkehr und der Schiffsverkehr, wird die Menge weiter wachsen. Die anstehende Reform soll eine schnellere Emissionsminderung als bisher bewirken – über alle ETS-Sektoren hinweg soll der Treibhausgasausstoß dann bis 2030 im Vergleich zu 2005 um 61 bis 63 Prozent sinken.

Grundsätzlich entscheiden EU-Parlament, Rat und Kommission am Wochenende über den europäischen Beitrag zum Erreichen des 1,5-Grad-Ziels. Wie groß er sein wird, hängt aktuell von drei wesentlichen Punkten ab:

Ist der CO2-Preis hoch, ist es vergleichsweise günstig, CO2 zu vermeiden. Die ETS-Reform zielt deshalb darauf ab, die Menge der Emissionszertifikate am Markt zu reduzieren. Durch die Verknappung soll der Preis steigen. Das soll vor allem durch die einmalige Löschung von überschüssigen Zertifikaten geschehen – auch Rebasing genannt.

Offen ist, wie viele Emissionsrechte zu welchem Zeitpunkt gelöscht werden sollen. Das Parlament will 2024 zunächst 70 Millionen CO2-Zertifikate vom Markt nehmen und 2026 noch einmal 50 Millionen. Dies wäre gleichbedeutend mit einer Emissionsreduzierung von rund 63 Prozent. Der Rat hingegen will durch eine einmalige Löschung 2024 eine Emissionsreduzierung von 61 Prozent erreichen. Das entspricht etwa 117 Millionen Zertifikaten.

Die Kommission hat vergangene Woche einen Kompromiss vorgelegt. Sie schlägt vor, im Jahr 2024 einmalig 90 Millionen Zertifikate zu löschen. Zugleich will sie jährlich mehr Zertifikate löschen als Parlament und Rat. Dadurch lande man laut der Brüsseler Behörde bei einer Emissionsreduktion von 62 Prozent.

Das Parlament hat allerdings bereits angekündigt, den Vorschlag abzulehnen, weil durch die vergleichsweise geringe Zahl der einmalig gelöschten Zertifikate bis zum Jahr 2030 kumuliert mehr Zertifikate auf dem Markt landen würden als beim Vorschlag des Rats. Ein Kompromiss scheint dennoch möglich. Allerdings besteht das Parlament auf einem Rebasing in zwei Phasen. Im Trilog wird die Frage sein, ob sich die Mitgliedstaaten im Rat damit arrangieren können.

Im zweiten Emissionshandel, der in Zukunft parallel zum bereits bestehenden laufen wird, gilt eine Einigung als besonders schwierig. Der Dissens fängt schon mit der Frage an, ab wann der ETS 2 in Kraft treten soll. Der entscheidende Streitpunkt ist aber ein anderer: Anders als im bereits bestehenden Emissionshandel würde der CO2-Preis im ETS 2 die Verbraucherinnen und Verbraucher direkt und unmittelbar bei der Heizkostenabrechnung und an der Zapfsäule belasten. Schon der Einstiegspreis wäre recht hoch. Und weil ein einheitlicher CO2-Preis für die gesamte EU gelten würde, wären die Belastungen aufgrund des unterschiedlichen Lohnniveaus in den Ländern sehr verschieden.

Daher gibt es Kritik am ETS 2 – vor allem aus dem Parlament. Die Abgeordneten haben sich darauf verständigt, zwischen kommerzieller und privater Nutzung von Brenn- und Kraftstoffen zu unterscheiden (Table.Media berichtete). Privathaushalte sollten vom CO2-Preis befreit bleiben, kommerzielle Nutzer hingegen müssten zahlen. Kommission und Rat sehen eine solche Trennung im ETS 2 nicht vor, da sie auf das Preissignal zur Emissionsreduktion auch bei Verbrauchern setzen.

Die Bedingung für das Parlament, auf die Trennung zu verzichten, wäre ein angemessener sozialer Ausgleich. Dafür hat die Kommission einen mit 72 Milliarden Euro gefüllten Klimasozialfonds (SCF) vorgeschlagen, der aus den Einnahmen des ETS 2 gespeist werden soll. Die Mitgliedsländer wollen auf die Einnahmen für ihre eigenen Haushalte jedoch nicht verzichten und den Fonds auf 59 Milliarden verkleinern. Das Parlament wäre mit dem Kommissionsvorschlag einverstanden, fordert jedoch, dass der Ausgleich für Verbraucher aus dem Fonds bereits drei Jahre vor Inkrafttreten des ETS 2 greift, damit diese sich besser auf die höheren Heizöl- und Benzinpreise einstellen können.

Parlament und Rat zeigen sich wenig kompromissbereit in dieser Frage. Beide sind bereit, auch komplett auf den ETS 2 zu verzichten, falls kein Kompromiss gelingt. Für den europäischen Klimaschutz wäre das ein herber Rückschlag, da der ETS 2 als effektivstes Mittel zur CO2-Minderung im dringend zu dekarbonisierenden Straßenverkehr und dem Gebäudesektor gilt.

Große Teile der Industrie zahlen derzeit keinen CO2-Preis, obwohl sie dem ETS unterliegen. Damit sie im internationalen Wettbewerb keinen Nachteil haben, erhalten sie kostenlose CO2-Zertifikate als Schutz vor Abwanderung (Carbon Leakage). Damit soll spätestens Mitte der 2030er Schluss sein. Stattdessen soll der Klimazoll CBAM erhoben werden, den Produzenten aus Drittstaaten beim Import an den EU-Grenzen zahlen müssen, um den Wettbewerbsnachteil europäischer Produzenten auszugleichen.

Schrittweise sollen die Freizuteilungen abgeschmolzen werden. Start- und Enddatum sowie Geschwindigkeit der Abschmelzung sind Gegenstand der Verhandlungen im Jumbo-Trilog (siehe Grafik). Außerdem wird es in den Gesprächen auch um die Frage gehen, wie man die Exporte aus der EU in Drittstaaten behandeln soll.

Das Parlament zeigt sich flexibel in seiner Position, besteht jedoch darauf, dass bis 2030 mindestens die Hälfte der Industrieemissionen dem CO2-Preis unterliegen. Wenn sich der Rat darauf einlässt, wäre ein Kompromiss möglich.

Vor dem Beginn der entscheidenden Tage auf der UN-Biodiversitätskonferenz COP15 in Montreal warnen Umweltverbände und Experten davor, die Klimawirkung intakter Ökosysteme aus dem Blick zu verlieren. Das Ziel, 30 Prozent der globalen Oberfläche unter Schutz zu stellen, ist bislang ebenso unsicher wie der Vorschlag, die letzten verbliebenen “intakten” Naturräume zu bewahren. Diese sind auch zentral für Klimaschutz durch “naturbasierte Lösungen”.

Der Entwurf des Abkommens sieht vor, 30 Prozent der gesamten Fläche an Land und auf den Meeren bis 2030 unter Schutz zu stellen, wie es die Wissenschaft im Weltklimarat (IPCC) sowie der Weltbiodiversitätsrat (IPBS) als Minimum fordern. Andere wollen sogar 50 Prozent aller Flächen geschützt sehen. Doch derzeit ist unsicher, ob auch nur das 30/30-Ziel bei den Verhandlungen durchkommt und welche Flächen genau geschützt werden sollen.

Selbst der kleinste gemeinsame Nenner scheint in Gefahr: Ziel 1 des Textentwurfs sieht den Schutz der noch bestehenden intakten Ökosysteme vor: Nur noch drei Prozent der Landfläche gelten als unberührt und damit wirklich “intakt”. In Europa gibt es praktisch keine intakten Landflächen mehr. Doch die EU setzt sich als Teil einer “High Ambition Coalition” besonders für deren Schutz ein. Den Großteil dieser Naturräume beherbergen allerdings Länder wie Brasilien, Russland oder einige Staaten Afrikas. Diese wollen zwar den Verlust der Ökosysteme ebenfalls gering halten, aber durch Umweltschutz ihre wirtschaftliche Entwicklung nicht aufs Spiel setzen.

Das könnte weitreichende Auswirkungen auf das Klima haben. Insbesondere durch ihre Funktion als natürliche CO2-Speicher tragen intakte Ökosysteme entscheidend zum Klimaschutz bei.

“Alle sprechen von Bewaldung. Der prozentuale Anteil der Bewaldung ist leicht zu messen. Aber es geht vor allem um die Qualität der Wälder”, sagt Joe Walston, Vizepräsident der Wildlife Conservation Society (WCS). “Die großen intakten Wälder des Amazonas, des Kongobeckens oder Neuguineas spielen eine überproportional große Rolle für den Klimaschutz.”

Ähnliches gelte für Savannen, Moore oder Korallenriffe. Neben dem Erhalt der intakten Ökosysteme fordert Walston deshalb auch spezielle Ziele zum Schutz bestimmter Arten, die für messbar positive Auswirkungen auf das Klima sorgen.

Auch die Verpflichtung zur Wiederherstellung beschädigter und zerstörter Ökosysteme gehört zu den entscheidenden Passagen des Abkommens, etwa durch Wiederbewaldung oder die Vernässung von Mooren. Mit dem geplanten Nature Restoration Law im Gepäck will die EU hier mit gutem Beispiel vorangehen, schließlich sind laut EU-Kommission 80 Prozent der Fläche Europas in ökologisch schlechtem Zustand.

“Renaturierung ist wichtig. Aber diese Möglichkeit darf keinesfalls dazu führen, dass wir vergessen zu schützen, was wir noch haben, sonst erweisen wir dem Klima einen Bärendienst”, sagt Walston. Bäume zu pflanzen, sei in Mode, auch im Bereich der CO2-Kompensation. “Aber keine Wiederbewaldung kann intakte Systeme, die hunderte oder tausende Jahre alt sind, ersetzen und 80 Prozent der Bepflanzungen scheitern, da es letztlich doch die falschen Arten am falschen Ort sind”.

Auch beim Abbau umweltschädlicher Subventionen kommt der Klimaschutz nicht voran. Derzeit werden weltweit rund 1,8 Billionen Dollar an Steuergeldern jährlich in umweltschädliche Aktivitäten investiert, der Großteil davon in fossile Energien.

Doch das ursprüngliche Ziel, 500 Milliarden Dollar an schädlichen Subventionen jährlich abzuschaffen, wurde in den bisherigen Verhandlungen offenbar bereits deutlich abgeschwächt. Die konkrete Summe wird es wohl nicht in den Text schaffen und eine Gruppe an Staaten, darunter Brasilien, Argentinien, Indonesien, Japan und Indien, wehren sich vehement gegen die Formulierung “abschaffen”.

Heute beginnt in Montreal das sogenannte High-Level-Segment mit den Umweltministern. Bei den Zielen und der Finanzierung gab es bislang kaum Fortschritte. Eine Verlängerung der COP15 über ihr Enddatum 19. Dezember hinaus gilt als sicher.

15.-16.12. Uhr, Berlin

Konferenz 13. Deutscher Energiesteuertag

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) adressiert die europäischen und nationalen Herausforderungen der Energiebesteuerung zukünftiger Energieträger sowie Themen der E-Mobilität. INFOS UND ANMELDUNG

15.12., 10 Uhr, online

Webinar Addressing the crisis with a resilient power market design and electricity prices in check

Auf dem Webinar des Thinktanks Agora Energiewende wird darüber diskutiert, wie man der aktuellen Energiekrise begegnen kann und welche Maßnahmen helfen können, um den europäischen Energiemarkt resilienter zu machen. INFOS UND ANMELDUNG

15.12., 15 Uhr, online

Seminar KLIMAlogics. Denkmuster und Strategien des Klimamanagements

Auf dem Seminar erläutern Expertinnen des Öko-Instituts, welche Verantwortung Unternehmen und andere Akteure im Bereich Klima haben. Neben einem glaubwürdigen Konzept der Klimaverantwortung von Einrichtungen geht es um das Lebenszyklus-Prinzip und um die Grundprinzipien der Erfassung von Treibhausgasemissionen. Ziel ist es, Grundlagenwissen zur Klimaverantwortung zu vermitteln und die Hebel von Kulturorganisationen im Bereich Klimamanagement aufzuzeigen. INFOS UND ANMELDUNG

16.12., 19 Uhr, Landshut

Buchvorstellung Atomkraft? Ja bitte!

Auf der Veranstaltung der Friedrich-Naumann-Stiftung, der Thomas-Dehler-Stiftung und der Liberalen Frauen Niederbayern stellt Anna Veronika Wendland ihr Buch “Atomkraft? Ja bitte! – Klimawandel und Energiekrise – Wie Kernkraft uns jetzt retten kann” vor. INFOS UND ANMELDUNG

20.12., 17.30 Uhr, online

Vortrag Die Rolle der Paläoklimaforschung in der Klimadebatte

Forensische Analyse von Klimawechseln in der Vergangenheit, also Paläoforschung, kann helfen Unsicherheiten in Klimamodellen zu verkleinern. Was sind die Möglichkeiten und Grenzen? Die Veranstaltung ist Teil einer öffentlichen Vorlesungsreihe der TU Berlin. INFOS

21.12., 16 Uhr, online

Webtalk Ressourcen für die Zukunft: Nachhaltige Rohstoffgovernance in Afrika

Bei der Veranstaltung aus der Reihe “Sicherheits- und entwicklungspolitische Konsequenzen des Klimawandels in Afrika” analysiert die Friedrich-Naumann-Stiftung, welche Möglichkeiten für nachhaltigen Umgang mit Rohstoffen es in Afrika gibt. INFOS UND ANMELDUNG

Nach Südafrika und Indonesien hat nun auch Vietnam eine “Just Energy Transition Partnership” (JETP) abgeschlossen: Mit einer Gesamtsumme von 15,5 Milliarden Dollar über drei bis fünf Jahre sollen in dem asiatischen Land der Kohleausstieg vorgezogen, die Erneuerbaren ausgebaut, Reformen im Energiesystem angestoßen und die CO2-Emissionen gesenkt werden. Das geht aus einer Erklärung hervor, die Vietnam und die Geberländer aus G7 und anderen Staaten wie Dänemark und Norwegen am Mittwoch beim EU/Asean-Gipfel in Brüssel veröffentlicht haben.

Demnach soll das Geld – jeweils zur Hälfte aus staatlichen und privaten Töpfen – die Energiewende in Vietnam beschleunigen:

Eine ähnliche Vereinbarung war vor einem Jahr auf der COP26 mit Südafrika geschlossen worden. Auf der COP27 im November wiederum hatte sich Indonesien mit den G7 auf einen Plan für finanzielle Hilfen zum Kohleausstieg geeinigt. 2023 könnte Indien folgen, das im nächsten Jahr die G20 als Präsidentschaft anführt. Zudem wird noch mit Senegal über eine solche JETP verhandelt.

Die deutsche Entwicklunsminsiterin Svenja Schulze (SPD) nannte die Vereinbarung mit Vietnam einen “Leuchtturm für ambitionierten und sozial gerechten Klimaschutz.” Vietnam gehöre zu den Ländern mit den am schnellsten wachsenden CO2-Emissionen weltweit – seit dem Jahr 2000 sind sie um über 500 Prozent angestiegen. “Wir wollen gemeinsam den Beweis antreten, dass sich Wirtschaftswachstum und CO2-Ausstoß auch in einem dynamischen Entwicklungsland wie Vietnam entkoppeln lassen”. Besonders wichtig sei es, “auch die Ärmsten in die Pläne einzubeziehen. Die Investitionen müssen der vietnamesischen Bevölkerung zugutekommen. Denn gerechte Klimapolitik bedeutet: ambitionierte Ziele verfolgen und dabei niemanden zurücklassen.” bpo

Der Klimawandel trägt massiv zu humanitären Notsituationen bei. Viele der Katastrophen, unter denen vor allem die Länder des Globalen Südens leiden, werden sich deshalb auch im kommenden Jahr verschärfen. Das geht aus einer neuen Studie der NGO International Rescue Committee (IRC) hervor:

Die 20 Staaten, in denen humanitäre Katastrophen nach IRC-Einschätzung im Jahr 2023 wohl am meisten zunehmen werden, sind laut der Organisation nur für 1,9 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich (2019). Die Organisation kritisiert, dass die für 2020 von westlichen Staaten zugesagte Klimafinanzierung in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar jährlich noch nicht vollständig erreicht wurde.

Staaten, die am stärksten unter Konflikten leiden, würden demnach noch weniger Klimafinanzierung erhalten als nicht von Konflikten betroffene Länder. Auch Daten des UN-Entwicklungsprogramm UNDP zeigen demnach: Je fragiler ein Land ist, desto weniger Klimafinanzierung erhält es. Mittel für “längerfristige Resilienzprogramme” und die Anpassung an den Klimawandel fehlten häufig. nib

Die USA sind bei der Kernfusions-Forschung einen wichtigen Schritt vorangekommen. Wissenschaftlern des Lawrence Livermore National Laboratory ist mithilfe von Lasern erstmals eine Kernfusion mit einem Energieüberschuss gelungen. Es wurde mehr Energie erzeugt als für die Kernfusion aufgewandt wurde. Dieser Fortschritt gilt als Meilenstein in der experimentellen Forschung.

Praktische Anwendungen, die auch zum Klimaschutz beitragen könnten, sind allerdings noch in weiter Ferne. Das hat mehrere Gründe:

Für einen nennenswerten Beitrag zum Klimaschutz wird die Kernfusion aller Voraussicht nach zu spät kommen. Denn die weltweiten Emissionen aus fossilen Kraftwerken müssen nach IPCC-Berechnungen schon bis 2030 massiv sinken, schon dann werden alternative Energiequellen benötigt.