melodische Namen für perfide politische Maßnahmen finden – darin ist Chinas kommunistische Führung Weltklasse. “Frühlingsbrise 2023” nennt sich ein berufliches Beschäftigungsprogramm in Xinjiang, das gleich mehrere Zwecke erfüllt. Einfachen Bauern soll es lohnbringende Arbeitsstellen in Industriebetrieben verschaffen. Aber Menschenfreundlichkeit steckt nur bedingt dahinter. Marcel Grzanna beschreibt in seiner Analyse, wie Uiguren für die Arbeit zum Teil unfreiwillig in weit entfernte Regionen der Riesenprovinz ziehen müssen, fernab ihrer Familien, unter ständiger Überwachung. Ihre Kinder werden derweil in han-chinesischen Bildungseinrichtungen betreut – und ideologisch eingenordet.

Mit dem Frühling geht derweil auch eine kleine Ära zu Ende, vor allem für China-Geschäftsreisende. Wer während der Pandemie irgendwie in die Volksrepublik gelangen musste, für den waren die Charterflüge der Auslandshandelskammer eine Art Luftbrücke. Insgesamt 50 Mal hoben die Maschinen ab und brachten so fast 10.000 Menschen von West nach Ost und wieder zurück. Heute Abend startet die letzte Maschine ab Frankfurt, und Jörn Petring zieht ein Resumée.

Zugegeben, ein wenig mehr Selbstkritik wäre bei einigen Politikern in Deutschland durchaus wünschenswert. Es muss ja auch nicht gleich in “Selbst-Reinigung, Selbst-Perfektion, Selbst-Erneuerung und Selbst-Verbesserung” enden – so wie es sich Xi von den Mitgliedern der Kommunistischen Partei wünscht. Johnny Erling taucht ein in die Entstehung eines Unterwerfungsrituals, bei dem zumindest einer immer nur gelobt wird.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre und ein schönes Wochenende!

Beim anstehenden Nationalen Volkskongress wird auch das Thema Xinjiang zur Sprache kommen. Die Delegierten der autonomen Provinz im Nordwesten Chinas werden die erfolgreiche Umsetzung der “Frühlingsbrise 2023” vermelden – einem Beschäftigungsprogramm für uigurische Arbeitskräfte in Xinjiang.

Dort haben die Behörden binnen sechs Wochen bis Ende Februar 333 Jobmessen mit mehr als 7.000 teilnehmenden Unternehmen organisiert und Zehntausende Interessierte angelockt, schreiben chinesische Staatsmedien. Sogar drei Millionen Online-Nutzer sollen die Angebote auf digitalem Weg begutachtet haben. Das Ziel: Die Menschen in Lohnarbeit bringen – weg von ihren Feldern, raus aus ihren Häusern.

Zweifellos werden in Xinjiang zahlreiche Arbeitskräfte benötigt. Tausende chinesische Firmen, aber auch ausländische Unternehmen haben in den vergangenen Jahren in der Region investiert. Der chinesischen Regierung verschafft das System die Möglichkeit, die versprochene wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben. Kritik an ihrer Repressionspolitik gegen die Uiguren kontert sie gerne mit dem Hinweis auf das wachsende Bruttoinlandsprodukt.

Was sie nicht sagt, ist, dass die Industrialisierung dem Staat die Kontrolle über die Uiguren drastisch erleichtert. Offizielle Zahlen für 2021 dokumentieren die Überführung von knapp 3,2 Millionen “ländlichen Arbeitskräften” in eine Beschäftigung.

Auch wenn die Zahl ungenau ist, weil sie Mehrfachzählungen enthält: Unter dem Strich wurden Millionen Menschen an Arbeitsplätze gebunden, die sich in neuen Industrieparks und Wirtschaftszonen befinden. Dort stehen sie rund um die Uhr unter Bewachung. Der Xinjiang-Forscher Rune Steenberg von der Universität Olmütz nannte diese Integration der Uiguren im Gespräch mit Table.Media eine neue und “raffiniertere” Methode der Überwachung.

Das perfide System untergräbt den Forschern zufolge die Grundfesten der uigurischen Gesellschaft. Besonders, weil die Menschen nicht immer freiwillig die Arbeitsplätze annehmen. Die deutsch-uigurische Aktivistin Mihriban Memet erfuhr Ende vergangenen Jahres von dem Schicksal ihrer Verwandten. Eine Cousine berichtete, dass drei ihrer Kinder gegen ihren Willen in Fabriken deportiert wurden, um dort zu arbeiten. Zwei von ihnen in Xinjiang, ein dritter Jugendlicher “irgendwo im Landesinneren”, berichtet sie Table.Media.

Sie seien so weit entfernt von ihrer Heimat entfernt, dass der Kontakt zu ihrer Familie allenfalls sporadisch möglich sei. “Ihre Mobiltelefone werden kontrolliert und sie stehen vermutlich 24 Stunden täglich unter Beobachtung“, sagt Memet. Ein heimlicher Austausch mit der Familie wurde in anderen Fällen hart bestraft.

Fabriken entstehen jedoch nicht nur in Wirtschaftszonen, sondern auch in unmittelbarer Nähe der Dörfer. Verbliebene Väter, die nicht in Haft sitzen oder in anderen Regionen arbeiten, und vor allem die Mütter sind in diesen Fabriken angestellt. Ihre Kinder müssen die Eltern in örtliche Betreuungseinrichtungen geben. Dort wird die meiste Zeit des Tages Mandarin gesprochen und nicht die Muttersprache. Gleichzeitig werden sie von Han-chinesischen Erziehenden unterrichtet. Diese orientieren sich an einem Lehrplan, der staatlich vorgeschriebenes Gedankengut enthält.

Der Sinologe Björn Alpermann von der Uni Würzburg erkennt dahinter ein ähnliches Schema, wie es die chinesischen Behörden in Tibet anwenden. Dort werden Kinder durch systematische Schulschließungen zum Besuch weit entfernter Internate gezwungen, wo sie dauerhaft von ihren Familien entfernt aufwachsen. “So werden auch uigurische Kinder zunehmend in einer han-chinesischen Umgebung sozialisiert und ihrer kulturellen Identität entwurzelt“, sagt Alpermann zu Table.Media.

Kürzlich eine Studie der Sheffield Hallam University die tiefe Verstrickung chinesischer Automobil-Zulieferer in das Arbeitsprogramm der Region nachgezeichnet. Die chinesischen Firmen, die in Xinjiang herstellen, haben dem Report zufolge auch deutsche Hersteller als Kunden. In den Industriezonen entstehen Zulieferteile und Ersatzteile, die dem Bericht zufolge in ganz China und international in Autos von BMW, Volkswagen, Mercedes, Tesla, Toyota, Honda und Nissan zum Einsatz kommen.

So könnte entlang der Lieferketten eben doch Produkte ihren Weg in Produkte westlicher Marken finden, die unter Menschenrechtsverletzungen hergestellt wurden. Die Studie sieht her erhebliche “Lieferkettenrisiken” für die Abnehmer. Volkswagen ist durch ein eigenes Werk in der Hauptstadt Urumqi besonders exponiert. Kein anderer Anbieter hat sich mit einem eigenen Standort nach Xinjiang gewagt.

VW kämpft daher seit Jahren gegen den wachsen Druck aus der Heimat. “Volkswagen muss transparent darlegen, wie es den Berichten über Zwangsarbeit in seinen Lieferketten nachgeht und welche Konsequenzen es zu ziehen bereit ist”, fordert Hanno Schedler von der Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV).

Das Problem: “Volkswagen und andere ausländische Unternehmen stärken die Reputation des Standortes durch ihre Präsenz und dadurch gleichzeitig die regionale Führung, die in die Menschenrechtsverletzungen verstrickt ist”, sagt Alpermann. Auffällig ist der geringe Ausstoß des Werkes, das mit diesen Zahlen keinen ökonomischen Sinn ergibt.

Der Autohersteller wehrt ab. Man nehme die Berichte über Zwangsarbeit in der Region sehr ernst, erwäge aber keinesfalls einen Rückzug aus Xinjiang. Mitte vergangenen Monats hatte China-Chef Ralf Brandstätter die Fabrik besucht, um Bedenken über das Engagement des Herstellers nachzugehen. Man habe keine Hinweise auf Menschenrechtsverletzungen in diesem Werk, sagte Brandstätter. Das Management bemühe sich um ein gutes Betriebsklima. Er habe ausführlich mit uigurischen Mitarbeitern gesprochen.

Am Freitagabend wird in Frankfurt ein ganz besonderer Flug starten: Zum letzten Mal soll dort um 19:10 Uhr eine Chartermaschine der Deutschen Auslandshandelskammer (AHK) in Richtung der chinesischen Hafenstadt Qingdao abheben. Das Angebot war während der Pandemiejahre bei deutschen Expats heiß begehrt.

Die Kammer hat mit ihrem Flugprogramm auf die Nöte deutscher Staatsbürger reagiert. Nicht nur, dass Linienflüge zwischen China und Deutschland kaum verfügbar waren, auch die Unsicherheit bei der Ankunft war groß. Oft war zum Beispiel völlig unklar, in welchem Quarantäne-Hotel man untergebracht werden würde. Vom Luxushotel bis zur fensterlosen Absteige war alles möglich. Schließlich wurden die Zimmer in der Regel erst nach der Ankunft zugeteilt, ohne große Wahlmöglichkeiten.

Nach Ausbruch der Corona-Pandemie war der Kammer schnell klar, dass Reisen für die deutschen Unternehmen lange das größte Problem bleiben würden. Das Projekt startete im Frühjahr 2020, als China wegen der Pandemie die Grenzen schloss. Viele Expats und ihre Familien steckten außerhalb Chinas fest und konnten nicht zurück.

“Wir brauchten eine Lösung, und zwar schnell”, erinnert sich Jens Hildebrandt, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutschen Handelskammer in China, an die hektischen Anfänge des Charter-Programms. Was in kürzester Zeit entstand, wurde zu einer Art Lebensader für die deutsche Wirtschaft.

Die Kammer übernahm die Federführung, aber viele Akteure waren beteiligt: Die Lufthansa stellte die Crew und die Flugzeuge. Die deutsche Botschaft übernahm die politische Koordination. Für die Durchführung der Flüge waren unter anderem Genehmigungen des chinesischen Außenministeriums, der Luftfahrtbehörde CAAC und der beteiligten Lokalregierungen erforderlich.

Der erste Flug startete am 29. Mai 2020 mit 179 Passagieren an Bord von Frankfurt nach Tianjin, der zweite am 3. Juni 2020 mit 181 Passagieren nach Shanghai. Alle weiteren Flüge steuerten dann Qingdao an, wo am Samstag der insgesamt 50. und damit letzte Charterflug landen soll.

Die Organisation war alles andere als einfach, schließlich hat China seine Quarantänebestimmungen immer wieder ohne Ankündigung geändert. Allein im Jahr 2022 änderten sich die Regeln für die durchzuführenden Tests fünfmal, die erforderliche Quarantänezeit betrug zwischen 5 und 28 Tagen.

Das Charterflugangebot richtete sich in erster Linie an Mitarbeiter deutscher Unternehmen und deren Familienangehörige. Insgesamt wurden aber Reisende aus 57 Ländern befördert. Alle konnten sich nach der Ankunft auf die Unterbringung in einem komfortableren Quarantäne-Hotel in Qingdao verlassen. Insgesamt wurden so rund 9.600 Passagiere nach China gebracht.

Jetzt ist Schluss, doch von Trauer bei der Kammer keine Spur. “Wir haben uns von Beginn an für eine Aufhebung der Reiserestriktionen eingesetzt. Obwohl das AHK-Charter-Projekt sehr nachgefragt war und unser Team mit Leidenschaft daran gearbeitet hat, sind wir froh, dass es nicht mehr gebraucht wird”, sagt Hildebrandt.

Noch ist der Reiseverkehr zwischen Deutschland und China nicht zur Normalität zurückgekehrt. “Was Anzahl und Kosten der Flüge angeht, sind wir noch weit von der Zeit vor der Pandemie entfernt“, sagt Hildebrandt. “Zumindest gilt: Wer reisen will, der kann auch.”

So würden Visa für China in Deutschland teilweise wieder innerhalb von zwei Wochen ausgestellt. Zudem sei seit kurzem ein negativer PCR-Test für die Einreise nach Deutschland nicht mehr erforderlich. Die Kammer geht davon aus, dass China bald nachziehen wird und ebenfalls keine Tests mehr von ankommenden Reisenden verlangt.

Ein gravierendes Problem, so Hildebrand, konnten deutsche Unternehmen bisher jedoch nicht lösen: Es sei “äußerst beschwerlich”, chinesische Mitarbeiter für Geschäftsreisen nach Deutschland zu schicken. Schuld daran seien personelle Engpässe in den deutschen Botschaften und Konsulaten. Durch die aktuelle Visasituation würden deutsche Unternehmen Wettbewerbsvorteile gegenüber Unternehmen aus anderen Ländern verlieren, die dieses Problem nicht hätten. Die deutschen Unternehmen wünschen sich, dass das Auswärtige Amt hier schnellstmöglich Abhilfe schafft.

06.03.2023, 09:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

ti communication GmbH, Webinar: Was muss ich über die digitale Revolution in China wissen? Interkulturelles Training China Mehr

06.03.2023, 14:00 Uhr (21:00 Uhr Beijing time)

Center for Strategic & International Studies, Webinar: Deterring a Cross-Strait Conflict: Beijing’s Assessment of Evolving U.S. Strategy Mehr

06.03.2023, 18:00 Uhr (07.03., 01:00 Uhr Beijing time)

SOAS University of London, Webinar: China’s Path from Poverty to the Gilded Age Mehr

06.03.2023, 19:00 Uhr (07.03., 02:00 Uhr Beijing time)

Fairbank Center for Chinese Studies, Webinar: Contesting Territory, Asserting Sovereignty beyond China’s Borders Mehr

07.03.2023, 09:30 Uhr (16/30 Uhr Beijing time)

ino German Hi-Tech Park, CNBW und andere, Eröffnungsveranstaltung: Meet Tangshan – New Development of Beijing-Tianjin-Hebei Region Mehr

07.03.2023, 11:00 Uhr (18:00 Uhr Beijing time)

Table.Live-Briefing: Einordnung zum Volkskongress: Wie steht es um die innere Verfassung der KP? Mehr

07.03.2023, 18:00 Uhr (08.03.2023, 01:00 Uhr Beijing time)

European Guanxi, Webinar: Feminism in China: a closer look at Hui muslim communities Mehr

07.03.2023, 17:30 Uhr

Dezan Shira & Associates, Vortrag (vor Ort): Is China “Really” Coming Back? How Successful Brands are Navigating Uncertainty in China and Southeast Asia Mehr

07.03.2023, 22:30 Uhr (08.03., 05:30 Uhr Beijing time)

Fairbank Center for Chinese Studies, Webinar: The Stories We Tell: The Politics of History in China and the United States Mehr

08.03.2023, 18:00 Uhr (09.03., 01:00 Uhr Beijing time)

Fairbank Center for Chinese Studies, Critical Issues Confronting China Series: What Do China’s Youth Want? Mehr

09.03.2023, 18:00 Uhr (10.03., 01:00 Uhr Beijing time)

Konfuzius-Institut Nürnberg-Erlangen, Vortrag (Hybrid): Konfuzianische Unternehmer – Kulturelles Kapital als Erfolgsfaktor? Mehr

09.03.2023, 14:00 Uhr

IHK Region Stuttgart, Seminar (vor Ort): China Update 2023 – Was erwartet deutsche Unternehmen im Jahr des Hasen? Mehr

Insidern zufolge sondieren die USA bei engen westlichen Verbündeten die Möglichkeit neuer Sanktionen gegen China. Dabei gehe es um Maßnahmen für den Fall, dass China Russland im Krieg gegen die Ukraine militärisch unterstütze, sagten mehrere Regierungsbeamte der Nachrichtenagentur Reuters. Die Sondierungen seien noch in einem frühen Stadium. Sie sollten dazu dienen, die Unterstützung vor allem der G7-Gruppe zu gewinnen, um mögliche Maßnahmen zu koordinieren. Um welche Sanktionen genau es gehen könnte, blieb offen.

Das US-Finanzministerium, das bei der Verhängung von Sanktionen federführend ist, wollte sich dem Bericht zufolge nicht zu den Angaben äußern. Die USA hatten in den vergangenen Wochen wiederholt erklärt, China erwäge Waffenlieferungen an Russland. Die Regierung in Peking hat das zurückgewiesen.

Viele Länder sind zurückhaltend, wenn es darum geht, China durch die Verhängung von Sanktionen zu verärgern. Sie fürchten Probleme aufgrund der starken Verflechtungen Chinas mit den großen Volkswirtschaften Europas und Asiens. rtr/jul

China wird seinen Militäretat für 2023 erhöhen, berichtet die staatliche chinesische Zeitung Global Times. Der Entwurf des neuen Verteidigungsbudgets soll demnach bei der Eröffnung des Nationalen Volkskongresses am Sonntag vorgelegt werden.

Der chinesische Militärexperte Fu Qianshao rechnet dem Bericht zufolge mit einer erneuten Erhöhung der Mittel. 2022 lag Chinas Militäretat bei 1,45 Billionen Yuan (230 Milliarden US-Dollar) und damit bei 7,1 Prozent mehr als im Jahr 2021. Von 2020 auf 2021 war der Etat um 6,8 Prozent gestiegen.

Dem Militärexperten Fu zufolge erfordert die Modernisierung der Volksbefreiungsarmee große Geldmittel, um fortschrittliche Ausrüstung anschaffen zu können und um für eine gute Ausbildung der Truppe zu sorgen. jul

Italiens höchstes Gericht hat einen chinesischen Auslieferungsantrag abgelehnt. Begründung für das Urteil ist die “allgemeinen Gewaltsituation” in Chinas Justiz- und Strafvollzugssystem. Das Gericht in Rom hob damit eine frühere Entscheidung auf, wie die Menschenrechtsorganisation Safeguard Defenders am Donnerstag erklärte. Rom folgte damit als erster von 46 Mitgliedsstaaten des Europarats einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR). In dieser hatte sich der EGMR gegen eine Auslieferung chinesischer Häftlinge oder von Sicherheitsbehörden gesuchter Menschen ausgesprochen.

In dem Fall in Italien geht es Safeguard Defenders zufolge um ehemaligen Geschäftsführer eines chinesischen Unternehmens. Die wegen angeblicher Wirtschaftsverbrechen gesuchte Person sei im Sommer 2022 auf der Durchreise in Italien auf Basis einer Red Notice von Interpol festgenommen und anschließend unter Hausarrest gestellt worden. Bereits vor der Festnahme habe es auch Druck auf die Familie in der Volksrepublik gegeben. So sei unter anderem der Bruder verhört und bedroht worden, um die gesuchte Person zur Rückkehr nach China zu bewegen, erklärten Safeguard Defenders.

Der EGMR in Straßburg ist keine EU-Institution, er gehört dem Europarat an. Die Staatenorganisation hat die Menschenrechte in Europa im Fokus. Der EGMR hatte in einem Fall (Liu vs. Polen) Auslieferungen chinesischer Gesuchter an die Volksrepublik als nicht zulässig bewertet. Nationale Gerichte können sich nun auf die EGMR-Entscheidung bei eigenen Urteilen berufen.

Polen musste der betroffenen Person, einem Mann aus Taiwan, Schadensersatz zahlen, weil er in Untersuchungshaft sitzen musste. Der EGMR urteilte, dass die Auslieferung in die Volksrepublik Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention zum Verbot der Folter verletzen würde. ari

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat mehrere Klagen gegen Anti-Dumping-Zölle auf chinesisch subventionierte Glasfaser-Produkte aus Ägypten zurückgewiesen. Der EuGH hielt mit der Entscheidung von Mittwoch an den Ausgleichszöllen fest. Die Produkte aus Endlosglasfasern werden von China subventioniert, aber von ägyptischen Firmen in die EU eingeführt. Erstmals wurden damit dem Produkt aus einem anderen Drittland chinesische Subventionen zugerechnet, um sie mit Anti-Dumping-Zölle zu belegen.

Betroffen von den Ausgleichszöllen sind zwei Firmen, Hengshi und Jushi. Beide sind in der chinesisch-ägyptischen Suez-Zone für wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit niedergelassen. Dadurch sind sie nach ägyptischem Recht gegründet, können aber von China subventioniert werden.

Die EU-Kommission hatte 2019 Ausgleichszölle für Glasfaser-Erzeugnisse aus Ägypten beschlossen. Hengshi und Jushi waren der Ansicht, dadurch geschädigt worden zu seien und hatten gegen Zölle geklagt. ari

Das lettische Außenministerium hat aus Sicherheitsgründen die Nutzung der chinesischen App Tiktok auf Diensthandys und anderen offiziellen Geräten untersagt. Dabei handle es sich um eine präventive Maßnahme, die vom internen Sicherheitsdienst des Ministeriums empfohlen worden sei, sagte eine Sprecherin am Donnerstag dem lettischen Rundfunk.

Außenminister Edgars Rinkēvičs hatte zuvor mitgeteilt, sich von der Kurzvideo-Plattform aus dem chinesischen Bytedance-Konzern zurückgezogen zu haben. “Ich habe mein Tiktok-Konto aus Sicherheitsgründen gelöscht”, schrieb er auf Twitter unter Verweis auf die interne Regelung seines Hauses. Auch von Mitarbeitern der EU-Kommission soll Tiktok auf amtlichen Handys nicht mehr genutzt werden dürfen. ari

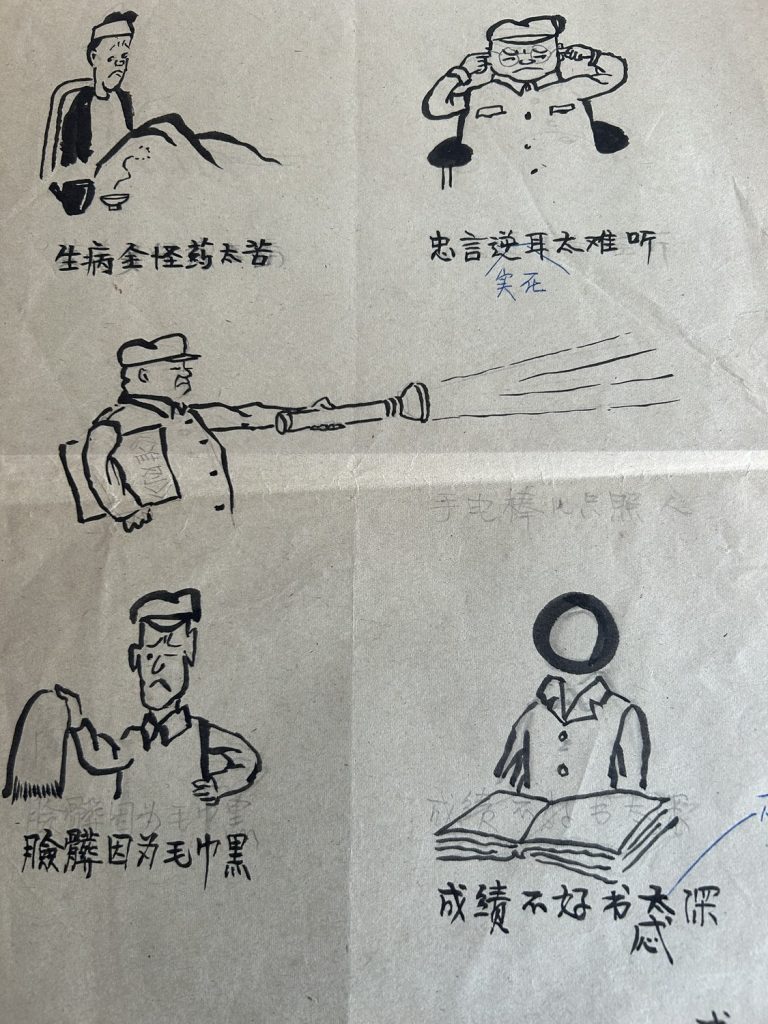

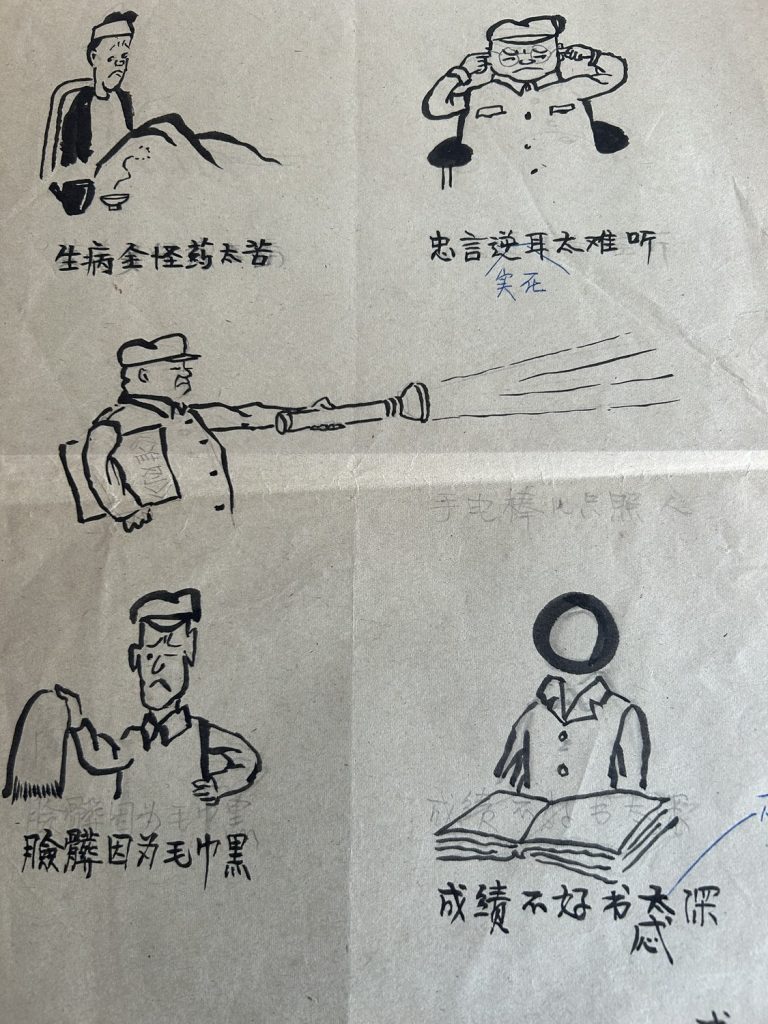

Nach jeder Wahl von Xi Jinping zum Chefkader folgt das Unterwerfungsritual der Kommmunistischen Partei. 2013, 2017 und zuletzt Ende Dezember vergangenen Jahres rief Xi das Politbüro zur Sondersitzung “Kritik und Selbstkritik” zusammen.

Xi gab damit zugleich den Startschuss für die fast 100 Millionen Parteimitglieder im Land, es ihren Führern mit eigenen Kritik- und Selbstkritiksitzungen in ihren lokalen Parteizellen gleichzutun. Der Theorie nach sollen sie sich gegenseitig kritisieren und zugleich selbstkritisch ihre eigenen Unzulänglichkeiten eingestehen. Xi verlangt von ihnen, mit sich so aufrichtig ins Gericht zu gehen, bis ihnen “der Schweiß von der Stirn perlt.”

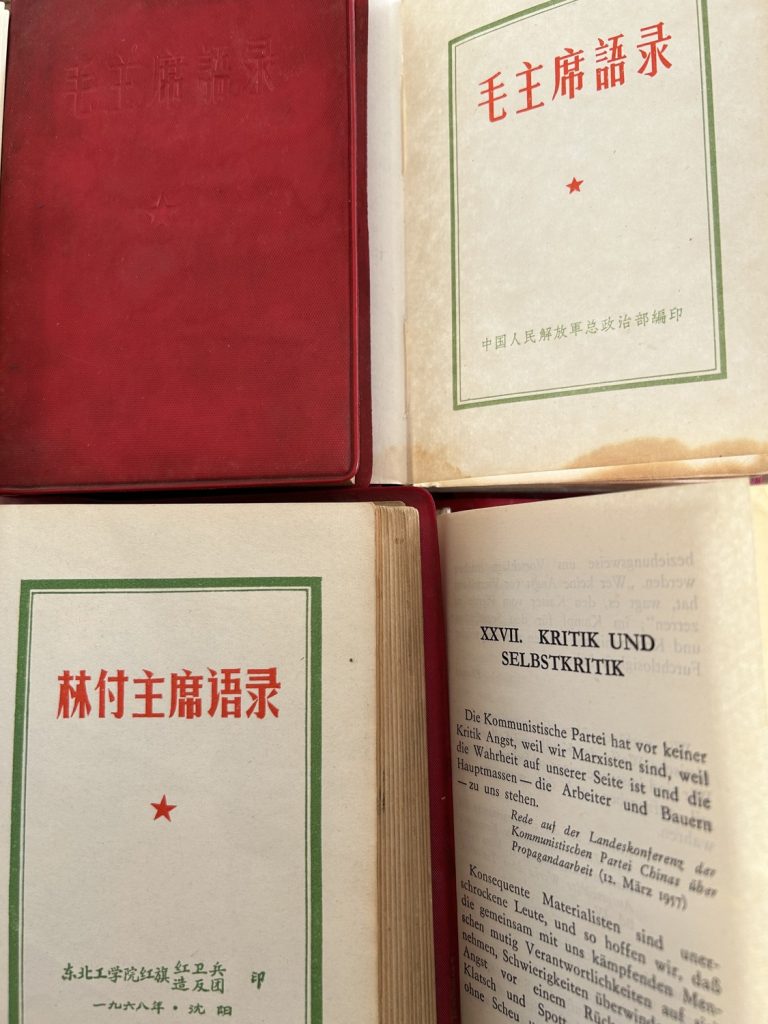

Das von freien Bloggern “Stechen und sich selbst Hauen” verspottete Verfahren stammt aus der Sowjetunion; Mao kupferte es zur parteiinternen ideologischen Säuberung und Erziehung seiner Partei von Stalin ab. Er nutzte es als Schreckensinstrument für Gehirnwäsche und zur Selbstkasteiung von Millionen Chinesen und weitete es in der Kulturrevolution auf alle aus. Xi führte die Politbüro-Spezialsessions mit seiner Machtübernahme wieder ein.

Nach 2017 wurden die Regeln verschärft. Alle KP-Zellen über Kreisebene müssen die Sitzungen mindestens einmal pro Jahr organisieren. Xi ließ in Kapitel 4 der Verordnung aufnehmen, was er schon 2013 von allen Parteimitgliedern forderte. Jeder müsse zur Selbstkritik “in den Spiegel schauen, seine Kleidung zurechtmachen, sich waschen und seine Krankheiten heilen.” (照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病).

Wer aber von Xi erwartete, mit gutem Vorbild voranzugehen, wurde eines Besseren belehrt. Auf der Politbüro-Kritiksitzung Ende Dezember lobten ihn seine Mitgenossen überschwänglich. Xi sei nicht nur Kern der Partei, sondern als Schöpfer der neuen sozialistischen Lehre für sie auch ideologisches Vorbild. Das wiederholten sie dreimal. Wer würde da noch wagen, Xi zu kritisieren, oder von ihm Selbstkritik zu verlangen? Fehler machen nur die anderen.

Im Februar erfuhr Chinas Öffentlichkeit, dass Xi plötzlich zum entschiedensten Verfechter der Marktwirtschaft aufgestiegen war. Das ZK-Theoriemagazin “Qiushi” enthüllte, dass er im Dezember dem Zentralkomitee die Leviten gelesen hatte. “Seit geraumer Zeit kursieren in der Gesellschaft unrichtige, gar bewusst falsche Ansichten darüber, ob wir eine sozialistische Marktwirtschaft betreiben und ob wir noch an den zwei Unerschütterlichen festhalten”, also unerschütterlich sowohl die Staats- als auch die Privatwirtschaft gleichermaßen fördern (一段时间以来,社会上对我们是否还搞社会主义市场经济、是否坚持 “两个毫不动摇” 有一些不正确甚至错误的议论). Danach sagte Xi: “Klar und eindeutig” müssten alle dazu Position beziehen und sich nicht wie Dummköpfe anstellen (决不含糊).

Das ist selbst für Pekings Propaganda starker Tobak. Schließlich war Xi zuvor öffentlich gegen die Privatwirtschaft, gegen Tech-Plattformen, Monopole und Immobilienspekulanten mit ideologischer Kontrollwut zu Felde gezogen. Nun aber blies er zur Umkehr, um das eingebrochene Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Prompt lobte ihn die Volkszeitung: “Generalsekretär Xi Jinping hat sich immerzu um die gesunde Entwicklung der Privatwirtschaft gekümmert und sie unterstützt” (习近平总书记一直关心和支持民营经济健康发展).

Die überraschende Umarmung der Privatwirtschaft folgte auf Xis 180-Grad-Wende in der Null-Covid Politik. Statt seinen Sinneswandel zu erklären, rief er sich kurzerhand zum Sieger über die Pandemie aus – nicht trotz, sondern dank seiner Zickzackpolitik.

Wie Mao räumt auch Xi nie einen Fehler ein. Da waren Chinas alte Kaiser konzilianter. Sie prägten drei Schriftzeichen: “罪己诏” (Zui Ji Zhao). Die Staatsenzyklopädie “Meer der Worte” (Cihai) erklärt den altchinesischen Ausdruck als Begriff für ein imperiales Schuldeingeständnis. “Chinas Herrscher veröffentlichten sogenannte Edikte ihrer Schuld, in denen sie die Verantwortung für schwere Naturkatastrophen oder große Unglücke übernahmen. Sie hofften so, den befürchteten Aufruhr des Volkes beruhigen zu können.”

Mao, der sich in den Dynastie-Geschichten bestens auskannte, hielt allerdings nichts von herrschaftlicher Selbstkritik. Als ihm Revolutionsführer Ho Chi Minh in den 1950er-Jahren anvertraute, er wolle seine Vietnamesen um Verzeihung für linksradikale Fehler bitten, riet ihm Mao eindringlich ab. Auf internen Parteitreffen warnte er andere KP-Führer, solche Fehler nicht zu begehen. Seinem Neffen Mao Yuanxin erklärte der Diktator: “Alle Dynastien, deren Kaiser Schuldgeständnisse vor dem Volk ablegten, gingen danach unter.”

Mao hatte Unrecht, meint Historiker Xiao Han (萧瀚). Er fand in den Annalen Beispiele von 79 Kaisern, die in 2.000-jähriger Dynastiegeschichte 260 Schuld-Edikte veröffentlichten, ohne dass ihre Reiche zusammenbrachen.

Doch der Vorsitzende entzog sich ernsthafter Selbstkritik selbst auf der legendären Mammutkonferenz Anfang 1962, auf der sich Chinas Führung vor 7.000 Funktionären für die von Maos Kollektivierungswahn ausgelösten Hunger-Katastrophe rechtfertigen und um Kurskorrektur bemühen musste. Nach der offiziellen Partei-Biografie (毛泽东传, 1949-1976, S.199) wiegelte Mao auf der Konferenz ab: “Wer Fehler macht, muss sie auch korrigieren. Wenn es meine sind, werde ich sie ändern” … “Du bist doch der Vorsitzende, musst Du das nicht tun?” (谁的错误谁就改。是我的错误我要改 … 你当主席嘛,谁叫你当主席?)

Mao wusste, was er verbrochen hatte. Der damalige Staatspräsident Liu Shaoqi sagte es ihm ins Gesicht, nachdem er vom Kannibalismus in seiner und Maos Heimatprovinz Hunan erfuhr: “So viele Menschen sind verhungert. In künftigen Geschichtsbüchern wird Deine und meine Schuld daran und am Kannibalismus vermerkt werden” (饿死这么多人,历史上要写上你的我的,人相食,要上书的!). Wenige Jahre später ließ Mao Liu bis in dessen Tod verfolgen. Den Vorfall schildert der frühere Vizekulturminister und Historiker Yu Youjun 于幼军 in seinem 2011 offiziell erschienenen Buch “Sozialismus in China 1919 bis 1965” (社会主义在中国 1919-1965, S.412).

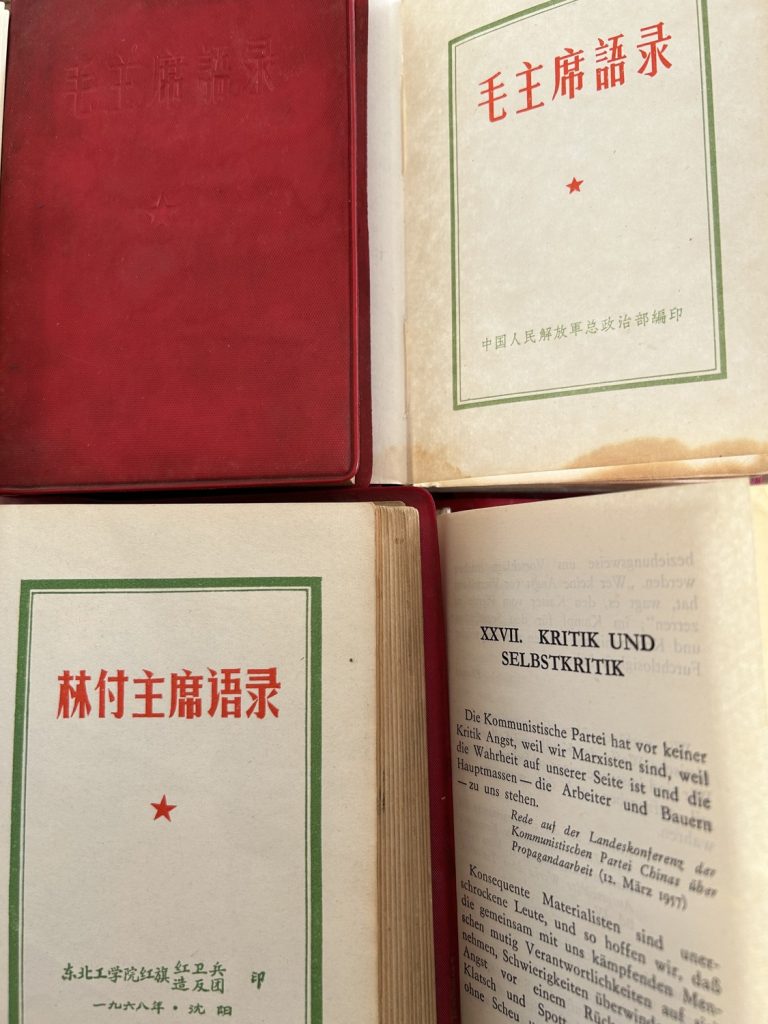

“Kritik und Selbstkritik” nutzte Mao als Herrschaftsinstrument. Die beiden Schlagwörter prägten den Mythos des Maoismus auch im Ausland. In dem während der Kulturrevolution zwischen 1964 und 1976 in mehr als eine Milliarde Exemplare gedruckten und in 20 Weltsprachen übersetzten Roten Buch “Worte des Vorsitzenden Mao Tsetung” ist Kapitel 27 Maos Zitaten über “Kritik und Selbstkritik” gewidmet. Mao fordert, oppositionelle Meinungen kompromisslos zu kritisieren. “Können wir gutheißen, dass irgendein politischer Schmutz unser reines Antlitz befleckt, dass irgendwelche politische Mikroben unseren gesunden Körper anfressen?” Und Selbstkritik sei nötig “um immer sauber zu sein und den Schmutz zu entfernen, täglich unser Gesicht waschen und den Fußboden fegen.”

Diesen Säuberungsvergleich übernahm ein halbes Jahrhundert später Xi, als er 2013 seine innerparteiliche Erziehungskampagne neu plante und zur “Selbst-Reinigung, Selbst-Perfektion, Selbst-Erneuerung und Selbst-Verbesserung” aufrief. Heute plant Xi “Kritik und Selbstkritik”-Kampagnen, um in der Partei eine “Selbst-Revolution” loszutreten, damit sie jedem Versuch zum Regime-Wechsel widersteht.

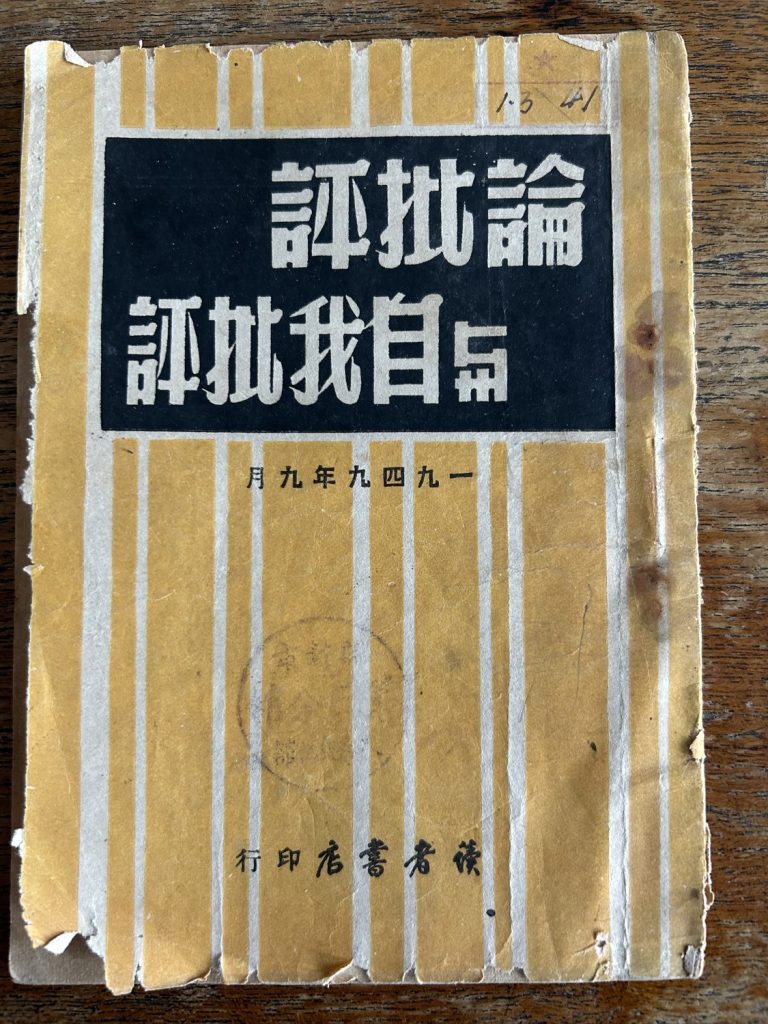

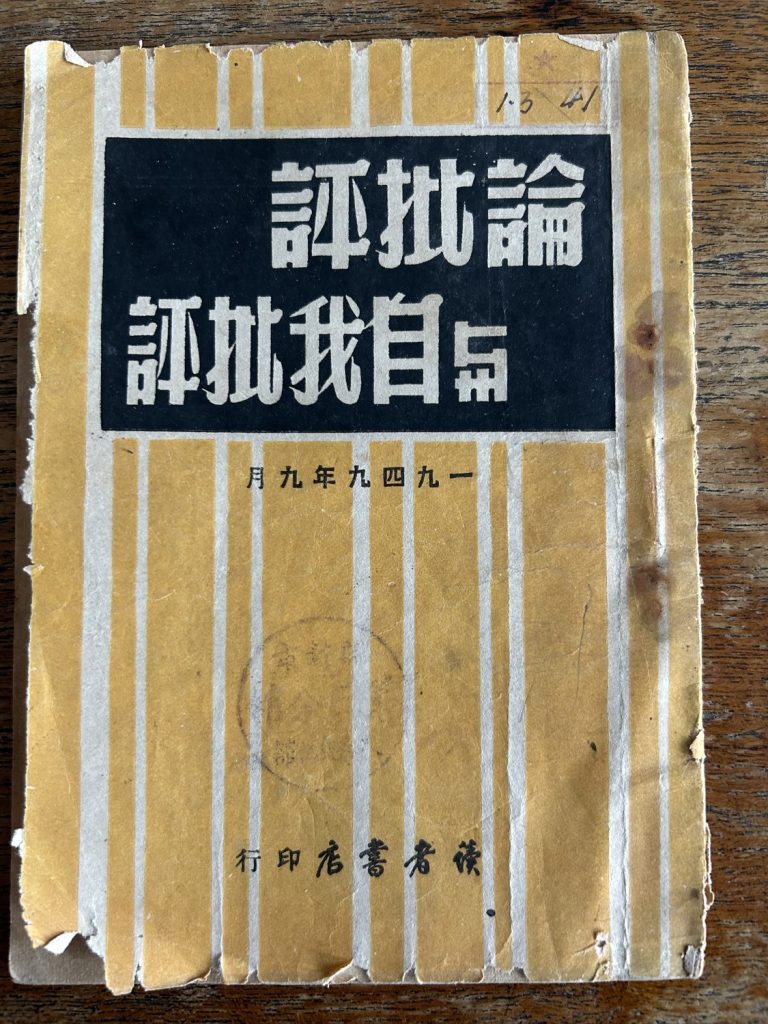

In dem Parteimotto “Kritik und Selbstkritik” steckt noch immer das sowjetische Erbe. Als Mao am 1. Oktober 1949 in Peking die Gründung der Volksrepublik ausrief, füllten sich die Buchläden mit Propagandaschriften. Dazu gehörten auch Schulungsbände, wie ein im September 1949 gedrucktes Pamphlet “Über Kritik und Selbstkritik”. Es waren übersetzte Reden Stalins und Aufsätze aus der Prawda dazu.

Sowjetische Kommunisten hatten schon in den 1920er Jahren, beeinflusst von der Russisch-Orthodoxen Kirchenlehre, mit ihren Läuterungsriten und Reue-Zeremonien die Methode Kritik und Selbstkritik entwickelt. Der Nanjinger Historiker Pan Xianghui (潘祥辉) fand heraus, wie stark die Traditionen der tausend Jahre alten Kirche die sowjetische politische Kultur beeinflusst hat.

Bei Chinas Kommunisten tauchten die Begriffe ab 1937 in Maos Schriften auf. Zum Zweck der Umerziehung, Unterwerfung und Selbstläuterung verordnete er seinen Genossen Kritik und Selbstkritik. 1942 nutzte sie Mao für seine erste systematische Parteisäuberungs- und Verfolgungskampagne im Guerillastützpunkt Yan’an (批评与自我批评成为整风运动的基本原则和方法),

Hinter den heute erneut von Xi verfolgten Kampagnen steckt immer noch der Glaube, sich die Parteimitglieder total unterwerfen zu können und der Mythos, sie zu ihm loyal ergebenen, sozialistisch handelnden Menschen mit eigenem Wertekodex umzuwandeln und zu vervollkommnen. Doch auch in China kommt statt dem ersehnten neuen Menschen immer nur der alte Adam zum Vorschein.

Andy Kuo wird neuer Direktor für den Markt in Greater China und Singapore bei Credit Suisse. Kuo war zuvor bei USB in Taipeh tätig. Für seinen neue Posten zieht er nach Singapur.

Yajing Lei ist seit Anfang des Jahres Chief Accountant beim chinesischen Batterie-Anlagenhersteller Wuxi Lead Intelligent Equipment in Bayern. Wuxi Lead beliefert unter anderem VW.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Verschrobene Versammlung stocksteifer Herren: Im Cihu Memorial Sculpture Garden in Taiwan stehen 200 Chiang Kai-sheks aus Bronze. Ihr Anblick sorgt bei den taiwanischen Spaziergängern vermutlich nicht gerade für Frühlingsgefühle. Denn der Ex-Präsident herrschte per Kriegsrecht und Polizeistaat. Das diktatorische Erbe wurde bekanntlich von der Demokratie abgelöst, und auch die Statuen werden seit 1999 entfernt. Ganze 43.000 Stück sind es – eine Mammutaufgabe.

melodische Namen für perfide politische Maßnahmen finden – darin ist Chinas kommunistische Führung Weltklasse. “Frühlingsbrise 2023” nennt sich ein berufliches Beschäftigungsprogramm in Xinjiang, das gleich mehrere Zwecke erfüllt. Einfachen Bauern soll es lohnbringende Arbeitsstellen in Industriebetrieben verschaffen. Aber Menschenfreundlichkeit steckt nur bedingt dahinter. Marcel Grzanna beschreibt in seiner Analyse, wie Uiguren für die Arbeit zum Teil unfreiwillig in weit entfernte Regionen der Riesenprovinz ziehen müssen, fernab ihrer Familien, unter ständiger Überwachung. Ihre Kinder werden derweil in han-chinesischen Bildungseinrichtungen betreut – und ideologisch eingenordet.

Mit dem Frühling geht derweil auch eine kleine Ära zu Ende, vor allem für China-Geschäftsreisende. Wer während der Pandemie irgendwie in die Volksrepublik gelangen musste, für den waren die Charterflüge der Auslandshandelskammer eine Art Luftbrücke. Insgesamt 50 Mal hoben die Maschinen ab und brachten so fast 10.000 Menschen von West nach Ost und wieder zurück. Heute Abend startet die letzte Maschine ab Frankfurt, und Jörn Petring zieht ein Resumée.

Zugegeben, ein wenig mehr Selbstkritik wäre bei einigen Politikern in Deutschland durchaus wünschenswert. Es muss ja auch nicht gleich in “Selbst-Reinigung, Selbst-Perfektion, Selbst-Erneuerung und Selbst-Verbesserung” enden – so wie es sich Xi von den Mitgliedern der Kommunistischen Partei wünscht. Johnny Erling taucht ein in die Entstehung eines Unterwerfungsrituals, bei dem zumindest einer immer nur gelobt wird.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre und ein schönes Wochenende!

Beim anstehenden Nationalen Volkskongress wird auch das Thema Xinjiang zur Sprache kommen. Die Delegierten der autonomen Provinz im Nordwesten Chinas werden die erfolgreiche Umsetzung der “Frühlingsbrise 2023” vermelden – einem Beschäftigungsprogramm für uigurische Arbeitskräfte in Xinjiang.

Dort haben die Behörden binnen sechs Wochen bis Ende Februar 333 Jobmessen mit mehr als 7.000 teilnehmenden Unternehmen organisiert und Zehntausende Interessierte angelockt, schreiben chinesische Staatsmedien. Sogar drei Millionen Online-Nutzer sollen die Angebote auf digitalem Weg begutachtet haben. Das Ziel: Die Menschen in Lohnarbeit bringen – weg von ihren Feldern, raus aus ihren Häusern.

Zweifellos werden in Xinjiang zahlreiche Arbeitskräfte benötigt. Tausende chinesische Firmen, aber auch ausländische Unternehmen haben in den vergangenen Jahren in der Region investiert. Der chinesischen Regierung verschafft das System die Möglichkeit, die versprochene wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben. Kritik an ihrer Repressionspolitik gegen die Uiguren kontert sie gerne mit dem Hinweis auf das wachsende Bruttoinlandsprodukt.

Was sie nicht sagt, ist, dass die Industrialisierung dem Staat die Kontrolle über die Uiguren drastisch erleichtert. Offizielle Zahlen für 2021 dokumentieren die Überführung von knapp 3,2 Millionen “ländlichen Arbeitskräften” in eine Beschäftigung.

Auch wenn die Zahl ungenau ist, weil sie Mehrfachzählungen enthält: Unter dem Strich wurden Millionen Menschen an Arbeitsplätze gebunden, die sich in neuen Industrieparks und Wirtschaftszonen befinden. Dort stehen sie rund um die Uhr unter Bewachung. Der Xinjiang-Forscher Rune Steenberg von der Universität Olmütz nannte diese Integration der Uiguren im Gespräch mit Table.Media eine neue und “raffiniertere” Methode der Überwachung.

Das perfide System untergräbt den Forschern zufolge die Grundfesten der uigurischen Gesellschaft. Besonders, weil die Menschen nicht immer freiwillig die Arbeitsplätze annehmen. Die deutsch-uigurische Aktivistin Mihriban Memet erfuhr Ende vergangenen Jahres von dem Schicksal ihrer Verwandten. Eine Cousine berichtete, dass drei ihrer Kinder gegen ihren Willen in Fabriken deportiert wurden, um dort zu arbeiten. Zwei von ihnen in Xinjiang, ein dritter Jugendlicher “irgendwo im Landesinneren”, berichtet sie Table.Media.

Sie seien so weit entfernt von ihrer Heimat entfernt, dass der Kontakt zu ihrer Familie allenfalls sporadisch möglich sei. “Ihre Mobiltelefone werden kontrolliert und sie stehen vermutlich 24 Stunden täglich unter Beobachtung“, sagt Memet. Ein heimlicher Austausch mit der Familie wurde in anderen Fällen hart bestraft.

Fabriken entstehen jedoch nicht nur in Wirtschaftszonen, sondern auch in unmittelbarer Nähe der Dörfer. Verbliebene Väter, die nicht in Haft sitzen oder in anderen Regionen arbeiten, und vor allem die Mütter sind in diesen Fabriken angestellt. Ihre Kinder müssen die Eltern in örtliche Betreuungseinrichtungen geben. Dort wird die meiste Zeit des Tages Mandarin gesprochen und nicht die Muttersprache. Gleichzeitig werden sie von Han-chinesischen Erziehenden unterrichtet. Diese orientieren sich an einem Lehrplan, der staatlich vorgeschriebenes Gedankengut enthält.

Der Sinologe Björn Alpermann von der Uni Würzburg erkennt dahinter ein ähnliches Schema, wie es die chinesischen Behörden in Tibet anwenden. Dort werden Kinder durch systematische Schulschließungen zum Besuch weit entfernter Internate gezwungen, wo sie dauerhaft von ihren Familien entfernt aufwachsen. “So werden auch uigurische Kinder zunehmend in einer han-chinesischen Umgebung sozialisiert und ihrer kulturellen Identität entwurzelt“, sagt Alpermann zu Table.Media.

Kürzlich eine Studie der Sheffield Hallam University die tiefe Verstrickung chinesischer Automobil-Zulieferer in das Arbeitsprogramm der Region nachgezeichnet. Die chinesischen Firmen, die in Xinjiang herstellen, haben dem Report zufolge auch deutsche Hersteller als Kunden. In den Industriezonen entstehen Zulieferteile und Ersatzteile, die dem Bericht zufolge in ganz China und international in Autos von BMW, Volkswagen, Mercedes, Tesla, Toyota, Honda und Nissan zum Einsatz kommen.

So könnte entlang der Lieferketten eben doch Produkte ihren Weg in Produkte westlicher Marken finden, die unter Menschenrechtsverletzungen hergestellt wurden. Die Studie sieht her erhebliche “Lieferkettenrisiken” für die Abnehmer. Volkswagen ist durch ein eigenes Werk in der Hauptstadt Urumqi besonders exponiert. Kein anderer Anbieter hat sich mit einem eigenen Standort nach Xinjiang gewagt.

VW kämpft daher seit Jahren gegen den wachsen Druck aus der Heimat. “Volkswagen muss transparent darlegen, wie es den Berichten über Zwangsarbeit in seinen Lieferketten nachgeht und welche Konsequenzen es zu ziehen bereit ist”, fordert Hanno Schedler von der Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV).

Das Problem: “Volkswagen und andere ausländische Unternehmen stärken die Reputation des Standortes durch ihre Präsenz und dadurch gleichzeitig die regionale Führung, die in die Menschenrechtsverletzungen verstrickt ist”, sagt Alpermann. Auffällig ist der geringe Ausstoß des Werkes, das mit diesen Zahlen keinen ökonomischen Sinn ergibt.

Der Autohersteller wehrt ab. Man nehme die Berichte über Zwangsarbeit in der Region sehr ernst, erwäge aber keinesfalls einen Rückzug aus Xinjiang. Mitte vergangenen Monats hatte China-Chef Ralf Brandstätter die Fabrik besucht, um Bedenken über das Engagement des Herstellers nachzugehen. Man habe keine Hinweise auf Menschenrechtsverletzungen in diesem Werk, sagte Brandstätter. Das Management bemühe sich um ein gutes Betriebsklima. Er habe ausführlich mit uigurischen Mitarbeitern gesprochen.

Am Freitagabend wird in Frankfurt ein ganz besonderer Flug starten: Zum letzten Mal soll dort um 19:10 Uhr eine Chartermaschine der Deutschen Auslandshandelskammer (AHK) in Richtung der chinesischen Hafenstadt Qingdao abheben. Das Angebot war während der Pandemiejahre bei deutschen Expats heiß begehrt.

Die Kammer hat mit ihrem Flugprogramm auf die Nöte deutscher Staatsbürger reagiert. Nicht nur, dass Linienflüge zwischen China und Deutschland kaum verfügbar waren, auch die Unsicherheit bei der Ankunft war groß. Oft war zum Beispiel völlig unklar, in welchem Quarantäne-Hotel man untergebracht werden würde. Vom Luxushotel bis zur fensterlosen Absteige war alles möglich. Schließlich wurden die Zimmer in der Regel erst nach der Ankunft zugeteilt, ohne große Wahlmöglichkeiten.

Nach Ausbruch der Corona-Pandemie war der Kammer schnell klar, dass Reisen für die deutschen Unternehmen lange das größte Problem bleiben würden. Das Projekt startete im Frühjahr 2020, als China wegen der Pandemie die Grenzen schloss. Viele Expats und ihre Familien steckten außerhalb Chinas fest und konnten nicht zurück.

“Wir brauchten eine Lösung, und zwar schnell”, erinnert sich Jens Hildebrandt, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutschen Handelskammer in China, an die hektischen Anfänge des Charter-Programms. Was in kürzester Zeit entstand, wurde zu einer Art Lebensader für die deutsche Wirtschaft.

Die Kammer übernahm die Federführung, aber viele Akteure waren beteiligt: Die Lufthansa stellte die Crew und die Flugzeuge. Die deutsche Botschaft übernahm die politische Koordination. Für die Durchführung der Flüge waren unter anderem Genehmigungen des chinesischen Außenministeriums, der Luftfahrtbehörde CAAC und der beteiligten Lokalregierungen erforderlich.

Der erste Flug startete am 29. Mai 2020 mit 179 Passagieren an Bord von Frankfurt nach Tianjin, der zweite am 3. Juni 2020 mit 181 Passagieren nach Shanghai. Alle weiteren Flüge steuerten dann Qingdao an, wo am Samstag der insgesamt 50. und damit letzte Charterflug landen soll.

Die Organisation war alles andere als einfach, schließlich hat China seine Quarantänebestimmungen immer wieder ohne Ankündigung geändert. Allein im Jahr 2022 änderten sich die Regeln für die durchzuführenden Tests fünfmal, die erforderliche Quarantänezeit betrug zwischen 5 und 28 Tagen.

Das Charterflugangebot richtete sich in erster Linie an Mitarbeiter deutscher Unternehmen und deren Familienangehörige. Insgesamt wurden aber Reisende aus 57 Ländern befördert. Alle konnten sich nach der Ankunft auf die Unterbringung in einem komfortableren Quarantäne-Hotel in Qingdao verlassen. Insgesamt wurden so rund 9.600 Passagiere nach China gebracht.

Jetzt ist Schluss, doch von Trauer bei der Kammer keine Spur. “Wir haben uns von Beginn an für eine Aufhebung der Reiserestriktionen eingesetzt. Obwohl das AHK-Charter-Projekt sehr nachgefragt war und unser Team mit Leidenschaft daran gearbeitet hat, sind wir froh, dass es nicht mehr gebraucht wird”, sagt Hildebrandt.

Noch ist der Reiseverkehr zwischen Deutschland und China nicht zur Normalität zurückgekehrt. “Was Anzahl und Kosten der Flüge angeht, sind wir noch weit von der Zeit vor der Pandemie entfernt“, sagt Hildebrandt. “Zumindest gilt: Wer reisen will, der kann auch.”

So würden Visa für China in Deutschland teilweise wieder innerhalb von zwei Wochen ausgestellt. Zudem sei seit kurzem ein negativer PCR-Test für die Einreise nach Deutschland nicht mehr erforderlich. Die Kammer geht davon aus, dass China bald nachziehen wird und ebenfalls keine Tests mehr von ankommenden Reisenden verlangt.

Ein gravierendes Problem, so Hildebrand, konnten deutsche Unternehmen bisher jedoch nicht lösen: Es sei “äußerst beschwerlich”, chinesische Mitarbeiter für Geschäftsreisen nach Deutschland zu schicken. Schuld daran seien personelle Engpässe in den deutschen Botschaften und Konsulaten. Durch die aktuelle Visasituation würden deutsche Unternehmen Wettbewerbsvorteile gegenüber Unternehmen aus anderen Ländern verlieren, die dieses Problem nicht hätten. Die deutschen Unternehmen wünschen sich, dass das Auswärtige Amt hier schnellstmöglich Abhilfe schafft.

06.03.2023, 09:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

ti communication GmbH, Webinar: Was muss ich über die digitale Revolution in China wissen? Interkulturelles Training China Mehr

06.03.2023, 14:00 Uhr (21:00 Uhr Beijing time)

Center for Strategic & International Studies, Webinar: Deterring a Cross-Strait Conflict: Beijing’s Assessment of Evolving U.S. Strategy Mehr

06.03.2023, 18:00 Uhr (07.03., 01:00 Uhr Beijing time)

SOAS University of London, Webinar: China’s Path from Poverty to the Gilded Age Mehr

06.03.2023, 19:00 Uhr (07.03., 02:00 Uhr Beijing time)

Fairbank Center for Chinese Studies, Webinar: Contesting Territory, Asserting Sovereignty beyond China’s Borders Mehr

07.03.2023, 09:30 Uhr (16/30 Uhr Beijing time)

ino German Hi-Tech Park, CNBW und andere, Eröffnungsveranstaltung: Meet Tangshan – New Development of Beijing-Tianjin-Hebei Region Mehr

07.03.2023, 11:00 Uhr (18:00 Uhr Beijing time)

Table.Live-Briefing: Einordnung zum Volkskongress: Wie steht es um die innere Verfassung der KP? Mehr

07.03.2023, 18:00 Uhr (08.03.2023, 01:00 Uhr Beijing time)

European Guanxi, Webinar: Feminism in China: a closer look at Hui muslim communities Mehr

07.03.2023, 17:30 Uhr

Dezan Shira & Associates, Vortrag (vor Ort): Is China “Really” Coming Back? How Successful Brands are Navigating Uncertainty in China and Southeast Asia Mehr

07.03.2023, 22:30 Uhr (08.03., 05:30 Uhr Beijing time)

Fairbank Center for Chinese Studies, Webinar: The Stories We Tell: The Politics of History in China and the United States Mehr

08.03.2023, 18:00 Uhr (09.03., 01:00 Uhr Beijing time)

Fairbank Center for Chinese Studies, Critical Issues Confronting China Series: What Do China’s Youth Want? Mehr

09.03.2023, 18:00 Uhr (10.03., 01:00 Uhr Beijing time)

Konfuzius-Institut Nürnberg-Erlangen, Vortrag (Hybrid): Konfuzianische Unternehmer – Kulturelles Kapital als Erfolgsfaktor? Mehr

09.03.2023, 14:00 Uhr

IHK Region Stuttgart, Seminar (vor Ort): China Update 2023 – Was erwartet deutsche Unternehmen im Jahr des Hasen? Mehr

Insidern zufolge sondieren die USA bei engen westlichen Verbündeten die Möglichkeit neuer Sanktionen gegen China. Dabei gehe es um Maßnahmen für den Fall, dass China Russland im Krieg gegen die Ukraine militärisch unterstütze, sagten mehrere Regierungsbeamte der Nachrichtenagentur Reuters. Die Sondierungen seien noch in einem frühen Stadium. Sie sollten dazu dienen, die Unterstützung vor allem der G7-Gruppe zu gewinnen, um mögliche Maßnahmen zu koordinieren. Um welche Sanktionen genau es gehen könnte, blieb offen.

Das US-Finanzministerium, das bei der Verhängung von Sanktionen federführend ist, wollte sich dem Bericht zufolge nicht zu den Angaben äußern. Die USA hatten in den vergangenen Wochen wiederholt erklärt, China erwäge Waffenlieferungen an Russland. Die Regierung in Peking hat das zurückgewiesen.

Viele Länder sind zurückhaltend, wenn es darum geht, China durch die Verhängung von Sanktionen zu verärgern. Sie fürchten Probleme aufgrund der starken Verflechtungen Chinas mit den großen Volkswirtschaften Europas und Asiens. rtr/jul

China wird seinen Militäretat für 2023 erhöhen, berichtet die staatliche chinesische Zeitung Global Times. Der Entwurf des neuen Verteidigungsbudgets soll demnach bei der Eröffnung des Nationalen Volkskongresses am Sonntag vorgelegt werden.

Der chinesische Militärexperte Fu Qianshao rechnet dem Bericht zufolge mit einer erneuten Erhöhung der Mittel. 2022 lag Chinas Militäretat bei 1,45 Billionen Yuan (230 Milliarden US-Dollar) und damit bei 7,1 Prozent mehr als im Jahr 2021. Von 2020 auf 2021 war der Etat um 6,8 Prozent gestiegen.

Dem Militärexperten Fu zufolge erfordert die Modernisierung der Volksbefreiungsarmee große Geldmittel, um fortschrittliche Ausrüstung anschaffen zu können und um für eine gute Ausbildung der Truppe zu sorgen. jul

Italiens höchstes Gericht hat einen chinesischen Auslieferungsantrag abgelehnt. Begründung für das Urteil ist die “allgemeinen Gewaltsituation” in Chinas Justiz- und Strafvollzugssystem. Das Gericht in Rom hob damit eine frühere Entscheidung auf, wie die Menschenrechtsorganisation Safeguard Defenders am Donnerstag erklärte. Rom folgte damit als erster von 46 Mitgliedsstaaten des Europarats einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR). In dieser hatte sich der EGMR gegen eine Auslieferung chinesischer Häftlinge oder von Sicherheitsbehörden gesuchter Menschen ausgesprochen.

In dem Fall in Italien geht es Safeguard Defenders zufolge um ehemaligen Geschäftsführer eines chinesischen Unternehmens. Die wegen angeblicher Wirtschaftsverbrechen gesuchte Person sei im Sommer 2022 auf der Durchreise in Italien auf Basis einer Red Notice von Interpol festgenommen und anschließend unter Hausarrest gestellt worden. Bereits vor der Festnahme habe es auch Druck auf die Familie in der Volksrepublik gegeben. So sei unter anderem der Bruder verhört und bedroht worden, um die gesuchte Person zur Rückkehr nach China zu bewegen, erklärten Safeguard Defenders.

Der EGMR in Straßburg ist keine EU-Institution, er gehört dem Europarat an. Die Staatenorganisation hat die Menschenrechte in Europa im Fokus. Der EGMR hatte in einem Fall (Liu vs. Polen) Auslieferungen chinesischer Gesuchter an die Volksrepublik als nicht zulässig bewertet. Nationale Gerichte können sich nun auf die EGMR-Entscheidung bei eigenen Urteilen berufen.

Polen musste der betroffenen Person, einem Mann aus Taiwan, Schadensersatz zahlen, weil er in Untersuchungshaft sitzen musste. Der EGMR urteilte, dass die Auslieferung in die Volksrepublik Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention zum Verbot der Folter verletzen würde. ari

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat mehrere Klagen gegen Anti-Dumping-Zölle auf chinesisch subventionierte Glasfaser-Produkte aus Ägypten zurückgewiesen. Der EuGH hielt mit der Entscheidung von Mittwoch an den Ausgleichszöllen fest. Die Produkte aus Endlosglasfasern werden von China subventioniert, aber von ägyptischen Firmen in die EU eingeführt. Erstmals wurden damit dem Produkt aus einem anderen Drittland chinesische Subventionen zugerechnet, um sie mit Anti-Dumping-Zölle zu belegen.

Betroffen von den Ausgleichszöllen sind zwei Firmen, Hengshi und Jushi. Beide sind in der chinesisch-ägyptischen Suez-Zone für wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit niedergelassen. Dadurch sind sie nach ägyptischem Recht gegründet, können aber von China subventioniert werden.

Die EU-Kommission hatte 2019 Ausgleichszölle für Glasfaser-Erzeugnisse aus Ägypten beschlossen. Hengshi und Jushi waren der Ansicht, dadurch geschädigt worden zu seien und hatten gegen Zölle geklagt. ari

Das lettische Außenministerium hat aus Sicherheitsgründen die Nutzung der chinesischen App Tiktok auf Diensthandys und anderen offiziellen Geräten untersagt. Dabei handle es sich um eine präventive Maßnahme, die vom internen Sicherheitsdienst des Ministeriums empfohlen worden sei, sagte eine Sprecherin am Donnerstag dem lettischen Rundfunk.

Außenminister Edgars Rinkēvičs hatte zuvor mitgeteilt, sich von der Kurzvideo-Plattform aus dem chinesischen Bytedance-Konzern zurückgezogen zu haben. “Ich habe mein Tiktok-Konto aus Sicherheitsgründen gelöscht”, schrieb er auf Twitter unter Verweis auf die interne Regelung seines Hauses. Auch von Mitarbeitern der EU-Kommission soll Tiktok auf amtlichen Handys nicht mehr genutzt werden dürfen. ari

Nach jeder Wahl von Xi Jinping zum Chefkader folgt das Unterwerfungsritual der Kommmunistischen Partei. 2013, 2017 und zuletzt Ende Dezember vergangenen Jahres rief Xi das Politbüro zur Sondersitzung “Kritik und Selbstkritik” zusammen.

Xi gab damit zugleich den Startschuss für die fast 100 Millionen Parteimitglieder im Land, es ihren Führern mit eigenen Kritik- und Selbstkritiksitzungen in ihren lokalen Parteizellen gleichzutun. Der Theorie nach sollen sie sich gegenseitig kritisieren und zugleich selbstkritisch ihre eigenen Unzulänglichkeiten eingestehen. Xi verlangt von ihnen, mit sich so aufrichtig ins Gericht zu gehen, bis ihnen “der Schweiß von der Stirn perlt.”

Das von freien Bloggern “Stechen und sich selbst Hauen” verspottete Verfahren stammt aus der Sowjetunion; Mao kupferte es zur parteiinternen ideologischen Säuberung und Erziehung seiner Partei von Stalin ab. Er nutzte es als Schreckensinstrument für Gehirnwäsche und zur Selbstkasteiung von Millionen Chinesen und weitete es in der Kulturrevolution auf alle aus. Xi führte die Politbüro-Spezialsessions mit seiner Machtübernahme wieder ein.

Nach 2017 wurden die Regeln verschärft. Alle KP-Zellen über Kreisebene müssen die Sitzungen mindestens einmal pro Jahr organisieren. Xi ließ in Kapitel 4 der Verordnung aufnehmen, was er schon 2013 von allen Parteimitgliedern forderte. Jeder müsse zur Selbstkritik “in den Spiegel schauen, seine Kleidung zurechtmachen, sich waschen und seine Krankheiten heilen.” (照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病).

Wer aber von Xi erwartete, mit gutem Vorbild voranzugehen, wurde eines Besseren belehrt. Auf der Politbüro-Kritiksitzung Ende Dezember lobten ihn seine Mitgenossen überschwänglich. Xi sei nicht nur Kern der Partei, sondern als Schöpfer der neuen sozialistischen Lehre für sie auch ideologisches Vorbild. Das wiederholten sie dreimal. Wer würde da noch wagen, Xi zu kritisieren, oder von ihm Selbstkritik zu verlangen? Fehler machen nur die anderen.

Im Februar erfuhr Chinas Öffentlichkeit, dass Xi plötzlich zum entschiedensten Verfechter der Marktwirtschaft aufgestiegen war. Das ZK-Theoriemagazin “Qiushi” enthüllte, dass er im Dezember dem Zentralkomitee die Leviten gelesen hatte. “Seit geraumer Zeit kursieren in der Gesellschaft unrichtige, gar bewusst falsche Ansichten darüber, ob wir eine sozialistische Marktwirtschaft betreiben und ob wir noch an den zwei Unerschütterlichen festhalten”, also unerschütterlich sowohl die Staats- als auch die Privatwirtschaft gleichermaßen fördern (一段时间以来,社会上对我们是否还搞社会主义市场经济、是否坚持 “两个毫不动摇” 有一些不正确甚至错误的议论). Danach sagte Xi: “Klar und eindeutig” müssten alle dazu Position beziehen und sich nicht wie Dummköpfe anstellen (决不含糊).

Das ist selbst für Pekings Propaganda starker Tobak. Schließlich war Xi zuvor öffentlich gegen die Privatwirtschaft, gegen Tech-Plattformen, Monopole und Immobilienspekulanten mit ideologischer Kontrollwut zu Felde gezogen. Nun aber blies er zur Umkehr, um das eingebrochene Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Prompt lobte ihn die Volkszeitung: “Generalsekretär Xi Jinping hat sich immerzu um die gesunde Entwicklung der Privatwirtschaft gekümmert und sie unterstützt” (习近平总书记一直关心和支持民营经济健康发展).

Die überraschende Umarmung der Privatwirtschaft folgte auf Xis 180-Grad-Wende in der Null-Covid Politik. Statt seinen Sinneswandel zu erklären, rief er sich kurzerhand zum Sieger über die Pandemie aus – nicht trotz, sondern dank seiner Zickzackpolitik.

Wie Mao räumt auch Xi nie einen Fehler ein. Da waren Chinas alte Kaiser konzilianter. Sie prägten drei Schriftzeichen: “罪己诏” (Zui Ji Zhao). Die Staatsenzyklopädie “Meer der Worte” (Cihai) erklärt den altchinesischen Ausdruck als Begriff für ein imperiales Schuldeingeständnis. “Chinas Herrscher veröffentlichten sogenannte Edikte ihrer Schuld, in denen sie die Verantwortung für schwere Naturkatastrophen oder große Unglücke übernahmen. Sie hofften so, den befürchteten Aufruhr des Volkes beruhigen zu können.”

Mao, der sich in den Dynastie-Geschichten bestens auskannte, hielt allerdings nichts von herrschaftlicher Selbstkritik. Als ihm Revolutionsführer Ho Chi Minh in den 1950er-Jahren anvertraute, er wolle seine Vietnamesen um Verzeihung für linksradikale Fehler bitten, riet ihm Mao eindringlich ab. Auf internen Parteitreffen warnte er andere KP-Führer, solche Fehler nicht zu begehen. Seinem Neffen Mao Yuanxin erklärte der Diktator: “Alle Dynastien, deren Kaiser Schuldgeständnisse vor dem Volk ablegten, gingen danach unter.”

Mao hatte Unrecht, meint Historiker Xiao Han (萧瀚). Er fand in den Annalen Beispiele von 79 Kaisern, die in 2.000-jähriger Dynastiegeschichte 260 Schuld-Edikte veröffentlichten, ohne dass ihre Reiche zusammenbrachen.

Doch der Vorsitzende entzog sich ernsthafter Selbstkritik selbst auf der legendären Mammutkonferenz Anfang 1962, auf der sich Chinas Führung vor 7.000 Funktionären für die von Maos Kollektivierungswahn ausgelösten Hunger-Katastrophe rechtfertigen und um Kurskorrektur bemühen musste. Nach der offiziellen Partei-Biografie (毛泽东传, 1949-1976, S.199) wiegelte Mao auf der Konferenz ab: “Wer Fehler macht, muss sie auch korrigieren. Wenn es meine sind, werde ich sie ändern” … “Du bist doch der Vorsitzende, musst Du das nicht tun?” (谁的错误谁就改。是我的错误我要改 … 你当主席嘛,谁叫你当主席?)

Mao wusste, was er verbrochen hatte. Der damalige Staatspräsident Liu Shaoqi sagte es ihm ins Gesicht, nachdem er vom Kannibalismus in seiner und Maos Heimatprovinz Hunan erfuhr: “So viele Menschen sind verhungert. In künftigen Geschichtsbüchern wird Deine und meine Schuld daran und am Kannibalismus vermerkt werden” (饿死这么多人,历史上要写上你的我的,人相食,要上书的!). Wenige Jahre später ließ Mao Liu bis in dessen Tod verfolgen. Den Vorfall schildert der frühere Vizekulturminister und Historiker Yu Youjun 于幼军 in seinem 2011 offiziell erschienenen Buch “Sozialismus in China 1919 bis 1965” (社会主义在中国 1919-1965, S.412).

“Kritik und Selbstkritik” nutzte Mao als Herrschaftsinstrument. Die beiden Schlagwörter prägten den Mythos des Maoismus auch im Ausland. In dem während der Kulturrevolution zwischen 1964 und 1976 in mehr als eine Milliarde Exemplare gedruckten und in 20 Weltsprachen übersetzten Roten Buch “Worte des Vorsitzenden Mao Tsetung” ist Kapitel 27 Maos Zitaten über “Kritik und Selbstkritik” gewidmet. Mao fordert, oppositionelle Meinungen kompromisslos zu kritisieren. “Können wir gutheißen, dass irgendein politischer Schmutz unser reines Antlitz befleckt, dass irgendwelche politische Mikroben unseren gesunden Körper anfressen?” Und Selbstkritik sei nötig “um immer sauber zu sein und den Schmutz zu entfernen, täglich unser Gesicht waschen und den Fußboden fegen.”

Diesen Säuberungsvergleich übernahm ein halbes Jahrhundert später Xi, als er 2013 seine innerparteiliche Erziehungskampagne neu plante und zur “Selbst-Reinigung, Selbst-Perfektion, Selbst-Erneuerung und Selbst-Verbesserung” aufrief. Heute plant Xi “Kritik und Selbstkritik”-Kampagnen, um in der Partei eine “Selbst-Revolution” loszutreten, damit sie jedem Versuch zum Regime-Wechsel widersteht.

In dem Parteimotto “Kritik und Selbstkritik” steckt noch immer das sowjetische Erbe. Als Mao am 1. Oktober 1949 in Peking die Gründung der Volksrepublik ausrief, füllten sich die Buchläden mit Propagandaschriften. Dazu gehörten auch Schulungsbände, wie ein im September 1949 gedrucktes Pamphlet “Über Kritik und Selbstkritik”. Es waren übersetzte Reden Stalins und Aufsätze aus der Prawda dazu.

Sowjetische Kommunisten hatten schon in den 1920er Jahren, beeinflusst von der Russisch-Orthodoxen Kirchenlehre, mit ihren Läuterungsriten und Reue-Zeremonien die Methode Kritik und Selbstkritik entwickelt. Der Nanjinger Historiker Pan Xianghui (潘祥辉) fand heraus, wie stark die Traditionen der tausend Jahre alten Kirche die sowjetische politische Kultur beeinflusst hat.

Bei Chinas Kommunisten tauchten die Begriffe ab 1937 in Maos Schriften auf. Zum Zweck der Umerziehung, Unterwerfung und Selbstläuterung verordnete er seinen Genossen Kritik und Selbstkritik. 1942 nutzte sie Mao für seine erste systematische Parteisäuberungs- und Verfolgungskampagne im Guerillastützpunkt Yan’an (批评与自我批评成为整风运动的基本原则和方法),

Hinter den heute erneut von Xi verfolgten Kampagnen steckt immer noch der Glaube, sich die Parteimitglieder total unterwerfen zu können und der Mythos, sie zu ihm loyal ergebenen, sozialistisch handelnden Menschen mit eigenem Wertekodex umzuwandeln und zu vervollkommnen. Doch auch in China kommt statt dem ersehnten neuen Menschen immer nur der alte Adam zum Vorschein.

Andy Kuo wird neuer Direktor für den Markt in Greater China und Singapore bei Credit Suisse. Kuo war zuvor bei USB in Taipeh tätig. Für seinen neue Posten zieht er nach Singapur.

Yajing Lei ist seit Anfang des Jahres Chief Accountant beim chinesischen Batterie-Anlagenhersteller Wuxi Lead Intelligent Equipment in Bayern. Wuxi Lead beliefert unter anderem VW.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Verschrobene Versammlung stocksteifer Herren: Im Cihu Memorial Sculpture Garden in Taiwan stehen 200 Chiang Kai-sheks aus Bronze. Ihr Anblick sorgt bei den taiwanischen Spaziergängern vermutlich nicht gerade für Frühlingsgefühle. Denn der Ex-Präsident herrschte per Kriegsrecht und Polizeistaat. Das diktatorische Erbe wurde bekanntlich von der Demokratie abgelöst, und auch die Statuen werden seit 1999 entfernt. Ganze 43.000 Stück sind es – eine Mammutaufgabe.