China, der größte CO₂-Produzent der Welt, hat keinen Überblick über seine eigenen Emissionen. Die Daten basieren auf ungenauen Schätzungen und Indikatoren, die die Volksrepublik mangels besserer Zahlen heranzieht.

Die Intransparenz hat Folgen, denn so funktioniert zum Beispiel keine CO₂-Bepreisung. Und die massiven Datenprobleme erschweren es dem Staat, seine Klimaziele zu erreichen, analysiert Nico Beckert. Dabei wäre es sogar möglich, dass China für das vergangene Jahr zu hohe Emissionen veröffentlicht hat – auch darüber rätseln die Experten. Dennoch: Dass die Maßnahmen zur Datenverbesserung schnell greifen werden, ist fraglich.

Eher langfristig angelegt sind Xi Jinpings Visionen einer alternativen Weltordnung. Nach der Globalen Entwicklungsinitiative und der Globalen Sicherheitsinitiative, die bereits etwas länger bestehen, hat er in diesem Frühjahr einen dritten Vorstoß präsentiert: die “Globale Zivilisationsinitiative”. Wie Xi mit diesem Gesamtpaket eine Reform der internationalen Ordnung anstrebt, hat Christiane Kühl für Sie beleuchtet.

Auf der am 5. Juni startenden COP-Zwischenkonferenz in Bonn wird auch über eine globale Bestandsaufnahme zum Fortschritt in der internationalen Klimapolitik (Global Stocktake) beraten. Dabei spielen Emissionsdaten eine zentrale Rolle. Deren Erfassung ist aber nicht einfach. Viele Entwicklungsländer haben in den letzten Jahren kaum Fortschritte bei der Datenerfassung gemacht. Auch der weltweit größte CO₂-Emittent China steht dabei vor großen Herausforderungen.

Die chinesischen CO₂-Daten basieren auf Schätzungen und Ersatzindikatoren wie dem Energieverbrauch bei der Produktion. Die Schätzungen für viele energieintensive Wirtschaftssektoren wie der Metallverarbeitung oder den Chemiesektor seien allerdings sehr ungenau und könnten von Anlage zu Anlage stark schwanken, sagen die Experten der Beratungsagentur Trivium China. “Das Fehlen zuverlässiger Emissionsdaten auf Industrie-Ebene könnte es den Behörden langfristig erschweren, die Politik so zu gestalten, dass die Klimaziele erreicht werden“, sagt Cory Combs von Trivium China gegenüber Table.Media. Wie groß die Lücke zwischen geschätzten und tatsächlichen Emissionen ist, ist unklar.

Vergrößert wird die Unklarheit über Chinas Emissionen, weil viele Daten nicht veröffentlicht werden. Anders als in den traditionellen Industriestaaten gebe es “keine regelmäßige Berichterstattung, die die Gesamtemissionen des Landes offenlegen würde“, sagt der Energieexperte Lauri Myllyvirta. Die gesamten CO₂-Emissionen aus dem Energiebereich würden jährlich nur indirekt als Verringerung der CO₂-Intensität in Relation zur Wirtschaftsleistung angegeben, erläutert Myllyvirta gegenüber Table.Media.

“Es gibt keine Aufschlüsselung nach Sektoren“, sagt Myllyvirta. CO₂-Emissionen aus der Zementherstellung und andere Industrie-Emissionen werden nicht veröffentlicht. Externe Analysten müssen die Gesamt-CO₂-Daten aus den veröffentlichten Daten abschätzen. Auch Chinas Nationales Treibhausgas-Inventar (“National Inventory”) ist veraltet. Die letzte Bestandsaufnahme wurde 2019 veröffentlicht und basiert auf Daten von 2014. Als Entwicklungsland (Annex-II-Land) muss China nicht regelmäßiger an die UNFCCC berichten.

Das Rätselraten über die tatsächlichen Emissionen könnte aber auch dazu, führen, dass China für 2022 zu hohe CO₂-Emissionen veröffentlicht hat, wie Myllyvirta erläutert. Denn um Energiekrisen wie in der jüngsten Vergangenheit zu vermeiden, hat die Regierung die inländische Kohleproduktion ausweiten lassen. Das führte dazu, dass mehr minderwertige Kohle auf den Markt kam. Davon müssen die Kraftwerke mehr verbrennen, um die gleiche Menge an Energie zu gewinnen. Der Kohleverbrauch stieg also an – nicht aber unbedingt der CO₂-Ausstoß. Denn der ist weniger von der Kohlemenge abhängig als vielmehr von der Qualität der Kohle.

Wenn diese sinkt, gehen auch die Emissionen zurück. Kohle-Bergwerke haben aber falsch oder gar nicht über die abnehmende Qualität informiert. Die Behörden gehen also von einer gleichbleibenden Qualität bei steigendem Verbrauch, steigender Energiemenge und somit steigenden Emissionen aus. Laut offiziellen Daten sind Chinas Emissionen deshalb 2022 um 1,3 Prozent gewachsen. Doch die widersprüchlichen Daten zur Kohlequalität und andere Datenpunkte zeigten eher eine Abnahme der Emissionen von circa einem Prozent, so der Experte Myllyvirta.

Auch Combs sagt: “Der Hauptgrund für die Unsicherheit bei Chinas Emissionen ist der umfangreiche Einsatz von Kohle“, sowohl für die Energieerzeugung als auch für Industrie-Zwecke, beispielsweise die Stahlerzeugung. Dabei gäbe es eine Menge “Quellen der Daten-Unsicherheit”. Für die unterschiedlichen Prozesse werden verschiedene Arten von Kohle mit unterschiedlicher Qualität verwendet. China produziert mehr Stahl als der Rest der Welt zusammen und hat die meisten Kohlekraftwerke. Die potenziellen Punkte für Datenprobleme addieren sich “in einer Größenordnung, die ihresgleichen sucht”, so Combs.

Der chinesische Emissionshandel verlangt von den teilnehmenden Kohle- und Gaskraftwerken einen jährlichen Emissionsbericht. Er wird von lokalen Behörden überprüft. Doch dabei fehlt es an den nötigen Ressourcen. “Viele Kommunalverwaltungen haben argumentiert, dass sie nicht über ausreichende Ressourcen verfügen, um den Monitoring-, Reporting- und Verifikations-Prozess umfassend durchzuführen, was häufig zu Datenfälschungen und einer daraus resultierenden Lücke in der Emissionsberichterstattung führt”, sagt Seb Kennedy, Analyst bei dem Datenanbieter Transition Zero gegenüber Table.Media. Ein Großteil der Daten werde zudem von den Unternehmen “selbst gemeldet und nicht unabhängig überprüft“, so Kennedy.

Beratungsfirmen, die die Daten überprüfen, haben Unternehmen auch schon zur Manipulation geraten, um keine CO₂-Zertifikate zukaufen zu müssen. Laut dem ETS-Experten Zhibin Chen vom Forschungs- und Beratungsunternehmen Adelphi hat das chinesische Umweltministerium das Manipulationsproblem “rechtzeitig erkannt und eine große Datenüberprüfungsaktion durchgeführt, bei der die meisten Daten korrigiert wurden”. Die Regierung hat neue Richtlinien zur Datenerfassung erlassen. In einem großen Land wie China sei es jedoch schwierig, “dafür zu sorgen, dass jedes Unternehmen und jeder Prüfer denselben neuen Standard umsetzen kann”, so Chen. Es brauche Zeit, die Probleme herauszufinden und zu lösen, so der Adelphi-Experte.

Cory Combs von Trivium China sagt: “Ohne genaue Emissionsdaten kann es keine genaue Zuteilung von Zertifikaten” im Emissionshandel geben. Ab einem gewissen Punkt könnte das “den Mechanismus zur CO₂-Bepreisung untergraben”. Schon die Ausweitung des ETS auf den Stahl-, Zement- und Aluminium-Sektor wurde auch mit Verweis auf die schlechte Datenlage in diesen Sektoren verschoben.

China verfolgt mehrere Maßnahmen zur Überwindung der Datenprobleme. Der Staat:

Laut Cory Combs von Trivium China verfolgt das chinesische Umweltministerium einen klaren Fokus zur Verbesserung der “Detailschärfe und Genauigkeit der Emissionsdaten”. Allerdings verbleiben viele offene Fragen, ob das schon in naher Zukunft gelingen kann, so Combs Einschätzung.

Xi Jinping hat seiner Vision von einer alternativen Weltordnung eine dritte Initiative hinzugefügt: Auf einer Videokonferenz im Frühjahr mit Parteichefs anderer Staaten – darunter etwa Cyril Ramaphosa vom südafrikanischen ANC – präsentierte Xi seine neue “Globale Zivilisationsinitiative” (全球文明倡议/Global Civilization Initiative/GCI). Es folgten Lobpreisungen der Staatsmedien; die Global Times taufte die GCI völlig ironiefrei “Xivilisation” und nannte sie ein “Geschenk Chinas an die Welt“.

2021 hatte Xi bereits die Globale Entwicklungsinitiative (全球发展倡议/Global Development Initiative, GDI), präsentiert, gefolgt 2022 von der Globalen Sicherheitsinitiative (全球安全倡议/Global Security Initiative/GSI). Nun bilden die drei ein Gesamtpaket. “Mit diesen Initiativen will sich China gegen eine seiner Meinung nach zu sehr vom Westen dominierte Weltordnung wehren und seine eigenen Ansichten zu Themen wie globale Sicherheit oder globale Governance exportieren und fördern”, sagt Helena Legarda, Sicherheitsexpertin bei der China-Denkfabrik Merics in Berlin. “Das Zielpublikum all dieser Initiativen ist vor allem der globale Süden.”

Bisher sind alle drei kurz und sprachlich vage; im Wesentlichen wiederholen sie Chinas langjährige Forderungen nach dem Primat der Souveränität und der Vielfalt der Entwicklungswege. Ein “Nein zu Einmischungen in den Entwicklungsweg des Partnerlandes” gehörte schon 2018 zu den “Fünf Neins”, die Peking damals für sein China-Afrika-Forum für die Kooperation formulierte.

“Die meisten dieser Initiativen sind in einem frühen, rhetorischen Stadium. Und sie werden wahrscheinlich zunächst im narrativen und ideologischen Bereich umgesetzt”, sagt Legarda. “Bei der GSI geht es zum Beispiel nicht darum, dass China ein globaler Sicherheitsanbieter wird und die USA in dieser Rolle ablöst. Vielmehr geht es darum, Chinas Ansichten über globale Sicherheit oder die Gestaltung globaler Normen und der globalen Sicherheitsarchitektur zu fördern.”

Bei der GCI sei der Ansatz ähnlich, so Legarda im Gespräch mit Table.Media. “Sie fördert chinesische Konzepte und Prinzipien wie die Idee, die besagt, dass es keine universellen Werte gibt – und dass alle Zivilisationen oder Entwicklungsmodelle gleichermaßen gültig sind und respektiert werden müssen.” Xi versuchte in seiner Rede zudem, eine Brücke von der jahrtausendealten Zivilisation Chinas zu anderen frühen Zivilisationen zu schlagen, etwa dem antiken Griechenland.

China sehe es so, dass alle Länder ihre eigenen nationalen Bedingungen betrachten müssten, um ihren eigenen Weg zur Modernisierung zu finden, erklärt Legarda. “Im Prinzip deutet China hier an: Man kann die Modernisierung auch ohne Demokratie erreichen.” So wie es eben China selbst gelungen sei.

Ein formales Dokument für die GCI existiert bisher nicht. Bisher gibt dazu allein die Rede Xis mit dem wohlklingenden Namen “Gemeinsam auf dem Weg zur Modernisierung” (携手同行现代化之路) Aufschluss. Doch die neue Initiative findet bereits den Weg in Chinas Außenpolitik – zuletzt auf dem Zentralasien-Gipfel (C+5) Mitte Mai. Xi hatte die Staatschefs aus Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Kirgisien symbolträchtig in die alte Kaiserstadt Xi’an an der historischen Seidenstraße geladen. Ziel ist es, die Kooperation mit den traditionell eng an Russland angelehnten Staaten auszubauen, um eine – so der Jargon – “China-Zentralasien-Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft” aufzubauen.

Dort habe Xi unter anderem zur Umsetzung seiner GCI aufgerufen, schreibt Moritz Rudolf vom Paul Tsai China Center der US-Universität Yale. Im Detail habe Xi aufgeführt: “offizieller Austausch, gegenseitiges Studieren der Zivilisationen und regionale Freundschaftsarbeit zwischen den Generationen”. Zu den Prioritäten der neuen Zentralasien-Plattform C+5 gehörten zu den von Xi aufgelisteten Prioritäten die “Stärkung des Dialogs zwischen den Zivilisationen” mit Schlagworten einer “Kulturellen Seidenstraße” sowie mehr Zusammenarbeit in der traditionellen Medizin, Universitäts-Kooperationen und Kulturtourismus.

Unter den drei zeichnet sich bisher allein bei der GDI ein wenig Konkreteres ab. So gibt es bei den Vereinten Nationen inzwischen eine “Gruppe der Freunde der GDI”. “Das ist natürlich kein offizielles UN-Gremium, sondern eine Organisation im Rahmen der UN”, sagt Legarda. Sie konnte auf Meetings 66 teilnehmende, über den Globus verteilte Länder identifizieren, eine offizielle Liste gibt es bisher nicht. “Treffen fanden bisher meist auf Botschafter-Ebene statt, aber es gab auch ein übergeordnetes Treffen auf Ebene der Außenminister”, erzählt die Expertin.

“Bei einem Treffen veröffentlichte die Gruppe eine Liste von etwa 50 ersten Projekten für die praktische Zusammenarbeit in Bereichen wie Armutsbekämpfung, Ernährungssicherheit, Klimawandel und grüne Entwicklung oder Impfstoffe und Pandemieprävention. Es gibt nur sehr wenige Details zu den Projekten, aber was wir wissen, ist, dass die ausführende Agentur für die meisten dieser Projekte chinesisch ist.” Es sind etwa Ministerien oder Behörden wie die Entwicklungsagentur CIDCA. An manchen Projekten seien zudem UN-Unterorganisationen wie UNIDO, UNDP oder UNICEF beteiligt.

Jede Bemühung zum Ausradieren extremer Armut sei generell positiv für die globale Entwicklungsagenda, schreibt die australische Expertin Mercedes Page in einem Betrag für das Lowy Institute. “Doch Chinas GDI steht auch für eine Reihe von Bestrebungen, die globalen Regeln und die globale Governance im Sinne der Interessen Pekings umzugestalten.” So bezeichne die GDI Entwicklung als Schlüssel für “alle Probleme” – entlang der bekannten Position Pekings, Entwicklung als Voraussetzung für die Verwirklichung individueller Menschenrechte zu sehen.

“Wir können feststellen, dass China seine Konzepte und Narrative immer weiter verbreitet“, sagt auch Legarda. “So ist es dem Land beispielsweise gelungen, einige seiner charakteristischen Formulierungen in mehrere UN-Dokumente einzubringen, beispielsweise sein Konzept einer ‘menschlichen Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft’.”

“Ich denke, wir müssen diese Initiativen ernst nehmen”, sagt Legarda. “Sie sind der nächste Schritt im geopolitischen Wettbewerb und Chinas Weg, auf die Reform der internationalen Ordnung zu drängen.” Letztlich sei die gegenwärtige internationale Ordnung weitgehend ein Zahlenspiel: Wer kann bei der UNO etwa für Abstimmungen die meisten Länder auf seine Seite ziehen? “China versucht mit seinen neuen Initiativen, die Bildung einer alternativen Koalition zu fördern, die letztlich darauf abzielt, die derzeitige globale Ordnung in der UNO anzufechten.”

“China ist von der defensiven Haltung ‘Uns gefällt die aktuelle globale Ordnung nicht’ zur proaktiven Haltung ‘Hier ist unsere Alternative’ übergegangen”, sagt Legarda. Tatsächlich sind Pekings Vertretern immer wieder Abstimmungserfolge gelungen, etwa im UN-Menschenrechtsrat. Doch die Strategie funktioniere eben auch nicht immer, sagt Legarda. Im Westen gebe es daher keinen Anlass, in Panik zu verfallen.

Experten halten für die Zukunft zudem weitere Initiativen für möglich, mit denen Peking eigene Standards und Leitlinien internationalisieren will – zum Beispiel eine Globale Klima-Initiative oder eine Due Diligence-Initiative. Eine enger umrissene Globale Datensicherheitsinitiative gibt es bereits.

US-Außenminister Antony Blinken hat nach dem Treffen des Handels- und Technologierates (TTC) die Gemeinsamkeiten mit der EU gegenüber Peking betont. “Wir gehen von genau demselben Ansatz aus: Keiner von uns sucht die Konfrontation, keiner von uns sucht einen Kalten Krieg, keiner von uns sucht die Abkopplung – im Gegenteil”, sagte er im nordschwedischen Luleå. Beide Seiten profitieren vom Handel und den Investitionen mit China, daher strebe man keine Abkopplung an, sondern ein De-Risking.

Der US-Außenminister machte sich damit den Begriff zu eigen, mit dem Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die China-Politik der EU auf einen Nenner gebracht hatte. Die Europäer sind bislang bedacht darauf, einen eigenständigen Kurs gegenüber Peking zu verfolgen und sich nicht zu sehr von Washington vereinnahmen zu lassen. Im Vorfeld des vierten TTC-Treffens hatte die EU-Seite einige Referenzen zu China aus den Entwürfen der Abschlusserklärung gestrichen und die Formulierungen zu Kontrolle sicherheitsrelevanter Investitionen in Drittstaaten abgeschwächt.

Wie einige Mitgliedstaaten bezweifelt auch Margrethe Vestager, dass die EU ein neues Instrument für dieses Outbound Investment Screening braucht. Die Kommission werde vor dem Ende des EU-Gipfels Ende Juni eine Strategie für wirtschaftliche Sicherheit vorlegen, sagte die Vizepräsidentin, “und ich denke, dass wir bei einer Reihe dieser Fragen weitgehend einer Meinung sind”. Sie verwies auf die vorhandenen Instrumente der Exportkontrollen und gegen wirtschaftliche Nötigung. Ziel der Strategie müsse es sein, tatsächliche Risiken zu identifizieren und mit ihnen umzugehen, damit der übrige Handel ungestört weiterlaufen könne.

Beide Seiten diskutierten bei ihrem vierten Treffen auch über die Zusammenarbeit bei klimafreundlichen Technologien. Der US-Inflation Reduction Act, ein massives Subventionsprogramm Washingtons für Sektoren wie Solar, Elektromobilität und Wasserstoff, hatte in den vergangenen Monaten für erhebliche Verstimmungen bei den Europäern gesorgt. Bereits beim vorigen Treffen hatten sich Kommission und US-Regierung auf eine “Transatlantic Initiative on Sustainable Trade” (TIST) verständigt. Mit dem gestern vereinbarten Arbeitsprogramm lege man ein konkretes Ergebnis vor, wie von der Industrie gefordert, sagte der für Handel zuständige Vizepräsident der Kommission, Valdis Dombrovskis. tho/vis

Die Vereinigten Staaten werfen einem chinesischen Kampfjet ein “unnötig aggressives” Manöver vor. Der Vorfall habe sich in der vergangenen Woche in der Nähe eines US-Militärflugzeugs im internationalen Luftraum über dem Südchinesischen Meer ereignet. Das erklärte das für den Indopazifik zuständige US-Militärkommando am Dienstag. Dabei habe eine chinesischen J-16 eine US-amerikanische RC-135 gezwungen, durch deren Wirbelschleppen zu fliegen. So werden die Luftverwirbelungen hinter Flugzeugen bezeichnet.

Der Sprecher der chinesischen Botschaft in Washington, Liu Pengyu, äußerte sich nicht zu den Einzelheiten. Er sagte aber, dass die Vereinigten Staaten seit langem häufig Flugzeuge und Schiffe zur Nahaufklärung über China einsetzten. Das stelle eine ernste Gefahr für Chinas nationale Sicherheit dar. “China fordert die USA auf, solche gefährlichen Provokationen einzustellen und die Schuld nicht länger auf China abzuwälzen”, schrieb Liu in einer E-Mail-Antwort auf eine Reuters-Anfrage.

Kurz nach dem Vorfall lehnte China eine Bitte des US-Verteidigungsministers Lloyd Austin um ein Treffen am Rande des asiatischen Sicherheitsgipfels Shangri-La Dialogue in Singapur in dieser Woche ab. Laut einem hochrangigen US-Verteidigungsbeamten, der anonym bleiben wollte, habe China seit 2021 mehr als ein Dutzend Anfragen zu Gesprächen mit dem Pentagon abgelehnt oder nicht beantwortet. cyb

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat Berichte über die Inhaftierung eines uigurischen Wissenschaftlers in Hongkong zurückgezogen. Abuduwaili Abudureheman hat demnach am 30. Mai mit Amnesty International gesprochen und gesagt, er sei entgegen früherer Informationen nicht nach Hongkong gereist. Hongkong hatte die ursprünglichen Angaben der Menschenrechtsorganisation bestritten.

Zuvor hatten Bekannte Abudurehemans Amnesty International berichtet, dass er sich am 10. Mai per SMS gemeldet und eine Befragung durch die Hongkonger Polizei am Flughafen geschildert habe. Danach hätten sie nichts mehr von Abudureheman gehört, der seit mehreren Jahren in Südkorea lebt. Er stand Amnesty International zufolge auf einer “Beobachtungsliste” Pekings. Die Hongkonger Behörden hatten erklärt, es gebe keine Aufzeichnungen darüber, dass Abudureheman im Hoheitsgebiet angekommen oder ihm die Einreise verweigert worden sei. cyb

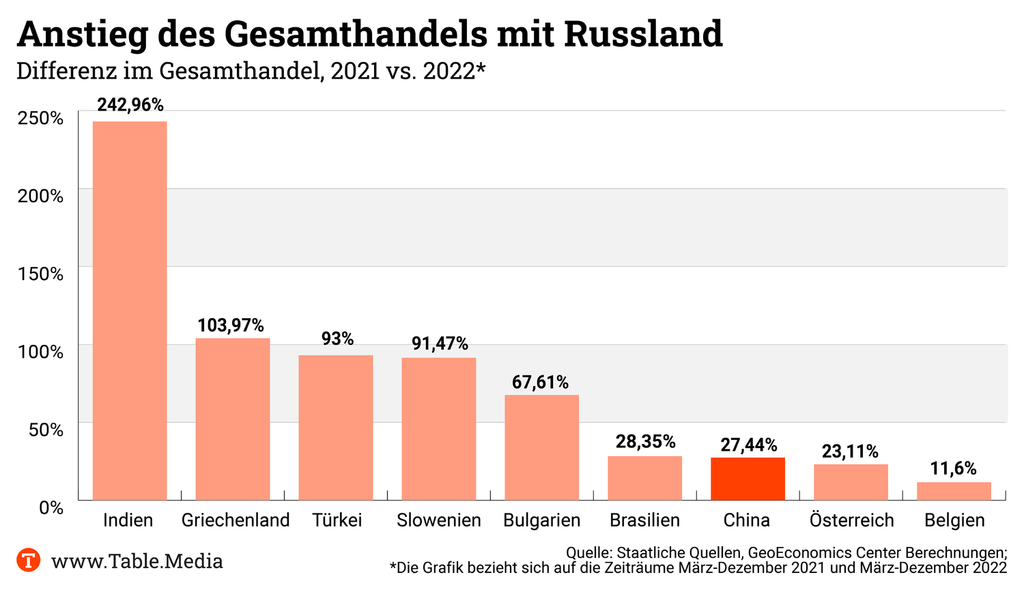

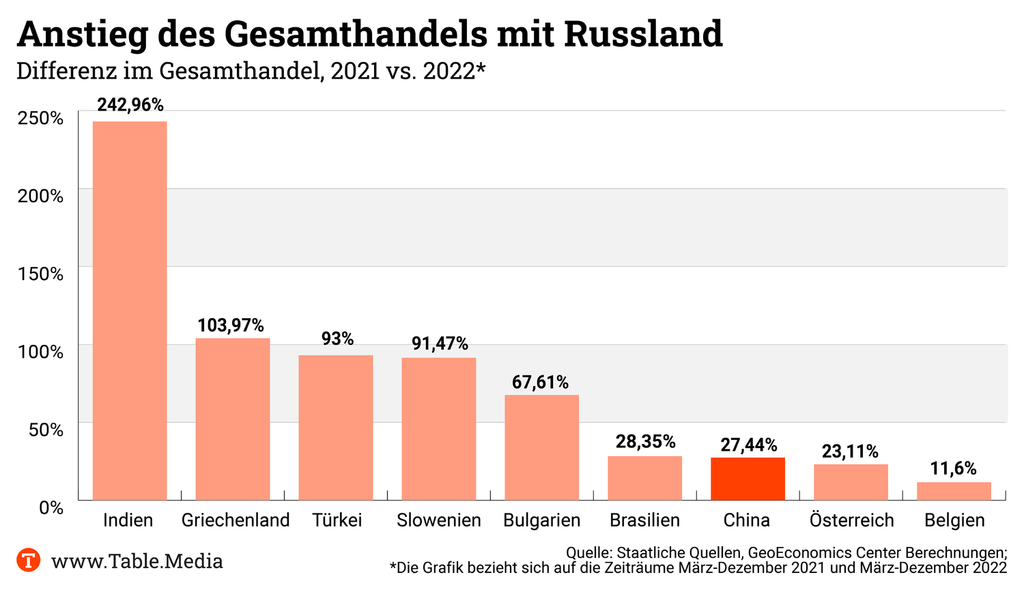

China hat einer Untersuchung der US-Denkfabrik Atlantic Council zufolge seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine seinen Handel mit Russland weniger stark ausgeweitet als andere Staaten. Demnach haben vor allem Indien, aber auch die Türkei und Griechenland 2022 ihren Handel mit Russland im Vergleich zum Vorjahr erheblich ausgebaut. Der Handel zwischen Indien, einem Land, das als US-Partner gilt, und Russland stieg demnach in dem Zeitraum um 250 Prozent, der Handelsaustausch mit dem Nato-Mitgliedsstaat Türkei um 93 Prozent, mit Griechenland um rund 100 Prozent. Chinas Handel mit Russland nahm der Denkfabrik zufolge um gut 27 Prozent zu. Indien sei nun nach China Russlands zweitgrößtes Ziel für Ölexporte geworden, die Türkei sei nun ein bedeutender Lieferant von elektrischen Maschinen und Teilen, einschließlich Halbleiter.

In absoluten Zahlen stelle der chinesische Handel alle anderen wichtigen Handelspartner Russlands in den Schatten, erklärt der Atlantic Council. Allerdings sei Chinas Wirtschaft mehr als zwanzigmal größer als die des zweitgrößten Handelspartners Russlands, der Türkei. Angesichts der gesamtwirtschaftlichen Größe sei Chinas Handel mit Russland demnach weitaus weniger außergewöhnlich, merkt der Thinktank an. Aus der Perspektive Chinas betrachtet liege der Handel mit Russland auf Augenhöhe mit dem wirtschaftlichen Austausch zwischen der Volksrepublik und Malaysia und deutlich unter dem Handel mit Vietnam.

Nach den EU-Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine galt China als die Alternative für Moskau. Brüssel arbeitet derzeit an einem neuen Sanktionspaket, das vor allem die Umgehung der Sanktionen ins Auge fassen soll. Dabei könnten auch Firmen aus Drittstaaten wie China mit Strafmaßnahmen belegt werden. Eine Einigung der EU-Mitgliedsstaaten zu dem Paket ist bisher nicht erreicht. ari

Das Ende der Geschäftsbeziehung mit Huawei wird für den dänischen Telekommunikationsriesen TDC Net aller Voraussicht nach teuer. Der Ausschluss des chinesischen Herstellers aus dem Glasfasergeschäft des Unternehmens könnte die Firma mindestens einen dreistelligen Millionenbetrag kosten, berichtete die dänische Finans unter Berufung auf Telekommunikationskreise. TDC hatte seit 2011 eng mit Huawei zusammenarbeitet und muss nun Hard- und Software ersetzen, nachdem die nationale Cybersicherheitsbehörde CFCS Huawei als Sicherheitsrisiko eingestuft hatte. CFCS hatte TDC Net Ende April angewiesen, die Zusammenarbeit mit Huawei bis Anfang 2027 auslaufen zu lassen. TDC Net betonte, dass weder das Unternehmen noch die Behörden jemals eine Sicherheitsverletzung festgestellt hätten. ari

Er gilt als eine lebende Legende der europäisch-chinesischen Beziehungen. Jörg Wuttke ist mit Abstand der bekannteste und einflussreichste Deutsche in China und das schon seit Jahrzehnten: 40 Jahre, nachdem er zum ersten Mal nach China gereist ist, hört der 64-Jährige nun als Präsident der EU-Handelskammer China auf und verlässt das Reich der Mitte.

Seit mehr als 30 Jahren lebt er ununterbrochen in China. Seit 1997 war er Chief Representative und Generalbevollmächtigter von BASF, einem der deutschen Konzerne, die die höchsten Investitionen in China tätigen. Wuttke hat die Strategie des Unternehmens in der Volksrepublik mitgeprägt – und vor allem hat Wuttke dafür gesorgt, dass das China-Know-how des Konzerns nicht verloren geht.

Viel bekannter in China und Europa wurde Wuttke jedoch wegen seiner Funktionen in der Handelskammer. Bereits 1999 hatte er die deutsche Kammer mitgegründet, deren Präsident er drei Jahre lang war. 2000 gründete er mit einigen anderen Wirtschaftsvertretern die EU-Kammer. Damals hatte diese 51 Mitglieder. Seit 2007 war er mehrmals Präsident der EU-Kammer. Sie ist mittlerweile auf 1.800 Mitglieder in neun Städten angewachsen.

Trotz der vielen Spannungen in den EU-China-Beziehungen hat es Wuttke nie bereut, auf China gesetzt zu haben. “Wenn man wie ich im Kraichgau im Südwesten Deutschlands zur Schule geht, dann wünscht man sich schon manchmal, die große Welt zu sehen.” So hat alles angefangen. Aus einer Laune heraus hat er mit ein paar Kumpels angefangen, Chinesisch zu lernen. China war für ihn die erste große Verlockung.

1982 setzten sich die Freunde in die Transsibirische Eisenbahn und reisten durch die damalige Sowjetunion in die Volksrepublik. Drei Monate waren sie dort. “Da ist die Liebe zu diesem Land entstanden. Am Anfang war das nur so ein Gefühl, ganz ohne tiefe Einsichten”, räumt Wuttke ein.

Er hat damals noch ein China gesehen, das gerade dabei war, sich zu öffnen und die Wirren der Kulturrevolution abzustreifen. Große Straßen ohne Autos, dafür sehr viele neugierige, offene Menschen. Die meisten hatten noch nie Ausländer gesehen. Die Kapitalisten waren seit Maos Tod nun Freunde. Die Jacken waren allerdings noch grün oder blau. “Doch schon damals hat man die Aufbruchsstimmung gespürt. Dieses Gefühl hat mich gefesselt. Als ich zurückkam, war klar: Ich studiere Chinesisch”, sagt Wuttke.

Sein Vater hatte bereits viel über China gesprochen, als Wuttke noch ein Kind war. Vielleicht hat Wuttke sogar den Traum seines Vaters verwirklicht. Dass es auch sein Traum war und noch ist, das konnte man jeden Tag sehen. Das Amt des EU-Kammerpräsidenten hat ihm Spaß gemacht, trotz seiner Untiefen. Seine russische Frau, die in China aufgewachsen ist, teilt seine Leidenschaft für das Land.

Wuttke war als EU-Handelskammerchef risikobereit und ist oft vor die Kulissen getreten. Er hat sich nie gescheut, auf Schwachstellen der EU-China-Beziehungen hinzuweisen und hat versucht, die Position der europäischen Unternehmen in China zu verbessern. Manchmal ging es nur in ganz kleinen Schritten voran, Wuttke ließ aber nie locker.

Er ist ein Beispiel dafür, dass man kritisch sein und dennoch von chinesischen Spitzenpolitikern respektiert werden kann. Meist hat er den richtigen Ton getroffen. Chinesische Sonntagsreden hat er als solche bezeichnet. Gleichzeitig hat Wuttke Brüssel geduldig, ebenso hartnäckig, aber mehr hinter den Kulissen China und die Chinesen erklärt. Für Wuttke war nie nur eine Seite schuld.

“China ist wie ein Fitness-Club für die europäische Wirtschaft”, war einer von Wuttkes prägenden Sätzen. Und er zeugt davon, was Wuttke ist: Ein Anhänger des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs, in dem der Beste gewinnen soll – allerdings auf dem gleichen Spielfeld zu gleichen Spielregeln. Das war und ist in China nicht immer der Fall.

Wenn das so war, konnte Wuttke auch mal seinen Ärger nur mühsam verbergen. Böse waren “die Chinesen” nie für ihn, aber von eigenen harten Interessen geleitet. Am Ende stand für ihn immer der Dialog. In den schwierigsten Zeiten – und da gab es einige – hat er immer auf einen pragmatischen Weg gesetzt und sich auf die Felder konzentriert, in denen China und Europa gemeinsame Interessen haben. Die strittigen Themen wurden erst einmal liegen gelassen, bis die Stimmung wieder besser war.

Schon seit Jahrzehnten hatte Wuttke vor der Vorstellung gewarnt, die Chinesen entwickelten sich in die gleiche Richtung wie die Europäer. Dass sie andere Interessen und Werte haben, war ihm lange klar. In Europa dringt das erst seit kurzem durch. Nun entfalten sich seine Sätze anders: “Wir können China nicht ändern. Aber wir können immer mit China zusammenarbeiten – zu deren und zu unserem Nutzen.”

Lange hat Wuttke den Chinesen die Vorteile des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs gepredigt. Nun setzen die Chinesen mit eigenen Produkten und Innovationen Weltmaßstäbe. Fabrik der Welt war gestern. “Das bedeutet jedoch nicht, dass es unmöglich ist, zu kooperieren. Die Chinesen brauchen uns weiter.” Von Decoupling hat er nie etwas gehalten. De-Risiking hat er betrieben, schon lange bevor der Politik der Begriff eingefallen ist. Frank Sieren

Sven Rank ist nach gut drei Jahren als Project Director Automotive China bei der Grammer AG in Shanghai nach Deutschland zurückgekehrt. Seit Mai ist er als Vice President Project in der Zentrale des Kfz-Zulieferers in Urensollen tätig.

Susann Müller ist seit März beim Medizintechnik-Hersteller Carestream Dental als Executive Assistant & Training Manager für die Regionen Asien-Pazifik und Greater China verantwortlich. Müller arbeitet seit zwölf Jahren für das Unternehmen aus Baden-Württemberg. Sie verbleibt für ihre neue Position am Hauptsitz in Stuttgart.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Zum Weltnichtrauchertag formen Schüler auf einem Sportplatz in Tangshan in der Provinz Hebei das internationale Zeichen für “Rauchen verboten”. Laut der Weltgesundheitsorganisation kommt ein Drittel der weltweiten Raucherpopulation aus China – in keinem anderen Land gibt es mehr Menschen, die regelmäßig zum Glimmstängel greifen. Die Regierung versucht seit Jahren gegenzusteuern, vor allem in Schulen. Bis 2030 will Peking die Raucherquote in der Bevölkerung um 20 Prozent gesenkt haben. Ob solche Sportplatz-Aktionen vom Rauchen abhalten, ist fraglich. Was zur Entwöhnung dagegen tatsächlich helfen soll: Akupunktur und andere Verfahren der traditionellen chinesischen Medizin.

China, der größte CO₂-Produzent der Welt, hat keinen Überblick über seine eigenen Emissionen. Die Daten basieren auf ungenauen Schätzungen und Indikatoren, die die Volksrepublik mangels besserer Zahlen heranzieht.

Die Intransparenz hat Folgen, denn so funktioniert zum Beispiel keine CO₂-Bepreisung. Und die massiven Datenprobleme erschweren es dem Staat, seine Klimaziele zu erreichen, analysiert Nico Beckert. Dabei wäre es sogar möglich, dass China für das vergangene Jahr zu hohe Emissionen veröffentlicht hat – auch darüber rätseln die Experten. Dennoch: Dass die Maßnahmen zur Datenverbesserung schnell greifen werden, ist fraglich.

Eher langfristig angelegt sind Xi Jinpings Visionen einer alternativen Weltordnung. Nach der Globalen Entwicklungsinitiative und der Globalen Sicherheitsinitiative, die bereits etwas länger bestehen, hat er in diesem Frühjahr einen dritten Vorstoß präsentiert: die “Globale Zivilisationsinitiative”. Wie Xi mit diesem Gesamtpaket eine Reform der internationalen Ordnung anstrebt, hat Christiane Kühl für Sie beleuchtet.

Auf der am 5. Juni startenden COP-Zwischenkonferenz in Bonn wird auch über eine globale Bestandsaufnahme zum Fortschritt in der internationalen Klimapolitik (Global Stocktake) beraten. Dabei spielen Emissionsdaten eine zentrale Rolle. Deren Erfassung ist aber nicht einfach. Viele Entwicklungsländer haben in den letzten Jahren kaum Fortschritte bei der Datenerfassung gemacht. Auch der weltweit größte CO₂-Emittent China steht dabei vor großen Herausforderungen.

Die chinesischen CO₂-Daten basieren auf Schätzungen und Ersatzindikatoren wie dem Energieverbrauch bei der Produktion. Die Schätzungen für viele energieintensive Wirtschaftssektoren wie der Metallverarbeitung oder den Chemiesektor seien allerdings sehr ungenau und könnten von Anlage zu Anlage stark schwanken, sagen die Experten der Beratungsagentur Trivium China. “Das Fehlen zuverlässiger Emissionsdaten auf Industrie-Ebene könnte es den Behörden langfristig erschweren, die Politik so zu gestalten, dass die Klimaziele erreicht werden“, sagt Cory Combs von Trivium China gegenüber Table.Media. Wie groß die Lücke zwischen geschätzten und tatsächlichen Emissionen ist, ist unklar.

Vergrößert wird die Unklarheit über Chinas Emissionen, weil viele Daten nicht veröffentlicht werden. Anders als in den traditionellen Industriestaaten gebe es “keine regelmäßige Berichterstattung, die die Gesamtemissionen des Landes offenlegen würde“, sagt der Energieexperte Lauri Myllyvirta. Die gesamten CO₂-Emissionen aus dem Energiebereich würden jährlich nur indirekt als Verringerung der CO₂-Intensität in Relation zur Wirtschaftsleistung angegeben, erläutert Myllyvirta gegenüber Table.Media.

“Es gibt keine Aufschlüsselung nach Sektoren“, sagt Myllyvirta. CO₂-Emissionen aus der Zementherstellung und andere Industrie-Emissionen werden nicht veröffentlicht. Externe Analysten müssen die Gesamt-CO₂-Daten aus den veröffentlichten Daten abschätzen. Auch Chinas Nationales Treibhausgas-Inventar (“National Inventory”) ist veraltet. Die letzte Bestandsaufnahme wurde 2019 veröffentlicht und basiert auf Daten von 2014. Als Entwicklungsland (Annex-II-Land) muss China nicht regelmäßiger an die UNFCCC berichten.

Das Rätselraten über die tatsächlichen Emissionen könnte aber auch dazu, führen, dass China für 2022 zu hohe CO₂-Emissionen veröffentlicht hat, wie Myllyvirta erläutert. Denn um Energiekrisen wie in der jüngsten Vergangenheit zu vermeiden, hat die Regierung die inländische Kohleproduktion ausweiten lassen. Das führte dazu, dass mehr minderwertige Kohle auf den Markt kam. Davon müssen die Kraftwerke mehr verbrennen, um die gleiche Menge an Energie zu gewinnen. Der Kohleverbrauch stieg also an – nicht aber unbedingt der CO₂-Ausstoß. Denn der ist weniger von der Kohlemenge abhängig als vielmehr von der Qualität der Kohle.

Wenn diese sinkt, gehen auch die Emissionen zurück. Kohle-Bergwerke haben aber falsch oder gar nicht über die abnehmende Qualität informiert. Die Behörden gehen also von einer gleichbleibenden Qualität bei steigendem Verbrauch, steigender Energiemenge und somit steigenden Emissionen aus. Laut offiziellen Daten sind Chinas Emissionen deshalb 2022 um 1,3 Prozent gewachsen. Doch die widersprüchlichen Daten zur Kohlequalität und andere Datenpunkte zeigten eher eine Abnahme der Emissionen von circa einem Prozent, so der Experte Myllyvirta.

Auch Combs sagt: “Der Hauptgrund für die Unsicherheit bei Chinas Emissionen ist der umfangreiche Einsatz von Kohle“, sowohl für die Energieerzeugung als auch für Industrie-Zwecke, beispielsweise die Stahlerzeugung. Dabei gäbe es eine Menge “Quellen der Daten-Unsicherheit”. Für die unterschiedlichen Prozesse werden verschiedene Arten von Kohle mit unterschiedlicher Qualität verwendet. China produziert mehr Stahl als der Rest der Welt zusammen und hat die meisten Kohlekraftwerke. Die potenziellen Punkte für Datenprobleme addieren sich “in einer Größenordnung, die ihresgleichen sucht”, so Combs.

Der chinesische Emissionshandel verlangt von den teilnehmenden Kohle- und Gaskraftwerken einen jährlichen Emissionsbericht. Er wird von lokalen Behörden überprüft. Doch dabei fehlt es an den nötigen Ressourcen. “Viele Kommunalverwaltungen haben argumentiert, dass sie nicht über ausreichende Ressourcen verfügen, um den Monitoring-, Reporting- und Verifikations-Prozess umfassend durchzuführen, was häufig zu Datenfälschungen und einer daraus resultierenden Lücke in der Emissionsberichterstattung führt”, sagt Seb Kennedy, Analyst bei dem Datenanbieter Transition Zero gegenüber Table.Media. Ein Großteil der Daten werde zudem von den Unternehmen “selbst gemeldet und nicht unabhängig überprüft“, so Kennedy.

Beratungsfirmen, die die Daten überprüfen, haben Unternehmen auch schon zur Manipulation geraten, um keine CO₂-Zertifikate zukaufen zu müssen. Laut dem ETS-Experten Zhibin Chen vom Forschungs- und Beratungsunternehmen Adelphi hat das chinesische Umweltministerium das Manipulationsproblem “rechtzeitig erkannt und eine große Datenüberprüfungsaktion durchgeführt, bei der die meisten Daten korrigiert wurden”. Die Regierung hat neue Richtlinien zur Datenerfassung erlassen. In einem großen Land wie China sei es jedoch schwierig, “dafür zu sorgen, dass jedes Unternehmen und jeder Prüfer denselben neuen Standard umsetzen kann”, so Chen. Es brauche Zeit, die Probleme herauszufinden und zu lösen, so der Adelphi-Experte.

Cory Combs von Trivium China sagt: “Ohne genaue Emissionsdaten kann es keine genaue Zuteilung von Zertifikaten” im Emissionshandel geben. Ab einem gewissen Punkt könnte das “den Mechanismus zur CO₂-Bepreisung untergraben”. Schon die Ausweitung des ETS auf den Stahl-, Zement- und Aluminium-Sektor wurde auch mit Verweis auf die schlechte Datenlage in diesen Sektoren verschoben.

China verfolgt mehrere Maßnahmen zur Überwindung der Datenprobleme. Der Staat:

Laut Cory Combs von Trivium China verfolgt das chinesische Umweltministerium einen klaren Fokus zur Verbesserung der “Detailschärfe und Genauigkeit der Emissionsdaten”. Allerdings verbleiben viele offene Fragen, ob das schon in naher Zukunft gelingen kann, so Combs Einschätzung.

Xi Jinping hat seiner Vision von einer alternativen Weltordnung eine dritte Initiative hinzugefügt: Auf einer Videokonferenz im Frühjahr mit Parteichefs anderer Staaten – darunter etwa Cyril Ramaphosa vom südafrikanischen ANC – präsentierte Xi seine neue “Globale Zivilisationsinitiative” (全球文明倡议/Global Civilization Initiative/GCI). Es folgten Lobpreisungen der Staatsmedien; die Global Times taufte die GCI völlig ironiefrei “Xivilisation” und nannte sie ein “Geschenk Chinas an die Welt“.

2021 hatte Xi bereits die Globale Entwicklungsinitiative (全球发展倡议/Global Development Initiative, GDI), präsentiert, gefolgt 2022 von der Globalen Sicherheitsinitiative (全球安全倡议/Global Security Initiative/GSI). Nun bilden die drei ein Gesamtpaket. “Mit diesen Initiativen will sich China gegen eine seiner Meinung nach zu sehr vom Westen dominierte Weltordnung wehren und seine eigenen Ansichten zu Themen wie globale Sicherheit oder globale Governance exportieren und fördern”, sagt Helena Legarda, Sicherheitsexpertin bei der China-Denkfabrik Merics in Berlin. “Das Zielpublikum all dieser Initiativen ist vor allem der globale Süden.”

Bisher sind alle drei kurz und sprachlich vage; im Wesentlichen wiederholen sie Chinas langjährige Forderungen nach dem Primat der Souveränität und der Vielfalt der Entwicklungswege. Ein “Nein zu Einmischungen in den Entwicklungsweg des Partnerlandes” gehörte schon 2018 zu den “Fünf Neins”, die Peking damals für sein China-Afrika-Forum für die Kooperation formulierte.

“Die meisten dieser Initiativen sind in einem frühen, rhetorischen Stadium. Und sie werden wahrscheinlich zunächst im narrativen und ideologischen Bereich umgesetzt”, sagt Legarda. “Bei der GSI geht es zum Beispiel nicht darum, dass China ein globaler Sicherheitsanbieter wird und die USA in dieser Rolle ablöst. Vielmehr geht es darum, Chinas Ansichten über globale Sicherheit oder die Gestaltung globaler Normen und der globalen Sicherheitsarchitektur zu fördern.”

Bei der GCI sei der Ansatz ähnlich, so Legarda im Gespräch mit Table.Media. “Sie fördert chinesische Konzepte und Prinzipien wie die Idee, die besagt, dass es keine universellen Werte gibt – und dass alle Zivilisationen oder Entwicklungsmodelle gleichermaßen gültig sind und respektiert werden müssen.” Xi versuchte in seiner Rede zudem, eine Brücke von der jahrtausendealten Zivilisation Chinas zu anderen frühen Zivilisationen zu schlagen, etwa dem antiken Griechenland.

China sehe es so, dass alle Länder ihre eigenen nationalen Bedingungen betrachten müssten, um ihren eigenen Weg zur Modernisierung zu finden, erklärt Legarda. “Im Prinzip deutet China hier an: Man kann die Modernisierung auch ohne Demokratie erreichen.” So wie es eben China selbst gelungen sei.

Ein formales Dokument für die GCI existiert bisher nicht. Bisher gibt dazu allein die Rede Xis mit dem wohlklingenden Namen “Gemeinsam auf dem Weg zur Modernisierung” (携手同行现代化之路) Aufschluss. Doch die neue Initiative findet bereits den Weg in Chinas Außenpolitik – zuletzt auf dem Zentralasien-Gipfel (C+5) Mitte Mai. Xi hatte die Staatschefs aus Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Kirgisien symbolträchtig in die alte Kaiserstadt Xi’an an der historischen Seidenstraße geladen. Ziel ist es, die Kooperation mit den traditionell eng an Russland angelehnten Staaten auszubauen, um eine – so der Jargon – “China-Zentralasien-Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft” aufzubauen.

Dort habe Xi unter anderem zur Umsetzung seiner GCI aufgerufen, schreibt Moritz Rudolf vom Paul Tsai China Center der US-Universität Yale. Im Detail habe Xi aufgeführt: “offizieller Austausch, gegenseitiges Studieren der Zivilisationen und regionale Freundschaftsarbeit zwischen den Generationen”. Zu den Prioritäten der neuen Zentralasien-Plattform C+5 gehörten zu den von Xi aufgelisteten Prioritäten die “Stärkung des Dialogs zwischen den Zivilisationen” mit Schlagworten einer “Kulturellen Seidenstraße” sowie mehr Zusammenarbeit in der traditionellen Medizin, Universitäts-Kooperationen und Kulturtourismus.

Unter den drei zeichnet sich bisher allein bei der GDI ein wenig Konkreteres ab. So gibt es bei den Vereinten Nationen inzwischen eine “Gruppe der Freunde der GDI”. “Das ist natürlich kein offizielles UN-Gremium, sondern eine Organisation im Rahmen der UN”, sagt Legarda. Sie konnte auf Meetings 66 teilnehmende, über den Globus verteilte Länder identifizieren, eine offizielle Liste gibt es bisher nicht. “Treffen fanden bisher meist auf Botschafter-Ebene statt, aber es gab auch ein übergeordnetes Treffen auf Ebene der Außenminister”, erzählt die Expertin.

“Bei einem Treffen veröffentlichte die Gruppe eine Liste von etwa 50 ersten Projekten für die praktische Zusammenarbeit in Bereichen wie Armutsbekämpfung, Ernährungssicherheit, Klimawandel und grüne Entwicklung oder Impfstoffe und Pandemieprävention. Es gibt nur sehr wenige Details zu den Projekten, aber was wir wissen, ist, dass die ausführende Agentur für die meisten dieser Projekte chinesisch ist.” Es sind etwa Ministerien oder Behörden wie die Entwicklungsagentur CIDCA. An manchen Projekten seien zudem UN-Unterorganisationen wie UNIDO, UNDP oder UNICEF beteiligt.

Jede Bemühung zum Ausradieren extremer Armut sei generell positiv für die globale Entwicklungsagenda, schreibt die australische Expertin Mercedes Page in einem Betrag für das Lowy Institute. “Doch Chinas GDI steht auch für eine Reihe von Bestrebungen, die globalen Regeln und die globale Governance im Sinne der Interessen Pekings umzugestalten.” So bezeichne die GDI Entwicklung als Schlüssel für “alle Probleme” – entlang der bekannten Position Pekings, Entwicklung als Voraussetzung für die Verwirklichung individueller Menschenrechte zu sehen.

“Wir können feststellen, dass China seine Konzepte und Narrative immer weiter verbreitet“, sagt auch Legarda. “So ist es dem Land beispielsweise gelungen, einige seiner charakteristischen Formulierungen in mehrere UN-Dokumente einzubringen, beispielsweise sein Konzept einer ‘menschlichen Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft’.”

“Ich denke, wir müssen diese Initiativen ernst nehmen”, sagt Legarda. “Sie sind der nächste Schritt im geopolitischen Wettbewerb und Chinas Weg, auf die Reform der internationalen Ordnung zu drängen.” Letztlich sei die gegenwärtige internationale Ordnung weitgehend ein Zahlenspiel: Wer kann bei der UNO etwa für Abstimmungen die meisten Länder auf seine Seite ziehen? “China versucht mit seinen neuen Initiativen, die Bildung einer alternativen Koalition zu fördern, die letztlich darauf abzielt, die derzeitige globale Ordnung in der UNO anzufechten.”

“China ist von der defensiven Haltung ‘Uns gefällt die aktuelle globale Ordnung nicht’ zur proaktiven Haltung ‘Hier ist unsere Alternative’ übergegangen”, sagt Legarda. Tatsächlich sind Pekings Vertretern immer wieder Abstimmungserfolge gelungen, etwa im UN-Menschenrechtsrat. Doch die Strategie funktioniere eben auch nicht immer, sagt Legarda. Im Westen gebe es daher keinen Anlass, in Panik zu verfallen.

Experten halten für die Zukunft zudem weitere Initiativen für möglich, mit denen Peking eigene Standards und Leitlinien internationalisieren will – zum Beispiel eine Globale Klima-Initiative oder eine Due Diligence-Initiative. Eine enger umrissene Globale Datensicherheitsinitiative gibt es bereits.

US-Außenminister Antony Blinken hat nach dem Treffen des Handels- und Technologierates (TTC) die Gemeinsamkeiten mit der EU gegenüber Peking betont. “Wir gehen von genau demselben Ansatz aus: Keiner von uns sucht die Konfrontation, keiner von uns sucht einen Kalten Krieg, keiner von uns sucht die Abkopplung – im Gegenteil”, sagte er im nordschwedischen Luleå. Beide Seiten profitieren vom Handel und den Investitionen mit China, daher strebe man keine Abkopplung an, sondern ein De-Risking.

Der US-Außenminister machte sich damit den Begriff zu eigen, mit dem Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die China-Politik der EU auf einen Nenner gebracht hatte. Die Europäer sind bislang bedacht darauf, einen eigenständigen Kurs gegenüber Peking zu verfolgen und sich nicht zu sehr von Washington vereinnahmen zu lassen. Im Vorfeld des vierten TTC-Treffens hatte die EU-Seite einige Referenzen zu China aus den Entwürfen der Abschlusserklärung gestrichen und die Formulierungen zu Kontrolle sicherheitsrelevanter Investitionen in Drittstaaten abgeschwächt.

Wie einige Mitgliedstaaten bezweifelt auch Margrethe Vestager, dass die EU ein neues Instrument für dieses Outbound Investment Screening braucht. Die Kommission werde vor dem Ende des EU-Gipfels Ende Juni eine Strategie für wirtschaftliche Sicherheit vorlegen, sagte die Vizepräsidentin, “und ich denke, dass wir bei einer Reihe dieser Fragen weitgehend einer Meinung sind”. Sie verwies auf die vorhandenen Instrumente der Exportkontrollen und gegen wirtschaftliche Nötigung. Ziel der Strategie müsse es sein, tatsächliche Risiken zu identifizieren und mit ihnen umzugehen, damit der übrige Handel ungestört weiterlaufen könne.

Beide Seiten diskutierten bei ihrem vierten Treffen auch über die Zusammenarbeit bei klimafreundlichen Technologien. Der US-Inflation Reduction Act, ein massives Subventionsprogramm Washingtons für Sektoren wie Solar, Elektromobilität und Wasserstoff, hatte in den vergangenen Monaten für erhebliche Verstimmungen bei den Europäern gesorgt. Bereits beim vorigen Treffen hatten sich Kommission und US-Regierung auf eine “Transatlantic Initiative on Sustainable Trade” (TIST) verständigt. Mit dem gestern vereinbarten Arbeitsprogramm lege man ein konkretes Ergebnis vor, wie von der Industrie gefordert, sagte der für Handel zuständige Vizepräsident der Kommission, Valdis Dombrovskis. tho/vis

Die Vereinigten Staaten werfen einem chinesischen Kampfjet ein “unnötig aggressives” Manöver vor. Der Vorfall habe sich in der vergangenen Woche in der Nähe eines US-Militärflugzeugs im internationalen Luftraum über dem Südchinesischen Meer ereignet. Das erklärte das für den Indopazifik zuständige US-Militärkommando am Dienstag. Dabei habe eine chinesischen J-16 eine US-amerikanische RC-135 gezwungen, durch deren Wirbelschleppen zu fliegen. So werden die Luftverwirbelungen hinter Flugzeugen bezeichnet.

Der Sprecher der chinesischen Botschaft in Washington, Liu Pengyu, äußerte sich nicht zu den Einzelheiten. Er sagte aber, dass die Vereinigten Staaten seit langem häufig Flugzeuge und Schiffe zur Nahaufklärung über China einsetzten. Das stelle eine ernste Gefahr für Chinas nationale Sicherheit dar. “China fordert die USA auf, solche gefährlichen Provokationen einzustellen und die Schuld nicht länger auf China abzuwälzen”, schrieb Liu in einer E-Mail-Antwort auf eine Reuters-Anfrage.

Kurz nach dem Vorfall lehnte China eine Bitte des US-Verteidigungsministers Lloyd Austin um ein Treffen am Rande des asiatischen Sicherheitsgipfels Shangri-La Dialogue in Singapur in dieser Woche ab. Laut einem hochrangigen US-Verteidigungsbeamten, der anonym bleiben wollte, habe China seit 2021 mehr als ein Dutzend Anfragen zu Gesprächen mit dem Pentagon abgelehnt oder nicht beantwortet. cyb

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat Berichte über die Inhaftierung eines uigurischen Wissenschaftlers in Hongkong zurückgezogen. Abuduwaili Abudureheman hat demnach am 30. Mai mit Amnesty International gesprochen und gesagt, er sei entgegen früherer Informationen nicht nach Hongkong gereist. Hongkong hatte die ursprünglichen Angaben der Menschenrechtsorganisation bestritten.

Zuvor hatten Bekannte Abudurehemans Amnesty International berichtet, dass er sich am 10. Mai per SMS gemeldet und eine Befragung durch die Hongkonger Polizei am Flughafen geschildert habe. Danach hätten sie nichts mehr von Abudureheman gehört, der seit mehreren Jahren in Südkorea lebt. Er stand Amnesty International zufolge auf einer “Beobachtungsliste” Pekings. Die Hongkonger Behörden hatten erklärt, es gebe keine Aufzeichnungen darüber, dass Abudureheman im Hoheitsgebiet angekommen oder ihm die Einreise verweigert worden sei. cyb

China hat einer Untersuchung der US-Denkfabrik Atlantic Council zufolge seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine seinen Handel mit Russland weniger stark ausgeweitet als andere Staaten. Demnach haben vor allem Indien, aber auch die Türkei und Griechenland 2022 ihren Handel mit Russland im Vergleich zum Vorjahr erheblich ausgebaut. Der Handel zwischen Indien, einem Land, das als US-Partner gilt, und Russland stieg demnach in dem Zeitraum um 250 Prozent, der Handelsaustausch mit dem Nato-Mitgliedsstaat Türkei um 93 Prozent, mit Griechenland um rund 100 Prozent. Chinas Handel mit Russland nahm der Denkfabrik zufolge um gut 27 Prozent zu. Indien sei nun nach China Russlands zweitgrößtes Ziel für Ölexporte geworden, die Türkei sei nun ein bedeutender Lieferant von elektrischen Maschinen und Teilen, einschließlich Halbleiter.

In absoluten Zahlen stelle der chinesische Handel alle anderen wichtigen Handelspartner Russlands in den Schatten, erklärt der Atlantic Council. Allerdings sei Chinas Wirtschaft mehr als zwanzigmal größer als die des zweitgrößten Handelspartners Russlands, der Türkei. Angesichts der gesamtwirtschaftlichen Größe sei Chinas Handel mit Russland demnach weitaus weniger außergewöhnlich, merkt der Thinktank an. Aus der Perspektive Chinas betrachtet liege der Handel mit Russland auf Augenhöhe mit dem wirtschaftlichen Austausch zwischen der Volksrepublik und Malaysia und deutlich unter dem Handel mit Vietnam.

Nach den EU-Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine galt China als die Alternative für Moskau. Brüssel arbeitet derzeit an einem neuen Sanktionspaket, das vor allem die Umgehung der Sanktionen ins Auge fassen soll. Dabei könnten auch Firmen aus Drittstaaten wie China mit Strafmaßnahmen belegt werden. Eine Einigung der EU-Mitgliedsstaaten zu dem Paket ist bisher nicht erreicht. ari

Das Ende der Geschäftsbeziehung mit Huawei wird für den dänischen Telekommunikationsriesen TDC Net aller Voraussicht nach teuer. Der Ausschluss des chinesischen Herstellers aus dem Glasfasergeschäft des Unternehmens könnte die Firma mindestens einen dreistelligen Millionenbetrag kosten, berichtete die dänische Finans unter Berufung auf Telekommunikationskreise. TDC hatte seit 2011 eng mit Huawei zusammenarbeitet und muss nun Hard- und Software ersetzen, nachdem die nationale Cybersicherheitsbehörde CFCS Huawei als Sicherheitsrisiko eingestuft hatte. CFCS hatte TDC Net Ende April angewiesen, die Zusammenarbeit mit Huawei bis Anfang 2027 auslaufen zu lassen. TDC Net betonte, dass weder das Unternehmen noch die Behörden jemals eine Sicherheitsverletzung festgestellt hätten. ari

Er gilt als eine lebende Legende der europäisch-chinesischen Beziehungen. Jörg Wuttke ist mit Abstand der bekannteste und einflussreichste Deutsche in China und das schon seit Jahrzehnten: 40 Jahre, nachdem er zum ersten Mal nach China gereist ist, hört der 64-Jährige nun als Präsident der EU-Handelskammer China auf und verlässt das Reich der Mitte.

Seit mehr als 30 Jahren lebt er ununterbrochen in China. Seit 1997 war er Chief Representative und Generalbevollmächtigter von BASF, einem der deutschen Konzerne, die die höchsten Investitionen in China tätigen. Wuttke hat die Strategie des Unternehmens in der Volksrepublik mitgeprägt – und vor allem hat Wuttke dafür gesorgt, dass das China-Know-how des Konzerns nicht verloren geht.

Viel bekannter in China und Europa wurde Wuttke jedoch wegen seiner Funktionen in der Handelskammer. Bereits 1999 hatte er die deutsche Kammer mitgegründet, deren Präsident er drei Jahre lang war. 2000 gründete er mit einigen anderen Wirtschaftsvertretern die EU-Kammer. Damals hatte diese 51 Mitglieder. Seit 2007 war er mehrmals Präsident der EU-Kammer. Sie ist mittlerweile auf 1.800 Mitglieder in neun Städten angewachsen.

Trotz der vielen Spannungen in den EU-China-Beziehungen hat es Wuttke nie bereut, auf China gesetzt zu haben. “Wenn man wie ich im Kraichgau im Südwesten Deutschlands zur Schule geht, dann wünscht man sich schon manchmal, die große Welt zu sehen.” So hat alles angefangen. Aus einer Laune heraus hat er mit ein paar Kumpels angefangen, Chinesisch zu lernen. China war für ihn die erste große Verlockung.

1982 setzten sich die Freunde in die Transsibirische Eisenbahn und reisten durch die damalige Sowjetunion in die Volksrepublik. Drei Monate waren sie dort. “Da ist die Liebe zu diesem Land entstanden. Am Anfang war das nur so ein Gefühl, ganz ohne tiefe Einsichten”, räumt Wuttke ein.

Er hat damals noch ein China gesehen, das gerade dabei war, sich zu öffnen und die Wirren der Kulturrevolution abzustreifen. Große Straßen ohne Autos, dafür sehr viele neugierige, offene Menschen. Die meisten hatten noch nie Ausländer gesehen. Die Kapitalisten waren seit Maos Tod nun Freunde. Die Jacken waren allerdings noch grün oder blau. “Doch schon damals hat man die Aufbruchsstimmung gespürt. Dieses Gefühl hat mich gefesselt. Als ich zurückkam, war klar: Ich studiere Chinesisch”, sagt Wuttke.

Sein Vater hatte bereits viel über China gesprochen, als Wuttke noch ein Kind war. Vielleicht hat Wuttke sogar den Traum seines Vaters verwirklicht. Dass es auch sein Traum war und noch ist, das konnte man jeden Tag sehen. Das Amt des EU-Kammerpräsidenten hat ihm Spaß gemacht, trotz seiner Untiefen. Seine russische Frau, die in China aufgewachsen ist, teilt seine Leidenschaft für das Land.

Wuttke war als EU-Handelskammerchef risikobereit und ist oft vor die Kulissen getreten. Er hat sich nie gescheut, auf Schwachstellen der EU-China-Beziehungen hinzuweisen und hat versucht, die Position der europäischen Unternehmen in China zu verbessern. Manchmal ging es nur in ganz kleinen Schritten voran, Wuttke ließ aber nie locker.

Er ist ein Beispiel dafür, dass man kritisch sein und dennoch von chinesischen Spitzenpolitikern respektiert werden kann. Meist hat er den richtigen Ton getroffen. Chinesische Sonntagsreden hat er als solche bezeichnet. Gleichzeitig hat Wuttke Brüssel geduldig, ebenso hartnäckig, aber mehr hinter den Kulissen China und die Chinesen erklärt. Für Wuttke war nie nur eine Seite schuld.

“China ist wie ein Fitness-Club für die europäische Wirtschaft”, war einer von Wuttkes prägenden Sätzen. Und er zeugt davon, was Wuttke ist: Ein Anhänger des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs, in dem der Beste gewinnen soll – allerdings auf dem gleichen Spielfeld zu gleichen Spielregeln. Das war und ist in China nicht immer der Fall.

Wenn das so war, konnte Wuttke auch mal seinen Ärger nur mühsam verbergen. Böse waren “die Chinesen” nie für ihn, aber von eigenen harten Interessen geleitet. Am Ende stand für ihn immer der Dialog. In den schwierigsten Zeiten – und da gab es einige – hat er immer auf einen pragmatischen Weg gesetzt und sich auf die Felder konzentriert, in denen China und Europa gemeinsame Interessen haben. Die strittigen Themen wurden erst einmal liegen gelassen, bis die Stimmung wieder besser war.

Schon seit Jahrzehnten hatte Wuttke vor der Vorstellung gewarnt, die Chinesen entwickelten sich in die gleiche Richtung wie die Europäer. Dass sie andere Interessen und Werte haben, war ihm lange klar. In Europa dringt das erst seit kurzem durch. Nun entfalten sich seine Sätze anders: “Wir können China nicht ändern. Aber wir können immer mit China zusammenarbeiten – zu deren und zu unserem Nutzen.”

Lange hat Wuttke den Chinesen die Vorteile des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs gepredigt. Nun setzen die Chinesen mit eigenen Produkten und Innovationen Weltmaßstäbe. Fabrik der Welt war gestern. “Das bedeutet jedoch nicht, dass es unmöglich ist, zu kooperieren. Die Chinesen brauchen uns weiter.” Von Decoupling hat er nie etwas gehalten. De-Risiking hat er betrieben, schon lange bevor der Politik der Begriff eingefallen ist. Frank Sieren

Sven Rank ist nach gut drei Jahren als Project Director Automotive China bei der Grammer AG in Shanghai nach Deutschland zurückgekehrt. Seit Mai ist er als Vice President Project in der Zentrale des Kfz-Zulieferers in Urensollen tätig.

Susann Müller ist seit März beim Medizintechnik-Hersteller Carestream Dental als Executive Assistant & Training Manager für die Regionen Asien-Pazifik und Greater China verantwortlich. Müller arbeitet seit zwölf Jahren für das Unternehmen aus Baden-Württemberg. Sie verbleibt für ihre neue Position am Hauptsitz in Stuttgart.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Zum Weltnichtrauchertag formen Schüler auf einem Sportplatz in Tangshan in der Provinz Hebei das internationale Zeichen für “Rauchen verboten”. Laut der Weltgesundheitsorganisation kommt ein Drittel der weltweiten Raucherpopulation aus China – in keinem anderen Land gibt es mehr Menschen, die regelmäßig zum Glimmstängel greifen. Die Regierung versucht seit Jahren gegenzusteuern, vor allem in Schulen. Bis 2030 will Peking die Raucherquote in der Bevölkerung um 20 Prozent gesenkt haben. Ob solche Sportplatz-Aktionen vom Rauchen abhalten, ist fraglich. Was zur Entwöhnung dagegen tatsächlich helfen soll: Akupunktur und andere Verfahren der traditionellen chinesischen Medizin.