Leapmotor ist in Europa noch größtenteils unbekannt, aber für den Stellantis-Konzern soll der Autobauer nun als starke Schulter dienen. Nach dem Volkswagen-Konzern, der in China künftig mit XPeng kooperieren wird, kauft sich auch der Opel-Mutterkonzern bei einem chinesischen Autohersteller ein. Gleich nach der Bekanntgabe stellte Stellantis-CEO Carlos Tavares bei einer Pressekonferenz klar: Die Subventions-Untersuchungen der EU halte er nicht für den richtigen Weg.

Der Deal mit Leapmotor bedeutet auch, mit einem moralischen Dilemma umzugehen. Zhu Jiangming, der Gründer des Autoherstellers, hat sein Vermögen ursprünglich mit der Überwachungsfirma Dahua Technology erwirtschaftet, die Kameras mit einer Gesichtserkennungssoftware entwickelt. Diese kann auch eingesetzt werden, um Uiguren von Han-Chinesen zu unterscheiden, berichtet Fabian Kretschmer.

Unternehmen in China und im Ausland erwarten das wichtigste Parteitreffen seit Jahren, das dritte Plenum. Sie hoffen auf Antworten in Bezug auf die langfristige wirtschaftspolitische Ausrichtung Chinas. Der Termin ist noch nicht bekannt, üblicherweise findet das Treffen aber Ende Oktober oder in der ersten Novemberhälfte statt.

“Das dritte Plenum wird wahrscheinlich den bisher deutlichsten Hinweis auf die Wirtschaftsreformen geben, die China unter Präsident Xi und seiner neuen Führung in Angriff nehmen wird”, prognostiziert Zhouchen Mao, Chefanalyst der Denkfabrik Asia House. Je nachdem, was beschlossen wird, kann der Termin Aufbruchstimmung verbreiten und verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen. In der Vergangenheit hat das dritte Plenum bereits große Umbrüche ausgelöst – vor fünf Jahren allerdings enttäuschte es. Jörn Petring gibt einen Einblick in diese politische Institution Chinas.

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag!

Am Donnerstag hat der portugiesische Auto-Manager Carlos Tavares eine spektakuläre Kehrtwende hingelegt. Noch im Vorjahr warnte der Stellantis-Chef vor den Gefahren der chinesischen Industriepolitik und zog sich sukzessive aus diesem Markt zurück. Jetzt jedoch präsentiert der 65-Jährige einen 1,5 Milliarden Euro schweren Deal: Der Opel-Mutterkonzern kauft sich mit über 21 Prozent beim chinesischen E-Autohersteller Leapmotor ein und startet ein gemeinsames Joint Venture. “Die chinesische Offensive auf Europa ist bereits Realität. Wir wollen kein Zuschauer sein, sondern Anführer”, wird Tavares vom französischen Figaro zitiert.

Auf dem Automarkt vollzieht sich dieser Tage ein grundlegender Paradigmenwechsel: Die chinesischen Marken, die bei Verbrenner-Motoren stets eine untergeordnete Rolle spielten, haben im Elektro-Segment die Pole-Position eingenommen – auch dank konsequenter Industriepolitik der chinesischen Regierung. Bereits jetzt fährt jedes zweite E-Auto im Reich der Mitte, die Dominanz von BYD, Nio und Li Auto auf dem heimischen Markt ist erdrückend. Und künftig dürften die Unternehmen auch in Europa ihren Siegeszug antreten.

Die Aufholjagd der deutschen Platzhirsche ist jedoch bereits im Gange. Nach zunächst schmerzlichen Rückschlägen musste man einsehen, dass es alleine nicht gelingt: Genau wie Stellantis hat sich Volkswagen bereits im Juli bei der chinesischen Konkurrenz eingekauft. Für rund 700 Millionen Dollar erwarben die Wolfsburger knapp fünf Prozent der Marke Xpeng. Von der Branche wurde der Deal als eine Art “Sputnik-Moment” interpretiert: Der einstige Marktführer in China droht nun auf das Abstellgleis zu geraten.

Am Donnerstag hat der Deutschland-Finanzchef von Volkswagen, Arno Antlitz, weitere schwierige Jahre am chinesischen Markt prognostiziert. Volkswagen sei immer noch Marktführer bei Verbrenner-Autos in China, bei Elektroautos haben aber inzwischen chinesische Anbieter wie BYD die Wolfsburger abgehängt. In den kommenden ein bis zwei Jahren sei zu erwarten, dass der Marktanteil bei Elektroautos weiter sinke. Danach erhofft er sich Besserung durch die Kooperation mit Xpeng: “Wir werden ab 2026 mit wettbewerbsfähigen Angeboten aufholen”, sagte Antlitz.

Der Wettbewerb im E-Auto-Markt ist hart, die chinesischen Anbieter verfügen über hochwertigere Entertainment-Systeme und leistungsstärkere Elektro-Batterien – und das bei niedrigeren Preisen. Die Wettbewerbsvorteile beruhen jedoch auch auf marktverzerrenden staatlichen Subventionen. Erst im September kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine “Antisubventionsuntersuchung” ein, die möglicherweise Strafzölle gegen chinesische Automarken zur Folge haben könnte. Als Begründung führte von der Leyen auch das Beispiel der Solarindustrie an – einer Branche, die zunächst von europäischen Firmen angeführt wurde, ehe chinesische Staatsunternehmen die Konkurrenz mithilfe illegaler Dumping-Preise verdrängte.

Inhaltlich ist die Kritik durchaus berechtigt. Doch von den deutschen Autobauern wird die Rhetorik aus Brüssel keineswegs begrüßt. Man fürchtet nämlich bereits die Vergeltungsmaßnahmen der chinesischen Regierung. Laut Volkswagen, Daimler und BMW sollten die Probleme besser gesichtswahrend und subtil gelöst werden, statt auf offenen Konfrontationskurs zu gehen. Zu sehr ist man vom chinesischen Markt abhängig, als dass man Peking vergraulen möchte.

Der aktuelle Deal von Stellantis mit Leapmotor legt außerdem schonungslos offen, dass Geschäfte im Reich der Mitte oftmals mit moralischen Dilemmata einhergehen. Denn Zhu Jiangming, Gründer von Leapmotor, hat sein Vermögen ursprünglich mit der Überwachungsfirma “Dahua Technology” erwirtschaftet. Diese steht auf der Sanktionsliste Washingtons, da sie dem chinesischen Staat maßgeblich bei der Unterdrückung der Uiguren in Xinjiang hilft. So hat Dahua unter anderem Kameras mit einer Gesichtserkennungssoftware entwickelt, die Personen nach ethnischer Zugehörigkeit identifizieren kann – und gezielt Uiguren und Tibeter von Han-Chinesen filtert. Fabian Kretschmer

Das dritte Plenum steht vor der Tür – das nur alle fünf Jahre stattfindende Schlüsseltreffen der Parteiführung, bei dem vor allem über den Wirtschaftskurs beraten wird. Die meisten Beobachter gehen davon aus, dass es in diesem Jahr Ende Oktober oder spätestens in der ersten Novemberhälfte über die Bühne geht. Dies war auch in der Vergangenheit meistens der Fall.

Der Termin wird sowohl von chinesischen als auch von ausländischen Unternehmen mit Spannung erwartet. Zuletzt zeigten viele Konjunkturindikatoren, dass sich die chinesische Wirtschaft stabilisiert, nachdem das erste Halbjahr schwächer war, als erwartet.

Dennoch bleiben viele Entscheidungsträger zögerlich. Im besten Fall könnte die Führung mit den Beschlüssen des symbolträchtigen Plenums Aufbruchstimmung verbreiten und verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen. Dann könnte der Aufschwung bis zum Jahresende weiter an Fahrt gewinnen. Vor allem aber müssen Antworten in Bezug auf die langfristige wirtschaftspolitische Ausrichtung Chinas her.

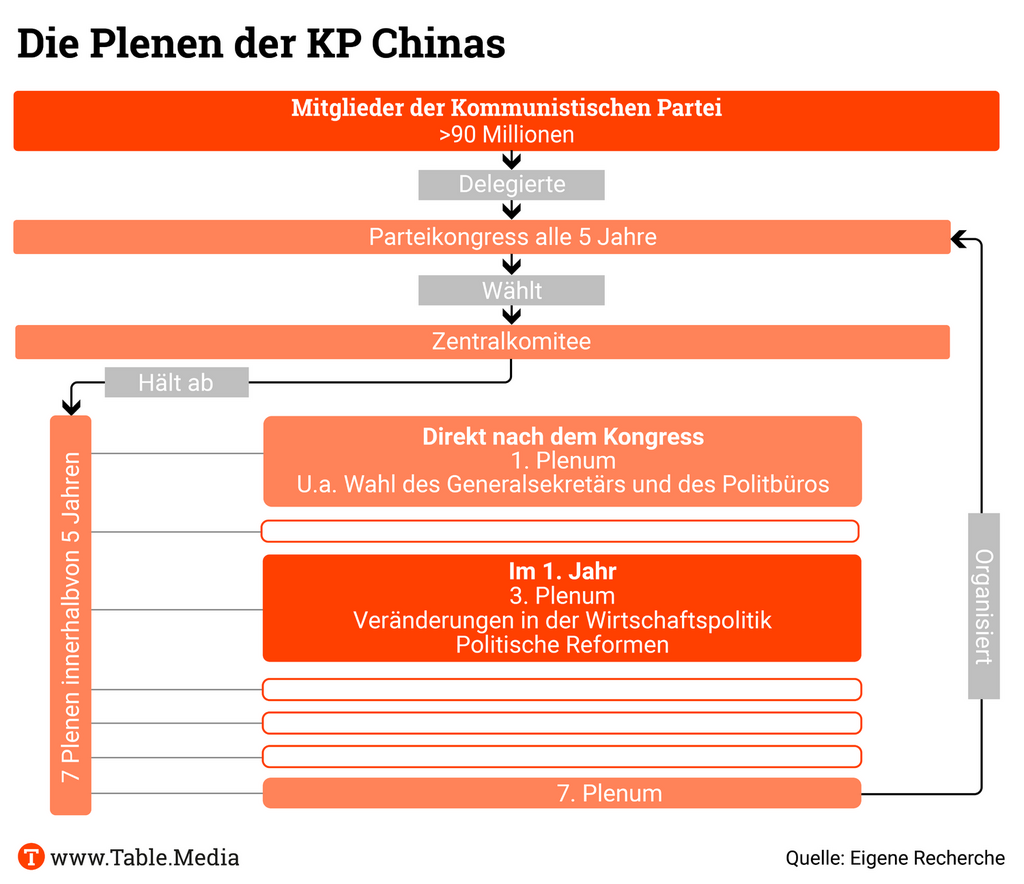

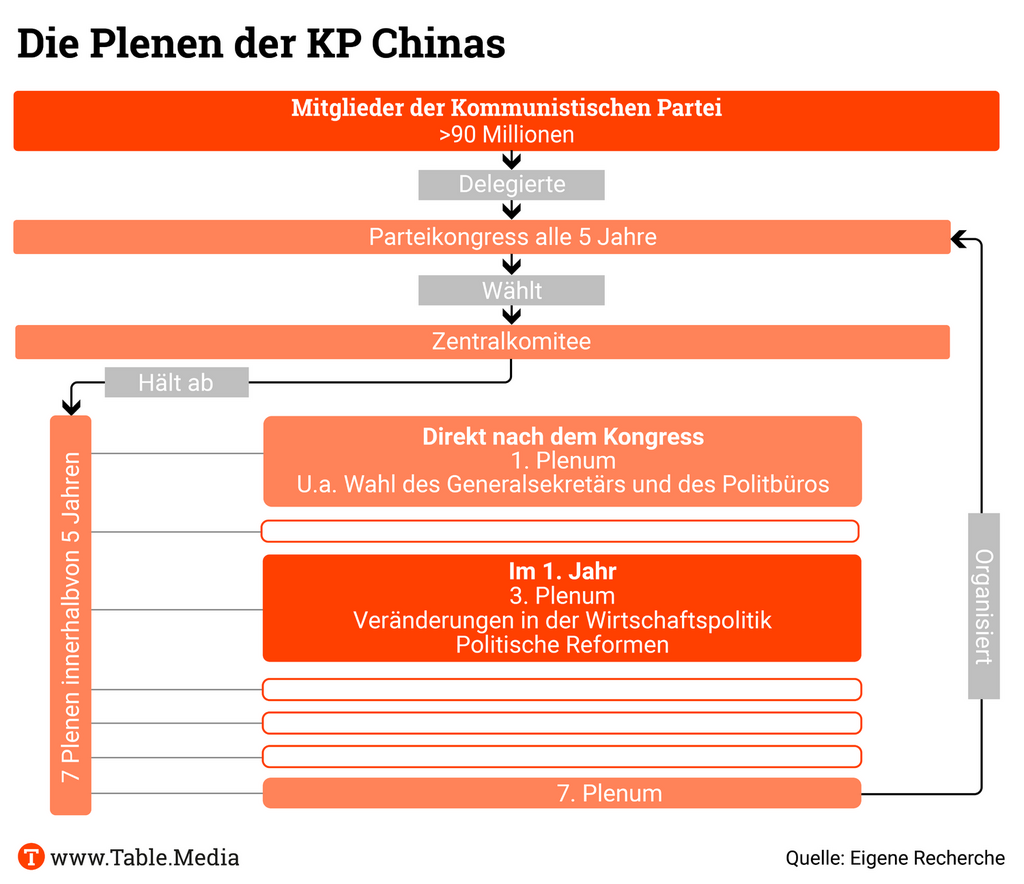

Das dritte Plenum des Zentralkomitees der Partei bezieht sich auf die dritte Sitzung des Zentralkomitees, die nach einem Parteikongress stattfindet. Diese Sitzungen haben in der Geschichte der Partei oft wichtige Richtungsänderungen signalisiert.

Historisch am bekanntesten ist das dritte Plenum des 11. Zentralkomitees im Jahr 1978, auf dem unter der Führung von Deng Xiaoping weitreichende Reformen eingeleitet wurden, die als Beginn der Reform- und Öffnungspolitik Chinas gelten. Diese Reformen führten zur Einführung marktwirtschaftlicher Elemente und zur Öffnung des Landes für ausländische Investitionen.

Das waren die zentralen Beschlüsse des dritten Plenums des 18. Zentralkomitees im Jahr 2013, des ersten dritten Plenums unter Xi Jinping:

Doch fünf Jahre später, beim nächsten dritten Plenum im Jahr 2018, machte sich Ernüchterung breit. Das Treffen fand früher als gewohnt statt, nicht im Herbst, sondern im Frühjahr. Und die wichtigste Nachricht hatte nichts mit der Wirtschaft zu tun. Der inzwischen fest im Sattel sitzende Staats- und Parteichef nutzte das Treffen, um seine Macht weiter zu festigen.

So ebnete das Plenum den Weg für die Aufhebung der Amtszeitbeschränkung des Präsidenten. “Infolgedessen ist seit der Einführung eines umfassenden Wirtschaftsreformprogramms ein Jahrzehnt vergangen”, schreibt Professor Bert Hofman, ehemaliger Weltbank-Länderdirektor für China, in einer Analyse für die Asia Society.

Das bevorstehende Plenum sei daher “eine Gelegenheit, ein Programm von Strukturreformen vorzustellen, das einige der wirtschaftlichen Herausforderungen des Landes angehen könnte”, führt Hofman weiter aus. Das Plenum sei auch die erste Gelegenheit für Xis neues Wirtschaftsteam, eine integrierte Vision für die chinesische Wirtschaft zu präsentieren.

Auch andere Analysten erwarten ein ökonomisch orientiertes Programm. “Das dritte Plenum wird wahrscheinlich den bisher deutlichsten Hinweis auf die Wirtschaftsreformen geben, die China unter Präsident Xi und seiner neuen Führung in Angriff nehmen wird”, meint Zhouchen Mao, Chefanalyst der Denkfabrik Asia House.

Mao glaubt, dass vor allem das “neue Entwicklungsmodell“, das Xi erstmals 2020 erwähnte, eine prominente Rolle im Kommuniqué des Plenums spielen wird. Ziel ist es, China an die Weltspitze wissenschaftlicher und technologischer Innovationen zu führen.

Dies ist nicht zuletzt eine Folge der seit Jahren wachsenden Spannungen mit den USA. Die Unabhängigkeit von ausländischen Technologien ist für Xi eine Frage der nationalen Sicherheit. “Die Beschlüsse des dritten Plenums sollten mehr Aufschluss darüber geben, wie Peking dies erreichen will”, schreibt Mao.

Es zeichnet sich also eine Gratwanderung ab: Einerseits dürfte Peking daran gelegen sein, kurzfristig die gedrückte Stimmung in der Wirtschaft zu heben. Andererseits dürfte betont werden, dass die Wirtschaft von Sektoren getrieben werden soll, die im Einklang mit den nationalen strategischen Zielen stehen. Dazu gehört vor allem der Hightech-Sektor. Wachstum um jeden Preis will Peking eher nicht mehr.

30.10.2023 10 Uhr (EDT)

Center for Strategic and International Studies/Book Event Party of One: The Rise of Xi Jinping and China’s Superpower Future Mehr

30.10.2023 16:00 Uhr (GMT-4) – Harvard

Fairbanks Center for Chinese Studies/Webinar: Environment in Asia Series featuring Scott Moore – The Climate Risk to China’s Rise: Political, Economic, and Ecological Implications of Extreme Weather in China Mehr

30.10.2023 17:00 Uhr (GMT+1)

SOAS University of London /Webinar: Professor Chenggang Xu: Institutional Genes – Totalitarianism in China Mehr

30.10.2023 15:30 (GMT+8) – Guangzhou

AHK Greater China: Office Open Day Mehr

31.10.2023

Deutsch-Chinesische Wirtschaftsvereinigung (DCW) e.V/Kongress: Deutsch-Chinesischer Wirtschaftstag (DCWT) 2023 Mehr

31.10.2023 10 Uhr (EDT)

Center for Strategic and International Studies/Webinar: Unpacking Recent Developments in the Chinese Military: What’s Happening within the PLA? Mehr

31.10.2023 8:30 Uhr (GMT-4) – Harvard

Fairbanks Center for Chinese Studies/Webinar: Urban China Series Featuring Yang Yuzhen – The Production of Public Space and Collective Memory: A Chinese Inland City Across Time Mehr

1.11.2023 12 Uhr (GMT-4) – Harvard

Fairbanks Center for Chinese Studies/Webinar: Critical Issues Confronting China Series featuring Kenneth Juster – How China is Reshaping U.S.-India Relations and the Quad Mehr

2.11.2023 9 Uhr (Berlin)

MERICS/closed-door conversation: What kind of relationship does China want to have with foreign enterprises? A conversation with EUCCC president Jens Eskelund Mehr

Der Präsident der Afrikanischen Union, Azali Assoumani, hat mehr Partnerschaften zwischen der europäischen und der afrikanischen Industrie gefordert. Diese könnten bei der sozioökonomischen Entwicklung des Kontinents einen wichtigen Beitrag leisten, sagte Assoumani am Donnerstag bei der Abschlussveranstaltung des Global Gateway Forums in Brüssel. Die EU-Infrastruktur-Initiative soll als Alternative zu Chinas Neuer Seidenstraße gesehen werden. Das Gerüst von Global Gateway ist komplex, da es neben EU-Behörden und -Kreditinstitutionen auch nationale Banken und die Privatwirtschaft einschließt.

Assoumani lobte den “erneuerten Willen, Afrika in seinem neuen Streben nach nachhaltigem Wirtschaftswachstum zu begleiten” und sich der “sehr wichtigen Herausforderung” zu stellen, “die Finanzierung der Infrastruktur bewältigen zu können”. Er betonte dabei auch die digitale Kluft in Afrika: “Mehr als die Hälfte der afrikanischen Bevölkerung hat keinen Internetanschluss.”

Die EU-Kommission hatte im Rahmen des Forums dutzende Projektvorhaben bekannt gegeben. Nach einem schwierigen Start der Initiative muss die EU nun bei der Umsetzung der Vorhaben ihren glaubhaften Willen zeigen. “Es gibt einen Kampf der Angebote“, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Es zähle nicht nur eine “nette Geschichte”, sondern wer am meisten anbietet. Bei dem zweitägigen Forum in Brüssel waren laut der EU-Kommissarin für internationale Partnerschaften, Jutta Urpilainen, rund 90 hochrangige Staatsvertreter anwesend.

Am Abschlusstag sprachen neben den EU-Beamten auch Vertreter aus Mitgliedsstaaten, darunter die Ministerpräsidenten Portugals, Belgiens und Luxemburg. Für Italien, den einzigen EU-Staat, der bisher noch offiziell Teil der Neuen Seidenstraße ist, sprach Außenminister und Vize-Ministerpräsident Antonio Tajani. Italien muss bis Ende des Jahres entscheiden, ob es den Vertrag mit China verlängern möchte. Alle Zeichen stehen auf einen Austritt der Italiener aus der BRI, offiziell muss es aber im Parlament bestätigt werden. ari

Nach einem Vorfall im Südchinesischen Meer am Sonntag, bei dem ein chinesisches Schiff mit einem philippinischen Boot kollidiert ist, wehrt sich China gegen eine Einmischung der USA. “Die USA sind keine Partei im Südchinesischen Meer und haben kein Recht, sich in ein Problem zwischen China und den Philippinen einzumischen”, sagte Mao Ning, Sprecherin von Chinas Außenministerium. “Das Versprechen der USA, die Philippinen zu verteidigen, darf Chinas Souveränität und maritime Interessen im Südchinesischen Meer nicht verletzen, und es darf auch nicht die illegalen Ansprüche der Philippinen ermöglichen und fördern”, sagte Mao weiter.

Manila hatte die “gefährlichen Blockademanöver” des chinesischen Schiffes aufs Schärfste verurteilt. US-Präsident Joe Biden sagte am Mittwoch im Weißen Haus, dass Amerikas Engagement für die Verteidigung der Philippinen “eisern” bleibe und beschuldigte China, im Südchinesischen Meer “gefährlich und nicht gesetzmäßig” zu handeln. Die Vereinigten Staaten und die Philippinen haben sich kürzlich auf neue Regeln für ihr gegenseitiges Verteidigungsabkommen von 1951 geeinigt. Darin steht nun explizit, dass die Verpflichtung zum Beistand ausgelöst wird, wenn es einen bewaffneten Angriff auf eines der beiden Länder “irgendwo im Südchinesischen Meer” gibt.

Derweil hat das chinesische Militär Videomaterial veröffentlicht, das nach eigenen Angaben “provokative” Aktionen eines US-Kriegsschiffs im Südchinesischen Meer zeigt, berichtet Bloomberg. In dem Clip heißt es, dass der US-Zerstörer USS Ralph Johnson am 19. August eine Einsatzgruppe der People’s Liberation Army (PLA) im Rahmen eines Routinetrainings im Südchinesischen Meer bedrängt habe. Zwischen China und den Philippinen hatte es in den letzten Monaten mehrfach Konfrontationen im Südchinesischen Meer gegeben, vor allem in den umstrittenen Gewässern der Spratly-Inseln. jul/rtr

China wird humanitäre Hilfe im Wert von 15 Millionen Yuan (knapp zwei Millionen Euro) für die Menschen im Gazastreifen bereitstellen, darunter Lebensmittel und Medikamente. Das teilte die chinesische Agentur für internationale Entwicklungszusammenarbeit am Donnerstag mit.

Parallel dazu sagte die israelische Gesandte in Taipeh, Maya Yaron, Chinas Reaktion auf den Angriff der Hamas-Militanten sei “beunruhigend” gewesen. Taiwan hingegen bezeichnete sie als “guten Freund”, dessen Unterstützung Israel zu schätzen wisse. Wie die meisten Länder unterhält Israel keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zu Taiwan. Taipeh hatte den Angriff palästinensischer Hamas-Kämpfer am 7. Oktober umgehend verurteilt und Israel die volle Unterstützung und Sympathie Taiwans zugesichert.

Yaron bekräftigte die Enttäuschung ihrer Regierung über China, das die Angriffe der Hamas auf Zivilisten nicht verurteilt. China hatte zwar die Gewalt und die Angriffe auf die Zivilbevölkerung in dem Konflikt verurteilt. Der chinesische Außenminister Wang Yi erklärte, dass Israels Handlungen “den Rahmen der Selbstverteidigung sprengen”. Er nannte aber in seinen Kommentaren nicht die Hamas.

China hat am Mittwoch zusammen mit Russland ein Veto gegen einen Vorstoß der USA im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eingelegt. Dabei ging es darum, im Konflikt zwischen Israel und der Hamas auf eine Kampfpause zu drängen, um Zugang für humanitäre Hilfe zu ermöglichen, die Zivilbevölkerung zu schützen und die Bewaffnung der Hamas und anderer militanter Gruppen im Gazastreifen zu unterbinden. cyb/rtr

Huawei hat seinen Smartphone-Absatz in der Volksrepublik im dritten Quartal kräftig gesteigert und Apple Marktanteile abgenommen. Einer Studie des Marktforschungsunternehmens Counterpoint zufolge verbesserte Huawei seinen Marktanteil auf 13 Prozent von neun Prozent im Vorjahreszeitraum. Dank der Einführung des neuen Mate 60 stieg der Smartphone-Absatz von Huawei um 37 Prozent. Bei Apple sank der Absatz dagegen trotz der Einführung des neuen iPhone 15 am 22. September um sechs Prozent, stellten die Canalys-Experten fest.

Insgesamt ist der Smartphone-Absatz in China laut Counterpoint um drei Prozent gefallen. Das Smartphone-Geschäft von Huawei wurde von den 2019 verhängten US-Sanktionen hart getroffen. Nun feiert der Konzern aus Shenzhen ein Comeback. Die Konkurrenz spürte dagegen die schwächelnde Konjunktur in China. Das iPhone 15 verkaufte sich schlechter als das Vorgängermodell iPhone 14 kurz nach der Markteinführung.

Marktführer in China ist Honor mit einem Marktanteil von 18 Prozent, auf dem zweiten Platz liegen Oppo und Apple gleichauf, die beide auf einen Marktanteil von jeweils 16 Prozent kommen. rtr

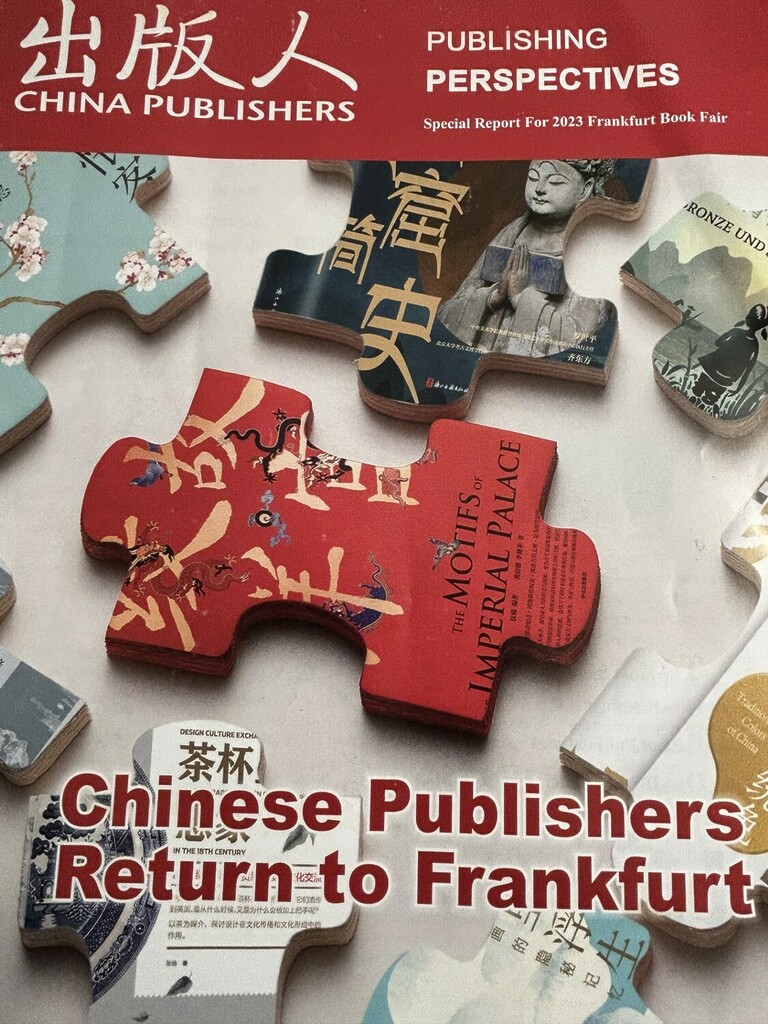

Peking feierte nach vier Jahren Abstinenz seine Teilnahme an der diesjährigen Frankfurter Buchmesse mit einer in allen Hallen ausgelegten Sonderbroschüre. Sie verhieß: “Chinas Verleger kehren nach Frankfurt zurück.” Covid-19 liege hinter ihnen. Zwar habe die Pandemie dem Buchhandel besonders 2022 zu schaffen gemacht. Doch der Rückgang habe sich verlangsamt.

Die schleppende Nachfrage hat aber auch andere Gründe. Der hochpolitisierte Kulturbetrieb wird immer unattraktiver, Chinas Bücher-Angebot muss auf der Hut sein vor der allgegenwärtigen Zensur der Partei. Im Oktober traf es den Nachdruck einer 2016 ausverkauften Dynastiegeschichte des renommierten Historikers Chen Wutong über den letzten Ming-Kaiser Chongzhen (崇祯), der sich 1644 erhängte. Zuvor hatte er seine Dynastie heruntergewirtschaftet. Die Neufassung wäre ein Bestseller geworden, doch Pekings Ideologiewächter räumten die Regale aus und ließen die Online-Werbung gleich mit löschen.

Sie nahmen Anstoß am neuen Umschlag des Buches: Auf ihm baumelt das Namenszeichen des Kaisers “Chong” an einer Schlinge. Die Banderole wirbt: “Chong Zhen: Mit übereifrigem Regieren brachte er das Reich zu Fall.” (崇祯:勤政的亡国君) Der Regent herrschte 16 Jahre und ließ hohe Beamte verfolgen, denen er unterstellte, ihm nicht loyal zu dienen. Die Nation hielt er mit einsam getroffenen, geschäftigen Aktionen auf Trab, was zum Fall seines Ming-Reichs führte. Leser mit politischem Gespür dachten sofort an den omnipotenten Parteichef Xi Jinping.

Chinas Aussteller wollten von dem in Online-Chats heiß debattierten Buch nie gehört haben. Dabei waren sie mit “rund 100 teilnehmenden Verlagen” vertreten, meldete der Staatssender CRI und lobte die Bereicherung des Messegeschehens: “Frankfurter Buchmesse erhält Vitalität durch chinesische Verlagsinstitutionen.”

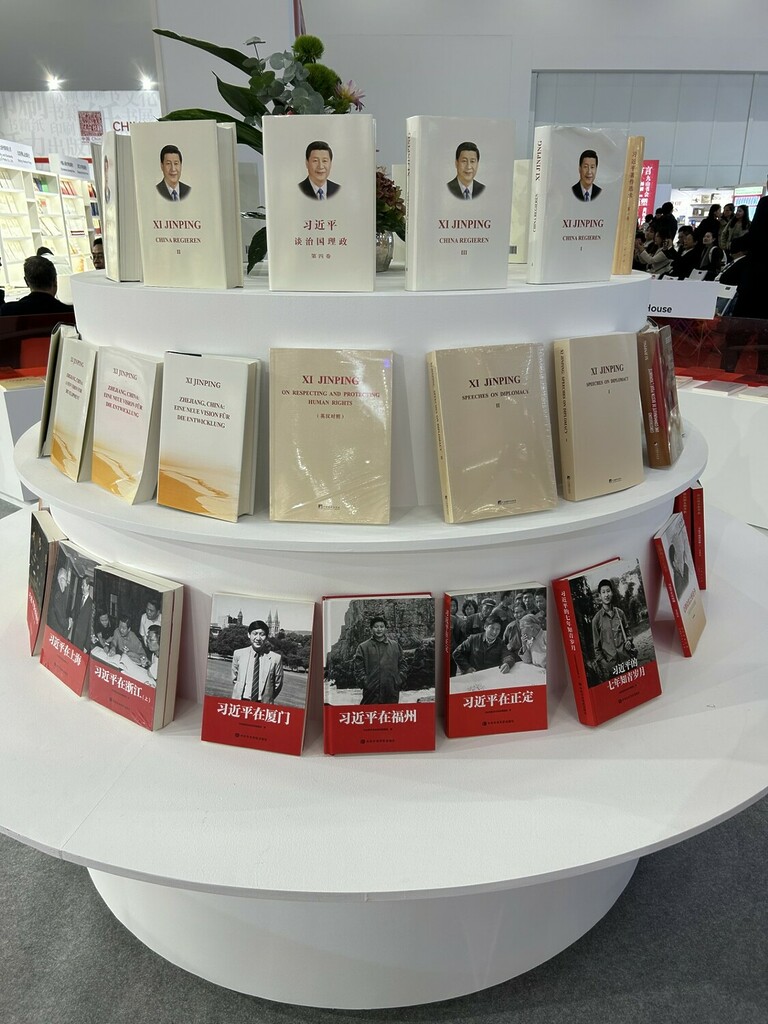

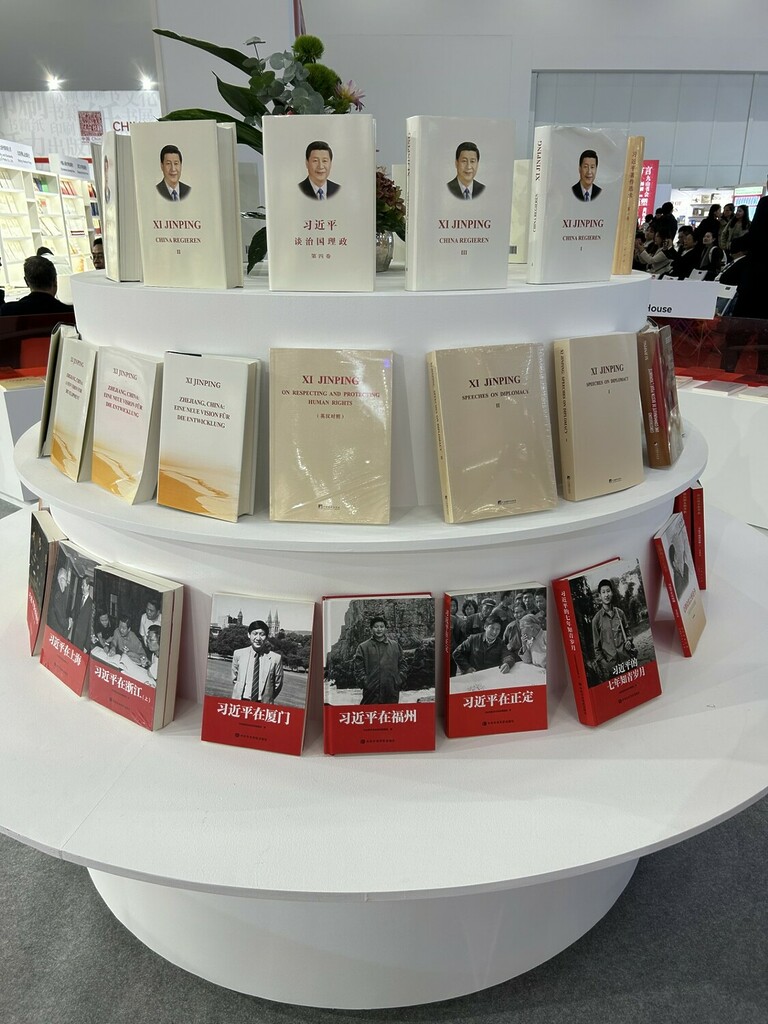

Davon merkte man an Chinas Buchständen wenig. Die stellten in öder Einfalt vor allem Reden, Schriften, Monografien oder ausgewählte Werken Xis aus, mal als Bücherwand, mal zum Rondell aufgestellt.

Unwillkürlich musste ich an 2009 zurückdenken. Frankfurts Buchmesse hatte China zum internationalen Partnerland ausgewählt. Obwohl ihre Entscheidung wegen Pekings Zensur, Unterdrückung der Minderheiten und Menschenrechte in der deutschen Öffentlichkeit heftig umstritten war, weckte sie auch Hoffnungen auf literarische Vielfalt. Es war eine Zeit, in der sich Chinas damaliger Vizestaatspräsident Xi Jinping noch zurückhielt, obwohl ihm schon der Ruf vorauseilte, designierter Kronprinz und Nachrücker für den bis 2012 noch amtierenden Partei- und Staatschef Hu Jintao zu sein.

Als Leiter der Delegation eröffnete Xi damals gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel die Buchmesse. Er spielte sogar bescheiden den Postboten für den seit 2002 pensionierten Staats- und Parteichef Jiang Zemin. Beim Treffen mit Kanzlerin Merkel überbrachte Xi als Gastgeschenk zwei von Jiang signierte, ins Englische übersetzte Sachbücher über Informationstechnologie und Energie, die dieser verfasst hatte (论中国信息技术产业发展 und 中国能源问题研究)

Was damals niemand wusste: Xi schmeichelte so dem im Hintergrund noch alle Fäden ziehenden Altpolitiker Jiang, der Xi Ende 2012 bei dessen Wahl zum Parteichef und im März 2013 zum Präsidenten unterstützte. Seither hat Xi nie mehr andere Bücher als seine eigenen verschenkt.

Als Staats- und Parteichef war Xi vom ersten Moment an wie ausgewechselt. Auf seiner Agenda stand, in China eine Zeitenwende durchzusetzen – ideologisch nach innen und global nach außen. Der New York Times fiel auf, dass Xi nur acht Tage nach seiner Wahl zum Staatschef Wladimir Putin besuchte. Der machte eine Show daraus, setzte Xi neben sich in einen der beiden goldumrahmten Stühle im Kreml und ließ Tee einschenken. 2013 traf Xi noch zwei weitere Male mit Putin zusammen, feierte gar dessen 61. Geburtstag.

So viel Prunk und Protokoll täuschten nicht darüber hinweg, dass beide Autokraten Mühe hatten, ein besonderes Verhältnis zueinander aufzubauen. Der Kitt bestand vor allem im gemeinsamen Wunsch nach Ablösung der westlichen Vorherrschaft, insbesondere der der USA.

Zehn Jahre später, in diesen Tagen im Oktober, revanchierte sich Xi. Er ließ sich und das zehnjährige Jubiläum von Chinas inzwischen weltumspannendem “Belt and Road”- Infrastrukturnetzwerk feiern. 2013 hatte er es als seine globale Seidenstraßen-Initiative vorgeschlagen. Als sich im Oktober die goldfarbenen Flügeltüren zur Eröffnungszeremonie im Prunksaal der Großen Halle des Volkes öffneten, trat Xi Schulter an Schulter mit Putin ein.

Öffentlich verkündete er, dass er “meinen alten Freund” Putin seit ihrer ersten Zusammenkunft im März 2013 schon 42-mal getroffen habe. Putin, der mit internationalem Haftbefehl wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen zur Fahndung ausgeschrieben ist, musste dabei zu Xi aufblicken.

Der Kitt für den Paradigmenwechsel ist für China inzwischen hart geworden; die vor zehn Jahren begonnene Zeitenwende real, während das Ausland noch über seine Zeitenwende im Umgang mit China debattiert. Im Blick zurück wird erst deutlich, wie zielgerichtet Xi vorging. Im Ausgangsjahr 2013 zog er seine Rückwärtsbremse nicht nur nach innen an, sondern gab Gas für eine radikale Auslandsexpansion. Sie begann mit seinem Vorschlag, Chinas Unternehmen immer strikt bilateral mit Dutzenden (später mehr als 100 Ländern) zuerst entlang zentralasiatischer Seidenstraßen- und Wirtschaftskorridore zu verbinden. Dann durften sie sich infrastrukturell über Hafen-, Bahn-, und Pipelinebau, technologisch und im Außenhandel global nach allen Richtungen ausbreiten. Zugleich befahl Xi, ebenfalls 2013, Armee und Marine zur kriegsfähigen Militärmacht aufzubauen, ließ heimlich künstliche Inseln im Südchinesischen Meer aufschütten, um Pekings Besitzanspruch auf das Meer zu untermauern.

Einer der Gründe, warum Peking mit dieser Entwicklungs- und Expansionsstrategie so glatt durchkam, liegt in Chinas geschickter Verbindung internationaler Groß- und Gipfelkonferenzen, an denen es teilnahm. Ebenso an jeweils streng bilateral geknüpften Vereinbarungen, Abkommen und Kooperationsprojekten, die es mit den Einzelstaaten einging. Mit 58 Ländern hatte sich China bis 2014 verbandelt; heute sind es mehr als doppelt so viele.

Während der Pekinger BRI-Jubiläumskonferenz im Oktober und bei der diese Woche tagenden Zehn Jahre-China-Asien-Nachbarschaftskonferenz wurden ein Dutzend neuer und erweiterter Vereinbarungen zur Zusammenarbeit bilateral mit den angereisten Staatschefs unterzeichnet.

Xi leitete jedes Treffen selbst. Die Texte der “Joint Statements” sind im Online-Archiv des Außenministeriums nachlesbar. Sie dokumentieren, wie minutiös Peking sein Netzwerk zur Einflussnahme knüpfte, es penibel protokollieren ließ, ob die Zusammenarbeit sich freundschaftlich, kooperativ oder strategisch bewerten lässt. Pakistan, in das die meisten von Milliarden-Aufbauinvestitionen für Häfen, Kraftwerke, Straßen und Eisenbahnen fließen, wurde das erste Land, das Peking zu seinem “allwetterfesten, kooperativ-strategischen Partner” erhob. Staatschef Xi und Pakistans Premier Anwar Kakkar vereinbarten im Oktober, ihre Beziehungen noch zu steigern zur “immer dauernden” und “unverbrüchliche Freundschaft”, und sich “eiserne Brüder” zu nennen (中巴两国是全天候战略合作伙伴和”铁杆”兄弟,两国友谊历久弥坚、牢不可破).

Inzwischen gibt es allerdings ein halbes Dutzend Staaten, mit denen Peking “allwetterfeste” Partnerschaften knüpfte, darunter Belarus oder Äthiopien. Je blumiger Chinas Formeln, desto größer die Abhängigkeit des betroffenen Staates von China, die inzwischen auch unter dem Begriff “Verschuldungsfalle” bekannt wurde. Dem besonders gebeutelten Sri Lanka erließ Peking jetzt in einem neuen Abkommen einen Teil seiner Schuldforderungen. Dafür muss es China unterstützen. Anfangs wünschte Peking von allen Partnerstaaten, dass sie nur seine “Kerninteressen” respektieren und vor allem seinen Anspruch auf Oberherrschaft über Taiwan anerkennen. Dann verlangte es, dass sie Memoranden für Chinas Seidenstraße-Initiative unterstützen. Heute will Xi mehr: Dutzende Länder unterschrieben in erweiterten Abkommen die Aufnahme seiner neuen China-Initiativen zur globalen Entwicklung (GDI), globalen Sicherheit (GSI) und globalen Zivilisation (GCI) (全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议).

Mit Chile vereinbarte Peking im Oktober, in eine neue Initiative mit China für “globale Datensicherheit” (智方赞赏中方提出的《全球数据安全倡议》) einzutreten. Immer setzt Peking dabei die Normen – Parteichef Xi schlug gerade eine weitere “Globale Regierungsinitiative zur Künstlichen Intelligenz” vor, der erneute Versuch Pekings, durch solche Schachzüge das Internet unter Berufung auf die Souveränitätsklausel internationaler Kontrolle unterwerfen zu können.

Aufsehen erregte am Mittwoch, dass Xi Jinping und Kolumbiens Gustavo Petro in Peking ihre Beziehungen zur “Strategischen Partnerschaft” ausweiteten. Das im Handel mit China hoch verschuldete Kolumbien galt bislang als ältester Verbündeter der USA in Lateinamerika. “China unterhält gemeinsam mit Kolumbien strategische Partnerschaften mit zehn der elf Staaten in Südamerika, zu denen es diplomatische Beziehungen steht”, fand Reuters heraus.

So robbt sich China in Xis erwünschte Weltmachtrolle hinein. Pekings Kalkül, über die Masse seiner bilateralen Abkommen künftig in globalen Fragen den Ton anzugeben, oder bei Abstimmungen in den Vereinten Nationen mehr Einfluss ausüben zu können, ist offenbar Teil seiner chinesischen Zeitenwende.

Fan Yun ist jetzt als stellvertretender Chefredakteur der China Media Group tätig.

Xiao Yanshun steht als stellvertretender Direktor dem Forschungsbüro des Staatsrats vor.

Wang Jingtao ist vom Posten des stellvertretenden Leiters der Nationalen Verwaltung für den Schutz von Staatsgeheimnissen auf die Stelle des stellvertretenden Direktors der Cyberspace Administration of China gewechselt. Zuvor hatte Zhao Zeliang dieses Amt inne.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Dramatische Morgenstimmung über dem Kaiserkanal: Schon vor mehr als 2.400 Jahren entstanden Teile dieser längsten von Menschen geschaffenen Wasserstraße der Welt. Der Kanal ist mehr als 1.800 Kilometer lang und verbindet Peking mit Hangzhou, auch dient er zur Bewässerung. Lange Kähne transportieren darauf Güter wie Kohle oder Baumaterialien. Allerdings setzt dem alten Bauwerk der Wassermangel zu. Deswegen ist er zeitweise nicht befahrbar und hat damit zumindest seine überregionale Bedeutung verloren.

Leapmotor ist in Europa noch größtenteils unbekannt, aber für den Stellantis-Konzern soll der Autobauer nun als starke Schulter dienen. Nach dem Volkswagen-Konzern, der in China künftig mit XPeng kooperieren wird, kauft sich auch der Opel-Mutterkonzern bei einem chinesischen Autohersteller ein. Gleich nach der Bekanntgabe stellte Stellantis-CEO Carlos Tavares bei einer Pressekonferenz klar: Die Subventions-Untersuchungen der EU halte er nicht für den richtigen Weg.

Der Deal mit Leapmotor bedeutet auch, mit einem moralischen Dilemma umzugehen. Zhu Jiangming, der Gründer des Autoherstellers, hat sein Vermögen ursprünglich mit der Überwachungsfirma Dahua Technology erwirtschaftet, die Kameras mit einer Gesichtserkennungssoftware entwickelt. Diese kann auch eingesetzt werden, um Uiguren von Han-Chinesen zu unterscheiden, berichtet Fabian Kretschmer.

Unternehmen in China und im Ausland erwarten das wichtigste Parteitreffen seit Jahren, das dritte Plenum. Sie hoffen auf Antworten in Bezug auf die langfristige wirtschaftspolitische Ausrichtung Chinas. Der Termin ist noch nicht bekannt, üblicherweise findet das Treffen aber Ende Oktober oder in der ersten Novemberhälfte statt.

“Das dritte Plenum wird wahrscheinlich den bisher deutlichsten Hinweis auf die Wirtschaftsreformen geben, die China unter Präsident Xi und seiner neuen Führung in Angriff nehmen wird”, prognostiziert Zhouchen Mao, Chefanalyst der Denkfabrik Asia House. Je nachdem, was beschlossen wird, kann der Termin Aufbruchstimmung verbreiten und verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen. In der Vergangenheit hat das dritte Plenum bereits große Umbrüche ausgelöst – vor fünf Jahren allerdings enttäuschte es. Jörn Petring gibt einen Einblick in diese politische Institution Chinas.

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag!

Am Donnerstag hat der portugiesische Auto-Manager Carlos Tavares eine spektakuläre Kehrtwende hingelegt. Noch im Vorjahr warnte der Stellantis-Chef vor den Gefahren der chinesischen Industriepolitik und zog sich sukzessive aus diesem Markt zurück. Jetzt jedoch präsentiert der 65-Jährige einen 1,5 Milliarden Euro schweren Deal: Der Opel-Mutterkonzern kauft sich mit über 21 Prozent beim chinesischen E-Autohersteller Leapmotor ein und startet ein gemeinsames Joint Venture. “Die chinesische Offensive auf Europa ist bereits Realität. Wir wollen kein Zuschauer sein, sondern Anführer”, wird Tavares vom französischen Figaro zitiert.

Auf dem Automarkt vollzieht sich dieser Tage ein grundlegender Paradigmenwechsel: Die chinesischen Marken, die bei Verbrenner-Motoren stets eine untergeordnete Rolle spielten, haben im Elektro-Segment die Pole-Position eingenommen – auch dank konsequenter Industriepolitik der chinesischen Regierung. Bereits jetzt fährt jedes zweite E-Auto im Reich der Mitte, die Dominanz von BYD, Nio und Li Auto auf dem heimischen Markt ist erdrückend. Und künftig dürften die Unternehmen auch in Europa ihren Siegeszug antreten.

Die Aufholjagd der deutschen Platzhirsche ist jedoch bereits im Gange. Nach zunächst schmerzlichen Rückschlägen musste man einsehen, dass es alleine nicht gelingt: Genau wie Stellantis hat sich Volkswagen bereits im Juli bei der chinesischen Konkurrenz eingekauft. Für rund 700 Millionen Dollar erwarben die Wolfsburger knapp fünf Prozent der Marke Xpeng. Von der Branche wurde der Deal als eine Art “Sputnik-Moment” interpretiert: Der einstige Marktführer in China droht nun auf das Abstellgleis zu geraten.

Am Donnerstag hat der Deutschland-Finanzchef von Volkswagen, Arno Antlitz, weitere schwierige Jahre am chinesischen Markt prognostiziert. Volkswagen sei immer noch Marktführer bei Verbrenner-Autos in China, bei Elektroautos haben aber inzwischen chinesische Anbieter wie BYD die Wolfsburger abgehängt. In den kommenden ein bis zwei Jahren sei zu erwarten, dass der Marktanteil bei Elektroautos weiter sinke. Danach erhofft er sich Besserung durch die Kooperation mit Xpeng: “Wir werden ab 2026 mit wettbewerbsfähigen Angeboten aufholen”, sagte Antlitz.

Der Wettbewerb im E-Auto-Markt ist hart, die chinesischen Anbieter verfügen über hochwertigere Entertainment-Systeme und leistungsstärkere Elektro-Batterien – und das bei niedrigeren Preisen. Die Wettbewerbsvorteile beruhen jedoch auch auf marktverzerrenden staatlichen Subventionen. Erst im September kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine “Antisubventionsuntersuchung” ein, die möglicherweise Strafzölle gegen chinesische Automarken zur Folge haben könnte. Als Begründung führte von der Leyen auch das Beispiel der Solarindustrie an – einer Branche, die zunächst von europäischen Firmen angeführt wurde, ehe chinesische Staatsunternehmen die Konkurrenz mithilfe illegaler Dumping-Preise verdrängte.

Inhaltlich ist die Kritik durchaus berechtigt. Doch von den deutschen Autobauern wird die Rhetorik aus Brüssel keineswegs begrüßt. Man fürchtet nämlich bereits die Vergeltungsmaßnahmen der chinesischen Regierung. Laut Volkswagen, Daimler und BMW sollten die Probleme besser gesichtswahrend und subtil gelöst werden, statt auf offenen Konfrontationskurs zu gehen. Zu sehr ist man vom chinesischen Markt abhängig, als dass man Peking vergraulen möchte.

Der aktuelle Deal von Stellantis mit Leapmotor legt außerdem schonungslos offen, dass Geschäfte im Reich der Mitte oftmals mit moralischen Dilemmata einhergehen. Denn Zhu Jiangming, Gründer von Leapmotor, hat sein Vermögen ursprünglich mit der Überwachungsfirma “Dahua Technology” erwirtschaftet. Diese steht auf der Sanktionsliste Washingtons, da sie dem chinesischen Staat maßgeblich bei der Unterdrückung der Uiguren in Xinjiang hilft. So hat Dahua unter anderem Kameras mit einer Gesichtserkennungssoftware entwickelt, die Personen nach ethnischer Zugehörigkeit identifizieren kann – und gezielt Uiguren und Tibeter von Han-Chinesen filtert. Fabian Kretschmer

Das dritte Plenum steht vor der Tür – das nur alle fünf Jahre stattfindende Schlüsseltreffen der Parteiführung, bei dem vor allem über den Wirtschaftskurs beraten wird. Die meisten Beobachter gehen davon aus, dass es in diesem Jahr Ende Oktober oder spätestens in der ersten Novemberhälfte über die Bühne geht. Dies war auch in der Vergangenheit meistens der Fall.

Der Termin wird sowohl von chinesischen als auch von ausländischen Unternehmen mit Spannung erwartet. Zuletzt zeigten viele Konjunkturindikatoren, dass sich die chinesische Wirtschaft stabilisiert, nachdem das erste Halbjahr schwächer war, als erwartet.

Dennoch bleiben viele Entscheidungsträger zögerlich. Im besten Fall könnte die Führung mit den Beschlüssen des symbolträchtigen Plenums Aufbruchstimmung verbreiten und verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen. Dann könnte der Aufschwung bis zum Jahresende weiter an Fahrt gewinnen. Vor allem aber müssen Antworten in Bezug auf die langfristige wirtschaftspolitische Ausrichtung Chinas her.

Das dritte Plenum des Zentralkomitees der Partei bezieht sich auf die dritte Sitzung des Zentralkomitees, die nach einem Parteikongress stattfindet. Diese Sitzungen haben in der Geschichte der Partei oft wichtige Richtungsänderungen signalisiert.

Historisch am bekanntesten ist das dritte Plenum des 11. Zentralkomitees im Jahr 1978, auf dem unter der Führung von Deng Xiaoping weitreichende Reformen eingeleitet wurden, die als Beginn der Reform- und Öffnungspolitik Chinas gelten. Diese Reformen führten zur Einführung marktwirtschaftlicher Elemente und zur Öffnung des Landes für ausländische Investitionen.

Das waren die zentralen Beschlüsse des dritten Plenums des 18. Zentralkomitees im Jahr 2013, des ersten dritten Plenums unter Xi Jinping:

Doch fünf Jahre später, beim nächsten dritten Plenum im Jahr 2018, machte sich Ernüchterung breit. Das Treffen fand früher als gewohnt statt, nicht im Herbst, sondern im Frühjahr. Und die wichtigste Nachricht hatte nichts mit der Wirtschaft zu tun. Der inzwischen fest im Sattel sitzende Staats- und Parteichef nutzte das Treffen, um seine Macht weiter zu festigen.

So ebnete das Plenum den Weg für die Aufhebung der Amtszeitbeschränkung des Präsidenten. “Infolgedessen ist seit der Einführung eines umfassenden Wirtschaftsreformprogramms ein Jahrzehnt vergangen”, schreibt Professor Bert Hofman, ehemaliger Weltbank-Länderdirektor für China, in einer Analyse für die Asia Society.

Das bevorstehende Plenum sei daher “eine Gelegenheit, ein Programm von Strukturreformen vorzustellen, das einige der wirtschaftlichen Herausforderungen des Landes angehen könnte”, führt Hofman weiter aus. Das Plenum sei auch die erste Gelegenheit für Xis neues Wirtschaftsteam, eine integrierte Vision für die chinesische Wirtschaft zu präsentieren.

Auch andere Analysten erwarten ein ökonomisch orientiertes Programm. “Das dritte Plenum wird wahrscheinlich den bisher deutlichsten Hinweis auf die Wirtschaftsreformen geben, die China unter Präsident Xi und seiner neuen Führung in Angriff nehmen wird”, meint Zhouchen Mao, Chefanalyst der Denkfabrik Asia House.

Mao glaubt, dass vor allem das “neue Entwicklungsmodell“, das Xi erstmals 2020 erwähnte, eine prominente Rolle im Kommuniqué des Plenums spielen wird. Ziel ist es, China an die Weltspitze wissenschaftlicher und technologischer Innovationen zu führen.

Dies ist nicht zuletzt eine Folge der seit Jahren wachsenden Spannungen mit den USA. Die Unabhängigkeit von ausländischen Technologien ist für Xi eine Frage der nationalen Sicherheit. “Die Beschlüsse des dritten Plenums sollten mehr Aufschluss darüber geben, wie Peking dies erreichen will”, schreibt Mao.

Es zeichnet sich also eine Gratwanderung ab: Einerseits dürfte Peking daran gelegen sein, kurzfristig die gedrückte Stimmung in der Wirtschaft zu heben. Andererseits dürfte betont werden, dass die Wirtschaft von Sektoren getrieben werden soll, die im Einklang mit den nationalen strategischen Zielen stehen. Dazu gehört vor allem der Hightech-Sektor. Wachstum um jeden Preis will Peking eher nicht mehr.

30.10.2023 10 Uhr (EDT)

Center for Strategic and International Studies/Book Event Party of One: The Rise of Xi Jinping and China’s Superpower Future Mehr

30.10.2023 16:00 Uhr (GMT-4) – Harvard

Fairbanks Center for Chinese Studies/Webinar: Environment in Asia Series featuring Scott Moore – The Climate Risk to China’s Rise: Political, Economic, and Ecological Implications of Extreme Weather in China Mehr

30.10.2023 17:00 Uhr (GMT+1)

SOAS University of London /Webinar: Professor Chenggang Xu: Institutional Genes – Totalitarianism in China Mehr

30.10.2023 15:30 (GMT+8) – Guangzhou

AHK Greater China: Office Open Day Mehr

31.10.2023

Deutsch-Chinesische Wirtschaftsvereinigung (DCW) e.V/Kongress: Deutsch-Chinesischer Wirtschaftstag (DCWT) 2023 Mehr

31.10.2023 10 Uhr (EDT)

Center for Strategic and International Studies/Webinar: Unpacking Recent Developments in the Chinese Military: What’s Happening within the PLA? Mehr

31.10.2023 8:30 Uhr (GMT-4) – Harvard

Fairbanks Center for Chinese Studies/Webinar: Urban China Series Featuring Yang Yuzhen – The Production of Public Space and Collective Memory: A Chinese Inland City Across Time Mehr

1.11.2023 12 Uhr (GMT-4) – Harvard

Fairbanks Center for Chinese Studies/Webinar: Critical Issues Confronting China Series featuring Kenneth Juster – How China is Reshaping U.S.-India Relations and the Quad Mehr

2.11.2023 9 Uhr (Berlin)

MERICS/closed-door conversation: What kind of relationship does China want to have with foreign enterprises? A conversation with EUCCC president Jens Eskelund Mehr

Der Präsident der Afrikanischen Union, Azali Assoumani, hat mehr Partnerschaften zwischen der europäischen und der afrikanischen Industrie gefordert. Diese könnten bei der sozioökonomischen Entwicklung des Kontinents einen wichtigen Beitrag leisten, sagte Assoumani am Donnerstag bei der Abschlussveranstaltung des Global Gateway Forums in Brüssel. Die EU-Infrastruktur-Initiative soll als Alternative zu Chinas Neuer Seidenstraße gesehen werden. Das Gerüst von Global Gateway ist komplex, da es neben EU-Behörden und -Kreditinstitutionen auch nationale Banken und die Privatwirtschaft einschließt.

Assoumani lobte den “erneuerten Willen, Afrika in seinem neuen Streben nach nachhaltigem Wirtschaftswachstum zu begleiten” und sich der “sehr wichtigen Herausforderung” zu stellen, “die Finanzierung der Infrastruktur bewältigen zu können”. Er betonte dabei auch die digitale Kluft in Afrika: “Mehr als die Hälfte der afrikanischen Bevölkerung hat keinen Internetanschluss.”

Die EU-Kommission hatte im Rahmen des Forums dutzende Projektvorhaben bekannt gegeben. Nach einem schwierigen Start der Initiative muss die EU nun bei der Umsetzung der Vorhaben ihren glaubhaften Willen zeigen. “Es gibt einen Kampf der Angebote“, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Es zähle nicht nur eine “nette Geschichte”, sondern wer am meisten anbietet. Bei dem zweitägigen Forum in Brüssel waren laut der EU-Kommissarin für internationale Partnerschaften, Jutta Urpilainen, rund 90 hochrangige Staatsvertreter anwesend.

Am Abschlusstag sprachen neben den EU-Beamten auch Vertreter aus Mitgliedsstaaten, darunter die Ministerpräsidenten Portugals, Belgiens und Luxemburg. Für Italien, den einzigen EU-Staat, der bisher noch offiziell Teil der Neuen Seidenstraße ist, sprach Außenminister und Vize-Ministerpräsident Antonio Tajani. Italien muss bis Ende des Jahres entscheiden, ob es den Vertrag mit China verlängern möchte. Alle Zeichen stehen auf einen Austritt der Italiener aus der BRI, offiziell muss es aber im Parlament bestätigt werden. ari

Nach einem Vorfall im Südchinesischen Meer am Sonntag, bei dem ein chinesisches Schiff mit einem philippinischen Boot kollidiert ist, wehrt sich China gegen eine Einmischung der USA. “Die USA sind keine Partei im Südchinesischen Meer und haben kein Recht, sich in ein Problem zwischen China und den Philippinen einzumischen”, sagte Mao Ning, Sprecherin von Chinas Außenministerium. “Das Versprechen der USA, die Philippinen zu verteidigen, darf Chinas Souveränität und maritime Interessen im Südchinesischen Meer nicht verletzen, und es darf auch nicht die illegalen Ansprüche der Philippinen ermöglichen und fördern”, sagte Mao weiter.

Manila hatte die “gefährlichen Blockademanöver” des chinesischen Schiffes aufs Schärfste verurteilt. US-Präsident Joe Biden sagte am Mittwoch im Weißen Haus, dass Amerikas Engagement für die Verteidigung der Philippinen “eisern” bleibe und beschuldigte China, im Südchinesischen Meer “gefährlich und nicht gesetzmäßig” zu handeln. Die Vereinigten Staaten und die Philippinen haben sich kürzlich auf neue Regeln für ihr gegenseitiges Verteidigungsabkommen von 1951 geeinigt. Darin steht nun explizit, dass die Verpflichtung zum Beistand ausgelöst wird, wenn es einen bewaffneten Angriff auf eines der beiden Länder “irgendwo im Südchinesischen Meer” gibt.

Derweil hat das chinesische Militär Videomaterial veröffentlicht, das nach eigenen Angaben “provokative” Aktionen eines US-Kriegsschiffs im Südchinesischen Meer zeigt, berichtet Bloomberg. In dem Clip heißt es, dass der US-Zerstörer USS Ralph Johnson am 19. August eine Einsatzgruppe der People’s Liberation Army (PLA) im Rahmen eines Routinetrainings im Südchinesischen Meer bedrängt habe. Zwischen China und den Philippinen hatte es in den letzten Monaten mehrfach Konfrontationen im Südchinesischen Meer gegeben, vor allem in den umstrittenen Gewässern der Spratly-Inseln. jul/rtr

China wird humanitäre Hilfe im Wert von 15 Millionen Yuan (knapp zwei Millionen Euro) für die Menschen im Gazastreifen bereitstellen, darunter Lebensmittel und Medikamente. Das teilte die chinesische Agentur für internationale Entwicklungszusammenarbeit am Donnerstag mit.

Parallel dazu sagte die israelische Gesandte in Taipeh, Maya Yaron, Chinas Reaktion auf den Angriff der Hamas-Militanten sei “beunruhigend” gewesen. Taiwan hingegen bezeichnete sie als “guten Freund”, dessen Unterstützung Israel zu schätzen wisse. Wie die meisten Länder unterhält Israel keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zu Taiwan. Taipeh hatte den Angriff palästinensischer Hamas-Kämpfer am 7. Oktober umgehend verurteilt und Israel die volle Unterstützung und Sympathie Taiwans zugesichert.

Yaron bekräftigte die Enttäuschung ihrer Regierung über China, das die Angriffe der Hamas auf Zivilisten nicht verurteilt. China hatte zwar die Gewalt und die Angriffe auf die Zivilbevölkerung in dem Konflikt verurteilt. Der chinesische Außenminister Wang Yi erklärte, dass Israels Handlungen “den Rahmen der Selbstverteidigung sprengen”. Er nannte aber in seinen Kommentaren nicht die Hamas.

China hat am Mittwoch zusammen mit Russland ein Veto gegen einen Vorstoß der USA im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eingelegt. Dabei ging es darum, im Konflikt zwischen Israel und der Hamas auf eine Kampfpause zu drängen, um Zugang für humanitäre Hilfe zu ermöglichen, die Zivilbevölkerung zu schützen und die Bewaffnung der Hamas und anderer militanter Gruppen im Gazastreifen zu unterbinden. cyb/rtr

Huawei hat seinen Smartphone-Absatz in der Volksrepublik im dritten Quartal kräftig gesteigert und Apple Marktanteile abgenommen. Einer Studie des Marktforschungsunternehmens Counterpoint zufolge verbesserte Huawei seinen Marktanteil auf 13 Prozent von neun Prozent im Vorjahreszeitraum. Dank der Einführung des neuen Mate 60 stieg der Smartphone-Absatz von Huawei um 37 Prozent. Bei Apple sank der Absatz dagegen trotz der Einführung des neuen iPhone 15 am 22. September um sechs Prozent, stellten die Canalys-Experten fest.

Insgesamt ist der Smartphone-Absatz in China laut Counterpoint um drei Prozent gefallen. Das Smartphone-Geschäft von Huawei wurde von den 2019 verhängten US-Sanktionen hart getroffen. Nun feiert der Konzern aus Shenzhen ein Comeback. Die Konkurrenz spürte dagegen die schwächelnde Konjunktur in China. Das iPhone 15 verkaufte sich schlechter als das Vorgängermodell iPhone 14 kurz nach der Markteinführung.

Marktführer in China ist Honor mit einem Marktanteil von 18 Prozent, auf dem zweiten Platz liegen Oppo und Apple gleichauf, die beide auf einen Marktanteil von jeweils 16 Prozent kommen. rtr

Peking feierte nach vier Jahren Abstinenz seine Teilnahme an der diesjährigen Frankfurter Buchmesse mit einer in allen Hallen ausgelegten Sonderbroschüre. Sie verhieß: “Chinas Verleger kehren nach Frankfurt zurück.” Covid-19 liege hinter ihnen. Zwar habe die Pandemie dem Buchhandel besonders 2022 zu schaffen gemacht. Doch der Rückgang habe sich verlangsamt.

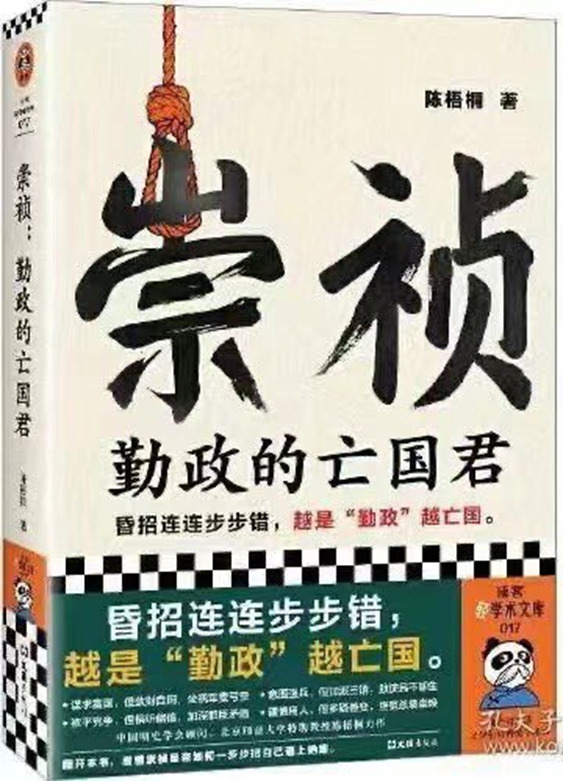

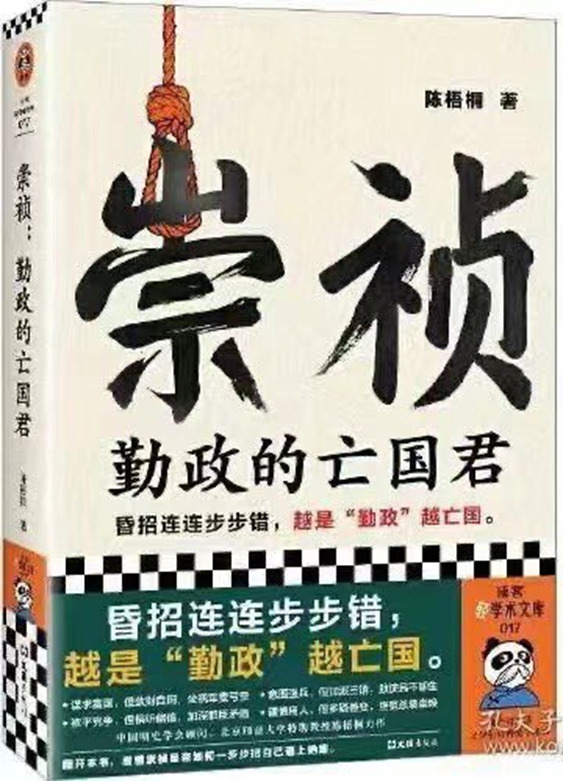

Die schleppende Nachfrage hat aber auch andere Gründe. Der hochpolitisierte Kulturbetrieb wird immer unattraktiver, Chinas Bücher-Angebot muss auf der Hut sein vor der allgegenwärtigen Zensur der Partei. Im Oktober traf es den Nachdruck einer 2016 ausverkauften Dynastiegeschichte des renommierten Historikers Chen Wutong über den letzten Ming-Kaiser Chongzhen (崇祯), der sich 1644 erhängte. Zuvor hatte er seine Dynastie heruntergewirtschaftet. Die Neufassung wäre ein Bestseller geworden, doch Pekings Ideologiewächter räumten die Regale aus und ließen die Online-Werbung gleich mit löschen.

Sie nahmen Anstoß am neuen Umschlag des Buches: Auf ihm baumelt das Namenszeichen des Kaisers “Chong” an einer Schlinge. Die Banderole wirbt: “Chong Zhen: Mit übereifrigem Regieren brachte er das Reich zu Fall.” (崇祯:勤政的亡国君) Der Regent herrschte 16 Jahre und ließ hohe Beamte verfolgen, denen er unterstellte, ihm nicht loyal zu dienen. Die Nation hielt er mit einsam getroffenen, geschäftigen Aktionen auf Trab, was zum Fall seines Ming-Reichs führte. Leser mit politischem Gespür dachten sofort an den omnipotenten Parteichef Xi Jinping.

Chinas Aussteller wollten von dem in Online-Chats heiß debattierten Buch nie gehört haben. Dabei waren sie mit “rund 100 teilnehmenden Verlagen” vertreten, meldete der Staatssender CRI und lobte die Bereicherung des Messegeschehens: “Frankfurter Buchmesse erhält Vitalität durch chinesische Verlagsinstitutionen.”

Davon merkte man an Chinas Buchständen wenig. Die stellten in öder Einfalt vor allem Reden, Schriften, Monografien oder ausgewählte Werken Xis aus, mal als Bücherwand, mal zum Rondell aufgestellt.

Unwillkürlich musste ich an 2009 zurückdenken. Frankfurts Buchmesse hatte China zum internationalen Partnerland ausgewählt. Obwohl ihre Entscheidung wegen Pekings Zensur, Unterdrückung der Minderheiten und Menschenrechte in der deutschen Öffentlichkeit heftig umstritten war, weckte sie auch Hoffnungen auf literarische Vielfalt. Es war eine Zeit, in der sich Chinas damaliger Vizestaatspräsident Xi Jinping noch zurückhielt, obwohl ihm schon der Ruf vorauseilte, designierter Kronprinz und Nachrücker für den bis 2012 noch amtierenden Partei- und Staatschef Hu Jintao zu sein.

Als Leiter der Delegation eröffnete Xi damals gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel die Buchmesse. Er spielte sogar bescheiden den Postboten für den seit 2002 pensionierten Staats- und Parteichef Jiang Zemin. Beim Treffen mit Kanzlerin Merkel überbrachte Xi als Gastgeschenk zwei von Jiang signierte, ins Englische übersetzte Sachbücher über Informationstechnologie und Energie, die dieser verfasst hatte (论中国信息技术产业发展 und 中国能源问题研究)

Was damals niemand wusste: Xi schmeichelte so dem im Hintergrund noch alle Fäden ziehenden Altpolitiker Jiang, der Xi Ende 2012 bei dessen Wahl zum Parteichef und im März 2013 zum Präsidenten unterstützte. Seither hat Xi nie mehr andere Bücher als seine eigenen verschenkt.

Als Staats- und Parteichef war Xi vom ersten Moment an wie ausgewechselt. Auf seiner Agenda stand, in China eine Zeitenwende durchzusetzen – ideologisch nach innen und global nach außen. Der New York Times fiel auf, dass Xi nur acht Tage nach seiner Wahl zum Staatschef Wladimir Putin besuchte. Der machte eine Show daraus, setzte Xi neben sich in einen der beiden goldumrahmten Stühle im Kreml und ließ Tee einschenken. 2013 traf Xi noch zwei weitere Male mit Putin zusammen, feierte gar dessen 61. Geburtstag.

So viel Prunk und Protokoll täuschten nicht darüber hinweg, dass beide Autokraten Mühe hatten, ein besonderes Verhältnis zueinander aufzubauen. Der Kitt bestand vor allem im gemeinsamen Wunsch nach Ablösung der westlichen Vorherrschaft, insbesondere der der USA.

Zehn Jahre später, in diesen Tagen im Oktober, revanchierte sich Xi. Er ließ sich und das zehnjährige Jubiläum von Chinas inzwischen weltumspannendem “Belt and Road”- Infrastrukturnetzwerk feiern. 2013 hatte er es als seine globale Seidenstraßen-Initiative vorgeschlagen. Als sich im Oktober die goldfarbenen Flügeltüren zur Eröffnungszeremonie im Prunksaal der Großen Halle des Volkes öffneten, trat Xi Schulter an Schulter mit Putin ein.

Öffentlich verkündete er, dass er “meinen alten Freund” Putin seit ihrer ersten Zusammenkunft im März 2013 schon 42-mal getroffen habe. Putin, der mit internationalem Haftbefehl wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen zur Fahndung ausgeschrieben ist, musste dabei zu Xi aufblicken.

Der Kitt für den Paradigmenwechsel ist für China inzwischen hart geworden; die vor zehn Jahren begonnene Zeitenwende real, während das Ausland noch über seine Zeitenwende im Umgang mit China debattiert. Im Blick zurück wird erst deutlich, wie zielgerichtet Xi vorging. Im Ausgangsjahr 2013 zog er seine Rückwärtsbremse nicht nur nach innen an, sondern gab Gas für eine radikale Auslandsexpansion. Sie begann mit seinem Vorschlag, Chinas Unternehmen immer strikt bilateral mit Dutzenden (später mehr als 100 Ländern) zuerst entlang zentralasiatischer Seidenstraßen- und Wirtschaftskorridore zu verbinden. Dann durften sie sich infrastrukturell über Hafen-, Bahn-, und Pipelinebau, technologisch und im Außenhandel global nach allen Richtungen ausbreiten. Zugleich befahl Xi, ebenfalls 2013, Armee und Marine zur kriegsfähigen Militärmacht aufzubauen, ließ heimlich künstliche Inseln im Südchinesischen Meer aufschütten, um Pekings Besitzanspruch auf das Meer zu untermauern.

Einer der Gründe, warum Peking mit dieser Entwicklungs- und Expansionsstrategie so glatt durchkam, liegt in Chinas geschickter Verbindung internationaler Groß- und Gipfelkonferenzen, an denen es teilnahm. Ebenso an jeweils streng bilateral geknüpften Vereinbarungen, Abkommen und Kooperationsprojekten, die es mit den Einzelstaaten einging. Mit 58 Ländern hatte sich China bis 2014 verbandelt; heute sind es mehr als doppelt so viele.

Während der Pekinger BRI-Jubiläumskonferenz im Oktober und bei der diese Woche tagenden Zehn Jahre-China-Asien-Nachbarschaftskonferenz wurden ein Dutzend neuer und erweiterter Vereinbarungen zur Zusammenarbeit bilateral mit den angereisten Staatschefs unterzeichnet.

Xi leitete jedes Treffen selbst. Die Texte der “Joint Statements” sind im Online-Archiv des Außenministeriums nachlesbar. Sie dokumentieren, wie minutiös Peking sein Netzwerk zur Einflussnahme knüpfte, es penibel protokollieren ließ, ob die Zusammenarbeit sich freundschaftlich, kooperativ oder strategisch bewerten lässt. Pakistan, in das die meisten von Milliarden-Aufbauinvestitionen für Häfen, Kraftwerke, Straßen und Eisenbahnen fließen, wurde das erste Land, das Peking zu seinem “allwetterfesten, kooperativ-strategischen Partner” erhob. Staatschef Xi und Pakistans Premier Anwar Kakkar vereinbarten im Oktober, ihre Beziehungen noch zu steigern zur “immer dauernden” und “unverbrüchliche Freundschaft”, und sich “eiserne Brüder” zu nennen (中巴两国是全天候战略合作伙伴和”铁杆”兄弟,两国友谊历久弥坚、牢不可破).

Inzwischen gibt es allerdings ein halbes Dutzend Staaten, mit denen Peking “allwetterfeste” Partnerschaften knüpfte, darunter Belarus oder Äthiopien. Je blumiger Chinas Formeln, desto größer die Abhängigkeit des betroffenen Staates von China, die inzwischen auch unter dem Begriff “Verschuldungsfalle” bekannt wurde. Dem besonders gebeutelten Sri Lanka erließ Peking jetzt in einem neuen Abkommen einen Teil seiner Schuldforderungen. Dafür muss es China unterstützen. Anfangs wünschte Peking von allen Partnerstaaten, dass sie nur seine “Kerninteressen” respektieren und vor allem seinen Anspruch auf Oberherrschaft über Taiwan anerkennen. Dann verlangte es, dass sie Memoranden für Chinas Seidenstraße-Initiative unterstützen. Heute will Xi mehr: Dutzende Länder unterschrieben in erweiterten Abkommen die Aufnahme seiner neuen China-Initiativen zur globalen Entwicklung (GDI), globalen Sicherheit (GSI) und globalen Zivilisation (GCI) (全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议).

Mit Chile vereinbarte Peking im Oktober, in eine neue Initiative mit China für “globale Datensicherheit” (智方赞赏中方提出的《全球数据安全倡议》) einzutreten. Immer setzt Peking dabei die Normen – Parteichef Xi schlug gerade eine weitere “Globale Regierungsinitiative zur Künstlichen Intelligenz” vor, der erneute Versuch Pekings, durch solche Schachzüge das Internet unter Berufung auf die Souveränitätsklausel internationaler Kontrolle unterwerfen zu können.

Aufsehen erregte am Mittwoch, dass Xi Jinping und Kolumbiens Gustavo Petro in Peking ihre Beziehungen zur “Strategischen Partnerschaft” ausweiteten. Das im Handel mit China hoch verschuldete Kolumbien galt bislang als ältester Verbündeter der USA in Lateinamerika. “China unterhält gemeinsam mit Kolumbien strategische Partnerschaften mit zehn der elf Staaten in Südamerika, zu denen es diplomatische Beziehungen steht”, fand Reuters heraus.

So robbt sich China in Xis erwünschte Weltmachtrolle hinein. Pekings Kalkül, über die Masse seiner bilateralen Abkommen künftig in globalen Fragen den Ton anzugeben, oder bei Abstimmungen in den Vereinten Nationen mehr Einfluss ausüben zu können, ist offenbar Teil seiner chinesischen Zeitenwende.

Fan Yun ist jetzt als stellvertretender Chefredakteur der China Media Group tätig.

Xiao Yanshun steht als stellvertretender Direktor dem Forschungsbüro des Staatsrats vor.

Wang Jingtao ist vom Posten des stellvertretenden Leiters der Nationalen Verwaltung für den Schutz von Staatsgeheimnissen auf die Stelle des stellvertretenden Direktors der Cyberspace Administration of China gewechselt. Zuvor hatte Zhao Zeliang dieses Amt inne.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Dramatische Morgenstimmung über dem Kaiserkanal: Schon vor mehr als 2.400 Jahren entstanden Teile dieser längsten von Menschen geschaffenen Wasserstraße der Welt. Der Kanal ist mehr als 1.800 Kilometer lang und verbindet Peking mit Hangzhou, auch dient er zur Bewässerung. Lange Kähne transportieren darauf Güter wie Kohle oder Baumaterialien. Allerdings setzt dem alten Bauwerk der Wassermangel zu. Deswegen ist er zeitweise nicht befahrbar und hat damit zumindest seine überregionale Bedeutung verloren.