ärgerlich, dass es mit den Träumen manchmal so kompliziert sein muss! Xi Jinpings Vision vom “gemeinsamen Wohlstand” ist ein schönes Ziel, doch leider funkt die wenig rosarote Realität dazwischen: Geprellte Sparer, magere Wachstumszahlen, erzürnte Immobilienkäufer, enttäuschte Absolventen, die von der Uni direkt in eine Rekord-Arbeitslosigkeit schlittern. Die Probleme türmen sich, analysiert unser Autor Fabian Kretschmer aus Peking. Und das nur wenige Monate vor dem Parteitag, der Xi Jinpings dritte Amtszeit einleiten soll.

Auch nicht gerade traumhaft ist die Sache mit dem Gas. Eigentlich sitzt China auf riesigen Schiefergas-Vorkommen. Diese könnten zur Energieversorgung des Landes beitragen und eine Alternative zur Kohle bieten, von der Chinas Energieversorgung immer noch stark abhängt. Doch Fracking ist nicht nur umweltschädlich, sondern in China auch äußerst schwierig. Geografische Gegebenheiten machen es umständlich, teuer und sorgen sogar für Erdbeben. In Sichuan wurden durch Erdstöße 2019 rund 20.000 Häuser beschädigt, zwei Menschen starben, Proteste waren die Folge. China setzt trotzdem auf Fracking. Mit welchen Aussichten analysiert Nico Beckert.

Johnny Erling nimmt Sie heute mit zu den Vorboten der diplomatischen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und China. Ein chinesischer Journalist und ein Oppositionspolitiker der CDU fädelten vor 50 Jahren die Aufnahme des diplomatischen Kontakts ein: Gerhard Schröder und Wang Shu. Im Herbst 1972 besiegelten Peking und Bonn dann ihr Vorhaben in einem Kommuniqué mit nur einem Satz. Davon können Diplomaten heute wohl nur träumen.

Ich wünsche Ihnen einen problemfreien Freitag und ein traumhaftes Wochenende!

Was mehreren tausend Kleinsparern in der zentralchinesischen Provinz Henan widerfahren ist, dürfte ihre Weltsicht von Grund auf erschüttert haben. Seit Monaten haben sie keinen Zugriff auf ihre Konten, nachdem diese von vier ländlichen Banken nach einem mutmaßlichen Spekulationsskandal eingefroren wurden (China.Table berichtete).

Bei dem Bankenskandal in Henan mag es sich zwar volkswirtschaftlich gesehen nur um eine vergleichsweise geringe Summe handeln. Dennoch weckt er eine Urangst der Bevölkerung. Seit Beginn der wirtschaftlichen Öffnung des Landes wird die Gesellschaft von einer stillen Übereinkunft zusammengehalten: Die Chinesen geben bereitwillig ihren Anspruch auf politische Mitsprache ab, solange die Parteiführung in Peking für eine stete Verbesserung des materiellen Lebensstandards sorgt. Und Jahrzehnte ging der Plan exzellent auf: Zwischen 1978, dem Beginn der Reformpolitik Deng Xiaopings, und dem Amtsantritt Xi Jinpings im Jahr 2013 ist das Bruttoinlandsprodukt Chinas um mehr als das 64-fache gestiegen.

Doch spätestens im Zuge der dogmatischen “Null Covid”-Politik hat sich das Blatt vollkommen gewendet. Das Wirtschaftswachstum ist praktisch zum Erliegen gekommen: Zwischen April und Juni wuchs das Bruttoinlandsprodukt im Jahresvergleich nur noch um 0,4 Prozent. Nimmt man das erste Jahresquartal als Vergleichswert, dann ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt sogar um 2,6 Prozent geschrumpft. Die unmittelbaren Auswirkungen der drohenden Rezession zeigen sich immer deutlicher. In der überhitzten Immobilienbranche, einer zentralen Säule der heimischen Volkswirtschaft, droht bereits eine Abwärtsspirale: Aktuell drohen zehntausende Chinesinnen und Chinesen, ihre Hypothekenzahlungen auszusetzen, da ihre Apartmentsiedlungen unfertig in der Landschaft herumstehen (China.Table berichtete).

Gleichzeitig befindet sich die Jugendarbeitslosigkeit in den Städten auf einem Rekordhoch: Fast jeder fünfte Chinese zwischen 16 und 24 Jahren hat derzeit kein Einkommen. Allein dieses Jahr strömen mit knapp elf Millionen Universitätsabsolventen so viele junge Menschen auf den Arbeitsmarkt wie noch nie. Viele von ihnen werden sich trotz guter Qualifikation mit prekären Gelegenheitsjobs abfinden müssen. Laut einer Prognose der US-Bank Merrill Lynch könnte die Jugendarbeitslosigkeit noch in diesem Jahr auf bis zu 23 Prozent ansteigen. Die wirtschaftliche Misere ist dabei zu weiten Teilen hausgemacht. Pekings exzessive Regulierungswelle gegen die Tech-Branche, die immerhin die international erfolgreichsten Konzerne des Landes hervorgebracht hat, sorgte im letzten Jahr für bisher nie dagewesene Massenentlassungen.

Ohne Frage steht Xi Jinping – kurz vor Ende seiner zweiten Amtszeit – vor der bisher größten Herausforderung in seiner politischen Laufbahn. Schließlich ist der 69-Jährige vor allem mit der Vision angetreten, die chinesische Gesellschaft fairer und gerechter zu gestalten. “Gemeinsamer Wohlstand” lautet der propagierte Paradigmenwechsel, den Xi in praktisch jeder seiner Reden umreißt. Das Konzept ist auch eine Reaktion auf die Goldgräberstimmung der 2000er-Jahre, in der Chinas Bruttoinlandsprodukt zwar im zweistelligen Prozentbereich wuchs, doch gleichzeitig auch Korruption, exzessiver Reichtum und radikale Ungleichheit wucherten.

Doch bislang ist Xi Jinpings Vision vom “gemeinsamen Wohlstand” nichts weiter als eine vage Formulierung. Die Maßnahmen, die Chinas Staatschef bislang angekündigt hat, wirken eher populistisch denn nachhaltig: So wurden Unternehmen dazu verdonnert, mehr überschüssige Gewinne in Form von philanthropischen Spenden an die Allgemeinheit zurückzugeben; und Banken sollen die “exzessiven” Gehälter ihrer Vorstände drosseln (China.Table berichtete).

Wie weit die Volksrepublik vom “gemeinsamen Wohlstand” entfernt ist, haben zuletzt die aktuellen Daten des nationalen Statistikamts ergeben. Demnach müssen von den 1,4 Milliarden Chinesen mehr als 960 Millionen Menschen mit einem monatlichen Einkommen von unter 2.000 Renminbi auskommen, umgerechnet sind das weniger als 290 Euro. Der schwache Einkommensanteil der Bevölkerung am Bruttoinlandsprodukt legt auch die ökonomische Achillesferse der chinesischen Wirtschaft offen: der schwächelnde Binnenkonsum.

Dementsprechend hoch ist die Gefahr, dass China in der sogenannten “middle income trap” gefangen bleiben könnte, aus der es bislang nur wenige ehemalige Entwicklungsländer – allen voran Südkorea, Taiwan und Singapur – heraus geschafft haben. Das rapide Wachstum der Volksrepublik China beruhte nicht zuletzt auf günstigen Arbeitskräften, gepaart mit einem Staat, der seine reichhaltigen Ersparnisse massiv in Infrastruktur, Technologie und Produktionskapazitäten investierte.

Doch jenes Wirtschaftsmodell gerät schon bald an seine Grenzen: Um nachhaltig zu wachsen, müsste das Land seine Einkommensverteilung neu justieren und dadurch den Binnenkonsum ankurbeln. Die notwendigen Reformen würden jedoch einen schmerzhaften Übergangsprozess auslösen, vor dem sich die um soziale Stabilität besorgte Regierung wohl zu Recht sorgt.

Doch das Zeitfenster für China droht sich langsam zu schließen: Der demografische Wandel schreitet rasant voran, die Geburtenrate befindet sich gleichzeitig auf einem Rekordtief. Das Abflachen der jährlichen Wachstumsraten setzt dementsprechend derzeit viel zu früh ein: Trotz des beachtlichen Aufstiegs der Volksrepublik China hat sie nämlich gemessen am BIP pro Kopf nur ein Drittel des Niveaus von Südkorea und ein Achtel des Niveaus der Schweiz erreicht. Fabian Kretschmer

Christian Lindner sprach sich jüngst für das Fracking in Norddeutschland aus. In einigen Fällen sei Fracking “verantwortbar”. Auch die Förderung von Gasvorkommen in der Nordsee sei “sinnvoll und machbar”, so Lindner gegenüber ntv.

Den USA bescherte die Fracking-Technologie einen Gasboom. Das Land ist mittlerweile Netto-Gas-Exporteur. In Deutschland wird seit einigen Wochen über die Aufhebung des Verbots der umstrittenen Fördermethode debattiert. Die drohende Gas-Krise infolge des russischen Kriegs in der Ukraine macht das Thema wieder aktuell. In China wird das Fracking schon seit vielen Jahren angewandt. Schiefergas soll zur Energieversorgung des Landes beitragen und die Abhängigkeit von der Kohle reduzieren. Das würde auch den Klimazielen des Landes nutzen, schließlich dominiert die Kohle noch immer den Strommix.

Laut einigen Schätzungen verfügt China über die weltweit größten Schiefergas-Reserven. Das US-Energieministerium ging 2013 davon aus, dass die chinesischen Reserven fast doppelt so groß sind wie jene der USA. Schon ein Jahr zuvor gaben die Behörden ein ambitioniertes Ziel aus: Bis zum Jahr 2020 sollte die jährliche Förderung auf 60 bis 100 Milliarden Kubikmeter steigen. Doch die Ziele wurden weit verfehlt. 2020 wurden lediglich 20 Milliarden Kubikmeter gefördert. Selbst das korrigierte Ziel von 30 Milliarden wurde somit nicht erreicht. Lokale Proteste sind nur eine Ursache dafür.

In Sichuan kam es infolge des Fracking-Booms zu Erdbeben. Die Provinz weist die größten förderfähigen Vorkommen auf. Im Jahr 2019 kam es zu mehreren Vorfällen. Tausende Bewohner der Region protestierten damals vor dem Regierungsgebäude des Rong-Bezirks. Sie machten die Fracking-Industrie für die Erdbeben verantwortlich. Durch die Beben kamen zwei Menschen ums Leben, 13 wurden verletzt. 20.000 Gebäude wurden beschädigt und neun stürzten komplett ein, wie die New York Times berichtete. Nach den Protesten wurde das Fracking in dem Bezirk ausgesetzt. Doch die Behörden dementieren einen Zusammenhang zwischen der umstrittenen Gasförderung und den Erdbeben.

Probleme könnte es in Zukunft auch beim Wasser geben. Fracking, bei dem ein Gemisch aus Wasser, Sand und Chemikalien unter hohem Druck in das Gestein gepresst wird, ist sehr wasserintensiv. Gleichzeitig mangelt es in einigen Regionen Sichuans an Wasser. Hinzu kommt: Die Provinz ist dicht besiedelt. Die Fracking-Industrie kann den Menschen kaum aus dem Weg gehen. Konflikte sind vorprogrammiert.

China sitzt zwar auf dem größten Schatz an Schiefergas – kommt aber nur schwer ran. Die Reserven liegen in größeren Tiefen als in den USA. In der größten Gas-Region in Sichuan müssen die Gasunternehmen bis in Tiefen von über 4.500 Meter bohren – ungefähr doppelt so tief wie in den USA. Damit steigen auch die Förderkosten. Laut der Beratungsfirma Wood Mackenzie kostet eine tiefe Schieferbohrung neun Millionen US-Dollar, zwei Millionen mehr als eine mitteltiefe Bohrung. Zudem sind Chinas Vorkommen nicht so stark konzentriert wie die in den USA und die Provinz Sichuan ist sehr gebirgig. Fördertürme müssen aber auf ebener Erde stehen und auch Pipelines sind im Gebirge schwer zu bauen.

All diese Herausforderungen treiben die Kosten in die Höhe. Laut PetroChina kostet das Schiefergas-Fracking 20 bis 30 Prozent mehr als die Förderung konventioneller Vorkommen. “Hochkomplexe über- und unterirdische Herausforderungen bedeuten, dass die chinesische Schiefergasreise weiterhin sehr anders aussehen wird als die in den USA”, sagt Zhang Xianhui von der Beratungsfirma Wood Mackenzie.

Internationale Öl- und Gaskonzerne wie BP, Exxon Mobil, Shell, ConocoPhillips und Eni haben sich über die Jahre aus dem Fracking von Schiefergas in China zurückgezogen. Im Jahr 2009 drängten sie mit großen Hoffnungen auf einen Fracking-Boom in den Markt. Doch schnell wurden die Unternehmen von der Realität eingeholt. Das Fracking war schlicht nicht profitabel. Nach dem Rückzug der internationalen Konzerne müssen PetroChina und Sinopec die Kosten für die Fracking-Infrastruktur alleine tragen.

Einzig beim sogenannten dichten Gas (Tight Gas) aus dem Ordos Plateau im Nordwesten Chinas, das durch Fracking aus dichten Gesteinsschichten gefördert werden muss, gibt es noch internationale Kooperationen. Doch auch hier gibt es Probleme: Die Erträge einzelner Bohrlöcher sind recht gering, sodass tausende Löcher gebohrt und mit Pipelines und anderer Infrastruktur verbunden werden müssen. Das treibt die Kosten.

Trotz großer Hoffnungen der Behörden blieb der Fracking-Boom in der Volksrepublik bisher aus. In den letzten Jahren wurde die Förderung zwar auf 23 Milliarden Kubikmeter (2021) erhöht. Unterschiedliche Analysten schätzen, dass China im Jahr 2035 eine Produktion von 50 bis 60 Milliarden Kubikmetern erreichen könnte. Doch einige Experten sagen, damit wäre das Maximum schon erreicht.

Schon heute verbraucht China 372 Milliarden Kubikmeter Gas, so die Experten von Wood Mackenzie gegenüber China.Table. Sie gehen davon aus, dass die Förderung auch nach 2035 weiter steigen könnte. Doch Fracking wird auch in Zukunft nur einen kleinen Anteil zur Gasversorgung beitragen. Im Vergleich zur Jahresproduktion an Schiefergas in den USA von circa 700 Milliarden Kubikmeter verblasst die chinesische Förderung. Aber: Jeder Kubikmeter Gas, der in China gefördert wird, verringert die Abhängigkeiten vom Ausland und trägt zum Ziel der Energie-Sicherheit bei. Die Probleme für die durch Erdbeben geschädigten Anwohner bleiben jedoch bestehen. Mitarbeit Renxiu Zhao

26.07.2022, 15:00 Uhr (MEZ), 21:00 Uhr (Beijing Time)

CSIS, Konferenz und Webcast: Twelfth Annual South China Sea Conference Mehr

27.07.2022, 17:30 Uhr (MEZ)

CNBW und Zeppelin Universität Friedrichtshafen, Diskussion: Wirtschaftsstandort China – Was sind die neuen Herausforderungen? Mehr

27.07.2022, 09:00 Uhr (MEZ), 15:00 Uhr (Beijing Time)

AHK Greater China, Webinar: GCC Virtual Learning Series: Diversity & Inclusion at Workplace Mehr

27.07.2022, 10:00 Uhr (MEZ), 16:00 Uhr (Beijing Time)

Dezan Shira & Associates, Webinar: The Changing Dynamics of Recruiting in China – Challenges and Finding Success Mehr

27.07.2022, 18:00 Uhr (MEZ), 28.07.2022 00:00 Uhr (Beijing Time)

CSIS, Webcast: The AI-Surveillance Symbiosis in China: A Big Data China Event Mehr

28.07.2022, 14:00 Uhr (MEZ), 20:00 Uhr (Beijing Time)

Fairbank Center for Chinese Studies, Webinar: Lessons for East Asia from Eastern Europe’s Institutional Changes and Governing Challenges Mehr

28.07.2022, 17:30 Uhr (MEZ)

Chinaforum Bayern, vor Ort: Bayerisch-Chinesisches Frühlingsfest 2022 Mehr

Der US-amerikanische Auslandsgeheimdienst CIA schätzt die Wahrscheinlichkeit eines gewaltsamen Einmarschs chinesischer Streitkräfte in Taiwan als hoch ein. Es sei keine Frage, “ob” die chinesische Führung sich in einigen Jahren dafür entscheiden könnte, “Gewalt einzusetzen, um Taiwan zu kontrollieren”, sondern vielmehr, “wie und wann sie es tun werden”, erklärte CIA-Chef William Burns am Mittwoch bei der Sicherheitskonferenz Aspen Security Forum. “Uns scheint, dass die Risiken größer werden, je weiter dieses Jahrzehnt voranschreitet.”

Die Führung in Peking habe ihre Lehren aus dem “strategischen Scheitern” Russlands in der Ukraine gezogen, so Burns weiter. “Schnelle, entscheidende Siege” ließen sich für China demnach nur erzielen, wenn “überwältigende Kräfte” zusammengezogen würden. Außerdem habe China gelernt, dass es seine Wirtschaft umfassend gegen Sanktionen absichern müsse. Dass Peking Russland derzeit militärische Hilfe leiste, glaubt Burns nach eigenen Angaben allerdings nicht.

Der chinesische Botschafter in den Vereinigten Staaten, Qin Gang, erklärte auf dem Forum in den Rocky Mountains, dass Peking nach wie vor eine “friedliche Wiedervereinigung” anstrebe. Gleichzeitig warf er den USA vor, “Unabhängigkeits-Kräfte” in Taiwan zu unterstützen. Die USA würden ihr Bekenntnis zur “Ein-China-Politik” Pekings “aushöhlen und verwischen.” “Nur wenn wir uns strikt an die ‘Ein-China-Politik’ halten und uns gemeinsam gegen die Unabhängigkeit Taiwans aussprechen, können wir eine friedliche Wiedervereinigung erreichen”, so Qin. fpe

Als erster ausländischer Kreditgeber in China hat HSBC Qianhai Securities offenbar ein Parteikomitee eingesetzt. Dies berichtet die Financial Times unter Berufung auf zwei mit der Entscheidung vertraute Quellen. Laut dem Bericht äußerte sich die Bank zunächst nicht zu dem Vorgang. Informierte Personen berichteten demnach aber, dass das Komitee Anfang Juli eingesetzt wurde und keine Management-Rolle innehat.

HSBC Qianhai ist der Investment-Banking-Ableger von HSBC in China. Der Hauptsitz von HSBC liegt in London, ein Großteil der Gewinne wird in Hongkong erwirtschaftet. Das Finanzinstitut plant, auch in Festland-China stark zu expandieren. Im April hatte es seine Anteile an dem Joint Venture Qianhai Securities von 51 auf 90 Prozent erhöht.

Die Entscheidung von HSBC könnte Auswirkungen auf andere ausländische Banken in China haben. Über Parteikomitees in den anderen sechs ausländischen Investmentbanken in China ist bisher nichts bekannt. Goldman Sachs hat jedoch bereits mehrere Parteimitglieder für leitende Positionen eingestellt, darunter den ehemaligen Leiter des China-Geschäfts, Fred Hu. Und auch die Schweizer Bank UBS hat 2020 Fan Yang als Leiterin für das globale Banking für Asien ins Team geholt. Sie ist die Tochter der ehemaligen chinesischen Vizeministerpräsidentin Liu Yandong.

Unternehmen in China müssen laut Gesetz eine Parteizelle von mindestens drei Mitarbeitern besitzen, die der kommunistischen Partei angehören. Dies gilt auch für ausländische Joint Ventures. Unter ausländischen Finanzinstituten wurde die Verpflichtung bisher aber nicht durchgesetzt. Parteikomitees haben in Unternehmen eine soziale Funktion, können aber auch dem Zweck dienen, Einfluss auf strategische Entscheidungen zu nehmen. jul

Militärtechniker aus Peking haben eine kleinere, kostengünstigere Version der russischen Unterwasser-Drohne “Poseidon” entwickelt. Die Waffe wird wie das russische Gegenstück von einem atomaren Einweg-Reaktor angetrieben, berichtet die South China Morning Post. Er soll dem Torpedo eine Reichweite von 10.000 Kilometern ermöglichen. Das entspricht in etwa der Reichweite einer Interkontinentalrakete. KI-Technologien wie maschinelles Lernen sollen die Waffe in die Lage versetzen, Ziele mit wenig oder gar keinem menschlichen Eingriff unter Wasser anzugreifen.

Laut dem leitenden Wissenschaftler Guo Jian vom chinesischen Institut für Atomenergie bestehe ein wachsender Bedarf an kleinen unbemannten Unterwasserfahrzeugen mit hoher Geschwindigkeit und großer Reichweite, die zur Aufklärung, zum Aufspüren, zum Angriff und für strategische Schläge eingesetzt werden können. Durch die geringere Größe könne die smarte Torpedo-Drohne von fast jedem U-Boot oder Kriegsschiff aus gestartet werden. Durch die geringen Kosten sei sie im Gegensatz zum russischen Pendant für die Massenproduktion geeignet und könnte in regelrechten Schwärmen eingesetzt werden, wie Ma Liang von der Navy Submarine Academy in Qingdao erklärt.

Für ihren Entwurf entfernte das Projektteam teure Abschirmungsmaterialien. Nur die kritischen Komponenten seien noch vor Strahlung geschützt. Außerdem ersetzten die Techniker teure Beschichtungen aus seltenen Erden im Inneren des Reaktorkerns durch billige Materialien wie Graphit. Um die Kosten weiter zu senken, schlagen die Wissenschaftler zudem vor, handelsübliche Tech-Komponenten anstelle von Produkten in Militär-Qualität zu verwenden. fpe

Chinas Halbleiterhersteller SMIC hat einem Branchen-Bericht zufolge trotz US-Sanktionen wichtige Fortschritte in der heimischen Semiconductor-Produktion gemacht. SMIC liefert demnach bereits seit vergangenem Jahr erste 7-nm-Chips aus. Diese würden zwar primär für Nischen-Produkte verwendet, zeigten aber, dass die Volksrepublik bei der eigenen Halbleiter-Produktion bereits fortschrittlicher sei als angenommen, erklärten Analysten von TechInsights. “Obwohl SMIC aufgrund der derzeit geltenden Sanktionen keinen Zugang zu den fortschrittlichsten Geräten hatte, scheinen sie die 7-nm-Technologie verwendet zu haben, um das MinerVa Bitcoin Miner System auf Chip herzustellen”, schreiben die Tech-Analysten.

Seit Ende 2020 haben die USA den nicht lizenzierten Verkauf von Geräten, die zur Herstellung von Halbleitern mit 10 nm und darüber verwendet werden können, an die chinesische Firma verboten. Interessant ist zudem: Laut der Analysten ist die gefundene Technologie von SMIC wohl eine ziemlich nahe Kopie des N7-Prozesses der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). TSMC und SMIC lagen über angeblich gestohlene Technologien durch den chinesischen Konzern bereits vor einiger Zeit im Clinch.

Der überraschende Fortschritt von SMIC wirft Fragen darüber auf, wie effektiv der Exportkontrollmechanismus der USA war und ob Washington tatsächlich Chinas Ambitionen, eine erstklassige Chipindustrie im Inland zu fördern, vereiteln kann. ari

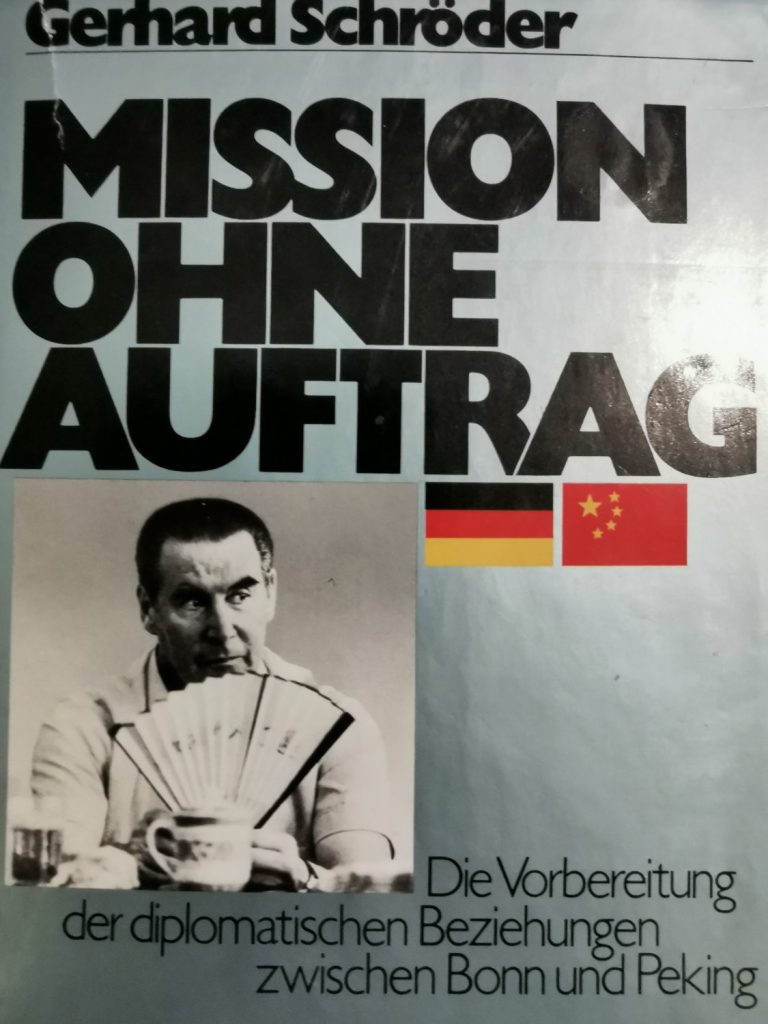

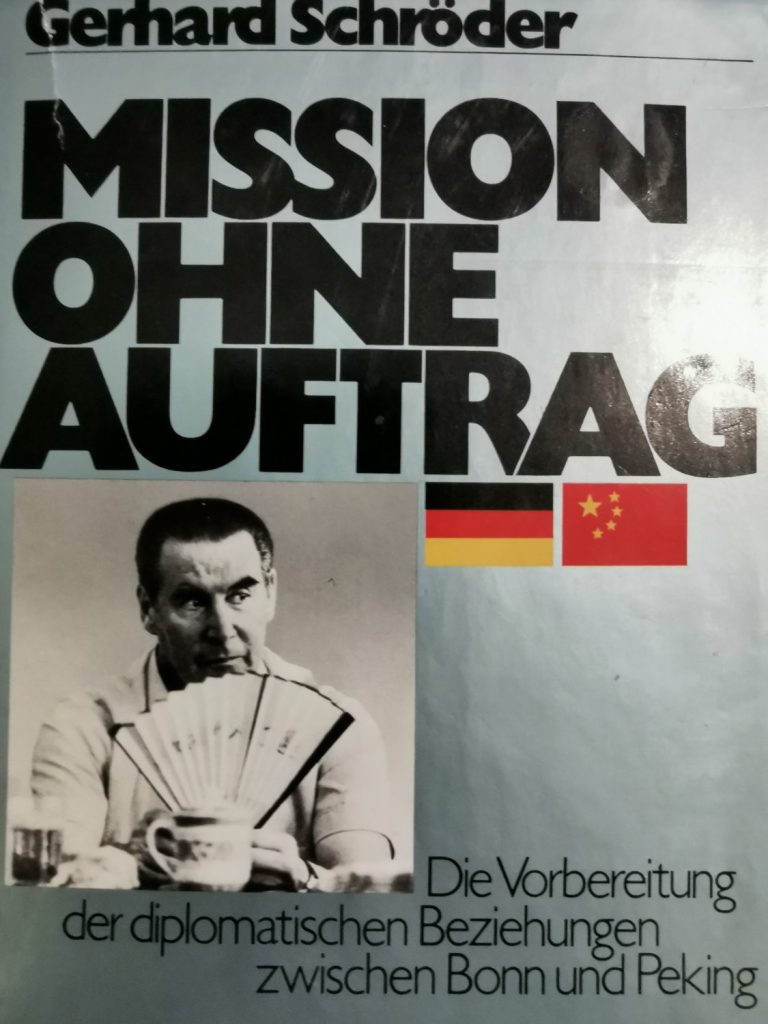

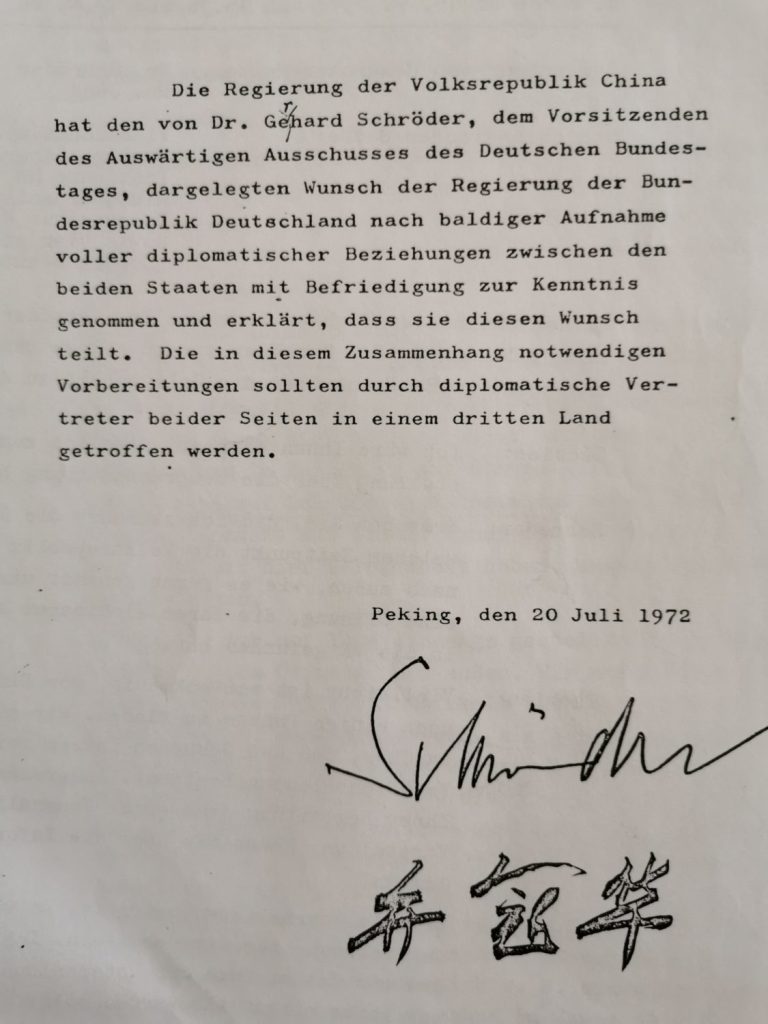

Vor exakt 50 Jahren brachten Bonn und Peking in der vorletzten Juli-Woche 1972 die Aufnahme ihrer diplomatischen Beziehungen auf den Weg. Beide spielten dabei über Bande. Das kam nicht von Ungefähr. Denn zu den Einfädlern gehörten ein Oppositionspolitiker der CDU und auf chinesischer Seite ein Xinhua-Journalist in Bonn. Die ungewöhnlichen Akteure sprangen über ihren Schatten und gerade mal elf Wochen später besiegelten die Bundesrepublik und die Volksrepublik ihr neues Verhältnis mit einem offiziellen Schriftsatz. Er wird auch das kürzeste Kommuniqué in Chinas diplomatischer Geschichte genannt.

Wang Shu (王殊) Leiter der Nachrichtenagentur Xinhua (Neues China) in Bonn, ließ sich seine Nervosität nicht anmerken. Schon mehr als drei Stunden dauerte sein Gespräch mit CDU-Politiker Gerhard Schröder – nicht zu verwechseln mit seinem Namensvetter aus Niedersachsen und späteren SPD-Bundeskanzler. Doch der Satz, auf den er wartete, kam seinem Gesprächspartner nicht über die Lippen.

Es war der 21. Februar 1972. Eine SPD-FDP-Koalition regierte die Bundesrepublik. Oppositionsmann Schröder, der einst Außen- und Verteidigungsminister für die Union gewesen war, führte den Vorsitz über den Auswärtigen Ausschuss des Bundestages. “Wir redeten über die Weltlage” erinnerte sich Wang. “Aber ich dachte nur: Wann fragt er mich endlich? Draußen wurde es schon dunkel.” Schließlich habe er alle Höflichkeit fallen lassen. “Ich unterbrach Schröder. Ob er daran interessiert sei, China in Kürze zu besuchen?” Sein Gegenüber reagierte sofort: “Sehr gern, und wenn möglich noch in dieser Sommerpause.”

Als mir Wang die Anekdote 25 Jahre später im Jahr 1997 erzählte, schüttelte er sich vor Lachen und tat noch immer entrüstet: “War das eine Zeitverschwendung! Und nur, weil Schröder zu vornehm war, um zuerst zu fragen.”

Wang sollte sondieren, ob China über eine Einladung an Schröder seinem Wunsch nach Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Deutschland näherkommen würde. Eigentlich passte die Person Schröder nicht, weil er der Opposition angehörte. Die von Willy Brandt geführte SPD-FDP-Koalition aber hielt sich mit Kontakten zu China bedeckt, um ihre “Neue Ostpolitik” der Aussöhnung mit Moskau und Ostberlin nicht zu belasten.

Pekings Politik, Moskau heftig zu attackieren und Annäherungs-Pingpong mit den USA zu spielen, löste Fantasien in der CDU/CSU aus, die “China-Karte” zu spielen. Wang berichtete darüber nach Hause. Positiv hob er vor allem Schröder hervor. Als Diplomat der alten Schule und Ex-Außenminister sei er kompetent und als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschuss überparteilich genug, um die amtierende Regierung nicht vor den Kopf zu stoßen, falls China ihn einladen sollte.

Wang nahm Kontakt auf. Er wusste nicht, dass auch Schröder darüber nachdachte, wie er zu einer Einladung kommen könne. Frau Brigitte schrieb in den 1988 gemeinsam veröffentlichen Erinnerungen: “Mission ohne Auftrag”: “Wir werden bestimmt nach China reisen, hat mir mein Mann an einem Tag im Januar 1972 gesagt.” Noch kein deutscher Politiker hatte bis dahin China besucht.

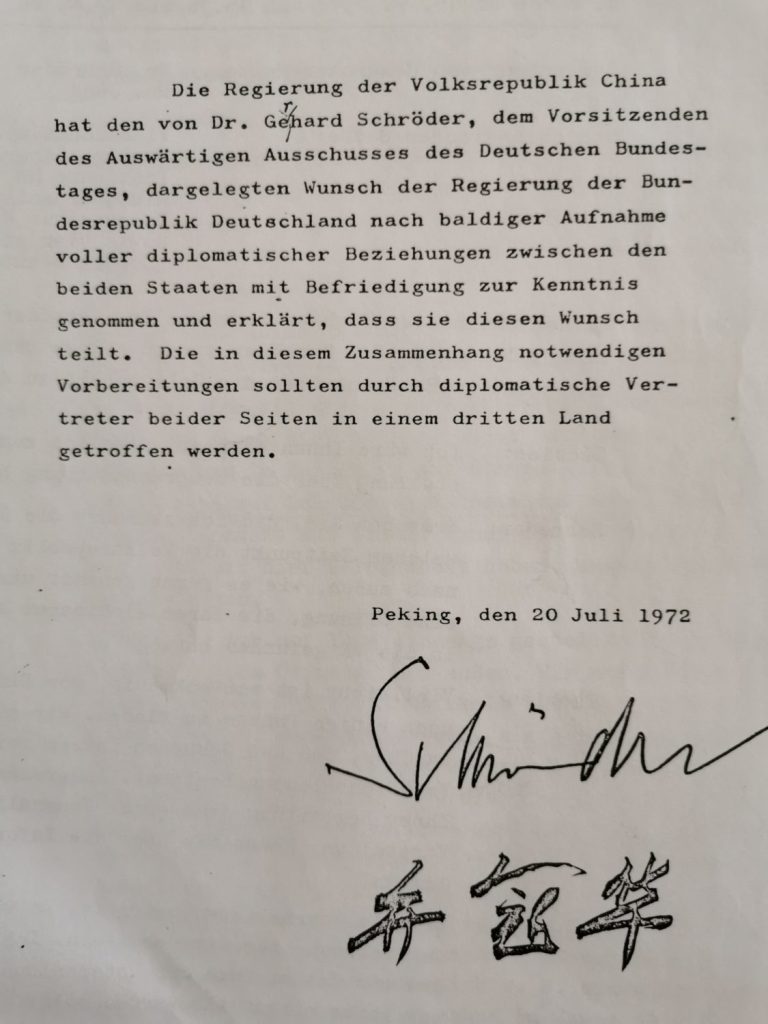

Fünf Monate, am 19. Juli, saß das Ehepaar Premier Zhou Enlai in Peking gegenüber. Wie sich Wang erhofft hatte, hatte Schröder Kanzler Brandt und Außenminister Scheel vor Reiseantritt informiert, ihr Einvernehmen auch für sein vertrauliches Memorandum eingeholt, das er als Blaupause für kommende offizielle Verhandlungen nutzen wollte. Zhou billigte den Entwurf. Schröder und Vizeaußenminister Qiao Guanhua unterzeichneten ihn am 20. Juli.

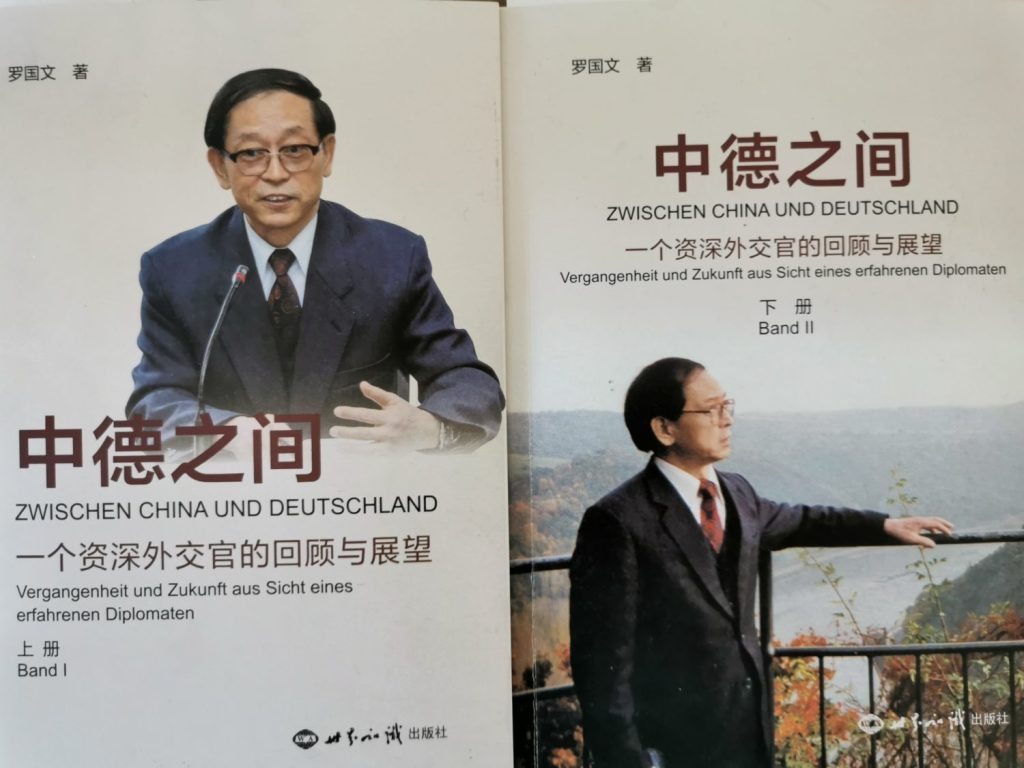

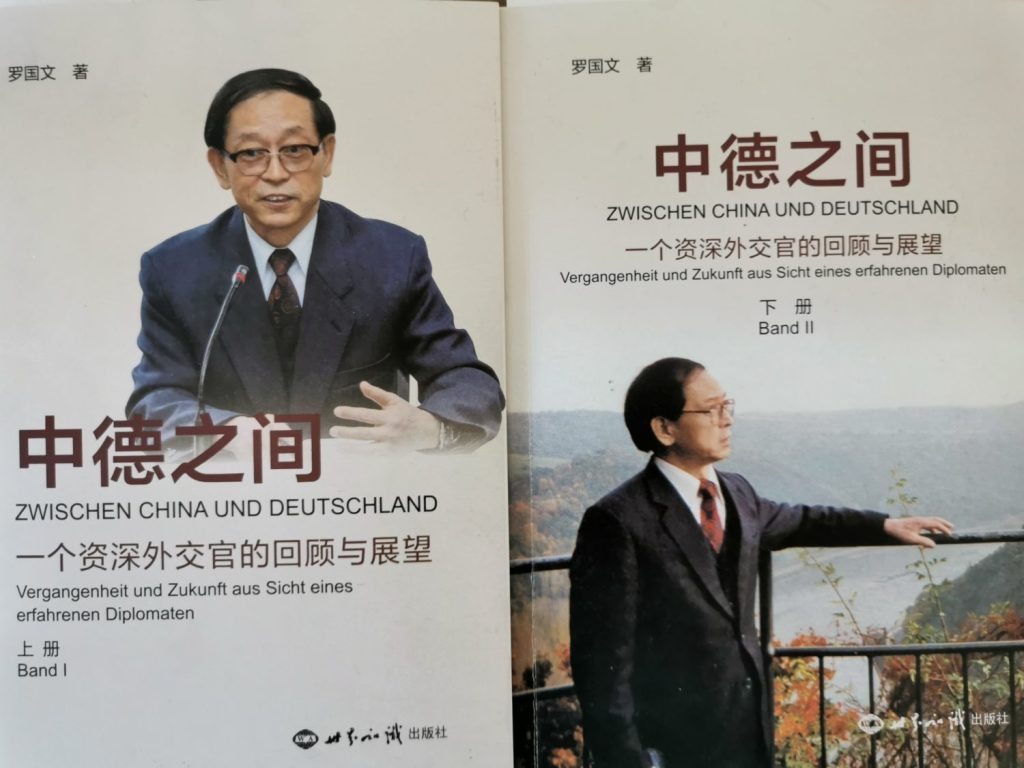

So startete der Countdown zur Aufnahme der diplomatischen Beziehungen, der nach 40 Tagen und acht Verhandlungsrunden zum offiziellen Vertrag führte. Am 11. Oktober 1972 paraphierte ihn der nach Peking angereiste Außenminister Walter Scheel für die SPD-FDP-Koalition. Diplomat Luo Guowen 罗国文 nennt die Vereinbarung in seinem neuen zweibändigen Buch “Zwischen China und Deutschland” (中德之间) “Chinas kürzestes Kommuniqué zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen” (最短的建交公报).

Es besteht aus nur einem Satz: “Die Regierung der Volksrepublik China und die Regierung der Bundesrepublik Deutschland haben am 11. Oktober 1972 beschlossen, diplomatische Beziehungen aufzunehmen und in kurzer Zeit Botschafter auszutauschen.” Im Kommuniqué stehen weder die “fünf Prinzipien der friedlichen Koexistenz” noch das “Ein-China Prinzip” der Taiwan-Frage. Aber auch kein Wort zur Berlin-Frage. Doch Peking akzeptierte den Vertretungsanspruch Bonns für Weltberlin. Nur willigte es in eine pragmatische Lösung ein. China habe einem von der deutschen Seite mündlich verlesenen Text zugestimmt, wonach Westberlin von Bonn vertreten werde. Genauso dürfe Bonn das auch verkünden.

Scheel würdigte Jahrzehnte später die Rolle Wang Shus und Schröders als Einfädler: “Beziehungen mit China? Für uns wollte das wohlüberlegt sein. Dass China Schröder als Eisbrecher wählte, war ein guter Griff: Vor seiner Reise hatten wir eine ausführliche Unterhaltung mit ihm. Nach seiner Rückkehr besuchte er mich in meinem Urlaubsort in Österreich, um über seine Eindrücke zu berichten.”

Hinter der Eile und der simplen Prozedur steckte – wie wir heute wissen – auch Kalkül, von Premier Zhou Enlai im Auftrag Mao Zedongs. Der Vorsitzende brütete nach Aufnahme der Volksrepublik in die UN 1971 und nach dem spektakulären Peking-Besuch von US-Präsident Nixon im Februar 1972 über weitere Befreiungsöffnungen nach, um der sowjetischen Bedrohung zu entgehen. Maos Motto lautete: “Im Osten öffnen wir uns nach Japan, im Westen nach Deutschland.” Im September nahmen Peking und Tokio Beziehungen auf, im Oktober war Bonn an der Reihe.

Zhou drängte Schröder, alles zu tun, dass sich Peking mit Bonn noch vor der Bundestagswahl Ende 1972 auf diplomatische Beziehungen verständigen könne. “Für unsere Länder besteht nicht die Frage der Normalisierung, sondern einfach die der Aufnahme diplomatischer Beziehungen.” Das sei anders als mit Japan und berühre auch nicht die Taiwan-Frage. Für die sei “entscheidend, dass Deutschland nie Beziehungen zu Chiang Kai-shek hatte. Das ist Adenauer zu verdanken.”

Heute sind die 70-seitigen Wortprotokolle der Gespräche Schröders mit Peking zugänglich. Sie zeigen, wie Chinas Diplomaten auf ihn einredeten, der Sowjetunion nicht über den Weg zu trauen. “Wir verwenden für sie gerne ein Wort, über das sie sich sehr ärgern: Die neuen Zaren”, sagte Qiao. Sie “halten sich an keine Verträge.” Drastisch warnte Zhou vor Moskaus “nicht aufhörender Begierde nach Expansion.” Peking habe “den Eindruck, dass die jetzige Administration der USA das begriffen hat.” China sei vorbereitet, falls die Sowjets gegen den Osten vorgingen. Aber sei Europa es, wenn es gegen den Westen ginge? Wenn sich dort “ein falsches Sicherheitsgefühl ausbreiten würde infolge der Ratifizierung der Ostverträge und der Berlin-Vereinbarung, wäre das sehr gefährlich.” Zhou: “Ich sage das Ihnen, weil Ihre Partei das versteht, und sagen Sie das nicht Ihrer Regierung, weil die SPD das nicht versteht.”

Wie sich die Zeiten nach 50 Jahren ändern. Heute verteidigt Peking unter Xi Jinpings Führung Putins Angriffskrieg auf die Ukraine. Während SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz am 17. Juli in einem Gastbeitrag in der FAZ schreibt: “Putins Umgang mit der Ukraine und anderen Ländern in Osteuropa trägt neokoloniale Züge. Ganz offen träumt er davon, nach dem Modell der Sowjetunion oder des Zarenreichs ein neues Imperium zu errichten.” Und in seiner Regierungserklärung verspricht er: Deutschland müsse seine “China-Politik an dem China ausrichten, das wir real vorfinden.”

Für den Journalisten Wang Shu, der 20 Jahre lang als Korrespondent in Asien und Afrika arbeitete, wenig Englisch und Französisch konnte, war alles neu, als er Ende 1969 nach Deutschland geschickt wurde. Sein Vorteil war: “Ich kam ohne festgelegte Meinungen oder ideologische Vorurteile an”. Doch das war auch gefährlich, unter den misstrauischen Augen seiner Heimatredaktion und in einer vergifteten innenpolitischen Atmosphäre voller Intrigen. Als Wang mir das erzählte, unterbrach uns seine Frau Yuan Jie: “Ich habe damals Todesängste ausgestanden”.

Wang hatte aber, ohne es zu wissen, in Mao einen mächtigen Beschützer. Der kritzelte auf einem von Wangs Berichten sogar: “Der taugt zum Botschafter”, was Wang tatsächlich 1974 in Bonn wurde. Denn der Vorsitzende brütete nach dem blutigen Grenzscharmützel 1969 mit der Sowjetunion über die veränderte Weltlage, die China zur Öffnung nach Westen zwinge. Wangs Berichte kamen ihm gerade Recht.

China wusste mehr über die Deutschen als umgekehrt. Diese kamen 1972 in ein von der Kulturevolution schwer gezeichnetes Land. Dabei kam es zu einem ungewollt komischen Fauxpas. Außenminister Scheel hatte für sein Abschiedsbankett im Oktober in der großen Halle des Volkes aus Deutschland eingeflogene Spezialitäten auftischen lassen. Der stolze Chefkoch begrüßte alle Eingeladenen und wollte wissen, wie es ihnen schmecke, schildert Diplomat Luo. Mit seiner weißen Kochmütze verschreckte er jedoch die chinesischen Gäste, darunter hochrangige Beamte. Sie fühlten sich an die hohen weißen Schandhüte erinnert, mit denen Rotgardisten sie einst schaulaufen ließen. Luo beschreibt die damalige Gefühlslage in der Halle des Volkes mit einem deutschen Wort. Er setzt es in Klammern (Schock).

Den sich rasant entwickelnden Beziehungen seither schadete es nicht.

Can Karagöz ist seit Juni Short Term Specialist H6 bei Daimler Truck China. Karagöz arbeitet seit 12 Jahren in der LKW-Sparte des Unternehmens.

Vincent Teckseng Lim wird neuer General Manager von China Airlines Wien. Lim ist seit der Eröffnung des Büros in Wien im Jahr 2005 bei China Airlines tätig. Seit 2017 fungierte er dort als Flughafen-Manager am Flughafen Wien-Schwechat.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Reis mit Fisch – eine gute Kombination. Nicht nur auf dem Teller: In Qingtian, Provinz Zhejiang, entlässt ein Bauer einen Fisch ins geflutete Reisfeld. Dort kann er wachsen und nebenbei Schädlinge fressen, während ihm die Reispflanzen kühlenden Schatten spenden. Und die Fläche wird gleich doppelt genutzt. In China gibt es solche Co-Kulturen seit etwa 1.300 Jahren. Gut fürs Klima ist die Methode offenbar auch: Bis zu 17 Prozent des weltweiten Methanausstoßes entsteht im Reisanbau. Fische könnten diesen Ausstoß senken – indem sie Plankton fressen, das in den Feldern wächst.

ärgerlich, dass es mit den Träumen manchmal so kompliziert sein muss! Xi Jinpings Vision vom “gemeinsamen Wohlstand” ist ein schönes Ziel, doch leider funkt die wenig rosarote Realität dazwischen: Geprellte Sparer, magere Wachstumszahlen, erzürnte Immobilienkäufer, enttäuschte Absolventen, die von der Uni direkt in eine Rekord-Arbeitslosigkeit schlittern. Die Probleme türmen sich, analysiert unser Autor Fabian Kretschmer aus Peking. Und das nur wenige Monate vor dem Parteitag, der Xi Jinpings dritte Amtszeit einleiten soll.

Auch nicht gerade traumhaft ist die Sache mit dem Gas. Eigentlich sitzt China auf riesigen Schiefergas-Vorkommen. Diese könnten zur Energieversorgung des Landes beitragen und eine Alternative zur Kohle bieten, von der Chinas Energieversorgung immer noch stark abhängt. Doch Fracking ist nicht nur umweltschädlich, sondern in China auch äußerst schwierig. Geografische Gegebenheiten machen es umständlich, teuer und sorgen sogar für Erdbeben. In Sichuan wurden durch Erdstöße 2019 rund 20.000 Häuser beschädigt, zwei Menschen starben, Proteste waren die Folge. China setzt trotzdem auf Fracking. Mit welchen Aussichten analysiert Nico Beckert.

Johnny Erling nimmt Sie heute mit zu den Vorboten der diplomatischen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und China. Ein chinesischer Journalist und ein Oppositionspolitiker der CDU fädelten vor 50 Jahren die Aufnahme des diplomatischen Kontakts ein: Gerhard Schröder und Wang Shu. Im Herbst 1972 besiegelten Peking und Bonn dann ihr Vorhaben in einem Kommuniqué mit nur einem Satz. Davon können Diplomaten heute wohl nur träumen.

Ich wünsche Ihnen einen problemfreien Freitag und ein traumhaftes Wochenende!

Was mehreren tausend Kleinsparern in der zentralchinesischen Provinz Henan widerfahren ist, dürfte ihre Weltsicht von Grund auf erschüttert haben. Seit Monaten haben sie keinen Zugriff auf ihre Konten, nachdem diese von vier ländlichen Banken nach einem mutmaßlichen Spekulationsskandal eingefroren wurden (China.Table berichtete).

Bei dem Bankenskandal in Henan mag es sich zwar volkswirtschaftlich gesehen nur um eine vergleichsweise geringe Summe handeln. Dennoch weckt er eine Urangst der Bevölkerung. Seit Beginn der wirtschaftlichen Öffnung des Landes wird die Gesellschaft von einer stillen Übereinkunft zusammengehalten: Die Chinesen geben bereitwillig ihren Anspruch auf politische Mitsprache ab, solange die Parteiführung in Peking für eine stete Verbesserung des materiellen Lebensstandards sorgt. Und Jahrzehnte ging der Plan exzellent auf: Zwischen 1978, dem Beginn der Reformpolitik Deng Xiaopings, und dem Amtsantritt Xi Jinpings im Jahr 2013 ist das Bruttoinlandsprodukt Chinas um mehr als das 64-fache gestiegen.

Doch spätestens im Zuge der dogmatischen “Null Covid”-Politik hat sich das Blatt vollkommen gewendet. Das Wirtschaftswachstum ist praktisch zum Erliegen gekommen: Zwischen April und Juni wuchs das Bruttoinlandsprodukt im Jahresvergleich nur noch um 0,4 Prozent. Nimmt man das erste Jahresquartal als Vergleichswert, dann ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt sogar um 2,6 Prozent geschrumpft. Die unmittelbaren Auswirkungen der drohenden Rezession zeigen sich immer deutlicher. In der überhitzten Immobilienbranche, einer zentralen Säule der heimischen Volkswirtschaft, droht bereits eine Abwärtsspirale: Aktuell drohen zehntausende Chinesinnen und Chinesen, ihre Hypothekenzahlungen auszusetzen, da ihre Apartmentsiedlungen unfertig in der Landschaft herumstehen (China.Table berichtete).

Gleichzeitig befindet sich die Jugendarbeitslosigkeit in den Städten auf einem Rekordhoch: Fast jeder fünfte Chinese zwischen 16 und 24 Jahren hat derzeit kein Einkommen. Allein dieses Jahr strömen mit knapp elf Millionen Universitätsabsolventen so viele junge Menschen auf den Arbeitsmarkt wie noch nie. Viele von ihnen werden sich trotz guter Qualifikation mit prekären Gelegenheitsjobs abfinden müssen. Laut einer Prognose der US-Bank Merrill Lynch könnte die Jugendarbeitslosigkeit noch in diesem Jahr auf bis zu 23 Prozent ansteigen. Die wirtschaftliche Misere ist dabei zu weiten Teilen hausgemacht. Pekings exzessive Regulierungswelle gegen die Tech-Branche, die immerhin die international erfolgreichsten Konzerne des Landes hervorgebracht hat, sorgte im letzten Jahr für bisher nie dagewesene Massenentlassungen.

Ohne Frage steht Xi Jinping – kurz vor Ende seiner zweiten Amtszeit – vor der bisher größten Herausforderung in seiner politischen Laufbahn. Schließlich ist der 69-Jährige vor allem mit der Vision angetreten, die chinesische Gesellschaft fairer und gerechter zu gestalten. “Gemeinsamer Wohlstand” lautet der propagierte Paradigmenwechsel, den Xi in praktisch jeder seiner Reden umreißt. Das Konzept ist auch eine Reaktion auf die Goldgräberstimmung der 2000er-Jahre, in der Chinas Bruttoinlandsprodukt zwar im zweistelligen Prozentbereich wuchs, doch gleichzeitig auch Korruption, exzessiver Reichtum und radikale Ungleichheit wucherten.

Doch bislang ist Xi Jinpings Vision vom “gemeinsamen Wohlstand” nichts weiter als eine vage Formulierung. Die Maßnahmen, die Chinas Staatschef bislang angekündigt hat, wirken eher populistisch denn nachhaltig: So wurden Unternehmen dazu verdonnert, mehr überschüssige Gewinne in Form von philanthropischen Spenden an die Allgemeinheit zurückzugeben; und Banken sollen die “exzessiven” Gehälter ihrer Vorstände drosseln (China.Table berichtete).

Wie weit die Volksrepublik vom “gemeinsamen Wohlstand” entfernt ist, haben zuletzt die aktuellen Daten des nationalen Statistikamts ergeben. Demnach müssen von den 1,4 Milliarden Chinesen mehr als 960 Millionen Menschen mit einem monatlichen Einkommen von unter 2.000 Renminbi auskommen, umgerechnet sind das weniger als 290 Euro. Der schwache Einkommensanteil der Bevölkerung am Bruttoinlandsprodukt legt auch die ökonomische Achillesferse der chinesischen Wirtschaft offen: der schwächelnde Binnenkonsum.

Dementsprechend hoch ist die Gefahr, dass China in der sogenannten “middle income trap” gefangen bleiben könnte, aus der es bislang nur wenige ehemalige Entwicklungsländer – allen voran Südkorea, Taiwan und Singapur – heraus geschafft haben. Das rapide Wachstum der Volksrepublik China beruhte nicht zuletzt auf günstigen Arbeitskräften, gepaart mit einem Staat, der seine reichhaltigen Ersparnisse massiv in Infrastruktur, Technologie und Produktionskapazitäten investierte.

Doch jenes Wirtschaftsmodell gerät schon bald an seine Grenzen: Um nachhaltig zu wachsen, müsste das Land seine Einkommensverteilung neu justieren und dadurch den Binnenkonsum ankurbeln. Die notwendigen Reformen würden jedoch einen schmerzhaften Übergangsprozess auslösen, vor dem sich die um soziale Stabilität besorgte Regierung wohl zu Recht sorgt.

Doch das Zeitfenster für China droht sich langsam zu schließen: Der demografische Wandel schreitet rasant voran, die Geburtenrate befindet sich gleichzeitig auf einem Rekordtief. Das Abflachen der jährlichen Wachstumsraten setzt dementsprechend derzeit viel zu früh ein: Trotz des beachtlichen Aufstiegs der Volksrepublik China hat sie nämlich gemessen am BIP pro Kopf nur ein Drittel des Niveaus von Südkorea und ein Achtel des Niveaus der Schweiz erreicht. Fabian Kretschmer

Christian Lindner sprach sich jüngst für das Fracking in Norddeutschland aus. In einigen Fällen sei Fracking “verantwortbar”. Auch die Förderung von Gasvorkommen in der Nordsee sei “sinnvoll und machbar”, so Lindner gegenüber ntv.

Den USA bescherte die Fracking-Technologie einen Gasboom. Das Land ist mittlerweile Netto-Gas-Exporteur. In Deutschland wird seit einigen Wochen über die Aufhebung des Verbots der umstrittenen Fördermethode debattiert. Die drohende Gas-Krise infolge des russischen Kriegs in der Ukraine macht das Thema wieder aktuell. In China wird das Fracking schon seit vielen Jahren angewandt. Schiefergas soll zur Energieversorgung des Landes beitragen und die Abhängigkeit von der Kohle reduzieren. Das würde auch den Klimazielen des Landes nutzen, schließlich dominiert die Kohle noch immer den Strommix.

Laut einigen Schätzungen verfügt China über die weltweit größten Schiefergas-Reserven. Das US-Energieministerium ging 2013 davon aus, dass die chinesischen Reserven fast doppelt so groß sind wie jene der USA. Schon ein Jahr zuvor gaben die Behörden ein ambitioniertes Ziel aus: Bis zum Jahr 2020 sollte die jährliche Förderung auf 60 bis 100 Milliarden Kubikmeter steigen. Doch die Ziele wurden weit verfehlt. 2020 wurden lediglich 20 Milliarden Kubikmeter gefördert. Selbst das korrigierte Ziel von 30 Milliarden wurde somit nicht erreicht. Lokale Proteste sind nur eine Ursache dafür.

In Sichuan kam es infolge des Fracking-Booms zu Erdbeben. Die Provinz weist die größten förderfähigen Vorkommen auf. Im Jahr 2019 kam es zu mehreren Vorfällen. Tausende Bewohner der Region protestierten damals vor dem Regierungsgebäude des Rong-Bezirks. Sie machten die Fracking-Industrie für die Erdbeben verantwortlich. Durch die Beben kamen zwei Menschen ums Leben, 13 wurden verletzt. 20.000 Gebäude wurden beschädigt und neun stürzten komplett ein, wie die New York Times berichtete. Nach den Protesten wurde das Fracking in dem Bezirk ausgesetzt. Doch die Behörden dementieren einen Zusammenhang zwischen der umstrittenen Gasförderung und den Erdbeben.

Probleme könnte es in Zukunft auch beim Wasser geben. Fracking, bei dem ein Gemisch aus Wasser, Sand und Chemikalien unter hohem Druck in das Gestein gepresst wird, ist sehr wasserintensiv. Gleichzeitig mangelt es in einigen Regionen Sichuans an Wasser. Hinzu kommt: Die Provinz ist dicht besiedelt. Die Fracking-Industrie kann den Menschen kaum aus dem Weg gehen. Konflikte sind vorprogrammiert.

China sitzt zwar auf dem größten Schatz an Schiefergas – kommt aber nur schwer ran. Die Reserven liegen in größeren Tiefen als in den USA. In der größten Gas-Region in Sichuan müssen die Gasunternehmen bis in Tiefen von über 4.500 Meter bohren – ungefähr doppelt so tief wie in den USA. Damit steigen auch die Förderkosten. Laut der Beratungsfirma Wood Mackenzie kostet eine tiefe Schieferbohrung neun Millionen US-Dollar, zwei Millionen mehr als eine mitteltiefe Bohrung. Zudem sind Chinas Vorkommen nicht so stark konzentriert wie die in den USA und die Provinz Sichuan ist sehr gebirgig. Fördertürme müssen aber auf ebener Erde stehen und auch Pipelines sind im Gebirge schwer zu bauen.

All diese Herausforderungen treiben die Kosten in die Höhe. Laut PetroChina kostet das Schiefergas-Fracking 20 bis 30 Prozent mehr als die Förderung konventioneller Vorkommen. “Hochkomplexe über- und unterirdische Herausforderungen bedeuten, dass die chinesische Schiefergasreise weiterhin sehr anders aussehen wird als die in den USA”, sagt Zhang Xianhui von der Beratungsfirma Wood Mackenzie.

Internationale Öl- und Gaskonzerne wie BP, Exxon Mobil, Shell, ConocoPhillips und Eni haben sich über die Jahre aus dem Fracking von Schiefergas in China zurückgezogen. Im Jahr 2009 drängten sie mit großen Hoffnungen auf einen Fracking-Boom in den Markt. Doch schnell wurden die Unternehmen von der Realität eingeholt. Das Fracking war schlicht nicht profitabel. Nach dem Rückzug der internationalen Konzerne müssen PetroChina und Sinopec die Kosten für die Fracking-Infrastruktur alleine tragen.

Einzig beim sogenannten dichten Gas (Tight Gas) aus dem Ordos Plateau im Nordwesten Chinas, das durch Fracking aus dichten Gesteinsschichten gefördert werden muss, gibt es noch internationale Kooperationen. Doch auch hier gibt es Probleme: Die Erträge einzelner Bohrlöcher sind recht gering, sodass tausende Löcher gebohrt und mit Pipelines und anderer Infrastruktur verbunden werden müssen. Das treibt die Kosten.

Trotz großer Hoffnungen der Behörden blieb der Fracking-Boom in der Volksrepublik bisher aus. In den letzten Jahren wurde die Förderung zwar auf 23 Milliarden Kubikmeter (2021) erhöht. Unterschiedliche Analysten schätzen, dass China im Jahr 2035 eine Produktion von 50 bis 60 Milliarden Kubikmetern erreichen könnte. Doch einige Experten sagen, damit wäre das Maximum schon erreicht.

Schon heute verbraucht China 372 Milliarden Kubikmeter Gas, so die Experten von Wood Mackenzie gegenüber China.Table. Sie gehen davon aus, dass die Förderung auch nach 2035 weiter steigen könnte. Doch Fracking wird auch in Zukunft nur einen kleinen Anteil zur Gasversorgung beitragen. Im Vergleich zur Jahresproduktion an Schiefergas in den USA von circa 700 Milliarden Kubikmeter verblasst die chinesische Förderung. Aber: Jeder Kubikmeter Gas, der in China gefördert wird, verringert die Abhängigkeiten vom Ausland und trägt zum Ziel der Energie-Sicherheit bei. Die Probleme für die durch Erdbeben geschädigten Anwohner bleiben jedoch bestehen. Mitarbeit Renxiu Zhao

26.07.2022, 15:00 Uhr (MEZ), 21:00 Uhr (Beijing Time)

CSIS, Konferenz und Webcast: Twelfth Annual South China Sea Conference Mehr

27.07.2022, 17:30 Uhr (MEZ)

CNBW und Zeppelin Universität Friedrichtshafen, Diskussion: Wirtschaftsstandort China – Was sind die neuen Herausforderungen? Mehr

27.07.2022, 09:00 Uhr (MEZ), 15:00 Uhr (Beijing Time)

AHK Greater China, Webinar: GCC Virtual Learning Series: Diversity & Inclusion at Workplace Mehr

27.07.2022, 10:00 Uhr (MEZ), 16:00 Uhr (Beijing Time)

Dezan Shira & Associates, Webinar: The Changing Dynamics of Recruiting in China – Challenges and Finding Success Mehr

27.07.2022, 18:00 Uhr (MEZ), 28.07.2022 00:00 Uhr (Beijing Time)

CSIS, Webcast: The AI-Surveillance Symbiosis in China: A Big Data China Event Mehr

28.07.2022, 14:00 Uhr (MEZ), 20:00 Uhr (Beijing Time)

Fairbank Center for Chinese Studies, Webinar: Lessons for East Asia from Eastern Europe’s Institutional Changes and Governing Challenges Mehr

28.07.2022, 17:30 Uhr (MEZ)

Chinaforum Bayern, vor Ort: Bayerisch-Chinesisches Frühlingsfest 2022 Mehr

Der US-amerikanische Auslandsgeheimdienst CIA schätzt die Wahrscheinlichkeit eines gewaltsamen Einmarschs chinesischer Streitkräfte in Taiwan als hoch ein. Es sei keine Frage, “ob” die chinesische Führung sich in einigen Jahren dafür entscheiden könnte, “Gewalt einzusetzen, um Taiwan zu kontrollieren”, sondern vielmehr, “wie und wann sie es tun werden”, erklärte CIA-Chef William Burns am Mittwoch bei der Sicherheitskonferenz Aspen Security Forum. “Uns scheint, dass die Risiken größer werden, je weiter dieses Jahrzehnt voranschreitet.”

Die Führung in Peking habe ihre Lehren aus dem “strategischen Scheitern” Russlands in der Ukraine gezogen, so Burns weiter. “Schnelle, entscheidende Siege” ließen sich für China demnach nur erzielen, wenn “überwältigende Kräfte” zusammengezogen würden. Außerdem habe China gelernt, dass es seine Wirtschaft umfassend gegen Sanktionen absichern müsse. Dass Peking Russland derzeit militärische Hilfe leiste, glaubt Burns nach eigenen Angaben allerdings nicht.

Der chinesische Botschafter in den Vereinigten Staaten, Qin Gang, erklärte auf dem Forum in den Rocky Mountains, dass Peking nach wie vor eine “friedliche Wiedervereinigung” anstrebe. Gleichzeitig warf er den USA vor, “Unabhängigkeits-Kräfte” in Taiwan zu unterstützen. Die USA würden ihr Bekenntnis zur “Ein-China-Politik” Pekings “aushöhlen und verwischen.” “Nur wenn wir uns strikt an die ‘Ein-China-Politik’ halten und uns gemeinsam gegen die Unabhängigkeit Taiwans aussprechen, können wir eine friedliche Wiedervereinigung erreichen”, so Qin. fpe

Als erster ausländischer Kreditgeber in China hat HSBC Qianhai Securities offenbar ein Parteikomitee eingesetzt. Dies berichtet die Financial Times unter Berufung auf zwei mit der Entscheidung vertraute Quellen. Laut dem Bericht äußerte sich die Bank zunächst nicht zu dem Vorgang. Informierte Personen berichteten demnach aber, dass das Komitee Anfang Juli eingesetzt wurde und keine Management-Rolle innehat.

HSBC Qianhai ist der Investment-Banking-Ableger von HSBC in China. Der Hauptsitz von HSBC liegt in London, ein Großteil der Gewinne wird in Hongkong erwirtschaftet. Das Finanzinstitut plant, auch in Festland-China stark zu expandieren. Im April hatte es seine Anteile an dem Joint Venture Qianhai Securities von 51 auf 90 Prozent erhöht.

Die Entscheidung von HSBC könnte Auswirkungen auf andere ausländische Banken in China haben. Über Parteikomitees in den anderen sechs ausländischen Investmentbanken in China ist bisher nichts bekannt. Goldman Sachs hat jedoch bereits mehrere Parteimitglieder für leitende Positionen eingestellt, darunter den ehemaligen Leiter des China-Geschäfts, Fred Hu. Und auch die Schweizer Bank UBS hat 2020 Fan Yang als Leiterin für das globale Banking für Asien ins Team geholt. Sie ist die Tochter der ehemaligen chinesischen Vizeministerpräsidentin Liu Yandong.

Unternehmen in China müssen laut Gesetz eine Parteizelle von mindestens drei Mitarbeitern besitzen, die der kommunistischen Partei angehören. Dies gilt auch für ausländische Joint Ventures. Unter ausländischen Finanzinstituten wurde die Verpflichtung bisher aber nicht durchgesetzt. Parteikomitees haben in Unternehmen eine soziale Funktion, können aber auch dem Zweck dienen, Einfluss auf strategische Entscheidungen zu nehmen. jul

Militärtechniker aus Peking haben eine kleinere, kostengünstigere Version der russischen Unterwasser-Drohne “Poseidon” entwickelt. Die Waffe wird wie das russische Gegenstück von einem atomaren Einweg-Reaktor angetrieben, berichtet die South China Morning Post. Er soll dem Torpedo eine Reichweite von 10.000 Kilometern ermöglichen. Das entspricht in etwa der Reichweite einer Interkontinentalrakete. KI-Technologien wie maschinelles Lernen sollen die Waffe in die Lage versetzen, Ziele mit wenig oder gar keinem menschlichen Eingriff unter Wasser anzugreifen.

Laut dem leitenden Wissenschaftler Guo Jian vom chinesischen Institut für Atomenergie bestehe ein wachsender Bedarf an kleinen unbemannten Unterwasserfahrzeugen mit hoher Geschwindigkeit und großer Reichweite, die zur Aufklärung, zum Aufspüren, zum Angriff und für strategische Schläge eingesetzt werden können. Durch die geringere Größe könne die smarte Torpedo-Drohne von fast jedem U-Boot oder Kriegsschiff aus gestartet werden. Durch die geringen Kosten sei sie im Gegensatz zum russischen Pendant für die Massenproduktion geeignet und könnte in regelrechten Schwärmen eingesetzt werden, wie Ma Liang von der Navy Submarine Academy in Qingdao erklärt.

Für ihren Entwurf entfernte das Projektteam teure Abschirmungsmaterialien. Nur die kritischen Komponenten seien noch vor Strahlung geschützt. Außerdem ersetzten die Techniker teure Beschichtungen aus seltenen Erden im Inneren des Reaktorkerns durch billige Materialien wie Graphit. Um die Kosten weiter zu senken, schlagen die Wissenschaftler zudem vor, handelsübliche Tech-Komponenten anstelle von Produkten in Militär-Qualität zu verwenden. fpe

Chinas Halbleiterhersteller SMIC hat einem Branchen-Bericht zufolge trotz US-Sanktionen wichtige Fortschritte in der heimischen Semiconductor-Produktion gemacht. SMIC liefert demnach bereits seit vergangenem Jahr erste 7-nm-Chips aus. Diese würden zwar primär für Nischen-Produkte verwendet, zeigten aber, dass die Volksrepublik bei der eigenen Halbleiter-Produktion bereits fortschrittlicher sei als angenommen, erklärten Analysten von TechInsights. “Obwohl SMIC aufgrund der derzeit geltenden Sanktionen keinen Zugang zu den fortschrittlichsten Geräten hatte, scheinen sie die 7-nm-Technologie verwendet zu haben, um das MinerVa Bitcoin Miner System auf Chip herzustellen”, schreiben die Tech-Analysten.

Seit Ende 2020 haben die USA den nicht lizenzierten Verkauf von Geräten, die zur Herstellung von Halbleitern mit 10 nm und darüber verwendet werden können, an die chinesische Firma verboten. Interessant ist zudem: Laut der Analysten ist die gefundene Technologie von SMIC wohl eine ziemlich nahe Kopie des N7-Prozesses der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). TSMC und SMIC lagen über angeblich gestohlene Technologien durch den chinesischen Konzern bereits vor einiger Zeit im Clinch.

Der überraschende Fortschritt von SMIC wirft Fragen darüber auf, wie effektiv der Exportkontrollmechanismus der USA war und ob Washington tatsächlich Chinas Ambitionen, eine erstklassige Chipindustrie im Inland zu fördern, vereiteln kann. ari

Vor exakt 50 Jahren brachten Bonn und Peking in der vorletzten Juli-Woche 1972 die Aufnahme ihrer diplomatischen Beziehungen auf den Weg. Beide spielten dabei über Bande. Das kam nicht von Ungefähr. Denn zu den Einfädlern gehörten ein Oppositionspolitiker der CDU und auf chinesischer Seite ein Xinhua-Journalist in Bonn. Die ungewöhnlichen Akteure sprangen über ihren Schatten und gerade mal elf Wochen später besiegelten die Bundesrepublik und die Volksrepublik ihr neues Verhältnis mit einem offiziellen Schriftsatz. Er wird auch das kürzeste Kommuniqué in Chinas diplomatischer Geschichte genannt.

Wang Shu (王殊) Leiter der Nachrichtenagentur Xinhua (Neues China) in Bonn, ließ sich seine Nervosität nicht anmerken. Schon mehr als drei Stunden dauerte sein Gespräch mit CDU-Politiker Gerhard Schröder – nicht zu verwechseln mit seinem Namensvetter aus Niedersachsen und späteren SPD-Bundeskanzler. Doch der Satz, auf den er wartete, kam seinem Gesprächspartner nicht über die Lippen.

Es war der 21. Februar 1972. Eine SPD-FDP-Koalition regierte die Bundesrepublik. Oppositionsmann Schröder, der einst Außen- und Verteidigungsminister für die Union gewesen war, führte den Vorsitz über den Auswärtigen Ausschuss des Bundestages. “Wir redeten über die Weltlage” erinnerte sich Wang. “Aber ich dachte nur: Wann fragt er mich endlich? Draußen wurde es schon dunkel.” Schließlich habe er alle Höflichkeit fallen lassen. “Ich unterbrach Schröder. Ob er daran interessiert sei, China in Kürze zu besuchen?” Sein Gegenüber reagierte sofort: “Sehr gern, und wenn möglich noch in dieser Sommerpause.”

Als mir Wang die Anekdote 25 Jahre später im Jahr 1997 erzählte, schüttelte er sich vor Lachen und tat noch immer entrüstet: “War das eine Zeitverschwendung! Und nur, weil Schröder zu vornehm war, um zuerst zu fragen.”

Wang sollte sondieren, ob China über eine Einladung an Schröder seinem Wunsch nach Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Deutschland näherkommen würde. Eigentlich passte die Person Schröder nicht, weil er der Opposition angehörte. Die von Willy Brandt geführte SPD-FDP-Koalition aber hielt sich mit Kontakten zu China bedeckt, um ihre “Neue Ostpolitik” der Aussöhnung mit Moskau und Ostberlin nicht zu belasten.

Pekings Politik, Moskau heftig zu attackieren und Annäherungs-Pingpong mit den USA zu spielen, löste Fantasien in der CDU/CSU aus, die “China-Karte” zu spielen. Wang berichtete darüber nach Hause. Positiv hob er vor allem Schröder hervor. Als Diplomat der alten Schule und Ex-Außenminister sei er kompetent und als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschuss überparteilich genug, um die amtierende Regierung nicht vor den Kopf zu stoßen, falls China ihn einladen sollte.

Wang nahm Kontakt auf. Er wusste nicht, dass auch Schröder darüber nachdachte, wie er zu einer Einladung kommen könne. Frau Brigitte schrieb in den 1988 gemeinsam veröffentlichen Erinnerungen: “Mission ohne Auftrag”: “Wir werden bestimmt nach China reisen, hat mir mein Mann an einem Tag im Januar 1972 gesagt.” Noch kein deutscher Politiker hatte bis dahin China besucht.

Fünf Monate, am 19. Juli, saß das Ehepaar Premier Zhou Enlai in Peking gegenüber. Wie sich Wang erhofft hatte, hatte Schröder Kanzler Brandt und Außenminister Scheel vor Reiseantritt informiert, ihr Einvernehmen auch für sein vertrauliches Memorandum eingeholt, das er als Blaupause für kommende offizielle Verhandlungen nutzen wollte. Zhou billigte den Entwurf. Schröder und Vizeaußenminister Qiao Guanhua unterzeichneten ihn am 20. Juli.

So startete der Countdown zur Aufnahme der diplomatischen Beziehungen, der nach 40 Tagen und acht Verhandlungsrunden zum offiziellen Vertrag führte. Am 11. Oktober 1972 paraphierte ihn der nach Peking angereiste Außenminister Walter Scheel für die SPD-FDP-Koalition. Diplomat Luo Guowen 罗国文 nennt die Vereinbarung in seinem neuen zweibändigen Buch “Zwischen China und Deutschland” (中德之间) “Chinas kürzestes Kommuniqué zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen” (最短的建交公报).

Es besteht aus nur einem Satz: “Die Regierung der Volksrepublik China und die Regierung der Bundesrepublik Deutschland haben am 11. Oktober 1972 beschlossen, diplomatische Beziehungen aufzunehmen und in kurzer Zeit Botschafter auszutauschen.” Im Kommuniqué stehen weder die “fünf Prinzipien der friedlichen Koexistenz” noch das “Ein-China Prinzip” der Taiwan-Frage. Aber auch kein Wort zur Berlin-Frage. Doch Peking akzeptierte den Vertretungsanspruch Bonns für Weltberlin. Nur willigte es in eine pragmatische Lösung ein. China habe einem von der deutschen Seite mündlich verlesenen Text zugestimmt, wonach Westberlin von Bonn vertreten werde. Genauso dürfe Bonn das auch verkünden.

Scheel würdigte Jahrzehnte später die Rolle Wang Shus und Schröders als Einfädler: “Beziehungen mit China? Für uns wollte das wohlüberlegt sein. Dass China Schröder als Eisbrecher wählte, war ein guter Griff: Vor seiner Reise hatten wir eine ausführliche Unterhaltung mit ihm. Nach seiner Rückkehr besuchte er mich in meinem Urlaubsort in Österreich, um über seine Eindrücke zu berichten.”

Hinter der Eile und der simplen Prozedur steckte – wie wir heute wissen – auch Kalkül, von Premier Zhou Enlai im Auftrag Mao Zedongs. Der Vorsitzende brütete nach Aufnahme der Volksrepublik in die UN 1971 und nach dem spektakulären Peking-Besuch von US-Präsident Nixon im Februar 1972 über weitere Befreiungsöffnungen nach, um der sowjetischen Bedrohung zu entgehen. Maos Motto lautete: “Im Osten öffnen wir uns nach Japan, im Westen nach Deutschland.” Im September nahmen Peking und Tokio Beziehungen auf, im Oktober war Bonn an der Reihe.

Zhou drängte Schröder, alles zu tun, dass sich Peking mit Bonn noch vor der Bundestagswahl Ende 1972 auf diplomatische Beziehungen verständigen könne. “Für unsere Länder besteht nicht die Frage der Normalisierung, sondern einfach die der Aufnahme diplomatischer Beziehungen.” Das sei anders als mit Japan und berühre auch nicht die Taiwan-Frage. Für die sei “entscheidend, dass Deutschland nie Beziehungen zu Chiang Kai-shek hatte. Das ist Adenauer zu verdanken.”

Heute sind die 70-seitigen Wortprotokolle der Gespräche Schröders mit Peking zugänglich. Sie zeigen, wie Chinas Diplomaten auf ihn einredeten, der Sowjetunion nicht über den Weg zu trauen. “Wir verwenden für sie gerne ein Wort, über das sie sich sehr ärgern: Die neuen Zaren”, sagte Qiao. Sie “halten sich an keine Verträge.” Drastisch warnte Zhou vor Moskaus “nicht aufhörender Begierde nach Expansion.” Peking habe “den Eindruck, dass die jetzige Administration der USA das begriffen hat.” China sei vorbereitet, falls die Sowjets gegen den Osten vorgingen. Aber sei Europa es, wenn es gegen den Westen ginge? Wenn sich dort “ein falsches Sicherheitsgefühl ausbreiten würde infolge der Ratifizierung der Ostverträge und der Berlin-Vereinbarung, wäre das sehr gefährlich.” Zhou: “Ich sage das Ihnen, weil Ihre Partei das versteht, und sagen Sie das nicht Ihrer Regierung, weil die SPD das nicht versteht.”

Wie sich die Zeiten nach 50 Jahren ändern. Heute verteidigt Peking unter Xi Jinpings Führung Putins Angriffskrieg auf die Ukraine. Während SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz am 17. Juli in einem Gastbeitrag in der FAZ schreibt: “Putins Umgang mit der Ukraine und anderen Ländern in Osteuropa trägt neokoloniale Züge. Ganz offen träumt er davon, nach dem Modell der Sowjetunion oder des Zarenreichs ein neues Imperium zu errichten.” Und in seiner Regierungserklärung verspricht er: Deutschland müsse seine “China-Politik an dem China ausrichten, das wir real vorfinden.”

Für den Journalisten Wang Shu, der 20 Jahre lang als Korrespondent in Asien und Afrika arbeitete, wenig Englisch und Französisch konnte, war alles neu, als er Ende 1969 nach Deutschland geschickt wurde. Sein Vorteil war: “Ich kam ohne festgelegte Meinungen oder ideologische Vorurteile an”. Doch das war auch gefährlich, unter den misstrauischen Augen seiner Heimatredaktion und in einer vergifteten innenpolitischen Atmosphäre voller Intrigen. Als Wang mir das erzählte, unterbrach uns seine Frau Yuan Jie: “Ich habe damals Todesängste ausgestanden”.

Wang hatte aber, ohne es zu wissen, in Mao einen mächtigen Beschützer. Der kritzelte auf einem von Wangs Berichten sogar: “Der taugt zum Botschafter”, was Wang tatsächlich 1974 in Bonn wurde. Denn der Vorsitzende brütete nach dem blutigen Grenzscharmützel 1969 mit der Sowjetunion über die veränderte Weltlage, die China zur Öffnung nach Westen zwinge. Wangs Berichte kamen ihm gerade Recht.

China wusste mehr über die Deutschen als umgekehrt. Diese kamen 1972 in ein von der Kulturevolution schwer gezeichnetes Land. Dabei kam es zu einem ungewollt komischen Fauxpas. Außenminister Scheel hatte für sein Abschiedsbankett im Oktober in der großen Halle des Volkes aus Deutschland eingeflogene Spezialitäten auftischen lassen. Der stolze Chefkoch begrüßte alle Eingeladenen und wollte wissen, wie es ihnen schmecke, schildert Diplomat Luo. Mit seiner weißen Kochmütze verschreckte er jedoch die chinesischen Gäste, darunter hochrangige Beamte. Sie fühlten sich an die hohen weißen Schandhüte erinnert, mit denen Rotgardisten sie einst schaulaufen ließen. Luo beschreibt die damalige Gefühlslage in der Halle des Volkes mit einem deutschen Wort. Er setzt es in Klammern (Schock).

Den sich rasant entwickelnden Beziehungen seither schadete es nicht.

Can Karagöz ist seit Juni Short Term Specialist H6 bei Daimler Truck China. Karagöz arbeitet seit 12 Jahren in der LKW-Sparte des Unternehmens.

Vincent Teckseng Lim wird neuer General Manager von China Airlines Wien. Lim ist seit der Eröffnung des Büros in Wien im Jahr 2005 bei China Airlines tätig. Seit 2017 fungierte er dort als Flughafen-Manager am Flughafen Wien-Schwechat.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Reis mit Fisch – eine gute Kombination. Nicht nur auf dem Teller: In Qingtian, Provinz Zhejiang, entlässt ein Bauer einen Fisch ins geflutete Reisfeld. Dort kann er wachsen und nebenbei Schädlinge fressen, während ihm die Reispflanzen kühlenden Schatten spenden. Und die Fläche wird gleich doppelt genutzt. In China gibt es solche Co-Kulturen seit etwa 1.300 Jahren. Gut fürs Klima ist die Methode offenbar auch: Bis zu 17 Prozent des weltweiten Methanausstoßes entsteht im Reisanbau. Fische könnten diesen Ausstoß senken – indem sie Plankton fressen, das in den Feldern wächst.