nun ist das Rätsel gelöst, wohin es Xi Jinping auf seiner ersten Auslandsreise seit Anfang 2020 zieht. Kürzlich war noch über Saudi-Arabien spekuliert worden. Eine Ente, wie jetzt klar ist. Stattdessen reist Chinas Staats- und Parteichef nach Zentralasien. Am heutigen Mittwoch ist Xi in Kasachstan; von dort wird er zu einem Gipfeltreffen der Shanghai Cooperation Organisation (SCO) nach Usbekistan weiterreisen. Dort werden unter anderem auch der russische Präsident Wladimir Putin und Indiens Premierminister Narendra Modi erwartet. Wir werden Xis Reise und ein mögliches Treffen mit Putin oder Modi beobachten und für Sie analysieren.

Heute geht es um giftige Algen und geraubte Kunstschätze. Geraubter Kunst widmete sich Fabian Peltsch. Bisher drehte sich die Debatte vor allem um Objekte aus ehemaligen deutschen Kolonien in Afrika. Doch nun rückt auch China in den Fokus der sogenannten Provenienzforschung, aus unrühmlichen Gründen: Deutsche Soldaten waren an der Niederschlagung des “Boxer-Aufstands” beteiligt, bei der es zu einer “Orgie der Plünderungen” kam. Viele chinesische Kunstgegenstände sind seither über die ganze Welt verteilt und finden sich auch in Deutschland.

Frank Sieren schildert eine Erfindung chinesischer Forscher, die mit relativ einfachen Mitteln Blaualgen bekämpfen wollen. Diese gesundheitsschädlichen Algen breiten sich angesichts steigender Temperaturen in vielen Ländern rasant aus. Das in China entwickelte Verfahren könnte also weltweit auf Interesse stoßen.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre,

Schon jetzt hat das Projekt “Spuren des Boxerkrieges” internationale Strahlkraft. Eben erst haben Christine Howald, die Projektleiterin, und die am Projekt beteiligte Historikerin Kerstin Pannhorst ein japanisches Filmteam durch das Ethnologische Museum in Berlin-Dahlem begleitet. Die öffentlich-rechtliche Fernsehgesellschaft NHK aus Tokio dreht einen Film über Kunstobjekte aus dem Kolonialkontext, die sich im Besitz europäischer Museen befinden.

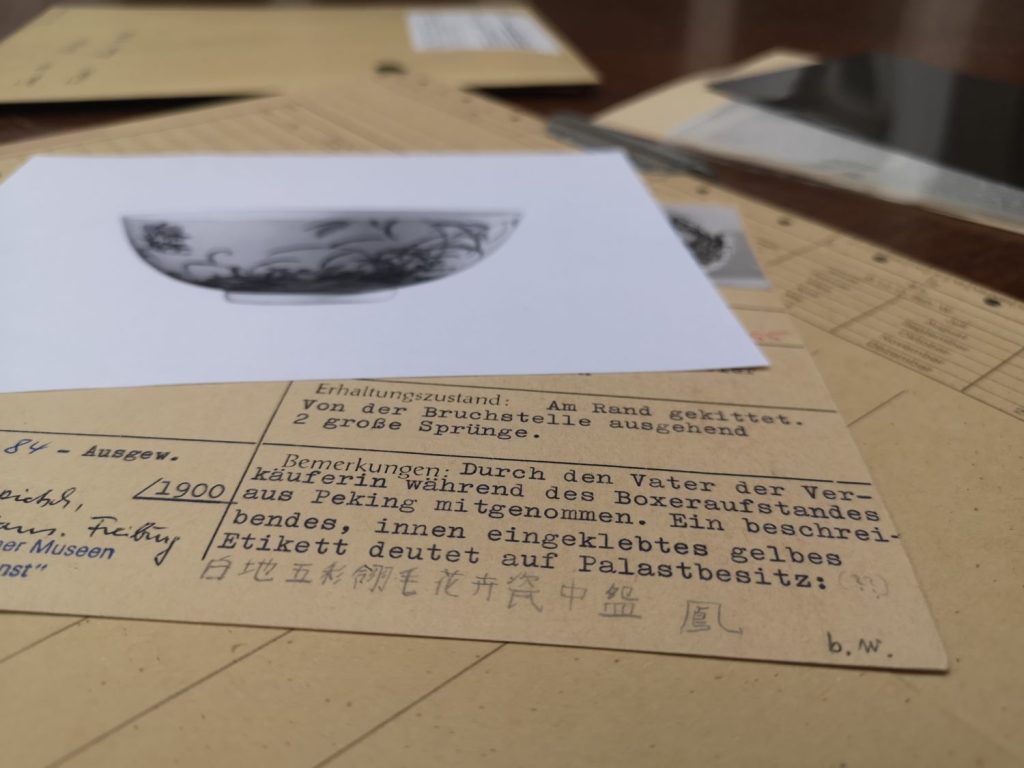

Die japanischen Journalisten löcherten dabei die beiden Wissenschaftlerinnen mit Fragen zur Provenienzforschung. Und mussten dazu erst einmal erklären, worum es überhaupt geht: Das noch recht junge Forschungsfeld will die Herkunft von Kunstobjekten ermitteln – und dabei auch die ungleichen Machtbeziehungen beleuchten, die eine Rolle spielten, als die Stücke einst ihren Besitzer wechselten. Sprich: Wurden sie gekauft, geraubt, getauscht, geschenkt, erpresst oder erbeutet?

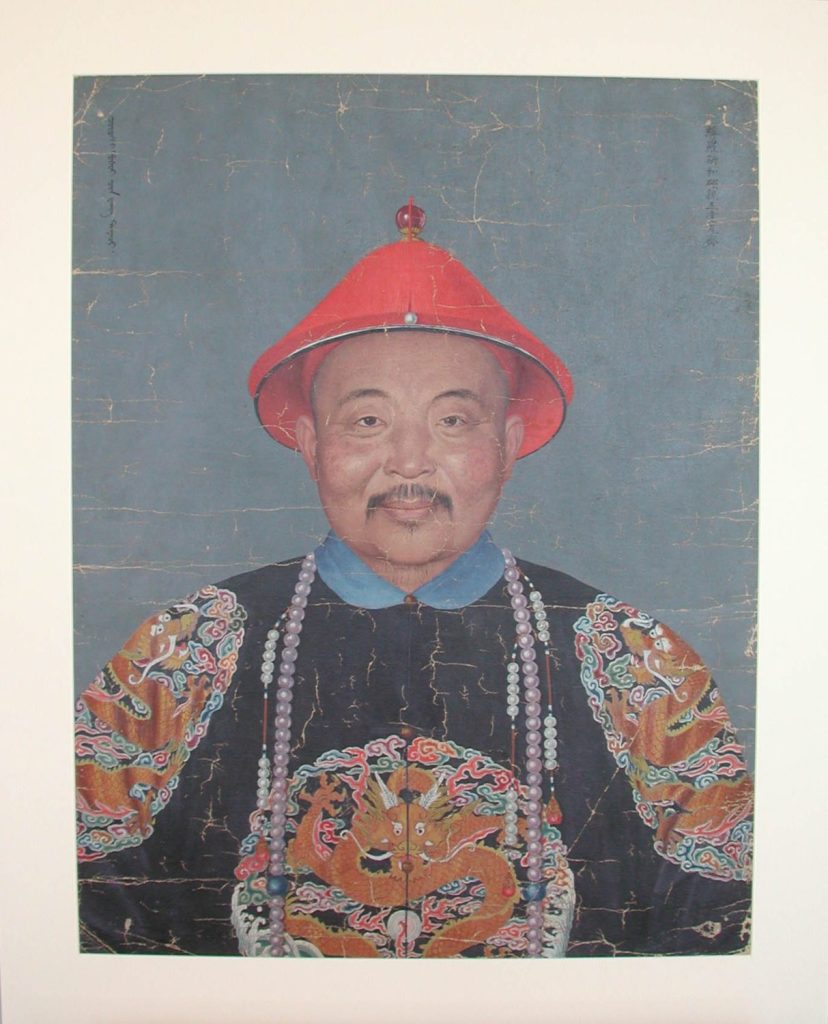

“Spuren des Boxerkrieges” ist ein Verbundprojekt von sieben staatlichen Museen. Gefördert wird es vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste. Zusammen mit ihren Kollegen konzentrieren sich Pannhorst und Howald dabei auf die Niederschlagung der sogenannten Boxer – einer Freiheitsbewegung, die sich um das Jahr 1899 in China gegen ausländische Besatzer auflehnte. Die “Bewegung der Verbände für Gerechtigkeit und Harmonie”, wie die Boxer sich selbst nannten, wurde 1900 von einem Bündnis aus deutschen, französischen, britischen, japanischen, italienischen, russischen, österreichisch-ungarischen und amerikanischen Truppen niedergeschlagen. Zehntausende Menschen wurden getötet, Kulturdenkmäler wie der kaiserliche Winterpalast geradezu ausgeweidet. Tausende Objekte, darunter Gemälde, Kalligrafien, Kleidungsstücke und sogar Haarzöpfe wurden geraubt und über die Jahre in alle Welt verstreut.

Heute findet man diese Objekte in privaten Kunst-Sammlungen, aber auch in Museen. Laut Schätzungen des Museums für Asiatische Kunst in Berlin gelangten Hunderte von Kunstwerken und andere Artefakte aus den Plünderungen direkt oder auch indirekt in deutsche Museumssammlungen, wo sie bis heute aufbewahrt und ausgestellt werden. Die Nachverfolgung ihrer Herkunft ist meist langwierig. “Hundertprozentig kann man bei so gut wie keinem Objekt herausfinden, wo genau es zu welchem Zeitpunkt war”, erklären die Forscherinnen. Es fehle noch an Grundlagenforschung. Dazu gehört zum Beispiel die Frage: Wer war 1900 überhaupt in Peking? “Deutschland hatte damals rund 20.000 Soldaten vor Ort”, sagt Pannhorst. “Das ist keine kleine Aufgabe.”

Bislang haben sich die Museen bei der geschichtlichen Aufarbeitung ihrer Bestände auf die NS-Zeit und Beutekunst aus Afrika konzentriert, wo Deutschland dauerhafte Kolonien hatte. China fiel dabei meistens unter den Tisch. “China war eine Halb-Kolonie, oder eine Stützpunkt-Kolonie – es gibt da verschiedene Begriffe”, erläutert Howald, die auch stellvertretende Direktorin des Zentralarchivs ist, das die Provenienzforschung der Staatlichen Museen koordiniert. “Man darf dabei jedoch nicht vergessen, wie gewalttätig die Niederschlagung der Boxer gewesen ist. Wir alle kennen die Bilder von den abgeschlagenen Köpfen.”

Auch die Tatsache, dass aus China im Gegensatz zu afrikanischen Ländern bislang keine offiziellen Rückgabeforderungen laut wurden, trug dazu bei, dass viele Museen das Thema links liegen lassen konnten. Dieses Mal arbeiten die Provenienzforscher:innen eng mit einem Team aus China zusammen. “Unser Partner ist die Shanghai University, weil diese seit vielen Jahren Kulturgut in außerchinesischen Sammlungen untersucht”, sagt Pannhorst. Zusammen werden Fragen zur geteilten Geschichte, neuen Ansätzen in der Forschung und der Zukunft der Objekte besprochen. Daher auch der Untertitel “Eine gemeinsame Annäherung”. Dass die Zusammenarbeit auch die Rückgabe bestimmter Stücke zur Folge haben kann, ist Teil des gemeinsamen Forschungsprozesses. “Das steht natürlich im Raum, und das ist auch von der Seite der deutschen Museen so gewünscht”, sagt Pannhorst. “Die Rückgabe ist aber nicht immer das primär deklarierte Ziel. Es geht hier um sehr feinfühlige Diplomatie.”

Geraubte Kunstwerke, insbesondere solche aus gestürmten Palästen, haben für China einen hohen Symbolwert. Das sah man etwa 2009, als chinesische Bronzeköpfe aus der Kunstsammlung des Modeschöpfers Yves Saint Laurent auf der britischen Auktionsplattform Christie’s auftauchten. Die Objekte stammten aus dem Pekinger Sommerpalast, der während des zweiten Opiumkrieges 1860 von französischen und britischen Truppen geplündert worden war. Im chinesischen Internet, aber auch in den staatlichen Medien, brach ein Sturm der Entrüstung los: Die Skulpturen seien nationale Schätze und China der rechtmäßige Besitzer. In solchen Fällen habe der chinesische Staat früher Privatsammler angeregt, bestimmte Stücke auf dem freien Kunstmarkt einzukaufen und dann staatlichen Museen zu schenken, erläutert Howald.

Doch da habe mittlerweile ein Umdenken stattgefunden: “Es wird heute gesagt, wir kaufen diese Dinge nicht mehr, die gehören sowieso uns.” Deshalb beobachten chinesische Stellen genau, wie sich die Provenienz- und Restitutionsdebatte in Deutschland weiterentwickelt. Ein Leitfaden vom deutschen Museumsbund über den Umgang mit Objekten aus kolonialen Kontexten, der 2018 erschien, wurde sofort ins Chinesische übersetzt. “Hier hat sich ein Möglichkeitsraum aufgetan”, sagt Howald. “Deshalb findet die chinesische Seite auch unser Projekt so wichtig.”

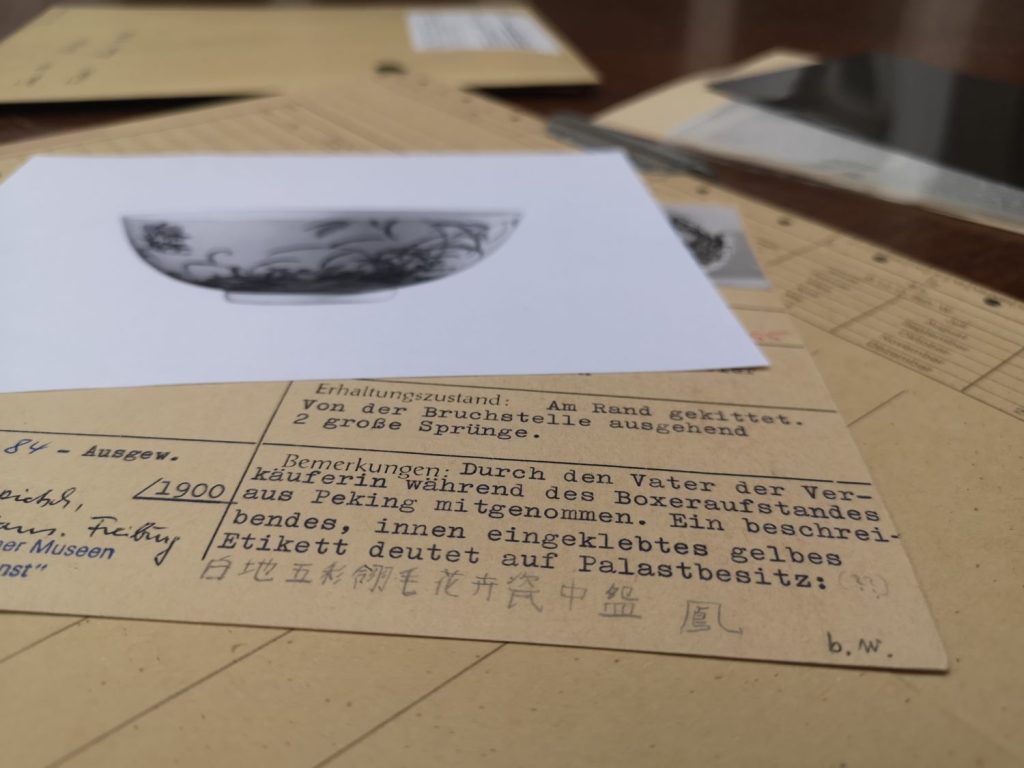

Ziel der Provenienzforscherinnen und -forscher ist es, im nächsten Jahr ebenfalls einen Leitfaden für Museen und Privatsammler herauszugeben. “Wir möchten so viele Werkzeuge wie möglich an die Hand geben”, sagt Pannhorst. “Welche Archive gibt es, wo erreicht man Experten, welche Faktoren deuten darauf hin, dass ein Stück tatsächlich geraubt worden sein könnte.” Ein Indiz wäre zum Beispiel der Nachweis, dass ein Objekt aus dem Winterpalast des Kaisers stammt. Dort, in der “Halle des Purpurglanzes”, waren damals die deutschen Truppen einquartiert. “Viele Soldaten haben ihre Beute damals recht schnell veräußert, auch an Museen”, sagt Howald. Auch Chinesen hätten teilgenommen an der “Orgie der Plünderung”, wie ein Zeitzeuge es beschrieb.

Dabei gab es in der deutschen Öffentlichkeit schon damals ein Unrechtsbewusstsein, was die Inbesitznahme fremder Kulturgüter betraf. “Das Thema war schon 1901 in den großen Tageszeitungen präsent”, sagt Pannhorst. “Das heißt aber auch, dass vieles nicht offen als geplündert deklariert wurde, um sich nicht öffentlicher Kritik auszusetzen.”

Das oft heruntergebetete Argument, dass die Stücke bei uns besser bewahrt worden seien, als in den Ursprungsländern, sei zum Glück aus dem wissenschaftlichen Diskurs verschwunden. Auch in Europa hätten die Depots nicht immer den besten konservatorischen Ansprüchen entsprochen, erklärt Howald. Zudem sei im Zweiten Weltkrieg vieles zerstört worden, so Pannhorst – “so viel zum Bewahren”. In Bezug auf China sei das Argument ohnehin nie anwendbar gewesen. “Es gibt dort eine lange Tradition des Kunstsammelns und später dann auch der Museen. Besonders in den letzten Jahren wurden da tolle konservatorische Bedingungen geschaffen”, sagt Howald.

Die beiden hoffen, dass bald auch andere Ausstellungshäuser nachziehen. “Was wir in unserem Verbundprojekt betreten, ist Neuland”, erklärt Howald. Noch müssen sich die Forscherinnen und Forscher in der Öffentlichkeit mit Vorurteilen auseinandersetzen und auch Misstrauen in manchen Museen abbauen, die fürchten, Sammlungsbestände zu verlieren. “Ich sehe uns und unser Projekt jedoch in der Verantwortung, die Kolonialzeit und unsere Geschichte aufzuarbeiten“, sagt Pannhorst. “Transparenz ist da sehr wichtig.”

Nordasien gehört zu den Regionen, die weltweit am meisten von Blaualgen-Plagen betroffen sind. Chinesische Wissenschaftler haben nun einen Weg gefunden, um die Ausbreitung der schädlichen Wasserwesen in einem der größten Seen des Landes mithilfe einer neuen Technologie einzudämmen. Das berichtete die Science and Technology Daily, die offizielle Zeitschrift des Ministeriums für Wissenschaft und Technologie Ende August.

Mithilfe eines neuartigen Bootes, das von Cong Haibing, Professor an der Hochschule für Umweltwissenschaften und -technik der Universität Yangzhou, entwickelt wurde, konnte die Konzentration der schwebenden Blaualgen im Tai-See um mehr als 80 Prozent reduziert werden. Der Tai-See (chin. Taihu), Chinas drittgrößter Süßwassersee, erstreckt sich über 2.250 Quadratkilometer im Hinterland der Küstenprovinzen Jiangsu und Zhejiang. Schon länger ist der riesige See von Algenplagen betroffen: Jahrzehntelang plagte ihn ein explosionsartiges Wachstum der Algenblüte.

Blaualgen sind eine der ältesten Lebensformen auf der Erde, deren Existenz bis zu 3,5 Milliarden Jahre zurückreicht. Sie sind eigentlich gar keine Algen (und damit keine Pflanzen), sondern werden zu den Bakterien gezählt, genauer gesagt: zu den Cyanobakterien. Diese können sich von fast allem ernähren, was Stickstoff und Phosphor enthält. Dank des Menschen gehören nun auch städtische Abwässer, industrielle Schadstoffe und landwirtschaftliche Düngemittel zu ihren bevorzugten Nahrungsquellen. Größere Mengen Blaualgen verringern den Sauerstoffgehalt im Wasser und produzieren große Mengen an Giftstoffen, die sowohl für Tiere als auch für Menschen schädlich sind.

Die neue Methode zur Bekämpfung der Blaualgen ist der staatlichen Publikation zufolge preiswert und einfach. Das Boot ist in der Lage, Algenkolonien zu “sterilisieren”, sobald sie auf der Seeoberfläche auftauchen. Dabei sind keine Chemikalien nötig, wie Cong Haibing in der Wissenschaftszeitung betont. Um an der Wasseroberfläche zu bleiben und Licht für Wachstum und Fortpflanzung zu erhalten, haben Cyanobakterien eine winzige Lufttasche in ihrem Körper entwickelt, die für Auftrieb sorgt. Das Boot der Forscher verfügt wiederum über eine Technik, die diese Lufteinschlüsse zerdrückt, sodass die Cyanobakterien auf den Grund des Sees sinken und absterben.

Zur Ausführung werden zwei große Wassertanks verwendet. Das Seewasser wird mit einer 500-Watt-Pumpe in die Tanks des Bootes gesaugt, bevor der Wasserdruck erhöht wird, um die Membran der Algenblasen zum Aufbrechen zu bringen. Das Boot verbrauche nur 0,005 Kilowattstunden Strom, um einen Kubikmeter Wasser mit Blaualgen zu verarbeiten, erklären die Forscher der Yangzhou-Universität: “Die Technologie ist energiesparend, umweltfreundlich und effizient.” Nachdem die Technologie sich diesen Sommer am Tai-See bewährt hat, soll sie bald in anderen großen Gewässern angewendet werden.

Blaualgen, beziehungsweise Cyanobakterien nehmen wegen des Klimawandels fast weltweit überhand. Die Innovation der Universität Yangzhou könnte daher eine weltweite Bedeutung erlangen.

Heißes, trockenes Wetter wie in diesem Sommer an vielen Orten der Welt kann ein explosionsartiges Wachstum der Bakterien begünstigen. Daher werden die Probleme weiter zunehmen. Eine massenhafte Vermehrung von Blaualgen erkennt man an einer blaugrünen Verfärbung des Wassers.

Bei Badegästen können die Toxine der Cyanobakterien bei Verschlucken oder manchmal sogar bei Hautkontakt Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Gliederschmerzen, Bindehautentzündungen, Ohrenschmerzen und Atemwegserkrankungen auslösen. Werden sehr große Mengen des kontaminierten Wassers verschluckt, kann es sogar zur Lähmung von Teilen der Lunge und somit zum Erstickungstod kommen. Auch für Hunde sind die Algen gefährlich.

Das rheinland-pfälzische Umweltministerium riet etwa kürzlich davon ab, Fische aus der Mosel zu essen – wegen des niedrigen Wasserstandes hatten sich dort Blaualgen massenhaft vermehrt. Die Mosel hatte so viele Blaualgen wie noch nie. An 30 Badeseen in Niedersachsen wurde im Sommer eine Algen-Warnung ausgesprochen.

Auch in der Ostsee sind die Blaualgen im Hochsommer ein regelmäßig wiederkehrendes Problem für Mensch und Umwelt. Und selbst im dünn besiedelten Kanada sind die Algenbakterien ein Problem. Allein die Provinz Nova Scotia – nach den Prinz Edward-Inseln die zweitkleinste Provinz Kanadas – warnte in diesem Sommer vor den Algen in über 50 Seen.

Auch in Europa gibt es innovative Projekte hinsichtlich der Frage, wie man mit den Algen umgehen sollte. Anfang des Jahres hat in der Türkei die erste CO2-negative Bioraffinerie Europas eröffnet. Ihre Entwicklung wurde zur 85 Prozent von der EU gefördert. Bei dem Projekt geht es darum, die Algen sinnvoll zu nutzen. In der Anlage werden die Algen zu Bio-Jet-Treibstoff verarbeitet. Doch dazu müssen die Algen erst aufwendig manuell entfernt werden. Das lohnt sich erst bei sehr großen Mengen.

Eine andere Methode ist die chemische Bekämpfung. Das ist jedoch teuer und kann die Umwelt dauerhaft schädigen.

Das neue Verfahren aus China aber tötet die Algen nicht sofort. Nach dem Verlust der Lufttaschen leben sie noch tagelang am Grund des Sees weiter, vermehren sich dort aber sehr viel langsamer, so die Forscher aus China. Denn dort unten am dunklen Seegrund erhalten sie nicht genügend Sonnenenergie für die Fotosynthese.

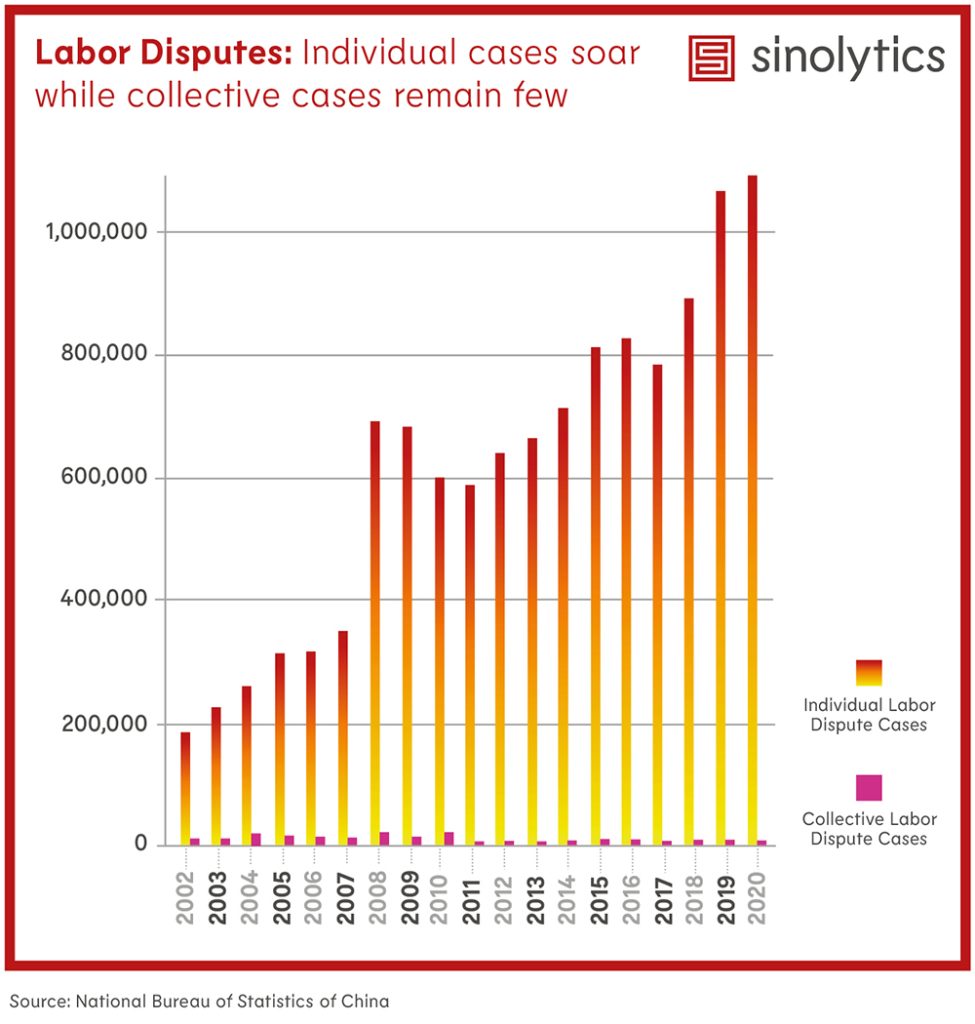

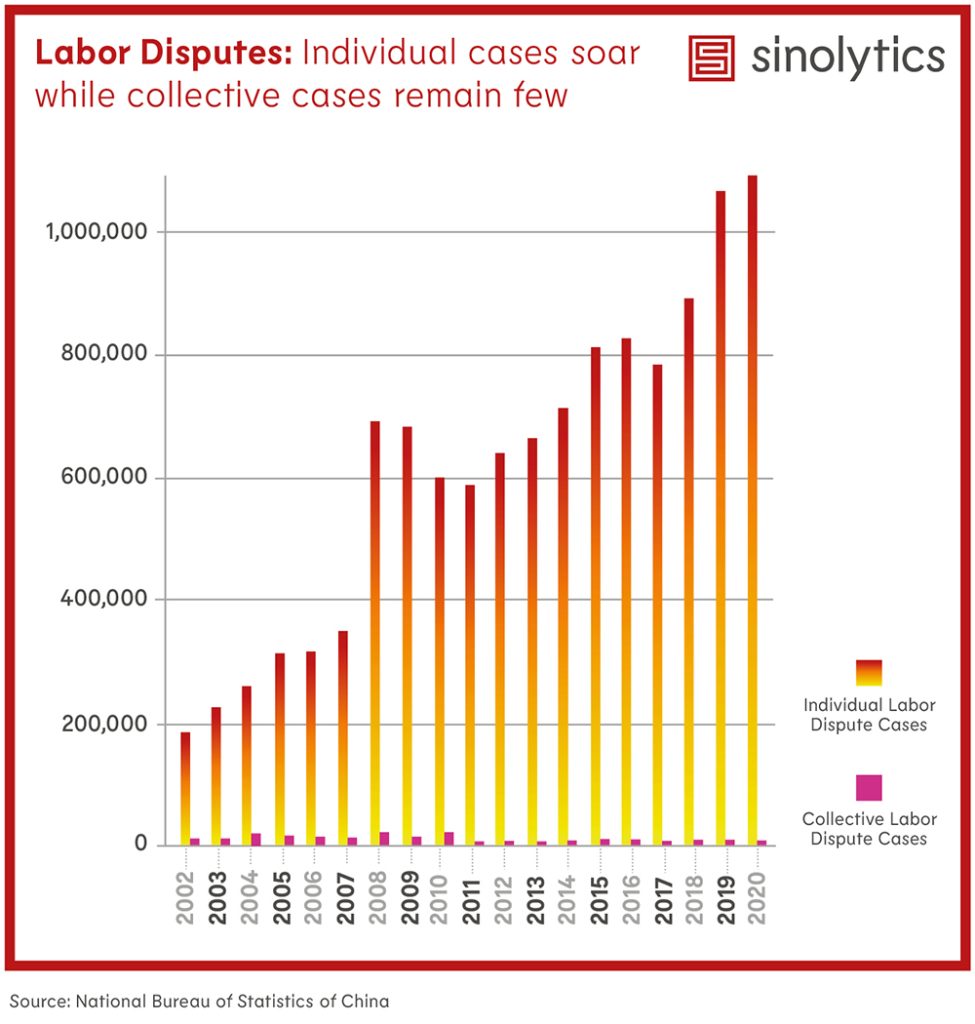

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Xi Jinping hat am heutigen Mittwoch seine Reise nach Usbekistan und Kasachstan begonnen. Es ist Xis erster Auslandsbesuch seit Ausbruch der Corona-Pandemie vor zweieinhalb Jahren. Sowohl Kasachstan als auch Usbekistan begehen in diesem Jahr den 30. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit China. Beide Länder sind wichtige Drehscheiben für Pekings “Belt-and-Road”-Initiative in Zentralasien.

Im usbekischen Samarkand wird Chinas Staats- und Parteichef am zweitägigen Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) teilnehmen. Laut Angaben des russischen Botschafters in Peking wird Xi am Rande des SCO-Gipfels am Donnerstag und Freitag auch Russlands Präsidenten Wladimir Putin treffen (China.Table berichtete). Es wäre die erste persönliche Begegnung der beiden Staatsführer seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine. Das Außenministerium in Peking bestätigte ein solches Treffen am Dienstag aber nicht.

Yang Jiechi, der Außenbeauftragte der Kommunistischen Partei Chinas hatte aber nach Ministeriumsangaben bereits am Montag erklärt, dass Peking bereit sei, die “strategische Kooperation” mit Moskau fortzusetzen. Beide Länder möchten ihre “gemeinsamen Interessen schützen und die Entwicklung der internationalen Ordnung in eine gerechtere und rationalere Richtung” fördern, erklärte Yang in einem Gespräch mit Andrej Denissow, dem russischen Botschafter in Peking.

Ebenfalls in Kasachstan weilt Papst Franziskus, der in der Hauptstadt Nur-Sultan am 7. Kongress der Vertreter der Welt- und traditionellen Religionen teilnehmen wird. Auf die Frage eines Journalisten, ob Franziskus plane, Xi Jinping zu treffen, antwortete das 85-jährige Kirchenoberhaupt: “Von einem Treffen weiß ich nichts. Aber ich bin immer bereit, nach China zu reisen.”

Papst Franziskus hatte schon mehrfach seine Bereitschaft erklärt, China besuchen zu wollen. Weil Chinas Regierung keinen Führer außerhalb der kommunistischen Partei anerkennt, wurde schon unter Mao eine chinesische Staatskirche gegründet. Es existieren in China jedoch weiterhin Untergrundkirchen, die dem Vatikan nahestehen. Im Versuch, die unterdrückten Untergrundchristen aus der rechtlichen Grauzone zu befreien, hat Papst Franziskus bereits acht Bischöfe der Staatskirche offiziell anerkannt. fpe

Vizekanzler Robert Habeck hat sich gegen einen Einstieg des chinesischen Reederei-Riesens Cosco beim Containerterminal in Tollerort ausgesprochen. “Ich tendiere in die Richtung, dass wir das nicht erlauben”, sagte der Bundeswirtschaftsminister am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Der Container-Hafen Tollerort sei zwar nur kleiner Teil vom Gesamthafen, aber China könnte dann Einfluss auf den Handel nehmen. “Deswegen haben wir das geprüft.” Es fehle aber noch ein Beschluss des Kabinetts. “Aber in der Tat finde ich insgesamt, dass wir kritischer gegenüber chinesischen Investments in Europa sein sollten.”

Nach Informationen des Manager Magazins hat Habecks Ministerium die Entscheidung in den Oktober verschoben, bleibt aber bei seiner ablehnenden Haltung. Das Ministerium wolle genügend Zeit haben, sich zu äußern. Aus Regierungskreisen hieß es laut Reuters zuletzt, im SPD-geführten Kanzleramt gebe es anders als im Wirtschaftsministerium Vorbehalte gegen ein Verbot des Deals.

Cosco will 35 Prozent an der Betreibergesellschaft des Containerterminals Tollerort übernehmen, der der Hamburger Hafen- und Lagerhausgesellschaft HHLA gehört. Das hatten die HHLA und Cosco im September 2021 vereinbart. Der Hamburger Hafen hatte die Bundesregierung zuletzt gewarnt, die Cosco-Pläne zu untersagen (China.Table berichtete). “Ein Einstieg der Chinesen in die Betriebsgesellschaft wäre ein Riesengewinn für den Hafen und keine Gefahr, zumal Cosco bald die weltgrößte Reederei sein wird”, so der Vorstand der Hafen Hamburg Marketing, Axel Mattern. “Eine Absage an die Chinesen wäre eine Katastrophe nicht nur für den Hafen, sondern für Deutschland”, so Mattern in einem Hinweis auf mögliche chinesische Reaktionen. rtr/ck

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat sich zuversichtlich gezeigt, dass China seinem Versprechen treu bleibe, im Krieg gegen die Ukraine keine Waffen an Russland zu liefern. Peking habe dazu immer eine sehr klare Position vertreten, sagte Borrell am Dienstag bei einer Debatte zur Außenpolitik im EU-Parlament in Straßburg. “Und zwar, dass sie Russland keine militärische Hilfe leisten würden.” Dass Nordkorea Russland nun Waffen verkaufe, liege außerhalb jeglicher Kontrolle der EU. “Aber was China angeht, war es bei jedem einzelnen Treffen, das wir hatten, ziemlich deutlich: Sie haben nicht vor, Russland militärische Hilfe zu leisten”, so Borrell.

Was Taiwan betreffe, sei er von Chinas Reaktion auf den Besuch von Nancy Pelosi nicht überrascht gewesen, betonte der EU-Außenbeauftragte. “Um es deutlich zu sagen: Besuche in Taiwan sollten keine Militärübungen oder Raketenstarts provozieren oder als Anlass für Einschüchterung genutzt werden.” Die EU habe kein Interesse an einem weiteren großen Konflikt. Die Lage in der Taiwan-Straße müsse aber realistisch gesehen werden, so Borrell. Die Spannungen dort würden nicht verschwinden. “Aber das wird uns nicht in unseren Bemühungen aufhalten, die Stabilität und den Status quo zu Taiwan zu bewahren.” Er selbst werde auf absehbare Zeit nicht nach Taiwan reisen, so Borrell.

Das Europaparlament stimmt am Donnerstag über seinen Standpunkt zur Situation um Taiwan ab. Die Vorschläge der einzelnen politischen Gruppen zu der geplanten Resolution unterscheiden sich derzeit aber noch sehr in Formulierungen und Forderungen. Die Gruppen verhandeln noch über den endgültigen Wortlaut, über den dann abgestimmt wird. Die Resolutionen sind Standpunkte des EU-Parlaments mit nicht bindenden Handlungsempfehlungen für die EU-Kommission. ari

Die EU-Generaldirektorin für Handel, Sabine Weyand, hat vor einer Abhängigkeit von China gewarnt. Als Folge der russischen Invasion in der Ukraine habe der internationale Handel Aufwind bekommen, so Weyand in einem Interview mit Financial Times. Die EU-Staaten sähen nun aber auch die Notwendigkeit, ihren Handel zu diversifizieren: “Wir haben festgestellt, dass wir von Russland nicht nur bei fossilen Brennstoffen, sondern auch bei einer Reihe kritischer Rohstoffe abhängig sind”, so Weyand. Ähnlich sehe das bei China aus, warnt sie: “Auch da müssen wir aufpassen: Wir wissen nie, wann Abhängigkeiten als Waffe eingesetzt werden könnten.”,

Weyand sprach sich zudem dafür aus, dass sich die EU verstärkt in anderen Regionen der Welt engagiert. Sie hofft demnach, dass noch in diesem Jahr die Handelsabkommen mit Mexiko und Chile abgeschlossen werden können. Auch Mercosur stehe auf der To-Do-Liste. “Der Blick richtet sich vorrangig auf Lateinamerika, das wir in den letzten Jahren stark in den Händen Chinas gelassen haben”, so Weyand. Außerdem strebe die EU den Abschluss eines Abkommens mit Australien für Frühjahr 2023 an. Die Verhandlungen mit Indien beschrieb Weyand indes als “herausfordernd”.

Die EU arbeitet derzeit an mehreren Außenhandelsinstrumenten, die den Austausch mit China beeinflussen werden: Am Mittwoch soll das geplante Verbot von Produkten aus Zwangsarbeit vorgestellt werden (China.Table berichtete). Erwartet worden war dies eigentlich schon am Dienstag, die EU-Kommission verschob die Präsentation kurzfristig. Nun will offenbar EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen selbst die Eckpunkte im Rahmen ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union (SOTEU) vorstellen. Für Oktober wird zudem ein Fortschritt für einen Vorschlag des EU-Parlaments gegen wirtschaftlichen Zwang erwartet. ari

Eine Hitzewelle historischen Ausmaßes sucht aktuell den Süden und Südwesten Chinas heim. Seit Wochen machen Temperaturen oberhalb der 40-Grad-Marke Mensch und Natur in den zentralchinesischen und südlichen Provinzen entlang des Jangtse-Flusses zu schaffen. Hinzu kommt gravierender Wassermangel in der an sich niederschlagsreichen Region. Es ist die schlimmste Dürre seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1961. Der längste Fluss Jangtse führt Niedrigwasser, Zuflüsse wie der Jialing in der Millionenmetropole Chongqing sind trockengefallen – und Chinas größter Süßwassersee, der Poyang in der südchinesischen Provinz Jiangxi, auf ein Viertel seiner Größe geschrumpft.

Die Landwirtschaft leidet besonders unter den Folgen der aktuellen Dürre. 2,2 Millionen Hektar Ackerland in neun Provinzen entlang des Jangtse sind laut aktuellen Medienberichten von Ernteausfällen betroffen. Besonders die diesjährige Reisernte ist gefährdet. 45 Prozent der jährlichen Reisproduktion des Landes entfallen auf die von der Dürre betroffenen Provinzen, so eine statistische Auswertung von Geografieprofessor Gregory Veeck und Kollegen.

Doch auch der Anbau von frischen und hochwertigen Agrarprodukten wie Gemüse, Tee oder Erdnüssen ist durch die hohen Temperaturen und den Mangel an Niederschlag beeinträchtigt. Selbst für den Eigenverbrauch kann aktuell nicht genug angebaut werden, wie uns Bauern aus Zigong und Guangyuan in der Provinz Sichuan erzählen. Frische Nahrungsmittel bekämen sie aktuell, wenn überhaupt, nicht vom eigenen Feld, sondern aus dem Handel.

Auch mit indirekten Folgen für die Landwirtschaft ist zu rechnen. Ein starker Rückgang der Energiegewinnung aus Wasserkraft in Provinzen wie Sichuan beeinträchtigt bereits jetzt die energieintensive Produktion von Düngemitteln und wird absehbar die Kosten für landwirtschaftliche Betriebsmittel weiter in die Höhe treiben. Auch viele andere Bereiche der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette sind von einer zuverlässigen Energieversorgung abhängig. So erregte unlängst das Video einer Hühnerzüchterin aus Sichuan Aufmerksamkeit, das tausende tote, in der Hitze verendete Tiere zeigt. Stromengpässe hätten zum Ausfall der Klimaanlagen in den Stallungen geführt, so die verzweifelte Bäuerin.

Die Dürre kommt zu einem für die chinesische Führung schwierigen Zeitpunkt. Eine größtmögliche Eigenversorgung des Landes mit Nahrungsmitteln ist angesichts geopolitischer Spannungen und den damit einhergehenden Verwerfungen auf den internationalen Agrar-Märkten wichtiger denn je. Zwar importiert China große Mengen an Ölsaaten und Getreide, die zumeist zu Tierfutter verarbeitet werden. Doch besonders bei Kulturen für den menschlichen Verzehr sowie bei der Produktion von Fleisch, Obst und Gemüse strebt das Land einen hohen Grad an Selbstversorgung an.

Eine Reaktion der Politik ließ daher auch nicht lange auf sich warten. Nach einer Notfallsitzung am 22. August verkündeten die Vertreter vierer Ministerien ein umfangreiches Maßnahmenpaket, um Ausfälle bei der Herbsternte zu minimieren. Neben der sofortigen Auszahlung von Hilfen in Höhe von 300 Millionen RMB sollen in die betroffenen Provinzen entsandte Expertenteams Landwirte vor Ort bei der Rettung ihrer Ernten unterstützen.

Dabei liegt das Augenmerk vor allem auf der gezielten Bewässerung betroffener landwirtschaftlicher Flächen. Denn viele Betriebe der Region verfügen aufgrund der ansonsten hohen Niederschlagsmengen im Sommer über keinerlei professionelle Systeme zur Bewässerung der Ackerflächen. Viele Bauern mussten somit hilflos dabei zuschauen, wie ihre Ernten auf den Feldern vertrockneten. Auch Methoden zur Reduzierung von Wasserverdunstung und die Bekämpfung von Schädlingen bei den von der Hitze geschwächten Pflanzen stehen bei den aktuellen Maßnahmen im Vordergrund.

Dennoch sind die unmittelbaren Auswirkungen der Dürre auf Chinas Ernährungssicherheit eher gering einzuschätzen. Der hohen Bedeutung für die Reisernte zum Trotz machen die von der Dürre betroffenen Flächen entlang des Jangtse nur rund zwei Prozent der Gesamtanbaufläche aus. Besonders auf den riesigen landwirtschaftlichen Flächen im Norden und Nordosten des Landes zeichnen sich dieses Jahr gute Erträge bei der Weizen-, Soja- und Maisernte ab – wobei letztere Kulturen vor allem als Futtermittel bei der Fleischproduktion eine Rolle spielen.

Während kurzfristige Preissteigerungen bei frischen Nahrungsmitteln wie Obst und Gemüse wohl unvermeidlich sind, ließen sich zumindest mögliche Engpässe bei der Versorgung mit Reis mit Hilfe der riesigen chinesischen Lebensmittelreserven abfedern. So lagern in chinesischen Speichern Schätzungen zufolge mehr als die Hälfte der weltweiten Getreide- und Reisreserven.

Für China ist die aktuelle Dürre somit weniger der Auftakt einer unmittelbaren Ernährungskrise als vielmehr ein Weckruf, die mittelfristigen Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft ernst zu nehmen. Denn in einem sind sich die Experten einig: extreme Wetterlagen wie diese sind kein Einzelereignis, sondern werden in Zukunft immer häufiger auftreten.

Die chinesische Regierung ist sich der Folgen des Klimawandels für die Landwirtschaft sehr wohl bewusst, wie aus der im Juni diesen Jahres verkündeten Nationalen Strategie zur Anpassung an den Klimawandel 2035 hervorgeht. So wird zum Beispiel mit Nachdruck an neuen Sorten geforscht, die besser mit Hitze und Trockenheit umgehen können. Erste Erfolge bei der Züchtung hitzeresistenter Reissorten wurden hierbei bereits vermeldet. Durch den Einsatz von “Smart Agriculture”-Technologien könnte zudem der Einsatz von klimaschädlichen Düngemitteln und Pestiziden reduziert werden, während bessere Frühwarnsysteme Ernteschäden minimieren sollen. Auch die Ausweitung des Versicherungssystems, um Landwirte gegen oftmals sehr lokal auftretende Schäden durch extreme Wetterereignisse abzusichern, spielt eine wichtige Rolle.

Doch noch fehlt es an konkreten Maßnahmenpaketen, mit denen diese Ziele umgesetzt werden können. Auch finanzielle Probleme stehen aktuell der Umsetzung von Anpassungsstrategien in der Landwirtschaft im Weg. Und nicht zuletzt ist es der heilige Gral der Ernährungssicherung selbst, der die Transformation hin zu einer klimaresilienten und -freundlichen Landwirtschaft zum Drahtseilakt macht. Denn für die chinesische Regierung ist klar: Klimamaßnahmen dürfen nicht auf Kosten der hohen Produktionsziele gehen.

Chinas Landwirtschaft ist mit den aktuellen Herausforderungen durch den Klimawandel nicht allein. Andere Länder sind mit sehr ähnlichen Problemen konfrontiert, wie zum Beispiel der deutsche Erntebericht 2022 zeigt. So kann die aktuelle Krise auch als eine Chance für mehr Kooperation im Kampf gegen den Klimawandel begriffen werden.

Michaela Böhme ist Expertin am Deutsch-Chinesischen Agrarzentrum (DCZ) tätig. Ihre Arbeit befasst sich mit dem Wandel der chinesischen Agrarpolitik im Kontext globaler Agri-Food-Systeme. Sie promovierte an der Universität Leipzig mit einer Arbeit zu Chinas transnationalen Landakquisitionen.

Das Deutsch-Chinesische Agrarzentrum (DCZ) wurde im März 2015 als zentrale Kontakt- und Informationsstelle sowie zur Koordination der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und China im Agrar- und Ernährungssektor gegründet. Es fördert den Austausch zwischen deutschen und chinesischen Vertretern und Vertreterinnen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft für eine nachhaltige Transformation der Landwirtschaft. Das DCZ ist eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) der Bundesrepublik Deutschland und des Ministeriums für Landwirtschaft und Ländliche Angelegenheiten (MARA) der Volksrepublik China. Auf deutscher Seite wird das DCZ von IAK Agrar Consulting GmbH Leipzig durchgeführt.

Ulf Dewitz ist seit September Produktmanager bei der Volkswagen Group China. Der Diplom-Ingenieur arbeitet seit mehr als 20 Jahren für VW, drei Jahre davon verbrachte er als Gruppenleiter bei Front-/Heckend im FAW–Volkswagen-Werk in Changchun. Für seinen neuen Posten wechselt Dewitz von Wolfsburg nach Peking.

Tatjana Wessa hat im August den Posten der Key Account Project Managerin bei Wittig Electronic in Shanghai übernommen. Das Familienunternehmen mit Hauptsitz im sächsischen Brand-Erbisdorf hat sich auf elektronische Bauteile spezialisiert. Wessa hat unter anderem in Hangzhou Tiefbau studiert und verfügt über fast zehn Jahre Arbeitserfahrung in China.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Am Wochenende fanden sich mehr als 2.500 Hongkongerinnen und Hongkonger vor dem britischen Generalkonsulat ein, um der verstorbenen Königin Elizabeth II. zu gedenken. Obwohl das Vermächtnis der einstigen “Kolonialherrin” in der Sonderverwaltungszone durchaus kontrovers diskutiert wird, war die Versammlung für manche auch ein subversiver Akt: Während der Regenschirmproteste 2019 hatten Demonstranten vor dem Konsulat “God Save The Queen” angestimmt – um an die Sino-British-Joint Declaration zu erinnern, die den Bürgern grundlegende Freiheitsrechte sichern sollte. Das im Juni 2020 auf Druck Pekings verabschiedete Nationale Sicherheitsgesetz für Hongkong schränkte die Versammlungsfreiheit in der Stadt drastisch ein.

nun ist das Rätsel gelöst, wohin es Xi Jinping auf seiner ersten Auslandsreise seit Anfang 2020 zieht. Kürzlich war noch über Saudi-Arabien spekuliert worden. Eine Ente, wie jetzt klar ist. Stattdessen reist Chinas Staats- und Parteichef nach Zentralasien. Am heutigen Mittwoch ist Xi in Kasachstan; von dort wird er zu einem Gipfeltreffen der Shanghai Cooperation Organisation (SCO) nach Usbekistan weiterreisen. Dort werden unter anderem auch der russische Präsident Wladimir Putin und Indiens Premierminister Narendra Modi erwartet. Wir werden Xis Reise und ein mögliches Treffen mit Putin oder Modi beobachten und für Sie analysieren.

Heute geht es um giftige Algen und geraubte Kunstschätze. Geraubter Kunst widmete sich Fabian Peltsch. Bisher drehte sich die Debatte vor allem um Objekte aus ehemaligen deutschen Kolonien in Afrika. Doch nun rückt auch China in den Fokus der sogenannten Provenienzforschung, aus unrühmlichen Gründen: Deutsche Soldaten waren an der Niederschlagung des “Boxer-Aufstands” beteiligt, bei der es zu einer “Orgie der Plünderungen” kam. Viele chinesische Kunstgegenstände sind seither über die ganze Welt verteilt und finden sich auch in Deutschland.

Frank Sieren schildert eine Erfindung chinesischer Forscher, die mit relativ einfachen Mitteln Blaualgen bekämpfen wollen. Diese gesundheitsschädlichen Algen breiten sich angesichts steigender Temperaturen in vielen Ländern rasant aus. Das in China entwickelte Verfahren könnte also weltweit auf Interesse stoßen.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre,

Schon jetzt hat das Projekt “Spuren des Boxerkrieges” internationale Strahlkraft. Eben erst haben Christine Howald, die Projektleiterin, und die am Projekt beteiligte Historikerin Kerstin Pannhorst ein japanisches Filmteam durch das Ethnologische Museum in Berlin-Dahlem begleitet. Die öffentlich-rechtliche Fernsehgesellschaft NHK aus Tokio dreht einen Film über Kunstobjekte aus dem Kolonialkontext, die sich im Besitz europäischer Museen befinden.

Die japanischen Journalisten löcherten dabei die beiden Wissenschaftlerinnen mit Fragen zur Provenienzforschung. Und mussten dazu erst einmal erklären, worum es überhaupt geht: Das noch recht junge Forschungsfeld will die Herkunft von Kunstobjekten ermitteln – und dabei auch die ungleichen Machtbeziehungen beleuchten, die eine Rolle spielten, als die Stücke einst ihren Besitzer wechselten. Sprich: Wurden sie gekauft, geraubt, getauscht, geschenkt, erpresst oder erbeutet?

“Spuren des Boxerkrieges” ist ein Verbundprojekt von sieben staatlichen Museen. Gefördert wird es vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste. Zusammen mit ihren Kollegen konzentrieren sich Pannhorst und Howald dabei auf die Niederschlagung der sogenannten Boxer – einer Freiheitsbewegung, die sich um das Jahr 1899 in China gegen ausländische Besatzer auflehnte. Die “Bewegung der Verbände für Gerechtigkeit und Harmonie”, wie die Boxer sich selbst nannten, wurde 1900 von einem Bündnis aus deutschen, französischen, britischen, japanischen, italienischen, russischen, österreichisch-ungarischen und amerikanischen Truppen niedergeschlagen. Zehntausende Menschen wurden getötet, Kulturdenkmäler wie der kaiserliche Winterpalast geradezu ausgeweidet. Tausende Objekte, darunter Gemälde, Kalligrafien, Kleidungsstücke und sogar Haarzöpfe wurden geraubt und über die Jahre in alle Welt verstreut.

Heute findet man diese Objekte in privaten Kunst-Sammlungen, aber auch in Museen. Laut Schätzungen des Museums für Asiatische Kunst in Berlin gelangten Hunderte von Kunstwerken und andere Artefakte aus den Plünderungen direkt oder auch indirekt in deutsche Museumssammlungen, wo sie bis heute aufbewahrt und ausgestellt werden. Die Nachverfolgung ihrer Herkunft ist meist langwierig. “Hundertprozentig kann man bei so gut wie keinem Objekt herausfinden, wo genau es zu welchem Zeitpunkt war”, erklären die Forscherinnen. Es fehle noch an Grundlagenforschung. Dazu gehört zum Beispiel die Frage: Wer war 1900 überhaupt in Peking? “Deutschland hatte damals rund 20.000 Soldaten vor Ort”, sagt Pannhorst. “Das ist keine kleine Aufgabe.”

Bislang haben sich die Museen bei der geschichtlichen Aufarbeitung ihrer Bestände auf die NS-Zeit und Beutekunst aus Afrika konzentriert, wo Deutschland dauerhafte Kolonien hatte. China fiel dabei meistens unter den Tisch. “China war eine Halb-Kolonie, oder eine Stützpunkt-Kolonie – es gibt da verschiedene Begriffe”, erläutert Howald, die auch stellvertretende Direktorin des Zentralarchivs ist, das die Provenienzforschung der Staatlichen Museen koordiniert. “Man darf dabei jedoch nicht vergessen, wie gewalttätig die Niederschlagung der Boxer gewesen ist. Wir alle kennen die Bilder von den abgeschlagenen Köpfen.”

Auch die Tatsache, dass aus China im Gegensatz zu afrikanischen Ländern bislang keine offiziellen Rückgabeforderungen laut wurden, trug dazu bei, dass viele Museen das Thema links liegen lassen konnten. Dieses Mal arbeiten die Provenienzforscher:innen eng mit einem Team aus China zusammen. “Unser Partner ist die Shanghai University, weil diese seit vielen Jahren Kulturgut in außerchinesischen Sammlungen untersucht”, sagt Pannhorst. Zusammen werden Fragen zur geteilten Geschichte, neuen Ansätzen in der Forschung und der Zukunft der Objekte besprochen. Daher auch der Untertitel “Eine gemeinsame Annäherung”. Dass die Zusammenarbeit auch die Rückgabe bestimmter Stücke zur Folge haben kann, ist Teil des gemeinsamen Forschungsprozesses. “Das steht natürlich im Raum, und das ist auch von der Seite der deutschen Museen so gewünscht”, sagt Pannhorst. “Die Rückgabe ist aber nicht immer das primär deklarierte Ziel. Es geht hier um sehr feinfühlige Diplomatie.”

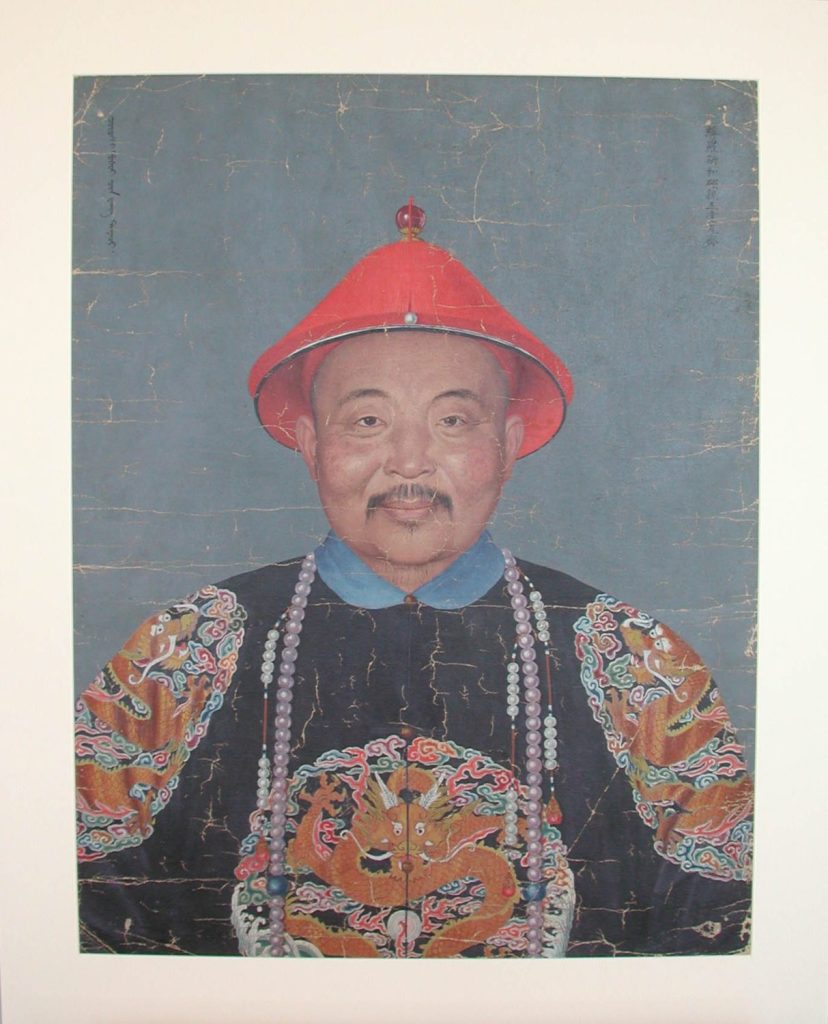

Geraubte Kunstwerke, insbesondere solche aus gestürmten Palästen, haben für China einen hohen Symbolwert. Das sah man etwa 2009, als chinesische Bronzeköpfe aus der Kunstsammlung des Modeschöpfers Yves Saint Laurent auf der britischen Auktionsplattform Christie’s auftauchten. Die Objekte stammten aus dem Pekinger Sommerpalast, der während des zweiten Opiumkrieges 1860 von französischen und britischen Truppen geplündert worden war. Im chinesischen Internet, aber auch in den staatlichen Medien, brach ein Sturm der Entrüstung los: Die Skulpturen seien nationale Schätze und China der rechtmäßige Besitzer. In solchen Fällen habe der chinesische Staat früher Privatsammler angeregt, bestimmte Stücke auf dem freien Kunstmarkt einzukaufen und dann staatlichen Museen zu schenken, erläutert Howald.

Doch da habe mittlerweile ein Umdenken stattgefunden: “Es wird heute gesagt, wir kaufen diese Dinge nicht mehr, die gehören sowieso uns.” Deshalb beobachten chinesische Stellen genau, wie sich die Provenienz- und Restitutionsdebatte in Deutschland weiterentwickelt. Ein Leitfaden vom deutschen Museumsbund über den Umgang mit Objekten aus kolonialen Kontexten, der 2018 erschien, wurde sofort ins Chinesische übersetzt. “Hier hat sich ein Möglichkeitsraum aufgetan”, sagt Howald. “Deshalb findet die chinesische Seite auch unser Projekt so wichtig.”

Ziel der Provenienzforscherinnen und -forscher ist es, im nächsten Jahr ebenfalls einen Leitfaden für Museen und Privatsammler herauszugeben. “Wir möchten so viele Werkzeuge wie möglich an die Hand geben”, sagt Pannhorst. “Welche Archive gibt es, wo erreicht man Experten, welche Faktoren deuten darauf hin, dass ein Stück tatsächlich geraubt worden sein könnte.” Ein Indiz wäre zum Beispiel der Nachweis, dass ein Objekt aus dem Winterpalast des Kaisers stammt. Dort, in der “Halle des Purpurglanzes”, waren damals die deutschen Truppen einquartiert. “Viele Soldaten haben ihre Beute damals recht schnell veräußert, auch an Museen”, sagt Howald. Auch Chinesen hätten teilgenommen an der “Orgie der Plünderung”, wie ein Zeitzeuge es beschrieb.

Dabei gab es in der deutschen Öffentlichkeit schon damals ein Unrechtsbewusstsein, was die Inbesitznahme fremder Kulturgüter betraf. “Das Thema war schon 1901 in den großen Tageszeitungen präsent”, sagt Pannhorst. “Das heißt aber auch, dass vieles nicht offen als geplündert deklariert wurde, um sich nicht öffentlicher Kritik auszusetzen.”

Das oft heruntergebetete Argument, dass die Stücke bei uns besser bewahrt worden seien, als in den Ursprungsländern, sei zum Glück aus dem wissenschaftlichen Diskurs verschwunden. Auch in Europa hätten die Depots nicht immer den besten konservatorischen Ansprüchen entsprochen, erklärt Howald. Zudem sei im Zweiten Weltkrieg vieles zerstört worden, so Pannhorst – “so viel zum Bewahren”. In Bezug auf China sei das Argument ohnehin nie anwendbar gewesen. “Es gibt dort eine lange Tradition des Kunstsammelns und später dann auch der Museen. Besonders in den letzten Jahren wurden da tolle konservatorische Bedingungen geschaffen”, sagt Howald.

Die beiden hoffen, dass bald auch andere Ausstellungshäuser nachziehen. “Was wir in unserem Verbundprojekt betreten, ist Neuland”, erklärt Howald. Noch müssen sich die Forscherinnen und Forscher in der Öffentlichkeit mit Vorurteilen auseinandersetzen und auch Misstrauen in manchen Museen abbauen, die fürchten, Sammlungsbestände zu verlieren. “Ich sehe uns und unser Projekt jedoch in der Verantwortung, die Kolonialzeit und unsere Geschichte aufzuarbeiten“, sagt Pannhorst. “Transparenz ist da sehr wichtig.”

Nordasien gehört zu den Regionen, die weltweit am meisten von Blaualgen-Plagen betroffen sind. Chinesische Wissenschaftler haben nun einen Weg gefunden, um die Ausbreitung der schädlichen Wasserwesen in einem der größten Seen des Landes mithilfe einer neuen Technologie einzudämmen. Das berichtete die Science and Technology Daily, die offizielle Zeitschrift des Ministeriums für Wissenschaft und Technologie Ende August.

Mithilfe eines neuartigen Bootes, das von Cong Haibing, Professor an der Hochschule für Umweltwissenschaften und -technik der Universität Yangzhou, entwickelt wurde, konnte die Konzentration der schwebenden Blaualgen im Tai-See um mehr als 80 Prozent reduziert werden. Der Tai-See (chin. Taihu), Chinas drittgrößter Süßwassersee, erstreckt sich über 2.250 Quadratkilometer im Hinterland der Küstenprovinzen Jiangsu und Zhejiang. Schon länger ist der riesige See von Algenplagen betroffen: Jahrzehntelang plagte ihn ein explosionsartiges Wachstum der Algenblüte.

Blaualgen sind eine der ältesten Lebensformen auf der Erde, deren Existenz bis zu 3,5 Milliarden Jahre zurückreicht. Sie sind eigentlich gar keine Algen (und damit keine Pflanzen), sondern werden zu den Bakterien gezählt, genauer gesagt: zu den Cyanobakterien. Diese können sich von fast allem ernähren, was Stickstoff und Phosphor enthält. Dank des Menschen gehören nun auch städtische Abwässer, industrielle Schadstoffe und landwirtschaftliche Düngemittel zu ihren bevorzugten Nahrungsquellen. Größere Mengen Blaualgen verringern den Sauerstoffgehalt im Wasser und produzieren große Mengen an Giftstoffen, die sowohl für Tiere als auch für Menschen schädlich sind.

Die neue Methode zur Bekämpfung der Blaualgen ist der staatlichen Publikation zufolge preiswert und einfach. Das Boot ist in der Lage, Algenkolonien zu “sterilisieren”, sobald sie auf der Seeoberfläche auftauchen. Dabei sind keine Chemikalien nötig, wie Cong Haibing in der Wissenschaftszeitung betont. Um an der Wasseroberfläche zu bleiben und Licht für Wachstum und Fortpflanzung zu erhalten, haben Cyanobakterien eine winzige Lufttasche in ihrem Körper entwickelt, die für Auftrieb sorgt. Das Boot der Forscher verfügt wiederum über eine Technik, die diese Lufteinschlüsse zerdrückt, sodass die Cyanobakterien auf den Grund des Sees sinken und absterben.

Zur Ausführung werden zwei große Wassertanks verwendet. Das Seewasser wird mit einer 500-Watt-Pumpe in die Tanks des Bootes gesaugt, bevor der Wasserdruck erhöht wird, um die Membran der Algenblasen zum Aufbrechen zu bringen. Das Boot verbrauche nur 0,005 Kilowattstunden Strom, um einen Kubikmeter Wasser mit Blaualgen zu verarbeiten, erklären die Forscher der Yangzhou-Universität: “Die Technologie ist energiesparend, umweltfreundlich und effizient.” Nachdem die Technologie sich diesen Sommer am Tai-See bewährt hat, soll sie bald in anderen großen Gewässern angewendet werden.

Blaualgen, beziehungsweise Cyanobakterien nehmen wegen des Klimawandels fast weltweit überhand. Die Innovation der Universität Yangzhou könnte daher eine weltweite Bedeutung erlangen.

Heißes, trockenes Wetter wie in diesem Sommer an vielen Orten der Welt kann ein explosionsartiges Wachstum der Bakterien begünstigen. Daher werden die Probleme weiter zunehmen. Eine massenhafte Vermehrung von Blaualgen erkennt man an einer blaugrünen Verfärbung des Wassers.

Bei Badegästen können die Toxine der Cyanobakterien bei Verschlucken oder manchmal sogar bei Hautkontakt Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Gliederschmerzen, Bindehautentzündungen, Ohrenschmerzen und Atemwegserkrankungen auslösen. Werden sehr große Mengen des kontaminierten Wassers verschluckt, kann es sogar zur Lähmung von Teilen der Lunge und somit zum Erstickungstod kommen. Auch für Hunde sind die Algen gefährlich.

Das rheinland-pfälzische Umweltministerium riet etwa kürzlich davon ab, Fische aus der Mosel zu essen – wegen des niedrigen Wasserstandes hatten sich dort Blaualgen massenhaft vermehrt. Die Mosel hatte so viele Blaualgen wie noch nie. An 30 Badeseen in Niedersachsen wurde im Sommer eine Algen-Warnung ausgesprochen.

Auch in der Ostsee sind die Blaualgen im Hochsommer ein regelmäßig wiederkehrendes Problem für Mensch und Umwelt. Und selbst im dünn besiedelten Kanada sind die Algenbakterien ein Problem. Allein die Provinz Nova Scotia – nach den Prinz Edward-Inseln die zweitkleinste Provinz Kanadas – warnte in diesem Sommer vor den Algen in über 50 Seen.

Auch in Europa gibt es innovative Projekte hinsichtlich der Frage, wie man mit den Algen umgehen sollte. Anfang des Jahres hat in der Türkei die erste CO2-negative Bioraffinerie Europas eröffnet. Ihre Entwicklung wurde zur 85 Prozent von der EU gefördert. Bei dem Projekt geht es darum, die Algen sinnvoll zu nutzen. In der Anlage werden die Algen zu Bio-Jet-Treibstoff verarbeitet. Doch dazu müssen die Algen erst aufwendig manuell entfernt werden. Das lohnt sich erst bei sehr großen Mengen.

Eine andere Methode ist die chemische Bekämpfung. Das ist jedoch teuer und kann die Umwelt dauerhaft schädigen.

Das neue Verfahren aus China aber tötet die Algen nicht sofort. Nach dem Verlust der Lufttaschen leben sie noch tagelang am Grund des Sees weiter, vermehren sich dort aber sehr viel langsamer, so die Forscher aus China. Denn dort unten am dunklen Seegrund erhalten sie nicht genügend Sonnenenergie für die Fotosynthese.

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Xi Jinping hat am heutigen Mittwoch seine Reise nach Usbekistan und Kasachstan begonnen. Es ist Xis erster Auslandsbesuch seit Ausbruch der Corona-Pandemie vor zweieinhalb Jahren. Sowohl Kasachstan als auch Usbekistan begehen in diesem Jahr den 30. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit China. Beide Länder sind wichtige Drehscheiben für Pekings “Belt-and-Road”-Initiative in Zentralasien.

Im usbekischen Samarkand wird Chinas Staats- und Parteichef am zweitägigen Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) teilnehmen. Laut Angaben des russischen Botschafters in Peking wird Xi am Rande des SCO-Gipfels am Donnerstag und Freitag auch Russlands Präsidenten Wladimir Putin treffen (China.Table berichtete). Es wäre die erste persönliche Begegnung der beiden Staatsführer seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine. Das Außenministerium in Peking bestätigte ein solches Treffen am Dienstag aber nicht.

Yang Jiechi, der Außenbeauftragte der Kommunistischen Partei Chinas hatte aber nach Ministeriumsangaben bereits am Montag erklärt, dass Peking bereit sei, die “strategische Kooperation” mit Moskau fortzusetzen. Beide Länder möchten ihre “gemeinsamen Interessen schützen und die Entwicklung der internationalen Ordnung in eine gerechtere und rationalere Richtung” fördern, erklärte Yang in einem Gespräch mit Andrej Denissow, dem russischen Botschafter in Peking.

Ebenfalls in Kasachstan weilt Papst Franziskus, der in der Hauptstadt Nur-Sultan am 7. Kongress der Vertreter der Welt- und traditionellen Religionen teilnehmen wird. Auf die Frage eines Journalisten, ob Franziskus plane, Xi Jinping zu treffen, antwortete das 85-jährige Kirchenoberhaupt: “Von einem Treffen weiß ich nichts. Aber ich bin immer bereit, nach China zu reisen.”

Papst Franziskus hatte schon mehrfach seine Bereitschaft erklärt, China besuchen zu wollen. Weil Chinas Regierung keinen Führer außerhalb der kommunistischen Partei anerkennt, wurde schon unter Mao eine chinesische Staatskirche gegründet. Es existieren in China jedoch weiterhin Untergrundkirchen, die dem Vatikan nahestehen. Im Versuch, die unterdrückten Untergrundchristen aus der rechtlichen Grauzone zu befreien, hat Papst Franziskus bereits acht Bischöfe der Staatskirche offiziell anerkannt. fpe

Vizekanzler Robert Habeck hat sich gegen einen Einstieg des chinesischen Reederei-Riesens Cosco beim Containerterminal in Tollerort ausgesprochen. “Ich tendiere in die Richtung, dass wir das nicht erlauben”, sagte der Bundeswirtschaftsminister am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Der Container-Hafen Tollerort sei zwar nur kleiner Teil vom Gesamthafen, aber China könnte dann Einfluss auf den Handel nehmen. “Deswegen haben wir das geprüft.” Es fehle aber noch ein Beschluss des Kabinetts. “Aber in der Tat finde ich insgesamt, dass wir kritischer gegenüber chinesischen Investments in Europa sein sollten.”

Nach Informationen des Manager Magazins hat Habecks Ministerium die Entscheidung in den Oktober verschoben, bleibt aber bei seiner ablehnenden Haltung. Das Ministerium wolle genügend Zeit haben, sich zu äußern. Aus Regierungskreisen hieß es laut Reuters zuletzt, im SPD-geführten Kanzleramt gebe es anders als im Wirtschaftsministerium Vorbehalte gegen ein Verbot des Deals.

Cosco will 35 Prozent an der Betreibergesellschaft des Containerterminals Tollerort übernehmen, der der Hamburger Hafen- und Lagerhausgesellschaft HHLA gehört. Das hatten die HHLA und Cosco im September 2021 vereinbart. Der Hamburger Hafen hatte die Bundesregierung zuletzt gewarnt, die Cosco-Pläne zu untersagen (China.Table berichtete). “Ein Einstieg der Chinesen in die Betriebsgesellschaft wäre ein Riesengewinn für den Hafen und keine Gefahr, zumal Cosco bald die weltgrößte Reederei sein wird”, so der Vorstand der Hafen Hamburg Marketing, Axel Mattern. “Eine Absage an die Chinesen wäre eine Katastrophe nicht nur für den Hafen, sondern für Deutschland”, so Mattern in einem Hinweis auf mögliche chinesische Reaktionen. rtr/ck

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat sich zuversichtlich gezeigt, dass China seinem Versprechen treu bleibe, im Krieg gegen die Ukraine keine Waffen an Russland zu liefern. Peking habe dazu immer eine sehr klare Position vertreten, sagte Borrell am Dienstag bei einer Debatte zur Außenpolitik im EU-Parlament in Straßburg. “Und zwar, dass sie Russland keine militärische Hilfe leisten würden.” Dass Nordkorea Russland nun Waffen verkaufe, liege außerhalb jeglicher Kontrolle der EU. “Aber was China angeht, war es bei jedem einzelnen Treffen, das wir hatten, ziemlich deutlich: Sie haben nicht vor, Russland militärische Hilfe zu leisten”, so Borrell.

Was Taiwan betreffe, sei er von Chinas Reaktion auf den Besuch von Nancy Pelosi nicht überrascht gewesen, betonte der EU-Außenbeauftragte. “Um es deutlich zu sagen: Besuche in Taiwan sollten keine Militärübungen oder Raketenstarts provozieren oder als Anlass für Einschüchterung genutzt werden.” Die EU habe kein Interesse an einem weiteren großen Konflikt. Die Lage in der Taiwan-Straße müsse aber realistisch gesehen werden, so Borrell. Die Spannungen dort würden nicht verschwinden. “Aber das wird uns nicht in unseren Bemühungen aufhalten, die Stabilität und den Status quo zu Taiwan zu bewahren.” Er selbst werde auf absehbare Zeit nicht nach Taiwan reisen, so Borrell.

Das Europaparlament stimmt am Donnerstag über seinen Standpunkt zur Situation um Taiwan ab. Die Vorschläge der einzelnen politischen Gruppen zu der geplanten Resolution unterscheiden sich derzeit aber noch sehr in Formulierungen und Forderungen. Die Gruppen verhandeln noch über den endgültigen Wortlaut, über den dann abgestimmt wird. Die Resolutionen sind Standpunkte des EU-Parlaments mit nicht bindenden Handlungsempfehlungen für die EU-Kommission. ari

Die EU-Generaldirektorin für Handel, Sabine Weyand, hat vor einer Abhängigkeit von China gewarnt. Als Folge der russischen Invasion in der Ukraine habe der internationale Handel Aufwind bekommen, so Weyand in einem Interview mit Financial Times. Die EU-Staaten sähen nun aber auch die Notwendigkeit, ihren Handel zu diversifizieren: “Wir haben festgestellt, dass wir von Russland nicht nur bei fossilen Brennstoffen, sondern auch bei einer Reihe kritischer Rohstoffe abhängig sind”, so Weyand. Ähnlich sehe das bei China aus, warnt sie: “Auch da müssen wir aufpassen: Wir wissen nie, wann Abhängigkeiten als Waffe eingesetzt werden könnten.”,

Weyand sprach sich zudem dafür aus, dass sich die EU verstärkt in anderen Regionen der Welt engagiert. Sie hofft demnach, dass noch in diesem Jahr die Handelsabkommen mit Mexiko und Chile abgeschlossen werden können. Auch Mercosur stehe auf der To-Do-Liste. “Der Blick richtet sich vorrangig auf Lateinamerika, das wir in den letzten Jahren stark in den Händen Chinas gelassen haben”, so Weyand. Außerdem strebe die EU den Abschluss eines Abkommens mit Australien für Frühjahr 2023 an. Die Verhandlungen mit Indien beschrieb Weyand indes als “herausfordernd”.

Die EU arbeitet derzeit an mehreren Außenhandelsinstrumenten, die den Austausch mit China beeinflussen werden: Am Mittwoch soll das geplante Verbot von Produkten aus Zwangsarbeit vorgestellt werden (China.Table berichtete). Erwartet worden war dies eigentlich schon am Dienstag, die EU-Kommission verschob die Präsentation kurzfristig. Nun will offenbar EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen selbst die Eckpunkte im Rahmen ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union (SOTEU) vorstellen. Für Oktober wird zudem ein Fortschritt für einen Vorschlag des EU-Parlaments gegen wirtschaftlichen Zwang erwartet. ari

Eine Hitzewelle historischen Ausmaßes sucht aktuell den Süden und Südwesten Chinas heim. Seit Wochen machen Temperaturen oberhalb der 40-Grad-Marke Mensch und Natur in den zentralchinesischen und südlichen Provinzen entlang des Jangtse-Flusses zu schaffen. Hinzu kommt gravierender Wassermangel in der an sich niederschlagsreichen Region. Es ist die schlimmste Dürre seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1961. Der längste Fluss Jangtse führt Niedrigwasser, Zuflüsse wie der Jialing in der Millionenmetropole Chongqing sind trockengefallen – und Chinas größter Süßwassersee, der Poyang in der südchinesischen Provinz Jiangxi, auf ein Viertel seiner Größe geschrumpft.

Die Landwirtschaft leidet besonders unter den Folgen der aktuellen Dürre. 2,2 Millionen Hektar Ackerland in neun Provinzen entlang des Jangtse sind laut aktuellen Medienberichten von Ernteausfällen betroffen. Besonders die diesjährige Reisernte ist gefährdet. 45 Prozent der jährlichen Reisproduktion des Landes entfallen auf die von der Dürre betroffenen Provinzen, so eine statistische Auswertung von Geografieprofessor Gregory Veeck und Kollegen.

Doch auch der Anbau von frischen und hochwertigen Agrarprodukten wie Gemüse, Tee oder Erdnüssen ist durch die hohen Temperaturen und den Mangel an Niederschlag beeinträchtigt. Selbst für den Eigenverbrauch kann aktuell nicht genug angebaut werden, wie uns Bauern aus Zigong und Guangyuan in der Provinz Sichuan erzählen. Frische Nahrungsmittel bekämen sie aktuell, wenn überhaupt, nicht vom eigenen Feld, sondern aus dem Handel.

Auch mit indirekten Folgen für die Landwirtschaft ist zu rechnen. Ein starker Rückgang der Energiegewinnung aus Wasserkraft in Provinzen wie Sichuan beeinträchtigt bereits jetzt die energieintensive Produktion von Düngemitteln und wird absehbar die Kosten für landwirtschaftliche Betriebsmittel weiter in die Höhe treiben. Auch viele andere Bereiche der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette sind von einer zuverlässigen Energieversorgung abhängig. So erregte unlängst das Video einer Hühnerzüchterin aus Sichuan Aufmerksamkeit, das tausende tote, in der Hitze verendete Tiere zeigt. Stromengpässe hätten zum Ausfall der Klimaanlagen in den Stallungen geführt, so die verzweifelte Bäuerin.

Die Dürre kommt zu einem für die chinesische Führung schwierigen Zeitpunkt. Eine größtmögliche Eigenversorgung des Landes mit Nahrungsmitteln ist angesichts geopolitischer Spannungen und den damit einhergehenden Verwerfungen auf den internationalen Agrar-Märkten wichtiger denn je. Zwar importiert China große Mengen an Ölsaaten und Getreide, die zumeist zu Tierfutter verarbeitet werden. Doch besonders bei Kulturen für den menschlichen Verzehr sowie bei der Produktion von Fleisch, Obst und Gemüse strebt das Land einen hohen Grad an Selbstversorgung an.

Eine Reaktion der Politik ließ daher auch nicht lange auf sich warten. Nach einer Notfallsitzung am 22. August verkündeten die Vertreter vierer Ministerien ein umfangreiches Maßnahmenpaket, um Ausfälle bei der Herbsternte zu minimieren. Neben der sofortigen Auszahlung von Hilfen in Höhe von 300 Millionen RMB sollen in die betroffenen Provinzen entsandte Expertenteams Landwirte vor Ort bei der Rettung ihrer Ernten unterstützen.

Dabei liegt das Augenmerk vor allem auf der gezielten Bewässerung betroffener landwirtschaftlicher Flächen. Denn viele Betriebe der Region verfügen aufgrund der ansonsten hohen Niederschlagsmengen im Sommer über keinerlei professionelle Systeme zur Bewässerung der Ackerflächen. Viele Bauern mussten somit hilflos dabei zuschauen, wie ihre Ernten auf den Feldern vertrockneten. Auch Methoden zur Reduzierung von Wasserverdunstung und die Bekämpfung von Schädlingen bei den von der Hitze geschwächten Pflanzen stehen bei den aktuellen Maßnahmen im Vordergrund.

Dennoch sind die unmittelbaren Auswirkungen der Dürre auf Chinas Ernährungssicherheit eher gering einzuschätzen. Der hohen Bedeutung für die Reisernte zum Trotz machen die von der Dürre betroffenen Flächen entlang des Jangtse nur rund zwei Prozent der Gesamtanbaufläche aus. Besonders auf den riesigen landwirtschaftlichen Flächen im Norden und Nordosten des Landes zeichnen sich dieses Jahr gute Erträge bei der Weizen-, Soja- und Maisernte ab – wobei letztere Kulturen vor allem als Futtermittel bei der Fleischproduktion eine Rolle spielen.

Während kurzfristige Preissteigerungen bei frischen Nahrungsmitteln wie Obst und Gemüse wohl unvermeidlich sind, ließen sich zumindest mögliche Engpässe bei der Versorgung mit Reis mit Hilfe der riesigen chinesischen Lebensmittelreserven abfedern. So lagern in chinesischen Speichern Schätzungen zufolge mehr als die Hälfte der weltweiten Getreide- und Reisreserven.

Für China ist die aktuelle Dürre somit weniger der Auftakt einer unmittelbaren Ernährungskrise als vielmehr ein Weckruf, die mittelfristigen Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft ernst zu nehmen. Denn in einem sind sich die Experten einig: extreme Wetterlagen wie diese sind kein Einzelereignis, sondern werden in Zukunft immer häufiger auftreten.

Die chinesische Regierung ist sich der Folgen des Klimawandels für die Landwirtschaft sehr wohl bewusst, wie aus der im Juni diesen Jahres verkündeten Nationalen Strategie zur Anpassung an den Klimawandel 2035 hervorgeht. So wird zum Beispiel mit Nachdruck an neuen Sorten geforscht, die besser mit Hitze und Trockenheit umgehen können. Erste Erfolge bei der Züchtung hitzeresistenter Reissorten wurden hierbei bereits vermeldet. Durch den Einsatz von “Smart Agriculture”-Technologien könnte zudem der Einsatz von klimaschädlichen Düngemitteln und Pestiziden reduziert werden, während bessere Frühwarnsysteme Ernteschäden minimieren sollen. Auch die Ausweitung des Versicherungssystems, um Landwirte gegen oftmals sehr lokal auftretende Schäden durch extreme Wetterereignisse abzusichern, spielt eine wichtige Rolle.

Doch noch fehlt es an konkreten Maßnahmenpaketen, mit denen diese Ziele umgesetzt werden können. Auch finanzielle Probleme stehen aktuell der Umsetzung von Anpassungsstrategien in der Landwirtschaft im Weg. Und nicht zuletzt ist es der heilige Gral der Ernährungssicherung selbst, der die Transformation hin zu einer klimaresilienten und -freundlichen Landwirtschaft zum Drahtseilakt macht. Denn für die chinesische Regierung ist klar: Klimamaßnahmen dürfen nicht auf Kosten der hohen Produktionsziele gehen.

Chinas Landwirtschaft ist mit den aktuellen Herausforderungen durch den Klimawandel nicht allein. Andere Länder sind mit sehr ähnlichen Problemen konfrontiert, wie zum Beispiel der deutsche Erntebericht 2022 zeigt. So kann die aktuelle Krise auch als eine Chance für mehr Kooperation im Kampf gegen den Klimawandel begriffen werden.

Michaela Böhme ist Expertin am Deutsch-Chinesischen Agrarzentrum (DCZ) tätig. Ihre Arbeit befasst sich mit dem Wandel der chinesischen Agrarpolitik im Kontext globaler Agri-Food-Systeme. Sie promovierte an der Universität Leipzig mit einer Arbeit zu Chinas transnationalen Landakquisitionen.

Das Deutsch-Chinesische Agrarzentrum (DCZ) wurde im März 2015 als zentrale Kontakt- und Informationsstelle sowie zur Koordination der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und China im Agrar- und Ernährungssektor gegründet. Es fördert den Austausch zwischen deutschen und chinesischen Vertretern und Vertreterinnen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft für eine nachhaltige Transformation der Landwirtschaft. Das DCZ ist eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) der Bundesrepublik Deutschland und des Ministeriums für Landwirtschaft und Ländliche Angelegenheiten (MARA) der Volksrepublik China. Auf deutscher Seite wird das DCZ von IAK Agrar Consulting GmbH Leipzig durchgeführt.

Ulf Dewitz ist seit September Produktmanager bei der Volkswagen Group China. Der Diplom-Ingenieur arbeitet seit mehr als 20 Jahren für VW, drei Jahre davon verbrachte er als Gruppenleiter bei Front-/Heckend im FAW–Volkswagen-Werk in Changchun. Für seinen neuen Posten wechselt Dewitz von Wolfsburg nach Peking.

Tatjana Wessa hat im August den Posten der Key Account Project Managerin bei Wittig Electronic in Shanghai übernommen. Das Familienunternehmen mit Hauptsitz im sächsischen Brand-Erbisdorf hat sich auf elektronische Bauteile spezialisiert. Wessa hat unter anderem in Hangzhou Tiefbau studiert und verfügt über fast zehn Jahre Arbeitserfahrung in China.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Am Wochenende fanden sich mehr als 2.500 Hongkongerinnen und Hongkonger vor dem britischen Generalkonsulat ein, um der verstorbenen Königin Elizabeth II. zu gedenken. Obwohl das Vermächtnis der einstigen “Kolonialherrin” in der Sonderverwaltungszone durchaus kontrovers diskutiert wird, war die Versammlung für manche auch ein subversiver Akt: Während der Regenschirmproteste 2019 hatten Demonstranten vor dem Konsulat “God Save The Queen” angestimmt – um an die Sino-British-Joint Declaration zu erinnern, die den Bürgern grundlegende Freiheitsrechte sichern sollte. Das im Juni 2020 auf Druck Pekings verabschiedete Nationale Sicherheitsgesetz für Hongkong schränkte die Versammlungsfreiheit in der Stadt drastisch ein.