es war ein denkwürdiger China-Tag in Berlin. Große Teile der Regierungen Chinas und Deutschlands kamen zu den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen zusammen, angeführt von den Regierungschefs Olaf Scholz und Li Qiang.

Die Ministerinnen und Minister vereinbarten zum Beispiel mehr Kooperation im Klimaschutz. Am Ende stand eine vermeintliche Pressekonferenz von Kanzler Scholz und Ministerpräsident Li. Doch die chinesischen Gäste hatten die Gepflogenheit ihres Heimatlandes mitgebracht: Journalisten durften keine Fragen stellen. Und das, nachdem Scholz gerade die Bedeutung der freien Presse gepriesen hatte. Das Kanzleramt in Berlin sieht der Große Halle des Volkes äußerlich so gar nicht ähnlich, vom Geist her schien es sich ihr in diesem Fall anzunähern.

Die eigentlichen Gespräche verliefen ein wenig wie bei dem Besuch von US-Außenminister Antony Blinken in Peking am Tag zuvor: ein Abtasten, Kennenlernen – und eine Positionsbestimmung für die Beziehungen. Diese sind zwischen Berlin und Peking weniger angespannt als zwischen den USA und China.

Doch es blieben Widersprüche an diesem Tag. Während Li Qiang auf dem bilateralen Wirtschaftsforum mit Unternehmern direkt nach den Konsultationen für mehr Investitionen und eine unternehmerische Sicht auf Risiken warb, warnte der Verfassungsschutz gezielt vor Spionage aus China. Das Timing des Geheimdienstes ließ den Bericht als effektiven Widerspruch der Botschaft erscheinen. Im neuen Jahresbericht bezeichnete die Behörde China als “größte Bedrohung in Bezug auf Wirtschafts- und Wissenschaftsspionage sowie ausländische Direktinvestitionen in Deutschland”.

Daher schauen Firmen und Politiker mit Interesse nach Brüssel, wo die EU-Kommission am Dienstag ihre Strategie zum De-Risking präsentierte. Für Debatten sorgen darin vor allem Ideen zur Kontrolle europäischer Investitionen im Ausland (“outbound investment screening”). Das Wort “China” nahm in Brüssel nur Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager in den Mund, wie Amelie Richter berichtet. Doch die Volksrepublik war der sprichwörtliche Elefant im Raum.

Olaf Scholz machte am Dienstagmittag im Kanzleramt keinen Hehl daraus, wie zufrieden er mit den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen ist. Fast schon jovial legte er zum Abschluss der gemeinsamen Pressekonferenz seine Hand auf die Schulter des chinesischen Ministerpräsidenten. Da keine Nachfragen von Journalisten gestattet waren und nur vorgefertigte Statements verlesen wurden, drückte der Kanzler es eben auf diese Weise aus: Seht her, hier verstehen sich zwei. Li Qiang und Olaf Scholz, China und Deutschland.

“Der direkte Dialog, das persönliche Gespräch, ein wirklicher Austausch – all das ist in dieser außergewöhnlichen Zeit voller globaler Herausforderungen und Krisen noch wichtiger als sonst”, sagte Scholz am Dienstag und fügte hinzu: Der direkte Kontakt trage zu einem besseren Verständnis füreinander bei und erlaube, “im direkten Gespräch miteinander Fragen zu besprechen, wo wir unterschiedlicher Meinung sind und Differenzen haben.”

Offiziell verfolgt Deutschland gegenüber China den seit 2019 auch in der EU üblichen Dreiklang vom Partner, Wettbewerber und strategischem Rivalen. Und während so manche Grünen-Ministerin im Verhalten Pekings vor allem Rivalität erkennt, legte Scholz bei den siebten deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen seinen Schwerpunkt auf China als Partner.

Ernst nahmen Li und Scholz offenbar auch das Motto der Konsultationen: Gemeinsam nachhaltig handeln. Während man in Peking seit Wochen unter einer drückenden Hitzewelle ächzt, führte Scholz die Flutkatastrophe im Ahrtal an, um die Dringlichkeit im Kampf gegen die Erderwärmung zu betonen. Deshalb sei “eine enge Zusammenarbeit im Kampf gegen den Klimawandel ein besonderes Anliegen”. Konkret wurde vereinbart:

So wolle man industrielle Prozesse klimafreundlicher gestalten, die Energiewende beschleunigen, den Umstieg auf klimafreundliche Mobilität fördern und die Kreislaufwirtschaft stärken, versprach Scholz. “Jede Tonne CO₂, die wir einsparen, leistet einen Beitrag zur Begrenzung der Erderwärmung.” Der Kanzler brachte zudem die Idee ein, global ein gemeinsames Ziel zu vereinbaren für den Einsatz von erneuerbaren Energien.

Selbstredend wies Scholz auch auf die große Bedeutung der Wirtschaftsbeziehungen hin. “Unsere dynamischen Wirtschaftsbeziehungen sind ein wichtiger und konstitutiver Teil unserer Beziehungen.” Daher werde man noch in diesem Jahr den dritten ranghohen deutsch-chinesischen Finanzdialog in Berlin abhalten.

Allerdings sieht man durchaus auch Probleme: Zugang zum chinesischen Markt und faire Wettbewerbsbedingungen für deutsche und andere ausländische Unternehmen in China blieben laut Scholz weiterhin Herausforderungen, bei denen er auf konkrete Verbesserungen dränge. “Ich habe meinem Kollegen einige sehr konkrete Probleme benannt, die uns Sorgen bereiten. Ein Level-Playing-Field setzt hier Verbesserungen voraus, um die wir uns bemühen wollen.” Zudem gelte von nun an das deutsche Lieferkettengesetz. Und so gab Scholz seinem chinesischen Partner Li Qiang mit auf den Weg: “Würdige Produktionsbedingungen, damit verbunden eine Verbesserung der Menschenrechtslage, sind in unser beider Interesse.”

Auch Bundesjustizminister Marco Buschmann warb für Dialog. In seinem Bereich geht es dabei vor allem um Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte. “Uns verbinden mit China viele Interessen – und uns trennen manche Sichtweisen”, sagte der FDP-Politiker nach seinem Gespräch mit seiner chinesischen Amtskollegin He Rong. Gerade deshalb sei es wichtig, miteinander im Gespräch zu bleiben. “Rechtsstaatlichkeit kann es nur im Einklang mit der Geltung von Menschenrechten geben”, betonte Buschmann.

Doch nicht nur die Handelsbeziehungen sollten neuen Schwung erhalten, so Scholz. Sondern ebenso der wissenschaftliche und gesellschaftliche Austausch. Oder wie man es heutzutage nennt: People-to-People. “Je mehr wir übereinander wissen und je offener der Austausch, desto geringer ist auch der Raum für Missverständnisse”, sagte Scholz.

Die Probleme auf beiden Seiten sind bekannt: Ausländische Journalisten können aus China immer weniger frei berichten, während China über Deutschlands schleppende Visa-Vergabe klagt. Aus dem Auswärtigen Amt heißt es dazu zu Table.Media: “Wir bemühen uns, durch organisatorische Maßnahmen sowie personelle Aufstockung das Terminangebot wieder auszuweiten.” Ob sich auch die Lage für Berichterstattende in China verbessern wird, bleibt hingegen zweifelhaft.

Li Qiang bedankte sich seinerseits für die Gastfreundschaft und den herzlichen Empfang auf seiner ersten Auslandsreise als chinesischer Ministerpräsident. Die Regierungskonsultationen seien sehr praxisorientiert und hocheffektiv verlaufen. Als für China wichtige Ergebnisse nannte Li:

Li versicherte: “China legt großen Wert auf die Entwicklung der Beziehungen zu Deutschland und zu Europa.” Deshalb wolle man Seite an Seite einen “echten Multilateralismus” verteidigen. “Wir sollten unsere Zusammenarbeit beständig ausbauen und noch mehr Dynamiken schaffen für unsere Zusammenarbeit in intelligenter Fertigung, Elektroautos sowie grüner Entwicklung.” Chinas Wirtschaft habe nach der Pandemie wieder deutlich an Dynamik gewonnen, hob Li hervor.

Während Deutschland in den Bereichen Wissenschaft und Technologie punkte, verfüge China über “einen riesengroßen Markt, ein vollständiges Industriesystem und reichhaltige Humanressourcen.” Als sich Li und Scholz gegenseitig zulächelten, schien es, als könnte man ihre Gedanken lesen: Die Bedingungen passen perfekt zueinander. Es wäre fast verwerflich, würde man dieses Potenzial nicht nutzen.

Doch das wäre wohl zu viel heile Welt. Die Realität besteht eben nicht nur aus Ankündigungen und Wünschen, sondern auch handfesten Problemen. Ein Beispiel: Scholz sprach durchaus den Krieg in der Ukraine an und wies auf Chinas Verantwortung hin, mehr Einfluss auf Russland zu nehmen, keine Waffen zu liefern und die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine zu wahren. Doch Li ging öffentlich mit keiner Silbe darauf ein.

Und so bleibt: Die Chemie zwischen Li Qiang und Olaf Scholz scheint zu stimmen. Für beide waren es die ersten deutsch-chinesischen Konsultation als Regierungschefs. Es wirkte wie ein freundliches Kennenlernen. Doch zu einem echten Dialog gehört auch das Lösen von Problemen. Hier ist vor allem die Liste der fehlenden Akteure interessant: Sowohl die Verteidigungsminister als auch der chinesische Außenminister waren verhindert.

Ebenfalls abwesend war kritisches Nachfragen. Es bleibt zu hoffen, dass Scholz das hinter verschlossenen Türen getan hat. Denn bei seinem gemeinsamen Auftritt mit Li Qiang im Bundeskanzleramt waren den anwesenden Journalisten keine Nachfragen gestattet.

Auch an die aktuellen Regierungskonsultationen hat sich ein Treffen von Industrievertretern mit den beiden Regierungschefs angeschlossen. Das 11. Deutsch-Chinesische Forum für wirtschaftliche und technologische Zusammenarbeit fand am Dienstag in Berlin statt. Anwesend waren die Chefs beziehungsweise hochrangige Vertreter der Unternehmen

Premier Li Qiang nutzte die Gelegenheit wie erwartet, um die Offenheit des chinesischen Marktes hervorzuheben. Die Globalisierung sei für alle Seiten gewinnbringend, sagte Li. China heiße internationale Unternehmen willkommen.

Li zeigte aber auch, dass er die Diskussion in Deutschland zumindest in Grundzügen kennt. Er ging auf seine Interpretation des Begriffs “De-Risking” ein, der derzeit von allen europäischen China-Strategen als universelle Lösung gepriesen wird. “Risikoprävention und Zusammenarbeit sind keine Gegensätze”, sagte er den CEOs dem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua zufolge. Der Staat solle die Risikobewertung den Unternehmen überlassen, diese könnten die Risiken am besten einschätzen, so Li.

Das hörte mancher Wirtschaftsvertreter sicherlich gerne; der anwesende Kanzler Olaf Scholz wird weniger begeistert gewesen sein. In seiner neuen Sicherheitsstrategie setzt seine Regierung auf De-Risking, und der Verfassungsschutz hat gerade auf erhebliche Risiken der Industriespionage hingewiesen.

Umgekehrt sehe China keine Risiken in deutschen Produkten, schmeichelte Li den Zuhörern im Wirtschaftsministerium. Alle seine Dienstwagen seien Audis gewesen. Und in chinesischen Krankenhäusern sei er mit deutschen Geräten untersucht worden und habe sich stets sicher gefühlt.

Ein Scheitern der Zusammenarbeit sei das größte Risiko, warb der Premier für ein fortgesetztes Engagement in seinem Land. Er äußerte zwar Verständnis für die deutschen Sicherheitsbedenken, beklagte jedoch, dass die Risiken bisher nur unscharf definiert seien. Gerade in unsicheren Zeiten sei es wichtig, sich auf etablierte Partner zu verlassen. Darüberhinaus äußerte er sich viel in Versatzstücken chinesischer Phrasen aus der Wirtschaftspolitik.

Doch indem Li bei individuellen betriebswirtschaftlichen und persönlichen Risiken ansetzt, geht er über die eigentliche Bedeutung von “De-Risking” hinweg. Der EU und der deutschen Regierung geht es bei der Verwendung des Begriffes um das Risiko einer Abhängigkeit von China als Ganzem. Diese Gefahren haben sich in der Pandemie offenbart, als Masken und Paracetamol fehlten, und dann wieder nach der russischen Aggression gegen die Ukraine, als Gas fehlte. Darauf wies auch Bundskanzler Scholz hin. Er beeilte sich jedoch anzumerken, die Verringerung von Risiken bedeute keine Abkehr von der Globalisierung.

Der Elefant im Raum, den niemand erwähnte, ist denn auch nicht die Fortsetzung normaler Handelsbeziehungen – hier wären die Risiken tatsächlich gut beherrschbar -, sondern das Katastrophenszenario eines chinesischen Angriffs auf Taiwan. Diese Szenarien muss Deutschland für sich selbst durchspielen. So gesehen glich Lis Beharren auf einer wenig relevanten Variante der Risikominderung einer Farce.

Li trat gegenüber den deutschen Bossen in dem vollen Bewusstsein auf, wie wichtig der chinesische Markt für viele von ihnen unverändert ist. Er erwarte von den Unternehmern, dass sie weiterhin als Botschafter der chinesisch-deutschen Freundschaft auftreten, betonte er.

Die Anwesenden wussten ebenso wie Li, dass die Abhängigkeit von Lieferungen aus China unverändert weiterbestehen. Das untermauert auch eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), über die zuerst das Handelsblatt berichtet hat. Es kommen noch mehr Computer, noch mehr Rohstoffe, noch mehr Konsumgüter aus China als je zuvor.

Bei dieser Sorte der Abhängigkeit handelt es sich zwar um jene, die sich über eine Streuung der Anbieter verringern lässt. Doch das wird dauern. Die Ausformulierung einer China-Strategie der Bundesregierung, die für Anfang Juli erwartet wird, kann an dieser Realität kaum kurzfristig etwas ändern.

Die deutschen Wirtschaftsvertreter stimmten Li dementsprechend zu und betonten die Partnerschaft beider Länder. Sie äußerten Xinhua zufolge ihre “Überzeugung”, dass China an der Öffnung festhalten werde. Li hörte sicher auch gerne die Ankündigung, Investitionen in China weiter zu erhöhen. Wie sich das mit der De-Risking-Strategie des deutschen Kanzlers vereinbaren lässt, war nicht zu erfahren. Fragen waren bekanntlich nicht zugelassen.

Der Wirtschaftsdialog ist seit den ersten Konsultationen ein Teil des Formats. Ebenso gehörte von Anfang an dazu, dass die Wirtschaftslenker etwas steif dasitzen und die Probleme ihrer Branche zurückhaltend-indirekt vortragen. Auch dieses Mal äußerten sie eine Reihe bekannter Klagen, darunter mangelnden Schutz geistigen Eigentums, IT-Sicherheit und Marktzugangshemmnisse. Siemens-Chef Roland Busch forderte in seiner Rolle als Vorsitzender des Asien-Pazifik-Ausschusses der deutschen Wirtschaft ein “Level Playing Field”, nannte Lis Besuch aber auch “gut und angemessen”.

Wie so oft bei Regierungskontakten mit China gab es feierliche Unterzeichnungen von Dokumenten. Volkswagen unterschrieb eine Absichtserklärung zum Thema Fachkräfteausbildung. Auch Siemens, BMW und Daimler leisteten Unterschriften im Beisein der hohen Führungspersönlichkeiten. Das lieb gewonnene Ritual gibt es also immer noch, obwohl Robert Habeck sich bereits einmal dagegen ausgesprochen hat, solchen Wirtschaftsprojekten immer auch gleich den politischen Segen mitzugeben.

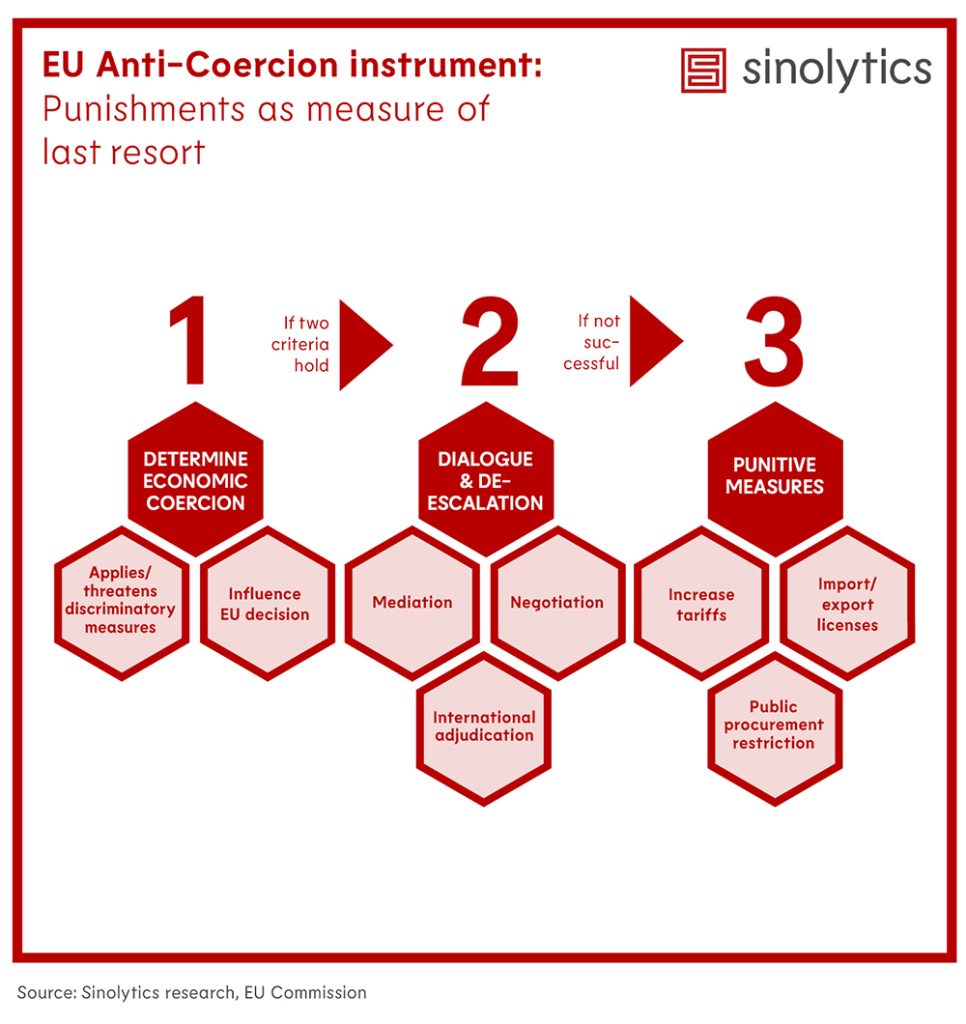

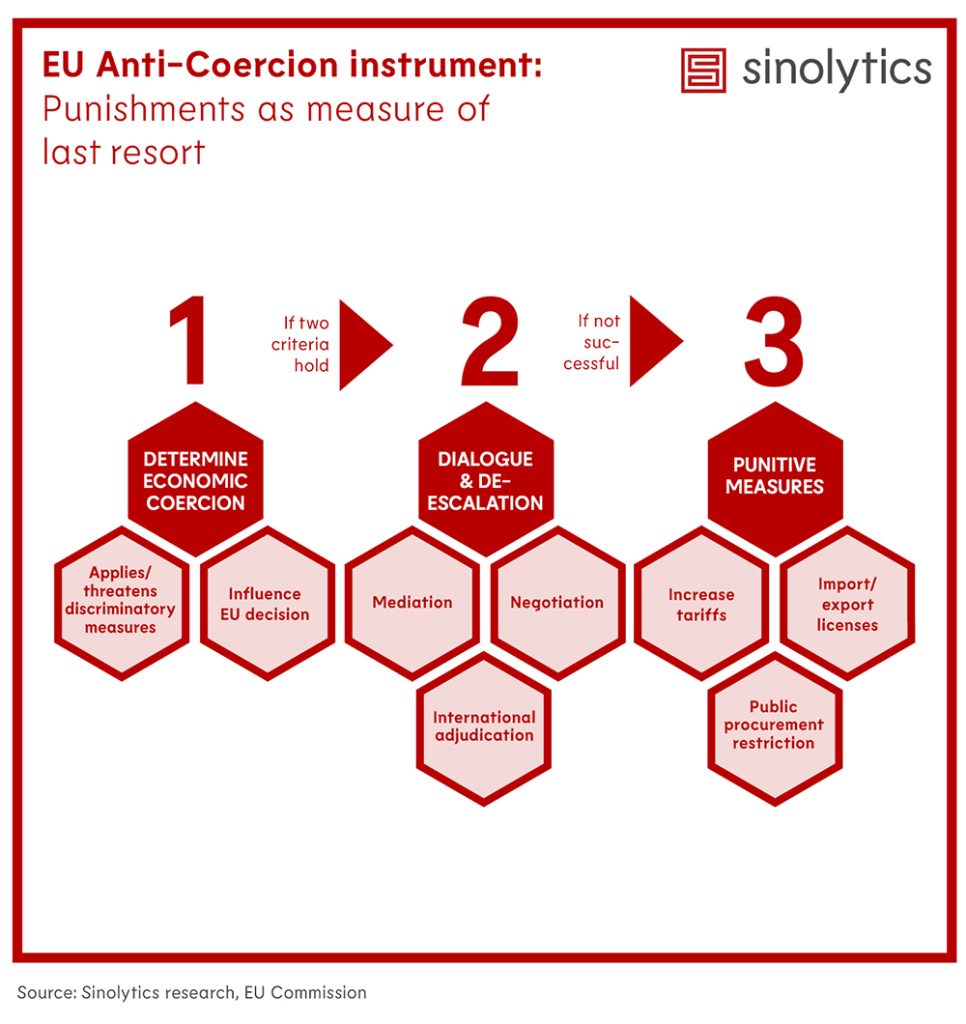

Die EU-Kommission hat ihre Vision für eine wirtschaftliche Risikominderung vorgelegt. Mit der Strategie für wirtschaftliche Sicherheit will Brüssel die eigene Produktion und die eigenen Lieferketten stärken – und verhindern, dass zukunftsrelevante Technologien an autoritäre Drittstaaten fließen, allen voran an China oder Russland. Die am Dienstag in Brüssel vorgestellte Strategie soll das von Kommissionschefin Ursula von der Leyen angekündigte De-Risking in einen konkreten, gemeinsamen EU-Ansatz bündeln. Die EU vereint damit erstmals die Themen Sicherheit und Handel in einer Strategie.

Die EU-Kommission ist darauf aus, die nationalen Ansätze effektiver zu koordinieren. Das Problem: Ein großer Teil der in der Strategie genannten Punkte betreffen die Kompetenzen der Mitgliedsstaaten. EU-Politiker und Interessenverbände mahnen zudem bereits zu Vorsicht bei der Umsetzung einiger Ideen. Vor allem eine mögliche Kontrolle europäischer Investitionen im Ausland – auf Englisch das “outbound investment screening” – wird wohl noch viel Gesprächsstoff liefern. Bis Ende des Jahres soll dazu ein konkreter Vorschlag vorliegen.

Die Strategie der EU-Kommission soll betont offen bleiben für weitere Gestaltung. Gemeinsam mit den Mitgliedsstaaten und dem Europaparlament wolle man “gemeinsame Antworten” auf mögliche Lücken “im wirtschaftlichen Sicherheitsarsenal der EU” entwickeln, heißt es in dem Text. Die Kommission hat Risiken für die übergreifende wirtschaftliche Sicherheit der EU ausgemacht, und zwar in folgenden Bereichen:

Der Ansatz für eine Antwort auf diese Risiken basiert auf drei Säulen: Förderung, Schutz, Partnerschaft – in der englischen Version mit der Alliteration “promoting, protecting, partnering” zusammengefasst. Konkrete Neuankündigungen finden sich im Kapitel mit der Überschrift “Schutz”.

Das Papier nennt China mit keinem Wort direkt. Von der Leyen sowie ihre zuständigen EU-Kommissare betonten am Dienstag mehrfach, es handele sich um eine länderunabhängige Strategie – aber mit “geopolitischem Filter”, wie Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager sagte. Würde dieser Filter derzeit angewandt, kämen als Zielländer in der Tat nur China und Russland raus, betonte die Dänin, die damit als einzige der drei Kommissare die Länder klar benannte: “China stellt besondere Sorgen hinsichtlich der Technologie-Sicherheit und des Techverlusts dar.” Die Strategie sei jedoch langfristig angedacht, sagte Vestager. In der Zukunft würde der Filter dann vielleicht ganz andere Staaten in den Fokus rücken.

EU-Außenchef Josep Borrell stieß verbal in ein ganz anderes Horn. Er bekräftigte mehrfach, dass China keinesfalls Zielland der Strategie sei. “Wir wollen weder die Entwicklung, noch den Wohlstand anderer Länder einschränken”, sagte der Spanier. Mit einer Bemerkung zur China-Grundsatzrede der EU-Kommissionschefin von Ende März machte sich Borrell bei von der Leyen eher nicht beliebt: “Es war ein sehr interessanter, inhaltsreicher Vortrag, der sehr geschätzt wurde”, so Borrell. “Aber er legt nicht die Position der Europäischen Union fest.”

Eine heftige Debatte über die Strategie scheint also schon programmiert. Auch aus dem Europaparlament kamen Mahnungen zur Vorsicht: “Ein Zuviel an Maßnahmen darf nicht in Abschottung enden. Sonst schaden wir unserer Wirtschaft mehr, als dass wir sie unterstützen und schützen”, erklärte Daniel Caspary, Vorsitzender der CDU/CSU-Gruppe und Mitglied im Ausschuss für internationalen Handel im EU-Parlament.

Der Vorsitzende des Handelsausschusses, Bernd Lange (SPD), warnte davor, mit der europäischen Strategie “bedingungslos dem US-Ansatz” zu folgen. “Ich glaube nicht daran, ausländische Investitionen als politische Waffe einzusetzen. Kein Unternehmen ist gezwungen, irgendwo zu investieren, schon gar nicht dort, wo das Risiko eines Technologietransfers besteht”, schrieb Lange auf Twitter mit Blick auf ein mögliches Screening von Investitionen im Ausland.

“Die Pläne der EU-Kommission zur Wirtschaftssicherheit in Europa dürfen nicht in Richtung eines staatlich gelenkten Außenhandels ausufern“, sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier. Unternehmen bräuchten Unterstützung durch verlässliche Handelsregeln und ein bürokratiearmes Regulierungsumfeld, um Absatz- und Bezugsquellen besser diversifizieren zu können, betonte Treier.

Die Strategie für wirtschaftliche Sicherheit soll beim EU-Gipfel in der kommenden Woche mit den Staats- und Regierungschefs erörtert werden.

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) bezeichnet China in seinem neuen Verfassungsschutzbericht für 2022 als “größte Bedrohung in Bezug auf Wirtschafts- und Wissenschaftsspionage sowie ausländische Direktinvestitionen in Deutschland”. Der am Dienstag vorgelegte Bericht nennt zudem Russland, Iran, Nordkorea und die Türkei als wichtige Spionageakteure. Die geopolitischen Umbrüche infolge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und das Weltmachtstreben Chinas führen demnach zu verstärkten nachrichtendienstlichen Aktivitäten.

China nutze für die Realisierung seiner ambitionierten Industriepolitik Spionage in Wirtschaft und Wissenschaft und versuche, deutsche Unternehmen der Spitzentechnologie ganz oder teilweise zu kaufen. Es werbe zudem gezielt Wissensträger an, heißt es in dem Bericht. Staatliche chinesische Akteure versuchten zudem, “führende Persönlichkeiten aus der deutschen Wirtschaft unter Ausnutzung der Abhängigkeit einzelner deutscher Unternehmen vom chinesischen Markt” für die Durchsetzung der Interessen der Kommunistischen Partei Chinas zu instrumentalisieren.

China will bis 2049 eine Weltmacht auf Augenhöhe mit den USA werden. Um dieses Ziel zu erreichen, spielen Geheimdienste eine wesentliche Rolle. Dem Bericht zufolge stehen Politik und Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Technik sowie das Militär im Fokus chinesischer Geheimdienste. Bei letzterem gehe es um Erkenntnisse zu Struktur, Bewaffnung und Ausbildung der Bundeswehr ebenso wie um die Beschaffung moderner Waffentechnik aus der deutschen Verteidigungsindustrie.

Deutschland war 2022 eines der wichtigsten Ziele chinesischer Investitionen. Diese sind ein legaler Weg, auf Technologien, Knowhow und geistiges Eigentum zuzugreifen und technologische Rückstände auszugleichen. Dem Bericht zufolge ermöglichen sie in manchen Fällen aber auch politische Einflussnahme. Bei sensiblen Technologien und kritischen Infrastrukturen sieht das BfV Risiken für die öffentliche Sicherheit in Deutschland. Auch die Wettbewerbsfähigkeit des Industrie- und Technologiestandorts Deutschland sei in Gefahr. jul

Die Menschenrechtsorganisation ECCHR hat Beschwerden gegen VW, Mercedes-Benz und BMW beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) eingelegt. Konkret geht es dabei um mögliche Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten in der chinesischen Region Xinjiang. Table.Media und Report Mainz liegen die drei Beschwerden exklusiv vor.

Die Menschenrechtler wollen für Zuliefererbetriebe der drei Konzerne detailliert aufzeigen, inwieweit diese von Zwangsarbeit in der Uiguren-Provinz profitieren könnten. Sie könne “nicht erkennen, dass die Unternehmen dieses Risiko ausreichend ernst nehmen“, sagt die Juristin Miriam Saage-Maaß, Legal Director beim ECCHR. Die Unternehmen verließen sich “nur auf Überprüfungen vor Ort und vertragliche Zusicherungen, um die Einhaltung der Menschenrechte in ihren Lieferketten zu überprüfen”, heißt es beim ECCHR.

Das Problem: Überprüfungen durch Audit-Unternehmen stoßen in China an Grenzen, weil sie nur funktionieren, wenn sich Beschäftigte zumindest ansatzweise frei äußern können. Davon kann in Xinjiang keine Rede sein. Unter anderem deshalb zogen sich fünf führende Audit-Unternehmen Ende 2020 aus der Region zurück.

Die drei betroffenen Konzerne teilten auf Anfrage mit, sie hätten bisher keine Kenntnis der Beschwerden, weshalb sie sich inhaltlich nicht äußern könnten. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle wollte die Beschwerden bislang nicht kommentieren. Wie table.media Anfang Juni berichtet hattw, erwarten Investoren, dass der VW-Konzern in näherer Zukunft ein unabhängiges Audit seines Werkes in Xinjiang verkünden werde. cd

China hat mit Katar einen weiteren jahrzehntelangen Vertrag zur Lieferung von Flüssiggas ab 2026 abgeschlossen. Die China National Petroleum Corp (CNPC) unterzeichnete den LNG-Kaufvertrag mit QatarEnergy am Dienstag, wie Bloomberg berichtete. Er beläuft sich auf mehr als 4 Millionen Tonnen jährlich über eine Laufzeit von 27 Jahren.

Parallel habe CNPC eine Vereinbarung über eine fünfprozentige Beteiligung an den North-Field-Gasanlagen unterzeichnet, sagte der Energieminister des Landes und Chef von QatarEnergy, Saad al-Kaabi, bei der Unterzeichnungszeremonie in Doha. Das entspricht einem Gasverflüssigungskomplex mit einer Kapazität von acht Millionen Tonnen LNG pro Jahr.

China ist auf dem besten Weg, in diesem Jahr der größte LNG-Importeur der Welt zu werden. Die China Petroleum & Chemical Corp., auch bekannt als Sinopec, hat letztes Jahr einen ähnlichen Vertrag mit Katar unterzeichnet und sich ebenfalls an dem North-Field-Erschließungsprojekt beteiligt. cyb

Polestar Automotive und die Techfirma Xingji Meizu, beides Töchter der Geely-Gruppe, haben ein Software-Joint Venture gegründet. Ziel des Zusammenschlusses ist es, eine Technologieplattform zu einem vollwertigen Betriebssystem auszubauen. Das Gemeinschaftsunternehmen ist mit 200 Millionen US-Dollar (183 Millionen Euro) ausgestattet, wie Bloomberg berichtet. Polestar wird 49 Prozent der Anteile halten.

Das Joint Venture wird nach Unternehmensangaben die von Xingji Meizu entwickelte Technologieplattform Flyme Auto weiterentwickeln, um damit im Fahrzeug Apps, Streaming-Dienste und intelligente Fahrzeugsoftware anzubieten. Diese sollen später auch auf Augmented-Reality-Geräten anwendbar sein. Das Flyme Auto-Betriebssystem ist ein Teil der Bemühungen des Autokonzerns Geely, so viel Auto-Hightech selbst zu entwickeln wie möglich. ck

Die Gletscher im Himalaya könnten zum Ende des Jahrhunderts bis zu 75 Prozent ihres Volumens verlieren, warnt das in Nepals Hauptstadt Kathmandu ansässige International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD). Daran schuld sei die globale Erwärmung.

In den 2010er-Jahren seien die Gletscher einer Studie des ICIMOD zufolge um 65 Prozent schneller als im vorangegangenen Jahrzehnt geschrumpft. Für die 240 Millionen Menschen in der Bergregion hat dies dramatische Folgen: Es drohen gefährliche Überschwemmungen sowie Wassermangel. In der Region liegen berühmte Gipfel wie der Mount Everest und der K2.

Die internationalen Forscher gehen in ihrer Studie von einer globalen Erwärmung von drei Grad aus, auf die die Welt unter der aktuellen Klimapolitik zusteuere. Bei einer Erwärmung von vier Grad würden die Gletscher bis zu 80 Prozent verlieren. Bei einer Erwärmung um 1,5 Grad Celsius oder zwei Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit würden die Gletscher in der Region bis zum Jahr 2100 immer noch rund 30 bis 50 Prozent ihres Volumens verlieren. Wo sie am stärksten schmelzen würden, hänge vom Standort ab.

Die Untersuchungen der Klimafolgen sind für die Forscher im Himalaya besonders schwierig. Im Gegensatz zu den europäischen Alpen und den nordamerikanischen Rocky Mountains gibt es in der Region keine langen historischen Aufzeichnungen von Feldmessungen, die Aufschluss darüber geben, ob die Gletscher wachsen oder schrumpfen. 2019 gaben die USA jedoch Bilder von Spionagesatelliten von Gletschern der Region aus dem Jahr 1970 frei und schufen damit eine neue wissenschaftliche Grundlage. Hinzu kamen Fortschritte in der Satellitentechnologie. Der Bericht stützt sich auf Daten, die bis Dezember 2022 vorlagen. jul/rtr

Zum Abschluss seiner Deutschlandreise hat Chinas Premierminister Li Qiang in München Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder zu einem Empfang und einem Abendessen getroffen. Bei dem Treffen in der Münchner Residenz standen die bayerisch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen im Mittelpunkt. Für den Freistaat ist China nach den USA und Österreich das wichtigste Exportland.

Am Mittwoch will Li gemeinsam mit seiner Delegation die Dax-Konzerne Siemens und BMW besuchen. Nach Angaben aus bayerischen Regierungskreisen ging die Initiative für den Zwischenstopp in München von der chinesischen Seite aus. Söder verwies auf langjährige und enge Kooperationen zwischen Bayern und China, darunter Partnerschaften mit drei chinesischen Provinzen. jul/rtr

Der Handelsriese Alibaba hat einen überraschenden Wechsel in seiner Führungsspitze bekannt gegeben: Daniel Zhang, langjähriger Konzernchef, legte seinen Posten nieder. Eddie Wu, bisheriger Leiter der Plattformen Taobao und Tmall, übernimmt als CEO, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Joseph Tsai, bisheriger Stellvertreter im Verwaltungsrat, wird dessen Vorsitzender.

Der Wechsel erfolgt in einer kritischen Phase für Alibaba. Der Konzern durchläuft den größten Umbau seiner Geschichte. Die bisherige Struktur soll in sechs Unternehmen zerschlagen werden. Die Logistik- und Lebensmittel-Sparten sollen separat an die Börse gebracht, das Cloud-Geschäft ausgegliedert werden. Diesen für die Zukunft von Alibaba besonders wichtigen Bereich möchte Zhang auch in Zukunft führen.

Der 51-Jährige ist eine zentrale Figur in der Geschichte von Alibaba. Seine Karriere beim Online-Handelsriesen begann im August 2007, zunächst als Finanzchef von Taobao, einem der Kern-Marktplätze des Unternehmens. Rasch stieg er dort bis zum Chefposten auf.

So erfand Zhang den berühmten Singles Day am 11.11. (so genannt, weil das Datum nur aus Einsen besteht), der inzwischen zum erfolgreichsten Onlineshopping-Tag der Welt geworden ist. 2015 wurde Zhang zum Alibaba-CEO ernannt. Damals bgeann Alibaba-Gründer Jack Ma, sich immer mehr aus dem Tagesgeschäft zurückzuziehen. Als Ma 2019 auch seinen Posten als Chef des Verwaltungsrats niederlegte, übernahm Zhang die gesamte Führung. Im Gegensatz zu dem eher extravagant auftretenden Ma galt Zhang stets als zurückhaltend.

Der aktuelle Personalumbau deutet darauf hin, dass Alibaba einerseits einen Neubeginn signalisieren möchte. Andererseits besteht die Führung weiterhin aus langjährigen und engen Vertrauten von Gründer Ma. Sowohl Joseph Tsai als auch Eddie Wu sind Co-Gründer von Alibaba und waren schon vor Zhang an Bord des Konzerns.

Insbesondere der zweite Teil der Amtszeit Zhangs als Alibaba-Chef gestaltete sich alles andere als einfach. Er war von den Turbulenzen um Ma überschattet, der ins Visier der Behörden geraten war. Zunächst sagten die Behörden den Börsengang der Schwester-Firma Ant Group ab, dann folgte ein Crackdown, der für Alibaba eine Rekord-Strafe von umgerechnet 2,8 Milliarden US-Dollar nach sich zog. Zudem verlor Alibaba Marktanteile an neue Konkurrenten.

Zhang wird in seiner Rolle als Cloud-Chef auch in Zukunft eine Schlüsselposition einnehmen. Er plane, Cloud-Computing und künstliche Intelligenz für Unternehmen aller Größen und Branchen zugänglicher zu machen, so die Mitteilung von Alibaba. Zhang hat sich also einen Bereich ausgesucht, in dem es in den nächsten Jahren ein großes Wachstum geben dürfte. Allerdings tobt dort auch der erbittertste Konkurrenzkampf. Jörn Petring

Shirley Li ist ab Juli General Manager China bei Puma. Sie folgt auf Philippe Bocquillon, der künftig als Area Manager für China, Taiwan und Hongkong (Greater China) sein wird. Bocquillon übernimmt in Hongkong zusätzlich die Position des General Managers.

Bir Darbar Mehta ist bei BASF seit April als Senior Vice President Regional Business Unit für den Bereich Petrochemicals Asia Pacific zuständig. Gestern konnte er in dieser Rolle den ersten Spatenstich für eine Polyethylen-Anlage am neuen Verbundstandort in Zhanjiang kommunizieren.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Rush-Hour am Bahnhof von Nanjing, Hauptstadt der Provint Jiangsu: Am Donnerstag beginnt das dreitägige Drachenbootfest, und damit boomt auch der Reiseverkehr. Jedes Jahr rasen am fünften Tag des fünften Mondmonats bunte Drachenboote durch die Wasserstraßen der alten Metropole – eine 2500 Jahre alte Tradition.

es war ein denkwürdiger China-Tag in Berlin. Große Teile der Regierungen Chinas und Deutschlands kamen zu den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen zusammen, angeführt von den Regierungschefs Olaf Scholz und Li Qiang.

Die Ministerinnen und Minister vereinbarten zum Beispiel mehr Kooperation im Klimaschutz. Am Ende stand eine vermeintliche Pressekonferenz von Kanzler Scholz und Ministerpräsident Li. Doch die chinesischen Gäste hatten die Gepflogenheit ihres Heimatlandes mitgebracht: Journalisten durften keine Fragen stellen. Und das, nachdem Scholz gerade die Bedeutung der freien Presse gepriesen hatte. Das Kanzleramt in Berlin sieht der Große Halle des Volkes äußerlich so gar nicht ähnlich, vom Geist her schien es sich ihr in diesem Fall anzunähern.

Die eigentlichen Gespräche verliefen ein wenig wie bei dem Besuch von US-Außenminister Antony Blinken in Peking am Tag zuvor: ein Abtasten, Kennenlernen – und eine Positionsbestimmung für die Beziehungen. Diese sind zwischen Berlin und Peking weniger angespannt als zwischen den USA und China.

Doch es blieben Widersprüche an diesem Tag. Während Li Qiang auf dem bilateralen Wirtschaftsforum mit Unternehmern direkt nach den Konsultationen für mehr Investitionen und eine unternehmerische Sicht auf Risiken warb, warnte der Verfassungsschutz gezielt vor Spionage aus China. Das Timing des Geheimdienstes ließ den Bericht als effektiven Widerspruch der Botschaft erscheinen. Im neuen Jahresbericht bezeichnete die Behörde China als “größte Bedrohung in Bezug auf Wirtschafts- und Wissenschaftsspionage sowie ausländische Direktinvestitionen in Deutschland”.

Daher schauen Firmen und Politiker mit Interesse nach Brüssel, wo die EU-Kommission am Dienstag ihre Strategie zum De-Risking präsentierte. Für Debatten sorgen darin vor allem Ideen zur Kontrolle europäischer Investitionen im Ausland (“outbound investment screening”). Das Wort “China” nahm in Brüssel nur Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager in den Mund, wie Amelie Richter berichtet. Doch die Volksrepublik war der sprichwörtliche Elefant im Raum.

Olaf Scholz machte am Dienstagmittag im Kanzleramt keinen Hehl daraus, wie zufrieden er mit den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen ist. Fast schon jovial legte er zum Abschluss der gemeinsamen Pressekonferenz seine Hand auf die Schulter des chinesischen Ministerpräsidenten. Da keine Nachfragen von Journalisten gestattet waren und nur vorgefertigte Statements verlesen wurden, drückte der Kanzler es eben auf diese Weise aus: Seht her, hier verstehen sich zwei. Li Qiang und Olaf Scholz, China und Deutschland.

“Der direkte Dialog, das persönliche Gespräch, ein wirklicher Austausch – all das ist in dieser außergewöhnlichen Zeit voller globaler Herausforderungen und Krisen noch wichtiger als sonst”, sagte Scholz am Dienstag und fügte hinzu: Der direkte Kontakt trage zu einem besseren Verständnis füreinander bei und erlaube, “im direkten Gespräch miteinander Fragen zu besprechen, wo wir unterschiedlicher Meinung sind und Differenzen haben.”

Offiziell verfolgt Deutschland gegenüber China den seit 2019 auch in der EU üblichen Dreiklang vom Partner, Wettbewerber und strategischem Rivalen. Und während so manche Grünen-Ministerin im Verhalten Pekings vor allem Rivalität erkennt, legte Scholz bei den siebten deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen seinen Schwerpunkt auf China als Partner.

Ernst nahmen Li und Scholz offenbar auch das Motto der Konsultationen: Gemeinsam nachhaltig handeln. Während man in Peking seit Wochen unter einer drückenden Hitzewelle ächzt, führte Scholz die Flutkatastrophe im Ahrtal an, um die Dringlichkeit im Kampf gegen die Erderwärmung zu betonen. Deshalb sei “eine enge Zusammenarbeit im Kampf gegen den Klimawandel ein besonderes Anliegen”. Konkret wurde vereinbart:

So wolle man industrielle Prozesse klimafreundlicher gestalten, die Energiewende beschleunigen, den Umstieg auf klimafreundliche Mobilität fördern und die Kreislaufwirtschaft stärken, versprach Scholz. “Jede Tonne CO₂, die wir einsparen, leistet einen Beitrag zur Begrenzung der Erderwärmung.” Der Kanzler brachte zudem die Idee ein, global ein gemeinsames Ziel zu vereinbaren für den Einsatz von erneuerbaren Energien.

Selbstredend wies Scholz auch auf die große Bedeutung der Wirtschaftsbeziehungen hin. “Unsere dynamischen Wirtschaftsbeziehungen sind ein wichtiger und konstitutiver Teil unserer Beziehungen.” Daher werde man noch in diesem Jahr den dritten ranghohen deutsch-chinesischen Finanzdialog in Berlin abhalten.

Allerdings sieht man durchaus auch Probleme: Zugang zum chinesischen Markt und faire Wettbewerbsbedingungen für deutsche und andere ausländische Unternehmen in China blieben laut Scholz weiterhin Herausforderungen, bei denen er auf konkrete Verbesserungen dränge. “Ich habe meinem Kollegen einige sehr konkrete Probleme benannt, die uns Sorgen bereiten. Ein Level-Playing-Field setzt hier Verbesserungen voraus, um die wir uns bemühen wollen.” Zudem gelte von nun an das deutsche Lieferkettengesetz. Und so gab Scholz seinem chinesischen Partner Li Qiang mit auf den Weg: “Würdige Produktionsbedingungen, damit verbunden eine Verbesserung der Menschenrechtslage, sind in unser beider Interesse.”

Auch Bundesjustizminister Marco Buschmann warb für Dialog. In seinem Bereich geht es dabei vor allem um Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte. “Uns verbinden mit China viele Interessen – und uns trennen manche Sichtweisen”, sagte der FDP-Politiker nach seinem Gespräch mit seiner chinesischen Amtskollegin He Rong. Gerade deshalb sei es wichtig, miteinander im Gespräch zu bleiben. “Rechtsstaatlichkeit kann es nur im Einklang mit der Geltung von Menschenrechten geben”, betonte Buschmann.

Doch nicht nur die Handelsbeziehungen sollten neuen Schwung erhalten, so Scholz. Sondern ebenso der wissenschaftliche und gesellschaftliche Austausch. Oder wie man es heutzutage nennt: People-to-People. “Je mehr wir übereinander wissen und je offener der Austausch, desto geringer ist auch der Raum für Missverständnisse”, sagte Scholz.

Die Probleme auf beiden Seiten sind bekannt: Ausländische Journalisten können aus China immer weniger frei berichten, während China über Deutschlands schleppende Visa-Vergabe klagt. Aus dem Auswärtigen Amt heißt es dazu zu Table.Media: “Wir bemühen uns, durch organisatorische Maßnahmen sowie personelle Aufstockung das Terminangebot wieder auszuweiten.” Ob sich auch die Lage für Berichterstattende in China verbessern wird, bleibt hingegen zweifelhaft.

Li Qiang bedankte sich seinerseits für die Gastfreundschaft und den herzlichen Empfang auf seiner ersten Auslandsreise als chinesischer Ministerpräsident. Die Regierungskonsultationen seien sehr praxisorientiert und hocheffektiv verlaufen. Als für China wichtige Ergebnisse nannte Li:

Li versicherte: “China legt großen Wert auf die Entwicklung der Beziehungen zu Deutschland und zu Europa.” Deshalb wolle man Seite an Seite einen “echten Multilateralismus” verteidigen. “Wir sollten unsere Zusammenarbeit beständig ausbauen und noch mehr Dynamiken schaffen für unsere Zusammenarbeit in intelligenter Fertigung, Elektroautos sowie grüner Entwicklung.” Chinas Wirtschaft habe nach der Pandemie wieder deutlich an Dynamik gewonnen, hob Li hervor.

Während Deutschland in den Bereichen Wissenschaft und Technologie punkte, verfüge China über “einen riesengroßen Markt, ein vollständiges Industriesystem und reichhaltige Humanressourcen.” Als sich Li und Scholz gegenseitig zulächelten, schien es, als könnte man ihre Gedanken lesen: Die Bedingungen passen perfekt zueinander. Es wäre fast verwerflich, würde man dieses Potenzial nicht nutzen.

Doch das wäre wohl zu viel heile Welt. Die Realität besteht eben nicht nur aus Ankündigungen und Wünschen, sondern auch handfesten Problemen. Ein Beispiel: Scholz sprach durchaus den Krieg in der Ukraine an und wies auf Chinas Verantwortung hin, mehr Einfluss auf Russland zu nehmen, keine Waffen zu liefern und die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine zu wahren. Doch Li ging öffentlich mit keiner Silbe darauf ein.

Und so bleibt: Die Chemie zwischen Li Qiang und Olaf Scholz scheint zu stimmen. Für beide waren es die ersten deutsch-chinesischen Konsultation als Regierungschefs. Es wirkte wie ein freundliches Kennenlernen. Doch zu einem echten Dialog gehört auch das Lösen von Problemen. Hier ist vor allem die Liste der fehlenden Akteure interessant: Sowohl die Verteidigungsminister als auch der chinesische Außenminister waren verhindert.

Ebenfalls abwesend war kritisches Nachfragen. Es bleibt zu hoffen, dass Scholz das hinter verschlossenen Türen getan hat. Denn bei seinem gemeinsamen Auftritt mit Li Qiang im Bundeskanzleramt waren den anwesenden Journalisten keine Nachfragen gestattet.

Auch an die aktuellen Regierungskonsultationen hat sich ein Treffen von Industrievertretern mit den beiden Regierungschefs angeschlossen. Das 11. Deutsch-Chinesische Forum für wirtschaftliche und technologische Zusammenarbeit fand am Dienstag in Berlin statt. Anwesend waren die Chefs beziehungsweise hochrangige Vertreter der Unternehmen

Premier Li Qiang nutzte die Gelegenheit wie erwartet, um die Offenheit des chinesischen Marktes hervorzuheben. Die Globalisierung sei für alle Seiten gewinnbringend, sagte Li. China heiße internationale Unternehmen willkommen.

Li zeigte aber auch, dass er die Diskussion in Deutschland zumindest in Grundzügen kennt. Er ging auf seine Interpretation des Begriffs “De-Risking” ein, der derzeit von allen europäischen China-Strategen als universelle Lösung gepriesen wird. “Risikoprävention und Zusammenarbeit sind keine Gegensätze”, sagte er den CEOs dem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua zufolge. Der Staat solle die Risikobewertung den Unternehmen überlassen, diese könnten die Risiken am besten einschätzen, so Li.

Das hörte mancher Wirtschaftsvertreter sicherlich gerne; der anwesende Kanzler Olaf Scholz wird weniger begeistert gewesen sein. In seiner neuen Sicherheitsstrategie setzt seine Regierung auf De-Risking, und der Verfassungsschutz hat gerade auf erhebliche Risiken der Industriespionage hingewiesen.

Umgekehrt sehe China keine Risiken in deutschen Produkten, schmeichelte Li den Zuhörern im Wirtschaftsministerium. Alle seine Dienstwagen seien Audis gewesen. Und in chinesischen Krankenhäusern sei er mit deutschen Geräten untersucht worden und habe sich stets sicher gefühlt.

Ein Scheitern der Zusammenarbeit sei das größte Risiko, warb der Premier für ein fortgesetztes Engagement in seinem Land. Er äußerte zwar Verständnis für die deutschen Sicherheitsbedenken, beklagte jedoch, dass die Risiken bisher nur unscharf definiert seien. Gerade in unsicheren Zeiten sei es wichtig, sich auf etablierte Partner zu verlassen. Darüberhinaus äußerte er sich viel in Versatzstücken chinesischer Phrasen aus der Wirtschaftspolitik.

Doch indem Li bei individuellen betriebswirtschaftlichen und persönlichen Risiken ansetzt, geht er über die eigentliche Bedeutung von “De-Risking” hinweg. Der EU und der deutschen Regierung geht es bei der Verwendung des Begriffes um das Risiko einer Abhängigkeit von China als Ganzem. Diese Gefahren haben sich in der Pandemie offenbart, als Masken und Paracetamol fehlten, und dann wieder nach der russischen Aggression gegen die Ukraine, als Gas fehlte. Darauf wies auch Bundskanzler Scholz hin. Er beeilte sich jedoch anzumerken, die Verringerung von Risiken bedeute keine Abkehr von der Globalisierung.

Der Elefant im Raum, den niemand erwähnte, ist denn auch nicht die Fortsetzung normaler Handelsbeziehungen – hier wären die Risiken tatsächlich gut beherrschbar -, sondern das Katastrophenszenario eines chinesischen Angriffs auf Taiwan. Diese Szenarien muss Deutschland für sich selbst durchspielen. So gesehen glich Lis Beharren auf einer wenig relevanten Variante der Risikominderung einer Farce.

Li trat gegenüber den deutschen Bossen in dem vollen Bewusstsein auf, wie wichtig der chinesische Markt für viele von ihnen unverändert ist. Er erwarte von den Unternehmern, dass sie weiterhin als Botschafter der chinesisch-deutschen Freundschaft auftreten, betonte er.

Die Anwesenden wussten ebenso wie Li, dass die Abhängigkeit von Lieferungen aus China unverändert weiterbestehen. Das untermauert auch eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), über die zuerst das Handelsblatt berichtet hat. Es kommen noch mehr Computer, noch mehr Rohstoffe, noch mehr Konsumgüter aus China als je zuvor.

Bei dieser Sorte der Abhängigkeit handelt es sich zwar um jene, die sich über eine Streuung der Anbieter verringern lässt. Doch das wird dauern. Die Ausformulierung einer China-Strategie der Bundesregierung, die für Anfang Juli erwartet wird, kann an dieser Realität kaum kurzfristig etwas ändern.

Die deutschen Wirtschaftsvertreter stimmten Li dementsprechend zu und betonten die Partnerschaft beider Länder. Sie äußerten Xinhua zufolge ihre “Überzeugung”, dass China an der Öffnung festhalten werde. Li hörte sicher auch gerne die Ankündigung, Investitionen in China weiter zu erhöhen. Wie sich das mit der De-Risking-Strategie des deutschen Kanzlers vereinbaren lässt, war nicht zu erfahren. Fragen waren bekanntlich nicht zugelassen.

Der Wirtschaftsdialog ist seit den ersten Konsultationen ein Teil des Formats. Ebenso gehörte von Anfang an dazu, dass die Wirtschaftslenker etwas steif dasitzen und die Probleme ihrer Branche zurückhaltend-indirekt vortragen. Auch dieses Mal äußerten sie eine Reihe bekannter Klagen, darunter mangelnden Schutz geistigen Eigentums, IT-Sicherheit und Marktzugangshemmnisse. Siemens-Chef Roland Busch forderte in seiner Rolle als Vorsitzender des Asien-Pazifik-Ausschusses der deutschen Wirtschaft ein “Level Playing Field”, nannte Lis Besuch aber auch “gut und angemessen”.

Wie so oft bei Regierungskontakten mit China gab es feierliche Unterzeichnungen von Dokumenten. Volkswagen unterschrieb eine Absichtserklärung zum Thema Fachkräfteausbildung. Auch Siemens, BMW und Daimler leisteten Unterschriften im Beisein der hohen Führungspersönlichkeiten. Das lieb gewonnene Ritual gibt es also immer noch, obwohl Robert Habeck sich bereits einmal dagegen ausgesprochen hat, solchen Wirtschaftsprojekten immer auch gleich den politischen Segen mitzugeben.

Die EU-Kommission hat ihre Vision für eine wirtschaftliche Risikominderung vorgelegt. Mit der Strategie für wirtschaftliche Sicherheit will Brüssel die eigene Produktion und die eigenen Lieferketten stärken – und verhindern, dass zukunftsrelevante Technologien an autoritäre Drittstaaten fließen, allen voran an China oder Russland. Die am Dienstag in Brüssel vorgestellte Strategie soll das von Kommissionschefin Ursula von der Leyen angekündigte De-Risking in einen konkreten, gemeinsamen EU-Ansatz bündeln. Die EU vereint damit erstmals die Themen Sicherheit und Handel in einer Strategie.

Die EU-Kommission ist darauf aus, die nationalen Ansätze effektiver zu koordinieren. Das Problem: Ein großer Teil der in der Strategie genannten Punkte betreffen die Kompetenzen der Mitgliedsstaaten. EU-Politiker und Interessenverbände mahnen zudem bereits zu Vorsicht bei der Umsetzung einiger Ideen. Vor allem eine mögliche Kontrolle europäischer Investitionen im Ausland – auf Englisch das “outbound investment screening” – wird wohl noch viel Gesprächsstoff liefern. Bis Ende des Jahres soll dazu ein konkreter Vorschlag vorliegen.

Die Strategie der EU-Kommission soll betont offen bleiben für weitere Gestaltung. Gemeinsam mit den Mitgliedsstaaten und dem Europaparlament wolle man “gemeinsame Antworten” auf mögliche Lücken “im wirtschaftlichen Sicherheitsarsenal der EU” entwickeln, heißt es in dem Text. Die Kommission hat Risiken für die übergreifende wirtschaftliche Sicherheit der EU ausgemacht, und zwar in folgenden Bereichen:

Der Ansatz für eine Antwort auf diese Risiken basiert auf drei Säulen: Förderung, Schutz, Partnerschaft – in der englischen Version mit der Alliteration “promoting, protecting, partnering” zusammengefasst. Konkrete Neuankündigungen finden sich im Kapitel mit der Überschrift “Schutz”.

Das Papier nennt China mit keinem Wort direkt. Von der Leyen sowie ihre zuständigen EU-Kommissare betonten am Dienstag mehrfach, es handele sich um eine länderunabhängige Strategie – aber mit “geopolitischem Filter”, wie Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager sagte. Würde dieser Filter derzeit angewandt, kämen als Zielländer in der Tat nur China und Russland raus, betonte die Dänin, die damit als einzige der drei Kommissare die Länder klar benannte: “China stellt besondere Sorgen hinsichtlich der Technologie-Sicherheit und des Techverlusts dar.” Die Strategie sei jedoch langfristig angedacht, sagte Vestager. In der Zukunft würde der Filter dann vielleicht ganz andere Staaten in den Fokus rücken.

EU-Außenchef Josep Borrell stieß verbal in ein ganz anderes Horn. Er bekräftigte mehrfach, dass China keinesfalls Zielland der Strategie sei. “Wir wollen weder die Entwicklung, noch den Wohlstand anderer Länder einschränken”, sagte der Spanier. Mit einer Bemerkung zur China-Grundsatzrede der EU-Kommissionschefin von Ende März machte sich Borrell bei von der Leyen eher nicht beliebt: “Es war ein sehr interessanter, inhaltsreicher Vortrag, der sehr geschätzt wurde”, so Borrell. “Aber er legt nicht die Position der Europäischen Union fest.”

Eine heftige Debatte über die Strategie scheint also schon programmiert. Auch aus dem Europaparlament kamen Mahnungen zur Vorsicht: “Ein Zuviel an Maßnahmen darf nicht in Abschottung enden. Sonst schaden wir unserer Wirtschaft mehr, als dass wir sie unterstützen und schützen”, erklärte Daniel Caspary, Vorsitzender der CDU/CSU-Gruppe und Mitglied im Ausschuss für internationalen Handel im EU-Parlament.

Der Vorsitzende des Handelsausschusses, Bernd Lange (SPD), warnte davor, mit der europäischen Strategie “bedingungslos dem US-Ansatz” zu folgen. “Ich glaube nicht daran, ausländische Investitionen als politische Waffe einzusetzen. Kein Unternehmen ist gezwungen, irgendwo zu investieren, schon gar nicht dort, wo das Risiko eines Technologietransfers besteht”, schrieb Lange auf Twitter mit Blick auf ein mögliches Screening von Investitionen im Ausland.

“Die Pläne der EU-Kommission zur Wirtschaftssicherheit in Europa dürfen nicht in Richtung eines staatlich gelenkten Außenhandels ausufern“, sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier. Unternehmen bräuchten Unterstützung durch verlässliche Handelsregeln und ein bürokratiearmes Regulierungsumfeld, um Absatz- und Bezugsquellen besser diversifizieren zu können, betonte Treier.

Die Strategie für wirtschaftliche Sicherheit soll beim EU-Gipfel in der kommenden Woche mit den Staats- und Regierungschefs erörtert werden.

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) bezeichnet China in seinem neuen Verfassungsschutzbericht für 2022 als “größte Bedrohung in Bezug auf Wirtschafts- und Wissenschaftsspionage sowie ausländische Direktinvestitionen in Deutschland”. Der am Dienstag vorgelegte Bericht nennt zudem Russland, Iran, Nordkorea und die Türkei als wichtige Spionageakteure. Die geopolitischen Umbrüche infolge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und das Weltmachtstreben Chinas führen demnach zu verstärkten nachrichtendienstlichen Aktivitäten.

China nutze für die Realisierung seiner ambitionierten Industriepolitik Spionage in Wirtschaft und Wissenschaft und versuche, deutsche Unternehmen der Spitzentechnologie ganz oder teilweise zu kaufen. Es werbe zudem gezielt Wissensträger an, heißt es in dem Bericht. Staatliche chinesische Akteure versuchten zudem, “führende Persönlichkeiten aus der deutschen Wirtschaft unter Ausnutzung der Abhängigkeit einzelner deutscher Unternehmen vom chinesischen Markt” für die Durchsetzung der Interessen der Kommunistischen Partei Chinas zu instrumentalisieren.

China will bis 2049 eine Weltmacht auf Augenhöhe mit den USA werden. Um dieses Ziel zu erreichen, spielen Geheimdienste eine wesentliche Rolle. Dem Bericht zufolge stehen Politik und Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Technik sowie das Militär im Fokus chinesischer Geheimdienste. Bei letzterem gehe es um Erkenntnisse zu Struktur, Bewaffnung und Ausbildung der Bundeswehr ebenso wie um die Beschaffung moderner Waffentechnik aus der deutschen Verteidigungsindustrie.

Deutschland war 2022 eines der wichtigsten Ziele chinesischer Investitionen. Diese sind ein legaler Weg, auf Technologien, Knowhow und geistiges Eigentum zuzugreifen und technologische Rückstände auszugleichen. Dem Bericht zufolge ermöglichen sie in manchen Fällen aber auch politische Einflussnahme. Bei sensiblen Technologien und kritischen Infrastrukturen sieht das BfV Risiken für die öffentliche Sicherheit in Deutschland. Auch die Wettbewerbsfähigkeit des Industrie- und Technologiestandorts Deutschland sei in Gefahr. jul

Die Menschenrechtsorganisation ECCHR hat Beschwerden gegen VW, Mercedes-Benz und BMW beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) eingelegt. Konkret geht es dabei um mögliche Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten in der chinesischen Region Xinjiang. Table.Media und Report Mainz liegen die drei Beschwerden exklusiv vor.

Die Menschenrechtler wollen für Zuliefererbetriebe der drei Konzerne detailliert aufzeigen, inwieweit diese von Zwangsarbeit in der Uiguren-Provinz profitieren könnten. Sie könne “nicht erkennen, dass die Unternehmen dieses Risiko ausreichend ernst nehmen“, sagt die Juristin Miriam Saage-Maaß, Legal Director beim ECCHR. Die Unternehmen verließen sich “nur auf Überprüfungen vor Ort und vertragliche Zusicherungen, um die Einhaltung der Menschenrechte in ihren Lieferketten zu überprüfen”, heißt es beim ECCHR.

Das Problem: Überprüfungen durch Audit-Unternehmen stoßen in China an Grenzen, weil sie nur funktionieren, wenn sich Beschäftigte zumindest ansatzweise frei äußern können. Davon kann in Xinjiang keine Rede sein. Unter anderem deshalb zogen sich fünf führende Audit-Unternehmen Ende 2020 aus der Region zurück.

Die drei betroffenen Konzerne teilten auf Anfrage mit, sie hätten bisher keine Kenntnis der Beschwerden, weshalb sie sich inhaltlich nicht äußern könnten. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle wollte die Beschwerden bislang nicht kommentieren. Wie table.media Anfang Juni berichtet hattw, erwarten Investoren, dass der VW-Konzern in näherer Zukunft ein unabhängiges Audit seines Werkes in Xinjiang verkünden werde. cd

China hat mit Katar einen weiteren jahrzehntelangen Vertrag zur Lieferung von Flüssiggas ab 2026 abgeschlossen. Die China National Petroleum Corp (CNPC) unterzeichnete den LNG-Kaufvertrag mit QatarEnergy am Dienstag, wie Bloomberg berichtete. Er beläuft sich auf mehr als 4 Millionen Tonnen jährlich über eine Laufzeit von 27 Jahren.

Parallel habe CNPC eine Vereinbarung über eine fünfprozentige Beteiligung an den North-Field-Gasanlagen unterzeichnet, sagte der Energieminister des Landes und Chef von QatarEnergy, Saad al-Kaabi, bei der Unterzeichnungszeremonie in Doha. Das entspricht einem Gasverflüssigungskomplex mit einer Kapazität von acht Millionen Tonnen LNG pro Jahr.

China ist auf dem besten Weg, in diesem Jahr der größte LNG-Importeur der Welt zu werden. Die China Petroleum & Chemical Corp., auch bekannt als Sinopec, hat letztes Jahr einen ähnlichen Vertrag mit Katar unterzeichnet und sich ebenfalls an dem North-Field-Erschließungsprojekt beteiligt. cyb

Polestar Automotive und die Techfirma Xingji Meizu, beides Töchter der Geely-Gruppe, haben ein Software-Joint Venture gegründet. Ziel des Zusammenschlusses ist es, eine Technologieplattform zu einem vollwertigen Betriebssystem auszubauen. Das Gemeinschaftsunternehmen ist mit 200 Millionen US-Dollar (183 Millionen Euro) ausgestattet, wie Bloomberg berichtet. Polestar wird 49 Prozent der Anteile halten.

Das Joint Venture wird nach Unternehmensangaben die von Xingji Meizu entwickelte Technologieplattform Flyme Auto weiterentwickeln, um damit im Fahrzeug Apps, Streaming-Dienste und intelligente Fahrzeugsoftware anzubieten. Diese sollen später auch auf Augmented-Reality-Geräten anwendbar sein. Das Flyme Auto-Betriebssystem ist ein Teil der Bemühungen des Autokonzerns Geely, so viel Auto-Hightech selbst zu entwickeln wie möglich. ck

Die Gletscher im Himalaya könnten zum Ende des Jahrhunderts bis zu 75 Prozent ihres Volumens verlieren, warnt das in Nepals Hauptstadt Kathmandu ansässige International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD). Daran schuld sei die globale Erwärmung.

In den 2010er-Jahren seien die Gletscher einer Studie des ICIMOD zufolge um 65 Prozent schneller als im vorangegangenen Jahrzehnt geschrumpft. Für die 240 Millionen Menschen in der Bergregion hat dies dramatische Folgen: Es drohen gefährliche Überschwemmungen sowie Wassermangel. In der Region liegen berühmte Gipfel wie der Mount Everest und der K2.

Die internationalen Forscher gehen in ihrer Studie von einer globalen Erwärmung von drei Grad aus, auf die die Welt unter der aktuellen Klimapolitik zusteuere. Bei einer Erwärmung von vier Grad würden die Gletscher bis zu 80 Prozent verlieren. Bei einer Erwärmung um 1,5 Grad Celsius oder zwei Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit würden die Gletscher in der Region bis zum Jahr 2100 immer noch rund 30 bis 50 Prozent ihres Volumens verlieren. Wo sie am stärksten schmelzen würden, hänge vom Standort ab.

Die Untersuchungen der Klimafolgen sind für die Forscher im Himalaya besonders schwierig. Im Gegensatz zu den europäischen Alpen und den nordamerikanischen Rocky Mountains gibt es in der Region keine langen historischen Aufzeichnungen von Feldmessungen, die Aufschluss darüber geben, ob die Gletscher wachsen oder schrumpfen. 2019 gaben die USA jedoch Bilder von Spionagesatelliten von Gletschern der Region aus dem Jahr 1970 frei und schufen damit eine neue wissenschaftliche Grundlage. Hinzu kamen Fortschritte in der Satellitentechnologie. Der Bericht stützt sich auf Daten, die bis Dezember 2022 vorlagen. jul/rtr

Zum Abschluss seiner Deutschlandreise hat Chinas Premierminister Li Qiang in München Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder zu einem Empfang und einem Abendessen getroffen. Bei dem Treffen in der Münchner Residenz standen die bayerisch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen im Mittelpunkt. Für den Freistaat ist China nach den USA und Österreich das wichtigste Exportland.

Am Mittwoch will Li gemeinsam mit seiner Delegation die Dax-Konzerne Siemens und BMW besuchen. Nach Angaben aus bayerischen Regierungskreisen ging die Initiative für den Zwischenstopp in München von der chinesischen Seite aus. Söder verwies auf langjährige und enge Kooperationen zwischen Bayern und China, darunter Partnerschaften mit drei chinesischen Provinzen. jul/rtr

Der Handelsriese Alibaba hat einen überraschenden Wechsel in seiner Führungsspitze bekannt gegeben: Daniel Zhang, langjähriger Konzernchef, legte seinen Posten nieder. Eddie Wu, bisheriger Leiter der Plattformen Taobao und Tmall, übernimmt als CEO, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Joseph Tsai, bisheriger Stellvertreter im Verwaltungsrat, wird dessen Vorsitzender.

Der Wechsel erfolgt in einer kritischen Phase für Alibaba. Der Konzern durchläuft den größten Umbau seiner Geschichte. Die bisherige Struktur soll in sechs Unternehmen zerschlagen werden. Die Logistik- und Lebensmittel-Sparten sollen separat an die Börse gebracht, das Cloud-Geschäft ausgegliedert werden. Diesen für die Zukunft von Alibaba besonders wichtigen Bereich möchte Zhang auch in Zukunft führen.

Der 51-Jährige ist eine zentrale Figur in der Geschichte von Alibaba. Seine Karriere beim Online-Handelsriesen begann im August 2007, zunächst als Finanzchef von Taobao, einem der Kern-Marktplätze des Unternehmens. Rasch stieg er dort bis zum Chefposten auf.

So erfand Zhang den berühmten Singles Day am 11.11. (so genannt, weil das Datum nur aus Einsen besteht), der inzwischen zum erfolgreichsten Onlineshopping-Tag der Welt geworden ist. 2015 wurde Zhang zum Alibaba-CEO ernannt. Damals bgeann Alibaba-Gründer Jack Ma, sich immer mehr aus dem Tagesgeschäft zurückzuziehen. Als Ma 2019 auch seinen Posten als Chef des Verwaltungsrats niederlegte, übernahm Zhang die gesamte Führung. Im Gegensatz zu dem eher extravagant auftretenden Ma galt Zhang stets als zurückhaltend.

Der aktuelle Personalumbau deutet darauf hin, dass Alibaba einerseits einen Neubeginn signalisieren möchte. Andererseits besteht die Führung weiterhin aus langjährigen und engen Vertrauten von Gründer Ma. Sowohl Joseph Tsai als auch Eddie Wu sind Co-Gründer von Alibaba und waren schon vor Zhang an Bord des Konzerns.

Insbesondere der zweite Teil der Amtszeit Zhangs als Alibaba-Chef gestaltete sich alles andere als einfach. Er war von den Turbulenzen um Ma überschattet, der ins Visier der Behörden geraten war. Zunächst sagten die Behörden den Börsengang der Schwester-Firma Ant Group ab, dann folgte ein Crackdown, der für Alibaba eine Rekord-Strafe von umgerechnet 2,8 Milliarden US-Dollar nach sich zog. Zudem verlor Alibaba Marktanteile an neue Konkurrenten.

Zhang wird in seiner Rolle als Cloud-Chef auch in Zukunft eine Schlüsselposition einnehmen. Er plane, Cloud-Computing und künstliche Intelligenz für Unternehmen aller Größen und Branchen zugänglicher zu machen, so die Mitteilung von Alibaba. Zhang hat sich also einen Bereich ausgesucht, in dem es in den nächsten Jahren ein großes Wachstum geben dürfte. Allerdings tobt dort auch der erbittertste Konkurrenzkampf. Jörn Petring

Shirley Li ist ab Juli General Manager China bei Puma. Sie folgt auf Philippe Bocquillon, der künftig als Area Manager für China, Taiwan und Hongkong (Greater China) sein wird. Bocquillon übernimmt in Hongkong zusätzlich die Position des General Managers.

Bir Darbar Mehta ist bei BASF seit April als Senior Vice President Regional Business Unit für den Bereich Petrochemicals Asia Pacific zuständig. Gestern konnte er in dieser Rolle den ersten Spatenstich für eine Polyethylen-Anlage am neuen Verbundstandort in Zhanjiang kommunizieren.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Rush-Hour am Bahnhof von Nanjing, Hauptstadt der Provint Jiangsu: Am Donnerstag beginnt das dreitägige Drachenbootfest, und damit boomt auch der Reiseverkehr. Jedes Jahr rasen am fünften Tag des fünften Mondmonats bunte Drachenboote durch die Wasserstraßen der alten Metropole – eine 2500 Jahre alte Tradition.