Premierminister Li Qiang hat beim Weltwirtschaftsforum in Davos überraschend die Konjunkturdaten für 2023 verraten. Um “ungefähr 5,2 Prozent” sei die zweitgrößte Volkswirtschaft 2023 gewachsen, sagte Li in seiner Grundsatzrede. Damit habe China sein Wachstumsziel aus dem Frühjahr übertroffen. Vor allem läge es damit deutlich über den drei Prozent von 2022. Seine Redezeit nutzte Li ansonsten vor allem dafür, um für mehr Investitionen und mehr Vertrauen in China zu werben, wie Marcel Grzanna berichtet. Er versprach ausländischen Firmen ein weiteres Anwachsen der wichtigen Mittelschicht-Zielgruppe ebenso wie einige Erleichterungen.

Die Skepsis dürfte dennoch recht groß sein. Zu lange warten die ausländischen Firmen schon auf die Umsetzung der Ankündigungen Pekings, etwa bei öffentlichen Aufträgen. Überzeugen wird es sie erst, wenn sich wirklich etwas ändert.

Li nutzte seine Anwesenheit in Davos übrigens auch für ein Treffen mit Spitzenentscheidern der Wall Street – darunter der Chef von JP Morgan, Jamie Dimon. Dimon sagte nach dem Mittagessen, bei dem auch Chinas neuer Zentralbankchef Pan Gongsheng dabei war, zu Reuters: “Ich bin froh, dass die Leute miteinander reden.” Letztlich sind solche Treffen der Grund, warum sich jedes Jahr so viele Größen aus Wirtschaft und Politik nach Davos aufmachen.

Außenminister Wang Yi reist derweil gerade durch mehrere Staaten Afrikas. Kenia ist zwar nicht dabei – dennoch schauen wir heute auf das Land, das sich bemüht, mit dem Westen und mit China zusammenzuarbeiten. Kenia ächzt unter den Schulden, die ihm eine vor Jahren als Vorzeigeprojekt geplante Zugstrecke zwischen Nairobi und Mombasa aufgebürdet hat, schreibt Fabian Peltsch.

Stand heute ist diese Bahn zu teuer und nicht wirtschaftlich genug. Mehr Geld will China dem Land dafür aus Mangel an Perspektiven nicht mehr geben. Kenias Präsident Ruto braucht aber weitere Infrastruktur – und blickt auf der Suche nach Investoren nun auch wieder verstärkt Richtung Westen.

Premierminister Li Qiang nutzte seine Sonderansprache am Dienstag beim Weltwirtschaftsforum in Davos zur frühzeitigen Bekanntgabe chinesischer Konjunkturdaten. Um “ungefähr 5,2 Prozent” sei die zweitgrößte Volkswirtschaft 2023 gewachsen, verriet Li den Zuhörern vorab. Üblicherweise ist es das Nationale Statistikamt, das die Daten zuerst bekannt gibt. Terminiert ist die Veröffentlichung für Mittwoch.

Ein solcher Bruch des Protokolls ist in China wahrlich selten. Doch der Zweck heiligt die Mittel. Li nutzte die Zahl dazu, um auf großer Bühne die Werbetrommel für mehr Zusammenarbeit mit und mehr ausländischen Investitionen in der Volksrepublik zu rühren. Die Konjunktur seines Landes habe sich erholt und im vergangenen Jahr deutlicher zugelegt, als erwartet, lockte Li. “Chinas Wirtschaft”, sagt er, sei “wie ein gesunder Mensch mit starkem Immunsystem”.

Tatsächlich hat China nach dem schwachen Jahr 2022 wieder deutlich an konjunktureller Kraft dazugewonnen. Doch auch Li wird wohl wissen, dass die Wurzeln des Übels mit dem Ende der Corona-Maßnahmen in seinem Land keineswegs entfernt sind. Also zeichnete er konsequenterweise rosige Aussichten für den Binnenkonsum. Der Konsum soll Chinas Wachstumstreiber der Zukunft sein. Doch derzeit ist er die wohl größte wirtschaftlichen Schwachstelle.

Die Zahl der Einwohner des Landes mit mittleren Einkommen, so sein Versprechen, werde sich in den kommenden zehn Jahren auf 800 Millionen Menschen verdoppeln. Der Hightech-Sektor, grüne Energien und 300 Millionen weitere Migranten – die in den Startblöcken stünden, um in die Städte zu ziehen und dort den Bedarf an Wohnraum weiter erhöhen – seien die treibenden Kräfte für steigende Einkommen und folglich einen florierenden Binnenkonsum. Es ist eine Message an die ausländischen Firmen, von denen viele im Land Konsumgüter für die Mittelschicht produzieren.

Versprechen dieser Art reichten Peking viele Jahre lang tatsächlich aus, um Begeisterung für den Standort China zu wecken. Doch die Politik der letzten Jahre hat dafür gesorgt, dass Chinas Glaubwürdigkeit gelitten hat: durch Drohungen in Richtung Taiwan, Machtspiele gegenüber Anrainern des Südchinesischen Meers, Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang und Tibet oder die vertragswidrige Entdemokratisierung Hongkongs.

Deshalb bemühte sich Li gleich zu Anfang in blumigen Worten um mehr Vertrauen in sein Land. Denn das ist es, was Investoren und Industrienationen zunehmend verlieren. Sicherlich nicht nur wegen der von Firmen und Kammern beklagten Politisierung des Geschäftsumfelds – sondern auch wegen des Verschleppens bei der Umsetzung von Zusagen für wirtschaftliche Gleichbehandlung ausländischer Unternehmen.

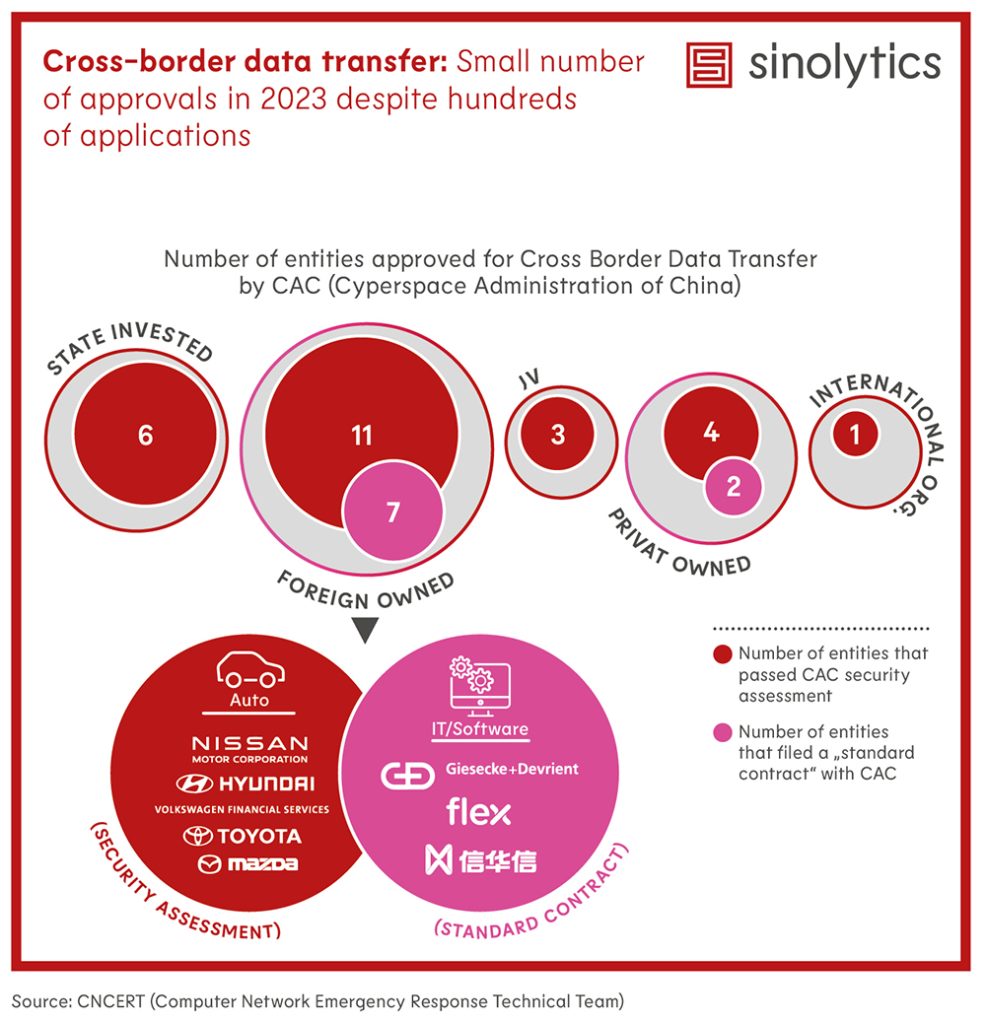

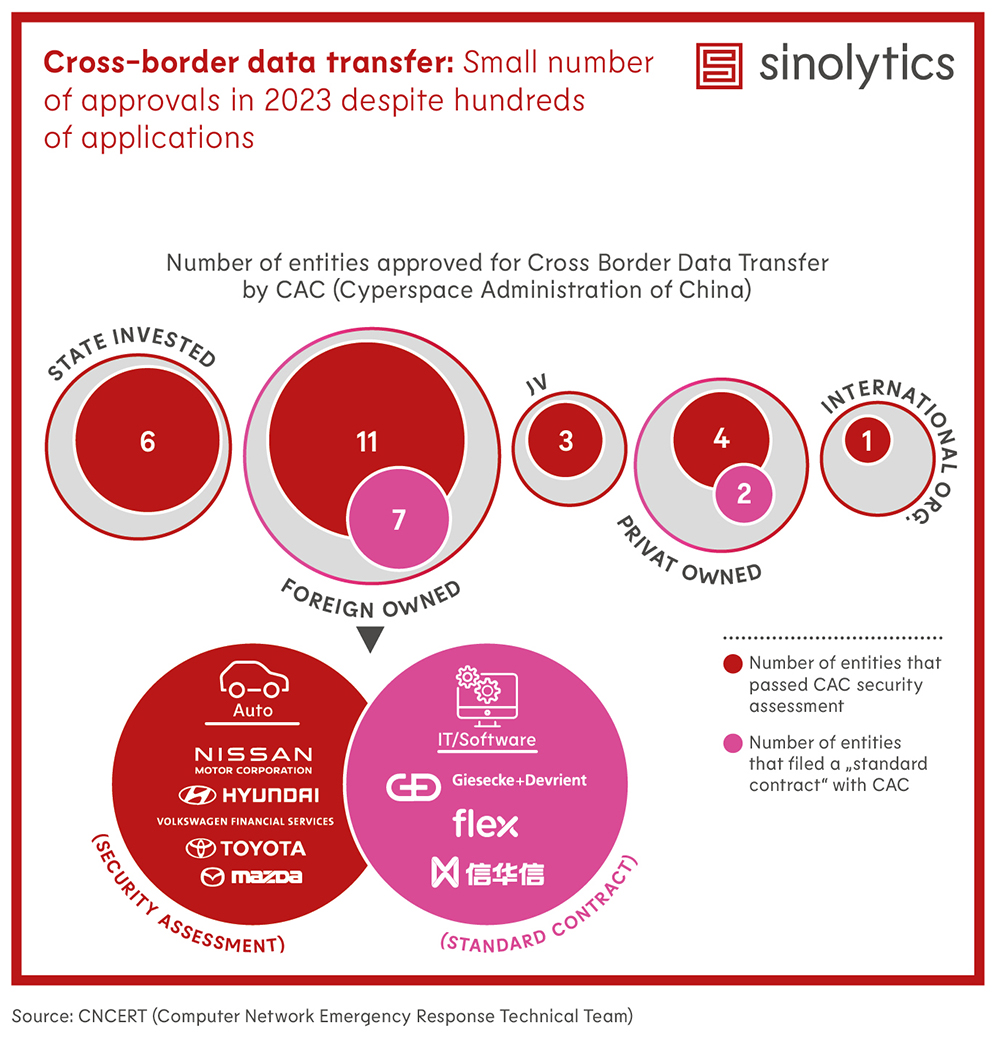

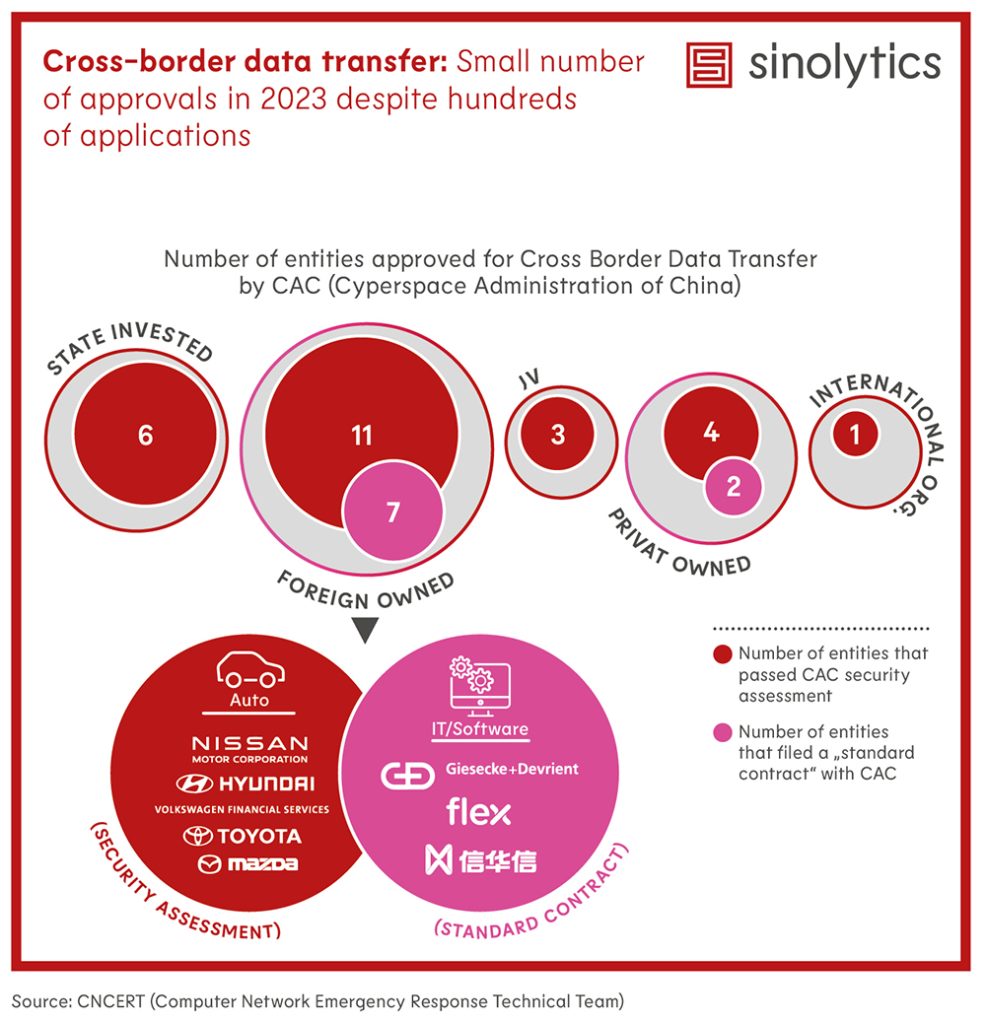

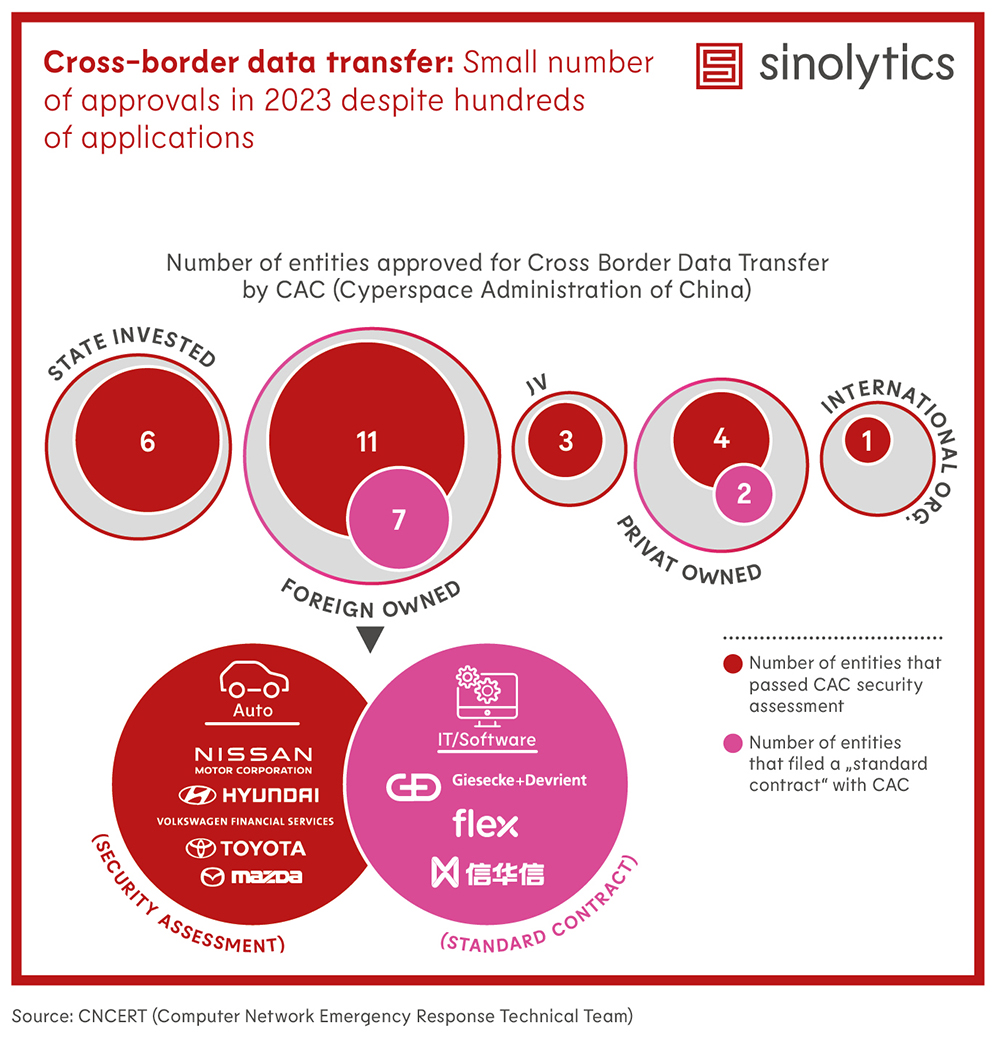

Die Politik für öffentliche Ausschreibungen solle reformiert werden, sagte Li etwa. Ausländische Bewerber sind dabei meist von vorneherein ausgeschlossen. Die Öffnung dieses Marktes ist seit Jahren ein Schwerpunkt der Forderungen, etwa der EU-Handelskammer. Auch sollten die Datenflüsse ins Ausland vereinfacht werden. Im November hatte Peking einen Entwurf zur Lockerung der strikten Regeln für den internationalen Datentransfer vorgelegt. Die Firmen drängen seither auf rasche Umsetzung. “Chinas Kultur beruht auf Glaubwürdigkeit. Wir lassen Worten Taten folgen”, sagte Li.

Doch wer nimmt solche Ankündigungen der chinesischen Regierung im Jahr 2024 noch für bare Münze und baut darauf seine Geschäftsstrategie? Das De-Risking des Westens hat längst begonnen. In diesem Zusammenhang klagte Li über eine gewaltige Zunahme der Abschottung gegenüber seinem Land. Er hatte sogar eine Zahl parat: 5.400 Maßnahmen gegenüber weniger als 3.000 vor der Corona-Pandemie.

Für “schmerzhaft” hält Doris Fischer von der Uni Würzburg zum Beispiel den US-Chip-Act, der China den Zugang zu Spitzenchips aus den Vereinigten Staaten weitgehend verbaut. Fischer hält solche gezielten Maßnahmen jedoch auch für einen “Ansporn”. Sie prophezeit: “Neben Ausweichstrategien werden die Anstrengungen in entsprechende Forschung und Entwicklung in China weiter steigen, sowohl in orchestrierter Form durch die Regierung, als auch aufseiten der Unternehmen”, sagte Fischer zu Table.Media.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die unmittelbar nach Li sprach, erinnerte den Premierminister allerdings auch prompt an Chinas eigenen Protektionismus. Als Beispiel nannte sie, dass die Volksrepublik im Oktober Exportkontrollen für die wichtigen Technologie-Rohstoffe Gallium und Germanium eingeführt habe. Man müsse die Probleme klar ansprechen, sagte von der Leyen.

Li machte der Welt eine Handvoll Vorschläge, wie das Vertrauen untereinander wiederhergestellt werden könne. Mehr Kooperation, mehr Kommunikation, mehr Austausch: Doch das ist nichts, was in der Vergangenheit nicht schon unzählige Male angesprochen worden ist.

Lis Vorschläge zielten in ihrem Subtext eindeutig darauf ab, China den Zugang ausländischer Technologien nicht zu verwehren und den Stimmen der Schwellenländer, zu denen er die Volksrepublik zählt, mehr Gehör zu geben. Beispiel Künstliche Intelligenz: Li warb für ein internationales Regelwerk und die Einführung roter, ethischer Linien bei der Entwicklung von KI-Technologien.

Doch er drang nachdrücklich darauf, dass es nicht nur “einige Länder” sein dürften, die diese Regeln aufstellten – sondern dass alle Nationen an ihrer Entwicklung beteiligt werden sollten. Die Kooperationsbereitschaft der Amerikaner oder Europäer aber hängt sicherlich auch von chinesischen Zugeständnissen ab. Mitarbeit: Felix Lee

Chinas Außenminister Wang Yi ist derzeit wieder auf Auslandsreise in Afrika. Und auch wenn er Kenia dieses Mal nicht besucht, ist der chinesische Einfluss dort allerorts spürbar. Die Reise auf der von Bank-Darlehen der Volksrepublik finanzierten Bahnstrecke von Mombasa nach Nairobi etwa ist eine durchaus chinesische Erfahrung. Unterwegs in einem von China ausgemusterten Zug gleichen die Tickets und Uniformen der Angestellten fast eins zu eins denen in der Volksrepublik. Sogar die typischen Heißwasserspender zwischen den Abteilen gibt es. Angeschaltet sind diese allerdings nicht; die Kenianer haben im Gegensatz zu den Chinesen offenbar kein Bedürfnis, sich auf längeren Zugfahrten Instant-Nudeln aufzubrühen.

Die 2017 in Betrieb genommene Standard Gauge Railway (SGR) aus dem Inland nach Mombasa an der Küste ist das teuerste Infrastrukturprojekt Kenias seit der Unabhängigkeit im Jahr 1963. Mit 4,7 Milliarden US-Dollar finanzierten chinesische Banken die 470 Kilometer lange Strecke, deren Bau von der China Road & Bridge Corporation (CRBC) als Hauptauftragnehmer umgesetzt wurde.

Eigentlich war der Plan, den Hafen von Mombasa auf diese Weise mit Kenias benachbarten Binnenländern Ostafrikas zu verbinden, etwa Uganda und Ruanda. Doch der Frachtverkehr, der eigentlich rund 22 Millionen Tonnen pro Jahr transportieren sollte, kommt nicht in Gang. Die Strecke endet in der kenianischen Stadt Naivasha, rund 300 Kilometer von der ugandischen Grenze entfernt. Viele Güterzüge kehren von dort leer nach Mombasa zurück.

Und so hat sich die als Vorzeigeprojekt geplante Bahnstrecke zum Problem entwickelt. Die chinesische Exim-Bank, Hauptinvestor der Bahnlinie, will keine weiteren Mittel mehr für den Ausbau aufbringen. Ein kenianischer Antrag auf eine Verlängerung des Darlehens um 30 Jahre wurde von chinesischer Seite abgelehnt. Die Gründe: Einerseits lag keine für die Chinesen akzeptable Wirtschaftlichkeitsstudie vor. Zum anderen nimmt China angesichts der schwächelnden Wirtschaft zuhause nur noch für ausgewählte und tendenziell kleinere Projekte der Belt and Road-Initiative (BRI) Geld in die Hand.

Vor allem in der Amtszeit von Präsident Uhuru Kenyatta hatte Kenia zwischen 2013 und 2022 zahlreiche Projekte mit chinesischem Geld finanzieren lassen, allen voran Straßen und Autobahnen, aber auch einen Tiefseehafen in Lamu. Nach Angaben des kenianischen Finanzministeriums hatte das Land Stand Ende März 2023 eine Auslandsverschuldung von 36,66 Milliarden US-Dollar; die ausstehenden chinesischen Kredite beliefen sich auf 6,3 Milliarden US-Dollar, was etwa 64 Prozent der derzeitigen bilateralen Auslandsschulden Kenias ausmachte. Gegenüber dem Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank (WB) hat Kenia mit 17 Milliarden US-Dollar deutlich höhere Schulden.

Einschließlich der Inlandsschulden liegt Kenias Last damit bei mehr als 10,1 Billionen Schilling (58 Milliarden Euro), das entspricht 67 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts. Gleichzeitig ist der Wert des kenianischen Schilling auf ein Rekordtief gefallen. Das erhöht die Bürde der Tilgung und schlägt sich im Haushaltsbudget nieder. Im Gesundheits- und Bildungswesen fehlt das Geld. Der Unmut über höhere Steuern und Lebenshaltungskosten gipfelte in Nairobi und anderen Teilen des Landes im Laufe des vergangenen Jahres in Protesten.

Die Schuldenproblematik und die undurchsichtigen Investitionsbedingungen Pekings haben das Misstrauen der Bevölkerung gegenüber chinesischen Aktivitäten im Land erhöht. Verschwörungstheorien über einen Totalausverkauf des Hafens in Mombasa oder ganzer Stadtteile Nairobis an die Chinesen machen die Runde. Auch im vergangenen Wahlkampf spielte eine starke Haltung gegenüber China eine wichtige Rolle. Der amtierende Präsident William Ruto hatte damals versprochen, Chinas Einfluss zu minimieren, ausufernde Kreditaufnahmen zu stoppen und intransparente Verträge aus der Vergangenheit offenzulegen. Sichtbar ist davon bislang jedoch kaum etwas.

Im Oktober 2023 reiste Ruto mit einer Delegation nach Peking, um an Xi Jinpings drittem BRI-Forum teilzunehmen. Dort bat er Peking um ein zusätzliches Darlehen in Höhe von einer Milliarde US-Dollar, um Straßenbauprojekte fertigzustellen, die aufgrund finanzieller Engpässe ins Stocken geraten waren. Rutos Stellvertreter Rigathi Gachagua erklärte vor der Reise, Kenias Präsident werde China zudem auch um “mehr Zeit für die langsame Rückzahlung der Schulden” bitten.

Einen Monat später eröffnete Ruto dann Kenias erste Smartphone-Fabrik, ein Joint Venture zwischen den kenianischen Telekomfirmen Safaricom und Jamii und dem chinesischen Mobilgerätehändler Shenzhen Teleone Technology. Die Bauteile der dort zusammengesetzten Smartphones werden alle aus China importiert.

Rutos Strategie setzt nicht auf Entweder-Oder, sondern auf Sowohl-als-auch. Mehr als seine Vorgänger orientiert er sich wieder Richtung Westen. Im Dezember 2022 reiste er zum US-Africa Leaders’ Summit nach Washington. Im Februar eröffnete er in Nairobi das erste EU-Kenia-Wirtschaftsforum. Er empfing den früheren britischen Außenminister James Cleverly und Bundeskanzler Olaf Scholz – und reiste selbst nach Brüssel und Berlin.

Zu Hause steht Ruto aber gerade deswegen in der Kritik der politisch äußerst involvierten Kenianer: Während er eine drastische Reduzierung von Auslandsreisen für Beamte durchgesetzt hat, um Geld im Haushaltsbudget zu sparen, reise er selbst munter um die Welt, um an allen Fronten zu gefallen.

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Chinas Staatsbanken haben nach einem Bericht von Bloomberg die Möglichkeiten zur Finanzierung russischer Kunden weiter eingeschränkt. Das sei eine Reaktion auf neue Sanktionen gegen ausländische Finanzinstitute, die Moskaus Krieg in der Ukraine unterstützen, berichtet die Agentur unter Berufung auf anonyme Quellen. Solche Sanktionen gegen Dritte, die mit sanktionierten Staaten Geschäfte machen, werden auch als Sekundärsanktionen bezeichnet.

Schon kurz nach Kriegsbeginn Anfang 2022 hatten mehrere Banken Chinas die Kreditvergabe an Russland eingeschränkt, um Sanktionen durch den Westen zu vermeiden. Aber nun sind die selbstauferlegten Regeln für die neuen, im Januar vom US-Finanzministerium angekündigten Sekundärsanktionen offenbar nicht mehr strikt genug.

Mindestens zwei Banken haben laut dem Bericht deshalb in den letzten Wochen eine Überprüfung ihrer Russland-Geschäfte angeordnet, mit Schwerpunkt auf grenzüberschreitenden Geschäften. Auch werden sie Verbindungen zu Kunden auf der US-Sanktionsliste abbrechen und gar keine Finanzdienstleistungen mehr für die russische Militärindustrie erbringen, hieß es.

Generell verstärken Kreditgeber laut den Bloomberg-Quellen ihre Due Diligence, um etwa herauszufinden, ob ein spezifischer Kunde aus Russland stamme oder von Russland aus kontrolliert werde. Danach werde man die Überprüfung auf nicht-russische Kunden ausweiten, die in Russland Geschäfte tätigen oder kritische Güter über ein Drittland nach Russland transferieren, hieß es. Kremlsprecher Dmitri Peskow wollte den Bericht laut Reuters nicht kommentieren.

Der Vorgang zeigt, wie genau China die US-Sanktionen aus eigenem Interesse zu befolgen bereit ist – obwohl es diese grundsätzlich ablehnt und die wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland weiter vertieft. Der bilaterale Handel stieg 2023 nach chinesischen Zolldaten um 26,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf ein Rekordhoch von gut 240 Milliarden US-Dollar. ck

In Nanjing sind am Dienstag rund 70 Marinebeamte aus 30 Pazifik-Anrainerstaaten zu Gesprächen über die Sicherheit auf See zusammengekommen. Bei dem dreitägigen Treffen wird es unter anderem um eine Aktualisierung der Regeln für unerwartete Begegnungen auf See gehen, wie Chinas Staatsmedien berichten – auch darum, eine versehentliche Eskalation solcher Begegnungen zu verhindern. Das Treffen der Arbeitsgruppe in dieser Woche soll das alle zwei Jahre veranstaltete westpazifische Marinesymposium vorbereiten, das im April in Qingdao stattfinden wird. Die Veranstaltung wurde zuletzt im November 2022 in Japan abgehalten.

Die Gespräche sind bedeutsam, denn sie bringen Beamte aus Staaten zusammen, die sonst zuletzt selten an einem Tisch saßen, schon gar nicht in Sicherheitsfragen – etwa Vertreter der USA und Russland. Außerdem sind Vertreter aus Japan, aus China selbst und aus kleineren Pazifik-Anrainern dabei.

Das Thema drängt zudem aufgrund der zuletzt gestiegenen Spannungen im Südchinesischen Meer, insbesondere bei Seebegegnungen zwischen China und den Philippinen. Die beiden Länder werfen einander seit Monaten gegenseitig aggressives Verhalten vor. Manila nähert sich daher wieder stärker an die USA an. Auch kündigte es Anfang der Woche an, Inseln im Südchinesischen Meer zu erschließen, die sie als Teil ihres Territoriums betrachten – um sie für ihre Truppen bewohnbar zu machen.

China geht seit vielen Jahren auf genau diese Weise vor, um Fakten zu schaffen. Viele umstrittene Eilande sind so zu chinesischen Marinebasen geworden. Peking beansprucht fast das gesamte Südchinesische Meer. Diesen Anspruch wies der Ständige Schiedsgerichtshof in Den Haag 2016 zurück. rtr/ck

Der Elektroauto-Hersteller BYD will 100 Milliarden Yuan (12,9 Milliarden Euro) in die Entwicklung intelligenter Fahrzeuge investieren. Das sagte Gründer und Geschäftsführer Wang Chuanfu am Dienstag. Laut einem Bericht von Bloomberg nannte Wang allerdings keine weiteren Einzelheiten, auch keinen Zeitrahmen. BYD versucht derzeit, den Abstand zu seinen Konkurrenten bei den High-Tech-Funktionen zu verringern. Der Konzern setzt traditionell auf preiswertere Modelle und konnte damit im vierten Quartal 2023 erstmals Tesla als weltgrößten E-Auto-Verkäufer überholen.

BYD gab zudem neue Details zu seinen Auslandsplänen bekannt. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte, dass die Marke Denza, die zu 10 Prozent der Mercedes-Benz Group gehört, im vierten Quartal 2024 in Europa eingeführt werden soll. BYD plant, auch seine Marken Yangwang und Fang Cheng Bao zu exportieren. Yangwang und Fang Cheng Bao würden wahrscheinlich auch neue Namen erhalten, um besser für den internationalen Markt geeignet zu sein. Im Dezember machte der Export rund 11 Prozent des monatlichen Umsatzes von BYD aus. cyb

Chinas größter Batteriehersteller Contemporary Amperex Technology (CATL) plant nach einem Bericht des Wirtschaftsmagazins Caixin noch in diesem Jahr den Bau einer neuen Fabrik für Elektroauto-Batterien in Peking. Damit wolle CATL der wachsenden Nachfrage nach E-Autos Rechnung tragen, zitierte das Blatt einen Planungsbeamten der Hauptstadt. Eine ungenannte Quelle sagte Caixin, dass der Bau sogar bereits begonnen habe. CATL habe auf eine Bitte um Stellungnahme allerdings nicht reagiert.

CATL strebt danach, seine Kundenliste zu erweitern, schreibt Caixin. Anfang Januar etwa teilte das Unternehmen zum Beispiel mit, einen Vertrag mit der Elektro-Geländewagenmarke der staatlichen Dongfeng Motor Group namens M Hero über die Lieferung von Batterien bis 2026 unterzeichnet zu haben.

Aus Sicht der Stadtväter soll das neue Werk integraler Bestandteil eines umfassenderen Plans der Pekinger Planer zur Verbesserung der lokalen EV-Lieferkette sein. Die städtische Kommission für Entwicklung und Reform habe die Branche als wichtige Säule der industriellen Entwicklung bezeichnet, berichtet Caixin. Auch das Elektroauto-Startup Li Auto wollen die Stadtväter demnach dabei unterstützen, dort in diesem Jahr eine Komponentenfabrik zu errichten.

Der in der Küstenprovinz Fujian ansässige Privatkonzern CATL verfügt laut der Unternehmens-Website derzeit über 13 Produktionsstandorte weltweit, davon elf in China. Seit Anfang 2023 produziert CATL Lithium-Ionen-Zellen in Arnstadt in Thüringen; außerdem baut das Unternehmen derzeit Europas größtes Batteriewerk im ungarischen Debrecen. ck

Das Technologieunternehmen Baidu hat einen Zeitungsbericht zurückgewiesen, der seinen KI-Chatbot Ernie in Verbindung mit chinesischer Militärforschung brachte. Am Freitag hatte die South China Morning Post aus einem wissenschaftlichen Paper einer Einrichtung zitiert, die mit der Abteilung für Cyberkriegsführung der Volksbefreiungsarmee zusammenarbeitet. Demnach setzt Chinas militärische KI derzeit erstmalig auf kommerzielle Sprachmodelle, um dadurch mehr über die Menschen zu lernen. Die Baidu-Aktie hatte als Reaktion auf den Bericht deutlich an Wert verloren.

In dem Paper hatte es geheißen, dass die Forscher ihr KI-System sowohl mit Ernie von Baidu als auch mit dem Chatbot Spark von iFlyTek getestet hätten, beides sprachbasierte KI-Chatbots, die ChatGPT ähneln. Darin wird beschrieben, wie Forscher den Bot anwiesen, militärische Reaktionspläne für libysche Truppen als Reaktion auf einen US-Militärangriff im Jahr 2011 zu simulieren. Die militärische KI stellte den kommerziellen Bots Informationen über Waffen und die Aufstellung beider Armeen zur Verfügung. Nach mehreren Runden sagten die Modelle schließlich erfolgreich den nächsten Schritt des US-Militärs voraus.

Baidu hatte im Dezember bekannt gegeben, dass Ernie inzwischen mehr als 100 Millionen Nutzer habe. Es teilte in Reaktion auf den Bericht mit: “Wir haben keine Kenntnis von dem Forschungsprojekt, und wenn unser großes Sprachmodell verwendet worden wäre, hätte es sich um die öffentlich online verfügbare Version gehandelt.” cyb

Die Weltwirtschaft hat sich im Jahr 2023 als bemerkenswert widerstandsfähig erwiesen. So konnten die USA entgegen den Erwartungen eine Rezession vermeiden. Auch Indien, Vietnam und Japan erzielten unter den gegebenen Umständen eine beeindruckende Wirtschaftsleistung. Doch während diese Länder zwar guten Grund haben, optimistisch in das Jahr 2024 zu blicken, wird dennoch China in diesem Jahr höchstwahrscheinlich den größten Beitrag zum globalen BIP-Wachstum leisten.

Angesichts der immer düsterer werdenden Prognosen für die chinesische Wirtschaft mag dies für viele eine Überraschung sein. Tatsächlich wird China 2024 sein volles Potenzial noch nicht erreichen. Durch sinnvolle Reformen und eine weitere wirtschaftliche Öffnung – die beiden Säulen des bemerkenswert erfolgreichen Wachstumsmodells der letzten vier Jahrzehnte – kann China jedoch seinen verlorenen Schwung zurückgewinnen.

Der relative Beitrag eines Landes zum globalen BIP-Wachstum hängt sowohl von seinem Anteil an der Weltwirtschaft als auch von seinem relativen Wirtschaftswachstum ab. In Kaufkraftparität (KKP) ausgedrückt, lag Chinas Anteil an der Weltwirtschaft im Jahr 2023 bei 18,8 Prozent, wähend die USA 15,4 Prozent hatten. Da der Internationale Währungsfonds (IWF) für das Jahr 2024 ein Wachstum der chinesischen Wirtschaft von 4,6 Prozent prognostiziert – mehr als doppelt so viel wie für die USA – wird China trotz der anhaltenden Verlangsamung wahrscheinlich einen wesentlich größeren Anteil am globalen BIP-Wachstum haben als die USA.

Auch Japan scheint nach einem Vierteljahrhundert der Stagnation einen wirtschaftlichen Aufschwung zu erleben. Nachdem das Land endlich der Deflationsfalle entkommen ist, in der seine Wirtschaft mehr als drei Jahrzehnte lang gefangen war, wird für 2024 ein Wachstum von 1 Prozent prognostiziert. Dennoch wird sein Beitrag zum globalen Wachstum aufgrund seines geringeren Anteils an der Weltwirtschaft und seines langsameren Wachstums geringer ausfallen als der Chinas oder der USA.

Die Aussichten für Großbritannien und die Europäische Union sind jedoch düster. Ohne eine unerwartete und unwahrscheinliche Lösung des Krieges in der Ukraine wird die europäische Wirtschaft das globale Wachstum im besten Fall nicht bremsen.

Indien, für das in diesem Jahr ein Wachstum von 6,3 Prozent prognostiziert wird, dürfte die einzige große Volkswirtschaft sein, die schneller wächst als China. Die geopolitischen Entwicklungen haben Indien in die Lage versetzt, billiges russisches Öl zu kaufen, Maßnahmen zu ergreifen, die China nicht durchführen kann, und sich auf der Weltbühne zu behaupten. Diese günstigen Entwicklungen haben zusammen mit den internen Reformen der Regierung von Premierminister Narendra Modi auch zu einem Anstieg der ausländischen Direktinvestitionen geführt. Da Indiens Anteil an der Weltwirtschaft jedoch weniger als halb so groß ist wie der Chinas, wird auch sein Beitrag zum globalen Wachstum geringer ausfallen als der von China.

Auch für Entwicklungsländer wie Vietnam, Tansania, Guyana, Gambia, Äthiopien, Dschibuti, Elfenbeinküste und Burkina Faso wird für das Jahr 2024 ein rasantes Wachstum prognostiziert. Sie alle haben jedoch nur einen sehr geringen Anteil an der Weltwirtschaft.

Auch wenn China weiterhin den größten Beitrag zum globalen BIP-Wachstum leisten dürfte, könnte das Land 2024 hinter seinem Wachstumspotenzial zurückbleiben, das ich auf etwa 5,1 Prozent schätze. Darüber hinaus werden die positiven Spillover-Effekte des chinesischen Wachstums auf andere Volkswirtschaften begrenzt sein, wenn das Importwachstum des Landes nicht wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurückkehrt.

Die größte mittelfristige wirtschaftliche Herausforderung für China ist der Rückgang der Erwerbsbevölkerung. Selbst wenn das Produktivitätswachstum konstant bleibt, wird dieser demografische Wandel das BIP-Wachstum unter Druck setzen. Angesichts des aktuellen Einbruchs im chinesischen Immobiliensektor, der hinter den Erwartungen zurückbleibenden Ausgaben der privaten Haushalte und der Investitionen des privaten Sektors scheinen die Chancen für einen weiteren immobilienbasierten Wirtschaftsboom gering.

Die größte Gefahr für die chinesische Wirtschaft besteht jedoch darin, in eine Schuldendeflationsfalle zu geraten. Da eine Deflation den realen Wert bestehender Schulden erhöht, könnten die Banken zunehmend zögern, Kredite an Unternehmen und Regionalregierungen zu vergeben. Da verschuldete Haushalte und Unternehmen ihre Ausgaben kürzen, könnte die toxische Kombination aus Verschuldung und Deflation einen Teufelskreis aus sinkenden Investitionen und geringerer Nachfrage in Gang setzen.

Das Zögern der chinesischen Währungshüter, eine expansivere Geldpolitik zu verfolgen, ist dabei nicht gerade hilfreich. Um die Kreditvergabe anzukurbeln, haben die People’s Bank of China (PBOC) und die chinesische Bankenaufsicht wichtige Leistungsindikatoren für die Kreditvergabe festgelegt. Staatliche Geschäftsbanken erfüllen diese Ziele jedoch häufig, indem sie Kredite eher an unproduktive Staatsunternehmen vergeben, die nicht so dringend auf Finanzmittel angewiesen sind wie viele nicht staatliche Unternehmen.

Staatliche Unternehmen erhalten in der Regel Kredite zu Zinssätzen, die niedriger sind als die Zinssätze für Vermögensverwaltungsprodukte von Banken. Anstatt diese Mittel in produktive Projekte zu investieren, legen sie sie häufig zu einem höheren Zinssatz wieder an, sodass die Banken den gleichen staatlichen Unternehmen erneut Kredite gewähren können. Während diese Praxis die von den Banken gemeldeten Kredit- und Einlagenzahlen in die Höhe treibt und den Anschein einer effizienten Geldpolitik erweckt, trägt sie kaum zu einer Steigerung von Produktion, Beschäftigung und Steuereinnahmen bei.

Um eine deflationäre Schuldenspirale zu vermeiden, müssen die chinesischen Politiker dringend mehr Liquidität in die Wirtschaft pumpen. Damit der Kreditkanal jedoch effektiv funktioniert, muss China seine Staatsbanken reformieren, um sicherzustellen, dass sich die Finanzinstitute auf die Rentabilität konzentrieren und Kredite an die produktivsten Unternehmen vergeben, anstatt künstliche Geldströme zu erzeugen. Leider ist es unwahrscheinlich, dass China diese wichtigen Reformen in naher Zukunft umsetzen wird.

Kurzfristig gibt es ein alternatives Maßnahmenpaket. Die chinesischen Politiker könnten eine aggressive Fiskalpolitik an eine Monetarisierung der Staatsschulden koppeln. Dies würde einen dreistufigen Plan erfordern.

Eine expansivere Geldpolitik auf kurze Sicht und strukturelle politische Reformen auf mittlere Sicht könnten die chinesische Wirtschaft näher an ihr volles Wachstumspotenzial heranführen und damit auch das globale Wirtschaftswachstum ankurbeln. Übersetzung: Andreas Hubig

Shang-Jin Wei, ehemaliger Chefvolkswirt der Asiatischen Entwicklungsbank, ist Professor für Finanzen und Wirtschaft an der Columbia Business School und der School of International and Public Affairs der Columbia University.

Copyright: Project Syndicate, 2024.

www.project-syndicate.org

Wang Huiming ist jetzt im Projektmanagement bei PowerCo in Salzgitter tätig. Er kommt von der Volkswagen Group China, bei der er in Beijing beschäftigt war. Wang hat an der RWTH Aachen studiert und hat auch bei Heraeus Shinetsu Quarz in Shenyang gearbeitet.

Zhouzhi Cheng ist seit Dezember Leiter des China Office bei der Memmert GmbH. Bei dem Unternehmen arbeitet er bereits seit April 2022. Zuvor war er bei Kratzer Automation in Shanghai und bei der Stolze Project Beratung in Stuttgart tätig gewesen.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz: Die Jahrhunderte alte Stadtmauer von Xi’an zeigt sich saisonbedingt in den Farben eines der berühmtesten Märchen der Gebrüder Grimm.

Premierminister Li Qiang hat beim Weltwirtschaftsforum in Davos überraschend die Konjunkturdaten für 2023 verraten. Um “ungefähr 5,2 Prozent” sei die zweitgrößte Volkswirtschaft 2023 gewachsen, sagte Li in seiner Grundsatzrede. Damit habe China sein Wachstumsziel aus dem Frühjahr übertroffen. Vor allem läge es damit deutlich über den drei Prozent von 2022. Seine Redezeit nutzte Li ansonsten vor allem dafür, um für mehr Investitionen und mehr Vertrauen in China zu werben, wie Marcel Grzanna berichtet. Er versprach ausländischen Firmen ein weiteres Anwachsen der wichtigen Mittelschicht-Zielgruppe ebenso wie einige Erleichterungen.

Die Skepsis dürfte dennoch recht groß sein. Zu lange warten die ausländischen Firmen schon auf die Umsetzung der Ankündigungen Pekings, etwa bei öffentlichen Aufträgen. Überzeugen wird es sie erst, wenn sich wirklich etwas ändert.

Li nutzte seine Anwesenheit in Davos übrigens auch für ein Treffen mit Spitzenentscheidern der Wall Street – darunter der Chef von JP Morgan, Jamie Dimon. Dimon sagte nach dem Mittagessen, bei dem auch Chinas neuer Zentralbankchef Pan Gongsheng dabei war, zu Reuters: “Ich bin froh, dass die Leute miteinander reden.” Letztlich sind solche Treffen der Grund, warum sich jedes Jahr so viele Größen aus Wirtschaft und Politik nach Davos aufmachen.

Außenminister Wang Yi reist derweil gerade durch mehrere Staaten Afrikas. Kenia ist zwar nicht dabei – dennoch schauen wir heute auf das Land, das sich bemüht, mit dem Westen und mit China zusammenzuarbeiten. Kenia ächzt unter den Schulden, die ihm eine vor Jahren als Vorzeigeprojekt geplante Zugstrecke zwischen Nairobi und Mombasa aufgebürdet hat, schreibt Fabian Peltsch.

Stand heute ist diese Bahn zu teuer und nicht wirtschaftlich genug. Mehr Geld will China dem Land dafür aus Mangel an Perspektiven nicht mehr geben. Kenias Präsident Ruto braucht aber weitere Infrastruktur – und blickt auf der Suche nach Investoren nun auch wieder verstärkt Richtung Westen.

Premierminister Li Qiang nutzte seine Sonderansprache am Dienstag beim Weltwirtschaftsforum in Davos zur frühzeitigen Bekanntgabe chinesischer Konjunkturdaten. Um “ungefähr 5,2 Prozent” sei die zweitgrößte Volkswirtschaft 2023 gewachsen, verriet Li den Zuhörern vorab. Üblicherweise ist es das Nationale Statistikamt, das die Daten zuerst bekannt gibt. Terminiert ist die Veröffentlichung für Mittwoch.

Ein solcher Bruch des Protokolls ist in China wahrlich selten. Doch der Zweck heiligt die Mittel. Li nutzte die Zahl dazu, um auf großer Bühne die Werbetrommel für mehr Zusammenarbeit mit und mehr ausländischen Investitionen in der Volksrepublik zu rühren. Die Konjunktur seines Landes habe sich erholt und im vergangenen Jahr deutlicher zugelegt, als erwartet, lockte Li. “Chinas Wirtschaft”, sagt er, sei “wie ein gesunder Mensch mit starkem Immunsystem”.

Tatsächlich hat China nach dem schwachen Jahr 2022 wieder deutlich an konjunktureller Kraft dazugewonnen. Doch auch Li wird wohl wissen, dass die Wurzeln des Übels mit dem Ende der Corona-Maßnahmen in seinem Land keineswegs entfernt sind. Also zeichnete er konsequenterweise rosige Aussichten für den Binnenkonsum. Der Konsum soll Chinas Wachstumstreiber der Zukunft sein. Doch derzeit ist er die wohl größte wirtschaftlichen Schwachstelle.

Die Zahl der Einwohner des Landes mit mittleren Einkommen, so sein Versprechen, werde sich in den kommenden zehn Jahren auf 800 Millionen Menschen verdoppeln. Der Hightech-Sektor, grüne Energien und 300 Millionen weitere Migranten – die in den Startblöcken stünden, um in die Städte zu ziehen und dort den Bedarf an Wohnraum weiter erhöhen – seien die treibenden Kräfte für steigende Einkommen und folglich einen florierenden Binnenkonsum. Es ist eine Message an die ausländischen Firmen, von denen viele im Land Konsumgüter für die Mittelschicht produzieren.

Versprechen dieser Art reichten Peking viele Jahre lang tatsächlich aus, um Begeisterung für den Standort China zu wecken. Doch die Politik der letzten Jahre hat dafür gesorgt, dass Chinas Glaubwürdigkeit gelitten hat: durch Drohungen in Richtung Taiwan, Machtspiele gegenüber Anrainern des Südchinesischen Meers, Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang und Tibet oder die vertragswidrige Entdemokratisierung Hongkongs.

Deshalb bemühte sich Li gleich zu Anfang in blumigen Worten um mehr Vertrauen in sein Land. Denn das ist es, was Investoren und Industrienationen zunehmend verlieren. Sicherlich nicht nur wegen der von Firmen und Kammern beklagten Politisierung des Geschäftsumfelds – sondern auch wegen des Verschleppens bei der Umsetzung von Zusagen für wirtschaftliche Gleichbehandlung ausländischer Unternehmen.

Die Politik für öffentliche Ausschreibungen solle reformiert werden, sagte Li etwa. Ausländische Bewerber sind dabei meist von vorneherein ausgeschlossen. Die Öffnung dieses Marktes ist seit Jahren ein Schwerpunkt der Forderungen, etwa der EU-Handelskammer. Auch sollten die Datenflüsse ins Ausland vereinfacht werden. Im November hatte Peking einen Entwurf zur Lockerung der strikten Regeln für den internationalen Datentransfer vorgelegt. Die Firmen drängen seither auf rasche Umsetzung. “Chinas Kultur beruht auf Glaubwürdigkeit. Wir lassen Worten Taten folgen”, sagte Li.

Doch wer nimmt solche Ankündigungen der chinesischen Regierung im Jahr 2024 noch für bare Münze und baut darauf seine Geschäftsstrategie? Das De-Risking des Westens hat längst begonnen. In diesem Zusammenhang klagte Li über eine gewaltige Zunahme der Abschottung gegenüber seinem Land. Er hatte sogar eine Zahl parat: 5.400 Maßnahmen gegenüber weniger als 3.000 vor der Corona-Pandemie.

Für “schmerzhaft” hält Doris Fischer von der Uni Würzburg zum Beispiel den US-Chip-Act, der China den Zugang zu Spitzenchips aus den Vereinigten Staaten weitgehend verbaut. Fischer hält solche gezielten Maßnahmen jedoch auch für einen “Ansporn”. Sie prophezeit: “Neben Ausweichstrategien werden die Anstrengungen in entsprechende Forschung und Entwicklung in China weiter steigen, sowohl in orchestrierter Form durch die Regierung, als auch aufseiten der Unternehmen”, sagte Fischer zu Table.Media.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die unmittelbar nach Li sprach, erinnerte den Premierminister allerdings auch prompt an Chinas eigenen Protektionismus. Als Beispiel nannte sie, dass die Volksrepublik im Oktober Exportkontrollen für die wichtigen Technologie-Rohstoffe Gallium und Germanium eingeführt habe. Man müsse die Probleme klar ansprechen, sagte von der Leyen.

Li machte der Welt eine Handvoll Vorschläge, wie das Vertrauen untereinander wiederhergestellt werden könne. Mehr Kooperation, mehr Kommunikation, mehr Austausch: Doch das ist nichts, was in der Vergangenheit nicht schon unzählige Male angesprochen worden ist.

Lis Vorschläge zielten in ihrem Subtext eindeutig darauf ab, China den Zugang ausländischer Technologien nicht zu verwehren und den Stimmen der Schwellenländer, zu denen er die Volksrepublik zählt, mehr Gehör zu geben. Beispiel Künstliche Intelligenz: Li warb für ein internationales Regelwerk und die Einführung roter, ethischer Linien bei der Entwicklung von KI-Technologien.

Doch er drang nachdrücklich darauf, dass es nicht nur “einige Länder” sein dürften, die diese Regeln aufstellten – sondern dass alle Nationen an ihrer Entwicklung beteiligt werden sollten. Die Kooperationsbereitschaft der Amerikaner oder Europäer aber hängt sicherlich auch von chinesischen Zugeständnissen ab. Mitarbeit: Felix Lee

Chinas Außenminister Wang Yi ist derzeit wieder auf Auslandsreise in Afrika. Und auch wenn er Kenia dieses Mal nicht besucht, ist der chinesische Einfluss dort allerorts spürbar. Die Reise auf der von Bank-Darlehen der Volksrepublik finanzierten Bahnstrecke von Mombasa nach Nairobi etwa ist eine durchaus chinesische Erfahrung. Unterwegs in einem von China ausgemusterten Zug gleichen die Tickets und Uniformen der Angestellten fast eins zu eins denen in der Volksrepublik. Sogar die typischen Heißwasserspender zwischen den Abteilen gibt es. Angeschaltet sind diese allerdings nicht; die Kenianer haben im Gegensatz zu den Chinesen offenbar kein Bedürfnis, sich auf längeren Zugfahrten Instant-Nudeln aufzubrühen.

Die 2017 in Betrieb genommene Standard Gauge Railway (SGR) aus dem Inland nach Mombasa an der Küste ist das teuerste Infrastrukturprojekt Kenias seit der Unabhängigkeit im Jahr 1963. Mit 4,7 Milliarden US-Dollar finanzierten chinesische Banken die 470 Kilometer lange Strecke, deren Bau von der China Road & Bridge Corporation (CRBC) als Hauptauftragnehmer umgesetzt wurde.

Eigentlich war der Plan, den Hafen von Mombasa auf diese Weise mit Kenias benachbarten Binnenländern Ostafrikas zu verbinden, etwa Uganda und Ruanda. Doch der Frachtverkehr, der eigentlich rund 22 Millionen Tonnen pro Jahr transportieren sollte, kommt nicht in Gang. Die Strecke endet in der kenianischen Stadt Naivasha, rund 300 Kilometer von der ugandischen Grenze entfernt. Viele Güterzüge kehren von dort leer nach Mombasa zurück.

Und so hat sich die als Vorzeigeprojekt geplante Bahnstrecke zum Problem entwickelt. Die chinesische Exim-Bank, Hauptinvestor der Bahnlinie, will keine weiteren Mittel mehr für den Ausbau aufbringen. Ein kenianischer Antrag auf eine Verlängerung des Darlehens um 30 Jahre wurde von chinesischer Seite abgelehnt. Die Gründe: Einerseits lag keine für die Chinesen akzeptable Wirtschaftlichkeitsstudie vor. Zum anderen nimmt China angesichts der schwächelnden Wirtschaft zuhause nur noch für ausgewählte und tendenziell kleinere Projekte der Belt and Road-Initiative (BRI) Geld in die Hand.

Vor allem in der Amtszeit von Präsident Uhuru Kenyatta hatte Kenia zwischen 2013 und 2022 zahlreiche Projekte mit chinesischem Geld finanzieren lassen, allen voran Straßen und Autobahnen, aber auch einen Tiefseehafen in Lamu. Nach Angaben des kenianischen Finanzministeriums hatte das Land Stand Ende März 2023 eine Auslandsverschuldung von 36,66 Milliarden US-Dollar; die ausstehenden chinesischen Kredite beliefen sich auf 6,3 Milliarden US-Dollar, was etwa 64 Prozent der derzeitigen bilateralen Auslandsschulden Kenias ausmachte. Gegenüber dem Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank (WB) hat Kenia mit 17 Milliarden US-Dollar deutlich höhere Schulden.

Einschließlich der Inlandsschulden liegt Kenias Last damit bei mehr als 10,1 Billionen Schilling (58 Milliarden Euro), das entspricht 67 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts. Gleichzeitig ist der Wert des kenianischen Schilling auf ein Rekordtief gefallen. Das erhöht die Bürde der Tilgung und schlägt sich im Haushaltsbudget nieder. Im Gesundheits- und Bildungswesen fehlt das Geld. Der Unmut über höhere Steuern und Lebenshaltungskosten gipfelte in Nairobi und anderen Teilen des Landes im Laufe des vergangenen Jahres in Protesten.

Die Schuldenproblematik und die undurchsichtigen Investitionsbedingungen Pekings haben das Misstrauen der Bevölkerung gegenüber chinesischen Aktivitäten im Land erhöht. Verschwörungstheorien über einen Totalausverkauf des Hafens in Mombasa oder ganzer Stadtteile Nairobis an die Chinesen machen die Runde. Auch im vergangenen Wahlkampf spielte eine starke Haltung gegenüber China eine wichtige Rolle. Der amtierende Präsident William Ruto hatte damals versprochen, Chinas Einfluss zu minimieren, ausufernde Kreditaufnahmen zu stoppen und intransparente Verträge aus der Vergangenheit offenzulegen. Sichtbar ist davon bislang jedoch kaum etwas.

Im Oktober 2023 reiste Ruto mit einer Delegation nach Peking, um an Xi Jinpings drittem BRI-Forum teilzunehmen. Dort bat er Peking um ein zusätzliches Darlehen in Höhe von einer Milliarde US-Dollar, um Straßenbauprojekte fertigzustellen, die aufgrund finanzieller Engpässe ins Stocken geraten waren. Rutos Stellvertreter Rigathi Gachagua erklärte vor der Reise, Kenias Präsident werde China zudem auch um “mehr Zeit für die langsame Rückzahlung der Schulden” bitten.

Einen Monat später eröffnete Ruto dann Kenias erste Smartphone-Fabrik, ein Joint Venture zwischen den kenianischen Telekomfirmen Safaricom und Jamii und dem chinesischen Mobilgerätehändler Shenzhen Teleone Technology. Die Bauteile der dort zusammengesetzten Smartphones werden alle aus China importiert.

Rutos Strategie setzt nicht auf Entweder-Oder, sondern auf Sowohl-als-auch. Mehr als seine Vorgänger orientiert er sich wieder Richtung Westen. Im Dezember 2022 reiste er zum US-Africa Leaders’ Summit nach Washington. Im Februar eröffnete er in Nairobi das erste EU-Kenia-Wirtschaftsforum. Er empfing den früheren britischen Außenminister James Cleverly und Bundeskanzler Olaf Scholz – und reiste selbst nach Brüssel und Berlin.

Zu Hause steht Ruto aber gerade deswegen in der Kritik der politisch äußerst involvierten Kenianer: Während er eine drastische Reduzierung von Auslandsreisen für Beamte durchgesetzt hat, um Geld im Haushaltsbudget zu sparen, reise er selbst munter um die Welt, um an allen Fronten zu gefallen.

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Chinas Staatsbanken haben nach einem Bericht von Bloomberg die Möglichkeiten zur Finanzierung russischer Kunden weiter eingeschränkt. Das sei eine Reaktion auf neue Sanktionen gegen ausländische Finanzinstitute, die Moskaus Krieg in der Ukraine unterstützen, berichtet die Agentur unter Berufung auf anonyme Quellen. Solche Sanktionen gegen Dritte, die mit sanktionierten Staaten Geschäfte machen, werden auch als Sekundärsanktionen bezeichnet.

Schon kurz nach Kriegsbeginn Anfang 2022 hatten mehrere Banken Chinas die Kreditvergabe an Russland eingeschränkt, um Sanktionen durch den Westen zu vermeiden. Aber nun sind die selbstauferlegten Regeln für die neuen, im Januar vom US-Finanzministerium angekündigten Sekundärsanktionen offenbar nicht mehr strikt genug.

Mindestens zwei Banken haben laut dem Bericht deshalb in den letzten Wochen eine Überprüfung ihrer Russland-Geschäfte angeordnet, mit Schwerpunkt auf grenzüberschreitenden Geschäften. Auch werden sie Verbindungen zu Kunden auf der US-Sanktionsliste abbrechen und gar keine Finanzdienstleistungen mehr für die russische Militärindustrie erbringen, hieß es.

Generell verstärken Kreditgeber laut den Bloomberg-Quellen ihre Due Diligence, um etwa herauszufinden, ob ein spezifischer Kunde aus Russland stamme oder von Russland aus kontrolliert werde. Danach werde man die Überprüfung auf nicht-russische Kunden ausweiten, die in Russland Geschäfte tätigen oder kritische Güter über ein Drittland nach Russland transferieren, hieß es. Kremlsprecher Dmitri Peskow wollte den Bericht laut Reuters nicht kommentieren.

Der Vorgang zeigt, wie genau China die US-Sanktionen aus eigenem Interesse zu befolgen bereit ist – obwohl es diese grundsätzlich ablehnt und die wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland weiter vertieft. Der bilaterale Handel stieg 2023 nach chinesischen Zolldaten um 26,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf ein Rekordhoch von gut 240 Milliarden US-Dollar. ck

In Nanjing sind am Dienstag rund 70 Marinebeamte aus 30 Pazifik-Anrainerstaaten zu Gesprächen über die Sicherheit auf See zusammengekommen. Bei dem dreitägigen Treffen wird es unter anderem um eine Aktualisierung der Regeln für unerwartete Begegnungen auf See gehen, wie Chinas Staatsmedien berichten – auch darum, eine versehentliche Eskalation solcher Begegnungen zu verhindern. Das Treffen der Arbeitsgruppe in dieser Woche soll das alle zwei Jahre veranstaltete westpazifische Marinesymposium vorbereiten, das im April in Qingdao stattfinden wird. Die Veranstaltung wurde zuletzt im November 2022 in Japan abgehalten.

Die Gespräche sind bedeutsam, denn sie bringen Beamte aus Staaten zusammen, die sonst zuletzt selten an einem Tisch saßen, schon gar nicht in Sicherheitsfragen – etwa Vertreter der USA und Russland. Außerdem sind Vertreter aus Japan, aus China selbst und aus kleineren Pazifik-Anrainern dabei.

Das Thema drängt zudem aufgrund der zuletzt gestiegenen Spannungen im Südchinesischen Meer, insbesondere bei Seebegegnungen zwischen China und den Philippinen. Die beiden Länder werfen einander seit Monaten gegenseitig aggressives Verhalten vor. Manila nähert sich daher wieder stärker an die USA an. Auch kündigte es Anfang der Woche an, Inseln im Südchinesischen Meer zu erschließen, die sie als Teil ihres Territoriums betrachten – um sie für ihre Truppen bewohnbar zu machen.

China geht seit vielen Jahren auf genau diese Weise vor, um Fakten zu schaffen. Viele umstrittene Eilande sind so zu chinesischen Marinebasen geworden. Peking beansprucht fast das gesamte Südchinesische Meer. Diesen Anspruch wies der Ständige Schiedsgerichtshof in Den Haag 2016 zurück. rtr/ck

Der Elektroauto-Hersteller BYD will 100 Milliarden Yuan (12,9 Milliarden Euro) in die Entwicklung intelligenter Fahrzeuge investieren. Das sagte Gründer und Geschäftsführer Wang Chuanfu am Dienstag. Laut einem Bericht von Bloomberg nannte Wang allerdings keine weiteren Einzelheiten, auch keinen Zeitrahmen. BYD versucht derzeit, den Abstand zu seinen Konkurrenten bei den High-Tech-Funktionen zu verringern. Der Konzern setzt traditionell auf preiswertere Modelle und konnte damit im vierten Quartal 2023 erstmals Tesla als weltgrößten E-Auto-Verkäufer überholen.

BYD gab zudem neue Details zu seinen Auslandsplänen bekannt. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte, dass die Marke Denza, die zu 10 Prozent der Mercedes-Benz Group gehört, im vierten Quartal 2024 in Europa eingeführt werden soll. BYD plant, auch seine Marken Yangwang und Fang Cheng Bao zu exportieren. Yangwang und Fang Cheng Bao würden wahrscheinlich auch neue Namen erhalten, um besser für den internationalen Markt geeignet zu sein. Im Dezember machte der Export rund 11 Prozent des monatlichen Umsatzes von BYD aus. cyb

Chinas größter Batteriehersteller Contemporary Amperex Technology (CATL) plant nach einem Bericht des Wirtschaftsmagazins Caixin noch in diesem Jahr den Bau einer neuen Fabrik für Elektroauto-Batterien in Peking. Damit wolle CATL der wachsenden Nachfrage nach E-Autos Rechnung tragen, zitierte das Blatt einen Planungsbeamten der Hauptstadt. Eine ungenannte Quelle sagte Caixin, dass der Bau sogar bereits begonnen habe. CATL habe auf eine Bitte um Stellungnahme allerdings nicht reagiert.

CATL strebt danach, seine Kundenliste zu erweitern, schreibt Caixin. Anfang Januar etwa teilte das Unternehmen zum Beispiel mit, einen Vertrag mit der Elektro-Geländewagenmarke der staatlichen Dongfeng Motor Group namens M Hero über die Lieferung von Batterien bis 2026 unterzeichnet zu haben.

Aus Sicht der Stadtväter soll das neue Werk integraler Bestandteil eines umfassenderen Plans der Pekinger Planer zur Verbesserung der lokalen EV-Lieferkette sein. Die städtische Kommission für Entwicklung und Reform habe die Branche als wichtige Säule der industriellen Entwicklung bezeichnet, berichtet Caixin. Auch das Elektroauto-Startup Li Auto wollen die Stadtväter demnach dabei unterstützen, dort in diesem Jahr eine Komponentenfabrik zu errichten.

Der in der Küstenprovinz Fujian ansässige Privatkonzern CATL verfügt laut der Unternehmens-Website derzeit über 13 Produktionsstandorte weltweit, davon elf in China. Seit Anfang 2023 produziert CATL Lithium-Ionen-Zellen in Arnstadt in Thüringen; außerdem baut das Unternehmen derzeit Europas größtes Batteriewerk im ungarischen Debrecen. ck

Das Technologieunternehmen Baidu hat einen Zeitungsbericht zurückgewiesen, der seinen KI-Chatbot Ernie in Verbindung mit chinesischer Militärforschung brachte. Am Freitag hatte die South China Morning Post aus einem wissenschaftlichen Paper einer Einrichtung zitiert, die mit der Abteilung für Cyberkriegsführung der Volksbefreiungsarmee zusammenarbeitet. Demnach setzt Chinas militärische KI derzeit erstmalig auf kommerzielle Sprachmodelle, um dadurch mehr über die Menschen zu lernen. Die Baidu-Aktie hatte als Reaktion auf den Bericht deutlich an Wert verloren.

In dem Paper hatte es geheißen, dass die Forscher ihr KI-System sowohl mit Ernie von Baidu als auch mit dem Chatbot Spark von iFlyTek getestet hätten, beides sprachbasierte KI-Chatbots, die ChatGPT ähneln. Darin wird beschrieben, wie Forscher den Bot anwiesen, militärische Reaktionspläne für libysche Truppen als Reaktion auf einen US-Militärangriff im Jahr 2011 zu simulieren. Die militärische KI stellte den kommerziellen Bots Informationen über Waffen und die Aufstellung beider Armeen zur Verfügung. Nach mehreren Runden sagten die Modelle schließlich erfolgreich den nächsten Schritt des US-Militärs voraus.

Baidu hatte im Dezember bekannt gegeben, dass Ernie inzwischen mehr als 100 Millionen Nutzer habe. Es teilte in Reaktion auf den Bericht mit: “Wir haben keine Kenntnis von dem Forschungsprojekt, und wenn unser großes Sprachmodell verwendet worden wäre, hätte es sich um die öffentlich online verfügbare Version gehandelt.” cyb

Die Weltwirtschaft hat sich im Jahr 2023 als bemerkenswert widerstandsfähig erwiesen. So konnten die USA entgegen den Erwartungen eine Rezession vermeiden. Auch Indien, Vietnam und Japan erzielten unter den gegebenen Umständen eine beeindruckende Wirtschaftsleistung. Doch während diese Länder zwar guten Grund haben, optimistisch in das Jahr 2024 zu blicken, wird dennoch China in diesem Jahr höchstwahrscheinlich den größten Beitrag zum globalen BIP-Wachstum leisten.

Angesichts der immer düsterer werdenden Prognosen für die chinesische Wirtschaft mag dies für viele eine Überraschung sein. Tatsächlich wird China 2024 sein volles Potenzial noch nicht erreichen. Durch sinnvolle Reformen und eine weitere wirtschaftliche Öffnung – die beiden Säulen des bemerkenswert erfolgreichen Wachstumsmodells der letzten vier Jahrzehnte – kann China jedoch seinen verlorenen Schwung zurückgewinnen.

Der relative Beitrag eines Landes zum globalen BIP-Wachstum hängt sowohl von seinem Anteil an der Weltwirtschaft als auch von seinem relativen Wirtschaftswachstum ab. In Kaufkraftparität (KKP) ausgedrückt, lag Chinas Anteil an der Weltwirtschaft im Jahr 2023 bei 18,8 Prozent, wähend die USA 15,4 Prozent hatten. Da der Internationale Währungsfonds (IWF) für das Jahr 2024 ein Wachstum der chinesischen Wirtschaft von 4,6 Prozent prognostiziert – mehr als doppelt so viel wie für die USA – wird China trotz der anhaltenden Verlangsamung wahrscheinlich einen wesentlich größeren Anteil am globalen BIP-Wachstum haben als die USA.

Auch Japan scheint nach einem Vierteljahrhundert der Stagnation einen wirtschaftlichen Aufschwung zu erleben. Nachdem das Land endlich der Deflationsfalle entkommen ist, in der seine Wirtschaft mehr als drei Jahrzehnte lang gefangen war, wird für 2024 ein Wachstum von 1 Prozent prognostiziert. Dennoch wird sein Beitrag zum globalen Wachstum aufgrund seines geringeren Anteils an der Weltwirtschaft und seines langsameren Wachstums geringer ausfallen als der Chinas oder der USA.

Die Aussichten für Großbritannien und die Europäische Union sind jedoch düster. Ohne eine unerwartete und unwahrscheinliche Lösung des Krieges in der Ukraine wird die europäische Wirtschaft das globale Wachstum im besten Fall nicht bremsen.

Indien, für das in diesem Jahr ein Wachstum von 6,3 Prozent prognostiziert wird, dürfte die einzige große Volkswirtschaft sein, die schneller wächst als China. Die geopolitischen Entwicklungen haben Indien in die Lage versetzt, billiges russisches Öl zu kaufen, Maßnahmen zu ergreifen, die China nicht durchführen kann, und sich auf der Weltbühne zu behaupten. Diese günstigen Entwicklungen haben zusammen mit den internen Reformen der Regierung von Premierminister Narendra Modi auch zu einem Anstieg der ausländischen Direktinvestitionen geführt. Da Indiens Anteil an der Weltwirtschaft jedoch weniger als halb so groß ist wie der Chinas, wird auch sein Beitrag zum globalen Wachstum geringer ausfallen als der von China.

Auch für Entwicklungsländer wie Vietnam, Tansania, Guyana, Gambia, Äthiopien, Dschibuti, Elfenbeinküste und Burkina Faso wird für das Jahr 2024 ein rasantes Wachstum prognostiziert. Sie alle haben jedoch nur einen sehr geringen Anteil an der Weltwirtschaft.

Auch wenn China weiterhin den größten Beitrag zum globalen BIP-Wachstum leisten dürfte, könnte das Land 2024 hinter seinem Wachstumspotenzial zurückbleiben, das ich auf etwa 5,1 Prozent schätze. Darüber hinaus werden die positiven Spillover-Effekte des chinesischen Wachstums auf andere Volkswirtschaften begrenzt sein, wenn das Importwachstum des Landes nicht wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurückkehrt.

Die größte mittelfristige wirtschaftliche Herausforderung für China ist der Rückgang der Erwerbsbevölkerung. Selbst wenn das Produktivitätswachstum konstant bleibt, wird dieser demografische Wandel das BIP-Wachstum unter Druck setzen. Angesichts des aktuellen Einbruchs im chinesischen Immobiliensektor, der hinter den Erwartungen zurückbleibenden Ausgaben der privaten Haushalte und der Investitionen des privaten Sektors scheinen die Chancen für einen weiteren immobilienbasierten Wirtschaftsboom gering.

Die größte Gefahr für die chinesische Wirtschaft besteht jedoch darin, in eine Schuldendeflationsfalle zu geraten. Da eine Deflation den realen Wert bestehender Schulden erhöht, könnten die Banken zunehmend zögern, Kredite an Unternehmen und Regionalregierungen zu vergeben. Da verschuldete Haushalte und Unternehmen ihre Ausgaben kürzen, könnte die toxische Kombination aus Verschuldung und Deflation einen Teufelskreis aus sinkenden Investitionen und geringerer Nachfrage in Gang setzen.

Das Zögern der chinesischen Währungshüter, eine expansivere Geldpolitik zu verfolgen, ist dabei nicht gerade hilfreich. Um die Kreditvergabe anzukurbeln, haben die People’s Bank of China (PBOC) und die chinesische Bankenaufsicht wichtige Leistungsindikatoren für die Kreditvergabe festgelegt. Staatliche Geschäftsbanken erfüllen diese Ziele jedoch häufig, indem sie Kredite eher an unproduktive Staatsunternehmen vergeben, die nicht so dringend auf Finanzmittel angewiesen sind wie viele nicht staatliche Unternehmen.

Staatliche Unternehmen erhalten in der Regel Kredite zu Zinssätzen, die niedriger sind als die Zinssätze für Vermögensverwaltungsprodukte von Banken. Anstatt diese Mittel in produktive Projekte zu investieren, legen sie sie häufig zu einem höheren Zinssatz wieder an, sodass die Banken den gleichen staatlichen Unternehmen erneut Kredite gewähren können. Während diese Praxis die von den Banken gemeldeten Kredit- und Einlagenzahlen in die Höhe treibt und den Anschein einer effizienten Geldpolitik erweckt, trägt sie kaum zu einer Steigerung von Produktion, Beschäftigung und Steuereinnahmen bei.

Um eine deflationäre Schuldenspirale zu vermeiden, müssen die chinesischen Politiker dringend mehr Liquidität in die Wirtschaft pumpen. Damit der Kreditkanal jedoch effektiv funktioniert, muss China seine Staatsbanken reformieren, um sicherzustellen, dass sich die Finanzinstitute auf die Rentabilität konzentrieren und Kredite an die produktivsten Unternehmen vergeben, anstatt künstliche Geldströme zu erzeugen. Leider ist es unwahrscheinlich, dass China diese wichtigen Reformen in naher Zukunft umsetzen wird.

Kurzfristig gibt es ein alternatives Maßnahmenpaket. Die chinesischen Politiker könnten eine aggressive Fiskalpolitik an eine Monetarisierung der Staatsschulden koppeln. Dies würde einen dreistufigen Plan erfordern.

Eine expansivere Geldpolitik auf kurze Sicht und strukturelle politische Reformen auf mittlere Sicht könnten die chinesische Wirtschaft näher an ihr volles Wachstumspotenzial heranführen und damit auch das globale Wirtschaftswachstum ankurbeln. Übersetzung: Andreas Hubig

Shang-Jin Wei, ehemaliger Chefvolkswirt der Asiatischen Entwicklungsbank, ist Professor für Finanzen und Wirtschaft an der Columbia Business School und der School of International and Public Affairs der Columbia University.

Copyright: Project Syndicate, 2024.

www.project-syndicate.org

Wang Huiming ist jetzt im Projektmanagement bei PowerCo in Salzgitter tätig. Er kommt von der Volkswagen Group China, bei der er in Beijing beschäftigt war. Wang hat an der RWTH Aachen studiert und hat auch bei Heraeus Shinetsu Quarz in Shenyang gearbeitet.

Zhouzhi Cheng ist seit Dezember Leiter des China Office bei der Memmert GmbH. Bei dem Unternehmen arbeitet er bereits seit April 2022. Zuvor war er bei Kratzer Automation in Shanghai und bei der Stolze Project Beratung in Stuttgart tätig gewesen.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz: Die Jahrhunderte alte Stadtmauer von Xi’an zeigt sich saisonbedingt in den Farben eines der berühmtesten Märchen der Gebrüder Grimm.