seit mehreren Wochen arbeiten etliche Unternehmen in China im sogenannten Closed Loop. Das heißt für die Arbeitnehmer: Gegessen, geschlafen und gewohnt wird am Arbeitsplatz – meist in oder an den Fabriken. Ein Zustand, der mit europäischen Arbeitsrechten im Hinterkopf unvorstellbar scheint. Doch auch in der Volksrepublik ist eine Sechs-Tage-Woche mit jeweils Zwölf-Stunden-Tagen, wie sie Tesla im Closed-Loop-System anstrebt, eigentlich nicht erlaubt, schreibt Nico Beckert. Doch es gibt Ausnahmeregelungen. Er hat sich den vermeintlichen Nebenschauplatz der chinesischen Null-Covid-Politik näher angesehen und eine riesige Grauzone gefunden.

Gibt es Alternativen zum harten Lockdown? Der Virologe Hendrik Streeck bejaht diese Frage nicht nur. Im Interview mit Frank Sieren ist er sogar skeptisch, ob sich die Omikron-Variante überhaupt durch Tests und Ausgangssperren langfristig eindämmen lässt. Dafür ist das Virus zu ansteckend.Streeck teilt stattdessen mit uns eine überraschende Erkenntnis: Der chinesische Impfstoff wirkt nach der dritten Dosis gar nicht so schlecht gegen Omikron. Überraschend ist diese Feststellung aus zwei Gründen. Einerseits, weil sie dem Narrativ vom unwirksamen China-Vakzin widerspricht. Andererseits, weil sie es umso rätselhafter erscheinen lässt, warum China nicht auf Teufel komm raus weiterimpft. Streecks Schlussfolgerung leuchtet umso mehr ein: “China muss die Impfkampagne bei den älteren Menschen vorantreiben.” Das ist der Weg aus der Lockdown-Falle.

Viele Unternehmen greifen zu einer drastischen Maßnahme, um die Produktion während der Corona-Lockdowns in China aufrechtzuerhalten: Ihre Mitarbeiter übernachten, essen, wohnen in den Fabriken oder angeschlossenen Schlafräumen. Ob Bosch, Tesla, Foxconn, deutsche Mittelständler wie Wirtgen oder chinesische Unternehmen – zahlreiche Firmen isolieren ihre Arbeiter in den Fabriken. Sie dürfen das Gelände nicht mehr verlassen. So sollen Ansteckungen verhindert werden. Statt “Home Office” also “Closed Loop” – ein geschlossener Kreislauf.

Bei Tesla in Shanghai erhielten die Arbeiter einen Schlafsack und eine Matratze, wie ein internes Firmen-Memo zeigt. Es gibt allerdings keine Schlafsäle. Die Menschen müssen auf dem Boden der Fabrik schlafen. Laut Memo sollten Duschen und ein “Entertainment-Bereich” aufgebaut werden, wie Bloomberg berichtet. Was klingt wie ein unfreiwilliges Feriencamp auf dem Betriebsgelände, ist allerdings frei von Erholung: Die Arbeiter sollten zwölf Stunden am Tag, sechs Tage die Woche arbeiten, so das Firmen-Memo. Die Duschen und der Entertainment-Bereich waren noch nicht fertiggestellt, als die Mitarbeiter von dem Closed-Loop-System erfuhren. Doch damit nicht genug: Tesla will nun Tausende Arbeiter in stillgelegten Fabriken und einem alten Militärlager in der Nähe der Tesla-Fabrik in Shanghai isolieren. Aus Platzmangel werden sich die Arbeiter in den behelfsmäßigen Schlafsälen jedoch die Betten teilen müssen. Während die Tagschicht arbeitet, soll die Nachtschicht schlafen. Nachts soll dann die Tagschicht in den gleichen Betten übernachten, wie Bloomberg aus informierten Kreisen erfahren hat.

In Deutschland wären solche Zustände arbeitsrechtlich nicht vorstellbar. Und auch in China widersprechen sie dem Arbeitsrecht. “12 Stunden am Tag, sechs Tage die Woche sind eindeutig gesetzeswidrig, denn das Arbeitsgesetz erlaubt nur 36 Überstunden pro Monat”, sagt Aidan Chau von China Labour Bulletin (CLB). Doch die chinesische Regierung habe Tesla und andere Unternehmen vom Arbeitsrecht ausgenommen. Sie stehen auf einer “Whitelist” von Unternehmen, die während der Pandemie weiter produzieren dürfen. “Die Regierung steht stark auf der Seite der Unternehmen. Das Wohlergehen der Arbeitnehmer wird vernachlässigt”, beklagt Chau.

Auch in zwei Bosch-Werken in Taicang wurden die Arbeiter von der Außenwelt isoliert. Sie schlafen, leben und arbeiten isoliert vom Rest der Gesellschaft, wie der Auto-Zulieferer Reuters mitteilte. In Shanghai haben die Behörden Unternehmen dazu aufgerufen, solche Closed-Loop-Systeme aufzubauen. Chau von CLB geht davon aus, dass hunderte Firmen im Closed Loop arbeiten. Dementsprechend schlafen zig Tausende Arbeiter in China übergangsweise in und an den Fabriken und sind von der Außenwelt abgeschottet. Auch andere Städte im Lockdown greifen zu dieser Maßnahme. Einige Firmen in Changchun arbeiteten vier Wochen und länger im Closed-Loop-System, wie Harald Kumpfert, EU-Kammervorsitzenden für Nordostchina sagt (China.Table berichtete).

Teilweise werden dabei Hygiene- und Gesundheitsstandards unterlaufen. Beim Apple-Zulieferer Quanta kam es zuletzt zu Protesten. Mehr als hundert Arbeiter überrannten die Sicherheitskräfte, die die Isolation der Arbeiter an den Werktoren sicherstellen sollten. Vorher war es in der Fabrik an mehreren Tagen zu Corona-Ansteckungen gekommen. Infizierte Arbeiter wurden tagelang nicht von den Kollegen getrennt oder angemessen behandelt. Da in den Schlafräumen bis zu zwölf Arbeiter übernachten, kam es zu weiteren Ansteckungen. Quanta ist einer der größten Auftragsfertiger für Apple und produziert drei Viertel aller Macbooks. Das taiwanische Unternehmen fertigt auch für Tesla. Das Closed-Loop-System wurde ab dem 18. April aufgebaut. Zunächst waren 2.000 Arbeiter auf dem Quanta-Campus. Die Zahl sollte danach weiter erhöht werden.

Quanta ist kein Einzelfall. Auch beim Tesla- und GM-Zulieferer Aptiv kam es innerhalb des Closed Loops zu Covid-Infektionen. Mehr als 1.000 Arbeiter wurden in der Shanghaier Fabrik des Kabelbaum-Herstellers eingepfercht. Doch die Maßnahme hatte keinen Erfolg: Einige Arbeiter steckten sich trotzdem mit dem Coronavirus an.

So erschreckend das Closed-Loop-System und die Isolation der Arbeiter in den Fabriken für westliche Beobachter erscheint, die Arbeiter waren schon vor der Pandemie sehr nah an die Fabriken angebunden, wie Chau sagt. “Sie leben und essen in der Kantine und den Schlafsälen, die von den Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Nur an den Wochenenden haben die Arbeitnehmer einen Ruhetag und können den Ort verlassen.”

Shanghai und die Zentralregierung drängen Unternehmen, den Betrieb wieder aufzunehmen. Nur eine geringe Zahl deutscher Unternehmen hat das bisher getan, so Wirtschaftsvertreter. Es fehlt schlicht an der notwendigen Infrastruktur. “Die meisten deutschen Unternehmen in China verfügen nicht über ausreichende Einrichtungen, wie Wohnheime, um den Fabrikarbeitern ein sicheres und angemessenes Umfeld zum Schlafen und Wohnen in den Fabriken zu bieten, und sie können auch keine ausreichende medizinische Versorgung bei Unfällen oder Notfällen gewährleisten”, sagt Maximilian Butek, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Handelskammer in China, Shanghai.

Viele westliche Unternehmer beklagen Chinas Zero-Covid-Politik und ihre negativen Auswirkungen (China.Table berichtete). Doch für die Arbeiter sind die Folgen meist noch gravierender. Viele Millionen von ihnen können übergangsweise gar nicht weiterarbeiten. Baustellen stehen oft still, Dienstleister sparen Personal ein. Doch die Mitarbeiter sind Monat für Monat auf ihr Einkommen angewiesen. “Ich habe drei Kinder, an der Universität, der Mittel- und Grundschule. Der Druck ist enorm”, sagt ein vom Lockdown betroffener Arbeitnehmer gegenüber der New York Times.

Chinas Wanderarbeiter sind besonders hart von den Lockdowns betroffen. Zwar sind ihre Löhne in den vergangenen Jahren gestiegen, doch auch die Lebenskosten in den Städten ziehen rapide an. Die gut 280 Millionen Wanderarbeiter haben kaum Arbeitsrechte. Sie sind von vielen Sozialleistungen wie beispielsweise der Arbeitslosenversicherung ausgeschlossen. Ihre Ersparnisse halten mitunter nur wenige Tage vor. Während der wochenlangen Lockdowns gerieten sie nicht selten in Geldnot. Chinas Premier hat zwar kürzlich angekündigt, den Wanderarbeitern helfen zu wollen. Unklar ist jedoch, in welcher Höhe sie Hilfen erhalten sollen und zu welchen Bedingungen.

Nur ein Teil der arbeitslosen Wanderarbeiter findet schnell wieder einen Job – und dann nicht selten im gefährlichen Bereich der “Covid-Kontrolle”. Sie führen die Massentests durch, bei denen Millionen Einwohner zahlreicher Städte auf das Virus getestet werden. Zudem arbeiten sie in den staatlichen Quarantäne-Einrichtungen oder setzen die Abriegelung der Städte oder Stadtteile auf den Straßen durch.

Diese Arbeit ist mitunter gesundheitsgefährdend. “Wir wurden von anderen Freiwilligen geschult, aber sie sind weder medizinische Fachkräfte noch mit den Verfahren vertraut”, sagt ein Wanderarbeiter gegenüber NPR. Sie sind den schlechten Bedingungen in den Quarantäne-Einrichtungen ausgesetzt und stecken sich bei ihrer Arbeit mitunter selbst mit dem Coronavirus an. Einige von NPR befragte Wanderarbeiter hätten nach einer Infektion keinerlei Behandlung erhalten. Zum Ende der Lockdowns und ihres Arbeitseinsatzes müssen sie sich demnach selbst zwei- bis drei Wochen in Quarantäne begeben. Diese Zeit wird einigen Berichten zufolge nicht bezahlt.

Chinas Premier Li hat jüngst vor einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit gewarnt. “Die Stabilisierung der Beschäftigung ist wichtig für den Lebensunterhalt der Menschen”, so Li. Er forderte Unternehmen dazu auf, die Produktion wieder aufzunehmen. Zu den Vorfällen bei Quanta oder der drohenden Überlastung der Arbeiter Teslas äußerste er sich nicht.

Professor Streeck, was macht die chinesische Regierung in Bezug auf Omikron falsch?

Wir versuchen, die Lage in China von hier aus sehr genau zu beobachten, soweit das möglich ist. Einerseits können wir daraus viel lernen. Zum anderen würde man angesichts der bedrückenden Bilder, die man sieht, gerne helfen. China hat einerseits das Problem, dass die Impfquote mit einem Impfstoff, der im Grunde gut wirkt, gerade bei älteren Menschen noch nicht hoch genug ist…

…Sie sprechen über den chinesischen Impfstoff von Sinovac…

…ja. Er wirkt allerdings erst gut, wenn eine dritte Impfung gegeben wurde. Andererseits bin ich, was die Reaktion auf die fehlenden Impfungen betrifft, also diesen Lockdown, diese wirklich schweren Einschnitte, sehr, sehr skeptisch.

Warum?

Wenn Menschen gezwungen sind, sich in Innenräumen aufhalten, ist es nicht ausgeschlossen, dass das Virus schon im Raum ist – auch, wenn sie vorher PCR negativ getestet wurden. Wenn sie dann in Innenräumen zu mehreren beieinander sitzen, dämmt man die Pandemie nicht ein. Es passiert das Gegenteil: Man erzeugt einen noch größeren Ausbruch.

Was wäre die Alternative? Chinas Gesundheitssystem ist viel schwächer aufgestellt als das deutsche. In Deutschland haben wir etwa 36 Betten pro 100.000 Einwohner, in China nur 3,5. Eine Öffnung bei so vielen unzureichend geimpften Alten hält das Gesundheitssystem nicht aus.

China muss die Impfkampagne bei den älteren Menschen vorantreiben. Zwar ist die Impfung nicht perfekt; das Virus kann nicht über die Impfung eingedämmt werden. Sicher ist aber inzwischen: Durch die Booster-Impfung lassen sich schwere Verläufe gut vermeiden. Das klappt nicht immer, das muss man einräumen. Aber zum aller-allergrößten Teil können dadurch schwere Verläufe und so auch eine Überbelastung des Gesundheitssystems vermieden werden. Mein Rat wäre also – und das ist wahrscheinlich auch der Rat der WHO für China – nun vor allem an einer Impfkampagne zu arbeiten.

Es ist ja inzwischen erwiesen, dass der chinesische Impfstoff deutlich schwächer wirkt als beispielsweise der von Biontech. Wäre es für die chinesische Regierung nicht sinnvoll, nun in den sauren Apfel zu beißen und endlich einen westlichen Impfstoff zu verwenden?

Ja und nein. Der Sinovac-Impfstoff ist zum Beispiel gar nicht so schlecht. Er bleibt zwar in der Wirksamkeit hinter dem Biontech/Pfizer-Impfstoff zurück. Aber eine kürzlich veröffentlichte Studie hat deutlich gezeigt: Wenn man eine dritte Impfung durchführt, ist die Wirksamkeit von Sinovac und Biontech gleich, was den Schutz vor einem schweren Verlauf der Infektion betrifft. Und vor allem darum geht es nun in China.

Es gibt ja Bestrebungen auch einen eigenen mRNA-Impfstoff in China zu produzieren und zu entwickeln.

Auch die haben Nachteile. Ich würde mich in dieser akuten Situation darauf konzentrieren, das, was da ist zu nehmen und vor allem die dritte Impfung nach vorne zu bringen.

Es geht bei den Alten um weit über 100 Millionen Menschen. Das dauert selbst in China länger. Ist der Wettlauf mit der Zeit nicht schon verloren?

Ich weiß nicht, wie groß die Vorräte von Sinovac sind. Aber weltweit jedenfalls mangelt es derzeit nicht an Impfstoff. Alleine in Deutschland verfallen, glaube ich, zwei Millionen Impfdosen bis zum Sommer. Das geht vielen Ländern so. In Lateinamerika zum Beispiel wird man die Impfstoffe auch nicht mehr los. China könnte sich von diesen Ländern helfen lassen. Das ist allerdings der politische saure Apfel, von dem Sie vorhin gesprochen haben. In den sollten sie nun jedoch beißen. Es geht nicht anders. Die Null-Covid-Strategie kann China nicht durchhalten. Selbst, wenn es gelänge, die Reisen nach China komplett einzuschränken, können Katzen über die Grenze laufen, Mäuse oder Rehe. In all diesen Tieren können wir das Virus nachweisen, sodass es fast unmöglich ist, so ein Virus einzudämmen. Es ist jedoch möglich, die vulnerable Gruppen schützen.

War die Null-Covid Strategie von Anfang an ein Fehler?

Sie hat ja vor Omikron gut funktioniert. Das Konzept hatte durchaus seinen Reiz. Also zu sagen, man macht das Land zu und muss sich dann keine Sorgen mehr machen vor den Infektionen. Doch nun zeigt sich, es ist unmöglich, zumal es keinen Impfstoff gibt, der wirklich vor Infektionen schützt. Ein Strategieumschwung ist allerdings nicht leicht. Das hat man in Hongkong gesehen. Nun sind Shanghai und China in einer schwierigen Lage gefangen, in der sie versuchen, erstmal wieder Herr der Infektion zu werden, in der aber gleichzeitig bei den Impfungen zu wenig gemacht wird. Diese wären aber eigentlich wichtiger.

In Peking ist man der derzeit in der Test-and-Trace-Phase. Ist das noch sinnvoll bei Omikron?

Das ist ein sehr altes Konzept zur Eindämmung von Infektionskrankheiten und funktioniert in der Regel auch recht gut. Das Problem dabei: Die Antigen-Tests sind in den ersten Tagen der Infektion nicht wirksam. Die PCR-Tests wiederum haben einen enormen Zeitverzug. Auch weitere Studien werden in Zukunft sehr wahrscheinlich bestätigen, was wir schon wissen. Test and Trace ist kein wirkungsvolles Konzept bei so einem hoch ansteckenden Erreger, weil man einfach zu langsam ist damit.

Aber macht es nicht dennoch Sinn, die Infizierten zu identifizieren?

Generell hilft es schon in der Eindämmung, wenn man das erst einmal versucht. Allerdings muss man sich darüber im Klaren sein, dass immer wieder punktuell Infektionen auftauchen werden, die man nicht nachvollziehen kann, von denen man nicht weiß, wo sie herkommen. Allein damit kann man die Infektionen jedenfalls nicht dauerhaft unten halten.

Also hilft nichts anderes als Impfen?

Das ist das Wichtigste. Hinzu kommen spezielle Hygiene-Konzepte, vor allem Luft-Hygiene, Konzepte für Einrichtungen mit vulnerablen Gruppen. Großveranstaltungen sollte man natürlich im Moment erst mal nicht haben. Und was immer noch am besten funktioniert: Die Masken, die Infektionen reduzieren. Aber da sind die Chinesen ja vorbildlich. Wir haben aus Asien überhaupt erst gelernt, wie wirksam die Masken sind.

In Peking werden derzeit die Straßen desinfiziert. Macht das Sinn?

Das bringt nicht so viel. Das Virus hält sich nicht lange auf Oberflächen. Bei UV-Strahlung oder höheren Temperaturen noch schlechter.

Was könne Sie den Menschen sagen, die nun schon über 30 Tage im Lockdown sitzen. Wie lange wird es noch dauern?

Das weiß ich auch nicht. Ich bin selbst auch ein wenig sprachlos, wie Sie vielleicht aus meinen Worten raushören. Man kann ihnen, glaube ich, nur Mut zusprechen. Ich hoffe einfach, dass sich die Lage bald von den Infektionszahlen her bessert, sich aber auch die politische Lage entspannen wird und man einen etwas pragmatischeren Umgang finden wird. Am Ende geht es um den politischen Willen, und den kann kein Virologe einschätzen.

Hendrik Streeck, Jahrgang 1977, ist Professor für Virologie an der Universität Bonn. Derzeit berät er auch die Bundesregierung im Corona-ExpertInnenrat. Sein Forschungsschwerpunkt liegt bei HIV.

Der Autoabsatz ist in der Volksrepublik angesichts der weitreichenden Coronavirus-Restriktionen eingebrochen. Im April wurden 35,7 Prozent weniger Fahrzeuge ausgeliefert als im Vorjahreszeitraum, wie aus Daten des Branchenverbands PCA (China Passenger Car Association) vom Dienstag hervorgeht. Das ist der größte Rückgang seit März 2020. Schätzungen von Analysten der japanischen Finanzholding Nomura zufolge waren Mitte April 45 Städte in der Volksrepublik von Lockdowns betroffen, was demnach gut 40 Prozent der chinesischen Wirtschaftsleistung entspricht. rtr/nib

Die Vollkonsolidierung des China-Geschäfts hat dem Münchner Autobauer BMW zum Jahresauftakt ein deutliches Plus bei Umsatz und Gewinn beschert. Die Erlöse verbesserten sich im ersten Quartal um 16 Prozent auf 31 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Betriebsgewinn stieg um zwölf Prozent auf 3,4 Milliarden Euro.

BMW hatte im Februar grünes Licht für die seit längerem geplante Übernahme der Mehrheit am chinesischen Gemeinschaftsunternehmen mit Brilliance erhalten (China.Table berichtete). Dadurch kommt es zu einem Buchgewinn in Milliardenhöhe. BMW kann nach der Übernahme die Zahlen in China voll konsolidieren. Neben der Übernahme der Mehrheit an BMW Brilliance habe der Konzern von der weiterhin starken Nachfrage nach Autos profitiert. rtr/nib

Die Behörden der Stadt Changsha gehen Vorwürfen gegen den E-Autohersteller BYD nach. Anwohnern zufolge hat das Unternehmen aus seinem örtlichen Werk Schadstoffe entweichen lassen. Ob wahr oder falsch: Die Berichte über gesundheitliche Probleme ziehen derzeit in Sozialmedien immer weitere Kreise und beeinflussen sogar den Aktienkurs. Das Werk in Changsha ist eines der größten des Konzerns.

Seit April dieses Jahres leiden Anwohner in mehreren Wohnvierteln nach eigenen Angaben unter verschiedenen Symptomen. Dazu gehören häufiges Nasenbluten, Schwindel, Übelkeit und anhaltender Husten. Auch Kinder sind betroffen. Inzwischen hat sich dort der Verdacht festgesetzt, dass das BYD-Werk die Quelle der Probleme sei. Von der Fabrik ziehe regelmäßig ein übler Geruch in die Wohngebiete.

In der vergangenen Woche protestierten Anwohner daher vor dem Werkstor, wie örtliche Medien berichteten. Auch auf Sozialmedien machten Fotos und Berichte von dem Protest die Runde. Als Reaktion auf die Beschwerden der Anwohner erklärte BYD auf seinem offiziellen Weibo-Kanal, dass das Werk die einschlägigen nationalen Vorschriften und Standards vollständig einhalte. “Nasenbluten durch übermäßigen Schadstoffausstoß” sei eine böswillige Erfindung. BYD habe die Urheber des Gerüchts bei der Polizei angezeigt.

Das BYD-Werk in Changsha ging bereits 2012 in Betrieb; heute sind dort 17.000 Mitarbeiter beschäftigt. Es ist nicht das erste Mal, dass BYD mit Beschwerden über die Emissionen seines Werks konfrontiert ist. Bereits 2017 reichte ein Anwohner desselben Werks eine Beschwerde bei der Umweltbehörde der Provinz Hunan ein und gab an, dass die vom Werk freigesetzten stechenden Gase bei ihm Übelkeit hervorriefen.

Das Umweltamt von Changsha bestätigt die Existenz der Anwohnerbeschwerden. Schon seit 2019 stehe das Werk auf einer Liste von Unternehmen, über die Klagen vorliegen. Konkret geht es um Gasemissionen der Lackiererei und anderer Produktionsprozesse. Diese Angaben finden sich auf der Website der Stadt.

Neben den Klagen über den Schadstoffausstoß des Werks in Changsha gab es 2016 auch Beschwerden von Anwohnern über stechend riechende Abgase aus der Fabrik am Hauptsitz von BYD im Bezirk Longgang in Shenzhen. Am Dienstag wurden mehrere Produktionslinien heruntergefahren, um die Probleme untersuchen und beheben zu können. Die Börse reagierte prompt auf die Vorgänge: Am Markt in Shenzhen fiel der Wert der BYD-Aktie um vier Prozent. rzh

Jahrelang haben die Verantwortlichen in Chinas Hauptstadt den Fokus auf bessere Bedingungen für den Autoverkehr gelegt. Nach zwei Jahrzehnten der Staus und schlechter Luft setzt nun auch in Peking langsam ein Umdenken ein. Erstmals geht es dabei nicht nur um die Umstellung auf E-Mobilität, sondern um eine Verringerung der Zahl aller Autos auf den Straßen. Das geht aus dem 14. Fünfjahresplan der Stadt Peking für die Entwicklung und den Ausbau des städtischen Transportwesens hervor.

Der neue Fünfjahresplan hält in der Rückschau eine Reihe positiver Entwicklungen fest. Der Anteil von “grünen” Passagierbewegungen ohne Auto sei um 2,4 Prozentpunkte auf leicht 73,1 Prozent gestiegen. Das Verkehrsnetz wurde im vorigen Fünfjahreszeitraum erheblich ausgeweitet. Dazugekommen sind unter anderem neue Abschnitte der U-Bahnlinien 8 und die Erweiterung der Linie 6. Der ÖPNV bringt täglich 13,8 Millionen ans Ziel. Die Digitalisierung des Busverkehrs sei abgeschlossen.

Für den Zeitraum des 14. Fünfjahresplans von 2021 bis 2025 ist nun vor allem eine Entzerrung des Verkehrs vorgesehen. Statt dass sich alle Aktivität innerhalb der inneren drei Ringe ballt, sollen Subzentren und die gemeinsam erschlossenen Gebiete in der Provinz Hebei und der Nachbarstadt Tianjin eine größere Rolle spielen. Dafür erwartet die Stadt zwar eine erhebliche Steigerung der Mobilität der Bürger. Sie werden sich viel mehr zwischen den Teilzentren bewegen. Der Zuwachs soll jedoch ausschließlich im ÖPNV stattfinden. Das Schienennetz soll bis dahin auf 1.900 Kilometer wachsen von derzeit 1.351 Kilometern.

Bis 2035 soll so ein “grünes, sicheres und intelligentes” städtisches Verkehrssystem entstehen. Dazu will die Stadt konkret:

Das soll schnelles, bequemes Pendeln ohne Auto ermöglichen. Die Zahl der vorhandenen Kfz soll bei 5,8 Millionen gleich bleiben. Doch die Autos sollen im Alltag eine geringere Rolle spielen und mehr stehen, statt in der Innenstadt herumzufahren.

Zudem soll ein neuer “Lebensstil der langsamen Fortbewegung” entstehen. Sprich: Auch Fußgänger und Radfahrer sollen etwas von den Neuregelungen haben. Im Fünfjahresplan findet sich so beispielsweise die Idee eines “Kultur-Radwegs”, der bedeutende Orte verbindet. Eine Förderung des Fahrrads als ernstzunehmendes Verkehrsmittel für Erwachsene im Berufsalltag ist allerdings nicht zu erkennen. Stattdessen findet sich auch hier ein langer Abschnitt, indem es um Ausbau und Verbesserung des Straßennetzes geht. Inklusive der Autobahnringe. fin

Sollte Chinas Regierung die Null-Covid-Strategie aufgeben, drohen dem Land 1,6 Millionen Covid-Tote. Das geht aus einer neuen Studie der Fudan-Universität in Shanghai hervor. Die von Experten begutachtete Studie (peer-reviewed) zeigt, dass die durch die bisherigen Impfkampagnen hervorgerufene Immunität in der chinesischen Bevölkerung nicht ausreicht, um ohne strikte Beschränkungen eine Omikron-Welle zu verhindern. Die Kapazitäten der Intensivpflege werden dann überfordert, berichtet Bloomberg.

Ohne die teils harschen Covid-Gegenmaßnahmen wie Massentests und Lockdowns könnte die Ausbreitung von Omikron demnach zu 112 Millionen symptomatischen Fällen, fünf Millionen Krankenhauseinweisungen und 1,6 Millionen Todesfällen führen, so die Studie. Drei Viertel der Todesfälle würde dem Computer-Modell der Studie zufolge unter den über 60-jährigen Bürgerinnen und Bürgern auftreten. In dieser Altersgruppe ist der Impfstatus besonders prekär.

Laut Studie könnte ein Ausweg in antiviralen Medikamenten liegen. Sobald diese leicht verfügbar seien und zur Behandlung einer Großzahl von Coronavirus-Patienten eingesetzt werden können, drohten keine hohen Todeszahlen mehr, selbst wenn die Beschränkungen aufgehoben werden. Am Dienstag meldete Shanghai knapp 1.500 Neuinfektionen. Eine Halbierung zum Montag. Peking meldete 37 neue Fälle, gegenüber 74 am Montag. nib

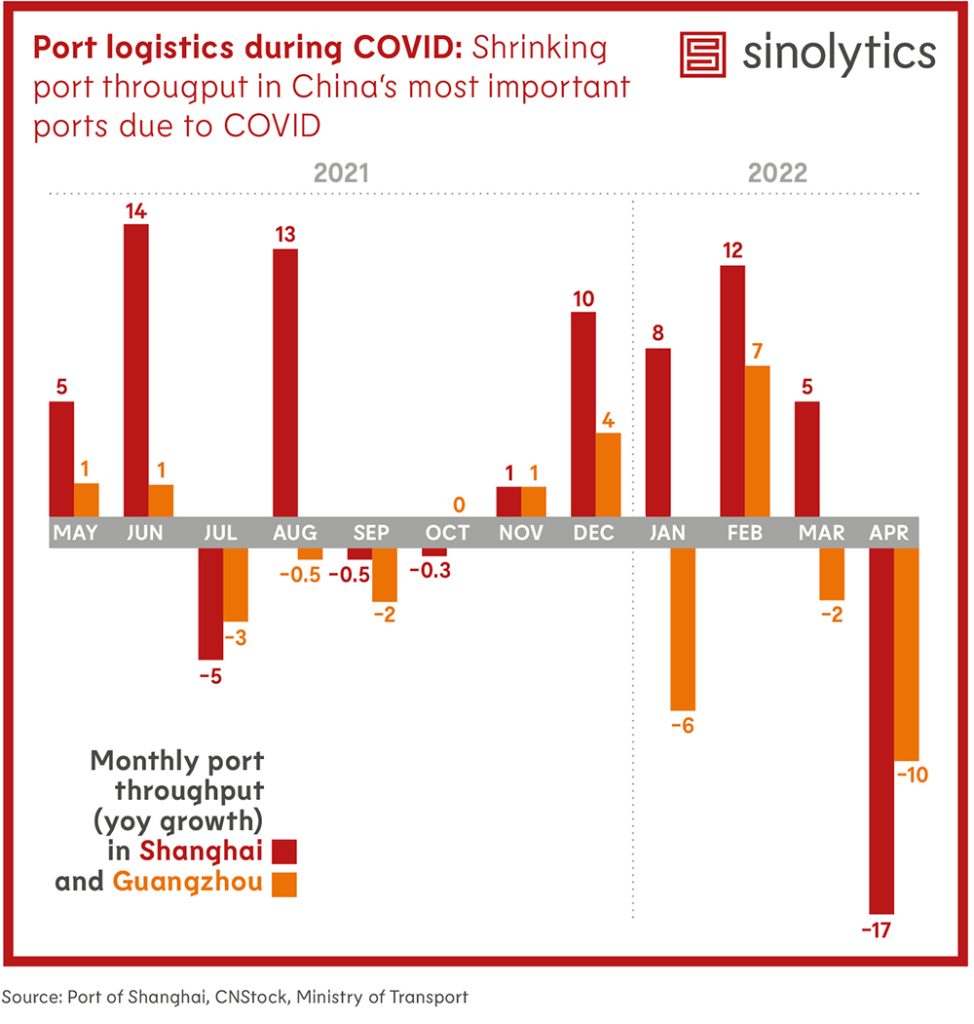

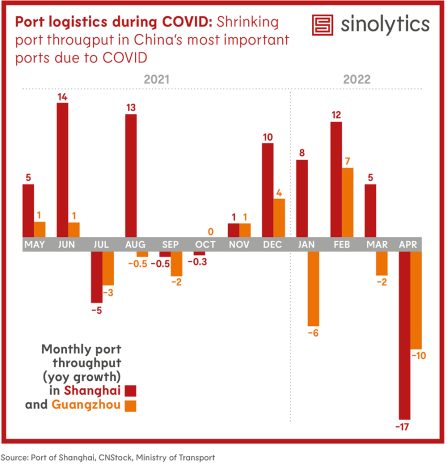

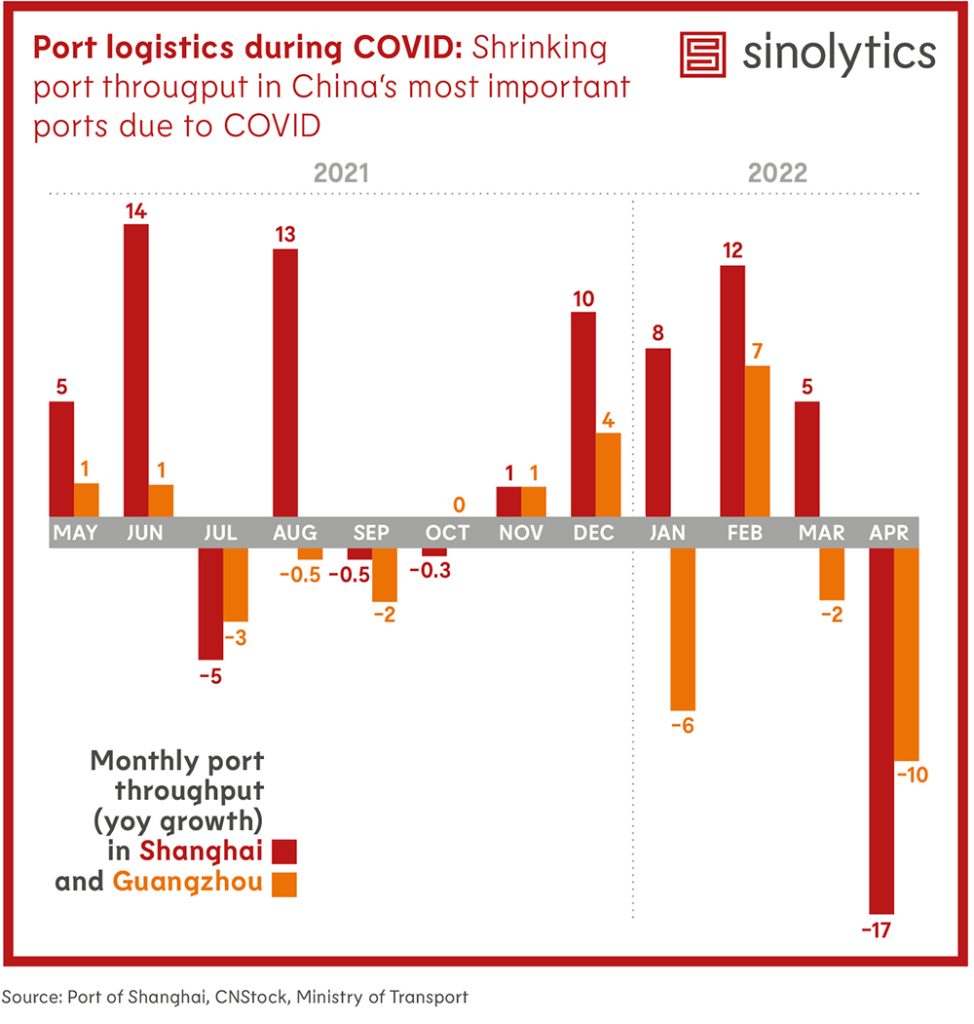

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Ist Niao Wu am Ziel? Was für eine Frage. Natürlich nicht. Niemals. Zwar hat die 35-jährige Architektin schon für BMW in Shanghai das Innovationszentrum errichtet, bei der Boston Consulting Group einen Turbo eingelegt und 2021 in München ihr Start-up Onyo gegründet. Mit dem vermittelt sie nachhaltig produzierte Arbeitsmöbel für daheim – auf Leasingbasis. “Homeoffice-as-a-Service” wirbt sie. Aber für Wu ist stets der Weg das Ziel. “Besser werden, stärker werden”, sagt sie. “Und der Gesellschaft etwas zurückgeben.” So beschreibt die quirlige Frau ihren inneren Motor, der sie aus Haining in der ostchinesischen Provinz Zhejiang und später in deren Hauptstadt Hangzhou zu ihrem heutigen Wohnort München führte.

“Ich stamme aus einer Familie, die in der Kulturrevolution viel gelitten hat”, sagt Wu. Ein Großvater verlor im Straflager sein Leben, der andere war Journalist und Sekretär in der taiwanesischen Regierung. Das bekam Wus Vater zu spüren. “Er durfte seiner Leidenschaft, der traditionellen Malerei, beruflich nicht nachgehen und wurde Lehrer.” Im Privaten tuschte, formte und kalligraphierte er, die Mutter – eine Buchhalterin – hielt das Geld zusammen. “Sie war die rationale Figur in meinem Leben.” Doch ihre Kindheit bestand fast nur aus Kunst. “Ich habe die ersten Jahre meines Lebens praktisch nur gemalt, mehr nicht.”

Zugleich prägte ihr Vater das junge Mädchen mit seiner Konsequenz. “Im Leben wird einem nichts geschenkt, man muss es sich erarbeiten” – diese Lektion kam an. Als alle noch schliefen, musste Niao Wu um fünf Uhr aufstehen, wurde im Dunkeln zum Kung-Fu-Meister geschickt. “Ich habe es gehasst”, sagt sie. Erst heute treibt sie wieder Kampfsport, Taekwondo, ganz freiwillig.

Architektur als Studienfach sei eine logische Wahl gewesen. “Ich war gut in Mathe und Physik und liebte die Kunst.” Ihr Schulabschluss sei der zehnt- oder elftbeste der Stadt gewesen. Deshalb durfte sie sich an der Zhejiang Universität in Hangzhou einschreiben – bis heute ist die Tech-Metropole am Westsee ihre chinesische Lieblingsstadt. Als sich nach zweieinhalb Jahren über eine neue Uni-Partnerschaft zur TU München ein Studentenaustausch ergab, ergatterte Wu einen der fünf Plätze. Deutsch hatte sie da schon im Abendkurs gelernt.

“Ich genoss das Strukturierte an der deutschen Universität, alles hatte Hand und Fuß”, schwärmt sie. Schnell stand fest: Sie bleibt. Ihr Studium startete sie von Grund auf neu. “Meine Professoren in Hangzhou haben meinen Entschluss verstanden.” Ihr Diplom legte sie 2014 mit den Schwerpunkten Bautechnik und Baukonstruktion ab. “Wenn man schon in Deutschland Architektur studiert, dann Hardcore.” Sie meint damit die Entscheidung, sich tiefgehend mit den Fundamenten der Architektur befassen zu wollen. Die trainierte Präzision komme ihr beim Gründen zugute, sagt Wu. “Das Logische, der Umgang mit Zahlen, die Struktur: In einer jungen Firma geht es auch darum, ein Baugerüst aufzustellen.”

Ihre erste Berufsstation in München begann mit einer Absage. Beworben hatte sie sich für das globale Traineeprogramm bei BMW, kam unter die letzten vier Kandidaten, doch wurde enttäuscht: “Ich passe nicht zu der Kultur”, zitiert sie die Begründung. Ein Jurymitglied aber, BMW-Hauptabteilungsleiter, erkannte ihr Potenzial und stellte sie bei sich im Team an. Dass sie sowohl die chinesische als auch die deutsche Kultur kennt, wird zum Trumpf, als ihr die bauliche Errichtung des Shanghai Zentrums für Forschung und Entwicklung des deutschen Autobauers anvertraut wurde. “Es war mein Baby, von der ersten Nutzeranforderung, über Grundstücksauswahl bis zur Koordination der Gewerke.” Später übernahm sie auch in Peking das Projektmanagement beim Bau des dortigen Forschungszentrums.

Trotz der anspruchsvollen Aufgaben verspürte sie nach gut drei Jahren einen alarmierenden Stillstand. “Die Welt da draußen bewegt sich so schnell, im Konzern herrscht Windstille. Man geht dreimal am Tag Kaffee trinken, es ist so bequem.” Sie nutzte ein BMW-Acceleratorprogramm und entwarf im Team kühne Batteriepläne. “Auch dort: Auf dem Papier alles schön, doch an echter Umsetzung hat niemand Interesse.” Der Entschluss wuchs: Sie wollte Unternehmerin werden. BWL-Kurse nahm sie an Wochenenden, landete kurz bei der Unternehmensberatung BCG. Nach diesem neunmonatigen “Crashkurs”, wie sie sagt, flog ihr die Geschäftsidee zu.

Onyo entstand in der Corona-Phase, als die BCG-Beraterin ins Homeoffice geschickt wurde. “Ich konnte mir daheim meinen Arbeitsplatz gut einrichten, aber in meinem Umfeld taten sich viele schwer damit.” Es fehlten Kompetenz und Muße. Küchentisch und Funzelbeleuchtung wurden zum gesundheitsgefährdenden Standard. “Ich finde eindeutig, dass die Arbeitgeber in der Pflicht stehen, beim jetzt aufkommenden hybriden Arbeiten ihre Leute mit ergonomischem Mobiliar zu unterstützen – und nicht buchstäblich auf ihrem Rücken zu sparen”, sagt Wu. Gemeinsam mit Jens Wöhrle, einem Ex-Banker und Softwareprofi, setzt sie ihre Vision um. “Wir statten Mitarbeiter:innen mit hochwertigen und nachhaltigen Produkten individuell aus, ohne dass sich der Arbeitgeber um Beschaffung, Logistik oder Versicherung kümmern muss.”

Ihr Leben als “chinesische Immigrantin der ersten Generation”, wie sie es empfindet, sei “nicht immer unkompliziert”. Es scheint, als nehme sie stets einen Schritt Abstand, um sich selbst zu betrachten. Als eine Wandlerin zwischen den Kulturen, motivierte Kosmopolitin und Angehörige einer Generation, die verstanden hat, dass es genau auf sie ankommt. Ihre Mutter konnte sie seit drei Jahren nicht besuchen, das sei hart. Ob sie China ansonsten vermisse? “Nicht brennend”, sagt sie. “Hier in München und auch digital gibt es so viele tolle Ausstellungen zur chinesischen Kultur – das gibt mir viel.” Stefan Merx

Cai Jianyong wird neuer Forschungsleiter beim Batteriehersteller CATL. Er verantwortet die Erforschung von Batterien, die in das Chassis zukünftiger E-Autos integriert werden sollen (China.Table berichtete). Zuvor war er bei Huawei intelligente Autosteuerungssysteme zuständig.

Auch Su Qing verlässt Huaweis Geschäftseinheit für “intelligente Autos”. Su war Leiter der Produktlinie für autonomes Fahren.

seit mehreren Wochen arbeiten etliche Unternehmen in China im sogenannten Closed Loop. Das heißt für die Arbeitnehmer: Gegessen, geschlafen und gewohnt wird am Arbeitsplatz – meist in oder an den Fabriken. Ein Zustand, der mit europäischen Arbeitsrechten im Hinterkopf unvorstellbar scheint. Doch auch in der Volksrepublik ist eine Sechs-Tage-Woche mit jeweils Zwölf-Stunden-Tagen, wie sie Tesla im Closed-Loop-System anstrebt, eigentlich nicht erlaubt, schreibt Nico Beckert. Doch es gibt Ausnahmeregelungen. Er hat sich den vermeintlichen Nebenschauplatz der chinesischen Null-Covid-Politik näher angesehen und eine riesige Grauzone gefunden.

Gibt es Alternativen zum harten Lockdown? Der Virologe Hendrik Streeck bejaht diese Frage nicht nur. Im Interview mit Frank Sieren ist er sogar skeptisch, ob sich die Omikron-Variante überhaupt durch Tests und Ausgangssperren langfristig eindämmen lässt. Dafür ist das Virus zu ansteckend.Streeck teilt stattdessen mit uns eine überraschende Erkenntnis: Der chinesische Impfstoff wirkt nach der dritten Dosis gar nicht so schlecht gegen Omikron. Überraschend ist diese Feststellung aus zwei Gründen. Einerseits, weil sie dem Narrativ vom unwirksamen China-Vakzin widerspricht. Andererseits, weil sie es umso rätselhafter erscheinen lässt, warum China nicht auf Teufel komm raus weiterimpft. Streecks Schlussfolgerung leuchtet umso mehr ein: “China muss die Impfkampagne bei den älteren Menschen vorantreiben.” Das ist der Weg aus der Lockdown-Falle.

Viele Unternehmen greifen zu einer drastischen Maßnahme, um die Produktion während der Corona-Lockdowns in China aufrechtzuerhalten: Ihre Mitarbeiter übernachten, essen, wohnen in den Fabriken oder angeschlossenen Schlafräumen. Ob Bosch, Tesla, Foxconn, deutsche Mittelständler wie Wirtgen oder chinesische Unternehmen – zahlreiche Firmen isolieren ihre Arbeiter in den Fabriken. Sie dürfen das Gelände nicht mehr verlassen. So sollen Ansteckungen verhindert werden. Statt “Home Office” also “Closed Loop” – ein geschlossener Kreislauf.

Bei Tesla in Shanghai erhielten die Arbeiter einen Schlafsack und eine Matratze, wie ein internes Firmen-Memo zeigt. Es gibt allerdings keine Schlafsäle. Die Menschen müssen auf dem Boden der Fabrik schlafen. Laut Memo sollten Duschen und ein “Entertainment-Bereich” aufgebaut werden, wie Bloomberg berichtet. Was klingt wie ein unfreiwilliges Feriencamp auf dem Betriebsgelände, ist allerdings frei von Erholung: Die Arbeiter sollten zwölf Stunden am Tag, sechs Tage die Woche arbeiten, so das Firmen-Memo. Die Duschen und der Entertainment-Bereich waren noch nicht fertiggestellt, als die Mitarbeiter von dem Closed-Loop-System erfuhren. Doch damit nicht genug: Tesla will nun Tausende Arbeiter in stillgelegten Fabriken und einem alten Militärlager in der Nähe der Tesla-Fabrik in Shanghai isolieren. Aus Platzmangel werden sich die Arbeiter in den behelfsmäßigen Schlafsälen jedoch die Betten teilen müssen. Während die Tagschicht arbeitet, soll die Nachtschicht schlafen. Nachts soll dann die Tagschicht in den gleichen Betten übernachten, wie Bloomberg aus informierten Kreisen erfahren hat.

In Deutschland wären solche Zustände arbeitsrechtlich nicht vorstellbar. Und auch in China widersprechen sie dem Arbeitsrecht. “12 Stunden am Tag, sechs Tage die Woche sind eindeutig gesetzeswidrig, denn das Arbeitsgesetz erlaubt nur 36 Überstunden pro Monat”, sagt Aidan Chau von China Labour Bulletin (CLB). Doch die chinesische Regierung habe Tesla und andere Unternehmen vom Arbeitsrecht ausgenommen. Sie stehen auf einer “Whitelist” von Unternehmen, die während der Pandemie weiter produzieren dürfen. “Die Regierung steht stark auf der Seite der Unternehmen. Das Wohlergehen der Arbeitnehmer wird vernachlässigt”, beklagt Chau.

Auch in zwei Bosch-Werken in Taicang wurden die Arbeiter von der Außenwelt isoliert. Sie schlafen, leben und arbeiten isoliert vom Rest der Gesellschaft, wie der Auto-Zulieferer Reuters mitteilte. In Shanghai haben die Behörden Unternehmen dazu aufgerufen, solche Closed-Loop-Systeme aufzubauen. Chau von CLB geht davon aus, dass hunderte Firmen im Closed Loop arbeiten. Dementsprechend schlafen zig Tausende Arbeiter in China übergangsweise in und an den Fabriken und sind von der Außenwelt abgeschottet. Auch andere Städte im Lockdown greifen zu dieser Maßnahme. Einige Firmen in Changchun arbeiteten vier Wochen und länger im Closed-Loop-System, wie Harald Kumpfert, EU-Kammervorsitzenden für Nordostchina sagt (China.Table berichtete).

Teilweise werden dabei Hygiene- und Gesundheitsstandards unterlaufen. Beim Apple-Zulieferer Quanta kam es zuletzt zu Protesten. Mehr als hundert Arbeiter überrannten die Sicherheitskräfte, die die Isolation der Arbeiter an den Werktoren sicherstellen sollten. Vorher war es in der Fabrik an mehreren Tagen zu Corona-Ansteckungen gekommen. Infizierte Arbeiter wurden tagelang nicht von den Kollegen getrennt oder angemessen behandelt. Da in den Schlafräumen bis zu zwölf Arbeiter übernachten, kam es zu weiteren Ansteckungen. Quanta ist einer der größten Auftragsfertiger für Apple und produziert drei Viertel aller Macbooks. Das taiwanische Unternehmen fertigt auch für Tesla. Das Closed-Loop-System wurde ab dem 18. April aufgebaut. Zunächst waren 2.000 Arbeiter auf dem Quanta-Campus. Die Zahl sollte danach weiter erhöht werden.

Quanta ist kein Einzelfall. Auch beim Tesla- und GM-Zulieferer Aptiv kam es innerhalb des Closed Loops zu Covid-Infektionen. Mehr als 1.000 Arbeiter wurden in der Shanghaier Fabrik des Kabelbaum-Herstellers eingepfercht. Doch die Maßnahme hatte keinen Erfolg: Einige Arbeiter steckten sich trotzdem mit dem Coronavirus an.

So erschreckend das Closed-Loop-System und die Isolation der Arbeiter in den Fabriken für westliche Beobachter erscheint, die Arbeiter waren schon vor der Pandemie sehr nah an die Fabriken angebunden, wie Chau sagt. “Sie leben und essen in der Kantine und den Schlafsälen, die von den Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Nur an den Wochenenden haben die Arbeitnehmer einen Ruhetag und können den Ort verlassen.”

Shanghai und die Zentralregierung drängen Unternehmen, den Betrieb wieder aufzunehmen. Nur eine geringe Zahl deutscher Unternehmen hat das bisher getan, so Wirtschaftsvertreter. Es fehlt schlicht an der notwendigen Infrastruktur. “Die meisten deutschen Unternehmen in China verfügen nicht über ausreichende Einrichtungen, wie Wohnheime, um den Fabrikarbeitern ein sicheres und angemessenes Umfeld zum Schlafen und Wohnen in den Fabriken zu bieten, und sie können auch keine ausreichende medizinische Versorgung bei Unfällen oder Notfällen gewährleisten”, sagt Maximilian Butek, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Handelskammer in China, Shanghai.

Viele westliche Unternehmer beklagen Chinas Zero-Covid-Politik und ihre negativen Auswirkungen (China.Table berichtete). Doch für die Arbeiter sind die Folgen meist noch gravierender. Viele Millionen von ihnen können übergangsweise gar nicht weiterarbeiten. Baustellen stehen oft still, Dienstleister sparen Personal ein. Doch die Mitarbeiter sind Monat für Monat auf ihr Einkommen angewiesen. “Ich habe drei Kinder, an der Universität, der Mittel- und Grundschule. Der Druck ist enorm”, sagt ein vom Lockdown betroffener Arbeitnehmer gegenüber der New York Times.

Chinas Wanderarbeiter sind besonders hart von den Lockdowns betroffen. Zwar sind ihre Löhne in den vergangenen Jahren gestiegen, doch auch die Lebenskosten in den Städten ziehen rapide an. Die gut 280 Millionen Wanderarbeiter haben kaum Arbeitsrechte. Sie sind von vielen Sozialleistungen wie beispielsweise der Arbeitslosenversicherung ausgeschlossen. Ihre Ersparnisse halten mitunter nur wenige Tage vor. Während der wochenlangen Lockdowns gerieten sie nicht selten in Geldnot. Chinas Premier hat zwar kürzlich angekündigt, den Wanderarbeitern helfen zu wollen. Unklar ist jedoch, in welcher Höhe sie Hilfen erhalten sollen und zu welchen Bedingungen.

Nur ein Teil der arbeitslosen Wanderarbeiter findet schnell wieder einen Job – und dann nicht selten im gefährlichen Bereich der “Covid-Kontrolle”. Sie führen die Massentests durch, bei denen Millionen Einwohner zahlreicher Städte auf das Virus getestet werden. Zudem arbeiten sie in den staatlichen Quarantäne-Einrichtungen oder setzen die Abriegelung der Städte oder Stadtteile auf den Straßen durch.

Diese Arbeit ist mitunter gesundheitsgefährdend. “Wir wurden von anderen Freiwilligen geschult, aber sie sind weder medizinische Fachkräfte noch mit den Verfahren vertraut”, sagt ein Wanderarbeiter gegenüber NPR. Sie sind den schlechten Bedingungen in den Quarantäne-Einrichtungen ausgesetzt und stecken sich bei ihrer Arbeit mitunter selbst mit dem Coronavirus an. Einige von NPR befragte Wanderarbeiter hätten nach einer Infektion keinerlei Behandlung erhalten. Zum Ende der Lockdowns und ihres Arbeitseinsatzes müssen sie sich demnach selbst zwei- bis drei Wochen in Quarantäne begeben. Diese Zeit wird einigen Berichten zufolge nicht bezahlt.

Chinas Premier Li hat jüngst vor einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit gewarnt. “Die Stabilisierung der Beschäftigung ist wichtig für den Lebensunterhalt der Menschen”, so Li. Er forderte Unternehmen dazu auf, die Produktion wieder aufzunehmen. Zu den Vorfällen bei Quanta oder der drohenden Überlastung der Arbeiter Teslas äußerste er sich nicht.

Professor Streeck, was macht die chinesische Regierung in Bezug auf Omikron falsch?

Wir versuchen, die Lage in China von hier aus sehr genau zu beobachten, soweit das möglich ist. Einerseits können wir daraus viel lernen. Zum anderen würde man angesichts der bedrückenden Bilder, die man sieht, gerne helfen. China hat einerseits das Problem, dass die Impfquote mit einem Impfstoff, der im Grunde gut wirkt, gerade bei älteren Menschen noch nicht hoch genug ist…

…Sie sprechen über den chinesischen Impfstoff von Sinovac…

…ja. Er wirkt allerdings erst gut, wenn eine dritte Impfung gegeben wurde. Andererseits bin ich, was die Reaktion auf die fehlenden Impfungen betrifft, also diesen Lockdown, diese wirklich schweren Einschnitte, sehr, sehr skeptisch.

Warum?

Wenn Menschen gezwungen sind, sich in Innenräumen aufhalten, ist es nicht ausgeschlossen, dass das Virus schon im Raum ist – auch, wenn sie vorher PCR negativ getestet wurden. Wenn sie dann in Innenräumen zu mehreren beieinander sitzen, dämmt man die Pandemie nicht ein. Es passiert das Gegenteil: Man erzeugt einen noch größeren Ausbruch.

Was wäre die Alternative? Chinas Gesundheitssystem ist viel schwächer aufgestellt als das deutsche. In Deutschland haben wir etwa 36 Betten pro 100.000 Einwohner, in China nur 3,5. Eine Öffnung bei so vielen unzureichend geimpften Alten hält das Gesundheitssystem nicht aus.

China muss die Impfkampagne bei den älteren Menschen vorantreiben. Zwar ist die Impfung nicht perfekt; das Virus kann nicht über die Impfung eingedämmt werden. Sicher ist aber inzwischen: Durch die Booster-Impfung lassen sich schwere Verläufe gut vermeiden. Das klappt nicht immer, das muss man einräumen. Aber zum aller-allergrößten Teil können dadurch schwere Verläufe und so auch eine Überbelastung des Gesundheitssystems vermieden werden. Mein Rat wäre also – und das ist wahrscheinlich auch der Rat der WHO für China – nun vor allem an einer Impfkampagne zu arbeiten.

Es ist ja inzwischen erwiesen, dass der chinesische Impfstoff deutlich schwächer wirkt als beispielsweise der von Biontech. Wäre es für die chinesische Regierung nicht sinnvoll, nun in den sauren Apfel zu beißen und endlich einen westlichen Impfstoff zu verwenden?

Ja und nein. Der Sinovac-Impfstoff ist zum Beispiel gar nicht so schlecht. Er bleibt zwar in der Wirksamkeit hinter dem Biontech/Pfizer-Impfstoff zurück. Aber eine kürzlich veröffentlichte Studie hat deutlich gezeigt: Wenn man eine dritte Impfung durchführt, ist die Wirksamkeit von Sinovac und Biontech gleich, was den Schutz vor einem schweren Verlauf der Infektion betrifft. Und vor allem darum geht es nun in China.

Es gibt ja Bestrebungen auch einen eigenen mRNA-Impfstoff in China zu produzieren und zu entwickeln.

Auch die haben Nachteile. Ich würde mich in dieser akuten Situation darauf konzentrieren, das, was da ist zu nehmen und vor allem die dritte Impfung nach vorne zu bringen.

Es geht bei den Alten um weit über 100 Millionen Menschen. Das dauert selbst in China länger. Ist der Wettlauf mit der Zeit nicht schon verloren?

Ich weiß nicht, wie groß die Vorräte von Sinovac sind. Aber weltweit jedenfalls mangelt es derzeit nicht an Impfstoff. Alleine in Deutschland verfallen, glaube ich, zwei Millionen Impfdosen bis zum Sommer. Das geht vielen Ländern so. In Lateinamerika zum Beispiel wird man die Impfstoffe auch nicht mehr los. China könnte sich von diesen Ländern helfen lassen. Das ist allerdings der politische saure Apfel, von dem Sie vorhin gesprochen haben. In den sollten sie nun jedoch beißen. Es geht nicht anders. Die Null-Covid-Strategie kann China nicht durchhalten. Selbst, wenn es gelänge, die Reisen nach China komplett einzuschränken, können Katzen über die Grenze laufen, Mäuse oder Rehe. In all diesen Tieren können wir das Virus nachweisen, sodass es fast unmöglich ist, so ein Virus einzudämmen. Es ist jedoch möglich, die vulnerable Gruppen schützen.

War die Null-Covid Strategie von Anfang an ein Fehler?

Sie hat ja vor Omikron gut funktioniert. Das Konzept hatte durchaus seinen Reiz. Also zu sagen, man macht das Land zu und muss sich dann keine Sorgen mehr machen vor den Infektionen. Doch nun zeigt sich, es ist unmöglich, zumal es keinen Impfstoff gibt, der wirklich vor Infektionen schützt. Ein Strategieumschwung ist allerdings nicht leicht. Das hat man in Hongkong gesehen. Nun sind Shanghai und China in einer schwierigen Lage gefangen, in der sie versuchen, erstmal wieder Herr der Infektion zu werden, in der aber gleichzeitig bei den Impfungen zu wenig gemacht wird. Diese wären aber eigentlich wichtiger.

In Peking ist man der derzeit in der Test-and-Trace-Phase. Ist das noch sinnvoll bei Omikron?

Das ist ein sehr altes Konzept zur Eindämmung von Infektionskrankheiten und funktioniert in der Regel auch recht gut. Das Problem dabei: Die Antigen-Tests sind in den ersten Tagen der Infektion nicht wirksam. Die PCR-Tests wiederum haben einen enormen Zeitverzug. Auch weitere Studien werden in Zukunft sehr wahrscheinlich bestätigen, was wir schon wissen. Test and Trace ist kein wirkungsvolles Konzept bei so einem hoch ansteckenden Erreger, weil man einfach zu langsam ist damit.

Aber macht es nicht dennoch Sinn, die Infizierten zu identifizieren?

Generell hilft es schon in der Eindämmung, wenn man das erst einmal versucht. Allerdings muss man sich darüber im Klaren sein, dass immer wieder punktuell Infektionen auftauchen werden, die man nicht nachvollziehen kann, von denen man nicht weiß, wo sie herkommen. Allein damit kann man die Infektionen jedenfalls nicht dauerhaft unten halten.

Also hilft nichts anderes als Impfen?

Das ist das Wichtigste. Hinzu kommen spezielle Hygiene-Konzepte, vor allem Luft-Hygiene, Konzepte für Einrichtungen mit vulnerablen Gruppen. Großveranstaltungen sollte man natürlich im Moment erst mal nicht haben. Und was immer noch am besten funktioniert: Die Masken, die Infektionen reduzieren. Aber da sind die Chinesen ja vorbildlich. Wir haben aus Asien überhaupt erst gelernt, wie wirksam die Masken sind.

In Peking werden derzeit die Straßen desinfiziert. Macht das Sinn?

Das bringt nicht so viel. Das Virus hält sich nicht lange auf Oberflächen. Bei UV-Strahlung oder höheren Temperaturen noch schlechter.

Was könne Sie den Menschen sagen, die nun schon über 30 Tage im Lockdown sitzen. Wie lange wird es noch dauern?

Das weiß ich auch nicht. Ich bin selbst auch ein wenig sprachlos, wie Sie vielleicht aus meinen Worten raushören. Man kann ihnen, glaube ich, nur Mut zusprechen. Ich hoffe einfach, dass sich die Lage bald von den Infektionszahlen her bessert, sich aber auch die politische Lage entspannen wird und man einen etwas pragmatischeren Umgang finden wird. Am Ende geht es um den politischen Willen, und den kann kein Virologe einschätzen.

Hendrik Streeck, Jahrgang 1977, ist Professor für Virologie an der Universität Bonn. Derzeit berät er auch die Bundesregierung im Corona-ExpertInnenrat. Sein Forschungsschwerpunkt liegt bei HIV.

Der Autoabsatz ist in der Volksrepublik angesichts der weitreichenden Coronavirus-Restriktionen eingebrochen. Im April wurden 35,7 Prozent weniger Fahrzeuge ausgeliefert als im Vorjahreszeitraum, wie aus Daten des Branchenverbands PCA (China Passenger Car Association) vom Dienstag hervorgeht. Das ist der größte Rückgang seit März 2020. Schätzungen von Analysten der japanischen Finanzholding Nomura zufolge waren Mitte April 45 Städte in der Volksrepublik von Lockdowns betroffen, was demnach gut 40 Prozent der chinesischen Wirtschaftsleistung entspricht. rtr/nib

Die Vollkonsolidierung des China-Geschäfts hat dem Münchner Autobauer BMW zum Jahresauftakt ein deutliches Plus bei Umsatz und Gewinn beschert. Die Erlöse verbesserten sich im ersten Quartal um 16 Prozent auf 31 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Betriebsgewinn stieg um zwölf Prozent auf 3,4 Milliarden Euro.

BMW hatte im Februar grünes Licht für die seit längerem geplante Übernahme der Mehrheit am chinesischen Gemeinschaftsunternehmen mit Brilliance erhalten (China.Table berichtete). Dadurch kommt es zu einem Buchgewinn in Milliardenhöhe. BMW kann nach der Übernahme die Zahlen in China voll konsolidieren. Neben der Übernahme der Mehrheit an BMW Brilliance habe der Konzern von der weiterhin starken Nachfrage nach Autos profitiert. rtr/nib

Die Behörden der Stadt Changsha gehen Vorwürfen gegen den E-Autohersteller BYD nach. Anwohnern zufolge hat das Unternehmen aus seinem örtlichen Werk Schadstoffe entweichen lassen. Ob wahr oder falsch: Die Berichte über gesundheitliche Probleme ziehen derzeit in Sozialmedien immer weitere Kreise und beeinflussen sogar den Aktienkurs. Das Werk in Changsha ist eines der größten des Konzerns.

Seit April dieses Jahres leiden Anwohner in mehreren Wohnvierteln nach eigenen Angaben unter verschiedenen Symptomen. Dazu gehören häufiges Nasenbluten, Schwindel, Übelkeit und anhaltender Husten. Auch Kinder sind betroffen. Inzwischen hat sich dort der Verdacht festgesetzt, dass das BYD-Werk die Quelle der Probleme sei. Von der Fabrik ziehe regelmäßig ein übler Geruch in die Wohngebiete.

In der vergangenen Woche protestierten Anwohner daher vor dem Werkstor, wie örtliche Medien berichteten. Auch auf Sozialmedien machten Fotos und Berichte von dem Protest die Runde. Als Reaktion auf die Beschwerden der Anwohner erklärte BYD auf seinem offiziellen Weibo-Kanal, dass das Werk die einschlägigen nationalen Vorschriften und Standards vollständig einhalte. “Nasenbluten durch übermäßigen Schadstoffausstoß” sei eine böswillige Erfindung. BYD habe die Urheber des Gerüchts bei der Polizei angezeigt.

Das BYD-Werk in Changsha ging bereits 2012 in Betrieb; heute sind dort 17.000 Mitarbeiter beschäftigt. Es ist nicht das erste Mal, dass BYD mit Beschwerden über die Emissionen seines Werks konfrontiert ist. Bereits 2017 reichte ein Anwohner desselben Werks eine Beschwerde bei der Umweltbehörde der Provinz Hunan ein und gab an, dass die vom Werk freigesetzten stechenden Gase bei ihm Übelkeit hervorriefen.

Das Umweltamt von Changsha bestätigt die Existenz der Anwohnerbeschwerden. Schon seit 2019 stehe das Werk auf einer Liste von Unternehmen, über die Klagen vorliegen. Konkret geht es um Gasemissionen der Lackiererei und anderer Produktionsprozesse. Diese Angaben finden sich auf der Website der Stadt.

Neben den Klagen über den Schadstoffausstoß des Werks in Changsha gab es 2016 auch Beschwerden von Anwohnern über stechend riechende Abgase aus der Fabrik am Hauptsitz von BYD im Bezirk Longgang in Shenzhen. Am Dienstag wurden mehrere Produktionslinien heruntergefahren, um die Probleme untersuchen und beheben zu können. Die Börse reagierte prompt auf die Vorgänge: Am Markt in Shenzhen fiel der Wert der BYD-Aktie um vier Prozent. rzh

Jahrelang haben die Verantwortlichen in Chinas Hauptstadt den Fokus auf bessere Bedingungen für den Autoverkehr gelegt. Nach zwei Jahrzehnten der Staus und schlechter Luft setzt nun auch in Peking langsam ein Umdenken ein. Erstmals geht es dabei nicht nur um die Umstellung auf E-Mobilität, sondern um eine Verringerung der Zahl aller Autos auf den Straßen. Das geht aus dem 14. Fünfjahresplan der Stadt Peking für die Entwicklung und den Ausbau des städtischen Transportwesens hervor.

Der neue Fünfjahresplan hält in der Rückschau eine Reihe positiver Entwicklungen fest. Der Anteil von “grünen” Passagierbewegungen ohne Auto sei um 2,4 Prozentpunkte auf leicht 73,1 Prozent gestiegen. Das Verkehrsnetz wurde im vorigen Fünfjahreszeitraum erheblich ausgeweitet. Dazugekommen sind unter anderem neue Abschnitte der U-Bahnlinien 8 und die Erweiterung der Linie 6. Der ÖPNV bringt täglich 13,8 Millionen ans Ziel. Die Digitalisierung des Busverkehrs sei abgeschlossen.

Für den Zeitraum des 14. Fünfjahresplans von 2021 bis 2025 ist nun vor allem eine Entzerrung des Verkehrs vorgesehen. Statt dass sich alle Aktivität innerhalb der inneren drei Ringe ballt, sollen Subzentren und die gemeinsam erschlossenen Gebiete in der Provinz Hebei und der Nachbarstadt Tianjin eine größere Rolle spielen. Dafür erwartet die Stadt zwar eine erhebliche Steigerung der Mobilität der Bürger. Sie werden sich viel mehr zwischen den Teilzentren bewegen. Der Zuwachs soll jedoch ausschließlich im ÖPNV stattfinden. Das Schienennetz soll bis dahin auf 1.900 Kilometer wachsen von derzeit 1.351 Kilometern.

Bis 2035 soll so ein “grünes, sicheres und intelligentes” städtisches Verkehrssystem entstehen. Dazu will die Stadt konkret:

Das soll schnelles, bequemes Pendeln ohne Auto ermöglichen. Die Zahl der vorhandenen Kfz soll bei 5,8 Millionen gleich bleiben. Doch die Autos sollen im Alltag eine geringere Rolle spielen und mehr stehen, statt in der Innenstadt herumzufahren.

Zudem soll ein neuer “Lebensstil der langsamen Fortbewegung” entstehen. Sprich: Auch Fußgänger und Radfahrer sollen etwas von den Neuregelungen haben. Im Fünfjahresplan findet sich so beispielsweise die Idee eines “Kultur-Radwegs”, der bedeutende Orte verbindet. Eine Förderung des Fahrrads als ernstzunehmendes Verkehrsmittel für Erwachsene im Berufsalltag ist allerdings nicht zu erkennen. Stattdessen findet sich auch hier ein langer Abschnitt, indem es um Ausbau und Verbesserung des Straßennetzes geht. Inklusive der Autobahnringe. fin

Sollte Chinas Regierung die Null-Covid-Strategie aufgeben, drohen dem Land 1,6 Millionen Covid-Tote. Das geht aus einer neuen Studie der Fudan-Universität in Shanghai hervor. Die von Experten begutachtete Studie (peer-reviewed) zeigt, dass die durch die bisherigen Impfkampagnen hervorgerufene Immunität in der chinesischen Bevölkerung nicht ausreicht, um ohne strikte Beschränkungen eine Omikron-Welle zu verhindern. Die Kapazitäten der Intensivpflege werden dann überfordert, berichtet Bloomberg.

Ohne die teils harschen Covid-Gegenmaßnahmen wie Massentests und Lockdowns könnte die Ausbreitung von Omikron demnach zu 112 Millionen symptomatischen Fällen, fünf Millionen Krankenhauseinweisungen und 1,6 Millionen Todesfällen führen, so die Studie. Drei Viertel der Todesfälle würde dem Computer-Modell der Studie zufolge unter den über 60-jährigen Bürgerinnen und Bürgern auftreten. In dieser Altersgruppe ist der Impfstatus besonders prekär.

Laut Studie könnte ein Ausweg in antiviralen Medikamenten liegen. Sobald diese leicht verfügbar seien und zur Behandlung einer Großzahl von Coronavirus-Patienten eingesetzt werden können, drohten keine hohen Todeszahlen mehr, selbst wenn die Beschränkungen aufgehoben werden. Am Dienstag meldete Shanghai knapp 1.500 Neuinfektionen. Eine Halbierung zum Montag. Peking meldete 37 neue Fälle, gegenüber 74 am Montag. nib

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Ist Niao Wu am Ziel? Was für eine Frage. Natürlich nicht. Niemals. Zwar hat die 35-jährige Architektin schon für BMW in Shanghai das Innovationszentrum errichtet, bei der Boston Consulting Group einen Turbo eingelegt und 2021 in München ihr Start-up Onyo gegründet. Mit dem vermittelt sie nachhaltig produzierte Arbeitsmöbel für daheim – auf Leasingbasis. “Homeoffice-as-a-Service” wirbt sie. Aber für Wu ist stets der Weg das Ziel. “Besser werden, stärker werden”, sagt sie. “Und der Gesellschaft etwas zurückgeben.” So beschreibt die quirlige Frau ihren inneren Motor, der sie aus Haining in der ostchinesischen Provinz Zhejiang und später in deren Hauptstadt Hangzhou zu ihrem heutigen Wohnort München führte.

“Ich stamme aus einer Familie, die in der Kulturrevolution viel gelitten hat”, sagt Wu. Ein Großvater verlor im Straflager sein Leben, der andere war Journalist und Sekretär in der taiwanesischen Regierung. Das bekam Wus Vater zu spüren. “Er durfte seiner Leidenschaft, der traditionellen Malerei, beruflich nicht nachgehen und wurde Lehrer.” Im Privaten tuschte, formte und kalligraphierte er, die Mutter – eine Buchhalterin – hielt das Geld zusammen. “Sie war die rationale Figur in meinem Leben.” Doch ihre Kindheit bestand fast nur aus Kunst. “Ich habe die ersten Jahre meines Lebens praktisch nur gemalt, mehr nicht.”

Zugleich prägte ihr Vater das junge Mädchen mit seiner Konsequenz. “Im Leben wird einem nichts geschenkt, man muss es sich erarbeiten” – diese Lektion kam an. Als alle noch schliefen, musste Niao Wu um fünf Uhr aufstehen, wurde im Dunkeln zum Kung-Fu-Meister geschickt. “Ich habe es gehasst”, sagt sie. Erst heute treibt sie wieder Kampfsport, Taekwondo, ganz freiwillig.

Architektur als Studienfach sei eine logische Wahl gewesen. “Ich war gut in Mathe und Physik und liebte die Kunst.” Ihr Schulabschluss sei der zehnt- oder elftbeste der Stadt gewesen. Deshalb durfte sie sich an der Zhejiang Universität in Hangzhou einschreiben – bis heute ist die Tech-Metropole am Westsee ihre chinesische Lieblingsstadt. Als sich nach zweieinhalb Jahren über eine neue Uni-Partnerschaft zur TU München ein Studentenaustausch ergab, ergatterte Wu einen der fünf Plätze. Deutsch hatte sie da schon im Abendkurs gelernt.

“Ich genoss das Strukturierte an der deutschen Universität, alles hatte Hand und Fuß”, schwärmt sie. Schnell stand fest: Sie bleibt. Ihr Studium startete sie von Grund auf neu. “Meine Professoren in Hangzhou haben meinen Entschluss verstanden.” Ihr Diplom legte sie 2014 mit den Schwerpunkten Bautechnik und Baukonstruktion ab. “Wenn man schon in Deutschland Architektur studiert, dann Hardcore.” Sie meint damit die Entscheidung, sich tiefgehend mit den Fundamenten der Architektur befassen zu wollen. Die trainierte Präzision komme ihr beim Gründen zugute, sagt Wu. “Das Logische, der Umgang mit Zahlen, die Struktur: In einer jungen Firma geht es auch darum, ein Baugerüst aufzustellen.”

Ihre erste Berufsstation in München begann mit einer Absage. Beworben hatte sie sich für das globale Traineeprogramm bei BMW, kam unter die letzten vier Kandidaten, doch wurde enttäuscht: “Ich passe nicht zu der Kultur”, zitiert sie die Begründung. Ein Jurymitglied aber, BMW-Hauptabteilungsleiter, erkannte ihr Potenzial und stellte sie bei sich im Team an. Dass sie sowohl die chinesische als auch die deutsche Kultur kennt, wird zum Trumpf, als ihr die bauliche Errichtung des Shanghai Zentrums für Forschung und Entwicklung des deutschen Autobauers anvertraut wurde. “Es war mein Baby, von der ersten Nutzeranforderung, über Grundstücksauswahl bis zur Koordination der Gewerke.” Später übernahm sie auch in Peking das Projektmanagement beim Bau des dortigen Forschungszentrums.

Trotz der anspruchsvollen Aufgaben verspürte sie nach gut drei Jahren einen alarmierenden Stillstand. “Die Welt da draußen bewegt sich so schnell, im Konzern herrscht Windstille. Man geht dreimal am Tag Kaffee trinken, es ist so bequem.” Sie nutzte ein BMW-Acceleratorprogramm und entwarf im Team kühne Batteriepläne. “Auch dort: Auf dem Papier alles schön, doch an echter Umsetzung hat niemand Interesse.” Der Entschluss wuchs: Sie wollte Unternehmerin werden. BWL-Kurse nahm sie an Wochenenden, landete kurz bei der Unternehmensberatung BCG. Nach diesem neunmonatigen “Crashkurs”, wie sie sagt, flog ihr die Geschäftsidee zu.

Onyo entstand in der Corona-Phase, als die BCG-Beraterin ins Homeoffice geschickt wurde. “Ich konnte mir daheim meinen Arbeitsplatz gut einrichten, aber in meinem Umfeld taten sich viele schwer damit.” Es fehlten Kompetenz und Muße. Küchentisch und Funzelbeleuchtung wurden zum gesundheitsgefährdenden Standard. “Ich finde eindeutig, dass die Arbeitgeber in der Pflicht stehen, beim jetzt aufkommenden hybriden Arbeiten ihre Leute mit ergonomischem Mobiliar zu unterstützen – und nicht buchstäblich auf ihrem Rücken zu sparen”, sagt Wu. Gemeinsam mit Jens Wöhrle, einem Ex-Banker und Softwareprofi, setzt sie ihre Vision um. “Wir statten Mitarbeiter:innen mit hochwertigen und nachhaltigen Produkten individuell aus, ohne dass sich der Arbeitgeber um Beschaffung, Logistik oder Versicherung kümmern muss.”

Ihr Leben als “chinesische Immigrantin der ersten Generation”, wie sie es empfindet, sei “nicht immer unkompliziert”. Es scheint, als nehme sie stets einen Schritt Abstand, um sich selbst zu betrachten. Als eine Wandlerin zwischen den Kulturen, motivierte Kosmopolitin und Angehörige einer Generation, die verstanden hat, dass es genau auf sie ankommt. Ihre Mutter konnte sie seit drei Jahren nicht besuchen, das sei hart. Ob sie China ansonsten vermisse? “Nicht brennend”, sagt sie. “Hier in München und auch digital gibt es so viele tolle Ausstellungen zur chinesischen Kultur – das gibt mir viel.” Stefan Merx

Cai Jianyong wird neuer Forschungsleiter beim Batteriehersteller CATL. Er verantwortet die Erforschung von Batterien, die in das Chassis zukünftiger E-Autos integriert werden sollen (China.Table berichtete). Zuvor war er bei Huawei intelligente Autosteuerungssysteme zuständig.

Auch Su Qing verlässt Huaweis Geschäftseinheit für “intelligente Autos”. Su war Leiter der Produktlinie für autonomes Fahren.