wenn wir ehrlich sind: Wir hatten mehr erwartet von Xi Jinpings Auftritt bei dem kleinen Klimagipfel der 40 Staats- und Regierungschefs. Doch eigentlich ist es auch nicht verwunderlich, dass Xi auf Einladung von US-Präsident Joe Biden keine welterschütternden neuen Klimaziele verkündet. Schließlich überstrahlt das neue Klimaziel der USA, die nach vier Trump-Jahren aus dem klimapolitischen Winterschlaf erwachen, jede Ankündigung anderer Staaten. Christiane Kühl hat die Details zu Xis Ankündigung.

Beim Ausbau der Flughäfen des Riesenreiches scheinen Klimaziele zunächst zweitrangig zu sein. Denn Peking sieht vor allem in kleineren Städten Nachholbedarf und will bis 2035 über 150 neue Flughäfen bauen, berichten Gregor Koppenburg und Jörn Petring. Den großflächigen Ausbau der Erneuerbaren Energien hingegen will man nicht durch fehlende Energiespeicher behindern. Pekinger Behörden haben neue Pläne präsentiert, die diesen Zukunftsmarkt stark voranbringen werden.

Olaf Scholz wäre gestern wohl lieber beim Klimagipfel gewesen statt im Wirecard-Untersuchungsausschuss Rede und Antwort stehen zu müssen. Finn Mayer-Kuckuk war vor Ort und beleuchtet die Aussagen des Ministers zu den Vorgängen rund um ein Gipfeltreffen mit dem chinesischen Vizepremier und führenden Wirtschaftspolitiker Liu He im Jahr 2019. Heute ist dann Bundeskanzlerin Angela Merkel als Zeugin geladen – sie soll zu ihrer China-Reise im September 2019 aussagen.

Frank Sieren nimmt die Pläne und das neue Modell der Geely-Tochter Zeekr unter die Lupe. Mit dem Auto soll endlich der Sprung in die Elektromobilität gelingen, nachdem die bisherigen hochtrabenden Pläne gescheitert waren. Zeekr plant zudem den Aufbau eines Schnellladenetzes und die internationale Expansion.

Und Johnny Erling schreibt heute, wie der “Kaiser” Deng Xiaoping dem “König des Internationalen Olympischen Komitees” Juan Antonio Samaranch mit einem handsignierten Bildband schmeichelte. Von dieser hohen Kunst der Einflussnahme können sich Geldumschläge herumschiebende Fußballfunktionäre (Stichwort Fußball-WM 2006) noch etwas abschauen.

Viel Spaß bei der Lektüre und ein schönes Wochenende!

Der Bundestags-Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Skandal hat sich am Donnerstag erneut mit den Vorgängen rund um einen geplanten Markteintritt des Unternehmens in China beschäftigt. Wirecard hatte 2019 vor, das chinesische Unternehmen Allscore zu kaufen. Allscore wollte zwar in China Zahlungen abwickeln und damit zum Konkurrenten von Alipay werden, besaß aber noch nicht die nötige Lizenz. Wirecard hatte daher zwei Wünsche an die deutsche Bundesregierung. Sie sollte sich dafür einsetzen, den Kauf einer Firma aus dem Finanzbereich überhaupt zu ermöglichen. Zugleich sollte sie darauf drängen, dass die People’s Bank of China (PBoC) die nötige Geschäftserlaubnis an den neuen Partner Allscore vergibt.

Das hat die Bundesregierung getan – und muss sich im Rückblick viele Fragen dazu gefallen lassen. Denn der Erfolg von Wirecard beruhte allein auf Lug und Trug. Die angeblichen Milliardengewinne waren durch Scheingeschäfte zwischen Tochtergesellschaften zustande gekommen. Die wahre Geldquelle waren immer höherer Kredite von Banken, die wiederum durch die fingierten Wachstumszahlen gerechtfertigt waren. Erst Mitte 2020 stürzte das Kartenhaus zusammen. Wirecard musste zugeben, dass Milliardenbeträge, die angeblich auf Konten in Singapur und Malaysia lagen, gar nicht existierten.

Entscheidend für die Kritik vor dem Wirecard-Untersuchungsausschuss des Bundestags: Im Jahr 2019 liefen schon zahlreiche Medienberichte über möglichen Betrug bei Wirecard. Dennoch haben sich sowohl das Finanzministerium als auch das Kanzleramt in China für das Unternehmen eingesetzt. Der Abgeordnete Fabio De Masi (Die Linke) befragte am Donnerstag Bundesfinanzminister Olaf Scholz zu den Vorgängen rund um ein Gipfeltreffen mit dem chinesischen Vizepremier und führenden Wirtschaftspolitiker Liu He. Für Freitag ist Kanzlerin Angela Merkel als Zeugin geladen. Sie soll zu den Vorgängen auf ihrer China-Reise im September 2019 aussagen.

Auf dem deutsch-chinesischen Finanzmarktdialog Mitte Januar 2019 in Peking war Wirecard laut De Masi ein wichtiges Thema. Nach seiner Interpretation war Wirecard sogar eines der wichtigsten Themen (“der Jackpot”) der deutschen Seite. Als Zahlungsdienstleister sei das Unternehmen dem Anschein nach perfekt geeignet gewesen, ein Vorreiter für den Markteintritt in China zu sein. Scholz stellte den Vorgang jedoch als reine Routine dar. Wirecard war nach seiner Darstellung nur einer vo vielen Tagesordnungspunkten und kein zentrales Thema. Er erinnere sich nicht daran, den Fall mit Liu besonders besprochen zu haben. “Der Einsatz für deutsche Unternehmen im Ausland ist eine Sache, für die die ganze Bundesregierung unterwegs ist”, sagte der Minister.

Im vergangenen Jahr hat bereits Wolfgang Schmidt, Staatssekretär unter Scholz, zu den Vorgängen ausgesagt. Es habe nahegelegen, Liu He auf Wirecard anzusprechen. Die Öffnung des chinesischen Finanzmarktes sei eines der Ziele des Finanzmarktdialogs. Wirecard sei ein guter Test dafür gewesen, ob China die Öffnung wirklich ernst meine. Ein weiteres der neun besprochenen Themen sei beispielsweise die Vergabe einer Versicherungslizenz für die Allianz gewesen.

Am 15. November 2018 habe sich der chinesische Vize-Finanzminister Liao Min beim deutschen Botschafter in China gemeldet und Bereitschaft signalisiert, die verschiedenen deutschen Anliegen ernst zu nehmen. Wirecard habe dabei aber keine besondere Bedeutung gehabt, sagte Schmidt damals wie heute Scholz. “Dann ist die Maschine angelaufen, es hat eine Zusammenstellung dieser Petita gegeben.” Auf dieser Basis sei die Liste der Anliegen entstanden, die gegenüber Liu vorgetragen wurden. “Es gab keine Grundlage, auf der wir das Ansinnen von Wirecard zu diesem Zeitpunkt hätten verweigern können”, so Schmidt. Damals habe keiner etwas von dem Betrug ahnen können.

26.04.2021, 17:00-18:30 Uhr London Time

Webinar, SOAS London: Few Strings Attached: Why Countries Join the Belt and Road Initiative. Mehr

26.04.2021, 18:00 Uhr

Webinar, KI Bonn & Nürnberg Erlangen: Die “Maritime Seidenstraße” und Chinas Inselwelt: ein Streifzug durch Geographie, Geschichte und Politik Anmeldung

27.04.2021, 18:30-20:00 Uhr

Vorlesung, Goethe Universität: Lesung: “Die Räuber vom Liang Shan Moor” übersetzt von Rainald Simon Mehr

27.04.2021, 11 Uhr (EST)

Konferenz, Human Rights Foundation & Harvard University’s Human Rights Working Group: Complicity and Clothing: Xinjiang Cotton and the Fashion Industry. Mehr

28.04.2021, 15:00 Uhr

Livestream, Bruegel: China and the WTO: (How) can they live together? Mehr

28.04.2021, 17:30-22:00 Uhr

Chinaforum Bayern: 10. Bayerisch-Chinesisches Frühlingsfest Mehr

28.04.2021, 12:30-1:45 Uhr (EST)

Webinar, Harvard Fairbank Center: How China Loses: The Pushback against Chinese Global Ambitions. Mehr

29.04.2021, 10:00 Uhr

Seminar, Deutsch-Chinesische Wirtschaftsvereinigung (DCW) e.V.: Hongkong: Sprungbrett für das deutsche China Geschäft Mehr

29.04.2021, 10:00-11:00 Uhr

Webinar, Chinesisch-Deutschen Gesellschaft unterstützt von IHK Hamburg: Zwischen Kooperation und Konflikt? Die Beziehungen von Japan und China im 21. Jahrhundert Anmeldung

29.04.2021, 18:15-19:45 Uhr

Online-Vorlesungsreihe, Goethe-Universität: “Wirtschaft und die Kunst der großen Zahlen. Wie verlässlich sind Chinas Statistiken?” von Andrea Bréard Mehr

29.04.2021, 9:30-10:30 Uhr (EST)

Buchvorstellung, Harvard Kennedy School: The Chinese Dream and Ordinary Chinese People. Mehr

Im März hatte der chinesische Automobilkonzern Geely angekündigt, mit seiner neuen E-Auto-Marke Zeekr gegen die Platzhirsche BYD, Li Auto, NIO, Xpeng, aber auch gegen Tesla antreten zu wollen. Auf der Automesse in Shanghai hat die Firma aus Hangzhou diese Woche das erste Modell vorgestellt. Es soll im September auf den Markt kommen. Der Zeekr 001 wird dort als der “erste elektrisch angetriebene Shooting Brake der Welt” präsentiert. So bezeichnet man eine ganz besondere Karosserievariante: Ein Coupé mit Steilheck, dessen Heckklappe allerdings eher an einen Kombi erinnert.

Interessant dabei: Einer der bekanntesten Shooting Brakes ist neben dem Ferrari Daytona und dem Jaguar XJ-S der Volvo P1800 aus dem Jahr 1971. Aufgrund seiner rahmenlosen Heckklappe hat er den Spitznamen Schneewittchen-Sarg bekommen. Volvo wiederum ist eine Schwestermarke von Zeekr im Geely Konzern, an deren Tradition Zeekr nun geschickt anknüpft.

Der elektrische Kombi kommt mit seinen zwei Elektromotoren auf eine Leistung von 400 kW (544 PS) und ein Drehmoment von über 700 Nm. Die Beschleunigung von 0 auf 100 soll in 3,8 Sekunden möglich sein. Die Spitzengeschwindigkeit liegt bei 200 km/h. Die Reichweite je nach Ausstattung bei maximal 700 km. In der ersten Baureihe werden zwei Batterien mit 86 und 100 kWh Speicherkapazität verfügbar sein. Laut Angaben des Unternehmens soll in fünf Minuten Strom für 120 Kilometer geladen werden können.

Damit das flächendeckend möglich ist, möchte Zeekr bis Ende 2023 ein exklusives Schnelllade-Netz von 2200 Stationen und über 20.000 Schnellladepunkten in China errichten. “Zu gegebener Zeit werden wir zusätzlich Abonnements und Batterie-Leasing anbieten”, so ein Geely-Sprecher.

Eine automatische Luftfederung, die den Fahrzeugboden je nach Untergrund von 11,7 auf 20,5 Zentimeter anheben kann, soll den Zeekr 001 auch als Off-Road-Fahrzeug tauglich machen. Dazu gibt es rahmenlose automatische Türen, Gesichtserkennung, die den Fahrer schon von weitem erkennt und seine persönlichen Einstellungen abruft, sowie Software-Aktualisierungen “over the air” per Mobilfunknetz.

Die Technik-Affinität soll auch der Name widerspiegeln: Zeekr ist eine Wortschöpfung aus Generation Z und “Geek”. Die Generation Z umfasst Menschen, die von den späten 90er- bis in die 2010er-Jahre geboren wurden und in einer digitalen Welt aufgewachsen sind. Sie sehen Elektrifizierung als Norm und nicht als Alternative. Der “Geek” steht für den technologiefixierten Nerd, der in Gestalt von Tech-Entrepreneuren wie Elon Musk salonfähig geworden ist.

Die Fahrzeuge sollen auf Basis von Geelys im September 2020 gelaunchter Elektro-Plattform SEA (Sustainable Experience Architecture) gebaut werden, die eigene Batterie- und Elektromotor-Technologien entwickelt und die auch Volvo für seine E-Mobile nutzt. Der schwedische Autobauer wurde 2010 von Geely übernommen. Geely-Gründer Li Shufu, der auch der größte Einzelaktionär bei Daimler ist, möchte Zeekr als hippe Lifestyle-Marke etablieren.

In China sind zum Start zwei Flagshipstores, sogenannte “Zeekr Experience Centers“, sowie 60 kleinere “Zeekr Spaces” geplant, die in Einkaufszentren und anderen frequentierten Orten die Wagen präsentieren. Entworfen wurde das Fahrzeug, das sich optisch zwischen Porsche Panamera und Tesla X verortet, nicht in China, sondern im schwedischen Designzentrum in Göteborg. Das Fahrzeug soll zeigen, dass die Zeiten, “langweiliger Elektromobile abgelaufen ist”, wie das Unternehmen erklärt. Das Modell will das Beste zweier Welten vereinen: Die “Highend-Intelligenz” und Konnektivität Chinas mit der Leistung und dem Fahrverhalten von Elektroauto-Anbietern aus dem Westen.

“Wir verfügen über die besten Ressourcen eines Automobilunternehmens, einschließlich einer etablierten Lieferkette und einer breiten industriellen Präsenz”, sagt Zeekr-Chef Andy An Conghui. Er will im vierten Quartal dieses Jahres noch 8.000 Autos verkaufen. 2022 sollen es dann mit zwei weiteren Modellen schon 50.000 sein. Zum Vergleich: Nio, der chinesische Platzhirsch, hat im vergangenen Jahr 47.000 Autos verkauft.

Nur fünf Prozent der im vergangenen Jahr verkauften Autos fahren mit Batterie. Insgesamt sind es jedoch immerhin mehr als 68.000.

Die internationale Expansion ist Ende 2022 geplant. Zuerst in Europa, dann in den USA. Auf der Automesse war Geely auch mit anderen Modellen seiner Marken Polestar, Volvo, Lynk & Co und Geometry vertreten. In den kommenden fünf Jahren möchte Zeekr jedes Jahr ein neues Elektroauto auf den Markt bringen. Es wirkt wie ein Befreiungsschlag.

Denn im vergangenen Jahr hatte Geely einen Gewinneinbruch erleiden müssen. Das Unternehmen verzeichnete mit rund 709 Millionen Euro ein Drittel weniger Gewinn als im Jahr zuvor. Die Geely Aktie macht schon länger eine Berg- und dann wieder Talfahrt. Anfang November 2017 stand sie bei 3,53 US-Dollar, ist dann jedoch bis Mai 2020 bis auf 1,39 US-Dollar eingebrochen, um Anfang Januar dieses Jahres mit 3,65 US-Dollar ein neues Allzeithoch zu erreichen. Derzeit steht die Aktie wieder nur bei 2,95 US-Dollar.

Geely hatte zudem jüngst auch Probleme mit seinem geplanten Listing an der Shanghaier Technologiebörse Star Board. Chinas Aktienmarktbehörde zweifelte, ob das Unternehmen für eine solche Notierung über genügend High-Tech verfüge. Zeekr-Chef An möchte dennoch für sein Unternehmen über einen eigenen Börsengang Geld einsammeln. Der Termin steht noch nicht fest.

Im Dezember gründete Geely Automobile Holdings bereits ein Joint Venture mit dem Batterie-Giganten CATL. Geely plant zudem für umgerechnet rund 3,87 Milliarden Euro eine Batteriefabrik in der Stadt Ganzhou in der Provinz Jiangxi zu bauen. Das Werk soll zunächst eine Jahreskapazität von 12 GWh erreichen, wobei ein Ausbau auf 42 GWh geplant ist.

Bislang verkauft Geely jedoch noch immer vor allem Autos mit Verbrennungsmotor oder Hybride. Dabei hatte Geely-Gründer Li schon 2015 eine aggressive Elektrifizierungsstrategie ausgerufen. Er erklärte damals, dass bis zum Jahr 2020 mehr als 90 Prozent aller von Geely verkauften Autos elektrisch oder hybrid sein würden. Bis heute sind es jedoch nur etwa fünf Prozent. “Das muss uns gar nicht groß frustrieren. Wir versuchen es einfach noch einmal”, erklärt Li. Und doch merkt man, dass es Li nun ums Ganze geht: Bei “Zeekr Company Ltd.” wird er persönlich den Job des Vorstandsvorsitzenden übernehmen.

Die zentralchinesische Stadt Chengdu wird in diesem Sommer in einen ganz besonderen Club aufsteigen: Die Hauptstadt der Provinz Sichuan wird dann nach Shanghai und Peking die dritte Stadt in China sein, die über gleich zwei internationale Flughäfen verfügt. Die beiden Terminals des neuen Flughafens Tianfu, die zusammen über eine Fläche von 600.000 Quadratmetern verfügen, sind seit Ende März fertig. Die offizielle Eröffnung ist für Juni geplant.

Tianfu ist nicht der einzige Flughafen in China, der derzeit gebaut wird oder sich in Planung befindet. Laut des neuen Fünfjahresplans sollen allein in den kommenden fünf Jahren über 30 neue Zivilflughäfen eröffnet und die Kapazität der Zivilluftfahrt um 43 Prozent auf zwei Milliarden Passagiere pro Jahr gesteigert werden.

Was nach einer großen Zahl klingt, ist allerdings weniger, als im vorangegangenen Fünfjahresplan, in dessen Geltungszeitraum 43 neue Flughäfen in China gebaut wurden. Dazu gehört auch der neue Pekinger Flughafen Daxing. Im September 2015 begannen die Arbeiten – keine vier Jahre später war der “Seestern” mit seinen sechs charakteristischen Seitenarmen, die zu den Flugzeugen führen, fertig. 200.000 Kubikmeter Stahl und 100.000 Kubikmeter Beton wurden für den neuen Airport verbaut.

Dass in China der Bau neuer Flughäfen so schnell vonstattengeht, hängt zum einen mit viel Erfahrung beim Bau zusammen. Mittlerweile gibt es in China schließlich mit 241 zertifizierten Flughäfen mehr als irgendwo sonst in der Welt. Oft sind es die gleichen Staatsfirmen, die für den Bau zuständig sind. Hürden räumen die Planer rigoroser aus dem Weg, als es in westlichen Demokratien möglich wäre. Noch bevor die Arbeiten am Flughafen in Peking begannen, rückten Planierraupen an, um Platz zu schaffen. Dutzende Dörfer wurden dem Erdboden gleich gemacht. Die Anwohner wurden zwar entschädigt. Eine Wahl hatten sie aber nicht.

Während es in der vergangenen Dekade vor allem darum ging, so schnell wie möglich die stark gestiegene Nachfrage nach Flugreisen zu decken, soll es nun eher darum gehen, das Flugnetz zu verfeinern. So werde in Zukunft die Wachstumsgeschwindigkeit großer Flughäfen sinken, während der Bau kleinerer Zubringer-Flughäfen zunehmen wird, wie die staatliche Global Times berichtet.

Regional-Flughäfen sind beispielsweise in mittelgroßen Städten wie Shuzhou in der Provinz Shanxi, in Jiaxing (Zhejiang), Ruijin (Jiangxi) und Aral (Xinjiang) geplant. Laut der chinesischen Luftfahrtbehörde CAAC sollen mehr Kurzstreckenflüge in abgelegene Regionen angeboten werden, in denen sich der Bodentransport als schwierig erweist. Das gilt etwa für bergige Gegenden, in denen Schnellzug-Strecken nur schwer zu realisieren sind.

Damit auch Menschen in solchen Region künftig einfacher fliegen können, sollen regionale Fluggesellschaften höhere Subventionen erhalten, die Flüge zwischen kleinen und mittleren Flughäfen mit einem Passagieraufkommen von weniger als 2 Millionen anbieten. Aber auch an Chinas bereits gut entwickelter Ostküste wird weiter investiert.

Wichtige Drehkreuze, darunter der internationale Flughafen Shanghai Pudong, der internationale Flughafen Guangzhou Baiyun und der internationale Flughafen Shenzhen Bao’an sollen erweitert werden. Neue Flughäfen werden in Xiamen, der ostchinesischen Provinz Fujian und Hohhot in der autonomen Region Innere Mongolei in Nordchina erbaut. Rund 40 Flughäfen in China sollen in den nächsten fünf Jahren internationale Flüge abwickeln können.

Doch damit wird der Ausbau des chinesischen Flugnetzes längst nicht beendet sein, wie ein im Februar veröffentlichter Entwurf eines neuen nationalen Infrastrukturplans für die nächsten 15 Jahre deutlich macht. Demnach soll es in China bis 2035 sogar 400 Flughäfen geben, was bedeutet, dass im Schnitt pro Jahr etwa zehn neue Airports gebaut werden müssten. Auch andere Transportwege sollen demnach weiter massiv ausgebaut werden. Peking strebt an, das nationale Hochgeschwindigkeitszugnetz bis 2035 auf 70.000 Kilometer zu erhöhen – eine weitere Steigerung von 84 Prozent gegenüber den geschätzten 38.000 Kilometer Ende letzten Jahres. Die Länge des gesamten Eisenbahnnetzes des Landes soll in 15 Jahren auf 200.000 Kilometer ansteigen, 37 Prozent mehr als bisher. Das nationale Netz von Schnellstraßen soll auf 460.000 Kilometer wachsen.

Keine Rolle in den Plänen zum Ausbau des Flugverkehrs spielt bislang ein möglicherweise durch die Corona-Pandemie verändertes Reiseverhalten. Allerdings deuten erste Zahlen daraufhin, dass die Flugbegeisterung der Chinesen nicht sonderlich gelitten hat. Im März reisten laut offizieller Angaben bereits wieder 47,7 Millionen Menschen – mehr als vor der Pandemie im März 2019. Nachdem die Fluggesellschaften zuletzt über Monate hohe Rabatte gewährt hatten, nähern sich die Ticketpreise immer mehr dem Niveau vor der Pandemie an.

Der nächste große Reisewelle steht kurz bevor. So schätzt die chinesische Reise-Buchungsplattform Ctrip, dass rund 200 Millionen Touristen während der anstehenden Feiertage um den 1. Mai verreisen werden. Der Prognose zufolge hat sich das Hotelbuchungsvolumen gegenüber 2019 um 43 Prozent erhöht. Auf vielen Flughäfen dürfte also in den nächsten Tagen Hochbetrieb herrschen. Gregor Koppenburg/Jörn Petring

Chinas Präsident Xi Jinping hat auf dem virtuellen Klimagipfel zugesagt, den Kohleverbrauch ab 2025 schrittweise zu senken. “Während des 14. Fünfjahresplans (2021-2025) werden wir die Zunahme des Kohleverbrauchs strikt kontrollieren”, versprach Xi zudem. Damit äußerte sich der Präsident wie erwartet zum Thema Kohle – das Chinas größtes Klimaproblem darstellt (wie China.Table berichtete), auch in der Außenwirkung. Xi sprach vage von einer “Grünen Belt and Road”-Initiative, wie die Neue Seidenstraße in China offiziell heißt. China wird vorgeworfen, Kohleprojekte im Ausland zu finanzieren. Details nannte Xi zu all diesen Zusagen nicht. Die Welt muss sich also darauf einstellen, dass Chinas Kohleverbrauch noch vier Jahre lang steigen wird. Das Ziel liegt indes im Einklang mit der Schwerindustrie: Auch etwa bei Stahl und Aluminium soll die Emissions-Spitze 2025 erreicht werden.

Xi bekannte sich zur multilateralen Zusammenarbeit beim Klimaschutz im Rahmen der verschiedenen Initiativen der Vereinten Nationen, einschließlich dem Klima-Abkommen von Paris. Wie andere Vertreter von Entwicklungsländern beharrte auch Xi aber auf dem Prinzip der “gemeinsamen aber differenzierten Verantwortung“.

Die USA hatten kurz vor der Eröffnung des Gipfels angekündigt, ihre Treibhausgasemissionen bis 2030 im Vergleich zu 2005 um 50 bis 52 Prozent zu reduzieren. Präsident Joe Biden will sich an die Spitze der globalen Klimapolitik setzen. “Die Kosten des Nichtstuns werden immer höher”, mahnte Biden zum Auftakt des Gipfels. Er rief zu einem gemeinsamen Kraftakt auf und sieht insbesondere die “größten Volkswirtschaften der Welt” in der Pflicht. Dies ist eine Formel, die gezielt auch China mit einbezieht. China und die USA sind die größten Emittenten von Treibhausgasen.

UN-Generalsekretär António Guterres forderte, dass Kohle und Öl nicht mehr subventioniert werden. Das Verbrennen von Kohle müsse in den Industrieländern bis 2030 auslaufen. Auch kritisierte Guterres, dass viele Länder in ihren Pandemie-Wiederaufbauplänen zu geringe Anteile der Gelder für Klimaschutzmaßnahmen reservierten. China dürfte sich auch als Schwellenland von Guterres durchaus angesprochen fühlen – sein Stimulusplan förderte wie eh und je traditionelle Infrastruktur, einschließlich Kohlekraft und Schwerindustrie.

Mehrere der anwesenden 40 Staats- und Regierungschefs gaben auf dem Gipfel neue Klimaziele bekannt. Japans Ministerpräsident Yoshihide Suga kündigte an, Japan werde seinen Ausstoß bis 2030 im Vergleich zu 2013 um 46 Prozent senken. Kanadas Premierminister Justin Trudeau sagte, dass Kanada seine Emissionen bis 2030 um 40 bis 45 Prozent statt wie bislang angepeilt um 30 Prozent senken werde. Bis 2050 will Kanada klimaneutral sein. Und sogar Brasiliens bislang nicht als Klimaschützer auffällig gewordener Präsident Jair Bolsonaro kündigte an, die Klimaneutralität nicht erst 2060, sondern bereits 2050 erreichen zu wollen. Bis 2030 will Bolsonaro den illegalen Holzeinschlag eliminieren und die Emissionen halbieren. Die EU hatte kurz zuvor beschlossen, den CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2030 um mindestens 55 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 zu senken.

Das Klimaabkommen von Paris sieht vor, dass die Vertragsstaaten ihre Klimaziele alle fünf Jahre nachbessern.

Bei der Weltklimakonferenz in Glasgow im November 2021 sollen das alle Partner offiziell tun. Bis dahin hätte China also Zeit, auch noch weiter nachzulegen. In der Rednerliste platzierte Biden Xi ganz vorne: Er sprach nach Guterres als erster ausländischer Staatschef. Das ist ein Signal sowohl des guten Willens – als auch für die Bedeutung, die China für den Klimaschutz hat. ck

China plant, seine Batteriespeicher-Kapazität bis 2025 auf 65 Gigawatt zu erhöhen und damit fast zu verdoppeln, wie laut Caixin aus einem Plan der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission hervorgeht. Der Markt für große Batteriespeicher wird demnach in den kommenden Jahren exponentiell wachsen, da immer mehr Speicherkapazität für überschüssige Solar- und Windenergie nötig wird und die Kosten von Lithium-Ionen-Batterien stark sinken. “Energiespeicher sind die perfekte Ergänzung bei einer massiven Ausweitung der Solar- und Windenergie”, gibt Caixin einen Branchenexperten wieder.

Bisher setzte China bei Energiespeicher-Technologien vor allem auf Pumpspeicherkraftwerke, bei denen Wasser mit überschüssiger Energie in höhere Lagen gepumpt wird, um es in Energieflauten abzulassen und Energie zu gewinnen. Solche Kraftwerke machen in China laut Caixin fast 90 Prozent der Speicherkapazität aus. Pumpspeicher wurden demzufolge aus dem neuen Plan ausgeschlossen. Die neuen Pläne kämen einheimischen Batterieherstellern wie CATL und BYD zupass, die sich auf die steigende Nachfrage nach Energiespeichern eingestellt haben, so Caixin.

Batteriespeicher seien dem Plan zufolge ein zentraler Baustein zur Erreichung von Pekings Klimazielen. Um die hohen Ziele zu erreichen, planen die Behörden die technologische Entwicklung bei Batteriespeichern voranzutreiben. nib

Der Menschenrechtsausschuss des Deutschen Bundestages wird sich am 17. Mai (ab 17.00 Uhr) erneut mit dem Thema Xinjiang auseinandersetzen. Das Gremium will erörtern, ob die Berichte und Dokumente zu willkürlichen Masseninhaftierungen, Folter und Geburtenkontrolle aus der muslimisch geprägten autonomen Region im Nordwesten Chinas die Bezeichnung Genozid rechtfertigen. In einer öffentlichen Anhörung werden Experten zurate gezogen, um den Parlamentariern eine Urteilsbildung zu erleichtern. Bereits in der Vergangenheit hatte sich der Ausschuss mehrfach über die Vorgänge in der Region informiert. Zuletzt geschah dies im November vergangenen Jahres. Die damalige Anhörung rief scharfe Proteste der chinesischen Botschaft hervor.

“Als zuständige Sprecherinnen und Sprecher unserer jeweiligen Fraktionen im Deutschen Bundestag sehen wir eine Verantwortung, uns mit diesen Vorwürfen parlamentarisch auseinanderzusetzen”, teilten Vertreter der Regierungskoalition sowie von Grüne und FDP in einer gemeinsamen Erklärung mit. Man begrüße es sehr, “der besonderen Komplexität und Schwere der Vorwürfe” gegen die chinesische Regierung Rechnung zu tragen. Kürzlich war die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch zu dem Ergebnis gekommen, dass die Kommunistische Partei Chinas in Xinjiang “Verbrechen gegen die Menschlichkeit” begehe. Bereits vor einigen Wochen hatte eine internationale Forschergruppe mit der Rückendeckung zahlreicher Politiker eine Studie namens “The Uyghur Genocide” veröffentlicht, in der sie das chinesische Vorgehen gemäß der UN-Menschenrechtskonvention von 1948 bewertete.

In den vergangenen Wochen hatten die Parlamente in Kanada und in den Niederlanden Resolutionen verabschiedet, die die Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang als “Völkermord” bezeichnen. Gestern zog das britische Parlament nach und stufte das Vorgehen in der Region ebenfalls in einer Resolution als Genozid ein. Auch die US-Regierung spricht offiziell von einem Genozid. Eine Entscheidung darüber, ob auch der Deutsche Bundestag eine Resolution formuliert wie einst zum Völkermord der Türkei an den Armeniern, wird sich wohl in den Wochen nach der Anhörung im Menschenrechtsausschuss herauskristallisieren. Die Vorsitzende des Ausschusses, Gyde Jensen (FDP), hatte erklärt, es sei für sie “nachvollziehbar, dass inzwischen Regierungen und Parlamente zu dem Schluss kommen, dass dieses Vorgehen als Genozid bezeichnet werden kann.” grz

Großbritannien hat eine massive Kürzung seines Hilfsbudgets für Programme in China angekündigt. Das britische Außen-, Commonwealth- und Entwicklungsbüro will seine finanzielle Unterstützung für Programme in der Volksrepublik um 95 Prozent kürzen, hieß es in einer schriftlichen parlamentarischen Erklärung von Außenminister Dominic Raab, in der die Entwicklungshilfe für das Ausland (Overseas Development Assistance, ODA) für die Jahre 2021 und 2022 bekannt gegeben wurde. Für China wurden demnach nur noch rund 900.000 Pfund (circa eine Million Euro) für Menschenrechtsinitiativen veranschlagt. Welche Programme von der Kürzung betroffen sind, teilte das Außenministerium nicht mit.

In diesem Jahr kämen noch einige zusätzliche Mittel hinzu, die bereits vorab vertraglich zugesichert gewesen seien, sagte Raab einem Medienbericht zufolge. In China würden zukünftig nur noch Initiativen zur Förderung “offener Gesellschaften und Menschenrechte” finanziert, sagte Raab laut dem Bericht. Die finanziellen Hilfen sollen nun in eine andere Richtung fließen: Raab erklärte demnach, die Gelder des Vereinigten Königreichs sollten “als eine Kraft für das Gute in Afrika” und strategisch auch mehr im Indopazifik eingesetzt werden.

Großbritannien hatte diese Woche eine generelle Kürzung seiner Finanzhilfe bekannt gegeben. Statt wie sonst 0,7 Prozent des britischen Bruttonationaleinkommens sollen wegen der Corona-Pandemie und damit verbundenen Schwierigkeiten nur 0,5 Prozent für ODA verwendet werden. Seit dem Austritt Großbritanniens aus der EU hat sich das Vereinigte Königreich China gegenüber kritischer positioniert als zuvor. ari

Die Nato wird sich im Juni über ihre Neuausrichtung gegenüber China abstimmen. Das Treffen der Staats- und Regierungschefs der Nato-Mitgliedsländer wird am 14. Juni in Brüssel stattfinden, gab das Verteidigungsbündnis gestern bekannt. “Wir werden Entscheidungen über unsere inhaltliche und zukunftsgerichtete NATO-Agenda 2030 treffen, um die Herausforderungen von heute und morgen zu bewältigen”, teilte die Nato mit. Dazu gehöre neben Russland, der Bedrohung durch Terrorismus und Cyber-Angriffe auch der “Aufstieg Chinas”, hieß es in der Ankündigung.

Die Nato-Agenda für 2030 sieht verschiedene Schritte bezüglich China vor. Denn die Volksrepublik wird als Waffenlieferant bedeutsamer, gewinnt Einfluss in einzelnen Nato-Mitgliedsstaaten und wird auch im Hightech-Bereich zu einer ernstzunehmenden Bedrohung. Bei dem Nato-Gipfel werden die Staats- und Regierungschefs über Vorschläge aus dem Agenda-2030-Papier abstimmen. Im Gespräch ist unter anderem ein spezielles Nato-Gremium, das sich nur mit China beschäftigt. Kritiker:innen hatten gerügt, dass sich das Verteidigungsbündnis zu nachlässig mit der Bedrohung durch China auseinandergesetzt hat und keine gemeinsame Strategie vorweisen kann. ari

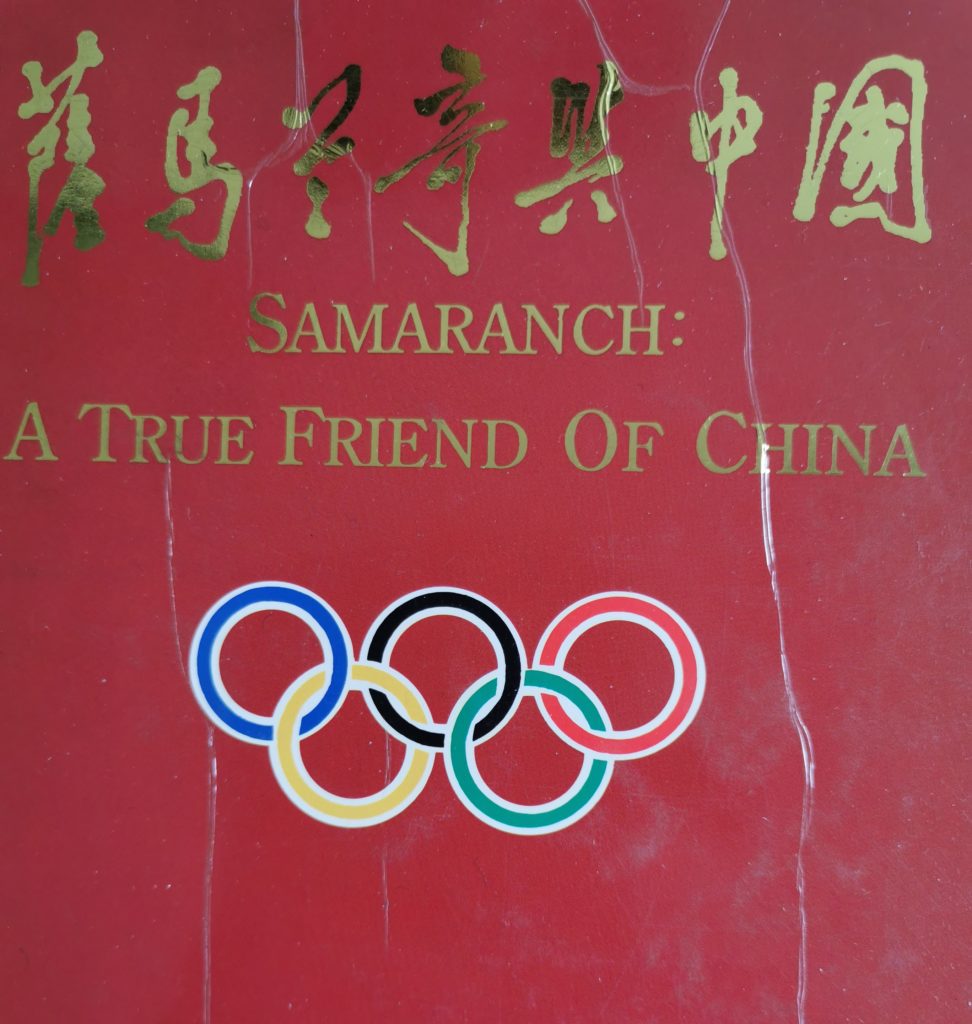

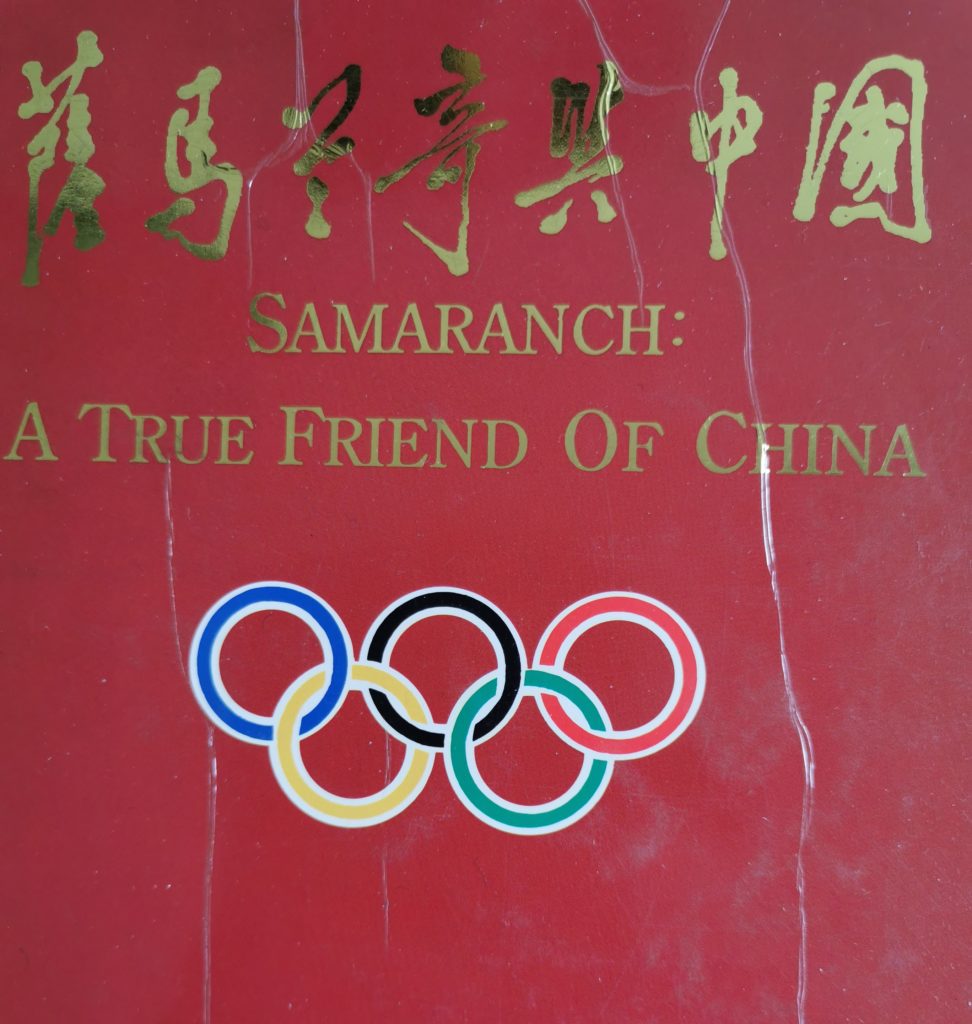

Auf Pekings Flohmarkt Panjiayuan verstecken sich unter Secondhand-Büchern manchmal bemerkenswerte Funde. Vor einigen Jahren erwarb ich einen exklusiven Jubiläums-Bildband von 1990, herausgegeben zur Feier des siebzigsten Geburtstages von Juan Antonio Samaranch, dem Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees.

Der 1920 geborene IOC-Chef war gewohnt, dass er überall – dank seines Einflusses auf die Vergabe der Spiele – hofiert und reich beschenkt wurde. Peking punktete bei ihm mit einer Morgengabe. Auf ihrem Titel stand in Englisch: “Ein wahrer Freund Chinas” und in chinesischer Schönschrift gepinselt: “Samaranch und China.” (薩馬兰奇與中國)

Die Kalligrafie stammte von Deng Xiaoping. Er hatte sie in traditionellen, nicht vereinfachten Zeichen geschrieben. Der eitle Spanier zeigte sich tief bewegt. Der Kaiser von China hatte dem König des IOC persönlich seinen Geburtstagsgruß entrichtet.

Solche kleinen Gesten gehören zur hohen Schule des chinesischen Lobbyismus. In vielen guten Stuben prominenter deutscher Chinareisender hängen an den Wänden auf seidene Rollbilder aufgezogene Schriftzeichen, geschrieben von hohen Funktionären. Das Phänomen ist nicht umkehrbar. Ich habe noch von keinem Chinesen gehört, der sich einen handgeschriebenen Sinnspruch oder Namen eines Ausländers zu Hause aufhängen würde.

Längst hat Beijing mehr als nur Schriftzeichen zu bieten. Die offizielle Würdigung, ein “alter Freund“ zu sein, hat sich für Dutzende hochrangiger Ex-Spitzenpolitiker bezahlt gemacht, von Henry Kissinger, Tony Blair bis Gerhard Schröder. Mit Consulting-Firmen, als Vortragsreisende oder Türöffner profitieren sie vom boomenden China-Geschäft. Zugleich hat China gelernt, neben solchen Fürsprechern, weltweit viel direkter Einfluss zu nehmen. Wie Moskau mischt es sich auch in US-Verhältnisse ein. Der frühere New York Times-Korrespondent David Barboza überschrieb seine aktuelle Recherche dazu: “The New Influencers“.

Bei Samaranch, der als IOC-Chef von 1980 bis 2001 amtierte, zog Peking alle Register, verlieh ihm Orden, baute ihm ein Museum. Er hatte nicht nur Chinas Rückkehr 1984 in das IOC eingefädelt, nachdem es 32 Jahre nur eine Zaungastrolle gespielt hatte. Samaranch half auch dem Sprint Pekings nach, sich um die Olympischen Sommerspiele zu bewerben: Während der Bewerbung für die Spiele im Jahr 2000 empfing der Oberbürgermeister von Peking, Chen Xitong, Samaranch mit den Worten: “Du bist unser Gott“. Als Fußnote der Geschichte muss angemerkt werden, dass Chen später zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, aber nicht, weil er Samaranch zu korrumpieren versuchte, sondern, weil er selbst bestechlich gewesen sein soll.

Peking war Favorit, als das IOC im September 1993 über die Vergabe der Spiele für 2000 entschied. Doch es scheiterte. Samaranch verlas das knappe Endergebnis: Sydney gewann mit 45 zu 43 Stimmen. Die Niederlage hatte sich China selbst eingebrockt, verriet mir Shanghais politischer Biograf Ye Yonglie. Er erfuhr bei seinen Recherchen in Nordkorea, dass das entscheidende Nein von Pjöngjang kam. Nordkoreas Führung war wütend, weil die Volksrepublik im August 1992 diplomatische Beziehungen zu Südkorea aufgenommen hatte. Chinas Zensur strich Yes brisante Enthüllung aus seinem im März 2008 in Shanghai veröffentlichten Buch: “Das wahre Nordkorea”.

Nach dem Rückschlag 1993 schaffte es China im zweiten Anlauf 2001, die Sommerspiele für 2008 zu gewinnen. Jahre später gelang Peking ein weiterer Coup. Als erste Hauptstadt der Welt darf sie auch die Winterspiele 2022 ausrichten. Das IOC störte nicht, dass Peking bis auf Schlittschuh-Laufen keine anderen Ski- und Eissport-Traditionen vorweisen konnte. Es nahm auch keinen Anstoß daran, dass die Stadt nur gewann, weil alle Konkurrenten bis auf Kasachstans Almaty ihre Bewerbung zurückgezogen hatten.

Staatschef Xi Jinping versprach dem in den Fußstapfen von Samaranch wandelnden IOC-Chef Thomas Bach Winterspiele, “die (korruptionsmäßig) so sauber und rein wie Eis und Schnee sind.” Das wirkte unfreiwillig komisch, weil Peking und Nordchina im Winter so trocken sind, dass aller Schnee künstlich hergestellt werden muss. Vor allem umgarnte Xi den IOC-Chef mit seinem Versprechen, aus knapp 30 Millionen chinesischer Fans des Wintersports bis 2022 eine Armee von rund 300 Millionen Eis- und Schnee-Enthusiasten und die Volksrepublik zum weltgrößten Wintersport-Markt zu machen.

Viele Ausländer sind für Chinas Einflussnahme leicht empfänglich, weil sie idealisierte Vorstellungen auf die Volksrepublik projizieren. Das führt immer wieder zu Missverständnissen, die Bücher füllen könnten. Eines ist noch heute verbreitet, das dereinstige Chefdolmetscher Charles W. Freeman enthüllte, der mit US-Präsident Richard Nixon 1972 nach China reiste. Im Gespräch über weltpolitische Ereignisse antwortete der damalige Premier Zhou Enlai auf die Frage, wie er die Französische Revolution einschätze, mit einem berühmt gewordenen Bonmot: “Es ist noch zu früh, ihre Folgen beurteilen zu können.” Bis heute werten viele Zeitgenossen seinen Spruch als Ausdruck, wie weise und über lange Zeiträume das jahrtausendealte Kulturvolk der Chinesen nachdenkt, bevor es ein Urteil fällt.

Übersetzer Freeman verriet 2011, was Zhou Enlai wirklich meinte. Er sprach im Februar 1972 nicht über die Französische Revolution von 1789, sondern über die vom Mai 1968, als die Studenten in Paris auf die Barrikaden gingen. Freeman schrieb, er hätte 1972 das Missverständnis nicht mehr korrigieren können. “Es war eben das, was die Leute hören und glauben wollten.”

wenn wir ehrlich sind: Wir hatten mehr erwartet von Xi Jinpings Auftritt bei dem kleinen Klimagipfel der 40 Staats- und Regierungschefs. Doch eigentlich ist es auch nicht verwunderlich, dass Xi auf Einladung von US-Präsident Joe Biden keine welterschütternden neuen Klimaziele verkündet. Schließlich überstrahlt das neue Klimaziel der USA, die nach vier Trump-Jahren aus dem klimapolitischen Winterschlaf erwachen, jede Ankündigung anderer Staaten. Christiane Kühl hat die Details zu Xis Ankündigung.

Beim Ausbau der Flughäfen des Riesenreiches scheinen Klimaziele zunächst zweitrangig zu sein. Denn Peking sieht vor allem in kleineren Städten Nachholbedarf und will bis 2035 über 150 neue Flughäfen bauen, berichten Gregor Koppenburg und Jörn Petring. Den großflächigen Ausbau der Erneuerbaren Energien hingegen will man nicht durch fehlende Energiespeicher behindern. Pekinger Behörden haben neue Pläne präsentiert, die diesen Zukunftsmarkt stark voranbringen werden.

Olaf Scholz wäre gestern wohl lieber beim Klimagipfel gewesen statt im Wirecard-Untersuchungsausschuss Rede und Antwort stehen zu müssen. Finn Mayer-Kuckuk war vor Ort und beleuchtet die Aussagen des Ministers zu den Vorgängen rund um ein Gipfeltreffen mit dem chinesischen Vizepremier und führenden Wirtschaftspolitiker Liu He im Jahr 2019. Heute ist dann Bundeskanzlerin Angela Merkel als Zeugin geladen – sie soll zu ihrer China-Reise im September 2019 aussagen.

Frank Sieren nimmt die Pläne und das neue Modell der Geely-Tochter Zeekr unter die Lupe. Mit dem Auto soll endlich der Sprung in die Elektromobilität gelingen, nachdem die bisherigen hochtrabenden Pläne gescheitert waren. Zeekr plant zudem den Aufbau eines Schnellladenetzes und die internationale Expansion.

Und Johnny Erling schreibt heute, wie der “Kaiser” Deng Xiaoping dem “König des Internationalen Olympischen Komitees” Juan Antonio Samaranch mit einem handsignierten Bildband schmeichelte. Von dieser hohen Kunst der Einflussnahme können sich Geldumschläge herumschiebende Fußballfunktionäre (Stichwort Fußball-WM 2006) noch etwas abschauen.

Viel Spaß bei der Lektüre und ein schönes Wochenende!

Der Bundestags-Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Skandal hat sich am Donnerstag erneut mit den Vorgängen rund um einen geplanten Markteintritt des Unternehmens in China beschäftigt. Wirecard hatte 2019 vor, das chinesische Unternehmen Allscore zu kaufen. Allscore wollte zwar in China Zahlungen abwickeln und damit zum Konkurrenten von Alipay werden, besaß aber noch nicht die nötige Lizenz. Wirecard hatte daher zwei Wünsche an die deutsche Bundesregierung. Sie sollte sich dafür einsetzen, den Kauf einer Firma aus dem Finanzbereich überhaupt zu ermöglichen. Zugleich sollte sie darauf drängen, dass die People’s Bank of China (PBoC) die nötige Geschäftserlaubnis an den neuen Partner Allscore vergibt.

Das hat die Bundesregierung getan – und muss sich im Rückblick viele Fragen dazu gefallen lassen. Denn der Erfolg von Wirecard beruhte allein auf Lug und Trug. Die angeblichen Milliardengewinne waren durch Scheingeschäfte zwischen Tochtergesellschaften zustande gekommen. Die wahre Geldquelle waren immer höherer Kredite von Banken, die wiederum durch die fingierten Wachstumszahlen gerechtfertigt waren. Erst Mitte 2020 stürzte das Kartenhaus zusammen. Wirecard musste zugeben, dass Milliardenbeträge, die angeblich auf Konten in Singapur und Malaysia lagen, gar nicht existierten.

Entscheidend für die Kritik vor dem Wirecard-Untersuchungsausschuss des Bundestags: Im Jahr 2019 liefen schon zahlreiche Medienberichte über möglichen Betrug bei Wirecard. Dennoch haben sich sowohl das Finanzministerium als auch das Kanzleramt in China für das Unternehmen eingesetzt. Der Abgeordnete Fabio De Masi (Die Linke) befragte am Donnerstag Bundesfinanzminister Olaf Scholz zu den Vorgängen rund um ein Gipfeltreffen mit dem chinesischen Vizepremier und führenden Wirtschaftspolitiker Liu He. Für Freitag ist Kanzlerin Angela Merkel als Zeugin geladen. Sie soll zu den Vorgängen auf ihrer China-Reise im September 2019 aussagen.

Auf dem deutsch-chinesischen Finanzmarktdialog Mitte Januar 2019 in Peking war Wirecard laut De Masi ein wichtiges Thema. Nach seiner Interpretation war Wirecard sogar eines der wichtigsten Themen (“der Jackpot”) der deutschen Seite. Als Zahlungsdienstleister sei das Unternehmen dem Anschein nach perfekt geeignet gewesen, ein Vorreiter für den Markteintritt in China zu sein. Scholz stellte den Vorgang jedoch als reine Routine dar. Wirecard war nach seiner Darstellung nur einer vo vielen Tagesordnungspunkten und kein zentrales Thema. Er erinnere sich nicht daran, den Fall mit Liu besonders besprochen zu haben. “Der Einsatz für deutsche Unternehmen im Ausland ist eine Sache, für die die ganze Bundesregierung unterwegs ist”, sagte der Minister.

Im vergangenen Jahr hat bereits Wolfgang Schmidt, Staatssekretär unter Scholz, zu den Vorgängen ausgesagt. Es habe nahegelegen, Liu He auf Wirecard anzusprechen. Die Öffnung des chinesischen Finanzmarktes sei eines der Ziele des Finanzmarktdialogs. Wirecard sei ein guter Test dafür gewesen, ob China die Öffnung wirklich ernst meine. Ein weiteres der neun besprochenen Themen sei beispielsweise die Vergabe einer Versicherungslizenz für die Allianz gewesen.

Am 15. November 2018 habe sich der chinesische Vize-Finanzminister Liao Min beim deutschen Botschafter in China gemeldet und Bereitschaft signalisiert, die verschiedenen deutschen Anliegen ernst zu nehmen. Wirecard habe dabei aber keine besondere Bedeutung gehabt, sagte Schmidt damals wie heute Scholz. “Dann ist die Maschine angelaufen, es hat eine Zusammenstellung dieser Petita gegeben.” Auf dieser Basis sei die Liste der Anliegen entstanden, die gegenüber Liu vorgetragen wurden. “Es gab keine Grundlage, auf der wir das Ansinnen von Wirecard zu diesem Zeitpunkt hätten verweigern können”, so Schmidt. Damals habe keiner etwas von dem Betrug ahnen können.

26.04.2021, 17:00-18:30 Uhr London Time

Webinar, SOAS London: Few Strings Attached: Why Countries Join the Belt and Road Initiative. Mehr

26.04.2021, 18:00 Uhr

Webinar, KI Bonn & Nürnberg Erlangen: Die “Maritime Seidenstraße” und Chinas Inselwelt: ein Streifzug durch Geographie, Geschichte und Politik Anmeldung

27.04.2021, 18:30-20:00 Uhr

Vorlesung, Goethe Universität: Lesung: “Die Räuber vom Liang Shan Moor” übersetzt von Rainald Simon Mehr

27.04.2021, 11 Uhr (EST)

Konferenz, Human Rights Foundation & Harvard University’s Human Rights Working Group: Complicity and Clothing: Xinjiang Cotton and the Fashion Industry. Mehr

28.04.2021, 15:00 Uhr

Livestream, Bruegel: China and the WTO: (How) can they live together? Mehr

28.04.2021, 17:30-22:00 Uhr

Chinaforum Bayern: 10. Bayerisch-Chinesisches Frühlingsfest Mehr

28.04.2021, 12:30-1:45 Uhr (EST)

Webinar, Harvard Fairbank Center: How China Loses: The Pushback against Chinese Global Ambitions. Mehr

29.04.2021, 10:00 Uhr

Seminar, Deutsch-Chinesische Wirtschaftsvereinigung (DCW) e.V.: Hongkong: Sprungbrett für das deutsche China Geschäft Mehr

29.04.2021, 10:00-11:00 Uhr

Webinar, Chinesisch-Deutschen Gesellschaft unterstützt von IHK Hamburg: Zwischen Kooperation und Konflikt? Die Beziehungen von Japan und China im 21. Jahrhundert Anmeldung

29.04.2021, 18:15-19:45 Uhr

Online-Vorlesungsreihe, Goethe-Universität: “Wirtschaft und die Kunst der großen Zahlen. Wie verlässlich sind Chinas Statistiken?” von Andrea Bréard Mehr

29.04.2021, 9:30-10:30 Uhr (EST)

Buchvorstellung, Harvard Kennedy School: The Chinese Dream and Ordinary Chinese People. Mehr

Im März hatte der chinesische Automobilkonzern Geely angekündigt, mit seiner neuen E-Auto-Marke Zeekr gegen die Platzhirsche BYD, Li Auto, NIO, Xpeng, aber auch gegen Tesla antreten zu wollen. Auf der Automesse in Shanghai hat die Firma aus Hangzhou diese Woche das erste Modell vorgestellt. Es soll im September auf den Markt kommen. Der Zeekr 001 wird dort als der “erste elektrisch angetriebene Shooting Brake der Welt” präsentiert. So bezeichnet man eine ganz besondere Karosserievariante: Ein Coupé mit Steilheck, dessen Heckklappe allerdings eher an einen Kombi erinnert.

Interessant dabei: Einer der bekanntesten Shooting Brakes ist neben dem Ferrari Daytona und dem Jaguar XJ-S der Volvo P1800 aus dem Jahr 1971. Aufgrund seiner rahmenlosen Heckklappe hat er den Spitznamen Schneewittchen-Sarg bekommen. Volvo wiederum ist eine Schwestermarke von Zeekr im Geely Konzern, an deren Tradition Zeekr nun geschickt anknüpft.

Der elektrische Kombi kommt mit seinen zwei Elektromotoren auf eine Leistung von 400 kW (544 PS) und ein Drehmoment von über 700 Nm. Die Beschleunigung von 0 auf 100 soll in 3,8 Sekunden möglich sein. Die Spitzengeschwindigkeit liegt bei 200 km/h. Die Reichweite je nach Ausstattung bei maximal 700 km. In der ersten Baureihe werden zwei Batterien mit 86 und 100 kWh Speicherkapazität verfügbar sein. Laut Angaben des Unternehmens soll in fünf Minuten Strom für 120 Kilometer geladen werden können.

Damit das flächendeckend möglich ist, möchte Zeekr bis Ende 2023 ein exklusives Schnelllade-Netz von 2200 Stationen und über 20.000 Schnellladepunkten in China errichten. “Zu gegebener Zeit werden wir zusätzlich Abonnements und Batterie-Leasing anbieten”, so ein Geely-Sprecher.

Eine automatische Luftfederung, die den Fahrzeugboden je nach Untergrund von 11,7 auf 20,5 Zentimeter anheben kann, soll den Zeekr 001 auch als Off-Road-Fahrzeug tauglich machen. Dazu gibt es rahmenlose automatische Türen, Gesichtserkennung, die den Fahrer schon von weitem erkennt und seine persönlichen Einstellungen abruft, sowie Software-Aktualisierungen “over the air” per Mobilfunknetz.

Die Technik-Affinität soll auch der Name widerspiegeln: Zeekr ist eine Wortschöpfung aus Generation Z und “Geek”. Die Generation Z umfasst Menschen, die von den späten 90er- bis in die 2010er-Jahre geboren wurden und in einer digitalen Welt aufgewachsen sind. Sie sehen Elektrifizierung als Norm und nicht als Alternative. Der “Geek” steht für den technologiefixierten Nerd, der in Gestalt von Tech-Entrepreneuren wie Elon Musk salonfähig geworden ist.

Die Fahrzeuge sollen auf Basis von Geelys im September 2020 gelaunchter Elektro-Plattform SEA (Sustainable Experience Architecture) gebaut werden, die eigene Batterie- und Elektromotor-Technologien entwickelt und die auch Volvo für seine E-Mobile nutzt. Der schwedische Autobauer wurde 2010 von Geely übernommen. Geely-Gründer Li Shufu, der auch der größte Einzelaktionär bei Daimler ist, möchte Zeekr als hippe Lifestyle-Marke etablieren.

In China sind zum Start zwei Flagshipstores, sogenannte “Zeekr Experience Centers“, sowie 60 kleinere “Zeekr Spaces” geplant, die in Einkaufszentren und anderen frequentierten Orten die Wagen präsentieren. Entworfen wurde das Fahrzeug, das sich optisch zwischen Porsche Panamera und Tesla X verortet, nicht in China, sondern im schwedischen Designzentrum in Göteborg. Das Fahrzeug soll zeigen, dass die Zeiten, “langweiliger Elektromobile abgelaufen ist”, wie das Unternehmen erklärt. Das Modell will das Beste zweier Welten vereinen: Die “Highend-Intelligenz” und Konnektivität Chinas mit der Leistung und dem Fahrverhalten von Elektroauto-Anbietern aus dem Westen.

“Wir verfügen über die besten Ressourcen eines Automobilunternehmens, einschließlich einer etablierten Lieferkette und einer breiten industriellen Präsenz”, sagt Zeekr-Chef Andy An Conghui. Er will im vierten Quartal dieses Jahres noch 8.000 Autos verkaufen. 2022 sollen es dann mit zwei weiteren Modellen schon 50.000 sein. Zum Vergleich: Nio, der chinesische Platzhirsch, hat im vergangenen Jahr 47.000 Autos verkauft.

Nur fünf Prozent der im vergangenen Jahr verkauften Autos fahren mit Batterie. Insgesamt sind es jedoch immerhin mehr als 68.000.

Die internationale Expansion ist Ende 2022 geplant. Zuerst in Europa, dann in den USA. Auf der Automesse war Geely auch mit anderen Modellen seiner Marken Polestar, Volvo, Lynk & Co und Geometry vertreten. In den kommenden fünf Jahren möchte Zeekr jedes Jahr ein neues Elektroauto auf den Markt bringen. Es wirkt wie ein Befreiungsschlag.

Denn im vergangenen Jahr hatte Geely einen Gewinneinbruch erleiden müssen. Das Unternehmen verzeichnete mit rund 709 Millionen Euro ein Drittel weniger Gewinn als im Jahr zuvor. Die Geely Aktie macht schon länger eine Berg- und dann wieder Talfahrt. Anfang November 2017 stand sie bei 3,53 US-Dollar, ist dann jedoch bis Mai 2020 bis auf 1,39 US-Dollar eingebrochen, um Anfang Januar dieses Jahres mit 3,65 US-Dollar ein neues Allzeithoch zu erreichen. Derzeit steht die Aktie wieder nur bei 2,95 US-Dollar.

Geely hatte zudem jüngst auch Probleme mit seinem geplanten Listing an der Shanghaier Technologiebörse Star Board. Chinas Aktienmarktbehörde zweifelte, ob das Unternehmen für eine solche Notierung über genügend High-Tech verfüge. Zeekr-Chef An möchte dennoch für sein Unternehmen über einen eigenen Börsengang Geld einsammeln. Der Termin steht noch nicht fest.

Im Dezember gründete Geely Automobile Holdings bereits ein Joint Venture mit dem Batterie-Giganten CATL. Geely plant zudem für umgerechnet rund 3,87 Milliarden Euro eine Batteriefabrik in der Stadt Ganzhou in der Provinz Jiangxi zu bauen. Das Werk soll zunächst eine Jahreskapazität von 12 GWh erreichen, wobei ein Ausbau auf 42 GWh geplant ist.

Bislang verkauft Geely jedoch noch immer vor allem Autos mit Verbrennungsmotor oder Hybride. Dabei hatte Geely-Gründer Li schon 2015 eine aggressive Elektrifizierungsstrategie ausgerufen. Er erklärte damals, dass bis zum Jahr 2020 mehr als 90 Prozent aller von Geely verkauften Autos elektrisch oder hybrid sein würden. Bis heute sind es jedoch nur etwa fünf Prozent. “Das muss uns gar nicht groß frustrieren. Wir versuchen es einfach noch einmal”, erklärt Li. Und doch merkt man, dass es Li nun ums Ganze geht: Bei “Zeekr Company Ltd.” wird er persönlich den Job des Vorstandsvorsitzenden übernehmen.

Die zentralchinesische Stadt Chengdu wird in diesem Sommer in einen ganz besonderen Club aufsteigen: Die Hauptstadt der Provinz Sichuan wird dann nach Shanghai und Peking die dritte Stadt in China sein, die über gleich zwei internationale Flughäfen verfügt. Die beiden Terminals des neuen Flughafens Tianfu, die zusammen über eine Fläche von 600.000 Quadratmetern verfügen, sind seit Ende März fertig. Die offizielle Eröffnung ist für Juni geplant.

Tianfu ist nicht der einzige Flughafen in China, der derzeit gebaut wird oder sich in Planung befindet. Laut des neuen Fünfjahresplans sollen allein in den kommenden fünf Jahren über 30 neue Zivilflughäfen eröffnet und die Kapazität der Zivilluftfahrt um 43 Prozent auf zwei Milliarden Passagiere pro Jahr gesteigert werden.

Was nach einer großen Zahl klingt, ist allerdings weniger, als im vorangegangenen Fünfjahresplan, in dessen Geltungszeitraum 43 neue Flughäfen in China gebaut wurden. Dazu gehört auch der neue Pekinger Flughafen Daxing. Im September 2015 begannen die Arbeiten – keine vier Jahre später war der “Seestern” mit seinen sechs charakteristischen Seitenarmen, die zu den Flugzeugen führen, fertig. 200.000 Kubikmeter Stahl und 100.000 Kubikmeter Beton wurden für den neuen Airport verbaut.

Dass in China der Bau neuer Flughäfen so schnell vonstattengeht, hängt zum einen mit viel Erfahrung beim Bau zusammen. Mittlerweile gibt es in China schließlich mit 241 zertifizierten Flughäfen mehr als irgendwo sonst in der Welt. Oft sind es die gleichen Staatsfirmen, die für den Bau zuständig sind. Hürden räumen die Planer rigoroser aus dem Weg, als es in westlichen Demokratien möglich wäre. Noch bevor die Arbeiten am Flughafen in Peking begannen, rückten Planierraupen an, um Platz zu schaffen. Dutzende Dörfer wurden dem Erdboden gleich gemacht. Die Anwohner wurden zwar entschädigt. Eine Wahl hatten sie aber nicht.

Während es in der vergangenen Dekade vor allem darum ging, so schnell wie möglich die stark gestiegene Nachfrage nach Flugreisen zu decken, soll es nun eher darum gehen, das Flugnetz zu verfeinern. So werde in Zukunft die Wachstumsgeschwindigkeit großer Flughäfen sinken, während der Bau kleinerer Zubringer-Flughäfen zunehmen wird, wie die staatliche Global Times berichtet.

Regional-Flughäfen sind beispielsweise in mittelgroßen Städten wie Shuzhou in der Provinz Shanxi, in Jiaxing (Zhejiang), Ruijin (Jiangxi) und Aral (Xinjiang) geplant. Laut der chinesischen Luftfahrtbehörde CAAC sollen mehr Kurzstreckenflüge in abgelegene Regionen angeboten werden, in denen sich der Bodentransport als schwierig erweist. Das gilt etwa für bergige Gegenden, in denen Schnellzug-Strecken nur schwer zu realisieren sind.

Damit auch Menschen in solchen Region künftig einfacher fliegen können, sollen regionale Fluggesellschaften höhere Subventionen erhalten, die Flüge zwischen kleinen und mittleren Flughäfen mit einem Passagieraufkommen von weniger als 2 Millionen anbieten. Aber auch an Chinas bereits gut entwickelter Ostküste wird weiter investiert.

Wichtige Drehkreuze, darunter der internationale Flughafen Shanghai Pudong, der internationale Flughafen Guangzhou Baiyun und der internationale Flughafen Shenzhen Bao’an sollen erweitert werden. Neue Flughäfen werden in Xiamen, der ostchinesischen Provinz Fujian und Hohhot in der autonomen Region Innere Mongolei in Nordchina erbaut. Rund 40 Flughäfen in China sollen in den nächsten fünf Jahren internationale Flüge abwickeln können.

Doch damit wird der Ausbau des chinesischen Flugnetzes längst nicht beendet sein, wie ein im Februar veröffentlichter Entwurf eines neuen nationalen Infrastrukturplans für die nächsten 15 Jahre deutlich macht. Demnach soll es in China bis 2035 sogar 400 Flughäfen geben, was bedeutet, dass im Schnitt pro Jahr etwa zehn neue Airports gebaut werden müssten. Auch andere Transportwege sollen demnach weiter massiv ausgebaut werden. Peking strebt an, das nationale Hochgeschwindigkeitszugnetz bis 2035 auf 70.000 Kilometer zu erhöhen – eine weitere Steigerung von 84 Prozent gegenüber den geschätzten 38.000 Kilometer Ende letzten Jahres. Die Länge des gesamten Eisenbahnnetzes des Landes soll in 15 Jahren auf 200.000 Kilometer ansteigen, 37 Prozent mehr als bisher. Das nationale Netz von Schnellstraßen soll auf 460.000 Kilometer wachsen.

Keine Rolle in den Plänen zum Ausbau des Flugverkehrs spielt bislang ein möglicherweise durch die Corona-Pandemie verändertes Reiseverhalten. Allerdings deuten erste Zahlen daraufhin, dass die Flugbegeisterung der Chinesen nicht sonderlich gelitten hat. Im März reisten laut offizieller Angaben bereits wieder 47,7 Millionen Menschen – mehr als vor der Pandemie im März 2019. Nachdem die Fluggesellschaften zuletzt über Monate hohe Rabatte gewährt hatten, nähern sich die Ticketpreise immer mehr dem Niveau vor der Pandemie an.

Der nächste große Reisewelle steht kurz bevor. So schätzt die chinesische Reise-Buchungsplattform Ctrip, dass rund 200 Millionen Touristen während der anstehenden Feiertage um den 1. Mai verreisen werden. Der Prognose zufolge hat sich das Hotelbuchungsvolumen gegenüber 2019 um 43 Prozent erhöht. Auf vielen Flughäfen dürfte also in den nächsten Tagen Hochbetrieb herrschen. Gregor Koppenburg/Jörn Petring

Chinas Präsident Xi Jinping hat auf dem virtuellen Klimagipfel zugesagt, den Kohleverbrauch ab 2025 schrittweise zu senken. “Während des 14. Fünfjahresplans (2021-2025) werden wir die Zunahme des Kohleverbrauchs strikt kontrollieren”, versprach Xi zudem. Damit äußerte sich der Präsident wie erwartet zum Thema Kohle – das Chinas größtes Klimaproblem darstellt (wie China.Table berichtete), auch in der Außenwirkung. Xi sprach vage von einer “Grünen Belt and Road”-Initiative, wie die Neue Seidenstraße in China offiziell heißt. China wird vorgeworfen, Kohleprojekte im Ausland zu finanzieren. Details nannte Xi zu all diesen Zusagen nicht. Die Welt muss sich also darauf einstellen, dass Chinas Kohleverbrauch noch vier Jahre lang steigen wird. Das Ziel liegt indes im Einklang mit der Schwerindustrie: Auch etwa bei Stahl und Aluminium soll die Emissions-Spitze 2025 erreicht werden.

Xi bekannte sich zur multilateralen Zusammenarbeit beim Klimaschutz im Rahmen der verschiedenen Initiativen der Vereinten Nationen, einschließlich dem Klima-Abkommen von Paris. Wie andere Vertreter von Entwicklungsländern beharrte auch Xi aber auf dem Prinzip der “gemeinsamen aber differenzierten Verantwortung“.

Die USA hatten kurz vor der Eröffnung des Gipfels angekündigt, ihre Treibhausgasemissionen bis 2030 im Vergleich zu 2005 um 50 bis 52 Prozent zu reduzieren. Präsident Joe Biden will sich an die Spitze der globalen Klimapolitik setzen. “Die Kosten des Nichtstuns werden immer höher”, mahnte Biden zum Auftakt des Gipfels. Er rief zu einem gemeinsamen Kraftakt auf und sieht insbesondere die “größten Volkswirtschaften der Welt” in der Pflicht. Dies ist eine Formel, die gezielt auch China mit einbezieht. China und die USA sind die größten Emittenten von Treibhausgasen.

UN-Generalsekretär António Guterres forderte, dass Kohle und Öl nicht mehr subventioniert werden. Das Verbrennen von Kohle müsse in den Industrieländern bis 2030 auslaufen. Auch kritisierte Guterres, dass viele Länder in ihren Pandemie-Wiederaufbauplänen zu geringe Anteile der Gelder für Klimaschutzmaßnahmen reservierten. China dürfte sich auch als Schwellenland von Guterres durchaus angesprochen fühlen – sein Stimulusplan förderte wie eh und je traditionelle Infrastruktur, einschließlich Kohlekraft und Schwerindustrie.

Mehrere der anwesenden 40 Staats- und Regierungschefs gaben auf dem Gipfel neue Klimaziele bekannt. Japans Ministerpräsident Yoshihide Suga kündigte an, Japan werde seinen Ausstoß bis 2030 im Vergleich zu 2013 um 46 Prozent senken. Kanadas Premierminister Justin Trudeau sagte, dass Kanada seine Emissionen bis 2030 um 40 bis 45 Prozent statt wie bislang angepeilt um 30 Prozent senken werde. Bis 2050 will Kanada klimaneutral sein. Und sogar Brasiliens bislang nicht als Klimaschützer auffällig gewordener Präsident Jair Bolsonaro kündigte an, die Klimaneutralität nicht erst 2060, sondern bereits 2050 erreichen zu wollen. Bis 2030 will Bolsonaro den illegalen Holzeinschlag eliminieren und die Emissionen halbieren. Die EU hatte kurz zuvor beschlossen, den CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2030 um mindestens 55 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 zu senken.

Das Klimaabkommen von Paris sieht vor, dass die Vertragsstaaten ihre Klimaziele alle fünf Jahre nachbessern.

Bei der Weltklimakonferenz in Glasgow im November 2021 sollen das alle Partner offiziell tun. Bis dahin hätte China also Zeit, auch noch weiter nachzulegen. In der Rednerliste platzierte Biden Xi ganz vorne: Er sprach nach Guterres als erster ausländischer Staatschef. Das ist ein Signal sowohl des guten Willens – als auch für die Bedeutung, die China für den Klimaschutz hat. ck

China plant, seine Batteriespeicher-Kapazität bis 2025 auf 65 Gigawatt zu erhöhen und damit fast zu verdoppeln, wie laut Caixin aus einem Plan der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission hervorgeht. Der Markt für große Batteriespeicher wird demnach in den kommenden Jahren exponentiell wachsen, da immer mehr Speicherkapazität für überschüssige Solar- und Windenergie nötig wird und die Kosten von Lithium-Ionen-Batterien stark sinken. “Energiespeicher sind die perfekte Ergänzung bei einer massiven Ausweitung der Solar- und Windenergie”, gibt Caixin einen Branchenexperten wieder.

Bisher setzte China bei Energiespeicher-Technologien vor allem auf Pumpspeicherkraftwerke, bei denen Wasser mit überschüssiger Energie in höhere Lagen gepumpt wird, um es in Energieflauten abzulassen und Energie zu gewinnen. Solche Kraftwerke machen in China laut Caixin fast 90 Prozent der Speicherkapazität aus. Pumpspeicher wurden demzufolge aus dem neuen Plan ausgeschlossen. Die neuen Pläne kämen einheimischen Batterieherstellern wie CATL und BYD zupass, die sich auf die steigende Nachfrage nach Energiespeichern eingestellt haben, so Caixin.

Batteriespeicher seien dem Plan zufolge ein zentraler Baustein zur Erreichung von Pekings Klimazielen. Um die hohen Ziele zu erreichen, planen die Behörden die technologische Entwicklung bei Batteriespeichern voranzutreiben. nib

Der Menschenrechtsausschuss des Deutschen Bundestages wird sich am 17. Mai (ab 17.00 Uhr) erneut mit dem Thema Xinjiang auseinandersetzen. Das Gremium will erörtern, ob die Berichte und Dokumente zu willkürlichen Masseninhaftierungen, Folter und Geburtenkontrolle aus der muslimisch geprägten autonomen Region im Nordwesten Chinas die Bezeichnung Genozid rechtfertigen. In einer öffentlichen Anhörung werden Experten zurate gezogen, um den Parlamentariern eine Urteilsbildung zu erleichtern. Bereits in der Vergangenheit hatte sich der Ausschuss mehrfach über die Vorgänge in der Region informiert. Zuletzt geschah dies im November vergangenen Jahres. Die damalige Anhörung rief scharfe Proteste der chinesischen Botschaft hervor.

“Als zuständige Sprecherinnen und Sprecher unserer jeweiligen Fraktionen im Deutschen Bundestag sehen wir eine Verantwortung, uns mit diesen Vorwürfen parlamentarisch auseinanderzusetzen”, teilten Vertreter der Regierungskoalition sowie von Grüne und FDP in einer gemeinsamen Erklärung mit. Man begrüße es sehr, “der besonderen Komplexität und Schwere der Vorwürfe” gegen die chinesische Regierung Rechnung zu tragen. Kürzlich war die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch zu dem Ergebnis gekommen, dass die Kommunistische Partei Chinas in Xinjiang “Verbrechen gegen die Menschlichkeit” begehe. Bereits vor einigen Wochen hatte eine internationale Forschergruppe mit der Rückendeckung zahlreicher Politiker eine Studie namens “The Uyghur Genocide” veröffentlicht, in der sie das chinesische Vorgehen gemäß der UN-Menschenrechtskonvention von 1948 bewertete.

In den vergangenen Wochen hatten die Parlamente in Kanada und in den Niederlanden Resolutionen verabschiedet, die die Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang als “Völkermord” bezeichnen. Gestern zog das britische Parlament nach und stufte das Vorgehen in der Region ebenfalls in einer Resolution als Genozid ein. Auch die US-Regierung spricht offiziell von einem Genozid. Eine Entscheidung darüber, ob auch der Deutsche Bundestag eine Resolution formuliert wie einst zum Völkermord der Türkei an den Armeniern, wird sich wohl in den Wochen nach der Anhörung im Menschenrechtsausschuss herauskristallisieren. Die Vorsitzende des Ausschusses, Gyde Jensen (FDP), hatte erklärt, es sei für sie “nachvollziehbar, dass inzwischen Regierungen und Parlamente zu dem Schluss kommen, dass dieses Vorgehen als Genozid bezeichnet werden kann.” grz

Großbritannien hat eine massive Kürzung seines Hilfsbudgets für Programme in China angekündigt. Das britische Außen-, Commonwealth- und Entwicklungsbüro will seine finanzielle Unterstützung für Programme in der Volksrepublik um 95 Prozent kürzen, hieß es in einer schriftlichen parlamentarischen Erklärung von Außenminister Dominic Raab, in der die Entwicklungshilfe für das Ausland (Overseas Development Assistance, ODA) für die Jahre 2021 und 2022 bekannt gegeben wurde. Für China wurden demnach nur noch rund 900.000 Pfund (circa eine Million Euro) für Menschenrechtsinitiativen veranschlagt. Welche Programme von der Kürzung betroffen sind, teilte das Außenministerium nicht mit.

In diesem Jahr kämen noch einige zusätzliche Mittel hinzu, die bereits vorab vertraglich zugesichert gewesen seien, sagte Raab einem Medienbericht zufolge. In China würden zukünftig nur noch Initiativen zur Förderung “offener Gesellschaften und Menschenrechte” finanziert, sagte Raab laut dem Bericht. Die finanziellen Hilfen sollen nun in eine andere Richtung fließen: Raab erklärte demnach, die Gelder des Vereinigten Königreichs sollten “als eine Kraft für das Gute in Afrika” und strategisch auch mehr im Indopazifik eingesetzt werden.

Großbritannien hatte diese Woche eine generelle Kürzung seiner Finanzhilfe bekannt gegeben. Statt wie sonst 0,7 Prozent des britischen Bruttonationaleinkommens sollen wegen der Corona-Pandemie und damit verbundenen Schwierigkeiten nur 0,5 Prozent für ODA verwendet werden. Seit dem Austritt Großbritanniens aus der EU hat sich das Vereinigte Königreich China gegenüber kritischer positioniert als zuvor. ari

Die Nato wird sich im Juni über ihre Neuausrichtung gegenüber China abstimmen. Das Treffen der Staats- und Regierungschefs der Nato-Mitgliedsländer wird am 14. Juni in Brüssel stattfinden, gab das Verteidigungsbündnis gestern bekannt. “Wir werden Entscheidungen über unsere inhaltliche und zukunftsgerichtete NATO-Agenda 2030 treffen, um die Herausforderungen von heute und morgen zu bewältigen”, teilte die Nato mit. Dazu gehöre neben Russland, der Bedrohung durch Terrorismus und Cyber-Angriffe auch der “Aufstieg Chinas”, hieß es in der Ankündigung.

Die Nato-Agenda für 2030 sieht verschiedene Schritte bezüglich China vor. Denn die Volksrepublik wird als Waffenlieferant bedeutsamer, gewinnt Einfluss in einzelnen Nato-Mitgliedsstaaten und wird auch im Hightech-Bereich zu einer ernstzunehmenden Bedrohung. Bei dem Nato-Gipfel werden die Staats- und Regierungschefs über Vorschläge aus dem Agenda-2030-Papier abstimmen. Im Gespräch ist unter anderem ein spezielles Nato-Gremium, das sich nur mit China beschäftigt. Kritiker:innen hatten gerügt, dass sich das Verteidigungsbündnis zu nachlässig mit der Bedrohung durch China auseinandergesetzt hat und keine gemeinsame Strategie vorweisen kann. ari

Auf Pekings Flohmarkt Panjiayuan verstecken sich unter Secondhand-Büchern manchmal bemerkenswerte Funde. Vor einigen Jahren erwarb ich einen exklusiven Jubiläums-Bildband von 1990, herausgegeben zur Feier des siebzigsten Geburtstages von Juan Antonio Samaranch, dem Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees.

Der 1920 geborene IOC-Chef war gewohnt, dass er überall – dank seines Einflusses auf die Vergabe der Spiele – hofiert und reich beschenkt wurde. Peking punktete bei ihm mit einer Morgengabe. Auf ihrem Titel stand in Englisch: “Ein wahrer Freund Chinas” und in chinesischer Schönschrift gepinselt: “Samaranch und China.” (薩馬兰奇與中國)

Die Kalligrafie stammte von Deng Xiaoping. Er hatte sie in traditionellen, nicht vereinfachten Zeichen geschrieben. Der eitle Spanier zeigte sich tief bewegt. Der Kaiser von China hatte dem König des IOC persönlich seinen Geburtstagsgruß entrichtet.

Solche kleinen Gesten gehören zur hohen Schule des chinesischen Lobbyismus. In vielen guten Stuben prominenter deutscher Chinareisender hängen an den Wänden auf seidene Rollbilder aufgezogene Schriftzeichen, geschrieben von hohen Funktionären. Das Phänomen ist nicht umkehrbar. Ich habe noch von keinem Chinesen gehört, der sich einen handgeschriebenen Sinnspruch oder Namen eines Ausländers zu Hause aufhängen würde.

Längst hat Beijing mehr als nur Schriftzeichen zu bieten. Die offizielle Würdigung, ein “alter Freund“ zu sein, hat sich für Dutzende hochrangiger Ex-Spitzenpolitiker bezahlt gemacht, von Henry Kissinger, Tony Blair bis Gerhard Schröder. Mit Consulting-Firmen, als Vortragsreisende oder Türöffner profitieren sie vom boomenden China-Geschäft. Zugleich hat China gelernt, neben solchen Fürsprechern, weltweit viel direkter Einfluss zu nehmen. Wie Moskau mischt es sich auch in US-Verhältnisse ein. Der frühere New York Times-Korrespondent David Barboza überschrieb seine aktuelle Recherche dazu: “The New Influencers“.

Bei Samaranch, der als IOC-Chef von 1980 bis 2001 amtierte, zog Peking alle Register, verlieh ihm Orden, baute ihm ein Museum. Er hatte nicht nur Chinas Rückkehr 1984 in das IOC eingefädelt, nachdem es 32 Jahre nur eine Zaungastrolle gespielt hatte. Samaranch half auch dem Sprint Pekings nach, sich um die Olympischen Sommerspiele zu bewerben: Während der Bewerbung für die Spiele im Jahr 2000 empfing der Oberbürgermeister von Peking, Chen Xitong, Samaranch mit den Worten: “Du bist unser Gott“. Als Fußnote der Geschichte muss angemerkt werden, dass Chen später zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, aber nicht, weil er Samaranch zu korrumpieren versuchte, sondern, weil er selbst bestechlich gewesen sein soll.

Peking war Favorit, als das IOC im September 1993 über die Vergabe der Spiele für 2000 entschied. Doch es scheiterte. Samaranch verlas das knappe Endergebnis: Sydney gewann mit 45 zu 43 Stimmen. Die Niederlage hatte sich China selbst eingebrockt, verriet mir Shanghais politischer Biograf Ye Yonglie. Er erfuhr bei seinen Recherchen in Nordkorea, dass das entscheidende Nein von Pjöngjang kam. Nordkoreas Führung war wütend, weil die Volksrepublik im August 1992 diplomatische Beziehungen zu Südkorea aufgenommen hatte. Chinas Zensur strich Yes brisante Enthüllung aus seinem im März 2008 in Shanghai veröffentlichten Buch: “Das wahre Nordkorea”.

Nach dem Rückschlag 1993 schaffte es China im zweiten Anlauf 2001, die Sommerspiele für 2008 zu gewinnen. Jahre später gelang Peking ein weiterer Coup. Als erste Hauptstadt der Welt darf sie auch die Winterspiele 2022 ausrichten. Das IOC störte nicht, dass Peking bis auf Schlittschuh-Laufen keine anderen Ski- und Eissport-Traditionen vorweisen konnte. Es nahm auch keinen Anstoß daran, dass die Stadt nur gewann, weil alle Konkurrenten bis auf Kasachstans Almaty ihre Bewerbung zurückgezogen hatten.

Staatschef Xi Jinping versprach dem in den Fußstapfen von Samaranch wandelnden IOC-Chef Thomas Bach Winterspiele, “die (korruptionsmäßig) so sauber und rein wie Eis und Schnee sind.” Das wirkte unfreiwillig komisch, weil Peking und Nordchina im Winter so trocken sind, dass aller Schnee künstlich hergestellt werden muss. Vor allem umgarnte Xi den IOC-Chef mit seinem Versprechen, aus knapp 30 Millionen chinesischer Fans des Wintersports bis 2022 eine Armee von rund 300 Millionen Eis- und Schnee-Enthusiasten und die Volksrepublik zum weltgrößten Wintersport-Markt zu machen.

Viele Ausländer sind für Chinas Einflussnahme leicht empfänglich, weil sie idealisierte Vorstellungen auf die Volksrepublik projizieren. Das führt immer wieder zu Missverständnissen, die Bücher füllen könnten. Eines ist noch heute verbreitet, das dereinstige Chefdolmetscher Charles W. Freeman enthüllte, der mit US-Präsident Richard Nixon 1972 nach China reiste. Im Gespräch über weltpolitische Ereignisse antwortete der damalige Premier Zhou Enlai auf die Frage, wie er die Französische Revolution einschätze, mit einem berühmt gewordenen Bonmot: “Es ist noch zu früh, ihre Folgen beurteilen zu können.” Bis heute werten viele Zeitgenossen seinen Spruch als Ausdruck, wie weise und über lange Zeiträume das jahrtausendealte Kulturvolk der Chinesen nachdenkt, bevor es ein Urteil fällt.

Übersetzer Freeman verriet 2011, was Zhou Enlai wirklich meinte. Er sprach im Februar 1972 nicht über die Französische Revolution von 1789, sondern über die vom Mai 1968, als die Studenten in Paris auf die Barrikaden gingen. Freeman schrieb, er hätte 1972 das Missverständnis nicht mehr korrigieren können. “Es war eben das, was die Leute hören und glauben wollten.”