China ist der mit Abstand größte CO₂-Emittent der Welt. Trotzdem wird die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt sich auch nach dem derzeitigen Treffen in Bonn, bei dem es um den Green Climate Fund der UN geht, weiterhin nicht an der internationalen Klima-Finanzierung beteiligen. Der Grund: Die Volksrepublik selbst sieht sich nach wie vor als Entwicklungsland.

Der Führung geht es keineswegs nur um die Zahlungsbereitschaft; Geld hat das Land mit den meisten Währungsreserven der Welt zur Genüge. Würde sich China an der Klima-Finanzierung im Rahmen der UN beteiligen, müsste die Führung auch mehr Transparenz zulassen, schreibt Nico Beckert in seiner Analyse. Und Kontrolle steht in der autoritären Volksrepublik bekanntlich über alles.

Ums Klima geht es heute auch im zweiten Stück. Fabian Peltsch beschreibt darin die Angst vor dem Klimawandel, den es auch in China gibt. Kein Wunder: Wetterextreme wie monatelange Hitze und anschließend heftige Überschwemmungen haben die Menschen in der Volksrepublik auch in diesem Sommer heftig geplagt.

Dass es dennoch nur wenig Klimaproteste gibt, geschweige denn Klimakleber auf der Straße, hat weniger mit fehlendem Unmut zu tun, sondern mit der Repression, die dafür sorgt, dass jeglicher Protest sofort im Keim erstickt wird. Und da sind wir wieder bei der Kontrolle, die in China bekanntlich über allem steht.

Viele neue Erkenntnisse beim Lesen!

Auch in China sorgen sich die Menschen über den Klimawandel. Sich auf die Straße kleben oder eine Sehenswürdigkeit mit Farbe besprühen ist in dem autoritär regierten Staat jedoch keine Option, um seinen Sorgen ein Ventil zu geben. Dabei spüren die Chinesen die Wetterveränderungen und ihre Folgen schon jetzt auf katastrophale Weise. Im Januar 2023 erklärte die chinesische Meteorologiebehörde, dass das Klima in China im Jahr 2022 eindeutig anomal war und zu Extremen tendierte. Im Sommer erreichten die Temperaturen gar ein Rekordhoch. Im Herbst kam es zu unerwarteten Kälteeinbrüchen.

Aber eine öffentliche Debatte gibt es dazu in den Staatsmedien und interessanterweise auch in den Sozialmedien kaum. Die Forscher Chuxuan Liu und Jeremy Lee Wallace schreiben in ihrer Studie “China’s missing climate change debate” (2023), dass auf Weibo, Chinas führender Social-Media-Plattform, nur 0,12 Prozent der Trending Topics zwischen Juni 2017 und Februar 2021 mit dem Klimawandel in Verbindung standen. Dabei ergab eine von der Europäischen Investitionsbank Ende 2019 durchgeführte Umfrage, dass 73 Prozent der chinesischen Bürger den Klimawandel als große Bedrohung ansehen, verglichen mit 47 Prozent in Europa und 39 Prozent in den USA. Dass es das Thema in China so schwer hat, hat mehrere Gründe.

Umweltorganisationen und NGOs werden strenger überwacht. In den letzten Jahren haben die Behörden zahllose Umweltschützer und Whistleblower verwarnt und verhaftet und Bürgerinitiativen ausgehebelt. Ein Gesetz aus dem Jahr 2017 verpflichtet zudem alle ausländischen NGOs, mit einer lokalen Gruppe zusammenzuarbeiten, was laut vieler Beteiligter zu einer verstärkten Selbstzensur geführt hat.

Laut einem Bericht von Bloomberg werden Journalisten der staatlichen Medien dazu angehalten, nicht über Themen wie die Bedrohung der reichen Küstenstädte durch den steigenden Meeresspiegel zu berichten. Investigative Artikel über Umweltschäden bleiben auf Vergehen einzelner lokaler Regierungsbeamter begrenzt. Phänomene wie die Friday-For-Future-Demos im Westen wurden in Artikeln der Staatsmedien als emotional, radikal und chaotisch verunglimpft. Greta Thunberg ist auch in den Sozialmedien eher Ziel des Spotts und gilt vielen als eine typische Verkörperung des westlichen “Baizuo 白左”, ein abwertender Begriff für die woke Linke, die anderen ihre Regeln aufzwingt. Auch kursieren in Chinas Netzwelt viele Verschwörungstheorien, die den Klimawandel als Fakt anzweifeln. Die junge Aktivistin Howey Ou, die kurzzeitig als “chinesische Greta” galt, protestiert mittlerweile lieber im Ausland gegen den Klimawandel.

Die Bildung an Schulen und die Berichterstattung in den Medien richtet den Fokus vor allem darauf, wie das Individuum einen kleineren ökologischen Fußabdruck erzielen kann, etwa durch Abfalltrennung, Recycling und umweltbewussten Konsum. Die Rolle Chinas als größter CO₂-Emittent bei der globalen Erwärmung wird dagegen heruntergespielt. Der Tenor lautet: China bemühe sich nicht nur, mit grüner Technologie seinen Teil zum Klimaschutz beizutragen, es agiere mit dem ehrgeizigen Ziel, bis 2060 kohlenstoffneutral zu werden, auch als Vorbild für andere Länder. China habe jedoch gleichzeitig das Recht, sich in seinem eigenen Tempo zu entwickeln. Die Probleme, mit denen sich die Menschheit konfrontiert sieht, seien schließlich zuallererst von den großen Industrienationen des Westens verursacht worden.

Umweltschützer sehen in der schwachen Einbindung der Zivilbevölkerung eine verpasste Chance. Auch in der jüngeren Vergangenheit hat kollektiver Druck in der Volksrepublik durchaus Macht zur Veränderung entfaltet. Vor etwa einem Jahrzehnt veranlasste etwa eine von der Bevölkerung getragene Kampagne gegen die Luftverschmutzung die chinesische Führung dazu, sich ernsthaft dem Smog-Problem anzunehmen, insbesondere in den großen Städten. Ein wichtiger Faktor war dabei auch der selbst finanzierte Dokumentarfilm “Under The Dome” der chinesischen Journalistin Chai Jing, der sich im Netz so schnell verbreitete, dass die Zensur zunächst nicht hinterherkam.

Doch letztendlich ist die Furcht der Regierung vor einer destabilisierenden Wirkung eines offenen Aktivismus zu groß. Wohin also mit der Angst der Bevölkerung? Manche sind der Meinung, dass sie in der Empörung gegenüber ausländischen Umwelt-Skandalen und als tendenziell diffuse Eco-Anxiety ein Ventil findet. Als Japan im Sommer Abwasser aus dem Atomkraftwerk Fukushima ins Meer verklappte, kam es in China zu Hamsterkäufen, vor allem von Salz. Und das, obwohl eine wissenschaftliche Grundlage für die Panik nicht gegeben war.

Auch im nach wie vor boomenden Science-Fiction-Genre in China, in dem der Klimawandel bislang kaum vorkam, zeichnet sich ein Wandel ab. Autoren wie Chen Qiufan und zuletzt Gu Shi flechten Szenarien von Umweltkatastrophen und steigenden Meeresspiegeln in ihre literarischen Werke ein. Bei beiden spielt dabei Künstliche Intelligenz als Gegenmittel eine wichtige Rolle. Das spiegelt sich auch in den Zielen der Regierung wider, die der KI ähnlich optimistisch begegnet wie die USA einst den Errungenschaften der Atomenergie. So will Peking die Technologie in fast allen Bereichen des öffentlichen Lebens einsetzen, um Milliarden Tonnen an Kohlenstoffemissionen einzusparen. Auch so bleibt eine vage Hoffnung gewahrt, die die Chinesen davon abhält, geschlossen auf die Straße gehen zu müssen.

Heute geht es in Bonn um viel Geld: Die Geberstaaten des UN Green Climate Fund treffen sich in der ehemaligen Bundeshauptstadt, um ihre Beiträge an den Klimafonds für die kommenden vier Jahre bekannt zu geben. Einige Staaten wie Deutschland haben ihre Zusagen (zwei Milliarden Euro) schon vorab veröffentlicht.

China hat sich bisher nicht an diesem Fonds beteiligt und auch nicht angekündigt, sich beteiligen zu wollen. Im Gegenteil: Die Volksrepublik lehnt es bislang ab, im Rahmen der UN eigene Beiträge zur Finanzierung von Klimaschutz, Anpassung oder zur Minderung von Klimaschäden zu leisten. Die zweitgrößte Volkswirtschaft und der mit Abstand größte CO₂-Emittent der Welt gehört laut UN-Definition zu den sogenannten Non-Annex-I-Staaten – das sind größtenteils Entwicklungsländer.

Diese Eingruppierung wurde von der UN schon 1992 vorgenommen. Laut UN-Statuten muss sich China somit nicht an der internationalen Klima-Finanzierung beteiligen, obwohl das Land seitdem einen Wirtschaftsboom ungekannten Ausmaßes erlebt hat: Die Wirtschaftskraft pro Kopf liegt 34 Mal höher als 1992, und der Staat hat Währungsreserven in Billionenhöhe angehäuft.

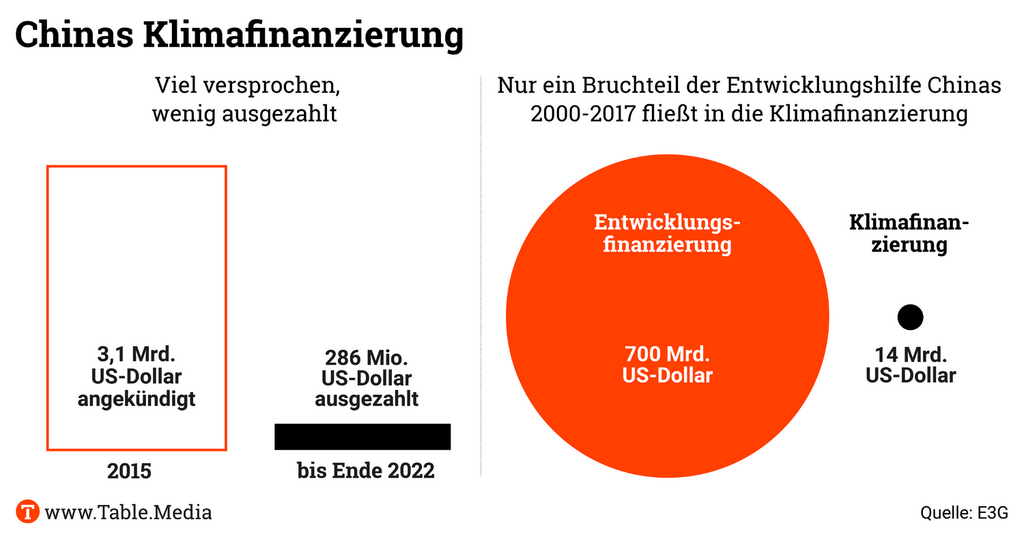

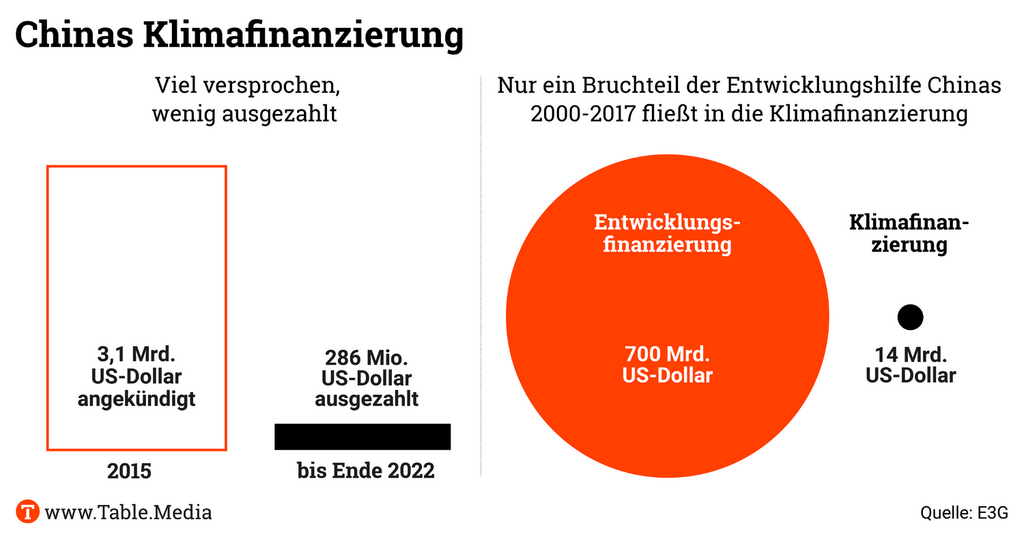

Was China zur Klima-Finanzierung beiträgt, beruht deshalb auf Freiwilligkeit und wird über Kanäle verteilt, die China kontrolliert. Die unter chinesischer Führung stehende Asiatische Infrastruktur-Investitionsbank (AIIB) gab Ende September bekannt, ihre Klima-Finanzierung bis 2030 auf mindestens sieben Milliarden US-Dollar jährlich zu verdreifachen. Doch Expertinnen und Experten kritisieren: Die Volksrepublik kommt ihren Versprechungen nicht nach. Zwar gab es vollmundige Ankündigungen, aber bisher sind nur recht geringe Summen ausgezahlt worden – und die Zahlungen sind von großer Intransparenz gekennzeichnet.

Laut unterschiedlichen Untersuchungen hat China von 2000 bis 2017 zwischen 14 und 17 Milliarden US-Dollar an Klimafinanzierung geleistet, konstatiert der Forscher Nicolas Lippolis von der University of Oxford. Auch der Think-Tank E3G kritisiert das geringe Niveau der chinesischen Klima-Finanzierung. Seit dem Start der “Neuen Seidenstraße” im Jahr 2013 sei die Klimafinanzierung zwar auf durchschnittlich 1,4 Milliarden US-Dollar pro Jahr gestiegen. Allerdings mache sie nur zwei Prozent der chinesischen Entwicklungsfinanzierung aus. Zum Vergleich: Deutschland hat laut Regierungsangaben im vergangenen Jahr 6,3 Milliarden Euro für die Klimafinanzierung bereitgestellt.

Zudem kündigt China – wie auch einige westliche Staaten – mehr an, als es tatsächlich zahlt. Im Jahr 2015 hatte die Volksrepublik 3,1 Milliarden US-Dollar für den “China South-South Climate Cooperation Fund” angekündigt. Laut E3G-Recherchen wurden bis Ende 2022 allerdings erst weniger als zehn Prozent dieses Geldes, 286 Millionen Dollar, tatsächlich ausgezahlt.

Ein Großteil des chinesischen Geldes wird zudem zu “kommerziellen Bedingungen” gewährt, so Lippolis – die Partnerländer erhalten also selten Vorzugsbedingungen (Concessional Loans). Dass ein Großteil der globalen Klima-Finanzierung – auch unabhängig von China – in Form von Krediten vergeben wird, trägt darüber hinaus zum Schuldenproblem vieler Staaten des Globalen Südens bei.

Bei den chinesischen Initiativen im Bereich Klima-Finanzierung dominieren laut E3G bilaterale, regionale und internationale Partnerschaften. Allerdings sind viele dieser Projekte und Programme von großer Intransparenz gekennzeichnet. E3G kritisiert beispielsweise, “Informationen über finanzielle Verpflichtungen und die Durchführung von Projekten im Rahmen der regionalen Initiativen sind spärlich und vage”. Anders als andere Gebernationen gäbe China beispielsweise nicht bekannt, ob eine Entwicklungs-Finanzierungsmaßnahme an Umwelt- oder Klimazielen ausgerichtet sei, schreibt Oxford-Forscher Lippolis. Das schränke die Transparenz zusätzlich ein.

Würde sich China an der Klima-Finanzierung im Rahmen der UN beteiligen, müsste das Land eine größere Transparenz akzeptieren und hätte weniger Kontrolle über die Mittelverwendung. “Der wichtigste Grund, warum China sich nicht an UN-Klimafonds beteiligt, dürfte allerdings ein prinzipieller sein: Für China ist es eine strategische Priorität, den Status als Entwicklungsland nicht zu verlieren”, sagt Martin Voß, Referent für Klimadiplomatie und Kooperation von der Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch.

Es läge im “geopolitischen Interesse” Chinas, “im UN-Kontext weiterhin mit der Gruppe der Entwicklungsländer (Gruppe der 77) zu verhandeln”, so Voß. Allerdings “erwarten viele Entwicklungsländer von China, dass es mehr für die Kompensation anderer Entwicklungsländer tut“, sagt Gørild Heggelund, China-Expertin des Fridjof Nansen Institute in Oslo. Die Erwartungen an China wachsen, die Klima-Finanzierung zu erhöhen, so Heggelund.

In der Klimadiplomatie wird zudem schon über ein Finanzziel für die Zeit nach 2025 debattiert – das sogenannte New Collective Quantified Goal (NCQG). Ebenso muss der auf der COP27 geschaffene Fonds für Verluste und Schäden durch den Klimawandel gefüllt werden. Die Geberstaaten müssen nach 2025 wohl größere Summen aufwenden als 100 Milliarden US-Dollar, was das jährliche Ziel bis 2025 ist. Auch dieser größere Bedarf an Finanzmitteln könnte China abschrecken, sich an UN-Fonds zu beteiligen. Das NCQG steht im Kontext des Pariser Klimaabkommens, so Voß. Dementsprechend müssten sich China und andere große Schwellenländer nur freiwillig beteiligen.

Die klassischen Industrieländer drängen jedoch darauf, dass auch China und andere Staaten verpflichtend in das NCQG einzahlen müssten, erläutert Voß. Und auch beim Fonds für Verluste und Schäden könnte China in Zukunft stärker unter Druck geraten. Er falle nicht unter Artikel 9 des Pariser Klimaabkommens, sagt Voß, sodass Chinas Status als Entwicklungsland nicht vor einer Beteiligung schützt.

Mit Blick auf die anstehende Klimakonferenz Endes des Jahres (COP28) erwartet Voß “keine großen Zugeständnisse” Chinas. Die Volksrepublik sei “in einer komfortablen Verhandlungsposition” und könne darauf verweisen, dass sie keine Zahlungsverpflichtungen habe und andere Staaten ihren Verpflichtungen nicht voll erfüllen. Voß geht auch davon aus, dass die USA “nicht mehr zu Klima-Finanzierung beitragen werden als bisher, selbst, wenn ein ambitioniertes NCQG beschlossen werden sollte”. Das spielt China in die Karten.

Byford Tsang vom Think-Tank E3G sagt mit Blick auf die COP28: “Die chinesische Regierung sollte ihre Finanzmittel für Entwicklungsländer aufstocken, um sie bei der Umstellung auf den Klimawandel zu unterstützen und ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels zu stärken.” China könne etwa

Politiker aus Regierungs- und Oppositionsparteien kritisieren die Verwendung von Geräten des chinesischen Telekom-Ausrüsters Huawei in den Datennetzen der Bahn. Roderich Kiesewetter (CDU), Jens Zimmermann (SPD) und Maximilian Funke-Kaiser (FDP) werfen der Bahn im Handelsblatt vor, trotz bestehender Bedenken weiterhin chinesische Technik zu verwenden. Sie fordern einen Austausch der Teile in den Datennetzen des Staatsunternehmens, weil diese zu Deutschlands kritischer Infrastruktur gehören.

Die Bahn hatte kürzlich ausgerechnet, dass ein Ausbau der Huawei-Teile sie 400 Millionen Euro kosten würde. Zudem würde sich die digitale Generalüberholung um fünf bis sechs Jahre verzögern. Die Bahn verbaut seit 2015 chinesische Komponenten, hat also einen erheblichen Bestand.

Erst im Dezember vergangenen Jahres hat sich die Bahn indirekt für eine Weiterverwendung des chinesischen Anbieters entschieden, als sie die Telekom mit dem Netzausbau beauftragt hat. Die Telekom ist Großkunde bei Huawei. Seinerzeit war die Debatte um Huawei schon viele Jahre alt und das Innenministerium dachte bereits über einen Huawei-Bann nach.

In einer Stellungnahme gegenüber Table.Media verteidigt sich die Bahn. “Die Vergabe von Dienstleistungen und Produkten, auch in der kritischen Infrastruktur, ist über formale Ausschreibungsprozesse geregelt, die nach den jeweils gültigen EU-rechtlichen Grundlagen und Standards erfolgen”, schreibt eine Sprecherin. In solchen Ausschreibungen ist das Unternehmen gezwungen, das beste Angebot zu wählen. Es gibt keine Möglichkeit, einen einzelnen Anbieter einfach auszuschließen.

Die Bahn schiebt den schwarzen Peter damit zurück in Richtung der Politik. Denn wenn die Regierung offiziell von der Verwendung von Huawei-Teilen abraten würde, dann könnte sie ihre Ausschreibungen rechtlich wasserdicht anpassen. Aber: “Es gibt keine Warnung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zur Verwendung von Huawei-Komponenten”, so die Sprecherin. Sollte sich dies ändern, werde das Unternehmen selbstverständlich entsprechend darauf reagieren. Das BSI ist eine Behörde des Innenministeriums. fin

Die Europäische Kommission hat das angekündigte Untersuchungsverfahren wegen staatlicher Förderung für chinesische Elektroautos begonnen. Begründet wird dieses damit, dass entsprechende Importe der Wirtschaft in der EU schaden. “Der Preis dieser Autos wird durch riesige staatliche Subventionen künstlich gedrückt – das verzerrt unseren Markt”, sagte von der Leyen im September bei ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union. Das sei nicht akzeptabel. Die Weltmärkte würden von billigeren chinesischen Elektroautos überschwemmt.

Die EU-Kommission habe “ausreichend Beweise gesammelt, aus denen hervorgeht, dass die Hersteller der zu untersuchenden Ware mit Ursprung in der Volksrepublik China verschiedene Subventionen von der chinesischen Regierung erhalten”, heißt es in der Bekanntmachung. Die Brüssler Behörde geht demnach von verschiedenen Subventionen aus:

Den Kommissionsangaben zufolge sind chinesische Elektroautos normalerweise rund 20 Prozent günstiger als in der EU hergestellte Modelle. Die Untersuchung von Subventionierung und Schädigung soll stichprobenartig erfolgen und umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023, heißt es in der Bekanntmachung. Die Untersuchung kann dazu führen, dass Strafzölle auf die chinesischen E-Autos erhoben werden.

Das Handelsministerium in Peking kritisierte diesen Schritt. Die EU handle aus rein subjektiven Annahmen und nicht nach den Regeln der Welthandelsorganisation, erklärte ein Sprecher am Mittwoch. “Die EU hat von China verlangt, Verhandlungen in einer sehr kurzen Zeit durchzuführen und es nicht geschafft, Unterlagen für die Verhandlungen bereitzustellen, was die Rechte der chinesischen Seite ernsthaft verletzt”, so die Behörde weiter.

Das Ministerium rief die EU dazu auf, ein faires Umfeld für die Entwicklung der chinesisch-europäischen E-Auto-Branche zu schaffen. China werde die Untersuchung genau beobachten und die Rechte seiner Unternehmen schützen, sagte der Sprecher. ari

Die Krise im Immobiliensektor weitet sich aus. Nach einer verpassten Zins- und Tilgungszahlung für einen Kredit warnte China SCE am Mittwoch, dass die liquiden Mittel nicht ausreichen könnten, um gegenwärtige und künftige Verpflichtungen zu erfüllen. Der Immobilienentwickler prüfe nun die Optionen für eine Umschuldung sämtlicher Verbindlichkeiten.

Den Angaben zufolge konnte SCE eine 61 Millionen Dollar schwere Zahlung nicht leisten. Daher könnten Gläubiger die vorzeitige Rückzahlung anderer Verbindlichkeiten verlangen. Bislang seien aber keine entsprechenden Forderungen eingegangen. Allerdings würden nun Dollar-Anleihen der Firma als Zahlungsausfall gewertet. Daher werde der Handel mit vier dieser Bonds mit einem Gesamtvolumen von 1,8 Milliarden Dollar ausgesetzt.

Wegen der schwächelnden Konjunktur fallen die chinesischen Immobilienpreise, während frische Kredite teurer werden. Prominente Beispiele für die Krise des Sektors sind ChinaEvergrande3333.HK, die mit umgerechnet 303 Milliarden Euro weltweit am höchsten verschuldete Immobilienfirma, sowie Country Garden. Die Branche steht für ein Viertel der Wirtschaftsleistung der Volksrepublik. rtr

Die Cybersecurity Administration of China (CAC) will die Beschränkungen für den grenzüberschreitenden Datentransfer (CBDT) für ausländische Unternehmen und multinationale Unternehmen erheblich lockern. Die Verordnungen zur Standardisierung und Förderung des grenzüberschreitenden Datenverkehrs (bisher ein Entwurf mit der Aufforderung an betroffene Akteure, Stellung zu nehmen) sehen in bestimmten Szenarien Genehmigungen für den Export von “wichtigen Daten” und personenbezogenen Informationen (PI) vor. Diese würden, wenn sie verabschiedet werden, die Compliance-Belastungen für viele Unternehmen verringern. Die CAC bittet die Öffentlichkeit bis zum 15. Oktober 2023 um Rückmeldungen zu den Verordnungsentwürfen.

China hat in den vergangenen Jahren seine Gesetzgebung zum Schutz personenbezogener Daten und zur Datensicherheit erheblich ausgeweitet. Dazu gehörte die Einführung strenger Vorschriften für den Export von PI und wichtigen Daten, wobei Unternehmen verschiedene Sicherheitsbewertungs- und Zertifizierungsmechanismen durchlaufen müssen, um die Genehmigung für die Übertragung von Daten ins Ausland zu erhalten.

Diese Anforderungen haben sowohl für inländische als auch für ausländische Unternehmen, die für den grundlegenden Betrieb auf den freien Datenfluss angewiesen sind, zu erheblichen Störungen geführt. Die Verordnungsentwürfe können daher als konzertierte Anstrengung zur Verbesserung des Geschäftsumfelds in China, insbesondere für ausländische Unternehmen, angesehen werden, da das Land die wirtschaftliche Erholung im Zuge der Pandemie ankurbeln will.

Die Vorschriften rund um CBDT wurden in den letzten Jahren in einer Reihe von Gesetzen und regulatorischen Dokumenten konkretisiert. Dazu gehört vor allem das Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten (PIPL), das Unternehmen, die eine bestimmte Datenmenge exportieren müssen, dazu verpflichtet, verschiedene Compliance-Prozesse zu durchlaufen.

Artikel 38 des PIPL sieht vor, dass Unternehmen, die die von Personen in China erhobenen Daten exportieren, je nach Umfang und Art der exportierten Daten eine der folgenden Maßnahmen ergreifen müssen:

Die CAC hat in der Folge für jeden der oben genannten Mechanismen separate Maßnahmen veröffentlicht, mit Ausnahme des letzten Punktes. Diese Maßnahmen beschreiben nicht nur, wie die Anforderungen umgesetzt werden, sondern legen auch die Bedingungen fest, unter denen Unternehmen einem dieser Mechanismen unterworfen werden müssen.

Im Rahmen der Maßnahmen zur Durchführung der Sicherheitsbewertung, der höchsten Compliance-Messlatte, muss sich ein Unternehmen unter einem der folgenden Umstände einer Sicherheitsbewertung durch die CAC unterziehen:

In der Zwischenzeit können Unternehmen wählen, ob sie sich einer PI-Schutzzertifizierung durch eine Drittagentur unterziehen oder einen Standardvertrag mit dem ausländischen Empfänger abschließen möchten, wenn sie die oben genannten Schwellenwerte unterschreiten. Das heißt, sie sind kein CIIO, sie verarbeiten die PI von weniger als einer Million Menschen und haben seit dem 1. Januar des Vorjahres kumulativ die PI von weniger als 100.000 Personen und die “sensiblen” Daten von weniger als 10.000 Personen exportiert.

Diese Anforderung betrifft viele Unternehmen. Denn die Schwelle für das Datenvolumen, das ein Unternehmen ohne Sicherheitsbewertung verarbeiten kann, ist niedrig angesetzt.

Darüber hinaus hat die Unklarheit über Begriffe wie “wichtige Daten” und “CIIO” viele Unternehmen im Unklaren darüber gelassen, ob die Regelung auf ihre Geschäftstätigkeit zutrifft.

“Wichtige Daten” wurden in den Sicherheitsbewertungsmaßnahmen definiert als “Daten, die die nationale Sicherheit, den wirtschaftlichen Betrieb, die soziale Stabilität oder die öffentliche Gesundheit und Sicherheit gefährden können, sobald sie manipuliert, zerstört, durchgesickert oder illegal erlangt oder verwendet wurden”. Die Behörden haben jedoch noch kein Referenzdokument für die Art der Daten veröffentlicht, die unter diese Definition fallen würden, sodass viel Interpretationsspielraum bleibt.

In der Zwischenzeit wurden CIIOs in den Vorschriften über die Sicherheit und den Schutz kritischer Informationsinfrastrukturen als Unternehmen definiert, die in “wichtigen Branchen oder Bereichen” tätig sind, darunter:

Während diese Klassifizierung für einige Unternehmen eindeutig zutrifft – wie zum Beispiel Unternehmen in Bereichen wie Stromnetze, öffentlicher Verkehr, militärische Versorgung usw. -, ist sie für andere mehrdeutig. Zum Beispiel könnten “alle anderen wichtigen Netzwerkeinrichtungen oder Informationssysteme” so interpretiert werden, dass sie große Online-Service-Unternehmen wie Tencents Wechat oder die Fahrdienst-Plattform Didi umfassen.

Die Anforderungen an CBDT haben bei ausländischen Unternehmen, multinationalen Unternehmen und ausländischen Geschäftsgruppen in China Anlass zu erheblicher Besorgnis gegeben. Sie müssen aufgrund ihrer grenzüberschreitenden Tätigkeit häufig Daten außerhalb Chinas exportieren.

Chinas Behörden haben mehrfach angedeutet, die Vorschriften für CBDT für ausländische Unternehmen zu lockern, insbesondere seit der Wiedereröffnung Chinas nach der Pandemie, und haben sich bemüht, mehr ausländische Investitionen anzuziehen, um die wirtschaftliche Erholung anzukurbeln. Im August 2023 forderte der Staatsrat in einer Reihe von Maßnahmen zur Optimierung des Umfelds für ausländische Investitionen die Einrichtung von “grünen Kanälen” für qualifizierte ausländische Unternehmen für den Export von Daten und die Erprobung einer Liste von “allgemeinen Daten”, die in Peking, Tianjin und Shanghai frei über die Grenze übertragen werden können.

Der neue Verordnungsentwurf enthält elf Vorschläge, um Unternehmen bei der Einhaltung der CBDT-Vorschriften zu entlasten und “den geordneten und freien Datenfluss in Übereinstimmung mit dem Gesetz weiter zu standardisieren und zu fördern”.

Der Verordnungsentwurf verzichtet darauf, dass Unternehmen einen der drei Compliance-Prozesse (Sicherheitsbewertung, PI-Schutzzertifizierung oder Standardvertrag) durchlaufen müssen, um Daten zu exportieren, wenn die generierten Daten keine PI oder wichtige Daten enthalten und in Aktivitäten wie internationalem Handel, akademischer Zusammenarbeit, transnationaler Fertigung und Marketing generiert werden.

Während dies noch von der Definition “wichtiger Daten” abhängt, sehen die Verordnungsentwürfe auch vor, dass das Unternehmen keine Sicherheitsbewertung durchführen muss, wenn die betreffenden Daten nicht bereits von den zuständigen Regierungsstellen, durch eine regionale Bekanntmachung oder durch eine öffentliche Bekanntmachung als “wichtige Daten” deklariert wurden. Mit anderen Worten, wenn die Daten nicht offiziell als “wichtig” eingestuft wurden, werden sie für die Zwecke von CBDT nicht als solche behandelt.

In den Verordnungsentwürfen wird auch klargestellt, dass Unternehmen keinen der drei CBDT-Mechanismen durchlaufen müssen, um PI zu exportieren, die nicht in China gesammelt oder erzeugt wurden.

Der Verordnungsentwurf sieht Szenarien vor, in denen die Ausfuhr von PI als notwendig erachtet wird und daher nicht den drei CBDT-Mechanismen unterliegt. Bei diesen Szenarien handelt es sich auch um Artikel 13 des PIPL, der die Szenarien festlegt, in denen ein Unternehmen die PI eines Subjekts verarbeiten darf.

In diesen Szenarien treten folgende Szenarien auf:

Die Verordnungsentwürfe verschieben leicht die Schwellenwerte für das Datenvolumen, das ein Unternehmen exportieren kann, bevor es sich einem bestimmten CBDT-Mechanismus unterziehen muss.

Der Verordnungsentwurf besagt, dass ein Unternehmen, das erwartet, die PI von weniger als 10.000 Personen innerhalb eines Jahres zu exportieren, keine CBDT-Mechanismen durchlaufen muss. Wie oben erwähnt, besagen die aktuellen Vorschriften, dass jedes Unternehmen, das seit dem 1. Januar des Vorjahres die normalen PI von weniger als 100.000 Personen oder sensible PI von weniger als 10.000 Personen kumulativ exportiert hat, sich entweder einer PI-Schutzzertifizierung unterziehen oder einen Standardvertrag mit dem ausländischen Empfänger unterzeichnen muss.

Die Tatsache, dass der Entwurf der Sicherheitsvorschriften die Formulierung von “kumulativen” auf “erwartete” Mengen ändert, deutet auch darauf hin, dass Unternehmen die Datenmenge, die sie in einem bestimmten Jahr verarbeiten werden, schätzen dürfen, anstatt ihren Status auf der Grundlage vergangener Aktivitäten zu bewerten. Der Verordnungsentwurf sagt jedoch nicht, was passiert, wenn ein Unternehmen den erwarteten Betrag in einem bestimmten Jahr überschreitet.

Der Verordnungsentwurf sieht vor, dass Chinas Freihandelszonen (FTZs) “Negativlisten” bestimmter Arten von Daten formulieren, für die ein Unternehmen einen der CBDT-Mechanismen durchlaufen und die Genehmigung des CAC für den Export erhalten muss.

Im Rahmen dieses Systems könnten alle Datentypen, die nicht in der Negativliste enthalten sind, frei über die Freihandelszonen exportiert werden, ohne dass das Unternehmen CBDT-Anforderungen erfüllen muss.

Wenn der Verordnungsentwurf in seiner jetzigen Form verabschiedet wird, wird er die Einhaltung der chinesischen CBDT-Vorschriften für viele ausländische Unternehmen erheblich erleichtern. Die Klausel beispielsweise, die es Unternehmen erlaubt, potenziell wichtige Daten zu exportieren, ohne die CBDT-Mechanismen zu durchlaufen – wenn die wichtigen Daten nicht ausdrücklich definiert wurden – adressiert ein zentrales Anliegen ausländischer Unternehmen und Unternehmensgruppen.

In ihrem im vergangenen Monat veröffentlichten Positionspapier 2023/2024 für europäische Unternehmen in China stellt die Handelskammer der Europäischen Union in China (EU-Kammer) fest, dass es keine klare Definition für wichtige Daten gibt, und “drängt darauf, dass der Umfang wichtiger Daten klar und eng definiert wird, wobei die Regulierungsbehörden eine ausreichende Nachfrist zwischen zukünftigen Veröffentlichungen von Leitlinien zur Definition von ‘wichtigen Daten’ und Katalogen vorsehen, und deren Umsetzung”.

Die Verordnungsentwürfe enthalten zwar keine Definition für wichtige Daten, aber sie würden es Unternehmen, deren Anträge auf Datenexport abgelehnt wurden, ermöglichen, diese Entscheidungen möglicherweise zu kippen, zumindest bis die Behörden eine spezifische Definition vorlegen. Dies wird dazu beitragen, die Unsicherheit zu verringern und den normalen Betrieb der Unternehmen in der Zwischenzeit erheblich zu erleichtern.

Der Verordnungsentwurf wird insbesondere für kleinere Unternehmen von Vorteil sein, die mit kleineren Datenmengen zu tun haben und möglicherweise nicht über das Personal oder das Budget verfügen, um den zusätzlichen Verwaltungsaufwand zu bewältigen.

Dieser Artikel ist zuerst im China Briefing erschienen, das von Dezan Shira Associates herausgegeben wird. Das Unternehmen berät internationale Investoren in Asien und unterhält Büros in China, Hongkong, Indonesien, Singapur, Russland und Vietnam.

James Royds-Jones und Wanny Wu werden das neue Team für Greater China beim Privatjet- und Cargo-Unternehmen Air Charter Service führen. Dieses soll die Büros in Hongkong, Shanghai und Peking umfassen. Der französische Konzern will damit nach eigenen Angaben seine Präsenz im asiatischen Raum ausbauen.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Spannung bis in die Spitze: Yang Hao tritt beim Vorentscheid des Zehn-Meter-Springens bei den Asia Games an.

China ist der mit Abstand größte CO₂-Emittent der Welt. Trotzdem wird die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt sich auch nach dem derzeitigen Treffen in Bonn, bei dem es um den Green Climate Fund der UN geht, weiterhin nicht an der internationalen Klima-Finanzierung beteiligen. Der Grund: Die Volksrepublik selbst sieht sich nach wie vor als Entwicklungsland.

Der Führung geht es keineswegs nur um die Zahlungsbereitschaft; Geld hat das Land mit den meisten Währungsreserven der Welt zur Genüge. Würde sich China an der Klima-Finanzierung im Rahmen der UN beteiligen, müsste die Führung auch mehr Transparenz zulassen, schreibt Nico Beckert in seiner Analyse. Und Kontrolle steht in der autoritären Volksrepublik bekanntlich über alles.

Ums Klima geht es heute auch im zweiten Stück. Fabian Peltsch beschreibt darin die Angst vor dem Klimawandel, den es auch in China gibt. Kein Wunder: Wetterextreme wie monatelange Hitze und anschließend heftige Überschwemmungen haben die Menschen in der Volksrepublik auch in diesem Sommer heftig geplagt.

Dass es dennoch nur wenig Klimaproteste gibt, geschweige denn Klimakleber auf der Straße, hat weniger mit fehlendem Unmut zu tun, sondern mit der Repression, die dafür sorgt, dass jeglicher Protest sofort im Keim erstickt wird. Und da sind wir wieder bei der Kontrolle, die in China bekanntlich über allem steht.

Viele neue Erkenntnisse beim Lesen!

Auch in China sorgen sich die Menschen über den Klimawandel. Sich auf die Straße kleben oder eine Sehenswürdigkeit mit Farbe besprühen ist in dem autoritär regierten Staat jedoch keine Option, um seinen Sorgen ein Ventil zu geben. Dabei spüren die Chinesen die Wetterveränderungen und ihre Folgen schon jetzt auf katastrophale Weise. Im Januar 2023 erklärte die chinesische Meteorologiebehörde, dass das Klima in China im Jahr 2022 eindeutig anomal war und zu Extremen tendierte. Im Sommer erreichten die Temperaturen gar ein Rekordhoch. Im Herbst kam es zu unerwarteten Kälteeinbrüchen.

Aber eine öffentliche Debatte gibt es dazu in den Staatsmedien und interessanterweise auch in den Sozialmedien kaum. Die Forscher Chuxuan Liu und Jeremy Lee Wallace schreiben in ihrer Studie “China’s missing climate change debate” (2023), dass auf Weibo, Chinas führender Social-Media-Plattform, nur 0,12 Prozent der Trending Topics zwischen Juni 2017 und Februar 2021 mit dem Klimawandel in Verbindung standen. Dabei ergab eine von der Europäischen Investitionsbank Ende 2019 durchgeführte Umfrage, dass 73 Prozent der chinesischen Bürger den Klimawandel als große Bedrohung ansehen, verglichen mit 47 Prozent in Europa und 39 Prozent in den USA. Dass es das Thema in China so schwer hat, hat mehrere Gründe.

Umweltorganisationen und NGOs werden strenger überwacht. In den letzten Jahren haben die Behörden zahllose Umweltschützer und Whistleblower verwarnt und verhaftet und Bürgerinitiativen ausgehebelt. Ein Gesetz aus dem Jahr 2017 verpflichtet zudem alle ausländischen NGOs, mit einer lokalen Gruppe zusammenzuarbeiten, was laut vieler Beteiligter zu einer verstärkten Selbstzensur geführt hat.

Laut einem Bericht von Bloomberg werden Journalisten der staatlichen Medien dazu angehalten, nicht über Themen wie die Bedrohung der reichen Küstenstädte durch den steigenden Meeresspiegel zu berichten. Investigative Artikel über Umweltschäden bleiben auf Vergehen einzelner lokaler Regierungsbeamter begrenzt. Phänomene wie die Friday-For-Future-Demos im Westen wurden in Artikeln der Staatsmedien als emotional, radikal und chaotisch verunglimpft. Greta Thunberg ist auch in den Sozialmedien eher Ziel des Spotts und gilt vielen als eine typische Verkörperung des westlichen “Baizuo 白左”, ein abwertender Begriff für die woke Linke, die anderen ihre Regeln aufzwingt. Auch kursieren in Chinas Netzwelt viele Verschwörungstheorien, die den Klimawandel als Fakt anzweifeln. Die junge Aktivistin Howey Ou, die kurzzeitig als “chinesische Greta” galt, protestiert mittlerweile lieber im Ausland gegen den Klimawandel.

Die Bildung an Schulen und die Berichterstattung in den Medien richtet den Fokus vor allem darauf, wie das Individuum einen kleineren ökologischen Fußabdruck erzielen kann, etwa durch Abfalltrennung, Recycling und umweltbewussten Konsum. Die Rolle Chinas als größter CO₂-Emittent bei der globalen Erwärmung wird dagegen heruntergespielt. Der Tenor lautet: China bemühe sich nicht nur, mit grüner Technologie seinen Teil zum Klimaschutz beizutragen, es agiere mit dem ehrgeizigen Ziel, bis 2060 kohlenstoffneutral zu werden, auch als Vorbild für andere Länder. China habe jedoch gleichzeitig das Recht, sich in seinem eigenen Tempo zu entwickeln. Die Probleme, mit denen sich die Menschheit konfrontiert sieht, seien schließlich zuallererst von den großen Industrienationen des Westens verursacht worden.

Umweltschützer sehen in der schwachen Einbindung der Zivilbevölkerung eine verpasste Chance. Auch in der jüngeren Vergangenheit hat kollektiver Druck in der Volksrepublik durchaus Macht zur Veränderung entfaltet. Vor etwa einem Jahrzehnt veranlasste etwa eine von der Bevölkerung getragene Kampagne gegen die Luftverschmutzung die chinesische Führung dazu, sich ernsthaft dem Smog-Problem anzunehmen, insbesondere in den großen Städten. Ein wichtiger Faktor war dabei auch der selbst finanzierte Dokumentarfilm “Under The Dome” der chinesischen Journalistin Chai Jing, der sich im Netz so schnell verbreitete, dass die Zensur zunächst nicht hinterherkam.

Doch letztendlich ist die Furcht der Regierung vor einer destabilisierenden Wirkung eines offenen Aktivismus zu groß. Wohin also mit der Angst der Bevölkerung? Manche sind der Meinung, dass sie in der Empörung gegenüber ausländischen Umwelt-Skandalen und als tendenziell diffuse Eco-Anxiety ein Ventil findet. Als Japan im Sommer Abwasser aus dem Atomkraftwerk Fukushima ins Meer verklappte, kam es in China zu Hamsterkäufen, vor allem von Salz. Und das, obwohl eine wissenschaftliche Grundlage für die Panik nicht gegeben war.

Auch im nach wie vor boomenden Science-Fiction-Genre in China, in dem der Klimawandel bislang kaum vorkam, zeichnet sich ein Wandel ab. Autoren wie Chen Qiufan und zuletzt Gu Shi flechten Szenarien von Umweltkatastrophen und steigenden Meeresspiegeln in ihre literarischen Werke ein. Bei beiden spielt dabei Künstliche Intelligenz als Gegenmittel eine wichtige Rolle. Das spiegelt sich auch in den Zielen der Regierung wider, die der KI ähnlich optimistisch begegnet wie die USA einst den Errungenschaften der Atomenergie. So will Peking die Technologie in fast allen Bereichen des öffentlichen Lebens einsetzen, um Milliarden Tonnen an Kohlenstoffemissionen einzusparen. Auch so bleibt eine vage Hoffnung gewahrt, die die Chinesen davon abhält, geschlossen auf die Straße gehen zu müssen.

Heute geht es in Bonn um viel Geld: Die Geberstaaten des UN Green Climate Fund treffen sich in der ehemaligen Bundeshauptstadt, um ihre Beiträge an den Klimafonds für die kommenden vier Jahre bekannt zu geben. Einige Staaten wie Deutschland haben ihre Zusagen (zwei Milliarden Euro) schon vorab veröffentlicht.

China hat sich bisher nicht an diesem Fonds beteiligt und auch nicht angekündigt, sich beteiligen zu wollen. Im Gegenteil: Die Volksrepublik lehnt es bislang ab, im Rahmen der UN eigene Beiträge zur Finanzierung von Klimaschutz, Anpassung oder zur Minderung von Klimaschäden zu leisten. Die zweitgrößte Volkswirtschaft und der mit Abstand größte CO₂-Emittent der Welt gehört laut UN-Definition zu den sogenannten Non-Annex-I-Staaten – das sind größtenteils Entwicklungsländer.

Diese Eingruppierung wurde von der UN schon 1992 vorgenommen. Laut UN-Statuten muss sich China somit nicht an der internationalen Klima-Finanzierung beteiligen, obwohl das Land seitdem einen Wirtschaftsboom ungekannten Ausmaßes erlebt hat: Die Wirtschaftskraft pro Kopf liegt 34 Mal höher als 1992, und der Staat hat Währungsreserven in Billionenhöhe angehäuft.

Was China zur Klima-Finanzierung beiträgt, beruht deshalb auf Freiwilligkeit und wird über Kanäle verteilt, die China kontrolliert. Die unter chinesischer Führung stehende Asiatische Infrastruktur-Investitionsbank (AIIB) gab Ende September bekannt, ihre Klima-Finanzierung bis 2030 auf mindestens sieben Milliarden US-Dollar jährlich zu verdreifachen. Doch Expertinnen und Experten kritisieren: Die Volksrepublik kommt ihren Versprechungen nicht nach. Zwar gab es vollmundige Ankündigungen, aber bisher sind nur recht geringe Summen ausgezahlt worden – und die Zahlungen sind von großer Intransparenz gekennzeichnet.

Laut unterschiedlichen Untersuchungen hat China von 2000 bis 2017 zwischen 14 und 17 Milliarden US-Dollar an Klimafinanzierung geleistet, konstatiert der Forscher Nicolas Lippolis von der University of Oxford. Auch der Think-Tank E3G kritisiert das geringe Niveau der chinesischen Klima-Finanzierung. Seit dem Start der “Neuen Seidenstraße” im Jahr 2013 sei die Klimafinanzierung zwar auf durchschnittlich 1,4 Milliarden US-Dollar pro Jahr gestiegen. Allerdings mache sie nur zwei Prozent der chinesischen Entwicklungsfinanzierung aus. Zum Vergleich: Deutschland hat laut Regierungsangaben im vergangenen Jahr 6,3 Milliarden Euro für die Klimafinanzierung bereitgestellt.

Zudem kündigt China – wie auch einige westliche Staaten – mehr an, als es tatsächlich zahlt. Im Jahr 2015 hatte die Volksrepublik 3,1 Milliarden US-Dollar für den “China South-South Climate Cooperation Fund” angekündigt. Laut E3G-Recherchen wurden bis Ende 2022 allerdings erst weniger als zehn Prozent dieses Geldes, 286 Millionen Dollar, tatsächlich ausgezahlt.

Ein Großteil des chinesischen Geldes wird zudem zu “kommerziellen Bedingungen” gewährt, so Lippolis – die Partnerländer erhalten also selten Vorzugsbedingungen (Concessional Loans). Dass ein Großteil der globalen Klima-Finanzierung – auch unabhängig von China – in Form von Krediten vergeben wird, trägt darüber hinaus zum Schuldenproblem vieler Staaten des Globalen Südens bei.

Bei den chinesischen Initiativen im Bereich Klima-Finanzierung dominieren laut E3G bilaterale, regionale und internationale Partnerschaften. Allerdings sind viele dieser Projekte und Programme von großer Intransparenz gekennzeichnet. E3G kritisiert beispielsweise, “Informationen über finanzielle Verpflichtungen und die Durchführung von Projekten im Rahmen der regionalen Initiativen sind spärlich und vage”. Anders als andere Gebernationen gäbe China beispielsweise nicht bekannt, ob eine Entwicklungs-Finanzierungsmaßnahme an Umwelt- oder Klimazielen ausgerichtet sei, schreibt Oxford-Forscher Lippolis. Das schränke die Transparenz zusätzlich ein.

Würde sich China an der Klima-Finanzierung im Rahmen der UN beteiligen, müsste das Land eine größere Transparenz akzeptieren und hätte weniger Kontrolle über die Mittelverwendung. “Der wichtigste Grund, warum China sich nicht an UN-Klimafonds beteiligt, dürfte allerdings ein prinzipieller sein: Für China ist es eine strategische Priorität, den Status als Entwicklungsland nicht zu verlieren”, sagt Martin Voß, Referent für Klimadiplomatie und Kooperation von der Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch.

Es läge im “geopolitischen Interesse” Chinas, “im UN-Kontext weiterhin mit der Gruppe der Entwicklungsländer (Gruppe der 77) zu verhandeln”, so Voß. Allerdings “erwarten viele Entwicklungsländer von China, dass es mehr für die Kompensation anderer Entwicklungsländer tut“, sagt Gørild Heggelund, China-Expertin des Fridjof Nansen Institute in Oslo. Die Erwartungen an China wachsen, die Klima-Finanzierung zu erhöhen, so Heggelund.

In der Klimadiplomatie wird zudem schon über ein Finanzziel für die Zeit nach 2025 debattiert – das sogenannte New Collective Quantified Goal (NCQG). Ebenso muss der auf der COP27 geschaffene Fonds für Verluste und Schäden durch den Klimawandel gefüllt werden. Die Geberstaaten müssen nach 2025 wohl größere Summen aufwenden als 100 Milliarden US-Dollar, was das jährliche Ziel bis 2025 ist. Auch dieser größere Bedarf an Finanzmitteln könnte China abschrecken, sich an UN-Fonds zu beteiligen. Das NCQG steht im Kontext des Pariser Klimaabkommens, so Voß. Dementsprechend müssten sich China und andere große Schwellenländer nur freiwillig beteiligen.

Die klassischen Industrieländer drängen jedoch darauf, dass auch China und andere Staaten verpflichtend in das NCQG einzahlen müssten, erläutert Voß. Und auch beim Fonds für Verluste und Schäden könnte China in Zukunft stärker unter Druck geraten. Er falle nicht unter Artikel 9 des Pariser Klimaabkommens, sagt Voß, sodass Chinas Status als Entwicklungsland nicht vor einer Beteiligung schützt.

Mit Blick auf die anstehende Klimakonferenz Endes des Jahres (COP28) erwartet Voß “keine großen Zugeständnisse” Chinas. Die Volksrepublik sei “in einer komfortablen Verhandlungsposition” und könne darauf verweisen, dass sie keine Zahlungsverpflichtungen habe und andere Staaten ihren Verpflichtungen nicht voll erfüllen. Voß geht auch davon aus, dass die USA “nicht mehr zu Klima-Finanzierung beitragen werden als bisher, selbst, wenn ein ambitioniertes NCQG beschlossen werden sollte”. Das spielt China in die Karten.

Byford Tsang vom Think-Tank E3G sagt mit Blick auf die COP28: “Die chinesische Regierung sollte ihre Finanzmittel für Entwicklungsländer aufstocken, um sie bei der Umstellung auf den Klimawandel zu unterstützen und ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels zu stärken.” China könne etwa

Politiker aus Regierungs- und Oppositionsparteien kritisieren die Verwendung von Geräten des chinesischen Telekom-Ausrüsters Huawei in den Datennetzen der Bahn. Roderich Kiesewetter (CDU), Jens Zimmermann (SPD) und Maximilian Funke-Kaiser (FDP) werfen der Bahn im Handelsblatt vor, trotz bestehender Bedenken weiterhin chinesische Technik zu verwenden. Sie fordern einen Austausch der Teile in den Datennetzen des Staatsunternehmens, weil diese zu Deutschlands kritischer Infrastruktur gehören.

Die Bahn hatte kürzlich ausgerechnet, dass ein Ausbau der Huawei-Teile sie 400 Millionen Euro kosten würde. Zudem würde sich die digitale Generalüberholung um fünf bis sechs Jahre verzögern. Die Bahn verbaut seit 2015 chinesische Komponenten, hat also einen erheblichen Bestand.

Erst im Dezember vergangenen Jahres hat sich die Bahn indirekt für eine Weiterverwendung des chinesischen Anbieters entschieden, als sie die Telekom mit dem Netzausbau beauftragt hat. Die Telekom ist Großkunde bei Huawei. Seinerzeit war die Debatte um Huawei schon viele Jahre alt und das Innenministerium dachte bereits über einen Huawei-Bann nach.

In einer Stellungnahme gegenüber Table.Media verteidigt sich die Bahn. “Die Vergabe von Dienstleistungen und Produkten, auch in der kritischen Infrastruktur, ist über formale Ausschreibungsprozesse geregelt, die nach den jeweils gültigen EU-rechtlichen Grundlagen und Standards erfolgen”, schreibt eine Sprecherin. In solchen Ausschreibungen ist das Unternehmen gezwungen, das beste Angebot zu wählen. Es gibt keine Möglichkeit, einen einzelnen Anbieter einfach auszuschließen.

Die Bahn schiebt den schwarzen Peter damit zurück in Richtung der Politik. Denn wenn die Regierung offiziell von der Verwendung von Huawei-Teilen abraten würde, dann könnte sie ihre Ausschreibungen rechtlich wasserdicht anpassen. Aber: “Es gibt keine Warnung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zur Verwendung von Huawei-Komponenten”, so die Sprecherin. Sollte sich dies ändern, werde das Unternehmen selbstverständlich entsprechend darauf reagieren. Das BSI ist eine Behörde des Innenministeriums. fin

Die Europäische Kommission hat das angekündigte Untersuchungsverfahren wegen staatlicher Förderung für chinesische Elektroautos begonnen. Begründet wird dieses damit, dass entsprechende Importe der Wirtschaft in der EU schaden. “Der Preis dieser Autos wird durch riesige staatliche Subventionen künstlich gedrückt – das verzerrt unseren Markt”, sagte von der Leyen im September bei ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union. Das sei nicht akzeptabel. Die Weltmärkte würden von billigeren chinesischen Elektroautos überschwemmt.

Die EU-Kommission habe “ausreichend Beweise gesammelt, aus denen hervorgeht, dass die Hersteller der zu untersuchenden Ware mit Ursprung in der Volksrepublik China verschiedene Subventionen von der chinesischen Regierung erhalten”, heißt es in der Bekanntmachung. Die Brüssler Behörde geht demnach von verschiedenen Subventionen aus:

Den Kommissionsangaben zufolge sind chinesische Elektroautos normalerweise rund 20 Prozent günstiger als in der EU hergestellte Modelle. Die Untersuchung von Subventionierung und Schädigung soll stichprobenartig erfolgen und umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023, heißt es in der Bekanntmachung. Die Untersuchung kann dazu führen, dass Strafzölle auf die chinesischen E-Autos erhoben werden.

Das Handelsministerium in Peking kritisierte diesen Schritt. Die EU handle aus rein subjektiven Annahmen und nicht nach den Regeln der Welthandelsorganisation, erklärte ein Sprecher am Mittwoch. “Die EU hat von China verlangt, Verhandlungen in einer sehr kurzen Zeit durchzuführen und es nicht geschafft, Unterlagen für die Verhandlungen bereitzustellen, was die Rechte der chinesischen Seite ernsthaft verletzt”, so die Behörde weiter.

Das Ministerium rief die EU dazu auf, ein faires Umfeld für die Entwicklung der chinesisch-europäischen E-Auto-Branche zu schaffen. China werde die Untersuchung genau beobachten und die Rechte seiner Unternehmen schützen, sagte der Sprecher. ari

Die Krise im Immobiliensektor weitet sich aus. Nach einer verpassten Zins- und Tilgungszahlung für einen Kredit warnte China SCE am Mittwoch, dass die liquiden Mittel nicht ausreichen könnten, um gegenwärtige und künftige Verpflichtungen zu erfüllen. Der Immobilienentwickler prüfe nun die Optionen für eine Umschuldung sämtlicher Verbindlichkeiten.

Den Angaben zufolge konnte SCE eine 61 Millionen Dollar schwere Zahlung nicht leisten. Daher könnten Gläubiger die vorzeitige Rückzahlung anderer Verbindlichkeiten verlangen. Bislang seien aber keine entsprechenden Forderungen eingegangen. Allerdings würden nun Dollar-Anleihen der Firma als Zahlungsausfall gewertet. Daher werde der Handel mit vier dieser Bonds mit einem Gesamtvolumen von 1,8 Milliarden Dollar ausgesetzt.

Wegen der schwächelnden Konjunktur fallen die chinesischen Immobilienpreise, während frische Kredite teurer werden. Prominente Beispiele für die Krise des Sektors sind ChinaEvergrande3333.HK, die mit umgerechnet 303 Milliarden Euro weltweit am höchsten verschuldete Immobilienfirma, sowie Country Garden. Die Branche steht für ein Viertel der Wirtschaftsleistung der Volksrepublik. rtr

Die Cybersecurity Administration of China (CAC) will die Beschränkungen für den grenzüberschreitenden Datentransfer (CBDT) für ausländische Unternehmen und multinationale Unternehmen erheblich lockern. Die Verordnungen zur Standardisierung und Förderung des grenzüberschreitenden Datenverkehrs (bisher ein Entwurf mit der Aufforderung an betroffene Akteure, Stellung zu nehmen) sehen in bestimmten Szenarien Genehmigungen für den Export von “wichtigen Daten” und personenbezogenen Informationen (PI) vor. Diese würden, wenn sie verabschiedet werden, die Compliance-Belastungen für viele Unternehmen verringern. Die CAC bittet die Öffentlichkeit bis zum 15. Oktober 2023 um Rückmeldungen zu den Verordnungsentwürfen.

China hat in den vergangenen Jahren seine Gesetzgebung zum Schutz personenbezogener Daten und zur Datensicherheit erheblich ausgeweitet. Dazu gehörte die Einführung strenger Vorschriften für den Export von PI und wichtigen Daten, wobei Unternehmen verschiedene Sicherheitsbewertungs- und Zertifizierungsmechanismen durchlaufen müssen, um die Genehmigung für die Übertragung von Daten ins Ausland zu erhalten.

Diese Anforderungen haben sowohl für inländische als auch für ausländische Unternehmen, die für den grundlegenden Betrieb auf den freien Datenfluss angewiesen sind, zu erheblichen Störungen geführt. Die Verordnungsentwürfe können daher als konzertierte Anstrengung zur Verbesserung des Geschäftsumfelds in China, insbesondere für ausländische Unternehmen, angesehen werden, da das Land die wirtschaftliche Erholung im Zuge der Pandemie ankurbeln will.

Die Vorschriften rund um CBDT wurden in den letzten Jahren in einer Reihe von Gesetzen und regulatorischen Dokumenten konkretisiert. Dazu gehört vor allem das Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten (PIPL), das Unternehmen, die eine bestimmte Datenmenge exportieren müssen, dazu verpflichtet, verschiedene Compliance-Prozesse zu durchlaufen.

Artikel 38 des PIPL sieht vor, dass Unternehmen, die die von Personen in China erhobenen Daten exportieren, je nach Umfang und Art der exportierten Daten eine der folgenden Maßnahmen ergreifen müssen:

Die CAC hat in der Folge für jeden der oben genannten Mechanismen separate Maßnahmen veröffentlicht, mit Ausnahme des letzten Punktes. Diese Maßnahmen beschreiben nicht nur, wie die Anforderungen umgesetzt werden, sondern legen auch die Bedingungen fest, unter denen Unternehmen einem dieser Mechanismen unterworfen werden müssen.

Im Rahmen der Maßnahmen zur Durchführung der Sicherheitsbewertung, der höchsten Compliance-Messlatte, muss sich ein Unternehmen unter einem der folgenden Umstände einer Sicherheitsbewertung durch die CAC unterziehen:

In der Zwischenzeit können Unternehmen wählen, ob sie sich einer PI-Schutzzertifizierung durch eine Drittagentur unterziehen oder einen Standardvertrag mit dem ausländischen Empfänger abschließen möchten, wenn sie die oben genannten Schwellenwerte unterschreiten. Das heißt, sie sind kein CIIO, sie verarbeiten die PI von weniger als einer Million Menschen und haben seit dem 1. Januar des Vorjahres kumulativ die PI von weniger als 100.000 Personen und die “sensiblen” Daten von weniger als 10.000 Personen exportiert.

Diese Anforderung betrifft viele Unternehmen. Denn die Schwelle für das Datenvolumen, das ein Unternehmen ohne Sicherheitsbewertung verarbeiten kann, ist niedrig angesetzt.

Darüber hinaus hat die Unklarheit über Begriffe wie “wichtige Daten” und “CIIO” viele Unternehmen im Unklaren darüber gelassen, ob die Regelung auf ihre Geschäftstätigkeit zutrifft.

“Wichtige Daten” wurden in den Sicherheitsbewertungsmaßnahmen definiert als “Daten, die die nationale Sicherheit, den wirtschaftlichen Betrieb, die soziale Stabilität oder die öffentliche Gesundheit und Sicherheit gefährden können, sobald sie manipuliert, zerstört, durchgesickert oder illegal erlangt oder verwendet wurden”. Die Behörden haben jedoch noch kein Referenzdokument für die Art der Daten veröffentlicht, die unter diese Definition fallen würden, sodass viel Interpretationsspielraum bleibt.

In der Zwischenzeit wurden CIIOs in den Vorschriften über die Sicherheit und den Schutz kritischer Informationsinfrastrukturen als Unternehmen definiert, die in “wichtigen Branchen oder Bereichen” tätig sind, darunter:

Während diese Klassifizierung für einige Unternehmen eindeutig zutrifft – wie zum Beispiel Unternehmen in Bereichen wie Stromnetze, öffentlicher Verkehr, militärische Versorgung usw. -, ist sie für andere mehrdeutig. Zum Beispiel könnten “alle anderen wichtigen Netzwerkeinrichtungen oder Informationssysteme” so interpretiert werden, dass sie große Online-Service-Unternehmen wie Tencents Wechat oder die Fahrdienst-Plattform Didi umfassen.

Die Anforderungen an CBDT haben bei ausländischen Unternehmen, multinationalen Unternehmen und ausländischen Geschäftsgruppen in China Anlass zu erheblicher Besorgnis gegeben. Sie müssen aufgrund ihrer grenzüberschreitenden Tätigkeit häufig Daten außerhalb Chinas exportieren.

Chinas Behörden haben mehrfach angedeutet, die Vorschriften für CBDT für ausländische Unternehmen zu lockern, insbesondere seit der Wiedereröffnung Chinas nach der Pandemie, und haben sich bemüht, mehr ausländische Investitionen anzuziehen, um die wirtschaftliche Erholung anzukurbeln. Im August 2023 forderte der Staatsrat in einer Reihe von Maßnahmen zur Optimierung des Umfelds für ausländische Investitionen die Einrichtung von “grünen Kanälen” für qualifizierte ausländische Unternehmen für den Export von Daten und die Erprobung einer Liste von “allgemeinen Daten”, die in Peking, Tianjin und Shanghai frei über die Grenze übertragen werden können.

Der neue Verordnungsentwurf enthält elf Vorschläge, um Unternehmen bei der Einhaltung der CBDT-Vorschriften zu entlasten und “den geordneten und freien Datenfluss in Übereinstimmung mit dem Gesetz weiter zu standardisieren und zu fördern”.

Der Verordnungsentwurf verzichtet darauf, dass Unternehmen einen der drei Compliance-Prozesse (Sicherheitsbewertung, PI-Schutzzertifizierung oder Standardvertrag) durchlaufen müssen, um Daten zu exportieren, wenn die generierten Daten keine PI oder wichtige Daten enthalten und in Aktivitäten wie internationalem Handel, akademischer Zusammenarbeit, transnationaler Fertigung und Marketing generiert werden.

Während dies noch von der Definition “wichtiger Daten” abhängt, sehen die Verordnungsentwürfe auch vor, dass das Unternehmen keine Sicherheitsbewertung durchführen muss, wenn die betreffenden Daten nicht bereits von den zuständigen Regierungsstellen, durch eine regionale Bekanntmachung oder durch eine öffentliche Bekanntmachung als “wichtige Daten” deklariert wurden. Mit anderen Worten, wenn die Daten nicht offiziell als “wichtig” eingestuft wurden, werden sie für die Zwecke von CBDT nicht als solche behandelt.

In den Verordnungsentwürfen wird auch klargestellt, dass Unternehmen keinen der drei CBDT-Mechanismen durchlaufen müssen, um PI zu exportieren, die nicht in China gesammelt oder erzeugt wurden.

Der Verordnungsentwurf sieht Szenarien vor, in denen die Ausfuhr von PI als notwendig erachtet wird und daher nicht den drei CBDT-Mechanismen unterliegt. Bei diesen Szenarien handelt es sich auch um Artikel 13 des PIPL, der die Szenarien festlegt, in denen ein Unternehmen die PI eines Subjekts verarbeiten darf.

In diesen Szenarien treten folgende Szenarien auf:

Die Verordnungsentwürfe verschieben leicht die Schwellenwerte für das Datenvolumen, das ein Unternehmen exportieren kann, bevor es sich einem bestimmten CBDT-Mechanismus unterziehen muss.

Der Verordnungsentwurf besagt, dass ein Unternehmen, das erwartet, die PI von weniger als 10.000 Personen innerhalb eines Jahres zu exportieren, keine CBDT-Mechanismen durchlaufen muss. Wie oben erwähnt, besagen die aktuellen Vorschriften, dass jedes Unternehmen, das seit dem 1. Januar des Vorjahres die normalen PI von weniger als 100.000 Personen oder sensible PI von weniger als 10.000 Personen kumulativ exportiert hat, sich entweder einer PI-Schutzzertifizierung unterziehen oder einen Standardvertrag mit dem ausländischen Empfänger unterzeichnen muss.

Die Tatsache, dass der Entwurf der Sicherheitsvorschriften die Formulierung von “kumulativen” auf “erwartete” Mengen ändert, deutet auch darauf hin, dass Unternehmen die Datenmenge, die sie in einem bestimmten Jahr verarbeiten werden, schätzen dürfen, anstatt ihren Status auf der Grundlage vergangener Aktivitäten zu bewerten. Der Verordnungsentwurf sagt jedoch nicht, was passiert, wenn ein Unternehmen den erwarteten Betrag in einem bestimmten Jahr überschreitet.

Der Verordnungsentwurf sieht vor, dass Chinas Freihandelszonen (FTZs) “Negativlisten” bestimmter Arten von Daten formulieren, für die ein Unternehmen einen der CBDT-Mechanismen durchlaufen und die Genehmigung des CAC für den Export erhalten muss.

Im Rahmen dieses Systems könnten alle Datentypen, die nicht in der Negativliste enthalten sind, frei über die Freihandelszonen exportiert werden, ohne dass das Unternehmen CBDT-Anforderungen erfüllen muss.

Wenn der Verordnungsentwurf in seiner jetzigen Form verabschiedet wird, wird er die Einhaltung der chinesischen CBDT-Vorschriften für viele ausländische Unternehmen erheblich erleichtern. Die Klausel beispielsweise, die es Unternehmen erlaubt, potenziell wichtige Daten zu exportieren, ohne die CBDT-Mechanismen zu durchlaufen – wenn die wichtigen Daten nicht ausdrücklich definiert wurden – adressiert ein zentrales Anliegen ausländischer Unternehmen und Unternehmensgruppen.

In ihrem im vergangenen Monat veröffentlichten Positionspapier 2023/2024 für europäische Unternehmen in China stellt die Handelskammer der Europäischen Union in China (EU-Kammer) fest, dass es keine klare Definition für wichtige Daten gibt, und “drängt darauf, dass der Umfang wichtiger Daten klar und eng definiert wird, wobei die Regulierungsbehörden eine ausreichende Nachfrist zwischen zukünftigen Veröffentlichungen von Leitlinien zur Definition von ‘wichtigen Daten’ und Katalogen vorsehen, und deren Umsetzung”.

Die Verordnungsentwürfe enthalten zwar keine Definition für wichtige Daten, aber sie würden es Unternehmen, deren Anträge auf Datenexport abgelehnt wurden, ermöglichen, diese Entscheidungen möglicherweise zu kippen, zumindest bis die Behörden eine spezifische Definition vorlegen. Dies wird dazu beitragen, die Unsicherheit zu verringern und den normalen Betrieb der Unternehmen in der Zwischenzeit erheblich zu erleichtern.

Der Verordnungsentwurf wird insbesondere für kleinere Unternehmen von Vorteil sein, die mit kleineren Datenmengen zu tun haben und möglicherweise nicht über das Personal oder das Budget verfügen, um den zusätzlichen Verwaltungsaufwand zu bewältigen.

Dieser Artikel ist zuerst im China Briefing erschienen, das von Dezan Shira Associates herausgegeben wird. Das Unternehmen berät internationale Investoren in Asien und unterhält Büros in China, Hongkong, Indonesien, Singapur, Russland und Vietnam.

James Royds-Jones und Wanny Wu werden das neue Team für Greater China beim Privatjet- und Cargo-Unternehmen Air Charter Service führen. Dieses soll die Büros in Hongkong, Shanghai und Peking umfassen. Der französische Konzern will damit nach eigenen Angaben seine Präsenz im asiatischen Raum ausbauen.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Spannung bis in die Spitze: Yang Hao tritt beim Vorentscheid des Zehn-Meter-Springens bei den Asia Games an.